Text

第一章 若い感受性ゆえの挫折

1976年、私は中国のごく一般的な家庭の3人兄弟の末っ子として、ハルピンという街に生まれた。両親はともに教員をしていて、中国では大学の教員は基本的に大学キャンパス内のマンションに住むことができるので、私は子供の頃、キャンパスならではの運動施設や広場、緑豊かな公園などに恵まれ、伸び伸びと過ごせたと思う。

当時のハルピンは三階までの建物が多く、街の中でも荒地があちこちあり、それらはすべて子供にとって楽園だった。夏には、トンボや蝶を追ったり、バッタを捕まえたり、冬には野外でアイススケートしたり、橇を作って遊んだりしていた。近所の子供たちもよく一緒に遊ぶ時代で、今の中国の街では見られない風景だった。

ハルピンは20世紀始め、ロシアが中国の東北地域の植民地支配を始めた頃、鉄道の重要な拠点として街をつくられた。ロシア本土の街と違って、極東にあって、ヨーロッパ的な都市を一から作るため、ロシア側にはしっかりとした都市計画があったようだ。20年代ではとても美しいロシア風の街のひとつで、シベリア鉄道の終起点の一つでもあった。当時ヨーロッパからの資本や銀行がたくさん入っており、ユダヤ人も大勢おり、アジアで上海の次に国際色の強い街だった。30年代に入ると日本に占領され、満鉄の重要な街として日本にも知られた。ロシア風の古い建物が多く、文化的にも東欧からの影響が濃く存在していた。今でも北京より遥かにお洒落で、ファッションセンスのある街である。

50年代以後、毛沢東の「北大荒(中国の東北にある黒竜江省など人口密度の少ない地域)開拓」の呼びかけに応じて、多くの若者が故郷を離れ、全国各地からハルピンにやってきた。そのためハルピンの人口は膨らんだ。中国には各地方の方言があるが、ハルピンは一番標準語に近いと言われる。各地方の人たちが集まったので、標準語を使うしかなかったからだ。

母と父は大学卒業後少し南にある遼寧省からやってきた。父は普通の鉄道員の家庭出身だが、母は資本家家庭出身で、波乱万丈の中国近代史を間近で見てきた。小さい時から母はよく戦時中のことや、社会主義の前の中国のことを話してくれていたので、日本への最初の印象はその時出来上がったように思う。

そのことに少し触れたい。母の曽祖父は清王朝の官吏で、清が滅んだ後、賭博場(今でいうカジノ)を経営し、瀋陽で(満州時代は奉天と呼ばれた)では多少名の知られた人物であった。軍閥張作霖とも親交があり、1931年の満州事変(日本関東軍による張作霖暗殺、満州出兵)の後は日本軍から警戒されていて、相当な不遇にあった。しかし三人の娘は皆顔立ちが綺麗だったために、それぞれ満州時代の商売人や当時の高官に嫁いだ。私の祖母の嫁ぎ先、すなわち私の祖父は瀋陽で屈指の商売人だった。日本とも貿易があったため、よく母を連れて日本に来たりしていた。母は、日本の女の人が和服を着て綺麗だったと私によく話してくれた。瀋陽の中心街に住んでいたので、(東京でいうと銀座のような場所)、平和に暮らす日本人しか見ていないので、日本に対して非常に良い印象を持っていたようだ。

母は南満洲鉄道の「アジア号」の話をよく聞かせてくれた。当時家族で豪華な車両を貸し切りに「アジア号」に乗っていたといつも自慢げに話していた。「アジア号」は当時では世界一速かったらしい。私には半信半疑だったが、何年前に日経新聞を読む時に、偶然に「日本が世界に誇る列車、アジア号」の話が出てきて、とても懐かしかった。

私の子供頃は、よく「一休さん」と「おしん」、そして「姿三四郎」がテレビで放送されていた。そのお蔭で、その時代の中国人は皆日本に対してとても好感を持っていた。礼儀正しく、辛抱強く、真摯的で、それが90年代以前の中国人の日本に対する印象であった。もちろん、愛国主義教育で戦時中日本はどれだけ中国に対して悪いことをしたかという教育と、日中戦争をテーマとした映画の中では日本は「鬼」と化しているが、だれでも戦時中の日本人と実際の日本人とは別者に考えていた。それは今でも同じだ。最近日本のメディアではよく、中国人は愛国主義教育のため日本を嫌いになっていると言うが、それは単に中国の事情知らないだけである。或いは意図的なものかもしれない。最近の日本嫌いは、どちらかというと、日本人が自ら自分の美徳を見捨てたところにあると思う。昔の日本人ほど尊敬できるところは少なくなった、というところからだと思う。

また、私の中では、昔から「自国が弱ければ虐められるのが当然」という考えがあった。歴史知識があるなら当然思うことかもしれない。中国はアヘン戦争以後、日本だけでなく、ヨーロッパ列強に侵略されていた。だからといって、日本の侵略戦争を好意的に解釈するつもりはない。侵略戦争はいつの時代でもどこでも起きている。しかし、近代に入ってからは、大量の民間人の虐殺の伴う侵略、とくに残酷な手段による虐殺は許し難い。ナチス・ドイツを許し難いのは戦争を起こしたからではなく、大量の民間人を意図的に迫害し、虐殺したことにあると思う。第一次世界大戦もドイツによるものだったが、そこには大きな違いがあった。

それが過去であって、狂った時代であって、少しでもまともな人はそれが今の日本と結びつかないだろう。政治家たちは政治交渉のカードとして出すかもしれないが、本気で当時の日本と今の日本と同じ風に見る人はいないと思う。むしろ、中国の教科書には、明治維新の意義やそれに対する評価が高く、中国ではそれがうまくできなかったから取り遅れたというような論旨も見えた。私が日本留学を選んだのは、経済、技術大国となった日本への憧れもあるが、それ以上に明治維新や戦後急速な復興を成し遂げた日本に対する尊敬の気持ちがあったからだと思う。

当時の中国では、優秀な学生たちは皆海外留学を望む時代だった。留学のことを「渡金(金箔を付けるという意味)」と言われ、企業でも大学でも留学経験のある人を重要視される傾向もあった。国としても外国に学び、自国を高めたいという時代であって、個人レベルでは、当時の中国人は海外にいくことはほとんど不可能な時代で、外の世界を見る唯一の手段は留学だった。先端の知識への渇望と好奇心が私達を駆けたてたかもしれない。

私の場合、高校入ってからよく英語で海外の本や雑誌を読んでいたので、当時の中国の雑誌の世界観が私にはとても狭かったし、いつか海外留学したいという気持ちが強かった。当時の中国の優秀な学生は皆アメリカ、またはドイツか日本留学を選ぶ時代であった。私は日本留学を考えた。猛勉強をして、高校一年生の時にはすでに高校の卒業試験を受けて、試験に合格し、卒業証書をもらい、留学の手続きを始めた。

* * *

こうして、1992年1月、高校三年の前期を終えて、私は一人で東京にやってきた。東京・小平で月1万5千円の木造のぼろアパートを借り、高円寺にある日本語学校に通い始めた。

当時の中国は貧弱そのもので、ほとんどの留学生は自分で生計を立てなくてはいけなかった。本国からの仕送りを受けるどころか、多くの留学生は日本で稼ぎ、本国に送金する時代だった。私も、日本語はゼロから勉強し始めたが、三ケ月ほどでなんとか伝えたい���とは言えるようになり、アルバイトを探し始めた。たまたま知人の紹介で、ある指圧の先生の下で指圧を習い、三鷹、立川そして福生などで指圧のアルバイトをしていた。仕事を選ぶまでもなく、とにかく経済的に自立したかった。

家に帰るのはいつも深夜で、疲れてすぐに寝てしまう時もあった。これでは目標としたこの年の進学には間に合わなくなるので、アルバイトが終わっても家には帰らず、家の近くの東京学芸大学の教室に忍び込んで、朝まで勉強したりしていた。今思えば、喫茶店やファミリーレストランでも勉強できたが、当時まず知らなかったことと、生計のことと進学の学費など考え、とにかくお金は使えなかった。それに、当時の中国は一食10円程度の時代だったので、日本に来てすべてがあり得ないくらい物価が高かった。来日まもなく月20万円ほど稼げたが、ほとんど貯金に充てた。

苦労したという人もいるかもしれないが、私はそれを苦労と全然感じなかった。それより当時の中国はATMもコピー機械すらなかった時代なので、日本に来てすべてが新鮮に感じた。とにかく日本語を覚え、進学のことだけを考えていた。アルバイトに相当の時間をつぎ込んだはずだが、意外と日本語の勉強も猛スピードで進んでいた。

大抵の人は日本語学校に一年半か二年間通うけれど、私は半年経ったところ、今年の受験でも行けると感じた。日本語はまだまだ習っていない文法や語彙も多かったけれど、雑誌や新聞を読んで、知らないものと出会ったら自分で辞書さえ調べれば、理解できるようになった。もう一年日本語学校に通うことは時間の無駄だと感じた。

しかし、私の通った学校は社会人向けで、進学指導はなかった。多くの日本語学校では進学指導があることさえ知らなかった。すべて自分で準備するものだと思っていた。そして、その年の9月から、午後のアルバイトに行くまでの時間、東京学芸大学の図書館に通い、日本の高校の教科書を巡りはじめた。

その二ヶ月後に、日本語能力試験とセンター試験を迎えた。有機化学ではほとんどカタカナでとても覚えられなかったし、微積と線形も中国の高校では今外されて、大学で勉強することになっていたので、さっぱりできなかったが、それ以外の部分はほぼ満点を収めたので、留学生の中では7番目だった。

当時の自分は情報がなかったので、早稲田が日本で一番いい大学と思い込んでいた。早稲田の試験を受ける時に、試験官はとても傲慢だったのを覚えている。しかし試験問題は、それでも高校生の試験問題なのかと思うくらい簡単だった。

1月に入ってたまたまある塾の数学の先生と出会い、彼は私の成績を見て、あなたはとても早稲田に行く人ではないよと言われた。そして旧帝国大学のことを教えてくれて、東大か、京大、東工大を受けるべきだと言われた。せっかくだから日本の政治経済の中心地に残りたいので、東大と東工大を出願したところ、東大は高卒2年以内でないと受ける資格がないと言われ、結局東工大しか受けられなかった。

そのことを少し説明しないといけない。私は高校入って海外留学したいという気持ちがあったので、高校の授業を一年で一通り勉強し、高一の時にも卒業試験を受けて卒業証書を取得していた。そのため、卒業証書では、二年過ぎてしまったことで東大を受ける資格はなかった。そのことは、自分の中でとても悔しい思いをした。

その後の早稲田の面接の時に、20人ほどの先生たちに一周囲まれて、日本語もまだ慣れていない来日一年目の自分は、とても緊張していた。しかし、聞かれているのはほとんど学費払えるかの経済問題。少しずつ、私が勉強しに来ているのに、なんて学費のことばかり質問するのだと反抗心が強くなり、もともと東大を受けられない悔しい気持ちが胸いっぱいだったので、なぜかすごく胸が張って答えられるようになったと今でも覚えている。

しかしその後の東工大の試験はまったく違った。試験官も全く高圧的な態度はないが、試験問題は泣きそうなくらい難しかった。数学は三割しか解けなかった気がする。それでも合格できたのは物理と化学、英語が良かったかもしれない。面接の時も面接官はとても優しかったのを覚えている。うちの学科に来ないか、そんな具合だった。

大学入学まで残りの二ヶ月はとにかく学費・生活費を稼ぎ、高校で習っていなかった微積と線形代数を勉強した。そんな思いだけだった。深夜のコンビニのアルバイトもした。昼間はまた普通に指圧のアルバイトをしていた。ある時、コンビニのバイトで徹夜上がり、昼間も普通に勉強できて、倍の時間を使えたと嬉しくて電話で母に話した。そうしたら、母に「体壊すよ」とすごく叱られた。でも母の言うことを聞かなかった。そんな生活を一週間ほど続けていたある日、電車を乗っていたら、吐いてしまった。母が正しかった。

東工大入学後、更に悔しく感じることはたくさんあった。それまで高卒で東工大に入学した留学生は私一人だけだった。なぜなら、中国では高校で微積と線形代数を教科書で扱わないし、また英語の試験は国によって試験問題はまったく違うので、よほど余裕がないと、外国で受ける、つまりまったく系統の違い試験問題を受ける時にいい成績を取りづらい。だから、中国で大学に一度入って一年、二年で中退して来日した学生の方が高卒の人より遥かに有利だった。中国の大学は日本と違って、高校並に勉強できるところなので、彼らは微積や線形代数、そして英語がとても余裕だった。

だから、東大が高卒二年以内という制約あって、競争少ないため、留学生にとって東工大より遥かに入りやすかった。東工大の場合、大学中退した実力のある学生たちが上位並んでいるので、中国高卒の留学生が東工大に入れた人はこれまで私以外いなかった。私の場合、数学以外は、彼らに差を付けられなかった。英語でさえ、もともと海外留学を考え、高二の時猛勉強したことがあり、そのお蔭ですっかり英語が好きになり、自然科学、経済、歴史、哲学まで英語で読むことが好きになった時期があって、高二の時に中国大学院の入学試験(5級)に合格していた。

こうして、東大を受ける資格のない留学生の中の成績上位の学生たちは皆東工大に来ていたので、私の成績は東工大では7番目となったため、初年度奨学金をもらえなかった。東大を受けられれば一番になれたのに。悔しくて学校に事情を話しに行った。留学生課の先生は細かい事情を当然知るすべがなく、一応理解を示し慰めてくれた。しかし、期待したところ、何も具体的に助けてくれなかった。今思えばたった月7万円の奨学金だが、しかし、当時の私たちには大きな意味があった。なにせ、親の一ヶ月の給料は4千円だった時代。生計を自分で立てている私たちには学習時間にそのまま直結するものだった。そのことで、私の後の人生に大きな影響を与えた。二つのことを心に銘記させられた。

一つは日本の奨学金制度に対する疑問から。奨学金は、優秀な学生にあげるべきなのに、日本の場合は、各大学に平均的にあげる傾向があった。援助金のようなものだった。皆平等に扱うという発想からかもしれない。私が日本の平等意識に疑問を抱き始めたのはその時からだった。

もう一つは人に頼ろうとしなくなったこと。だれかが同情してくれて助けてくれるだろうと期待したところ、結局、自分しか頼りにならないことはその時思い知らされた。その時から、人や社会に頼らず、自分の力で生きていく、と心の中に決めた。それは今の自分の生き方そのものになっている。

後の話だが、私が創り上げた馬上の旅では、日本的でないものがたくさんあった。たとえば、乗馬の際に、私は参加者を平等に扱っていない。素質のある人が私は特別扱いして伸ばしていく、けっしてできる人を抑制して平均に合わせるようなことはしない。普通の日本人の考えだったら、だれかを特別扱いして他の人から反発を受けるだろう。しかし私はそんなことを気にしない。素質のある人を伸ばすことで、他の人にビジョンを示すことができる。そうすると他の人も頑張ってくれる。結果的に皆が早く上達できる。どんどん上にいくからこそ見える世界がある。それこそ人の権利を尊重することにあると思う。もし、私が旅での中で結果的な平等のやり方にしてしまったら、だれでも不完全燃焼になってしまい、魂まで喜びを覚えるような境界は一人も達せなかっただろう。今の日本社会はまさにこういった結果的平等の考えによって、完全燃焼ができなくなっている。抑圧的な社会になっていく。日本社会はそういう意味で、平均に合わせようという力が大きすぎる。もっと上に行けて、もっと大きなものを知れる人の権利が奪われたのと同然なのだ。

奨学金を得られなかった分、自分で稼いてやる。そんな気持ちの中、大学の最初の二年間は、アルバイトを沢山した。田園調布駅で朝の通勤ラッシュ時にホーム要員として働き、夜は工場で働き、土日は指圧のアルバイトを入れ、7つものアルバイトを掛け持ちしていた。地下鉄サリン事件の時は、永田町のビルで朝の掃除のアルバイトをしていた。事件があと10分でも早ければ、自分も被害者になったかもしれない。

今思えば、これらのアルバイトの経験は、日本社会を間近で見る貴重な機会になった。その後、独立創業する自分に大きな意味があったと思う。

7つのアルバイトはいずれも朝9時から夜5時までの学校の時間に重なっていなかったので、大学の友人たちは私が全くアルバイトをしていないと思われた。しかし当時、アルバイトで月20万円ほども稼いだ。当時の一か月の生活費の出費は家賃を含めて3万円程度だったので、実はそんな稼ぐ必要はなかったが、中国からの貧しい留学生の中では、多く稼げることはそれも一つ能力を測る基準であった。今思えば、私達は学生でありながら、生計を自分で立てている時点で、多く稼げる人もそんなに稼げない人も、立派に社会人として独立していたと思う。が、同じ条件、同じ出発点だからこそ、その中に自然と競争意識が生まれ、一つの価値観が形成されていく。

同じ東工大でも、アルバイトが見つからない人はたくさんいた。私に紹介してほしいと頼みに来る人もいた。私は可能な限り彼らを助けていたが、同時に彼らを叱りたくもなった。私たちは能力も状況も同じなのに、何て自分で見つけられないのだ。99軒に断られても、100軒目に期待する。それが当時の私の心意気だった。自分ができない、失敗だと認めない限り、できないことはない。その時からそう思い始めた。

経済の独立への執念が強かったため、勉強は疎かにした。勉強時間はほとんど電車の中だけになってしまった。学習意欲も次第と下がっていた。そうさせたのは、日本の大学教育に対する失望感と進学後の挫折もあった。

後で分かったことだが、東工大の授業は、日本の大学の中でもとりわけ難しかった。特に自分の専門とする制御システムの学科はそうだった。東工大の二年生の授業は東大の大学院一年レベルとも言われた。とにかく自分の研究をそのまま伝えている先生が多くて、どう教えれば学生のためになるかということをまったく真剣に考えていなかった。大学の先生は研究者である前に、まず教師であって教えることが仕事だということを忘れている先生が多かった。

勿論、当時の私の日本語能力も問題だった。授業中一生懸命聞いていても、いざ演習となると、隣でずっと寝ていた学生から、これは先生が言ったのではないかと言われたりした。理系の場合、外国語で学ぶ時、ある程度知識を俯瞰できる余裕がなければいけないことは身をもって知った。

そして、東工大の学生は、物理問題もすべてが微積で考える。それが微積を独学で習い、まだ自由に操れない自分は、微積の考えについていけなかった。高校まで物理も数学も学校では一位だった自分が、そんなふうに「差」を付けられてしまうことがとても悔しかった。今でも納得しない。微積の考えを高校の時点で物理に導入することは私が賛同できない。考えが安易になって、直感的な“物理力”ができなくなる。

大好きな勉強に楽しみがなくなった。しかし、その一方で自信はあった。その自信はどこか別なところに訴えようとした。

1 note

·

View note

Text

第二章 母親のさりげない言葉が起業の原動力となった

1993年の冬に、母が親族訪問で日本に遊びに来た。遊びに来たと言っても、私は勉強とアルバイトで忙しくて、金銭的にもどこかに連れて行く余裕はなかった。母は暇でいられない人なので、若い時体操の選手、監督をやった事もあって、運動生理学一通りわかっているので、健康ランドでのマッサージの仕事を紹介した。ある意味で力仕事ではあったが、一日一万円以上も稼げる。母は中国で教授を務めていたが、当時一か月の給料はわずか4000円程でしかなかったので、母はとても喜んでいた。毎日とても幸せそうにアルバイトに向かっていた。苦痛だとか、プライドだとか、そういったものは一切なかった。今思うと、母にそこまで苦労させてしまって、とても切なくなり、涙が出てしまう日もよくあった。しかし、母にしては、日本で一日働けば中国の二ヶ月分の給料をもらえ、とても喜んでいた。その喜びは給料の違いだけではなかったようだ。毛沢東時代に青春を過ごした母にとっては、自分が頑張れば確実にそれに見合う収入が得られるということは何より幸せな気持ちになれたかもしれない。それだけに母の青春時代はみじめな思いばかりだったようにも感じた。私には、その当時の母の無邪気なうれしい表情は何より真実だと感じた。そして少ながらず悲しくも感じた。国の経済力の差はそのまま人間の差に直結する、と。

その年、雪の降る日が多かった。母はいつも自転車で深夜一時過ぎに帰ってくる。ある日、雪をかぶって帰ってきた時冗談交えて言った。「車に抜かれていくのがムカつくね。いつか自分も車を乗ってやる」。

日本では当たり前のことだが、当時の中国では、個人で車を所有することは考えられない時代だった。雪の中で自転車をこいで、隣の車に轟轟と抜かされていく時の母の気持ちが私にはすぐ理解できた。その時私は何も返事しなかったが、心の中に重く受け止めた。とても。

今思えば、それは母だけではなく、一世代の中国人の夢だったかもしれない。母が次日本に来る時に、絶対車を買ってあげよう。自分の心の中にそう決めた。

三年生になった年、変化が訪れた。ある有名な社会学の先生が社会学の授業として大学で中国語講座を開講し、自分がそのアシスタントとなった。当時は中国ブームの始まりで、東工大に中国語の授業はそれまでなかったので、毎学期100人以上の学生が集まった。先生は多忙だったので、実際はほとんど私が教鞭をとっていた。生徒は学部生だけではなく、大学院の博士課程の学生も多くいた。本来語学の授業なので、語学を教えていればよかったのだが、所詮一年の授業で何かとマスターは難しいのだから、せめて中国社会のことを理解してもらって、中国という国が好きになってもらう、と教えながら思った。だから、中国の文化や社会の話題を多く取り入れた。枯れ木のような語学の授業は生徒たちがいつもイキイキしていた。生徒たちは、語学を覚えようというより、むしろ中国という国に興味があるように感じた。

大学で教鞭を取るおかげで、自分に自信も持てただけではなく、大学内で多く��友人に恵まれた。各国の留学生やとくに博士課程の学生の中にも友人は多かった。当時大学内で自分が中国映画の上映会を開催すれば、イランとか、ロシアとか、チェコとか稀な国からの留学生の友人たちも応援に来てくれた。時に国際会議のような光景だった。

何より、別な視点で日本を見ることができたのは自分にとって大きな意味があった。留学というのは、下から上を仰ぎ見ることだが、教えることによって、上から下を見ることもできた。このように逆の立場で日本を見る機会は、日本社会への理解を深められ、その後の仕事に大きな意味があったに違いない。

自分より年上の留学生と親しく付き合う中で、一つ気づいたことがあった。日本の博士課程には、日本人学生の割合が段々少なくなっていること。それと、企業でも有能な技術者が欠けているということ。当時の中国は日本と違って、優秀の学生は、基本的に理系に行く時代だった。日本に憧れている学生も多くいた。日本の大学の博士課程に、そして企業に優秀な人材を送ろうと素朴な想いができた。

今でいう、派遣業の発想だった。

* * *

90年代始めの頃、派遣という言葉はまだ殆ど聞かない時代だったと思う。後で分かったことだが、行政的にもその時に初めて少しずつ緩和され、パソナなどの会社もこの時代に業績を大きく上げてきたのだ。その背景には、バブル崩壊後、不況に喘ぐ企業が、リストラを行い、低コストの人材を求め始めたことにあった。

当時の私は、世の中の大きなことは知らなかった。しかし、企業にはこんな需要があること、大学の研究室では外国人研究者を必要としていることだけは知っていた。当時派遣という言葉すら知らなかった私だが、少しずつ今でいう派遣業務を始めていた。後に日経新聞に、ある企業が外国から三人の技術者を日本に送り込んだという記事を見た時に、私より規模が小さいのではないか、と少し悔しいくらいの思いをしたのを今も覚えている。当時の日本は技術大国で中国より経済力は遥かに強かった。日本で働きたい、日本の給料をもらうことを夢見ている技術者たちは大勢いた。中国のトップクラスの大学の修士課程や博士課程から学生を選び抜けた。クライアントは日本の中小企業が多かったが、住友化学のような大手とも取引ができた。最初は大学の友人のコネやアルバイト時代の知り合いなどに頼っていたが、その後は少しずつ自分で開拓した。派遣業が注目される前の時代だけに、競争が少なく割と簡単だったかもしれない。

その仕事を通じて、私は一つ大事なことを学んだ。言葉より人間の姿勢が大事だということ。私は決して口うまい人ではないが、でも、自分の中に、思いやりがあった。それは技術者側の人生を思いやる気持ちと、企業のコスト対効果に対する思いやりでもあった。私は、「自分を信用しなさい」、このようなことを一度も言ったことはなかった。しかし、私の真っ直ぐなまなざしの中、それが伝わったらしい。何も裏付けのない学生だった私を企業が信用してくれた。それは私にとって重責であり、恩だと感じた。だから、その信用を裏切らないように自分が努力するのみ。どんな時も正直に相手に伝え、迷いはなかった。その真の心が企業から信頼を得た気がする。

今思えば、企業が信用してくれたのは、自分の一生懸命な姿勢はもちろんだが、学生だからこそ信用された面もあったと思う。とくに、東工大というネームバリューもいい肩書きになっていたかもしれない。社会に出て、様々な人と触れる中で一つ非常に誇りに思えることは、東工大の学生ほど謙虚な学生はいないということだ。100%できる自信がなければ、或は成し遂げてやる気迫がなければ、軽々しく請け負うことはしない。謙虚さは東工大の文化だったかもしれない。

こうして、同期の留学生たちはまだ奨学金があるかないかで気持ちが大きく左右される時に、私はそれを一蹴できるくらい晴れやかな気持ちになれた。奨学金が得られなかったことで苦しめられた二年後に、私は自分の事業を立ち上げた。誰の援助にも頼らず、自分で稼いてやる。それが実現できた。私が大学を出るまで、正式な従業員はたった3人だったが、年商は6千万円を超えた。

そして大学三年の時につい母に世界一安全と言われるボルボの車を買ってあげた。それを早く実現できたことは自分にとって何よりうれしかった。

0 notes

Text

第三章 日本社会で一人立つために

何年か前、ある東大の職員の友人に、私に留学生に何をしてあげればいいのかと聞かれた時、私はこう答えた。「私たちは野原の草だから、だれかが世話しなくても生きていける。私たちは自分の意志で日本に来たのだから。」

少し傲慢な考えかもしれないが、その頃、間違いなく自分の中に自信がみなぎっていた。友達に頼まれることがあれば私は必ず全力で応える。知らず知らずの内に、学内の留学生の中で、困ったことがあれば、張さんに相談すればいい、見たいな風潮があった。たとえば、当時の日本は留学生がアパートを借りる時にいろいろ難しいが、私が仲介すると結構スムーズに話がまとまった。また、日本ではいい物件は外国籍の人、とくに中国などアジアの人には貸したくない傾向がある。ある時、自分が家を探す時に、不動産の若い男が図面を見ながら、「中国籍だからね、大家さんに聞いてみないと・・・」と渋り始めた時、私は、「まずは私がその物件を気に入るかどうかが先だ」ときっぱり答えた。

私は自分で会社をやりながらも、大学院まで進んだ。一番の理由は、学生だったため、商用ビザが本当にとれるかどうか、という不安があった。業績は必ずしも安定するものではない。まして、自分一人の信用で築いたビジネスだけであって、長期的なビジョンはまだなかった。結局学校の内選でそのまま東工大の大学院へ進学した。

大学一年、二年の時は、アルバイトすることは、あくまでも経済的に自立したかったためだけだった。心の中にいつかはハーバードやマサチューセツに留学したい夢をずっと抱えていた。しかし、ビジネスを始めると、いつかはソフトバンクの孫さんのようになりたいと、違う夢に燃えた。

その頃から株式への投資も始めた。当時の日本は、金融ビッグバンの前で、学生の株式への投資はゼロに近い。あるアメリカの学生が100万円相当株式に投資したことで日経新聞のニュースになるくらいだった。それを見た時もまた少し悔しかった。当時の私は日本の株式への投資額は常時4000万円以上あったはずだ。

マネーゲームに興味があったというより、自分の存在の確かめであった。人間が一生にできることはそう多くない。明治初期頃の渋沢栄一のような人は世に稀しかいない。しかし、グローバル投資によってそれまで自分と無関係な世界を自分の生活につなげることができた。そして自分の専門としない様々な世界のことが見えた。なにが真実で何が嘘か、判断力も磨かれた。生きるための利己主義と人間の持つべき精神とを分けることもできた。物事を様々な角度と立場から見ることができた。

しかし、1999年のアジア金融不況で、初めて痛い目にあった。あっという間に2000万円の評価損が出てしまった。相当落ち込んだ。お金を失う痛みより、そのお金でどれだけ親孝行できたか、と親に申し訳ない気持ちで涙を汲んだ。その後、むしろ贅沢に走った。

家は表参道に近かったため、ファッションが好きになって、気が付くと、家のタンスの中では、ディオールやエルメス、バルマンの洋服ばかりになった。特に皮製品に興味があったので、ジョオジア・アルマニが手掛けた世界中の一番薄い皮ジャケットや特殊なものだとかたくさん集めた。レザージャケット展示会を開けるほどだった。

母を連れて世界旅行に出たのもその時だった。この頃海外に行っても、日本国内の出張でも、所詮一人だから、まったく無駄遣いせず、サウナやゲストハウスに泊まったりしていたが、その時はほとんど五つ星ホテルに泊まった。母にはいつも嘘ついて、ホテル料金の三分の一くらいしか伝えなかった。母は喜んでくれた。それでも料金が明記されているところも多いから、それではばれると思って、両替レートを実際の半分のレートということにした。しかし、そうすると、自分も嘘の両替レートに麻痺して、本気で安いと思ってしまった。結局半年間で、ホテル代だけでも800万円くらい使ってしまった。今でも個の贅沢はちっとも後悔はしない。自分の事業や沈浮があって、経済的に焦ったりすることはその後経験しているが、その時に親孝行できてよかったと思っている。

最近の中国からの留学生は、親の送金で生活する人も多いが、90年代前半では、中国からの留学生は日本で稼ぎ、自分の生計を立てるだけでなく、本国の家族に仕送るのが一般的だった。日本の学生の小遣い���ぎと真剣さが違った。

私は大学3年の時からビジネスを始め、投資なども手がけ、学生では信じられない収入を稼げた。一方、質素な生活が長く続いた。今振り返ってみて分かったことだが、お金を稼ぐことは好きだったが、お金がほしいわけではなかった。その後、私は利益追求の企業家から社会性の強い事業へと、人生の趣が180度変わってしまった理由はそこにあったかもしれない。

留学生が神経をすり減らす奨学金にもちっとも興味がなくなった。恐らくその時、奨学金の悩みを凌駕できる中国人留学生はそうそういないと思う。それは、ある種の自由を感じさせた。社会の中で生きていく以上は、ある程度の経済力がなければ、まず自由なんて考えられない。貧しくても自由だというのは自己満足に過ぎない(貧しさを分かっていなければ別だが)。そう思えたのは、自由は努力から得られるもので、努力したことのない人には自由の価値が分かるはずはないし、努力を重ねる中で育った強い心がなければ、自由になれるはずもない。自由は強い心の中にしか存在しないものなのだ、とその時からそう思った。

しかし、学業に打ち込めなかったことは今でも未練が残る。当時午前中は投資関係の仕事、午後は旅行企画の運営(後に述べる)、夕方は派遣、研究室に行くのは夜の8時以後だった。研究室に泊まる日も多かった。毎週先生への報告・ミーティングは重圧となった。徹夜の日が多くなり、プレッシャーも大きかったので、片方の耳がよく耳鳴りになり、その後難聴になったことが分かった。しかし、工学部はそう甘くはなかった。研究に集中できなければ所詮成果をあげられない。結局2年目で中退することになった。人生の未練が一つ残った。大学院での研究生活は自分の一生に影響しているものもあった。工学部の研究室では先生と生徒の真柄は、厳しくも優しい関係であり、お互いにとても謙虚な気持ちで接していた。できる人ほど謙虚だということを知った。それは、日本文化の素晴らしいところだとも受け止めた。東工大を出た後、謙虚さは実に日本社会から段々薄らいていることも感じた。

3 notes

·

View notes

Text

第四章 「中国探検隊」発足

大学四年の時、ある偶然の出来事が、後の私の人生を大きく変えた。

当時、博士課程から日本に来る中国の国費留学生の殆どは東大または東工大にいた。東工大の方はまとまっているので、中国留学生学友会が組織されていた。中国大使館との関係も深かった。ある日、その会長の車さんから相談があった。中国の大学への訪問を含めた交流企画をやりたい、協力してくれ、とのことだった。

私は東工大の中国語講座を担当していて友人も多く、協力できる立場にあったので、頼まれたのだと思う。彼は親友だったので、私はすぐ彼に協力するよと伝えた。その時はなぜか、どんなことでも思い立ったらすぐ実行に移すことができたので、二日間ほど徹夜をして、綿密な計画を立てて、それをもって彼に会いに行った。彼は私がこんな早くも計画を練っていたことに驚いたようだった。私に比べ、彼はどこか官僚的だったかもしれない。

しかし、いざ実行に移そうとしたら、想像していたような反響は全くなかった。留学生が自発的に行う自分の国への交流企画、コンセプトは悪くないはずだ。なぜうまくいかないのか。やはりどこか中途半端な気持ちがあったかもしれない。最初から事業として考えなくてはいけないとその時思った。

しかし、首唱した彼は挫折してしまった。私は当時若かったためか、友人に知られている以上、一度始めたことを中途半端に終わらせて自分のプライドを傷つけたくはなかった。私は、自分が最後までやる、と彼に話した。

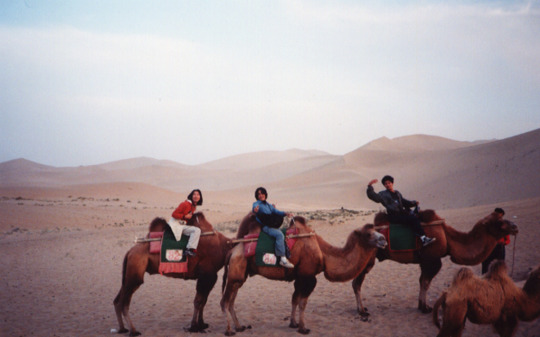

その後私がリーダーとなって、考え付く限りのあらゆる方法をやってみた。旅先も当初考えていた中国の大都市を訪れて学生と交流するという簡易なものではなく、19世紀の大谷探検隊のように遥か西の砂漠の地、敦煌まで足を伸ばすという少し冒険的なものにした。その名前も「中国探検隊」とつけた。大学校内で中国に関係のある映画上映会を開催したり、写真展を開いたりした。今思えば、本来理工学部の学生は文系の学生ほど旅だとか、異文化交流だとか、中国そのものには文系の学生ほど興味はないはずだ。文系の多い大学でなら相当やりやすかったかもしれない。それでも、中国を身近に感じてもらう、好きになってもらうという意味で、写真展と映画上映会の開催は意味があった。キャンパスの中に見事に一つ中国ブームのようなものを作った。自分に必要な礎となるものは自分でつくった。その後私がこの旅に「奔流」という名前を付けたのもこの経験からだった。「時代に従うな。時代を創れ」という意味を込めていた。

この十数年の間、中国の西部開発政策もあり、中国の西の方では交通基盤や観光施設などが整えられてきたが、私が初めて行った最初の頃では、舗装された道路も少なく、列車も夜になると、窓から泥棒が入ってくるような時代だった。いつか山賊に襲われるのではないかと少々ドラマチックなことを考えもした。そんなことが実際に起こりそうな時代だった。今思えば、旅行の引率初めてで経験のない私には相当無謀なものだった。

それでもシルクロードの歴史に昔から私をひきつけるものがあった。そこは一体どんな世界なのだろうかと、純粋に興味が湧いた。

旅への参加者を何とか20人ほど集めた。夢を膨らませることは簡単だが、20人を連れて、パッケージツアーとは違う、現地の人々と盛んに文化交流をしながら、なおアドベンチャーに挑む旅を実現するのは難しく感じた。中国は当時まだ交通網が発達しておらず、都市間の移動の際の列車のチケットの確保などは至難のわざだった。飛行機を使えば簡単なことだが、地の果てのような場所に行くからには、大地を這って行くと心に決めた。

当時の中国では、自信がないためか、外国の人を国賓のように扱う慣習があった。それでは費用が高くとても普通の国立大学に通う学生たちがバイトの稼ぎで行けるものではなくなる。それだけではなく、本来見てほしい庶民たちの生の生活や社会の真実を知ることもできなくなる。中国はヨーロッパやアメリカの成熟した社会と違って、社会意識としても個人レベルでも自国への自信はまだ持っていない。つまり、相手に自信をもって自国の文化として伝えることがまだできていないのだ。文化財や有形なものはそれが文化だと分かるが、形のない人の気質や社会の意識的なものは、それも誇るべき文化だとほとんどの中国人が理解していない。だから、そこに訪れる人がみずから社会の表層から深層へと発掘しなくてはいけない。そのためにも、日本や先進国の既成の価値観で見るのではなく、その土地の人と同じ目線になる必要があった。優遇された観光客ではなく、やはり現地の生活に根差して旅をしたいと考えた。

パッケージツアー的にやれば、手配は簡単だが、現地との深い交流やアドベンチャー的なこと���できない。最初からこの旅を一般の旅行のように考えていなかった私は、自分の夢とビジョンの膨らむままに、すべて通してもらおうとした。当時はEメールのない時代なので、すべてファックスか電話でやり取りした。旅の後にファックスの数を数えてみると、120通ほどあった。今ではEメール一つで手配を済ませられるが、初めての旅の時は一つひとつ交渉を重ね、情報を収集・分析しながら、やっと自分の納得できる形に仕上げたのだ。

例えば、列車というと、中国の寝台列車は一等車両と二等車両があるが、外国人というだけで、中国側の担当者はすぐ一等車を考えてしまう。が、一等車両は個室になっていて、現地の人からさっぱり隔離されてしまい、交流ができない。そこで主旨を再度説明し、なんとか二等車両にしてもらう。食事も基本的に観光局認定のレストランで団体向けの料理食べることになると言われるが、私は本物の現地の人の食文化に触れてもらいたいので、現地の人が利用するところに拘った。その場合、旅行会社と提携がなく、高くなる場合も多かったが、限られた旅の時間の中、本当の中国に触れてほしかった。旅するスタイルも、普通のガイドがすべて案内する羊の群れのような団体観光ではなく、参加者に安全上の注意だけ伝え、要領をおさえてもらって、かなり自由奔放に旅できるようにした。

初回の旅は私たちにとって一生の思い出となった。河西回廊では車で揺れながら道路のない道をひた走った。道のない道を進む喜びを知った。敦煌の砂漠で砂嵐を浴びた。シルクロードのたくさんの民族の存在を知った。様々な文化はもちろん、いくつもの文明にも触れた。上海では勢いが湧きはじめる頃の中国を見た。西安でも遺跡のほか、気功や茶道など様々なものを体験した。列車の中でも街でも一人ひとり現地の人と多いに交流できた。参加者たちはマスコミでは伝わってこない中国の生の姿を見た。一方、旅で出会った中国人や異民族の人たちは、中国の映画の中によく出てくる「鬼」のような日本人ではなく、また高倉健の時代のようなひたすら生真面目な日本人ではなく、生き生きとした、ファッションナーブルで優しい心を持った現代の日本の若者を知った。

結果的に見ると、私が無理やり通してきた旅行業的常識と違う欲張りな部分は参加者に絶賛され、むしろ一番の思い出と喜びとなった。だから、奔流の旅では、今でも、このような手作り感を敢えて残している。「旅には、形がない」、そのまま奔流の旅のコンセプトの一つになった。ホテルや交通機関の手配だけは大手旅行会社に依頼し、移動中やフリーな時間を利用し、旅先地域の生活に溶け込み、ひとり一人現地の人と文化交流を行う。そして遺跡の観光にしても、観光という形をなるべく滲ませずに、現代の便利な交通手段を利用せず、古の旅人と同じ手段で行く。そうすると、同じ場所に行くとしても、普通の観光より遥かに深い感動を得られ、旅の途中で多くのことに気づける。当然、このような旅のスタイルは参加者の自主性も求められる。自分から求めて得たものは一番深い悦びを得られることも知った。旅するのはあくまであなた自身。それが私の信条となった。

日本の大学生たちと二週間一緒に旅したことで、留学だけでは知ることのできなかった日本人の心の風景に触れた。たとえば、日本の大学生は自己主張がないとか、自立の能力がないだとかよく言われてきている。しかし、私が見ていたのはそれとは違った。男の子でも列車の中で洗濯紐を出して、洗濯物を干していた。それは同年代の中国の学生では絶対できなかったこと。日本人の「自己主張しない」というのは相手への配慮からきている部分と思慮深い部分があるというのはその旅から初めて気づいた。自分のことを仲間として受け入れられた時に、意見をはっきりと持っている学生は多かった。

今の若者は挑戦意欲がないともよく言われるが、私は彼らが未知の世界に挑む気持ちを強く感じていた。挑戦意欲が無くされる理由もなんとなく感覚的に見えて来た。ズバリ、日本は、モノが多すぎて、規則も細かすぎた。すべてはだれかの作ったルールに乗とってやらなくてはいけない。それでは挑戦心が無くならない方がおかしい。何をしても芯からの喜びを感じられるはずはない。この旅で彼らは初めて裸の大地を見た。日本にいては、絵の具で塗りつぶされた紙を渡され絵を描きなさい、と言われるようなもので、よほどの知性と理性がないと、自分が喜べるものを描けないだろう。ここでは、一枚空の白い紙を渡されている。その上で何を描いても、満足が得られ、芯から喜べる。日本にいる彼らはこれまでは知性と理性ばかり教えられてきた。何のために勉強しているか、何のために創造するか分からなくなった。もっと言うと何のために存在するかさえ疑うようになった。彼らは自由がほしかった。自由に対する渇望があった。彼らの自主性を喚起させるためには、自由にさせることが一番なのだ。その考えは一回目の旅から帰ってきた私の中に生まれた。

かなり後になって気づいたことだが、「奔流」の旅が大学生にとって意義深い旅ができたのにはもう一つの理由があった。中国は1990年代から著しい経済成長を成し遂げ、価値観が激しく変化していく時代であった。日々古いものが新しいものに取りかわっていく。それを代表しているのは、北京や上海のような大都市だった。一方、シルクロードの奥地では、何千年も変わらない生活が続けられ、悠久な時間が流れている。この旅に参加する大学生たちは、まさしく世界の対極を一度の旅で同時に見ることになる。それが今の日本の大学生にとって非常に意義のあることだと後で分かった。大学時代は人生の中で一番感性が豊かで、様々なものを貪欲的に吸収できる時期なのだ。その分進路や人生について悩む時期でもあり、将来を見失う学生も少なくない。それはつまり、沢山の知識を得るものの、自分の軸というものがまだできていないのだ。奔流の旅では、悠久の時が流れるシルクロードやモンゴル、同時に怒涛の勢いで変わっていく中国社会の双方を同時に見ることができ、参加者達は、様々な価値観の世界を自ら経験し、生きる“原点”のようなものに気づくと同時に、現代文明の光と影を自ら体感する。それは、やがて自分自身の生きる“軸”となっていくのだ。

その後、この企画の名前を「奔流」と名付けたのは、一つは当時の中国はまさに“奔流”していく勢いの中にあり、その時代を象徴するものであったからだ。またもう一つは、「時代を自ら切り拓け」という私が同じ年代の日本の若者へのメッセージも込めていた。そして三つ目に、時代の流れだけではなく、「参加者の心の中に流れる、影響していく」という意味があったのだ。

* * *

一緒に旅した日本の大学生たちは、私が自分一人の知性では到底到達できないような広い世界を見せてくれた。その中にその後の私の日本人観に重要な影響を与えた人物がいた。新山祐介さん。私の日本人観は彼を通して確立された。そして、日本のことをすっかり好きになった。彼のお蔭で、どんな苦労があっても、日本を嫌いにならずに、強かな努力できたと思う。(?以下の新山さんの話が必要だろうか?)

彼は僕と同じ大学で僕より一年下の学年だった。彼は東工大生でありながら、これまで僕が会った中で一番素晴らしい文章を書く方かもしれない。最初の旅の後、文章の編集を手伝ってくれて、その時のことは今でも鮮やかに覚えている。当初私は日本語はもちろん、日本人の心も分かっていなかった。それでも、難しい言葉が使えるし、流暢な文章を書けていたので、一般の日本人は、たとえそう思っていなくても、「外国人にしては、張さんは文章がうまいね」といつも褒めてくれた。しかし、彼は、僕の文章を見て、ずばっと、「日本人はこんなにたくさんの漢語は使いません。夏目漱石の本を読んで見なさい」と一喝した。それは僕が文章のスタイルを徹底的に変えたきっかけだった。実際に、今の自分の文章と一般の中国人の書く日本語との大きな違いは、中国の人はやはり漢語を使いたがるため純粋な日本的な文章になっていない人が多いことだと思う。自分がそうではなくなったのは、彼のお蔭だったかもしれない。彼は人の目の前で絶対に人を褒めないタイプだったが、しかし、当人のいないところではよくその人のいいことを話していた。謙虚で、哲学的で、何より真摯な人で、彼と出会ったからこそ私は日本が好きになれて、日本は素晴らしい国だと尊敬できたのかもしれない。

余談となあるが、彼はその後博士号を取り、米国で脳の研究についての本を出した。また、彼が三か月間グーグルでインターンをやって、稼いだ120万円ほどのお金を全部寄附したという話を共通の友人から聞いた。とても彼らしいと思った。彼は東工大の時でも2万円のアパートに住んでいて、近所の銭湯を利用していた。ある時帰りに一緒に歩いていたら、彼は「家からの仕送りはいらないと親に言っているのに、送ってくるから、そのお金で張さんと旅に出たよ」と明かしてくれたことがあった。彼は私の「奔流」が好きだと一度も私の前では言ったことがないが、彼こそ本当に私の旅が好きであることは私にはわかるのだ。そして、グーグルにインターンをした時でも、彼が「私はグーグルが嫌いだ」と言い放ったことを友人から聞いた時に、彼の顔がまざまざと思い浮かんできて、思わず微笑んでしまった。友人になぜ微笑んでいるのかと聞かれ、その時には答えなかったが、私が微笑んだのは、彼が私の知っている大学当時の彼からちっとも変わっていないことが確認できたからだった。自分自身のかかわるものに真正面から真摯に取り組むからこそ、表では堂々と「嫌い」という感情的な言葉を発すことができる。深い哲学的な部分での衝突であるかもしれないが、彼の重責感と深い愛情の現れだと私は知っている。

彼は最初の「中国探検隊」の後、こんな言葉を残した。

「私自身はもう飽き飽きした。狭い国で物質を追い求めることに。そして何かをさがしている。それは物質でなく、心でない、もっと確かなもの。つまり地球、そしてこの大地。

私の生まれた国では、大地はいまや絵の具でぬりつぶされ、風の音はかき消された。大地は隠されている。そこに大地がいるのを感じとれない・・・

ここへ来る前に持っていた、大陸への憧れ。大陸にきてみたら、大地にこんなにも身近だった。そして、都会のどんなものよりも美しかった。大地はまぎれもない真実であり、真実のみが美しい 」

一緒に旅をしていたから、彼の心境が手に取るように分かるのだ。参加者の深い底にしまっている思い、日本人の心に初めて触れた気がした。彼のこの言葉は私の心の中に深く焼きついた。次の年に、私が、「あゝ大地 彼らに都会が狭すぎるだろう」というキャッチフレーズを考え出したのも、彼の文章からヒントを得たからだ。

* * *

一回目の旅には私にとってもう一つの大きな意義があった。当時の中国人は自分の国が貧弱のため外国ばかり憧れる。しかし、この旅で、私は中国人としての誇りも持てるようになった。「今」、という歴史のある瞬間ではなく、「分断と変化」という歴史の時空に目を向けられるようになった。そして、文化という範疇を越え、民族の遷移、遊牧文明と農耕文明との衝突などといった文明史的なものに触れた。少年時代から好きだった歴史の風景は、本の中ではなく、自分の目の前にリアルに展開した。そしてその風景はものすごい勢いで広がり始めた。シルクロードそのものが私の青春時代の一つの「軸」となった。

もう一つ気づいたことがあった。日本では中国についての報道は殆ど時事的な、政治的な、或いは風評的なもの。根本的に大陸の気質に触れるものは少ない。大きな心を持ってすべてを受け入れる気質が大陸的な気質だとその時に気づいた。それがどんなに素晴らしいことかと後々なお自信を持てるようになった。

異なる立場で自国の文明を眺められたことは、後の自分の“中国観”に大きな影響を与えた。中国人的な狭い角度から自国の文化を見るのではなく、中華文明がどのように確立し、どのように世界とかかわったか、という世界史の視点で見るようになった。

そして、シルクロード特有の悠久な時間の流れが、いつの時代も変わらない価値観を教えてくれた。それは後に私の生き方と価値観に大きな影響を与えた。

初回の成功で、私の目の前の世界は途轍もなく広がった。日本に帰ってきて、半年の間、その旅のことは頭から離れなかった。芯から喜ぶというのはこういうことなのだと分かった。「中国探検隊」の旅から帰ってきて、これまでひたすらハングリー精神で走り続けてきた自分は、なぜか心が穏やかになれた。人間的な「欲」に誘われながらも、灼熱の大地を見てそれを照らす太陽を自然と意識するかのように、私の心の���の太陽はつねに存在するようになった。灼熱の大地、それを照らす太陽。そのまま、私の心の風景となった。ひたすら利益を追求するベンチャーよりは、この時から私の中はアドベンチャーに目覚め始めた。

0 notes

Text

第五章 世界でも前例のない馬上の旅に挑む

今私たちの生活の中では存在しなくなった馬。しかし、シルクロードの敦煌で「馬」と偶然に出会ったことは私の人生を180度変えてしまった。

私は初めて馬に乗った場所は敦煌の果てしないゴビ灘(灘は広いという意味。ゴビはモンゴル語で何もないところを指す。)だった。初めて馬に乗ったにもかかわらず、馬はいきなり疾走しだした。地平線に向かって、どこまでも行こうとした。一瞬びっくりしたが、次の瞬間、何かに吹っ切れたようで、燃えたかのようで、恐怖はなくなった。それより、叫びたいくらい、心の底から湧き上がる悦びを覚えた。

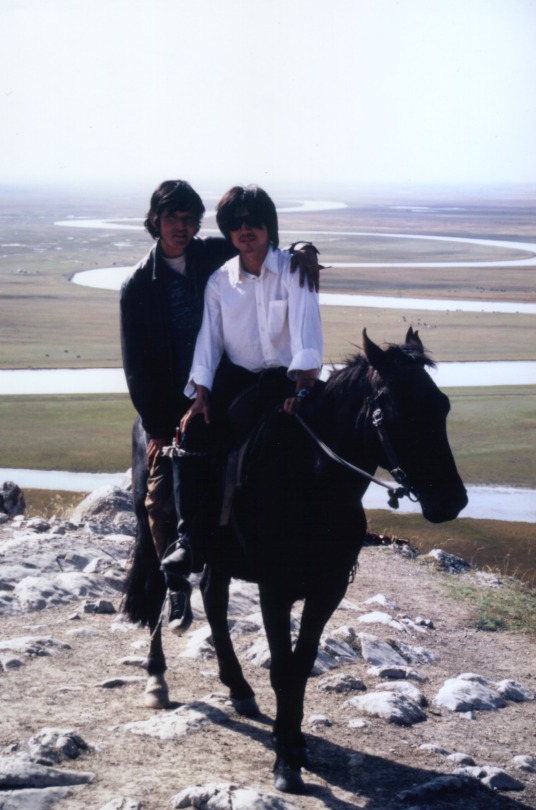

その感動は一体何だったのか。不思議な世界を発見したかのように、私は「馬」の世界に吸い込まれた。そして、自然科学に対する疑問の答えを探すかのように、何もかも忘れるほど馬を求めた。そうだ、モンゴルへ行こう。第二回目のモンゴルへの旅はそんな気持ちの中で始めた。馬への思いは止まなかった。

1997年私は初めてモンゴルの草原に訪れた。草原の民は青いハタをもち、歌を歌いながら酒を注いでくれた。50度もある強い酒だった。草原に来る客への心からのもてなしであった。そしてモンゴル人の酒を進む時の言葉は韻を踏んだ即興詩のように聞こえた。

しかし、ひたすら馬に乗れる場所はなかった。観光地のようなものが草原から仕切られていた。思い切って大草原で馬を駆けることはできたが、時間単位でお金が取られ、同じ場所に戻ってくる体験乗馬的なものだった。旅の手段としての乗馬はできなかった。

それは草原のどこでもほとんど同じだった。しかし、私は、観光地的な場所には根から嫌っていた。だれでも訪れたことのない世界に惹かれる。馬で古のキャラバンを組んで本当のモンゴルの人が本当に生活している草原に行きたい。私の要望を聞いた旅行会社は、観光施設に泊まらなくていいの、お風呂がなくていいの、食事はどうするの、など旅行会社的な発想から抜け出せなかった。無謀すぎたと笑われる時もあった。乗馬初心者を連れて馬で旅することは不可能だと言われた。

モンゴルの一回目では私の理想的な「旅」が実現できなかった。しかし、綿々と連なる太古の草原の世界を自分の目で確認できた。私の中に一つイメージができた。ただただ馬に乗り、自分の道を進む。そこに存在するのは、自分たちと馬、そして草原と風、それがすべてでいいのだ。私の草原に対する思いは、美しいだけではなく、畏怖のようなものであった。太古の世界に対する畏怖だったかもしれない。

* * *

「旅行」ではなく、本当の「旅」をここで実現させたい。そんな思いで、一回目のモンゴルの旅が終わってすぐ、自分の「理想」に向かって、奔走し始めた。私一人、草原へ旅立った。モンゴルと内モンゴル草原の各地の地方政府に望みをかけた。「大草原に日本の若者を連れて来たい」というと彼らは歓迎してくれた。しかし、「移動手段を馬にしたい」というと、どこでも渋った。彼らの頭の中にあるのは、すでにモンゴル各地にある体験乗馬だけで、それ以上の新しい観光には興味がない様子だ。先進国の人たちがモンゴルに来てよくやるような車やバイクのアドベンチャーの話をし始める。いくつもの地方政府に足を運んだが、どこも似たような反応だった。一ヶ月以上奔走した結果、一歩も前進できなかった。

今振り返ってみて、馬よりバイクや車のアドベンチャーを自慢したいということは、それが当時の政府にはまだ自信がないということなの��もしれない。当時の中国やモンゴル、もしかして発展途上国に共通な問題点かもしれない。自分が優れているものを持っていても、それに対する自信を持てなく、外国にあるものばかり憧れ、その真似ようとする。「馬の背の民族」だと自慢げに言い張りながらも、だからなに、というところではちっとも自信がない。

私がやろうとしている馬での旅は、今になって分かったことだが、一九五〇年代以後モンゴルの草原においても、中国シルクロードにおいても存在しなかった。現代では世界で見てもほかに存在しなかった。政府の人間は官僚的で、前例のないものはリスクがあるから挑みたがらない。

草原各地の政府は自分の管轄している地域の遊牧民の実態、彼らの生活にはそこまで関心がないように見えた。中国には昔から「草民」という言葉がある。民のことをいくらでもある草のように例える軽蔑的な言い方だ。当時の中国は市場経済に移行して十何年も経ったので、民間のエネルギーを知っているはずだが、内モンゴルなど辺鄙な地域ではまだその意識は当時ほとんどなかったと言える。

* * *

失望の中一人で草原の奥地へ孤独な旅を続けた。そのお蔭で昔から伝わってくる遊牧民の暮らしは草原の奥地にまた存在していたことを知った。ある日、私は一人の遊牧民と出会った。馬で旅したいと話したら、彼はすぐ目が輝き始めた。そして喜んで協力に走った。一ヶ月間かけて一緒に草原のたくさんの部落を訪れた。広い草原の中で、馬を馬一頭一頭選んでなんとか60頭の馬を集めた。

馬を連れてきた遊牧民たちは、実はどこか遊び感覚で集まってきて、いざ旅を始めようとすると、彼らの心配や戸惑いが現れてくる。馬はタフのようだが、非常にデリケートな部分もある。たとえば、旅の途中にきれいな水を見つけられなかったら、馬は渇いて死んでも飲まない。また、下手な人が乗ると馬へのダメージが大きいし、コントロールできなかったら、人間が事故に遭うだけではなく、馬もどこまでも逃げ、最後馬自身も死んでしまう。遊牧民が心配する種はいくらでもあった。

旅の途中で万が一馬が死んだりして、だれが責任を持ち、だれが賠償する、そしてたとえ私が賠償したとしても、確実に彼らの手に届くかどうかという不安もあった。そこで気づいたのは、私たちが原始的なものを憧れているが、その憧れを実現するまで、実に多くの問題に挑戦しなくてはいけないことが分かった。現代的な商業システムが存在しないところでは、すべて一から構築しなくてはいけなかった。遊牧民はこのやり取りの中で一番の弱者となる。それまでの会社経営の経験と感覚からして、弱者に責任を負わせるべきでないし、負わせても意味がない。結局、すべての責任は私が担うということで、馬を一旦全部購入する形にした。遊牧民を世話人として雇った。

日本での仕事の経験とはまったく違うものだが、真摯と信頼、相手への思いやりはどこでも同じだった。

草原には当時、商品経済になったばかりで、物資は少なかった。物資もすべて大都市から調達することになった。そのため、何台のトラック、運転手、ゲルの組み立てを手伝う遊牧民、また何十人も加わり、まさに大キャラバンとなった。

しかし、別な困難がすぐ出てきた。行政的、金銭的、物資的な問題に直面し始めた。1980年代以後、草原は再配分され、遊牧民ごとに使用権を与えられて、馬で自由に移動することは行政的に許可されない。いくらこの「馬での旅」が遊牧民にとって意義のあることをいっても、政府の役人がなかなか頭を縦に振るはずもない。社会主義の国の役人たちは、自分たちが一番偉いと思っているのだ。よい考えであっても自分たちから生み出しているのでなければ、メンツを考えてしまう。そこで、結局草原に使用料を払って、なおいくつの部門に許可印を押してもらうために更に奔走しなくてはいけなかった。

* * *

いざ出発したら、さらに大変なことになった。遊牧民がたくさん付き添うことになって有難いことだが、彼らは自分が何をやればよいか分かっていなかった。遊牧民はそれまで組織で働くことはなかったので、指示に従うことも分からなかった。指図に対する反応は、従うのでもなく、反発するのでもなく、怒りでもなく、茫然とするだけだった。遊牧民の中のまとめ役もほとんど役に立たず、遊牧民社会にそもそも上下関係は存在しないがためだと後で分かった。

たとえば、最初、その馬の特質を教えて、と言っても、茫然と、「馬だよ」、「良い馬だよ」、みたいな感じで応えてくる。せめて足が速いか遅いか、それだけでも教えてよ、と腹ただしくなるだけだ。そして参加者を馬に乗らせたら、彼らは引く紐をもって好きな方向に歩きだす。一緒に行くということまで言う必要があるのか、とびっくりした。一緒に行動するという概念はなかった。(Good!)

参加者達は初めてなので、事前に要領を教えているが、いざ馬に乗ると、緊張もあり、左も右も分からなくなる。とくに経験の積んだ大人と違うのは、若い人は何事にも自信を持てない。本来私が教えたことを思い出して、そのようにすればよいのに、キョロキョロしてしまう参加者が多かった。

だから、馬に乗せてから、参加者に再度いろいろ教える必要があり、馬を集めて、集合して話すところ、面白いことがまた起きる。参加者は遊牧民の付添いで一人ひとり馬に乗り、やっと一週円のようになってやっと私が話せるようになった。私は正面の人に向かって、一分間ほど話したら、後ろ見ると、遊牧民の人はまた馬を引いて、あちこちに行ってしまった。私が日本語で話しているのを見ると、自分たちと関係ないと思ったかもしれないが、どう考えても、私は馬の上に坐っている参加者に向けて話しているわけだから、そこに立って、馬を引いて馬に勝手に行かせないようにすればいいだけではないか、と。

日本からの大学生たちも、普通の大人なら、私が話している最中なので、連れて行かれたら、たとえ遊牧民と言葉通じなくても、私を呼べばいいだけのことだが、彼らは黙っていた。今の若い人たちはとにかくなんでも黙る傾向がある。自分の意志をはっきりと伝えられない。言うべきか言うべきではないかと悩み、内に籠る傾向がある。後にサッカーのトルシエ監督はかつて日本人がコミュニケーションを取るのが遅いと発言した時、私はとても納得した。

そして一旦この大部隊が出発すると、当然遊牧民はずっと自分の馬の隣にいられないので、後ろやどこかで固まって、おしゃべりが始まる。それがいいが、鐙の長さを調整する必要のある時、いくら呼んでも、だれも来ない。頭が横を振り、自分の馬ではないよと言いたいのだ。別に自分の馬でなくても、長さの調整は遊牧民なら誰でもできるはずだった。

幸いのことに、遊牧民の中に何人かの若い子は段々と私がしたいことを分かってくれて、私の指示通りに動くようになってくれた。そうして、Aさんを先頭で道案内させ、Bさんがずっと私の隣でいいよ、などなど役割分担が始まる。馬はそれぞれの乗り手が指示を出せない時に、群れとして走るので、先頭の人は大事だ。しかし、何かあると、先頭のAさんは戻ってくる。先頭いなくなると、馬は進行方向を分からなくなり、もともと参加者がうまく指示を馬に出せないので、群れがまだ大混乱となる。そうしてまたAさんに、後ろ何があってもあなたがこなくていいよ、と伝えなくてはいけない。

今となって当時の話をすると、彼らも笑ってしまう。馬に乗ると、もともと人間の気持ちが荒々しくなるので、最初の頃、馬上でずっと叫ばなくてはいけなかった。でもそれは安全のためであり、お互いに分かっているので、とても気持ちがすっきりしている。これは原始的な遊牧社会のよいところの一つだと今でも思う。

こういった経験から今に来たので、私は今、普通では馬上では大体6人から8人のスタッフを使うが、二人だけでもフタッフがいれば、私は100人の初心者の乗馬を安全にサポートできる自信がある。

こうして何時間を過ぎたら、他の遊牧民も段々と私のやり方を分かってきて、役割分担が進み、まとまるようになってくる。そして私のやり方の中で、参加者は、1,2時間でもすると、鮮やかに進歩し、一日二日経つと、駈足までできて、初めて馬に乗る人と思えないくらい上達してくるのを見て、彼らも感服してくれた。

私にとって初めての馬での本格の旅は辛うじて成功したものだった。でも、参加者にとって一生の糧となるような旅ができた。馬で、道路もない、観光的なものがない、大地、雲の影、羊と馬の群れ、それしかない本当の大草原へ足を踏み入れたこと。広い空と大地を思う存分享有でき、夜の星々はすべて自分たちのものとなった。人は馬に乗ると目線は一メートルほど高くなる。一メートルだけだが、建造物のない草原では、まったく違う世界になる。どこまでも遮るものがなく、果てしない。ただただ息の飲むほどの美しい草原がどこまでもつづく。馬上では、また風に吹かれる。その風に、人は遠い世界へと連れていかれる。旅が終わった時に、参加者たちは、何か国を周ったとか、世界遺産だとか、そんなことはどうでもよくなった。この広い大地を馬で駆けていればよい。そんな共通な意識が生まれた。

そして、旅の中で、異文化交流はもちろんのこと、先まで生きている羊を解体して自分たちの夕飯にしたり、牛の糞を拾って燃料にしたり、今の日本とまったく違った生活と生き様を目にした。現代社会で見隠された人間の生きる原点のようなものに触れ、日本の若者たちは客観的に自分たちの生活、今の日本を考えることができるようになった。日本から船で出発した時と帰ってくる時、参加者の目の輝きは、まったく違うものだった。

その年、感謝のために、三丁大きいモンゴルゲルを購入し、ベースキャンプを作り、恩返しとして最初協力してくれた遊牧民の方に贈った。観光業でも経営しなさいということだった。それは1998年の時のことだった、彼はその後、その三丁のゲルを起点に、観光拠点を経営し、今では300丁宿泊施設を持つ、規模では民営の観光拠点として実に内モンゴル最大となった。15年間でわずか三丁から三百丁へと、それがそのまま中国の経済成長も物語っているようだ。今私の方はとても寄付する立場でなくなった。日本は経済規模が縮小し、むしろ私が思いやられる感も否せない。遊牧民たちも少しずつ裕福となり、プライドも高くなった。経済成長と草原のエコロジーの両立などのことは、彼らも考え始めた。当然の過程かもしれない。私たちよりもずっと切実に、真剣に考えているのだ。

0 notes

Text

第六章 馬が教えてくれたこと

稲盛和夫氏の「未来を開く若者像」の本の中にこんな言葉があって、びっくりした。「激動する時代には、勇気と自信をもって変革にチャレンジする若い人たちが台頭してきます。改革を担う湧き人たちの力が歴史を作るのです・・・澄んだ心の持ち主でなければなりません。加えて、他人を思いやるやさしさと自己犠牲の精神が必要です。そして何より大切なことは、強さと勇気、意志力です。」

馬が教えてくれたことはたくさんあり、すべて人間の内面を影響していくもので、正直伝えることが難しい。しかし、その中で一番大切なことは何かと言ったら、僕は、「強さと勇気、意志、そして自己犠牲の精神」だと言いたい。

日本では人間が馬から教わることがあると言ったら、優しい愛情だとか優しい心だとか思われがちだ。それらはつまり、馬でなくても、何の動物でもいいのだ。しかし、私が見た馬の世界はとてつもない大きな世界だった。

馬を乗りこなすには、参加者の身体的素質はもちろん問われるが、それ以上に参加者の内面的な素質が求められる。勇気、度胸、野心、謙虚さ、深い愛情、忍耐力、集中力そして大きな心を持つこともとても重要だ。今の社会では、皆小さい頃に、こういったポジティブな精神を身に付けさせるべく、だれもがそれなりの教育を受けているはずだ。しかし、大きくなるにつれて、錯宗複雑な社会を経験する中で、こういった大切な素質が次第と失っていく。乗馬を通して、これらの素質の大切さを再認識することができる。それによって、人間の目の輝きを取り戻し、より堂々と生きられると思う。遊牧民は小さい頃から当たり前のように馬に乗ってきて、また話が違うが、大人になって初めて馬に触れる人は、とくに意義が大きいと思う。参加者たちは旅の中で、自然との向き合い方、人間としての姿勢、そして生き方、社会の在り方など自ら考えるよいきっかけとなっている。

また、馬上の旅は機械や情報に溢れる現代社会の中に失われつつある人間的なものを思い出させてくれる。時代はデジタル化が進み、機械はいつもなく私たちの身近になってくる。車の運転なら、ハンドルを回せば曲る、ブレーキを踏めば進む。だれがやっても同じ。しかし馬はそうはいかない。そこには技量の問題だけではない。馬との意思疎通が問われる。馬に従ってもらうには、ただ蹴りをいれれば、鞭で叩けばいいというものではない。馬にも意志が存在する。そこに信頼関係が大事になってくる。信頼してもらうには、一方的ではなく、馬の意志も感じ取れなくては。そこで乗り手の心の在り方が問われるのだ。そして、馬と駆ける際に、いつでも振り落される危険が存在する。ひょっとした不注意で事故につながるため、慎重に乗る必要がある。しかし、乗馬というのはあくまで人間が上にいることが忘れてはいけない。乗り手が憶になってしまうと、馬にそれが伝わり、馬が動揺してしまう。くよくよしてしまい、人間の指示通りにいかなくなる。それは返って危険なのだ。慎重と大胆、同時に問われる。乗馬というのは、そういった相反的なものが随所存在する。

最近の日本の若者は意志が弱いとよく言われる。それはつまり、彼らが育てられた環境の中で意志を強くしなくてはいけないという体験はなかったからだ。乗馬は手綱という一本のひもを通して自分の意志を伝えなくてはいけない。自分の意志をはっきり持っていないと、馬に舐められ、馬の意志で走られてしまう。ある時のこと。三日目乗馬終了の時に、一人の参加者が私にこう言いに来た。日本で暮らしていて、それまで自分の意志が大事だと思ったことはなかった。最初の二日間は自分が馬に自分の意志を強く伝えようとしなかった。だから、思う通りに走れなかった。今日になって、ようやく自分の意志の大切さに気づいた。そうしたら、馬と一つになった感じで乗れた、とうれしくて私に自分の変化を話してくれた。今の日本ではすべて過保護になりがちだ。教育も、社会も。今の若者たちはこのような過保護な環境の中で育ってきた。何事も自分で判断するのではなく、誰かが判断してくれていると考えがちだ。確固たる意志を持つことはどんな時代でも必要とされている。それが、この旅で強く再認識することができるのだ。

馬はまた強い心を育ててくれる。今の日本ではすべてのことにおいて、「協調性」だとか、「協力しあう」ことばかり唱えられる。そんな中で、一人ひとり心が弱くなっていく。独立した思考ができなくなる。しかし、どんな場所でもどんな社会でも最終的に一個の人間が独立した「個」として存在しなくてはいけない。自由に生きるためにも。旅の中では、嵐や大雨はもちろん、乗馬自体はなれないうちに非常に苦痛の伴うものである。そして馬を操ることはそう簡単なものではない。優しさや愛情だけでは何も始まらない。馬はペットではない。ここでは、馬は道具であり、生きるすべなのだ。優しい気持ちばかりで、馬に恣意な行動を許してしまうと、怪我するのは人間だけではない。馬も大けがしてしまう。乗り手の自分たちは支配者であることを忘れてはいけない。乗り手は支配者である以上は、相手を守るという上に立つ���の強い意識がなくてはいけない。日本の若者たちは最初馬と触れる時、とにかく優しい気持ちで、どうやって愛情を注ぐかばかり考える。確かに、馬と旅する時に、自分にだけではなく、馬にも相応の愛情を注がなくてはいけない。そのことは今の大学生たちは皆わかっている。中学生ならそのことを教える必要あるかもしれないが、大学生ともなれば、とくに今の日本の教育の中で育った大学生はそのことはとっくにわかっている。むしろ、行き過ぎて、表面だけになってしまう傾向がある。そこでは優しさだけではなく、厳しさも必要なのだ。心の強さがある上のやさしさだが、強さがなければ優しさだけでは、それはただの弱さに過ぎない。そのことをこの旅が教えてくれるのだ。

日本では自己責任という考え方はあまりないように思う。個人が社会に守られることはいいことだが、自己の存在もどこかで抹殺されている気がする。個人の存在を認めてもらうために、まず自己責任という意識がなくてはいけない。そして本来、日本でも、どこの世界でも、社会はとことんと個人を守ることはできるはずはない。それがどの国、どの時代にも存在しないことだから。自分を守るにはあくまで自分しかいない。今の日本はそういった勘違いが蔓延っているだけだと思う。それがこのキャラバンの旅と非常に似ている。参加者が馬を操れない時は、馬は群れに従う傾向がある。私は群れをコントロールすることで、よほど油断しない限り参加者は安全な状況にあると言えよう。しかし、それも、参加者が油断しないという前提なのである。そのために、一瞬の油断で大怪我につながるということを私は耳にタコができるほど強調している。ただ群れの中で走って、それ以上欲張りがない人は努力しなくても、それでもある程度、私はその安全を守れる自信がある。それが社会でいうと、欲望がなく努力もしたくない、ただ社会にぶら下げていればよいという人と似ているかもしれない。しかし、乗馬の悦びに目覚めるために、自由になるために、やはり「群れ」から出せなくてはいけない。群れから出せるようになれば、今度誰も助けられなくなる。すべて乗り手の技量にかかってくる。そこでは様々なことを自分で対応・判断しなくてはいけない。私はそれでも多少サポートできる自信があるが、ただ参加者には「だれかが守ってくれる」のような中途半端な気持ちはあってはいけない。自己責任の気持ちがあるからこそより大きな喜びが得られる。そして堂々と世界と向き合えるのである。

私の旅では、下手な人でも、うまい人でも、上達の速さこそ違うが、最終的にだれでも努力すれば、馬と風のように駆けて大きな喜びが得られる。一度も事故起きないのは、参加者自身も常に真剣に馬と向き合わなくてはいけない。真剣に物事を取り込めばどれだけ自分でも想像できないような境地まで自分を延ばせるか、どれだけの悦びを得られるかはこの旅の中で参加者は知ったはずだ。現代日本のすべて過保護の環境の中で、ここまで長い時間、一つのことに自分の意志で真剣に取り込む体験は今の若者にはこれまではなかったかもしれない。馬と向き合うことは、自然との向き合いそのものである。手に握るのが手綱だが、参加者たちは捕まえたのは生きるすべではないだろうか。

馬との旅は、これまで自分たちの育てた環境、自分たちの価値観と真正面から問い詰められる。そもそも日本的考えと違う考えがこの旅を動かしてきたとも言えるかもしれない。それは私が日本で過ごし、その中に出来上がった思い、私の心底からの叫びでもあった。この思いはこの旅を通して、参加者に伝えられた。日本の若者たちは不慣れでも、旅の中で耳を傾いてくれて、共感してくれた。この旅はある意味、私の日本社会への無言の反抗である。それこそは、何よりの原動力となっていたかもしれない。無意識の内に。

0 notes

Text

第七章 天職を見つける

しかし、馬でのキャラバンの旅はその後も苦労が続いた。旅が深まるにつれて、道状況、天候、通信など、予測しないこともたくさん起きていた。ある時は、出発してから天気が急変し、いきなり土砂降りになった。草原では身を隠す場所がなくて、一日中嵐の中の騎乗を強いられた。気象局の天気予報は近くの大都市の予報しかなく、草原の天気は赤ちゃんの顔だ。

草原には建造物がないだけに、道に迷うとなかなか元の途に戻れない。どこまでも見えるけれど、裏返してどこでも同じように見える。時には、キャラバン隊と運輸部隊と合流できなくなることも最初の頃はよくあった。

ある時、農耕地域の村の近くで宿泊する時のこと。馬は夜の間に自由に草原の草を食べさせるために、完全に縛ってはいけない、周辺で放牧するのだ。その日は偶々祭の日なので、子供たちは夜になると花火と爆竹をしていた。馬はもともと臆病な動物で、爆竹で驚き逃げた。夜の草原は真っ黒なので、とても集められない。朝になると、馬はかなり遠くまで逃げていて、全部の馬を見つけて連れ帰るには三日間もかかった。(具体的なエピソード二つくらいお書きください)

またある時、洪水で河が深くなり、草原の道は拒まれ、街を通らざるを得なくなった。そこで街を通らせていただく許可を得て、キャラバン隊は何日も寄り道して街に到着した。しかし、入る時に止められてしまう。止められる理由として、政府がここは観光都市でない、まして日本人が馬でやってくると、侵略戦争など思い出され、政府に反発する機運が高まると困る、ということだった。事前に許可を得たのに、人間も馬も相当疲れていて限界に近い状態になっている。もう切り返せない状況であった。その時私も意地になった。“侵略戦争を言うなら、大都市も日本人を受け入れなければよい。確かに馬は特別だ。し���し、それこそモンゴル人の民族的誇りではないだろうか。モンゴルに対する愛着があるからこそ、馬で困難と苦痛を耐えて、ここまで来たのだから”と、涙を汲みながら訴えた。その後、許可してくれたが、それが私の訴えに意味があったか今も分からない。現地の友人が融通してくれたためかもしれない。日本ならすべてのことを前もって計画を練り確約を得れば問題がないだろうが、草原ではそうはいかない。たとえ確約を得たとしても、その時にならないと分からない。そもそも前の段階ではきちんと検討してくれていないかもしれない。責任を背負えない人は適当に快諾する。しかし、いざ実施となると、いろいろな人のメンツや責任問題が出てくる。中国やモンゴルでは、事前の確約より、現場での解決能力が大事なのだ。

夏でも予想外に雪が降る時もあった。雪の中で安全に乗馬するには何を注意すべきか、馬の食糧をどう確保するか、車との連絡をどう取るかなど様々な問題を直面する際に、手本があるわけではない。臨機応変に対応しなくてはいけない。でもそういった問題は実はなればなっただけでたいしたことではないと今になって思った。真剣な気持ちがあればこの程度のことはいとも簡単に解決できる。勿論、その時その時、リーダーの人が正確に状況を分析・判断できるかの素質が問われるが。

本当の困難はただ一つ。馬上で、人の安全を100%守れるかどうか、それに尽きるのだ。馬で旅するという発想は少しでも古代文明に対して憧れを持つ人ならだれでも思いつくはずだ。しかし、どう実現するかという段階になると、馬集め、調教、スタッフの育成など様々な困難に直面する。それが実現されない限り、馬での旅は続かない。今世界中、私の「奔流」以外、本格的な馬上の旅は存在しないことが何よりの裏付けかもしれない。発想ではなく、責任感と愛情を持って仕事を取り組めたことは私の本当の誇りであった。

今になって言えることだが、最初の頃、自分でも馬との旅にはたくさんの危険が存在することを知らなかった。私は子供の頃から馬に触れる機会があったわけではない。20歳の時シルクロードに行って初めて馬に乗った。そのことは逆に、自分にとって大きな意味があった。子供から乗っている人は馬に乗る気持ちも当たり前になってしまうかもしれないが、大人になって初めて乗馬したからこそ感じられる心の喜びがあった。人は初めて馬に乗る時の恐怖も理解できた理由もそこにあるかもしれない。その後の何年間私は少しずつ乗馬の危険を知らされていた。ヒヤっとすることはたくさんあった。自分自身も危険な目にいっぱい遭った。今思えば、最初の何年間、未熟だった自分がやって来られたのは、一生懸命やったことによるところもあるだろうが、運もよかったとしか言えない気がした。自分自身が怪我していなかったのは、親に感謝するばかりだ。生まれつきの運動神経の良さで危険に合った時なんとか回避できて逃れたとしか言えようがない。それらすべてがそのまま自分の統率のやり方と教え方につながった。乗馬指導に携わる最初の何年間、毎年自分が大きな進歩を感じた。危険を認識すればするほど、責任を重く感じる。「一年前の自分にはとても任せられない」という思いがその時すごく強かったのを覚えている。後継者を育てないかとよく聞かれるけど、モンゴルでの乗馬指導はマニュアルを作ればいいという問題ではなく、自分自身が様々な危険を経験しないと分からないものだ。後継者を育てるということは、参加者をもう一度危険に放り出すことになる。

* * *

乗馬の危険は様々な場面に存在する。参加者の下手、うまいという前に、馬は動物なので、車やバイクと違い、自分の意志を持っている。日によって気分というのもある。また、一頭一頭調教する人、調教の仕方によって操り方は違ってくる上、体つきの違いにより乗り方も違うので、車の教習のように一概には教えられない。

また、馬は一頭一頭性格が異なる。素直な馬、荒い馬、乗り手の技量を読む馬、まったく関係なくひたすら走る馬、人間と同じくらい大きく違うのだ。初心者の場合、最初に人間の性格に合った馬を与えなくてはいけない。たとえば自信や運動素質を持っていない人にひたすら走りたがる馬を与えると、怖く感じて恐怖症になったりしてその後の乗馬にずっと影響してしまうかもしれない。逆に自信のある人に、大人しい馬を与えてしまったら、物足りない感から、燃えないだけでなく、油断したりして同様に落馬の危険に晒される。

また、人間が裸の馬に乗るのではなく、鞍と鐙、手綱という道具を使う。車なら一度点検すれば何百キロくらいは問題ないだろうが、馬食事の時間、走った道の状況によって30分くらいの間隔で点検が必要になってくる。乗馬のプロなら自分で点検できる上、たとえば、鞍が多少緩くなっても特に問題ないが、初心者の多いこのキャラバンの旅では、常にサポート側が神経を使ってチェックしなくてはいけない。特に初心者の場合、リズムがあっていないので、鞍のベルトも緩くなりやすい。その上、バランスをうまくつかめないため、ちょっと緩いだけでも落馬につながる。このように乗る前、乗っている最中の点検を手ぬいたらすぐにも事故につながるのだ。

人間が手綱を通して馬に意思を伝える。人間と馬を結ぶ唯一なものは手綱なのだ。前の章では意思疎通など内面のことを書いていたが、その前に技術的なことだけでもなかなか難しい。たとえば、止める、スピードを遅くするには、手綱を引くと動作するのだが、馬が荒くなり本気で走る時に、手綱を引くことは「走れ」という合図にもなりかねない。全く同じというわけではない。「引く」リズムが違うのだ。それも結局馬によって違うもので、説明できるものではない。最初の内、全部教えてしまうと、参加者が混乱するだけで、最低限のことさえできなくなる恐れがある。どの段階に何を教えるかを考えなくてはいけない。また、参加者の進歩を見極めて教えなくてはいけない。どんな馬に乗っているかによって特別に教えなくてはいけないこともある。そういうところがだれでもできるものではない。また、初心者に教える時に、どこまで教えていいのか、どこまで呑み込んでくれるか、を考えるだけでなく、こちらのサポート体制としてどこまでのスリルを許せるか、そしてどれだけ乗り手に合った馬を与えているか、そういったことをすべてひっくるめて総合的に考えなくてはいけない。

モンゴルの馬は馬の世界の中でもとりわけ難しい。モンゴルの馬は生まれて厩舎で育てるのではなく、草原を自由に駆けているため、人間めかしくなっていなく、野生本能が残っている。小柄ではあるが、走りは力強く、なにより、方向転換が素早く、リズムが非常に早い。かつて、マルコ・ポーロは旅行記『東方見聞録』の中に、「モンゴルの馬は兔のように走る」、と表現するほどだ。それゆえ、何十年も乗馬をやっている人もモンゴルの馬に乗れる人は稀にしかいない。モンゴル馬が力強く、性格も荒く、手に負えない時は、悪魔の翼のように、恐怖そのものになる。余所の国の競馬場で走っている馬に乗るより難しい。難しいけれど、モンゴルの馬だからこそ存在する世界があった。モンゴルの馬を乗りこなせるようになったら、馬が疾走する際に上下の振動がほとんどなくなり、途轍もない気持ちよさを味わえる。それが騎乗を越えた、人馬一体を越えた、もう一つスピリッツの世界なのかもしれない。鳥の翼に乗っているような大きな自由を手に入れたようなものかもしれない。そんな世界の存在を知れるのはモンゴルの馬だけなのだ。

それが参加者たちにも触れてほしい。本来初心者で、ただ何日間乗るだけでそんな世界を触れられるはずはない。日本で10年間乗馬をやっている人でも届かない世界だから。しかし、私が長く乗馬指導する中で、一つやり方を見つけた。モンゴルの馬は乗り手が操れない時に、群れで走る傾向がある。群れ全体をうまくコントロールすれば、安全確保されている中で、乗り手に早くも馬の様々なリズムを体で覚えさせることができる。そうすることで、乗馬初めてという人でも二日くらいで駆け足(疾走の状態)を体験できる。それができれば、それより遅いリズムは自ら分かってくる。少なくても落ちることはない。大体三日か四日間くらいして、馬がたとえトップスピードの習歩(駆け足の上のリズム)になっても、参加者が慌てることはない。短期間でモンゴル馬の素晴らしい走り方を体感できるということだ。

それを言うのは簡単だけれど、馬も実際のところ、一日中の気分の違いだけでなく、一瞬一瞬全体的な隊列の中の位置や置かれている状態で変わるのだ。例えば、同じ疾走させるとしても、並足、速足、少しずつスピードアップさせて疾走(駆け足)させれば、馬は荒い気持ちにならなく、おいて行かれるのを恐れる程度で走るので、乗り手は恐ろしく感じることはない。しかし、そういう段階をきちんと踏んでいない、または馬の状態を落ち着かない時に、疾走(駆け足)させてしまうと、我先行こうとして一気に競馬状態になる。同じスピードでも参加者が感じる恐怖は半端ではない。こういった馬全体の状態を読み取る上で指示を出さなくてはいけない。また、馬が一旦駆け足したりすると、興奮してくる。そうすると抑えるのは段々難しくなってくる時ある。そんな中で一頭走り出してしまうと、全体的に引っ張られて突進する可能性がある。経験のない人はその瞬間に無理に群れを止めようとすると、馬たちが左に行ったり右に行ったり、隊列が混乱する上、馬が衝突したり、参加者が馬に振り落される恐れがある。そんな時に、自分の焦る気持ちをおさえて、たとえ5秒間でも馬たちを恣意に走らせる時間を与えれば、5秒後にスタッフたち、参加者全員に止める合図を全体に出せば、馬は落ち着いた状態でまっすぐに止められる。

馬だけでなく、乗り手の参加者たちも、そして現地の遊牧民スタッフたちも、その気持ちはどれも一枚の鉄板ではないのだ。例えば、初心者の場合少し進歩したところ、馬の危険をまだ知らないので、一番油断しやすい。また、例えばだれか落馬したら、それはそれで仕方ないが、一気に参加者たちの注意力は落馬する人に行ってしまう。しかし、落馬者が出ると、馬たちも一番動揺してしまう時なので、参加者が立ち止まって待っていると言っても、決して安全な状態ではない。落馬者の面倒を見るというより、連続の落馬者を出さないようにむしろ神経使わなくてはいけない。人間の性格にもよる。普段から集中力のない人や、ちょっと進歩したらすぐ満足する人は、常に注意喚起させる必要がある。人間を見抜く洞察力はここで問われてくる。その逆で、乗り手が余計に不安を感じる時もある。馬の状態が落ち着かなくなったら、それがまた乗り手に伝わる。そういう時に無闇に疾走したりすると、落馬者が続出する恐れがある。

一方遊牧民スタッフたちも、もともと組織で働く人たちではないので、責任感は薄い。その上、自分たちにとって乗馬は当たり前にできた分だけ、参加者の怖さや能力を正確に判断できない。少し慣れて来たところ、彼らはまた慢心しやすい。サポート体制があるからと言って、結局体制というのは生き物だから、安心し切ってはいけない。それを仕切る人の姿勢、経験、責任感が問われる。最初の頃、落馬者が出る時に、参加者自身の油断や馬の不注意などいろいろ考えたけど、もちろんそれはそれで立派な理由なのだが、指導者としてはそれらがすべて自分の責任として考えなくてはいけないと思う。

経験が積んできても、優秀なスタッフと体制があったとしても、私の中では昔よりもずっと真剣な気持ちで取り込んでいる。今では、馬を降りてからでは私は殆ど何もしない。すべてガイドやスタッフに任せてしまうが、一旦馬に乗ってしまえば、そこは私の戦場となる。騎兵隊のような人間の大群、馬が駆け上がる煙、高揚する人間の気持ち、瞬時に変化する状況。私は馬上ではいつも戦場の気持ちで臨む。

キャラバン隊を集団として扱う時は、馬の集団、乗り手(参加者)の集団、スタッフの集団、それぞれに存在する集団心理的なものすべて理解する必要がある。一方、集団としてだけではなく、一個人一個人のレベルに合った指導とサポートも必要で、その切り替えも極めて重要だ。だから、軍隊のような厳しい統率だけでなく、自分自身の能力を高める必要もある。まず乗馬の技量が遥かに参加者より凌駕できなければ、彼らに適格な指導と注意を与えることができない。彼らの馬上の動きや姿勢を見るだけで彼らの技量を正確に読み取るためにも自分自身は常に上にいなくてはいけない。また、とっさのことが起きた時に、最適な対応を秒単位ですばやく打てなければ、参加者は危険に晒される。指導者自身の馬上の技量、経験、瞬時の判断力が問われる。

日本では、柵の中の乗馬でさえ、ただ2,3人の安全を守るのは難しい。奔流のキャラバンは1997年以来、各隊では40人から60人、通算8千人を越える参加者がキャラバンの旅に加わった。その殆どが初心者。一人当たり平均150キロ以上荒野を駆け抜けてきた。これまで述べ事故人はゼロ。乗馬業界では信じられない実績である。

ツアーとして考える人もいるが、私はこのキャラバンの旅をあくまでアドベンチャーとして考えている。そこに、旅行業的な考えや概念では所詮無理なのだ。飛行機や船の航海と似ているかもしれない。飛行機も船も今では車の運転よりも遥かに安全な時代だ。しかし、わずかな油断で大事故につながる。安全の裏にはどれだけの人がちっとも油断せずに取り込んでいるかは、考えてみればだれでも分かることだ。

私は中国に帰る時に海を渡る際によく船を利用する。船長(キャプテンの方)とも仲良くしている。私は普通乗客と接している乗組員より、船の操縦するキャプテンや船員たちの気質が好きだ。

航海では今の時代でも、「NEVEL SMILE TO SEA」という言葉が生きている。大海の中で、どんな穏やかな状況でも、一瞬たりとも油断してはいけないということだ。

「Never Smile」は、この馬の旅のリーダーとしても欠かせないものだと強く感じている。馬上の技量、統率力、洞察力、人間の内面を知る力、そして燃え続ける情熱。この仕事ではこういった素質がすべて問われてくる。そういう意味で、日本留学の経験や会社経営、そして技術者としてのキャリアはここですべて生かされた気がする。15年も一日の如く、常に平常心と真剣さ、技術者的な気質で臨んでいるからこそ、一度も事故人を出さなかったと思う。(Good!)

私は歴史が大好きだった。小さい頃に一つ夢があった。騎兵隊を率いて戦場を駆け抜ける夢。現代社会ではどう考えても現実でない夢だが、それに近いものをここで見つけた。馬上の旅人たちに存在する危険を自分ならすべて克服できるという自負ができた時に、この仕事は私にとってまさに天職だと感じた。

* * *

後に、日本屈指の旅行会社東武観光の社長(当時、日本旅行業業界会長を務めていた)に目にかかる機会があって、こんなうれしいお言葉を頂いた。「我々は様々な商品を扱っている。そなたは馬の旅一つだけ。我々はアンデルセンだとすれば、そなたは御木本(MIKIMOTO)なのだ。」丁度お会いに行く日は、日経新聞に世界で初めて真珠の養殖を成功させ、そのブランド化で富を成したMIKIMOTOの創業者、御木本幸吉の記事があった。

東工大出身で、馬を仕事する人は、これまでもこの先もいないはずだとよく大学の友人に言われる。その都度、私は、「私の専攻は「制御システム」だから、今は機械や宇宙衛星の制御ではなく、馬の制御に変わっただけだと冗談めかして答えた。

0 notes