Was wird das hier eigentlich? Gute Frage. Ursprünglich wollte ich schreiben, kreativ sein, meine Gedanken in die Welt schreien. Wurde nicht so wirklich was. Warum? Weil unkreativ. Jetzt dient der Spaß hier als Blog im Rahmen eines Deutschdidaktikseminars zum Thema "Gendersensibilität im symmedialen Deutschunterricht". Ich hoffe mal, dass er was wird.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Gleichberechtigung endet im Bücherregal

„In den Bücherregalen stehen sich Jungs und Mädchen auf den ersten Blick oft unversöhnlich gegenüber. Eine Seite rosa, eine blau, jeweils angeführt von Prinzessin Lillifee und Käpt’n Sharky. Die Frage ist: Stimmt das?“, las ich vor Kurzem in einem Artikel der SZ. Im Rahmen dieses Artikels untersuchten die Autoren Katharina Brunner, Sabrina Ebitsch, Kathleen Hildebrand und Martina Schories Kinder- und Jugendbücher aus ungefähr 70 Jahren. Dabei griffen Sie auf die Bibliothek für Jugendbuchforschung der Uni Frankfurt am Main zurück, die jedes Kinder- und Jugendbuch bei der Aufnahme in den Bibliotheksbestand verschlagwortet und Hinweise gibt, worum es in dem Buch geht.

Nachdem ich schon länger nicht mehr in den größeren Buchhandlungen war, sondern einen viel zu großen Teil meines Geldes in einer kleinen unabhängigen Buchhandlung lasse – wobei, für gute Bücher kann man eigentlich nicht zu viel Geld ausgeben – dachte ich, dass ich mir diesen Gegensatz zwischen Jungen- und Mädchenbüchern selbst mal ansehe und ging in eine Thalia-Filiale.

Die Lage auf dem Büchermarkt

Vorweg muss ich sagen, dass ich positiv überrascht war, dass es nur einen komplett rosa und nur einen komplett blauen Aufsteller gab und die sonstigen Aufsteller recht neutral gehalten waren.

Thalia Erlangen

Besonders die Erstleserregale bis hin zum Jungen Lesen zeigten aber genau das, was die Autoren der SZ postulieren. Mädchen gegen Jungs, Pferde gegen Fußball, rosa gegen blau, Feen gegen Monster, Zuhause gegen große weite Welt, Mama helfen gegen Abenteuer erleben. Im Online-Handel übrigens genauso wie vor Ort.

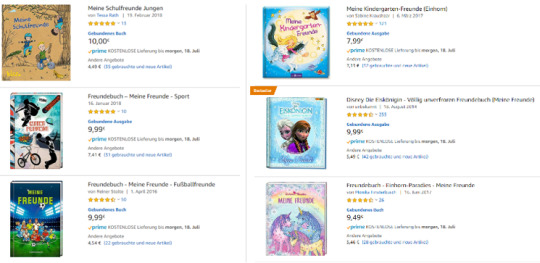

Amazon Top 3 für „Freundebuch Junge“ und „Freundebuch Mädchen“ (Stand: 17.07.2019)

Sport, Action und Spaß dominieren bei den Jungen. Die Cover sind überwiegend in blau gehalten. Bei den Mädchen gibt es interessanterweise wenig rosa, dafür aber Fantasietiere, Märchenfiguren und Glitzer.

Thalia-Regal mit Mädchenfreundebüchern

Spricht für sich.

Beispielinhalte von Jungen- und Mädchenfreundebüchern

Und auch hierzu sage ich lieber nichts Großartiges, bevor der Blog-Eintrag in einem Rant ausartet.

Hier noch ein Foto des Erstleseregals und eine Auswertung der SZ, dann geht’s textlich wieder weiter.

aus: https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/kultur/gender-wie-gleichberechtigt-sind-kinderbuecher-e970817/

In „Mediendidaktik Deutsch“ steht zum Lesen im Hinblick auf Identität Folgendes: „Schon wenn ein Kind oder ein Jugendlicher z. B. ein Buch liest, wirkt die Rezeption direkt oder indirekt auf die Identität des kindlichen bzw. jugendlichen Lesers zurück. Dies gilt für Kinder- und Jugendbücher, die altersspezifische und geschlechtstypische Probleme entfalten (z. B. Abenteuergeschichten, Pferdebücher) wie für klassische literarische Texte.“ (Frederking et al. 2018, S. 94)

Und auch Lars Burghardt, der an der Uni Bamberg am Lehrstuhl für Elementar- und Familienpädagogik forscht, wird im SZ-Artikel wie folgt zitiert: „Wenn immer süße Prinzessinnen oder tollkühne Helden abgebildet sind, hat das einen subjektivierenden Effekt auf die Kinder. Das ist dann in Ordnung, wenn sich Kinder ohnehin damit identifizieren können – aber wenn ein Mädchen nicht die süße Prinzessin sein, sondern Abenteuer erleben möchte, wirkt das einschränkend.“ (Brunner et al. 2018) Als eine der Ursachen für diese starke Polarisierung in Kinder- und Jugendbüchern greifen die Autoren das Gendermarketing heraus. Das bedeutet: Produkte verkaufen sich dann gut, wenn sie gezielt eines der beiden biologischen Geschlechter ansprechen. Die Bücher sind schlichtweg zielgruppenspezifisch gestaltet – sowohl inhaltlich als auch textlich - und sorgen so dafür, dass uns das „Rosa-Blau-Denken“ weiterhin erhalten bleibt.

„Die Darstellung des Aussehens von weiblichen Figuren entspricht in der deutlichen Mehrheit klassischen Zuschreibungen. Die Analyse der Kategorie Gefühle und Verhalten zeigt ebenfalls, dass weibliche Figuren in großen Teilen geschlechterstereotyp dargestellt werden. Sie werden eher passiv als aktiv dargestellt (…), mehr als doppelt so häufig ängstlich oder schwach wie mutig und stark (…) und deutlich häufiger emotional als rational (…). Protagonistinnen werden 8-mal häufiger im Haushalt dargestellt als im Beruf. (…) Bei den ausgeübten Tätigkeiten zeigt sich, dass Männer mehr als 8-mal so häufig berufstätig dargestellt werden wie bei fürsorgenden oder haushaltsnahen Tätigkeiten“, berichten Lars Burghardt und Florian Klenk in einer empirischen Analyse aus dem Jahr 2016 (Burghardt, Klenk 2016, S. 71)

Fiktion bietet einen Schutzraum, in dem die Lesenden andere Rollenmuster, Erfahrungen von Wirklichkeit und andere Weltbilder erleben, welche wiederum das Selbst- und Weltbild der Leser beeinflussen (vgl. Frederking et al. 2018, S.95).

Das müssen wir jedoch so nicht hinnehmen. Genauer gesagt bieten gerade solche Bücher eine hervorragende Grundlage für identitätsorientieren Unterricht in Anlehnung an Frederking. Wie bereits in meinem ersten Blogeintrag angesprochen, soll der Deutschunterricht die Möglichkeit bieten, sich mit dem eigenen Selbst- und Weltverständnis auseinanderzusetzen und die Entwicklung der Persönlichkeit zu fördern (vgl. Frederking 2001, S. 95).

Zerlegen wir die Bücher also mit den Schülern und sehen uns an, was dahintersteckt.

Das kann auf viele unterschiedliche Arten geschehen und man muss sogar nicht direkt auf die inhaltliche Ebene gehen. Sehen wir uns beispielsweise Cover von Kinder- und Jugendbüchern an und lassen die SuS darüber reden, was sie sich auf Basis des Covers vom jeweiligen Buch erwarten. Anhand dieser Erwartungen kann man darüber diskutieren, worauf die Bücher (oder die Verlage dahinter) setzen. Klischees? Oder vielleicht ist doch nicht alles so schwarz-weiß und wird bei den Jugendbüchern gemäßigter? Es sollte definitiv keine einseitige Buchauswahl vorliegen. Um nicht allzu viel vorzugeben, können die SuS im Internet nach Kinder- und Jugendbüchern recherchieren und sich jeweils ein Cover heraussuchen. Und bei dieser Gelegenheit kann man direkt auch auf die Bedeutung von Paratext eingehen und die SuS herausfinden lassen, dass Buchcover nicht ohne Grund so aussehen wie sie aussehen.

PS: Zuerst wollte ich den Blogeintrag übrigens “Gleichberechtigung endet vor dem Bücherregal" nennen. Gerade vor dem Hintergrund, dass man - zumindest irgendwann ab dem Jugendalter - nicht nur noch Bücher vorgesetzt bekommt, sondern sie sich selbst heraussuchen kann, hat mich aber das “vor dem“ gestört. Denn wenn man sich darüber klar wird, was dort wie und warum steht, konsumiert man vermutlich anders - diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht.

Liebe Leser,

das war mein vorerst letzter und vielleicht auch ein wenig in die Länge eskalierter Blogeintrag im Rahmen des Seminars (das zugegebenermaßen auch schon ein Jahr lang vorbei ist - ein Hoch auf lange Abgaberfristen und kulante Dozenten!). Ich hoffe, er hat gefallen und freue mich auf konstruktive Kritik.

Literatur und Quellen:

Brunner, K., Ebitsch, S., Hildebrand, K., & Schories, M. (2019). Blaue Bücher, rosa Bücher. https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/kultur/gender-wie-gleichberechtigt-sind-kinderbuecher-e970817/ (zuletzt angesehen: 17.07.2019)

Burghardt, Lars & Klenk, Florian. (2016). Geschlechterdarstellung in Bilderbüchern - eine empirische Analyse. In; GENDER, 3-2016, S. 61-80.

Frederking, V., Krommer, A., & Maiwald, K. (2018). Mediendidaktik Deutsch: Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Frederking, Volker (2001). Peter Härtlings ‚Ben liebt Anna’ - Identitätsorientierter Umgang mit einem Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur im Zeichen von Individualisierung, Pluralisierung und Medialisierung. In: Christine Köppert / Klaus Metzger (Hrsg.): „Entfaltung innerer Kräfte“. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Seelze: Friedrich, S. 92-109

2 notes

·

View notes

Text

Superhelden - männlich gleich stark, weiblich gleich verkopft?

Vorab: An wen denkt ihr zuerst, wenn ihr das Wort „Superheld“ lest? Und welche Eigenschaften verbindet ihr mit dieser Person?

Mein erster Gedanke sah ungefähr so aus:

Extraordinäre Stärke, Verbiegen von Metall, Unverletzlichkeit – viele bringen mit dem Heldentum und diesen Eigenschaften wohl Superman in Verbindung. Er ist als erster Superheld der Comicgeschichte wohl der Superheld schlechthin. Seit seiner Erfindung und der Veröffentlichung des ersten Comics in den 1930ern, in denen er – nicht, wie ursprünglich konzipiert, ein glatzköpfiger Schurke, der die Welt an sich reißen wollte – als uns gut bekannter Unterwäsche über normaler Kleidung tragender Good Guy auftrat, blühte die Superheldenkultur nur so auf. Walt Disney, Marvel und DC veröffentlichen Comics, Filme und Merch von Superhelden – immer darauf bedacht, die Helden als mächtig, stark und überlegen darzustellen und dem Leser eine kleine Flucht aus der Realität zu gönnen. Laut Trabant dienen gerade Helden wie Superman dazu, den Menschen mit der Ungerechtigkeit und durch den Kapitalismus bedingten Entfremdung zu versöhnen (vgl. Trabant 1971, S. 260). Gut, ein weinerlicher Held wäre vermutlich auf dem Markt weder gut angekommen noch hätte er eine Vorbildfunktion erlangen können.

Im Rahmen dieses Blog-Eintrags möchte ich mir gerne ansehen, welche Eigenschaften Helden denn haben, ob es vielleicht spezifisch weibliche und spezifisch männliche Eigenschaften gibt und wie man diese im Unterricht aufgreifen könnte. Schließlich tauchen gerade vor dem Hintergrund der neuen Marvel-Filme immer mehr weibliche Helden auf den Kinoleinwänden auf.

Wie zuletzt erst in „Black Panther“ bzw. den Avengers-Reihen von Marvel zu sehen ist, können sowohl Frauen als auch Männer Helden sein. Nehmen wir als Beispiel Shuri aus Wakanda. Sie ist die sechzehnjährige Schwester von T‘Challa, der der Black Panther und König von Wakanda ist. In ihrer Heimat verfügt Shuri über ein riesiges Labor, in dem Sie medizinische Instrumente, Kampfutensilien und allerlei andere Gerätschaften entwirft und baut. Von den Machern des MCU, des Marvel Cinematic Universe, wird sie sogar als schlauester Charakter bezeichnet. Und das, obwohl es da auch noch Tony Stark gibt – der sich seine körperliche Übermacht gegen Gegner übrigens über seine selbst konstruierten Anzüge schafft, also eigentlich auch mehr mit dem Kopf als mit den Muskeln arbeitet. Wohingegen Jessica Jones eher untypische Züge für eine weibliche Heldin zeigt: Alkohol, Schlägereien und wenig Emotionalität. Trotz allem tauchen Frauen in Comics und Superheldenfilmen deutlich weniger auf.

Hier übrigens ein Blick in Shuris Labor:

youtube

Amanda Shendruk, Journalistin für pudding.cool, hat zu den genderspezifischen Fähigkeiten von Superhelden Wunderbares herausgefunden. Sie hat über 34.400 Comic-Charaktere untersucht und dabei Folgendes herausgefunden:

Männer verfügen über physische Fähigkeiten wie Stärke oder Ausdauer, während Frauen eher flink und geschickt sind. Empathie, Intellekt und Telepathie werden mehr bei Frauen als bei Männern gefunden.

Grundsätzlich weisen männliche Helden eher physische Kräfte auf, während weibliche Helden ganz klar in Sachen „Geisteskraft“ vorne liegen. Empathie, Telepathie, Kontrolle von Emotionen sind Frauenbereich.

Während 30 Prozent der untersuchten männlichen Charaktere „man“ in ihrem Namen haben, weisen 13 Prozent der weiblichen Helden die Verniedlichung „girl“ in ihrem Namen auf.

(vgl. Shendruk 2017)

Ein super Gegenbeispiel bietet übrigens Jessica Jones, die relativ viele der männlichen Merkmale aufweist. Stärke, Schnelligkeit, großes Gerechtigkeitsgefühl und ein relativ kühles Gefühlsleben. Wer mehr über Jessica Jones erfahren will, findet hier Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Jessica_Jones

Meine Idee ist es, mit einer abgewandelten Form der Eingangsfrage zu beginnen und die SuS zu fragen, welche Eigenschaften für sie ein Superheld hat. Um das Ganze für die SuS etwas anregender zu erstellen, können die Ergebnisse via answergarden.ch stattfinden – oder man lässt die SuS an die Tafel kommen, je nach Präferenz.

Ich erwarte in etwa Antworten wie: Stärke, Unsterblichkeit, Schnelligkeit, bekämpft das Böse, versteckt sich hinter einer Maske, … Anschließend könnte eine „Textarbeit“ stattfinden: die SuS können entweder online nach Superheldenbildern suchen oder sich an mitgebrachten Comics bedienen und als Ergänzung in verschiedenen Wikis recherchieren. Hier bieten sich unter anderem die Wikipedia-Kategoriensuche unter https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Superheld oder das Marvel-Wiki unter https://marvel-charaktere.fandom.com/de/wiki/Marvel_Charaktere_Wiki an.

Die konkrete Aufgabe dabei ist: herausfinden, wie Superhelden dargestellt werden und welche ihre Fähigkeiten sind. Die SuS können sich in verschiedenen Gruppen jeweils auf verschiedene Helden konzentrieren. Zu Beginn der (Doppel-)Stunde sollen die SuS Ihre Ergebnisse vorstellen und es soll in einer gemeinsamen Diskussion herausgefunden, was letztendlich einen Superhelden ausmacht und ob die SuS die Auffassungen der Comic-Darstellungen teilen.

Meinungen? Kritik? Antworten auf die ersten Fragen? Ich freue mich auf eure Kommentare 😊

Literatur und Quellen:

Wüllner, Daniel (2013): Achtung, Geschlechtergrenze! https://www.tagesspiegel.de/kultur/comics/comicforschung-achtung-geschlechtergrenze/8019304.html (zuletzt angesehen: 17.06.2019)

Shendruk, Amanda (2017): Analyzing the Gender Representation of 34,476 Comic Book Characters. https://pudding.cool/2017/07/comics/ (zuletzt angesehen: 17.06.2019)

Trabant, Jürgen (1971): Superman – Das Image eines Comic-Helden. In: Ehmer, Hermann K. (Hrsg.): Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln, S. 251–276.

0 notes

Text

0 notes

Text

Geschlechterbilder in moderner Kinder- und Jugendliteratur

Denkt man an seine Kindheit zurück, so wird einem im Hinblick auf den Kindergarten bewusst, dass es schon früher unterschiedliche Regeln für beide Geschlechter gab. Jungs durften sich zum Beispiel eher schmutzig machen als Mädchen. Sie durften wilde Spiele spielen und auf Sachen herum klettern. Mädchen hingegen sollten immer lieb und brav mit ihren Puppen spielen, viel lesen und sich bloß nicht schmutzig machen.

Auch heute noch werden Menschen in alltäglichen Situationen unbewusst von anderen in die Kategorien „männlich“ oder „weiblich“ eingeordnet. Ist diese Einordnung jedoch auf den ersten Blick nicht möglich, so sind die Menschen irritiert und werden unsicher im Umgang mit diesen. Die Geschlechterforschung ist davon überzeugt, dass die Geschlechtsidentität nicht angeboren wird, sondern Ergebnisse von „spezifischer sozio-kultureller, historischer Konstruktionen“ sind (Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt & Wienold, 2007, S. 225). Demnach werden gewisse Handlungen, Kleidung, Frisur bestimmten Geschlechtern zugeschrieben und als „typisch“ erachtet.

Auch im Kindergarten ist dies wieder zu finden. Studien zu folge, wählen Erzieherinnen meist Genre, welche eher dem weiblichen Interesse entsprechen. Jungs tun sich somit schwer, Helden und Rollenbilder für sich zu finden. Natürlich wirkt es auch männlicher, wenn der Junge Fußball spielt anstatt mit seinen Freunden zu lesen. Dies zeigen auch die Zahlen, denn laut der JIM Studie lesen deutlich mehr Mädchen, als Jungen.

Was könnte man dagegen tun?

Zuerst sollte man die Schulen zu Orten des Lesens umbauen. Es sollte für Schüler selbstverständlich sein, sich auch einmal ein Buch herzunehmen und zu lesen, anstatt den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen. Außerdem sollte an der Lesemotivation der Männer gearbeitet werden. Dies könnte geschehen, indem man ihnen interessanten Lesestoff anbietet und sie darin bestärkt, mehr zu lesen.

Wir planten anhand des Buches „Lemony Snicket: Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“ eine Unterrichtssequenz und wollten genau diese Thematik aufgreifen und mit unseren SuS besprechen. Die Geschichte hat durchaus Potenzial, denn die Kinder werden nicht stereotypisch dargestellt. Außerdem entspricht dieser Genre beiden Geschlechtern.

Im ersten Schritt sollten die Kinder Kapitel eins lesen, denn darin werden die Kinder ausführlich beschrieben. Hierzu sollen sie eine Mind-Map gestalten. Die Geschichte dreht sich um die drei Waisenkinder, welche stets auf der Flucht vor dem bösen Graf Olaf sind, der deren Erbe stehlen möchte. Sunny ist noch ein Baby und somit die Jüngste. Sie beißt gerne auf Sachen herum und kann ganz verrückte Dinge mit ihren Zähnen anstellen. Klaus ist der Mittlere der drei Kinder. Er liest sehr gerne und hat ein unheimlich großes Wissen. Violet ist die Älteste. Sie interessiert sich vor allem für Technik. Ständig erfindet sie neue Maschinen, die den drei immer wieder das Leben retten. Im zweiten Schritt werden die SuS gefragt, ob sie sich denn die Figuren so vorgestellt haben und ob diese Kinder sich „typisch“ verhalten. Anschließend sollen sie ihre Meinung begründen und es wird im Plenum diskutiert. Übrigens kann man sich auf Netflix auch die Serie dazu ansehen (sehr empfehlenswert).

Nahezu alle Bücher beinhalten Aussagen, welche die Vorstellungen der Kinder hinsichtlich ihrer Umwelt und sich selbst beeinflussen. Das bedeutet, dass Kinder- und Jugendliteratur nicht nur zur Belustigung dient, sondern auch als Erziehungsmittel. Sie vermittelt gewisse Einstellungen und Erwartungen. Es ist überaus von Bedeutung, ihnen Toleranz und Akzeptanz zu vermitteln. Die Gesellschaft, als auch die Kinder- und Jugendliteratur sollte ihnen einen achtvollen Umgang mit Geschlechterrollen aufzeigen, sodass sich mit dieser Thematik vorurteilsfrei auseinandergesetzt werden kann.

Ich freue mich über eure Kommentare.

Eure teachingpenguii

Quellen:

Fuchs- Heinritz, W., Lautmann, R., Rammstedt, O., Wienold, H. (2007): Lexikon zur Soziologie. Wiesbaden, Springer VS. Seite 225.

Richter, D., Vogt, J. (1974): Die heimlichen Erzieher. Kinderbücher und politisches Lernen. Reinbek, Rowohlt TB-V.;

JIM Studie (2016): Online abrufbar unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf

8 notes

·

View notes

Link

Weil’s hier gut rein passt und ich gerade durch Zufall wieder darauf gestoßen bin: Nicht nur Mädchen und junge Frauen haben mit Vorurteilen und sozialem Druck zu kämpfen. The Mask You Live in wirft Licht auf die Art von Druck, der Jungs und junge Männer im amerikanischen Alltag oft ausgesetzt sind, und zeigt, wie schwierig es sein kann, Mann zu sein.

1 note

·

View note

Text

C-O-M-I-C-S

Wenn mich jemand fragen würde, was ich als Kind gerne gelesen habe, würde es wohl nicht lange dauern bis ich auch Comics nennen würde. Entenhausen kenne ich immer noch wie meine Westentasche und ein kleiner Teil in mir wünscht sich immer noch zusammen mit Obelix in den Zaubertrank gefallen zu sein. Als ich älter wurde, wurden es auch meine Comichelden. Mickey und Donald wichen zunehmend Batman und Ironman. Es wurde nicht mehr fröhlich durch Entenhausen gehüpft, sondern auf leisen Sohlen durch Gotham City geschlichen.

Was ich an Comics gut finde?

Die Kombination aus Text und Bild lässt einen die erzählte Geschichte ganz anders erleben. Man muss sich seine Figuren nicht mehr vorstellen, denn sie sind schon da. Die Geschichten lesen sich schnell. Inhalte können kurz und prägnant wiedergegeben werden. Die Handlung, die sich in einem herkömmlichen Buch über vier Seiten erstreckt, nimmt im Comic wahrscheinlich maximal einandhalb Seiten ein. Und ist dabei auch noch bunt!

Genau hier besteht großes Potential für den Deutschunterricht. Comics “transportieren verkürzt einen Sachverhalt und können durch die bildliche Darstellung sehr viel leisten. Humor und Ironie können dargestellt werden, Inhalte werden zugespitzt und prägnant vermittelt, man kann Kernbotschaften deutlicher hervortreten lassen” (Landesbildungsserver Baden-Württemberg). Im Gegensatz zu früher beschränken sich die hier erzählten Geschichten auch nicht mehr zwingend nur auf flache Stories für seichte Unterhaltung. Die dargestellten Themenbereiche sind mittlerweile breit gefächert und können so auch besonders anspruchsvoll sein (vgl. Maiwald et al. 2010, S.13).

Für den Gebrauch im Deutschunterricht mit gendersensiblem Aspekt könnte ich mir folgende Unterrichtsidee gut vorstellen:

Ich möchte hierbei meinen Schwerpunkt auf die Comichelden legen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen einen eigenen Comichelden entwerfen. Zunächst legen sie für sich jeweils fest ob es ein Held oder eine Heldin wird. Danach notieren sie sich Besonderheiten, Fertigkeiten und Fähigkeiten die ihre Figur haben soll. Hier könnte man auch kreativ arbeiten und die Schülerinnen und Schüler ihren Helden bzw. ihre Heldin kurz anskizzieren lassen oder die Übung auch mit dem Fach Kunst verknüpfen.

Daraufhin werden natürlich alle Helden und Heldinnen zunächst vorgestellt. Hierbei wird dann gleich sortiert. Und zwar danach welche Eigenschaften, Fähigkeiten etc. die Schülerinnnen und Schüler den männlichen Helden und welche den weiblichen Heldinnen geben.

Das Ergebnis kann dann mit bekannten Helden und Heldinnen verglichen werden. Wie dies geschieht, kann man unterschiedlich gestalten, je nachdem wie viel Recherche die Schülerinenn und Schüler selbst betreiben sollen. Man kann natürlich auch mit fertigen Statistiken arbeiten. Eine Beispielstatistik findet sich hier.

Werden die Figuren visuell gestaltet, soll dies natürlich ebenfalls in den Vergleich aufgeführt werden.

Danach sollen die Erkenntnisse natürlich diskutiert werden. Hier könnte man auf viele verschiedene Aspekte eingehen, beispielsweise was die persönliche Präferenz der Kinder bei Helden ist. Man kann auch in dem Rahmen verschiedene Heldengruppen (Avengers, Guaradians of the Galaxy) genauer betrachten: Welche Art von Helden kommen hier vor? Wie ist die Aufteilung zwischen männlich und weiblich?

Natürlich sollte dies alles nicht ohne jeglichen Kontext thematisiert werden. Diese Übung lässt sich denke ich gut einbauen, wenn eh schon das Thema Comics oder auch Graphic Novel behandelt wird oder eine passende Lektüre im Unterricht gelesen wird.

Eine weitere Möglichkeit die Comics einzusetzen, wäre indem das Ende einer Geschichte, vielleicht auch das Ende eines Märchens, von den Schülerinnen und Schülern als Comic neu dargestellt werden würde.

Sagt mir doch mal was ihr so von Comics haltet!

Eure teachingpapaya

Verwendete Literatur und Quellen:

Landesbildungsserver Baden-Württemberg: Comics im Unterricht

Maiwald, K./Josting, P. (Hrsg.): Comics und Animationsfilme in: Frederking, V. u.a. (Hrsg.) Medien im Deutschunterricht 2009. Jahrbuch. München 2010

4 notes

·

View notes

Text

Jeder hat das Recht auf Diskriminierung!

Gerade sitze ich im Zug gegenüber von anderen Fahrgästen und warte darauf, dass mich der Zugführer pünktlich (oder zumindest sicher – ich will bei der Bahn mal nicht so kleinlich sein) nach Hause bringt. Davor hat mich der Busfahrer zum Bahnhof gebracht, später fahre ich mit einem Taxi nach Hause und unterhalte mich eventuell mit dem Taxifahrer. Das klingt erst mal nach einer ganz normalen Heimreise, aber ist hier nicht irgendetwas auffällig?

Nein? Doch! Nämlich das generische Maskulinum. Denn mit seiner Verwendung kann ich Frauen zwar in meine Äußerung einschließen, beispielsweise in die Berufsgruppe der Zugführer, verwende aber trotzdem die männliche Form – säße ich im Krankenhaus, würde ich wahrscheinlich von Krankenschwestern oder Putzfrauen berichten – diese Begriffe schließen wiederum männliche Pflegekräfte komplett aus, beinhalten aber im Gegensatz zum -er-Suffix der Maskulina deutliche Merkmale (Schwester, Frau) des weiblichen Geschlechts und schließen so Männer aus.

Was heißt das nun konkret? Ist die deutsche Sprache diskriminierend gegenüber Frauen? Gegenüber Männern?

Geht es nach der achtzigjährigen Marlies Krämer, die erst vor Kurzem gegen die Sparkasse klagte, weil sie nicht als „Kunde“ angesprochen werden wollte, ist es klar, dass die deutsche Sprache Frauen gegenüber diskriminierend ist. Als Sparkassen-„Kunde“ fühle sie sich nicht angesprochen und möchte in Formularen der Sparkasse „Kundin“ genannt werden. Das BGH urteilt jedoch, dass Frau Kramer sich zwar nicht von der Verwendung der männlichen Rede angesprochen fühlen möge, dem Gleichheitsgrundsatz widerspräche die Formulierung allerdings nicht – und somit sei sie auch nicht diskriminierend. (https://bit.ly/2JE70NL). Also gut, hätten wir das aus rechtlicher Sicht schon mal geklärt.

Und nun? Werde ich als Frau jetzt diskriminiert oder nicht?

Senta Trömel-Plötz, Begründerin der feministischen Linguistik in Deutschland, fand heraus, dass in der deutschen Sprache für „ausschließlich weibliche Referenten komplizierte Umformungen nötig sind, während für männliche Referenten die geschlechtsindefiniten Formen dienen können.“ (Trömel-Plötz, 1978, S.53) Sie führt weiter aus, dass „die Wahl [einer] maskulinen Form für geschlechtsunspezifische Zwecke, obwohl es feminine Formen wie die Kundin, die Käuferin, die Leserin durchaus gibt, darauf hin [deutet], daß [sic!] Frauen oft ausgeschlossen sind. Weder die Wahl einer solchen Form in der Sprache ist zufällig noch der Effekt unbeabsichtigt: Der generische Gebrauch des Nomens wird oft mit dem Gebrauch des maskulinen Nomens mit männlichen Referenten identifiziert – man redet generell über Männer und Frauen, man benützt die Form, die für den generischen geschlechtsindefiniten Gebrauch zur Verfügung steht, und man meint dabei nur Männer.“ (Troemel-Ploetz, 1978, S.53)

Kalverkämper erklärt dies wie folgt: „Situationen und Kontakte [können] auch Texte verlangen, in denen diese Sexus-spezifizierende Markierung des außersprachlichen Objekts, also des Referenten, keine Rolle spielen soll. Für solche Fälle […] sieht das Sprachsystem die Neutralisation vor. Sie enthebt die Wörter ihrer spezifischen Anwendungsgebundenheit in gewissen Merkmalen, ermöglicht dadurch also einen erweiterten Anwendungsbereich. […] Dieser Mechanismus ist den natürlichen Sprachen eigen: Sie unterscheiden einerseits Individuelles (z.B. durch Eigennamen: Gabriele, oder durch deiktisch/kontextuell/situationell determinierende Appellative: unsere Tochter da vorn.“ (Kalverkämper, 1979, S. 58). Er vergleicht den Gegensatz Mann-Frau mit dem Gegensatz von Tag-Nacht und stellt fest, dass viele natürliche Sprachen inkludierende Verhältnisse aufweisen. Der Tag schließt die Nacht also nicht unbedingt aus, sondern kann die Nacht auch einschließen. Genauso verhält es sich für „der Kunde“, „die Busfahrer“. Er schlussfolgert letztendlich, dass ein Sprachsystem, anders als die außersprachliche Welt, keine Grenzziehung vornehmen muss (vgl. Kalverkämper, 1979, S.58f.) Somit ist es völlig in Ordnung, das maskuline Formen zur Markierung der Neutralisation zu verwenden.

Groß anderes bleibt uns nicht übrig. Denn während das Englische beispielsweise das Personalpronomen „they“ in der Singularbedeutung und das Schwedische das geschlechtsneutrale Pronomen „hen“ hat, gibt es das im Deutschen nicht. „Jemand, hat geklopft, sollen wir sie sie hereinlassen?“ (Trömel-Plötz, 1978, S.54) klingt im Deutschen schlichtweg falsch.

Und wie greife ich das nun im Unterricht auf?

Letztendlich halte ich die Thematik für wichtig, trägt sie doch deutlich zur Sensibilisierung des Sprachgebrauchs bei. Eine grobe Richtung damit im Unterricht zu arbeiten, könnte es sein, Maskulina in Texten zu Feminina umzuformulieren und die Klasse anhand des Textes herausfinden zu lassen, ob und was sich im Text geändert hat, und sie so für den generellen Sprachgebrauch zu sensibilisieren. Im Zuge dessen könnte man unter Umständen auf domänenspezifische Berufe und deren Ursprung eingehen (denn Maskulina wie der „Dachdecker“ oder „Maurer“ haben sicherlich auch ihren Ursprung in der Tatsache, dass es Männern schlichtweg leichter fällt, körperlich schwerer zu arbeiten). Und vielleicht hilft dort auch Trömel-Plötz‘ Vision zur Sprache: „Wenn Frauen und Männer bewußt [sic!] sexistische Sprache vermeiden und Sprache gleichberechtigt einsetzen, d.h. da Sprechen ja ein Großteil unseres Handelns ist, auch als gleichberechtigte Partner miteinander umgehen, wird sich das neue sprachliche Verhalten auch in einer allmählichen Sprachveränderung niedergeschlagen zu einer Sprache hin, in der die Benachteiligung von Frauen und Männern aufgehoben ist.“ (Trömel-Plötz, 1978, S.64)

Also, liebe zugführende Person, warum sind wir zu spät?

Liebe Leser, stimmt ihr zu oder seht ihr das anders? Wie würdet ihr die Thematik im Unterricht aufgreifen? Ich freue mich auf eure Antworten.

______________________________________

Literatur:

Kalverkämper, Hartwig: Die Frauen und ie Sprache. In: Linguistische Berichte, 1979, Vol. 62. Wiesbaden: Vieweg. S.55-71.

Trömel-Plötz, Senta: Linguistik und Frauensprache. In: Linguistische Berichte, 1978, Vol.57. Wiesbaden: Vieweg. S.49-68.

5 notes

·

View notes

Text

...und noch eine Prise Gendersensibilität.

Es ist schon ironisch. Vor kurzem saß ich noch an einer Hausarbeit für mein Studium. Lehrstuhl: Soziologie; Thema: Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsmarkt. Und wie sich das als Vorzeigestudentin gehört, lief natürlich der Fernsehen. Was ich angesehen habe? Natürlich die WM! Irgendein X-beliebiges Gruppenspiel lief, vermutlich war es immer noch gehaltvoller als alles, was die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr zustande gebracht hat. Aber gut darum soll es jetzt nicht gehen. Es lief also ein WM-Spiel. Kommentiert von Claudia Neumann. Ja gibt es denn sowas? Eine Frau kommentiert Männerfußball! Welch Skandal! Ich sah es förmlich vor mir, wie den Frauen-gehören-an-den-Herd-Verfechtern ihr Feierabendbier aus der Hand glitt, geschockt von dieser Wendung in ihrem schönen Männerfußball. Einer kurzer Blick auf Facebook, Twitter und Co. genügte, um es zu sehen. Die Frauen-sind-reine-Babylegemaschinen-Fraktion haute in die Tasten: “Was soll das? Frauen gehören in die Küche und nicht ins Fußballstadion!” - “Ich hab ja nichts dagegen, wenn Frauen arbeiten gehen, aber mein Fußball sollen die nicht kommentieren.” - “Also Frauenfußball kann sie meinetwegen kommentieren, das schaut sich ja eh keiner an haha”

Wow! Da sitze ich nun. Schreibe darüber, wie hoch die Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt noch immer ist und lese parallel solche Aussagen. Da fragt man sich schon, ob die aktuellen Genderdebatten, die Fragen ob es nun die Studenten, die Studentinnen oder doch die Studierenden sind, nicht doch mehr Berechtigung haben, als ich es bisher angenommen hatte.

Bisher hatte ich das alles eher belächelt, doch vielleicht wäre es doch angebracht ein wenig mehr zu Gendern. Sowohl im Alltag, als auch im Unterricht. Doch wie setzt man das im Unterricht um?

Ich versuche mich mal an einem kleinen Leitfaden zu gendersensibler Didaktik, basierend auf einem Votrag von Prof. Dr. Hildegard Macha:

Unter geschlechtssensibler Didaktik versteht man zunächst erst mal keine wirklich “neue Didaktik”, sondern dass man didaktische Prinzipien unter dem Genderaspekt betrachtet und auch modifiziert. Wie eben bereits erwähnt beginnt dies bereits schon bei der Sprache. Hier gilt es diese mit dem Bewusstsein darauf anzuwenden, dass Sprache und Kommunikationsmittel das eine oder das andere Geschlecht diskriminieren können. Zusätzlich sollte man sich auch seiner eigenen Geschlechterrolle als Lehrende oder Lehrender bewusst sein und diese gegebenfalls reflektieren und bei der Unterrichtsplanung mit einbeziehen. Geschlechtssensible Didaktik umfasst verschiedenste Aspekte im Unterricht: die Vorbereitung der Lerninhalte, die Erstellung der Lernunterlagen, die Auswahl der Lernmethoden, eine geschlechtergerechte Sprache, geschlechtergerechte Kommunikationsstile und Gesprächsverhalten und auch eine gendersensible Analyse von Lehrmaterialien, Texten und Bildern.

Möchte man also auf eine gendergerechte Sprache in seinem Unterricht zurückgreifen, sollte man auf folgendes achten:

man sollte das Geschlecht sichtbar machen, bspw. durch das aktive Nutzen von Artikeln, Attributen und Endsilben oder das Nutzen von Sonderformen (Hebamme - Entbindungspfleger)

Infantilisierungen sollten vermieden werden (”die Skihasen”)

ebenfalls vermieden werden sollten geschlechtlich konnotierte Aussagen (”Pantofflheld”, “Heulsuse”)

Auf Kongruenz sollte geachtet werden

zudem sollte man bei Liedern und Reimen vorsichtig sein (”spanenlanger Hansel, nudeldicker Dirn”)

Möchte man zusätzlich auch seine Lehrmaterialien, Texte und Bilder auf Herz und Nieren prüfen, eignen sich folgende Fragestellungen:

Wie oft kommen die verschiedenen Geschlechter in Text und Bild vor?

Werden Frauen (bspw. durch entsprechende Bezeichnungen) sichtbar gemacht?

Sind die Darstellungen realitätsbezogen? (Werden alte Rollenbilder dargestellt?)

Werden sowohl erfolgreiche Männer, als auch erfolgreiche Frauen dargestellt?

Werden Frauen und Männer gleichermaßen mit Erfindungen, Kunstwerken, Professionen in Verbindung gebracht?

Mit Blick auf den Deutschunterricht sollte man sich diese Frage vermutlich vor allem bei der Frage der richtigen Klassenlektüre stellen. So kann vermieden werden, dass ein Geschlecht thematisch außenvor bleibt oder eventuell sogar benachteiligt in der Lektüre wegkommt.

Hat euch meine Übersicht geholfen? Was denkt ihr über das Thema geschlechtergerechter Unterricht? Ab mit euren Gedanken in die Kommentare!

Eure teachingpapaya.

Verwendete Quellen und Literatur:

Macha, H.: Geschlechterbewusst unterrichten - Forschungsstand und Umsetzung. Genderzentrum Augsburg 2011

8 notes

·

View notes

Text

„Das Internet? Gibt’s diesen Blödsinn immer noch?“ - Homer Simpson

Neulich habe ich mir eine App auf mein Smartphone geladen, die trackt, wie lange ich es am Tag benutze. Ich gebe zu, es war verdammt viel Zeit, jedoch war ich nicht überrascht. Im Schnitt ist mein Smartphonebildschirm 5 Stunden und 43 Minuten am Tag an und ich entsperre es 99-mal am Tag. Jetzt könnte ich natürlich lügen und behaupten, dass liegt daran, dass ich so wahnsinnig viel Nachrichten den ganzen Tag über lese, ich jederzeit checken muss wie der DAX gerade steht oder ich heimlich eine wahnsinnig erfolfreiche Influencerin bin, die den ganzen Tag per Smartphone mit ihrer Community in contact stayen muss.

Aber das wäre alles Quatsch. Ich bin ehrlich. Es ist Gewohnheit, die mich am Tag 99-mal mein Smartphone checken lässt. IPhone aus der Tasche ziehen - sehen, dass es eigentlich keine neuen Nachrichten an mich gibt - trotzdem entsperren - kurz in Facebook - kurz in Instagram - raus aus Instagram - aaah nochmal ganz kurz in Instagram - oh Gott was hat die denn wieder gepostet? - okay jetzt aber weg mit dem Smartphone - ping - meine beste Freundin schickt mir ein Bild von ihrem Frühstück per Snapchat - ich schick ihr ein Bild von meinem Kaffee zurück - jetzt aber weg mit dem Handy - ich schlage die Zeitung auf.

Ja gut. Ich schlage nicht die Zeitung auf…ich öffne eine von fünf Nachrichtenapps auf meinem Smartphone.

Naja und so geht das eben jeden Morgen. Das Smartphone ist mein Start in den Tag. Und man würde die Augen vor der Wahrheit verschließen, wenn man glaubt, bei Schülerinnen und Schülern würde das vor der Schule anders aussehen. Oder nach der Schule…oder auch in der Schule.

Facebook ist für sie zwar nicht mehr cool, schließlich sind da mittlerweile die Eltern oder sogar Großeltern angemeldet, aber Instagram bzw. einfach Insta, das ist noch eine elternfreie Plattform. Und da wird sich zu Hauf getümmelt und vor allem konsumiert. Stundenlang werden sich die Storys von Influencern angeschaut, in denen sie zum einem von ihrem Tag erzählen und zum anderen anpreisen, was man alles tolles kaufen kann, um so wie sie zu sein. “ Meist haben Influencer ein paar tausend Follower bis hin zu einem Millionenpublikum. Die wohl bekanntesten Influencer sind auf den Sozialen Netzwerken YouTube und Instagram aktiv. Hier stellen sie hauptsächlich ihr Leben dar: Hobbies, ihren Lifestyle, ihre Lieblingsprodukte oder ihre eigene Meinung. Dabei gibt es Blogger zu beinahe jedem Thema” (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg). Das Thema Influencer kann man gut mit der Behandlung des Themas Werbung verknüpfen um die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Schließlich haben sich in den vergangenen Jahren große Influencer-, Youtube- und Bloggeraccounts immer mehr zu Dauerwerbesendungen gewandelt. “ Der Bereich des Influencer-Marketings kann inzwischen schon als ein eigenes Berufsfeld beschrieben werden. Was für die meisten Internetberühmtheiten als Hobby begann, beschert ihnen heute zu Teilen ihr Einkommen: Zu Beginn zeigten Influencer wohl wirklich ihre Lieblingsprodukte und ihren Lebensstil, bis die Unternehmen auf sie aufmerksam wurden. Diese schickten Geschenke, eigene Produkte, die den Followern dann beispielsweise in Beauty-Videos vorgestellt wurden” (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg). Im Gegensatz zum Fernsehen, wo meist sehr deutlich ist, wann gerade Werbung gesendet wird und wann nicht, verwischen auf diesen Plattformen immer mehr die Grenzen zwischen Werbung und persönlicher Empfehlung. Für den Unterricht wäre es hier also interessant die Kinder einen solchen Account analysieren zu lassen. Die Plattform kann hierbei selbst gewählt werden. Welche Accounts zur Auswahl stehen, sollte die Lehrkraft entscheiden, jedoch sollten die Schülerinnen und Schüler in den Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. Nun kann man diese Accounts unter verschiednene Aspekten beleuchten (nur Vorschläge):

Welche Zielgruppe wird angesprochen?

Auf welche Weise wird Werbung gemacht?

Wie häufig wird Werbung geschalten?

Ist die Werbung leicht zu erkennen oder ist sie eher versteckt?

Folgst du dem Influencer/Youtuber/Blogger gerne?

Was spricht dich am meisten an?

Siehst du Probleme augrund der Art und Weise oder Häufigkeit mit der die Werbung geschalten wird?

Um das Thema zu vertiefen, könnte man die Ergebnisse mit “herkömmlicher” Werbung in Printmedien und Fernsehen vergleichen.

Zum Fachprofil Deutsch gehört unter anderem auch die eigene Mediennutzung zu reflektieren. Dies könnte auch im Rahmen dieses Themas geschehen, zum Beispiel durch ein Tagebuch in welchem festgehalten wird, welches Medium man wie häufig in der Woche nutzt und für was man es nutzt. Ziel ist vorrangig die kritische Auseinandersetzung mit den Medien mit besonderem Bezug zur Werbung und auch dem Internet. Denn gegen aller Erwartungen hat sich dieses vermaledeite Internet eben doch durchgesetzt und obwohl es das jetzt schon ziemlich lange gibt, wissen immer noch viele gar nicht so richtig damit umzugehen. Wahrscheinlich wissen da die Schülerinnen und Schüler oft mehr als ältere Semester, jedoch fehlt ihnen vermutlich oft die nötige Verantwortung und der Weitblick um damit vernünftig und sicher umzugehen. Hier sollte man also Unterstützung leisten.

Wie seht ihr das? Gehören Influencer in den Unterricht? Schreibt mir gerne einen Kommentar!

Eure teachingpapaya

Verwendete Quellen:

Landensmedienzentrum Baden-Württemberg : Influencer: Lang unerkanntes Werbepotenzial

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München: Fachprofil Deutsch

8 notes

·

View notes

Text

Germany’s next Topmodel im Deutschunterricht?

Wer kennt es nicht: Die neue Staffel GNTM läuft an, man trifft sich gemeinsam zu Chips und Wein und schwankt den ganzen Abend zwischen Mitgefühl und Herziehen über die Gestalten auf dem Fernsehbildschirm. Mädchen, deren großer Traum es ist, Model zu werden. Mädchen, die als Fernsehstars berühmt werden wollen und in einer Castingshow die erste Sprosse ihrer Karriereleiter emporsteigen wollen. Mädchen, die im Alter von 16 vielleicht noch gar nicht beurteilen können, auf was sie sich denn da gerade einlassen.

Aber halt: Seit 2015 gibt es bereits drei Teilnehmerinnen, die sich einer Geschlechtsumwandlung zur Frau unterzogen haben. War es für Heidi Klum anfangs weniger prickelnd, dass sich nicht nur „Meedchen“ bewerben (https://bit.ly/2KhABkG - Stern-Artikel von 03/15), wird es langsam selbstverständlich, dass Transgender an GNTM teilnehmen „dürfen“.

Umso interessanter ist es, hier anzusetzen, um mit SchülerInnen und Schülern (SuS) über die Sendung und die Art, wie die überhaupt funktionieren kann, zu diskutieren. Warum aber gerade im Deutschunterricht? Die Begründung findet sich zum einen in der Textform. Denn Deutschunterricht arbeitet nicht nur mit dem (noch) Leitmedium Buch, sondern auch mit audiovisuellen Texten. Zum anderen bietet der identitätsorientierte Deutschunterricht nach Frederking hier einen Handlungsrahmen. Der Ansatz besagt, dass Deutschunterricht Jugendlichen den „Raum […] für den Aufbau eines individuell tragfähigen Selbst- und Wirklichkeitsverhältnisses in einer individualisierten und enttraditionalisierten Lebenswirklichkeit“ geben kann (Frederking 2001, S. 95). Hierunter fällt auch der Aspekt geschlechtlicher Identität. Frederking argumentiert, dass ein identitätsorientierter Unterricht besonders für Jugendliche in der Pubertät, die auf der Suche nach (Rollen-)Vorbildern sind, „beim Aufbau einer selbstbewussten geschlechtlichen Identität“ (Frederking 2010, S. 430) unterstützend sein kann. Im Konkreten bietet dieser Ansatz also einen Handlungsrahmen, um gezielt Rollenbilder zu identifizieren und Stereotype dekonstruieren zu können – und so SuS in ihrem Rollenverständnis und bei ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Eine Unterrichtssequenz würde ich mithilfe des verlinkten Videoclips, der aufgeteilt in drei Abschnitte angesehen werden soll, gestalten:

youtube

Abschnitt 1 und 2: 0:00-01-15min, 3:45-4:57min

Zuerst soll betrachtet werden, wie Dennis sich vorstellt. Dabei sollen folgende Fragen im Vordergrund stehen:

Warum nimmt er an GNTM teil? Was ist seine Botschaft?

Was kritisieren oder bewundern die Mädchen an ihm?

Was macht ihn anders als andere TeilnehmerInnen bei GNTM oder sogar anders als andere junge Männer?

Die SuS können sich Stichpunkte aufschreiben und anschließend an der Tafel ihre Beobachtungen sammeln.

Abschnitt 3: 01:16-3:44min

Anschließend wird sich der zweieinhalbminütige Abschnitt über Cecilia angesehen und ihre Verhaltensweise analysiert. Hier sollen folgende Fragen Beachtung finden:

Ist Cecilia für dich die „klassische“ Teilnehmerin bei GNTM? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Was an ihr ist „typisch Frau“?

Was erzählt sie über ihr Verhalten?

Auch die Ergebnisse zu diesen Fragen werden gemeinsam an der Tafel gesammelt. Nachdem alle Ergebnisse gesammelt sind, folgt eine Diskussion. Es soll herausgefunden werden, ob Dennis sich rollenspezifisch verhält, und ob sein Verhalten dem von Cecilia ähnelt. Schließlich trägt er eine Perücke, schminkt sich, redet ein wenig höher, hat eine sehr weibliche Figur. Cecilia selbst ist geschminkt (starkes Rouge), zickt ihre Mutter an und verkörpert doch ein wenig das, was wir als Bild des klassischen pubertierenden Mädchens im Kopf haben.

Abschnitt 4: 04:58-Ende

Nach der Diskussion wird der Rest des Clips angesehen, in dem Wolfgang Joop unter anderem betont, dass das Wort „Model“ per se nicht an ein Geschlecht gebunden ist und dass es völlig okay ist, auch als androgyner Mensch oder als Transgender zu modeln. (Selbstverständlich würde Heidi Klums Verhalten im Kontrast zu Wolfgang Joops Offenheit hier auch Raum für eine Diskussion bieten. Dies würde meiner Meinung nach aber den Rahmen sprengen.) Ziel der Diskussion und Unterrichtssequenz soll es sein, dass die klassischen Rollenbilder und damit einhergehende Verhaltensmuster anhand der Castingshow Germany’s Next Topmodel entdeckt und dekonstruiert werden – und dass die SuS realisieren, dass sie in ihrer Rollenentwicklung frei sind und sich nicht an alte, tradierte Formen halten müssen.

Liebe Leser, wie steht ihr dazu? Haltet ihr die Fragen für geeignet? Würdet ihr komplett anders vorgehen? Über euer Feedback freue ich mich.

_________________________

Literatur:

Frederking, Volker: Peter Härtlings ‚Ben liebt Anna’ - Identitätsorientierter Umgang mit einem Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur im Zeichen von Individualisierung, Pluralisierung und Medialisierung. In: Christine Köppert / Klaus Metzger (Hrsg.): „Entfaltung innerer Kräfte“. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Seelze: Friedrich, S. 92-109

Frederking, Volker ; Krommer, Axel ; Meier, Christel (Hrsg.) : Literatur- und Mediendidaktik. Bd. 2, 1. Aufl. Baltmannsweiler : Schneider, 2010, (Taschenbuch des Deutschunterrichts), S. 414-451.

10 notes

·

View notes

Text

Interessanter Ansatz, um die Eiskönigin im Unterricht zu behandeln. Vor allem im Hinblick auf die hier vertauschten Helden- und Geschlechterrollen:

“ Die Männliche Rolle hingegen zeichnet sich in Disney Filmen oft als Held ab, dessen Bestreben etwas mit romantischer Liebe zu tun hat. Diese ist jedoch nicht zentral. Der Held sucht nach sich selbst und ist aktiv, er gewinnt nicht nur, weil er gut aussieht, sondern weil er etwas dafür tut. Einzig das wichtige äußerliche Erscheinungsbild stellt eine Gemeinsamkeit zu der weiblichen Rolle dar.”

Eine Eiskönigin im Deutschunterricht.

Die Eiskönigin ist ein Produkt der Walt-Disney-Company und erzählt die Geschichte der Schneekönigin von Hans Christian Andersen neu. Mit dem knacken der 1-Milliarde-US-Dollar Marke, im März 2014, reihte sich der Film zu den erfolgreichsten animierten Filmen aller Zeiten ein. Die Hauptcharaktere zwei junge Frauen (Elsa und Anna) begleitet von zwei Männern (Hans und Kristoff), einem Schneemann (Olaf) und einem Elch (Sven).

Von Schneewittchen über Ariell bis hin zu Elsa, der Eiskönigin und ihrer Schwester Anna, formt Disney seine weiblichen Figuren den gesellschaftlichen Stereotypen und Vorurteilen entsprechend. So spielt Romantik stetig eine wichtige Rolle und die Frauen werden eindimensional dargestellt. Definiert durch romantische oder mütterliche Liebe spielen sie oft die unterwürfige Rolle, selbst als Heldinnen sind sie passiv. Ihren Erfolg können sie lediglich durch gesellschaftliche Stellung und Attraktivität begründen und wenn sie dennoch stark und unabhängig sind, finden sie ihr Glück nur mit einem Mann an ihrer Seite.

Die Männliche Rolle hingegen zeichnet sich in Disney Filmen oft als Held ab, dessen Bestreben etwas mit romantischer Liebe zu tun hat. Diese ist jedoch nicht zentral. Der Held sucht nach sich selbst und ist aktiv, er gewinnt nicht nur, weil er gut aussieht, sondern weil er etwas dafür tut. Einzig das wichtige äußerliche Erscheinungsbild stellt eine Gemeinsamkeit zu der weiblichen Rolle dar.

Davon ausgehend stellt sich die Frage inwiefern Disney Filme ihre Berechtigung im Deutschunterricht haben. Thematisiert werden kann meines Erachtens nach die Form der Geschwisterliebe zwischen Anna und Elsa. In einer Sequenz gesehen, bietet sich die erste Einheit an, um mithilfe von Mind Mapping und verschiedenen Gedankenexperimenten die unterschiedlichen Arten von Liebe, mit den Schülerinnen und Schülern (SuS), zu erarbeiten. Im Anschluss können die SuS den Auftrag erhalten sich Notizen, auf einem vorgefertigtem Arbeitsblatt, über die verschiedene Arten von Liebe im Film zu machen, während dieser im Unterricht gezeigt wird. Die Szene um Minute 43 herum, als Anna vor dem Eisschloss steht kann genutzt werden um die SuS die Gedanken und Gefühle von Anna verschritlichen zu lassen. Auch kann diese getrennt zwischen Mädchen und Jungen verlaufen, so können die Jungen die Gedanken von Kristoff niederschreiben, als dieser nicht mit in das Schloss gehen darf. Ich glaube mit diesem Film kann viel in Richtung Identitätsorientierung gearbeitet werden. Doch ist es gut SuS in derartige Rollenfiguren hineinversetzen zu lassen?

Ich persönlich finde es gut mit dem Film der Eiskönigin im Unterricht zu arbeiten. Ich glaube dieses Thema wirkt sehr motivierend auf die SuS und lässt sie ihre eigenen Gefühle zu Personen, vielleicht gerade zu Familienmitglieder neu überdenken. Der Unterschiede zwischen Hans, der Anna äußerlich sofort in seinen Bann zieht und Kristoff den sie nur wenig Beachtung schenk und die Erkenntnis, dass Charakter mehr Wert ist wie das äußerliche Erscheinungsbild, kann gerade Jungs in ihrem Selbstbild stärken. Auch bei den Frauen wird gezeigt, dass jeder einmal Hilfe braucht. So bekommt auch Anna die kleine behütete Schwester die Chance ihrer großen starken Schwester zu helfen. Hier erhalten auch die Schülerinnen die Chance sich mit der Rolle zu identifizieren und ihr Selbstbild zu stärken.

Interessante Texte zu diesem Thema:

H. Heidemann (1998): Herrscher des Waldes und König der Löwen. Die Märchenfilme der Walt-Disney-Company. Verfügbar unter: http://www.ifak-kindermedien.de/publikationen/ifak/pdfs/disney.pdf

D. E. England, L. Descartes, M. A. Collier-Meek (2011): Gender Role Portrayal and the Disney Princesses.

Ich würde mich freuen eure Meinung in den Kommentaren zu lesen.

Eure becomeateacherlove

11 notes

·

View notes