Text

Kembali Menulis

Barusan baca medium, hasil rekomendasi orang, ditulis oleh orang yang lain, tentang seseorang yang lain, dalam bahasa inggris. “Keren,” kata orang yang merekomendasikan.

Orang yang merekomendasikan bilang “Orang yang menulis itu menuliskannya untuk seseorang yang lain, yang juga mantan teman kantorku, dan waktu jadi teman kantorku dia keren” Masalahnya tulisan itu jelek. Tentang Product Manager baru -dialah seseorang yang lain itu- yang cerdas dan mencintai masalah. Masalahnya tulisan itu jelek, berisi banyak istilah bisnis yang ribet dan tentu saja jelek. Apa yang bisa didapatkan dari tulisan yang jelek? Kesadaran bahwa suatu tulisan itu jelek?

Mungkin.

Tidak.

Tentu saja: Pasti!

Saya sampaikan ke orang yang merekomendasikan tulisan itu, yang kebetulan sedang menjadi istri saya, tulisan itu jelek. “Mungkin karena aku tahu dia pintar, aku anggap tulisan itu keren.” Kata perekomendasi yang kebetulan sedang menjadi istri Aku terus mengatakan kepada perekomendasi ini, tulisan tadi jelek.

“Apa yang membuat tulisan itu jelek?”

“Mediumnya mungkin. Ya, medium itu penting.”

18 Nov 20

2 notes

·

View notes

Video

instagram

Kadang, motivasi kita untuk menonton sebuah film atau serial bukan sekadar karena tren, rekomendasi orang, atau jalan cerita yang sepertinya menarik. Sekitar dua minggu lalu, sembari duduk melamun, sayup-sayup saya dengar potongan lagu ini dari laptop @nitamaw terus nanya, "Ini lagu apa?" Jawabnya, "Gatau, tapi ada di serial Reply 1988." Dan berakhirlah saya menonton serial itu selama dua minggu terakhir. Awalnya saya diingatkan : "Satu episode udah kayak nonton satu film, loh. Dua puluh episode pula." Ga masalah sih. Ga ada ekspektasi apapun. Hanya ingin menghibur diri, sambil berharap lagu ini muncul. Dan ekspektasi itu berhasil. Kisah coming of age yang hangat dan tidak begitu spesial, namun sangat nyaman untuk dinikmati. Tentang pertetanggaan dan pertemanan baik antar anak remaja maupun antar orang tuanya. Awalnya, saya berharap tidak mengandung percintaan muda mudi. Tapi, salah sekali dirimu berharap hal seperti itu terjadi di serial korea. https://www.instagram.com/p/CAp2L4_nPRu/?igshid=2hvlycunnwul

0 notes

Note

Pernah secara ironi ketemu orang kayak gini, yang ngedumel soal budaya maaf-maafan di hari lebaran, sesaat setelah mengirim permintaan maaf standar versi taqaballahu dan wal faizin secara bersamaan, dua tahun lalu.

Dulu saya cuman bisa mendengarkan tanpa merasa perlu menimpali. Namun, gerakan narasi sejenis rasanya makin banyak beredar, baik secara nyata atau virtual seiring saya yang makin sering bertemu orang yang merasa tercerahkan.

Seandainya saya berada di pembicaraan yang sama dengan teman saya yang tadi, atau dapat berbicara langsung dengan mas/mba anonim ini, saya hanya akan bilang:

"Semoga dirimu segera berada pada posisi dan kuasa yang berlebih sehingga dapat menciptakan seremonial penting-gapenting setara lebaran beserta properti maaf-maafannya."

Yap, saya setuju, minta maaf di wahana lebaran emang seringnya tidak berisi. Orang-orang normal berupaya mengirimi gambar ucapan berkubang kubah, tupat, kadang bercampur kemerlip gemintang atau mungkin cukup kata kalimat ucapan berarab ria lebih dari seratus karakter. Yang sedikit edgy berusaha langsung "Cuy maapin kalau gua ada salah ya". Saya pun pernah melewati tiap fase perkembangan manusiawi ini. Hingga sekarang berhenti pada keadaan "Ngapain gua minta maaf sekarang ya, nanti aja deh pas ada momen berbuat kesalahan atau di waktu yang memang selayaknya harus minta maaf." Namun, beginilah asiknya dunia ini. Kita selalu dihadapkan pada kondisi mempertanyakan suatu budaya, yang sebenarnya kita-kita ini juga yang menciptakan budaya tersebut. Namun kita-kita ini bukanlah sembarang kita-kita. Kita-kita ini harus punya paling tidak kuasa, pengaruh, atau mungkin keberanian serta karisma pada tara yang cukup tinggi. Dan saya, serta siapa pun yang sekarang ini masih merayakan lebaran, beserta properti maaf-maafannya, adalah generasi kesekian yang sayang sekali terus kalah terhadap ide salah satu punggawa si Kita-kita dari masa seribu tahun yang lalu, dan tidak punya cukup keberanian untuk menghentikan atau mengganti adat konyol ini. Jadi, ketimbang mempermasalahkan sesama pecundang yang terus merayakan kekalahannya, marilah terima saja posisi sebagai si kalah dengan tetap meladeni siapa pun yang meminta maaf atau bahkan ikut meneruskan pesan berarab ria lebih dari seratus karakter.

Oh iya, seringkali sebagian dari si kalah merasa jijik dengan kawanannya sendiri. Ada satu hal yang biasanya akan mereka lakukan, mungkin itu juga yang saya coba lakukan, melepaskan diri dari kawanan pecundang, masih sebagai pecundang, dan terus menggerutu. Hanya saja kalau tetiba ada pecundang lain yang menyapa dan mengajak merayakan kekalahan ini, seringnya mereka berjumlah teramat banyak, ya apa boleh buat. Kadang, ikutan berpesta memang tepat untuk tetap normal.

lo juga kepikiran ga si kalo segala minal aidzin ini tuh cuman formalitas agar supaya vibes hari raya tuh kerasa padahal aslinya ampas gaada isinya. heran gue, emang segampang itu maafin orang yg niat minta maafnya aja masih dipertanyakan(?)

Ah, pada akhirnya hari raya adalah sekumpulan tradisi tidak esensial yang diglorifikasi kan ya ~~

Gapapa, suka-suka manusia aja yang penting pada seneng.

19 notes

·

View notes

Text

Apa yang berubah?

“... membuat saya semakin teguh untuk tidak akan melihat jakarta dengan cara seperti ini lagi ke depannya.”

Apakah saya sudah berhasil melihat Jakarta dengan cara yang berbeda? Memang seperti apa Jakarta di mata saya pada Juni 2018 dan bagaimana cara saya memandang Jakarta sekarang?

Jawabannya tentu saja berhasil. Mengubah sudut pandang itu bukan beban yang sulit, apalagi rumit. Hanya butuh kehabisan duit dan kelaparan lagi untuk mendapatkan eskalasi material yang mencengangkan. Periode kelaparan ini kok ya selalu berulang-ulang terus dalam hidup saya? Apakah manusia harus selalu berada pada fase menyedihkan untuk meraih kesuksesan? Apakah hal seperti itu sudah merupakan kodrat hewani manusia? Kita senang menikmati penderitaan, bahagia pula kita menonton obralan tangis dan pengorbanan.

Fase dua tahunan seperti ini sebenarnya adalah hal yang menyenangkan. Saya teringat semua di mulai pada tahun 2016 saat segalanya berjalan begitu asik. Terutama bersama orang tua yang terpaksa harus menggeser paradigma sesuai imajinasi saya, meskipun harus menangisi ini itu yang tidak penting secara agak berkepanjangan. Ada pula pacar yang meminta putus tapi entah kenapa balik lagi karena mungkin merindukan gairah hidup dan tidak bisa jauh dari hal itu. Namun, perkara seperti ini meminta tumbal dan sayalah yang paling layak untuk itu.

Sebulan pertama di fase kelaparan 2016, saya berkeliling ke seantero Jakarta. Mencari kerjaan secara online, mencari kerjaan secara offline. Bertanya pada manager KFC pom bensin Shell Mampang tentang cara menjadi seperti beliau, sambil memesan paket super besar plus cream soup. Berkonsultasi dengan pegawai di bank BRI Warung Buncit, lanjut ke pegawai bank Mandiri di gedung sebelahnya, terkait bisnis imajiner tentang pengolahan material untuk keperluan instalasi seni dan produk kreatif bernilai jual tinggi, yang membutuhkan suntikan dana secepatnya untuk mulai menjalankan operasional terpenting perusahaan, yaitu mengisi perut dan mensejahterakan si pemilik khayalan, yang sudah mulai kehabisan duit karena keputusan bodoh makan di KFC di hari sebelumnya. Kedua konsultasi bisnis itu secara kumulatif menghasilkan keluaran positif dengan rekomendasi agar saya datang saja ke gedung Bekraf di samping Monas dan sebaiknya berdandan lebih layak dengan rambut yang lebih bersih dan pakaian yang lebih wangi. Atas rekomendasi tadi saya pun menyambangi gedung yang diperuntukkan bagi pengelola inkubator untuk para insan kreatif yang berada di seantero jagad Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih dengan pakaian yang tadi, karena itu di hari yang sama dan berakhir di lantai 7 selama kurang dari lima menit, dengan mengantongi alamat email milik seorang bapak yang entah siapa namanya dan apa kerjaannya yang diberikan oleh seorang mas-mas wangi. Konon, bapak ber-email ini adalah orang yang pas untuk mendengar keluhan saya. Jujur saya tersinggung dengan ucapan mas-mas ini. Saya butuh Bekraf bukan untuk curhat. Ada semacam urgensi terkait eksekusi penting yang harus segera terlaksana dan itu butuh dana yang besar. Dalam otak saya waktu itu angka lima juta rupiah adalah segala yang dibutuhkan, setidaknya untuk meniti jalan menjadi unicorn. Angka enam juta sempat muncul sesekali, terutama ketika perasaan saya sedang enteng sambil mengagungkan betapa cemerlangnya bisnis ini. Namun, alamat email yang saya kantongi itu sudah cukup membuat saya sadar, bahwa orang-orang ini, para pegawai Bank dan Bekraf, tidak hidup pada level visi hidup saya. Terus kemana lagi saya harus membawa bisnis tadi? Akhirnya saya memutuskan naik bus transjakarta untuk balik ke kos sebelum jam pulang kantor tiba.

Di perjalanan pulang, berada di bis transjakarta koridor 6A tercinta, saya sambil membaca buku karangan Yoris Sebastian, mengeluarkan catatan, seperti orang keren yang penuh kecemerlangan, dan sesekali melengkapi fakta-fakta penting dengan internet di smartphone. Dalam catatan demi catatan saat itu, rasanya harapan mulai muncul. Kalau negara tidak bisa memfasilitasi saya dengan layak, seperti yang lumrahnya terjadi, kenapa tidak saya berguru saja pada si Yoris Sebastian ini yang menurut riset saya saat itu, sering menerima pekerja magang tanpa memedulikan latar belakang akademis maupun pengalaman, yang penting punya pola pikir kreatif. Ini kesempatan yang tidak bisa saya sia-siakan. Dia mungkin adalah orang yang pas, yang berada pada level kemanusiaan yang setara dengan saya. Halte Mampang Prapatan di mana seharusnya saya turun sudah terlewati dan saya belum saatnya beranjak dari kursi bis karena riset ini harus terus berlanjut dan tiba di kosan sepenuhnya akan menjadi saat untuk mengeksekusi segala yang diperlukan agar Yoris dapat menerima saya. Hasil riset tadi mengarahkan agar saya membuat portofolio, curriculum vitae yang layak dan menyiapkan kalimat-kalimat menonjok saat wawancara. Menurut etika melamar kerja, yang saya dapatkan dari hasil riset, saya perlu mengirim email terlebih dahulu. Sayangnya, alamat email kantor Yoris yang saya dapatkan sudah tidak valid ketika mencoba mengirim beberapa email perkenalan diri, maka sudah semestinya saya langsung ke kantornya saja. Yang beralamat di Belleza Arcade Permata Hijau.

Meskipun rasanya semesta begitu mudah mendukung saya untuk mencapai tujuan, saya tidak lah bodoh dengan hanya menyiapkan satu rencana. Saya teringat masih punya satu opsi jalur mulia untuk tetap menjadi manusia yang bermartabat, yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan salah satu caranya adalah menjadi bagian dari IBEKA, perusahaan wirausaha sosial, rintisan ibu Tri Mumpuni dan suaminya, pak Is. Mereka sudah saya kenal sejak kuliah dan sampai saat itu menjadi semacam tokoh yang cukup inspiratif. Karena lokasi Permata Hijau yang tidak berjauhan dengan kantor IBEKA di Palmerah, saya pun sudah merencakan untuk mampir ke sana, setidaknya untuk menunjukan niat ketertarikan menjadi bagian dari mereka. Memang sepertinya akan sulit jika secara bersamaan saya harus membagi waktu bekerja dibawah binaan Yoris, si pengklaim pakar kreatif itu dan sesekali harus keluar kota mengunjungi desa-desa di pelosok untuk proyek IBEKA, tapi bagaimana pun itulah nilai utama dari keberadaan saya sebagai manusia kreatif. Unik dan berbudi luhur. Aha, nampaknya petikan kalimat mulia barusan bisa jadi senjata tambahan untuk menghadapi Yoris di kantornya. Impresi adalah segalanya. Jika kesempatan bertemu itu dengan mudah hadir, janganlah disia-siakan. Secepat itu pula besok tiba, dan secepat itu pula saya ditolak masuk oleh Resepsionis di kantor OMG (nama kantor milik Yoris). Saya dengan keras kepala menyampaikan bahwa saya sudah membawa segala yang diperlukan untuk menjadi anak magang di bawah asuhan Yoris, mengingatkan mereka bahwa alamat email personalia kantor mereka rusak dan harus segera diperbarui agar lebih memudahkan orang seperti saya untuk mengirim surat perkenalan diri, dan betapa saya adalah orang yang layak untuk menjadi bagian dari tim. Namun mba-mba resepsionis ini sepertinya tidak memahami apapun. Dia terus ngotot menyampaikan bahwa saat itu belum ada penerimaan karyawan baru dan kalau pun ada akan dibuka secara umum di loker online semacam jobstreet atau akun media sosial perusahaan dan Yoris sendiri. Anjing emang semua orang di dunia. Sulitnya mencari manusia dengan level kemanusiaan yang setara. Sambil misuh-misuh untuk menenangkan diri, saya berpindah ke tempat selanjutnya yaitu kantor IBEKA. Jalan hidup saya semacam sudah terbuka bahwa sepertinya bukan level saya untuk bekerja di Jakarta dan tempat terbaik adalah di desa, membangun negeri, menyediakan listrik yang cukup untuk masyarakat pedalaman. Setibanya saya di kantor IBEKA, sehabis memperkenalkan diri kepada seorang mas-mas entah siapa namanya, saya dihadapkan kepada seorang ibu-ibu yang terus memarahi saya. “Kamu tunggu di sini, saya sudah panggil bu Puni buat datang nyidang kamu. Aduh, nak, nak. Bikin emosi aja sore-sore gini.” Dengan polosnya saya duduk menunggu bu Puni sambil diajakin ngopi dan ngobrol di ruang dapur Kantor bersama beberapa karyawan IBEKA.

(Bersambung. Karena tiba-tiba ada permintaan kerjaan untuk malam ini. Duh! Tulisan pertama sejak vakum loh ini padahal.)

2 notes

·

View notes

Text

Menonton “Brexit: Uncivil War” bersama Orwell

Pengantar untuk diskusi di PUSAD Paramadina

1.

Yang lebih layak diwaspadai dari Dominic Cummings adalah Zack Massingham. Politikus dan orang-orangnya pantas untuk selalu disyakwasangkai, tapi insinyur informasi juga patut diwaspadai justru karena tak terlihat. Para politikus pandai berdusta, tapi mereka pendusta yang buruk sehingga mudah diterka; berbeda dengan para insinyur seperti Zack sulit ditebak karena tak tampak, mereka menyelinap di balik kode-kode bahasa pemrograman – itu pun tak kasat mata karena yang tampak hanya front-end.

2.

Jika kode adalah puisi, seperti tertera dalam manifesto layanan blog Wordpress, maka programmer adalah penyair. Namun puisi – seperti juga kode– tidak mengubah dunia. Yang mengubah adalah kode-kode yang telah distrukturisasi menjadi mesin canggih bernama kecerdasan buatan.

3.

Para insinyur yang mensistematisasi itulah pengarang-cum-propagandis hebat zaman ini. Mereka bisa membentuk keseharian kita dengan cara yang lebih cepat dari Karl Marx menggerakkan revolusi. Kalimat-kalimat yang mereka gubah amat transparan bagi yang bisa memahaminya, tapi begitu sangkil dan mangkus. Untuk karya-karya agung yang terbukti abadi dan berpengaruh, kita menyebutnya magnum opus. Untuk kalimat-kalimat transparan namun sangkil dan mangkus itu, kita menyebutnya algoritma.

4.

Dalam bentuknya yang sangat eksesif, seperti kita saksikan lewat Cambridge Analytica atau AgregateIQ, algoritma tak ubahnya newspeak: ia menyederhanakan bahasa, menciut-kerdilkan pemikiran, sehingga realitas terlihat lebih sederhana – dan dengan itulah ia merampat-papankan penglihatan kita atas dunia.

5.

Melihat newspeak bekerja: hilangkan “dom” dari “freedom”, maka kita hanya melihat “free”, dan itu membuat Big Brother bisa menerapkan aturan bahwa “free” hanya bisa dipakai untuk tumbuhan, misalnya, “the field is free from weeds”, dan bukan untuk manusia (freedom). Jika kata “freedom” berhasil lenyap dari memori kolektif, imajinasi akan kemerdekaan pun punah, dan hasrat atasnya pun akan raib.

Lanjutkan membaca

31 notes

·

View notes

Audio

Luar biasa

PERCAKAPAN SEORANG BAPAK DENGAN PUTRINYA

Jauh sebelum Pilar Parrhesia lahir, saya sudah merencanakan untuk mengajak Daya berbicara tentang sejumlah hal, terutama tentang posisi dan peran seorang kakak. Galuh beberapa kali mengingatkan pentingnya mengkondisikan Daya agar bisa mengerti posisi dan perannya yang baru. Amat penting agar Daya bisa kooperatif dalam rutinitas harian kami – frase “kerjasama” sangat sering kami pakai saat berbicara dengan Daya.

Daya berusia 6 tahun 6 bulan saat adiknya lahir. Sudah bukan balita, tapi masih jauh untuk disebut “sudah besar”. Kendati dia sangat antusias menanti kehadiran adiknya, tetap saja kami merasa perlu menyiapkan sejumlah hal agar transisi dari anak satu-satunya menjadi anak pertama.

Tidak banyak-banyak ama, sih, yang kami lakukan. Di antaranya: meminta kepada beberapa teman agar memberi hadiah buat Daya. Penting agar antusiasmenya menanti adik tidak diinterupsi oleh pikiran semacam “kok semua ngasih hadiahnya buat adik, sih?” – dan kemudian merasa tidak lagi menjadi pusat perhatian.

Beberapa jam setelah kelahiran Pilar, saya bilang kepada Daya: “Besok bapak mau ngobrol sama Daya.”

“Ngobrol apa, sih? Sekarang aja diomongin,” katanya.

“Ngobrol kayak orang dewasa gitu, deh.”

“Berarti ngobrolnya harus di kafe, dong.”

Lanjutkan membaca

55 notes

·

View notes

Text

Dari dulu sangat gelisah dan tertarik menuliskan namun selalu gagal mengabstraksi gagasan soal sensitivitas kelas. Dan ada penulis ini yang merakit esai tentang topik itu dengan tenang, sederhana, dan cantik. Tai, but thanks

Skills Nobody Taught You to Survive Post-College

Halo! Sejak tumblr diblokir bulan Februari, rasanya agak males buat nulis di sini. Meskipun sebenarnya tetep bisa pakai VPN, cuma rasanya jadi sepi aja. Akhirnya aku memutuskan nulis di medium, line, dan instagram (di mana instagram adalah hal yang dulunya sangat aku hindari, haha).

Anyway, sebagai informasi, aku sudah resmi menyandang gelar sarjana Agustus tahun lalu. Syukurnya bisa lulus dari bidang yang memang aku cita-citakan dari remaja, dan juga bisa meneliti topik yang aku benar-benar aku minati (kekerasan berbasis gender, but more on that later).

Saat itu, sebelum wisuda aku sudah dapat pekerjaan. Jadi nggak berada di fase menganggur, justru sekarang menganggurnya karena kontraknya selesai. Selama itu, aku tentunya belajar banyak dari orang-orang baru, lingkungan baru, dan kejadian-kejadian yang nggak sekali pun aku perkirakan. Dari sana, aku lihat ada beberapa kemampuan yang kurasa penting, tapi aku sendiri belum pernah dinasehati soal itu. Jadi, berikut hasil observasiku soal apa saja hal yang penting dikuasai setelah lulus.

Sensitivitas Kelas

Suatu hari, salah satu temanku datang terlambat ke kantor. Dia kemudian mengeluh karena abang driver-nya nyasar dan nggak bisa pakai google maps. Lalu dia bilang “Indonesia tuh nggak maju-maju karena orangnya nggak mau belajar.” Nggak tahu kenapa aku kurang nyaman dengan pernyataan itu.

Ada banyak driver kendaraan online yang nggak pakai motornya sendiri karena dia memang nggak punya, lalu akhirnya meminjam motor dan pakai ID orang lain. Bahkan ketika ramai kerusuhan pengemudi konvensional vs. online dulu, setahuku ada yang mencari tahu alasan kenapa para golongan konvensional ini nggak bergabung aja sebagai mitra di transportasi online. Salah satu jawaban mereka adalah mereka tidak punya uang untuk beli ponsel android.

See? Sebegitu terjebaknya kita dengan hak istimewa kita untuk punya ponsel pintar, sampai kita berasumsi seharusnya zaman sekarang semua orang punya. Tapi, kenyataannya, memang nggak semua orang bisa beli.

*

Beberapa bulan kemudian, aku pulang mengikuti project di Bandung. Di kereta menuju Gambir, aku bersebelahan dengan seorang bapak-bapak. Lalu dia mengajak ngobrol panjang lebar tentang kehidupannya di Jakarta. Beliau adalah pensiunan PNS dan sedang menjadi tim pemenangan sebuah partai. Berikut beberapa pernyataan beliau yang masih aku ingat sampai sekarang:

“Sebelum pensiun saya ada pelatihan berkebun dan berbisnis dari rumah, gak perlu lah itu, saya sudah biasa bisnis jual-beli rumah, cuma Rp500.000.000 itu gampang keluar.”

“Berat bagi saya sekarang gimana jadi mandiri, saya dulu mau ngapain aja udah diurusin jadi ajudan.”

“Sebulan uang pensiun itu cuma Rp5.000.000, uang segitu nggak sampe mana-mana lah di Jakarta.”

Haha, saya yang pada saat itu gaji bulanannya berada di kisaran yang nggak jauh-jauh amat dari angka itu, merasa lucu aja. Dengan uang segitu, di Jakarta saya masih bisa menabung 50%, dari total pemasukan bulanan saya. Di sisi lain ngga hemat-hemat banget juga, masih ikut makan sushi di GI, atau minum kopi gaul kalau lagi pengen. Yang penting sabar aja untuk nyuci baju sendiri, naik transportasi umum ke mana-mana (KRL-TJ), masak nasi sendiri, beli baju atau sepatu hanya kalau butuh, dan boros hanya di waktu-waktu tertentu.

*

Salah satu sindrom anak baru lulus adalah merasa ingin mengaplikasikan ilmunya, tapi belum tahu banyak keadaan di lapangan. Mau mengedukasi masyarakat? Mau mengubah kebiasaan umum? Mau membuat kehidupan orang lain jadi lebih baik? Iya, tentu. Di bidang apa pun kalian bergerak, pasti kesulitan dalam implementasi di masyarakat itu akan selalu ada. Dan seringkali mentok di pernyataan “Soalnya perubahan itu tetap harus diusahakan masyarakat sendiri,” nah sampai situ masih oke. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah ada pernyataan “Emang mentalnya gitu sih. Mereka sudah diedukasi juga nggak mau ngerti atau berubah.”

Kita coba gunakan kasus ya agar lebih praktikal, contoh kasus yang seharusnya mudah: mencegah pernikahan anak. Ini isu yang nggak terlalu kontroversial karena sudah banyak yang sadar pentingnya mencegah pernikahan anak. Kita bisa bilang bahwa pernikahan anak itu melanggar hukum, punya banyak sekali dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis, memicu kerentanan terhadap berbagai masalah lain seperti gangguan kehamilan, kekerasan, pola asuh yang bermasalah, dan lain-lain. Tapi pernah nggak sih kita berusaha membayangkan gimana kelas sosial mereka itu memengaruhi praktik pernikahan anak?

Misalnya, coba dibayangkan. Andai kamu anak perempuan yang terlahir di keluarga miskin. Jangankan buat sekolah, buat makan juga susah. Sekolahnya gratis? Waktu untuk belajar juga habis untuk membantu orang tua. Setelah sekolah nanti seberapa signifikan perubahannya untuk kehidupannya? Kalau pekerjaan khas di daerah sana adalah berkebun atau berdagang, apa sepadan bagi mereka sekolah SD-SMP-SMA? Kan bisa kerja di kota. Kalau orang tuanya nggak memperbolehkan? Sekolah kan ada manfaatnya dari segi ilmu untuk kehidupan sehari-hari, nggak melulu soal pekerjaan, bisa jadi anak perempuan yang pendidikannya baik akan menjadi ibu yang lebih baik juga. Tapi apa mereka terbayang konsep “ibu yang mendidik dengan baik” kalau pada praktiknya mereka tidak pernah menemukan itu di lingkungan mereka?

*

Jadi…nggak mudah kan? Bukan sebatas mau nggak mau atau paham nggak paham, tapi juga seberapa lingkungan mengakomodasi perubahan yang ingin diupayakan. Sebagai orang yang terlahir di keluarga biasa saja, aku harus mengakui kelas sosial itu sangat penting. Selalu berhati-hatilah dalam membahas hal terkait finansial, karena bisa jadi orang tersebut berada di kelas sosial yang berbeda dari kita. Jangan memamerkan apa pun yang kamu punya meski menurut kamu itu murah. Jangan mengeluhkan gaji yang menurutmu hanya 3 juta di depan orang lain, karena bisa jadi orang itu bahkan nggak pernah memegang uang dengan nominal tersebut. Jangan juga melepaskan perilaku orang dari konteksnya, seperti contoh pernikahan anak tadi. Tentu jelas pernikahan anak itu salah, tapi untuk mengubah pandangan orang, kita perlu paham bahwa kelas sosial berkontribusi cukup banyak terhadap cara pandang mereka. Pun juga cara pandang terhadap segala hal lain.

Sensitivitas Gender

Ada salah satu sesi dari Yayasan Pulih yang selalu aku ingat. Pertama-tama kita diminta menuliskan apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata “laki-laki” dan “perempuan.” Kemudian kurang lebih konten yang dituliskan nggak jauh dari ini:

Lalu, setelah muncul beberapa kata tersebut, kita diminta melihat satu per satu, apakah sifat tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Apakah perempuan bisa adventurous? Apakah laki-laki bisa patient? Apakah perempuan bisa rasional? Apakah laki-laki bisa gampang menangis? Jawabannya semua bisa. Hampir semua kata sifat bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Yang tidak bisa ditukar hanya yang berkaitan dengan fungsi biologis, seperti melahirkan, menyusui.

Seringkali kita dengan mudahnya mengkotak-kotakkan individu sesuai jenis kelaminnya, dan karena itu sudah otomatis dilakukan setiap hari, kita pun terbiasa menilai orang berdasarkan asumsi kita. Ya kalau laki-laki kan emang berjiwa pemimpin. Kalau perempuan kan biasanya emosional. Padahal kan mungkin-mungkin aja sebaliknya. Yang dimaksud dengan sensitivitas gender adalah gimana supaya kita tidak mendasarkan penilaian individual dari kita pada asumsi-asumsi yang dilekatkan pada jenis kelamin tertentu. Kalau ada teman laki-laki yang pemarah, ya karena dia pemarah, bukan karena dia laki-laki.

Enjoying Simple Pleasures

Kalau soal ini sepertinya aku udah berkali-kali bahas. Jadi mungkin satu cerita sudah cukup untuk menggambarkan, ya.

Ketika masih kecil, aku suka banget koko krunch, tapi orang tuaku nggak bisa beli itu. Akhirnya aku hanya dibelikan koko krunch cup (yang cuma sekali seduh itu) sebulan sekali. Sekarang saat aku udah dewasa dan punya uang sendiri, setiap kali aku sedih, aku selalu beli koko krunch dan bersyukur. Setidaknya saat ini aku bisa beli koko krunch sebanyak apa pun yang aku mau dengan uangku sendiri.

Ketiga hal itu bagiku cukup penting agar hidup ini nggak terlalu banyak asumsi apalagi nyinyir. Menjadi dewasa sudah cukup sulit dan membingungkan, aku pernah bilang sama salah seorang temanku “being an adult is like being thrown into a wildwood by yourself,” jadi sebisa mungkin konflik-konflik yang sifatnya interpersonal harusnya bisa diredakan dengan menjadi orang yang lebih peka. Juga dengan cara-cara kecil menenangkan diri sendiri, karena akan semakin banyak momen di mana kita hanya punya diri kita sendiri.

Semoga kita masih mau banyak belajar.

90 notes

·

View notes

Text

Manajemen Rasa Nikmat

Sore ini, atas dasar daya impulsif pada waktu sepersekian detik, saya memutuskan bahwa ini adalah hari terakhir saya kerja kantoran dengan jadwal yang berepetisi secara membosankan.

Meski sifatnya impulsif, daya ini muncul dan berkembang dalam tren waktu dan pengalaman selama menjajaki karir menjadi buruh. Perlu diingat, siapa pun kalian yang keringatnya dibayar dengan upah bekerja pada periode tertentu tetaplah disebut buruh. Dan hal tersebut berlaku pula pada saya. Jadi, meskipun saya pergi ke kantor sehari-hari berpakaian rapi dan berperawakan bagai eksekutif muda bergaya kepemudaan terkini, saya tetaplah buruh. Mengingat juga, gaji pokok saya yang kecil, yang baru saya sadari ternyata hanya bernilai dua juta sembilan ratus. Tai! Selama ini saya tidak benar-benar membaca slip gaji. Tunjangan menutupi nilai upah saya setiap bulan yang selalu bernilai hampir 4 juta. Nilai segitu sebenarnya patut saya syukuri, karena faktanya di kawasan Mangga dua — baik, saya perjelas; di kawasan yang banyak cinanya — jauh lebih banyak manusia yang sudah berkeluarga dan memiliki pengalaman kerja yang panjang, namun berkarir rendahan, yang hanya diupah satu juta sembilan ratus!!! Di tanah Jakarta. Anjing!!! Makan apa tuh anak-anaknya? Peju mamanya yang berlendir dan tinggi kandungan kanji? Ditambah bapaknya yang kerja keras ngocok pelernya buat nambah asupan protein? Luar biasa!!!

Kenikmatan yang saya rasakan sore ini berbeda. Berbeda dari saat saya memutuskan keluar dari ITB (ITB, jing!!! Nangis darah dah tuh Bokap Nyokap); yang saat itu diselimuti rasa haru, pengorbanan besar, tangis, amarah, dan segala kelebayan emosionil yang bisa anda sebutkan. Nikmat kali ini tak memiliki unsur penderitaannya sama sekali. Saya lega. Di atas bus yang saban hari lampau banyak menemani saya untuk menulis dan memikirkan banyak hal, kini pemandangannya membuat saya tersenyum riang. Melewati hayam wuruk dan sudirman di malam hari sekarang malah membuat saya semakin teguh untuk tidak akan melihat jakarta dengan cara seperti ini lagi ke depannya. Saya cinta Jakarta. Lebih dari Bandung, kota penuh kemunafikan dan balutan rasa rindu yang klise. Saya akan terus memilih Jakarta sebagai tempat tinggal idaman jika yang menjadi lawan pilihan hanya secuil Bandung. Tidak terima kasih. Jakarta lebih menyenangkan dan jujur daripada Bandung. Alasan ini saja cukup untuk menyelesaikan perdebatan.

Namun, saya sadar. Saya tidak boleh terlena. Saya tidak boleh menggenjot terlalu kuat di awal, ya hari ini adalah awal untuk yang baru. Saya harus menyelaraskan goyangan ini. Jangan sampai, saya membuang percuma semua kenikmatan dalam semprotan panjang yang memuncak dalam durasi singkat, tapi gairah yang masih berlebih tidak sanggup tersalurkan karena bor empuk yang terlanjur letoy. Sabar! Perlahan! Selaraskan semuanya. Temukan partner berbagi kenikmatan hidup yang enak diajak berselaras. Latih pernapasan! Ini penting. Kunci kehidupan ialah bernapas. Salurkan semua emosi negatif dengan sedikit remasan-remasan pada bagian yang squishy dari kehidupan ini. Biarkan kita, saya dan dunia, saling melepaskan desahan dengan beriring senada sebinal. Jangan pula terlalu mendominasi. Menjijikkan seperti itu! Belajarlah menikmati. Ingat, perbanyak latihan pernapasan. Ini kuncinya.

0 notes

Text

Arus Sejarah Dunia

Sudah lama saya tidak tersentak dan menikmati vibrasi yang diawali dentuman samar namun mendadak kemudian berkepanjangan dan semakin membesar seperti yang saya alami sejam yang lalu. Sebelumnya, perasaan ini pernah muncul salah satunya karena Cantik Itu Luka, salah duanya oleh Bumi Manusia, dan kini saya menikmatinya lewat karya Yusi Pareanom, dengan tokoh Sungu Lembu-nya. Sungu sendiri sebenarnya tidak menjadi bagian dari judul buku. Tokoh ini berada dalam semesta novel Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi. Meskipun begitu, menurut pendapat saya, seandainya novel ini digarap menjadi sebuah film, atau mungkin sekuel (karena ini buku petualangan layaknya The Hobbit, bahkan dengan cakupan lintas geografi yang jauh lebih luas dibandingkan middle earth yang hanya secuil itu — buku ini mengisahkan petualangan mengelilingi dunia, dunia yang kau tempati kini, tapi terjadi di zaman setelah iesus dipaku dan sebelum jazirah arab haram bagi makanan ternikmat sepanjang sejarah: daging babi panggang), tentu tokoh Raden Mandasia cenderung lebih layak masuk sebagai nominasi aktor pendukung terbaik ketimbang dikategorikan sebagai pemeran utama. Cerita di dalam buku ini adalah milik Sungu Lembu, seorang Raden yang tidak jelas siapa ayahnya dari sebuah kerajaan kecil yang tertaklukkan namun sangat jelas bahwa dialah tokoh utamanya. Dia juga yang berperan sebagai narator. Dialah manusia global yang terliterasi dengan baik sehingga bisa berbicara dengan ragam bahasa. Dialah sang pendamping penyair kerajaan besar dari timur. Dialah saksi dari sebuah perang akbar yang mungkin pernah terjadi di dunia ini, perang antara kerajaan timur dan barat yang terpisah samudera dan daratan yang panjang membentang berjuta-juta depa, demi seorang puteri yang jika dihadapkan cermin kepadanya, niscaya cermin itu akan pecah berkeping-keping. Saya tadi menggunakan kata mungkin karena saya pikir bisa saja Sungu Lembu membual. Namun, karena dunia yang dia reka adalah dunia dengan daratan, lautan, serta kota-kota yang sungguh bisa dideteksi lokasinya di permukaan bumi kita ini, saya menjadi separuh yakin bahwa cerita ini bisa saja pernah benar terjadi. Pram suatu ketika menuliskan pernyataan yang kurang lebih menyebutkan bahwa sejarah tidak mengalir dari utara ke selatan atau barat ke timur, namun sebaliknya. Dulunya saya meremahkan sikap kebanggaan nusantara berlebihan macam itu. Sekarang, barangkali saya harus mulai membuktikannya. Sepertinya, saya bisa memulai dengan membaca Babad Tanah Jawa.

1 note

·

View note

Photo

And the rest is history...

While digging through my bedroom desk I found this letter dated February 9th, 1999. It was from Sheila, my childhood friend in London. Years after my family moved to Jeddah and I went to study in Jakarta while she and her family moved to Yogyakarta, I thought it might be fun to get in touch again, as well as practice my English writing because we never spoke Indonesian to each other back then. So I wrote her a letter (ah, those pre-e-mail days), she replied, then back and forth a few times.

This is her second letter to me, if I’m not mistaken. In our previous correspondence, we talked about what music we liked, and I mentioned that the Smashing Pumpkins had a song called “To Sheila”. And in this letter, she said a friend of hers also mentioned that song to her, but she hadn’t heard it because she wasn’t a Smashing Pumpkins fan.

And then she added this:

“Just to inform you, not only has my name been a title of a song, but soon there’ll be a group band from Yogya which calls themselves ‘Sheila on Seven’, they’ve recently finished recording their first album and have just been working on their new videoclip that will be released on March. How do I know? Well you could say, all those five guys are my good friends, one of them were my SD friend, the other one was my high school friend and so on. This is just to inform you so you won’t be surprised when they most likely become someone 'big’ and then you’d be hearing my name every now and then. Then again you ask: How can I be so sure? You just haven’t heard them play, even I say they’re good and they are. Well I guess we can just wait for their debut to prove that won’t we?”

And the rest is history. She should’ve been a record label boss.

2 notes

·

View notes

Text

Deret Kualitas Hidup

Seandainya titik mulai kembali perjalanan hidup memiliki pangkal di setiap awal tahun masehi – sebagaimana manusia sering membuat resolusi muskilnya masing-masing – maka saya telah memulai kembali hidup ini sekurangnya sekitar lima bulan. Abaikan semua kenangan dan peristiwa yang telah lewat sebelum awal tahun ini, meskipun saya teguh bahwa saya yang saat ini adalah saya yang berada pada suatu titik tertentu, yang bisa dianggap sebagai titik n, serta kualitas kemanusiaan saya bisa didapatkan dengan menghitung hasil dari deret Fibonacci pada titik n yang berawal pada suatu entitas tunggal yang saya putuskan bernilai satu. Pada titik awal tahun 2018 kemarin, saya sudah berada pada kualitas kemanusiaan bernilai x (yang merupakan hasil dari deret fibonacci pada titik n). Namun, karena saya menginginkan titik mulai kembali dihitung sejak awal tahun dan demi menguantifikasi kualitas hidup saya sebagai manusia selama lima bulan terakhir ini, maka nilai x tadi akan saya anggap sepadan dengan satu. Kemudian, sekarang, di dalam rentang waktu saya menulis esai ini, lima bulan sejak tahun 2018 mulai berjalan, saya kukuhkan sebagai titik n (titik n yang baru). Sehingga kini saya memiliki nilai kemanusiaan sebesar

f(n-1) + f(n-2) ; dengan f(1) = x .

Permasalahan selanjutnya adalah menentukan besar nilai n dilanjutkan menghitung berapa nilai x. Sebenarnya menentukan kurang tepat dan lebih cocok jika disebut memutuskan. Sebagian dari diri saya sempat bertanya mengapa harus saya yang repot-repot menentukan atau memutuskan dan sebagian dari saya yang lain terpicu untuk menjawab, “Terus siapa lagi yang layak? Tuhan? Bayangkan, jika kita memang percaya kepada Nya, kita akan mendapat jawaban setelah melewati tiga fase kehidupan: menjalani sisa hidup, hidup di masa kematian, dan abadi dalam keabadian. Setelah menjalani seluruh masa kehidupan yang panjang itu lalu berjumpa Tuhan, akankah pertanyaan soal kualitas hidup itu masih berharga untuk dipertanyakan?”. Perseteruan batin dan uraian sebagian dari saya tadi membuat saya mantap. Saya yang menjalani hidup ini, sehingga saya juga yang paling berhak menilai kualitas diri sendiri. Bayangkan, jika ada gerombolan manusia lain suatu ketika lewat di depan saya yang sedang duduk menulis esai ini kemudian mereka mengatai saya mirip monyet yang bernilai kemanusiaan 2, sedangkan menurut hisab saya terhadap hidup ini, harusnya saya berharga 2222. Ada defisit nilai seharga 2220 dan angka tersebut bahkan masih bisa mengabaikan nilai 2 yang diserukan oleh gerombolan manusia tadi. Apakah saya harus menurunkan penilaian terhadap diri saya sendiri sehingga saya menganggap diri saya tidak lagi berharga dan dapat diabaikan? Orang mungkin boleh memilih untuk memiliki hidup yang tak berharga serta boleh diabaikan begitu saja bagai satu ditambahkan pada sejuta, tapi saya tidak akan pernah berbuat demikian. Saya adalah sejuta yang dicerabut dari satu juta seratus. Lepasnya saya dari kesatuan tadi masih menyisakan seratus dan bilangan sebesar itu tetap saja tidak berharga bagi saya yang sejuta serta bisa dengan enteng saya abaikan.

Dalam rentang waktu saya menulis esai ini, dihitung sejak awal mula tahun 2018, atau bisa kita sebut keadaan sekarang sebagai titik n, saya sudah memutuskan bahwa sayalah yang perlu menghitung kualitas nilai diri saya. Bukan manusia lain, bukan entitas lain di luar saya. Namun kemudian, sebagian dari diri saya yang ketiga datang memberikan sebuah pertanyaan yang saya pikir esensial. Perlukah saya menilai kualitas diri?

Entahlah.

Mungkin, setelah saya sanggup menjawab pertanyaan dari sebagian dari diri saya yang ketiga, barulah saya bisa memulai pencarian terhadap besar nilai n dan pada saat itu terjadi, titik n itu telah berganti menjadi n’. Belum lagi saya harus mendefiniskan hubungan antara n dan x. Tentunya dibutuhkan variabel kontrol maupun variabel bebas selain n yang nantinya akan berkombinasi untuk menghasilkan variabel terikat x. Berarti perlu pula saya untuk menemukan variabel-variabel yang masih menjadi misteri tersebut, dengan rumusan dan esensi masing-masing tentunya. Waktu terus berjalan dan ia tentu tak punya waktu menunggu saya menyelesaikan persamaan dinamis ini. Bahkan waktu pun tak punya waktu untuk saya. Lalu, masihkah kualitas hidup saya perlu dipertanyakan?

Jawaban yang paling bijak adalah ya. Saya masih perlu mempertanyakannya, bahkan mencari nilai kualitas hidup saya. Tentu yang salah adalah keteguhan saya dalam meyakini bahwa kualitas hidup ini taat pada persamaan deret fibonacci. Pecun kendor, kenapa pula saya harus membahas deret ini dengan tulisan sepanjang tujuh ratus kata?

2 notes

·

View notes

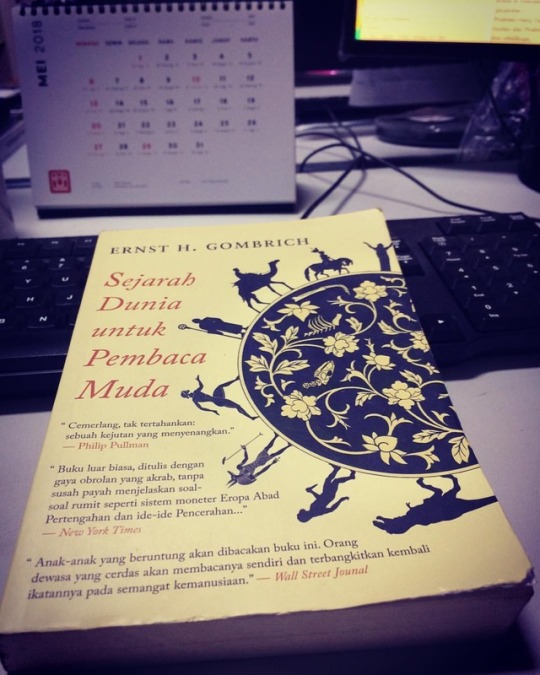

Photo

Perkara menentukan buku mana yang paling berkesan yang pernah saya baca menjadi perkara yang ribet karena harus menapaktilasi lini masa pembacaan sejak pertama kali saya bisa membaca. Perkara buku berkesan ini menarik saya pada ingatan tentang buku-buku stensilan curian dari perpustakaan SDN 5 Palu. Saya punya beberapa koleksinya di rumah dan di antaranya ada salah satu buku berjudul Ruslan Anak Pesantren. Tentunya saya tidak bisa memfoto buku itu, selain karena sudah tertumpuk apak di gudang, pun tiket pulang ke palu mencapai angka sejuta di masa bulan puasa ini dan sayembara ini hanya berlaku hingga jam dua belas nanti. Sebagai penggantinya, saya akan menunjukkan buku menarik yang saya dapatkan dari @kiosojokeos yang dikelola oleh keluarga besar @sebelahmata_erk . Buku ini dibuat dengan gaya mendongeng untuk anak kecil tapi tentunya tidak berisi kisah-kisah legenda macam pengepungan troya atau babad seribu satu malam yang memenuhi buku-buku cerita sejarah di Eropa pada masanya. Buku ini teguh pada sejarah, sejarah yang biasanya dituliskan dengan kaku dan berpaku pada perang dan darah. Pemahaman yang baik pada lini waktu sejarah adalah amanat Ernst Gombrich sejak bab awal, namun tidak pernah terkesan mendesak kita untuk mengingat kapan Kerajaan Firaun di mesir berkuasa atau kenapa si Yesus disenangi para budak dan kaum tertindas pada zamannya, atau bahkan tidak membuat kita perlu berpikir keras mengapa pada zaman perpindahan bangsa-bangsa yang suram, munculnya sosok Muhammad menjadi sebuah mitos memukau bagai kesejukan oase bagi orang-orang di sepenjuru jazirah bahkan hingga ke dunia Bizantium dan Eropa (perkara Muhammad dan Ali dikepung di rumahnya oleh kaum Quraisy yang dibahas oleh buku ini cukup menggelitik. Seperti kita tahu, terutama bagi yang muslim, kita percaya pada saat itu kaum Quraisy dibuat Allah terlelap sehingga Muhammad & Ali bisa lari dengan tenang. Sedangkan menurut buku ini sang rasul dan sahabatnya ini dikisahkan dengan sederhana melompat dari jendela lalu kabur menyusul rombongan hijrah). Jika kamu sudah membaca sampai titik ini, saya rasa kamu layak untuk mengetahui isi dunia selama 7000 tahilewat buku menarik yang satu ini. Percayalah!!! (di Ruko Grand Butik Mangga Dua)

0 notes

Text

Sartre & Ben Anderson

Kemarin sore Jakarta seperti biasanya. Namun saya tidak sedang biasa-biasa saja. Sejak menghabiskan malam penuh percintaan dan liburan penuh sepanjang jalan dan laut, saya dilanda kelelahan dan bekas gelombang laut masih naik turun di dalam perut, tangan masih berayun bekas mendayung di atas papan selancar, dan kaki masih terpaut sisa sakitnya tertancap karang. Matahari sore menyinari Giancoli Fisika dan tumpukan buku-buku yang entah kapan bisa tuntas terbaca. Satu yang sudah saya dambakan jika waktu luang seperti ini tiba.

Kios Ojo Keos.

Warung kopi, yang menjual buku serta kaset maupun CD. Buku-buku itu sih sebenarnya yang menggoda saya berlebih. Tjamboek Berdoeri yang jadi magnet utamanya. Nama yang pertama kali saya kenal dari tulisan Zen R.S. Kita persingkat cerita.

Saya sudah di Bona Indah Plaza. Masuk dengan percaya diri yang dibuat-buat ke dalam kawasan yang bukan untuk saya. Siapa pula saya? Di antara orang-orang yang ada dalam kedai yang terlihat jelas perawakan musisinya. Ada sosok sejenis JRX SID. Tatoan, leher tinggi, dan topi Young Lex. Ya setali dua tampang dengan Rapper alay itu. Namun sekali lagi , siapa saya untuk menilai? Adakah saya berhak? Saya kurang paham, yang jelas saya langsung menuju pajangan buku di sisi kanan setelah pintu masuk Kios. Di tengah, tepat di depan pintu masuk, terpajang merchandise ala-ala dan rak khusus untuk CD dan kaset. Siapa saya untuk mengambil benda-benda seperti itu? Semudah itu saya bisa mendapatkan mereka dengan mengunduh di kanal Youtube atau jaringan MP3Juicy. Semua gratis dan jernih. Berbeda dengan buku-buku di pajangan yang ada di depan mata ini. Apa pun yang saya ambil itu kurang penting lagi, karena pada akhirnya saya untuk pertama kalinya mencoba kopi yang digiling bukan disobek. Ditamping dan espreso sesngguhnya. Harganya 17 ribu. Aneh saja menurut saya. Dulu, dulu sekali saya berpikir demikian. Menyadari bahwa harga itu adalah konsekuensi dari mesin yang berdimensi kebesaran di atas sebuah meja bar kecil, saya harus pasrah menerimanya, apalagi si kembaran JRX atau Young Lex memandang dengan intimidatif.

Sambil duduk menyesap Kopi Keos, yang katanya menu spesial di kedai itu, si pembuat kopi tadi -- bukan si anak punk -- menarik kursi di depan saya,lalu duduk di sana dan bertanya,

“Gimana kopinya mas?”

Anggukan. Cukup sopan untuk menjawab tanpa harus membuka mulut.

Kami dipisahkan 3 meja panjang 1,2 yang dijejerkan melintang mengikuti panjang ruko. 3 buah lampu gantung di atas meja itu, saya berada di lampu gantung tepat di belakang rak musik, paling dekat pintu masuk, berhadapan dengan mas pembuat kopi yang masing ingin berbicara.

“Suka buku yang kayak gimana, mas?”

“Sejauh ini senang fiksi bang.”

“Oh.” Kali ini dia yang mengangguk. Saya menyedot espresso dingin tanpa gula yang cukup nikmat.

“Tahu Sartre?” Tanyanya suatu ketika. Sebenarnya apa pun respon yang saya berikan, dia pasti tetap akan melanjutkan. Pembicaraan kami mulai dari filosofi kopi, aromanya, serta after taste-nya, dilanjutkan tokoh-tokoh sastrawan dunia, bagaimana mereka muda dengan gemilang dan gairah lalu tua dengan tenang dan bijak, seperti terlihat pada Hemingway atau paling ekstrem Marx. Eksistensialisme juga ikut di dalam daftar putar obrolan kami. Saya sebagai pengamat, penikmat dan pendengar paling utama di sini. Mas pembuat kopi adalah pembicaranya, karena dia memang ingin meluapkan wawasan yang dia miliki kepada makhluk polos di depannya. Kembaran Young Lex pamit, diikuti dua orang yang tidak menarik, kemudian disusul mas brewokan yang sejak saya datang duduk diujung meja ketiga memandangi layar Macbook-nya. Pembicaraan terus berlanjut. Azan isya terdengar sayup-sayup. Lalu dari kedalaman ruko, turun seorang pria kecil paruh baya.

“Om Ali, ini ada yang tertarik buat bedah buku atau diskusi tentang buku.” Kata mas pembuat kopi yang belakangan saya ketahui namanya Dika dan merupakan salah seorang punggawa Pandai Besi.

“Wah, wah. Tertarik baca buku apa dirimu?”

“Katanya, dia tertarik sama buku-buku yang diulas, siapa tadi, Eko?”

“Eka kurniawan, mas.” Jawab saya, lalu pria kecil yang dipanggil Om Ali dengan senyum kebanggaan pada diri sendiri mulai membuka pembicaraan baru.

“Eka itu besar karena sosok Ben.” Begitu katanya di tengah diskusi. Dika tetap di seberang saya, Om Ali berjalan ke rak buku mencari sesuatu. Sosoknya tampak tak sanggup meraih tatakan tertinggi di rak itu.

“Baca ini.” Pria kecil itu menyodorkan buku kecil bergambar katak melompat. Hidup di Luar Tempurung. “Pernah baca Pram?”

Saya menjawab beberapa dan menjelaskan bahwa saya sedang menghabiskan Daendels.

“Buku tipis itu. Kau tahu, aku pernah bikin diskusi sambil menapak tilasi jalan raya pos.”

“Kau baca dulu ini, baru kau pindah ke Tjamboek Berdoeri. Biar kau tahu sikap apa yang dipegang oleh Ben.” Sambil dia melanjutkan bagaimana sejarah Indonesia kita yang dibangun dengan kekuatan sosok pahlawan, padahal sebenarnya mereka yang kita puja-puja itu bajingan dan begundal juga, perampok yang menang, dan tentu menindas yang kalah, hingga namanya muncul dan ditulis dengan gemilang. Sejarah revolusi kita bukan sejarah yang anggun yang selama ini kita yakini. Negara ini terbentuk karena pertarungan dan perkelahian manusia-manusia lapar.

Hingga pria kecil itu pun pergi juga. Masih menyisakan saya dan Dika, si pembuat kopi, di dalam ruangan utama kedai. Tanpa menunggu diusir, saya pun pamit pulang membawa Menjadi Tjamboek Berdoeri, Hidup di Luar Tempurung dan sekantong yang lain. Ketika pamit, Dito, personil Pandai Besi lainnya dan artis Diorama serta Toy Photography -- seperti yang ia bangga-banggakan sebelumnya -- menyarankan saya untuk melompat pagar karena semua pintu kawasan itu sudah tertutup. Begitu turun dari pagar, warung tongseng tampak menggoda. Kuahnya yang pedas dan aromanya yang kuat entah mengapa menghasilkan sensasi yang sama dengan ketika menyesap Nikotin pada rokok. Ini gara-gara pencampuran kuah tongseng dengan after taste espresso tadi, sepertinya.

2 notes

·

View notes

Photo

Semua bermula saat ibunya meninggal. Dia tidak menangis ketika pensemayanan bahkan hingga prosesi pemakaman ibunya. Dia pun tidak menunjukkan ekspresi kesedihan dan terpukul selayaknya manusia-manusia lain di dunia. Buku baru ini akan diberikan gratis kepada siapa pun yang menginginkannya, tanggung ongkir saja. Alasannya, saya pernah membeli dan membaca buku camus terjemahan dengan judul “Orang Asing” yang setahu saya dalam bahasa inggris harusnya berjudul The Stranger, mengingat judul aslinya dalam bahasa perancis yaitu l’Etranger; dan saya pikir The Outsider adalah buku yang berbeda. Begitu saya membuka acak pertengahan buku dan membaca kata-kata germo, kemudian saya buka halaman lainnya muncul bagian tentang seorang pria yang terbaring dengan kedua tangannya di pantai, lalu terakhir di bagian ujung cerita mengisahkan tentang seorang pria yang menunggu hasil eksekusi, maka saya yakin The Outsider maupun The Stranger adalah buku yang sama. Sial. Rugi bandar. Tak apalah. Ini buatmu, yang meminatinya. (di Jln. Pupan Pondok Pinang Jakarta Selatan)

2 notes

·

View notes

Text

Yang bikin males solat jumat di kawasan Jakarta adalah:

1. Males

2. Males

3. Panas

4. Panas khotibnya

5. Panas Khutbahnya

6. Jualan partai islam

7. Jualan partai setan

8. Jualan pki

9. 10% siraman rohani sisanya jualan

10. Jualan terus ampe doi emosi sendiri

11. Terakhir ngajakin doa bareng-bareng. Di awal khutbah sempat bahas nisfu syaban, pas bagian doa gak tersebut sama sekali perkara menyambut puasa.

Eh udah dulu, udah komat

3 notes

·

View notes

Link

#WengerOut now or never.

Yet still, thanks for the marvelous wengerball

Arsène Wenger is one of the most successful managers in English history—his teams have won three league titles and seven FA Cups. In 2003 and 2004, his team captivated the soccer world by going on a forty-nine-match unbeaten streak, becoming the first English team since the eighteen-eighties to go through an entire season without a loss. But statistics and trophy tallies don’t quite capture his influence.

Wenger helped accelerate soccer’s embrace of globalization. Arsenal became famous for finding young talent all over the planet—particularly throughout Africa and the African diaspora. When, in 2005, Arsenal fielded an entire squad, including substitutes, without an Englishman, it didn’t seem mercenary so much as evolutionary.The following year, an Arsenal lineup featured eleven players from eleven different countries. At the team’s peak, Arsenal’s players shared an ethos that was free-flowing, flexible, and communal, radically changing the reputation of a club once associated with a hard-nosed pragmatism. This is another way of saying that Wenger’s teams could be cool, in a way that translated beyond borders, language, and history. His best teams were beloved around the world for their fluid, occasionally gorgeous style. It was as though they were trying to score the prettiest, most elaborate goals possible.

113 notes

·

View notes

Text

(Bahan bakar untuk tulisan berikutnya)

Me and My City: Sebuah Renungan tentang Demokratisasi Fotografi

Artist talk pameran foto ‘Me and My City’. Dari kiri ke kanan: Antonius Riva Setiawan, Tommy N. Armansyah, Wilson Gunawan, Gyaista Sampurno, Sari Asih dan Ng Swan Ti.

-

Beberapa waktu ini, teman-teman kami yang kebanyakan adalah pegiat fotografi sedang ramai membicarakan beberapa cuitan yang muncul merespon sebuah pameran fotografi kecil bertajuk ‘Me and My City’ yang diadakan di Plaza Senayan.

Pameran fotografi ini merupakan hasil dari workshop fotografi dokumentasi yang diadakan oleh Leica Indonesia bersama dengan Pannafoto Institute, dimentori oleh Mba Ng Swan Ti dan Mas Edy Purnomo dengan tujuan mengeksplorasi secara visual bagaimana para peserta workshop mengalami, melihat dan mendefinisikan kota Jakarta.

Berikut adalah salah satu cuitannya:

Sebuah contoh kekecewaan akan kualitas foto yang tidak sesuai dengan harapan hasil visual sebuah kamera mahal.

Awalnya pertanyaan yang muncul di benak kami adalah, apa yang melegitimasi seseorang untuk memiliki otoritas dalam mendefinisikan estetika? Spesifiknya estetika fotografi dokumenter di masyarakat Indonesia? Akan tetapi, setelah merenungi pertanyaan ini kami menyadari bahwa dengan kami bertanya hal tersebut, maka kami secara tidak sadar mengakui bahwa seorang travel blogger dengan cuitannya tersebut memiliki otoritas dalam estetika fotografi, padahal, paling tidak untuk kami dalam kasus ini otoritas itu tidak kami amini. Lagi pula, apakah memang ada otoritas dalam estetika fotografi khususnya dalam fotografi dokumenter?

Tentu kami tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Tidak juga kami ingin mendefinisikan apa saja yang berkontribusi pada estetika sebuah foto. Pertanyaan yang mungkin lebih menarik bagi kami adalah mengapa sebuah pameran foto alternatif berskala kecil yang disponsori oleh Leica (dan diadakan di mal sebesar Plaza Senayan) pada akhirnya menjadi sumber diskursus di antara beberapa kalangan fotografer yang berseberangan?

Di sini perlu kita melihat kembali bagaimana fenomena demokratisasi fotografi terjadi berkat murah dan mudahnya akses ke teknologi pengambilan foto. Contohnya dengan melihat maraknya penggunaan smartphone dengan hasil teknis foto digital yang sangat memadai. Proses perakyatan fotografi ini sangat patut kita apresiasi tentunya karena membuka kesempatan bagi hampir siapapun untuk secara individual memiliki kuasa dalam menentukan pengambilan sebuah foto. Tidak perlu lagi kita bergantung pada pihak lain jika ingin mengambil sebuah foto. Kamera, terutama evolusi proses digitalisasinya, bukan lagi alat yang sulit untuk dimiliki maupun dipahami.

Akan tetapi, perlu juga kita melihat bahwa dengan adanya demokratisasi fotografi dan penggunaan massal kamera akan muncul keinginan logis dari banyak penggunanya untuk memahami pengambilan foto yang ‘berkualitas’.

Keinginan inilah yang menjadi ranah perdebatan abadi apa yang dimaksud oleh ‘kualitas’ tersebut. Tentu karena foto adalah medium visual, kualitas dalam hal ini tak akan lepas dari kualitas dan elemen-elemen estetika visual foto. Dengan kata lain, apa yang kemudian dicari para pengguna kamera bukan hanya akses ke kamera untuk sekedar mengabadikan sebuah momen namun juga keinginan untuk menghasilkan sebuah foto yang ‘berkualitas’ atau dinilai baik. Dengan keinginan menghasilkan foto berkualitas baik ini, maka secara tidak langsung hal ini akan memicu perdebatan mengenai baik serta buruknya kualitas sebuah foto.

Seperti yang sudah kami tuliskan di atas, nekat jika kami disini berusaha mendefinisikan kualitas estetika sebuah foto, hal ini tentu di luar kapasitas kami. Yang ingin kami telusuri adalah bagaimana proses demokratisasi fotografi melahirkan fenomena di mana kita, sebagai masyarakat visual dan potensi suara mayoritasnya, secara sadar maupun tidak sadar mempunyai andil menjadi otoritas dalam penilaian estetika sebuah foto.

Kami sebenarnya tidak ingin sampai pada pertanyaan seperti ini. Namun tak jarang kami dengar teman-teman kami baik fotografer maupun non-fotografer berkata, “Eh fotoin yang instagrammable dong” ketika sampai di sebuah restoran baru yang memiliki rooftop berlatarkan langit senja, atau “Wah fotonya bagus ya, likesnya gila banyak banget!” ketika sedang menelusuri linimasa media sosialnya, atau sekedar bertanya “Anglenya gimana ya supaya bagus fotonya buat instagram?” sambil melihat teman kami berdiri di atas kursi meja makan mencoba mengambil foto chocolate pancake dengan topping es krim vanila dan saus stroberinya. Hal inilah yang membuat kami jadi banyak bertanya dan merenungi bagaimana ide tentang sebuah foto yang ‘bagus’ di era media sosial ini juga seringkali terbentuk dari banyak atau tidaknya jumlah likes dan followers.

Di sini kami ingin berasumsi; bahwa narasi yang terbentuk akan apa yang baik dan buruk dari sebuah karya foto menjadi sangatlah sempit, mungkin sebagai akibat dari rendahnya minat baca (bukan sekedar kemampuan membaca) kita sebagai masyarakat Indonesia (literacy), minimnya paparan kita terhadap beragam macam karya foto dan keterlibatan kritis dengan literatur tersebut (visual literacy) dan jarangnya diskursus kritis di antara pegiat foto (amatir maupun profesional) yang terbuka bukan saja pada apresiasi tetapi juga pada kritik yang konstruktif.

Melihat apa yang sering dipahami banyak pegiat fotografi/pengguna kamera sebagai sumber kualitas sebuah foto, i.e. jenis kamera, lensa, filter warna, waktu dan tempat (time and space relations), kita dapat dengan mudah mengindentifikasi bahwa bahasa visual banyak pegiat fotografi berada di tataran teknis yang menuntut sebuah kejelasan secara aktual agar foto tersebut dapat dengan cepat dan mudah dipahami. Mungkin pendekatan tersebut sangat dapat dimengerti ketika paparan dan tujuan fotografi seseorang lebih banyak kepada foto jurnalistik yang memang menuntut sebuah kejelasan agar dapat merepresentasikan secara visual sebuah objective truth. (jika memang ada sebuah objective truth)

Kami juga mengamati bagaimana ketika seorang travel blogger (sambil meng-endorse gear fotografinya) dengan ribuan bahkan ratusan ribu followersnya bisa menciptakan sebuah struktur/tatanan yang secara sadar maupun tidak sadar menjadi otoritas dalam menilai estetika sebuah fotografi. Misalnya, dengan melihat foto dengan jumlah likes yang banyak, apabila kita tidak (atau belum) menggiati visual literacy, maka kita akan dengan sangat mudah (dan tanpa sadar) merekam foto tersebut dan menyimpan memori akan foto tersebut sebagai foto yang bagus. Atau sebaliknya, secara tidak sadar (ataupun sadar) juga seorang travel blogger secara perlahan membangun keasadaran akan posisi otoritasnya dalam estetika fotografi dengan adanya followers dan likes yang menyokong terjadinya struktur tersebut.

Untuk contoh yang pertama, pendekatan fotografi yang terlalu terpatok pada keinginan mencapai ‘objective truth’ (dan mengaplikasikannya pada semua lini fotografi) ini kami rasa dapat mengesampingkan bahkan mematikan ruang berkreasi, terutama bagi mereka yang ingin membawa fotografi ke jalur yang lebih alternatif. Seperti genre contemporary documentary photography, di mana 5W+1H (what, who, when, where, why and how) tidak selalu menjadi tujuan utama pembentukan narasi fotografi.

Memang harapan awal dari demokratisasi fotografi adalah untuk mendorong pengguna kamera untuk mengeksplorasi karya fotografi mereka. Namun yang kami amati, bahaya yang terjadi adalah homogenisasi dan pembatasan ruang kreasi (juga berdampak pada marjinalisasi kekaryaan alternatif). Karya foto menjadi terikat dengan persepsi mayoritas akan kualitas. Di mana seringkali menjadi terbatas pada hal-hal teknis saja. Makna yang mungkin dicari lewat fotografi menjadi makna yang ingin disetujui secara kolektif, harus diterima oleh mayoritas, mungkin dengan harapan seorang itu pada akhirnya bisa menjadi bagian dari sebuah komunitas fotografi.

Mungkin hal ini juga merupakan salah satu output yang kita lupakan ketika kita mengusung sebuah proses demokratisasi, yaitu vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mayoritaslah yang akan menentukan narasi, dan sayangnya tidak selalu melalui sebuah diskursus melainkan melalui kekuatan kuantitas. Apakah, dengan segala keterbatasan observasi kami yang berlandaskan pada asumsi semata, demokratisasi fotografi yang terjadi saat ini sejatinya merupakan refleksi dari pengertian kita sebagai masyarakat Indonesia akan demokrasi yang masih awam? Akan kurangnya pemahaman (atau keberanian?) kita dalam melihat betapa signifikannya sebuah diskursus, mengingat usia demokrasi kita yang masih tergolong cukup dini.

Jika memang demikian, mungkin ada baiknya kami mengakhiri kicauan kami ini dengan sedikit kegelisahan dan harapan.

Kita kerap kali mencoba melabelkan sosok yang berkuasa terhadap satu individu atau kelompok, di mana dalam kasus fotografi ini adalah seorang travel blogger dengan kesadaran akan posisi otoritasnya, menjadi seorang ‘penindas’ untuk mereka yang ingin berkarya ‘berbeda’ dengan visi fotografinya.

Sebuah ‘penindasan’ bisa terjadi terutama pada mereka yang awam dalam fotografi (dari aspek teknis maupun visual literacy) karena mereka bukan hanya menjadi obyek kekuasaan yang tertindas dengan tidak diberikannya pilihan alternatif dalam berkarya, namun, meminjam buah pemikiran Foucault, kekuasaan tersebut tak semata-mata lahir dari sosok yang berkuasa saja melainkan menjadi ada melalui peran para individu dalam melegitimasi otoritas tersebut. Dengan kata lain, mereka yang awalnya ‘tertindas’, mungkin dikarenakan tekanan untuk menjadi bagian dari mayoritas, akan pada akhirnya turut berperan menjadi ‘penindas’. Maka disini muncullah paradoks proses demokratisasi fotografi, walaupun telah memberikan akses terhadap banyak orang, ada kemungkinan demokratisasi ini hanyalah sebuah kedok untuk kembali menindas mereka yang berbeda. Oppression through the majority.

Menariknya, pameran ‘Me and My City’, yang pada awalnya kami harapkan menjadi sebuah pameran foto kecil (di sebuah mall besar) saja tak disangka bersalin rupa menjadi sebuah upaya subversif dalam melawan apa yang telah dianggap ‘normal’ atau ‘pantas’ dalam dunia fotografi. Untuk kami pribadi, pameran ini memiliki peran sebagai anti-thesis dari sebuah thesis yang telah terlalu lama dibiarkan beranak-pinak, membukakan pintu baru untuk kembali berdiskursus secara kritis di saat diskursus kerap kali dianggap tak lagi diperlukan. Untuk kami, kejadian kecil bisa menjadi penanda akan sesuatu yang tidak kecil, sebuah awal progresivitas.

Akhir kata, satu hal penting yang dapat kami petik dari perhelatan singkat (dan mungkin terlalu kami besar-besarkan ini) adalah bahwa tanpa adanya cuitan dari Arif Rahman, diskusi ini sebenarnya tidak akan terjadi dan menjadi viral, dan tentunya kami berterima kasih kepadanya. Karena melalui cuitannya, sebuah pameran fotografi alternatif sempat menjadi pusat perhatian bagi banyak pegiat fotografi. Ternyata, otoritas dan struktur bisa juga melahirkan jalan untuk sebuah kekuatan (semoga bukan ‘kekuasaan’) baru. Tetapi kali ini, bukan untuk homogenisasi, tapi untuk proses kekaryaan dalam fotografi yang lebih kritis dan progresif.

Salam,

Ben & Rara

29 notes

·

View notes