Un blog sobre ARTE Y MUJER por Mª José Molina Sierra (Licenciada en Bellas Artes y MFA in creative practice, UCIrvine ) Un blog donde podrás encontrar información sobre arte hecho por mujeres

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

¿Porqué Ana Mendieta?

Ana Mendieta

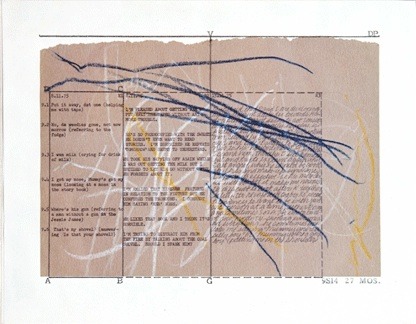

Ilustración de MªJosé Molina Sierra

¿Porqué comenzar una serie de ilustraciones dedicadas a mujeres artistas con la artista cubana Ana Mendieta?

Ana Mendieta pertenece a esa generación de artistas que entre los años 70 y principios de los 80, promulgarán la caída de los estereotipos propios de la sociedad burguesa occidental, cuestionándose las propias estructuras de la institución artística. Valdría subrayar entre otros aspectos relacionados con su participación en el llamado proceso de deconstrucción crítica del objeto artístico, la disolución del carácter objetual de su obra en favor de una mayor incidencia en el proceso de construcción de la misma, la utilización de su cuerpo y del paisaje como territorio de exploración, la participación del público, así como su compromiso político con los principales movimientos vinculados a los derechos civiles, surgidos en Estados Unidos en la década de los 60. A pesar de todo eso, a pesar de la relevancia de su obra y a diferencia de la de sus colegas hombres, la obra de Mendieta, no está en los museos.

Infancia en Cuba

Ana Mendieta nació en La Habana en 1948, pero abandonó Cuba con doce años tras el triunfo de la revolución. Ana y su hermana mayor Raquel fueron parte de la operación Peter Pan, exiliadas en 1961 gracias a una maniobra del gobierno americano, que con el apoyo de la iglesia católica cubana sacaron de la isla a más de 14.000 niños y adolescentes entre seis y dieciséis años, en uno de los mayores éxodos de niños de la historia reciente. Ante el temor de un posible adoctrinamiento marxista, la familia de Ana Mendieta, perteneciente a la oligarquía cubana, consideraron conveniente enviarlas a Estados Unidos, confiando que la revolución no triunfaría y que la separación no se prolongaría. Aunque la realidad fue bien distinta y tuvieron que esperar trece años para volverse a reunir.

Exilio y desarraigo

A su llegada a Estados Unidos, Ana y Raquel fueron trasladadas desde Miami a Iowa donde sin parientes cercanos ni familia, quedarán bajo la tutela de diferentes organizaciones caritativas católicas. Fueron años muy duros para las dos hermanas, que hasta su mayoría de edad recorrieron diferentes centros y familias de acogida. Unas niñas procedentes de una familia de origen español, hasta entonces no se habían cuestionado ni su raza, ni su identidad, pero las experiencias racistas sufridas a su llegada a Estados Unidos, cambiarán radicalmente la percepción sobre sí mismas (Blocker, 1999) y fueron determinantes para Ana, que a la postre se identificará como una mujer de color.

Arrancada de su familia, empujada a abandonar Cuba y obligada a pasar su adolescencia de orfanato en orfanato, el exilio y el desarraigo se han entendido como una de las claves para la interpretar su obra: “Ana tenía una idea muy especial acerca de la tierra como la concepción concreta de patria” (Nancy Morrejón, documental Fuego de Tierra, 1987).

Ana fotografiada junto a su sobrina Raquel Cecilia Mendieta, cineasta y autora del documental sobre Ana Mendieta, Whispering Cave (English, French subtitles).

Etapa universitaria en Iowa

En 1966, cinco años más tarde, su madre se traslada a Iowa para instalarse junto a sus hijas, mientras que su padre permanece encarcelado en Cuba. Tanto Ana como Raquel comenzaron a cursar estudios en el Departamento de Arte de la Universidad de Iowa, donde Ana se gradúa poco después. Es durante su etapa universitaria, cuando la Ana Mendieta se involucra con el movimiento feminista y realiza algunas de sus primeras performances.

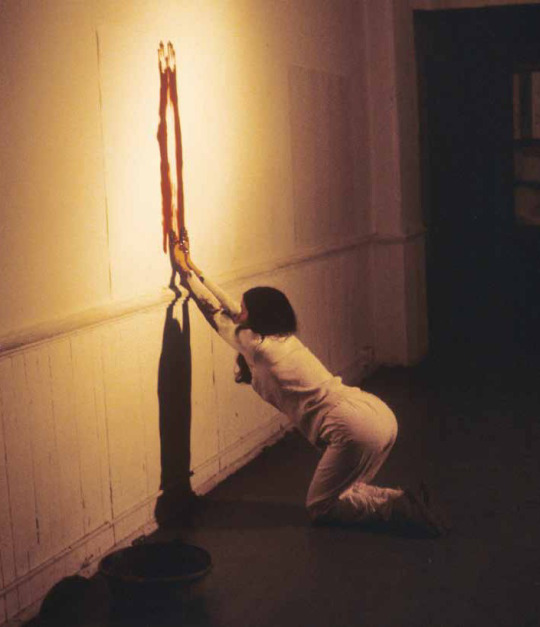

La sangre se convierte en una constante en su etapa universitaria, cuando realiza performances que denunciaban la violencia contra las mujeres como “Untitled. Chicken Piece” (1972), “Sweeting blood” (1973), “Blood writting” (1974), “Blood track” (1974) [5] o “Rape Scene” (1973), la más explícita de todas ellas y en relación a la cuál la artista Nancy Spero explica: “es una expresión política, no sólo una expresión artística, de cómo se sentía acerca de la violencia y la vulnerabilidad del cuerpo de la mujer” (Nancy Spero, documental Fuego de Tierra, 1987). Aquí Ana se basa en un hecho real sucedido en el Campus de la Universidad y reconstruye la escena de la violación y el asesinato de una estudiante, poniéndose en el papel de la víctima. La artista permanece en su estudio inmóvil durante una hora, desnuda de cintura para abajo, cubierta de sangre y rodeada de platos rotos y huellas de sangre.

Blood track (1974) © The Estate of Ana Mendieta Fotografía: Cortesía de la Galería Lelong, Nueva York

Exposición Covered in Time and History: The Films of Ana Mendieta

NSU Art Museum Fort Lauderdale, Florida

February 28 – July 3, 2016

Untitled (Cosmetic Facial Variations), 1972 / 1997

Suite of four color photographs 16 x 20 inches (40.6 x 50.8 cm) each

Edition of 110

© The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

Una nueva vida en Nueva York

En el año 1978 Ana Mendieta se traslada a Nueva York y allí se integra en los distintos grupos de arte feminista. Un año más tarde expone por primera vez en solitario, en una de las principales galerías vinculadas con el movimiento feminista, la Galería A.I.R, en la que también exponían artistas como Nancy Spero, Mary Beth Edelson o Mary Miss, entre otras.

Siluetas

Pero será el comienzo de su prolífica serie Siluetas, en 1973 , el que marcará un antes y un después en su carrera e influirá decisivamente en la evolución de su trabajo. En adelante Mendieta aborda una serie de proyectos creados en la naturaleza que la artista recupera a través de grabaciones y sobre todo fotografías, que se convierten en el recuerdo de la acción y eventualmente, en la obra definitiva, una vez en la galería. Entre 1973 y 1980 Ana Mendieta realiza más de cien ‘Siluetas’ en lugares aislados.

En las primeras, la artista participa con su propio cuerpo, -este es el caso de su silueta “Imagen de Yagul” en la tumba de Zapotec en Oaxaca, realizada en uno de sus sucesivos viajes a Méjico en 1973, a partir del cuál arranca la serie ‘Siluetas’-, para ir sucesivamente alejándose de la presencia personal.

Imagen de Yagul, silueta en la tumba de Zapotec en Oaxaca (1973) © The Estate of Ana Mendieta Fotografía: Cortesía de la Galería Lelong, Nueva York

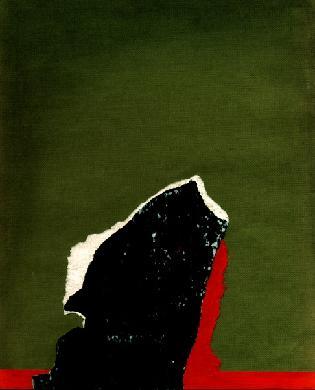

En sus posteriores ‘Siluetas’ Ana desaparece y se limita a dejar su huella sobre la tierra. Algunas consisten en figuras modeladas sobre el paisaje formando un pequeño montículo de diversos materiales como barro, ramas, hierva, pigmento, polvo, nieve o hielo. En otras versiones la artista excava la tierra formando una suave depresión o amontona flores, ropas, palos, rocas o conchas creando formas figurativas. La obra “Sin título” incluida en la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, sería un ejemplo de la ausencia voluntaria de la artista y de la desaparición del objeto artístico llevada al extremo. Se trata de una forma esquemática, aparentemente simbología, realizada a las afueras de la ciudad de Iowa en 1980. En ella, Mendieta modela en la tierra una forma estilizada que evoca la silueta femenina –algo que se repite obsesivamente en muchos de sus dibujos y otras esculturas de esta época–, muy próxima a los genitales de la mujer, que luego perfora con un orificio a modo acanaladura. Como en otras ocasiones, la artista utiliza esta oquedad para llenarla de pólvora que deja luego quemar hasta que solo quedan las cenizas.

Sin título, (1980) Serie Silueta, Nº Edición 2/6 100,5 x 135,5 cm. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla

Mendieta reutiliza un año más tarde la imagen de esta silueta en su proyecto para la revista de arte feminista Heresies bajo el título La Venus Negra. La artista acompaña la fotografía de la silueta, del relato de una leyenda cubana del S.XIX sobre una misteriosa joven que se negó a ser esclavizada por los primeros conquistadores españoles que pisaron la costa cubana de Cayo Loco, cerca de la ciudad de Cienfuegos, alrededor de 1817. Estos primeros hombres blancos en llegar a la costa sur de Cuba solo encontraron una habitante, una mujer negra bellísima, totalmente desnuda, descendiente de Indios Siboney, a la que dieron el nombre de La Venus Negra. La joven fue llevada a casa de uno de ellos, pero arrebatada de su tierra, se negó a comer hasta que, ante el temor de que muriese de inanición, fue devuelta a Cayo Loco para que viviese en libertad. A lo largo de los años los habitantes de Cienfuegos intentaron civilizarla, pero ella se negó a vestirse o a comer nada que no procediese de su entorno, como era la yuca, el plátano o la batata. La Venus Negra se convirtió en un símbolo contra la esclavitud para el pueblo cubano. Para la escritora Jane Blocker, Ana traslada aquí el mito a su concepto de tierra o patria y lo asocia con el pueblo indígena sometido por el hombre blanco y con la imagen de la mujer negra, haciendo referencia al fenómeno de la diferencia de la mujer de color, con la que ella se siente identificada. (Blocker, 1999)

La influencia prehispánica y africana

Ya en sus comienzos en Iowa la artista mostró un gran interés por las culturas prehispánicas, africanas y por la santería cubana y desde su llegada a Nueva York mantendrá una fuerte relación con la comunidad de artistas latinos afincados en la ciudad. Explica su amigo el artista puertorriqueño Juan Sánchez, que como muchos de ellos, Mendieta se declaraba heredera de la cultura africana y tenía una fuerte identificación con deidades africanas como el Changó, el Mobatalá o el Llamala, a las que trató de hacer converger en su obra para que dieran “más fuerza y energía a su trabajo”. (Juan Sánchez , documental Fuego de Tierra, 1987).

Los libros Leyendas Cubanas de Salvador Bueno y Mitología y artes prehispánicas de las Antillas de José Juan Arrom´s fueron su fuente de inspiración y a ellos acudirá para llevar a cabo la más ambiciosa de sus series de esculturas (Clearwater, 1993).

Esculturas Rupestres

“Me contó, quiero hacerme aquí, porque yo nací aquí en Cuba y quiero dejar todos mis sentimientos y mis espíritus en este lugar” (Nancy Morrejón, documental Fuego de Tierra, 1987)

Ana vuelve a Cuba por primera vez después de muchos años, en 1980. Al año siguiente decide regresar y encontrarse con su tierra. Inspirada en la iconografía de la cultura prehispánica de los Taíno, esculpió en el verano de 1981 en las paredes de dos grutas del Parque nacional “Escaleras de Jaruco” cerca de la Habana, una serie de grandes figuras femeninas que titula con nombres de diosas que recupera de sus fuentes bibliográficas: “Atabey” (Diosa protectora de las Aguas), “Guanaroca” (La Primera Mujer), “Guabancex” (Diosa del Viento), “Maroya” (La Luna), “Iyare” (La Madre), “Alboboa” (La Belleza Primera), “Bacayu” (La Luz del Día), “Guacar” (Nuestra Menstruación) e “Itiba Cachubaba” (La Vieja Madre Sangre).

Ana Mendieta

Untitled (Esculturas Rupestres), 1981

[Rupestrian Sculptures]

Black and white photograph

7 x 9.75 inches (17.8 x 22.9 cm)

El acceso a las cuevas era muy dificultoso, así que Ana concibe el proyecto a modo de libro donde recopilar las fotografías de sus esculturas, de tal manera que éstas transmitiesen la magnitud del trabajo. Ana explica en sus notas: “(...) como cubana, americana y heredera de la cultura Taína, quiero hacer una pequeña publicación, una colaboración podría decirse, entre ellos y yo, usando sus mitos y mis dibujos” (notas para el libro A book of drawings). El proyecto del libro no saldrá a la luz hasta años después, bajo el título de “Ana Mendieta: A book of works”. Terminado el trabajo, las esculturas quedarán olvidadas, hasta que siete años más tarde el equipo del documental “Ana Mendieta: Fuego de Tierra” regresa a la cuevas, pudiendo comprobar como la naturaleza había hecho su trabajo y como aquellas formas ligadas al cuerpo de la mujer habían ido transformándose.

Ana esculpió su obra sin descanso, según su amigo el crítico de arte cubano Gerardo Mosquera en “una especie de comunión con la tierra cubana” (Fuego de Tierra, 1987) y en lo que ella misma describió en sus notas como en “un acto de comunión íntima con la tierra, una vuelta al amor de los brazos de una madre” (notas para el libro A book of drawings). Para Mosquera esto era precisamente lo que perseguía la artista “(...)ya que Ana pretendía que la obra fuera parte de la naturaleza, como símbolo de ella misma, siendo parte de esta, trasformándose con ella(...)” (Fuego de Tierra, 1987)

Su trágica muerte

Cuatro años después, el 8 de Septiembre de 1985, a los 36 años de edad, Ana Mendieta cae desnuda desde el piso 34 de su apartamento en Manhattan, truncándose una fugaz, pero fulgurante carrera artística. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron extrañas. Su marido, el conocido artista minimalista Carl Andre, con quién Ana Mendieta se había casado pocos meses antes, la acompañaba. Supuestamente ambos habían mantenido una acalorada discusión aquella noche, y André argumentará que la artista se suicidó arrojándose desde la ventana. Sin embargo su hermana Raquel Mendieta y el resto de la familia y amigos defenderán en un juicio que Andre empujó aquella noche a su mujer, asesinándola. En Febrero de 1988, tres años más tarde del trágico acontecimiento, Andre será absuelto de los cargos de asesinato.

“Carl Andre está en el Guggenheim. ¿Dónde está Ana Mendieta?”

En Junio de 1992 coincidiendo con la apertura de la nueva sede del Guggenheim en el SoHo de Nueva York, un grupo de manifestantes se convocaron a las puertas del museo para denunciar que de los cinco artistas invitados a la exposición inaugural, cuatro fuesen hombres y de raza blanca, exigiendo una mayor presencia de las mujeres en las instituciones culturales. Entre los manifestantes, un grupo formado por Raquel Mendieta, Josely Carvalho, Juan Sánchez, Mañuel Pardo, Joey Silverman y Lucy Lippard entre otros, ataviados con camisetas y armados de una pancarta, denunciaban lo que para ellos era la otra gran injusticia: que el artista Carl Andre fuese uno de los elegidos. “Carl Andre is in the Guggenheim. Where is Ana Mendieta?¿Dónde está Ana Mendieta?” rezaba el rótulo de la pancarta. Indudablemente todos sabían donde estaba Andre, la pregunta incomoda era donde estaba Ana Mendieta (Blocker, 1999). Y es que resultaba una afrenta que, mientras Andre exponía en el Guggenheim, Ana Mendieta –después de haber tenido reconocimiento internacional y de años de lucha feminista- estuviese “desaparecida”.

Protesta de Women´s Action Coalition (WAC) frente al Museo Guggenheim, Nueva York, 1992.

Afortunadamente la política de los museos comenzó levemente a cambiar en la década de los noventa, tanto en Estados Unidos como en Europa y artistas como Ana Mendieta, que se movieron en los márgenes del sistema hegemónico de poder, empezaron a tener acogida en las colecciones y exposiciones de los grandes museos. Prueba de ello, que en 1989 el New Museum of Contemporary Art de Nueva York dedicó a Ana Mendieta una exposición retrospectiva.

Para concluir, ante preguntas como: ¿Son necesarias las llamadas políticas con perspectiva de género en los museos? ¿Es preciso que las instituciones culturales se comprometan por un adecuado tratamiento del concepto de género en las salas de los museos? ¿Son necesarias genealogías femeninas, muestras colectivas o revisiones como las que nos hemos propuesto trazar en estas líneas, dedicadas a mujeres artistas? Nuestra respuesta sería sí, indudablemente y hoy en día más que nunca, son imprescindibles.

Frente aquellos que todavía se cuestionan la necesidad de las llamadas políticas de igualdad, podríamos afirmar que ha sido precisamente gracias a la voluntad real por parte de instituciones culturales como en Andalucía el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo por hacer visibles a las mujeres artistas y gracias sobretodo, a la lucha política de muchas de ellas, que el desequilibrio entre los sexos se ha atenuado en las últimas décadas. Pero no cantemos victoria, todavía queda mucho por hacer en aras de “modificar el carácter androcéntrico de los museos” (López Fernández Cao, 2011).

#artefeminista#AnaMendieta#bodyart#artland#nancy spero#Centro Andaluz de Arte Contemporáneo#mary beth edelson#mary miss

16 notes

·

View notes

Video

¡Me ha encantado!

tumblr

On April 26, 1977, Studio 54 first opened its doors for partygoers of all backgrounds and lifestyles to partake in extravagant nights of dancing, music, and stardom. In honor of Studio 54’s opening anniversary, celebrate with this video by Alvin Ailey, whose Ailey School students headlined the evening’s grand opening.

Over four decades later, their dancers follow the dancing disco ball across our galleries to relive a moment of disco cheer. One day soon, we look forward for guests near and far to hustle on over to the Museum.

Created by Red Is Dancing Agency, directed by Redha Medjellekh, produced by Katya Martín and Yohann Yoh, cinematography by Caroline Mariko Stucky, makeup by Virgin Arte, camera assistant Shuhan Xie, production assistant Sofia Barnard, and edited by Eddy Garcia. AileyII Dancers Caroline Dartey, Carl Ponce Enriquez Cubero, Elijah Lancaster, Jamaris Mitchell, Brenda’ Thomas, and Marcel Wilson, Jr.

142 notes

·

View notes

Text

Políticas de género en los Museos de Bellas Artes

Si repasamos las colecciones de los museos de Bellas Artes en España, podemos constatar que la presencia de mujeres creadoras entre sus fondos, se reduce a exiguos ejemplos. Es un hecho que muchos de estos museos, creados en el S.XIX tras el proceso desamortizador promovido por el ministro Mendizábal, son el reflejo de la sociedad que los creó y por tanto, de los intereses determinados de un élite económica, social y geográfica, que frente a determinadas prácticas culturales destacó aquellas propias del sujeto burgués. Así las cosas, los museos, herederos del modelo decimonónico dejaron en una situación de invisibilidad a todas las demás, incluidas aquellas realizadas por y para las mujeres (M. López Fernández Cao).

Afortunadamente el escenario está cambiando y en las últimas décadas los museos han hecho una apuesta decidida a favor de la visibilidad de la mujer. Así se han producido sucesivas incorporaciones de obras realizadas por mujeres a los fondos de muchos museos y desde el mundo de la creación se han venido impulsando proyectos que han dado voz a la participación de las mujeres en el mundo del arte, bien a través de muestras colectivas, exposiciones virtuales, certámenes, congresos, catálogos colectivos, etc.

Parece que es esta una buena oportunidad para repasar las colecciones de los Museos de Bellas Artes en Andalucía y constatar la presencia, poca o mucha, juzguen ustedes, de mujeres creadoras entre sus fondos:

Museo de Cádiz

De entre las obras producidas por mujeres, caben señalar la escasa, pero excepcional presencia de varias autoras en las colecciones del Museo de Cádiz, que tiene en su colección obra tan interesante como la de la artista gaditana Victoria Martín del Campo, también conocida como Victoria Martín Barhié (1794-1869), pintora neoclásica, académica de mérito de la Academia de Bellas Artes de Cádiz y considerada uno de los valores más destacados de la pintura neoclásica española. También muy destacable es la obra de la pintora costumbrista Alejandrina Aurora Gessler de La Croix o Gessler Shaw, conocida como la pintora Madame Anselma, sobrenombre con el que firmaba sus obras, hija del cónsul de Rusia y distinguida por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como académica de honor correspondiente en París, una distinción que por primera vez se concedió a una mujer, artista de la que también tiene obra el Museo de Cádiz. Junto a estas dos últimas, hay que señalar en su colección, a otras dos artistas, en este caso, representantes de la pintura contemporánea gaditana, como son Lita Mora y Mercedes Santos.

Museo de Cádiz Inventario: CE20181

Autora: Victoria Martín de Campo (Cádiz, 1794 - Cádiz, 1869) Autorretrato Datación: 1840[ca]

Museo de Bellas Artes de Córdoba

Por su parte el Museo de Bellas Artes de Córdoba cuenta en su inventario con obra de artistas decimonónicas romanticistas como las pintoras cordobesas Josefa Avilés Marín y Araceli de Monroy, la madrileña Adela Ginés y Ortiz y otras mujeres creadoras como Carolina Hornero o la grabadora Elisabeth Quevanne. En cuanto al S.XX destacan la ceramista modernista Esperanza Zuloaga, la artista de la Escuela Madrileña de principios de siglo XX, María de Cardona y otras dos artistas contemporáneas actuales como son la cordobesa Julia Hidalgo, Dorothea von Elbe, Eulalia Luna Moreno y Maru Calmaestra (de estas tres últimas el Museo posee serie de dibujos y estampas).

Museo de Bellas Artes de Córdoba Inventario: DJ0022D

Autora: Elbe, Dorothea von

S/T

1986 © de las reproducciones autorizadas, VEGAP, 2016

Museo de Bellas Artes de Granada

El Museo de Bellas Artes de Granada conserva pinturas de María Calvet Sanpedro, Charo Marín Miguel y María Mira Montoyo.

Museo de Huelva

La sección de bellas artes del Museo de Huelva cuenta con obras donadas al museo por la pintora sevillana Ascensión Hernanz Catalina, en concreto acuarelas de su etapa mejicana y un boceto de la escultora granadina Carmen Jiménez Serrano (retrato de Ascensión Hernanz, de 1949, que su autora utilizó como boceto para la obra Eva, con la que obtuvo el gran premio del Circulo de Bellas Artes de Madrid ). Junto a estas dos autoras hay obras de Lola Martín Martín (Viejo Estero de la Ribera, adquirido en 2008) y Pilar Toscano Morales

Museo de Huelva

Autora: Lola Martín Martín (Ayamonte, 1903-1988)

Viejo Estero de la Ribera

Hacia 1950. Óleo sobre lienzo

Museo de Málaga

Mientras que el Museo de Málaga tiene obra gráfica de mujeres artistas representantes del colectivo Palmo como fueron la granadina Pepa Caballero (1943-2012) y la escultora ceutí Elena Álvarez Laverón (1938).

Museo de Málaga Inventario BA/DJ01710 Autora: Caballero, Pepa (Granada, 1943) Título: Sin título Materia: Papel Técnica: Collage

Museo de Jaén

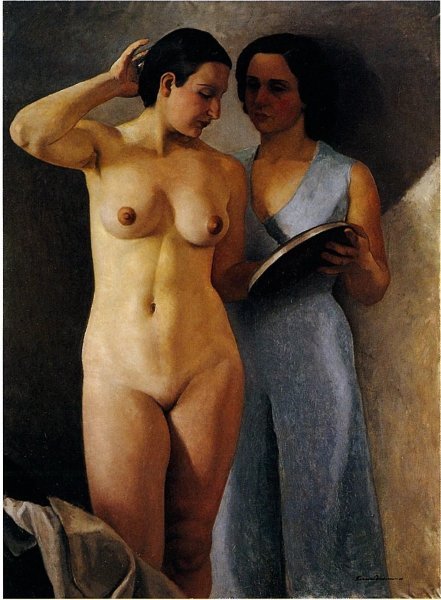

Hay que subrayar, que de entre la red de museos provinciales, el que custodia el más nutrido repertorio de obra de mujeres artistas, es el Museo de Jaén, que cuenta con obras de la pintora de desnudos catalana María Teresa Condeminas Soler (Barcelona, España, 1905 - 2002), única artista cuya obra está expuesta en las salas del Museo.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Autora: María Teresa Condeminas Soler

Fecha: 1934 (ca.) Técnica: Óleo sobre lienzo Dimensiones: 130 x 97 cm Categoría: Pintura Año de ingreso: 1988 Observaciones: Año de ingreso: 1988 (procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC) Nº de registro: AS00659 Obra depositada en el Museo de Jaén (España)

© Herederos de Teresa Condeminas

El Museo de Jaén también cuenta con obras de la pintora costumbrista de origen cubano Adela González, de la cordobesa María Manrique y de la pintora americana Margaret Keane autora de retratos estereotipados de jóvenes de grandes ojos que se vendieron en los 60 bajo el nombre de su marido Walter Keane, quedando más tarde demostrado la autoría de su mujer. El museo también tiene obra de otras artistas como un desnudo de María Luisa de Pascua Terol, varios paisajes de María Serrano Montijano y otras obras de Amalia Villuendas Castro. En cuanto a obra escultórica hay obras de Eva Aggerholm, escultora danesa representante de las vanguardias artísticas de mediados de siglo XX, autora de un busto del Embajador de Japón Yakichiro Summa y de la artista andujareña Francisca Cristina Sáenz de Tejada y Orti, autora de varias tallas religiosas. Pero si por algo se destaca la colección del Museo de Jaén es por la significativa aportación de obra gráfica de mujeres artistas como son las obras de artistas vinculadas al taller de Dimitri Papagueorguiu realizadas entre la década de 1950 y 1970 de Mª Dolores Andreo Maurandi, Manuela Armada, Carmen Arocena, Amelia Avia Peña, Abdul-Wahab Beppo, Rosa Biadiu Ester, Esther Boix Pons, Francisca Brandon, María Calvet Sampedro, Pilar Coomonte, Pilar Font, Mari Puri Herrero Martínez de Nanclares, Irene Iribarren López Rubio, Maruja Mallo, Gloria Merino Martínez, Antonia Mir Chust y Pepi Sánchez Díaz, junto a otras artistas como Teresa Ciscar Gómez, Hannah Collins, Yina Chang, Charina, Belén Elorrieta Jove, Teresa Gamero, Manuela García Armada, Ángeles Gil Ochando, Jordana Jimeno, Carmen Laffón, María Jesús Leza, Ana Merians, Dolores Montijano, Ruth Morán, Carmen Pau, Águeda de la Pisa, Carmen Sáez Díaz, Belen Saro, Soledad Sevilla, Isabel Villar Ortiz de Urbina, Nadia Werba y Carmen Zulueta Ruiz de la Prada.

Hasta aquí un breve repaso por las colecciones de los Museos Andaluces. Probablemente no estarán todas las que son, ni serán todas las que están y alguna de nuestras insignes pintoras y artistas, habrá quedado en el tintero...

0 notes

Text

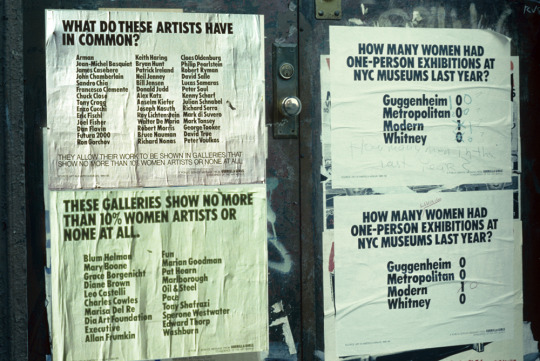

La segunda ola feminista: las Guerrilla Girls y el postfeminismo de los ochenta

Cuando las mujeres artistas empezaron a llamarse terroristas

En 1985 el Museo de Arte Moderno de Nueva York inauguró An International Survey of Recent Painting an Sculpture, la exposición que presumiblemente, debía reunir lo mejor del panorama artístico mundial. Por desgracia, de los más de 160 artistas invitados a la muestra (entre ellos Miquel Barceló, Francesco Clemente, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, entre otros) sólo poco más de una decena eran mujeres: Alice Adams, Miriam Cahn, Magdalena Abakanowicz, Yvonne Jacquette, Elizabeth Murray, Katherine Porter, Ida Applebroog, Davida Allen, Dana Garrett, Cheryl Laemmle, Judy Pfaff , Susan Rothenberg. Todos, tanto europeos como norteamericanos, hombres o mujeres, eran de raza blanca. Para mayor agravio, el comisario de la exposición Kynaston McShine llegó a afirmar en unas declaraciones, que cualquier artista (refiriéndose al género masculino) que no estuviese en dicha exposición debía replantearse su carrera. Aquellas declaraciones provocaron la alarma de los muchas feministas que consideraban que todo aquel en posición de poder, tanto comisarios, críticos de arte, coleccionistas, e incluso los propios artistas, eran juez y parte de una situación fuera de toda lógica. Pronto un colectivo de mujeres anónimas que se dieron a conocer como Guerrilla Girls, se decidieron a poner en la picota a todos ellos, haciendo públicas las alarmantes estadísticas que mostraban la escasa presencia de las mujeres en Museos y galerías de arte. Así surgieron los primeros pósteres con los que las Guerrilla Girls empapelaron las calles del SoHo de Nueva York en 1985.

Primeros pósteres en las calles de Nueva York

©. Copyright Guerrilla Girls 1985

Mediante actos que ellas mismas definirán como “terroristas”, en los que aparecían cubiertas con máscaras de gorila para denunciar el sexismo y el racismo del mundo del arte, las Guerrilla Girls comienzan a hacerse muy presentes en el panorama artístico.

En 1989, tras denegarles una subvención de la Public Art Fund de Nueva York, ellas solitas se alquilaron los espacios publicitarios de los autobuses de la ciudad dispuestas a denunciar la escasa presencia de las mujeres en los museos, reducida a los desnudos mostrados en las obras de arte. La famosa La Grande Odalisque (1814) de Jean-Auguste-Dominique Ingres, cubierta con una máscara de gorila servía de telón de fondo a la consigna:

“Do women have to be naked to get into the Met. Museum?

Less than 5% artists in the Modern Art sections are women, but 85 % of the nudes are female.

(¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Metropolitan Museum? Menos de un 5% de los artistas de las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos.)

©. Copyright Guerrilla Girls 1989

Este cartel se convertirá en un hito del espíritu transgresor postfeminista de los ochenta que Lucy Lippard acierta a describir bajo estas líneas:

“Cuando las mujeres artistas comienzan a llamarse a sí mismas terroristas, cuando arañan, deforman o mutilan sus imágenes, parece que el arte feminista estuviese dirigiéndose hacia un nuevo ciclo de locura feroz. Pero en los tiempos que corren (postpunk), humor e ironía y un cierto aire de chic radical están calmando la furia” ( LIPPARD. The pink glass swan. 1995)

El movimiento postfeminista

Los ochenta son también buenos tiempos para algunas artistas conceptuales que se dan a conocer pisando muy fuerte, artistas como Jenny Holzer o Barbara Kruger, con un estilo parecido a las Guerrilla, a la hora de usar el lenguaje como elemento clave en sus producciones y convertidas en los exponentes de un nuevo feminismo.

Jenny Holzer de Truisms (Truismos, 1977–79), 1987 © 2019 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY/VEGAP Foto: John Harding

Junto a ellas toda una nueva generación de artistas, más concentradas en una exploración de la sexualidad, ya no desde la diferencia biológica (hombre/mujer), sino desde el punto de vista del género y del sexo (como una construcción cultural). En este colectivo de nuevas feministas se inscriben mujeres artistas como Mary Kelly, Sherry Levine o Silvia Kolbowski, quienes pondrán en solfa el feminismo opositor esencialista de los setenta. Según la historiadora del arte Ana María Guash, uno de los primeros cuestionamientos en este sentido, fue el llevado a cabo por las historiadoras Roszika Parker y Griselda Pollock en 1981 (Old Mistresses: Women, Art and Ideology), cuando denunciaron la falta de eficacia del discurso feminista, arremetiendo contra el uso de imágenes de carácter sexual vinculadas a lo considerado como femenino, en clara referencia a la imaginería femenina empleada por artistas feministas como Judy Chichago en los setenta.

Mary Kelly, una de las artistas contemporáneas más influyentes en activo

The artist Mary Kelly in her Los Angeles studio.

Credit: Joyce Kim for The New York Times

Roszika Parker y Griselda Pollock preferían apostar a comienzos de la nueva década por aires renovados. Tomaban partido por otro tipo de feminismo y señalaban a artistas como Mary Kelly, exponentes por aquel entonces de un feminismo radical, vinculado a las teorías de Jaques Lacan. Se inclinaban por obras como Proyecto Post_Partum, una de las más conocidas de la artista norteamericana, realizado entre 1973 y 1979, donde Mary Kelly describe los pormenores de la relación entre ella y su hijo durante los seis primeros años de vida del niño. Aquí a pesar de elegir un tema tradicionalmente femenino, la artista se aleja de las representaciones habituales de la maternidad. El proyecto se dividía en seis secciones y adopta un marcado carácter científico y conceptual, incluye desde los primeros pañales sucios del niño (diaper linings), a grabaciones con sus primeros balbuceos, conversaciones, ropa infantil y dibujos, acompañados de cuadros sinópticos, diagramas médicos y textos psicoanalíticos. Mary Kelly se inspira en las teorías de Jacques Kacan sobre la constitución del sujeto sexuado a través de los mecanismos de socialización y adquisición del lenguaje y analiza como la feminidad maternal se construye a través de la relación madre-hijo. (Patricia Mayayo. Cuerpos sexuados, cuerpos de (re)producción. 2011)

Hasta aquí un breve recorrido por la segunda ola feminista o postfeminismo y las nuevas propuestas que la década de los ochenta trajeron al panorama artístico contemporáneo.

Proyecto Post-Partum

Detail Perpsex units, white card, sugar paper, crayon 1 of the 13 units, 35.5 x 28 cm each

Fuente: marykellyartist.com

#guerrilla girls#lucy lippard#metropolitan museum of art#moma#jenny holzer#barbar kruger#mira shor#miquel barceló#francesco clemente#anish kapoor#anselm kiefer#alice adams#magdalena abakanowicz#miriam kahn#yvonne jacquette#elizabeth murray#ida applebroog#katherine porter#davida allen#dana garrett#cheryl laemmle#judy pfaff#susan rothenberg#mery kelly#silvia kolbowski#roszika parker#griselda pollock#judy chicago

0 notes

Text

MARÍA BLANCHARD, LA GRAN DESCONOCIDA

La comulgante

María Blanchard (María Gutiérrez Blanchard) Santander, España, 1881 París, Francia, 1932 Fecha: 1914 Técnica: Óleo sobre lienzo Dimensiones: 180 x 124 cm Categoría: Pintura

Fuente: Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Reconocer para empezar, que nunca hasta ahora había profundizado en la figura de María Blanchard y por encima de todo, lo que me ha dejado atrapada es su trayectoria personal y la dureza de una vida consagrada al arte. Sorprende su recorrido vital, su fuerte vínculo con el resto de artistas cubistas, su profunda amistad con Juan Gris y su relación con poetas y autores como García Lorca, Gerardo Diego o Gómez de la Serna.

El reconocimiento de la figura de María Blanchard, se debe en gran medida a la perseverancia de la historiadora María José Salazar, Conservadora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Historiadora del arte, investigadora, especializada en arte contemporáneo, comisaria entre otras, de la exposición en torno a María Blanchard, María Blanchard: Vanguardia e identidad celebrada en 2012 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y gran conocedora de su obra, muestra de ello es su tesis María Blanchard: la pintura como fundamento de una vida.

Vista de sala de la exposición. María Blanchard, 2013

Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Absolutamente recomendable es la leer y revisar los contenidos disponibles sobre dicha exposición en la web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Vista de sala de la exposición. María Blanchard, 2013

Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Algunos de los aspectos más significativos de su trayectoria y principales motivos de su silenciamiento.

María José Salazar explica que Blanchard fue una gran pintora, destaca de ella “su inteligencia y simpatía” y señala que fue una artista con “gran potencial”, a pesar de que la historiografía construida entre los años cuarenta hasta los setenta, hablan de ella incidiendo en sus renuncias cuando hacía cubismo y en su enfermedad. María Blanchard tenía una discapacidad, parece que a consecuencia de la caída que sufrió su madre embarazada al bajarse de un coche de caballos, lo que le supuso una desviación de columna que deformó su cuerpo. De María Blanchard se dedican capítulos a su enfermedad y a su altura, dice Salazar que el problema no era su físico, sino que era mujer y esto fue lo que “dificultó su vida y su obra”.

Recuerda la comisaria que cuando Gerardo Diego visita París, y conoce el grupo de autores españoles, dice que María Blanchard es la que más le asombra, le asombra el respeto de todos y que fuese considerada por su círculo como una igual. Juan Gris, por ejemplo, con quién mantenía una amistad fraternal, pedía opinión a Blanchard de su trabajo. Compartió estudio y amistades, vivió y trabajó con Gino Severini y era reconocida (además de por su querido amigo Juan Gris), por Jaques Lipchitz y por Diego Rivera, entre otros. Recoge Salazar como, entrevistado Diego Rivera al final de su vida, cuando se le preguntó por su estancia en París y su opinión sobre el cubismo, explicaba que, al margen de Picasso, que estaba fuera de toda órbita, la mejor artista cubista fue María Blanchard. Pero no sólo sus compañeros reconocieron su grandeza y su inteligencia, escritores y poetas escribieron sobre ella, como García Lorca, Gómez de la Serna o Gerardo Diego.

Hubo una temporada larga y oscura en la que en las monografías no se estudian sus creaciones, sino que solo se habla de sus renuncias y se le compara sistemáticamente con Rivera, Gris, Lipchitz o Severini. Mª José Salazar insiste que sus obras no son copias, “Blanchard no fue a remolque de nadie, ella llega primero en muchos casos”. El historiador del arte y profesor de la Universidad de Málaga, Eugenio Carmona, incide en este aspecto: “Blanchard no fue deudora de nadie” (…) “ella dialoga con sus compañeros”.

¿Por qué gusta la obra de María Blanchard?

Mujer con abanico

Fecha: 1916 Técnica: Óleo sobre lienzo Dimensiones: 161 x 97 cm Categoría: Pintura Año de ingreso: 1988

Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Nos cuestiona Eugenio Carmona, ¿qué hace que su obra guste a neófitos y a entendidos en la materia? La obra de Blanchard, explica, aparece como un “cierto enigma” (…) “el sujeto de la representación no aparece explícito y sin embargo la obra impacta”, eso es lo que Eugenio Carmona define como “experiencia cubista”. Señala dos puntos importantes sobre la obra María Blanchard:

Por un lado, es una pintura que no deja de ser figurativa, pero tiene que ser contemplada como si fuera abstracta. Este es el secreto de la pintura cubista.

Esto no lo lograron el resto y sí María Blanchard, añade Eugenio Carmona.

En opinión del profesor, a María Blanchard no sólo la borran de la historiografía por ser mujer. Carmona defiende que a partir del año 1945 “se eleva el paradigma de lo abstracto como valoración del movimiento moderno” y además se produce “la emergencia de una sociedad neopatriarcal”. Blanchard asumió según Carmona, plenamente los ideales de la experiencia cubista en una segunda vida del cubismo tras la Gran Guerra, una segunda vida que, en alguna medida, tiene que ser reconocida por los historiadores, quienes según el profesor deben de romper con los presupuestos que asumieron la presencia del elemento masculino dominante, frente a la “presencia seguidista femenina de María Blanchard”.

#maria blanchard#museo nacional centro de arte reina sofía#juangris#ginoseverini#lissitzky#diego rivera#garcia lorca#ramón gómez de la serna#gerardo diego#eugenio carmona#maría josé salazar

0 notes

Text

Cuando los Museos empezaron a hablar sobre cuestiones de género

En estos días con el cierre temporal de nuestros museos por la pandemia del coronavirus, viene siendo noticia que muchos de ellos se han visto obligados a modificar sus calendarios y a posponer algunas de sus grandes muestras. Tal es el caso de la exposición Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931) programada en el Museo del El Prado entre los meses de marzo y septiembre de 2020. Presentada por su director, Miguel Falomir como la “apuesta más ambiciosa del Museo del Prado hasta la fecha por dar visibilidad a las mujeres, tanto en su condición de artífices, como de “sujeto” de la pintura”. Por primera vez una muestra, realizada principalmente con fondos propios “aborda el papel de la mujer en el sistema español de arte en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX”. En palabras de El Prado, la exposición “(...) A través de un recorrido estructurado en dos grandes ámbitos, permite, en primera instancia, reconocer la imagen de la mujer que el Estado legitimó mediante premios, exposiciones y museos, así como el lugar que ocupaba en la sociedad. Y a continuación, y gracias a la exhibición de algunas de las obras de artes plásticas más importantes producidas por mujeres en la centuria antepasada en España –ordenadas en ámbitos que analizan las distintas dedicaciones que estas desempeñaron–, ofrece un mapa básico sobre el papel subsidiario que el sistema concedió a las mujeres. La exposición también muestra el camino, a veces épico, que algunas mujeres debieron recorrer hasta librarse de las ataduras impuestas a su género”.

Foto: Vida de Madrid

Parece que fuese esta una nueva moda, la de reivindicar el papel de las mujeres en el arte, pero cabe preguntarse ¿Cuándo empezaron los Museos a enfrentarse a cuestiones de género?

Hay que decir que la imagen de la mujer en el arte ha sido y es un asunto de interés y análisis de los feminismos. Prueba de ello es que desde hace más de cuarenta años la crítica se ha venido enfrentando a la cuestión de cómo debe ser representada la mujer y más aún, cómo debe serlo por las propias mujeres.

Movimiento de Liberación de la Mujer

Fueron a principios de los setenta, las artistas feministas vinculadas al entonces emergente Movimiento de Liberación de la Mujer, en inglés Women Liberation Movement-(WLM) las primeras en cuestionarse el modelo normativo de representación de lo femenino. Una de las primeras en tratar el tema de la visibilidad femenina en el arte y en cuestionarse las bases del discurso tradicional, fue la historiadora del arte estadounidense Linda Nochlin, autora del famoso artículo Why have been no great women artists? publicado en 1971 (texto revisado en Mayo de 2015 en ArtNews por la propia autora). En su ensayo, Nochlin arremete contra las estructuras de la propia institución artística, poniendo en entredicho paradigmas como el del genio, el artista o el propio ideal de feminidad, los cuales eran a sus juicio modelos propios del discurso de poder- entendido este como el del hombre blanco y de clase media o superior, modelos culturalmente establecidos y en los que se halla el origen de la postergación de la mujer a un plano secundario en el arte. Nochlin defendía que institucionalmente se impidió a la mujer alcanzar el éxito o las dotes artísticas en condiciones de igualdad con el hombre. Poniendo como ejemplo que no fue hasta finales del siglo XIX que las estudiantes de la Royal Academy de Londres fueron admitidas en las clases de dibujo del natural, e incluso después, según recogía Nikolaus Pevsner en 1940, “ los modelos debían estar parcialmente cubiertos”.

Los académicos de la Royal Academy (1771-72). Johan Joseph Zoffany (Frankfurt 1733-Londres 1810) En el cuadro todos los participantes aparecen presentes en la escena excepto Angelica Kauffmann (1741-1807) y Mary Moser (1744-1819) quienes por razones de decoro se muestran retratadas en sendos cuadros en la pared. Fuente: Royal Collection Trust.

Herstory

El trabajo de Linda Nochlin continuó a lo largo de la década de los setenta y en 1976, junto a la también historiadora del arte Ann Sutherland Harris, co-comisariaron en las salas del County Museum of Art de Los Ángeles (LACMA) la exposición Women Artists 1550-1950, cuyo catálogo fue referencia fundamental para el desarrollo de una historia del arte escrita desde una perspectiva feminista.

Women Artists: 1550-1950, Octubre 1977 a Noviembre 1977

(Image: PHO_E1977i026_bw_SL3.jpg photograph, )

Fuente: Brooklyn Museum

La exposición venía a responder a la muestra Art and Technology. Memoria del Programa Art and Technology del LACMA Los Angeles County Museum of Art, 1967–1971, comisariada por Maurice Tuchman, famoso por haber incluido en su proyecto a artistas entonces emergentes como James Turrell o Robert Irwin. El hecho de que entre los más de ochenta artistas invitados, entre ellos, John Baldessari, Christo, Richard Serra, Walter de Maria, Jean Dubuffet, Dan Flavin, Donald Judd, Bruce Nauman o Richard Serra, no se hubiese incluido a mujer alguna y que la portada del catálogo apareciese ilustrada con unos cincuenta rostros exclusivamente masculinos, desencadenó numerosas protestas contra la alarmante política sexista que venía manteniendo la dirección del museo.

Portada del Catálogo Women Artists 1550-1950

Portada de Art and Technology. A report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art, 1967–1971 por Maurice Tuchman

Nochlin y Sutherland Harris se pusieron en marcha y comenzaron las reuniones con la dirección del LACMA. Se habían propuesto llevar a cabo una gran exposición, fruto de la primera investigación importante sobre un nutrido grupo de mujeres (más de ochenta de doce países diferentes entre Europa y América, desde el Renacimiento, hasta el siglo XX), atendiendo así a la demanda del movimiento de reivindicación feminista de la herstory (una historia del arte escrita desde la perspectiva feminista). Aspiraban a llenar el vacío dejado por la historia del arte tradicional, así como a identificar en la obra de dichas mujeres el llamado “fenómeno de la diferencia” o la idea de la existencia de unos rasgos comunes en la obra de las mujeres, una suerte de proliferación de núcleos centrales, óvalos, esferas, etc., relacionados con las formas del cuerpo femenino y la estructura de la vagina.

La exposición se inauguró en diciembre de 1976, de ahí viajó al Art Museum of Texas en Austin, al Museo de Arte de la Carnegie Institute en Pittsburgh y finalmente al Museo de Brooklyn.

Los Women Studies

Por las mismas fechas surgían en muchas de las importantes universidades de Estados unidos los primeros Women Studies (programas de estudios sobre la mujer), siendo el ejemplo más carismático el del California Institute of the Arts-CalArts, creado y dirigido por Miriam Shapiro y Judy Chicago, quienes ya habían coordinado cursos similares en la Universidad de San diego La Joya y en la California State University, Fresno, respectivamente. El programa de CalARts estaba diseñado para acoger a un reducido grupo de mujeres con inquietudes similares, vinculadas a proyectos feministas y a los llamados political, social, opinionated, community, gender o women issues (asuntos o cuestiones). En 1972 Shapiro y Chicago, junto a un grupo de estudiantes del programa, llevan a cabo uno de los proyectos feministas más célebres de los setenta, el llamado Womanhouse proyect. Realizado en una vivienda abandonada de Hollywood, en él las estudiantes transformaron cada habitación, en instalaciones donde el argumento de fondo era la experiencia femenina, ya fuese la menstruación, la maternidad, el papel de la mujer en el hogar o la contribución al mantenimiento de la familia. Otros proyectos análogos serán Feminist Studio Workshop de Los Ángles o el proyecto Womanspace en Culver City.

Abajo la portada del Catalogue Womanhouse. Judy Chicago y Miriam Schapiro frente a la puerta del edificio. Diseño Sheila de Bretteville. (Valencia: Feminist Art Program, California Institute of the Arts, 1972).

Fotografía Donald Woodman. Courtesy of Through the Flower archive

Fuente: Brooklyn Museum

Gran Diosa Madre

Paralelamente un número considerable de mujeres artistas dedicarán también importantes esfuerzos a recuperar iconografía y rituales vinculados a lo femenino, como es el culto a la Gran Diosa Madre (Great Goddess), divinidad femenina símbolo de la esencia de lo femenino, vinculada a la fuerza creadora y al mito cosmogónico del origen del mundo. Así se producirá un boom de mujeres artistas que crearán obras y series de trabajos inspirados en rituales dedicados a divinidades y alegorías femeninas. Tal es el caso de artistas como Donna Hennes o de la cubano-americana Ana Mendieta quién a principio de la década de los ochenta realizó una serie de obras rupestres en el Parque Nacional de Escaleras de Jaruco en Cuba, donde recuperaba la iconografía de la cultura prehispánica Taina.

Ana Mendieta. Itiba Cahubaba (Esculturas Rupestres), 1981 [Old Mother Blood (Rupestrian Sculptures)] Fotografía en Blanco y Negro

Fuente: Galerie Lelong & Co

Con el paso del tiempo muchas de estas iniciativas feministas de la década de los setenta y comienzos de los ochenta fueron criticadas por ofrecer una visión ingenua y simplistas del tema, lo que les llevará ser definidas como esencialistas. Así Proyectos como Women Artists a pesar del enorme interés, para algunas autoras, caía en el atribucionismo tradicional y continuó reforzando la idea preconcebida de la incompatibilidad entre mujer y genialidad artística (Patricia Mayayo). Mientras, otras voces consideraron que los women studies no hicieron sino generar situaciones de división en las universidades, así como los llamados sectores de color, criticaron el carácter excluyente y elitista de proyectos como la muestra Women Artists donde solo aparecían representadas mujeres occidentales y blancas.

Continuará...

#museodelprado#lacmamuseum#brooklingmuseum#linda nochlin#annsutherlandharris#womenliberation#judy chicago#miriamshapiro#donna hennes#anamendieta#artefeminista#calarts#womenstudies#california institute of the arts#herstory#esencialism#feminist art

2 notes

·

View notes

Text

Cuando París fue mujer: El protagonismo femenino en la vida cultural del París de entreguerras

París

Pongámonos en contexto, nos encontramos en el París de los felices años veinte, en una Europa de entreguerras de gran prosperidad, en el que la ciudad de París, la gran metrópoli, espectacular y frívola, encarnaba por entonces, el espíritu de la modernidad. Capital del arte, la París bohemia bullía en un momento de apertura social caracterizado por la libertad sexual, en la que por primera vez las mujeres adoptaban un papel culturalmente relevante. Lo que la escritora Salomon Godau ha definido como “el tiempo de la nueva mujer”. En dicho contexto fue que un importante grupo de mujeres expatriadas se establecieron en la bohemia margen izquierda de París, la llamada Rive Gauche.

En la actualidad la historiografía continúa exhumando sólo prácticamente a hombres, a artistas cubistas como a Picasso, Braque o Gleizes, a surrealistas como Breton o Man Ray o a dadaístas como Tristan Tzara. Es justo recordar además de a los ya archiconocidos hombres, el papel jugado por este importante círculo de mujeres intelectuales, que en el París de principios de siglo encontraron suficiente independencia y libertad para poder trabajar.

"Muchas mujeres dotadas de energía creativa y talento en grados diversos, muchas mujeres apasionadas por el arte y la literatura, muchas mujeres libres de las obligaciones que conllevan el marido y los hijos sintieron atracción singular de la Orilla Izquierda, y nunca con tanto apremio y emoción como en el primer cuarto del siglo XX. Lo que les atraía no era sólo la belleza de la zona, sino la libertad que prometía de manera particular... Acudían por motivos propios, individuales, personales que a veces ni ellas mismas imaginaban del todo. Pero también porque, como mujeres París les ofrecía un mundo único y extraordinario". (Andrea Weiss, París era mujer. Retratos de la orilla izquierda/ Título original: Paris Was a Woman: Portraits from the Left Bank)

Adrienne Monnier entrando en su librería, cuna de varios movimientos literarios modernistas.

Mujeres de la Rive Gauche

Importantes mujeres europeas y americanas confluyeron en el París del primer tercio del siglo XX, escritoras, fotógrafas, actrices, pintoras, libreras, editoras …como Adrienne Monnier, Gertrude Stein y Alice B.Toklas, Bernice Abbott, Margaret Andersen, Djuna Barnes, Natalie Barney, Sylvia Beach, Marquise de Belbeu, Romane Brooks, Janet Flanner, Jane Heap, Florence Henri y Solinta Solano. Pero no sólo mujeres blancas, también influyentes mujeres negras, la más famosa indiscutiblemente, Josephine Baker, entre otras muchas. En París, aparentemente, tampoco el color fue un problema.

"No es que París tuviera una actitud culturalmente más <<liberada>> que Inglaterra o los Estados Unidos respecto a las mujeres, sencillamente dejaba en paz a los foráneos" (Weiss. A)

Weiss señala que cuando le preguntaban Gertrude Stein por qué le gustaba vivir entre franceses, respondía que por una razón muy simple los franceses son dueños de su vida y, por tanto, cada cual puede serlo de la suya. Concluye Weiss, que, durante casi medio siglo, el proceso de búsqueda de las condiciones que permitiesen a estas mujeres amar, trabajar y vivir fue motivo de trasformación de la propia ciudad: (...) París fue mujer, una mujer inteligente, creativa, fascinante.

Solita Solano y Djuna Barnes en París (Maurice Brange, Au Café, 1922)

#rive gauche#artefeminista#feminismo#literatura#adrienne monnier#gertrude stein#alice b.toklas#bernice abbott#margaret andersen#djuna barnes#natalie barney#sylvia beach#Marquise de Belbeu#romane brooks#janet flanner#jane heap#florence henri#solita solano

0 notes

Text

Un alto en el camino “Deontología en tiempos de crisis” algo más que ética profesional

Del gr. δέον, -οντος déon, -ontos 'lo que es necesario', 'deber2' y -logía.

1. f. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional.

2. f. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión.

Fuente: R.A.E. Diccionario de la Real Academia Española

Centrémosnos en el concepto de «Deontología política» o «Deontología del buen gobierno». El término de origen griego Deontología, fue empleado por primera vez por Jeremy Betham, quién en su obra Deontology o ciencia de la moral define Deontología como el hecho de «conocer lo que conviene hacer en toda ocasión», por lo que, según el citado autor, el significado del término estaría vinculado al ámbito de la ética.

Jeremy Bentham, by Henry William Pickersgill

La aplicación del término al ámbito profesional fue más tardía y se encuentra estrechamente relacionada con el estudio de los deberes de la profesión médica (Simon, M.). En la actualidad, dicho concepto se remite más a tratados cuyo objetivo es dotar a los profesionales de normas precisas sobre su comportamiento (Aparisi Miralles, A.). Un ejemplo es el El Código de Deontología del ICOM para los Museos, definido con un conjunto de normas profesionales mínimas, que alienta a reconocer los valores compartidos por la comunidad museística internacional.

El Código de Deontología del ICOM para los Museos

Según la autora Susana Álvarez González, la necesidad de regular el comportamiento en el ejercicio de las profesiones en aras de la protección del interés público, a través de normas jurídicas recogidas en códigos deontológicos, ha tenido como consecuencia una deriva del término, del ámbito ético, al jurídico. Habría que distinguir por tanto según la autora entre «Ética profesional» (formada por normas de naturaleza moral) y la «Deontología», constituida por normas de naturaleza jurídica. Lo que, para Álvarez, no debe implicar una desvinculación con los referentes éticos. No obstante, nos recuerda, dichos referentes no pueden estar vinculados a cualquier tipo de moral, sino que han de ampararse en la ética pública y han de ser los propios recogidos por el Ordenamiento jurídico.

La conexión entre la ética y el derecho

En palabras de Susana Álvarez en los últimos tiempos se vive un resurgir del interés por la deontología. Hoy se apuesta por un retorno a los valores y a los derechos humanos, por la recuperación de la Deontología como instrumento para la necesaria conexión entre Ética y Derecho, reivindicando la elaboración de normas deontológicas en el ámbito público y, especialmente, en relación con los deberes de los servidores públicos.

Fuente:

La superación de la condición posmodernade la deontología profesional a la deontología política o del buen gobierno

Autores: Susana Alvarez GonzálezLocalización: Anuario de filosofía del derecho, ISSN 0518-0872, Nº 30, 2014 (Ejemplar dedicado a: Tiempos de crisis, nuevos escenarios del pensamiento jurídico), págs. 139-159Idioma: español

Texto completo (pdf)

0 notes

Text

Big Eyes. La extraordinaria historia de un gran fraude.

A principios de los años 60 Walter Keane era uno de los artistas más famosos de Estados Unidos, gracias a sus retratos de niños de enormes ojos llenos de tristeza. Denostado por la crítica, no obstante su estilo se hizo inmensamente popular.

Aquellos cuadros de niños de ojos gigantes iniciarían una tendencia artística conocida como Big Eyes, que marcaría el estilo de artistas y cineastas. La gente compraba sus litografías, postales y merchandising y Keane logró forjar una gran fortuna. Mientras el pintor se codeaba con las grandes estrellas de Hollywood, Margaret Keane, su esposa, una mujer introvertida y tímida, pintaba de forma obsesiva y sin descanso, encerrada en su casa. Walter el gran relaciones públicas, ejercía de artista, atribuyéndose la autoría de las obras de su mujer, lo que les llevaría tras el divorcio de ambos, a un gran enfrentamiento, que acabaría por darle la razón a Margaret, la verdadera autora de aquellos grandes ojos.

Big Eyes y España

En los sesenta Walter y Margaret visitan España en dos ocasiones. El entonces “reconocido” pintor entrega una importante suma de dinero a la Universidad de Madrid, destinada a una beca para estudios de Arte Español. Es en esta visita que el matrimonio dona varios cuadros al Museo Español de Arte Contemporáneo: uno atribuido a Walter y un segundo a Margaret. Estos dos cuadros pertenecientes hoy a la colección estable del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se encuentran en la actualidad el Museo de Jaén, en calidad de depósito estatal. De hecho en 1964, el entonces decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, Don José Camón Aznar , en su catálogo, KEANE (Walter y Margaret) atribuía a Walter Keane la obra Niña con gatos (Out After Dark) -fechado y firmado en 1962 en su ángulo inferior derecho con la rúbrica KEANE-.

La segunda obra donada por el matrimonio, esta sí atribuida a Margaret, bajo el título Margarita en el campo (Double Draw), es una “Representación femenina con fondo de naturaleza muy esquemático”, firmada en 1962 en el ángulo inferior derecho en mayúsculas por MDH KEANE (Peggy Doris Hawkins verdadero nombre de Margaret ).

Margaret había duplicado su producción y por un lado pintaba cuadros con niños que firmaba como Walter y otros más cercanos al estilo de Modigliani o Botticelli, como reconoció por la propia artista, que se le atribuían a la autora.

En 2014 se estrenó en el biopic inspirado en la historia de Margaret Keane dirigido por Tim Burton (BIG EYES). Con motivo del estreno en España de la película, el Museo de Jaén dedicó una exposición temporal sobre la pintora con la obra depositada en la institución.

#margaret keane#walter keane#big eyes#kitch#arte contemporáneo#mujeres artistas#Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía#museo de jaén#tim burton

0 notes

Text

Arco de histeria

El proyecto Arco de histeria, realizado durante los años noventa del siglo pasado, incluye además de instalaciones como Cell (Arch of hysteria), series de dibujos donde el frío acero, el bronce y el hierro son sustituidos por la calidez del hilo, los lápices y la tinta sobre el papel. Sus dimensiones son considerablemente menores a las Celdas y la técnica totalmente opuesta. En obras como este dibujo Arco de Histeria, se repite de nuevo la temática del dolor, plasmada a través de las formas arqueadas de los cuerpos y del color rojo de las anatomías. Como solía repetir Bourgeois, el color rojo como el dolor, la sangre o la violencia son hechos normales y fundamentales de la vida cotidiana.

Fuente: Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura. Museo Reina Sofía. Catálogo de la Exposición, 1999

Arco de histeria, 1994.

28 x 132,3 cm. Pastel, tinta, lápiz e hilo sobre papel.

Colección: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla

#louise bourgeois#centro andaluz de arte contemporáneo#arte feminista#arte contemporáneo#obra gráfica

0 notes

Text

Cell (Arch of histeria)

La obra Cell (Arch of hysteria). [Célula (Arco de Histeria)] (1992-93) Acero, bronce, hierro fundido y tela, se encuentra en la línea de una de las obras más escalofriantes de la artista francoamericana Louise Bourgeois. Cell (Arch of hysteria) es una instalación que forma parte de la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y que la artista presentó por primera vez en la exposición The Locus of Memory en el Pabellón de Estados Unidos de la Bienal de Venecia de 1993. Se trata de un frío espacio poliédrico, construido a base de once grandes puertas de acero unidas por bisagras, en cuyo interior yace una figura en bronce, para la cuál Jerry Gorovoy -asistente de Bourgeois- sirvió de modelo. Extremadamente delgada, la figura carece de cabeza y brazos y se arquea sobre un lecho cubierto por un lienzo bordado en rojo con las palabras Je t’aime (te quiero), repetidas como en las antiguas cartillas de escritura. Junto a esta patética figura, el molde en hierro de una vieja sierra eléctrica, a modo de instrumento de tortura, contempla la escena. Objetos que en palabras de Josef Helfenstein recuerdan emociones proyectadas hacia el exterior y cuya opresiva presencia provoca sentimientos claustrofóbicos. (Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura)

Fuente: Louise Bourgeois. The secret of the cells. Rainer Crone, Petrus Graf Shaesberg. Prestel, 1998

Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura. Museo Reina Sofía. Catálogo de la Exposición, 1999

Celda (arco de histeria), 1992-93.

302 x 480 x 300 cm. Acero, bronce, madera, hierro colado y tela.

Colección: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla

#louise bourgeois#arte feminista#centro andaluz de arte contemporáneo#colecciones de museos#dolor sexualidad instalación escultura#dolor#sexualidad#instalación#escultura

1 note

·

View note

Text

Louise Bourgeois y la arquitectura del trauma

En 1994 Louis Bourgeois crea dos espacios llamados Red Rooms inspirados en el apartamento donde vivió cuando era niña en el cuarto piso del 172 del boulevard Saint Germain de París. En alusión al dormitorio de sus padres decorado en estilo Directoire todo en rojo, cortinas y alfombras incluidas, Bourgeois diseña dos habitaciones sangrientas llamadas Red Room (Parents) y Red Room (Child). Las dos habitaciones son espacios domésticos claustrofóbicos, a los que se accede a través una espiral de puertas de madera antiguas ensambladas. En Parents el espectador se enfrenta a una cama cubierta con una dura superficie roja, sobre las que descansa un pequeño cojín blanco con la frase “Jet’aime” bordada en rojo. Sobre la cama una caja de instrumento musical y un tren de juguete rojo sobre raíles, constituyen otras dos presencias amenazadoras. Un gran espejo oval al pie de la cama arroja al espectador la imagen de la sala. Child es un espacio lleno de objetos del pasado doméstico de Bougeois: carretes de hilo, lámparas, manos de cera roja, etc.

Red Room (Parents) 1994; Photo: Maximilian Geuter

© The Easton Foundation / VEGAP

Day Seven

Louise Bourgeois (1911-2010)

Cell (Red Room), 1993 (image by centralasian via flickr)

4 notes

·

View notes

Text

El rojo en la obra de Louise Bourgeois

Rojo es el color de la sangre Rojo es el color del dolor Rojo es el color de la violencia Rojo es el color del peligro Rojo es el color de la vergüenza Rojo es el color de los celos Rojo es el color de los resentimientos Rojo es el color de la culpa.

(Louise Bourgeois, Oeuvres récentes/ Recent Work, CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, 1998)

En los noventa la artista Louise Bourgeois comienza a ser reconocida mundialmente al convertirse en la primera mujer artista a la que el MOMA dedica una retrospectiva. Será a partir de entonces que su obra adquiera como forma principal la de las Cells (Celdas), una serie dedicada a espacios clautrofóbicos construidos a base de materiales industriales de desecho. En sus cells, Bougeois envuelve al espectador, recreando ambientes domésticos que hablan de un pasado e infancia marcada por la figura de una madre enferma y un padre infiel. Mobiliario, objetos de cristal y cera, espejos, figuras arqueadas en saltos espasmódicos, bobinas de hilo, tapices, frases bordadas con hilo de color rojo en cojines blancos como “Je’taime” o “Pain in the Ransom of Formalism” llenan ambientes donde abunda el color rojo. Dichos espacios reproducen dormitorios y habitaciones de un hogar que Bourgeois abandonó hace años, la casa materna donde se crió rodeada de tintes, bobinas y tejidos, recuerdos de la actividad familiar dedicada a la restauración de tapices.

Bankside Artist Rooms: Louise Bourgeois exhibition. 2016

London - Tate Modern

Author: Fred Romero

0 notes

Photo

El 17 de septiembre de 1925, una joven Frida Kahlo con sólo 16 años es arrollada por un tranvía cuando se dirigía a la Escuela en autobús en compañía de su novio. Frida resulta ser una de las víctimas más afectadas, quedando fracturadas su columna vertebral en tres partes, tres de sus costillas, la clavícula y su hueso púbico. El accidente deja a la artista paralítica y por ello se ve obligada a permanecer tumbada, con su destrozada columna sujeta por dolorosos corsés de yeso. Postrada en una cama creará sus primeras pinturas, imágenes desgarradoras de sí misma, que la llevarían a convertirse en una de las artistas más célebres de la historia.

0 notes

Video

youtube

En 1943 la cineasta Maya Deren (Eleonora Derenkowsky), figura clave de la vanguardia americana, realiza en su casa de Los Ángeles, una de las películas más reconocidas y proyectadas de lo que hoy en día se conoce como Cine Experimental Americano. “Meshes of the Afternoon muestra el mundo interior y los sueños de una mujer a través de la yuxtaposición de objetos, conceptos y situaciones opuestas: el sueño y la realidad, la vida y la muerte, la mujer y el hombre, lo limitado y lo ilimitado (Jaime Costas Nicolás)

1 note

·

View note

Text

Claude Cahun, retratos en la isla de Jersey (1937)

En 1937 la artista Claude Cahun y su compañera Suzanne Malherbe huyen de la ocupación nazi y se instalan en la bahía de Sainte Brelade en la Isla de Jersey, donde ambas mujeres artistas continúan su labor creadora. Se trata de pequeñas fotografías en blanco y negro, tomadas en distintos paisajes de la isla. Fotografías del mar, cementerios, de caminos y playas que a pesar de haber sido en gran parte destruidas por los nazis, nos recuerdan como dos mujeres fuertes y unidas se las arreglaron para proyectar un universo de libertad en los confines de una pequeña propiedad.

1 note

·

View note