Text

Los chicos del cable

Eran mediados de los 90 y yo manejaba el cable como un campeón. La criatura de los mil canales –una manera de decir; en ese momento eran 30 y ya eran un montón– había entrado en casa como un intruso, cuando no estábamos. Por unos años habíamos puesto en alquiler el departamento y cuando volvimos estaba ahí, enrollado y negro, en un rincón.

Primero me atrapó el béisbol y pasé noches enteras descifrando quién era el pícher y qué era un cácher, cómo se ganaba y cuándo terminaba. Pero el juego me importaba poco: eran las cosas. Había algo irresistible en la camiseta-pijama, en la gorrita canchera, en la manopla gigante, el bate todopoderoso. Hasta entonces sólo había visto eso en películas, así que el cable llegó para confirmar que el béisbol era cierto, que no era ficción, que había jugadores de carne y hueso que corrían más que cualquier actor de VHS.

Pero al rato me aburrí de los estraiks y los jonróns, y los canales se multiplicaron. Cada mes aprendía la grilla nueva, así que no perdía tiempo en zappings improvisados. Sabía cuándo y dónde encontrar lo que me interesaba. Me acuerdo de los sábados a la noche en HBO Olé: “The critic”, “The kids in the hall”, “Tales from the crypt”. Me acuerdo de los sábados, más tarde, en CV5: las mujeres según Tinto Brass y Bigas Luna, y el reflejo más rápido de Colegiales para cambiar de canal cuando uno de mis padres se acercaban. Y me acuerdo de MTV.

youtube

Uno de los videos que más pasaban era “Lemon”, de U2. Era irritante: la cosa bailable, los alaridos de Bono, su cara de cera, el fondo de papel milimetrado. Me inquietaba –y eso no me parecía un valor–, pero no podía dejar de mirarlo. Después vino “Numb”, que me cayó mejor. Me gustaban el ruido, el compás machacante, el tono monocorde de The Edge cautivado por la cámara. Ahora veo el video y la imagen parece familiar: uno ahí, fumándose a un montón de gente –¡a Bono!–, sin mucho que hacer. Ni hablar de la letra, hoy, en pleno aislamiento: “No te muevas / No hables en el momento equivocado / No pienses / No te preocupes / Todo está bien / todo bien / (…) / Me siento adormecido”.

Pero fue el video de “Stay (Faraway, so close!)” –la canción más amable del disco, enamoradora de mamás– el que me convenció. Obvio. Me hipnotizaban Berlín en blanco y negro, la rubia con alas, las voces alemanas, las caras de frío de un país lejano, tan cercano, donde había pasado mis años de Kindergarten. No sabía mucho de música y nada de Wim Wenders, pero algo en el vuelo suave de esos sonidos sobre esas imágenes me subyugaba. Todo adolescente me regodeaba, una y otra vez, en la melancolía hecha espectáculo –todavía caigo; pregúntenle a mi historial reciente de YouTube–. Ahora escucho la canción, cierro los ojos y me pregunto qué imágenes proyectaría mi cabeza si nunca hubiese visto aquel video. Pero MTV urdió su hechizo y la magia no tiene vuelta atrás: la canción suena en escala de grises, el eco tiene algo de Guerra Fría, las capas de sonido se amontonan hasta un cielo de nubes amenazantes sobre el Tiergarten.

youtube

Aquellos eran días de Ramones o muerte, así que dudé mucho antes de pedirle a mi hermana que me trajera el CD de un viaje. Hoy tengo mi Zooropa (1993) acá adelante, sobre el escritorio, entre mi cuerpo y la notebook y los brazos que se estiran hacia el teclado. Es un cuadro de época de 12 x 12 cm, menos apocalíptico que integrado, con las estrellas de la Unión Europea en la portada, el collage de pantallas, los comentarios sobre el consumo y la era de la información. Leo que la banda lo ninguneó un par de veces, que sólo fue un coletazo de Achtung Baby (1991), que es un arranque algo experimental de una banda más bien calculadora, y lo escucho otra vez.

Banco la intro larguísima, banco la timidez de sus hits, banco que empiece con Bono recitando eslóganes y que termine con Johnny Cash, invitado en plan profeta, diciéndole a Jesús que no lo espere, que rompió la cuarentena (“Salí en busca de experiencias / para probar y tocar y sentir todo / lo que un hombre puede antes de arrepentirse”). Banco esas huellas que había en Zooropa y que empecé a seguir mucho después para encontrarme con esa gente: con Johnny Cash, con Wim Wenders, con Brian Eno, con Charles Bukowski. Banco a los chicos del cable por todo eso y por los segundos de “Stay (Faraway, so close!)” en los que Bono se entusiasma y quiere seducir enumerando ciudades: “Con la TV satelital / podés ir a cualquier lugar / Miami / Nueva Orleans / Londres, Belfast y Berlín”. Un jingle de DirecTV.

1 note

·

View note

Text

Helter Skelter Tour en La Nación Revista

Al final de la calle, a 900 metros, hubo un baño de sangre. Dentro de la camioneta parada al costado del camino reina un silencio de muerte, pero afuera es mediodía y todo está en su lugar. El cielo es celeste, las nubes son blancas, el césped es verde. Sólo hay una advertencia, y es trivial: la silueta de un ciervo sobre un cartel amarillo señala la presencia de animales sueltos en la zona. Nada más. Entonces el conductor pone play y los parlantes exhalan un canto que cala los huesos. Es un coro de chicas con voz infantil, una travesura, pero en su eco tintinea un lamento de fantasmas. Son 40 segundos espeluznantes. Luego la camioneta avanza y seguimos, en silencio, el camino de los asesinos.

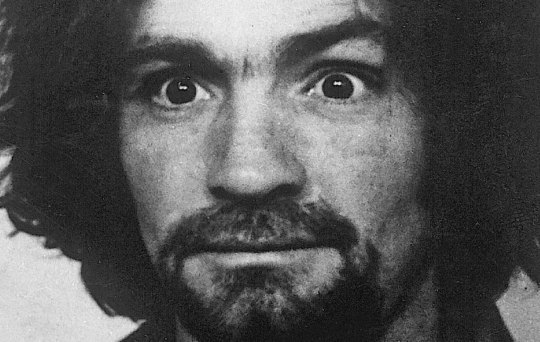

Al final de la calle, a 500 metros, la actriz Sharon Tate –esposa de Roman Polanski, embarazada de 8 meses– fue masacrada junto a otras cuatro personas por un grupo de veinteañeros. Sucedió 50 años atrás, el 8 de agosto de 1969. Para muchos, ese día terminaron los 60 en Estados Unidos; para todos, ese día nació el mito de Charles Manson. Por él estoy acá, junto a otros 12 curiosos, a bordo de la camioneta del Helter Skelter Tour, una excursión que sigue las pistas de uno de los crímenes más resonantes del siglo XX.

Al final de la calle, sobre la colina, alcanzaremos el súmmum del paseo, el lugar de los hechos: Cielo Drive 10050. Estamos en las alturas de Los Ángeles, husmeando la muerte de una estrella. Pero empecemos por el principio.

*

El sol brilla fuerte esta mañana. Es sábado, todavía no son las 9 y, aunque camino por una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos, el aire parece nuevo. Las calles están casi desiertas; en 20 cuadras encuentro sólo un par de los casi 40 mil homeless que viven en LA.

Al llegar a Dearly Departed, la agencia que organiza el Helter Skelter Tour y otros paseos de turismo necrológico, encuentro un edificio chato, desangelado, como tantos otros por acá –más allá de las palmeras y el cartel de fondo, el paisaje de Hollywood no parece tener mucho que ofrecer–. El interior del lugar, sin embargo, es una fiesta macabra: Dearly Departed Tours es también sede del Artifact Museum, una exhibición de objetos bizarros vinculados con celebridades muertas. La colección incluye desde chucherías –una tartera de Marilyn Monroe, la dentadura postiza de Mae West– hasta el Buick ‘67 chocado en el que se mató la actriz Jayne Mansfield. El colmo: la urna funeraria con las cenizas de “Michu” Meszaros, el actor con enanismo que se ponía el traje de Alf cuando el extraterrestre aparecía de cuerpo entero en pantalla.

“Siempre me atrajeron las tragedias, no sé por qué”, dice sin complejos Scott Michaels. El guía y fundador de Dearly Departed y el Artifact Museum sonríe poco, pero es amable. Vive de los muertos, sin culpa, desde hace años. “Crecí en Detroit, en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Durante mi infancia ahí vi muchos, muchos accidentes. El destino me expuso a la muerte cuando era muy chico y, desde entonces, mi vida gravitó alrededor de ella”.

A las 9, Michaels toma lista y confirma que estamos listos para partir. En la comitiva somos 13; todos estadounidenses excepto una familia irlandesa y yo. Las nacionalidades, igual, no importan: a todos nos une la humana atracción por lo perturbador, lo desconocido. Queremos estar cerca de la locura y la muerte, sin sufrir las consecuencias.

A mi lado se sienta Heather, 29 años, la masa corporal de Estados Unidos. Tiene el pelo millennial teñido de violeta, la cara redonda llena de pecas, la nariz respingada, los ojos celestes encendidos por la brillantina que chispea sobre los párpados. Mientras tomo nota de sus atavíos –expansores en las orejas, cuatro piercings, bouquet de flores tatuado en el escote, frapuccino gigante en la mano–, me cuenta que está emocionada porque es su primera vez en LA. “Soy de Minesotta, al lado de Wisconsin, que es donde nacieron la mayoría de los asesinos seriales del país”, se jacta. Dice que el caso Manson le parece especialmente fascinante, que le gustaría entender la psicología detrás de los asesinatos, que por eso leyó casi todos los libros que se publicaron sobre el tema. “Mi exnovio es más fanático de estas cosas que yo”, comenta. “En una de sus piernas se tatuó la cara de un montón de asesinos seriales”. Le digo que es una buena razón para haber terminado la relación, pero me aclara que, en realidad, fue él quien la dejó.

“¿Todos listos?”, interrumpe Michaels. “Tomen asiento, pónganse cómodos y descansen en paz”, dice, y acelera. La propuesta del tour es simple, recorrer la ciudad a bordo de la camioneta durante cuatro horas para visitar algunos puntos clave en el caso Manson. Los Ángeles es enorme y famosa por sus embotellamientos, así que parece lógico. Pero es también algo decepcionante: para no perder tiempo y evitar problemas con los vecinos no podremos bajar a de la camioneta salvo para visitar algún baño público.

En el camino, escucharemos la historia de boca de Michaels, que conoce el caso en detalle, y veremos fotos y videos de su archivo en una pantalla colocada bajo el espejo retrovisor. “Soy un verdadero nerd”, se enorgullece y, sin respirar, se zambulle en la prehistoria de Charles Manson.

*

Un resumen comenzaría diciendo que nació en Cincinatti, el 11 de noviembre de 1934. Lo primero es la familia, y la suya era un descalabro. Cuando tenía 6 años, su madre, de 22, fue arrestada por robar en una estación de servicio. Padre no había, así que Charlie se fue a vivir con sus abuelos, luego con un tío, luego con otro. Acabó en un orfanato. A los 13 robó por primera vez y le pareció bien. Empezó a saltar de un delito en otro, de un instituto de menores en otro. Cuando cumplió la mayoría de edad, fue a la cárcel, donde aprendió a tocar la guitarra. En 1967, después de pasar la mayor parte de su vida encerrado, le dijeron que quedaba en libertad. Pidió permiso para quedarse, pero no hubo caso.

En pleno Verano del Amor, llegó a San Francisco. Allí conoció a Mary Brunner, y juntos viajaron por California. En el camino, otros se sumaron al vagabundeo y pronto se formó una comunidad alrededor de Manson. Una segunda familia, esta vez con mayúsculas. Dicen que era lindo, carismático, encantador, que hacía sentir especiales a chicos comunes. “Era bueno para seducir mujeres; tenía sexo con todas”, se explaya Michaels. “También organizaba orgías con las que atraía a motoqueros que, a su vez, le ofrecían seguridad. Manipulaba a todos para conseguir lo que quería”.

En 1968, la Familia Manson se instaló en Spahn Ranch, un caserío en el norte de LA que se usaba como set de filmación de películas del Viejo Oeste. Aquel año, Charlie conoció a Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, quien le abrió las puertas del mundo de la música y le presentó, entre otros, al productor Terry Melcher, a quien Manson trató de convencer de grabar un disco, pero sin suerte. Aquellos días compartidos de sexo, drogas y rock and roll terminaron con una de sus canciones (“Never learn not to love”) en el disco 20/20, de los Beach Boys. “Cuando Wilson murió ahogado en 1983”, cuenta Michaels, “Manson dijo que su sombra había escapado de la cárcel para asesinarlo por edulcorar la letra de su canción. Es el único crimen que se adjudicó”.

En julio de 1969, la cosa se puso espesa. Después de un negocio que no salió bien, Manson le disparó a un dealer llamado Bernard Crowe, en Hollywood. El hombre sobrevivió, pero Charlie creyó que lo había matado y, desde ese día, empezó a temer que alguien quisiera vengar a Crowe. Entonces, la paranoia, las armas, la oscuridad.

*

“Estamos en agosto de 1969”, dice ahora Michaels. “Hace unas semanas, el Hombre llegó a la luna, Judy Garland murió en Londres, los disturbios de Stonewall impulsaron el movimiento gay y Nixon comenzó a retirar tropas de Vietnam. En las pantallas, Busco mi destino y Butch Cassidy. También Scooby Doo tuvo su primera emisión ese año. Y el 8 de agosto, horas antes del asesinato de Sharon Tate, los Beatles cruzaron Abbey Road y se tomaron una de las fotos más célebres en la historia”.

Avanzamos por Beverly Boulevard, una avenida amplia que atraviesa Hollywood de este a oeste. Mientras escuchamos la historia de Manson, la ciudad sigue a su ritmo. Un chico de camisa hawaiana y sombrero panamá sale de Starbucks con su café XL; una rubia de ficción casi lo atropella con su monopatín. Unas cuadras más allá, nos detenemos frente a El Coyote, una cantina mexicana de toldo rojo donde se cree que tuvo lugar la última cena.

“Hay registros de que la noche del 8 de agosto el estilista Jay Sebring –peinador de Jim Morrison y Frank Sinatra, entre otros– hizo una reserva en El Coyote para cuatro personas. Según se cree, Sebring cenó acá con Sharon Tate –su exnovia y amiga–, y la pareja de Wojciech Frykowski –amigo de Polanski– y Abigail Folger. A las 21.45 habrían dejado el lugar. Tres horas más tarde, los cuatro estaban muertos”.

El Coyote es uno de los sitios históricos en los que Quentin Tarantino filmó escenas de Había una vez en Hollywood, película que presentó en la última edición de Cannes y que, en Argentina, se estrenará el 22 de agosto. Protagonizado por Brad Pitt y Leo DiCaprio, el film trata de manera tangencial la historia de Manson, por lo que Tarantino contrató a Michaels como asesor.

“Nos reunimos durante un par de horas cuando empezó a filmar porque quería conocer detalles del caso”, cuenta el guía. “Después estuve en algunos de los sets de filmación y pude hacer algunos aportes más. Para mí fue un viaje en el tiempo ver estos escenarios adecuados a 1969. Tarantino se ocupó de que cada señal, cada cartel, cada parquímetro en la calle fuera reemplazado por uno de época. Y fue increíble ver a cuatro actores caracterizados como Tate, Sebring, Frykowski y Folger, vestidos igual que las víctimas, llegando a El Coyote a bordo de un Camaro amarillo como el que usaron aquella noche. Fui testigo de la historia”.

*

La noche del 8 de agosto de 1969, a unos 40 kilómetros de El Coyote, Manson ordenó a sus seguidores más fieles que fueran hasta la casa que había sido de Terry Melcher –el productor amigo de Dennis Wilson– y mataran a todas las personas que encontraran allí. A la escena debían darle, además, un toque “maldito”. La dirección de la casa era Cielo Drive 10050, pero Melcher ya no vivía ahí –y todo indica que Manson lo sabía–. Unos meses antes, el productor se había mudado y la casa había sido alquilada por Roman Polanski y su esposa, Sharon Tate.

Aquella noche, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian entraron en la casa indicada y cumplieron las órdenes. Polanski estaba filmando en Europa, así que los golpes, disparos y cuchillazos fueron para Sharon Tate y sus amigos. Steve Parent, un chico de 18 años que había ido a visitar al casero de la propiedad, también fue asesinado. El toque maldito lo dio Atkins: antes de irse, escribió “pig” (“cerdo”) con sangre en la puerta de entrada.

youtube

Estamos al final de la calle, frente a Cielo Drive 10050. Un minuto atrás, en la camioneta, escuchamos a las chicas de la Familia entonando “Always is always forever”, una canción compuesta por Manson. Fueron 40 segundos espeluznantes. Miramos por la ventanilla, pero la casa de Tate ya no está; fue demolida en 1994. En su lugar hay otra, más grande, más fea. Más allá, el paisaje de Los Ángeles se desparrama hasta el infinito.

En la pantalla, Michaels reproduce un video donde él mismo cuenta en detalle los movimientos de los asesinos, con fotos de la escena del crimen. “Sharon Tate fue la última en morir”, dice. “Rogó que se la llevaran con ellos y la dejaran tener su bebé, pero Atkins le respondió: ‘No hay piedad para vos’. Le dieron 16 puñaladas”. En la pantalla, el cuerpo de Sharon Tate cubierto de sangre, volcado sobre la alfombra teñida de rojo. Justo detrás, sobre el sofá, la bandera de Estados Unidos.

La camioneta arranca y se me revuelve el estómago. Llevo un par de horas aquí encerrado, escuchando historias escalofriantes sobre los recovecos más oscuros de la mente humana. El camino zigzagueante por el que bajamos a la ciudad, no ayuda. Antes y después de Cielo Drive, visitamos otros puntos de interés (el lugar donde los asesinos se deshicieron de la ropa ensangrentada; la peluquería de Jay Sebring –que también aparece en la película de Tarantino–; las casas de otras víctimas; el Sunset Strip, donde pululaba la bohemia en los ‘60), pero yo estoy fuera de combate.

En 1969, la locura no paró. La noche siguiente al asesinato en la casa de Tate, Manson quiso perfeccionar el método y fue con sus discípulos a Los Feliz, un barrio al este de Hollywood, donde ordenó a Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten que mataran a Leno LaBianca y a su mujer, Rosemary, en su casa. “Una semana después la policía llegó a Spahn Ranch para arrestar a la Familia”, cuenta Michaels. “Cuando supo que los buscaban sólo por el robo de un auto, Manson se sintió afortunado, pero eso no era nada: por un error en el formulario de detención, los liberaron enseguida”.

A fines de agosto, se instalaron en una cabaña en el Valle de la Muerte, a 300 kilómetros de LA. Allí permanecieron un tiempo, mientras la paranoia envolvía a California y los medios hablaban de supuestas orgías satánicas en la casa de Polanski (su película El bebé de Rosemary, estrenada un año antes, alimentaba la fantasía).

En octubre de 1969, la Familia volvió a ser arrestada, esta vez, por el incendio de un tractor. Ya en la cárcel, Susan Atkins alardeó frente a su compañera de celda de haber participado del asesinato de Tate, y ese fue el principio del fin. En 1971, los acusados principales (Charles Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten) fueron condenados a muerte. Un año después, el Estado de California abolió la pena capital y la condena se redujo a cadena perpetua. El 17 de noviembre de 2017, Manson murió en la cárcel. Nunca se pudo probar que haya estado presente durante un asesinato.

*

Son muchas las razones por las que, a 50 años de los asesinatos, la figura de Charles Manson sigue despertando fascinación. Una de ellas es, seguramente, la trama infinita de pequeños hechos que se fueron sucediendo hasta terminar en un baño de sangre. “Es una historia con tantos detalles que nadie sería capaz de inventarlos”, dice Michaels. “Hay fama, crueldad, estrellas de rock, belleza, drogas, vulnerabilidad. Lo tiene todo”.

Todo menos lógica. Hay varias teorías sobre las razones de los asesinatos. Algunos hablan de un simple ajuste de cuentas por drogas; otros, de un mensaje para Melcher; otros, que buscaban probar la inocencia de un miembro de la Familia que estaba preso por asesinato. Pero la teoría más llamativa es la que involucra a los Beatles.

Manson estaba obsesionado con el Álbum blanco (lanzado en noviembre de 1968), y había hecho una interpretación propia de las letras, vinculándolas con la Biblia. A partir de las canciones, profesaba que los afroamericanos desatarían una guerra racial y que, una vez que mataran a todos los blancos, acudirían a la Familia –que sobreviviría escondiéndose en el desierto– para gobernar el mundo. Los asesinatos, entonces, eran una manera de mostrar a los afroamericanos lo que tenían que hacer. A esa delirante guerra racial, la llamaba Helter Skelter.

El final del tour es con esa canción de los Beatles y con la voz de Manson en una entrevista de 1987. “Créanme, si yo empezara a matar gente, no quedaría vivo ninguno de ustedes”, dice. Y la camioneta se detiene.

1 note

·

View note

Text

Afrapix en La Nación Revista

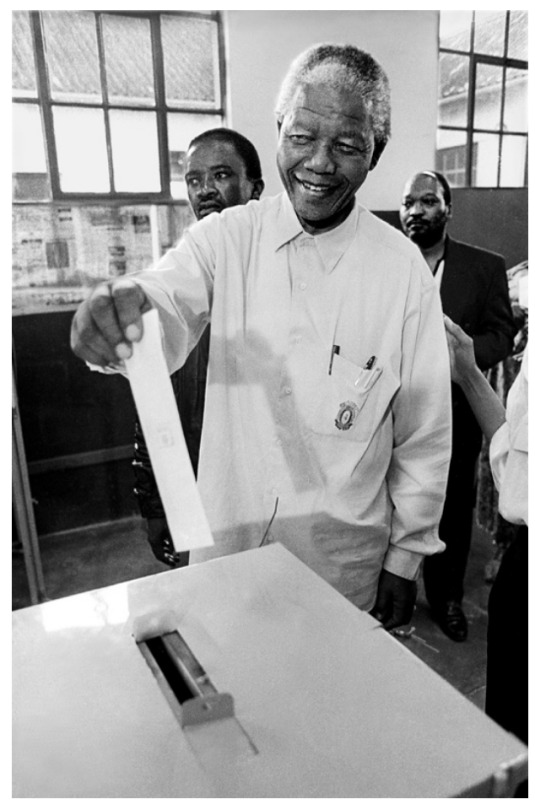

“Antes de entrar en el colegio, un miembro de la prensa me gritó: ‘Señor Mandela, ¿por quién piensa votar?’. Me eché a reír. Le respondí: ‘Llevo rompiéndome la cabeza con esa pregunta toda la mañana’. Puse una X en el recuadro del Congreso Nacional Africano, e introduje mi papeleta plegada en una sencilla caja de madera. Acababa de votar por primera vez en mi vida”.

Faltan pocos días para que se cumplan 25 años de la escena que Nelson Mandela recuerda en su autobiografía, El largo camino hacia la libertad. Fue el 27 de abril de 1994. Hasta entonces, en Sudáfrica, sólo los “blancos”, que representaban poco más del 10 % de la población, tenían derecho a votar. La foto de ese instante es un símbolo del final del apartheid.

“Fue sin dudas uno de los días más importantes en mi carrera”, dice hoy, desde Ciudad del Cabo, Paul Weinberg, el hombre detrás de la cámara. “En ese momento supe que estaba siendo un testigo privilegiado de la Historia”. Pero lo cierto es que Weinberg llevaba años siendo no sólo testigo, sino también protagonista de su tiempo: junto a Omar Badsha y un grupo de colegas, había estado al frente de Afrapix, un colectivo multirracial de fotógrafos y activistas que se animó a desafiar el poder y documentó los últimos años del apartheid, dando a conocer en el mundo la atmósfera de opresión y resistencia que se respiraba en Sudáfrica en los 80. “Hicimos lo que creíamos que había que hacer”, dice. “Contar una historia distinta de la oficial”.

*

Paul Weinberg (1956) supo siempre que algo andaba mal. En el colegio no había grandes conflictos –los maestros hablaban de supremacía blanca a alumnos que eran, en su totalidad, “blancos”, como él–, pero al volver a casa escuchaba a sus padres conversar sobre Derechos Humanos y voto universal. A los 17 hizo el servicio militar obligatorio y fue enviado a la frontera con Namibia, una zona en conflicto permanente entre 1966 y 1990. Allí entendió que lo estaban entrenando para hacer el trabajo sucio del apartheid y decidió seguir su propio camino. “Sentí que estaba en las entrañas de la bestia”, dice.

Omar Badsha (1945) creció en un hogar politizado. Es lógico, explica: de origen indio –es decir, “no blanco”–, su familia y su comunidad eran castigadas por el apartheid. En 1960, cuando él cursaba el primer año del secundario, la policía disparó contra una manifestación opositora al gobierno en Sharpeville, a una hora de Johannesburgo, y mató a 69 personas. Unos días más tarde, los partidos políticos que luchaban contra la segregación fueron proscritos y sus líderes perseguidos. Entonces Badsha hizo lo que estaba a su alcance: se unió a una organización estudiantil e inició su vida como activista.

Weinberg y Badsha se conocieron en 1982. Ese año, junto a Lesley Lawson, Mxolise Mayo y Biddy Partridge –fotógrafos que colaboraban con organizaciones sociales y medios alternativos–, se reunieron en Johannesburgo para fundar Afrapix. A la manera de Magnum –la cooperativa de Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour y George Rodger–, el colectivo mezclaba el oficio periodístico con la fotografía documental y de autor, pero sumaba al combo un fuerte compromiso con los movimientos locales de resistencia.

El apartheid –en afrikáans, “separación”– fue una política de segregación racial impuesta en Sudáfrica por el Partido Nacional, a partir de su victoria en las elecciones de 1948. El sistema clasificaba a los habitantes en cuatro grupos: “blancos”, “negros”, “de color o mestizos” e “indios”. Cada etnia estaba obligada a vivir en un área designada de la que no podía salir sin autorización, y a llevar una vida totalmente separada de la de los demás. Los “blancos”, por supuesto, eran los privilegiados: accedían a más derechos –a votar, por ejemplo–, a mejores servicios –hospitales, escuelas, transportes–, a trabajos calificados y a tierras productivas.

“La segregación afectaba nuestras vidas de todas las maneras posibles”, dice Omar Badsha desde Ciudad del Cabo. “Por empezar, el color de tu piel definía a qué escuela podías ir. Y, por supuesto, la educación que recibíamos quienes no éramos blancos, era de segunda, con mucha menos infraestructura. Tampoco podíamos trabajar en cualquier lugar ni tener una novia blanca, por ejemplo. En realidad, podíamos, pero a escondidas: para el Estado, era un acto criminal”.

Desde el principio, Afrapix se propuso varios objetivos: difundir el trabajo de fotógrafos jóvenes, promover la fotografía documental a través de publicaciones y muestras, generar un archivo y una biblioteca y, sobre todo, abastecer de imágenes a la prensa y a las organizaciones antiapartheid de Sudáfrica y el mundo.

Para ello, el grupo estableció su base de operaciones en Khotso House, sede del Consejo Sudafricano de Iglesias, una organización opositora que en esos años lideraba Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz en 1984). Desde aquel edificio en el centro de Johannesburgo, Afrapix coordinaba un grupo de profesionales que llegó a contar con 25 miembros estables y 60 freelancers –entre ellos, algunos destacados como Santu Mofokeng, Guy Tillim o Cedric Nunn–, cuyas imágenes se distribuían a través de medios locales y de agencias internacionales de la talla de Reuters o Associated Press.

Según Weinberg, todos en Afrapix habían tomado partido contra el gobierno, pero trataban de no ser demasiado explícitos para evitar represalias. “Aunque éramos activistas y convivíamos con varias organizaciones, tratamos de no alinearnos abiertamente con ningún partido político: dejábamos que nuestras fotos hablaran por nosotros”. Así, a lo largo de una década, el grupo registró huelgas, protestas, festivales, reuniones políticas y escenas cotidianas de la vida bajo el apartheid.

A pesar de las precauciones, el gobierno sudafricano percibía el trabajo de Afrapix como una amenaza, y en 1985 decidió allanar las oficinas de Khotso House. En la redada, la policía detuvo a varios integrantes y secuestró el archivo con la intención de llevar adelante un juicio por traición. Finalmente, el proceso no avanzó y los fotógrafos pudieron continuar con su trabajo.

*

Aunque los integrantes de Afrapix fueron los primeros en organizarse y empuñar sus cámaras con un claro objetivo político, hubo antes otros fotógrafos que se ocuparon de documentar los años de segregación. En 1966, por ejemplo, Ernest Cole huyó de Sudáfrica con decenas de imágenes que mostraban desde adentro los aspectos más crueles del sistema. Un año después, sus fotos se publicaron en Estados Unidos en un libro que se llamó House of bondage y que pronto tendrá una nueva edición, a través del sello Steidl.

Antes de exiliarse, Cole había trabajado para The Drum, una publicación por donde pasaron otros fotógrafos destacados como Peter Magubane o Alf Khumalo. Por su parte, David Goldblatt –seguramente el fotógrafo sudafricano más reconocido en el extranjero, fallecido en 2018– también registró, durante décadas, la cultura sudafricana en el siglo XX, usando su cámara como una sutil herramienta de crítica social. Sin embargo, en la memoria colectiva, la imagen de Hector Pieterson tomada por Sam Nzima ocupa un lugar central.

Hector tenía 12 años cuando lo mataron. En la foto ya es un cuerpo inerte con sangre que sale de la boca, que se seca en su mano, que mancha la camisa blanca de Mbuyisa Makhubo, el joven de 18 que lo lleva en brazos y se niega a creer lo que está sucediendo. Junto Mbuyisa corre Antoinette, hermana de Hector, el rostro congelado para siempre en un estallido de dolor.

La foto –una de las más influyentes en la Historia, según la revista Time– es un retrato del horror del apartheid. Fue tomada el 16 de junio de 1976, el día en que Hector, Mbuyisa, Antoinette y otros miles de estudiantes salieron a las calles para protestar contra un sistema educativo que postergaba a las escuelas “negras” y obligaba a todos a usar el idioma afrikáans: la lengua del opresor, para la mayoría de los sudafricanos.

Aquel día, la represión en Soweto –un asentamiento en las afueras de Johannesburgo, donde millones de “negros” eran obligados a vivir– terminó con 566 estudiantes muertos. A la mañana siguiente, la foto de Hector se publicó en la portada del diario local The World, y se reprodujo en medios internacionales como The New York Times o The Guardian.

Pronto Sam Nzima, el fotógrafo que había capturado el momento, empezó a sufrir el acoso de la policía y debió dejar la ciudad y el fotoperiodismo. Mbuyisa Makhubo, por su parte, abandonó el país y nunca más se supo del él. La imagen de Hector Pieterson, sin embargo, siguió circulando en la prensa alternativa como símbolo de resistencia.

Hay un dicho que explica lo que pasó entonces: “Si Soweto estornuda, Sudáfrica se resfría”. Después de la masacre de 1976, los grupos opositores se expandieron por todo el país. “Se generó un movimiento masivo de activistas, sindicatos, organizaciones sociales y religiosas”, dice Paul Weinberg. “Por supuesto, el gobierno respondió con represión y disposiciones que buscaban desactivar esos focos, pero la gente había ganado mucha confianza”.

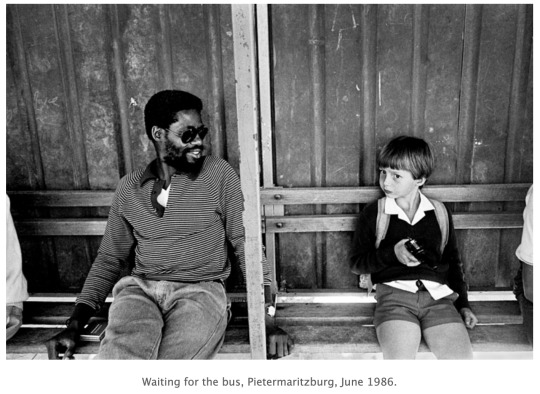

En ese contexto, el trabajo de Afrapix fue reconocido por su compromiso político, y años después fue catalogado por muchos como “struggle photography” (“fotografía de lucha”). El término, sin embargo, no convence a Weinberg. “Es una definición desafortunada porque da a entender que sólo fotografiábamos cierto tipo de eventos, escenas de puños y banderas en alto. Nuestro archivo confirma que también nos ocupábamos de la vida cotidiana, de la gente común. No estábamos sólo detrás de lo espectacular que, por supuesto, era lo que más buscaban los medios. Había imágenes del frente de batalla, claro, pero también nos embarcábamos en proyectos documentales personales”.

Como ejemplo, Weinberg recuerda Going home, una serie que realizó junto a Santu Mofokeng, en la que cada uno fotografiaba su lugar de origen: Mofokeng, el asentamiento de Soweto; Weinberg, la ciudad Pietermaritzburg, 500 kilómetros al sur de Johannesburgo. “Queríamos mostrar de dónde venía cada uno. No eran imágenes explícitamente políticas, pero podían tener el mismo impacto, o más”, dice.

*

Los miembros de Afrapix se separaron en 1991. Hay diversas versiones sobre las razones que llevaron a la ruptura, pero lo cierto es que soplaban vientos de cambio en Sudáfrica. El principal líder opositor, Nelson Mandela, había sido liberado en febrero de 1990, después de pasar 27 años encarcelado. Pronto, las leyes que sostenían el apartheid fueron abolidas, y el gobierno comenzó las negociaciones para llevar adelante las primeras elecciones democráticas en el país, que se realizaron el 27 de abril de 1994, y que consagraron a Mandela como presidente.

“En los 80, los fotógrafos y artistas fuimos parte de un movimiento cultural más amplio que surgió de la resistencia de la gente”, asegura Badsha. “Me gusta pensar que Afrapix cambió la forma en que se representaban la vida y la lucha en Sudáfrica. Nuestras fotos se distanciaron del viejo tema de ‘los negros como víctimas’, y ayudamos a construir otra imagen de las comunidades y los movimientos de liberación. Cambiamos la precepción de la gente, su forma de relacionarse con las imágenes”.

Por su parte, Weinberg concluye: “En aquellos años escribí que debíamos usar la cámara ‘como un arma contra el sistema’. En ese momento la declaración tenía sentido, pero ahora me parece algo burda y arrogante. Creo que hoy sería más prudente: usábamos la cámara para tratar de entender lo que pasaba en la sociedad”.

1 note

·

View note

Text

Edgardo Giménez en Viva

“Podría tirarme desde el balcón”, dice Edgardo Giménez y, por primera vez en el día, parece estar hablando en serio. Pero no es un amago de suicidio, sino un posible escape: estamos encerrados en su casa en Punta Indio, a 165 kilómetros de Buenos Aires, y la única llave que podría salvarnos quedó del otro lado de la puerta. Las ventanas con rejas no son una opción y más allá no hay vecinos, sólo el follaje profundo y un cielo negro cargado de tormenta. “Esto es genial”, exclama entonces, y larga la carcajada. “¡Es genial! Jajaja”.

A los 76 años, Edgardo Giménez se ríe mucho y dice que no conoce el aburrimiento. Es artista plástico, fue una figura clave en los 60 del Instituto Di Tella y, a lo largo de su carrera, hizo de todo: pintura, happenings, escultura, afiches, muebles, indumentaria, arquitectura. También aprendió un repertorio de frases ingeniosas de personajes célebres –de Napoléon a Mae West– que le permiten hacer comentarios con estilo sobre cualquier tema. Incluso, sobre él mismo: “Jorge Glusberg [ex director del Museo de Bellas Artes, fallecido en 2012] dijo una vez: ‘Para hablar de la carrera de Edgardo, lo mejor es preguntarse qué no ha hecho’”.

Su obra más recordada no se exhibió en ningún museo, sino en la esquina de Florida y Viamonte, en pleno centro porteño. Allí, en 1965, Giménez instaló un cartel de 8 por 10 metros donde él y sus colegas Dalila Puzzovio y Carlos Squirru sonreían a lo Hollywood bajo el título “¿Por qué son tan geniales?”. Eran los días en que el arte se escurría de las galerías para colarse en la vida cotidiana y hacer del mundo un fenómeno estético. Más tarde, pintó retratos naíf, hizo escenografías para cine, teatro y televisión, fue director de arte del Teatro San Martín y del Colón y diseñó objetos para Fuera de Caja, un negocio que ofrecía “arte para consumir” en la galería Promenade Alvear. Creó, por ejemplo, una hielera con forma de pera. “No creo que haya un arte mayor y un arte menor. Que pintes al óleo no significa que hagas arte; quizás sólo hagas bodrios al óleo”, dice hoy Giménez, y vuelve reír.

UN UNIVERSO A MEDIDA

Giménez es un autodidacta formidable: aunque nunca pisó la facultad de arquitectura, también hizo la Casa Blanca, donde ahora estamos encerrados. El juego empezó a fines de los 60, cuando rediseñó los interiores del departamento de Jorge Romero Brest –su amigo y director del Centro de Artes Visuales del Di Tella–, y su trabajo fue halagado por el arquitecto modernista Amancio Williams. “¿Quién hizo esto”, dicen que preguntó. “Ese tipo es un arquitecto nato”.

El elogio bastó para que Giménez se animara a proyectar para Romero Brest una casa de fin de semana en City Bell. “Los planos se hicieron una vez que estuvo terminada”, sonríe. “Yo iba dibujando en el piso y, a medida que avanzaba, los constructores levantaban las paredes. Fue como hacer una escultura”. El proyecto fue conocido como la Casa Azul y en 1979 –siete años después de haber sido terminado– fue seleccionado para participar de la muestra Transformaciones en la arquitectura moderna, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

La Casa Blanca es la cuarta obra de arte habitable con la firma de Giménez. Está a una hora y media de ruta y varios minutos de tierra de la capital, y aunque se terminó de construir en 1984, ahí, perdida en medio del campo bonaerense, parece recién llegada del futuro. La simetría y las líneas puras hacen pensar en bloques de juguete apilados con obsesión; el contraste con el verde del paisaje potencia el efecto de irrealidad.

Al entrar –sin zapatillas porque el piso está blanquísimo y así debe quedar–, hay una escalera azul eléctrico, bien centrada y escoltada por dos columnas con flores en la punta. En la planta baja hay dos dormitorios, un baño, la cocina y un pequeño estudio con una gran biblioteca y un escritorio que sirve como muestra del universo de Giménez: allí se desparraman pinceles; un caracol marino; La sabiduría del I Ching; una foto de él pequeño, blanco y negro y con corbata, junto a su mamá; frascos de acrílicos; Palabras. Ideas. Críticas, de Oscar Wilde; y un viejo payasito de lata, haciendo la vertical. En el primer piso sólo hay un ambiente con varias obras –incluyendo su interpretación de Tarzán y la mona Chita, que pronto se verá en el Museo de Arte Tigre– y un rincón con una alfombra y almohadones donde el artista se echa a ver óperas y películas clásicas en DVD.

Giménez pasa en Punta Indio todos sus fines de semana, pero lejos de ser un lugar de descanso, ésta es su principal base de operaciones. A unos 100 metros de la casa –en total, el terreno tiene siete hectáreas– se encuentra el taller: un edificio amarillo salido de Alicia en el país de las maravillas, coronado por figuras clásicas de Neptuno y Dionisio, el dios griego de los excesos. “Empezamos pintando unos frescos en el cielorraso y quedaron formidables”, cuenta el artista. “Como todo lo demás se veía deslucido, seguimos con las paredes y, después, con el exterior. Fuimos haciendo todo de adentro hacia fuera, y me pareció que esas estatuas quedaban bien. Pero, como siempre, lo que uno hace es un juego. Una vez dije que mi lápida iba a decir: ‘Aquí yace Edgardo Giménez, el artista que nunca aburrió a nadie’. Jajaja. Me parece divertido. Lo que hago surge en momentos en que me siento bien, y eso se nota. Toda mi obra irradia esa armonía, esa alegría. Como decía Mae West: ‘Si volviera a vivir, cometería los mismos errores, pero mucho antes’”.

EL JUEGO DE LA VIDA

Giménez nació en Santa Fe, en 1942. Cuando tenía un año y medio, sus padres se separaron y él se fue, con su mamá, a vivir a la casa de su abuela. Al padre no lo vio más, pero la familia materna –de origen andaluz, “sangre con castañuelas”, dice él– se encargó de que la ausencia no pesara. “Me crié en una casa muy disparatada, donde los dramas no duraban más de 15 minutos. Así aprendí que nada es demasiado terrible, todo depende de la perspectiva con que lo mires. Uno vive tan poco que, si encima la pasa mal… Como dice Tita Merello: ‘La vida es corta, y el pasarla a té de tilo, preocupada y con estrilo, me parece que es atroz’. Y es cierto, eso no se puede discutir”.

Siempre le gustó dibujar, pero la epifanía llegó en 1949, cuando tenía 7 años. Fue por partida doble: primero, cuando vio Blancanieves y los siete enanitos y salió del cine levitando; después, cuando se deslumbró ante un artista callejero que, con tizas, dibujaba personajes de historieta sobre el asfalto. “Ver eso fue extraordinario. Enseguida supe que era lo que quería para mi vida”.

Ese mismo año, Edgardo y su mamá se instalaron en Buenos Aires, en la casa de una de sus tías, en Caballito. Con apenas 9 años, empezó a trabajar en una ferretería en la esquina de Puán y Directorio, haciendo mandados y, poco después, presentó ahí mismo su primera muestra. “Cuando el ferretero descubrió que sabía dibujar, me encargó que le diseñara la vidriera, así que hice una instalación con insecticidas, con un rosal de papel crepé y hormigas de cartulina negra con patas de alambre. Al día siguiente, las doñas que pasaban por ahí camino a la feria quedaban impactadas. En ese momento me di cuenta de que me divertía mostrarme y supe lo que era que mis creaciones les gustaran a los demás”.

A los 13 ya trabajaba como cadete en una agencia de publicidad. La experiencia fue un fracaso –entre otras cosas porque aprovechaba los recorridos por el centro para curiosear en las galerías de arte de la calle Florida–, pero se las arregló para seguir en la industria publicitaria como diseñador, en el departamento de arte. “A principios de los 60, la publicidad manejaba presupuestos siderales y todo era posible. Eso fue importante para mí porque nunca me quedé con las ganas de hacer algo: todo lo que imaginaba, se hacía realidad”.

Por esa época, Giménez empezó a hacer trabajos por su cuenta. En 1962, consiguió su primer cliente: el artista Antonio Seguí. “Me encargó un afiche para una de sus muestras”, recuerda. “Mi entrada al mundo del arte fue a través de su taller. Cuando llegué y vi a toda esa gente trabajando, concentrada en el hecho artístico, quedé profundamente conmovido”.

¿Cómo empezaste a producir tus obras?

A partir de esos trabajos me invitaron a presentarme en el premio Ver y Estimar y, como nunca había hecho una verdadera obra de arte, me puse a pintar. Después fueron ocurriendo cosas que, una tras otra, me llevaron en esta dirección. Estoy agradecido de haber tenido siempre claro lo que quería hacer. Eso me ha ahorrado una gran cantidad de tiempo que pude usar para crear situaciones fantásticas. Lo máximo a lo que puede aspirar un artista es a tener un estilo reconocible, y es algo que logré sin proponérmelo, haciendo. Y de repente es lindo eso. Me siento pleno con el invento que hice de mí mismo.

¿Cuál es, para vos, el rasgo diferencial de tu estilo?

Lo que más me interesa es incorporar el humor. La gente se divierte con lo que hago, y eso está requete bueno. Por ejemplo, cuando llega a la sala del Museo de Bellas Artes donde está mi obra, el visitante cambia la conducta. Todos están serios hasta que llegan ahí: entonces aparecen las sonrisas y los padres levantan a los chicos para sacarles fotos. Y eso me parece bueno.

Das la imagen de un optimista empedernido. ¿Qué pensás del futuro de la humanidad?

Soy optimista respecto de lo que hago, de lo que creo, pero la humanidad tomó un rumbo bastante complicado. Pareciera que los que dirigen el mundo están mal de la cabeza, así que no podés ser muy optimista. Pero en medio del caos siempre aparece alguien genial que te deslumbra con algo nuevo, alguien que se sale del horror y te muestra algo que es salvador. Ese es el lugar del artista: es el que te salva.

Hoy, sin embargo, el que nos salvará es Luis, un pueblerino que vive a unos kilómetros de Punta Indio y que ayuda en el mantenimiento de la Casa Blanca. Después de evaluar la posibilidad de bajar por el balcón, Giménez lo llama desde su celular y lo encuentra arreglando la cubierta de su moto: dice que en 45 minutos estará listo para venir en nuestro auxilio y abrir la puerta de entrada. Apenas corta, Giménez se ríe satisfecho, se sienta en el balcón, cruza las piernas estiradas sobre el banco y, mientras caen las primeras gotas de lluvia, le ordena al fotógrafo: “Dale, ahora sí. ¡Sacame una angustiado! Jajaja”.

0 notes

Text

Samanta Schweblin en Viva

Samanta Schweblin había llegado hacía poco a Berlín cuando notó que faltaban algunas cosas: no había ruido, no había luz. Era 2012, el verano había terminado y las calles se convertían en un desierto de sigilo y penumbra demasiado temprano. “En otoño, la ciudad se encapota de nubes que no se van hasta marzo y está muy poco iluminada. Me llamó la atención que fuera tan oscura y silenciosa”, dice. “En ese clima, parece que algo tenebroso se está urdiendo todo el tiempo”. Quizá por eso se quedó.

Hoy Schweblin, una de las escritoras argentinas más reconocidas, vive de este lado del Muro del Berlín. El otro lado está acá nomás: desde la vereda se puede ver, a 50 metros, el final del empedrado, después el agua y, más allá, cruzando el río, la pared que alguna vez dividió el mundo y que hoy brilla como fondo en retratos de Instagram. El departamento está en el barrio de Kreuzberg, en un edificio típicamente berlinés, de colores pastel y cuatro pisos de escalones altos y crujientes. En el living, las paredes blancas, las cortinas blancas y los pisos claros reflejan algo de la poca luz que queda a las 4 de la tarde. En la habitación, su pareja, Maximiliano Pallocchini, se cura una gripe a puro reposo y Stranger things. Para hacer la entrevista, Schweblin tuvo que interrumpir la maratón de la serie, pero disimula la ansiedad.

Una digresión: en la literatura de Schweblin hay algo de Stranger things. Sus historias indagan en la frontera entre la vida ordinaria y una realidad inquietante donde mandan el miedo, la locura, la incomprensión. Para ella, el portal que une las dos dimensiones siempre está abierto y, así, en sus libros, un oficinista puede quedar varado eternamente en una estación de tren por no tener cambio para pagar el boleto, una adolescente puede empezar a alimentarse de pájaros vivos de un día para el otro, una mujer puede salir a mirar casas en barrios ricos y redecorar los jardines a su gusto. Cosas extrañas que suceden porque ese otro lado también está acá nomás.

“Me interesan los momentos cotidianos que se mezclan con lo raro, lo insólito, la duda. La normalidad en la que nos sentimos tan cómodos es un acuerdo social que uno va aceptando con los años. Los niños, por ejemplo, todavía no hicieron ese aprendizaje. Como los locos, ellos tienen su propia verdad y se relacionan con lo natural, con lo sensato, de una manera maravillosa. Jugar desnudo es divertido cuando uno es niño, pero hacerlo de grande está mal. ¿Por qué? Se me ocurren muchas razones, pero me intriga ese límite”, dirá ella más adelante.

Cuando llegó a Alemania, Schweblin tenía dos libros de cuentos publicados y premiados –El núcleo del disturbio (2002) y Pájaros en la boca (2009)–, y era considerada una de las escritoras más prometedoras de Latinoamérica. Si bien iba a quedarse en Berlín sólo por un año, escribiendo, gracias a una beca del gobierno alemán, pronto se encontró envuelta en una rutina que le sentaba muy bien. Ella trabajaba en sus cuentos, leía, daba talleres literarios; su pareja, mientras tanto, soñaba con un restaurante que hoy ya tiene dos locales que no paran de despachar empanadas. “Fue todo muy natural, nos fuimos quedando”, dice Samanta. “Al principio lo pensamos como algo temporal por todo lo que te aporta estar fuera de tu país, alejarte de tu hogar, de tu círculo, de todo lo conocido, pero Berlín se fue volviendo un lugar muy cómodo para vivir. Y muy productivo”.

En Alemania, Schweblin terminó los dos libros que completan su bibliografía, la novela Distancia de rescate (2014) y los cuentos de Siete casas vacías (2015). El primero –que relata la pesadilla de una madre y su hija en unas vacaciones campestres y tóxicas– fue editado en 23 idiomas y, en abril de 2017, fue elegido finalista del Man Booker International Prize, quizá el premio literario más prestigioso de la actualidad. Por esos días The Guardian usó tres adjetivos para describir la novela: terrorífica, breve, brillante.

Mucho antes de los elogios, las traducciones y los premios, Samanta fue una chica de Hurlingham que odiaba el colegio. La sola idea de compartir un recreo con sus compañeros era el horror. Ellos trataban de integrarla, pero la torpeza de sus buenas intenciones no hacía más que completar el desastre. Samanta prefería quedarse en el aula, dibujando, escribiendo, sobre todo, leyendo. “Si estaba sola, sin hacer nada, me convertía en un problema para mis compañeros y los profesores. En cambio, si abría un libro, nadie me molestaba porque me veían ocupada. Los libros eran una capa que me volvía invisible, un truco mágico que me permitía desaparecer del mundo y que me hacía muy feliz”.

Durante años, su abuelo Alfredo de Vicenzo –artista plástico, maestro de grabado– fue su mejor aliado. Los fines de semana Samanta se mudaba a su departamento en la ciudad y juntos iban al teatro, al cine, visitaban museos. Al final del día, registraban en un diario todo lo que habían hecho. Si habían pasado la tarde en un museo, ella tenía que elegir la obra que más le había gustado y explicar por qué había preferido ésa y no otra. Entonces llegaba el momento cúlmine: de pie, el abuelo tomaba un libro de alguno de sus poetas favoritos –Alfonsina Storni, Almafuerte, Gabriela Mistral– y se ponía a recitar, casi a los gritos. En la hondura de los versos, se ahogaba, gemía, lloraba de emoción, hasta que juntos elegían el poema que mejor simbolizaba lo que habían vivido ese día. “Mi abuelo era pésimo leyendo, pero yo, con 7 años, quedaba fascinada ante semejante show. Sentía que, al leer, mi abuelo experimentaba algo en el cuerpo que yo no podía entender, pero que estaba buenísimo”, recuerda. “Entonces, la literatura me empezó a dar una curiosidad tremenda”.

Se convirtió en una lectora voraz. En busca del éxtasis que vivía su abuelo con la poesía, lo leía todo. Un día, una amiga de su mamá se enteró de que acababa de terminar Rojo y negro, de Stendhal, y le dijo: “Seguro que no entendiste nada”. Samanta, que efectivamente no había entendido nada, la odió. “Pensaba que en algún momento iba a poder desentrañar el lenguaje de los libros y, cuando eso sucediera, la experiencia me iba a sacudir”. Era cuestión de tiempo.

Su abuela, Susana Soro, también hizo su parte. “Siempre me decía que hay que saber que la vida es un lugar espantoso, gris y triste. Porque si uno espera una felicidad plena, la vida no para de defraudarte. En cambio, si uno está preparado para la tristeza, se sorprende con un par de lindas alegrías cada día”. En Distancia de rescate, Amanda, la protagonista, dice: “Tarde o temprano sucederá algo terrible. Mi abuela se lo hizo saber a mi madre, toda su infancia, mi madre me lo hizo saber a mí, toda mi infancia, a mí me toca ocuparme de Nina”.

Hoy, cada día, Samanta se despierta, desayuna, responde mails y se pone a trabajar. “Escribo”, dice, pero nada es tan sencillo. “Escribir”, para ella, es muchas cosas: es poner una historia en palabras, claro, pero también es pasear, leer, salir a correr, corregir, lavar los platos. También lavar los platos.

“Es un estado mental, es estar disponible para la historia. Cuando ‘escribo’, mi cabeza está ahí. Hago cosas que me abren puertas desconocidas; son momentos en que una idea se cruza con otras de manera casual. En ese sentido, lavar los platos puede ser un gran disparador”, sonríe. La narradora de “Para siempre en esta casa”, un cuento que habla de la pérdida de un hijo, del peso de los objetos y las formas extrañas que puede tomar un duelo, dice frente a la pileta llena de platos: “Basta abrir la canilla para que las ideas inconexas finalmente se ordenen. Es apenas un lapso de iluminación; si cierro la canilla, para tomar nota, las palabras desaparecen”.

Cuando Samanta escribe-escribe, lo hace acá, en el living de su casa. Frente a la pared blanca, un escritorio blanco. Bajo la mesa hay un Scrabble; sobre la mesa, un monitor, el teclado, una notebook, papeles y un cuaderno oficio garabateado. Según dice, es su controlador aéreo. Ahí registra, aunque sea en una línea, lo que escribe cada día y lo que va a escribir al día siguiente. El truco lo aprendió de su abuela –también artista– que dejaba de pintar sólo si sabía cómo seguir más adelante. De esa manera, cuando no está frente a la pantalla, mantiene la cabeza ocupada, afilando sus ideas.

Para corregir, prefiere algún café: leer sus textos en un lugar distinto le permite tomar distancia y reescribir lo que sea necesario. “El problema es que tengo un olfato enorme para los bares condenados al fracaso”, dice. “Como tengo que concentrarme, busco lugares sin música, con poca gente y muy buen café. Y esos locales, en general, se funden. Me duran poco”.

Por las tardes, un par de veces a la semana, Samanta dicta talleres de escritura a expatriados argentinos, mexicanos, españoles, guatemaltecos. “Un lío de lenguajes espectacular”, se ríe. Algunos recién empiezan y otros ya piensan en publicar su libro, pero entre todos se genera una atmósfera de camaradería e intimidad. “La literatura es un ejercicio de mucha soledad: uno está solo contra sí mismo, contra sus expectativas, contra las pesadas ganas de escribir genialidades. En el taller podemos hablar de esas cosas. Más allá de eso, y aunque suena tonto, lo más importante para alguien que quiere escribir es aprender a leer lo que dice su texto. Un buen taller debería enseñarte a tomar distancia y a reconocer lo que realmente estás diciendo”.

Schweblin sabe de lo que habla: ella misma empezó a formarse en talleres literarios cuando tenía 12 años. El primero, en el colegio, fue algo rudimentario. En dos cuatrimestres leyeron apenas un par de cuentos, pero eso bastó para que ella alucinara y escribiera sus primeras historias acostada en el piso del aula. A los 17 empezó a madurar su textos en talleres más formales, en el centro de Buenos Aires. Para llegar hasta ahí desde Hurlingham tomaba un colectivo, el tren y el subte, una viaje sin fin que ella vivía como una aventura.

Por esa época, cuando terminó el colegio, pensó en estudiar Letras, pero lo descartó después de presenciar un par de clases como oyente. “Lo que pasaba ahí era interesante, pero no tenía nada que ver con el acto de la escritura, con la cocina literaria. Era algo absolutamente distinto de lo que yo buscaba, que era aprender a contar una historia”.

Así, siguió haciendo su propio camino y, a los 24, llegó al taller de Liliana Heker, donde cambió su manera de trabajar para siempre. “Fue la única escuela seria que tuve”, dice. “Fue fundacional no sólo porque Liliana es una gran autora y una gran maestra –dos cosas que no siempre van de la mano–, sino también por los pares que encontré ahí, grandes escritores como Pablo Ramos, Inés Garland, Romina Doval, Azucena Galettini”.

Algunas noches, cuando los talleristas se van, Samanta termina el día en Gloria, el restaurante de su pareja frente al Görlitzer Park, donde la bartender la recibe con una copa de su vino favorito y un vaso de agua con la temperatura justa: una parte fría y otra natural. Allí siempre encuentra a algún amigo y, si no, se queda hablando con Dieter, el portero del edificio –Samanta lo dice en alemán, “Hausmeister”–, que ella adoptó como un nuevo abuelo. “Es un amor. Cada dos días, sin exagerar, nos hace una torta. Tiene 90 años y siempre vivió en el mismo lugar. Nos ha contado cosas increíbles; sus historias son oro puro. A veces, se sienta en la vereda y, cuando pasan otros viejitos del barrio, los va marcando: nazi, no nazi, nazi, no nazi”. El otro lado, siempre, acá nomás.

Schweblin habla de los textos que está escribiendo como si fueran caballos. Siempre hay uno, dice, que lidera la tropilla, mientras otros cuatro o cinco le muerden los talones. El primero, por supuesto, es al que más tiempo le dedica y, a medida que se acerca al final, concentra más y más su atención. En este momento, hay un claro ganador: desde hace unos años, todos los esfuerzos de Schweblin están puestos en una novela que espera publicar en 2018 o 2019.

Por supuesto, ya recibió ofertas de varias editoriales para publicar el texto, pero por el momento prefiere evitar compromisos. “Lo hago por cagona”, confiesa. “Quiero tener completo control sobre lo que hago hasta último momento. Me gusta la libertad de poder tirar todo a la basura si al final el texto no me gusta. Pero estoy contenta, siento que funciona. En un primer momento me llenó de desconfianza porque estoy haciendo algo nuevo para mí: es una historia con muchas voces, muchos personajes, que se desarrolla en más de 20 ciudades y que requiere una tensión diferente. Es un riesgo en todo sentido”.

Hasta ahora, tus historias siempre estuvieron atadas a Argentina. ¿Por qué?

Creo que la geografía no es algo esencial para mis cuentos, pero Argentina es mi país. Para mí, incluso hoy, lo natural es pensar historias que ocurren en Buenos Aires, no en Berlín. No es una decisión que tome, sino algo que exuda el texto. Es el lugar donde nací, la clase media, la provincia de Buenos Aires, todo mi bagaje.

¿Te mantenés al tanto de lo que pasa en el circuito literario porteño?

Trato de leer lo que se escribe en Argentina y tengo buenos amigos literarios allá. Eso es algo más o menos nuevo para mí, que siempre estuve medio alejada. Antes de irme no tenía amigos escritores porque me estresaba estar con gente a la que admiraba. Entonces, hacía todo lo posible por evitar las lecturas, las presentaciones de libros. Cuando me instalé en Berlín, la distancia me dio una seguridad que me permitió acercarme más.

¿De dónde creés que surge, en vos, el impulso de contar?

Es algo que siempre me gustó. Cuando era chica, tenía una colección de 50 autitos, algo inédito para una nena en esa época. Los varones se acercaban entusiasmados para jugarme carreras, pero a mí no me interesaba: yo hacía actuar a los autos. En una hoja dibujaba el escenario –una casa, por ejemplo– y empezaba la acción. Cada auto era un personaje con una personalidad particular: no era lo mismo un Mustang que un Fitito. Los hacía actuar, los ponía en crisis, al borde de la muerte. Hubo un momento en que me sentía súper adulta porque leía a Stendhal y, al mismo tiempo, me preguntaba por qué seguía jugando con autitos mientras otras chicas de mi edad tenían novios. Me daba mucha vergüenza. Después me di cuenta de que, en ese momento, estaba jugando a escribir. Evidentemente, siempre tuve el impulso de armar lío sobre el papel.

Samanta termina la frase y calla, esperando la siguiente pregunta, pero un ruido seco atraviesa las paredes. Una, dos veces. Son las 6 de la tarde y, del otro lado de la ventana, en Berlín, hay silencio y oscuridad. Un segundo después, el sonido se repite y se hace reconocible: una tos ronca que llega desde la habitación. La maratón de Stranger Things debe continuar.

De Buenos Aires a Berlín

Cuando Schweblin se instaló en Berlín, dejó en Buenos Aires una biblioteca enorme con libros que había ido acumulando a lo largo de 15 años. En la mudanza se llevó sólo 11 libros. Aquí, los elegidos.

Cuentos completos, de Flannery O'Connor

“Es el libro más gordito y ajado que me traje. Son cuentos que sigo releyendo y marcando, un libro que necesito tener cerca”.

Las fieras, de Ricardo Piglia

“Quizá una de mis antologías preferidas, con cuentos policiales argentinos: Borges, Cortázar, Di Benedetto, Walsh, Arlt, Conti, Ocampo. Era la manera más fácil de traerme un poquito de cada uno”.

Matadero Cinco, de Kurt Vonnegut

“Lo había leído hacía unos años pero tenía pendiente volver a leerlo. Aparte, ¿qué tipo de lector sería capaz de dejar atrás un libro así?”.

Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout

“Una alumna me lo había regalado para leer en el viaje. Hoy es uno de mis libros de cuentos preferidos”.

Así es como empieza nuestra historia, de Tobias Wolff

“¿Cómo se supone que uno puede dar un taller sin este libro en mano?”.

Martín Fierro, de José Hernández

“Una edición de 1894 que atesoro porque es un regalo de mi abuelo Alfredo”.

Añorando a Kissinger, de Etgar Keret

“¡Cómo amaba este libro! ¿Pero a quién se lo presté apenas llegué a Berlín? ¿Por qué la gente no devuelve los libros?”

Diarios, de Franz Kafka

“Primera edición argentina, de Emecé, 1953, traducido por J. R. Wilcock”.

Cuentos reunidos, de Kjell Askildsen

“Fue un libro que leí mucho en esos últimos años en Buenos Aires. Lo traje pensando que seguiría ojéandolo, pero nunca lo volví a abrir. Quizá cuando algo nos marca tanto también haya que olvidarlo un poquito”.

Muy lejos de casa, de Paul Bowles

“Como una canción de cuna: oscura, suave y profunda. Creo que es el libro que más veces leí”.

El tercer policía, de Flann O'Brien

“Es que las cosas geniales hay que mantenerlas siempre cerca”.

0 notes

Text

Faivovich & Goldberg en Viva

La escena debe haber sido sublime: cientos de meteoritos en llamas cruzando el cielo para estrellarse en un rincón áspero del Chaco. Ocurrió 4 mil años atrás, pero el fenómeno había empezado mucho antes, cuando una masa de 800 toneladas de hierro, formada hacía miles de millones de años, se desprendió del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter y comenzó su carrera hacia la Tierra. Al atravesar la atmósfera, el bólido estalló en pedazos y cayó como un racimo incandescente en la zona que hoy se conoce como Campo del Cielo.

Los meteoritos sacudieron la región para siempre. Alteraron la geografía con sus cráteres, pero también la vida de las personas: la del pueblo mocoví que los hizo sagrados; la de los conquistadores desconcertados; la de coleccionistas y traficantes detrás de algo único; la de investigadores obsesos con el origen del universo; y, más acá, la de Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg.

Faivovich y Goldberg son artistas, pero podrían pasar por científicos, historiadores o detectives. Desde hace más de una década, trabajan en Una guía a Campo del Cielo, un proyecto de investigación que busca reconstruir la historia del lugar y, al mismo tiempo, generar imágenes, ideas y discursos que hablan más del ser humano que del Sistema Solar. “La primera vez que alguien escribió sobre esos meteoritos fue en 1576”, dice Faivovich. “Desde entonces –en realidad, desde mucho antes–, toda una rama de seres humanos se vinculó con ellos. Nosotros somos parte de esa historia en desarrollo”.

Como artistas, F&G expusieron pinturas, fotografías, instalaciones y videos vinculados a Campo del Cielo, pero su apuesta más radical quizás haya sido llevar los meteoritos a galerías y museos, y así transformarlos en obras de arte. Como la Fuente de Duchamp, pero en plan astral: ready-mades cósmicos o su versión en francés, objets trouvés (“objetos encontrados”) caídos del cielo.

ENCUENTROS CERCANOS

Se conocieron en 2005, en un asado con amigos en común. Goldberg había vuelto a Argentina hacía poco, después de pasar un tiempo estudiando fotografía en Nueva York; Faivovich llevaba unos años mostrando sus obras –fotos, pinturas– en distintas galerías. “Enseguida empezamos a tantear nuestros intereses, como en un intercambio de figuritas”, dice Goldberg. “Nos dimos cuenta de que compartíamos el amor por cuestiones cósmicas: nos fascinaban las imágenes del espacio”. En aquel almuerzo hablaron por primera vez de Campo del Cielo. Faivovich conocía la historia desde chico y estaba obsesionado con esos gigantes de hierro más antiguos que la Tierra. Quería hacer algo con esa pulsión, así que Goldberg le propuso una expedición al Chaco.

El 30 de mayo de 2006, F&G se subieron a un Clío ‘99 y salieron con rumbo norte. El objetivo era llegar a la localidad chaqueña de Gancedo, en el límite con Santiago del Estero, y conocer El Chaco, el segundo meteorito más grande del mundo. En el camino hicieron un par de escalas para ver especímenes de Campo del Cielo que se exhibían en otros puntos del Litoral. En Rosario vieron El Mataco; en Rafaela, El Silva. A cada paso, el universo se expandía: aquel viaje fue su big bang. “En ese primer acercamiento entendimos que había una historia. Era cuestión de ponerse a cavar”, dice Goldberg.

Lo que sucedió cuando llegaron quedó registrado en un video y se puede ver en El ojo en el cielo (2013), un documental de Andrés Di Tella y Darío Schvarzstein. La secuencia muestra, a través del parabrisas, cómo el auto avanza entre árboles por un camino de tierra apenas demarcado. Enseguida, la senda dobla a la izquierda y al fondo aparece El Chaco, un pedazo de hierro informe acomodado sobre un terraplén. El auto se detiene. Se escuchan pajaritos y alguien pone el freno de mano. “Uau”, se asombra uno. “Uau”, responde el otro. Lo que sigue es Faivovich que sube la pendiente con pasos largos y suspicacia. Duda, rodea el meteorito, estira el cuello para entender. Finalmente, después de estudiarlo de cerca, trepa y se sienta en cuclillas sobre la mole.

“Siempre bromeábamos con la escena de 2001: una odisea del espacio en la que los homínidos se encuentran frente al monolito”, dice hoy. “Y en el video se ve eso: nosotros parados sobre algo más antiguo que la Tierra, que llegó hasta ahí atravesando el espacio”. Goldberg completa: “Éramos una forma avanzada del ser humano enfrentándose al objeto más primitivo del mundo”.

Semanas después, F&G volvieron al lugar para participar de la Fiesta Nacional del Meteorito. Allí, en una salita desnuda rodeada de folclore, empanadas y aerolitos, colgaron fotos de las moles de Campo del Cielo. Más tarde, fueron noticia al diseñar una estampilla 3D con la imagen de El Chaco, que el Correo Argentino emitió en julio de 2007.

Ese mismo año se embarcaron en su primera gran obra: reunir las dos partes principales de El Taco, un meteorito que, más de 40 años antes, había sido diseccionado. Una de esas partes, descansa a la intemperie junto al Planetario de Buenos Aires; la otra, según averiguaron, estaba en el Instituto Smithsoniano, en Estados Unidos. “Desde que enviamos el primer correo hasta que encontramos la otra parte en un depósito en las afueras de Washington, vivimos una historia larguísima y de mucho espesor”, dice Goldberg.

El proyecto supuso miles de horas de investigación, llamados, emails y reuniones con instituciones de distintos países. “Éramos dos pibes sin currículum teniendo reuniones con ministros de la nación”, recuerdan. Finalmente, las dos partes de El Taco se reunieron para una muestra en Frankfurt, en septiembre de 2010. A primera vista se notaba que una había pasado décadas a la intemperie, mientras la otra había sido resguardada en un depósito de máxima seguridad. “El momento en que llegaron fue increíble”, dice Faivovich. “Por el peso, las dos partes tenían que estar a más de 60 centímetros de distancia; si no, el piso podía derrumbarse. Entonces, quien terminaba de hacer la unión era el espectador”.

También en 2010, F&G concibieron otro proyecto a gran escala: trasladar el meteorito El Chaco –de 37 toneladas– a Kassel, Alemania, para exhibirlo en documenta, una de las más prestigiosas muestras de arte. Para hacerlo, buscaron no sólo el aval necesario de la Legislatura del Chaco, sino también el del Concejo Mocoví, pueblo ligado a los aerolitos desde hace siglos. Pronto la iniciativa se convirtió en una cuestión pública y las discusiones sobre patrimonio, geopolítica y colonialismo se multiplicaron. Después de dos años de gestiones, en una sesión extraordinaria en diciembre de 2011, el Poder Legislativo autorizó el traslado y, poco después, los representantes mocovíes hicieron lo propio. Sin embargo, una vez aprobado el proyecto, las voces opositoras fueron subiendo de tono y, finalmente, F&G abortaron la iniciativa. “Decidimos no seguir adelante porque la cosa había tomado un giro que no nos interesaba. Un diputado, incluso, amenazó con encadenarse al meteorito”, cuenta Faivovich.

Como ya habían hecho con el caso de El Taco, F&G recopilaron toda la historia de El Chaco y del proyecto en un libro repleto de documentos, ensayos y fotografías. Además de esa bitácora, en documenta presentaron una serie de piezas derivadas de sus investigaciones y una escultura de hierro fundido que ocupó el lugar central. “Todo lo que sucedió fue más grande de lo que esperábamos”, admite Goldberg. “La idea era llevar un objeto de un lado a otro, y eso terminó sucediendo en el fuero conceptual, en la mente de miles de personas. El hecho de que Campo del Cielo movilizara tantas cosas era parte del objetivo”.

A fines de 2016, en la galería SlyZmud, F&G presentaron Decomiso, un nuevo capítulo de su investigación. El disparador fue la aparición de 410 meteoritos listos para el contrabando, que la Fiscalía de Estado incautó en un campo de Santiago del Estero. Apenas se enteraron del decomiso, los artistas se pusieron en contacto con las autoridades y, ante la falta de especialistas, terminaron liderando –con el asesoramiento del Smithsoniano– el proceso de pesaje, nominación e indexación de las piezas. Así, la muestra presentaba un registro en video de la judicialización de 3.500 kilos de materia extraterrestre y fotografías en tamaño real de cada meteorito. El año próximo, Decomiso se exhibirá en el Museo de Arte de la Universidad de Arizona.

Hoy, más de 10 años después de haber empezado, F&G siguen trabajando en Una guía a Campo del Cielo. Cada día, las imágenes, ideas, historias, relaciones y procesos culturales que orbitan alrededor de sus meteoritos se multiplican. Pero ¿qué lugar ocupa el arte en medio de todo eso? “Existe la categoría de ‘investigación artística’, pero no somos muy fans de dar esas explicaciones”, avisa Goldberg. “Diría que la clave está en el enfoque con que encaramos las cosas. Tenemos una mirada propia y las preguntas que nos guían no siguen un protocolo. Hacemos todo con la libertad del artista”.

0 notes

Text

Amalia Ulman en Viva

“Hola. Mi nombre es Amalia Ulman y soy artista. Mis obras abordan la discriminación social, la división de clase y las estructuras de poder. La tratás mejor porque es linda y por su dinero y por su fondo fiduciario: ese tipo de comportamientos”.

En el video –registrado en diciembre de 2014 en la feria Art Basel de Miami–, Amalia tiene 25 años, el pelo recogido, los labios pintados y un iPhone en sus manos, de donde lee el texto en inglés inexpresivo. Cuatro hombres –entre ellos, el curador Hans Ulrich Obrist, hoy considerado la persona más influyente en el mundo del arte– completan el panel titulado Instagram como medio artístico. Ellos y el público la escuchan mientras, en el fondo, se ve una presentación esmeradamente rústica, un PowerPoint del siglo XX. Amalia, la autora, sigue adelante: “Podemos manipular nuestros cuerpos y nuestra apariencia, sobre todo, a través de una estrategia: el dinero. Excellences & perfections es un proyecto sobre nuestra carne como objeto, tu cuerpo como inversión”.

Hoy Amalia tiene 28, el pelo suelto, la cara lavada y un mate en sus manos. Está en su casa en Los Ángeles y, vía Skype, en la pantalla de la computadora. “Siempre me interesó el net art, pero sentía que había un mal uso de las nuevas tecnologías porque no se aprovechaba el lenguaje propio de cada plataforma. Veía siempre lo mismo: formatos antiguos en medios nuevos”, dice.

Para variar, la artista empezó a estudiar el modo en que algunas chicas usaban las redes sociales para mostrar qué hacían, cómo hablaban, qué pensaban, quiénes eran. Así nació Excellences & perfections, una performance en imágenes que Amalia presentó en su página de Instagram entre abril y septiembre de 2014. En esos meses, sin previo aviso, su perfil mutó en el de una “cute girl”, una chica linda estándar que llega a Los Ángeles con hambre de éxito, que sufre por su novio, se inyecta bótox, se separa, sale con hombres por dinero, toma drogas, se somete a una –falsa– operación de busto, tiene una crisis nerviosa y, finalmente, vuelve a encontrar el amor. Todo eso en 185 fotos y videos prefabricados: selfies saliendo de la ducha, sus uñas recién hechas, un brunch que no comió, antes y después del quirófano, mucha pose sexy, un latte con amigas, el look para una cita, bailando, meditando, llorando, siempre frente a cámara.

Para idear el guión, producir las fotos y elegir los hashtags más gancheros, Amalia husmeó los perfiles de otras chicas que comparten sus días en las redes y que sigue hace años. “No sé nada de ellas, no conozco el lugar donde viven ni su idioma y, sin embargo, por lo que veo en Instagram, tengo la narrativa de sus vidas en mi cabeza. Yo quería generar algo parecido”, dice. Por lo pronto, quienes la conocían quedaron desconcertados ante su nueva identidad online y, apenas se supo que todo había sido una performance, se multiplicaron las entrevistas, las muestras y las charlas –como la de Art Basel–. Medios de todo el mundo se preguntaron si Excellences & perfections, con sus cuestionamientos sobre los estereotipos, la opulencia, el narcisismo, la mirada del otro y la manipulación del propio cuerpo, era la primera obra maestra hecha en Instagram.

“Las selfies de esas chicas remiten a la relación íntima entre la mujer y el espejo, que siempre ha estado ahí y que ahora se hace pública. La mujer se mira a sí misma y siente el placer de la autosatisfacción”, sostiene Amalia. “Es algo de lo que pecan todas las personas medianamente coquetas que conozco –y yo también–, y que las redes sociales potencian porque uno recibe la aprobación inmediata de los otros”.

En 2016, Amalia volvió a escena con Privilege, otra obra para Instagram que duró meses. Con una estética más oscura, enigmática y teatral –que hacía más evidente la performance– la artista se instaló en una oficina desangelada rodeada de abogados y contadores para indagar en la cultura corporativa, la maternidad y la actualidad política estadounidense. Así, anunció un embarazo –falso–, mostró su día a día frente al escritorio, compartió dibujos y se obsesionó con Bob, una paloma que pronto se convirtió en celebrity y que hasta hoy vive con ella.

“En mi trabajo hay un montón de ideas de autorrepresentación: cómo nos vestimos, cómo nos manifestamos, cómo interactuamos y nos presentamos”, explica Amalia. “Hoy estamos expuestos a situaciones que antes sólo la gente del show business vivía. Le prestamos más atención a lo visual y somos capaces de elegir nuestro médico porque tiene más pinta que el de al lado. Pero lo que mostramos es una construcción”, concluye.

Al terminar su presentación de Excellences & perfections en Art Basel de Miami, Amalia respiró aliviada y, durante 45 minutos, se quedó muda escuchando a Obrist y los otros panelistas. Sólo volvió a abrir la boca pintada cuando Kevin Systrom, CEO y cofundador de Instagram, dijo en plan eslogan: “La autenticidad es el centro de nuestra plataforma”. Entonces Amalia lo interrumpió: “¿Pero es esa autenticidad real?”. Y sonrió.

BIO

- Nació en Buenos Aires en 1989, pero ese mismo año se mudó con su familia a Gijón, España. Desde 2014 vive en Los Ángeles, Estados Unidos.

- Al terminar la escuela, ganó una beca que le permitió mudarse a Londres y estudiar en la escuela de arte y diseño Central Saint Martins, de donde se graduó en 2011 con una tesis sobre net art.

- Sus muestras suelen ser experiencias inmersivas que incluyen esculturas, objetos, videos y sonidos.

- En 2013 fue convocada para participar del programa 89plus, organizado por el prestigioso curador Hans Ulrich Obrist.

- En 2016, imágenes de su performance Excellences & perfections fueron exhibidas en la exposición Performing for the camera en el Tate Modern, en Londres.

- En mayo estará en Buenos Aires para presentar una muestra ligada a Privilege –su última performance en Instagram– en la galería Barro, en La Boca.

2 notes

·

View notes

Text

Leandro Erlich en Viva

Una ventana: eso es el arte para Leandro Erlich. Una abertura que quiebra el muro de la realidad y deja entrar un poco de aire, algo de luz, otro paisaje. Él, el artista argentino de mayor proyección internacional en los últimos años, lo dice así: “Su valor reside en la posibilidad de imaginar, de expandir el horizonte y ver algo que no conocemos”.

Eso, expandir horizontes, es su especialidad. De hecho, enumerar sus obras es contar cosas imposibles: un espejo que refleja todo excepto a las personas (Living, 1998), una piscina en la que se puede caminar bajo el agua y salir seco (Pileta, 1999), un pico nevado en La Habana (Turismo, 2000), un edificio que se escala sin miedo a caer (Bâtiment, 2004), una visita a la punta del Obelisco, pero en Palermo (La democracia del símbolo, 2015).

A primera vista, sus obras pueden ser leídas como ilusiones, espejismos, juegos ópticos que dejan perplejo a cualquiera. Pero el arte es más que eso y, entonces, también hay reflexión, una ruptura de lo cotidiano, un viaje improbable, un “nada es lo que parece”.

PROFETA EN SU TIERRA

La base de operaciones de Leandro Erlich es un galpón enorme, en Chacarita, de techos altos y cemento alisado. Tiene una planta baja con taller, patio y desorden; un entrepiso con biblioteca, escritorios y Macs; un primer piso con showroom, ilusiones y maquetas; un segundo con más obras, espejos, ventanal.

Apenas llega, Erlich saluda y pone manos a la obra: junto a una colaboradora, discute un nuevo proyecto y habla de proveedores, materiales, costos, tiempos, presentaciones. Más que un artista, parece un ingeniero entusiasmado con un plan intrincado. Es evidente que cuando está aquí, en Buenos Aires, aprovecha cada minuto para resolver cuestiones prácticas, logísticas y burocráticas ligadas a su obra. La primera instancia del trabajo –la idea, la fantasía, el garabato en el bloc– sucede más lejos, en Montevideo. “Vivo allá hace tres años”, cuenta. “Me gusta porque estoy en otro país pero me siento local. Y allá tengo espacio para pensar, fantasear y concentrarme, y paso más tiempo con mi mujer [la artista Luna Paiva] y mis hijos. Igual, Buenos Aires es el lugar donde nací, así que es y siempre va a ser mi casa”.

Quizás por eso se perciba un entusiasmo particular cuando habla de Puerto de memorias, una instalación que pronto presentará en el Muntref [ver aparte]. “Me da alegría mostrar esta obra en Buenos Aires porque éste es su escenario natural. Además, en los últimos 15 años las artes plásticas han crecido mucho acá: hay nuevos espacios, una comunidad de artistas y curadores y un público más amplio. Eso me entusiasma”. Para un artista que ha pasado buena parte de su vida en el extranjero, mostrando sus obras en países tan disímiles como Bélgica, Japón, Cuba, Italia, Estados Unidos, China, Francia, Emiratos Árabes, Brasil o Singapur, es jugar en casa.

CON ÁNIMO DE AVENTURA

Leandro Erlich nació y creció en Vicente López. Del barrio recuerda las mañanas, las caminatas en guardapolvo blanco hasta el colegio, a pocas cuadras de la General Paz. En sus palabras, tuvo una infancia “linda, aunque algo camuflada”: eran tiempos de dictadura y sus padres, docentes en la universidad pública, habían sido despedidos. “Fueron años raros, pero de alguna manera los atravesamos”, se apura.

Su mamá era geóloga, investigadora del Conicet. Su papá, arquitecto y espíritu inquieto: siempre inventando algo, buscando una manera propia de hacer que las cosas funcionen. De él, supone, heredó la capacidad de desarrollar los mecanismos necesarios para crear sus obras. (Para confirmarlo, hay una anécdota: casi 20 años atrás, Erlich organizó una reunión en la casa de sus padres. Jorge Macchi –artista y amigo– entró, vio el ascensor casero que había inventado el padre y dijo: “Ya está, entendí todo”.)

Para Erlich, su profesión y los viajes estuvieron ligados desde siempre. Su primer contacto con el arte fue en Europa, en 1984, cuando la familia hizo uno de esos tours non-stop en los que hay que verlo todo. “Ese primer viaje tuvo un impacto enorme en mí”, asegura. “Yo tenía 10 años, una edad en que las cosas te marcan, e íbamos de museo en museo, escuchando a mi mamá hablar de Rubens. Por momentos me moría de embole, pero siento que esas experiencias, esa cercanía con la historia del arte, quedaron depositadas en algún lugar”.

Después vinieron los talleres de cerámica, la lucha con el dibujo –“siempre fui horrible”–, la incursión en la pintura, los estudios, las visitas a exposiciones, el fanatismo por Duchamp, la fascinación ante Luis Felipe Noé, Ana Eckell, Oscar Bony, Luis Benedit, Pablo Suárez, Minujín. “Me generaban pura admiración. No sólo por sus obras, sino por el coraje que se necesitaba para llevar una vida como la de ellos. Cuando los conocí supe que quería hacer esto”.