Text

Sobre Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina

Anochece. Estoy sentado en mi pieza frente a la pantalla con vista hacia la calle. Me detengo. Escribo. Cambio de canción para tratar de atrasar lo inevitable. Imposible. El libro me observa; me levanto y lo dejo a mi lado. La gente que pasa mira hacia la casa o creo que lo hace, trato de inventarme una cara de preocupación como si estuviera haciendo algo importante. No sé cual será la cara que los demás ven. Algo es claro: no es la que yo pienso. De todas formas, no importa; siempre son los otros los que nos crean un rostro.

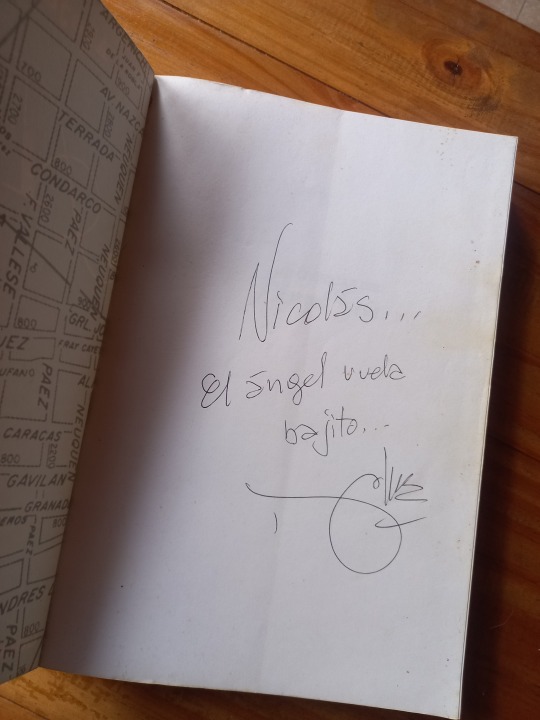

Alejandro Dolina me escribió Nicolás, el ángel vuela bajito cuando hice fila en el show que dio en el Cine Gran Libertad con la Venganza será terrible. Estaba tan nervioso que no se qué contesté a algo que él me dijo, tampoco recuerdo qué me dijo, pero sí recuerdo su cara frente a la mía: yo inventé la de él, él tuvo que inventar la mía. La frase con birome negra, a veces, ayuda como mantra.

Lector usted se preguntará: ¿qué tiene que ver las preocupaciones estéticas de mi rostro frente a otros, del rostro de los demás frente a mis ojos y el Ángel Gris? Yo también me pregunto lo mismo. Bajo el volumen de la música. Veo la portada del libro. Hojeo. Pienso. Trato de unir los conceptos. Afuera el asfalto resplandece, me ciega, trata de poner blanco sobre negro: bajo esas líneas de concreto, aún reside la tierra que me crió.

Tardes innumerables de sol y juegos: las gomas de tractores apiladas eran escondite perfecto, la laguna llena de mosquitos era un camping con olor a salchichas baratas, el descampado fue fútbol, fue rugby, incluso cancha de golf y básquet. ¿Qué más se le puede pedir a un lugar? La infancia es un estado de las cosas, sólo se vive inconscientemente: la única alegría verdadera. Y una vez de grandes queremos recuperar todo aquello; los momentos donde no sabíamos ni que existíamos y sin embargo todo estaba allí, dado; la noche perfecta, la siesta misteriosa, los árboles-casas, las bicicletas, las caminatas.

Leer Crónicas del Ángel Gris supuso la posibilidad de conectar con lo imposible: el estado anímico de la niñez. Recuperar ese tiempo a través de la ficción, que lo literario ayude a expandir el territorio y los sentimientos: volver a ver el patio de la casa en toda la cuadra del barrio.

Cabe aclarar que, cuando el libro llegó a mis manos, no sabía de qué trataba ni quien era Dolina. Ni siquiera intuía hacia donde me transportaría. Poco a poco, como todo buen libro, me fue atrapando. Por lo general, la infancia vuelve en fragmentos, y muchos de esos recuerdos habían quedado totalmente enterrados: por la vergüenza de la adolescencia, por el apuro de la madurez, por vaya a saber cuantas cosas. En consecuencia, siempre es difícil volver a los lugares felices, básicamente porque ya no existen. No voy a decir nada novedoso, pero la felicidad puede resumirse como un estado que, cuando ocurre, no lo sabemos.

Es así que Flores se convierte en cualquier barrio del que fuimos parte y vivimos con intensa diversión. Ese Ángel que vuelva bajito es quizás la memoria que siempre está cerca, que acompaña, que guía, que a veces nos recuerda lo frágiles y fugaces que somos. Él Ángel también es toda lo probable que puede ocurrir en un barrio, en una cuadra, con sus personas-personajes; todo lo que puede desligarse de una cualidad híperrealista, mezclarse con la ficción y dar a conocer una alternativa: allí donde hubo una caída inventar una magia, inmortalizar una risa, bordar los caminos nuevamente.

En el libro encontramos historias que se mezclan con leyendas que se mezclan con mitos que se mezclan con anécdotas que se mezclan con rumores: lo incierto, lo dudoso, lo remoto y la sensación de que uno ha llegado tarde a todos los lugares y a todos los eventos unen a los cuentos entre sí.

Si bien Dolina no retrata la infancia de nadie ni el libro tiene una intensión hacia ese lado, sí habla de un tiempo perdido y ¿Qué es la infancia sino un lugar perdido y tardío?: se quiere volver al lugar cuando la función terminó. Y no queda nada ni nadie, incluso aún cuando las calles todavía llevan el mismo nombre, los vecinos los mismos apellidos, los descampados deshabitados y la pelota rebota sobre el mismo suelo.

Crecimos. Podemos volver a través del poder de la escritura y la palabra. Cuando leí a Dolina fue el mayor impulso que tuve para volver a escribir. Había escrito un par de poemas regulares y algunas cuantas canciones malas. Los Hombres Sensibles, los Narradores de Historias, la Sociedad de los Trabajos Difíciles, los Reveladores de Secretos, El Club de los Falsificadores y Los Amantes Desconocidos me llevaron al cuento y una noción muy importante: ver lo que me rodeaba y llevarlo al plano literario; que la calle San Antonio, que la casa con dirección 1875, que los perros, que los gatos, que mi familia, que los vecinos, que los árboles, que los ruidos, que todo tenía su potencial poético.

Claramente quise emular las Crónicas del Ángel Gris en Chajarí. Y claramente fue un proyecto frustrado, los cuentos fueron malísimos. Sin embargo, el deseo de escribir se alimentó de esos ejercicios y hoy algunos frutos humildes pueden dejarse ver con timidez.

Leí este libro hace diez años: tenía entre 19 y 20. Algo quedó impreso en mí para siempre: yo también era una ficción, que los lugares no eran totalmente dados sino que podía recrearlos y ofrecer ampliaciones, que mi rostro y el de los demás esculpen la variación del tiempo; que el barrio y la casa podían volver a ser lugares divertidos... como en la infancia.

3 notes

·

View notes

Text

Sobre El sol que declina, de Osamu Dazai

Puedo decir que de este libro no recuerdo casi nada de su historia y sus personajes. Sin embargo, el sentimiento que me ha generado cuando lo leí ha quedado impregnado en mí para siempre. Además, guió mis lecturas siguientes y condenó -si desea énfasis- mis pensamientos futuros.

Los libros -la buena literatura- generan y provocan eso en los lectores: prescindir de la historia, de los nombres propios; como si el libro pasase cual fruta por exprimidor, donde queda la pulpa y el jugo sale para volver a entrar ahora en el cuerpo; el libro actúa de forma similar: entra en nosotros sin reparos, queda allí, habita, se establece, estaciona.

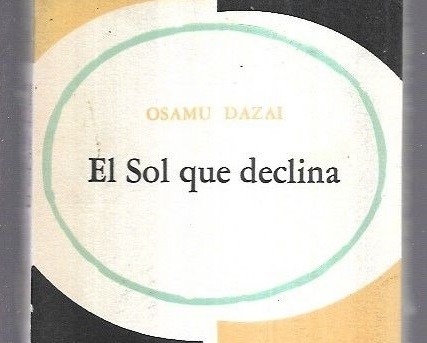

Volviendo sobre El sol que declina (1947) -ahora publicado como El declive por Sajalín Editores- lo leí cuando tenía 21 años, es decir, hace 8 años. Aunque parezca un número cercano, de ahí a la fecha han pasado muchos libros, excelentes obras, aunque muy pocas me han dejado a una altura vertiginosa, tambaleando entre dos maderas podridas como este.

Podría haber nombrado Indigno de ser humano (1948) que también lo leí inmediatamente después y es considerada su obra cumbre, pero me parece que en El sol que declina el escritor japonés consigue ofrecer algo más de luz sobre la tragedia, es decir, no sólo el salto como en su obra de 1948, sino también el precipicio: lo de adelante, lo antes, lo que no sé si aún quiero ver o saber.

El nombre del libro (斜陽 / shayō / puesta de sol, declinante) nos predispone a lo que le sucede a esta familia aristocrática japonesa conformada por Kazuko, su hermano Naoji, y la madre de ambos; aunque también indicará el camino que tomará el escritor: Osamu Dazai se suicidó (después de al menos tres intentos) al año siguiente, en el mejor momento de su carrera literaria. Tenía 38 años.

Con Osamu Dazai es imposible separar la obra escrita con la vida que llevó. Expuso su propio derrumbe ante la literatura y la mayoría de su obra tiene, para mí, una profunda estética de la tristeza. Sí, una tristeza bellísima, cruda como ninguna, cercana a un pincel que dibuja en el óleo una laguna distante, verde clara, profunda, ahogándose en sí misma.

Vuelvo sobre el hecho de no recordar nada de la historia de un libro y lo importante de que así sea. Me contradigo rápidamente: no es que la historia no tenga peso, interés o no sea de importancia, es claro que la historia es importante, pero no es el fin último del libro: ellos no se definen por sus historias, por su estructura o cuantas palabras utiliza. En esto último, ya tenemos un ganador: el diccionario. Pareciera que con leerlo alcanzaría, pero no es así. La literatura no tiene necesidad (en principio, de nada) de darte información sobre algo, es decir, la literatura no busca enseñar, sino más bien circula por otro lado que es, en definitiva, la poética: en resumidas cuentas, un estado de ánimo, de emoción, de afecto, de silencio ante la perturbación o al revés, de perturbación ante el silencio.

Aún sin recordar los hechos trágicos de esta familia, pensar en este libro es pensar lo anterior: una invasión de caídas, múltiples, estruendosas y envueltas en un mutismo abrumador, de cuerpos flotando en aguas turbias, de tantas personas, hombres, mujeres, niños y niñas que se pierden en la oscuridad.

Los libros van quedando en uno, conforman una parte más de la piel, de los ojos, de las manos, de algún gesto extraño que hacemos cuando hablamos con un hermano que vuelve y lo considerábamos perdido, cuando le preparamos el té a una madre, cuando nos mudamos del campo a la ciudad, cuando todo parece nublarse por la bruma total de la desesperación.

Osamu Dazai nos regala eso: el precipicio y el salto.

Es nuestra responsabilidad saber dónde y cómo.

Dazai, Osamu

El sol que declina.- Buenos Aires : Sur, 1960.

rústica, 20 x 13 cm., 148 pp.

Novela.

Literatura Japonesa.

1 note

·

View note

Text

Sobre Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe

Si pienso en este libro pienso en una de las pocas cosas que disfrutaba cuando viajaba a Concordia para estudiar: leer. Miraba la ruta y el verdor inconfundible de Entre Ríos; la sombra de la cortina azulada del Jovi Bus atenuaba el brillo sobre el libro mientras esperaba el ¿café o jugo? y el alfajor de membrillo, por favor.

Sin embargo, este libro contiene amargas penas amorosas y sentimentales. Aunque también una verdad reveladora y, sobre todo, necesaria para escritores y lectores: primero matar al personaje, después a nosotros mismos... si queda tiempo o, mejor dicho, ánimo.

Eso hacen los grandes escritores: canalizan las tristezas y las penas a través de la ficción. Es un compromiso con la realidad y quizás un extraño contrato con la literatura. Es que escribir es supurar la herida, dejar que salga lo que tenga que salir para no destruirnos por dentro. Muchos escritores célebres y creadores de obras importantes no pudieron encauzar completamente esos sentimientos y terminaron matando al personaje primero y a ellos mismos luego, pienso en el japonés Osamu Dazai, por ejemplo. Parece que a Goethe simplemente le quedó espacio para la despedida y no para suicidarse. Bien por Johann.

¿Que tiene la epístola que la convierte en un formato tan melancólico? Como buenos merodeadores de la privacidad de los demás que somos, las cartas nos llevan a ese lugar íntimo, personal y clave para comprender a fondo a los personajes. Me atrevo a decir que ninguna novela epistolar ha sido un fracaso. Pienso en Drácula, de Bram Stoker, Desde mi celda, de Gustavo Adolfo Bécquer o De profundis, de Oscar Wilde.

Nuestro joven Werther es un desesperado que navega entre el amor enfermizo, el cansancio de la vida y la elección del suicidio como solución final a sus tormentos. La idea de la novela proviene de una situación real que vivió Goethe: en 1772, trabajando en la Cámara Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, en Wetzlar, conoció a Charlotte, mujer casada con un hombre mayor tocayo de nombre. Charlotte le dejó claro a Goethe que no tenía ninguna intención de aventurarse con él. Tiempo después, Goethe se iría y no volvería a verla.

Más allá de las penurias que cuenta Werther, que no son más que penurias amorosas de un personaje trágico, obsesivo y mentalmente trastornado, la importancia de este libro, en mi opinión, reside en comprender el nivel de salvación que proporciona la literatura. En este hecho real podríamos haber perdido a un gran escritor y jamás conocido una obra importantísima como Las penas del joven Werther. Goethe eligió el camino correcto: suicidarse en la ficción, extirpar el dolor, brindarlo en palabras al público, seguir viviendo.

Recuerdo leer sobre el Efecto Werther o también llamado Copycat cuando leía el libro. Se trata de imitar lo que se ha leído o imitar las trágicas decisiones de algunas figuras importantes del mundo artístico. En el momento de su publicación, en 1774, la novela había sido popular entre la juventud y muchos habían imitado a Werther, es decir, se habían suicidado. Cuando me preguntaban qué estaba leyendo les contaba sobre este efecto. Muchos me miraban con temor de que tome la drástica decisión que había tomado Werther.

Pero no, yo ya estaba del lado de Goethe desde sus palabras preliminares: deja que este librito sea tu amigo.

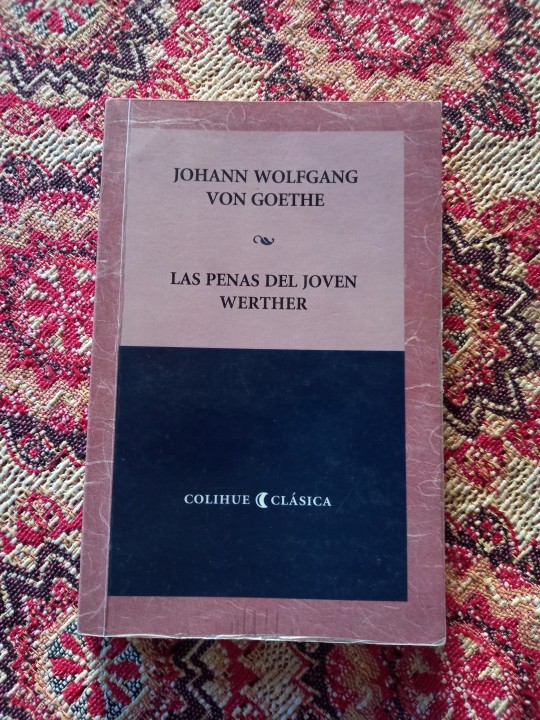

Goethe, Johann Wolfgang

Las penas del joven Werther.- 1º ed. 1º reimp.- Buenos Aires : Colihue, 2010.

232 p. ; 18x12 cm.- (ColihueClásica)

Traducción del original en alemán: Osvaldo y Esteban Bayer.

ISBN 978-950-563-013-4

1. Narrativa Alemana

CDD 833

1 note

·

View note

Text

Sobre El Túnel, de Ernesto Sábato

Me es difícil hablar de El Túnel y de Sábato. Quizás, por miedo a no poder plasmar en palabras lo que El Túnel me dejó. O, mejor dicho, me sigue dando. Me es complicado porque nunca he tomado distancia para hablar de él. Cuando leí El Túnel recuerdo, rápidamente, leer La Resistencia y Antes del fin y luego, años más tarde, Sobre Héroes y Tumbas y Abaddón, El Exterminador. Libros que no sólo definieron para siempre mis ideas sobre el mundo, las cosas, la existencia, también sobre la novela y la narrativa, sino que todavía siguen actualizando mi pensamiento desde lugares recónditos, oscuros e irreconocibles: el poder -de las tinieblas- de la literatura.

Por supuesto, el puntapié inicial y existencialista comenzó, para mí, con El Túnel. Una novela sin extremos, sin parangón ni comparación: escrita desde la órbita camuseana, profundamente influenciada por ese maravilloso libro que es El Extranjero. El existencialismo, en esos días de primera lectura, era sólo una palabra que sonaba bonita más que un concepto a desarrollar. Me interesé por esa corriente filosófica como era natural hacerlo, sobre todo porque ya antes de la literatura, mi predisposición hacia los temas propios de la corriente -la condición humana, el significado de la vida, nuestro estar en el mundo, etc.- me eran recurrentes en la mente, me generaban angustia, tristeza, también encierro y silencio.

Aquí podemos introducir otra característica de la buena literatura: abrir el encierro y el silencio, como compuertas que ensanchan las paredes para poder crear otras. Saltar, de encierro en encierro, es mejor que quedarse en el mismo para toda la vida... y quizás eso me brindó El Túnel, darle palabra a eso que ya venía sintiendo, hacerle hueco a la gratitud de la vida desde la in-definición y sin-sentido de todo. Una frase del libro aparece cada tanto en mi cabeza:

A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo, que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. [22]

No se deprima, espere. Siempre he sentido una gran emoción al poder encontrarme con frases como estas ¿Por qué? Porque son cosas que todos sentimos en algún momento y no nos animamos a decirlas, sobre todo, con 20 años y pocas luces. Si prefiere, digamos que es liberador... aunque no es un término que me guste utilizar. Yo diría reconfortante, eso sí. Pensar desde lo minúsculo y desde el poco significado intrínseco que tiene la vida y la posibilidad de morirse a cada instante hace que valoremos más el estar y el ser en este mundo; quizás, si piensa hoy mismo que todo esto va a desaparecer en algún momento, será más amable al contestar, al recibir, al realizar, al querer, al odiar.

No recuerdo en qué libro había leído una frase que decía, mas o menos, así: la literatura pone palabras ahí donde duele. Cerrar la herida parece lo importante. A mi me gusta escarbar la herida, por lo menos antes de cerrarla. Cerrarla parece más un no hablar, un no decir nada. Y obras como El Túnel no necesariamente quieren dejarte tranquilo, sino todo lo contrario: es lo saludable de la literatura. Las obras que perduran en el tiempo tienen esta característica: poder condensar el universo y sus contradicciones en un par de páginas. El trago de la lectura debe saberse amargo, agridulce, confuso y potente. Si es así, el libro ya es parte de su cuerpo.

Busque en la web, existen infinitos análisis literarios, filosóficos y psicológicos de esta obra, sobre Juan Pablo Castel y María Iribarne. Esta pequeña entrada sobre el libro no le hace los favores que me prometí, pero ya me extendí demasiado, es el ¿problema? de abrir lo cerrado, de darle voz al silencio, de reflexionar sobre este planeta minúsculo, que corre hacia la nada desde millones de años... la posibilidad de la literatura: resquebrajar la estructura que equilibra la vida.

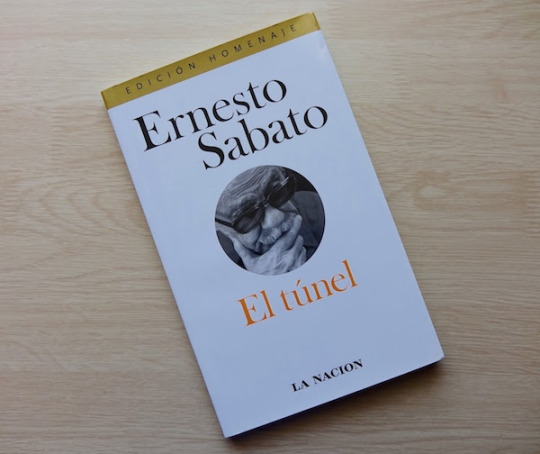

Sábato, Ernesto

El Túnel.- 1º ed.

Buenos Aires: La Nación.

1 note

·

View note

Text

Sobre Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne

La literatura es aventura. Recuerdo este libro y recuerdo la Feria Regional del Libro en la ciudad. Claro, las ediciones que se llevaron adelante hasta el año 2015. Después, sólo ha sido una lenta degradación que continúa hasta la actualidad. Era el año 2013. La aventura era sin dudas, perderse en ese bosque de editoriales, stands con libros y adquirir alguno o, mejor dicho, escuchar la invitación del libro, el permiso de la resonancia. No sé por qué, pero yo tenía la extraña fascinación por los libros editados por CEC (Centro Editor de Cultura). No eran llamativos. O quizás sí. O quizás era la ilusión de tenerlos a todos, uno tras otro, y ver cómo se formaba esa tira negra, con pequeñas inscripciones en blanco y verde acuoso desgastado, de escritores -en ese momento- desconocidos y extraños para mí. Eran baratos, es cierto, pero había algo de misterio en ellos. Ya saben, no hay aventura sin misterio; y en esa búsqueda este libro me llamó.

La literatura es ventura. Luis no, claro, sino una especie de estado de felicidad o glorificación del placer. Parece bastante suntuosa la definición, pero es mi manera de definir el regocijo de la lectura. Con Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne me pasó algo parecido. Era la primera vez que leía un libro completo sin parar. No tenía ninguna prisa en terminarlo, por supuesto, pero algo me empujaba a seguir leyendo: el libro me imprimía una involuntad que hasta entonces yo desconocía. Con el tiempo comprendí que la lectura no es un acto de ánimo, de decisión, de “tener ganas”, sino de todo lo contrario, es un acto totalmente involuntario, como la creación. La literatura, asi como su lectura y su escritura no son cosas que se buscan, sino algo que se nos da, independientemente de nosotros.

La literatura es tura, es decir, es un durar mucho. Cuando terminé de leer Viaje al Centro de la Tierra fue cuando algo adentro me anunció que el camino de la lectura no era tortuoso, que sentarse a leer sin más era más o igual de divertido e interesante que cualquier otra actividad: ese perderse en el espacio, ese escuchar lo que tienen para decir las palabras, esa sensación de envoltura, de acogida, de atenuación de tiempo, esa tura.

La literatura es a: la primera palabra de nuestro vocabulario, el Alfa, el Alef, por lo tanto, lo misterioso, lo sagrado, la aventura de lo perdurable, lo que sigue durando. De Hamburgo a Reikiavik, de Snæfellsjökull hasta las cimas de Sneffels, de Estrómboli hasta el Etna. Puede que nunca tengas la oportunidad de viajar de Islandia a Italia -mucho menos de hacerlo a través del centro ficcional de la tierra-, como yo, pero gracias a Verne vas a poder conocerlo. Incluso, teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hagas sin antes leer este libro. La literatura es origen.

Verne, Julio

Viaje al Centro de la Tierra.- 1º ed.

Buenos Aires: CEC, 2013. 224 p.; 19x12 cm.

ISBN 978-987-662-022-2

#viaje al centro de la tierra#julio verne#escritura#lectura#literatura#aventura#narrativa#literatura francesa

1 note

·

View note

Text

Sobre la Santísima Trinosofía, del Conde de Saint-Germain

Me detengo en este libro porque me parece una de las obras más inclasificables que existen. De igual categoría la persona que lo escribi�� o se le atribuye su autoría: Conde de Saint-Germain.

Ya no recuerdo cómo llegó este libro a mis manos. Yo era un ateo decidido desde muy chico, pero también un confeso curioso insaciable: puedo pensar en alguna época de euforia por lo extraño, lo raro, obras perdidas en la historia o con historias perdidas en el camino. Y en este sinuoso espacio entre la realidad, la ficción, la verdad o la mentira, aparece este personaje de imagen aristocrática con peluca barroca, este personaje que parece haber estado en todos los momentos importantes de la historia y en ninguno, en todos los siglos y a su vez ni medio, en cualquier parte del mundo y, tristemente, sólo en Europa ¿Cómo no interesarme? Al contrario, aumentaba al leer leyenda tras leyenda.

La Santísima Trinosofía relata el viaje del Conde a través de doce pruebas que debe ir superando para conseguir la inmortalidad. El libro contiene 12 imágenes que simbolizan alegóricamente esas mismas pruebas y los asombrosos lugares. Más allá del sentido esotérico, alquímico, ocultista, metafísico y cuasi-religioso que recibió este libro, siempre me pareció una obra cargada de buena ficción, con imágenes potentes cual Borges escribiendo El inmortal. Nuestro personaje se embarca en una aventura por volcanes apagados, plataformas de mármol blanco, salas con columnas de fuego, palacios inmensos, altares y soles reducidos a polvo.

El tema clave del libro es sin dudas la inmortalidad, seguir viviendo, de una u otra forma. Me imaginaba yo estando en esos lugares indescriptibles y lejanos, de qué manera me las arreglaría ante lo inmenso, lo inconcebible; si llegaría a descubrir la fórmula de la inmortalidad como el Conde... aunque la inmortalidad del espíritu no era algo llamativo para mí, la inmortalidad funciona siempre y cuando siga siendo yo el que siga vivo, en este cuerpo que conozco, con las palabras de siempre, con la consciencia de ser quien soy y no otro. Me atrevo a decir que, a partir de este libro, ese pensamiento de finitud, de que la vida tiene un punto de partida irreversible, se acrecentó dentro mío, es que el libro es un buen ejercicio para pensar la muerte (y el miedo a morir), la inmortalidad (y el miedo a seguir viviendo), la necesidad humana de pensar de donde venimos y hacia donde vamos.

Yo aún no había leído a Borges ni tenía nociones filosóficas. Este libro, quizás, preparó el camino para todo aquello: la ficción siempre es un buen lugar para el encuentro de las sensaciones y los sentimientos más profundos.

¿Un buen lugar? creo que el único. El Conde, sin llegar a saberlo, casi como Cortázar, era un mal dios, era un mal Borges.

Saint-Germain, Conde de

La Santísima Trinosofía

2 notes

·

View notes

Text

Sobre Psicosis, de Robert Bloch

Hablemos, otra vez, de terror. Tenía 19-20 años, venía leyendo prácticamente en dos direcciones: en primer lugar todo lo referido a Roberto Arlt y, en segundo lugar, todo lo referido a Oscar Wilde. En medio de ambos se colaban libros como La larga lucha de los argentinos de Norberto Galasso -influencia de Eduardo Galeano- y el anteriormente mencionado Horacio Quiroga con Cuentos de amor de locura y de muerte y Los desterrados.

Cuando niño, recuerdo dos escenas relacionadas al cine de terror: una vez que mis hermanos estaban mirando El proyecto Blair Witch (1999) y yo pedía encarecidamente que cambien de canal y otra cuando mi mamá alquiló Un hombre lobo americano en Londres (1981) y yo me tapaba los ojos con verdadero miedo para no ver la transformación del hombre. Recuerdo que ya para mis 19-20 había visto, dentro del género de terror, el suspenso y el drama, películas memorables como El hombre de mimbre (1973) , El Pueblo de los malditos (1960), La última tentación de Cristo (1988), Vidas al límite (1999), Terror en el museo de cera (1953), Los ojos sin rostro (1960), La noche de los muertos vivientes (1968), Muerte por televisión (1935), Entierro a los vivos (1958), La casa de la colina embrujada (1959) y por supuesto Psicosis (1960), entre otras. ¿De qué manera aquello que no queremos ni siquiera mirar se transforma en lo único que deseamos encontrar? Quien sabe.

Mientras escribo, otro recuerdo aparece y no entiendo cómo no apareció antes: Mamá, cuando yo tenía entre 7 y 8 años, contaba casi siempre las mismas historias de terror todos los sábados por la noche; y aunque la mayoría no me generaban el mínimo miedo había una historia que sí, la historia del chistido bajo el puente. Mamá contaba que, cuando era chica, en una tarde de lluvia, tuvo que ir a comprar algo para su padre a un kiosco que quedaba a un buen par de cuadras pasando el puente de calle Brasil, entre Repetto y Martín Fierro. Cuando cruza el puente escucha repetidamente chistidos y una voz anciana que le insiste en que baje al arroyo. Por supuesto, ella no vio a nadie y siguió hasta el kiosco volviendo, luego, a su casa por otro camino. Recuerdo que cuando ella lo contaba sus sentidos se llenaban de terror.

Si la historia era real o no, jamás importó. La historia importa porque se la cuenta, se la narra: su realidad existe, efímera, en la boca del que la comparte, en ese agonizado lance de palabras al aire; es ahí donde reside su importancia. Este relato de mamá constituye también otro pilar para la construcción de mi propia conceptualización del terror, vuelve aparecer, como con Horacio Quiroga, la suposición sombría. El relato oral también forma parte de un recorrido lector. Y no sólo el oral, sino también el visual, como el cine u el sonoro, como la música. Cada arte que aprovecha la explotación de un sentido forma parte del recorrido. Y, como se sabe, las artes, las estéticas, dialogan pero no son traducibles en forma total: quedan restos, se completan vacíos, las escenas, los personajes, las sensaciones se deterioran o mejoran a gusto.

¿Por qué todo esta irreverente introducción para hablar de Psicosis? Porque la película fue la primera que despertó mi interés por leer las obras originales. De Hitchcock a Bloch. Y aunque siempre fui más declive a la lectura que al cine, jamás fui un defensor trasnochado de “el libro es mejor que la película” o “la película es mejor que el libro”. Nada de eso. El cine y la literatura llevan una relación desde siempre, a veces injusta en los reconocimientos, eso es verdad, es decir... ¿Quien recuerda primero a Bloch que a Hitchcock? Me animo a decir nadie. Pero como consumidores críticos de cultura, debemos apreciar ambas obras desde sus posibilidades estilísticas. Cuando escuchamos una pieza clásica para piano ejecutada en una guitarra, no esperamos que suenen todos los arreglos que el compositor original creó para piano, sino que estamos interesados en ver cómo el guitarrista se las arregla para poder ejecutar una pieza en sus inicios creada para otro instrumento. De que manera transporta -y esa es la palabra clave- y desarrolla la estética. Con los libros y las películas basadas en libros pasa lo mismo, nuestro interés debe pasar por el asombro y la curiosidad. Por supuesto, luego vendrán las críticas, los gustos, las opiniones.

Psicosis -de Bloch, no de Hitchcock- tiene todas las características de lo que es escribir una excelente obra. Después de Norman Bates, pocos personajes en la literatura de terror han estado tan bien creados y constituídos. Si quiere mirar la película antes del libro, podrá ponerle rostro a los personajes de la novela. Si quiere leer el libro y después ver la película, tendrá más perspectivas para valorar una misma obra. De cualquier manera, será perfecto.

Bloch, Robert

Psicosis.- 1º ed.

Ediciones Forum

0 notes

Text

Sobre Cuentos de Amor de locura y de Muerte, de Horacio Quiroga

Hablemos de terror. En mis lecturas, antes que King, Bierce, Bloch, Poe o Lovecraft estuvo Horacio Quiroga. Recuerdo que este libro también formaba parte de esos extraños objetos ocultos en la mesa de luz de mi padre. Pensándolo ahora, no entiendo porqué no leí primero este libro con semejante titulo: cuentos de amor obsesivo, celoso y apabullante, de locura del monte, la selva, el calor, del odio y de la insensatez, y de muerte como posibilidad en todo.

Horacio Quiroga tiene el honor de haber sido el primero tanto en el cuento rioplatense como en el terror del siglo XX: su primer libro importante, El crimen del otro, fue publicado en 1904. Creo que son hechos que muchas veces dejamos de lado, no lo recordamos o no lo asociamos a Quroga. Fue influenciado enormemente por Edgar Allan Poe, sombra que le seguiría hasta el final de sus días y él lo tomaría como una muy buena compañía (¿Quién no?).

En mi opinión, la gracia de la literatura de terror reside siempre en el mínimo desfasaje de la realidad. El terror no necesita más que hacer pequeñas alusiones a lo tenebroso, alterar lo real sólo a través de la suposición sombría. Si bien el terror tiene una gran conexión con seres monstruosos y materializados, por ejemplo, en vampiros, en payasos o fantasmas, me parece que el mejor terror es aquel que no se comprueba, el que está siempre a un paso de descubrirse pero no se descubre. Otra vez: la alteración de lo real por suposición sombría. En otras palabras, el terror tiene el deber de descomponer la realidad hacia lo oculto, lo no-dicho, lo retorcido, lo desorbitante, tratando siempre de dejar intacta la realidad que circunda. Nada peor que encontrar miedo allí donde parece inexistente.

Cuando era chico tenía un sueño recurrente: me despertaba, entero transpirado, en mitad de una siesta de verano. El silencio era insoportable. De pronto, tuve la sensación de que unos esqueletos invadían la casa y me perseguían, yo trataba de despertar a mis hermanos, que dormían en la misma pieza, llamándolos pero la voz no salía de mi garganta, probaba empujándolos, pero ellos seguían durmiendo, inalterables. Esquivaba esqueletos -que no veía- a través del pasillo para llegar a la pieza de mis padres. Ellos tampoco despertaban. Después sólo me recuerdo tapiando las ventanas de la casa, ya con mi familia despierta, desde afuera para encerrar a los esqueletos.

El sueño tendrá sus interpretaciones psicológicas, pienso en un precipitado residuo de ansiedad, en mi necesidad de hablar sobre cosas y no poder hablarlas con nadie, o de decirlas pero que que nadie me escuche o me entienda. Pero cuando comencé a leer terror, lo tomé como una definición en sí misma, un concepto visual de lo que era para mí el terror. Y era esa misma sensación, quizás, la que buscaba incansablemente -en lo referido al género- tanto en la literatura como en el cine, en los videojuegos o en ciertas atmósferas musicales. Cuentos de amor de locura y de muerte fue la primera experiencia para darle salida a ese sueño inquietante. Si bien antes había leído El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que trataba elementos psicológicos y del terror, no eran los que yo buscaba.

Es imposible olvidar cuentos como La gallina degollada, El almohadón de plumas o A la deriva. Historias narradas en la selva misionera, en el calor de una tierra roja y cercana. La combinación de personajes comunes, situaciones que le podían ocurrir a cualquier familia de la zona, la naturaleza como una amenaza y animales que se humanizan y humanos que se animalizan convierten a este libro en una obra imprescindible: Misiones nunca fue lo mismo después de Quiroga. Años después estuve de viaje por allí, su literatura parecía que lo impregnaba todo. Tenía la sensación de que, pronto, vería la sangre que vio Berta, que los parásitos de las almohadas de hotel me matarían como a Alicia o que una yararacusú me mordería dejandome dos puntitos violetas sobre mi pie.

Quiroga, Horacio

Cuentos de amor, de locura y de muerte; Los desterrados.- 1º ed.

Buenos Aires: Nuevo siglo, 1996.

#literatura rioplatense#literatura argentina#literatura uruguaya#misiones#cuentos de amor de locura y de muerte#cuentos#literatura#terror#horror#terror selvatico

1 note

·

View note

Text

Sobre El Libro de los Abrazos, de Eduardo Galeano

Esta es la historia de un recorrido lector: cronológico, personal, selectivo, imprevisible y azaroso como la misma memoria. Los libros nos van encontrando, aparecen como objetos misteriosos ante nuestros ojos. Condensan, en sus páginas, mucho más que sólo información: transmiten una sensación de irreductible neutralidad. En las palabras se mezclan todos los sentimientos humanos. Es así también como, El Libro de los Abrazos, se constituye: desde lo que quedó impreso en la memoria de un hombre: Eduardo Galeano.

A Galeano lo venía siguiendo hace tiempo en documentales, noticias, artículos y otros escritos leídos de manera ocasional. De Galeano se hablaba -y se sigue hablando, por suerte- en todos los ámbitos que frecuentaba: en el profesorado de música y en el profesorado de ciencia política, en capacitaciones, en cursos, en los bares, en las plazas, en casa de amigos, en mi propia casa, etc. Un libro que siempre se mencionaba obligatoriamente era “Las venas abiertas de America Latina” escrito en el año 1971; un libro imprescindible para introducirnos de lleno en el terreno político del continente, la historia de nuestros países atravesadas por la colonización y saqueo de los estados imperialistas.

Pero yo no había leído ese libro aún. Mi hermano lo prestó y nunca más volvió: la moraleja ya la conocen. Pero apareció el de los abrazos, el de las frases cortas, el de lo fragmentado unido bajo un mismo concepto, es decir, en la solidificación de un apretón cuerpo a cuerpo. Historias de los hermanos de la Patria Grande, los llamados nadies, los ninguneados. El abrazo de los humildes, de los descamisados, el de los trabajadores, el abrazo de los que siempre estuvieron del lado sensible del mundo, el abrazo del otro. Galeano extiende sus brazos junto a su memoria para servírnosla en pequeños relatos de la gente cotidiana, de todos los países, historias que a simple viste parecen mínimas pero que son la historia de todos los ciudadanos de nuestro continente. Se reconoce, en su lectura, una estética política y social pero sin abandonar un estilo poético, aquella dimensión que nos lleva mucho más hondo, al interior de los interiores que el escritor nos comparte.

Habré tenido 18-19 años cuando leí este libro y su lectura, para mí, fue comprender cual era mi posición en el mundo. Si bien antes leía sobre política y cuestiones relacionadas, leyendo -como en este libro- lo que dice y siente la gente común desde lo cotidiano, desde cerca y ver entre líneas los juegos de poder que se establecen me hizo asimilar que yo también era un nadie, un ninguneado, un apartado de la historia; que yo también tenía en mi familia relatos parecidos a los del libro. Llegar a entender esas estructuras fue maravilloso y a su vez triste, por obvias razones.

El pasado necesita de una permanente recuperación, de mezclar y dar de nuevo. Es la memoria, en su reconstrucción del pasado, la que elije los acontecimientos del futuro. Memorizar por memorizar es un asunto que se agota en sí mismo; la memoria siempre debe funcionar para establecer puntos de contacto con los deseos del mañana. Es así que la memoria de Eduardo Galeano, su recorrido entre las gentes, los barrios y las ciudades, funciona como puente para un mañana mejor aunque a veces, ese mañana, sea como este recorrido: imprevisible, azaroso, personal, selectivo.

Galeano, Eduardo

El libro de los abrazos

Buenos Aires: Siglo xxi editores

0 notes

Text

Sobre El Juguete Rabioso, de Roberto Arlt

Roberto Arlt fue el primer escritor argentino que leí. Y no ocurrió producto de la música, como en el caso de Oscar Wilde o producto de los videojuegos como con Charles Mathieu. No, fue casualidad. Y sé que a muchos les gusta la palabra “causalidad”. Pero ¿qué causa motivó a mi papá tener libros de Roberto Arlt y Antón Chéjov escondidos en su mesita de luz? Nunca lo supe. Nunca pregunté. A mi papá le gustaba alardear -le sigue gustando- de su lectura rápida y de corrida, aunque nunca lo vi leer más que algún diario Clarín o una revista Viva.

El caso es que, mientras buscaba un par de monedas para unas fotocopias urgando en la pieza de mi papá mientras él estaba de viaje, me topé con estos libros. El Juguete Rabioso y Luna Roja de Roberto Arlt y La dama del perrito de Antón Chéjov ¿escondidos? entre viejas boletas de luz y de Internet en el cajón inferior de la mesita. Mi primera impresión fue de extrañeza y curiosidad. Se los mostré a mi hermano mayor y él tuvo la misma impresión. Los dejé arriba de mi escritorio sin saber con qué intención puesto que leerlos no era una de ellas. Todavía estaba envuelto por la experiencia anterior: escuchar música, ver que leían los músicos, leer lo que leían los músicos.

En este caso fue diferente. Quizás la primera lectura proveniente de una recomendación genuina de lectura cercana. Mi hermano mayor, a causa del aburrimiento o de algún corte de luz, leyó a ambos autores. Se fascinó con Silvio Astier y el personaje del Jorobadito. Me instaba a leerlos. Yo accedí, pero con un alto grado de obligatoriedad y bajo de interés.

A medida que la lectura avanzaba, por suerte, esa obligación a la lectura decayó y me dejé persuadir por la atmósfera de Arlt: esas calles oscuras de focos pequeños en los cruces que tambaleaban con una brisa nocturna, los barrios, los ladrones, los personajes pintorescos, el advenimiento de un mundo moderno en una ciudad aún, a simple vista, campestre, pampeana, de malones y juerguistas; la ciudad vibrante de los años 20, las veredas, las ventanas abiertas, la brisa de puro existencialismo (todavía en Chajarí se puede sentir esto). Roberto Arlt tenía la grandeza de combinar sutilmente situaciones altamente humorísticas en un plano de soledad, pobreza, tristeza y desolación. Recuerdo siempre el impacto -y aún no sé el porqué- de ver escrito la palabra “eléctrico” o “luz eléctrica” [si había instalación de luz eléctrica, arrancábamos los cables, portalámparas y timbres]. Era como ver escrito lo cotidiano, lo que también pertenecía a mi mundo. También encontraba en el personaje principal algunos rasgos que me caracterizaban un par de años atrás donde era más violento, menos paciente, más propenso a la pelea física, menos creativo con las palabras. La literatura me pacificó.

Con el tiempo descubrí la importancia de Roberto Arlt para la literatura argentina, no voy a extenderme en lo obvio. Otra vez, como con Oscar Wilde, había comenzado leyendo a escritores argentinos de alta gama. Volví a encontrarme a Arlt con sus Aguafuertes porteñas y cariocas, con sus obras de teatros delirantes y su novela Los Siete Locos. Ese mundo de crónica y de vivencias diarias me llevaron a escribir los primeros relatos que, mezclados luego con Alejandro Dolina y Eduardo Galeano, fueron, si se quiere, mi primer “corpus” de cuentos. Uno fue publicado en su momento en un diario digital: La fuente del chajá. La necesidad de escribir surgió, en esos años, sólo como consecuencia de querer estar en la mesa con esas personas que uno admiraba y sigue admirando.

En este último año que pasó, 2021, tuve el placer de reencontrarme nuevamente con su obra para la cátedra de Taller de Escritura. No me voy a olvidar jamás el placer de la oscuridad que me brindó El Juguete Rabioso, esa sensación de estar en un mundo que pasó pero que sigue pasando y yo estoy ahí, siendo partícipe de eso, de ser un poco el personaje de la narración y a su vez que esa narración incida en mi forma de ver y comprender el mundo.

Silvio Astier, el antihéroe argentino del encanto, el ladrón de libros: un promotor de la necesidad.

Gracias papá.

Arlt, Roberto

El Juguete Rabioso. - 1º ed.

Buenos Aires: Nuevo Siglo, 1996. 111 p.

0 notes

Text

Sobre El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde

Lejos de continuar la lectura luego del libro de mitología griega, abandoné todo. Me dediqué de lleno a la música. Mi hermano mayor me había regalado una batería que compró con mucho esfuerzo y yo, mientras la tuve, toqué de la misma manera: con mucho esfuerzo e inutilidad. Poco tiempo después me daría cuenta que la guitarra era lo mío. Pero eso es otra historia.

Me cambié de escuela a los 14 años. En ese momento sentía que ya estaba todo dicho, pensaba que mis gustos habían llegado a una especie de cumbre entre los 14 y los 17. Qué ingenuidad. Aunque propia de la edad. Escuchaba Radiohead, Pink Floyd, The Beatles, también muchísimo Trip Hop como Massive Attack, Mandalay o Portishead. Me aprendía las historias y las biografías. Estaba realmente encantado por todo ese mundo sonoro. En otras palabras, una adolescencia plena... de soledad.

Era inevitable que un día termine escuchando The Smiths. Había terminado la secundaria y me anoté para el profesorado de música con 17 años. Era lo que había más cercano -ahora me recuerdo como un autómata sin decisiones propias-. Recuerdo ver esas fotografías de Morrissey tirado en el suelo con un montón de libros y un par de hojas. Su mirada perdida por el encanto de ese tal escritor que nombraba en Cemetry Gates [Keats and Yeats are on your side

While Wilde is on mine] ¿Quien era ese Wilde que nombraba? ¿Quien era ese que aparecía como una personificación del Arte en mayúsculas y guía de Morrissey?

Comencé a indagar en Wilde. Más leía su historia más me impactaba, por sus triunfos, sus dificultades, su encanto, su inconfundible humor y su irremediable actualidad. No podía creer que este señor, que vivió en el siglo XIX, me hablara tan de cerca, como si conociera cada rincón de mi personalidad y de mi espacio. Rápidamente comprendí que su novela más importante era El Retrato de Dorian Gray. Una obra -a mi entender- trascendental en el arte y en la estética por sus argumentos sobre la moralidad, la belleza, el sentido propio del arte. Como olvidar al excelentísimo Lord Henry con sus agudos comentarios o al apasionado y obsesivo de Basil. Comenzar un recorrido literario con este libro fue comenzar muy alto.

Sin embargo, mucho más que la obra en sí me cautivó -y me sigue cautivando- la figura de Oscar Wilde y ¿cómo no? Con el correr de las lecturas, era placentero encontrar su influencia en muchos escritores que uno empezaba a querer, como Borges, nada más ni nada menos.

Oscar Wilde fue la primera forma de criticar y pensar el arte y a su vez darle el lugar que se merece: el arte por el arte. Fue, también, la primera vez que elegí por cuenta propia un libro y me dediqué a leerlo. Su imagen sigue viva, lo tengo siempre presente, se convirtió en un pilar fundamental que me guía no sólo en lo literario, sino en mi vida. Leí su novela, sus cuentos, sus poemas y sus hermosas obras de teatro. Me empapé de Wilde. Luego de todo eso pude entender porqué Morrissey estaba tirado en suelo con sus libros y porqué él, Wilde, estaba de su lado.

Y ahora también del mío.

Wilde, Oscar

El retrato de Dorian Gray. - 1º ed.

Buenos Aires: CEC, 2011. 208 p.; 19x12 cm

ISBN 978-987-1269-20-4

1 note

·

View note

Text

Sobre Mitología Griega, de Charles Mathieu

En mi casa no se leían libros. Tampoco había. Ni siquiera alguno de lectura obligatoria, un “Martín Fierro” si se quiere. Si vi una Biblia, de casualidad en la mesa de noche de mis padres, era prestada. Tampoco se la leía a aquella Biblia, era sólo un objeto misterioso que se armonizaba bien con la luz del velador. No pocas veces la he ojeado sólo para ver los mapas que traía.

No había libros, pero sí videojuegos. La imaginación, en casa, brotaba gracias a estas ficciones. Habré tenido entre 12 y 13 años cuando conocí el videojuego “Age of Empires” y luego “Age of Mythology”. Estaba fascinado con construir mi propia ciudad, controlar a los aldeanos, ver cómo caían los árboles que comenzaban a talar, crear ejércitos que me respondían, en fin... desarrollar un micro-mundo controlado y organizado lejos del real que se desmoronaba por todos lados.

Al conocer este último, el Age of Mythology, comencé a saber de la existencia de una docena de dioses impensables para mí, un chico de formación católica que desde temprano se sentía decepcionado por la religión: los griegos Zeus, Poseidón, Hades; los egipcios Ra, Isis y Set; los nórdicos Odín, Thor y Loki. Y todos los dioses secundarios. Comenzar a querer saber todo de ese mundo misterioso de dioses, semidioses, héroes, criaturas monstruosas y aventuras inconcebibles. Todo ese tiempo no habré hecho otra cosa que hablar de mitología, estaba realmente obsesionado.

Mitología... esa palabra siempre me sonó extraña y siento que jamás voy a entender de qué trata realmente; apropiarme del sentido vital y profundamente inabarcable del término; es decir, comprender la verdadera dimensión de lo que esa palabra significa.

No había libros hasta que hubo uno. Era tal mi obsesión con la mitología que pensar, para mi familia, algún regalo de cumpleaños que me guste era muy fácil: algo relacionado a la mitología tenía que ser.

¿Un muñeco? Ya está grande ¿Otro videojuego? No conocemos. Regalemos un libro. Así aparece la imagen del libro como un elemento que entre su tapa, lomo y contratapa resguardaba conocimiento, información, pero esencialmente regocijo, placer. Nadie leía en casa, pero quizás existía como una memoria colectiva que apreciaba el libro objeto sin haber tenido jamás la sensación del mismo, una especie de noción extra-corpórea y extra-mental dominante que promulgaba: el libro es algo bueno, dárselo al infante, él sabrá qué hacer.

Y así fue. “Mitología Griega” de Charles Mathieu. Nunca encontré más información de este escritor. Este escritor cuasi-anónimo para mí se convirtió en la primera forma de vislumbrar que, dentro de estas cosas extrañas cuadradas llamadas libros, había cosas interesantes, que te hacían pensar y sentir cosas que jamás, de otra forma, las hubiera pensado y sentido.

Es el único libro que he leído más de una vez. El libro relata -de una manera muy amistosa para un lector que en aquellos años apenas si leía dos páginas sin dormirse- todo lo más importante de la mitología griega: mitos de la creación, divinidades primordiales, divinidades celestes y atmosféricas, divinidades secundarias, héroes y semidioses, personajes famosos, leyendas populares y leyendas de amor.

No había libros en casa. O eso recuerdo. Cada quien recurre y crea su propia mitología fundante.

Mathieu, Charles

Mitología griega. 1º ed.

Buenos Aires: Andrómeda, 2004. 192 p.; 19x13 cm.

ISBN 950-722-127-1

1 note

·

View note