【ただ今外観長期工事中。相変わらず微妙だけど、しばらくコレで行く。】 水彩関連の備忘とかをアップしていこうかな、等と思っている。

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

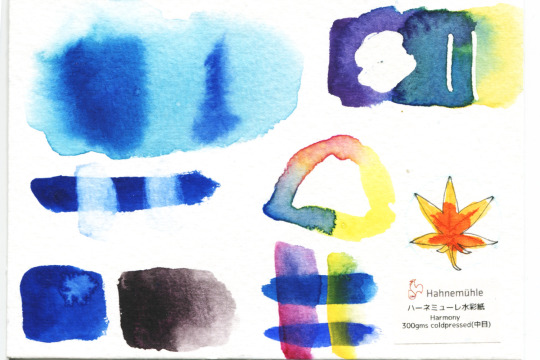

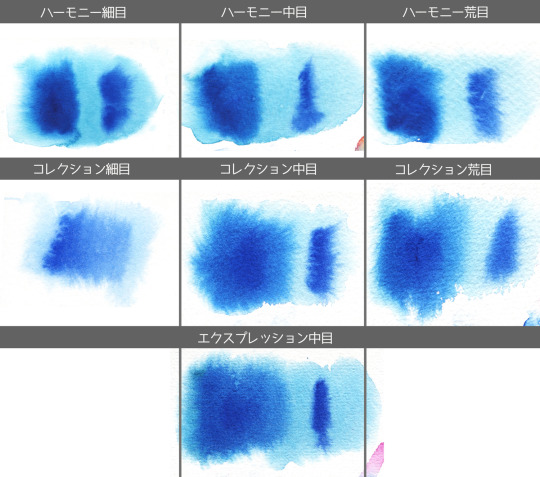

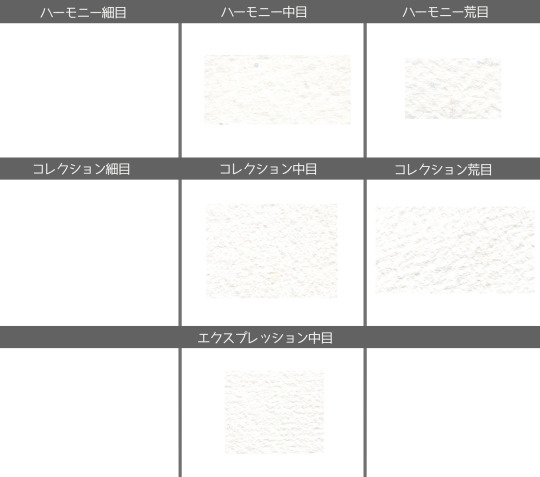

ハーネミューレの水彩紙比較

時は2025年5月。 オリオンさんが突如としてハーネミューレの販売をやめてしまったことでザワザワした界隈。 オリジナル商品だったらしいセザンヌ(コットン100%)は廃番、我が輩大好きトルションほかの水彩紙は国内で販売されなくなってしまったのでした。

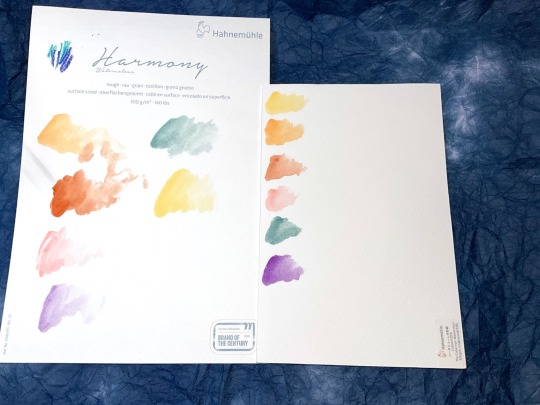

その代わりにやってきたのが、Harmony水彩紙とThe Collection Watercolour水彩紙とExpression水彩紙。 こちらは、ダニエルスミスでおなじみのベステックさんが代理店として販売してくれています。(なお売っているのを見たことがない)

ベステックさんのイベントで、これらの水彩紙の試し塗りやミニサイズサンプルの発売があったので、購入して試し塗りしてみました。

Harmony水彩紙

こちらはなんも情報が入手できなかったのでよくわからないのですが、パルプ紙かなぁ、と。

ハーモニー細目

ハーモニー中目

ハーモニー荒目

基本的にどれもよくあるパルプ紙的な感じの塗りを感じました。 (ぶっちゃけると我が輩が苦手な感じ)

↑こちら、現地で雑に塗った色見本なのですが、左のハーモニー、塗りムラが結構出てます。 それに比べて右のコレクションは普通。

水が乾くのが早すぎてにじみとかぼかしとかがしにくい気がしました。

一方で、かなり濃く色が置ける気もします。

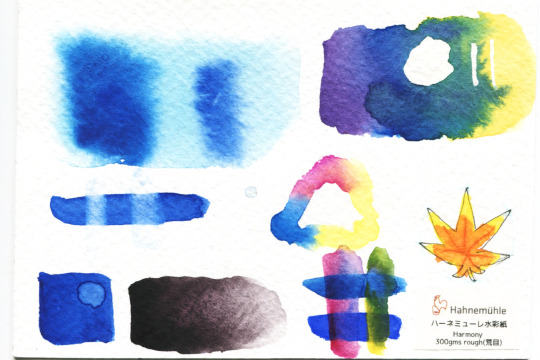

The Collection Watercolour水彩紙

コレクション細目

コレクション中目

コレクション荒目

こちらはコットン紙らしい塗り心地。 細目は一番最初に塗り始めたせいか、色がぼんやりしている気が…… 一方で中目と荒目は色が濃く置けるのが印象的でした。 あと、色がかなりボアッと広がります。

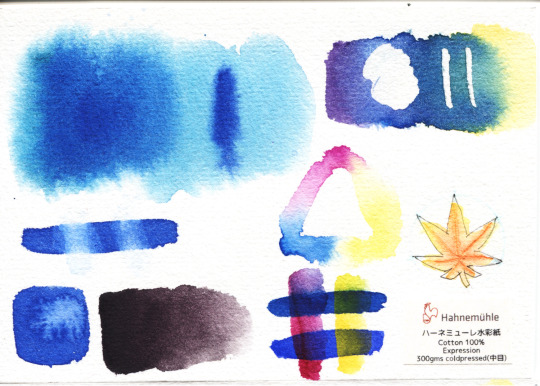

Expression水彩紙

こちらはなぜか中目しかない模様。 コットン100%らしいが、上と何が違うのかよくわからないですが、少なくとも紙目は違いますね。 ちょっとクレールフォンテーヌを思い出す紙目でした。 紙目だけならコレクションの方が好きです。

比較してみよう

では、それぞれのテスト内容。

にじみ・広がり

1.水を引く 2.レンブラント ターコイズブルーを塗り広げる 3.レンブラント フタロブルーグ��ーンを左側に塗る 4.フタロブルーグリーンの中心にレンブラント フタロブルーレディッシュを置く 5.右側の空いたスペースにフタロブルーレディッシュを塗る

という手順でやってます。 特に意味はないです。

※ただし、一番最初に塗ったコレクション細目だけ、うっかりターコイズブルー塗るの忘れてました。 ↑比較できないじゃん!

ハーモニーは上でも書いてますが、とにかく水が乾きやすくて色が伸びにくいです。

コレクション・エクスプレッションは両方ともよく広がってくれます。 細目はどの水彩紙でも乾きやすくて広がりにくい印象ですが、こちらは細目でも伸びてくれる気がします。 比較対象のハーモニーが悪いせいかもしれない😂

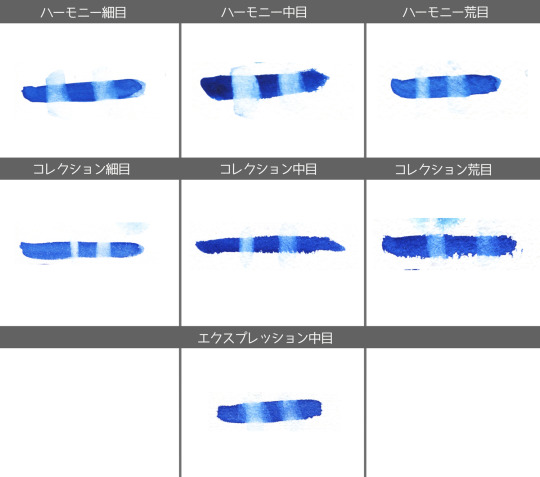

乾く前に水を垂らすヤツ

これ、なんていうんでしょうね。 バックラン作り?

で、見てくれ!ハーモニー荒目を……! 乾くの早すぎて失敗してるやんけ!

リフティング

しまった。 こちら、レンブラント フタロブルーレディッシュを使っていますが、ステイニング弱い色でも試すべきでしたね。

で、左は絵具が乾いてすぐに拭ったもの、右は乾いた後数分~数十分?(適当)に拭ったもの。 本当は何時間とか寝かせてから拭った方が良いのかもですが面倒くさいのでしょうがない。

拭い方は、湿ったコリンスキーの筆でゴシゴシしてます。

これはリフティングしやすいのかどうなのか自分の肌感覚ではわからない件🤣

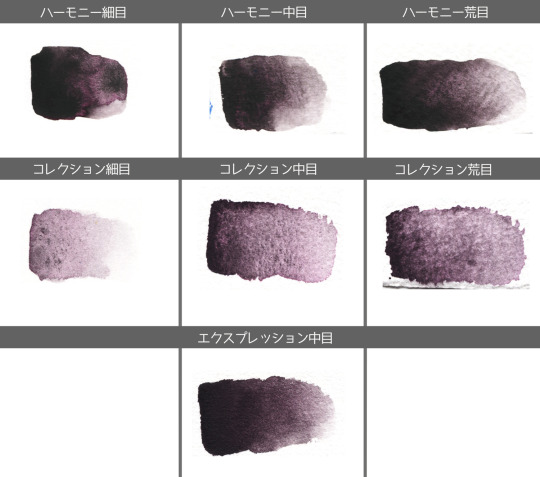

分離色

レンブラントのダスクピンクです。 今はもっといろんな分離色持ってるんですが、昔に紙のテストしたとき、他にちょうど良いのがなくてずっとこの色でやってます。 ハーモニーとエクスプレッションはびっくりするぐらい分離してくれないですね。

コレクションは他の手持ちの紙と比べても大差ない感じ。

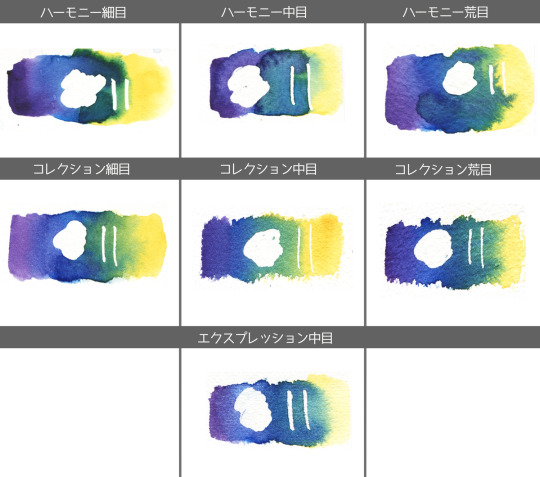

マスキング

ホルベインのマスキング使用。

基本的にどれもマスキング使えると言って良いと思います。 が、エクスプレッションだけ、妙に剥がれにくかった気がする。

どうでも良いですが、なぜか昔から、右にレンブラント インディアンイエロー、真ん中にフタロブルーグリーン、左にWN ウィンザーバイオレット(ジオキサジン)を塗ってグラデーションにする風習があります。

コレクションはどの色も綺麗にグラデーションに混ざってるのですが、ハーモニーはかつてないほど汚い。 エクスプレッションは自分の塗りが失敗したのか紙のせいなのか……?でも、分離色が分離してないのを思うと、こっちも紙の乾きがはやくて伸びにくいのかもしれない。

重ね塗り

1.最初に横線を引く 上の横線 レンブラント フタロブルーグリーン(ST色) 下の横線 レンブラント ウルトラマリンディープ(G色) 2.乾いた後、その上に絵具を重ね塗り 左の縦線 マイメリ ベルチーノバイオレット(ST色) 右の縦線 レンブラント カドミウムイエローミディアム(G色かどうかは知らない)

ハーモニーはフタロブルーもウルトラマリンも両方溶けてます。 コレクションは、細目>中目>荒目の順でウルトラマリンが溶けてます。 というか、荒目だけ耐えてる! エクスプレッションはウルトラマリンは耐えてますね。

という残念な結果になりましたが、下の色はかなり濃いめに塗ったので、薄く塗ったらまた違う結果になるのかもしれません。

紙目

最後に紙目。 実際のスキャン画像をより凹凸をわかりやすく濃くしてます。 ちなみに細目はどちらも普通に綺麗な細目なので面倒なので貼ってませんw

基本的には中目も荒目も他メーカーより凹凸がやさしめな印象が。 そのため、ペン入れはしやすいです。

変わってると思うのは、裏面。 大体どの紙も裏面も同じくらいの凹凸があるのに、こちらは裏面の凹凸が弱め。 もし裏面も使用OKな紙なら、荒目の裏面を使ってみたい。

総評

実際にイラスト塗ってみないと好みかどうかはわからないと思いますが、この水彩紙じゃないとヤダ!と言うことにはならなそうな。 むしろセザンヌの方が恋しいかもしれぬ。

コレクションとエクスプレッションなら、多分コレクションの方がよくあるコットン紙的な塗り感だと思いました。

一方で、色を濃く乗せられる気もするので、ひょっとしたらキャンソンヘリテージの代わりにはなるかも……?紙目が違いすぎるけど。

そのほか、風邪の引きやすさとか、まだまだ未知数な要素が多い。 他の方の使った感想を是非とも聞きたい所です。

0 notes

Text

木炭と没食子インクと羽ペンとフィキサチーフを作るワークショップ

時は2025年5月のゴールデンウィーク。 以前、奥深い洋画材の世界という実に大変面白すぎる展示をされていたギャラリー・エスパス・ラポルトさんで、今度は古典的石膏デッサンとその画材展を開催し、そのワークショップとして「作って試そう!木炭・インク・フェキサチーフ」を開催するというので参加してみました。 その備忘録です。

正直、4種類も画材作るのって欲張りすぎない!!??って思ったけれども、ちゃんとできました! ただ、ワークショップの時系列のまま記事を書くとカオスになりそうなので、画材ごとに分けてざっくり体験記録として残しておきます。

1.木炭作り

今回使うものはブドウとホオの木。 木炭に使われる木の説明も色々ありましたが、デッサンとか常に放棄してるし、木炭は高校の時に1回使ったっきりの自分がこのワークショップに参加して良かったのかなぁ……とか、きっと他の人は美術の道を歩んでる人達なんだろうなぁ……とかちょっと気が引けてたりしてソワソワしたりして話に集中出来なかったのは内緒である。

とりあえず、なんでブドウの木がよく使われるのかは成る程納得した。

と言うわけでブドウ。 焼く前のブドウの枝とか、ホオノキの枝の写真を撮り忘れました。

左は表面の皮を剥く前。 右は表面の皮を軽く剥いた後。 こちらは比較的簡単に剥けました。

こちらはホオ。 ものすごく柔らかい鉛筆削りのような、ゴボウのささがきのようなそんな気持ち。 ほぉ……ってダジャレを何度も脳内で繰り返していた模様。 ほぉほぉ。

缶缶に詰めます。 本当は縦に、みっちり詰めた方が良いらしいのですが、今回のワークショップの人数的にこんな感じに。

焼きます。 缶のロットにばらつきがあるのか、蓋が開きそうになったり(本来は針金とかで縛っておくと良い)、巡回パトカーがやってきて怪しまれたらどうしよう!とか、外人さんからこの集団は何だ!?って見られたり、参加者たちでわいわいしながら焼きました。

こちらはホオ。 ちょっとヤニが出たそうです。 ブドウは生焼けの写真しかなかったのでカット。😢

できたものをデッサン紙に描いてみました。 しっかり描けて嬉しい。

今回は焼く温度やその他いろいろの条件で柔らかめの木炭になったので、うっかり折れてしまいましたが、楽しかったです。 (なお、反射的に半紙みたいにつるっとした方に描いてしまったが、デッサン紙は紙目がある方が表だった😇)

2.フィキサチーフ作り

今回は、シェラックを使ったフィキサチーフを作りました。 と言いたいところですが、ほぼ見てるだけで終了です🤣

こちらがシェラック。 こちらをアルコールに溶かすだけ!簡単!

まぁ我が輩、お酒飲めないし、消毒液の臭いだけで無理なか弱い人間ですので、地味に難易度高いんですけどね😭 (アンモニアの臭いは良いのに、アルコールは駄目なんだね……)

ですが、今回のワークショップの一番最初に溶かす作業に入ったのに、最後まで溶け切りませんでした!😂 (ちなみに全員分を一括で作ってます。なので自分はただみてるだけ)

このワニスの良いところは、アルコールなのですぐに揮発するので、重ね塗りしやすいところだそうです。 フィキサチーフとしてだけでなく、DIYにも良いとのこと。 その代わり、油彩画には使えないそう。

アルコール苦手ではあるものの、スプレー缶が苦手(捨てるとき困るし、真夏に暑すぎて爆発したらどうしようとか確率の低い心配をしている)な自分としては、このフィキサチーフの方が安心安全である。 アルコールは化粧品用のがちょうどあるし。

で、この溶かしてできたフィキサチーフを霧吹きで木炭画とかに吹きかけるわけですが、画像がなくてごめんなさい。 (自分のモノは写真に撮れないし、他人を勝手に取るのもアレだ��)

代わりにこちら。

右の金属の謎のL字型の棒。 コレが霧吹きです。 なんか思ってたのと違うって? 画材の霧吹きと言えばコレデショ???(すっとぼけ)

2つあるのは、片方は手持ちのもの(ホルベイン) 上にある、吹き口が黒くなっているものが今回ワークショップのお土産品です。 買うとき1,000円くらいした気がしてたけど、いま世界堂のページ見てたら500円くらいだったorz

使い方はホルベインのサイト見てくだせぇ。

で、上の写真の話に戻そう。 フィキサチーフは色が付かないし、お持ち帰りはなかったので、普通に水彩で霧吹きしてみました。

こんな感じに定着する、と思っていただければ。 (なんとなくお土産の方が綺麗に広がってる)

水彩のラメとか、仕上げの色鉛筆とかパステル使うときにちょっと試してみたいかもですね。 このフィキサチーフ。

3.没食子インク作り

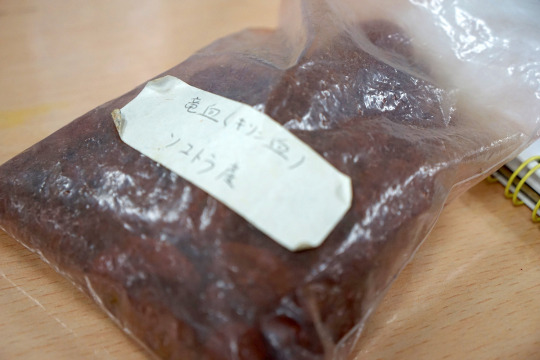

今回一番楽しみにしていた没食子インク作りです。 この写真の丸いものが没食子。

作り方は簡単! ・没食子(虫こぶ)を砕く! ・砕いたものを水で煮る ・スチールウールをお酢に漬けて媒染液を作る ・煮た没食子を漉して、媒染液を垂らす ・粘度調整用にアラビアゴム溶液をちょっと入れる はい完成!

道具と材料があればね、簡単だけどね、用意するのがね、っていうやつ。

と言うわけで、こちら先ずは砕きます! ハンマーでえいや!と。ストレス発散!

ハンマーで砕いたものを乳鉢でさらに細かく。

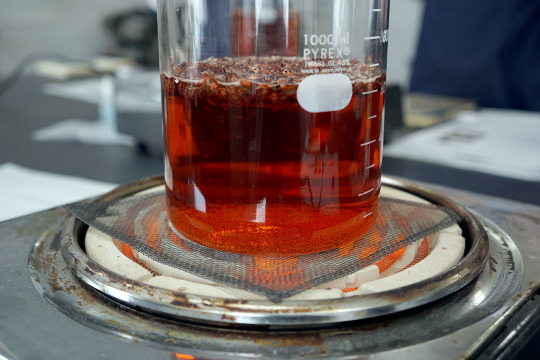

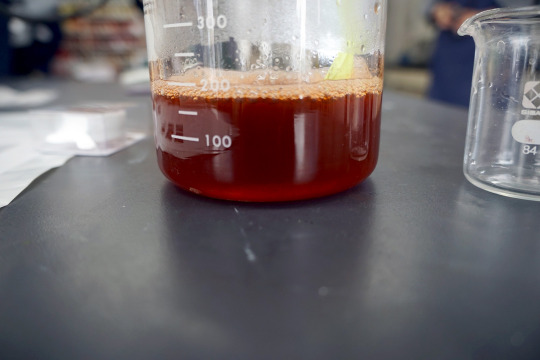

煮ます。 一番手前が我が輩のもの。 ちなみに、���の容器はステンレス。 大抵の金属はタンニンが反応してしまうので、ホーローとかガラスとかステンレスでないと駄目です。

しばらく煮て冷ましたら、お茶パックで漉していきます。

ちなみにこちら、アラビアゴム溶液作り。 アラビアゴムは水に溶けるのですが、少し時間がかかるので、温めて溶かすのですが、今思うと、自分でアラビアゴム溶液作る時って、絶対直火は使わなくて湯煎にするんですよね…………

何が言いたいかというと、焦げました😂

アラビアゴム、直火駄目、絶対!

アラビアゴム使うって教えてくれれば、手持ちの粉末持っていったのに。 (今回使用したものはザラメタイプでした)

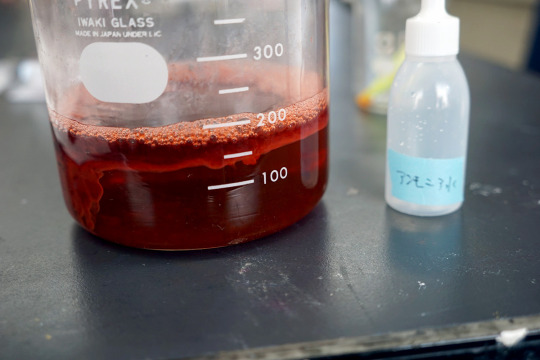

気を取り直してスチールウールに酢酸投入! しばらくするとシュワシュワしてきます。

こうして材料ができました!

後はこの没食子の液体に、媒染液を垂らしていきます。

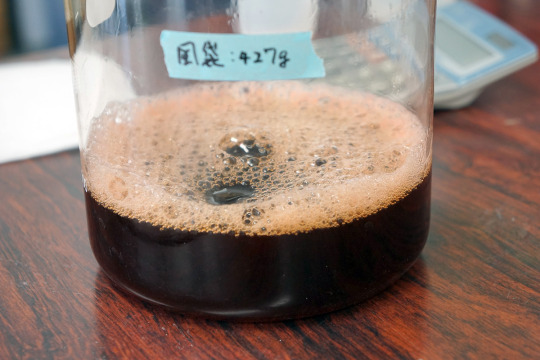

媒染液を垂らしてゆらゆら揺らしてしばらくしたら黒っぽくなりました。

瓶に詰めて完成!

4.羽ペン作り

今回はダチョウの羽だそうです。 (ちなみに右上の紫がかった線とかが没食子インクを羽ペンで試し書きしたもの)

はい、羽の下の方をむしって、根っこを炙って先っちょをナイフで切って羽管完成!

って言いたいところだけど、炙るの怖いのでスルー。 綺麗に切れないし、難しい!

切り方はもはやそれっぽくなればいいやの精神で切ってました🤣 一応、ぱっと見た感じはチェンニーニのやり方とほとんど変わらなそうでした。

ちなみに、なんでワークショップに羽ペン作りが入っているかというと、没食子インクは金属のペン先が使えないので没食子インク用として用意されたのですが、何ならガラスペンや割り箸ペンでも良いとのこと。

以上、ワークショップの思い出でした。 木炭作りは(アレやコレやで)思った以上に楽しかったし、没食子インク手作りできて嬉しいし、シェラックを使ったフィキサチーフは今後自分でも何か使えそうな気がしてきたし、非常に思い出に残るワークショップでした。 講師の鳥越さん、松川さん、そしてギャラリーオーナーの佐藤さん、ありがとうございました!

途中、お隣の駄菓子屋さん開けていただいて、麩菓子食べたりしたのも楽しい思い出。 久しぶりに食べた麩菓子はうまし。 川越生まれの血が麩菓子を求めるのだ……(←関係ない)

余談。 ワークショップ終了後、クサカベ2025アキーラ展限定色のきっかわさん絡みの色、鳥越さん、松川さんに興味持っていただいてわいわいやってましたが、伊研の木炭色、なんの木炭なのかに疑問が行くのが流石だなぁ!って思っちゃいました。

自分は普通に折れちゃったものとか、品質は良いけど木炭としては売れないもののごちゃ混ぜ品かなーとか適当な事思ってしまいました。 でも、伊研の商品に、柳の炭精粉ってのがあるっぽいので、案外柳だったりして。

1 note

·

View note

Text

色鉛筆向きの消しゴムについて考える話

(あるいはコーリン色鉛筆に思いを馳せる話と見せかけて、天然ゴム系消しゴムの嘆きを語る話)

シードのCP-10という消しゴムが色鉛筆に向いているという話を聞いたことがあったのですが、この前初めて行った額縁屋さんで目に入ったのでなんとなく購入してみました。

と言うわけで、買ったからには試さねば!と言うことで、手持ちの消しゴムで油性色鉛筆を消してみただけのお話。

1.使用画材

消しゴムかけるだけにしても、どんな色鉛筆で、どんな紙が、と色々あるかと思ったので、下記の条件で試してみました。

紙 ・ホワイトワトソン ・アルビレオ ・ニューTMKポスター

ホワイトワトソンは水彩がほとんどだけど、稀に色鉛筆でもつかうので。 アルビレオは色鉛筆で使いがち。 (そもそも最近あんまり色鉛筆使ってないけど) ニューTMKポスターは、自分では色鉛筆画で使ったことはないけれども、ニューTMKポスターで色鉛筆を使っている人を見たので。

色鉛筆 ・ホルベイン アーチスト色鉛筆 ・ファーバーカステル 赤缶 ・コーリン(旧日本製のヤツ) ただし、赤色だけはもう無くなってて、代わりにトンボのもの(多分NQってやつ)。

ホルベインのはプロ仕様のねっちょり系。 ファーバーカステル赤缶はかなりライトな塗り心地。

コーリン色鉛筆……。○○年前に中学校の授業で使うから親に買ってもらったもの。 日本製はもう入手できないのに、今回の比較でめちゃくちゃ塗り心地が良いことに気づいてしまったのでした😇 発色も良いし、頻度は少ないもののずっと使ってきたせいか、塗り心地がしっくりくる。 タイ製のも同じ感じだろうか。

ホルベインほどではないけど、比較的粘度があって色が濃く塗れるし重ね塗りもできる。 トンボのがライトな塗り心地だったので学童用?色鉛筆にもこんな違いが……!と今更ながらわかったのでした。

関係ないけど、この色鉛筆にある大事な思い出が詰まっているし、この色鉛筆を買った文房具屋さんも思い出す、地味に思い出の詰まった色鉛筆でもある。

それぞれの紙に、それぞれの色鉛筆で赤・青・黄の色を塗っていきました。 ホルベインもファーバーカステルもそのままの色名はないので、それっぽい色ですが。

消しゴム(話が長いので注意)

①シードCP-10 今回のお試しのきっかけ。 果たして色鉛筆にぴったりなのだろうか……!? ちなみにこのサイトによると、特殊な油分が含まれていて、それが色鉛筆やワックスの吸着性を高めているとかなんとか。 ちなみに筆跡に沿って消すと良い、とのことだが今回の実験はこのサイト見る前にやったのでもう遅いのであった。

②プラス エアインソフト 我が輩さんが○○年使用し続けているお気に入り消しゴム あんまり見かけないのが悲しみ。 柔らかくて、もっちり包み込むように消す感じが好きなのであった。

③大学のオープンキャンパスか何かでもらった謎の消しゴム でも、直径7mmでかつその形状から、ステッドラーの細長いヤツに似ている気がする。OEMとかそういうのだろうか。 地味に使い勝手が良くて気に入っている。 消し心地は多分スタンダードな感じな気がする。スタンダードがなんなのか知らんけど。

④MONO ゼロ 細かい所消し用に買ったけど、出番はそんなにない。 ③の方がむしろ出番は多い。細かい消しかすが多く出るのと、紙が汚くなりがちな気がする。 多分、絵を消すのに向いてない。文字とか線を消すのが向いてる。

⑤シード スーパーゴールド 今知ったんだが、廃番……だと……!? マジかよ!天然ゴム系消しゴムって滅多になくて、ようやく手に入った!って喜んでたのに! 大昔は天然ゴム系消しゴムも愛用していたけれどもだんだん手に入らなくなってきて諦めていたという過去を持つ我が輩なのだ。 大変にショッ��なのだ。 昔使ってたのはメーカー不明の緑色のヤツで、軽い消し心地ですんごい良く消える。欠点は臭いと、画用紙は速攻紙が駄目になる力強さ! 30分くらいかけて検索しまくったら、ライオン事務機のスーパーソフトSF-100ってやつ?がそれに似てる気がする。昔から緑でソフトなヤツが好きだったんだな、我が輩。 ライオンじゃなくて似たような消しゴムがあったような…って思ったら、ライオン事務機で出してるけど、作ってるのはタグチ……!そういうことだったか! ちなみに、このブログに画像が載ってました。

話が長くなりましたが、この実験のために初めて使いました。スーパーゴールド。

2.消してみた

↑はい結果。

・ホワイトワトソン

まずはホワイトワトソンから。

紙に凹凸があるので、ホルベインをゴリゴリ塗るとクレヨンみを感じるですね。

◆ ◆ ◆

ホルベイン。 ねっちょりしてるせいか、消しゴムをかけると3色が混ざり合って黒っぽく汚くなる😂 そんな中、唯一綺麗に消せたシードスーパーゴールド。 次に消えてる気がするのはモノゼロ。ただし、力入れて消したせいか、何度も消しゴムがボロボロに崩れた。 そのほかはどんぐりの背比べ。

ファーバーカステル赤缶。 青が残りがちだけど消しゴムの差はそんなに感じない。

コーリン&トンボ たまたまなのかもしれないが、CP-10が一番消えてない気がする!ていうか、3色が混ざって汚くなっちゃった。 エアインとスーパーゴールドは消しゴム本体のサイズがデカいのが鍵なのか、消しゴム範囲の縁の汚い部分が少ない。

・アルビレオ

ほんのりとした凹凸が柔らかい塗り感を感じさせます。 なので、色鉛筆で塗るときは一番この紙使ってる気がする。 元々コーリンを使っていたせいか、コーリンの発色がちょうど良い気がする。 というか、コーリンに合ってるから、この紙を色鉛筆で使うようになったのだろう。

◆ ◆ ◆

ホルベインはマジ消しゴム泣かせ! ホワイトワトソンは凹凸の凹部分のおかげか、比較的消えた感があるのに、凹凸の少ないアルビレオは色鉛筆の染みつき感がすごいことに……

ファーバーカステル赤缶はやっぱり消えやすいな。 でも緑缶だったらきっとホルベインと同じになってたんだろうなぁ。

そしてまさかのCP-10が、色鉛筆の種類問わず一番汚くなっちゃった! それ以外だと、スーパーゴールド→エアインソフト→謎消しゴムって感じかなぁ。

・ニューTMKポスター

この紙は今回試した中で一番凹凸がなくて、一番色鉛筆らしい筆跡に。 でもなぜか、ファーバーカステル赤缶の色のりがちょっと悪かった。 ホルベインは逆にこの紙の方が色鉛筆らしさが生きてて良い気がする。

柔らかい色鉛筆ほど凹凸が少ない紙の方が向いてるのか……? まぁあくまで今回は消しゴムのためにこってり塗ってるから、普通に塗るのとはまた別だろうけど。

◆ ◆ ◆

そして、この紙だけ右側が余っちゃったので、妙に消えの良いスーパーゴールドと同じ天然ゴム系消しゴムであるコヒノールのマジック消しゴムを試して見ることにしました。

紛らわしくてゴメンネ。 しかも、消しかすがやたら出まくって汚いのに特別それほど消えないという悲しみ。 これは鉛筆向けだ……! いやでも、コヒノールのマジック色鉛筆の消しゴムバージョンっていう立ち位置なんじゃないの君?違うの?名前だけ??

◆ ◆ ◆

コヒノールは見なかったことにして他の消しゴム達。 やっぱりCP-10は汚れがち……? そしてスーパーゴールドは汚れにくくて良く落ちる。 (なんかフッ素加工のフライパンみたいだ)

3.消してみた2

今度は色鉛筆の種類ごとに見ていこう。 紙は上から順にホワイトワトソン、アルビレオ、ニューTMKポスター。

・ホルベイン

はっきり言おう。 この色鉛筆はなるべく消しゴム使うな、と。

だがしかし、そんな中にあって不思議と色が濁らなかったスーパーゴールド。 やはり1個500円というのは伊達でないのか!? ゴム消しゴム(消しゴムにゴムって入ってるのにあえてゴムってつけないといけないのややこしいな)だからかと思って試したコヒノールのマジック消しゴムはダメダメだったので、やはりスーパーゴールドがスーパーすごいのだろう。

モノゼロも、汚れはするモノの(モノ消しだけにモノの……(ややこしくなるので静かにしてくれ))、細い消しゴムによる圧力の問題なのか、意外と落ちてる気はする。

その理屈だと、ナゾ消し(ナゾの消しゴムって描くの面倒になってとうとう略し始めたぞ……!)ももっと消えてくれそうな気はするけどエアインさんの方がまだ消えてる気がする。 贔屓目かもしれん。

CP-10はどうしてこうなった……?

・ファーバーカステル赤缶

はっきり言って、どれも大差なく消しやすいですね。 終了。

・コーリン(赤だけトンボ)

CP-10はやっぱり汚れがち……😢 モノゼロも同じく、厚塗りしやすい紙ほど汚れる……

一番汚れてるの、相性が良いって思ってるコーリン×アルビレオってあたり、紙と相性が良いほど汚れやすいとかあったりして。

長らく付き合いのあるコーリンとエアインソフト&ナゾ消しは汚れにくくてそれなり。

4.総括

シード スーパーゴールド 優勝🏆

なんでシード スーパーゴールドは廃番になったのですか!? ラテックスフリーが時代というのか……😭 と嘆きたくなるくらい圧倒的に綺麗に消せました。

誰かスーパーゴールドの後継のハイパーゴールドで試してスーパーゴールドとの違いをおしえて下さい。 (自分はもうやらんぞ)

ちなみに大昔愛用していた緑のゴム消しゴムはめちゃくちゃ紙(画用紙)を傷めたのですが、スーパーゴールドはどの紙も傷めませんでした。 これは画用紙だったから駄目なのか、スーパーゴールドもコヒノールマジック消しゴムも紙に優しい使い心地だったからなのか、かの緑の消しゴムがない今、もはやわからん…… (画用紙買ってスーパーゴールドとマジック消しゴムを使えばある程度���考にはなるだろうが面倒だ)

個人的にはエアインソフトも安定してそこそこ消せてる気がしました。 やはり優しく包み込んで消してくれる優しさが好きよ……! (↑贔屓目が入っているので鵜呑みにせず、ご自身の目で確かめて下さい)

モノゼロは、そこそこ消せるけど、消しゴムが圧力に負けて崩壊(折れたり崩れたり)したり紙が汚くなったり、というデメリットもあった。

もらい物謎消しゴムはモノゼロ程じゃないけど細かく消せるし、それなりに消せるけど、若干消しゴムが崩壊した。 消しかすはモノゼロより出ないのがありがたい。

そして今回の記事のきっかけのシード C-10。 マジ君、色鉛筆のための消しゴムじゃないのか!? って問いただしたくなるくらい微妙でした。

今回は三原色もどきをゴリゴリに塗ってるので、混ぜたらそりゃ黒っぽくなるというハンデを背負っているので、通常の使い方であればこんな汚くなる事はないのでしょう。

が、それって他の消しゴムもそうじゃん。 汚れても、他の消しゴムより色鉛筆が消せてればいいのに、他の消しゴムと比べても特に大差ない…… (スーパーゴールドと比べたらむしろ消し味落ちる)

という、違う方向でびっくりの結果に終わったのでした。

0 notes

Text

変わり種系の筆

この前、銀座名匠市に行ったら、変な名前の筆があったのですが、名前とは裏腹に一芸特化の面白い筆だと感じたので購入してみました。

その結果、ちょっと変わった効果が出せる筆が増えてきたので、これを機に動画にまとめました。

とはいえ、Tumblerさん、1記事に1動画しか載せられないので、Twitterにアップした動画のリンク張るだけです。

(何かリンク張ると漢字が胡散臭いフォントになる件、どうにかならないかなー)

①今日も草

アメ筆を作成されている松月堂さんの筆。 どうやら雑草とかを塗るためのもののようです。 毛先をあえてバラバラにしてから使うのがポイント。 動画だと手袋してるのでできなかったのですが。 ↓Twitterへのリンク https://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893966824179446190

②明日も草原

こちらも松月堂さんの筆。

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893976754806546918

View on Twitter

③ホルベイン リセーブル 500C

最近出た、櫛形のやつ。 これでも草っぽいものはかけますが、ちょっと画一的で不自然。エフェクト用の筆としてはとても面白い。

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893977194717962543

View on Twitter

④ラファエル 8274 ファン

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893977736852414609

⑤ホルベイン 油彩筆 T(ファン)

狸。触り心地が好きです。

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893978580528357580

View on Twitter

⑥攀桂堂 竹筆

どちらかというと文字を書く方の筆屋さんっぽいですね。 近江って書いてあるので近江の会社なのでしょう。←雑 ちなみに、Twitterでおなじみの名村さんからも同じような筆が出ているはずです。

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893980519240515792

View on Twitter

⑦仿古堂 白鳥・駝鳥

仿古堂さんは熊野筆ですね。 その名の通り、白鳥とダチョウの筆なのでしょう。

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893981524644773926

View on Twitter

⑧仿古堂 稲わら筆

↓Twitterへのリンクhttps://x.com/hoshinosuke_wc/status/1893982066347319331

View on Twitter

と言うわけで以上、ただたんにツイッタのまとめただけの記事でした。

でも、こういう所にまとめておかないと流れて行っちゃうのでしょうがないのです😢

と言うわけで、塗ったもの達。

紙はホワイトワトソン190g。

地味に白鳥・駝鳥の色合いの宵闇感が気に入っているとか。

あと、ホルベインのファン右下の枯れ草具合も偶然イイ感じになっているとか思っている模様。

あとは、稲わらは好きな色(群緑)と好きな色(青銅)と好きな色(皮鉄)しか使ってないので良い色。

0 notes

Text

チーズ膠行進曲、あるいは、カゼインテンペラ大冒険

♪いざすすめやキッチン

というわけで、買ったはいいものの、お口に合わなくてずっと消費しきれなかったチーズがうちにはありました。

そんな時、チーズ膠という存在を知ったのでした。

と言うわけで、チーズでテンペラを作ろう、という実験です。

冒頭の、お口に合わなかったチーズは10%引きシールの貼ってあるフォルエピというチーズ。 ついでに、実験用にゴーダチーズ、パルミジャーノレッジャーノも用意しました。

(食べたかったから、という言い訳もある。 ゴーダの単体は始めて食べたけど、料理にかけて食べた方が良い味だった。 パルミジャーノレッジャーノは普通に自分の好みのチーズである。 パルミジャーノレッジャーノ、白カビ系、青カビ系、ウォッシュチーズ、モッツァレラ、カッテージ、マスカルポーネとかが好きな我が輩にお勧めのチーズは一体何なのだろう。)

プロセスチーズでもできるかな、と用意しましたが、こちらは残念ながら最初のチャレンジでいっぱいいっぱいで、ここまで手が伸ばせませんでした。 いずれまた後日……。

前置き

そもそも何故この実験を始めようと思ったのか。 それはちょうど2025年1月のこと、チェンニーニの絵画術の書が文庫化され、さらには待望のkindle版が実装されたのでした。 2月に入ってからTwitterの相互さんに教えていただいて早速読み始めたところ、チーズが接着剤になる(チーズ膠)、というくだりでその相互さんが前にカマンベールで接着剤作ってたのを思い出し���のでした。

で、チーズに生石灰入れて顔料入れればテンペラになる、と教えていただいたのでちょうど処分に困っていたチーズがあるので作ろう、というながれになったのでした。

チョロいな、我が輩……😂

と言うわけで事前準備

強めのアルカリを使う事になるので、いつもは素手かゴム手袋ですが、今回はさらなる安全を期して、藍染めでおなじみのテムレスさんというしっかりした手袋の上にゴム手袋(←このゴム手袋はテムレスさんが汚れないようにするため)をし、目は防塵対策の花粉用眼鏡、そして防塵マスクという完璧な出で立ち!!!

石灰とか目に入ったら大変だしね。

チーズにアルカリ的な何かを混ぜよう

相互さんからは生石灰と聞いたのですが、ネットで調べていたら、消石灰でも行けそうな気配を感じたので、いくつかアルカリ性のブツを用意しました。

用意したアルカリ剤 ①海苔に入っていた乾燥剤(生石灰……???) ②消石灰 ←藍染め用に買っていたのであった……! ③炭酸ナトリウム ←レーキ実験用に買っていたのであった……!

※カゼインテンペラ���ーストにアンモニア入れて溶かすって単語をネットの海で見かけたのですが、流石にアンモニアは臭うし筆痛めそうなのでパス。アンモニア水は家にあるんだがな!

では実験を始めよう。

って言っても、正直、具体的な作り方知らないし、ネットで簡単に探しても見つからないので超適当です。

①生石灰? 生石灰は水に入れたら発熱するので海苔の乾燥剤、事前に水に入れようとしたら上手く溶けず、コイツ、そもそも生石灰じゃないかもしれない疑惑が生じたので、即座に実験対象から外されました。

②気を取り直して消石灰。

水に溶かしてから入れた方が良いのか、直で入れて良いのかわからんので、先ずはそのまま粉をかけました。 でも、一切溶ける気配がないので、この後少しずつ水を足していって無理矢理こねくり回した結果、多少溶けていきましたが、チーズの塊が大分残ってました。

途中で粉を足したり水を足したり調整して、指でこねこねしまくった結果、最終的にこんな感じのトロトロの何かが生まれました。

もはや何が正解かわからないので、とりあえずこれでヨシとする事に。

写真はないですが、ゴーダチーズと消石灰でも作ってみようとしたのですが、小さいゴーダチーズしか手元になかったので、ちょっとだけパルミジャーノレッジャーノも追加しました。

③炭酸ナトリウム

写真を撮り忘れました。 こちらは消石灰とは逆に、事前にお水で溶かしてから使いました。 が、水が多すぎたのか、チーズがボソボソになるものの、完全に溶けるまでには至らず。 こちらも、消石灰と同じように都度粉を足して行くのが正解だったのかもしれない。

フォンエピの方は諦めました。 ゴーダチーズの方はダマが残っているけれど、少し滑らかなところが出てきたのでとりあえずこのまま実験を続けることに。

顔料を混ぜて塗ってみよう

↑こちらはフォンエピに消石灰を混ぜて練ったもの。

顔料は、無難にマツダのフレンチウルトラマリン。 (わりと滑らか目のウルトラマリン)

ペーパーパレットの上でペインティングナイフで適当に練ります。

↑ゴーダチーズ��炭酸ナトリウムを��ぜたもの。

見るからにボッソボソ。 一応ペインティングナイフでもチーズのダマをなくすように練りました。

↑同じ要領で、ウルトラマリンの他にチタニウムホワイトでもやろうと思ったものの、手持ちの顔料がペーストタイプしか無かった件。

ウルトラマリン以上にどのくらいの量を混ぜれば良いのかわからず困惑。

結果

一番上は、透明水彩のように水で広げて塗っていきました。 真ん中は厚めに塗ったもの。 (一番右しかないけど)一番下は、チタニウムホワイトを上に塗ってみたやつ。 炭酸ナトリウムはボソボソしすぎたので、そのまんまボソボソした塗り心地。

フォルエピよりもゴーダチーズ&パルミジャーノレッジャーノで作ったものの方がガッシュのようなツヤのない質感で、フォルエピの方がツヤがありました。

どっかのサイトの情報だと、卵テンペラはツヤがあって、カゼインテンペラはツヤがないってあったので、フォルエピの方は消石灰が足りなくて油分が残ったのかもしれないという素人の考えであった。

テンペラ、乾いたら耐水性と聞いていたのですが、フォルエピとゴーダ&炭酸ソーダ、なんか溶けてる気がする。 完全に乾いてなかったのか、やはり適当に作ったのがいかんかったのか��

チタニウムホワイトも作ったので、色つきの紙にも塗ってみました。

こちらは灰色。

こちらは黒。

ウルトラマリンの透明感が……違う……! チタニウムホワイトはちゃんと厚塗りすれば、炭酸ナトリウムのゴワゴワさん以外はちゃんと隠蔽力があるのですが、ウルトラマリンは消石灰の下の方が厚塗りなのに、下の色が透けてて色が見にくいのに対し、ゴーダ&パルミジャーノレッジャーノのほうははっきり青色が見えてます。

おいしいチーズの方がいいチーズ膠になるのか、消石灰の量が良かったのか、やはりコレも実は失敗作なのか、専門家じゃないのでさっぱりわかりません🤣

まとめ

というわけで、紙を折り曲げても今のところ剥離しないし、指でこすっても取れないので、それっぽいものはできた、と言って良いと思います。

が、これを実際に使用して絵を描いて良いのか……?と思うと、全く不明。

美術館で見たテンペラ技法に、金箔を先に貼り、その上にテンペラで色を置き、あとでテンペラの一部を削って箔の模様を作るというものがあったのですが、それをやって良いのかわからんorz

自分用だし、ぶっちゃけ最後にレジンかければ許されるかなー🤣

0 notes

Text

額を加工しよう

前にも似たような事やってましたが、第二弾! 前回は100均の額でしたが、今回も100均の額と、ちゃんとした木製の1,300円くらい(ひょっとしたら1,600円くらいだったかもしれない)のはがきサイズの額縁です。

0.事の起こり

最近通販した1,000円未満の額がちょっぴりイマイチだったので、メディウムとかで改造できないかなぁ…?と悩み中の我が輩。 いきなり手を加えると失敗しそうだったので、事前に100均の額と、やっぱり色が微妙で出番のなかった1,000円以上の額(木製)で練習する事にしたのでした。

え?1,000円未満の額のために1,000円以上の額を試してるって…? こっちは失敗する気がしなかったので良いのです。

1.ヤスリをかけよう

先ずはヤスリ。ヤスリをかけることで、上に乗せる塗料の食いつきをよくするのです。 なお、100均の額はヤスリかけられる感じではないので、木製の額のみヤスリをかけました。 ガチでやるなら、この灰色の塗装もヤスリで落とした方が良いのかもしれませんが、それをすると今度は表面の凹凸の模様が削れてしまうので軽めのヤスリ掛けに止めておきました。

2.マスキングをしよう

額縁の裏、アクリル(またはガラス)と触れる面に塗料が付いて凹凸ができてしまったら額装したときに見栄えが悪くなるので、ここは丁寧にマスキングテープで保護します。

3.下地材を塗ろう

ようやく塗料を塗る段階にやってきました。 とはいえ、まだ下地材ですが。

塗装されていない木製の額ならウッドプライマーを使いたいところですが、今回は既に塗装済みということもあり、とりあえず普通にジェッソを塗りました。

※なお、金属の素材ならメタルプライマーなる物があります

ムラがあるけど気にしない。 ちなみに100均の額はジェッソ弾いてくるので結構塗りにくいです。

4.ベースの素材を塗ろう

右の見切れてる木製額は、金色塗料を塗りました。 マイメリ イデア パティナのブロンズです。 急に高級感が増してきたZo★

左の100均額は、ライトモデリングペーストを塗ってみました。 下敷きにしている紙の上の方に、色々試して見た後がうかがい知れますな😂 でも、ただ単に筆でざっくり塗った形にしました。

5.さらに加工しよう

写真、いきなりほぼ完成に近づいちゃってますね。

左の100金額は、ターナーのアイアンペイントを塗りました。 で、それだとのっぺりしてしまって物足りなかったので、マイメリ イデア パティナのビチューメンパティナを凹凸の凸部分に塗ってみました。

右の木製額は、マイメリ イデアのパティナシリーズの王道組み合わせの一つであるブロンズ×ビチューメンパティナです。 ブロンズパティナだけだとのっぺりしてしまうところ、ビチューメンパティナのパワーで深みが出てきました。 ひょっとして、ワシ、天才?(←勝手に言ってろ)

6.仕上げに保護ニスだ

マイメリ専用のバーニッシュがありますが、マイメリイデアのトラウマ(大体店頭に置いてあるのは古いため、固まって使い物にならなかったのであった)に���り、専用品は避けて、普通のアクリルのバーニッシュです。しかもUVカット機能付きw

左のアイアンペイントの方はマットバーニッシュ、右の木製額はサテンUVバーニッシュでマットではないけど艶っぽすぎない程度のテカリに抑えておきました。

7.完成…?

というわけで乾燥させたら完成。

でも、アイアンペイントの方、なんか気に入らない……………… ていうか、ライトモデペ、爪立てると発泡スチロールみたいにへこむ (発泡スチロールよりは硬いけど)

というわけでペインティングナイフで一生懸命剥がしてやり直し。

8.再チャレンジ

今度は、��ェッソ塗るところまでは一緒。

その後、セラミックスタッコとアイアンペイントを混ぜ合わせた物を塗り、それが乾いたらさらにアイアンペイント単体で塗ってみました。

今度はイイ感じ。 セラミックスタッコ、買ったは良いけどどこで使えば良いんじゃ、と想ってたので、ここで使えたのは実に良かった。

乾きました。はい完成。

9.完成

裏面に貼っていたマスキングシートを剥がし、元のアクリル板とか塩ビシートをつけたら完成。

ビフォーアフターが中々……

左は加工しても安物感は感じられるけど、右は絶対元のよりお高くなってる!

というわけで、額縁をただ加工するだけの記事でした。 もうちょいアイディアはあるので、また同じような記事をアップするかもしれない。

0 notes

Text

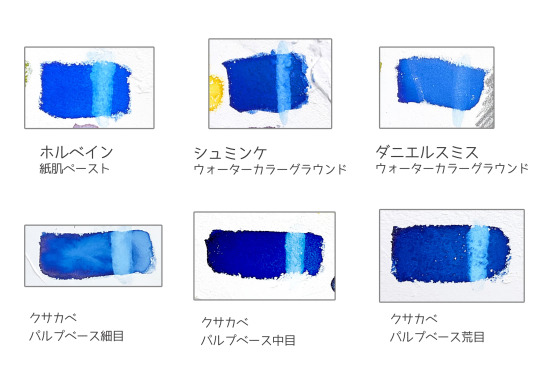

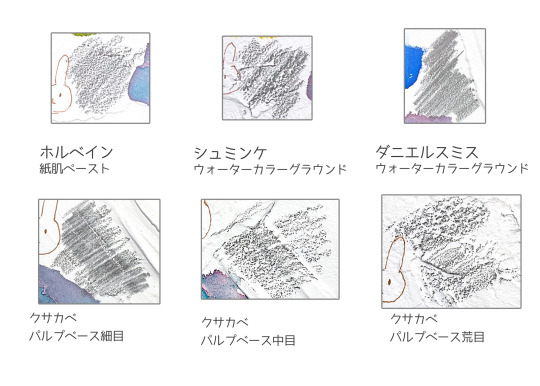

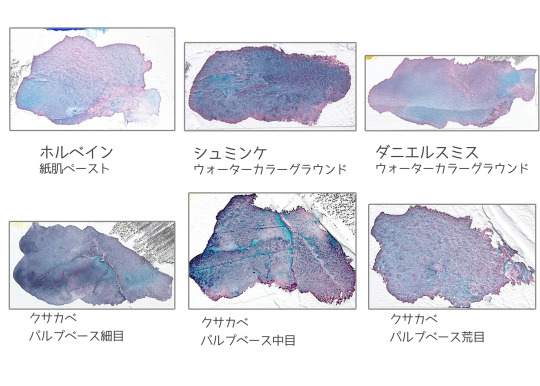

水彩向け下地剤比較Ver.2

2021年に下地材比較をしたけれど、あれから数年…… 2023年にホルベインから紙肌ペーストが発売され、その紙肌ペーストや、クサカベのパルプベースの全3種を試す機会もあったため、第二弾をする事にしたのだった。

………………

それぞれの下地材を塗ってからはや1年…… 部屋の隅に放置されていた下地材を塗った紙が発掘されたので、2024年になってようやく比較をはじめたのだった。

なお、ジップ袋に入れて1年放置していたワケですが、風邪とは無縁でした。 その健康体っぷりはオイラは紙じゃねぇ!というメディウムとしての意地を感じ……たりは特にしない。 ただ、やっぱ紙とは違うんだなぁ……と思ったのであった。

今回比較するのは、

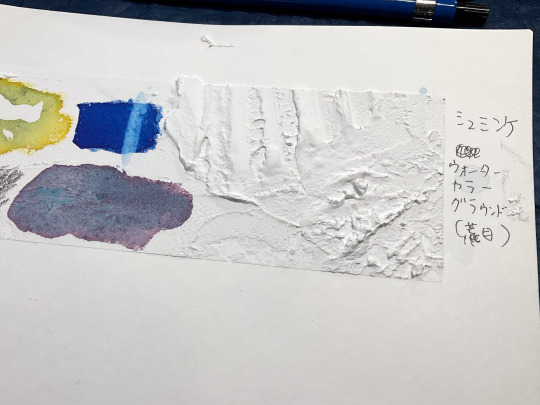

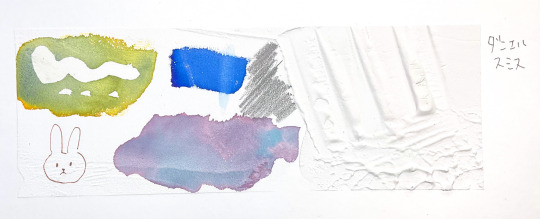

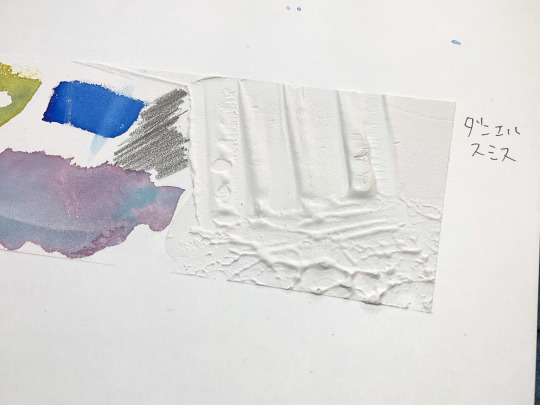

・ホルベイン 紙肌ペースト ←new ・シュミンケ ウォーターカラーグラウンド 荒目 ・ダニエルスミス ウォーターカラーグラウンド チタニウムホワイト ・クサカベ パルプベース 細目 ←new パルプベース 中目 パルプベース 荒目 ←new

の計6品です。

なお、シュミンケ・ダニエルスミス以外は、イベント等で試し塗りしたものです。 (パルプベース中目も持ってるし、なんなら細目もついこの間買ったのにイベントで塗ったんかい)

なお、ダニエルスミスのパールセントホワイトも購入していたのを記事書き始めてから思いだしたのだった。 アレはちょっとジャンルが違う気がするので今回はなし、ということで(;´Д`)

ちなみに、全般的に、一番利用者の多そうなクサカベのパルプベースが基準になった感想になっちゃってます。

実験内容

実験内容は、

・マスキング ・リフティング ・ミリペン ・分離色 ・2mmシャーペンをガサガサしてみた ・厚く盛ったところ

です。 スペースがなかったのと、めんど……げふんげふん、第一弾よりちょっと簡素化しています。

使った画材は以下の通り。

・マスキング ホルベインのマスキングインク(瓶)に、レンブラントのインディアンイエロー&レンブラントのウルトラマリンディープの混色を塗ってます。 (混色する意味?特にないっ!使いたい色を混ぜてみただけだ!)

・リフティング レンブラントのフタロブルーレッドです。 買ったはいいものの、出番がなかったのでここぞとばかりに使ってみました。

・ミリペン サムトレーディングのカラーマスターミリペン セピア 1.0mm

・分離色 Roman Szmalのミスティモーニング

・2mmシャーペン ステッドラーの安い方のヤツ。

ちなみに全てペインティングナイフで塗っています。 左側はなるべく平らになるように、右側は盛り盛りで。

というわけで、先ずは比較から。

リフティング

ダニエルスミス以外は全部普通にリフティングできちゃうんだなぁ。 むしろ、DS、何故君だけリフティングできないのかね?と聞きたくなるのであった。

あとなんとなくなんだけど、凹凸多めのヤツの方が絵具の色が濃く出る気がする。 きっと凹凸の凹に絵具が入り込みやすいのかもしれない。

シャーペンでで塗ったやつ

表面の凹凸感を表すのに意外とコレが一番わかりやすいんじゃないだろうか。

ダニエルスミスはヤスリで削られていく感じ。 鉛筆削りがなくて先を尖らせられないときは、DSのウォーターカラーグラウンドがあれば代用できるね★(←できるか!面倒くさすぎるだろ)

クサカベパルプベース細目と意外にもホルベインはつるつる滑るような感じ。 クサカベは細目・中目・荒目でちゃんと粗さが違うのがきっちりわかる。

分離色

※画像によって濃い薄いがあるのは、光の関係とか、塗ったときの濃度とかなので、あまり気にしないように。

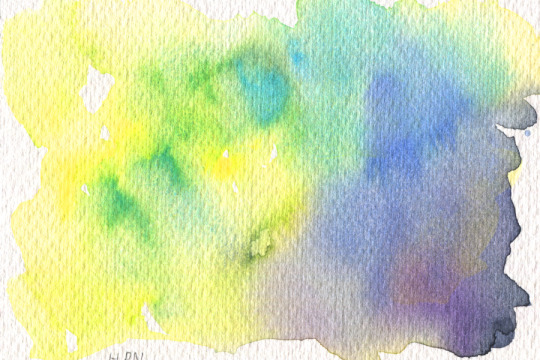

いやぁどれも見事な分離!さすがはミスティモーニングっ!

ただし、基本的にはみんな紙の凹凸に従って分離しているのに対し、 パルプベース細目は絵具が浸透しなくていつまでもメディウムの上で漂ったすえに分離した感。

ダニエルスミスも青と紫の偏り方はそういう所あるけど、それでも青が凹に沈んでる。

マスキング

「えっ画像ないのっ!?」 「みんな普通に使えるんだもん、比較し甲斐がない……」

というわけで、マスキングの画像は次の各商品ごとの画像をご覧下さい。 みんな毛羽立ちとは無縁のつよつよ表面でした。

商品ごとのレビュー

上の比較とかぶってるところあるけどしょうがないのである。

ホルベイン 紙肌ペースト

初めてお試しする紙肌ペースト。 諸事情により、他の商品ほどこんもり盛れませんでした。 あと、表面は乾いても、内側が乾いていなかったので、お持ち帰りするときにペーパーパレットで保護してたら、それで押しつぶされてしまったため、さらにぺったんこな結果に。 でも、ちゃんと盛ろうと思えば盛れるはず!

そういえば、シュミンケの次に白色度が高い気がする。

◆表面 下地材の粒子感はやや細目だけど、分離色はしっかり分離する。 クサカベの細目と中目の間くらいな気がする。 クサカベよりふんわりした印象で、表面を荒目に塗るとシュミンケに似た表面の凹凸感になる。(なお、似てるのは凹凸の見た目だけ)

◆硬さ 結構硬いんだけど、厚塗りしたところに爪を立てると爪痕が付く。

◆ペン入れ ざらつきがあるのに細目の紙よりもつるっとしてるせいで、2mmシャーペンやミリペンはやや上滑りする印象。

シュミンケ ウォーターカラーグラウンド

ふんわり柔らか系の表面に定評(?)があるシュミンケのウォーターカラーグラウンド。 なんか他のメーカーよりも軽い気がするので、作品を重くしたくないときに良いかもしれないけど、水彩で重みを気にするような事ってないよなぁ…… 吸い込みはやや遅い気がするけど、その代わりしっかり絵具が濃く乗ってくれる。

ちなみに一番真っ白。

◆表面 荒目なだけあって荒いです。 クサカベパルプベースも荒いけど、シュミンケの方がねっちょり感が強い。 なんだろう、ホイップクリームのような感じ? 上手く伝えられなくてゴメンネ★

◆硬さ 荒目だけど柔らかいので、爪を立てるとへこみます。我が輩さんのメンタルのようだ! 薄く塗ったところもへこむので注意!

◆ペン入れ ゴツゴツするけど柔らかさもあるので、意外とペン入れできそうな気はする。 鉛筆などの太めの素材には向いてそうだけど、一方で、丸ペンのような細いものの場合引っかかって難易度高そうな気がする。 あれ?これひょっとして、なるべく均すように塗れば、色鉛筆の下地材としても楽しいのでは?

ダニエルスミス ウォーターカラーグラウンド

ダニエルスミスはいろんな色の下地材出してますが、今回は白だけです。

相変わらずの漆喰感。 シャープペンシルがヤスリパワーでガンガン削られていく…… 上でも語ったように、なんかこれだけリフティングできないんですよね。 絵具が漆喰に吸われていくうぅぅぅぅぅ……?

◆表面 何度も言ってますが、漆喰。ヤスリ。 とはいえ、鉛筆はヤスリのように削れていくけれども、触ってみると流石にヤスリは言いすぎなのであった。

◆硬さ リフティングの他、特筆すべきもうひとつの違いは、他のメーカーの物は全て、厚塗りの所をある程度(90度くらい?)折り曲げても割れないんですが、これだけ思いっきり割れてヒビ入りました。 他よりしなやかさが足りないのでしょう。 なお薄塗りの所はちゃんと割れませんのでご安心下さい。

ちなみに、厚塗り箇所に爪立てるとがっつりへこみます。

◆ペン入れ 紙の表面の抵抗感をすごく感じる。

クサカベ パルプベース 細目

今回試した下地材の中で最も粒子が細かいです。 あんまり盛れないかな、と思ったけども、ちゃんと盛り盛りできます。

◆表面 リフティング実験の青いところが一番わかりやすい気がするけど、あまり絵具が浸透せず、表面に留まってる感じ。 ひょっとしたら、ペインティングナイフよりも筆とか別の道具で、方面を毛羽立たせるように塗った方が良いかもしれない。

◆硬さ パルプベース共通ですが、爪を立ててもへこまないっ!

◆ペン入れ つるつる滑る。 細目の紙よりちょっと滑る。

クサカベ パルプベース 中目

中目です。 粒子は割と粗いです。 関係ないけど、マスキングの所の分離がエグすぎて気持ち悪い🤣

◆表面 適度なざらつき。 水彩紙の中目をイメージするとちょっと違う。 粒子感が表に出てきている感じ。 表面を毛羽立たせるようにすればかなり荒くもなるので、一番表現の幅が広いのでは、と感じた。

◆硬さ 細目同様、爪を立ててもへこまないっ!へこたれないっ!

◆ペン入れ ガサガサするので粒子感にペン先を取られないように気をつけよう。 っていうかそういう所は中目の紙と同じね。

クサカベ パルプベース 荒目

荒目。(←だんだんコメントの文章が枯渇してきた)

◆表面 中目は粒子が浮いてきてる感だったけど、こちらは逆に粒子感はなくて、シュミンケの荒目に近い。 それでいて、均すように塗っても中目より粗くてしっかりザラザラ。

◆硬さ 細目や中目同様、爪を立ててもへこまないっ!へこたれないっ!くじけないっ! ↑だんだん雑に…………

◆ペン入れ 荒目だけあって、しっかりザラザラ。 ペン入れの線のガタガタ感は中目の比じゃない。

というわけで以上、下地材レビューでした。

だんだん疲れてきて文章が雑になってる気がしないでもないけど、参考になれば幸いです。

1 note

·

View note

Text

メーカー別水彩のお話-海外メーカー編2

前回、前々回に続く、絵具のお話。 今回は、通販でしか買えない、あとおまけに海外通販じゃないと入手できないものを紹介だ!

自分も某RSさんを除いては手持ちの色が少なかったり、国内の公式サイトとかがないので、今までのような情報量はないのであしからず。

商品名の下の画像は、手持ちの色で塗ったので、所持数が少ないメーカーさんはちょっぴり残念なことになっているので要注意。 (紙はファブリアーノ5 中目)

ZECCHI

公式サイト(海外) 国内の販売サイト

イタリアはトスカーナのフィレンツェにある画材屋さんのZECCHI。 日本でも、月光荘のように画材屋さんがオリジナルの画材を販売しているのと同様に、ZECCHIもそんな感じなんだろうなぁと思ってます。 こちら、顔料はめちゃくちゃレアリティと夢とロマンが詰まった顔料(ただしやっぱりアレな疑惑の色もある)をたくさん扱ってるんですが、水彩の構成は割と普通の顔料だったりします。

使い心地は、なんか特別記憶がない。 何より、ハーフパンしかない(少なくとも国内で販売されてるのはハーフパンのみ。公式サイト見るとチューブありそうな気がする)のに、結構ハーフパンからカラコロ転がる。(←それはパレットよく落とす自分が悪いのでは?)

◆入手難易度

★★ 2 ↑入手しやすいほど★が多いYo。5段階評価だ!

国内では、PIGMENT東京(ピグモントーキョーって読むのだ。ピグメントとうきょうって読んじゃダメだZo)という画材屋さんのみで扱っています。 こちら、寺田倉庫っていう、”ワイン、アート、映像フィルムなど、各商材に適した温湿度管理による保管と、倉庫会社の枠を超えた新規事業を展開している(by Wiki)”倉庫屋さんが運営している画材屋さんで、かの有名な隈研吾さんの内装で、岩絵具や顔料がずらりと並べられたハイパーオシャレな店内がインスタ映え間違いなしのお店です。

が、店舗は天王洲アイルとかいう、東京モノレールかりんかい線か品川駅からバスか徒歩15分か新馬場から歩いて行くか(←体感品川より近い)の選択肢しか無い品川区のへんぴな所にあります。 モノレールもりんかい線も電車賃高いので、あの店内を生で見たい!とか、エフェクト系の絵具の見本を生で確認したい!と言う方以外は通販した方が安インパラ疑惑。

◆全何色か知らない…

イタリアのサイトのチャート見ると60色か61色のような気がするけど、良くわからん。

店内で見た時はそんなに多くなさそうに見えたのですが、地味に店内広いので、実はたくさんあってもおかしくない。

◆お気に入りの色

・インディゴブルー なんか渋めの青紫でカッコイイ色。粒状化色なので、画面に深みを出したいときなんかにちょっと入れるとイイ感じ。

・ウルトラマリングリーン 青寄りの緑。ダニエルスミスのウルトラマリンターコイズと違ってウルトラマリン要素はないっ。ただのフタロブルーとフタログリーンの混色で、割とくすんでる系。でも、そのくすみがなんだか味になってて良いのであった。 同じ組み合わせでも、透明感があってくすみのない明るいレンブラントのターコイズブルーとは真逆の存在。だが、それがイイ。

・天然ウルトラマリン 疑惑の色No1☆なので、心置きなくたっぷり使える🤣 ちなみに天然ウルトラマリンとラピスラズリの違いは、多分、チェンニーニのなんちゃら感ちゃらでラピスラズリから青色成分だけ抽出された成分が天然ウルトラマリンを名乗れて、抽出されてない物(精製しただけなど)はラピスラズリだと思ってる。

ミジェロ ミッションゴールド

国内で購入できる海外メーカーの絵具というと、ヨーロッパ圏が圧倒的多数(DSとM.グラハムはアメリカ)ですが、そんな中、唯一の韓国勢のミジェロ。 ジャクソンズ(←イギリスの画材通販屋)見て今知ったけど、2002年に誕生した、比較的今どきのメーカーなのですね。

我が輩さんとミジェロとの出会いは、初めての分離色の出会いでもあった………… (話が長くなりそうだったので略)というわけで、再び国内通販��買えるようになったのでした。

省略しすぎだろ! って言われそうなのでまとめた。 1.元々韓国の化粧品かなんかを輸入している業者さんが10年くらい前かなぁ?(←うろ覚え)に日本でミジェロの販売を開始。 2.知らないうちに撤退!どこ……どこでミジェロを買えば良いんだ……!!?というミジェロ難民発生。 3.最近anaconda東京さんが取り扱い開始。ミジェロ難民と、ミジェロに興味はあった物の入手できなかった方々から感謝される というワケでした。

その特徴は、セヌリエにも匹敵する鮮やかさ。 鮮やかで濃ゆい物を使ってみたいけど、セヌリエのように活きが良いのは困る、という人におすすめ。 また、青系の色に人気色が多いイメージ。 それが故に、国内で買えなくなったときに代わりになる色がなくて難民が出たと思われ。

ミジェロにはミッションゴールドのほか、ミッションホワイト(半透明水彩らしい?)というのもあるようですが、残念ながら我が輩さんはよく知らないのであった…。 とりあえずゴールドクラスを買っておけば良いと思います。 基本は15mlですが、一部商品には7mlもあるので、その辺から集めていくと良いと思います。 (ただし、人気色は大抵15mlのみ)

◆入手難易度

★★★ 2.5

anaconda東京さんは楽天・Yahoo・AmazonのECサイトで買えるので、買いやすいかな、と思います。

◆全126色で合ってますか?

私の持ってるミジェロのパンフレットは旧時代の物なので、現代では何色かわかってないです。

でも、アルテミランダ(←スペインの画材通販屋)の商品数数えると127色ない?

◆お気に入りの色

・ブルーバイオレット 我が輩さんとミジェロとの出会いは、初めての分離色の出会いでもあった…………のその分離色。当時はまだ沼に来る前だったので、1色なのに分離するー!!って衝撃でした。当時のピュアな自分を思い出す一色です。 ウルトラマリンとキナクリドン系のわかりやすい2色のシンプルな分離色。

・ミジェロブルー お気に入りの色……と言うわけではないけど、人気色。 普通に良い色なのは間違いないですが。 なお、退色だか変色するらしいので要注意。

Roman Szmal

読み方がわからない、海外の謎の人気メーカー。 ローマンシュマルとかルーマンシュマルとか言われてる、ルーマニア南部、ポーランド文化の中心地であるクラクフとか言うところにあるらしい絵具メーカー。

最近までフルパンしかないわ、海外の画材屋(大抵ジャクソンズ)から個人輸入するしかないという入手難易度なのに、何気に利用者が多かった謎の絵具。

その特徴はちょっぴりねっちょり気味のテクスチャに、天然の土系顔料(まれに鉱物色あり)や綺麗な分離色など、魅力に満ちています。

◆入手難易度

★★ 2

上記にも記載の通り、ごく最近まで、個人輸入するしかなかったので、極めて入手難易度が高かったです。 が、虹の森ショップさんが国内で販売を開始してくれました。 感謝……圧倒的感謝…………!と言うやつです。

販売サイトはAmazonとメルカリショップとやら。 ECショップはAmazonしかないですが、その代わり?Amazonの倉庫からの発送なので、在庫さえあればお届けは早いです。

ただ、ちょっとAmazonだと商品探しにくいので、ジャクソンズとかアルテミランダで色を確認しつつ、気になった色をAmazonで探した方がいい気がしています。

◆全何色か知らないし、知ったところでどうせまたすぐ増えるんでしょっ!?あたし知ってるんだから!

と言うわけで、元々色数多いのに、しょっちゅう新色が出て追いつけないです。 一体、どうやって商品開発や顔料を入手したり、最高の分離色調合してハンドメイドでハーフパンに詰めて乾かして世界に卸しているんだ?本当何者なんだRomanSzmal!! (だから欠品が多いのはしょうがないのである) ジャクソンズ見ると、商品数は今現在(2024年9月)、180 colours availableって書かれてる。

そのレパートリーは、基本的な色や、使い勝手の良い混色、分離色、アースピグメント(=土絵具)と、様々。 茶色系は本当に種類豊富で全部欲しい!

◆お気に入りの色

・ミスティモーニング 朝靄を思わせる紫がかった淡い分離色。 この色合いできっちり分離できるのすごい。 納得のRSの人気色。

・ヴィヴィアナイト(ブルーオーカー) 国内で売ってるブルーオーカーの顔料買って手で練った方が綺麗な気がするけど、お手軽に使えるのが強み。 (きっとどこかの顔料職人さんが丹精込めて作ったから良い色なのだろう、国内で入手できるのは)

・Przybysz’s Grey ←読めない なんかすごく綺麗に分離する色。色よりも名前が読めなすぎてそっちの印象が強い。

・オータムグリーン ぱっと見分離がエグいけど、深緑から、気温が下がり始めて紅葉し始めるような葉っぱを彷彿とさせるまさにオータムなグリーン。

・シャドウバイオレット DSにも同じ名前のものがあるけど、やっぱりこちらも分離色。 良い色。

・シャドウバイオレットライト シャドウバイオレットと似てるけど、ちょっとバイオレットが強い気がする?こっちの方が好きかもしれない?

・ゲーサイト イエローオーカーやローシェンナのようなフレッシュな鮮やかさを感じさせる明るい茶色。めちゃくちゃ気に入っていて、チャンスがあればすぐ使いたくなる魅惑の色。地味に分離するので、一色で塗っても情報量が増える、使い勝手最高の色。

・ヘマタイト(ブラウンシェード) ロマンの色。ちなみにバイオレットシェードもあるけど、自分はこっちの方が好みです。

・German Raw Umber Greenish やっぱり緑寄りの茶色ってなんか良いですよね、ハイ。

・アクエリアスグレー PW6:1というと、バフチタニウムのようなアイボリー色が多い中、不思議な灰色。

ISARO

公式サイト(海外)

前々からちょいちょい耳にはしていた良くわからないメーカーのISARO。 やっぱり今でもどう説明すれば良いのかわからない!イザロなのかイサロなのかもわからない!(イザロ説が有力) とりあえず、ベルギーで手作りされているらしい。

独自のラメの入った絵具が人気のイメージなので、エフェクト絵具あんまり使わない自分はあまり持ってない。

◆入手難易度

★★ 2

こちらもRomanSzmal同様、虹の森ショップさんで扱っているので、Amazonとメルカリショップとやらで購入できます。

◆全89色であってるのかどうか知らない。

公式サイトの商品数91から、空のフルパン/ハーフパンを引くと89になるからそのくらいかなーと。

元々は、ラメが入った色(アイシーレイクだっけ?)で有名になった印象ですが、最近はコーラル~茶色とかのこっくりまろやかカラーも増えてさらに注目が。

◆お気に入りの色

・パウダリーベージュ こっくりまろやかかわいいサーモンピンク

M. GRAHAM

画像は作り忘れたのでなし😂 その代わりに公式サイトへのリンクをでかでかと貼ってみた。

セヌリエに似た、パレットの上で固まらず、脱走するタイプの絵具。 比較的セヌリエに似た使い心地。 という以上の情報があまりない…………

チューブも15mlサイズなので、それならセヌリエの方が店頭に置いている店もあるし、10mlのセヌリエの方が使いやすいのでは……と思ってしまって購入したことはないけれども、ついったの相互さんと絵具交換でいただきました。

ねっちょり系なので、固まると使いにくいビリジャンとかは案外使いやすいのかもしれない。

◆入手難易度

★★★ 2.5

DSやミジェロでおなじみ、anaconda東京さんで扱ってくれています。 楽天・Yahoo・AmazonのECサイトで買えるので、買いやすいかな、と思います。

ただ、15mlで、お値段も特別安くはないので、その辺で利用者は足踏みをするのではないだろうか。我が輩のように。

◆全70色なのだろうか?

公式サイトの色見本数えたら70だった気がする。 意外と少ない。 色を見た感じ、ぱっと見ベーシックな色が多い。

◆お気に入りの色……はまだ使いこなしてないので、残念ながら今のところはない…… それよりも、5色セットが何種類もあるのですが、コバルトミックスセットがめっちゃ欲しい。(なおお値段)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ここから先は蛇足。

国内で買えないけど、どうしてもお勧めしておきたい絵具さん達。

OLD HOLLAND

公式サイト(海外)

虹の森ショップさんが以前取り扱いを目指していたのですが、残念ながら様々なハードルがあり、やむなくお見送りとなった悲しい絵具。 もっと小ロットで卸してくれYo!

見ての通り、オランダの絵具です。 あまり国内では見かけないオタクすぎる方向性の単一顔料もあるけれども、独自の混色も多く、色彩が豊富。

肌色系も豊富で、コミックアートにも向いている。 そして、海外のメーカーでありながら1本6mlという、日本人にも使いやすいサイズ展開!(18mlもあるらしい)

なのにナズェコクナイデカエナイノディス!?

◆入手難易度

★ 1

海外で個人輸入するしかない。 (実際には一部の色は国内で買える気がするけど、買える色の方が少ないと思われ) おすすめのサイトは、ジャクソンズ。 今までにも多くの日本人が買い物をしているので、ジャクソンズでの買い物のしかたの記事もあって安心して購入できる。 (最近、サイトが変わったので、違うところもありそうだけど、最近は翻訳機能もあるしなんとかなるさー) 何よりえげつない安さの送料w

時間はかかるけれども(大体2週間~戦争のせいで2ヶ月かかったことも)、国際郵便の場合、追跡も付いていて、破格の送料。 もちろん、普通に国際宅配便も選択可。

◆全160色

単一顔料から複合顔料までとにかく豊富。

◆お気に入りの色

・Blue Lake PB15:2です。以上。

・Blue Violet ありそうで意外とない、青紫。めっちゃお勧め。

・Brilliant Yellow Reddish 肌色。PW4が入っていて、透明感抜群。

・Naples Yellow Reddish Extra 肌色。PW4が入っていて、透明感抜群。

A.Gallo

公式サイト(海外)

たしか、ここも虹の森ショップさんが打診したけれども、今の流通で手一杯すぎてこれ以上販路増やせないという理由で断念されてしまった、イタリアンでハンドメイドな絵具さん。

海外サイトで購入するしかない、単価も高い。でも、それでもお勧めしたくなるA.Galloの魅力は、面白い顔料が多い!コレに尽きる。

嘘です。普通にそうじゃない普通の顔料の絵具でもお気に入りの色あります。 でも、やっぱりつい手を出したくなる珍しい顔料が多いのです。

ちなみに、ハンドメイド絵具あるあるですが、ハーフパンのみの扱いです。 ぱっと見溶けにくそうな見た目ですが、ハチミツも入っていて、実は溶けやすいです。

◆入手難易度

★ 1……いや、0.5だったかもしれない?

海外で個人輸入するしかない。 あと、ハンドメイドで、作れる量が限られているせいか、売り切れの色も多い。

ジャクソンズで、合わせ買いしようとしたら売り切れてる! じゃあしょうがない、入荷してから他のも買おう、と思ったら、次は他の色が売り切れてたり……とかあるある。

販路をこれ以上増やせない、というのもむべなるかな😂

◆全何色かわからん……orz

公式サイト、一度に全色表示してくれないので数えにくいので放棄! ジャクソンズで数えた感じは106色くらいありそう。

とりあえず、面白い単一顔料が多いけど、そのほかに分離色もあったりして、展開が豊か。

◆お気に入りの色

・Meteorite Brown メテオライトなブラウン! そう、隕石!ロマンしかない!

・Tourmaline トルマリン! そう、トルマリン!ロマンしかない!……と言いたいところですが、ロマンの他にも、マイナスイオンが出てきそうな淡く透明感のある灰色が使い勝手ありそうで好き。

・Icelandic Red Earth アイスランドの赤い土! そう、アイスランド!ロマンしかない!(このロマンというのはアイスランドへのロマンのことである) 普通に使い勝手の良さそうな赤茶です。

・ラピスラズリ ラピスラズリの絵具はいくつかありますが、市販のラピスラズリ水彩の中では結構青色が濃いので、そういう意味でお勧めです。 国内で入手できる某メーカーとか、限定品として時々売り出す某メーカーのラピスで満足できないという場合は、こちらのラピスラズリを試してみると良いと思います。 まぁ、私は某最高級グレードの天然ウルトラマリン(ガラスケースの方)を持っているのでラピスラズリに固執する必要はなくなったのだがね!←ドヤ顔

・Copper Blue 涼しげな、緑寄りの水色。かわいい。以上っ!

・Hokkaido Orange 北海道なオレンジ。他では中々見かけない。 寒い北海道の暖かな街の明かりと見せかけて、ちょっぴり渋めの鮮やかなオレンジ色。

・フレンチオーカーサハラ 使い勝手の良さそうなやや緑寄りのオーカーな茶色。

なお、購入してないけど、めっちゃ欲しい色はたくさんあります。 最新の青なインミンブルーとか古代の青のハンブルーとか、PG51ってあまり見かけないVictoria Greenとやらとか、本物のサップグリーンなBuckthorn Berry GreenとかStil de Grain Lightとか、分離色のニュートリノとか。 PB71のジルコニウムブルーは国内で入手出来るようになったので、ここから購入する必要がなくなったのはクサカベさんに感謝しかない。

雑まとめ

インスタ映え →ZECCHIを買いに天王洲へ行こう

鮮やかな絵具が好き →ミジェロ、M.グラハム でもパレットから脱走するなし! →ミジェロ

混色嫌い!または、分離色大好き! →RomanSzmal

鉱物色! →RomanSzmal、A.Gallo

肌色!肌色! →オールドホランド、ミジェロ

アイスランド大好き!!!!!!!!!!!!! →A.Gallo

0 notes

Text

メーカー別水彩のお話 ― 海外メーカー編1

前回に続く、絵具のお話。 今回は、大きめの画材屋さんでも売ってるタイプの海外メーカーの偏見に満ちた感想だ。

そういえば、海外メーカーってザ・肌色って肌色作ってないメーカーさんもあるわね。 コミックアートはやはり日本の文化なのだろうか…。

商品名の下の画像は、手持ちの色で塗ったので、所持数が少ないメーカーさんはちょっぴり残念なことになっているので要注意。 (紙はファブリアーノ5 中目)

ウィンザー&ニュートン プロフェッショナル・ウォーターカラー

公式サイト

ウィンザー&ニュートン、長すぎるので略してWN。 と言っても、実は2種類あって、専門家用のプロフェッショナル・ウォーターカラーと、廉価版のコットマン。

コットマンは、全48色と少なめです。廉価版と言っても、価格帯が安い顔料を主に使用しているために安く販売できるという仕組みで、品質はプロ用にも匹敵するとのことですが、いかんせん、メタリックカラー2色しか持ってないので何も語れません😢。 海外メーカーでお手頃にはじめたい人にはお勧めと言えると思いますが、コバルトなどの価格の高い絵具はないため、買えるものはコットマン、足りない物は他ブランド、という使い方でも良いと思います。

閑話休題。

プロフェッショナル・ウォーターカラーの話に戻る。 海外メーカーの絵具としては破格の価格帯。単一顔料も多く、ベーシックな顔料から、ローズの香りのする変わった顔料まで色々あります。 顔料らしさを生かした感じ。とはいえ、尖ってる一部の色を除けば、溶けやすく発色も良い。 なんでこの価格なの……?と疑問を呈したくなる品質。

海外メーカーデビューは是非WNで☆と言いたくなる感じです。 ただ、尖った色もあることで、耐光性には注意が必要な絵具も。 あと、インディゴはカビが生えやすいとまことしやかに囁かれているので、チューブから出して保管する方は避けた方が良いかもです。 (なお、チューブから出してハーフパンなどで保管するのはメーカー非推奨。それならハーフパン買ってくれ、とのこと。でも我が輩さんは傾斜のついたフルパンに入れてるからハーフパンではダメなのだ)

あと、WNのパンフレットは商品情報以外にも水彩絵具についての色々タメになる情報が盛りだくさんなので、画材屋さんに置いてあったら是非もらってくることをお勧めします。 この記事書くためにパンフ探したとき、分厚いからすぐに見つかったZe!

◆入手難易度

★★★★★ 5 ↑入手しやすいほど★が多いYo

海外メーカーの絵具としては一番いろいろなところで売っているのを見かけるイメージです。 東急(じゃなくなった)ハンズとかでも見かけます。 コットマンのハーフパンセットならいけぶくロフトでも見た。(2024年8月情報)

◆全107色 (2024年8月現在)

専門家用ならばあって当然の定番絵具、ビリジャンがまさかの廃番となったので(ついでにオーレオリンも)、少し減りましたが、2025年に8色が追加されるので、楽しみですね。はい。 でも、ビリジャンは復活しなかった…

特徴としては、カドミウム入りやコバルト入りの絵具を扱いつつも、一方でカドミウムフリーシリーズというものもあったり、多方面を意識してそう。(でもコバルトフリーはないのね)。

◆お気に入りの色 ・ローズドーレ サーモンピンクに近いかわいい色。

・ローズマダージェニュイン ローズマダーは、茜から採れた色素。ジェニュインは純正。つまり、茜をアレやコレやして、絵具にしたのがこのローズマダージェニュイン! 化学的に合成された顔料ではなく、植物から作られた顔料と言うだけでとてもオタクの心に刺さります。 例え耐光性がなくとも、是非お手元に1本は置いておきたい一品! ちなみに、この色素を元に科学的に作られたのがアリザリン顔料だ!ローズマダージェニュインよりは耐光性良いけど、やっぱり耐光性は低め。 ※ただし、ジェニュインはジェニュインでも、茜じゃなくてアイツじゃね?という噂も。どちらにしても、天然というロマンをお手頃価格で買えるわけです。

・ウィンザーオレンジ ウィンザーオレンジと言っても、ウィンザーオレンジと、ウィンザーオレンジ(レッドシェード)の2種類あって、一般的にはレッドシェード(略してRS)の方が人気がある気がしますが、我が輩さんはこのウィンザーオレンジを薄く塗って肌色にしたりして使ってます。

・スマルト 本物のスマルトはもっとアレだけど、こちらはそのスマルトをイメージしたただのウルトラマリンバイオレット顔料。 だけど、この絶妙な赤寄りの青紫具合が人を引きつけてやまないのです。というか、本物のスマルト顔料はザラザラして使いにくいのでこっちの方が良いまである。

シュミンケ ホラダム透明水彩

公式サイト……は見にくいので世界堂のページをば。

お値段見て飛び上がっちゃう、初めて水彩絵具を買おうとする人には怖くて手が出せないかもしれないシュミンケさんちのホラダム水彩。 みんなシュミンケシュミンケ言ってるけど、水彩の商品名はホラダムなので、あえてここではホラダムさんの名称を使用しよう。 (あ、しようしようってダジャレだっ)

特徴は、オックスゴール(牛の胆汁)が入っていることにより、伸びが良いこと、あと、我が輩さんには良くわからんが、顔料濃度が濃い!少量でいくらでも塗れる!色が鮮やかとか言われます。 デメリットは高い、高すぎる……!ってところ。てなくらい人気があります。

単一顔料から複合顔料まで幅広くあり、微妙なニュアンスの違いの絵具もたくさんあって、混色面倒くさい人にもお勧め。

あと、WNのように分厚いパンフレットがお勧めですが、こちらは水彩絵具あれこれ、ではなく各色の説明書きが充実してて読み物として楽しいヤツです。

◆入手難易度

★★★★ 4

大きめの画材屋さんなら売ってるイメージ。 ただし、お値段的な入手難易度は★1ですね、ハイ。 シュミンケの一番安いグレードでターナーの国内色なら何本買えてしまうのだろうか……!!!?

◆全140色………???????? 手持ちのパンフレットは通常色140色(139色 + オネッツ←オックスゴールを絵具っぽくした物?)になってます。 が、粒状色のシリーズ(スーパーグラニュレーティングカラー)や限定色だったものから定番入りしたラグーンブルー、チャコールシリーズや天然色素の絵具のシリーズ(ナチュラルズ)などもあるので、もはや何色かわからん…………!!!!

でも、初めて水彩をはじめよう、と言う人にはスーパーグラニュレーティングカラーなどのブースターパックのようなシリーズはお勧めしないので、基本(ただしオネッツは除く)の139色からはじめることをお勧めします。 スーパーグレニュレーティングカラーもめっちゃ良い色あるんですが、基本色混色すれば作れる色もあるので、基本色集めて、それでも欲しいなら是非ともお勧めしたいところではありますが。

◆お気に入りの色 ・茶色系全般 雑っ!!!!!!こんな雑なお勧め初めて見たわ。 でも、茶色って一口に言ってもいろんな茶色があるわけで、ホラダムさんはこの茶色の種類が豊富! 手持ちのお勧め色紹介していったらスクロールバーがもっとちっちゃくなっちゃう!!!ので、茶色、とひとまとめにしておきました。

・グリーンアンバー 茶色系全般って上にまとめてあるにもかかわらずそれでもお勧めしたいグリーンアンバー。緑がかった茶色で個性的です。

・デルフトブルー インダンスレンブルー(PB60)顔料なんですが、他より赤みが強くてめっちゃ良い色!

・ネイプルスイエローレディッシュ 肌色にお勧め。 PW6が入っているけど、他メーカーの肌色と透明感が違うっ!

・ニュートラルチント ニュートラルチントは大抵どのメーカーにもあるけど、某社を除いてみんな複合顔料で個性が出がち。 全メーカーのニュートラルチントの中でも一番人気が高い気がするホラダムさんちのニュートラルチントはほんのり紫がかっててオンリーワン感がすごい。

ロイヤルターレンス レンブラント

公式サイト

水彩らしい透明感が我が輩さんに気に入られている模様。

オランダ ロイヤルターレンス社には、幾つかのブランドがあり、レンブラントブランドは、その中で最上位ランクとなります。 他には、固形水彩と言ったらコレ!(ってイメージ持ってたの自分だけだったらしい)なヴァンゴッホ固形水彩絵具、入門編っぽそうな感じのターレンスブランド(透明水彩ではなく、不透明水彩)から、サクラプチカラー(固形水彩のみ)、色々ありますが、プロ用として使うなら、レンブラントか、ヴァンゴッホかと思います。

ちなみに、サクラプチカラー、サクラクレパスじゃないの?って思われるかもしれませんが、wiki先生によると1991年にロイヤルターレンス社を買収しているそうで、画材関連はこっちの管轄っぽそうなのでした。

またしても閑話休題。

同じ顔料でも、他のメーカーに比べ、軽やかで透明感がある印象です。色の薄めのカラーインクのような感じ? 不透明感のある絵具が苦手な人にもおすすめ。私はもっと早く出会いたかった。 なお、欠点はチューブが10mlであること。 そんなたくさん使い切れないYo!

レンブラントで人気が高いのが、キラキラなエフェクト絵具。 エフェクト絵具の中でも4種類に分かれていて、 ・メタリックカラー ・インターフェレンスカラー 上記2シリーズは普通パール感のあるラメ色。 ・カメレオンカラー 見る角度によって色が変わる偏光色。 ・スパークカラー 大きめのラメがギラギラ!

特にカメレオンカラーとスパークは他の水彩ブランドではあまり取り扱いがない(これに匹敵するのはクサカベのシャインパールシリーズくらい?アクリル絵具なら色々ある)ため、エフェクト顔料を使いたいという人には大いにお勧め。 なお、スパーク1色、カメレオン1色持っていますが、どちらもハーフパンで溶けにくいため、チューブをお勧めします。 メタリックとインターフェレンスカラーも1色ずつ持ってますが、こちらはハーフパンでも使いやすいです。

◆入手難易度

★★★ 3

売ってるところには売ってます。 店頭で買えなくても、大手画材屋の通販なら色々な所で売ってます。 ヴァンゴッホの方が入手難易度低い気がする。 というか、ヴァンゴッホはどこにでも売ってるもんだと思ってたZe 価格帯も10mlだと思えば特別高くはないのですが、10mlである必要性がないことから、わざわざレンブラントにしようかな……って思う人が少ないのかもしれない。 そういう人はハーフパンから試してみるといいかもしれません。 (ただし、スパークとインターフェレンスはチューブが激おすすめ)

◆全120色 スペシャルエフェクトカラーとやらがあると思うと、多すぎず少なすぎず。

◆お気に入り色 ・ターコイズブルー✨ 似たような名前でコバルトターコイズブルーもあるけど別の色です。 シュミンケで人気のラグーンブルーをより澄んだ色合いにしたような透明感!よくあるフタロブルーとフタログリーンの組み合わせだけど、圧倒的濁りのなさ!ターコイズブルー界の純真!最推し絵具!

・グリニッシュアンバー 唯一無二の緑感を感じさせる絶妙な茶色。 激おすすめ。シュミンケのグリーンアンバーよりもこっちの方がより個性的。

・キナクリドンレッド ふんわり柔らか系赤よりのピンク。何故か他のメーカーよりふんわり柔らか。

・チタニウムバフ 他メーカーは大体PW6:1という顔料を使いがちな中、何故かPW6とPBr7で構成されている変わった象牙色。 ターナーのクローブをもっと薄くしたらこんな感じかな?

・ネープルスイエローレッド シュミンケのネイプルスイエローレディッシュよりちょっと黄味よりだけど、こちらも透明感があって使いやすいです。

・ウルトラマリンディー�� 赤よりの青で好き。

・ラベンダー グラニュレーション色扱いされてないけど、地味に粒状感のある青寄りの薄紫。好き。良い色!パステル系の色で粒状感のある色は珍しい。ステイニング色と一緒に使うとちゃんと分離してくれる便利で良い色。

マイメリブルー

公式サイト……が見つからないので青葉画荘さんのページ。

2019年に大リニューアルしまくって話題になった?マイメリ社のマイメリブルー水彩絵具。 (どちらかというと、分離色チャレンジ企画で知名度が広がった感) 普通、パッケージ変えました!ってのは良くある。ターナーも最近変わったし、ホルベインやWNも結構変わったりしている。 が。パッケージはもちろん、全色の構成を見直して全部変えまくったというのは我が輩さんの知る中ではここしかない。

リニューアルし、全てが単一顔料に。 単一顔料であることのメリットは、混色したときに色が濁りにくいこと。 また、色だけではなく、顔料の持ち味が最大限に生かせること。 (粒状感のある絵具や染みつき力の強い絵具など) 顔料を味わいたいならマイメリブルーがおすすめ! (とはいえ、初心者でそういう人は少ないかもしれんな)

欠点は、混色でないと作れない色合いの絵の具が少ないこと。 でも、その欠点をいろいろな珍し系顔料などで補ってあるのがすごい。 また、最大の欠点はチューブがでかい12mlであるということ。 そしてその分、単価も大分お高めなところ。

個人的にはイントロセットがかなりお得なセットなので、先ずはこちらを購入してみることをおすすめしたい。 面白い構成とロマンあふれる顔料の絵具も含まれているセットです。 あとは普通にハーフパンを購入するという手もあります。

おっと、塗り心地について一切触れていなかった。 溶けやすく濃くて発色が良い、シンプルに良い絵の具です。

リニューアルされてどうなったのか知りませんが、元々、シンプルな処方(科学的な添加剤を使わず、昔ながらのレシピで作っている)でおなじみだったらしいので、今もそうであれば、絵具の沼の少しでも深いところに行きたい人達には垂涎の一品に違いない。

◆入手難易度

★★★ 3

売ってるところには売ってます。 店頭で買えなくても、大手画材屋の通販なら色々な所で売ってます。 ちなみに、地元の画材屋はリニューアルを機に取り扱いを辞めたらしく、昔の絵具が割引で売られていましたw

◆全90色 100色を超えるメーカーが多い中、90色は少なく見えるのもむべなるかな。 でもマイメリブルーのコンセプトからすると、複合顔料なしで90色もあるのは素直にすごいなぁ、と感心しきり。 特に、他では中々お目にかかれない顔料の絵具もあるので、初心者は手を出しにくいかもしれませんが、水彩絵具の魅力に気づいたなら、顔料の面白さに気づいたなら、きっとマイメリから避けて通ることはできないでしょう。

◆お気に入り色 ・ターコイズコバルト 他のメーカーはコバルトターコイズって名前が多いのに、マイメリは何故かターコイズが���に来る。コバルトを含む青緑系粒状色はどのメーカーからも出ているワケですが、その中でもかなり澄んだ水色に近い色でまぶしいです。好き。 なお、チューブで買いましたが、大分奮発した模様。

・インディゴ 水彩沼ほいほい。顔料沼ほいほい。 インディゴの顔料NB1は、天然のインディゴ。ロマンしかない。 もちろん、絵具としても渋い青でめちゃくちゃ良い色である。 お勧めするしかない。

・ペインズグレー 水彩沼ほいほい。顔料沼ほいほい。 ペインズグレーの顔料Vat Blue1は合成インディゴ。天然も合成も成分はほとんど同じ(臭いが違う気がするけど)なので、ロマンしかない。 もちろん、絵具としても青みがかった渋い黒に近いペインズグレーらしい色で、めちゃくちゃ良い色である。 お勧めするしかない。

・セピア 自分は持ってないですが、独特の質感と濃さで人気らしい。

・ネイプルスイエローミディアム あったかい感じのこっくり系黄色。好き。

・ネイプルスイエロー ほんわり暖かさの中にも黄色のツンとした感じのあるまろやか黄色。好き。

・ベルチーノバイオレット マイメリでも人気の色。 紫がかった赤と言うべきか、かなり赤寄りの紫と言うべきか。 一つあると色々使えて便利な色。

・ウルトラマリンディープ 赤寄りの青で好き。ただし自分の手持ちはリニューアル前の物。 でも、どっちも同じぐらいの色なのできっと同じ。

ラウニー アーティスト水彩絵具

公式サイト

ラウニーはアーティスト向けのシリーズ(チューブ&ハーフパンあり)と、廉価版のアクアファイン透明水彩(ハーフパンのみ)の2種類があります。

↓ここからは我が輩さんの偏見による妄想 が、ここ最近のラウニーの状況を見ていると、ハーフパンセットは販売終了らしく(単品は継続?)、アクアファインの方ばっかり見かけがち。 どうにも、アレやコレやで聞きかじった情報だと、欧米圏だと絵具の需要が減ってきているようで、専門家用は需要が少ないのかもしれない。 チューブは今のところ生きてますが、アクアファインとかぶるハーフパンはもっと需要が少ないから真っ先に切られているのかもしれない ↑妄想終了

ラウニーは自分も最近まで名前は知っている物の使ったことがない良くわからない絵具のイメージ(レンブラントもそう思われてるんだろうなーw)で、Twitterの相互さんが気に入っているという話は聞いていたものの、試す機会がないので見向きもしていませんでした。 が、とうとう、国内総代理店のクサカベさんが都内の画材店さんのイベントでお試しコーナーを設けてくれたことで、我が輩さんにもラウニーを使う機会がやってきました。

透明感が高くて、混色しても濁りにくい! 相互さんの言ってたそのままの印象でした。

と言うわけで手元には数色しかありませんが、どの色も使いやすく、隠れた一品です。 初心者さんの場合、クオーターパン(1/4サイズ)の18色セットがあるので、ここからスタートしても良いかもしれない。 (なお、売り切れ次第販売終了)

また、ハーフパンはパッケージのシールを剥がして側面に貼れば、顔料情報や色名など、わざわざ手書きしなくてもすむ親切設計です。 (ちなみに、ヴァンゴッホはパッケージの上をちぎるだけですむハイパー親切設計で泣いた)

◆入手難易度

★★★ 3

売ってるところには売ってます。 店頭で買えなくても、大手画材屋の通販なら色々な所で売ってます。 (↑大体みんなそう)

◆お気に入りの色 ・ウォームセピア こっくりセピア。←どういう感想だ ・バーントアンバー 使いやすい。←雑な感想

セヌリエ 透明水彩絵具

公式サイト

発色お化けのセヌリエ。 ハチミツが入っているのが特徴で、パレットに出しても固まらない、むしろ脱走するイキの良い絵具としてもおなじみ。 脱走させたくない人にはハーフパンをお勧めしたいけど、ハチミツらしさはちょっと減る。(ハーフパンにもハチミツは入ってます)

複合顔料の絵具が多く、他のメーカーにはあまりない色が多いのも特徴。 発色の良さと色のレパートリーはカラーインク使ってきた人には使いやすいのかもしれない。

10ml入りで多く見えるけど、柔らかいせいかごっそり絵具がとれるので、意外と減りは早い。

◆入手難易度

★★★ 3

数年前までは都内だと、何故か銀座と池袋と渋谷でしか買えなかったのに、今では通販でお気軽に買えるようになった。 のは良いけど、世界堂は通販と新宿本店でしか扱いがないのだろうか。 むしろ池袋で取り扱ってくれていた画材屋さんがどこぞのデパートの買収騒動でなくなってしまったので、池袋店でも扱ってくれよな!

◆全98色 意外と少ない。 単一顔料に拘らず、独自の色の構成を誇るその姿はクサカベを彷彿とさせる。

◆お気に入りの色 ・ウルトラマリンディープ コイツいつもウルトラマリンディープ推してるなって言われそう。 ここも、ターナーやまっちのように粒状感が少ない滑らかなウルトラマリンです。

・ウォームグレー セヌリエでも特に人気な気がする色。 ターナーのクローブに似てるけど、ちょっとこっちの方が色が濃い気がする。 グレート言うよりベージュ。 ・ライトグレー 何を持ってライトなのか知らんが、ほんのり青みを帯びた涼しげな灰色。 ・イリディセントライトパープル ラメが入ってる好みの青紫!

ダニエルスミス

公式サイト(アメリカの本家)←翻訳機能が付いてるのでリンク張ったけど翻訳がいまいち。普通にブラウザの翻訳機能に頼った方がマシ。 国内代理店のベステックの公式サイト

ダニエルスミスの最大の特徴は ①鉱物を原料としたプリマテックシリーズ ②分離色 ③圧倒的……圧倒的色数……! です。

①プリマテックシリーズ 絵具の原料はほとんど科学的に作られた顔料ですが、古い時代には鉱物を砕いた物を絵具の原料として使っていたりしたのでした。 今でも日本画で使われる天然岩絵具なんかはそういう風にして作られています。 そして、このプリマテックシリーズは、そういった鉱物を元にして作られています。 岩絵具を見てもらえればわかりますが、鉱物を細かくすればするほど色が白に近づいていくことの多く、水彩として使えるレベルまで細かくしているのになんか時々胡散臭くなるくらい鮮やかだったりして、一部の色はアレ疑惑はなくもないですが、我々はロマンを買っているのである。

②分離色 ムーングロウ、シャドウバイオレットが代表的な、水に溶くと複数の色が出てくる分離色がいくつかあります。 一つの絵具で作品の情報量を増やしたいときにお勧め。

③色数。 後で説明しよう!

鉱物色は鉱物というより宝石を絵具にしているくらいのロマンがあるので、初心者さんも沼にはまらずとも手を出してみたい、と思うかもしれないものの、プリマテックシリーズだけで完結できるわけもなく。 じゃぁそれ以外の色はどうなのかというと、溶けやすくて発色が濃く、普通に高品質です。

色数が多すぎてどの色を買えば良いのかわからないって時も、基本は15mlチューブですが、一部商品は5mlチューブもあるので、5mlチューブからそろえていくと初心者さんでも買いやすいのでは、と思います。

◆入手難易度

★★★★ 3.5

代理店?販売店?さんは2つ。 初めはanaconda東京さんがひっそり?ネット通販で取り扱いしていました。(ヤフー、楽天、Amazonにお店あり)

どっかで聞いた話だと、日本の画材店さんは流通が特殊でどうたらこうたらで、その辺の影響もあって画材屋さん店頭では扱っている所はなかったんだろうなぁ。知らんけど。

しかしその後、カリスマカラー(←今度国内での取り扱いは終わる模様)や、水に溶けるシャーペン(←下書きに便利)とかでおなじみ?(我が輩さんは知らなかった)の、ベステックさんが参入し、画材店でも取り扱うようになったのだった。 ↑よく知らんけど、端から見ると素言ういう風に見えるので違ったらゴメンネ。

そういう訳で、売ってるところでは店頭で売っているし、ECサイトでも購入できるため、通販でも購入しやすいと思います。

◆全266色らしい 他のメーカーの2倍から3倍じゃないですか!意味がわからん!!!!! とはいえ、全266色の中にも分類があり、 ・プリマテックシリーズ ・ルミネッセントシリーズ ・エクストラファインシリーズ に分かれています。

プリマテックは先ほど書いたとおり、鉱物色。 ルミネッセントは、エフェクト絵具のシリーズで、パールのような質感のラメラメ絵具がたくさんあります。 エクストラファインシリーズが最もベーシックなシリーズです。 でもこのエクストラファインシリーズだけで200色超えてるんだな……。 単一顔料から複合顔料まで様々なニュアンスの色がたくさんあって、茶色系も豊富。茶色系全部欲しい。

◆お気に入りの色 ・シャドウバイオレット 略してシャドバ。カードゲームみたいだけど、あっちは公式ではシャドバスって名乗ってるので、シャドバと言ったらシャドウバイオレットを思い出す方々は正しい。そしてとても人気の分離色。黒の代わりに使ったりもする。

・ムーングロウ とても人気の分離色。黒の代わりに使ったりもする。

・バフチタニウム とりあえず一本持っておくと便利系の色。

・マヤンブルー 青黒いって言うと響きが悪いけど、イイ感じの青黒い色。

・ルナブルー 分離色だっけ? 青と黒の分離具合が神秘的。

・ソーダライトジェニュイン ペインズグレーとかインディゴにやや近いくすんだ青。良い色。

・アンダーシーグリーン 分離色。やや茶色が買った緑で良い色。

・ロードナイトジェニュイン 色が鮮やかすぎて胡散臭いけど、耐光性も良くて便利でかわいいピンク。

・ウルトラマリンターコイズ 青寄りの緑。他にもターコイズな色合いは色々あれど、どうにもこのウルトラマリンターコイズって色は深みがあって好き。

・カルバゾールバイオレット いわゆるジオキサジンバイオレット。

・インダンスロンブルー シュミンケホラダムのデルフトブルーほどの赤みはないけど、インダンスレンブルー界の中では赤寄り。色が濃くて深みがあってめっちゃ好き。なんならデルフトブルーより好きかもしれない。

・インディゴ やや黒に近いけど、良い色っ

・ペイニーズブルーグレー 渋くて良い色っ

・ジョゼフクールグレー 濃い灰色だけど、そこからセルリアンブルーが分離してくるカッコイイクールグレー。

・スリーピングビューティーターコイズジェニュイン 閉山している鉱山から採れるターコイズを原料としているらしい、疑惑…魅惑の色。よくあるコバルトターコイズよりややくすんでるけど、ロマンの塊。

・セドナジェニュイン イイ感じの赤茶。ロマンがある。

・ゾイサイトジェニュイン 粒状化する渋い深緑。カッコイイのにロマンもある。

・グレーチタニウム バフチタニウムをもうちょっと黒っぽくした色で、他にあまり見かけないので1本あると便利そう。

見ての通り、プリマテックの印象も強いけど、普通に絵具の品質もいいし、通常色も豊富で良い色が多いのでした。

ゴールデン QoR

公式サイト

今まで紹介してきた国内・海外の水彩絵具の中で、唯一バインダー(糊剤)としてアラビアゴムを使用していないのがこのゴールデン社のQoR。 ずっと「きゅーおーあーる」って読んでたら「コア」が正解だったときの衝撃。

その特徴は、ぶわっと水に広がる分散性。 鮮やかな絵具も多いです。

ゴールデン社は大昔はターナーと契約してアクリル絵具を販売していましたが、なんやかんや(ターナーがU-35の販売をはじめたから)で日本からいなくなってしまいました。(うちにあるゴールデンのアクリル絵具はこの時代の物。滅多に使わないからまだなくならんのだ) その時代はQoRの販売はなく、水彩民はジャクソンズなどの海外通販でQoRを個人輸入する不遇の時代がずっと続いていました。 しかし、世界的にも非常に人気の高いゴールデン。 日本でもゴールデンを再び……!という声に応えてくれたのはホルベインさん!しかもQoRを携えて!!

何故ホルベインがゴールデンの代理店をする事になったのかは、こちらのリンクを参照願いたい。 ホルベインさん、めちゃくちゃカッコイイ!惚れたZe!

余談だけど、この前、「ゴールデンじゃないとダメなんだ!なんで扱ってないの!!!」って言っておじさんが世界堂池袋パルコ店で店員さんをちょっぴり困らせていたのを目撃(というか聞き耳立ててた ←おい)した。最近、池袋店にQoR共々ゴールデンが導入されたのは、そのおじさんのおかげかどうかは知らん。おじさんよ、再上陸させてくれたホルベインに感謝するのです。

前置きが長くなりましたが、アラビアゴムを使用していないためなのか、独特の広がりと鮮やかさは、他の水彩とわずかに違うと感じる人もいるかもしれませんが、カラーインクから水彩をはじめたいと言う人に向いているかもしれません。 カラーインク、ぶわわわわっと広がるからなぁ。(アレが苦手で一時期カラーインクをメインにしてたけど水彩に戻ってきた)

ちなみに11mlという不思議な量。 何か理由があるのだろうか……。 でも、イントロダクトリーセットなどは5mlのサイズでパレット代わりにもなる缶も付いてくるので買いやすいと思う。

◆入手難易度

★★★ 3

上記の余談のように、少しずつ取扱店は増えているかもしれないけれども、店頭に置いているお店は少ないと思われるので、基本的には通販で買う方が確実だと思います。

◆全96色(2024年8月現在) 顔料業界は絵具以外の要素によって顔料の生産中止などになったりするため、人気のある色でも廃番になってしまうことが多いです。 そのため、最近数色が廃番になって、逆に何色か新色が出て、現在は96色になってます。

割と珍し系の顔料もあると思うので、96色というのは思ってたよりも少ない。

◆お気に入りの色 ・ペインズグレイ 良い色っ!

・インジゴ 良い色っ!

・ウルトラマリンピンク 廃番色なので、店頭とかに残ってたら迷わず入手だっ! (ウルトラマリンピンクダークが代替色として出ています)

・ダイアリライドイエロー 好みの暖かめの黄色。好み。

・アルドワーズグレイ ざらっとして暖かみとクールさが両立している灰色。 粒状化する色で、ちょっと溶けにくいのが玉に瑕。

・ペインズグレイ(バイオレット) シュミンケのニュートラルチントに少し近い気がするけど、それより紫よりにして彩度を上げた感じ。買ったばっかりなので、まだ実使用はないが、見るからに使い勝手の良さそうな色。

雑まとめ

透明感があって混色しても濁りにくい →レンブラント、ラウニー

顔料の面白さってなんだろう →ウィンザー&ニュートン、ダニエルスミス、シュミンケホラダム

鉱物大好き →ダニエルスミス 一択

お金に糸目はつけないのでプロにも大人気の良い絵具使いたい →シュミンケ ホラダム

カラーインクの鮮やかさを求めたい →QoR、セヌリエ

混色面倒くさい →圧倒的色数のダニエルスミス > DSの影に隠れがちだが実は色数豊富なシュミンケ > 他にはない色があるセヌリエ

だろうか。

2 notes

·

View notes

Text

メーカー別水彩のお話 ― 国内メーカー編1

事の起こりは、前に引用RTした、初めて買う水彩は何が良いのか?という質問。 メーカーごとの特徴?とかをまとめた記事を書こうと思って早数ヶ月。 ようやく書き上げました。

あくまで、世界堂で買い物をよくする関東人から見た個人的感想です。 異論は認める!

先ずは、国内メーカーから。

前置き

正直、水彩の自分に合う・合わないというのは絵具そのものよりも、筆や紙の影響の方が大きいです。 なので、正直どのメーカーの方がいい、悪いって言うのは気にしない方が良いです。 ただし、アーティスト用の方が耐光性・品質等は良いので、アーティスト用か否かだけは買う際に気にしても良いかもです。

あと、この記事は2024年8月に書いています。 絵具は廃番になったり新色が出たり、顔料が変わったりが多いので、数年後にこの記事にたどり着いて色々違ってても生暖かい目でスルーして下さい。

ちなみに、商品名の下の画像は、手持ちの色で塗ったので、所持数が少ないメーカーさんはちょっぴり残念なことになっているので要注意。 (紙はファブリアーノ5 中目)

ホルベイン アーチストウォーターカラー

公式サイト

透明水彩と言って真っ先に思いつくのがコレ。ってくらいメジャー。 オペラのような耐光性低めの色でも他メーカーよりも退色しにくいイメージ。 うまく表現できんが、安定感を重視した作りなイメージ。 入手しやすさ、価格、塗り、パレットに乾かしたときの状��、いろんな要素で安定感が強い。

◆入手難易度

★★★★★★★ 7 ↑入手しやすいほど★が多いYo ちなみに5段階評価だ!

ぶっちぎりでどこにでも売ってるので入手しやすい。 ロフトとか東急(じゃなくなった)ハンズでも大抵売ってる。 むしろ置いてない店を見たことがない。 国産なのでお値段もお手頃。

◆全108色……? 煩悩の数である。 カドミウムフリーなどが多い昨今、カドミウムからコバルトまで地味にいろんな顔料がそろってる気がします。 この顔料持ってないなーって思って調べて見たら、普通にホルベインにあったわ、みたいな。

ところで108色と思ったら、最近分離色シリーズが出たせいで132色になっていた……!!!!煩悩が消えたっ!? だが15mlは108色なのでセーフ!なお60mlチューブは45色だそうだ。

◆お気に入りの色 ・リーフグリーン 黄色寄りの青にちょい足しすると涼やかな感じになって良き。 もちろん緑に入れても良いし、黄色に入れてもいい。

・ウルトラマリンディープ 粒状感つよつよ。色が赤寄りで実に良い。

・オペラ お気に入りというかおすすめの色。

■ホルベイン パンカラー

公式サイト

ハーフパンタイプ。 溶けも良く、色も濃い。というか、想定よりもごっそり採れちゃうことも稀?にある。 チューブタイプとは違ってオックスゴールが入っているらしく、高級水彩絵具なシュミンケに近い塗り心地と言われている。 シュミンケホラダムを試してみたいけど、高すぎて…という人は、こちらを使ってみて、自分に合っていると思ったらシュミンケを購入してみるものアリかも。 こっちはハーフパンしかないけど。 ハーフパンに色名が書いてあるし、マグネットが貼ってある最強親切設計! 何やら、当時の技術部門の人が一生懸命製造ラインを開発したんだっけ?(うろ覚え)

◆入手難易度

★★★★★ 5

売ってるところには売ってる。地味にロフトとかでも売ってたりする。でも、隅っことか下の方にあってよく探さないと見つからなかったりするw 通販でも買いやすい。 お値段も、チューブよりは高いのかもしれないけど、国産と言うだけで値札見ないで買ったので、憶えてないZe☆ そもそも国産ハーフパンってホルベインしか知らないけど。 で、メタルケースではなくプラスチックのケースなので、他の高級品質のメーカーのハーフパンセットに比べても圧倒的に安かったのだ。

◆全48色 すんごい少ない。 我思う。持ち運んでスケッチしやすいようにこのハーフパンは設計されているのではないかと。 だから色数もあえて少ないのでは?と。 あと、専用の36色ケースは使いやすい。 マグネットで取り外ししやすく、パレットも付いてるのであった。 ちなみに、ケース&空のハーフパンのセットも売っていて、一時期買おうか悩んだりもしていた。

ちなみに、チューブとは微妙に色が違ったり、顔料が違ったりするので、チューブとは別シリーズと見なしておいた方が良いです。

◆お気に入りの色 ・ジョーンブリヤン 耐光性やや低めらしいが、透明感があって使いやすい。

クサカベ 専門家用透明水彩

公式サイト

クサカベには幾つかの水彩のシリーズがあるが、初心者さんはコレ一択。 他のシリーズはクセがある(←そのクセが最高)ので、普通の絵具を一通りそろえてから追加で買うのがよろしいかと。 (ハルモニアは特にお勧めしたい)

このシリーズはコバルトやカドミウムなどを使用していないため、そういった顔料が気になる人にはとてもお勧め。 また、蛍光色やパステル系の色も多く、イラストなどに使いやすいのではないかと。

色名に和名が別途つけられているのも個性があって好き。 他のメーカーと比べて、色の構成の仕方が違う気がしている。

◆入手難易度

★★★★★ 5

自分は、隣町の文具&画材のお店で普通に売っていたので比較的入手しやすい絵具だと思っていたけれども、売ってないところには売っていないそうだ。 国産なので、やっぱりお求めやすい価格。 というか国産絵具は値札すら見ないで買ってるので、もはや値段わかってない模様。

◆全90色 思いのほか少ない。 他のメーカーでは、同じような色でも違う顔料なので違う色です☆みたいな事があるけれども、単一顔料が少なく、純粋に必要そうな色だけを追求しているのかもしれない。 プルシャンブルーとかインダンスレンブルーは大体どのメーカ��もあるけど、クサカベは混色だし。 (自分が数年前に購入したプルシャンブルーのチューブにはPB27って書いてあった気がするけど)

◆お気に入りの色 ※残念ながら手持ちの色が少ないので、参考にはならないかもしれない。 ・サップグリーン 濃く塗ると黄緑、薄く塗ると黄色っぽくなる、と人気。

・ロイヤルブルー インダンスレンブルー(PB60)と見せかけて、ほんのり赤(PR122)が入っているため、深みのある青になっている。シュミンケで人気のデルフトブルーを彷彿とさせるので、デルフトブルーの代わりにこちらを使うのもアリかもしれない。 ※なお、自分ロイヤルブルーは持ってない。ドットカードの色とか他人様のレビューでそう思った模様。

ターナー アーティストウォーターカラー 専門家用透明水彩絵具

公式サイト

ターナーはアクリルガッシュとか推しすぎてて水彩がおまけ感が強いけど、地味に評判が良い水彩絵具。 具体的にどの辺りが評判が良いかというと、 ①なんか妙に安い でも、ちゃんと専門家用クラスの品質で、むしろ顔料濃くない?と言われたり。 ②マヤカラー クセがあるので初心者にはお勧めしないがオタクになるとわかる、面白い絵具がある。 ③エフェクト水彩 国内メーカーとしてはパールとかメタリックな色が豊富。 ※ただし海外色…

欠点は、絵具が乾燥するとパリパリになってパレットから剥落しがち。 剥がれた場合はアラビアゴムメディウムとかでくっつけておくと良いそうだ。なお、うちのクローブとかは、剥がれるっていうより崩れてボロボロの塊になってるのでアラビアゴムメディウムでつけるとかそういう次元じゃない模様。

◆入手難易度

★★★★ 4

実はターナーの絵具には、国内色と海外色と呼ばれる色がある。 国内色は国内向けに作っている色、海外色は海外向けに作られているものです。 そのため、海外色はやや入手難易度が高いかもしれませんが、国内の画材屋でも扱っているところはあるので、通販すれば気軽に変えます。 少なくとも世界堂では店頭で扱っている店舗もあります。

また、最近は海外色の中でも人気の12色を集めたジャパネスクセット(海外色なのにジャパネスクとは一体…)もあるので、海外向けの割には入手しやすいかと。

◆全54色 少なっ! だが安心したまえ!海外色は94色あるらしい。 国内色と海外色で重複あるのかどうかは知らない。(←調べろよ…)

ただし、国内色は5mlなのに対し、海外色は15mlと、量が3倍!お値段の比率を考えるととてもお安いのだけれど、そんなに使い切れないわどうしよう、という悩みもある。

オサレなドットカードもあるので、気になる色があったら先ずはドットカードから試してみるのもアリだと思��。

◆お気に入りの色 ・クローブ 言わずと知れた人気色。 パステル色が苦手でないならとりま1本買ってけ!というくらいには人気。 が、パレットからすぐ剥落する。そのせいでどうにも使用頻度が下がってる気がする。でも、あると便利な色なんだよ……!

・ターメリック ただ単に我が輩さんの好みの色。

・インダンスレンブルー 他のメーカーのインダンスレンブルーと比べて、ちょっと渋みがあってインディゴに近い感じ。カッコイイ。

・ウルトラマリンディープ 色が濃いのに粒状感が少ない謎技術。とりあえず1本買っておけ、系の人気色。

・ペールウィステリア 自分は持ってないけどパステルな紫で人気。

・フレッシュウォーター 自分は持ってないけどパステルな水色で人気。

あ。書き終わってから気づいたけどコレ全部海外色じゃん。 国内色はマヤ系しか持ってないのでしょうがない。

春蔵

公式サイト

知る人ぞ知る、謎の水彩。 元々、老舗画材店の文房堂の絵具を創っていた方がなんやかんやで自分の理想の絵具を追求して作ったのがこの春蔵とかなんとかだっけ…?(違ってたらすみません) 色によっては耐光性が怪しい色はある気がするので、顔料を確認しながら買った方が良いのかもしれない。 耐光性気にしない人なら是非買って。 気にする人は顔料の耐光性を確認しながら買って。

今の職人さんが引退したらどうなるのかわからないので、気になるならば今のうちに買っておくべし!おくべし!

◆入手難易度

★★ 2

公式通販でしか売ってません。はい。 ただし、都内にあるギャラリー エスパスラポルトさんの店頭に一部の色が置いてあります。 通販あんまり好きじゃない我が輩さんは通販限定という壁のせいで欲しいけど買ってない、という状況になってます。

◆全84色 思ってたより多い!(←失礼)

◆お気に入りの色 ・テールベルト 他人様にお勧めされて購入した。めっちゃ良かった。

・ローアンバー なんか良かった。

・ニューブルー 他人様にお勧めされて購入した。普通のウルトラマリンと同じPB29なんだけど、何故かまぶしい……っ!!!!!

・パーマネントバーミリオン パッションなオレンジ寄りの赤なんだけど、赤が深い! 現物を見て!!!!

※買った色みんな好きなんだな。

まっち

公式サイト

水彩をはじめるときに知りたかった水彩絵具No.1。 カラーインクのような発色で、混色しても鮮やか。 子供から大人まで使えるタイプの絵具だけど、小学校とかで使う絵具と違ってちゃんとアラビアゴムで作られているちゃんとした水彩。

お子様にお勧めしたい絵具No.1。 カラーインクのような発色を求める人にお勧めしたい絵具でもある。 そして、お手頃価格で水彩をはじめたい人にお勧めしたい絵具。 プロ用ではないけど、プロも使っちゃう品質。

色数少なくても、混色しやすいので使いや���いです。

◆入手難易度

★★★ 2.5

基本的には通販になると思いますが、時々店頭で扱っているお店がある模様。 有名どころだと、コピックでおなじみのToolsさん。 新宿店が閉店するときに買いに行きました、ハイ。 今は御茶ノ水まで行かねばならない。

◆シリーズ シリーズが幾つかあって、それぞれ顔料濃度や色が違います。

・ベイシックカラー 13色 色数は少なめだけど、顔料が濃く、混色して使う事を前提として作ってあります。 ・ブライトカラー 20色 一般的な水彩と同じ濃度の顔料で、ベイシックと比べると中間色が多めです。 他にもいくつかシリーズがありますが、透明水彩としてはこの2シリーズで十分な気がします。 気になる色があればお安いので別のシリーズもどんどん買い足していけば良いと思います。

◆お気に入りの色 ・ウルトラマリン(ベイシック) 滑らか。ターナーのウルトラマリンディープと並んで謎技術と言われる滑らかウルトラマリン。

・マゼンタ(ベイシック) 基本の色。

・ブルー(ベイシック) 基本の色

・イエロー(ベイシック) 基本の色

・ブラック(ベイシック) 黒が濃い。

・みかんいろ(ブライト) 好みの黄色。

その他

持ってない絵具達 ・呉竹 なんか透明感が高そうなイメージはある。 まっちのOEMっていう噂を聞いたことはあるけど真偽のほどは定かではない。 そういえばこれもハーフパンタイプだった。専用のケースじゃないと入れられないので素直にハーフパンと呼ぶのは憚れるが。

・月光荘 2色しか持ってないので、なんとも言えないけど、トライアンローズは耐光性弱々だけど、鮮やかなので、好きな人は好きなはず。 まっちは月光荘のグループなので、割と使い心地はまっちに似ている。春蔵も一応月光荘グループだけど、春蔵は我が道を行く感じなイメージで全然違う。まっちとか月光荘とはまた違う良さなのだ。

雑まとめ

・お金をかけたくない人 →ターナーかまっち 専門家用に拘るならターナー。 耐光性よりも鮮やかさに拘るならまっち。

・バランス良くいろんな色を使いたい →パステルカラーから蛍光色までそろってるクサカベ

・教本などを見ながら勉強したい →教本などでよく使用されるホルベイン

・やっぱり良くわからん… →悩んでるならとりあえずホルベイン

・ちょっと高級な使い心地を味わってみたい →ホルベイン パンカラー

ってところだろうか。 もちろん、異論は認める!

1 note

·

View note

Text

いろんな紙に同じ絵を描いてみた

いつぞやのミューズさんの紙のラボラトリー2023にて購入させていただいたペーパービュッフェのうち、6枚に同じイラストを描いてみました。 まぁ、同じって言っても微妙に違うんですがね。

というだけの記事。

前置き

・アルシュブライトホワイト(極細目) ・ランプライト ・キャンソン ミ・タント ボード ・ニューブレダン ・マーメイドリップル ・アクアエリアス

上記の紙を使用しました。 同じ絵柄で同じ絵具で塗ってるわけですが、結構違いが大きく、あらためて水彩って紙が重要だよな!と思わされました。 というわけで、感想。

1.アルシュブライトホワイト(極細目)

言わずと知れたコットン100%、天下のアルシュ様のブライトホワイトバージョン。 ぶっちゃけロットによって色が違うみたいで、今回のビュッフェのものは手持ちのものより白い気がします。 初めて使ったブライトホワイトも白いので、この前買ったのがやや黄みがかっていただけなのかもしれない……?

発色はかなり良いです。髪の毛の差し色のPV23や、服のオレンジが鮮やかです。 普通のアルシュよりも白色度が高い分、青系は特に発色が良い物と思われ。

極細目なので、ペン入れもしやすい。 水彩らしい表現がしやすいと感じました。

なお小生、極細目に塗るのが苦手なのですが、なんとか頑張りました。

2.ランプライト

アルシュの他にもうひとつコットン100%紙。 実はランプライトは購入したことがなく、サンプルでいただいたものを何度か使った事しかなかったりします。 今まで使ったサンプル紙では気にならなかったのですが、文章でうまく表現できないのですが、なんとなく白っぽいモケモケ感を感じました。

とはいえコットン紙。ランプライトの色合いで柔らかめなものの、絵具の発色は良いと思いました。

凹凸のある紙ですが、丸ペンでもペン入れしやすかったです。

3.キャンソン ミ・タント

キャンソンのミ・タント紙が貼り付けられたボードです。 ミ・タント紙自体は確か160gの紙で薄手なので、水彩紙に使うにはちょっと心許ない厚みですが、ボードになっていることで、水張り不要・水分を含んでベコベコになるのも無縁となっています。

第一印象。この紙、発色お化け!

オレンジがまぶしいっ! 目に使った水色もまぶしい。 アルシュBWやマーメイドリップルも発色は良かったですが、圧倒的発色! ちなみに、結構白色度の高い紙ですが、ミ・タント単体なら、いろんな色が合った気がします。

ちなみに、紙の凹凸は荒くても浅めなので、ペン入れはしやすかったです。

一方で欠点。

他の紙は皆、同じ元のイラストからトレース台でトレースしているのですが、この紙は厚手のため、トレース台が使えません。 ボードじゃないただのキャンソン ミ・タント使うのは紙が薄すぎてちょっと心許ないです。

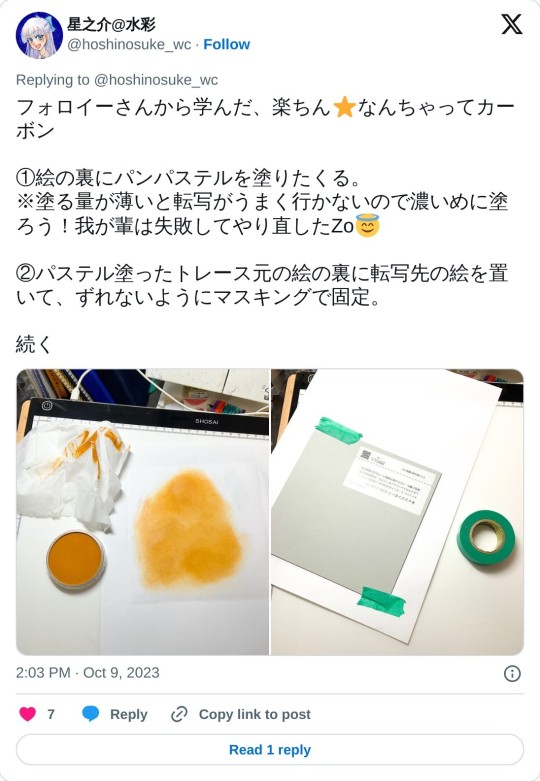

今回はトレース台ではなく、この紙だけ簡易カーボン転写をしました。 ↓やり方

4.ニューブレダン

初めて使用する紙です。 (ちなみに、ずっとニューブレンダンだと思ってたのは内緒。カタカナ読めない我が輩)

ミューズさんのHPの説明書きによると、

コットンを高配合し、弾力性と柔らかい風合いで、細目の紙肌を持つ高級版画用紙です。

だそうです。 お品書き通り、柔らかい風合いで、ペン入れしたら滲みました。 また、表面も柔らかいので、消しゴム使うのはためらわれました。

しかし、色を塗ってみると、紙の暖かみのある色合いや、和紙のような吸い込み(実際に和紙に塗ったことはないので推測)により、すごく優しい発色で柔らかい雰囲気になりました。

これはこれで、アリ!

イラストで使用するなら、線画を丁寧に描いて、塗りは補助という立ち位置の方が映えそうだなぁ、と個人的には思うものの、線画だけで魅せられる絵が自分には描けないんだなぁ😂 しかも、ペン入れは滲みやすいしw

5.マーメイドリップル

発色はかなり良いですが、凹凸がかなり強くて、はみ出しとの戦いになりました😇 また、浸透力?を感じないタイプで、染みつき強めの紙が好きな自分には少し苦手でした。でも、前に試し塗りした某キャンソン モンバルよりずっと使いやすかったです。

ペン入れは、凹凸強すぎて難儀したものの、表面が硬いので丸ペンが引っかかるようなことはなく、そういう意味ではペン入れしやすかったとも言えます。

似たような価格帯(多分)のホワイトワトソンと比べると、こちらの方が表面が硬くて強くて凹凸が強く、その分絵具の吸い込みが少ないという印象です。

6.アクアエリアスⅡ

他の紙と比べると、色々変わった特徴があり、

原料にガラス繊維が入っているユニークな水彩紙です。

だそうです。そんでもってアメリカの紙なのかー。知らんかったー。

発色は柔らかく、ペン入れが滲むのはニューブレダンと似ていますが、吸い込み感がこっちの方が強かった。 こちらも消しゴム使ってはいけないオーラを醸し出していた。

ニューブレダンと違って色が白いので、発色は鮮やかだけど、ランプライトで見かけた、白いモケモケ感が強いです。

なんか癖が強くて、自分にはちょっと合わなかったです。

7.おまけ。そのほかの紙々

最近は、普段使いの紙じゃない紙にも描く機会があったので、折角なので紹介。 上の6枚のように、発色の違い!とかペン入れ!とかの比較はできないのであった……

(1)ストーンヘンジアクア(細目)

版権絵で失礼。 ストーンヘンジアクア細目を使用するのは2回目。 1回目はラフな塗り方をしたので気にならなかったのですが、今回はとにかく丁��に塗り込みをしました。 リフティング力が強くて、重ね塗りはしにくいものの、下の色をなじませるように塗る、という塗り方ができました。

また、失敗しても修正がものっっすごく効くのも特徴だと思いました。

なお、ものすごく表面が弱いので、消しゴム注意、マスキングインクは×、マスキングテープは最弱のカモ井ミントさんしか受け付けないという繊細さんです。 ミントも剥がす時はエンボスヒーターで暖めながら剥がさないと悲劇が起こります。

(2)アヴァロン

アヴァロンも初めて使用した紙です。 こちらもストーンヘンジアクアのように、何度も修正したりなじませたりができました。 ストーンヘンジアクア荒目でイラストを描いたことがないので比べられないのですが、ストーンヘンジアクア細目を荒目にしたような雰囲気に近いものがあります。 ただ、凹凸の紙目があまり我が輩さんの好みではない模様。 (ストーンヘンジアクア荒目の紙目は好き)

ストーンヘンジアクアほどではないですが、こちらも表面弱々。

凹凸がある分、にじみはしやすかった気がします。

(3)ウォーターフォードホワイト(荒目)

何で中目じゃなくて荒目にしたのか……謎ですが、荒目のはがきサイズです。 中目は使ったことありますが、荒目は初めて使用。 かといって、目が粗い以外は特別違いはなし。 マスキングが安心してできるって良いね。としみじみ感じました😂

白色度が高いので、発色ヨシ!

というわけで以上、実際にイラストを描いた上での紙の感想でした。 同じ絵を描くことで、より紙の違いを感じることができました。 にじみやらマスキングやらのテストで違いを試したりもするんですが、実際のイラストを描くの��一番感覚的に違いがわかる気がしました。

2 notes

·

View notes

Text

マットで遊ぼう

同じイラスト(たまたまその辺に転がってたイラスト)に複数のマットを当てて楽しむだけの自己満足記事。 さぁ、読む元気のある人と、我が輩につきあってくれる優しい人は先に進むが良い……!!

前置き

はがきサイズのイラストを描く場合、一般的にはB5やインチ額が使用されることが多いですが、狭いわが家では、キャビネサイズを使いがち。

しかも、キャビネサイズの方が安い!

というわけで、キャビネサイズの額を買って作品を飾ったりしたいが、実はあまりキャビネサイズではがきサイズの中抜きマットは見かけないのです😢

ネットで注文しようとしたら、2cm以下の幅のマットは受け付けていないようで、勇気を出して、額縁屋さんにお願いしました。 ちなみに新橋のファブリさんです。 初めて行くにはあまりにも勇気がいる立地(ニュー新橋ビル2階)ですが、一度行けば以外と慣れるもんですw

マットの見本を見せていただいて、その中から気になったマットで、キャビネサイズ、ハガキ中抜きのマットをいくつか作っていただきました。

1.オリオン E-Yellow/171 スモークホワイト 1.5mm

やや黄みがかった紙に、切り口が鮮やかな黄色のマット。 作品が明るく見えます。 好き!

2.オリオン E-Gray/160 ワーグマン 1.5mm

こちらはワーグマンのマットに、切り口が灰色のもの。 シンプルだけど、灰色のマットで、どんな作品にも合いつつ、キリッと引き締めてくれそうな気配。 これ、地味だけどイイネ!

3.オリオン E-Lightblue/171 フロスティホワイト 1.5mm

これ、アートペーパーフレームで見たヤツ! 自分は青い色が好きだから、きっとこのフレームは使い勝手が良いに違いない!

4.オリオン HS-606 スエードネイビー 1.5mm

写真だとわかりにくいけど、スウェードでベルベットな感じで落ち着いた大人っぽさが出てきます。 あと、色が濃いので作品が引き締まる感じがする。 これもいろんな作品に合いそう。 (これもアートペーパーフレームで見たね、うん)

5.オリオン HS-605 スエードレッド 1.5mm

色、うろ覚えなので、レッドだったかローズだったか怪しいけど、多分レッド。 こちらもベルベットで大人っぽい雰囲気はありつつ、ネイビー似比べて華やかさを感じます。 ネイビーほどではないけれども、こちらも画面の引き締まり力があります。

6.オリオン HB-206 ギャラクシー 2mm

ぶっちゃけると、この作品に黒いマットはちょっと重���。 でも、真っ黒じゃなくて、キラキラが入っている分、少し明るさがあって、黒だと重すぎるけど、黒っぽい色が良い、という時に便利そうです。

このマットを作ってもらった時に額装をお願いしたこちらの作品も、背景はギャラクシーを使用しています。 実はこの作品、タイトル未定だけど、青の宇宙(宇宙と書いてコスモスと読む)とか厨二っぽい仮タイトルがついてるので、ギャラクシーって名前にピンと来たとかなんとかw

というわけで、ただ単に同じ作品でも、マット一つで無限に表現力が広がるというお話でした。 あと、はがきサイズにキャビネ額は気軽に飾れて便利だからもっと増えてくれて良いのよ、という下心っ!

1 note

·

View note

Text

マイメリ idea PATINAで遊んでみた。

タイトルの通り、マイメリのパティナを購入してみたので遊んでみました。

なお前置きが長い。

1.パティナとは一体……

パティナって略してるけど、実際にはマイメリ社のideaってジャンルのパティナってシリーズ。 マイメリのイデアは、イタリア語のHPを直訳すると、「装飾美術」っていうカテゴリっぽいですね。 良くわからん。 世界堂のHPだと、ペイント塗装というカテゴリにイデアのメタリックシリーズがあるので、ペイント塗装って事で納得してみよう。

↓マイメリ イデア https://www.maimeri.it/it/categorie/arti-decorative.html

ペベオみたいに、いろんな素材に塗れるデコレーション商品が多いな、とか思ったり。

で、そんな何種類かあるイデアシリーズの中で、錆が表現できるのがこのパティナ。

ゴールド/コッパー/ブロンズ/アイアンのベース地(1液)に、緑錆/青錆/ただの錆?/コールタールみたいなの、のそれぞれの錆出し剤(2液)を塗って錆を出します。

この1液に含まれる金属が2液に反応して錆が出るっぽい?

なお、それぞれに向いた組み合わせがあり、 138ゴールド … 712ブルーパティナ or 710ビチューメンパティナ 200コッパー … 711グリーンパティナ or 710ビチューメンパティナ 475ブロンズ … 712ブルーパティナ or 710ビチューメンパティナ 498アイアン … 713ラストパティナ とのこと。

特にブルーパティナは錆が落ちやすいそうで、完成させたあと、715フィニッシュを塗ると良いらしいです。

2.はじめてのパティナ体験

埼玉県民の日ということで、11/14に大宮の世界堂でパティナのビチューメンを試してみるワークショップがあったので参加してきました。

そもそも前から気になっていたのですが、主に臭いが気になって手を出せなかったので、たまたま休みだったのでちょうど良いと思って行ってきました。

結果、ベース剤(1液)はアクリル系の塗料らしく、ほんのり臭う気がしますが、特別気になるほどではなく、揮発剤のような臭いではなかったので安心。

ただし、2液目のビチューメンパティナは他の2液と違って唯一油性で、靴墨の臭いがしました。

靴墨の臭いなので、シンナーよりはいいかな、と。

↑こちらが完成品。

ワークショップでは、お菓子の型に入れて乾燥させた紙粘土にお好きな1液目を塗って(ただしアイアンは相性悪いので×)、ビチューメンパティナを綿棒でこするように塗って乾燥させたら完成。 ね、簡単でしょ!ってヤツ(本当に簡単)

3.買ったので早速試してみた!

そういう訳で、臭いの懸念が払拭されたので、いざパティナを購入。 購入した色は、498アイアンと475ブロンズ、それに対応した2液目である713ラストパティナと712ブルーパティナ。

買ったときに紆余曲折があったのはフォロワーさんはご存じかもしれませんが、マイメリサンは関係ないし、販売店の対応も良かったので水に流しましょう。水性だけに!(←寒いZe)

というわけで気を取り直して100均の額に塗ることにしました。

100均の木製の枠の表面をヤスリ掛けし、アクリル用のウッドプライマーを塗った状態です。 (ちなみにターナーのヤツ使ったけど、容器から出しにくすぎて困った模様) ここに、それぞれ1液目を塗ります。

↓1液目を塗った状態

ちなみにこのとき、半乾きの状態で2液目を塗るのですが、思いっきり乾燥させた上に2液目を塗ってしまいました。

↓2液目を塗ってしばらく(30分位?)経ったもの

でも一応錆は浮いてきました。 錆が足りないときはさらにここから2液を重ね塗りすると良いらしいので、さらに塗っていきます。

↓何度も重ね塗りしてみた。野菜ジュースはもらい物

結果、乾燥させたものでもここまで錆が浮いてきました。 ちなみに、錆びた鉄の臭いがします←そのまんまw

でも、錆具合が物足りないので、この上に1液から塗り直して、今度は乾ききる前に2液目を塗ることにしました。 ワークショップの時、気に入らなければ上から塗り直してやり直せるって言っていた気がするし。

アイアンパティナはそのまま上から筆あとを残したり、塗りのこしを作ったりして塗ったら、より質感が良くなりました。

ブロンズパティナはやっぱり少し古かったのか水分が蒸発して粘度が上がり気味だったようで、塗ってるうちに表面が乾いてきて、少し難易度がorz それでも、最初の時よりは青いさびが濃くなってます。

ワークショップのビチューメンは綿棒で塗りましたが、こっちは綿棒よりも、筆でしっかりたっぷり塗った方が錆が濃くなる気がしました。

※某モブオジアクスタはなんとなく入れただけで意味はない模様

ちなみに、乾く前にきちんと2液目を濃いめに塗ると、下の写真の左側のような濃い錆が出てくるのですが、乾燥したあとだと、右上のような白っぽい錆になっちゃいます。

この辺を上手くコントロールできればよりカッコイイ仕上がりになるのかも。

あと、今回は100均の額そのままの平坦なものですが、凹凸多めのものの方がなんとなくよりそれっぽくなるんじゃないかな、と思いました。 モデペの腕を磨きたい………………

4.一日寝かせてみた

ここまでの写真、塗った当日に撮影していたわけですが、一日寝かせることで、さらに錆っぽさが進行していました。

アイアンさんは、黄色っぽい錆が増え、青錆さんは全体的に白っぽくなった感。 折角なので、イラストを入れてみました。

ただの木枠の額に入れるよりも、ちょっとイラストの雰囲気を盛り上げてくれてる気がします。 いかにもよくある100均の額が、オリジナリティあふれる額に変身してくれました。

ちなみに、これは原画じゃなくて、前に塗ったイラストを水彩紙に印刷しただけです。 この額に合うサイズの絵がないので。

5.最後に

これはパティナに限った話ではないですが、余った絵具について。 余った1液目は金属の粒子が入っていて、排水に流すのはなるべく気をつけないと……と思いました。 特にアイアンは粒子粗いです。

使った筆も、すぐに筆洗に入れないで、ティッシュで拭って、お水に流す量はできる限り少なくしたほうが環境以前に配水管に優しいと思いました。

あと、2液目は金属錆びさせる成分が入っているとしか思えないので、こちらも気をつけたいものです。

錆っぽい塗料じゃなくて、実際に錆を出す塗料ってところがパティナの魅力だと思います。 なお、ご購入の際は、中身が固まっていないかをよく確認しましょう😂

1 note

·

View note

Text

胡粉団子のワークショップに行って100叩きしてきた

時は2023年10月21日。 ホルベイン水彩フェスタ2023で、胡粉団子のワークショップをやるそうで、申し込んだら無事当選したので参加してきました。 (いくつか申し込んだけどこれしか当選しなかったYo)

そもそも水彩フェスタなのになんで胡粉団子に申し込んできたの?というと、前から胡粉(普通の胡粉もそうだけど、特に盛上胡粉)や岩絵具を使ってみたかったけど、イマイチ使い方、塗り方がわからなくて困っていたのでした。

なので、このワークショップは実に嬉しい機会だったのでした。 (イラスト塗り絵ワークショップも貴重だけどさ……)

というわけで、早速胡粉体験。

1.胡粉をすりつぶそう

胡粉、買ったことのある方は知っていると思うが、フレーク状になっています。 (はじめっから粉の胡粉も売ってるけど) それを乳鉢ですりつぶしていきます。

ぶっちゃけ乳鉢よりも紙に挟んで麺棒みたいな棒ですりつぶす方が楽なんですけどね。 (ピグモン東京さんの過去のツイートでもそうやってたしw) 水干絵具でもよくすりつぶしてたりしたので、自分的にはこの辺までは問題なしで進みます。

2.膠液を入れてすり鉢をゴリゴリしよう

水さじで膠液を数滴入れます。 (初めは少なめに入れて、少しずつ足していく感じ) 膠液を入れて乳鉢でとにかく混ぜていきます。 これが結構しんどかったっす。 上の写真のように、だんだん練り棒に胡粉がついてくるのが正解らしいのですが、これ以上練り棒にはつかず、上手くいきませんでした😂。 ※適量がわからないままやっていたが、どうやら膠液が少ないまま終わった模様

乳鉢や練り棒についた胡粉をまとめて、手でまとめていきます。 このとき、膠が少ない場合は、ハンバーグのようにちょっと中央をへこませて、そこに膠をちょっと乗っけてこねて再び丸めると良いみたいです。 ちなみに話は変わりますが、このとき使った水匙、表面張力?がすごいのか、水が一滴ずつ入れられる不思議な匙でした。 面白いので今度買ってみようかな?

3.百叩き

そして有名な百叩きの登場(?)だ!

普通にお皿にたたきつけます(実際には、今回作る団子は小さいので軽く投げる感じ) このときも、膠が少なかったりした場合は、とき皿に膠を一滴落として、その上に叩くようにすると良いらしいです。

4.団子をとき皿に広げよう

百叩きが終わったら、団子を潰してとき皿に広げていきます。 が、私のは最初のに膠が少なかったらしく、めちゃくちゃ硬くて広げられなかったので、膠をやっぱりお皿に広げてから無理矢理広げていきました。

5.お水で溶こう

ここまで来たら、塗りまであとちょっと! とき皿に広げた胡粉全部ではなく、使う分だけ、少しずつ水で溶いていきます。 どのくらいの濃度で溶けば良いかは、まさに牛乳。 牛乳ぽければOKだそうですw

6.胡粉を塗ろう

この量の胡粉を作るのに、1時間弱。 胡粉作りとはなんて大変なんだろう。 だが、ワークショップは1時間しか無い。 慌てて胡粉を塗っていきます。

このとき、乾く前の胡粉は透明で、ちゃんと塗っている実感がわきにくく、不安になります。 が、(時間がないので)ドライヤーで乾燥させたらそれなりに白くなってたので一安心。

ちょっと色が薄すぎたな、というときは、濡れている状態で塗り足すのではなく、乾かしてから塗るべしとのことです。

7.岩絵具を塗ろう

胡粉が塗り終わったら、岩絵具で上から色を重ねていきます。 岩絵具と膠液は同量くらいだそうです��� そして水で薄めて描いていきますが、その水も膠液と同量程度だそうです。 ただし、粒子粗めの番手だと、やや膠を多くした方がよいそうで。

そして時間切れ。 みんなで慌てて残った胡粉を我が輩が持ち込んだハーフパンにつめてお持ち帰りしたのでした。

8.最後に

1.ナカガワ胡粉さんについて

とりあえず胡粉の作り方だけ先に語ったわけですが、 そもそもどうしてホルベインの水彩フェスタなのに胡粉作りなのか。 それは協賛のナカガワ胡粉さんのワークショップだからです。

ナカガワさんのブースでは、試作の京上岩絵具、検品から弾かれたけど、ちゃんと使える棒絵具、日本画初心者キットと、その他岩絵具っぽいものと新岩絵具っぽいものが売っていました。

実際に製品化されなかったらしいので、めちゃくちゃレア品だと思うものの、岩絵具そんなに使わない&気になる色はなさそう(使いそうな色は新岩のを持っている)のでお見送りしました。

棒絵具は、色によって作りやすい色、欠けやすい色?などがあるみたいで、朱色の棒絵具、次に辰砂(だったかな?)が多かった気がします。

2.なんで膠じゃないと駄目なの?

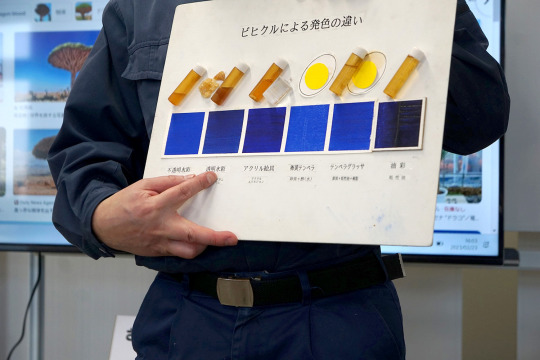

この話はとても興味深かったです。 3種類のバインダーで溶いた胡粉の見本を見せていただきました。 左から、膠 アラビアゴム アクリル だそうです。 見ての通り、膠が一番不透明なんです。 バインダーが違うと、見え方が変わるのがすごく面白いです。

ちなみに普段自分が岩絵具塗る時は膠じゃなくて日本画用アートレジン使ってるけど、やっぱりアクリル系のアートレジンだと不透明度が変わっちゃうのかなぁ…

4.ワークショップの雰囲気について

みなさん初対面でしたが(実はついった相互さんもいた模様)、フレンドリーでみんなでわいわいやりながらワークショップしていました。 というか、難易度が高すぎて周りの人と相談しながらやったりしてた部分もありましたw 時間が足りなすぎたのは間違いないですし、難しかったですが、楽しい時間でした。 またこのような日本画に関するワークショップを開催していただきたいですね。 (ただし、時間は1時間半くらい欲しい)

自分は水彩っ子ですが、イラストを描くときは日本画の画材もアクリルも使ったりするので、やっぱり知識は多くて困ることはないのです。

5.余談

そもそもなんで百叩きなのか。 きちんと綺麗に膠と胡粉を混ぜないと、剥落したりする事があるようです。

これはワークショップが終わったあと、ブースで聞いた話ですが、今回作ったくらいの量であればわざわざ団子で百叩きしなくても…とのこと。 ただし、量が多いときは百叩きの方が効率がよいみたいです。 長い歴史を持つ日本画の叡智というヤツだろうかw

あと、ナカガワさんには都の雪というチューブ胡粉もあるので、それでやっても同じかと思っていたのですが、こちらは胡粉と膠以外の添加物が入っていて、そのため、本当の胡粉の色とは少し変わってしまうとのこと。 手持ちのやつ、なんとなく程度に茶色っぽい気がしてたのはそのせいなのだろうか。

というわけで、以上、胡粉団子体験記でした。

2 notes

·

View notes

Text

絵と額縁を買った話

Twitterで垂れ流すにはちょっと長くなりそうだったのでこちらでお話。 水彩系ブロガーさんの影響を受けて、額縁の大切さを感じた話と、絵を買った話と、それに合う額縁を買った話。

1.前書き(自分語り)

そもそも自分は水彩好きとして、どういう立場なのかというと、 ・水彩の独特の透明感・表現が好き ・水彩で描かれた風景画が大好き ・お絵描きするのも好きだけど、どちらかというと絵を描くよりも塗る方が好き。(元々、他人の絵に色を塗るのをメインに活動していた時期が長かった) という感じ。 だから、風景画を描くこともあるけど、基本的に下手の横好きで、他人様に見てもらうために努力をするとかしてないのである。 ↑そりゃ、見てもらえて、気に入ってもらえたらもっと嬉しいYo

そういう訳で、額というモノには一切興味もなく、自分には関わりのない事だと思ってました。

2.額の大切さを知った話

そもそも、マットという言葉すら知らなかった我が輩。 それを教えてくれたのは、水彩ブロガー、枯葉庭園さんでした。

枯葉庭園さんの記事は技法・画材・色・展示など、様々な分野があります。 文字通り、”色々”影響を受けていますが、額については完全に自分の範囲外の分野だったので、とても刺激を受けました。

額の記事、色々 ←リンク

額は、自分の絵に使うだけではなく、展示されている作品にも当然使用されているのですが、自分はそれに全く見向きもしてませんでした…💦

3.初めて額縁専門店で額とマットを購入した話

一応、簡易的な額はもっていたものの、ガラスやアクリル板ではない薄いプラ板の安いものだけでした。

枯葉さんが新橋の額縁店ファブリさんで個展されたのをきっかけに訪問し、キャビネサイズの額縁に合わせたはがきサイズのマットを作成してもらい、額縁とセットで購入しました。(←うまく説明できてる気がしない😂)

実際に自分の絵を入れると…… なんということでしょう。

重厚感が違う!と感動したものです。 自分の落書きの絵でも、額に入れるだけで印象がすごく変わるのがよくわかりました。

4.絵を買って、それに合う額縁を買った話

ちなみに、自分の家には絵はもらい物の絵が飾ってあるけど、家の雰囲気に合わせた絵ではなく、飾っている場所も無理矢理感があって、若干浮いている模様。

そんなさなか、マイナスイオンが溢れる風景画を描かれている水彩画家、小林啓子さんの個展で、なんと技法書に使用された作品が5,000~25,000円で販売されていました。

小林啓子さんの該当のブログ記事 ←リンク

木の1本まともに描けない自分、本物があった方がきっと勉強になるだろう、ということで、5,000~8,000円の木の作品でめちゃめちゃ悩んだ挙げ句、5,000円のシンプルな方の作品を購入させていただきました。

後で見たところ、SMサイズくらいだったぽいですね。

しばらくこのままお部屋に飾っていましたが、思い切って額を買ってみることにしました。 購入したのは世界堂の額、アイナ<ブラウン>八切(たしか)。 とてもシンプルな額です。 作品を持っていく勇気はなくて、脳内の記憶と照合しながら、 (この色で良いか……?) (この形で良いか……?) (この値段なら買えそう……) と売り場をうろうろしまくって購入しました。 めちゃくちゃドキドキしましたw

そして、作品を額に入れたら… マットだけだと、作品がすごいな、という印象だけど、額に入れると額込みで作品、という雰囲気が漂ってきました。

自分の部屋に飾るのがもったいなすぎて速攻居間に持っていって飾りました。 うちみたいなモノがごちゃごちゃしてて殺風景な家だと、大きくてゴージャスな絵よりも、シンプルな絵の方が映えるんだな、と感じました。

購入するとき、一番安い絵を選んだことで、 (値段で買ってる見たいに感じられたらちょっと申し訳ないな……) と思っていたのですが、うちにはこの絵が一番ぴったりだったんだ!とすごく感じました。

5.絵を買ったことで感じたこと

なんか買おうと思って買うのではなく、ピンと来た絵や、縁を感じた絵ってやっぱり思い入れが深くて、見てると温かい気持ちになります。

あと、居間に飾ることで、本物の植物も雑に何個かあるけど(父親の趣味)、植物とは違った豊かさを感じてお部屋に奥行きが出た気がする!

6.ついでに自分の描いた風景画も額装してみた

前に描いたアイスランドの絵、ガイド線が消えなくて残ってしまった悲しみは残るものの、折角描いたので、とりあえずマットをつけてみました。

こちらはA4サイズのマット。 ですが、なんとなくSMサイズのマットをつけたら、その分切り取り幅が増えるので、地面を減らして空の面積を増やしたら構図がよくなったので、SMサイズのまま、またしても八切サイズの額(訳あり品で安かった)を購入。

アクリル板のおかげでほんのり、ガイド線が目立たなくなってる(と良いなぁ)というのと、マット&額パワーでちゃんと絵になってる!と感じられました。 正直、かまぼこ枠よりもアイナのようなシンプルな枠の方がよかったけど、値段で買ったからしゃーないw

というわけで、 ・枯葉さんのおかげで、額の大切さを知った ・絵を購入したことと、絵と飾る場所の相性 ・自分の絵も額装するとちょっとテンション上がる ということを語り倒してみました。

2 notes

·

View notes

Text

レーキ化実験をしてきました②-三本ロールミル&座学編

20223/2/23(木)、クサカベさんのイベント、「西洋茜のレーキ化と三本ロールミルの操作体験」に行ってきました!

前半、レーキ化実験編はこちら。

漉したレーキを乾燥させてる間、三本ロールミルを体験させていただきました。 そして、省いた座学&濃度高めの雑談?編。

1.座学編

顔料と染料の違い、レーキ化とは何か? 何故退色するのか?などを学んできました。 が、話を聞くのはめちゃくちゃ楽しいのですが、雰囲気でしか理解できない自分の脳みそ。 某特撮もののジャンルで言うところの「だいたいわかった」的なあれ。

(1)染料と顔料の違い

この記事を見に来る人はきっと、染料と顔料の違いはなんとなくわかってると思うので割愛(←ひどい)

そして、レーキ顔料は、染料と顔料のいいとこ取り、みたいな印象もあるかもしれませんが、あながちそうとも言えなくて。 染料のような鮮やかはあるものの、耐光性は染料同様、とても弱いです。 とはいえ、太陽に当たりにくく、耐光性が重視されない雑誌などには向いている、ということで、要は使い分け大事、というわけですな。 (↑わかったような言い方をしているがふんわりとしか理解してない)

ブリード現象というものを表した?資料。 耐光性だけじゃなくて、そもそもやっぱり絵には向いていないんだなぁと思わざるを得なかったです。

ブリード現象については、Tシャツのプリント部分に色が移っちゃうっていう説明のサイトを見つけたのでそちらをどうぞ(丸投げ)。

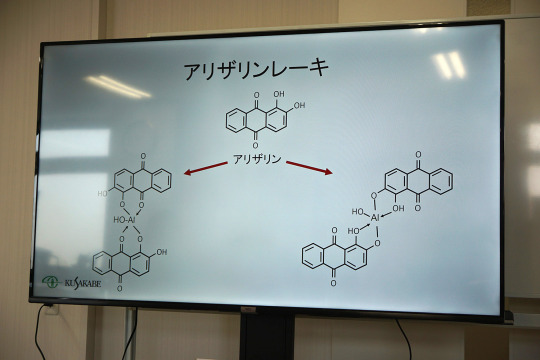

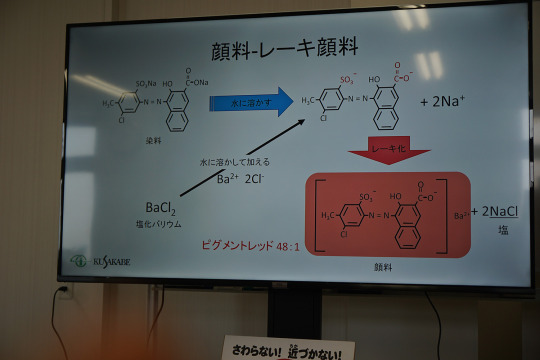

(2)レーキ化とは

レーキ化とは、を表した図式。 うん、わからん。 とりあえず、アルミニウムと結合することでうんちゃらかんちゃらということだけはわかった。 (↑それはわかったと言えるのだろうか……?)

↓今度はPR48:1で表した図式。(写真が暗くてすまそ)

で。 この名前はわからん赤い染料、水に溶けることで、2つのNaの結合が溶けちゃう?かなんかで消えてしまう。(曖昧) で、塩化バリウム溶液を加えることで、水に消えた2つのNaが塩化バリウムの2Clとくっついて2NaClになってなんちゃらかんちゃら………… (これ以上は記憶が…………orz)

なお顔料だとこの色。 PR48:1、製品で見た限りでは、SHINHANの油絵の具にあるようです。

2.実験中のお話

実験室も楽しいし、実験中の小話も面白いので、煮出してる時間や、濾過してる時間もあっという間でした。

(1)色々顔料

実験中はいろいろなお話や超絶貴重な顔料を見せていただきました。

ハイ、エメラルドグリーン! ハイ、名前憶えてないけど黒すぎる黒!

そのほか、廃番になった顔料PB33や、忘れたけど、前に話題になった廃番になった顔料とか。 (みな勘違いしているかもしれないのでここで主張しておくと、当アカウントは、PB27、PB28、PB29、PB35、PB60、PB66、PY3、PR101、PR102、PW4、PW6くらいしか憶えてません。これ以上のキャパシティはありません)

(2)実験の小話

①実験ではアンモニアを使用しましたが、アルカリ性ならできるようですが、アンモニアの方が良い色が出るようです。

②ミョウバンにくっついた量が顔料の量になるようです。

③コチニールも今回と同様の手順で作れるようですが、藍のレーキ化は別の方法になるようです。 奥が深すぎる!!!

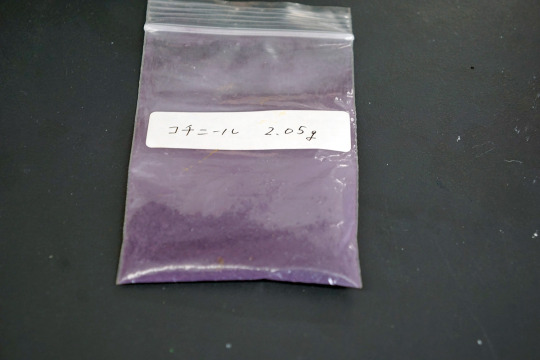

なお、クサカベさんが以前作ったコチニール顔料。 PH値の問題で色が紫色になったようです。 市販で売ってるコチニール顔料は真っ赤だから、むしろレア! ※コチニールでレーキ化するときは、泡と臭いがすごいとのこと。 おうちでもやってみようと思ってホーロー鍋買ってみたけど、大丈夫かなぁ……

他の染料でも色々レーキ化実験を行っていたようです。

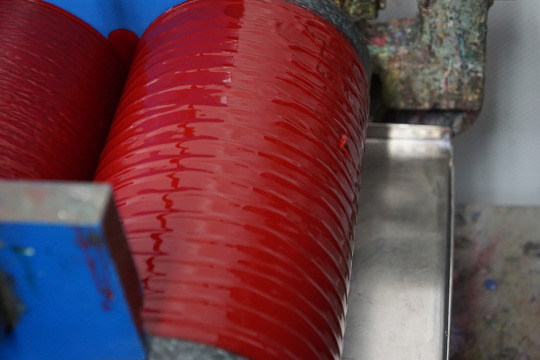

3.三本ロールミル体験

アンモニアを入れた後の濾過~乾燥の時間に行いました。

(1)三本ロールミルを動かそう

↑今回体験する三本ロールミル。 実際に絵具を製造する際に使っているものはもっと大型です。

この写真だとほぼ見えないですが、このロールミルの間の隙間を調整していく体験をします。

先ずは、器具をとりつけ、絵具を投入。 空で動かすと、石同士がこすり合わされて劣化してしまうので、空回し禁止!

↑駄目な例。

左右、バランス良く綺麗に幅を調整するのが難しい! これができるようになるまでに1年はかかるそうです。 まさに職人技!

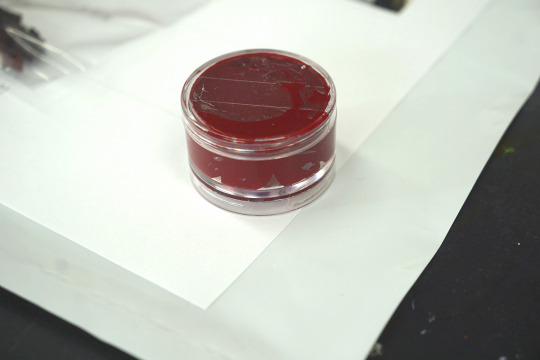

そうしてできたものがこちら。 油絵の具か!?という大量の水彩絵具をパレットナイフでごっそり取って容器に詰めるというなんか豪快な体験ができました。

(2)後片付け

上に取り付けた器具を取りは牛、こちらは洗い場で洗います。

肝心のミルは、中々大変そうでした。(写真がないので詳細は割愛) 少しでも色が残っていたら、次に作る絵具に多大なる影響を与えてしまうので、洗浄作業もとても大事!

毎日あの大きなロールミルを掃除していると思うと、本当に大変だ……

4.最後の質疑応答など

最後はいろいろな絵具の原料などを見せていただきました。

↑ドラゴンズブラッド。 龍血樹という木から取れるようです。根っこではなく葉っぱから水分を取る変わった木のようです。 バイオリンにも使われているのは初耳!

↑こちらはみんな大好きラピスラズリ。 下の丸っこい塊はチェンニーニの作り方ででてくるやつ(←曖昧)で、ミツロウとかなんちゃらとか松ヤニとかを混ぜてなんちゃらするなんちゃら(←なんちゃらが多すぎる)

最後、面白かった質問は、バインダーによって色がどれだけ変わるか、というもの。

こう見るとかなり違う!特に油絵の具! 不透明水彩・卵黄テンペラが一番顔料に近いようです。

というわけで、この後は恒例(?)お買い物タイム。 いろんな顔料が超安い! オーレオリンとかいっぱいあったけど、ちょっと諦めた。

以上、レポートでした。

なお、最初は参加者6名だけは少なすぎる(>_<)って思ってましたが、作業をしていると、6名が限度なんだな、と実感しました…。

なお、今回は参加費6,000円でしたが、休日の開催で、6名しか参加できないうえ、内容盛りだくさんで、お財布へのダメージは確かにあるものの、この内容の濃さからすると安すぎる……という印象でした。

最初から最後まで、本当に色々盛りだくさんであっという間でした。 休日の中開催していただいて、本当にありがとうございました!!

0 notes

Text

レーキ化実験をしてきました①-レーキ化実験編

20223/2/23(木)、クサカベさんのイベント、「西洋茜のレーキ化と三本ロールミルの操作体験」に行ってきました!

倍率はわかりませんが、たった6名しか参加できないという狭き門。 当たらなくてもしょうがない、という気持ちでしたが、無事当選しました😂 と言うわけで、レポートです。

長くなりそうなうえ、話がとっちらかりそうだったので、 1.レーキ化実験編 2.ロールミル体験&座学&雑談編 に分けようと思います。

なお、今回は頑張って動画を色々撮ってみたけども、このブログのような何か、1記事に1つしか動画入れられないみたいなので、別のアカウントに投稿のうえ、リンクを張るようにしてみました。

1.先ずは座学

最初は座学から始まります。 このお話だけでもご飯がおいしく食べられちゃいます。 が、とりあえず詳細は後回し。

2.レーキ化実験

座学の後は、早速お隣の実験室?に移動してレーキ化実験をします。 部屋の内部の写真はないですが、もう実験室感があって、見てるだけでも楽しいです。 廃番になったレア顔料やら小さめのミキサーや小型の3本ロールミルやら、薬品が入った年期のありそうな棚とか。 (この棚がフォトジェニックすぎたw)

机の上には年季が入ってカッコイイ感じのカリミョウバン、小さいボトルに入ったアンモニア水、ビーカーに入ったお水が用意されています。 そして、肝心の茜の根 もうこれだけでテンション上がりますね。

では、早速実験開始。

(1)茜の根を小さく切ろう

先ずはハサミで、茜の根を1cm程度のサイズに切ります。 ハサミの根元を使った方が切りやすかったです。 (どうあがいても我が輩さんの手が入ってしまう悲しみ😭)

細かく切ろうとすると、いくらでも細かくできそうな気がするけど、そんな事してたら埒がアカネぇというダジャレを今思いついた。

(2)煮る

切った茜をビーカーに入れ、強火(火じゃないけど)でぐっつぐつ沸騰するまで煮ます。 割とすぐ色が出てきました。

↓短い動画(音は出ない)

だんだん色が濃くなっていきます。 紅茶が飲みたくなる色である。

沸騰し始めた! ぶくぶくしてる!

↓ぶくぶくしてる短い動画(音は出ない)

と言うわけで弱火にし、泡立ちが弱まったら中火にしてひたすら煮出します。

↓短い動画(音は出ない)

煮詰まって色が濃くなったら火を止め、次の作業へ。

(3)漉す

ただ漉すだけだと思うじゃん? 漉すのにもすごい機械が!

実はこれ、ガラスのドームの中を真空にする機械のようで、これを使う事により、ただ漉すよりも早く液体を抽出できるようです。 6人分の液体を漉すのに時間がかかるため、今回はこの機械を使用しているのです!

↓短い動画(やっぱり音は出ないが、本当はコポコポいう音も面白いし、機械音もすごいけど、いろんな人の声が入っているのでカット)

動画を見ていただくとわかるかもしれないですが、真空状態にする事により、気圧が下がり、火を止めて温度が下がった状態でも、濾過するとまた沸騰するのが面白いですね。 まさに実験!

↓濾過された液体と、残った茜。

ちなみに、今回濾過に使ったのはただの不織布。 アカネの根を除くだけなので、荒目でも大丈夫。 目が細かいと、濾過に時間かかるので。

(4)ミョウバン投入!

明晩、ミョウバンを購入したってダジャレを言いたくなる。

こちら、カリミョウバン溶液で、普通に売っているミョウバンは大抵がカリミョウバンじゃないか、とのこと。 手元にあるドーサ液用のミョウバンもこれかしらん? 待て。家には汗スプレーのミョウバン液が……と思ったけど、グリセリンとか色々入ってたわ。終了😑

で。ミョウバンを入れると、ほんのり色が鮮やかに。

↓短い動画(音は出ない)

5.アンモニアを入れよう

↓またしても音の出ない……と見せかけて、音が出る動画

おわかりいただけるだろうか。 この画像の上の方から下の方に下がってくるように怪しげなウニョウニョしたものが出てきているのを。 この部分がアンモニアに反応した部分。

なお、上から除くと、アンモニアによる刺激が。

目が、目がぁ〜!!!!!!!!

ってなった。

しばらく反応するのを待ってからかき混ぜます。

(6)もう一度漉す

アンモニア入れて反応が終わったら?もう一度漉します。

さっきと違う濾過器が出てきた! が、茜の根を分けるのに使用したものは工業用で、こちらの方が簡易的なもののようで、こちらの方が時間がかかる模様。 6名分の濾過が必要なので、2台フル稼働で濾過していきます。

さっきの濾過と違うのは、先ほどは下にたまった液体を使用するのに対し、今度は、上に残ったものを使用していきます。

というか、これがまさにレーキ化された茜!

今回は、1名につき、濾紙2枚分が抽出されました。

これにバインダー入れればもう水彩! でも、顔料っぽくするため、これを乾燥させます。

乾燥したものがこれ。 今回も時短のために乾燥させる機械?に入れて乾燥させました。 なんかもういろんな機材がいっぱいあってワクワクの極みです。

乾燥したものをペインティングナイフでこすり取って容器に詰めれば完成!

既に完成されている茜のレーキ顔料と、今回作ったものを比べると、こちらの方がぼそぼそしてるのですが、乾燥させて乳鉢でゴリゴリすれば細かくなるかなぁ……?

と言うわけで、後半、ロールミル編に続く!

1 note

·

View note