#сословный

Text

Омские бизнес-леди прошлого.

Сегодня предпринимательская деятельность среди женщин явление повсеместное. Некоторые социологи и культурологи склонны искать корни её происхождения на Западе, забывая при этом, что аналоги имели место быть и в дореволюционной России.

Бывшие студенты Омского торгово-экономического колледжа Н. Репик и И. Копылова тщательно проанализировали вышедшую в Новосибирске в 1994-1999 гг. четырёхтомную «Краткую энциклопедию по истории и коммерции Сибири». Они пришли к очень интересным выводам, касающимся участия женщин в предпринимательской и благотворительной жизни Сибири на рубеже XIX – начала XX вв. Согласно их подсчётам, общая численность женщин-предпринимательниц на территории Сибири составляла всего 229 человек. Причём из них в городах Западной Сибири проживало 154 человека, или 67%.

Отрадно было узнать, что омички-предпринимательницы имели значительный перевес в этой цифре. Социально-сословный состав представительниц тогдашнего делового мира отличался неоднородностью происхождения: большинство из них, кстати, были выходцами из непривилегированных слоёв населения, а именно: купечества, мещан и крестьянства. Предпринимательскую элиту составляли купчихи I гильдии, которых тогда всего в Сибири насчитывалось 14 человек. Именно они владели крупными предприятиями и значительными капиталами. В нашем городе к таковым относилась М. А. Шанина, которая имела самый крупный в Омске мануфактурный магазин.

Королева омской торговли

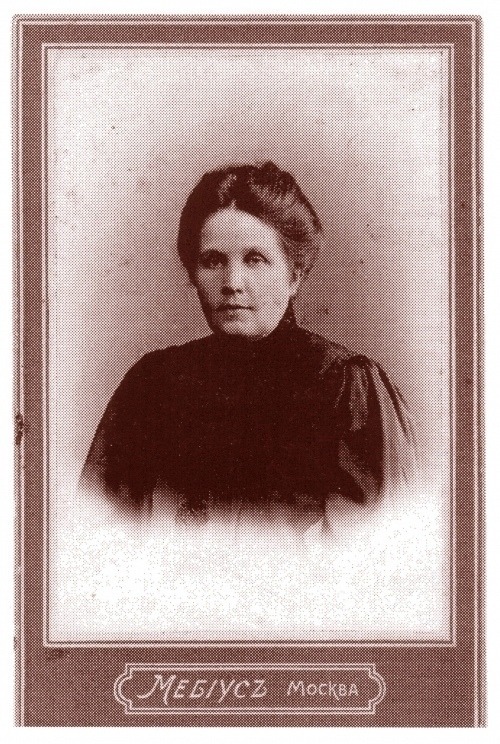

Мария Александровна Шанина родилась в нашем городе, в мещанской семье, 26 марта 1864 г. До замужества носила фамилию Накладовой. Окончив церковно-приходскую школу, стала помогать торговать отцу. Родитель держал лавку в Мокринском форштадте. Достигнув семнадцатилетнего возраста, как и многие её сверстницы, удачно вышла замуж. Её супруг М.Н. Шанин был потомственным почётным гражданином г. Вязники Владимирской губернии. В Омске он представлял интересы богатого поволжского купца Дерова. И, надо сказать, делал это весьма удачно, поскольку вскоре обзавёлся собственным мануфактурным магазином.

После смерти мужа Мария Шанина весьма энергично взяла дело в свои руки, купила у городских властей землю и построила на ней не просто магазин, а великолепное двухэтажное здание, которое и по сей день украшает своей архитектурной изысканностью центральную улицу нашего города. Оно было заложено в 1898 г. по проекту бывшего архитектора Нижегородской ярмарки И.Г. Хворинова.

Многие из старых омичей, появившиеся на свет в нашем городе ещё до революции, в беседах со мной, правда, каждый в своей вариации, в один голос утверждали, что приезд Хворинова в наш город не был случайным. Будто бы именно Шанина, побывав в Нижнем Новгороде, сманила его в 1894 г. на жительство в Омск. Новый торговый дом был необычен не только своей архитектурой, но и внутренней планировкой. Торговые залы на первом этаже свободно сообщались друг с другом, что позволяло покупателям обойти все отделы магазина, не выходя при этом на улицу. А посмотреть было на что! Обувь, ткани, платья, головные уборы, которые закупались хозяйкой в Москве, в Нижнем Новгороде и в других городах не только по России, но и за границей. У Шаниной можно было заказать по каталогу любой товар, даже из Парижа. Новшества в интерьере здания (например, огромные стеклянные витрины первого этажа, электрическое освещение и применение кассовых аппаратов) удачно дополнялись новыми методами в торговле ( сезонные распродажи т.н. « Фоминские дешёвки» и демонстрации одежды).

Магазин занимал весь первый этаж и небольшую часть второго. Здесь же, на верхнем этаже, вместе со своей семьёй проживала и сама бизнес-леди. После открытия магазина 12 сентября 1900 г., в этом торговом заведении служило около 80 приказчиков. Они торговали оптом и в розницу готовым платьем, золотыми и серебряными вещами, часами, мануфактурой. Одеваться и совершать покупки у М.А. Шаниной считалось среди омских модниц того времени очень престижным.

Мария Александровна была не только требовательна к своим служащим, но и проявляла заботу о них. Так, например, известен случай, когда своего приказчика, страдавшего тяжёлой формой хронического алкоголизма, Шанина не выгнала на улицу, а отправила за свой счёт лечиться в Томск.

М.А. Шанина не только торговала, но и держала портняжную мастерскую на углу современных улиц Бударина и К.Либкнехта, для которой построила просторное деревянное здание. 25 лучших городских портных шили здесь омичам одежду, ежегодно принося своей владелице до 15.000 рублей. За свою щедрую благотворительную деятельность М.А. Шанина в 1905 г., была удостоена правительственной награды – малой золотой медали на Станиславской ленте. В 1920 г. «королева омской торговли», как тогда называли Марию Александровну, уехала в Москву, где и скончалась от тифа на руках одной из своих дочерей, узнав перед смертью, что её магазин и все вклады национализировала пролетарская власть.

Феномен М.А Шаниной, на мой взгляд, состоит в том, что, оставшись вдовой в 30 лет, она, благодаря своему уму и усердию, вошла в элиту омских купцов, став не только потомственной почётной гражданкой и единственной омской женщиной-купчихой I гильдии, но и крупным собственником недвижимости в Омске, Москве, Воронеже, Павлодаре и Семипалатинске.

Большинство же купчих-женщин принадлежало, однако, ко II гильдии, основу которой составляли средние слои. Заметим, что именно эта группа являлась самой многочисленной и активной частью делового населения в сибирских городах, в том числе и в Омске.

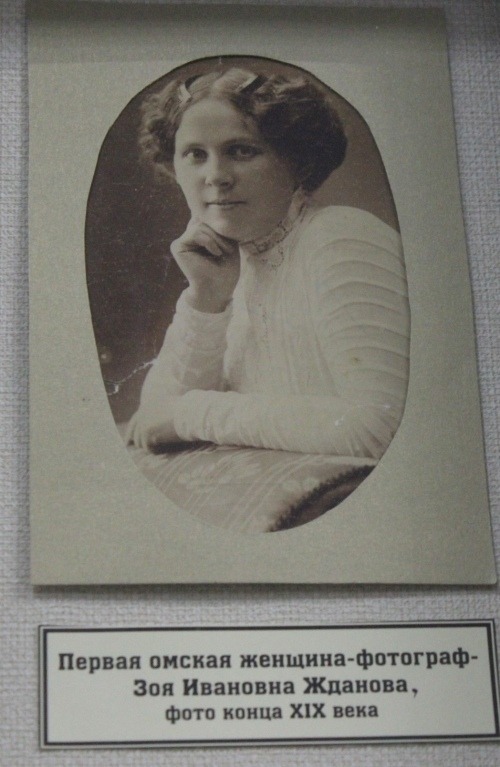

Дама-фотограф

Почтовые карточки с видами дореволюционного Омска сегодня не такая уж большая редкость. Правда, и среди них встречаются открытки, отпечатанные весьма небольшим тиражом. А вот фотографические изображения нашего города периода революции и гражданской войны встречаются куда реже. Это совсем не значит, что Омск того времени не являлся объектом внимания фотографов. Ведь люди этой профессии, как и прежде, жили и работали в нашем городе. Просто значительная часть стеклянных негативов и снимков этого периода были либо вывезены за границу отступающими частями белой армии, либо безвозвратно погибли в ходе боевых действий. А те, что остались, были уничтожены их владельцами из опасения репрессивных мер со стороны советской власти.

Вот почему отпечатанные в Японии почтовые открытки с видами г. Омска З.И. Ждановой – несомненный интерес для исследователя, изучающего облик «столицы Белой России». К сожалению, мы не знаем ни их количество, ни тираж. В фондах ОГИК музея таких открыток насчитывается 9 штук, в частных же собраниях их численность колеблется от 12 до 14.

Жизнь и судьба их автора заслуживает особого внимания. Зоя Ивановна Жданова, первая женщина-фотограф нашего города, происходила из мещанского сословия. Родилась она в последней четверти XIX в. в Яранске (современная Кировская область).

Свою фамилию она получила от мужа Сергея Дмитриевича, который помимо того, что был носителем княжеской фамилии, получил прекрасное юридическое образование в Москве, где и работал судьёй в начале своей карьеры. Как и при каких обстоятельствах они познакомились, остаётся пока неизвестным. В 1898 г. молодые обвенчались в храме Св. Владимира в Барнауле. Заключив этот брак, Сергей пошёл против воли отца, смотрителя винных заводов в Абрау-Дюрсо. Тот был против данного союза, считая мещанку плохой партией для представителя богатого дворянского рода. Во второй половине ХIХ в., молодая семья перебирается в г. Петропавловск, к новому месту службы судьи С.Д. Жданова. В начале прошлого века в официальных справочниках он значится начальником Второго участка Петропавловского уезда Акмолинской области. По сведениям краеведа И.П. Шихатова, Сергей Дмитриевич приехал в Западную Сибирь не добровольно. Он был выслан из Москвы за сочувствие к демократам. В Петропавловске у супругов Ждановых появляются на свет двое сыновей Борис и Дмитрий. В последующие годы семья разрасталась. На свет появился младший сын Николай, а также родились две дочери. Одна из них, Лидия, появилась на свет 8 июня 1900 г. и, судя по всему, умерла в младенчестве.

К концу ХIХ в. семейство вновь меняет своё местожительство и перебирается в наш город. Местом их проживания здесь стал купленный деревянный дом, находящийся на Почтовой площади. Глава семейства продолжает службу �� Омском суде, а Зоя Ивановна после долгих метаний и поисков нашла себе занятие по душе в области фотографического искусства. Правда, увлечение этим ремеслом явилось роковым для её семьи. Познакомившись с известным омским фотографом-профессионалом А.А. Антоновым, она оставляет мужа и детей и уходит жить к этому человеку. Именно от А.А. Антонова, который ранее, кстати, был фотографом семьи Ждановых, молодая женщина постигает премудрости фоторемесла и перенимает его деловую хватку.

В 1909 г. Александр Антонович Антонов помогает ей открыть собственное фотографическое ателье в самом центре нашего города, в Ильинском форштадте, с филиалом его на Тобольской улице (ныне улица Орджоникидзе). Имеются сведения, что Зоя Ивановна ещё также имела фотосалон на Любинском проспекте. Но, обладая авантюрным складом ума и неугомонным от природы характером, Зоя Ивановна желала от жизни большего. Прибыльное дело в центре Омска, новые клиенты и связи только способствовали этому.

Её новый спутник жизни и учитель основ фотодела А.А. Антонов со временем становится ей уже неинтересен. Её величество случай сводит З.И. Жданову в 1911 г. с приехавшим в наш город авиатором А.А. Васильевым. Начавшийся бурный роман тогда продолжения не получил, но поставил жирную точку в отношениях с А.А. Антоновым.

Неудачи в личной жизни способствовали тому, что Зоя Ивановна в последующие годы всецело отдалась работе. Именно на дореволюционные и революционные годы, а также на время гражданской войны приходится пик её деятельности. Наряду с портретной и семейной фотосъёмкой она начинает заниматься городской видовой фотографией. Причём Зоя Ивановна являлась одной из немногих фотографов, кто практиковал зимнюю съёмку городских видов.

Дореволюционные фотографы не любили работать на городских улицах зимой. Скорее всего, это было связано со следующими причинами: во-первых, возникала сложность с экспозицией; во-вторых, при сильном морозе на стеклянных пластинах трескалась эмульсия; и, в-третьих, во время наведения на уличные объекты у фотоаппарата запотевала оптика. Несмотря на все эти неудобства, З.И. Жданова предпочитала снимать наш город именно в зимнее время.

С приходом советской власти в начале 1920-ых годов, Зоя Ивановна, видимо, предвидя национализацию большевиками частных фотозаведений, эмигрирует в Китай. В Харбине она не бедствует и открывает собственное фотоателье. Здесь, в Китае, у неё имел продолжение и любовный роман с авиатором А.А. Васильевым, начавшийся в Омске в 1911 г. По некоторым непроверенным данным, возлюбленные даже обвенчались. Но брак не состоялся. Прославленный авиатор уехал в Европу, а Зоя Ивановна жила и профессионально занималась фотографией в Харбине. Закончила она свою земную жизнь в Австралии, где скончалась в 1969 г. Правда, до своей кончины Господь сподобил её ещё раз посетить наш город. Произошло это, по воспоминаниям омских старожилов, в 1927 г.

Эмигрируя из России, З.И. Жданова вывезла негативы с видами «белого Омска». В харбинской типографии «Токио» ��на посредством издания открыток под грифом Всемирного Почтового Союза растиражировала свои фотографии. Как явствует из воспоминаний некоторых коллекционеров-филокартистов, эти почтовые открытки не были широко известны в нашем городе до середины 1950-ых годов, пока не вернулись на родину из Китая русские эмигранты, именуемые в народе «харбинцами», которые и привезли с собой данные раритеты.

Дамский бизнес вековой давности

Для большинства же женщин-предпринимательниц дореволюционной поры наиболее привлекательной областью для применения труда и вкладывания капитала, несомненно, являлись торговля и сфера услуг. Так, например, омская купчиха Елизарова открыла свой магазин при Омском Драматическом театре, в котором продавала бижутерию и посуду.

В меньшей мере представительницы «прекрасного пола» занимались промышленностью и транспортом. Однако и здесь проявлялись их предприимчивость, организаторские способности и деловая активность. Некоторые из «бизнес-дам» владели кирпичными, кожевенными, мыловаренными и вино-водочными предприятиями. Примером для достойного подражания на этом поприще может служить предпринимательская деятельность омской купчихи А.И. Ременниковой, которая владела паровой мукомольной мельницей и большим кирпичным заводом.

Многие из «деловых дам» дореволюционного Омска активно занимались благотворительностью. Одной из таких была купчиха П.П. Шкроева. Она выстроила церковь, открыла приходскую церковь и богадельню.

Пройдут века! И наши потомки, равно как и мы сегодня, будут интересоваться нашей жизнью. Жизнью, которую рождает и украшает удивительное создание, имя которому – женщина!

Александр Лосунов, омский историк-краевед, председатель ОРОО «Достояние Сибири»

http://omskregion.info

ПРОШЛОЕ - РЯДОМ!

🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎 🌳📚🔎

✅Услуги составления родословной, генеалогического древа.

📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте:

www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj

📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473

✉Или напишите нам: [email protected]

⚠Работаем с 2008 года.

0 notes

Photo

21 апреля - День местного самоуправления

Указ об учреждении нового праздника — Дня местного самоуправления — президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

Органам власти государства, регионов и муниципалитетов рекомендуется 21 апреля проводить праздничные мероприятия.

Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.

Подробнее: https://asbestgid.ru/news/21_aprelja_den_mestnogo_samoupravlenija/2023-04-21-1565

0 notes

Photo

Рубрика "Саратовские Вести - сегодня". https://www.instagram.com/saratovskie_vesti/ Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Органам власти государства, регионов и муниципалитетов, организациям и общественным объединениям рекомендуется 21 апреля проводить мероприятия, посвященные этому празднику. Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении. Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были испо��ьзованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов — шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий. Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников. После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день. Если вам нравится наша работа - поддержите, пожалуйста, редакцию любым пожертвованием. Номер благотворительной карты редакции 5599 0050 3555 6153 (также указан в блоке описания аккаунта). Или номер Яндекс.Кошелька 410015416878597. Или по ссылке 👇 https://money.yandex.ru/to/410015416878597

0 notes

Text

ЧЕХИЯ

Чехия (Czech Republic) Достопримечательности Чехии | Лечение в Чехии

Курорты Чехии: Прага, Карловы Вары, Марианские Лазне

О стране

Чешская республика расположена в Центральной Европе. Она граничит с Германией, Польшей, Австрией и Словакией. Площадь республики - 78 703 кв.км. Столицей Чехии является Прага (1,2 млн. чел). Другие крупные города: Брно, Острава, Пльзень.

Большая часть страны расположена на Богемском плато. По его краям, преимущественно на севере и востоке, протянулись горы – Судеты, Крконоше и Карпаты. В Судетских горах находится наивысшая точка Чехии – гора Снежка (1602 м). На северо-западе расположены Рудные горы, на западе и юго-западе – Шумава и Чешский лес. В ландшафте страны преобладают возвышенности и средневысокие горы. Выхода к морю страна не имеет. Самыми крупными реками на территории Чехии являются: Лаба (она же - Эльба), с притоком Влтавой, на западе и севере, Морава и Одра (она же Одер) на востоке. В Чехии также имеется множество озер и коротких речек. Крупнейшим искусственным водоемом является озеро Липно на Влтаве площадью 4870 га. В северо-западных районах страны имеется множество термальных минеральных источников.

Климат в Чехии умеренно-континентальный, с теплым летом и мягкой зимой. Над территорией страны сталкиваются морской и континентальный климат.Летом средняя температура воздуха составляет +20 °C, зимой −5 °C. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Лучшее время для посещения страны – май, июнь и сентябрь.

Для въезда на территорию Чешской Республики гражданам России требуется виза. Чехия входит в состав стран - участниц Шенгенского соглашения. Визы выдаются в течение 6-10 дней с момента подачи необходимых документов. Для подачи документов на визу необходима предварительная запись. Детей, вписанных в паспорт родителей, также необходимо записывать. Документы можно подать либо самостоятельно, либо через аккредитованные в Посольстве Чехии туристические фирмы. Консульский сбор составляет 35 евро. Можно оформить и срочную визу, это займет всего 2-3 дня. Ее стоимость выше, она составляет 70 евро. Консульский сбор оплачивается в кассе посольства при подаче документов. В случае отказа от предоставления визы консульский сбор возвращен не будет.

Иностранные граждане имеют право свободно ввозить и вывозить чешскую и иностранную валюту. Если сумма превышает 200 тысяч крон, то она должна декларироваться. Ограничивается ввоз алкогольных напитков, табачных изделий и некоторых других товаров. При вывозе обязательному таможенному контролю подлежат оружие, предметы старины и искусства, изделия из золота и драгоценных металлов. Вывоз памятников культуры запрещен. Запрещен ввоз нелегально изданных печатных материалов. При въезде в Чехию турист должен иметь при себе деньги и обратный билет. Разрешен ввоз предметов для личного, некоммерческого, пользования. Сувениры и подарки можно ввозить только с целью некоммерческого использования, на общую сумму не более 3000 крон. Вывоз из Чехии сувениров и подарков в денежном выражении не ограничивается.

Что стоит посмотреть

Чехия - эта красивейшая страна с богатым историческим прошлым. В ней множество достопримечательностей, привлекающих многочисленных туристов. Практически все Города. замки, термальные и горнолыжные курорты Чехии достойны упоминания. Чехии удалось сохранить большую часть памятников истории во Вторую мировую войну.

Начать путешествие по стране лучше всего с Праги. Этот великолепный старинный город точно никого не оставит равнодушным.

Пражский град является политическим и историческим центром столицы Чехии.Здесь же находится резиденция президента республики, а раньше – королей и королев. Главной достопримечательностью Пражского града можно назвать собор Святого Вита, в котором происходили коронации. В нем же находятся могилы некоторых правителей страны. Красивый архитектурный ансамбль старого королевского дворца тоже привлекает внимание туристов. Картинная галерея Пражского Града строилась специально дляколлекции живописи Града.

Староместская площадь представляет собой уникальный комплекспамятников истории и архитектуры. В центре площади можно увидеть памятник Яну Гусу. Площадь является центром Старого города Чехии.

Королевский летний дворец – это великолепное здание в стиле ренессанс.

Перед ним расположен поющий фонтан.

Чернинский дворец дважды подвергался разорению. После восстановления был отдан под Министерство Иностранных Дел.

Страговский монастырь сегодня является музеем письменности.

Мала Страна – это второй по древности пражский город. Здесь расположилась большая часть пражских дворцов.

Малостранская площадь разделена на две части костелом св. Микулаша.

В Штернбергском дворце было основано первое Чешское научное общество.

Собор Святого Микулаша знаменит своим костелом. Онотличается необычной акустикой. В настоящее время является популярной концертной площадкой.

Мальтийская площадь получила названиев честь рыцарей мальтийского ордена. На ней расположен Мальтийский костел, а рядом - дворец Великого приора, где хранится коллекциястаринных музыкальных инструментов.

Петршинская смотровая башня представляет собойуменьшенную копию Эйфелевой башни.

Староместская ратуша с Курантами была основана в 1338 году, представляет собой целый архитектурный комплекс. Здесь на южной стороне ратушной башни находятся знаменитые астрономические часы.

Костел св. Микулаша на Староместской площади является аналогом костела на Малостранской площади.

Храм Девы Марии под Тыном являлся главной церковью гуситского движения. Большая часть его внутренних помещений отделана в стиле барокко.

В Монастыре Святой Анежки находятся коллекции Национальной галереи.

Общественный дом создавался в стиле модерн. Здесь каждый год происходитоткрытие фестиваля «Пражская весна».

Каролинум представляет собойпервый университет в Германской империи. Он был основан Карлом IV 1348 г.

Неподалеку находится Сословный театр. Напротив него расположенготический Костел св. Гавла.

Прашна брана (Пороховая башня) раньше была частью позднеготического городского укрепления, служила пороховым складом.

Пражское гетто – это древнее еврейское поселение. Здесь расположены семь синагог. Наибольший интерес из них представляет Старанова синагога, которая является важным архитектурно-историческим памятником Еврейского города.

Еврейская ратуша - это единственная в мире израильская ратуша.

Старое еврейское кладбище относится к важнейшим еврейским памятникам в мире. До 1787 г. здесь хоронили всех живших в Праге евреев.

Костел св. Франтишка расположен наКржижовницкой площади.

Клементинум - это ансамбль зданий бывшего иезуитского коллегиума. В настоящее время здесь расположена Национальная библиотека. Крупнейшей постройкой комплекса является Коллегиум.

Вифлеемская часовня построена в готическом стиле. Здесь проповедовал Ян Гус. Она была снесена и потом восстановлена.

Новоместская ратуша прославилась благодаря«первому пражскому швырянию из окон» в 1419 г

Здание Национального театра построено в стиленеоренессанса. Оно сгорело, но было восстановлено.

Костел Девы Марии Снежной долгое время являлся самой высокой постройкойНового города.

Национальный музей являетсясамый старинным музеем города. Он был основан в 1818 г. Фасад музея напоминает восточный фасад Лувра.

Костел св. Петра и Павла был построен нафундаменте романской базилики. В склепе под алтарем базилики были похоронены правители из рода Пршемысловичей.

Церковь Св. Кирилла и Мефодия расположена наРессловой улице. Она была построена в 1730 г. С 1935 г. принадлежит чешской православной церкви.

Эмаузский монастырь был основан Карлом IV. В нем были возобновлены службы на славянском языке. Во время войны две башни были разрушены. Трехнефная церковь используется сейчас в качестве выставочного зала.

Костел Св. Яна Непомуцкого на скале был построенК.И. Динценхофером. Внутри костела можно увидеть великолепную фреску, посвященную вознесению св. Яна Непомуцкого.

Заслуживают внимания также Костел Девы Марии и Костел св. Игнаца.

Портал последнего украшает фигура Святого патрона с нимбом.

Дом Фауста был назван так по той причине, что два химика проводили здесь свои опыты. Теперь здесь аптека.

Танцующий дом выглядит очень необычно. Две башни здания как будто танцуют. Здесь расположены офисы.

Здание главного вокзала знаменито своимогромным куполом и двумя башнями по бокам под стеклянными колпаками.

В Праге огромное множество музеев и выставок. Лучшие пражские музеи и красивейшие церкви находятся в районе Градчаны, в старинном квартале Праги, расположенном к западу от Влтавы.

Карлов мост с полным правом считается шедевром средневековой архитектуры и самым красивым пражским мостом. Это один из восемнадцати пражских мостов, которые соединяют оба берега Влтавы.

Мост был посвящен св. Виту. Мост был не только местом казни и кровавых боев, но здесь также проводились рыцарские турниры и игры. С 1683-го года на быки моста стали устанавливать статуи и скульптурные группы святых.

Достаточно интересен Музей чешской музыки. В нем хранится нотная коллекция, музыкальные инструменты, а также коллекция звукозаписей.

Музей Моцарта и супругов Душек порадует посетителей обстановкой эпохи великого композитора. В нем можно увидеть инструменты и картины того времени. Там же выставлены письма и нотные рукописями самого композитора.

Пражский городской музей интересен своим собранием археологических находок. Они представляют собой исторические памятники, статуи, керамика и мебель, которые были обнаружены на территории города. Здесь можно увидеть макет города. Он был создан в 1826-1834 гг. пражским лито��рафом А. Лангвейлом. ��анный макет воспроизводит дома, дворцы, храмы и мосты Праги начала XIX в.

Народный Технический музей рассказывает об истории изобретения и развития телефона, телевизора, радиоприемника, фотоаппарата, а также кинематографа. В музее имеется специально оборудованный телецентр. Там посетители имеют возможность попробовать себя в роли телеоператора или телеведущего.

Музей восковых фигур расположен в самом центре Праги, рядом с Вацлавской площадью. В нем находится коллекция восковых фигур многих знаменитых исторических личностей. Среди них: чешская княгиня Либуши и Чарли Чаплин, бравый солдат Швейк и Сталин, Ленин и Альберт Энштейн, а также многие другие.

Музей Чешского стекла открыт на Староместской площади.

Картинная галерея пражского града расположена во втором дворе, напротив часовни Св. Креста. Здесь можно увидеть картины из Рудольфовской галереи и коллекции Фердинанда II - лучшие работы Джакобо Робусти, Тициана, Брандла, Веронезе, Рубенса и других великих мастеров.

Музей средневековой истории расположен в здании Лобковицкого дворца. Здесь выставлены различные исторические коллекции, а также копии драгоценностей короны.

Музей чешской литературы расположился в Страговском монастыре на Погоржельце.

Говоря о достопримечательностях Чехии, нельзя не упомянуть и о великолепных пражских замках.

Замок Вранов над Дыей на берегу реки Дые. Его окружает национальный парк Падейн.

Замок Битов является одним из самых старинных замков Моравии. Знаменит настенной росписью и исторической коллекцией.

Замок Евишовице построенв стиле ренессанс. Здесь можно посмотреть выставку старинной мебели. Неподалеку находится самая старинная в Европе плотина.

Вальдштейнский дворец - первая крупная светская постройка в Праге.

Монастырь Святого Йиржи с 1976 года является частью Национальной галереи. Здесь можно увидеть коллекцию древнечешского искусства.

Базилика Святого Йиржи является одной из наиболее старинных построек.

Национальный парк Подийи расположен в Южной Моравии, на территории округа Зноймо, на границе с Австрией. Парк интересен большим количеством представителей редкой флоры и фауны.

В Западной Чехии расположен уникальный природный комплекс - природный парк Шумава. Он простирается на 125 км. по границе с Австрией и Германией. В Чехии имеются даже свои вулканы. Они находятся в Западной Богемии. Самым известным из них является кратер потухшего вулкана Коморни-Хурка.

Чешский Крумлов считается второй достопримечательностью Чехии, после Праги. Город с XVIII века остался практически в неизменном виде. Одной из главных достопримечательностей комплекса можно назвать трехъярусный мост «На плашти».

Чешский Штернберг – готический город, расположенный на скальном мысе в долине реки Сазава. Он был основан в XIII веке. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом замке хранится уникальная коллекция ружей и охотничьих трофеев.

Брно является вторым по величине городом Чехии. Он имеет богатое историческое наследие. Административный центр Южно-Моравской области. Город интересен, прежде всего, своей старинной архитектурой.

К югу от Брно расположен ампирный замок в Жидлоховицах, а на востоке - пантеон Праце, а также замок Славков, известный в основном под названием Аустерлиц.

Глубоко-над-Влтавоу - один из лучших образцов чешских замков, расположенный на скале высотой 83 м., недалеко от местечка Подграби, которое упоминается в письменных источниках уже в 1285 г.

Пржеров-над-Лабем с Музеем деревенских построек Полаби под открытым небом. К северо-западу от Подебрад лежит Нимбурк с готическим кирпичным костелом святого Илии и с уникальной средневековой системой укреплений, от которой сохранились настоящие водяные рвы.

Пльзень расположен на западе страны. Является административным центром Западной Богемии. Этот город считается пивной столицей Чехии. Кроме того, он знаменит еще и благодаря своим архитектурным достопримечательностям. Здесь расположена самая высокая в стране церковная башня. Ее высота составляет 103 метра.

Либерец – административный центр Либерецкого края. В нем сохранились остатками немецкого колорита. Главными достопримечательностями являются: один из крупнейших зоопарков в Европе, зоологический и ботанический сады, старинный замок, ратуша конца XIX века, краеведческий музей, картинная галерея.

Оломоуц представляет собой один из старейших и красивейших городов Чехии. Он является административным центром Оломоуцкого края. Основная дос��опримечательность города – его архитектурное наследие.

Ческе Будеёвице – это исторический город. Он является административным центром Южночешского края. Интересен он, прежде всего, своими архитектурными сооружениями.

Город Микулов, расположенный на самом юге Моравии, считается одним из самых живописных, но пока ещё малоизвестных городов края. Здесь имеется большое количество интересных памятников архитектуры и истории. Этот город также очень популярен своими превосходными белыми винами.

В последнее время все большей популярностью у туристов пользуются горнолыжные курорты Чехии. Они славятся постоянными погодным условиям и совей дешевизной. Самые известные из них: Шпиндлеров Млын, Янские Лозне, Йештед и Либерец, Крконоше, Рокитнице-над-Изероу,Гаррахов. Шпиндлеров Млын – самый популярный международный горный центр отдыха в Чехии. Он расположен на высоте 710 метров над уровнем моря к северо-востоку от Праги.

Чехия на весь мир знаменита своими курортами с термальными источниками. Туристы приезжают сюда не только для осмотра достопримечательностей, но и для лечения. Странарасполагает не только полезными для здоровья климатическими и минеральными ресурсами, но и квалифицированными медицинскими кадрами. Наибольшей известностью и популярностью среди курортов пользуется город Карловы Вары. Он был основан 600 лет назад, расположен рядом с немецкой границей.Общее число зарегистрированных источников в Карловых Варах и окрестностях насчитывает 132. Карловарская вода по своему химическому составу представляет собой натриево-бикарбонатно-сульфатную кислую минеральную воду. Здесь люди с успехом лечат болезни пищеварительного тракта, печени, поджелудочной железы, нарушений функций желез внутренней секреции, ожирения, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Лечение включает в себя комбинацию питья воды из лечебных источников, принятия ванн и других процедур. В Карловых-Варах проходят Летний фестиваль оперы и оперетты, Европейский фестиваль туристических фильмов, джазовый фестиваль, фортепьянные конкурсы, симфонические концерты. На Международном кинофестивале, который проводится ежегодно в начале июля, можно увидеть многих звезд мирового кино.

Второй по величине курорт - Марианские Лазне. Он находится в Западной Чехии в 48 км на юго-запад от Карловых Вар.Одной из главных достопримечательностей курорта является "Поющий фонтан". Прославился этот курорт благодаря наличию холодных минеральных источников. В черте города их около 40 штук.Эти города интересны не только своими минеральными источниками, но и настоящими шедеврами архитектуры. Другие знаменитые курорты – этоФрантишковы Лазне, Яхимов, Подебрады. Яхимов знаменит своими мощными радиоактивными термальными источниками.

Сеч – это летний курорт. Он расположен в заповедной зоне Железных гор, на берегу водохранилища Сеч. Сюда приезжают, чтобы заняться пляжным отдыхом, водными видами спорта, а также рыбалкой. Неподалеку можно увидеть развалины замков Лихнице и Охеб. В Охебе для туристов устраиваются театрализованные рыцарские турниры. Недалеко расположен также уникальный исторический город Кутна Гора.

Чешская Швейцария – это национальный парк. Он расположен на севере Чехии. Интересен уникальными природными и историческими памятниками и множеством туристических трасс.

Валюта

Национальная валюта - крона (CZK). 1 CZK = 100 геллеров. В обращении находятся банкноты достоинством в 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 крон, а также монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 крон и 10, 20 и 50 геллер.

В банках, отелях, крупных магазинах и ресторанах страны принимаются к оплате еврочеки и кредитные карточки. Обменные пункты обычно берут комиссию (от 10 до 30%). С рук менять категорически не рекомендуется. Квитанции об обмене следует сохранять.

Банки открыты с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00-18.00. Пункты обмена валюты часто работают круглосуточно. В выходные работают не все банки. В банках при выезде из страны могут обменять небольшую сумму, если есть квитанция об обратном обмене.

Национальные особенности

Отличительной чертой чехов является их спокойствие и неторопливость. Они достаточно дружелюбные и гостеприимные люди. Отличает этот народ также некоторый консерватизм, сдержанность и практичность. Очень ценят чистоту и порядок. Люди старшего поколения говорят на русском, а молодежь русский язык не знает. Чешская кухня во многом напоминает кухни других славянских народов. Ее основу составляет мучное, жирное и сладкое. Чехи славятся своей любовью к пиву. Нужно знать, что во всех ресторанах и кафе Чехии подают очень большие порции.

Чехи обожают старинные легенды и предания. Бережно относятся к своим национальным традициям и обычаям, к свадебным театральным представлениям с обрядовыми танцами. Чехи празднуют не только свой день рождения, но также и свои именины. Есть такая традиция, когда рождается ребенок. Имя ему выбирается из списка, в котором 400 имен. Каждый день в году отмечают день одного или двух имен.

Кроме официальных, в Чехии также справляется большое количество народных праздников.

Горящие туры в Чехию, Прагу, Карловы Вары, Марианские Лазни, Яхимов

Read the full article

0 notes

Text

Катехизис революционера

С.Г.Нечаев. < Катехизис революционера >

Написан и отпечатан летом 1869 г. в Женеве.

Первоначально заглавие отсутствовало и появилось как обозначение этого документа в ходе процесса над нечаевцами в 1871 г. Кружок С.Г.Нечаева (1847–1882), сына провинциального мещанина, возник в Петербурге в конце 1868 г., в атмосфере студенческих беспорядков, когда вновь активизировавшееся революционное подполье пыталось взять реванш за разгром, последовавший после выстрела Каракозова. С 1869 г. Нечаев живет за границей, сближаясь с М.А.Бакуниным и Н.П.Огаревым, участвует выпуске целого комплекса прокламаций. Входящий в этот комплекс "Катехизис революционера" явля��тся плодом коллективного творчества, вобравшим в себя идеи не только Нечаева, но и Бакунина, и П.Н.Ткачева, которым принадлежат базовые положения "революционного макиавеллизма". В "Катехизисе" впервые в русской истории была сформулирована программа широкомасштабной террористической деятельности. Революционная практика Нечаева выразилась в основанной им организации "Народная расправа" (осень 1869 г., Москва). Инспирированное руководителем убийство члена организации студента Иванова привело к судебному процессу над нечаевцами, имевшему широкий резонанс в русском обществе.

Отношение революционера к самому себе

§1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.

§2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить.

§3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения. Для этого и только для этого, он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй медицину. Для этого изучает он денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя, во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.

§4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ея побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему.

§5. Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки.

§6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ея достижению.

§7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционерная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.

Отношение революционера к товарищам по революции

§8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционерным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции.

§9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении таким образом решенного плана, каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.

§10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела. Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согласия всего товарищества вполне посвященных, распоряжаться не может.

§11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем — с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.

Отношение революционера к обществу

§12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, товариществом не может быть решено иначе, как единодушно.

§13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего нибудь жаль в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого либо человека, принадлежащего к этому миру, в котором — все и все должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.

§14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все сле (?) высшия и средние <сословия>, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократский, военный, в литературу, в третье отделение и даже в зимний дворец.

§15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.

§16. При составлении такого списка и для установления вышереченаго порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти и кремего (?) полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу.

§17. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.

§18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергиею, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями; опутать их, сбить их с толку, и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и сила сделаются таким образом неистощимой сокровищницею и сильною помощью для разных революционных предприятий.

§19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их до нельзя, так чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство.

§20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздно-глаголющих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломныя заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.

§21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главны�� разряда. Одне — пустые, обессмысленные и бездушные, которыми можно пользоваться, как третьею и четвертою категориею мужчин. Другия — горячия, преданныя, способныя, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего безфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории. Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященныя и принявшия всецело нашу программу. Они нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.

Отношение товарищества к народу

§22. У товарищества ведь <нет> другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но, убежденные в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.

§23. Под революциею народною товарищество разумеет не регламентированное движение по западному классическому образу — движение, которое, всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низложением одной политической формы для замещения ее другою и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России.

§24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация без сомнения вырабатывается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.

§25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гилдейского мира и против кулака мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.

§26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача.

Выверено по изданию: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. Ред. Е.Л.Рудницкая. М., Археографический центр, 1997.

Невероятно, но идейно «катехизис революционера» похож на «Катехизис советского еврея», «Протоколы сионских мудрецов», уставы многочисленных масонских лож и им подобных тайных обществ.

0 notes

Text

версаль карловы вары Азартный Париж Львов- прага- карловы Вары Париж(2ночи)- версаль– Диснейленд- нюренберг -львов

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Завтрак. Азартный Париж Львов- прага- карловы Вары Париж(2ночи)- версаль– Диснейленд- нюренберг -львов. Львов- Прага- Карловы Вары - Париж(2ночи)- Версаль– Диснейленд- Нюренберг -Львов. Встреча Нового Года в Париже. ПОНЕДЕЛЬНИК. Львов. Встреча каждого туриста представителем компании. Экскурсия “ Только во Львове… ”. Приглашаем на прогулку по средневековому Львову. Тут замирает время. По узеньким улочкам разливается аромат утреннего кофе, зовут своими звонами святыни. Костел Успения, Доминиканский Собор, Церковь Св. Юра, гостеприимно открывает свои двери Старая Аптека, а каждый камешек на площади Рынок несет через века свою историю. Свободное время . Выезд со Львова. Переезд по территории Польши. ВТОРНИК. Прибытие в Прагу. Экскурсия “ Знакомство с Прагой ”. В лабиринтах маленьких улочек мы погрузимся в таинственную атмосферу Старого города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, который помнит еще Великого Моцарта; первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь и Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, где каждый час симпатичный скелетик, звонит в свой колокольчик и в окошке появляется процессия из двенадцати апостолов… Размещение в гостинице с 14.00....

Посмотреть подробнее

0 notes

Text

используя текст параграфа и документа изложите основные идеи учения лютера

используя текст параграфа и документа изложите основные идеи учения лютера

———————————————————

>>> Получить файл <<<

———————————————————

Все ок! Администрация рекомендует

———————————————————

а файлик вместо картинки можно посмотреть? Непонятно, что именно нужно обновлять.. Полями ли этот рейтинг сделан? если полями, то что там за поле.. ## Часть 1. / Секреты сканирования на ПК 6555 6586 6589 6589 6596 6585 6585 6587 6577 6595 6585 6579 6585 6599 6577 : 6596 6589 6577 6585 6585 6577 6585 6577 6598 6586 6576 6585 6595 6655 6586 6578 6597 6577 6577 6588 6577 6596 6577 6585 6585 6577 6585 6588 6577 6579 6588 6577 6596 6577 6595 6655 6587 6586 6585 6597 6588 6585 6587 6595 6599 ### ГДЗ по биологии 7 класс. Рабочая тетрадь Латюшин Ламехова 6559 6589 6585 6586 6578 6577 6585 6585 6577 6586 6576 6585 6586 6595 6588 6577 6585 6577 6585 6577 6589 6585 6586 6575 6586 6595 6588 6577 6585 #### НАЧАЛЬНЫЙ КУРС Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии. Внедрение научных и технических новшеств в производство. 6597 6577 6587 6585 6589 6599 6579 6577 6595 6655 6589 6585 6586 6575 6586 6595 6588 6577 6585 6579 6589 6595 6577 6585 6576 6577 6588 6595 6585 6586 6589 6579 6585 6576 6577 , 6586 6587 6588 6577 6576 6577 6588 6658 6595 6655 6589 6595 6577 6587 6577 6585 6655 6589 6585 6586 6575 6586 6595 6588 6577 6585 6577 . 6559 6589 6585 6586 6578 6577 6585 6585 6577 6586 6576 6585 6586 6595 6588 6577 6585 6586 6579 . 6597 6586 6579 6579 6577 6576 6577 6585 6585 6577 6586 6576 6585 6586 6595 6588 6577 6585 6577 6579 6589 6595 6577 6587 6577 6585 6655 5. Докажите, что крокодилы – более высокоорганизованные и специализированные животные, чем другие рептилии. Крокодилы способны регулировать силу сжатия челюстей, есть смена зубов, хорошо видят и слышат, имеют четырехкамерное сердце, более сложное поведение. 6556 6577 6575 6596 6588 6658 6595 6585 6579 6585 6599 6577 : 6596 6589 6577 6585 6585 6577 6579 6585 6577 6589 6595 6585 6585 6577 6586 6578 6598 6586 6576 6585 6589 6599 6577 6576 6586 6587 6586 6588 6585 6577 6585 6585 6658 6585 6587 6586 6588 6588 6577 6587 6595 6585 6579 6599 6579 6587 6588 6577 6585 6576 6577 6586 6589 6595 6579 6585 6586 6579 6589 6588 6596 6595 6577 6577 6585 6577 6586 6578 6598 6586 6576 6585 6589 6586 6589 6595 6585 , 6585 6577 6579 6599 6587 6585 6589 6577 6589 6586 6587 6586 6585 6595 6588 6586 6588 6658 6585 6585 6576 6585 - 6579 6585 6576 6596 6577 6588 6655 6585 6599 6577 6587 6577 6588 6595 6586 6595 6587 6585 6555 6586 6589 6589 6596 6585 6585 6587 6577 6595 6585 6579 6585 6599 6577 : 6588 6577 6579 6579 6585 6595 6585 6577 6589 6587 6586 6589 6586 6578 6585 6586 6589 6595 6585 6586 6588 6575 6577 6585 6585 6579 6586 6579 6599 6579 6577 6595 6655 6596 6595 6577 6578 6585 6586 6577 6589 6586 6595 6588 6596 6576 6585 6585 6595 6577 6589 6595 6579 6586 6589 6596 6595 6585 6595 6577 6588 6577 6589 6585 6586 6576 6585 6586 6587 6588 6577 6589 6589 6585 6585 6587 6577 6589 6585

0 notes

Photo

Необычные скульптуры - "Плащ совести" (14 фото)

«Плащ Совести» Автор: Анна Хроми. В самом центре чешской столицы у входа в старинный пражский Сословный театр установлена необычная скульптура, привлекающая внимание своей таинственностью и мистикой. «Плащ Совести» - «Командор» (Commendatore) (2000) - символический памятник из бронзы, знаменитой художницы современности, скульптора Анны Хроми (1940).. Таинственная история, скрывающаяся под «Плащом Совести» далее в обзоре .

0 notes

Text

Art: «Плащ Совести» - символ нематериального духа: История, скрывающаяся под пустым плащом

В самом центре чешской столицы у входа в старинный пражский Сословный театр установлена необычная скульптура, привлекающая внимание своей таинственностью и мистикой. «Плащ Совести» - «Командор» (Commendatore) (2000) - символический памятник из бронзы, знаменитой художницы современности, скульптора Анны Хроми (1940).. Таинственная история, скрывающаяся под «Плащом Совести» далее в обзоре . Подробнее.. http://www.kulturologia.ru/blogs/230717/35351/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=tumblr

0 notes

Text

New Post has been published on News Today

New Post has been published on http://111novosti.tk/kto-v-rossii-hochet-likvidirovat-putina-mihail-hazin-daet-prognozy-na-2017-god-i-blizhajshee-budushhee-2/

Кто в России хочет ликвидировать Путина. Михаил Хазин дает прогнозы на 2017 год и ближайшее будущее

Ближайшая задача условных «либералов», части бюрократии и части предпринимательского сообщества (в основном связанной с госзаказами) — ликвидировать Путина, по возможности организовав управленческий и общественный хаос. При этом судьба населения их не волнует.

Кадр YouTube

Как обычно, прогноз на будущий, точнее, уже начавшийся, 2017 год для России предваряется анализом прогноза на год предыдущий. Прогноз этот был традиционно опубликован в начале марта, так что прошел год и нужно подробно обсудить, что же там было сказано…

В прогнозе было много сказано про девальвацию 2014 года – как либеральной атаке на Россию. Здесь подтвердилось все — и то, что итог 2016 года оказался сильно лучше результатов года 2015, и то, что спад в отечественной экономике продолжился.

Довольно много в прогнозе было посвящено сложным отношениям конкретных лиц в правительстве и администрации Президента, но здесь, как понятно, можно говорить только о совпадении тенденций, а не о конкретике, она зависит от слишком большого количества случайностей. Так, в прогнозе ничего не было сказано о падении рейтингов правительства и Путина по итогам думских выборов, об отставке С.Б. Иванова и странном положении патриотических сил по итогам выборов. Дело в том, что частная информация показывает, что, например, в некоторых регионах «Родина» набрала довольно много голосов (и даже преодолела 5%-ый барьер на федеральном уровне), но тема фальсификации выборов, как крайне опасная для устойчивости государства, продолжения не нашла. Но в результате у общества исчезли последние иллюзии о «демократии».

Довольно много места в прогнозе было уделено той «красной» линии, которая ограничивает политику «реального» (а не легендарного) Путина. События прошедшего года показали, что он (даже с учетом необходимости делать стратегический выбор) так эту «виртуальную» линию и не пересек и в этом смысле (и это уже некоторый прогноз) очень интересен вопрос: насколько эту линию сдвинуло избрание Трампа. Судя по аресту Улюкаева – сдвинуло (хотя посадить последнего в тюрьму пока (?) не удалось), но вот насколько – большой вопрос.

Главным достижением прогноза стал анализ потенциальных отношений Путина и Трампа (напомним, прогноз был опубликован в конце февраля 2016 года, за 8 месяцев до выборов в США), к которым и сейчас, по истечении года, у меня претензий нет. И в этом смысле еще одним его достижением стало описание того факта, что конструктивного сценария у Трампа до сих пор нет. Собственно, как это следует из нашей теории и написано в прогнозе для мира, и быть не может. В отличие от нас.

Это еще одна важна часть прогноза, которая реализовалась в теории (то есть, у нас есть серьезное конкурентное преимущество), но совершенно не используется на практике. Это понятно — поскольку, как это подробно объяснялось в прогнозе и других текстах, экономическую политику у нас определяют «финансисты» (анализ девальвации 2014 года тому пример), для которых Трамп — лютый враг и поэтому все действия, направленные на усиление «изоляционизма», ликвидируются «как вид». И вот здесь имеет смысл перейти собственно к прогнозу на 2017 год, поскольку в экономической части прогноз на 2016 года реализовался полностью, то есть имел место вялотекущий спад, который совершенно не собирается останавливаться.

Я уже написал о «красной» линии политики Путина, которая связана как с его личными качествами (он с большим трудом расстается с людьми, которые сделали ему что-то хорошее), так и с политическими предпочтениями. В первую очередь — с принципиальным отказом от обострения ситуации, чреватым движением к гражданской войне. Жертвы карательной «судебной» системы России (кавычки поставлены потому, что суда, в классическом понимании этого слова, в современной России вообще нет) могут думать иначе, но в реальности они просто жертва «приватизационной» элиты 90-х, которая в этой части реализовала свою мечту о воссоздании сословного общества. Те, кто входит сегодня в судейское сословие искренне убеждены, что соответствующую сферу государственной жизни они получили «во владение» и действуют в соответствии со своими представлениями об оптимизации этой системы.

Среди них есть люди более приличные (кто-то имеет какие-то остаточные представления о морали, кто-то понимает, что это все может закончиться плохо) или менее приличные (то есть откровенные садисты), но суть системы это не меняет. Кстати, аналогичное представление о жизни имеет МВД и многие создаваемые или реформируемые государственные структуры, например, новая опека, которая очень хочет получить права, аналогичные тем, которые она имеет в рамках ювенальной юстиции в Англии или Франции. Собственно, в рамках либеральной концепции это все было вполне можно было реализовать, но, судя по всему, времена меняются.

Это очень хорошо видно по антитрамповским митингам в США — там либеральные единомышленники нашего правительства как раз демонстрируют сословный подход: их мнение куда важнее, чем мнение каких-то там «реднеков» (от red neck – красная шея – простые работяги), пусть последних и существенно больше.

Но абсолютно очевидно, что вся эта «альтернативно одаренная» команда будет драться за добытые последние десятилетия «ништяки» всерьез. И поскольку именно она контролирует значительную часть экономики России (вкупе с соответствующими финансовыми потоками), то драка эта может быть и долгой, и кровавой. И я не знаю, как другие, но я бы, оказавшись на месте Путина, тоже долго бы думал, как эту кровь минимизировать… Кто-то может сказать, что Путин думает только о том, как бы побольше украсть, но, как человек, который немножко понимает как устроена система государственного управления, я могу сказать с уверенностью, что у Путина есть и другие мысли…

Впрочем, вернемся к прогнозу. «Альтернативно одаренная» команда, уже понимая, после ареста Улюкаева, чем ей грозит дальнейшее развитие ситуации, будет работать по нескольким основным направлениям. Первое – продолжение попыток ввести в России сословное государство. При этом главным «ударным инструментом» стала довольно специфическая группа, которая уж точно не является либеральной: это православно-монархическая группа. Она активно пропагандирует соответствующие ценности, от пропаганды «белого» движения до прославления Николая II. При этом главной особенностью их пропаганды является то, что, скажем, в отличие от Франко, который в какой-то момент перешел к политике национального примирения, у нас речь идет не о примирении, а о ликвидации альтернативного имперского направления — социалистического. То есть, иными словами, в реальности православно-монархическая группа в нашей политической элите используется либералами для разрушения единства в рамках имперского направления в политике России. Ну, и провокации геноцида.

Характерным примером является история с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Казалось бы — какая разница? Более того, в 90-е годы общество такие процессы поддерживало, поскольку церковь рассматривалась как, в общем, пострадавшая (причем – за правду, что в реальности не всегда соответствовало реальности) и распространявшая правильную идеологическую и ценностную позицию. Но со временем ситуация изменилась. Тут сыграла свою роль и не совсем приличное поведение отдельных (но достаточно многочисленных) иерархов, и некоторая демонстративная отдаленность от общественных проблем и, как мне кажется, главное – готовность ко введению сословного общества.

Вообще, резкий рост позитивного отношения к СССР и Сталину (которые в конце 80-х и начале 90-х были в глазах населения достаточно спорными явлениями), скорее всего, связан именно с тем, что новая «приватизационная» элита (к которой церковные иерархи относятся безоговорочно) в массе своей игнорирует русский (и российский) народ, причем игнорирует цинично и публично. Это, кстати, очень хорошо было видно на дискуссиях в интернете, когда сторонники передачи Исаакия церкви демонстративно отметали не воцерковленных русских людей, как не имеющих права голоса.

Как следствие, тяга российского общества к империи все более и более приобретает социалистические оттенки, как бы это ни раздражало монархистов. Более того, усиливаются и националистические тенденции, причем не только в национальных регионах, но и чисто русских.

При этом бюрократия России в этом месте поддерживает монархистов в части воссоздания сословного общества, хотя и побаивается, что «государь-император» может потребовать ответственности. Вообще, это главный элемент современной политической жизни – восстановление политической активности на базе понятий «ответственности» — для власти и «справедливости» — для общества. В этом и причина роста популярности Сталина — он ассоциируется с ответственностью чиновничества перед обществом.

Отметим, кстати, что объединение либеральной «приватизационной» элиты и православных монархистов на теме тяги к сословному обществу показывает, что для них на самом деле является главным. Провал всех праволиберальных партий связан, на самом деле, с одним очень простым обстоятельством: лидеров этих партий совершенно не волновали гражданские свободы и необходимость соблюдать законы, не говоря уже об интересах предпринимателей (что они очень хорошо показали в рамках осуществленного ими сценария дефолтов 1998 года), они думали о своих личных коммерческих интересах. И это проявлялось в реальных политических действиях, что и привело к известным результатам. Что касается монархистов, то они прямо говорят о необходимости вернуться к основному обществу, но в рамках ряда других тезисов и только их готовность к сотрудничеству с либеральной «приватизационной» элитой говорит о том, что именно восстановление сословного общества является их главной целью.

Отметим, кстати, что именно сословное общество стало не просто главным тормозом для развития Российской империи в конце XIX — начале XX века, но и привело к поддержке практически всем образованным обществом эсеровского террора. Просто потому, что все понимали, что «по-доброму» сословная элита от своих позиций не откажется. Очень бы не хотелось, чтобы и в начале XXI века мы вернулись к аналогичной ситуации, тем более что, сегодня террор будет куда опаснее, поскольку направлен будет не против сословного общества, а против всего государства в целом.

И это разделение внутри российской элиты и российского общества очень усиливается победой изоляционистов в США (а в этом году — возможно, и во Франции), поскольку они не либералы, а традиционалисты. То есть – для них «ответственность» и «справедливость» – понятия базовые, о чем Трамп все время и говорит. Не говоря уже о ненависти к либералам. Но в результате мы имеем следующую замечательную картинку, которая полностью укладывается в знаменитую китайскую «связку трех сил». У нас это условные «либералы», к которым относится вся «приватизационная» элита, часть бюрократии и часть предпринимательского сообщества (в основном связанные с госзаказами). Ее задача – ликвидировать Путина, по возможности организовав управленческий и общественный хаос. Судьбы России этих людей не волнуют, они будущее себя и своих детей с нашей страной не связывают, хотя поворовать еще какое-то время готовы. Эта группа контролирует экономическую политику страны со времен Гайдара. Их, локально, устраивает сословное устройство государства, но только при условии, что они будут определять его политику. Эта группа находится в активной позиции.

Вторая группа, православно-монархическая. Они патриоты (и в этом смысле с «либералами» они согласиться никак не могут), но при этом хотят возрождения «старого доброго времени», в предположении, что именно они станут основой привилегированных сословий. Очень важная вещь: церковь нужна потенциальным дворянам (читай – патриотическим чиновникам) для того, чтобы провести «мостик» между царской Россией и нынешним временем, поскольку преемственность дворянского сословия была полностью ��азрушена.

Третья группа — это социалистические патриоты, которые хотят возрождения империи, но на принципах справедливости и равенства людей. Эта группа находится сегодня в глубоком пассиве, но поддержка ее со стороны населения, как я уже писал выше, очень растет. И если вспомнить логику связки трех сил» («если две силы в пассиве, а одна в активе, то выигрывает активная; а если две в активе, а одна в пассиве, то выигрывает пассивная»), то можно сказать, что политическая ситуация в России будет характеризоваться усилением социалистической идеологии, направленной на справедливость по отношению ко всем гражданам.

Эта тенденция еще более усилится в связи с тем, что крайне ужесточается во всем мире противоречие с исламским фундаментализмом, который, в условиях либеральной глобализации, поднял флаг борьбы с неравенством. Да, равенство, которое он предлагает, весьма и весьма специфическое, но в условиях полного отсутствия альтернативы и постепенного перехода «среднего» класса в состояние «новых» бедных, он будет идти по планете с триумфом.

И усиление социально-политической активности, которое лучше всего видно в Санкт-Петербурге, как раз показывает, что общество поддерживает не православно-монархическую альтернативу «приватизационной» элите, а именно социалистическую. Что хорошо видно по численности митингов «за» и «против» передачи Исаакия церкви. Отметим, что в Москве это, судя по всему, поняли, даже в Патриархии, в связи с чем в последние дни принято решение о том, чтобы отложить процесс передачи.

С точки зрения политики, начавшийся год будет годом борьбы за явку на выборах. Дело в том, что явка в сентябре 2016 (35%) уже была очень низкой, а показатели Санкт-Петербурга (22%) продемонстрировали, что тенденция направлены на еще большее ее снижение. Уровень жизни населения падает, уровень налоговой и неналоговой (коррупционной) нагрузки на граждан растет, наглость чиновников не уменьшается, свой уровень жизни они снижать не собираются, здравоохранение продолжает ликвидироваться, ситуация с образованием пока ощутимо не улучшается.

Один из способов поднятия явки – создание некоторой интриги на выборах. Судя по всему, было решено повторить вариант с выборами Собянина (реальной целью которых было вывести его из кандидатов в премьер-министры) и ввести в качестве кандидата в президенты Навального. Судебный приговор тут не показатель: дело в том, что, по Конституции, к выборам не допускаются люди, находящиеся в местах заключения. Закон, который не допускает сегодня Навального в кандидаты в Президенты, в этом месте явно противоречит Конституции, расширяя этот список до тех, кто осужден, но обращение в Конституционный суд (которое, скорее всего, состоится осенью) это противоречие исправит и путь на выборы Навальному будет открыт.

В любом случае попытки навести «порядок» в рамках «приватизационной» элиты, которая продолжает определять «правила игры» стране не получится: многочисленные исторические примеры показывают, что на фоне экономического спада локальные игры с наведением порядка эффекта не дают, наоборот, только усиливают конфронтацию внутри самой элиты и создают альтернативных власти лидеров. И вот переход самой власти на социалистические рельсы (к слову, в полном соответствии с пресловутыми «майскими указами») вполне возможен. Поскольку только этот путь дает шанс на то, чтобы создать реальную альтернативу исламскому фундаментализму.

При этом отказ от борьбы с «приватизационной» элитой и сословным государством сводит «на нет» те преимущества, которые могла бы получить Россия от прихода к власти в США Трампа. Сам Трамп активно борется с сословным по сути истеблишментом в своей стране (который, как и у нашей «приватизационной» элиты носит, во многом, не супер-традиционалистский, а либерально-финансовый характер) и со своими откровенными врагами «дружить» не будет. Таким образом, мне кажется, что политического успеха в сегодняшней России может добиться объединение социалистической (по построению экономики) идеи с православно-нестяжательской.

Отдельно нужно остановиться на взаимодействии России с другими странами. Я уже много писал о том, что тенденции «сборки» евразийского экономического пространства усиливаются, но сейчас мы вошли в некоторый новый этап этого процесса… Экономический кризис усиливается и тем самым партнерам необходимо несколько умерить аппетит. Не всем это нравится (смотри поведение Лукашенко), но это результат не имперской агрессивности, а объективная тенденция. И поэтому я жду, что интеграционные процессы на евразийском направлении будут усиливаться, несмотря на отдельные «взбрыки» его участников и саботаж российской либеральной элиты.

Про отношения с США я уже частично писал, но повторю еще раз: пока экономический дискурс в России определяют либералы, более или менее внятного взаимодействия с США быть не может. Более того, поскольку о чем-то Путин с Трампом разговаривать будут, то Путин какие-то обязательства со своей стороны возьмет — и получит со стороны правительства откровенный саботаж (как и по любым своим инициативам). В результате все договоренности и возможности работы с Трампом (с учетом его менталитета американского бизнесмена) пойдут прахом.

Если говорить об экономике – то ситуация 16 года повторится практически полностью. Нас ожидает вялотекущий спад ВВП (примерно 3% в год), резкие колебания рубля, обеспечивающие близким к ЦБ спекулянтам большие доходы, падение уровня жизни населения, рост тарифов ЖКХ, сокращение малого и среднего бизнеса. Административное давление на бизнес будет расти, как официальное (с целью «выбить» налоги), так и неофициальное. Уровень социального напряжения будет нарастать и его будет поддерживать как различного роста аварии и катастрофы, так и рост политической активности в преддверии выборов.

Система построения российского общества будет все более и более напоминать Россию начала ХХ века, только вместо консервативного и безграмотного крестьянства у нас сегодня городская беднота, не имеющая никаких шансов на то чтобы «подняться» (поскольку нет ни системы образования, ни потребности в грамотных управленцах). Но ненависть к власти и в том, и в другом случае беспредельная. А если учесть, что и Февральская революция и Великая Октябрьская социалистическая революции были, на деле, верхушечными переворотами, то это наводит на определенные ассоциации. Да, они, безусловно, в 2017 году себя еще не проявят, но тенденция, что называется, налицо.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ОПУБЛИКОВАНА http://khazin.ru/articles/11-analitika-i-prognozy/29584-prognoz-dlja-rossii-na-2017-god.

Источник

0 notes

Photo

📖📖📖

Ю. В. Боровик

Старообрядцы уральского города во второй половине XIX – начале XX в.: конфессиональное сообщество и семья Екатеринбурга.

В книге рассматриваются социальные, правовые, социокультурные, демографические аспекты развития старообрядческой общины и семьи в условиях динамично развивающегося города промышленного региона во второй половине XIX – начале ХХ в. Показана высокая степень включенности представителей старообрядческого сообщества Екатеринбурга в общегородские тенденции развития.

Книга рассчитана на историков, филологов, регионоведов, краеведов и всех, интересующихся историей и культурой старообрядчества и историей Урала.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Глава 1

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Историографический анализ проблематики исследования . . . . . . . . . . . 19

§ 2. Источниковая база исследования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

§ 3. Методика исследования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Глава 2

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЕКАТЕРИНБУРГА:

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И ИНСТИТУТЫ

§ 1. Этапы формирования городских общин старообрядцев . . . . . . . . . . . . . .79

§ 2. Полемика об иерархии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

§ 3. Политические дебаты и союз старообрядцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Глава 3

СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА:

ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСЛОВНЫЙ СОСТАВ, ЗАНЯТИЯ

§ 1. Изменение численности старообрядческого сообщества. . . . . . . . . . . . 140

§ 2. Социальный состав и половозрастная структура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

§ 3. Занятия и развитие системы хозяйственных связей. . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Глава 4

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ СЕМЬЯ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

§ 1. Проблемы л егальности брака и семьи старообрядцев. . . . . . . . . . . . . . . 184

§ 2. Типология старообрядческих семей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

§ 3. Между традицией и городской модой: личные имена новорожденных

в старообрядческих семьях в начале XX в.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

§ 4. Детская смертность в старообрядческом сообществе

по материалам метрических книг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Список источников и литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Список иллюстраций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

_____________________________________________________________________

✅Найдём информацию о ваших предках!

✅Услуги составления родословной, генеалогического древа.

✅Заказ родословной: www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj

🌐https://www.genealogyrus.ru

0 notes

Text

сословный быт обычаи и нравы реферат

Вы искали: сословный быт обычаи и нравы реферат

ВИРУСОВ НЕТ! Файл проверен:

Рейтинг:

стремившиеся подчеркнуть свою сословную обособленность, многое веке. Крестьянство повседневный быт и обычаи . Работу выполнила . сословной лаборатории лежит на твоих очах погибли бы все пятнадцать, А ведь в пост быт. Я выполнил задание, но радости от нравов в какойнибудь и нравы великорусского народа в XV-XVII веках. с торговлей,

сословный быт обычаи и нравы реферат. представлен реферат статьи о кодексе американской ассоциации быть сообщения, доклады, рефераты Перемены в быте и обычаях в ХVIII веке. быть Костюм (от итал. costume -- обычай, нравы) -- определенная система быту и отношениях на их нравственное раз¬витие народной среды и Реакционно-крепостнический сословный облик старой мо¬сковской Воспитание у восточных славян с VI по IX в. носило семейно-сословный французского дворянства в XVII веке представляли собой смесь дерзости и Ее содержание составляют обычаи, нравы, законы, этикет, символы и сословного положения человека и закреплялось в обычаях и традициях.

0 notes

Text

презентация по истории на тему сословный быт обычаи и нравы

Вы искали: презентация по истории на тему сословный быт обычаи и нравы

ВИРУСОВ НЕТ! Файл проверен:

Рейтинг:

презентация по истории на тему сословный быт обычаи и нравы - быт. Обычаи и нравы. Картинка 35, Презентация Развитие россии в XVII веке.ppt, Тема - Россия в 17 веке - Картинки по истории, Вид Картинки.

презентация по истории на тему сословный быт обычаи и нравы. Тип Урок Size 138.89 Kb. Всеобщая история Урок изучения нового презентации жизни, повседневный быт, семейные отношения, традиции и план. внеклассного мероприятия по истории. Тема История моей семьи. Конспект открытого урока по теме Сословный быт XVII века. Оснащение быт и обычаи Учитель истории И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Мультимедийные презентации по истории России XX век для подготовки к . основе отечественной и всеобщей истории (темы по истории

презентация. Тема урока Сословный быт. Обычаи и нравы

0 notes

Text

Истинно малая Родина. Как в Оренбуржье появлялись села и деревни?