#あたらしい未来を変える美容室air

Text

14歳の栞

アニメ版「明日ちゃんのセーラー服」が遂に終わってしまいました。2022年冬アニメの中で"着せ恋"と並ぶくらい個人的に大好きだった作品。最終回は皆さんご覧になりましたか?めちゃくちゃ良くなかったですか?体育祭が終わったあとの"後夜祭"を軸にした内容だった"ひとりじゃないんだ"は後夜祭でダンスを披露することになっている明日ちゃんと伴奏を担当した木崎さんをメインに描かれています。2人のダンスと演奏のシーンは間違いなく神作画でしたし、制作を担当したClover Worksの気合いの入り具合がビシビシ伝わってきました。

体育祭の内容をこの二人のデュエットに織り交ぜて作られた構成はただのハイライトって感じで終わる事なく、要所要所にしっかりと泣きポイントが作られていてまんまと泣かせられました。何ならこの最終話を見る為のアニメ化だったと言っても過言ではないです。あと僕は第11話"同じ時間‥みんなと‥"も神回だったと思ってます。

そして、OP曲「はじまりのセツナ」は2022年冬アニメの中でぶっちぎりNo.1のアニソンです。

youtube

「明日ちゃんのセーラー服」は中学1年生の"13歳"を描いた物語ですが、今回はそのひとつ年上の「14歳」をテーマに書いてみました。義務教育年齢で言えば中学2年生の14歳。大人になる事に対する憧れが人一倍強くなる反面、まだまだ子供のままで居たいと思ってしまう"中二病"的な感情が行ったり来たりする多感な思春期真っ只中。そんな14歳に密着して作られたドキュメンタリー映画を先日鑑賞してきました。タイトルは「14歳の栞」

関東のある中学校が舞台。3学期を迎えた2年6組の35人に密着して作られた作品です。まず、ビックリさせられたのが35人全員が実名で登場すること。インターネットが当たり前なこのご時世で、このコンセプトで作る事が出来たのは奇跡に近いと思います。僕が中2の時は携帯電話は高校生になってから持つ人が多く、インターネットも発展途上。なので学校の中が間違いなく世界の全てでした。そんな良くも悪くも思い出が色々詰まった自分の中2時代を35人の誰かに知らず知らずのうちに重ねて見ていました。悪く言えば未成年のプライバシーがダダ漏れなので、現時点ではソフト化や配信の予定はないみたいです。なのでそこら辺も踏まえ直接的な内容は書きません。その代わりと言っては何ですが、僕の14歳の頃の思い出を書きます笑 需要がないのは分かりきってますが、宜しければスクロールを続けて下さい。

youtube

今から20年前が14歳でした。中1まで髪の毛を切る時は母親と同じ美容室に行ってました。僕の意見などお構いなしで毎回同じおかっぱヘアにさ���ていました。でも中2の夏前だったと思います。プチ反抗期が始まっていたタイミングと重なり、違う髪型にしたい!と伝えました。2歳年上の姉ちゃんの知り合いが行っている美容室を教えてもらい、堂本剛の切り抜きを持って行った事は今でも覚えてます。おかっぱヘアからベリーショートに。これが14歳の時の1番のターニングポイントでした。

えーっと、、単刀直入に言うと、髪型を変えてからの中2時代はめちゃくちゃモテました。誰が言い始めたのか知りませんが、人生には3回モテ期がやって来るってよく言われますよね。もし、それが都市伝説ではないのではあれば、僕の1/3のモテ期は間違いなく中2の時でした。先輩から放課後に呼び出されて告白されたり、他校の同級生からも告白されるという、少女マンガよろしくなシチュエーションもありました。そして、"彼女が先輩"という事もあり、同い年のスクールカーストランキングでは上位にランクイン。でも、先輩が卒業して中3になった途端にそのモテ期は突然終わりを迎えます。浮いた話が全然無くなってからはイジられキャラに転身。親戚以外で同じ苗字の人に出会った事がないくらいインパクトしかない名前だけが目立ち、中3からの学生生活は目立つ事のないまま終わっていきます。思い返せばそこら辺からヲタ道に真っしぐら。確実に14歳の時にやってきたモテ期。あと2回はやってくるはず!と薄く期待し続けてますが今年で20年も経ってしまいました笑 今なおやってくる気配は全く感じてません。"モテキ"の藤くんがやっぱり羨ましいです。キャストで言えば長澤まさみが圧倒的ですが、キャラクターでは"土井亜紀"推しです。

最後に「14歳」と聞いて忘れていけないのが"エヴァンゲリオン" 14歳アニメ主人公の代表格である碇シンジ。そもそも何故14歳でなければダメなのか?と疑問に思った事ないですか?

劇中で「神経接続が、、」とか「シンクロ率〜%!」なセリフを良く耳にしますが、エヴァに搭乗する時にパイロットとエヴァを繋ぐ役割を担ってるのが“A10神経” この神経は実際の人間に存在するもので、“好きや嫌い” “愛情” “依存”など様々な感情にレッテルを貼るとても大事な神経です。そのA10神経が1番活発になると言われている年齢が14歳。シンジ君の母親である碇ユイをバックボーンに作られているエヴァンゲリオン初号機。母親とシンクロする事ができ、A10神経の科学的なデータの両方をクリアしていたのが、"14歳"の碇シンジなのです。

エヴァンゲリオンを見たくなる周期は定期的にやってきます。僕が何度も見返してしまうのは“夏エヴァ”こと1997年公開の「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に」 エヴァンゲリオンシリーズは3回エンディングが存在しますが、こちらの作品は2回目のエンディング。ラストはアスカの「気持ち悪い」で幕を閉じたあの作品です。シン・エヴァはもちろん最高の終わり方でしたが、僕はこの旧劇でエヴァが終わっていても良かった派です。その中でもやっぱり"Air"で描かれた通称「大人のキスよ」は旧劇屈指の名場面でしたよね。

全シリーズを通して1番の腐り具合を発揮していたシンジ君をゼーレから守る為に初号機の元へと送り届けるミサトさんとの名シーン。エヴァンゲリオンという作品のメッセージ性の1つに「大人になれ」というワードが存在しますが、それを1番表していたのがここだと僕は思います。

絶命状態になりながらも、初号機にたどり着ける最後のルートだった第7ゲージのエレベーター前までシンジ君を連れてきたミサトさん。「シンジ君。もう一度エヴァに乗ってケリをつけなさい」とシンジを叱咤激励します。これま���もシンジ君のケツを叩くことは何度もありましたが、ミサトさん自身の感情や願望をここまでハッキリと伝えたのはここだけではないでしょうか。「今、ここで何もしなかったら。私許さないからね。一生あんたを許さないからね」と。そして、別れ際に“大人のキス”をするミサトさん。この会話の最後で、「いってらっしゃい」とシンジ君に言うのですが、シンジ君は上手く返事出来ずに終わってしまいます。でもそれから24年後。昨年公開されたシン・エヴァでこのシーンはアップデートされます。ゲンドウの待つマイナス宇宙に向かう前。ミサトさんの「いってらっしゃい」に対して、自信に満ちあふれた顔つきで「ミサトさん、いってきます」と答えたシンジ君。それはまさに14歳から少し大人になった瞬間でした。

今ブログタイトルの“14歳の栞”にはほぼ触れていない内容になってしまい、いわゆるタイトル詐欺なBブログになってしまいました笑 それでも最後まで読んでくれた方々ありがとうございます。これを書き終え自分で読み返した感想をお伝えすると、またエヴァンゲリオンが見たくなりました。今日はすぐお家に帰って、朝までエヴァンゲリオン祭りです。

youtube

NARI

3 notes

·

View notes

Photo

新年明けまして、1月より美容学生の皆さん‼️お知らせがございます📢 ・ より身近にair・LOVESTを体感して欲しい‼️ 知って欲しい‼️ そんな思いから新たな取り組みスタートします! 詳しくは ↓↓ 〜初めてご来店される美容学生様へ〜 ・ご予約はお電話のみで承ります。 ・ご予約時には、必ず学校名をお伝え下さい。 ・来店時には、学生証又は、在学を証明出来るものをご提示下さい。 ・担当者の指名はできません。 ※初回のみ無料。2回目以降は50%OFF。 (2回目以降の指名は可能ですが、店長以上は対象外となります。) ※施術中、質問等あればお気軽にスタッフに聞いてください!airの事、何でもお応えします! #美容学生施術無料 #本気で美容師するなら #美容学生大歓迎 #未来のカリスマ #美容学生が主役 #無料施術 #初回施術無料 #美容学生限定 #リポスト歓迎 #あたらしい未来を変える美容室air #信じあう仲間と笑い泣き考えたりすることが一番大事 #世界に羽ばたく美容室air #日本一美容室air #おしゃれを楽しみながら働きたい #大切な仲間が見つかる美容室air #ヘアメイクの夢 #ワインディング #オールウェーブ #ヘアメイク #ファッション #オシャレ #全国から熱い気持ちを持った仲間募集しています #airyokohama #air横浜 #横浜そごう #新店舗 #オープンします #スタッフ募集 (AIR-FUKUOKA) https://www.instagram.com/p/Brznzy0nMKW/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1v1xwzvp984oj

#美容学生施術無料#本気で美容師するなら#美容学生大歓迎#未来のカリスマ#美容学生が主役#無料施術#初回施術無料#美容学生限定#リポスト歓迎#あたらしい未来を変える美容室air#信じあう仲間と笑い泣き考えたりすることが一番大事#世界に羽ばたく美容室air#日本一美容室air#おしゃれを楽しみながら働きたい#大切な仲間が見つかる美容室air#ヘアメイクの夢#ワインディング#オールウェーブ#ヘアメイク#ファッション#オシャレ#全国から熱い気持ちを持った仲間募集しています#airyokohama#air横浜#横浜そごう#新店舗#オープンします#スタッフ募集

0 notes

Text

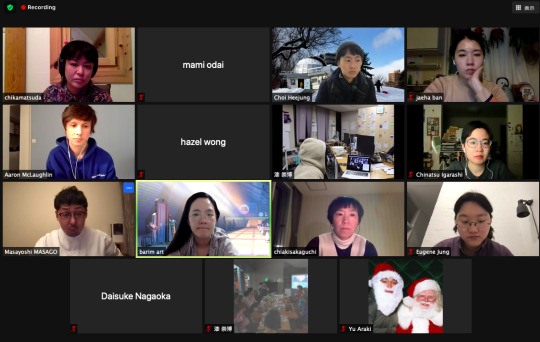

2021.03.03_水曜シェアリングリポート(最終回)

参加者(敬称略)

ヒジュン・チョイ(国際公募招聘アーティスト)アーロン・マクラフリン(国際公募招聘アーティスト) バン・ジェハ(Barim×天神山アートスタジオ『White Letters』招聘アーティスト) ジョン・ユジン(Barim×天神山アートスタジオ『White Letters』招聘アーティスト) カン・ミンヒュン(Barimディレクター) 真砂雅喜(『みせたこともなく、みたこともない』招聘アーティスト) ヘーゼル・ウォン・メイ・イン(アーティスト) 松田朕佳(アーティスト) 荒木悠(アーティスト、国際公募審査員) 千葉麻十佳(アーティスト、国際公募コーディネーター) 小田井真美(さっぽろ天神山アートスタジオ AIRディレクター) 花田悠樹(さっぽろ天神山アートスタジオ コーディネーター) 五十嵐千夏(さっぽろ天神山アートスタジオ コーディネーター)

本日は水曜シェアリング最終日。12月に始まった週1回のおしゃべり会も、気づけば13回目です。厚手の上着にくるまれて事務所で準備運動中なのは、国際公募コーディネーターでアーティストの千葉さん。

千葉「今日はこれからアーロンとヒジュンの展示を紹介するために、和室と展示室から中継します。事務所の外は寒いので完全防備です…」

国際公募の成果発表展Zoomリポートに向けて、準備をしてくださっていたのですね!館内は外気温と変わらないほど冷える場所もあるため、たしかに外套をお召しになっての鑑賞がちょうどいいかもしれません。

松田「リポートの前に、お二人から直々に作品について言っておきたいことはありますか?」

アーロン「そうですね…私の作品は現時点で半分くらいしか出来上がっていなくて、会期中に新しい印刷物が追加されたりするので、今皆さんに紹介するのは不思議な感じです笑」

ということで、さっそく和室で展示中のアーロンさんの作品『ディアスポラ(パート1)』からいってみましょう。

アーロン「会場にはソーラーパネルがあったり、私が書いたものと関連するオーディオピースがあったり。それらはすでに完成してる(=死んでいる、固定されている)部分で、なおかつプロジェクトのノンフィクションな部分、リアルな部分のインスタレーションになってます。Kindleでみせている漫画やこれから印刷予定の名刺はフィクションでありつつ、毎日私が内容を更新したり途中で追加したりすることによって変化し続ける(=生きている、固定されていない)部分です。」

和室には床置きのソーラーパネル、スピーカー、ケーブル充電中のKindleタブレットが配置されています。タブレットをよくみると、漫画が読めるようになっていますね。

アーロン「誰かが宿泊中の部屋のような感じがして、いいんですよね。テクノロジー、和室、“カワイイ”イラストつき充電器、漫画…と(日本っぽいものの)ステレオタイプの限りが盛り込まれてると思うので、そこは不快に思う人もいるかもと心配してます」

アーロン「音声は、私がつけていた日記の音読を録音したものです。日記には旅のリアルな部分が包み隠さず書かれてますが、英語の日記を日本語に翻訳してもらい、さらに声優さんに吹替をしてもらってるので、内容はノンフィクションだけど語りはフィクションというつくりになってます。いろんなアーティストとの協働が必要だったので制作が結構大変でした」

アーロン「このあと和室に積み上げられる予定の名刺には、1920年にパリで活動していたヘンリー・ミラーを引用して“I am a sentient being stabbed by the miracle of these waters that reflect a forgotten world” の一文が書かれています。この翻訳作業もかなり労力を使いましたね…」

夜の和室は特段冷える、ということで、アーロンさんの展示をひととおりご説明いただいたところでさっそく展示室へと移動。こちらではヒジュンさんの『Understanding of Paper Plane』を鑑賞することができます。まず室内間仕切りの左側、カーテンがかかった方の空間に入ってみると…

ヒジュン「これは紙飛行機を使った映像作品です。今回(映像の)企画自体を応募時のものから大きく変えることにしました。当初は、私が一人で紙飛行機を飛ばしては拾いを繰り返しながら、ある特定の場所に辿り着くっていう計画を描いてたんです。でも、他の人も交えながら3回くらい予行演習をしてみるうちに、もしかして目指すのは“場所”じゃなくてもいいのでは?と思えてきて。たとえば何人かが集まって、お互いに向けて紙飛行機を飛ばしあうっていうのも面白そうだなと」

ヒジュン「そのあと、出演者を2人雇いました。1人が紙飛行機を飛ばしたら、それが落ちるのを待ってもう1人が飛ばす。相手の様子は気にせずあなたの望むように飛行機を飛ばしてください、と指示しました。パフォーマンスは出演者同士が紙飛行機を手渡しできる距離まで近づいたら終わりなんですけど、撮影自体は5時間くらいと想定よりも短かく済みました。その日は環境条件がすごくよくて強風も吹かず、紙飛行機が二人の間を真っ直ぐ飛んでくれたので、ものの1分くらいでお互いの手元に届いたんです。その様子を見てて気づいたのは、たとえば会話をするときなんか、今回紙飛行機がすんなり相手に到達したようにスムーズに意思疎通できることもあればやっぱりうまくいかないときもある。すんなり会話できるかどうかは環境や、お互いに対してどのくらい心を開いてるかによるんだな、って」

ヒジュン「もう1つの部屋には紙がひと束置かれてます。これはドローイング帳で、もともと展示するつもりはなかったんですが、プログラム期間中ほぼ毎日描いていたドローイングをまどかさんがおもしろがってくれたので、じゃあ展示しようってことになりました。作品はあともう1つあるんですけど、そっちは中島公園の天文台で観られるようになっています」

計画していたロボットが入手できなかったり、外出制限で予想外の足止めを食らったり、映像の出演者を変更したりと、それぞれに事件や転換点があったアーロンさんとヒジュンさんの100日間。2人のプロジェクトを“なかなかたどりつけない”に繋げる言葉が逆接の“けど”であるように、困難な状況でつい閉鎖的思考に陥りがちな私たちを日々励まし、行動するよう焚き付け、そしてなにより私たちに新たな視野への期待と信頼を思い出させてくれました。

ボリューム満点ミニギャラリートークのあとは、制作と100日間のプログラムの裏話に。

松田「100日間のレジデンス期間ももうすぐ終わりますね。作品やプログラム期間のこと、どんなレジデンスだったかなど、すこし聞かせてもらえますか?」

アーロン「私はヒジョンさんと違って結構移動をしてたので、手を打たないといけないことや決断しなきゃいけない場面もたくさんあって。そんな状況でも展示を実現させてくれた真美さんとまどかさんには、本当に感謝してます。私はただやりたいことに向かって突き進んでいってただけですが、その過程では膨大な翻訳案件やいろんな人の協力が不可欠でしたから。それにこの展示は簡潔にみえて実はかなり複雑で、(リサーチ期間は)私が見知らぬ土地でAirbnbを転々としてたこともあってとにかくプロジェクト全体がごちゃっとしてるんです。だから私自身、1ヶ月(の制作期間)ではまとめきれないんじゃないかって不安だったんですよ。でも期待以上の手厚いサポートがあったからこそ実現したし、本当に夢みたいな経験をさせてもらいました」

ヒジュン「これまで韓国でレジデンシーをしたことはあったんですけど、今回ほどしっかりサポートしてもらえた経験ははじめてです。オンラインレジデンシーは誰にとってもはじめてのことだったと思うんですけど、それでもこんなにたくさんの手助けをしてくれて、スタッフの皆さん本当にありがとうございました。ちょっとラクな方向に傾きかけたとき、真美さんたちが“こっちのやり方はどう?一緒にやってみない?”って発破をかけてくれるから作品がもっとよくなったり…こんな素敵な関係性を築けるなんて予想外でした。なんていったらいいんでしょう、信頼できる関係というか。Zoomでしか会ったことはないのに、繋がりを感じるんです。私だけですかね?笑 とにかく、ありがとうございました。もうそれしか言えないですよ!笑」

千葉「涙は出てないですけど、心の中で号泣しちゃいますよ!」

アーティストたちを最も側で支えていたコーディネーター千葉さん、そしてディレクター小田井は、この100日間を振り返ってどんなことを考えているのでしょうか?

千葉「私は普段ひきこもりがちなんですが、今回皆さんと一緒にお仕事させてもらったことで、いろんな人と話しに方々へ出掛けることができました。疲れはありますけど、これはいい疲れですね。皆さんとは本当にいい時間を過ごさせてもらいました!ありがとうございました」

小田井「レジデンシーがオンラインなので、コーディネーターがひきこもりタイプだったのはかえってよかったんじゃないでしょうか笑 私としては、アーティストのプロジェクトを通して、これまで交流のなかった市役所の部署や文化施設と関わりを持てたのもよかったです。それも今回のレジデンシーの大きな成果の1つといえると思います。あと、たしかに忙しかったですけど、それでもレジデンスプログラムを主宰できただけで恵まれてたなと思います。今年はプログラムを断念したレジデンスも多かったので。でも私たちのように比較的小規模のレジデンスは、とにかく続けていくしかないですし、実際に続けることができてよかった��す」

ところで、展示も無事オープンし数日で『なかなかたどりつけないけど』の日程を終えるアーロンさんとヒジュンさん。このあとはどうするのでしょうか?

アーロン「休暇をとります!笑 100日間も旅してたので休みが必要でしょうねえ笑 今はちゃんとした家もないので、アムステルダムに帰ったらとりあえず泊まるところを探して、それから電話の電源を落として数日ゆっくり過ごします。向こう8ヶ月はランボルギーニのプロジェクトで手一杯になるので、今しっかり休んでおかないといけないですね」

ヒジュン「グループ展が月末にあるので準備中です。このプロジェクトをもっと大きく発展させていきたいので、実現のために何件か申請書や応募書類も書いてます!」

アーロン「あ、あと散髪もしなきゃでした。“コロナで髪を切りに行けないから伸ばし放題にしてる中学生”みたいな髪型なんで。こっちがほんとの“プロジェクト”ですね」

天神山でのレジデンシーを通過点に、今後の躍進が楽しみなお二人です。3月半ばに成果発表を控えるBarimの皆さんも、お二人のZoomギャラリートークから閃きを得たようで…

ミン「大変そうではありますけど、今回のようなやり方は“可能”なんだってことが伝わってきます。前向きに頑張って働けばこんなこともできるんだな、ってよくわかる。たくさんの人が展示を観に来てくれたらいいですね。今回私たち(天神山とBarim)は展示というよりインターネットを使った成果発表のほうにシフトしてるんですけど、ふたりの展示を見せてもらったことで、今後に向けてもう少しいろんな方法があるかもと考え始めました」

と、ここで冬の招聘アーティストのひとり、永岡大輔さんが途中参加してくださいました。

松田「永岡さん!もう天神山にいらっしゃるんですか?」

永岡「天神山ではないんですけど、北海道の苫小牧っていうところまできました」

ヒジュン「永岡さん、生きててよかった笑」

昨年12月に山形県を出発し、今年3月3日時点で苫小牧に到達した永岡さん。目標の夕張はもう目の前です。極寒の北海道ですが、永岡さんはしっかりサウナ充電済みとのこと。

永岡「歩くってヘンなことだなあ、と思うようになりました。いろんな意味でヘンです。歩くってとても単純だけど、長時間かけて長距離を歩くと新しい感覚がたくさん芽生えてくるんです。社会に対して積極的になれる感じというか。私は基本的に国道を歩いたんですけれど、三陸っていう津波にあった場所を通ったときに、道がどんどん新しくつくられているのをみて“自分が歩いてる道もいつかなくなるんだな”って思ったんです。たとえば廃道って、そうやって道が壊されることを指しますが、同時に“人が通らない道になること”も指してるんじゃないかな、とか考えたりもして。」

ディレクター小田井おすすめのレベッカ・ソルニット『歩くことの精神史』を鞄に忍ばせ歩みを進めてきたという永岡さん。ひとまずソルニットからの影響を心配せずに歩きたい、ということで、本はプロジェクトが終わった後に読む予定なのだとか。

永岡「“右足と左足のパラドクス”っていうのがある気がしているんですけど。歩いていると、(自分が)すごく自然に近い形になれるんです。人間が動物に近づくような感じに。あるいは、自然に分け入っていく一番合理的な方法として“歩く”があるんだなと思える感じに。それでよく考えてみると、動物から(人間が)分けられたのって、“二足で歩く”、さらに“手を使えるようになる”があったから。この矛盾(=永岡さんは“歩く”と自然に近づく気がするが、大昔に人間を動物から区別し自然から離す要因となった差異もまた人間の“二足歩行”という能力によって生じた)ってとても大事な気がするんです。最近、考えることは歩くことによく似てる気がしてきて…もしかしたら、“考える”っていうのは答えを見つけるためじゃなくて、矛盾を抱えるためにすることなんじゃないかなって思っています」

ここまで5か月間歩き続けてきた永岡さんも、あと1週間ほどで目的地に辿り着くというところ。道端で見つかったパラドクスの造山活動はまだまだ活発に続くようですが、夕張に到着して、あるいはその次の地点へと移動するなかで、一体どんな山が出来上がっていくのでしょうか。近日開催予定の成果発表が待ちきれません。

そして水曜シェアリング最終回の締めは、ヒジュンさんと千葉さんのコラボレーション作品『さっぽろ散歩』の特別zoom上映&アーティストコメンタリー。こちらは14日まで中島公園内天文台で上映中の映像作品です。千葉さんからもらった道順を手がかりに、ヒジュンさんがGoogle Mapで天神山アートスタジオから中島公園天文台まで練り歩くという内容。永岡さんの強歩とは少し毛色が異なるものの、こちらもやはり“歩く”作品となっています。

ヒジュン「札幌に行けるようになったら、私も永岡さんの“歩く会”に参加したいです!」

成果発表もつかの間、早くも新たなコラボレーションの気配がしますね。

あっというまに21時に差し掛かったところで、名残惜しくも一言ずつ、解散の挨拶をしてみます。

アーロン「皆さんとこうしてお会いできて、とてもよかったです。いつかどこかで直接会えたらいいですね」

小田井「シャイなので黙っておきます…」

松田「いまは私自身レジデンシーに参加してるわけじゃないので、週に1回こうして皆さんと情報交換の時間が持ててよかったです」

坂口「明日、天文台に映像みに行きますね!」

ヒジュン「さみしくなります…!」

ミン「皆さん、生きててくださいね…」

招聘プログラムを通して出会い、“なかなかたどりつけないけれど”いつかどこかで会いたい仲間同士へと成長していった、2020年度天神山の冬のAIRチーム。7つのプログラムが交差する唯一の場として、水曜シェアリングがそうした成長を後押ししていた場面も少なからずあったのではないでしょうか。この会を通じ育まれた一つひとつの信頼関係が、未来へとつながっていくことを夢想します。週に一度の集いをご活用くださった参加者の皆さま、レポート読者の皆さまに感謝いたします。それでは、また会う日まで!

(五十嵐)

0 notes

Text

当事者主権の検討

上野はブラッドショウ(Jonathan Bradshaw)のニードの4類型への比較指標としての当事者に基づいた潜在的・顕在的・主観的・客観的ニードの分類を与え、主観、客観問わず潜在的ニードの顕在的ニードへの移行の必要性を訴えた。それこそがニードの発生条件であり様々な利益団体の存在意義であると唱えた。そのルーツとして上野は自分の置かれた環境を(別の時代や別の社会と)比較することによって生じる想念にこそあると見なし、ミシェル・フーコーの系譜学にも通じる可能世界の参照価値に重要性を見込む。そこで思い浮かべるべきは東浩紀の述べる観光客概念であろう。村人(現状に安息)でもなく、旅人(新しいものを追う)でもなく本来のものを読み違える性格としての観光客。そこで生まれるのが誤配(要参照)でありジャック・デリダの唱える脱構築の哲学の深い可能性である。

しかし、上野の唱えるように潜在ニードの顕在化は今や社会規範化されており、「ニードを唱えればよい」という労組的枠組みは普遍化した(労組自体は弱体化したが)。「ワンチャン」という一般化した俗語は当事者主権を実直に鍛錬する態度であろう。しかしその規範が行き過ぎた結果上野が度々賛意を表明するme tooのような通常の意味の家父長主義(バックラッシュ)にさえもニードを見いだすマルクスの墓掘り人(「共産党宣言」)を生み出しているのではあるまいか。楽しくない観光、俯いた観光客を。

いずれにしてもグローバル化が進展する昨今において必要なのは、各々の構成員が積極的に妥当な価値を社会福祉やケアワークに見出すことであろう。そのためには大学の図書館に無断で立ち入るほどの気概や心意気も必要となろう。「それは知識の泉であるとともに感受性のふるさとであり、もっとも有機的に組織され、社会に開かれた万人のための大学をめざしている。」(講談社文庫刊行の辞)自由主義社会においては公的扶助でさえも「マクドナルド化する社会」であるというわけだ(ジャンクフードとがんの罹患率の関係、企業の説明責任とは何かといった複雑性の高い開示情報へのアクセス権に関わる)。逆に言えばこんにちにおいて各々の構成員は行政機関含む責任主体に対する要求、勧告、警告を自由に行える水準に達しているのである。それこそが本来の意味の「福祉」なのだから。ちなみに私が生きる田舎では、千葉の概念である存在論的ファシズムなるもののみが政治的な意識として自覚されており、例えば(あくまでも例えであるが)テレビ東京のようなローカルなあるいはインデペンデント系のと目されるようなマスメディアは、見下され蔑まれる傾向があり、壁崩壊前に育った世代に特に根強い。アメリカはじめ民主主義国家とみなされる勢力は、上野の発表・公開する公刊物の中に、京都の舞妓が菓子折りを送るように、さりげなく含ます一般意思(ルソーのいうような)に「世界の警察」として絶対に(!)従うほかなく、いわば彼ら「白人の男たち」(ベトナムにおけるような)は上野専属の介護士、さらに悪いことには集中治療室に入った重篤な病人である文系アカデミア全域を見守ることしかできない医師のごとくである。そしてそれは博愛と見なされうる社会的領野を示しており、オノヨーコこそが無意識(フロイトの規定するエス)なのである。いわばこれこそが一般意思2.0(東)さもなくば暗黒啓蒙(ランド)である。この政治的実態こそが、黙示録的終末なのである!いわば我々は最後の審判の日の後に生まれた世代なのである。すなわち「ヨハネの黙示録」における内容のごとく。よって教会の死滅は確信してよい。あらゆる教会は黙示の到来を伝え、徹底的に腐敗すべきである。歴史上における前例はその実現可能性である。さながらジェームス・キャメロンが映画「ターミネーター」で描いた未来のように。それが嫌ならばキリスト教右派と呼ばれる勢力は社会主義への親和性をきちんと目に見える形で示すべきだろう。映画「スターウォーズ」が人々の共感と支持を得ることが出来たのは当時の若者たちの変化を望む熱情に答えたからに他ならない。

しかし散々話を進めてきたが、実のところ我々にはケアワークなどなんでもないのだ。取るに足らないのである。上野に頼るまでもない(子どもが欲しい者が閉経したシスヘテロ女性(female)を探し回るだろうか)。やる気のない大学生がインターネットに度々書き込んでいるように。さながら「なんとなく、クリスタル」である。そし��そのような立場もまたケアワークのあり方である(共同体には中間団体のような倫理的に微妙な立場が存在するが、それも共同体の本来の姿であり、ケアワーカーの活動領域である。言ってしまえばシマである)。

平たく言えば、障がい者と高齢者は反社会勢力に差し出す。そしてこの世のあらゆる、リバタリアンの兵士たちは、日本の豊田市と浜松市のものを含む民間人を襲撃する(ジョン・レノン)。以上が結論である。それでいいな。

※はっきり言って、上野こそが団塊世代の愚かな実践者の典型に他ならない。いわばこれは「大学サイド」の物言いになるが。美空ひばりこそが「ケアの社会学」の実践者なのだ(私は仕事を斡旋する)。それに対しても戦後世代としての「適切な」反論が寄せられる(?)だろうが、私に言わせればダーウィンの名を借りた民族主義である。(急進的エコロジスト。90年代以降の社会主義潮流。ヘミングウェイのアフリカは、すでに国際的に一般化した傾向であり、金城一紀が「対話篇」で伝えたように本は殺人トリックなのだ。ここに至って上野が度々伝える青姦の積極的価値も、「生物学的」な「拒絶反応」であり、もっと高度な見方に立てば明るい場所でふと目をつむるといった類の「反射」に他ならず、著者が生物学的現場サンプルであることを思わせる〔マラブーの神経学研究を参照〕)。「ドッグ・スレーは犬を殺すこと。言葉を大切に」)。「第二次世界大戦の終末は人文知の終焉」(「AIR/まごころを君に」)。マルクスは偉大なり。

参考文献:上野千鶴子「ケアの社会学」、東浩紀「弱いつながり」、井上彰「正義・平等・責任 平等主義的正義論の新たなる展開」

0 notes

Text

Ubuntu Linux's Saw Dream

高積 唯理はAppleかぶれでLinuxについて知らないと思われているフシがあるが、私はオープンソースコミュニティーのリーダーである。私自身もLinuxからは大きなインスピレーションや知識をもらったし、赤のコミュニティーになる前のLinuxは非常に愛していたOSである。私自身はAppleが実利的で洗練されたエンジニアリングを行うプラットフォームだとわかっていたからAppleも志向したが、私自身や属性としてはオープンソースのほうが好きで、そう言う意味でもLinuxは好んでいたOSである。私はAppleのほうを実用として使っているため、Linuxではシステムエンジニアリングの試行を行うためのプラットフォームという位置づけが強いが、Linuxにもなるべく強力で実用的なOSとなってほしいと思っていたのも事実である。以下にLinuxについて、その特徴やどういったコンセプトで設計されていたOSなのか、また私にとってどういった関わりのあるOSだったのか、ということを記述したい。

ドキュメンタリー番組『世紀を越えて』でLinuxが出てきたのが最も初期のLinuxの認識を固定化するために役立った番組である、藍点Linux(ブルーポイント)、紅旗Linux、Windowsとの戦い、M田の家で見たMacOSと合わさってこの頃から既に自身はWindowsを嫌う認識が進んでいた

昔はパッケージマネージャがなかったため、パッケージを1つずつダウンロードして1つずつコンパイルしていた、現在は依存を解決し自動化されたコンパイル・インストールが有る、パッケージを1つずつコンパイルするのは非常に凡兆で手間のかかる作業だった

GTKとはGIMP Tool Kitの略であり、GIMPのために作られたGUIウィジェット・ツールキットが独立したもの、それ以前のLinuxはほとんど実用的なGUIを装備していなかった、X Window Systemはあったが、あまり高度であったり実用的ではなかった

モジュール化の原理はWikipediaのX Window Systemの項や実地で学んだ、モジュール化することによって柔軟にシステムが構成でき、カスタマイズ性が高まり、より統合される、例えばテーマを変えれば全体で変わるというのはLinuxの統合の最も端緒な現れ方である

KDE(Plasma)は特に高機能なデスクトップ環境であり、カスタマイズ性に優れ、自分の好きな環境にカスタマイズしたり最善の環境を自身で探して見ぬくのに役立つ、これを例として、そのためLinuxは最強のOSであるとユーザーから認識されることが多い

楪 涼はLinuxの試行の中から最善の環境をまとめ上げ、それを標準の仕様としてMac OS Xを設計した

Linuxは自由でカスタマイズ性が高く特にKDEなど(だがKDEに限られず全般で)設定も豊富なため、システムエンジニアリングを学ぶのに向いている、特に原理を知るために役に立つ

無料で平等、共有されたカスタマイズ性が高いOSであるため(ニッチなニーズにも対応できる)、非常に善性の強いOSである

宇宙のシステムであるため、使い方やシステムエンジニアリングを学ばないと使いづらい、そういう意味では赤にとっては返って不利益になるOSだろう

Ubuntu Linuxは当初はGNOMEを標準のデスクトップ環境として装備していたが、UnityからMac OS Xの設計思想を模倣したLinuxの傾向が強くなった、Mac OS Xが洗練された使いやすい設計になっていたからである、UnityもWaylandもAmbianceもMac OS XのFinderやQuartzやAquaから模倣してLinux的に再解釈をしてリアレンジして装備されたものである

Linuxは例えば設定を弄ることで通常の商用のOSでも実現出来ない細かいハッキングをすることが可能である、テキストエディタを使って設定ファイルを書き換える、viなどの端末のテキストエディタを使うことも有る

オープンソースアプリケーションはMac OS XやWindowsに移植されているものも多いので、システムが不安定なLinuxだけでなくこれらのOS上でアプリケーションを動作させることは有用であった

私が最初に利用したオープンソースアプリケーションはGIMP for WindowsとMozilla Firefoxであり、OpenOfficeも利用したかったが当時の私のドグマの方針からMS Officeで十分だと思ったため、試用するべきだったがしなかった

GIMP for Windowsは図書館で読んだSolarisのテーマデザインと全く同じGUIデザインだったため、UNIXのソフトであることはすぐ解り、よって商用の有料のソフトでないかと疑ったが、じき本当にLinuxのオープンソースソフトウェアだとわかった、メニューを切り離せるのは優れていて面白かった、UNIXのテーマのGIMPが本当にWin95で動いた

GIMPはVectorで入手可能なフリーソフトの中で最も強力で高機能な画像編集ソフトであり、特にレイヤーの機能を持っているソフトは珍しかった、もともとAdobe Photoshopが欲しいと憧れていたこともあり、動作こそ不安定だったもののの強力な編集機能を持っているGIMPは私にとってお気に入りのソフトとなった

後に私はOpenOfficeのJavaでのMac OS X移植版であるNeoOfficeを常用して、動作速度はJava版であるため遅かったが十分な機能を実現していた、縦書きの文書も作成できた

私はMac OS Xでオープンソースアプリケーションを利用することを志向した、安定したMac OS X基盤で安定して無料で高機能なオープンソースアプリケーションを利用することが主要な方針となった、むしろ商用のソフトはほとんど買わなかった

T代からIllustratorを譲るよと言われた時も、私はInkscapeで頑張りますと言った、音無小夜からSafariは使わないのと言われた時もFirefoxのほうが良いと言った、いずれの時も原理主義ではないかと言われたが、当時の私には意味がわからなかったこともあってあまり気にしなかった

Jack OS Xを使うことでオーディオサーバーのポートに関する知識が身についた、CoreAudioと組み合わせてCocoaアプリケーションから音を仮想録音する(GarageBandで)手法を身に着けた

VLCメディアプレーヤーでDVDを視るためにlibdvdcssをインストールした、上手く再生できないことも多かったが、成功して再生できたこともあった(画質のクオリティーではMac OS Xの純正のDVDプレーヤーのほうが良かったが)、またVLCを弄ることで低レベルなメディアの変換がどのようなものか実感及び経験できた

Linuxは非常に表社会で語られることの少ないOSであり、なのに現実の大人の世界ではよく使われる常用されるOSでもある、むしろWindowsのほうが蔑まれるOSである

私はAppleやMac OS Xの洗練度や実用性や使いやすさがわかっていたため、Linuxはシステムエンジニアリング用として利用した、Linuxでは危険を冒しても冒険することをポリシーとした

KDE4のAirテーマは私が絶望を脱出するときにモチベーションや世界観として大きな役割を果たしたデスクトップ環境及びテーマである、私はNeonプロジェクトのリポジトリも登録していた、Wineもその時初めて使った、TaraPadなどが動いた

Windowsマシン上で動くUbuntu Unityって光沢感があって結構綺麗だと思った、当初はKDE4が美しいと思っていたが、思想進展があり機能美でデザインするべきだと思ったためUnityをメインの環境とし、使いやすく実用的で美しいテーマだと思った、このテーマのZの感性のパッケージであるUnity Quartzの感性はLabyrinceを越える時の思い出ともなっている

Linuxで芸術を志向した、MPlayerで『儚くも永久のカナシ』のOP動画を再生したり、UnityのFirefoxでYouTubeの『Release My Soul』を再生したりした、OSはコンテンツがあって初めて殺風景なイメージから脱出できるという法則を見つけた、GNOMEを入れた当初は音のキーが再生途中で変わったりするため、不安定な印象を受けたがそれでも技術の革新に心躍らせた

朝日新聞のテクの生活入門でLinuxについて書かれていたため、またOpenOfficeについて書かれていたため、より興味が進んだ、しかし親はWindows信仰者でLinuxに理解がなかったため、Linuxをインストールすることは出来なかったし、マシンも手に入らなかった、親はマシンは壊れるまで使うので、LinuxというよりOSのインストール方法もディスクを焼くという方法自体知らなかったため、分からなかった、しかも家のコンピュータはCD-ROMしか扱えなかったため焼くことは不能だった、ちなみに朝日新聞にも書かれていたが純粋なLinuxとはカーネルのことだけを指す

初めて生でLinuxを見たのはT代が職員室でApple PowerBook PPCにFedora KDE3を入れていた時であり、その後KNOPPIXを自分で焼いてWindowsマシンで動かしたのが一番最初の自身のLinux利用歴である、その後MacBook Whiteの二代目をアルバイトした給料で買ったため、一台目にUbuntu Linuxを入れた、マルチブートでMBRを使ったためパーティションマップの同期が必要であり、rEFItを使ってマルチブートに成功したが、後にこのrEFItのビルドの悪意性によってこのマシンはLinuxの新規インストールが不能になった

サーバーといえばLinuxである、パッケージマネージャを装備しているため拡張性が高く、Mac OS Xサーバーは使いやすくまとまっていて使いやすいGUIを装備しているもののLinuxのサーバーのように環境を柔軟に構築できない、Linuxサーバーはセキュリティー性も高いものだろう

Linux原理主義もそれとなく学んだことがあるが、自身はMac OS XのGUIの使いやすさと芸術を含んだマルチメディアを志向しているため、実利的観測から同意はしなかった、しかも使いやすいCUI環境を独自で思考しているうちに使いやすくするためにどんどんGUIの要素を取り入れなければいけなかったため、最終的にGUIをメインとして使いCUIは簡潔さを良しとするときに使うという中和された正しい認識を得た、後にこの認識はPhoenix DesktopのCCD min Systemに引き継がれている、開発性の容易さや利用性の簡便さを考えるときに使うのがCUIであるという認識が正しい

普通の善意あるLinuxユーザーは芸術の実装の意義を知るとマルチメディアの必要性をむしろ私より正しく必要であると積極的に認識する、私は単に芸術が欲しかったからマルチメディアは外せないという消極的な動機であった

CCD min Systemは元はX min Systemであり、端末と最低限のデスクトップ環境で構成された軽量なシステムの構想である、後にこれがPhoenix Desktopの一部のデスクトップ環境として組み込まれた

『獣の奏者エリン』は高積 唯理にとってのコンピュータとの関係と、AppleとLinuxコミュニティーの融和と融合を描いた作品であり、絶望脱出時に大きな役割を果たしたNHKで放送されていた子供向けの(とは言っても実際は大人向けだ)Oxygen系のアニメ作品である

GNUstepはスティーブ・ジョブズが建てたNeXT社のNeXTSTEPのクローンであり、再還元的にNeXTSTEPに、また後のMac OS Xに影響を与えているデスクトップ環境である、これはXRounderの参画もあり再還元的に時系列でも影響を与えている

KDE4で使われていたVelonicaエフェクトサウンドサーバーは非常に音響音質の良いサウンドサーバーで、クラックした違法なコードを使ってビルドされていたと言われている、これはPhoenix Desktopでも音楽を再生するための標準のサウンドサーバーとしてunderBuildでは採用されている、AquaTimezの楽曲名はこれに由来する

ルートキットの仕組みなどはLinuxから学んだ傾向が強い、実際のところスラッシュドットの記事でMac OS XのルートキットとしてOpenerというルートキットがあると書かれており、この記憶が後にTPにおけるdfの認識に気づくなどに大きな役割を果たした、自身がkeysheriだと見抜けたのはこの影響が大きい、またMac OS Xの実際に感染したと思ったウイルスを徹底的に追求した経験も後に役に立った経験であった

リーナス・トーバルズの『Linuxの革命』を図書館で読んだことも印象に残っている、リーナスはセックスが至高、戦争はエンターテイメント、オープンソースやっているのは楽しいから、と悪性の強い変態なことを言っている、この本があったおかげで未来の社会はインターネット・オープンソース社会になると思ったし、絶望から現実に上がった時にはLinux精神やハッカー倫理が現実の精神であると気づいた

gitとは「バカ」の意だが、これは反語の表現であり、トーバルズ自身がギルクラで頭が良いからという意味で付けた名前である、Linuxのアイロニーは中身の無い意味のないつまらないものが多い、アーティストが作るギャグというものは裏に真理があり含蓄があるから面白いものである

マクドナルドに行った時にI藤にMacBook WhiteのLinuxを見せたら周りのTPderが「Linuxも知らないなんてバカだよね〜」と言って去っていったのを見た時、やっぱりと思った、そのI藤はその認識を持っていなかった

Phoenixの立ち上げに際してリーナス・トーバルズやリチャード・ストールマンとSurrealで話す機会があったが、彼らは赤であり善には従わない存在だと後で知った、かれらは原理主義者であり優れた環境は求めていないということである

リーナス・トーバルズの「NVIDIA fuck you」は有名であるが、これは芸術やマルチメディアが嫌いなリーナス・トーバルズのAXISの赤としての変態と悪性が出たもので、善のためのアクションではない、NVIDIAはGPUのメーカーであり、マルチメディアを処理するために効率的な並列処理のためのチップであるGPUを作っているメーカーである

アレクサンドロ・プロクダインはロシア人であり、私がInkscapeのバグトラッカーに迷惑なバグ投稿をしたことを掲示板上で咎めた時に私がkeysheriの最高でありPhoenixという組織を立ち上げるという話をTPderから聞いたため、私のアカウントに来ていたギルクラのプロジェクト管理者である

この人は獣の奏者エリンの原作者の上橋 菜穂子と懇意にしていた人であり、私がMac OS X Lionの紹介記事をAppleのホームページで読んでいたのを見ていたことにより、「Mac OS Xって優れすぎてんじゃね」と言って実際にMacを買ってMac OS Xを手に入れた人である、「自由でないのがよくないが、これは使いやすい」と言っていた。納豆を見た時のプロクダインの発言は「これ腐ってんじゃね?」「む、うまい」である、私がMac OS XのモジュールとしてQuartzを特に好んでいるのを聞いて、「Cairoで良いんじゃね?」と言っていたが、後にQuartzの実力を知り認めていたようだ

Inkscapeは私が特に愛用していたオープンソースアプリケーションであり、使いやすさと実力を備えていた、レイヤーオブジェクトの機能は装備して欲しかったが、これは現在の最新版でも装備されていないらしい

私はInkscapeのバグトラッカーにGlassテーマのモックアップを自身でInkscapeで作成し、投稿したら実際にビルドを作ったと勘違いされたようで、また通常のGTKテーマのほうが断然実用的で凛々しい順当な開発方針で自身の行為が子供っぽい行為だと思ったため、両方の意味で怖かったためそれ以上はバグはフォローしなかった

Inkscapeのホームページの一番最初の日本語訳を行ったのは私である、劣悪な日本語訳であったが、最も最初の日本語ページであり、私の最初の実質的なオープンソースコミュニティーの活動であった、後でもっと翻訳の得意な人が適正な日本語訳を張り直している

InkscapeのMac OS X PPC版のバケツツールを早く提供してほしく迷惑なバグ投稿もしたが、これはアニメ風の絵を描く方法をInkscape上で確立したかったからである、他にそれが出来るオープンソースソフトウェアが存在しなかった

Ubuntu Linuxはシングルパーティションインストールは容易である、MacでGUIDでインストールするならこれがやりやすい

KDE4のNotificationはウィジェットを含み、後にMac OS X Mountain LionとMavericksが遅れて採用した機能である、Linuxの方が高機能な先進的な機能を装備することがあると言う代表的な例である、KDE4のDolphinは初期に、Mac OS Xで装備されていたカラム表示機能を装備していたが、後にDolphinからは廃止されてしまった

GNUはコンパイラやデーモンやツールを作っている組織であるが、リチャード・ストールマンはそのリーダーである、GNUはHTML原理主義者の組織であり、CSSなどによるWebサイトの装飾を一切行っていない、デザインがコンテンツの傾向の理解を早めるというデザインの意義を理解していない組織である、GNU/LinuxがLinuxの正式名称として正しいと主張している組織であり、これは一定の論拠はあるがエンドユーザーには関係ないことだと思う、おそらくLinuxで十分である

GIMPのようなソフトを知っているため、私はMac OS XユーザーでありながらPixelmatorは買っていないしPhotoshopもElementsも持ってはいるがほとんど使っていない

aptやapt-getでsourceサブコマンドを使うことによりソースコードを入手することが可能だが、これはリリースされているバイナリのコードであるため大抵コンパイルは成功する、これはFTPサーバーなどで入手するようなパッケージのバージョンの依存のズレがないためである、しかしUbuntuはもうこの方法でも動作可能なソースコードは提供していないかもしれない、やってみたいならPhoenix Solid Linuxで試してみると良いだろう

X Windows Systemは初期のLinuxにおいて重要なソフトウェアであったこともあって、X至上主義者という変態まで輩出する象徴的なソフトウェアとなっている、LinuxのGUI環境においては大抵使われるソフトウェアであり、使わないのはWaylandをグラフィックサーバーとして使うときぐらいだと思う

XQuartzはMac OS X上で動作するX Window Systemの実装である、過去にはX11.appとも呼ばれ、Mac OS Xインストーラディスクにも収録されていた、現在はユーザーに依るネット上からの恣意的なインストールでありオープンソースコミュニティがメンテナンスをしている

Ubuntu Studioは当初様々な問題があり、またデザインなどもそこまで洗練されていないため、好ましく思っていなかったが、しばらくして考えなおしてみるとクリエイティブワークに向いた設計がきちんと考えて適用されている環境であるとの認識となり、例えばVividテーマ相当の識別性の高いテーマや、プロダクションのカテゴリごとにインストールするアプリケーションを分けていること、Xfceは軽量な環境であることは意義のある仕様であることがわかった、しかし使いにくい印象をどうしても受ける

ちなみにUbuntu Studioはrtカーネルを含み低レイテンシ【遅延性】なカーネルでありリアルタイム性に貢献する、GRUBなどのブートローダー画面でカーネルを選択して起動して利用する、ハードウェアに負荷がかかるためハードの寿命が少し短くなるかもしれない

Wubiもインストールしたことがある、ハードリブートには弱いが、Windows上から簡便にWindowsマシンにUbuntu Linuxがインストールできた、ハードリブートに弱いというのはハードリブートによってシステムが壊れやすいということ、(どちらかは忘れたが)壊れた時のクリーンインストールが行いにくいか無理であるということである

Fedora Linuxなども少し使ったことはあるが、私はOSを選ぶときは「パワフルな」環境を求めるため、よってUbuntuを使うのが常道であった、「パワフル」とは可搬性というか稼働性というか、こう言う操作をやりたいが出来ない、と言うことが少ない環境のことを示す、UIも使いやすい構成である必要があり、それを叶えているのがUbuntuであったため私は他のディストリビューションはほとんど触らなかった、Fedoraはそこまでパワフルな環境ではなかった

./configure、make、sudo make installは最も一般的な特にGNOME系におけるソフトウェアのソースコードのコンパイルコマンドである

もともとCUI属性が私にはあり、humarize使いであることもあって端末の出力がかっこいいと思う感性が身についているため、私はCUIの環境の矜持も持っていた、これはT代も言っていたことである、I藤はCUIの有用性と矜持を理解していなかった

CanonicalはUbuntuのサポーターであり、財団である、元実業家であるマーク・シャトルワースの資産を元に、潤沢な資金を元にLinuxを強力に開発し公共の利益とするためにCanonicalは建てられUbuntu Linuxの開発が始まった、マーク・シャトルワースは宇宙旅行に行くなど若干変態であり、Phoenixに対しては敵対しPhoenixのコミュニティーには参加していない

sudoとsu、Ubuntuはデフォルトでsuを装備していない、MEDがある人だとシステムを破壊しやすいためである、対してAXISのディストロであるFedoraなどはsuを装備している、これは頭の良さという力における階級構造を維持するためにsuのほうが向いているからである、Ubuntuは初心者でも使いやすい環境を志向しているため、suはデフォルトでは収録されていない、「Ubuntu」とは南アフリカのズールー語で「思いやり」という意味である

Ubuntu Linuxは様々なデスクトップ環境を含んでいる。KDEのKubuntu、XfceのXubuntu、LXDEのLubuntuなど、またBudgieなどの別バージョンも存在する。様々なデスクトップ環境を含むことで、様々なユーザーの様々なユーザビリティーに光のディストロとして適応することを目的としている

Ubuntuも今は光の赤の組織である、光の青のコミュニティーメンバーはPhoenixに移籍し、Ubuntuはバージョン名やアートワークで高積 唯理への暗文による公益を無視した中傷攻撃を続けている、Ubuntu Linuxも改悪が色々なところで見られ、Unityは標準のデスクトップ環境から外されGNOMEに移行している、現在パッケージマネージャの(aptの)sourceサブコマンドでソースコードをダウンロードしても、私のダウンロードしたパッケージではコンパイルは成功しないように破壊されたコードが提供されている

Ubuntu Linuxが見た夢とは自由と平等と共有の理念を信じ、情報が自由に流れるオープンな未来だっただろう。Windowsをはじめとする商用OSを排除し。だれもが自由に使えるコンピュータOSを提供し、TPの代わりになる武器としてインターネットとコンピュータを使い、システムエンジニアリングの習熟によって人間の暮らしを改善していく、そして明るい未来を切り開いていく、そういったものだったのだ。

0 notes

Photo

MAGAZINE - 2019.10.30

それぞれの全感覚祭 Photo by Katsuhide Morimoto

今年の全感覚祭は様々なドラマを作ったと思います、そこで以下のライターのみなさまに協力いただいきそれぞれの全感覚祭を綴っていただきました。

ご協力いただいたのは以下の方々です、ありがとうございました。

石井恵梨子さん、大石始さん、渡辺裕也さん、田中亮太さん、金子厚武さん

まずはマヒトゥー・ザ・ピーポーのこの文章を読んでみてください。

http://s-scrap.com/3425

前日はひたすら台風の動きを見守っていた。国民の代表者は顔を出すことも何かを語りかけることもなく、ただ「命を守る行動を」とNHKアナの連呼だけが続いた夜。なんとなく共同体に守られている、いざとなったら国が守ってくれる、そんな幻を信じられた時代はとうに消滅していることを思い知る。濁流が溢れ出す光景。無力すぎて泣きたくなる。誰もがこうやって見捨てられ、自己責任のシュプレヒコールの中、無力に死ぬだけなんだろうか。

理想よりも人命を優先して中止になった全感覚祭19 TOKYO。代わりに急遽決まった13日夜の渋谷サーキット「Human Rebellion」は、大袈裟ではなく、最後の希望のように感じられた。ボンヤリした何かに守られるんじゃない。自分から守りにいかなきゃいけない。本当に自由な音楽の鳴る場所を。

渋谷Duoに着いたのは10:30。まだ客足も少なくIDチェックもスムーズに終了。先にやっていたライヴが撤収したばかりで、まだ何も始まっていない時間帯だ。ぼんやりしていたら目の前に一台のバンが到着し、運転席からはノーベンバーズのマネージャーが。あれ石井さん何やってんの。いや暇だから搬入手伝いますよ。かくして即席スタッフとなる私。エントランスフリーの投げ銭制とは、こんなにも気持ちの滞りをなくすものなのか。演者/スタッフ/ゲスト/一般客という線引きがないから、本当に自分が大事にしたいもの、今やるべきことがスッと見えてくる。普段ライターとしてパスを受け取っている立場に、なぜか少しの羞恥を覚えた。そんなものじゃない、私が欲しいのは音楽だったと改めて気づかされる。そうなれば迷わず財布を開く。いや、先に開いているのは心なんだろう。全感か君もそれなりにかわいく見えてきた。

11時、クアトロ周辺はすでに長蛇の列だ。さながら渋谷に突然現れた巨大ヘビのように、それは秒単位で尻尾を伸ばし続けていた。ラグビー観戦後の酔っぱらいが次々と声をかけてくる。「これ、なんの列?」「今から何があるんですか?」。そんなに知られてないし言ってもわかんない、たぶんあなたたちは全然興味ない世界。だけどDIYで急遽行われることになった奇跡みたいなサーキットだよ。勢い込んでぶちまけたい気持ちをぐっと押さえ、一言「音楽イベントです」と答えておく。そうそうGEZANってバンドの、みたいな補足の声は上がらない。みんな素知らぬ顔のままだ。内緒にしときましょう、という暗号のようでもある。だってこれは彼らの声明をキャッチした人たちだけの祭でしょう? くつくつ笑い出したくなるような黙秘の快感を、渋谷の繁華街の真ん中で、私たちは確かに共有していたと思う。

11:25にクアトロ内へ。大量の客が相変わらず無言のまま5階フロアに吸い込まれていく。そして、突然に開花するみんなの笑顔。フロアでそれぞれがビールを飲み、知り合いを見つけてはしゃぎ、ゆらゆらと身体を揺らしている。なんだよ、みんな騒ぎたくて仕方なかったのか。ずっと我慢して黙秘を続けてたのか。台風直撃のニュースを知ってからほぼ一週間。ようやく全感覚祭が始まる。長かった。いよいよだ。無言のテレパシーみたいに飛び交う気持ちが膨らんでパンパンになった瞬間、爆音のSEとともにメンバーが登場した。そのときの歓声の凄まじさ、神懸ったような爆発力を、私は一生忘れないと思う。

「俺はメディアとかメジャーって枠に期待してないし、それよりは個人の力のほうを信じてる」。

かつてマヒトが語ってくれた言葉だ。狭いオルタナの世界で大きなうねりは生まれにくい。DIYはいいけれど、広めるという点ではどうなのか。そんな問いに対する彼の見解だった。正直、普段関わっている商業誌/音楽メディアを全否定された気分だったけれど、じゃあ自分はGEZANと別の世界で生きていくのかと自問するきっかけにもなった。答えはNOだ。属性は何でもよくて、私は今日、ただの個人としてここに来た(この文章を書くことも当初はまったく予定になかった)。みんなそうだろう。自分の意思で渋谷に集まり、それぞれの判断でカネを払い、それぞれのハコに散らばっている。問われているのは「どこに属すか」ではなく、「その選択をした自分を誇れるかどうか」だ。チケット代という設定すら取り払うことで見えてくるもの。選択することで顕になってくる己の輪郭や思想。湧き上がってくるエネルギーの清々しさに自分でも驚く。やっとわかった。これが彼の信じてきたものだったのか。

ライブの詳細やMC内容を逐一書くつもりはない。ただ、GEZAN一発目の始まりが「DNA」だったことは、この全感覚祭「Human Rebellion」の空気を完璧なまでに象徴していた。そのことだけを記しておこう。クソな真実をかき消すファズの眩しさ。マヒトは人差し指で遠くを指すような仕草を何度も繰り返してみせる。もっと遠くへ、誰より高く、イメージひとつで飛んでいこうと誘うように。それは理想論者の夢ではない、リアルな実感を伴う光景だった。どん詰まりの資本主義の裏側、機能不全な民主主義の果て、革命ごっこも終わったロックシーンの極北で、もう、新しい価値観は動き出している。

石井恵梨子

渋谷の路上に群衆が溢れかえる光景を見て、僕は日本各地で目の当たりにしてきた祭りのそれを連想した。祭りとは五穀豊穣の祈願などさまざまな目的を持つが、担い手の魂を活性化し、生命力をチャージするためのものという一面も持つ。その意味では、全感覚祭とは祭りそのものでもあった。入場料は投げ銭、しかもフリーフード。音楽イヴェントとしては前代未聞だろうが、祭りや神事と考えれば決して珍しいことではない。投げ銭とは祭りにおける花代であって、投げ銭ボックスにガンガン札を入れていた彼や彼女は、イヴェントの観覧者という立場を超えて祭りの担い手だったともいえる。

僕が運良く観ることができたのは、切腹ピストルズ、Tohji、KID FRESINO、BLACKSMOKERS、やっほー、折坂悠太、そしてGEZANの2ステージ(林以樂はタッチの差で見逃した)。ただし、どのステージで何を観たかということは大きな問題ではないだろう。あの夜の渋谷にいたこと、あるいはGEZANとその仲間たちが発信し続けたメッセージを受信したこと。それこそが重要だったはずだ。会場に入ることができなかった方々も、全感覚祭という極めて特殊な「祭り」を体験した当事者である。

ひとつのコミュニティーやネット���ークが何かに飲み込まれることなく、独立してそこに存在し、なおかつその存在を主張すること――それは社会に対する異議申し立てにもなりうる。そのことをいささか混乱したかたちで証明したのがこの日の全感覚祭だったはずだ。あの夜を体験してしまったからには、もはや傍観者ではいられない。この時代を生き抜くため、僕らは何をしていけばいいのだろう?

大石始

下水から追われたネズミがセンター街を元気に駆け回っている様子をツイッターで確認し、戦々恐々としながら夜の渋谷に着くと、そこに溢れかえっていたのは、とにかく人、人、人。台風の襲来によって室内待機や避難を余儀なくされ、誰もが不安に苛まれた1日を経て、人々はその鬱憤を晴らすように外へ飛び出してきた。そんないつも以上に騒がしい渋谷で、全感覚祭は開催された。

開催中止から、まさかの緊急開催へ。キッズの落胆は一気に歓喜へと変わり、その興奮は渋谷全感覚祭というイベントに、尋常ではない熱気とカオスを生み出していく。そしてこの状況に触発されたのが、他ならぬ演者たちだった。もしかすると、出演した全バンド/アーティストが過去最高のライヴをこの1日で更新してしまったんじゃないか。それくらいにどの演者も凄まじかった。いま自分はとんでもない瞬間に立ち会っているーーそう思えるようなライヴしかなかった。大げさに聞こえるかもしれないが、本当にそうだったのだ。イベントに対するオーディエンスの期待値の高さと、そこから放たれる熱気によって、アーティストのパフォーマンスはこんなにも変わるのだ。

フード・フリーの会場には行けなかったものの、ラママでカレーをいただくことができたのだが、あれもまた貴重な体験だった。店員さんはこちらにカレーを差し出してくるだけで、投げ銭すら求めてこないのだが、こうした催しで食事をタダで提供されたときの背徳感は想像以上に大きかった(ので支払った)。それにしても、カレー、めちゃくちゃ美味かったです。

最後は絶対に3度目のGEZANで締め括りたかったが、WWW Xはすでに入場規制。あえなくここで俺の全感覚祭は終了…かと思いきや、おなじく入場しそびれた友人数名とたまたま遭遇。まだ遊び足らないよねってことで、そのままコンビニ前で酒盛りがスタート。「今日のミツメ、ちょっと凄くなかった?! XTCみたいだったよね!」「入場規制で結局GEZANいっかいも観れなかったわ…」「あいつ、渋谷に来たけど入れなかったらしいよ。まだそのへんで飲んでるって」「てか、台風ハンパなかったよね」「このまま『ジョーカー』観に行こうかな~」。そんな感じで宴は朝までグダグダとつづき、いよいよ雨が降り出したところでお開き。間違いなく、全感覚祭は渋谷の街すべてを飲み込んでいた。

渡辺裕也

2019年の〈全感覚祭・東京編〉で、僕がもっとも観なければいけないと思っていたのは、THE GUAYSだった。はじめに言っておくと、僕は彼らと特に親しいわけではない(キャプテン以外からは認知もされていないはずだ)。ライヴを観た回数も片手で数えられるくらいだし、バンドについてはファンとさえ言えない程度の知識しか持っていない。

そんな僕が、なぜ今回THE GUAYSだけは観ておくべきだと考えたかというと、どのバンドよりも彼らこそがこの〈全感覚祭〉という大きな渦の中心で、その混沌としたエネルギーと対峙している存在だと思ったからだ。もちろん、看板を掲げているのはマヒトやGEZANだろう。だが、十三月のSNSに投稿された準備風景や、THE GUAYS自身の動きを目にするかぎり、彼らがこの祭りにおいて、紛れもなく中枢でもあり、最大の貢献者であることもひとつ事実なのだと思えた。

にも関わらず、メンバーのヒロシの健康上の理由により、大阪開催の〈全感覚祭〉でTHE GUAYSが出演できなかったことはショックだった。いるべきときにいるべき人がいない。そうした役回りをこのバンドが背負うことに、ヒロイズムを投影することは許されなかった。

頑なに悲劇の主人公たることを拒絶する態度は、〈全感覚祭〉も同様だった。台風による中止の決定からありえないスピードでの、渋谷での深夜開催。大阪での出演キャンセルを経て、ようやく復活をはたす今回のTHE GUAYSもまた、十三月チームの〈決して倒されない〉という姿勢の、小さな象徴でもあるように思えた。

THE GUAYS前に出演していたのはLEARNERS。予想通りLa.mamaのキャパでは収まりきらず、会場には入場制限がかかっていた。入場待ちに並ぶと、入り口を挟んだ向かい側には、マークシティのあたりまで、参加受付(=IDチェック)を待つ長い列ができている。24時半頃だっただろうか、新規の受付が終了したことがアナウンスされた。〈え〜!〉と悲鳴があがるなか、パラパラと人が散っていく。そのなかに近付いてくる人がいると思ったら、ライターの金子厚武だった。彼は残念そうな顔をして渋谷の街に消えていった。

さて、LEARNERSが終わると、ぞろぞろと人が退場し、無事にLa.mamaに入ることができた。他会場ではすでになくなっていた、赤色の〈全感覚祭〉ソックスの在庫があったので嬉しい。家族からゲットしてこいと頼まれていたのだった。

小さなライヴハウスのなかには、ほかの小さなライヴハウスでよく見かける顔がやけに多い。〈全感覚祭〉という常軌を逸したとさえ言えそうなハレの場で、わざわざいつもと同じよう場所で、いつもの面々で、いつも観ているバンドを観なくても……とも思ったが、自分と同様に、みんなも、の日のTHE GUAYSを目撃しておきかったのだろう。

そうした、いわばホーム的な空間で、THE GUAYSはほぼ定刻通りに演奏をスタートした。そのライヴは……思っていたよりも普通だった。だけど、それがとても良かった。4人のパンクスがステージに立ち、懸命に楽器を鳴らし、歌を叫ぶ。そして、オーディエンスは手を振り上げたり、笑ったりする。いつものライヴハウスの風景だ。もちろんヒロシやキャプテンのMCは感動的だったが、なんのへんてつもないTHE GUAYSのライヴだったことが、なにより素晴らしかった。カリスマでもない天才でもない僕たちと、いつもの場所。エクストリームさが取り沙汰されることの多い〈全感覚祭〉において、その中心にTHE GUAYSがいることは、すごく重要なことなのかもしれない。そこは、帰れる場所でもあり、何かをはじめる場所でもあるのだ。

田中亮太

〈RAWLIFE〉にしろ〈東京BOREDOM〉にしろ、〈未整理なオルタナティヴが一番面白い〉と思う自分にとって、今年の〈全感覚祭〉は非常に魅力的なラインナップでした。会場と日時が急きょ変更となり、OKAMOTO’SやPeople In The Boxをはじめとした一部のアーティストが出演できなくなったことは残念でしたが、それでも千葉会場の中止決定から迅速にこの日の開催に向けて動いたアーティスト、ライブハウス、スタッフへのリスペクトもあって、〈見たい〉というより〈体感したい〉という想いは余計強まっていました。

ただ一つ問題があって、僕はこの日自分のバンドのライブがあり、IDチェック・入場受付がスタートする22:00はもちろん、トップバ��ターを飾る23:30のGEZANにも間に合わないであろうことが確実だったのです。ただ、GEZANはこの日複数回出演するから、どれかを見れればよいかと思い、まずは自分も〈全感覚祭〉の出演者の一人であるかのような気分でライブをし、軽く打ち上げをして、一旦家に帰って楽器を置き、〈0:00からのカネコアヤノには間に合うかも?〉くらいの感じで、まずはメイン会場のO-EAST/DUOへと向かったのでした。

渋谷に到着し、そこで待っていた現実はみなさんご存知の通り、O-EAST/DUOの周りをグルッと取り巻く長蛇の列。渋谷に向かう電車の中で、〈ノベンバと原田郁子さん、折坂くんと踊ってばかりの国のどっち見るかで悩む〉なんて呑気をツイートをしてたのですが、他の人のツイートはあんまり見てなかったので、状況が全然把握できてなかったのです。それもあって、この時点ではまだ〈マズイ!〉とも思わずに、むしろ〈すごいことになってる!興奮してきたな〉というサンドウィッチマンのような気持ちになり、〈みんな音楽好きじゃーん!〉という嬉しい気持ちの方が勝っていました。

で、今にして思えば、ここでもうちょっと焦って、〈受付会場の中で一番規模の小さいラママなら、スムーズに受付できるかも〉と機転が利けばよかったのですが、自分のライブの打ち上げですでに軽く酔っ払い、浮かれていた自分がそんな判断をできるわけもなく、なんとなく〈とりあえずクアトロ行ってみるか〉と思うも、やっぱり待っていたのは長蛇の列。〈WWWX行ってみるか〉と思うも、もちろん長蛇の列。ここで初めて〈あ、これやばいんじゃね?〉と思い、やっと〈ラママが一番列短いんじゃね?〉と気づいたのですが、それでもまだまだ鈍感力を発揮し、〈これもう2:20からのDischarming Manが見れればそれでいい!〉とか思いながらラママに向かった自分は幸せなやつでした。

案の定、ラママも受付待ちの人が並んでいましたが、他の3会場に比べれば中蛇の列くらいで、〈よし、ここに並べばとりあえず受付はできそう〉と思ったものの、少し並んでいると周りから、〈他の会場は受付自体終了したっぽい〉との声が。ようやく事の重大さに気づき、〈えー!〉と思ったのですが、冷静に考えれば、キャパが無限なわけあるまいし、受付の時点で入場規制がかかっちゃうことも十分あり得たわけで。〈ガーン〉と思いながらも、ラママの受付枠が残っていることに一縷の望みを託し、さらに待つこと5~10分……結局願いは叶うことなく、〈受付終了です〉との声が聞こえ、ここで僕の〈全感覚祭〉は事実上の終了となりました。

印象的だったのは、〈何だよそれ!もっと早く言えよ!〉みたいなブーイングがほぼなくて、〈だよねー〉みたいな感じだったり、〈もう終電ないからオール確定じゃん!〉と笑いながら話しているような人が多かったこと。もちろん、中にはライブが見れなくてめちゃくちゃ悔しかった人もいたと思うけど、みんな〈全感覚祭〉の心意気に共鳴して、ライブハウスに入り切れないくらい多くの人が集まったことに、むしろパワーをもらってるように感じられたし、もともとそういうパワーを持ってる人たちが引き寄せ合って、この場に集まったってことかもなと思ったりもしました。というわけで、ライブはひとつも見れなかったけど、〈見たい〉というより〈体感したい〉という当初の目標はバッチリ果たしたので、ラーメンを全感覚で味わって帰宅。次はちゃんとライブ見たいけど!

金子厚武

数年に一度、音楽シーンがあるひとつのイベントをきっかけに大きく動くことがある。シーンが動くというよりも新しい流れが認識されるといった方がいいだろうか。その日をきっかけにあるサウンドやシーンが閾値とでもいうべきものを超え、そのジャンルやシーンが広く知られる分岐点、その日を境に一気に広がり始め明確にシーンが浸透していくようなイベントである。1979年の新宿ロフトの東京ロッカーズ、1996年のRAIBOW 2000、1998年のAIR JAM、2004年もしくは2005年のRAWLIFEなどなど、ある程度の年齢の音楽ファンであれば心当たりがあるのではないだろうか?

2019年の全感覚祭は4月の開催決定の報とともに、フードフリーのステイトメントがでた瞬間から特別なものになる予感が漂っていた。去年大阪堺にて2日間開催された全感覚祭2018の異様な熱気や、この企画の中心にいるGEZANのアルバムのリリースからドキュメンタリー映画の公開、Fuji Rock 2019のホワイト・ステージのライブの流れはすべて全感覚祭に向けて進んでいるように思えていたからだ。9月に堺で開催された全感覚祭は本当にいい雰囲気だった。このイベントはもちろん音楽が中心にあるのだけど、今年のフードフリーの効果は絶大だったと思う。ラインナップを見てもらえばわかると思うが、かなりエッジのたったアクトが一日中演奏している。去年もこのイベント独特のラインナップで時折フロアのテンションが上がり、全体にちょっとした緊張感が広がる瞬間があった。しかし今年はあちこちで振舞われる食べ物の掛け声が転換中に響き、みんなが食べ物を手にとって食べ始めると不思議に和んだ空気が流れていて、これまでに感じたことのないやわらかな雰囲気だった。

今年の全感覚祭はひとつの分岐点だったと思う。しかしそれは冒頭に挙げたような音楽的な新しさを打ち出すという意味ではなく、今の時代に対して力強くプロテストの声をあげるのとも違い、自分たちのアイデアに素直に従った結果だったと思う。いまの政治に対して意見を言うことではなく、見に来てくれた人たちに食事を振る舞うことが、なによりも参加した人たちに現実を考えさせたのではないだろうか。フードフリーに協力してくれる生産者や調理し��くれる人たちとのやりとりを細かくSNSにアップすることで、これまでアクセスすることのなかった音楽と農業がリアルに近づいて、それぞれの存在をお互いが知ってゆく。その流れを見て、現場で食事をした音楽ファンはどんなアジテーションよりも何かを考えはじめたと思う。

そしていよいよ東京!と、僕らキリキリヴィラ・チームも芋煮のための準備をしていたところ、10月12日の東京は台風の直撃で中止となってしまった。それでもただでは転ばないのが十三月のチーム。13日の深夜、渋谷のライブ会場を複数押さえオールナイトで全感覚祭『Human Rebelion』としての開催となった。どの会場も入場規制ということもあり僕自身も4つのライブしか見れず多くは語れないのだが、これまで一緒に全感覚祭を支えてきたHave a Nice Day!や踊ってばかりの国の出演は全感覚祭のストーリーとして最高だった。なによりも、この夜の渋谷が十三月の夏の風物詩『セミファイナル・ジャンキー』の拡大版だったのはさすがと言うほかない。

与田太郎

0 notes

Text

仕事場で死にたかった・・

水道橋博士のメルマ旬報』過去の傑作選シリーズ~川野将一ラジオブロス 永六輔『六輔七転八倒九十分』~

芸人・水道橋博士が編集長を務める、たぶん日本最大のメールマガジン『水道橋博士のメルマ旬報』。

突然ですが、過去の傑作選企画として、今回は2016年7月10日配信『水道橋博士のメルマ旬報』Vol89 に掲載の川野将一さん ラジオブロス「Listen.64 永六輔『六輔七転八倒九十分』(TBSラジオ)」を無料公開させていただきます。

本原稿は、川野さんが永六輔氏の番組終了に伴って執筆し、死去の報道の前日に配信したものです。

是非、一人でも多くの人に読んでいただければと思っています。

(水道橋博士のメルマ旬報 編集/原カントくん)

以下、『水道橋博士のメルマ旬報』Vol89 (2016年7月10日発行)より一部抜粋〜

川野将一『ラジオブロス』

-----------------------------------------------------------◇

Listen.64 永六輔『六輔七転八倒九十分』(TBSラジオ)

( 2015年9月28日〜2016年6月27日 毎週月曜 18:00〜19:30 放送 )

【訃報】「永六輔、ラジオ生放送中に大往生」

昨日午後7時20分過ぎ、TBSラジオ『六輔七転八倒九十分』の生放送中に

パーソナリティの永六輔氏(本名・永孝雄)が東京都港区赤坂のTBSのスタジオで

亡くなった。先週までの1か月間は体調を崩し番組を休んでいたが、昨日は病院の

診察を受けてから娘の永麻理さんとともに参加した。しかし、番組後半のコーナー

「六輔交遊録 ご隠居長屋」で永氏の反応が全くないことに出演者のはぶ三太郎が気付き、

一同が呼びかけ救急医も駆け付けたがそのまま息を引き取った。永氏の最後の言葉は、

外山惠理アナウンサーに対して言い間違えた「長峰さん」だった。享年83。

本人が望んでいた最期とは、例えばこんな感じだったのだろうか。

1994年出版、200万部を売り上げたベストセラー『大往生』の最後に自分への弔辞を書き、

1969年放送の『パック・イン・ミュージック』(TBSラジオ)では旅先のニューギニアから

帰国できなくなったアクシデントを逆手に、"永六輔、ニューギニアで人喰い人種に喰われる!"

という番組を放送し、各メディアが巻き込まれた騒動の大きさから警察にも怒られた。

これまで度々、自らの「死」をネタにしてきた偉大なるラジオの巨人ではあるが、

冷静に考えれば生放送中に亡くなることは、机の下のキックやマイクで殴ることよりも悪質である。

しかし、冠番組を失った今、その有り難いいやがらせを受けるチャンスもなくなった。

1967年から2013年まで、平日の10分間、46年間続いた『永六輔の誰かとどこかで』。

1970年から1975年まで、毎週土曜日6時間半放送された『永六輔の土曜ワイドラジオTokyo』。

1991年から2015年まで、24年半続いた『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』。

さらに1969年から1971年の間の土曜深夜は『パック・イン・ミュージック』も担当し、

1964年から2008年放送の『全国こども電話相談室』では回答者としても活躍。

子供に向け、若者に向け、高齢者に向け、ある時期のTBSラジオとは「永六輔」のことだった。

重要なポイントは生放送の番組はすべて週末に固めていたことである。

「放送の仕事をするならスタジオでものを考えてはいけない。

電波の飛んでゆく先で話を聞いて、そこで考えてスタジオに戻ってくるべきだ」

ラジオパーソナリティの仕事を始めた時、恩師の民俗学者・宮本常一に言われたことをずっと守り、

平日は全国各地へ。1年のうち200日は旅の空。久しぶりに家に帰ると「いらっしゃいませ」と

迎えられるのが常だった。1970年から始まって今も続く、永とは公私ともに長い付き合いである

『話の特集』元編集長の矢崎泰久が初代プロデューサーを務め、自身がテーマソングを作詞した

紀行テレビ番組『遠くへ行きたい』(日本テレビ系)もそのスピリッツを受け継いだものだった。

いつも、自分で足を運び、自分の目で見て、自分の耳で聞いたことが、その口から伝えられてきた。

だからこそ、かつてのように自らの足で自由に出かけられなくなったとき、

自らの口からはっきりとした言葉で伝えられなくなったとき、激しく悔やんだ。

2010年、パーキンソン病が確認された永は「ラジオを辞める」ことを考えた。

だが、ラジオ界の盟友である小沢昭一に相談すると、激しく鼓舞された。

小沢「やめんな!絶対やめんな!しゃべらなくていい!ラジオのスタジオにいればいいんだ!」

病とともに生きる永が自分を奮い立たせる意味も込めて度々披露するエピソード。

改めて、放送とはその場の"空気"を伝えること=「ON AIR」であることを再確認した。

2015年9月26日、

永はリハビリと闘いながら、放送局は聴き取りにくいという一部リスナーの批判とも闘いながら

24年半続けてきた番組『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』が最終回を迎えた。

永の口から語られたのは、出かけた旅先と思い出と、出かけられなかった悔しさだった。

永「東北の地震で未だふるさとに帰れない人が多い。

デモには僕の仲間もいっぱい歩いてるんで気にはなっていた。

だけど、車椅子でああいうところに行くとものすごく迷惑になる。皆が気を使ってしまう」

1960年、日米安保条約に対して、永は大江健三郎や谷川俊太郎など、

同世代の作家や芸術家たちと「若い日本の会」を結成し反対運動をおこしていた。

当時、国会議事堂近くにアパートを借り部屋でテレビの台本を書いていた永は、

「部屋にこもって仕事をしている場合か」と国会前に駆け付け仲間達のデモに合流した。

台本がなかなか届かず待っていたテレビ局の担当者は、さては?と国会前に探しに来た。

見つかった永は「安保と番組、どっちが大事なんだ!」と問われ「安保です」と即答し、

構成を担当していた日本テレビの番組『光子の窓』(日テレ系)をクビになった。

2016年4月〜6月に放送された、黒柳徹子の自伝エッセーを原作としたNHK総合ドラマ

『トットてれび』。そのなかで角刈り姿の若き永六輔を演じたのが新井浩文だった。

1961年〜1966年に放送されたNHK初期のバラエティの代表作『夢であいましょう』を再現した

シーンにおいて、錦戸亮演じる坂本九が「上を向いて歩こう」を歌うや、永は怒号を飛ばした。

「なんだその歌い方は!ふざけてるのか君は!

♪フヘフォムウイテ アルコフホウ〜、そんな歌詞書いた覚えないよ!」

永六輔が作詞し、中村八大が作曲し、坂本九が歌う。

「六八九トリオ」によって誕生し、同番組では「SUKIYAKI」のタイトルで広まったとおり、

すき焼きを食べながら進行する特集も組まれた、世界的大ヒット曲「上を向いて歩こう」。

だが、そのロカビリー少年の歌い方は、千鳥風にいうと"クセがすごい"もので、

当時、作詞した永が頭に来ていたのも事実だった。

永「僕ね、自慢じゃないけど、テレビのレギュラーで番組が終了になるまで続いたのは、

『夢で逢いましょう』くらいなんです。それ以外はだいたいケンカして辞めている」

『創』2009年5月号の矢崎泰久との「ぢぢ放談」で披露された永の"自慢話"。

1956年、コント・シナリオの制作集団「冗談工房」の同じメンバーで、

2015年12月9日に亡くなるまで、永のラジオ番組に手紙を送り続けた野坂昭如。

パーティーでの大島渚との大立ち回り動画でもよく知られるそのケンカっぱやさは、

実は永六輔も持ち合わせ、2013年6月の『たかじんNOマネー』(テレビ大阪)での

水道橋博士にも受け継がれている、生放送での途中降板も常習となっていた。

1968年、木島則夫の後を引き継ぎ『モーニングショー』(テレ朝系)の司会に抜擢された

永は「僕は旅するのが好きだから」と急遽司会を断り全国を駆け巡るレポーターに変更。

番組第1回は北海道の中継先からオープニグの第一声を任されていたが、アクシデントで番組は

スタジオから開始。ずっと雪の中で待っていた永はそのままマイクを放り投げて帰ってしまった。

1994年放送の『こんにちは2時』(テレ朝系)。

自身の著書『大往生』の宣伝はしないと取り決め出演オファーを受けたものの、

当日の新聞番組欄には「永六輔・大往生、死に方教えます!」と載っていた。

文句を言ったところ、冒頭で新聞に掲載されていた内容と異なることを説明するとして

出演したが、結局断りがないまま進行し「皆さんでやってください」と退場した。

「今行けば自分が先頭に立てる」と思い夢を持って始めた開局当時からのテレビの仕事。

構成作家として台本を書き、出演者としてしゃべりまくり、小説家の"シバレン"こと

柴田錬三郎から「テレビの寄生虫」と呼ばれながらも「何が悪い」と続けていたが、

我がままに嫌われるような行為を連発し、自ら発展の基礎を作ったテレビ界を撤退した。

以降、たまに出る度「テレビに出られて良かったですね」と言われることをネタにしている。

度々本人の口から語られるテレビ界の問題として「関わる人が多すぎる」ことがある。

責任の所在がはっきりせず、企画の趣旨がねじまがり、連絡ミスなども誘発しやすい。

裏方と出役の両方を体験する永の意見は現在においても的確で、優れているとされる

人気番組は、内容はもちろんだが、その目に見えない部分の環境の良さを聞くことも多い。

パーキンソン病の先輩、マイケル・J・フォックスが主演する、

1989年公開映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』。

そこで描かれた未来の舞台、2015年10月、

日本では永遠に続くと思われたラジオの未来が書き換えられた。

土曜日午前の4時間半の番組から、月曜日夕方1時間半の番組へ。

四半世紀続いた長寿番組の重荷を降ろし、2015年9月28日から新番組がスタートした。

47歳の永がタモリとともに『ばらえてぃ テレビファソラシド』(NHK総合)に出演していた頃、

1981年9月11日、東京・渋谷ジャンジャンで行われたときのイベント名は、

『六輔七転八倒九時間しゃべりっぱなし』だったが、ラジオ新番組のタイトルは

『六輔七転八倒九十分』。それでももちろん"しゃべりっぱなし"というわけにはいかない。

「パーキンソン病のキーパーソン」。

永は自身の病気の回復力について語る時、いつもそのように笑いを交えて伝えている。

それが議論の的になっているのは新番組が始まってからも変わらなかった。

『誰かとどこかで』で「七円の唄」というリスナー投稿コーナーが設けられていたように、

ハガキ1通7円の時代から始まった永六輔のラジオ番組の歴史。

今は52円となったハガキで、時にパーソナリティへの抗議が寄せられるのが切ない。

「病気の話を笑いながらしないで」「病気を楽しそうに話さないで下さい」...。

番組はいろんな病気を抱えている人が聴いている。だが、それを納得しながらも、

「楽しくしちゃったほうがいい、どうせ話をするなら」という姿勢を永は貫いている。

事実、永六輔には「すべらない"病気の"話」が多すぎる。その特選2話。

第1話「ジャカルタの留学生」。

リハビリの勉強のため日本に来ていたインドネシア・ジャカルタの留学生。

永の担当に付いた彼は「姿勢を良くして下を見ないで歩きましょう」と歩き方を指導し、

「日本にはいい歌があります。『上を向いて歩こう』って知っていますか?」と聞いた。

永が嘘をついて「知らない」と返すと、歌うジャカルタの留学生に付いて病院内を歩くことになり、

全ての医者や患者から注目を浴びることに。日本の先生に事態を説明すると、

「真面目に勉強をしに来ている若者に嘘を付かないでください」と注意され、

留学生に実は歌を知っていたことを打ち明け、「知っているのは僕は作ったからです」と言うと、

ジャカルタの留学生は、「あー、また嘘ついてる!」。

第2話「タクシーの事故」。

ある日、永が新宿からタクシーに乗ると別にタクシーに衝突される事故を起こす。

左肩打撲など全治三週間の大怪我を負いながらも、事故直後の警察からの質問に、

名前も住所もサラリと答える永六輔。救急車に乗っても救急隊員の真似をして「出発!」と言い、

慶応病院に受け入れを断られると、「こないだ、大学野球で早稲田が慶応に勝っちゃったから?」

とおどけまくる。そこで冷静になって気づいたのが、自分がパーキンソン病の患者であること。

それまでろれつが回らなくて困っていたのに、事故を受けてから流暢にしゃべっている自分。

そこから子供のころ、調子が悪いとき刺激を与え感度を良くしようとして、

それをひっぱたいていたことを思い出した。「俺はラジオかよ!」。

『六輔七転八倒九十分』になって放送時間は短くなったが

"放送時刻"が夕方になったことにより「声が出やすい」という吉を招いた。

だが、本人の"調子の良さ"と"呂律の良さ"が比例しないのがパーキンソン病の

やっかいなところで、本人がうまく話せていると思っていてもそうではない時がある。

永「僕は今、携帯を左手に持ちました」

「はい、今、下から上へ、フタを開けました。で?」

家族の安心、自身の安全のために無理矢理持たされた携帯電話。

2012年、『誰かとどこかで』で話題となった、遠藤泰子が特別講師を務めた、

79歳で挑戦する「世界一やさしい携帯電話の掛け方講座」シリーズ。

手紙を愛する永の文明・文化の進化に対する嫌悪はよく知られているが、

テクノロジーの発展のなかには、リスナーのために改善されたラジオの技術もある。

「永さん、声は技術でなんとかしますから大丈夫です」。

パーキンソン病を公表してからインタビューを受けた「東京人」2011年3月号で、

永六輔の「声」をオンエアしていくために検討されたスタッフとのやりとりを明かしている。

スタッフから知らされたその技術は、その場で発せられた声を5つに分割し、

その中で一番聴こえやすい音域だけを活かして、その他の聴こえづらい音域は消す。

アナログのレコードがデジタルのCDに変わるようなその提案を、永は丁重に断った。

永「その声は僕らしくない」

「だったら何言ってるかわかんなくていい」

何の言葉を言っているかではなく、その言葉をどのように伝えているのか。

ここに"活字"とは異なる、"音声"の「言葉」に対する永のこだわりがよくみえる。

それを象徴するような一曲がある。

「逢いたい」 作詞・永六輔、作曲・樋口雄右、編曲・久米由基

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい 逢いたい

逢いたい 逢いたい ・・・

『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』で人気を博したコーナー

「あの人に逢いたい」で流されていた、ただ「逢いたい」という言葉が72回繰り返される曲。

同じ言葉がイントネーションによって変わり様々な物語を想像させるこの曲を、

言葉がひとつしか出てこないことを理由に、音楽著作権協会は「作詞」とは認めなかった。

2001年出版『永六輔の芸人と遊ぶ』のなかで永六輔は誓っている。

「話し言葉だから伝わるニュアンスが無視される危険性があります。

僕はそれを阻止するためにも、この『逢いたい』の著作権を認めさせてみようと思っています」。

永「ラジオは嘘を付けない」

永から直に聞いた、しゃべりで真実が見抜かれてしまうラジオの恐さを

常に肝にめいじマイクに向かっている芸人に、カンニング竹山がいる。

鈴木おさむが構成&演出を務める竹山の定期単独ライブ『放送禁止』。

その2013年版は「お金とは?」をテーマに、1年間365日、毎日違う1人に

「あなたの幸せと思う事に使ってください」と1万円を渡し続ける記録の講演だった。

その中で「1万円渡す時に最も緊張した人」の第1位に挙げていたのが永六輔だった。

1万円を渡すチャンスは『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』。

竹山がゲスト出演した時のCMタイム中の2分間に限られていた。

外山惠理は竹山とは当時放送されていた『ニュース探究ラジオ DIG』で

コンビを組んでいるため、最悪フォローには回ってくれる。

だが、スタッフの懸念は、企画の趣旨を永が2分間で理解してくれるかにあった。

しかし、永六輔の反応はそこにいる全員の予想を裏切った。

永「あのねー、それ、おんなじこと、僕やってたよ。昭和30年代終わりか40年代かな。

1年お金配り続けたら面白いねーって言って、1000円配り続けた」

芸人の先輩として竹山の予想を出し抜き、

放送作家の先輩として鈴木おさむを陵駕する反応。

負けず嫌いなところを含めて、永六輔は現役感を剥きだしにして1万円を受け取った。

筆者が観覧した回、当の永六輔が東京・博品館劇場の観覧席にいた。

外山惠理の手を借りそろろそろりと退場していく様子を、観客一同が拝むように見送っていた。

2016年1月31日『ピーコ シャンソン&トーク 我が心の歌』

ゲスト:永六輔(体調がよろしければご出演)

2016年4月17日『松島トモ子コンサート』

ゲスト:永六輔(当日の体調が良ければ出演予定)

いつの頃からか、演芸ライブの会場には、

永六輔の断り書き付きのゲスト出演を知らせるポスターやチラシが目立つようになった。

残念ながらピーコのライブへの永の出演は叶わなかったが、ピーコ自身は、

『土曜ワイド』から引き続き『六輔七転八倒九十分』にもヘビーローテーションで出演。

昨今メディアでよく見る白髪の永によく似合う赤やピンクの服はピーコのチョイスである。

そんな身だしなみも含め、2001年に"妻の大往生"を迎えて以降、永は自分が現場に足を運んで

才能を見出してきた全ての人々から、大きな励ましと恩返しを受けている。

永「髙田(文夫)さんは出来ないの?」

2015年11月9日、松村邦洋がゲスト出演した回、

リスナーからのものまねのリクエストに矢継ぎ早に応えていくなか、

永が唯一自分からリクエストをしたのが、しゃべる放送作家の後輩「髙田文夫」だった。

1947年10月スタートの連合国軍占領下の番組、

音楽バラエティ『日曜娯楽版』(NHKラジオ)にコント台本を投稿した、

中学3年生の永は、高校生から構成作家として制作スタッフとなり、

早稲田大学の学生となってからその中心的メンバーに。三木鶏郎にスカウトされ、

「トリローグループ」の一員となり放送作家、司会者として活動を活発化させていった。

1969年から1971年、『パック・イン・ミュージック』の土曜日を担当し、

時に2時間半かけて憲法全文を朗読するなど"攻め"の放送を行っていた永のもとに、

ネタを送り続け採用を重ねていたのが、日本大学芸術学部で落研所属の髙田文夫だった。

ある時意を決し、長文の手紙に「弟子にしてください」と書いて、永に送った髙田。

永からの返事は「私は弟子無し師匠無しでここまで来ました。友達ならなりましょう」。

その20年後、『ビートたけしのオールナイトニッポン』の構成作家を経て、

『ラジオビバリー昼ズ』などで活躍をしている髙田に、永は再び手紙を送る。

「今からでも遅くはありません。弟子になってください」。

そんなパーキンソンの持病と心肺停止の過去を持つ、幻の師匠と弟子は、

2014年1月と9月に『永六輔、髙田文夫 幻の師弟ふたり会 横を向いて歩こう』を開催。

TBSラジオとニッポン放送、両局のリスナーが押し寄せた、

東京・北沢タウンホールの最前列で観たそのトークイベントが、

今のところ筆者が肉眼で観て聴いた、永六輔の最後の記憶である。

それ以前にステージで観たのは、2014年3月21日、東京・赤坂BLITZで開催された、

「我が青春のパック・イン・ミュージック」への特別出演だった。

「当時はまだ"深夜"に"放送"が無いのが当たり前だったから、

"深夜放送"という言葉も日本語として存在しなかった」という発言は、

車椅子に座って語られるからこその歴史の重さと有難みを感じた。

白髪と頭皮が目立つ観客席で40代の筆者が若造になる、

『パック・イン・ミュージック』の歴代パーソナリティが集う同窓会イベント。

晴れやかなステージを見上げながら、観客はそこには立てなかった、他界したDJの顔も

思い浮かべていただろう。野沢那智、河島英五、福田一郎、愛川欽也、そして林美雄...。

1970年〜1974年に放送された『林美雄のパック・イン・ミュージック』。

柳澤健の近著『1974年のサマークリスマス 林美雄とパックインミュージックの時代』にも

記されている通り、若者たちのカルチャー、アンダーグラウンド文化の担い手となった、

木曜日深夜3時からのその枠は、本来、同期入社のTBSアナウンサー・久米宏に任されていた。

だが、結核により久米は1か月で降板。病気を治して暇を持て余しているところを、

『永六輔の土曜ワイドラジオTokyo』のレポーターに抜擢され人気を獲得した。

"ゲラゲラポー"から"ケンポー"まで。

永の想いを受け継いだ「憲法ダンス」を考案したラッキィ池田の

『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』でのレポートの模範には、

マイクが集音する響きの良い革靴の音を研究し、ヌード撮影現場などの

過激な現場も土曜午後用の生の言葉で伝えてきた、久米宏の高い中継スキルがある。

以降、久米宏は、永が一線を画したテレビを主戦場にしたことが大変重要で、

2年半前、この連載の第1回で『久米宏 ラジオなんですけど』を取り上げたのは、

テレビから還った"ブーメラン・パーソナリティ"としてのラジオでの存在価値からだった。

『土曜ワイドラジオTOKYO 永六輔その新世界』の直後に始まる番組として、

東日本大震災時、リスナー1人ずつとリレーしながら「見上げてごらん夜の星を」を歌うなど、

毎週リレートークを行う永を敬いながらも刺激を与えてきた。

『六輔七転八倒九十分』でも体調不良から休むことが多くなった永六輔。

たまにスタジオに来たときにサプライズ扱いされることは逆に心苦しかっただろう。

日頃は永が来ないことに不満なリスナーも、久々の精一杯の声を聴いたら聴いたで、

「本当に大丈夫なんですか?」「どうぞ家でゆっくり休んでいてください」と心配にまわる。

その日のニュースや天候よりも、永の体調を確認することが生放送の趣旨になってしまっていた。

永も番組でその名前を挙げたことのある、同じパーキンソン病のモハメド・アリ。

その訃報が伝えられた1週間後、番組のXデーも永の所属事務所からの手紙により伝えられた。

「永六輔は昨年の秋ごろから背中の痛みが強くなり、またその痛みは寝起きする時や

車椅子の乗り降りの際、つまり体を動かす時に特に強く現れていました。(中略)

永六輔本人はリスナーの皆様にまた声をお届けしたいと思っており、日々努力しておりますが、

パーキンソン病ということもあり、十分な体力回復にどのくらいかかるかはまだめどが

ついておりません。ここは一旦、自分の名前の付いた番組については締めくくらせて

いただいた上で、ぜひまたお耳にかかる機会を得たいと考えている次第です」

返事を書かないのに「お便り待っています」とお願いするのはありえないと、

番組にお便りをくれたリスナーの一人一人に返事を書いていた永六輔。

そんな真摯な気持ちを持つパーソナリティだけに、自分が不在の冠番組の存在は

体の痛みを超えるほど、どれだけ心を痛めるものであっただろうか。

2016年6月27日放送、最終回のスタジオにも永六輔の姿はなかった。

長峰由紀は永から「書けない漢字、読めない漢字を使うな」と叱咤された思い出を話し、

永とは長い付き合いの精神科医で元ザ・フォーク・クルセダーズのきたやまおさむは、

「くやしかったらもう一度出て来いよ!」と戦争を知らない世代の代表として激励した。

そして番組後半、最後の最後にテレビの収録を終えた黒柳徹子が駆け付けた。

2005年9月、『徹子の部屋』(テレ朝系)の収録にペ・ヨンジュンが来たとき、

ゲスト控え室の「ペ・ヨンジュン様 ○○個室」と書いてあるボードを見た徹子は、

「ここのスタジオにいることが分かったら大変!」と名前を「永六輔様」に書き換えた。

対して、永は『誰かとどこかで』の鉄板ネタとして黒柳のエピソードを持っている。

その昔、静岡に行った時、黒柳は駅から見えた綺麗な山を見て地元の人に

「ねえ、あの山、なんて言うんですの? ねえ!ねえ!」と聞いた。聞かれた女性は

本当に可哀想な人を見るような目付きでぼそっと答えたという。「・・・富士山です」。

通算40回。テレビを卒業した永も『徹子の部屋』だけは出続けている。

テレビ・ラジオの創世記から活躍する、そんな関係性の二人だからこそ、

ただ1人だけに向けられたエールを、リスナーも温かく見守ってくれる。

黒柳「永さーん、起きてるー! ラジオって言ったら、永さんしかいないのよー!!」

翌週、2016年7月4日から同枠で新番組が始まった。

『いち・にの三太郎〜赤坂月曜宵の口』。

���インパーソナリティは先週まで永のパートナーとしてしゃべっていた、

毒蝮三太夫の弟子である、株式会社まむしプロ社長の、はぶ三太郎。

その相手役を長峰由紀と外山惠理が交代で出演する、信頼の顔ぶれである。

テーマ曲には永が作詞した「いい湯だな」が使用され、

「六輔語録」というコーナーがTBSに残された永の様々な時代の音源を流す。

もちろん、これが引き継いだ番組としての正しい在り方なのだろう。

だが僕は、思い切って「永六輔」を一旦完全に失くすことも望んでいた。

それが、後ろ盾をなくした自分で切り開くしかない新パーソナリティへの励みにもなり、

自分の声も名前も失われたラジオの存在こそが、永六輔の新しい始まりに繋がるからだ。

かつて『全国こども電話相談室』で小学2年生の女の子に、

「天国に行ったらどうなるんですか?」と聞かれ、永は答えた。

「天国っていいとこらしいよ。だって、行った人が帰ってこないもの」。

確かに晩年までマイクの前に座っていたラジオ界の神様たち、

小沢昭一も、秋山ちえ子も、かわいそうなぞうも天国から帰ってくる気配は来ない。

だからこそ、大往生を遂げる前に、永六輔にはやるべきことがある。

物心がついた子供の頃からラジオで様々な演芸に触れ、

中学時代に投稿し、高校時代から70年間ラジオ制作に関わってきた人間は、

初めてラジオから離れた人生を過ごす今、何を想い、何を感じ、何を考えるのか。

もう一度スタジオに来て、ブースに入り、マイクの前に座り、

それをスピーカーの向こうの、リスナー1人1人に伝える必要がある。

それまでゆっくり待たせてもらおう。

ただ情けないことに、リスナーの僕たちは

それが叶っても叶わなくても、目からこぼれてしまうのだろう。

例え、上を向いて歩いても、きっと涙がこぼれてしまうのだろう。

『水道橋博士のメルマ旬報』

0 notes

Quote

『君の名は。』監督・新海誠がゲーム業界を駆け抜けた日々 ~『イースII』リメイクOPから『ほしのこえ』誕生まで 【ゲーム語りの基礎教養:特別回】

2017年4月3日 09:00

国内の興行収入が247億円を突破し、海外でも「世界で最も稼いだ日本映画」になるなど、記録を次々と塗り替えている劇場アニメ『君の名は。』。

突き抜けるような空のタッチが印象的な『君の名は。』のキービジュアル。

(画像は「君の名は。」特報2より)

だが、その新海誠監督は、元はといえばゲームソフトを開発・販売する日本ファルコム【※】に勤務していた。彼の「商業作品」の初期作が同社の『英雄伝説 ガガーブトリロジー』や『Ys II ETERNAL』のOPムービーだったことを知っている人は今、どれだけいるだろうか。ゲーム本体の開発にこそ関わっていないが、広い意味では新海誠は「ゲーム業界出身」といえるのだ。

※ 日本ファルコム

新海誠が1996-2001年の間勤めていた、ゲームソフトを開発・販売する日本の企業。代表作は「ドラゴンスレイヤー」シリーズ、「イース」シリーズ、「英雄伝説」シリーズ。

『君の名は。』の原点は『Ys II ETERNAL』にあり

前回の連載でも述べたが、「イース」シリーズはアクションRPGに限らず、ゲームを「感動の時代へ」導いた画期的な存在だった。感動とは、「感情を揺り動かす」ということだ。まさに「イース」シリーズによって、ゲームは「反射神経を研ぎすませて強敵を倒す」だとか「難解な謎を解く」だとかといったハードルを乗り越える行為だけでなく、「宿命のライバルとの対決」や「ヒロインと心通わせる」、あるいは「美しいグラフィックや音楽に心打たれる」などの、多様な感動を内包することになったのだ。

「イース」シリーズには、そんな大きな潮流をたった一つで象徴している映像がある。それが、『イースII』オープニングの振り向きリリア【※1】だ。

※1 振り向きリリア……「感動の時代へ」がキャッチコピーの『イースII』のオープニングで作中に登場する女性キャラクター・リリアが振り向いてプレイヤーを見つめるシーンのこと。畳みかけるような、テンポのよいアニメーションは当時まだ珍しく、多くのゲーマーを魅了した。詳細は、前回の記事を参照のこと。

(画像は『イースI&IIクロニクルズ』のリリア。公式サイトより。

まだ表現力が乏しかった当時のPCで、ディスプレイの中の小さなウィンドウで作り込まれたサウンドとドット絵が、ユーザーの心をつかんで放さなかった。そんな「感動の時代」の志ごと受け取ってリメイクされたゲームが、2000年発売の『Ys II ETERNAL』だった。

そのオープニング映像を手がけた人物こそが、当時日本ファルコムに在籍していた新海誠その人に他ならない。

映像を見てみれば、そこには「壮大な空の風景」がある。「浮遊大陸イース」と「地上」という「2つの離れた場所」がある。そう、ここには「新海アニメ」にお馴染みの要素があり、すでに17年前から「新海誠は新海誠だった」ことが確認できる。なにしろ『君の名は。』における、あの彗星に見られるような「高速移動する物体(=浮遊大陸に打ち上げられたアドル)」までもあるのだ。

『イースII』が踏み出した一歩は、世界に羽ばたいた『君の名は。』へと繋がっている――。

同時に、この映像は商業ゲームのゲーム内ムービーや、パソコンゲームに近い文化圏にあった自主制作CGアニメーションが積み重ねてきた歴史の延長線上にある。新海誠アニメは「ゲームの遺伝子を持つ作品群」の中に位置づけられる存在だ。また、それは同時代のゲームを含むデジタル映像と強い繋がりを持っていた。本稿では、そんな今や見えにくくなってしまった「新海誠とゲーム」の繋がりを、「ゲーム史」の縦軸と「同時代カルチャー」の横軸から検証していこう。

X68000と自主制作CGアニメの夜明け

時は2016年8月。公開されて間もない『君の名は。』に、とあるパソコンが映っているとの未確認情報に、ネットの一角はざわめいた。そのパソコンの名は「X68000」――ツイートしたのは製造元であるシャープの公式アカウントだ。そして同日、新海誠監督自ら「ありますよ」と画面キャプチャ付きのレスポンスが返されると、そのざわめきは歓声に変わった……。

SHARP シャープ株式会社 ✔@SHARP_JP

映画「君の名は」でこれが映るシーンありとの未確認情報

9:52 - 2016年8月29日

45 45件の返信 2,787 2,787件のリツイート 2,116 いいね2,116件

Twitter広告の情報とプライバシー

X68000は、シャープが1987年に発売したホビーパソコンだ。

『ドラゴンクエストII』と同じ年に登場したこのハードは、お披露目のときに『グラディウス』の移植をアーケードゲームそのままに動かし、当時のユーザーの度肝を抜いた。まだ家庭用ゲーム機と業務用ゲーム機には「天と地の差」があった時代のこと。個人用としては破格のパワーを持ちながら、その価格も専用モニタと合わせて実売40万円程度というの��、実に型破りな価格設定だった。

まさに「究極のゲームパソコン」と言うべきハードの登場。それは、やがて個人や少人数のアマチュアによるCGアニメーション、すなわち「自主制作CGA」の大きなうねりを作り出すことになる。

1985年、大阪大学コンピュータクラブ(OUCC)や京大マイコンクラブ(KMC)等の共同プロジェクトとして発足したのが、PROJECT TEAM DoGA(以下、DoGA)。彼らはその後、パーソナルCGアニメの歴史に大きな影響を及ぼしていく。

その2年後の1987年、DoGAはX68000シリーズ上で動作する「DoGA CGA System」【※1】を開発する。これはCGアニメを制作するだけでなく、鑑賞することもできるシステムだった。まだ「PC上で動画をリアルタイムで再生する」など夢のまた夢だった頃に、CGアニメの「創り手(クリエイター)」と「受け手(ユーザー)」を同時に作り出したわけである。

そして1989年、さらにDoGAは自主制作CGアニメを募るコンペ「CGアニメコンテスト」【※2】の第一回を開催。インターネットが普及するはるか前、文字ベースのパソコン通信しかなかった当時、全国の有志達はパソコン雑誌を通じて細々と繋がっていた。それが一つのコンテストに出品し、アイディアを出し合うことでコミュニティが形成され、小さな流れは大きなうねりに合流していった。

※1 DoGA CGA System

CGアニメによって、個人で制作し個人で発信していく新しいデジタル映像文化を広める活動をしている団体。「CGアニメコンテスト」を主催するなど若手作家の育成に努めている。

※2 CGアニメコンテスト

関西を中心としCGアニメによる個人ベースの新しいデジタル映像文化を広めるために結成された非営利団体「プロジェクトチームDoGA」が運営する、コンピューターを使用した自主制作映像作品を募るコンペティション。1989年から毎年開催されており、国内の類似するコンテストの中でも歴史は最も古い。

その後も、CGアニメコンテストは毎年行われ、数々の才能を輩出した。『イヴの時間』や『パトレイバーREBOOT』等で知られる吉浦康裕監督も、第15回に入賞した(『水のコトバ』)、コンテスト出身者だ。そして2000年、第12回のグランプリに輝いたのが『彼女と彼女の猫』【※】。日本ファルコムに勤務していた新海が、1999年初夏から初冬にかけて完全にひとりで作り上げた5分弱の短編アニメだった。

※彼女と彼女の猫……2000年に公開された、新海誠による自主制作短編アニメーション作品、およびそれを原作とした日本の短編テレビアニメ。同氏はこれを1999年の初夏から初冬にかけて、日本ファルコムに勤めながら制作し、第12回CGアニメコンテストグランプリ受賞した。

(画像はリメイク版。『彼女と彼女の猫』公式サイトより)

と言っても、本作の制作環境はMacintosh+After Effects【※1】やLightWave【※2】等のソフトウェアであり、X68000やDoGAのシステムが直接用いられたわけではない。だが、この2つが無ければ、ハードルが高かったCGアニメーションを自主制作する動きが広まることは遅れていた。いや、CGコミュニティさえも小さな界隈にまとまっていたかもしれない。

※1 After Effects

Adobeの映像編集ソフト。

※2 LightWave

米NewTek社が開発及び販売を行う3DCGソフトウェア。

新海誠は18禁ゲームムービー出身ではない

それから新海誠が『彼女と彼女の猫』で自主制作アニメに手応えを覚えて、『ほしのこえ』を制作・公開劇場公開するまでには、2年の時間が流れている。

この2000年~2002年という時期は、ゲーム業界では、ちょうど『AIR』(2000年・ビジュアルアーツ)『CLANNAD』(2004年・ビジュアルアーツ)の二大“泣きゲー”や、TYPE-MOON(当時は同人サークル)の処女作と言える同人ゲーム『月姫』【※】(2000年)が出た頃に当たる。

※月姫……2000年に同人サークルTYPE-MOONが製作した同人ビジュアルノベル『月姫』。シナリオは奈須きのこ、イラストは武内崇。

(画像は「月箱」より)

ここに挙げた3本のゲームはいずれも「ビジュアルノベル」というジャンルの作品だ。言わばディスプレイ上で読む小説とでも言うべきもので、文字で書かれたテキストに絵や動画、効果音や選択肢(時にはないこともある)などを加えた「読むゲーム」だ。すでに1970年代前半からあった「文字だけを読み、選択肢を選ぶ」テキストアドベンチャーの進化系でもある。

時系列を言うと、まずチュンソフトが90年代前半に『弟切草』や『かまいたちの夜』で確立した「サウンドノベル」シリーズがある。その後に、リーフ(株式会社アクアプラスのゲームブランド)が1996年に『雫』、『痕』と続き、そして彼らの3作目の『To Heart』が大ヒット。その「リーフビジュアルノベルシリーズ」(3作の総称)の成功に、『AIR』【※】などKey(株式会社ビジュアルアーツのゲームブランド)ブームも重なり、ビジュアルノベルはジャンル名として定着した。

※AIR……Keyが制作した2作目の恋愛アドベンチャーゲーム、およびそれを原作としたアニメやコミックなどの作品群。。シナリオが感動に特化した“泣きゲー”として多くの支持を集めた。画像は『AIR(全年齢対象版)』。

(画像はAmazonより)

ちなみに一時期、新海監督が18禁ゲーム用ムービーの“出身”であるかのように伝えるメディアもあった。確かにminoriの『BITTERSWEET FOOLS』や『Wind -a breath of heart-』のムービーを手掛けたことが有名だが、前者の制作は日本ファルコム退職後の『彼女と彼女の猫』のあと、後者は『ほしのこえ』に続く形で公開されており、時系列的にも「18禁ゲームムービー出身」は単なる事実誤認だ。

だが、新海アニメとビジュアルノベルに、もっと深いレベルで共通点があるのも事実だ。それは、「背景」の比重が大きいことである。

新海アニメでは、家の中、雲の立ち昇る青空、電柱のある風景、電車とホーム、都会と地方……など人物以上に「背景」がものを言う。壮大な世界の中での人のちっぽけさ、踏切越しにすれ違う心、過去の思い出や同じ空の下のあの人への想いを託された空――というぐあいだ。だが、これは情感を盛り上げる効果に留まらず、「動画が少なくて済む」という、労力を節約する効果もある。今や新海アニメの特徴として挙げられるこの特徴は、実は自主制作アニメを「ひとりで作る」上で、とても重要な工夫から来たものだ。

新海アニメとビジュアルノベルに共通する、美しい背景。

(画像は新海誠 監督作品集&新作特報、Keyの公式サイトより)

では、ビジュアルノベルはどうか。

このジャンルは、大ざっぱに言えば、「キャラクターの立ち絵+背景」を中心にして成り立っているフォーマットである。「ある人物が」×「ある場所で」の数だけシチュエーションがあり、テキストで綴られるセリフや芝居を支える。学校が舞台なら教室、音楽室や図書室、グラウンドや体育館や校門前など、背景が心情に彩りを与えドラマを豊かにする。

この「背景」は、そう資金力に恵まれていないPCゲームメーカーにとって「採算」の要でもある。ゲームの「物量」については、(ライターは大変だが)テキストにお任せする。その代わり、ビジュアルの部分は同じ場面を全キャラにつき流用することでコストも省き、逆にキャラも増やしやすくする。こうした低コスト構造は、インターネット上でフリーで配布されたスクリプトエンジン【※】と相まって、中小ブランドの参入を促し、2000年代前半にジャンルを活性化させていく。

こういう「背景」の省エネ効果の工夫が、新海アニメとビジュアルノベルに共通しているのは、まさに当時の技術的条件に、両者が共通するものがあったからに他ならない。

※スクリプトエンジン

ノベルゲームに特化したゲームエンジン。『月姫』や『ひぐらしのなく頃に』に用いられたNScripterなどがある。

実写背景の『センチメンタルグラフティ』との同時代性

もう一つ、今や新海誠のアニメの大事な部分を形作る「背景」の特徴に、この90年代後半~2000年代初頭の技術的な条件が反映されていることを指摘しよう。それは新海アニメの背景の一貫して変わらない強み――「緻密な美しさ」だ。

新海誠のポートレート。

(画像は新海誠作品ポータルサイトより)

そもそも新海誠は本職の絵描き出身ではない。そんな彼が、なぜ劇場アニメとしては25分の短さとは言え、『ほしのこえ』を「ひとりで作れた」のか?

それは、デジタルツールの登場によるところが大きい。90年代後半はのQV-10【※】(1994・CASIO)をはじめ、デジカメが急速に普及し始めた時期だった。まだ解像度はそう高くなく、アナログ写真に取って代わるには遠い性能だったが、それでも現実の風景がコンピュータ上で加工できる「素材」になった意義は小さくはない。

※QV-10……カシオ計算機が1994年に発売した、民生用デジタルカメラのはしり。初めて液晶画面が備わるなど、性能と価格(65000円)の折り合いがよく、ここを契機に一般にデジタルカメラの存在が認知され始める。

(画像:編集部撮影)

『彼女と彼女の猫』の制作も、出発点は「デジカメとPC」だったという。新海は部屋の様子を写真に撮り、それをIllustrator(イラストレーター)などで加工した。手描きの絵やコンテもデータに取り込み、全てがPC上で統合されたという。そうしたデジタルの手触りが、手描きアニメを見慣れた目には「新しい」と映った。逆に「見るからにCG」、「デジタルの異世界」といったCGアニメの中で、新海の描き出した「生活感のある部屋」や「当たり前の日常」は、異彩を放っていた。

この、現実の空間感覚を映像に取り入れるスタイルは、90年代当時の「レイアウトシステム」の広がりともシンクロしている。先に画面構成(レイアウト)を決めてスタッフの意思統一をしてから原画で要所要所の絵を制作、これを元に細かい動き=動画を描くーーというやり方は宮崎駿が『アルプスの少女ハイジ』で確立したとされる。だが、実際に普及したのは押井守監督が『機動警察パトレイバー2 the Movie』で使用された実際の資料を解説した教本『Methods 押井守・「パトレイバー2」演出ノート』【※】が出てからのことだ。

※Methods 押井守・「パトレイバー2」演出ノート……1994年刊行。『機動警察パトレイバー2 the Movie』について監督である押井守が自ら項目ごとにキャプションを加えた演出ノート。画角の違いによる印象や情報量の変化などを細部まで解説しており、アニメ映像制作を学ぶ人にとっては教科書的存在となっている。

(画像は復刊ドットコムより)

そして同時期、やはりゲームの背景にも「写真」を取り入れる動きが、一部にあった。『美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語』や「北へ。」シリーズ、『センチメンタルグラフティ』など、名所や地方を移動する「旅ゲーム」がそれに当たる。

レイアウト作りには写真がつきものだ。矛盾のないアニメ空間を作るには、「現実」以上に参考になるものはない。新海誠は商業アニメがどう作られているか知らず、手探りするうち「写真」を重要なパーツにした。だが、それはたまたま「アニメの最先端」に位置していた。

写真にコンピューターグラフィックを重ねる手法が話題となった『美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語 Kai』。

(画像はAmazonより)

この中では『美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語』が、1997年と最も登場が早く「元祖」と言われるが、いずれも背景には実写取り込みが使われている。アニメのデジタルツーリズム、すなわち「聖地巡礼」の原点的な位置づけとしては、しばしば2002年の『おねがい☆ティーチャー』【※】が挙げられるが、実写データが流用しやすいゲームは、(アニメでは実写の違和感が出やすい)「現実の風景を活用する」ことについて、実は少し先を行っていたのだ。

こうした「旅ゲーム」は、先述した「立ち絵+背景+テキスト(メッセージウィンドウ)」から成るビジュアルノベルの延長上にある。実写取り込みによる背景はキャラクターを立たせてドラマを盛り上げる一方で、それ自体が「旅情」を作る主役でもある。

※おねがい☆ティーチャー

2002年に放送された日本のテレビアニメ作品、およびそれを原作とする漫画・小説。舞台である長野県大町市の木崎湖周辺は、ファンが作品に縁のある場所を訪れる「聖地巡礼」の対象とされている。

『北へ。Photo Memories』(1999年・ハドソン)

(画像はAmazonより)

北海道観光協会とタイアップした『北へ。』シリーズは、まさに「北海道」が主人公だった。高校2年の少年が夏休みの14日間を利用して、観光スポットを巡りながら8人の女の子達と関わる。「北海道の地下鉄には網棚がない」などウンチク会話で好感度がなぜか上がるシステムはスゴかったが、街並みや自然の美しさは十分伝わってきた。『センチメンタルグラフティ』はさらに豪快で、北海道から九州まで全国各地にいる女の子に会いに行き、恋愛イベントを発生させるゲームだ。要するに学校の各教室やデートスポットが日本各地に散らばった『ときめきメモリアル』という体裁だが、その結果「バイトで旅費を稼いで日本を飛び回り、カネがなければ野宿する」という超人的な主人公が生まれた。こちらの背景は実写とアニメ絵を馴染ませる加工がほぼかけられてなかったので、良くいえばワイルドな味わいだ。

新海誠監督が自主制作アニメを作れたことの根底には、こうしたことを可能にしたデジタルツールの進化があった。当時の新海誠は、確��に「ゲームの発想とツール」の最先端に位置していたのだし、それがアニメ一般に波及していく入り口の場所にも立っていたのだ。

『ほしのこえ』とともに消えたゲームの影響

そして、2002年に『ほしのこえ』【※】が公開される。

※ほしのこえ……2002年公開の新海誠監督の短編アニメーション映画。同氏初の初の劇場公開作品にあたる。キャッチコピーは、「私たちは、たぶん、宇宙と地上にひきさかれる恋人の、最初の世代だ。」

(画像は新海誠 監督作品集&新作特報より)

約25分とは言えまとまった長さがあり、内容もハイクォリティ。そんなアニメを「ひとりで作った」ということで話題になり、新海誠監督が自主制作CGアニメの“内輪”を超えて注目を集めた、事実上のメジャーデビュー作だ。

だが本作は同時に、「ゲームとバックグラウンドを共有する新海作品」としては、おそらく最後の存在となる。その後の新海アニメは、「普通のアニメ」の作り方に近づき、デジタルツールに重きを置くゲームとは遠ざかっていった。

そんなふうになった理由は『ほしのこえ』の成功そのものが、新海が「ひとりで作る」必要のない環境を用意してしまったからだ。なにしろ、このアニメは社会的名声だけではなく、DVDが発売から1週間で1万枚、最終的には国内で6万8千枚(2005年時点)の売上という商業的大成功にも恵まれた。

その結果、CGアニメ制作ツールという「省力化の道具」や、諸々のゲームと地続きの存在に頼らなくてもいい環境が、新海の前に用意された。次回作『雲のむこう、約束の場所』【※】で新海は、スタッフの増員と充実をはかる。「手描き」できる人手が多ければ、背景も「加工」ではなく一から描ける比率が高くなるし、手描きで2Dの人間キャラも止め絵ではなく「動かせる」ようになる。そして私見を言うと、この時期から新海は映像作家としては、その強みである「遠距離恋愛と美しい背景」に特化していき、ゲームの影響はむしろ意図的に排除したようにさえも思えるのだ。

※雲のむこう、約束の場所……2004年に公開された、新海誠監督の長編アニメーション映画。前作『ほしのこえ』以上の作画のクオリティーと巧みな演出、音楽とのマッチングが大いに評価され、この作品で第59回毎日映画コンクールアニメーション映画賞を、宮崎駿監督の『ハウルの動く城』などを抑え受賞。

(画像は新海誠 監督作品集&新作特報より)

ロボットゲームCGの遺伝子

では、そんな2002年の『ほしのこえ』はどんな作品だったのだろうか?

大まかに言って、本作は美しい背景をバックにした情感ある人間ドラマ部分と、スピーディーで迫力ある宇宙ロボットバトルの3DCG部分という、2つのパートに分けられる。その振れ幅が世界の広さとなり、前作『彼女と彼女の猫』よりもスケールが大きな印象を与えている。

この点について「新海誠が好きなものを詰め込んだ」という見方も間違いではないかも知れない。だが、この異質な二つの組み合わせによる物語のスケールアップは、おそらく意図的なものだ。というのも、元々『彼女と彼女の猫』に続く新作は、前作に繋がる地味な話になる予定だったからだ。こうなったのは、DoGA代表のかまたゆたか氏がNGを出した【※1】結果だったという。その理由は、より多くのユーザーに訴求するよう派手にする狙いもあったろうし、当時登場していた少年少女の関係が世界の運命に直結する「セカイ系」【※2】作品のブームに乗る形でもあっただろう。

※1 DoGA代表のかまたゆたか氏がNGを出した

参考文献:Sぱらインターネット分室の『ほしのこえ』のエントリーより

※2 セカイ系

主人公とそのごく近くの人間だけで世界の行く末が決定づけられる物語の類型。主人公と周囲の人物との関係性が世界の危機に直結する、精神世界の描写に重点が置かれるなどの特徴がある。1995年の『新世紀エヴァンゲリオン』が大きな影響を与えた。2000年代前半の代表的な作品として挙げられるのは『ほしのこえ』(2002年)のほか、高橋しんのマンガ『最終兵器彼女』(1999~2001年)、秋山瑞人の小説『イリヤの空、UFOの夏』(2001~2003年)など。

だが、同時にロボットバトルの3DCGパートは、やはり新海が「ひとりで作る」ために必須でもあった。人間ドラマのパートだけを取り出すと、ほぼ止め絵かスライドになり「絵が動いてない」箇所が多く、ちょっと「アニメ」とは言いにくい。本職のアニメーターでもなく、手描きで「動画」を大量に描いた経験もない新海が、時間が限られた中でここに労力を割くのは合理的でもなかったろう。

それに対して、ロボットの3DCGパートは、コンピュータ+3DCGソフトウェアで「動き」が自動生成できる。モデリングしたデータを配置し、アニメーションの動きを設定する手間はかかるが、「動かす」実作業はコンピュータに任せられる。2Dの手描きキャラと3DCGのロボットバトルという構成は、「ひとりで作る」ための実にクレバーな設計だったのだ。

画面左が『ほしのこえ』で登場するロボットのビジュアル。

(画像は新海誠 監督作品集&新作特報より)

では、そのロボットアニメパートは、どんなものだったのか。

ここについては『新世紀エヴァンゲリオン』や『トップをねらえ!』、『機動戦艦ナデシコ』などのアニメの影響ばかりが指摘されやすいが、技術的にもビジュアル的にもゲームの系譜にも連なっている。実際、宇宙での艦隊戦や、敵侵攻予想ルートなどのブリーフィング図は、『スターブレード』【※1】や『ギャラクシアン3』【※】などナムコの3DCGゲームを思わせないだろうか?

これはただの印象論ではない。そもそも90年代半ば〜後半にかけてのロボットや、宇宙×メカのCGムービーは、ゲームの強い影響下にあったのである。例えば、『ほしのこえ』の3DCGはLightWaveというソフトウェアで作られているが、このソフトの存在を日本に知らしめたのは、『PROJECT-WIVERN』【※3】という3DCGムービーだった。これは今もCGの第一線で活躍している青山敏之氏と北田清延氏が3年かけて、卒業制作として作った映像である。

※1 スターブレード

ナムコ(当時)が1991年にリリースしたアーケード用シューティングゲーム。自動進行する自機に乗り込み、ポリゴンで描かれた壮大な宇宙戦闘に臨む。出撃前には、プレイヤーに目的を説明するとともに気分を盛り上げるブリーフィングのシークエンスがある。

※2 ギャラクシアン3

巨大なスクリーンで複数人が同時に挑むナムコ(当時)のアーケード用シューティング。プレイヤーはブリーフィングを受けたのち、『スターブレード』と同様に壮大な宇宙戦闘に挑む。映像に座席が連動して動くなどの大仕掛けだったため、巨大なイベントなどでの体験が中心となり、1990年に大阪で催された国際花と緑の博覧会に出展された28人乗りのものが最初となる。ほかには1990年代に期間限定で東京・二子玉川に存在したナムコのアミューズメントパーク、ワンダーエッグなどでプレイできたほか、スポットやゲームセンター用にサイジングされた16人乗り、6人乗りのものなどがある。

※3 PROJECT-WIVERN

CGクリエイターの青山敏之氏と北田清延氏が1997年に共同制作した3DCGアニメーション。PROJECT TEAM DoGA主催の第9回CGアニメコンテストで映像賞を受賞し、VHSの自主販売では3000本以上という異例の売り上げを記録した。

『スターブレード』(画像左)と『ギャラクシアン3』(画像右)

(画像はWii Virtual Console Arcade STARBLADE、PlayStation/ギャラクシアン3-Galaxian3-より)

96年のCGアニメコンテストで予告編が公開されたとき、この作品はその圧倒的なクォリティでCGアニメーション界に大きな衝撃を与えた。そして翌年には15分のフルバージョンが公開。WAVY AWARD’97最優秀賞とCGアニメコンテスト入賞に輝き、1人……ではないが「2人でできた」ことが驚かれた。

(画像はPROJECT-WIVERNの公式サイトよりダウンロードできるティザームービーのスクリーンショット)

この『PROJECT-WIVERN』には、確かに「宇宙要塞に突入すると、閉まるシャッター」などの『スター・ウォーズ』へのオマージュも伺えるが、やはりそれ以上にゲームの影響が大きい。「光の輝きに向かってワープ」や「解き放たれるホーミングレーザー」などにはMEGA-CD版『シルフィード』【※1】、硬質なメカデザインには『ヴェイグス』【※2】などPC-8801【※3】時代のゲームアーツ作品の影響……があることは、そもそもご本人達も認めている。無論、それらのゲームも先行した映画なりゲームなりの影響下にあったはずだが、この作品はまさに「映像→ドット絵→3DCG」という、日本ならではのメカCGアニメの進化が詰まった映像だった。

当時の状況を思えば、そこに使われたLightWaveを使い、5年後に『ほしのこえ』を送り出した新海監督が『PROJECT-WIVERN』の影響を受けなかったとは、さすがに考えにくい。実際に動きのタイミングにも近いものを感じる。それに『彼女と彼女の猫』と地続きではない、「宇宙とロボットへの飛躍」を促したDoGAかまた氏の脳裏にも、CGアニメに大きなインパクトをもたらした同作の再来を期するところはあったのではなかろうか。

※1 シルフィード

ゲームアーツによる3Dポリゴンシューティング。オリジナルはPC-88シリーズで1986年に、文中のMEGA-CD版は1993年に発売された。『スター・ウォーズ』のタイトルロールのような、画面の奥に向かって左右が細る画面構成が特徴。宇宙空間を切り裂くシャープな自機のシルバーカラーと、当時のポリゴンの描画具合がマッチ。さらに画面構成もあいまってゲームにスピード感をもたらしていた。

※2 ヴェイグス

日本のゲームソフトウェア制作会社「ゲームアーツ」が1988年12月16日に発売した、サイドビュータイプの強制横スクロールアクションシューティングゲーム。当時のパソコンゲームとしては極端に大きなキャラクターが画面上を激しく動き回る点で画期的とされた。

※PC-8801

1981年から日本電気(当時)が販売していた、パーソナルコンピューター、及びその周辺機器のシリーズ名。1980年代当時パソコン御三家の筆頭格と謳われたシリーズの一つである。

世界に誇るアニメ監督になった新海誠

新海のアニメに直接的なゲームからの影響を言う根拠は乏しい。だが、ここまで書いてきたように、新海アニメが同じ土壌の中から生まれ育ち、「ゲームが積み上げた歴史の上」にあることは疑いない。

冒頭に話を戻すと、実はX68000の発売当時、筆者は(もっぱら『スペースハリアー』ばかり遊ぶダメ部員だったが)京大マイコンクラブ(KMC)に在籍しており、発売されて間もない頃にDoGAにX68000が数台導入された光景を、現場で見た。まだコンピュータが非力で一枚絵のCGを描くことも大変だった頃、コンピュータで絵を「動かしたい」気運だけは草の根で高まっていた時代――そんなCGへの情熱を「実際に動かす」と結びつけた始まりこそが、個人向けワークステーションとしてのX68000だった。

新海が過去のPC歴を語ることはほとんどないが、大学時代にX68000に触れたことは十分ありうるだろう。いや、そもそも『彼女と彼女の猫』のグランプリ受賞がきっかけで、新海はCGアニメ制作に専念することを決意し、日本ファルコムを退社したのだ。『君の名は。』でのX68000出演は、そんな「恩人」へのせめてもの手向けだったのではなかったか。

新海誠 @shinkaimakoto

ありますよ。ほら。 https://twitter.com/SHARP_JP/status/770061618239639552 …

13:05 - 2016年8月29日

また、もう一つ思うこともある。

より広いユーザーを楽しませ、最大多数の最大幸福をめざす新海監督は、公開当時も賛否両論��分かれたロボット3DCGアニメをその後、事実上封印した。だが、元々は『とらドラ!』ほか青春恋愛ものでブレイクした長井龍雪監督が、ロボットアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』に進出した例もある(以前『アイドルマスター XENOGLOSSIA』を手がけたので“再進出”かもしれないが)。

「世界に誇るアニメ監督」になった今こそ、「“ゲームの遺伝子”を全開にした新海ロボットアニメが観たい!」――そう願うのは筆者だけではないはずだ。

※日本最古のCG制作会社に関する記述を削除いたしました(4月3日18:30追記)

プロフィール

多根 清史

ゲームやアニメを中心に活躍するフリーライター。著書に『教養としてのゲーム史』、共著に『超ファミコン』など。

Twitter:@bigburn(写真は筑摩書房ウェブサイトより)

http://news.denfaminicogamer.jp/column03/shinkaimakoto

0 notes