#イタリア文化会館

Text

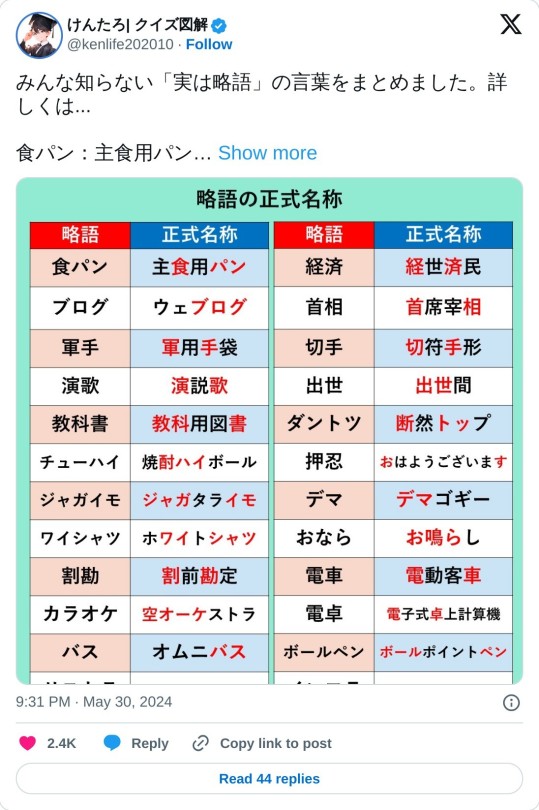

みんな知らない「実は略語」の言葉をまとめました。詳しくは...

食パン:主食用パン

食パンの語源に関しては複数ありどれが正しいかわかりませんが、有力な説を2つ紹介します。1つは、「主食用パン」の略。パンが日本に入って来た当時はイースト菌などもなく、比較的小さな菓子パンだけが作られていました。それからパンが大きく膨らむようになり、米の代わりになり得るようになったため、「主食用」と名付けられました。もう1つは、消しパンではない「食べられるパン」の略。昔は美術のデッサンなどでパンを消しゴム代わりに使用していたためです。

ブログ:ウェブログ

ウェブサイトの一種で日記形式のもの。英単語でも”blog”がありますが、もともとは”Web”と記録を意味する”log”が合わさった言葉である”web log”の略です。

軍手:軍用手袋

元々軍隊用の手袋として使われていたためです。日露戦争の際に、寒冷地を戦場とする兵士に支給するために考案されたものです。その後、荷物運搬や土いじりなど日常生活で使われるようになりました。

演歌:演説歌

元々は自由民権運動の政治運動家(壮士)たちが演説の代わりに歌った壮士節が始まりとされます。1930年代にジャズやクラシックが大衆歌に組み込まれていき、歌詞も政治とは関係のない叙情詩的なものに変わっていきました。

教科書:教科用図書

主に小・中・高および特別支援学校などで学ぶ時に配布される中心的な教材のことで、「教科用図書」の略です。教科書と教材の違いは、文部科学大臣の検定に合格したものが教科書と呼ばれます。

チューハイ:焼酎ハイボール

焼酎とハイボールを組み合わせた「焼酎ハイボール」の略語。焼酎やウォッカなど無色で香りのない酒類をベースに、炭酸で割ったものを一般的に指しますが、炭酸ではなくウーロン茶で割ったウーロンハイもチューハイの一種です。

ジャガイモ:ジャガタライモ

ジャガイモはそもそも南米原産の食材であり、日本には16世紀末にインドネシアのジャカルタからオランダ人により伝えられました。そのため当時は「ジャガタライモ」と呼ばれていましたが、後に略されていきました。ちなみに日本では中国語由来の馬鈴薯とも呼ばれます。

ワイシャツ:ホワイトシャツ

主に男性が背広の下に着るシャツのことですが、元々は和製英語である「ホワイトシャツ」の略。よく「Yシャツ」と記載されることがありますが、これは完全に当て字です。一方で、「Tシャツ」はアルファベットのTの字に似ているためこう呼ばれるようになりました。

割勘:割前勘定

友人との飲み会などでよくある割勘は「割前勘定」の略。割前とは分割してそれぞれに割り当てることを意味する言葉です。江戸時代後期の戯作者で浮世絵師として有名な山東京伝が発案されたと言われており、当時は「京伝勘定」と言われていたそうです。ちなみに世界的に見ると割勘の文化は少数派で、男性や年上が払うのが一般的のようです。

カラオケ:空オーケストラ

歌のないオーケストラの意味で、「空(から)オーケストラ」から「カラオケ」と略されました。カラオケは日本で1960年後半に誕生したとされ、その後世界に広がっていきました。そのため英語でも”karaoke”と書きます。ちなみに中国語では「卡拉OK」と突然アルファベットが出てくる不思議です。

バス:オムニバス

ラテン語で「すべての人のために」という意味の「オムニバス」が語源で、フランスの乗合馬車の発着所の雑貨屋の看板に書かれていたことに由来します。そこから多くの人が利用する乗合自動車をオムニバスと呼ぶようになり、その後略されました。

リストラ:リストラクチャリング

英語で「再建」を意味する”restructuring”から略されたものです。リストラと聞くと人員削減をイメージしますが、本来の意味は事業構造を再構築することです。その中の一環として、人員削減が起こります。

リモコン:リモートコントロール

英語で「遠隔操作」を意味する”remote control”から略されたものです。TVなどに向かってリモコンから赤外線をデジタル信号で送ることでチャンネルや音量などを操作することができます。

ソフトクリーム:ソフト・サーブ・アイスクリーム

海外では「柔らかいクリーム?」となり伝わらない和製英語です。英語では” soft serve icecream”であり、ソフトクリームサーバーの製造などを行っている日世の創業者・田中穰治が日本でソフトクリームを広めるのにわかりやすくするために省略したとされています。

ペペロンチーノ:アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ

唐辛子をオリーブ油で炒めたパスタ料理。正式名称は「アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ」と言います。イタリア語で「アーリオ」は「ニンニク」、「オーリオ」は「オリーブオイル」、「ペペロンチーノ」は「唐辛子」を意味しています。

経済:経世済民

中国の晋朝について書かれた歴史書である『晋書』に書かれた「経世済民」を略した言葉です。現在の政治と同じような意味で昔から使われていました。明治以降、”economy”の訳語として頻繁に使われるようになったようです。

首相:首席宰相

首席はトップを意味し、宰相は辞書で調べると「古く中国で、天子を補佐して大政を総理する官。総理大臣。首相。」と載っています。首相の言葉の中に首相が含まれている二重表現のような言葉です。ただ「首相」は日本国憲法に記載された言葉ではなく、報道などで使われる内閣総理大臣の通称です。

切手:切符手形

お金を払って得た権利の証明となる紙片のことを古くから「切手」と呼んでいました。日本の近代郵便制度の創始者である前島密が、“郵便物に貼って支払済を表す印紙”に「切手」という言葉をそのまま当てたそうです。

出世:出世間

元々は仏教語で、仏陀が衆生を救うためにこの世に出現することを指す言葉で、「出+世間」でした。そこから略され、日本では僧侶が高い位に上ることを意味するようになり、世間一般でも役職が上がることなどを指す言葉となりました。

断トツ:断然トップ

2位以下を大きく引き離すことを指す言葉ですが、元は「ずば抜けて」の意味を持つ「断然」と首位を表す英語の”top”が合わさった言葉の略。そのため「断トツの1位」という表現は二重表現になります。

押忍:おはようございます

朝の挨拶である「おはようございます」から「おっす」と短くなり、さらに「おす」へと略されました。そこから「自我を押さえて我慢する」という意味を込めて「押忍」という漢字が当てられました。

デマ:デマゴギー

大衆を扇動するための政治的な宣伝を意味するドイツ語の「デマゴギー」を略したものです。元の意味の通り、政治的な意味合いを持つ言葉でしたが、昭和になってから、単純に「嘘」や「根拠のない噂」の意味で使われるようになりました。

おなら:お鳴らし

屁を「鳴らす」の名詞である「鳴らし」に「お」をつけて婉曲に表現した言葉で、そこから一文字略されました。元々の言い方の方が上品な感じがあって良いですよね。というのも、一般庶民は昔から「屁」と言っていましたが、宮中に仕える女房たちは隠語として用いていたためです。

電車:電動客車

電動客車をより細かく表現すると、「電動機付き客車」または「電動機付き貨車」となります。電車は架線あるいは軌道から得る電気を動力源として走行しています。

電卓:電子式卓上計算機

計算機という本来役割を表す意味の言葉が略されています。1963年に世界初の電卓が登場し、1964年に現在のシャープから日本初の電卓が発売されました。当時の価格は53万5千円と車を買えるほどの値段でした。今では100均で売られているものもあるのに驚きですね。

ボールペン:ボールポイントペン

英語で”ball-point pen”と言い、これを略した言葉です。ボールという単語が使われている理由は、ボールペンの構造上、先端に小さな回転玉(ボール)があるためです。

インフラ:インフラスト���クチャー

英語で「下部構造」や「基盤」を意味する”infrastructure”から略されたものです。電気・ガス・水道・電話・道路・線路・学校や病院などの公共施設など、私たちの生活に欠かせないものを指す言葉となっています。

シネコン:シネマコンプレックス

「コンプレックス”complex”」が「複合の」を表す英単語で、同一ビル内に複数のスクリーンを備えた複合型映画館のことを表します。国内の代表的なものとしては、TOHOシネマズ、イオンエンターテイメント、MOVIX、ユナイテッド・シネマなどがあります。

シャーペン:エバー・レディー・シャープペンシル

シャーペンが「シャープペンシル」の略ということを知っている方は多いと思いますが、実はこれも略語。1838年にアメリカで「エバーシャープ」という筆記具が登場し、その後1915年に現シャープの創設者である早川徳次氏が国内初となるものを考案し、「エバー・レディー・シャープペンシル」という商品名をつけヒットさせました。

ピアノ:クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ

イタリア語で「小さい音と大きい音を出せるチェンバロ」という意味です。いつの間にか「小さい音」を表すピアノだけに略され、楽器を表す名詞となりました。元のピアノの意味は今でも音の強弱を表す「メッゾピアノ」や「ピアニッシモ」と合わせて音楽記号として使われていますね。

195 notes

·

View notes

Text

MR.High Fashion vol.110 Pina Bausch

ミスター・ハイファッション 2002年10月号 ピナ・バウシュ

目次

MR’S SPECIAL

ミラノ発信のメンズモードと、ミラノのデザイナーのフェースアルバム。

トム・フォードが提案する、モダンフォーマルの再来。 by GUCCI Rosemary=写真

ラフでダンディな、ニューカントリースタイル。 by DOLCE & GABBANA 平間至=写真

ジル・サンダー。ウォーターカラーのエレガンス。 by JIL SANDER 戎康友=写真

エンポリオ アルマーニ。クラシカルなワークテースト。 by EMPORIO ARMANI 宮原夢画=写真

長瀬智也。ロメオ・ジリ。クールレジスタンス。 by ROMEO GIGLI 筒井義昭=写真

山下智久、生田斗真。ジリ。コントラスト&レイアード。 by GIGLI 筒井義昭=写真

バーバリー プローサム。ニュークラシシズムのシルエット。by BURBERRY PRORSUM 桐島ローランド=写真

ラフでラグジュリー、ヴェルサーチのニュールック。 by VERSACE 三枝崎貴士=写真

クールでラグジュリーな存在感。 by NEIL BARRETT 石坂直樹=写真

アレッサンドロ デラクア。アクティブでセンシュアル。by ALESSANDRO DELL’ACQUA 守本勝英=写真

エンニョ カパサが提案する、ダウンタウンシック。by ENNIO CAPASA FOR COSTUME NATIONAL HOMME 笹口悦民=写真

ディーゼルスタイルラブ。アーバンなクールカジュアル。 by DIESELSTYLELAB 川口賢典=写真

キーン・エトロと、エトロが生み出される場所。 矢島みゆき=取材・文 アーネスト・レヴィ=写真

MIUCCIA PRADA ミウッチャ・プラダのクリエーション。

二つのベクトルの均衡。/プラダ社の歴史と運営。 矢島みゆき=取材・文

西島秀俊。プラダ。半沢 健=写真/プラダ スポーツ。ニッキー・ケラー=写真/ミュウ ミュウ。半沢 健=写真

イタリア発信の革のツール。靴と鞄。

ミラノのデザイナーのフェースアルバム。 堀本洋一、畑口和功、牧田良輔、アーネスト・レヴィ=写真 ドメニコ・ドルチェ、ステファノ・ガッバーナ/ジョルジオ・アルマーニ/ドナテッラ・ヴェルサーチ、エンニョ・カパサ、ニール・バレット、ガブリエレ・ストレーレ、ミラン・ヴクミローヴィック、アントニオ・マラス、コンスエロ・カスティリオーニ、ロメオ・ジリ、ルカ・ミッソーニ、スコット・フェローズ、アレッサンドロ・デラクア、クリストファー・ベイリー、トーマス・マイヤー

FASHION

PINA BAUSCH + YOHJI YAMAMOTO : Fusion Between the Two

同質のアビリティ。ピナ・バウシュが着るヨウジヤマモトのポートレート。松本康男=写真

イヴ・サンローラン リヴ・ゴーシュ、ボヘミアンエレガンス。 半沢健=写真

ラージサイズでテンダーな6人のスタイル。

田中知之/長瀬哲朗/パラダイス山元/梶原由景/ジョン・ストーリー/三宅勝士 宮原夢画=写真

ポール・スミス氏と愛車ブリストルから始まる、クラシック&ストレンジワールド。

by PAUL SMITH COLLECTION アンソニー・クローラ、三枝崎貴士=写真

ヴィヴィアン・ウエストウッド マン、ワーキングクラスからの発想。

by VIVIENNE WESTWOOD MAN 守本勝英=写真

マーガレット・ハウエル。 クラシシズム&モダニティ。 by MARGARET HOWELL 筒井義昭=写真

クールで優しい、ステファン・シュナイダーというスタイル。 by STEPHAN SCHNEIDER 富岡春子=写真

進化するブリティッシュブランド、ダックス E1。 by DAKS E1 筒井義昭=写真

時を超越するSOのスタイル。 by SO BY ALEXANDER VAN SLOBBE 平郡政宏=写真

バーバリー・ブラックレーベル、ロックスターのように。 by BURBERRY BLACK LABEL 秦 淳司=写真

サンディー・ダラルがディレクションする、ICB menのアーバンエスニック。

by ICB men Rosemary=写真

ブライトンの自然と共生する、ポール・ハーンデンのクリエーションと暮し。

富岡秀次=写真 正岡雅子=取材・文

真木蔵人。ドレスダウンクロージング。 by RADMESS MEN’S BIGI 富永よしえ=写真

伊藤英明×オークリー。シャツとデニムパンツの、イージー&クールなスタイル。

by OAKLEY 三枝崎貴士=写真

A.A.R。ハードボイルドでクール。 by A.A.R 平郡政宏=写真

クールなインパクト。カスタム カルチャーのレザー。 by CUSTOM CULTURE 赤羽圭介=写真

東京発信のウォームスタイル。 川口賢典=写真

コンテンポラリーダンディズム。 富永よしえ=写真

DEPARTMENTS

コム デ ギャルソンのラージサイズなコロン。

ニューショップ。ブリオーニ/コーチ/ラグビー ノース アメリカ/

フィラスポート・ライフストア/アディダス

SOのオランダ通信。 Vol.13

パリのカルティエ現代美術館で再会した、村上隆と滝沢直己。 ミタ リツコ、森本美絵=写真

ビジュアルのコラム集。

ゴールドジュエリーの生産地、イタリア・ヴィチェンツァで開催された国際展示会。

11 トピックス。

PEOPLE

宇川直宏。34年分の記憶を押し込んだ、脳のような空間。 久家靖秀=写真 東谷隆司=取材・文

小林紀晴。幼いころから変わらぬ、アジアへの関心。

かばんの中身。一之瀬弘法。

男のカーライフ。ROLLY。

スーパースタイリストのリアルライフ。 祐真朋樹=写真・文

クレール・ドゥニが描いた、二人の怪物の物語。樋口泰人=文

伊東四朗。男の覚え書き。 沖山純久=文 松本康男=写真

小村和久(5351プール・オム)/リード・クラッコフ(コーチ)/リック・オウエンス

ESSAY

犬の肖像。中川十内=写真 沖山純久=文

ハラショー・ボーイ。島田雅彦=文

記憶の中のカンヌ映画祭。秦早穂子=文

COLUMN

COMING NOW カフェ・イン・水戸/BOOK 稲川方人=文/BOOK 佐伯誠=文/MUSIC 北中正和=文/CINEMA 樋口泰人=文/ART 椹木野衣=文/THEATER 渡辺美和子=文/NEWS 鳥越俊太郎=文

ETCETERAS

INFORMATION/NEXT ISSUE/BACK ISSUES/PRESENTS/NEWS

編集長:田口淑子

6 notes

·

View notes

Text

第13回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネスアート合宿【初秋特別編】(2023年9月18日-19日 in 茨城県常陸太田)

第13回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネスアート合宿【初秋特別編】

(2023年9月18日-19日 in 茨城県常陸太田)

https://kanglohoops202309.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/690266253005922

今年で12年目を迎えたオープン合宿。今回は、初秋特別編です。「160年の古民家荒蒔邸、300年の菊地邸などの里山古民家、1000年古神社で過ごす心鎮めるマインドフルネス、本格有機農体験、手仕事ワークショップ、深い森と滝散策リトリート、参加者との交流ダイアローグ、創業200年八幡太郎義家ゆかりの湯で心と体を癒すなど、今年もゆったりと過ごす企画にする予定です。

茨城県の常陸の国は、元は日高見国とされていた土地。7世紀に令制国として常陸国が誕生。『常陸国風土記』によれば大化の改新(645年)直後に創設されました。ここは、古い里山だけに多くの文化遺産が残っています。昨年には、NHKの朝ドラマのあの「ひよっこ」の舞台にもなりました。今回は、天候、状態にもよりますが、御岩神社への巡礼も行う予定です。

そして、160年古民家荒蒔邸を拠点に、ゆったりとマインドフルネスな時間を体験をします。地元でも秘境の深い森や滝、古神社でゆっくりと過ごします。また、就農25年目となる布施大樹さんと美木さんご夫妻の経営する有機栽培農園「木の里農園」の有機野菜と共に、夜は本物の火や囲炉裏を囲んだ談義と自分達で仕込んだ自然食を頂き下鼓を打ち、焚火の灯で温まりながら、夜の思い出を刻みます。今も住人が住み続ける300年を超える古民家「菊地邸」(ご主人の話を聴けるかな?)で安土桃山時代の空気を味わいます。

このような素晴らしい里山で2日間共に過ごす程、贅沢な時間はないでしょう。里山の人たちとの交流や自然・大地の恵みを得ながら、ライフコーチ、スピリチュアルカウンセラー、アーティストの森夕花先生と共に人生の本来の目的を思い出し、明日への道を見出したいと考えています。今回も素晴らしい機会となることを確信しています。ご参加をお待ちしております。

主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.facebook.com/hoops.kanglo

■旅の案内人:

★マインドフルネス&ライフコーチング担当:森夕花(もりゆうか)先生

●ライフコーチ/アーティスト/カングロ(株)取締役執行役員、尚美高等音楽学院ピアノ科卒業 京都芸術大学芸術学部卒業。ピアノ、声楽、シナリオ��演劇、ジャズダンス、日本舞踊などの自己表現を通して自分自身を探求する。1993年ドイツ、イタリアへの留学。その後、21世紀に入り、ハワイ、セドナ、インドのアシュラムを巡礼する。心理学、哲学、美学、手相、インド占星術、代替医療(中医学・ヒーリング)などを学び、 ヒーリングカウンセラーとして23年間、企業のライフコーチとして9年間、セッション、研修を行う。現在、「大人のためのアート思考講座」「Philoarts研究会」を主宰。趣味は、声楽、読書、人間観察、そば栽培、ヨガ、瞑想。特技、人・動物の心を読む、直観力、探求。好きな言葉は、「自由」「日日是好日」

★企画&案内人担当:藤井啓人(ちょろお)

●茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティング事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材となっているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。マラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い、俺のベランダ菜園。

★有機野菜:木の里農園

http://konosato.com/

■開催日:2023年9月18日(月)- 19日(火)1泊2日

※下記集合場所に10時頃に集まり、翌日16時頃に現地解散予定です

■集合場所:

道の駅さとみ(茨城県常陸太田市小菅町694-3)

http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000003.html

■スケジュールイメージ:

※天候などの状況により変更となる場合があります

<8月26日(土)>

*10時:集合場所(道の駅さとみ)

※電車組は、JR常磐線東海駅からの送迎有り

*10時15分~:手打ち蕎麦ワークショップ

*12時~13時:自分の打った蕎麦で昼食&オリエンテーション

*13時15分:大中町の荒蒔邸へ移動しチェックイン

・1000年以上前に建立された大中神社にご挨拶

*13時30分~22時頃:

※概ね下記のメニューをゆるりと実施していきます。

・里美の滝散策(美しい秘境の滝を巡ります)

・300年古民家「菊地邸」訪問

・全員で夕食準備&自然食料理での夕食&片付け

・荒蒔邸の囲炉裏と焚火を囲んでのダイアローグ(対話)

・横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は個別清算)

*22時頃:自由時間

*23時頃:就寝

<8月27日(日)>

*06時:起床~朝のさんぽ(朝陽を拝むマインドフルネスウォーク)

*07時:全員で朝食準備&朝食(禅イーティング)&片付け

*09時~:森夕花先生のマインドフルネスアートセッション

*11時~:清掃・片付けをし移動

*12時~:御岩神社巡礼

*14時~:ゆっくり昼食&対話&クロージング

*16時頃:解散(電車組は近場のJR常磐線内の駅まで送迎します)

■宿泊場所:

里美 160年古民家の宿「荒蒔邸」

茨城県常陸太田市大中町1547

【地図】https://www.aramakitei.com

■当イベントの参加資格:どなたでもご参加可能です。

お気軽にお申し込みください。以下は参考です。

どなたでもご参加可能です。お気軽にお申し込みください。

※エコビレッジ、パーマカルチャー、トラジションタウン、半農半X、

スローライフ等に関心のある方

※マインドフルネス、スピリチュアル、メディテーション、ヨガ、

リトリート等に関心のある方

※お子様は、小学生高学年以上が良いと思います(過去参加有)。

お子様を同伴されたい方は、事務局に事前にご相談下さい。

■参加料:お一人様 3万800円(税込)※小中大学生は1万5400円(税込)

※上記には、参加費、宿泊費、夕食のBBQ及び翌日の朝食付き代が含まれています

(アルコールは最低限用意をしますが、多めに飲まれる方は持参頂いています)

※上記には、交通費、夕・朝食以外の食事、入湯料、工芸料などは含まれておりません

※小中高大生はお一人様半額となります(お子様同伴の方は、事前にご相談下さい)

※必要に応じ、領収書をご用意致します

■注意事項:※必ず目を通しておいて下さい

※コロナ対策のご準備をお願い致します

※当企画は、現地集合・現地解散企画です

※電車組は、JR常磐線「東海駅」にてピックアップ致します

※宿泊は、状況に応じ、女性専用部屋を用意します(枕、敷/掛布団あり)

※横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は500円、個別清算となります)

http://www.satomi-nakanoya.com

※工芸ワークショップは「常陸蕎麦・本格手打ち蕎麦教室」を予定(昼食込みで一人2000円程度)

※参加者同士、車での乗り合いをお勧めしております

※参加料は、事前振込制となっております(申込後にお知らせ致します)

(前日キャンセルは50%、当日100%のキャンセル料を徴収致します)

■定員:8名限定

※先着順。定員になり次第締切ります。

※最小携行人数は5名。参加者が5名を下回る場合、開催を見送る場合があります。

※小学生未満同伴の場合は、事前にご相談下さい。

■当イベントの申込方法【重要】:

※ 下記をご一読いただきお申込み下さい。

①下記URLの申込フォームにより正式エントリー

申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1YNO6SP4C-YGlgpacoHgGK-wLQ9t-NOybyJuhsVg8sNbjg/viewform

②お申込後、24時間以内に参加受付受領のe-mailを事務局よりご返信させて頂きます。

e-mail: [email protected]

③②の返信メール内にある振込み先に前日までにご入金

(現地でのお支払いも可能です)

④これにて「申込完了」となります。

■協力:木の里農園さん、地元の仲間たち

■主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.kanglo.co.jp

3 notes

·

View notes

Text

29/07/23

会社の近くペルシャ料理屋があって、そこへいくと必ず幸福な気持ちになれる。店内にある大きなタンドールが放つ熱で店内がほかほか暖められていて(背中向かいの席では熱いくらい)、照明は薄暗くて、食事はおいしくて、なんだか居心地がよくて眠くなっちゃう感じ。ワンプレートメニューが大半だが、基本的な組み合わせとしては、バスマティライス、チキンorラムor両方の炭火串焼き、サラダ、焼きトマト、一欠片のバター、が盛り付けられている。若干酢にくぐらせたような風味のする、炭火で焼かれたチキンがお気に入りで毎回それを頼んでいたが、こないだはものすごくラムを食べたい気持ちになって、ラムはあまり好んで食べないけど美味しく食べられるのか心配半分、ラムが美味しいということになったならばそれはさぞかし美味しいだろうという楽しみ半分で店へ向かい、いつものチキンと、ラム(ミンチにしたラムを小さく成形した、ラム苦手な人にとって一番難易度低そうなやつ)が両方乗っているプレートをお願いして、食べたら、ラムが...とっても美味しかった..!

美容師の友だちに髪の毛を切ってもらうようになってから3ヶ月経つ。今回は彼女のお家にお邪魔して、髪を切ってもらって、ビールとおつまみをいただいた。ヘアカット中のBGMは千と千尋で、おつまみは彼女のシェアメイトが作った夕飯の残り物で、ああいう時間がもっと人生の中にあればいいなと思った。またすぐね。

---

金曜日に有給を取って3連休を作り、マルタへ旅行した。イギリスは秋みたいに寒いけど、ヨーロッパには記録的な熱波がやってきており、マルタも例外ではなく、空港を出たら暑すぎて、いっぱい歩くのはやめよう..と危険を感じた。マルタには電車がなくて、移動手段はバスだから、3日間で15回くらいバスに乗った。前回のオスロ旅行で、自分の興味関心に基づいて行きたいところをいくつか選んでおくべきだという教訓を得たため、ワイナリーとかレストランとか色々ピックアップしておいたのに、バスが来なくて閉館時間に間に合わないみたいな理由で立てた予定はほとんど全て崩れ、行きたかったところの9割は行ってない。

立てた予定が全て崩れて向かったバスの終点には、イムディーナという静まり返った美しい城塞都市があった。後から調べてみたらマルタ最古の都市で、かつてはマルタの首都だったらしい。なんか普通のマルタの街に到着したなと思ってぷらぷら歩いていたら、お堀じゃないけどお堀みたいな高低差のある場所へ出て、中へ入るととっても別世界だった。旅をしている時(文字通りの旅ではなく、その場に意識があってその場に集中してわくわくしながら歩いている時)は自分の足音が聞こえる、とポールオースターの友だちが言ってたが、わたしは匂いもする。暑すぎるのか、痩せた雀が何羽か道端に転がって死んでいた。馬車馬は装飾のついた口輪と目隠しをされ、頭頂部には長い鳥の羽飾りが付けられていた。御者がヒーハー!と言いながら馬を走らせた。とにかく暑かった。

ほとんど熱中症の状態で夕食を求め入ったレストランで、ちょっとだけ..と飲んだ、キンキンに冷えた小瓶のチスク(マルタのローカル大衆ビール)が美味しくて椅子からころげ落ちた。熱中症なりかけで飲む冷たいビール、どんな夏の瞬間のビールよりうまい。

安いホステルにはエアコン設備などもちろんついていない。さらに、風力強の扇風機が2台回っている4人部屋の、私が寝た2段ベッドの上段だけ空気の溜まり場になっていた。明け方に頭からシャワーを浴びてさらさらになって、そのまま二度寝する。隣のベッドのイタリアから来たかわいらしい女の子2人組が夜遊びから帰ってきて、わたしは出がけに、部屋で少し話す。8年前に来たコミノ島はプライベートビーチのようで素晴らしかったけど、昨日行ったらツーリズム化されていて悲しかった。耳の裏に日焼け止めを塗り忘れて痛くなっちゃったから、あなたは忘れないように。わたしたち今ちょっとおかしいのよ、と言いながらドレスも脱がずにそのままベッドの上で眠ってしまった彼女は天使か何かみたいだった。扇風機をつけたまま部屋を出て行く。

地面がつるつると滑る。

砂のような色をした街並みが広がるマルタにもイケてるコーヒー屋は存在する。これも近代化・画一化の一途かと思うと、微妙な気持ちにもなるが、こういう場所へ来ると息が深く吸えるので有り難くもある。

マルタは3つの主要な島から成る。そのうちのゴゾ島へ行く。首都のバレッタから港までバスで1時間強、フェリーで20分。

フェリーほどいい乗り物はない。売店でビールとクリスプスを買って、デッキへ出て、なるべく人がいない場所で海を眺める。乗船案内と音楽が止んで、フェリーが作る波と風の音しかしない中に佇むと、これでいいような気がしてくる。ビールはあってもなくてもいいけど、フェリーのデッキで飲むビールの味というのがあって、それはめちゃくちゃうまい。

ゴゾ島へ降り立つと、足音と匂いがした。適当に道路沿いを歩いていたら、また別世界に続きそうな脇道があって、進んだらやっぱり別世界だった。ディズニーランドのトムソーヤ島で遊んでる時みたいな気持ちで謎の小屋へ入り、人で満杯のhop on hop offバスを眺めやりながら、人懐こすぎる砂色の猫と涼む。港とは反対側の海辺へ行きたかったのでバスを待つものの、一生来ないため、バス停近く���ローカルスーパーを覗く。これといっ��面白いものは置かれていなくて、見たことある商品ばかりが並んでいた。バスは一生来ない。

バスを降り、水と涼しさを求めて入った地中海レストランは目と鼻の先に浜があり、今回の旅は下調べなしの出会いが素敵だなあとしみじみする。カルパッチョと白身魚のライススープ、プロセッコと、プロセッコの10倍あるでっかい水(笑)。カルパッチョは、生ハムのような薄切りの鮪が敷かれた上に生牡蠣、茹で蛸、海老が盛られていた。鮪は日本で食べるのと同じ味がした。カルパッチョは旨く、プロセッコはぬるく、ライススープは想像と違った。パンに添えられたバターは外気温のせいで分離していた。水が一番おいしかった。

おいしいものとお酒が好きで楽しい。

ヨーロッパ人の色気の正体ってなんなんだろう?アジア人が同じ格好をしてもああはならない。胸元がはだけていてもスカートが風で捲れてもはしたないと全く感じない。むしろロメール作品のようにさえ見える。そもそも'はしたない'という概念がアジア(少なくとも日本)にしか存在しないのではないか?色気って品かと思ってたけどそれは日本だけかもしれない。

地元料理が食べられるワインレストランを夕食に予約してみたらコース一択だった。お昼食べ過ぎてあんまりお腹空いてなかったからちょっと小走りで向かってみる。ラザニア、ムール貝と魚のスープ、うさぎの煮込みなど。人ん家の料理みたいな美味しさだった。マルタのワインはほとんどが島内で消費されるらしい。ゴゾ島の白ワインの感想:暑い村、お絵描きアプリのペンの一番太い線(色はグレーがかった白で透過度50)。食後のグリーンティーは、TWININGSのティーバッグで、お砂糖をいれる選択肢が与えられて、洋風の装飾がたっぷりついた受け皿付きの薄いカップと共にポットで提供された。カップの底に描かれた静物画のような果物が綺麗でうっとりした。

どこにでもあるような早朝からやってるスタンドでドーナツとオレンジジュースとコーヒー。扇風機に当たり続けていたいが荷物をまとめて宿を出る。行きたい街へ向かうバスが一生来ないため、行きたい街に名前が似てる街が行き先に表示されているバスに適当に乗ったら、行きたい街より30度北へ行くバスだった。でもやっぱり行きたい街へ行きたかったので、30度北の街へほとんど到着してからバスを乗り換え行きたい街へ向かったが、Googleマップの示すバス停へは行かず、行きたい街を通過してしまったため、行きたい街から30度南の街に降り立つこととなった。海辺でチスクを飲みながらメカジキを食べた。暑すぎて肌着1枚だった。店先のガラスに映る自分に目をやると、いわゆるバックパッカーの様相をしていた。

空港行きのバスだけは遅延なくスムーズに来て着く。肌着状態からシャツを身につけ普段の姿(?)に戻ると、途端に具合が悪くなった。日に当たりすぎたみたい。お土産を買ってセキュリティを通過し、充電スポットの近くに座って搭乗を待っていたら、すぐそばにグランドピアノがあることに気がついた。誰か上手な人が演奏しないかしらと思っていたら、青年によるリサイタルが始まった。父親が彼を呼びにやってくるまで、クラシックからビートルズまで5-6曲。思わぬ良い時間だった。

都市に住むと、旅行から帰ってくる時安心する。

---

会社の人たち語録

・やりたいことたくさんあるけど、今はやりたくないです。

・返事がないのはいい知らせではないので。

・Are you alright? まあまあ、ぼちぼち。

夕方、商店街へ買い出しに行く時がすごく幸せ。食べたいと思うものしか買わなかった時は特に幸せ。ぱつっと瑞々しい野菜、ちょっといいパスタ、ジャケ買いしたクラフトビール、好きな板チョコ。そんでキッチン飲酒しながらご飯作る。ビールを開けて一口目を飲むまでの間だけは音楽を止めるというのにはまっていて、そういえばフェリーのデッキで乗船案内とBGMが止んだ時の感じに似ていなくもない。フラットメイトが、夜中3時まで友人とリビングで遊んでいたり、土曜の夜にパーティへ出かけたりしているのと比較して、わたしが幸せ感じてるポイントは内向的だ。

やりたいことが浮かぶ。それをやる前に、比較対象の選択肢や判断軸を不必要なほど増やしてしまいがちだが、最適な選択を選び取ることよりも、やりたいと思う気���ちを満たすことの方が幸せなんじゃないか?

色々比べて悩んじゃったら「朝から決めてたことだから」って言うとスッと選び取れる!

食材の買い出しで1週間くらいはもつかなと感じるくらいたくさん買っても実際3日もすれば冷蔵庫空になるやつ、悲しさというかやるせなさを覚えるんだけど、こないだ500gパックの美味しそうなミニトマト買った時に、長く保ち続けること(終わりを迎えないようにする、終わりを想像しないようにすること)よりも、きちんと消費する(終わりを気持ちよく迎えること)を考えるようにしたら明るくなれてよかった。終わりって何事にもやってくるもんね。

食の話ばっかり回。

2 notes

·

View notes

Text

コード77

ソーラーコード77「運命の過酷さに打たれた向こう見ずな若者の頭に、豊かな思索家の魂が芽生える」

コードの現象化形態:社会的リーダーシップ。精神的成長や知的成長。強い精神的苦悩。精神的苦痛をともなうショックな出来事。グループや集団内における立場の上昇と責任の増加に伴う重圧。諦めずにチャレンジを続けることによる成功。精神的苦しみをともなう恋愛や、まれに離婚。

テロ攻撃に関する計画。テロリストや過激派の攻撃の失敗や計画の発覚や頓挫や逮捕。著名人の離婚、離別、不運、傷病、死。有名または実績のある作家や哲学者や科学者の離婚、離別、不運、傷病、死。有名または実績のあるスポーツ選手の離婚、離別、不運、傷病、死。スポーツ選手の頭部の負傷や、それを原因とする死亡事故の増加。

ルナーコード77「頭と足に羽の生えたギリシア神話の知恵の神(ヘルメース、足軽)が、天国と地獄の間を忙しく行き来する」

コードの現象化形態:良いことと悪いことが一挙に訪れる。プレッシャーやストレスのある状況下で、多忙さと格闘する。知的成長。知的リーダーシップ。精神世界の学びへの適性。ギリシャやローマやイタリアやフランスでの犯罪やテロ事件、あるいは国家的ネガティヴの増加。

有名スポーツ選手(特に、サッカー選手やマラソンその他の陸上選手やスプリンターやキックボクサー[一部ボクサー]や格闘家など足をメインに使うスポーツ競技の選手)を狙った凶悪犯罪やテロ攻撃。そうした人々のけが、病気、手術、入院、事故、交通事故、犯罪、犯罪被害、死亡。高級服飾ブランドの不運。高級服飾ブランドの経営者や幹部やデザイナーなどの不運(病気、事故、怪我、犯罪被害、死亡など)や醜聞、不祥事、犯罪、地位の低下、失脚(話)、辞任(話)、引退(話)など。エルメス、その他の伝統的高級ブランドにとっての良くない問題の発生。飛び降り自殺。首吊り自殺

【コード77】 ■対向コード:257 ■統合コード:283 ■直角コード:167

オズの魔法使いの主力スターゲート・コード77「天国と地獄を行き来する神の伝令にして強盗と泥棒の守護神ヘルメス(エルメス)」

コード77もコード123も、顕著な「自殺コード」です。コード77は「飛び降り自殺」や「首吊り自殺」を強く誘発し、コード123は「服毒自殺」や「服薬自殺」や、その他ガスなどの有害物質による自殺を強く誘発します。さらにそうした故意の他に類種の事故も誘発します。

ソーラーコード77「運命の過酷さに打たれた向こう見ずな若者の頭に思索家の魂が芽生える」は、人に(ときには、自殺さえ考えさせてしまう)「強い苦悩」をもたらします。

コード文にある「思索家の魂」というのは、毒盃による死を受け入れた際の哲学者のソクラテスのような死への覚悟や悟りの境地を(広義には含めて)表しています。このコードの現象化傾向の代表的なものは、事故、病気、死、金銭苦、生活苦、犯罪、犯罪被害、トラブル、苦悩、自殺、不運、逮捕…など。

ルナーコード77「兜と足に羽の生えたギリシア神話の知恵の神ヘルメース(エルメス)が、天国と地獄の間を忙しく行き来する」は、とりわけ(各界の著名な)賞の受賞者、教師、大学教授、学者、化学者、科学者、哲学者、研究家、作家、文筆家、クリエイター、ミュージシャン、デザイナー、スポーツ選手、アスリート、格闘家、泥棒、強盗、学生や若者の〈シグニフィケーター〉(=それらを表わすもの)となっています。

ヘルメースが音楽や牧畜(牧場、牛・羊・豚・山羊・鶏)の神であることから、そうした職業の人、および関係者や動物にもコード77のエネルギーは強く波及します。ヘルメースが被っている兜は、軍人(自衛隊含む)や工事関係者、パイロット、競輪・競艇・競馬の選手や野球選手など、ヘルメットを被る人、帽子に関係する人に、そして、ヘルメースが手に携えている医療のシンボルにもなっている魔法の杖は、医師・医療・病院関係者に、このコードの不運凶事[MNC]のエネルギー(現象化形態)を強く波及させます。

コード77には「天国と地獄」というキーワードが含まれていますため、容易にコード111と同語シンクロ相互強大相乗作用をともなって現象化します。

ソーラーコード111「有名な歌手がオペラ『地獄のオルフェ』(天国と地獄)の公演で、その妙技を披露し、有名な映画監督は水鏡に倒れ込んだ男(ナルシス)の最後の姿をフィルムに収める」

コードの現象化形態:有名大物歌手の体調不良・病気・入院・手術・死、その他の不運凶事の多発。有名映画監督や有名映画俳優女優の体調不良・病気・入院・手術・死、その他の不運凶事の多発。(ときに)多数の犠牲者をもたらす大地震や大洪水などの大災害の発生。水死。溺死。(風呂、温泉、川・滝・池・湖・貯水槽・ダム・貯水槽・用水路など、各種)水場での事故や重症や死。

ルナーコード111「体調不良をおしてステージに立った歌手が、歌の途中でめまいを起こしてしゃがみ込み、慌てた数名のスタッフが、走って彼の元に駆け寄る」

コードの現象化形態:有名大物歌手の体調不良・病気・入院・手術・死、その他の不運凶事の多発。

コード77は、「神の砦」の「オズ(バフォメット)の魔法使い」の「聖戦と正義の復讐の法の魔力」が、4次元を飛ばしてこの地上(3次元の人間界)にダイレクトに侵入してくるスターゲート(超時空次元接続特異点コード)です。

それゆえに、人も魔界(アカシック)も、その「奪い殺す力」を防ぐことはできません。 アレイスター・クロウリーは『第77の書 オズの書』にこう記しています。 「われらには、殺す権利あり。」

オズは火星(マーズ=ホルス)。「神の家」「戦争の砦」に満ちるコード77の力。それは大きく地を揺るがし、堅固な建物の中に居る者も死の力で脅かす。コード5の天鷲蝶の地震る神天使メダリオンとコード77のオズの魔法使い死天使アザゼルが一つになった時、その力は最強になる。エピファニー(神の力の御公現)。コード257の「イースター」(復活祭)。即ち、タロットの大アルカナ20番「最後の審判」(ホルスのアイオーン)の前に来る先触れのしるし。

「神居即自然、自然即神居」とは、別の言い方をすれば、「エヒエ・アシェル・エヒエ」(われは、在りて在る者なり)ということです。 KAMVI(カムイ われらが母なる大地のごとく)=20+1+40+6+10=77=OZ(神の砦、軍隊、超常能力、ヌーメン)

【ホルスの言葉】 王家の館とは、天の単眼から放たれる最後の審判の日の雷電を冠としてその頭上に戴く神の使徒たる魔法使いたちの無敵の砦のことである。そしてその数は77である。

【マスター・アマラルマヌの教え】 309+128=437(400[ケルビム、すなわち生命の輪の沈黙の監視者たる動物天使たちと神の人からなるイデア的世界]・30[真理と正義の女神マートの審判の広間]・7[神剣])=77(オズ、砦、軍隊、力、霊力・超能力[フォース])イルミナティの「鷲の目」はすべてを射抜く。「火よ、われと共に歩め」。コードは「不可知」の中で燃え尽きる墓標の真実を物語る。 ヘルメースよ。来たりて、その灰を集め、ヨグ・ソトートの大いなる暗黒の目の深淵に投げ込め。

おお!わが至高の魔力によりてなされるその魔法式の数は、77+152+286=155なり。 見よ、こはハムハゼルの数ではなかったか。かくて証はここになされた。 わが元にあるは「戦争と復讐の神」ラー・ホール・クートのすべての力。

われはイルミナティの最高位の女祭司、かの「緋色の女」なり。「火よ、われと共に歩め!」「汝、火の声を聞け!」 われはOZの魔法使い。77は、その力の偉大な門なり。 われは世界の三部の学、哲学・天文学・自然科学を極めたヘルメース・トリスメギストスより当然のごとく偉大なる者なり。われが「世界の救世主」であることを明かす、これなる三重の印において。 77+186+309=212 エア・フォース! フェニックス! ラー・ホール・クイト! そしてわれはサタンの蛇を捕える!!

【ホルスの言葉】 もしお前が、幸福や豊かさや満足を目指しながらも、なかなかそこに到達できず、もがき苦しんでいるのだとするなら、おそらく今のお前にまだ足りないのは、幸福や豊かさや満足ではなく、さらなる苦境や欠乏や試練なのだ。これは私がたんなる意地悪で言っているわけではなく、アカシックのエネルギー上のパラドックスについての真理なのだ。「地獄下り昇天」という言葉がある。多くの人、いや、ほとんど全ての人は、まず天国を真っ先に目指し、そしてほぼ100%近く失敗する。ゆえに、真の賢者がまず目指すべきは、天国の安楽さではなく、地獄の試練(試罪法X)のほうなのだ。終わりよければ全てよし。だから、「楽園」に向かう途中にある苦しみについては過大評価するな。聖と俗、光と闇の戦いが避けられぬ以上は、楽園を実現するために苦しみが存在することもまた避けられぬことであるのだから。そしてそれが自然の理なのであれば、逆に、苦悩するのではなく、苦しい時こそ、なんとかして笑いを生み出せ。いまいる場所に(たとえそこが地獄であっても)、超人の笑いを生み出せるように生きよ。これはコード77とコード226の教えである。 【〈哲学者の毒盃〉、あるいは〈超人の笑い〉、あるいは〈逃走=闘争線〉の術式】 77+226=303

コード5+コード77=コード82 メダリオンとアザゼルが、コード82のゲートを領しました。 このコード82は、これまでセドラという悪魔が、そこからエネルギーを吸い、そして、光の子らを苦しめるためにそのゲートを使うことが多かったのですが、今後は光の影響の方が、より強まることになります。

コード77 頭 手 足

4 notes

·

View notes

Text

第15回演奏会

モーツァルト / ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ

メンデルスゾーン/ 交響曲第4番『イタリア』

ブルック/ 交響曲第7番(ハース版)

指揮:和田一樹

Vn独奏・コンサートマスター:﨑谷直人

2022/12/24(土) PM2:00

武蔵野市民文化会館 大ホール

全席指定 S席 1,500円 A席 1,000円

https://teket.jp/1382/16410

※終了いたしました。ご来場ありがとうございました。

2 notes

·

View notes

Text

#06 キアラ・コマストリ

一日の流れ

朝は8時すぎに起きます。朝ご飯を食べて支度をして、9時にベビーシッターが来て、子どもを公園か児童館に連れて行ってくれるので、その間に私も家の片付けなどをします。子どもがまだ夜中に起きてしまうことがあるので、私は朝お風呂に入ることにしているんです。そうこうしているうちに11時ぐらいになるので、数ヶ月前から借りている駅の近くのシェアオフィスに出かけて、17時くらいまで博士論文の執筆をしています。

ベビーシッターが18時までなので、スーパーで買い物をして18時には家に戻ります。18時半ぐらいに子どもをお風呂に入れて、19時に晩ごはんを食べます。ヤマ(夫)が20時くらいに帰ってくるようであれば、私はヤマを待って子どもに先にご飯を食べさせますが、ヤマの帰りが遅い日は子どもと一緒に私もご飯を食べます。

子どもは今1歳半で、ちょっと前までは私が何かやっていても一緒に遊んでほしいという感じで何もできなかったんですが、最近はひとりで遊ぶことに慣れてきたので、その間に簡単な料理はできるようになりました。晩ごはんが済んだら、大体21時半から22時に子どもを寝かせて、私もちょっと片付けをして23時ぐらいには寝ますね。ヤマは土日に自分が企画する音楽イベントが入っていることもありますが、基本は休みなので、特に予定がなければ家族でご飯を食べに行ったり近所を散歩したり、シンプルな感じで過ごしています。

ここ数年はいろんな変化があって、ルーティンが頻繁に変わったんですが、昨年11月ぐらいにベビーシッターが決まって、小さな個室ですけどオフィスを借りてからはこんな感じのルーティンに落ち着きました。保育園がなかなか見つからなかったんですが、幸い杉並区は保育園に入れなかった子でも、空きがあれば保育園と同額でベビーシッターのサービスを利用できるんです。普通は朝から晩までベビーシッターを雇うなんて経済的に無理ですが、サービスのおかげで助かりました。来月からは子どもが保育園に行くので、オフィスは解約して家で論文執筆をする予定です。子どもにとっても新しい生活になるので、大変な時期もあるかもしれませんね。

生い立ち

私が育ったのはイタリアのボローニャというところです。イタリアの北のほうにある中世の街で、すごく良いところです。人口は60万人ぐらいで、日本の地方都市のような感じですね。母親が小児科医で、生まれたときは母の仕事の関係でボローニャから少し離れた街に住んでいましたが、小学校にあがるときに、子どもにとってもっと刺激がある場所のほうがいいんじゃないかといって、ボローニャに引っ越しました。

小学生のときに父と母が離婚をして、父とは離れて暮らすことになりました。それでも父との関係はそんなに悪くなくて、別れてからも頻繁に父が遊びに来ていたんですけど、私が10歳ぐらいのときに母に好きな人ができたんです。相手の男性には私と同い年の男の子がいて、中学に上がる頃には一緒に暮らすようになりました。父からしたら新しい家族に娘をとられたようですごく落ち込んでしまって、以前のようには会えなくなってしまいました。私自身も母をとられたという思いがあったし、父の苦しみを感じる一方で、父に捨てられたんじゃないかとも感じていました。

大人になった今はいろいろ理解できるけど、当時は子どもだったから何が自分を苦しめているのかよくわからなくて、結構大変な時期でした。自分に自信がないとか、人から嫌われないか不安に思ってしまう性格は、この頃の経験が影響しているんじゃないかなと思います。でも、相手方のおじいちゃんやおばあちゃんたちは、私たちを新たな家族として歓迎してくれたし、楽しいこともたくさんありました。高校に上がる頃には、父親との関係もだんだんと回復していって、今では、全然性格の違うお父さんが二人もいてラッキーだったなと思えます。

日本語に魅せられて

15、16歳のときにMTVというテレビ番組で日本のアニメが放送されていて、本編はイタリア語の吹き替えなんだけど、主題歌は日本語のままなんですよ。それで初めて日本語を聴いて、響きが面白いと思いました。日本に行ったこともなければ、日本人の知り合いがいたわけでもないのに、とにかく日本という存在に惹かれたんです。母親に日本語を勉強したいからテキストを買ってくれといって『日本語入門』みたいな本を買ってもらいました。母は「もちろんいいけど、突然どうしたの?」ってびっくりしていましたね。

アニメが好きというよりも、日本語という言語にすごく興味があったので、最初はJ-POPの歌詞でひらがなや漢字を勉強しました。ひとつの漢字にいろんな読み方があるとわかったときには、さすがにこれはちょっと難しいかもと思いました。でも誰かに言われて始めたことではないし、テストがあるわけでもないし、何より楽しかったですね。学校の友だちにも「何してるの?」って不思議がられましたけど、自分の好きなこと、やりたいことがあって本当に良かったなと思います。

通っていた高校のすぐ近くに本屋があって、そこで日本語レッスンがあることをチラシを見て知りました。イタリア在住の日本人女性が教えていて、私以外の生徒はみんな社会人でした。最初は4、5人の生徒がいたんですが、みんな仕事が忙しくて最終的に私一人になってしまって(笑)。それでは本屋としても成り立たないから、プライベートで先生に習うことになりました。週末の午後、先生の家に行って日本のニュースを一緒に読んだり、ドラマを見て理解できなかったフレーズについて教えてもらったりしながら日本語を勉強していきました。

イタリアでは、ヴェネツィア大学に日本語学科があることで有名で、高校を卒業したら絶対そこに行きたいと思って進学しました。大学では、特に日本文学の授業が面白かったですね。先生は江戸時代の文学の専門家で、イタリア人の女性でしたが、私もこの人みたいになりたいと思いました。江戸時代の読本(よみほん)とか、日本の古代から現代までのいろいろな本を見せてもらいました。日本語がどのように形成されたかを学ぶのも面白かったです。ひらがなも漢字から来ていて、中国からどの時期に日本に入ってきたかで読み方が違うとか、いろんなレイヤーがあるのが魅力的でした。高校時代は早く日本語の勉強をしたいと思っていたから、やっと自分の好きなことができる、もうそれだけをやればいいんだ!って夢みたいな世界でした。

日本で学ぶ/山代巴との出会い

日本にはじめて行ったのは高校5年の夏です。2007年だったかな。イタリアは小学校が5年、中学校が3年、高校が5年、大学が3年制なんです。高校は入学するよりも卒業するほうが難しくて、最後にある「Maturità」(日本語で「成熟」を意味する)という試験がすごく大変なんです。子供時代を終えて大人になっていくというような意味ですけど、今でも友だちと「あれは大変だったね」と話します。その試験が6月に終わって、高校を卒業した7月か8月に日本に行きました。家の近くの旅行代理店で日本でのスタディトラベルを紹介してもらって、1ヶ月間神奈川県藤沢市の一家にホームステイしながら、東京の日本語学校に通ったんです。

大学2年生のときにも日本に行って、その時はボローニャで日本語を習っていた日本人の先生の家に1ヶ月滞在しました。大学3年生のときには、ヴェネツィア大学と提携していた北九州の大学で日本語の研修をしました。このときは3ヶ月たっぷり日本で暮らせてすごく楽しかったですね。同級生はみんな東京に行きたがったけど、東京は逆にいつでも行ける気がして、私は東京から離れたところに行ってみたいと思って北九州の大学を選んだんです。

大学を卒業したら日本の大学院に進学するつもりでしたが、日本の文部科学省が外国の学部生を対象にしている奨学金に応募したら運良く受かったんです。それで、ヴェネツィア大学の卒業を遅らせて、1年間広島大学に通うことにしました。そこでの経験を経て、やっぱり日本の大学院に進学したいと強く思ったんです。今度はまた別の場所に行ってみたいと思い、大阪大学の大学院に進学することにしました。

ただ、何か研究したいことがあって進学したわけではなく、日本でいろんな経験をしていろんなことを学びたいという感じだったので、研究テーマが全然決まりませんでした。何にしよう、何にしようと一生懸命本を読んでいたら、あるとき図書館でたまたま作家・山代巴(やましろともえ)の本を見つけたんです。山代巴のことは広島大学時代に知っていたんですけど、そのときまで忘れてしまっていました。

それまで自分が読んでいた太宰治や三島由紀夫はマッチョな文学というか、貴族的な都市の文学だったんですね。だけど、山代巴は田舎の農村女性の暮らしを広島の方言で描いていて、古いしきたりのある村社会の問題であるとか、辛い差別であるとか、山奥の村の悪いところを描くと同時に、自然と人間の関係といった良いところも描いているんです。その場所の記憶が保存されていて、初めてこういう日本に出会えた気がしてすごく新鮮でした。

イタリアはもともと農民の国で、戦後に高度経済成長があって、歴史的に日本と似ているところがあるんです。私のおばあちゃんたちも畑だらけのところで育っていて、いろんな話を聞いていたから、山代巴の描く女性たちと自分の祖母の姿が重なった気がしました。母方の祖母は、戦時中にファシストと闘ったパルチザンでもあって、山代巴も戦争に抵���したことで捕まって刑務所に入れられていたから、そこも重なったんだと思います。日本語に惹かれたときと同じで、とにかく山代巴という存在に惹かれて、彼女のことを研究したいと思いました。それで、今日までずっと山代巴のことを研究しています。

英語で研究を伝える

大阪大学で山代巴についての修士論文を書いた後、このまま大学に籍を置き続けることも考えました。でも、その頃の自分には英語が得意ではないというコンプレックスがあったんです。大学には英語圏からの留学生もいたんですけど、英語で話しかけてくる人を避けていたんですよ。私は日本語を学びたいから、日本人とだけ交流できればいいって。でも自分の研究の面白さを英語で伝えられないのは問題だと思ったんですね。

悩んだ結果、27歳のときにワーキングホリデーでオーストラリアに行きました。英語学校に通いながらレストランとかで働いたんですけど、やっぱり自分は勉強がしたいんだということを再確認したんです。それで、イギリスのオックスフォード大学でもう一度修士課程に入って、今度は英語で山代巴についての論文を書きました。その後もやっぱり阪大に戻ろうか、いや就職しようかと悩んだんですが、応募した奨学金に受かったので、オックスフォードで博士課程に進むことに決めました。それが2018年の終わりぐらいです。

英語圏では、自分の研究を大きな文脈に置いてみたらどう見えるかという視点で考えるんですよ。それは日本と決定的に違うところですね。もし日本で研究を続けていたら、「戦後日本における山代巴の文化運動」といったテーマで論文を書いていたかもしれませんが、英語圏ではそれだけでは意味が通じないというか、「語り」や「ケアの視点」、「エンパワメント」や「女性の問題」といったテーマとつなげて広い視野で語る必要があるんです。それで私が最終的にたどり着いたのが「戦後民主主義」の問題でした。博士論文では、山代巴が考えていたデモクラシーと、戦後20〜30年にわたる民主化の関係を評価しようと試みています。

夫との出会い、COVIDの流行、結婚

博論の進み具合は、今75パーセントぐらいですかね……これは悪い意味では全然ないんですが、ヤマと出会ってなかったら今ごろ絶対に書き終わっているんですね。でも、彼との出会いによって自分の人生がまったく違う方向に進みました。出会ったのはオックスフォードの博士課程2年目のときです。アメリカで開かれた「American Asian Studies」という研究会で、たまたま同じ発表を聞いていたんです。ヤマはそのとき仕事で赴任していたブラジルから、私はイギリスから参加していました。それが2019年3月のことです。

彼との出会いは良い意味で自分にショックをもたらしてくれました。これまで出会った人とは全然違って、この人は特別だって思ったんです。出会った翌日には一緒にランチを食べに行って、一日一緒に過ごしました。でも当初はこんなに素敵な人が絶対に独身なわけがないと思っていたんですよ(笑)。それでも、お互いブラジルとイギリスに帰ったあとも連絡を取り続けていました。ヤマはその年の夏休みにイタリアに来てくれると言っていたんですが、それよりもっと早く彼のことを知りたいと思って、思い切って5月にブラジルに会いに行ったんです。ヤマとの時間はすごく楽しくて、彼のことが本当に好きだと確信しました。

ヤマと出会って1年後の2020年3月には、先ほど言った研究会に参加するために再びアメリカに行く予定でした。当時私は京都で論文執筆のための調査をしていたんですが、その頃からCOVID(新型コロナウイルス感染症)の話が出てきますよね。イタリアではCOVIDの感染が拡大していたために、アメリカがイタリアからの入国を止めていたんです。一方で、ブラジルはまだ感染者が出ておらず、ブラジルからならアメリカに入国できる可能性がありました。ヤマも研究会に参加する予定だったので、それならヤマと一緒にブラジルから参加しようと思って、京都からイタリアには戻らず、ブラジルに行ったんです。結局その後、COVIDが世界的に流行して、研究会自体中止になりましたし、私もヤマもブラジルから出られなくなってしまいました。

イタリアにいつ帰れるのか、そもそもイタリアに帰るのがいいのか、イギリスに帰るのがいいのか、あの頃は見通しが全然立たなかったですね。でもその間ヤマと一緒にいられたのはラッキーでした。彼と暮らしたことで、研究の道を一人で歩く研究者としての自分ではない、新しい自分を発見した感じでした。COVIDのために当面はビザの心配をせずにブラジルに滞在できたのですが、その年の冬にはビザのことを考えないといけなくなり、いろいろ考えた結果、配偶者ビザを取得するのがいいだろうということで、2021年1月にヤマと結婚しました。いずれはヤマと結婚すると思っていましたが、そのタイミングで結婚を決めたのは、COVIDの流行があったからですね。

妊娠・出産

その後、ヤマのブラジル赴任が終わるタイミングで二人で日本に帰ってきました。それが2021年の11月です。それから数カ月後の2022年2月には、私が妊娠していることがわかりました。オックスフォード大学は産休や育休の制度がしっかりしているのと、COVIDがあったおかげでより柔軟に対応してもらえるようになったので、大学に籍を置いたまま、日本で出産の準備をしながら研究を進めていました。ヤマとの子どもだから出産も二人で経験したいと思って、イタリアではなく日本で産むことにしたんです。

妊娠中も体調は良かったんですが、ひとつ問題だったのは私の母親が小児科医だったことです。母は子どものことに詳しいから「この検査をやらないの?」とか「これも診てもらいなさい」とかいろいろ言うんです。もちろんありがたい面もあるんですが、イタリアでは当たり前にやる検査を、日本ではお金を払ってわざわざ申し込まないといけなかったりすると、「大丈夫なのかな」って不安に思ってしまうこともあって。

今回出産を経験してわかったのは、いろいろ調べすぎるのは良くないということです。ネットで調べれば調べるほど悪いことばかり出てくるんですよ。私のあとに妊娠した友だちにも、不安を与えるようなことは言わないように気をつけようと思いました。不安のループに入ってしまったら最悪だし、お腹の子どもにも良くないですから。

出産したのは2022年9月です。予定日の1週間前に産まれました。ちょうどイタリアから母親が日本に来た日の朝に陣痛が来て、その日の午後に産まれたんです。COVIDの影響で出産の立ち会いも出産後の面会もできなくて、それは少し残念でしたね。産んでから5日間ぐらいは赤ちゃんとふたりきりで過ごしました。

10月からはヤマも育児休暇に入って、父親としてすごく頑張ってくれました。だけど、私が子どもを完全に彼に任せることができなくて、自分の研究が全然進まなくなってしまいました。思いきり彼に任せてしまえばいいのに、どうしても気になってしまうんですよね。とはいえ、研究も進めないと終わらないので、それならイタリアに行って家族に育児を手伝ってもらおうと思い、2023年3月、子どもが6ヶ月の頃に家族でボローニャの実家に行きました。

実家には母親と母親のパートナーが住んでいるんですけど、友だちも頻繁に遊びに来てくれて賑やかでした。子どもも小さいうちからいろんな人に触れられたおかげで、社交的な子に育っていて、それがとても良かったですね。育児もすごく手伝ってもらって論文も進めることができました。

半年ほどボローニャで過ごして、ヤマの育休が終わるのに合わせてヤマは8月末に、私は9月末に帰国しました。帰国当初は子どもへの罪悪感がありましたね。せっかくイタリアでいろんな人に愛されて楽しく過ごしていたのにって。私自身もいろんな人が手助けしてくれる状態から、ヤマしかいない状況になって、しかもヤマは仕事復帰するので、自分一人になってしまったようで心細かったです。

一息つける身近な場所

ブラジルから日本に帰ってきたとき、私は全然東京を知らないし、ヤマの職場に通いやすいところと思って、最初からこのあたりで家を探していました。今住んでいる家は静かな住宅街にあって、比較的広めで明るいところが気に入って、私は絶対ここがいいと思いました。子どもができた今は、高層ビルが立ち並ぶ都心より、こういう住宅街のほうがいいなって余計に思いますね。

今日歩いたあたりから家までずっと川がつながっているんですが、子どもがまだ小さかった頃、ベビーカーに乗せてこの川沿いをよく歩いたんです。活発な子どもで、寝るのがもったいないみたいな感じで、なかなかパタッと寝ないんですよね。だけど、ベビーカーだと寝るんですよ。静かでそばに水があって一息つける場所ですね。

今日はちょっと天気が悪いですけど、晴れた日は緑がキレイなんです。妊娠中も運動しないといけないから何度も行き来しましたし、歩きながら論文のことや子どものことを考えたりしましたね。昔から考えごとをしたいときは外に出て歩くんです。特別な何かがあるわけではないけど、自分にとっては身近な場所です。

仕事と家庭の両立

博士論文の執筆は、いろんなものを読んで研究を掘り下げることによって、自分自身を掘り下げている感じで、私にとってはセラピーに近いんです。今書いている論文の最後の章では、山代巴から影響を受けて出来た広島の女性たちのグループに焦点を当てています。私自身、子どもを産んだことで彼女たちの文章がより深く理解できる気がして、出産前よりも面白く読めるようになりました。出産を経て、自分の問題意識も変わってきているかもしれないですね。

今年の10月に博士論文を提出したら、ポストドクターとして研究を続けるための奨学金に応募しようと思っています。ただ、これから研究を続けるのか、大学の世界に入るのか、それともそこから離れるのか、今はまだ迷っています。本当は子どもがもう一人ほしいんですよね。だけど、どこかで働きはじめてすぐに妊娠してしまったら大変だし、キャリアを進めようと思ったら、最初は不安定な形で働いて、ポストが空いたらそこに移動して……と、頻繁に移動を繰り返さないといけないので、なかなか難しいですね。

ヤマも仕事をしながら自分のやりたいことを形にしているので、私はそれを応援する形でもいいかなと思うんだけど、それでもやっぱり自分も働かないといけないというプレッシャーはあります。今の時代、女性も働いて活躍するようになって、それはすごく大事なことだけど、子育てとの両立を考えると、いかに難しいかを実感します。保育園に入れたのも、私の学生という身分と結びついていて、私が大学を卒業したら子どもが保育園にいる資格がなくなってしまうんですよ。それもこれから考えないといけないですね。

論文を何度も書いては消し、消しては書き……を繰り返すのは辛いですが、自分が満足できる文章が書き上がったときに、最初は白紙だったことを考えると奇跡だなと思います。何もなかったところに何かがあって、しかもそこに自分自身が出ている。何度も書いて捨ててを繰り返してやっと形になるという意味では、彫刻に近いかもしれないですね。もともと離れて存在していたドット(点)を繋いでロジックをつくっていくのはパズルみたいだなとも感じます。今は文章という形でしか自分をアウトプットできないですが、いずれは音楽や絵といったもう少し即興的なものに触れてみたいと思っています。

出発点としての博士論文

山代巴が使っている言葉に「民話」というのがあるんですが、当時の農村女性は名前を出して言いたいことを言うことはできなかったわけです。そこで歌とか詩とか、誰かの言葉を借りてそこに自分の思いをのせて伝える方法を山代巴は勧めました。自分の思いを表す際、必ずしも実名でなくてもいい、作り話でもいいと。

言葉が発せられない状況から、言葉が発せられる場作りをする。そのこと自体を山代巴は「民話」と捉えているんですね。戦後民主主義の時代にあって匿名や秘密は封建的で、みんなで明るく話し合うことが良しとされていましたが、農村のコミュニティでそれをやると、発言した本人にむしろ大きい被害がもたらされてしまう。世の潮流と異なる山代巴は反民主的だと言われることもありましたが、彼女はあくまで農村女性の立場に立って物事を言っていたんです。

だからこそ、山代巴の手法は現場で効果がありました。農協の婦人部の女性たちがお金を集めて山代巴の『荷車の歌』という本を映画化しているんですが、本当によくできているので、機会があればぜひ観てみてほしいです。私は山代巴が唱えた「民話」に自分なりの解説を加えて、彼女独自の民主主義を表す新たな概念として、今度の論文で提唱したいと思っています。

よく指導教官の先生が「博士論文は到達点ではなく出発点」と言うんですが、博士論文を書くことでようやく自分の立ち位置が定まるんですよね。優れた研究は「私の研究はこれです」と一言でエッセンスを説明することができます。私もその一言を見つけたいですね。もし、将来研究をするなら、戦後のイタリアの農村女性にも、山代巴たちのような運動があったのかどうか調べてみたいと思っています。

(2024年3月28日収録)

0 notes

Text

2024/6/11 22:01:44現在のニュース

JR東海、また報告遅れ リニア工事で有害物質検出 岐阜(毎日新聞, 2024/6/11 22:01:38)

バスケ男子日本代表候補、合宿を公開 「パリの目標はベスト8」(毎日新聞, 2024/6/11 22:01:38)

世界的建築家の槇文彦さん死去 95歳 世界文化賞受賞、幕張メッセなど手掛ける([B!]産経新聞, 2024/6/11 21:58:10)

英、次期戦闘機へAI活用「副操縦士500人に匹敵」 日本、イタリアと共同開発([B!]産経新聞, 2024/6/11 21:58:10)

高齢者の就労、どう促進? 「生きがい」の一方、ミスマッチも 骨太原案 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/6/11 21:57:46)

槙文彦さん設計の岩崎美術館「今でもかっこいい」 関係者ら悼む(毎日新聞, 2024/6/11 21:53:46)

三菱重工EastがENEOSに勝利 都市対抗西関東代表リーグ(毎日新聞, 2024/6/11 21:53:46)

「補助金漬け」半導体支援 骨太原案、民間投資の呼び水狙い(毎日新聞, 2024/6/11 21:53:46)

文通費、自民は今国会の法改正に消極的 維新は反発「うそつき内閣」(朝日新聞, 2024/6/11 21:49:05)

フィリピン拠点に特殊詐欺関与か 「JPドラゴン」メンバーを逮捕 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/6/11 21:46:36)

枝が広がらないリンゴ「紅つるぎ」開発 味良く、将来的には自動収穫機導入にも期待([B!]産経新聞, 2024/6/11 21:46:27)

ソフトバンク栗原選手が5月の月間MVP プロ10年目で初(朝日新聞, 2024/6/11 21:40:10)

ライドシェア「全面解禁」どうなる 政府の方針、玉虫色の表現に決着(朝日新聞, 2024/6/11 21:40:10)

株式会社が運営する通信制高校、開設時の審査を厳格化へ…免許持たずに対面指導など違反相次ぎ([B!]読売新聞, 2024/6/11 21:39:13)

高齢者の就労、どう促進? 「生きがい」の一方、ミスマッチも 骨太原案(毎日新聞, 2024/6/11 21:37:19)

0 notes

Text

2024年5月20日

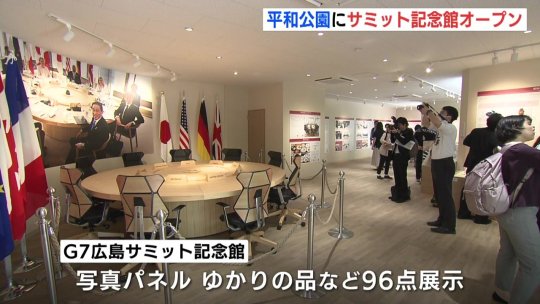

G7広島からきょうで1年 平和公園にサミット記念館オープン 一般公開始まる 世界平和を思う場所に(RCCニュース 5月19日)2024年5月20日に追記

G7広島サミットの開催から19日で1年です。広島市の平和公園にはサミットを伝える記念館がオープンしました。

原爆資料館・東館のとなりに完成したのは、G7広島サミット記念館です。湯崎知事や広島市の松井市長らが出席してオープニングセレモニーが行われました。

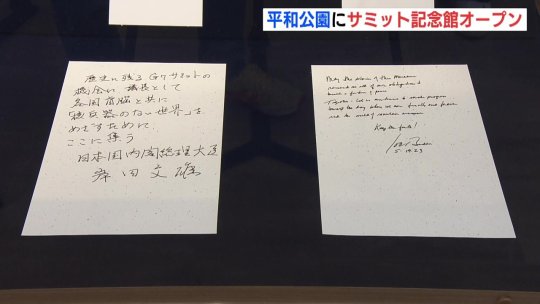

記念館には写真パネルやゆかりの品、96点が展示されています。宮島・岩惣のワーキングディナーで使用された円卓のほか、首脳たちが原爆資料館を見学した際に記した芳名録のレプリカも並んでいます。

湯崎英彦 広島県知事(広島サミット県民会議 会長)「皆さんにご覧いただいて、改めてサミットを思い起こしていただきたい。世界平和への皆さんの思いを強くする1つのきっかけになるとうれしい」

入場は無料で、次に日本でサミットが開催される2030年の年末まで公開されます。

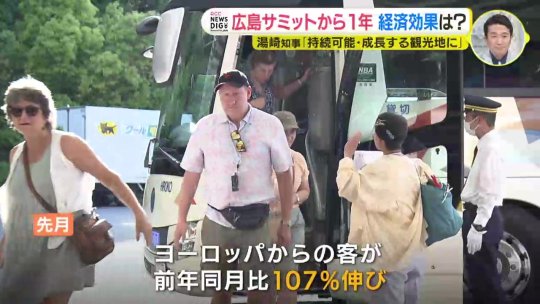

「影響は想像以上」 G7広島サミットから1年 経済効果は? 湯崎知事「持続可能・成長する観光地に」 (RCCニュース 5月17日)

深堀りNEWSDIGは、G7広島サミットの経済効果についてです。開催からまもなく1年。コロナ禍の収束や円安といった追い風の中、今、多くの観光客が広島を訪れています。

去年5月19日から3日間、広島市のホテルに各国首脳が集まって開かれたG7広島サミット。あれからまもなく1年が経とうとしています。

こちらは、サミットに参加した首脳たちが記念撮影をした場所。1年たった今も、こうして訪れる人がいます。

訪れた人は「ここで撮影しているというのは聞いていた。娘と記念に足を運んだ」

ホテルでは、実際に会議で使われた円卓を今も展示しています。こちらは、広島サミットをニュースで見たという外国人客。九州や関西など日本を周遊するツアーに参加し、このホテルに立ち寄りました。

外国人客「私たちは北イングランドのランカシャーから来た。ここに来られて、とてもうれしい。G7はここで開かれ、私たちはここに滞在している。素晴らしい」

刻一刻と、その模様が国内外に伝えられた広島サミット。ホテルによると、影響は想像以上だったといいます。

グランドプリンスホテル広島 中村洋之 マーケティング支配人「(この1年の変化は?)サミット開催直後からホームページの検索数が通常時の10倍ぐらいに増えて、ある程度は『サミット開催ホテルに泊まってみたい』という声は想像していたが、期待以上の反響で、宿泊予約も大きく伸びた」

ホテルの宿泊客数は、コロナ禍の前とほぼ同じ水準に戻りました。そうした中で。

中村洋之 マーケティング支配人「特に海外の客が増えて、アジア(からの客)はまだコロナ前から回復していないが、欧州からの客が大変増えた」

先月は、ヨーロッパからの客が前の年の同じ月に比べ、107パーセント伸び、サミットで広島やホテルの露出が多かった効果だとみられています。

桟橋に到着したフェリー。こちらもサミットの舞台となりました。世界遺産の島、宮島です。

観光客「(どちらから?)京都から。この人は2回目で。ぜひ行きたいと言って、連れてきてもらった」

観光客「横浜から来た」

去年、宮島では島を訪れた人の数が、過去2番目の多さとなって、観光客がV字回復しました。

今年も2月の来島者数が過去最多を記録。ゴールデンウイークを過ぎたこの日も、平日だというのにご覧のような人出です。目立つのは日本人客よりも、外国人客の姿です。

お好み焼き ももちゃん 百々明宏店長「平日も特に外国人の観光客が多くて、ありがたい限り。ヨーロッパの人を含めてインド圏、アジア系の外国人も多い印象」

地元の観光協会も来島者数が好調な理由として、外国人客の増加が大きな要因だとしています。

宮島観光協会 上野隆一郎事務局長「海外の客、各国首脳が大鳥居をバックに写した映像が流れたので、その効果が絶大だったと思う。何とか(年間で)過去最高を記録していきたいという思いはある」

では、サミットの受け入れ側として県民会議の会長を務めた湯崎知事は、この1年間の経済効果について、どう捉えているのでしょうか。

湯崎英彦 知事「外国人の宿泊者数でみても、去年、通年でみると、5月まではコロナの影響があったので、完全には回復していないが、サミットの後、6月以降は全体でみるとコロナ前を上回っているような状況になっているので、特にアメリカとかヨーロッパのG7の国からの観光客が増えていて、そういう意味ではやはりサミットのインパクト、経済効果というのも出ているんじゃないかと思う」

こうした傾向は、全国の他の地域と比べても、うか���えるといいます。

湯崎英彦 知事「今、日本全体の外国人観光客をみると、かなり地域差があって、東京、大阪、福岡、ここにすごく集中している。他の地域はまだ、コロナ前の20%減とか30%減とかというのは非常に多いが、広島はとんとんに戻ってきたりとか、サミット後は、それを上回るような形になっているので、そういう意味でみても、かなり経済効果というのは出ているんじゃないかと思う」

では、こうした効果を持続し、発展させていくためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。知事はそのキーワードとなるのが、「おいしい」だと語ります。

湯崎英彦 知事「今、県や県の観光連盟で取り組んでいるのは、元気、おいしい、暮らしやすいというところで、『おいしい』というところは、観光する上で大きな要素になっているから、これは世界的にそうなので、全体で『おいしい』イメージをつくっていくと。例えば北海道や金沢とか今、災害で苦労されているが、『これがおいしい』というよりも、『この地域がおいしい』というイメージがある。そういうイメージをつくるということと、それから世界遺産に向けてたくさん来ている客に、もっといろんな場所に行ってもらう。そのためのコンテンツとか、アクティビティとかそういうものをつくっていく。そういう2つで持続可能、成長続ける観光地としての位置づけというのを確立していく必要があると思う」

首脳たちが囲んだ円卓=2024年5月17日午後1時2分、広島市中区、興野優平撮影

広島G7サミットが残したものは 開催から1年、「記念館」オープン(朝日新聞 5月19日)2024年5月20日に追記

広島で開かれた主要7カ国首脳会議(G7サミット)から19日で1年になる。サミットは広島と世界に何を残したのか。

同日、広島市の平和記念公園で「G7広島サミット記念館」がオープンする。平和記念資料館の隣にできた約111平方メートルのプレハブだ。県と市が約5千万円の事業費を投じて建設した。

G7や招待国の首脳らが資料館を訪れた際に記した芳名録の複製、首脳らが囲んだ円卓、写真パネルなど約100点が展示される。期間は次に国内でG7サミットがある2030年末までだ。

湯崎英彦知事は14日の定例会見で「国内外の多くの来訪者にとって、G7各国首脳の核兵器廃絶への思いを受け止め、改めて平和について考える契機になれば」と話した。

広島市の松井一実市長は16日の定例会見で、昨年度の平和記念資料館の入館者数が過去最多だったことに触れ、「(サミットは)平和の発信と共に、広島の魅力を世界各国に発信できた。そのことによる成果であると思う」と語った。

しかし、サミット後の世界ではG7が再確認した目標の「核兵器のない世界」がますます遠ざかるような出来事が続く。

パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルでは昨秋、閣僚が核使用を「一つの選択肢」と発言した。核兵器の保有や使用を全面的に禁じる核兵器禁止条約には、核保有国や米国の「核の傘」の下にある日本が不参加だ。今月6日にはウクライナ侵攻を続けるロシアが戦術核兵器の演習準備を始めたと発表。16日には米国政府が、西部ネバダ州の核実験場で14日に核爆発を伴わない未臨界核実験を行ったと発表した。

平和教育や平和文化交流を続けるNPO法人「ANT-Hiroshima」の渡部朋子理事長は「核兵器廃絶に向けた貴重な機会を、広島はG7サミットで失った」と指摘する。

昨年のサミットでは「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」が公表された。核軍縮をうたう一方で、核兵器は「防衛目的のために役割を果たし、侵略を抑止し、戦争及び威圧を防止」するとして核抑止力を肯定する内容で、被爆者団体などから批判を浴びた。

ウクライナのゼレンスキー大統領が飛び入り参加し、G7首脳との間で軍事支援の強化が約束された。渡部さんは「広島は非核・非戦・非暴力の場だったのに、ウクライナに対する軍事支援を表明する場になってしまった」と振り返った。

「記念館」が平和記念公園内に建てられたことについても、「公園に眠る被爆者の方々に申し訳ない」と批判する。

その一方で注目するのが、G7サミットに政策提言する国際的な市民ネットワーク「C7(Civil(シビル)7)」だ。昨年には東京で「C7サミット」があり、市民の連帯が生まれたという。「グローバルとローカルがつながり、より良い世界に向かって手をつなぐという非常に大きな意味がある」

今年5月14、15日には6月にイタリアであるG7サミットを前に現地で開かれた。広島出身で「核政策を知りたい広島若者有権者の会」(カクワカ広島)共同代表の高橋悠太さん(23)も参加。渡航前、「去年の広島での開催を経て、もう既に(核廃絶に向けた)芽が広がっている」と話していた。

G7首脳への提言には、昨年の被爆地・広島での開催を踏まえ「平和、共通の安全保障、核兵器廃絶」という項目が新たにできた。そこには「何者であっても核兵器による威嚇や使用は許されないことを再確認せよ」と書かれている。(興野優平、魚住あかり)

広島サミット1年 被爆地の訴え、軽んじるな(中国新聞 社説 5月19日)

広島を舞台にした先進7カ国首脳会議(G7サミット)開催から1年になった。先進国の首脳が集い、原爆資料館などを訪れてメッセージを記した。被爆地として歴史的節目となる会議だった。

地元開催のひのき舞台で岸田文雄首相が誇らしげに成功を強調した場面は記憶に新しい。だが、この1年間、核兵器のない世界への取り組みがどれだけ進んだだろうか。

ウクライナに侵攻したロシアは戦術核兵器の使用を想定した演習準備を始めた。米国も14日にバイデン政権3回目となる臨界前核実験をした。核保有国の独善ぶりはむしろ拡大している感さえある。

「核には核で対抗する」という核抑止論が世界で幅を利かせている。しかし、核兵器がある限り、使用される危険は消えない。「核のボタンを押す」と威嚇する指導者は現に目の前にいる。被爆国である日本は抑止論ではなく、世界からの核廃絶を目指す具体的な行動を示すべきだろう。

私たちは首脳による広島訪問を呼びかけてきた。平和記念公園や原爆資料館を訪れ、原爆被害の実態を知ってもらうことで核廃絶の取り組みが広がると信じてきたからだ。

原爆資料館の入館者数は2023年度、198万人を超え、過去最高を大幅更新した。歴史的な円安に加え、サミット効果も大きかった。広島サミットがヒロシマの惨禍を世界に伝える契機になったことは成果と言えよう。

ただ、サミットで初めてまとめられた核軍縮文書「広島ビジョン」には不満が募る。核兵器禁止条約に触れず、核廃絶にも言及しなかった、核保有国に追随するような内容は全く評価できない。全国の被爆者団体へ向けた中国新聞社のアンケートでも「核廃絶へ成果がなかった」と広島サミットへの厳しい意見が半数を超えたのもうなずける。

広島市も広島県も核抑止論からの脱却を求めている。それが被爆地の訴えであるのは言うまでもない。にもかかわらず、政府は24年版外交青書に「米国が提供する核を含む拡大抑止が不可欠」とする特集面を新設した。まさに聞く耳を持たずである。

保有国の横暴ぶりをみて、非保有国は核兵器を全面禁止する方向に結束しつつある。積極参加すべき日本は被爆者団体などからの再三の要請に背を向け、オブザーバーにも加わらない。

到底納得できない。世を去った幾多の被爆者の「二度と被爆者を生み出してはならない」という思いが岸田首相には届いていないのだろうか。

「各国首脳とともに『核兵器のない世界』を目指すために、ここに集う」

サミットの際、岸田首相が資料館の芳名録に残したメッセージである。集まったことを誇っただけで、具体的に何を協議し、どう取り組むかという決意などが全く記されていないのはなぜなのか。

広島は核なき世界を実現するために、とりわけ重要な責務を持つ都市である。その地でサミットを開いた事実だけを強調し、政治のレガシーにすることなど許されない。

G7 広島サミットから1年 核兵器を巡る現状は 若い世代に聞く(毎日新聞 5月19日)

核兵器廃絶の活動に取り組む高橋悠太さん=広島市中区で2024年5月9日午後1時59分、武市智菜実撮影

主要7カ国の首脳が被爆地に集まったG7 広島サミットから1年を迎えた。核兵器のない世界の実現に向けて行動する若い世代は、その後の状況をどう見ているか。核廃絶を目指すNGOの代表として国内外を奔走する高橋悠太さん(23)に聞いた。

核軍縮交渉進まず

私が代表理事を務める一般社団法人「かたわら」(横浜市)は2023年春の設立で、核兵器をなくそうと行動する市民の「傍ら」にありたいというのが趣旨。市民のためのシンクタンクとして、地方自治体への政策提言や情報発信などに力を入れている。

サミットに市民サイドの声を届ける「G7市民社会コアリション」の一員として、外務省のシェルパ(首脳の補佐役)にも面会し、核兵器廃絶をサミットの主要議題に取り上げてもらうよう求めた。4月の面会では、6月にイタリアで開かれるサミットで 広島サミットを引き継ぐ形での議論をお願いした。

1年前を振り返ってみると、被爆地でサミットが開かれても核兵器を巡る現状は変わらなかった。核を保有する西側諸国が核軍縮を呼びかけるようであれば大きな進展だと思ったが、核拡散防止条約(NPT)の第6条が核保有国を含む締約国に義務として定める核軍縮交渉は進んでいない。

広島サミットでは初めて核軍縮に特化した声明「 広島ビジョン」が出されたが、その後にパレスチナ自治区ガザ地区に侵攻したイスラエルの閣僚からは核使用をほのめかす発言があった。通常戦争が核兵器の使用につながるリスクは高まっているのではないか。 広島と 長崎は核の問題を考える出発点で、サミットはそれを共有する機会だったはず。しかし、被爆地からのメッセージは軽んじられているのが現実だ。

核兵器廃絶の活動に取り組む高橋悠太さん(前列右から2人目)。左隣は広島県原爆被害者団体協議会の箕牧智之理事長=広島市中区で2024年5月9日午後2時53分、武市智菜実撮影

広島ビジョンでは、核兵器のない世界という究極の目標は「現実的で、実践的な、責任あるアプローチを通じて達成される」とある。しかし「責任あるアプローチ」とは「核抑止力」を含むのか。そうであるならば、どういう状況で、どんな大義があれば、核兵器を使用できるというのか。その問いを詰めていけば核兵器の被害を認識しなければならず、 広島と 長崎に立ち返ることになるはずだ。

一方で世界には気候変動や難民問題など、さまざまな課題がある。核兵器の問題は核保有国がNPT第6条を順守し、核軍縮に向けてきちんと対応すれば済む話でもある。

戦争が行き着く先は……

日本国内で気になるのは、核廃絶を求める人たちの発言が内輪にとどまっているように思えることだ。地元の広島を離れて東京にいると、戦争体験から学ぶ機会が途切れつつあると実感する。戦争が行き着く先に核兵器の問題があることを語るのは難しい。

市民社会から核廃絶を求めていくために、核を巡る言説を強くしたい。 広島サミットの際には他の分野のNGOなどと結びつきができ、環境問題の中で原発を取り上げ、子どもを巡る政策から平和に言及するといった協働が生まれた。共通の土台を作れたことは成功だったと思う。

イタリアでのサミットを前に、世界各国のNGOなどが現地で今月開いた国際会議「C7サミット」に参加し、政策提言書には気候危機や人道支援などと並んで核兵器廃絶が盛り込まれた。

核兵器は「人類はどう生きるか」という人権問題につながる。さまざまな課題は戦争、さらには核兵器の問題とつながっていることを訴えていきたい。【聞き手・宇城昇】

たかはし ゆうた 2000年生まれ、 広島県出身。中学・高校時代から核兵器廃絶の署名活動などに参加。「核政策を知りたい 広島若者有権者の会」(カクワカ広島)の共同代表、国内で活動する人々のネットワーク「核兵器廃絶日本NGO連絡会」の幹事も務める。

「コミュニティ拠点として賑わいを創出」貸会議室や子どもプログラミング教室も!広島銀行が新コンセプト支店オープン(RCCニュース)2024年5月20日

広島銀行は、JR広島駅前の商業施設に新しいコンセプトの支店を開店しました。

JR広島駅前のエールエールA館7階に開店したのは、広島銀行広島東支店です。

敷地面積は880平方メートル。老朽化が進む旧広島東支店やエールエールA館の1、2階にあった支店などが移転して営業します。

エールエールA館では、2026年度に広島市中央図書館が移転する予定で改装作業が進んでいます。

広島銀行では最大40人を収容できる有料の貸会議室を初めて支店に併設し、子どもプログラミング教室やカルチャースクールを開くなど、「コミュニティー拠点として賑わいを創出したい」としています。

広島銀行 清宗一男 頭取 「今の銀行の支店という、ロードサイドで1階で入ったらカウンターがあるというイメージを払拭した新しいタイプのお店にしたい」

広島東支店では、銀行業務の時間外も市民の憩いの場としてロビーを開放することにしています。

youtube

広島銀行 3店舗を統合し新支店オープン(広島テレビ)

広島銀行は20日、広島市内の3店舗を統合した新しい形の支店をオープンさせました。

広島駅南口にある、エールエールA館内にオープンした広島東支店。広島市南区にあった旧店舗と大州支店、広島駅前支店の機能を一か所に集約し、経営資源の効率化を図ります。

広島銀行 清宗一男 頭取「(客は)口座番号も変更する必要なしに、一つの所で取引いただくのがこれからの時代に合っている。」

新店舗は銀行の営業時間が終わった後もロビーを開放するほか、予約すれば誰でも使える会議室が午後8時まで利用可能です。

youtube

新広島駅ビルの姿が徐々に 広島電鉄「駅前大橋線」の橋梁は6月設置 周辺で通行止めも(RCCニュース)2024年5月20日

建設中の新しい広島駅ビルの囲いが取れ始め、その姿が徐々に明らかになってきました。一方、路面電車が乗り入れるための橋は来月設置される予定で、その工事にともない周辺の道路が一時通行止めになります。

小林康秀 「建設が進む広島駅ビルの東側の建物の囲いが取れ始めました。大きな『広島駅』、それからアルファベットで『HIROSHIMASTATION』と見えるようになりました」

新しい広島駅ビルは地上20階、地下1階建てで、その2階部分に広島電鉄の新ルート「駅前大橋線」の路面電車が乗り入れます。

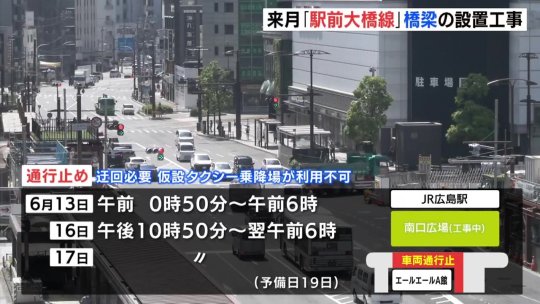

広島駅前の交差点にかかる大型の橋梁はいよいよ来月設置。この工事にともない、広島駅前の周辺の道路は、6月13日、16日、17日の深夜から早朝にかけて通行止めになります。また、予備日が19日の未明から早朝に設定されています。

通行止めとなっている時間は、迂回が必要となるほか、広島駅前の仮設のタクシー乗降場が利用できなくなるということです。

駅前大橋線と新しい広島駅ビルは来年春に開業する予定です。

0 notes

Text

2023.07

ダリオ・フォー喜劇集

ダリオ・フォー、フランカ・ラーメ 著高田和文 訳、

ジョヴァンニ・デサンティス、イタリア文化会館・大阪 監修

出版社:松籟社

0 notes

Text

◆SEVENTY VENEZIA(セブンティ ヴェネツィア)10%OFF優待参加◆

開催期間:3月28(木)から31(日)まで

開催場所:Gallery なんばCITY本館1階店

上記期間、SEVENTY VENEZIAが10%OFF優待に参加。

ショーサンプルを含む、百貨店や他のセレクトショップより遥かに充実したラインナップで、厳選された商品ばかりです。

ブランドの真骨頂に達している珠玉の作品を御覧頂けます。

イタリアンネオクラシコをベースとしたモードファッション。

マニッシュでシャープなテーラードスタイルを得意とする作品群はまさにマスキュリンフェミニンの代表格と言えます。

フォーマルウェアからジーンズカジュアルまでトータルで網羅する、コレクションブランドの規模です。

是非この機会にGalleryなんばCITY店をご利用下さい。

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

【ブランドオフィシャル解説】

1970年、セルジオ・テゴンがファッションへの情熱と仕立ての技術、マーケット知識を結び付け、自らの挑戦としてスタートしたSEVENTY VENEZIA。

イタリア・ヴェネツィアで誕生したこのブランドはブランド50年にわたりオープンでエンドレスなフレームの中で都市の文化と美しさに支えられてきました。

SEVENTY VENEZIAのスタイルはユニークで独創的な素材の組合せで、自分らしく、洗練され、繊細でかつダイナミック。

高品質の伝統的なテーラリングに価値を見出し、思いがけない革新的なディティールが特徴です。

--------------------

◆10%OFF優待 招待状◆

場所:Gallery なんばCITY本館1階店

【2024年度 最初の10%OFF優待】【春物出揃いました】

皆様の日頃の御愛顧に感謝を込めて3月28(木)から31(日)まで、「Gallery 全品10%OFF 優待」を開催。

Vivienne Westwood 2024年春物最新作や雑貨をはじめ、その他の全ブランド除外品無し。

この期間のみ店頭表示価格より10%OFF。

通常セール対象外のVivienne Westwoodの腕時計、財布、コインケース、シガレットケース、携帯灰皿、ライター、ZIPPOライター、ベルト、靴、雨傘、日傘、帽子、ストール等の小物類が全品10%OFFで御購入頂けます。

既に70%OFF等のSALE商品や普段SALEにならない商品も期間中のみ更に10%OFF。

御支払い方法は一切問いません。現金、カード分割払い、シティ・パークス共通ショッピング チケット、ポイント利用、ギフト券併用 等、選択自由。

(但し、御取り置きの内金、既に御取り置き頂いている商品の御精算、修理代、通販は10%OFF対象外)

パリ、ミラノ、ロンドン、ベルリン、ニューヨークからレディス・メンズ共に30ブランドの春物厳選200点以上入荷。

2024年春夏物最新作も全て10%OFFになるのは業界でもレアケースです。

【ヴィヴィアン ウエストウッド 腕時計在庫限り】

ヴィヴィアン ウエストウッドの腕時計は国内メーカーが生産終了、さらにメーカー側に在庫ゼロの為、弊社は現在の在庫が無くなり次第販売終了となります。

腕時計は再生産・再入荷・新規入荷の予定も御座いません。

国内ラスト1点のモデルも多数店頭に揃えております。

ヴィヴィアンの腕時計の購入を今迄、御検討されていた方はこの機会に是非、御決断下さい。

【artherapie 新作ネオドラゴン】

artherapie(アルセラピィ)から進化したドラゴンシリーズ、Neo DRAGON(ネオ ドラゴン)の長札財布がリリースしました。

型押しの精度が高められ、より迫力のあるドラゴンになりました。

さらに、ドラゴン部分に陰影を付け、定着に時間を掛け、立体感を出すことにベストを尽くしています。

ジャンポール ゴルチェのドラゴンと全く同じ職人と生産背景で製作しております。

特にこの水準の盛り上げ加工が出来る職人は国内に3人しかいません。その為、希少数しか生産出来ません。

一旦完売すると、約8ヶ月待ちになる為、是非この機会に御検討下さい。

※期間中一般の御客様には店頭表示価格のまま販売しておりますので、必ずこの御招待状をスタッフに御提示下さい。御連れ様も一緒に御利用頂けます。 (御提示の無い場合は10%OFFになりません)、通販は対象外。

※この優待セールはGalleryが独自に行っているもので、なんばCITY主催ではありません。くれぐれも御間違えのない様御願いします。

※期間中の精算は全てポイント加算対象です。

※他の割引サービスとの併用は出来ません。

※ポイント10倍イベントより遥かに御得です。

※店頭にこの優待のPOPや案内は掲示していませんので御注意下さい。

Gallery なんばCITY本館1階店

〒542-0076

大阪府大阪市中央区難波5-1-60なんばCITY本館1階

【営業時間】11:00~21:00

【休館日】3月無休

【PHONE】06-6644-2526

【e-mail】[email protected]

【なんばCITY店Facebook】https://goo.gl/qYXf6I

【ゴルチェ派Facebook】https://goo.gl/EVY9fs

【tumblr.】https://gallerynamba.tumblr.com/

【instagram】http://instagram.com/gallery_jpg

【Twitter】https://twitter.com/gallery_jpg_vw

【Blog】http://ameblo.jp/gallery-jpg/

【online shop】http://gallery-jpg.com/

#SEVENTYVENEZIA#セブンティヴェネツィア#プリントブラウス#プリントシャツ#レオパードシャツ#レオパードブラウス#ハイネックカットソー#ストレッチカットソー#虎柄カットソー#ジャケット#ダブルブレストジャケット#ラメジャケット#ベルベットジャケット#ピークドラペルジャケット#テーラードジャケット#レザーパンツ#パンツ#ブラックレザーパンツ#レザージャケット#レザーシャツ#本革ジャケット#ライダースジャケット#ミリタリージャケット#羊革ジャケット#ラムレザージャケット#マスキュリンフェミニン#モードファッション#パーティーウェア#大阪セレクトショップ#なんばセレクトショップ

0 notes

Text

第12回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネス合宿(2023年8月26日-27日 in 茨城県常陸太田)

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/812427666889630

今年で11年目を迎えたオープン合宿。「160年の荒蒔邸、300年の菊地邸などの里山古民家、1000年古神社で過ごす心鎮めるマインドフルネス、本格有機農体験、手仕事ワークショップ、深い森と滝散策リトリート、参加者との交流ダイアローグ、創業200年八幡太郎義家ゆかりの湯で心と体を癒すなど、今年もゆったりと過ごす企画にする予定です。

茨城県の常陸の国は、元は日高見国とされていた土地。7世紀に令制国として常陸国が誕生。『常陸国風土記』によれば大化の改新(645年)直後に創設されました。ここは、古い里山だけに多くの文化遺産が残っています。昨年には、NHKの朝ドラマのあの「ひよっこ」の舞台にもなりました。今回は、天候、状態にもよりますが、御岩神社&御岩山への巡礼も行う予定です。

そして、木の里農園さんのコテージを拠点に、ゆったりとマインドフルネスな時間を体験をします。地元でも秘境の深い森や滝、古神社でゆっくりと過ごします。また、就農25年目となる布施大樹さんと美木さんご夫妻の経営する有機栽培農園「木の里農園」での援農・収穫体験をし、夜は本物の火や囲炉裏を囲んだ談義と自分達で仕込んだ自然食を頂き下鼓を打ち、そして冷たいスイカと花火で夏の日の夜の思い出を刻みます。今も住人が住み続ける300年を超える古民家「菊地邸」(ご主人の話を聴けるかな?)で安土桃山時代の空気を味わいます。

このような素晴らしい里山で2日間共に過ごす程、贅沢な時間はないでしょう。里山の人たちとの交流や自然・大地の恵みを得ながら、ライフコーチ、スピリチュアルカウンセラーの森夕花先生と共に人生の本来の目的を思い出し、明日への道を見出したいと考えています。今回も素晴らしい機会となることを確信しています。

主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.facebook.com/hoops.kanglo

■旅の案内人:

★マインドフルネス&ライフコーチング担当:森夕花(もりゆうか)先生

●ライフコーチ/アーティスト/カングロ(株)取締役執行役員、尚美高等音楽学院ピアノ科卒業 京都芸術大学芸術学部卒業。ピアノ、声楽、シナリオ、演劇、ジャズダンス、日本舞踊などの自己表現を通して自分自身を探求する。1993年ドイツ、イタリアへの留学。その後、21世紀に入り、ハワイ、セドナ、インドのアシュラムを巡礼する。心理学、哲学、美学、手相、インド占星術、代替医療(中医学・ヒーリング)などを学び、 ヒーリングカウンセラーとして23年間、企業のライフコーチとして9年間、セッション、研修を行う。現在、「大人のためのアート思考講座」「Philoarts研究会」を主宰。趣味は、声楽、読書、人間観察、そば栽培、ヨガ、瞑想。特技、人・動物の心を読む、直観力、探求。好きな言葉は、「自由」「日日是好日」

★有機農指導担当:布施大樹さん(奥様:美木さん)

●東京都出身。東京農工大学農学部環境・資源学科卒業。在学中に沖縄の波照間島でのサトウキビ刈りアルバイトで農業に目覚める。栃木県の帰農志塾で研修後、1998年に現在地に就農。あらゆる野菜・作物の栽培、管理を行い有機農業の可能性を追求。家族で約2haの木の里農園の経営を行い、約50種類の有機野菜を全国に出荷している。

・木の里農園 http://konosato.com/

・種継ぎ人の会 http://tanetsugibito.com/

★企画&案内人担当:藤井啓人(ちょろお)

●茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティング事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材となっているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。マラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い、俺のベランダ菜園。

■開催日:2023年8月26日(土)- 27日(日)1泊2日

※下記集合場所に10時頃に集まり、翌日27日16時頃に現地解散予定です

■集合場所:

道の駅さとみ(茨城県常陸太田市小菅町694−3)

http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000003.html

■スケジュールイメージ:

※天候などの状況により変更となる場合があります

<8月26日(土)>

*10時:集合場所(道の駅さとみ)

※電車組は、JR常磐線東海駅からの送迎有り

*10時15分〜:手打ち蕎麦ワークショップ

*12時〜13時:自分の打った蕎麦で昼食&オリエンテーション

*13時15分:大中町の荒蒔邸へ移動しチェックイン

・1000年以上前に建立された大中神社にご挨拶

*13時30分〜22時頃:

※概ね下記のメニューをゆるりと実施していきます。

・里美の滝散策(美しい秘境の滝を巡ります)

・300年古民家「菊地邸」訪問

・木の里農園にて有機野菜の調達体験

・全員で夕食準備&自然食料理での夕食&片付け

・よる花火とスイカのうたげ

・荒蒔邸の囲炉裏を囲んでのダイアローグ(対話)

・横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は個別清算)

*22時頃:自由時間

*23時頃:就寝

<8月27日(日)>

*05時:起床〜朝のさんぽ(朝陽を拝む)

*06時:全員で朝食準備&朝食&片付け

*08時〜:森夕花先生のマインドフルネスセッション

*10時〜:清掃・片付けをし移動

*11時〜:御岩神社、御岩山巡礼リトリート(標高492m)

*14時〜:日立おさかなセンター食事処で昼食&クロージング

*16時頃:解散(電車組は近場のJR常磐線内の駅まで送迎します)

■宿泊場所:

里美 160年古民家の宿「荒蒔邸」

茨城県常陸太田市大中町1547

【地図】https://www.aramakitei.com

■当イベントの参加資格:どなたでもご参加可能です。

お気軽にお申し込みください。以下は参考です。

どなたでもご参加可能です。お気軽にお申し込みください。

※エコビレッジ、パーマカルチャー、トラジションタウン、半農半X、

スローライフ等に関心のある方

※マインドフルネス、スピリチュアル、メディテーション、ヨガ、

リトリート等に関心のある方

※お子様は、小学生高学年以上が良いと思います(過去参加有)。

お子様を同伴されたい方は、事務局に事前にご相談下さい。

■参加料:お一人様 3万800円(税込)※小中大学生は1万5400円(税込)

※上記には、参加費、宿泊費、夕食のBBQ及び翌日の朝食付き代が含まれています

(アルコールは最低限用意をしますが、多めに飲まれる方は持参頂いています)

※上記には、交通費、夕・朝食以外の食事、入湯料、工芸料などは含まれておりません

※小中高大生はお一人様半額となります(お子様同伴の方は、事前にご相談下さい)

※必要に応じ、領収書をご用意致します

■注意事項:※必ず目を通しておいて下さい

※コロナ対策のご準備をお願い致します

※当企画は、現地集合・現地解散企画です

※電車組は、JR常磐線「東海駅」にてピックアップ致します

※宿泊は、状況に応じ、女性専用部屋を用意します(枕、敷/掛布団あり)

※横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は500円、個別清算となります)

http://www.satomi-nakanoya.com

※工芸ワークショップは「常陸蕎麦・本格手打ち蕎麦教室」を予定(昼食込みで一人2000円程度)

※参加者同士、車での乗り合いをお勧めしております

※参加料は、事前振込制となっております(申込後にお知らせ致します)

(前日キャンセルは50%、当日100%のキャンセル料を徴収致します)

■定員:15名限定

※先着順。定員になり次第締切ります。

※最小携行人数は5名。参加者が5名を下回る場合、開催を見送る場合があります。

※小学生未満同伴の場合は、事前にご相談下さい。

■当イベントの申込方法【重要】:

※ 下記をご一読いただきお申込み下さい。

①下記URLの申込フォームにより正式エントリー

申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1YNO6SP4C-YGlgpacoHgGK-wLQ9t-NOybyJuhsVg8sNbjg/viewform

Peatixからの支払いも可能です。

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

②お申込後、24時間以内に参加受付受領のe-mailを事務局よりご返信させて頂きます。

e-mail: [email protected]

③②の返信メール内にある振込み先に前日までにご入金

④これにて「申込完了」となります。

■詳細パンフレットを下記よりダウンロ��ド頂けます。雰囲気だけでもどうぞ。

https://firestorage.jp/download/0043db17b8ec86a09890b17a59239b92fbadf08d

■主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.kanglo.co.jp

■協力:木の里農園 布施大樹さん・美木さん、深津澄世先生、田中尚也さん、本橋寿幸さん、藤井家母、実弟

2 notes

·

View notes

Text

本日酒游館で開催されるマルコ・テッツァさんのピアノリサイタル。演奏後の交流会にお出しする食事の準備も仕上がってきました。

当日券もまだございます。お問い合わせは近江八幡市文化会館ヴィーテ0748 31 4123 高岡氏へご連絡下さい。

よろしくお願いします。

イタリア料理🇮🇹 Barbetta

#バルベッタ #barbetta #近江八幡 #イタリア料理 #酒游館 #ピアノリサイタル #マルコ・テッツァ

0 notes

Text

猿の演劇論特別編@無為フェス/BUoY#2

#2 「アガンベンの錯乱−監獄から収容所へ、で、その先は・・・」

『ホモ・サケル』から、コロナ禍での論考まで哲学者ジョルジョ・アガンベンの思想に寄り添いながら、「収容所の愉楽」とこれからの演劇について考えます。

下記は、講義の概要をまとめたものです。

ー

今回の講義の「アガンベンの錯乱−監獄から収容所へ、で、その先は・・・」というタイトルは、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンのコロナ禍での発言が問題視されたことからきていると鴻さんは言います。

コロナ禍におけるアガンベンの思想

鴻さんは、杜撰な言い方をすると、前置きしつつ、アガンベンはコロナなんて大したことないのだから、こんなふうに規制をするのはおかしい、こんな規制をされるくらいなら死んだ方がマシだというようなことを書いたのだと説明します。それに対して、とんでもないことを言う思想家だということで、発言が炎上するわけです。アガンベンはそれに応戦しますが、アガンベン批判の方が圧倒的多数でアガンベンの発言がだんだんと消えていく。その問題の発言は2020年2月26日に発表されたものです。その後は、ちょっと言い過ぎたのではないか、とか、考え方は変わりましたか?とか、あの時言った事は間違っていたというふうに言ってくれませんか?と、インタビューを受けたりします。そうした一連のアガンベンの言説が一冊にまとめられたものが、『私たちはどこにいるのか?政治としてのエピデミック』という本になっていて、そのなかでのアガンベンの最後の発言が2020年7月13日です。

鴻さんは、この本が出た時に読み、半信半疑という形でちゃんとした検討はしていなかったと言います。しかし、その後にコロナの感染状況はさらにひどくなり、事態は悪化していく。そうした中で、アガンベンの発言を探したけれども、見つからなかった。アガンベンの専門家に来てもらって話を聞きたいと思っていたけれど、それもできなかった。今回はまだ検討が終わっているわけではないけれど、鴻さんの考えるアガンベンの発言の解釈を話したいと言います。

この本の翻訳者の高桑和巳さんは、タイトルについて、日本語訳を「私たちはどこにいるのか?」としたことに関して、イタリア語原文の「A che punto siamo?」は、私たちは歴史的な展開過程のどの点にいるのか、つまり、展開に対する調査、認識を踏まえ、今こういうところにいるのであれば、その後どこへ展開するのか、それは間違っているのではないか、こうした方が良いのではないのか、という展開過程においてどの地点にいるのか、という意味があると説明しています。つまり、歴史と地理を考え、ある地点を特定し、その場の意味について自覚させられるような事がコロナにおいて起こった、それに対する自覚がないことが問題なのではないか、ということです。アガンベンはコロナによって顕在化してきた出来事は耐えがたいと言っている、ことに鴻さんは共感を持ってこの本を読みました。

そして、今回の講義タイトル「アガンベンの錯乱」は、このことに由来すると言います。この耐えがたい状態、それは、権力が私たちに馴染ませてきた例外状態が通常のあり方になったということをエピデミックが明らかに示したということ。コロナ禍において日本ではニューノーマルという言葉が盛んに使われました。コロナ禍において私たちは新しい日常、ニューノーマルを生きなくてはいけない、それに対して、多くの人たちが「わかりました」という構図になった。2020年から世界で、日本で起きている状態をニューノーマルと呼んだメディアや提案した人の問題ではなく、それを大多数の人たちが受け入れたことに問題があったと鴻さんは言います。

「ニューノーマル」という実験

この異常事態にどう対応するかという提案ならば、それを一緒に考えようということになるけれども、それを異常事態ではなく、ニューノーマルというふうに名付けて大多数の人が受け入れてしまう、そういうことが現実に起こり、これ対して、鴻さんは大きな拒否の態度を取り続ける必要があると思いながら、それが具体的にうまくできないままこの3年が過ぎてしまったと振り返ります。アガンベンも、皆がニューノーマルと言い始めた事はおかしい、それに対して抵抗しなくてはいけない、と書いています。パンデミックによって、世界の移動が禁止される、感染して死亡したものの葬儀の場に立ち会うことができない、こうした事は異常事態だけれど、この蔓延している例外状態がニューノーマルとして認定され、我々が受け入れること、それは、今の世界の監視社会の性格そのものを受け入れていくということが起きているのだ。このことをアガンベンは何度も言っている。この発言において、アガンベンが言っている事はそんなにひどいことではない。より深刻なパンデミックは過去にもあったが、今回のように私たちの移動まで阻止することまで考えた者は今までいなかった。監視と規律、移動の禁止など様々な禁止がこれほど容易にできた社会は今まで存在しなかった。私たちは永続する緊急事態を生きることに、これほどまでに慣れてしまった。自分の生が純全とある生物的なあり方へと縮減され、社会的、政治的な次元のみならず、人間的、情感的な次元の全てを失った。例えば、死者を前にしてそこに供えに行って悲しんではいけない、それを耐え忍ばなければならない。ニューノーマルという言葉を使うことで、そうしたことを受け入れる人たちは、自分たちが人間的、情感的な次元の全てを失ったということに気づいてすらいない。ニューノーマルという言葉が普通に使われることに対する危機意識を表そうともしなかった。そういう事態がどのように展開しているのかというのが、この2020年以降の世界の姿を見るなかで、いろんな形で検証できる。そして、実は、ここで展開されているのはシミュレーションなのではないか。ニューノーマルを実験として考察している人たちがいて、しかし、その人たちが何を考えているのかに対する分析を我々はすることさえしていない、そのために、思想家は思想家としての役割を意図的ではないにしろ、放棄しているに等しいのではないか。

アガンベンの収容所論

この事は、前回のエドワード・サイードの「帝国の愉楽」と似ています。例えば、大英帝国の人たちは、インドの社会システムに対するちゃんとした知識を持っていて、カースト制度を利用する事で最も安易な形で手をかけない形でインド全体を統治できる。それを持続させるために、イギリス人の子供たちにそうした知識を学ばせた。インドで生まれた少年キムは、まずインドで教育され、ある段階で、ロンドンに留学し、再びインドに帰ってきて、ラホールの博物館に滞在し、インドとはどういうところなのかを知る。インドを調査する喜びを感じながら、その喜びとともに統治する能力を身につけていく。これが帝国主義の喜びです。この喜びを知らないで戦っても勝てない。

サイードはパレスチナ人なので、自分たちを支配している帝国主義者、あるいはユダヤ人、について考える。イスラエルという国にユダヤ人を住まわせる事で、欧米が湾岸地区の石油を自在に収奪できるようになる。そのためにイスラエル建国が必要とされているという事は知っておかないといけない。帝国主義の愉楽というものを知る事なくして、植民地の独立運動はあり得ないというのが、サイードの考えです。

では、アガンベンがコロナ禍になぜこのような考えに至ったのか。鴻さんは、アガンベンの考察した20世紀の社会そのものがそう言った方向性を持っていて、このような発言に至った。つまりアガンベンの収容所論と関係があるのではないか、と説明します。

2010年代には、コロナウィルスによるパンデミックなど全く予測できなかった。その頃に書いた『ホモ・サケル』では、私たちが収容所化する世界という例外状態にいる、その危機において私たちは抵抗しなければならないと書いていた。この当時、アガンベンはその例外状態が新しい日常になり、コロナのパンデミックによってそのことが検証されるとは思っていなかっただろうと言います。

アガンベンの代表作『ホモ・サケル』が出版されたのは1995年、その翻訳が日本で出版されたのは2003年です。翻訳に時間がかかった理由はわかりませんが、あまりアガンベンが知られていなかったことがあったのかもしれません。

この収容所論における、収容所とはアウシュビッツ、ソ連の強制労働収容所が2つの重要な参照例です。1995年に近代的なノモスとしての収容所と書いたときに、アガンベンは西洋近代の社会構造の本質は結局アウシュビッツのような場所で展開された収容所に帰結する、我々の社会がそこへ向かって修練していく、そうならないための努力をどのようにすれば良いのかというのが問題であると書いている。そのときは、我々はそういう危険性に包囲されているけれども、それとの抵抗のなかで人間の生は存在していると考えているわけです。

これとほとんど同じようなことが、20年前にあたる1975年にミシェル・フーコーによって書かれています。この年に『監獄の誕生』を書くわけです。近代的なものの生政治的判例としての監獄というような形で書いています。

監獄が誕生するのは、ヨーロッパにおいては、1800年から1850年くらいの間にほぼ全ての国で監獄のシステムが出来上がる。フーコーは、近代社会の本質は監獄にある、その本質は規律訓練であると言う。監視と処罰において規律訓練を生み出し、そして従順な身体を作り上げていくというのが、監獄の役割であり、このシステムは近代社会の決定的なモデルであって、これは教育、労働などの社会システムが監獄のシステムを踏襲する形で世界が確立していく。ここからいかに脱出するのかということが、『監獄の誕生』のテーマです。

このフーコーの監獄の誕生に対して、アガンベンが収容所の誕生を『ホモ・サケル』と言う本の中で書いた。

ビオス・ポリティコスを考察する

アウシュビッツが参照例とされる、近代的なノモスとしての収容所。その収容所的な世界観からいかにして脱出するのか、いかにしてそういうシステムを壊し、人間が新しい共同体なり、姿なりを作り出していくのかということが問われている。その事例として、ギリシャのビオス・ポリティコスという言葉をアガンベンは幾度も使います。ビオス・ポリティコスとは、ポリスにおける生き方を意味します。ビオスとは人間の生という意味です。それは、古代ギリシャにおける何らかの新しい人間のより良い生のあり方として取り上げられている。しかし、ギリシャのポリスにおける人間の生のあり方が実際にどうであったのかという事は簡単にはわかりません。それを調べるための1つの非常に重要な事例が演劇です。古代ギリシャの演劇を観ることによって、ビオス・ポリティコスというものがどういうものであったのかがある程度推測できるわけです。

ギリシャ演劇、例えば『アンティゴネ』が初演されたのは、紀元前441年です。アンティゴネが生きていたのは、推定で紀元前1220年頃です。つまり、紀元前441年に上演された演劇の物語は、それから7-800年前くらいに起きたとされる出来事の伝説が芝居になっている。物語として、叙事詩として伝わってきているけれど、テーバイ伝説を聞いている人たちはその場にいたわけではないし、その辺りのことを必ずしも知らないのになぜ聞くことができるのか。それは、800年前の出来事なのに、聞いた人たちがわかるように物語が組み立てられているからです。だから、我々が今ギリシャ演劇を観て何が何だかさっぱりわからないとはならない。元々がある出来事の伝説を800年後の人が聞いている。さらに、2500年後の我々が見ても納得できる。芝居を観て、その時代の人たちの間で何が問題になっているのかがわかる。ポリスの生、ビオス・ポリティコスがどういうものであったのかが分かるのです。アンティゴネを死へと追いやったクレオンのような振舞いをする専制君主に対して、ポリスの民衆たちが何を考えたのか、ということを研究していくと、古代ギリシャのポリスにおける生の形態というのを我々はいろんな形で考察できる。

ビオス・ポリティコスを英語に訳すると、Political lifeです。ナチス・ドイツがユダヤ人を収容所に送っていくその最中に暮らしている人たちのPolitical life、これが1943年のドイツのビオス・ポリティコスであり、スターリン時代のソ連で『収容所群島』で描かれているような実態がビオス・ポリティコスである。ポリス的な生のあり方がどういうふうに展開していったのか、それが歴史というものなのです。

ゾーエー「剥き出しの生」のあり方

一方で、ビオスに対して、ゾーエーがあります。「剥き出しの生」と翻訳されています。ビオス・ポリティコスは、ポリスがあるからこそ可能にしている生の形態です。そうではなく、いわゆる社会的だとか、人間的だとかいうものと関係なく「剥き出しの生」はただ生きているだけです。ここで、もう1つ、「ホモ・サケル」という言葉があります。文字通り訳すると「聖なる存在」。古代ローマにホモ・サケルと呼ばれる人たちがいて、聖なる存在で、人を殺しても殺人罪に問われない、そういう社会規範において例外的な存在がいたのです。アガンベンは、このホモ・サケルを「剥き出しの生」とつなげています。

ところが、今回のパンデミックにおいて、埋葬したい人がいても埋葬をしたいという感情を一切剥奪され埋葬はできないとか、旅行したいと言ってもウィルスを撒き散らすかもしれないから移動してはいけないとか、全てを剥奪されて、いわゆる人間として社会的活動とか、感情的・情緒的な活動を含めた一切が剥奪されてしまった、そうした人間をアガンベンは「剥き出しの生」としている。ここで、鴻さんは、アガンベンのこれまでの主張とズレを感じると話します。

収容所化した世界が、ビオス・ポリティコスの新しい形式の1つだとすると、そのビオスの中に「ただ生きている」よりもひどい形式というものがあって、つまり、悪き生へ負の連鎖の中に入ったときのビオス・ポリティコスに対して、ゾーエーは、いわばそうした社会の価値基準か離脱した存在そのものとして、潜在力を持つものとして考えられると以前は書いていたように思う。ビオスが壊れるとビオスの下に潜在力としての存在のゾーエーがある。ゾーエーは何者でもないけれども、何かになる存在、それに対して、何者かになってしまった、それは不完全で魅力的でもないかもしれないし、あるいは魅力的だったりするかもしれないビオス・ポリティコスをいかに、より良いものにしていくのかということを考える。コロナ禍におけるニューノーマルを受け入れた人たちは、そのことが、ビオス・ポリティコスのあり方を、潜勢的なゾーエーというものから生み出された1つの形式を、さらに悪い方向へ向けていく、世界を収容所化していくそういう形なのだと考えることで、『ホモ・サケル』を読み直すことで、アガンベンの言おうとしている真意を読み解いていく必要があるのではないかと、今鴻さんは考えています。

身振りについてー収容所化する身体への抵抗

また、鴻さんが『ホモ・サケル』を読むきっかけになったのは、2000年に翻訳がでた『人権の彼方に』を先に読んでいたことでした。『人権の彼方に』収められている「身振りについての覚え書き」という章において、アガンベンは、西洋ブルジョワジーは19世紀の終わりから20世紀の初めに身振りを失ったと書きます。要するに、監獄という社会の中で、監視と処罰のシステムの中で、行動を規制され、従順なる身体へと移行していったという考え方からすると、そうした従順な身体は身振りを奪われたと言うのです。しかし、20世紀初頭の演劇ほど身振りを再発見したものはないのです。セリフ劇ではなく空間と身体の動きによって生み出された演劇は19世紀末から20世紀初めに起こるわけです。アガンベンは、続けます。社会的に身振りが失われたそういう人たちの中から抵抗として身振りを蘇らせるような活動をしていた人たちが芸術家であったと言うのです。例えば、ロシア・アバンギャルドの演出家フセヴォロド・メイエルホリドは、コメディアデラルテに学び、舞台上で跳躍するような垂直的な動きを取り入れて空間をダイナミックにしました。20世紀初頭に映画が登場した初期の頃のサイレント映画は身振りによって表現されます。しかし、ロシア・アヴァンギャルドが社会主義リアリズムへと移行していくとき、身振りの演劇がリアリズムの言語的な演劇に回収されていく。そうした動きが世界の収容所化です。一方でさらに、1960年になると、それに抵抗する新たな演劇の動きが出てきます。パリの五月革命なども身振りの復権への動きかもしれないし、その身振りの復権こそが収容所化する身体への抵抗であるとアガンベンは書いています。

20世紀の芸術、その問題性を収容所論から解き明かす

こうしたアガンベンの翻訳を鴻さんが読んでいた2000年から2005年にかけては世界的にも演劇はダイナミックでした。2001年から鴻さんがアフリカ・アジア・南アメリカを転々としながら演劇を観ていました。抵抗の姿勢としての演劇についての考察を唆すような言説が溢れていた。収容所化した空間に対する抵抗としての演劇、人間の新たなるより良き生を目指すためのビジョンについて考えるための事例として収容所についてアガンベンは語っていました。ところが、そう言う戦いそのものが2015年くらいに敗北に終わるのです。サイードの悲しみでは、1993年から2003年の10年間の経緯の中での悲しみがどんどん深くなっていくことを話しました。今のパレスチナの状態を予感しながら、絶望的な文章を『オスロからイラクへ』で綴っています。ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァクは、2007年にポストコロニアル批評は失効したと言います。アガンベンは2020年の前までは、20世紀の非常に重要な核としての収容所という言い方をしながら、しかし、世界の収容所化をいかに防ぐか、これに対する提案をしながら書いています。それが、『私たちはどこにいるのか?政治としてのエピデミック』では、収容所化したということを確認するためのシュミレーションモデルが作られ、それが実行され、実験が終わって、収容所化していたということがわかったと書いているのです。

演劇においては、タデウシュ・カントルが『I shall never return』という作品で収容所的な世界を書いています。この言葉を言って連れて行かれるのはガス室です。自分が殺されることを知っている。明日は仲間か、自分かもしれないと思いながら、この言葉を言って見送る。そういった人たちが、舞台上にいるカントルを前に「どうしてくれるんだ」となどと言うのです。彼らの言葉が耳からこびりついて離れない。カントルはポーランドのクラクフで活動をしていましたが、そこはアウシュビッツから車で1時間ほどの都市です。その場所で生まれて学生時代を過ごし、アウシュビッツのことを思いながら作品を作ってきた。そのときに「Nothing ahead」と頻繁にカントルは口にしていた。「先には何もない」、でもその言葉を呟きながら私の心は明るい軽い気持ちだった、肝心なのは断念しないことだ、とカントルは言っています。アウシュビッツで「私はもう帰らない」と言った、そうして殺された人たちが舞台に死者として出てくるような作品を作り続けていくときに、断念しない。そうした新しい世界像へ向けての死との直面の仕方であるというカントルが言うときに、鴻さんはゾーエーとビオスのことを考えていました。それを文章にしたものが、2006年の現代思想に掲載された『死と身振り』という鴻さんの論考です。アガンベンの『身振りについての覚え書き』を引用しながら書きました。

アガンベンは、以前は収容所について問題にするときは、世界は収容所化に向かっているけれども、そうなってはいけないという警告として書いていました。しかし、コロナ禍で世界は収容所化してしまったと書いた。そこで、アガンベンの錯乱なのです。収容所化してしまったことをアガンベンは許せない。監獄に入れられた人は監獄からの脱出を願う。収容所に入れられた人は収容所からの脱出を願うわけです。ところが、収容所の愉楽から、今や収容所的世界にいることに喜びを感じているという形に移行しているということが、コロナ禍において我々に突きつけられたことなのです。そのことをアガンベンは様々な言い方でした後で消えてしまった。戦い続けているとしたら戦っている姿が見えない。世界の収容所化について、収容所分析をすることは、収容所化への抵抗であった。それが、もうそうなってしまったとい言い方になった。それは嫌だと最初は言ったけれど、そこで諦めて沈黙してしまった。この姿勢は批評家として問題ではないかと鴻さんは感じています。収容所を問題にすることは、それを掘り起こしてくることで人間存在の本質に迫ることであって、受け入れることではない。20世紀の芸術、その歴史を掘り起こそうとするとき、その問題性に迫り、より良い展開を可能にするにはどうすれば良かったのかを考える。存在の意味をゾーエーさえもが思考する。ビオスは良い、ゾーエー(剥き出しの生)は良くないという言い方をする人たちも多いが、ビオスに問題がある場合もある。ビオスがゾーエーを不可能にしている。完全な監禁状態において、スラヴォイ・ジジェクがいうところの「監視と処罰ですか?はい、お願いします。(Surveillance and punishment? Yes Please.)」が、今の収容所の愉楽におけるキャッチフレーズのようであると鴻さんは言います。

『カラマーゾフの兄弟』でイヴァン・カラマーゾフの話す大審問官の伝説では、スペインの広場で治癒能力を持った青年が現れ、病気を治したり、死者を蘇らせたり、様々な奇跡を起こします。それを大審問官が困るから捕まえてこい、という。なぜか? 人々は皆幸せに生きていて、こんなに幸せな世界はないと思いながら従順に暮らしている。それにも関わらず、奇跡を起こすことで、何か違った夢をみたり、夢が実現しなくて今までに感じなかった苦痛を感じて、世界が混乱するかもしれない。そのような存在はいないほうが良いと言う。そうすると、その青年は大審問官のそばに立って、ひざまずいて、口づけをすると静かに立ち去っていく。つまり、収容所の愉楽をかき乱すことはやってはいけません。こうした統治論の1つの例がドストエフスキーによって与えられている。こうしたモデルを色々と知った上でアガンベンのように収容所論というのを厳密に解き明かしていく作業が必要だろうと鴻さんは言います。

フーコーもまた、『監獄の誕生』を1968年のパリ学生反乱の敗北とその反省として書きました。なぜ敗北したのか?それは統治システムの巧妙な仕組みについて考えていなかったのだと言います。近代という構造に対する批判的な分析とそれに対する戦いの方法がなかった。そのことに、68年の敗北の後に気づいた。フーコーは1984年に亡くなります。そこから10年して1995年にアガンベンが『ホモ・サケル』を書きます。

芸術の世界では、ピナ・バウシュもまた収容所的世界を描いています。ピナ・バウシュはゾーリンゲンという小さな街で生まれ育った。そこで生まれ育ったもう1人の有名人はナチス・ドイツのアドルフ・アイヒマンです。そして、自分がダンスの勉強をし始めた1960年にアイヒマン裁判が始まり、その報告記事がニューヨークタイムズに掲載されます。そうした事態の経緯がピナ・バウシュには大きく影響している。1986年に作った『ヴィクトール』という作品は、全体が大きな墓穴になっている。墓穴の底には人がいて終始踊っている。一番上の地面では、スコップで泥を使って墓穴を埋めている。それは死の舞踏であり、アウシュビッツの収容所で生き埋めにされた人たちを表現している。そうした状況でさえも、ゾーエーさえもが、ビオスというものを捨てない、という動きが展開されていく作品です。自伝的な作品『カフェ・ミュラー』では、アウシュビッツのような歴史の最中に投げ込まれて、それについて何も語ることができない少女が舞台に登場します。盲目で、目を瞑ったまま現れ、去っていく中で、幻のように頭に浮かんだ光景が舞台で展開される。この作品ではアウシュビッツの記憶がピナ・バウシュにのしかかっている、しかし、そのような中でも生というものが、いかに可能かが舞台化されている。カントルもピナ・バウシュもアガンベンの収容所論の前にこうした作品を作っている。20世紀の現実を踏まえながら作られた作品を見るときに、アガンベンの収容所論は意味を持ちます。鴻さんが『死と身振り』を2006年に書いた時は、アガンベンを読みながら、世界の収容所化とそれに抗する演劇について議論し、分析することが可能でした。それが現在どうなっているのかということに関して問題が複雑化している、ビオス・ポリティコスとゾーエーに関するアガンベンのポジションについて確認しなければならない、と鴻さんは考えています。

文/椙山由香

0 notes

Text

ゲスト◇岩下智子(Tomoko Iwashita)フルーティスト

12歳よりフルートを始める。東京藝術大学、同大学院修士課程を修了。在学中に東京文化会館主催新人推薦音楽会、及び日本演奏連���新人演奏会に出演。 1983年西日本新聞社賞受賞。1986年ドイツ政府給費留学生としてドイツ、デトモルト音楽大学マスタークラス修了。ドイツ各地での演奏会に出演。1988年イタリアのトリエステ・デュイーノ国際コンクールにて第2位受賞(第1位はE.パユ)、イタリア国営放送に出演。ザルツブルグ音楽祭、イギリス・ノリッジ音楽祭など海外でも活躍。また、NHK-FM「午後のリサイタル」「土曜リサイタル」にたびたび出演。ソリストとしてのみならず、室内楽奏者としても幅広く活躍し、全国で演奏活動をしている。ヘンデル『11のフルート・ソナタ集』、プロコフィエフ『フルート・ソナタ ニ長調 作品94』、プーランク『フルート・ソナタ』(いずれも全音楽譜出版社)の監修する。CD「フランスの香り」(フォンテック)、「ゴーベールの世界」(オーパス55)をリリース。ドイツ・ベーム国際フルートコンクール、全日本学生音楽コンクール、仙台フルートコンクールなど、国外の主要コンクールの審査員を務める。アジア・フルート連盟理事。武蔵野音楽大学講師。

0 notes