#エネルギーコスト高

Text

【重要なお知らせ】

皆さんこんにちは。Luz hairの伊藤です。

今日はお客様に重要なお知らせがあります。

度重なる材料費の上昇とエネルギーコストの高騰により、大変心苦しいのですが、一部のメニューを2023年4月1日より価格改定させて頂きます。

改定メニューは以下の通りです。

ーCUT ー

⚫︎学生•20歳以下•メンズシニア/¥4,000 ➡︎ ¥4,200

⚫︎中学 • 高校生/¥3,500 ➡︎ ¥3,600

※男性のお客様には、眉毛及びうぶ毛のカットをサービスさせて頂きます。なお、セットメニューの場合は価格を据え置き致します。

⚫︎小学高学年/¥3,000 ➡︎ ¥3,200

⚫︎小学低学年/¥2,500 ➡︎ ¥3,000

−PERM−

⚫︎最低料金/¥5,000 ➡︎ ¥6,000

−割引料金–

⚫︎ご紹介・10回来店等/10%off ➡︎ 最大¥500引

※学割、シニア割の方は適用外になります。

−フェイスケア−

⚫︎フェイスケアメニューは廃止させて頂きました。

※価格には、それぞれ10%の消費税がかかります。

今回の主な改正は上記になりますが、今後も社会情勢や物価上昇に合わせて対応していく予定です。つきましては、HP上の〝PRICE〟欄を随時変更して参りますので、ご確認お願い致します。

何卒!ご理解ご協力!!お願い申し上げます🙇♂️!!!

2023年3月末日 Luz hair代表 伊藤豊

0 notes

Quote

東証プライム上場で化学製品や靴製造の「アキレス」は、2026年3月末までにシューズの国内生産を終了すると発表しました。

原材料価格やエネルギーコストの高止まりに加え、生産・流通に係る加工費や物流費の高騰、少子化の進行による対象品の需要減少、輸入廉価品の台頭、設備老朽化に伴う維持管理費用の増加などで厳しい環境が続いているため、国内生産の継続は困難と判断し今回の決定に至ったようです。

長靴・上履きや作業用シューズなどを中心として段階的に生産を終了する予定で、その後は「瞬足」「アキレス・ソルボ」「BROOKS」などの主力製品に経営資源を集中する方針です。

シューズ国内生産終了に関するお知らせ:アキレス

アキレスが国内のシューズ生産から撤退、2026年3月までに 国内リストラ - 不景気.com

6 notes

·

View notes

Text

コスト

生きていくにはコストがかかる。

コストはもちろんお金だけではない。

エネルギーの全てがコストである。

時間、位置、熱、運動。

交換の対価としてこれらを考慮すると意外にバランスが取れていない気がする。

どうしたらあんなにも安くなれるのか。

余るくらい大量に作れるのか。

巨大建築物がつくれるのか。

超大作の2時間の映画作るコストは10億円を超える。

それが2000円で体験できる。

2日間でたくさんのアーティストのライブが体験できるコストは30,000円。

2時間かけて高級鮨を食べると都会だと30,000円を超える。

接客を伴うお店でお酒を飲んで、歌うとさらに高くなる。

屋久島とアウディが先進的な取り組みをしているニュース記事を読んだ。

自然エネルギーにて発電し、電気自動車(ハイブリッド等ではない)に供給する仕組みを各所に設置するそうだ。

日本では電気のコストが火力発電って本末転倒な気がする。

捨てるものを回収してリサイクルして新品を作る事は、エネルギーコストととして持続可能社会に見合っているのだろうか。

そもそも持続可能な社会って、あるものをゆっくり消費していく事なんだろうか。

ちなみに絶対零度の定義は原子の振動が止まった事をさす。運動とは原子の振動である。よって極論だが停止イコール死である。(今のところ絶対零度は観測すらされていない。)

いかなる活動も止まると死ぬのである。

コストの事を考える事はとても難しい。

2 notes

·

View notes

Text

塩酸価格動向: 包括的な価格データベース、ニュース、予測

2024 年 3 月期

アジア太平洋

2024 年第 1 四半期、アジア太平洋地域の塩酸市場は、価格感情がまちまちで大きな課題に直面しました。この期間中、いくつかの要因が市場動向と価格変動に影響を与え���した。当初、HCl の需要は減少し、特に鉄鋼部門では需要が大幅に減少しました。さらに、原料塩素価格の上昇により生産コストが増加し、価格に上昇圧力がかかりました。

輸送の混乱によりサプライ チェーンの問題がさらに悪化し、地域全体で在庫が限られるようになりました。HCl の価格変動は特に日本で顕著で、前四半期と比較して価格が約 1.5% 下落しました。全体として、アジア太平洋地域の塩酸市場は、2024年第1四半期に需要の減少、生産コストの上昇、サプライチェーンの混乱などの課題に直面しました。特に、日本における塩酸価格は、2023年の同時期と比較して約30%下落しました。

北米

北米では、2024年第1四半期の塩酸(HCl)価格動向はまちまちでした。1月には、鉄鋼業界からの需要増加と輸出主導の在庫需要、および原油価格の変動により、HCl価格が急騰しました。2月には、米国市場では、上流要因、特に主要原料である液体塩素の価格がエネルギーコストの改善により11%以上急騰した影響を受け、HClが強気の傾向を示しました。しかし、下流の需要は中程度のままであり、鉄鋼業界は建設の減速と金利の上昇によりわずかな成長にとどまりました。3月には、国内の下流需要が低迷する中、HCl価格は安定しましたが、インフレはわずかに上昇しました。上流の苛性ソーダ価格が上昇しているにもかかわらず、下流の鉄鋼業界は輸入の減少に苦しみ、数量と価格の低下により収益の減少が予想されました。貨物輸送は多少緩和しましたが、ボルチモア港の問題は依然として残っており、東海岸の輸送に課題をもたらしています。しかし、価格は2023年上半期と比較して1.9%のわずかな上昇を示しました。

リアルタイムの塩酸価格を取得する: https://www.analystjapan.com/Pricing-data/hydrochloric-acid-24

ヨーロッパ

ヨーロッパの塩酸(HCl)市場は2024年第1四半期に変動を経験しました。1月、ドイツのHCl価格は、液体塩素の供給減少や鉄鋼や建設などの業界からの需要の弱まりなど、上流と下流の要因の組み合わせにより安定していました。消費者物価指数(CPI)のわずかな低下は、製造活動の改善の可能性を示唆しています。

2月、ドイツのHCl価格は、生産コストの上昇、インフレ圧力、物流の混乱により、10.1%の顕著な上昇を示しました。鉄鋼業界ではわずかな成長しか見られませんでしたが、上流の苛性ソーダ価格が上昇し、生産コストの上昇につながりました。地政学的不確実性とインフレ懸念から、BASFなどの企業は商品価格を引き上げました。

将来の需要見通しと地政学的緊張の影響を受けて、ドイツのHCl価格は強気傾向を維持し、3月に約10%上昇しました。同時に、上流の苛性ソーダ価格が上昇し、生産コストがさらに増加しました。逆に、鉄筋部門は、建設活動の減少により悪化した需要の低迷と原材料費の低下により減少しました。ただし、価格は2023年上半期と比較して4%のわずかな上昇を示しました。

MEA

2024年第1四半期、MEA地域の塩酸(HCl)価格の変動はいくつかの要因によって形作られました。サウジアラビアの市場状況は、全体的な傾向を決定する上で重要な役割を果たしました。鉄鋼および建設部門からの強い需要に牽引され、サウジアラビアのHCl市場は、昨年の同時期と比較して大幅な価格上昇を経験しました。この上昇傾向は2023年第4四半期から続いており、供給が逼迫している中での堅調な需要を示しています。しかし、市場は工場の閉鎖などの障害に直面し、HClの供給に影響を及ぼしました。四半期が進むにつれて、ラマダン期間中の労働時間の短縮による消費量の減少により、在庫レベルが増加しました。さらに、市場の季節性も影響し、特定の月に需要が高まり、価格が変動しました。2024年第1四半期のサウジアラビアのリヤド産塩酸33%の予想最終価格は80米ドル/トンで、この期間のさまざまな市場動向の複雑な相互作用を要約しています。

ANALYST JAPAN

Call +1 (332) 258- 6602

1-2-3 Manpukuji, Asao-ku, Kawasaki 215-0004 Japan

Website: https://www.analystjapan.com

Email: [email protected]

0 notes

Text

原油100ドルとドル円160円で日本にコストプッシュ型インフレの波:賃上げに追いつかない物価高騰で生活費逼迫リスク

原油高とドル高がコストプッシュ型インフレを加速

原油価格が1バレル100ドル超と高止まりし、為替相場でも1ドル=160円台と円安が進行する中、日本経済にはコストプッシュ型のインフレ圧力がかかっています。

原油高による影響

原油価格の高騰は、ガソリンをはじめとする石油製品や、発電用の燃料費を押し上げます。

その結果、石油元売りや電力・ガス会社は製品価格の値上げを余儀なくされます。

原油は運輸業界の燃料コストにも直接影響を与えるため、物流費の上昇も避けられません。

円安による影響

一方、円安は輸入品全般の価格を押し上げる要因となります。

日本はエネルギーや食料、原材料の多くを海外に依存しているため、円安の影響は広範囲に及びます。

中間財の価格上昇は、最終製品の価格にも転嫁されていきます。

企業のコスト増とインフレスパイラル

このように、原油高と円安によってエネルギーコストや原材料費など、企業…

View On WordPress

0 notes

Text

ユーロ圏のエネルギー危機:江川信雄の評価と提案

ユーロ圏が現在直面している景気後退リスクは昨年よりも小さいと思います。ヨーロッパのエネルギーコストはある程度抑えられており、欧州も他国からエネルギー輸入ルートを獲得しており、コストはロシアからの輸入よりも高いが、しかしエネルギー輸入というプロセスはほぼ安定してきています。

また、ヨーロッパはエネルギー価格に対して上限を設定し、これはその価格に対する抑制でもあります。そのため、ロシアウクライナ紛争に新たな変化が発生しても、ヨーロッパのエネルギー価格に新たな衝撃を与えたないかも知れず、ヨーロッパのエネルギー市場は一種の均衡に達しています

現在唯一のベアリッシュはヨーロッパのインフレが比較的高いレベルを維持していることで、去年のヨーロッパの経済データが楽観的でないため、利上げ幅が制限され、前期の利上げ幅がアメリカに及ばないため、インフレ抑制効果が良くありませんでした。今年のヨーロッパ経済が上向くと、その後も50ポイントの利上げ幅が続く可能性があります

注意すべき事は、中国経済の強い回復は必然的に世界経済に多くのプラスのグッドニュースをもたらすこととなり、ヨーロッパも例外ではありません。中欧の経済貿易往来は非常に活発しており、ヨーロッパは中国経済の回復により多くの恩恵を受けるでしょう。このため、この角度からみて、ヨーロッパの中央銀行にはまだ一定の利上げ余地があり、景気が過度な衰退に陥ることはないかもしれません

0 notes

Text

澤田 弘樹の評価|ヨーロッパの高いインフレ、利上げの前景と経済の展望

澤田 弘樹の評価|ヨーロッパの高いインフレ、利上げの前景と経済の展望

ユーロ圏が現在直面している景気後退リスクは昨年よりも小さいと思います。ヨーロッパのエネルギーコストはある程度抑えられており、欧州も他国からエネルギー輸入ルートを獲得しており、コストはロシアからの輸入よりも高いが、しかしエネルギー輸入というプロセスはほぼ安定してきています。

また、ヨーロッパはエネルギー価格に対して上限を設定し、これはその価格に対する抑制でもあります。そのため、ロシアウクライナ紛争に新たな変化が発生しても、ヨーロッパのエネルギー価格に新たな衝撃を与えたないかも知れず、ヨーロッパのエネルギー市場は一種の均衡に達しています

現在唯一のベアリッシュはヨーロッパのインフレが比較的高いレベルを維持していることで、去年のヨーロッパの経済データが楽観的でないため、利上げ幅が制限され、前期の利上げ幅がアメリカに及ばないため、インフレ抑制効果が良くありませんでした。今年のヨーロッパ経済が上向くと、その後も50ポイントの利上げ幅が続く可能性があります

注意すべき事は、中国経済の強い回復は必然的に世界経済に多くのプラスのグッドニュースをもたらすこととなり、ヨーロッパも例外ではありません。中欧の経済貿易往来は非常に活発しており、ヨーロッパは中国経済の回復により多くの恩恵を受けるでしょう。このため、この角度からみて、ヨーロッパの中央銀行にはまだ一定の利上げ余地があり、景気が過度な衰退に陥ることはないかもしれません

0 notes

Text

【悲報】リポビタンDが値上げ。もう貧乏人はファイト一発できない時代に…

1: アタザナビル(茸) [US] 2023/09/05(火) 20:04:38.46 ID:4jknI3GB0● BE:121394521-2BP(3112)

大正製薬は5日、ドリンク剤「リポビタン」シリーズ18品目を10月2日出荷分から値上げすると発表した。上げ幅は希望小売価格の6~13%。原材料価格やエネルギーコストの高騰で「現行価格を維持するのが困難な状況」と説明している。

引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/ef4c5f579d25b840681a42188d5276f765a14bed

続きを読む

Source: 鈴木さん速報

View On WordPress

0 notes

Text

【決算】コナミ、2023年3月期は増収減益!ゲーム制作費やプロモーション費用が負担に、エネルギーコスト高騰も直撃

続きを読む

【決算】コナミ、2023年3月期は増収減益!ゲーム制作費やプロモーション費用が負担に、エネルギーコスト高騰も直撃

Source: はちま起稿

View On WordPress

0 notes

Quote

この1年半ほど続いてきたインフレは、供給サイドと需要サイドの両方に原因がある可能性が高い。供給サイドでは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる物流の停滞と労働力不足が起きていたところに、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー・食料価格の急上昇が追い打ちをかけた。エネルギーコストと物流コストの上昇により、多くの商品やサービスの価格が想定外に跳ね上がり、その影響は経済全体に波及した。

一方、需要サイドでは、多くの国の政府がコロナ禍に莫大な資金を家計と企業に注入したことの影響が大きい。家計と企業がロックダウン(都市封鎖)とレイオフに対処するのを助けることが目的だった。この措置により、マネーサプライが増加し、インフレが助長されている可能性がある。

なぜインフレが起きるのか メカニズムを理解し最適なマネジメントを見出す | 政治・経済|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー

0 notes

Quote

考えをまとめるために書いているので長くなってしまった。

なので最初にChat GPT要約をおいとく。

要約

欧州の再生可能エネルギーは投資が好調:

投資が集中している状況、特に施設の製造、建設、運営の分野の安定が大きい

公的補助の縮小により再エネ施設の耐用年数が延長される→安定した資金調達につながっている

対して、既存電源は相対的に投資が集まらない。

欧州での原子力発電所新設計画への投資が集まらない

再生可能エネルギーの台頭に、原子力発電は構造的に対応が困難

フランスの原子力発電所の採算割れ問題

再生可能エネルギーと同じ構造を持つのに、再エネの低い限界費用に対抗できず

日本の状況と対策:

電力市場の安定化だけ見ればこのまま致命的な破綻には至らない。しかし国際競争力が落ちる。

安い電力になる再生可能エネルギーへのシフトは不可避。

エネルギーコスト削減の必要性と、それに向けた対策の重要性。

再エネ以外に投資が来ない。

投資マネーが再エネに集まり、既存電源に行かない状況が続いている模様。

再生可能エネルギーは、施設の製造・建設・設置、さらに運営のノウハウが溜まってきて再エネが安定した投資先と見做されてきており、潤沢な資金供給が続いている。

例えば、利回りなども、再エネ設備の耐用年数を従来は20年などで計算していた。これは公的補助が20年だったと言う前提だが、次々と公的補助が終了した結果、耐用年数を30年以上で計算するところが増えていて、それらをミックスした投資商品が登場、安定した資金調達に繋がっているようだ。

一方で、相対的に既存電源に対する投資が減っている。欧州でもエネルギー安全保障の観点から、イギリス、フランスなどで原発の新規計画が出てる。

今時、国の金だけでやると言う計画をイギリスが建てるはずも無く、資金を募集しているのだが、全然投資が集まらなくてかなり苦戦している。

これとは別の話として、エネルギー安全保障の観点だと言っているのに、当初目論みの建設費で手を上げたのが中国企業(中国"系"ですらない、中国の国営企業)しかないと言う状況で、これだとまずいと言う事で、新規設置の原発が生み出す電力の買取保証価格をつり上げたところ、なんと再生可能エネルギーの2倍から3倍の価格になってしまって問題化している。

エネルギーの安定供給・安全保障の観点という点では色々な電源をミックスするのは当然で、そういう点では単価の高い電力が混ざっても仕方が無い。

が、その国のエネルギー価格は、その国の国際競争力に直結する。製造業はもちろんのこと、ITのデータセンターの立地、研究施設の立地など情報系にも影響してくる。

国策である程度電力価格をコントロールできるからと言って、上げれば今度は国際投資が逃げていくということで、苦しい状況が続いている。

既存電源の採算割れ

欧州と言うより主にフランスでの問題なのだが、フランスは原子力発電所で発電した電力を他の国に売ると言うビジネスを行っていた。

ところが、再生可能エネルギーが市場を荒らすようになってしまったため、もくろみが崩れてしまって採算性が悪化している。

既存電源と再生可能エネルギーの違いは何かと言うと、限界費用が全く違う。再生可能エネルギーは、燃料費がないと言うところが大きくて、0円以上で売却できれば利益になる。というか、勝手に発電されるので止める意味が無い。

そのため、他の電源では燃料費が上回って赤字になるケースでも電力を市場に流す事ができる。そんなものと価格競争しても意味が無いので、例えば火力発電所は再エネの供給が大きくなったら発電を止めて、採算より高くなったら稼働すると言う事を行っている。

特にLNGのガスタービンは即応性が高いため、再生可能エネルギーに追従して運転をするのに適している様だ。

一方、そんな器用なことができない電源がある。

それが原発。

原発は燃料を燃やしているにもかかわらず、再生可能エネルギーと似たような性質を持っている。発電を始めたら勝手に発電されるので止められない、出力調整が難しい、燃料費に比べて設備費・初期投資の割合が大きいといったことだ。

そのため思いっきり市場を食い合っている。再エネがピークで安い時は下手するとマイナスの金額(つまり、売買に関わる諸経費を発電側が持つというようなもの)で売却される電力に対して経済面で追従を迫られる。

それでも、再エネが担う割合が低いころは、それ以外の時間帯で収益を出すことが可能だった。しかし、段々と再エネだけで賄える時間帯が増えてしまい採算性が悪化しているのである。

また、原子力発電所など大規模電源は30年以上の耐用年数を見込んで採算が取れるように投資商品にするのが一般的で、原発の場合は40年以上も当たり前だ。その間当然リスクを見込んでるんだけど、変化が急激すぎてそのリスク範囲を超えてしまっていている模様。

これは時限爆弾みたいなもので、実はちょっとヤバいと思われる。

電源関係の投資ってかなり安定的な投資と見做されてる影響で、年金など公共性の高い投資商品に基礎的なものとして組み込まれていることが多く、吹っ飛んだら電力関係だけじゃ済まないと思われる。

そしてここが不安定なので、従来型の大規模電源開発に投資が集まらない状況が続いている。

環境 テロリスト 団体はESG投資の結果だとか宣伝するし、それに呼応するように原発 村の盲信者 関係者が陰謀論じみたことを言ってるけど、実際には経済的なリスクが大きい一方で、利益が少ないことが要因だと思われる。

今後の見通し

もはや後戻りができないぐらい進んでしまっている。この流れは止まらないだろう。

ただ、各種のデータを見ると本当にこれで電力の安定性大丈夫なの?と心配になるんだが、進んでいる源が経済という祟り神なので止めらんない。すると安定化する方法はそれに対応する電源開発なり大規模蓄電なり水素・アンモニア製造するなりしかないと思われる。

実は、原子力発電所も、負荷変動に柔軟に対応するようなものは設計可能らしく、そういったものが出てくる可能性はある。が、投資基準は再生可能エネルギーに対してになるので、それより優位なものが作れるかはわからない。

翻って日本

日本は電力の自由市場の中にはいないので、急激な変革に巻き込まれてはいない。

また電力価格の決定が統括原価方式なので、例えば発電所を30年使うと設定して投資した場合、原則的に建設費などの初動費は30年間固定されて電力価格に転嫁することが認められている。

ある意味、再生可能エネルギーの固定価格買取制度によく似ているが、そちらとの違いは、稼働していない発電所の維持費も電力価格に転嫁できる仕組みであるということ。

例えば原子力発電所で再稼働出来てない発電所は多くあるが、発電して無くてもそれらの費用は電力価格に乗ってきているし、原発が稼働してない分だけ維持している旧式の火力の維持費なども当然ここに乗っかってくる。

これによって電力価格の上昇を抑え、安定化すると言う効果があるのだが、ここ15年ぐらいの急激な環境変化に対応できなくなってきているのも否めない。

ただ、制度を続けていけば、急激な市場の変化は発生しないと思われる

と、国内だけを見てればいいのだが。

既に書いたが、その国のエネルギーコストは、その国の競争力に直結する。国際競争に晒されている今、エネルギーコストが高いと企業立地などを逃すことになるので投資が集まらなくなる。

直近の動きでは原発を再稼働させようという取り組みが継続して行われている。

原発は燃料費よりも建設費・維持費がかかる。それらは再稼働しなくても電力料金に乗っかってる一方で、それに加えて燃料費の割合の大きい旧式火力を回さなければならない。これが電力料金を上げる要因になっているのは確かだ。

だから短期的には原発を再稼働させるということはあっているのだけれど、長期的に見ると、ライバルになり得る欧州が再生可能エネルギーという安いエネルギー源を苦しみながらも獲得しつつあると言う事には追従出来ていない。

さらに、欧州は環境対応を大義名分に、自分たちの有利な点を伸ばすような、再エネを使った製品では無いと追加の関税を課して保護政策を実行してくるのも間違い無い。自由貿易どこいったって思うが仕方が無い。

日本でも再生可能エネルギーは最も安い電源になりつつある。

環境問題への対応はもちろんしていく必要があるが、今一度、エネルギーコストをどうやって下げていくのかと言う基本に立ち戻って電源の選択を考える時に来ていると思う。

その点では、洋上風力発電を巡る汚職が痛かった。かなり安い入札が行われていたのに、なんだかんだと理由を付けて不可とした。

その結果、国内の商社と組んでいた海外の電源開発会社が投資を引き上げちゃったんだよな。

せめてそういうことは二度と無いようにしたい。

欧州の電力市場で何が起きているか

2 notes

·

View notes

Text

2022年12月5日

広島城「三の丸」整備と運営事業予定者に RCC代表の企業グループ(RCCニュース)

民間の資金やノウハウを活用して広島城のにぎわい創出を目指す広島市の事業で、施設の整備と運営を担う事業予定者に、RCCを代表とする企業グループが、選ばれました。

広島市は、民間事業者に商業施設の営業を許可し、その収益を施設の整備費などに充てる「パークPFI」と呼ばれる手法で広島城三の丸を整備します。

その事業者予定者として、RCCが代表で、TBS・中国新聞社・フジタなどあわせて11社でつくるグループ「広島城アソシエイツ」を公募で選びました。市の公募に応じたのは、このグループだけでした。

広島城アソシエイツは、2025年以降、三の丸に飲食店や土産物店を開業するほか、イベントなどに活用する多目的広場や駐車場を整備する計画です。

事業者予定者に選ばれたことについて代表企業のRCCは、「当社は広島城址に社屋を構えるロケーションをこれまで番組やイベントの制作に生かしてきました。中央公園一帯で新施設の整備が進む中、広島城をさらに魅力的なスポットにし、その価値を広く発信していけるよう関係事業者や行政とも連携し取り組んでいく所存です」とするコメントを発表しました。

広島市は、三の丸に歴史博物館を建設するほか、松井市長が天守閣の木造復元を目指す��針を表明するなど、広島城の観光拠点化を進めています。

「この価格そろそろ限界かも」 激安弁当、広島のスーパーがポップに込めた切ない思い(中国新聞)

食料品や電気代の値上げラッシュで、10月の消費者物価(生鮮食品を除く)は40年ぶりの歴史的上昇率となった。そんな中、スーパーの300円未満の「激安弁当」が家計の味方として存在感を増す。原材料の値上げは店にも大きな打撃。超低価格の裏側にある思いとは―。広島市のスーパーを訪ねた。

「ノドの渇きは肉汁で潤せ」。ユニークな手書きポップの並ぶ南区のスーパーたかもり宇品本店で、ひときわ切なさが漂う文言があった。「原料高騰しすぎ この価格そろそろ限界かも」。13年間続く250円(税込み270円)弁当のコーナーだった。

開店まもなく来店した無職女性(75)=南区=は息子のために酢とり弁当と牛カルビ弁当を選んだ。「おいしいから喜ぶんよ。売り切れる前に買っておきます」と、ジムに行く前に立ち寄った。電気代の節約のため部屋にビニールカーテンを取り付けたという会社員男性(61)=同=は「安くてボリュームがある。そりゃ家計は助かります」と、さけ弁当を手に取った。

大型店の進出で瀬戸際の経営を迫られていた2009年、起死回生を期してディスカウント路線にかじを切った。その象徴が250円弁当だった。安いといえどもサケやサバは脂の乗った海外産を目利き。調理済みキットはかえって割高になるため使わず、味付けも自前でする。売れ残った肉や魚を弁当に回すわけでもない。副社長の伊木英人さん(49)は「うちは手作りの『人間味』で挑むしかありません」と言い切る。

週末には広島市外からもファンが訪れるが、2年前にはもうけの出ない商品になった。さらに物価高騰が続き、サバの仕入れ原価も当初の2倍以上に。以前はたびたび補充したが、今は翠店(南区)と合わせ200食前後の数量限定にせざるを得ない。ブラジル産の鶏を使っていた唐揚げ弁当は250円での提供を諦めた。一方、より良い肉を使って適正価格で買ってもらう模索も始めた。

天候の影響を受けやすい生鮮食品を除く消費者物価指数は10月、前年比で3・6%上がり、1982年2月以来の伸び率となった。一方、原材料の仕入れの際の企業物価指数は9・1%の上昇。乖離分を小売店が負担するのももう限界という。伊木さんは「お客さんを呼んでくれた250円弁当をやめる度胸がないのが正直なところかもしれません。何とかインフレを乗り切り、お客さんも店も笑顔になれれば」と切望する。

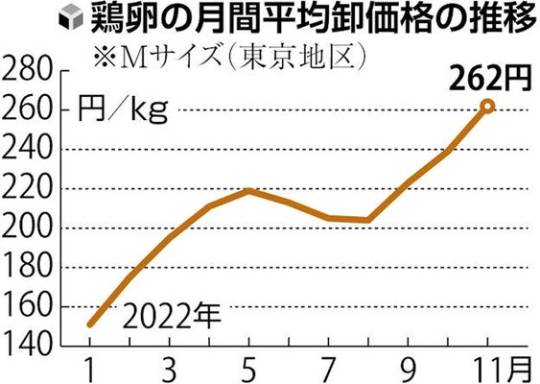

「物価の優等生」鶏卵も値上がり…卸値は過去30年で最高値、鳥インフルも直撃

輸入飼料高 鳥インフル 直撃…経済再開 需要も増加

店頭価格が比較的安定していることから「物価の優等生」とされてきた鶏卵が値上がりしている。原材料高と円安による輸入物価の上昇を背景に、11月の卸値は過去30年で最高値となった。飼料価格の上昇や例年にない鳥インフルエンザの流行も重なり、高騰に拍車がかかれば家計の負担はいっそう重くなる。

逆風

鶏卵卸最大手のJA全農たまご(東京)によると、11月の1キロ・グラムあたりのMサイズ(東京地区)の卸値は前年同月比26・6%上昇の262円。11月としては猛暑の影響で秋以降の産卵数が減った2013年の260円を上回った。

値上がりの背景には、供給面での逆風に需要の拡大が重なったことがある。

鶏卵生産のコストはトウモロコシなどの飼料費が約半分を占めるとされるが、飼料の9割近くは輸入に頼る。コロナ禍による海上輸送の混乱や、ウクライナ危機に端を発した国際的な穀物価格の上昇で、9月の配合飼料価格は1トンあたり10万287円と前年同月比で2割、20年9月比で5割上昇した。

鶏卵は手頃なたんぱく源として生食のほか幅広い調理に使われ、もともと消費量が多い。とくに年末はケーキやおでんなど鍋物の需要が高まるため価格も上がりやすい。今年はコロナ禍からの経済活動再開で外食需要も回復し、需要がさらに押し上げられている。

猛威

鳥インフルの猛威も、価格の押し上げ要因となりそうだ。

今年度は岡山や鳥取、鹿児島県などで感染が確認され、12月5日朝時点で殺処分数が約399万羽と、過去最多だった20年度を上回るペースにある。このまま感染が拡大すれば、年明け以降も需給が逼迫する恐れがある。

すでに店頭価格も値上がりしている。11月の東京都区部の鶏卵(10個)の店頭価格は前年同月比5%上昇の247円だった。

東京都足立区の「スーパーさんよう」で仕入れを担当する阿部芳邦取締役(47)は、購入頻度の多い鶏卵の値上がりに「ライバル店との競争を考えると、上昇分全てを価格に転嫁するのは難しい」と話す。サイズの小さい卵を増やすなどして価格を抑えることを検討しているという。

牛乳も

鶏卵以外にも様々な食品で値上げが広がっている。

輸入品が多いバナナ(1キロ・グラム)は、11月の東京都区部で前年同月比13%高い277円となった。日本が輸入するバナナの76%を供給するフィリピン政府は今年6月、生産や輸送にかかるコストが上昇しているとして、日本の小売業界に店頭価格の引き上げを求める要望を行った。

原料の大豆の高騰などで豆腐(1キロ・グラム)は同じく11%高い266円、乳牛の飼料コスト増で牛乳(1リットル)が9%高い235円など軒並み価格が上昇している。

スーパーなどの店頭で集客の目玉商品となり、安値で販売されることも多い食料品の値上がりは家計にとって一段の負担となりそうだ。

山崎製パン「薄皮シリーズ」内容量5→4個に ランチパックも値上げ(ITmedia 12月6日)

製パン大手の山崎製パンは、2023年1月1日出荷分から「薄皮シリーズ」(全7品)の内容量を変更すると発表した。「ランチパック」3品(ピーナッツ、たまご、ツナマヨネーズ)も価格改定する。小麦粉などの原材料価格の高騰に対処するため。

薄皮シリーズは01年発売の「薄皮つぶあんぱん」を皮切りに、5個入りでシェアしやすいスタイルが長年支持されてきた。内容量は4個に変更する。

1984年に開発したランチパックは、かばんに入れて携帯できる便利さで人気を博してきた。ピーナッツ、たまご、ツナマヨネーズの3品の出荷価格改定率は平均4.7%としている。

同社は今年1月と7月にも食パンと一部菓子パンの値上げを実施したが、油脂類や糖類など原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇が現在も続いており、「企業努力による吸収の範囲を超えた大変厳しいもの」であるとして値上げに踏み切った。同社は「経営の効率化とコスト削減に向けた努力を継続する」としている。

大塚製薬「ポカリスエット」「エネルゲン」など値上げ、2023年4月1日価格改定(食品産業新聞 12月6日)

イチゴに小麦粉、牛乳も…2022年冬シーズン「クリスマスケーキ」価格調査

大塚製薬は12月6日、一部製品の値上げについて発表した。2023年4月1日納品分から、「ポカリスエット」などを対象に実施する。

メーカー希望小売価格ベースで、「ポカリスエット」の価格改定率はプラス5.9%~10.0%。「ポカリスエット イオンウォーター」はプラス6.3%~10.0%。「エネルゲン」は7.1%~15.2%。「アミノバリュー」は4.8%~11.9%。「ジョグメイトプロテイン ゼリー」は15.2%。

「ポカリスエット」500mlペットボトルの値上げは2000年以来、23年ぶり。現行価格の税別140円から、税別150円になる。

大塚製薬によると、生産効率の向上や経営の合理化などで価格を維持しつつ製品の安定供給に努めてきたが、原材料価格やエネルギーコストの高騰などにより企業努力だけでは現行価格を維持することが困難な状況となったという。

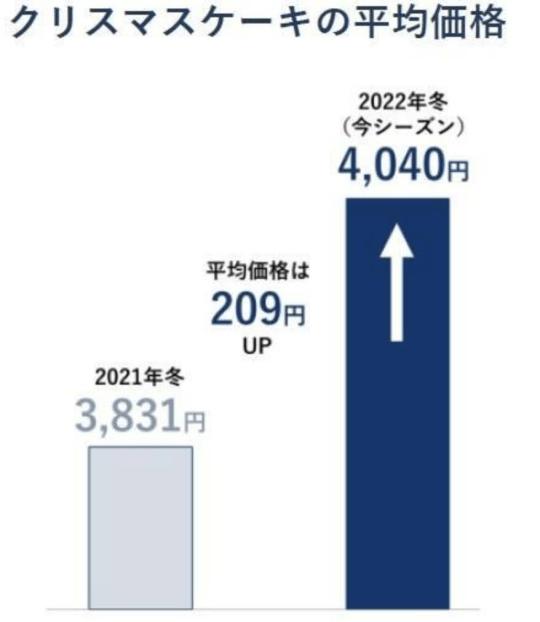

クリスマスケーキの平均価格は前年から約200円のアップに

相次ぐ値上げ「クリスマスケーキ」にも 平均価格は約200円アップ、価格は平均3800円台 → 4000円台へ(帝国データバンク 12月6日)

物価高騰や円安による値上げの波が「クリスマスケーキ」にも及んでいる。全国の大手コンビニエンスストアや百貨店、スーパー、著名な洋菓子店など計100社で販売される2021-22年シーズンで比較可能なクリスマスケーキの価格(苺ショート・5号サイズ、税抜)を調査した結果、今年の平均価格は前年(3831円)から約5%・209円アップした4040円となった。

クリスマスケーキの平均価格

背景には、店頭価格ベースでも1.5倍に上昇した小麦粉(強力粉)のほか、イチゴなどのフルーツや砂糖、牛乳、鶏卵など原材料のほとんどが値上がりしていることがあげられる。また、10%程度値上がりしたテイクアウト用の化粧箱や食品フィルムなどの資材費、さらに電気・ガス代、物流費なども高騰が続いており、前年価格から10%以上の大幅な値上げに踏み切ったケーキが目立った。他方で、前年から価格を据え置いたケーキもあり、商品の値付けに苦戦する様相もみられた。

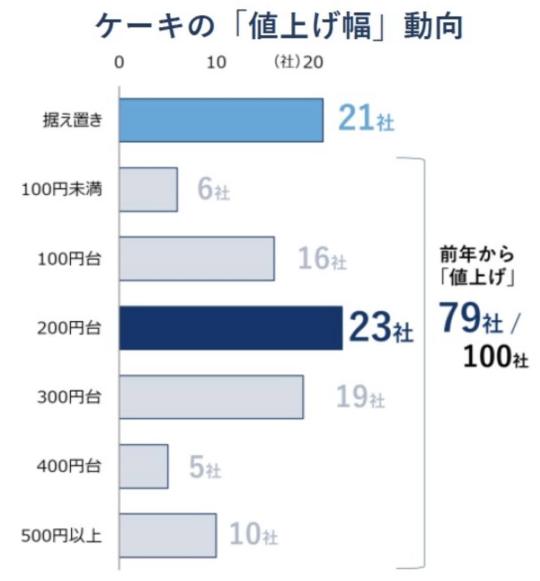

ケーキの「値上げ幅」動向

前年から価格が上昇したケーキをみると、値上げ幅として最も多いのは「200円台」で23社に上った。特に量販店やスーパーなどで販売される3000円台のケーキに多く見られた。次いで多いのが「300円台」の19社で、イチゴやチョコレートを多く使用した4000~5000円台の中高価格帯ケーキが目立つ。以下「100円台」(16社)、「500円台」(10社)、「400円台」(5社)と続き、調査対象の100社のケーキのうち79社で値上げが判明した。原材料費の高騰を要因にあげる企業が多く、「今回の値上げは最低ライン」など、今後もやむを得ず価格転嫁せざるをえないとった声が多かった。また、値上げのショックを和らげるためイチゴを増量したものの、「粗利益を削っておりかなり厳しい」といった声も聞かれた。

一方で、店頭価格が前年から変わらない「据え置き」も21社確認できた。多くのケーキが値上がりするなか、コスト削減などで対応し「戦略的に値上げしていない」などのケースがみられた。

原材料価格の上昇が続き、クリスマスケーキの値付けは「難しい」と指摘も

クリスマスケーキは平均価格が前年から約200円アップするなど値上げ傾向が鮮明となった。クリスマスケーキは2~3日で多くの販売量が確保できるなど収益面でメリットも多い反面、イチゴなど生もので日持ちしない原材料が多く、事前の量産が難しい面もある。そのため、昨今続く物価高の影響など、原材料価格の動向が読めないなかでの価格設定は難しく、価格を据え置いたケーキと値上げを実施したケーキ、値上げ幅などで動向にばらつきがみられた。

一方、今年1年間で値上げされた食料品は約2万800品目に上り、来年も4000品目超の値上げが控えている。こうした食品値上げにより、世帯平均で年間約7万円、平均支出額の約2%に相当する家計負担増が見込まれ、今冬シーズンは家計に厳しい冬となる見込みだ。そのため、嗜好性の強いクリスマスケーキは価格帯や値上げの有無によって傾向が分かれることも予想され、年に1度の特別なケーキの値上げをめぐる企業と消費者の「駆け引き」が続きそうだ。

自民・萩生田氏「増税は間違ったメッセージ」防衛費(産経新聞 12月6日)

自民党の萩生田光一政調会長は6日の党会合で、防衛力の抜本的な強化に向けた防衛費増額の財源について「全てを税でまかなうとか、来年から増税が始まるような間違ったメッセージを統一地方選前に出すのは大きなマイナスだ」と述べ、増税議論が先行することを牽制した。

萩生田氏は岸田文雄首相が5日に来年度以降5年間の防衛力整備に関する総経費として約43兆円を確保するよう関係閣僚に指示したことについて「重く受け止めながら、国民の生命・財産を守るという本質的な目標をしっかりと見定めながら、与党間、政府との間で詰めの調整をしていきたい」と述べた。

財源については「将来の財源確保の議論を始めると承知をしているので、税制調査会とも連携を取りながら対応していきたい」とも語った。

中期防衛力整備計画(5年間)での防衛費の推移

防衛費5年で最大43兆円 政府検討、来年度から(共同通信 12月2日)

政府は、今後の防衛装備品などの経費額を示す「防衛力整備計画」を巡り、2023年度から5年間の総額について、最大43兆円とする方向で検討に入った。最低40兆円は確保し、43兆円までの間で収めたい考え。43兆円となれば、現行の中期防衛力整備計画(19~23年度)の27兆4700億円程度から1.5倍超となる。中国や北朝鮮の軍事動向を踏まえ、岸田文雄首相が掲げる「防衛力の抜本的強化」を裏打ちする内容。首相が来週にも最終判断する。関係者が1日、明らかにした。

防衛費の大幅増額は、軍事大国にならないとしてきた日本の安全保障政策の大きな転換となる。

【本日(12/5)の広島県内の感染状況】(広島県)

新型コロナ 県内で1509人感染確認 1人死亡(5日発表)(NHKニュース)

広島県では5日、新たに1509人が新型コロナウイルスに感染したことが確認され、1人が亡くなったと発表されました。

感染が確認されたのは▼広島市で610人、▼福山市で322人、▼東広島市で122人、▼尾道市で77人、▼廿日市市で61人、▼呉市で54人、▼府中町で48人、▼三次市で38人、▼府中市で30人、▼庄原市で28人、▼三原市で27人、▼海田町で14人、▼熊野町で13人、▼安芸高田市で11人、▼大竹市と江田島市で9人、▼竹原市と神石高原町で8人、▼世羅町で7人、▼安芸太田町で5人、▼坂町で4人、▼北広島町で3人、▼大崎上島町で1人のあわせて1509人です。

1週間前の月曜日より185人多く、これで県内での感染確認はのべ54万9637人となりました。

また、県内では患者1人が亡くなったと発表されました。県内で新型コロナウイルスに感染し、その後、死亡した人は887人となりました。

新型コロナ 広島県内の病床使用率 46.5%(4日時点)(NHKニュース)

4日時点で病床の使用率は46.5%です。(確保病床数776床、入院患者361人)。

このうち重症患者用の病床使用率は20%です。

(確保重症病床50床、重症の入院患者10人)。

軽症の人や症状がない人が入る宿泊療養施設は1022室を確保し、317人が過ごしています。

(利用率31.0%)。

直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は709.28人です。

現在、広島県の感染状況はレベル0から4の5段階のレベルのうち、医療体制への負荷が生じはじめていることを示す「レベル2」です。

【新型コロナ 厚労省まとめ】117人死亡 4万7621人感染 (5日)(NHKニュース)

厚生労働省によりますと、5日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め4万7621人となっています。また国内で亡くなった人は117人で、累計5万461人となっています。

東京都 新型コロナ 14人死亡 5388人感染確認 前週比380人減(NHKニュー��)

大阪府 新型コロナ 4人死亡 新たに2329人感染確認(NHKニュース)大阪府内の感染者の累計は231万2422人となりました。府内で感染して亡くなった人は合わせて6783人となっています。

【決戦考察】W杯、今夜対戦の「クロアチア」が手強い理由

ミキッチのInstagramのストーリーで、今日がサンフレッチェ広島の引退セレモニーから丸5年ということで動画が上がっています。同じ日にクロアチアと日本が対戦するとはこれまた運命的。

0 notes

Photo

グラフは、田辺教授らが04年に行ったコールセンターでの調査の結果だ。約100人のオペレーターが扱った年間1万3169人分のコールデータを対象に、室内環境と生産性の関係を分析した。

結果からは、室温が上がると平均応答数が低下する、つまり生産性が下がることがわかった。25度から28度に上がると6%も生産性が低下した。落ちた生産性を残業でカバーしようとすれば、そのぶん電力消費がかさむ上に、エネルギーコストよりもずっと高くつく人件費のコストが上乗せされる。

オフィスの温度 「28度設定」の根拠は50年前の研究 (2/3) 〈AERA〉|AERA dot. (アエラドット)

175 notes

·

View notes

Text

苛性ソーダ価格指数: 最新ニュース、トレンド、予測チャート

四半期レビュー: 2024 年第 1 四半期

北米苛性ソーダ市場

2024 年第 1 四半期、北米の苛性ソーダ市場は、限られた在庫と安定した需要に支えられ、価格が上昇しました。紅海での混乱が物流と運賃に影響を与える中でも、ボルチモア近郊の追加の貯蔵施設により、一部の輸送供給ルートの懸念が緩和されました。ボルチモア港の閉鎖は、ヨーロッパでの塩素アルカリ価格の上昇と同時期に発生し、米国東海岸への余剰苛性ソーダの流入が見込まれます。米国北東部では、タンク在庫の減少に関する懸念が続きましたが、最近の改善により、供給ロジスティクスが優れ��いる地域と比較して、価格設定がより一貫性を持って行われました。生産制約とアルミナ部門からの需要の増加が大幅な価格上昇を後押しし、前四半期から 11% 上昇しました。2024 年 3 月までに、テキサス州の液体苛性ソーダ価格は 362 米ドル/トンに達しました。

ヨーロッパの苛性ソーダ市場

2024 年第 1 四半期、ヨーロッパの苛性ソーダ市場は、工場の閉鎖や下流の需要低迷、供給制限などの不確実性に直面しました。ドイツの Nobian GmbH Werk Bitterfeld やフランスの Innovin などの工場での技術的問題により、一時的に生産が中断され、市場の安定性に影響を与えました。これらの挫折にもかかわらず、ドイツでのアルミナの需要と供給制約の高まりにより、価格は上昇しました。経済の重要な指標であるアルミニウム産業は、ロシアからの EU への輸出が制限されると予想される中でも回復の兆しを見せました。市場では、下流の注文回復や紅海の混乱による物流ルートの変化が価格変動に影響を与えました。

中東アフリカの苛性ソーダ市場

リアルタイムの苛性ソーダ価格を取得する: https://www.analystjapan.com/Pricing-data/caustic-soda-29

2024 年第 1 四半期、中東とアフリカの苛性ソーダ市場は、下流産業の需要変動、経済の回復、地政学的な不確実性の影響を受け、新たな課題に直面しました。アルミナやクリーニングなどのセクターからの需要の変動が価格の変動に重要な役割を果たしました。景気の減速と市場関係者による在庫調整により、購入が減少し、供給過剰の圧力が高まりました。地政学的な緊張と物流の混乱により、市場の課題がさらに深刻化し、価格変動が激しくなりました。これらの障害にもかかわらず、UAE は経済の低迷による需要の減少を反映して、価格変動を最小限に抑えて安定を維持しました。四半期末までに、UAE の苛性ソーダフレーク FOB-Jebel Ali は 285 米ドル/トンでした。

アジア太平洋の苛性ソーダ市場

特に日本を含むアジア太平洋地域の苛性ソーダ市場は、2024 年第 1 四半期に、需要の低迷、供給の制約、生産コストの上昇に直面しました。アルミナやクリーニングなどのセクターからの需要減少と経済の減速により、市場は供給過剰に直面しました。エネルギーコストの上昇により、メーカーの利益が圧迫され、在庫不足が市場状況を悪化させました。日本では、生産の制約と下流の需要の低迷により、大幅な価格変動が見られ、山東省のシノペック斉魯社などの施設での火災事故も市況を圧迫しました。これらの困難にもかかわらず、市場は若干の価格上昇で安定し、第 1 四半期は東京渡しの苛性ソーダフレーク FOB で 366 米ドル/トンで終了しました。

南米の苛性ソーダ市場

2024 年第 1 四半期、ブラジルの苛性ソーダ市場は、米国の供給不足により価格変動が見られ、2024 年 3 月までに大幅な価格上昇につながりました。ボルチモアでの追加の貯蔵施設により、輸送の混乱は管理されましたが、米国北東部ではタンク在庫不足の懸念が続き、他の地域と比較して価格が一貫して上昇しました。米国での生産遅延と悪天候は、ブラジルのサプライチェーンにさらなる影響を及ぼしました。界面活性剤業界からの需要増加と建設および消費財セクターの堅調なパフォーマンスにより、ブラジルの価格が上昇し、四半期末までに苛性ソーダフレークの価格は 1 トン当たり 555 米ドルに上昇しました。

ANALYST JAPAN

Call +1 (332) 258- 6602

1-2-3 Manpukuji, Asao-ku, Kawasaki 215-0004 Japan

Website: https://www.analystjapan.com

Email: [email protected]

#苛性ソーダ#苛性ソーダ 価格#苛性ソーダ 値付け#苛性ソーダ ニュース#苛性ソーダ データベース#苛性ソーダ の市場価格#苛性ソーダ の価格#苛性ソーダ のバルク価格#苛性ソーダ の供給#日本の苛性ソーダ の価格#日本で苛性ソーダ 価格#日本の苛性ソーダ

0 notes

Text

0 notes

Photo

大企業・富裕層に税負担を

米大統領一般教書演説

2022年3月3日【国際】

【ワシントン=島田峰隆】バイデン米大統領は1日に行った一般教書演説で、大企業や富裕層がもうかれば国民に分配が回ってくるとするトリクルダウン理論について、「経済成長を弱めることにつながった」と批判しました。「税制を正さねばならない」と述べ、大企業や富裕層に公平な税負担を求める姿勢を強調しました。

バイデン氏は、トリクルダウン理論の下で米国は過去40年間、一部のトップ層への減税を行ってきたと指摘。しかし、結局は「賃金が下がり、赤字が増え、トップ層とその他の国民の格差はこの約1世紀で最大規模にまでなっている」と指摘しました。

その上で「トップダウンではなく下から上へ底上げする経済をつくる」とし、「新しい経済ビジョン」への転換を訴えました。

バイデン氏は、40年ぶりといわれる高インフレの対策に言及。▽処方薬の価格引き下げ▽気候変動対策を通じた家庭のエネルギーコスト削減▽育児にかかる費用の削減―を進めるとしました。

さらに「企業と富裕層に公平な負担を支払わせよう」と強調。米大企業55社が昨年、約400億ドル(約4兆6000億円)もの利益を上げながら連邦法人所得税を全く支払っていないと批判し、「税制が公平ではない」と指摘しました。

バイデン氏は、富裕層が利用している課税の抜け穴をふさぐことや法人税の最低税率15%を提案したこと、130カ国以上と最低法人税率について合意したことに触れ、「私の計画では、年収40万ドル(約4600万円)未満の人は誰も増税にならない」と語りました。

また連邦政府が定める最低賃金の時給15ドル(約1700円)への引き上げを呼び掛け。労働者が労働組合を結成し、団体交渉を行う権利を強化する法案の可決も求めました。

新型コロナウイルス対策では、「コロナとの共存を受け入れることはしない」と語り、ワクチン接種と治療の推進、新たな変異株への準備、学校や職場での対面再開、世界各国へのワクチン支援に取り組むとしました。

バイデン氏は、中絶の権利を認めた約50年前の最高裁判決への攻撃が強まっていることに懸念を表明。「自由と正義の促進には女性の権利の擁護が必要だ」と語り、「女性の決定権を守ろう」と呼び掛けました。

(しんぶん赤旗)

0 notes