#レタル

Text

小町数人説をめぐって

陽明文庫に中世の小町の絵がある。絹本着色、縦六一・六センチ、横四一・七センチの絵を表装してあるのだが、軸心近くの裏面に「小野小町像 貞治六秊六月廿五日」と、まさしくその頃この筆跡にて記されたものが付加されている。表装そのものもそんなに新しいものでないが、表装するにあたって、この絵に本来ついていた紙をここに付加したものであろうことは、その字がまさしく貞治頃〈一三六二〜一三六七〉この事跡であることが疑いもないからであろう。

ところで、この絵は「小野小町像」となっているが、まさしく「玉造小町子壮衰書」によっている。「容貌ハ憔悴シテ、身体ハ疲痩」、「頭ハ霜フリタル蓬ノ如ク、膚ハ凍リタル梨ニモ似タリ」、「骨ハ辣チテ筋ハ抗クナリ、面ハ黒クシテ歯ハ黄バミタリ」、「裸形ニシテ衣ナク、徒跣ニㇱテ履ナシ」、「左臂ニハ破レタル筐ヲ懸ケ、右手ニハ壊レタル笠ヲ提ツ」、「頸ニハーツノ囊ヲ係ケ、背ニハーツノ袋ヲ負ヘリ」、「肩ノ破レタル衣ハ胸ニ懸カリ、頸ノ壌レタル蓑ハ腰に纏ヘリ」とある「壮衰書」の序文をのものである。ここでもまた小野小町と玉造小町を同人物とする中世の理解が確認されるのである。

先にあげた「無名抄」の文〔五〇頁参照〕の続きに「玉造の小町と小野小町と同人かあらぬ者から、人々おぼつかなきことに申して争ひはべりし時...」とあって別人説もあったことは確かだが、その多くは前述の「玉造小町子壮衰書」の弘法大師著作説を土台にしての疑問であり、中世の大勢は、あくまで両者を同じものと見、「玉造小町子壮衰書」を小野小町の事蹟を語るものと見ていたことは疑いもないのである。

近世に入っても、この傾向は変わらなかった。貞徳の「徒然草慰草」などその顕著な例だが、中期以後の随筆の類を見ても、たとえば天野信景の「塩尻」〈『随筆大成』等〉、志賀忍〈天保十一年、七九歳没〉の「理斉随筆」などは、小野小町と玉造小町を同一人と考えている。

ところが、小町という名は、実は普通名詞であって、〇〇小町と呼ばれる女性はまことに数多くいたのだ、玉造小町と小野小町もとうぜん別人だという、いわば画期的な説が新井白雅の「牛馬問」「〈温知義書〉」に提示され、人々を驚かせたのである。

古代には一国より一人づつ采󠄃女を内裏へ献ぜしこと也。既に仁明帝の前後には、小町とて召されたるもの六十余人ありしとなり。この采󠄃女を后町のうちにをらしめたまふ。故にみなみな小町と呼ばれたるなり。その人々の宮仕へをやめて古郷に帰り身まかりたる墓を、おほか「た小町塚とよびしとなん。さてこそ、国々に小町塚といふもの多し。美濃・尾張の間にさへ二三所あり。

しかるを、なべての小町を一人と思ふよりまぎれたる説多し。たとへば実方朝臣、陸奥へ下向の時、髑髏の目穴より薄の生ひ出て、「秋風の吹くにつけてもあなめ〱」の歌の小町は小野正澄が娘の小野小町なり。文屋康秀が三河掾となりて下りし時、「身をうき草の根をたえて」さそふ水あらば」とよみしは高雄国分が娘の小町なり。「おもひつつぬればや人の見えつらむ」の歌、又業平の「舞の袖」などいひしは出羽郡司小町良実が娘なり。高野大師のあひたまふ、壮なる時憍慢最も甚だし、衰ふる日愁歎猶深しと答へしは常陸の国玉造義景が娘の小町なり。かく一人ならず。故に時代其外異なる事あるのみ。中にも良実が娘の小町は美人にて和歌にもすぐれたれば、独り名高く、すべて一人のやうに伝へ来たるのみ。

まず、小町を采󠄃女をし、采󠄃女のすべてに「町」をつけてよんだといっているが、平安時代の文献にあらわれる采󠄃女は、たとえば「近江の采󠄃女」〈拾遺集〉「明日香の采󠄃女」〈大和物語〉などのごとく、国名を冠して呼ぶのが普通である上に、文献にあらわれる「町」のつく女性は前述のように后町にいる更衣であって采󠄃女ではない。小町采󠄃女説自体が出羽都司良実の娘という伝承をもとにして出来たものであり、出羽国から采󠄃女をさしだすことはなかった〈「続日本紀」「類聚三代格」〉という事実を持ち出すまでもなく、この日雅の説には従えないのである。地方に数多い小町塚の合理的説明としても弱いものである。

ところで、この白雅の説、後半になると、その多数の小町が四人にしぼられて来る。架空の人物である小野正澄とか高雄国分とか玉造義景などの名をどこから持ち出して来たのか不明だが、既に伝説化説話化している小町像のすべてを事実と認定する立場からの合理的整理であって、まったく意味をなさぬものとしか言いようはないのである。

伝承る整理しながら、また新しい伝承を生んでいる感じの「牛馬問」の説であるが、その合理的整理法に人気があったのか。それに賛同して引用している随筆が実ははなはだ多いのである。神沢貞幹の「翁草」〈『随筆大成』第三期所収〉、城戸千楯の「紙魚室雑記」〈『随筆大成』第一期所収〉、石川宣続の「卯花園漫録」〈『新燕石十種』第三所収〉、山本信有の「孝経楼漫筆」〈『随筆大成』第三期所収」、滝沢馬琴・屋代弘賢らの「兎園小説」〈『百家説林』所収〉など、いずれもこれに全面的な賛同を示しているのである。

小町に限らず、伝説的人物は、その伝説化の過程において、事蹟が膨脹し、それを全体的に把握するとなると、そこに新しい矛盾が出てくることが多い。これを予盾なく合理的に統一しようとすると、いわば原生動物の体のように多方面に膨脹したものを分割するほかはなくなる。

たとえば柿本人麿の場合にしても、「万葉集」の記述を信するかぎり人麿は持統朝から文武朝にかけて活躍した歌人であるとするほかはない。だが一方、「万葉集」が引用する「柿本人麿歌集」にはそれよりもかなり後の歌もある。「人麿歌集」に後代の歌が入っているというのは今日の学者の常識だが、人間歌集なのだからすべてが人麿の歌だという立場に立てば、「万葉集」の人麿にして、既に最低二人いたことになる。次に「古今集」の仮名序を見ると、、「おほきみつの位(正三位)柿本人麿」を「ならの御時」の歌人としている。現在では、これを「奈良時代」と解し、しかも人麿が活躍した飛鳥時代は奈良時代に接していたからこのように書いたと説明している。だが、そこに都があった「時代」と解するのはどうか。平安時代において「御時」とは天皇の治世、すなわと御宇のことであり、「ならの御時」は平城の帝の御時の意にほかならないからである。事実、この仮名序に対応する真名序(漢文の序)には「平城天子」とはっきり書かれている。「古今集」より五十年ほど後に出来た「大和物語」にも人麿が平城天皇に仕えていたとある。平城天皇は平安時代第二の天皇だから「万葉集」の人麿とは違う。これ第三の人麿ということになる。ところ、で、「古今集」から百年ほど後の第三の勅撰歌集「拾遺集」を見ると、人麿が渡唐してよんだという歌が二首見える。これ、第四の人麿である。

人麿を一人ではなく四人とすると、その間の矛盾はなくなる。しかし矛盾がなくなったところでどうなるというのだ。私が問題にしたいのはそんなことではない。実在の人麿が、その死後、奈良時代・平安時代にどのように伝説化されていったか、別のことはで言えば、後の人々の心の中に人麿がどのように生き続けて来たか、私はそれを問題にしたいのである。

小町の場合も同じである。江戸時代の学者のように小町を四人にしたり、現代の民俗学系の国文学者のように、小町と称する女が無数にいたとか、小町を名のる遊行婦女・あるき巫女・歌比丘尼のたぐいが諸国をめぐり歩いていたと言い切ることによって事足れりとし、文献に残った小町の文学と伝承について深く考えようともしないのは学問の堕落、ある意味では頽廃という評語が適切でさえある。仮に彼らの言うようなことがあったとしても、せいぜい中世の後期のことであり、「小野小町の歴史」ほ既に平安時代中期以前から始まり、中世、近世と続いていたのである。小町が、その死後も、後代の人々の心の中にどのように生き続け、どのように変容していったか、あるいはまた、時を経て変容しながらその底に変えずに生き続けてゆく、いわゆる小町的なもの、それはいったい何かということの追跡にこそ、私は意味を認めたいのである。世に虚と言い実と言う。しかし、このように見れば、人々の心の中に生き続けていたものはすべてが実だと言うほかはないのである。

以下の章において次第に明らかにしてゆくことであるが、小野小町の説明化は、彼女の死後間もない頃から既に始まっていたのである。そして十世紀の末頃には、我々が知っている小町説話、たとえば(1)雨乞説話(2)好色説話(3)男性を拒否する驕慢説話(4)衰老説話 等、そのおおむねが既に出来るがっていたはずである。だから、そのような流れの中に「玉造小町子壮衰書」を置くならば、「小町老いて後、おとろへさらぼりたりなど云ふめるは、玉造小町の事なるを混じていへるなり」〈本居内遠「小野小町の考」〉というような見方が必ずしもあたらぬことを知るのである。小町衰老落魄の説話が「壮衰書」の影響で出来上がったというよりも、既に世に行なわれていた小町落魄説話の仏教的結実として壮衰書を考えるべきではないか。「玉造」の由来を明らかに出来ぬことは残念であるが、ともかくも「小町」と表題にあるだけで人々が説明を求めないような人物の伝でなければならないこと、しかもそれが「花ノ時ヲ待チテハ玉筆ヲ秉リテ紅桜紫藤ノ和歌ヲ詠ズル」美女の伝でなければならないことなどを併せ考えれば、平安末期から中世にかけての人々の大勢的理解がそうであったように、これをも小野小町のこととするのが、最も素直な、そんなして最も妥当な理解だと思うのだが、いかがであろうか。

5 notes

·

View notes

Text

Nampō Roku, Book 7 (20e), Appendix 1: Two Relevant Entries from the Supplementary Book of Secret Teachings.

○ Depending on the person: at dawn, night, and such [times], there are people who have the door of the setchin wide open¹.

This is done is so that [the guests] can look at the entire [interior space] carefully².

○ If it is raining when [the guests] are leaving the koshi-kake [to move to the tearoom], it may be difficult to inspect the setchin³. [In these circumstances, one] should not be worried about [passing by] without looking inside it, so it is said⁴.

_________________________

◎ The two brief entries that are translated in this post are from the collections of secret teachings (hiden no koto [秘傳ノ事]) that were appended to the Nampō Roku. The material translated here is from the second book*, known simply as Tsuika [追加] (which means a supplement).

___________

*Sometimes referred to as the Ninth Book of the Nampō Roku (Kyū no Nampō Roku [九南方錄]), because the teachings discussed in these two books are as crucial to an accurate understanding of the Nampō Roku as are Tachibana Jitsuzan’s original seven books themselves.

¹Hito ni yori, akatsuki, yoru nado ha setchin no to hazushi-oku hito ari [人ニヨリ、曉、夜ナドハ雪隱ノ戸ハヅシ置ク人アリ].

Hito ni yori [人により]: this entry is referring to a case of personal preference (usually, on the side of the host*), rather than stating a rule.

Hazushi-oku [外し置く] means leave (the door) wide open.

In the previous post, it was mentioned that the usual preference was for the door of the setchin to be kept locked at all times, to prevent it being moved by the wind (which could be unnerving†, or even disturbing if the wind causes it to bang open and closed).

However, in this case, it is not that the door is left ajar, but that it is fully opened (and perhaps even propped in that way with a stick or rock). This would not only allow for an unfettered inspection of the interior, but, because the door was propped open against the inner wall, it would assure the viewer that nobody could be hiding behind it. This is the important point here.

___________

*Though, if he knows that one of the guests is especially paranoid, for whatever reason, he would surely take that into consideration when arranging the roji for that chakai.

The only rule is that the host must consider everything he does, and proposes to do, very carefully -- and always in light of the particulars of each individual tea gathering. Nothing is ever wrong, so long as the host has thought about it carefully beforehand. The danger is when things are done by rote, without thinking about them at all.

†If the guests caught a glimpse of the door moving, they might fear that someone is trying to hide inside.

²Kore mo ikkō ni mi-hirakite ichi-ri ari [コレモ一向ニ見ヒラキテ一理アリ].

Ikkō ni mi-hiraku [一向に見開く] means to look at the entire (interior) space carefully.

Ichi-ri [一理] means (is) the point (for doing something).

In other words, the reason why the door is opened widely is so that the guests will be able to look into the setchin, so as to ascertain that an unidentified or unknown person -- someone who is not a member of the group of guests (nor someone affiliated with the host, who might be helping or observing the proceedings) is not present there.

³Ame no toki, koshi-kake ni hanaretaru setchin mi-nikui-mono nari [雨ノ時、腰掛ニ離レタル雪隱見ニクキモノナリ].

Ame no toki [雨の時], in this case, means when rain is actually falling -- when it is raining.

If rain is not actually falling, there is on obstacle to the guests inspecting the setchin, and, indeed, they should do so as a matter of course.

Hanaretaru [離れたる] means (the guests) will go out (from the koshi-kake), (the guests) will leave (the koshi-kake). This specifically refers to the times when they are processing toward the tearoom.

Mi-nikui-mono [見にくい物]: something (mono [物]) that is difficult (-nikui [-にくい]) to see or inspect (mi [見]).

⁴Mizu-shite kurushikarazu to iu-iu [見ズシテ苦シカラズト云〻].

Mizu-suru [見ずする] means without seeing (the setchin), without looking at (the setchin).

Kurushikarazu [苦しからず] means it is not a problem, it does not matter, it is not something to fret over.

When it is raining, the guests should hurry through the roji so they do not get wet. Even if the host has provided roji-gasa [露地笠]*, these are difficult to manage for most people, so it is best for the guests to make their way to the genkan as quickly as possible (since water for washing the hands and mouths will be provided there, making a stop at the tsukubai unnecessary).

The point is not that it is unnecessary to inspect the setchin on such occasions†, but that the guests should not worry if they are unable to do so.

__________

*A roji-gasa is a sort of shallow tray-like object made of bamboo sheathes stretched over a bamboo frame. (In the photos, the outer side is shown on the left, with the interior shown on the right -- in both, the hand loop is shown at the top.)

It has a loop attached near one side, through which the fingers of the left hand are passed. Then, with the left arm held horizontally above the head, the roji-gasa is supported above the head. It usually keeps the hair dry, but often does little else, so it is better not to tarry in the roji if that can be avoided.

†Miscreants exist in all ages. But, that said, it is highly unlikely that someone will be hiding in the setchin in a time of peace; and, as security measures improved over the course of the Edo period (and, even more so into the present), the chance that someone would be hidden there is virtually nil.

0 notes

Photo

レタルのシャツがいつでも買えるようになりました〜! #Repost @retar.amip with @get_repost ・・・ 🕊🕊🕊... . いつでも買える“いつものシャツ“ . 🕊はじめましてのシャツ 🕊ちょっと大人っぽいセーラーシャツ 🕊レタルのチャイナシャツ(旧名:星咲く刺繍のチャイナシャツ) . 3型が #Creema にて定番商品“いつものシャツ“としていつでも買えるようになりました〜👏 . プロフィールのリンクから飛べます! ぜひチェックお願いします。 . 🕊🕊白いシャツの店レタル🕊 🕊🕊春夏新作受注会 🕊🕊🕊 . “The stories of the twelve apostles:The last part(12使徒物語後編)” . 2020年1月11日(土)13:00〜20:00 12日(日)11:00〜20:00 13日(月)11:00〜18:30 . 会場:西荻窪ギャラリーステラ . 展示会の情報も随時Instagramにアップ予定です。よろしくお願いします! . #レタル #白いシャツの店レタル #creema #ファッション通販 #design #shirts #blouse #シャツ #白シャツ #ブラウス #セミオーダー #ネット通販 #ドレープブラウス #個性的 #オーダー #modelist #アパレル #服 #clothes #シャツ好き #シャツマニア #オーダーメイド #オーダーメイドシャツ https://www.instagram.com/p/B5CF3oYj7Dl/?igshid=6foxjr5f3d0z

#repost#creema#レタル#白いシャツの店レタル#ファッション通販#design#shirts#blouse#シャツ#白シャツ#ブラウス#セミオーダー#ネット通販#ドレープブラウ���#個性的#オーダー#modelist#アパレル#服#clothes#シャツ好き#シャツマニア#オーダーメイド#オーダーメイドシャツ

0 notes

Text

Profile

松田遥平

1992年9月17日生まれ

横浜市出身 川崎市在住

都内、首都圏を主な活動拠点としてフリーランスで映像のディレクション、撮影、編集をしています。VP、メイキング撮影、食品の広告、音楽イベントや舞台の記録などを得意としています。

受賞歴

わが町かわさき映像創作展

奨励賞

JAPANCUPCRITERIUM 10回フォトムービーコンテスト

ムービー部門 優秀賞

所有機材

FS700/α7ⅲ

SEL16-35Z /Batis 85mm/SIGMA 24-70 DGDN

atomos shogun

ご依頼は[email protected]までお待ちしています。

works

2021年

ハーゲンダッツジャパン株式会社

instagram映像 『バニラ&クランチショコラ』

NHKシリーズ

「コワくない。就活」

アルファロメオジャパン

「Art of Taste」

コミティア136

「インディーズの灰皿」

コミティア137

「待ち合わせ」

baseにて販売しています、こちらからどうぞ

2020年

ハーゲンダッツジャパン株式会社

instagram映像 『バニラ&クランチショコラ』

第一園芸株式会社

「BIANCA BARNET」ティザー映像

2019年

ハーゲンダッツジャパン株式会社

instagram映像

『ロ��ヤル ジャスミンティー〜茶葉・銀毫(ぎんごう)〜』

2018年

ハーゲンダッツジャパン株式会社

instagram映像

第一園芸株式会社

「シェプランツ胡蝶蘭」

2017年

ハーゲンダッツジャパン株式会社

instagram映像

ファミリーマート

「恋人がファミチキ2017」メイキング

2016年

ハーゲンダッツジャパン株式会社

instagram映像

河村アートプロジェクト

「70年ぶりに藤田嗣治の銅版画を刷ってみた!!」

壊す時「xia」

waga「空閨の君」

2015年

「春の底」坂本佳乃子監督 撮影監督

「レタルTVシリーズ」

waga「パレードに雨を降らせないで」

「清家ゼミ」

「剣ノ舞」

「StArt」5S

「幸服無限」レタルヒグチトモミさんページ

GOMIHAYAKAWA企画「楽になりたい」

「陀羅尼」西村果奈子 撮影監督 ZOKEI賞受賞

「two」高山美捺子 撮影監督 ZOKEI賞ノミネート

2014年

GOMIHAYAKAWA企画「RPG」

waga「sacred song」

yealo!「bction ストリートアートの可能性」

コミティア108「煩悩本」に寄稿

コミティア107「ハッシュマグvol6 朝」に寄稿

「社会人の殺し方」に寄稿

2013年

コミティア105「ハッシュマグvol5オブザデッド」に寄稿

「めんどうくせえ」を制作

「不出来な夢」を制作

「夢を殺す」を制作

「人が死ぬ」を制作

「深夜突発本」を制作、その後「めんどうくせぇ」まで参加

2012年

国分寺mogragガレージ「カオスラウンジvol4」に出展

東京プロパガンダ1stコンタクト「get girls high!!」にてPA

0 notes

Text

玉音放送」の現代語訳

玉音放送を現代語訳

世界の情勢と日本の現状を深く考えた結果、緊急の方法でこの事態を収拾したい。忠実なあなた方臣民に告ぐ。

私は、「共同宣言を受け入れる旨をアメリカ、イギリス、中国、ソビエトの4カ国に伝えよ」と政府に指示した。

日本臣民が平穏無事に暮らし、全世界が栄え、その喜びを共有することは歴代天皇が遺した教えで、私も常に心に持ち続けてきた。アメリカとイギリスに宣戦布告した理由も、日本の自立と東アジアの安定を願うからであり、他国の主権や領土を侵すようなことは、もともと私の思うところではない。

だが戦争は4年も続き、陸海将兵の勇敢な戦いぶりも、多くの官僚の努力も、一億臣民の奉公も、それぞれが最善を尽くしたが戦況はよくならず、世界情勢もまた日本に有利ではない。その上、敵は新たに、残虐な爆弾を使用して多くの罪のない人を殺し、被害の及ぶ範囲を測ることもできない。このまま戦争を続ければ、日本民族の滅亡を招くだけでなく、人類の文明も破壊してしまうだろう。

そんなことになってしまえば、どうやって私は多くの臣民を守り、歴代天皇の霊に謝罪すればよいのか。これが、私が政府に共同宣言に応じるように命じた理由だ。

私は、東アジアの解放のために日本に協力した友好国に対して、遺憾の意を表せざるを得ない。戦地で命を失った者、職場で命を失った者、思いがけず命を落とした者、またその遺族のことを考えると、身も心も引き裂かれる思いだ。戦争で傷を負い、被害にあって家や仕事を失った者の生活についても、とても心配だ。

これから日本はとてつもない苦難を受けるだろう。臣民のみんなが思うところも私はよくわかっている。けれども私は、時の運にも導かれ、耐えられないことにも耐え、我慢できないことにも我慢し、今後の未来のために平和への道を開いていきたい。

私はここに国体を守ることができ、忠実な臣民の真心を信じ、常に臣民とともにある。感情の赴くままに問題を起こしたり、仲間同士で排斥したり、時局を混乱させたりして、道を外し、世界からの信用を失うことは、私が最も戒めたいことだ。

国がひとつとなって家族のように団結し、日本の不滅を信じ、責任は重く、道は遠いことを心に留め、総力を将来の建設のために傾け、道義を大切にし、固くその考えを守り、国体の本質を奮い立たせ、世界の流れから遅れないようにしなさい。

あなた方臣民は、これらが私の意志だと思い、実現してほしい。

原文は国立国会図書館のホームページで閲覧できる。

朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク

朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々惜カサル所曩ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ心霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ

朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク且戦傷ヲ負イ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ���ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ

(国立国会図書館「[終戦の詔書](テキスト) | 日本国憲法の誕生」より)

0 notes

Text

私は、世界の情勢と日本の現状を深く考え、緊急の方法でこの事態を収拾しようとし、忠実なるあなた方臣民に告げる。

私は政府に対し、「アメリカ、イギリス、中国、ソ連の4カ国に、共同宣言(ポツダム宣言)を受け入れる旨を伝えよ」と指示した。

そもそも日本臣民が平穏に暮らし、世界が栄え、その喜びを共有することは、歴代天皇の遺した教えで、私も常にその考えを持ち続けてきた。アメリカとイギリスに宣戦布告した理由も、日本の自立と東アジアの安定平和を願うからであり、他国の主権を排して、領土を侵すようなことは、もとより私の意志ではない。だが、戦争はすでに4年も続き、我が陸海軍の将兵は勇敢に戦い、多くの役人たちも職務に励み、一億臣民も努力し、それぞれが最善を尽くしたが、戦局は必ずしも好転せず、世界情勢もまた日本に不利である。それだけでなく、敵は新たに残虐な爆弾を使用して、罪のない人々を殺傷し、その惨害が及ぶ範囲は測り知れない。なおも戦争を続ければ、我が民族の滅亡を招くだけでなく、ひいては人類の文明をも破壊してしまうだろう。そのようなことになれば、私はどうして我が子のような臣民を守り、歴代天皇の霊に謝罪できようか。これが、共同宣言に応じるよう政府に指示した理由だ。

私は、アジアの解放のため日本に協力した友好諸国に対し、遺憾の意を表明せざるをえない。日本臣民も、戦死したり、職場で殉職したり、不幸な運命で命を落とした人、またその遺族のことを考えると、悲しみで身も心も引き裂かれる思いだ。また、戦争で傷を負い、戦禍を被り、家や仕事を失った者の生活も、とても心を痛めている。これから日本はとてつもない苦難を受けるだろう。臣民みなの気持ちも、私はよくわかっている。けれども私は、時の運命に導かれるまま、耐え難いことにも耐え、我慢ならないことも我慢して、未来のために平和を実現するため、道を開いていきたい。

私はここに国体を護ることができ、忠実な臣民の真心に信じ、常に臣民とともにある。もし、感情のままに争いごとや問題を起こしたり、仲間同士が互いを陥れたり、時局を混乱させたりして、道を誤り、世界の信用を失うようなことになれば、それは私が最も戒めたいことだ。国を挙げて家族のように一致団結し、この国を子孫に受け継ぎ、神国(日本)の不滅を固く信じ、国の再生と繁栄の責任は重く、その道のりは遠いことを心に留め、持てる総ての力を将来の建設に傾け、道義心を大切にし、志を固く守り、国の真価を発揮し、世界の流れから遅れないよう努力しなければならない。あなた方臣民は、これが私の意志だとよく理解して行動してほしい。

朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク

朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々惜カサル所曩ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ心霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ

朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク且戦傷ヲ負イ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ

0 notes

Quote

our favorite :【日本初上陸】韓国の新食感フライドチキン「Kyochon(キョチョン)」が本日オープン! - いまトピここだ。行きたい。 https://t.co/tJYxsPJ4co— ヒグチトモミ レタル デザフェスC213 (@retar_tomomi) May 16, 2017

http://twitter.com/retar_tomomi

0 notes

Quote

今年もこの日がやってまいりました。

去年と同じものを貼りました。

一昨年も同じものを貼りました。

アヘン戦争から105年後。

幕米戦争から約90年後。(未遂、ペリー艦隊9隻の軍艦)

長夷戦争から約80年後。(四カ国艦隊来襲事件)

台湾出兵から約70年後。

甲申事変から約60年後。

日清戦争から約50年後。

日露戦争から約40年後。

欧州大戦から約30年後。(第一次世界大戦)

いまから約70年前。

の1945年8月15日から日本はアメリカに戦争で負けて占領された。

陸海軍を指揮する大元帥の敗戦時の軍人、国民に向けた命令。

終戦の詔勅

-玉音放送-

(1945.8.15正午)

「朕深ク

世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ

非常ノ措置ヲ以テ

時局ヲ收拾セムト欲シ

茲ニ忠良ナル爾(なんじ)臣民ニ告ク」

私は深く

世界の大きな流れと大日本帝国が今おかれている状態を考え

普通ではありえない方法で

このありさまを収めようと思い立って

こうして忠義の心を持った良民であるみなさんにお話しします

「朕ハ帝國政府ヲシテ

米英支蘇四國ニ對シ

其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨

通告セシメタリ」

私は大日本帝国の政府に

「アメリカ、イギリス、チャイナ、ソ連の4国に対して

4国が共同して要求してきた条件を受けるように」と

言いました

「抑ゝ帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ

萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ

皇祖皇宗ノ遺範ニシテ

朕ノ拳々措カサル所曩ニ」

そもそも大日本帝国の臣民のみなさんの健康と安心を守り

世界中の人たちと共に栄え喜びをわかちあうという願いは

天皇家の先祖たちが、昔からのこして来た生き方のおてほんなので

わたしもおろそかにせずいつも心がけてることなんですから

「米英二國ニ宣戰セル所以モ

亦實ニ帝國ノ自存ト

東亞ノ安定トヲ

庶幾スルニ出テ」

アメリカやイギリスに戦争をいたしますと言って始めました理由も

また実に大日本帝国が自分の力でなんとか生きて行くことと

東アジア地域の平和とを

いろいろと考え工夫してやって行こうとしたところから始まった事で

「他國ノ主權ヲ排シ

領土ヲ侵スカ如キハ

固ヨリ朕カ志ニアラス」

他の国の持っている権利をないものにしたり

その国の土地を奪うなどということは

もともと私の心にはありません

「然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ

朕カ陸海將兵ノ勇戰

朕カ百僚有司ノ勵精

朕カ一億衆庶ノ奉公

各ゝ最善ヲ盡セルニ拘ラス

戰局必スシモ好轉セス

世界ノ大勢亦我ニ利アラス」

ということで戦ってもう4年見て来まして

私の陸軍、海軍の将官、兵隊が勇気をふるって戦い

私のたくさんの役人や大事な仕事についてる人々が一生懸命働き

私の一億人の国民のみなさんが頑張り

みんなみんな最もいい働きをして尽してきたのに

戦争の状態は努力に応じて良くはなりません

世界の大きな流れもまた私たちに有利にはなってません

(和平交渉の仲介を頼んでいたソ連が条約を破って

数日前に敵の仲間になって突然攻撃すると言って攻めて来た)

「加之

敵ハ新ニ

殘虐ナル爆彈ヲ使用シテ

頻ニ無辜ヲ殺傷シ

慘害ノ及フ所

眞ニ測ルヘカラサルニ

至ル而モ

尚交戰ヲ繼續セムカ

終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スル

ノミナラス

延テ人類ノ文明ヲモ

破却スヘシ斯ノ如クムハ」

それに加えて

敵は新しく作った

残虐な爆弾を使って

(原子爆弾:広島長崎に落とされた)

しきりに何の罪もないものを傷つけ殺し

(赤ん坊から年寄りどころか木や草や鳥や森や豚や牛までも殺戮)

惨憺たる被害が及んでいて、こんな事は

ほんとうに思ってもみないことで

こうなってしまった今

変わらず戦いを続けるか

最終的には我々が地球上から消されてなくなる

だけでなく

そこから人類の文明さえも破壊し焼き付くし捨て去ってしまう

このような状況になっていくであろうことは....

「朕何ヲ以テカ

億兆ノ赤子ヲ保シ

皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ

是レ朕カ帝國政府ヲシテ

共同宣言ニ應セシムルニ至レル

所以ナリ」

私はどの選択をして

一億一兆の赤ちゃんのようにかわいい子供たちを抱えて

天皇家の祖先の神さまの霊魂に謝ればいいんでしょう

と考えて私は大日本帝国政府に

敵の要求をのむように言ったのです。

「朕ハ帝國ト共ニ

終始

東亞ノ解放ニ協力セル

諸盟邦ニ對シ

遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス」

私は大日本帝国と一緒に

はじめからおわりまで

東アジアの解放に協力してくれた

アジアの国々に対して

申し訳ない気持ちを表さないではいられません

「帝國臣民ニシテ

戰陣ニ死シ

職域ニ殉シ

非命ニ斃レタル者

及

其ノ遺族ニ想ヲ致セハ

五内爲ニ裂ク

且

戰傷ヲ負ヒ

災禍ヲ蒙リ

家業ヲ失ヒタル者ノ

厚生ニ

至リテハ

朕ノ深ク軫念スル所ナリ」

大日本帝国の臣民の中で

戦争に参加して死んだり

職業に殉じて命を失くしたり

天命をまっとうできず倒れ亡くなった人

そして

その遺族に思いをはせると

内蔵が裂けるような苦しみです

しかも

戦争で怪我をし

戦争のわざわいをこうむり

仕事を失くした人の

生活を豊かにすること

に関しては

私が天皇として深く心を痛める所です

「惟フニ

今後

帝國ノ受クヘキ

苦難ハ

固ヨリ

尋常ニアラス

爾臣民ノ衷情モ

朕善ク之ヲ知ル」

考えてみると

これから

大日本帝国の受けるであろう

苦しみや災難は

いうまでもなく

常識をはるかにこえ

みなさんのウソいつわりのない気持ちも

私はよく知ってます

「然レトモ

朕ハ時運ノ趨ク所

堪ヘ難キヲ

堪ヘ

忍ヒ難キヲ

忍ヒ

以テ

萬世ノ爲ニ

太平ヲ開カムト

欲ス」

そんな状況でも

私は時や運の流れに身をまかせ

「こらえること」が困難なことを

「こらえ」

「やりすごすこと」が困難なことを

「やりすごし」

そうすることで

これから続くこの国のいく万の子孫のために

戦争を終わらせ平和な世界を開き

たいのです

「朕ハ茲ニ

國體ヲ護持シ

得テ

忠良ナル

爾臣民ノ

赤誠ニ

信倚シ

常ニ

爾臣民ト共ニ

在リ」

私はこうして

わが国のすがたを守り

たもってい��れますし

忠義と素晴らし���能力に溢れた

みなさんの

赤ん坊のような誠の心を

信じてそれを助けにして

いつもいつも

みなさんのそばに

います

「若シ夫レ

情ノ激スル所

濫ニ事端ヲ

滋クシ

或ハ

同胞排擠

互ニ

時局ヲ

亂リ

爲ニ

大道ヲ誤リ

信義ヲ世界ニ失フカ

如キハ

朕最モ之ヲ

戒ム」

もしか もしかして

激情にかられ

みだりに何か事件の発端を

開こうとしきりに動いたり

あるいは

仲間をおしのけたりおとしいれたり

たがいに

この苦しい時を

混乱へと導き

それによって

人としての大きな道をそれて

世界からの信用をうしなう

ようなことになることを

私はいちばん

いましめます

「宜シク

擧國

一家

子孫

相傳ヘ

確ク

神州ノ不滅ヲ信シ

任重クシテ

道遠キヲ

念ヒ

總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ

道義ヲ篤クシ

志操ヲ鞏クシ

誓テ

國體ノ

精華ヲ

發揚シ

世界ノ進運ニ

後レサラムコトヲ

期スヘシ」

ちょうどいいころあいで

国のすみずみまで

一家

子孫

お互い伝え

しっかりと

神のくにの不滅を信じて

まかされたことは重く

道は遠いと

心に念じ

すべての力を将来の建設に傾け

人の道や義の心をあつく育て

変わらないこころざしをかためて

かならず

わが国とは何か?

ほんとうの 本質の

国の華(はな)

精神の神髄を

ふるい立たせ

世界の進歩や運のいい国に

おくれをとらないと

心に刻むしかないのです

「爾臣民

其レ

克ク

朕カ意ヲ

體セヨ」

みなさん

これを

よく

私のおもいを

体現するのです

江川 達也 - 今年もこの日がやってまいりました。 去年と同じものを貼りました。 一昨年も同じものを貼りました。...

0 notes

Text

Nampō Roku, Book 3 (18.23): the Chū-ō-joku [中央卓], Part III.

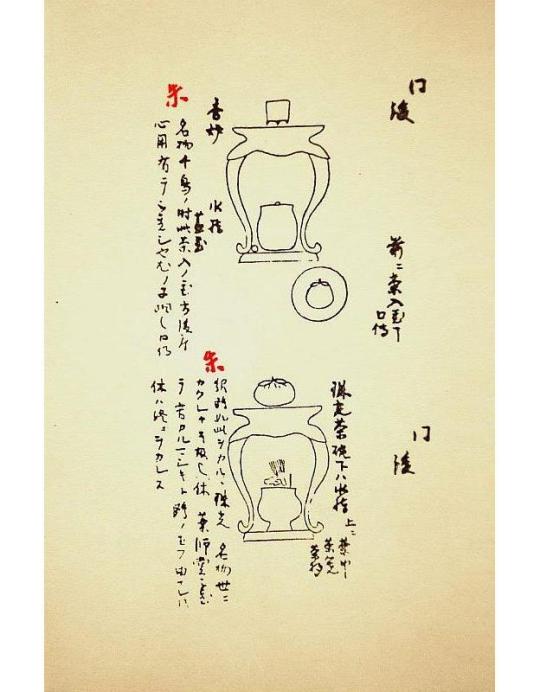

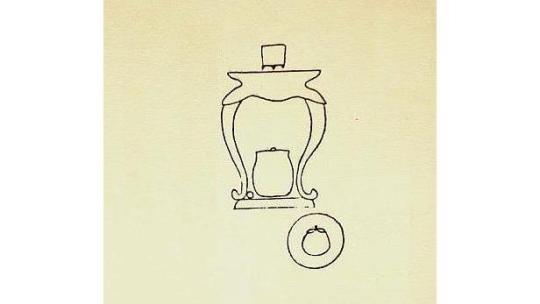

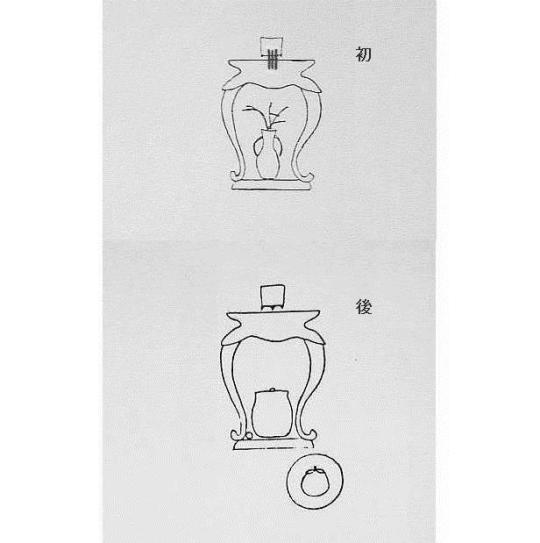

18.23) The chū-ō-joku [中央卓]: two additional arrangements for the goza¹.

[The writing reads: (to the right of the upper sketch, above) onaji (同)², go (後)³; (below) mae ni chaire oku-koto ku-den (前ニ茶入置事口傳)⁴; (to the left of the upper sketch) kōro ・ mizusashi ・ futaoki (香炉・水指・蓋置)⁵; shu ・ meibutsu Chidori no toki, kono chaire no oki-kata goza kokoro-yō arite kake-okushi nari (朱・名物千鳥ノ時此茶入ノ置方後座心用有テ被置シ也)⁶, mottomo shisai nari, kuden (尤ノ子細也、口傳)⁷; (to the right of the lower sketch, above) onaji (同)⁸, go (後)⁹; (below) Shukō chawan, shita ha mizusashi, ue ni chakin ・ chasen ・ chashaku (珠光茶碗、下ハ水指、上ニ茶巾・茶筅・茶杓)¹⁰; (to the left of the lower sketch) shu ・ Jōō gotoshi wo karuru, Shukō no meibutsu yo ni kakure naki yue nari (朱・紹鷗如此ヲカルヽ、珠光ノ名物世ニカクレナキ故也)¹¹, (Ri)kyū no Yakushi-dō kake-okite, kurushikaru majiki to Jō(ō) no tamau yori naredomo, (Ri)kyū ha owari ni okarezu (休ノ藥師堂被置テ、苦カルマシキト鷗ノ玉フ由ナレトモ、休ハ終ニヲカレス)¹².]

_________________________

¹The upper arrangement is for an occasion when incense will be appreciated after the service of tea has been concluded; while the lower sketch shows the chū-ō-joku as arranged when incense will have been appreciated after the sumi-temae*. These will be compared with the relevant† shoza kazari in my commentary, below.

__________

*While it could be argued that this could also be used during a chakai when incense was not being appreciated at all, in the context of the preceding two installments, it seems most likely that Jōō was thinking in these terms -- otherwise he would have considered this possibility in his other arrangements.

As mentioned before, the chū-ō-joku was first used for chanoyu by the Shino family. Consequently, it is very likely that Jōō considered it always appropriate for incense to be appreciated during those chakai where this tana was used -- especially during the period (his middle period) when this densho was written.

†Internal evidence, regarding the way that Jōō constructed this brief document, leads directly to the conclusion that he envisioned these as alternate goza kazari for the two cases that he illustrated in the first two parts of the chū-ō-joku material.

²Onaji [同].

“The same.”

In other words, the upper sketch shows the chū-ō-joku -- as on the previous two pages of sketches.

³Go [後].

The chū-ō-joku would be moved from the tokonoma to the utensil mat, and this arrangement would be assembled, during the naka-dachi. Consequently, this is what the guests would see when they returned to the tearoom for the goza.

Specifically, the way this densho has been formatted implies that this goza arrangement would follow a shoza kazari like that shown in the first of the three chū-ō-joku pages (Nampō Roku, Book 3 (18.21): the Chū-ō-joku [中央卓], Part I*) -- where the chū-ō-joku was displayed in the tokonoma during the shoza, with a meibutsu kōro on top, and a hanaire below. The tana would then be moved to the utensil mat during the naka-dachi, with mon-kō [聞香] following the service of tea, at the end of the goza.

___________

*The URL for that post is:

https://chanoyu-to-wa.tumblr.com/post/188393093318/namp%C5%8D-roku-book-3-1821-the-ch%C5%AB-%C5%8D-joku

⁴Mae ni chaire oku-koto ku-den [前ニ茶入置事口傳].

“There is a ku-den that addresses the matter of the chaire being placed in front of [the chū-ō-joku].”

According to Tanaka Senshō, the entire text of the ku-den is: meibutsu no kōro jō-dan ni agaru yue, chaire shita ni oki nari [名物ノ香炉上段ニ上ルユヘ、茶入下ニ置ナリ], which means “because the meibutsu kōro has been elevated to the upper level [of the tana], the chaire is placed below.”

It is unlikely that this “ku-den” existed very long before Tachibana Jitsuzan produced his copy of the document -- since the ancients were inclined to provide real information in their oral traditions, not just reiterate things that would be obvious from the written exposition. Doing things like this was an important facet of the Edo period, when the different schools attempted to make their traditions secretive and mysterious*.

___________

*Because these “schools” had, rather suddenly, been turned into businesses, the only way they could guarantee their revenue would be to come up with things that the interested would be willing to pay for, and secret information separated from the general public by a pay wall would be an excellent idea, irrespective of how practically meaningless the “ku-den” actually turned out to be.

The modern system is an excellent example of the lengths to which this process could proceed: the tea candidate is required to purchase a menjō, which is nothing more than official permission to study the material in question (not, as in many other activities, such as flower arrangement, a certificate of attainment, received after passing a test). He or she then begins the process of training by paying an officially sanctioned teacher -- even when, as in the case of the lower menjō, all of the material is already freely available as printed books and videos in the local book store or public library -- and the process ends when the student is permitted to purchase the next menjō. The attainment of the previous body of information is assumed, to be sure; but this is hardly assured (and I personally know of many chajin in Japan who hold menjō for temae that they could not perform if their life depended on it).

⁵Kōro ・ mizusashi ・ futaoki [香炉・水指・蓋置].

These are the objects arranged on the chū-ō-joku in the illustration. The kōro is on the ten-ita, and the mizusashi and futaoki (the disproportionately small circle, adjacent to the base of the left leg of the tana) on the ji-ita.

⁶Shu ・ meibutsu Chidori no toki, kono chaire no oki-kata goza kokoro-yō arite kake-okushi nari [朱・名物千鳥ノ時此茶入ノ置方後座心用有テ被置シ也].

Shu [朱] means that the entire text of the kaki-ire [書入] was written in red ink on the original document (even though Jitsuzan copied it in black ink).

The kaki-ire itself, meanwhile, means “on an occasion when the meibutsu Chidori [kōro] is [being displayed on the ten-ita of the chū-ō-joku], one must be mindful of the way that this chaire is placed out during the goza.”

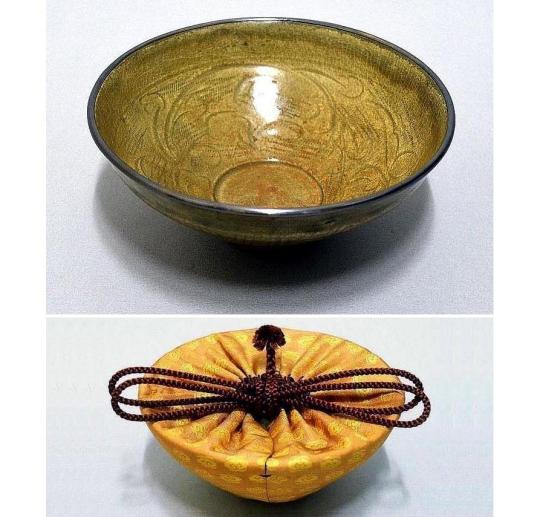

The meibutsu Chidori kōro is shown below.

This kōro has been considered to be the highest-ranked te-kōro [手香爐] (an incense burner intended to be held in the hand while sniffing the incense)* since at least the Higashiyama period. It was subsequently owned by Jōō -- who is said to have provided the lid with its handle shaped like a plover (= chidori [千鳥], a shore bird that lives in the intertidal zone).

___________

*According to Book Six of the Nampō Roku, the purpose for which a small censer was intended can be understood from the spacing of the three feet (which often do not always contact the base on which the kōro is rested).

When they are equidistant, the kōro was intended for display on a tana. But when there is a larger space between the front foot and the foot on the left, the censer was intended to be rested on the left palm, and used for appreciating incense directly.

The larger distance on the left side allows the fingers of the left hand to be inserted, so that the thickened bottom of the kōro (which minimizes heat transmission to the point where the censer is comfortable to hold in the bare hand) rests on upward-facing palm. The three feet, then, guide the hand (and often those on the left and in front are at the sides of the hand, rather than resting upon it, while the right leg fits into the space where the third and fourth fingers branch off from the palm)

⁷Mottomo shisai nari, kuden [尤ノ子細也、口傳].

“The details are inherent [in the relationship between the meibutsu kōro and the chaire], [this is contained in] a ku-den.”

Once again, Tanaka Senshō includes the ku-den, as it was transmitted to him by a person who was a member of the inner circle of the Nampō Roku scholars affiliated with the Enkaku-ji: ku-den to ha Chidori no kōro, shoza, joku no ue chū-ō ni okuretaru yue, goza ni chaire ha tatami ni okuretaru koto mottomo no koto nari [口傳トハ千鳥ノ香炉、初座、卓ノ上中央ニ置レタル故、後座ニ茶入ハ疊ニ置レタルコト尤ノコトナリ]. This means “with respect to the ku-den, because, during the shoza, the Chidori no koro is placed in the exact center of the upper [shelf] of the [chu-o-]joku, during the goza the chaire should be placed on the tatami: this is an innate fact.” (I have put the important phrase in bold face in both the Japanese original, and the English translation.)

In other words, given the standing of the kōro*, it is natural that it takes precedence over the chaire, and so the inherent state of things is demonstrated by placing the chaire on the mat.

___________

*The argument seems to revolve not only around the fact that this was such a special censer, but also because a kōro releases perfume (which was considered to be a whiff of the atmosphere of Amida’s Pure Land), while the chaire -- any chaire, no matter how great -- is just a container for food.

One interpretation of the passage in the Lotus Sutra from which the idea for sadō [茶道] (meaning chanoyu when used as an exercise in motion meditation) arose uses tea (literally, “a medicine with a wonderful fragrance, color, and taste”) as a sort of allegory for samadhi. But this is a verbal flourish, and not a statement of fact. Samadhi can be attained through chanoyu, but drinking the tea itself is irrelevant to the process.

⁸Onaji [同].

Once again, the lower sketch also shows the chū-ō-joku.

⁹Go [後].

And this, too, is an arrangement for the goza of a chakai.

As in the upper sketch, the implication is that this goza arrangement follows the shoza were mei-kō (in a Shino-bukuro) was displayed on the ten-ita when the guests entered the room for the shoza (see the post entitled Nampō Roku, Book 3 (18.22): the Chū-ō-joku [中央卓], Part II*). In this case, the chū-ō-joku would be arranged on the utensil mat from the start of the chakai, and the appreciation of incense would take place during the shoza, following the sumi-temae.

___________

*The URL for that post is:

https://chanoyu-to-wa.tumblr.com/post/188455690861/namp%C5%8D-roku-book-3-1822-the-ch%C5%AB-%C5%8D-joku-%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8D%93

¹⁰Shukō chawan, shita ha mizusashi, ue ni chakin ・ chasen ・ chashaku [珠光茶碗、下ハ水指、上ニ茶巾・茶筅・茶杓].

“The Shukō-chawan [is displayed on the ten-ita]; [and] below is the mizusashi, on top [of which] are the chakin, chasen, and chashaku.”

The Shukō-chawan was destroyed in the fire that was set by Mori Ranmaru [森蘭丸; 1565 ~ 1582] (Oda Nobunaga’s personal attendant), to destroy the shoin of the Honnō-ji, so that Akechi Mitsuhide could not collect and display Nobunaga’s head, following his coup d’état.

While the original chawan that had belonged to Shukō was lost, several other chawan of the same type have survived, one of which is shown above and below.

The only real difference between the bowls (all of which were brought from China at the same time -- likely originally purchased as a bundle of 10 bowls, for restaurant use) was the number of marks on the outside, caused by hitting the clay with a long broom-like spatula made of split bamboo, to shape it on the mold over which the clay had been draped. The purpose was to mass-produce bowls of identical size -- which were made for serving noodles in road-side food stalls.

While Rikyū placed the Shukō-chawan on top of a large, red-lacquered sakazuki [盃] (which he handled like a temmoku-dai), this usage was unique to him. Jōō used the Shukō-chawan without any kind of base -- as had the previous users, back to Shukō himself.

¹¹Shu ・ Jōō gotoshi okaruru, Shukō no meibutsu yo ni kakure-naki yue nari [朱・紹鷗如此ヲカルヽ、珠光ノ名物世ニカクレナキ故也].

Once again, shu [朱] means that this passage was written in red ink, in the original document.

The kaki-ire means “Jōō placed [the Shukō-chawan] like this, because Shukō’s meibutsu [chawan]* was renowned throughout the world.”

It is important to remember that the Shukō-chawan was already damaged when it came into Jōō’s possession (the small crack had been painted over with same-colored lacquer, to obscure it -- but its existence was well known to the chajin of Jōō’s day). This fact stands in the background, and is the reason why this treatment (of displaying the Shukō-chawan on the chū-ō-joku) was so remarkable†.

___________

*This chawan was “renowned” and “meibutsu” because it appears that it was the first kae-chawn [替茶碗] (a large chawan, originally used only to clean the chasen, using cold water, at the end of the temae) to have been used to serve koicha to his guests.

†In Jōō‘s period, and before, as soon as a utensil suffered any sort of damage, it was considered no longer appropriate for use in chanoyu. The Shukō-chawan, then, was the exception -- because it had been used by Shukō himself -- and part of the reason it was meibutsu was because it established not only the precedent for using (slightly) damaged pieces, but also the temae by which such things could be handled without damaging them further. All of this forms the background to this episode.

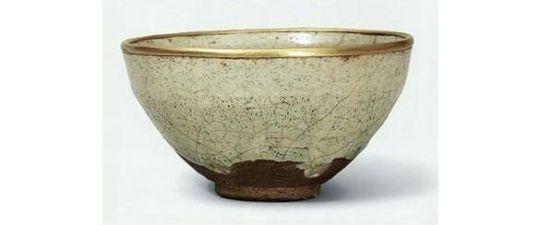

¹²(Ri)kyū no Yakushi-dō kake-okite, kurushikaru majiki to Jō(ō) no tamau yori naredomo, (Ri)kyū ha owari ni okarezu [休ノ藥師堂被置テ、苦カルマシキト鷗ノ玉フ由ナレトモ、休ハ終ニヲカレス].

“[Ri]kyū [at first] arranged his Yakushi-dō [temmoku] in this way. But because Jō[ō] said that it was difficult [for people to accept*], it was better not to do it in this way. In the end, [Ri]kyū decided not to place it like this.”

The Yakushi-dō temmoku [藥師堂天目], shown above, was fired at the Seto kiln, and so was an early example of what came to be known as Shino ware (Shino yaki [志野焼]†) in the Edo period.

Rikyū used this chawan on one of the meibutsu kazu-no-dai [數ノ臺]‡ known as the Hotta-dai [堀田臺].

___________

*Jōō’s argument -- at least based on the context of this entry -- seems to be that, because the Yakushi-dō temmoku was not well known by the chajin of that day, or because it had been newly made in Japan, it was not appropriate to display it as a mine-suri on the chū-ō-joku. Thus, Jōō’s objection might reflect the traditional prejudice that Japanese chajin have always held against locally made/newly made objects vis-à-vis antique or imported pieces.

It is important to understand that this episode appears to date from Rikyū’s younger years -- perhaps shortly after Jōō had accepted the young man as his disciple (and so several years before he commissioned Rikyū to visit the continent and bring back carefully selected tea utensils for resale in Japan).

Also, while the shira-temmoku are listed as the highest class of temmoku in the Yamanoue Sōji Ki [山上宗二記], this does not mean that they were so regarded at the time when they were first made (the white temmoku seem to have all been made to Jōō’s order, and so would date from his middle period -- as a distinctly wabi , locally made, alternative to the imported Kenzan bowls).

†Though this is not entirely clear from the surviving historical documents, it appears that this name was given to the white-glazed version of Seto ware because many (or famous) examples of this type of pottery were owned/cherished/favored by the Shino family -- the same family who first used the chū-ō-joku during the service of tea.

‡The kazu-no-dai were rather ordinary black-lacquered temmoku-dai, albeit imported from China.

These dai were originally made to hold bowls of heated sake, in China, where they were used in drinking houses (the red-lacquer markings on the bottom of many of these dai indicate the drinking house for which they were made). That these dai were elevated to such an important position in Japan reflects the rarity of utensils that were imported from the continent during the fifteenth and sixteenth centuries.

Most likely, the Yakushi-dō temmoku was placed on top of the Hotta-dai when Rikyū displayed it on the chū-ō-joku.

==============================================

I. The upper arrangement.

It should be understood that the implication, from the way this densho was constructed, is that this arrangement for the goza (marked go [後] in the digitally modified sketch, below) would follow the shoza arrangement (marked sho [初]) where the chū-ō-joku was displayed in the toko, with the meibutsu kōro above and a hanaire below, as shown below:

During the naka-dachi the tana was moved from the tokonoma to the utensil mat. While the meibutsu kōro* was again placed on the ten-ita, the hanaire was replaced by a mizusashi, and the futaoki was also added to the arrangement.

While nothing is said, the chū-ō-joku was apparently placed in the center of the utensil mat, with the bon-chaire associated with the second kane from the heri. Shibayama Fugen comments that displaying the bon-chaire in front of the right side of the tana (rather than centered on it) is a way to show added respect to the chaire†.

___________

*The ō-meibutsu [大名物] Chidori kōro [千鳥香爐] was one of the highest-class kōro of all times. It still survives to this day.

†We must remember that, originally, the ro was on the host’s left. In such a case, the bon-chaire is shown moved farther away from the ro, which, indeed, is the more respectful position, since the farther from the guests (and the dust which their movements raise), the purer the location -- though always keeping in mind the kane, and the chaire’s relationship with them. This densho dates from Jōō‘s middle period, when this kind of orientation (i.e., with the ro cut on the left) was still universally preferred.

The reasoning becomes confused when the ro is cut on the host’s right, yet the arrangement remains as shown in the sketch.

——————————————–———-—————————————————

II. The lower arrangement.

This sketch should be understood as following on from the same sort of shoza kazari (marked sho [初]) as seen in the installment that was published immediately before this one (once again, I have digitally modified the following sketch to reflect this idea) -- where mei-kō [名香] (enclosed in a kō-bukuro [香袋], or in a kōgō) was displayed on the ten-ita at the beginning of the gathering:

Here incense would be appreciated immediately after the sumi-temae (the tadon [炭團] having been put into the ro along with the rest of the charcoal); and tea would be served (using the Shukō-chawan) after the naka-dachi. This kind of arrangement is known as chasen-kazari [茶筅飾].

The way the modern schools arrange the objects (including the chashaku) on top of the mizusashi for chasen-kazari was derived from this sketch.

Aside from his recitation of the two ku-den (which do little more than restate the text of the kaki-ire), Tanaka Senshō has nothing to say about either of these arrangements.

0 notes

Photo

たまには自社製品を。 レタル @retar.amip の『クールな反逆者(シモン)』を着ました。 現在ダイエット中ですが、二の腕がぁ…!あああ…! 私はサルエルパンツに合わせましたが、細身のパンツも良さそう。 次の展示会もそろそろ準備しないとヤバイ…💦 . #二の腕ダイエットってどうやればいいの? #シャツのシルエットは結構スッキリ #ボトムス選ばない #というか写真写るの苦手で… #なので着用写真とかあんまり撮ってないんです💦 #レタル #レタルのシャツ #白い店のシャツレタル #shirts https://www.instagram.com/p/B13vVY-jRrh/?igshid=1lvtsaohcw2ok

#二の腕ダイエットってどうやればいいの#シャツのシルエットは結構スッキリ#ボトムス選ばない#というか写真写るの苦手で#なので着用写真とかあんまり撮ってないんです💦#レタル#レタルのシャツ#白い店のシャツレタル#shirts

0 notes

Photo

最後の新作はフィリポ。レタルには珍しいオーバーシルエットのシャツです。 スポーティーさとエレガントさをミックスしたドレスシャツ。 大人のおしゃれを演出しますよ〜〜! . #Repost @retar.amip with @get_repost ・・・ 6月17日(月)23:59まで #creemaでオーダー受付中! . ◇新作シャツのご紹介◇ . ‟リアリストの晩餐/フィリポ” . ウィングカラーやピンタックの堅胸などドレスシャツのスタイルとジップやスナップなどブルゾンのアイテムをミックスしました。 . 被って着るチュニック型です。 . 晩餐会に出るようなドレスシャツにスポーティーさというリアリティから「リアリストの晩餐」と名づけ、使徒たちの食材調達係をしていたフィリポの名を与えました。 . シャツに合うボトムスならなんでも合います。 ジャケットを羽織っても。 襟のスナップを開けてブルゾン風に着てもかっこいいです。 . 素材:国産綿100% 金属ファスナー 金属スナップ 生産:日本 . ※この商品は受注生産商品です。9月下旬にお届け予定です(納期が遅くなる場合、ご連絡します)。 ※着丈・袖丈はサンプルの±5cm以内までは無料で調整いたします。 ※品質表示にお客様のお名前をアルファベットで入れるサービスを行っております。 . ■メンズサイズ 【M】 身幅(cm):117 着丈(cm):76 肩幅(cm):54 袖丈(cm):57 【L】 身幅(cm):123 着丈(cm):77 肩幅(cm):56.5 袖丈(cm):58 . ■レディスサイズ 【M】 身幅(cm):104 着丈(cm):65 肩幅(cm):47 袖丈(cm):55.5 【L】 身幅(cm):108 着丈(cm):66 肩幅(cm):48.5 袖丈(cm):56.5 . ■仕様・特長 洗濯機: 不可 手洗い: 可 . 綿100%ブロード メンズ ¥27.000(税込) https://www.creema.jp/item/7379298/detail . 綿100%ブロード レディス ¥23.760(税込) https://www.creema.jp/item/7440753/detail . 島田製織の綿100%ブロード メンズ . 島田製織は伝統的な綿布の産地である播州織(兵庫県西宮市)のメーカーです。 100双のブロードは光沢があり、ドレスシャツにぴったりな素材です。 . ¥30.240(税込) https://www.creema.jp/item/7379307/detail . 島田製織の綿100%ブロード レディス ¥27.000(税込) https://www.creema.jp/item/7440764/detail . #レタル #白いシャツの店レタル #creema #ファッション通販 #design #shirts #blouse #シャツ #白シャツ #ブラウス #セミオーダー #ネット通販 #ドレープブラウス #個性的 #オーダー #modelist #アパレル #服 #clothes #シャツ好き #シャツマニア #オーダーメイド #オーダーメイドシャツ https://www.instagram.com/p/BysJZXlDHlY/?igshid=1mjbdwl0000xl

#repost#creemaでオーダー受付中#レタル#白いシャツの店レタル#creema#ファッション通販#design#shirts#blouse#シャツ#白シャツ#ブラウス#セミオーダー#ネット通販#ドレープブラウス#個性的#オーダー#modelist#アパレル#服#clothes#シャツ好き#シャツマニア#オーダーメイド#オーダーメイドシャツ

0 notes

Photo

#twitter でとても反応が良かったアンドレ。 格子部分は一切切り込みはなく、スモッキングになっています。 伸縮性があるので、着やすいですよー。 . #Repost @retar.amip with @get_repost ・・・ ◇新作のシャツのご紹介◇ . ‟白い吐息/アンドレ” . 伝統的な技法であるラティススモッキングをあしらったハイネックシャツです。 . 袖口はリブを使用しており、スモッキング部分も伸縮性があります。 . スモッキング部分もふくめ、ざっくりとしたアラン二ットのようなイメージで作りました。 . 逆十字をモチーフとし、スコットランドの象徴であり、漁師でもあったアンドレの名を与えました。 . ボトムスを選ばないシャツです。すっきり着たいときはウエストをインしても。 . 素材:国産綿100% アクリル60% ウール25% ナイロン14% ポリウレタン1%(リブ) 生産:日本 . ※この商品は受注生産商品です。9月初旬にお届け予定です(納期が遅くなる場合、ご連絡します)。 ※着丈・袖丈・衿丈はサンプルの±5cm以内までは無料で調整いたします。 ※裾のカットを前後差のあるシャツカットにも変更できます。 . ■サイズ 【M】 身幅(cm):105 着丈(cm):64.5 肩幅(cm):33 袖丈(cm):59 【L】 身幅(cm):120 着丈(cm):65.5 肩幅(cm):34.5 袖丈(cm):60 . ■仕様・特長 洗濯機: 不可 手洗い: 可 ドライクリーニング: 可 . 綿100%ダブルガーゼ(サンプル使用素材) . ¥35.640(税込) https://www.creema.jp/item/7377337/detail . 島田製織の綿100%ソフトツイル . 島田製織は伝統的な綿布の産地である播州織(兵庫県西宮市)のメーカーです。 ソフトツイルは80/100の単糸で織られた非常にしっとりなめらかで落ち感がある薄手の生地です。 . ¥43.200(税込) . https://www.creema.jp/item/7378248/detail . #レタル #白いシャツの店レタル #creema #ファッション通販 #design #shirts #blouse #シャツ #白シャツ #ブラウス #セミオーダー #ネット通販 #ドレープブラウス #個性的 #オーダー #modelist #アパレル #服 #clothes #シャツ好き #シャツマニア #オーダーメイド #オーダーメイドシャツ https://www.instagram.com/p/Byphv5YD5Sm/?igshid=1f3k1r9q321hb

#twitter#repost#レタル#白いシャツの店レタル#creema#ファッション通販#design#shirts#blouse#シャツ#白シャツ#ブラウス#セミオーダー#ネット通販#ドレープブラウス#個性的#オーダー#modelist#アパレル#服#clothes#シャツ好き#シャツマニア#オーダーメイド#オーダーメイドシャツ

0 notes

Photo

#twitter でとても反応が良かったアンドレ。 格子部分は一切切り込みはなく、スモッキングになっています。 伸縮性があるので、着やすいですよー。 . #Repost @retar.amip with @get_repost ・・・ ◇新作のシャツのご紹介◇ . ‟白い吐息/アンドレ” . 伝統的な技法であるラティススモッキングをあしらったハイネックシャツです。 . 袖口はリブを使用しており、スモッキング部分も伸縮性があります。 . スモッキング部分もふくめ、ざっくりとしたアラン二ットのようなイメージで作りました。 . 逆十字をモチーフとし、スコットランドの象徴であり、漁師でもあったアンドレの名を与えました。 . ボトムスを選ばないシャツです。すっきり着たいときはウエストをインしても。 . 素材:国産綿100% アクリル60% ウール25% ナイロン14% ポリウレタン1%(リブ) 生産:日本 . ※この商品は受注生産商品です。9月初旬にお届け予定です(納期が遅くなる場合、ご連絡します)。 ※着丈・袖丈・衿丈はサンプルの±5cm以内までは無料で調整いたします。 ※裾のカットを前後差のあるシャツカットにも変更できます。 . ■サイズ 【M】 身幅(cm):105 着丈(cm):64.5 肩幅(cm):33 袖丈(cm):59 【L】 身幅(cm):120 着丈(cm):65.5 肩幅(cm):34.5 袖丈(cm):60 . ■仕様・特長 洗濯機: 不可 手洗い: 可 ドライクリーニング: 可 . 綿100%ダブルガーゼ(サンプル使用素材) . ¥35.640(税込) https://www.creema.jp/item/7377337/detail . 島田製織の綿100%ソフトツイル . 島田製織は伝統的な綿布の産地である播州織(兵庫県西宮市)のメーカーです。 ソフトツイルは80/100の単糸で織られた非常にしっとりなめらかで落ち感がある薄手の生地です。 . ¥43.200(税込) . https://www.creema.jp/item/7378248/detail . #レタル #白いシャツの店レタル #creema #ファッション通販 #design #shirts #blouse #シャツ #白シャツ #ブラウス #セミオーダー #ネット通販 #ドレープブラウス #個性的 #オーダー #modelist #アパレル #服 #clothes #シャツ好き #シャツマニア #オーダーメイド #オーダーメイドシャツ https://www.instagram.com/p/Byphv5YD5Sm/?igshid=1jvok21uxy1rr

#twitter#repost#レタル#白いシャツの店レタル#creema#ファッション通販#design#shirts#blouse#シャツ#白シャツ#ブラウス#セミオーダー#ネット通販#ドレープブラウス#個性的#オーダー#modelist#アパレル#服#clothes#シャツ好き#シャツマニア#オーダーメイド#オーダーメイドシャツ

0 notes

Photo

展示会ではお客様のご試着が一番多かったヨハネ。 サンプルの素材は島田製織の綿100%のソフトツイルは落ち感がよく、タップリのギャザーもすっきりですよ! . #Repost @retar.amip with @get_repost ・・・ ◇新作のシャツのご紹介◇ . ‟現代の羊���い/ヨハネ” . フロントはたっぷりとしたギャザー、バックはローブ・ア・ラ・フランセーズをイメージしたボックスタックが入っています。 . 衿と袖口には太い畝のリブを使用。 . 深く切り込まれたスリットにはダビデの星のステッチのガゼットが。 . 絵画では中性的で美しい姿に描かれ、キリストのことを「神の羊」と呼んだヨハネの名を与えました。 . パンツを合わせてロングチュニックにしたり、スカートやキャミワンピースをサイドからちらりと見せても可愛いです。 . 上からベルトを締めるとまた雰囲気が変わります。 . ‟現代の羊飼い” フロントはたっぷりとしたギャザー、バックはローブ・ア・ラ・フランセーズをイメージしたボックスタックが入っています。 衿と袖口には太い畝のリブを使用。 深く切り込まれたスリットにはダビデの星のステッチのガゼットが。 絵画では中性的で美しい姿に描かれ、キリストのことを「神の羊」と呼んだヨハネの名を与えました。 パンツを合わせてロングチュニックにしたり、スカートやキャミワンピースをサイドからちらりと見せても可愛いです。上からベルトを締めるとまた雰囲気が変わります。 . 素材:国産綿100% アクリル60% ウール25% ナイロン14% ポリウレタン1%(リブ) . ※この商品は受注生産商品です。8月末にお届け予定です(納期が遅くなる場合、ご連絡します)。 ※着丈・袖丈・衿丈はサンプルの±5cm以内までは無料で調整いたします。 . ■サイズ 【フリーM】 身幅(cm):160 着丈(cm):114.5 肩幅(cm):56 袖丈(cm):51.5 . ■仕様・特長 洗濯機: 不可 手洗い: 可 ドライクリーニン:可 . 綿100%ダブルガーゼ ¥39.960(税込) . https://www.creema.jp/item/7375627/detail . 島田製織の綿100%ソフトツイル ¥50.760(税込) 島田製織は伝統的な綿布の産地である播州織(兵庫県西宮市)のメーカーです。 ソフトツイルは80/100の単糸で織られた非常にしっとりなめらかで落ち感がある薄手の生地です。 . https://www.creema.jp/item/7375619/detail . #レタル #白いシャツの店レタル #creema #ファッション通販 #design #shirts #blouse #シャツ #白シャツ #ブラウス #セミオーダー #ネット通販 #ドレープブラウス #個性的 #オーダー #modelist #アパレル #服 #clothes #シャツ好き #シャツマニア #オーダーメイド #オーダーメイドシャツ https://www.instagram.com/p/Bym8yPjjq4_/?igshid=rxywwdkus57w

#repost#レタル#白いシャツの店レタル#creema#ファッション通販#design#shirts#blouse#シャツ#白シャツ#ブラウス#セミオーダー#ネット通販#ドレープブラウス#個性的#オーダー#modelist#アパレル#服#clothes#シャツ好き#シャツマニア#オーダーメイド#オーダーメイドシャツ

0 notes