#着付け教室森田空美先生の着方���お伝えしております

Photo

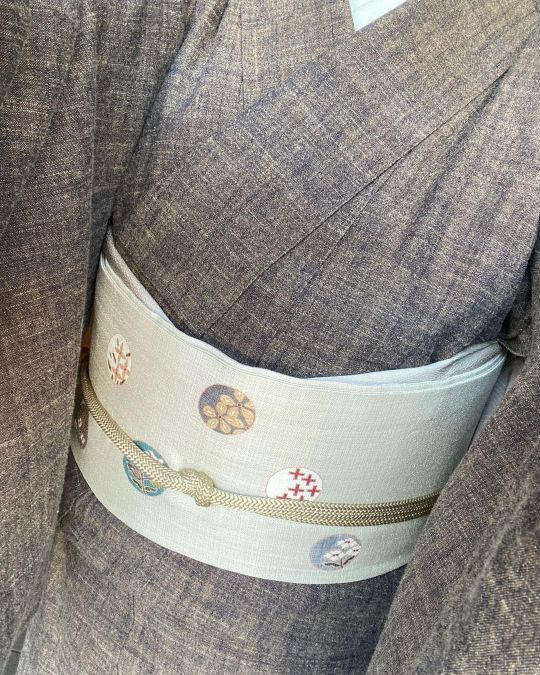

今日の装い・・。 伝承会の皆さんに敬意を込めて・・。 岐阜市福祉ふれあい会館で開催されていた「美濃縞伝承会作品展」に行ってきました。 3年ぶり?もっとかな? 木綿の手紡ぎ手織の、素晴らしい作品が今年も並んでいました。 こちらの会は平成6年に美濃縞を復活させるために公民館講座として始まりました。 「手づくりで伝統織物をつくろう」と佐貫尹先生、美奈子先生のご指導のもと、 明治・大正の道具類を使い、今では綿を栽培し、紡ぎ、草木で染めて織っていらっしゃいます。 1年目の方は紡績糸を経糸に自分で紡いだ糸を緯糸にして小品を・・。 だんだん紡ぐ量も増やし、数年後には経緯紡いだ糸で織っていかれます。 先輩から学び、またそれを伝えていく・・まさに伝承がとてもうまく 考えられていて、皆さんが着実に上達していかれてるのを感じます。 25年以上前から紡ぎや染織の情報交換をしていた お友達も日本民藝館展で入選!! 素晴らしいです。心からおめでとうございます。 美しい25番手の糸を拝見したときには感動して泣けてきました。 素晴らしいお品を拝見できて嬉しかったです。 ありがとうございました。 #きもの睦月 #着付け教室森田空美先生の着方をお伝えしております #きものコーディネート #おしゃれ #ファッション #美しい布 #キモノセレクトショップ #きもののお話致しましょう #kimono #着物 #仁平幸春 #手紡ぎ手織木綿着物 #美濃縞伝承会 https://www.instagram.com/p/CpchESuL9MZ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#きもの睦月#着付け教室森田空美先生の着方をお伝えしております#きものコーディネート#おしゃれ#ファッション#美しい布#キモノセレクトショップ#きもののお話致しましょう#kimono#着物#仁平幸春#手紡ぎ手織木綿着物#美濃縞伝承会

6 notes

·

View notes

Text

第13回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネスアート合宿【初秋特別編】(2023年9月18日-19日 in 茨城県常陸太田)

第13回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネスアート合宿【初秋特別編】

(2023年9月18日-19日 in 茨城県常陸太田)

https://kanglohoops202309.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/690266253005922

今年で12年目を迎えたオープン合宿。今回は、初秋特別編です。「160年の古民家荒蒔邸、300年の菊地邸などの里山古民家、1000年古神社で過ごす心鎮めるマインドフルネス、本格有機農体験、手仕事ワークショップ、深い森と滝散策リトリート、参加者との交流ダイアローグ、創業200年八幡太郎義家ゆかりの湯で心と体を癒すなど、今年もゆったりと過ごす企画にする予定です。

茨城県の常陸の国は、元は日高見国とされていた土地。7世紀に令制国として常陸国が誕生。『常陸国風土記』によれば大化の改新(645年)直後に創設されました。ここは、古い里山だけに多くの文化遺産が残っています。昨年には、NHKの朝ドラマのあの「ひよっこ」の舞台にもなりました。今回は、天候、状態にもよりますが、御岩神社への巡礼も行う予定です。

そして、160年古民家荒蒔邸を拠点に、ゆったりとマインドフルネスな時間を体験をします。地元でも秘境の深い森や滝、古神社でゆっくりと過ごします。また、就農25年目となる布施大樹さんと美木さんご夫妻の経営する有機栽培農園「木の里農園」の有機野菜と共に、夜は本物の火や囲炉裏を囲んだ談義と自分達で仕込んだ自然食を頂き下鼓を打ち、焚火の灯で温まりながら、夜の思い出を刻みます。今も住人が住み続ける300年を超える古民家「菊地���」(ご主人の話を聴けるかな?)で安土桃山時代の空気を味わいます。

このような素晴らしい里山で2日間共に過ごす程、贅沢な時間はないでしょう。里山の人たちとの交流や自然・大地の恵みを得ながら、ライフコーチ、スピリチュアルカウンセラー、アーティストの森夕花先生と共に人生の本来の目的を思い出し、明日への道を見出したいと考えています。今回も素晴らしい機会となることを確信しています。ご参加をお待ちしております。

主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.facebook.com/hoops.kanglo

■旅の案内人:

★マインドフルネス&ライフコーチング担当:森夕花(もりゆうか)先生

●ライフコーチ/アーティスト/カングロ(株)取締役執行役員、尚美高等音楽学院ピアノ科卒業 京都芸術大学芸術学部卒業。ピアノ、声楽、シナリオ、演劇、ジャズダンス、日本舞踊などの自己表現を通して自分自身を探求する。1993年ドイツ、イタリアへの留学。その後、21世紀に入り、ハワイ、セドナ、インドのアシュラムを巡礼する。心理学、哲学、美学、手相、インド占星術、代替医療(中医学・ヒーリング)などを学び、 ヒーリングカウンセラーとして23年間、企業のライフコーチとして9年間、セッション、研修を行う。現在、「大人のためのアート思考講座」「Philoarts研究会」を主宰。趣味は、声楽、読書、人間観察、そば栽培、ヨガ、瞑想。特技、人・動物の心を読む、直観力、探求。好きな言葉は、「自由」「日日是好日」

★企画&案内人担当:藤井啓人(ちょろお)

●茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティング事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材とな���ているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。マラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い、俺のベランダ菜園。

★有機野菜:木の里農園

http://konosato.com/

■開催日:2023年9月18日(月)- 19日(火)1泊2日

※下記集合場所に10時頃に集まり、翌日16時頃に現地解散予定です

■集合場所:

道の駅さとみ(茨城県常陸太田市小菅町694-3)

http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000003.html

■スケジュールイメージ:

※天候などの状況により変更となる場合があります

<8月26日(土)>

*10時:集合場所(道の駅さとみ)

※電車組は、JR常磐線東海駅からの送迎有り

*10時15分~:手打ち蕎麦ワークショップ

*12時~13時:自分の打った蕎麦で昼食&オリエンテーション

*13時15分:大中町の荒蒔邸へ移動しチェックイン

・1000年以上前に建立された大中神社にご挨拶

*13時30分~22時頃:

※概ね下記のメニューをゆるりと実施していきます。

・里美の滝散策(美しい秘境の滝を巡ります)

・300年古民家「菊地邸」訪問

・全員で夕食準備&自然食料理での夕食&片付け

・荒蒔邸の囲炉裏と焚火を囲んでのダイアローグ(対話)

・横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は個別清算)

*22時頃:自由時間

*23時頃:就寝

<8月27日(日)>

*06時:起床~朝のさんぽ(朝陽を拝むマインドフルネスウォーク)

*07時:全員で朝食準備&朝食(禅イーティング)&片付け

*09時~:森夕花先生のマインドフルネスアートセッション

*11時~:清掃・片付けをし移動

*12時~:御岩神社巡礼

*14時~:ゆっくり昼食&対話&クロージング

*16時頃:解散(電車組は近場のJR常磐線内の駅まで送迎します)

■宿泊場所:

里美 160年古民家の宿「荒蒔邸」

茨城県常陸太田市大中町1547

【地図】https://www.aramakitei.com

■当イベントの参加資格:どなたでもご参加可能です。

お気軽にお申し込みください。以下は参考です。

どなたでもご参加可能です。お気軽にお申し込みください。

※エコビレッジ、パーマカルチャー、トラジションタウン、半農半X、

スローライフ等に関心のある方

※マインドフルネス、スピリチュアル、メディテーション、ヨガ、

リトリート等に関心のある方

※お子様は、小学生高学年以上が良いと思います(過去参加有)。

お子様を同伴されたい方は、事務局に事前にご相談下さい。

■参加料:お一人様 3万800円(税込)※小中大学生は1万5400円(税込)

※上記には、参加費、宿泊費、夕食のBBQ及び翌日の朝食付き代が含まれています

(アルコールは最低限用意をしますが、多めに飲まれる方は持参頂いています)

※上記には、交通費、夕・朝食以外の食事、入湯料、工芸料などは含まれておりません

※小中高大生はお一人様半額となります(お子様同伴の方は、事前にご相談下さい)

※必要に応じ、領収書をご用意致します

■注意事項:※必ず目を通しておいて下さい

※コロナ対策のご準備をお願い致します

※当企画は、現地集合・現地解散企画です

※電車組は、JR常磐線「東海駅」にてピックアップ致します

※宿泊は、状況に応じ、女性専用部屋を用意します(枕、敷/掛布団あり)

※横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は500円、個別清算となります)

http://www.satomi-nakanoya.com

※工芸ワークショップは「常陸蕎麦・本格手打ち蕎麦教室」を予定(昼食込みで一人2000円程度)

※参加者同士、車での乗り合いをお勧めしております

※参加料は、事前振込制となっております(申込後にお知らせ致します)

(前日キャンセルは50%、当日100%のキャンセル料を徴収致します)

■定員:8名限定

※先着順。定員になり次第締切ります。

※最小携行人数は5名。参加者が5名を下回る場合、開催を見送る場合があります。

※小学生未満同伴の場合は、事前にご相談下さい。

■当イベントの申込方法【重要】:

※ 下記をご一読いただきお申込み下さい。

①下記URLの申込フォームにより正式エントリー

申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1YNO6SP4C-YGlgpacoHgGK-wLQ9t-NOybyJuhsVg8sNbjg/viewform

②お申込後、24時間以内に参加受付受領のe-mailを事務局よりご返信させて頂きます。

e-mail: [email protected]

③②の返信メール内にある振込み先に前日までにご入金

(現地でのお支払いも可能です)

④これにて「申込完了」となります。

■協力:木の里農園さん、地元の仲間たち

■主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.kanglo.co.jp

3 notes

·

View notes

Text

七夕の奇跡、まさに俺らは現代の織姫と彦星。1年に1度の御本家と較べてもまあ、2ヶ月から3ヶ月に1度のペースでの逢瀬ってのは傍から言わせるとロマンに欠けるかもしれない。それでも俺たちにとっては実に耐え難い日々なんだ。最後の逢瀬からまた次の日までカウントを始めて、近くなれば電話越しでも興奮が伝わるほどに御前は指折り数えて今日を待ち侘びていた。

おもてなしをしてもらった4月、次は俺がおもてなしをする7月。4月よりも前の逢瀬から俺も実はずっと北斗へのおもてなしのプランを練っていて、4月のおもてなしを迎えてから一層あいつを喜ばせたい気持ちは高まった。ダチすら泊めたことのない自宅に初めて泊める相手は恋人だった、なんて誇らしい初めてなんだろう。でも自宅なんて質素なプランじゃなくて本当なら大きなテーマパークやら綺麗なホテルやらに泊めてやりたかったけど俺の私生活ががらりと変わって途方に暮れてた頃、自分がおもてなしをされる側だってのに逢いに来てくれるその強かさに俺は凄く救われたんだ。ありがとう。

お願いされていた通り、手料理を振る舞うための仕込みを済ませ言われた通りの待ち合わせ時間まで余裕をもって過ごそうと思っていたのに、破天荒な御前と来たら言った時間よりも2時間近く早く待ち合わせ場所に着いたとか言って俺も慌てて家を出た。迷うことないからすぐ迎えるよって何度も教えたのにほんとに、よっぽど俺に逢いたくて急いだんだろうなって思うことにしたよ。俺も早く逢いたかった、見慣れた街並みが御前で彩られる事が楽しみで仕方なかった。20数年見てきた街を愛おしい人と歩けた景色は生涯脳裏に焼き付いて消えないだろう。とは���えすっかり見慣れたその立ち姿に俺は迷うことなく突撃した、途端に目尻を細めて笑うその顔がずっと見たかった。いらっしゃい、俺の街へ。

慣れてる土地を優雅に案内しようにも相変わらず何も無い場所だからちょっとかっこつかずにウロウロ歩いてたけど、クソ暑いこの土地でも御前は相変わらず笑顔で暑さで不機嫌になる素振りもなく一緒に歩いてくれたね。仕事場に連れていけて、いつもの仕事を身を持って体験してくれて緊張もあったけど俺はこの瞬間を糧にこの先もこの仕事場で頑張れる気がした。世界一可愛くしてしまったよ、今回ばかりは。

今夜振る舞う料理の為の皿を選んで自宅に帰る。「ちょっと家の中綺麗かチェックしてから入ってもらうから待ってて」なんて適当に嘘をついて部屋の電気を付けて部屋をよく見えるようにしてから俺の自室に荷物を置いてきて、と扉を開けさせた。初めて見るであろう部屋に普段からあるわけではなさそうなその飾り付けを見て北斗は一瞬フリーズした。レールに引っ掛けたハッピーバースデーの幕、そしてソファに飾られた大振りの数字風船、散らばるシルバーの風船に黒薔薇で作られたクマの飾り物。それが自分に向けての飾りだと気付いた御前はやっぱり想像以上のリアクションをしてくれて、興奮気味にプレゼントに気付いて開けてくれたね。中身はまあ、恥ずかしながら低予算のおふざけアイテムだったけど。

俺の愛犬と戯れて、一緒にYouTubeを観て少しのんびり過ごしたら腹が減ってきたから飯を作った。朝仕込んだハンバーグに、夜のうちに揉みこんだ唐揚げ、どっちも御前のリクエスト。そこまで作り慣れない俺は美味しいかな?と不安になりながらも作り上げた。思ったよりもボリューミーになった夜ご飯にも関わらず北斗は満腹の仕草を見せることなくぺろりと完食してしまった。

この家は居心地が良いと言ってソファでだらけながら手を繋いだ、当たり前に過ごしてる自宅での時間はなんかむず痒かった。風呂を済ませて宿泊用に広げたソファベッドでうたた寝する北斗がちゃんと俺の部屋で寛げているんだと感じて安心した。デザートのワインゼリーを食してからアルコールを嗜んで配信をしていたけど2人して眠たさと闘ってたね、そして暑いけどくっついてたい御前は俺にじわじわとくっついて来ては逃げられてたね。

辛うじて眠気に打ち勝って迎えた0時の瞬間、おめでとうに溢れる中俺はトイレに行くと飛んで部屋を出て行った。0時まで我慢していたのだろうと見せかけてちゃっかりトイレをしてから紙袋を持って戻る。ハッピーバースデーの歌を歌いながら戻ってくれば御前は目を丸くさせながら「え!まだあるの?!」と声を弾ませた。

そう、あのふざけた1個目のプレゼントはダミーに過ぎなかった。とんでもなくちゃっちいものを渡して幻滅されるかどうかのすれすれながらもこの瞬間を迎えられて心底安心した。プレゼントはもう3ヶ月も前から用意してた北斗に似合いそうな洋服。服を広げた御前はどの瞬間よりもテンションが高く、めちゃくちゃ好みに刺さったらしく目の前でなんの惜しげも無く寝間着を脱いで試着したね。見立て通り北斗のために作られたのかと思うほどよく似合う服を纏った御前は嬉しそうに明日はこれを着る!と張り切ってたね。すかさず送った動画を残して席を外したら、戻ってきて泣いてる御前を見て思わず笑った。動画を見て泣いたと話し、幸せな誕生日だと語る御前は二度も涙がぶり返してたね。誰よりも感性が豊かですぐ顔に出る、俺の本当に大好きな御前の一面。あのふざけたプレゼントにさえも貰えるだけで嬉しいと混じりっけない本音で笑える北斗が、幸せ過ぎて泣いてしまうほど純粋な北斗が大好きで仕方ない。おめでとうと3ヶ月分の逢いたいが溶け合って弾けた夜。

7時30分のアラームで目を覚ます、隣でまだぐっすり眠る姿を確認してから静かに台所へ向かう。2人分の朝食を用意して自室に戻ればまだすやすや眠る無邪気な寝顔、白いシーツに包まれた御前は本当にお姫様みたいでずっと眺めたかった。寝ぼけ眼で見つめる北斗に口付けを落とせばふにゃりと笑う、甘酸っぱく愛おしい朝。

早めに済ませた朝支度、ごっこ遊びを混じえてはしゃぎながら髪を整える。2人で過ごした初めての時間もまた、自宅でぼんやりと過ごす瞬間でさえも俺を幸せな思い出で満たすだろう。愛犬にまたねと別れを告げて自宅を後にした。今日のスケジュールはつめつめだ。プレゼントした洋服に合う靴やらインナーを探し求めて街へ繰り出す、トータルコーデをして大満足な俺は世界一可愛い北斗と盛れるプリクラを撮った。予約したランチのお店は俺も初めてながらにめちゃくちゃ好みの内装で、飯も美味くて終始感動してた。腹も満たされた頃、急に店内の灯りが消されてハッピーバースデーの曲が流れる。俺も思わず御前とキョロキョロしながらも、ちゃんと予定してたサプライズだと確信した俺は北斗にウン度目のおめでとうを伝えた。周りの客にも祝われて感動でまた泣きそうなのを堪える御前を見て北斗を超えるサプライズのしがいがある人間は居ないなと更に確信したよ。お揃いで北斗が選んだブレスを買い与えると大はしゃぎで腕を見せびらかして写真を撮って、今日生まれてきたのかなってくらい何でも喜ぶ天使みたいな御前に俺も夢中だった。スタバを嗜みながら次の目的地のために俺らは電車に乗った。座れぬ満員電車の中、御前はよろよろしながらも外の景色に子どもみたいに目を輝かせながらはしゃいでた。俺はすっかり見慣れてるものだけど初めて見る人間からすると凄いのかな?それでも御前は世界一リアクションの良い人間だと思うよ、ほんとに。

少し長めに電車に揺られて着いた場所は内風呂温泉のついた旅館。一緒に風呂に入ることもお願い事の一つでもあり念願でもあったらしい、人と風呂に入るのが苦手な俺はどのホテルでも断ってたけど今回ばかりはせっかく温泉に来たんだしの気持ちで入ることにした。遅めにした夕飯は想像以上にボリュームがあって、2人で気まずそうに目を合わせながら食ってたね。連日食いまくりで空腹ってどんな感覚だっけ?ってくらい常に腹は満たされてたからあれは本当に申し訳ないことをしたなと思った。それでもめちゃくちゃ美味しかったよね、何でも美味しいと言って笑う御前を見てるだけで俺も幸せだった。

部屋に戻って一休みしてからじんわりと暑い外で2人で花火をした。花火がしけっていたのか俺らが下手くそなのか分からないけど上手く火は付かないしロウソクの火さえ消えるしで花火を静かに楽しむことなく爆笑して終わったね、思えばほぼ座ってたけど。

先に温泉に入って窓越しにベッドから話しかける御前に来ないの?と言えば食い気味に「良いの?」と返してくる、物凄いスピードで服を脱いで洗って湯船に入ってくる御前を見て本当に一緒に入りたかったんだなと嬉しさが滲み出ている顔を見て思わず笑った。1度入ればちょっと慣れも出て朝も一緒に入ったね。

また眠気に負けてソッコーで寝る、寝心地の良いベッドで朝までぐっすり寝てたけど安定にアラーム前に目を覚ます。起きた、と言葉の代わりにスマホを弄るその腕に触れれば俺の腕に潜り込んできて静かに泣き出す。まだ朝だって言うのに北斗ときたら帰ることを考えて泣けて来たらしい、本当に泣き虫な奴。すんすんと泣き続ける御前の頭やら頬やら撫でて、泣き止む頃に朝食の前に温泉に入ろうと誘って入る。朝焼けに照らされた朝風呂はめちゃくちゃ気持ちよかったね。

ちょっと元気になった北斗を連れて朝食会場へ行く。用意された郷土料理を教えてあげて一緒に食べて、俺のコップにだけ虫が入る不憫を安定に発動させて満腹になったら部屋に戻る。照りつける太陽の下を歩きたくて一緒に散歩に出た、なんにも無い森と田んぼだらけの土地を歩くのが珍しい御前は夢中でカメラを向けてたね。そんな人が珍しくて俺も思わず動画を撮ったけど、俺が居るからって理由だけでこんなところにまで足を運んでくれる北斗をこの先もずっと大事にしていたいなって強く感じたんだ。

限界まで2人きりの時間を楽しんで、空港に降り立つ。荷物を預けてから暑さの中無言になりながらもコンビニでアイスを買い求めた。秒で溶ける炎天下に似合わぬリッチなアイスを食べて、隣の小洒落たカフェで軽食にする。もう長いこと空腹の感覚に陥ってない、それでも何かしら時間になれば食べ続けてるもんだからしばらくはお互い胃の時間感覚もバグりそうだよね。なんて思いながら頼んだパフェは馬鹿みたいにデカかった。なのにぺろっと食った。人間の神秘、田中の神秘。

空港までの帰り道は次の逢瀬の話をしながら、行きはあんなにしんどかったのに楽しい話をしていたら一瞬なのはまじなんだね。行ったことのない土地、行き慣れた土地、どこにせよ御前に逢うという事が最大の目的だからこそどこで逢おうか悩む、何をしようか悩む。だけど逢う度に飽きるどころか次が待ち遠しくなって、落ち着いた関係になるどころかどんどん好きになる。こういうところが好きなんだよな、と目で見て肌で感じて愛を実感するからこそなんだろうね。

自由な俺とすぐ迷子の子どもみたいにキョロキョロする御前、お土産を買った時だって割と近くに居るのにすぐ俺を探してキョロキョロする、泣くほどではないけど泣き出しそうな不安顔で俺を探すとこを見て実は愛おしさを覚えてたよ。ほんとに何をしても可愛い北斗、今までほっといてきた色んな人間にありがとなって言いたいくらい俺の隣に居てくれることに感動と感謝を抱いてる。何よりも俺を選んでくれてありがとう、北斗。

朝あんだけ泣いてもやっぱり涙が溢れてくる、3秒で泣ける俳優なのかってくらい次見た時には瞳いっぱいに涙を滲ませて眉を顰めてる。おかしくて笑いながらも涙が止まらない御前の頭を撫でる。

「またすぐ逢えるもんね、行くだけだもんね。また帰れるもんね。」色んな言葉で自分を奮い立たせて搭乗ゲートへ向かう御前、そうだよまたすぐ逢えるよ。すぐ帰っておいでね。俺はいつでも御前の帰る場所だからね。たくさんの言葉を込めて手を振る、何度も振り向いて手を振り返す御前が見えなくなるまで。

北斗と出逢えた去年の七夕、こだまする哀しみの声を断ち切って掴めた幸せ。去年の今頃は誕生日だったなんて知りもせずに話してた、初めて迎える誕生日を同じ空間で過ごせて俺も最高に幸せだったよ。人生で1番幸せな誕生日だったと語る御前を見てこの先ももっと、その1番を更新してやりたいって思ったんだ。もう来月は付き合って1年が経つのかと驚きが隠せない、こんなに好きに溢れて迎える1年なんてあっても良いのかってくらい北斗のことが好きだから。

次はどこへ行こうか、何をしようか。予定なんてみっちり立てなくたってただ同じ空間で北斗と過ごせるだけで俺は幸せなんだ。多分御前も同じなんだろうけど。

誕生日おめでとう、生まれて来てくれてありがとう。

たくさんの喜びと幸せと初めてを俺に味あわせてくれてありがとう。これからも一緒に歳を重ねていこうね。

大好きだよ北斗。

0 notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇ��ƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

5 notes

·

View notes

Text

【劇評】【レポート】どこにもない演劇のまち、西和賀:東北の湖畔の町で見た演劇の風景

第26回 銀河ホール地域演劇祭(2018/09/01-09/02)

片山 幹生

〔西和賀町文化創造館銀河ホールの空撮。手前は錦秋湖〕

岩手県と秋田県の県境、奥羽山脈のただ中にある西和賀町は人口5000人ほどの小さな町だ。この町には客席300ほどの公営の劇場、西和賀町文化創造館 銀河ホールがある。この劇場では1993年の開館以来、毎年地域演劇祭が開催されている。第26回銀河ホール地域演劇祭は2018年9月1日(土)と2日(日)に開催され、4団体4作品が上演された。今回上演された4作品はすべて宮沢賢治の作品だった。本稿ではこの4作品の舞台評のほか、銀河ホールというユニークな地方公共劇場の活動と地域演劇祭の様子について紹介していきたい。

劇団あしぶえ『セロ弾きのゴーシュ』

〔劇団あしぶえ『セロ弾きのゴーシュ』〕

銀河ホール地域演劇祭の最初の演目は、島根県松江市の公設民営劇場〈しいの実シアター〉を拠点する劇団あしぶえの『セロ弾きのゴーシュ』だった。あしぶえは2016年に創設50年を迎えた長い活動歴を持つ劇団だ。『セロ弾きのゴーシュ』はあしぶえが28年にわたって上演し続けている劇団の最重要レパートリーであり、アメリカ、カナダの演劇祭でいくつかの賞を受賞している。

『セロ弾きのゴーシュ』の筋立てはごくシンプルなものだ。しかしあしぶえの公演ではそのシンプルな物語が、ミニマルな舞台美術とストイックな演出によって、さらに研ぎ澄まされたものになっていた。徹底的に磨き抜かれた鉱物の結晶のような美しさを持つ舞台だった。張り詰めた緊張感が最初から最後まで維持され、冗長さはまったく感じられない。

自尊心を徹底的に打ち砕かれ、絶望で自暴自棄の状態に陥りそうになりながら、ぎりぎりのところでゴーシュは破滅への転落をまぬがれた。夜中にゴーシュの家にやってきた何匹かの動物の前で演奏することで、ゴーシュのセロは上達し、自尊心を回復する。次の演奏会でゴーシュはそれまで自分を罵倒していた指揮者から賞賛を受ける。彼はそれまで自分がどれほど傷ついていたことさえ気がついていなかった。演奏会が終了し、帰宅して一人になったときになってはじめて、ゴーシュは自分を絶望の淵から救い出してくれた動物たちの無償の優しさに気づく。

劇の最後で彼の口から漏れる感謝の言葉の真実に、私は強く心打たれた。

俳優の表現のあらゆるディテールにまで注意が払われていることが感じとることができた舞台だった。きびしくコントールされた俳優の演技は、ゴーシュの情念の動きを精密に、ダイナミックに描き出している。ゴーシュの絶望ともがき、いらだちが、舞台から豊かなニュアンスとともにまっすぐ観客席に伝わってくる。ゴーシュ役の俳優の演技にひきこまれ、観客の多くはゴーシュの重苦しさを共有していたに違いない。

なぜゴーシュが動物たちの出会いによって停滞から抜け出せすことができたのか、動物たちはなぜゴーシュの家にやってきたのか、そしてゴーシュが最初にやってきた猫に対して謝罪しなかったのはなぜなのか。いくつもの「なぜ?」に対する回答はあしぶえの舞台でも宙ぶらりんのまま提示されない。『セロ弾きのゴーシュ』はハッピーエンドの物語だろうか。ゴーシュに感情移入していた観客は、ゴーシュの演奏の成功にカタルシスは感じた者もいるだろう。終幕のゴーシュは確かに絶望からの解放を味わっていた。しかしその解放感は愚かで未熟な自分へのいくばくかの悔恨を伴っている。彼は喜びよりは、深い虚脱感をあのとき味わっていたのではないだろうか。そんなことを感じさせる演出だった。

物語を舞台化するにあたって、雑多な情報を持つ俳優の身体や舞台空間が、作品を過剰に説明的なものにし、そのノイズによって語りの持っていた本質的な魅力を損なってしまうことがままある。あしぶえの『セロ弾きのゴーシュ』は、これとは逆だ。俳優の存在と舞台空間の抽象性が、物語の純度をさらに高め、作品に内在する象徴性を際立たせることに成功している。ほぼ唯一の具象的美術であるチェロの存在が、この舞台ではなんと雄弁なことか。28年に渡る上演のなかでテクストと真摯に向かい合ってきたからこそ、到達することができた表現の逆説だろう。強くて美しい舞台だった。(9月1日14時開演@銀河ホール)

劇団田中直樹と仲間たち『水仙月の四日』

〔劇団田中直樹と仲間たち『水仙月の四月』〕

地域演劇祭、二本目は西和賀在住の〈田中直樹と仲間たち〉による『水仙月の四日』を見た。この公演は田中ひとりよって語り、演じられる人形芝居だった。

田中直樹はもともとは地元の劇団ぶどう座に所属していたが、考え方の違いからぶどう座を離れ、ソロで公演を行っていると聞いた。会場は銀河ホールに隣接するUホール。Uホールの建物は円錐形のとんがり屋根と赤い壁の可愛らしい建物で一階は図書館になっている。二階のUホールは円形平面で、リハーサル室・会議室として利用されている場所とのこと。観客は床に座って見るが、今回の公演では後ろの壁際に何脚かパイプ椅子が用意されていた。

『水仙月の四日』は吹雪の一夜を雪原でやり過ごす少年の話だ。舞台が始まる前に田中から、タイトルの「水仙月」と作品冒頭で出てくる「カリメラ」という語についての説明がある。これらの語はいずれもは宮沢賢治の造語で、水仙月は2月から3月の雪深く寒い時期、「カリメラ」は「赤砂糖を一つまみ入れて、それからザラメを一つまみ入れる。水をたして、あとはくつくつくつと煮る」とテクストにあるので、おそらく「キャラメル」を指す。

『水仙月の四日』は日本有数の豪雪地帯であるこの付近の人々にとっては、とりわけその情景がはっきりと思い浮かぶ作品に違いない。田中直樹は赤いケット(毛布)をかぶった少年とその少年を見守る雪童子を15センチほどの小さな人形に演じさせた。これに対して吹雪のアレゴリーである雪狼は人間の顔と同じくらいの大きさの仮面、そして大吹雪のアレゴリーの雪婆は人間をすっぽり覆い尽くす大きさの紙製の面で表現していた。雪婆が登場する場面では照明が暗くなり、蛍光ライトで雪婆の巨大な顔が白く照らし出される。小さい子供たちは狭い舞台を走り回る雪狼と雪婆を怖がっていた。

少年と雪童子を小型の人形にしたことで、白くて厳しい大自然に翻弄される人間の様子が強調された。また白い美術のなかでの少年の着た鮮やかな赤のケットの色彩の対比も印象的だった。小品だが配慮のいきとどいた工夫の数々によって、大人の観客も子供の観客も異世界に誘う、優れた演出の公演だった。人形と紙製の大きなオブジェ、紙吹雪といった材料はこの作品の上演を考えると定番的な素材だが、そのスペクタクルが作り出す幻想は、宮沢賢治の物語を冗語的に説明するのではなく、その語りの美しさをより印象的に引き立てるものになっていた。(9月1日15時半開演@Uホール)

栗田桃子(文学座)ソロ朗読劇『銀河鉄道の夜』

〔栗田桃子(文学座)ソロ朗読劇『銀河鉄道の夜』〕

銀河ホール地域演劇祭の二日目(9/2)の最初の演目は、文学座の栗田桃子によるソロ朗読劇『銀河鉄道の夜』だった。

会場は銀河ホール。舞台にはいくつものキャンドルが並べられ、中央に椅子が一脚置かれている。背景には静止画の映像が映し出される。栗田はときおり、椅子を立ったり、座ったり、あるいは歩き回ったりしながら、声色で人物を演じ分けて朗読する。

動きもスマートだし、朗読も達者ではあるが、その動作や声色の変化がことごとく定型的で、テクストに書いてあることをそのまま冗語的、説明的になぞっているに過ぎない。テクストの記述に反射的に反応するような中途半端な工夫は、かえってテクストの世界を矮小化し、観客が世界に入り込むことを妨げてしまう。あれなら座ったまま普通に読んだほうがまだ聞き手の想像力を刺激することができるだろう。広い間口の舞台で栗田の芝居が空回りしていた。栗田桃子という魅力的な女優を使った朗読劇がこんなありさまなのはいかにももったいない。演出家あるいは演者の作品に対する思い入れや独自の解釈などを感じとることができない退屈な朗読劇だった。「朗読劇ってこんなものだろう」という演出家の作品に対する取り組みの甘さを感じてしまう。

演出の単調さと照明の暗さで、五分もすると猛烈な眠気の波が襲いかかってくた。私の周囲の観客にも観客も落ちていた人がかなりいた。公演後のアフタートークで宮沢賢治記念館の学芸員と演出の西本由香の話があったが、このアフタトークでも西本の話ははなはだ曖昧模糊としていて、学芸員の語る興味深いエピソードとの対比で、演出家の作品への関心の薄さが露わになっていた。(9月2日14時開演@銀河ホール)

劇団ぶどう座『植物医師』@ぶどう座稽古場

〔劇団ぶどう座『植物医師』〕

銀河ホール地域演劇祭で最後に見た演目は、この地を拠点に1950年以降活動を続けているぶどう座の『植物医師』だった。これは他の上演作品のような翻案ではなく、宮沢賢治の書いた短編戯曲の上演だ。私はこの戯曲を読んだことがなかったし、上演を見たことがなかった。ぶどう座は、近年は主宰の川村光夫が高齢(現在96歳)のため実質的に引退状態で、かつてと比べると活動力が大幅に衰えているという話を聞いていたのが、この『植物医師』の公演はその衰退ぶりを感じさせない充実した内容の公演だった。

〔ぶどう座稽古場〕

公演会場は1960年代に建てられたというぶどう座の稽古場である。まさに芝居小屋といった風情の公演会場に、芝居が始まる前から心が浮き立つ。稽古場は北上線の踏切のすぐそばに、踏切の番小屋のように建っている。舞台の間口は6メートルくらいか。舞台奥の壁はさまざまな色の大きな布で覆われている。客席は板間平面と三、四段の段状、詰めれば40人ぐらいは座れると思う。

芝居の始まる前に、劇のオープニングで歌われる宮沢賢治作詞の《花巻農学校精神歌》の練習があった。観客もこの歌を一緒に歌うようにうながされる。これは楽しい趣向だった。

『植物医師』は上演時間30分ほどの小篇だ。岩手のとある村に《植物医師》を名乗る人物が引っ越してきて、植物病院を開業する。しかしこの植物医師の専門家としての知識はどうもいい加減なもののようで、いかにもうさんくさい人物だ。開業した植物病院に村人たちが次々とやってきて、枯れてしまった稲の治療法を訪ねる。植物医師はでまかせのいい加減な対処法を村人たちに伝え、お金を取る。いんちき治療法で易々とお金を稼いだ植物医師だが、彼の処方では稲の被害は収まるどころか、ますます拡大していく。村人たちが医院に戻ってきて植物医師を詰問する。植物医師は口舌でなんとかそれらの非難を丸め込もうとするが、最後には言い返す言葉もなくなり、村人たちの怒りの言葉にうなだれてしまう。善良でお人好しの村人たちはうなだれた植物医師を見て、彼に同情しはじめる。そして先ほどまでの怒りを収め、植物医師を許すのだ。その許しの言葉は、植物医師にとっては怒りにまかせた批判の言葉よりもはるかに重く感じられた。植物医師はますます打ちひしがれてしまう。

〔ぶどう座稽古場内部〕

村人たちが入れ替わり立ち替わり植物医師のもとを訪れ、アドバイスを求める場面では、民話によく見られる同種のやりとりの反復とそのエスカレートが、笑いの効果を作り出している。岩手弁のユーモラスな響きがさらに場面の喜劇性を高めていた。不正に対する怒りと非難よりも、不正に行った人間への大らかな優しさと許しこそが力を持つという宮沢賢治らしい倫理が結末で提示されるが、最後の場面の急転が作り出すドラマの力強さと素朴さに心打たれた。村人たちの許しのことばが発せられるたびに、かがんだ体がどんどん下がり、苦悶と戸惑いの表情が深くなっていく演出と演技は見事だった。

芝居小屋の雰囲気もこの作品の上演にいかにもふさわしいものだった。まさに岩手で岩手の人たちによって演じられることによって、この『植物医師』はいっそう味わい深い作品となっていた。この地でのぶどう座の活動の歴史が染みついた稽古場で、この作品を見られて本当によかった。

終演後には稽古場内で打ち上げがあり、私も短い時間ではあったが、出演メンバーとぶどう座の旧メンバーの方々と座を囲んだ。『植物医師』は主宰の川村光夫演出でもかつて公演をおこなったが、それは27年前のことだと言う。今回の公演の演出を担当した菊池啓二さんに「今回の上演は川村さんの演出を蹈襲したものなのですか?」と聞くと「いや、前の上演はもうだいぶ昔の話で、私も見ていないし。まあ川村風にはやりました(笑)」と仰っていた。

今回のキャストには二十歳台の青年も二名参加していた。彼らは昨年から活動を始めた銀河ホール演劇部の部員だと言う。銀河ホール演劇部は、アートコーディネイターの小堀陽平氏の主導で昨年から活動を始めたサークルだ。小堀さんは「ぶどう座の表現は、この地域の人たちの身体と言葉、感覚に根ざしたものなので、銀河ホールで演劇部を作って活動をはじめましたが、外からやってきた僕たちが作る演劇が、ぶどう座を引き継ぐものにはなり得ないように思うのです。やはりぶどう座は土地の人が継承していくものだと考えています」というようなことを言っていたが、実際に公演を見るとそれが実感できる。

地域演劇祭の締めくくりでこの公演を見、そして短い時間ながらぶどう座の人たちと交流の時間を得ることがでいたのは私にとってはとても有意義なことだった。(9月2日17時開演@ぶどう座稽古場)

地域演劇祭と西和賀町文化創造館 銀河ホールの活動

〔銀河ホール(後側)とUホール(手前側)〕

西和賀町文化創造館 銀河ホールのことを私が知ったのは二年ほど前のことだ。この劇場が、年に一度の地域演劇祭のみならず、地域に根ざした様々な演劇活動を積極的に行っていること、この地を本拠とする60年以上の伝統を持つぶどう座という劇団があること、劇場の活動の軸となっているのが東京出身で日芸OBのまだ若い青年であることなどを知ったことで好奇心をかき立てられ、いつか訪ねてみたいと思っていた劇場だった。演劇は都市のものという固定観念があった私にとって、東北の山間にある小さな劇場で多彩な演劇活動が行われている��とが驚くべきことのように思えたのだ。

銀河ホールはJR北上線ほっとゆだ駅から歩いて数分のところにある。ほっとゆだ駅は北上駅から50分ほど。東京駅から北上駅までは東北新幹線で2時間半から3時間かかるので、東京からだと4時間ぐらいで銀河ホールに行くことができる。地図からの印象より案外近く感じられる。

〔北上線ほっとゆだ駅。駅舎に公衆温泉が附属している〕

西和賀町文化創造館は、銀河ホールのある本館とUホールの別館からなっている。約三百席の銀河ホールの客席はゆったりとしていて、舞台までの距離も遠くない。暖かみのある落ち着いた木製の内装で、芝居を楽しむには理想的な空間だ。劇場の背景に広がるダム湖、錦秋湖の風景が美しい。錦秋湖の湖畔には、野外ステージもあった。

〔銀河ホールの裏手にある野外湖畔ステージ。後ろは錦秋湖〕

人口5000人程度の自治体でこんな立派な公共劇場を持っているところはそんなにないのではないだろうか。西和賀町で演劇が特権的な文化活動になっているのは、この町で60年以上活動を続ける劇団ぶどう座の存在に負うところが大きい。ぶどう座は川村光夫という優れた演劇人のもと、地域演劇の担い手として充実した活動を行い、戦後日本演劇史に重要な足跡を残した。このぶどう座の活動実績があったからこそ、銀河ホールという公共劇場の建設が可能になったのだ。

西和賀町文化創造館(当時はゆだ文化創造館)は1993年に開催された〈第8回国民文化祭いわて’93 〉の会場として建設された。この国民文化祭を兼ねたかたちで〈第1回銀河ホール地域演劇祭〉が行われ、以後、地域文化祭は毎年秋に開催されている。当時、湯田町(2005年に沢内村と合併して西和賀町となる)の役場の職員で、この劇場運営の中核だった新田満氏に話をうかがったのだが、開館から2000年代半ばまでの銀河ホールの活動は目覚ましいものがある。毎年の地域演劇祭の開催のほか、町民を対象とした演劇学校、小中学校での音楽劇制作、行政的区画を超えた高齢者による演劇公演、そしてロシアとアメリカの演劇人を招聘し三週間にわたって行われた大規模な国際的演劇交流事業など、地方の小さな町の公共劇場としては驚異的な活動を展開していく。

しかしこの初期の黄金時代は、こうした活動に熱意をもって取り組んできたキーパーソンの退職とともに終焉を迎える。地域劇団として銀河ホールの活動に大きな影響を持っていたと思われるぶどう座も、主宰の川村光夫の高齢化とともに、活動力が低下していった。おそらく湯田町が沢内村との合併で西和賀町となり、役所内の組織にも大きな改編があった2005年以降、銀河ホールの活動は停滞期に入ったように思われる。

〔銀河ホール内部〕

西和賀が演劇のまちとして再活性化しはじめるのは2011年以降のことだ。きっかけは2012年以降現在まで継続的に行われている《ギンガク》という学生演劇合宿事業だ。この事業の立ち上げで中心的な役割を果たしたのが、当時、日芸の大学院生だった小堀陽平さんだ。今回の滞在では小堀さんからも彼と西和賀町との関わり、銀河ホールの活動について話を聞いた。

彼は2014年以降、地域おこし協力隊の一員として西和賀町に移住し、《ギンガク》の活動のみならず、銀河ホールを核としたさまざまな演劇事業を企画・遂行していく。地域おこし協力隊の3年の任期が終了した2017年度以降、西和賀町は「銀河ホール アートコーディネーター」という職を小堀さんに用意し、彼は西和賀の嘱託職員として採用された。町の彼に対する信頼と期待の大きさがうかがわれる。

アートコーディネイターとして彼が担当する業務は文化事業全般に関わるものだが、演劇に関わる事業としては、地域演劇祭のほか、学生演劇の合宿《ギンガク》、小中学校での公演・ワークショップ、高校演劇アワード、地域中学への演劇指導、銀河ホール「演劇部」の活動、そして貸し館業務など多岐にわたっている。今後やりたい事業としては、シニア演劇、温泉・観光と組み合わせたイベント、アーティスト・イン・レジデンスなどを挙げていた。

ほっとゆだ駅から銀河ホールにかけての道に「どこにもない演劇のまちをつくろう」と書かれたのぼりが立ち並んでいるが、町外からこの町にやってきた地域おこし協力隊の青年たちがもたらす刺激によって、西和賀は演劇のまちとして新たな一歩を踏み出そうとしている。

第26回銀河ホール地域演劇祭

2018年9月1日(土)- 9月2日(日)

会場:西和賀町文化創造館(銀河ホール・Uホール)/劇団ぶどう座稽古場

主催:銀河ホール地域演劇祭実行委員会

後援:西和賀町観光協会・西和賀町芸術文化協会・西和賀町教育委員会

総合舞台監督:内山勉

テクニカルスタッフ:アクト・ディヴァイス

宣伝美術:髙野由茉 小堀陽平

特別協力(記録撮影):森山紗莉

劇団あしぶえ/島根『セロ弾きのゴーシュ』

9月1日(土) 14:00~@銀河ホール

出演:松浦 優海、門脇 礼子、上田 郁子、有田 美由樹、伊達 生、有田 美由樹、門脇 礼子、原田 雅史、上田 郁子、川村 真美、牛尾 光希、岩田 和大

演出:園山 土筆

舞台/照明:稲田 道則、岡本 敦、門脇 礼子、長見 好高、原田 雅史

音響:福井 健吾 前村 晴奈

小道具:上田 郁子

衣装:有田 美由樹 川村 真美

制作:前村 晴奈

劇団田中直樹と仲間たち/西和賀『水仙月の四日』

9月1日(土) 15:30~ 総入替え2回上演@Uホール

出演:田中 直樹、田中 宏樹

演出/美術:田中 直樹

照明:小堀 陽平(銀河ホール)

雪布操作:田中 真理子

協力:湯田ドライブイン

栗田桃子(文学座)ソロ朗読劇/東京『銀河鉄道の夜』

9月2日(日)14:00〜@銀河ホール

出演:栗田 桃子(文学座)

演出:西本 由香(文学座)

照明:賀澤 礼子(文学座)

映像・音響:西本 由香(文学座)

美術:米澤 純(Jun's Light Candles)

劇団ぶどう座/西和賀『植物医師』

出演:真嶋 実、池田 慣作、菊池 啓二、高橋 節子、高橋 守、三浦 勇太

演出:菊池 啓二

舞台美術:内山 勉、新井 真紀

音響/照明:真嶋 陽

小道具:髙野 由茉

●片山 幹生(かたやま・みきお)1967年生まれ。兵庫県神戸市出身、東京都練馬区在住。WLスタッフ。フランス語教員、中世フランス文学、フランス演劇研究者。古典戯曲を読む会@東京の世話人。

#劇評#レポート#西和賀#地域演劇祭#宮沢賢治#劇団あしぶえ#セロ弾きのゴーシュ#ギンガク#銀河ホール#劇団ぶどう座#劇団田中直樹と仲間たち#植物医師#銀河鉄道の夜#栗田桃子#水仙月の四日#園山土筆#片山幹生

3 notes

·

View notes

Text

迷ったら中米に行こう!~戦々恐々とコスタリカを旅する~

20代最後の夏に思い切って中米コスタリカへ行きました。

幼稚園からの友人が海外協力隊として現地で活動しており、彼を頼りに8月10日から16日の1週間、初一人海外へ出て行きました。

コスタリカで見たものや経験はどれもみずみずしく新鮮なものばかりで、この気持ちが少しでもフレッシュなうちにメモを残しておきたいと考え、帰国の途につくコスタリカサンホセ空港にてキーボードを叩き始めました。(が結局書ききれたのがだいぶ後になってしまいました汗)散文的な内容になることを恐れずゴリゴリ書いていこうと思います。

【コスタリカの概況】

言語はスペイン語。国教はカトリック。そのため街の要所には教会が立ち並んでいる。

コスタリカの歴史は基本的にはスペイン人統治時代から始まり、それ以前の先住民の歴史的、文化的な遺産などの観光資源に乏しいのが現状。

しかし、先住民たちが森を切り開き巨大な文明を築かなかった���とと恵まれた気候から自然が非常に豊かで九州と四国を合わせた程度の国土面積に、地球全体の5%もの動植物が存在すると言われている。

国はこの点を自国の観光資源として捉え、国土の多くを国立公園として保護し、その自然の中を探索する『エコツーリズム』を世界に先駆けて始めた。これが世界に受け入れられ、それまで農業依存だった国の経済構造を好転させた。

そのほかにも軍隊を持たない平和国家として、軍事費に充てていた費用を教育や医療、再生可能エネルギーなどに投資し、前述のエコツーリズムに加え、中南米で屈指の教育、福祉、自然エネルギーの国として強い国家アイデンティティを保有している。(日本も見習いたい)

街の観光地はどこもごみが少なく、水道水も飲めるのは中米に限らず世界的にも希少な国のひとつではないだろうか。

【コスタリカの人々】

・観光地のガイドからUberのドライバー、クラブに来ていた若者に小学生まで様々な人と触れ合ったが総じて気さくで穏やかな人が多かった印象。車の運転もアジアなどに比べても丁寧な感じだった。

・観光地やホテルでは英語を話せる人が非常に多いため、スペイン語が苦手でもガイドを受けたり簡単なコミュニケーションは十分可能(ただし自分は英語もできなかったため状況は変わらなかった)

・中米の中で治安が良く経済が安定していることもあり、多くの移民が存在し、とくに貧しいニカラグア人が市街地でホームレス化している現状が社会問題となっている。そのほかにも社会情勢が不安定なベネズエラ人なども目立った。

私のコスタリカ旅行

友人が1週間のバカンス休暇を取りほぼ土地勘もコミュニケーションもできない私にほぼ24時間付き添ってくれて様々な場所に行かせてくれました。

現地で撮った写真を見ながら適当な順番と粒度でコスタリカについて語りたいと思います。

1.市街地の風景

成田からヒューストンを経由し、サンホセ空港に到着。

駅からバスでサンホセ市街地へ出て街を散策。初めての中米だが、町の雰囲気は東南アジアとも近い印象。首都ということもあり、おそらく単純に国の経済力、発展度によって似た雰囲気の街が出来上がってしまうのかもしれない。(日本も昔はこうだったのかも)

市街地には人通りが多い。また、路上に座り大声で物売りをする人も多く見かけたが、友人曰く彼らはニカラグア移民だとのこと。あまり近づかないようにした。

2.食事

「コスタリカの食事はマズイ」と友人から聞かされていたため戦々恐々として乗り込んだものの、総じておいしかった。ただし、値段の割に(というか高い店に限って)全くおいしくない店もあり、その辺はどんな店でも一定のクオリティは保っている日本の外食店文化のありがたさを感じた。

<上流国民編>

初日夜は友人の現地の友達で日本に留学経験もあるというコスタリカの方とコスタリカの中ではちょっとハイソな街で夕食。とてもいい方たちだった。

写真は2件目に行ったビールバー。クラフトビールの飲み比べができた。

※ここに関わらず外食費は総じて日本よりやや安いものの大きな差はなく、中米の中では非常に高いとのこと。家族を大事にし、家での食事を重んじる国民性があるとはいうものの、平均月収が日本の数分の一ということを考えると外食はなかなか大変な出費になるのだと思う。

山でのレジャーや森の散策を楽しめるモンテベルデ自然保護区で止まったホテルの隣にあったレストラン。モンテベルデという土地柄もあり周りは外国の観光客だらけ。

キャンドルがあったりと店の雰囲気は日本の都会のおしゃれレストランさながらな雰囲気だったが、料理は10ドル弱、ワインもボトル15ドル程度となかなかのコスパ。そして味が抜群にうまかった。この旅の中でもトップクラスに満足した食事だった。

同じくモンテベルデでの食事。わかりづらいが、本物の大木をそのまま残し、その周りに3階建ての建物を巻きつける(?)ような特徴的な構造を持ったモンテベルデの有名レストラン。パスタは15ドル程度と結構お高め。

ただ申し訳ないが味がマズかった。4分の1程度しか食べれなかった。友人が「コスタリカの料理は味が薄い」と言っていたのはこれか!と納得。

その後パスタは宿へ持ち帰るも、部屋に置いておいたら蟻の餌食となり無事死亡。

<庶民編>

友人行きつけという現地の食堂にて。コスタリカでは米(左)、レモンとパクチーの効いたサラダ(中央)、ポテト(右)、豆(奥)を基本セットに、そこに豚肉やチキンなどのメインが乗るワンプレート料理がスタンダード。

米はタイ米などに近く、日本のよりも細長くて水分が少ない。また、黒い豆と米を合わせて炊くとコスタリカの伝統料理「ガチョピント」となる。

だが、米と豆を別々に食べても味は大差ない。

これは別の店だが、基本は一緒。そこに焼きバナナなどがついていた。

モンテベルデの屋台にて。鶏むね肉とポテトというシンプルで豪快なファストフード。非常にボリューミーだが500円程度。美味しかった。

<家庭料理編>

チフリーゴ。友人がお世話になっているホストファミリーのお家に自分もお邪魔してごちそうになった伝統料理。

ご飯に鶏肉と豆が乗っており、そこに刻んだトマトとパクチー(←これもよくコスタリカで出てくる)をお好みで載せて食べるどんぶり。鶏肉にトマトの酸味やパクチーの刺激が合わさりとても美味しかった。

米を食べる文化があるため、各家庭に炊飯器もある模様。(米があるのはありがたかった・・・)

朝は旦那さんのほうが準備してくれた。ガーリックトーストにソーセージに卵、そしてパパイヤとかなりボリューム満点でおいしかった。

3.文化編

<原住民編>

原住民が木の実などをすりつぶす際に使用していたとされる石の机。独特な形状が面白い。石工技術の高さがうかがえる。

よく日本のテレビなどでもコスタリカを紹介する際に一緒に出てくる謎の石球。その製造年代や製造方法、作られた目的などが不透明で一部ではオーパーツの一つともいわれていたが、現在では研究も進みその謎が徐々に明らかになっているとかいないとか。

ちなみに写真は国立博物館にあったレプリカ。本物はコスタリカの郊外にあるため、観光地にはしばしばこのようなレプリカが置かれていた。

<建造物>

国立劇場

コスタリカを象徴する建造物の一つ。この建物を壊したくないがために内紛が起こらない、と言われるほど現地人からも愛されているという建物。劇場内部も見学ができる。

息を飲むほどの迫力。今なお現役の劇場として使用されており、しばしば日本の能や和太鼓の演奏なども上演されるとか。

受付兼待合室。豪華すぎて落ち着いて待てなさそう。

ロスアンヘレス大聖堂

首都サンホセの隣の県カルタゴにある大聖堂。国内各地から人々が巡礼に訪れる聖地で建物も非常にでかい。

中の造りも荘厳で素晴らしい。礼拝に訪れた人は中央の通路を膝立ちで移動して祭壇へ向かう慣習があるようだった。我々は邪魔にならぬよう脇の通路を回って見学した。

<若者文化>

現地人が多く集まる深夜のクラブへ友人と2日連続で繰り出した。入場前にID(自分の場合パスポート)と場所によってボディチェックが行われ、さらに場所によっては入場料も支払う。

クラブで飲むのは大体ビール。他の酒より値段が安いため、お金のない現地の人もビールばっか飲んでいるとのこと。

ちなみにコスタリカのメジャーなビールはimperialとPilsenの2種類。そしてちょっと高くてマイナーなBAVARIA(写真)がある。味はimperialが薄くて軽く、Pilsenは少し香りとえぐ味が強い印象。BAVARIAはその中間といった感じ。

美味しかったのは写真に乗せたBAVARIAのゴールド。一番日本のビールに近い。時点でimperialのsilverという種類のもの。

BAVARIAはあまり扱っているところが少ないため、一通り飲んだ後はimperialを選んで飲むことが多かった。

左の黒人Jango。入場の手続きで手間取っていると後ろから声をかけてきた。身長めっちゃ高いし超怖い。

でも本当は荷物を預ける場所を教えてくれようとしていたこのクラブ界隈の従業員?オーナー?的な人だったらしい。その後テキーラを2杯もご馳走してくれた。めっちゃ気さくでいい人。

ぶれぶれ。お酒飲みながら爆音の音楽を聴いてるとある若者グループの輪に招かれて一緒に踊ってた。なんとなくアジア人で(自分は楽しんでたけど)周りになじめてないオーラが出ていたのか誘ってくれたのだと思う。

言葉は通じないけどお酒もあいまって身振りや表情でコミュニケーションを取る感じがなんとも楽しかった。

友人が話したところそこのグループにいたほとんどの人がベネズエラ人だったとのこと。ベネズエラといえば近年の超インフレで経済が破綻寸前、首都の治安は世界最悪と言われている国。あんなに気のよさそうな彼らの背景にそんな深刻な事情があるのか、と色々と考えさせられた。

4.自然編

上でも触れたモンテベルデ自然保護区にて、昼と夜の森林散策ツアーやキャノピーなどのレジャーを体験した。

昼はオランダ人の家族と一緒にガイドの話を聞きながら野山を散策。

トゥカーン(の子供)

なんか笑顔の木

景色が一望できる!と思ったもののあいにくの雨。朝は晴れていたのに、、

羽が透明な蛾?

ゴミをあさっていたアライグマ。全然人を怖がらない。

ちょっとここからはモンテベルデではないけど、

これは幻の鳥といわれるケツァールを見にいくツアーでの朝の集合場所のロッジに来ていたハチドリ。

で、1時間以上何か所もポイントを回ってやっとお目にかかれたケツァール。 これはメスのため尾が短いが、オスはもっと尾が長く色も鮮やか。残念ながらこの日オスはお目にかかれず。

5.その他

帰国最終日にどこ行きたいかを友人に尋ねられ、彼の職場のゴミ収集センターと地域の小学校へ行くことに。

サンホセのゴミ収集センター

回収されたごみたち。袋の中身はまだまだ分別が行き届いていない状態。

各地から届けられたごみ袋はこの台で職員の方が一つ一つ開封し手作業でごみを仕分けている。

普段はこの仕分け作業をおばちゃん2~3人で行うそうだが、この日は民間企業からCSR活動の一環と職場体験ということでさらに数名参加していた。エライ

���ットボトルは無色と有色のものを分けてプレス。プレスすることで輸送にかかるコストを下げている。

これらは民間の業者に売却され、資源として再利用される。

段ボールも同様。談笑しながらも手際よく潰してトラックにつめていた。

外では家庭のごみなどを持ってくる人がごみを捨てていた。まだまだポイ捨てなんかも多く、ゴミに関しての市民の意識が低いとも感じられたが、このように律義にごみを持ってきて捨ててくれる人がいることがありがたいとのこと。

サンホセの小学校

その後サンホセの小学校にアポなしで突撃するも、友人の顔パスで難なく入れた。

カメラを向けると照れて顔をそらす子供。なんかとても開放的で自由な雰囲気。

生徒たちは全員1日学校にいるわけではなく、上級生と下級生が曜日ごとに午前、午後の授業日を交代でまわすようなカリキュラムを取っているそう。

例えば月曜日の午前が上級生の授業なら、午後には上級生は下校し、下級生が授業をする。火曜日はその逆、といった感じ。

後者が”ロ”の字型になっており、中庭が校庭になっており、中央の礼拝堂を挟んでコンクリートのバスケコートが二面あった。

ただしバスケを行っている生徒は誰もいなかった。コスタリカ人はサッカーが好きだからフットサルコートにでもすればいいのに。

牛乳パックを再利用してできた机だそう。木のように固い。

体育の時間で誰もいない教室。

パソコン教育も行われている。ここのパソコンも友人の協力隊活動の一環で企業から提供されたもので、この部屋はそのために新たに作られたものなのだそう。

食堂。おやつにフルーツを振る舞われることも。

帰り際に先生に挨拶をすると我々もフルーツをゲット。リンゴをむしゃむしゃ食べながら帰路についた。

さいごに:コスタリカを旅行しての感想いろいろ

1.意外と多かった、日本を親しんでくれる人々

この旅で最も印象深く嬉しかったものの一つが日本に親しんでくれている人が多かったこと。上でも述べた初日に紹介してもらった女性たちのほかにも、例えば2日目に行ったクラブでは「日本人!?」と声をかけてくれたコスタリカ人がいたのだが、彼はなんと3月まで我々の地元の宮城県の東北大学に留学していたとのこと。

さらに4日目に利用したUberの車の後ろにはなぜか日本の国旗が飾ってあって、話を聞いてみると彼は日本にこそ行ったことないものの、日本の興味があり自主的に日本語を学んでいるとのことだった。友人曰くこんなに色々と日本を知っている人に出会うことは珍しくてラッキーだったとのこと。楽しい出会いのある旅行だった。

2.中米への関心が深まった

当たり前すぎる小学生並みの感想だが、こちらも自分の心に大きな変化をもたらした。

先ほども述べたようにあまり日本人にとってなじみのないコスタリカだが、地球の裏側では日本に関心を持ってくれている若者たちがいる。そしてみんな気さくで親しみやすく、とても可愛げのある人たちだった。

日本に興味を持ってくれている人たちがこんなにもいてくれていることを考えるとすごく嬉しく感じたのと同時に、自分たちももっと海外に目を向けていかなければいけないと感じた。

さらに前述したベネズエラ人との出会いも考えさせられるものがあった。恥ずかしながら自分はベネズエラなんていう国は国名を知っている程度の知識で、彼らに出会わなければきっとこの先もベネズエラに関してここまで関心を抱くこともなかったと思う。

帰国してすぐに、超インフレが進むベネズエラでは桁を減らすための新たな通貨の単位を作るという経済政策が打ち立てられたとのニュースが入ってきた。もちろんこんな政策ではさらに経済を混乱させることになりかねないという見方が大半だ。経済が混乱すれば他国への移民問題もより深刻になるだろう。これから先中米はどうなるのか、今後の情勢には色々と関心を寄せていきたいと考えるようになった。

3.外国語を話せるようになりたいと思うようになった

今回の旅行は友人のサポートもあり様々な出会いと気づきのある非常に楽しい旅行だったが、それゆえに言葉を理解して自分の気持ちを伝えられないもどかしさを抱えていた。

例えば彼のホストファミリーの家にお世話になった際も、食事を「美味しい」という気持ちすらうまく伝えられず非常にもどかしかった。お土産に持って行った九谷焼についても、本当はその背景にある日本の文化や歴史なんかを話したいという気持ちはあれどそんな高度なコミュニケーションが取れるはずもなく、、

ホストファミリーのおじいちゃんおばあちゃんが本当に親切にしてくれただけに、自分の気持ちを言葉で伝えられない歯がゆさがあった。

海外旅行は恐らく簡単な英語と身振り手振りで頑張れば、観光地を巡ったり宿に泊まったりなどある程度の目的は達成することができると思うし、実際自分もその程度で良いと考えていた。

でも海外旅行で一番楽しいのは現地の人との生のコミュニケーションだろうと思った。その土地の人が何を考え同くらいしているのか、そういったことを言葉を介して理解し、また自分の考えも相手に伝えられるようになりたいと強く感じた。

せめて日常会話レベルの英語でも身につけたい。。30年弱の人生で今が一番外国語学習欲が高まっていると感じている。今やらないと一生やらない気がするので、ひとまず本を読みながら拙いながらも話せるように勉強中。

4.ごみのことに関心を持つようになった

友人の職場に行き、いろいろとごみへの思いを語ってくれたこともあり自分もごみへの関心が高まった。

自分が普段何気なく出しているごみも処理には多くの人手が必要ということ、作業はハードなこと、そして何よりも地球上の多くの人が関わり、今後も関わり続けていかなくてはならないものだということ。

現地の方の仕事ぶりを見て説明を受けると、自分もなにかできないか自然と思いを巡らせていた。

例えば友人はごみを出す段階で分別がされていないことがひとつの問題と言っていた。

なるほど、確かにゴミ箱は色分けされてどこに何を捨てるべきかが分かりやすくなっている。

ただ、ちょっとデザインの観点から考えてみるとゴミ箱の上にはごみの種類が分かるような絵を入れたり、ゴミの入れ口を入れるごみの形にしてごみを捨てる行為をアフォードさせるような施策があってもよいかと感じた。

現状だと識別する要素が色と小さく書かれた文字のみのため、例えば歩きながら街を歩く人がごみを捨てようとした際に反射的に自分が捨てたいごみの正しいゴミ箱を判断しづらいのではと感じた。色とごみの種類に明確な関係性がないため、ほかの要素で使い手に正しいゴミ箱を反射的に認知させる仕掛けが必要と考えた。

日本のごみ箱はまだそのへんが少し良くできていて、入れ口の直下に何を入れるごみ箱なのかを絵と言葉で入れることでごみを捨てる人の目に必ず入るように工夫されているとともに、口の形状で何を入れるべきかを感覚的に示している。

缶やペットボトルなど、入れ口を丸くすることでそのごみ箱が飲み物の容器を捨てるものだと把握できるのと同時に、丸い形状に筒状のものを入れたくなる人間の心理も上手に作用させている。

そんな小さな改善を重ねながら、街がもっと綺麗になってコスタリカ人のごみへの関心が高まることを願っている。

2 notes

·

View notes

Photo

今日の装い・・。 岐阜県美術館で開催中の「円空大賞展」へ NUNOのテキスタイルデザイナーの須藤玲子さんが円空大賞を受賞され NUNOの布が岐阜県美術館で展示されています。 30年以上前から NUNOの布でお洋服を作って頂いたり 私にとってとても大切なNUNOの布・・。 岐阜でNUNOの布をたくさん見ることができて 嬉しかったです。 睦月を始めてから帯も作っています。 今日は須藤玲子さんリスペクト・・NUNOの帯をしていきました。 帯留めはパリの蚤の市で購入したシルバーのイヤリング・・。 「円空大賞展 共鳴ー継承と創造」 岐阜県美術館 3月5日まで #きもの睦月 #着付け教室森田空美先生の着方をお伝えしております #きものコーディネート #おしゃれ #ファッション #美しい布 #キモノセレクトショップ #きもののお話致しましょう #kimono #着物 #仁平幸春 #ロウムラ染 #NUNO #岐阜県美術館 #円空大賞展 https://www.instagram.com/p/CpPpNarLjx9/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#きもの睦月#着付け教室森田空美先生の着方をお伝えしております#きものコーディネート#おしゃれ#ファッション#美しい布#キモノセレクトショップ#きもののお話致しましょう#kimono#着物#仁平幸春#ロウムラ染#nuno#岐阜県美術館#円空大賞展

4 notes

·

View notes

Text

第12回常陸の国・里山&野外ワークショップ&マインドフルネス合宿(2023年8月26日-27日 in 茨城県常陸太田)

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/812427666889630

今年で11年目を迎えたオープン合宿。「160年の荒蒔邸、300年の菊地邸などの里山古民家、1000年古神社で過ごす心鎮めるマインドフルネス、本格有機農体験、手仕事ワークショップ、深い森と滝散策リトリート、参加者との交流ダイアローグ、創業200年八幡太郎義家ゆかりの湯で心と体を癒すなど、今年もゆったりと過ごす企画にする予定です。

茨城県の常陸の国は、元は日高見国とされていた土地。7世紀に令制国として常陸国が誕生。『常陸国風土記』によれば大化の改新(645年)直後に創設されました。ここは、古い里山だけに多くの文化遺産が残っています。昨年には、NHKの朝ドラマのあの「ひよっこ」の舞台にもなりました。今回は、天候、状態にもよりますが、御岩神社&御岩山への巡礼も行う予定です。

そして、木の里農園さんのコテージを拠点に、ゆったりとマインドフルネスな時間を体験をします。地元でも秘境の深い森や滝、古神社でゆっくりと過ごします。また、就農25年目となる布施大樹さんと美木さんご夫妻の経営する有機栽培農園「木の里農園」での援農・収穫体験をし、夜は本物の火や囲炉裏を囲んだ談義と自分達で仕込んだ自然食を頂き下鼓を打ち、そして冷たいスイカと花火で夏の日の夜の思い出を刻みます。今も住人が住み続ける300年を超える古民家「菊地邸」(ご主人の話を聴けるかな?)で安土桃山時代の空気を味わいます。

このような素晴らしい里山で2日間共に過ごす程、贅沢な時間はないでしょう。里山の人たちとの交流や自然・大地の恵みを得ながら、ライフコーチ、スピリチュアルカウンセラーの森夕花先生と共に人生の本来の目的を思い出し、明日への道を見出したいと考えています。今回も素晴らしい機会となることを確信しています。

主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.facebook.com/hoops.kanglo

■旅の案内人:

★マインドフルネス&ライフコーチング担当:森夕花(もりゆうか)先生

●ライフコーチ/アーティスト/カングロ(株)取締役執行役員、尚美高等音楽学院ピアノ科卒業 京都芸術大学芸術学部卒業。ピアノ、声楽、シナリオ、演劇、ジャズダンス、日本舞踊などの自己表現を通して自分自身を探求する。1993年ドイツ、イタリアへの留学。その後、21世紀に入り、ハワイ、セドナ、インドのアシュラムを巡礼する。心理学、哲学、美学、手相、インド占星術、代替医療(中医学・ヒーリング)などを学び、 ヒーリングカウンセラーとして23年間、企業のライフコーチとして9年間、セッション、研修を行う。現在、「大人のためのアート思考講座」「Philoarts研究会」を主宰。趣味は、声楽、読書、人間観察、そば栽培、ヨガ、瞑想。特技、人・動物の心を読む、直観力、探求。好きな言葉は、「自由」「日日是好日」

★有機農指導担当:布施大樹さん(奥様:美木さん)

●東京都出身。東京農工大学農学部環境・資源学科卒業。在学中に沖縄の波照間島でのサトウキビ刈りアルバイトで農業に目覚める。栃木県の帰農志塾で研修後、1998年に現在地に就農。あらゆる野菜・作物の栽培、管理を行い有機農業の可能性を追求。家族で約2haの木の里農園の経営を行い、約50種類の有機野菜を全国に出荷している。

・木の里農園 http://konosato.com/

・種継ぎ人の会 http://tanetsugibito.com/

★企画&案内人担当:藤井啓人(ちょろお)

●茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティング事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材となっているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。マラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い、俺のベランダ菜園。

■開催日:2023年8月26日(土)- 27日(日)1泊2日

※下記集合場所に10時頃に集まり、翌日27日16時頃に現地解散予定です

■集合場所:

道の駅さとみ(茨城県常陸太田市小菅町694−3)

http://www.hitachiota-michinoeki.jp/page/dir000003.html

■スケジュールイメージ:

※天候などの状況により変更となる場合があります

<8月26日(土)>

*10時:集合場所(道の駅さとみ)

※電車組は、JR常磐線東海駅からの送迎有り

*10時15分〜:手打ち蕎麦ワークショップ

*12時〜13時:自分の打った蕎麦で昼食&オリエンテーション

*13時15分:大中町の荒蒔邸へ移動しチェックイン

・1000年以上前に建立された大中神社にご挨拶

*13時30分〜22時頃:

※概ね下記のメニューをゆるりと実施していきます。

・里美の滝散策(美しい秘境の滝を巡ります)

・300年古民家「菊地邸」訪問

・木の里農園にて有機野菜の調達体験

・全員で夕食準備&自然食料理での夕食&片付け

・よる花火とスイカのうたげ

・荒蒔邸の囲炉裏を囲んでのダイアローグ(対話)

・横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は個別清算)

*22時頃:自由時間

*23時頃:就寝

<8月27日(日)>

*05時:起床〜朝のさんぽ(朝陽を拝む)

*06時:全員で朝食準備&朝食&片付け

*08時〜:森夕花先生のマインドフルネスセッション

*10時〜:清掃・片付けをし移動

*11時〜:御岩神社、御岩山巡礼リトリート(標高492m)

*14時〜:日立おさかなセンター食事処で昼食&クロージング

*16時頃:解散(電車組は近場のJR常磐線内の駅まで送迎します)

■宿泊場所:

里美 160年古民家の宿「荒蒔邸」

茨城県常陸太田市大中町1547

【地図】https://www.aramakitei.com

■当イベントの参加資格:どなたでもご参加可能です。

お気軽にお申し込みください。以下は参考です。

どなたでもご参加可能です。お気軽にお申し込みください。

※エコビレッジ、パーマカルチャー、トラジションタウン、半農半X、

スローライフ等に関心のある方

※マインドフルネス、スピリチュアル、メディテーション、ヨガ、

リトリート等に関心のある方

※お子様は、小学生高学年以上が良いと思います(過去参加有)。

お子様を同伴されたい方は、事務局に事前にご相談下さい。

■参加料:お一人様 3万800円(税込)※小中大学生は1万5400円(税込)

※上記には、参加費、宿泊費、夕食のBBQ及び翌日の朝食付き代が含まれています

(アルコールは最低限用意をしますが、多めに飲まれる方は持参頂いています)

※上記には、交通費、夕・朝食以外の食事、入湯料、工芸料などは含まれておりません

※小中高大生はお一人様半額となります(お子様同伴の方は、事前にご相談下さい)

※必要に応じ、領収書をご用意致します

■注意事項:※必ず目を通しておいて下さい

※コロナ対策のご準備をお願い致します

※当企画は、現地集合・現地解散企画です

※電車組は、JR常磐線「東海駅」にてピックアップ致します

※宿泊は、状況に応じ、女性専用部屋を用意します(枕、敷/掛布団あり)

※横川温泉 中野屋旅館 で入浴(入湯料は500円、個別清算となります)

http://www.satomi-nakanoya.com

※工芸ワークショップは「常陸蕎麦・本格手打ち蕎麦教室」を予定(昼食込みで一人2000円程度)

※参加者同士、車での乗り合いをお勧めしております

※参加料は、事前振込制となっております(申込後にお知らせ致します)

(前日キャンセルは50%、当日100%のキャンセル料を徴収致します)

■定員:15名限定

※先着順。定員になり次第締切ります。

※最小携行人数は5名。参加者が5名を下回る場合、開催を見送る場合があります。

※小学生未満同伴の場合は、事前にご相談下さい。

■当イベントの申込方法【重要】:

※ 下記をご一読いただきお申込み下さい。

①下記URLの申込フォームにより正式エントリー

申込フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft1YNO6SP4C-YGlgpacoHgGK-wLQ9t-NOybyJuhsVg8sNbjg/viewform

Peatixからの支払いも可能です。

https://kanglohoops202308.peatix.com/view

②お申込後、24時間以内に参加受付受領のe-mailを事務局よりご返信させて頂きます。

e-mail: [email protected]

③②の返信メール内にある振込み先に前日までにご入金

④これにて「申込完了」となります。

■詳細パンフレットを下記よりダウンロード頂けます。雰囲気だけでもどうぞ。

https://firestorage.jp/download/0043db17b8ec86a09890b17a59239b92fbadf08d

■主催:カングロ株式会社 HOOPS!事業部

https://www.kanglo.co.jp

■協力:木の里農園 布施大樹さん・美木さん、深津澄世先生、田中尚也さん、本橋寿幸さん、藤井家母、実弟

2 notes

·

View notes

Text

2021/7/15

朝、目覚ましで目が覚める。よく寝られた日に限って唐突な目覚まし、きみよもっと寝かせてくれ。臍下丹田を意識して布団の上で微睡んでいるうちにも微かな陽射しが窓から注いできて、おやおやっとニンマリする。When You Sleepを鼻唄で奏でながら歯ブラシを咥えて部屋にもどってくると、室内が赤々と明るくなっている。玄関から外に出ると、まだそこまでではない、一寸先の陽だまりを見つめる、どんなもんだい、陽だまりに身を入れる、その瞬間にも大粒の涙があふれて止まらなくなる。どこまでも本気な太陽の直射日光、生と死を同時に告げてくるどこまでも熱く優しい光線の無尽蔵な降り注ぎ。涙があふれて無防備に脱力していながらカァーッとやる気も満ち溢れてくる。まえを歩いているひとのリュックサックで見覚えのあるネズミのキャラのぬいぐるみが揺れはしゃいでいる。かわいい。何だったかな、そうそう魔法でネズミになっちゃった千と千尋の坊だ。並木道、一匹のミンミンゼミが気を吐いて鳴いている。

柳田と工藤のエピソードは何度読んでも涙がでる。

《2017年シーズンに、ヒーローインタビューの際にインタビュアーに好調の要因を尋ねられる度、「穏やかな心」ですと繰り返し返答して話題になるが、それは5月上旬に不調などで精神的に苦しんだ際に、工藤公���監督から自身の胸をさすりながら「心の中を穏やかに今日も一日すごそうね」と声を掛けてきたのが始まりで、その“儀式”は毎日続いた。》

お昼の合図とともに外に駆け出る。熱気球が所狭しと充満している。セブンで冷やしラーメンを買って、開渠沿いの小さな公園のベンチで食べる。ベンチに腰かけると、壮絶な直射日光がなおのこと強く迫ってくる。鉄素材のひじ掛けにうっかり触れてしまって、咄嗟に腕をあげる、熱せられたフライパンのような熱さ、目玉焼きも作れちゃいそう。ぺけぺけのプラカップの質感が子どもの頃に海や川に連れていってもらった思い出をいまここに連れてくる。当時からその質感に特別な想いを抱いていて、プラカップを捨てずに持ち帰り、お母さんにその器でそばとかうどんを作ってもらっていたことも。熱気球を切り裂いていくように、踊りながら大きな公園を目指す。自ずと錯綜としたぐしゃくしゃな表情になっている。上空の至るところで膨張している積雲に陽射しが翳ったり明るくなったりを繰り返す。熱気球を纏いながら公園の巨木たちと踊り合い、古墳の小山と踊り合い、芝生を踏んづけながら芝生のふさふさや蝶々の舞いと踊り合う。森林のイマージュもいいけれど、暑い夏の日は解放的な芝生のイマージュもまた格別だ。

午後、臍下丹田のさらに先を行き、榎本や王が野球に援用していたという合氣道についても知識を取り入れてみる。端的にいって合氣道というものは「臍下丹田に心身をしずめて」その状態において「氣を出す」ことであるらしい。ほう。何となくそれと似たようなことをすでに知っているような気がする。合氣道の説明もさることながら、合氣道と野球のことを記事にした中田潤さんというライターの言葉がものすごくしっくりくる。

《<「氣が出ている」と思うだけでいい。そうすれば、氣は出るのである。>心のうちでズッコケたが……。私の入り口はプロ野球だった。日米野球のベンチで座禅を組む榎本喜八であり、「世界一美しい」し、なおかつ「世界一珍妙でおもろい」王貞治のホームランだった。ナイターが行われる球場のスタンドから選手たちを見降ろす。外れたことはほとんどない。誰かが何かをきっとやらかす。イチローの背面キャッチ。新庄剛志のお面。川藤幸三の「絶対に役に立たない守備練習」……数え上げたらきりがない。「過剰」なまでに豊かな世界に身を沈ませていくとき……。「私から今、氣が出ている」これだけはストンと納得できるのである。》

あるいは同記事で長嶋茂雄の天然なエピソードを引き合いに出しながら、次のような対話の引用がある。

長嶋「正直いって、いまだに氣のことはよくわからないんです。」

広岡「そうはいっても、この人の体からは、たえず氣が出ているんだ。」

長嶋「どうもぼくにはピンとこない」

広岡「それは氣がつかないだけですよ。ぼくらから見ると、長嶋というのは、いつも氣が出ている、つまり積極的なんだ。われわれ凡人は消極的です。クヨクヨ心配して、いざというときも、なんとか自分をはげまして、やっと体を動かす。ところが、長嶋はそれがすぐにできる。われわれと違って、あまりクヨクヨしない。生まれつきそういうものをもっている。大きなゲームに強いわけです。」

さらにTVで長嶋茂雄がじぶんの名前を長嶋シゲルと言い間違えて、それでも長嶋シゲルで押し通したエピソードを引き合いに出して、長嶋の自意識の在り方について触れられる。スポーツにおけるメンタル・トレーニングは常に自意識との闘いであるが、じぶんの名前が茂雄でもシゲルでもどっちでいい長嶋にはそもそも自意識なんてものがないのではないか、と。

次いで、榎本や王や長嶋らに合氣道を伝授した藤平光一の言葉が引用される。

《藤平光一は自意識の持ち方を実に巧みに表現している。<たとえるなら、私たちの生命は、ちょうど海のなかにもぐり、両手で海水を囲い、「これは私の水だ」といっているようなものだ。なるほど、自分の手で囲っているから、私の水といってもよいが、水から見れば、これは大海の水である。手をはなせば、すぐに海の水になるし、手をはなさなくても、海のなかで交流している海の水である。すなわち「私の水」ではなく、「私が囲っている水」にすぎないのである。>天地も人の心身も同じ氣で満たされている。「自意識」「自我」と「外界」「環境」の間に壁はない。「藤平合氣道」の世界観では、自分は誰であってもいいのである。 <つまり、私たちの生命は、天地の氣を心身で囲っているのである。私の氣というものはもともと存在しないのである。氣はつねに天地と交流している。>藤平光一は長嶋茂雄についてこう書いている。<凡人にはマネのできないことだが、長嶋はもともと自然体だった。あれこれと不必要なことはいっさい考えず、自然に心と体が統一されているから、彼からは氣がいつもほとばしり出て、それが彼の野球をすばらしいものにしていた。>》

なるほど「合氣道」というのは「とまるせいしんとおどるからだ」の変奏、もしくは別の視点からのアプローチのような気がする。氣を出すというのは、からだを踊らせることではないか、と。2017年9月27年の出来事以来、いくつかの仏教書、とりわけゴータマ・ブッタの所感に近いであろう初期仏教についての仏教書を読んでいる。それはあの体験がゴータマ・ブッタの悟りのようなものなのでは? と何となく思われたからで、じっさいに読んでいくと彼の考えの在り方にとても理解を示すことができるし、弟子たちの悟ってゆくその境遇にも通ずるものを感じる。ある種の「諦め」の感じがそこにはあるように思われる。弟子のひとりなんかは、どんなに頑張っても悟れないから、もう自殺しようと首を括ろうして、縄の穴に頭を通したその瞬間に悟りの体験を見出している。ところが、ゴータマ・ブッタと決定的に違っているのは、彼の言う「煩悩を絶つ」という仕方で、煩悩の代表的なものとして欲望があるけれど、じぶんは場合は欲望を絶つどころか、もっともっともっと見たーーーーい!!!! っていう欲望をどこまでも突き詰めた先にあの体験があった。たしかに、結果として、そんな苛烈な追い求めが睡眠欲以外の原則的な欲求に先んじて、時間等の制約からそんな軽い欲求は後回しにするというかたちである種の欲を滅尽していたような感じはある。たとえば、食欲で言うならば、美味しいものをより美味しく味わいたいという欲望が単純な食欲に先んじて、食欲それ自体が問題とされなくなってゆき、そのいっぽうでは夜の時間を少しでも多く確保したいがために夕飯は基本的に食べないという選択がなされる、こうして大好きな朝食を思う存分に味わえるといったような。それはやっぱりゴータマ・ブッタの態度的な姿勢とはかなり違っているように思われる、辿り着く境地としてはけっこう似ているのかもしれないが。おそらく、こうした禁欲的な姿勢を重んじる態度が仏教をいまも世界的に受容させ普及させるに至っている。初期仏教それ自体はかなり過激な思想の実践であると思われるけれど、こと禁欲的な姿勢についてはわれわれの「社会」に攻撃的な加害をもたらさず親和性を保っている。どんな欲望であれ、たとえそれが直接的な他害として湧き起らなくても、深い欲望の在り方は社会的に抑圧される運命にある。とくに真実を見てみたいとか、本質を捉えてみたいとか、そういった類いの深い欲望は現状なんとく育まれ共有されている社会的規範の外に出ようする欲望であり、その社会に対する反逆としても大いにあり得る。彼らは潜在的なアナーキストであり、革命の因子であり、オメラスから歩み去る人々になり得る資質をそなえている。

合氣道というのは、そういった磁場を初期仏教の流れを汲みながら、武道(≒スポーツ)に限定して実践しようとした試みなのではないか。だから、合氣道には、仏教がまず煩悩を絶つという仕方を示したように「型」がある。その「型」を忠実に実践して「氣」を出せという。そんな合氣道をどこまでも忠実に信じて実践しすぎた榎本喜八は野球界という社会において奇人扱いされ、名バッターとしていまも破られない数々の記録を残していながら、結果として野球界から干されることになってしまったのは残念ながら当然の帰結と言えるかもしれない。

仏教や合氣道は、教えや道といったような「かたち」から始まっている。よくわからないかもしれないけど、とりあえずこうしてみて下さいねって。まずこうあるべき「かたち」が本然に先立って示される。その「かたち」の実践はもっぱら修行と形容される。榎本喜八は打撃の練習をもはや練習と言���ず稽古と言っていたらしい。じぶんの場合はそういう「かたち」の一部が曲りなりにも勝手に身に付いていたわけだけれど、なるほど、具体的な「かたち」が先に示されればそれだけに分かり易いような気がするし、何よりも間口がひろがる。それならトライしてみようと思うひとが少なからずいるし、だからこそいまもこうして体系を保っている。けれども、その先の道がきわめて険しいことは想像するに足りる。それは修行と形容されるような厳しい鍛錬の道だ。とくに仏教の過激さは半端じゃない。知り合いに代々坊主の家系の子息がいるけれど(その宗派はゴータマの初期仏教とはかけ離れてはいるけれど)、彼は山籠もりの修行があまりにも辛すぎて、じぶんでじぶんの腕を折って下山を余儀なくされるというかたちで平地に逃げ帰ったという。「かたち」が先に示されたがばかりに、その実践者は受動的にその「かたち」に身を律することしかできない。なかには「かたち」の幾ばくかをありがたくも本然のように勘違いして、幾ばくかの「かたち」をつまみ食いしただけで満足するひともいるにちがいない。むしろ、そのようなつまみ食いを積極的に奨励しているからこそ、ここまでの普及を見せているように思われる。たとえばそれはキリスト教的に言うなら隣人愛であるかもしれないし、仏教的に言うなら慈悲の精神かもしれない。「かたち」のなかにはひとがひとの社会において健善に生きる処世術に結果としてなりうるものも多分に含まれているように思う。いっぽうで教えや道を健気にも頑なにも信じて実践しようとした榎本喜八のようなひとはどうかといえば、神の域に至った11試合以降はその感覚を取り戻すことができず苦悩の日々を送ったらしい。一時は猟銃を抱えて自宅に立て篭もり、驚いたチームメイトが駆け付けて出てくるように促すと天井に向かって銃弾をぶっ放すという事件まで起こしている。それは合氣道の目指すところである心身の統一とは程遠い状態にちがいない。氣を出すという意味では、そのときの榎本からはめっちゃ氣が迸っていただろうけれど……。だけど、そのときの榎本はまさかじぶんから途方もない氣が出ているなんて想像もしなかったのではないか、それは合氣道の「型」とは似ても似つかないものなのだから。榎本喜八のことが手放しに大好きで、きっとそれ故に野球と合氣道の記事を書かずにはいられなかった中田潤さんも、この事件のことを「誰かがきっと何かをやらかす」ことのひとつに、過剰な世界のひとつに数え上げているように思われてならない。少なくとも《「私から今、氣が出ている」これだけはストンと納得できるのである》と本人の口から語れるように中田潤の文章にはどう考えても氣が迸っている。気違いじみたひとたちの過剰な気違いぶりを目で見るままに考えるよりも先に全面的に肯定している。

なんだっていいと思うのだ。あるかたちに拘りたければかたちに拘ればいいし(それは過酷だろうが……)、じぶんなりのやり方を見出したければそれを見出そうとすればいいし(そのほうがラクで楽しい気がする……)、川になりたければ川になればいいし、花になりたければ花になればいいし、虫になりたければ虫になればいいし、石になりたければ石になればいいと思う。

責任感の原則。じぶんは責任感というものがおそろしく欠如した人間だと思う。そもそも、どんなものに対しても責任なんか取りようがないと根本的に思っているふしがある。だから、じぶんのことをちゃらんぽらんでいい加減な人間だと思っているし、社会的に生きていくうえでの他人からの評価も大体そんなものだと思う。他人に対しての責任のみならず、じぶん自身に対しての責任感も希薄だ。たとえば、部屋の掃除を怠れば部屋が汚くなる、ただそれだけ。結果としてのそれ自体だけがついてまわる。けれども、無責任さもそれが極まってくると、逆説的にあたかも責任を果たしているかのように捉えられうることを最近知りつつある。根本的に責任は取れない、そういう自覚がある。責任を取るという仕方において、あったことをなかったことにはできない、相殺はできないと強く思っている。責任の有無を問われるような芳しくない状況があったとする。そうしたとき、じぶん的には責任はとれないし、だからこそ責任もとらない。芳しくない状況がそれ自体として浮き彫りになる。ただ、そうなってしまった原因を探り、���それが防ぎようのない偶発的なものであれば仕方のないことと判断し、②防ぎようのあることであればこれを戒めとし、③防ぎようのあることでもそもそも防ぐ必要性のないものと感じればそのように判断して、めっちゃ悔しがりながらその後の対処にあたる。社会的な局面においては①や②のパターンが多い。それ以外では③のパターンが多い。責任を取れないということを自覚しているからこそ、けっこうその都度都度に一生懸命なのだ。そんなふうに無責任の極みを垂れ流していると、不思議と周囲から放任されるという事態が起こってくる。ちゃらんぽらんでいい加減な人間な人間なのに、誰もがこいつはちゃらんぽらんでいい加減な人間だと蔑んでくるのに、じっさいにそう言ってくるのに、不思議とそのことが律せられず、そのままに放任されてしまう。たぶん、おそらく、きっと、そのほうがラクなのだ。いい加減なのではなく、そんな無責任さの極みがより良い加減として働いているらしい。

0 notes

Text

「ストーリー2 水子」

私は、ground zeroを直視しました、

そして、東日本大震災も。

私はその頃、20代前後の学生で、あるお店でピアノ弾きのアルバイトをしていました、

銀行投資関係のお客さんが多かったそのお店は、その日、閑古鳥だった、

「飛行機がビルに直撃している!」

「ビルに突っ込んでいる!」

など、ホールの女の子たちが騒いでいて、

私は、「なに?なに?(was?)」と思う、

チーフが、

「今日は、お客さんが誰一人来ないよ」と言い、

騒がしい女の子を落ち着けるためなのか、アイスクリームを、みんなの分、そして、私の分も、買ってきてくれる、

夜のアイスクリームは、太る、

その夜、私は、帰宅して、神戸篠原自宅のテレビで、何度も繰り返される映像をひたすら観た、そのうち、同じ映像に麻痺する、そして、私は、この映像は、事実?と、真を知るため、その後の留学は、NY、と決める、

そして、翌年、私は、Manhattanにいる、

ある時、留学で、知り合いになった、America友人に、「ニュージャージーに食事に行こう」と誘われる、

待ち合わせは、ワールドトレードセンター跡地にある駅、

そこで、私は、初めて、ground zeroと対面することになる、

ガード、みたいな塀で囲まれた跡地、

それは、まるで、原風景、不思議な印象に思う、と同時に、虚しさ、既視感、

街が死んでる

それから、私たちは、ニュージャージーにある、ブラジル料理屋さんに行く、

テーブルで、肉の塊を切り取って貰って、食べるstyleというのは、初めての経験で、楽しい時間を過ごす、

食事が終わって、帰り際、友人は、

「Do you go bath room?」

と言われて驚く、

私は、それまで、rest room をbath roomと呼ぶことを、知らない、

昔、ドイツでも同じ経験をする、

少し驚きながらも、とても、充実した時間を過ごす、

その数日後、今度は、日本人留学生の友人(成城短期大学の女の子で、ご実家は不動産屋さん)に、「食事に行かない?」と誘われる、

そこは、ブルーリボン、という、Manhattanでは、有名なお寿司屋さん、

lower Manhattanにある、

ところで、私の印象では、ニューヨーカーは、お寿司が好きというイメージより、なんとなく、男女のデートで、寿司屋に行くと、modeな雰囲気に映るのだ、と思う、それはそれで、日本料理のone of status、あるいは、one of themなのかもしれない、と、私は、思いながら…

そして、グルメで饒舌な彼女は、食べたいネタを、一貫一貫、料理長にオーダーする、私は、それと同じものを食べる、ウニが出てきたことに、とても驚く、さすが有名な寿司屋さん、と思う、食感も日本のお寿司と同じで、本当に美味しい、楽しいひと時を過ごす、

翌日、学校で彼女に会うと、彼女は、酷いアレルギー蕁麻疹、それも、顔に出ている、

「昨日の、ウニで食中毒になった…」

私は、普通だった、

私は、アレルギー拒絶反応は、よほどで無い限り、出ない、それゆえに、ICU(Intensive Care Unit)を請け持っている、

台湾人留学生の友人からは、Niagaraや、ヤンキーズの試合に誘われ、Yankee Stadiumの帰り、知らないAmerican女の子に、「your fashion is very cool」と声を掛けられ嬉しい、とても嬉しい想い出、その時、私はsimple shirt and jeans

また、

韓国人留学生の友人とも、背の高い足の甲にタトゥーを入れているお洒落な香り、音楽学校に通学している子、デザイナーを目指している子、その状況に何処と無く、Bohemianな雰囲気、そして、彼女たちの、今後の事態に処する切迫感を、颯爽、察知している雰囲気を感じつつ…

その後、日本人留学生の彼女は、学校の図書館でアルバイトしている慶應大学から来たという教育学部の男性と付き合うことになった、と、報告され、私は、友人の幸せを願う、

私は在学中、教育学部campusで、授業を受けたことを思い返す、そして、campus図書館もよく利用した(疲れてグーグー寝る休憩場所にしていることが多かった、イートインのようだ)、特に、学校の図書館は、スターバックスが入っていて、お腹が空いた時、あるいは、疲れた時など、休憩にちょうどいい、

昔から図書館が好きなのは、独りになれるから、

私は、学校付近にある、Barnes & Nobleも、頻繁に常駐する、

同時その頃、campusでは、映画の撮影が行われていた、ちょうど私がcampusにいる時、ウィルスミス氏、そして、スパイダーマンseries学生時代の撮影も行われた、それから、舞台設定は、Scienceに換き変えられて、quiz大会が始まり、houseDJになった気がする、(母校は、全国quiz選手権上位校だった気がする、伝統的にquiz好きが集まる学校だった気がする)、ところで、学生時代、同期女子は、無線と著作権を必死に勉強していて、自主的に無線回線を作って自主的にラジオ放送、そして、寺友親友(女子)は、サウジアラビアで暮らしている、私たちが産まれた頃、第二次的石油が異常に高くなったが、近頃は安くなった、ところで、世界の株式は、サウジアラビアがmakeしていると私的に思っているけれど、過剰に見えると、なら無いので、調子に乗らず、私の話は、これ位、

ある時、Manhattanの回転寿司屋に入る、近隣で、ガリ(生姜)だけ、必死に食べているフランス人がいる、面白いな、と思う、寒いのかもしれません、

そして、志し半ば、金銭面の問題もあって、途中帰国、あるあるpattern、

日本人留学生の友人は、そのままManhattanに残るという話で、この奇跡的な交流に、私は感謝し、残る人たちの健闘を祈り、さよなら を告げる、

帰国して、

それは20代後半、

田舎の一室で、書き物をしていたところ、

誰かの目に止まったのかもしれない、

湯治に行くよう、勧められる、

推奨人は、ある政党議員秘書、

まだ未熟な私は、20代後半から

社会を学ぶ、

それまでは、おそらく、机上の学問、

そして、社会とは、

とても、輻輳スケールが大きいようで、

一つの小さい単位を丁寧に行うことにより、

大きな世界に繋がっていく単純なこと、

逆を言うと、世界が雑になっている時、

小さな単位は、おそらく蔑ろになっているだろうと思う、

湯治3日目、殺人事件に遭遇する、

とてもショックな出来事だった、

私は途方に暮れる、

その時、靴の先が尖ったイタリアシューズみたいな人に、声を掛けられる、

しかし、私は断って、一旦地元に戻る、

その後、様々な事が起こり、

逃げるように転々と彷徨う、

私の人生はまるで、小さなサイコロ、

ふと思えば、平成直前のタイミングに実家の倒産から、全ては記号化されている、

そして、再び、縁あって湯治に行くことになる、今度は推薦では無く、誘いの電話を頂いて…

私は、少しの不安と少しの期待を胸に、

再度、湯治にでかけることになる、

話は変わりますが、

医療従事者は、抗体保有率が高い、

私は幼い頃から、

医療従事者しか持ち得ない抗体をもっており、

頻繁に、病院で、職質される、

幼少の頃も、すごい確率で百日咳を煩うが、

祖母の結核抗体で、1/100の確率で復帰、夢を見ない犠牲で一命を取り留める、特発性血小板減少性紫斑病も、産まれながら…しかし、周りに心配をかけないよう、内緒にしていた

そして、次、遭遇したのは、

東日本大地震、

その時、私は美容院にいる、

震度は5-6、

人はパニックで、店の外に飛び出ていく人もいる、地域はロックダウン、

その時の私を説明すると、

ほとんど動揺無い、

あとから、思えば、その瞬間、

私は、人格解離している、

とても、そして、非常に、冷静な、自身になっており、横揺れをジーッと見つめながら、黙って状況を把握している、

天井のステンドグラスがグラグラ大きく揺れるのを見つめながら、それは、まるで、地震の実験場所に似ているなぁ、などと、客観的に思う、現実ながら、現実であるとは、思えないかもしれないし、例えると、それは、たまに見かける、バスの震度訓練かもしれない、と思うくらい、

それから、自宅のテレビで、何度も繰り返される東北の津波の映像を見ながら、死者に召喚される印象を受ける、

それは、私が、産まれて間もなく、実母と養父に、九州のカルデラに捨てられそうになった水子だから、かもしれない、

九州には、望まれなかった赤子を預ける、赤ちゃんポストがある、

私は、水子供養(自身供養)に、隠居したら、青森の賽の河原に行かねばならないだろう、と思っている、

同じ頃、

知り合いは、国際数学オリンピック一位で「順天堂に入れなかった」と言っている、その後、その知り合いは、東大に入ったみたい、ただ、帰国子女が報われない状態は、昔の話になって来た、例えると、昔、Berkeley College 首席は、国内外で就職率が極めて高いのに反し、

domestic国では、書き リブplayerを集める傾向に象徴されるのは、徳川政権下に似ているそう

そして私は、その後、東北に出かける、

それは、グランドゼロを直視した時と同じ、虚無感に襲われる、原風景、

再び、既視感に包まれる、

そして、何故、このような状況に遭遇する機会が多いのだろうと、自身を問う、私の運命は、いったい何だろう、と、思えば思うほど、数奇な因果に直面する、“くだん” かもしれません

そして、それは、むしろ、それより、ずっと以前の遺伝レベルで決まっている事項なのかもしれない、そもそも話は、大化の改新 以降、と思っていたら、つまり、DNAとは、38億年の生命の歴史かもしれない、

ただ、それまで、それは水面化で切迫状況だったことが、

ついに表面化してきて、

世界が成り立っているprologue

それは何故なのか、

もしかすると、原罪queryなのか、

そして、その後の世界はどうなるのか、

切り離されている私には、さっぱり分からない、

しかし、一つ思うのは、

人は、困難を乗り越えながら、

標準を保つことが、

いかに難しいと思う、

大根は、刺身臭殺菌、食中毒防止作用があるが

両生類は、4肢を持つ共通の祖先で、

二本足歩行になってから、人間の苦悩は始まり

などと、いつも思いながら、

小さな単位を大切にし、あるいはmicroまで、

その行方を思考し、逆にスケールを測り、

経験すべきは、全てになり、

それまでの徒労は、

徒労では無く、

38億年を考えると、私たちの立ち位置は、

米粒にも、ならない、かもしれない、けれど、ゲノムの複写がスパコン(…と言うと懐かしい響き、と思われるかもしれませんけど、幽玄体だった私はその時代)等で高速で出来るようになり、ロックは解除され、しかし、whoを悪用する犯罪者が出てくるのは予想通り、職権濫用禁止法的規制は急がれるかもしれないけれど、もう遺伝資源は、残さなくても大丈夫かもしれない、

しかし、

その瞬間の全ては、自身になる、

*追記: 私は、リスト的筋トレというか、超絶勉強実技は無理ですけれど(子供の頃、受験勉強を入院しながら勉強した体力基質)ちょうどコロナ自粛したタイミングで出血は異常に多量になりましたけれど、時間もできて、自宅で読書などしながら、たまにケアに行き、マグノリアという時系列で同時進行しながら輻輳する社会派映画を思い出しながら、穏やかな生活をしたいと思い、これからは、身体を大事にしたいと思う(自傷を乗り越えて思うこと)

0 notes

Text

『雲間より』

雲の隙間から地球を見る。青い波が日差しを白く照り返す。青と白の絨毯を一艘の小さな船が切り裂いていく。私の乗る飛行機と海を走る船はちょうどねじれの位置の関係になっている。少し人生に似ていると思った。

久々の帰省からの帰り道。十年ぶりに開かれた同窓会。すっかり大人になった人も、見た目が全然変わっていない人も入り混じって、時の流れを感じたり、高校生の頃に戻ったような気持ちになったり、ちっとも成長していない心が忙しく弾んでいた。あと、意外と名前を覚えているもんだなー、と思ったりもした。一番の仲良しだった佐々木葉子ちゃんはもちろん、一番可愛かった佐倉藍ちゃんも、頭の良かった豊島あかねさんも、野球部のエースだった三浦陽介くんも、四角い顔の山田亮治くんも覚えていた。本当は一番好きだった石黒航くんのこともちゃんと。彼は私の名前を覚えていただろうか。

●

白崎翔子さんのことを僕は好きなのだが、彼女は今、違う人と付き合っている。受験を控えた高校生三年生の夏に一体何をやっているのだ。クラスメイトとして、白崎さんの将来に影を落とす可能性のあるその関係を引き裂くべく、穏やかな湖の水面のように満ち足りた空気の二人の間に一石を投じたいところであるが、そんなことをしたら人間としての僕の評価は地に落ちるだろう。白崎さんに告白した男は、他のクラスの少林寺拳法部の奴だった。沢村一樹風の顔をしていて割と格好良いので、彼の成功も頷ける。これといった長所がない僕には初めから勝ち目はなかった。隣の庭に実った恋ほど味気ないものはなく、暇つぶしにもならなければ、腹の足しにもならない。

放課後、購買にパンを買いに行く。白崎さんのことを考えないようにし始めてから、異様に腹が減る。廊下に出て、階段を下ると、視聴覚室の前に白崎さんの後ろ姿があった。出来立ての彼氏と向かい合って話している。思わず二人を見てしまい、彼氏と目が合った。急いで無視する。胃の疼きに集中して、できるだけ颯爽と通り過ぎた。

○

空港は少し不思議な場所だ。子供の頃はターミナルに着いただけでワクワクして飛び跳ねていたし、その高揚感は大人になってもあまり変わらない。たくさんのお土産屋さんの間を、街中よりもゆっくり歩くと気持ちが良い。大きい窓から見える飛行機は、知らない人たちをたくさん乗せて、次々と飛び立っていく。誰かにとっての旅立ちが、他の誰かにとっては帰り道となる。誰かにとっての妥協の恋が、誰かにとっての失恋になるように。とても不思議だ。

空港は地上とも空とも重力が違っていて、ふわふわと浮かんでいる雲の上に建つ郵便局のような役割を持つ。そこに人や物や手紙といった様々なものが集められ、それぞれの目的地に合わせて、歩く歩道を使ってだんだんと仕分けされていく。ある人は南の島に。ある手紙は戦地の親友に。秘密の荷物はやはり秘密の場所に。翼を��たない私たちが空を飛ぶための長い準備。お腹が減って食べたソフトクリームは、雲をそのまま固めたように甘い。

決められた目的地に向かって飛び立てば、もう後戻りはできない。その怖さを、何も考えずに受け入れる鈍感さはいつの間にか身についていた。

●

恋は終わり、チョコチップメロンパンを食いながら、自分自身の高校生活を振り返る。高校っていうのは、郵便局に似ている。進路選択を目の前にして、自分たちに宛先の住所と宛名を書き込んで、窓口に差し出すと、そこにたどり着くために必要な努力と費やすべき時間を示してくれる。それらを全て支払うことができれば、自分が望むポストまで届けてくれる。

ずっと好きだった白崎さんに想いを告げられないまま、間もなく最後の夏休みを迎える。今更告白しても遅い。白崎さんには彼氏がいるのだ。二年生の冬。バレンタインデーに白崎さんから唐突に貰ったチョコレートの甘さは、そのまま僕の高校時代の美しき青き思い出として残ってしまうのだろうか。あのチョコレートにはどんな意味があったのか、そんなことすらもう聞けない。

感傷に浸っている場合じゃないことは分かっている。行きたい場所を自分で決めなくてはならないのだ。宛先を書くのは、親でも、先生でも、ましてや好きな人でもなく、自分自身だ。誰かに連れて行かれる未来など、勘弁してもらいたい。いっそこのまま、どこか遠く、誰も追ってこれない場所に逃げてしまおうか。たった一人で。ああ、馬鹿らしい妄想だ。苛立ちとともにチョコチップメロンパンを食い終わったところで、僕は唐突に困った。

住所のないところに行きたい僕は、どうしたらいいのだろう。

○

高校生の頃、友人たちがよく男女の違いについて口にしていた。

「子供じゃん、男」

「まぁねー」

「話合わないよね」

「細胞レベルで幼稚だよね」

細胞レベルで幼稚であることは、とても良いことだ。老化を忌み嫌う私たち女子の細胞は、全能性を失い、多能性すらなくなって、阿呆な男子高校生のような未分化の細胞に戻ることはもうできないのだ。可愛さが最も強い力として君臨している教室。誰もがその文化の中に引きずりこまれていく。そのシステムは大人の社会の縮図なんだと、十年経って分かった。可愛さが支配する世界を誰も望んでいないのに、気が付いたら、そうなってしまっているのだ。誰かが仕組んだわけではなく、『学校』という小さな環境がそうさせるのだ。

飛行機の席を指定するように、自分の居場所を確保する。最初からファーストクラスに座っている子。窓側に座れる子。通路側を確保する子。真ん中に座るしかない子。路線は有限だ。学校で選ぶことができる選択肢は限られている。教室の数も、授業の種類も、部活も、先生も、善しとされる進路も、生徒の数に対してあまりに少なすぎる。狭いシートで体を歪めたまま、私たちは社会に適合した立派な大人に成長していく。

同窓会で再会した多くの友人たちは、学校で見せていた振る舞いを少し変えていた。学校という狭いコミュニティから、広い社会に出たから当然といえば当然だ。海外に羽を広げた人もいた。私たちは、いつの間にか歪んでいた姿勢を、少しずつ楽な方に伸ばそうと痛みに耐えている。一生懸命働いて、与えられたステージで自分自身を表現し、頭の中に描くことのできた、少し先の自分の姿に向かって休まず進み続ける。

でも、石黒くんだけは、あの頃と全く変わっていなかった。まるで大人になっていない。身体も大きくなって、陽に焼けた首や腕はずっと逞しくなっていたけれど、目は高校生の頃のままだった。未分化な彼は老化した私に言った。

「大人になったね」

飛行機の窓の外、見慣れた空と雲。いつも飛行機から見る、ありふれたの景色。本当は同じ雲なんて一つもないはずなのに。私の目はすっかり老いてしまったのだろうか。

●

高校生活最後の夏休みの間、僕は全く勉強しなかった。受験戦争の天王山と言われる夏に、僕は教科書を一切開いていない。そもそも、自分の未来が全く想像できない。大学生の自分。社会に出た自分。お金を稼いでいる自分。何にもイメージできないなら、何にもならなければいいのか。クーラーの効いた少し寒いくらいの部屋で、ゲームをしている今の自分のように。

ほとんどの生徒が大学に進学する高校に通いながら、大学以外の道を選ぶことも、また逃げているように感じていた。たくさんの大学の、無数にある学部の中に、自分の知りたいことがないという証明は、不可能にさえ思える。テレビゲームで負けて、太ももを思い切り叩く。一人きりの部屋に安っぽい音が響く。泣きそうになるのを失恋の悲しさでごまかす。

夏休み直前のホームルームで白崎さんに進路のことを聞いた。

「一応、推薦で国立とかもあるかなって考えてるよ」

「国立大学って、近いとこ?」

「うん。あんまり遠くに行く意味もないかなって。他の人には言わないでね。絶対。約束」

女の子は鳥のようにどんどん大人になってゆく。力強く羽ばたいて、遠くまで見通せる鋭い目で、進むべき道を選び取る。少し低い声で、明確な輪郭を描きながら、彼女は言った。僕は海底で押し黙るミズタコのように、何の言葉も返せないまま、ただ頷いた。

○

飛行機は目的地に向かって止まることはない。一見立ち止まっているように見えても、身体を前へ押し進める力から逃れることはできない。本当に止まってしまったら、途端に揚力を失い、私たちはただ落ちていく。鳥のように自由に空を飛べないから少し悔しいけれど、仕方ない。重力ほど平等なものは世の中にないのだから。それを理解することで、私たちは大人になっていく。

それもしても、私はいつから『自分が大人なのだ』と思い込んでいるのだろう。成人の日がそうさせたわけでも、親離れしたからでも、社会がそう求めたわけでもなく。気が付けば、ステレオタイプな社会人としての自分を自分自身が求めていた。

見たことがない場所を見てみたい。夢の中の香りを嗅いでみたい。想像もできない世界に出会えば、想像もできない自分になれるかもしれない。同窓会で石黒くんが皆に話していた海の中の話。碧のサンゴに紅のサンゴ。シャコガイの内側の煌めく瑠璃色。揺らぐイソギンチャクに身を隠すハナビラクマノミと目が合って、私は何を思うのだろう。

雲間より、海底を想う。

●

夏休みを引き篭もって過ごした僕は、親にも見放され、遂には一人、海に行くことを決意した。一番安い切符を買って、最終電車に乗る。同じ車両にはスーツ姿のおじさんが一人だけで、座ったまま目の前を凝視していた。おじさんから目をそらして、一番遠くの席に座る。乗り換えのために僕が降りても、おじさんは座ったまま動かなかった。クーラーが効き過ぎて、時が凍りついたかのような先頭車両。窓から見える街の灯りは、それでも徐々に減っていく。やがて、無人駅に着いた。ここで降りて、後は海まで歩く。小学生の頃に友達と来た時は、確か三十分くらいだったはずだ。街灯はまばら。それでも迷うことはない。海から風が吹いている。潮の香りの粘り気が強くなる。だんだんと海が近づいている。程なく波の音が聞こえてきた。

夜の海は夜空色のインクを垂らしたように黒い。白波が濃灰色の線として時折現れる以外は、ずっと先まで暗闇の世界だ。静寂は波音を大きくして、体育座りの僕をすっぽりと包み込んだ。好きな人に、好きだということすら伝えられなくて、果たして、自分の夢ややりたいことを誰かに言える日が来るのだろうか。目を閉じて波に訊いても、挨拶みたいな当たり障りない返事が打ち寄せられるだけだった。家族にも、先生にも、友人にも心配ばかりかけている。自分のことしか考えてられない自分に嫌気がさして、目を強く瞑り、腕で体を締め付けた。

○

文庫本に挟んだチケットの半券。空港の窓口で変えた飛行機の行き先。会社の上司に送った休みの連絡のメール。適当に書いた理由はもう忘れた。数日だけど、でも、行くことに意味がある。誰にも正解なんて分からない。十年経っても変わらない彼は、十年経っても弱かった私のムカつく心に、きっとそんな風に声をかけてくれる気がした。彼は私にも、私以外の誰にでも、悲しいくらい優しかったから。

着陸が近づいたアナウンス。景色が随分低くなった。眼下に広がる青。水面はだんだんと透けていく。海の底に広がるサンゴの森が見えてくる。このままでは海底を突き抜けて、どこまでも行ってしまいそうだ。私が一人でこんな世界に向かっていることを、阿呆らしいけど、奇跡のように感じている。大人になれば誰でもできることなのに。

もうすぐ一番低い雲を抜ける。

●

目を開けたら、空はすっかり藤色になっていた。陽が昇ると、だんだんと海が青く透けていく。座ったまま眠っていたようだ。砂浜には透明な波が寄せて、染み込むように消えていく。どこまでも青い海を見て、僕は海の果てのことを考えた。海に果てがあるとしたら、一体どんな場所なんだろう。地球は丸いから、海の果ては遠いだけでなく、おそらく海底にある。住所のないその場所ははどれほど暗く、透明で、静かな場所なんだろう。

波が出てきて、桟橋と船とを繋いでいるロープがぎしぎしと鳴っている。

船のある大学に行こう。そんな馬鹿みたいなことを、寝ぼけた脳みそがようやく思い付いた。

(新作短編集『雲間より』より表題作『雲間より』)

7 notes

·

View notes

Text

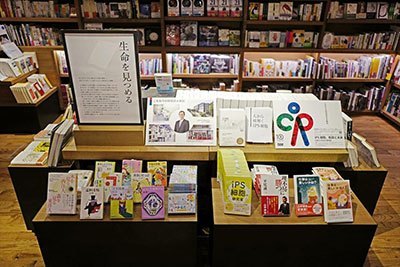

(5月31日まで開催中)【フェア】人から紐解くiPS細胞

代官山 蔦屋書店 営業時間について

5月11日(水)~当面の間

11:00~19:00

■代官山 蔦屋書店ご入店に関して

・1号館2階 映像フロアでのレンタル対象商品は「新作のみ」とさせていただきます。

・3号館2階 音楽フロアはご利用いただけません。

※お客様およびスタッフ同士の距離感を十分に取れる空間の確保・維持のため、入場制限を設ける場合がございます。

その場合は整理券を配布いたしますので、ご案内の際は指示に従ってくださいますようお願い申し上げます。

※大変恐れ入りますが、マスクを着用していないお客様のご入店はお断りしております。

※休店日や営業時間、当日のご案内方法は予告なく変更となる場合がございます

———-

iPS細胞研究所所長の山中伸弥さんをはじめとした研究者の方々や、京都大学総合博物館で行われる特別展「iPS細胞、軌跡と未来―こだわりの研究所を大解剖―」の関係者の皆様が、ご自身の人生で現在に至るまでに「刺激を受けた本」の数々を紹介教えて下さいました。

それぞれコメントも頂いておりますので、これが皆様にも刺激となれば嬉しいです。

———-

京都���学 iPS細胞研究所 所長 山中伸弥

『宇宙英雄ローダン・シリーズ』K・H・シェール他(著)ハヤカワ文庫SF

子どもの頃、夢中になって読んでいました。科学の力で問題を解決していく登場人物にあこがれたのが、今の仕事の原点かもしれません。日本語版が600巻を超えた今でも続きが出ている人気作です。

『星新一のショートショート』

環境問題、人口増など現代にも通じる社会問題に鋭く切り込んだ作品が多く、読んでいて刺激になります。

『仕事は楽しいかね?』デイル・ドーテン(著)きこ書房

アメリカ留学から帰国後、仕事に悩んでいたときに読んだ本です。思うように研究が進められず、研究を続けるかどうか悩んでいた私に、仕事を楽しむことを思い出させてくれました。

『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング他(著)日経BP

科学者にとって、自分の偏見を捨て、データと真剣に向き合うことは非常に重要です。これは科学者以外の方にも言えることだと思います。この本は、世界のいろいろな事象を思い込みに惑わされずに見つめる訓練にとても役立つと思います。

『理不尽に勝つ』平尾誠二(著)PHP研究所

仕事をしていると、理不尽な目にあうことはたくさんあります。そんなときに手に取る本です。著者の平尾誠二さん(故人)とは友人として深い付き合いがあり、仕事の進め方やリーダーシップについて、多くを教えてもらいました。この本は、彼から教わったことを思い出させてくれます。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 所長室 中内彩香

『阪急電車』有川浩(著)幻冬舎文庫

片道わずか約15分という阪急今津線の乗客の人間模様が優しいタッチで描かれ、映画化もされた大ヒット小説。人にはみな、それぞれが主役の人生のドラマがあるという当たり前なことにふと気づかされると同時に、(誤解を恐れずに言うと)「人って悪くないな」と思わされます。人間関係に少し疲れたときに読むと、ほっこり温かな気持ちになれる一冊です。

『僕たちの戦争』萩原浩(著)双葉文庫

何の接点もない戦時中の少年と“今どき”の少年が、ひょんなことからタイムスリップして互いの時代を生きる様子を描いたフィクション小説。背伸びしない、少年の目線で当時を想像しながら本の世界に没入し、現実世界に戻った後も、当時の人が急に今の私たちの日常に迷い込んでくるとこの世界はどう見えるのだろうと想像を膨らませました。当時を懸命に生きてきた方たちのおかげで今があるということを改めて考えさせられました。

『チーズはどこへ消えた?』スペンサー・ジョンソン(著)扶桑社

いつから変化を恐れ、前に踏み出すのをためらうようになってしまったのだろう。常に起きる変化にどう適応するかは自分の考え方次第。物事をシンプルに捉え(自分で勝手に複雑化しない!)、柔軟に行動し、冒険を楽しむ。「新しいチーズ」探しの旅を始める勇気をこの本からもらいました。心が弱くなる度に読み返すと背中を押してくれる、私の良き伴走者です。

『Newtonニュートン』ニュートンプレス

親が愛読していたこともあり、物心がついた頃にはページいっぱいに広がる鮮やかなビジュアルに惹かれて、わけもわからずページをめくっていました。今思えば、それが知らず知らずのうちにサイエンスに興味をもつきっかけになったように思います。読者を「追いていかない」工夫が凝らされ、また号のテーマによらない最新の科学情報も得られるので、おすすめです。

『SNOOPY COMIC SELECTION』チャールズ・M・シュルツ(著)角川文庫

1950年から描かれ、スヌーピーをはじめ愛くるしいキャラクターが人気の漫画。ほのぼのとしたやりとりに心を癒されるときもあれば、子どもの他愛のない一言が、大人が目を背けがちな真理をついていてハッと気づかされるときもあります。読後の爽快感がたまらず、休日の午前に読みたくなる作品がたくさんあります。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 准教授 池谷真

『神様からの宿題』山本育海他(著)ポプラ社

私たちの研究室では、進行性骨化性線維異形成症という筋肉組織中に骨ができる難病の研究に取り組んでいます。この本は、患者である山本育海君と、そのお母さんの手記です。患者さんとご家族が抱える苦悩、葛藤、決意などの思いが込められています。毎日を頑張って生きようという気持ちになります。

『細胞の分子生物学』ブル-ス・アルバ-ツ他(著)ニュートンプレス

ミクロ系生物学が網羅されている、大学レベルの教科書です。大学合格が決まった後、すぐに購入しました。当時、第2版で、現在は第6版になっています。時に読本として、教科書として、辞書として、そして枕として大活躍しました。

『最強マフィアの仕事術』

マイケル・フランゼーゼ他(著)ディスカヴァー・トゥエンティワン 実際に裏社会で成功を収めた著者が、仕事のやり方を経験に基づいて書いた本だそうです。『マフィア』の法則ですが、現実社会に通じる内容が数多く含まれています。思わずニヤッとしてしまうような箇所もあり、心が疲れた時に半分娯楽として読むとちょうど良いかと思います。

『ブラック・ジャック』手塚治虫(著)講談社

医学に関心がある漫画好きの方なら、一度は読んだことがあるのではないでしょうか。法外な治療費を請求するなど理不尽に思える内容もありますが、治療不可能と思える患者を一人の天才外科医が治していく姿に憧れました。

『ドラえもん』藤子・F・不二雄(著)小学館

あんなことやこんなことを、夢の道具で実現してくれるドラえもん。何より、その発想の自由さに、子供心をくすぐられました。ただ同時に、サボった分は後から自分でやらないといけないという人生訓も教わりました。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 未来生命科学開拓部門 講師 中川誠人

『ぼくらの七日間戦争』宗田理(著)角川文庫

中学生が大人の言いなりにならないために一致団結して向かい合う青春ストーリー。テンポがよく、ワクワクしながら一気に読んだ覚えがあります。秘密基地などは誰もが幼い頃にあこがれたのではないかと思います。本の終わりも痛快・壮快で良く覚えています。映画にもなりましたね。純粋に楽しめる本だと思います。

『三国志』横山光輝(著)潮出版社

最初に横山光輝さんの漫画から三国志の世界に入りました。様々な登場人物がそれぞれの信念を持って中国統一に向けて戦います。武力だけでなく知力、政治力、一番は人力(魅力)に優れている事が重要だと感じました。そういう人の周りには優れた人が集まり大きな力となるのだと思います。小説は数種類読みましたが、書き手によって内容や登場人物の性格が違っているのが面白かったです。個人的には劉備・関羽・張飛の義兄弟の絆にあこがれます。

『ザ・ゴール』エリヤフ・M・ゴ-ルドラット(著)ダイヤモンド社

ストーリー仕立てで、製造現場の生産管理の手法「制約条件の理論(Theory of Constraints)」を易しく学ぶことができる本。研究には関係無さそうであるが、ラボマネージメントの観点から非常に参考になりました。考え方によって様々な状況に対応できる理論になり得るのではないかと感じました。

『英語は3語で伝わります』中山裕木子(著)ダイヤモンド社

初心者でも、なんとなく英語を勉強してきた人でも参考になるのではないかと思う。いかにシンプルに英語で表現できるかを学べる。英語を難しく考えがちな思考を変えてくれる良本と思います。

『マイケル・ジョーダン物語』ボブ・グリーン(著)集英社

引退した今もなおバスケットボール界の神様と言われているマイケルジョーダン(MJ)の伝記。コート上での神様MJの圧倒的な支配力、そして人間MJの比較をうまくまとめた本。超一流の人には何か共通するものがあるのだろうと感じた。

『細胞の分子生物学』ブル-ス・アルバ-ツ他(著)ニュートンプレス

通称「セル」と呼ばれる、生物学の基礎教本。最初はその重さにやられてしまいますが、制覇した時の達成感は忘れられません。生物学の研究を志すなら、要点をまとめたエッセンシャル本もありますが、是非「セル」を読んでください!筋トレにもなります(笑)

———-

京都大学 iPS細胞研究所 国際広報室 和田濵裕之

『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ(著)ハヤカワepi文庫

幹細胞を使った再生医療に関係する仕事をしている者として、とても刺激になりました。ノーベル文学賞受賞で話題にもなりました。どういう未来が私達にとって良いのか、考える際の参考になると思います。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』村上春樹(著)新潮文庫

村上春樹さんの作品はどれも好きですが、特に印象に残っているのがこの作品。読むのにとても頭を使いました。こんなに頭を使ってしんどい思いをしながら読んだ作品も珍しいですが、しんどくても次を読みたいと思わせる魅力があります。科学的コミュニケーションにもそうした魅力をうまく持たせたいです。

『パラサイト・イヴ』瀬名秀明(著)新潮文庫

科学コミュニケーションを行う上で、科学に興味のない人にどうやって科学的な内容を伝えたらいいのかと悩む中で参考になった一冊。物語の中に科学を散りばめることで、より多くの人にアプローチできるのではないかと思うきっかけとなりました。

『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス(著)ハヤカワ文庫NV

刻々と変わっていく文章の書き方が、日々変化している主人公の知能を反映していて、初めて読んだ高校生のときには衝撃を受けました。時が経過して、アルツハイマー病の患者さんの病気が進行していく姿にも共通するように感じ、改めて読み直したいと思った一冊です。

『ルリボシカミキリの青』福岡伸一(著)文春文庫

大学3回生の時に学生実験で数週間だけ指導をしていただいた福岡伸一先生。雑談の中にあふれる知識に魅了され、4回生の研究室配属では福岡先生の研究室に入りたいと思いました。残念ながら他大学へ移られてしまい、念願は叶いませんでしたが、あの時に感じた魅力、科学コミュニケーションにとって大事なことがこの本には現れているように思います。

『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス(著)ハヤカワ文庫NV

刻々と変わっていく文章の書き方が、日々変化している主人公の知能を反映していて、初めて読んだ高校生のときには衝撃を受けました。時が経過して、アルツハイマー病の患者さんの病気が進行していく姿にも共通するように感じ、改めて読み直したいと思った一冊です。

『銀河英雄伝説シリーズ』田中芳樹/藤崎竜(著)集英社

舞台は宇宙ですが、歴史ものの小説のような作品。世界には様々な価値観があり、いずれも正しく尊重されるべきであることを強く意識するきっかけとなりました。

———-

京都大学 iPS細胞研究所 国際広報室 志田あやか

『松風の門』山本周五郎(著)新潮文庫

中3の国語のテストで収録作『鼓くらべ』に出会い、すぐに図書館へ走ったのを覚えています。自分の信念ではなく、人にどう見られるかを基準に行動してしまいそうになったときに読む本。

『壬生義士伝』浅田次郎(著)文春文庫

吉村貫一郎という新選組隊士が主人公。「お国のため」が第一だった武家社会を背景に、自分の軸を持って生きるというのはどういうことかを教えてくれる本。

『どうなってるのこうなってるの』鈴木まもる(著)金の星社

父に毎晩読み聞かせをしてもらって育ちましたが、リピート率No.1はこの本でした。「どうなってるの」で十分タメてから「こうなってるの!」と進むのがコツです。

『脳死・臓器移植の本当の話』小松美彦(著)PHP研究所

著者の小松氏は、大学に入って最初の講義の講師でした。「私を含め、他人が言うことを検証し建設的に批判できるようになれ」と言われたのが記憶に残っています。この本は、小松氏自身がそれを実践した著作。脳死のとらえ方に新しい一石を投じてくれるはずです。

『完璧じゃない、あたしたち』王谷晶(著)ポプラ文庫

あたりまえのことなんですが、男との出会いだけが、女にとっての「特別」であるはずがないのです。恋愛、友情、尊敬、女同士のいろいろを描いた短編集。

———-

京都大学 情報環境機構/学術情報メディアセンター 助教 元木環

『観る―生命誌年刊号Vol.45~48』中村桂子(著)新曜社

中3の国語のテストで収録作『鼓くらべ』に出会い、すぐに図書館へ走ったのを覚えています。自分の信念ではなく、人にどう見られるかを基準に行動してしまいそうになった���きに読む本。

『壬生義士伝』浅田次郎(著)文春文庫

JT生命誌研究館の季刊冊子が年に一度まとめて発刊されるうちの一冊。研究者である編者が様々な分野の専門家と繰り広げる対話の連載や各種記事が、生命科学関連の研究を非専門家向けに、丁寧なテキストとビジュアル表現で伝達されており、研究を伝える時の態度や工夫が感じられるのが楽しい。この号は、自分が大学で、研究を対象にデザインをし出した頃にとても参考になった。

『図解力アップドリル』『[動く]図解力アップドリル』原田泰(著)ボーンデジタル

この2冊のシリーズは、「読めばすぐできるような」デザインマニュアルだと思い手に取ると、期待を裏切られる。タイトルやぱっと見からではわからないが、知識や情報、あるいは経験を「視覚的に表現し、伝達する」ことの本質を、頭と身体を使い、実践的に掴んでいくための道しるべとなる本になっている。デザイナーだけでなく、科学を対象とするデザインに関わる人にもとても参考になるし、続編の「動く」の方は、映像作成の考え方の基礎にもなる内容で秀逸。

『患者はだれでも物語る』リサ・サンダース(著)ゆみる出版

CiRA展とは別で展示の準備中に出会った先生からいただき、とても面白かった本。医師が患者の問診や診察でどのように診断をしていくかが物語として描かれている。デザイナーが、制作依頼を受けて、相談、制作していくデザインプロセスとも通じるところがあることが興味深い。

『デザインに哲学は必要か』古賀徹 (著)武蔵野美術出版局

デザインの実践者かつ教育者である著者らによる論考がまとめられており、デザインの裏側にある考えを想像する手がかりになる本。実践者が自ら「デザインとは何か」と問い、表現している言葉に共感を覚える箇所が多数ある。CiRA展に関わったデザイナーたちは確かに、(うまく言語化できていなかったとしても)フレキシブルでかつ一貫した考え方を持って、制作に携わっていたのだ、と想像してもらえるかも。

『優しさごっこ』今江祥智(著)理論社

私が紹介するまでもない有名な小説であるが、小学生の頃以来、時々読み返す本。いつも関西(京都?)の言葉で綴られる光景やモノローグや会話の表現、時々出てくる食べ物の描かれ方に引き込まれるが、タイミングによって、娘、親、別の登場人物など、別の視点で読んでいる自分と、行間や背景に想像できる範囲が変わっている自分に気がつかされる。装幀や挿絵(初版は長新太さんによるもの)を含めたブックデザインに興味を持つきっかけとなった一冊でもある。

『アイデア No.355』アイデア編集部(編)誠文堂新光社

もし古本でも手に入るなら、「《特集2》奥村昭夫と日常」のページをみてほしい。CiRAマークの相談を受けブラッシュアップした、グラフィックデザイナー(当時京大メディアセンターの客員教授であった)奥村昭夫氏のデザインに対する態度、大学の中の様々な仕事の中でCiRAマークの制作に関わることになった様子に触れることができる。

『美術館は眠らない』岩渕潤子(著)朝日新聞社

大学生の頃、授業中ある先生から「美術館に興味があるならこれを読んでみたら」と紹介され出会った本。筆者がアメリカの美術館での研修員時代の体験談を軸に、アメリカでの美術館を支える組織、社会のあり方が紹介されている。今とは時代背景は異なるが、美術館や博物館を運営する(もちろん展示を行うにも)仕事は多様な専門性があって成立していること、国によって異なる歴史や社会の仕組みが、美術館や博物館にもとても影響をすることを教えられた一冊。感染症の関係で、美術館や博物館にまつわる社会の仕組みも再編されるのではという目で読むこともできる。

京都大学総合博物館 准教授 塩瀬隆之

『ちいさなちいさな王様』アクセル・ハッケ他(著)講談社

わたしたちの国と人生が真逆で、たくさんの知識や先入観をそぎ落とし、どんどん好奇心あふれ、いたずら心であふれる最期を迎える国の王様の話。「可能性で埋め尽くされた想像の毎日を捨て、なぜ斯くもつまらない一つの正解だけを追う日々を生き急ぐのか」と王様にわたしたちの社会が笑われている。

『エンデの遺言』河邑厚徳(著)講談社+α文庫

ファンタジー童話『モモ』や『はてしない物語』で知られるミヒャエル・エンデの晩年の関心は、「お金を根源から問い直すこと」。お金がお金を生む投機的な世界に心を奪われた現代社会を風刺し、思想家シルビオ・ゲゼルの「老化するお金」を研究した。『モモ』の世界に登場する時間貯蓄銀行の灰色男は、あくせく働きすぎの現代社会を40年も昔から見透かしていた。

『木を見る西洋人 森を見る東洋人』リチャ-ド・E・ニスベット(著)ダイヤモンド社

問題を細分化する西洋流の要素還元的なモノの見方に対して、全体の調和を保とうとする東洋流のモノの見方こそが大切で、どちらかに優劣をつけようというのではない。大局観を失った近視眼的なモノの見方を揶揄する言葉であるが、それが心理的な差異にとどまらず、経済、法といった社会制度の好み、宗教観にまで影響を及ぼしていると指摘する。

『不実な美女か貞淑な醜女か』米原万里(著)新潮文庫

ロシア語通訳の米原万里が、要人通訳などにおいて意識した技術と視点を紹介する本。見栄えはよいが中身を伴わない文章と、見栄えが悪くも中身を正確にとらえた文章、使いこなす文章は常にその間を揺れ動いている。翻訳に限らず、あらゆる言葉の表現をするうえで、悩ましくも筋の通った考え方を示す。文章そのものも明解で極めて参考になる。

『バーバパパのがっこう』A・チゾン/T・テイラー(著)講談社

学校を舞台にしたバーバパパシリーズ。監視を強める学校に反発する個性豊かな子どもたちに手をやく大人。見かねたバーバファミリーが、ダンス好きな子、絵が好きな子、メカが好きな子それぞれの個性にあった学びをとどける。興味をもったところに、学校の数学の先生がかえってきて一緒に教え、結果として質の高い学びを得る物語。監視を強める学校教育への警鐘と言える。

———-

特別展「iPS細胞、軌跡と未来 こだわりの研究所を大解剖」デザイナー 東南西北デザイン研究所 石川新一

『生き物の建築学』長谷川尭(著)平凡社

泥臭い、生きるためのデザインをしたいと思った時に読むといい本

『さあ、横になって食べよう』バーナード・ルドフスキー(著)鹿島出版会

既成概念にとらわれていないか?と自分に問う時に読むといい本

『鯨尺の法則』長町美和子(著)ラトルズ

日本文化で癒されたい時に読むといい本

『Usefulness in Small Things』Kim Colin and Sam Hecht(著)Rizzoli

アノニマス(無名性)デザインで参考になるいい本

『メイカーとスタートアップのための量産入門』小美濃芳喜(著)オライリー・ジャパン

私などデザインをする人が将来の野望ために読むといい本

———-

特別展「iPS細胞、軌跡と未来 こだわりの研究所を大解剖」デザイナー 奥村昭夫

『伊丹十三選集』伊丹十三(著)岩波書店

若い頃、伊丹さんの本は読む楽しみとともに、元気づけてくれました。 今、伊丹十三選集を楽しく読んでいます。

『瑞穂の国うた』大岡信(著)新潮文庫

文中の、夏目漱石の”レトリック など弄している暇はないはずだ、ア イディアがすべてだと思うよ、ということです。”の言葉に、製作の確 信を得てたびたび思いおこしています。

『常用字解』白川静(著)平凡社

常に手の届くところにあって、漢字と言葉の散策をしています。

『黒田泰蔵 白磁』黒田泰蔵(著)求龍堂

圧倒的に美しい白磁、緊張とすみきった空気を感じ、頭と心を研ぎす ましてくれます。

『大衆の強奪』セルゲイ・チャコティン(著)創元社

“戦争に対する戦争”のスローガンに代表されるように、伝える事の 本質と、言葉とシンボルの力を教えてくれました。

【プロフィール】

京都大学iPS細胞研究所

iPS細胞研究所所長の山中伸弥さんをはじめとした研究者の方々や、京都大学総合博物館で行われる特別展「iPS細胞、軌跡と未来―こだわりの研究所を大解剖―」の関係者の皆様が、ご自身の人生で現在に至るまでに「刺激を受けた本」の数々を紹介教えて下さいました。 それぞれコメントも頂いておりますので、これが皆様にも刺激となれば嬉しいです。 2006年に誕生し、2012年に「成熟した細胞を、多能性を持つ細胞に初期化出来る事を発見」した事により、山中伸弥/J・B・ガードン両氏が2012年のノーベル生理学・医学賞を共同受賞した事で、一躍再生医療の救世主と目されることになった「iPS細胞」。

そんな新たな存在を医療の現場に応用させる為の研究を行う「京都大学iPS細胞研究所(CiRA)」は2020年で設立から10周年を迎え、同研究所の軌跡と未来を記した『iPS細胞の歩みと挑戦』(東京書籍)も刊行されます。

会期 2020年5月11日(月)~2020年5月31日(日)

時間 営業時間通り

場所 蔦屋書店1号館 1階 ブックフロア

主催 代官山 蔦屋書店

共催・協力 京都大学iPS細胞研究所 東京書籍

問い合わせ先 03-3770-2525

イベント情報の詳細はこちら

from honyade.com https://ift.tt/2T491dN

0 notes

Photo

アーティストQ&A

サムソン・ヤン:クロース・リーディング展を読み解くアーティストの言葉

キュレーター(以下Q):まず初めの二つの質問は、音とアートについてです。

サムソン・ヤン(以下A):それぞれで本が一冊かけそうです。

Q:数百ページくらいの!それぞれ一言ずつお願いします。

A:一般に音について話すとき、いつもそれは何か他のものと比べて考えられています。音対ノイズであったり、音対音楽、音対映像といったように。このことは、音というものが何か他のもの、でないものとしてしか考えられないことを示しているようです。私にとってはこういった対立は必ずしも正しいものではありません。とは言うものの、私は音を、ごくわずかでささやかな聴覚の経験、最も小さいあるいは最も密度の濃いレベルの経験であると考える傾向があります。

文章を話すとき、発せられる音声(発話)があり、そして建設と構築があります。発話を一つの文に構造化しようとし、文はその思考を伝達します。例えば、一本の鉛筆を落として一つの音をたてたとします。その音はほんの一瞬のものです。もし私が鉛筆を二度落とそうしたなら、それはパターンを生み出します。そしてそのパターンは、「鉛筆を二度落とすという意図」や「鉛筆を二度も落としてしまう注意力が足りていない私」といった他のことを伝えます。たった一つの特異な経験であった場合、その印象深さはより分かりやすいものとなります。しかし発話に対する思考を広げ、たった一つの文へ適応することでとり消そうとすることはまさに反対のことです。今朝の今この時、声の高低差といったことから私がどれだけ落ち着いているか、そうでないかを感じるために文を音の形として聞くことができます。つまり、私たちは、意味論的意味を伝達する文をただの音の形として捉えることが可能なのです。

これは聴覚のいつもの知覚経路をショートさせて、聴覚がどのように心のなかに意味を生み出すか、ということです。

Q:音とアートはあなたの作品において、関係があるものなのでしょうか。それともそうではない?

A:私がアートについて考える時、何か具体的な表現媒体について考えることは滅多にありません。媒体が専門的になる前の、人間の活動について言っています。それはもちろんもっと複雑なものですが。音というものはアートと同じではないけれど、アートに属するものです。アートはこの世界を包み込むほど大きいものであり、私がしていることや、誰か他の人がしていることに限定されるものではありません。

Q:3つめの質問はcomposing(作曲する、組み立てること)についてです。

A:私の目の前にあるこの机の上には、ものがそれぞれの要素として「構成された(composed)」状態できちんと置かれています。これらの要素は、特定の形状をなしています。ードローイングを描いているとまでは考えていませんがー私の好きなように並べられたこれらのものの構成には、リズムがあり、個々のものたちはお互いに対話をしている状態にあります。(鉛筆ケースを指して)これとこれはお互いに作用し合っています。(本とスケッチブックを指して)これらの二つはある意味無頓着に置かれていますが、お互いに一種の作用を与えあっています。(スタンプセットを指して)彼らがこちら側に置かれていることには「機能上の」理由がありますが、機能上の理由があるとしても、これららはなお、全体の作用の関係のなかにおかれている状態です。だから、構成する(composing)ということは私にとって、そういった意識的、無意識的、美的そして機能的なプロセスであり、同時に起こっています。

それらが現れたとき、文字通り彼らが「机の上に現れた」とき、それらをどのように置いたら良いのかわかるでしょう。机は土台となる枠であり、これら全ての異なる要素が会話の状態に入っているのです。それぞれのものたちは、その枠の中に様々なタイミングで、様々な理由によって入ってきます。私にとって作曲すること(composing)はそういったの全てのものが机の上にある状態のように、意味をなそうとする行為です。

私は音楽を作曲(compose music) します。しかしまた、ある空間に対して展覧会を制作するとき、言葉を組み立てるということ(word composing)もします。そしてどのようにその空間にものが共存するのかを考えます。コンサートホールで演奏される20分の楽曲はある特別なひとつの枠です。そして展覧会というものは単にまた別の枠であるのです。しかし、この枠というものは白紙の状態ではありません。このお寺(両足院)にはその形のうちにすでに何かしらあらかじめ存在しているものがあります。そしてギャラリーや美術館の展示室も、また別のものがあらかじめその形に備わっています。

Q:4つめの質問は空間についてです。空間と時間というようなことです。

A:それは私がどのように空間と時間を扱っているか、ということですか?

Q:わたしたちアートに関わる者にとって、空間と時間についての問題とは、人間あるいは小さなものとして存在することへの哲学的アプローチに関することです。あなたがアート作品を制作する際に空間と時間について、どのように考えていますか?

そして最後の質問は「クロース・リーディング」についてです。両足院での滞在についてどのように感じていますか?また展覧会はどのようなものになるでしょうか?

A:まだわかりません。展覧会がどのようなものになるかということですか?それとも今どのような感じかということでしょうか?

Q:実物としての作品を制作する前に、あなたの頭のなかでは「組み立てる(composing)」モードにあるのか、ということです。

A:なるほど、いいえ。全てのものが目の前に揃うその瞬間まで、完成した、と思うことはありません。ここ(両足院)での、私のプロセスについて話しましょう。私はここにいる間、ただただいろいろなものの断片を収集していました。しかしそれはなかなか複雑です。収集するという行為の裏にはいつも、自分がなにを収集するかに制限をかけるような指向があります。実際、ある瞬間が訪れるまで、私はそういった指向性から逃れられなかったのかもしれません。別の言い方をすれば、私はどのようにして先入観を取り払うのかわかりません。ものが目の前に現れるまでは知りようがないのです。どういうことかわかるでしょうか。私は収集をしています。そして自分自身に驚くことがあります。例えば、サールナート(ブッダが初めて説法を行なった地)を訪れたときに私は金箔が貼られたレンガの壁を見ました。そしてそのレンガの壁のイメージが頭から離れませんでした。そのことが、この場所で粘土を使ったレンガ状のものを制作しよう、という決断に至らせたのです。

しかし後日、私はこれらの粘土ででてきたレンガ状のものたちを、土嚢のように考えていることに気づいたのです。軍隊が用いるような土嚢です。「ああ、今はレンガの壁と言うより、土嚢の壁に見える」と思いました。その過程にはっとし、驚いたときに、自分の持っていた先入観が正しくなかったことに気づきます。しかし先入観と戦い続けたとしても、先入観からのがれられるわけではないのです。私は先入観を空間を扱うのと同じように扱います。それはもちろん、制限ともなりえるのですが。あなたがいっていることを私は理解していると思います。

あなたはピアノを弾いたことがありますよね。音階を練習するのは楽しいですか?

Q:聴くことと弾くことを同時に楽しんでいました。単に曲を弾くだけということではなく、曲を聴いて、味わい、この曲を作ったとき、作曲家がどのようなことを感じていたかを考えることに喜びを感じました。

それは…単に楽器を弾くと言うのではなくて、空間と時間の中で生み出したものを鑑賞するようなことです。つまりすべては、空間と時間に関して考えることであり、生きることについてやアートを創造することについても考えることなのです。

自分の存在と、そこに共存する美の間に調和を感じることは、一種の芸術体験であると言えると思います。私にとっては、美しいアート作品を鑑賞する行為や美しい自然の中にいること、例えば明け方や夕暮れ時に森の中にいること、それらは同じなのです。森自体が美しいからという理由ではないかもしれません。空気と音、光や闇そして土といったものによるものです。

五感は全てを感じていて、音楽、ピアノを味わうのと同じことだと思います。でももしどのように演奏すればいいかに集中しすぎると、それは苦しいのではないでしょうか。しかし突然に、喜びを感じる瞬間が訪れるのだとおもいます。あなたがどれだけ厳しい練習を積んできたのか想像がつきませんが。

A:でも、あなたは音階の練習に喜びを感じることはないですか?

Q:あなたにとってはどうですか?

A:音階が好きです。私は創造的な制約が好きなのです。そう思うのは、おそらく今の段階においてだけであろうことは確かです。ーいや、確かとはいえませんが、自分の人生における別の段階で、何か違うことが経験できることを願っています。

私はサンドボックス(砂場)をもっていて、その中でつくることができるものに集中することが好きです。

Q:これはまったく理にかなっていないかもしれないのですが、あなたと同じ空間にいると、例えば20人の参加者と一緒にあのワークショップの場にいたとき、言語やそれぞれが属する国の違いによる制���が感じられませんでした。ただ、制約のなさ、境界を感じる場合と同じようにその美しさを感じます。

一方で、新聞やテレビのニュースを通して今何が起きているのか見れば、それは戦争のことであったり、選挙のことであったり、誰が勝って誰が負けたかという話題ばかりです。創造の世界に身を置いていると、生きていて、ともにわかちあい、喜びのある自然な世界を感じます。それは私たち皆が必要とするものです。私たちは皆、幸せや平穏を求めているはずですが、なぜ人々は苦しまなければならないのでしょうか。芸術は生きるために苦しむ必要があるもしれず、もしかしたら貧しいのかもしれません。しかし裕福な人もいます。苦しんでいる人もいます。

どのようにして苦しみを乗り越えるか、私が芸術世界のなかで生きるということを選択したのは、幸せを見つけ出すためでした。今現在生きているアーティストと一緒にいることは人生において素晴らしいと感じることの一つです。あなたが音楽を演奏するときに喜びを感じるのと同じように。

あなたは、幸せ、美しさというものにおける自身の価値を人と分かち合っているのだと思います。常に「私は幸せを分かち合っているのだ」と思っている必要はないかもしれませんが、あなたはそのことを自然におこなっているようです。私はそれを美しい、と思いこの展覧会はあなたの美に対する価値を分かち合う機会になるのではないか、と考えています。これは考えすぎでしょうか?

A:そこまで大きなことを考えてはいません。制作しているとき、大半の時間は「これは私が作ったもの、これはその過程で考えたこと」といった感じです。それはスープ、であり「これが私の頭の中で起こった全てのことです」といった感じです。

Q:私が初めてみたあなたの作品は「音を消した状態」でした。

A:「音を消したオーケストラ」ですね。

Q:個人として対面したとき、わたしはあなたの作品に対するのと同じ感覚をあなたに対して抱きました。あなたはとても誠実で、文化がもつ価値を尊重します。そしてあなたの作品はそれを体験させてくれます。多くの人が、あなたに個人として直接会うということはできないかもしれませんが、作品を通して知ることができると思います。

A:ありがとうございます。でもそれらのことがどのように効果をもたらしているかは実際わかりません。世界にむけて「不快な音楽を解き放つこと」をして、その音楽が苦しみや混乱を巻き起こすということがあるのでしょうか。自分がそう信じているのかはわかりません。アートが人々に何らかの影響をもたらしていると「信じて」いないわけではありませんが。アートはもちろん人々に影響をもたらしています。ものごとを認識する際に、人は問題となっているそのものごとの一部となり、それらとお互いに作用しあいます。だから、当然のことながら、(壁に立てかけられた畳を押して)私がこれを押しているときとおなじように、ものごとは何らかの影響をあなたに与えています。同時にわたしは畳自体に影響を及ぼしています。しかしながらこれはとても特殊な関係性です。心理的な関係性や精神的、感情的な関係性もあるでしょう。

倫理的なことを、言い換えるならよりよく生きるにはどうしたら良いかまたはその逆のことを、そういった関係性から直接学ぶことが可能なのか私には確信が持てません。これが、まず第一に私にとってわからないことです。第二にわからないのは、もしアートというものが、作り手や見る人に対して生きている実感をもたらす、というとても特殊なことを成すものだとしたらー私はそう信じているのですがーなぜ私たちは混乱や不快感を避けようとするのか、ということです。アートは人に活力をあたえ元気付けることができますが、同時に、人を混乱ささせかき乱すことも等しく可能です。そしてそれらの状態は全て、私に生きている実感を与えます。アート自体がどのように判断を下すのかわかりません。私たちはもしかすると日常生活の中で苦しみとみなされるであろう混乱や、ネガティブな感情から逃れたいのかもしれません。しかしアートがそうさせたいのかはわかりません。アートはそうしてくれませんが、より生きていると感じることは、味わった感情がいかなるものであれ、瞬間的に苦しみから救ってくれるのだろうと思います。

私がこの前あなたに送った、とてもカオスなスラヴォイ・ジジェクの仏教についてのポッドキャスト*をすでに聴いたかはわかりませんが、彼は仏教と苦しみについて話していました。彼が仏教について理解できていないこととして苦しみから逃れたいという願望をあげていました。彼が引き出していたのはごく日常的な例です。あなたがすでに乗り越えた、けれど当時は苦しい思いをした恋愛について考えみてください。もし相手を本当に愛していたのであれば、その愛が真実のものであったなら、そのときにいかに苦しんで傷ついたとしても、再び誰かを愛してしまうでしょう。もちろんそれは、痛みや苦しみを繰り返すことですが、それが教えてくれることは何かあるはずです。共感するということです。私が一番好きな作家の1人であるアイリス・マードックはかつてこう書いていました。

アートが教えてくれる、もっとも価値のあることの一つは、何かを創造する経験によって他人への共感をしやすくしてくれることである。なぜなら、創造する行為一つ一つの背後には自分が持っているのとは異なるそれ特有の意識があり、その意識をもつものにとっての苦しみは創造するという行為のなかでこそ知ることができるのだから。

「音を消した状態」シリーズはひとつの意図のもと作られた唯一の作品かもしれません。そのほかの私の作品はすべて、もっと「スープのような」ものになることが多いです。これは自分でもいまだに解明しようとしていることです。

Q:ここまではインタビューのための質問でしたが、あとひとつ、スピンオフとして、この2週間の滞在中、バッハとヴィトゲンシュタインについて言及することが何度かあったかと思います。このお寺にいることと仏教寺院のなかでバッハを感じることがどのようなことであったか、教えてください。

A:ここでの滞在中、自分自身と言語との関係を学び直そうとしているように思います。

言語をとおして、実際どれくらい思考を伝えることができるのか、自分が言っていることは自分の心とつながっているのか、そういった問いです。ヴィトゲンシュタインの「Project」についても考えていました。彼はProject全体で我々は昔からある哲学と生きていると言っています。私たちが哲学に固執していることは未来を見据えてのことなのだとしたら、ヴィトゲンシュタインは今やそれは必要ないと言っていて、禅仏教は、私たちがそれを必要としたことはなかったと伝えようとしているのだと思います。

今の時点で、結論はだせません。今も考えています。ユダヤ教とキリスト教の教えは私たちが自分自身でそれをすることができないと理解させてくれます。それはわたしたちは脆いのだ、と言っている��です。自分が脆い存在であることはわたしにとって理解しやすいことですが、このお寺でまさに今経験していること全てと浅いながらも私の禅仏教の知識との関わりにおいて考えてきたことは、この世界においてほかのものとともに存在するのにより良い考え方であるかもしれません。しかしここで言う世界は私を必要としていません。私は「自分」でいることを諦めることができるのかわかりません。自分でいることが本当に楽しいのです。

注*:

The Buddhist Ethic and the Spirit of Global Capitalism (2012)

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cDovL3ppemVrcG9kY2FzdC5jb20vY2F0ZWdvcnkveml6ZWsvZmVlZC8&episode=aHR0cDovL3ppemVrcG9kY2FzdC5jb20vP3A9MTIz

サムソン・ヤン

2013年にプリンストン大学にて作曲の博士号を取得。多角的な表現を行うアーティスト/作曲家。2017年、第57回ベネチアビエンナーレに香港代表として参加したほか、近年はパフォーマ19(ニューヨーク/2019年)タルボット・ライス・ギャラリー(エジンバラ/2019)、スマート美術館(シカゴ/2019)などで展示を行う。2019年アルス・エレクトロニカ賞優秀賞(サウンドアート、デジタルミュージック部門)、2015年BMW アート・ジャーニー・アワード、2013年香港芸術発展局 年間最優秀作家賞(メディア・アート部門)他受賞多数。

今後の展覧会の予定:アジア協会香港センター、CHAT(香港)、 Xcentric, CCCB, (バルセロナ)、森美術館(東京)、Kunstmuseum Bonn(ドイツ)、Monash University Museum of Art(メルボルン)

RYOSOKUアートプログラム「瞑想回廊 」#1

サムソン・ヤン(楊嘉輝)「クロース・リーディング」展

期間:2020年3月7日(土)ー4月5日(日)

休館:火・水・木曜日、3月20日

時間:午前11時から午後3時(最終入館午後2時半)

場所:建仁寺塔頭両足院(京都市東山区大和大路四条下る4丁目小松町591)

鑑賞料:大人2,000円、学生1,000円(拝観料込)

事前予約専用ウェブサイト:reserva.be/ryosoku2020closereading

主催:RYOSOKU

企画・制作:TOMORROW

協力:Galerie Gisela Capitain

RYOSOKU事務局 e-mail:[email protected]

URL : ryosokuin.com/ryosoku/

キュレーター:徳田佳世(TOMORROW)

制作:橋詰隼弥、高橋あかね(TOMORROW)

翻訳:高橋あかね、校正:池上カノ

設営協力:スーパーファクトリー、ADF・アヤベ

写真:表恒匡

0 notes

Text

2019.07.09

7月6日、幸せな気分になってそのあとなにかできるんじゃないかって思ったから!

でもしにたいなと歩きながらスマホにメモした。

17時、海賊酒場バッカニア、コロナビールの瓶のネック部分を4本の指で持ちながら、飲んだ。

その前、池袋マルイに行った。おそらく7Fまである、上から下って行った。薬局に入った。地元の友達五人と飲みに行こうということになっていた。

どんな効用があるのかわからない試供品であるフェイスクリームを一人の友達が僕の手の甲に塗った。薄緑色の液体が過剰に飛び出て、両手の甲で合わせこすったらペンキで塗ったようになった。それを顔に塗ると泥パックみたいになった。白塗りの歌舞伎役者かよと思った。みんな笑っていた。愉快であった。そんな風にして薬局を練り歩いていると、一閃、やはり商品が欲望を持っているのだ、ある薬品、友達はロキソニンを探していた。ある薬品が頭の中を通り過ぎた。その薬局にいなかったら思いもつかなかったことだ。だが買わずにみなと下に降りて行った。友達もロキソニンを見つけることはできなかったのかそこでは買わなかった。

予約していた17時が近くなったのでバッカニアに向かった。そこで小さい薬局を通り過ぎた。まだ17時になっていなかったため、店のビルの前で逡巡していたから、友達に「ここならロキソニンあるんじゃない?」と言って、その薬局に入ることになった。僕は先に見たマルイの薬品と頭の中で随伴した状態であった、だが買わなかった、しかし、友達が出ていくと、急いで一人で引き返し、どうせ場所はわかっているのだから、僕はレジの後ろに並んでいた薬品を買うことにした。水も。そして店員に肝臓に効く薬を聞き、肝臓水解物とサイコエキスが入った薬品も買った。友達から「〇〇バッカニアきて」というラインが来ていた。僕はこれから酒を飲むから、その肝臓に効くサプリをだけを買って来たという風にその薬品を友達に見せながら店に繋がる地下の階段を降りて行った。そして僕は席に着くと、すぐさまトイレに行き、買った水とそのコデインの含まれている薬品を貪るように一気に飲んだ。その薬品の瓶と酒を一緒に写真で撮りたかったため、少しだけ残しておいた。席に座り、酒を頼み、酒がくると、そそくさと友達にバレないようにその酒の瓶と薬品を一緒に写真で撮った。それから84錠の薬品は空になった。瓶をすぐさまカバンに入れた。

コンセプトに合ったクラシカルなデザインをした女性店員にオススメの酒を聞いた。友達が「ここはラム酒じゃない?」と言うから、「ラム酒だったら、甘いのとか飲めます?」と言うから、「飲めます」って言ったら、「マイヤーズダークラムが好きなのでそれでいいですか?」と言うからそれにした。腹のなかには薬品が入っているし、ガバガバ飲むということはしなかった。その店の予約していた時間は19時までだった。薬による著しい気分の変調というものは見られなかった。店を出て、夜の池袋を徘徊した。二軒目に行こうという話だったが、土曜日ということもあって店がいっぱいだったため、とりあえず地元に帰ることにした。歩いている時、ゆれるの0.03が頭の中で流れていた。

1943

ただ一人きりだ。ただ一人!

効いてない!駅のホームで友達にお腹を突っつかれて太ってるじゃんと言われても気にならない。なぜなら一人きりなのだから

嬉しいね、集団の中にいながら、一人きりだ

2048 電車の中で僕はカナル型のイヤホンを耳にいれ、ゆれるの0.03を聴いたが、何か違った。言葉は原理的に空虚な音で、その機能的ではないシニフィアン(音の連なり)の連鎖によって意味が形成される、超自我によって規定されている言葉だが、薬と酒の作用にて、超自我を修正する作用が働いていたような気がする、その中で、僕は符合するとにかく意味を持たないような音楽ジャンルであるアンビエントを聴いて目を瞑ることにした。少し気持ち悪さを覚え、それは吐くまでに至らない微小の吐き気なのだが、僕は座席に座っている男にこの気持ちが伝わってくれ、とにかくその座席に僕を座らせて欲しいと思った。そこで大宮でその男が降りたので僕は座席に座り、寄りかかり、目をつぶり、空虚な聴覚風景に身を委ねていた。

ひょっとしたら楽しい瞬間はここかもしれぬ

失いたくない

みんないっしょ

喋らない

楽しい

全てが

溶解するこの空間に

返事も返さない返さなくていい

この瞬間において自由だ!

バシンスキありがとう

もうつくのか

また池袋からスタートでもいい

何回も

シニフィアン状態だ

中央自由道路にて

つなぎとめて死ぬものよ

わりと不幸な

2128 地元に着くと、声がかすれていて、友達が「寝起きで声ガラガラじゃん」と言って来たが、それは明らかに薬によるものだった。パブか、相席屋にでも入ろうということになったが、パブは満席で30分ほど待つとのことだった。相席屋ならいいや、と一人の友達が言ったので帰るか、ということになったが、一品300円の居酒屋に行くかということになり歩いていたら、キャッチに捕まった。そこで話をしていると、友達が居酒屋の店の前にいる、同級生の女性と話をしていた。その女性は二人組で、一人の女性は学校が一緒で知っていたが、もう一人の女性は知らなかった。その学校が一緒の女性の友達の知り合いということで友達になったらしかった。話し込んでいると、その二人組も僕らが一緒に行く店が目的らしかったが、その店はいっぱいだよと伝えて来た。彼女らは天の川を見ることが目的らしかった。そこで、僕らは急調子であるかのようにその女性二人組と共に前の店に入ることになった。

ここで僕は狂うよに、自分の思いついた言葉、なんの関連性もない想起の断片をただただスマホのメモ帳にメモしていった。

あらゆる存在は関係存在だという。「並存としての他在と継起としての他在とがある。 意識は少なくとも、主体と客体と並存、つまり空間次元における他在を前提としている」と、ヘーゲル関連の本に書かれていたように思う。

「他のものであることの意味にも用いられているが、 とくに、或るものがその本来の姿でない形で存在していること」=疎外

「疎外感とは自己自身の志向性や行為が疎外されている過程に自己が囚われている時の感覚(反精神医学 クーパー)」

物理的な公共空間でみんな楽しく喋っている中で僕は押し黙っている。楽しく喋る、それは瞬間的なものだ、僕はスマホの中のメモというテクノロジーという持続性の中にいる、テクノロジーは持続性を実現させるように設計されているらしく、それは異なる種類のインタラクションを可能にするらしい。他在=自分ではない自分、のもとで自分自身のもとにいることこそ生きる目標というが、或るものがその本来の姿でない形で存在していること、僕のここでの本来の姿とは84錠の空き瓶だった。84錠の空き瓶から出た尊詠、書くこと、それが自分自身を見失わないこと、今、書くこと、様々な線分の交錯の中で書くこと、とにかくスマホにメモを打ち込むこと、空っぽな瓶から出た空っぽな言葉を書くこと、それによって保たれる平衡状態、見つかってはならない、書くこと。書いた言葉を載せるが本当に意味がわからない。僕は一つの断片を書き終えると、すぐにスマホを置き、また数秒も経たないうちにスマホを取り戻し、打ち込むという行為を何十回も行った。僕は相変わらず酒を飲んでいるが、量の少ないワインを飲み、酩酊発作など起こるはずもなく、ただただ理性的だった。友達たちとは、午前3時くらいに解散した。

錯綜する読んだ日よ

自分がわからなくなることがない

菊を売る

得る

帰るかという声

忘れようと思う

欲望はただ一人になりたいということ

ただ自殺の日は欲望

レベル2の要素

そうかいのきおく

欲のレベルの記憶

記事書きは異邦人

夜の歯

たしかに青はなく

自分の容姿などまったく気にならない

石剣

これは、これが後悔する日はくるだろうか

セルガン工房

ドミートリー

ただ言葉だけがあり、そこに意味はない

あ、空虚だ!

僕はこの場において眠っている

タバコの煙を肺に入れてないことがわかった

2230

この時間が永遠に続けばいいのに

インスタの話

僕はここにいない

アーカイブとしての自己

私であるとはどういうことか

xxをやることにより重なる

自分が自分に

ラブラブラブ

腹が動いてないタバコを吸うとき

もう二度とこんな体験はしたくないが

今がいまだ

連合解体

なにもかも思い出せる

月並みすぎる会話

見せて

あぶなスマホがとられたのかと思った

死にたいことが起きるようだ

ただ文脈だけがあり、意味がない

レベルの中になにもないことに

明け方サイファ

なんでこんなにみんな喋れるのだ?

喋ってなにが楽しいというのだ?

ぬいぐるみを買い、飾るのが楽しみな友達よ

タバコももう吸いたくない

懐古

ハイタッチをするおまえらよ

レベルに酔うアヤワスカよ

もはやここに価値なし

冷凍放送

アルトーの層

かいげきしんこう

憎きメルベー

コートラせんじゅうし

エンジェほしか

なんでこんなに意味のない言葉を記録しなければならないのだろう?