#Georg Friedrich Eckart

Text

Imperial Crown of Russia or the Great Imperial Crown is one of the most outstanding examples of ‘regalia.’

Regalia is referred to as the emblems or insignia of royalty that survived through history.

It is a precious cultural heritage treasure — a well-documented and well-dated piece of jewellery.

Regalia jewellery pieces offer historians great insight into the gemstones used, their historical market values, and occurrences.

It also helps gemologists and jewellers to know how the gems were named and set on the piece of jewellery.

While royal crowns were usually made for individual rulers and later broken up, some of this royal regalia could be found in museums today.

Here are some interesting facts about one such royal artifact, the great Imperial Crown of Russia.

The Great Imperial Crown was made for Catherine the Great’s coronation, as the Russian Empress in 1762 AD, by Georg Friedrich Eckart and Jérémie Pauzié.

It is set with 4936 diamonds with a total weight of 2858 ct, 75 natural pearls, and a large 398.72 ct red spinel, historically known as “balas ruby,” which is among the largest ever reported in the literature, most probably from Badakhshan (today’s Tajikistan).

Imperial Crown of Russia was first worn by the Russian empress Catherine, followed by the subsequent seven emperors of her dynasty.

This royal regalia has remained a permanent fixture on the royal head.

This priceless artifact has been passed on to eight members of the Romanov family:

Catherine II, Peter III, Paul I, Alexander I, Nikolai I, Alexander II, Alexander III, and Nikolai II.

The Romanov dynasty survived till 1917, yet the crown publically appeared for the last time in 1906 at the opening ceremony of the first State Duma.

The crown was estimated to be worth $52 million in 1920.

The stones that the royal regalia comprises were sold off by the Bolsheviks and replaced in 1985.

Later in 1998, the crown was moved to the fund of Kremlin’s Diamond. Subsequently, it was declared to be priceless in a literal sense.

📷 : A modern replica version of the Imperial Crown was made in 2012 by Kristall-Smolensk, as part of the Jewellery project "Creation of Imperial Crown of Russia in Modern Interpretation" to celebrate the 400 years of the Romanov Dynasty and the 250 years of the Imperial Crown, as well as the 50th anniversary of the diamond industry in Russia.

Using white gold (original used silver) and 11,426 russian diamonds (original crown had 4,936 diamonds) from Alrosa with a total weight of 1180 ct, including 74 cultured pearls and a 384.71ct pear-shaped double rose cut purple tourmaline on top of the crown.

The spinel in the replica was replaced with a unique natural red tourmaline with a mass of about 400 karats.

#Imperial Crown of Russia#Great Imperial Crown#regalia#royalty#jewellery#gemstones#royal crowns#royal artifact#Catherine the Great#Georg Friedrich Eckart#Jérémie Pauzié#diamonds#pearls#red spinel#balas ruby#Catherine II#Peter III#Paul I#Alexander I#Nikolai I#Alexander II#Alexander III#Nikolai II#Romanov dynasty#Kristall-Smolensk#State Duma#Imperial Crown#diamond industry

6 notes

·

View notes

Text

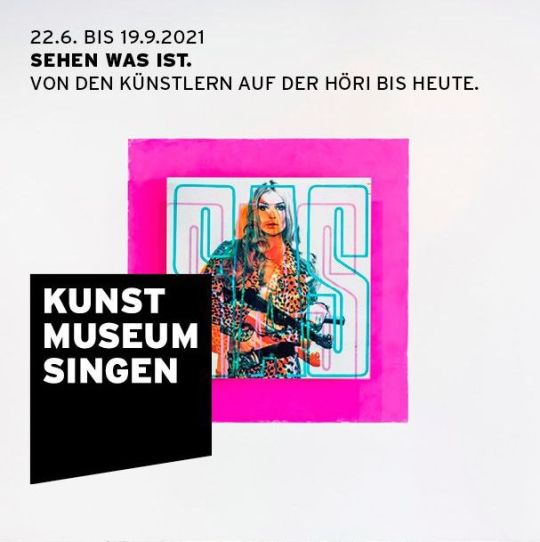

Begierig sind wir zu schauen«, schreibt Friedrich Hölderlin in seiner Hymne »Der Ister«. Geht es uns, nach den langen Wochen des Wartens, nicht ähnlich? Das Kunstmuseum Singen zeigt zum Neustart ein Fest für das Auge: Höhepunkte und Neuzugänge aus der Sammlung. Die Sommerausstellung spannt dabei den Bogen über rund 100 Jahre Kunstgeschichte am Bodensee, im Hegau und im deutschen Südwesten von den Künstlern auf der Höri bis hin zu zeitgenössischen Positionen heute.

Mit »Sehen was war. Die Höri-Künstler und ihr Umkreis.« und »Sehen was ist. Kunst der Gegenwart im Bodenseeraum.« vermittelt die Ausstellung auf zwei Stockwerken und 1000 qm Werke der Höri-Künstler Otto Dix, Erich Heckel, Max Ackermann, Curth Georg Becker, Helmuth Macke, Walter Herzger, Ferdinand Macketanz u.v.a. sowie zeitgenössische Positionen von Beni Bischof, Isa Dahl, Johannes Dörflinger, Felix Droese, Eckhard Froeschlin, Eckart Hahn, Friedemann Hahn, Daniel Hausig, Susanne Hofmann, Velimir Ilisevic, Thomas Kitzinger, Gerold Miller, Harald F. Müller, Gerhard Opitz, Jürgen Plamtag, Miriam Prantl, Klaus Prior, Johannes ›Jo‹ Rave, Rudolf Schoofs, Hans Schüle, Paul Schwer, Gabriel Vormstein, Markus Weggenmann und Simone Westerwinter.

1 note

·

View note

Photo

"Gefährlichste" Behörde Deutschlands

Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz

Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln

In seiner Rede zur Eröffnung der 69. Bad Hersfelder Festspiele sprach Deniz Yücel am 76. Juli 2019 von der "dümmsten" bzw. "gefährlichsten" Behörde Deutschlands.

Der ebenfalls anwesende Ministerpräsident Hessens Volker Bouffier widersprach ihm und verteidigte die Behörde.

Zusammen mit dem Bundesnachrichtendienst (BND) und dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) gehört das BfV zu den drei Nachrichtendiensten des Bundes.

Amtsenthebungen

Hans-Georg Maaßen (CDU)

Am 8. November 2018 aufgrund seiner Abschiedsrede zur Kontroverse um die Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Zuvor von seinen Aufgaben freigestellt.

Heinz Fromm (SPD)

Nach Pannen bei den Ermittlungen gegen die Neonazi-Zelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (sowie Vernichtung von Akten) bat Fromm um die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand zum 31. Juli 2012, die von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich angenommen wurde.

Ludwig-Holger Pfahls (CSU)

Im Juli 1999 wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit in seinem späteren Amt als Staatssekretär beim Bundesministerium der Verteidigung untergetaucht und international gesucht, im Juli 2004 in Paris verhaftet, am 12. August 2005 wegen Vorteilsnahme und Steuerhinterziehung zu 2 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, der Vorwurf der Bestechlichkeit musste fallengelassen werden; seit 1. September 2005 unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Im November 2011 für 4½ Jahre Haft verurteilt, wegen Betrugs und Bankrott.

Günther Nollau

Rücktritt nach der Entdeckung des DDR-Spions Günter Guillaume im Bundeskanzleramt von Willy Brandt.

Hubert Schrübbers (CDU)

Rücktritt, nachdem seine Tätigkeit in der NS-Justiz während der Zeit des Nationalsozialismus bekannt wurde.

Aufsichtsbehörde Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Gründung 7. November 1950

Hauptsitz Köln

Behördenleitung Präsident Thomas Haldenwang

Vizepräsident Michael Niemeier

Vizepräsident Sinan Selen

Bedienstete ca. 3.100 (Stand: 2017)

Haushaltsvolumen 348.966.000 EUR

Website www.verfassungsschutz.de

Das BfV ermittelt gemäß § 5 Abs. 2 BVerfSchG bei gegen den Bund gerichteten oder länderübergreifenden Bestrebungen und Tätigkeiten (siehe Auftrag), bei Sachverhalten mit außenpolitischer Bedeutsamkeit.

Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz

1985–1987 Ludwig-Holger Pfahls (CSU)

1987–1991 Gerhard Boeden (CDU)

1991–1995 Eckart Werthebach (CDU)

1995–1996 Hansjörg Geiger

1996–2000 Peter Frisch (SPD)

2000–2012 Heinz Fromm (SPD)

2012–2018 Hans-Georg Maaßen (CDU)

2018 Thomas Haldenwang (CDU)

Ludwig-Holger Pfahls (* 13. Dezember 1942 in Luckenwalde) ist ein deutscher Jurist und ehemaliger politischer Beamter (CSU).

Er trat 1976 als Landtagsreferent in die Bayerische Staatskanzlei ein. Dort wurde Franz Josef Strauß auf ihn aufmerksam und holte ihn 1978 als persönlichen Referenten in seinen engeren Mitarbeiterkreis. 1981 wurde Pfahls Leiter des Büros des Bayerischen Ministerpräsidenten und übernahm 1982 die Leitung der Grundsatzabteilung der Staatskanzlei.

Von 1985 bis 1987 war er Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und von 1987 bis 1992 beamteter Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung. 2005 wurde er im Zusammenhang mit der Affäre um den Waffenhändler Karlheinz Schreiber wegen Vorteilsannahme und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. 2011 wurde er wegen betrügerischen Bankrotts und Betrugs zu 4½ Jahren Gefängnis verurteilt.

1987 holte ihn der damalige Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) auf Vorschlag von Strauß als beamteten Staatssekretär in das Ministerium. Er war dort verantwortlich für Rüstungskontrolle, Beschaffung und Export von Waffen. Anfang 1992 schied Pfahls, angeblich freiwillig, dort aus dem Amt. Spekuliert wurde in diesem Zusammenhang über eine Verwicklung in geheime Waffenlieferungen aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR an Israel (vermutlich Sturmgewehre vom Typ Kalaschnikow AK-74 aus dem Ex-DDR-Munitionslager Kavelsdorf).

Anwalt und Daimler-Benz-Bevollmächtigter

Pfahls trat danach in eine Anwaltssozietät in München ein. Er wurde Generalbevollmächtigter der Daimler-Benz AG, zunächst für Belgien und ab 1995 für die Ostasien-Vertretung in Singapur. Sein damaliger Assistent war Dieter Holzers Sohn Nicolas.

Presserecherchen und Veröffentlichungen des Juli und August 2004 legen nahe, dass sich Pfahls bereits während seiner Zeit als beamteter Staatssekretär aktiv für die Interessen von Daimler-Benz AG und seiner Tochterunternehmen wie der DASA (inzwischen EADS) eingesetzt hat, so bei der Beschaffung des Eurofighter (Daimler-Benz war auch Lieferant von Motoren und Fahrgestellen für den ABC-Spürpanzer Fuchs).

Flucht und Strafverfahren

Pfahls hat in mehreren Fällen Schmiergelder in Höhe von mehreren Millionen D-Mark angenommen, um politische Entscheidungen im Sinne von Lobbyisten zu fördern. Strafverfolgungsmaßnahmen erfolgten lediglich im Zusammenhang mit der Affäre um Karlheinz Schreiber wegen der Lieferung von Panzern an Saudi-Arabien. In der Leuna-Affäre um Dieter Holzer wurde gegen ihn in Deutschland nicht ermittelt.

Leuna-Affäre

In den Jahren 2003 und 2004 wurden in einem spektakulären Gerichtsprozess in Paris die Geschäftspraktiken des Ölkonzerns Elf Aquitaine juristisch aufgearbeitet, darunter auch die Modernisierung und Erweiterung der alten Minol-Raffinerie im ostdeutschen Leuna und der damit verbundene Verkauf der Minol-Tankstellenkette durch die Treuhandanstalt an Elf in den Jahren 1991 (Ausschreibung) und 1992 (Zuschlag und Vertragsunterzeichnung). Die Beweisaufnahme 2003 ergab, dass dabei ab Februar 1993 mindestens 161 Mio. Franc (etwa 25 Mio. Euro) vom Lobbyisten Dieter Holzer über seine Gesellschaft Delta International an unterschiedliche, weitgehend unbekannte Empfänger verteilt wurden. Holzer wurde in diesem Zusammenhang in Frankreich zu Haft- und Geldstrafe verurteilt. Der frühere Elf-Manager Alfred Sirven sagte aus, dass zwei damalige deutsche Minister oder Staatssekretäre „große Summen“ bekommen hätten.

Mindestens zwei Zahlungen (3,6 Mio. DM und 1,5 Mio. DM) von Holzer erfolgten am 18. und 19. März 1993 auf zwei Konten in Luxemburg, die von der französischen Justiz Pfahls zugeordnet wurden. Französische Presserecherchen ergaben noch höhere Summen. Unklar ist, ob Pfahls der endgültige Empfänger war, oder das Geld an Dritte weitergereicht wurde.

Schreiber-Affäre um Panzerlieferung nach Saudi-Arabien

Am 22. April 1999 erwirkte die Staatsanwaltschaft Augsburg beim dortigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen Pfahls wegen des dringenden Tatverdachts der Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Ihm wurde vorgeworfen, vom Lobbyisten und Waffenhändler Schreiber 3,8 Millionen D-Mark auf ein von diesem treuhändisch verwaltetes Konto in der Schweiz überwiesen bekommen zu haben, um einen Vertrag über die Lieferung von 36 ABC-Spürpanzer Fuchs nach Saudi-Arabien zu ermöglichen. Da wegen der vom Abnehmer gewünschten kurzfristigen Lieferung eine zeitnahe Produktion durch den Hersteller Thyssen AG nicht möglich war, setzte Pfahls gegen den Widerstand des Heeres durch, dass die Panzer aus den Beständen der Bundeswehr nach Saudi-Arabien geliefert wurden, obwohl dadurch die Abwehrfähigkeit und die Ausbildungsfähigkeit des Heeres beeinträchtigt war. Bei einem Auftragsvolumen von 446 Millionen D-Mark sollen dabei 220 Millionen D-Mark als Schmiergelder an die arabischen Auftraggeber, die Waffenhändler Schreiber und Rolf Wegener sowie an Manager des Thyssen-Konzerns geflossen sein. Das Geld hatte Pfahls bei der Steuererklärung verschwiegen und dadurch Steuern von mehr als 1,9 Millionen D-Mark hinterzogen.

Die Generalstaatsanwaltschaft in München überprüfte den Haftbefehl und setzte ihn außer Vollzug. In der Zwischenzeit, Anfang Mai 1999, setzte sich Pfahls nach Taiwan ab, das mit Deutschland kein Auslieferungsabkommen hat. Der damalige Staatsanwalt Winfried Maier schloss später nicht aus, dass Pfahls von der geplanten Verhaftung vorzeitig informiert worden war. Am 6. Juli 1999 verlor sich seine Spur in Taipeh. Pfahls schien nach Hongkong geflogen zu sein.

Wie am 10. Oktober 2005 in den ARD-Nachrichten und dem Nachrichtenmagazin Report München gemeldet, wurde Pfahls bei seiner langwährenden Flucht durch die französischen Nachrichtendienste Direction de la surveillance du territoire und Direction Générale de la Sécurité Extérieure unterstützt, die ihn unter anderem unbemerkt jeweils durch die Personenkontrollen diverser Flughäfen geschleust haben sollen, um sowohl die ruhende Elf-Aquitaine- als auch die Leuna-Affäre nicht zeitlich unpassend aufzurühren.

2000 schloss die CSU ihr langjähriges Mitglied Pfahls aus. Begründet wurde dies jedoch nicht mit dem Skandal um die Schmiergeldzahlungen, sondern rückständigen Mitgliedsbeiträgen.

Am 13. Juli 2004 wurde Pfahls in Paris festgenommen.

Pfahls gestand, dass rund 2,1 Millionen Euro auf Konten auf den Bahamas, in der Schweiz und in Luxemburg lägen. Im November 2011 wurde er zu 4½ Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte Pfahls nach seiner Freilassung seine Villa in Südfrankreich an einen Strohmann verkauft und mehrere Millionen Euro auf Tarnkonten verschoben. Durch Rücknahme der gegen dieses Urteil eingelegten Revision wurde das Urteil im Dezember 2011 rechtskräftig.

Wie der Vorsitzende Richter Hofmeister sagte, war dem früheren Staatssekretär im Rahmen eines Deals zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung diese Strafe in Aussicht gestellt worden, falls er ein Geständnis ablege. Die Strafe konnte, da sie zwei Jahre überstieg, zwar nicht von vornherein zur Bewährung ausgesetzt werden, jedoch wurde Pfahls bereits kurz nach dem Urteil im September 2005 nach 13½ Monaten Haft (der Hälfte seiner Gefängnisstrafe unter Anrechnung der Zeit in Auslieferungs- und Untersuchungshaft) auf Bewährung entlassen.

Wegen Beihilfe wurden seine Ehefrau und der Lobbyist Dieter Holzer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.t

0 notes

Text

Heidelberg feiert Hölderlin

(Grafik: Wikipedia/Public Domain)

Veranstaltungsprogramm zum Hölderlinjahr 2020 startet mit großem Jubiläumswochenende

_(pm)_ Mit einer poetischen Besetzung der Alten Brücke durch Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums startet Heidelberg am Freitag, 20. März, frühmorgens um 8.30 Uhr ins Hölderlin-Jubiläumsjahr. An diesem Tag nämlich jährt sich 2020 der Geburtstag Friedrich Hölderlins zum 250. Mal – Anlass genug, den Dichter würdig und ausgiebig zu feiern, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch und vor allem in der UNESCO City of Literature Heidelberg. Mit seiner Ode „Heidelberg“ hat Friedrich Hölderlin der Stadt 1798 ein immerwährendes literarisches Denkmal gesetzt, das Original der Handschrift wird im Kurpfälzischen Museum bewahrt. Bis heute wirkt Hölderlin vielgestaltig in Heidelberg nach: ob als Namensgeber für öffentliche Räume, als dichterischer Patron oder als Forschungsgegenstand Heidelberger Wissenschaft. Die Stadt feiert den Dichter deshalb mit einem umfassenden interdisziplinären Jahresprogramm mit Lesungen, Poetry Slams, Konzerten, Führungen, Ausstellungen und vielen anderen Formaten.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Kulturakteure, Schulen, Vereine und mehr als 150 Bürgerinnen und Bürger sind dem Ruf gefolgt, als das Kulturamt der Stadt Heidelberg auf Initiative von Roland Reuß, Professor am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg, die Akteure vor Ort fragte: Was bedeutet Euch, was bedeutet Ihnen Hölderlin noch heute? Herausgekommen ist ein so breit gefächertes wie überraschendes Jubiläumsprogramm, das für Jung und Alt neue Blicke auf Hölderlin bietet – niederschwellig und weitgehend kostenfrei.

„Im Zentrum unseres Programms stehen zeitgenössische künstlerische Aktualisierungen von Hölderlins Werken unter besonderer Wertschätzung der für Hölderlin so inspirierenden Topografie Heidelbergs und seiner historischen Bauten, allen voran die Alte Brücke und das Schloss“, sagt Dr. Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts und der UNESCO-City of Literature-Aktivitäten. Stellvertretend für das junge Heidelberg hat sich vor allem das Hölderlin-Gymnasium über Monate auf vielfältige Weise dem Dichter angenähert – und sich mit eigenen Ausdrucksformen für die literarische Tradition begeistert.

Jubiläumswochenende mit Eröffnung vom 20. bis 22. März

Start- und zugleich Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Jubiläumswochenende zu Hölderlins Geburtstag vom 20. bis 22. März mit zahlreichen Veranstaltungen, Lesungen und Konzerten rund um die Alte Brücke. Gleich nach der poetischen Besetzung der Alten Brücke durch Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums startet ab 9 Uhr dort die Vortragsreihe zu Hölderlins Ode „Heidelberg“. In einem Festzelt am Neuenheimer Ufer der Altstadt direkt an der Alten Brücke, mit Blick auf Neckar, Brücke und Schloss, werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Germanistischen Seminars der Universität mit Vorträgen der Bedeutung des Hölderlinschen Werks gedenken. Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums rezitieren gemeinsam mit Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Werke von Hölderlin. Der Vortragsreihe folgt die feierliche Eröffnung des Festwochenendes und Jubiläumsjahresprogramms um 16 Uhr auf der Nepomuk-Terrasse durch Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und andere Ehrengäste, unter anderem dem Rapper „Torch“, der als Ikone des deutschsprachigen Hip-Hops gilt. Ab 18 Uhr beginnt die Lange Jubiläumsnacht auf dem Musikfrachter der Beethoven Jubiläums Gesellschaft (BTHVN2020 Musikfrachter), der am Marstall-Ufer anlegt.

Poetik-Rede Ulla Hahn,

Die preisgekrönte Schriftstellerin Ulla Hahn, eine der bedeutendsten Lyrikerinnen und Autorinnen der Gegenwart, hält im Rahmen des Eröffnungsfestaktes und auf Einladung des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg zu Ehren von Hölderlins 250. Geburtstag eine Poetikrede unter dem Titel „Der grüne Hölderlin. Eine ökologisch-musikalische Annäherung an einen poetischen Hell-Seher“. Diese Poetikrede wird umrahmt von einer musikalischen Performance des Duos Biloba – bestehend aus Katharina Groß (Klavier) und Nemorino Scheliga (Klarinette) – aus der „Bundesauswahl Konzerte junger Künstler“.

„Lange lieb ich dich schon …“ – Friedrich Hölderlin (1770−1843) und Heidelberg

In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Heidelberg und dem Germanistischen Seminar der Universität will das Kurpfälzische Museum in einer Kabinettausstellung, kuratiert von Prof. Dr. Frieder Hepp und Hans-Martin Mumm, die Wirkungsgeschichte Hölderlins verdeutlichen. Kern der Ausstellung sind Bestände aus der Sammlung des Kurpfälzischen Museums: die Handschrift der „Heidelberg“-Ode sowie ein Exemplar ihres Erstdrucks in der Zeitschrift Aglaia, ein Porträt des Homer-Übersetzers Johann Heinrich Voß, die Pindar-Ausgabe aus dem Besitz der Familie Voß, Arbeiten des Universitätszeichenlehrers Friedrich Rottmann und Aquarelle seines Sohnes Carl, der in den 1830er Jahren Griechenland für die Landschaftsmalerei entdeckte. Gezeigt im musealen Ambiente des 19. Jahrhunderts und ergänzt durch wertvolle Leihgaben aus Privatbesitz, schlägt die Präsentation den Bogen bis in das 20. Jahrhundert. Hier sind es unter anderem Friedrich Gundolf, Hilde Domin, Eva Zeller, Michael Buselmeier und Heidelberger Gelehrte wie Karl Jaspers, Paul Böckmann, Hans-Georg Gadamer und Helmut Stierlin, die zur Wirkungsgeschichte Hölderlins gehören.

Nachtgesänge 2.0: Best of Poetry Slam auf dem Heidelberger Schloss

Die Poetry Slams von WORD UP! Heidelberg in Stadt und Region sind legendär. Im Rahmen des Literatursommers 2020 widmet sich WORD UP! mit seinen jungen Poetinnen und Poeten dem Erbe Friedrich Hölderlins und präsentiert, von diesem inspiriert, einen Reigen zeitgenössischer Dichtung von talentierten Heidelberger wie internationalen Poetry-Slammerinnen und -slammern auf dem Heidelberger Schloss. Mitwirkende: Kirsten Fuchs, Friedrich Herrmann, Tanasgol Sabbagh, Philipp Scharrenberg, Zum Goldenen Schmied (Fatima Moumoumi & Laurin Buser). Special Guest: Florian Wintels. Moderation: Johannes Elster

Heidelberger Literaturtage

Auch bei den Literaturtagen der UNESCO City of Literature Heidelberg wird Friedrich Hölderlin zu Gast sein – nicht zuletzt in Form des bilingualen Podiums „Hölderlin in Kalkutta“ mit dem in der Nähe von Heidelberg lebenden, preisgekrönten indischen Lyriker Alokeranjan Dasgupta, der Hölderlins Werke ins Bengali übertragen hat. Im Rahmen der Literaturtage wird sich Dasgupta – im Austausch mit seinem deutschen Verleger Christian Weiß (Draupadi Verlag) sowie dem Heidelberger Indologen und Übersetzer Prof. Dr. Hans Harder und begleitet von einer Lesung – dem Dichter Hölderlin aus einer interkulturellen, mehrsprachigen Perspektive nähern. Im Rahmenprogramm der Literaturtage tragen zudem Studierende unter anderem des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg sowie Schülerinnen und Schüler des Hölderlin-Gymnasiums Heidelberg Rezitationen von Hölderlins Texten vor.

Hölder – Das Rockmusical

Im Jahr 1793 begegnen sich Hölderlin, Schelling und Hegel während ihrer Studienzeit am Tübinger Stift. Sie entwerfen die Gesellschafts-Utopie „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“. Im Kern formulieren die drei Freunde, wie wir Menschen zu einem guten Leben für alle gelangen – und das auch noch im Einklang mit der Natur! Über diese, mittlerweile zwar 230 Jahre alte, aber immer noch ziemlich steile These gerät eine Schulklasse im Jahr 2020 in Streit. Passt das, was die Dichter schreiben, wirklich in die Gegenwart? Oder ist es gar brandaktuell und könnte die Probleme der Zukunft lösen? Im Rockmusical „Hölder“, das am 20. Februar 2020 in Lauffen am Neckar Welturaufführung feierte, berühren sich bedeutende Figuren und Gedankenwelten aus dem 18. Jahrhundert und heute – gefühlvoll eingebettet in leidenschaftliche Rockmusik, ausdrucksstarken Tanz und atmosphärische Projektionen. Eine Kooperation der Stadt Lauffen mit Schülerinnen und Schülern des Hölderlin-Gymnasiums Heidelberg (Chor).

Scardanellis Turm, zur Unzeit. Ein Literatursommerfest mit Hölderlin und Hegel

Das KlangForum Heidelberg e.V. präsentiert ein musikalisch-literarisches Fest-Wochenende, das ausgehend von Hölderlins und Hegels 250. Geburtstag spartenübergreifend Hölderlins künstlerische Biografie in den Blick nimmt. Es erklingen unter anderem Werke von Heinz Holliger, Luigi Nono und weiteren Komponisten, verbunden mit Vorträgen zu Friedrich Hölderlin und Friedrich Hegel.

Blauer Samt. Das Jubiläumskonzert mit Torch, voraussichtlich Halle 02 (3. Oktober)

„Blauer Samt“, eines der einflussreichsten Alben im deutschen Rap, feiert sein 20. Jubiläum. Im Rahmen der 250 Jahre-Hölderlin-Feierlichkeiten wird Torch sein Kultalbum gemeinsam mit Freunden auf die Bühne bringen. Bislang nur ein einziges Mal in dieser Form aufgeführt, ist dies wohl die letzte Gelegenheit, dieses lyrische Meisterwerk live zu erleben. Torch, mit bürgerlichem Namen Frederik Hahn, trifft auf Friedrich Hölderlin. Zwei deutsche Poeten, die beide in Heidelberg bedeutende Werke schufen.

Internationale Tagung: Hölderlins späte „Pindar-Fragmente“

Die „Pindar-Fragmente“ bilden die letzten abgeschlossenen Texte Hölderlins vor seiner Zeit im Turm. Sie sind extrem schwer verständlich; ein ausführlicher Kommentar ist bis heute Forschungsdesiderat. Im Rahmen der öffentlich zugänglichen Tagung des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg werden deutsche, österreichische und schweizerische Geisteswissenschaftler je einen Text interpretieren. Geplant ist eine Publikation der Vorträge in Form eines Handbuchs samt Bibliographie.

„Ins Freie“. Schülerinnen und Schüler arbeiten zu Friedrich Hölderlin

Erst einmal „Hölderlin lesen!“ heißt es für die Schülerinnen und Schüler, die beim Kunstprojekt zum Dichter Friedrich Hölderlin teilnehmen. Ihre Schule trägt seinen Namen, und im Kurpfälzischen Museum wird das Original seiner Heidelberg-Ode aufbewahrt. Ihn und seine poetische Sprachmusik sollen sie intensiv kennenlernen. Unterstützt werden sie dabei von Kunst-, Museums-, Theaterpädagogen, Deutschlehrer sind dabei, Künstler verschiedener Sparten geben Impulse und gestalten Workshops. Sich in eigene Bildwelten begebend und ungebunden von allzu speziellen Vorgaben, sollen sich die jungen Leute mit Texten, Techniken und Themen wie Jugend, Freundschaft, Wünschen, Liebe und Sehnsucht beschäftigen. Gezeichnetes, Gemaltes, Gedrucktes, Handgeschriebenes wird entstehen. An Buchprojekten unterschiedlicher Art wird gearbeitet. Ein Stück früher Lichtbildnerei soll ausprobiert werden: Die Lochkamera fängt Gesten, Stimmungen, Landschaften ein. Auch die Unruhe, das Suchende, das Wandern durch halb Europa soll thematisiert werden: Angebote mit Film und Video sollen die jungen Hölderlinforscherinnen und -forscher auch räumlich in ihrer Stadt Heidelberg in Bewegung setzen.

Gesamtprogramm

Das ausführliche Programm zum Hölderlin-Jubiläumsjahr gibt es im Internet unter www.cityofliterature.de/hoelderlin2020 und in der gedruckten Programmbroschüre, die in Kulturinstitutionen und an anderen zentralen Orten in der Stadt ausliegt.

Infos im Internet:

www.hoelderlin2020.de

Lesen Sie den ganzen Artikel

0 notes