#Maria del Carmen Iglesias

Text

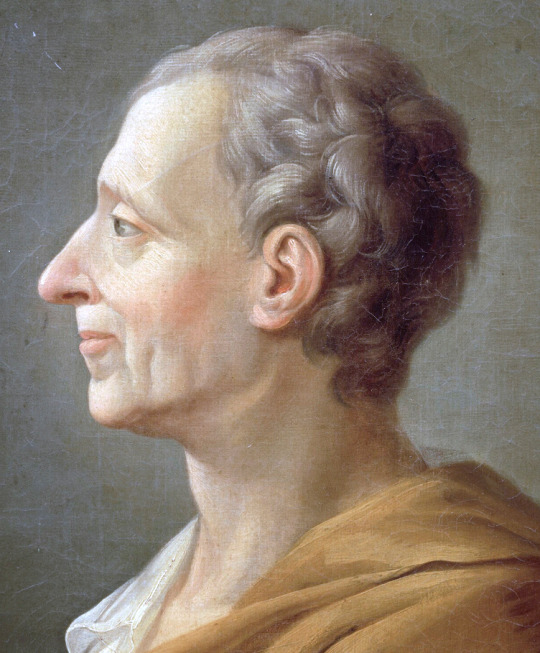

Montesquieu

Portrait by an anonymous artist, 1728

[...]

II. PODER POLÍTICO Y LIBERTADES CIUDADANAS

[...]

2. Tipología político-social

2.1 El gobierno republicano o la tradición del humanismo cívico

[...]

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de laue décadence

En ninguna otra obra de Montesquieu es quizá más evidente el reconocimiento de la evolución y desarrollo de las sociedades y de los hombres en esas sociedades que en su ejemplar estudio sobre las Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de laue décadence, Publicado en 1734 –al tiempo que sus notas para Esprit des Lois crecen sin cesar y seguirán aumentando hasta la definitiva aparición de la obra en 1748–, representa una madura reflexión sobre las complejas relaciones entre moral, política y libertad. Su análisis en tres tiempos de la historia de Roma –la etapa de la república, la del Imperio y la del Imperio de Oriente– comienza partiendo de la tradición humanista cívica, que atribuye la grandeza de Roma a su austera moral y su corrupción a la adquisición no tanto de excesivo poder sino de excesivas riquezas (Considérations sur ... Romains, I), para desembocar en una visión de conjunto en la que el amor a la libertad y a la participación de los primeros tiempos lleva consigo unas costumbres bárbaras y unas prácticas políticas en buena medida maquiavélicas (felonías de los romanos, rapiña general, amor a la guerra, divide y vencerás, carácter bandoleril romano, etc. Ibidem) que, paradójicamente, permiten asentar unas sabias instituciones que perdurarán, a pesar de todo, más de cuatrocientos años.

No hay, por tanto, ninguna nostalgia utópica hacia esa primitiva república romana, pues ninguna sociedad puede permanecer inmovil ni dejar de ser «corroída» desde sus mismos orígenes por el afán expansivo de la propia naturaleza humana. Si la república modelo fue ahogada «no hay que acusar –dice Montesquieu (ibidem, XI)– a la ambición de los particulares; acusemos al hombre, cada vez más ávido de poder, a medida que lo va consiguiendo y que lo desea todo sólo porque posee mucho». Y suavizando significativamente la acusación moralista –que él mismo había utilizado– del inicio de la corrupción por las riquezas o adquisición de dinero por los particulares afirma a continuación que «si César y Pompeyo hubiesen pensado como Catón, otros hubieran pensado como César y Pompeyo; la república, destinada a perecer, habría sido arrastrada al precipicio por otras manos». Una compleja causalidad de factores objetivos y subjetivos sustituye a la culpabilizada adquisición de riquezas materiales que el humanismo cívico atribuía tradicionalmente a la corrupción de los buenos gobiernos. Y ni siquiera la pérdida de armonía ciudadana –fundamental para la tradición utópica de la república agraria– es significativa para Montesquieu; muy al contrario, no sólo la decadencia no tiene que ver con las divisiones internas de los romanos, sino que, en la línea que ya había abierto Maquiavelo dos siglos antes, sólo la asunción de tales conflictos y divisiones hizo posible la libertad. La decadencia se inscribe, por tanto, en una serie de factores más complejos.

Pues si algo se ha salvado de esas enseñanzas es que Roma fue capaz de crear un gobierno estable porque lo basó en la libertad de sus ciudadanos y en la aceptación de su diversidad, dotándose de unas instituciones en donde el equilibrio de sus distintas funciones corregían todo abuso de poder (Considérations sur ... Romains, VIII). De las antiguas repúblicas y de su virtud, lo que Montesquieu retiene al fin es la importancia de salvaguardar la diversidad y de unas instituciones que impidan el abuso de poder. La fuerza de esas instituciones fue tal que, incluso a través del imperio y de la decadencia, Roma fue capaz de mantenerse durante siglos. Aunque la naturaleza y el principio fueron corrompidos una y otra vez, la sabiduría de sus instituciones impidió su ruina inmediata. La «virtud» funcionó de alguna manera, desgajada de la moral, pero técnicamente asumida en la práctica política. La libertad –individual– de los modernos es muy distinta de la libertad de participación cívica que exigían los antiguos, pero existiría implícitamente para Montesquieu un lazo de unión, no por la vía de la predicación moralista, sino por la del mantenimiento de unas instituciones políticas flexibles y firmes a la vez que eviten el extremismo de los abusos humanos.

2.2 El régimen monárquico o la libertad bajo la ley

[...]

Vicios políticos y vicios morales

Si la tradición del humanismo cívico había defendido que sólo la virtud proporciona prosperidad y, en consecuencia, se había continuado creyendo en la visión de origen religioso que unía la idea de pecado o de vicios privados a los males públicos siempre acechantes (carestías, epidemias, etc.), Montesquieu remonta en Esprit des Lois este tópico moralista que une el vicio moral con la decadencia incluso material. «Suplico –escribe– que nadie se ofenda por lo que he dicho: digo lo que me dicta la historia» (E.L., III, 5). Y anteriormente ya había insistido: «Lo que digo está confirmado por la historia y es conforme con la naturaleza de las cosas» (E.L., II, 3). Y lo que el presidente extrae del examen de la historia, de observar «las cosas como son», es que en absoluto los llamados vicios privados –dirigidos siempre por el egoismo personal– tienen por qué minar el orden social o precipitar a los hombres en el caos; incluso ocurre lo contrano: la ambición, que es perniciosa en una república, «produce buenos efectos» en una monarquía; los particulares, al enriquecerse, enniquecen al conjunto social; el lujo, denigrado por los moralistas, da trabajo a buen número de personas y favorece la circulación económica; en una palabra, la búsqueda de la felicidad –que es la finalidad principal del hombre en este mundo (L.P., XCVI; E.L., XXIV, 3; Pensées, 614)– produce una mayor felicidad social. Siempre que toda esta actividad se desarrolle en un determinado ámbito de libertades e instituciones que condicionan todo el conjunto.

[...]

Las monarquías modernas tienen también un principio que las anima y cuya corrupción supondría el comienzo del fin de tal régimen. Ese principio es el honor. Si al régimen monárquico «le falta un resorte tiene, en cambio, otro: el honor. Es decir, que el prejuicio de cada persona y de cada condición sustituye a la virtud política de la que he hablado y la sustituye en todo. El honor puede inspirar las más hermosas acciones y, junto con la fuerza de las leyes, puede conducir al fin del Gobierno como la misma virtud». Es un afán de distinguirse, de ser superior, de salir de su original condición. Lo que en una república sería peligroso –sobresalir por encima del resto, erigir el interés privado por encima del público– es la virtud en la sociedad moderna de Montesquieu.

Puede decirse que ocurre aquí lo mismo que en el sistema del Universo, en el que una fuerza aleja de su centro a todos los cuerpos y otra, la de la gravedad, los atrae. El honor pone en movimiento todas las partes del cuerpo político, las une en virtud de su propia acción y así resulta que cada uno se encamina al bien común cuando cree obrar por sus intereses particulares. Verdad es que, filosóficamente hablando, el honor que dirige todas las partes del Estado es un honor falso, pero aun así es tan útil para la cosa pública como lo sería el verdadero para los particulares que lo tuvieran (E.L., III, 7).

Y de forma similar anota en sus cuadernos:

De la misma manera que el mundo físico no subsiste más que porque cada parte de la materia tiende a alejarse del centro, así el mundo político se sostiene por ese deseo interior que cada uno tiene por salir del lugar donde ha sido colocado. Es inútil que una moral austera quiera borrar los trazos que el más grande de los obreros ha impuesto en nuestras almas... [mejor es] canalizar los sentimientos de los hombres y no destruirlos (Pensées, 69).

Utilitarismo y laicización de la moral son evidentes en estos análisis del presidente. El fin de los individuos y de las sociedades humanas, como se dijo, es su felicidad y a ello tienden naturalmente. El que esa tendencia se plasme en unos resultados positivos para todos no tiene ya que ver con las intenciones, sino con los actos; el que el honor sea incluso « falso» no afecta a los resultados y a su utilidad. La bondad o maldad intrínseca que exista en las intenciones individuales afectará en todo caso a la propia interioridad subjetiva de cada individuo, pero no a la objetividad de la relación social, no a la objetividad de la ley, diríamos hoy. La política se establece sobre unos planos técnicos y objetivados, y no sobre un juicio de intenciones o sobre calificaciones morales de vicios y virtudes. Es un paso sustancial en la construcción de ese edificio complejo que va a ser en el futuro el Estado de Derecho.

Montesquieu es consciente del atrevimiento de su análisis y de la separación que realiza entre política y virtud, entre el espacio de lo público y el espacio de la realidad privada:

No he dicho esto –escribe– para disminuir en nada la distancia infinita que hay entre los vicios y las virtudes, ¡no lo quiera Dios!; Sólo he querido hacer comprender que no todos los vicios políticos son vicios morales y que no todos los vicios morales son vicios políticos, cosa que no deben ignorar los que hacen leyes opuestas al espíritu general (E.L., XIX, 11).

No cae por ello, como se verá, en un relativismo amoral o en un pragmatismo político del «todo vale», pero Montesquieu se esfuerza por comprender y hacer comprender a los hombres que toda acción humana se desarrolla en unos marcos de libertad y, al tiempo, de condicionamientos que no pueden ser ignorados, bajo pena de unos efectos perversos más dañinos que lo que se pretendía evitar. «No sé –anota en sus cuadernos privados– que haya existido nunca un príncipe en el mundo que haya modificado su conducta por un tratado de moral» (Pensées, 817). Y la misma reflexión puede ser aplicada a los pueblos. Montesquieu es por ello muy prudente en cuanto al objetivo de reformar a los hombres por ningún décisionaire universel, como irónicamente califica a aquellos que nunca dudan de nada y deciden de todo (L.P., LXXII). Y si a los legisladores «les debería temblar la mano» cada vez que introducen una nueva ley o modifican alguna otra (L.P., CXXIX), no es porque no haya que promover reformas, sino porque éstas se desenvuelven en un complejo entramado en el que las intenciones o las buenas palabras son arrastradas por la fuerza de las cosas.

[...]

2.2.1 La pasión del interés. Comercio, riquezas, propiedad y trabajo

Pues el espíritu general de Europa, o al menos de sus sociedades más representativas para Montesquieu como son la francesa y la inglesa, está orientado hacia la defensa de la libertad de los individuos en unas sociedades dinámicas, movidas por el interés de los ciudadanos por adquirir riquezas, por comerciar, por elevarse en su condición social (Pensées, 69). Una pasión de enriquecerse, había ya señalado en Lettres Persanes, va unida en el mundo moderno al ardor por el trabajo:

Este entusiasmo por el trabajo, esta pasión por enriquecerse, se traspasa de un orden a otro, desde los artesanos hasta los grandes señores. A nadie le gusta ser más pobre que el que tiene por inferior inmediato. Podéis ver en París a hombres que tendrían para vivir hasta el día del juicio final y que trabajan sin parar, corriendo el riesgo de acortar sus días para acumular, dicen, lo suficiente para vivir. El mismo espíritu acaba extendiéndose por toda la nación; no se ve más que trabajo e industria (L.P., CVI).

El mundo moderno ha sustituido el antiguo ideal noble del guerrero –para quien la pasión de la fama por sus hazañas generosas estaba por encima de su propia vida material– por otro tipo de pasión: el interés personal, el deseo de riqueza. La mesura y el cálculo racional han reemplazado a las acciones heroicas. La estima y prestigio social se orientan a «cualidades reales» que son solamente dos: «las riquezas y el mérito personal» (E.L., XIX, 27). La concepción que ya desde el Renacimiento consideraba al individuo por sus cualidades personales se afianza en la sociedad moderna: «Es una fortuna –escribe Montesquieu en sus cuadernos– haber tenido un gran nacimiento, pero no es una desventaja haberlo tenido mediano: el mérito consuela de todo» (Pensées, 1.016).

En la misma línea de Mandeville, pero con diferencias significativas, Montesquieu constata que el interés público no se logra con discursos y prédicas morales, sino con una política realista que conozca el arte de utilizar las pasiones individuales para fomentar el bienestar general. Y la pasión individual que demuestra una mayor fuerza como principio de organización del Estado y de las sociedades históricas, es decir, de las sociedades tal como son y no tal como deberían ser –o nos gustaría que fuesen– es indudablemente el interés. Ese interés, «el monarca más poderoso de la tierra» (L.P. CVI), se desarrolla de forma natural a través del comercio. Frente a la idea de austeridad y frugalidad, que implica forzosamente aislamiento e inmovilismo, en la tradición del humanismo cívico, Montesquieu se inclina claramente por la modernidad. De la misma manera que el interés ha sustituido al deseo de gloria de las sociedades tradicionales (y ahora se comprende que el principio del honor de las monarquías está más penetrado del espíritu de interés que del deseo de fama heroica), creando unos nuevos lazos sociales entre los individuos, el comercio no sólo no genera corrupción y decadencia, sino que trae aparejadas ventajas sociales como la libertad y la tolerancia entre los individuos y los pueblos.

El comercio –escribe– cura los prejuicios destructores. Es casi una regla general que allí donde hay costumbres apacibles existe el comercio y que allí donde hay comercio hay costumbres apacibles. No hay pues que extrañarse de que nuestras costumbres sean menos feroces que en otros tiempos (E.L., XX, 1).

[...]. El intercambio comercial, aunque tenga sus costos («en los países dominados por el espíritu de comercio se trafica con todas las acciones humanas y con todas las virtudes morales: las cosas más pequeñas, incluso las que pide la humanidad, se hacen o se dan por dinero», E.L., XX, 1 y 2), ha favorecido siempre la seguridad de los individuos. Las riquezas van unidas a la libertad:

...esto es lo que ha dado carta de naturaleza a la esclavitud en los pueblos del sur: como pueden fácilmente prescindir de riquezas, pueden prescindir igualmente de libertad. Pero los pueblos del norte necesitan la libertad, que les proporciona más medios de satisfacer todas las necesidades que la Naturaleza les impone (E.L., XXI, 3).

Pero no sólo descubre Montesquieu en el análisis del comercio como factor económico fundamental sus efectos de potenciación de la libertad de los individuos, sino que relaciona directamente el avance del comercio y la limitación del poder. La libertad individual no se garantiza nunca en abstracto, para Montesquieu, sino sobre la base de un control del poder político que impida su abuso e intervención más allá del área delimitada por la ley. Y el comercio ha contribuido a crear tal mecanismo de control. Desde que los judios inventaron la letra de cambio, «medio por el cual el comercio pudo eludir la violencia y mantenerse en todas partes, ya que el más rico negociante no tenía más que bienes invisibles que podían enviarse a cualquier parte sin dejar rastro en ningún sitio», se limitó en Europa la violencia y la arbitrariedad del poder político. Incluso los teólogos, prosigue el presidente, «se vieron obligados a moderar sus principios y el comercio, violentamente relacionado con la mala fe, entró, por así decir, en el seno de la probidad». Resumiendo, debemos a las especulaciones de los escolásticos todas las desgracias que acompañaron a la destrucción del comercio y a la avaricia de los príncipes el establecimiento de algo que lo puso en cierto modo fuera del alcance de su poder (E.L., XXI, 20). De la misma forma que el príncipe o el magistrado «no pueden tasar el valor de las mercancías, como tampoco establecer por decreto que la relación de uno a diez sea igual que la de uno a veinte» (E.L., XXII, 7), es decir, de la misma forma que no tiene poder sobre el mercado, se limita también el poder sobre los ciudadanos. Pues a partir de entonces fue preciso que los príncipes gobernasen con más prudencia de la que ellos mismos hubieran pensado, pues «las arbitrariedades del poder resultaron tan torpes que la experiencia confirmó que «sólo la excelencia del gobierno puede dar prosperidad» (E.L., XXI, 20).

[...]

Una relativa igualdad social sólo es posible, para Montesquieu, en sociedades no desarrolladas, en una igualdad en la pobreza y en la austeridad. En las sociedades modernas, con poblaciones y territorios más amplios, la búsqueda del interés personal contribuye al bienestar general, como se vio, y hace nacer nuevas fuentes de riqueza que aprovechan a todos, pero que pueden ahondar desigualdades.

[...]

En cualquier caso, Montesquieu se suma a la crítica descalificadora de la propiedad de «manos muertas», que no contribuye al circuito de producción de riqueza, así como a la consideración económica del trabajo. «Un hombre no es pobre porque no tenga nada –afirma–, sino porque no trabaja» (E. L., XXIII, 29 y 14, y XV, 8).[...]

[...]

[...]. Ya hemos visto que, en su elogio del comercio, señalaba al tiempo la deshumanización cuantificadora de un espíritu de comercio radical (se trafica con todo, incluso las cosas más pequeñas se hacen o se dan por dinero, E.L., XX, 1 y 2), y que, aunque el comercio suaviza las costumbres e incluso introduce un cierto sentido de «justicia estricta» y lleva consigo la paz entre las naciones –al hacerlas «recíprocamente dependientes–-, también hace perder el sentido de hospitalidad, de manera que lo que une a las naciones no une en la misma medida a los particulares (E.L., XX y XXI). En sus referencias al dinero, se rastrea la misma reserva: éste puede multiplicar los deseos hasta el infinito (E.L., IV, 6 y 7; Pensées, 1.012), y quizá por ello, en el plano individual y privado, para ser feliz, como aconseja a su nieto, hay que saber poseer un control de los deseos que suele ir vinculado a la ausencia de ambición monetaria (Pensées, 72). Pero nótese que este consejo moral se circunscribe al ámbito de lo privado; ni como fórmula de felicidad, ni como norma de moralidad se le ocurre a Montesquieu elevarlo a norma social o soñar con imponerlo a todos. Lejos todavía del utilitarismo y psicologismo de ciertas corrientes del pensamiento liberal del siglo XIX, este primer liberalismo del XVIII que encarna Montesquieu no tiene fórmulas generales de felicidad para todos y se limita a exponer las ventajas de la moderación en la política –para lo cual, no se olvide, se apoya en instituciones reales y no en consejos morales- y, en el plano privado, en las ventajas de un ideal de justo medio, de honda raíz clásica, que, en el caso del presidente, no es una vulgar mediocridad sino la búsqueda constante de un equilibrio por definición inestable e incierto.

2.2.2 La libertad bajo la ley

[...]

Que el poder pare al poder

[...]. En efecto, para que ésta [la libertad de los individuos] se realice hace falta no sólo que el ciudadano sea libre, sino que viva en una comunidad libre. En la Constitución de esa comunidad libre la libertad política sólo está garantizada por la existencia de unos mecanismos institucionales mediante los cuales –según fórmula afortunada– «el poder pare al poder»; las leyes en relación con los ciudadanos, esto es, las leyes civiles, sólo garantizan a su vez la libertad de éstos cuando garantizan su seguridad. Pues «un hombre es libre en la medida que puede creer con justeza que el furor de uno solo o de muchos no le arrebatarán ni la vida ni la propiedad de sus bienes» (Pensées, 631), en la medida en que la presunción de su inocencia no es violentada por leyes o decisiones arbitrarias de nadie (E.L., XII, 2).

Así pues, a partir del imperativo de que sólo es posible en un orden social garantizar la libertad natural de los individuos a través de la eliminación de la arbitrariedad, son necesarias tanto la libertad civil, que proporciona tal seguridad bajo criterios objetivos de previsibilidad, como la libertad política que protege al individuo de la posibilidad legal del abuso del poder.[...]

[...]

La libertad

Es cierto –escribe– que en las democracias parece que el pueblo hace lo que quiere; pero la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. –Y termina:– Hay que tomar consciencia de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad (E.L., XI, 3).

Definición canónica de lo que vendrá a ser con el tiempo un Estado de Derecho. La independencia o libertad filosófica –el ejercer cada uno la propia voluntad– es diferente de la libertad política, que «consiste en la seguridad, o al menos en la opinión que se tiene de la propia seguridad» (E.L., XII, 2); es decir, en la seguridad de que el ejercicio de la voluntad de los otros no invadirá o anulará mis propios derechos y que el espacio de convivencia trazado por las leyes no será violado por unos en detrimento de otros,

Sólo esta libertad –llamada con posterioridad y un tanto equívocamente «libertad negativa»– garantiza al individuo un espacio propio, rodeado y protegido por las leyes, con una capacidad de resistencia y reglas de juego en donde nadie puede ser obligado a hacer una cosa que la ley no ordena.

La democracia y la aristocracia –prosigue Montesquieu refiriéndose a las repúblicas antiguas de participación ciudadana– no son estados libres por su naturaleza. La libertad política no se encuentra más que en los estados moderados; ahora bien, no siempre aparece en ellos, sino sólo cuando no se abusa del poder. Pero es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. ¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites (E.L., XI, 4).

[...]

Libertad de expresión

Las palabras no forman cuerpo de delito, no van más allá de la idea. La mayoría de las veces no tienen significación por sí mismas, sino por el tono en que se dicen. Suele suceder que al decir las mismas palabras no se las dé el mismo sentido... A veces el silencio es más expresivo que todos los discursos (E.L., XII, 12).

Y algo similar ocurre incluso con los escritos, especialmente los satíricos: si el miedo y la ignorancia los hace inexistentes en un Estado despótico, en las democracias y en las monarquías proliferan, pero en éstas son –o deben ser– «materia de policía, pero no de delito», y en ambos sistemas «pueden divertir a la malicia general, consolar a los descontentos, disminuir la envidia de los altos puestos, dar al pueblo paciencia para sufrir y hacerle reír de sus sufrimientos». En cualquier caso, más se persiguen estos escritos si el gobierno está dirigido por una aristocracia, «pues los magistrados son pequeños soberanos, no lo bastante grandes como para despreciar las injurias; si en la monarquía algún dardo va dirigido contra el monarca, éste está tan alto que no llega hasta él, pero atraviesa de parte a parte a un señor aristocrático» (E.L., XII, 13).

Y siempre puede medirse el grado de libertad de un régimen por el grado de la libertad de expresión de los particulares:

Para gozar de libertad es preciso que todos puedan manifestar su pensamiento; lo mismo se necesita para conservarla: un ciudadano en este Estado diría y escribiría todo cuanto las leyes no le hayan prohibido expresamente decir o escribir (E.L., XIX, 27).

[...]. Muy significativamente, Montesquieu señala que otra medida de libertad es sin duda la de las mujeres: en un régimen despótico, las mujeres viven en servidumbre; en un régimen moderado, como la monarquía, impera «la libertad de las mujeres» (E.L., XIX, 15).

Por descontado, ni la delación calumniosa, ni la acusación a través de cartas anónimas u otro procedimiento similar, ni cualquiera en tipo de prácticas contra los particulares, pueden ser efectivas en un regimen moderado, en un sistema de libertad. Más bien, esos usos tienen que volverse por ley contra quien los utiliza (y recuerda la que se hacía a los acusadores falsos y calumniosos en la Roma republicana) o, al menos, infligirles la pena de no creerlos en absoluto (E.L., XII, 16, 20 y 24)

[...]

Individualismo

Los ciudadanos –anota en sus cuadernos, refiriéndose al mundo antiguo– estaban unidos a los ciudadanos por todo tipo de vínculos: estaban atados unos a otros por sus amigos, por sus libertos, sus esclavos, sus hijos. Hoy todo esto ha desaparecido, incluso el poder paterno: cada hombre está aislado.

[...]

Participación y solidaridad iban unidos en un sistema basado en la virtud cívica, en la subordinación del interés particular al interés general. A cambio, la libertad del individuo quedaba apenas sin espacio donde expandirse; la austeridad, la frugalidad, la vigilancia de los magistrados y de los demás ciudadanos para mantener una república virtuosa, «obligaban» al ciudadano a esa libertad de participación. En el mundo moderno, y sin nostalgia de ficticios paraísos perdidos, Montesquieu concibe al hombre como individualidad libre («somos libres e inciertos», Pensées, 2.080) y con la única finalidad de ser feliz, pero aflora su preocupación por un individuo aislado, insolidario y despreocupado de los asuntos públicos, frente al cual un poder arbitrario (y todo poder tiende al abuso, según ha insistido) tenderá siempre a «particularizar los intereses», a dividir y «uniformizar» la sociedad en beneficio propio (E.L., XXIX, 18).

[...]

La intervención activa de los ciudadanos, o al menos de una parte significativa de los mismos, en el control, vigilancia y funcionamiento de esos mecanismos parece para Montesquieu evidente. O, dicho de otro modo, la preservación de la libertad personal exige un tipo de regímenes en los que la idea de servicio o participación pública no esté excluida. Sólo somos libres si estamos seguros, pero sólo podemos tener un grado suficiente de libertad y de seguridad si participamos, por un lado, en el control activo de los mecanismos del poder y, por otro, si de alguna manera se posee interiorizada –por educación, costumbres, hábitos– una vivencia de libertad.

2.2.3. El despotismo

El tercer tipo de régimen político es en realidad, para Montesquieu, el antimodelo de gobierno. La naturaleza del poder despótico consiste en el ejercicio de ese poder por un hombre solo, no sometido a leyes, por lo que gobierna con arbitrariedad o «abandona» el poder en manos de favoritos o ministros. El principio de este régimen es el temor, ayudado por la corrupción más espantosa, pues permanece siempre oculta (E.L., II, 5; III, 8-10).

En un sistema despótico rige la igualdad más absoluta, pero es una igualdad que despoja a los hombres de su humanidad, contraria precisamente a la igualdad bajo la ley: «Todos los hombres son iguales en el gobierno republicano, así como en el despótico: en el primero porque lo son todo, en el segundo porque no son nada» (E.L., VI, 2). En éste se priva a los hombres de toda libertad política para convertirlos en objeto de arbitrariedad de una voluntad que no responde a ninguna norma, ni jurídica, ni natural: ni tan siquiera es prolongación de un poder paternal, que si bien no legitima nunca el poder político (Montesquieu ha separado siempre y de forma nítida el poder paterno y familiar del espacio privado respecto al poder político en el espacio público) es al menos natural. Simplemente, el poder despótico es un atentado contra la naturaleza humana y causa al hombre «males espantosos» (E.L., II, 4).

Si el rechazo al despotismo desde una perspectiva normativa es tajante, también lo es en Montesquieu el rechazo desde una línea pragmática o estrictamente política. No solamente causa males con frecuencia irreversibles (un pueblo acostumbrado al sometimiento despótico difícilmente aprenderá el ejercicio de la libertad. Dialogue de Sylla et d'Eucrate, Dossier E.L., 404), sino que ni siquiera reúne las mínimas garantías de eficacia política. Es un gobierno inestable, inseguro, siempre sujeto a revueltas y conspiraciones (L.P., LXXX), Un gobierno que elige la simplicidad bárbara y la uniformidad frente a la complejidad de lo real: «Cuando los salvajes de la Luisiana quieren coger un fruto, arrancan el árbol de raíz y así lo cogen. He aquí el gobierno despótico» (E.L., V, 13). Tal gobierno «salta a los ojos» y «como para establecerlo, sólo hacen falta pasiones, cualquiera vale para hacerlo». No conoce la paz, sino el «silencio de las ciudades» dominadas por el temor (E.L., V, 14; Pensées, 1.822). Un temor que no conoce límites: el dolor siempre los tiene, pero el temor, que no es ya fisico, sino psicológico, puede ser infinito (Spicilege, 298-299). La ciega obediencia de los súbditos en los regímenes despóticos provoca incluso su propia destrucción: si Atahualpa, Manco Inca, Moctezuma, Guatimozin, no hubiesen sido obedecidos por sus súbditos «como por un rebaño de bestias», capaces de parar la lucha a una sola palabra de su caudillo, «ciento sesenta españoles no hubiesen podido conquistarles» (Pensées, 648).

[...]

3. Régimen moderado y pluralidad social. Los poderes intermediarios y la teoría de la separación de poderes

En el análisis de los tipos de gobierno, la conclusión del presidente es clara: sólo es posible la libertad política de los ciudadanos en un régimen moderado, es decir, en un régimen en el que, con frase justamente célebre, «el poder frene al poder» (E.L., XI, 4). Un régimen temperado, equilibrado institucionalmente por grupos sociales, por grupos de intereses, por frenos y contrapesos, intencionalmente construidos. Montesquieu no se limita aquí a la idea clásica del «justo medio», sino que defiende algo más complicado: el mantenimiento de una tensión de imperativos opuestos, la asunción de la diversidad y de los conflictos que se originan en la pluralidad (Considérations sur ...Romains, VIII y IX).

[...]

Para formar un gobierno moderado –insiste el presidente– hay que combinar los poderes, regularlos, atemperarlos, ponerlos en acción; poner lastre, por así decir, a uno para que pueda resistir al otro; es una obra maestra de legislación (E.L., V, 14).

[...]

III. LOS PRINCIPIOS DE UN RÉGIMEN DE LIBERTAD. CONCLUSIONES

Sobre hombros de gigantes

Acaso porque no se nos imponen con cómodo magisterio dogmático, sino que nos fuerzan a ser auténticos hombres de nuestro tiempo, pero de su talla, que debemos alcanzar con nuestro propio vigor intelectual y moral, ante responsabilidades inéditas. Mas, en el fondo, cuando nos dejamos penetrar por sus modos de pensamiento resultan unos gigantes amables que –como los de las vidrieras catedralicias– nos ponen sobre sus hombros para ver más que ellos y, al mismo tiempo, nos enseñan a caminar con nuestros propios pies.

Díez de Corral

–María del Carmen Iglesias

Obtenido de “Historia de la ética Vol 2.: La ética moderna” pps 194-241

1 note

·

View note

Text

María del Carmen Iglesias: "El PP solo busca blanquear su nefasta gestión con el medio rural"

María del Carmen Iglesias: “El PP solo busca blanquear su nefasta gestión con el medio rural”

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha votado en contra de la moción que ha presentado el PP al Pleno en defensa de la continuidad de las Diputaciones porque “entendemos que su único objetivo es enturbiar el debate”, dentro de la “campaña de acoso y derribo” del PP al pacto de Gobierno que firmaron los socialistas con Ciudadanos, ha manifestado María del Carmen Iglesias. También ha…

View On WordPress

0 notes

Text

María del Carmen Iglesias: “El gasto en Educación cayó un 15% durante la crisis”

María del Carmen Iglesias: “El gasto en Educación cayó un 15% durante la crisis”

María del Carmen Iglesias ha indicado que “Los recortes en Educación durante la crisis afectaron de lleno a las familias: mientras el gasto público en Educación bajó un 15% entre 2009 y 2013, el de las familias creció un 28% en el mismo período”. “La contribución de las familias a la educación pública aumentó del 4,3% al 6,3% entre ambos años debido, sobre todo, a la subida de los precios de…

View On WordPress

0 notes

Text

María del Carmen Iglesias: “La patria del PSOE es la igualdad”

María del Carmen Iglesias: “La patria del PSOE es la igualdad”

María del Carmen Iglesias ha señalado que “el hecho de que se celebre el Día Internacional de la Mujer significa que no tenemos igualdad plena y que todavía tenemos mucho trabajo por delante” y ha recordado que la violencia de género es la “expresión máxima de la desigualdad”, además de condenar y lamentar las once víctimas de violencia de género registradas en los dos primeros meses de 2016.…

View On WordPress

0 notes

Text

María del Carmen Iglesias, vocal de la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas

María del Carmen Iglesias, vocal de la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas

María del Carmen Iglesias ha sido designada como vocal de la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. “El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales, manteniendo una relación permanente con ellas a través de esta comisión. Las Cortes Generales tienen reconocida legalmente la iniciativa para solicitar del Tribunal de Cuentas la realización de actuaciones…

View On WordPress

0 notes

Text

María del Carmen Iglesias: “El PP quiere oscurecer información sobre dependencia y ocultar los recortes”

María del Carmen Iglesias: “El PP quiere oscurecer información sobre dependencia y ocultar los recortes”

María del Carmen Iglesias ha lamentado que “el Sistema de Atención a las personas en Situación de Dependencia se encuentre en un estado preocupante y de incertidumbre debido a la falta de recursos y los recortes por la crisis económica, las largas listas de espera o la desigual aplicación de la ley en las distintas comunidades autónomas” “La Ley de Dependencia fue un hito histórico del Gobierno…

View On WordPress

0 notes

Text

El Partido Socialista centra su prioridad en la recuperación del Estado de Bienestar y la política social

El Partido Socialista centra su prioridad en la recuperación del Estado de Bienestar y la política social

Pedro Muñoz y María del Carmen Iglesias, diputado y senadora respectivamente, han abundado en “el empeño del Partido Socialista por revertir los recortes y los derechos perdidos en los últimos cuatro años. De ahí que ya hayamos presentado una batería de medidas que no son más que una enmienda a la totalidad a la legislatura de Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno”. En este sentido, Pedro…

View On WordPress

0 notes

Text

María del Camen Iglesias: “España ha perdido más de 800.000 habitantes desde que gobierno Rajoy”

María del Camen Iglesias: “España ha perdido más de 800.000 habitantes desde que gobierno Rajoy”

María del Carmen Iglesias ha lamentado la sangría demográfica que sufre nuestra provincia por las políticas del PP y las que ya anuncia Ciudadanos. La candidata socialista al Senado ha puesto en valor la gran oportunidad que suponen las zonas rurales en la actual época de la globalización, pero ha señalado que “para ello es necesario que tengan una buena capacidad en el servicio de conexión…

View On WordPress

0 notes

Text

María del Carmen Iglesias: “El PP demuestra que está muy lejos de defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Ávila”

María del Carmen Iglesias: “El PP demuestra que está muy lejos de defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Ávila”

La candidata María del Carmen Iglesias, ha declarado que “el Partido Popular está utilizando Ávila para intentar recoger votos pero no para poner solución a los problemas. En este caso, a los que afectan a los trabajadores del campo”. “Es un fraude que la ministra del ramo no haya sido capaz de reunirse con los ganaderos de Ávila afectados por la reforma de la PAC y el coeficiente de…

View On WordPress

0 notes