#SalvinaPizzuoli

Text

Chiassi chiassuoli e vicoli di Firenze.

Chiasso Altoviti particolare.

Chiasso, se cercato nel dizionario degli Accademici della Crusca, indica un viuzza stretta, dal latino viculus, angiportus; chiassuolo e chiassolino ne sono i diminutivi. Seguono gli esempi e le diverse accezioni relative agli usi del termine tra cui bordello o nell’espressione “andar per chiasso”, recarsi nelle case delle meretrici cui si aggiungono altri utilizzi quali burla e rumore.

In altri dizionari si legge strada stretta, breve, sudicia e mal frequentata. Vicolo, chiasso e chiassuolo sono quindi sinonimi, ma nell’accezione fiorentina il chiasso era considerato meno “importante” del vicolo. Nati in età medievale andarono a infiltrarsi nell’ordinato reticolo della città romana con il loro percorso tortuoso.

In una raccolta dei sonetti e delle rime di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, il curatore della raccolta spiega in nota il significato da attribuire all’espressione utilizzata dal poeta Vedi, ch’egli è come pisciar ‘n un chiasso.

Chiasso e chiassuolo si dice a certi viuzzi stretti della città i quali sono per ordinario ricettacolo d’ogni immondezza, per cui s’intende fare un’ignominia…

A Firenze ce ne sono ancora tanti tra le vie del centro, altri sono chiusi da cancelli ed altri ancora, ad opera delle demolizioni di fine Ottocento, sono del tutto scomparsi.

Chiasso Altoviti dal Lungarno Acciaioli

Tra quelli ancora da attraversare: il chiasso degli Altoviti e quello dei Borgherini.

Il primo va dal Lungarno degli Acciaioli a Borgo Santissimi Apostoli ed è lungo circa 40 metri e diritto, poco più avanti sul Lungarno gli corre parallelo, ma molto più breve, quello dei Borgherini che si apre sulla piazza del Limbo. Entrambi presero il nome dagli antichi e rispettivi casati.

Il chiasso degli Altoviti si chiamava precedentemente della Vergine Maria nome che fu cambiato nell’attuale proprio perchè venne ad essere inglobato tra i fabbricati e i palazzi presso l’Arno e in Borgo SS. Apostoli di proprietà dell’antica famiglia di stirpe longobarda stabilitasi a Firenze nel XII secolo. L’interno del chiasso si presenta con la struttura caratteristica: la strada scorre stretta tra due pareti di caseggiati con sporti aggettanti che lo chiudono in alto ma non per tutta la lunghezza e con finestre che vi si affacciano.

Il cinquecentesco palazzo Borgherini da piazza del Limbo.

Chiasso Borgherini da piazza del Limbo.

Palazzo Borgherini particolare.

Diversa la struttura del chiasso Borgherini che si apre sul Lungarno con tre sporti che lo coprono quasi fino allo slargo in piazza del Limbo. Originaria di Cerreto Guidi anche la casata dei Borgherini costruì i propri palazzi in Borgo SS. Apostoli. Il loro cinquecentesco fabbricato, oggi Rosselli del Turco, fu costruito da Baccio d’Agnolo tra Borgo Santissimi Apostoli e piazza del Limbo cui successivamente fu aggiunto un giardino dalla cui fioritura prese il nome l’attigua via del Fiordaliso o fleur de lis, fior di giglio.

Via del Fiordaliso attigua al giardino di palazzo Borgherini oggi del Turco.

Non lontano il Chiasso del Buco che si articola, quello superstite alle distruzioni e ricostruzioni del dopoguerra, in due tronconi: uno da via Lambertesca si apre in piazza dei Salterelli e l’altro da piazza dei Salterelli al Chiasso dei Baroncelli. L’origine antica del nome sembra derivi da un’osteria alla quale si accedeva scendendo in “buca”. Si tramanda che vari personaggi famosi del loro tempo furono avventori in allegre brigate: Il Magnifico Lorenzo, che insieme al Fico e alle Bertucce lo cita nei suoi versi, lo Anton Francesco Grazzini e Michelangelo e Marsilio Ficino, solo per citarne alcuni.

.

Piazza dei Salterelli dove il chiasso del Buco continua sulla destra.

Un altro pezzo del chiasso del Buco da via Lambertesca.

Il vicolo del Panico è tra quelli chiusi, perché delimitati da un cancello. Si tratta di un vicolo senza sfondo al quale si accede da via Pellicceria.

Il nome attuale risale all’Ottocento ma ebbe vari nomi prevalentemente presi in “prestito” da altre vie, un uso comune anche per strade di maggiore importanza.

In ordine di tempo si chiamò: Vicolo di Capaccio, Vicolo dei Davanzati e quindi Vicolo del Panico.

.

.

.

Vicolo del Panico, tabernacolo.

Vicolo del Panico da via Pellicceria.

Il termine Capaccio, toponimo ancora oggi di una strada nei pressi, era dovuto, come scrisse il Villani, al caput aquae ovvero al serbatoio che raccoglieva l’acqua dell’acquedotto romano che approvvigionava la città dal Monte Morello e che il volgare aveva trasformato stravolgendone l’etimo.

Vicolo Davanzati derivava invece da un altro che si trovava nei pressi di quella che sarebbe diventata piazza Davanzati.

Anche l’attuale nome appartiene ad un altro che la toponomastica fiorentina chiama per distinguerlo Vicolo Vecchio del Panico chiuso anch’esso da due cancelli.

La toponomastica racconta la sua storia legata ai nomi di illustri e ricche casate o a strutture un tempo esistenti o a elementi naturali del territorio o a luoghi di ritrovo come l’antica osteria dalla quale si fa derivare il nome del Vicolo Vecchio del Panico: forse perché attirava avventori come questo cereale gli uccelli?

Vicolo Vecchio del Panico da Via del Corso.

Nel Vicolo si può accedere da via del Corso per ritrovarsi in via Dante Alighieri: due cancelli ne delimitano l’accesso in entrata e in uscita. In Via del Corso l’accesso è contrassegnato in alto da un tabernacolo che raffigura la Madonna con il Bambino.

Il Vicolo Vecchio del Panico vanta anche un nomignolo con il quale i fiorentini ricordavano le vecchie lotte intestine tra famiglie, antichi fatti accaduti, ma dei quali si rischia di perdere traccia come di queste viuzze.

Read the full article

1 note

·

View note

Text

Nella vallecola del torrente Marina tra pievi, castelli e antiche strade

di SalvinaPizzuoli

Siamo in Val di Marina che prende il nome dal torrente omonimo. Per dirla con il Repetti, l’autorevole storico ottocentesco autore del Dizionario geografico fisico storico della Toscana dove non manca neanche il più piccolo borgo ma vi sono tutti documentati e situati geograficamente, “ha il monte Morello al suo levante e quello della Calvana a ponente”. Nella descrizione…

View On WordPress

0 notes

Text

Villa Fabbricotti e il parco

Sulle pendici della collina di Montughi un’elegante villa con parco: siamo su via Vittorio Emanuele II poco prima di via Trieste e dopo via Stibbert, nome dell’omonimo museo con un parco che confina con quello della cosiddetta villa Fabbricotti la cui sistemazione “romantica”, in entrambi, si deve all’architetto Poggi.

La storia di villa Fabbricotti la racconta nel suo libro “I dintorni di Firenze” (1875) Guido Carocci che nell’edizione del 1906 scriveva che “fin dal xiv secolo fu della famiglia Boninsegni che aveva le sue case in Firenze sulla piazza vecchia di S. Maria Novella e che le possedette fino all’anno 1525. Il 24 maggio di quell’anno da Alessandra e Gostanza di Lionardo Boninsegni la comprava Girolamo di Zanobi Del Maestro Luca, d’una famiglia che ebbe cappella in S. Trinità presso la quale sorgevano le sue case. Poco dopo, nel 1530, egli la rivendeva ad Alessandro Strozzi e da quell’epoca fino al XIX secolo restò in possesso del ramo di quell’illustre famiglia che si disse dello Strozzino.

Nel 1823 fu venduta alla famiglia inglese Wight, poi fu dei Marchesi Zambecari, quindi del celebre tenore Mario Tiberini e finalmente dei Conti Fabbricotti”.

Villa Fabbricotti in un’immagine di fine Ottocento

Dopo i vari passaggi padronali che il Carocci indica, fu acquistata nel 1864 da Giuseppe Fabbricotti, proprietario di alcune cave di marmo a Carrara. A lui si devono la trasformazione completa dell’originario Casino di caccia degli Strozzi in villa prestigiosa con parco romantico, secondo le tendenze dell’epoca.

L’architetto Vincenzo Micheli cui furono affidati i lavori la dotò di una torre merlata che sovrastava l’intera struttura e una terrazza con un loggiato sottostante in stile brunelleschiano che si affacciava sul giardino degradante con terrazze e balconate. Il salone al piano terreno dove aveva soggiornato poco prima di morire (1825)la sorella amatissima di Napoleone, la leggiadra Paolina, fu affrescato da Annibale Gatti che la ritrasse in uno dei medaglioni che ne decoravano il soffitto.

Medaglione con Paolina Bonaparte, particolare.

Il soffitto affrescato con il medaglione dedicato a Paolina Bonaparte.

l soffitto del salone del piano terreno che si affaccia sulla terrazza

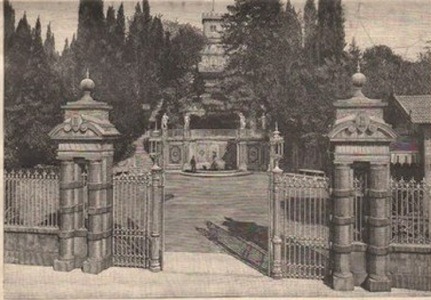

Ingresso con la cancellata e la fontana in un’immagine di fine Ottocento

Al grande parco, oggi pubblico, e alla villa si accedeva da via Vittorio Emanuele II su cui si apriva l’imponente ingresso con cancellata: la villa dominava dall’alto il declivio a terrazze e al centro dell’ultima in basso una fontana. Lecci, pini domestici, cipressi, acanti e palme circondavano la villa mentre il giardino si sviluppava in asse con il loggiato su due terrazzamenti collegati da scalinate laterali. E un grande Cedro del Libano dominava con la sua mole lo spiazzo ad ovest accanto alla villa. Il bel Cedro, cui gli esperti avevano dato circa 140 anni, oggi non giganteggia più, a sua memoria rimane un fusto imponente.

Nel parco accanto alla villa ciò che oggi rimane del grande Cedro del Libano

E' nel parco, dall’impianto romantico all’inglese dove natura e architettura armonizzano tra loro, tempietti, fontane, sculture in marmo e terracotta, oggi in parte perdute o rovinate.

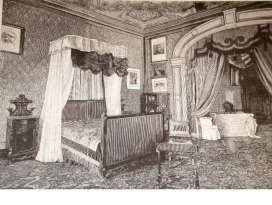

Sarà certamente piaciuto, nella sua allora originaria struttura, alla regina Vittoria d’Inghilterra che nel 1894 fu ospite della villa

La camera da letto allestita per la regina Vittoria d’Inghilterra ospite della villa nel 1894

La piastra marmorea che commemora il soggiorno della regina Vittoria

https://tuttatoscana.net/itinerari-2/a-firenze-villa-fabbricotti-e-il-suo-parco/

Salvina Pizzuoli

tuttatoscana.net

Read the full article

0 notes

Text

I caffè di Firenze: fra caffè ed arte.

A Firenze: caffè, leccornie, artisti e letterati tra Otto e Novecento

ovvero ma lo sai dove ti siedi?

Gilli, Paszkowski, Giubbe Rosse, Rivoire, Castelmur, Gran Caffè San Marco

Caffè Gilli la vetrata liberty con l’orologio

Firenze tra Otto e Novecento non era nuova ai ritrovi in centro città; già dal Settecento poteva vantare diversi luoghi d’incontro dove consumare dolciumi o bevande scambiando chiacchiere e toscanacce battute, ma anche opinioni e considerazioni in un’atmosfera sospesa tra le delizie del palato e la gradevolezza dell’ambiente. Piacevolezze di un tempo e non solo: antiche osterie, ormai scomparse ma di cui resta precisa traccia nei toponimi cittadini, testimoniano che da sempre Firenze ha prediletto questi luoghi di ritrovo in cui gli intellettuali del tempo, come il Magnifico, si ritrovavano bevendo del buon vino, gustando mangiari e discorrendo amenamente o animatamente. Se dei locali settecenteschi rimane poco più che il nome, possiamo ancora sedere in piazza della Repubblica, allora Vittorio Emanuele, ai tavolini di Gilli, delle Giubbe Rosse e di Paszkowski, o gustare una dolcezza da Giacosa o da Rivoire. E il fenomeno non può essere considerato solo fiorentino ma va esteso alla Toscana, con Firenze a rappresentarla tutta nella storia particolare dei Caffè.

Caffè, birrerie, cioccolaterie terre del gusto ma in cui sono state scritte anche pagine di storia letteraria e artistica o che comunque erano al centro dei movimenti che le creavano, nello scambio, nello scontro e nel confronto. E mi piace allora perdermi in quel tempo di socialità fisicamente condivisa e creativa e, come in un viaggio con la macchina del tempo (nel nostro caso cronaca e fotografia), ricostruirne la storia, le curiosità, le immagini.

Gilli in un disegno tratto dalla pagina dell’associazione Cffè storici

E cominciamo con Gilli, perché è stato il più antico Caffè di Firenze: nato nel 1733 non proprio come caffè ma come bottega di “pani dolci” era allora in via de’ Calzajoli angolo via delle Oche, in quel tratto che si chiamava ancora corso Adimari. A metà Ottocento lo troviamo come caffetteria in via degli Speziali, dove offriva anche rosolio e assenzio i liquori preferiti dell’epoca, non lontana dalla nuova e definitiva sede, nel 1910, in Piazza della Repubblica, con aperture in Via Roma oltre che nell’allora Piazza Vittorio Emanuele accanto a Pazskowski. Era frequentato dall’alta società, ma anche da artisti, borghesi e benestanti affermando successivamente la sua prerogativa di caffè letterario. Oggi se all’esterno gli spazi ricavati sulla piazza hanno i caratteri di un’attività recente, l’interno è invece un salto nel tempo: l’arredamento belle epoque, l’antico orologio che sovrasta la vetrata liberty di accesso alla sala da tè, la cioccolata in tazza e non, che Gilli produce da oltre due secoli…

Accanto a Gilli il Caffè Centrale, poi Paszkowski, ma che i Fiorentini chiamavano “puzzuschi”; nacque come birreria.

Un tappo che riporta il marchio della birra

Karol Paszkowski, nobile polacco, dopo un soggiorno negli Stati Uniti tornò in Europa dove sposò un’austriaca imparando a Vienna la tecnica della birrificazione. Arrivato a Firenze nel 1903 fu pioniere di quest’arte in Italia rendendo famoso, soprattutto nell’Italia centrale, il prodotto con il proprio nome per ben trent’anni quando il marchio venne assorbito dalla bresciana Wührer. Aveva locali grandiosi che si affacciavano con ben tredici porte sulla piazza, su via Tosinghi e su via Brunelleschi, riccamente decorato con specchi e varie suppellettili e un’orchestrina che gli conferivano le caratteristiche di Caffè Concerto. Si affermò come Caffè letterario per la frequentazione assidua di artisti, letterati e musicisti tra cui i membri fondatori delle Riviste “La voce” e “Lacerba” rispettivamente Prezzolini e Papini e Soffici e, tra i suoi tavolini, lo stesso Dino Campana offriva i suoi “Canti Orfici” agli avventori. E nel tempo altri intellettuali noti siederanno nelle sue sale: D’Annunzio, Montale, Saba, Pratolini saranno clienti abituali. Ai Caffè di Firenze avanguardia e tradizione fanno la storia della letteratura e non solo italiana. Ma è dall’altra parte della piazza che le avanguardie la fanno da padrone: alle Giubbe Rosse.

Caffè Paszkowski in una foto d’epoca

Quando i fratelli Reiminghaus, tedeschi e fabbricanti di birra, nel 1896 aprirono il loro Caffè birreria, nella piazza era stato costruito da un anno l’arco che ancora oggi possiamo vedere, chiamato dai fiorentini “Arcone”, dopo la demolizione del Mercato Vecchio e del Ghetto, cosa che dispiacque ai più, compreso Telemaco Signorini che ne fermò il tempo su varie tele disturbato dalle distruzioni e soprattutto dalle porcherie che venivano su al loro posto. Sorse nel luogo dove, quando esisteva ancora il Mercato vecchio, c’era una vineria. Era diventato il punto di riferimento della comunità tedesca a Firenze, con le sue due grandi vetrate di cui una serviva da ingresso e con i camerieri “attillati in uno smoking rosso fiamma e con un ampio grembiule bianco che li fasciava tutti come una sottana” da cui il nome dato dal nuovo gestore nel 1910.

La copertina del libro di Viviani edito nel 1933 dal titolo Giubbe Rosse

Così ce lo presenta Alberto Viviani, poeta e pittore fiorentino, cronista degli avvenimenti e dei personaggi di quegli anni nel suo libro “Giubbe Rosse” edito nel 1933:

Due grandi vetrate, una chiusa ed una che serviva da ingresso, sormontate da un fregio in legno massiccio con un angiolo ghiotto di birra, sotto una grande scritta: “Reinighaus”; molte lampade ad arco, di quelle che oggi si riscontrano soltanto a Parigi e che spandono una strana luce riposante, sfolgoravano all’ingresso Nella prima sala placidi e massicci tedeschi immersi nella lettura ”Le Giubbe Rosse” erano fornite dei quotidiani e delle riviste di tutto il mondo Più che un caffè le prime due sale avevano l’aspetto di un circolo di lettura ma la pace sonnacchiosa venne sconvolta quando dal 1913 la terza sala diventò la sede fissa del gruppo di “Lacerba” e quindi dei futuristi fiorentini.

Fu proprio a partire da questa data che Papini e Soffici frequentatori fino a quel momento del Paszkowski e del Castelmur si stabilirono definitivamente alle Giubbe Rosse. Questo girovagare tra i Caffè non deve stupire, da sempre letterato ha fatto rima con squattrinato e i nostri artisti e innovatori non facevano eccezione: si sistemavano dove il credito era ancora disponibile!

La cioccolata a vapore in un vecchio manifesto di Rivoire che la reclamizza

Piazza Signoria, Palazzo Lavison costruito su progetto dell’architetto Landi nel 1868 al posto della Loggia dei Pisani e della chiesa di Santa Cecilia: la grande ricostruzione di Firenze capitale era cominciata e, come ebbe a scrivere il Pesci, fedele cronista di quegli anni, i “buzzurri”, calati in Toscana dopo la proclamazione, si erano accaparrati i posti migliori per le loro botteghe; è lì, nei grandi fondi commerciali del palazzo che nel 1872 si insedierà la fabbrica di “cioccolata a vapore” del piemontese Rivoire. In effetti la posizione che ancora oggi occupa il locale è davvero mirabile. Il fondatore, Enrico Rivoire, era torinese e fornitore della casa reale; quando la capitale fu trasferita da Torino a Firenze, il cioccolattiere si trasferì al seguito, ma preferì restare quando la capitale nel 1870 fu spostata a Roma probabilmente incantato dallo spettacolo che la bella piazza offriva…

Caffè Castelmur in un disegno a illustrazione del romanzo di Carlo Lorenzini in arte Collodi

Non lontano, su via dei Calzaioli angolo via dei Tavolini, un caffè oggi scomparso ma che ha riempito della sua storia e dei suoi trascorsi varie pagine, anche negli scritti dei protagonisti “ogni volta che ripenso alla bella compagnia del quieto e grave Castelmur” scriveva Ardengo Soffici in una lettera indirizzata all’amico Papini parlando del caffè tra i più antichi della città impiantato dagli Svizzeri nel 1700, detto pertanto anche Helvetico, dove al posto del vino si “mescevano” le nuove bevande: caffè e cioccolatte. Talmente rinomati e apprezzati, i suoi prodotti di pasticceria parteciparono alla prima Esposizione nazionale dell’appena nato Regno d’Italia, tenuta a Firenze nel 1861 presso la Stazione Leopolda, riadattata allo scopo. Se agli inizi della sua attività il locale era frequentato dagli svizzeri e dai tedeschi, nella lunga vita del Caffè Castelmur, anche i fiorentini e letterati illustri lo avevano eletto a proprio punto di ritrovo. Così come il fondatore della rivista “Il Leonardo” nei primi anni del Novecento o come Carlo Lorenzini in arte Carlo Collodi con spirito arguto nel suo “Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico umoristica”, pubblicato nel 1856, lo descriveva nella pagina dedicata ai fiorentini al Caffè “è il piede a terra di tutti gli oziosi e di tutti gli intelligenti di pasticceria e di bevande spiritose. Le sue manifatture sono accreditatissime presso i buon-gustai e meritatamente. La sua posizione topografica lo rende necessariamente il luogo di Stazione di tutti i vagabondi, che traversano dalla mattina alla sera, la popolatissima via dei Calzaioli”.

Gran Caffè San Marco in Piazza San Marco angolo via Larga in una vecchia foto.

Lasciamo via de’ Calzaioli e ci dirigiamo verso Piazza San Marco dove all’angolo con via Larga, oggi Cavour, nel 1870 aprì il Gran Caffè San Marco, con il nome di “Caffè Fanti” il generale la cui statua in bronzo, opera di Pio Fedi, fu posta nel 1872 fra le aiuole del giardino al centro della Piazza. Ritrovo degli studenti della vicina Facoltà di Lettere e dei frequentatori della Biblioteca Marucelliana o dell’Accademia delle Belle Arti o della Libreria di Ferrante Gonnelli, nella vicina Via Cavour, o dal nutrito gruppo di professori e intellettuali come Luzi e Bigongiari, solo per citare i nomi di alcuni tra i maggiori esponenti toscani di quel movimento che prese il nome di Ermetismo (oltre a Bo, Parronchi, Macrì). Quel Caffè, e non le aule della vicina università, era il più frequentato dai giovani di allora, con Renato Poggioli, lo slavista, a fare da maestro, lì la sede della vera università.

Read the full article

#caffè#Castelmur#Firenze#Gilli#GiubbeRosse#GranCaffèSanMarco#Paszkowski#Rivoire#SalvinaPizzuoli#tuttotoscana.net

0 notes