#descivilización

Text

La descivilización

La descivilización es la nueva palabra de moda. Emmanuel Macron la utiliza para describir a los trabajadores que salen a la calle, a los jóvenes de los suburbios o a los activistas medioambientales de las zonas de defensa. Todos los partidos de derecha europeos utilizan la misma palabra para decir que Europa está perdiendo su civilización y está siendo sustituida por migrantes bárbaros. “Al utilizar el término “decivilización” para describir el aumento de la violencia en Francia en los últimos meses, Emmanuel Macron utiliza nociones controvertidas y contradictorias para designar lo que considera una realidad política actual”.

La palabra descivilización es un concepto acuñado por un sociólogo alemán, Norbert Elias, en 1939 para explicar cómo los fascistas ponían en tela de juicio la ciencia, la inteligencia y la civilización para apelar únicamente a las emociones de la gente y destruir la democracia. Los fascistas queman libros y persiguen a los intelectuales con el argumento pseudodarwinista de que hay que favorecer a los fuertes y dejar de proteger a los débiles porque es antinatural.

En Francia, desde los años noventa se está llevando a cabo un esfuerzo deliberado de descivilización. En 1991, Jacques Chirac justificó la violencia contra los inmigrantes por el ruido y el olor. (https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s1152333_001/le-bruit-et-l-odeur-de-jacques-chirac). Por primera vez, un dirigente político justificaba comportarse como un abusador en lugar de utilizar las reglas de la sociedad, y fue elegido en 1995. En 2005, Nicolas Sarkozy y la kärcher (https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/nicolas-sarkozy-en-2005-le-terme-nettoyer-au-karcher-est-un-terme-qui-s-impose) redujeron a los habitantes de los suburbios a basura. Deshumaniza a una parte de la población. En 2018, el presidente de la República, Emmanuel Macron, dice que para encontrar trabajo basta con cruzar la calle (https://www.rtbf.be/article/je-traverse-la-rue-et-je-vous-trouve-du-travail-jonathan-chomeur-a-mal-digere-les-conseils-de-macron-10022373). Cuando los dirigentes hablan en estos términos, son los actores de la descivilización. Cuando instauran autoridades ilegítimas en las que el pueblo no tiene medios para expresarse, sólo queda el ecoterrorismo o la violencia callejera. El debate ya no es posible.

Nunca ha habido tantas sanciones disciplinarias en la Asamblea Nacional como bajo el mandato de Emmanuel Macron. En lugar de tener modales y dignidad, los representantes electos, de France Insoumise entre otros, se comportan como salvajes. Los bárbaros son los que gritan “decivilización”. (https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/07/21/a-l-assemblee-nationale-un-nombre-record-de-sanctions-depuis-la-reelection-d-emmanuel-macron_6182897_4355770.html). Los primeros en alentar el proceso de descivilización proceden de quienes se supone que deben dar ejemplo y poner en práctica formas de organizar los debates para resolver las diferencias sin violencia. Lo mismo ocurre en todas las democracias occidentales. Los representantes elegidos compiten en atrocidades y la extrema derecha aplaude y gana las elecciones. Cuando se da ejemplo de brutalidad, se restablece el miedo en la gente, que entonces busca un protector. Giorgia Meloni afirma proteger a la gente como una madre protege a sus hijos (¿Cómo están transformando las mujeres la extrema derecha moderna? | ARTE Kreatur: https://youtu.be/Z4OUjrHDlQI). En Suecia, las autoridades aceptaron una manifestación de personas que quemaban un Corán (https://www.tdg.ch/la-police-autorise-un-rassemblement-qui-prevoit-de-bruler-le-coran-434500290221). En los parlamentos, los diputados se lían a puñetazos, hacen ruido para impedir que otros hablen, etcétera.

Si no hay justicia ni policía que le defienda, el ciudadano debe buscar un protector que utilice la fuerza. Los políticos han incendiado la sociedad avalando la violencia. Los primeros incendiarios son los que ocupan puestos de responsabilidad. Necesitamos normas para proteger a los ciudadanos y no dejar que los acosadores decidan, y debemos poner los medios para lograrlo. Es la ausencia de civilización lo que nos pone en peligro. Tenemos que mantener las barreras que impiden que la gente se comporte como intimidadores.

“Es nuestra sociedad, en su relación tóxica con la naturaleza y el Otro, la que es profundamente violenta. Gastamos gigantescas sumas de dinero para matar el suelo, envenenar a la gente, empobrecer a los países del Sur, sacrificar miles de millones de animales y expulsar a los emigrantes al mar. El historiador camerunés Achille Mbembe utiliza el término “necropolítica” para evocar esta civilización moderna sembrada de cadáveres, donde la “administración metódica de la muerte” moviliza la ciencia, el ejército, la industria y la tecnología”. (https://reporterre.net/La-decivilisation-est-une-chance).

Décivilisation” : histoire de la violence (et de sa récupération politique): https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/decivilisation-histoire-de-la-violence-et-de-sa-recuperation-politique-8351283

“Décivilisation” : où sont les barbares ?: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-billet-politique/le-billet-politique-du-mardi-30-mai-2023-4923294

#Asamblea Nacional#aurianneor#democracia#derecha#descivilización#emmanuel macron#europa#extrema derecha#fascismo#France Insoumise#fuerza#Giorgia Meloni#identidad#inmigrantes#jacques chirac#nicolas sarkozy#Norbert Elias

1 note

·

View note

Text

La «descivilización» ideologizada por la extrema derecha

Sectores enteros de la población sufren a diario violencia simbólica, intimidación discursiva y dramatizaciones mediáticas. Las ciudades están ensordecedoras, día y noche, con sirenas aullando. Los miedos se mantienen como válvulas preventivas. La sociedad francesa se hunde en una psicosis colectiva.

Francia versus África: La «descivilización» ideologizada por la extrema derecha

Por Mustapha…

View On WordPress

0 notes

Text

¿Qué hay detrás de la máscara altruista? La UNESCO en el callejón neoliberal

Luis Bonilla-Molina

Leyendo a Bifo (2015), podemos asociar la llegada del neoliberalismo con la desaparición de los héroes, individuales y colectivos. El autonomista italiano se atreve a datar en 1977 el momento en el cual “el mundo se desplazó desde la era de la civilización humana hacia una era desevolutiva o de descivilización” (Berardi, 2015: 11), proceso que se mostraría claramente en la…

View On WordPress

#Apagón Pedagógico Global#Calidad Educativa#Cuarta Revolución Industrial#Luis Bonilla Molina#Neoliberalismo educativo#Transformación educativa

0 notes

Text

Sobre El eclipse de la Fraternidad y la tradición republicana. Entrevista a A. Domenech /Carlos Abel Suárez

https://dedona.wordpress.com/2013/09/23/sobre-el-eclipse-de-la-fraternidad-y-la-tradicion-republicana-entrevista-a-a-domenech-carlos-abel-suarez/

-

2) Desde el concepto de fraternidad recorres un tiempo que explica mucho de lo que nos pasó a los que vivimos la segunda mitad del siglo XX y este violento ingreso en el actual. ¿Estamos hablando de un eclipse algo prolongado en términos de la vida humana aunque relativamente breve desde una perspectiva histórico-filosófica?

Respuesta.–Fraternidad significaba en 1790 –cuando Robespierre acuña la divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad— universalización de la libertad republicana y de la reciprocidad en esa libertad que es la igualdad republicana. Es decir, que todos, también los pobres, los humildes, todos los que necesitan depender de otro para vivir, todos quienes, para existir socialmente y pervivir, han de pedir diariamente permiso a otros, criados, trabajadores asalariados, artesanos modestos, campesinos acasillados, mujeres, todas las categorías sociales, en fin, que entonces se incluían entre las “clases domésticas”, todos los miembros de la “familia” (“familia” viene de famuli: esclavos, siervos), salieran del domus subcivil en que la sociedad señorial viejoeuropea (y colonial iberoamericana) les había inveteradamente confinado, para emerger como ciudadanos de pleno derecho a una sociedad civil de libres e iguales. La idea era que nadie necesitara tener que pedir permiso a otro particular para poder existir socialmente, que todo el mundo tuviera su propia base material, sus propios medios de existencia social. Esa idea, que unificó políticamente al “cuarto estado” desprendiéndolo del tercero (los burgueses), entró en fase de eclipse básicamente por dos motivos.

Primero, porque la sociedad civil napoleónica dio una apariencia de libertad e igualdad civiles, de libertad e igualdad, esto es, independientes de las bases materiales (la propiedad) en que el republicanismo (de Aristóteles y Cicerón a Jefferson, Kant o Robespierre) las hacía arraigar: de ahí salió la libertad “liberal” en el siglo XIX. (En rigor histórico, no hay “liberalismo” antes del XIX: la propia palabra se inventa en las Cortes de Cádiz, en 1812.)

Segundo porque, después del fracaso de la II República francesa de 1848 –la llamada República “fraternal”—, los socialistas políticos, legítimos herederos del legado del republicanismo democrático tradicional, consideraron con buenas razones que, en la era de la industrialización, no era ya viable el viejo programa democrático-fraternal revolucionario de una sociedad civil fundada en la universalización de la libertad republicana por la vía de universalizar la propiedad privada; para ellos no se trataba tanto de una inundación democrática de la sociedad civil republicana clásica, cuanto de la creación de una vida civil no fundada ya en la apropiación privada de las bases de existencia, sino, como dijo Marx, basada en un “sistema republicano de asociación de productores libres e iguales”, es decir, en un sistema de apropiación en común, libre e igualitaria, de las bases materiales de existencia de los individuos.

Marx y Engels –y aun Bakunin— nunca perdieron de vista la conexión de este ideal socialista con el viejo ideal republicano-democrático fraternal. El republicanismo se hizo definitivamente invisible, se eclipsó, como tradición histórica cuando los socialistas que vinieron después fueron olvidando en sus formulaciones doctrinales –y en su agitación política cotidiana— esa conexión, para acabar confundiendo muchas veces ellos mismos la tradicional concepción republicana de la libertad –enormemente exigente— con la nueva –y trivial—concepción liberal postnapoleónica.

3) Te defines como un republicano radicalmente democrático. ¿Qué valor político tiene hoy esa tradición?

Respuesta.- Bueno, si hay que definirse lacónicamente, yo me defino como un socialista sin partido. Y sin partido, en alguna medida, porque los diversos partidos o grupos socialistas existentes (socialdemócratas, comunistas de varias tendencias, laboristas, anarcosindicalistas) han ido perdiendo la autoconsciencia de ser los herederos del republicanismo democrático. El socialismo, incluso en el más amplio sentido de la palabra, que incluye a todas las tendencias antes mencionadas, o es la continuación –todo lo cauta y realista y sensata que se quiera— de la inveterada pretensión democrático-fraternal de civilizar radicalmente todos los ámbitos de la vida social, o no es nada, políticamente hablando.

El capitalismo heredó del viejo régimen europeo la tripartición de la vida social, segmentada en un ámbito propiamente civil de libres e iguales (regido por lo que Montesquieu llamó la loi civil); un ámbito “político” substraído al control fiduciario de la sociedad civil y supraordinado a ella, es decir, el Estado burocrático moderno que viene del despotismo “público” de las monarquías y los principados absolutistas (regido por lo que Montesquieu llamó la loi politique); y por último, un ámbito “familiar” subcivil (regido por lo que Montesquieu llamó la loi de famille), en el que los padres y los patronos ejercen su particular despotismo “privado”.

En mi libro, trato de mostrar qué graves consecuencias políticas ha tenido muchas veces en el pasado para la acción socialista el olvido de que la suya es continuadora de la tradición de lucha pancivilizatoria de la democracia fraternal revolucionaria, de que la suya es una lucha simultánea en cuatro frentes: contra el despotismo del Estado, contra el despotismo de los patronos (la empresa capitalista moderna hereda en condiciones modernísimas el viejo despotismo de una ancestral loi de famille), contra el despotismo doméstico dentro de lo que ahora entendemos propiamente por familia (la potestad arbitraria del varón sobre la mujer y aun los niños) y, por último, contra la descivilización de la propia sociedad civil que se produce por consecuencia de la aparición, en el contexto de mercados ferozmente oligopolizados, de grandes poderes económicos privados, substraídos al orden civil común de los libres e iguales, enfeudados en nuevos privilegios plutocráticos, y por lo mismo, más y más capaces de desafiar a las repúblicas y de disputar a éstas con éxito su derecho inalienable a determinar el interés público.

6) Hay modas intelectuales que se expanden en el mundo académico, entre los periodistas y entre los políticos como un derrame de petróleo en el mar. En un tiempo nadie podía hablar de Marx sin pasar por Althusser. Después nos asombramos cuando el filósofo francés confesó que apenas lo había leído. ¿Ahora no está pasando algo similar con el posmodernismo, o con aquellos que tiran a la basura de la historia partidos y sindicatos, o se rinden a los pies de la globalización, como una totalidad, que sirve tanto para un fregado como para un fruncido?

Respuesta.- Uno de mis más admirados maestros fue el eminente filósofo marxista Wolfgang Harich, encarcelado durante 8 años por el régimen estalinista de Walter Ulbricht en la llamada República Democrática Alemana. A él siempre le impresionó el dictum de su maestro Nicolai Hartmann –en mi opinión, uno de los diez grandes filósofos del siglo XX— sobre el marxismo: “El marxismo no es tan necio”, decía Hartmann, a modo de supremo piropo, “pero está en su esencia el ser elaborado y reelaborado por gentes poco instruidas, que llevan a la filosofía todo su diletantismo”. Si descontamos el sesgo elitista de mandarín de la gran academia alemana tradicional que tiene esa opinión, es imposible no reconocerle su núcleo de verdad. El viejo Marx llegó a darse perfectamente cuenta de eso. La famosa broma de que él no era marxista apuntaba a dos tipos de intelectuales que le resultaban vitandos, pero que luego, en el siglo XX, acabarían precisamente representando dos tipos de “marxistas” muy comunes en las instituciones académicas y publicísticas, digamos: los falsarios y los impacientes.Los falsarios son los que –en palabras del propio Marx, criticando a los académicos del llamado “socialismo de cátedra”— se “construyen una ciencia privada”. Son los que, pro domo sua –para hacerse un tranquilo lugar bajo el sol en las instituciones dominantes—, y violando todos los códigos deontológicos de la probidad intelectual, substituyen la búsqueda honrada de la verdad objetiva, una búsqueda que necesariamente ha de hacerse a la luz de la razón pública, y que es imprescindible para fundar cualquier política alternativa factible, por la impropiedad peregrina y el burdo sectarismo epistemológico (“ciencia proletaria”, “nuestra verdad no es la suya”, etc.).Por otro lado, a los impacientes aludió también el propio Marx –y refiriéndose a un “marxista” de su tiempo, Hyndman— como a “frenéticos escritorzuelos middle class incapaces de cumplir con el primer requisito necesario para aprender cualquier cosa, que es la paciencia”: “a partir de cualquier idea nueva traída por un viento favorable”, se “dedican a sacar dinero, o nombre, o capital político”. Yo creo que no es casual que tantos nihilistas de cátedra postmodernos vengan del marxismo tartarinesco parisino de los años sesenta y setenta; muchos juntan a satisfacción los dos tipos de impostura, la del sedicentemente sesudo falsario, muñidor de todo tipo de enredizos conceptuales y de laberínticos y herméticos pseudofilosofemas, y la del patentemente alocado impaciente, ubicuo en los medios de comunicación, “respetables” y menos “respetables”.

7) Giddens, el de la tercera vía, nos advierte sobre un mundo desbocado, ¿qué es lo que se desbocó? ¿Por qué fuimos derrotados?

Respuesta.- Tengo una pésima opinión profesional, científica, de Giddens. Me parece un sociólogo vulgar y superficial que ha vivido siempre, también cuando tocaba ser de “ultraizquierda”, de lugares comunes e improvisaciones, que nunca ha hecho investigación empírica original, y que cuando ha intentado incursiones en la “teoría”, ha confundido siempre la teorización científica propiamente dicha con la (mala) historia de las ideas. Políticamente, la “tercera vía”, como invento publicístico –que nunca fue otra cosa—, murió el 15 de febrero de 2003. En Blair y en el Nuevo Laborismo británico había, en mi opinión, una sola idea interesante: la idea de que lo que en el continente europeo se llamó “consenso antifascista” se había acabado. Los británicos tuvieron por vez primera en Europa una sólida derecha postantifascista, que no es lo mismo que una derecha fascista o fascistizante, ni que una derecha antifascista al estilo de las democracias cristianas alemana, austríaca e italiana de la postguerra, o del gaullismo en Francia. Las izquierdas tienen que saber que ese tipo de derecha postantifascista (à la Berlusconi, en Italia, à la José María Aznar en España, à la Neocon en los EEUU) va a ser cada vez más el tipo de derecha a batir. Esa es una derecha que, con medios ultramodernos y ultramediáticos, propone en realidad una especie de regreso planetario a la vida política de la Europa medieval, si me permites la broma metafórica: quieren revigorizar la fronda, una total “libertad” para que unos enormes imperios privados, enfeudados en el dinero, dominen la vida civil, avasallen a sus súbditos –y a los súbditos de los barones feudales menores, y a esos mismos barones feudales menores— y disputen crecientemente con éxito a los Estados nacionales y a las organizaciones de derecho público internacionales el derecho a determinar el interés público. Las izquierdas tienen que enfrentarse a esa nueva realidad: no ya a las derechas del consenso antifascista de 1945, que querían también –o lo fingían: la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud— un “Estado social”, protección más o menos generosa de los derechos de los trabajadores, capacidad mínima de los gobiernos para intervenir en los mercados internos, mercados financieros internacionales más o menos regulados por el FMI y el Banco Mundial, etc., etc.El Nuevo Laborismo de Blair y Mandelson comprendió eso antes, por ejemplo, que la SPD alemana –a la fuerza ahorcan—, pero sólo para pasarse él mismo al campo del postantifascismo neocon, para dar un toque postmoderno al thatcherismo. Craxi –el primer valedor político de Silvio Berlusconi— ya había intentado algo así en el Partido Socialista Italiano de los años ochenta, con el lamentable resultado de todos conocido. Personalmente, deseo que Tony Blair acabe sus días políticos de modo parecido a Bettino Craxi: no, obviamente, exilado en Túnez, para substraerse a los tribunales de justicia de su propio país acusado de corrupción, sino ante el Tribunal Internacional de La Haya, acusado de crímenes de guerra.

8) ¿Qué es ser de izquierda hoy?

Respuesta.- Se puede ser de izquierda de muchas maneras, como lo prueba el hecho de que hay varios tipos y tradiciones de izquierda realmente existentes. Pero, para simplificar, zascandiles, cínicos y arribistas aparte (esos de los que decía don Manuel Azaña que, más aún que por falta de moral, lo son por sobra de descreimiento), hay dos tipos de izquierda.La que cree honradamente que el horizonte del capitalismo planetario es sistémicamente irrebasable, y que lo único que puede hacerse es buscar modos más o menos duraderos de hacerlo más humano, más benévolo con los pobres y desheredados de la Tierra, y más compatible con el respeto de los derechos humanos y con la supervivencia del planeta.Y la que cree, también honradamente, que es posible rebasar el sistema, que es posible organizar la producción y el consumo mundiales de un modo democrático y cooperativo, no, como en el capitalismo, sobre la base de que una pequeña minoría de sedicentes caudillos empresariales autoproclamados ecónomos e intendentes generales de la sociedad monopolicen despóticamente la organización de la producción, y dicten, encima, al resto de la ciudadanía normas y pautas de consumo a través de una publicidad despilfarradora y manipulatoria. Para los radicales, la resignada visión del sistema como irrebasable es una peligrosa ilusión fatalista, que hace incluso inviables las reformas más posibles y más necesarias.

10) A medida que pasan los años y se observa el ascenso y la declinación de muchos líderes políticos, creo que Salvador Allende fue un ejemplo en más de un sentido. Era un político realista y al mismo tiempo creía profundamente en la posibilidad de una sociedad más justa y fraterna. Su muerte misma confirma ese compromiso ¿Vivió en una época y en un lugar donde esas ideas no tenían posibilidad de concretarse? ¿No ves en el drama de Chile un parecido, matizado ciertamente por la distancia y las circunstancias, con la derrota de la España republicana y la república de Weimar?

Respuesta.- Hay, sin duda, un parecido entre la derrota de la España republicana del Frente Popular y el fracaso de la Unidad Popular de Allende. La Constitución chilena de 1925 era una Constitución, si se puede decir así, de la generación de las Constituciones de Weimar y de la II República española, formaba parte de un paquete “generacional” en el que cabría incluir también a la Constitución mexicana de 1917 o a la Constitución de la República austriaca de 1919.Todas esas Constituciones, de gran radicalidad democrática, tenían, entre otras muchas, la siguiente aspiración en común: todas ponían la regulación legal de los fines sociales de la propiedad bajo la sola voluntad del legislador. Eso abría la posibilidad –constitucionalmente indeterminada— de que mayorías parlamentarias de izquierda pudieran llegar a reformas muy radicales de la vida económica, y en el límite, a regular en direcciones netamente anticapitalistas la propiedad privada: por ejemplo, expropiando –nacionalizando—; o por otro ejemplo, democratizando de abajo arriba la gran y la mediana empresa —introduciendo la libertad republicana en el puesto mismo de trabajo—; o por otro ejemplo aún, fomentando e incentivando la producción asociada y cooperativa –es decir, socializando—.Ese tipo de Constituciones favorecían, obvio es decirlo, la formación de Frentes Populares con voluntad de actuar en este sentido, digamos, radicalmente democratizador de la vida económica. Ahora, en 1970, si comparamos, Chile seguía con su Constitución de 1925, mientras que Alemania y Austria tenían ya Constituciones muy distintas, fruto del “nuevo consenso” europeo de la segunda postguerra. Y el “nuevo consenso” era muy distinto del de la primera postguerra.En las nuevas Constituciones fruto de ese consenso post-1945 –como en la española de 1978— había prácticamente desaparecido la libertad del legislador para regular a su antojo la propiedad. A trueque de esa limitación, las nuevas Constituciones blindaban un conjunto de derechos sociales que ninguna mayoría parlamentaria –conservadora— podía tampoco tocar: en la Constitución española, por ejemplo, incluso el derecho de los trabajadores a tener vacaciones pagadas está constitucionalmente blindado (otra cosa es que se cumpla…). Esa nueva generación de Constituciones se adaptaba bastante bien al tipo de capitalismo fordista que se impuso en la postguerra: así como en el famoso “tratado de Detroit” (1946) el señor Ford reconoció expresamente el papel de los sindicatos en la negociación salarial (enmendando de raíz su virulenta campaña antisindical de tono expresamente nazifascista de los años treinta), a cambio de que el sindicalismo de la AFL-CIO (enmendando de raíz su activismo democratizador de la empresa y de las relaciones industriales en los años treinta) renunciara definitivamente a poner en cuestión las prerrogativas de poder y control de los propietarios y de los ejecutivos de las empresas;[2] así también las nuevas Constituciones europeas de postguerra blindaban un conjunto de derechos sociales que equivalían a constitucionalizar la empresa capitalista –a limitar normativamente el poder absoluto de la patronal—, a cambio de renunciar definitivamente, entre otras cosas, a su parlamentarización y democratización (consejos de fábrica, etc.).El consenso fordista, con el que se reconstruyó el capitalismo en EEUU y, sobre todo, en Europa occidental a partir de 1945, significó, en una palabra, cambiar libertad republicana y democracia en la vida económica productiva por aumento de “bienestar” material y capacidad de consumo (publicitariamente manipulado): este es el significado filosóficamente más profundo de lo que en el continente europeo se llamó •”Estado social”, o en Gran Bretaña, “Estado de bienestar”. En este sentido, el experimento de la Unidad Popular de Allende estaba, como bien dices, “fuera de época”: era todavía un intento político de someter la vida económica a la voluntad popular encarnada en el Parlamento, un intento fuera del “consenso fordista” entonces imperante, y sólo facilitado por una Constitución política democrática “prefordista”. Eso no quiere decir que no fuera muy interesante, ni que Allende no fuera un político realista. Al contrario: pues en otro sentido, el experimento de Allende (cuyo destino, al igual que el de la “República de trabajadores” en la España de los años treinta, conmovió superlativamente a la opinión pública democrática internacional) podía entenderse como la primera reacción seria de izquierda al clamoroso fracaso de la política consistente en extender el capitalismo “democrático” fordista a buena parte de Iberoamérica, política que fue la respuesta norteamericana al triunfo de la Revolución cubana de 1959 (la política de Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy, una especie de tímido e irresoluto Plan Marshall para el cono sur y el Caribe).Un equivalente a esa rebelión antifordista chilena se había dado en Europa con las grandes luchas obreras de finales de los sesenta, sobre todo en la primavera francesa de 1968 y en el Otoño caliente italiano de 1969, o aun en el “cordobazo” obrero argentino de ese mismo año. Pero la iniciativa chilena de comienzos de los 70, como todos sabemos, fue considerada intolerable desde el Norte, que se aprestó a dar el tiro de gracia al experimento. Y a mí me parece que nunca se subraya lo bastante que ese tiro de gracia a la democracia chilena tuvo también un tremendo culatazo: pues, en cierto modo, el final de Allende fue también, no sólo el final de toda pretensión norteamericana de extender las bendiciones del “progreso” económico socialmente “consensuado” a Iberoamérica (y el comienzo de una época de sangrientas dictaduras militares ultraneoliberales), sino, asimismo, el principio del fin del capitalismo “civilizado” fordista en los propios EEUU y el principio del fin de las ilusiones neofordistas del grueso de la izquierda europea (el “eurocomunismo” fue tal vez el canto de cisne latino de esas ilusiones).

11) ¿Es compatible la profundización de la democracia en un contexto de fenomenal concentración del ingreso, exclusión y aumento de prácticas políticas clientelares y corruptas? ¿Qué papel podría jugar para la izquierda en el actual contexto de una nueva derecha postfordista o postantifascista la lucha por una Renta Básica Universal de Ciudadanía?

Respuesta.- Creo que la exigencia de una Renta Básica Universal de Ciudadanía, incondicionalmente asignada a todos los miembros de la sociedad por el sólo hecho de ser ciudadanos –exactamente igual que en el caso del sufragio universal—, es una de las ideas más interesantes de los últimos años para la izquierda, y por eso se está abriendo camino en sitios muy distintos, desde la Unión Europea hasta el Brasil de Lula, la Argentina y el Canadá.El tipo de capitalismo que ha acabado por imponerse en los últimos 25 años rompe la médula del consenso político-social de 1945 (en el que, de grado o de fuerza, estaba instalado el grueso de las izquierdas) por al menos estas dos vértebras cruciales:Trata, de nuevo, de “invertir el reloj de la historia”, por decirlo con el Ford de 1946, y no acepta la constitucionalización de la empresa capitalista y el papel de las uniones sindicales en la negociación salarial y de las condiciones de trabajo: la “ecuación humana” -microeconómica- por la que en las relaciones industriales se cambiaba libertad republicana en el puesto de trabajo por seguridad y bienestar material (desde el punto de vista de la población trabajadora) y pleno empleo y salarios crecientes por creciente productividad (desde el punto de vista de la patronal) ha dado paso a una “ecuación humana” neoabsolutista en la que lo que se cambia es, si acaso, mayor productividad por un puesto de trabajo cada vez menos seguro en todos los sentidos de la palabra.Ha quedado destruido el vínculo –macroeconómico— que ligaba las economías de escala, el abaratamiento de costes resultante y el incremento de productividad de la producción en masa de bienes de consumo, de un lado, con, del otro, el consumo masivo de esos mismos bienes por parte de unos trabajadores que, gracias a los incrementos de productividad y a la negociación salarial apoyada en esos incrementos, veían crecer año tras año su salario real. Eso puede verse en la vida cotidiana de muchas maneras, pero tal vez la más espectacular de ellas sea la patente quiebra del carácter “democrático” de los antiguos mercados domésticos fordistas, más o menos homogéneos, en los que todos consumían aproximadamente la misma gama de productos.Esos mercados han sido substituidos por mercados de consumo harto más segmentados: aparecen (desde luego, en Europa y en EEUU) mercados en los que los productos más baratos –que consumen básicamente los trabajadores— se importan de países con mano de obra prácticamente esclavizada, en un extremo, y en el otro, mercados con productos carísimos que manufacturan nuevas pequeñas y medianas empresas del primer mundo (a ser posible, convenientemente desindicalizadas) para un público planetario de snobs y nuevos y viejos ricos (los happy few).En estas condiciones, limitarse a reivindicar una mera restauración del consenso de 1945 y una revigorización del Estado “social” o de “bienestar” es iluso e irrealista. No sólo porque los nuevos núcleos rectores de las clases dominantes no están ya por esa labor de “consenso social” (¡si hasta el New York Times editorializa ahora sobre la “lucha de clases desde arriba”!), sino, sobre todo, porque el núcleo de la base social que, del lado de la izquierda, forjó ese consenso, mostrándose dispuesta a cambiar libertad republicana en la empresa por bienestar material y seguridad en el puesto de trabajo (la clase obrera fordista tradicional, abrumadoramente compuesta por varones medianamente calificados profesionalmente, que fue en Francia y en Italia la base social central del PCF y del PCI, o en Alemania, la de la SPD) ha encogido sociológicamente de un modo espectacular por efecto de la propia transformación de la vida económica en las últimas décadas.Una izquierda no filistea, es decir, una izquierda que quiera ser realista, sensata y radical a la vez (de otro de mis maestros, Manuel Sacristán, aprendí la inolvidable lección de que, en la política como en la vida cotidiana, contra toda apariencia filistea, quien no sabe ser suficientemente radical, acaba siempre en la penosa insensatez del hiperrealismo mequetréfico) tiene hoy que aspirar a desarrollar políticas que sean más ambiciosas en el medio y en el largo plazo y, a la vez, más adaptadas a las presentes circunstancias.La idea de una Renta Básica de Ciudadanía la veo en esa línea: contra el consenso de 1945, no está dispuesta a cambiar libertad en la vida cotidiana por bienestar material y seguridad en el puesto de trabajo (es más ambiciosa, pues), con lo que puede atraerse a una amplia y nueva base social de excluidos, de precarios, de antiguos y nuevos desposeídos, de jóvenes y mujeres tan azacaneados por la feroz dinámica de la actual vida económica y social como deseosos de combinar mínima seguridad material y cumplida autonomía en su existencia social (el cóctel que ofrece, precisamente, la Renta Básica, sobre todo si es un poco generosa). Pero al mismo tiempo, la lucha por una Renta Básica es perfectamente compatible con la necesaria lucha presente por la defensa de la médula de los indiscutibles logros morales y materiales (universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sanitarias y educativas públicas, etc.) que el advenimiento del “Estado social” trajo consigo para el conjunto de las clases populares, con lo que puede ayudar a conservar, y aun a reestimular, para un proyecto de izquierda renovado a la parte más sana y lúcida de la población trabajadora de tipo fordista y de sus debilitadas organizaciones sindicales.Tal vez la Renta Básica no ofrezca mucho más que eso (no es, desde luego, una panacea para transformar radicalmente el modo de producir y de consumir planetario), ni creo que sus proponentes de izquierda, como Daniel Raventós [3] en España, Philippe van Parijs en Bélgica o Rubén Lovuolo en la Argentina, lo pretendan. Pero en las presentes circunstancias eso ya es mucho. Y en cualquier caso, es suficientemente valioso por sí mismo.

0 notes

Text

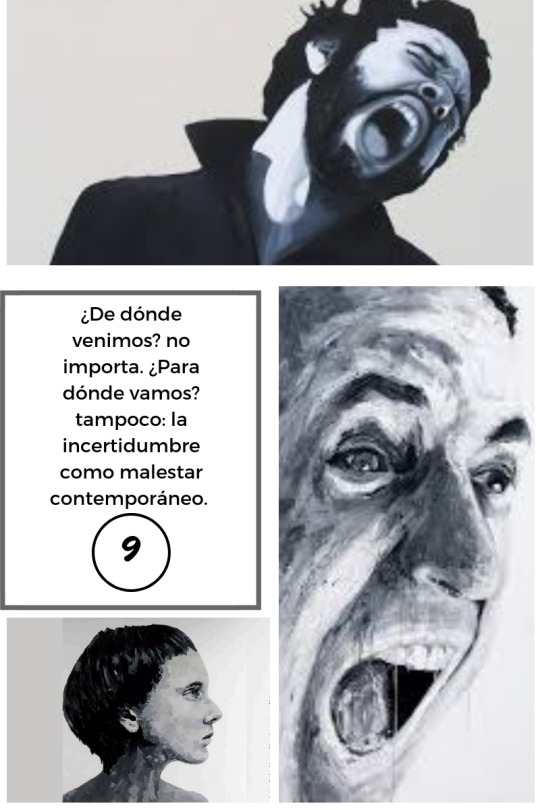

#9. ¿De dónde venimos? no importa. ¿Para dónde vamos? tampoco: la incertidumbre como malestar contemporáneo.

Retratos del artista bogotano Carlos Alarcón.

“¿Qué se yo del qué seré yo que no sé lo que soy?. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mi todos los sueños del mundo.” Fernando Pessoa.

Tres elementos pueden definir la actual época de incertidumbre que cubre la civilización mundial, tres elementos que en sí mismo definen las bases de una modernidad de la cual somos hijos, pero asimismo, de una modernidad de la cual aparentemente ya poco queda para agarrarse según muchos. Estos tres elementos son: la preponderancia del capital como bomba que estalló toda una revolución, revolución que poco a poco nos lleva a desaparecer, la muerte de Dios como proceso que le abrió camino a una supuesta razón beneficiosa y el encuentro con cierta desilusión o cierta confusión en relación a algunas de las más importantes instituciones y creencias que constituyen la sociedad moderna (democracia, libertad, progreso, orden son algunos ejemplos). Este ensayo pretende revisar tal panorama buscando una lectura desde una obra fundamental del legado freudiano como lo es El Malestar en la Cultura, ensayo publicado en 1930.

Una época actual que ha sido catalogada como posmoderna. Pero ¿Qué es la posmodernidad?. Decía el filósofo francés Jean Francois Lyotard que la muerte de los grandes relatos (cristianismo, iluminismo, socialismo y capitalismo) es lo que representa a esa sociedad posmoderna. Estos grandes relatos están liquidados según este filósofo, ahora lo que parece acontecer es la posibilidad de pensar por fuera de toda moldura (Lyotard, 1986). Estos grandes relatos y su pérdida según lo planteado por Lyotard permiten reflexionar sobre un elemento importante: la incertidumbre que dicha muerte genera. Así pues, vivimos en tiempos líquidos como lo expresara magistralmente Bauman. Tiempos en los cuales todo se hace tan efímero, tan relativo que el malestar mismo que connota vivir en cultura aparece atravesado ahora por un nuevo malestar.

Decía Primo Levi el siglo pasado “No existe Dios, existe Auschwitz”. Quizá sea una frase bastante contundente y precisa para una civilización que no es sino muerte y el siglo XX es la muestra perfecta de esto: guerras, exterminios ocasionados por un lado y otro desde aquellas ideologías políticas dominantes y contradictorias, dictaduras, tecnificación para la muerte gracias al plan armamentístico, la bomba atómica, invasiones, privaciones, destrucción ecológica, etc. ¿Hacia dónde va la cultura entonces? ¿Acaso será posible saberlo? ¿Cómo entender el hecho de que habitamos en cultura siendo enemigos de esa cultura, de los otros y hasta de nosotros mismos?

Será que podemos decir que el problema no es ni ha sido el capitalismo, el socialismo, los sistemas monárquicos que existieron previo a estos dos sistemas sociales. No. El problema parecería ser el ser humano mismo, la civilización misma. ¿Qué hacer allí? ¿Qué hacer cuando ciertas figuras regulatorias y estabilizadoras se han ido? ¿Qué hacer cuando aquellas supuestas alternativas caen al suelo? ¿Qué las reemplazará?. Si todo pareciese irse, si lo que se observa es una tendencia a la destrucción ya que decir que al cambio sería ser muy positivos mientras nos quedamos sin aire literalmente y mientras el alcance de cierta racionalidad de la muerte se hace cada vez más real. Si todo parece irse, será acaso que cierta función del padre simbólico, cierta regulación simbólica está perdiendo efecto, o se estará transformando en algo que quizá no sabemos.

Ya planteado todo el panorama anterior, dónde situar entonces la estabilidad o la felicidad humanas. Freud habla en el El Malestar en la Cultura de las tres fuentes de las que proviene nuestro penar: la hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. Sobre lo anterior nos dice como con las dos primeras fuentes, partiendo de su carácter inevitable, nos vemos constreñidos a aceptarlas y a tratar de llevarlas inventandonos formas de medio contenerlas. Por su parte, con la tercera fuente de sufrimiento, la de índole social, dice Freud nos negamos a aceptarla ya que nos parece inadmisible que lo que hemos creado, esas normas, eso cultural, no nos proteja y nos beneficie, sino todo lo contrario, nos enferme. (Freud, 1976..Pg. 85).

Así pues, si la cultura a partir de operaciones y normas se supone cumple la función de proteger al ser humano frente a la naturaleza y de regular los vínculos recíprocos entre los hombres (Freud 1976. Pg. 88) porqué parece hacernos tanto daño. Está formación social históricamente construida que supuestamente ordena y protege no hace sino reproducir mal (esa muerte de la que se hablaba anteriormente). Allí nos encontraríamos con un doble molestar en la cultura, el malestar que genera que para vivir en ella haya que renunciar a ciertas pulsiones por orden cultural, ese malestar de tener que vivir en ella soportando no solo la neurosis resultante de la anterior renuncia planteada, sino también, otro malestar al intentar soportar el hecho de entender lo brutal de tal cultura para seguir estando allí, por necesidad, porque es lo que hay, porque no se puede echar para atrás. No se pierde placer por ganar seguridad al aceptar la cultura como lo plantea Freud en el ensayo. En una época como estas más bien se pierde placer y se pierde seguridad, pero lo peor es que no hay mucho que hacer con tal situación. Es esa hostilidad de la cultura como lo plantea Freud, una hostilidad donde pareciera que la pulsión de muerte se hace evidente todos los días en las calles y en lo noticieros, en la política y en el hogar, en los actos de la cotidianidad y en el deseo reprimido, en el otro y en el sí mismo. Aparece de nuevo la pregunta ¿Hacia dónde va la cultura entonces?. Pues este ensayo no tiene la respuesta. Quien sabe, ni idea. Quizá sólo algo: para nada bueno.

No existe la libertad, no existe progreso, no existe Dios, no existe certeza alguna a la cual aferrarse. Quizá lo más objetivo que existe sea cierta tendencia a la destrucción, sea un lazo social que funciona a medias y bajo a qué precio, sea un capitalismo que nos enceguece, nos aliena y nos destruye poco a poco. Queda entonces la banalidad del existir y en esa banalidad del existir una banalidad del mal, en tal época vivimos. Una banalidad del mal como lo expresaría la filósofa Hannah Arendt que permite pensar hasta qué punto hacer el mal pasa a ser algo posible, naturalizado, algo normal sin ningún tipo de carga moral (Arendt, 1963). En ese sentido no puede haber progreso cultural, más bien hay una involución, un proceso de descivilización en palabras del historiador alemán Norbert Elias (1988). Un proceso de descivilización y una banalidad del mal donde la ley se pone en entredicho, el sentimiento de culpa y un superyó parecen relativizarse y donde unas instancias psíquicas como lo son el ideal del yo y el yo ideal son ajustadas ya por cierta incertidumbre protagonista

Acaso el gran malestar en la cultura no será entonces haber nacido como lo plantea Cioran, tener que lidiar con nuestra propia existencia sin haberla pedido y sin poder zafarnos de ella al mismo tiempo por temor. Se fue Dios, vino la razón y aún así parece que no hay escapatoria. Dios y razón como productos netamente humanos evidencian que el problema es precisamente de fábrica, el problema es el productor, el problema es el ser humano. Por supuesto, la cultura como creación humana, más allá de la necesidad no escapa del error y la contradicción como ya se demostró. Hasta aquellas actividades psíquicas superiores de las cuales habla Freud en el texto (tareas intelectuales, científicas y artísticas, formaciones religiosas y sistemas filosóficos) (Freud, 1976. Pg. 92-93), parecen perder sentido hoy en día, parecen diluirse o saturarse en lo efímero de la realidad presente o en lo mercantilizado de la sociedad de consumo que nos atraviesa. En conclusión, queda por decir entonces que entre tanto malestar que nos habita la incertidumbre parece ser lo más propio en nuestros días, vamos pues de un Malestar en la cultura freudiano a una incertidumbre posmoderna. La cuestión ahora será intentar comprenderla, intentar sobrellevarla o quizá también caer en su brazos totalmente, sucumbir, dejar de ser cultura para pasar a ser nada más que nada.

Bibliografía:

- Arendt, Hannah. 1963. Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen. Barcelona.

- Elias, Norbert. 1988. El Proceso de la Civilización: Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Económica. México.

- Freud, Sigmund. 1976. El malestar en la Cultura. Amorrortu

- Lyotard, Jean Francois. 1986. La Posmodernidad explicada a los niños. Gedisa. Barcelona

1 note

·

View note