#dino lanaro

Photo

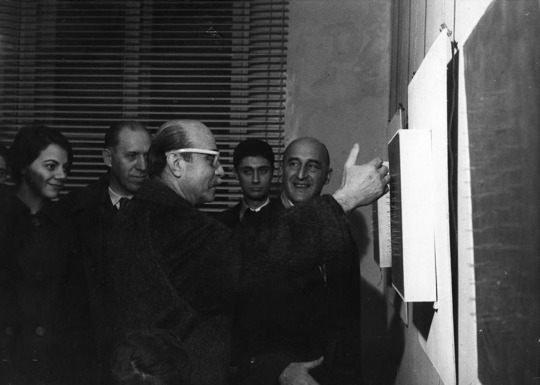

Lucio Fontana and (from left) Grazia Varisco, Dino Lanaro, Gianni Colombo, and Gillo Dorfles at Miriorama 3, the solo exhibition of Gabriele Devecchi at Galleria Pater in Milano, 1960 [Re-Programmed Art. Archivio Gianni Colombo, Milano]

#art#kinetic art#arte cinetica#arte programmata#photography#exhibition#gabriele devecchi#lucio fontana#grazia varisco#dino lanaro#gianni colombo#gillo dorfles#miriorama#galleria pater#re programmed art#archivio gianni colombo#1960s

21 notes

·

View notes

Text

“Spremono lo scrittore perché produca, come una gallina… ma a questo mondo c’è bisogno d’amore”: dialogo con Giovanni Pacchiano

Un dettaglio profila l’uomo. Anzi, un nome. Santamaura. Lo conoscete? Appunto. Autore, nel 1983, per Mondadori, di Magdala, trent’anni fa pubblica con Marietti Il paradiso e gli assassini. Su “la Repubblica”, Giovanni Pacchiano scommette su di lui, convincendoci che “è, davvero, il nostro piccolo Broch”. A leggere quella arguta e appassionata recensione si capisce che i drammi di ieri sono quelli (moltiplicati) di oggi: che “pubblicare con un piccolo editore”, in un oceano editoriale gonfio di squali, equivale a “giocare una cinquina al lotto pretendendo di vincere. Mille problemi: distribuzione difficile, poca o nessuna pubblicità, il libro che scompare dal bancone del libraio a tempo di record” (tragedia, questa, che accade pubblicando pure con una major, oggi). Soprattutto, già allora si parlava, sui giornali ‘di peso’, dei soliti noti, dei nomi consueti, nobilitati da una griffe. Insomma, del talento dell’autore, nudo d’altro, importa a nessuno, nessuno è in grado di valutarlo (“Un gran bel libro: ma morire che qualcuno ne abbia parlato”). In questa piccola recensione (arte arcana, che richiede gesto intellettuale e gusto per l’azzardo, la recensione), c’è in gemma tutto Pacchiano: il critico letterario dai gusti esigenti e vertiginosi (Broch), che sa scommettere, con ardore, sui grandi scrittori di oggi (nell’intervista parla di Alessandro Banda e di Romolo Bugaro; ricordo la Lettera al lettore incorporata a Christiane deve morire di Veronica Tomassini). Giovanni Pacchiano, in effetti, è uno dei rari, autorevoli rappresentanti della critica letteraria: lavora per recuperare autori insoliti, dissepolti dal passato (tra gli altri, ha curato opere di Julien Green e Benjamin Crémieux, ha scritto di Vittorio Imbriani, di Carlo Dossi, di Renato Serra, soprattutto è l’autore della mastodontica curatela delle opere del grande Sergio Solmi, per Adelphi, in sei volumi, dal 1983 al 2011), ma esercita una attività pubblicistica importante, da miliziano della meraviglia, ora su ‘Robinson’, l’inserto culturale de “la Repubblica”, allora su diverse testate, da “il Giornale” a “L’Europeo”, fino al “Sole 24 Ore”, da dove fu ingiustamente allontanato. Sceglie i libri con una delicatezza aliena alle mode e ai furori del mercato editoriale, Pacchiano (l’ultimo libro, Gli anni facili, è edito da Bompiani nel 2016), con una attenzione a sondare le ombre, a snidare mitologie rilegate nell’ignoto. Ha autorità, disincanto, stupore inerme. Lo contatto, sfidando una sua certa ritrosia, per capire in che stato è la critica italiana attuale, per continuare a mordere i libri come fossero cuori che urlano. (d.b.)

Tra le imprese critiche di Giovanni Pacchiano, si segnala la curatela, per Adelphi, delle opere di Sergio Solmi, tra 1983 e 2011

Quali libri hanno formato il suo ‘carattere’ critico?

Quanto alla critica, la mia generazione è stata influenzata, nella giovinezza, dal crocianesimo. Decisivo è stato all’università l’incontro con un maestro come Mario Fubini, nel suo duplice aspetto di critico dello stile e di storico della letteratura. Ma fondamentali sono state, almeno per me, anche le letture dei diversi libri di Leo Spitzer e di Eric Auerbach. Devo dire che la critica dello stile, se condotta con giudizio, mi affascina ancora oggi, ma non saprei mai rinunciare allo storicismo, che ora viene tanto svilito. In anni meno lontani ho letto con interesse e passione tutto ciò che ha scritto Starobinski. Per fortuna oggi tramite alcuni siti possiamo ordinare libri in lingua originale introvabili in Italia e mai tradotti. Ah, un altro che mi ha molto influenzato è René Wellek.

Preciso: quali scrittori contemporanei hanno folgorato la sua giovinezza? E di quali autori si è innamorato esercitando pubblicamente la critica letteraria?

Per risponderle in maniera esaustiva dovrei scrivere un libro. Il primo incontro “fulminante” è stato, a 14 anni, con Martin Eden di Jack London, che ritengo un capolavoro assoluto. Poi, al liceo, il Joyce di Gente di Dublino, tutto Thomas Mann ma soprattutto I sonnambuli di Hermann Broch. Devo essere grato al mio indimenticabile amico e compagno di classe Giorgio Lanaro, l’intelligenza più viva che abbia mai conosciuto, recentemente scomparso, e, da adulto, eccellente professore di Storia della filosofia alla Statale di Milano, che in seconda liceo classico (avevamo 17 anni!) mi segnalò la voluminosa trilogia di Broch, che non solo mi affascinò ma mi fece entrare in una dimensione più complessa della letteratura, dove la narrazione dei fatti portava con sé non solo una visione estetica dello scrivere, ma anche una profonda esigenza etica e la volontà di dare una nuova struttura al romanzo, unendo tradizione e innovazione, sulle orme di Joyce ma andando ancor più in là per profondità di pensiero. Nel Novecento per me Broch resta il più grande, alla pari col solo Proust, che conobbi più tardi, all’università, e con Joyce e con i racconti di Musil, oggi purtroppo poco frequentati. Dovrei citare diversi altri scrittori, ma non la finiremmo più. Mi limito a dire che tengo sempre sul comodino la Pléiade di Gallimard dedicata alle opere di Valery Larbaud e il suo Journal, 1600 pagine. E le Nine Stories di Salinger, più ancora del Giovane Holden, rappresentarono per me un autentico choc, e soprattutto il primo racconto: “Un giorno perfetto per i pesci banana”. Quanto agli italiani, mi restringo qui a quelli che considero i massimi del Novecento, Svevo, Gadda, il Borgese di Rubè, Antonio Delfini, che continua a essere ignorato, nonostante gli sforzi del grande, da me amatissimo, Cesare Garboli. Naturalmente Primo Levi e Pavese (oggi purtroppo sottovalutato dagli ignoranti) e Fenoglio. Non c’è Calvino? Lo apprezzo e lo stimo molto per l’intelligenza vivissima, ma non è nel mio dna. Soldati, Bassani (che adoro), Berto (ah, La cosa buffa! Ancor meglio del Male oscuro), Piero Chiara, troppo spesso scambiato per un autore di solo intrattenimento, mentre sui suoi libri aleggia la consapevolezza malinconica del tempo che fugge. E poi ancora il Testori del Dio di Roserio e il Sillabario numero 1 di Parise e, in anni più recenti, Dolcezze del rancore di Alessandro Banda: brevi racconti (ma è improprio definirli così) che hanno la stessa caratura e la stessa suggestione delle Operette morali del Leopardi. Nella fretta della risposta, posso aver dimenticato qualcuno: sì, Fruttero & Lucentini, deliziosi. Esce proprio ora un loro cofanetto nei Meridiani con l’opera omnia. E il quasi totalmente sconosciuto Guido Manera, che scrisse sotto lo pseudonimo di Santamaura, e che con Il paradiso e gli assassini, ambientato ai tempi di Omar Khayam, ci ha dato il romanzo italiano più bello e più intenso di tutti gli anni Ottanta, e forse non solo di quelli. Sapesse a quanti editori mi sono rivolto perché lo ripubblicassero, ma tutti mi guardano come se fossi matto. Eppure… E Camilla Salvago Raggi, ancora attiva a 95 anni. Il suo romanzo breve L’ora blu, ambientato a Genova durante la seconda guerra mondiale, ha uno charme particolare. Pare di leggere una Charlotte Brontë trasferita nel Novecento. Insomma, questi sono gli scrittori che negli anni mi hanno folgorato e di cui mi sono innamorato esercitando la critica letteraria. E che hanno esercitato un influsso, palese o nascosto, su di me. Per accennare brevemente ai poeti: Dino Campana (immenso), Montale, Solmi ovviamente, Caproni, Vittorio Sereni, Luciano Erba e il Pagliarani del poemetto La ragazza Carla. In anni recenti Roberto Mussapi ha pubblicato un poemetto, La grotta azzurra, ambientato in gran parte nei bagni di un autogrill, incantevole per poesia e fascino. È una storia d’amore. E a questo mondo c’è bisogno di amore.

Intendo capire con lei se oggi la critica riesca ancora a preparare uno spazio alla grande opera, uno spazio di pensiero aspro e onesto. Le chiedo, insomma, se esista ancora una critica letteraria che abbia peso, nitore, valore.

Mah: non c’è un’idea unitaria della critica, né ci potrebbe mai essere; ci sono i critici con la loro formazione e il loro gusto. Non sono mai riuscito a capire chi ha tentato di convalidare il valore oggettivo della critica. Però leggo Garboli e ancor oggi mi entusiasma, mi invoglia a leggere i libri di cui parla. Così per Mengaldo, per Remo Ceserani, magnifico comparatista, per Mario Lavagetto e la sua critica psicoanalitica. Non ho un debole per Piperno come scrittore, lo trovo un po’noioso, ma mi affascina e mi persuade come critico letterario. La critica letteraria ha un peso quando ha una cultura alle spalle e ci contagia, ci spinge alla lettura. Ma oggi ci sono tanti improvvisatori.

Recentemente, mi è accaduto di essere ‘fatto fuori’ da una testata dove, per anni, ho esercitato la critica tramite il ‘genere’ della stroncatura. Mi hanno fatto capire che le recensioni e in genere le veline culturali servono a consolidare un sistema di relazioni, a perfezionare una qualche carriera editoriale. In effetti, le ‘terze’ dei quotidiani nazionali mi sembrano soggiogate dal noto, prive di idee culturali. Le chiedo un commento, alla luce della sua lunga esperienza: è così?

Mah, mi sembra che quotidiani e settimanali (i quali ultimi hanno ridotto o annullato lo spazio dedicato alla critica) si siano troppo adeguati al gusto del pubblico, gusto che anche per colpa della scuola sta scadendo nelle giovani generazioni. Penso, ad esempio, che sarebbe utile una rubrica che riportasse alla luce i grandi romanzi del passato, ancora noti o dimenticati, la più parte dei quali i giovani e anche molti lettori meno giovani non conoscono assolutamente, ma è un pio desiderio. Per esempio, quanti lettori conoscono Effi Briest di Fontane? Eppure è una gemma del secondo Ottocento. Oppure il malinconico e terribile Alla deriva di Huysmans, noto solo per Ὰ rebours. E allora perché non spiegarglielo? Oggi i giornali vogliono il libro appena uscito: c’è questa attenzione smodata alla notizia, alla contemporaneità, giustificabile solo in parte. Come se il passato fosse azzerato. E credo che ai lettori non piacciano i romanzi che fanno pensare, riflettere. Guardare dentro se stessi. Meglio evadere…

So che è stato repentinamente, anni fa, allontanato dal ‘Sole’: me ne vuole parlare?

È una vicenda spiacevole, dolorosa e umiliante, di cui preferisco non parlare.

Il grande sistema editoriale, azzoppato da esigenze di mercato, non sembra trovare la regola aurea tra esigenze estetiche e necessità di vendere. Anzi, ora pare piuttosto in svendita. Come fare? Si accettano estremismi.

Non ci sono rimedi certi. Sarò un antenato, ma credo ancora nell’ispirazione. Oggi, se uno scrittore sfonda con un primo libro, l’editore gliene chiede subito un secondo, e poi un terzo e così via. Insomma, spremere l’autore perché produca come una gallina, o una mucca. E spessissimo il lettore ci casca. Diffidare di chi pubblica un libro all’anno. Ma, cosa vuole, oggi comanda la pubblicità, e comandano le mode. E il profitto a tutti i costi. Ma dureranno ancora, tra 100 anni, questi autori?

Nei suoi libri tocca spesso il tema dell’educazione, penso anche al modo in cui ha narrato il suo essere ‘statalino’. Forse una porzione del problema culturale è proprio la scuola. Che fare? Domanda da un milione di dollari…

Sì, è un tema da un milione di dollari. I professori dovrebbero far leggere di più. Io, quando insegnavo al liceo, a ogni classe di nuova accoglienza, davo una lista di 100 fra romanzi e racconti, aggiornandola ogni anno, e dicevo: questi sono libri sicuri: leggere quel che potete ma leggete. E quando avrete letto ditemelo e ne parleremo in classe, ognuno di un libro diverso ai suoi compagni. Funzionava. Oppure leggevo ad alta voce in classe brani di libri che loro non conoscevano. Insomma, se il professore ha passione può ancora fare molto. Ma oggi questa passione mi sembra parecchio scemata. Del resto, chi insegna è preso da mille problemi una volta meno assillanti. Le scartoffie inutili da compilare; l’ossessione della vigilanza, come se un insegnante potesse essere contemporaneamente in più posti, soprattutto al cambio di ora. Le riunioni, defatiganti, interminabili. Col rischio di soffocare l’impulso individuale alla trasmissione della passione. Che è ciò che conta.

Amo Solmi, autore scomparso, insieme a troppi altri, dall’orizzonte della discussione. Immagino che si possa compiere un così completo lavoro di cura solo se si è interamente coinvolti nell’opera dell’autore a cui si è dediti. Cosa la affascina di Solmi, cosa dovremmo ricominciare a leggere di lui?

Solmi ha saputo essere poeta, autore di prose (Meditazioni sullo Scorpione) degne delle prose dei grandi francesi, Baudelaire, Rimbaud, lo Huysmans dei Croquis parisiens. E inoltre grande critico letterario e saggista, e grande traduttore. Appassionato cultore di fantascienza, tra i primi in Italia. E critico d’arte. Mi affascina in lui questa passione per la totalità dell’arte, e la sua curiosità insaziabile per ogni fenomeno artistico. Spesso la critica ha detto che il poeta era meno bravo del prosatore. Storie. La sua poesia, che deriva da Rimbaud e dal Leopardi, ha un suo fascino particolare: la cultura che ha alle spalle affiora e come, è un poeta letterato, ma filtrata da una malinconia autunnale, dalla percezione della drammatica brevità della vita, cui possiamo opporre, come unico strumento, il culto dei sentimenti e della dignità che ogni uomo deve perseguire, e, sì, l’amore per la cultura come fonte di vita. Oggi possono apparire discorsi vecchi, ma che cosa propone di meglio l’oggi? I tatuaggi? La barba che tutti si fanno crescere? I romanzetti di puro consumo?

Quale libro la ha recentemente appassionata, quale libro consiglia a un ragazzo che si appresta all’avventura letteraria?

Uno solo: quello di Romolo Bugaro, Non c’è stata nessuna battaglia, Marsilio. Non voglio raccontarlo: leggetelo. Accidenti, stavo per scordarmi di Veronica Tomassini, che, con Christiane deve morire, ha scritto un romanzo di una purezza e di un’intensità dostoevskiana, parlando di un mondo di umiliati, di diseredati, ragazzi allo sbando nel quartiere più povero di Siracusa.

Ma poi… perché leggere? Perché scrivere?

Anche qui dovrei rispondere scrivendo un libro. Vedo di essere breve. Dico soprattutto che un buon libro è come un amico che ci fa compagnia, e che chiudiamo col rimpianto che la storia sia finita. Ci sono tante valenze emotive nella lettura. Walter Benjamin (me lo scordavo, ma anche Benjamin mi ha molto influenzato) diceva che leggere un grande libro è come mangiare il cuore di un valoroso nemico ucciso. Insomma, si legge incorporando il libro, facendolo diventare parte di noi. Ne usciremo più ricchi, forse più saggi, o più consapevoli della vita e della morte. Si può leggere anche per evadere, certo, e non bisogna vergognarsene, ma non è tutto. Spesso la lettura, specialmente quando siamo immersi nel dolore, ci consola o ci distoglie per un attimo da pensieri tristi. In questo senso ad esempio la trilogia dei Tre moschettieri di Dumas è esemplare: e soprattutto il terzo volume, Il visconte di Bragelonne, meno letto degli altri due, forse anche perché consta di 1200 pagine, ma meraviglioso, anche se alla fine amaro come la vita quando ci si mostra nuda davanti agli occhi. Perché scrivere? Non posso generalizzare ma solo parlare di me. Scrivo solo quando sento qualcosa dentro che mi prende e che vuole uscire, un impulso che non può avvenire a comando. È un atto disinteressato: all’inizio non pensi a un editore: hai una storia che vuole nascere, spesso hai solo un titolo, che però ti ossessiona. Julien Green, altro grande, diceva che quando iniziava a scrivere aveva in mente solo la prima frase, e che il resto era la conseguenza di quella. Posso capirlo benissimo: l’impulso non è la costruzione, ma è indispensabile. Non amo gli scrittori che prima si fanno uno schema del libro, una scaletta: non siamo dei geometri. Ma che cosa siamo? Forse solo dei sognatori prigionieri della vita, come Il vagabondo delle stelle di Jack London.

*In copertina: Hermann Broch (1886-1951), autore del ciclo “I sonnambuli” e de “La morte di Virgilio”

L'articolo “Spremono lo scrittore perché produca, come una gallina… ma a questo mondo c’è bisogno d’amore”: dialogo con Giovanni Pacchiano proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/31NPCiY

1 note

·

View note

Text

Il vero problema è spiegare di non usare le cannucce di plastica a un popolo che butta a terra i mozziconi di sigaretta e i pacchetti vuoti dal finestrino della macchina

— Dino Lanaro (@dinolanaro) September 25, 2019

0 notes

Text

sede: Galleria Ponte Rosso (Milano).

Il racconto d’inverno è un susseguirsi di opere in cui gli artisti hanno colto le emozioni, riproponendole in pittura, che questa stagione sa dare con le sue luci rarefatte, i colori smorzati, i bianchi e i grigi.

Stagione di riflessioni, ripensamenti e bilanci, stagione di nuovi progetti in attesa del risveglio della natura e della ripresa.

Il paesaggio innevato, in particolare, sia naturale che urbano (diversi i dipinti dedicati a Milano con la neve) offre nell’ambito della pittura di paesaggio un motivo di particolare interesse con caratteristiche estetiche ed espressive peculiari.

Il bianco, colore somma dell’intero spettro visibile, si propone con un’infinita varietà di modulazioni e, di conseguenza, con nuove difficoltà tecniche da affrontare nel riproporlo sulla tela.

La neve, ricoprendo il paesaggio, ne cambia le sembianze, ne ammorbidisce i contorni e lo ripropone in veste nuova avvolto in una luminosità del tutto diversa.

Sono esposte oltre cinquanta opere (dipinti e disegni) di artisti italiani del Novecento e contemporanei fra i quali ricordiamo: Dina Bellotti, Alfredo Beltrame, Luigi Brambati, Vittorio Carradore, Silvio Consadori, Carlo Dalla Zorza, Cristoforo De Amicis, Angelo Del Bon, Francesco De Rocchi, Vittorio Emanuele, Paola Ginepri, Piero Giunni, Giuseppe Flangini, Letizia Fornasieri, Dino Lanaro, Umberto Lilloni, Chiara Luraghi, Gina Maffei, Attilio Melo, Vito Melotto, Enzo Morelli, Gino Moro, Paolo Paradiso, Ezio Pastorio, Giancarlo Perelli Cippo, Attilio Rossi, Alberto Salietti, Paolo Schiavocampo, Giuseppe Senigaglia, Adriano Spilimbergo, Mario Vellani Marchi.

#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Il racconto d’inverno - Mostra Collettiva sede: Galleria Ponte Rosso (Milano). Il racconto d'inverno è un susseguirsi di opere in cui gli artisti hanno colto le emozioni, riproponendole in pittura, che questa stagione sa dare con le sue luci rarefatte, i colori smorzati, i bianchi e i grigi.

0 notes

Text

Football Manager 2014 (MAC/PC) - Video-Intervista a Dino Lanaro

http://bit.ly/IdQXY9 #gaming #videogiochi #videogames

0 notes