#françois jullien

Text

Quand la rencontre commence à s’installer, cela devient une relation : l’Autre n’est plus autre ; il s’est laissé assimiler par moi, il entre dans ma perspective. La rencontre s’est enfouie - enfuie - sous la relation. Les bons romans ont su l’analyser : quand la rencontre s’installe en relation, l’altérité est perdue. (…) Et c’est pourquoi dans la rencontre, l’autre se maintient autre. Le propre de la rencontre, c’est qu’on y est débordé par l’Autre ; et c’est peut-être pourquoi la philosophie classique n’a pas su penser la rencontre : parce qu’elle a pensé à l’autonomie du sujet - dont nous dépossède justement la rencontre.

François Jullien. Pourquoi il ne faut plus dire « Je t’aime ». Cité par Charles Pépin. La rencontre. Une philosophie. 2021

26 notes

·

View notes

Text

“Essere intimi significa creare un dentro nel fuori, portarvi quella connessione con le cose che tanto spesso viene a mancare. Significa trovare la via d’accesso a una realtà che per lo più ci sfugge.”

.🦋.

🔸François Jullien

11 notes

·

View notes

Text

Livre 19

4 notes

·

View notes

Text

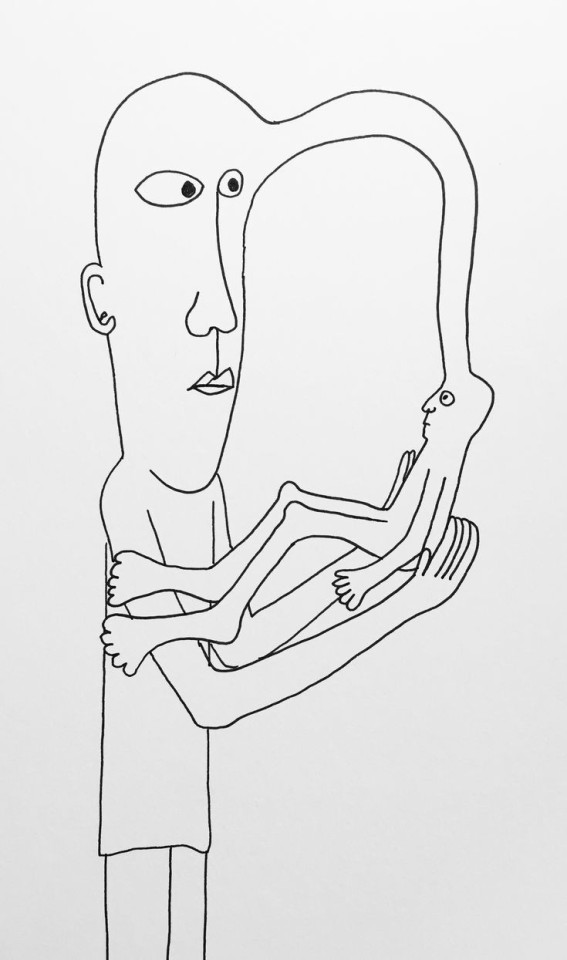

Work in Progress (1)

0 notes

Photo

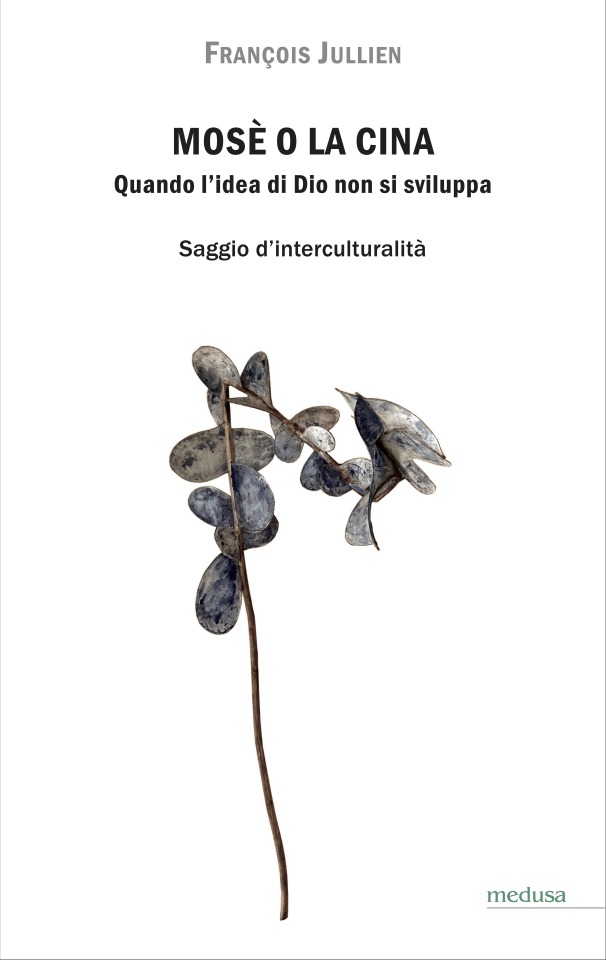

“Quale dei due è più credibile, Mosè o la Cina?”, chiedeva Pascal. In questo Saggio d’interculturalità, François Jullien esorta a uscire dall’antico conflitto tra ragione e fede, per guardare alla nozione di Dio dall’esterno, dall’Altrove cinese dove tale nozione non ha fatto presa, ben presto assorbita dal Cielo-Natura. L’immagine di una realtà scandita dal succedersi armonioso di fasi, sul modello dell’alternarsi delle stagioni, e regolata dalla logica interna della Via, il Tao, non ha aperto in Cina l’interrogazione sull’origine da cui muove la nostra filosofia, non ha reso necessario il ricorso a un Agente trascendente. La Cina non ha sviluppato il momento religioso della coscienza che si rivolge nella preghiera a un Dio personale, si è affidata alla dimensione rituale, legata al culto degli antenati. Ora che Dio “muore”, non per l’ateismo che lo nega, ma per l’indifferenza nella quale la sua idea è caduta, possiamo meglio comprendere quale risorsa essa abbia rappresentato per l’Europa e cosa possiamo ancora trarne. Forse è giunto il tempo, suggerisce Jullien, di ripensare ciò che è stato attribuito a Dio per riportarlo al vivere, per vedere in un incontro, uno sguardo, un momento d’intimità quel che incrina d’infinito la comune misura dei giorni.

Disponibile in libreria e sulle diverse piattaforme di vendita: FRANÇOIS JULLIEN, Mosè o la Cina, a cura di Mario Porro Pagine: 252 Euro: 25,00; Isbn: 978-88-7698-442-6

1 note

·

View note

Quote

Could it be a first ideological partisan decision to advance that, in dissociating himself from that which then becomes for him « nature », man has fissured himself inside: original crack, there at the beginning of humanity; as well as originary crack, from which stems the human.

But that which promoted the human … is that he de-coincided from the heart of the living condition … and that from this dissociation from the rest of life, he remains forever cracked, producing a « himself » that is no longer in direct adequation with the world, nor even, and above all, with « himself ».

François Jullien, THE INCOMMENSURABLE (2): (page 11, translation by Terence Blake).

0 notes

Text

De l'être au vivre

De l’être au vivre

Peinture de Claude Théberge

Il vient un temps dans son travail – un moment de la vie peut-être? – où il convient de commencer de nouer entre eux les divers fils ; ou, disons, de faire le tour de son chantier. Comme le jardinier fait le tour de son jardin, y considère ce qui pousse, ce qui a pris et ce qui n’a pas pris, dans quel état sont ses plants, quel terrain il faudra retravailler, là où il…

View On WordPress

0 notes

Text

Note contemplative - François Jullien, Dialogue sur la morale

Note contemplative - François Jullien, Dialogue sur la morale #Philosophie #MardiCestPhilosophie #Contemplation #Morale #Mencius #Confucius

Notes contemplatives de lecture – Note contemplative n° 32

Aucune explication verbale ne remplace jamais la contemplation. Saint-Exupéry, Pilote de guerre.

Notes de lecture

Fonder la morale, ce n’est pas en fixer des principes, mais établir sa légitimité possible. Dire au nom de quoi elle est justifiée – autrement que comme commandement de Dieu ou par son utilité sociale. […] Nous ne nierons…

View On WordPress

#MardiCestPhilosophie#Autre#Autrui#Épictète#Chine#Confucius#Contemplation#Dialogue#François Jullien#Grèce#humanité#Kant#Lumières#Mardi c’est philosophie#Mencius#morale#Notes contemplatives#Philosophie#Respect#Rousseau#Stoïciens#Stoïcisme

0 notes

Text

In una delle scene più famose di Matrix, Neo ha un incontro con la veggente, per capire se lui sia, veramente, l’Eletto. La scena è piena di cliché, santoni e cucchiaini piegati, ma quel che conta è il concetto, che è noto alle scienze sociali da molti decenni: se vuoi capire chi sei, devi fare i conti con l’Altro.

Il problema delle frasi fatte è che tendono a diventare frasi fatte. “L’io si definisce nell’incontro con l’altro” è una frase fatta e anche se dice una cosa importantissima, rischia ormai di dirlo in un modo sterile per il pensiero. Come possiamo, allora, parlare dell’Altro senza cadere nel luogo comune e recuperando la verità di questa frase?

Dobbiamo intanto riprendere in mano il filo della relazione con l’Altro, perché quella relazione è l’unica realtà esistente empiricamente, sul piano esperienziale e sul piano sociale. Come ci ha insegnato l’etnopsichiatria (George Devereux) e anche la fisica quantistica (Carlo Rovelli) quello di cui disponiamo veramente non sono oggetti, persone, cose e soggettività, ma piuttosto relazioni, rapporti, somiglianze e differenze.

L’identità, ontologicamente, non esiste (François Jullien) e quindi abbiamo bisogno di lavorare sulle relazioni, capire come funzionano, ser vogliamo davvero provare a capire qualcosa delle nostre vite, sia individuali sia concepite collettivamente come gruppi, classi, etnie, culture o nazioni.

Ludwig Wittgenstein diceva “non pensare, osserva” e noi vorremmo rileggere questo suggerimento in chiave pienamente relazionale: quando concepisci due enti (tu e l’Altro, come minimo) non pensarli, ma osserva lo spazio tra di loro, quello spazio che finora hai considerato vuoto, e osservane i piani di interazione, guarda come oscillano, si tendono e vibrano sollecitati dalla relazione tra l’io e l’altro. Il tuo oggetto di riflessione non siano le cose in sé, ma le forze di interazione tra le cose, e allora vedrai come la tua soggettività (l’io e il noi che pronunciamo) è costituita per forza nella rete di relazioni con gli altri.

Camminaria 03: L'altro - sabato 21 gennaio 2023 - pierovereni.blogspot.com

24 notes

·

View notes

Photo

#La Petite école : l’enfant paysage

(…) réveillant le Beau de sa torpeur ..

D'un côté, le jardin dit à la française est, en effet, une construction de ma perception, favorisant le point de vue et le panoramique. Il est d'abord à regarder : le regard souverain d'un Sujet impose son ordre propre à la nature (« Le jardin est ce plaisir superbe de forcer la nature », dit Saint-Simon de Versailles). Aussi se disjoint-il manifestement du « pays » par sa géométrie; de même qu'il se détache du paysage par sa modélisation.Le parallélisme notamment, comme loi de la figuration, l'ordonne comme une abstraction — et ce donc à l'inverse de la polarité qui met en tension.

De l'autre côté — devrions-nous dire : à l'antipode ? — est le jardin chinois, dont la fonction est d'abord de restaurer en soi l'énergie. Il ne s'établit pas en alignements et perspectives où se complait le regard admirant l'équilibre compositionnel et la symétrie; non plus qu'en vastes allées où l'on ne fait, au mieux, que « prendre l'air » et se promener. Mais il se tend processuellement, comme le corps du dragon, en alternances les plus diverses du vide et du plein, du sinueux (même les ponts) et du droit, du rocailleux et du végétal, de l'aquatique et du minéral, de l'élevé et de l'encaissé, de l'ombreux et de l'éclaire, etc.; bref, il répète et condense la grande corrélation « des montagnes et des eaux ». Le jardin chinois n'introduit pas un ordre transcendant de la raison, mais concentre du paysage, tel un « monde en petit » (selon le beau titre de R. Alfred Stein), par un maximum de polarités : en y « évoluant » à l'aise de l'une à l'autre (you if), ou plutôt entre elles, on y réactive sa tension vitale. Comme il varie le plus densément entre ces opposés, il s'organise lui-même en une respiration continue, fait sortir de l'atonie et « nourrit » la vie.

François Jullien, Vivre de paysage Entre les montagnes, Page 159 - 160

12 notes

·

View notes

Text

François Jullien: L'inoui, ou l'autre nom de ce si lassant réel.

2 notes

·

View notes

Text

Penser comme un stratège chinois

Une autre vision de la stratégie et de l'efficacité

Un texte de Matthieu Dardaillon

La stratégie, pour moi, c’est l’art de choisir où investir son énergie.

Et en la matière, les stratèges chinois ont beaucoup à nous apprendre.

J’ai lu il y a 3-4 ans un petit livre, "Conférence sur l'efficacité" de François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue français (= spécialiste de la Grèce antique et de la Chine), qui a eu un grand impact sur moi.

Dans ce livre très court - qui est en fait la retranscription d'une conférence - il explore la notion d'efficacité en comparant les approches occidentales et chinoises.

J’ai été fasciné par cette autre manière de voir le monde, le leadership, la stratégie, mais aussi le temps ou l'histoire. Je me suis depuis passionné pour la philosophie chinoise et le wu wei (on y vient plus loin !).

Bienvenue dans un mini-voyage dans nos manières de penser.

Au programme : La stratégie dans la pensée occidentale La stratégie dans la pensée chinoise Deux visions du monde Qu’en retenir pour l’action ?

La stratégie dans la pensée occidentale 🏺

La pensée occidentale est fortement influencée par la philosophie grecque.

Pour François Jullien, la façon grecque de concevoir l'efficacité peut se résumer comme ceci : "Pour être efficace, je construis une forme modèle, idéale, dont je fais un plan et que je pose en but ; puis je me mets à agir d'après ce plan."

Autrement dit, en règle générale :

Nous définissons un but

Nous établissons un plan

Nous passons à l'action

Planifier pour trouver la voie la plus courte

L’enjeu est donc d’identifier le meilleur plan pour atteindre l’objectif.

On le sait, les premiers penseurs de la stratégie sont des militaires. Et le premier grand théoricien de la stratégie militaire en Europe fut Carl von Clausewitz, officier général prussien au début du XIXème siècle.

Voici comment il formule la chose : "Tu viseras le but le plus important, le plus décisif, que tu sentiras la force d'atteindre ; tu choisiras à cette fin la voie la plus courte que tu sentiras la force de suivre."

Insister en cas de résistance

Le problème est que, dans la réalité, cela ne se passe jamais exactement comme imaginé. Il y a toujours de la friction, de la résistance, une différence entre le plan et les circonstances réelles.

Dans le domaine militaire, on voit bien l’image du général qui trace un plan des opérations sous sa tente avant d'engager ses troupes. Mais sur le terrain, cela ne se passe jamais vraiment comme prévu : la pluie peut s'inviter, il peut y avoir des retards, l'adversaire est imprévisible…

Après la théorie vient la pratique, pourrait-on dire. D’ailleurs, il est intéressant de voir que “pratique” vient de prattein en grec, "faire" ou "faire entrer", ce qui sous-entend toujours plus ou moins un forçage.

En politique ou en entreprise aussi, il est fréquent d’imaginer une forme idéale de quelque chose puis de passer à l’application, avec toujours plus ou moins de forçage.

Bien souvent, si le plan n'est pas bon, il faut néanmoins s'y tenir, coûte que coûte. A force d’effort et d’acharnement, le plan pourrait bien produire des effets ! Et puis, imaginez, si l’on change et que l’on se retrouve sans aucun plan, complètement démuni, ce ne serait pas bien pire…?

Ainsi, on peut compléter l’approche :Nous définissons un but Nous établissons un plan Nous passons à l'action En cas de résistance, nous redoublons d’efforts pour atteindre le but

Les limites de l’approche

J’en vois deux majeures :Planifier devient de plus en plus difficile, dans notre monde de plus en plus complexe - incertain - chaotique : la seule certitude est l’incertitude comme je l’ai déjà évoqué dans ce post sur les temps postnormaux. Comment prévoir un plan pertinent dans ce contexte ? On est à peu près sûr de rencontrer des résistances par rapport au plan initial… C’est une manière d’agir qui est coûteuse en énergie. On sent bien dans la citation de Clausewitz que l'effort dépensé est important (“que tu sentiras la force d'atteindre” ; “que tu sentiras la force de suivre"), que l’énergie disponible est un facteur limitant ; autrement dit, que cette approche n’optimise pas l’énergie investie.

La stratégie dans la pensée chinoise 🐉

Le stratège chinois a une toute autre approche.

Précisons que nous parlons ici de stratégie liée à la philosophie chinoise.

Cette pensée est très inspirée par Sun Tzu, général chinois du VIème siècle avant J.-C et auteur de l'ouvrage de stratégie militaire le plus ancien connu : L'Art de la guerre.

Elle a, je trouve, une modernité extraordinaire.

Détecter des facteurs porteurs

En philosophie chinoise, la stratégie consiste à tirer parti des circonstances.

L'enjeu n’est autre que de détecter des facteurs porteurs au sein de la situation pour se laisser porter par eux.

Évaluer le potentiel de situation

Ainsi, le stratège cherche à repérer où se trouve le potentiel à partir de la situation, et non d'une situation préalablement modélisée.

Il/elle voit comment la situation évolue et cherche à exploiter ce qui, en elle, est l'orientation favorable.

Dans le domaine militaire, le stratège va par exemple tracer un diagramme du potentiel de situation de chaque camp, qui révèle sur chaque point le rapport de forces. Par exemple : qui a les meilleures troupes, le meilleur général, le meilleur moral… ?

Faire mûrir les conditions

Le stratège n'a pas de but prédéfini, pas de plan, il ne projette pas. Ce serait une entrave au regard de l'évolution du contexte.

Ainsi, le rôle du grand stratège peut se résumer comme suit :Il détecte les facteurs qui lui sont favorables, afin de les faire croître ; En même temps qu’il cherche à diminuer ceux qui seraient favorables à son adversaire. Si la situation est défavorable dès le début, le stratège travaille à inverser la dynamique. Par exemple : si l'ennemi arrive reposé, il faut commencer par le fatiguer. S'il arrive rassasié, il faut commencer par l'affamer. S'il arrive uni, il faut commencer par le désunir. Chemin faisant, le potentiel s'inversera en notre faveur.

"Telle est la grande règle de la stratégie chinoise. Tant que ce n'est pas mûr, je favorise le mûrissement et ne force pas", résume François Jullien.

Chercher la victoire avec le moins d’effort possible

Puis, il cherche la victoire facile. "Si je n'engage le combat que lorsque j'ai déjà gagné, je gagne à tous les coups, sans dépense et sans résistance" résume le philosophe.

Cela rejoint la philosophie du wu wei, “philosophie du non-agir”.

On a vite fait de la résumer comme une approche du renoncement, de la passivité, du désengagement. C’est une réelle mécompréhension.

On aurait tort de ne retenir que "Ne rien faire" pour la décrire. La formulation complète la plus juste serait "Ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait", que l'on pourrait même voir comme "Ne rien faire, de sorte que rien ne soit pas fait."

L’exemple ci-dessous aide à bien comprendre l’idée :

L’exemple de la poussée des plantes 🌱

Tirer sur les pousses ne fait pas pousser les plantes - voire même, en voulant accélérer la poussée, en agissant directement sur la plante, je peux aller à l'encontre du processus.

Alors, que faut-il faire ?Ni tirer sur la pousse, ni la regarder pousser. Il faut laisser faire le processus, sans pour autant le délaisser. Il faut biner, rendre la terre meuble, l'aérer... pour favoriser la poussée. En secondant le processus de poussée, on tire parti des processus à l'oeuvre et on les porte à leur plein régime.

Lao-Tseu, autre grand penseur chinois, écrit : "Aider ce qui vient tout seul".

Deux visions du monde 🧿

Ces différences de conception de la stratégie ont de nombreuses implications que je trouve vraiment passionnantes :

Efficacité vs Efficience

Dans la pensée occidentale, l’objectif est l’efficacité, le chemin le plus court. Le stratège chinois recherchera l’efficience, qui prend en compte l'énergie déployée. Il cherchera à repérer les facteurs porteurs, pour se laisser porter tel un surfeur, pour prendre appui sur les transformations silencieuses à l’oeuvre.

Direct vs Indirect

Le général occidental agit directement sur la situation. Le général chinois agit sur les conditions, sur l’indirect.

Par exemple, lors de la guerre du Vietnam, les Américains cherchaient “la grande bataille” avec un maximum de puissance focalisée. Face à cela, les Vietnamiens ont eux cherché à déjouer en faisant en sorte qu’“il n’y ait pas de bataille”, pour les décontenancer.

Visible vs Discret

L’efficacité est visible, spectaculaire, héroïque. Elle découle de l'action, remarquable, qui transforme le monde. L'efficacité chinoise est discrète. Elle est le fruit d’une transformation. La grande victoire ne se voit pas. On ne voit pas le général opérant en amont, faisant mûrir les conditions. On ne voit pas la plante pousser.

Grande victoire vs Victoire facile

Le stratège à la Napoléon recherche la grande victoire, le coup d’éclat, l’action épique. Le stratège chinois recherche la victoire facile."Si je n'engage le combat que lorsque j'ai déjà gagné, je gagne à tous les coups, sans dépense et sans résistance" écrit François Jullien, résumant l’approche.

"Nous pourrions le méditer en politique comme dans le domaine de l'entreprise", ajoute-t-il.

Moi vs La situation

Pour Clausewitz, l'efficacité consiste dans “la voie la plus courte” entre le sujet et son but. L’efficacité part de soi. La pensée chinoise part de la situation plutôt que de soi. Ce n’est pas moi qui veut, ce sont les les conditions, opportunément utilisées, qui aboutiront au résultat. Les conditions travaillent pour moi.

Action vs Transformation

Alors que l'action :Est délimitée dans le temps, Se voit - l'action est visible, Est locale - elle se passe ici et maintenant, Renvoie à un sujet - celle, celui, ceux qui agissent.

Le maître-mot de la pensée chinoise est Transformation.

Non pas agir, mais transformer. La transformation s'étend dans le temps - c'est un processus progressif et continu,

Ne se voit pas - on ne voit pas le fruit en train de mûrir mais on constate un jour qu'il est devenu mûr, prêt à tomber,

Est globale - c'est l'ensemble qui se transforme, ne renvoie pas à un sujet spécifique.

Vision de l’Histoire

En tant qu'Occidentaux, nous voyons généralement l'Histoire à partir d'événements, autour de dates clés : 1789, la guerre 14-18, le 11 septembre... Traditionnellement, les Chinois sont indifférents aux "Grands récits". Le Sage est attentif au non-événement, au mode silencieux de la transformation.

Note : dans notre culture, il y a aussi des exceptions comme Fernand Braudel qui a pensé le temps long des mutations, en étudiant par exemple la montée du capitalisme en Europe.

Le bon moment

C’est peut-être mon préféré :)

En Europe, nous cherchons le kairos, le bon moment pour engager l'action. La pensée chinoise déplace la pensée de l'occasion pour la reporter en amont. Cela se joue en 2 temps :

Le moment initial : c'est le réel point de départ de l'occasion, son amorce, le "ji". Par exemple, pour les pousses, cela se joue en février, la sève est déjà dans les racines mais pas encore dans les branches, et il n'apparaît pas de bourgeon. Le rôle du stratège est d'accompagner le processus de mûrissement.

Le véritable moment stratégique est là : un essor est à venir, le facteur porteur est à peine perceptible, c'est le moment décisif. Sans précipitation ni hésitation, c’est le moment d’accompagner son émergence. Vient ensuite le moment final, où "la victoire est facile" : il suffit de tendre le bras pour cueillir le fruit.

Et s'il n'y a pas de facteur favorable ? Si, en cherchant à détecter un facteur porteur, je ne trouve rien… qu'est-ce que je fais ?

"Rien !" réponds le stratège chinois, "car ce sera peut-être beau, tragique, héroïque, mais de peu d'effet."

Dans ces conditions, il est urgent d'attendre. Le monde ne cesse de se renouveler. Du potentiel se réamorcera, des opportunités émergeront. En attendant, il est sage de se retirer et de s'épargner une débauche d'énergie !

Qu’en retenir pour l’action ? ✌️

Alors, que faire de tout ça, concrètement ?

François Jullien conclue en nous invitant à "circuler à travers ces intelligibilités différentes et les faire dialoguer", car "c'est sans doute cela l'intelligence."

Il n’y a pas un mode d’action meilleur que l’autre.

Voici deux jambes sur lesquelles s’appuyer.

Il donne l'exemple du général de Gaulle qui, par son parcours, a su remarquablement combiner les deux : Il a su avoir le courage héroïque du Non, dans une France humiliée par la défaite de 1940, avec un potentiel de situation équivalent à zéro, en mobilisant celles et ceux qui ne voulaient pas se résigner. Plus tard, entre 1953 et 1958, le général vit une sorte de “traversée du désert”. Il choisit de se mettre en retrait car les conditions politiques ne sont pas réunies avec l’instabilité politique de la Quatrième République. Il se retire et attend que “la situation vienne le chercher” : avec la Guerre d’Algérie, de plus en plus répètent “Il faut rappeler le général de Gaulle”. Il revient, avec un maximum de potentiel de situation, ce qui lui permet d’aller jusqu’à changer la Constitution.

Le général de Gaulle aura réussi à coupler les deux : “s’appuyer sur les facteurs porteurs mais aussi mobiliser les volontés.”

De mon côté, je disais que ces idées m’avaient beaucoup marquées.

Voici comment elles nourrissent mes actions au quotidien :

Je trouve que l’alliance de ces deux approches est particulièrement pertinente pour répondre aux grands défis de notre époque, ou pour engager des transformations en entreprise par exemple : La stratégie chinoise résonne énormément pour moi avec l’approche systémique, qui valorise l’indirect, l’invisible, les transformations profondes, le long terme…

Je cherche de plus en plus à “créer les conditions” vs agir directement (quand cela est pertinent). En même temps, il faut réussir à faire des avancées concrètes, visibles, et les raconter pour montrer qu’il est possible de faire différemment. Pour cela il faut focaliser notre énergie au bon endroit, et ne pas se disperser. Ainsi, je le vois comme une invitation à trouver des points d’acupuncture dans le système : “Où est-ce qu’avec peu d’efforts, nous pouvons créer de grands effets ?”.

C’est une question qui m’accompagne en permanence au quotidien. Un de mes nouveaux mantras est “Effortless Impact” : je cherche des moyens d’avoir le plus d’impact, avec le moins d’effort. Ce n’est pas de la fainéantise, mais un regard stratégique par rapport à toutes les transformations à mener. Ainsi, paradoxalement, s’inspirer du “non-agir” du wu wei me paraît particulièrement bénéfique pour les acteurs de changement, pour plus efficience dans l’action. Je suis sans cesse en observation du “Ji”. Je trouve passionnant le fait de chercher à sentir ce qui émerge, mais n’est pas encore visible. Au fond, je crois que c’est ce que je viens de faire pendant un an. J’aime accompagner les émergences pour les amplifier. Je suis vigilant là où j’investis mon énergie. Avant de me lancer dans quelque chose, je m’assure que les conditions sont réunies, que les facteurs sont porteurs. Sinon j’investis mon énergie autre part, il y a tellement de défis et de projets passionnants à mener !

A très vite pour continuer à redessiner le monde ! ✍️

---

Source + intégralité du texte : https://matthieudardaillon.substack.com/p/penser-comme-un-stratege-chinois

0 notes

Text

DECOÏNCIDENCE, DISSIDENCE, ÉTONNEMENT CONTRE CONFORMISME

ARTICLE

« Raviver de l’esprit en ce monde », de François Jullien

Roger-Pol Droit LE MONDE

Pour lutter contre le conformisme, le philosophe prône la « décoïncidence », en cultivant la dissidence et l’étonnement qui permettent à l’esprit de rester vivant.

FRANÇOIS JULLIEN EN « DÉCOÏNCIDENCE »

« Raviver de l’esprit en ce monde. Un diagnostic du contemporain », de François Jullien,…

View On WordPress

0 notes

Text

BUILDING, Milano: Glitch filtra i segnali di un’energia dell’esistenza

De-coincidenza (dal francese decoincidance di François Jullien), mera-pittura, energia vitale: sono queste le prime parole che i curatori Chiara Bertola e Davide Ferri pronunciano a proposito di Glitch, la nuova mostra collettiva che BUILDING accoglie a Milano (fino al prossimo 27 gennaio 2024) e dedica alla pittura.

In un tempo di ritorno alla figura come quello che stiamo vivendo, testimoniato…

View On WordPress

0 notes

Text

Dos aniversários

Recentemente tive mais um aniversário. Dizer que as coisas mudaram com o tempo é um erro que não me permito mais cometer. Pensar que eu mudei com mais um ano de vida é supor que existe um eu, algo como uma essência que exista independente do tempo, e que muda sob sua influência.

Temos dificuldade de pensar o tempo, dizia Bergson, porque sempre lidamos com ele como se fosse um espaço. Dividimos e subdividimos o tempo em frações, compartimentos, quantidades. São horas, anos, fases ou até eras. O que se perde assim? O tempo enquanto fenômeno. O tempo como transformação.

Vemos as coisas como antes e depois. Estágios. Não vemos a mudança. Somos crianças ou adultos. Novos ou velhos. Ignorantes ou sábios. Inexperientes ou habilidosos. Mas em que momento uma coisa se torna outra? Quando é que abrimos os olhos e, instantemente, já somos outros?

Como diz François Julliens, as transformações são silenciosas. Elas não cessam de acontecer, e por isso mesmo não as percebemos. Só conseguimos nos dar conta quando já são outra coisa. O verão virou inverno. O gelo virou água. Mas e os "entres"? Existe um limiar em que os dias não são nem verão nem inverno? A água não é totalmente sólida nem líquida?

Toda filosofia ocidental se torna inútil. Não temos categorias para pensar as transformações. Os grandes sábios gregos viam apenas o Ser e o Não-Ser. Não temos uma forma de chamar algo que é mas também não é.

Eu não sou novo, tampouco sou velho. Posso ser chamado de uma coisa ou outra de acordo com o referencial, mas isto não resolve o problema. A única coisa que posso afirmar: sou envelhecimento. Eis a morte do sujeito. Não sou um sujeito que envelhece. Eu não faço nada para que isto ocorra. Simplesmente acontece.

Tampouco sou objeto, substância, já que não sou uma coisa que envelhece. Para isso teria que ser novo ou velho. Admitir que sou uma destas opções seria o mesmo que achar que o gelo não é água apenas porque está sólido ou que os dias de verão não são quentes apenas porque estamos no inverno.

Eu só existo como passagem do tempo. Chamamos isto de devir. Mas não há algo que devém. Não houve um Andrey que fez aniversário. Foi só uma brisa que soprou.

1 note

·

View note

Text

Torino Spiritualità 2023

Per la sua 19 edizione Torino Spiritualità dedica cinque giorni Agli assenti.

Della morte ovvero della vita, che saranno un’opportunità per scrittori, pensatrici, filosofi, artisti e per il pubblico di provare a riflettere sul rapporto con la morte, dove sono il mistero del dopo e la memoria degli assenti a rendere enigmatica la fine, ma nella sua certezza è possibile trovare il senso della presenza, di quel cammino che è la vita.

Il festival, ideato e organizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori, si terrà da mercoledì 27 settembre a domenica 1 ottobre tra il Circolo dei lettori, teatri, cinema e luoghi della cultura di Torino, per un’occasione d’incontro con la fragilità umana, tanto necessaria quanto scomoda e arricchente.

Tra le voci dell’evento ci saranno Björn Larsson, Éric-Emmanuel Schmitt, Stefano Massini, Chiara Valerio, François Jullien, Chandra Livia Candiani, Vito Mancuso, Guidalberto Bormolini, Massimo Recalcati, Ilaria Gaspari, Jón Kalman Stefánsson, Massimo Mantellini, Chiara Alessi, Cristiano Godano, Gabriella Caramore, Paolo Nori, Vittorio Lingiardi e Emanuele Trevi.

L’inaugurazione della 19 edizione, in programma mercoledì 27 settembre, trasformerà la chiesa di San Filippo Neri, la più grande di Torino, in un Death Café, con il nome di The biggest Death Café ever.

A introdurre il Death Café di apertura di Torino Spiritualità sarà il monaco e tanatologo Guidalberto Bormolini e dopo il suo intervento, il pubblico della chiesa di San Filippo Neri verrà diviso in 60 gruppi: 600 potenziali persone, 10 per ogni tavolo, guidate da un facilitatore, per una discussione comune sul perché la morte faccia parte della vita.

L’evento è stata realizzato con la collaborazione di Fondazione Fabretti Onlus, Fondazione FARO, Ordine Psicologi Piemonte, Scuola Capitale Sociale. Main sponsor SOCREM – Società per la Cremazione Torino.

Dopo l’inaugurazione, alle 21 al Cinema Massimo, Guidalberto Bormolini incontrerà l’attore e artista Alessandro Bergonzoni; moderati dall’antropologa Cristina Vargas, per l’incontro Difficile non morire tutti quando muore qualcuno e sempre alle 21, al Circolo dei lettori, lo storico della scienza Francesco Paolo de Ceglia converserà con la scrittrice Chiara Valerio sul mito dell’immortalità nel dialogo Vampyr. La vita per sempre e nella sala Gioco del Circolo il sacerdote, scrittore e cappellano del carcere di Padova Marco Pozza rifletterà sull’esperienza dell’uccidere in La mia anima è triste fino alla morte.

Inoltre il Circolo dei lettori ospiterà altre sessioni di Death Café, giovedì 28 settembre con la tanatologa Marina Sozzi, venerdì 29 con lo psicologo Andrea Bovero, sabato 30 con il tanatologo Davide Sisto e domenica 1 ottobre con Natalia Pazzaglia, fondatrice di una piattaforma online di sostegno al lutto.

Read the full article

0 notes