#rue françois dauphin

Text

Décor urbain.

#photographie urbaine#urban photography#couleurs urbaines#urban colors#décor urbain#urban decor#reflet#reflection#rue françois dauphin#ainay#69002#lyon#rhône#auvergne rhône alpes#france#photographers on tumblr#poltredlyon#monlyon#onlylyon#igerslyon#lyonurb#brumpicts#frédéric brumby

141 notes

·

View notes

Text

France - Paris Place des Vosges

4e arrondissement: Non, vous n’avez pas trop bu. Les fenêtres du 11, place des Vosges sont bien tordues…

source : https://www.20minutes.fr/paris/diaporama-8394-photo-888994-immeubles-insolites-paris

Vue aérienne de la place des Vosges

La place des Vosges, place Royale jusqu'en 1792 car initialement dédiée au roi Henri IV et finalement, après l'assassinat du roi par François Ravaillac, dédiée à son fils Louis XIII, est une place de Paris dans le quartier du Marais, faisant partie des 3e et 4e arrondissements.Elle est, avec la place des Victoires, la place Dauphine, la place Vendôme et la place de la Concorde, l'une des cinq places royales parisiennes.

Conçue par Louis Métezeau, elle est la « sœur » de la place Ducale de Charleville-Mézières. Il s'agit de la place la plus ancienne de Paris, juste avant la place Dauphine. Il s'agit d'une place fermée, accessible par une rue principale sur un des quatre côtés et deux rues passant sous des pavillons.La place fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 26 octobre 19541 et a bénéficié de la mise en valeur voulue par André Malraux, dans le cadre du PSMV du Marais. Elle est connue pour être le lieu de résidence de plusieurs personnalités issues du monde politique, artistique ou médiatique.

source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Vosges_(Paris)

***

Place des Vosges, place Royale until 1792 because initially dedicated to King Henri IV and finally, after the assassination of the king by François Ravaillac, dedicated to his son Louis XIII, is a square in Paris in the Marais district, forming part of the 3rd and 4th arrondissements. Along with Place des Victoires, Place Dauphine, Place Vendôme and Place de la Concorde, it is one of the five royal squares in Paris.

Designed by Louis Métezeau, it is the "sister of the Place Ducale in Charleville-Mézières. This is the oldest square in Paris, just before Place Dauphine. It is a closed square, accessible by a main street on one of the four sides and two streets passing under pavilions. The square has been classified as a historic monument since October 26, 19541 and has benefited from the enhancement desired by André Malraux, as part of the PSMV du Marais. It is known to be the place of residence of several personalities from the political, artistic or media world.

source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Vosges_(Paris)

1 note

·

View note

Text

Marie de Médicis : une italienne à la cour de France

Pour ce tout premier article de l’escadron guidant, j’ai fait le choix de vous emmener à la rencontre d’une femme ambitieuse et amoureuse des arts, mais aux fâcheuses tendances dépensières. Parfois manipulatrice, parfois manipulable, Marie de Médicis fait partie des plus grandes reines de France. De son enfance à Florence à son mariage avec Henri IV, mais aussi sa régence et ses relations conflictuelles avec son fils le futur Louis XIII ; les épisodes de la vie de cette femme ont réussi à créer un personnage difficile à cerner, qui mérite pourtant que l’on s’y attarde…

Marie de Médicis est née le 26 avril 1575 à Florence, en Italie. Fille du grand-duc de Toscane Ferdinand Ier de Médicis, et de l’archiduchesse Jeanne d’Autriche, qui disparaitra deux ans plus tard, elle passe ses jeunes années au palais Pitti dans un cadre féérique dont elle s’inspirera bien plus tard pour créer le palais et les jardins du Luxembourg à Paris. Elle grandit entourée de sa gouvernante, de ses sœurs et de son frère. Marie de Médicis bénéficie d’une bonne éducation, s’intéressant notamment aux sciences, aux arts (notamment le dessin, le chant, et la pratique du luth et de la guitare) et développe rapidement une passion pour les bijoux et pierres précieuses.

Le 19 octobre 1587, son père Ferdinand Ier et sa belle-mère décèderont coup sur coup (peut être d’un empoisonnement, car les complots sont nombreux à la cour de Florence) faisant basculer la vie de Marie de Médicis. Elle devient une des héritières les plus riches d’Europe et est donc très convoitée. Elle n’hésite d’ailleurs pas à refuser plusieurs prétendants, préférant attendre une meilleure opportunité... Il faudra attendre l’année 1600 pour qu’elle épouse le roi de France Henri IV, alors âgé de 47 ans.

Le mariage n’a rien d’une histoire d’amour, les Médicis sont avant tout les banquiers créanciers du roi de France, ils sont richissimes et la dot de la jeune femme s’élève à 600 000 écus d’or, soit environ 150 millions d’euros. Une aubaine pour le roi qui en plus de remplir ses coffres, trouve Marie de Médicis à son goût grâce à un portrait qui lui est présenté.

Le mariage a lieu en deux temps, il est tout d’abord célébré à Florence le 5 octobre en l’absence d’Henri IV qui envoie son favori Roger de Bellegarde pour sceller le mariage par procuration (hyper romantique). Puis Marie de Médicis se rend en France, accompagnée de sa suite de 2 000 personnes, pour une nouvelle cérémonie. Elle débarque le 3 novembre à Marseille où elle constate, non sans colère, que son royal époux n’a même pas daigné venir l’accueillir. Elle arrive à Lyon le 3 décembre et rencontrera Henri IV pour la première fois six jours plus tard, pour leur nuit de noces.

Il ne faudra pas attendre longtemps avant la première grossesse de la nouvelle reine de France. En effet, un an après leur mariage, Marie met au monde le dauphin Louis, qui deviendra le futur roi Louis XIII. Henri IV et le royaume de France ont enfin un héritier à la couronne.

Suivront cinq autres enfants les huit années suivantes, quand le roi ne néglige pas Marie pour quelques autres maîtresses (le vert galant dans toute sa splendeur). Car les relations du couple sont loin d’être idylliques : Henri est un coureur de jupons invétéré et Marie de Médicis, très jalouse, ne supporte pas les infidélités de celui-ci. La plus grande concurrente de Marie est une dénommée Henriette d’Entragues, qui rêve de prendre la place de la reine de France (elle surnomme par ailleurs Marie “La grosse banquière”, pour la sympathie on repassera...). Henri IV s’affiche sans aucun scrupule avec sa maîtresse. En 1599, le roi était allé jusqu’à promettre de l’épouser si elle lui donnait un enfant mâle dans l’année. Ils auront d’ailleurs deux enfants ensemble en 1601 et 1603.

En 1603, Henri IV passe près de la mort à cause d’une infection. S’inquiétant des conséquences de sa possible disparition, il prend la décision de former Marie à la vie politique du royaume, notamment pour préserver la paix religieuse dans le pays obtenue grâce à l’édit de Nantes en 1598. Marie de Médicis assiste donc au Conseil, où elle ne tient qu’un statut d’observatrice qui va rapidement l’ennuyer. Elle passe cependant beaucoup de temps à organiser les différents spectacles et divertissements de la cour et va peu à peu se faire une place dans le monde politique.

Ce qui nous amène en l’année 1610, Henri IV doit partir pour une expédition militaire contre les Hasbourg et il décide très logiquement de confier cette régence d’absence à son épouse, mais il faut pour cela procéder (enfin !) au couronnement de la reine. Le 13 mai 1610, la veille du départ d’Henri IV, Marie de Médicis est donc couronnée en l’Abbatiale de Saint-Denis. Cet évènement signe véritablement son intronisation au pouvoir.

(ci-dessous : le cardinal de Joyeuse couronne Marie de Médicis en 1610, par Pierre-Paul Rubens)

Le lendemain, le roi Henri IV est assassiné dans son carrosse, rue de la Ferronnerie à Paris, par François Ravaillac, un fanatique catholique. De nombreux complots existent aujourd’hui sur l’assassinat d’Henri IV. En effet durant son règne le roi a échappé plusieurs fois à des tentatives d’assassinat (nous y reviendrons dans un prochain article, promis !)

Mais restons concentrés sur notre chère Marie qui est également une suspecte potentielle. Eh bien oui ! Rappelez-vous ! Les relations du couple ne sont pas glorieuses entre les infidélités de l’un et la jalousie de l’autre. De plus Henri IV a refusé pendant longtemps le couronnement de Marie, et lorsqu’elle obtient enfin ce qu’elle désire, Henri IV est assassiné le lendemain ! Curieux… Mais rassurez-vous, cette hypothèse sera rapidement écartée et Marie de Médicis ne sera pas poursuivie.

Le 15 mai 1610, Marie de Médicis prend officiellement la régence, investie par son fils Louis XIII, alors âgé de huit ans et demi. Son véritable destin politique va pouvoir débuter.

Et... Ne soyons pas trop gourmands ! Alors je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de cet article consacré à Marie de Médicis. Je compte sur vous, n’hésitez pas à partager vos avis !

Bonne journée les amis,

L’escadron guidant

Bio : https://www.universalis.fr/encyclopedie/marie-de-medicis/ https://www.lhistoire.fr/le-roi-est-mort-vive-la-r%C3%A9gente https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2012-3-page-533.htm https://histoire-image.org/fr/etudes/couronnement-marie-medicis

8 notes

·

View notes

Text

S’il est un acteur dont le nom est à jamais associé au cinéma de l’entre-deux-guerres, aux chefs-d’œuvre du réalisme poétique, c’est bien Jean Gabin. Après la guerre, il connait tout d’abord une période creuse en termes de succès, puis, à partir de 1954, il devient un “pacha” incarnant la plupart du temps des rôles de truands ou de policiers, toujours avec la même droiture jusqu’à la fin des années 1970.

Jean Gabin (Jean-Alexis Moncorgé, pour l’état civil) naquit à Paris, 23, boulevard Rochechouart dans le 18e arrondissement, le 17 mai 1904, il mourut toujours à Paris, le 26 novembre 1976. La date de naissance que nous rapportons est celle qui est généralement admise. D’autres biographes ne mentionnent pas Paris comme lieu de naissance mais Mériel, en Seine-et-Oise. En fait, Gabin est sans aucun doute né dans la capitale et il a ensuite été élevé à Mériel par l’aînée de ses sœurs (il était le septième enfant de la famille Moncorgé).

Ses parents faisaient tous les deux partie du monde du spectacle : son père était chanteur d’opérette et de café-concert ; sa mère, Hélène Petit, était chanteuse fantaisiste, comme on disait alors. Jean passa ses premières années à Mériel et c’est là qu’il prit goût à la campagne, qu’il acquit des habitudes qu’il ne devait plus perdre et qui, beaucoup plus tard, devaient le pousser à se replier le plus souvent possible dans son domaine où il se consacrait à l’élevage. Il fréquenta l’école primaire du village, puis revint chez ses parents à Paris, afin de suivre les cours d’une école de la rue de Clignancourt. Son père le fit ensuite entrer comme pensionnaire au lycée Jeanson-de-Sailly, mais les études ne l’attiraient pas. Il voulait lui aussi, comme ses parents, se consacrer au théâtre. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

Jean Gabin et Madeleine Renaud dans La Belle Marinière (Harry Lachman, 1932)

Josephine Baker et Jean Gabin dans Zouzou (Marc Allégret, 1934)

Gaby Basset et Jean Gabin dans Chacun sa chance (Hans Steinhoff, René Pujo, 1930)l

Jean Gabin, Josseline Gaël, Marcel Lévesque dans Tout ça ne vaut pas l’amour de Jacques Tourneur (1931)

Fernandel et Jean Gabin dans Paris béguin (Augusto Genina, 1931)

Premiers pas sur scène

De fait, il fit l’école buissonnière plus souvent qu’à son tour, puis s’échappa de l’école pour s’essayer à différents métiers : il fut manœuvre à la gare de La Chapelle, ouvrier dans une fonderie à Beaumont, magasinier aux Magasins généraux de Drancy, jusqu’à ce que son père prît en compte la volonté de son fils de faire du théâtre. Il le présenta enfin à Pierre Fréjol, l’administrateur des Folies-Bergère ; Jean avait alors dix-neuf ans. C’est à ce moment qu’il devint figurant et prit le nom de Gabin, un pseudonyme qui avait déjà été le nom de scène de son père.

Jean Gabin, Annabella, Fernand Gravey dans Variétés (Nicolas Farkas, 1935)

Jusqu’à la fin de l’année 1929, Jean Gabin fit ses premières armes dans le spectacle en participant à ces fameuses revues qui ont fait la célébrité de Paris dans le monde entier. Ses débuts eurent lieu le 14 avril 1923, au Vaudeville, dans une revue de Rip ; il faisait de la figuration dans quatre silhouettes ; c’est ainsi qu’il était tout à tour garde égyptien, contrôleur, mendiant et pirate. De nombreux autres spectacles suivirent : la même année, aux Bouffes-Parisiens (il joua dans cette opérette pour la première fois au côté de son père) ; puis en 1927, un tour de chant en province et en Amérique du Sud.

Josephine Baker et Jean Gabin dans Zouzou (Marc Allégret, 1934)

En 1928, il fut remarqué par Mistinguett qui le fit engager comme “boy” au Moulin-Rouge pour “Paris qui tourne” ; en chantant et dansant avec la “Miss”, il allait attirer l’attention des critiques. Dans “Allo’… Ici Paris”, toujours au Moulin-Rouge, il avait déjà quelques chansons et deux numéros comiques. Enfin, la même année, de nouveau aux Bouffes- Parisiens, il fut le jeune premier (et toujours comique) de “Flossie”, une opérette en trois actes. L’année suivante, on revit Gabin dans “Arsène Lupin banquier”, où il joua avec son père. Ce spectacle lui valut d’élogieuses critiques pour ses talents comiques.

Jany Holt, Louis Jouvet, Jean Gabin et Junie Astor dans Les Bas-fonds (Jean Renoir, 1936)

A la fin de 1930, toujours aux Bouffes-Parisiens, il apparut encore dans une opérette en trois actes, “Les Aventures du roi Pausole”, où figuraient aussi, dans de petits rôles, Simone Simon et Edwige Feuillère. Il revint exceptionnellement au théâtre en 1949 pour interpréter, avec Madeleine Robinson et Claude Dauphin, “La Soif” d’Henry Bernstein. Dès le début des années 30 et jusqu’à sa mort, il ne se consacra plus qu’au cinéma. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

Jean Gabin dans le rôle de Ponce Pilate – Golgotha (Julien Duvivier, 1935)

Jean Gabin dans Variétés (Nicolas Farkas, 1935)

Madeleine Renaud et Jean Gabin dans Maria Chapdelaine (Julien Duvivier, 1934)

Un grand professionnel

Après une série de petits rôles, Jean Gabin connut très vite la consécration. Star de l’écran dès les années 30, il le resta jusqu’à sa disparition et ne connut guère la désaffection du public. Peu d’acteurs de sa génération pourront se flatter d’avoir connu, et su préserver, une telle popularité, qu’il devait autant à sa présence physique qu’à ses incontestables qualités de professionnel de l’écran.

Jean Gabin et Annabella dans La Bandera (Julien Duvivier, 1935)

Les premières années, la carrière cinématographique de Gabin fut liée, fort logiquement, aux rôles comiques d’opérette ou de vaudeville qui l’avaient révélé au théâtre. C’est ainsi que Gabin fut engagé dans une opérette filmée, Chacun sa chance (1930) de Hans Steinhoff. Jusqu’en 1934, année de sa consécration comme acteur dramatique, il tourna quelques rôles souvent comiques qui étaient loin d’annoncer les futurs “personnages” que Gabin incarnerait bientôt : le prolétaire révolté, le “parigot” désenchanté mais toujours prompt à l’action, l’aventurier respectueux du code d’honneur, le “mauvais garçon”.

Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos, Charles Dorat et Raphaël Médina dans La Belle équipe (Julien Duvivier, 1936)

Le tournant de sa carrière se situe au cours de 1934-1935. Après l’avoir utilisé dans Maria Chapdelaine (1934) et Golgotha (1935), Duvivier lui confia le rôle principal de La Bandera (1935), d’après le roman de Pierre Mac Orlan. Ce personnage de Français fugitif s’engageant dans la légion étrangère espagnole fut pour Gabin le premier d’une série de rôles d’aventuriers désespérés et “romantiques”. A partir de ce film il allait en effet collectionner les personnages d’homme traqué, de réprouvé, de révolté un peu fruste.

Jean Gabin dans Pépé le Moko (Julien Duvivier, 1937)

Ayant débuté dans le Paris des ouvriers et des employés de caf’ conc’, Gabin, enfant de la balle, se révéla l’interprète idéal de ce prolétaire plutôt “grande gueule” que réellement contestataire, sombre et individualiste, ironiquement parisien, parigot même, mais sans vulgarité, et enfin assez malheureux pour susciter la sympathie des spectateurs. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

Jean Gabin et Viviane Romance dans La Belle équipe (Julien Duvivier, 1936)

Jean Gabin et Simone Simon dan La Bête humaine (Julien Duvivier, 1938)

Jean Gabin et Mireille Balin dans Gueule d’amour (Jean Grémillon, 1937)

Michèle Morgan et Jean Gabin dans REMORQUES (1941) de Jean Grémillon

Jean Gabin et Gina Manès dans Le Récif de corail (Maurice Gleize, 1939)

La grande occasion de “Pépé”

Après l’expérience pseudo-russe des Bas-Fonds (1936) de Renoir, Il se vit offrir par Julien Duvivier le rôle principal de Pépé le Moko (1936), un rôle qui allait l’imposer définitivement en créant le “mythe” de Gabin. Dans le monde lourdement exotique de la Casbah d’Alger où évolue le dangereux caïd campé par Gabin, ce ne sont qu’aventures pittoresques et haletantes, défilé de personnages stéréotypés, dignes des meilleurs romans populaires, amour fou et perdu… Gabin conservera des années durant le charisme dont l’entourèrent Jeanson et Duvivier, charisme qui s’était déjà manifesté dans un autre film de Duvivier : La Belle équipe (1936). La France qui s’identifia à Gabin était celle de l’avant-guerre, ballottée entre le Front populaire et les frissons de la guerre prochaine ; et quand cette France là disparut, Gabin dut changer d’emploi.

Jean Gabin dans La Grande illusion (Jean Renoir, 1937)

Durant ces années il fut le lieutenant Maréchal de La Grande Illusion (1937), Lucien Bourrache dit “Gueule d’amour” dans le film du même nom réalisé en 1937 par Jean Grémillon, Jean, le déserteur, et François, l’ouvrier en révolte, respectivement dans Le Quai des brumes (1938) et Le Jour se lève (1939) de Marcel Carné, puis Jacques Lantier, triste héritier de la noire lignée des Rougon-Macquart, dans La Bête humaine de Renoir.

Jean Gabin, Jules Berry, Jacqueline, Arletty dans Le Jour se lève (Marcel Carné, 1939)

Cette brève mais remarquable galerie de personnages le fit rapidement devenir le symbole de tout un cinéma mélancolique et populiste, sombrement, mais toujours poétiquement, réaliste, un cinéma composé de grands ports noyés dans la brume, de petits bars de province (comme celui où Gabin retrouve Mireille Balin des années après que celle-ci l’eut quitté en gâchant sa vie, dans Gueule d’amour), de rues parisiennes, d’ombres et de révoltes soudaines, d’amours intenses et toujours malheureuses. Ces repères nous aident à déterminer tout ce que ce cinéma, en dépit de son apparente nouveauté, pouvait avoir de conventionnel, sinon de convenu. Il était l’héritier de la tradition littéraire populiste, une longue filiation qui, à travers Zola, Eugène Sue, Eugène Chavette, puis Henri Poulaille et Pierre Mac Orlan, avait posé les bornes de l’univers où se croisent la tragédie, le peuple et l’aventure. Cinéma de rêves et de fantasmes tout autant que les pires productions hollywoodiennes, mais auquel Gabin a prêté son visage, le rendant par là même vraisemblable. Car il était «peuple», ce qui ne s’apprend pas dans les cours d’art dramatique…

Jean Gabin, Mireille Balin dans Gueule d’amour (Jean Grémillon, 1937)

Dans les années qui précédèrent immédiatement la guerre sa popularité fut indiscutable en France et à l’étranger. A la création de son mythe avaient contribué de manière décisive non seulement les cinéastes déjà mentionnés, mais aussi certains scénaristes dont le travail fut tout aussi décisif tant pour l’acteur que pour l’ensemble du cinéma français de l’époque : Jeanson, déjà cité (sa contribution ne fut importante que pour Pépé le Moko) , et surtout Charles Spaak – La Bandera, La Belle équipe (1936), Les Bas-Fond, Gueule d’amour et Le Récif de corail (1939) de Maurice Gleize – ainsi que Jacques Prévert – Le Quai des brumes, Le Jour se lève et Remorques (1939) de Grémillon. Certains d’entre eux collaborèrent aussi aux films d’après-guerre de Gabin, mais ce fut surtout pendant les années 30 qu’ils réussirent à mettre en valeur, par leurs textes, la personnalité de l’acteur, et à transformer le joyeux comique de caf’conc’ en un sombre champion des causes perdues. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

Jean Gabin et Michèle Morgan dans Le Quai des brumes (Marcel Carné, 1938)

Jean Gabin, Simone Simon et Julien Carette La Bête humaine (Julien Duvivier, 1938)

Pierre Fresnay et Jean Gabin dans La Grande illusion (Jean Renoir, 1937)

Mireille Balin et Jean Gabin dans Pépé le Moko (Julien Duvivier, 1937)

Jean Gabin, Jules Berry, Jacqueline Laurent, Arletty dans Le Jour se lève (Marcel Carné, 1939)

Les années de guerre et la seconde carrière

Appelé sous les drapeaux le 2 septembre 1939, Gabin gagna le dépôt de la marine de Cherbourg. En avril 1940 il obtint une permission pour terminer Remorques puis, par la suite, le gouvernement de Vichy l’autorisa à s’embarquer pour les Etats-Unis afin de tourner un film pour la Fox, à condition qu’il revienne dans les huit mois. Gabin tourna deux films, Moontide (La Péniche d’amour, 1942), d’Archie Mayo et The Impostor (L’Imposteur, 1943) de Duvivier qui s’était lui aussi réfugié en Amérique.

Jean Gabin et Ida Lupino dans Moontide (La Péniche de l’amour, Archie Mayo, 1942)

En avril 1943, il s’engagea comme volontaire dans les Forces navales françaises libres, la marine gaulliste. Il fut affecté à Norfolk et en Afrique du Nord, au sein de la 2e D.B. de Leclerc. Il débarqua en France en 1944 et fut démobilisé en juillet 1945 avec le grade de second maître fusilier ; il reçut la médaille militaire et la croix de guerre. La France qu’il retrouvait n’était plus celle qu’il avait quittée deux ans plus tôt. Elle avait changé, comme lui dont les cheveux grisonnants annonçaient qu’il allait devoir changer de personnages (il n’était d’ailleurs pas dans le tempérament de Gabin de chercher à faire “jeune” s’il ne l’était plus).

Jean Gabin et Nicole Courcel dans La Marie du port (Marcel Carné, 1950)

Jean Gabin et Danielle Darrieux dans La Vérité sur Bébé Donge (Henri Decoin, 1952)

Jean Gabin dans La Nuit est mon royaume (Georges Lacombe, 1951)

Il était temps pour Gabin de donner un nouveau départ à sa carrière. Après avoir refusé le rôle principal des Portes de la nuit (1945) de Carné et Prévert, qui fut attribué à Yves Montand, il accepta celui de Martin Roumagnac (1946), un film de Georges Lacombe qui n’eut aucun succès, mais dans lequel il donnait la réplique à Marlene Dietrich. Il tenta un retour à son personnage des années d’avant-guerre avec Au-delà des grilles (1949), réalisé à Gênes par René Clément dans un esprit assez proche de celui de Pépé le Moko. Mais Gabin ne persista pas dans cette voie qui pouvait être dangereuse pour son image de marque.

Jean Gabin, Marilyn Bufferd dans Touchez pas au grisbi

Les années avaient passé et le “mauvais garçon” de jadis, avec l’âge, avait acquis la physionomie d’un homme mûr ; on l’imaginait plus aisément désormais du côté de la loi que contre elle. Il eut quelque mal à retrouver la voie du succès, malgré le film de Marcel Carné, La Marie du port (1949), inspiré de Georges Simenon, où il bénéficiait d’un rôle à sa mesure. En 1951, le film de Georges Lacombe La Nuit est mon royaume lui permit de remporter la coupe Volpi à Venise, et Le Film français lui attribua le titre de meilleur acteur français de l’année pour La Vérité sur Bébé Donge d’Henri Decoin, autre adaptation d’un roman de Simenon.

Jean Gabin et Nadja Tiller dans Le Désordre et la nuit (Gilles Grangier, 1958)

Jean Gabin et Bourvil dans La Traversée de Paris (Claude Autant-Lara, 1956)

Roland Lesaffre et Jean Gabin dans L’Air de Paris (Marcel Carné, 1954)

Jean Gabin dans L’Affaire Saint-Fiacre (Jean Delannoy, 1959)

Lino Ventura et Jean Gabin dans le Rouge est mis (Gilles Grangier, 1957)

La même année, il côtoya Madeleine Renaud et Danielle Darrieux dans “La Maison Tellier”, un des trois épisodes du Plaisir de Max Ophuls. Mais ce n’est qu’en 1953 qu’il rencontra enfin celui qui allait le servir pleinement. En effet, dans Touchez pas au Grisbi, il campa magistralement pour Jacques Becker Max le Menteur, pittoresque figure de la “Série noire” issue de l’imagination pleine de verve d’Albert Simonin. Avec ce rôle en or, Gabin renouait avec ses anciens personnages de voyous du cinéma, mais avec plus de “puissance ”, affichant un optimisme tranquille en toutes circonstances qui annonçait la plupart de ses interprétations des années 60.

Jean Gabin dans Le Cave se rebiffe (Gilles Grangier, 1961)

Parmi les personnages marquants de sa seconde carrière, on se souviendra du peintre de La Traversée de Paris (1956) de Claude Autant-Lara, de l’ancien boxeur malin et paternel de L’Air de Paris (1954) de Marcel Carné, de l’imprésario de French Cancan (1954) de Jean Renoir, du vieil avocat confronté à la jolie Brigitte Bardot dans En cas de malheur (1958) de Claude Autant-Lara, d’au moins deux Maigret peu orthodoxes mais agréables et de l’inspecteur Valois du Désordre et la nuit, du vieil homme politique bourru, sorte de Clemenceau du régime, dans Le Président (1961) d’Henri Verneuil, du patriarche réactionnaire, très proche de l’homme Gabin dans ses vieux jours, de La Horse (1969) de Pierre Granier-Deferre, et d’un impénétrable Gaston Dominici de l’assez banale Affaire Dominici (1973) de Claude Bernard-Aubert.

Jean Gabin dans Mélodie en sous-sol (Henri Verneuil,1963)

Jean Gabin dans Le Président (Henri Verneuil, 1961)

Jean Gabin et Jeanne Moreau dans Gas-oil (Gilles Grangier, 1955)

Micheline Presle et Jean Gabin dans Le Baron de l’écluse (Jean Delannoy, 1960)

Il ne faut pas oublier la foule de personnages pittoresques et truculents qu’il a interprétés devant les caméras plus ou moins inspirées de Denys de La Patellière, de Jean-Paul Le Chanois, de Gilles Grangier (11 films en tout), d’Henri Verneuil et de Jean Delannoy. Enfin il n’avait pas son pareil pour “sortir” les dialogues – faits sur mesure, il est vrai – de Michel Audiard (qui a signé les scénarios d’une vingtaine de ses films), de Pascal Jardin et d’Alphonse Boudard. [La grande histoire illustrée du 7ème art – Editions Atlas (1983)]

Jean Gabin et Annie Cordy dans Le Chat (Pierre Granier-Deferre, 1961)

Pour aller plus loin…

COUP DE COEUR

Estimant que l’on n’est jamais si bien servi que par soi-même, Gabin a souvent acquis lui-même les droits de romans qui pouvaient lui offrir de belles compositions, c’est ainsi que sont nés des films aussi majeurs que La Bandera et Quai des brumes. Lire la suite… [Photo : Martin Roumagnac (Georges Lacombe, 1946)]

FILMS EN COSTUMES

Sur les quatre-vingt-quinze films tournés par Gabin au cours de sa carrière, six seulement appartiennent au genre historique, pourtant fort à la mode durant toutes ces années : s’estimant trop “typé”, l’acteur ne se sentait à l’aise que dans l’univers du XXe siècle. Lire la suite… [Photo : Les Misérables (Jean-Paul Le Chanois, 1958)]

LA STAR ET L’ARISTO

S’il n’est pas le réalisateur avec qui Gabin aura le plus tourné, Denys de La Patellière peut se targuer d’avoir dirigé l’acteur dans pas moins de six films, dont la plupart ont connu un grand succès public. Retour sur une relation faite de respect et d’estime réciproques. Lire la suite… [Photo : Rue des Prairies (Denys de La Patellière, 1959)]

UN ACTEUR MYTHIQUE

De La Bandera au Clan des Siciliens, en passant par Le Jour se lève et Un singe en hiver, Jean Gabin a mené durant près de cinquante ans un parcours en tous points exemplaire. Retour sur l’étonnante carrière d’un artiste de légende. Lire la suite…

D’autres publications seront régulièrement ajoutées…

S'il est un acteur dont le nom est à jamais associé au cinéma de l'entre-deux-guerres, aux chefs-d'œuvre du réalisme poétique, c'est bien Jean Gabin. Après la guerre, il connait tout d'abord une période creuse en termes de succès, puis, à partir de 1954, il devient un "pacha" incarnant la plupart du temps des rôles de truands ou de policiers, toujours avec la même droiture jusqu'à la fin des années 1970. S'il est un acteur dont le nom est à jamais associé au cinéma de l'entre-deux-guerres, aux chefs-d'œuvre du réalisme poétique, c'est bien Jean Gabin. 2,812 more words

3 notes

·

View notes

Text

Collégiale St André

Après avoir longé la rue Jean-Jacques Rousseau, nous allons maintenant nous avancer vers un nouvel édifice religieux: la collégiale Saint André. Il s'agit de l'ancienne chapelle privée des dauphins fondée en 1228 pour abriter leur sépulture. Son édification a été assurée par les revenus des mines d'argent de Brandes-en-Oisans près de l'Alpe d'Huez. Elle est dédiée, comme son nom l’indique, à saint André.

La collégiale Saint-André est un édifice d'une remarquable homogénéité fondé au xiiie siècle par André Dauphin. La collégiale Saint-André de Grenoble avait été voulue par son fondateur comme chapelle palatine et nécropole de sa dynastie à la suite de l'inondation de Grenoble en 1219.

Le parti de nef unique, transept bas, chevet carré et clocher latéral (couronné par une belle flèche octogonale en tuf), associé à l'emploi de la brique, constitue un véritable manifeste d'une mode architecturale spécifiquement dauphinoise, des xiiie et xive siècles.

Cette église au style pur et dépouillé abrita le tombeau des dauphins, détruit en 1562 par les troupes protestantes du baron des Adrets durant les guerres de Religion.

Lieu de rencontre et parfois de tension entre le politique et le religieux, c'est le seul monument construit par les anciens souverains de la province à nous être parvenu presque intact.

Le Dauphiné ayant été acquis par les rois de France en 1349, la collégiale continua de jouer son rôle de chapelle royale. Le dauphin Louis, futur roi Louis XI, lors de sa présence en Dauphiné de 1447 à 1456, la combla de privilèges et en fit la chapelle du nouveau Parlement du Dauphiné. De plus, le 20 juin 1468, le roi Louis XI donna aux chanoines le droit de nommer à tous les canonicats et bénéfices vacants par lettres-patentes. Sous les voûtes de la collégiale se déroulèrent maints événements majeurs : prédications de saint François de Sales, conversion du duc de Lesdiguières (encore lui!) au catholicisme, visites royales. L'église vit aussi passer le jeune Stendhal, qui habitait non loin de là comme nous l’avons vu dans la rue Chenoise.

Les chanoines furent dispersés par la Révolution en 1790, et le dernier prévôt, Jean-Pierre Gallien de Chabons, partit en exil avant de devenir, sous la Restauration, évêque d'Amiens.

Désormais simple église paroissiale, la collégiale abrite depuis le 24 août 1822, dans le transept nord, le tombeau du célèbre chevalier dauphinois Pierre Terrail de Bayard qui reposait jusqu'alors au couvent des Minimes de la plaine de Saint-Martin-d'Hères (sa statue est située sur la place Saint-André, à proximité immédiate de la collégiale). On trouve aussi, dans le transept sud des reliques de sainte Philippine Duchesne, religieuse et missionnaire du xixe siècle originaire de Grenoble.

La cloche de l’église Saint-André sonnait le sing (du latin signum) à 10 heures tous les soirs, prévenant ainsi les habitants que les portes de la ville de Grenoble comme la porte Saint Laurent et la porte de France allaient se fermer, coutume qui subsiste jusqu’en 1877.

Comme on peut le voir, d’un coté de la collégiale -que l’on peut traverser comme vous pouvez le voir sur les photos, grâce à plusieurs portes anciennes médiévales, l’édifice s’ouvre sur une grande place: la place Saint André. On y trouve la statue de Bayard, créée par le sculpteur d’origine italienne Nicolas Raggi et fondue par Crozatier, ainsi que le palais du parlement du Dauphiné, un magnifique site maleuresement en travaux lors de l’établissement de cette visite. En voici tout de même quelques photos:

0 notes

Text

París no s’acaba mai

Sóc al tren de les 14.07h que surt de Gare de Lyon amb destinació Barcelona Sants. Per primer cop, no tinc bitllet de tornada. Ja he deixat París, després de viure-hi 2 anys, 7 mesos i una setmana. Gairebé 1000 dies. Sento cert vertigen.

Tot el que deixem enrere passa a ser susceptible de ser enyorat amb nostàlgia redemptora. París té l’immens poder de fer sentir aquesta nostàlgia prematurament, abans fins i tot que l’hagis abandonat. A París la trobes a faltar abans de marxar-ne.

M’he preparat per aquest moment inconscientment des del dia que vaig arribar. Ara sóc plenament conscient que de fet mai s’està preparat per deixar París. París t’atrapa, i d’alguna manera aconsegueix retenir-te per sempre.

Aquí hi he viscut probablement els millors anys de la meva vida. La perspectiva del temps m’ajudarà a jutjar-ho. Vaig aterrar el 22 d’octubre de 2015, i des de llavors he estat testimoni dels atemptats terroristes del 13 de novembre, de la cimera mundial del clima, d’una Eurocopa i dos Tours de França, de l’elecció d’Emmanuel Macron com a president de la República, de dos 14 juillet…

Però el que em quedarà, sobretot, és la íntima relació que he construït amb aquesta ciutat. Cada passejada ha estat una declaració d’amor incondicional. M’he entregat als seus carrers, als seus passatges, als seus jardins, als seus canals, als seus barris, a les seves esglésies, al seu riu, als seus museus, a les seves postes, a les seves matinades, a la seva llum.

I, és clar, el que m’enduc és tota la gent que hi he conegut. Sempre podrem dir que un dia vam ser joves i vam viure a París.

A París és impossible retenir els instants de màgia. De sobte arriben, els sents, notes l’eufòria que t’envaeix, i després se t’escolen, s’escapen, ja no hi són. Només podem col·leccionar-los en la memòria.

S’acaba la ciutat que mai s’acaba. I escric aquestes línies amb la pretensió de fer-li el meu modest homenatge. Una petita oda a la ville que m’ha donat tant, dolça lletania de la ciutat infinita.

Aquesta és la meva París, això és el que en trobaré a faltar.

Le Voltigeur.

Els 90 graus de Saint-Michel-des-Batignolles, els colors de la seva façana d’obra vista, la torre imponent i el daurat Sant Miquel custodiós.

El Théâtre de Ménilmontant i el seu pati interior amagat en un vespre fosc de divendres.

El jardinet amb la petita escultura femenina del Villa de l’Ermitage.

La meravellosa terrassa de La Fontaine d’Henri IV, a la Rue des Cascades. I la Judit.

Una tarda de conversa inacabable amb Lucho Urtubia. I el Xavi.

La Petite Ceinture. I el Philipp.

Anar a córrer al Bois de Boulogne, i descobrir-ne els secrets més ben guardats –vorejar el Sena des del bosc. Anar a córrer a Montmartre i pentinar el barri d’oest a est, de nord a sud, trobant totes les escales, tots els pendents. Anar a córrer al Bois de Vincennes, i creuar la ciutat sencera per arribar-hi. Anar a córrer a les ribes del Sena, tot resseguint el riu. Anar a córrer París.

Tornar a casa de matinada, negra nit o amb els primers rajos del dia, en bicicleta, ebri i embriagat de la nit parisenca. Sentir-se amo i senyor de la ciutat.

Saint-Germain-des-Prés i els seus cafès. I les seves llibreries. La Place de Furstemberg, aquell àtic amb balconet.

Saint-Sulpice.

Fer un pique-nique al Parc Montsouris. Fer un pique-nique al Bois de Boulogne per Sant Joan, davant del Chalet des Îles. Fer un pique-nique al Sena. Fer un pique-nique al Parc de Bercy. Fer un pique-nique al Jardin des Plantes. Fer un pique-nique al Parc Martin Luther King. Fer un pique-nique al Canal Saint-Martin. Fer un pique-nique a Buttes-Chaumont.

Sortir de casa en bici i arribar en menys de mitja hora a Notre-Dame.

Notre-Dame. Davant per davant, contemplant la majestuosa façana. Des de darrere, la meva perspectiva preferida. Des dels seus campanars. Des de tots els costats. Notre-Dame una vegada i una altra i per sempre.

Sortir de bars a la Butte-aux-Cailles.

Veure pondre’s el sol des del Pont des Arts, des de la punta de l’Île de la Cité, des de la Concorde, des de la glorieta de Buttes-Chaumont.

Veure sortir el sol des del Sacré-Cœur.

Observar incansablement el Sacré-Cœur des de la finestra de casa.

Observar incansablement el reflex de la posta de sol al flamant Palau de Justícia.

Creuar una vegada i una altra la Square des Batignolles. Asseure’s en un dels seus bancs a llegir. Saludar la Manue. Badar observant els aneguets.

Esmorzar al Dose de Batignolles.

L’encantadora església del meu barri, Sainte-Marie-des-Batignolles. La deliciosa llum que hi entra des de la Rue des Batignolles entre les seves columnes neoclàssiques. I la Place Docteur Félix Lobligeois. I la seva bústia, aquella on hi dipositava les cartes a l’Aina.

La Rue Brochant, la més bonica del barri. Els seus bars, l’ombra dels seus arbres, les seves botigues de barri, el Marché des Batignolles.

Les nits especials a Caves Populaires. Amb la Clara. Amb la Bea. O ballant cúmbia peruana amb l’Eduard.

Dinar al Marché des Enfants Rouges. Amb la Clara, l’Elena i l’Ana.

Els sopars romàntics a Mamma Primi, a La cerise sur la pizza o a Pulcinella.

Descobrir Auteuil.

Celebrar l’aniversari amb una copa de vi i en bona companyia al Café Hugo de la Place des Vosges.

Estimar (a) la Place des Vosges.

Le Pavillon de la Reine i el jardí de l’Hôtel Sully.

La dona que baixa a Saint-Placide.

Els carrers en flor, els parisencs regalant flors, els balcons amb flors, floristeries a cada cantonada.

Caminar sense rumb, fer el flâneur, i acabar sempre al Marais.

Els carrerons empedrats i empinats del Quartier Latin. Saint-Étienne-du-Mont.

La Trinité. Magnífica, per fora i per dins. El seu orgue.

Beckett-Cervantes-Michaux a la Place Pablo Picasso.

El mercat d’Edgar Quinet. I el de Bastille. I el d’Aligre. I tots els mercats de París.

El Théâtre La Colline i la darrera estrena de Wadji Mouawad.

Aquells joves que es recolzen a Hector Berlioz, a la Place Adolphe Max.

Les marionetes de Paul Klee al Pompidou. I l’Ona.

Berthe Morisot al Marmottan.

Rodin, sempre Rodin.

El jardí de Delacroix.

El jardí de Balzac.

Els jardins de Renoir.

Derain - Balthus - Giacometti, el trident d’or.

El Pure Café.

La bellesa eterna del Père Lachaise. La seva llum. Aquella aura.

L’antiga vila de Charonne. Remuntar la Rue Saint-Blaise sense perdre de vista el campanar de Saint-Germain-de-Charonne. La Place des Grès, amb l’ombra de les magnòlies i la seu del Partit Comunista del 20e arrondissement. Celebrar el centenari de la Revolució bolxevic.

Una llarga conversa existencial de diumenge a la tarda a la Square des Grès.

Les nuits fauves: al Point Éphemère, a Belleville, a la Bellevilloise, al Comptoir Général, a Montmartre, a Oberkampf, a Rue Monge, a Bastille.

Els caps d’any.

Els sopars a Chez Gladines.

Sentir que la ciutat és nostra des del mirador de Belleville.

El Jardin du Luxembourg i la seva elegància, i les seves flors.

L’oasi de calma de la Campagne à Paris, dels Jardins du Ruisseau, de la Butte Bergeyre.

Les visites del pare, de la mare, de l’Agnès, de l’Anna, de la Pià… Totes les visites.

París amb l’Aina.

L’escletxa de la Place Dauphine per on s’escola el temps. Els parisencs jugant a la petanca, jugant a bitlles.

Les toits de Paris.

Les escapades: a Chantilly, a Le Mans, a Chartres, a Giverny, a Sceaux, a Bourges, a Dijon, a Fontainebleau, a Saint-Germain-en-Laye, a Orléans, a Rouen. Les escapades més llargues a Normandia, a Bretanya, a Lille i a Gant. A Brussel·les, a Bruges. A Anvers.

Agafar l’Eurostar a Gare du Nord i arribar al cap de dues hores a Saint Pancras.

Una nit al Marlusse et Lapin de Pigalle.

Les màgiques soirées a Quai Henri IV. Aquell pis.

Els vespres a les péniches.

Les converses al Sena mentre es pon el sol.

Les converses al Sena a la llum de la lluna.

Els sopars a Gambetta. I el Marc.

La Promenade Dora Bruder.

L’Île-Saint-Louis.

El Boulevard Beaumarchais. Merci, Bonton, La Maison Plisson.

Els passatges ajardinats de Mouzaïa, la Cité des Fleurs, la Rue des Thermopyles, la Square des Peupliers…

Passage Lhomme. I el Sergi.

Els estanys i els canals de la ciutat glaçats a l’hivern gèlid parisenc.

L’esclat de la primavera. No hi ha lloc al món on sigui tan violent i impactant.

Les Fête de la Musique.

Récorrer l’11e i el 20e sense treva.

La descoberta dels districtes del sud: el 13e, el 14e, el 15e.

El Parc Georges Brassens una tarda d’hivern, el sol es pon i l’estany està glaçat, els nens juguen a córrer sobre la pista de gel provisional.

El Parc André Citroën una tarda de juliol, els seus laberints i el seu globus aerostàtic.

El Parc de Choisy un vespre de maig, quan te n’adones que la ciutat se t’escola i tot té gust a comiat.

El vélib’ i jo, una relació d’amor-odi, una història d’amor amb la ciutat.

L’eufòria dels moments de glòria.

El temps de París que ho canvia absolutament tot. Menys la seva màgia, perenne i impermeable.

Totes les parisenques i els parisencs, de llarga durada o efímers, que m’han acompanyat. Tots ells i totes elles són Les Hautes Lumières: l’Elena, la Clara Ca., el Philipp, el Cesare, la Katja, l’Alejandro, el Sebastián, l’Arthur, l’Ona, la Clara Co., la Roser E., la Bea, el Lluís, la Mireia, el Xavi F., el Vale, la Sandra, la Neus, la Roser G., la Claire F., la Claire P., la Catherine, el François, el Tim, el Padou, el Sergi, l’Enric, l’Ivan, la Dunia, la Mercè G., l’Úrsula, el Marc F., la Judit, el Quentin, l’Eva i el Kike, l’Eva C., l’Eva D., el Marc H., el Claudi, l’Agnès i l’Adri, la Berta, el Xavi C., la Lorena, la Clàudia D., la Clàudia P., la Carolina, la Gemma, la Rita i l’Helena, el Guido, el Raül, la Marta, el Simon, la Paula, la So Jung, la Katherine, l’Aloma, la Blanca, l’Adriana, la Carla, l’Émilie, el Bailo, el Jesús, el Miquel, el Pol, la Maria, la Marion, la Camille, l’Anne-Sophie, la Pauline, la Marie, el Dani, la Lotte, l’Izaak, la Maya, el Yuta, el Mario, el Josep, el Jordi, el Jaume, la Mercè F., la Laura, la Manue, l’Anna, la Pià, l’Agnès, el pare, la mare, l’Aina.

4 notes

·

View notes

Text

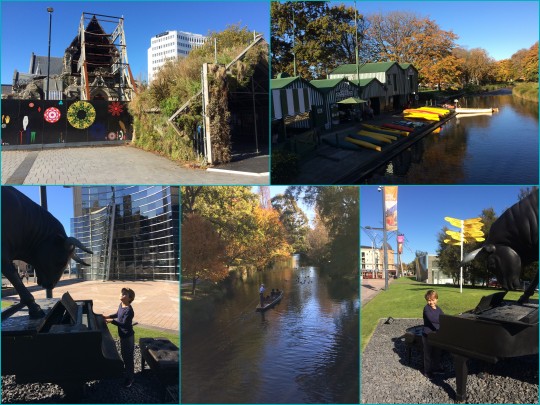

South Island Road trip

Nous avons profité du pont d’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) day, et des vacances scolaires d’automne pour partir 5 jours à la découverte du nord de l’île du sud.

Notre périple nous a conduit de Nelson à Kaikoura en passant par St Arnaud dans le parc des Nelson Lakes, Hanmer Springs, Christchurch, Akaroa et Wainui.

St Arnaud, la première étape de notre périple, est une bourgade sur les rives du Lake Rotoiti, lac de 7,5 km de long au cœur de la région montagneuse des Nelson Lakes. La région offre de nombreuses possibilités de randonnées et une station de ski dont on nous a vanté les mérites pour le mois de juillet, mais nous nous sommes contentés d’une courte balade en bord de lac avant de reprendre la route. Nous n’avons pas croisé un chat, mais quelques canards et quantité d’anguilles!

Nous sommes ensuite revenus à Hanmer Springs où nous étions allés avec Lucien il y a 5 ans et avons retrouvé avec plaisir les sources chaudes. Les enfants ont également bien profité du trampoline du Motel!

Le lendemain, direction Christchurch! Nous avons arpenté la ville un dimanche ensoleillé et malgré les traces encore bien présentes de la destruction causée par le tremblement de terre de 2011, ce qui frappe est le dynamisme de la ville, l’architecture, les galeries, le Street Art. On y est resté une journée, ça aurait mérité plus!

Le soir même, nous avons pris la route de villégiature des habitants de Christchurch pour la Banks Peninsula. La Péninsule de Banks est un ancien volcan éteint érodé qui s’avance dans l’océan pacifique. La péninsule se présente sous l’aspect d’un massif de collines de forme ovale et dont le littoral est découpé en de nombreux caps, péninsules et ports naturels.

James Cook découvrit la péninsule en 1770, et la nomma en l’honneur de son botaniste Joseph Banks. Il était persuadé à ce moment-là que la péninsule était une île.

Quelques années plus tard, des baleiniers français eurent l’idée de créer une colonie française en Nouvelle Zélande, la zone de pêche à la baleine étant excellente. Le capitaine Jean-François Langlois acheta la péninsule aux Maori et leur donna un premier versement, le reste devant de faire au moment de la prise de possession du territoire à leur retour. Le capitaine retourna en France et organisa l’envoi d’une expédition de colonisation. Hélas, les Anglais avaient pris possession de la totalité de la Nouvelle Zélande quelques semaines avant le retour des Français. Ceux-ci durent se contenter de deux villages de la péninsule, dont Akaroa.

Nous avons loué un “bach” à Wainui, face à Akaroa, vue sur la baie, dans le bush et décoré avec goût, on aurait là encore bien prolongé le séjour!

“Tom’s bach” version dedans:

Et “Tom’s bach” version dehors (cette vue!!):

Nous avons visité Akaroa, adorable village côtier, avec de nombreuses réminiscences de la colonisation: tous les noms de rue sont en français par exemple.

Nous sommes allés voir les dauphins Hector, petits dauphins de Nouvelle Zélande à front blanc, qui se caractérisent par leur aileron dorsal arrondi. Nous avons aussi eu la chance d’admirer phoques, albatros et petits pingouins bleus.

Le lendemain, nous avons repris la route direction Kaikoura, route récemment rouverte à la circulation après le tremblement de terre de 2016, d’une magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter. Les dégâts sont encore bien visibles et beaucoup de portions de route ne sont qu’à une voie, l’autre ayant dégringolé dans la mer.

Entre montagnes et mer, Kaikoura bénéficie d’une faune marine variée qui attire de nombreux touristes. Un gouffre océanique de 1000m de profondeur à quelques dizaines de mètres de la côte fournit une alimentation abondante aux baleines, dauphins et autres animaux marins.

Nous avons profité de la lumière de fin de journée pour faire une promenade près de la colonie de phoques, avec toujours des vues à couper le souffle.

L'aube et le crépuscule sur south Bay valent le détour!

Le lendemain, grâce au cadeau de Noël de Bérangère et Eric, nous nous sommes offert une sortie en mer pour voir les baleines, nous avons vu de près 2 ‘Sperm Whales’ (cachalots), avec le jet d’eau caractéristique qui permet de les repérer. Chacune des deux baleines a eu la gentillesse de nager en surface une dizaine de minutes, avant de plonger majestueusement, nous offrant la vue de la queue ruisselante sur fond de montagne. Un moment magique!

Et nous avons eu aussi autour du bateau une cinquantaine de dauphins Hector et Dusky, qui s’en sont donné à cœur joie, courses, sauts, plongeons, un vrai bonheur!

Une bien belle aventure, appréciée par petits et grands, et un sommeil réparateur après ces journées bien remplies! Zzzzzzzzzz

2 notes

·

View notes

Photo

POST-SCRIPTUM 728

AGITATION FRITE 2 : DASHIELL HEDAYAT Y PASSAIT LA PLUPART DE SES APRÈS-MIDIS

Agitation Frite 1, Témoignages de l’underground français est donc sorti chez Lenka lente. Un second volume est en préparation. La forme en est la même : un peu moins d’une quarantaine d’entretiens dont la plupart, cette fois, sont inédits. On en trouvera ici des extraits, régulièrement. Par exemple, Gilles Yéprémian (Front de Libération de la Rock-Music, 30 Ans d’agitation musicale en France)…

EXTRAIT…

Quel âge as-tu en 1968 ?

17 ans et je suis au lycée.

Tu manifestes alors ?

Oui. Et encore maintenant !

Étais-tu Stones ou Beatles ?

Rolling Stones dirais-je… Ou plutôt Kinks, en fait ! Je n’ai aucun souvenir précis du premier disque acheté : peut être « Dandy » le single sur PYE, ou « Dead End Street » des mêmes Kinks sur le même label ?

Tes disques préférés de la fin des années 1960 / début des années 1970 ?

En vrac : le premier Soft Machine, le premier Hendrix, le premier Doors et Absolutely Live… Ummagumma du Floyd, Eric Burdon Declares War, Psychedelic Lollypop des Blues Magoos… Le premier Electric Prunes, le premier Moby Grape, le premier Beefheart, le premier MC5, le second Third World War… Joy Of A Toy de Kevin Ayers, le premier Big Brother, Village Green des Kinks. Ceux là et beaucoup d’autres !

Des concerts ?

Ceux qui m'ont marqué à vie ? Eric Burdon & War, les Byrds, la première fois que j'ai vu Captain Beefheart (c’était au Bataclan, pour Pop 2), Kevin Ayers et le Whole World au festival du Bourget, la première fois où j'ai vu Sun Ra au Théâtre du Châtelet. Par contre, la première fois que j'ai entendu les Doors en 1967, c’était à la radio, sur RTL, dans l'émission de Président Rosko, Minimax : ma tête à explosé ! Mes regrets ? Ne jamais avoir vu Hendrix et les Doors sur scène !

Écoutais-tu du free jazz ?

Oui. J'ai commencé par m'acheter des disques Byg : Archie Shepp, Sun Ra, Don Cherry, Art Ensemble Of Chicago, Sunny Murray, Alan Silva, Paul Bley, Clifford Thorton, Sonny Sharrock… Puis les Futura Records produits par Gérard Terronès : Anthony Braxton, Michel Portal, François Tusques, Jacques Thollot, Steve Lacy…

En matière de presse, que lisais-tu à l'époque ? Actuel, la première formule, sous-titrée "Jazz, Pop Music, Théâtre, Poésie" ? Avant que Jean-François Bizot ne rachète le titre et en fasse ce que tout le monde connaît...

Je n’ai pas connu Claude Delcloo mais, oui, je lisais le premier Actuel – on y découvrait plein de choses – puis le second… Je lisais également Rock & Folk, Best, Jazz Magazine, Rolling Stone US lorsque je le trouvais, NME et Melody Maker toutes les semaines, parfois Sounds, IT (International Times) et OZ que j'achetais à Londres lorsque j'y allais, Le Pop (de Max Peteau), le journal Tout, Libé bien évidemment, Action, L’Enragé, Pop Hebdo… Et d'autres dont j'ai oublié les noms...

Tu ne lisais ces titres que pour te tenir au courant de l'actualité musicale ? Cette presse était aussi un outil de contestation. Et la contre-culture ne s'incarnait pas que dans la musique. N'y voyais-tu pas également une manière de t'émanciper du système, voire de le remettre en cause ?

Bien sûr, c'était sous-entendu !

Quand et dans quelles circonstances découvres-tu Le Parapluie ?

À l'époque il y avait deux cents ou trois cents mecs qui faisaient tous les concerts, et à force de se croiser ici ou là, on se connaissait tous plus ou moins. C’est comme ça que nous nous sommes connus, Henri-Jean Enu et moi. D’ailleurs, je connaissais déjà Le Parapluie sans savoir que c'était son journal : je l'achetais devant les salles de concerts à des vendeurs à la criée, ou à la librairie Actualité, rue Dauphine, qui vendait à peu près toute la presse marginale. Un jour il m'a proposé de le rejoindre. Il y avait Hervé Delilia, qui ensuite écrira sur le ciné dans Rock & Folk sous le nom de Jonathan Farren ; Marc Zermati, sous le nom de Doctor Muzak ; Alain Pacadis, Yves Adrien pour Le Manifeste de la panthère électrique, Jean-Louis Brau ; et d’autres encore dont j’ai oublié les noms. Il y avait un dessinateur, qui avait lui-même son journal, Vanilla Free Press : Dominique Mulhem, qui m'a d’ailleurs fait connaitre Lard Free en m'emmenant un soir au Golf Drouot.

Tu as connu le lettriste Jean-Louis Brau ? J'aime beaucoup son bouquin Les Mauvais lieux de Londres que tu dois connaitre aussi. Le 45 tours sur le label Achele, Instrumentation verbale, est terrible !

J'ai dû le rencontrer une fois, mais j'ignorais qu'il avait fait un disque : je vais essayer de le trouver, il doit être rare et valoir une blinde j'imagine !

Il a été réédité et augmenté par Alga Marghen sur un LP vinyle monoface.

Je ne connais pas non plus le bouquin que tu évoques. Je connaissais surtout son fils : mao-spontex et imprévisible ! Et j'ai bien connu Maurice Lemaître… Il m'avait offert son disque sorti chez Saravah, et voulait faire « quelque chose » avec Lard Free : ça ne c'est pas fait, je ne me souviens plus pourquoi. Avec Henri-Jean Enu, on allait de temps en temps aux réunions lettristes dans un café du Boulevard Saint-Michel.

En quoi consistaient ces réunions ?

Ils parlaient entre eux. Ma mémoire est en panne pour te dire de quoi. Enu et moi n'étions que spectateurs.

Tu connaissais, j'imagine, Maurice Lemaître acteur chez Jean Rollin...

Avant de le rencontrer, je ne connaissais que le nom de Lemaître, sans en savoir plus. Evidemment je connaissais certains films de Jean Rollin, mais je ne savais pas que c'était le même Lemaître : je n'ai fait le rapprochement qu'après l'avoir connu !

Le Pop, que tu lisais donc, avait le format d'un quotidien traditionnel. On y parlait entre autres musique, ce journal affirmant en parallèle son adhésion au mode de vie hippie. Tu te sentais concerné ?

Par l’adhésion au mode de vie hippie ? Pas vraiment. Cependant c'était quand même sympathique, et la musique psyché défendue, pour pas mal de groupes, s’avérait plutôt intéressante. De plus, Le Pop organisait des concerts à La Bourse du Commerce une fois par semaine.

À partir de quel numéro participes-tu au Parapluie ?

Si je me souviens bien c'est à partir du n° 3.

Quels étaient tes sujets (musicaux) de prédilection ?

Ça remonte quand même à quarante-cinq ans ! J'ai écrit sur Lard Free, Third World War, Mormos ; j'écrivais aussi les news (annonces de concerts, sorties de disques)...

Tu fréquentes, dis-tu, la librairie de Pierre Scias, rue Dauphine, mais qu'en est-il de celle de Maspero, Joie de lire ? N'y trouvait-t-on pas également la presse underground ?

Oui, j'allais également chez Maspero, mais on y trouvait surtout la presse révolutionnaire. Actualité, c'était surtout la presse underground, c'est là que Le Parapluie se vendait le plus, et Dashiell Hedayat y passait la plupart de ses après-midis : c.'était sympa d'échanger avec lui.

Tu as connu Jean-Pierre Lentin, ton alter-ego dans Actuel. Echangiez-vous sur vos articles ? Vous influenciez-vous l'un l'autre ?

Oui, j'ai connu Jean-Pierre… Ses articles m'ont fait découvrir beaucoup de musiques intéressantes… Bien que nous ayons eu les mêmes goûts, nous n'échangions pas sur les articles, mais sur la musique en général. Nous nous retrouvions dans beaucoup de concerts, et d’ailleurs, j’en cherchais pour son groupe, le très important Dagon. Vite, retrouvons..., ..., ...

( Maurice Lemaître, par là )

#gilles yéprémian#the kinks#the rolling stones#the beatles#the doors#lard free#third world war#mormos#maurice lemaître#jean rollin#henri-jean enu#jean-louis brau#alain pacadis#yves adrien#marc zermati#hervé delilia#jonathan farren#eric burdon#agitation frite 2#philippe robert#lenke lente#sun ra#war#captain beefheart#claude delcloo#archie shepp#art ensemble of chicago#le parapluie#sunny murray#alan silva

22 notes

·

View notes

Text

Récap’ Février 2017

Finalement, pas de review cette semaine. Pour être clair, je n’ai pas eu le temps. Je ne sais pas si vous le savez mais je suis un jeunot, je vais encore au lycée et cette semaine était chargée en contrôles et en oral. Ce qui fait que j’ai du faire autre chose que cette review. Je vous le dis quand même, elle devait porter à la base sur la Ferrari Mondial parue dans le Youngtimers de ce mois-ci.

Pour revenir rapidement dessus, l’article est rédigé de manière assez simple mais conserve quelques expressions propres à Youngtimers qui donnent d’ailleurs son ton au papelard. C’est le rédacteur en chef qui s’y colle, François-Xavier Basse, et les photos sont fournies par Thierry Réaubourg qui à l’habitude de tenir la plume.

Ce que je vous propose à la place, c’est une sorte de récapitulatif des journaux de ce mois-ci en évoquant éventuellement les bons articles, sachant évidemment que je ne les ai pas tous achetés.

On va commencer avec Gazoline. Tout d’abord, un mot sur le magazine. Mon père en est un fidèle lecteur et voilà donc comment je suis tombé là dedans. Je me souviens en train de fantasmer avec mon frère sur ce qu’on pourrait acheter comme voiture dans les petites annonces (un jeu que je continue à faire). Si on s’était écouté, on serait à la rue mais on aurait des centaines de Porsche 356, de 911, une Ford Gran Torino, plusieurs R8 Gordini, des Alpine, une Peugeot 203, une Renault Dauphine, des Triumph, des Alfa, des Mustang probablement… Enfin, des voitures qui auront bercé notre enfance ou qui nous auront fait rêver dans des séries ou au cinéma, ou parce qu’elles sont magnifiques. Bref, Gazoline n’a pas à proprement dit d’édito mais c’est en quelque sorte François Roussel qui s’en charge avec son dessin du mois. ( http://gazoline.net/rubrique9.php ) Le dessinateur réalise un dessin tous les mois d’une voiture essayée dans le mag’. Ce mois-ci, on a le droit à une Renault 4 La Parisienne. Gazoline donne une place très importante à ses lecteurs et réserve ainsi 6 pages pour les laisser s’exprimer. J’aimerais m’arrêter quelques secondes sur un courrier tout droit venu de Suède. Un certain Eric Gérard écrit au magazine pour témoigner de son récent achat d’une sublime Toyota Corolla KE20 jaune. Je suis extrêmement content pour lui. Finalement, en relisant un peu de traviole les différents articles qui composent le numéro de février, ben je n’ai rien trouvé de bien croustillant. C’est bien écrit, c’est long, on apprend des choses, notamment sur les voitures italiennes, l’histoire est un élément très présent dans Gazoline, mais finalement, ça reste plat, lisse, et un peu trop banal pour moi. C’est un bon magazine malgré tout. Il dispose d’une partie technique, des petites annonces, d’un article sur l’histoire automobile toujours intéressant et s’intéresse à ce qui entoure l’automobile. Par exemple, le mag’ fait souvent le tour des musées, dans le monde, met l’accent sur des clubs d’amateurs de belles autos… Le dessinateur Jean-Luc Delvaux place une page de la BD Gazafond inspirée du magazine à la fin de chaque numéro. ( http://jean-lucdelvaux.blogspot.fr/ ) C’est le seul magazine à proposer ça sur le secteur automobile. Et c’est super cool. En plus de soutenir des dessinateurs, ça propose un contenu différent. Gazoline possède en outre le meilleur rapport prix/quantité. Quelques 148 pages pour 4,20€ (précédemment 3,90€).

Ce mois-ci, j’avais aussi Youngtimers. J’achète ce magazine depuis novembre 2016. Je suis tombé sous le charme en achetant le numéro de septembre pour l’article sur la Mazda 616. Je suis passé à coté du numéro suivant mais quand je suis tombé sur la couverture de celui de novembre, j’ai craqué. Une FSO Polonez ! On en parle jamais et eux, si. C’est dingue et rien que pour ça, le magazine méritait mon achat. Et je n’ai pas été déçu. L’écriture y est vraiment charismatique et les voitures traitées, bien qu’elles ne me plaisent pas tout le temps, sont généralement exclues de la presse spécialisée. Normal, les magazines de voitures anciennes se concentrent sur les années 50, 60 et 70. Pour février, l’équipe a concocté une petite sélection tout à fait appréciable. On y retrouve en gros sur la couverture une BMW série 6. Dans ce numéro, la rédaction évoque la possibilité de publier des dessins de James Morice, un dessinateur, aussi. Décidément ! (Il n’a pas de site.) J’ai déjà eu l’occasion au cours du mois de parler du magazine et, concrètement, tout est bon à l’intérieur. Je me répète mais le ton est vraiment unique et lui donne une identité. Si bien que je l’achèterais qu’importe les voitures présentées.

Février fut aussi le mois où je me suis réconcilié avec KM/H. Je me suis jamais vraiment fâché avec mais le prix et les voitures faisant la couverture me rebutaient. 5,80€ pour 92 pages. C’est beaucoup, surtout quand on en apprend un peu plus sur le journal. Mais moi, je vais essayer de passer outre tout ça. Je n’ai pas rencontré les rédacteurs et je ne peux donc pas assurer ce que j’ai lu (donc je n’en ferais pas part ici). Le magazine fait son petit bonhomme de chemin depuis son lancement en 2009 et malgré de nombreuses fautes d’orthographe, le ton est vraiment appréciable. On sent quelque chose de familial. Même si parfois, les explications sont un peu confuses. Mais ce mois-ci, j’ai pu m’attarder sur quelques articles intéressants. Celui sur la BMW 2002 par exemple, il est vraiment bon, claire et même s’il est assez « étrange » à mon gout (les photos viennent de chez BMW lui-même). Mais ne soyons pas mauvaise langue, l’écriture y est libre et ça se voit. Je me souviens l’avoir lu au lycée celui-là, subissant les regards médusés de mes amis qui ne m’avaient jamais vu aussi impliqué dans une lecture quelle qu’elle soit. J’ai enchainé avec l’article sur l’Audi Quattro. Je ne suis pourtant pas fasciné par l’automobile allemande mais quand on me propose deux maitresses comme celles-ci, je suis obligé de m’intéresser. Et là encore, l’article n’était pas mauvais. Le comparo à la fin, « opposant » la Simca 1000 Rallye 2 et les Peugeot 205 Rallye et 106 Rallye. L’écriture est assez moyenne et même dans les photos, aussi agréable soient-elles, on remarque l’utilisation de projecteurs. Ils ne sont pas visibles mais leur éclairage oui. C’est dommage parce que l’article aurait vraiment pu être intéressant. Par contre, il est juste de noter que la mise en page est rafraichissante. Le magazine possède son identité visuelle.

Il y a de ça un peu plus d’une semaine, je m’attardais sur l’article de Jérôme Fombelle d’Auto Plus Classiques dédié à la R5 Turbo. J’ai pu me familiariser avec ce magazine durant ce mois et j’en ai dégagé quelques articles. Celui de la R5 bien sur, mais également celui sur la Ford Fieste XR2. Cette bombinette est testée ici sur un circuit de karting par Pierre-Louis Champeaux. L’article est plaisant et en même temps assez classique. Ecris à la première personne, on peut s’imaginer un ami nous racontant ses anecdotes avec la Ford. Je n’aurais pas d’autres choses à retenir pour l’heure. Je réserve ça pour le mois prochain.

Classic & Sports Car, le magazine franco-anglais qui se contente de traductions propose tout de même des articles conséquents. J’exagère un peu, il y a bien une équipe en France outre les traducteurs, Serge Cordey rédige tous les mois un édito et s’occupe de l’actualité des ventes aux enchères et de courses historiques. Pour le deuxième mois de 2017, le magazine nous offre un bon article sur les VW-Porsche 914 et 914/6. Là aussi, l’histoire prend une place importante dans le récit. Et ce n’est pas plus mal. Les voitures évoquées sont souvent chères, peu communes, anglaises, et présentent toutes uns caractéristique commune, c’est que je ne connais rien d’elles. On peut également noter la présence d’un bon article sur la Lotus 47 incroyablement basse et légère. J’ai été un chouia déçu par les pages destinées à la Daimler SP 250. La voiture avait attisé ma curiosité lors de recherches pour des dessins. Mais je ne m’y étais pas vraiment attardé. Là, j’ai appris ce que je voulais, mais le style était quelque peu décevant. Mais bon, ça arrive, en plus avec une traduction entre la version de base et le produit français, on imagine aisément comment ça peut perdre en saveur. C’est du réchauffé finalement. Mais ça reste consistant. Je me suis bien plus à lire le comparatif opposant les modèles de série du championnat de Tourisme 1994. Je ne sais pas si vous le savez mais je suis un fan des tout premier TOCA (Codemasters) sur PS1, donc forcément, ça me rappelle des souvenirs !

Voilà, c’est tout pour ce mois-ci. Je n’évoquerais pas les autres magazines que je n’ai pas achetés. Je vous préviens alors que Youngtimers sera toujours présent, il y a de fortes chances pour que KM/H le rejoigne, Classic & Sports Car fera partie de l’aventure. Quant à Auto Plus Classiques, je l’intègrerais rien que par sympathie pour l’équipe qui m’a vraiment reçu à bras ouvert lors de l’édition 2017 de Rétromobile. J’ai même pu donner ma R5 Turbo à Pierre-Louis Champeaux en personne. Oui, c’est Jérôme Fombelle qui a fait l’article mais, il n’était pas là quand moi j’y étais donc je n’ai pas pu le voir. Il est aussi probable que j’incorpore à ces reviews d’autres magazines. D’ailleurs, pour mars, je prévois quelques surprises.

Pelo

1 note

·

View note

Text

Bonjour à tous ! Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous faire découvrir quelques sorties cinéma de la semaine. Entre frisson, drame et historique, il y en a pour tous les goûts. C’est parti pour notre sélection.

« Ça : chapitre 2 »

Film réalisé par Andy Muschiett. Avec Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Synopsis :

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on signale de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.

youtube

« Deux moi »

Réalisé par Cédric Klapisch. Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara.

Synopsis :

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple…

youtube

« Jeanne »

Réalisé par Bruno Dumont. Avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick Lavieville.

Synopsis :

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite.

Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.

S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité.

Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.

youtube

Voilà pour cette semaine ! J’espère que l’un de ses films vous tentera. À bientôt pour une nouvelle sélection.

AFFICHES

[Bookyneuse] Voilà la sélection #SortiesCiné de la semaine ! Lequel vous tentera le plus? Bonjour à tous ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir quelques sorties cinéma de la semaine.

#Andy Muschiett#Ça chapitre 2#bande-annonce#Bruno Dumont#Cédric Klapish#ciné#cinema#deux moi#films#Jeanne#sorties cinéma

0 notes

Text

Les couleurs de la ville.

Mur, gouttière

#photographie urbaine#urban photography#couleurs urbaines#urban colors#décor urbain#urban decor#abstraction#figuration#mur#wall#minimalisme#minimalism#rue françois dauphin#ainay#69002#lyon#rhône#auvergne rhône alpes#france#photographers on tumblr#poltredlyon#osezlesgaleries#monlyon#onlylyon#igerslyon#lyonurb#brumpicts#frédéric brumby

47 notes

·

View notes

Link

Mardi 04.04.2017, à 19h00 Au GOETHE-INSTITUT (LYON) 18, rue François-Dauphin 69002 LYON Lecture de Si les bouches se ferment par Romain Jarry, adapté pour la scène par Laurence de la Fuente, suivie d'une présentation de la revue La Mer gelée par Noémi Lefebvre et Alban Lefranc. Dans le dernier numéro de La Mer gelée (CHIEN) et dans le roman d’Alban Lefranc consacré à l’écrivain et militant allemand Bernward Vesper et aux premières années de la Fraction Armée Rouge, on croise toutes sortes de chiens : chiens marxistes, underdogs enragés de vengeance, chiens méchants, chiens fidèles, etc. On les a réunis pour une soirée.

0 notes

Text

Les couleurs de la ville.

#photographie urbaine#urban photography#couleurs urbaines#urban colors#abstraction#figuration#minimalisme#minimalism#rue françois dauphin#bellecour#69002#lyon#rhône#auvergne rhône alpes#france#photographers on tumblr#poltredlyon#monlyon#onlylyon#lyonurb#brumpicts#frédéric brumby

61 notes

·

View notes

Text

Expression murale.

#photographie urbaine#urban photography#minimalisme#minimalism#abstraction#figuration#rue françois dauphin#bellecour#69002#lyon#rhône#auvergne rhône alpes#france#photographers on tumblr#poltredlyon#monlyon#onlylyon#lyonurb#brumpicts#frédéric brumby

30 notes

·

View notes

Text

De tous les metteurs en scène français dont la carrière prit son essor pendant l’occupation allemande, Jacques Becker est, avec Robert Bresson et Henri-Georges Clouzot, l’un des plus intéressants et des plus brillants. Pourtant ce cinéaste, tellement représentatif à certains égards de ce que le cinéma français peut donner de meilleur, est devenu réalisateur presque par hasard, et sans vocation véritable au départ.

Protégé de Renoir

Né en 1906 à Paris, ce fils d’un riche industriel parisien passait ses vacances en famille, tous les ans, à Marlotte. C’est ainsi que la famille Becker et la famille Renoir firent connaissance, et que, le moment venu, M. Becker père fut amené à recommander à Jean Renoir ce fils qui avait fait de bonnes études, mais n’était pas trop fixé sur son avenir et souhaitait alors “faire du cinéma”. Pour faire plaisir à un ami, Renoir engagea le fils, et l’utilisa pour la première fois dans Le Bled (1929). Puis, après une interruption consacrée à diverses besognes, Jacques Becker retrouva Renoir en 1932 et devint son assistant pour La Nuit du carrefour, rôle qu’il assura, pendant près de six ans, pour Boudu sauvé des eaux (1932), Chotard et Cie (1933), Madame Bovary (1934), La Vie est à nous (1936), Une partie de campagne (1936), Les Bas-fonds (1936), La Grande Illusion (1937) et La Marseillaise (1937). De temps à autre, Renoir s’amusait à confier à son assistant une silhouette dans ses films et ainsi peut-on l’apercevoir, notamment dans La Vie est à nous, œuvre collective (mais moins qu’on ne l’a dit, Renoir étant bien le vrai réalisateur). Becker se vit confier la caméra pour quelques plans de l’épisode campagnard interprété par Gaston Modot, et l’expérience se renouvela également dans La Grande Illusion.

DERNIER ATOUT de Jacques Becker (1942) avec Raymond Rouleau, Mireille Balin, Pierre Renoir, Georges Rollin, Noël Roquevert, Jean Debucourt

Ainsi faisait-il son apprentissage auprès du plus prestigieux et du moins dogmatique des maîtres, et sa manière en conserva toujours quelque chose. Entretemps, il s’essayait prudemment à la réalisation, notamment en coréalisant avec Pierre Prévert une pochade d’une heure d’après Courteline, Le Commissaire est bon enfant (1935). Le film marquait les débuts de producteur de son ami d’enfance André des Fontaines, qu’il retrouvera par la suite. En 1937, le parti communiste confia à Becker la réalisation d’un documentaire sur la réunion de son congrès national à Arles. C’était un choix assez curieux car, de tous les collaborateurs de Renoir au service du Front populaire, Becker fut certainement le moins engagé politiquement, ce dont toute la suite de son œuvre témoigne du reste éloquemment. En 1939, dix ans après ses premiers contacts avec le cinéma, Becker aborde enfin le long métrage. On lui confie la réalisation de L’Or du Cristobal d’après un roman de t’Serstevens. Le tournage fut chaotique, et le film interrompu, faute d’argent, puis repris et mené à bien par un autre réalisateur. Becker renia toujours ce film, qui, néanmoins, et contrairement à une légende tenace, sortit bien sous sa signature.

GOUPI MAINS ROUGES de Jacques Becker (1943) avec Fernand Ledoux, Georges Rollin, Blanchette Brunoy, Robert Le Vigan

De brillants débuts

Fait prisonnier en 1940, Becker fut libéré au début de l’Occupation et put enfin effectuer ce qu’il considérait lui-même comme ses débuts de metteur en scène. Ce fut avec Dernier Atout (1942), produit par son ami André des Fontaines. Après la désolante médiocrité de la production de l’année 1941, le film fut un des premiers de ceux qui marquèrent le surprenant réveil du cinéma français de l’Occupation, et il fut accueilli avec un enthousiasme extraordinaire. Becker fut tout de suite sacré grand cinéaste par la presse d’alors.

FALBALAS de Jacques Becker (1945) avec Raymond Rouleau, Micheline Presle, Jean Chevrier, Gabrielle Dorziat

Aujourd’hui, quand on revoit Dernier Atout, ce sont encore ces qualités qui frappent toujours. Après ce brillant début, Becker récidiva tout de suite après, avec Goupi-mains-rouges (1942), film paysan où il s’affirmait fidèle disciple de Renoir, par un souci de réalisme et de vérité des personnages, peu courant dans le cinéma d’alors. De Renoir aussi venaient certains éclats inattendus, certaines ruptures de ton, comme l’extraordinaire numéro de Le Vigan (dont ce fut le dernier grand rôle) en Goupi-Tonkin, ancien colonial alcoolique, au cerveau fêlé. Le film fut un des grands succès de l’année 1943-1944 et reste un des titres célèbres de la période. Un peu vieilli dans certaines de ses parties il reste excellent dans l’ensemble, surtout grâce à une galerie de figures, ayant toutes un relief extraordinaire. On y trouve déjà cet amour des personnages qui, de son propre aveu, fut une des marques caractéristiques du talent de Becker.

ANTOINE ET ANTOINETTE de Jacques Becker (1947) avec Roger Pigaut, Claire Mafféi, Noël Roquevert, Annette Poivre

Son troisième film de l’Occupation, Falbalas (1944), présenté après la Libération, fut moins bien accueilli par une presse qui n’était plus la même et par un public tout à la redécouverte du cinéma américain. C’est pourtant un film remarquable et moins vieilli encore que les deux précédents que cette peinture des milieux de la haute couture, malgré un scénario inégal. Les personnages, surtout féminins, sont d’un intérêt exceptionnel, et remarquablement servis par Micheline Presle et Gabrielle Dorziat. Enfin Falbalas est un des rarissimes films français d’alors qui soient explicitement “datés”, et dans lesquels se retrouve quelque chose de l’air du temps où il fut réalisé.

RENDEZ-VOUS DE JUILLET de Jacques Becker (1949) avec Daniel Gélin, Nicole Courcel, Brigitte Auber, Maurice Ronet

Antoine et Antoinette (1946) présentait toujours les mêmes qualités, mais sur le mode mineur. Le scénario était un peu mince, et la vie de ce couple d’ouvriers parisiens jeunes et sympathiques n’évitait pas toujours les pièges de la gentillesse facile et du populisme souriant. Restait un dialogue très brillant de Françoise Giroud, des personnages, comme toujours, pleins de vie et de chaleur humaine (inoubliable Roquevert en épicier salace), et une virtuosité technique à son sommet. Becker déclarait dans un entretien avec François Truffaut et Jacques Rivette: « C’est un film qui m’intéresse beaucoup techniquement, parce que c’est le plus découpé de tous ceux que j’ai fait (près de 1 250 collures) » [Cahiers du cinéma n° 32, février 1954)].

ÉDOUARD ET CAROLINE de Jacques Becker (1949) avec Daniel Gélin, Anne Vernon, Jacques François

Dans le même entretien, Becker se montrait plus sévère pour le film suivant, Rendez-vous de juillet (1949) où il prétendait avoir raté beaucoup de choses, et déplorait des passages très “pesants”, Il y a du vrai dans cette autocritique, et ce portrait de la jeunesse de Saint-Germain des-Prés, au lendemain de la guerre, n’est pas entièrement satisfaisant.

CASQUE D’OR de Jacques Becker (1952) avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin, Raymond Bussières

Des apaches aux truands

En revanche, les années 1951-1953 sont parmi les plus fastes de la carrière de Becker. Elles comportent deux comédies, qui sont autant d’exquises réussites Édouard et Caroline (1951) et Rue l’Estrapade (1953), et un drame qui est son chef-d’œuvre, Casque d’Or (1952). Les deux comédies portent assez fortement la marque d’une nouvelle collaboration de Becker, la scénariste dialoguiste Annette Wademant, qui ne retrouva jamais pareil bonheur. Elles montrent un Becker léger, heureux, épanoui et en pleine possession de son style. Ce Sont deux films très enlevés et très bien servis par leurs interprètes, Anne Vernon et Daniel Gélin. C’est entre ces deux œuvres d’une agréable vivacité qu’on a la surprise de trouver une œuvre d’un tout autre ton, grave, pathétique même à la fin, celle où l’on voit le mieux quel grand cinéaste fut Jacques Becker.

RUE DE L’ESTRAPADE de Jacques Becker (1953) avec Anne Vernon, Louis Jourdan :Daniel Gélin, Jean Servais, Micheline Dax

Et pourtant Casque d’Or , que tous s’accordent aujourd’hui à tenir pour un chef-d’œuvre, ne suscita pas un grand enthousiasme à son apparition. C’est un film qui a gagné son procès en appel, comme La Règle du jeu ou Pickpocket. Comme Becker le déclarait à Truffaut et Rivette, en 1954, « ce qui a gêné les gens dans Casque d’Or, c’est la lenteur du temps, l’absence de toute ellipse, l’abondance des temps morts ». Bref, exactement tout ce qui, à nos yeux, fait aujourd’hui le prix du film. Au moment où le langage cinématographique commençait à bouger, entre autres avec Fellini et Antonioni, Becker contribua à ce mouvement involontairement, en tout cas sans l’avoir prémédité. Il avait écrit le scénario lui-même, sauf le dénouement, pour lequel se trouvant “en panne”, il fit appel à Jacques Companeez, mécanicien chevronné. Il avait porté un soin extrême à tous les détails, au côté “avant-guerre 14”, à la vérité des dialogues, à la démarche étudiée de Simone Signoret, dont ce fut le plus beau rôle. La qualité plastique des images est très grande (superbe photo de Robert Le Febvre) et personne n’a oublié l’émotion poignante qui se dégage de la scène finale, l’exécution de Manda vue par les yeux de Casque d’Or, tandis que les premières notes du “Temps des cerises” viennent conclure le drame.

TOUCHEZ PAS AU GRISBI – Jacques Becker (1954) – Jean Gabin, René Dary, Jeanne Moreau, Dora Doll, Denise Clair et Lino Ventura