オセアニア・東南アジア調査の研究成果をブログ形式で紹介. [古澤拓郎(京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 教授)]

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

ソロモン諸島のTokyo物語

ソロモン諸島についての拙著『ウェルビーイングを植える島:ソロモン諸島の「生態系ボーナス」』が出版されました。ソロモンでの経験を書き尽くすつもりでしたが、紙幅の都合で含めることができなかった話題もあります。そういった話題を、これからここで紹介したいと思います。

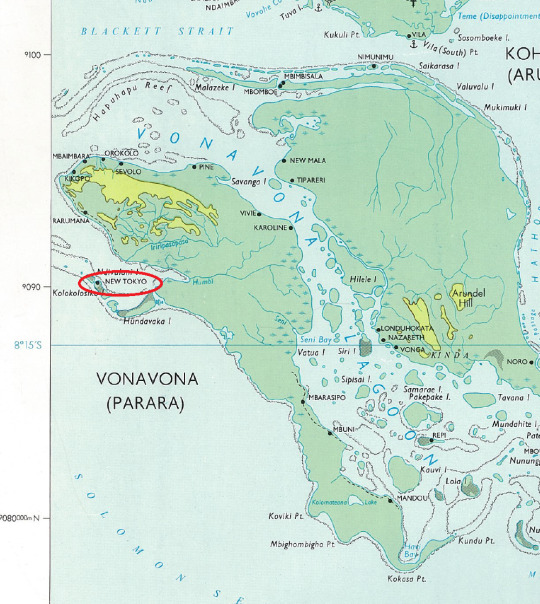

地図に示されたNEW TOKYO

ほとんど知られていないことですが、ソロモン諸島ウェスタン州には、地図にNEW TOKYOと書かれた村があります。画像はソロモン諸島土地局が発行していた15万分1地図の抜粋です(Lands Division, Ministry of Agriculture, Solomon Islands)。

何かの間違えかな、たまたまそういう現地語単語があるのかな、と思いながらいましたが、2003年に現地で地名の由来を聞くことができました。それはある日本人に係る物語でした。

NEW TOKYOは、パララ島という島の北西端にあります。このエリアはまとめてラルマナ(Rarumana)と呼ばれています。逆に言えば、ラルマナという大きな村は、いくつもの小さな集落で構成されており、その一つがNEW TOKYOとなっています。

現地にいくと、人々は単に「Tokyo(東京)」と呼びます。

ラルマナ村へ

ラルマナはウェスタン州の州都ギゾと、第二の町ムンダのちょうど中間くらいにあります。ムンダは町といっても人口2000人くらいの規模です。ムンダからボートで海を進むと、やがてヴォナヴォナラグーンというサンゴ礁のラグーンに入ります。それを抜けた先にラルマナがあります。この一帯は、美しいサンゴ礁と深い熱帯雨林が残されています。

ソロモン諸島にはおよそ70もの異なる���語がありますが、ムンダを中心としたロヴィアナ地域はロヴィアナ語の地域です。ラルマナも広くいえばロヴィアナ語地域ですが、少しイントネーションが違うヴォナヴォナ方言が使われます。

ラルマナは遠浅の湾に恵まれ、ここで海草養殖ができました。伝統的な漁撈・農耕に加えて、海草(キリンサイ)で現金を得ているところです。

日本人X氏

さて、Tokyoの話は、現地で聞いたところでは、太平洋戦争開戦直前にまでさかのぼります。

当時ソロモン諸島はイギリス保護領でした。ココヤシの実からとれるコプラなどの農産物、ナマコなどの海産物を産出しており、それを買い付ける貿易商が来ていました。日本人X氏はその中にいました。

ラルマナ村の老人たちによると、X氏は主に高瀬貝を買い付けていたと言います。高瀬貝は非常に硬く、貝ボタンの材料として、日本でも重宝されていました。

X氏は、もともとは港のあるギゾにいたものの、ラルマナを気に入り、普段はここに住み着いたと言います。

やがて太平洋戦争が開戦しました。ソロモン諸島はイギリス保護領であったため連合軍側でした。X氏はそのころまでにはラルマナ村で結婚をして、子どもにも恵まれ、開戦後もここにとどまっていたと言います。

老人によると、X氏には不思議なことがありました。ある時、「高瀬貝を取ってくる」といってカヌーで海に漕ぎ出した行きました。しかし、その後会ってみると、日本の新聞を読んでいたと言います。まだ戦場は遠かったとはいえ、敵である日本の新聞が、簡単に手に入るはずはなかったと言います。

老人は、後になって考えてみると、X氏はスパイもしており、示し合わせて沖合で日本の潜水艦のところに行き、ソロモン諸島にいる連合軍の情報を渡す代わりに、日本の文物をもらっていたのだろうと言います。この真偽は不明です。

老人の記憶によると、やがて連合国のオーストラリア軍が来て、X氏を連行していったということです。その後、X氏がラルマナに戻ってくることはありませんでした。

戦禍を逃れた村

一方、ソロモン諸島は激戦地となります。ガダルカナル島は最前線になり、爆撃、艦砲射撃、陸戦が繰り広げられ、地元の人々も逃げ惑ったと言います。

ガダルカナル島から撤退した日本が次の拠点とし、それにつぐ激戦地となったのがムンダでした。ムンダも焦土と化し、その周辺地域にも大きな影響がでました。実際、ムンダより東の地では、人々は爆撃や砲撃におびえ、集落を捨てて、森林の中で分散して暮らしていたと聞いています。

ラルマナは、国際港ギゾと、日本軍拠点ムンダの中間にある要衝でした。村人たちは、ここも戦闘に巻き込まれるに違いないと考えていたそうです。

しかし、なぜかラルマナにだけは日本軍は上陸せず、そのため人々は戦火を逃れることができました。

人々は、それはスパイであったX氏が、「ラルマナには自分の家族がいるから、侵攻しないでくれ」と日本軍に頼んだおかげだったと考えたということです。

村を戦禍から守ってくれたX氏。彼に敬意を示してつけられたのが、Tokyo(東京)という地名でした。日本といえば東京だというので、Tokyoとつけられたそうです。上の写真が、そのTokyoです。白い砂浜のある小さくも美しい島です。

X氏の子供の家族など、数世帯が住んでいたそうですが、私が訪れた2003年時点ではすでに無人となっていました。

X氏の子孫である人たちは、ラルマナだけでなくロヴィアナ地域の数カ所にいて、私もそのうちの数家族に会いました。

X氏にまつわる事実関係は、わかりません。しかし、ラルマナ村では、X氏は村を守った日本人として知られていました。

私が話を聞いてから20年近くがたちました。また、Tokyoは2007年の大地震にともなう津波で植生が枯れたり、海面上昇により環境が悪化したという話を聞いたこともあります。それでも、この伝承と、Tokyoの地名が残ってくれると良いなと思っています。

0 notes

Text

インドネシアにおける個人主義化がうつ病の発症におよぼす影響の遺伝・疫学研究

京都大学研究大学強���促進事業 学際・国際・人際融合事業「知の越境」 平成28年度採択分 融合チーム研究プログラム-SPIRITS-

代表:古澤拓郎

【研究スローガン】インドネシアのうつ病を進化医学と地域研究から明らかにする

【キーワード】人類生態学、遺伝子文化共進化仮説、集団遺伝学、集団主義社会、個人主義社会

【研究背景及び目的】うつ病になりやすい遺伝子型は、アジアの集団主義的社会に多く、ヨーロッパの個人主義社会には少ないという説があります。しかし、前者でも良好な人間関係や社会資本に恵まれている限りむしろ精神状態は良好であるという研究もあります。これは遺伝子が文化をつくり、文化が遺伝子をつくる、遺伝子文化共進化仮説の一つとなっています。ところがアジアが欧米化、個人主義化することで、この遺伝子型がうつ病のリスクとして改めて注目されています。

そこでインドネシアとの学術交流を深めることで、同国でのストレスやうつ病を、社会や文化の違いを考慮しながら遺伝疫学的に分析し、遺伝子型と個人主義化の影響を明らかにすることを目的とします。

【成果の要約】インドネシアからは主たる共同研究機関であるハサヌディン大学の医学部5名、他学部・他大学6名、日本からは京都大学4名、東京大学2名によるチームを形成し、相互に訪問し、国際ワークショップを開催し、技術習得研修も行いました。また慎重に立案された、ヒトゲノム解析も含む国際共同研究計画はインドネシア、京都大学、東京大学の3者の倫理委員会で承認されました。この国際ネットワークに基づいて、研究を推進しています。

【��後の展望】環境や文化の多様性が豊かなインドネシアにおいて、他の病気についても遺伝子文化共進化仮説の観点から、医学・地域研究の国際共同研究を推進していくことを計画しています。

0 notes

Text

ワノカカ地方のパソーラ

パソーラは、インドネシア・スンバ島西部のコディ地方、ワノカカ地方、ランボヤ地方で行われる勇壮な祭りです。騎馬で槍を投げ合う迫力あるもので、小さなスンバ馬に乗った男性たちが、武勇を誇るがごとく派手な衣装をまとい、槍を投げ合う様子には、日本のかつての騎馬合戦もこのようなものだったのかな、と思わせるところすらあります。パソーラ自体は、観光客にもよく知られるようになってきました。しかし、このパソーラは、環形動物多毛類つまりゴカイ類を神聖なものとみなし、そのための祭りになっていることはあまり知られていません。

(photo: Pasola Wanokaka in 2016. Taken by Takuro Furusawa)

今回は、2016年2月末に行われた、ランボヤ地方のパソーラについて紹介します。まずパソーラが行われる、何日も前から、さまざまな儀礼・祭りが行われます。下の写真は、前々日の夜間に人々が集まり、前日未明に行われる、「殴り合い」の儀礼です。パジュラと呼ばれます。

(photo: Pazura boxing ritual in 2016. Taken by Takuro Furusawa)

下の写真は、丘の上にある集落で行われたものです。この村は、パソーラの時期を決定するために「月の位置をみる」役目を負っています。

(photo: ritual with sacrificing chickens in 2016. Taken by Takuro Furusawa)

そしてパソーラの日の早朝、夜明け前から祭司たちが浜辺に向かい、人々がそれに従います。最初にゴカイ類を探すことができるのは、二人の 祭司 だけです。

(photo: two priests (rato) searching sea worms (nyale) at Wanokaka Beach in 2016. Taken by Takuro Furusawa)

下の写真は、祭司がゴカイ類の「出現」を確認したところです。このあと一般の人々も海に入って、たくさんあつめます。とても美味なものとして知られています。実際に、美味しかったです。

(photo: Nyale sea worm collected by the priest. Taken by Takuro Furusawa)

やがて浜辺に騎乗した人々が集まってきて、「浜辺のパソーラ」が始まります。このあと行われる本番のパソーラ(冒頭の写真)のほうが規模が大きいですが、それは今では地方政府や警察によって管理され、監視されている祭りです。その前に、抜け駆け的に行われる浜辺のパソーラのほうが、活き活きとしている印象です。

(photo: Pasola on beach. Taken by Takuro Furusawa)

ゴカイ類の発生というのは、特徴的な生殖群泳のことで、この地域では年に1回もしくは2回しか起こりませんが、太陽の周期と月の周期とよく一致しています。一方、この地域は雨季が短いため、雨季がいつはじまり、いつ終わるかを正しく予測することが農業と生活のために欠かせませんが、西洋のグレゴリオ暦のような高度なカレンダーは最近までありませんでした。他にも天体観測などで、季節変化を調べつつも、ゴカイ類の発生をみることで、雨季がいつ終わるかを予測して、そのことをパソーラを通じてたくさんの人に伝えているのだと考えています。

0 notes

Text

水没危機と島民移住計画に伴う社会・環境・健康の変化【目的】

科学研究費補助金 基盤研究(B) 「水没危機にあるオセアニア島嶼の全島民移住における社会・生態・健康の研究研究課題番号」15H05123

概要

水没の危機に瀕しているソロモン諸島国領内タロ島の全島民移住政策について追跡調査をおこない、総合的に研究することを目的とします。

太平洋の小島嶼社会では海面上昇の影響が深刻化しつつあり、島民移住の必要性が高まっていますが、全島民移住政策の実施は、このタロ島のケースが世界初とされています。本研究では、(1)移住先の社会文化と調和できるか、(2)移住先の生態環境と調和できるか、(3)良好な生活を維持できるか、(4)健康(メンタルを含む)を維持できるか、(5)最適な島民移住政策・移住計画とは何か、をリサーチクエスチョンとし、島社会がまるごと移住する過程を追うとともに(縦断調査)、水没の危機にありながら未だ移住計画が実現できない地域や、人口過密により一部島民の移住が既に実施されてきた地域との比較(横断調査)を行います。

研究の学術的背景

タロ島は面積1 km2 未満、人口は約800 人で、チョイスル島(約3,000 km2、人口約20,000 人)を本島とするチョイスル州の州都です。最高海抜2 m 未満という平坦な島であり、地球温暖化に伴う海面上昇により水没の危機にあるといわれてきました。

チョイスル州は2014 年8 月、このタロ島の全住民と施設やインフラを、今後10 年以上をかけて、2 kmほど離れた対岸のチョイスル島に移住させることを決定しました。このことは日本をはじめ各国の主要メディアでも報じられました。

オセアニアにはツバル、キリバスなど、水没危機にある島(国)が多くあります。小規模な一部住民の移住政策はこれまでにも実施例はありましたが、移住先の確保や移住先の過密化による軋轢などの課題もあり、ある島の全住民の移住計画の実施に着手したのは、この「全タロ島民移住計画」が世界初となります。ソロモン諸島は、財政や政情が不安定なこともあり、計画の成否が国際的な関心を集めています。

1 note

·

View note

Text

アジア太平洋のゴカイ類食と暦【目的】

科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 「なぜゴカイ類を食べるのか?:アジア・太平洋島嶼部における食料選択の総合的地域研究」研究課題番号:15K12783

概要

アジア・太平洋の島嶼地域においてゴカイ類を好んで食する習慣を有する社会を学際融合的に研究し、現代栄養学では見落とされてきた食材を食べる要因を解明することが目的です。

ゴカイ類は世界中の沿岸域や汽水域に生息しますが、日本では一般には醜悪なものと認識され食材としては扱われません。しかし東部インドネシアや南太平洋に生息する種類は、摂取頻度・量は小さいものの、一部地域では大変に好まれています。本研究では、フィールドワークと科学的分析に基づき、生存(栄養・食品機能性)、文化(信仰・儀礼・暦)、楽しみ(味・匂い・団らん)という3 つの観点から、ゴカイ類の如き生き物が好んで食される理由を明らかにします。

① 研究の学術的背景

国連食糧農業機関(FAO)が2013年に昆虫食の栄養価の高さを報告書にまとめたように、欧米科学では見落とされてきた、地域固有の食材を見直す動きがあります。ただしこれはまだ栄養学的評価に偏っており、食が本来持っている文化的価値や、食べることの「楽しみ」を含めた総合的な研究は限られています。

アジア太平洋の小島嶼社会では、陸上の食料資源が限られている一方で、多様な海産資源が利用できるため、独特の海産物が歴史的に食されてきました。そのうち摂食頻度が低く、摂取量も少ないが、独特の風味も伴って、毎年消費される、「海産珍味」のような食品があります。栄養学的にみれば微々たる量であるため、主要栄養素(エネルギーやタンパク質)からは価値がないとみなされてきました。その一つにゴカイ類があります。

② 何を明らかにしようとするのか

ゴカイ類の生物であり、イソメ科の太平洋パロロ���Palola viridis)など複数種を含みます。南太平洋のサモアやフィジー、インドネシア東部の海岸では毎年決まった時期に、ほんの数時間程度だけ、浅瀬を埋め尽くすほど大量に出現します。インドネシアのロンボク島、スンバ島西部、サブ島などでは、持ちきれないほどのパロロを集めては、大儀礼を執り行い、調理して食します。発酵させて保存する地域もあり、それは強烈な臭気を放つが、凝縮された旨みがあります。欧米化が進んだアメリカ領サモアでは、焼いたトーストに、塗って食べることもあるといいます。

またゴカイ類の大量発生は、生殖のための群泳であり、月と太陽の運行におうじた法則に綺麗に則っているとされ、伝統的な暦の中に組み込まれています。ただし、インドネシア・南太平洋地域でもパロロを醜悪なもの・気持ち悪いものとみなす社会もあり、実はそういう社会のほうがはるかに多いことも知られています。

本研究は、フィールドワークによってパロロの文化的価値、社会的役割、食生活全体における位置づけを調査します。また栄養成分や食品機能性や旨みについても検討します。総合して、(1)生存、(2)文化、(3)楽しみという観点から「食べる理由」を解明します。

0 notes

Text

Smart ASRI: Area Studies and Resilience Implementation

over Smartphones

I started a new project entitled as 'Smart ASRI: Area Studies and Resilience Implementation over Smartphones.' This is a Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)'s new program - Topic-Setting Program to Advance Cutting-Edge Humanities and Social Sciences Research (‘Area Cultivation’ Program). Official title of the project is “Strengthening Disaster Resilience of Local Communities through Interactive Real-Time Area Studies over SNS and Cloud GIS.”

Target of this study is a 'chronic' disaster. This includes natural disasters such as cyclone/flood or drought which occur every year and human disasters such as illegal logging or fish poaching. Local communities had their own knowledge and practice for coping with such various natural disasters and for sustainable resource management. However, recent climate change and subsequent extreme weather and socioeconomic changes have been making such communities difficult to resolve them by themselves.

Therefore, the purpose of this study aims (1) to understand traditional knowledge and practice for disaster prevention and resource management and (2) to give scientific advice such communities to adapt to the changing environment.

As scientists who experienced unparalleled disaster ‘2011 Tohoku Earthquake and Tsunami,’ we aimed at collaborating with those who are faced with challenges in life and are tackling them and at creating a next-generation Area Studies

(Devastated by Earthquake/tsunami. Solomon Islands (2007))

Background

Agenda in Southeast Asia and Oceania Communities

Overexploitation of Resources, Conflict between Environmental Preservation and Community Welfare, Extreme Weather Event, Natural and Human Disasters, etc

Theme that Area Studies and Disaster Prevention Sciences collaborate to tackle

From Field of Area Studies

Lack of Spatio-Temporal Information: Even watch or maps are not commonly used in rural communities

‘Chronic’ Disasters: Flood, Drought, Illegal logging, Fish poaching

Importance of Analyzing Resource Management, Consensus Formation, Indigenous Knowledge, Risk Averse, etc

Spatio-Temporal Information will make area studies accurately analyzing When and Where events happened and enable analyses using weather information and remotely sensed data acquired at the same space and time

Recent Development of ICT Technology

Spread of Smartphones and Social Network Services

Recording Space and Time Easily by GPS Smartphone (exif information)

Easy Sharing of GIS Files and Satellite Images through Cloud Services

(Logged Forest. Solomon Islands (2009))

Research Targets

Development and Application of the ‘Interactive Real-Time Area Studies’ by Southeast Asian and Oceania Communities and Japanese Researchers through SNS and Cloud GIS

‘Practical Area Studies’ for Improving Disaster Resilience of Local Communities

Research Questions

What is Interactive Collaboration between Local Communities and Researchers through ICT?

Tests in difference geographical, ecological, educational, and socio-cultural backgrounds in Solomon Islands and Nusa Tenggara Timor (NTT) of Indonesia.

What are Real-Time Process of Effects of Disasters on Local Communities and Their Responses?

Solomon: Flood, Fish Poaching, Algae Bloom

NTT: Drought, Illegal Logging, Illegal Burning

How can Scientific Findings be Accepted and Utilized by Local Communities?

Integration of science/technology interpretation and visual design of publication

Exploring application for Education on Sustainable Development (ESD)

(Burning. NTT (2012))

Team Members

Furusawa, Takuro (Assoc. Professor, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University)

SUGISHIMA, Takashi (Professor, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University)

IWATA, Akihisa (Professor, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University)

HATAYAMA, Michinori (Assoc. Professor, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University)

HIMOTO, Ryuta (Technician, Unit of Synergetic Studies for Space, Kyoto University)

I am inviting local authorities/staff to participate in this project.

Please contact me if you are interested in this project.

furusawa [at] asafas.kyoto-u.ac.jp

(Marine Protected Area. Solomon Islands (2009))

0 notes

Text

【科研費報告書の紹介】アジアの食文化2012年度

アジアにおける食文化のグローバリゼーションとその健康・環境影響の定量的研究

挑戦的萌芽研究 研究課題番号:23650476

http://takurof.tumblr.com/houga11

今年度は、東北タイのコンケン県において、都市部(コンケン市郊外:総世帯数約500世帯)、中間部(中心部から約40 km:138世帯)、農村部(同60 km:168世帯)を調査対象地に定めました。GIS(地理情報システム)でみたところ、都市部では大型スーパーマーケットへのアクセスが良く、農村部では周辺が農地利用されていることが明らかとなりました。中間部は、農地に囲まれていましたが、都市へと直結する幹線道へも近いという���地です。

(調査地の土地利用図:データソース Dr Marc Souris, (http://www.savgis.org/thailand.htm)に基づいた分析:赤=農地、灰色=都市部)

また、各対象地から20世帯を無作為抽出し、食習慣・栄養素摂取状態と栄養健康状態についての調査を行いました。食事調査の結果では、農村部では農地で採取された作物や野生動物が食されていました。一方、都市部ではスーパーマーケットや外食への依存が高い傾向がありました。食事パターン、栄養状態、地理条件との詳細な関係を継続して分析中です。その他、地元の調理レシピや、食品サンプルの収集を行いました。

スーパーマーケットで入手できる食品には、日本食のものも多く、日本食のグローバル化・ローカル化を見出すこともできました。

また、インドネシア・東ヌサトゥンガラ州において、グローバル化以前の主要エネルギー源としてオウギヤシ(Borassus flabellifer)およびサトウヤシ(Arenga pinnata)の役割が大きいことを見出しました。サブ島やスンバ島においてはオウギヤシが、フローレス島においてはサトウヤシが、それぞれ主に用いられていました。調理法にも差がみられました。ヤシによる人口支持力と、現代の食事による人口支持力を算出する予定です。

両国調査を融合して、全体として、地方におけるグローバル化の影響の様相を明らかにしつつあり、今後の大都市から国際都市での調査へとつながるデータにしています。

0 notes

Text

【科研費報告書の紹介】アジアの食文化2011年度

アジアにおける食文化のグローバリゼーションとその健康・環境影響の定量的研究

挑戦的萌芽研究 研究課題番号:23650476

http://takurof.tumblr.com/houga11

(ダムヌーンサドゥワックの水上市場(観光資源化されている))

食文化は、アジア各民族・各地域において固有のものですが、グローバリゼーションの影響により、食材・調理法が国際的に普及した文化のものに、置き換わりつつあります。それに伴う、環境問題や健康問題を研究する対象地として、タイとインドネシアに着目することにしました。

今年度は、タイでは東北部を中心とする各地と首都バンコクで短期訪問調査を行い、次年度以降に本格調査を行う体制を整えました。

タイ・コンケン大学の協力も得て、各国・地域で統一して用いるための、(1)世帯調査票、(2)食生活聞き取り調査票(24時間思い出し法)、(3)レシピ調査票(直接秤量法)の3つの様式を作成しました。

インドネシアでは東部において調査を行う協力体制を得ました。

タイにおける予備的調査では、各地方で、食材・調理法ともに固有の習慣がみられましたが、都市部ではファーストフードなど外食への依存が進んでいました。特に首都バンコクで顕著であり、日本食・中華系など他のアジア食文化も広まっていました。

また、グローバル都市・東京における東南アジア出身者の食生活にも着目することとしました。しかし、福島第一原発事故以降、食生活に変化があることが予測されたため、情勢の推移を見守ってから本格調査することとしました。

(外食する人でにぎわう、コンケン市のナイトマーケット)

0 notes

Text

【科研費報告書の紹介】ソロモン復興2010年度

自然災害と復興という生態学的・社会的変化へのメラネシア漁撈農耕社会の適応

科学研究費補助金 若手研究B 研究課題番号:21710254

http://takurof.tumblr.com/wakate09

(避難地での健康診断.マラリア陽性者に治療薬を説明する研究メンバー(保健職員))

2007年4月の地震・津波被災地のTI村(前年度から継続)、K村(新規)、さらに2010年1月のレンドヴァ島沖地震・津波に被災したBA村(新規)を調査対象として、健康状態と生活習慣について調査しました。

被災して間もないBA村では、他の村に比べて成人の低栄養(やせすぎ)と子供の低栄養(身長の発育不良)がやや多い傾向がみられましたが、感染症や生活習慣病については突出した健康問題はみられませんでした。

前年度から継続したTI村は、生活習慣病と感染症の両方のリスクが高めの傾向があり、前年度からはやや減少していたものの、有意な改善は見られませんでした。新規に調査したK村では、特に突出した健康問題はみられませんでした。

前年度の結果もまとめて総合すると、災害・復興以外の要因について調査が不十分な面もありますが、遠隔地でインフラ整備や物的援助が遅れた地域では、感染症や低栄養が問題となっていました。

都市部の、特に避難キャンプでは、漁労農耕から離れた都市生活の継続による生活習慣病リスクの高まりや、人口密集した暮らしのための感染症リスクの高まりがみられました。

また、健康状態が比較的良い村落は、コミュニティの団結が強く、またそのリーダーが積極的に外部との交渉を行い、復興のリーダーシップをとっているという共通点が見られました。

これらのことから、アジア・太平洋の生業社会が大規模災害に直面したときには、(1)都市の避難キャンプと遠隔地(離島)の衛生状態に注意を払うこと、(2)過度な都市生活依存を避けること、(3)コミュニティの機能を復興に取り入れること、が必要であると考えられます。

なお、研究期間を通じて、疾患がみつかった参加者へは、研究メンバーである現地医療関係者により適切な治療・指導を行いました。

(レンドヴァ島の仮設診療所)

0 notes

Text

【科研費報告書の紹介】ソロモン復興2009年度

自然災害と復興という生態学的・社会的変化へのメラネシア漁撈農耕社会の適応

科学研究費補助金 若手研究B 研究課題番号:21710254

http://takurof.tumblr.com/wakate09

ソロモン諸島ウェスタン州で2007年4月に発生した、M8.1の地震と津波の被災地域では、この地域での漁撈農耕という生業基盤が破壊され、沿岸部では居住地を失う住民があった一方で、復興活動の中で市場経済化の影響を受けた住民もいました。この年度は、災害に関わる変化が、感染症・低栄養といった病と、糖尿病・肥満・高血圧といった現代的な生���習慣病の疫学パターンに、どう関係しているかを検討するために、2009年8月に4村で横断的な調査を行いました。

マラリア陽性者(614人中、三日熱マラリア陽性1名のみ)、成人の低栄養(BMI<18.5kg/m2)(1.5%)はほとんどみられませんでした。しかし、5歳未満小児の感染・炎症(CRP≧1.0mg/dL)は、津波で集落が全壊した遠隔地シンボ島のTA(28.6%)と、同じく全壊したが都市近郊部のギゾ島TI村(18.4%)に多いことがわかりました。

成人の糖尿病(HbA1c≧6.5%)は、TI村で8.9%いましたが、他の村ではほとんどみられませんでした(0-1.7%)。高血圧(SBP≧140mmHgもしくはDBP≧90)は、地盤崩壊により集落が半壊したラノンガ島M村に多いことがわかりました(45.8%)。肥満(BMI≧25)はTI村(62.5%)とM村(51.7%)に多くみられました。

直接の被害を受けなかったニュージョージア島O村では、傑出した指標値はありませんでした。

購入食品への依存はTI村で高いことがわかりました。TI村だけでなくM村の住民からも農耕や漁撈からの生産に、不満が多く聞かれました。

これらのことから、生活基盤の破壊を、都市での労働・食品購入で代替しているTI村は、感染症と生活習慣病両方のリスクが、高いと考えられます。

過度な近代化を引き起こさない復興が望まれますが、TI村やTA村にはインフラ設備も必要だと考えられます。

(村を訪れての健康診断の様子)

0 notes

Text

【科研費報告書の紹介】ソロモン海洋保護2007年度

ソロモン諸島における海洋保護活動と漁労農耕民の生活・健康にかんする包括的研究

科学研究費補助金 若手研究(B) 研究課題番号:18710033

http://takurof.tumblr.com/wakate06

この年度には、海洋保護地域(MPA)が設定されているソロモン諸島ウェスタン州ロヴィアナ地域を対象に、調査を行いました。身体計測など健康調査に加え、小型GPSと心拍計を用いた活動追跡を実施しました。日本では、過去(2001年)から現在までにロヴィアナで収集してきたデータを分析しました。

前年度から継続して、海洋保護(MPAの設置)を受け入れた5村(NH、K、B、0、D)と、受け入れいれていない1村(NB)で横断的比較をしたところ、海洋保護はエネルギー・栄養素摂取に負の影響を及ぼしていないことが示唆されました。

他の研究チームの報告によると、保護が行われることにより、海洋生態系の微生物相や魚類個体群が活性化されていることが確認され、その結果、保護地域外でも魚が多数化・大型化していることが示唆されました。そのため、海洋保護を順守している村のほうが、むしろより多い量の魚を得ている可能性がありました。

また、社会的、経済的、生態的条件が、村間差をつくっていることも示唆されました。

GPSによる活動追跡から、MPAでの漁撈活動ができない住民は、従来よりも遠い漁場で生業活動に従事することがわかりました。しかし心拍計の分析から、成人ではカヌーを漕いで移動するときの活動量は、安静時と比べても上昇は小さく、活動エネルギー消費量は日常活動と比べても大差ないと推測されました。

(GPSで漁撈活動の場所を追跡した図)

0 notes

Text

【科研費報告書の紹介】ソロモン海洋保護 2006年度

ソロモン諸島における海洋保護活動と漁労農耕民の生活・健康にかんする包括的研究

科学研究費補助金 若手研究(B) 研究課題番号:18710033

http://takurof.tumblr.com/wakate06

報告の抜粋

海洋保護地域(MPA: Marine Protected Area)が設定された、ソロモン諸島ウェスタン州ロヴィアナ地域を調査対象としました。まず調査許可等を取得し、対象村落から調査実施への同意を得ました。また過去(2001年)から2006年までに収集された先行データを整理・分析しました。さらに、衛星画像やGPSデータ等をGIS(地理情報システム)ソフトに取り込み、空間情報を収集・分析するデータベースを作りました。この過程で、新しい手法として、小型GPSと心拍計を用いた活動追跡手法を試み、それを空間情報として扱えるようにしました。

海洋保護(MPAの設置)を受け入れた5村(NH村、K村、B村、O村、D村)と、受け入れいれていない1村(NB村)を横断的比較をする対象村にしました。これらの村は、保護の対象(サンゴ礁の魚、マングローブのガザミ、等)、保護開始年(2-4年前)、住民の態度(保護ルールを忠実に守るか、時には侵害するか)、居住地の条件(大型魚の多い外海に近いか)、近代化の程度(都市化しているか、農村部か)などの違いを反映しています。

6村で食物摂取の調査を行い、成人の一日当たりのエネルギーと主要栄養素摂取量を比較した結果、保護を受け入れていないNB村が最も低いということがわかりました。逆に摂取量が多かったのは、保護を受け入れた村の中で、居住地が外海(ラグーンの内海よりも大型魚が取れる)に面していて、かつ保護ルールをよく守っていたNH村で、NBとの間には統計学的に有意な差がありました。海産物由来のタンパク質に限っても同様の結果でした。

NH村とは対照的に、大型魚が取れる外海に面していても保護順守が良くないB村では摂取量が低いこともわかりました。また現金経済化した町に隣接したD村では、保護規則があまり守られていないものの、購入した海産物(他の村からの購入)から十分な栄養を得る傾向がありました。

これらから、海洋保護開始後2-4年時点では、住民が漁労に依存している社会でも、海洋保護はエネルギー・栄養素摂取に悪影響を及ぼさないことが示唆されました。逆に、保護されることにより、海洋生態系が保全されて保護地域外でより多くの海産物が得られた可能性もありました。また、海洋保護の受入だけでなく、社会的、経済的、生態的条件が、村と村の差をつくっていることも示唆されました。

0 notes

Text

【論文の解説】ソロモン諸島ロヴィアナ集団における変わりゆく民族植物学的知識:近代化との相関に対する定量的アプローチ

ソロモン諸島の伝統的な知識

熱帯雨林に位置するソロモン諸島ロヴィアナで地域は、伝統的に培われてきた、環境についての知識があります。このうち植物を生活にどのように役立てられるか、何の目的に使うことができるか、といった知識を、ここでは民族植物学的知識(ethnobotanical knowledge)と呼びます。この民族植物学的知識は、近代化によって失われたり、ヨーロッパ起源の知識に置き換わったりしてきます。このような変化を文化変容(acculturation)と呼びます。

研究の目的:文化変容の過程を解明する

この研究は、同一言語(文化)集団内で、近代化段階の異なる村の間で、民族植物学的知識の類似度・相違度を分析することで、文化変容の過程を明らかにするものです。これにより、伝統的知識がグローバル化によってどのように失われていくかを明らかにしたり、もともと植物知識がどのようにして成立してきたかを明らかにしたりします。方法は、7村落における参与観察と聞き取りに基づき、「カルチュラル・コンセンサス分析」と、個人レベル・村落レベルの「モダニティ評価」という数理的解析を行いました。近代化した1村と、近代化が進んでいない1村では、詳細な社会経済的データも収集しました。

文化変容の特徴

結果として、近代化が遅れた村の知識を基準にして、近代化が進んだ村の知識を比べると、近代化の進行にしたがって、一律に知識が減っていくことがわかりました。逆に、最も近代化が進んだ村の知識を基準にして、近代化が遅れた村の知識を比べると、そのような近代化との関係は見られませんでした。また、村人が知っている、植物を使うことができる目的の数は近代化の段階とは無関係でしたが、現金収入に使うことができる用途だけは、近代化が進んだ村で、よりたくさん知られていました。このことが示唆するのは、近代化にともなって、ヨーロッパ由来の知識(現金収入など)が入っていくということです。同じく示唆したことは、伝統的な植物知識は、多くの部分を共有していながらも、村ごとに多様なものがある、ということです。

近代化が進んでいない村では、男性や社会経済状態の高い個人が、植物に精通していましたが、近代化した村では、個人の因子は関係しませんでした。これは、伝統的には集落では協働して生活していたので、集落の誰かが知識を持っていればよかったのですが、近代化して個人主義化すると、各個人が生活に必要な知識を持つようになったと考えられます。

これらの結果から、近代的知識は民族植物学的知識体系に入り込み、在来の植物知識の多様性を喪失させてきた一方で、新しい価値観に基づく知識が広まってきていると結論付けられました。

Changing ethnobotanical knowledge of the Roviana people, Solomon Islands: Quantitative approaches of its correlation with modernization. Human Ecology, 37(2):147-159, 2009.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10745-009-9223-8

0 notes

Text

【論文の解説】ソロモン諸島ロヴィアナラグーン住民の生業における堡礁島の役割

ソロモン諸島の社会・人口学的な変化

ソロモン諸島ニュージョージア島南部のロヴィアナラグーンに暮らす人々は、グローバル化に伴う社会経済的変化(市場経済化)や、地域の人口増加に直面しています。これまでは主に、熱帯雨林を小規模に切り開いて、イモ類の移動耕作を行い自給自足的な生活を行ってきました。しかし、人口が増加すると、農業に必要な土地が大きくなるので、これまでのような移動耕作を続けることが難しくなります。また、市場経済化により、自給的作物よりも、販売し、輸出できるような作物の栽培を取り入れようとしています。ただし、換金作物は、やはり大きな農地を必要としますし、同じ土地を長期間(数十年)にわたって占有することになり、伝統的な移動耕作を難しくします。ただし、換金作物がうまくいき、十分な収入が得られるようにな���ば、人口増加しても食料を購入することができます。とはいえ、ソロモン諸島では、市場主義的試みは多くの場合失敗してきましたし、成功するかどうかはずっと将来になるまでわからないのです。

島を使い分けた生業戦略

このような難しいバランスの中で、人々はどのような生活・生存戦略をとっているのでしょうか。この研究では、土地利用、耕作サイクル、土地保有権、土壌養分、生業生産、植生、土地被覆変化、そして人口支持力という、理系と文系にまたがった調査を行いました。その結果わかった興味深いことは、人々は面積の大きな本島(ニュージョージア島)と、面積の小さな堡礁島(ドラ島)を巧みに使い分けているということでした。堡礁島は村から遠くにありますが、農作物の生産性が高く、計算ではこの島で伝統的な農耕をおこなうだけで、人びとを賄うだけの食料を生産することができます。実際、人々は、この島では慣習的なルールにしたがい、伝統的な耕作を続けていました。

(写真1 農作業のために堡礁島へカヌーを漕いでくる人々)

一方、広大な本島では、農耕よりも換金作物の栽培が積極的に行われていました。これらの作物は、将来利益をもたらすとは保証されていません。人々は、前述の堡礁島での農耕で、最低限の食料は確保するという「リスク回避」を行いながら、本島では利益をもたらすかもしれないが失敗する可能性もある換金作物栽培、という「リスク選好」を行っていたのです。なお、堡礁島は、伝統的な土地の共有が存続していたのに対し、本島では事実上個人収入のための利用も行われていました。

この事例が示すのは、村落社会は、グローバル化・人口増加という変化に直面しても、リスクの選好と回避のバランスをとった戦略を持ちうるということです。それは開発、ウェルフェア、そして環境保全が調和した地域社会の可能性を示すものです。

(写真2 堡礁島の畑の様子)

The role of barrier islands in subsistence of the inhabitants of Roviana Lagoon, Solomon Islands. Human Ecology, 37(5):629-642, 2009.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10745-009-9266-x

0 notes