Text

#james wright #詹姆斯·赖特 #死在公路上的小青蛙

Small Frogs Killed on the Highway, James Wright

249 notes

·

View notes

Link

对于斯蒂芬·金的建议,我们也不能完全照搬。E.B.怀特曾说过一句发人深省的话:

“如果一个作家非要等到万事俱备才开工的话,那他到死都写不出一个字。”

0 notes

Text

网上有96%的信息都隐藏在暗网?别再以讹传讹了

作者:张文武

近日引发热议的Facebook信任危机,似乎向更多人证明:我们正在走向一个没有隐私的时代。我们的隐私正在成为一种廉价商品,被被人买来买去谋取利益。

据外媒最新披露,光「剑桥分析」(Cambridge Analytica)这一家公司就获取了8700万Facebook用户数据,比之前的5000万多了近乎一倍。这些用户信息值多少钱呢?

肯定会比国内低到几毛的「行情���要好,但也好不到哪里去。

你的隐私值多少钱

个人隐私信息的倒卖肯定不会光明正大地进行,暗网是比较常见的「交易场所」。内容营销公司佛瑞特(Fractl)曾曝出各大平台账户信息在暗网上的平均价格,其中:

Facebook,5.2美元(约合人民币33元);

Paypal,247美元(约合人民币1556元);

Airbnb,8美元(约合人民币50元);

Uber,7美元(约合人民币44元);

Gmail,1美元(约合人民币6.3元);

DHL,10.40美元 (约合人民币66元)。

让人细思极恐的是,除了单个账户信息,暗网还可以买到一个人在互联网上的所有信息,打包起来的价格大概是1200美元,约合人民币7500多块钱。

暗网的黑暗面

除了买卖个人信息,暗网里的「网络黑市」还有更多可怕的交易。

比如人口贩卖。最典型的,就是2017年中国访问学者章莹颖在美遭绑架致死的事件。

同样是在2017年,英国一名20岁的模特艾琳也有过类似遭遇,只是结局没那么惨。她先是被骗到意大利,随后被人绑架,在暗网上以30万欧的价格拍卖。幸运的是,嫌犯所在组织有一个「原则」:不贩卖有孩子的女人。所以最终的结果是,绑匪主动提出:只要给5万欧赎金,就可以放人。 交易赎金当天,事先埋伏好的警方把嫌犯成功抓获。

图片说明:绑匪与受害模特艾琳

除了绑架,暗网上还常会见到各种色情交易。

早在2016年,北京网安就曾端了一个儿童色情团伙,抓获嫌疑人300多名,其中首先抓获的大学生孙某只有19岁。该案中遭到性侵的儿童有30多人,年龄最大的10岁,最小的只有1岁,都是留守儿童。

如此邪恶的暗网,到底是个什么鬼呢?

先来看看与暗网有关的黑市发展史。

网络黑市的发展

根据2015���英国《卫报》的报道,早在20世纪70年代,就有人利用电脑进行黑市交易。美国斯坦福大学和麻省理工的大学生,用阿帕网(ARPANET)跨校交易大麻。随后的30年里,也有个别网站进行黑市交易,但大都是通过秘密社团的形式进行,比较封闭。

2011年2月,「丝绸之路」(Silk Road)的出现,把网络黑市交易推向高潮。

丝绸之路相当于一个暗黑版的淘宝,通过洋葱网络(Tor)和比特币这两种匿名技术,构建了一个庞大的地下王国。

最初,丝绸之路只进行毒品交易,后来逐渐有了军火、办证、办卡等商品,再到后来,各种奇怪物品开始上线交易,比如「男性DIY结扎手术套装」,仅售20块钱一套,有需求的人在家就能完成手术,连去医院的路费都省了。

丝绸之路的创始人是罗斯·乌布利希(Ross William Ulbricht),也有人把他的姓翻译成「乌布雷」、「尔布里奇」。

图片说明:罗斯·威廉·乌布利希(Ross William Ulbricht)证件照

跟优步(Uber)的CEO特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)和投资教父彼得·蒂尔(Peter Thiel)一样,他也崇尚女作家艾茵·兰德(Ayn Rand,1905年2月2日-1982年3月6日)的名言:

The question isn't who is going to let me; it's who is going to stop me.

问题不是谁会允准我,而是谁会阻止我。

这个「问题」很快就有了「答案」,阻止乌布利希的是FBI。

2013年10月,FBI干掉了丝绸之路。

不过,暗网黑市平台就像九头蛇一样,砍掉一个头,马上又有新的头出现。

一个月之后,也就是2013年11月,丝绸之路2.0版横空出世。创建者是乌布利希的追随者布莱克·本特霍尔(Blake Benthall)。

2014年底,本特霍尔被捕。

不久,丝绸之路3.0又来了。

可惜这一版的经营也很不顺利,2016年1月,丝绸之路3.0以技术原因为由宣布暂停服务。

有意思的是,几个月之后,新版「丝绸之路3.0」再次上线,这一版也被称为「丝绸之路3.1」。

怎奈好景不长,2017年7月19日,丝绸之路3.1对外宣称,「黑客卷走了账户上的钱,我们被迫申请破产」。

除了丝绸之路,还有一些暗网电商也很受欢迎,比如鼎鼎大名的阿尔法湾(AlphaBay),以及颇受欢迎的Dream Market、Outlaw Market。

不过,对于这几大黑市,政府当然也不会袖手旁观任其发展。

就在丝绸之路3.1破产的当月,阿尔法湾遭到查封,其背后老大亚历山大·卡兹(Alexandre Cazes)也在狱中自杀了。据称,警方当时共没收四辆兰博基尼和三套房产。

图片说明:亚历山大·卡兹(Alexandre Cazes)

关于暗网,主流媒体报道最多的可能就是上面提到的这段历史。

很多人对暗网的印象,也往往都停留在黑市、毒品、色情等黑暗面上。这无形中让公众对暗网产生了一些误解。

对暗网的常见误解

误解一,就是对暗网的黑化。

的确,暗网上确实有儿童色情及各种非法交易。但这些东西占的比例很小,暗网上还有很多内容是有价值的。而且,这些黑暗面也不是暗网独有,在所谓的「明网」上,这些黑暗面更为吓人。

2014年,某慈善机构携手执法部门以及互联网服务提供商,共同围剿儿童色情网站,共发现了3.1万个包含儿童色情的网址,而其中只有51个属于暗网,所占比例只有0.2%。

而2017年曾闹得沸沸扬扬许豪杰事件爆发后,人们发现,微博、INS、QQ群很多所谓「明网」平台,无不暗流涌动,藏污纳垢,成了恋童癖们的聚集地。

误解二,认为暗网是个无法无天的法外之地。

有人说,「明网」有犯罪行为,但政府和执法部门可以触及;而暗网的犯罪,好像天王老子都管不着。

从上文所说的那段黑市历史中不难发现,这种说法也不成立。FBI等执法部门和相关组织一直在打击暗网犯法,这跟对待「明网」犯罪没有本质区别。

此外,关于暗网还有一些误解。

比如,有些人会把暗网跟深网、影子网络混为一谈。有必要在这里做一下区分。

暗网、深网及影子网络

网上盛传一种说法,即:网络世界有96%的信息在「明网」上看不到,这些信息都在暗网上。

这种观点是《纸牌屋》中一句台词的曲解,台词是这样说的:

Deep Web is 96 percent of the Internet, with us plebes only seeing a mere 4 percent.

中文意思就是:

网络世界有96%属于深网,我们普通人能看到的只有4%。

图片说明:《纸牌屋》第二季剧照

这个说的「深网」,跟「暗网」是两个概念,不能混为一谈。

而即便是深网,这个96%的说法也有待商榷。

《纸牌屋》上这句台词所传达的观点,追根溯源,应该来自于2001年的一篇关于深网与表网的报告(White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value)。

在报告中,计算机科学家迈克尔·伯格曼(Michael K. Bergman)认为,互联网的搜索服务,就好比在地球海洋表面拉起一张大网。

图片说明:搜索引擎在表网工作原理示意图(来自伯格曼2001年的报告)

这张网固然可以捕捉到海量的表面信息,但是隐藏在表面以下的更多信息,是搜索服务没法触及的。这些隐藏的信息绝大部分要通过动态请求才能获取,标准的搜索引擎爬不到,也获取不了。

据估计,深网要比表网大几个数量级。用伯格曼的话来说,隐秘的深网规模比可见的表网大500倍左右!两者体量的对比,远不止《纸牌屋》中说的24:1(96%:4%)。

图片说明:深网查询数据原理示意图(来自伯格曼2001年报告)

那么深网和暗网到底有什么区别呢?

根据伯格曼的描述,深网是无法用普通方法访问到的内容,这些普通方法主要就是谷歌、百度等搜索引擎。深网的内容往往需要通过注册、付费等动态请求才能访问,如数据库和某些服务(Email、网银、学术��料、政府机密,等等)。

探访深网的常见工具有:

FreeLunch(免费午餐)

可以访问到普通搜索引擎无法爬到的经济学、人口学和金融方面的数据。

Shodan(撒丹、傻蛋)

搜索的内容是物联网社备,包括摄像头、路由器等智能家居,还有工控系统,等等。国内有个类似的搜索引擎,叫ZoomEye,还可以搜索网站组件。

深网的反义词是「表网」,即「表层网络」(英语:Surface Web),维基百科对「表网」的定义是:

相对于深网而言,可直接在全球资讯网浏览的内容。一般来说表网的概念,主要能够被传统的搜索引擎找到,无需使用特殊配置的浏览器连入。

暗网(Darknet,外媒常写作Dark Web),是深网的一个子集,但不等于深网。暗网是加密网络,必须通过匿名代理工具才能访问。中文维基百科对它的定义是:

通称只能用特殊软件、特殊授权、或对电脑做特殊设置才能连上的网络,使用一般的浏览器和搜索引擎找不到暗网的内容。暗网的服务器地址和数据传输通常是匿名、匿踪的。与此相对,一般常用的互联网由于可追踪其真实地理位置和通信进行人的身份被称为「明网」(英语:Clearnet)。

根据英文维基百科的描述,暗网概念最早是在20世纪70年代提出,主要是用来界定那些出于安全目的孤立在阿帕网(英特网前身)之外的网络。暗网可以从阿帕网络接收数据,但反之则行不通。

"Darknet" was coined in the 1970s to designate networks that were isolated from ARPANET (which evolved into the Internet), for security purposes. Darknet addresses could receive data from ARPANET but did not appear in the network lists and would not answer pings or other inquiries.

探访暗网的工具有Tor 和 I2P。

暗网也有自己的搜索引擎,有些堪称「暗网中的Google」。

还有人把「影子互联网」(Shadow Internet)跟暗网、深网弄混,实际上它跟后两者区别还是比较大的。

根据互动百科的定义,影子互联网指的是:

是指通过特殊的联网设备可以帮助使用者以无线方式、在任何国家不受限制地访问外部互联网资源。 实质上是美国在其他国家帮助老百姓摆脱信息封锁的一种手段,目前美国正大量在阿富汗,伊朗,叙��亚和利比亚建立影子互联网系统,帮助其他国家的人民摆脱政府的信息和通讯管制措施得以相互联系或与外界沟通。

看完这个,或许你就能很容易区分它和暗网、深网了吧。

以上是笔者根据中英文信息,围绕暗网、深网和影子网编译整理的一篇科普文。如有谬误,欢迎指正。

作者:张文武

如需转载,请联系本人

92 notes

·

View notes

Text

爱德华·李尔:说胡话的英国「老傻子」

爱德华·李尔的作品「乖张荒唐,有强大感染力,被一代又一代的孩子视为珍宝,其幽默和无拘无束的超现实主义深受孩子喜爱」,然而在中国却似乎从未流行过。

上学时读过施蛰存的一篇散文《无意思之书》,对一个能写能画的英国老头产生了兴趣。这个老头就是爱德华·李尔(Edward Lear),施蛰存在文中用的译名是「爱德华·李亚」。

爱德华·李尔(Edward Lear)

文章开篇引用了别人对李尔的评价:

约翰·罗斯金作《最佳作家一百人名录》,将《无意思之书》的著者爱德华·李亚列在第一,对于他的神味之清爽,韵律之完美,创造力之不容摹拟,深致倾倒。

这里边所说的「无意思之书」就是爱德华·李尔的 The Book of Nonsense。1987年第9期《读书》上,刊登过吕叔湘介绍李尔的文章。吕叔湘将书名译为「谐��诗」。

爱德华·李尔(EdwardLear,一八一二——一八八八)以写 non-sense poems 出名。这里的nonsense poems 在中文里很不好翻译,翻做「无意识的诗」固然不对,翻做「打油诗」、「滑稽诗」也不十分恰当,姑且译做「谐趣诗」吧。 国内有好几家出版社出过爱德华·李尔这部作品的中文版,下面两版或可找来读读看。

一个是2011年陆谷孙的版本。

一个是1995年黑马的版本。

《一本荒唐书》译本一瞥,图片来自黑马

这本书还有个「彩蛋」。

据译者黑马先生所说,这本书当时的责编,是《潜伏》里老狐狸站长饰演者的亲太太!

《潜伏》老狐狸站长吴敬中的饰演者冯恩鹤

《一本荒唐书》译本一瞥,图片来自黑马

关于这位「站长太太」,黑马先生曾在一篇文章《东四十二条21号里的奇女子》中回忆过。这位工人出身的站长太太可不是一般人,她「自学外语,当了翻译,又学绘画,自己写书编书画插图,十八般武艺」。「站长太太」要求黑马先生照着顺口溜儿的风格翻译,所以这一版读起来应该会朗朗上口、趣味十足。

遗憾的是,虽然先后有名人推介过,也有知名翻译家翻译过,但爱德华·李尔的作品在中国似乎一直反响不大。这似乎正应了施蛰存先生多年以前说的话:

在我国,这「无意思」的意思是不容易被人了解的,成人的文学固然不必说,即使是儿童文学,现成的一首无意思的趁韵歌,也会有儿童文学专家来加以注释,附会出一些浅陋的道德教训来,生生地束缚住了儿童的活泼的幻想力,哪里还会有爱德华·李亚这种老傻子,肯白耗费了画笔和诗才来给儿童开辟这意想不到的乐园呢。

2004年,我开始在出版社做编辑,曾想做李尔的书,还专门搜集过一些素材,但是报了几次选题都没通过。现在想来,社里的决定或许不无道理。

回过头来再说说 Nonsense (poem)的译法。

施蛰存先生译为「无意思(之诗)」;吕叔湘称之为「谐趣诗」;陆谷孙翻译为「胡诌」;黑马先生翻译为「荒唐(书)」。

与黑马先生类似,大英图书馆翻译为「荒诞(书)」。网站资料称:

爱德华·利尔(Edward Lear)的「荒诞」创作乖张荒唐,有强大感染力,被一代又一代的孩子视为珍宝,其幽默和无拘无束的超现实主义深受孩子喜爱。他的两卷本诗画集《荒诞书》(A Book of Nonsense,1846)大获成功,自问世以来从未绝版。

不过,「荒诞」的是,该网站把李尔的生卒日弄成了同一天,实在是有些不该。

来自大英图书馆网站截图

以上各版都有道理,也各有各的韵味。但是似乎都少了些孩子气,偏书面,有些太成人化了。我比较倾向于剑桥英汉词典的译法:「胡话诗」。不过,这里的 nonsense verse 说得有些绝对,至少李尔的很多「胡话诗」里,没有什么自造词。倒是在他的童话里,可以看到一些自造词(后续我会贴上来与大家分享)。

剑桥词典网站截图

2006年左右,在一次报选题之前,我试着翻译过爱德华·李尔的10首诗和一篇童话。其中,那篇童话曾被一个所谓《校园歌声》的杂志擅自拿去刊登,但署名却是他人。后有一位出版社编辑想拿去出书,但忘了为何,在言语之间有些不愉快。我一时气盛,推说不可以修改译文,于是出书之事也便不了了之。

国外有人在介绍李尔的诗时,会称之为 limerick,所以我当时贴在博客上的中译诗歌就叫《爱德华·李尔打油诗》。原文来自一个专门介绍「胡话文学」的网站。

下面把当时翻译过的10首「胡话诗」重新贴出来,还请多多批评指正。有兴趣的朋友,可以从 nonsenselit.org 找来其他的一百首继续翻译。这些译文仍然保留了2006年时的原貌,暂未做文字上的修订。

-1-

(爱德华·李尔 / 图)

有个老头儿胡子长, 他说:「这事儿真让人恐慌! 一只母鸡,两只猫头鹰, 一只蒙鸠,四只百灵, 全把窝做在我的胡子上!」

爱德华·李尔/作,张文武/译 2006-12-27 22:58:01

-2-

(爱德华·李尔 / 图)

瑞德有个年轻小姐, 她的鞋带很少松着。 她买了几只木屐, 和几只达尔马提亚狗崽子, 经常漫步在瑞德。

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:17:01

-3-

(爱德华·李尔 / 图)

有个老头儿长着一个鼻子, 他说:「如果你宁愿去猜测, 我的鼻子太长了, 那你就肯定错了!」 那个非凡的人物啊长着一个鼻子。

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:20:23

-4-

(爱德华·李尔 / 图)

山上有个老头子, 很少老老实实站一会子; 他上蹿又下跳, 穿着他祖母的宽外袍, 山上那个穿袍子的老头子。

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:23:56

-5-

(爱德华·李尔 / 图)

有个年轻小姐戴着帽子, 鸟儿坐上来帽子就松开了; 但她说:「没事儿! 空中飞着的所有鸟儿 我都欢迎它坐上我的帽子!」

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:27:24

-6-

(爱德华·李尔 / 图)

士麦那有个年轻人, 奶奶扬言要将她焚; 但她抓住了一只猫, 说:「奶奶,给你这个烧! 你这不合时宜的老妇人!」

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:29:46

-7-

(爱德华·李尔 / 图)

有个墨西哥老人, 行为愚蠢得让人难忍, 他坐着楼梯, 又吃苹果又吃梨, 这个鲁莽的墨西哥老人。

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:31:49

-8-

(爱德华·李尔 / 图)

有个老人拿着锣, 整日敲也不嫌多; 人们喊道:「讨厌! 你这老头真是烦!」 拿着锣将老头掴。

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:47:11

-9-

(爱德华·李尔 / 图)

有个老太太来自切特西, 做了一个非凡的屈膝礼; 她转呀转呀, 一直转到地底下, 切特西的人们都为此痛惜。

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 19:57:04

-10-

(爱德华·李尔 / 图)

有个老人坐在树中, 一只蜜蜂将他捉弄, 人们问:「它嗡嗡了吗?」 他回答:「它嗡嗡���!」 「这蜜蜂真是个大畜生!」

爱德华·李尔/作,张文武/译 2007-01-03 20:10:02

作者:张文武 转载请保留署名信息 并注明来自公众号「落叶村」(wenwu-z)

2 notes

·

View notes

Text

哲学早餐俱乐部与第三种文化

1817 年,作为诗人的柯勒律治还会写书讨论科学方法,这在当时都不算奇怪。到了 1833 年「科学家」一词出现之后,诗人谈论科学就已经很少见了。1833 年之后,这种「跨界」几乎就是难以想象的了。再到后来,艺术和科学之间慢慢建起了一道围墙,迄今为止,这道围墙依然矗立。

作者:张文武 2017年10月24日

人文与科学的对立

1977年恢复高考以后,中国大陆学校开始实行文理分科制,于是就有了一个有趣的现象:越往高处走,课程的范围越窄。高中分科前,文理都要学,所有学生都一样;分科后,文理科学生的课程开始不一样了;进入大学,有了「专业」,范围进一步收缩,不同专业间的差异更大了;到了研究生阶段,「专业」进一步细化,变成了「研究方向」。我们通常所说的「博士」,或许可以改名叫「渊士」,因为其学习研究注重的是「渊」,而不是「博」。

从低到高不断收缩课程范围的做法,说到底是为了向社会输送专业化的人才。在一个凡事讲求「效率」的世界,对专业化的重视是一件好事。但世界未必只为「效率」而存在,况且,短期而言「高效」的事情,长期来看未必「高效」。

一百年来,到底是打造专才,还是打造通才,已经成了东西方共同的世纪命题、「百年战争」。五四时期,德先生(属于人文阵营)与赛先生这两面旗帜还同等重要;但没过几年,一场「科玄论战」,在人文和社科之间撕开了裂缝。这场论战根源于张君劢1923年2月14日在清华的演讲《人生观》,指出科学与人生观的区别,并对「科学万能」的论调进行了批评。演讲发表后,地质学家丁文江发长文反驳张君劢,斥其为「玄学鬼」。随后,胡适和梁启超也分别加入了科学与玄学的阵营。胡适讽张君劢为孙悟空,逃不出科学和逻辑这个如来佛的掌心。梁启超虽然支持玄学派,但对科玄两派都给予了一定的批评,他认为有些问题可以用科学来解决,有些问题是超科学的,只能从心灵层面去解决。

两种文化

几十年后,英国人C.P.斯诺开启了西方的「科玄论战」。斯诺既是物理学家,也是小说家,称得上是文理兼修的通才。他常参加一些所谓高知分子的聚会,发现这些人很喜欢嘲笑科学家「文盲」。他实在气不过,就质问对方:「你们当中有几个人知道热力学第二定律是讲啥的?」斯诺认为,向这些人提这个问题,就相当于问科学家:「你读过莎士比亚吗?」

斯诺说,西方世界最聪明的那群人对现代物理学的了解,跟新石器人类没什么差别。即便是向人文学科里的这些高知分子提一个更简单的问题,比如什么是「质量」,或者什么是「加速度」,恐怕也只有十分之一的人能答出来。不过,如果向科学家问:「你读书吗?」估计也是一样的结果。

针对这种现象,1956年,斯诺在《新政治家》杂志(New Statesman)上发表了文章《两种文化》(The Two Cultures)。1959年,斯诺进一步扩充自己的思想,在剑桥大学做了著名的演讲《两种文化与科学革命》(The Two Cultures and the Scientific Revolution),随后依次为题出版了一本书。除了指出问题所在,他还提出了解决之道:用第三种文化调和「水火不容」的两种文化。2008年,《泰晤士报文学增刊》(The times literary supplement)把这本书列入二战后西方公共话题领域最具影响力的100本书。

C.P.斯诺

斯诺的思想在大西洋两岸引起了广泛讨论,两种文化命题也因此成了「斯诺命题」。为了响应相关的讨论,斯诺在1963年出版了《再谈两种文化》(《两种文化与科学革命》扩充版,The Two Cultures: And a Second Look: An Expanded Version of The Two Cultures and the Scientific Revolution)。[1]

这本书里,斯诺修正了原来的一些观点,对于调和两种文化的「第三种文化」是否会实现,他的态度也变得更为乐观。然而,几十年过去了,直到斯诺去世,人们似乎也没能看到第三种文化的曙光。

第三种文化

几十年后,在1995年《第三种文化》一书中,美国的约翰·布洛克曼(John Brockman)提出了新的理解:科学界人士要主动承担起科普的重任,消除两种文化之间的鸿沟。布洛克曼所代理的众多作家作品,似乎都可以看做是在践行这种理念。

有人觉得布洛克曼提出的「第三种文化」无非就是高级科普,这种看法倒也不无道理。而《失控》《必然���等畅销书的作者KK凯文·凯利,对第三种文化的理解似乎更有新意。

1998年,KK在《科学》杂志发表文章《第三种文化》。文章称,第三种文化是一种「从技术中来,到技术中去」的流行文化,可以叫它「讷客文化」(nerd culture)或者「书呆子文化」、「技术宅文化」。之所以这么说,是因为20世纪最后20年里,技术已经完全渗透到我们的人文环境里,你无法忽略它的存在。对于玩着任天堂长大的孩子来说,技术就是他们的文化。

KK认为,科学产生了真,艺术产生了美,而技术则产生了机遇:新的未知事物;新的表达方式;新的通讯工具,以及新的破坏手段。这些新奇的东西,构建不一样的了第三种文化。这种文化崇尚科学的严谨,但其目的又不是为了追求真理,而是为了追求新奇。和人文艺术一样,这种文化「以人为本」。在这样的第三种文化理念下,纯粹的真理没有意义,纯粹的表述也没有意义,只有真切的体验才是重要的。

KK凯文·凯利(Kevin Kelly)

与纯粹的科学和人文这两种文化不同,技术这种文化确实更为有机,它似乎天生就是为了弥合两种文化的鸿沟而存在。[2]

反观当下,KK口中的这种第三种文化似乎已经开始流行。以中国为例,总会有一些技术相关的图书会成为超级畅销书。线上线下的读书会,也常常会以技术趋势为话题展开深入讨论,而参加讨论的有很多都是文科生。这很像一百多年前两种文化还没分家时的情景。或者可以说:我们正在向着两种文化分家之前的世界回归。

讷客与自然哲学家

KK所描述的「讷客文化」,似乎在两百年就流行了。那时候有一群类似于「讷客」的人,不过他们爱好的不是技术,是科学。那时候,做科学研究的人被称为「科学人士」(man of science,因为当时很少有女性干这个),「学者」(savant,最初是法国人称呼博学之人的词),或者「自然哲学家」(natural philosopher,因为自古以来科学和哲学之间关系密切)。

在 19 世纪初,搞科学的人大都是乡村牧师这样的神职人员,他们有大把的闲暇时间用来收集甲虫和化石。一些富有的绅士喜欢搞科学,他们可以在自己花钱建的实验室里做实验。这些富人的杂务总管,也常常跟着搞科学,给老板打下手。那个时代,人文艺术和自然科学之间还没有鸿沟,两种文化有一个共同的名字:知识。

那时候「文艺复兴人」一样的通才并不少见。1817 年,著名诗人柯勒律治就写过一本有关科学方法的小册子,这在当时并不奇怪。不过,和柯勒律治一样,很多人认为「自然哲学家」仍然属于「形而上学」范畴。在科学方法上,人们注重的是理论以及理论的「演绎推理」,而不是事实和事实的归纳分析。

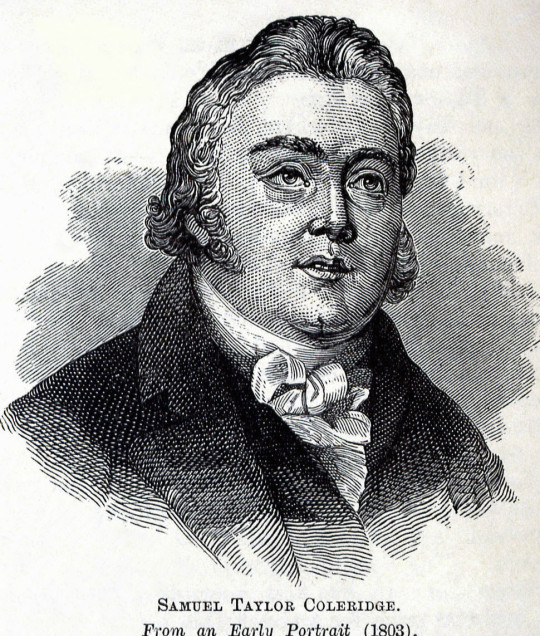

塞缪尔·泰勒·柯勒律治

与KK口中的「讷客」不同的是,那时候虽然有很多人热衷于探索未知,但这种探索仍然只是有钱人的个人爱好。社会从上到下,也鲜有对这种探索的支持和认可。科学界内部的交流,也存在很大的障碍。虽然那时候没有高墙横亘在人文与科学之间,但知识的传播却被别的高墙挡住了。

在《哲学早餐俱乐部》(The Philosophical Breakfast)一书中,美国科学史作家劳拉·J.斯奈德(Laura J. Snyder)有这样一段描述:

没有人会因为科学研究得到报酬;大学也极少支持化学教授的实验;在剑桥和牛津,学生甚至拿不到自然科学学位;科学创新得不到任何荣誉,也得不到贵族头衔,连金钱的奖励也没有。科学界,做研究的人很少聚在一起,他们从来不公开讨论自己的工作;就连伦敦皇家学会——从艾萨克·牛顿时代以来就是自然哲学的 堡垒,虽然也宣读科学论文,但从来不会对论文进行讨论或是反驳。事实 上,该学会的很多成员根本就不是科学人士,而是古文物研究者、文学人 士,或是想要同哲学家交往的贵族。 [3]

此外,科学一直是为国家服务的,为国王和政府服务的,很少有人认为科学应该用来提高普通人的生活。就这一点而言,也与「讷客文化」有着明显的区别。

科学就仿佛还是中世纪的炼金术,秘而不宣的方法,遮遮掩掩的发现,只有进行研究的人才能获得其中的好处,禁锢了知识。毫无疑问,这四人觉得科学是停滞不前的。

从上面的描述可以看出,科学虽然流行,但显然已经遭遇瓶颈,传统的「自然哲学」已经无法推动它进一步发展,科学从中脱胎而出另辟蹊径独立发展,是势在必行了。

「科学家」的诞生

1833年6月24日,「科学家」(scientist)这个词诞生了。

当天,英国科学促进协会在剑桥大学召开了第三次大会。很多人从英国各地乃至欧洲大陆和美国,前来参加会议。三十多岁的剑桥大学明星学霸威廉·休厄尔(William Whewell)上来致开幕辞,讨论了科学的现状,对科学的本质做了总结,指出「事实和理论」构成了科学,两者都很重要:要成功地进行科学研究,既要有明锐的观察力,又要有理性的推理能力。为此,他还特意提到了三一学院以前的一位成员——弗朗西斯·培根,17世纪的科学改革家,倡导科学人士用培根的理念来指导自己的工作。

开幕辞获得了如雷般的掌声。掌声沉寂之后,一位男子很狂妄地站了起来。他就是著名的浪漫主义诗人、曾在数十年前写书谈论科学方法的塞缪尔·泰勒·柯勒律治。此前的三十年,他几乎足不出户,但这一次,他觉得有必要不辞辛劳赶往母校参加大会。这样的行程对他来说是最后一次,因为第二年他就去世 了。对于科学史而言,柯勒律治这次的介入影响深远,至今都不容忽视。

柯勒律治尖酸地说道,英国科学促进协会的成员不应该再自诩为「自然哲学家」。

他说,在化石坑里挖土,或是用电气设备做实验的人就配不上自然哲学家这一称谓;换言之,这些人不是「坐在扶手椅里」思考宇宙奥秘的「哲学家」,他们做的是实际工作,他们做研究的手也是脏兮兮的。作为一个「地道的形而上学者」,柯勒律治坚持自己的看法,他禁止这些人使用这个尊称。他的一番话尖刻无礼,惹恼了与会者,会场一片哗然。这时,休厄尔再次起身,让大家安静了下来。对那位「著名的绅士」,他礼节周到地表示了同意——认为是应该有一个恰当的词来形容本协会的成员了。如果说「哲学家」这 个词给人的感觉「过于宽泛而且高高在上」,那他的建议是,「从艺术家(artist)这个词类推而来,我们可以用科学家(scientist)。」

就这样,「科学家」这个词诞生了。自此,科学也从知识中独立出来,与人文艺术有了区分。科学开始职业化,科学人士的形象也逐渐有所改变,他们在大学里接受的训练,毕业时拿到的是科学学位,他们属于科学团体,阅读科学期刊,申请研究资金。

但这种形象彻底改变了,变成了科学家的形象: 他们是专业人士,在大学里接受的训练,毕业时拿到的是科学学位,他们 属于科学团体,他们阅读科学期刊,他们申请研究资金……

不过,科学研究的职业化并没有立刻受到人们的拥护,许多自然哲学家拒绝接受「科学家」这个头衔。有一段时期,很多科学人士���柯勒律治一样,依然喜欢自称「自然哲学家」,因为这种爱好者的身份让他们觉得自己的工作更崇高,更自由。

1869 年,《自然》(Nature)杂志创刊, 一开始就使用了科学家这一称呼,希望这个称呼能深入人心。最初几期里,曾有作者赞扬了「科学家坚持不懈的努力」。不过,一直到了20 世纪,科学家这个称呼才在英国得到了广泛的使用。

美国人对新事物更开放,所以这个词在美国普及得要快一些。这个词与美国科学家们联系非常紧密,以至于到了 1874 年,人们已经忘了这个词源自英国。英格兰哲学协会的会长说「科学家」这个词是「美国式野蛮三音节词」。 虽然有些从事科学研究的人不想科学家职业化,但科学家还是职业化了。 1887 年,《自然》庄严地宣布,科学家们终于认识到了「他们也是一个伟大职业的成员」。

哲学早餐俱乐部

「科学家」这个词之所以在这个时间,这个地点,由休厄尔提出来,并非偶然。它代表着休厄尔和他三个朋友二十年来工作成就的顶点。

休厄尔的三个朋友,就是查尔斯·巴贝奇(Charles Babbage)、约翰·赫歇尔(John Herschel)和理查德·琼斯(Richard Jones)。这四个人相识于剑桥。二十年前,他们还在剑桥读书时,就深入讨论过休厄尔1833年演讲时涉及的话题。这四个人把他们的这种谈话称为「哲学早餐」。 这四位科学家年轻时候很有批判性。每个星期日上午,他们都会聚在一起,审视当时的科学研究。

劳拉·J.斯奈德《哲学早餐俱乐部》

他们谈到了弗朗西斯·培根的重要性,认为有必要执行培根在两个世纪之前就预见到的改革:把脱离实际和自然的一切知识加以改革,把经验观察、事实依据、实践效果引入认识论。和培根一样,他们认为科学既离不开推理,也离不开观察。在他们之前,人们偶尔也会提到培根的「归纳法」,但没有弄明白那是怎么一回事。在休厄尔等人的推动下,培根的归纳法后来才得以发扬光大、 普及推广。至今为止,归纳法还在指引科学家的工作。

巴贝奇、赫歇尔和休厄尔都坚信,科学需要绝对正确的计算,这种绝对的正确只能通过造价高昂的新型机器来实现。今天的科学之所以追求测量、计算和精确,便来源于此。为了实现这种精确,他们或是亲自参与,或是鼓舞到其他人发明了众多工具和技术,比如光度计、风速仪、潮汐预测机、太阳照相仪、摄影术、微积分、分析数学和统计学,等等。

除了科学方法、科学行为,哲学早餐俱乐部的四个成员还促进了科学家之间的交流,更重要的是,改变了人们对科学家使命的认知。

如上文所说,科学界早期的研究大多是出于个人爱好,很多人是为了得到国王和帝国的荣耀,另有些人(比如柯勒律治)则是为了推动「纯粹的知识」。一直到了19世纪末,科学家才在某种程度上被视为是对公众负责的。

哲学早餐俱乐部四位成员认为,自然科学的方法能够(而且应该)用来理解、并解决社会所面临的问题。后来,这一理念已经在某种程度上成为共识。虽然并不是所有科学家都将这一理念当成前进的动力,但它却始终是众多现代科学研究的核心动力,而在公众对科学的理解中,这一理念也是理所当然的一部分。

能够在科学史上共同留下浓墨重彩的一笔,这四位科学人士(因为其中有人并不喜欢用「科学家」这个词来称呼自己)自然不是凡人。

「科学家」一词的发明者威廉·休厄尔出身寒门,是木匠的儿子,但最终成了维多利亚时代科学界最权威的人之一。

查尔斯·巴贝奇是世界上第一台计算机的发明者,他一生大多数时间都在设计制造计算机,英国政府曾给他提供了相当于两艘战舰的拨款,可惜最终他还是抱憾而终。

约翰·赫歇尔是德国天文学家威廉·赫歇尔的儿子,但青出于蓝而胜于蓝,他的名声超过乃父,成了那个时代最 有声望的天文学家;同时,他还是摄影技术的发明者之一,是杰出的数学家、化学家和植物学家。

爱好美食、体形肥胖的理查德·琼斯是这个小群体各种科学讨论的关键人物,在他的帮助下,新兴学科「政治经济 学」(当时被称为「经济学」)才有了体面的地位。

虽然哲学早餐俱乐部后来出现了不和,但彼此的密切交流和互助,对四人在科学界的成就有了非常重要的意义,对科学的发展也有着非同寻常的意义。从某种程度上来说,他们四人的历史,就是现代世界诞生的历史。

现代世界的发端,以及两个分野

正如劳拉·J.斯奈德所说,《哲学早餐俱乐部》讲述的既是四位科学家的故事,也是他们所处时代的故事。

这是多么辉煌的时代呀!正如迪斯雷利在那个时代行将结束时所认同的那样,五十年的时间里有那么多的成就,是史无前例的。也许能与之媲美的就是刚过去的五十年:常态的太空探索、数字化计算机时代、因特网、破解人类基因组,以及很多其他的进步。从 19 世纪 20 年代到 19 世纪 70 年代——从他们热忱地开始改变科学到他们离开人世之际,爆发了一系列耀眼的科学成就。这一时代见证了摄影、计算机、各种现代电气设备的诞生,见证了蒸汽机的问世,见证了铁路系统的开创。在这一时代,兴 起了统计科学、各种社会科学、潮汐学、数理经济学,还有物理学的现代 「万用理论」。 这一时期,福利体系、邮政体系、货币体系、税收体系和工厂制造业 都得到了改革。各个国家——从欧洲的战场上走了出来,开始在科学项目 中展开合作。人们意外地发现了一颗行星; 这是自远古之后,人们发现的第二颗新行星。

而这个时代的辉煌,与哲学早餐俱乐部成员密不可分,因为:

他们重新设置了科学的轨道,他们参与塑造了现代世界,在这个世界里,科学是主演。

现代世界的发端,源自科学职业化。而随之而来的,有两个重要分野。

一个是宗教与科学的分野。那个时代的英国,科学人士仍然是信仰上帝的,科学要遵从宗教的指引和约束。但哲学早餐俱乐部的成员都认为「真理之间不可能产生冲突」,有了这 一信念,才有了「科学真理不必受制于宗教」的现代观点。1874 年,约翰·廷德尔直接在两个领域之间划了一条清晰的界限。他曾发表演讲说,不该允许宗教情绪侵扰知识的领地,这片领地不属于宗教。

另一个分野,就是上文提到的两种文化之间的分野。1817 年,作为诗人的柯勒律治还会写书讨论科学方法;而哲学早餐俱乐部成员赫歇尔生前还曾翻译过诗歌。这在当时都不算奇怪。只是,到了 1833 年「科学家」这个词出现之后,诗人谈论科学就已经很少见了。1833 年之后,这种「跨界」几乎就是难以想象的了。

再到后来,尤其是四位俱乐部成员去世之后:

艺术和科学之间慢慢建起了一道围墙,迄今为止,这道围墙依然矗立。

如果哲学早餐俱乐部成员在天有灵看到这个结局,一定会感到非常遗憾吧。幸运的是,百年来,不少有识之士一直在努力推倒这道围墙,尤其是KK所描述的「第三种文化」,更是让我们看到了一丝曙光。

参考文献:

[1] Wikipedia, The Two Cultures, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Cultures [2] Kevin Kelly, The Third Culture, Science, http://science.sciencemag.org/content/279/5353/992.full [3] 劳拉·J.斯奈德,《哲学早餐俱乐部》,https://book.douban.com/subject/27118740/ (引文部分皆来自于本书)

#The Two Cultures#The Third Culture#Kevin Kelly#KK#凯文·凯利#书评#评论#科玄论战#斯诺命题#劳拉·斯奈德#哲学早餐俱乐部#科学史#两种文化#第三种文化

5 notes

·

View notes

Text

我们为什么需要故事?

作者:张文武 2017年10月6日

凭借书籍、语言和讲故事的能力,我们进阶成为高于其他物种的生命���在。 ——贾森·默克斯基(Jason Merkoski)[1]

如果你留意过各类图书及作家排行榜,应该会发现一个规律:小说类图书总是能雄踞榜首。从2017年4月推出的《第11届作家榜》可以看出,2016年版税收入超过1000万的作家,90%以上是小说家,而「网络作家排行榜」上则无一例外全是写小说的。所有作家中收入最高的,是36岁的网络作家唐家三少,靠讲故事竟然能一年赚得1.2亿!

为什么小说会这么受欢迎?为什么我们这么喜欢听故事?答案是否真像默克斯基说的那样简单:讲故事让我们变高级,听故事也跟着变高级?

在《梳毛、八卦及语言的进化》(Grooming, Gossip, and the Evolution of Language)一书中,牛津大学教授罗宾·邓巴结合数据分析了国外出版物的情况。

和中国一样,国外每年出版的图书中,卖得最好的也多是小说。只要去身边的书店看一看就会发现:除了大学校园里的书店,很多书店的书架上有三分之二都是小说。人们为什么如此这么喜欢小说?对于这个问题,邓巴教授给出的解释很有意思:

虽说如此,吸引我们的并不是那些精彩刺激的冒险故事,而是书中主人公的人生经历。让我们为之着迷的是他们如何为人处世,如何应对变幻莫测的人生。

此外,邓巴还提出了一个有趣的现象:

在所有小说中,销量最好的并不是大师作品,而是爱情小说。

除了虚构的小说,其他的书,从艺术、历史到摄影、体育,从科学、工艺到汽车维修指南,等等,都可以归为「非虚构」或者「非小说」标签下。只有「传记」可以自成一派,在图书市场上占有重要份额。每年都有大量传记进入市场,无论是明星、政客、演员、企业家还是运动员,似乎都出过自传性质的书。

我们为什么要买这类书呢?用邓巴的话来说,传记往往会为人们讲述名利场中得意与失意者的人生故事。我们买这种书,大多数情况下,不是为了学习一门手艺,比如修汽车。我们买这种书,是为了:

窥探那些英雄人物或是家喻户晓的名人的私生活,我们想要知道他们的隐私、八卦和他们的内心感受。

我们对书中传授的各种专业技巧、各种详细的技术性分析并不感兴趣。我们想要知道的,是外部事件是如何影响主人公的,他们都如何应对人生的跌宕起伏,他们对亲友有何想法,以及他们都经历过什么样的荣辱得失。

另一种出版物——报纸,又是什么情况呢?

邓巴称,主流报纸中,没有多少版��是用来刊登政治经济新闻的,不管这些报纸的受众是高端人群,还是大众人群。他以最典型的英国报纸《泰晤士报》和《太阳报 》为例,分别对高端报纸与通俗小报进行了数据分析:

以低收入消费者为对象的《太阳报 》有 1063 栏英寸的版面,其中 78% 的内容都是人们感兴趣的故事,其唯一目的就是让读者能够窥探他人的私生活。这也就是说,只有 22% 的版面是用来刊登有关当代政治经济的新闻与社论、体育赛事结果以及文化活动等其他事物。即使权威如《泰晤士报》,在1993栏英寸的版面中, 主要时事评论板块只有 57% 用以报道政治科技新闻,剩下 43% 都是有趣的故事(包括采访、越发低俗的新故事等等 )。两份报纸用来刊登「八卦新闻」的实际版面几乎一致,分别是 833 和 850 栏英寸。[2]

看来,不管是艰深复杂的经济运行原理,还是科学所取得的进步发展,都很难引起大多数人的关注。人们宁愿去关注那些名人(甚至是普通人)的私生活。辛普森案(O. J. Simpson)之所以会引发广泛关注,收视率甚至超过了美国国会委员会的审议,在某种程度上就证实了公众的这一倾向。邓巴认为,委员们的决议对国民未来生活的影响,是远远大于辛普森清白产生的影响。

也许就是因为人们的这种心理,如今各大电视台都在疯狂推出明星真人秀,甚至素人真人秀;一些主攻家长里短、奇葩故事的情感类节目,也总有不小的受众人群;各种选秀节目,也总喜欢让选手们讲述一些真假难分的故事。虽然很多「炒作」痕迹很重的节目会遭到唾弃,但好故事永远都有受众。从根本上来说,从外界窥探有趣的故事,寻找情感的共鸣,是绝大多数人的「刚需」。

关于故事的重要性,美国著名女诗人穆里尔·鲁凯泽(Muriel Rukeyser,1913.12.15—1980.2.12)有两行诗广为流传:

穆里尔·鲁凯泽(Muriel Rukeyser)墓志铭

组成宇宙的是故事, 而非原子。 ——《黑暗的速度》

The universe is made of stories, not of atoms. ——Speed of Darkness

鲁凯泽出版过数十种作品,除了诗歌之外,还涉猎小说、戏剧、儿童文学、传记、回忆录、文艺评论、翻译等多个领域。除了写作,她还是位政治活动家,她的诗歌等作品常常会聚焦在平等、女权、社会正义以及犹太教等主题上。

另一位美国女诗人、女权主义者艾德里安·里奇(Adrienne Rich)评价她:

鲁凯泽是一位了不起的「整合者」,她不认为碎片化的现代世界必然走向破裂,这个世界只是需要社会层面用情感的方式来修复。[3]

穆里尔·鲁凯泽(Muriel Rukeyser),摄于1945年

这个评价非常中肯。我们通常只记得她最被人们熟知的那两句诗,却往往忽略了她口中的「故事」之所以重要,是因为其中承载了人们的情感。

那两句诗在美剧《邪恶力量》(Supernatural)里出现过,是大天使梅塔特隆的台词。

KK凯文·凯利在《必然》第四章《屏读》里也引用过:

事实固然有趣,理念自然重要,但只有精彩的故事、精妙的论述、精心打造的叙述才会让人赞叹,永生难忘。就像穆里尔·鲁凯泽所说的那样:「组成宇宙的是故事,而非原子。」

艾德里安·里奇在对鲁凯泽的评价中,提到了「碎片化」的整合与修复。而故事,承载了情感的故事,真能帮我们对抗这个碎片化的时代吗?真能阻止这个社会走向破裂吗?或者说,已然破裂的世界,真能通过故事来修复吗?

互联网普及之后,「碎片化」的趋势越来越明显。在互联网没普及的时候,书真能让我们神游太虚,把我们带到一个充满想象的「文学空间」,没有各种繁杂信息的烦扰,我们在读书时,常常会「情不自禁、专心致志、沉浸其中」。

如今,这种文学空间似乎消失了。我们每天花好几个小时来看网上的文字,但从来不会进入到这种「文学空间」里,得到的往往只有「碎片、线索和印象」。碎片化的信息「把人搞得晕头转向,把读者的注意力带离核心,在中心论述和观点之外的地方游荡」。

要想解决「碎片化」带来的这些「症状」,要想重新让人们的注意力更聚焦,KK提出了解决之道:用故事。即便是在所谓的「屏读」时代,故事仍然能够对抗碎片化,仍然能让我们集中注意力,因为「精彩的故事、精妙的论述、精心打造的叙述」会「让人赞叹,永生难忘」。

我比较喜欢「用故事对抗碎片化」的说法。我们都需要用一种恰当的方式,让自己从现实世界中抽离出来,沉浸到一个广阔的内心世界。也许故事正是我们需要的。从这个角度来看,故事的强大与否,或许不仅在于情节的曲折离奇、悬念丛生,更多的时候,是在于它能否调动人们的情感、情绪,引起人们的共鸣。

故事的载体,可以是图书,可以是视频,也可以是虚拟现实设备。在调动人们的情感方面,VR或许比图书和电影更直接。在TED演讲《新闻的未来?虚拟现实》中,诺尼·德·拉·皮娜(Nonny de la Peña)说了几个例子,都是关于用VR重现事件现场的。

一个是讲美国的,吃不饱饭的人排队领救济,其中有人因为饥饿引发了低血糖,突然晕倒在地;一个是讲叙利亚的,一个小女孩对着镜头唱歌,突然身后发生了爆炸,歌声中断了,小��孩不知去向。皮娜团队把这两个事件用VR再现后,公开让人们去体验。结果,很多人情绪崩溃。因为那个晕倒的人和那个小女孩,就在你的身边,你没法保持冷静。

《新闻的未来?虚拟现实》视频截图

看完这个TED演讲,我更加认同艾德里安·里奇的说法了。

当然,也有人把「故事」当成商业工具来吸引注意力。这也无可厚非。

在商业上运用故事思维,不算什么新发明,但确实有用。这类的书在市面上不算少,比如安妮特·西蒙斯(Annette Simmons)的《故事思维》。

出版方在宣传语说:

「道理只能赢得辩论,故事可以收服人心。」

「创造及诉说故事的能力,是21世纪企业必须拥有的最重要技能。」

不过,我更喜欢哈佛大学约翰·肯尼迪学院美国政府革新主任盖尔 ·克里斯托弗的说法:

「在信念不振和乐观消逝的年代,我们需要学习更多关于故事的力量。」

参考资料:

[1] 贾森·莫克斯基:《焚毁书籍》。作者是亚马逊 Kindle 的创始团队成员,参与开发了三代 Kindle。 [2] 罗宾·邓巴:《梳毛、八卦及语言的进化》。作者是牛津大学教授,著名进化心理学家。 [3] 维基百科:Muriel Rukeyser 。 [4] 凯文·凯利:《必然》。

2 notes

·

View notes

Text

泰德·休斯:诗歌如动物,写诗如狩猎

作者:张文武 2017年10月5日 转载请署名并注明来源

动物寓言集

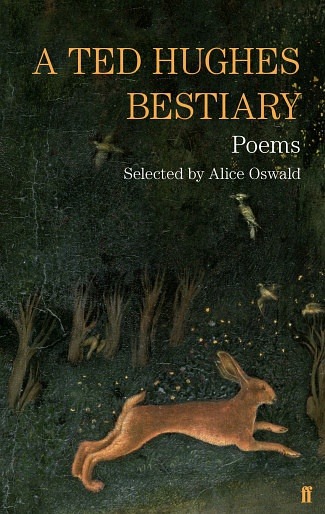

众所周知,休斯热衷于写动物,他生前出版的很多书都是以动物命名的,比如之前聊过的乌鸦,比如鹰、布谷鸟、猫、虎、狼、鲸、牛、狐狸,等等。或许正是因为这一点,在休斯去世多年后,英国诗人爱丽丝·奥斯瓦尔德(Alice Oswald)从休斯作品中编选出了一本《动物寓言集》(Bestiary)。

《动物寓言集》封面,出版社Faber&Faber [1]

「动物寓言集」这种文学形式,最早起源于2世纪,中世纪的时候开始流行。通常都是绘本,每种动物都会配上图,然后附上一则道德教训。这种形式折射出人们当时的理念:整个世界就像一本圣经,每一种生灵都有他独特的意义。比如鹈鹕,据说它会在饥荒的时候撕裂胸膛,用自己的血哺育幼鸟。所以人们把它看成是耶稣的化身。[2]

鹈鹕哺血

在某些方面,休斯的动物诗歌沿袭了动物寓言集的特点。

传统的动物寓言集里,既有真实动物,又有虚构动物。只是,这些集子在内容的编排方式上,不会因此分成「真实篇」与「虚构篇」,而是采用别的方式,比如:陆地篇与海洋篇,或者干脆按照字母顺序来组织。

休斯也是一样。他笔下的动物既有真实存在的,比如乌鸦和狐狸;也有虚构的,比如美人鱼和海怪。而且,休斯对真实与虚构也是一视同仁,不去刻意区分。

在描写真实动物时,动物寓言集有一定的科学价值。比如书中曾客观记录了候鸟的迁徙行为,这些信息在古代未能引起人们的重视,直到现代,才被科学家们发现和利用。

这种「客观」的写作态度,在休斯身上也有明显的体现。休斯曾说,他在写作中习惯于「尽可能贴近正在发生的事情,保持这种近距离,同时,防止一切无关的事物干扰视线」。

不过,后来他在给哥哥杰拉尔德·休斯(Gerald Hughes)的一封信中说,这种观察也有问题:「一旦人变成镜子,他就不会再对人类感兴趣。」他的诗歌总在两种极端之间摇摆。

有时候,比如在《摩尔镇日记》(Moortown Diary)和《��日信札》(Birthday Letters)中,诗人「冷眼旁观」,捕捉事物「鲜活的生命」,不掺杂自己的声音,让真相自己呈现。有时候,比如《乌鸦》(Crow)和《洞中鸟》(Cave Birds),语言极富张力和音乐性,仿佛有一个来自地狱的声音在支配着全诗。

休斯的动物诗与传统的动物寓言集,差别还是非常明显的。比如,就像奥斯瓦尔德所说,传统的动物寓言集主要是发现人和动物的区别,而休斯的动物诗,则意在揭秘人与动物之间的共同之处。

另外,最应该指出的是:动物寓言集往往都是非常的符号化,表达的内容易流于单一、刻板。而休斯笔下所有的动物,都是鲜活的个体。他的诗歌文本为读者传达的,绝不是符号化的理念,而是独一无二的生命体验。休斯一直非常谨慎,唯恐自己的作品会落入基督教文化的窠臼。

奥斯瓦尔德曾讲述她初次读到休斯作品时候的震撼,她当时读的诗是《马》(The Horses)。这首诗让她有种「瞬间被吸进去」的感觉:

「我能从身体上体验到这首诗传达的感受,仿佛脑细胞都被摇醒。读完这首诗以后,整个世界都变得不同了。」

「这首诗之所以能瞬间击中我,是因为:那些马都是真实的存在,还带着呼吸。它们不是被描写出来的。它们不是被定义、暗示、分析或者其他任何诗意化的方式写出来的。而是被活生生地召唤出来,通过语言的媒介,重新带回到存在之中,还『冒着热气,闪闪发光』。」[3]

正因如此,奥斯瓦尔德才会说,把休斯的动物诗歌简单归类为「动物寓言集」,对休斯也许是一种不敬。休斯笔下的动物都是鲜活的生命,是独一无二的个体,而不是符号。[4]

诗歌如动物,写诗如同捕猎

泰德·休斯(Ted Hughes) 摄影:Jane Bown

休斯不光喜欢写动物,甚至把诗歌文本当成动物。

1967年,泰德·休斯出版了一本随笔集《正在制造中的诗歌》,或者也可以译成《诗歌酝酿中》,书名原文是 Poetry in the Making。这本书既可以用来当写作教程,也可以用来帮你解读休斯本人的诗歌。在书中,休斯非常明确地提出了自己的诗歌观和写作态度。

比如,对「想象」、「观察」、「体验」的重视:

「要去想像你所写的东西,要看到它并且体验它。」

「你只写那些你真正感兴趣的东西。在写作中,这是一个永恒的真理:你必须有能力去���清,哪些是你仅仅感到好奇的(比如,你上周听到的或昨天读到的),哪些是你生命深处的一部分……因此你会说:『我渴望从我生命中的哪个部分中剥离出来?』」

「偶尔会有这种可能,只是短暂的片刻,你会找到能打开你头脑中那些高楼大厦之门的词语,用这些词语去表达一些——或许不是很多,仅仅是一些——由挤入我们身体的信息而产生的抵牾。一只乌鸦飞走的方式,一个人走路的方式,一条街的样子,多年前的某一天我们曾经做过的事情。那些词语可以表达复杂的内心深处,而这种复杂则准确地反映着我们存在的方式。」

再比如,他把诗歌看做动物,他希望诗歌本身能拥有「鲜活的生命」。而写诗,就如同「狩猎」。

「这(写诗)是在狩猎。诗歌是一种新的生物,是你自身之外的生活的新的标本。」

那么,诗歌到底是一种什么样的「动物」?写诗又是什么样的一种「狩猎」活动呢?有很多学者借休斯自己的诗做了一番描述。

休斯有一首诗叫《燕鸥》(Tern),诗中说,燕鸥收到环境中的信号之后,出于本能会立刻作出响应。它的双翅似乎「由双眼/遥控」,当双眼发现目标,燕鸥毫不犹豫地付诸行动。

突然,磁铁启动, 他向下坠去,穿过薄薄的水花, 与玉筋鱼连接。他蹿出水面,闪闪发光,

穿过又一块由波浪做成的窗户。

Suddenly a triggered magnet Connects him downward, through a thin shatter, To a sand-eel. He hoists out, with a twinkling,

Through some other wave-window.

这只鸟的眼睛和脑袋被比喻成「钻头」,盘旋在空中,只等下方传来信号:

他盘旋着,

一朵冒出的水花,一个可疑的词语, 从大海的嘴巴发出来。 从言传意到意会,没有间隔。

……He hangs,

A blown tatter, a precarious word In the mouth of ocean pronouncements. His meaning has no margin.

曾为泰德·休斯作传的伦纳德·西格杰(Leonard Scigaj)称,「燕鸥」这首诗说明了「鸟或者昆虫,和他们所在的生态环境之间,有一种亲密的共生关系」,这只鸟儿可以看成是「大海讲述的内容」。「从言传到意会,没有间隔」,这一句很重要:从大自然传出信号,到鸟的动作,中间没有间隔,没有距离。

这类主题在休斯的诗中反复出现过,与之形成鲜明对比的是:人类在收到自然信号后,作出的反应往往是怀疑、自我,以及各种取舍,等等。凡此种种,那只鸟都不会有。

对休斯来说,这种间隔或者说停顿,常常是负面的。休斯认为,人类原可以通过直觉和本能与自然环境建立连接。如今这种连接消失了。人们只能根据自己的理解去诠释自然的讯号,但往往只是曲解。人们和自然环境之间越来越疏远。他认为,通过「创作」,人们可以跟大自然重新连接,而其中最重要的一种创作,就是写诗。

在《燕鸥》一诗中,鸟的飞行,它对周遭环境的关注,它与周遭环境的共生关系,以及突如其来的捕猎行为,都可以看成是休斯对诗歌创作的一种形象化描述。在《正在制造中的诗歌》中,休斯将「捕猎真正的动物」与「写动物诗」做了一个对比:

「我认为诗歌是一种动物。他们和动物一样,拥有自己的生命。我指的是,它们独立于任何人,包括作者;不能在它们身上添加或者删减任何东西,否则它们就会变成残疾,甚至死掉。它们具有某种智慧。它们知道一些特别的东西……我们迫切想知道的东西。也许我真正关心的,不是猎取具体的动物,也不是猎取诗歌,而是猎取我之外的某种拥有独立的鲜活生命的东西。」

何谓成功的诗歌?在休斯看来,它的词语与意象,应能立刻与物理环境以及想象,建立强有力的连接。如果说,鸟儿是「大海所讲述的内容」,那么一首成功的诗歌,就相当于是「想象力所讲述的内容」。而鸟儿捕捉玉筋鱼的过程,又相当于诗歌同时从内在与外在世界捕捉思想、感受的过程。

「一首诗,比如一首写雨中散步的诗,怎么会像动物?的确,它看起来可能不会是长颈鹿、鸸鹋、章鱼,或者你在动物园里见过的任何一种动物。最好叫它『活体的集合』,这些活体由同一个灵魂牵引。这些活体就是词语、意象以及节奏。三者水乳交融,而灵魂就是栖息其中的生命。先有灵魂,还是先有活体?谁也说不清。不过,可以确定的是,如果任何一种活体死去,如果在读诗的时候,词语、意象以及节奏不能立刻让人感受到生命,那么,这只动物必将成为残疾,而灵魂也将归于病态。」

休斯认为,人类在从事大部分活动的时候,意图和动作之间总有间隔,但诗歌不一样。诗歌在本质上更贴近自然法则,更贴近神话,它与现代的西方文化、西方社会格格不入。在完美的诗歌中,想象力和诗人的表达之间没有间隔。[5]

让诗歌遵从自然法则,把写诗当成是狩猎——正因为这种独到的诗歌理念,休斯的诗歌才能在人类语言之上,呈现出更深更广更丰富的韵味。大自然的背景庄严而沉默,休斯却巧妙地把这种庄严而沉默的背景,整个挪到了自己的诗中。

参考文献:

[1] Faber & Faber: A Ted Hughes Bestiary [2] Wikipedia: Bestiary [3] Alice Oswald: Wild Things [4] Alice Oswald: Ted Hughes's poetry: wild at heart [5] Susanna Lidström: Nature, Environment and Poetry : Ecocriticism and the poetics of Seamus Heaney and Ted Hughes

0 notes

Text

泰德·休斯写给孩子的诗

泰德·休斯的文字,在神秘晦涩之中透着冷峻硬朗,有着典型的英式阴郁,加上很多诗中都有大量的宗教原型,似乎不太适合儿童阅读。但实际上,他是非常有名的儿童文学作家,写过很多专给孩子们看的诗文。

小说方面,最著名的,应该就是我在之前一篇文章里提过的《铁人》(The Iron Man : A Story in Five Nights),讲述的是一个农家小男孩在森林中邂逅了巨型铁人的故事。这本书再版了很多次,最早应该是出版于1968年。

好莱坞根据《铁人》的故事,拍出了电影《钢铁巨人》(The Iron Giant,1999)。给《钢铁巨人》配音的有大名鼎鼎的范·迪塞尔和詹妮弗·安妮斯顿。电影里的钢铁巨人,很容易让人联想到宫崎骏的《天宫之城》。我怀疑宫崎骏《天空之城》的灵感就来源于休斯的小说。

后来,休斯还写了《铁人》的续作《女铁人》(The Iron Woman),以不同的视角,丰富了乡村小男孩与铁人的故事。这本书最早应该是在1993年出版。

孩子还小的时候,休斯就想写一本专给女孩看的书。《女铁人》就是这样一部作品。这本书与《铁人》有很大的不同,聚焦的主题是环境保护。无知的人类肆意破坏自然,带来了可怕的后果。两个小孩(Lucy and Hogarth)和一对钢铁生物通过共同努力,为人们指了一条明路。

休斯给孩子们写的第一部小说类作品,应该是1963年出版的《How the Whale Became and Other Stories》。书里的作品应该是写于20世纪50年代,但之前投稿一直遭到���版社拒绝,所以到了1963年才得以问世。有人说,休斯的这部作品,是伊索寓言和吉卜林风格的结合。也有人说,休斯打造的是一部类似于创世纪的故事集。

除了小说,休斯给孩子们写过很多诗歌。这类作品中,最早的应该是1961年出版的《Meet My Folks!》。我没有看过这本书,不过,从书名和目录可以看出来,主题大概跟我们听过的「爸爸的爸爸是爷爷」、「妈妈的爸爸是外公」之类相似,想必是用来跟低龄儿童做亲子阅读用的。

休斯是一位多产的作家。小说和故事都写过很多,这里就不一一列举了。对休斯有兴趣的朋友,可以到这里来看看,休斯的作品年表基本上都收录进来了。

休斯写给孩子的诗,我之前只翻译过几首:《美人鱼的手提包》(The Mermaid's Purse)、《鲸》(Whale)、《护身符》(Amulet)。其中,前两首最早收录于《美人鱼的手提包》,这本诗集最早出版于1991年(via goodreads),也是写给儿童看的,是一部以海洋为主题的书。在这本书里,泰德·休斯写了各种海洋生物:从海星到海鸥,从美人鱼到海怪,用28首诗捕捉里海洋及沙滩的美丽、刺激以及神秘。

《护身符》一诗,最早收录于1964年出版的诗集《Crow Wakes》,后来又收录于1978年的诗集《Moon-Bells and Other Poems》中。从这部诗集可以看出,休斯在写作中对待孩子的态度与普通作家很不同。他的儿童文学作品同样是严肃的,他认为作家不应该低估孩子们的阅读能力,孩子同样可以把握文学中的复杂命题,比如自然界的生死循环。

下面是休斯的三首儿童诗,需要说明的是:这只是我在十年前偶然看到的,所以并不能代表休斯的整体风格。以后如有精力,或许会集中翻译一些。

泰德·休斯:美人鱼的手提包 The Mermaid’s Purse by Ted Hughes

(泰德·休斯/作,张文武/译)

美人鱼的尖叫 令大海摇动起来。

她打开自己的手提包 去拿阿司匹林—— 太让人震惊了! 出来了一头 长着巨大黑鳍的鲨鱼 它嘶声说道:「这里有 咧着亮闪闪的大嘴的 护士兼外科医生!」

这时,头痛 和头都消失了 她不用继续难受了。

初译于2007年4月13日 2017年9月12日改了两行

泰德·休斯:鲸 Whale by Ted Hughes

(泰德·休斯/作,张文武/译)

啊,听听鲸 那惊人的歌唱! 比任何女高音歌手的舌头 都要灵巧

同拨弄着 竖琴弦的手一样急切 她不断地跌入大海 歌唱着

初译于2007年04月13日

泰德·休斯:护身符 Amulet by Ted Hughes

(泰德·休斯/作,张文武/译)

在狼的尖牙内部,是长着石楠的山。 在长着石楠的山内部,是狼的毛皮。 在狼的毛皮内部,是乱糟糟的森林。 在乱糟糟的森林内部,是狼的蹄子。 在狼的蹄子内部,是石头遍布的地平线。 在石头遍布的地平线内部,是狼的舌头。 在狼的舌头内部,是母鹿的眼泪。 在母鹿的眼泪内部,是结冰的沼泽。 在结冰的沼泽内部,是狼的血。 在狼的血内部,是风雪。 在风雪内部,是狼的眼睛。 在狼的眼睛内部,是北极星。 在北极星的内部,是狼的尖牙。

初译于2007年4月13日 2017年9月12日改了一个字

(待续) 如需转载请保留署名:张文武/编译 并注明出处:http://wenwuzhang.com 微信:wenwu-z

2 notes

·

View notes

Text

泰德·休斯的乌鸦

泰德·休斯写过的动物中,「乌鸦」出现的频率比较高。1970年,他出版了一本诗集《乌鸦》,里边的作品基本上写于1966年—1969年之间。那时,普拉斯刚去世没几年,休斯正处在黑暗时期。休斯认为这些作品堪称绝唱,那时的他有着无穷的想象力,创作力一度高涨,这种状态后来再也没重现过。

以下为正文

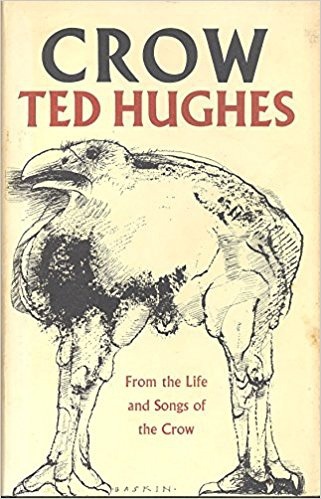

泰德·休斯写过的动物中,「乌鸦」出现的频率比较高。1970年,他出版了一本诗集,书名就叫《乌鸦》(Crow,From the Life and Songs of the Crow,出版社为Faber & Faber),里边有几十首诗的题目都含有「乌鸦」(依据的是1974年版《乌鸦》的目录,1970年版的目录及正文暂未找到)。

这些作品基本上写于1966年—1969年之间,普拉斯刚去世没几年,休斯正处在黑暗时期。他认为这些作品堪称绝唱,当时他有着无穷的想象力,创作力一度高涨,这种状态后来再也没重现过。

泰德·休斯肖像,由西尔维亚·普拉斯���于1956年

这些诗的灵感与原型,主要来自民间故事和神话,其中很多诗,意在挑衅基督教。最早一批写乌鸦的诗,是为了响应莱昂纳多·巴斯金(Leonard Baskin)乌鸦主题画作。《乌鸦》第一版的封面,用的就是巴斯金的画。

泰德·休斯《乌鸦》1970年第1版封面

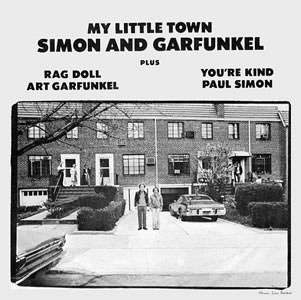

歌坛常青树保罗·西蒙(Paul Simon)曾在《我的小镇》(My Little Town)中提及休斯的诗,还在专辑封套上大段引用过这些诗行。(点击下文可欣赏歌曲)

Simon and Garfunkel: My little town

保罗·西蒙(Paul Simon)专辑封面

2007年初,我曾经翻译过休斯的几首「乌鸦」诗,先贴出三首让大家感受一下。前两首做了几处修订,但恐怕仍有一些不当的地方,还请多多指正。

1.泰德·休斯:乌鸦的陷落 Crow's Fall by Ted Hughes

(泰德·休斯/作,张文武/译)

当乌鸦还是白色的时候,他觉得太阳太白了 他觉得太阳的白光太炫目。 他决定攻击它,打败它 。

他攒足力气,全身光芒四射。 他挥舞双爪,全身羽毛在愤怒中立起。 他将自己的喙对准太阳的中心。

他大笑着扎入自己的中心,

并攻击。

在他的呐喊中,树们骤然变老, 树影被击倒在地。

而太阳散发着光芒—— 它散发着光芒,乌鸦被烧成黑色,退了回来。

他张开嘴巴,但吐出的只有烧焦的黑色。

「在那上面,」他说, 「在黑白颠倒的地方,我赢了。」

初译于2007年01月13日00:13:51 修订于2017年09月05日

2.泰德·休斯:乌鸦害怕了 Crow’s Nerve Fails by Ted Hughes

(泰德·休斯/作,张文武/译)

乌鸦感觉自己的脑子越来越迟钝, 他发现自己的每一根羽毛都已经遭到谋杀。

是谁谋杀了这些羽毛? 根根形如枯槁,深入他的神经和血液, 直到他全然变成黑色。

他要怎样才能飞离他的羽毛? 它们为什么在他身上安家?

他是档案,收录所有羽毛的罪名? 还是它们幽灵的意志,它们热切的复仇欲? 抑或是它们不愿饶恕的阶下��?

他不能被饶恕。

他的牢狱是土地。身披自己的罪名, 设法记起自己的罪恶,

他沉重地飞着。

初译于2007-01-25 22:46:50 修订于2017-09-05 21:24:47

3.泰德·休斯:家世 Lineage by Ted Hughes

(泰德·休斯/作,张文武/译)

开始是尖叫 尖叫生了血 血生了眼睛 眼睛生了恐惧 恐惧生了翅膀 翅膀生了骨头 骨头生了坚毅 坚毅生了紫罗兰 紫罗兰生了吉他 吉他生了汗水 汗水生了亚当 亚当生了玛丽 玛丽生了上帝 上帝生了虚空 虚空生了没有 没有没有没有

没有生了乌鸦

乌鸦尖叫着,它要血 食物,面包皮

一切的一切

污秽的鸟巢中,那无毛的双腿战栗着

初译于2007-01-17 23:30:48

待续

1 note

·

View note

Text

古人到底有多「腐」:谈谈明清小说中的同性恋描写

写于2002年左右,传统文化课作业。从周朝一直到五四时期,中国的众多文学作品中都有过同性恋相关的记载和描写。明代以前主要是诗歌形式为主,比如《诗经》。明清以来,男男之恋、女女之恋、男女之恋常见于小说中。只是,总的来说,多数作品格调未免流于低下,无非床上风月、野地淫行而已……

以下为正文

或许是由于精神分析学的渗入,及同性恋研究在中国的「解冻」,再加上近年来发表空间向网络拓展的缘故,从五四至七十年代末几为空白的同性恋文学,先于1970年代末在台湾「复出」并形成一股潮流,又于1990年代延伸至大陆,迄今为止,已产生不少值得一提的作品——它在现当代文学史上的「复出」,经历了八十年左右的空白。

但这并不能说明同性恋文学在中国是无根之木,它也并非全从外国横向移植而来。要看到,在如此漫长的空白之前,中国古典文学中一直存在着描写同性恋的部分。所以研究现当代的同性恋文学,不能不追溯到古典文学。

而古典文学中,又以明清时期最多,且大都以小说的形式表现出来。因此,对明清小说中此类题材的研究,便成了一个必不可少的步骤。本文拟就明清小说涉及同性恋的部分加以论述,其中或有纰漏之处,还望方家们指教。

先看一下明清以前的情况。

周朝民歌,如《诗经》中的《郑风》,「子馻」一章的不少内容,经考证都被认为是「两男相悦」之词,其它如「山有扶苏」、「狡童」、「褰裳」、「扬之水」等章,有「狡童」、「狂童」、「狂且」、「恣行」、「维予二人」之类词句,均可能和同性恋有关。《战国策》之魏策、楚策,《韩非子》之《说难篇》,以及《汉书》之《佞幸传》,分别记载了为后人熟知的「龙阳」、「安陵」、「分桃」、「断袖」等故事。

弥子名瑕,卫之嬖大夫也。弥子有宠于卫。卫国法,窃驾君车,罪刖。弥子之母病,其人有夜告之,弥子轿驾君车出,灵公闻而贤之曰:「孝哉!为母之故犯刖罪。」异日,与灵公游于果园,食桃而甘,以其余鲜灵公。灵公曰:「爱我忘其口味以啖寡人。」及弥子瑕色衰而爱弛,得罪于君,君曰:「是尝轿驾吾车,又尝食我以余桃者。」——《韩非子·说难》中的「分桃」典故

在魏晋南北朝时期,可能是因为社会上男风较前为盛之故,这类题材的诗歌开始多了起来。阮籍的《咏怀》中的那首「昔日繁华子」,明显是歌颂同性恋的。此外,刘遵的《繁华应令》,梁简文帝的《娈童诗》,以及晋张翰的《周小史诗》,梁刘永的《繁华》,刘孝绰的《小儿采菱》,无名氏的《少年》,昭明的《伍嵩》等,都是对男风的歌颂之词。

唐朝出现了这方面的传奇,李翊《陈子高传》专门记载了陈茜(陈武帝)与陈子高的故事。宋代可能是理学兴盛的原因,这类题材较少见到。元代,林载卿的《诚斋杂记》记载了春秋战国的潘章和王仲先「共枕树」的故事。这些都为明清小说提供了一种独特的传统,有的还是明清小说直接采用的题材。

从上文不难发现,明清以前描写同性恋的作品以诗歌居多,这与明清两代大异其趣。明清自然也有此类诗歌出现,如郑板桥《县中小皂隶有似故仆五凤者每见之黯然》,吴梅村《王郎曲》等,还有人把女诗人吴藻献给烟花女林姑娘的《洞仙歌》,也列为同性恋作品。

珊珊琐骨,似碧城���侣,一笑相逢淡忘语。镇拈花倚竹,翠袖生寒,空谷里,想见个依幽绪。兰针低照影,赌酒评诗,便唱江南断肠句。一样扫眉才,偏我清狂,要消受玉人心许。正漠漠烟波五湖春,待买个红船,载卿同去。(《吴藻《洞仙歌·赠吴门青林校书》)

吴藻与林姑娘,作者未知,图侵删

刘达临在《中国古代性文化》第七章和第八章中,对明清男风之盛有着详细的介绍。明代尤其是明后期,同性恋在社会上已很普遍。不少有名的学者及士人,都是「分桃之士」。他们除了妻妾外,还有年少俊美的书童,这些书童除伴主人出外或远游,往往也是主人的性伴侣。当时社会上这股男风,在明武宗时最盛,可以说上自天子,下到庶民,几乎都有两男相悦的关系。到了清朝,清王朝为汲取前朝荒淫腐朽而亡国的教训,曾严禁官吏狎妓,所以同性恋又成了一种泄欲方式。明代覆亡后,不少遗臣和文士既不愿靦颜以事新主,又感到回天无力,于是披发佯狂,寄情声色以自娱,狎妇童、醉醇酒就成了政治逃避的方法。而清王朝的统治者也鼓励他们这样做,因为溺于声色之好就不大会起来造反了。

另外,

「明代中后期,在倡导『心学』性情的口号下,产生了一大批的艳情小说,这些小说适合了晚明的腐败政局,统治者亦曾深为忧虑,但由于明朝的迅速灭亡,这个后遗症久留给了清朝,进入清代以后,这些艳情小说作为媒介,变相发展,于是造就了清朝这些小说的肆意泛滥,如果清圣祖不力加禁毁,其蔚为大观的景象更加难以想象得到。」[1]

在这种背景下,同性恋描写在小说的大量出现实数必然。很多作品都有同性恋描写穿插其间,如《金瓶梅》、《红楼梦》、《续金瓶梅》、《初刻拍案惊奇》、《石点头》、《阅微草堂笔记》、《子不语》、《怜香伴》、《情史》、《艳异编》、《明珠缘》、《怡情阵》、《肉蒲团》、《绣榻野史》、《浪史》、《桃花影》、《杏花天》、《梧桐影》等。更有一些专门描写同性恋的小说,如《断袖记》、《龙阳逸史》、《弁而钗》、《宜春香质》、《品花宝鉴》等。其中,有的致力于性行为的描写,文中多有自然主义的流露,有的则以同性爱情为主题;有描写男同性恋的,也有写女同性恋的;有反映历史上社会风俗百态的,有的则文学性更强一些……或兼而有之,不一而足。

这些小说中,偏重于性行为自然主义描写的居多。《金瓶梅》中的金道士、金的徒弟、陈敬济、花子飞天侯林儿、西门庆、西门庆的书童、王经等人的同性行为,纯属性欲的自然描写,没有感情可言。《初刻拍案惊奇》之《西山观设箓度亡魂,开封府备棺追活命》中,西山观道士黄知观,平时养着两个小道童,耽溺男风;《夺风情村妇捐躯,假天语幕僚断狱》中,讲了一个老和尚和徒弟搞同性恋,又与徒弟相争一农妇的故事。《怡情阵》中,白琨与窗弟井泉及蓝应贤三人皆为同性恋者,而井泉与白琨及白妻、丫鬟等又行极为混乱的男女乱交之事。《梧桐影》,全名《新编梧桐影词话》,又名《新编觉世梧桐影》,其中述及王子嘉与叁拙和尚的同性性行为。王与高氏通奸,高氏淫性甚高,王本领不济,抵挡不住,听说叁拙和尚采战有术,便主动献身做龙阳,从叁拙学习采战之法,两人遂如夫妇,或同床奸宿,或分头渔色。《宜春香质》分风、花、雪、月四集,《弁而钗》分情贞、情侠、情烈、情奇四集,每集五回,两者合计有八个中篇小说,而《龙阳逸史》则是二十个短篇小说的合集。这三部明末的同性恋小说,格调极为卑下。《龙阳逸史》的作者甚至抱着「鸡奸一事,只可暂时遣兴,那里做得正经」的态度写作,落笔时极尽夸张之能事,涉及身体器官和性行为处,毫无保留,虽然这样的书不能说没有任何文献参考价值,但全书几乎皆以肉欲为导向,未免使之偏颇。《宜春香质》夸叙少年孙义与「一十八人轮流冲突」的荒谬事迹,《弁而钗》则写翰林凤翔化名混迹其间,专营苟且勾当。其余如《桃花影》之丘慕南对魏玉卿实行先骗后诱的奸情,《绣榻野史》中的东门生与赵大里,《浪史》中的梅素先与陆珠,都不过是对肉体的贪恋。

也有一些写同性爱情的小说。如《石点头》卷十四《潘文子契合鸳鸯冢》,文笔雅洁,没有一点色情描写,即便是潘文子、王仲任的定情之夕,也写得很含蓄,不像《金瓶梅》等作品那样赤裸裸。可故事中男主角追求男性,竟是源于「偷妇人,有损阴德;分桃断袖,却不伤天理」的态度,且不惜暗设阴谋,「苦苦哀求」,只为得「一个可意种,来慰我饥渴」,最后虽然「自掘生圹」、「双双同逝」,但正如作者所说的那样,「��着后庭花的恩爱,弃了父母,退了妻子,却到空山中」,真乃「人类中大异事,古今来大笑话」。

清陈森的《品花宝鉴》,被鲁迅《中国小说史略》目为清末狭邪小说之首,较《九尾龟》、《海上花列传》等嫖妓文学犹有过之,可能是因为它写的主要是「闹小旦」,即达官贵公与男优的同性恋。书中所「品」之「花」全是男戏子。与那些只写同性性行为的小说不同,它力在赞扬一种比较洁净的同性之爱,作者让梅子云、徐子云诸名士,对喜爱的优伶「发乎情而止乎礼」,绝不涉及同性性行为。梅、徐们的态度,正如华星北所说的那样:

「这些相公的好处,好在面有女容,身无女体,可以娱目,又可以制心,使人有欢乐而无欲念。这不是两全其美么?」

在小说中,杜琴言和梅子玉几乎很少见面,别提产生淫念了,就连任何一种肌肤之亲,都会给他们的恋情留下污点。这样柏拉图式的同性恋,未免有些矫揉造作,使《品花宝鉴》的人物显得滑稽可笑。

比较而言,较为含蓄得体的同性恋描写,当数《红楼梦》。《红楼梦》中同性恋的人物比较多,但贾宝玉、秦钟、柳湘莲等人的同性恋,作者着墨不多且闪烁其辞。仅在第九回《恋风流情友入家塾,起嫌疑顽童闹学堂》里,说及贾宝玉、秦钟「二人同来同往,同起同坐,愈加亲密」,一个「腼腆温柔,未语先红」,一个「性情体贴,话语缠绵」,并在闹学堂一段提及一些蛛丝马迹。薛蟠的同性恋倾向就较��明显一些,他对柳湘莲的爱慕与追求令人可笑可叹,给人留下深刻印象,但作者未让描述沾上一点污秽之词。

柳湘莲痛打薛蟠

另外,书中不得不提的,是第五十八回《杏子阴假凤泣虚凰,茜纱窗真情揆痴理》中一段着墨较多的同性爱故事。曹雪芹通过芳官之口,向宝玉,也向读者们讲述了藕官与菂官(一作药官)、蕊官的爱情。藕官三人同为卖入贾府梨香院习艺的女伶,藕官是小生,药官是小旦。

「往常时,他们扮作两口儿,每日唱戏的时候,都装着那么亲热,一来二去,两个人就装糊涂了,倒像真的一样儿。后来两个竟是你疼我,我爱你。药官儿一死,他就哭的死去活来的,到如今不忘,所以每节烧纸。」 后来补了蕊官,她同样假戏真做,也跟藕官同性相爱。同伴问藕官「为什么得了新的就把旧的忘了」,藕官说:「不是忘了。比如人家男人死了女人,也有再娶的,只是不把死的丢过不提就是有情分了。」以至于令宝玉「又喜又悲,又称奇道绝」。曹雪芹写同性恋,与《红楼梦》中其他部分一样,雅洁而含蓄,常借局外人语,或事后补笔,委婉陈述;且很少加以褒贬,只是让已发生或可能发生之事自然发生,而令美丑自现,既能点破应说之事,又避免了污秽,不愧为传世经典之作。

87版《红楼梦》里的藕官和菂官

除《红楼梦》中藕官三人的故事外,女同性恋的描写在其他书中,也有少量出现。《金瓶梅》中,当西门庆留连妓女李桂姐时,潘金莲曾修书一封,调寄《落梅凤》,情词真切,表达自己对西门庆的相思之意。但西门庆并未及时回家,而听信李桂姐之词,将潘金莲千数落、万数落,还偷偷地将她的一束头发送给李桂姐。潘金莲自从头发剪下之后,「心中不快,每日房门不出,茶饭慵餐」。郁闷和颓废之中,她和教她烧纸念咒、装神弄鬼的刘婆子,发生了同性恋关系。《续金瓶梅》中,女同性恋的性活动相当精细。《拉枯桩双妪夹攻,扮新郎二女交美》,及《同床美二女灸香瘢,隔墙花三生争密约》两回中,对金桂、梅玉二人的性爱有着大量露骨的描写。《杏花天》第八回,《探姑母潜室夜欢,两闺女密窥相思》中,有对玉娘、瑶娘的同性性行为的详细描写。李渔所著《怜香伴》中,崔笺云和曹语花等人,也明显地表现出女同性恋的关系。此外,《聊斋志异》中的《封三娘》中,封三娘和范十一娘的缠绵情感,也极似同性恋人关系。

这些小说有的直接取材于历史典故,如无名氏的《断袖记》写的就是汉哀帝与董贤的故事,冯梦龙的《情史》,一名《情史类略》,又名《情天宝鉴》,在《情外类》中选录了历代同性情事。其余则多写同代或近代。有的在勾勒社会风俗百态上着墨较多。典型如《金瓶梅》、《红楼梦》自不必说。其他如《龙阳逸史》,在明代男风盛况与小官生活的反映上,表现十分突出。《品花宝鉴》反映清朝官场的蓄男之风,及其原因——清朝律例对官员嫖妓的严禁,可称为又一本「官场现形记」。除了《金瓶梅》、《红楼梦》等少数作品社会性与文学性具佳外,还有一些社会性较弱,而比较注意文学性的作品。比如《弁而钗》、《宜春香质》,和《龙阳逸史》相比较,二者的社会性较弱,但文学性更强。而与此二者比较,《石点头》中的《潘文子契合鸳鸯冢》又胜一筹。

以上笔者对明清时期涉及同性恋描写的小说,作了一个粗浅的介绍及简评。而面���这些独特的文学遗产,我们应该如何将其准确定位呢?答案当然是用唯物主义历史观来辨正地看待。

一方面,我们要看到研究这些小说的重要性。首先,我们要看到,作为一种真实存在的文化——或用李银河的话说,「亚文化」——同性恋的研究,对于展示一个社会的文化全貌,有着有益的补充作用。而文学作为重要的文化载体,对了解历史上的这种「亚文化」,能提供珍贵的信息,使文化中那些鲜为人知的部分「浮出水面」。明清时期同性恋小说的繁多,与明清社会上的同性恋风气关系密切。很多历史没有记载的东西,都通过小说得以不同程度的展现,并在读者的阅读中逼真地再现,这对我们全面而真实地了解明清社会,有很大的帮助。其次,在文学界引起广为重视的「人性」的研究,与「性」有着密不可分的联系,而「性」的研究,如果离开了「同性之性」,就不能做到全面深入。明清时期艳情小说较为盛行,其笔触多为自然主义性描写的流露,较少道德说教等遮蔽,虽然难免流于淫秽狭邪,但其中穿插的性心理描写之详细真切,却不失为小说艺术的一个进步。而其中,同性心理的描写,对于了解性的复杂性,有其独特的贡献,尤其是《红楼梦》这样比较优秀的作品的,无疑是一副细致深入的人性「内画」。还有,从比较文学的角度上看,同性恋作为一种文学现象,与同性恋运动等其他现象相对应,在外国甚嚣尘上,国内也日见升温。古今中外的同性恋文学存在着一些差异和联系,尤其是中国文学中,五四到七十年代末,八十年左右的空白更使同性恋文学在中国具备了一定的特殊性。而古代同性恋文学中,明清小说的份量又占了大部分。因此,研究它在后代同类小说中的传承、流变,以及与它们的差异,有着不容忽视的重要性。

另一方面,还应看到,在明清小说中,涉及同性恋描写的,有很多纯粹为单纯的性描写,除此之外几乎没有其他内容。从美学的角度看,很多作品都缺少曲折丰富的情节,也少有感人至深的形象。从道德角度看,也少有能激扬人性美好一面的作品。如此众多的男男相通、女女相通,甚至男女混交的场面铺陈,在作品中大肆歌颂赤裸裸的同性性行为,格调未免流于低下,无非床上风月,野地淫行而已。诚然,这种文学描写上的放纵,从一个侧面反映了文人雅士们的放荡不羁,反映了对封建礼教的一种反抗,但说到底,这不能不归为一种精神上的极度颓废丧志。所以,在研究中,应当以谨慎的、批判的态度为主,才不失客观公允。

张文武/写于2002年左右 转载请署名,并注明出处: http://wenwuzhang.com

注:

1.钟雯,《四大禁书与性文化》,第9页,哈尔滨出版社,1993年。

1 note

·

View note

Photo

谢谢Eva和Tumblr。也感谢大家赏脸,欢迎交流。

翻译家张文武先生在他的大量译作中,带领读者体会到了诗歌的美,他的博客也是主打诗歌的。在本次访谈中,我们请到了他跟我们聊一聊诗与翻译。

Tumblr:您好,能请您向我们的读者简单介绍一下自己吗?

文武:大家好!我是张文武。目前从事的是图书出版行业,准确地说,是外版书的引进出版,非虚构类为主。 从我的博客能看出来,我的文字主要跟诗歌相关。我上学的时候就偏爱诗歌和哲学,所以研究生论文就是结合哲学来论诗,用尼采的永恒轮回来写海子。大概从2006年底开始,一半是出于兴趣,一半是为了提高语言能力,业余时间翻译了一些诗歌,大概一年多的时间翻译了几百首,主要是发在国内的博客上。后来主要由于工作繁忙,诗歌方面的翻译做得越来越少。 几年前注册了Tumblr,感觉比国内博客好用,可以绑定域名,还不用担心会突然有内容「消失」等问题。所以,这几年主要是在Tumblr上更新。 在一些诗歌圈好友的督促下,这两年开始「重操旧业」,翻译、写作自己喜欢的东西。 在这里我想强调一下,我个人只做「笔译」,后面所说的「翻译」,也都是在说「笔译」。

Tumblr: 诗歌翻译是极困难的,作为一位翻译了许多诗歌的译者,请问您对诗歌的翻译有什么看法呢?

文武: 我跟你的看法一样:诗歌翻译是极困难的。短短几行,翻译出来所花费的时间,可能要比翻译几千个单词的普通作品要长。因为相对其他类型的作品而言,诗歌都比较含蓄,有很多词是有隐喻的,而且不一定是通用的隐喻,每个诗人都有自己的「词库」,有自己偏爱的「意象」,要想弄清楚,得寻根究底,要查很多背景知识。翻译出来的中文,还要考虑是不是有歧义,是不是顺口。通常要改很多遍。 翻译诗歌不光需要语言能力,还需要有想象力和感知力(或者说体验能力)。没有这些,是很难体会到作者究竟想表达什么。所以,我同意一种说法:诗歌必须是诗人来翻译(当然,诗人也不一定能翻译好,这个不用多解释)。 跟很多其他外语作品的中文版一样,很多外国诗歌也需要重新翻译。虽然「误译」也能给国内的读者和写作者带来一些「意外」的启发,但还原作品的本来面目,还是有极大价值的。 我不是说我自己已经做得多好。我也只能算个爱好者吧,我喜欢从这个过程中收获一些独特的体验,以及进步的喜悦。

Tumblr:请问您觉得对国内译者来说,文学翻译的前景如何?

文武: 这两年 AI 比较热,机器取代人类工作的说法比较流行,有人说,「翻译」这个行业也会被机器取代。

不否认机器翻译一直在进步,有些文字,或许机器翻译比人工翻译还准确。但我个人认为,文学作品的翻译,恐怕短期内无法被取代。文学性极强的翻译,机器恐怕是没办法做到的。你看前阵子机器人小冰出版的中文诗集就知道了。语言逻辑上没有问题,但文学性,我只能用四个字来形容:「惨不忍睹」。

Tumblr:您认为目前国内翻译界的问题是否在于人才缺乏?网络译者的出现能弥补这个缺陷吗?

文武: 翻译界的问题,我不敢妄加评判。我结合自己的出版经验和翻译经验来说几句吧。 既然您问到了「问题」,那我就不说好的,只说「问题」了。 首先,好译者的确缺乏(但不是没有)。所谓大师级的翻译家,恐怕越来越没可能出现了。作为一个好的译者,不光外语好,中文也一定要好。好的译者=好的翻译者+好的写作者+好的编辑。「好」不光是指能力(外语好中文也好的人太多了),也指心态,能坐冷板凳耐心雕琢文字的人,越来越少。至于原因:回报少是一方面,外界各种娱乐诱惑,也是一方面吧。 其次,好编辑也严重缺乏。问题不都在译者这里,出版界的问题也很明显。现在的出版编辑,恐怕至少有一半以上的人不及格,能力和心态都有吧。很少有人愿意逐字逐句去核对原文,有的编辑甚至连译文都不去修改。

再次,出版环境有待改善。问题也不都在编辑那里,这么说不完全是给编辑推卸责任,是在反映一个现实。出版社的价值取向,出版行业的整个生态链,都需要一个好的引导和示范。简单来说,问题在于:书越来越像一个快消品。具体来说,问题很多,我就不过多吐槽了。 最后,当然也可以把问题归向社会(很多人就是这么说的)。或许有道理,但是听起来未免有点儿耍无赖了。一切推给社会的话,问题永远解决不了。 至于「网络译者」能不能弥补缺陷这个说法,怎么说呢—— 我觉得,现在的译者,应该都可以叫做「网络译者」,现在的译者应该有90%都会上网,翻译的时候,或多或少都会借助网络工具。网络是个好东西,它可以给我们提供大量参考来源,从这点来说,现代的译者比前辈们幸运多了。借助网络,译者确实多了很多倍,翻译的水平,相信也会整体有所提升。但落实到具体的作品,要想出现特别好的作品、精品,以上说的几个问题仍然顽固存在,需要克服。 不过,我相信,不管是个体的作品,还是个体的译者,抑或是整个翻译出版行业,都是不断进化的,可以变得越来越好。当然,前提是:我们愿意正视问题,愿意为进化而努力。

(题图&插图 by @wenwuzhang)

149 notes

·

View notes

Text

查尔斯·西米克:大道无言

介绍一下这位塞尔维亚裔美国诗人,国内也有不少人译介过(一般称其为「南斯拉夫裔美国诗人」)。我在这里稍作补充,内容主要是从维基百科编译而来。

查尔斯·西米克(Charles Simic),塞尔维亚裔美国人。严格来说,他的名��应该翻译成「查尔斯·西米奇」,不过美国人一般也都把Simic读[Simik]。他出生时用的名字是Dušan Simić,Charles是他的中间名,他的塞尔维亚语全名是Душан "Чарлс" Симић,读作[dǔʃan tʃârls sǐːmitɕ」。

1938年5月9日,西米克出生于贝尔格莱德。童年时,他和家人饱受战乱之苦,二战期间一家人不得不东躲西藏,以防被不长眼的炸弹击中。在这样一个饱受战火蹂躏的欧洲长大,对他成年后的世界观有着极大的影响。和千百万人一样,他知道背井离乡的痛苦。而这一切都来自于少数人的邪恶和愚蠢,回顾往事,他仍然心有余悸。

1954年,16岁的西米克跟妈妈和哥哥一起移往美国,跟父亲团聚。他在芝加哥长大成人,1961年应征入伍,1966年拿到了纽约大学的学士学位,为了有钱缴学费,上学期间他不得不半工半读,夜里干活儿。

1973年起,他在新罕布什尔大学教美国文学和创意写作,如今已经退休。目前,他居住在新罕布什尔州斯特拉福德。

20世纪70年代中,他以极简抽象派文学家的姿态崭露头角,诗风简洁,颇具意象主义色彩。也有人把他誉为「深度意象派」的典范。

对于写作,他的观点很有趣:

词语在纸上做爱,就像炎炎夏日里的苍蝇。诗人只是个一脸懵逼的观众。

他还说过一句话,翻译过来,我觉得可以是「大道无言」。

西米克写作的主题很多,其中就包括爵士、艺术和哲学。他不仅是一名诗人,还是翻译家,散文家和哲学家。他常常评论美国当代诗歌现状。他是《巴黎评论》诗歌版联合主编。

西米克得过不少奖项,1986、1987年连续入围「普利策奖」,并最终在1990年正式获得了普利策诗歌奖。2007年他获得了华莱士·史蒂文斯奖。

同样是在2007年,西米克被评为第十五届桂冠诗人,主办方给出的理由是,他的诗歌品质惊人,极富原创性。

2011年,他获得弗罗斯特奖章,以表其在诗歌领域的终身成就。

我只翻译过他的一首诗,以后有时间一定补一些上来。下面是查尔斯·西米克的《西瓜》,一首小诗:

水果摊上的

绿佛。

我们吃掉笑容,

吐出牙齿。

(张文武 译于2008-05-28 00:27:59)

0 notes

Text

R.S.托马斯:方式

(R.S.托马斯/作,张文武/译)

她用手指把颜料变成 花朵,她用身体 把花朵变成我对她的 记忆。她一直在 干活:修补我们婚姻的 外壳,像鸟儿一样 为我们搜寻 吃的东西。如果我的生命中 有了荆棘,她会 把自己的胸脯按上去,然后歌唱。

她的言语,在责骂的时候, 过于刺耳。她会赶紧 花上几个小时,把微笑揉进 伤口。我一见到她, 在年轻的时候,就出于本能 展开绚丽的羽毛 吸引她。她没有被蒙骗, 只是像每个少女都会做的那样 在弯月下,在缺爱的时候 接受我,把我当成一个 可以共建家园的人, 为她想象中的孩子。

(R.S.托马斯,1977年)

张文武初译:2007-09-17 22:17:14 修订:2017-05-21

The Way of It

With her fingers she turns paint into flowers, with her body flowers into a remembrance of herself. She is at work always, mending the garment of our marriage, foraging like a bird for something for us to eat. If there are thorns in my life, it is she who will press her breast to them and sing.

Her words, when she would scold, are too sharp. She is busy after for hours rubbing smiles into the wounds. I saw her, when young, and spread the panoply of my feathers instinctively to engage her. She was not deceived, but accepted me as a girl will under a thin moon in love’s absence as someone she could build a home with for her imagined child.

R.S. Thomas 1977

相关背景

托马斯很多诗作的灵感都来自于第一任妻子艾尔西(Elsi)——也就是米尔德里德·埃尔德里奇(Mildred Eldridge),他一生中最温柔的诗歌,大部分都写于 1991 年艾尔西去世后,比如《一段婚姻》(A Marriage)。

艾尔西是一位被低估的画家,生于1909年,比丈夫R.S.托马斯大 4 岁。艾尔西先后就读于温布尔登艺术学院和皇家艺术学院,还没毕业就已颇有成就。然而,就在事业蒸蒸日上的时候,她却选择在英格兰和威尔士交界的一个乡村当艺术老师,在这里遇到了年轻的助理牧师罗纳德·斯图尔特·托马斯。1940年,两人结婚;1945年,她生下儿子格威迪恩(Gwydion)。

在格威迪恩眼中,母亲是一位才华横溢的非凡女性,她不仅是老师、作家、童书插画师,还会织布,会雕塑,会编织,会做衣服,她亲自设计、打理了 4 个花园。她是位典型的贤妻良母,一天要给丈夫做 4 顿饭,50 年如一日从未改变。

艾尔西是位多产的画家,生前画作超过 1,000 幅,还给托马斯的第一部诗集画过封面。她对博物学有着浓厚的兴趣,经常收集动物标本,然后画下来。艾尔西以花为主题的油画作品,颇有印象派画风,精致而细腻。不过,她以花鸟为主题的水彩和铅笔画更出名。

托马斯爱鸟,在他眼中,艾尔西像鸟一样纤细而灵敏。而这首《方式》的上半段中,托马斯把艾尔西比作一只荆棘鸟;下半段中,他把自己也比作一只鸟。

1977年,托马斯以《方式》为名推出了一本同名小书。值得一提的是,诗里提到了「荆棘鸟」,而同年出版的一本超级畅销书,就叫《荆棘鸟》。有人说这是巧合,但也许背后会有一些千丝万缕的联系。

我们可能都听说过荆棘鸟的传说:荆棘鸟离巢之后,便开始寻找自己的那丛荆棘。找到之后,便把自己的胸口按到最锋利的刺上,然后歌唱——它唱得如此甜美,连天堂里的上帝都被打动了。

这首诗跟托马斯的其他诗一样,比较内敛,在不动声色中隐藏着极深的感情。他在生活中也是如此,对于感情,并不在意外在形式。他和艾尔西结婚时,连戒指都没有,因为觉得没必要爱情要用戒指来表达。

(张文武/编译) 内容来源:维基百科、BBC等网站 转载请保留署名,谢谢

0 notes

Text

巴黎评论:罗伯特·布莱访谈(11)

XI. CODA

INTERVIEWER

Did you ever think of going into a university?

BLY

My idea of a poet was formed in 1950! I wanted to be independent of universities, as William Carlos Williams was, or Wallace Stevens or Eliot. Part of my reluctance was probably arrogance. But I do write best when I have a lot of time alone. I still say to my wife sometimes, You know, I really should have joined a university. Then I could have one of those little white houses in some New England town, and there would be a sun porch and a salary; and when I got to school there would be these happy faces longing to see me!

Ah, she says. You would have gotten fired anyway because you never keep your mouth shut! That’s probably true. Maybe I’m happier outside the university than I would be inside.

11、尾声

问:

您有没有想过进高校?

布莱:

早在1950年,我对“诗人”就有了自己的看法。我跟威廉·卡洛斯·威廉姆斯(William Carlos Williams)、华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)以及艾略特一样,不想受高校的约束。这种“不情愿”听上去有一点儿自大。不过,我最好的作品,确实是在长期独处的情况下写的。现在我有时还会跟妻子说,我真该进高校的。这样我就能在新英格兰镇拥有一所白色小房子,有阳台,有薪水,一进校园就有一张张笑脸等着见我。

哟,她说,就你这样有啥说啥的直肠子,迟早会被炒鱿鱼!可能确实是这样。也许我在墙外比在墙内更自在。

INTERVIEWER

You’ve done some teaching lately for Galway Kinnell at NYU, and for the Bennington writing program.

BLY

Yes, I taught “The Craft of Poetry” for Galway’s program one year. I’d see the writing students from six to eight on a Monday. I’d talk about the seven holy vowels or read Stevens or Marvell to them and go out high as a kite at eight. I do like also the nonresidential writing programs like Liam Rector’s at Bennington. The writers, often parents or working people, exchange letters with their teachers regularly and then come in to Bennington for a few days twice a year. Don Hall and I are “poets in residence,” so we can do whatever we like. Don and I can spend some time together, meet younger writers, and hear some lectures.

问:

最近你帮纽约大学的高尔韦·金内尔(Galway Kinnell)做了一些教学工作,还给本宁顿的一个写作班教过课?

布莱:

是的,我给高尔韦的班上了一年的“诗艺”课(The Craft of Poetry)。每周一早上六点到八点去带写作班的学生。我给他们讲神圣的七元音,给他们读史蒂文斯或马维尔(Andrew Marvell,1621―1678,17世纪英国著名的玄学派诗人),八点一到,我就飘然而去。我也喜欢函授的写作班,比如本宁顿利亚姆·雷克托(Liam Rector,1949—2007,美国诗人、散文家、教育家)办的那种。这些作家一般都已为人父母,很多都是上班族,他们会定时跟老师交换信件,然后一年去两次本宁顿,在那里待几天。唐·霍尔和我是“驻校诗人”,我们想干啥就干啥,经常聚在一起,见见年轻作家,听听演讲。

INTERVIEWER

You and Don Hall have been friends for years?

BLY

Donald Hall and I have been sending poems back and forth twice a week for forty years. At one time, we had a forty-eight-hour rule: the other had to answer within forty-eight hours. My generation did a lot with letters. Galway Kinnell and Louis Simpson and Don and I and James Wright would often send five- and six-page typed letters commenting on and arguing with each others’ poems. I’m amazed we had the time for that. Tranströmer and I exchanged hundreds of letters. The gist of it is that no one writes alone: one needs a community.

问:

你和唐·霍尔是多年老友?

布莱:

我跟唐·霍尔一周互寄两次诗,四十年不变。有一阵子,我们订了一个“四十八小时”原则:必须在四十八小时内回复对方。我们这代人通过书信做了很多事情。我跟高尔韦·金内尔、刘易斯·辛普森、唐·霍尔还有詹姆斯·赖特,经常互寄长达五六页的打印信,评论或者争论彼此的诗。那时候竟然有时间干这些,现在想想都有些惊讶。特朗斯特罗默和我来往过数百封信。我想说的是,没人可以独自写作,我们都需要群体。

(全文完)

该访谈最早发表于《巴黎访谈》2000年4月刊,采访者是弗朗西斯·奎因(Francis Quinn)。初译完成于2016年7月29日,请勿转载!——译者:张文武

0 notes

Text

巴黎评论:罗伯特·布莱访谈(10)

X. NEW POEMS

INTERVIEWER

For at least three years you have been composing poems in a form related to the Islamicghazal. Would you talk about those poems?

BLY

My son-in-law Sunil Dutta, who was born in Jaipur, asked me to help him a few years ago to translate some poems of the Indian poet Ghalib, who lived in the nineteenth century and wrote in Urdu, which is a mixture of Persian and Hindi. I resisted doing more translations, but finally we got to work and finished thirty of his ghazals. Ghalib is wicked. He says: “Their funeral date is already decided, / But still people complain they can’t sleep.” Theghazal form, which usually contains from three to fifteen stanzas, has two remarkable characteristics. The poet can change the landscape in each stanza. One sher, or stanza, can be a love poem, the next can be wisdom literature, the third a complaint about the poet’s private life. The second characteristic is that the poet never states the subject of the poem. In our tradition the poet may start, Come live with me and be my love, and he or she will stay with that argument. A poem may begin: Something there is that doesn’t love a wall. Frost will add anecdotes, arguments, images until the subject is fulfilled.

10、新诗

问:在至少三年时间里,你一直用一种跟穆斯林的加扎勒(ghazal)相关联的形式写诗。能聊聊这些诗吗?

布莱:我女婿苏尼尔·杜塔(Sunil Dutta)出生于斋浦尔,几年前,他要我帮他翻译印度诗人迦利布(Ghalib)的诗。迦利布活跃于19世纪,用乌尔都语写作,这种语言是波斯语和印地语的混合体。我当时已经不想再翻译东西了,但最终还是跟女婿一起翻译了迦利布的三十首加扎勒。迦利布有点儿“蔫儿坏”。他说:

葬礼日期已经敲定, 可人们依然抱怨睡不着。

加扎勒这种诗歌形式,通常会有三到十五个诗节,它有两个很明显的特征。诗人可以切换每个诗节的画风。第一节或第一段可以是情诗,下一节可以是智慧文学,第三节又变成诗人对私生活所发的牢骚。还有一个特征是,诗人永远不会阐明诗的主题。按照我们的传统,诗人可能会以这样的诗句开始:跟我一块儿过吧,做我的爱人。然后,诗人会继续按照这个主题思想写下去。有一首诗是这样开��的:“有一种东西不喜欢墙。”弗罗斯特给它加上一些奇闻轶事、一些论据,还有意象,直到完成这个主题。

INTERVIEWER

But Frost brings many moods into a single poem.

BLY

He does, yes. We know that Frost believes there’s some force in the universe that wants walls to come down. That conviction is deeply inside Frost. But also deeply inside Frost is a sense that we are somehow abandoned and left to live in a really lonely, dangerous universe. Also inside Frost is the recognition that a feeling of connection between two people may be so strong that when they walk up a mountain, the buck that looks at them will feel it. Those perceptions are spoken out in three separate poems in Frost; but in the ghazal tradition, all three of those would go inside the same poem.

问:

但弗罗斯特在一首诗里带入了多种情绪。

布莱:

没错,他的确会这么做。我们知道,弗罗斯特相信宇宙中有某种力量想把墙弄塌。弗罗斯特对此深信不疑。但在冥冥之中,他又有种感觉:说不清是为什么,我们被遗弃在危险而又荒凉的宇宙。此外,在弗罗斯特内心深处,他又承认,人们迫切渴望与他人建立联系,当你行走在苍茫群山之中,连那头凝视你的雄鹿都能感觉到这种渴望(见弗罗斯特诗作“The Most of It”——译者注)。弗罗斯特分别在三首诗中表达了这几大感受;而按照加扎勒的传统,这三首诗可以共存于一首诗中。

INTERVIEWER

So I gather the reader has more to do. When the theme of the poem is not stated, that leaves more work for the listener. Probably it encourages him or her to listen a little more carefully than we might when the poem is recited.

BLY

Yes, that’s true. The language of the ghazal is deliberately complicated as well. In general, the ghazal belongs to a cultured poetry with many references to other poems and poets. Each image is an exaggeration, one might say, which suggests the opposite. So the ghazal stanza provides a kind of chamber in which opposite things can be said.

问:

这下读者可有事干了。既然没有主旨,听众就要做更多功课了。也许跟我们平时听诗歌朗诵不同,它能让人学会更细心聆听。

布莱:

是的,没错。加扎勒的语言也会刻意地复杂化。通常来说,加扎勒是一种“很有文化的”诗歌,行文中会频频提及其他诗歌和其他诗人。每个意象都很夸张,你不妨把它们都理解为反义的。因此,你可以把加扎勒看做一个用来说反话的文体。

INTERVIEWER

Did the ghazal poem come out of an aristocratic world?

BLY

The word ghazal means love poem, and it seems to have started as a love poem in Arabic. The form was elaborated by the Persians. The ghazal was developed still further in the twelfth century in Persia and in India. But the form is still used all over the Islamic world. Some of this poetry comes from Sufis who don’t own anything. Sanai says, If you can’t go without food for five days, stop bragging about being a Sufi. So that’s not aristocratic. It’s not common, either. What are you asking about this poem?

问:

加扎勒诗歌诞生于贵族社会?

布莱:

“加扎勒”这个词的意思是“情诗”,在阿拉伯语中,它最初就是以情诗的面貌出现。这种诗歌形式被波斯人发扬光大。

在波斯和印度,加扎勒的演变一直延续到了12世纪。现如今,整个伊斯兰世界仍在使用这一诗歌形式。其中有些诗,是一无所有的苏菲派教徒创作的。萨纳伊(Sanai)说,如果忍受不了5天禁食,就不要自封为苏菲主义。所以说,跟贵族没啥关系。不过,也不是平民化的。关于这种诗歌,你还有什么想问的?

INTERVIEWER

Well, I think the ghazals you’ve mentioned assume a lot of learning.

BLY

That’s true, they do. We need more poems like that. What’s the use of having a rich literary and cultural past, and then ignoring it?

问:

哦,我觉得你所提到的加扎勒,真是大有学问啊。

布莱:对啊,是这样。我们需要更多类似这样的诗歌。坐拥如此丰富的文学和文化传统,却视而不见,岂不是暴殄天物?

INTERVIEWER

So the ghazal is not free verse.

BLY

Not at all! I’ve mentioned that the ghazal often makes a leap to a new subject matter with each new stanza; that is itself a form of wildness. The ghazal has massive forms of discipline, however, as if to balance that wildness. For example, there is the radif element. The first two lines announce a radif word such as night or a word meaning “enough for us.” Every couplet in the poem will end with that same word. The interesting thing is that whenever night arrives, it is as if a whole world comes with that word. In this way, it’s a little different than rhyme. Hafiz has a poem in which the repeating Persian word can be translated as “enough for us”: “The shadow of a tall cypress in a meadow is enough for us.” And then he goes on and says things like, “You have seen the cash flow and the world’s suffering. / If that profit and loss is not enough for you, for us it’s enough.” And by us he’s referring to a whole community, so that in a way, the community appears each time the line ends: “for us it’s enough.” The reader knows that a word is going to be repeated, and is delighted to see that it’s slightly different in each of the couplets. There is some rhyming too, and of course meter as well, but the radif is the most unusual element to us.

问:

所以说,加扎勒不是自由体?

布莱:

绝对不是!我说过,加扎勒每开始一个章节都会跳到一个全新的主题,体现出一种特有的奔放。然而,也许是为了平衡那种奔放,加扎勒有着非常多的规范。比如,会有“拉笛夫”元素。开头的两行会说出一个“拉笛夫”单词,如“夜”(night),或者某个意为“对我们而言已经足够”(enough for us)的单词。每两行都会以同一个词结尾。有意思的是,无论何时,只要“夜”到来,整个世界都仿佛跟着这个词一起出现。这跟押韵还不太一样。哈菲兹(Hafiz,约1325~约1390,波斯诗人——译者注)有一首诗,其中那个重复出现的波斯语单词,可以翻译为“对我们而言已经足够”:“草坪上高大柏树的阴影,对我们来说已经足够。”在后文中,他这样写道:“你已经看到了现金之流和世间疾苦。/如果个中盈亏对你来说依然不够,对我们而言却已足够。”他用“我们”来指代整个群体,所以,从某种程度上来说,每当诗句以“对我们而言已经足够”来结尾,这个群体都会出现。读者知道会有单词在诗中重复出现,而同时又会惊喜地发现:这个词在不同段落里重复出现时,都会略有不同。其中也会押韵,当然也有音律,不过,最奇特的还要数其中的拉迪夫元素。

INTERVIEWER

Would you recite one?

BLY

Some love to watch the sea bushes appearing at dawn, To see night fall from the goose’s wings, and to hear The conversations the night sea has with the dawn.

If we can’t find Heaven, there are always bluejays. Now you know why I spent my twenties crying. Cries are required from those who wake disturbed at dawn.

Adam was called in to name the Red-Winged Blackbirds, the Diamond Rattlers, and the Ring-Tailed Raccoons washing God in the streams at dawn.

Centuries later, the Mesopotamian gods, All curls and ears, showed up; behind them the Generals With their blue-coated sons who will die at dawn.

Those grasshopper-eating hermits were so good To stay all day in the cave; but it is also sweet To see the fenceposts gradually appear at dawn.

People in love with the setting stars are right To adore the baby who smells of the stable, but we know That even the setting stars will disappear at dawn.

The writer jumps on a new horse with each stanza, one could say. But then the rider gets off the horse at the end of every stanza and takes the reader’s hand. It makes for a wildness that still has care for the reader, almost courtesy.

问:

我知道你能记住自己写的绝大部分诗歌。能不能来一首新的?

布莱:

有人喜欢守着海边的灌木丛,看它们现身于黎明, 看黑夜从雁的双翼下降临,听 夜晚的海说话,和黎明。

如果���不到天堂,冠蓝鸦会一直盘旋。(在美国南部黑人的民间传说中,冠蓝鸦是魔王的仆人——译者注) 现在你知道了,我在弱冠之年为何一直叫喊。 熟睡中被弄醒的人自会叫喊,在黎明。

亚当应声而来,为红翅 黑鹂、菱斑响尾蛇还有蓬尾 浣熊命名,他们在河里为神沐浴,在黎明。

数世纪之后,美索不达米亚的众神 清一色的鬈发,竖着耳朵出现了,身后是众将 以及身着蓝装的子弟,他们即将死于黎明。

那些以蚱蜢为食的隐士们,乐于 整天待在洞中,却也喜欢看着栅栏柱 慢慢出现在黎明。

喜欢沉落之星的人们,崇拜 带着马厩味儿的婴儿,这本无可厚非, 但你知道,即便是那沉落之星,也将消失在黎明。

每开启一个诗节,作者都会换上一匹新的坐骑。然而,在每一节的结尾,诗人都会跳下马来,握住读者的手。这样一来,就使得诗在野性奔放中,还带着一丝对读者的关切,乃至礼遇。

INTERVIEWER

You decided to change the usual two-line Persian stanza to a three-line stanza. Why did you do that?

BLY

The line that poets use most often in both Persian and Arabic tends to be sixteen or eighteen syllables. So if you have two eighteen-syllable lines, you really have thirty-six syllables. By contrast, the typical line in English, in the sonnets, for example, is ten syllables. A line in English becomes unwieldy if it’s extended into eighteen syllables. By adopting three eleven- or twelve-syllable lines, you end up with about thirty-six syllables. I think the Islamic writers felt that thirty-six syllables is a useful and complete unit of expressiveness. That’s why I went to three lines.

问:

你把波斯语原有的两行一节,改成了三行一节。为什么要这么做呢?

布莱:

在波斯语和阿拉伯语中,大部分诗人都倾向于一行诗十六到十八个音节。而如果两行诗各有十八个音节,合起来就有三十六个音节了。不同的是,英文诗,比如十四行诗,最常见的长度是十个音节。如果英文诗一行增加到十八个音节,就会变得很笨重。换成三行,每行十一二个音节,最后合起来差不多就是三十六个音节。我认为,穆斯林作家们是觉得,三十六个音节可以构成一套有效而完整的表达。所以,我换成了三行。

INTERVIEWER

The poem suggests that wildness can stay with us as we get older. Perhaps the ghazal’s particular merging of wildness and form is more appropriate to a seventy year old than to a twenty year old.

BLY

It’s good of you to say that.

问:

这首诗是在说,即便我们老去,野性也依然存在。或许加扎勒所特有的野性与形式之组合,更适合古稀老者,而不是弱冠诗人。

布莱:

你能这么说,真是太好了。

0 notes

Text

巴黎评论:罗伯特·布莱访谈(9)

IX. MORNING POEMS

INTERVIEWER

In 1998 you published a book called Morning Poems. Why did you take that title?

BLY

The poems in that book I wrote in bed, in the early morning. I took the plan from Bill Stafford, who, as you know, wrote a poem every morning for about forty years.

9.清晨之诗 问:

1998年你出版了诗集《清晨之诗》(Morning Poems)。为什么要用这个书名呢? 布莱:

这本诗集里的诗,都是清晨在床上写的。这个习惯是从比尔·斯坦福德(Bill Stafford)那里学来的,清晨写诗的习惯,他保持了差不多四十年。

INTERVIEWER

Did this morning work produce a different sort of poem for you?

BLY

Well, the mood is relaxed. That’s nice. You say to yourself, Well, this poem isn’t going to be any good, but I’ll write it anyway. The first detail that arrives is treated as if it were the end of a thread. When one follows that thread, whatever comes along is welcomed into the poem. It could be a three-legged dog or an old stick or a character out of Madame Bovary. Whatever it is, I’ll welcome it into the poem. You can always take it out later. One has no idea where the poem is going. That’s what I like. You’re following a thread. Sometimes the flow goes easily—didn’t Frost say “a poem is like a piece of ice on a hot stove; it moves on its own melting”? It’s like that. Stafford liked the Blake lines: “I give you the end of a golden string. / Only wind it into a ball; / It will lead you in at heaven’s gate / Built into Jerusalem’s wall.

问:

清晨写的诗有什么不一样的吗?

布莱:

清晨写,心情会更放松。感觉很好。你可以对自己说,这首诗好不到哪里去,但我还是要把它写出来。把最先到来的细节,看做线头。跟着那条线,不管它带出什么来,都会欣然将其纳入诗中。可能是一只三条腿的狗,或者是一个老伙计,或者是《包法利夫人》中的一个什么人物。不管是什么,我都会欣然写到诗里。你也可以稍后再把它写出来。你不知道这首诗的走向。我喜欢这种感觉。跟着一条线。有时候进展会非常顺利——佛罗斯特不是说过吗:“一首诗就如同火炉上的一块冰;它会自己融化”。大意如此吧。斯坦福德喜欢布莱克的这几句诗:“我把金线的一端给你。/你只要把它穿进球内;/它自会把你引向天堂之门/耶路撒冷的城门。”

INTERVIEWER

What are the stages of development from the initial impulse to the final poem? Could you give an idea of what that process might be like?

BLY

It’s important to say that we’re riding on little waves of language here, and the great genius of our language is its constant development of apt everyday phrases.

“It will lead you in” . . . to something. So already one has the suggestion that the thread is going to carry you into memory and maybe even beyond personal memory into cultural memory or religious memory. So the stakes are very high in a poem like this; there’s very little will involved in it. There is a dancing among all the experiences you’ve ever had and a dancing among the gifts you’ve received from your family, from the wider culture, from your reading. And then the hope is that you can begin to work yourself back into your own life.

问:

从最初的灵感到最后写成诗,都有哪些不同的阶段?能不能给我们描述一下这个过程? 布莱:

我很想说:我们写诗,就是在语言里冲浪。语言的好处在于:它的日常用语一直在不断发展。

“它会带你去”……某个地方。在暗示之下,那条线会把你带到记忆中,可能不限于个体的记忆,而是文化记忆或宗教记忆。这样写诗会有很大风险,整个过程很少有个人意愿参与其中。你就像是在所有的经验中闪转腾挪,在家庭、文化、阅读所赐予你的天赋中闪转腾挪。然后,如果你能把线拉回自己的生活,便会柳暗花明。

INTERVIEWER

In these poems, form seems to be coming in more than it has in your work for many years. Quatrains are appearing.

BLY

Ah, well. Maybe there’s enough freedom in the associations, so that it’s a relief to come back to form. Things move very swiftly in these poems—it’s like hands doing a swift sketch. I didn’t really plan the quatrains; they happened. One of our jobs these days, anyway, is to escape from free verse.

问:

与你以往多年的风格不同,在这些诗中,形式开始凸显。四行诗开始出现。

布莱:

这个嘛,也许是因为写作时的联想已经足够自由了,重回形式算是一种中和吧。在这些诗里,一切都来得太快——就如同用手在画速写。我其实没刻意要用四行诗,它们是自己出来的。不过,话又说回来,逃离自由诗体,也是我们的一个职责。

1 note

·

View note

Text

詹姆斯·赖特:开始(重译)

(詹姆斯·赖特/作,张文武/译)

月亮落下一两片羽毛在田野上。 黑暗中的麦子聆听着。 快静下来。 快。 就在那儿,月亮的孩子们正试着 挥动翅膀。 在两棵树之间,身材修长的女子抬起面庞, 美丽的剪影。接着,她步入空中,接着, 她完全消失在空中。 我独自站在一棵接骨木旁,不敢呼吸, 也不敢动。 我聆听着。 麦子向后靠着自己的黑暗, 而我靠着我的。

(2007-05-16 23:57初译) (2016-07-01 17:20重译)

Beginning

by James Wright

The moon drops one or two feathers into the fields.

The dark wheat listens.

Be still.

Now.

There they are, the moon’s young, trying

Their wings.

Between trees, a slender woman lifts up the lovely shadow

Of her face, and now she steps into the air, now she is gone

Wholly, into the air.

I stand alone by an elder tree, I do not dare breathe

Or move.

I listen.

The wheat leans back toward its own darkness,

And I lean toward mine.

0 notes