Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

剛出生就往生的小菩薩(象山慶25.7.21) https://blog.udn.com/6ccc7d15/article

小菩薩 您也許上輩子有行善積德,但就差這麼一點點,所以沒上天堂,也沒往生極樂,於是今生就投胎來這裏 ,但又與這個世間的業緣較淺,所以來了就走,還來不及報戶口,也免得在這裡逗留,經歷更多的痛苦。 幸運的是,您生在有念佛因緣的家庭,該是宿世的福報,因此,現在很多人在為您念佛,請您就在這些念佛祝福的聲音中,跟隨阿彌陀佛往生極樂世界,一方面免除在此受苦的業報,另方面直接往生去受大樂,且很快就成佛,再回來度化一切與您有緣的親人與衆生,這就更好了。所以啊 ,不要有任何掛念,雜想,一心一意的坐上蓮台,跟隨阿彌陀佛往生吧。南無阿彌陀佛

0 notes

Text

修行,修正三業之行(象山慶25.7.19) https://blog.udn.com/6ccc7d15/183029769

有人說,修行就是"修正"不如法的"行為"。這要有基本的定力與知見--在日常生活中淡定的觀察一切起滅的心念,言語,動作, 並對照於佛法的六度,四攝, 若有違背了解脫與利他的方向, 就隨即停止-修改-轉向,乃至於懺悔,發願之後,重新出發。這是一個認識個人業習 而除舊佈新的過程,一輩子無休止的反覆: 止-觀-修-決定, 以此累積足夠的福德與智慧, 一世又一世的投生於更適合修行的環境,跟隨更慈悲權巧的善知識, 繼續三大阿僧祇劫/52位階的精進,直到成佛。 對這樣的修行方式與進程,若無足夠的勇猛與把握, 又怕出世未成身先墮,畏難且怕死,那就承認自己是「懧弱怯劣,無有大心,非丈夫志幹」之人, 放下自力的矜持與辛苦, 轉向彌陀淨土法門,以信佛,願生,稱名為日常,成佛願力而生極樂吧。南無阿彌陀佛

0 notes

Text

土狗小黑往生(象山慶25.7.14) https://www.facebook.com/aihua2020st/

https://blog.udn.com/6ccc7d15/article

我兒子多年前從網路認養的土狗‘’小黑‘’,昨天下午往生了。南無阿彌陀佛

說來曲折,我兒子愛養寵物,花錢買���柴犬,雪納瑞,吉娃娃,白土狗 各一隻,養在樓頂陽台。另有兩隻貓,兩隻兔子,兩隻烏龜,兩隻天竺鼠,......每天都很熱鬧----飼料,洗澡,美容,看病,晶片,結紮........很忙,很燒錢。我只負責遛狗,帶牠們去散步,放風。

後來他有個韓國同事,請他代為「認養」一隻台灣土狗,預計要帶回韓國養,卻因"檢疫"的問題,出不了國,就留下來一起養--就是這隻"小黑",是收容中心的流浪狗;來到我家,很沒安全感,又好動,不聽話;先送去專業"訓狗場"培訓半年,學會了坐下,握手,定點大小便......基本禮儀。但是,有自卑感,動作粗魯,不懂得跟其他名種狗相處,也不受疼愛。我就每次帶他去爬山,讓他激烈的奔跑,打滾,消耗體力。但還是改不了"流浪"的習慣,常"偷吃外食",或"失蹤"很多天.......就這樣來來去去,七八年後,才認家,安定下來;而其他名種狗也陸續往生,只剩他一隻,可以獨享全部的寵愛與照顧。

到去年,已十幾歲了,器官老化,行動無力,氣喘,牙周病,屎尿失禁,......家人輪流照顧,抱祂出去散步,大小便,看獸醫,很折騰的。幾個月前,牠四肢乏力,站不起來,卻不肯安分地躺著趴著,就不停哀叫,我們給牠弄了一台代步輪車,讓他撐著走走。雖然很痛苦,很失能,牠卻頑強的活著......直到昨天,捨報了。我們為牠開示,助念,勸牠往生極樂,不要再投胎做狗了。

接下來,依之前的慣例,請專業的「寵物生命禮儀」公司,派車來接大體,送去新北(金山/萬里)火化超薦,再送骨灰罈回來安置。南無阿彌陀佛

「寵物善終中心」來帶小黑時,牠身體很乾淨 柔軟,無臭味。這幾天,中心都讓小黑聽念佛機。 7/18週五下午4:00~5:30是告別式 ,接著就「火化」遺體,三天之後就可拿回骨灰。過一陣子,再與其它寵物的骨灰,帶去木柵‘’福德生命公園‘’的「寵物灑葬區」灑葬。

0 notes

Text

「善意與信任」的轉向(象山慶25.7.12) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182970673 近日有一本書《善意與信任--世界上最強大的力量》( Jamil Zaki)說:當代社會因詐騙、假新聞、社群謾���而加劇了「憤世嫉俗」(cynicism)的防衛心理與集體心態,以致於人際的「信任」下滑,成了孤立與疏離;這可能「封閉」與他人及世界的連結,不只侵蝕了個人的心理健康、也破壞了職場與家庭的文化,甚至動搖了民主與社會的共識。在團體中,若彼此防備、互相猜忌,如何孕育創新與合作?又如何建立親密與歸屬?其實,人類比我們所認為的更善意、慷慨與開明!當我們選擇「善意」與「信任」,它也會被喚醒。就如連鎖反應,或能點燃另一個人的信心,觸發社會一連串的正向改變,化解當代的集體與個人的困局!在看似支離破碎的時代,讓我們一起以理性、樂觀而重建「善意」的連結,「找回」對自己、對他人、對世界的「信任」感!

慶案:從佛法而言,社會上人情的「冷漠」、風氣的「敗壞」,是一切人的共業所成,也是所有人的行為結果,若不了解這個事實並自我反省,卻以卸責的情緒而「怪罪」他人,表現為「猜神疑鬼、憤世嫉俗」的人格,並以此自視「清高」或自認「受害」,選擇了遺世獨立(邊緣)或冷眼旁觀(局外),進而封閉了社交的通路、隔絕了人際的交流,讓虛妄的「我」陷入自憐自艾而淪於陰沉、萎縮,乃至於失智或喪屍。這或即是「不了舊業,又造新殃」,只可能讓心性更汙濁、業報更惡劣,也斷絕了「見賢思齊、見善隨喜」,與他人互相支持、彼此分享的善緣,讓社會更敵對、生活更難堪,反過來成了加害者或破壞者。

學佛人就是從經論的聞思中「熏習」佛菩薩的智慧與慈悲,或多或少看透人生的虛妄,關懷自他的罪苦,而從「自心」思惟、觀察、調整、修正,體會他人的需求與善意,也釋放自己的關懷與同理,讓彼此在「善念善行」中沉浸、滋潤,獲得一些世俗生活的溫暖與連結,進而了知「諸法因緣生(滅)、一切無自性」的正理,對五蘊(欲)所現的苦/樂,任其自來自去,不存於心,而將意念轉向出世法,按部就班的修習;或直接「信受」阿彌陀佛的大悲弘願,放捨此生此界的人情物理,「願生」西方淨土,在一心相續的「念佛」之餘,隨緣的盡人事、對人好;也相信他們都是善良而無奈的--在業力的推動下,或愛或恨、或恩或怨,當事者雙方也是身不由己;若能逆來順受,或借事練心,以此深化彼此厭穢欣淨的決心,那就更好更有福氣了。

對娑婆人間的「善意」、對彌陀淨土的「信任」,可以是我們共同的決心與行動。

0 notes

Text

往生淨土的「說法」之德(象山慶25.7.4) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182918194

問:淨土宗出版社《無量壽經.譯註》之科判--<正宗分>之四、「眾生往生果」有4.「說法自在之德」,但5.「自利利他之德」又有(3)「說法之德」,為什麼?

慶答:《譯註》科判之

4.說法自在之德,是「說法」與「自在」二事,前者「所可講說,常宣正法,隨順智慧,無違無失」是概說,淨土菩薩以經常性「說法度眾」為要,所說「正法」乃隨順彌陀的智慧,上契諸法實相(法-無違),下契眾生根性(機-無失)。

5.自利/利他之⑶說法之德--是細述其心態與行動,包含了自利(摧滅嫉心,不忌勝故,專樂求法,心無厭足)與利他(常欲廣說,志無疲倦,擊法鼓,建法幢,曜慧日,除癡闇;修六和敬,常行法施);可與(1)正說之「以無礙智,為人演說…..志求佛法,具諸辯才,除滅眾生煩惱之患」相照看。

也就是4.與5之⑶兩者之「說法之德」可以是一略一詳,互相呼應。以「智慧」度眾生的方式,主要是「說法」,是故於【往生之果報】中,再三強調及譬喻:「從如來生,解法如如。善知集滅音聲方便」;「智慧如大海,三昧如山王。慧光明淨,超踰日月。清白之法,具足圓滿,猶如…….」;「常為師導,等無憎愛。唯樂正道,無餘欣戚。拔諸欲刺,以安群生。功慧殊勝,莫不尊敬。」

其次,此《無量壽經》之組織圖表(科判),乃取自日本淨土真宗柏原祐義[1]《淨土三部經講話》的看法。比較而言,佛說之「經文」靈活而隨機;人為之「科判」呆板而條理,雖方便於閱讀者掌握「整體」之架構綱目及「章節」之次第與關連,但每個人對經論之分析與判定,有其專業偏見與知識盲點—也就是各有所取與所捨,不能完整、週全,且易於教條化而限囿了自/他之(教理)視野,不能開展、���通。初學者或可偶爾參考而不必完全遵從。想了解、探求佛經之義理,最佳的方式是 如臨(法會之)現場,依經文之順序而直接的「受持、讀誦」,聞佛說法而領略其意,這才有心開意解的受用;而不可依賴某人的「科判」而在頭腦上分析、組合,停留在平面的結構及抽象的概念,且被個人之見(一家之說)所侷限(框架)。

近代學者對"科判"的研究,亦提出類似的評論:「科判」的優點,是佛經的教義和結構能清楚呈現。湯用彤:「佛典譯本,或卷帙太多,研讀不易,或意義深奧,或譯文隱晦,了解甚艱。不藉注疏,普通人士,曷能通達。」「科判」是系統的閱讀法,讓佛教界祖師依各自獨到的科判而成立不同的宗派[1]。

科判的缺點在過度簡化或扭曲原意,易把整全的文本過於瑣碎的分析,不利於文本的整全了解及深度學習,智者《法華經文句》卷一:

古講師但敷弘義理、不分章段,若純用此意,後生殆不識起盡。又佛說貫、散,集者隨義立品。……昔河西憑、江東瑤,取此意節目經文,末代尤煩。光宅轉細,重雰翳於太清,三光為之戢耀,問津者所不貴。曇鸞云:「細科煙颺,雜礪塵飛。」蓋若過、若不及也。

若對「文本」理解的要求較高,太依賴「科判」可能對內容過於淺解,忽略了作者的細膩與文本的複雜。況且,科判的層次過多,讀者眼花繚亂,過簡則不能捕捉文本的關鍵。

其次,「科判」只能反映作者對佛經的解讀,卻不是唯一、必然的。該人闡釋的動機、理解的能力,當時的環境等。

[1] 趙敬邦<佛學研究方法的反省(二)>,涂艷秋<判出現前中國佛教注經方法研究>,郭捷立<中國佛教「科判」研究之文獻回顧——從藏經資料談起>,釋真吉《以數位分析進行《金剛經》註疏科判脈絡探索》

0 notes

Text

德不孤,必有鄰(象山慶25.6.30) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182875717

「昔日曾為梅花醉不歸。......人已老,事皆非。花前不飲淚沾衣。如今但欲關門睡,一任梅花作雪飛。」這輩子參與其中的各種(世間)機構與(人為)團體,投注了太多心力與期待,最後多半是灰心、嘆氣。而今年已老,體已衰,心也累了、倦了,不該有多餘的夢想或無謂的堅持;曾努力維護的名聞與卓見,或源於不如法(實)的我見與妄想,縱似暫時擁有,終必消散,徒然自苦又自障,其實沒什麼可認真、可把持的。共業的世間相,雖有我貢獻的一分業力,卻極其渺小,起不了甚麼作用,所以「事不如意,常八九」,使盡渾身解數,不動世間毫髮。人情是相對的,你若不在乎別人,別人也不關注你,自閉自憐的久了,就如隱形人,坐困於繭城,卻奢想有人來敲門,自動送暖--如此自視清高,靜等他人「茅廬三顧」或「明夷待訪」,算了吧,死了這條心,回去安分念佛!同時,放下不合時宜的矜持,主動與一切人事物和好,讓陽光入心、清風上身,這一切對念佛人而言,或可感同阿彌陀佛的恩賜與極樂世界的投影。

有一種流行的觀點:一人「獨處」更快樂?獨自在時光中悠然度日,澆灌植物、靜心冥想、聆聽音樂、沉浸書香。《論語》開宗明義第一章:「學而時習之,不亦悅乎!有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎!」選擇性的自願孤獨,走一條人跡罕至的路,忍一刻人聲遠去的境,不再討關注、不再尋慰藉,能平靜的與「赤裸之我」相遇,是真的富足、自由。孤獨可以是「靈性」成長的儀式,能享受一人的孤獨,才能透視群聚的熱鬧,甚至可激發創造力、增強自信心,改善周邊的人際關係。進而言之,若孤獨是不可避免的(被漠視,被放逐,被遺忘),那就平靜的接受,淡然處之,讓邊緣化轉為完整的閒暇,在其中安心念佛,深入法義。《論語.庸也》:「知之者,不如好之者;好之者,不如樂之者。」有阿彌陀佛與諸上善人,及同見同行的法界兄弟,在渾然一氣的念佛聲中,相感應、相連結,相知相惜相迴向,平等同生安樂國。所謂「德不孤,必有鄰」,十方世界念佛人,同仰彌陀功德,同乘彌陀願力,一人念佛,諸方應和,何曾有孤身的寂寞,亦不須人為的喧囂。

0 notes

Text

群組上問候生病的同修(象山慶25.7.1) https://blog.udn.com/6ccc7d15/article

可愛的OO,雖然話稍多,而心思單純,從oo禪到如今,二十幾年的同修感情,隨著歲月變老,也變淡,但是淡中有味, 細嚼慢嚥有喉韻, 不粘牙,不礙胃.........。罹癌以來,生活上雖有種種不方便,不舒適,但病中依舊孩子氣,別人也不曉得如何為他著急,或安慰他。 就這樣吧,幸好,他念佛,我們也念佛,大家就一起念佛,我們不懂 也沒能力的事,就託付南無阿彌陀佛吧。當然,該看的醫生要按時看,該做的治療也要繼續做,想吃就吃,想睡就睡,有什麼心得,也可以錄音 上傳群組給大家聽。 我們都是關心的,............。如此這般,南無阿彌陀佛

0 notes

Text

保健,維修,無量壽(象山慶25.6.29) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182864534

兩週前參加國健署辦理的「成人預防保健/65歲以上民眾,每年1次健檢」,今天去看檢查報告,據護理人員的解說,表單上各項目的數字都很好:身高(167),體重(73.5),腰圍(89),脈搏(66),血壓(159/90),矯正視力(0.8/0.9),耳鼻喉.口腔.頸部.胸部.腹部.心臟.呼吸.四肢,無明顯「異常」;血糖(86).膽固醇(161).尿酸(7.1).三酸甘油脂(93),……也在安全內。整體評量上健康,無特別要注意或進一步檢查的項目。護理員笑著說「70歲有這樣的成績,很好。其他老年人有各種狀況的很多。」之前在中醫院用<身體組成分析儀>測量的結果是「體重」過重, 「脂肪」過多,又進食後「血糖」偏高,為此而調整飲食(少油少糖),以「米食」為主;吃素20年了,「蔬菜」量夠;也勤於運動(爬山/散步),「肌肉」力強。但是,免疫力下降,冷熱調節力差,……。這就是「老化」的反應吧。終究是人類,且是「愛(煩惱)不重,不生娑婆」的凡夫 .

世間的無常不只顯現在色身的生老病死,也顯現在器界的生住異滅,我每天在電腦上工作、瀏覽三、四小時以上,軟硬體操作的知識與技術又不夠,經常出錯、當機,或毀損,自己不會修理,只能花錢求助於專家,幾年前淘汰了桌上型電腦,改用小型notebook,連接一個獨立的23吋大螢幕,兩年來用得順手,幾天前螢幕卻不停地閃爍各種顏色與細線,嚴重干擾了作業,自己瞎搞了好久,只是更迷糊,就請熟識的工程師來看,以為是傳輸線或設定的問題,後來才認定是「面板」壞了,還在「保固」期限內,可送回Philip服務中心修理,又須很多天的忙亂與疲累。

體檢之後的保健、當機之後的修復,人間諸事看似瑣碎,卻沒完沒了,就在業習慣性與無常變異中重複、循環,幾乎耗掉了大部分的心力與時間,不僅俗事上不知所云,道業上也無所成就,從無始劫來一世又一世的流轉,至今仍是無明造業、煩惱受報的眾生,尤其年老體衰了,很多情況是力不從心,卻不得不勉強應付,只留下疲累與厭倦。唯一可幸的是,從年輕走過千山萬水,經歷宗門教下,50年之後,人疲馬困的歇止於淨土門內,每天心上口中,就一句「南無阿彌陀佛」反覆稱念,自動播放;或身或心,或動或靜,或自薰習或共談論,三句不離此六字。阿彌陀佛之所以立名「無量壽」[1],就在於「建立常然,無衰無變」「其佛本願力,遇無空過者;能令速滿足,功德大寶海。」永無人身的老病死,亦無世間的壞與空,不但「常住」不變,且「現在」即時,往生者同享「無量清淨」的壽命,且「隨時與佛」同在,不須任何憂懼與等待,相對於娑婆的「生年不滿百,常懷千歲憂」,「人之生也,與憂俱生」,一淨一穢、一樂一苦,所謂「若比念佛者,全非比較」也,學佛人今生幸聞 佛說彌陀弘願與極樂往生之教導,而信受入門,願生稱名,必得佛力接引,往生彼國,身是金色身,壽是無量壽,再也不須操煩「身體保健」或「電腦維修」,乃至於苦行自修「斷煩惱、除無明」之類的大小事,真的是佛所恩賜的大清淨、大安心。

[1] 《無量壽莊嚴經》:我若成正覺,立名無量壽,眾生聞此號,俱來我剎中; 如佛金色身,妙相悉圓滿,亦以大慈悲,利益諸群品。

0 notes

Text

超「發」無上願?我「建」超世願? (象山慶25.6.23) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182816163

在《無量壽經》中,有「超(起)發無上殊勝之願」及「我建超世願」兩種用(譯)語,從字面上,「發」是興起、表示、送出;「建」是設置、製作、成立。其差異是:「發」乃意志決定(理想),根本動機;「建」是身體力行(實踐),方便完成。誓願,是一種承諾,發願是動力與嚮導(想做/起因),建願是依而行之(實現/求果)。然而,在《無量壽經》中,

「發」字,如「發深智慧」,「尋發無上正真道意」,「發願於彼,力精所欲」

「我發無上正覺之心,願佛為我廣宣經法,我當修行,攝取佛國清淨莊嚴無量妙土。」

「聞佛所說嚴淨國土,皆悉睹見,超(起)發無上殊勝之願。……具足五劫,思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。」

「汝今可說,……發起悅可一切大眾。」

「發菩提心,修諸功德,至心發願,欲生我國。」

「一發意頃,供養無量不可思議諸佛世尊,而不失定意。」

似乎發慧、發心、發願之後,隨即有所行動。

「建」字,如:「建法幢」,「我建超世願,必至無上道,斯願不滿足,誓不成等覺。」

似於建置、建構的同時,可(期)許為完成。但是,也有兩字並用:

「發斯弘誓,建此願已,一向專志莊嚴妙土,所修佛國,開廓廣大,超勝獨妙,建立常然,無衰無變。」

從其先「發」後「建」,似有次第之始(起心/發意)終(具足/成事),後文由「專志(至心發願)」「所修(思維、攝取、修行、力精所欲、修諸功德)」而「建立(必至、滿足、常然)」,似乎也是從心起行而成果。

「文義」分析如上,「玄旨」非我所知。僅供參考,並請指正。

0 notes

Text

慚愧,仰謝,分享(象山慶25.6.22)

https://blog.udn.com/6ccc7d15/182817546

做自己,執著;學別人,迷失。別人對我好,是他有德,我受之有愧 ?我對別人好,是他值得,我理當如此。活在這世間,凡事不得不依賴別人,我除了空思妄想之外,什麼也做不成。感謝大家隨時以各種方式給我支持、給我溫暖,我雖然活得不如大家的期待,但每一分成長中都有您們的恩惠,一點一滴感動在心,必有所報,願繼續與大家 互相珍惜,共結好緣。您們真好。

若以「我」為中心,也可以說:花為我開、雨為我下、萬物為我服務、世間為我存在、諸佛菩薩為我修行證果並為我開示,阿彌陀佛為我建立淨土並接我往生……。我們生存所憑藉、領受的一切,都來自眾生的共業與三寶的功德,豈能問心無愧,或視為當然 ? 雖一時做不到「點滴之恩,湧泉以報」,也須知恩,轉施,讓一切加惠我身的善事,經由每一雙手、相遞相接的傳出去,擴及天涯海角。

今天我們有一口飯吃,有一間屋住,乃至一份工作,一些娛樂,也有固定的眷屬,常態的朋友,這一切生活的優勢,都仰賴於世界各地一切人的付出--他們是無名英雄。生在這世上,是共業,也是同體,他人有難,我須相助,是做人的本分。佛教所謂「報眾生恩,濟世間苦」,與一切眾生結善緣,從往昔至未來,或許互為父母子女.善友同事,仍須同甘共苦,同事利行,誰也不能遺世獨立,而應以同理心,做布施行。

研修佛法, 自得受用之餘,可盡一己所知,分享他人。法是佛所證所說,我只受教奉行,並轉述一點心得,既非好為人師,亦不吝法藏私。在淨土門,就是自信(念)教人信(念),以此報答諸佛傳法之恩。所謂「自信教人信(じしんきょうにんしん) 難中轉更難(なんちゅうてんきょうなん) 大悲傳普化(だいひでんぶけ)真成報佛恩(しんじょうほうぶっとん)。」菩薩亦如是發願:「何等世界無,佛法功德寶,我願皆往生,示佛法如佛。」我輩凡夫,或可隨緣量力的「給人安心,歡喜」,盡本分、結善緣,學彌陀的悲願,啟眾生的信心,讓自他同在「南無阿彌陀佛」的光明攝取中,法然上人:「一向念佛者,阿彌陀佛心與我心成為一體也。」開口就唸, 心中無事, 「即其所居之位,樂其日用之常」。

多數人於念佛之時,每感到很殊勝,若提及「自信教人信」、推廣淨土門,就似乎心虛、無奈,其實我們每天「念佛」的心念與聲音,就在傳播六字名號:煩惱凡夫,若能隨時隨地多念佛,就可減少惡念惡行,身心柔軟而有溫暖,讓人親近。何況,佛號所到之處,彌陀的光明與功德,就加護當地,化戾氣為祥和。因此,至心念佛人,其身口意自然散發一種佛力攝受的氣息,若加上親切的關懷及溫言的勸說,拉近眾生與彌陀的關係,讓彌陀本願進入他的心中。

自信.自行.而往生,是重點;教人信與為人助念,可隨緣,不急於互相拚業績、搶功德而起競較心。凡夫之今生,壽命/能力皆有限,能勸一、二有緣人念佛往生,即是大功德。彼於淨土成佛之後,乘願再來,即可圓滿成就一切度生的事業。

「陪我念佛,其餘免談!」這是念佛人決心。所謂:「唯除往生無大事,教念彌陀專復專!」或委婉的說:「愛我,就陪我念佛」。世間無常,人情多變,除了念佛,沒有更重要,更真實的。

念佛人的氣質是:悠閒從容、平心靜氣;生活中總有足夠的時間念佛--能事不受相迫促—每天就在念佛中工作應酬、照顧家人,與人無爭,隨喜同情;印光師所謂「敦倫盡份,老實念佛」,即是因地心修果地行,不離俗諦而圓滿真諦,相應於本願的念佛。我們都是幸福的念佛人,有許多良師益友;「你分享,我隨喜;你念佛,我唱和」,徜徉在一片念佛之聲海中。

誠懇、適度的為人介紹「彌陀本願」及「極樂莊嚴」,然後勸他、陪她一起念佛。不要以個人的情緒或價值去干涉他的俗事,或糾正他的行為--我們沒有比他好,同是煩惱、造業的下劣之機,阿彌陀佛平等應許「稱名滅罪,接引往生」,並不要求我們成為聖人。

一切與佛有緣,依佛的指點而來的,都是佛的兒女,我們的兄弟,應以慚愧、承事之心,善待對方;淨土門中一切功德與資源,全是佛的恩賜,個人不可有任何「伐善、施勞」之心。自己念佛之餘,能力所及、人情許可,就隨緣去勸人信,當下能聽的就至誠為他講,暫不相應的就祝福而讓開。「行所應行而若無其事」,是諸佛菩薩給我們的示範。

勸人念佛及為人助念,看似我有功勞,實乃彌陀悲願的「三力外加」,我只是將個人得自彌陀的感動與經驗,謙卑的轉告,以此為引子,讓阿彌陀佛直接攝受他。他若因此入心而起信稱名,安詳往生,也是他與彌陀久劫植下的因緣,今生成熟,故能信受奉行,我反而要感謝他,讓我有機會為他轉介佛號或到場助念。

誠以待人,樂於念佛:在過程中圓滿,在做事中體會--修行是無所求的對人好。隨緣扮演各種角色,品嚐各種人生,就在浮世光影中念佛,蒙佛攝受!個人能力雖有限,救不了全世界;但灑水處亦有一片清涼!苦人如此多,我只能略盡念佛之力,平等的迴向,讓阿彌陀佛光照他、救護他--每個人是獨一無二的個體,也是阿彌陀佛的兒女,值得全掏一片心善待他,就如阿彌陀佛總是無條件的救度我!對每一位被救的人,這就是他全部的宇宙!

病之前無藥,機之外無教—佛菩薩有足夠的智慧與方便,能以「四攝法/四悉檀」而對一切眾生因病施藥、觀機逗教,如是善巧的「約時被機」而出教,則法不徒說、機無空過;若眾生無病,則諸佛寂靜。凡夫念佛人以「常懷慚愧,仰謝佛恩」而略知佛菩薩的大悲心行,雖不能對所有人「慈心相向,佛眼相看」,或許能逐漸的降伏一些負面情緒,長養一些正向心思,念佛之時,就更清平信樂了。

亞歷山大說:「山不來我這裡,我就去山那裏。」世間生意人有兩種:坐賈(來店)、行商(外送);佛教弘法師也有兩種:坐在道場等人來,或走入群眾滿所求。那一種較順乎時代脈動與人性需求?有人這麼問:「世間安得雙全法,不負如來不負卿?」有,念佛乘佛本願力,現世來生皆得益;順佛願,不負如來,教人信,不負眾生。真俗雙全,自他兩利。中國讀書人有兩種機遇:「獨善其身」或「兼善天下」,「得志,與民由之;不得志,獨行其道」。念佛人也如此,自信(念)之餘,對他人的勸請,隨緣而不強求,分享而不推銷。雖說獨樂不如眾樂,也須隨順人情(他意)而導引之,以免引起反感而互增煩惱。

念佛生淨土,而見佛聞法,開發本具無漏智,薰習成佛、領受佛德之後,迴入十方度眾生,如遊戲園林無障礙;這是念佛人的至誠心、菩提願;此外,還能做什麼?弘一大師:「我生西以後,乘願再來,一切度生的事業,都可以圓滿成就。」

迴向也是一種教人信:迴己向他, 迴娑婆向極樂。個己的心力藉諸佛菩薩的願力而轉達於對方;如陽光之(鏡/金屬)折射,可照室內暗處;於己無損,於人有益,是加乘(synergy)的擴大:一燈,可燃許多燈,卻不減自光。念佛人行一件善,念一句佛,就迴向一切眾生分享。人若有心(願),佛就有感應,尤其為了「未稱名的眾生」也能起信領受同樣的功德,更須「平等施一切」的迴向,將對方託付於彌陀本願的攝受,我只是介紹人;雖然我可能不認識他。但是,今生念佛及迴向的功德,是阿彌陀佛十劫的成就,我被告知而信受而稱名而受益,「信願行」在我是被動領受(彌陀的迴施),再轉施於人,一切現成,我順佛願而稱佛名,自然領受「名號」含藏的內外功德;受惠之餘,以迴向「某某」的形式,讓他也蒙受佛光加披。從始至終,雖不完整了知「迴向」的原理與過程,但信受彌陀不思議的智慧與感應,必能滿我之願、成他之利。也就是說,「迴向」的因與果,皆佛力運作,我與他置身「迴向」的兩端,同獲彌陀的功德冥加,心.佛.眾生三圓滿。

0 notes

Text

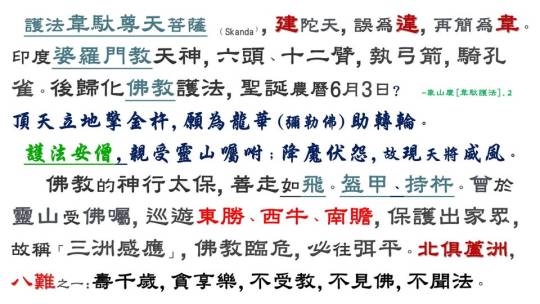

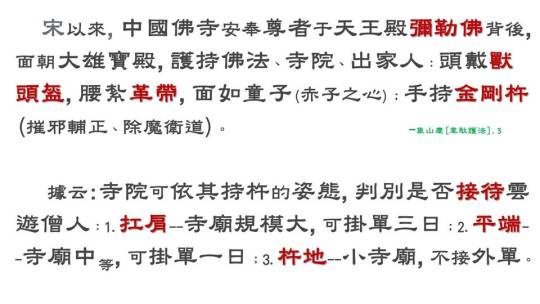

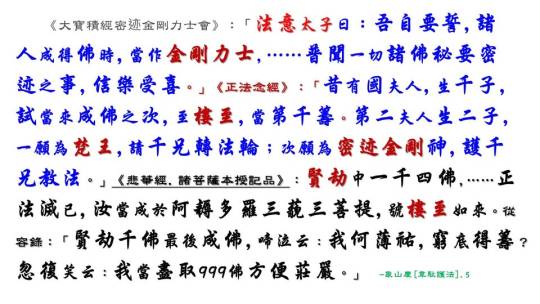

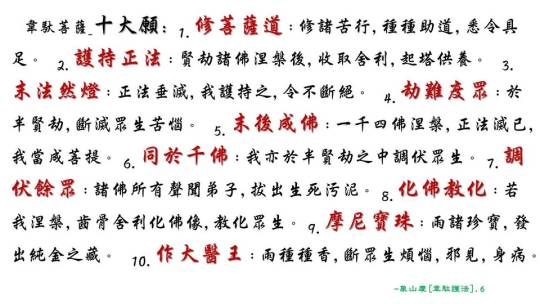

韋馱菩薩誕辰 2025.6.27 (象山慶25.6.21) https://blog.udn.com/6ccc7d15/180760364

0 notes

Text

宮廟狗,我的山友

宮廟狗,我的山友(象山慶25.6.1) https://blog.udn.com/6ccc7d15/article

以前家裡養狗,我負責帶牠們爬山放風。後來,家狗老了,往生了,我就帶山上宮廟養的狗(牛奶+貓貓+kulo),繼續爬~~山中的大路小徑,隨處亂逛,大熱天或下雨天,登高或走低,都不嫌棄,順路與別的狗兒會面,玩耍。

一路��就是走路,或停下來等我吊單槓,伏地挺身,沒吃沒喝(其他山友常帶飼料與肉食給牠們吃),只偶爾摸摸頭,叫牠們名字,兩三個小時之後,各自回家,下次再見再玩。我們的交情與默契,就是這樣簡單。

或許我只懂得讀書寫作演講念佛,不習慣與人交際,所以沒什麼往來的朋友,只能自說自話的陪狗玩吧。

0 notes

Text

善導師「六字釋」今詮

善導師「六字釋」今詮(象山慶25.6.14) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182742705

《觀經疏.玄義分》云:

今此《觀經》中,十聲稱佛,即有十願十行具足。云何具足?言「南無」者,即是「歸命」,亦是「發願迴向」之義;言「阿彌陀佛」者,即是其「行」。以斯義故,必得往生。

歸命為信,發願是願,名號即行,迴此「三資糧」向於極樂淨土,必得(彌陀攝受)往生。如是「六字三義」,乃《觀經疏》要義之一,能楷定古今:「十聲稱佛」具足「信願行」:又,南無是信願之「機」,阿彌陀佛是救度之「法」,六字名號為法體,本來具足信願行,眾生若至心稱名,機法相應,必得往生。本願念佛人,信受「彌陀為我成就不可思議之功德,納入名號,迴施於我」,《無量壽經》云:「其有得聞彼佛名號,歡喜踴躍乃至一念,當知此人為得大利,則是具足無上功德。」善導師《觀經疏》以機法二信之安心,導歸「稱名」之起行,而願生彌陀報土。蕅益師《彌陀要解》:

信願持名,一經要旨,信願為慧行,持名為行行。得生與否,全由信願之有無;品位高下,全由持名之深淺。故慧行為前導,行行為正修,如目足並運也。

信願行三資糧,缺一不可。又言:「信願為前導,持名為正修。」信願乃乘佛力而往生,稱名即是落實之行,《靈峰宗論》云:

淨土之訣,在信願行。此三非三,三只是一;此一非一,一必具三。

此義與前引善導師「六字釋」相合,所謂「十聲稱佛,願行具足」。法然上人引「六字釋」而論「諸行」、「念佛」二行得失, 成立「法體(如來)廻向」之義,故稱念「南無阿彌陀佛」,即是「皈命彌陀,念佛往生」,歸命必具「至誠、深信、迴願」三心,而成就「一心」,如天親菩薩《往生論》「我一心歸命,盡十方無礙光如來」,以此決定「捨自(機)歸佛(法)」,也就是轉依「他(佛)力」,信受、隨順,往生極樂,享有阿彌陀佛的果地功德。

六字名號之釋,既是對(有願而無行)之「別時意」的楷定,亦是對「正定業」的詮釋。稱名具足信願行,故任何人不拘「罪福」多少,「時節」久近,一向稱念,無不往生。

善導師依世親菩薩《往生論》五念門,調整為「五正行」,分別對應於本/具五部書中,更於五念之「讚嘆門」別出「稱名」行,並含攝了「作願、迴向」二門,又增入五念所無的「讀誦」正行。比較言之,五念門以「作願、觀察」(止觀)為主,五正行以「稱名」(念佛)為重。《往生論》的作願門是「奢摩他/止」,觀察門為「毗婆舍那/觀」:曇鸞師《註》卻說「作願」是「一心專念阿彌陀如來,願生彼土,此如來名號及彼國土名號,能止一切惡。」並將所觀察之極樂依正「三嚴29種」,從廣入略,結歸讚歎門的「一向專稱 南無阿彌陀佛」清淨句:「觀彼三種莊嚴……,修行者亦得如實功德。」決定得生彼土,見佛證法身、成佛度眾生。曇鸞、善導二師是從佛力詮釋「五念門」的(他力)止觀,並結云:「凡是生彼淨土,及彼菩薩、人天所起諸行,皆緣阿彌陀如來本願力故。」善導師《往生禮讚》依《觀經》而釋往生之「三心(安心)」及「五正行(起行)」。三心之「深心」,以「就人、就行」為立信之途徑。後者開為「五正行」,也就是「一心專注」的讀誦、思想(觀察/憶念)、禮敬、口稱及贊歎供養;這五種行持,專而不雜,一致指向《淨土三經》與「極樂依正」的歸命往生。五正行又以「專念佛名」是唯一正定業,餘四者助業。善導師較具獨創性的是「稱名」與「讀誦」二行,一正一助,對應於「五部九卷」的《四帖疏》與《法事讚》;《四帖疏》詮釋《觀經》,《法事讚》轉讀《小經》;前者為「本疏」(教體)、解義、安心;後者為「具疏」(事用)、行儀、起行;以教導行,以行輔教,教行一致。

明.蓮池 <除夕上堂,有出多娑婆三韻>:

「六字真經」攝義多,總持一似唱也娑。自從驀直西方去,閒殺臺山指路婆。

稱「南無阿彌陀佛」為六字「真經」,或乃區別於密教的(唵嘛呢叭咪吽)六字「真言」。總持是「以簡略的詞句,總攝其深廣的義理,生智慧,破無明」。「也娑」是《華嚴字母》第39,「一切法空」。唱「也娑」,入般若波羅蜜門,「宣說一切佛法境界」。往生成佛之路,就是一心信佛念佛,乘佛本願力而「驀直去」,不迂迴,不夾雜。六字名號是真實了義的佛經,總攝了眾多教理,稱念佛名,就似唱誦「也娑」,宣說「諸佛萬法的不可思議的(智慧)境界」;因此,只管「一心稱名,正念直來」,隨順「二尊之教」,踏上這條此遣彼喚的「二河白道」,無疑無慮,向西直去,命終必生西方極樂;如此簡明易行的「往生成佛」之道,萬修萬人去,就不須(勞)五台山禪婆子為我們另外指點「明心見性」的參禪之路了。《徹悟大師遺集》卷上:

一切法門,以明心為要;一切行門,以淨心為要。然則,明心之要,無如念佛,「憶佛念佛,現前當來,必定見佛,不假方便,自得心開。」……淨心之要,亦無如念佛,「一念相應一念佛,念念相應念念佛。清珠下於濁水,濁水不得不清,佛號投於亂心。亂心不得不佛。」……一句佛號,俱攝「悟/修」兩門之要,舉悟,則「信」在其中,舉修,則「證」在其中,「信解修證」俱攝,大小諸乘一切諸經之要,罄無不盡。然則一句彌陀,非至要之道乎。

法藏菩薩因地所發所修的就是「生佛同體,自他不二」之願, 乘眾生之「佛性」而成就一切佛果無漏業。乘(生佛)不二性,立(機法)一體願,以此功德,平等迴施於一切眾生;念佛眾生之若行若信,皆是彌陀清淨願心之迴施;以此同體/不二之果德, 同入一法句,總為六字名。眾生乘佛「本願」而稱佛「名號」,則往生淨土乃自然之所牽。

「南無阿彌陀佛」就是一心歸命無量光/壽如來;歸順(釋迦、彌陀)二佛之命,就是回應阿彌陀佛「歸去來兮」的呼喚。眾生在娑婆六道起惑造業,長劫枉受輪迴之苦,永無出離之緣(機);若能信受彌陀救度,乘彼願力,往生極樂,就與阿彌陀佛同享無量壽(法);這「二尊、二邊、二信」,因「歸命」而總結為「一佛一法一淨土」。眾生是往生歸去,彌陀是接引歸來。眾生是信機而厭穢,信法而欣淨;彌陀乃應機而施教,說法而勸請,各有去來,終歸於淨土團聚。

眾生雖發願往生,也須知阿彌陀佛的因地願行及極樂淨土的由來,也就是因行果報的內容,於「如來如去,不來不去」之中,成就報身與淨土的莊嚴,為眾生指方立相,光號攝取,所謂「無去來(理)中事宛然」。宋譯《莊嚴經》云:「彼佛如來,來無所來,去無所去,無生無滅,非過現未來;但以酬願度生,現在西方。」「如」是實相、第一義,「來」是示現於娑婆(或極樂);過去諸佛,超三界,了生死,乘真如之道而去涅槃,成佛果。「如去」是上成佛果(自利),「如來」是下化眾生(他利),諸佛不離亦不住於涅槃,從如而來,又歸於如。眾生雖發願往生,也須知阿彌陀佛的因地願行及極樂淨土的由來,也就是因行果報的內容,於「如來如去,不來不去」之中,成就報身與淨土的莊嚴,為眾生指方立相,光號攝取,所謂「無去來(理)中事宛然」。宋譯《莊嚴經》云:「彼佛如來,來無所來,去無所去,無生無滅,非過現未來;但以酬願度生,現在西方。」「如」是實相、第一義,「來」是示現於娑婆(或極樂);過去諸佛,超三界,了生死,乘真如之道而去涅槃,成佛果。「如去」是上成佛果(自利),「如來」是下化眾生(他利),諸佛不離亦不住於涅槃,從如而來,又歸於如。

阿彌陀佛以「光明/名號」之無量功德而攝受眾生;以此之故,乃有凡夫的往生成佛及還來度眾,一往一還、一去一來,皆須仰憑阿彌陀佛的大悲弘誓之力。《觀經疏》:

「如意」者有二種:一者如「眾生」意,隨彼心念,皆應度之;二者如「彌陀」之意,五眼圓照,六通自在,觀機可度者,一念之中,無前無後,身心等赴,三輪開悟,各益不同也。

極樂世界在「西方」,阿彌陀佛「現今」說法,這對於「住心取境,著相求佛」的眾生,其方位與時態很具體、很明確而可欣向;順眾生之性,令其身心有所依憑,而落實於「信、願、稱名」,平生業成而安心,命終佛迎而往生。

若就善導大師《往生禮讚》之「安心→起行→作業」,先得安心,依序漸進而有起行、作業,歸止於極樂,安住而不動,則不再六道輪迴。安心就是三心,攝歸於「意」業之信心、「口」業之稱名,心口相應,內外一如,必能乘佛願力,往生淨土。乃至於三心歸一(信)心,更以行立信,以行滿願,而只管稱念「南無阿彌陀佛」,即總括機法之信與歸命之安也。

「一心歸命」是念佛人生命與信仰的託付;也是阿彌陀佛本願的呼喚、光明的攝取;生佛感應而濃縮為「南無阿彌陀佛」六字。《往生論註》云:

夫菩薩歸佛,如孝子之歸父母,忠臣之歸君后,動靜非己,出沒必由。知恩報德,理宜先啟。又所願不輕,若如來不加威神,將何以達,乞加神力,所以仰告。

龍樹菩薩《易行品》:

阿彌陀佛本願如是:「若人念我,稱名自歸,即入必定,得阿耨多羅三藐三菩提。

日.顯意上人《竹林鈔》:

一心歸命者,行住坐臥,身口意業,或寤或寐,皆乘於「阿彌陀佛者,則是其行」之願力船,淨土「無生之彼岸」無不到,……善導和尚釋本願「至心、信樂、欲生我國」之文,唯言「稱我名號」,……淨土一門者,以「歸命」之一心為正因,「阿彌陀佛」之願力為強緣故,「名號」之法體,具足願行之道理也。

以他力三心而歸一心,以「己命歸於佛命」,是把世俗(虛假無常)的生命,轉託於阿彌陀佛的救度,其中有佛的招喚,也有我們的回應。一句「南無阿彌陀佛」,能歸(一心歸命)與所歸(極樂世界阿彌陀佛)融為一體,淨土宗三經及歷代祖師論著,千叮萬囑、千勸萬請,就這麼一以貫之曰「我若成正覺,立名無量壽;眾生聞此號,具來我剎中;如佛金色身,妙相悉圓滿;亦以大慈悲,利益諸群品。」念佛人每日的生活,隨忙隨閒,在心在口,三句不離六字「南無阿彌陀佛」,名號既出,能所一體、萬事具備,無欠無餘,現代禪李老師云:

唯有『南無阿彌陀佛』是我生命中的依靠。……南無阿彌陀佛—當這樣唸出時,不知也不覺人生還有什麼事要做,甚至宛若癡獃,沒意識到世間的存在。……一切障礙,南無阿彌陀佛;得念失念,南無阿彌陀佛;成法破法,南無阿彌陀佛;智慧愚痴,南無阿彌陀佛;……諸戒定慧及淫怒痴,南無阿彌陀佛;眾生國土,南無阿彌陀佛;地獄天宮,南無阿彌陀佛;有性無性,南無阿彌陀佛;一切煩惱,南無阿彌陀佛。

十萬億佛土之外的西方極樂,只是阿彌陀佛(指方立相)的所在之一。而眾生的歸命,雖在娑婆人間,卻不能障礙「眾生與彌陀」的感應、往來,因為歸命與往生,是靠佛之大悲大智本願力。

念佛人若於諸佛的「福滿智圓,三業清淨」,有所仰知,即是法深信;又於眾生「福薄智淺,三業濁惡」,有所自覺,則為機深信。機法二信中有厭穢欣淨之心,依此而專稱佛名,具足往生三資糧:信(領納於心,入心為信)、願(發表於口,出口成願)、行(實踐於身,動作為行),就是第十八願的「至心信���、欲生我國、乃至十念」。眾生一心歸命而稱念佛名,皆可蒙佛救度,往生極樂,此即「南無阿彌陀佛」六字之意也。

如上所說,一句「南無阿彌陀佛」代表了念佛人生活與學佛的一切內涵及行為,乃至圓成了諸佛經教的一切開示重點與結論,「六字名號」具足彌陀的無量功德,永恒不變;也總攝行者的「信願行」,畢命為期;每個人依其根機而一心稱念即可,「信者信此,行者行此」。佛的清淨心、凡夫的煩惱心,機法一體,《往生論註》:

「是心作佛」者,言心能作佛也。「是心是佛」者,心外無佛也。譬如火從木出, 火不能離木也。以不離木故,則能燒木;木為火燒,木即為火也。

《大勢至菩薩念佛圓通章》「十方如來,憐念眾生,如母憶子;……子若憶母,如母憶時」,彼此不相捨離,這就是「佛/凡相憶」,就是「入我/我入」,善導師六字釋,可歸結於一專稱佛名之正行云:

一心專念彌陀名號,行住坐臥,不問時節久近,念念不捨者,是名正定之業,順彼 佛願故。

0 notes

Text

災變與念佛(象山慶25.6.6) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182682915

問:這世間有地震,每次地震我都很大聲喊佛,也很恐慌。《觀經》第11觀提到大勢至菩薩行時、坐時,一時震動,一時動搖,它是一種表法方式,每次看到這段經文,還是會恐慌,請代為解惑。

慶答:怕是眾生的本能反應(貪生怕死),凡夫皆如此,在意識之先而來不及認知。念佛人除非已「淨化」意根而生死(隨緣)任運,否則不直接在這裡作種種「對治」,就只管「相續」唸佛—不強求(計較,鍛鍊,壓抑,偽裝)不怕,而是慶幸「念佛」能消災免難、命終往生。

天災人禍,雖依舊(習性)是怕,但是心中有準備、有依靠;邊怕邊念佛,不礙往生。若因害怕與無奈,而於身心/世間起厭離心,而轉向彌陀/淨土求往生,那就因「怕」而得福了。

一切眾生都貪生怕死--由「我愛」而對(自我)身命之深固的愛,與「第七(末那)識」從無始來相應俱生而活動,這是業力的習性,一般人也無可奈何—意根的恆審思量,是輪迴的根本。「念佛」是用第六識(意識)改變第七識(意根),例如,用第六識去聞熏經論,如理思惟(止觀);或信受彌陀救度,持續稱念佛名,以「理」以「信」而化解第七識的我愛與我執。

五蘊:色(四大種)+識(受、想、行),內成根身,外現器界;第七識攀緣第八識(阿賴耶識)的見分,妄生一種「生命」的我見,牢固的抓住,並恆常(相續無間)的觀察、思量「我」的存在。眾生的心識所造「共業」,投射為「環境」與災變,心動則國土動,天災不離人禍,內外相應,依正不二。 世界依「成,住,壞,空(四中劫)」而轉,無窮循環,有小三災(饑饉、疾疫、刀兵)與大三災(火初禪,水二禪,風三禪)。眾生在世間遭遇的一切天災,多由於人心不正(邪知見),境隨心轉,「四災」唯心:貪心招水災、愚癡感風災、嗔恚招火災、傲慢感地震。這不是外境(物理)所成,乃內心(煩惱)所致[1],雖然源起無自性,而凡人「分別」妄執以為實有。

凡夫心剎那不停,不出貪瞋痴—起心動念,如浪推湧,遍滿宇宙,又從宇宙邊際,返回自心。對他人好,即對自己好;討厭他人,必射回自己,自他都不好。「自我」的需求,不離世俗五蘊的欲求與夢想,是「意根」的執取、「意識」的幻現,是因緣的聚散離合,「剎那」變化(無常),「虛假」不實(無我),若攀附其上而費心索求,則有求皆苦(求不得,患得;求得,患失),到後來,一場空。

「我執」與「煩惱」都是意根與生俱來的習氣。意根依什麽業種,就顯現什麽心行,主導「意識」的思維。意根無始劫來被「無明」遮障,恆與「我癡、我見、我慢、我愛」相應,執五陰身為我/我所(俱生我執),其虛妄的習氣,伴隨每一世的五陰。「意識」每一世更新,從零出發的學習,且不與「往世的記憶」連結;其「我執」既受「意根」的影響,也受「環境」的熏染,例如見到往世的恩人或仇人,就直覺的喜歡或討厭人,也不知為何,ru.4造作各種煩惱業行,意識也難以預知或違抗。

人世多苦難,佛懷有平安--天災人禍,難以預料,若常念佛,大事化小,化無。念佛人,佛常住頂,放光守護;菩薩相隨,天神擁衛--現世安樂,臨終往生。

法然上人:世間之難住多憂,即是出世間之緣;身雖卑賤不高貴,亦是入菩提之導,………信心雖淺,本願深故,任憑(念佛)必往生。

<諸天趣頌>:六欲諸天具五衰,三禪天上有風災,任君修到非非想,不如西方歸去來。

根源的說,「欲得淨土,當淨其心;隨其心淨,則佛土淨」,因此,四季的寒暑,乃至如夏酷熱,也是人類共同的業因與果報,尤其「欲界」眾生的五蘊熾盛,生命之火,就是「無明、慾、瞋」三毒之火,人們一輩子五欲焚身,向外攀緣;內心的狂熱與環境的燥熱,互相加熱,最後是劫火「從地獄至初禪天」之間,燒盡了一切。「心靜身涼」最有效的是安心「念佛」--佛號出口,一片清涼 (佛水澆熄貪瞋癡)—佛號中自有彌陀淨土的寶樹流泉,寶池淨水,蓮花無染,清風演音……,在連續播放的「無常,苦,無我,空」的反覆薰習下,讓念佛人心灰意冷的淡出娑婆五欲而欣向極樂莊嚴,淨化其意根,而相應於阿彌陀佛的本願功德。

[1] 《百法》「二所現影」故,色法是「心/心所」顯現的影子,八識的相分。

0 notes

Text

慢活+念佛(象山慶25.6.4)之二

慢活+念佛(象山慶25.6.4)之二 https://blog.udn.com/6ccc7d15/182660377

其實,人只在乎自己(Self-我見.我愛.我執.我慢),與「他者(the other)」相交、對「他者」關懷,有壓力也有條件,因此,每個人在世間依業報及需求而建立的親(血緣)友(契約)關係,多半不持久,或又愛又恨(悲欣交集、啼笑皆非),「孤單」就渴求交際,「應酬」又嚮往獨處,就這樣既期待又受傷,在「刺蝟」矛盾[1]中,分久必合,合久又分,到最後,可能別人先忘了你,你也隨而忘了別人,「魚相忘於江湖,人相忘於世間」,緣起如幻,諸行無常的人生,雖免不了「相呴以濕,相濡以沫」,互相溫暖,彼此慰藉,說穿了,或乃「明知不是伴,事急且相隨」,而終究「大限來時各自飛」,誰也顧不了誰,更不能互相替代,《無量壽經》云:

人在世間,愛欲之中,獨生獨死,獨去獨來。當行至趣苦樂之地,身自當之, 無有代者。……道路不同,會見無期。

念佛人於此看似傷感的無奈之餘,或起一念豁達,信知阿彌陀佛四十八願永不遺漏、忽忘每一位眾生,平等的愛若獨子,乃至視若自己;我們若曾聞彌陀「名號」而信受稱念,又聞又稱,「一入耳根,永為道種」,就也忘不了;人與佛相憶(念)於佛號,

「同於形影,不相乖異」,更何況乘佛願力,得生淨土;佛力住持,即入大乘正定聚,永不退轉!可說是從此生至往生,因念佛而得成佛,又超越了憶與忘而一體無為。

[1] 《論語·陽貨》:「近之則不遜,遠之則怨。」靠太近,相刺;離太遠,受寒。

0 notes

Text

慢活,可念佛(象山慶25.6.3) https://blog.udn.com/6ccc7d15/182660377

年老了,行動遲緩,思緒散漫,五根(眼耳鼻舌身)退化,觸境少而感受鈍,意識也少攀緣而不伶俐,社交圈縮小而反應力減弱,就這樣逐漸被遺忘,也忘了別人;無可奈何只能(被動)做自己,或活在(私人)小天地—-這是眾生界的事實,大家都一樣,甘願與否,都必須安之若命。身疲了,心累了,凡事提不起勁,也做不得主,除了遷怒於人,或唉聲嘆氣之外,或可冷靜的反觀人情的無常、認知業報的因果,娑婆人生本如是,年輕氣盛之時,總想憑自力改變世界,也確實有過一些成就與功業,卻不過呼小風喚小雨,影響極有限。而今,走過長路、攀過巔峰,歲月+挫折,暗中體衰氣餒,乃至精疲力竭,再也逞強不來、堅持不住,「他力」的需求與依靠,越來越明顯,也多方面,尤其從來忽略的「老病死」,如今「才下眉梢,卻上心頭」,難以逃避、也沒辦法,任憑「雨橫風狂三月暮,門掩黃昏,無計留春住」,只能「淚眼問花花不語,亂紅飛過鞦韆去」?唉,自憐自艾之餘,就直心坦承的,接納世間的現實而信受他力的救度,隨順彌陀本願而每天念佛,將此泡影的山河及破碎的人生,託付於佛力的攝受與安排,從此過不一樣的生活。

認知「他力」的存在與功能,是正確而必須、無可厚非的,尤其對我輩這樣的中低根器,一輩子瞎忙又無能,不如轉向彌陀的信仰,讓佛力接手--反常(煩惱)而合道(清淨),就在歸命轉依的歷程中,一點一滴的淡化我見,淨化我執,以至於往生淨土而證得涅槃。

0 notes