Yasuhito YANO, an Artistic Director of Theatre Company shelf.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

youtube

レクチャー動画でしたが、非常にためになりました。聞き取り調査の練習の仕方などについても具体的触れられているのだけど、聞き取りというとどうしても相談者(“被害者”)にフォーカスしがちなところ、きちんと行為者(“加害者”)へのヒアリング時のポイントも丁寧に、且つ簡略にまとめられていて。

【行為者へのヒアリング時のポイント】 ・調査協力してくれたことに謝意を示す ・加害者だと決めつける態度は慎む ・行為者側の視点や説明を冷静に聴く ・行為者が相談者の人格否定や相談者の安全を脅かすような発言をする場合には、毅然とした態度を取る ・報復や秘奥中止行為の禁止、相談内容の秘密厳守について説明 ・相談者が匿名の場合は、相談者探しをしないように説明

植松さんの言葉で感動したのは、曰く、そもそも相談窓口はあくまで客観的な事実判断の場であってハラスメント行為があったかどうかをジャッジする「場」ではないのだと。もちろん、傷ついた人が、傷ついたという事実は受け止めるのだけどれど、という、そういう本当にシンプルで大切な法的思考とでもいうのかを、今、とても大切なものと感じる。

そもそも忘れがちなんだけど、所謂被害者と加害者とされる人との間に、人としての尊厳の格差があってはならない。それが損なわれるからハラスメントは問題なのであって、だけどハラスメントをそれがハラスメントだと最終的に正しくジャッジするのは、

…いったい誰なんだろう? (テレビでは昨今? 冗談みたいにハラハラ=ハラスメント・ハラスメント。なんて言葉も出回ってるみたいですね。)

ほか、・団体の取り組みを説明し、・行為者が同様の問題を起こさないようフォローするだけでなく、・問題が社会的に大きいとみられた場合は、取組の定期的な検証、見直し、・研修の実施、メッセージ配信等も行っていくべき。というところ、合点。

学ぶところは多々あるけど、基本はしかし、ただただ、お互いに尊敬と信頼関係とが築けるかどうかなんですよね。

2 notes

·

View notes

Text

:https://tf-opencall2025.studio.site

隕石、いいネーミングですね。人間は思考のための枠組み(物語、歴史、仮説etc)がないと、物を考えられないとこがある。それは、言語活動に限らず、舞台表現(ダンス等)だって、絵画や彫刻のようなものだって。そう。だけど、一方で言語に拠り過ぎるとツマラナイ。岡田利規さんや、KHBPの小池博史さんなど、その言語のあっちとこっちのバランスのとり方が旨い。尊敬してやまない。もっと体、動かさなきゃだな。

0 notes

Text

雑誌「演劇人」第13号(季刊、編集発行(財)舞台芸術財団演劇人会議)2003年8月の号。初めて、「演劇人」に寄稿させて頂いた号でもある。(その後数回、対談を含めて寄稿させて頂いた。)

この号テーマは、「演出家宣言」というものだった。ペーター・ゲスナーさんや関美能留さん、中島諒人さん、倉迫康史さん、キタモト・マサヤさんら15名が名を連ねている。

矢野は、「語られる」その内容でなく、というタイトルで寄稿している。いろいろ、今まで書いたものを劇評含め読み直しても、いちばん最初に出版物に書いた21年前! のこの文章が、けっきょくいちばん僕の創作活動の初期衝動をうまくつかまえている気がする。

0 notes

Text

【制作協力】 「おばあちゃんの詩的な生活」(YPAMフリンジ参加作品) 李思遥/リーシャオ劇場(寧夏, 中国) 2023/12/14(土)15:00-/20:00- @ THE HALL YOKOHAMA

「待ってるのか、失望してるのか。懐かしさは沈黙になったけど、まだ抱きしめてもいい?」

中国の寧夏で李思遥によって設立され、寧夏での劇場設立後、今年で13年目となるリーシャオ劇場(Yao theatre, 遙劇団)が再来日します。shelfは、shelfが中国公演を行う際の長年のパートナー、プロデューサーで演劇評論家の安妮(Annie Feng)氏と共にこの地域の若手トップ作家による作品のプロデュースを昨年に続き再び手掛けます。今回の作品は、コロナ禍に制作され、その後、10以上の都市で54回の公演が行われ、多くの高い評価を得ています。

子どもたちと、ご家族向けの人形劇の公演です。勿論、大人も!

[Production cooperation] “Grandma’s Poetic Life” Siyao Li /Yao Theatre (Ningxia, China) YPAM Fringe Program Sat 14 Dec 3:00pm- / 8:00pm- at THE HALL YOKOHAMA

“Is it waiting, or is it disappointing… When companionship becomes silent, can I still embrace you, again?” Founded by Li Xiao in Ningxia, China, Yao Theatre will return to Japan this year, marking its 13th year since the theatre was established in Ningxia. Theatre Company shelf will again produce a work by a top young writer in the region, following last year's, together with producer and theatre critic Annie Feng, shelf's long-time partner when performing in China. This production was produced during the COVID-19 pandemic and has since been performed 54 times in over 10 cities, receiving much acclaim.

It is a puppet theatre for children and families!

1 note

·

View note

Text

『トリプティクー舞台上の三つの絵画』演出ノート 20240725

死のうと思った。何度も、何度も思った。

うつ病との付き合いはもう15年以上になる。ひどい倦怠感、睡眠障害、根拠のない不安、そして度々訪れる希死念慮。それはこの2年間がいちばんひどかった。

自死は、追い詰められ疲弊しきった人間にとってとても甘美な選択肢だ。僕がその甘い誘いに乗らなかったのは、けっきょくのところ僕が死に浪漫主義的な意味も、抵抗や復讐も、救済も感じられなかったからだ。死は、おそらく、少なくとも当人にとっては何の意味もない。そのことを知っていたからだ。

ロジャー「二人でいなくても平気だ、それを知るために、僕たちはきっと別れたんだ。確かに平気だった、君が生きている間は。」

(『トリプティクー舞台上の三枚の絵画』作/マックス・フリッシュ 訳/松鵜公記)

人は己れの死を決して体験できない。死は観察の対象であり、想起される他者であり、記憶であり、そしていつか自分が迎えるべき何かだ。その何かの正体は、人には絶対に分からない。人はその長く短い人生においてただ他者の、しかし多くの死に立ち合い、それを見届け、見送り、ときに思い出す。死は徹底的に生者にとっての現象だ。

僕は来年50歳になる。人生ももうとうに折返しだ。見送る人も、若いころと比べるとずいぶんと増えてきた。家族。世話になった先輩。偉大な先達。友人。愛する人。

多くの死を見送り続けるということは、多くの死に置き去りにされ、その場に取り残されるということでもある。人は常に、己れの終生を経て、何かに取り残され続ける存在だ。他者に。時代に。あるいは自分の記憶に。そして最後にはきっと、自分自身にさえ取り残されるのだろう。

何と悲しい存在だろうか。すべてに取り残された先には、きっと絶望すらないだろう。そこはどんな世界か。どんな境地か。

マックス・フリッシュの描いたこの戯曲には「トリプティク(三連祭壇画)」というタイトルが付けられている。だがフリッシュは無神論者だ。そこに宗教的な救いは求めていないだろう。祭壇画はただのモチーフなのだろう、ただ、副題が示すように、これが舞台上の(三枚の)絵画なのだとすれば、無時間的な、時間の流れの止まった世界=人生の行き着いた果ての場所をイメージしているのかも知れない。特に第二幕は、死者たち(だけ)が現れ、何の意味もないお喋りを楽しそうに繰り返す。

平和なイメージだ。ただそこに、期待だけがない。明日はどうなるか。その希望だけがない世界。そんな世界を眺めていると、僕はとてもそれが愛おしく、悲しく、切なくなる。涙が流れて来る。それがなぜなのか、まだ分からない。おそらくこの先稽古を続けて行く中で、そして最終的には劇場で、観客を迎え入れて初めて分かることなのだと思う。

ただひとつ、今言えることがあるとすれば、死を思い続けるということは、それはずっと生について考え続けているということだ。自死を思い続けていたとき、僕は同時に家族や大切な仲間たちのことを考え続けていた。逃げ出したいと思いながら、愛おしく大切なものたちのことばかりを考えていた。

この作品が、絶望を描きながら、何の救いも、何かの終わりさえも提示しないのに、観た人が舞台を見ながら同時に、そんなふうに自分の生を、世界を愛しめるような作品になればいい。今は、そう思っている。

演出、矢野靖人

Triptychon. Drei szenische Bilder" Director's notes - 20240725

I thought of dying. Over and over again.

It has been more than 15 years of living with depression: severe fatigue, sleep disorders, baseless anxiety, and recurring suicidal thoughts. The past two years have been the worst.

When you are concerned and exhausted, suicide becomes a seductive option. I resisted that sweet temptation because, in the end, I didn’t find any romance, resistance, revenge, or salvation in death. Death holds no meaning, at least for the person experiencing it. I knew that very well.

A person can never truly experience their death. Death is something to observe, something to remember, something that happens to others, and something we all must face in the end. No one knows the true nature of that "something." Throughout our long and yet short lives, we witness the deaths of others, see them off, and sometimes remember them. Death is always a phenomenon for the living.

I will turn 50 next year. My life is already well past its halfway point. I’ve seen many more people compared to when I was younger. Family. Elders. Great predecessors. Friends. Loved ones.

Witnessing so many deaths means that many of them have left me behind, abandoned in the moment. Humans are constantly left behind—by others, by time, and perhaps even by their memories. In the end, we may even be left behind by ourselves.

How pitiful we are. Beyond being left behind by everything, there might not even be despair. What kind of world do you see? What kind of state of mind do you have?

Max Frisch titled this play "Triptych,” although Frisch was an atheist. He perhaps didn’t seek religious salvation in it. The triptych could have been just a motif. However, as the subtitle suggests, if this is a (three-panel) painting on stage, it might represent a timeless world—a place at the end of life where the flow of time has stopped. Particularly in the second act, where only the dead appear, happily engaging in meaningless chatter.

It’s a peaceful image, but it lacks one thing: hope. A world with no hope for tomorrow. When I look at such a world, I find it so dear, sorrowful, and heartrending. Tears well up in my eyes. I still don't know why. Perhaps, as I continue rehearsing and eventually welcome the audience into the theater, I’ll find out.

Still, one thing I can say now is that minding about death is equal to thinking about life. When I was thinking about suicide, I was also constantly thinking about my family and my friends. I wanted to run away but couldn’t stop thinking about the people I cared about.

This work, while depicting despair, offers no salvation or even an end. Yet, if the audience watches this play and simultaneously comes to cherish their own lives and the world, that is my wish now.

Yasuhito Yano - Director of Theatre Company shelf

0 notes

Text

志学/而立/不惑/知命/耳順/従心

孔子が自身の生涯を語ったことばです。

―吾十有五にして学を志し、三十にして立ち、四十にして惑わず。五十にして天命を知り、六十にして耳順(したが)う...

私は15歳で学問に志し、30歳になって独立した立場を持ち、40歳になって迷わず、50歳になって天命をわきまえ、60になってひとのことばがすなおに聞かれるようになった...というような内容です。

2024年8月28日、矢野は、49歳を迎えました。40歳で不惑には程遠く、思えば惑い多き10年でした。

とはいえ、40歳の歳、2014年にshelfの初海外公演としてノルウェーのイプセンフェスティバルに招聘され、それ以降、それまで漠然と思い描いていたような、年の半分は海外での活動が出来るようになりました。(コロナ禍をのぞく。)

その機会を作ってくれたTPAM(PARC|国際舞台芸術交流センター)のみなさんや、shelfと矢野にとって初めての海外プロデューサー、トンローアートスペース(Thong Lor Art Space)のワスラット・ウナプロム・レオン氏(Wasurat Unaprom "Leon")、続く中国のプロデューサー、演劇評論家アンニ―・フォン氏、さらにはアンニ―と同じく今もshelfと協働継続してくれているインドネシア・ジャカルタの劇団Lab Teater Ciputatの面々。

特に代表・演出家のバンバン・プリハジ(Bambang Prihadi)や、プロデューサーのウラン・プスポサリ氏(Wulan Pusposari)には感謝の言葉もありません。みんな、今後ともよろしくね。

40代は迷い多き歳を重ねたと書きましたが、40代最後の歳に、あらためて孔子の言葉、「五十にして天命を知る」を知りました。「天命」とは曰く「天の命令。天が人間に与えた使命。」あるいは「人の力で変えることのできない運命。宿命。」とのことです。(大辞泉)

いよいよ、あと10年もすれば僕も「天命」を知るようです。残念ながら10年前、40歳では、「不惑」の境地にこそ辿り着きませんでしたが、出来ることならば、この先の10年で、己れの「天命」を知ることが出来るような、そのための10年にしたいと思っています。

先日掲載した演出ノートにも書いたように、ここ数年は持病のうつ病がひどく、何度も、何度も死を思って生きてきました。今もそれは落ち着いていません。 しかし、Facebookの投稿や、それ以外の手段でも世界中のみんなが寄せてくれた僕の誕生日への祝いの言葉を胸に、上に挙げた関係の深い演劇人らはもとより、まずもってshelfと矢野とに、この10年~20年関わり続けて来てくれた劇団員・スタッフ・俳優、そして応援し続けてくれた皆さんに感謝と、そしてありったけの愛をお送りしたいと思います。みんな、有難う。

頑張って、生きていきます。

矢野靖人

Aspire to learn (志学)/Standalone (而立)/Not confused (不惑)/Know your destiny (知命) /Obey ears (従耳)/Follow your heart (従心)

These are words that Confucius spoke about his life.

-At fifteen I aspired to learn, at thirty I stood firm, at forty I was not confused. At fifty I knew the will of heaven, at sixty I was obedient to my ears...

On August 28, 2024, I turned 49. At forty I was far from not being confused, when looking back, it had been a decade of confusion. However, at the age of 40, in 2014, I was invited to the Ibsen Festival in Norway as the Theatre Company shelf's first overseas performance, and since then, I have been able to work for the work for overseas for half the year, (Except for the COVID-19 pandemic era.)

I would like to thank everyone at TPAM (PARC, Japan Center for Performing Arts Communications) for creating this opportunity, as well as shelf and Yano's first overseas producer, Wasurachata Leon Unaprom of Thong Lor Art Space Bangkok, followed by Chinese producer and theater critic Annie Feng, and the members of Lab Teater Ciputat, a theater company in Jakarta, Indonesia, who continue to collaborate with shelf, just like Annie.

I am especially grateful to director and representative Bambang Prihadi and producer Wulan Pusposari. I look forward to working with you all in the future.

I wrote that my 40s were filled with many doubts, but in the last year of my 40s, I was reminded of the words of Confucius: "At fifty, I know the Tenmei." Tenmei means a divine command or a mission given by heaven to humans." Or, "A fate or destiny that cannot be changed by human power." Unfortunately I was far from not confused(不惑) at forty, However, in another 10 years, I will know my "Tenmei(天命)" if possible.

As I wrote in the director's notes published the other day, I have been suffering from severe depression for the past few years and have lived thinking about death many times. It is still not over.

However, thanks to the words of congratulations on my birthday that people all over the world have sent me through Facebook posts and other means, I happened to trust I can live a life a little more.

I would like to express my gratitude and all my love to the theatre people I am closely related to, as well as shelf and Yano, the theatre company members, staff, and actors who have been involved with me for the past 10 to 20 years, and everyone who has continued to support me. Thank you everyone.

I'll do my best and live my life.

Yasuhito Yano

0 notes

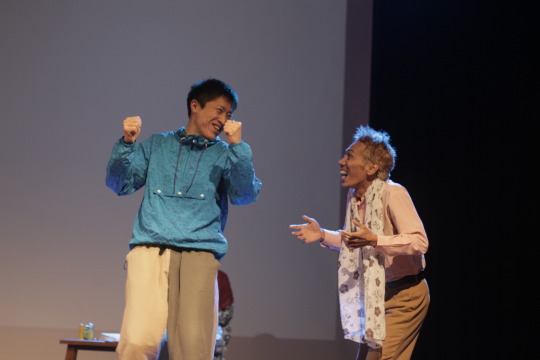

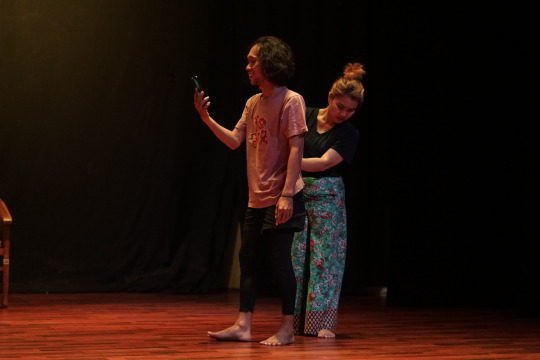

Photo

Day 7. 12月17日(土) 年の初めだけど昨年12月ジャカルタ滞在の振り返り日記 その5. いよいよワークインプログレス公演当日。 入り時間に余裕があったり、それまでの会場と違って宿泊先のゲストハウスから近かったりしたし、何より会場のロケーションがまるでリゾート地のようでとてもリラックスした一日の始まり。スタジオの使える時間が限られていたのでちょっとバタバタした局面もあったけど、限定招待のゲストを前に、今の僕たち(shelfとLTCのメンバー全員)の立っている地平を見渡せるような、小さいけれど強い作品になったのではないかと思います。 2020年の秋以来、リモートでずっと定期的にディスカッションやクリエイション(映像作品作りとかテキストワークとか)は重ねて来ていたけれど、そしてそれは確かに僕らの共有財産になっていたけど、対面で、同じ場所で一緒に過ごした7日間は格別に得難い、刺激的で、そして創発的なものでした。毎日一緒にご飯を食べて、というのも大事なんだな。同じ釜の飯を食うとはよくいったものだ、とも改めて。 先日の振り返りでも少し書いたけれど、Bambangの演出、LTCの創作のメソドロジーは、どちらかというと足し算とか掛け算に近いんだな、という印象。テーマに沿った題材をかき集めて、コラージュするような。そのときに、本当にいろいろたくさん集めて来る。もちろん、合わないと思ったらすぐにそれを捨てる。( ←これ、すごい大事な技術。)あと、足し算掛け算といったけど、テーマがガツンと先にあって、そこからこう、うにょうにょと、派生的に、自ら育つように作品が作られていく。最初にコンセプトを提示するのはBambangなんだけど、そこから俳優やスタッフが創作を行うことで、微妙に(絶妙に)フィードバックがかかって、コンセプトがより強固なモノとなっていく。 対して矢野の演出は、とにかく基本的にテキストベース。Bambangにもずいぶん昔に喝破されていたけど、どんな短いテキストでもいい、詩でも小説でも、つまり戯曲じゃなくても構わない。ただそこにテキストがあって、そのテキストを俳優が(人が)言葉にする、声にする必然を辿っていく。そしてそこに、発語者と他者とのあいだのコミュニケーションやディスコミュニケーションを介在させて、空間を構築していく。 発語ベースとはいえ、たぶん若いときにパントマイムを学んでいた経験からか、そもそも初めは俳優をやっていたからか、非言語のコミュニケーションを僕は、非常に繊細に、丁寧に扱う。視線、重心。意識の向いているフォーカス、身体の傾き、等々。 俳優の(人の)身体を徹底的に観察して、そこから緻密に、空間と時間を構成する材料として使っていく。 そして足し算というより引き算。舞台上にある要素を徹底的に削ぎ落して、余白を作る。余白を作って、そこに観客の想像力が喚起される仕掛けを作る。仕掛けの材料は、小道具だったり音響や照明だったりもするけれど、基本的には先に述べた俳優の身体。視線や、延ばした指先や、すれ違ったときの呼吸や空気の襞の振動など。 だから矢野の演出は、テキストがはまるとすごく活きる。対してBambangの演出は、大雑把といっていいくらいガシガシと外からイメージやテキストを足していく。その時にまた、政治的文脈や批評的な視座を持った要素をガツンとぶつけてくるから、矢野としてはちょっとドキッとするときもある。けど、その選択のセンスは抜群にいい。ぶっちゃけ、今回の共同制作で矢野がBambangから盗みたいところはこの辺りにあったりする。 もちろん、自分の方法を他者との協働で、長く文脈を共有していない相手に対しても通用するよう磨き上げ、鍛え上げていく必要もあるのだけど、もっとドラスティックに自分の方法を、良い意味で“分かりやすく”強いものにしたいと思っている。 それは例えば、「今回の作品(「Rintrik」)を通じて観客に届けたかったいちばんのメッセージは?」とコンパスの記者に問われたときに、僕にはそもそも作品を通じて“観客に伝えたいメッセージ”などないのだけど、それでも、それに相応する何か強いもの、それはやはりメッセージというしかないのかも知れないけれど、そういう強い表現を舞台上で為すことが出来ていれば、それなりの応答が出来るんじゃなかろうか、ということでもあり。 そうそう。ワークインプログレス公演の日はBamBangの長女の誕生日でもありました。公演が終わってみんなでサプライズでハッピーバースデーの歌を歌って、ケーキをカットして貰ってみんなで食べて。 夜は近くのメキシコ料理屋で打ち上げ。ああ、もう既にジャカルタの日々が懐かしい。 Day 7. December 17th (Sat) It's the beginning of the new year, but a retrospective diary of my stay in Jakarta last December, Part 5. Finally, the day of the work-in-progress performance. There was plenty of time to enter the venue, the venue was close to the guesthouse where we were staying, and the location of the venue was just like a resort area, making for a very relaxing start to the day. There was a bit of a hectic time, but it turned out to be a small but strong piece, which could show a glimpse of the horizon we (shelf and LTC members) were standing on, in front of the limited number of invited guests. Since the fall of 2020, we've been discussing and creating remotely on a regular basis, and it's certainly been our shared property. But we've spent time together face-to-face in the same place these 7 days. And that seven days were exceptionally exciting and emergent. As I wrote in the previous diary, Bambang's direction and LTC's creative methodology are more like additions and multiplications. Scrape up the material according to the theme and make a collage. At that time, they really collect various materials. Of course, if Bambang doesn't like it, throw it away very soon. (← This is an especially important technique!) Also, although I mentioned addition and multiplication, there is a theme that comes first. And from there, the work is created as if it grows on its own. Bambang is the first to present the concept, but from there, the actors and staff spontaneously create, giving subtle and exquisite feedback, and the concept becomes more solid. On the other hand, Yano's production is text-based anyway. Any short text will do. It doesn't matter if it's a poem, a novel, a speech, or a play. There is a text there, and the actors (mankind) put that text into words. And chasing the inevitability of turning it into a voice. And there, communication and dis-communication between the speaker and others are interposed to construct a space. Of course, it is based on verbal communication, perhaps because I had experience learning pantomime when I was young, or maybe because I was an actor at the beginning of my theatre work, I handle non-verbal communication very delicately and carefully. Gaze, the body's centre of gravity. The focus of consciousness, the tilt of the body, etc. Thoroughly observe the actor's (human's) body and use it as a material to construct space and time from there. And subtraction rather than addition. The elements on the stage are thoroughly scraped off to create a blank space. Create a blank space and create a device that arouses the imagination of the audience. The materials for the gimmicks are props, sound, and lighting, but the bodies of the actors I mentioned earlier. The gaze, the outstretched fingertips, the breath, and the vibration of the air folds when we pass each other. That's why Yano's staging comes alive when the text fits. On the other hand, Bambang adds images and text from the outside roughly and roughly. At that time, there are times when I get surprised because he gives it the political context and elements with a critical perspective. But Bambang's sense of choice is outstanding. (To be honest, this is the part that I want to steal from Bambang in this joint production.) In collaboration with others, it is necessary to refine and refine my method so that it can be used even with people who have not shared a context for a long time. I want to make it “easy to understand” and strong. For example, when I was asked by KOMPAS journalist that "What is the most important message you wanted to convey to the audience through this work ("Rintrik")? I, to be honest, don't have a "message I want to convey to the audience'' through my work. However, if I can make such a strong expression on stage, I wonder if I can respond in a certain way. Yes. The day of the work-in-progress performance was also BamBang's daughter's birthday. After the performance, we all sang a happy birthday song as a surprise, cut the cake, and ate it together. In the evening, we launched at a nearby Mexican restaurant. Ah, I miss my days in Jakarta already!

7 notes

·

View notes

Photo

Day 6. 12月16日(金) 振り返り日記 その4. 稽古が出来るのはこの日が最終日。翌日はワークインプログレス公演の会場であるGripa studioに13:00入りして照明とか映像とか字幕とかいろいろ準備して、15:30には開演の予定だったので、とにかくこの日のうちにかたちを作ろう、とみんなで集中して作業。 ただし、この日も夜9:00までというのはさすがにしんどいので、夜7:00に切って、夕食はケータリングをお願いせずに各々で済ませるから、とスケジュール交渉。稽古後は、チームshelfは、夕食を食べに&お土産を買いにショッピングモールへ。チームLTCはその後、せっかくミュージシャンがいるのだからとカラオケ大会が始まっていたらしい...(後でInstagramで見てそれを知って、みんなのタフさにほんと驚いたし笑った。) この日まで使っていた稽古場は、稽古場とはいえ舞台と、それに簡単な照明機材などもあって、音響機材も古いスピーカーだけどあったので、それらも使いつつ、途中止めながらも何度か全体を通す。必要な録音データ(音声)はその場ですぐに採録して、1景で流す予定の映像に付けてチェック。 構想段階で聞いていたのは、1景で、リントリクの台詞を、日本語(三橋さん)とインドネシア語(Holifah)とで録音したのを何度か繰り返し流しながら、世界中で起きている死、大量死、ホロコーストや自然災害、戦争などによるその死体を動画と写真で映像を作って映したい、という。映像担当のDioが作って来てくれたのを確認しながら、録音された音声をチェックする。するとBambangが、2景の最後、三橋さん(リントリク)とHolifa(小町)がやり取りするダイアログのシーンにも背景に映像を流したい。パンデミックで人の気配のなくなった都市の景観を映したいというので、(そもそもそのダイアログには背景にパンデミックが色濃く投影されていたこともあったので)それはいいね、と直ぐに制作に入る。 Bambangと僕とで芝居の作り方が違うなあ、としみじみ感じたのはこの辺り。思いついたアイデアをどんどん足して、大まかに全体像を作る。細かいところはあまり気にしない。その代わり、細かいところで問題が生じると、俳優がそれぞれ勝手にシーンを作り替えたり、スタッフも言われたアイデアをとにかく自分なりに作って来て、それで全体がどんどん出来上がっていく。豊かになっていく。音響や照明も、長い付き合いだからなのだろうけど、大雑把な打ち合わせだけして、あとはガシガシ稽古を通しながら作っていく。 3日前からだったか、美術のRicky Oetさん、音楽家で音響家のRamdhanさん、照明家のAjiさんが稽古に参加してくれていて(衣装デザイナーのHilmiaさんは初日から子連れで参加してくれていた。)これがBambangのチームなんだな、という感じで、僕場僕で、興味深くみんなの作業を観察。 Ramdhanさん、持ち込んだノートPCから音を出すだけでなく、その場でライヴでバイオリンを弾きながら即興で音響を作ったりできる人で(インドネシアにはミュージシャンがホントに多い。これには吃驚した。思えばフェスティバルでついてくれてた劇場の音響チーフもミュージシャンだったし。) 楽しい。作業は大雑把だけど(苦笑)これなら細部を詰めていけばなんとかなりそう、と思えた。足し算は任せて僕は引き算に徹しよう、と。そんな一日。 夕方、衣装合わせも済ませて取り敢えず出来る準備は済ませた。と思ったら字幕データの制作がまだだったので、矢野は当日の朝早起きしてパワポでデータ作成。まあ、間に合った。 Make a diary before I forget, Part 4. This is the last day we can rehearse. The next day, we will enter the Gripa studio, the venue for the work-in-progress performance, at 1:00 pm. Let's all concentrate and work to make it. However, since it would be tiring to work until 9:00 pm on this day as well, we decided to cut it off at 7:00 pm. After rehearsal, the team shelf went to the mall to have dinner and buy souvenirs. On the other hand, the team LTC started a karaoke competition because they had musicians... (Later, when I saw and knew it on Instagram, I was really surprised and laughed at everyone's toughness.) The rehearsal room we were using until this day, even though it was a small rehearsal room, had a stage and simple lighting equipment, and it was old but there were the speakers, so using them, we did run-throughs a few times. The necessary recording data (audio) was immediately recorded on the spot and checked by attaching it to the video that is planned to be shown in the first scene. This is Bambang's idea, but, in the first scene, where Rintrik's lines were played as recorded in Japanese (Mako's voice) and in Indonesian (Holifah's voice) several times while projecting to the screen the deaths happening around the world. Mass deaths, the Holocaust, natural disasters, wars, etc. I checked the recorded audio while confirming the video, which Dio collected and edited. Bambang said he wanted to play a video in the background of the dialogue scene between Mako (RIntrik) and Holifah (Komachi) at the end of the second scene, too. His idea was to show the scenery of the city where there were no signs of people due to the Covid-19 pandemic, so (because the pandemic was strongly projected in the background of their dialogue in the first place), I said it would be good, and immediately we started production. This is where I really felt that Bambang and I have diverse ways of making plays. He adds as many ideas as he comes up with to create a rough overall picture. He doesn't really care about details. Instead, when a problem arises in the details, the actors will change the scene on their own, and the staff will produce their own ideas based on what they are told, and the whole will gradually come to fruition. And it's also getting richer. Three days ago, art director Ricky Oet, musician and sound artist Ramdhan, and lighting designer Aji joined the rehearsals (costume designer Hilmia joined us with her child from the first day. ) I felt like this is the Bambang's team. And I watched everyone's work with interest. Ramdhan is a person who can not only produce sound from the notebook PC he brought in but also improvise sound while playing the violin on the spot (Indonesia really has a lot of musicians. I was surprised. The theatre sound chief of FTJ was also a musician.) It's so much fun. The work was a bit rough, but I thought it would be possible if I worked out the details. Leave the addition to bambang, and then I focus on the subtraction. A day like that. In the evening, we finished the costume fitting and did all the work for now. Although the subtitle data had not yet been created, I got up early in the next morning and created the data with PowerPoint. Well, I made it in time.

2 notes

·

View notes

Photo

Day 5. 12月15日(木) 忘れないうちの振り返り日記 その3. この日は(この日も)矢野は早朝からテキスト作業をしていたんだけど、その早朝にBambangから、今日は夜9:00まで稽古をしたい。とメッセージが。いいけど、え? 朝10:00から? 長くない? というやり取りがあって、けっきょく午前中は矢野とBambangとWulanさん、Permanaとアル君とでスタッフミーティングを行って、俳優は午後1:00~稽古をすることに。 午前中。リハーサルルームの近くのお洒落なカフェでワークインプログレス公演の構成を考えるミーティング。Bambangがようやくエンジンがかかって来て、アイデアをいろいろ練ってきたので、それと、あとずいぶん前に僕が提出していたアイデアスケッチも踏まえつつ、あれこれと話す。 上演時間は40分くらいがいいだろうということで、ちょっと長くなりそうなところもあったけどいったん構成案をぜんぶ決めて、取り敢えずやってみることに。(けっきょく削った個所もたくさんあった。) 午後から俳優が集まって、まず前日に配ったスクリプトからひとり3-4行(ふたりで6-8行)ピックアップして貰う作業をする。ピックアップするのは、死に関する、あるいは死を連想させる台詞。本当は全員全部作り上げたダイアログをして貰いたかったんだけど、というBambangと、いや、それだとちょっと長すぎると思う。という矢野。 英語が流暢ではないペアはGoogle翻訳を片手に、あとは身振り手振りでなんとかコミュニケーション。何度も繰り返すけど、もともと日本人俳優とインドネシア人俳優とが二人一組で作ったテキストなので、自分たちがやりたいことは分かってはいる。のだけど、この日は昨日に引き続き台詞を覚える作業も加わって、みんな頭を抱えていた様子。 夕食後、無理やりながら頭からシーンの構成作業を行う。僕はBambangとだいぶ話が出来てるし、彼の考えていることはだいぶ理解できているつもりなので大丈夫なんだけど、この時点では特に日本人俳優はやや戸惑い気味だったように思う。けっきょく最後までは構成を通せず、確認作業は翌日に持ち越し。 Make a diary before I forget, part 3. I was working on the text from early morning that day (almost every day), but I got the message from Bambang early in the morning he said that he wanted to rehearse until 9:00 pm tonight. OK, but what? From 10:00 am in the morning? Isn't it too long?? ...After that, in the morning, Yano, Bambang, Wulan, Permana and Al had a staff meeting, and the actors started rehearsals at 1:00 pm. In the morning, we had a meeting to think about the composition of the work-in-progress performance at a stylish cafe near the rehearsal room. Bambang finally got the engine started, and he had been working out a lot of ideas, so We talked about it, with the idea sketch I submitted in advance. The running time would be around 40 minutes, and although there were some parts that seemed a little long, once we decided on all the composition plans, we decided to try it. (In the end, there were some parts that were scraped off.) In the afternoon, the actors gather, and first, they pick up 3-4 lines per person (6-8 lines for the two of them) from the script distributed the day before. What they pick up are lines related to or associated with death. The pair, who aren't fluent in English, managed to communicate with Google Translate and gestures. I repeat it many times, but the text was originally written by a pair of Japanese and Indonesian actors, so they knew what they wanted to do. However, on this day, the work of memorizing the lines, and everyone was holding their heads. After dinner, we tried to compose the scene from the head. I've been able to talk with Bambang quite a bit, and I understand a lot of what he's thinking, so it's okay, but at this point, the Japanese actors were a little confused. In the end, the configuration was not passed until the end, and the confirmation work was postponed to the next day.

4 notes

·

View notes

Photo

Day 4. 12月14日(水) 忘れないうちの振り返り日記 その2. 前日にBambangが完成させたインドネシア語のスクリプトにアル君が急いで作ってくれた英語訳をくっつけたものをそれぞれ各組毎に俳優に配布。もともと自分たちがペアで作ったダイアログとはいえ、Bambangが、ペアによってはだいぶん改編しているので(しかも当然インドネシア語のスクリプトなので、)それをもう一度日本語の台詞に戻す作業や、改編されたところにどんな意味が付与されているのか? あるいはどこが削除されていて...というような作業に、けっきょくほぼほぼ一日近くかかったんじゃなかったかな。 僕は各組のスクリプト読解や、日本語訳のフォローをしながら、Bambangの編集したスクリプトを、アル君の英訳を参照しつつ、オリジナルの、俳優同士が作った日本語/インドネシア語の遣り取りから拾えるところは拾いつつ、何より野村羊子さんの遺してくれた両者の日本語訳をもとにして、全体を再度、日本語訳にする作業を並行して行う。 ペアによっては、例えば綾田君とSirさんの組みとかは、二人して敢えて拙い英語を使って会話して、その中に日本語やインドネシア語(インドネシア語の歌)を織り交ぜたダイアログを作っていたりしたので、作業がとても複雑で。彼らのペアの場合、Bambangが編集したスクリプトを読解して、というより、Bambangの加えた改編に対して質問をしたり、自分たちの意図を伝えたりして、最終的にはもう一度自分たちでスクリプトの書き直し作業をしていた様子。 一方であまり改編のないペアもあったのだけど、もともとFacebookメッセンジャーで、書き言葉として遣り取りしていたものを、実際に発語するかたちでダイアログにすることに若干の難しさが伴うチームも。もともと発語を前提としていたチームはまあ、大丈夫なんだけど、往復書簡のような体裁だったところは言葉が文語的というか。それをどう、演技につなげるか。たいへんですが、面白い作業です。 稽古後、夕食は稽古場の近くでみんなにアヒルの焼き鳥を食べに。とても美味しかったです。 Make a diary before I forget, part 2. The script completed by Bambang the day before was accompanied by an English translation that Al hastily made and distributed to each group of actors. Although the dialogue was originally created by the pair (Indonesian and Japanese actors), Bambang has edited them (and of course, it is an Indonesian script), so the work to return it to the Japanese part of the lines, and the reorganizing of the dialogues took a day work out. What meaning is given to? or what was deleted? and so on. While reading each group's script and supporting up on the Japanese translation, I read Bambang's edition and Al's English translation, starting with the original Japanese/Indonesian exchanges between the actors. While picking up what I can pick up, above all, based on the Japanese translations of both left by Ms Yoko Nomura, I will re-translate the whole into Japanese at the same time. Depending on the pair, for example, Shoichi and Sir, two purposely used their poor English to converse and create a dialogue that interweaves Japanese and Indonesian (Indonesian songs!) ...Like that, their work was so complicated. In the case of Shoichi and Sir's pair, they read and understood the script edited by Bambang, or rather, asked questions about the modifications Bambang made, communicated their own intentions and finally they were working on rewriting the script. On the other hand, there were some pairs that didn't change much, but there was also a team that had some difficulty in turning what they had originally exchanged as written words on Facebook Messenger into a dialogue in the form of actual speech. How do you connect that to acting? It's a lot of work, but it's fun. After rehearsals, for dinner, we went to eat duck yakitori near the rehearsal room. It was delicious.

1 note

·

View note

Photo

Day 3. 12月13日(火) 忘れないうちに振り返り日記を。 この日は、Bambangが以前、shelfの俳優とLTCの俳優とが1対1で、Facebookメッセンジャーを介して制作したダイアログを彼なりに編集していてそれを最後までやってしまいたいというので、一日かけて矢野がワークショップを担当。 午前中は、感覚を開くプログラム。視点をまっすぐ正面に据え置きつつ、視野を出来るだけ広げる。左右上下、自分を取り巻環境が、世界がどレほど広く見えているか。自分の指を使ってそれを確かめつつ。その感覚を保持しつつ、同時に自分の周りをまわる小さな人工衛星をイメージして、その衛星から自分の身体を隅々まで観察する。さらに、最初の感覚と、その衛星から観察されている感覚を同時に保持しつつ、ゆっくりと3歩前へ向かって歩いて、ターンし、元の位置に戻ってもう一度正面を向く。 この立ち方が、shelfの舞台での立ち方の基礎になっていると説明しつつ、Bambangの眼の使い方についてのメソドロジーとの違いをどう受け止めたか。俳優たちと話し合い、共有する。三橋さん曰く、Bambangのメソッドがダイナミックで強い集中、強固なフォーカスを求めるのだとしたら、shelfのメソッドは意識を分散させるというか、視野を広くとって、ぼやかせるようなそんな方法だと私は認識している、と。面白いことを仰っていた。 午後は事前に、といっても当日の朝早くにだけど、抜き出して送っておいた「卒塔婆小町」の台詞を日本語とインドネシア語でそれぞれのカンパニーの俳優同士が組んで、何回か繰り返して対話を行った。みんな台詞をきちんと覚えてくれていたので、僕も彼ら一人ひとりの演技を見ることに集中できた。 基本にしたのは、台詞の(言葉の)意味ではなく、発語の背後にある人間の衝動や感情、目的を相手の身体から感じ取ること。そしてそれに応答すること。自分の(発語)行為、アクションを、相手のアクションに対するリアクションにして、あるいは自分自身の発した言葉をよく聞いて、それに対するリアクションとして次のアクションを起こすこと。自分のアクションについては、自分自身や、相手がそれに対してリアクションを取りやすいよう、出来るだけアクションの輪郭を明確にすること。大げさな、オーバーなアクションをする必要はない。とにかく良く聞き、良く観察すること。 どれも基本的なことなので、プロフェッショナルな俳優にとっては今さらなことかも知れないけれど、自分が解さない言語を発する相手とのダイアログを成立させるために、きっといつも以上に繊細な作業が必要になると思って、そのことを今一度丁寧に実践してみた。 ちなみに引用した台詞は下記。 1 詩人 僕は今すぐ死んでもいい。一生のうちにそんな折は、めったにあるものじゃないだろうから、もしあれば今夜に決まっている。 2 老婆 つまらないことを仰言いますな。 3 詩人 いや、今夜に決まっている。もし今夜を他(よそ)の女たちとすごしたように、うかうかしすごしてしまったら、ああ。考えただけでもぞっとする。 4 老婆 人間は死ぬために生きているのじゃございません。 5 詩人 誰にもそんなことは分からない、生きるために死ぬのかも知れず……。 6 老婆 まあ、俗悪だわ! 俗悪だわ! 7 詩人 助けて下さい。どうすればいいのか。 8 老婆 前へ……前へお進みになるだけですわ。 1 PENYAIR Saat ini aku merasa siap mati sekarang juga. Saat seperti itu tidak akan datang dua kali dalam hidup manusia. Maka kalau itu terjadi di hidupku, itu pasti malam ini. 2 PEREMPUAN TUA Jangan kau mulai lagi beromong-kosong. 3 PENYAIR Mesti itu tejadi malam ini atau tidak sama sekali. Oh, aku bisa merinding kalau terpikir bagaimana aku melampaui malam ini dengan biasanya seperti malam-malam yang aku pernah melewati bersama perempuan-perempuan lain. 4 PEREMPUAN TUA Manusia hidup bukan untuk mati. 5 PENYAIR Siapa yang tahu persis tentang itu? Boleh jadi manusia mati untuk hidup.... 6 PEREMPUAN TUA Itu pikiran yang dangkal! dangkal sekali! 7 PENYAIR Tolonglah aku. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? 8 PEREMPUAN TUA Majulah... kamu harus terus maju dalam hidupmu. この日の夜は、LTCのメンバー、shelfのメンバーみんなと一緒に大勢で、リトルトーキョー近くの屋台が並んでいるところで夕食。物乞いなんだけど、エンターテイナーなお婆ちゃんの歌い手や、伝統楽器を巧みに奏でるお爺ちゃんたちが立ち寄ってみんなでチップを渡したりして。実に楽しい夜でした。 Make a diary to look back on before I forget. Bambang said that he wanted to finish editing and compiling the dialogues that the actors of LTC and shelf had produced via Facebook messenger one-on-one with each other before, so I oversaw the workshop for the day. A program for opening the senses, in the morning. Keep your eyes straight ahead and widen your field of vision as much as possible. Left, right, up and down, the surrounding environment, and how wide the world seems to be. Checking it with your finger. While maintaining that sensation, imagine a small artificial satellite revolving around you, and observe every corner of your body from that satellite. Then, while simultaneously holding the initial sensation and the sensation being observed by the satellite, slowly walk three steps forward, turn, return to the original position, and face forward again. While explaining that this way of standing is the basis of the shelf's way of standing on stage, how did you perceive the difference from Bambang's method of using eyes? Discuss and share impressions and ideas with actors. According to Mako, if Bambang's method seeks dynamic and strong concentration and strong focus, the shelf's method is to disperse consciousness or to broaden the field of view and blur it. She recognizes it like that. You said something interesting, Mako. In the afternoon, we repeated dialogue with lines from "Sotoba Komachi" several times, making the pair of a Japanese actor and an Indonesian actor, and both speaking their own mother lang. Although in advance, early in the morning of the day, I sent those lines of "Sotoba Komachi" that I had quoted, everyone memorized the lines properly, so I was able to concentrate on watching each of them perform. The basic idea is to sense the human impulses, emotions and aims behind the utterances from the other person's body, rather than the meaning of the lines (words). And respond to it. Making your own speech act or action into a reaction to the other person's action. listening carefully to your own words and taking the next action as a reaction to it. As for your actions, make the contours of your actions as clear as possible so that you and your opponent can easily react to them. There is no need to make exaggerated or over-the-top actions. Listen well and observe well. These are all basic things, so it may be enough for a professional actor, but I think it will be necessary to do more delicate work than usual to make a dialogue with someone who speaks a language you don't understand. So, I tried to practice it carefully this time. The quoted lines are below. 1 POET I had just as soon die now, at once. Such an occasion hardly ever comes even once in a lifetime, and if it is no come for me, it will be tonight. 2 OLD WOMAN Please do not weary me with such nonsense. 3 POET Tonight, it will be. And if I should spend tonight in thoughtless pleasure, as I have with other women- I shudder at the thought. 4 OLDWOMAN Man does not live simply in order to die. 5 POET Nobody knows man dies in order to live. 6 OLD WOMAN How commonplace. How dreadfully ordinary. 7 POET Help me, what shall I do? 8 OLD WOMAN GO Ahead- you can only go ahead. That night, I had dinner with LTC and shelf members in a large group near Little Tokyo in Jakarta. They are beggars, but entertainers grandma singers and grandpa who skillfully play traditional instrument stop by and everyone give them tips. It was a fun evening.

1 note

·

View note

Photo

Day 7-3. 12月17日(土) Crossing Text:Between Mystery and Mystical ワークインプログレス作品「微笑む老女 (Smiling Old women)」のショーイング無事終了。 ショーイング会場は、まるでリゾート地に来たみたいでした。庭になってたランブータンをBambangが取ってくれたので、それを貰って食べたり。13:00に会場入りして、照明や道具類を確認。そしてざっと一回通して、フィードバックをして15:30から少し遅れて招待者のみの観客を前に上演。終演後にはゲストから祝辞や感想を頂き、矢野からもそれぞれ、みなさんにご挨拶をさせて頂き。 ゲストのみなさん(インドネシア政府は、青少年スポーツ省、青少年起業・青少年育成局の副補佐官の方や、南ジャカルタ地域文化部長の方が来賓下さっていました。)は口々に、今後のこのプロジェクトの展開への期待と、何より、今後もご支援頂けるとのお声を頂きました。 ショーイングの模様についてその日の夕方にはさっそくアンタラフォトにフォトジャーナルが。有り難うございます。 Crossing Text: Between Mystery and Mystical, the show of the work-in-progress work "Smiling Old women" has ended successfully. The show venue was like a resort. Bambang took and gave us the rambutan that was in the garden, so we ate it. I entered the venue at 1:00 pm and checked the lighting and tools. Then, after a brief run-through, feedback, and a little later from 3:30 pm, the show was performed in front of an invite-limited audience. After the performance, we received congratulatory messages and impressions from the guests, and Yano also greeted everyone. From the guests (the Indonesian government, Deputy Assistant Director of the Ministry of Youth and Sports, Youth Entrepreneurship and Youth Development Department, and Head of Cultural Department of South Jakarta Area were one of the guests) We received expectations for the development of our project and received voices that they will continue to support us in the future. About the pattern of the show, in the evening of that day Antara Photo immediately posted a photo journal. Thank you!

0 notes

Photo

day 7-2. 12月17日(土) LTCが作ってくれたといえば、このプロモTシャツ。前面にオクマさんが作ってくれたCROSSING TEXT:のロゴ、背面にLTCのロゴと、 三上悠里( https://www.yuurimikami.com/ )さんが作ってくれたshelfのロゴが入っています。今日はメンバー全員でこれを着て観客を出迎えるらしい。大切にします! This promotional T-shirt was also made by Lab Teater Ciputat. The CROSSING TEXT: logo made by Okuma san on the front, the LTC logo and the shelf logo made by Yuri Mikami san. I heard that all the members will wear this to greet the audience today. You cherish!

0 notes

Video

tumblr

day7-1. 12月17日(土) LTCが作ってくれたワークインプログレスのショーウィングのためのプロモーション動画。2日目のワークショップの様子を撮影して、一昨日公開。既にLTCのメンバーがFacebookやInstagramに投稿してくれている。 そういえばなんだけど、タイは圧倒的にFacebook文化だったんだけど、インドネシアは時代が変わったのか今回感じたのはInstagram文化だということ。劇団も会場も公式サイトがホームページじゃなくて、Instagramアカウントだったりする。面白い。 ショーウィングは15:30から、gripa studio にて。上演時間はだいたい40分の予定です。 gripa studio https://www.instagram.com/p/B-EZ-1ND2pF/?igshid=NTFlZDUzZmM= A promotional video for the showing of our work-in-progress (today!) made by Lab Teater Ciputat. (Thank you guys!) They shoot the workshop on the second day and released it the day before yesterday. LTC members have already posted on Facebook and Instagram. Come to think of it, Thailand was overwhelmingly Facebook culture, but this time I felt that (the times may have changed in Indonesia) it's the Instagram culture that is in Indonesia. The official website of the theatre companies and the venues are not on the website, but the Instagram accounts. So interesting. The showing will start at 15:30. at Gripa studio. Performance time is approximately 40 minutes.

0 notes

Photo

しばらく日記が途絶えましたが、週末日曜(12/18)夜、メンバー全員、無事に帰国しました。空港には、アル君、ウランさん、ロシーダさんが見送りに来てくれました。思えばコロナ禍以来、2019年以来の海外公演。そして滞在制作でした。支援して下さったみなさん、LTCのみんな、本当に有難うございました。実に充実した公演と、滞在制作でした。 また会いましょう。次は来年、東京で。 Sampai jumpa lagi! The diary was cut off for a while, but all the members returned home safely on Sunday night (12/18). Al-kun, Uran-san, and Rosida-san came to see us off at the airport. Since the covid-19 pandemic, it was the overseas performances since 2019. And was the stay production. Thank you so much to everyone who supported us and everyone of LTC. It was a really fulfilling performance and a residency. See you again. Next year, in Tokyo. Sampai jumpa lagi!

0 notes

Photo

Day 2. 12月12日(月) @Studio Tari 0412, Taman Ismail Marzuki 昨日に引き続き、午前中はBambang Prihadiの、午後は矢野のファシリテーションでワークショップ。(この日だけ、リハーサルルームがPPSBではなくて、TIMのなかにあるダンススタジオでした。) 基本的な内容は同じで、それぞれがその発展形のワークを実施。ただしお互い、前日のお互いのワークに刺激を受けて、あるいはそれを踏まえつつ、違いと共通点について認識を共有しながら丁寧に。 矢野は、動く/動かされる(ペアを組んだ相手に自分の手足を動かされるのだけど、丹田から引っ張られて、丹田が体を引き戻す)というプログラムと、綾田君から貰ったダイアログを繋いでいくプログラム。(「ダメですか?」「ダメですよ」の二つだけでシチュエーションはどんどん即興で変えていく。)あと、全員で観客を意識しながら、空間をただただ自分の身体を使って構成していくというパフォーマンスなど。 最後のアクティビティの要めは、如何に俳優の身体、特に俳優が何を意識しているか、何を見ているか。で、空間を構成していくということ。観客は俳優の身体を通して、ドラマを見る。だから、俳優の身体はアンテナで、出来る限りいろいろな情報をキャッチしていなければならないし、観客にとってのメディアなんだ、というようなことを話す。 終わってからは、ftj(Festival Teater Jakarta)のクロージングセレモニーに参加。最初に観客の前でスピーチをしたBambangが普段と違って断然カッコよくて日本人メンバーはみんなびっくりしてた。(笑)セレモニーでは、ワヤンオラン(Wayang Orang)というインドネシアの伝統芸能を見せて貰う。 ワヤンオランは、名前のとおり、同じくインドネシアで有名な伝統芸能ワヤンクリのワヤン(人形、あるいは人形劇)を、オラン(人)が行うもの。俳優の動きがまさに動きが、人形のようで、とても面白かった。喩えが下手だけど、歌舞伎と浄瑠璃と吉本新喜劇が混ざったような印象で、とにかく観客も大いに笑っていたし、僕も見ていてめちゃくちゃ楽しかった。 セレモニーが終わってからは劇場の外の広場で、屋台が並んでいて、インドネシアの伝統的な料理や飲み物が振舞われる。長い一日だったけど、本当に楽しかった。 ジャカルタシアターフェスティバル、本当に大きなフェスティバルで面白いです。参加させて貰て非常に光栄でした。またいつか、別な作品を持って参加しに来たいな。 Continuing from yesterday, the workshop was facilitated by Bambang Prihadi in the morning and by Yano in the afternoon. (Only on this day, the rehearsal room was not PPSB, but the dance studio inside TIM.) The basic contents are the same, and each one carries out the work of the development form. However, Bambang and me were inspired by each other's work the day before, or based on that, while sharing awareness of differences and commonalities. Yano did a program that we call it "moves/be moved" (a partner in a pair moves his limbs, but Tanden (center of the gravity) pulls him and Tanden pulls his body back.) and a program that connects the dialogue given by SHoichi Ayada . (Using only two lines "Is this no good?" "It's no good." and changes the situation improvisational.) Also, while being conscious of the audience, everyone constructs the space using their own bodies. performance etc. The point of the last activity is how the actor's body, especially what the actor is conscious of and what he is looking at when you construct the space. The audience sees the drama through the bodies (senses) of the actors. That is why the reason I say that the actor's body is an antenna and must be able to catch as much information as possible, and that it is a medium for the audience. After finishing, I participated in the closing ceremony of ftj (Festival Teater Jakarta). Bambang, who first gave a speech in front of the audience, was unusually cool and surprised all the Japanese members. (But it's true!) At the ceremony, we watched the traditional Indonesian performing art called Wayang Orang. Wayang Orang, as the name suggests, is a wayang (puppet, or puppet show) show, similar name of wayang kulit, a traditional performing arts that is also famous in Indonesia, but performed by orang (people). The movements of the actors were just like puppets, and it was quite interesting. It's not good explain, but it gave me the impression that it was a mixture of Kabuki, Joruri, and Yoshimoto Shin-Kigeki. Audience was lively and so much laughed watching the show. After the ceremony is over, food stalls line up in the square outside the theater, serving traditional Indonesian food and drinks. It was a long day, but I really enjoyed it. Jakarta Theater Festival, big festival and interesting. I was very honored to be invited to participate. I want to come back someday with another piece.

#Crossing text: International collaboration project between Tokyo and Jakarta#ftj#Lebaranteater#wayang orang

1 note

·

View note

Photo

Day 1. 12月11日(日) @Pusat Pelatihan Seni Budaya Jakarta Selatan. Lab Teater CiputatとTheatre Company shelfとの合同ワークショップ/クリエイション1日目。午前中は、Bambang Prihadiのファシリテーションで、午後からは矢野のファシリテーションで合同ワークショップを行う。 Bambangのワークショップで面白かったのは、ムーブメントの作り方。あるいは身体のコントロールについて、どこに集中を持ってきて、その集中をどう身体全体に広げていくか。 2列に並んで特定の相手の動きを1対1でコピーする。コピーした動きを徐々に自分のものにかえていく。集団で動くときには、リーダーの動きを全体がフォローする(マネする。)リーダーは次々と入れ替わっていく。重要なのは、相手の動きそのものをマネるのではなく、動きのもとになっている衝動、感情、動機といったものを上手くキャッチして、そこから動きをマネていく、という点。 あと、もう一つ面白かったのは、眼から動きを駆動させるワーク。対象となるオブジェクト、それは虫とか、何か小さなもので動くもので、且つだんだん動きが激しくなって最後には自分の体の中に入って来てしまうのだけれど、とにかく対象を捉えて、眼が最初に動く。そして眼から繋がって身体が、眼が受け取ったものによって駆動させられる。その身体の扱い方が、shelfのそれとは違っていてとても興味深い。 とはいえ、集中と観察とを重視している点については共通するものがある。最初の相手の動きをマネるムーブメントについても、アウトプットのかたちではなく、インプットである身体の衝動を捉えるという点、身体全部を点の集中からダイナミックに扱うというところは、shelfとの共通点も多い。上りたい山は同じで、登山道が違う感じ。 ランチには初日ということで、みんなで食べる伝統的な一皿料理を振舞って頂いた。儀式的な料理なのだけど、今回は2劇団の初めての対面での共同作業のスタートを祝うという意図で。最初に矢野とBambangとがそれぞれお皿に料理を取り分けて、お互いに交換する。(まるで結婚式のファーストバイトみたい。)楽しかったし、美味しかったです。 午後からは矢野のワークショップ。呼吸のコントロール、重心のコントロール、感覚を開くといったshelfが大事にしているメソッドを中心に、いくつかのアクティビティを実施。 終わってからはホテルにチェックインして、Festival Teater Jakarta 49 Lebaran Teaterの僕らと同じ参加団体でジャカルタの劇団Sun Comunityの演目、 サラ・ケイン「4.48 サイコシス」を観劇。いろいろ思うところはあれど、非常に興味深い体験。 Joint workshop/creation day 1 with Lab Teater Ciputat and Theater Company shelf. The morning, it was facilitated by Bambang Prihadi, and in the afternoon, facilitated by Yano. What was interesting in the Bambang's workshop was how to make the movement. Or about controlling the body, where to focus and how to spread that focus to the whole body. Line up in two lines and copy the opponent's movement one-on-one. Gradually replace the copied movements with your own. When moving in a group, the entire group follows (imitates) the movement of the leader. Leaders are replaced one after another. The critical point is not to imitate the opponent's movements themselves, but to capture the impulses, emotions, and motives that are the basis of the movements, and then imitate the movements from there. Another interesting thing was the work that drives the movement from the eyes. The imaginary target object, such as an insect, is something small that moves, and it gradually moves more active and finally it enters your body. Connected from the eyes, the body is driven by what the eyes receive. The way the body is treated is quite different from that of shelf, which is remarkably interesting. Nonetheless, there is something in common about the emphasis on concentration and observation. Regarding the first movement that mimics the movement of the opponent, it is not in the form of output, but captures the impulse of the body as input, and the whole body is dynamically treated from the concentration of points, which is also common with shelf. The mountain we want to climb is the same, but the mountain trail is different, like that. Since it was the first day, we were treated to a traditional one-plate dish for lunch. It's a ritual dish, but this time it's meant to celebrate the start of the first face-to-face collaboration between the two theater companies. First, Yano and Bambang put the food on their plates and exchanged them with each other. (It's like the "first bite" at the wedding ceremony, I felt.) It was fun and delicious. Yano's workshop in the afternoon. Several activities were carried out, centering on methods that based to shelf's values, such as controlling breathing, controlling the center of gravity (inner core of your body), and opening the senses. After that, checking-in the hotel and went to Taman Ismail Marzuki and watched the play of Sarah Kane, "4.48 Psychosis," by Sun Community, that participated in the Festival Teater Jakarta 49th Lebaran Teater. It was an interesting experience, even though I had felt some critical questions about it.

1 note

·

View note