#Музей современного искусства в России

Explore tagged Tumblr posts

Text

Ушел из жизни выдающийся художник Зураб Церетели

Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату. 22 апреля 2025 года, на 92-м году жизни, скончался Зураб Константинович Церетели — Герой Социалистического Труда, Народный художник СССР и РФ, Президент Российской академии художеств. Его исключительный вклад в изобразительное искусство и культуру России и мира был бесценен. Церетели, не просто художник, а явление в искусстве, оставил…

#культураобъединяет#Дидубийском пантеоне#Добро побеждает зло#Зураб Константинович Церетели#Инсайд Групп Продакшн#История Грузии#История государства Российского#Культура#Москва#Музей современного искусства в России#Народный художник СССР и РФ#Нью-Йорк#Олимпийских игр в Москве#Посол Доброй Воли ЮНЕСКО#Российской академии художеств#Светская жизнь#Тбилиси#архитектура#витражи#воссоздание храма Христа Спасителя#графика#дизайн#живопись#инновационные скульптуры#мемориальный комплекс на Поклонной горе#мозаики#монументальное искусство#монументы#памятники#памятники 300 лет Российскому флоту

0 notes

Text

Портрет Екатерины II работы Иоганна Баптиста Лампи Старшего был создан в 1792 году.

Время создания. 1790-е годы

Размер. 294x206,7 см

Техника. Холст; масло

Портрет Екатерины II, выполненный Иоганном Баптистом Лампи Старшим, хранится в Третьяковской галерее.

Лицо Екатерины II практически фарфоровое, губы сложены в сдержанной полуулыбке.

Это работа, выполненная в стилях классицизма и неоклассицизма, отражает идеи Просвещения и является примером парадного портрета XVIII века.

На портрете Екатерины II, выполненном Иоганном Баптистом Лампи Старшим, присутствуют следующие аллегорические фигуры:

Аллегория Сатурна, бога времени и цикличности, символизирует власть и мудрость Екатерины II.

Аллегория Истории, представленная женщиной, символизирует важность и значимость императрицы в истории России.

Три амуры в правой части картины представляют живопись, скульптуру и архитектуру, символизируя три основные области искусства.

Две женские фигуры слева: Две женские фигуры слева, аллегории мира, символизируют мир и гармонию, которые Екатерина II приносила в Россию.

Лампи Старший был известен как портретист, работавший в России с 1792 по 1797 год. Он писал парадные и полупарадные портреты русской аристократии екатерининского времени. Его произведения находятся во многих музейных собраниях Европы, включая Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей.

Родители: Матиас Ламп, тирольский художник.

Лампи Старший в своих портретах создал обобщенный образ современного ему типа людей, "коллективное лицо русской аристократии Екатерининского времени"

Полотно высоко оценил поэт Гавриил Державин, посвятив ему эти строки:

«Твое, о Лампи, мастерство

В жене явило здесь вселенной

Ум, дух великий, божество —

Екатерины образ воплощенный»

#искусство и культура#мир талантов и знаний#history of art#history#art history#soviet art#Екатерина Великая#ancient history

3 notes

·

View notes

Text

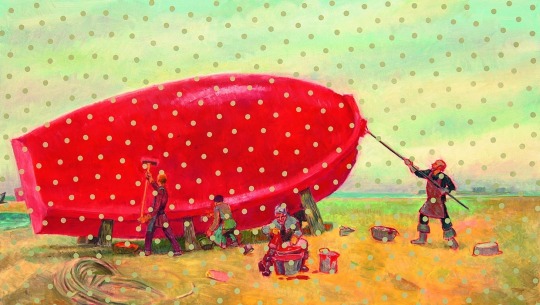

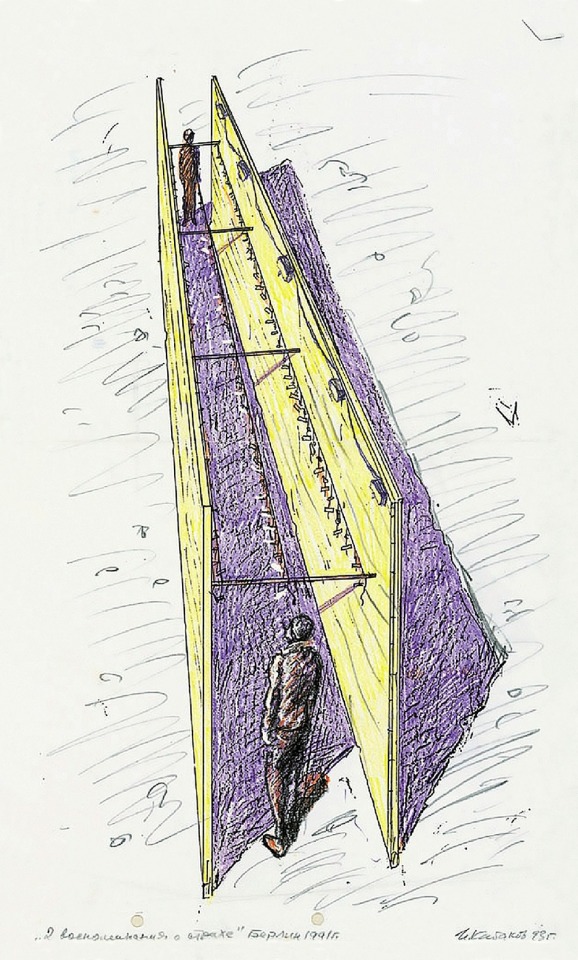

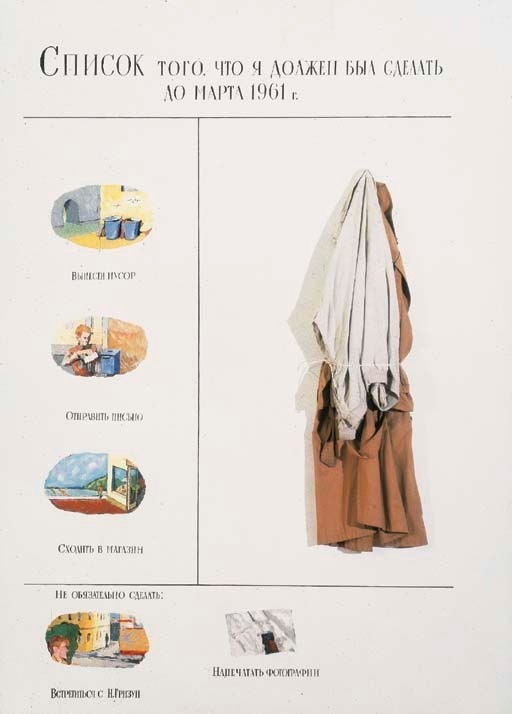

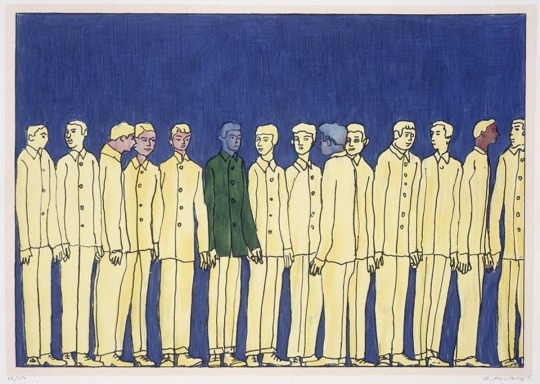

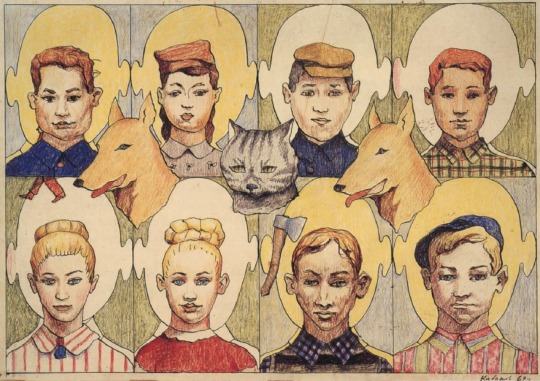

Илья Кабаков С 1956 года Илья Кабаков начал иллюстрировать книги для издательства «Детгиз» (с 1963 года — «Детская литература») и для журналов «Малыш», «Мурзилка», «Веселые картинки». Со второй половины 1950-х стал заниматься живописью «для себя». В 1960-х был активным участником диссидентских художественных экспозиций в Советском Союзе и за границей. В 1968 году Кабаков перебрался в ставшую впоследствии знаменитой мастерскую Юло Соостера на чердаке бывшего доходного дома «Россия» на Сретенском бульваре. В том же 1968 году он вместе с Олегом Васильевым, Эриком Булатовым и другими нонконформистами участвовал в выставке в кафе «Синяя птица». Некоторые работы художника уже в 1965 году попали на выставку «Альтернативная действительность II» (Аквила, Италия), а с начала 1970-х их включали в устраивавшиеся на Западе экспозиции советского неофициального искусства: в Кельне, Лондоне, Венеции. С 1970 по 1976 годы Кабаков нарисовал 55 альбомов для серии «Десять персонажей». В 1970-е годы — член объединения художников «Сретенский бульвар» (Москва). В середине 1970-х сделал концептуальный триптих из трех белых холстов и приступил к циклу «альб» — листов с надписями на «коммунальные» темы, а с 1978-го разрабатывал ироническую «жэковскую серию». В 1980 году он стал меньше заниматься графикой и сосредоточился на инсталляциях, в которых использовал обычный мусор и обыгрывал жизнь и быт коммунальных квартир. В 1982 году Кабаков придумал одну из своих самых знаменитых инсталляций — «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», законченную к 1986 году. Впоследствии такие масштабные проекты он стал называть «тотальными инсталляциями». В 1987 году получил первый зарубежный грант — от австрийско��о объединения Grazer Kunstverein — и построил в Граце в фойе Оперного театра инсталляцию «Перед ужином». Год спустя он устроил первую «тотальную инсталляцию» из проекта «Десять персонажей» в нью-йоркской галерее Рональда Фельдмана и получил стипендию французского министерства культуры. В 1989 году Кабакову дали стипендию в фонде DAAD (Германская служба академических обменов) и он переехал в Берлин. С этого времени он постоянно работал за пределами сначала СССР, а потом России. С начала 1990-х годов у Кабакова прошли десятки выставок в Европе и Америке, в том числе в таких крупных музеях, как парижский Центр Помпиду, норвежский Национальный центр современного искусства, нью-йоркский музей современного искусства, кельнский Кунстхалле, а также на Венецианской биеннале и на выставке Documenta в Касселе. 1990-е годы стали временем признания художника: в это десятилетие он получил награды от датского, немецкого и швейцарского музеев, титул кавалера Ордена искусств и литературы от французского министерства культуры. В 2000-е годы художник стал активно выставляться в России. Так, осенью 2003 года Московский дом фотографии показал проект «Илья Кабаков. Фото и видео документация жизни и творчества». В начале 2004 года Третьяковская галерея устроила программную выставку «Илья Кабаков. Десять персонажей». В июне 2004 года в Эрмитаже в здании Главного штаба открылась выставка Ильи Кабакова и его жены Эмилии (они женаты с 1989 года) «Случай в музее и другие инсталляции», которая «знаменовала их возвращение на родину». Тогда же художники подарили музею две инсталляции, которые, по словам Михаила Пиотровского, положили начало эрмитажному собранию новейшего искусства. В декабре все того же 2004 года московская галерея «Стелла Арт» показала девять инсталляций Кабакова, сделанных в 1994—2004 годах. Когда в 2006 году в нью-йоркский музей Гуггенхайма отправилась программная выставка «Russia!», в неё была включена инсталляция Кабакова «Человек, который улетел в космос». Присутствие этой работы в одном пространстве с иконами Андрея Рублева и Дионисия, картинами Брюллова, Репина и Малевича окончательно закрепило за Кабаковым статус одного из самых важных советских и российских художников послевоенного поколения. Летом 2007 года на лондонских торгах дома Phillips de Pury & Company картина Кабакова «Номер люкс» была куп��ена за 2 миллиона фунтов стерлингов (около 4 миллионов долларов). Так он стал самым дорогим русским художником второй половины XX века. В феврале 2008 года работа Кабакова «Жук» (1982) ушла с молотка на аукционе Phillips de Pury & Company за 2,93 миллиона фунтов стерлингов (5,84 миллиона долларов). В апреле того же года альбом «Полетевший Комаров» был продан на нью-йоркских торгах Sotheby’s за 445 тысяч долларов. Осенью 2008 года в Москве была показана самая большая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых. Экспозиция демонстрировалась сразу на на трех площадках: ГМИИ имени Пушкина, центр современного искусства «Винзавод» и центр современного искусства «Гараж». Долгое время работал иллюстратором детских книг и журналов. Ввёл в художественный обиход понятие «тотальная инсталляция».

https://lika.nn.org.ru

3 notes

·

View notes

Photo

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ И СТУДИИ!

22 февраля 2025 года, в субботу, состоится поездка в новый филиал Третьяковской галереи, где мы посетим центральный выставочный проект 2024 года, посвященный творческой деятельности художников – членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок, которых мы сегодня называем передвижниками. Ведущие мастера второй половины XIX века – В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, И.М. Прянишников, Н.А. Ярошенко и другие – составили ядро Товарищества и вошли в историю русского искусства. Без них судьба отечественной живописи была бы иной. Сегодня передвижничество стало центральным системообразующим явлением русской культуры того времени.

Вторая интереснейшая выставка, которая проходит в Инженерном корпусе, называется "Адепты красного. Малявин и Архипов". Оба художника – яркие представители русского импрессионизма, центральным в их творчестве стал образ русской крестьянки, который в начале ХХ века ассоциировался с образом России. Выставка строиться на выявлении сходств и различий творческих методов мастеров.

Завершится наша поездка экскурсионной программой по выставке "Российский дизайн 1915 - 2025 гг." Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея представляют эту новую выставку, которая является путеводителем по стилям и концепциям отечественного дизайна – от революционных идей авангарда до современных трендов. Выставочный проект покажет, в чем особенность и уникальность дизайна в нашей стране, а также - связи современного дизайна с культурным и промышленным наследием.

ДЕТАЛИ:

8.00 – отъезд от Музея Боевой Славы 10.00 – посещение выставок 16.00 – 16.30 – отъезд в Коломну 19.00 – 19.30 - прибытие в Коломну к Музею Боевой Славы.

Во время следования автобуса будут санитарные остановки.

БРОНИРОВАНИЕ:

Чтобы заброн��ровать место, напишите на WhatsApp Студии 8(800)511-34-01.

СТОИМОСТЬ:

3650 рублей – с ребенка 4680 рублей – со взрослого без льгот 3870 рублей – со взрослого со льготами (пенсионер, многодетный)

ОПЛАТА:

Полную стоимость необходимо внести до 16 февраля 2025 года. Вам будет направлена ссылка на оплату поездки.

0 notes

Text

Музей «Гараж» выпустил радиошоу, посвящённое киберфеминизму

«Станция» — это нерегулярное радиошоу музея современного искусства «Гараж», посвящённое звуку, связанным с ним теориям и практикам, политикам и поэтикам. Проект делают в сотрудничестве с независимыми музыкант(к)ами и саунд-художницами/ками.

Не так давно четвёртый сезон вышел окончательно. Как сообщ��ют на сайте: «Участницы четвёртого сезона радиошоу обращаются к художественным и исследовательским феминистским практикам и тактикам. Этот сезон — дрейф по звуковым средам и пульсирующим интерфейсам, обещающий притяжение прошлого и настоящего, созвучия поэтического и технологического».

Сезон посвящён легендарному питерскому «Кибер-Фемин-Клубу». Это сообщество, существовавшее в 1990-2000-е годах в сквоте по адресу Пушкинская, д. 10. Как отмечают авторки радиошоу: «Киберфеминистки сумели создать среду, в которой личные, политические и художественные практики были неразрывно связаны. Расцвет киберфеминизма в России совпал с рейволюцией — участницы движения проводили семинары в трансклубе «Тоннель» и концерты на корабле искусств «Штубниц», а с конца 1990-х про��олжили звуковые исследования на базе Галереи Экспериментального Звука (ГЭЗ-21)».

Свою музыку для нового радиопроекта написали IVANA D’ARK, LAVBLAST, Марина Карпова, «Красные зори», Ушко, Ксюша, Barkal X Wiiu Wiiu, Sofia Rodina, Piper Spray & Lena Tsibizova. Послушать треки можно на заблокированной в России платформе Soundcloud.

Сайт киберфеминистского сезона

0 notes

Text

Главные музеи современного искусства в России: Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке

Главные музеи современного искусства в России: Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке

Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке

Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке – главный музей современного искусства на Дальнем Востоке. Больше информации здесь

Что такое Центр современного искусства «Заря»?

Больше информации здесь

Центр современного искусства «Заря» – это культурный проект, открытый во Владивостоке в 2013 году

Больше информации здесь

Он был открыт по инициативе российского предпринимателя, мецената, основателя и совладельца крупнейшей российской алкогольной компании BELUGA GROUP Александра Мечетина.

Больше информации здесь

Центр искусства «Заря» находится на территории творческого кластера «Заря» в помещениях бывшей одноименной швейной фабрики. Больше информации здесь

В настоящий момент в Центре современного искусства «Заря» проходит ретроспективная выставка «Сон Зари», которая охватывает семилетнюю историю Центра.

Больше информации здесь

0 notes

Photo

Почувствовать удивление и восторг🙏. В @nsartmuseum встретились шаманские верования, буддизм, индуизм, бурятское народное творчество и западное художественное наследие. Всё это соединилось в творчестве суперзвезды современного искусства России, скульптора родившегося и выросшего в Бурятии (@shipelkina его землячка) , сибиряка - Даши Намдакова @dashi_namdakov Отложите дела, сходите в музей. Билет всего 100₽. (at Новосибирский государственный художественный музей) https://www.instagram.com/p/CpqOE6XtY75/?igshid=NGJjMDIxMWI=

7 notes

·

View notes

Text

Художественные музеи Москвы

Москва-город разнообразий в любом аспекте. В этом городе каждый уголок интересен, но особенно интересна культурная жизнь этого мегаполиса. И нет лучше места для познания этой сферы, чем музеи...

В 2017 году мне удалось попасть в три замечательных художественных музея Москвы, и хотелось бы о них рассказать в этом посте.

ИРРИ (Институт русского реалистического исскуства) был основан совсем недавно ( в 2011 году), но его коллекция восхищает. В бывшем корпусе ситценабивной фабрики собрано более 500 работ, и занимает эта коллекция 3 этажа. На первом помещены работы русских художников конца 19 века-начала 20 века. Второй вмещает в себя советское послевоенное искусство, а третий- работы, созданные в период с начало 70-х годов 20 века по настоящее время (иначе говоря, современное русское искусство).

Помимо основных представленных экспозиций, в музее показывают работы молодых художников, проводятся выставки. Во время посещения этого музея, мы с мамой попали на выставку, именуемую “Возвращайся домой!”, цель которой была наглядно показать среду обитания современного жителя России. Помимо живописи, были показаны графика, фотография и инсталляции , как медиа новейшего искусства.

Второй музей, который я посетила-ГМИИ им. А.С. Пушкина-наверное,один из самых известных художественных музе��в в мире. Его коллекция содержит около 700 тысяч предметов, включая произведения Древнего Египта и Древнего Рима. Сам музей состоит из четырех корпусов: Главное здание, Галерея зарубежного искусства, Отдел личных коллекций и Учебный музей.

Галерея Александра Шилова была основана в 1997 году в особняке 19 века, построенным Евграфом Тюриным. В собрание музея входит около 1200 работ, подаренных художником столице. Некоторые мои знакомые считают, что Шилов талантливее именитого Глазунова, но как говорится, о вкусах не спорят. Я считаю, что оба художника-великие мастера, и заслуживают всенародной любви и уважения.

Какой из музеев мне понравился больше всего? Сложно выбрать, потому что они все запали мне в душу, как любителю и поклоннику искусства. ИРРИ покорил необычным выбором здания для музея и летописью русской истории, запечатленной в картинах разных эпох. Пушкинский-тем, что его экспозиции, это, по-сути, учебник всемирной истории, только тебе не приходится читать сложные параграфы. Тот или иной ее период итак виден перед глазами, если хорошо всматриваться. Шиловские же произведения покоряют мастерством исполнения и профессионализмом художника в своем деле. Поэтому, если у меня получится снова посетить “город-джаз, город-блюз, город-рок-н-ролл” то я не пожалею денег на то, чтобы снова посетить эти музеи. И их я могу смело посоветовать тем людям, кто хотел бы стать ближе к искусству хотя бы на шаг...

#my photography#art#world#world art#classic art#paintings#oil paintings#canvas#world artists#art gallery#art galleries#moscow#museum#russia#russian blog#art blog#article#my article#my post#my diary#мой дневник#русский блог#искусство#мировое искусство#живопись#выставка#инсталляция#москва

3 notes

·

View notes

Text

France, 7/7

1/7. Очень хочется спать. Вылет в шесть утра — всегда плохая идея. Облепиховый чай против кофе: я выпила и то, и другое. Масло растаяло. Кофе оказался тёплым. Не подвёл только чай. Везде нужно говорить, никто не поговорит за меня. Заполнять анкету своей рукой, следить за улицами на самой настоящей карте (никаких тебе навигаторов), спрашивать, где супермаркет, на каком этаже я проведу неделю (словно вовсе оттуда не выйду), «какое пиво посоветуете», как дойти до музея Орсе. Прошла много шагов: чтобы знать это, мне не нужен шагомер на умных часах. Узнала, где музей. Буду надеяться, что завтра он не закроется из-за забастовки. Пока читала об Орсе, прочитала о кино. Пока пила вино, послушала о кино. Пока кипятила чайник, почитала о музее современного искусства — теперь хочу туда тоже. Пиво я никакое не пила, это не мне. Вино я тоже не люблю. Впрочем, это неважно, потому что в центре Помпиду есть Кандинский, Магритт, Матисс, Поллок, Клее, Малевич, Шагал, Пикассо... Никакого красивого текста. Просто дневник, который на самом деле не дневник. Я сплю на небольшом д��ване рядом с выходом и упираюсь головой в полочку с лампой, но мне дико нравится. Люблю маленькие, но по-своему уютные пространства. Пространства. Пространства. Энди Уорхол, с тобой потом на свидание сходим (ты в Москве остался на другой полке). Пока что со мной Дэвид Боуи. Пора спать. Ведь очень хотелось. 2/7. Сегодня день музея Орсе. Ради этого я проснулась в 7:15. Три раза переводила будильник на пять минут вперёд — не помогло ни разу. Ночью хватает сил на чтение книги о Дэвиде — наутро нет сил, чтобы встать с постели. Дальше: французский завтрак (настоящий круассан и хороший кофе — сегодня он победил), хлопья с молоком (без хлопьев снега), свежевыжатый апельсиновый сок и кажущийся бесконечным путь до Сены, проделанный п е ш к о м. Опера́ -> Лувр -> Сена -> музей Орсе оказался бывшим зданием вокзала. В таком случае символично то, что там так много картин Клода Моне (светлого Сен-Лазара там нет, но в Орсе тоже стеклянная крыша).

Последний раз я была в Париже десять лет назад и ничего об этом не помню, кроме залитой солнцем территории Версаля, в который мы не попали, и болезненного приступа удушья на Эйфелевой башне, но я точно знаю, что не видела картины импрессионистов. И вот я здесь. Быть экскурсоводом сто��т только там, куда ты уже сто тысяч раз сходил один. Чувствуешь себя здорово, объясняя родителям, что такое импрессионизм, откуда взялось это название, кто писал такие картины, какие были жанры и что было потом. Чувствуешь себя паршиво, не успевая ни на чём задержаться в полной тишине. Хочется вернуться к Винсенту ван Гогу, как я бы сделала в Пушкинском, но нужно идти вперёд, собирать семью по крупицам, ставить перед одной картиной и объяснять, зачем мы остановились именно перед ней. Нужно быть избирательным. Нужно говорить-говорить-говорить, когда хочется молчать и смотреть. Отчасти нехватка одиночества восполняется благодарностью родителей, которые теперь понимают, на что смотрят и почему это важно. И почему это важно для меня.

Отдельную выставку посвятили Гюисмансу и его отношениям с импрессионистами. Из-за этой «зелёной феи» долго не могла вспомнить, как называется напиток на самом деле. Та самая картина Эдгара Дега. Теперь стыдно, что не читала Гюисманса. Хотя бы помню, кто это такой и в каком контексте мы о нём слышали.

Целая стена Руанских соборов, два японских мостика, стога, парламент, танцующие пары, Maximilien Luce, Синьяк с красивых открыток, дом Гогена, «Похороны в Орнане», Р о д е н, «La Nuit étoileé», «Le Chat noir», первый кинематограф и множество табличек, не переведённых на английский. Вспомни французский. Вспомни восьмой класс. Выбери жизнь. Радостно уснула под Антона Долина и Нину Цыркун о Голливуде. Повод послушать ещё раз. И да: со мной путешествует игрушечный енот. 3/7. «Если человек успел взяться за кольцо в верхней башне, его не казнят». «Единый закон, единый король, единая вера — три лилии». «Доктор Гильотен не был изобретателем гильотины». «21 — число апокалипсиса». «Ношение мужской одежды женщиной — нарушение закона». «Можно жениться хоть на табуретке». «Готическая пальма»! Кардинальская шапочка на шнурке, черти и Ришелье. Зацелованный Монтень. ФРАНЦУЗЫ С*** ГДЕ Б**** МОЙ ЕНОТ

(Самоцензура.) В первый день после уборки он оказался на полу, теперь он оказался в глубине пододеяльника, да ещё запрятан; трудно заметить, что внутри что-то есть. Эта игрушка была со мной и в Сочи, и в Греции. Её находили на кровати и клали на одеяло. А это что было? Надо было хотеть его потерять, чтобы я о нём и не вспомнила. 4/7. Прошла много-много шагов (16714). Проехала много остановок. С каждым днём (сегодня четвёртый) всё меньше сил на слова, всё меньше — на удивление и восхищение. Трудно восхищаться и отвечать на вопросы, если спал меньше шести часов. Пешком до другого района, два бесконечных этажа Пикассо, Матисса, Вламинка, Дере́на, Брака, Кандинского, Клее, Малевича, Шагала, Лихтенштейна, Уорхола (!), Мондриана, Кляйна, Дюшана, Миро́, Поллока, Розенквиста, Делоне́ (2х, не забываем Соню) и множества незнакомых художников. На два других этажа не хватило ног. Кто-то собрал целый магазин из различных безделушек, кто-то нашёл лестницы, блокноты, ненастоящие пластинки и патефоны, вырезки, чемоданы, пуговицы (?), банки (?), зеркала, стрелки, вопросы об искусстве, красное дерево, голубые буквы, красные буквы, белые буквы, чёрные буквы, маленькие буквы, большие буквы, большие чёрные, маленькие белые, табуретки, знаки, вывески; кто-то оставил э т о в музее и удивил меня. По дороге купила комикс об Астериксе и Обеликсе у милого француза, рассказавшего о каждом издании, предложившего лучшее и самое старое — о встрече с Клеопатрой (14€). Оно оказалось слишком дорогим, поэтому я скромно купила «Asterix et le chaudron» (8€) и «L'automne à Pékin» Бориса Виана по цене-которую-нельзя-называть, потому что не мне. Француз догадался, что я из России, зачем-то сказал мне «спасибо». Встретила его на обратном пути: он поздоровался, указал на Астерикса у меня в руках и улыбнулся, я ему тоже. Музей страшно похож на бывший завод. Огромное здание, цветные трубы, металлические балки и лестницы. Может, и завод, ведь Орсе попал на вокзал. Три художественных открытки поедут со мной в Москву. Кому они достанутся, пока не хочу думать (и писать тоже). В журнале Трюффо и «400 ударов». Не зря я его взяла. Настоящий Уорхол классный и очень большой. Электрический стул не кажется таким уж страшным в одном зале с хот-догом Лихтенштейна. Элизабет Тейлор действительно разная. Странно искать русских художников во Франции. Кандинского больше, чем я нашла в Пушкинском. Одну мягкую картину было жаль оставлять. Увидела второго Ротко в жизни. С л о в а к о н ч и л и . . . 5/7. Сегодня я хочу сделать бессмысленный список. Я люблю списки, особенно бессмысленные. ✓ намеренно проспала автобусную обзорную экскурсию; ✓ прочитала две страницы на английском (из Дэвида Боуи я прочитала и вовсе 40 страниц за эти дни); ✓ поздравила французов со столетием Бориса Виана; ✓ вспомнила, что это за человечек, проходящий сквозь стену; ✓ узнала, что его создал Жан Маре (художник, скульптор, но для меня особенно важно — актёр, которого я видела в детстве в фильмах о Фантомасе); ✓ узнала, что руки человека по фамилии Дютийель — это руки Жана Кокто; ✓ решила прочитать рассказ «Человек, проходящий сквозь стену»; ✓ получила счастливую (чеканную?) монету в Basilique du Sacré-Coeur; ✓ видела Мулен де ля Галетт, нарисованный Тулуз-Лотреком, Пикассо, ван Гогом и Ренуаром; ✓ постояла около скульптуры Далиды; ✓ вечером прошла мимо двух кинотеатров под Дэвида Боуи (China Girl); ✓ прошла мимо «Sex toys» под Игги Попа (Louis Louis); ✓ побродила по французскому магазину под Кино (Фильмы); ✓ прошла винный отдел под K-pop (ONEUS 원어스 — LIT); ✓ постояла у кассы под ирландцев Otherkin (если бы все кассиры работали под Otherkin, в них было бы куда больше энтузиазма); ✓ посмотрела на лопасти Мулен Руж в движении под «Антон Долин (агент Купер) ест пирог я всё понял ты не смог». Музыка сильно меняет город. И тебя. Под Кино Париж роднее. Под Дэвида Боуи забываешь, что ты в Париже. Под Шакиру чувствуешь себя очень крутым, особенно в чёрном пальто, и город вдруг становится твоим, хотя ты понятия не имеешь, что такое популярность и «твой город». 6/7. Еле разлепила глаза, чтобы поехать в Версаль. Ложиться спать рано не получается н и г д е. «УСТАТЬ — НЕ УМЕРЕТЬ». Вчера мне не досталось ни одного круассана, сегодня я получила целых два. По-прежнему не понимаю, что такое есть в этом кофе, из-за чего мне кажется, что он вкуснее, чем в любой московской кофейне или у меня дома. Сегодня день рождения Человека, который упал на Землю — нам на радость. Вчера забыла, какое число, но словно интуитивно включила «Space Oddity», когда по московскому времени уже было восьмое января. Десять лет назад я увидела только сады, теперь — только залы. Невозможно получить всё и сразу. С другой стороны, Йеннифэр как-то смогла. Почти.

В автобусе всю дорогу бубнила какая-то скрипучая женщина, названная экскурсоводом. У меня было целых 90 треков Дэвида Боуи, чтобы её заглушить. Вместо Парижа я гуляла по пустынной оранжевой планете под «Weeping Wall», вспоминала ужасы «1984», слушала «Starman» и чувствовала без видео — он пел её с улыбкой, думала о том, как Энди Уорхол разглядывал канареечного цвета туфли Дэвида, и пыталась уснуть. Loving the alien — это так трудно, ведь ты никогда его не увидишь, потому что «there's a starman waiting in the sky / he'd like to come and meet us / but he thinks he'd blow our minds». Дэвид Боуи и Стивен Хокинг родились восьмого января с разницей в пять лет. Интересное совпадение...

Can you hear me, Major Tom?

В самом Версале экскурсовод была уже другая (её было выносимо слушать), и мне захотелось пересмотреть «Викторию», хоть это и не имеет отношения к Франции. Людовик XIV любит золото, а я нет, но это не мешает восхищаться его любовью к искусству. Залы, посвящённые греческим богам, — это прекрасно. «Держать знать в строгом корсете этикета» — это разумно. Впрочем, я всё равно хотела в сады. 7/7. Я спала. И ела французскую шаурму. C'EST TOUT. На самом деле, в день номер семь было кое-что ещё: я попала к французским репортёрам и угадывала профессию человека по фотографии (к слову, я угадала — актриса). Потом нам встретился француз Антуан, который учит русский, потому что ему нравится наш язык. (Зато английский, видимо, французам не нравится, ибо крайне редко они соглашаются с тобой на нём говорить.) Потом пошёл дождь.

8.

Пора прощаться.

4 notes

·

View notes

Photo

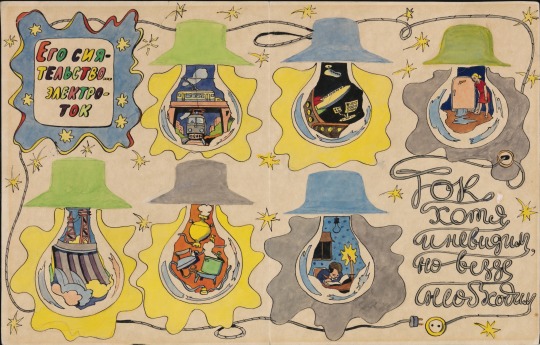

Авангардизм в искусстве Казахстана. http://nurkissa.kz/biblioteka

«Это мы, художники, будем служить вам авангардом». Анри Сен-Симон.

История культуры всегда интересна в период глобальных изменений. Именно в такие периоды рождаются новые явления в искусстве, представленные молодыми художниками, которые через нестандартные приемы выражения предлагают собственную интерпретацию бытия, наполняют мир искусства новой философией и новой идеологией. Теперь их называют авангардистами. Авангард, как радикальное художественное направление в искусстве, появился ХХ веке в начале во Франции, затем в Германии, Италии, России. Авангардисты - это первооткрыватели неизвестного прежде в искусстве, борцы с выработанной веками художественной системой и художественным стилем. «Характерной особенностью авангардного искусства выступают: множество точек зрения в осмыслении сути бытия, появление разных картин мира в воображении художников» пишет В. Дианова в своей книге «Постмодернистская философия искусства». Важной чертой авангардизма в живописи является стремление к искусству ассоциаций, восприятие объектов через их переживание, особенные способы отображение реальности и построения образов. Журиха А. в своей научной статье «Авангард в изобразительном искусстве» так характеризует данное течение: - «Не удовлетворяясь созданием изысканных «очагов» красоты и тайны, противостоящих низменной материальности бытия, авангард ввел в свои образы грубую материю жизни, «поэтику улицы», хаотическую ритмику современного города, природу, наделенную мощной созидательно-разрушительной силой». Таков вкратце современный авангардизм. В казахстанском искусстве авангардизм громко заявил о себе уже в первый год завоевания независимости нашим народом. И в начале, конечно же, были непревзайденный и уникальный Молдакул Нарымбетов – основатель школы современного искусства Казахстана, участник более чем сорока международных выставок и художники группы «Кызыл трактор», творчество которых, как и полагается для всего нового и непонятного, встречен все еще консервативно мыслящей страной, в штыки. «Первый «взрыв мозга» общественности был произведен в Алматы в 1997 году на выставке «Зона искусства». Тогда художников в их шаманских одеяниях и костюмах дервишей вообще не пустили в чистые залы теперь уже продвинутого в современном плане государственного музея А. Кастеева. И наши ребята тогда устроили перфоманс с бубнами и барабанами прямо на улице, ограничив свою зону искусства огромной территорией перед входом в музей. И первые казахстанские кураторы тут же оценили весь масштаб и потенциал «трактористов». Художников даже пытались оскорбить, называя их «казахскими матрешками», - пишет журналистка Ольга Зорина в своей статье «Кызыл трактор»: искусство быть свободным». Но очень скоро эстафету у «Кызыл трактор» подхватывают молодые художники других городов Казахстана - в Алмате рождаются творческие группы «Ночной трамвай», «Коксерек»,«Мост», «Мын ой», в Караганде группа художников создает объединение «Караван», превратив тем самым новое искусство в закономерное явление в культурном пространстве нашей страны. В 2014 году в Страсбургском музее современного искусства с большим успехом проходит выставка казахстанских художников Георгия Тряхина-Бухарова, Елены и Виктора Воробьевых, Галима Маданова и Зауреш Терекбай, ZITABL (Зитты Султанбаевой и Абликима Акмуллаева), Ербосына Мельдибекова, Саида Атабекова, Алмагуль Менлибаевой. Начиная с 2015 года теперь уже ежегодно проводится выставка ARTBAT FEST. В 2018 году национальный музей РК запустил программу Focus Kazakhstan, в рамках которой в Лондоне, Берлине, Джерси-Сити и Сувоне проходят выставки молодых казахстанских художников. В феврале 2018 года в Астане открылась новая галерея современного искусства TSE art destination (основатель - искусствовед Дина Байтасова). С 2015 года издается первый казахстанский независимый журнал о современном искусстве ALUAN. Двесова Улбосын, 2019 год. (Заметка из интернет-журнала «Нур киса». ссылка на журнал в соц. Сетях – Искусство. Нур киса. г. Астана).

1 note

·

View note

Text

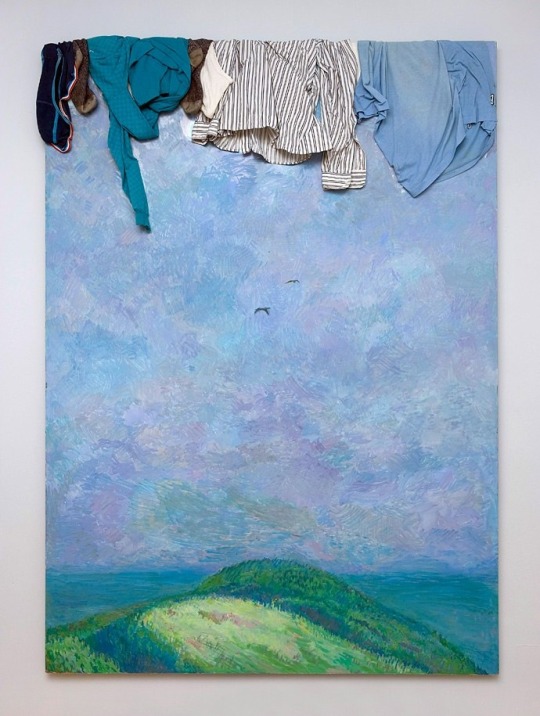

«Ассамбляж, объект, инсталляция»: Русский музей представляет работы отечественных мастеров современного искусства

В Государственном Русском музее проходит уникальная выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция», посвященная различным направлениям современного пластического искусства. Масштабный проект, развернувшийся в Мраморном дворце, представляет произведения ведущих российских художников второй половины XX – начала XXI века и исследует эволюцию этих художественных форм. В состав экспозиции вошли работы Ильи…

#культураобъединяет#Андрей Бартенев художник#Гриша Брускин работы#Инсайд Групп Продакшн#Культура#Редкие произведения искусства#Русский музей Санкт-Петербург события#Русский музей выставка 2025#Русский музей графика#Светская жизнь#Татьяна Парфенова костюмы-объекты#авангардное искусство России#актуальные выставки Русского музея#арт-объекты в музеях#ассамбляж объект инсталляция выставка#афиша выставок Русский музей#выставка арт-объектов#выставка в Мраморном дворце#выставка современного искусства в Петербурге#выставка экспериментального искусства#выставки в Санкт-Петербурге 2025#выставки искусства Санкт-Петербург#выставки по искусству 2025#графика и инсталляции#инновации в искусстве#искусство XX века Русский музей#искусство XXI века экспозиция#исторические экспонаты Русского музея#концептуальные объекты современного искусства#крупнейшие музеи России

0 notes

Text

Наше питерское путешествие подходит к концу: уже едем в поезде обратно, неделя скоро завершится. Конечно, тоскливо и печально, потому что хочется не только продлить отдых, увидеть больше и больше всего в Питере, но ещё невероятно сильно хочется отсрочить наступление нового учебного семестра.

Но пока я еду в вагоне, читаю тамблер и собираю воспоминания в единый обзорный пост.

Начну с того, что мне понравилась погода в Питере. Да, там достаточно влажно, но во время нашего путешествия температура не опускалась ниже 10 градусов, шел приятный снег (ладно-ладно, иногда он валил прям), было тепло. Единственное, что удивляло, так это нечищенные дороги. Такое чувство, что в культурной столице России надеются на скорейший приход весны и на то, что сегодня-завтра снег растает. А пока пешеходы месят кашу ногами, несчастные автомобилисты пытаются раскопать и вытащить из завалов машины, а некоторые, махнув рукой, едут на метро.

В центре очень много всяких кафе, ресторанов, магазинов, люди снуют по Невскому туда-сюда, раздают листовки, зазывают на экскурсии. Люблю я попасть в такую атмосферу, покрутить головой в разные стороны в поисках чего-то интересного...там месят карамель, здесь гремит музыка из рок-бара, приглашают на дегустацию чая, на пробу новой косметики, на примерку шубы, продают мороженое с лакрицей, глинтвейн и кофе или что-то ещё!

Я не покупала ни одежду, ни косметику, ни обувь; в кафе, в основном, за меня платит мой мужчина, но все равно на всякую мелочь у меня потратилось несколько тысяч!

Часть денег ушла на экскурсии, конечно, но в большинстве случаев мы просто гуляли по наиболее важным и знаковым местам, не особо заморачиваясь.

Отдельно хотела сказать про гранд-макет России. Он продуман до мелочей, во многом отражает культуру и самобытность русских, а в некоторых местах создатели не поскупились на юмористические композиции. Но больше всего в нем мне понравилась ночь. Каждые 15-20 минут в зале выключался свет (последовательно с Дальнего Востока к Калининграду), и мини-страна сияла тысячами огней и фонариков. Бесконечно красиво!

Планировали посетить Эрмитаж, но в день нашего приезда у него был выходной (понедельник), так что пошли в Русский музей. Не представляете, но мы гуляли там 5 часов! Я устала ходить, голова была полна образов, картин и оттенков. И если сначала мы внимательно рассматривали каждую картину, то под конец просто прохаживались по очередному залу и шли в следующий. Корпус Бенуа с работами современного искусства мне мало чем понравился. Не понимаю современное искусство, и все тут! Обидно, да и глупо себя чувствую, что люди наворотят какую-нибудь фигню, а я должна ей восхищаться. Ерунда какая-то, не понимаю, и все тут!

Помимо этого, мы успели зайти в Исакиевский собор, залезть на его колоннаду, посетить планетарий номер 1, посмотреть спектакль "Сон в летнюю ночь" в Балтийском доме (Шекспир, наверное, негодовал бы и ругался, что настолько все изменили в его произведении и настолько его осовременнили) и просто погулять по центру города. Конечно, мне не хватило, да и хочется приехать летом, когда есть больше возможностей осмотреть город.

Надеюсь, мы окажемся здесь в теплую погоду уже в ближайшем будущем)

6 notes

·

View notes

Text

Союз художников выступил против ликвидации муниципальной художественной галереи в Костроме

Интриганам не удалось раздуть конфликт между художниками и музейщиками. По сведениям Kostroma.News, в происходящей на глазах костромичей попытке рейдерского захвата муниципальной галереи роль главного инструмента была предназначена для областного отделения Союза художников России (СХР). Группа предпринимателей и «деятелей искусства», желающих завладеть принадлежащим галерее помещением площадью 637,4 кв м, неизменно прикрывалась ссылками на этот творческий союз. Возглавляемый Ириной Жабко «Департамент правды» заполнил костромские СМИ однотипными текстами, в которых личное мнение председателя отделения СХР Леонида Колодия-Тяжова и особо почитаемого местными чиновниками «художника-академика» Андрея Захарова выдавалось за якобы общую позицию всех костромских деятелей искусства. Однако на сегодняшний день отделение СХР объединяет 110 художников, работающих в разных жанрах и направлениях. И они не давали права выступать от своего имени ни троице «художников-академиков», ни Колодию-Тяжову, ни уж тем более скандально известной «любительнице грачей». На проходившем 20 июля круглом столе «Нужна ли Костроме муниципальная художественная галерея?» прозвучал решительный протест против уничтожения единственного в городе муниципального музея современного искусства. Скандальную ситуацию детально обсудили на состоявшемся 22 июля заседании правления отделения СХР. В результате официально принято обращение, в котором подчеркивается, что областной музей-заповедник, собственный выставочный зал СХР на улице Советской и муниципальная галерея на проспекте Мира «показывают творческие проекты различной художественной направленности, тем самым дополняя друг друга и отражая срез современного изобразительного искусства России». В СХР активно поддерживают инициативу губернатора Сергея Ситникова о создании выстав��чного центра областного масштаба, специализирующегося исключительно на традиционном реалистическом искусстве. Но при этом заявляют, что важно сохранить и существующую 27 лет муниципальную галерею, накопившую значительный опыт работы с различными новаторскими направлениями и молодежью. «Союз художников считает, что целесообразно сохранить Костромскую Муниципальную художественную галерею с её концепцией, но вместе с тем предлагает внести изменения в выставочные планы галереи в сторону увеличения количества выставок членов Костромского отделения Союза художников России», – говорится в открытом письме СХР. Директор галереи Вера Прямикова и её коллеги такую инициативу сразу же поддержали. В результате, в Учёный совет галереи по предложению СХР уже включили кандидата искусствоведения Татьяну Касторскую, заслуженного реставратора Костромской области Антонину Шувалову и художника Александра Королёва, ну а председатель отделения Леонид Колодий-Тяжов был включён в его состав ещё в прошлом году. В ближайшее время СХР представит на рассмотрение обновленного Учёного совета свои предложения по новым выставочным проектам. Таким образом, инициаторы ликвидации галереи лишились своего главного козыря – возможности прикрываться Союзом художников. Конфликт между художниками и музейщиками им раздуть не удалось. Остаётся вопрос: какая же площадка лучше всего подойдет для воплощения идеи губернатора Сергея Ситникова о создании нового областного выставочного центра для реалистического искусства? По мнению многих художников, выполненные в классических традициях произведения весьма органично смотрелись бы под сводами старинных торговых рядов – одной из главных достопримечательностей Костромы, притягивающей сотни тысяч туристов. Раньше торговые ряды контролировал директор ОГБУ «Наследие» Сергей Ревичев, связанный со множеством скандалов: от хитрой закупки новогодних гирлянд на 305 тысяч рублей до разрушения уникального архитектурного памятника в Солигаличе. Но теперь его наконец-то отправили в отставку, новое руководство «Наследия» пытается разобраться в запутанной ситуации с арендаторами и субарендаторами рядов и поэтому появилась возможность выделить там хорошие помещения для выставочного центра реалистического искусства. Эксперты уже давно призывают вместо унылых чебуречных и магазинов ширпотреба размещать в рядах объекты, привлекающие туристов. Но этот вариант далеко не единственный. Например, на круглом столе звучало предложение обсудить идею использования просторных залов Центра культурного развития, строящегося рядом с Парком Победы по нацпроекту «Культура», ведь их можно будет оборудовать по самым современным выставочным стандартам. Kostroma.News продолжит следить за развитием событий. Читайте новости Костромы без цензуры – подпишитесь на наш телеграм-канал. Read the full article

0 notes

Photo

4 мая - 75 лет исполняется Михаилу Михайловичу Шемякину (1943), советскому, американскому и российскому художнику, скульптору. Является лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Яркий представитель современного искусства, авангардных течений.

Родился в Москве в 1943 году. Он рос в оккупированной Восточной Германии, а вернувшись в Россию в 1956 году, поступил в художественную школу при Институте живописи им. И. Е. Репина Ленинградской Академии художеств. Был исключен из школы за несоответствие нормам соцреализма. С 1959 по 1971 год работал разнорабочим. Подвергался принудительному психиатрическому лечению, что в те годы было обычным делом для борьбы с диссидентами. В течение пяти лет работал такелажником в Эрмитаже. В 1967 году Шемякин основал группу художников «Санкт-Петербург». Вместе с философом Владимиром Ивановым он создает теорию Метафизического синтетизма, посвященную поискам новых форм иконописи, основанных на изучении религиозного искусства всех эпох и народов.

Памятник Петру I в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

В 1971 году власти выдворяют Шемякина из СССР. Он живет в Париже, а в 1981 году переезжает в Нью-Йорк. Уже в Париже он начинает устраивать выставки и публиковать работы своих коллег – российских художников и писателей-нонконформистов. Начатые в 1960-е годы исследования искусства выросли в коллекцию миллионов образов, структурированных по техническим, историческим и философским категориям. Эта работа принесла художнику пять почетных докторских степеней и послужила основой для создания его Института философии и психологии искусства. В 2000 году им учрежден «Воображаемый музей» в городе Хадсон, штат Нью-Йорк, где организуются выставки по темам исследований. В 2002-2003 годах Шемякин снимается в серии телепередач для российского канала «Культура».

В 1989 году началось возвращение творчества Шемякина в посткоммунистическую Россию – с первой, с момента высылки, выставки его работ. Впоследствии он продолжает выставляться в России. В Санкт-Петербурге устан��влены три его монумента: Петру Великому, жертвам политических репрессий и архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга. Шемякинская Сибела – Богиня плодородия – стоит в нью-йоркском районе Сохо. Вариант памятника Петру Великому демонстрируется в Нормандии. В 1998 году в Венеции в ознаменование двухсотлетия со дня смерти Джакомо Казановы установлен шемякинский монумент Казанове. «Диалог между Платоном и Сократом» – мемориал профессора Харольда Юкера – установлен в университете Хофстра в Хемпстеде, Нью-Йорк. В 2001 году в Лондоне открыт его монумент, посвященный трехсотлетию посещения Лондона Петром Великим, а в Москве – скульптурная композиция «Дети – жертвы пороков взрослых». В 2003 году открываются его памятник Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге и композиция «Царская прогулка» в Константиновском дворце в Стрельне.

Памятник жертвам политических репрессий (фрагмент)

Театральная деятельность Шемякина началась в 1967 году с постановки оперы Шостаковича «Нос» в студии Ленинградской консерватории. В 1990-е годы вместе с клоуном Вячеславом Полуниным он устраивает шествия и зрелища в Санкт-Петербурге, Москве и Венеции. В 2001 году в Мариинском театре Санкт-Петербурга Шемякин ставит свою версию балета Чайковского «Щелкунчик». В 2005-м году ставит новый балет по мотивам сказки Гофмана «Волшебный орех» — со своим либретто и оформлением, с оригинальной музыкой Сергея Слонимского и хореографией Донвены Пандурски. В 2007 Михаил Шемякин организует «Посольство Петра Великого» на площади Сан-Марко в рамках программы Венецианского карнавала совместно с Антоном Адасинским, Вячеславом Полуниным, Александром Мирочником и сотрудниками Мариинского театра. Открылась выставка «Михаил Шемякин: 40 лет спустя. Театр и Метафизика» в Новосибирском государственном художественном музее.

В 2008 году состоялось открытие памятника Владимиру Высоцкому в ��амаре. Выставки «Театр и Метафизика» показывается во Владикавказе (Северная Осетия), в Ханты-Мансийске и в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А.Коваленко. В этом же году художник организует представление «Посольство Петра Великого» в петербургском Манеже.

В 2009 году Михаил Шемякин награжден Президентом РФ Д.А. Медведевым Орденом за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничество и развитие культурных связей c Россией. Тогда же открылись выставки: «Михаил Шемякин: Петербургский метафизик» в редакции журнала «Звезда» в Санкт-Петербурге и «Михаил Шемякин: возвращение пушкинской «Русалки» во Всероссийском музее им. А.С. Пушкина «Мойка, 12». Начиная с 2009 года дважды в год Михаил Шемякин организует в своем Фонде в Петербурге выставки из цикла “Воображаемый музей Михаила Шемякина. АНТОЛОГИЯ ФОРМ”.

“Дети — жертвы пороков взрослых”

В 2010 году Михаил Шемякин с хореографом Кириллом Симоновым создает новую версию балета Делиба «Коппелия» для Литовского национального театра оперы и балета в Вильнюсе (Литва), открывает монумент «Жертвам террора» во Владикавказе (Северная Осетия) и выставку «Фарфоровый театр Михаила Шемякина» в рамках года Франции в России в Париже.

В 2011 году были показаны выставки: «Шемякин и Высоцкий. Две судьбы (иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого)» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, «Михаил Шемякин: эскизы к балетам» в Тель-Авиве (Израиль), «10 лет Щелкунчику» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Начиная с 2011 года ежегодно представляет выставки из цикла “Воображаемый музей Михаила Шемякина. АНТОЛОГИЯ ФОРМ” в Северо-Кавказском филиале музея искусств народов Востока. В этом же году выходит книга «Две судьбы», написанная Михаилом Шемякиным и посвященная его дружбе с Владимиром Высоцким.

В 2012 году Михаил Шемякин – Главный художник Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», проходящего в Москве на Красной площади. Были показаны выставки: «Шемякин и Высоцкий. Две судьбы (иллюстрации к стихам и песням Владимира Высоцкого)» в Строгановском дворце ГРМ в Санкт-Петербурге; «Михаил Шемякин: Рисунки в стиле «Дзен» в Государственном музее Востока в Москве.

В 2013 году открылись выставки в Санкт-Петербурге: «Тротуары Парижа» в Мраморном дворце ГРМ и «Михаил Шемякин. Мир, скрытый в каплях воды» в музейном комплексе «Вселенная Воды».

Монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории»

В 2014 году состоялось открытие памятников: «Человек-часы» в Щелково, Московская область и «Жертвам забытой войны, изменившей ход истории» в городе Гусеве. В этом же году Михаил Шемякин принимает курс живописи в Воронежской государственной Академии искусств.

Диапазон, в котором работает Михаил Шемякин, весьма широк: от рисунка до монументальной скульптуры, театра и кинематографа. Тематика его творчества тоже разнообразна: от театрального гротеска до метафизических изысканий.

Работы Шемякина украшают постоянные экспозиции многих музеев в США, России, Франции, Польше и стран СНГ.

#библиотека боголюбова#библиотека искусств#библиотека#библиотеки москвы#департамент культуры#михаил шемякин#скульптор#юбилей#тамблер#русский тамблер#блог#книги#bogolubovo#library#moscow library#mihail shemyakin#sculpture#tumblr#russian tumblr#blog posts#books#bookblogger

8 notes

·

View notes

Text

В 2011 году в Москве в Мультимедиа Арт Музее проходила первая большая выставка “Арте повера”, представившая наиболее значительных и статусных авторов, связанных с этим видом искусства (Пеноне, Пистолетто, Мерц, Кунеллис). Я в свое время побывал на ней несколько раз. А на открытии столкнулся со своим знакомым, координатором выставки “Арте повера в Москве” Михаилом Красновым, и нам удалось немного побеседовать. Интервью - редкий жанр на artnotes, но в преддверии моей открытой лекции на эту тему (см. ниже), думаю, можно вспомнить подобный опыт.

Напомни, пожалуйста, как точно называется твоя должность?

Сотрудник международного отдела. Координатор выставочных проектов.

И что входит в твои обязанности?

Контакты с зарубежными партнерами, художниками. Координация выставок, включая подготовку выставок, оформление необходимых документов, разрешений, приезд кураторов, координация монтажа.

Что тебе нравится больше всего в твоей профессии? И что ты бы назвал ее минусом?

Организация каждой выставки, в принципе, происходит по схожей схеме, но по факту каждый проект – это совершенно самостоятельная история, где каждый известный этап приходится преодолевать как в первый раз. Это и плюс и минус.

Расскажи о статусе нынешней выставки «Арте повера в Москве». Лично я ее очень ждал, так как наконец у меня появилась возможность увидеть вживую то, о чем я уже несколько лет рассказываю студентам в рамках своего курса «Проблемы современного искусства».

Выставка проходит в рамках официальной программы Года Россия-Италия 2011. Это первый показ арте повера в России. Кстати, некоторые специалисты, в том числе и зарубежные, были удивлены тому, что такие нестандартные произведения проделали путь до Москвы.

Арте повера - достаточно специфический вид искусства, не у всех вызывающий понимание. Как ты к нему относишься, к концептуальному искусству вообще?

Честно признаюсь, многое из современного искусства приходится познавать и открывать для себя непосредственно в процессе работы. То же самое можно сказать и про выставку арте повера. Что же касается моего личного отношения, то я, прежде всего, отмечаю для себя теплоту и живость этих произведений. Кураторы видят в них даже параллели с классическим европейским искусством. Я же отмечу лишь традиционную для Европы изящность, даже в таких нестандартных формах. Наверное, арте повера, как и многое в современном искусстве, важно понимать не просто отвлеченно, а в контексте развития искусства в целом. Ведь каждое новое направление – ��то некий протест против существующего порядка. Следующим же этапом, вполне возможно, может оказаться переосмысление и возврат к более ранним формам. Поэтому людям, ориентирующимся в вопросах истории (современного) искусства, наверное, легче определить значимость и место того или иного произведения. С другой стороны, куратор московской выставки арте повера Беатриче Мерц в одном из своих интервью сказала, что произведения арте повера нужно воспринимать следующим образом: сначала чисто визуально и эмоциально, то есть почувствовать прямую энергетику работы, а уже только потом приступить к прочтению аннотаций и комментариев, пытаясь понять «а что же этим хотел сказать автор?».

Каким образом МДФ (Московский Дом фотографии) постепенно стал территорией актуального искусства, выйдя за рамки музея фотографии? Кто и что были инициатором этого?

МДФ – это уже достаточно известный бренд в России и за рубежом. Но немногие, наверное, знают, что уже почти 10 лет как официальным названием музея является «Мультимедийный комплекс актуальных искусств». В состав этого комплекса входят Московский Дом фотографии, Московская школа фотографии и мультимедиа им. А.Родченко и с недавних пор Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ). Под вывеской последнего как раз и проходят проекты современного искусства. Конечно, инициатором подобного преобразования была Ольга Свиблова. Но это решение было продиктовано скорее требованием времени. Музею необходимо было расширить сферу своего охвата и соответствовать запросам современного искусства, которое зачастую существует не просто как отдельные виды, а как их сочетание. Фотография, например, сегодня может существовать и как фотография в классическом «печатном» понимании, и как часть инсталляций, проекций, видео-арта и т.д. Многие современные художники сегодня используют одновременно различные изобразительные медиа и работают на стыке самых разных видов искусства.

Делает ли МАММ что-нибудь для популяризации русского искусства за рубежом?

Конечно. Зарубежная деятельность ничем не уступает столичной и внутрироссийской. МДФ / МАММ регулярно участвует в крупнейших событиях зарубежной культурной жизни: месяцы фотографии, фестивали, биеннале… Также проводятся самостоятельные выставки. Основной акцент, с одной стороны, делается на знакомство зарубежного зрителя с классиками русской фотографии. Так, например, выставка Александра Родченко показывалась и показывается во многих европейских культурных центрах, только что выставлялась в Бразилии; или Дмитрий Бальтерманц, чья выставка в данный момент проходит в Бильбао. В конце прошлого года в Париже была организована большая выставка русского авангарда «Мутирующая утопия» (Лисицкий, Малевич, Рождественский, Пепперштейн и др.). Параллельно с этим наш музей открывает миру имена современных и молодых российских фотографов и художников, представляя их работы на фестивалях и различных биеннале (АЕС+Ф, Владимир Мишуков, Георгий Первов, Тим Парщиков, Юлия Мильнер, Иван Михайлов). Стоит отметить крупную выставку современного российского искусства «Russian dreams» в Bass Museum, Майами, или участие Ольги Свибловой в качестве куратора Российского павильона на Венецианской биеннале в 2007 и 2009 гг.

Что ж, замечательно. Среди моих студентов много фотографов, пожалуй, чересчур много… Однако есть и действительно талантливые люди. Поддерживает ли как-нибудь Московский дом фотографии молодых фотографов, есть ли возможность контакта?

Да, это общая тенденция. Фотография сейчас стала очень доступным и популярным видом творчества и досуга. Что касается МДФ, то, как я уже сказал, существует Московская школа фотографии и мультимедиа Родченко (http://www.mdfschool.ru). Это не просто курсы для желающих расширить свои знания и навыки в фотографии. Это вполне серьезное учебное заведение с конкурсом, высококлассными преподавателями, дипломными работами… Кроме этого, нашим музеем уже много лет подряд проводится конкурс «Серебряная камера» на лучший фоторепортаж о Москве (номинации: Лица, События и повседневная жизнь, Архитектура). Любой желающий может представить свою серию фотографий на это конкурс.

7 notes

·

View notes

Photo

SOUND: https://www.ruspeach.com/en/news/14545/ Музей Эрарта расположен в Санкт Петербурге. Это крупнейший частный музей современного искусства в России. Ежегодно Эрарта проводит более пятидесяти временных выставок в области современного искусства, моды и дизайна. Erart's museum is located in St. Petersburg. It is the largest private Museum of Modern Art in Russia. Annually Erarta holds more than fifty temporary exhibitions in the field of the modern art, fashion and design. искусство [iskusstvo] - art www.ruspeach.com

1 note

·

View note