#アート・バイブル

Explore tagged Tumblr posts

Text

THE ART SPIRIT 2

こんにちは😃

今日は前回予告したように、私のバイブル😎 アートスピリットからの引用です。

引用する前に少し断っておくと、この本は美術教師で画家の “ヘンライさん” の生徒さんが、ヘンライさんの授業中の言葉や出した手紙、寄稿した文章などをまとめたものなので、硬い文章の中に馴れ馴れしく、君!こうしたまえ!的に呼びかけてくるところがあったりします。え?😱 急になんすか?!と、ビックリしないようにお願いします🙏

ではちょっと長いけどザーッと出てきた順に並べるので、引っかかるとこだけでも何か感じていただけたら嬉しいです🤭 さっそく始めましょう!

芸術を学ぼうとする人びとの苦労は並大抵のものではない。それに向きあう勇気とスタミナをもつ人はめったにいない。いろいろな意味で、孤立することを覚悟しなければいけない。人は共感を求め仲間をほしがるものである。一人でいるよりも、仲間といるほうがずっと楽だ。

だが、一人になって初めて、人は自分をよく知り、成長できる。大勢に囲まれていたら、成長が止まってしまう。これには犠牲がともなう。成功を手に入れたとしても、人は生涯その成功を楽しむと同時に、何かを失わなければならないのかもしれない。

自分の正直な感情を大切にし、見過ごさないこと。われわれがここにいるのは、誰かがすでになしとげたことをなぞるためではない。

芸術を学ぶ者は最初から巨匠であるべきだ。つまり、自分らしくあるという点で誰よりも抜きんでていなければならない。いま現在、自分らしさを保っていられれば、将来かならず巨匠になれるだろう。

作品にとりかかるチャンスを何度も経験することの価値を見くびってはいけない。着手できない者は完成もできないのだ。

私がいいたいのは、集団で動くなということだ。

自分の考えを自分の考えだと確信できる強い人間はめったにいない。

考えることなしに、人はどこへも行けない。自分のしていることについて考える時間もないほど忙しさに追われている人びとは、いくらがんばっても無駄な努力である。

人間には二つの階級がある。その一方は、アイデアをもち、たぶんそれを心から信じているが、「成功」を手に入れるために、それを修正する。もう一つの階級の人びとは、信じられるアイデアをもったら、最後までそれを信じとおす。成功しようが失敗しようが、関係ない。

先にあげた階級は、世間の大多数を占める。そして、彼らはみな奴隷である。第二の階級だけがこの世における完全な自由人である。

私は生計の資としての芸術に興味はないが、生きる方策としての芸術には興味がある。それはすべての学問にとって最も大切なことである。あらゆる学間はそのためにある。

芸術家とは、生きようとする人びとである。審査に通ろうとすること、気に入られようとすること、売れること、日々の暮らしの糧を得るために汲々となること、社会で勝ち抜くために有効な賞を得ようとすること。もちろん、これらはじつに過酷な重荷である。奴隷になった者は���副産物にしか目を向けられない。そのような副産物は哀れなものである。なぜなら、副産物は自分から何かを生み出すことができないからだ。

自分が本当は何が好きなのかを知るのは簡単なことではない。このことについて、自分を騙しながら一生を送ってしまう人も大勢いる。

自分を知ることは、なかなかむずかしい。

われわれの社会は、目先の流行にさからっても自分らしさを追求する人が大多数という段階には、まだ達していない。

ありったけの勇気をかきあつめ、思うままに進みたまえ。

他人から学ぶことは多いが、自分から学ぶことのほうがずっと多い。

自分を知ることは大変な仕事である。完全にそれができたという人はいないだろう―しかし、それに挑戦することは進化の道筋に欠かせない。

人はしだいに自分のことをよく知るようになり、自分らしい行動ができるようになる。だがそのためには、自分を謙虚に評価しながら、たえず努力をつづけなければいけない。

一人ひとりが手がけるすべての仕事の中に存在する、人生という芸術だ。それは絵画にかぎらず、なんであってもよい。

自分らしい成長ができなければ、絵を描くことには―それに、はっきりいって、生きることそのものにも―まるで意味がない。

もちろん、自分の道を行くのは楽なことではない。受けた教育のせいで、われわれはつねに道から逸れがちにもなる。だが、この闘いには価値があり、ついに成功をかちえたときには喜びがある。

結局のところ、目的は芸術を作りだすことではない。人生を生きることが目的なのだ。人生を十分に生きた人びとがあとに遭したものがあるとすれば、それが本物の芸術である。

大切な問いかけとは、これだ―「本当に価値あるものは何か?」大多数の人びとは自分自身に対して、まじめにこの問いかけを投げかけようとしない。そして、この問いにまじめに答えようと努力することもできない。

芸術は自分と無縁のものではなく特別なものでもないという考えが身近になれば、われわれはもっと幸せになるだろう。芸術は生きている人間のなかからおのずと生まれるものである。生きていることこそが重要なのだ。

いま現在、自分自身でいなさい。明日まで待つことはない。いまこのときに自分の主人でいられる人間が、明日も自分自身の主人でいられるのだ。

芸術家は、芸術家であろうと決意したとき、そのスタート地点からすでに一人の巨匠である。巨匠とは、自分がもっているものを活用する人びとである。

あらゆる譲歩は嘘である。

…何かお気に入りはありましたか?

強い単語を使って言い切るスタイルにビックリするところもあってなかなか挑発的ですが、私はシンプルでまっすぐな主張に感動しました。

他にも良いところがたくさんあるというか本まるまるすごいのですが、今回引用したのは

・他人の影響を受けずオリジナルを貫くこと

・自身に対して好奇心を持ち続けること

・生活のあらゆるところに自分の美学を持ち込めること

こんなことを主張している箇所たちです。

このほかにも、自分なりの美を見つける目を鍛えること、何度でも再スタートできること、批評にめげずに信じて続けること、教育やテクニックに染まりすぎないこと、お金に魂を売らないことなどのアドバイスがあり、この本はクリエイティブな方々に響く言葉の羅列です。

解説にはデビッドリンチ監督以外にも、たくさんのアーティストがこの本の読者であり直接の教え子であることが書かれています。

そんな世界中のアーティストのバイブルである “アートスピリット”。とてもとても良かったです📕

この引用達もあなたのさらにあなたらしい変化へのインスピレーションとなりますように☆彡

私も色々がんばります✊(いつものざっくり決意😅)

ではではお読みくださりありがとうございました🙏

(引用)

ロバート・ヘンライ 他2名

アート・スピリット

真っ赤なカバーのかっこいい本なので枕元などに置いておくインテリアとしても素敵です✨

0 notes

Text

テレビ大阪のドラマ「地球の歩き方」が、釜山国際映画祭 アジアコンテンツ&グローバルOTTアワード2024の「リアリティ&バラエティ部門」最終候補作品としてノミネート!

テレビ大阪にて2024年1月から3月にかけて放送された、ドラマ「地球の歩き方」がこの度、16の国と地域から201作品が集まった釜山国際映画祭 アジアコンテンツ&グローバルOTTアワード2024の「リアリティ&バラエティ部門」の最終候補作品としてノミネートされました。10月6日に最終の受賞が発表される予定となっています。 ドラマ「地球の歩き方」は「海外旅⾏のバイブル」的な存在として⻑年愛されてきたシリーズ「地球の歩き⽅」とコラボレーションした作品です。「地球の歩き⽅」編集部から、特集��ージを作ってほしいと依頼を受け、三吉彩花 森山未來 松本まりか 森山直太朗ら4人の芸能⼈ライターが現地スポットを⾃らの⾜で巡り、その国の新たな魅⼒を発⾒し、オリジナル特集ページを完成させていく新感覚・海外旅ドラマです。 三吉彩花 韓国「名物オモニ特集 ソウル~チェジュ島」編 森山未來 タイ「アート特集…

0 notes

Text

雑食

本はキリスト教のバイブルからマルキ・ド・サドから夜のみだらな鳥、仏典や葉隠、ドンキホーテや源氏物語、哲学はソクラテスの謂をものしたプラトンからカント、ハイデガー、そこから派生する戦後の哲学、挙句ドゥルーズまで行き、フーコーは書籍として購うには高すぎるから無理。ピンチョンも同様だが、ピンチョンは正直読む価値がないと思っている。チョムスキーやソシュールにたどり着きはしたものの、翻ってウィトゲンシュタインに戻ると、ロゴスの限界に到達するものの、そこを開くのはロゴスではなくポエジーで、詰まるところ自分の宝物はヴェイユの『重力と恩寵』である。「重力」と翻訳されているが、とどのつまり、「のしかかってくるもの」という意味だと勝手に解釈している。意味の広さを単語に託した。最近の日本文学で芯食ってるのは村田沙耶香とか川上未映子だと考えていて、村田沙耶香は現実に疑義を呈し、川上未映子はそれでも生きてるんだから、と引き戻してくれる。町屋良平の初期はただの青春懐古かと読み取れたが、最近の長編作品は危険物だ。読むと考えることをやめながら喰らってしまう。人間であるということと文学の中ではロゴスの囚人であることを突破しようとしているような。さらに、暴力描写の鮮やかさは美しくなく、純粋な暴力だ。で、それをただ笑い飛ばしてきた存在が町田康だと思う。町田康は面白すぎる。ただサービス精神がたくさんある。『ギケイキ』はもう爆笑ですよね。「インディーズの僧侶」とか彼にしか考えつかない。明治以降の文学は、夏目漱石の門下以外は、結局いまおじさんの苦労話を「それ本にしたらいいですよ!」とお世辞を言うぐらいの作品だが、いまのそう言うお世辞よりも作者の苦悩は深かった。池井戸潤や百田尚樹のノスタルジック・ポルノ感。端緒は司馬遼太郎だと思うが。SFも好きだけども、未来予想図にとどまる。で、日本のナンセンスなSFが、「日本しかできないやり方だなあ」と思うし、というか『竹取物語』はSFチックだ。だって宇宙人の話じゃん、あれ。社会哲学は全般的にあんまり好きじゃない。サルトルが社会哲学に頭を開くと、コミュニストになってしまった。社会哲学が機能したのは啓蒙主義時代のモンテスキューまででは?と思うし、そのあとの構造主義や抜け出そうとするベクトルとか、ここまで書くと翻ってガッチガチに固まったキリスト教から抜け出したかったルターやカルヴィンの宗教革命に戻る。哲学の母は神学だったのだ。体系にすれば、時代は巡る、としか申し上げられず、あとは中南米の混沌から真実らしさを紡ぐやり方は、素敵だなあと思う。意識の流れ手法を扱いきれたのはヴァージニアウルフだけで、あとはただの実験にしかならなかった。『ユリシーズ』の退屈。

グレゴリオ聖歌を参照してマイルスはモードジャズを演奏し、クラシックはWW2以降発達していないように思う。ガーシュウィンは頑張った。ジャズからロックへ、ロックはバンドの不満を訴え、フォークソングは叙情であれば、パンクは叙事だと思う。そこからだんだん発展して、今度はポップスに至るが、ポップスは聞いてて楽しいけどよく読むと叫びだ。アニソンは知らん。テンションコードマシマシの二郎系だと思っている。アイドルソングは……秋元康が何を考えてるか、ってことだ。マリリン・マンソンの後を継いでしまったのがビリー・アイリッシュだと勝手に思っていて、マリリン・マンソンは過激さゆえに嫌悪されたが、そこをうまいことやったビリー。しかし彼女はSheであるゆえになんぼでも何もかも言われている。テイラーはまあ、頑張ってね、としか。向井秀徳から確実にtricotに受け継がれたものはある。あとは優しさとしてヒゲダンが割と説法に近い音楽をやっていて、あとヒップホップは本当に、「今まで言ってこなかったけどよ」と中指を立てている。海外のヒップホップに関してはもうちょっと規模が大きいので抗争に近いかと思います。

いわゆるアート(この言い方が嫌いだ)は、今やスプレーアートが主流で、バスキアやバンクシーが音のしない反抗を示している。そもそも絵画作品は反抗的であり、ルネサンスでさえ、あの群れは過去への反抗、印象派は才能への反抗、そこからさらに美しさへの反抗。宮廷画家が異常に美しく書いた人物は、本当にその人が美しかったか、嫌味だったらしい。ピカソは現実を抽象化し、そのあとの抽象画は実験に実験を重ね、ダダイズムの一派はどちらかというと実験するあまり本質はなかったように思う。岡本太郎は本質があったかと。で最近は美術にトマトソースかける、みたいなやつがあるけれども、別段それを岡本太郎がやられたって怒ることはないだろう。彼の作品を見に来た男の子が転んで壊したとき、岡本太郎は「いずれなくなるからな。仕方ないよ」と。

映画は語れば終わらなくなる。では。

1 note

·

View note

Text

①#誕生

②#洗礼

③#変容

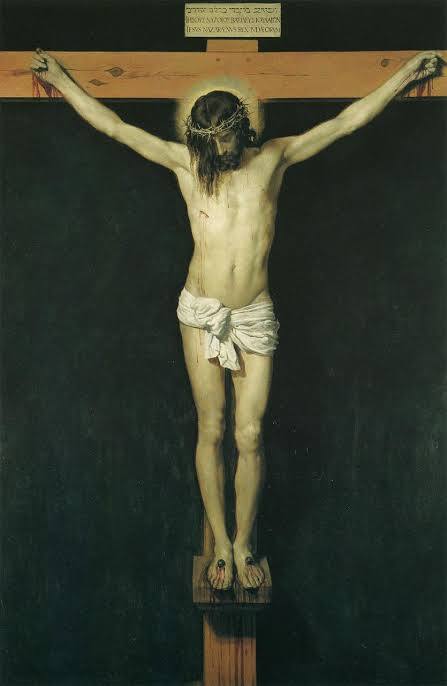

④#十字架 #キリスト(救世主) #阿羅漢果

⑤#復活 #アデプト(大師)

⑥#昇天 #チョハン

⑦#宇宙意識 #マハ・チョハン

⑧#三昧 #ダルマ・プルシャ

⑨#計算 #カルキ・アバター

#霊的梯子 の #象徴的 #外的顕示

#イニシエーション(通過儀礼)

①#誕生、②#洗礼、③#変容、④#十字架

第①段階 #キリスト意識 の誕生

第②段階 #アストラル体 の支配

第③段階 #聖霊(マインド) ー①#モーゼ ②#エリヤ ③#イエス

第④段階 #コーザル体(魂の媒介)の処分ー魂に対する器の供物

2人のキリスト

#イエス・キリスト と #キリスト・マイトレーヤ

第⑤段階 #アデプト #ADEPT (#大師)魂と神秘的な御霊による復活

第⑥段階 #チョハン 雲の上の #光の船 ー神の御国ー宇宙船

第⑦段階 #マハ・チョハン #宇宙意識 ー夢現での宇宙旅行

第⑧段階 #ダルマ・プルシャ #不滅の法則

🔯#召喚魔法

火🍓小室哲哉🔥大日如来ー①灼熱・ 厳冬

水🍏小林武史🚰阿閦如来ー⑥夢見る理想

風🍈MOZART🎐弁財天ー④探究する旅人

地����坂本龍一🌽虚空像菩薩ー③情報の保存

水💊久石譲🍧不空成就如来ー⑤冷たい知性

闇🍇BACH🧘宝生如来ー⑦霊と物質の魔法

光🍊CHOPIN 📱釈迦如来ー②素粒子の光

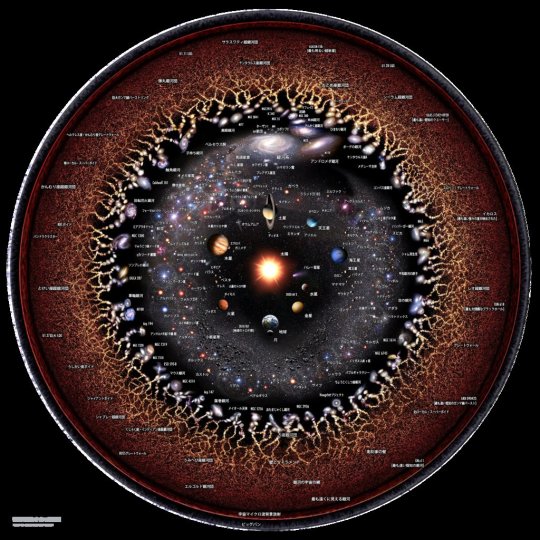

第五段階

大師ADEPTでさえシリウスに行けば、初心者の様なものである。其処での進化は早いので、自分以外ほぼ全員が神の様な存在である。マイトレーヤは地球上で第七段階を受けられ神の様な存在であるが、霊的進化には途方もない時間が係る。人類には理解できない『原因と結果』の法則を知っている。

シリウス

人間が理解の遠く及ばない『運命』や『全存在』の『霊的青写真』が其処にはある。データDATAサイエンスや宇宙のホロスコープチャート『アストラル体』の分析、光線構造に依る覚者方や高段階の弟子イニシエートの設計が行われている。現実の運用を『地球奉仕の道』の覚者方が助力している。

普遍と具体

覚者方によっては其々個性があり、活躍する分野も多岐に渡り、まちまちであるが、大分すれば、覚者方の興味の対象は哲学、芸術、科学に要約できる。真我の能力ではない多言語や数学などの言語領域の取得の能力は個人の能力と努力に依るものであり、個性(パーソナリティ)の素養に依るー。

0 notes

Text

2022年12月11日

【新入荷・新本】

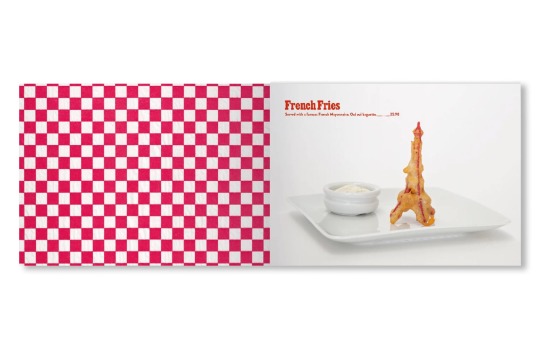

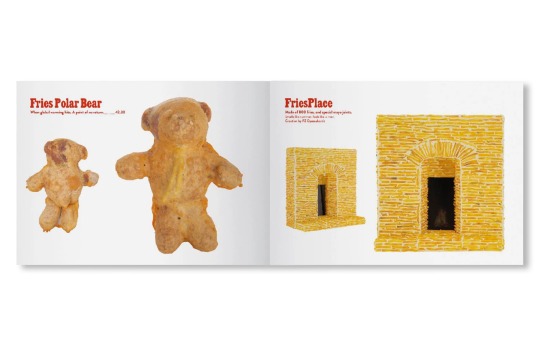

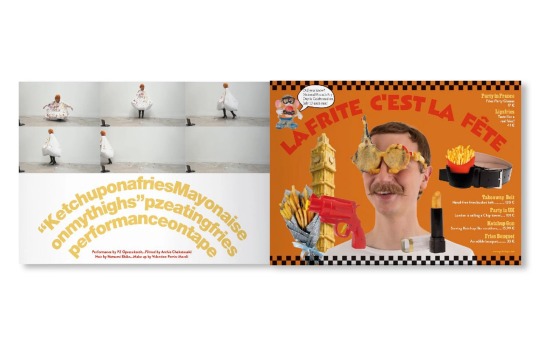

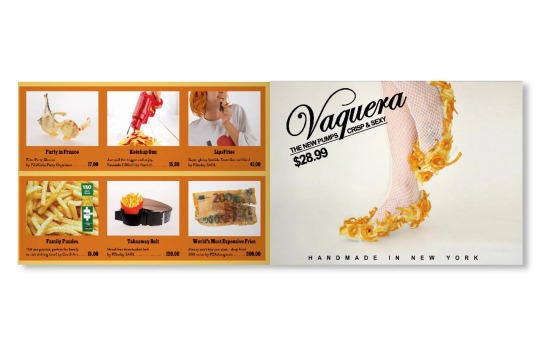

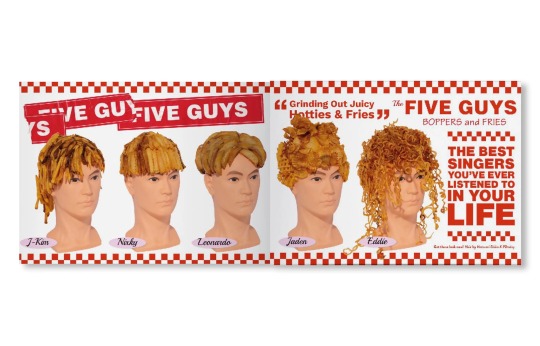

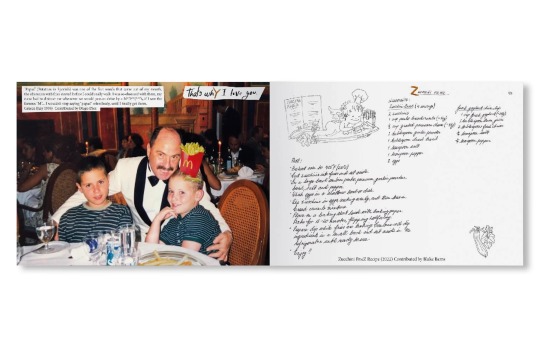

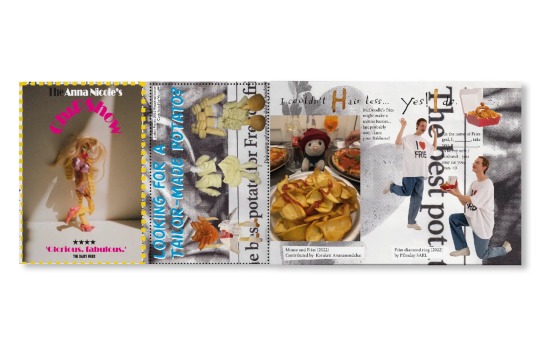

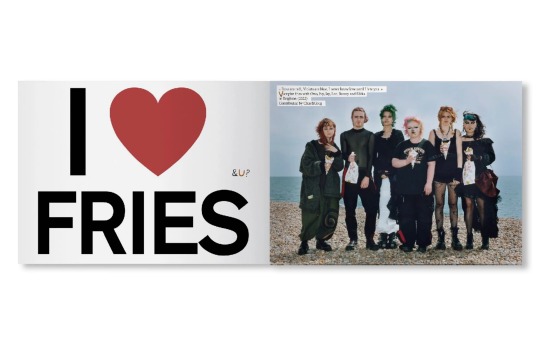

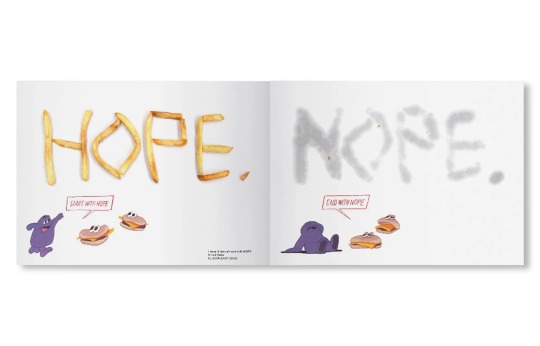

PZ Opassuksatit Fries Book, Same Paper, 2022

Hardcover. 140 pages. 240 x 170 mm. Color. Limited edition of 500 copies.

価格:7,700円(税込)

/

パリを拠点に活動するタイ人アーティスト兼アートディレクター、PZ オパスカサティット(PZ Opassuksatit)の作品集。作者は、紙媒体や電子媒体、衣服、アクセサリー、写真、映像、オブジェや彫刻、インスタレーションなど、様々な媒体を行き来しながら活動している。作者の作品は、消費、食べ物、衛生、愛、セックス、日課など、日常的なものを観察し、衝撃を与えることによって、物事がどのように、そしてなぜ起こるのかに焦点を当てている。様々なメディアを通して、不条理やユーモアを強調、あるいは大げさにして、そのような出来事がどのようにアートとして作り替えられるかを考えることで、これらの疑問や観察を映し出している。

「ヘルムート・ラング(Helmut Lang)」、「マーク・ジェイコブス(Marc Jacobs)」、「ダブレット(Doublet)」、「ヴァケラ(Vaquera)」、「ヴァージル・アブロー(Virgin Abloh)」など、様々なアートやファッションのプロジェクトでコラボレーションを行った作者は、過去にパリの「トレーディングミュージアム(Trading Museum)」や「ドーバーストリートマーケット(DOVER STREET MARKET)」の世界各地の店舗で作品を展示した。

本書は、作者曰く「全年齢向け」のフライドポテトの「バイブル」であり、フライドポテトの物語、豆知識、世界をユニークで、楽しく想像溢れる方法で語っている。中には「パッフライ」、「ハッシュブラウン寿司」、「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」、「ファイアープレース」、「全長150メートルのフライドポテト」など、すぐにでもどこかで出現しそうな架空のメニューも収録。

本書は、フライドポテトの育て方、切り方、食べ方など、作り方のコツも紹介。また、セレクトショップ「コレット(Colette)」創設者のサラ・アンデルマン(Sarah Andelman)、イギリス人フォトグラファーのナディア・リー・コーエン(Nadia Lee Cohen)、香港生まれでイギリスを拠点とするフォトグラファーの「ジョイス・NG(Joyce NG)、アーティストのガブ・ボイス(Gab Bois)、ファッションブランドの「ダブレット(Doublet)」や「ヴァケラ(Vaquera)」韓国人イラストレーターのsoon.easyなど、フライドポテトを愛する人たちによるレシピやお気に入りのフライドポテトの店の情報も満載な一冊。

(twelvebooksによる本書紹介文)

Opassuksatit (a.k.a. PZtoday)! It is a 138 pages bible of fries which she quotes: “suitable for all ages book” will tell the stories, facts, and universe of fries in its most unique, fun, and creative ways. Not only you can find an imaginary (or could exist real soon somewhere) menu of fries like Padfrai, Hash-brown sushi, Fries me to the moon, Fireplace, or THE 150 meters long fries, etc.

This book also offers the facts and teaches you how to make the fries, from How to grow, how to cut, or how to eat them. Also if you looking for tips on “Recipes” and “Fave fries Locations” from contributors (slash fries lovers) like Sarah Andelman, Nadia Lee Cohen, JoyceNG, Gab Bois, Doublet, Vaquera, soon.easy and many more!

3 notes

·

View notes

Photo

* * "Stuff" 4雑誌の編集長達の好きなものを盛り込んだバイブル。 勉強になります! * * 笑 * * #Bible #2nd #Lightning #book #bookstagram #Lightning #Clutch #magazine #reading #monotone #monochrome #バイブル #編集長 #巨匠 #読書 #読完 #モノトーン #モノクローム #本好きな人と繋がりたい #本好きと繋がりたい #アート好きな人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 #ファインダー越しの世界 #読書好きな人と繋がりたい #読書記録 #アート #アーティスト #いいね大歓迎 #いいね歓迎 #フォロー募集 * * (Bible Life) https://www.instagram.com/p/ByUwBNYFdjm/?igshid=orprx6ofw0sm

#bible#2nd#lightning#book#bookstagram#clutch#magazine#reading#monotone#monochrome#バイブル#編集長#巨匠#読書#読完#モノトーン#モノクローム#本好きな人と繋がりたい#本好きと繋がりたい#アート好きな人と繋がりたい#ファインダー越しの私の世界#ファインダー越しの世界#読書好きな人と繋がりたい#読書記録#アート#アーティスト#いいね大歓迎#いいね歓迎#フォロー募集

0 notes

Text

2022/06/07

今日は休みだった。朝、ジュディスさんがclubhouseで開いたルームに入って少し話す。自分が今島田裕巳『オウム』を読んでいることを話したが、私の英語の拙さもあってうまく伝わったかどうか心もとない。ジュディスさんから見たら「そんな1995年のことをどうして今になってあれこれ考えているの?」と思われたのではないか。『オウム』はしかし、思った以上にいろいろなことを私に教えてくれる。村上春樹がオウム真理教に触れて作品世界をどう変化させかについて一章を丸々割いていて、私も春樹のファン(ハルキストというか村上主義者)として興味深く読んだ。

実を言うと、これまでの人生で一番たくさん読み返した本は村上春樹『ノルウェイの森』ではないかと思う。高校生の頃の私のバイブルだった。でも、どうしてそこまで村上春樹にイカれたのか今になってはよくわからない。ただ、彼の世界では外の世界に「僕」が違和感を抱いて(『ノルウェイの森』では60年代の日本の空気にのめり込めない「僕」の孤独を描いて)、そこから距離を置いて親密な女性との交際を楽しむ、その孤独感やわかりあえなさに惹かれたのだと思う��「僕」と外界、そして女性。この三者の関係から彼の作品を読み解けそうな気もする。

島田裕巳の分析では、80年代にバブル景気が到来し日本中が狂乱の時代を迎えたとある。マネーゲームの時代であり、物質主義の時代でもあった、と。私が物心付いた時はもうそんな時代は終わっていたが、90年代の混迷の中何を信じていいのかわからなくなって途方に暮れた人たちがオウムに流れていったその心理は私もわかる気がする。私の場合はオウムではなく村上春樹の小説に救いを見出したのだった。結局暮らし向きはよくならず、「失われた30年」と言われる時代を「さまよえる世代(ロスト・ジェネレーション)」として生きたわけだけれど……。

市の国際交流協会が催す英会話教室が始まった。私も参加する。そこでいろんな方と出会う。ALTの先生2人は英語も聞き取りやすく、さすが普段から教鞭を執るだけのことはあるなと唸る。私はいつも通り自分が自閉症/発達障害者であることを話す。ゆえに考え込んで会話の中に「間」を作りがちなこと……隣に座られた方は積極的に私に(日本語でではあったけれど)話しかけて下さった。おかげで楽しいひと時となる。参加者の中にイギリスの音楽に興味を持っている方がおられたので(私の子どもでもおかしくない年齢の人だったが)、私も「実はぼくもイギリスの芸術、特にバンクシーのアートやマッシブ・アタックの音楽が好きなんです」と話しかけてみようかととぼけたことを考えた。

0 notes

Photo

Sa-Rah店頭にて、ギャルリワッツオーナー『川﨑淳与』さんの本の取り扱いがはじまりました。 http://sa-rah-market.net/?pid=168091105 -------------------- 60、70は、花ならつぼみ。 80、90で花が咲き、 100になって実を結ぶ。 ------------------- ページを開くと、こんな心震える言葉からはじまります。 ファッション、アート、暮らすこと、旅すること。。。 何度読み返しても新しい発見の連続。 どの世代の方にもバイブルとして手元に置いていただきたい一冊です。 (Sa-Rah) https://www.instagram.com/p/CdP3xyXvqYp/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

いつも仕事にプライベートにお世話になっている季穂さんのハンドケアの書籍 "大人のハンド&ネイルケア " 仕事柄、一日に何度も手を洗い、手や指先を使うのでお手入れをしないとあっという間にボロボロに。。 ちょっと伸びてくるとぼかしたり、つまんだりとメイクで爪先が使えなくなるのでいつも短めデス。 ネイリストの方々はネイルアートが好きな方が多いけど季穂さんはちょっと違う。 私がある時、“こんなメンテナンスだけで毎月ごめんなさい〜” 季穂さん ”私はア��トよりもケアが好きなの”と もう何年も前から言っていたのを思い出しました。 ささっとさりげなくやっているのだけど何故か他の人に同じことをやってもらっても 一週間も持たない。。。何故か季穂さんにやってもらうとひと月はもつ縦に亀裂の入るわたしの中指の爪。 間違いなく、魔法の手をお持ちです。 そんなたくさんの爪や手をたくさん見てきたからこそのアイデアやテクニックが細かく丁寧に書かれてます😊 いつもだいたいベースコートを軽く塗るだけだけど今回は先日発売された「ゴールドリボン」を💅 この商品の価格の一部がNPO法人キャンサーネットジャパンに寄付され、小児がんの子供たちや家族のサポートのために使われるそうです。 ラメラメし過ぎない品のある綺麗なゴールドネイル✨ テクニックだけじゃなくていつも作る商品にもアイデアが溢れています。 ネイリストとして約30年。 ちょっと爪が整っただけでで気持ちも前向きになれる! そんな誰でもすぐ真似できて教科書のように丁寧に書かれた本。 美しさは手に宿る。 私にとっても永遠のバイブルになりそうな一冊。 季穂さん、いつもありがとね。 #uka #ukaが教える大人のハンドアンドネイルケア #世界小児がん啓発月間 #ハンドケア #ネイルケア #ゴールドリボン #goldribbon #cancernetjapan @instauka 季穂さんは昔からネイルケアが #ukaが教える大人のハンドアンドネイルケア #uka #ウカ #ネイルケア #ハンドケア # https://www.instagram.com/p/CTrtEUPFpUD/?utm_medium=tumblr

0 notes

Text

THE ART SPIRIT

こんにちは😃

突然ですがデビッドリンチ監督が亡くなられたそうです。皆様ご存知でしたか?

私はたまたま年末年始にリンチ監督が愛読していた “アートスピリット” という本を読んで、映画も見てみたいなぁと思っていたところなのでショックでした😞

おすすめの作品があったらぜひ教えてくださいませ!リンチ監督のご冥福をお祈り申し上げます🙏

さて、そのリンチ監督はこの “アートスピリット” をバイブルだとおっしゃっていたそうなのですが、これは私にとってもバイブルです😎

世界的な映画監督に乗っかるなんてとてもおこがましいのですが…やっぱりバイブルです😎

2回言う…笑

私のヨガクラスは “自分らしく” というのをテーマのひとつにしているのですが、このアートスピリットの本質にあるテーマも “自分らしく” と言うことなのです!

ヨガは自分教とも呼ばれていて、自分らしく生きようとする人の背中を押してくれる先人たちの知恵ですが、そんなヨガをされる方にはもちろん、クリエイティブなお仕事や趣味をお持ちの方、フリーランスで働かれている方にも学ぶところが多い本だと思うので、次回はこの本から少し引用してみようと思います。

(優しい方への注意)

この本はレビューを見ると意見が割れていて、ご自分の自由になるスペースが生活の中で少ない方のコンプレックスを刺激してしまう本かなぁと思います。

なので家族の人数が多かったり、会社員でえらかったり、逆に新人で監視の目がキツかったり、習い事の先生が厳しかったり、家業を継いでいたり、その他にも不自由、不本意に感じていることが多いと、この本を読んでイライラしてしまうかもしれません。

そういう方は生活を見直して、何か自分の好きなようにできるスペース(玄関の棚の飾り付けとか土曜日のランチとか、小さな事でいいと思います)を見つけてから読まれるといいんじゃないかな?と思います💡

この本を書いた画家で美術教師のヘンライさんは、解説によると実家が大金持ちです💰

しかし大多数の人は生活のために働く必要があるし、日本では自分らしくあることより自分を殺すことで居場所を確保している方、生活を支えている方がたくさんいらっしゃると思います。私ももちろんそうです!

特に優しい方にそういう皺寄せがいきがちだと思います。

なので、やっぱり読み始めてイライラしてしまったりネガティブに引っ張られてしまう方は読むのをやめてくださいませ🙏

今は自由が少なくても、いつかこうするぞ!という明るい気持ちになったりポジティブなイメージを持てる方だけに響く本だと思います。そしてそこに至るには、恵まれた環境のような運も多分に必要だと思うので、これを読んでイライラしてしまうことはこれっぽっちも悪いことではないというか、むしろ過酷な環境で頑張っている証拠かもしれません◎

とにかく強調したいのは、自分らしくあるのは素敵なことだけど、今自分らしくない状態でも生きてるだけでオッケーなんだということです💦 命、ブラボー👏って感じです…バカそう😅

では次回はアートスピリットから私がいいなと思ったところを本格的に引用していくのですが、今日も少しだけ引用して終わろうと思います↓

脱皮した蛇は、うまくやれば他の蛇の抜け殻にもぐりこむことができるかもしれない。

だが、そんなバカなことをする蛇はいない。

私はヘビではないですが😅、もし蛇だったら脱皮した後は皮も薄くて寒いし心細いのかなぁと思います。

だからといって良さそうな皮を見つけて入り込んだところでところどころ隙間が空くし、どんどん乾燥して剥がれていくし、良いことはないでしょう🐍

少しの間気を張って耐えればだんだん新しい皮が育って、それはきっと自分だけのものだからピッタリフィットする心地よいものになりそうです💡

…ま、脱皮したことはないから予想です😅

人間の私も何か大きな変化があった後は心細く感じてつい頼れる何かを探してしまいますが、自分に頼る方が後々の心地よさが違うのかもしれません。

今年は巳年なので私は私らしく、皆様も皆様らしく、さらに脱皮していけますように🐍 次回のブログもぜひお楽しみに♪

では、お読みいただきありがとうございました🙇♂️

(引用)

ロバート・ヘンライ 他2名

アート・スピリット

0 notes

Photo

Maurizio Cattelan All

2011年から12年にかけてニューヨークのグッゲンハイム美術館にて開催されたマウリツィオ・カテラン回顧展「ALL」にて完売となった展覧会図録の復刻版。 金色の型押しが施された革装ハードカバーで、薄い紙は古い教科書やバイブルのようなデザイン。80年代後半から現在に至るまで、カテランが手がけたほぼすべての作品が2段組のページで詳細に紹介されており、フルカラーの複製画とそれに付随する項目も掲載。 改訂版では、2016年にグッゲンハイムで開催される現在進行中の特別プロジェクトで、5年間の「引退」を経てアート制作に復帰したアーティストの姿が描かれている。また、表紙を一新し、展覧会「All」のインスタレーション画像を掲載。 ISBN-10: 0892075317, 13: 978-0892075317 p.259, 17.5 x 2.8 x 24.9 cm 2016/9/27

Maurizio Cattelan: All

0 notes

Photo

*m マコトです。 お店の下水道工事のため休業中。 営業自粛を兼ねて自宅でおこもり。 本当は、今頃フィンランドだったんですが、仕方ないですね。 そうは言っても状況は悪化するばかり。 このままお店をやっても良いのか? お店を維持するための固定費は? などなど、二人の精神状況も経済状況も悪化するばかり。 それでも、仕方ないですね。 そんな時は、コーヒーとアート。 コーヒーは、貫入が愛しいキルタのカップで。 アートは、永禮賢さんのbirds of silence 。 先日、表参道のエレファントさん @elephant_tokyo で開催中の 「KAJ FRANCK - GLASS DESIGN カイ・フランクのグラスデザイン展」で 買っちゃったんです。 永禮賢さんの作品を! これまたistut のバイブルである 小西亜希子さんの著書『カイ・フランクへの旅』から、 フォトグラファー永禮賢さん撮影の6種類の掲載写真のプリントが販売されているんです。 それぞれエディション5なのですが、エディション1をゲット! なんだかテンション上がってきましたよ。 展示の会期終了後の配送なので、到着が待ち遠しい。 #kajfranck #nuutajärvi #nuutajarvi #iittala #nuutajärvenlasi #finnishdesign #finnishdesigner #glassdesign #artglass #scandinaviandesign #scandinavianmodern #nordicdesign #midcenturydesign #midcenturymodern #北欧デザイン #ガラス工芸 #北欧ヴィンテージ #カイフランク #イッタラ #ヌータヤルヴィ #elephant_tokyo #tokyo #omotesando #表参道 #elephant_kajfranck #小西亜希子 #永禮賢 #カイフランクへの旅 #コーヒー #coffee https://www.instagram.com/p/B-a4RxNlhSB/?igshid=iu397qno5yn5

#kajfranck#nuutajärvi#nuutajarvi#iittala#nuutajärvenlasi#finnishdesign#finnishdesigner#glassdesign#artglass#scandinaviandesign#scandinavianmodern#nordicdesign#midcenturydesign#midcenturymodern#北欧デザイン#ガラス工芸#北欧ヴィンテージ#カイフランク#イッタラ#ヌータヤルヴィ#elephant_tokyo#tokyo#omotesando#表参道#elephant_kajfranck#小西亜希子#永禮賢#カイフランクへの旅#コーヒー#coffee

0 notes

Photo

ー好かれるべきは他人じゃないー Art is longing. You never arrive, but you keep going in the hope that you will. 『かっこいい』とか『かわいい』とか 結局全部他人が決めてるものだから、そんなのに振り回されていたらもったいない。 他人の評価に自分をゆだねるな。 動く基準は「かっこいい」と思えるか。 誰かを羨んだり、自分を蔑んだりする必要はない。 アートの世界も好き嫌いが当然あり、それを強要することはない。 自分自身がバイブル。 It’s impossioble liked by everybody. But It’s impossible disliked by everybody. 全員から好かれることは不可能 しかし、 全員から嫌われることも不可能 他人を変えることはできない。 自分が変わることで誰かが変わることはある。 反対に、誰かが変わることで自分が変わることもある。 「とりあえず」のつもりで行うことは永久に続くことが多く、 永久に続くと思ったことほど、その場限りで終わることが多い。 かっこいい今を生きよう。 #kakkoii #かっこいい #かっこよく #格好いい #好き嫌い #ニューヨーク写真 #かわいい #写真好きと繋がりたい #自己肯定 #とりあえず #好き #中澤利彦 #10代のバイブル #一度しかない人生 #羨む #蔑む #メトロポリタン美術館 #アート #メトロポリタン #MET #MetropolitanMuseum #followfollow4followback #art #NYtough #Seeyourcity #itsamazingoutthere #newyork_instagram #toshihikonakazawa #ilovenyc photo by @triangle_ny (The Metropolitan Museum of Art, New York) https://www.instagram.com/p/CZCJuydl4Aq/?utm_medium=tumblr

#kakkoii#かっこいい#かっこよく#格好いい#好き嫌い#ニューヨーク写真#かわいい#写真好きと繋がりたい#自己肯定#とりあえず#好き#中澤利彦#10代のバイブル#一度しかない人生#羨む#蔑む#メトロポリタン美術館#アート#メトロポリタン#met#metropolitanmuseum#followfollow4followback#art#nytough#seeyourcity#itsamazingoutthere#newyork_instagram#toshihikonakazawa#ilovenyc

0 notes

Text

ラディカルな意思のスタイル

ギャラリー冬青のギャラリストの湯本さんに薦められていたのに買って、しばらく手に取れていなかった本を読み始めた。 何度か書いたが、僕は映像依存が強く活字に対してはアレルギーとも言えるほど苦手意識を持っている(持っていたかな?)。 作家仲間の浦川さん、石井さんとともに勉強を続けていた2015年ごろに3人で大量に本を読み漁り、僕的にはホントそれまでの一生分読んだのではないかという位に読んだのだった。 それから本というものの、僕の中にも活字というものの存在意義が少しづつではあるが芽生え始め、それまでの読書感想文はTSUTAYAで借りたDVDを見て書くというスタイルから移行をしはじめたのであった。 そういう流れもあり、実践の中で経験してきたこと、考えてきたことを後になってから、本の中に「それその考え方であってますよ」という回答を見つけるということが多くなるのだ。 同じくギャラリストの湯本さんに薦められた中村信夫著「少年アート」などはまさにその典型であった。 京都造形のスクーリングで受講した築地先生の「フィールドワーク」という講義の事前課題がロラン・バルトの「明るい部屋」を熟読してくること!というものであった。 実際に読んでスクーリングに行くと何か「明るい部屋」に関する内容であるわけではなかったのだが、写真を学ぶ学生ならば必読でしょうと他3冊を含め紹介してくれた。 内容はともかくとしてシャーロット・コットン「現代写真論」、ウォルター・ベンヤミン「写真小史」、そして ロラン・バルトの「明るい部屋」 にスーザン・ソンタグ「写真論」ということだった。 その時点で、「現代写真論」 は僕らにとっては一時期バイブルのようによれよれになるまで繰り返し読んだ本であったし、ロラン・バルトの「明るい部屋」 は最初は難しかったが、2度目に築地先生のスクーリング前にしかたなく読み直してみたら結構わかると思えた。 新即物主義のパッチェの作品をバカにするベンヤミンの 「写真小史」はわりと面白く読んだ本であった。 その4冊のうち当時、唯一息苦しくなりあと少しで読了のところで断念したまま枕元にあるのが、 スーザン・ソンタグ「写真論」であった。 「創り手」という強い自我が邪魔をするのか?書かれていることがにわかには受け入れがたいと思えて仕方なかったのだった。 今読んでいるのは、そんな話を何かのタイミングでした時に薦められた本であった。 2004年にスーザン・ソンタグ没後、母校である京都造形芸術大学で追悼として行われたシンポジウムの記録の本「スーザン・ソンタグから始まる/ラディカルな意志の彼方へ」だ。 先日終わったばかりの東京藝術学舎の「対話型鑑賞術」をMOMAでスタートささせたアメリア・アリナス氏や、彼女の著書を翻訳し、日本で対話型鑑賞術をスタートさせた京都造形の福のり子先生などが登壇し、お話をされた記録だ。 現在、Seeson1で参加者が各自話をしたところまでが読み終わった。 Sesson1で最後に話をされたのが、福のり子氏で「写真論」と「他者の苦痛へのまなざし」というスーザン・ソンタグの2作の著書を比較紹介しながらその内容を読み解いていかれた。 「写真論」が読めそうな錯覚に陥る。 いや、たぶん今なら読めると思う。 読み進めていた当時、「批評」というものに対しての免疫力が弱かったのだろう。 自分じゃないのに、自分が責められている気持ちになっていたたまれなくなったというのが読み終えられなかった要因の一つだ。 僕の人生には結構起きることなのだが、タイミングというのは恐ろしいもので必要な時に運命かのように引く寄せられてくるものだ。 福のり子氏はその壇上で最初に述べている。 英語版の「写真論」の方はすごく明確にすばらしい文章で書かれていると… いい機会だから、英語で再チャレンジか? 今回読んでいる 「スーザン・ソンタグから始まる/ラディカルな意志の彼方へ」 で木幡和枝さんが説明した「ラディカルな意思のスタイル」ということの意味がとても素晴らしく感銘を受けたし、スーザン・ソンタグがどんな人物であるかを的確に表していた。 スーザン・ソンタグという人物がどういう人物でということまで知れた今、間違いなく読めると思うので、再チャレンジをしよう。

1 note

·

View note

Photo

* * "Stuff" 4雑誌の編集長達の好きなものを盛り込んだバイブル。 勉強になります! * * #Bible #2nd #Lightning #book #bookstagram #Lightning #Clutch #magazine #reading #monotone #monochrome #バイブル #編集長 #巨匠 #読書 #読完 #モノトーン #モノクローム #本好きな人と繋がりたい #本好きと繋がりたい #ファッション好きな人と繋がりたい #服好きな人と繋がりたい #ファインダー越しの私の世界 #ファインダー越しの世界 #読書好きな人と繋がりたい #読書記録 #アート #アーティスト #いいね大歓迎 #フォロー募集 * * (コレクション) https://www.instagram.com/p/ByWNAMuFC1g/?igshid=14lx1w7o26w0c

#bible#2nd#lightning#book#bookstagram#clutch#magazine#reading#monotone#monochrome#バイブル#編集長#巨匠#読書#読完#モノトーン#モノクローム#本好きな人と繋がりたい#本好きと繋がりたい#ファッション好きな人と繋がりたい#服好きな人と繋がりたい#ファインダー越しの私の世界#ファインダー越しの世界#読書好きな人と繋がりたい#読書記録#アート#アーティスト#いいね大歓迎#フォロー募集

0 notes