#丸の地

Explore tagged Tumblr posts

Text

世紀末に流行った銀髪長髪イケメン達……✨

#ユエ#玉藻京介#黄昏のプリンス#クンツァイト#殺生丸#ccさくら#地獄先生ぬ〜べ〜#キューティーハニーf#セーラームーン#犬夜叉#yue#Tamamo Kyosuke#kunzite#twilight prince#sesshomaru#ccsakura#jigoku sensei nube#sailor moon#inuyasha

878 notes

·

View notes

Text

Japan week 2 grab bag

In order, from Wednesday to Tuesday:

水 A beautiful shrine with a grisly backstory: Akama-jingû in Shimonoseki is dedicated to an emperor who died aged 8

木 The JNR class 581 was a train that could convert from day express services into a sleeper train.

金 Kumamoto castle in the wet

土 Why did the kappa cross the street? Tanushimaru, hat tip to @emmyinjapan whose post inspired me to have a look

日 One of the Seven Hells of Beppu: the blood pond, naturally tainted red. (Is "bloodbath" a better name?)

月 Passing Sadamisaki lighthouse on the ferry between Kyushu and Shikoku

火 Gauge-changing but not game-changing: Shikoku's attempt to get on the Shinkansen didn't get past the prototype stage.

#Japan#Shimonoseki#Akama-jingu#Kyushu#Mojiko#railway museum#Kumamoto#castle#Tanushimaru#kappa#Beppu#hot spring#Shikoku#lighthouse#prototype#Shinkansen#下関#赤間神宮#九州#門司港#寝台特急#熊本城#田主丸#かっぱ#別府#血の池地獄#四国#佐田岬#伊予西条#2025-07

11 notes

·

View notes

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueológicos, a una nueva entrega en la cual hablaremos de la famosa estación de Tokyo, uno de los pocos edificios que ha sobrevivido al paso del tiempo, ya que tras la operación doolittle y el gran terremoto de Tokio de 1923, Tokio ha sido muy remodelada, dicho esto pónganse cómodos que empezamos. - En 1908, comenzó su construcción en lo que respecta a la estación central, en 1914 empezó a funcionar, en la era Taisho 1915 Se inauguró el hotel de la estación de Tokio. En el año 1923 tiene lugar el Gran Terremoto de Kanto y el edificio de la estación no está particularmente dañado, se pudo reparar, pero la ciudad de Tokyo fue remodelada por completo y en 2007 realizaron trabajos de restauración, terminado en 2012. Hay que recordar que ha sufrido muchas restauraciones, ya que la de 1945 fue la más letal de todas. - Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas publicaciones ¿Conocían este edificio y su historia? Que pasen una buena semana. - 今回は、有名な東京駅についてお話します。ドゥーリトル作戦や1923年の東京大震災の後、東京は大きく改造されましたが、その中でも数少ない時代の流れに耐えた建物の一つです。 - 1908年、中央駅の建設が始まり、1914年に開業、大正時代の1915年には東京ステーションホテルがオープンしました。1923年に関東大震災が起こり、駅舎は特に被害はなく、修復されましたが、東京の街は完全に改造され、2007年に修復工事が行われ、2012年に完成しました。1945年の震災が最も致命的であったため、何度も修復が行われたことを忘れてはならない。 - この建物とその歴史を知っていましたか?それでは、今週もよろしくお願いします。 - Welcome to a new installment in which we will talk about the famous Tokyo Station, one of the few buildings that has survived the passage of time, since after operation doolittle and the great Tokyo earthquake of 1923, Tokyo has been greatly remodelled, that said, make yourselves comfortable and let's get started. - In 1908, construction began on the Central Station, which became operational in 1914, and in the Taisho era 1915, the Tokyo Station Hotel was opened. In 1923 the Great Kanto Earthquake took place and the station building was not particularly damaged, it was repaired, but the city of Tokyo was completely remodelled and in 2007 restoration work was carried out, completed in 2012. It should be remembered that it has undergone many restorations, as the one in 1945 was the most lethal of them all. - I hope you liked it and see you in future posts. Did you know this building and its history? Have a nice week.

#日本#駅#東京#丸の内#銀座#歴史#建築#芸術#写真#関東地方#新宿#池袋#新橋#Japan#Station#Tokyo#Marunouchi#Ginza#History#Architecture#Art#Photography#Kanto region#Shinjuku#Ikebukuro#Shinbashi

74 notes

·

View notes

Text

イカ丸ごと🦑いしり焼

〜風の谷農苑にて〜

石川県の能登町で、新鮮なイカのコロ(内臓)のみを使い、自然発酵と熟成のみで作られるのがいしり(魚醤)です。うま味の元となる総遊離アミノ酸が、穀物醤油と比べて非常に多いのが特長です。

今朝はバターで、生スジイカを焼き、タレ(いしり、酒、本みりん)で和え焼きました〰️😋

美味しく健康に、自然の恵みに感謝して頂きます(合掌)。

#いしり #イカ焼き #釣り名人渡辺さん #有限会社カネイシ #風の谷農苑 #大地の宴 #grilledsquid #daichinoutage #utage_jp #tokyo #japan

5 notes

·

View notes

Text

Everyone say happy birthday to the specialist birthday boy ever

#my art#hasumi Kaina#mushoku no kaina#Mukai#Kaina hasumi#無色のカイナ#colorless kaina#marutoku#umami mazu#Maduzu#marutoku Game#marutoku games#基地絵#丸得基地

3 notes

·

View notes

Text

石丸伸二氏 高校教育無償化に私見「いいんですけど、僕からするとズレている」 理想の教育を熱弁

地域政党「再生の道」を設立した前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が地方と教育について自身の見解を語った。

議論の中で、古舘伊知郎MCから「石丸さんの今後の仕事に関わるなと思って」と振られた石丸氏は「地方出身とすれば、いろいろな思いがこみ上げてきました」と続けた。

安芸高田市出身の石丸氏は、地元の高校を出た後、京大に進学。大手都市銀で海外赴任を経験した後、退職し、政治家に転身した。そんな経歴を歩んだだけに、地方で受ける教育の質に対する願いがあるという。

「自分の話で言えば、“こんなくそ田舎、絶対に出てやる”っていうのが初期衝動だった」と話しつつも、「出てみて気づいたのが、地元が嫌いだったわけじゃなかったんです。ただ、そこにいると、チャンスがない気がした。それがたまらなく嫌だった」と打ち明けた。

番組では、資格試験を全国で受けやすくする仕組みの開発に取り組んだ経営者が登場した。石丸氏は「資格試験が受けられるような、機会を平等にちゃんと提供してくれる、そんな国であって欲しいと思った」と打ち明けた。

その上で、日本維新の会と与党間で交渉が大詰めを迎えている高校教育の無償化に言及した。「教育の無償化もいいんですけど、僕からするとちょっとズレている」と指摘。「値段の問題じゃないんです。高いか、安いかじゃなくて。中身がいいか、悪いか。その善し悪しは、地方と都市部で格差が生まれているんですよ。田舎の教育は、レベルが低いんです。なので、これを国として機会の平等を確保してもらいたいと思っています」と、教育の値段ではなく、質を重視すべきだと訴えた。

古舘から「無償化ばかりにウエートをかけるなと?」と確認されると、石丸氏は「だって、安いものもらっても、うれしくないじゃないですか?」と問いかけ。さらに「いいものが欲しい。いいものだったら金を払うのはいとわないですよ。本来、サービスなので。値段で釣るのは、やめてほしいと思う」と自身の思いを示した

2 notes

·

View notes

Text

ECCジュニア田村町教室、新年度最初って、なんでこんなにバタバタするんですか?中村です。

毎年やってるのに、毎年慌てふためいとん、何なん、自分?

とは言え、なんだかんだ、すごく楽しい時期でもある4月。 クラスのメンバーがガラッと変わったり、新しいメンバーが増えたりで、心地よい緊張と明るさに満ちた雰囲気が、毎回ワクワクする時期です。

どのクラスもそれぞれのカルチャーが既に生まれつつあって、なんかまた、みんなの成長を見ることができると思うと、本当に楽しみです。

というわけで、ネタは色々あるはずなのですが、脳内余りに散らかり過ぎ。 こんな時は、全然関係ないネタ枠で。

昨年訪れてから、ここにアップしたいとずっと思っていた場所。

「ポンジュース発祥の地」

ある日Google Mapで見つけて以来、速攻行きたい場所登録していたのです。 こちらは、お隣の愛媛県の松山市にある石碑。

ポンジュースと言えば、昭和末期から平成初期の香川県の給食で、ポンジュース付きの日はラッキー!!みたいな、あれですよ、あれ。 みかん100%ジュースと言えば、ポンジュース。 今でも大好き、ポンジュース。

てか、ここ、幹線道路からちょっと入った、完全に静かな住宅街の中にヒッソリ佇む、ちょっと寂しい公園の中に、さらにヒッソリ佇む石碑だけが目印の場所。 少し迷ったよね。。。

そして、その他に何もない。 見事に何もない。

・・・好きタイプw

勿論、ここでポンジュース飲んだよ。

どうやら、もともとここにはポンジュースの工場があったようです。 今はその跡形もなく、こうして石碑だけが建てられているんですね。

私は自転車で行きましたが、車で辺りをウロウロしていると、完全に不審車扱いされそうな場所。

でも、ポンジュース好きなら、是非一度ここでポンジュース、飲んでくださいw 松山観光ついでに、是非。

***** ECCジュニア田村町教室、2025年度開始! 5月生受付始まってます。

➡️無料体験レッスンのご予約は、DMやプロフィールにあるウェブサイト内お問い合わせフォームからお気軽に!

0 notes

Text

1 note

·

View note

Text

大工仕事。L型の玄関框を作っています! #職人技

#家具デザイン研究室#大工仕事#ノコギリ#造作#内装工事#下地#玄関#おうちタウン#セイコー不動産#アドバンスリフド#職人技#大工工事#職人#L型の玄関框#大工#玄関框#施工#電動丸ノコ#リフォーム#リノベーション

0 notes

Text

先月、旧近衛師団司令部庁舎で開催された展覧会に行った時の写真です。

いい天気!

1 note

·

View note

Text

てん し つき ぬけ

👼 「天 使 突 抜」 ⛩️って〜どんな天使⁉️

youtube

📝「 天 使 突 抜 」 の由来 -----

「天使」と言えば、羽根の生えたかわいい神の使いのエンジェル を想像してしまいますが、︎ この「天使突抜」の 天使 はそんなロマンチックな話しではなく、日本の歴史的な話しになりますーーー それは、牛若丸(源義経)と武蔵坊弁慶が、平安時代末期 1176(安元2)年に出会った京都のとある神社 → 平安遷都 の 794(延暦13)年に創社の 『 天使の宮 』 = 『 五條天神宮(ごじょうてんしんぐう) 』の 由緒ある歴史的な名前から きています〜!?

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

--- 目 次 ---

(1)端的に 「天使突抜」の 要 約

(2)詳しい 「天使突抜」の 解 説

2-1)五條天神宮 と 少彦名命(すくなひこなのみこと)

2-2)豊臣秀吉 の 京都都市大改造

2-3) 天正の地割 の 町割変更 による 縦割り通りの新設

2-4) 天正の地割 による 「天使突抜」 の誕生

(3) ✍️オマケ📝【天正地割の副産物「路地」】

(4)📝参考までに--- 建物疎開、京都の空襲

4-1)建物疎開 の犠牲による 道路幅拡張 の歴史

4-2)京都の空襲 と 原爆投下候補地

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

===============

(1)端的に 「天使突抜」の 要 約

===============

✍️端的に『天使突抜(てんしつきぬけ)』を説明すると、次の① ② ③ になりますーーー

① 『 天 使 』 →

「天使の宮(五條天神宮)」を指す。

その「天使」とは、主祭神:「少彦名命(すくなひこなのみこと、すくなびこなのみこと) 」 の 別名・通称名。

〒600-8459 京都市下京区松原通西洞院西入ル天神前町351番地 に鎮座する、794年 平安遷都時に創社した洛中古参の神社。なお、当時の「五條通」は、現在の「松原通」。

また 中世以来、度々火災に遭い規模の縮小を余儀なくされ、現在の社殿は近時の再建で、1888(明治21)年に今の 幣殿 を再建、 1933(昭和8)年10月に本殿をはじめとした各建造物を改築し、現在に到ります。

② 『 突 抜 』 →

近世(安土桃山〜江戸時代)の京都市中の道路形態の一種。大路や小路の間に新しく通した南北の道路で、あいだに寺社や邸宅などがあって分断されるものを言う。

③ 『 天 使 突 抜 』 ▶︎▶︎▶︎

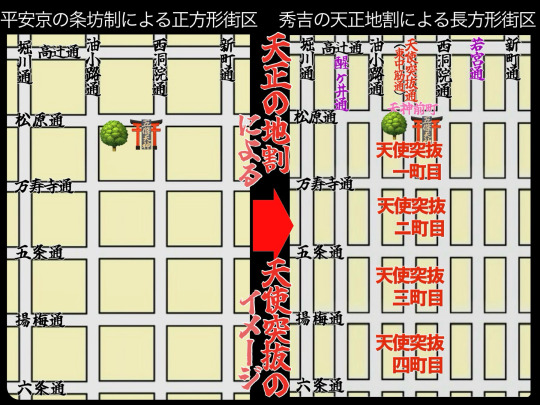

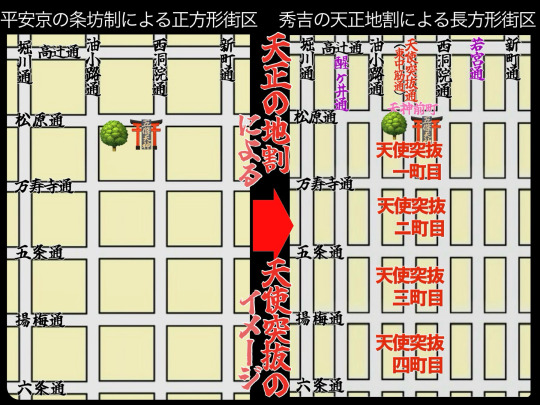

時は、16世紀末 安土桃山時代…豊臣秀吉が実施した 京都都市大改造事業の一環で、正方形街区を南北縦割りの短冊形=長方形街区に分断して、新たに通りを増やす「天正の地割(てんしょうのじわり)」政策により、「天使の宮」の当時 広大な境内の真ん中を分断して、南北を通る道「天使突抜通(現:東中筋通)」を新しく建設し、その辺りの町名を「天使突抜○町目」としたことによる。

◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢

===============

(2)詳しい 「天使突抜」の 解 説

===============

✍️ もう少し詳しく知りたい方や興味のある方は、少々長くなりますが、以下の説明をご覧くださいーーー

⏱️ 時はさかのぼり〜平安遷都の西暦794年に始まり、16世紀末 豊臣秀吉の安土桃山時代の頃になります。

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2-1) 五條天神宮 と 少彦名命(すくなひこなのみこと)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

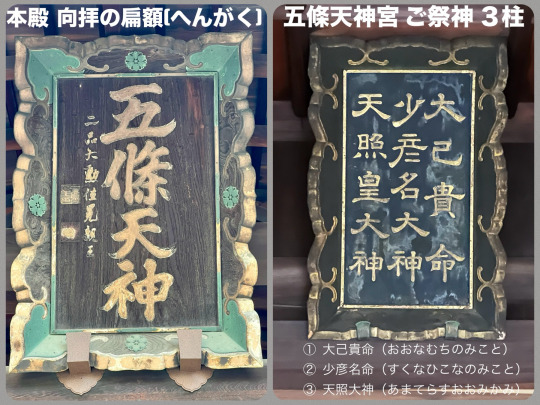

「五條天神宮」は、794(延暦13)年の平安京遷都の際に桓武天皇の命により、弘法大師・空海によってこの地に 大和国宇陀郡(奈良県)から 天神(あまつかみ)を勧請(かんじょう)されたと伝わる洛中最古社。創建当初から「天使の宮」や「天使社」とよばれ、鎌倉時代初期に「五條天神宮」に改められました。

「五條天神宮」のご祭神は、次の3柱です。

①主祭神:「少彦名命(すくなひこなのみこと、すくなびこなのみこと)」

②配祀神(はいししん):「大己貴命(おおなむちのみこと)」 = 「大国主命(おおくにぬしのみこと)」

③配祀神:「天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ)」 = 「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」

農耕、病気退散の神、疫神、厄除け、医道の祖神、医薬、禁厭(きんようorきんえん、まじないの意)の神様として、古くから広く崇敬されてきました。

ちなみに、神話をもとにして、我が国の「薬祖神」として崇められているのは、「少彦名命(すくなひこなのみこと、少名毘古那など11通りの書き方がある) 」と 「大己貴命(おおなむちのみこと、大国主命など合わせて6つぐらいの異名がある)」である。二神が力を合わせて国を治め、人々や家畜の病気の治療法を定め、獣や昆虫の害をはらうまじないを教えたと言われています。

👉 3柱あるご祭神の内の主祭神である「少彦名命」の異名である「天子」の呼称は、当時は 神の子孫であるとした天皇 を示す言葉で 混同しないようにと配慮されて、神の使いを表す『天使』に呼び名を言い換え、創建当初から「天子の宮」ではなく「天使の宮」または「天使社」と呼ばれ、その近辺の住人達からは「お天使さま」とも呼ばれていたようです。

👉 ちなみに、794年「天使の宮」創建のほぼ半世紀後に生誕された「菅原道真(845〜903)」 の霊を祀った天神(てんじん)とは別モノですが、本殿の背後にある境内社の中に 菅原道真 を祀る「筑紫天満宮」(洛陽天満宮二十五社順拝 第3番)と、菅原道真と縁の深い ご祭神:十川能福(そごうのうふく)の「福部(ふくべ)」神社 及び ご祭神:渡会春彦(わたらい はるひこ)の「白太夫(しらだゆう)」神社が鎮座しています。

それは、北東方角100m強程の離れた 西洞院通仏光寺 菅大臣町に位置する、菅原道真 の生誕地「菅大臣神社」(洛陽天満宮二十五社順拝 第1番、菅公御霊地三社)が鎮座していることと、関係しているのかも知れません。

平安時代後期の 久寿年間(1154-1156)には「祇園社(現在の京都市東山区にある 八坂神社の旧称)」の末社でしたが、その後 平安から鎌倉時代初期に天皇家の支配下になり、少なくとも南北朝時代の1390年に再び「祇園社」の末社に戻ったといわれています。

👉 鎌倉時代初期の第82代・後鳥羽天皇(在位: 1183-1198)の支配下にあった「天使の宮」は、「五條天神宮」と改められました。

👉 なお、清水寺への参詣道としてもにぎわった「五條大路(五條通)」は、豊臣秀吉の京都大改造までの呼称で、以降は「松原通」と呼ばれるようになり 今に至ります。

源義経(1159-1189)とその主従を中心に書いた作者不詳の軍記物語『義経記(ぎけいき)』によると、平安時代末期の 1176(安元2)年6月に 源義経(牛若丸)が 武蔵坊弁慶(?-1189)と出会った場所として描かれています。

それに取材した 謡曲「橋弁慶」でも弁慶は五條天神に丑の刻参りに訪れた際に五條大橋に現れる牛若丸の存在を聞いて橋へと向かったとされ、また その様子は京都では有名な「祇園祭・後祭」の「くじ取らず」の山鉾巡行 一基目の「橋弁慶山」でも描かれ、おなじみの光景となっています。

👉 当時「天使の宮」の東側を通る 西洞院通(旧:西洞院大路)には「西洞院川」が流れていました。牛若丸と弁慶の立合いがあったのは、天使の宮から約1.2km離れた五條大橋(現:松原橋)ではなく、この西洞院川に架かっていた橋という伝承もあり、確証はありませんが、この説の方が自然なのではと思われます……

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2-2) 豊臣秀吉 の 京都都市大改造

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

✍️ それから 時は16世紀末の 豊臣秀吉 の安土桃山時代にワープしますーーー

1582(天正10)年に 明智光秀 が謀反を起こし、京都 本能寺に滞在する主君・織田信長を襲撃した「本能寺の変」後、羽柴秀吉はいち早く行動をおこし、戦国の騒乱に終止符を打ちました。

秀吉は、1585(天正13)年に関白職を 受け、1586(天正14)年に豊臣の氏を賜り太政大臣に就任し、政権を確立すると同時に、戦国時代からの荒廃した京都の町の復興のため、かつての平安京の「条坊制」の特長を残しつつ、京都の地形並びに治水対策、商業を含めた街の活性化・繁栄のための街区の町割区画整備 等を考えた綿密な計画のもとに、下記の主な①から⑤の京都大改造の事業に取りかかり敢行しました。

👉 これにより 現在の京都の基盤を築きあげ、今日の京都を形づくったのは、天下人となった 豊臣秀吉 だったのてす。

① 「聚楽第(じゅらくだい、じゅらくてい)」の造営を 1586(天正14)年 に開始し、その周辺に「大名屋敷町」を建設しました。

② 「御所の修築」を 1589(天正17)年 から行い、その周辺に「公家屋敷町」を配置しました。

③ 「寺町・寺之内」の「寺院街」を 1590(天正18)年 に造成して、主に「寺町通」沿いおよび「寺之内通」沿いに寺院を「京中屋敷替え」と呼ばれた強制移転を強行し 集中させました。

④ 「天正の地割(てんしょうのじわり)」を1590(天正18)年から翌年にかけて敢行。平安京からの「条坊制」による 正方形街区=碁盤の目の区画を、要所要所で 縦=南北 に短冊形に割って 長方形街区にして 区画及び通りを増やし、街区の町割区画を整備・再編成。

この時の町割の変更に伴う新たな通りの建設事業が、「天使突抜」という地名ができるきっかけとなります。詳しくは、後述します。

⑤ 「御土居(おどい)」を 1591(天正19)年に、外敵の襲来に備える 防塁 と 川の氾濫から街を守る 堤防 として、京都の周囲を丸ごと取り囲む土塀を、防御施設=総構として張り巡らせました。その範囲は、北は上賀茂から鷹ヶ峰、西は紙屋川から東寺の西辺、南は東寺南側の九条通、東は鴨川西側の河原町通まで、南北約8.5km、東西約3.5km、総延長は 約22.5kmにも及びます。

この御土居によって、京都市中を意味する「洛中」と、外部である「洛外」が明確化されました。そして 御土居には「京の七口」と呼ばれる関所となる出入り口がつくられ、これによって京都に入ってくる人間をチェックするようになりました。

---関白になった豊臣秀吉は、京都を実質的に支配し、応仁の乱等で大半が焼失し荒廃した京都を大規模な都市改造政策をもって復興させ、①から⑤等の多くの都市改造の大事業を敢行し、聚楽第の建造や街区の町割区画整備 等の施策を中心に 洛中の周囲を土塁で囲まれ、容易に攻略できない巨大な城郭(城塞)都市に生まれ変わったのです。

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2-3) 天正の地割 の 町割変更 による 縦割り通りの新設

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

✍️ 「天使突抜」の名前由来の話しに到達する前に、もう少し関連する歴史的な話しが続きます--- それでは、1590 (天正18)年 の ④「天正の地割(てんしょうのじわり)」 の話しになりますーーー

室町時代後期から力を付けてきた京都の商人は、「通りに面した向かい合わせた両側」のコミュニティを1つの町(ちょう)と考える「両側町」と呼ばれるグループを構成し、一体感を背景としたにぎわいをみせるようになっていました。

それまでの平安京からの「条坊制」による 正方形街区の場合、1区画が約120m四方の正方形のブロックの四辺に住居や商店が建てられ、中央部分が空き地になることが多く、農地として利用されたり 空き地になったりして、無駄な土地が多いという欠点がありました。そして、当時は「間口税」という 間口の幅=道路に面した建物の正面の幅 の広さによって税金の額が決められていたので、碁盤の目のような正方形街区を2つに分けて長方形にして面を増やせば、税収とは無関係だった中央の空き地部分にも商店や住宅が建てられ、より多くの間口税を徴収することができるようになります。

そこに秀吉は着目し、京都の復興には「商業の発展」が不可欠との確信から、町割と通りを増やして 街や商業の活性化 及び それに伴う「間口税」の税収増を目指し、平安京からの「条坊制」による 正方形街区=碁盤の目の区画を、要所要所で 縦=南北 に短冊形に割って 長方形街区にして 区画 及び 通り を増やし、町割を大きく変更する「天正の地割」を敢行しました。これにより、京の街路は南北120m、東西60m間隔で長方形状に区画されることとなり、現在に至っています。

新設された南北の通りの 東は 寺町通 から西は 大宮通 にかけてで、北端は 丸太町通 から南端は 五条通 付近となっているものが多く、後に延長されたものも多いとされています。

新設された南北の通り名を 東から順に次に記しますが、「 --- 」で続けて記した通り名は、道の途中で一旦中断して 数町(丁)進んだところで 南北の道が再び始まる同一直線上にある通りのことになります。

① 御幸町通(ごこまちどおり)、② 富小路通(とみのこうじどおり) ………平安京の 富小路通 は現在の 麸屋町通(ふやちょうどおり) にあたる、③ 堺町通(さかいまちどおり)、④ 間之町通(あいのまちどおり)、⑤ 車屋町通(くるまやちょうどおり) --- 不明門通(あけずどおり)、⑥ 両替町通(りょうがえまちどおり) --- 諏訪町通(すわんちょうどおり)、⑦ 衣棚通(ころものたなどおり) --- 小田原町通(おだわらまちどおり)、⑧ 釜座通(かまんざどおり) --- 若宮通(わかみやどおり)、⑨ 小川通(おがわどおり) --- 東中筋通(天使突抜通)、⑩ 醒ヶ井通(さめがいどおり)、 ……… 他、合計: 12 通りで、現在も京都市の市街地を支える重要な通りとなっています。

また、四条烏丸 を中心とする一帯(下京の中心部)は、天正地割以前から十分に市街地が発達していたため、通りの新設は行なわれなかったので、この地域では平安京以来の正方形の区画が残っています。

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

2-4) 天正の地割 による 天使突抜 の誕生

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

👉 そのうちの一つとして、五條通(現在の 松原通)にある 天使の宮・天使社 とも呼ばれた「五條天神宮(ごじょうてんしんぐう)」の 広大な鎮守の森= 「天使の杜(もり)」を、南北に貫通するかたちで街路を分断し、その「天使の宮を突き抜けて作られた道」を「天使突抜通(てんしつきぬけどおり、現在の 東中筋通)」、その道に沿った 両側町 の町名(ちょうめい)を「天使突抜○町目」と呼ぶようになりました。その後、太平洋戦争終戦以降は「天使突抜○丁目」に変わったようです。

ちなみに、「突抜(つきぬけ)」 とは、近世(安土桃山〜江戸時代)の京都市中の道路の一種。大路や小路の間に新しく通した南北の道路で、あいだに寺社や邸宅などがあって分断されるものを言います。

かつての 「天使突抜通」は、現在では名称が変わり「東中筋通(ひがしなかすじどおり)」と呼ばれ、西洞院通(旧:西洞院大路)と 油小路通(あぶらのこうじどおり、旧:油小路)の間に位置します。

北は 仏光寺通(ぶっこうじどおり、旧:五条坊門小路)から、南は 木津屋橋通(きづやばしどおり、旧:塩小路)までの下京区を南北に貫通する細い小路(こうじ、しょうじ)です。

👉 東中筋通(旧:天使突抜通)に沿っての両側町で 天使突抜の町名 として名付けられ、

①松原通(まつばらどおり)の少し南から 万寿寺通(まんじゅじどおり)までの 天使突抜一町目、

②五条通までの 天使突抜二町目 があり、

③五条通より南へ楊梅通(ようばいどおり)までの 天使突抜三町目、

④六条通(ろくじょうどおり)までの 天使突抜四町目 があります。

京都市のほとんどの 町名 は 末字(まつじ)に「町」がついて「○○町」と呼びますが、「天使突抜○丁目」は末字に「町」がつかない町名になります。ただ、その町内住人は 例えば 私の住んでいる「天使突抜二丁目」では、そのままでは少々長いので 普段は略して「天二町」と呼んだり書いたりしています。

🤟これは表に出てこない裏話ですがーーー天二町内の 今は亡き 昭和1桁生まれの長老のT氏から以前に聞いた話し ー→ 「昔は、五條天神宮= 天使の宮 =天使社 の坊さん達 が、南方面にある遊郭へ 買春しに行く時に 通り抜けていった=天使社の坊主が突き抜けていった から、天使突抜 と呼ぶんや〜」…とその辺りの住民達が揶揄して、天使突抜 の名前が 親しまれてきた経由があったと、その長老T氏 も 同じように町内の長老からそのように聞かされてきたとのことでした…🤭💁♂️🤦♂️👻

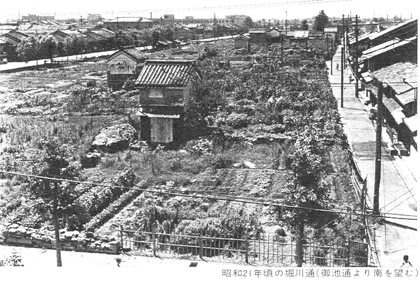

( 注📝 現在の「堀川通」や「五条通」や「高辻通」は、太平洋戦争時の空襲被害に備えるための 防空空地や消防空地 設営の「建物強制疎開」により、終戦年の1945(昭和20)年前半に道路幅がそれぞれ拡張されています。また、その時の「堀川通」の道路幅拡張により、五条通以南の「醒ヶ井通(さめがいどおり)」は消失し、オマケに「京の三名水」の一つの「左女牛井、醒ヶ井(さめがい)」の円井戸も消失してしまいました。)

===============

(3) ✍️オマケ📝【天正地割の副産物「路地」】

===============

✍️ 【 天正地割 の副産物 「路 地」 】

西暦794年の平安遷都では、中国の都:長安をモチーフに、街区の町割りを「条坊制」が採用されました。大内裏(平安宮)と羅城門を結ぶ朱雀大路を南北に通し、そこを境として左京・右京を配置。東西南北に、大路(おおじ)・小路(しょうじ、こうじ)と呼ばれる通りを張り巡らせることで、碁盤の目のように 縦横の一辺が一丁・一町(約109m、道路幅含まず)の 大きなほぼ正方形街区に区分けされた町並みが生まれ、通りに囲まれた区画の中心部に入るために作られた道が、「辻(つじ)」や「辻子・図子(ずし)」や「路地(ろーじ、ろうじ、ろじ)」=「露地・露路」です。

更に、1590 (天正18)年 から翌年にかけての「天正地割」によって南北を通る小路が増え、そして 建物と建物の間を通る「辻」や「辻子(図子)」や「路地」=「露地・露路」と言われる 普通の小路より更に細い=狭い 道幅の通り道が たくさん増えました。

通り(大路、小路)をつないで家(建物)と家(建物)の間を通り抜けられる=突き抜けられる 狭い道を「辻」や「辻子(図子)」と呼び、袋小路(行き止まり)になった通りの道を「路地」と呼んで区別することがあるようですが、辻・辻子(図子)も含めて 路地 と総称するため、明確な区別はないともいわれています。

もともと「辻」は、十字状の道を表す「十字」という言葉に由来して作られた字で、次第に細い通りを「辻子」「図子」と表すようになったとのことです。

「路地(ろーじ)」には、「コ」の字型や「L」字型になっていて、入り口とは違うところに通じているものや、路地の入口に面した通りとは反対側の通りへ出る通り抜けられる路地もあります。

1949(昭和24)年生まれの私の幼少時に住んでいた京都市下京区有隣学区内では、当時の大人の人達や私も含めて、コの字型やL字型等の曲がって通り抜けられる路地のことを「抜け路地(ぬけろーじ)」と呼んだりしていましたが、辻子(図子)という言葉は 最近まで聞いたことがなく、古稀過ぎてから 京都通 などのサイトに出てくるネット検索で知った言葉です。今住んでいる天使突抜町でも 誰もその言葉は使わないし、耳にしたことはありません。その類いの道は、「路地(ろーじ) 」や「抜け路地(ぬけろーじ)」とか「 辻 」と呼んでいます。ただ それは、私が住んできた限定的な地域的な特徴かも知れませんが……

「路地」というのは、その路地の中にある家に訪れるために通る道としての通路のようなものなので、一般の小路を通る場合とは少し異なり、閉鎖的で私道的な雰囲気もあることから、無用の者が立ち入るのはちょっと躊躇もしくは気が引ける感じになりがちです。なかには、路地の入口にそこの住人の「集合表札」が掲げられていたり、「無用の者の立ち入りはお断り」というような注意書きが路地の入口に張られている場合もあったりします。

ところで、私の個人的見解での 小路と路地の違いは、端から端までの全ての道路が、 車(自動車)が通れる幅があるかないのか、及び 車が通れるように地面が整備されているかいないかの差ではと、勝手に解釈して区別していますけど……

===============

(4) 📝参考までに--- 建物疎開、京都の空襲

===============

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4-1)建物疎開 の犠牲による 道路幅拡張 の歴史

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

今は 五条通や堀川通や御池通など京都市の 大幹線道路として広い道幅になっていますが、これは「太平洋戦争」時の米軍の無差別爆撃の空襲による火災の延焼防止 の対応策として 防火地帯(空地) 等を設けるため、それまでは他の道路と同じような細い道幅だった通りの道路沿いに佇んでいる家屋を、戦争の名の下に 有無を言わさず「取り壊し=建物疎開=家屋等の強制撤去」が無惨にも遂行され、道路幅を拡張させられたことによります。

京都府 約2万戸、京都市 で1万世帯以上が 1944(昭和19)年から翌年の1945(昭和20)年 終戦時までに、建物疎開が 第1次~第4次までに分けて 以下の内容で強行され、無惨にも建物強制疎開で拡張されたことを、特に京都市民は 決して忘れないようにしたいものです🙏

1、『 防空空地帯 』・・・防火帯、緊急避難路、防空活動道路としての利用を目的に、50〜100メートル幅で指定。京都駅周辺、堀川通、御池通、五条通。

2、『 防空空地 』

イ、「 交通疎開空地 」……交通要地の防護が目的。京阪三条駅周辺、四条大宮交差点、梅小路駅周辺など。

ロ、「 消防空地 」……消防活動用の道路拡幅。智恵光院通、七本松通、高辻通など。

ハ、「 疎開小空地 」……軍需工場、役所、変電所、病院等の周辺を空地にしてそれらの施設を防護。

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

4-2)京都の空襲 と 原爆投下候補地

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

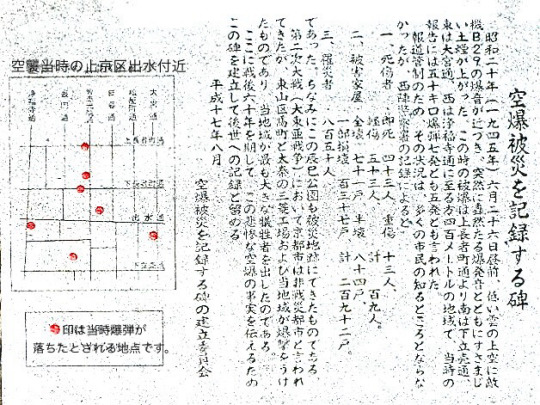

京都は、太平洋戦争時の 米軍による 当初原爆投下候補地の第3の原爆投下予定地だったようで、威力を分かりやすくするために、京都市内の空襲を5回程度の散発的に爆撃を控えた…とされています。その空襲は、終戦年の1945年1月から6月にわたって5回の空襲(馬町空襲、西陣出水空襲 他)を受けて 約100名程の死者が出ています🙏

◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢

#天使#天使突抜#五條天神宮#天使の宮#天使社#洛中#京都市#豊臣秀吉#少彦名命#大国主命#路地#露路#抜け路地#図子#辻子#辻#菅大臣神社#筑紫天満宮#天照大神#牛若丸#弁慶#源義経#天正の地割#Youtube#東中筋通#天使突抜通#天使突抜一丁目#天使突抜二丁目#天使突抜三丁目#天使突抜四丁目

1 note

·

View note

Text

茶志朗丸の言葉は、血統なのか地域性なのかJさんに似ていて分かりやすいです。

I don't know it depends on their blood or the locality, his words are similar to Mr.J's so I can understand quite well

2K notes

·

View notes

Text

鹿島灘スジイカ🦑のたたき丼

〜風の谷農苑にて〜

“たたき”とは保存技術のない時代、高知の漁師が船上で鮮度落ちが早いカツオを食べるために考案した“たたき”という料理法とされ、その名の通りカツオに塩や醤油をかけて叩いて味を馴染ませた事に由来するのだとか。今朝はスジイカの耳を、煮切り醤油(醤油、酒、水、本みりん、白だしを軽く煮る)と和え、大葉、ショウガとたたき、ごはんにのせました。先人の知恵に感謝です〰😋

美味しく健康に、自然の恵みに感謝して頂きます(合掌)。

#たたき丼 #スジイカ #鹿島灘 #幸栄丸 #釣り名人渡辺さん #イチビキ #大地の宴 #squidbowl #daichinoutage #utage_jp #tokyo #japan

4 notes

·

View notes

Text

日泰寺参道にある山門米穀店さんの向かいにある丸型ポスト📮

山門ってことで、中学生の頃に合唱コンクールで唄った ≪風のめぐるとき≫のメロディに合わせてみました🌬️🎼🎵〽️

1年も2年も3年も、私のいたクラスは、3年間全て優勝できたラッキーちゃんでした🥇🥇🥇

しかも、誰ともクラス被ってないから、3年連続は私だけ✌️という、 懐かしい想い出が甦ってきました🙌🎧️🎶

youtube

youtube

youtube

#風のめぐるとき#合唱コンクール#どスッピン#ふざけたサングラスで誤魔化す😎#丸型ポスト#丸型ポストめぐり#丸型ポストのある風景#山門米穀店#覚王山日泰寺#日泰寺参道#山田石材#不動明王#千躰地蔵堂#樹氷の街#みんなひとつの生命だから#Youtube

1 note

·

View note

Quote

最近、プレゼンを見聞きしてて違和感を覚えることが増えました。「それ、本気で言ってる?」「実際やれると思ってる?」と。表面はそれっぽく整ってる。スライドも綺麗。でも中身が空虚なんですよね。問いを投げればすぐに化けの皮が剥がれる。なぜかって?自分の頭で考えてないからなんですよね。 特に、AIを使ったという触れ込みの資料やプレゼンでその傾向が顕著。聞けば「総括をAIに書かせた」「要約を丸写しした」などという手抜きぶり。確かにそれっぽく見える。けど、それを語っている本人が何も腹落ちしていないから、質問された瞬間に口ごもる。補足もできない。理由も語れない。なぜそうなのか、という思考プロセスがそもそも存在しないのです。 考えるとは、仮説を持ち、複数の選択肢や分岐を思考の中で整理すること。 だからこそ、質問されたときにも多面的に答えられるし、議論もできる。だが最近は、AIに投げて返ってきた答えを「正解」として、そのまま発表に使うような“AIコピペ野郎”が量産されている。 もはや問題はAIではなく、使う側の劣化です。結局は常に手抜きをしたい、怠惰な行動様式、サボタージュ癖が問題。 AIは便利だし、使いようによっては超優秀な相棒にもなる。でもその前提は、トヨタが昔から徹底している「現地・現物・現実」=三現主義を徹底すること。現場に行き、現物を確認し、現実を直視して、自分の五感で感じたことをベースに問いを立てる。 それをAIと何度も何度も壁打ちして、磨き上げる。そこまでやって初めてAIは意味を持つ。逆に、最初から思考も現場も抜きにしてAIを“代わり”として使う人間は、能力をむしろ退化させていく。

(1) 木下 斉 - 三現主義がわからん奴がAI使っても無意味。現場にも行かずに語るな!!!... | Facebook

177 notes

·

View notes