#手作り鍋敷き

Explore tagged Tumblr posts

Text

ぱーぱーたーぬ じんぶん✨おばーたちの知恵✨

うちなーぐちぐゆみ10月19日(うらんだぐゆみ2023年12月1日)

うちなーぐゆめー なーだ じゅーぐゎち やいびーしが、うらんだぐゆめー なー しわーし なてぃ ねーびらんやー。

しむ しじみとーびーたくとぅ、、、、

はっし!ありくり なびしちーぬ まんどーびーたん。

***

旧暦ではまだ10月ですが、新暦ではもう12月になってしまいましたねー。

台所を片付けていたら、、、

はっし!あれこれ鍋敷きがたくさん出てきました。

くれー、むる しまぬ ぱーぱーたーが ちゅくてぃ くぃみそーちゃる むん やいびーんり♩

じこー いるまんちゃ���さーに、あんし 可愛いぐゎー やる😆

***

これは全部、集落のおばーたちが作ってくださったものらしいです。

カラフルでとっても可愛いですなー😆

くれー まっかいあらやー やいびーんり。

くれー、あかばなーから、オレンジばなーから、あんさーに 薔薇🌹ん あいびーんやー!

うっけーらしーねー、、、、、

***

これはスポンジだそうです。

赤い花、オレンジの花、薔薇🌹もありますねー!

裏返すと、、、、、

はーや!!!薔薇がやーり うむたしが、アップル🍎 やいびーたん!

ぱーぱーたーぬ じんぶのー でーじ😆😆

***

まさか!!!薔薇かなーと思いきや、りんご🍎でしたー!

おばーたちの知恵はすごすぎ😆😆

#うちなー#uchinaaguchi#okinawa#沖縄のおばー#沖縄おばーの知恵#Uchinaa#Okinawan language#ryukyuan languages#手��り#手作り鍋敷き#手作りスポンジ#手芸ニット

2 notes

·

View notes

Text

2025-4月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「キッチン」です◆

今月は参加者の皆様に「キッチン」のお題でアンビグラムを制作していただいております。作家の皆さんがこのお題をどのように調理したのか、楽しみにご覧ください。

皆様のコメントがいただけますと幸いです。

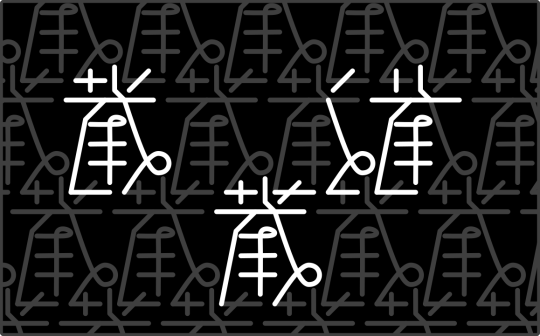

「台所」 敷詰振動型:ちくわああ氏

日本語で言うと台所。 「ム」の末広がりが「戸」の形にぴったり生きていますね。縦太横細のお作法が丁寧で気持ちいい作字だと思います。

「厨/台所」 回転共存型:lszk氏

台所には厨という別の呼び方もあります。 本作では字画の大きな省略を使わず、大胆な変形で文字を両立させています。アルファベットのようにも見えてきて読むのが難しかったかもしれません。

「焜炉」 回転型:うら紙氏

キッチンにあるもの。もともとは持ち運びができるものを言いました。 途切れている場所をつなげて読むか離したまま読むか、認識が自動的に切り替わります。文字の雰囲気がガスコンロの火のようにも見えます。

「炊飯器/冷蔵庫」 図地反転型: いとうさとし氏

どちらもキッチンの必需品。 矩形枠から一部図形をはみ出させているのは仕方ないところでしょうか。それを差し引いても対応のすごさと可読性の高さですばらしい作品になっています。

「製氷皿」 回転型:繋氏

冷凍庫で使いますが、最近の冷蔵庫には付属されていないことが多いです。 「氷」の形と配置がよいですね。「制」部分の省略が適切で非常に読みやすいです。

「鍋掴み」 回転型:douse氏

日本では鍋が根付いているのがよくわかるネーミング。 「咼/国」の対応が見所です。てへんとの重なりや、字画を斜めに切ってある部分など、どれも絶妙です。

「IH調理器」 鏡像型:螺旋氏

電磁誘導加熱式の調理器具。仕組みを知っている人はどれだけいるか。 「IH」で平行線部分の長さが違っているところも配置が適切なので不自然に見えません。「調理器」の字形も外枠の角丸矩形とそろっていてスマートです。

「割烹着」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

和式エプロンであり、着物の袖が収まるようになっているのが特徴。 「烹」はほぼ左右対称の文字なので、これが図地反転鏡像軸の中心にきているのが驚きです。とても味わい深い字形になっていますね。

「菜箸」 回転型:douse氏

調理、盛り付け、取り分けなどに使う長い箸。 余りがなく自然に対応付くのがすばらしい発見ですね。商品パッケージになりそうな趣のあるデザインでステキです。

「圧力鍋 お米の旨味を逃さない!!」 鏡像型:すざく氏

圧力鍋は、蓋を密閉して鍋の内部の圧力を上げることで高温調理が可能。 文字列生成で。「圧力/咼」のところ、書体も含めて調整が上手ですね。左右対称な文字同士を左右鏡像で対応付けている「米/未」のところも面白いです。

「タルト・タタンの夢/近藤史恵」 回転共存型:兼吉共心堂氏

「タルト・タタンの夢」は近藤史恵による推理小説でシェフが主人公。 「罒」や「史」など、カスレを使って閉領域を形作るのは筆文字表現ならではでしょう。これで読めると割り切った「藤」の大胆さもよいですね。

「変な家 第一章 知人からの相談」 回転(共存)型+鏡像型+敷詰[回転+鏡像]型:つーさま!氏

物語の中で話される謎の空間は「リビングと台所の間」。 可読性が高くすばらしいですね。「章」は左右対称ですが「第/章」のように鏡像で別の文字に対応付けされるのが気持ちいいです。

「5分煮たものがこちらです」 回転型:Jinanbou氏

料理番組でよくあるやつです。 文字組みが巧みですね。各文字も読みやすいうえ、流れも自然になっているステキなデザインになっています。思い切った「が」が、こちら感があってよいですね。

「危険!包丁二刀流」 回転型:かさかささぎ氏

やるならゲームだけにしておきましょう。 文字列生成で。三角形の部分は片方が細く、包丁感を表しているでしょうか。普通の文字と袋文字を行ったり来たりするのも一種の二刀流。

「板前」 旋回型:douse氏

日本料理職人のことで、法律上は調理師。 絶品の輪郭調整で、「又/月」がきれいに切り替わります。お品書きの紙に書いたような表現がよいですね。

「料理長」 鏡像型:てるだよ氏

飲食店の厨房を取り仕切る人。 「米」部分は右側がなくても自然に読めますし、「長」の平行線部分もこのような形状でも読めるのですね。よい作品に仕上がっています。

「厨房の担当」 回転型:あおやゆびぜい氏

キッチンスタッフ。 お互いに入り組んだ文字組が面白いですね。先端を丸くする処理など、書体もポップで楽しい作品です。

「家庭料理」 交換型:無限氏

一般家庭で日常的に作られ、食べられている料理。 「家/庭」「料/理」それぞれが交換型で表現できるというすばらしい発見です。「里」がよい形ですね。

「火の用心」 鏡像型:lszk氏

火の扱いには気を付けましょう。 ギザギザの形状が巧妙で、「の/用」の切り替わりも自然に表現されています。水平ではないところも読みやすさの秘密ですね。

「成分無調整牛乳」 回転型:ぷるーと氏

生乳の成分をそのまま保持し、加工時に脂肪分やタンパク質を調整していない牛乳。 それぞれの文字のポイントとなる箇所を意識して作字されているように見えます。つながってもよいところも隙間を開けたり、統一感を出すように調整されていますね。

「食戟のソーマ」 回転型:douse氏

週刊少年ジャンプに連載されていた料理漫画。 縦の姫森ルーナ型ですね。かな部分の拾い方が上手で、文字のバランスがとても良いですね。「食」の縦画に施されたひげ処理により、縦画の位置の認識ずらしを実現しています。

「みりん」 回転型 「とろみちゃん」 旋回型:kawahar氏

照りを付ける調味料と、とろみをつける調味料。 同じグリフを使用しているのでまとめて紹介します。「とろみちゃん」は絶妙な調整によって6面相になっています。交差部分の2種類の処理が巧みですね。

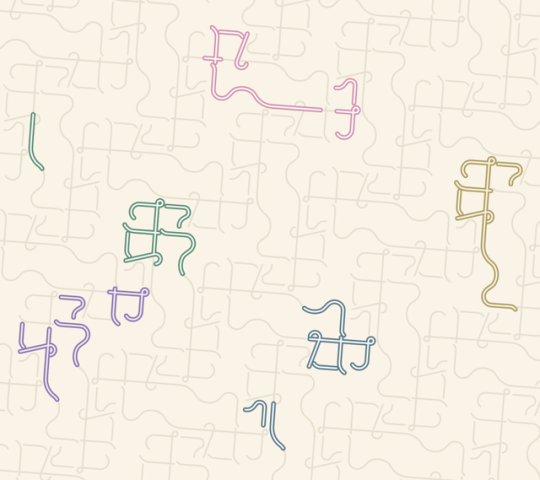

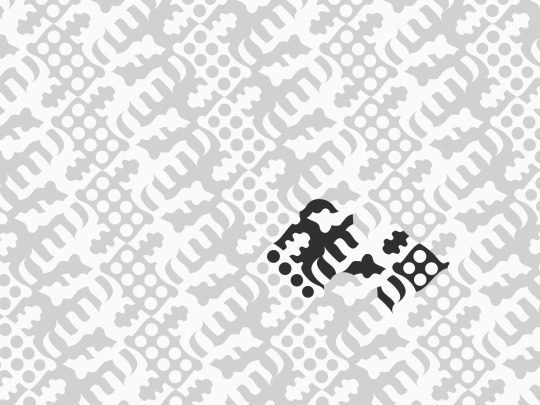

「さとう/しお/す/せうゆ/みそ」 特殊敷詰回転共存型:松茸氏

調味料のさしすせそ。この順番で入れるのが好ましいとされています。 一つ読めれば全部読めてくる作品ですね。どうやってこの敷き詰め方を実装したのか、驚くばかりです。ずっと眺めていると、この不思議な文字たちがいとおしく見えてきます。

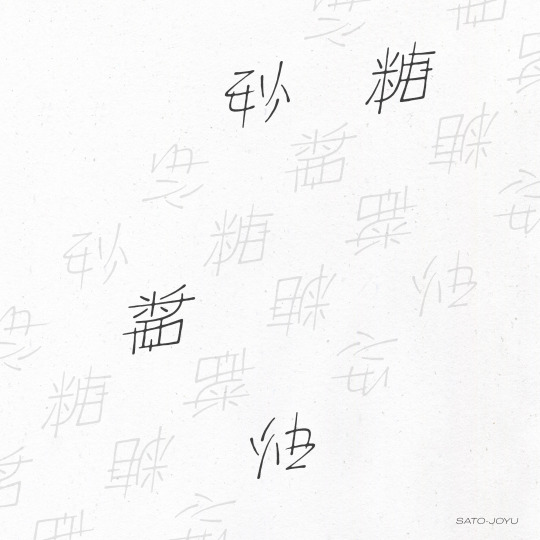

「砂糖醤油」 特殊敷詰振動式複合型:Σ氏

比率はお好みで。酒・みりん・だしとともに煮切ったものもよし。 鏡映と180度回転を組み合わせた敷詰です。「糖/醤」は適切な変形の上できれいに対応付けられていて驚きました。ペン字風のちゃんとした文字然としているところがAI文字っぽく見えてきます。

「黒酢」 旋回型:オルドビス紀氏

長期間発酵・熟成されており、アミノ酸が豊富です。 堂々としたひげ文字調の書体がステキですね。「酉」の下部ではカスレを効果的に利用しています。

最後に私の作品を。

「賄い飯」 回転型:igatoxin

15年以上冷蔵庫の肥やしになっていたネタを調理しました。

お題「キッチン」のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「対語」です。賛成/反対、白い/黒い、夫婦、紅白、有の実、当箱、グループルビ など 参加者が自由に対語というワードから発想・連想してアンビグラムを作ります。

締切は4/30、発行は5/8の予定です。それでは皆様 来月またお��いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くりかえし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

2025年 1月{フリー} 2月{記憶} 3月{春} 4月{キッチン}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

6 notes

·

View notes

Text

連休二日目、大平は厨房職員の出勤前に開錠し、再び床に入った。昨日の母親とのやり取りが尾を引いているらしく、布団を頭から被った。嗚呼、辛い、淋しい…。この思いを誰に吐露したらよいかと、彼は何度も寝返った。

それから一時間経った頃、ドア越しに声がした。

「大平先生、検食お願いします」

彼は寝ていた訳ではないのですぐ布団から出た。ドアを開けると、其処にいたのは管理栄養士の石川忍だった。彼女は、

「何だ、起きてたンですか。もうすぐ生徒さん来ちゃいますよ」

と言った。

「あぁ、すみません…。今行きます」

そう言って大平は食堂へ向かった。食堂には、朝食を作り終えた厨房職員が休憩をしていた。石川も、今日は日曜日で人手が足らないとの事で厨房業務をしていたらしく、

「早く厨房職員、増やしてくれないかなァ〜。アタシ、朝弱いのよ」

と言った。向かい側で食事をしている大平は、

「でも、いつも美味しいよ。助かるわ」

と話した。

「たまに、亜鉛やタウリンたっぷりの献立も考えないといけないのよ。幸田理事長が、年頃の男子はヴァイタリティがなくては勉強やスポーツに良い成績が得られないって。まァ、亜鉛は味覚を感じるのに必要な栄養素だから仕方ないかァ〜」

「たまに遊びに来るよ、ウチの生徒が」

「あら、大平先生。ビンビンなのね? 絶好調なンだ〜」

「ほらほら、朝から際どいよ」

石川も、このK高校の裏の裏も読んでいる様だった。彼女も所謂「ボーイズラヴ」系の漫画が大好きで、半年に一回は特別メニューとしてマカを含んだドリンクを付けたり、すっぽんエキスを使った鍋などを出したりもしていた。大学時代に居酒屋でのアルバイト経験があり、たまに貢が理事会を開催する時には刺身や焼き鳥も作っていた。

検食を終えると大平は、

「今度、カキ食べたいなァ」

と、検食簿を書きながら言った。

「カキ? 寒くならないとダメでしょ? 美味いけどね〜」

「だよなァ…。ご馳走様」

返却棚に使った食器を戻すと、大平は宿直室に戻った。嗚呼、今日は何をやろう…。そう思いながら彼は布団を片付けた。

午前十時過ぎ頃、寮の駐車場に一台の四WDが停まった。宿直室で保健体育の教科書を開き、連休明けの授業の準備をしていた大平は、モニターでその車を確認した。丁度、半袖のポロシャツにジーンズという格好で正美が階���にやって来たので、大平は宿直室から出て聞いた。

「ご両親とお出掛け?」

「おはようございます。否、母の幼馴染でもある中学校の恩師です」

「夕方までには帰るンでしょ?」

「はい、ちょっとドライヴです」

大平は「中学校の恩師」と「ドライヴ」という単語が意味深だなと思った。大概は家族などが迎えに来たり、逆に実家へ一時帰宅したりする場合が多いが、これまでに中学校時代の恩師というのは前例がなかった。もしかしたら、「恋仲」か?と彼は疑った。すると、車から七三分けに髪を整えたほぼ同世代の男がやって来た。彼は水色のオックスフォード生地のボタンダウンシャツに、ベージュのチノパンツという格好だった。その男は八坂だった。彼は大平に挨拶し、

「黒木正美がお世話になっております、八坂周二です。今日はドライヴも兼ねて正美君に会いに来ました。よろしくお願いします」

と自己紹介をした。大平も会釈をし、

「私は一年生の保健体育を担当しております、大平雅之です。今週は寮の宿直をしております」

と言った。正美は、

「おじさん、待ってたよ。行こう!」

と靴を履き替え、何故か手を繋ごうとした。八坂は、

「ダ、ダメだよ。そんな人前で…」

と苦笑したが、

「イイじゃん、早く行こう!」

と正美は疾る気持ちを抑えきれない様子だった。八坂は正美に急かされるまま、

「門限までには帰りますので…」

と言った。

大平は、これまであんな無邪気そうな笑顔を見せる正美を見たことがないと思った。たまに、

「セッ◯スしてぇ〜!」

と、公然と口走る印象しかなかった。しかし、あの八坂もスラッとした雰囲気でイイなァと大平は思った。

その頃、亮司は昨日と同様に刈払い機を片手に校内の除草作業をしていた。この時期は雑草が伸びるのも早く、正直「いたちごっこ」ではあった。昨年は定期的に業者が来訪してやってはいたが、単科大学の方で来年度から従来の経済学部に加え社会学部も新設されるとの事で、極力コストを抑えたいという貢の考えがあった。彼は、

「熱中症にならない程度に草取りしてね」

と、一昨日絡み合った後に言ったのだ。亮司は、

「何だ、愛してるなら手伝えよ」

と布団の中で貢の片脚に自分のものを絡ませながら訴えたが、

「理事長も大変なンだよ、休ませてよ」

と亮司に接吻しながら詫びた。

昨日より日差しが強く、早くも頭の方から汗が噴き出す。亮司はペットボトルのスポーツドリンクのキャップを開け、数口飲んだ。嗚呼、この空気が何だか「あの頃」を思い起こさせるなァと、彼は再び秀一のことを想った。

亮司が顧問を務めていた陸上部に秀一が入部して三ヶ月が経過した頃、都立A高校に近い河川敷でジョギングをすることを練習メニューにしていた。未だ「根性で乗り切る」という考え方が根付いていた時代である。練習中に水分を摂ることを制限され、ギブアップしそうな生徒には「忍耐力が足らない」と叱責するのが当たり前だった。亮司もその一人で、指導するにも必ず怒鳴り声を上げていた。

そんな猛練習の中で、秀一は朝イチの新聞配達をしながら個人的に走り込みもしていた。周囲に話すことはせず亮司にも黙っていたが、たまたま犬の散歩をしに河川敷を歩いていた時に亮司は秀一がジョギングをするところを見かけていた。他の教師から秀一の家庭が火の車であることを聞いていた亮司は、そんな彼に少しずつ想いを寄せる様になっていた。

ある日の夕方、いつもの様に河川敷のジョギングをしていた時だった。普段であれば余裕の表情を見せていた秀一の足取りが徐々にペースが落ち、その場に倒れ込んでしまった。他の部員は一時的に足を止め、彼の許に駆け付けた。亮司は、

「益子!」

と身体を揺さぶった。意識はあるが朦朧とした様子だった。彼はその日の部活動を中断し、学校に戻ることにした。

保健室に連れて行った亮司は、ベッドに横たわる秀一を眺めていた。

「どうやら、睡眠不足の様ね」

と女性の養護教諭は言った。

「『睡眠不足』?」

「確か、益子君ってお母さんだけよね? お姉さんは看護婦さんで…。新聞配達もしながら成績も優秀だし、かなり頑張っている筈よ。それで部活なンだから」

「…そうか」

亮司は、秀一の学校以外の一面を知らずにいたことを悔やんだ。そもそも部活動の時にしか関わらないし、他の生徒に対しても同様だった。

秀一が目覚めた時には、とっくに夜の帳が下りていた。養護教諭もずっと残っていたが、

「とりあえず、何か美味しいものでも食べなさい。あとは無理はダメよ」

と彼に言った。

「佐々木先生、色々とありがとうございました」

亮司はそう頭を垂れ、秀一と学校を出て行った。秀一の家は河川敷近くにあったが、亮司は神田の方だった。今夜は、ずっと付き添い気持ちがあった。そうだ、駅前に食堂があるから連れて行くかと、秀一と一緒に山手線に乗って秋葉原駅前の定食屋へ向かった。カツ丼は大盛り、その他に秀一はカレーも注文した。あまりの食い込みのよさに亮司は驚き、

「普段、何食べてるの?」

と聞くと、

「普通に食べてますよ。でも、すぐお腹空いちゃう」

と秀一は話した。

「今日は沢山お食べよ」

まるで息子を一人持った様な感覚に、亮司は陥った。嗚呼、何とかしてあげたいと思いながら。その日は、秀一とは秋葉原駅で別れたが、回数を重ねるごとに逆に亮司が彼のところまで送って行く様になった。時折、無意識のうちに手を握り合うことも多くなり、互いに教師と生徒という関係を越えつつあった。

そんな二人の想いが通い合ったのは、夏休みが近づいた七月の中旬のある夕方だった。いつもの様に秋葉原駅前の食堂で食事をした後、西日暮里駅を下りて秀一をアパートまで送るその矢先だった。亮司はこれまで押し殺してきた彼に対する想いを河川敷の橋桁で告白した。突然唇を奪われた秀一は、最初は何が起きたのか理由が解らない状態だったが、

「…先生、僕も好き」

とおのずと舌を絡ませてきたのだ。一瞬、唇を離すと二人の唾液が一筋の糸でつながっていた。亮司はそのまま秀一を叢に横たわらせ、

「申し訳ない…。でも、秀一が好きなンだ。愛してるンだ。オレ、お前が欲しいンだ」

と、ワイシャツの第二ボタンを外しながら未だ十六歳になったばかりの「やわ肌」に手を忍ばせ、同時に首筋に唇を押し付けた。

「せ、先生。そんな、あぁ、あん…」

初めて経験するエクスタシーに忽ち秀一は酔い、今度は彼自ら亮司のネクタイを緩め、ワイシャツのボタンを外し、ランニングシャツの片側を肩からずり下げた。日焼けした肌に黒々と浮き出た乳房を弄った。

「し、秀一! オ、オレ、そんなつもりじゃ、あぁぁ…」

叢の上で、二人の体位は逆転した。周囲はすっかり暗くなっていた。人気もない。橋桁の上なので、たとえ声を上げても車の往来でガタガタという雑音でかき消された。スラックスを互いに脱ぎ捨て、二人はブリーフを片脚に絡ませた状態で肉棒を咥え合った。秀一は、銭湯でしか他人様のチ◯ポを見たことがなかったが、微かに小便の「匂い」がしつつも抵抗なくその裏側を舌の先でなぞったり、また先端を口の中で弄んだ。あまりに気持ちよく遊戯してくれていることに亮司は、

「し、秀一! 気持ちイイ! イイ!」

と歓喜を上げ、そのまま愛液を秀一の口の中に放出した。

「あッ、あん! あぁん! あん!」

亮司は頬を赤らめながら、うっすら涙を浮かべつつ、全身を震わせた。一方、あまりに卵白の様にヌルッとした感触だったからか、オルガズムが終わると秀一はすぐその場に亮司の愛液を吐き出した。

彼は、

「…先生、僕、我慢できない」

と訴えた。

亮司は、秀一に「お前の愛液を顔にかけて欲しい���と求めた。言われた通りに、秀一は亮司の顔の目前に下半身をさらけ出し、今にも多量に噴き出しそうにいきり勃った秀一の肉棒を亮司はしゃぶったりしごいたりした。そして、

「嗚呼、 イク!イッちゃう! 出ちゃう!」

と、見事なほどに熱く粘度を含んだ乳白色の愛液が亮司の顔面に飛び散った。「シャワー」の様に浴びた亮司は、うっすらと微笑を浮かべた。

初めてにして変態的な「痴情」を経験した二人は、それからこの様な濡れ事を重ねに重ねた。間もなく夏休みを迎えたが、すぐに亮司は仮住まいとして、西日暮里駅と都立A高校の間にアパートを借り、其処を「愛の棲家」とした。週二、三回は部活動の後、亮司自ら夕食を振る舞い、一緒に近くの銭湯へ行っては愛し合ったのだ。

『嗚呼、若かったよなァ。オレも』

木陰から漏れる日差しを時折見上げながら、もう一口スポーツドリンクを飲み、亮司は再び刈払いを始めた。

11 notes

·

View notes

Text

「お化けの棲���」に登場したお化け。

1、骨女〔ほねおんな〕 鳥山石燕の「今昔画 図続百鬼』に骨だけ の女として描かれ、 【これは御伽ぼうこうに見えたる年ふる女の骸骨、牡丹の灯籠を携へ、人間の交をなせし形にして、もとは剪灯新話のうちに牡丹灯記とてあり】と記されている。石燕が描いた骨女 は、「伽婢子」「牡丹灯籠」に出てくる女つゆの亡霊、弥子(三遊亭円朝の「怪談牡丹灯 籠」ではお露にあたる)のことをいっている。これとは別物だと思うが、「東北怪談の旅」にも骨女という妖怪がある。 安永7年~8年(1778年~1779年)の青森に現れたもので、盆の晩、骸骨女がカタリカタリと音をたてて町中を歩いたという。この骨女は、生前は醜いといわれていたが、 死んでからの骸骨の容姿が優れているので、 人々に見せるために出歩くのだという。魚の骨をしゃぶることを好み、高僧に出会うと崩れ落ちてしまうという。 「鳥山石燕 画図百鬼夜行」高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 「東北怪談の旅」山田 野理夫

2、堀田様のお人形

以下の話が伝わっている。 「佐賀町に堀田様の下屋敷があって、うちの先祖はそこの出入りだったの。それで、先代のおばあさんが堀田様から“金太郎”の人形を拝領になって「赤ちゃん、赤ちゃん」といわれていたんだけど、この人形に魂が入っちゃって。関東大震災のとき、人形と一緒に逃げたら箱の中であちこちぶつけてこぶができたから、修復してもらうのに鼠屋っていう人形師に預けたんだけど少しすると修復されずに返ってきた。聞くと「夜になると人形が夜泣きしてまずいんです」と言われた。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

3、ハサミの付喪神(つくもがみ)

九十九神とも表記される。室町時代に描かれた「付喪神絵巻」には、「陰陽雑記云器物百年を経て化して精霊を得てよく人を訛かす、是を付喪神と号といへり」 という巻頭の文がある。 煤祓いで捨てられた器物が妖怪となり、物を粗末に扱う人間に対して仕返しをするという内容だ が、古来日本では、器物も歳月を経ると、怪しい能力を持つと考えられていた。 民俗資料にも擂り粉木(すりこぎ)や杓文字、枕や蒲団といった器物や道具が化けた話しがある。それらは付喪神とよばれていないが、基本的な考え方は「付喪神絵巻」にあるようなことと同じで あろう。 (吉川観方『絵画に見えたる妖怪』)

4、五徳猫(ごとくねこ) 五徳猫は鳥山石燕「画図百器徒然袋」に尾が2つに分かれた猫又の姿として描かれており、「七徳の舞をふたつわすれて、五徳の官者と言いしためしも あれば、この猫もいかなることをか忘れけんと、夢の中におもひぬ」とある。鳥山石燕「画図百器徒然袋」の解説によれば、その姿は室町期の伝・土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれた五徳猫を頭に 乗せた妖怪をモデルとし、内容は「徒然袋」にある「平家物語」の 作者といわれる信濃前司行長にまつわる話をもとにしているとある。行長は学識ある人物だったが、七徳の舞という、唐の太宗の武の七徳に基づく舞のうち、2つを忘れてしまったために、五徳の冠者のあだ名がつけられた。そのため、世に嫌気がさし、隠れて生活するようになったという。五徳猫はこのエピソードと、囲炉裏にある五徳(薬缶などを載せる台)を引っ掛けて創作された 妖怪なのであろう。ちなみに土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれている妖怪は、手には火吹き 竹を持っているが、猫の妖怪ではなさそうである。 ( 高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』)→鳥山石燕『百器徒然袋』より 「五徳猫」

5、のっぺらぼー 設置予定場所:梅の井 柳下 永代の辺りで人魂を見たという古老の話しです。その他にも、背中からおんぶされて、みたら三つ目 小僧だったり、渋沢倉庫の横の河岸の辺りでのっぺらぼーを見たという話しが残っています。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収) のっぺらぼーは、顔になにもない卵のような顔の妖怪。特に小泉八雲『怪談』にある、ムジナの話が良く知られている。ある男が東京赤坂の紀国坂で目鼻口のない女に出会い、驚き逃げて蕎麦 屋台の主人に話すと、その顔も同じだったという話。その顔も同じだったという話。

6、アマビエアマビエ 弘化3年(1846年) 4月中旬と記 された瓦版に書かれているもの。 肥後国(熊本県)の海中に毎夜光るものが あるので、ある役人が行ってみたところ、ア マビエと名乗る化け物が現れて、「当年より はやりやまいはや 6ヵ月は豊作となるが、もし流行病が流行ったら人々に私の写しを見せるように」といって、再び海中に没したという。この瓦版には、髪の毛が長く、くちばしを持った人魚のようなアマビエの姿が描かれ、肥後の役人が写したとある。 湯本豪一の「明治妖怪新聞」によれば、アマピエはアマピコのことではないかという。 アマピコは瓦版や絵入り新聞に見える妖怪で、 あま彦、天彦、天日子などと書かれる。件やクダ部、神社姫といった、病気や豊凶の予言をし、その絵姿を持っていれば難から逃れられるという妖怪とほぼ同じものといえる。 アマビコの記事を別の瓦版に写す際、間違 えてアマビエと記してしまったのだというのが湯本説である。 『明治妖怪新聞」湯本豪一「『妖怪展 現代に 蘇る百鬼夜行』川崎市市民ミュージアム編

7、かさばけ(傘お化け) 設置予定場所:多田屋の入口作品です。 一つ目あるいは、二つ目がついた傘から2本の腕が伸び、一本足でピョンピョン跳ねまわる傘の化け物とされる。よく知られた妖怪のわりには戯画などに見えるくらいで、実際に現れたなどの記録はないようである。(阿部主計『妖怪学入門』)歌川芳員「百種怪談妖物双六」に描 かれている傘の妖怪「一本足」

8、猫股(ねこまた) 猫股は化け猫で、尻尾が二股になるまで、齢を経た猫 で、さまざまな怪しいふるまいをすると恐れられた。人をあざむき、人を食らうともいわれる。飼い猫が年をとり、猫股になるため、猫を長く飼うもので はないとか、齢を経た飼い猫は家を離れて山に入り、猫股 になるなどと、各地に俗信がある。 このような猫の持つ妖力から、歌舞伎ではお騒動と化け猫をからめて「猫騒動もの」のジャンルがあり、

「岡崎の猫」「鍋島の猫」「有馬の猫」が三代化け猫とされる。

9、毛羽毛現(けうけげん) 設置予定場所:相模屋の庭 鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」に毛むくじゃらの妖怪として描かれた もので、 「毛羽毛現は惣身に毛生ひたる事毛女のごとくなればかくいふ か。或いは希有希現とかきて、ある事まれに、見る事まれなれば なりとぞ」とある。毛女とは中国の仙女のことで、華陰の山中(中国陝西省陰県の西 獄華山)に住み、自ら語るところによると、もともとは秦が亡んだため 山に逃げ込んだ。そのとき、谷春という道士に出会い、松葉を食すことを教わって、遂に寒さも飢えも感じなくなり、身は空を飛ぶほど軽くなった。すでに170余年経つなどと「列仙伝」にある。この毛羽毛現は家の周辺でじめじめした場所に現れる妖怪とされるが、実際は石燕の創作妖 怪のようである。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』→鳥山石燕「今昔百鬼 拾遺」より「毛羽毛現」

10、河童(かっぱ) 設置予定場所:猪牙船 ◇ 河童(『耳袋』) 江戸時代、仙台藩の蔵屋敷に近い仙台堀には河童が出たと言われています。これは、子どもたちが、 なんの前触れもなく掘割におちてしまう事が続き探索したところ、泥の中から河童が出てきたというも のです。その河童は、仙台藩の人により塩漬けにして屋敷に保管したそうです。 ◇ 河童、深川で捕獲される「河童・川太郎図」/国立歴史民俗博物館蔵 深川木場で捕獲された河童。河童は川や沼を住処とする妖怪で、人を水中に引き込む等の悪事を働く 反面、水の恵みをもたらす霊力の持ち主として畏怖されていた ◇ 河童の伝説(『江戸深川情緒の研究』) 安永年間(1772~1781) 深川入船町であった話しです。ある男が水浴びをしていると、河童がその男 を捕えようとしました。しかし、男はとても強力だったので逆に河童を捕えて陸に引き上げ三十三間堂の前で殴り殺そうとしたところ、通りかかった人々が河童を助けました。それ以来、深川では河童が人 間を捕らなくなったといいます。→妖怪画で知られる鳥山石燕による河童

11、白容商〔しろうねり〕

鳥山石燕「画図百器 徒然袋」に描かれ、【白うるりは徒然のならいなるよし。この白うねりはふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ】 と解説されている。白うるりとは、吉田兼好の『徒然草」第六十段に登場する、 芋頭(いもがしら)が異常に好きな坊主のあだ名である。 この白うるりという名前に倣って、布雑巾 の化けたものを白容裔(しろうねり)と名づけたといっているので、つまりは石燕の創作妖怪であろう。古い雑巾などが化けて人を襲う、などの説 明がされることがあるが、これは山田野理夫 の『東北怪談の旅』にある古雑巾の妖怪を白 容裔の話として使ったにすぎない。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編

12、轆轤首〔ろくろくび〕

抜け首、飛頭蛮とも つな いう。身体から首が完全に分離して活動する ものと、細��のような首で身体と頭が繋がっているものの二形態があるようである。 日本の文献には江戸時代から多くみえはじ め、『古今百物語評判』『太平百物語』『新説 百物語」などの怪談集や、『甲子夜話』『耳 囊」「北窓瑣談」「蕉斎筆記』『閑田耕筆』と いった随筆の他、石燕の『画図百鬼夜行」に 代表される妖怪画にも多く描かれた。 一般的な轆轤首の話としては、夜中に首が 抜け出たところを誰かに目撃されたとする内 容がほとんどで、下働きの女や遊女、女房、 娘などと女性である場合が多い。 男の轆轤首は「蕉斎筆記』にみえる。 ある夜、増上寺の和尚の胸の辺りに人の 首が来たので、そのまま取って投げつけると、 どこかへいってしまった。翌朝、気分が悪いと訴えて寝ていた下総出 身の下働きの男が、昼過ぎに起き出して、和 尚に暇を乞うた。わけ その理由を問えば、「昨夜お部屋に首が参りませんでしたか」と妙なことを訊く。確か に来たと答えると、「私には抜け首の病があります。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅い とお叱りを受けましたが、そんなにお叱りに なることもないのにと思っていると、 夜中に首が抜けてしまったのです」 といって、これ以上は奉公に差支えがあるからと里に帰って しまった。 下総国にはこの病が多いそうだと、 「蕉斎筆記』は記している。 轆轤首を飛頭蛮と表記する文献があるが、 これはもともと中国由来のものである。「和漢三才図会』では、『三才図会」「南方異 物誌」「太平広記」「搜神記』といった中国の 書籍を引いて、飛頭蛮が大闍波国(ジャワ) や嶺南(広東、広西、ベトナム)、竜城(熱 洞省朝陽県の西南の地)の西南に出没したことを述べている。昼間は人間と変わらないが、夜になると首 が分離し、耳を翼にして飛び回る。虫、蟹、 ミミズなどを捕食して、朝になると元通りの 身体になる。この種族は首の周囲に赤い糸のような傷跡がある、などの特徴を記している。中国南部や東南アジアには、古くから首だけの妖怪が伝わっており、マレーシアのポン ティアナやペナンガルなどは、現在でもその 存在が信じられている。 日本の轆轤首は、こうした中国、東南アジ アの妖怪がその原型になっているようである。 また、離魂病とでもいうのだろうか、睡眠中に魂が抜け出てしまう怪異譚がある。例えば「曽呂利物語」に「女の妄念迷い歩 <事」という話がある。ある女の魂が睡眠中に身体から抜け出て、 野外で鶏になったり女の首になったりしているところを旅人に目撃される。旅人は刀を抜いてその首を追いかけていく と、首はある家に入っていく。すると、���の家から女房らしき声が聞こえ、 「ああ恐ろしい夢を見た。刀を抜いた男が追 いかけてきて、家まで逃げてきたところで目 が醒めた」などといっていたという話である。これの類話は現代の民俗資料にも見え、抜け出た魂は火の玉や首となって目撃されている。��に紹介した「蕉斎筆記』の男の轆轤首 も、これと同じように遊離する魂ということ で説明ができるだろう。 轆轤首という妖怪は、中国や東南アジア由 来の首の妖怪や、離魂病の怪異譚、見世物に 出た作りものの轆轤首などが影響しあって、 日本独自の妖怪となっていったようである。 【和漢三才図会』寺島良安編・島田勇雄・竹 島淳夫・樋口元巳訳注 『江戸怪談集(中)』 高田衛編/校注『妖異博物館』柴田宵曲 『随筆辞典奇談異聞編」柴田宵曲編 『日本 怪談集 妖怪篇』今野円輔編著 『大語園』巌谷小波編

13、加牟波理入道〔がんばりにゅうどう〕

雁婆梨入道、眼張入道とも書く。便所の妖怪。 鳥山石燕の「画図百鬼夜行」には、便所の台があるよう 脇で口から鳥を吐く入道姿の妖怪として描かれており、【大晦日の夜、厠にゆきて「がんばり入道郭公」と唱ふれば、妖怪を見さるよし、世俗のしる所也。もろこしにては厠 神名を郭登といへり。これ遊天飛騎大殺将軍 とて、人に禍福をあたふと云。郭登郭公同日 は龕のの談なるべし】と解説されている。 松浦静山の『甲子夜話」では雁婆梨入道という字を当て、厠でこの名を唱えると下から入道の頭が現れ、 その頭を取って左の袖に入れてまたとりだすと 頭は小判に変化するなどの記述がある。 「がんばり入道ホトトギス」と唱えると怪異 にあわないというのは、江戸時代にいわれた 俗信だが、この呪文はよい効果を生む(前述 ことわざわざわい ●小判を得る話を含め)場合と、禍をよぶ 場合があるようで、「諺苑」には、大晦日に この話を思い出せば不祥なりと書かれている。 また、石燕は郭公と書いてホトトギスと読ませているが、これは江戸時代では郭公とホト トギスが混同されていたことによる。 ホトトギスと便所との関係は中国由来のようで、「荊楚歲時記』にその記述が見える。 ホトトギスの初鳴きを一番最初に聞いたもの は別離することになるとか、その声を真似すると吐血するなどといったことが記されており、厠に入ってこの声を聞くと、不祥事が起 こるとある。これを避けるには、犬の声を出 して答えればよいとあるが、なぜかこの部分 だけは日本では広まらなかったようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『江戸文学俗信辞典』 石川一郎編『史実と伝説の間」李家正文

14、三つ目小僧

顔に三つの目を持つ童子姿の妖怪。 長野県東筑摩郡教育委員会による調査資料に名は見られるが、資料中には名前があるのみ で解説は無く、どのような妖怪かは詳細に語られていない。 東京の下谷にあった高厳寺という寺では、タヌキが三つ目小僧に化けて現れたという。このタヌ キは本来、百年以上前の修行熱心な和尚が境内に住まわせて寵愛していたために寺に住みついたものだが、それ以来、寺を汚したり荒らしたりする者に対しては妖怪となって現れるようになり、体の大きさを変えたり提灯を明滅させて人を脅したり、人を溝に放り込んだりしたので、人はこれ を高厳寺小僧と呼んで恐れたという。困った寺は、このタヌキを小僧稲荷として境内に祀った。この寺は現存せず、小僧稲荷は巣鴨町に移転している。 また、本所七不思議の一つ・置行堀の近くに住んでいたタヌキが三つ目小僧に化けて人を脅したという言い伝えもある。日野巌・日野綏彦 著「日本妖怪変化語彙」、村上健司校訂 編『動物妖怪譚』 下、中央公論新社〈中公文庫〉、2006年、301頁。 佐藤隆三『江戸伝説』坂本書店、1926年、79-81頁。 『江戸伝説』、147-148頁。

15、双頭の蛇 設置予定場所:水茶屋 「兎園小説」には、「両頭蛇」として以下の内容が著してある。 「文政7年(1824)11月24日、本所竪川通りの町方掛り浚場所で、卯之助という男性 が両頭の蛇を捕まえた。長さは3尺あったという。」

文政7年(1824)11月24日、一の橋より二十町程東よりの川(竪川、現墨田区)で、三尺程の 「両頭之蛇」がかかったと言う話です。詳細な図解が示されています。 (曲亭馬琴「兎園小説」所収『兎園小説』(屋代弘賢編『弘賢随筆』所収) 滝沢馬琴他編 文政8年(1825) 国立公文書館蔵

16、深川心行寺の泣き茶釜

文福茶釜は「狸」が茶釜に化けて、和尚に恩返しをする昔話でよく知られています。群馬県館林の茂 林寺の話が有名ですが、深川2丁目の心行寺にも文福茶釜が存在したといいます。『新撰東京名所図会』 の心行寺の記述には「什宝には、狩野春湖筆涅槃像一幅 ―及び文福茶釜(泣茶釜と称す)とあり」 とあります。また、小説家の泉鏡花『深川浅景』の中で、この茶釜を紹介しています。残念ながら、関 東大震災(1923年)で泣茶釜は、他の什物とともに焼失してしまい、文福茶釜(泣き茶釜)という狸が 化けたという同名が残るのみです。鳥山石燕「今昔百鬼拾遺」には、館林の茂森寺(もりんじ)に伝わる茶釜の話があります。いくら湯を 汲んでも尽きず、福を分け与える釜といわれています。 【主な参考資料】村上健司 編著/水木しげる 画『日本妖怪大辞典』(角川出版)

17、家鳴(やなり) 設置予定場所:大吉、松次郎の家の下) 家鳴りは鳥山石燕の「画図百鬼夜行」に描かれたものだが、(石燕は鳴屋と表記)、とくに解説はつけられて いない。石燕はかなりの数の妖怪を創作しているが、初期の 「画図百鬼夜行」では、過去の怪談本や民間でいう妖怪などを選んで描いており、家鳴りも巷(ちまた)に知られた妖怪だったようである。 昔は何でもないのに突然家が軋むことがあると、家鳴りのような妖怪のしわざだと考えたようである。小泉八雲は「化け物の歌」の中で、「ヤナリといふ語の・・・それは地震中、家屋の震動 する音を意味するとだけ我々に語って・・・その薄気 味悪い意義を近時の字書は無視して居る。しかし此語 はもと化け物が動かす家の震動の音を意味して居た もので、眼には見えぬ、その震動者も亦(また) ヤナ リと呼んで居たのである。判然たる原因無くして或る 家が夜中震ひ軋り唸ると、超自然な悪心が外から揺り動かすのだと想像してゐたものである」と延べ、「狂歌百物語」に記載された「床の間に活けし立ち木も倒れけりやなりに山の動く掛軸」という歌を紹介している。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』、『小泉八雲全集』第7巻)

18、しょうけら 設置予定場所:おしづの家の屋根 鳥山石燕「画図百鬼夜行」に、天井の明かり取り窓を覗く妖怪として描かれているもの。石燕による解説はないが、 ショウケラは庚申(こうしん) 信仰に関係したものといわれる。 庚申信仰は道教の三尸(さんし)説がもとにあるといわ れ、60日ごとに巡ってくる庚申の夜に、寝ている人間の身 体から三尸虫(頭と胸、臍の下にいるとされる)が抜け出し、天に昇って天帝にその人の罪科を告げる。この報告により天帝は人の命を奪うと信じられ、対策とし て、庚申の日は眠らずに夜を明かし、三尸虫を体外に出さ ないようにした。また、これによる害を防ぐために「ショウケラはわたとてまたか我宿へねぬぞねたかぞねたかぞ ねぬば」との呪文も伝わっている。 石燕の描いたショウケラは、この庚申の日に現れる鬼、ということがいえるようである。

19、蔵の大足

御手洗主計という旗本の屋敷に現れた、長さ3尺程(約9m)の大足。(「やまと新聞」明治20年4月29日より)

20、お岩ちょうちん

四世鶴屋南北の代表作である「東海道四谷怪談」のお岩 を、葛飾北斎は「百物語シリーズ」の中で破れ提灯にお岩が 宿る斬新な構図で描いている。北斎は同シリーズで、当時の 怪談話のもう一人のヒロインである「番町皿屋敷のお菊」も描 く。「東海道四谷怪談」は、四世南北が暮らし、没した深川を舞台にした生世話物(きぜわもの)の最高傑作。文政8年(1825) 7月中村座初演。深川に住んだ七代目市川團十郎が民谷伊 右衛門を、三代目尾上菊五郎がお岩を演じた。そのストーリーは当時評判だった実話を南北が取材して描 いている。男女が戸板にくくられて神田川に流された話、また 砂村隠亡堀に流れついた心中物の話など。「砂村隠亡堀の場」、「深川三角屋敷の場」など、「四谷怪 談」の中で深川は重要な舞台として登場する。

21、管狐(くだぎつね) 長野県を中心にした中部地方に多く分布し、東海、関東南部、東北の一部でいう憑き物。関東 南部、つまり千葉県や神奈川県以外の土地は、オサキ狐の勢力になるようである。管狐は鼬(いたち)と鼠(ねずみ)の中間くらいの小動物で、名前の通り、竹筒に入ってしまうほどの大きさだという。あるいはマッチ箱に入るほどの大きさで、75匹に増える動物などとも伝わる個人に憑くこともあるが、それよりも家に憑くものとしての伝承が多い。管狐が憑いた家は管屋(くだや)とか管使いとかいわれ、多くの場合は「家に憑いた」ではなく「家で飼っている」という表現をしている。管狐を飼うと金持ちになるといった伝承はほとんどの土地でいわれることで、これは管 狐を使って他家から金や品物を集めているからだなどという。また、一旦は裕福になるが、管狐は 大食漢で、しかも75匹にも増えるのでやがては食いつぶされるといわれている。 同じ狐の憑き物でも、オサキなどは、家の主人が意図しなくても、狐が勝手に行動して金品を集 めたり、他人を病気にするといった特徴があるが、管狐の場合は使う者の意図によって行動すると考えられているようである。もともと管狐は山伏が使う動物とされ、修行を終えた山伏が、金峰山 (きんぷさん)や大峰(おおみね)といった、山伏に官位を出す山から授かるものだという。山伏は それを竹筒の中で飼育し、管狐の能力を使うことで不思議な術を行った。 管狐は食事を与えると、人の心の中や考えていることを悟って飼い主に知らせ、また、飼い主の 命令で人に取り憑き、病気にしたりするのである。このような山伏は狐使いと呼ばれ、自在に狐を 使役すると思われていた。しかし、管狐の扱いは難しく、いったん竹筒から抜け出た狐を再び元に 戻すのさえ容易ではないという。狐使いが死んで、飼い主不在となった管狐は、やがて関東の狐の親分のお膝元である王子村(東京都北区)に棲むといわれた。主をなくした管狐は、命令する者がいないので、人に憑くことはないという。 (石塚尊俊『日本の憑きもの』、桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、金子準二編著『日本狐憑史資料 集成』)

22、かいなで 設置予定場所: 長屋の厠 京都府でいう妖怪。カイナゼともいう。節分の夜に便所へ行くとカイナデに撫でられるといい、これを避けるには、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文を唱えればよいという。 昭和17年(1942年)頃の大阪市立木川小学校では、女子便所に入ると、どこからともなく「赤い 紙やろか、白い紙やろか」と声が聞こえてくる。返事をしなければ何事もないが、返事をすると、尻を舐められたり撫でられたりするという怪談があったという。いわゆる学校の怪談というものだが、 類話は各地に見られる。カイナデのような家庭内でいわれた怪異が、学校という公共の場に持ち込まれたものと思われる。普通は夜の学校の便所を使うことはないだろうから、節分の夜という条件が消失してしまったのだろう。 しかし、この節分の夜ということは、実に重要なキーワードなのである。節分の夜とは、古くは年越しの意味があり、年越しに便所神を祭るという風習は各地に見ることができる。その起源は中国に求められるようで、中国には、紫姑神(しこじん)という便所神の由来を説く次のような伝説がある。 寿陽県の李景という県知事が、何媚(かび) (何麗卿(かれいきょう)とも)という女性を迎えたが、 本妻がそれを妬み、旧暦正月 15 日に便所で何媚を殺害した。やがて便所で怪異が起こるようになり、それをきっかけに本妻の犯行が明るみに出た。後に、何媚を哀れんだ人々は、正月に何媚を便所の神として祭祀するようになったという(この紫姑神は日本の便所神だけではなく、花子さんや紫婆(むらさきばばあ)などの学校の怪談に登場する妖怪にも影響を与えている。) 紫姑神だけを日本の便所神のル��ツとするのは安易だが、影響を受けていることは確かであろう。このような便所神祭祀の意味が忘れられ、その記憶の断片化が進むと、カイナデのような妖怪が生まれてくるようである。 新潟県柏崎では、大晦日に便所神の祭りを行うが、便所に上げ��灯明がともっている間は決して便所に入ってはいけないといわれる。このケースは便所神に対する信仰がまだ生きているが、便所神の存在が忘れられた例が山田野理夫『怪談の世界』に見える。同書では、便所の中で「神くれ神くれ」と女の声がしたときは、理由は分からなくとも「正月までまだ遠い」と答えればよいという。便所神は正月に祀るものという断片的記憶が、妖怪として伝えられたものといえる。また、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文も、便所神の祭りの際に行われた行為の名残を伝えて いる。便所神の祭りで紙製の人形を供える土地は多く、茨城県真壁郡では青と赤、あるいは白と赤の 男女の紙人形を便所に供えるという。つまり、カイナデの怪異に遭遇しないために「赤い紙やろう か、白い紙やろうか」と唱えるのは、この供え物を意味していると思われるのである。本来は神様に供えるという行為なのに、「赤とか白の紙をやるから、怪しいふるまいをするなよ」というように変化してしまったのではないだろうか。さらに、学校の怪談で語られる便所の怪異では、妖怪化した便所神のほうから、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」とか「青い紙やろうか、赤い紙やろうか」というようになり、より妖怪化が進ん でいったようである。こうしてみると、近年の小学生は古い信仰の断片を口コミで伝え残しているともいえる。 島根県出雲の佐太神社や出雲大社では、出雲に集まった神々を送り出す神事をカラサデという が、氏子がこの日の夜に便所に入ると、カラサデ婆あるいはカラサデ爺に尻を撫でられるという伝 承がある。このカラサデ婆というものがどのようなものか詳細は不明だが、カイナデと何か関係があるのかもしれない。 (民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』、大塚民俗学会編『日本民俗学事典』、『民間伝承』通巻 173号(川端豊彦「厠神とタカガミと」)ほか)

23、木まくら 展示予定場所:政助の布団の上 江東区富岡にあった三十三間堂の側の家に住んだ医師が病気になり、元凶を探した所 黒く汚れた木枕が出た。その枕を焼くと、死体を焼く匂いがして、人を焼くのと同じ時間がかかったという。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

24、油赤子〔あぶらあかご〕鳥山石燕の『今昔 画図続百鬼』に描かれた妖怪。【近江国大津 の八町に、玉のごとくの火飛行する事あり。土人云「むかし志賀の里に油うるものあり。 夜毎に大津辻の地蔵の油をぬすみけるが、その者死て魂魄炎となりて、今に迷いの火となれる」とぞ。しからば油をなむる赤子は此ものの再生せしにや】と記されている。 石燕が引いている【むかし志賀(滋賀) の】の部分は、「諸国里人談』や『���朝故事 因縁集」にある油盗みの火のことである。油盗みの火とは、昔、夜毎に大津辻の地蔵 の油を盗んで売っていた油売りがいたが、死 後は火の玉となり、近江大津(滋賀県大津 市)の八町を縦横に飛行してまわったという もの。石燕はこの怪火をヒントに、油を嘗める赤ん坊を創作したようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『一冊で日本怪異文学 100冊を読む」檜谷昭彦監修『日本随筆大成編集部編

15 notes

·

View notes

Text

2025年1月26日(日)

三重県紀北町・奥川ファームから隔週に届く定期便、今回も平飼い有精卵(30個)・特別栽培米(5kg)・畑無農薬野菜・手作りパン・地鶏・手打十割蕎麦が届いた。大きな白菜が入っていたので、明日は鍋にしていただこう。手打蕎麦、冷凍保存したものを1把ずつ解凍して朝食にいただく。糖質制限のためにそば湯は我慢しているが、冬の寒い朝などネギと天かすを利かせて熱い汁でいただくと体が温まる。奥川さん、いつもありがとうございます!

5時30分起床。

洗濯開始。

朝食準備。

朝食は温かい蕎麦・野菜あれこれ・フルーツとヨーグルト・牛乳。

洗濯物を干す。

珈琲をいれる。

露の新治師匠から着信、今日午後の落語会のネタについて、配慮ご無用と返事する。

奥川ファームから定期便、蕎麦は冷凍庫へ、タマゴは冷蔵庫へ。大きな白菜があるので、明日の夕飯は鍋に決定。

早めのランチは辛ラーメン+残りご飯、バスで阪急桂駅、天下茶屋行き準急で日本橋、地下鉄千日前線に乗り換えて鶴橋まで。

今日は<先発完投型落語会〜露の新治の巻〜>、鶴橋駅から徒歩2分程度の会場は細長いビルの6階、折しも国際女子マラソン開催中、ヘリコプターの音がけたたましいが、一席目のマクラの途中で収まってホッとする。「狼講釈」「風呂敷」「柳田格之進」の三席、久しぶりの柳田が秀逸、ディテールの説明が丁寧、登場人物のキャラクターがとても克明な描写で素晴らしい。

終演後は<茶話会>とのことだったが、お先に失礼する。

いつも通り、阪急桂駅の<御膳>で揚げ物購入して帰宅する。

鶏の唐揚げ・竜田揚げ・イカの磯辺揚げ、残りもののイカの天ぷらにレタスとトマト、キュウリのぬか漬け、干し芋。

録画番組視聴。

サラメシ(32)福岡・真夜中のごみ収集▽テレメシ▽三重・ラッコ飼育員

初回放送日:2025年1月23日 真夜中に家庭ごみの収集が行われる福岡市。深夜、ごみ収集車が出発し作業員たちがごみを収集していく。サラメシタイムは休憩時間に車の席で。真夜中のサラメシで選ぶ食事は?▽テレワーク中のランチにお邪魔する「テレメシ」。オフィスは東京、でも自宅がある三重県で週5日在宅勤務という男性のサラメシ▽三重の鳥羽水族館で40年以上ラッコを飼育してきたベテラン飼育員。昼のサラメシタイムも気になるのは…。

男はつらいよ 葛飾立志篇 公開日:昭和50年12月27日 / 上映時間:100分

寅さんを訪ねた女学生・最上順子(桜田淳子)は、もしや寅さんが実父ではないかと、さくらたちを困惑させる。ひと騒動あって、寅さんはまたもや旅の人。その間に、御前様の親戚の大学助手の筧礼子(樫山文枝)がとらやに下宿することになる。柴又に戻ってきた寅さんは、俄然向学心に燃え、礼子が家庭教師となる。伊達眼鏡をかけて猛勉強する寅さんは、やがて礼子の恩師・田所教授(小林桂樹)と意気投合する。その田所は礼子に思慕を寄せていた… 寅さんが決然と「己を知るために」学問を志す。その動機はなんと、美しきマドンナという不謹慎さ。喫茶店で寅さんが初対面の礼子に「何のために学問をするのか?」と質問をするが、それは旅先で出会った僧侶(大滝秀治)の言葉を鵜呑みにしたもの。マドンナに樫山文枝を迎え、映画やテレビの『日本沈没』で地震学者を演じていた小林桂樹が、役名も同じ田所先生として登場! 巻頭で寅さんを「瞼の父かも?」と、訪ねてくるのは、人気アイドルだった桜田淳子。

片付け、入浴、体重は50g増。

パジャマに着替え、ホワイトホースのハイボール舐めながら日誌書く。

明日は有休取得、原稿執筆再開するのだ。

4 notes

·

View notes

Text

素敵なクリスマス、そして健やかな新年となりますように Joyeux Noël et Bonne Année!

本年も多くの方々よりお力添えをいただき、無事に一年を過ごすことができました。ありがとうございます。 また、来年2024年12月8日には、店をはじめて20年を迎えます。日々心新たに仕事を重ねてゆけたらと願います。引き続きご愛顧のほど よろしくお願いいたします。

年末年始の営業について

年末は12月28日まで、年始は1月5日より

2024年 催事の予定

1月 新入荷品を主とした常設 2月 CALICO・インド手仕事布の世界 3月 豊永盛人の琉球張り子 4月 坂本創と松田健悟、二人の焼きもの 5月 石川昌浩の硝子 6月 風の会(のれん・うちわなど) 7月 ひとり問屋 日野明子の仕事・13 9月 からや窯・登川均のやちむん 10月 LICHT LICHTの靴 / 小野眞佐子の椅子敷き 11月 冬支度の会(漆器と土鍋など) 12月 待降節を待ちのぞむ / しめかざりの会 この他の催事や講座、出張展などについては、そのつどSNSなどにてお伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 写真:豊永盛人作 琉球張り子「ロマネスクのドラゴン」

3 notes

·

View notes

Quote

おすすめのキッチングッズをリストアップしたので紹介するよ!使い捨て三角コーナーおすすめはネクスタのごみっこポイ(約200円)。自立して立つ袋で、水切りそのまま捨てられる。ニトリにも200円で売ってる臭いを通さない袋生ゴミを捨てるときに袋に入れても、どうしても臭ってしまう。そのときに役立つのがハウスホールドジャパン「臭いを通さない袋」(約800円)。そのまんまのネーミング。これで包むと臭いがかなり防げるぞ。高ければ、日本サニパックのニオワイナ(約330円)。百均ならセリアの「中身を見せない消臭バッグ」だ。油はね防止ネット(オイルスクリーン)揚げ物をするときに上から被せて油はねを防止する丸型のネット。おすすめはママクック製(約2200円)だが、高いのでアイメディア製(600円)でもいい。100均にもあるぞレンジでだし作り曙産業の「レンジで美味しいおだし」(約1700円)。外側の器に水、内側の網に鰹や昆布などを入れてレンジするだけ。だしの素もいいが、手作りで出汁を取るのも美味しい。水切りスピナー野菜を入れてハンドルを回すと水が切れる。コスパを考えるならトップバリュのサラダスピナーかニトリの野菜水切りシャッキリサラダ(共に約500円)がおすすめ。味付け卵メーカーダイソー(110円)。少ない調味料で4つの味付けたまごが作れる。定番。カットできるバターケースバターを10gずつ一気に切れるケースもあるが、ダイソーのバターケース(110円)は専用カッターで使うごとに切り取ってすくえる。酸化防止にもなり、格安でおすすめハンディーチョッパーこれはぶんぶんチョッパーが有名だが、ワンランク上を目指すならToffyのハンディーチョッパー(1800円)を。見た目がオシャレで、ぶんぶんチョッパーより速く細かく切れるシリコンスプーンこれは無印(490円)が有名だが、ダイソーもあなどれない。220円で同程度のシリコンスプーンで、持ち手に小さな突起がついており横置きできる。しなやかさもアップしていて無印の半額以下。気軽に試せるだし巻き卵メーカーダイソーの「レンジで簡単だし巻きたまご」(110円)出汁入り卵をレンジし、型にギュッとはめるだけで簡単にだし巻き卵ができるラーメン調理器(電子レンジ用)ダイソーの電子レンジでお手軽ラーメン(110円)。インスタントラーメンをレンジで作れる。器に乾麺と水を入れてレンチンするだけ。そのまま器で食べられるぞパスタメーカー(電子レンジ用)電子レンジでパスタを湯がける容器は定番だが、おすすめは3COINSのパスタメーカー(330円)。内側がザルになっていて湯切りがしやすい。電子レンジでオムライスダイソーのレンジでオムライス(110円)。二重底になっていて、下に溶き卵、上にケチャップをかけた白ごはんをのせてレンジするだけ。シャッキリサラダとても簡単にオムライスができるシリコーン鍋(電子レンジ用)ダイソーのシリコーン小鍋(220円)。野菜と肉と麺つゆをかけてレンチンするだけで鍋ができるアイスバッグダイソーのアイスバッグ24枚入り(110円)。コーヒーをバッグの中に入れて冷凍。取り出してミルクを入れると、コーヒーの味を薄めることなくアイスコーヒーができる多機能スライサー貝印が鉄板だが、4500円くらいするので、愛工業製だと3000円弱で買える。下村工業製はジェネリック貝印のような見た目���1500円くらいなのでこちらもアイラップ大人気商品。湯煎、冷凍、電子レンジ対応の高密度ポリ袋で、ゴミ袋としても臭いが広がりにくい。60枚入りで200円弱なので財布にも優しい圧縮調理バッグリードのプチ圧縮調理バッグ5枚(約300円)。袋に具と調味料をいれ冷凍保存。食べたい時にレンジすれば料理の完成。自分でレンジ用冷凍食品を作る感じでストックを作れる。レシピは公式やクラシルなどで見れるぞ。電子レンジ蒸し器イモタニの茹で蒸し工房(約600円)。容器に野菜も水を入れてレンジするだけで野菜がムラなくゆでられる。鍋で茹でる必要がなくなるぞダイソーの電子レンジ調理器(温野菜用)なら110円であるのでこちらも。余った油吸収剤ダイソーのわたぐも(110円)。フライパンで揚げ焼きした時など、少し余った油を吸い取ってくれるわた状の吸収剤。ちぎって使えるので便利トースターバッグ 食パンを袋の中に入れて焼くと外はカリッと、中はふわっと焼けるぞ。セリア(330円)シリコーンバッグダイソーのシリコーン保存袋(220円)。一時人気で品薄に。電子レンジもオーブンもOK。洗って何度も使えるのでジップロックよりお得。包丁コスパで考えると、関孫六 茜 三徳包丁 (約4500円)がおすすめパン切り包丁貝印 Bready ONE(約1300円)が安くて使いやすいゴム手袋ダンロップホームプロダクツの樹から生まれた手袋さらさらりん(800円) がおすすめ。着脱しやすいキッチンバサミダイソー(110円)でOK。プラスのフィットカットカーブ料理バサミ(約800円)なら分解して洗える洗えるキッチンタオルコストコで人気のスコットがダイソーなら220円で買えるぞまな板シートまな板の上に敷いて使うシート。切った時の汚れが気になる場合に使えるぞ。おすすめはカインズのまな板シート(500円くらい)だが、100均で300円くらいで買えるぞみんなもおすすめのキッチングッズがあったら教えてくれよな!(蛇足の追記)実はこの投稿は、数ヶ月前に「一度使うと手放せなくなるキッチングッズ」というTogetter記事がバズってて、「もっとあるのに!」と悔しくなって書いてたものなんだ。https://togetter.com/li/2097240でもAmazonのリンクとか付けまくると増田では投稿できないことが分かり、力尽きてそのまま放置してたんだけど、もったいないかなと思ってなんとなく今日投稿した。これを書くためにもちろん買って使ったんだけど、いろんな雑誌をチェックしてから買って書いたんだ。だからそこまで変なものは書いてない…と思う。でもこういうのは本当は自分のブログで書いた方がいいよね。増田だと見にくいし。誤字脱字もありあまりちゃんと書けてなくてすまない。読んでくれた人ありがとう。

増田がおすすめする「一度使うと手放せなくなるキッチングッズ」(蛇足の追記あり)

3 notes

·

View notes

Text

毎日暑い日が続いていますね。急に暑くなるので身体がびっくりしていますよね。今から徐々に暑さに慣れさせながら今年も無事に乗り切りたいものです。衣替えも急がないとです〜(汗)

前回の展示の集計や、次の展示の準備と家のこと(主に母の事が多めで・・・)など少し作業や手配に追われて頭の中が渋滞状態でした。入荷のお知らせが止まっていてすみません(ぺこり)

先月にFACTORY JIN&POKOより竹と木の作品が届いております。ご紹介できていない間に高杯やボウル、お盆などの木の作品が色々旅立ってしまいましたが、今からご覧いただける作品をご紹介いたします。

美帆さんの竹の作品は、輪弧編みのミラー、丸と楕円の2種類が久しぶりに入荷しました。立体的な輪弧編みの縁が美しいミラーは、インテリアにすっと溶けこんでくれる佇まいです。丸型と楕円の2種類作ってくださいました。定番で作ってくださいっている六ツ目編みの鍋敷もMサイズを追加してくださいました。こらからの季節は窓辺に吊り下げるだけでも涼やかで涼を感じさせてくれますよ。

洋介さんの木の作品はお盆が2種類とボウルのSが2点となりました。シンプルで美しい形の高杯は2種類届いていたのですが、ご紹介する間もないほど早くに皆さま手にして下さいました。ご覧いただけるお盆はただいま2種類。大きい方(30cm)はナラ材、小さい方(27cm)ブナ材です。洋介さんのお盆は持つ際に指を引っ掛けやすいように、裏になだらかな縁を付けたデザインが特徴的です。そして裏返しても高台皿のようにお使いいただけます。カバ材のボウルSはデザートやサラダにちょうど良い大きさです。毎日手を伸ばして使いたくなるシンプルなデザインです。

FACTORY JIN&POKOさんは今週末24日・25日は青森の津軽森にも初出展されるそうですよ。ぜひ青森近郊の方はお出かけになってみて下さい。

hisocaは今週は明日24日まで通常通りのオープンです。お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄り下さいませ。

1 note

·

View note

Text

真実の口の手相占い、100円なのでやってみたが割と当たってる。まあこういうのは誰にでも当てはまるようなものを適当に文章化しているだけで、あくまで一時的に楽しむ物だと思うが、なんせ100円でこのおもしろ体験ができることがうれしい。

あなたは大量の仕事をすることよりも精神的に豊かになる作業を好みます。

確かにそう。仕事嫌いやし、精神的に豊かなクリエイティブなことするのがいい。でもこれって全員当てはまらない?たとえ仕事好きな人でも大量にするのはちょっと違うだろうし、確かに「精神的に豊かになる作業」が一体具体的に何のことかわからないから、どうにでも自分を納得させることができるかとおもう。

あなたは時として本能のなすがままに身を任せ攻撃的になる傾向のある人です。

これも確かにそう。私は結構辛辣なところあるから、お局にも怖がられたりする。でもこれも全員に当てはまることじゃない?「時として」だから、常に攻撃的じゃないところがミソだな。どんなに普段穏やかな人でも誰しもたまには攻撃的になるんじゃね?それは「自己防衛」でもあるしね。

あなたは精神的もしくは肉体的ストレスに対しての抵抗力があまりありません。

これはどうなんだろうね?確かにストレス耐性なんて、ないと言われればない気もするし、あると言われればある気もする。ちなみに私がBIG5やった時は「打たれ強い性格で他人に無関心な人です」と出た。そしてストレス耐性の偏差値は48で平均的だった。人並みに解決能力があるらしく、不安や緊張に囚われにくいとある。ストレスの原因から逃げることなく受け止められるとか。確かに自分が悪い時は自分を客観的にみて、ここがダメだったなと自分のことなのにまるで他人事のように判断することができる方かな。なんか悩み相談とか聞いていると、大体の人は自分のこと客観視できてないな、この人…って感じだけど、私は客観的に見すぎて冷静すぎて我ながらどこが悪いのか分析済みですから、��人に聞くまでもないですね、という感じで報告をする感じやな。自分のここがダメだったとか全く隠さず平気で言うし。

職業や住居、生活スタイルに大きな変化があなたに見られます。

これはまあそうだろうね。だって私日本とカナダを行き来しているから。そりゃ生活スタイルに大きな変化があるわ。国も違うんだし。でもさ、これはたとえば新卒で就職してずっと長年働いてたけど、結婚で辞めて、夫の地元に行くとか、そういう結婚することでも生活スタイルに大きな変化があるわけやよね。地元から全く離れていないように見える友達も、まあ地味に隣の市に引っ越して新築一軒家建てたりしてるから、それはその友達にとっては大きな変化だったわけだし、それに職業って職場で部署異動なんかしても、まあ他人からしたら同じ会社にいるから小さな事に思えるけど、本人からしたら新たに仕事覚えるとか新たな人間関係を築かなきゃいけないわけで、大きな変化があると言ってもいいかも。どんな些細なことでも、その人にとっては大きな変化ではあるよな。

あなたは精神的疲労や不安から心配症になりやす��、あなた自身平穏な生活をとてもできないと思いがちです。

そんなこと思ったことないけどなw私の人生、基本的に平穏な生活やけどな。色々とあるけど、いつも事故になったりせず無事に過ごしてる。まあ交通事故一度あったけど、大した怪我でもなく、大きな病気などもなく、身体の弱い通院や入退院を繰り返している人たちに比べると、めちゃくちゃ平穏に暮らせている。でもまあこれもそりゃ全員に当てはまることでもあるかな。精神的疲労や不安から心配症になるって当たり前のことやん?そりゃ誰でもそう思うときあるよなーって感じ。

あなたは物質的なものに縛られない最高の結婚運の持ち主です。

これは当たってる。ガチで最高の結婚運やと思う。ロバートと結婚してよかったと思うことがいっぱいあるし、毎日非常に幸せだ。たとえ亡くなっても、不動産が受け継がれるわけだし、ある程度の遺産はあるようなので社会に繋がるために、ゆるーく働くみたいな生活スタイルで生きていけるという。「物質的なものに縛られない」と言うのが謎やけど、確かに今お金があるからこそ物質的なものに縛られず、ご飯なんかも外で食べてきたりするから、キッチン道具も最小限でいいわけだし、食器は本当に最小限にしか用意していない。処分しても何も思わないような百均の食器やし。生地をたくさん買ってるけど、それはこれから色々作る可能性を買ってるという感じで、なにか高級ブランド品とかは馬鹿馬鹿しくなってきたところ。今までの自分は、なぜあんなに高級ブランド品に憧れを持っていたのか?それは今まで自分を持っていなかったから。自分が作るものは、この世にたった一点しかないし、生地の在庫がなく、頼まれても同じものを二点も作れないし、作る主義でもない。この世に唯一無二のもの。これって最高ではないか?

なんかでもこの結果がどう見ても幸せに思えない結婚をした友達にも出たとすると、それはそれで友達は納得すると思うんよな。そう思い込みたいんだと思う。自分の選択は間違ってなかったと。親も正直あの子はどうなん?て感じだったらしく、なんとか押し切って結婚してしまった今、何かあっても親には絶対に相談できないとか言ってたから。結婚して間もないのに不倫願望がある時点でやべえだろ…と思うんやけど。まあ確かに高校時代から憧れてた彼との結婚やし、そんな人と大人になってから結ばれて結婚なんてほんま一見ドラマチックで少女マンガみたいやしな。実際、ケチで色々間違った選択をしまくってるクソ男なんやけども。なんか、高校時代はあの男は私のことが好きだった時期があるらしく、時折友達に嫉妬されて嫌味のようなこと言われてたんだけども、私がもし彼のことが好きになって、私が彼と結婚していたらと思うと、ゾッとする。彼のケチエピソードは貧乏芸人のネタかと思うほど面白いんやけど、ロバートにその話をすると気分悪くなるから辞めてくれ!と言われるほどwでもこれほんまに事実で、友達から聞いた話を私の妄想抜きで色々省略して軽めに話してるだけだからな。なんかでも割とお嬢様育ちで、実家が元旅館ですごく大きな家で、姉が二人もいるのに新品の服を常に買ってもらったり、食べ物とかもいつも高級食材でお母さんが美味しいのを用意してくれて苦労したことなかった子が、結婚してからあんな貧乏くさい底辺な衣食住で我慢しなきゃいけないって、私は実家まあそこそこ広いけど祖母が死んでから年々ゴミ屋敷化して狭くなってるし、子供の頃の服は基本全部姉のお下がりだったし、なんか水回りが不潔でスプーンやお皿がベタついているのは普通で、米も虫が沸いたやつを洗って、保温しまくったり冷やご飯を食べたりしてたから、実家の米は恐ろしく不味くて苦手だったんだよな。こんな感じで生活レベルが割と低かったから、意外と馴染めそうな気はするんだよな。でも生活レベルどうせならあげたいし。恵まれた生活してた子って、それが当たり前やと思ってるから、この人と結婚してしまうと生活レベル下がるという自覚があまりない人が多い気がする。

米は鍋で0.5合ぐらい都度炊くようにするのが一番美味しくいい感じに食べれるし、浸水時間とか実際そこまで気にしなくてもいいんよな。浸水しないと、ご飯のかさが減る上、堅めに炊けるから0.5合で茶碗一杯分くらいになって一人分にちょうどいい量で炊けるから。米自体は私は好きなんやけど、実家の米がほんとわざとか?ってくらい米を不味くしてる。ていうか米がまずいのは炊飯器のせいと思ってる。炊飯器じゃなくて鍋で炊いてますけどね。炊飯器全然洗わないからそれが米が臭くなる一因なんだよ。掃除できないなら鍋で炊けよ。火加減なんて火を起こすところからやるわけでもないんだから全く難しくないし。食器が無駄にたくさんあっても管理が行き届かないんだから、多少足りないぐらいでいいんだよ。

1 note

·

View note

Text

映画『敵』

遅まきながら神戸・元町のシネ・リーブルで筒井康隆原作、吉田大八監督、長塚京三主演の映画『敵』を見てきました。学生劇団時代の友人たちが称賛していた映画です。

吉田大八は『桐島部活やめるってよ』(2012)や『騙し絵の牙』(2021)の監督ですね。『桐島部活やめるってよ』は傑作中の傑作、『騙し絵の牙』はどうしようもない駄作でした(『羊の木』(2018)も見ていますが、あまり記憶にありません)。

『敵』はどちらに転ぶか……と思って見ましたが、いやこれなかなかの名作です。

主人公は77歳の元教授、専門はフランス文学。

え? うーん、それって私の10年後の姿じゃありませんか。

妻(黒澤あすか)を20年前(だったかな)に亡くし、親から相続したと思われる古い日本家屋で一人暮らしをしています。

単調な毎日ですが、ときおり美人の教え子が訪ねて来たり、同じく教え子で現在は芝居の小道具を作る会社を経営している男が庭にある古井戸を修理に来たり、友人のデザイナーと飲みに行ったり、飲みに行った先でフランス文学を専攻している女子大生と知り合ったりします。

ある日、老教授はネットで「北から敵が攻めてくる」という情報を見ます。そこから現実と妄想が入り混じる……という設定なのですが、実際にはその情報はあまり重要ではありません。重要なのはむしろ元教授と亡き妻との関係、教え子の女性の関係、人間ドックに入って病気が見つかり入院した友人の行く末です。

[ここからネタバレになります。未見の方はご注意を]

元教授はまず教え子の女性と怪しい感じになります。女性は「先生は私としたかったんですか。それならもっと早く言ってくれればいいのに」と言い、「終電が11時40分だから15分で済ませてくださいね」と言ってソファに横になります。

元教授は少し躊躇いますが、ままよとばかりに覆い被さりますが……気がつくと誰もいません。女性とのやり取りは彼の妄想だったわけです。

入院した友人のエピソードも同じです。元教授は友人の妻と一緒に友人のベットの脇にいます。友人の妻は「眠ってばかりなんです」と言い、「コンビニへ行って来ます」と言って病室を出ていきます。

すると友人は目を覚まし、元教授に何か言いたげな顔をします。元教授が顔を近づけると、友人は錯乱した様子で「敵」と言います。取り付けられた機器(心拍を測る機会でしょうか)がピーピーとなりだすので元教授は慌てて医者を呼びにいきますが、病院には誰もいません。

ホラー映画かと思うほどゾッとする場面ですが、もちろんそれも元教授の妄想です。

さらには死んだはずの妻が現れ、「あなたはフランス文学を研究していながら、私を一度もパリに連れて行ってくれなかった」と元教授をなじります。

妄想は元教授が教え子の女性と自宅で鍋を作る場面で頂点に達します。二人が鍋を食べようとしていると来客があります。元教授の教え子で雑誌の編集をしている男の部下です(教え子の編集者は元教授にエッセイの連載を依頼していたのですが、その部下を連れて元教授の家を訪れ、雑誌の方針転換で連載が打ち切りになるという話をしていました)。

部下の男は「やっぱり先生に連載をお願いすることになりました」と言い、「あれ、いい匂いがしますね。鍋ですか」と言って図々しくも勝手に家に上がり込みます。

部屋には元教授の妻がいて、元教授、その妻、教授の教え子の女性、編集者の部下の四人は鍋を食べることにします(編集者の部下は一人で肉を全部食べてしまいます)。

やがて元教授と妻の間で言い合いが起こります。妻は「私がいるのにあなたは教え子のことを考えながら一人で(オナニーを)していた」と怒って家を出て行こうとします。元教授が玄関で彼女を引き止めようとしていると、中で大きな音がします。

何事かと中へ入ると編集者の部下が床に倒れています。教え子の女性が「この人私を襲おうとしたんです」と言います。襲われそうになった彼女は編集者の部下を鍋で殴って死なせてしまったわけです。

元教授と教え子の女性は死体を庭の井戸に投げ込もうとします。井戸を修理していた教え子の男が現れ、「そんなことをしたらせっかく直した井戸が使えないじゃないですか」と文句を言います。

死体を片付けた後、元教授は教え子の女性に「心配することはない。これは全部私の妄想なんだから」と言います。女性は「先生は本当に私のことを思って(オナニーを)してたんですか」と尋ね、教授は頷きます。女性は続け��「妄想の人物がこんなこと言うと思います?」と畳み掛けます。

もう無茶苦茶ですね(あ、これはもちろん褒め言葉です)。

でも、もちろん(?)これは全部元教授の妄想です。

それからどうなるんだっけ。そこから正体不明の「敵」が攻めてきて、近所に住む老人や犬を散歩させていた女性がどこからともなく飛んできた銃弾によって殺されます。

元教授は家の中に逃げ込みますが、やがて意を決して「敵」と戦おうとして射殺されますが、もちろんこれも妄想。

元教授が縁側(かな)で一人いるところが映り、「この雨が終われば春が来る。春が来たら、またみんなと会える。早く会いたいなあ」というモノローグが流れます。

で、春になると元教授はすでに亡くなっていて、多くの人が元教授の家に集まっています。元教授の遺言状が開封され、家屋敷は従兄弟の子どもが相続することになります。その従姉妹の子ども(子どもと言ってももう成人しています)が物置にあった双眼鏡で家を眺めます。双眼鏡を落としてしまい、再び取り上げて家を見ると、もう誰もいない……というところでオシマイ。

一緒に見ていた妻は「あれどういうこと?」と聞いて来ましたが、おそらく元教授が死んで遺言状が開封されるということ自体が元教授の妄想であると言いたいのでしょう。そんなふうにどこまでが現実でどこからが妄想かはっきりしないのが、この映画の特徴であり魅力です。

いや、いい映画じゃないですか。ホラーテイストもありながら、基本「よくできた喜劇」だと思います。実際、私は何度も爆笑しました。周りのお客さんには迷惑だったかもしれませんが、あれは笑ってみるべき映画だと思います。

私は自分が定年間際の教授で、専門もフランス文学なものですから、身につまされるというのかな、他人事ではない感じがして、「私も妻に先立たれたらああなるんだろうか」と思いながら見ていましたが、それを別にしても、とても面白い映画だと思います。

ただ、いくつか言いたいことはあります。

1)あんなふうに教え子が雑誌記者になって連載を依頼してきたり、井戸の修理に家まで来たりすることはありません。ましてや美人の教え子が訪ねてくることはまずありません。

2)元教授は一律10万円で講演をしているようですが、そんなにもらえるものですか。私がいくらで講演していることか……

3)元教授はお歳暮・お中元にもらった大量の石鹸を物置に置いていますが、私自身はお歳暮・お中元に石鹸をもらったことはありません。というか、そもそも教え子からお歳暮・お中元をもらったことはありません。

4)プルーストの『失われた時を求めて』に仔羊のもも肉(ジゴ・ダニョ)のベルネアーズソースが出てくるかどうか、ワタシは不勉強で知りません。

5)元教授は亡き妻に「なぜ私をパリに連れて行ってくれなかったの?」となじられて、「それは……フランス語会話に自信がなかったから」と答えますが、これは一昔前のフランス文学者あるあるかもしれません。でも、私は妻を何度もパリに連れて行ったのでその点では問題はないはず。よかった、よかった。

聞くところによれば長塚京三はソルボンヌ大学に6年間留学(!)していて、デビューもフランス映画だったとか。

外国人記者クラブでフランス語でスピーチをしたり、映画の中で L'ennemi ne s'approche pas lentement. Il attaque par surprise(敵はゆっくりと近づくのではなく、いきなり攻撃してくる)とフランス語で言ったりしていましたが、そういうことだったんですね。

追記: 調べてみると原作となった小説『敵』が出版されたのは1998年ーー今から30年近く前のことですね。 それを考えるとこの映画の中での教授と教え子の関係もわかるような気がします。その時代なら教え子が教授の家へ行って力仕事をするとか、教授が教え子の女性を誘って芝居に行って、帰りに食事をしたりお酒を飲んだりということもありえたと思います。 今はそんなことしたら大ごとになります(実際、教え子の女性は元教授に「あんなことしてよかったんですか?」、「あれってハラスメントだったんじゃありませんか?」と言います。私はあの場面で爆笑しました)。

0 notes

Text

\木枠織で作る裂織りマット/

楽しい手仕事の時間、fu-ka手芸部のご案内です。

先日早速体験していただきました、裂織りマット。

カラフルな色合わせで、可愛いミニランチョンマットや

コースターが作れます。

ワンちゃんやネコちゃんのランチョンマットにぴったり!

しっかり厚みもあるので、鍋敷きやティーマットにも

おすすめです。

2時間ほどで完成。

事前予約制になりますのでDMまたはLINEにて

お申込みください。

⚫︎開催日

2月11日(火)14日(金)2月25日(火)26日(水)

所要時間約2時間

※3月も開催します。

⚫︎ミニランチョンマット約20cm×12cm

2,500円

⚫︎コースターサイズ

1,500円

黙々と集中したり、おしゃべりしたり、手ぶらで気軽に

参加できるfu-ka手芸部のご参加お待ちいたしております☺︎

0 notes

Text

2024-6月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒ア���ビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「中華」です◆

今月は参加者の皆様に「中華」のお題でアンビグラムを制作していただいております。中華といえば漢字発祥の地。現代の蒼頡たちの宴をご覧ください。今月も逆さまな作字が集まっております。

ではまずはdouse氏から。

「麻婆茄子」 回転型:douse氏

180°回転させても同じように麻婆茄子と読めるアンビグラムです。中華には「福到了」という福の字を上下逆さにひっくり返して貼るアンビグラム的な縁起物の風習がありますが 本作は麻婆茄子が無限に到来しそうな御目出度い回転字面になっています。対応解釈が最高ですね。この語句でこの文字組みが出来るのはきっとdouse氏だけでしょう。

「酢豚」 回転型:peanuts氏

世界範囲で有名な中華料理の一つです。酢豚は日本で付けられた名称で 中華料理においては広東料理の「古老肉」や上海料理の「糖醋排骨」が該当するようです。本作は作字のデザインと対応解釈が高次で両立した理想的アンビグラムです。「乍/月」部分のギミックは美しくてかっこいいです。

「酢豚」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

左右の鏡像図地で酢豚。作者いとうさとし氏はネガポ字(図地反転)の達人です。本作は真ん中から折りたたむとピッタリ嵌ります。まるでこの漢字がもとより嵌り合う構造を持っていたかのような自然さです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型:douse氏

四川料理の一つ。本作は斜め鏡像の図地反転アンビグラムです。文字の組み方がテクニカルでブリリアントカットされたような光学的な装いが抜群にカッコいいです。

「回鍋肉」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

上下の鏡像で図地反転になっている回鍋肉。日本語のアンビグラムは2022年に入ったころから飛躍的に進化発展した印象がありますが とくにネガポ字(図地反転)の進化は顕著で 英語圏でも作例はさほど多くないこのジャンルが日本ではたくさん作られるようになりました。それも本作の作者いとうさとし氏の尽力が大きいでしょう。

「酸辣湯」 鏡像型:螺旋氏

中国料理のスープの一つで 酸味・辛味・香味が特徴。本作は斜めの鏡文字で組まれています。斜めの鏡像型は漢字のアンビグラム制作に向いた対応だと思います。うまく作ればアンビグラムだと見破られない作字が可能で 本作も「束」部分が自然で驚きます。

「中華そば」 敷詰振動同一型:Jinanbou氏

発想が面白いです。「華」の字の中に異なる文字を幻視し抽出するその眼力には感服します。これは文字に隠された秘密のゲシュタルトを解析する行為でアンビグラム作りには欠かせないセンスです。

「青椒肉絲」 重畳型:きいろいビタ氏

ピーマンと細切りにした肉などを炒めた中華料理。本作 重畳型は同じ図形で韻を踏み 青椒肉絲と読ませるアンビグラムです。そのまま亜細亜のどこかの国で商品のロゴとして使用されているのではと思えるほど完成度が高いレタリングです。

「杏仁豆腐(⿸广フ)」 旋回型:Σ氏

中国発祥のデザート。135°回転の旋回型アンビグラムです。「腐」の字が「广」の中に片仮名の「フ」を入れた略字になっているところが凄すぎます。この略字は実際にゲバ字(アジビラ文字)などで使用例があります。柔軟な発想ができる人のアンビグラムは読みやすいですが 本作は作者Σ氏のアンビグラムが優れている理由の一端が垣間見える好例です。

「中華/北京/上海/広東/四川」 共存型(回転・鏡像):ラティエ氏

一般に四大中国料理と言われている4つの場所に お題をプラスした多面相アンビグラム。なんと5パターンの変化が起こる作字なのです。北京/上海/広東/四川は回転型で 大きく表示された中華はその鏡像になっています。 多面相漢字アンビグラムの制作はある種「挑戦」ジャンルです。多面相を作ろうと���るその発想や度胸だけでも凄いですし 本作はその挑戦に成功していると思います。

「横浜中華街」 回転型:ぺんぺん草氏

東アジア最大の中華街を回転アンビグラムに。細かい説明は無用の傑作。この完璧な対応解釈をご覧ください。けしてアンビグラマビリティは高くない語句ですが冷静的確に作字されています。最高です。

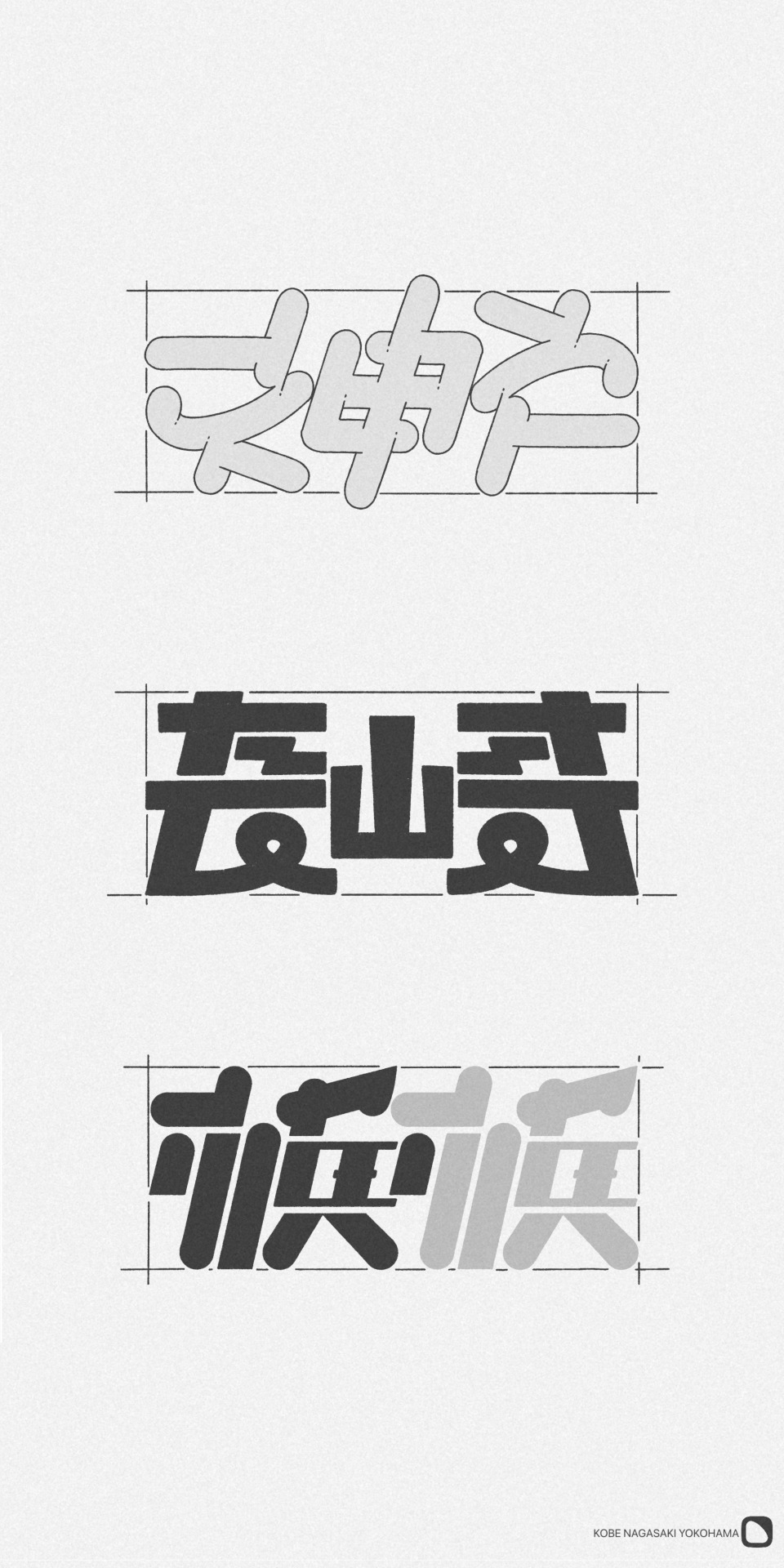

「神戸」 回転型: 「長崎」 鏡像型: 「横浜」 重畳型:.38氏

日本三大中華街。それぞれ趣向を凝らした楽しい対応解釈で可読性も充分高い設計です。 これは文字数寄にはたまらない作字ですね。そのまま都市の紋章に使用してほしいナイスデザインです。

「横浜中華街散策中隠処的拉麺店発見」 回転重畳型:超階乗氏

ブレードランナーに出てきても違和感のないサイバーパンクアンビグラムの名作。文字の各所に丼図案などが組み込まれていて そのおかげで回転重畳構造を把握しやすい親切設計です。回転重畳型とは ある図形の上に同じ図形をレイヤーで重ね、上に重ねた図形だけを規則正しく回転させて文字を形成するアンビグラムです。

「西安」 回転型:うら紙氏

陝西省の省都で、旧名は長安というのは有名でしょう。 かっちりした輪郭でありながら墨のカスレを生かしたステキなタイポグラフィですね。アンビグラマビリティの高い語句ですが図案としてきれいにまとめるには作家の力が必要で、うら紙氏はその能力に長けています。

「Qingdao/青島」 図地反転回転共存型:ヨウヘイ氏

青島(チンタオ)は中国有数の港湾都市・商工業都市・国際都市。 図地反転で漢字の隙間にアルファベットを見出そうとすると、青島は横画が多くて打ってつけの言葉なのですね。省略があっても読み取りやすい作品です。

「シャンハイ」 旋回型:つーさま!氏

上海は中国で最高位の都市である直轄市の一つ。 五面相の旋回型。「シ/ン」の点の有無のみの差をどう表現するか難しいところですが、少し角度を変えるだけで違って見えてきますね。羽様の形状とグラデーションも読みやすさに一役買っています。すばらしい作品です。

「万里の長城」 回転型:douse氏

中国にある城壁の遺跡。中国の象徴の一つでしょう。 回転中心の作り方が見事です。「の」が伸びているのも不自然に見えず、「長」の横画を切っているので「長」のバランスもよく見えます。「万/戈」の字画接続の切り替えが見事ですね。さすがの一作です。

「麺/龍」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

どちらも中国を象徴するものでしょう。 自然に読めすぎて言うことがないですね。図地反転にピッタリすぎる組み合わせが今回のお題によって発掘されたと言えるかも知れません。一点、「龍」の上部の突き出した部分は作者も悔しいところだと想像しますが、それを差し引いても可読性最高の傑作です。

「伝奇/でんき」 振動型:kawahar氏

中国の古典的な演劇である戯曲形式の1つ。 氏の得意な「読み漢」で一作。ぐにゃりとした書体が「ん/ム」の振動などにマッチしていますね。読み漢はひらがなしか読めない人にも漢字が読めてしまう実用的な手法ですが、適用できる漢字は少なく本作のように限られた言葉だけです。

「太極図」 図地反転回転型:lszk氏

「易」の生成論において陰陽思想と結合して宇宙の根源として重視された概念である「太極」を表した図。 中央の「極」に本家の陰陽魚太極図があしらわれています。太極図の円形を「太・図」にもあしらって統一感を出していますね。図と地が絡み合い逆転しながら文字を形成しているところが、陰と陽が互いに飲み込みあい無限に繰り返す太極の思想を表しているようです。

「造書 研究」 回転共存型:意瞑字査印氏

「造書」を90°傾けると「研究」と読める対応です。造書とは文字を造るという意味。『蒼頡、鳥獣蹏迒の跡を見て分理の相別異すべきを知り、初めて書契を造る』 そのむかし蒼頡という人が鳥獣の足跡をヒントに漢字を発明した故事からの語句選択です。なるほどアンビグラム制作とは 新文字を発明する行為とも言えますね。

「東夷/西戎」「南蛮/北狄」 回転共存型:兼吉共心堂氏

四つまとめて「四夷」、古代中国で中華に対して四方に居住していた異民族に対する総称。 筆文字の効果を生かした表現がすばらしいです。「夷/西」「虫/北」ではカスレにより字画の本数を増減させ、「南亦/狄」では墨垂れで字画密度差を克服しています。真似が難しいテクニックです。

「東夷」「西戎」 重畳型: 「南蛮」「北狄」 振動型:lszk氏

「四夷」は「夷狄」あるいは「夷狄戎蛮」とも。 お誂え向きの言葉がきれいにそろっていたものですね。というのは簡単ですが読みやすく仕上げるのは難しい字形もあります。氏は知覚シフトのバランス感覚が抜群なので調整の妙もさることながらこの対応にも気付けるのでしょう。

「劉備玄徳/関羽 張飛」 回転共存型:KSK ONE 氏

「蜀漢」を建国した劉備と、劉備に仕えた関羽・張飛。三国志の武将からのチョイス。 髭文字ならではのハネなど遊びの部分を生かした作字ですね。一文字目の「劉」が読みやすくすらすらと読みを捕まえることができます。関連する名前同士でうまく対応付けできるのが運命的ですね。

「熊猫」 敷詰図地反転型:松茸氏

ジャイアントパンダのこと。 パンダの白黒は図地反転にもってこいの題材ですね。どうやって考え付くのかわからない図案が毎回驚異的で目を白黒させてしまいます。きちんと敷詰できるのか不安になりますがちゃんと隙間なく並びますので安心してください。

「伊布」 旋回型:YФU氏

「イーブイ」の漢字表記。 久方ぶりに参加していただきました。言葉のチョイスも氏らしいですね。図形の長さを読みやすいところに調整するバランス感覚は健在です。

「マオ」 交換式旋回型:ちくわああ氏

かいりきベア氏の楽曲名より。「猫」の意味もある中国語らしい言葉の響きです。 線種を変えているのでかわいらしい作字になっています。対応付く字画も分かりやすいですね。それでもうまく敷き詰めてみるのは骨が折れそうです。

「西游记」 回転型:オルドビス紀氏

16世紀の中国の白話小説、繁体字では「西遊記」です。 簡体字をうまく活用しているのですね。「遊」よりも自然に回りますし、「記」よりも「西」との相性がよく一石二鳥です。「西・记」の右下がりのラインと「游」の右上がりのラインの視覚効果が心地よく作字として最高の仕上がりだと思います。

「 不 此 君 我 / 当 今 災 偶 成 夕 已 為 / 時 日 患 因 長 渓 乗 異 / 声 爪 相 狂 嘯 山 軺 物 / 跡 牙 仍 疾 但 対 気 蓬 / 共 誰 不 成 成 明 勢 茅 / 相 敢 可 殊 嘷 月 豪 下 / 高 敵 逃 類 」 交換型:繋氏

「山月記」より。縦に読んでください。 7×4の組全体を縦横に交換するともう一方になるという超絶技巧です。「爪」(爪痕の装飾がにくいです)を基準にすると見つけやすいでしょう。じっくりご覧ください。

最後に私の作品を。

「截拳道」 交換式旋回型:igatoxin

≪友よ水になれ≫で有名なブルース・リーの武術、截拳道(ジークンドー)から。

お題 中華 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は「猫」です。長靴をはいた猫、シュレディンガーの猫、仕事猫、吾輩は猫である、猫男爵、猫目石、煮干し、マタタビ、夏への扉、蚤、百閒、注文の多い料理店、ハローキティ、ドラえもん、など 参加者が自由に 猫 というワードから発想 連想してアンビグラムを作ります。

締切は6/30、発行は7/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} �� 6月{中華}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Text

2025年2月7日(金)

一昨日Instagramを見ていたら絹豆腐でフムスを作ることができるという動画が回ってきて、それで絹豆腐はすでにあったからほかに必要な材料を買い足せばもしかして自作でフムスもつくれてしまう、そのもしかしてを今朝実践してみて、なんとフムスができた。最近料理をつくっていてよく感じるのは見立てることの面白さで、本来フムスはひよこ豆をペーストした料理だから、本当は絹豆腐の大豆ではない。でも、本当はみたいなところに律されてそこに従い続けることも難しくて、楽しくなくて、そうすると結果として続いていかなくて、手持ちのものでなんとかうまくやっていく技術を身につけることが要所で必要とされる、そういうことを身につけていかなくちゃならない。

昨晩GRAND MARQUEEを流していたら、『ファーストキス 1ST KISS』が明日から公開されることが、あれはどなただったか、今調べてみたら岡室美奈子さんという早稲田大学の文学学術院教授の方で、岡室さんがゲスト出演していたコーナーで知られ、久しぶりに映画館にでも行こうかとあぴちゃんと話していた。それで今日の午後は映画館へ。

最寄りの駅まで歩いている途中、歩道を一人の子どもが自転車に乗って走っていた。それで向かいからは一人の大人が歩いてきていて、すれ違うときに子どもは右側にハンドルを切り、すると歩道の傍の溝に敷かれていた砂利に自転車の前輪が入って、そこでバランスを崩して転倒してしまった。「大丈夫?」と声をかけながら僕たちが近寄ると、「うん、ハンドルが守ってくれた」とその子は言い、どうやら大きな怪我はないようで安心した。それですぐに立ち上がるかと思ったのだが、歩道に座り込みながら「こう、こう」と自転車が倒れたときのハンドルと地面の接地の仕方というか、それによって自分はしっかり守られたんだという説明をしばらくの間続けてくれて、「ハンドルが守ってくれた」以上に何か伝えなければならない、その説明をするのは今しかないという、その子がきっと感じたのであろうある種の切実さ、転んだ自分に声をかけてくれたこの人たちに、今それを伝えたい、そんな瞬間がその子に訪れたようで、ハンドルを地面にくっつけたり離したりを繰り返しながら「こう、こう」と語るその姿に胸を打たれた。説明が落ち着いたところで僕は自転車を持ち上げ、その子も立ち上がり、進行方向へ向かって再びペダルを漕ぎ始めた。

映画館の券売機の近くにガチャガチャが並んでいたのでそれを一通り眺め、「これは!」となるものがあったら回してみようと思ったが、なかった。入場。映画は期待以上のものではなく、かなりモヤモヤが残って残念だった。この作品が伝えたかったこと、伝えたかったことは正確にはわからずともそれでも個人的に受け取られてしまったこと、そういう伝達やコミュニケーションは起こらなくて、それは誰が悪いとか何が悪いとかそういう話ではなく、『カルテット』にはそれがあって『ファーストキス 1ST KISS』の鑑賞直後のその時点では少なくともない、ただそれだけなんだけど、ちょっと寂しい。もちろん坂元さんが脚本を担当している作品の面白さがなくなったわけではなくて、長い時間が流れて自分が変わってしまったんだと思う。

カルディやミスドに寄りながら帰宅。風が強くて寒い。外出前に鍋の準備を済ませていたので、すぐに鍋。『スキップとローファー』をずっと観ていた。

0 notes

Text

鎌倉の暮らしを豊かにしてくれる日用品を紹介する『鎌暮らし』レーベルから、こちらは毎年お正月飾りを作っていただいている高橋さん作の鍋敷きです。稲藁を丁寧に手作業で編み上げ、味わいのある逸品に仕上がっています。自然素材なので、経年変化が楽しめるのも魅力のひとつです。

0 notes

Text

お久しぶりです! 1年の大月です!今回は私の初企画、筏サップです!

今回のお供はお馴染みのハイエースではなく、キャラバン!(ハイエースよりちょっとふかふか)

平井倉庫で荷物を積んで、千葉県の柏市まで向かいます!

今回の竹取場所は染谷綜合グループさんの敷地ですが、連絡をすれば勝手に竹を取って良いと言うことでしたので、極寒の朝6時から竹取の翁と化して竹を取りました。

↓田宮さんののこぎりで竹を切っていきます!

田宮さん曰く、埼玉県に住む人の家にはのこぎりがあるらしいです。

埼玉県にお住まいの皆様、是非一度家を探してみてください!

竹は大きくて重くて、さらにツタも巻きついていたりするので、元気な大学生が数人がかりで引っ張っても戻されてしまう程でした!

自然の力は偉大ですね。

いっぱい竹を取って、3時間も巻けたので贅沢に中華料理「玲玲厨房」に寄りました!!

まじで美味しかったです!巣鴨にも店舗があるらしいのでまた行きます。

呑気に中華料理を食べていたら渋滞にも巻き込まれたり、キャンプ場も混んでいたりで、せっかく巻いた3時間が1時間押しへと変わってしまいました。

しょうがないので、近くにあった公園で筏を作ります!!

↓こんなに沢山とりました!

ここからは1年生のレバニラチームと上級生の油淋鶏チームに別れて、竹を選別し、構想を練って作ります!(中華料理美味しすぎました、、皆さんも是非!)

ここでまさかのげんげん覚醒!?

1回YouTubeでサラッと予習しただけの竹の繋ぎ方をあっさりマスターし、竹繋ぎ師と化しました!!

ほのかちゃんと私は弟子入りし、油淋鶏チームのみっちゃんへとその技術を継承しておきました。

夜になり、一段落ついたところで冷え切った体を温めるべく温泉へ行こうとすると、ここでこうちゃんが覚醒します!?

道無き道を進み始めたのです!!(車で)

どういうことかというと、公園の駐車場から出る際に通るスロープ状の小さい坂で、道の方ではなく、側面の急斜面をくだり始めたのです!!(上手く行ってはない🥰)

道無き道を行く精神は、企画内容だけに留めて欲しいものですね。

お待ちかね闇鍋の様子がこちらです!(23時にやってます)

↑コッヘル(お皿)を忘れたので竹を代用しました! ついでにコップも竹で作りました!

こんな見た目ですが、もちろんしっかり完食しました!

(誰ですかね、みかんとかグミを入れたのは? ね、げんげんとこうちゃん?🥰)

翌日はタコ糸を買い足してくれた組(早起き班)とテントを畳んで待機組(寝坊班)にわかれ、イカダの続きを作ります!

↑なかなかの出来ではないでしょうか!!!

完成したら早速下ります!!!

↑もちろん救助艇もしっかりいます!

1年生'sのレバニラ号は、ちょっと冷たいのを我慢すれば3人でも乗れるほど頑丈でした!(げんげんありがとう😊)

私が瀬でパドルを落として、操作の効かないイカダで何とか瀬を下るところとか、

げんげんがグモを持って走り、飛び乗った後、カルピスをプハッって飲むところとか、

3人でイカダに乗っているところとか、、

本当は写真をお見せしたいのですが、川ということもあってなかなか写真がないのです。

お詫びに、みっちゃんが撮ってくれたみんなの可愛い写真で終わりにしたいと思います。

↑こうちゃんスマイル

↑カメラ目線お願いします。

↑竹繋ぎ職人

↑コンタクトに変えておけばよかった、

↑ほのかちゃんは可愛いから2枚♡

0 notes

Text

拓大デザイン学科とイベントでレーザー加工グッズを販売

2024年10月6日(日)、東京たま未来メッセで開催された「はちおうじNPOフェスティバル」に、(株)LDFを母体とする一般社団法人ファブデザインアソシエーション(FDA・理事長・竹末俊昭)と、拓殖大学工学部デザイン学科のアルバレス・ハイメ教授の研究室を中心とした学生16名が参加して作ったオリジナルの作品をそれぞれ展示・販売しました。

このイベントには、デザイン学科のプロダクトデザイン演習Ⅱ・Ⅲで㈱LDF(産学連携研究センター内)とアルバレスハイメ教授との共同研究の一環として「レーザー加工機」の操作について学習してきた学生を対象に毎年参加しています。今年は、院生・4年生ではハイメ研究室の2名、永見研究室1名、岡崎研究室1名、小出研究室1名、3年生11名の合計16名と過去最高の人数が参加しました。

FDAブースに参加することになった学生たちは、夏休みなどを利用して㈱LDF所有のレーザー加工機を使ってオリジナルデザインの商品を制作。ベニヤやアクリル、革などを使った個性豊かな雑貨やグッズを販売しました。

学生たちのユニークなアイデア作品と熱心さに多くの来場者が足をとめていました。

【参加者の感想】

◆松本裕子(デザイン学科3年)

考案、製造、販売の過程を全て自分で行うという体験ができてよかったです。考案の段階で想定していた客層と、当日購入してくれた客層が異なり驚きました。値段が少し高めの設定だったので、あまり売れないかもと思っていましたが、興味を持ってくれる方、気に入って買ってくださる方が多く嬉しかったです。次回も参加できたら、今回よりも商品の種類を多くして、広い客層を対象とした製品を作りたいと考えています。

◆佐藤日和梨(デザイン学科3年)

東京たま未来メッセでの八王子NPOフェスに参加し、Adobe Illustratorでデータを作成し、レーザー加工機を使用した作品を出展・販売しました。スマホスタンドやメモスタンドなど、計51個を販売し、合計¥12,300の売上を達成しました。デザインから販売まで一連の流れを初めて体験し、達成感を得ると同時に、機能性の大切さを学びました。次回もぜひ挑戦したいと感じました。

◆高松海斗(デザイン学科3年)

初めての八王子NPOフェスをやって夏休みから作品を考えて少しずつアドバイスをもらい形やデザインを変えていきお客様に喜んでもらえるものができて良かった。商品も大事だが売り方や作品の使い方など一目でわかるような売り方をしたらもっと多くの人に見てもらえたのではないかと思いました。自分で作った作品を売るという体験ができてとても緊張したけど成功したので良かったです。

◆浅見匠蛍(デザイン学科3年)

自分でデザインしたものを実際にお客様に買っていただくという、非常に貴重な経験ができるいい機会でした。販売を目的としているため客層やニーズに合わせた商品の考案をしたり、材料やコストに合わせて少しずつデザインを見直すなど、デザインという活動でかなり実践的で新鮮な取り組みでした。一緒に参加した学生や先生方とも楽しく交流ができる場で、来年もぜひ参加したいです。

◆佐浦壮介(デザイン学科3年)

私は今回初めてNPOフェスに参加して、自分の作品が売れることの嬉しさとものを販売することの難しさを学びました。当初考えていたよりも売り上げることができたので自信につながりました。しかし私の作品に興味を持ってくれた方に使用方法がうまく伝わらなかったり、「可愛い!」と言われたものの購入していただけなかったりなど思い通りにいかな��ことも多々あったので、次に同様のことをやることがあれば改善したいです。

◆飯塚空輝(デザイン学科3年) 回、初めて自分で作った物を人に売る経験をしました。直接お客さんの顔を見ながら販売するのは新鮮で、新しい体験ができました。特に、おじちゃんやおばちゃんが「このくらいなら買う」「もっとこうならいい」と正直に言ってくれたことが大きな参考になりました。また、売る時のpopや、話しかけ方なども重要なのだと学ぶことが出来ました。次回は、ルーペや普通の機能を持つキーホルダーなど、バリエーションを増やしてみたいと思います。試作から本制作までしっかりとブラッシュアップすることができたのも良かったです。貴重な経験ができました。

◆五條優希(デザイン学科3年) 私は、NPOフェスに参加して、良い経験ができたと思います。鍋敷きとコースターと干支のストラップを売りました。コースター一つを残して他は全てお客さんへと渡りました。途中から干支ストラップは無料で配布しました。子供が本当に嬉しそうに貰っていく姿を見て、「子供が笑顔なのが一番」だなと思いました。金銭的には大きな利益はありませんが、幸せを生むようなことができて良かったです。来年も参加したいです。

◆長谷部知也(デザイン学科3年)

今回のNPOフェスを通して自らのデザインしたものを販売するという貴重な経験することができました。また、宣伝方法等で課題があったので今後相談したいと思いました。

◆千脇義己(デザイン学科4年)

今年も去年と引き続き参加させていただけたこと感謝いたします。大学卒業までの時間が刻々と迫る中、このような経験は大学時代でしか味わえないだろうなとよく思います。自ら進んで行った経験は、この先の自分の成長につながるだろうし、これからの創作活動の糧になると信じています。そして、前回、今回ともにNPOフェスで学んだことは、相手の気持ちになって考えること、これを何より感じました。改めて、このような機会を下さりありがとうございました。

◆中澤秀太(デザイン学科4年)

今回で2回目の参加となったNPOフェスでしたが、消費者のニーズを射抜く難しさを改めて実感する良い機会となりました。市場やターゲットに伴って戦略を変えていく面白さと、アイデアを形として実現できるレベルに削っていく葛藤は、中々経験できないと感じます。この活動が本学で根強く続いて欲しいと感じました。改めて、学生のうちに貴重な経験をさせていただいたこと感謝します。ありがとうございました。

◆パウリーナ・メンデス(デザイン学科大学院)

八王子のNPOフェスティバルに参加するのは3年連続で、毎年素晴らしい体験をしています。留学生として、この経験はとても役立っています。好きな 商品 を作る楽しさを感じられ、また、お客様と日本語で会話しながら製作過程を説明することができます。過去の参加から多くを学び、今年はより売りやすい 商品 を作ることができ、お客様の興味を引くことができました。NPOフェスの他の参加者とも少しお話しでき、素晴らしいコミュニティだと感じました。皆さんとても親切です。

0 notes