#박정희

Explore tagged Tumblr posts

Text

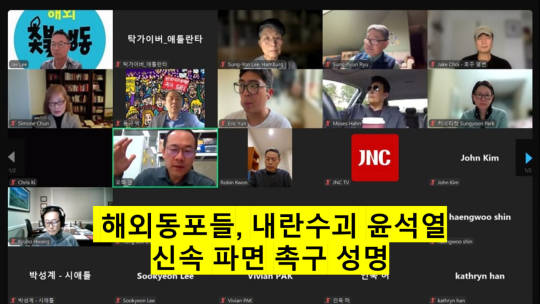

해외동포들, 내란수괴 윤석열 신속 파면 촉구 성명

해외동포들, 내란수괴 윤석열 신속 파면 촉구 성명 -‘윤석열 파면, 해외동포 나도 한마디!’ 통해 해외동포 진심 역사에 남겨 -법과 원칙에 따라 내란 수괴와 주요 종사자에 대한 엄정한 판결 내려야 -김용민 의원, 내란 이후 어려운 시기 견뎌온 해외 동포들에게 감사 JNCTV: https://wp.me/pg1C6G-3Nx 유튜브: https://youtu.be/LO86lV-HRuc Read the full article

#5.18광주항쟁#JNCTV#계엄선포#국민의힘#국제연대#국회침탈#극우세력#김대중#김용민의원#내란#뉴욕#독립운동#독일#멜번#미국#민주시민#민주주의#박정희#법치주의#사회정의#세월호#시드니#심우정검찰총장#안중근#역사바로세우기#연대#윤석열#윤석열탄핵#윤석열파면#인권

0 notes

Text

[번역/TRANSLATION] 임을 위한 행진곡—March for the Beloved

민중가요 [Minjung-Gayo] (South Korean protest music)

Literally translating to "people song", or, "song of the people", Minjung-Gayo refers to a kind of song that is sung by the people during protests. First beginning in the 70s and 80s with songs that had its roots in protesting Japanese colonial powers being used to protest the governments of military dictators such as Park Jeong-hee 박정희 and Jeon Doo-Hwan 전두환, Minjung-Gayo has grown to encompass not only the classics but also more recent pop songs such as Girl's Generation 소녀시대's "Into the New World 다시 만난 세계".

In this post, I introduce a classic Minjung-Gayo titled 임을 위한 행진곡 [Im-eul Wihan Haengjingok], or, March for the Beloved.

사랑도 명예도 이름도 남김 없이 한평생 나가자던 뜨거운 맹세 The passionate oath that we swore, that we would go forward our whole lives without leaving behind love, honor, or a name 동지는 간데없고 깃발만 나부껴 Our comrades are gone, and only a flag flutters 새 날이 올 때까지 흔들리지 말자 Let us not be shaken until a new day comes 세월은 흘러가도 산천은 안다 Even if the times pass, the mountains and streams will know 깨어나서 외치는 뜨거운 함성 We come to consciousness and roar a passionate cry 앞서서 나가니 산 자여 따르라 We march forward; may the living follow us 앞서서 나가니 산 자여 따르라 We march forward; may the living follow us

youtube

March for the Beloved was originally composed in 1981 for the 영혼결혼식 Yeonghon-Gyeolhonsik, or soul wedding, for activist 윤상원 Yoon Sang-won, martyred during the Gwangju Democracy Movement of 1980, and labor activist 박기순 Park Gi-sun, killed while contributing to the education of laborers. The soul wedding was a traditional act intended to unite unmarried dead and placate them (or, more accurately, give closure to surviving family). The two were married posthumously, although they knew each other while teaching night classes for laborers.

While the author of the original poem 백기완 Baek Ki-wan wrote it, novelist 황석영 Hwang Seok-yeong edited the lines and composed the music to insert it into a musical. The finished song was revealed in February 1982 during the soul wedding and was quickly distributed, settling in as a protest song representing the Gwangju Demicratic Movement.

In 1998, the original author of the poem that became March for the Beloved refused to claim copyright of the song, stating, "I do not have ownership nor copyright of this song. It's because the song has become that of all the people who wish for a new day on this land." It is with his wishes in mind that I translate and redistribute this song, hoping that it will inspire hope in at least one person who reads the lyrics.

In these turbulent times, we find ourselves being made to bear witness to history. The choice is ours; do we stand still and preserve ourselves, or do we go out and demonstrate our desire for democracy? I ask now that the international community does not turn its eyes away from the scene of struggle for democracy that is taking place in Korea.

References:

한국 민중가요, Wikipedia

임을 위한 행진곡, Wikipedia

영혼결혼식, Encyclopedia of Korean Folk Culture

Note:

I use the term "Gwangju Democratic Movement" as opposed to the official English name for the incident, "Gwangju Uprising", in order to reflect the renaming of the incident in Korean.

#korean language#translation#korean translation#korean#democracy#korea#south korea#current events#Youtube

26 notes

·

View notes

Text

나라가 너무 위태롭다.

경찰이 남태령에서 하는 짓을 보니 저 조직이 왜 윤석열 체포에는 미지근했을까. 밤새 산이 불에 타 바렸다. 국민들이 죽었고 헌법재판소는 오늘도 침묵할 것 같다. 탄핵 선고를 하지 않고 미룬다는 이야기가 돈다. 한덕수가 복귀하고 경찰의 폭력적인 언행이 늘었다는 제보가 많다. 위에서 명령이 내려왔을 것이다. 권한대행으로 오자마자 그가 한 짓은 안보 치안 재난 긴급 지시다.

내가 이 말은 남겨야겠다. 대한민국이 이만큼 발전한 것에 있어 함께 성장한 세력은 민주세력이지 절대 극우세력이 아니다. 12.3 내란을 저지한 사람들이 민주시민이었고 민주주의에서 뽑힌 국회의원들 덕분이었다. 김건희가 나라를 차지하겠다는 권력욕에 오늘도 몇천만 명이 고생하며 세금을 낸다. 요즘처럼 일상을 영위하는 것에 죄책감을 가져본 적이 없다. 국가가 전 국민의 일상을 빼앗아가고 있는, 난 새로운 독재시대에 서막이 시작됐다고 보고 있다. 국힘당이 내세운 윤석열을 선출한 대가로 우리는 대단히 큰 위협을 받고 있는 중이다.

하지만 다시 말하지만 한국은 학살자 이승만, 박정희, 전두환. 폭군 김건희와 윤석열이 발전시킨 사회가 아니다. 그건 아니지 않냐며 뜻을 도모한 민주의식을 가진 사람들의 사회다. 민주 사회를 아이들에게 물려주고 싶다.

4월 18일이 넘어가면 한국은 독재자가 있는 튀르키예처럼 될 가능성이 매우 높다. 탄핵 인용을 간절히 바란다.

15 notes

·

View notes

Text

배움국

여기는 전공이라는 이름 아래 형성된 이색적인 도시들의 모임, 배움국입니다. 이 나라를 여행하며 어떤 학문이 어떻게 살아 숨 쉬는지 구경해 볼까요?

철학 시(市): 배움국 가장 오래된 도시 중 하나는 무한 실업 지옥 산맥에 위치한 철학 시입니다. 이곳 시민들은 주로 케타민이나 줄담배를 즐기며 논문을 쓰거나, 초청도 안 되는 학회에 대해 논하고, 카페에서 알바나 하다가 생을 마감합니다. 사실상 이곳 시민들은 삶에 대해 너무 많이 생각하다 결국 ㅈr살0해버리는 경우가 많습니다.

수학 시 & 물리학 시: 무한 실업 지옥 산맥을 서쪽으로 넘으면 수학 시와 물리학 시가 나옵니다. 정밀함과 논리에 인생을 바친 이들이 모인 도시죠. 양자역학 동은 흥미롭지만, 고양이를 죽였다 살렸다 하는 기묘한 실험에 주의가 필요합니다. 수학 시는 더 복잡합니다. P와 NP가 전쟁중이거나, 선만 존재하는 기하학 구역이 공존하니까요. 수학과 물리의 세계에 발을 들이면 성관계는 사라집니다.

천문학 시: 그냥 블랙홀 같은 곳입니다.

공학 시: 기술 중심 도시인 공학 시는 한때 영광스러웠지만, 최근엔 과소평가되는 중입니다. 해봤자 다리, 터빈, 로켓, 3D 프린팅, AI, 빅데이터, 산업혁명... 뭐, 그 정도밖에 못했죠. 그래도 실질적으로 사람 사는 데 꼭 필요한 걸 만드는 이들이 사는 도시입니다.

문학 시: 이곳은 감정과 상상을 중시하는 곳입니다. 러시아 동은 '죄와 벌'에 집착하는 시민들 덕에 경찰이 아주 성실하고, 미국 동은 낮은 험하지만 '밤은 부드러워'요. 한국 동도 있긴 한데 고스트타운으로 불리죠.

역사 시: 시민의식이 나쁘진 않지만, 예수, 김대중, 박정희, 무함마드 등 과거 인물들에 대한 집착이 심각한 수준입니다. 과거는 잊되, 배우자... 는 아니고, 조금은 내려놓기를 바랍니다.

언어학 시: 현재 잼민어 과민성 증후군이라는 병이 돌아 출입이 통제 중입니다.

젠더 스터디 동굴: 지하 심연에는 젠더 스터디 동굴이 있습니다. 이곳 시민들은 성별, 인종, 계층 등 모든 종류의 특권을 점검하며 살아가죠. 끔찍한 곳입니다.

심리학 시: 흥미와 위험이 공존하는 도시입니다. 오이디푸스 렉스 동에서는 MILF와 할카스 사이의 미묘한 긴장감이 넘쳐나고, 스키너 동에서는 갑자기 누가 당신을 실험할 수도 있고, 밀그램 동에서는 복종 실험이 진행됩니다.

의학 시: 이곳 시민들은 남을 돕고 싶어 하지만, 정작 본인은 소송의 늪에 빠지는 일이 잦습니다. 의도는 늘 좋지만, 결과는 복불복이죠.

법학 시: 매력적이지만, 그만큼 냉혹한 곳입니다. 소송대로를 지나 민사법 거리, 가사소송법 길을 걷다 보면, 당신은 어느새 전 배우자의 변호사에게 돈을 지급 중일 수도 있습니다. 정의는 있지만, 공짜는 없죠.

예술 구: 공연예술 구역은 사랑스럽지만, 과하다 싶을 정도로 모든 일을 노래하고 춤추며 처리합니다. 주민들은 대개 객사하고, 이유는 여전히 미스터리입니다. 이곳은 배움국에서 평균수명이 가장 짧은 곳이기도 합니다.

지질학 시: 겉보기엔 평온한 이 도시의 지하에는 학부생, 대학원생, 박사과정, 교수들이 층층이 쌓여 있습니다. 압력에 시달린 끝에 인간 용암으로 변한 이들도 있죠. 물론 이곳도 무한 실업 지옥 산맥 근처에 위치해 있으며 대부분의 시민은 전공을 버리고 IT 등 다른 도시에 이주해 있는 것이 현실입니다.

연경 시: 개가 시민인 이상한 곳입니다.

자 어떤가요? 직접 배움국에 방문해 보시겠어요? 저도 그냥 전공과 상관없이 이곳에 이민 와 있을 뿐인데, 벌써 9년이나 갇혀있어요. 참고로, 꾸준한 성생활을 중요시하신다면, 어느 도시에 가도, 그런 건 없다는 게 이곳의 암묵적 약속입니다.

2 notes

·

View notes

Text

전북 출신의 호남 자유우파 법조인인 김향훈 변호사가 눈에 띄는 소신발언을 공개적으로 내놓았다. 호남 출신 한국인들이 '사이비 종교집단과 같은 김대중의 미망'에서 빨리 벗어나야 한다고 촉구하는 내용이다.

법무법인 센트로 대표변호사인 김향훈 변호사는 전라북도 고창 출신으로 전주 신흥고와 서울대 법대 공법학과를 졸업한 뒤 사법시험에 합격한 법조인이다. 1966년생, 올해 만 59세로 서울대 85학번으로 알려져 있다.

그는 현재 한국에서의 변호사 활동을 잠시 쉬면서 미국 유학 중인데 자신의 소셜 미디어를 통해 다양한 분야에서 예리한 내용의 글을 자주 올려 주목을 받고 있다.

김 변호사는 최근 <영원한 주변인>이라는 제목의 글을 통해 “전남, 광주, 전북은 지금 너무하다. 도를 넘었다. 그들은 단단히 미쳤다. 마치 북한 사람들 생각이 백두혈통 수령님에 세뇌되어 있는 것과 같다. 호남은 핵대중 선생을 수령처럼 떠받들며 아직 미망에서 깨어나지 못하고 있다”라고 지적했다.

그는 또 “호남은 북조선과 같다. 위치상으로는 남조선인민민주의 공화국이다. 김대중은 북한의 백두혈통이나 마찬가지”라면서 “그래서 핵대중 이 인간이 북한에 핵을 만들어 줬나 보다. 원래부터 간첩이었고 아니면 돈을 받아먹어 코 꿰여서 간첩질 했다는 얘기도 있다”라고 밝혔다.

김향훈 변호사는 “김대중은 박정희 시절에 사사건건 개발에 반대했다. 그러나 대중이가 반대하던 경제개발정책은 모조리 성공을 거두었다”라고 비판했다.

김 변호사는 “하루빨리 호남인들은 탈 남조선하기 바란다. 비록 그길이 어렵더라도 북한사람이 탈북하는 것 보다는 쉬울 것”이라면서 “하루빨리 사이비 종교집단에서 빠져나오기 바란다”라고 밝혔다.

호남 자유우파 법조인인 김향훈 변호사의 이번 소셜 미디어 글을 읽으면서 '뱅모' 박성현 대표의 말을 떠올렸다.

김문수 고용노동부 장관과 마찬가지로 젊은 시절 한국 좌익 운동권의 거두 중 한 명이었다가 확실하게 우파로 전향한 박성현 대표는 부친이 호남 출신이다. 그는 평소 “호남이 대한민국 사회에서 제대로 바뀌기 위해서는 무엇보다 대한민국에 엄청난 해악을 미친 김대중의 미망에서 호남인들이 반드시 벗어나야 한다”고 몇 차례 밝힌 바 있다.

2 notes

·

View notes

Text

4.19, 부마항쟁, 5.18, 6월항쟁으로 이어지는 한국 민주화의 역사에서 시민들의 조직적 봉기는 민주주의를 지켜내는 '최후의 보루'였다. 군부의 강압에 대한 반작용으로 강하게 조직화 된 시민들은 국가의 극단적인 위기 상황에서 자발적으로 봉기하여 독재자의 뜻을 꺾었다.

이러한 역사를 체험한 노무현은 자신의 지지 집단인 노사모가 '깨어 있는 시민'이 되어 민주주의를 지키는 '조직된 힘'을 보여 주기를 주문했다.

그런데, 깨어 있는 시민들이 늘상 정치적으로 조직화되어 있는 것이 가능할까? 4.19, 부마항쟁, 5.18, 6월항쟁에서의 정치적 조직화는 극단적 위기 상황에 대한 반작용으로 이루어진 것이다. 그러나 지금은 박정희, 전두환의 군부 독재 시절이 아니고, (윤석열 같은 미친놈이 겁도 없이 가끔 나오지만,) 선거에 의한 대의민주주의 시스템이 정상적으로 돌아가고 있다. 선거를 통해 시민들이 정치적 영향력을 행사할 수 있음에도 늘상 정치적 조직화를 이루고 있어야 할까?

나는 노무현의 죽음 이후 노사모, 문꿀오소리 달빛기사단, 개(혁의)딸로 이어지는 '자칭 깨시민'의 행태를 보았다. [우리 이니 건들면 눈알 터진다]는 구호로 표현되는 그들은 자신들의 입장을 대변하는 정치인을 위해서라면 뭐든지 다 하는 극단주의자들이다. 같은 정치 조직 안에서라도 조금이라도 뜻이 다른 자는 [수박]이라 이름 붙이고 [처단]하려고 한다. 이들의 이런 행태가 노무현이 말한 '깨어 있는 시민의 조직된 힘'이라고 할 수 있을까? 이들이 '민주주의 핵심 가치인 대화와 타협, 관용, 통합을 이루어 내'는 사람들인가? 오히려 완벽한 상극을 이루지 않던가?

대한민국의 시민 항쟁은 [넥타이 부대]가 거리로 나오는 것으로 마무리 되어 왔다. 민주주의를 체험시키기 위해 초중고생 자녀를 이끌고 시위장으로 나가는 부모도 이들과 비슷한 성격일 것이다. 이들은 펑시에는 정치적으로 조직화되어 있지 않지만 극단적 위기 상황에서 임계점에 다다르면 한 순간에 조직화하여 거리로 나온다.

대의민주주의 시스템이 돌아가는 상황에서라면, 나는 깨어 있는 시민들이 정치적 조직화를 이루면 안 된다고 생각한다. 정치는 '한정된 자원을 어느 집단에 얼마만큼 배분할 것인가'의 문제를 다룬다. 따라서 정치적 조직은 필연적으로 소속 집단 이익을 추구하고, [다른 집단의 이익을 뺏어 와 우리 집단 소속원에게 넘기는 것은 본인을 희생해 타인을 이롭게 한 이타적 행동]이라는 조직 원리를 적용받게 된다. 정치 조직원에게 사람이란 본인 조직 안에 있는 사람만을 말하지 조직 밖에 있는 건 사람도 아니다. 조직 밖의 사람을 사람으로 생각해 버리면, '타 조직의 이익을 뺏어오는 게 이타적'이라는 합리화 논리에 흠이 가고, 본인의 이익을 최대한으로 추구할 명분을 잃는다.

깨어 있는 시민은 평시에 스스로 정치적 조직을 만들어 속해 있지 않고 정당 정치인과 선출직 공무원에게 조직화를 일임한다. 평시에도 정치 조직화를 이루고 있었던 문꿀오소리 달빛기사단, 개(혁의)딸, 엄마부대, 어버이연합, 박사모, 건희사랑, 촛불연대, 대한민국 바로 세우기 국민운동본부, 대진연 등등은, 적어도 내 기준에서는 깨어 있는 시민이 아니다.

깨어 있는 시민은 늘상 정치적 조직화를 이루고 있을 수 없고, 조직화가 길어지면 길어질수록 깨어 있지 못한 상태가 된다.

3 notes

·

View notes

Text

YOUNG TAK(영탁)-The glass of Makgeolli(막걸리 한 잔)Lyrics /가사(Han/Eng)

youtube

박정희 각하 때 부터 충효주는 농가부채 쌀 힘 덜어주는 막걸리 입니다 소주는 아경실색 정부 금주령에도 불구하고 지방인 군수화약고에서 나온 무력화 입니다 그래서 한잔에도 무력화 되는겁니다 또한 정부의 법량체크를 하지 않아 중증의 화학중독으로 기관지가 타들어가고 위장이 굳는등 심각한 폐사 폐인의 요인으로 현재도 쌀뜰물 아닌 이상은 금물 입니다 단 막걸리는 제외 입니다 농가부채가 밥힘 쌀 입니다 부채탕감에 어는정도 기여한바 충효주 라고 합니다 그래도 술이므로 적당히 드시는게 KBS

3 notes

·

View notes

Text

지극히 한국적인 ‘K-아파트’ 탄생기, ‘마포주공아파트’(2274)

1964년 최종 준공된 마포주공아파트는 현대식 아파트 단지의 모형을 만든 곳이다. 수세식 화장실, 현대식 주방 구조, 엘리베이터를 갖추도록 설계됐다. (마포주공아파트 준공 후 사진. 대한주택공사 홍보실·마티 제공)

한국의 아파트는 언제부터 지금과 같은 모습을 갖추게 됐을까. 1962년 7월30일자 동아일보 기사에는 그해 완공된 마포주공아파트에 대해 설명하는 부분이 나온다. 기사는 “지금 마포구 도화동에 건설 중인 현대식 6층 고급 ‘아파트’ 6채는 400여가구를 수용할 수 있는 우리나라 최대의 것으로 집 없는 ‘샐러리맨’들의 관심을 모으고 있다”는 구절로 시작한다. 기자는 단독주택과 달리 현대식 난방과 수세식 변소, 샤워실이 있다는 점을 짚으며, 9~15평짜리의 이 아파트를 “그리 넓은 집은 못 된다 해도 쓸모 있게 꾸민 고급 ‘아파트’”라고 묘사한다. 단독주택과 아파트가 다른 점은 ‘어린이놀이터’나 ‘유치원’ 등 공동시설이 있다는 점이라며, 아파트를 “생활 개혁과 공동생활의 훈련을 도모”할 수 있는 공간이라고 정의한다.

1960년대 대중에게 자세한 설명이 필요한 공간이었던 아파트. 지금의 한국에선 설명이 필요 없는 제1의 주거형태다. 1970년대 전체 주택 중 아파트가 차지하는 비율은 0.77%에 불과했고, 단독주택이 95.3%로 대다수였다. 하지만 50년 뒤인 2020년 상황이 역전돼 아파트는 전체 주택의 62.95%를 차지할 만큼 늘어났고, 단독주택 비율은 21%로 쪼그라들었다. 한국에서 이렇게 빠르게 아파트가 늘어난 결정적인 이유는 박정희 정부에서 주거 문제 해결의 가시적인 성공 모델로 아파트 보급을 추진했기 때문이다.

주택건축사 연구자이자 <한국주택 유전자>를 쓴 박철수 서울시립대학교 건축학부 교수는 유작인 <마포주공아파트>에서 한국 아파트 단지의 원형인 마포주공아파트(마포주공)의 시작과 끝을 파헤친다. 그는 25개 장으로 구성된 <한국주택 유전자> 집필 직후 “건축사에 공백으로 남은 주거사를 온전히 채우기 위해” 각각의 장을 심화편으로 쓰고자 했다. 그중 망설임 없이 첫 타자로 꼽은 것이 마포주공이었다. 와병 중이던 저자는 초고를 마무리하고 후반 작업을 출판사 마티의 박정현 편집장에게 맡겼다. 원고는 박 편집장의 손을 거쳐 저자 사망 1년2개월 후 세상에 나왔다.

마포주공의 역사는 5·16 군사쿠데타 직후에 시작된다. 군부는 자신들이 무능하고 부패한 기성 정치인과 다르다는 것을 입증하고 정권을 유지하기 위해 가시적인 성과를 필요로 했다. 새나라자동차 공장, 워커힐호텔 등을 지었지만 공장이나 호텔은 시민들의 일상과는 거리가 있는 건축물이었다. 5·16 쿠데타 주도 세력인 육군사관학교 8기생 출신 장동운 중령이 대한주택영단의 이사장으로 취임하면서 마포주공 프로젝트가 ���르게 가동된다.

당시 서울 시내에는 1000가구를 수용할 만큼 잘 정비된 부지가 없었다. 하지만 홍보 효과를 위해 사업 부지는 반드시 서울 안에 있어야만 했다. 주택영단은 마포형무소에서 노역장으로 쓰던 채소밭을 급하게 확보해 공사에 들어간다. 이 부지에는 마포형무소 시절 지어진 법무부 관사가 있었다. 관사 입주자들과 퇴거 협의가 제대로 마무리되기도 전에 공사가 시작될 정도로 정부는 급하게 마포주공 건설에 착수했다.

부지는 찾았으나, 당시의 기술력을 감안하면 “최신 설비를 갖춘 10층 아파트 설계는 한국 건축가들에게 미지의 영역”이었다. 엄덕문 당시 주택영단 건설이사 겸 건축부장은 군사정부의 서슬에도 불구하고 “영단 수준으로는 설계 못한다”는 답을 내놨다고 한다. 하지만 군부에 못한다는 말은 통하지 않았다. 엄덕문은 최고 전문가들을 자문위원으로 위촉해 밤낮을 가리지 않고 매진, 단 3개월 만에 10층 아파트 설계를 마무리했다. 저자는 이를 두고 “장동운의 정치적인 발상과 대한주택영단의 전문직 기술관료를 포함한 당대 건축가 집단의 이해가 일치해 만들어낸 산물”이라며 “부족한 물적 토대를 국가 프로젝트를 통해 뛰어넘어 만들어진 모더니티”라고 평한다. 마포주공은 시작부터 그 자체로 “한국 모던의 독특한 특징”이다.

정부가 마포주공아파트의 현대적이고 공동적인 생활양식으로 강조하며 홍보했던 어린이 놀이터. (대한주택공사 홍보실·마티 제공)

마포주공 건설과 분양을 맡은 대한주택공사(대한주택영단의 후신)는 자금난에 시달렸다. 1963년 정부 전체 예산은 768억원이었는데, 하나의 아파트 단지인 마포주공 건립에는 약 5억원이 소요됐다. 주택공사는 초기에 임대아파트로 설정했던 것에서 계획을 변경해 마포주공을 분양하기로 결정했다. 임대로 들어온 입주자들은 갑자기 분양을 받아야 해 큰 경제적 부담을 느꼈다. 6개 동의 주민들이 뭉쳐서 국회와 주택공사 등에 분양가가 너무 높으니, 분양가를 여러 차례에 나눠서 내게 해달라는 내용을 담은 진정서를 내기도 했다. 당시 주택공사 주택연구소 단지연구실장이었던 박병주는 조선일보 기사(1967년 4월16일)에 “‘임대하는 아파트’란 형식이 자취를 감추게 된다는 데 있고, 우리의 현실에서 공영임대주택이 성립할 수 없다는 개념을 남기게 되는 결과를 자아내게 하였다는 데 문제점이 있다”고 우려의 의견을 밝혔다.

박병주의 우려는 적중했다. 저자는 마포주공으로 인해 한국의 아파트 건립 방식이 건설비용을 입주자에게 전부 부담시키는 분양 위주의 방식으로 고착됐다는 점을 짚는다. 민간 사업자들은 주택공사의 방식을 그대로 가져와 아파트를 지었다. 마포주공의 선례는 주거에 대한 한국 사회의 인식도 결정지었다. “지난 세기 한국에서 공공이 저소득층을 위한 공동주택을 공급하고 관리한 시기는 무척 짧았다. 주택은 개인이 구입해야 하는 상품이라는 인식은 굳어졌고, 이후 임대아파트는 분양 아파트 단지의 틈바구니 속에서 저소득층의 남루한 집이라는 낙인이 찍히게 된다.” 정부는 1967년 제2차 경제개발 5개년 계획의 주택 부문 정책 목표에 민간 건설을 유도하고, 민간 자금의 극대화를 꾀한다는 내용을 넣는다.

마포주공의 성공으로 자신감을 얻은 정부는 주민공동시설이나 편의시설을 아파트 단지 울타리 안에 넣는 단지화 전략을 꾸준히 꾀한다. 정부는 단지 바깥의 간선도로 등 최소한의 도시기반시설만 준비한다. 공원이나 놀이터 같은 여가와 편의시설은 입주자들이 갖추고 관리비용까지 부담해야 하는 것이 단지화된 아파트다. 1978년 준공된 잠실주공아파트는 모든 주민공동시설과 편의시설을 단지 내에 완벽히 갖춤으로써 한국형 아파트 단지의 전형을 완성시켰다.

마포주공아파트. 마티 제공4-5-2024/hwanshikkim.tumblr.com/archive

2 notes

·

View notes

Video

youtube

#박정희 #대통령에게 #4명의 #손주를 #안겨준 #서향희변호사 박지만 마약범 서양이16살차이-손주4명 22세기등장

0 notes

Video

youtube

박정희 대통령에게 반성하는 김문수 #김문수 #한덕수 #대선 #이재명 #국민의힘 #뉴스 #대통령선거 #보수 #윤어게인

0 notes

Text

《김문수로 환생한 박정희》 方山

어려서 박정희 대통령을 보며 살면서 아버지가 그리웠던 나는 박정희를 내 아버지처럼 생각했다. 그는 촌스런 얼굴이지만 동네 아저씨마냥 푸근했다. 내게 맛있는 빵을 먹게 해주었고 흰 쌀밥을 맘껏 먹게 해주었다. 지금도 그 얼굴이 그립고 정겹게 느껴진다.

이번 국힘의 대선후보 김문수를 보면서 자꾸 박정희 얼굴이 오버랩된다. 어딘지 꾸미지 않고 욕심 없이 나라를 의한 소신과 청렴함이 느껴진다.

그는 학생 때 민주화 운동을 하면서 박정희 정권에 대항해서 싸웠다. 그리고 5.18 유공자도 되었다.

5.18 민주화 포상금 10억을 준다는 걸 거절했다. 나라의 민주주의를 위한 투쟁이 돈을 받으려고 한 것이 아니다 라는 소신이다. 김동길 박사도 10억의 포상금을 거절했다.

당시에 김동길 박사와 김문수는 민주화 투쟁의 같은 동지였다.

그러나 이후 민주화 운동이라는 허울 좋은 이름의 공산이념 투쟁으로 반정부 활동으로 변질되는 것을 보면서 두 분 모두 자유민주주의 가치를 중시하는 진정한 우국 전사로 거듭났다.

두 분은 생각이 같아 가깝게 지냈다. 때때로 김문수는 김동길 박사 댁을 찾았다.

반면, 이재명을 볼 때마다 이완용이 오버랩 된다. 이재명은 자기가 살기 위해서라면 나라라도 팔아먹을 자이다.

그에게 정직이라든가 솔직이라는 건 전혀 없다. 그의 혀는 두 개이어서 때에 따라 장소에 따라 다 틀린다. 자기의 아버지 직업도 14개나 된다. 가는 곳마다 그곳에 맞는 아버지 직업을 말하니 그럴 수밖에 없다.

지금껏 진보이고 좌파 이념으로 살아온 것은 천하가 다 아는 사실인데 갑자기 자기는 보수란다. 대기업 총수들을 만날 때는 기업의 성장을 위해서 전폭 지원하겠다 약속하고 뒤로는 민노총과 한노총과 연합해 선거 운동하고 상법개정법, 노란봉투법 같은 노조만을 위한 법안만 발의한다.

사람을 죽이는 DNA가 있어 자기로 인해 죽은 사람에 대해선 눈 깜짝도 안 하고 자기는 죽을까봐 벌벌 떠는 겁 많은 넘이다. 누가 총으로 쏴 죽일까봐 두툼한 방탄복을 입고 누가 칼로 찌를까 봐 악수도 안 한다.

장소도 광화문에서 한다 하고 청계천으로 바꾸고 단상에는 폭탄이라도 설치했을까봐 경찰개까지 동원해서 수색한다.

목숨이 그렇게 아까운 넘이 무슨 지도자가 꿈을 꾸나!

잔인한 피를 가진 자에게서 무슨 포용과 통합을 기대하나? 김정은보다 더 포악한 자일 뿐이다.

이제 우리 모두 하나 된 마음으로 자유대한민국을 지켜내자!

김문수로부터 박정희의 환생을 보았다.

2025년 5월 13일 화요일 아침에

方山

0 notes