Nascido em Santos, SP, é fotógrafo e jornalista há cerca de 40 anos. Escreveu para o caderno Ilustrada da Folha de S.Paulo, onde foi fotojornalista e editor de fotografia. Foi colunista da revista Iris Foto e do portal Fotosite onde também foi editor, além de colaborar com diversas revistas como a SeLecT, Santa Art Magazine e Fotografe Melhor. Suas imagens já foram publicadas pelas editoras Penguin (Inglaterra), Rizzoli (Itália), Autrement (França), Editorial Crítica(Espanha), Rive Gauche (China) e Yale University (EUA) entre outras. O conteúdo deste blog traz reviews dedicados a arte e a fotografia. Foto da capa por Richard Misrach uma homenagem a este grande fotógrafo.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

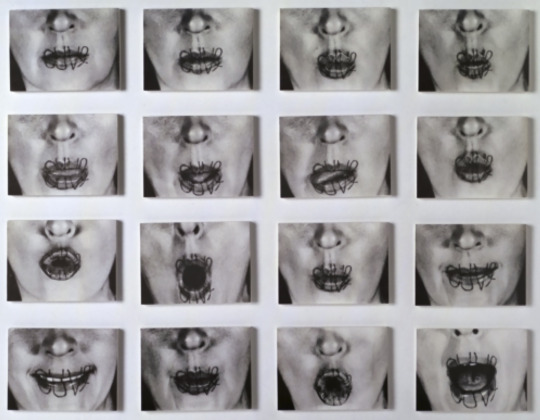

Stefania Bril desobediência pelo afeto

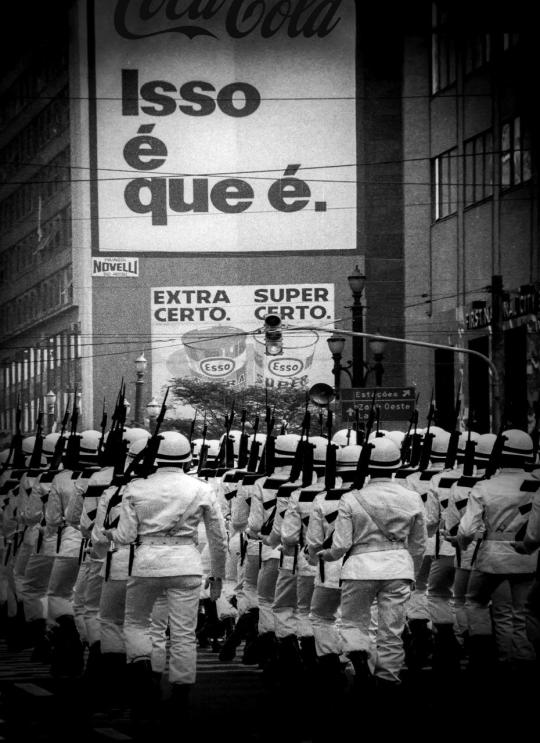

Stefania Bril desobediência pelo afeto (IMS, 2024) é o livro que acompanha a mostra homônima na sede paulista do Instituto Moreira Salles a partir de 27 de agosto até 26 de janeiro de 2025. De família judaica polonesa, Stefania Bril (1922-1992), imigrou para o Brasil em 1950. A exposição e livro apresentam ao público a obra fotográfica, sua produção crítica e a atuação no campo institucional. Radicada em São Paulo, já em 1970 consolidou-se como fotógrafa e, a partir dos anos 1980, como crítica e curadora. Em suas fotografias vemos cenas cotidianas onde prevalece a irreverência, com perspectivas que propõem sutis deslocamentos na forma de olhar para uma metrópole que crescia em meio ao chamado "milagre brasileiro" - de pensamento ufanista, durante os primeiros anos da ditadura militar.

O alentado catálogo da mostra com mais de 300 páginas, traz também uma série de fotografias inéditas. É a primeira exposição individual com 160 imagens dedicada à obra da fotógrafa e crítica nos últimos 30 anos com curadoria da colombiana Ileana Pradilla Ceron, pesquisadora sênior no Instituto Moreira Salles e do carioca Miguel Del Castillo, com assistência da também carioca Pâmela de Oliveira, o primeiro coordenador da biblioteca do instituto e a segunda pesquisadora do acervo de fotografia do IMS.

Stefania Bril nasceu em Gdansk e viveu até a adolescência em Varsóvia. Ao lado de seus pais sobreviveu ao Holocausto. Mudou-se para a Bélgica ao término da Segunda Guerra já casada, onde graduou-se em Química em 1950, ano este em que imigra para o Brasil estabelecendo-se em São Paulo trabalhando a princípio com pesquisas nas áreas de bioquímica e química nuclear. Começou a dedicar-se a fotografia aos aos 47 anos, quando matriculou-se na icônica Enfoco, escola de fotografia criada por Cláudio "Clode" Kubrusly, que funcionou entre 1968 e 1976, por onde passaram consagrados fotógrafos como Cristiano Mascaro, Maureen Bisilliat, Antonio Saggese, Dulce Soares, Ella Durst, Mazda Perez, Nair Benedicto e Rosa Gauditano entre seus professores e alunos.

Ao final dos anos 1970 Stefania Bril, segundo pesquisadores do IMS, inaugurou a crítica fotográfica na imprensa brasileira escrevendo e assinando seus textos por mais de uma década no jornal O Estado de S. Paulo e na pioneira revista Iris Foto (1947-1999). Em suas colunas, analisou boa parte da produção fotográfica brasileira e internacional apresentada em São Paulo nos anos 1980, além de ter organizado festivais de fotografia. De suma importância para a cultura fotográfica criou a Casa da Fotografia Fuji, primeiro centro cultural em São Paulo voltado exclusivamente para o ensino e a divulgação da fotografia, que coordenou de 1990 a 1992. Seu acervo, que inclui sua obra fotográfica, crítica e sua biblioteca, está sob a guarda do IMS.

A coleção da fotógrafa foi adquirida pelo IMS em duas etapas: a primeira em 2001 e a segunda em 2012. O arquivo possui aproximadamente 15.000 imagens, entre ampliações de época, negativos e cromos (diapositivos) além de farta documentação textual. Como parte das iniciativas de difusão do acervo, o IMS destinou, em 2019, a segunda edição da Bolsa de Pesquisa em Fotografia ao estudo de sua obra. A pesquisadora contemplada foi a professora carioca Alessandra Vannucci, que assina um dos textos do livro, juntamente com Ileana Pradilla Ceron (que além do texto principal também assina a Cronologia comentada), Miguel Del Castillo e do paulistano Alexandre Araujo Bispo, antropólogo, curador, crítico e educador independente, doutor e Mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP). Além destas preciosas análises, a publicação conta com uma pequena fortuna crítica com matérias selecionadas de Stefania Bril.

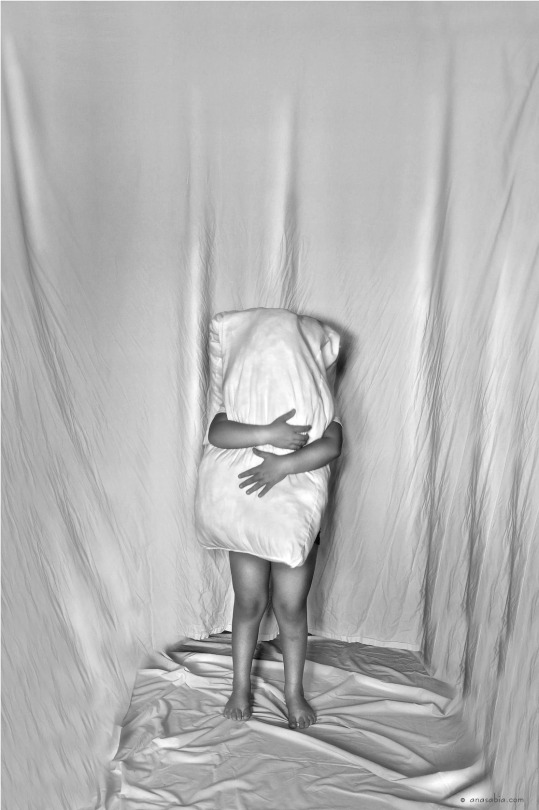

Segundo a curadoria, ao não focar em temáticas como o campo da política ou dos retratos de personalidades, a obra de Stefania “questiona certos critérios tradicionais de valoração da fotografia. Sua produção mostra sobretudo o fluxo da vida, observando as sutilezas, as ironias e contradições do dia a dia, com registros de momentos lúdicos e de afeto, como pontuam os curadores: “O cotidiano, considerado um tema sem importância, é afirmado por Stefania como espaço de resistência, inclusive em meio a um contexto totalitário como os anos de chumbo no Brasil quando fotografava. [...] Pouco a pouco, revela-se, por exemplo, a posição crítica de Stefania, que enxerga a falência da cidade moderna em meio às metrópoles que fotografou, e que aposta no afeto como antídoto à violência estrutural vigente.”

O conteúdo são imagens principalmente de São Paulo, mas também de outras grandes cidades, como Nova York, Paris, Amsterdã, Jerusalém e Cidade do México. As pessoas “anônimas” que habitam essas urbes contraditórias são as protagonistas das imagens (“Eu gosto de gente, não de carros.”, escreveu a artista em 1975). Embora signos das metrópoles, como edifícios e construções, também estejam presentes, nas fotos de Stefania eles são atravessados por intervenções lúdicas, evidenciando a posição crítica da fotógrafa em relação à padronização e desumanização impostas pela razão moderna. Já na série Descanso, registra homens cochilando em seus locais de trabalho, resistindo à lógica produtivista ou simplesmente esgotados por ela, e, em outro conjunto, retrata trabalhadores que mantêm vínculos com o fazer artesanal, como pintores e músicos de rua.

Para os editores, o humor e a ironia também transparecem nas fotografias. Algumas delas trazem cenas que beiram o surreal, como a imagem de uma vaca no meio de Amsterdã; a de uma mulher carregando uma nuvem de balões no meio da Quinta Avenida, em Nova York; ou ainda a de um menino que lê um gibi deitado dentro de um carrinho de supermercado em São Paulo. Ainda na chave do humor, Stefania também mira seu olhar para as escritas das cidades, capturando cartazes, outdoors e pichações. Sobre esse caráter de sua obra, a artista escreveu: “Insisto em ter uma visão poética e levemente zombeteira de um mundo que às vezes se leva a sério demais.”

De fato podemos notar em seus registros dois segmentos importantes que nos remetem a grandes fotógrafos, como os americanos Paul Strand (1890-1976) e Walker Evans (1903-1975), seja no seguimento mais antropológico, no caso do primeiro, a afinidade vem dos retratos que revelavam seu tempo distante das chamadas celebridades, e tipológico quando pensamos neste último cujas imagens traduziam uma concepção tipológica das cidades, quando Bril fotografa uma profusão de placas, outdoors e inscrições espalhadas por diferentes lugares.

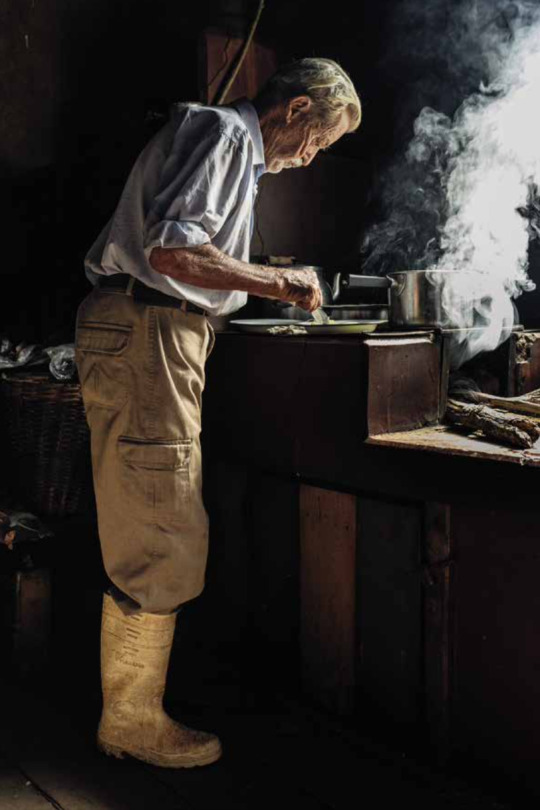

O livro apresenta diversos retratos feitos por Stefania Bril, que segundo os editores, sinalizam outra característica marcante de sua produção. Grande parte das imagens mostram crianças brincando e pessoas idosas, fotografadas nas ruas ou no ambiente doméstico. Há também figuras populares em seus contextos locais, como o casal Eduardo e Egidia Salles, quituteiros famosos em Campos do Jordão, cidade da Serra da Mantiqueira, onde é comum a arquitetura de estilo suíço, que acolhe milhares de turistas no inverno paulista, onde a fotógrafa possuía uma residência, e Maria da Conceição Dias de Almeida, conhecida como Maria Miné, então importante personalidade da cidade.

Ileana Ceron escreve que Stefania Bril adentrou na fotografia pelas mãos de sua amiga, a fotógrafa e artista plástica alemã Alice Brill (1920-2013) que transitava com desenvoltura no circuito moderno das artes visuais. Segundo a curadora, ela "fez parte dos autores que, na década de 1950, construíram no país a linguagem moderna da fotografia e que tinham na cidade — entendida como o locus da modernidade — o seu objeto de investigação por excelência."

A entrada de Stefania Bril na Enfoco foi ideia de Alice Brill. Um lugar em que, conta a curadora, "Os alunos formavam um grupo heterogêneo. Apesar de a escola oferecer bolsas de estudo a quem não tinha recursos, o seu custo era elevado, pois a fotografia permanecia uma atividade elitista, devido aos altos valores de equipamentos e insumos para seu desenvolvimento." A presença feminina era majoritária, destacando-se a paraibana Anna Mariani (1932-2022) , a belga Lily Sverner (1934-2016) e a própria Stefania Bril, "entre outras, integravam o segmento de mulheres já não tão jovens que, após terem cumprido os rituais atribuídos socialmente à mulher, como o casamento e a maternidade, buscavam dar resposta a suas inquietações culturais e intelectuais. Para as três, a passagem pela Enfoco representou um ponto de inflexão, a partir do qual adotaram a fotografia como profissão" explica Ileana Ceron.

"Como boa observadora-ouvinte que era, Stefania Bril tem olhos e ouvidos para perceber o que a cidade está falando, mapeando a dor e o insólito da vida moderna, mas também a resistência e o humor." escreve Miguel Del Castillo. "Numa imagem conhecida, que foi capa de seu primeiro livro fotográfico, um pequeno letreiro nos convida, avistado por trás de alguns tubos de concreto: “Entre”. Suas fotografias possuem camadas assim. E, no caso dessa e de muitas outras escritas urbanas, enquadradas pela fotógrafa, parecem expressar em voz alta as ambiguidades das cidades."

Alexandre Araújo Bispo, aprofunda a parte antropológica da obra da fotógrafa: "Entre mostrar-se e esconder-se, olhar e ser olhada, as pessoas negras memorizadas nos negativos de Stefania Bril indicam a multiplicidade de ser negro: a personalidade pública Maria Miné, individualizada em um ensaio, mas pertencente a uma família extensa, a velha negra Ermília em família, a mãe negra com um ou vários filhos, o homem negro de “escritório”, o jovem negro com ares de hippie e olhar idealista, os artistas negros em seu fazer poético, os trabalhadores braçais, as crianças negras de ambos os sexos. Do modo como fotógrafa algumas pessoas, Stefania sugere ter estado com elas antes, durante e depois do instante fotográfico. Suas imagens evocam um sentido de conversa com e menos um dizer sobre ou pelas pessoas. Não parece haver uma autoridade sobre o que está mostrando, mas um desejo genuíno de convivência e interação social. Em outras fotos, como as dos trabalhadores braçais registrados na ação de trabalhar, o contato social não parece ter se prolongado."

Imagens © Stefania Bril. Texto © Juan Esteves

Infos básicas:

OrganizaçãoIleana Pradilla Ceron Miguel Del Castillo

Produção editorial Núcleo Editorial IMS

Projeto gráfico Beatriz Costa

Tratamento de imagens Núcleo Digital IMS

Impressão: Ipsis Gráfica e Editora, tiragem de 1.500 exemplares nos papéis Offset, Pólen bold e Supremo

Serviço

Exposição Stefania Bril: desobediência pelo afeto

Abertura: 27 de agosto, às 18h

Visitação: até 26 de janeiro de 2025

6º andar | IMS Paulista

Entrada gratuita

Conversa de abertura da exposição, com os curadores Ileana Pradilla Ceron e Miguel Del Castillo e as convidadas Cremilda Medina, Maureen Bisilliat e Nair Benedicto27 de agosto, às 19h

Cineteatro do IMS Paulista

Entrada gratuita, com distribuição de senhas 1 hora antes do evento e limite de 1 senha por pessoa.

Evento com interpretação em Libras

IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424. São Paulo, SP.

Tel.: (11) 2842-9120

9 notes

·

View notes

Text

VIAGEM PITORESCA PELO BRASIL > CÁSSIO VASCONCELLOS

Ainda criança na casa de sua família, o fotógrafo paulistano Cássio Vasconcellos, hoje com 58, anos ouviu falar muito de seu trisavô Ludwig Riedel (1790-1861), renomado botânico berlinense, que acompanhou no Brasil a icônica expedição do também alemão Barão Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852) colecionador de espécies e estudioso da natureza. Assim, desde que se lembra, o imaginário dos chamados "artistas viajantes" não lhe saiu da cabeça, como as florestas brasileiras sempre impulsionaram sua criatividade e gosto por esta estética.

Em seu belo livro Viagem Pitoresca pelo Brasil (Fotô Editorial, 2024) Vasconcellos remonta a publicações quase homônimas em seu título, uma certa homenagem a Voyage pittoresque et historique au Brésil, do francês Jean Baptiste Debret (1768-1848) publicado inicialmente em Paris, em 26 fascículos, durante os anos 1834 a 1839, formando um conjunto de 3 volumes e Malerische Reise in Brasilien, de 1835, do artista alemão Johann Moritz Rugendas, ambos com algumas versões brasileiras. Para este livro o fotógrafo percorreu vestígios da Mata Atlântica em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Mais recentemente seguindo o mesma estética do"Pittoresque" (que faz referência às impressões subjetivas desencadeadas pela contemplação de uma cena paisagística em relação à pintura) temos a obra do paulistano Antonio Saggese, com seus livros Pittoresco (Edusp, 2015) e Hiléia (Editora Madalena,2016) [ leia reviews aqui. no blog em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/152956262256/hil%C3%A9ia-antonio-saggese e https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/132665968846/pittoresco-antonio-saggese ] que recorrem a esta mesma dinâmica gráfica de Vasconcellos na criação de uma imagem marcadamente tão interessante quanto sublime, seja em sua concepção formal, estética ou conceitual quando tratamos da sua representação mais extensa.

Cássio Vasconcelos iniciou este livro por volta de 2015 ainda que seu interesse pela natureza venha da família logo cedo, para ele a estética é muito interessante. Como ele mesmo conta: "Resolvi criar um diálogo com estes trabalhos originais quase 200 anos depois, mas através da fotografia." Sem dúvida a plasticidade formatada pelos europeus encontra eco nas suas imagens, resultado de complexas operações, a começar pela captura das imagens: "diferentemente da pintura, preciso, de início, localizar o lugar certo e com a luz ideal, para que seja possível executar o posterior tratamento das fotografias e chegar ao resultado final. É diferente do pintor que pode acrescentar ou remover uma árvore do lugar por conveniência, porque a luz não é suficiente." Em meio a riqueza da flora brasileira, a aproximação com as etchings e litografias deixadas por eles reverberam elegantemente nas imagens.

Em Viagem Pitoresca pelo Brasil as imagens de Vasconcellos estão em ótima companhia com textos de Julio Bandeira: "Natureza e Cultura, a mata e a busca pelo sublime." O autor é Doutor em Teoria e História da Arte pela Universidade de Essex (Reino Unido), Mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ; sócio do Instituto Histórico Geográfico do IHGB e faz parte do corpo de pesquisadores da Biblioteca Nacional. Já publicou mais de 30 livros, sua maioria dedicados a pintores viajantes.

Para Bandeira, se na obra de Debret, a natureza é um complemento cenográfico para inclusão de indígenas, com imagens pintadas ao natural, na obra de Cássio Vasconcellos muitas dialogam com a contemporaneidade. No seu prazeroso texto para os que cultuam as chamadas "Brasilianas" outros preciosos autores também aparecem como o médico e botânico bávaro Carl Friedrich Philipp von Martius ( 1794-1868) mais conhecido apenas por Martius; o gaúcho Manuel José de Araújo Porto-Alegre ( 1806-1879) e Rugendas entre outros.

O que é certo que o fotógrafo não faz uma "pintura", muito menos emula outro trabalho e sim fotografia, com anos de seu aprimoramento em diferentes técnicas, cujo resultado é mais próximo de uma Etching ( gravura em metal). No entanto, a proximidade com os viajantes dá-se pelo clima que Vasconcellos imprime em suas imagens que abdica de personagens como os propostos por Debret e Rugendas, a não ser por um grupo de fotografias que fazem contraponto com as folhas estudadas por seu trisavô que estão em museus como o Smithsonian, onde nestas a figura humana, homens e mulheres nus, extraídos de pinturas do final do século XIX, acomodam-se em lâminas e estampas mais românticas, uma profunda pesquisa para que estas amoldem-se nas grandes árvores registradas.

Na pesquisa pelos lugares, um elemento chave do fotógrafo foi o brasileiro Ricardo Cardim, botânico e paisagista, mestre em Botânica pela Universidade de São Paulo, que atua com biodiversidade nativa e arqueologia botânica para restauro da paisagem natural, que abriu algumas trilhas ao seu lado. É dele também o ótimo texto "A redescoberta do Brasil". Para ele, poucos lugares na Mata Atlântica, a "Caeté", floresta verdadeira, ainda não foram palmilhados pela atual civilização após dois séculos: "Não se veem mais nas matas as grandes árvores seculares, de troncos com metros de diâmetro e altura acima de 40 metros." Entendemos então que Viagem Pitoresca pelo Brasil não é apenas mais um livro a provocar estese mas também um libelo do autor. "É nesse drástico cenário herdado nas primeiras décadas do segundo milênio que Cássio Vasconcellos expõe sua obra sensível de uma paisagem esquecida e desconhecida pelos seus proprietários, a população brasileira." diz o botânico.

Um dos belos conjuntos do livro são as reproduções de "Exsicatas" montadas por Riedel, trisavô do fotógrafo, uma amostra de planta que é prensada e em seguida seca em uma estufa, com temperatura acima apropriada para o material, que posteriormente são fixadas em uma cartolina. Vasconcellos conta que o design gráfico Fábio Messias descobriu-as em suas pesquisas para o desenho do livro. Elas fazem o contraponto em páginas que desdobram-se com as imagens de elementos humanos encartadas no meio da publicação. Segundo o autor: "Muitas dessas pinturas (nus) são realistas. As que eu usei parecem mais com fotografia, e a fotografia final parece com a pintura. As pinturas escolhidas foram produzidas após a invenção da fotografia."

A curadora e crítica Ana Maria Belluzzo, curadora da mostra homônima do livro na galeria paulistana Nara Roesler, ( de 17 de agosto à 12 de outubro deste ano) professora no Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo ( FAU-USP) e autora do livro Brasil dos Viajantes (Metalivros,1994) escreve que o arqueólogo francês Conde de Clarac, em seus desenhos, gravados em metal por Claude François Fortier ( 1775-1835) foram a referência para os "artistas viajantes"do século XIX. Ela destaca a obra de Vasconcellos: "O artista apura valores valores inerentes à fotografia, acentua e transforma registros do real, que são interpretados com aplicação de recursos de edições digitais".

Em seu texto no livro "No coração da floresta: fluxos e batimentos", a curadora portuguesa Ângela Berlinde acerta em que poucos artistas moldaram o escopo da arte contemporânea e influenciaram a fotografia no Brasil, mais do que Cássio Vasconcellos. Para ela: "no gigante dos trópicos o fotógrafo atreve-se à construção de uma nova cartografia pessoal, fitando as vibrações da travessia com coragem e transgressão. A sua poética desconcertante está em conduzir o dentro e o fora da sua obra, ao testar os limites e transgredir fronteiras." De fato, é só nós lembrarmos que vem sendo assim há algumas décadas, desde que o fotógrafo construía suas imagens marinhas nos anos 1980 emulsionando papéis artesanalmente; ao usar sua SX70 para Polaroids autorais nos anos 1980 e 1990 com seu livro Noturnos ( Bookmark, 2002); ou quando passou a criar com a fotografia aérea suas perspectivas urbanas inusitadas que resultaram no seu livro Aeroporto ( Ed. Madalena, 2015) entre tantos outros desafios que marcaram de forma indelével a fotografia brasileira e internacional.

Imagens © Cássio Vasconcellos. Texto © Juan Esteves

Infos básicas:

Concepção e fotografias: Cássio Vasconcellos

Edição: Eder Chiodetto

Textos: Ângela. Berlinde, Julio Bandeira e Ricardo Cardim

Co-edição: Fabiana Bruno

Design gráfico: Fábio Messias ( Zootz comunicação)

Coordenação Editorial: Elaine Pessoa

Edição bilingue Português-Inglês

Impressão: Gráfica e Editora Ipsis- 1000 exemplares, papel Munken Lynx Rough e Pólen Bold

para aquisição: www.fotoditorial.com

7 notes

·

View notes

Text

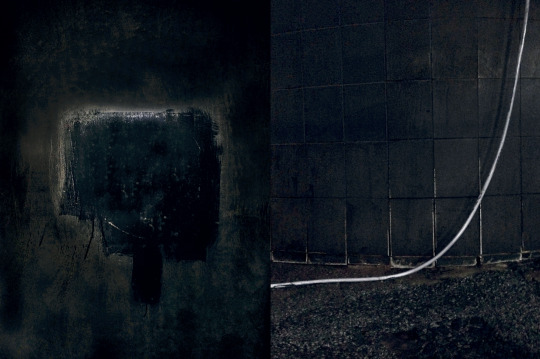

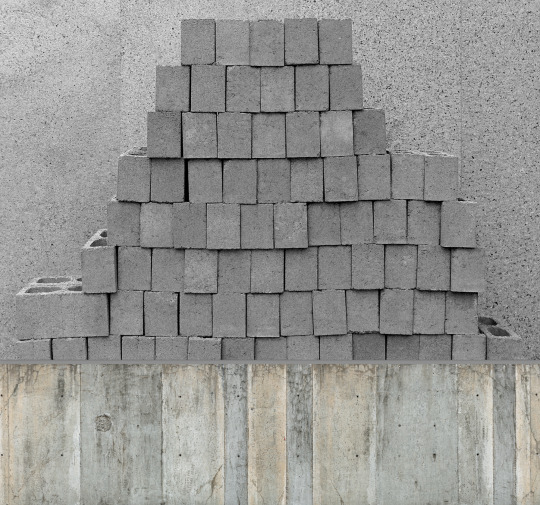

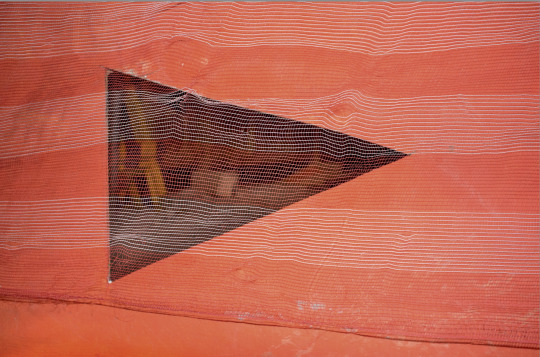

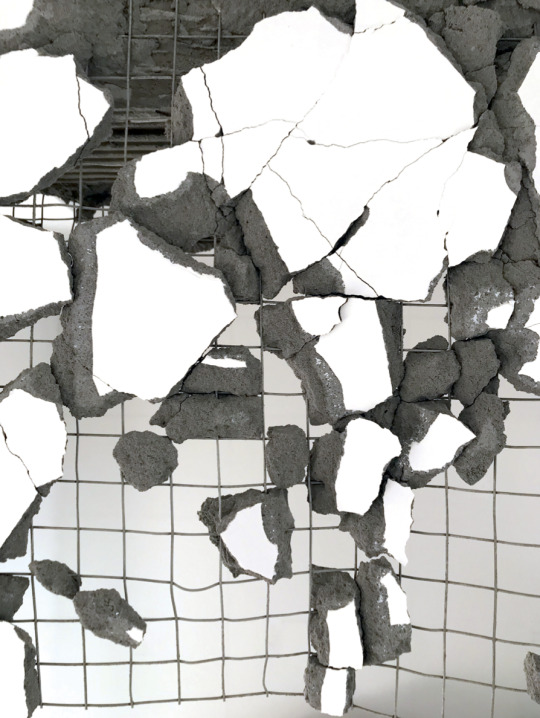

ANGUSTURA > ALEXANDRE BELÉM

O pernambucano Alexandre Belém com seu Angustura ( Ed. Olhavê, 2024) procura entender seu percurso de vida em seu espaço mais íntimo e em ângulo mais abrangente. As imagens de Recife, sua cidade natal, produzidas em mais de duas décadas, constituem a materialização de sua experiência mais ontológica. Não estamos aqui exatamente discutindo a cidade, mas sim o caminho do autor, suas expectativas e desassossegos. Momentos felizes e outros nem tanto, faturas da sua profissão de fotojornalista.

Recife assim como outras capitais como Manaus, Fortaleza e Belém, entre outras do Norte e Nordeste estão no topo do ranking da violência e número de homicídios, segundo o Atlas da Violência produzido este ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Em suas imagens Alexandre Belém confronta o contemplativo com o violento. Entretanto o faz, por um olhar que brota de seu mais profundo interior, sua perspectiva mais humanista, de quem fez parte dessa população, portanto pelos seus caminhos no quais ele fragmenta a sua cidade em um grande quebra-cabeças humano.

Como o escritor cubano Italo Calvino (1923-1985) em Cidades Invisíveis (1972) o fotógrafo reformula suas narrativas e práticas ao pontuar a sua "cidade imaginada" descrita neste livro onde ele recorre aos conceitos narratológicos, quando seu enquadramento funciona como um pequeno tratado sobre a complexidade urbana. Assim o conteúdo da sua publicação pode ir de uma construção em andamento a uma cena "policial". Daí seu perfeito título: Angustura, que podemos resumir aqui como algo amargo, mas que é consumido. É fruto de sua vasta experiência como editor de fotografias, tanto no seu percurso como fotojornalista quanto como editor de livros.

Escrevendo sobre os aspectos aparentemente inefáveis da evolução urbana criando algumas cidades "imaginárias", Calvino concebe seu texto e ideias para além das estruturas físicas, em uma confluência da sua imaginação e emoções. Ou seja, cômpitos multitudinários. Então podemos seguir os passos do fotógrafo com este auxílio. Não interessa a Alexandre Belém e também ao leitor a exatidão de uma construção em andamento, mas sim o que aconteceu neste espaço temporal. A sua escolha, o antes e o depois. Assim, a evolução destes espaços urbanos, no paradoxo de uma Recife imaginada, mas vivenciada. Ao avançar em Angustura fica claro, assim como no livro do genial escritor, que mundos reais não estão sendo descritos. Somente uma aparência e como os outros podem vê-la.

Podemos também, quando pensamos no conhecimento espacial e as sensações vividas pelo fotógrafo e transcritas para seu livro, nos estudos de semiótica de Algirdas Greimas (1917-1992), linguista de origem lituana que não somente contribuiu para semiologia mas também para narratologia, além de suas diversas pesquisas sobre mitologia lituana baseando-se na idéia de percepção das sensações, porém acrescentando um caráter compreensível: O relacionamento mais intelectual do fotógrafo e as sensações pelas quais ele acessa o mundo.

Embora centrado no Recife, Alexandre Belém me explica que o conteúdo é universal, contudo há um amálgama entre o social e o pessoal nestas relações, diz o mesmo invocando seu conterrâneo, o escritor Gilberto Freyre (1900-1987): Onde também existe uma "drecrepitude palpável", ainda que o leque subjetivo seja grande e o livro de certo modo promova uma visão memorialista, onde passado e futuro imbricam-se, continua o mesmo. Neste aspecto afloram os arquétipos familiares de uma sociedade. A que existiu e a que está em andamento.

Angustura nos mostra que o enquadramento do autor funciona como um pequeno tratado sobre a complexidade urbana, estruturado ao longo de conceitos opostos como o caótico versus o significativo; realidade versus perspectiva, que questionam tantos marcos como seu desígnio e estabilidade produzindo uma original reflexão sobre as limitações e os potenciais de sua práxis. Aqui lembramos de outro escritor, o argentino Ricardo Piglia (1941-2017) quando este diz: “a crítica é a forma moderna de autobiografia. A pessoa escreve sua vida quando crê escrever suas leituras... Assim olha Alexandre Belém para suas próprias experiências, onde sua crítica surge como forma de cotejar a sua existência através de diferentes imagens, mais contemplativas no início e mais dramáticas em seu final, de um adágio para um vivíssimo.

Portanto esta espécie de autobiografia ilustrada nos leva primeiro a uma espécie de florescimento e ao final a mais um paradoxo quando este finalmente mostra-se emurchecido, não porque suas fotografias sejam assim, mas pelo reconhecimento que o primeiro tempo já não é mais conhecido intimamente. Antagonismos que só as imagens podem assegurar, eis que os corpos que outrora brincavam sobre as ondas do mar azul, encontram-se nas vielas sobre o tom vermelho, a recuperar seu "andamento" mais endurecido. No texto da também pernambucana, a antropóloga e curadora Georgia Quintas, parceira do trabalho e vida do autor: "Angustura não amolece as mazelas, não se oferece apenas como um lugar sem arranhar os seus. Mastiga a poeira terrosa da rua e leva para dentro de casa."

Fotografias © Alexandre Belém Texto © Juan Esteves

Infos básicas:

Fotografia, edição e projeto gráfico: Alexandre Belém

Texto: Geórgia Quintas

Tratamento de imagens: Marcelo Guarnieri

Impressão: Gráfica Ipsis- Papel Munken Lynx Rough - 150 exemplares numerados e assinados.

Onde adquirir: editora.olhave.com.br

1 note

·

View note

Text

SENTINELA > Katia Kuwabara

Sentinela (Ed. Olhavê, 2024) da paulista Katia Kuwabara é uma publicação cujo o conteúdo registra fragmentos de passagens da autora por regiões gélidas e de vastidão inóspita fotografadas na cordilheira dos Andes, partindo de Mendoza, Argentina e na Islândia em lugares como Reykjavik e as fontes termais de Deildartunguhver. Segundo a editora pernambucana Georgia Quintas, "Um caminhar sem rumo pelo qual, através da edição, começam-se a costurar redes e friccionar circunstâncias." Estas passíveis de causar ruídos e ecos autônomos, a ganhar um corpo performativo, onde a fotógrafa trata a natureza como uma metáfora, preenchida com suas histórias de caráter mais ontológico que paisagístico, que esperam de nosso olhar uma troca, completa Quintas.

O livro não abdica da imagem como fonte de beleza, entretanto ao leitor cabe "penetrar" nessa grandiosidade visual de uma maneira metafísica para alcançar a profundidade proposta pela fotógrafa. São como acordes formatados que tomam o lugar do "heroísmo" encontrado na pintura e na literatura do período Romântico que nos remete às telas pintadas pelo alemão Caspar David Friedrich (1774-1840) ou mais recentemente na obra do paulistano Caio Reisewitz e sua influência dos fotógrafos viajantes do século XIX.

Para Georgia Quintas "Os fluxos de investigação e de reverência à natureza ampliam os limites do imaginário. A paisagem convoca mergulhos profundos de reflexão ou simplesmente o êxtase da experiência. Sob diferentes temperaturas e sopros dos ventos, o olhar tenta explorar e traduzir todo o encantamento e sensações contidas naquele exato momento. Faltam palavras para nomear o horizonte, fica a imagem de que a solidez pode ser um sempre a definir-se."

A parceria entre curadora e fotógrafa já tem uma década desde que começaram a alinhavar suas produções. Neste caso, lidando com o ar rarefeito dos lugares, maturando a relação mais ontológica que descarta o tumulto das cidades, baixando a rotação da experiência vivida para que, o que foi fotografado fique retido na memória pela história que fragmenta os horizontes, uma duplicidade da arte e da natureza, como me conta Katia Kuwabara.

O Romantismo, uma orientação intelectual que caracterizou muitas obras de literatura, pintura, música, arquitetura, crítica e historiografia na civilização ocidental ao longo de um período do final do século XVIII a meados do século XIX. Um tempo que rejeitava a idealização e racionalidade que caracterizaram o Classicismo em geral e o Neoclassicismo do final do século XVIII em particular. Foi também, até certo ponto, uma reação contra o Iluminismo, o Racionalismo do século XVIII e o materialismo físico em geral. O Romantismo enfatizou o individual, o subjetivo, o irracional, o imaginativo, o pessoal, o espontâneo, o emocional, o visionário e o transcendental.

É o que Sentinela nos propõe. Porém, distante do que poderia ser a monocórdica sucessão de imagens com uma palete claríssima e melancólica, ao propor ao leitor a atenção de seus belos detalhes carregados de subjetividade, espontâneas e autorais. Não estamos vendo um livro de paisagens, e sim de sentimentos, como em uma tradução, certamente carregada de características de apreciação mais profunda das belezas da natureza; uma exaltação geral da emoção sobre a razão e dos sentidos sobre o intelecto; Uma visão interior, para si mesma, mas compartilhada com o leitor em um exame mais aprofundado da personalidade humana e seus humores e potencialidades mentais; uma preocupação com o excepcional e expondo suas paixões e lutas internas; uma visão da artista como um criadora individual, cujo espírito é mais importante do que a adesão estrita às regras formais e procedimentos tradicionais; uma ênfase na imaginação como uma abertura à experiência transcendente e a verdade espiritual; e uma alusão ao remoto, o misterioso, o estranho e o oculto.

Na medida, a fotógrafa também propõe ao leitor a antagonização de uma visão distópica com uma narrativa de começo, meio e fim. Suas "montanhas" nos lembram o suíço Paul Klee (1879-1940) quando este afirma que "a arte torna o invisível, visível" ao percebemos as alegorias contidas nas imagens deste livro, em que leva em consideração a experiência emocional como prática intelectual ao incluir todos os componentes da semiótica ampliando o conceito para além de uma fotografia bonita.

Kuwabara torna-se então, na proposta do filósofo americano Charles Peirce (1839-1914)- em sua semiótica-, a intérprete, na medida em que leva em consideração o contexto em que os signos são produzidos e interpretados com pragmatismo. Primeiramente, há apenas unidade nas imagens. Assim é uma concepção de ser em sua totalidade ou completude, sem limites ou partes, e sem causa ou efeito, uma potencialidade pura e latente. As possibilidades são experimentadas e nos mostradas embutidas em uma atemporalidade: sua experiência emocional, transmitida ao leitor, que embora sendo inconclusivas, como a autora nos diz, provocam o entendimento mais ontológico.

Em segundo lugar, o modo de ser que está em relação a outra coisa, que inclui o indivíduo, a experiência, o fato, a existência e a ação-reação, que opera dentro do tempo descontínuo, que resume o desejo expresso da autora em suas imagens, onde a dimensão do tempo passado mostra-se : um certo evento ocorreu em um certo momento, antes de algum outro evento, que foi sua consequência, correspondendo à experiência prática.

Por fim, ela é a mediadora através do qual um primeiro e um segundo são colocados em relação, sejam eles os seus leitores que estão no nível da necessidade e, portanto, da predição. Categoricamente vislumbrando o campo do pensamento, da linguagem, da representação e do processo de semiose - ou a ação do signo que é definida como um processo fundamental que, a partir da percepção, da sua estrutura de imagens ontológicas- , mais do que a representação pura e simples de uma bela paisagem, criam a dinâmicas que modelam a cognição e cultura que torna a sua comunicação possível, além do valor intrínseco da arte que a fotógrafa nos apresenta.

Imagens © Katia Kuwabara. Texto © Juan Esteves

Edição, dípticos e tríptico: Georgia Quintas

Projeto gráfico e coordenação editorial: Alexandre Belém

Tratamento de imagem: Katia Kuwabara

Impressão: Gráfica Ipsis, edição de 250 exemplares numerados e assinados em papel Garda Pat Kiara. Capa dura

Para adquirir: editora.olhave.com.br

contato @olhave.com.br

* Leia sobre o primeiro livro de Katia Kuwabara, Vigília (Edições Olhavê, 2015)) em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/139794095461/branca-ligia-jardim-vig%C3%ADlia-katia

2 notes

·

View notes

Text

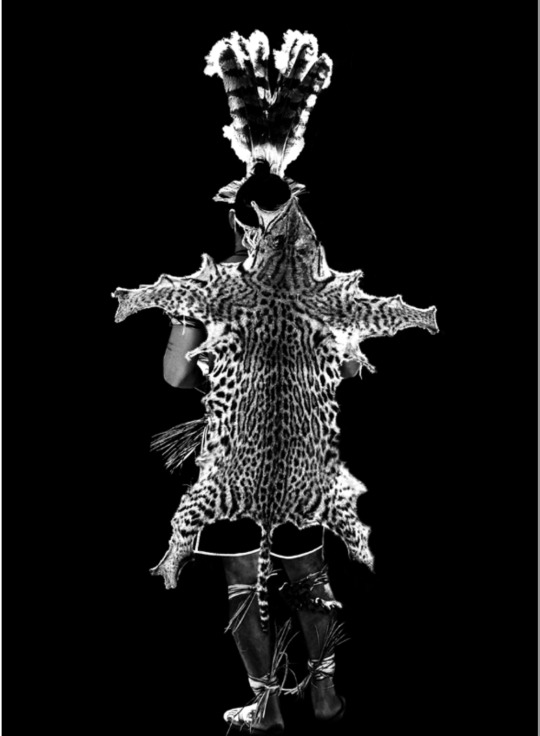

QUE PAÍS É ESTE? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira 1964-1985

O paulistano Jorge Bodanzky aos 81 anos integra o cânone do cinema e da fotografia brasileira. Em Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira 1964-1985 ( Instituto Moreira Salles, 2024) é a primeira vez sua produção deste período é mostrada em uma grande exposição multimídia que exibe trechos dos sete filmes dirigido por ele no período, como Iracema: uma transa amazônica (1974), codireção do baiano Orlando Senna, Jari (1979) e Terceiro milênio (1980), dirigidos em parceria com o alemão Wolf Gauer. A seleção apresenta ainda fotografias e projeções em Super 8* que integram o acervo do IMS, entre outros materiais, acompanhados do livro homônimo.

Bodanzky me conta que é um recorte de todas as mídias que estava trabalhando naquela época, e muito da energia e versatilidade do filme Super 8 e da câmera fotográfica. Começou como fotógrafo e até hoje continua trabalhando simultaneamente com estes dois suportes sem distinguir um e outro. Para ele, a exposição mostra que suas fotografias dialogam com os seus filmes com câmeras cinematográficas complementadas com o Super 8. "Eu acho que a ideia da disposição de filme e fotografia juntos é mostrar como eu trabalho. Como que se vivia naquele tempo em função de terem passado 60 anos até hoje. O leitor conseguirá ver, principalmente os mais jovens, que tem um olhar crítico do período da ditadura militar."

Com a curadoria de Thyago Nogueira, coordenador de fotografia do IMS e assistência de Horrana de Kássia Santoz, curadora de pesquisa e ação interdisciplinar da Coleção Ivani e Jorge Yunes na Pinacoteca do Estado, o livro pode ser dividido em três partes: inicia com uma sequência de fotografias. Continua com texto e entrevista de Nogueira com o autor que situam a produção deste, com pesquisa de Ângelo Manjabosco e Mariana Baumgaertner do IMS; texto de Santoz e Luara Macari, artista e estagiária em curadoria do IMS. Textos da pesquisadora e professora do Programa de Pós Graduação em Comunicação da UFMG Cláudia Mesquita, do cineasta Zito Araújo e uma entrevista com o escritor Ailton Krenak, também executada pelo curador que juntamente com os dois pesquisadores elaborou a cronologia ilustrada. A relação da filmografia da exposição e termina com uma grande série de frames dos filmes projetados, sejam eles em Super 8 ou câmeras de mais recursos.

Com uma ampla produção visual dedicada à investigação da cultura popular e os conflitos do país, Jorge Bodanzky vem há décadas percorrendo o país registrando histórias de personagens e lutas sociais, principalmente as que aconteciam fora dos centros urbanos. Durante a ditadura militar, viajou para as regiões Norte e Nordeste, retratando a violência no campo e a devastação ambiental causadas pelas políticas desenvolvimentistas dos governos autoritários. Jorge enfrentou a censura e a falta de financiamento nacional, concebeu obras que questionavam a ideia do progresso propagandeada pela ditadura e mostravam a realidade do país, além de tensionar os limites entre o documentário e a ficção confirmam os organizadores.

A expografia foi montada para que o som do cinema simultaneamente proposto não interferisse em suas diferentes posições. Ambientes foram criados com suas particularidades sonoras de cada filme. Para o autor, “ Com as projeções no ambiente aberto você tem uma mente aberta e ao mesmo tempo você tem o som isolado dependendo da posição. Foi um grande desafio, mas aumentou a originalidade da exposição pois não precisa do fone de ouvido.” Para ele, o espectador encontra uma equivalência entre fotografias e os filmes em blocos temáticos entre os anos 1970 e início dos anos 1980. "Naquele tempo eu trabalhava muito para televisão alemã. Então antes, esses filmes foram coproduções com a Alemanha apesar de serem feitos no Brasil ou Estados Unidos a produção era de fora, inicialmente para programas da televisão. Posteriormente eu utilizei um filme ou outro em festivais para ser mais objetivo." revela Bodanzky.

Um dado importante que estimulou a sua carreira no cinema e fotografia pelo viés social foi sua entrada na recém criada Universidade de Brasília, no curso de Arquitetura em 1963, explica Thyago Nogueira, onde encontraria como professores a artista paulista Amélia Toledo (1926-2017) e os cariocas Luís Humberto (1934-2021), fotógrafo e Athos Bulcão (1918-2008), pintor e escultor, que estimularam sua criatividade, com uma câmera emprestada pela Universidade, seus primeiros passos na fotografia. Desta época já surgem ensaios documentais sobre a prostituição na região do Gama e a exploração mais gráfica como alto contraste e forma obliquas e sinuosas da capital, como explica o curador. Brasília tornou-se então o ponto de partida para percorrer o interior do Brasil, ao qual se dedicaria com mais frequência.

A curadora Horrana de Kássia Santoz discorre, como ela mesmo escreve, sobre os entrelaçamentos dos caminhos do cineasta, elaborando argumentos sobre a representação visual brasileira, ao sugerir que o cinema de Bodanzky "está em sintonia com os valores e as preocupações contemporâneos e retrata dilemas que estão em evidência." salientando que sua significativa obra perdura para além deste período. Para ela, o aparato de produção de Bodanzky é singular. " demonstrando que fazer um "cinema a quente" - expressão usada pela professora Cláudia Mesquita durante entrevista a Thyago Nogueira - com poucos equipamentos e que circulava em cineclubes e associações religiosas, em um contexto de extrema repressão, podia ser uma forma poderosa de resistir às perplexidades e as sucessivas incertezas de um país."

De fato, a publicação mostra experiências monocromáticas em alto contraste, da arquitetura da capital e imagens de movimentos da população como passeatas discutindo questões políticas em temas como a censura aplicada na época pelos militares, críticas ao então ministro do Planejamento, o cuiabano Roberto Campos (1917-2001) mais conhecido como "Bob Fields" pela oposição ao regime ditatorial; bem como imagens mais curiosas em cor, como alguém parecido com o beato cearense Padre Cícero ( Cícero Romão Batista 1844 - 1934), procissões acompanhadas por populares, arquiteturas vernaculares, vistas aéreas de Brasília ou de São Paulo; tomadas de cidades de dentro do carro e imagens do povo que nos lembram algumas feitas pelo fotógrafo húngaro Thomaz Farkas (1924-2011) durante a construção do distrito federal, além de registros de atos políticos de estrangeiros como o general Hugo Banzer Suárez (1926-2002), então presidente da Bolívia e comícios no Chile, entre outras atividades, quase sempre em registros documentais sem maneirismos fotográficos.

No bloco final do cinema, imagens de Distúrbio ( 1967) dos alemães Hans Dieter Müller (1909-1977) e Günther Hormann; Hilter IIIº Mundo (1968) do paulista José Agrippino de Paula (1937-2007) cineasta, escritor e dramaturgo; Compasso de Espera ( 1969) de Antunes Filho ( 1929-2019) conhecido diretor de teatro paulistano; O Profeta da Fome ( 1969) do paulista Maurice Capovilla (1936-2021); e frames de seus filmes em Super 8, de 1970 ou com sua direção como Living Theatre Detido no Brasil (1971) e Situação Cultural no Chile (1971) e Entrevista com o General Hugo Banzer Suárez, La Paz, Bolívia ( 1971) em parceria com o alemão Karl Brugger (1941-1984) correspondente estrangeiro alemão da rede ARD; Situação Cultural no Chile (1971) e talvez seu filme mais conhecido Iracema: Uma Transa Amazônica (1974) em parceria com o cineasta e escritor e jornalista baiano Orlando Senna, entre outros.

Assim como o genial Thomaz Farkas com sua "Caravana Farkas" iniciada no ano de 1964, dando início à produção de quatro documentários essenciais na cinematografia brasileira: Memórias do cangaço, Nossa escola de samba, Subterrâneos do futebol e Viramundo, o interesse de Bodanzky, em seu período posterior a este, amplia-se como cineasta e fotógrafo para uma visão mais humanista, pela abordagem mais próxima do fotojornalismo e da fotografia documental. "Esta visão passa a interagir com seus interesses estéticos e formais", como Sergio Burgi, coordenador de fotografia do IMS, refere-se ao primeiro quando escreveu em 2014 sobre o vasto acervo da instituição.

Bodanzky me conta que continua a fotografar e a filmar, mas adotando um celular. "Eu tenho os dois na mesma câmera, disse ele. "Fotografo sem filme sem nenhum preconceito. Agora é o que eu sinto, o que registra melhor aquilo que eu estou fazendo e muitas vezes uso os dois. Eu filmo e depois também tiro foto mas não como uma coisa urgente. É mais como registro, depois eu vejo o que eu uso e seleciono ou vice versa. Estou fotografando em filme também, mas eu não tenho preferência, eu tenho tenho prazer nos dois formatos. A oportunidade é mais importante naquele momento de filmar ou fotografar.", me diz o genial artista, durante a montagem de sua imperdível mostra que está em cartaz até dia 28 de julho deste ano na sede paulistana do IMS.

Imagens © Jorge Bodanzky. Texto © Juan Esteves

*O Super 8mm é um filme cinematográfico de tamanho pequeno, em formato cassette exclusivamente para uma câmera Kodak originalmente fabricada em 1965 para seu recém-introduzido formato de filme amador, que substituiu o formato de filme padrão de 8 mm

Uma curiosidade: "Que país é este?" é uma frase do filme “I compagni”dirigido pelo genial Mario Monicelli, de 1963. Marcello Mastroianni, agitador subversivo, chegando de trem a Turim bagunçada por uma greve, pergunta: Que país é este?? A que Folco Lulli retruca: Este é um país de m...

INFOS BÁSICAS:

Organização: Thyago Nogueira e Horrana de Kássia Santoz ( Assistência)

Textos: Thyago Nogueira. Horrana de Kássia, Luara Macari, Claudia Mesquita e Zito Araújo

Produção Editorial: Núcleo Editorial IMS

Projeto Gráfico: Alles Blau, Elisa Von Randow, Julia Mazagão e Yasmin Dejean ( Assistência)

Tratamento de imagems : Núcleo Digital IMS

Impressão: Gráfica Ipsis em papéis Munken Linx Rough, Eurobulk e Masterblank. Tiragem de 1500 exemplares.

4 notes

·

View notes

Text

10 ANOS DE GUERRAS SEM FIM > GABRIEL CHAIM

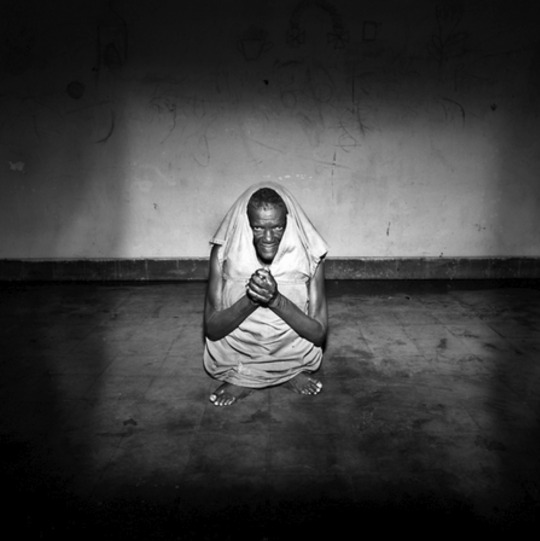

O paraense Gabriel Chaim em seu livro 10 anos de guerras sem fim (Editora Vento Leste, 2024) mostra o horror que são as tragédias como uma guerra, mas também como as pessoas convivem com ela, em vestígios de vida e morte. No entanto, seus "bastidores" destes conflitos chegam a ser líricos em sua palete. Dificil não lembrar do aragonês Francisco Goya (1746-1828) com sua pintura Três de maio, de 1808, quando este artista nao mostra a morte imediata mas sim o medo de quem vai morrer; o londrino William Turner (1775-1851), com seu The Slave Ship, (originalmente Slavers Throwing overboard the Dead and Dying—Typhon coming on), exibido em 1840 na Royal Academy, ou mais recentemente o alemão Felix Nussbaum (1901-1944) , de origem judaica, em sua tela Fear (autorretrato com sua sobrinha Marianne), de 1941, revelando o terror sofrido pelos judeus no holocausto.

Chaim produz uma imagem de caráter háptico e mostra seu périplo pela nossa triste história contemporânea (em andamento) abordando o Estado Islâmico ( 2015-2020), o califado que impõe o terror no Oriente Médio, Síria ( 2013), Iêmen ( 2018), Líbia ( 2019), Nagorno-Karabakh (2020), Ucrânia ( 2022) e Israel, Cisordânia e Gaza ( 2023). Imagens que foram publicadas, junto com seus filmes em vários países do mundo. Como explica o jornalista paulistano Fernando Costa Netto, outro veterano no registro dos conflitos mundiais ( leia aqui o livro Maybe Airlines Sarajevo, (Garoa Livros, 2021) em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/648095913040052224/maybe-airlines-sarajevo-fernando-costa-netto) "Um dos traços de seu trabalho é de reconhecer e capturar certos instantes em que a realidade começa a parecer ficção."

O fotógrafo aqui diferencia-se de outros nomes da fotografia mundial como o americano James Nachtwey, cuja "exposição" dos conflitos muitas vezes beira o grotesco, como em Deeds of War ( Thames & Hudson, 1989) ou em Inferno ( Phaidon Press, 1999). As imagens de Chaim nos comovem por um sentido mais amplo, ainda que não deixem de ser muito contundentes, mas especiais por não serem sensacionalistas. A começar pela pouca amostragem de corpos de vítimas, embora as suas existentes possam recordar ocasiões registradas em fotografias icônicas como a feita pelo soldado americano Ron Haeberle do massacre de Mỹ Lai ocorrido em 1968 e que vitimou cerca de 500 civis sul-vietnamitas, sendo 182 mulheres (17 grávidas) e 173 crianças, executados por soldados do exército americano na Guerra do Vietnã. Ou mais remotamente as cenas produzidas pelo inglês Roger Fenton (1819-1869), impressas em albuminas, da Gerra da Criméia em 1855, pela sua palete semelhante que representam uma das primeiras tentativas sistemáticas de documentar uma guerra por meio da fotografia.

Gabriel Chaim é mais refinado - e de certa forma mais sutil, quando nos comove de uma outra maneira. Basta ver o "still" da capa para entender: Um rifle apoiado em uma poltrona, ou como por exemplo um jogador de futebol pulando que podemos confundir à primeira vista como tendo levado um tiro em Taiz, no Iêmen desfazendo a lógica do assombro; A mulher armada que observa dois corpos de extremistas do Estado Islâmico aos seus pés, após um combate com a unidade feminina de proteção as mulheres no deserto de Raqqa na Síria. O médico curdo que trata um extremista debilitado nos meses do cerco a Bhagouz. al -Hassakah na Síria, registrados em tons quentes.

A dificuldade para fotografar nos conflitos é imensa. Como explica Fernando Costa Netto, são horas para se chegar no momento exato da fotografia. "Às vezes dias de espera, angústia e esforço até chegar nos becos tensos de Aleppo, na Síria ou caminhar pelas perigosas ruas de Kharkiv, na Ucrânia." Quem acompanha o noticiário pode constatar o recorde sinistro de mortes de jornalistas no conflito em Gaza. Não basta apenas fotografar para estar equilibrado psicologicamente entrando nestes lugares, além de uma intricada logística para movimentar-se da maneira mais rápida que a imprensa contemporânea eletrônica exige. A jornalista e editora paulista Ana Celia Aschenbach que escreve o posfácio relata uma espera de quase dois meses para ter a permissão para documentar as forças israelenses em Gaza. Segundo ela, foi o primeiro estrangeiro a ter essa possibilidade.

Lembramos de dois filósofos franceses: Paul Virilio (1932-2018) com sua "dromologia"o impacto da velocidade na sociedade e Georges Bataille (1897-1967) e suas teorias da visão, da imagem e da destruição, pensando em um certo ocularcentrismo. A proximidade com os corpos antagonizando à visibilidade, o que anteriormente encontrava-se fora do nosso campo de visão, até chegarmos aos mísseis de cruzeiro usados pela primeira vez na Guerra do Golfo em 1991, que levou-nos não só a uma descorporificação mas a desmaterialização contínua do observador, mas também um atrofiamento da imaginação e consequente destruição da consolidação da memória natural, como explica o ensaísta lisboeta José A. Bragança de Miranda em sua Teoria da Cultura (Edições Século XXI, 2002).

Podemos fazer um paralelo à arte do irlandês Francis Bacon (1909-1992) a partir do pensador francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). É difícil saber onde começa a pintura e onde inicia a massa pictórica. Onde começa o homem naquele homem pintado, como encontramos na fenomenologia da percepção em O olho e o espírito ( Cosac Naify, 2013). O que Gabriel Chaim faz em seu livro, não é apenas uma representação das pessoas que sofrem no conflito mas sim a procura por lhes conceder uma visão mais digna através de seu estilo fotográfico, aproximando-se grosso modo de uma écfrase, quando pensamos na retórica de sua descrição do que são estas guerras.

Em A History of the World in 10 1⁄2 chapters (Jonathan Cape, 1089) no quinto capítulo "O Naufrágio" o ensaísta inglês Julian Barnes trata da catástrofe real do naufrágio do veleiro Medusa, avaliando-a pela pintura do francês Théodore Géricault (1791-1824). Pelo seu olhar, ele aprofunda-se e a avalia criticamente usando suas habilidades investigativas, procurando preencher as lacunas por meio de várias evidências. Ainda que posteriormente tenha sofrido críticas quanto a ignorar os negros que estavam na balsa, seu enredo é que só enxergamos a intensidade de uma tragédia quando a vemos representada pela arte. É o que encontramos nestes 10 anos de guerra sem fim, de Gabriel Chaim, que nos instiga a pensar o antes e o depois.

O fotógrafo transcende o modelo canônico da representação do corpo. Em sua epígrafe "Sentidos" ele ecoa: o cheiro da pólvora queimada dos tiros sequenciais da AK 47 enquanto zumbidos de balas cruzam o ar em sua direção. Brincadeiras e risadas confundem-se com gritos pedindo água entre estrondos perturbadores dos ataques aéreos... A preparar o leitor para o que vem pelas 248 páginas, a grande maioria em cores. Em suas narrativas para cada lugar que esteve Chaim escreve: "Apesar de não ter me exposto tanto, a cobertura da guerra entre Israel e Palestina foi a mais difícil da minha carreira..."

No último capítulo dedicado a Israel/ Cisjordânia/ Gaza, 2023, ele continua: "Uma polarização talvez nunca vista antes e jornalistas demonizados. De um lado, civis brutalmente assassinados pelo grupo Hamas. De outro, civis dizimados por bombardeios israelenses. A guerra em Gaza, sobretudo, mostra que não existem mais limites para abater o oponente e isso irá levar a um patamar mais trágico ainda guerras futuras caso os senhores de guerra decidam seguir pelo mesmo caminho..." Uma espécie de profecia amparada por suas imagens.

Fotojornalistas retratam o que é visto por eles. Claro, com algumas ressalvas onde a realidade foi deturpada por fotógrafos e editores, como vimos no fatídico 8 de janeiro no Brasil e em outras diversas ocasiões recentes mundo afora. Nesta década percorrida por Gabriel Chaim, como escrito por Fernando Costa Netto em seu prefácio, este livro "consagra o fotógrafo como um dos mais originais e corajosos profissionais da fotografia brasileira e mundial," Seus relatos controversos e incômodos são o que nós precisamos, assim como seu testemunho, pois é a missão do documental, contínua Costa Netto, e podemos acrescentar, do fotojornalismo que mostra os fatos como eles são. "até para que não sejam deturpados mais tarde."

Imagens © Gabriel Chaim Texto © Juan Esteves

Infos básicas:

Editora Vento Leste

Publisher: Mônica Schalka

Fotografias e texto: Gabriel Chaim

Tratamento das imagens: Marcelo Lerner/ Giclée Fine Art Print

Curadoria e texto: Fernando Costa Netto

Texto/posfácio Ana Celia Aschenbach

Projeto gráfico: Ciro Girard

Coordenação editorial: Heloisa Vasconcellos

Edição bilíngue: Inglês/ Português

Impressão: Leograf- 1000 exemplares em brochura.

Onde adquirir: https://www.ventoleste.com/produto/10-anos-de-guerras-sem-fim-31

*Lançamento dia 10 de junho, às 19hs, na Livraria da Travessa,

Rua . Visconde de Pirajá, 572 - Ipanema, no Rio de Janeiro,

3 notes

·

View notes

Text

COISAS QUE EU VI

Memórias de Claudio Edinger

Damien Zanone, professor de literatura francesa na Université Catholique de Louvain, em seu livro Écrire son temps Les Mémoires en France de 1815 à 1848 (Presses Universitaires de Lyon, 2021) escreve que espera-se de um memorialista que partilhe uma experiência exemplar da história contemporânea, uma exemplaridade que a sua voz constrói na representação da relação entre a particularidade de uma existência individual e a generalidade da história coletiva. Para ele é uma condição habitual do texto deste escritor que ele tenha vivido os seus próprios dias de uma forma notável, quer como testemunha, quer como ator em acontecimentos decisivos.

O memorialista pensa nos aspectos que marcaram os traços dominantes de sua geração e na forma como ele mesmo os encarnou. A sua abordagem à escrita encontra-se no cruzamento entre narrativas coletivas e individuais, descobrindo a solidariedade entre ambas. É o que encontramos aqui neste livro de pouco mais de 300 páginas Coisas que eu vi-Memórias de Claudio Edinger ( Ed. Vento Leste, 2024) do consagrado fotógrafo carioca radicado em São Paulo que celebram uma vivência de cerca de 50 anos como profissional da imagem e, acima de tudo, do seu viés como escritor já revelado em alguns livros como História da fotografia autoral e a pintura moderna (Ipsis, 2019) [ leia aqui review https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/182560838046/hist%C3%B3ria-da-fotografia-autoral-e-a-pintura ] um amplo trabalho de pesquisa ou seu romance Um Swami no Rio ( Annablume,2009) entre seus mais de quase 30 livros publicados no Brasil e no exterior.

Tal experiência consagrada em prêmios importantes como o Leica Medal of Excellence de 1983 e 1985, o Hasselblad de 2011 ou sua permanência em coleções que vão do Museu de Arte de São Paulo ( MASP) ao Los Angeles County Museum ( LACMA) entre as mais de 100 instituições e colecionadores que abrigam sua obra tornam o livro de uma significância ímpar, não somente para o aprofundamento na obra deste artista, mas sua contribuição essencial para o estudo da fotografia como um todo: imagens que reforçam seu talento e narrativas prazerosas que vão além de revelações pessoais, abarcando significativos momentos da história da fotografia.

Um rico conjunto de imagens e textos começa em 1975, com a documentação do Edifício Martinelli, icônico arranha-céu do centro histórico paulistano, após um pequeno incêndio. O fotógrafo então com 22 anos estava prestes a terminar sua graduação em Economia na presbiteriana Mackenzie e conversando com seu amigo, o sociólogo Lúcio Kowarick, ouviu deste a pesquisa sobre o lugar e ficou encantado. Termina em 2020 com a tragédia da pandemia da Covid-19, que resultou em um livro peculiar: Quarentena ( Ed.Vento Leste, 2022), uma série de retratos de conhecidos e amigos na maioria, tomados com um drone, mostrando o isolamento social deste período. [ leia aqui mais em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/679544661367570432/quarentena-isolamento-social-na-pandemia-de ].

O crítico e curador mineiro Agnaldo Farias, que assina o prefácio escreve que "Combinadas com uma profusão de imagens extraordinárias, as histórias vão se sucedendo: descrições de viagens e perambulações, experiências longas, curtas e curtíssimas, de naturezas bem distintas, como a cobertura da guerra de El Salvador, um período em Venice Beach, na Califórnia, afamado reduto beatnik, uma viagem espiritual pela Índia, incontáveis colaborações e encomendas, além de comentários agudos sobre a natureza técnica e estética fotográfica. O texto finda com a renovação dos laços com o Brasil (sorte nossa!) e com a lúcida defesa do foco seletivo, recurso fotográfico do qual Edinger é um mestre consumado e marca registrada de sua produção recente."

De 1976, quando Edinger vai para Nova York, onde ficaria por 20 anos, as imagens e os relatos são sobre os judeus hassídicos do Brooklyn. Ele lembra que já havia tentado mostrar seu trabalho do Martinelli para Cornell Capa, então diretor do recém criado International Center of Photography (ICP) mas foi atendido por uma assistente que perguntou-lhe onde ficava São Paulo, uma pergunta típica, a qual ele responde com graça dizendo que ficava na Argentina. "Ela não deu importância e olhou as imagens sem interesse, o que fez com que ele saísse de lá magoado. Mas não podia reclamar: estava em Nova York, preparado para passar um ano visitando museus e as revistas como a Life e a Look" conta o fotógrafo. Saiu pelas ruas e achou interessante os judeus ortodoxos que ilustram este período, ou capítulo. A narrativa é uma lição para os neófitos que acham que já sabem tudo e que ignoram que o caminho é árduo, além de uma boa história sobre estes conhecidos e peculiares personagens que habitam a cidade e de como conheceu fotógrafos como Garry Winogrand (1928-1984), Henri-Cartier Bresson (1908-2004), André Kertész (1894-1985), Bruce Davidson, Mary Ellen Mark (1940-2015), Alex Webb, Eugene Smith. (1918-1978), "que perambulavam pela cidade" ajudaram-no em sua formação.

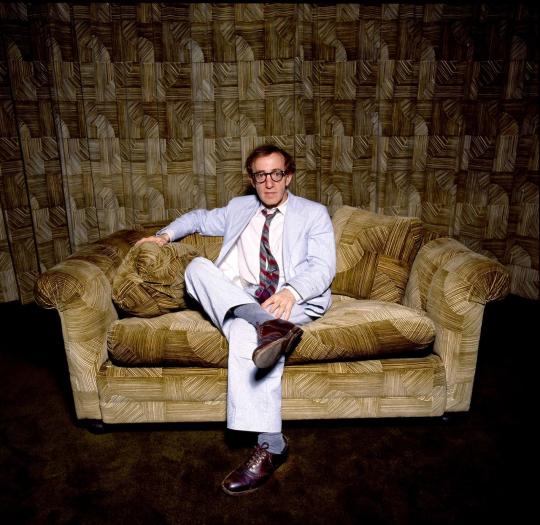

Chelsea 1978 é um capítulo que mostra como o fotógrafo chegou a um de seus melhores livros, The Chelsea Hotel ( Abbeville Press, 1984) ainda jovem. A publicação ganhou uma reedição este ano. O trabalho é um apanhado de retratos de artistas peculiares, que como o fotógrafo moravam no hotel. Os meandros desse período são expostos em uma narrativa bem humorada como seus personagens. Além de memorialista é também um raconteur.

Mas nem tudo era viver em meio de uma cultura alternativa e Edinger foi parar no conflito de El Salvador em 1983, um assigment para a revista Isto É. Felizmente um breve registro de um fotógrafo cosmopolita em meio a barbárie da América Latina, que serviu de intervalo para retornar aos excêntricos, desta vez em Venice Beach, uma praia de Los Angeles. que segundo ele era "quatro quilômetros com um calçadão onde artistas, músicos, mímicos, malabaristas e malucos de todas as vertentes se apresentavam diariamente." O resultado foi outro belo livro, Venice Beach ( Abbeville Press,1985). Duas experiências com uma câmera de pequeno formato, 35mm, que lhe dava certa agilidade e frescor, anos antes de aderir ao médio e grande formato em 4X5 polegadas, que adotaria por alguns anos até o advento da digital de qualidade.

O fotógrafo não hesita em contar suas memórias mais dramáticas como a série feita no Hospital Psiquiátrico do Juquery, de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, de 1989-1990. Publicação excepcional e produzida em médio formato, que exigia um relacionamento maior do fotógrafo e seus personagens. Nesta série que também virou livro, Loucura -Madness - DBA, DAP, Dewi Lewis, 1997) uma contundente amostra do sistema psiquiátrico brasileiro traz também o relato de uma conexão mais íntima, com sua avó, que nos últimos anos de vida, provavelmente, padeceu do Mal de Alzheimer. Mais uma vez, Edinger mostra o trabalho para Cornell Capa, que tinha gostado de suas imagens dos judeus novaiorquinos tendo como resposta " E quem é que vai querer ver isso?". Ironicamente, o trabalho ganhou o Prêmio Ernst Haas e foi finalista do W.Eugene Smith Grant. Hoje as imagens estão na Coleção da Maison Européenne de la Photographie, em Paris e da do MASP e do LACMA.

No mesmo ano do Juquery , Edinger pega outro assigment do New York Times, para uma matéria sobre o carnaval no Rio de Janeiro que resultaria no livro Carnaval (DBA, Dewi Lewis, DAP 1996) com imagens em cor e em preto e branco, com uma história que passa pela Favela da Rocinha e pelas praias do Rio. Segundo ele, foram cinco anos para entender o que era o carnaval e a relação dele com as pessoas. O livro é um tratado antropológico visual por excelência. Eclético, Edinger continua sua saga indo para Habana, em Cuba, onde o resultado tornou-se mais um livro Old Havana (DBA, DAP, Dewi Lewis, Editions Stemmle 1997) que revela a beleza e a resiliência cubana da pós -revolução.

Os bastidores de retratos feitos para inúmeras publicações do exterior e no Brasil de 1986 a 2000 mostram versatilidade e conhecimento de seus personagens, elementos essenciais para execução dos mesmos, onde o leitor que gosta do gênero ou o fotógrafo iniciante poderá aprender muito. De fato, a maioria dos textos não deixa de ser didática, um pouco da conhecida generosidade do autor.

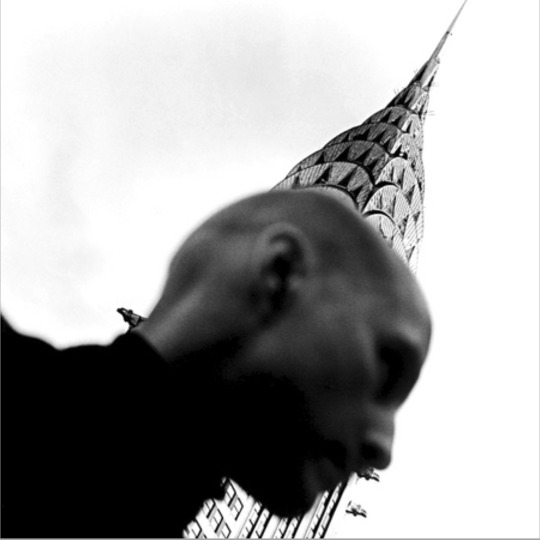

Nova York 1994-2000, é um capítulo importante que mostra um trabalho único feito em 6X6 cm, já com vestígios de um roteiro para um foco mais seletivo que resume sua obra nos dias de hoje: o belíssimo livro Cityscapes (DBA, 2001) quando ele revela que seu tempo na cidade está acabando. O fotógrafo então terminava seu período como professor no ICP, chamado "O projeto fotográfico", o qual ministra até hoje pelos festivais brasileiros. Ele considera esta série autobiográfica e faz uma boa recomendação ao leitor: "Fotografar o que conhecemos é muito mais fácil! E cada um vê a cidade de uma forma. O segredo é fotografar a sua."

Daí em diante, o portfólio é iniciado por outro belo livro Rio ( Rio - DBA 2003) uma ode monocromática e poética à cidade onde nasceu. Momentos em que o leitor menos informado na técnica fotográfica oferecida pelo uso de negativos em grande formato pode aprender muito, mostrando que os tempos como docente nos Estados Unidos marcam a sua história. Segue com uma série de livros que o caracterizam até seu momento contemporâneo como São Paulo, {DBA 2009); Sertão da Bahia de Bom Jesus a Milagres (BEI, 2012); O Paradoxo do Olhar, (Editora Madalena, 2015) e Machina Mundi ( Bazar do Tempo, 2017) entre tantos que desdobraram-se em outras edições relacionadas ao "Paradoxo" das imagens e a "Machina Mundi" que move sua vida. Publicações alimentadas por sua curiosidade em lugares como a Amazônia ou cidades europeias de Santa Catarina, capturas espetaculares das paisagens brasileiras bem como o caos da urbanidade. Imagens aéreas, seja pelo uso de um helicóptero até chegar no uso do drone, do qual tornou-se exímio piloto.

Claudio Edinger explica de maneira filosófica que "A fotografia aérea nos possibilita o distanciamento vital para refletirmos sobre a relatividade de todas as coisas- a insignificância dos maiores prédios, matas, rodovias e monumentos. Como somos, na verdade, irrelevantes diante de nosso microplaneta, que é parte de um bilhão de sistemas solares, dentro de um bilhão de galáxias. Nada importa. Tudo é ordinário."

A curiosidade, o desejo pelo conhecimento são duas características de um bom pensador e de um artista virtuoso. Junto, temos sua honestidade e generosidade para com o próximo e para consigo mesmo. Edinger dá um spoiler já no início de suas memórias relativo a sua personalidade: " Há mais de cinquenta anos ando caçando minha identidade. Sou carioca, criado em São Paulo, educado em Nova York, filho de mãe russa e pai alemão, economista que fotografa e escreve, judeu cercado de amigos católicos, iogue que adora o budismo e os sufis... Nunca consegui encontrar o meu lugar, e meu trabalho é essa busca inesgotável." Para quem acha que já entendeu e sabe o que é a fotografia e a vida, melhor ler este livro.

Imagens © Claudio Edinger. Texto © Juan Esteves

Infos básicas:

Coordenação editorial: Mônica Schalka

Editora executiva: Heloísa Vasconcellos

Direção de Arte: Claudio Edinger

Coordenação de estúdio: Gabriel Guarany

Arte Final: Fernando Moser

Editor assistente: Cauê Siqueira Cardoso

Tratamento de imagens: Gabriel Guarany

Impressão e acabamento: Ipsis Gráfica

aquisição: ventoleste.com

* LANÇAMENTO DIA 18 de MAIO - 15 hs- CONVERSA COM O AUTOR E O CURADOR AGNALDO FARIAS 16 hs

no MUSEU DA IMAGEM E DO SOM,MIS Av. Europa, 158.

3 notes

·

View notes

Text

ARTISTAS FOTÓGRAFAS EM ALAGOAS >

TERRITÓRIOS POÉTICOS EM EXPANSÃO

ORGANIZAÇÃO KARLA MELANI > CURADORIA MARCIA MELLO

fotografia acima © Amanda Nascimento

Cerca de 14 fotógrafas foram selecionadas pela curadora carioca Marcia Mello para compor os ensaios do livro Artistas fotógrafas em Alagoas-Territórios poéticos em expansão ( Melani Editora/ Publisher, 2022), organizado pela artista visual e curadora alagoana Karla Melani, que também é responsável pela coordenação editorial, lançado em março deste ano no Festival Foto em Pauta Tiradentes. A reunião das autoras é resultado de uma convocatória exclusiva para mulheres nascidas no estado de Alagoas ou lá residentes.

Fotografia acima © Andréa Guido

Segundo Karla Melani, "a criação desta publicação feminina e coletiva, como um atravessamento de narrativas imagéticas resvalando inquietações, estilos e personalidades tão distintas entre si, se expressam em nossas poéticas individuais.

fotografia acima © Camila Cavalcante

Entretanto, esses territórios poéticos estão além da individualidade e da visualidade dos ensaios fotográficos oriundos de dilemas íntimos ou públicos, tensionados entre contemplação, reflexão, denúncia e indignação." Ela continua: "Este livro torna possível o surgimento de Melani Editora/Publisher e inaugura o selo editorial Métis, elaborado para incentivar publicações de mulheres artistas visuais como continuidade desta iniciativa, em busca de autonomia no cenário das artes visuais na região Nordeste do Brasil.

Fotografia acima © Cristal Luz

Entre as autoras estão Amanda Nascimento, artista visual e docente nascida em Maceió e radicada em Buenos Aires desde 2011; Andréa Guido, que se denomina paulista-alagoana; Camila Cavalcante, pesquisadora com foco em fotografia, feminismo e ativismo, que reside no Reino Unido; Cristal Luz, poeta visual alagoana; Fernanda Rechenberg, antropóloga pesquisadora no campo da imagem; Gabi Coelho, fotógrafa e artista visual alagoana; Janayna Ávila, professora da Universidade Federal de Alagoas; Jul Souza, artista. independente; Karla Melani, doutora em Processos de Criação em Artes Visuais pela UFBA; Luna Gavazza, artista ativista atuante desde 2013 em Alagoas.

Fotografia acima © Fernanda Rechenberg

Também participam da publicação Maíra Gamarra, fotógrafa, criadora e curadora do Mira Latina, laboratório de projetos; Mik Moreira, documentarista; Minnie Santos, fotógrafa e jornalista integrante do grupo Punho, coletivo de mulheres da imagem de Alagoas; Renata Baracho, jornalista e fotógrafa que trabalha também com cinema, que completam as autoras do livro, relacionadas com projetos ativistas, a universidade seja no viés docente, de pesquisa ou em suas graduações e pós graduações, dedicadas a questões que envolvem a mulher no mundo contemporâneo, e que já participaram de vários livros e exposições.

Fotografia acima © Gabi Coelho

Existem muitas fotógrafas, cineastas, críticas, pesquisadoras. professoras, artistas e jornalistas dos séculos XIX e XX e nestas mais de duas décadas do XXI que fizeram contribuições notáveis na área e já celebradas em publicações como History of Women Photographers (Abeville Press, 2000) da americana Naomi Rosenblum ( 1925-2021) um apanhado mundial das importantes fotógrafas, ou na mais modesta, mas não menos importante, Fotógrafas Brasileiras Imagem Substantiva (Grifo, 2021) organizado pela professora e pesquisadora paulista Yara Schreiber Dines, que mostra o trabalho de 60 fotógrafas que atuaram no Brasil, da arte ao documental, passando pelo fotojornalismo e outras atividades entre os anos 1910 até os dias de hoje [ leia aqui review neste blog em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/674656372846133248/fot%C3%B3grafas-brasileiras-imagem-substantiva-org]. Artistas Fotógrafas em Alagoas é, tal como as anteriores, um recorte muito importante e necessário no mapeamento da fotografia mais contemporânea.

Fotografia acima © Janayna Ávila

As diferentes abordagens dos trabalhos publicados é um dos aspectos mais interessantes a expor uma gama multidisciplinar de pensamentos da imagem na produção feminina contemporânea. Como escreve a curadora Marcia Mello: "A fotografia tem uma natureza multifacetada; possibilita pesquisas de caráter documental e também vivências subjetivas, contemplando as mais variadas áreas de conhecimento, Ciência e arte, poesia e prosa, sonho e realidade se entrelaçam em faturas que navegam em visualidades de despojamento e vigor entre tradições e rupturas estéticas." Para ela as fotógrafas evidenciam esta pluralidade, em contrapartida ao histórico espaço ocupado pela produção masculina.

Fotografia acima © Jul Souza

Mas, não se trata apenas de um redimensionamento a evitar esta dicotomia, mas sim da afirmação de suas propostas substanciadas no pensamento mais sério, estruturado por pesquisas de longo prazo, o que é o oposto do que vemos cotidianamente exposto em produções rasas e desinteressantes. Nestes "territórios poéticos em expansão" notamos resultados de uma metodologia, no sentido proposto pelo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) em seu Tratado Lógico-filosófico, para qual tem um pensamento duplo, tanto em um sentido físico ( o que é intrínseco à fotografia) quanto conceitual, sendo este utilizado no pensamento, como algo não definitivo - não feito para ser memorizado mas pensado.

Fotografia acima © Karla Melani

Do início ao fim, notamos uma delicada fatura curatorial na reunião das 14 autoras: o paradoxo do desfoque "definido" e do movimento físico e conceitual, tanto no trabalho de Amanda Nascimento quanto nos de Luna Gavazza e Cristal Luz. A aproximação desta à Camila Cavalcanti. A primeira de maneira mais poética e esta última mais contundente em sua construção, na questão da abordagem de ambas pelo ativismo, seja ele feminista levantando a questão do aborto ou a afirmação da diversidade de gênero.

Fotografia acima © Luna Gavazza

O antropológico faz-se presente nas questões mostradas por Jul Souza, Fernanda Rechenberg e Gabi Coêlho cujas propostas fragmentam as imagens, seja apenas no plano construtivo e direto das duas primeiras ou no mais artístico e performático, como desta última, que em certas imagens nos lembra a genial portuguesa Helena Almeida (1934-2018).

Fotografia acima © Maíra Gamarra

Para a ensaísta americana Susan Sontag (1933-2004) fotografar é criar uma relação voyeurística crônica com o mundo. O que podemos entender como uma forma de ver este mundo e o nosso lugar nele, ou melhor, de maneira ainda mais pessoal e como nos expomos a este mundo. Caso das fotógrafas Mik Moreira e Minnie Santos, ambas a nos remeter ao ritualístico- guardadas as proporções- de Miguel Rio Branco e Mario Cravo Neto (1947-2009), tanto na cor como no preto e branco.

Fotografia acima © Mik Moreira

A arquitetura, como não poderia deixar de ser está presente em dois formatos nos trabalhos de Janayna Ávila, de viés mais crítico e contundente, tendo a cor como forma, uma espécie de antítese do trabalho lírico Pinturas e Platibandas, dos anos 1970, da genial carioca Anna Mariani (1935-2022), Pinturas e Platibandas dos anos 1970. Ou mais construído como na obra de Luna Cavazza que possibilitam, conforme explica a curadora, o amálgama com o humano. Ainda, que em ambas, a ideia deste elemento seja intrínseca, mesmo que não visível, afinal o constructo arquitetônico é essencialmente humanista.

Fotografia acima © Minnie Santos

Assim como a arquitetura, a paisagem vernacular e seus detalhes, é também representada por Andrea Guido e Maíra Gamarra, unindo os horizontes alagoano e boliviano, uma abordagem latina que embora representada por lugares antagônicos são convergentes no cotidiano e se estruturam pelo poético e o documental, como afirma Marcia Mello. A elas a ideia da natureza representada por Karla Melani é também mais conceitual na formatação de uma "galáxia" composta com ervas como o alecrim, manjericão, Sálvia, entre outras em um poético tableau, embelezado pelo clássico chiaroscuro, na técnica da escanografia artística. A opção pelos chamados modos alternativos completa a junção de arte e documento na contemporaneidade, assim como podemos notar no Herbário Baldio ( Fotô Editorial, 2019), da paulistana Ana Lúcia Mariz. [ Leia aqui review sobre este livro em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/185680834281/herb%C3%A1rio-baldio-ana-lucia-mariz ].

Fotografia acima © Renata Baracho

Imagens © das autoras. Texto © Juan Esteves

Infos básicas

Curadoria: Marcia Mello

Organização e Coordenação editorial: Karla Melani

Produtora: Gabi Coelho

Projeto gráfico: Flávia Correa/ Bombix Art Studio

Edição Bilingue Português e espanhol

Impressão: Gráfica Santa Marta - Papel Couchê fosco, 800 exemplares, capa dura.

contato:

melani.editora,[email protected]

melanieditorapublisher.com

1 note

·

View note

Text

CHAPADA DOS VEADEIROS- Povos dos Campos Gerais > ANDRÉ DIB

Algumas décadas foram necessárias para que o livro Ansel Adams in Color ( Little, Brown and Company, 1993) do renomado fotógrafo americano tenha sido publicado. O californiano Adams (1902-1984) embora consagrado no fine art do preto e branco em suas imagens da paisagem americana começou a fotografar em cor ainda em 1935 quando da invenção do filme Kodachrome. Já o fotógrafo André Dib, com seu Chapada dos Veadeiros-Povos dos Campos Gerais ( Ed. Origem, 2022), recentemente lançado no Festival Foto em Pauta de Tiradentes foi mais breve ao passar da cor, da qual é um virtuose para o monocromatismo.

Mineiro de Uberaba, radicado na Chapada dos Veadeiros desde 2002, Dib dedica-se a imagem ambiental essencialmente explorando lugares de difícil acesso fotografando paisagens, a fauna e flora cultivando o esplendor da cor destes ambientes como raros fotógrafos do gênero, caso do seu livro Chapada dos Veadeiros (Ed.Origem, 2020) [ leia aqui review em https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/616566807556407296/chapada-dos-veadeiros-andr%C3%A9-dib ], publicação esta que sustenta o livro atual, na qual a inserção humana faz-se mais presente, juntamente com a arrojada opção pelo preto e branco.

Dib confessa que após ver uma exposição do também mineiro Sebastião Salgado, a mesma chancelou a sua ideia- que já era forte em seu pensamento há algum tempo- de optar pelo preto e branco. Afinal, já havia publicado o livro acima em cor, entre outros tantos, frutos do seu vasto trabalho que já lhe rendeu mais de 15 prêmios no Brasil e no exterior. Entretanto, esta "nova" Chapada, é estruturada na impactante presença humana, expressa em belíssimos retratos que ganharam relevância pela sua edição, que traz o tratamento das imagens executado pelo fotógrafo paulista Valdemir Cunha, também editor e publisher do livro, amparadas pelas paisagens, que agora nos remetem ao renomado Adams.

Em texto introdutório, o professor Adilson Fernando Franzin, doutor em Letras pela Université Paris Sorbonne e pela Universidade de São Paulo ( USP) enfatiza a ideia dos retratos: "Gentes do mato e de grota, de vãos e veredas, de capinzais e roças; eis os povos dos campos gerais em permanente simbiose com o Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul." Para ele, "é valido lembrar que os habitantes destas cercanias,- a um só tempo, reais e míticas- formam a incontornável fonte de inspiração e a matéria viva a que lançou mão certo gigante das veredas para compor suas fabulosas histórias que percorreram todos os quadrantes do mundo. " Um chamado João" a quem Carlos Drumond de Andrade, com reverência, indagou num poema sobre o escritor que misticamente "guardava rios no bolso".

Acerta Franzin na analogia a Guimarães Rosa (1908-1967). Os personagens de Dib são nascidos desta literatura assim como a literatura nasce deles. Não há como deixar de lembrar da inglesa Maureen Bisilliat com seu A João Guimarães Rosa ( Gráficos Brunner, 1979). Esta "dramaturgia" já faz algum tempo que é representada por imagens em outros livros. No entanto, poucas tem a relevância destas.

Para muitos artistas, o apelo de fotografar em preto e branco é, simplesmente, uma questão emocional. Não é preciso ser um crítico de arte para perceber que as fotos em preto e branco costumam ser mais dramáticas do que as coloridas. Seus tons escuros e contrastes profundos muitas vezes instilam uma aura quase temperamental ou misteriosa no trabalho. Esse tipo de teatralidade é difícil de reproduzir na fotografia colorida, ainda que esta obtenha algum sucesso. Além disso, os neurobiólogos provaram que algo na fotografia em preto e branco. Sejam as gamas tonais, os pretos ricos ou a luminosidade, atrai-nos psicologicamente.

Por décadas, o filme monocromático imperou na arte. Algo que vinha desde o advento do filme moderno na década de 1880, tempos em que os fotógrafos concentraram-se em dominar o comportamento "básico" da fotografia moderna. Foi somente na década de 1930 que começaram a explorar provisoriamente a fotografia colorida. Nos anos 1960, porém, o mundo da fotografia tornou-se uma explosão de cores com a invenção das câmeras instantâneas. Desde então, escolher a fotografia em preto e branco em vez da colorida tem sido uma escolha muito consciente. Por muitos anos, a fotografia em preto e branco foi o padrão escreveu o fotógrafo espanhol Samuel Cueto.

Certamente, ao olharmos a edição anterior de André Dib sobre a Chapada, vemos que a sua transição para o preto e branco não provocou perdas na exuberância da paisagem, pelo contráriio, esta "ressignificação" está plenamente alinhada com sua produção. O livro, como explica Franzin, " traz simultaneamente um registro sensível e crítico às questões ambientais mais urgentes da região, configurando-se como um brado em prol da natureza que ainda pulsa, instituindo, com engenho e arte, um libelo contra o obscurantismo e a ignorância de nossos dias, sem perder de vista a delicadeza do olhar que sonha não apenas o abraço telúrico em nacos de nuvens, mas também almeja a força transformadora, o alimento e a cura em mãos humanas." Daí a presença imprescindível dos retratos, que além de belos transmitem a contundência da resiliência do povo da região.

Povos dos Campos Gerais nos mostra igualmente o paradoxo da beleza transmitida entre a terra vibrante e aquela que é destruída, caracterizada aqui pelas imagens de incêndios de áreas imensas do Cerrado, tais como veredas e campos úmidos, ou como escreve o fotógrafo, zonas extremamente sensíveis que são degradadas de forma irreversível secando nascentes e mudando o comportamento do ciclo dos rios e de suas bacias hidrográficas. Segundo dados científicos recentes, estes acontecimentos constituem-se como uma das maiores causas da crise hídrica pela qual passamos nos últimos tempos.