El CAUAT (Cultura del Agua Urbana en la Antigüedad Tardía) es un proyecto EMERGIA financiado por la Junta de Andalucía en el Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada

Last active 3 hours ago

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

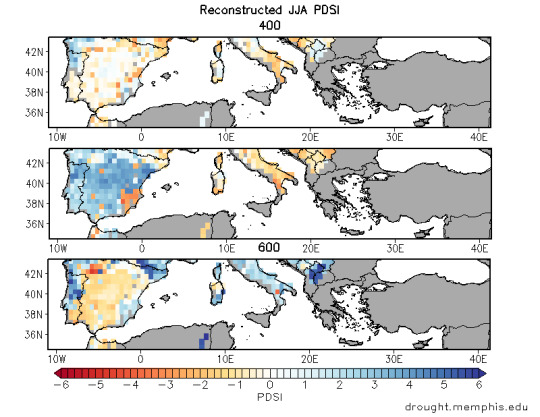

Septiembre 2024 (muy tarde): el cambio climático tardoantiguo

A día de hoy, una de las mayores preocupaciones con respecto al cambio climático es cómo afectará a los suministros urbanos de agua en el futuro a corto y medio plazo (Muttiah y Wurbs 2002 o Arnett et al. 2006). Este miedo ha transcendido a la investigación arqueológica y la pregunta se ha lanzado, quizá con razón, sobre si el cambio climático tardoantiguo afectó a los suministros de agua de las ciudades romanas. Un acueducto, recordemos, toma las aguas de un punto a cierta altitud, y toda la estructura está diseñada para funcionar con el flujo asociado a esa cota. En teoría, un cambio en el nivel freático a más alto o más bajo puede ser desastroso, inutilizando el acueducto y dejándolo seco. La antigüedad tardía es, desde luego, el periodo en el que se abandonan la mayoría de los acueductos romanos. ¿Puede el fin de los acueductos y los cambios en los sistemas de suministro asociarse a los cambios climáticos de este periodo?

El atlas de sequías de la Universidad de Memphis proporciona HORAS de diversión con mapas.

En principio y en teoría sí. Ahora bien, encontrar alguna prueba o evidencia arqueológica para unir ambos procesos (cambio climático y fin de los acueductos) es suficientemente difícil y complejo. Primero de todo, los cambios climáticos de la antigüedad tardía son muy regionales, con lo que es imposible hacer propuestas generales. Segundo, aunque se hiciera un caso de estudio particular con datos locales específicos a la hidrogeología del periodo tardoantiguo, fechar el momento en el que una fuente deja de fluir regularmente a una altura resultaría complicado. Fechar el abandono exacto de un acueducto es igualmente difícil. Unir ambos eventos causalmente es prácticamente imposible. Tercero, los cambios climáticos se notan a medio y largo plazo, mientras que las soluciones a los suministros de agua se hacen al corto. Una sequía de dos o tres años puede secar un acueducto, pero la conclusión lógica en el mundo romano sería que se trata de algo puntual; para cuando se asuma que es un cambio permanente ya se habrán buscado alternativas y el acueducto quedaría abandonado y olvidado. Por otro lado, los cambios políticos y administrativos y la propia entropía de los sistemas de suministro hacían cada vez más difícil mantener efectiva y regularmente a los acueductos heredados de época altoimperial.

Las “Ciudades desiertas de Siria” son asentamientos rurales que surgieron en la época del cambio climático tardoantiguo.

En algunos casos sí es posible y concebible que los cambios de los patrones hidrogeológicos locales por causas climáticas tuvieran un impacto negativo en la infraestructura de suministro urbano, pero hay demasiados factores externos y ajenos a las causas naturales como para hacer el estudio específico del cambio climático un punto clave en la investigación del agua en la ciudad tardoantigua. Ya hemos visto, además, que un acueducto no es sólo para agua de boca, y el fin de un acueducto no supone la muerte de un asentamiento. El fin de un acueducto sí que supone un cambio en el modo de vida. El cambio climático no necesariamente puso fin a la vida en las ciudades tardoantiguas, pero es uno de los muchos factores que, holísticamente, favorecieron los cambios culturales que definin este periodo.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES:

Noviembre de 2024: el baño en la Antigüedad tardía

Enero de 2025: la financiación de las obras en la Antigüedad tardía

Marzo de 2025: letrinas, desagües y la gestión del agua que se va

0 notes

Text

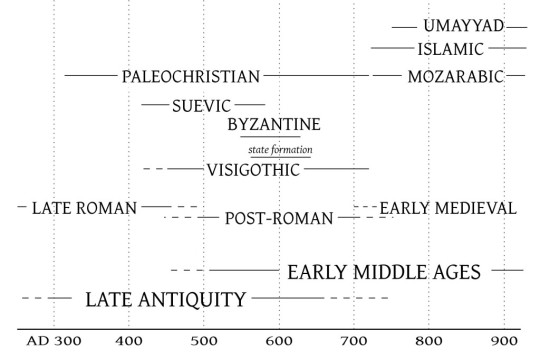

Marzo 24 (tarde): Qué es, qué no es, y para qué sirve la Antigüedad tardía

Desde el s. XIX, cuando despegan la historia y la arqueología como disciplinas científicas, uno de los primeros problemas que se deciden resolver es el de la periodización. Dentro de la visión teleológica de la historia occidental donde sólo existe un desarrollo linear marcado por el avance tecnológico (una ideología muy acorde con la cosmovisión del mundo capitalista industrial de la época). Es por ello que existe una Edad de Piedra, seguida por una Edad de los Metales, seguida de la Historia con mayúsculas, la cual comienza con una Edad Antigua, una Edad Media, una Edad Moderna y nuestra Edad Contemporánea como culmen del desarrollo humano.

A pesar de que los debates sobre periodización siguen siendo algo común en la historiografía del s. XXI (en las cafeterías de facultad y en prensa), parece que ya está asumido, a nivel académico, que estas divisiones son arbitrarias y que sirven más para clasificarnos a nosotros como estudiosos y a las materias que impartimos que a las realidades históricas, que son mucho más complejas que unas simple percepción materialista basada en el desarrollo tecnológico (comparada con el desarrollo de occidente). Por ello hablar de que los exploradores españoles encontraron en América sociedades paleolíticas en el s. XVI (Moreno Gallo. 2024) es veraz únicamente desde una perspectiva colonialista, desfasada historiográficamente, y que es despectiva hacia los conocimientos específicos y las culturas y habitus de los pueblos que son así descritos (González Gutiérrez, 2024).

En esta división tradicional, muy influida por la percepción sesgada que surge en el Humanismo sobre la Edad Media, se establece una ruptura entre el mundo clásico idealizado y una edad media oscura, ignorante y oprimida por la religión (Nelson, 2007). Esta idea, además, ha calado muy hondo en el imaginario popular (por ejemplo, Sturtevant, 2017). Los campesinos excavando barro en Los caballeros de la Mesa Cuadrada de los Monty Python (1975) son una de las plasmaciones más famosas de esta visión popular de la Edad Media.

Henri Pirenne y el Orientalismo de comienzos del s. XX ayudaron a promover una idea de una división entre una Europa sumida en el oscurantismo y un renacer medieval Islámico (Whittow, 2017), pero fue en esta misma época cuando surge por primera vez el concepto de Antigüedad Tardía como una alternativa a este discurso. En un principio, y dentro de la historiografía alemana, se establece este término de Spätantike (o Antiquitas posterior, en Latín; Schuster, 1908) para hablar del mundo romano cristiano, para ese periodo para el cual se conocían textos y monumentos que eran políticamente romanos, pero que no entraban en los cánones clásicos ni con los ideales más establecidos para el mundo bizantino medieval. Este periodo bisagra no dejó de ser un apéndice en los estudios clásicos o un prolegómeno a los medievales hasta que Peter Brown, con su obra seminal The World of Late Antiquity (1971) le dio una vuelta de tuerca, estableciendo los parámetros que definían a la Antigüedad Tardía como un periodo en sí mismo merecedor de estudios específicos (Wood, 2016) – unos estudios que alcanzaron la madurez con el mega proyecto “Transformation of the Roman World”.

A día de hoy, los estudios de la Antigüedad Tardía tienen unas miras más amplias, más allá del mundo mediterráneo cristiano griego y latino. Es un campo de estudio tanto de textos como de cultura material que cubre desde finales del s. III hasta mediados del s. VIII. No puedo evitar hablar aquí del contexto en el que me formé, pero el Oxford Centre for Late Antiquity incluye líneas de investigación de los grandes bloques culturales de esta época de una manera holística: el imperio tardorromano, su continuación en oriente, los reinos sucesores de occidente, el imperio sasánida, los orígenes del mundo islámico y el periodo del judaísmo talmúdico. Desde este punto de vista, la Antigüedad Tardía se puede definir como el periodo cultural que surge a raíz de los cambios políticos en el mundo romano tras la crisis del s. III, que incluye transformaciones políticas, económicas, militares, religiosas, constructivas, y monumentales que afectan a todo el imperio, y que, a su vez, generan una cultura, tanto material como no, que se mantiene hasta las nuevas reorganizaciones políticas que comienzan en el s. VIII tanto en occidente como en oriente.

Desde esta perspectiva (y el nombre ya da a ver cuál es el problema principal), la Antigüedad Tardía sigue siendo una adaptación del mundo clásico, tanto formal como conceptualmente. Es un periodo que se define en base a continuidades desde y rupturas con el pasado romano. Para ciertos aspectos, [en particular de lo mío] como el urbanismo o la hidráulica, estas continuidades y rupturas son necesarias y esenciales. Desde mi punto de vista particular, la arqueología tardoantigua debe entenderse con una base de la arqueología clásica. Para mi gran amigo y compañero de aventuras, el Dr Carlos Tejerizo (Salamanca), sin embargo, que estudia patrones de asentamiento y cultura material en contextos rurales, mirar al mundo romano no le ayuda. A ver, le ayuda, pero su objeto de estudio tiene más interés contextual y valor interpretativo mirando hacia adelante, hacia la Edad Media, y él prefiere hablar, en ciertos aspectos, de una Primera Alta Edad Media para la península (Tejerizo García, 2022).

Lo que hacemos Teje y yo son investigaciones paralelas, muchas veces complementarias y concurrentes. Hablar de arqueología altomedieval o tardoantigua nos sirve, muchas veces, para encajar mejor una publicación en una revista u otra, o incluso para poder pedir ciertas ayudas. En el fondo, es lo bueno de pertenecer a un periodo bisagra: que hace falta entenderlo hacia delante y desde atrás. Estudiarlo en aislamiento nunca va a ser una posibilidad viable.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES:

Mayo de 2024: el agua en el mundo merovingio

Julio de 2024: para qué sirve un acueducto

Septiembre de 2024: el cambio climático tardoantiguo

#archaeology#arqueología#cauat#roman archaeology#anti isaac moreno gallo#arqueología romana#Late Antiquity#Early Middle Ages#antigüedad Tardía#Alta Edad Media#Carlos Tejerizo García

0 notes

Text

Julio 24: Para qué sirve un acueducto

Quizá sea una casualidad astral que en este mes de julio esté programado el hablar sobre acueductos y su función, pero es que resulta que acabo de publicar una reseña (Martínez Jiménez 2024) en la que hablo de un libro publicado recientemente, titulado Ingeniería hidráulica romana, y coordinado por Isaac Moreno Gallo que, a decir verdad, tiene tela.

¿Por qué este salto, os preguntaréis? Antes de explicarlo, comentar que el consenso académico solía tomar el texto de Vitruvio (8.6.1-2) a pies juntillas, aceptando que los acueductos traían agua para fuentes públicas, termas, y para los privati, en este orden de prioridad. Sin embargo, estudios detallados de estructuras como el castellum aquae de Nîmes demostraban que no se trata una división tripartita, ya que la distribución se hacía por barrios y una misma tubería suministraba tanto a industrias como a fuentes públicas (Evan 1994). La prioridad dada a las fuentes, supuesta a partir de la lectura acrítica del texto de Vitruvio, junto con las ideas heredadas de comienzos del s. XX que comentaba, llevaron a plantear que los acueductos, en efecto, sólo servían para traer agua potable.

Esto, que no pasaría de un debate académico, saltó mundo de la divulgación, sobre todo en boca de Isaac Moreno Gallo (el editor del libro que he reseñado), que toma como punto de referencia las tesis de Santiago Feijoo sobre los acueductos de Mérida (2005). Feijoo negaba que las famosas presas de Cornalvo y Proserpina fueran romanas, porque el agua de las presas no podía ser potable, y ya que los acueductos sólo podían llevar agua potable (volvemos a la premisa de la “ciencia higiénica” romana). Esta propuesta causó un revuelo mediático, pero el tiempo (y los estudios de LiDAR) han dado la razón a la tesis de Santiago, en tanto en cuanto que las presas no son romanas porque las conducciones continúan más allá de las presas (Feijoo y Gaspar 2019) – no necesariamente por el argumento de la calidad del agua.

Los acueductos servían para traer agua en cantidad y de manera regular a la ciudad. Ese es el objetivo principal: asegurar un flujo constante. En regiones mediterráneas de tendencia árida y climatología variable, maximizar los recursos de agua por diversos medios es una manera de asegurar la continuidad de un asentamiento, ya que la gran concentración de población en un espacio pequeño, como es una ciudad, causa un gran estrés en los recursos puramente locales y necesitan un input extra (para el modelo teórico, ver Algaze 2018). Más allá de pozos y manantiales, la construcción de cisternas y acueductos son otras formas de asegurar un suministro de agua constante que suplemente a los recursos puramente locales. Con un suministro constante y regular (y, gracias a los acueductos, abundante) se podía disfrutar de la cultura del agua urbana que tanto caracterizaba a las ciudades romanas (Rogers 2018).

En una ciudad, como he dicho, hace falta agua en cantidad. Una parte mínima se necesita para beber, cierto, puesto que el agua es un elemento esencial para la vida. Aquí, sin embargo, es donde podemos encontrar que los acueductos no son necesariamente para traer agua potable. Si bien es cierto que construir un acueducto permite traer desde un punto lejano el agua de mejor calidad (en el caso de Constantinopla, más de 400km), la constancia del flujo y el volumen son elementos que priman sobre la calidad, y es usual encontrar acueductos que juntan el agua de dos tomas (a veces con agua de una calidad claramente inferior) para asegurar constancia y volumen. Además, el concepto de potabilidad y calidad es algo puramente cultural (de Kleijn 2001: 87-8; Rogers 2013: 7-8): aunque estén de acuerdo en ciertas características (color, temperatura, olor) los métodos romanos para deliberar si un agua era potable o no varían de un autor a otro, y nosotros no podemos traspasar nuestras concepciones de qué es potable o no al mundo antiguo – de igual manera que hay gente que cuando va a una ciudad distinta a la suya prefiere beber de botella porque “no se fía” del agua del grifo (Spence y Walter 2012). En ciertas circunstancias el agua de las cisternas podía ser potable. El agua, de acueducto o no, no solía beberse sola en cualquier caso – no sin mezclar con vino o sin haberla hervido. Por último, el registro etnográfico tiene una amplia variedad de ejemplos de conocimientos locales sobre distintas las distintas calidades de agua de las fuentes accesibles en un lugar (Garde 2010).

¿Para qué se utilizaba el resto del agua en la ciudad, independientemente de su calidad? Vitruvio nos lo cuenta: termas y privati. Las termas son el mejor ejemplo de cultura romana derivada exclusivamente de la disponibilidad de agua en grandes cantidades, al punto de que una gran parte de los acueductos existían únicamente para suministrarlas (Yegül 1996). Los privati tenían sus propias termas domésticas, pero también utilizaban el agua de sus concesiones para otros usos, sobre todo industriales (panaderías, talleres alfareros, fullonicas, talleres textiles, etc. – remito de nuevo al trabajo que hice con en con Elena 2023), pero también para regar y adornar sus jardines. En Pompeya se ve que todas las conexiones domésticas a la red pública están usando el agua del acueducto para las fuentes ornamentales, y que éstas coexisten con cisternas para almacenar agua de lluvia (de nuevo, un fantástico trabajo de Elena). Las fuentes ornamentales públicas, por último, también estaban conectadas a los acueductos, y en la gran mayoría de ellas se ven en los pretiles marcas hechas por las cuerdas que se utilizaban para sacar el agua de las piscinas, combinando una función ornamental con la de suministro doméstico (Richard 2012), una metáfora perfecta para el uso del agua del acueducto.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES:

Septiembre de 2024: el cambio climático tardoantiguo

Noviembre de 2024: el baño en la Antigüedad tardía

Enero de 2025: la financiación de las obras en la Antigüedad tardía

#CAUAT#arqueología#Roman Archaeology#archaeology#aqueducts#acueductos#water culture#arqueología romana#Anti Isaac Moreno Gallo#because he's an obnoxious negationist

0 notes

Text

Mayo 24: Las aguas merovingias y mi tournée por la Galia

Durante el mes de abril estuve de estancia en Burdeos, en el Centro Ausonius, para aprovecharme de la fantástica biblioteca que tienen allí y tener algo de calma para escribir. A pesar de las huelgas, la verdad es que fue un verdadero placer (y espero poder volver después del verano).

Una gran parte de lo que estuve investigando durante esa estancia fue la relación entre el agua y las ciudades merovingias. Como dije en la entrada anterior, ‘merovingio’ es, en este caso, un indicador político-cronológico que es fácilmente reconocible y que se refiere a los ss. VI-VII dC. Sé que es difícil concebir una ciudad de esta fase tardoantigua/altomedieval con sistemas de agua públicos como los que existían en el mundo romano, pero durante los ss. VI y VII vemos en otros puntos del Mediterráneo posromano una inversión de recursos por parte del estado y de las élites municipales con el fin de preservar los sistemas romanos, como pasa en Cartago (con los cambios a los sistemas de acueductos hechos en época vándala: Wilson 1998) o como pasa en Rávena (con el acueducto que repara Teodorico: Marano 2015). Tenemos, además, el acueducto que construye Leovigildo en Recópolis (pero de eso ya hablo bastante… Martínez Jiménez y Checa Herraiz 2023).

Los reinos merovingios que surgieron a raíz de la desestructuración del reino de Clodoveo fueron unas entidades políticas unidas por lazos dinásticos y por la herencia común heredada del mundo romano. Ésta, en muchos casos, existía en los ámbitos urbanos, donde las élites municipales seguían siendo un elemento clave en la gestión administrativa, recaudando impuestos y facilitando las labores burocráticas (Loseby 2020). Si bien es cierto que los obispos jugaron un papel fundamental en estos procesos (Poveda Arias 2023), hay mucho de propaganda en las fuentes, escritas todas por eclesiásticos, para minimizar el poder de las aristocracias civiles, que seguían jugando un papel fundamental (Barbier 2021).

Ahora bien, mientras que Teodorico el ostrogodo reparó acueductos y termas en Rávena y Verona (Anónimo Valesiano II.12), Chilperico de Neustria (r. 561-584) parecía

… estar ocupado ordenando la construcción de circos en París y Soissons porque estaba deseoso de ofrecerles espectáculos a sus habitantes (Quod ille despiciens, apud Sessionas atque Parisius circus aedificare praecepit eosque populis spectaculum praebens – Greg. Tur. Hist. 5.17)

No conocemos ningún ejemplo de inversión regia en infraestructura hidráulica, pero sí sabemos que esta aún existía y se trataba de mantener. El obispo Desiderio de Cahors (s. VII), famosamente, restauró el suministro de agua por acueducto a su ciudad (Epistulae Desiderii I.13 = MGH Ep Merow 3, pp. 200-1). Sin embargo, esta no fue una reconstrucción de obra, sino que fue la instalación de una serie de tuberías de madera subterráneos (tubos ligneos subterraneo officio). Aunque no se pueda comparar a las obras de ingeniería pasadas, sí que muestran una voluntad de mantener un suministro público a la ciudad. Esta era una solución, en cualquier caso, que se había ya utilizado para la ciudad de Ginebra durante el s. VI (Bonnet 2012). Las tuberías de madera no eran desconocidas en el mundo romano, y ofrecían una solución más rápida y económica, que requería menos recursos técnicos que un acueducto de obra. ¿Sería posible que más ciudades del norte utilizaran este sistema para reparar los acueductos que fallaban? Aquí os dejo algunas de las que se conservan de Burdeos:

Sabemos que en el periodo merovingio los baños seguían utilizándose. A pesar de las quejas de los padres de la Iglesia como Salviano de Marsella o Cesáreo de Arles (que veremos más en detalle en próximas entradas), el baño nunca desapareció. Gregorio de Tours nos cuenta que había un convento (de monjas díscolas y rebeldes, Singer 2022) cerca de Poitiers donde tenían un baño (Greg. Tur. Hist. 10.16). Conocemos varias termas que, arqueológicamente, siguen en uso durante el s. VI – sobre todo en el sur, reduciendo los espacios de baño (para ahorrar agua) y cambiendo las grandes calderas por calentadores de plomo (más eficientes). Es más, Sidonio Apolinar, poeta del s. V, nos cuenta que dos de sus amigos estaban reparando las termas de sus villas en el momento en el que él fue a visitarles y que, aunque en ese momento no estaban funcionando ninguna (balneas habebat in opere uterque hospes, in usu neuter), consiguieron bañarse (porque seguían queriendo bañarse) haciendo un baño temporal cavado en el suelo, calentado por calderos y con una cubrición vegetal (Sid. Ap. Epist. 2.8.9).

En las ciudades de la Galia en los ss. VI-VII había una gran variabilidad en lo que se refiere a continuidad monumental con el mundo romano. Pero las continuidades culturales, sobre todo las referentes al agua, parecen haberse mantenido. Naturalmente, estas continuidades se tuvieron que adaptar a la falta de medios y las deficiencias técnicas, pero éstas no fueron nunca un impedimento para mantener los usos tradicionales del agua dentro de estas ciudades cada vez más distintas política y socialmente hablando.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES:

Julio de 2024: para qué sirve un acueducto

Septiembre de 2024: el cambio climático tardoantiguo

Noviembre de 2024: el baño en la Antigüedad tardía

#CAUAT#arqueología#Roman Archaeology#archaeology#aqueducts#acueductos#merovingian#water culture#arqueología romana

0 notes

Text

JOB ALERT: MSCA-PF Joint application at the University of Granada (Spain) Department of Prehistory and Archaeology

If anyone is interested in a two-year MSCA Postdoctoral Fellowship at the University of Granada within the field of late antique archaeology, please check this link with the basic information.

#Archaelogy#Acedemia#graduate job#postdoctoral job#late antiquity#if anyone applies and mentions they saw this on tumblr they'll get all my support forever

56 notes

·

View notes

Text

La simbiosis agua – vida urbana romana

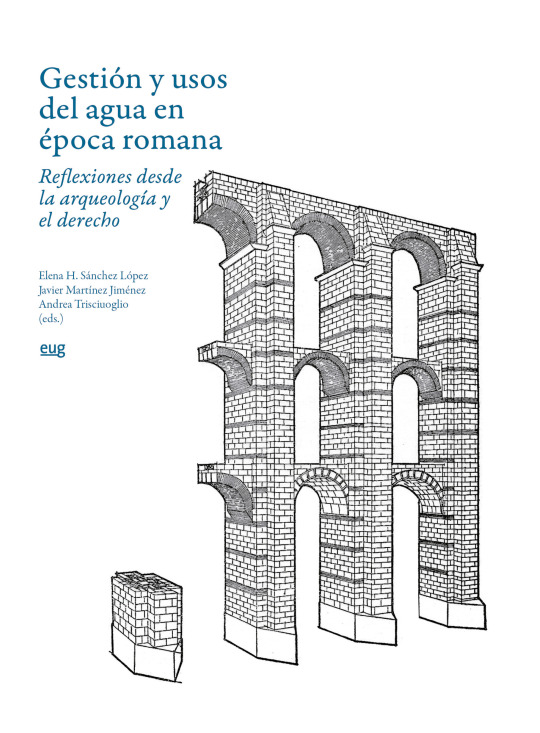

Esta entrada llega tarde porque estaba esperando a que saliera por fin la publicación del proyecto AQUAROLE, en el que participé con Elena Sánchez López, compañera del departamento aquí en Granada. Este volumen, titulado Gestión y usos del agua en época romana: reflexiones desde la arqueología y el derecho nos muestra, en cada uno de sus quince capítulos, quince ejemplos de cómo entender el agua en la ciudad romana.

Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque tenemos que recordar que la ciudad en el mundo pre-industrial es un tipo de asentamiento insostenible. Poblacionalmente es una forma de habitación que crece sólo por el input de las poblaciones rurales que constantemente llegaban en busca de una mejor vida y opciones laborales. Muchos modelos históricos y antropológicos (la Paradoja de McNeill) muestran que las estas ciudades se mantenían por razones culturales (coerción estatal, seguridad militar, necesidades laborales, sentimiento de comunidad, etc.) y que no tenían una razón natural para existir porque llevaban al límite las capacidades logísticas de la población (Algaze 2018). Esto incluye temas de alojamiento, alimentación y saneamiento, pero también recursos hídricos. La densificación de la población en las ciudades llevaba al límite los recursos hídricos de cada ciudad, con lo que se hacía necesario maximizar estos recursos locales (manantiales, pozos) con apoyos externos, como cisternas para recoger agua de lluvia o conducciones que trajesen agua desde otros lugares.

Uno de los debates más interesantes actualmente en la arqueología romana peninsular es sobre la naturaleza de los acueductos, sobre si llevaban agua de boca exclusivamente o no (Feijoo 2005). En mi opinión, creo que era más importante traer agua en cantidad y de manera regular que buscar exclusivamente agua potable, y quizá el hecho de que en ciudades como Pompeya el agua por tuberías se usase mayoritariamente en industrias y fuentes ornamentales (como nos cuenta Elena en sus capítulos del volumen de AQUAROLE) o que en Roma se construyesen acueductos únicamente para grandes conjuntos termales o utilizando aguas que los tratadistas romanos no calificaran como “potables” daría peso a esta interpretación. (Me gustaría pensar que con Santiago Feijoo me puedo sentar a discutir y debatir esto amigablemente, y ya lo hemos hecho alguna vez).

En cualquier caso, muchas ciudades romanas, tanto en la península como en el resto del imperio, tenían acueductos para asegurar un flujo constante para las necesidades urbanas. El discurso arqueológico tradicional se ha centrado en tres elementos principales en la distribución urbana del agua (una distribución, en parte, derivada del texto de Vitruvio, De Arch. VIII.7.1-2; Hodge 1996): agua para fuentes públicas, agua para casas privadas, y agua para termas. Y, en efecto, en todas las ciudades romanas en las que conocemos un sistema de traída de aguas por acueducto, encontramos que hay distribución por tuberías a fuentes públicas, a casas privadas y a baños públicos. Desde este punto de vista, el agua era necesaria para todo tipo de actividades domésticas (beber, cocinar, lavar, limpiar, etc.), tanto si tenías agua en tu casa como si tenías que ir a por ella a la fuente. Y, como no, tenías agua en los baños para socializar, relajarte, echar la mañana y limpiarte (aunque de la limpieza de las termas romanas habría que hablar otro día, con docenas de personas aceitadas entrando y saliendo de la piscina…). Sin embargo, muchas de estas actividades se podían realizar también (y se habían realizado en contextos urbanos antes del mundo romano) con agua de pozos, cisternas y manantiales. La llegada de agua de manera regular a una ciudad a través de un acueducto simplemente permitía cimentar esta relación agua-habitantes urbanos y expandirla.

Pero por otro lado, como vemos en el libro Gestión y usos del agua en época romana, había otros muchas otras actividades culturales e industriales dentro de las ciudades romanas que existían gracias a que había una infraestructura de suministro hidráulico que facilitaba su existencia. Desde la elaboración del garum, la salsa de pescado que chiflaba a los romanos, hasta la fabricación de cerámicas, cueros y morteros para la construcción, todo esto son actividades que necesitaban un suministro regular de agua. La fabricación del pan o el lavado y teñido de tejidos eran otras actividades recurrentes dentro de las ciudades romanas, y eran producciones que requerían un suministro de agua constante.

Durante muchos años se nos ha enseñado que las ciudades romanas tenían una demarcación clara, que el centro monumental era un área destinada a la representación política, a la interacción social y a las residencias mientras que los talleres (olorosos, contaminantes, molestos) se encontraban en las afueras. Cuanto más excavamos, y cuanto más avanzamos en la investigación, más vemos que esta división no era tan clara como queríamos ver antes. El hecho de que se establecieran redes de suministro hidráulico dentro de las ciudades, con tuberías que aseguraban una distribución regular y fiable, favorecía que las tabernae, las unidades comerciales adosadas a las viviendas que daban a la calle, doblasen como officinae, talleres de trabajo. Obviamente, los suburbios seguían siendo un foco principal para las actividades productivas, pero no podemos ignorar que los espacios propiamente urbanos no estaban exentos de éstas – y la fácil disponibilidad de agua es uno de los factores principales.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES:

Marzo de 2024: definiendo la Antigüedad tardía

Mayo de 2024: el agua en el mundo merovingio

Julio de 2014: para qué sirve un acueducto

#CAUAT#arqueología arqueología romana#Roman Archaeology#archaeology#aqueducts#acueductos#anti Isaac Moreno Gallo

1 note

·

View note

Text

Definiendo el lugar del agua en la ciudad

Todos hoy en día tenemos una idea muy clara de cuál es el papel del agua en nuestra vida diaria, y qué función tiene en nuestras ciudades. El agua nos sirve para beber, para cocinar, para limpiarnos, para fregar. El agua también nos sirve para regar macetas y jardines, nos sirve para tener fuentes y piscinas. Además, hay que echarle agua al coche. No nos podemos olvidar de que usamos agua para tirar de la cadena. Cuanto más pensemos en los usos del agua, más se nos ocurren. El agua es un elemento omnipresente que utilizamos constantemente y, por necesidad, todos los días.

En nuestro contexto doméstico y urbano del s. XXI, el agua nos llega directamente a través de una infraestructura pública directamente a casa. Conseguir agua, en cualquier momento, es tan fácil como abrir un grifo que nunca está a más de unos pocos pasos de distancia. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a agua potable de manera tan fácil, y no hay que irse a países de África para encontrar historias de comunidades sin acceso a un buen agua (basta con ir al norte de Córdoba). Esta falta de agua nos parece una anomalía, un error; algo que nos causa pena, decepción y enfado. Y, sin embargo, esta es una percepción que ha surgido en los últimos años. Cuando Andrés Adroher, Catedrático (y compañero) del Departamento de Prehistoria y Arqueología de Granada me invitó a su programa de radio ya compartí una historia que me comentaba siempre mi padre: que un compañero suyo de balonmano (allá en los años 80) vivía en una de las casas bajas detrás de la Plaza Castilla en Madrid y que no tenía agua corriente, a pesar de que el Canal de Isabel II (la empresa pública encargada del suministro de agua a la capital) se creó en 1851. El agua corriente en las casas, que en el s. XXI damos por sentado y por esencial, sigue sin ser universal, y es algo relativamente reciente.

A pesar de las limitaciones, nosotros en la Europa del s. XXI, tenemos una idea general que relaciona el agua con la ciudad; una idea basada en la abundancia, la regularidad, la calidad, y la ubicuidad. En base a eso, hemos desarrollado una serie de hábitos culturales que dependen de esta expectativa; podemos ir con nuestras botellas de agua de casa para beber donde sea, pero sabemos que habrá un bar o una fuente en el que podamos rellenarla llegado el caso. Lo mismo pasaría con el coche. Si quisiéramos montar un negocio (desde una pescadería a una farmacia), conseguir una toma de agua no supondría un problema. Incluso los grandes proyectos de construcción, que consumen cientos de metros cúbicos de agua para hacer hormigón, no tienen dificultades de suministro. Damos tanto por hecho la disponibilidad de agua que no nos paramos a pensar que estamos utilizando un recurso precioso como es el agua potable para tirar de la cadena. Es quizá por ello que nos fascina tanto la idea de los acueductos romanos; que gente hace dos mil años podía vivir con una cultura del agua parecida a la nuestra. Sin embargo, esta es una visión muy presentista que no tiene una relación real con el agua en el mundo antiguo.

El objetivo del CAUAT es estudiar las culturas del agua en la Antigüedad Tardía, es decir: los hábitos sociales y estructuras físicas relacionadas con el suministro, almacenamiento, y uso del agua en las ciudades del mundo mediterráneo entre los ss. IV y VIII d.C. En este blog quiero ir presentando resultados preliminares y premisas teóricas, y para empezar antes de nada hay que desmontar estas ideas preconcebidas sobre el agua en la Antigüedad basadas en nuestras expectativas basadas en nuestras experiencias modernas. Por eso he divagado sobre el agua en nuestras ciudades; para explicar que nada de lo que entendemos hoy en día se puede aplicar al estudio del mundo antiguo. Y el primer punto para poder construir las discusiones futuras es entender cuál es el lugar del agua.

Cuando hablo de “lugar”, no lo hago en un sentido general (como dice el DRAE, “porción de espacio”), sino en un sentido mucho más específico, aplicando la teoría del lugar (Place Theory), que diferencia entre “lugar” y “espacio”. Dentro de esta teoría (que se origina en la geografía humana, pero que deriva mucho de la psicología espacial y tiene una interesante aplicación en la arqueología), “espacio” es la dimensión física de la geografía, mientras que “lugar” es el proceso psicológico, la percepción derivada de las experiencias, emociones, y memorias que genera un espacio. El “espacio” sería una realidad objetiva observable y con la que nos relacionamos, mientras que el “lugar” es nuestra impresión, lo que entendemos, percibimos y sentimos. Estudiar el espacio del agua, desde este punto de vista, va a ser esencial en el CAUAT, porque habrá que identificar los puntos en las ciudades donde se podía acceder al agua para su uso posterior. Como introduje en la entrada anterior, este tema tiene mucho más intríngulis si consideramos que la infraestructura creada en época romana (sobre todo durante los ss. I-II d.C.) tenía más de trescientos y cuatrocientos años en la Antigüedad tardía. Pero más interesante va a ser estudiar el lugar que ocupa el agua en las comunidades urbanas de esta época cuando el espacio del agua (la infraestructura cambiante) forzó redefinir la percepción y la definición del lugar.

En nuestra cultura urbana, el agua tiene muchos lugares, pero en la Antigüedad Tardía, los espacios asociados al agua están mucho más limitados a ciertos puntos, como fuentes, baños o baptisterios, lo que hace que el lugar del agua sea mucho más relevante. Al ser menores los espacios asociados al agua, la cantidad de asociaciones psicológicas (de memorias, recuerdos, emociones) que genera una comunidad crea un lugar con una gran importancia social. Fuentes, pozos, cisternas públicas, baños, etc. se convierten en puntos de socialización. La estructura de la ciudad se articula en torno a estos espacios y la vida se define según estos lugares. Y antes de que penséis que no estoy concluyendo nada, quiero compartir un ejemplo de qué quiero ir haciendo en el CAUAT.

La ciudad de Recópolis (hoy en Zorita de los Canes en Guadalajara) es una fundación de finales del s. VI. El rey visigodo Leovigildo la construye para demostrar su poder, recompensar a sus seguidores y para articular el territorio. Desde muchos puntos de vista, es una ciudad que representa el ideal de una ciudad en el Occidente mediterráneo de los primeros siglos post-romanos: con murallas, una basílica cristiana, un palacio como edificio central, pero sin (por ejemplo) anfiteatros o teatros. Es una ciudad, además, con un acueducto y una fuente – elementos que se construyen para dar prestigio a la ciudad porque en la concepción de finales del s. VI, una ciudad sigue necesitando un acueducto para ser realmente una ciudad. En Recópolis, ninguna de las casas que se han excavado tienen fuentes, y las cisternas que se conocen no pueden funcionar recogiendo agua de lluvia, con lo que debemos deducir que el acueducto era la principal fuente de agua de la ciudad, y que la gente se reunía en la fuente para llevar el agua a sus casas.

Fotos del acueducto y la fuente por Patricia González, que me ha acompañado en muchas aventuras, incluyendo esa épica vista a Recópolis.

En Recópolis, el espacio del agua está bien definido arqueológicamente, pero el lugar que ocupa esta fuente en la concepción de la ciudad necesita ser estudiado más a fondo y puesto de relevancia. La ciudad se estructura a lo largo de la calle comercial donde está la fuente de igual manera que la población se reúne ahí para obtener su agua diaria y socializar con sus conciudadanos. Falta aún por profundizar el estudio del agua en esta ciudad, desde el hipotético baño hasta el conocido baptisterio. El agua en esta ciudad tardoantigua se limitaba a unos pocos puntos donde las interacciones sociales y ciudadanas eran intensas y continuas. Los reccopolitanos tenían disponibilidad de agua en sus casas, pero ese almacenamiento de agua necesitaba más situaciones sociales y más interacciones con la ciudad de lo que tiene un urbanita del s. XXI. Y, a partir de aquí, es donde comienzan a perfilarse los objetivos del CAUAT: las culturas y las dinámicas sociales que surgen de las interacciones relacionadas con el agua en las ciudades – espacios de ocio y baño, espacios de transformación y producción, espacios domésticos, espacios religiosos y más.

PROGRAMA DE PUBLICACIONES:

Enero de 2024: el agua en la vida urbana romana

Marzo de 2024: definiendo la Antigüedad tardía

Mayo de 2024: el agua en el mundo merovingio

0 notes

Text

Tenemos una primera entrada en nuestro blog, en una plataforma más reputada, pero no por ello más dinámica o entretenida

El lugar del agua va a ser la plataforma desde la que dé una salida popular a los resultados de las investigaciones del proyecto CAUAT – CULTURA URBANA DEL AGUA EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA, un proyecto postdoctoral individual, financiado con un contrato Emergia de la Junta de Andalucía, del que disfrutaré en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada hasta 2027. Este blog bimestral, además, va a ir acompañado dentro del plan de divulgación del CAUAT de un podcast hermano, que estará disponible a través de Radiolab UGR. En éste invitaré a compañeros, expertos y amigos a charlar sobre la arqueología, agua, y culturas urbanas de la antigüedad.

Antes de ahondar en qué consiste el proyecto CAUAT y cómo va a funcionar este blog, quiero resumir mis credenciales para justificar que alguien cuya experiencia en blogs se limita a un Fotolog (defunto hace años) y un Tumblr (aún activo, y que esta será la última vez que públicamente admita tener) se meta a divulgar de agua y de Antigüedad tardía.

Desde que comencé mi aventura investigadora en 2008 me he especializado en la arqueología tardorromana, tardoantigua y posromana de occidente, sobre todo en la Península, pero también en el sur de la Galia y el norte de África. Mi proyecto del máster (2010) se centró en los cambios a corto y largo plazo de las ciudades del reino Visigodo, y mi tesis doctoral (2014) se centró en la continuidad y el abandono de los acueductos urbanos. Mis proyectos postdoctorales, igualmente, se centraron uno en la idea de la ciudad antigua tras el fin de la antigüedad (ImpAncCit, 2017-21) y en la aplicación de nuevas tecnologías al estudio de la hidráulica romana (NAHR, 2022-23). He trabajado en Inglaterra, Gales, España, Italia y Jordania, y dentro de poco comenzaré un nuevo proyecto para buscar acueductos en Grecia. Con un poco de suerte podré hacer referencias a estos trabajos pasados en futuras entradas del blog pero, en cualquier caso, la gran mayoría de mis publicaciones científicas están disponibles gratuitamente (¡viva el acceso abierto!) a través de mi academia.edu .

Dicho esto, el CAUAT quiere buscar una narrativa coherente y generalizada a cómo era la vida en las ciudades del Mediterráneo entre los ss. IV y VIII d.C. desde el punto de vista del agua en todas sus facetas. El agua es un elemento constante en la vida urbana más allá de la que necesitamos para beber: cocinamos, nos lavamos y limpiamos con ella, pero además sirve para evacuar residuos por las alcantarillas, y se necesita para regar huertos y jardines, para producciones artesanales, y para activar maquinaria. La ciudad romana generó, a lo largo de cuatro siglos, un modo de vida que existía gracias a un modelo de suministro y gestión del agua para estas necesidades urbanas. ¿Qué pasó entonces en la Antigüedad tardía, cuando los sistemas municipales comenzaron a fallar? ¿Qué pesó más en el fin de la infraestructura romana: los cambios en la gestión o los cambios de financiación?

O, poniéndolo desde otra perspectiva, ¿cómo nos adaptaríamos nosotros a un fallo sistémico y general de nuestros suministros de agua? Desde luego haría falta un fuerte proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. Nosotros en la Europa Occidental, en general, llevamos contando con agua corriente no más de ciento cincuenta años, pero un amigo de mi padre, nos cuenta a mis hermanos y a mí a menudo, vivía hace poco más de treinta años en La Ventilla en Madrid (a escasos metros de la Castellana y Plaza Castilla) en una casa sin agua corriente. Si nosotros damos por supuesto una vida con un fácil acceso al agua, ¿qué no pensarían los romanos, con docenas de generaciones viviendo con un sistema de suministro establecido?

Desde este punto de partida, pueden plantearse todo otro tipo de cuestiones, desde cómo afectó el cambio en el sistema de suministro a los hábitos y a la cultura del baño a cómo se evacuaban las aguas pluviales y se diseñaban las calles. El agua, además, tiene un importante componente simbólico y ritual, a veces heredado del espacio romano, a veces creado de nuevo. Las fuentes combinaban sus roles como elementos de monumentalización y ornamentación urbana con unas funciones más inmediatas de punto de encuentro y socialización. El auge del cristianismo y el islam en este periodo incluye nuevas formas de sacralizar el agua (bautizos, abluciones) que alteran el significado religioso tradicional del agua en la ciudad.

Cada vez es más claro, además, que hubo un cambio generalizado en los patrones climáticos a partir del s. III, a unas condiciones generales más frías y más áridas. Las transformaciones en el mundo de los ss. IV-VIII, sobre todo en lo que se refiere al agua en las ciudades, forman un tema inmensamente relevante en nuestros días, en los que el cambio climático y las sequías prolongadas nos están mostrando algo más que las orejas del lobo. El estudio de cómo se adaptaron las comunidades urbanas entonces quizá nos pueda ayudar a mejorar cómo respondemos nosotros a los cambios actuales.

Este blog de difusión, como el podcast, buscan llevar a un público más amplio los resultados de la investigación científica que se realiza en la universidad. Aquí cubriré, de la manera más didáctica y abierta posible, desde actualidad arqueológica hasta discusiones sobre teoría del lugar y la psicología del espacio que nos permitiría reconstruir la integración entre agua, habitantes, y ciudad desde el fin del mundo romano hasta la consolidación de la alta edad media.

#presentación#arqueología#archaeology#antigüedad tardía#late antiquity#cambio climático#climate change

0 notes

Text

Sí, este es un blog secundario. Nunca jamás descubriréis mi blog principal.

(por favor no intentéis averiguarlo tampoco...)

0 notes

Text

¡Bienvenidos!

Este es el blog del CAUAT (sí, el acrónimo está escogido aposta), un proyecto EMERGIA financiado por la Junta de Andalucía dentro del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Este es una de las plataformas oficiales de difusión del proyecto. Desde aquí buscamos dar una salida divulgativa a los resultados de investigación de una forma más amena y didáctica.

0 notes