Text

Demokrasi Zaman Now: Deliberatif vs Agonistik

Oleh: Daniel Jeremia

Tulisan ini merupakan upaya untuk dapat menelaah konsep dan praktik demokrasi dalam masyarakat plural di era modern melalui 2 perspektif keilmuan. Demokrasi Deliberatif dari Jurgen Habermas dan Demokrasi Radikal dari Chantal Mouffe.

Sumber: www.google.com

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani; demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan) yang artinya pemerintahan rakyat. Salah satu implementasi dari negara yang menggunakan sistem perpolitikkan demokrasi adalah dengan hadirnya deliberasi atau musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan atau konsensus. Pada zaman kita hidup saat ini, konsep dan praktik demokrasi merupakan manifestasi dari gelombang demokratisasi ketiga yang terjadi pada tahun 1974.[1] Dari kudeta di Lisbon, Portugal, demokrasi bergema menjadi sistem perpolitikkan paling banyak diterapkan di dunia, dengan kontekstualisasi masing - masing negara. Dari keagungan para filsuf Yunani, kini praktik demokrasi pun dapat kita jumpai di warung kopi. Seiring berkembangnya sistem politik demokrasi dalam kehidupan yang plural hari ini, berbagai interpretasi demokrasi pun menawarkan babak baru akan perdebatan dari para intelektual. Salah satunya adalah benturan konsep demokrasi deliberatif menurut anak emas dari mazhab Frankfurt bernama Jurgen Habermas dan demokrasi agonistik dari mazhab Essex, yaitu Chantal Mouffe.

Demokrasi Deliberatif

“Umpamanya Desa Konoha, kedai mie ramen merupakan ruang publik yang dapat digunakan untuk membangun kehidupan desa” .

Jurgen Habermas memberikan pemikiran segar yang berkorelasi satu sama lainnya, dari konsep ruang publik, komunikasi rasional, dan tentunya yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu demokrasi deliberatif. Habermas telah dianggap sebagai pemecah kebuntuan teori kritis dan modernitas, baik dari kritiknya terhadap Marx, Freud, dan sikap pesimistik para gurunya (Adorno dan Horkheimer) terhadap masyarakat modern era pencerahan, Hingga peletakkan ideologi-ideologi liberal dalam teorinya. Ia menilai bahwa praxis dalam orientasi Marx hanya berfokus terhadap aspek ekonomi dan kerja dalam menelaah modernitas, dan logika natural Marx mengenai masyarakat komunis merupakan bentuk positivistik yang baginya mengalir seperti teori – teori naturalis lainnya. Begitupula psikoanalisis Freud baginya kurang memiliki akses terhadap kebutuhan teoritis, terutama linguistik.[2] Habermas tidak begitu saja mengacuhkan pemikiran - pemikiran pendahulunya mengenai kondisi sosial. Ia melakukan rekonstruksi dari para pendahulunya tersebut melalui penelaahan terhadap dimensi komunikasi yang baginya merupakan dampak positif dari pencerahan.

Fokus Habermas untuk memperkaya demokrasi deliberatif merupakan penghubungan dimensi komunikasi sebagai jalan alternatif yang mempermudah partisipasi masyarakat sipil. Dalam bentuk masyarakat modern yang plural, deliberasi menjadi cara yang paling rasional untuk dapat memelihara hak - hak sipil bagi Habermas. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu deliberatio yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah (Hardiman, 2004:18). Ia merekonstruksi pandangan Kant dan Hegel mengenai makna dan diferensiasi rasio praktis-murni, dan menggagas rasio komunikatif sebagai wujud rasionalitas masyarakat modern. Namun, aktualisasi rasio komunikatif dalam masyarakat plural itu bukan dipraktikkan dengan komunikasi instrumental (memaksa/membujuk), melainkan komunikasi rasional. Pola komunikasi rasional yang dimiliki inidividu - individu ini yang akan berubah menjadi suatu perangkat politik, apabila terjadi suatu diskursus dalam tatanan politik demokratis antar masyarakat (civilized discussion). Arena dimana diskursus berlangsung inilah yang dinamakan rung publik (public sphere), dimana publik memperbincangakan pendapat-pendapatnya dengan bebas intervensi dari suatu golongan. Coffee Shop di Perancis merupakan gejala-gejala awal konsep ruang publik yang ditelaah Habermas. Ketika kelas atas dan kelas bawah mulai dapat memperbincangkan politik kenegaraan dengan wujud masyarakat sipil (civil society). Konsensus yang di dapat dari ruang publik ini yang nantinya akan menjadi menjadi opini publik (public opinion).

Habermas menegaskan bahwa sebuah proses intersubjektif antar masyarakat plural dan pemerintahan negara di era modern dapat menghasilkan suatu konsensus/kesepakatan yang menjadi sebab-akibat dalam kepentingan bersama, dengan prosedur-prosedur yang ada dalam ruang publik. Sehingga diskursus rasional itu menjadi diskursus etis, dapat menjadi praktik demokrasi kenegaraan, yaitu:

Tidak ada orang yang dapat mendapat pengecualian dalam melakukan kontribusi yang relevan.

Semua partisipan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kontribusi.

Partisipan harus memaknai apa yang ia katakan.

Komunikasi harus bebas paksaan dari luar ataupun dalam. [3]

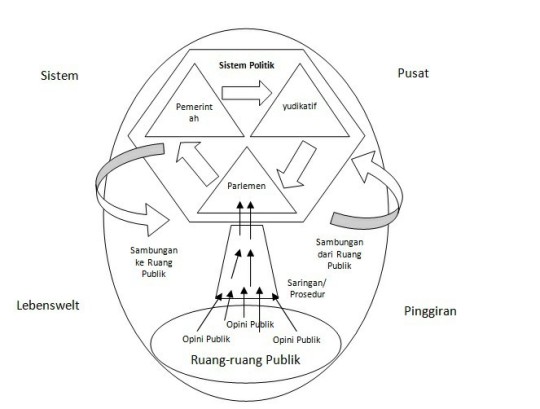

Berikut skema untuk mempermudah memahami konsep ruang publik dan demokrasi Jurgen Habermas yang dibuat oleh F. Budi Hardiman.

Sumber: www.google.com

Demokrasi deliberatif bukan bermakna intervensi langsung ruang publik ke dalam sistem politik (bukan demokrasi langsung) dan juga bukan depolitisasi ruang publik. Demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran politis aktif warganegara yang membangun opini mereka secara publik dalam mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung melalui media hukum (bahasa hukum). Dalam hal ini demokrasi deliberatif menghormati garis batas antar negara dan masyarakat, namun ingin agar negara hukum demorkatis mencarikan komunikasi-komunikasi politis di dalamnya (Hardiman, 2009:150)

Pandangan normatif dan etis ini didapat Habermas dengan pembaharuan terhadap tradisi demokrasi liberal. Konsep demokrasi deliberatif Habermas ini terletak pada model demokrasi prosuderalis yang mengendepankan diskursus melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan kondisi manusia.[4] Dengan syarat-syarat komunikatif proseduralis itulah kedaulatan hukum antar negara dan diskursus rasional masyarakat sipil dapat membentuk ruang publik.

Demokrasi Agonistik

“Inti dari Demokrasi adalah disensus” - Robertus Robet.

Beralih 782km ke Essex kita dapat menemukan sosok Sakura dari kelompok 7 yang bernama Chantal Mouffe. Setelah peninggalan Sasuke (Badiou), murid titisan Kakashi (Althusser) ini bersama Naruto (Laclau) mewarnai demokrasi di dunia ninja dari akar jutsu radikal. Pemikiran demokrasi agonistik Mouffe bermuara dari kritiknya akan konsep demokrasi liberal yang digagas dan diperdebatkan tradisi liberal, yaitu Habermas dengan demokrasi deliberatif dan John Rawls dengan demokrasi agregatif. Peletakan konstruksi teoritis Mouffe juga berakar dari penelaahanya terhadap awal perkembangan new social movement. Jika Habermas sudah menjelaskan bahwa rasionalitas komunikatif dalam masyarakat plural dapat menjadi konsensus dengan terbentuknya ruang publik. Berbeda halnya bagi Rawls. Menurutnya, sistem demokrasi harus berjalan dengan ketentuan hukum yang sudah diatur negara, dikarenakan tidak ada namanya argumen rasional yang memungkinkan dan merepresentasikan keseluruhan dari masyarakat plural.[5] Mouffe melihat,pandangan mereka berdua pada demokrasi terlalu sempit, dan tidak dapat melihat perbedaan prosedur antara otonomi publik dan otonomi individu. Konsep deliberatif dan agregatif justru berusaha menyeragamkan logika deduktif dan induktif masyarakat plural. Jika Rawls jatuh dalam konsep independensi suatu lembaga pemerintahan, begitupula Habermas yang tidak dapat memastikan bahwa masyarakat dapat bekerja sesuai dengan prosedural yang ia gagas. Hal ini tercantum dalam pendapat Habermas yang dikutip Mouffe:

That there are issues that have to remain outside the practices of rational public debate, like existential issues which concern not questions of “justice” but the “good life”.[6]

Argumen ini dapat kita lihat dalam realitas masyarakat dari golongan sosialita misalnya yang berkumpul dalam ruang publik bukan lagi memperbincangkan fungsi partisipatif politik yang dapat menunjang kesejahteraan bersama, melainkan untuk sekedar membahas kemewahan dari Lucinta lun.

“Kesetaraan” dan “Keadilan” dalam pengkultusan demokrasi dari tradisi liberal ini yang justru menjadi penyakit bagi demokrasi. Maka dari itu, Mouffe berusaha merombak tradisi demokrasi modern ini dengan mencantumkan 1 konsep lagi untuk memahami demokrasi, yaitu : “Perbedaan”. Suatu disensus yang terjadi dalam praktik demokrasi lah yang membuat demokrasi itu mungkin. Dalam buku yang ditulisnya bersama Laclau dengan judul “Hegemony and Socialist Strategies”, Mouffe mengemukakan tesis sentral; “objektivitas sosial dibentuk melalui tindakan - tindakan kekuasaan.” Baginya, pluralisme agonistik jauh dari membahayakan demokrasi ,konfrontasi agonis sebenarnya adalah kondisi eksistensi. Demokrasi modern spesifisitas terletak pada pengakuan dan legitimasi konflik dan penolakan untuk menekannya memberlakukan perintah otoriter.

“Salah satu new social movement misalnya melakukan kampanye anti-rokok dan melakukan diskusi bahaya rokok, dari dampak bronchitis, hingga dampak menjadi komunis. Dan mengajukannya pada pemerintah untuk menciptakan Undang - Undang larangan merokok. Apakah opini publik ini merupakan konsensus menyeluruh? Apakah seluruh masyarakat harus datang ke ruang publik? Apakah ini merupakan opini publik? Apakah ini opini?”.

Maka melalui proses deliberasi dengan tujuan menciptakan konsensus itu bagi Mouffe, sejatinya melemahkan kekuatan diri manusia, relasi sosialnya, dan bahkan membuat identitas dirinya mengalami kontaminasi oleh kesepakatan yang tunggal. Suatu konsensus dalam demokrasi itu sejatinya bersifat modus vivendi (sementara). Karena masyarakat akan selalu mengalami konflik bagaimanapun sistem pemerintahan itu. Sedamai-damainya Desa Konoha, selalu ada konflik untuk dapat melanjutkan ceritanya. Namun, deliberasi ini tidak berdampak secara langsung, melainkan membawa unsur hegemonik, dan melalui pendekatan deliberatif, kita mendapatkan masyarakat plural yang menghilangkan perbedaan – perbedaan dalam relasi sosialnya menjadi kesatuan politis yang disebut hukum.

“We are trapped in our own imagined worlds and perspectives, and that there is no way we can fully understand other people, other groups and their claims”.[7]

Bagi Mouffe, demokrasi tidak dimaknai untuk menghilangkan kekuatan dan identitas diri masyarakat, namun untuk bagaimana mengkonstitusikan kekuatan diri manusia dengan bentuk baru dan nilai-nilai demokratis. Mouffe memberikan pengenalan terhadap distingsi antara “The Political ” dan “Politics” dalam konsep demokrasi. Konsep “The political” (sikap natural manusia) merupakan bentuk bentuk inheren dalam relasi sosial manusia dengan berbagai bentuk relasi sosial yang berbeda. Sedangkan “politics” (institusionalisasi) adalah bentuk pelembagaan, praktik, dan diskursus yang selalu berusaha mengatasi konflik antar manusia yang pada dasarnya merupakan identitas dan kekuatan diri dalam “The political”. Politik selalu mengacu pada pembentukan dari suatu kesatuan dalam konteks konflik dan perbedaan, itu selalu kuatir untuk pembentukan “kita” dan penghancuran “mereka”. Dalam konsep demokrasi agonistik, lawan/kawan dalam demokrasi dinamakan Mouffe “adversary”. Adversary berarti seseorang yang pemikirannya dapat kita lawan, namun berhak untuk bertahan tanpa perlu dipertanyakan. Hal ini membedakan makna “agonistik” dan “antagonisme”. Jika masyarakat bar-bar memandang antagonisme untuk menghacurkan, maka agonistik dalam tatanan demokrasi masyarakat plural merupakan cara untuk memberikan kesamaan hak antar pendirian untuk pelaku politik tanpa harus menjadi keseragaman. Namun, Mouffe tidak pernah memaksakan masyarakat mengikuti konsepnya, karena baginya diri masyarakat bebas memilih bentuk demokrasi yang mereka mau. Baik itu dari agregatif, deliberatif, hingga agonistik.

Catatan Kaki

[1] Samuel P. Huttington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Terj. Asril Marjohan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997) hlm. 1

[2] Joel Whitebook. “The Marriage of Marx and Freud : Critical Theory and Psychoanalisis”, dalam The Cambridge Companion To Critical Theory (Cambridge University Press: Fred Rush, 2004), hlm. 92.

[3] Luke Good, Democracy and The Public Sphere. (London: Pluto Press, 2005) hlm. 73.

[4] Candra Kusuma, “Demokrasi Deliberatif Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Forum Konstituen di Kabupaten Bandung” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI, 2012, hlm. 38.

[5] Chantal Mouffe, “Deliberative Democracy Or Agonistic Pluralism”, Institute for Advanced Studies, Political Series Science, 2000, hlm. 6.

[6] Ibid

[7] Kari Karippen et. all., “Habermas, Mouffe, and Political Communication A Case For Theoritical Eclecticism”, Javnost The Public, 2008, hlm. 7.

#habermas#mouffe#democracy#demokrasi#deliberatif#agonistik#radikal#modern#diskusikamissore#ruang publik#konsensus#disensus#politik#politics#partisipasi#kesetaraan#keadilan#kebebasan#liberal#pemilu

0 notes

Text

Virtual Presentee-ism: Warta Amatir Media Daring dan Lahirnya Netizen

Oleh: Waluyo Rohmanuddin (Nama Samaran)

Sumber: http://www.statepress.com/article/2016/02/news-quiz-feb-16

SEJAK ombak besar tsunami meluluhlantakkan rumah dinas pamanku beserta keluarganya pada tahun 2004 lalu dan akhirnya mereka berhasil terselamatkan berkat informasi dari berita di televisi yang dengan cepat sampai di ruang tamu keluargaku, aku berjanji akan menghargai informasi sebesar dan dalam bentuk apapun dengan kebesaran hatiku yang luhur. Sebagai bukti nyata dari komitmenku itu, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ini aku melakukan kajian dan riset terkait beredarnya informasi di era digital ini. Apapun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun itu. Hasilnya, kini aku mengantongi 34.571 halaman jurnal yang ku kerjakan dengan tangan dan jerih payahku. Aku merangkumnya menjadi 986 halaman sebagai disertasi untuk gelar doktor di Queens College, City University of New York yang terkenal akan studi medianya.

Di sela penantianku akan penilaian yang ketat dari universitas yang memang terkenal sampai ke negeri rempah ini, teman kecilku sejak sekolah dasar Almer, menghubungiku dan berbasa-basi busuk mengenai perjalanan studiku di negeri Paman Sam itu. Kau tahu, Almer sangat mengidolakan Paman Sam (meski ia hanya tokoh fiktif propaganda Amerika untuk menjaring pemuda-pemuda pengangguran ke medan peperangan). Belakangan aku baru tahu alasannya; Ia sangat jengkel dan memusuhi tokoh fiktif propaganda milik Britania Raya. Setelah hampir tiga puluh menit percakapan dihabiskan dengan basa-basi busuk, ujung-ujungnya Ia memintaku mendiskusikan disertasi yang sedang ku tunggu hasil penilaiannya itu–padahal lulus juga belum tentu.

Entah setan apa yang lewat berbisik, aku dengan reflek mengiyakan tawaran itu. Dan bangsat, malam yang harusnya ku gunakan untuk mencari kebahagiaan virtual dengan menembak-nembaki payudara bergelambir yang berlarian di Sanhok itu, harus rela ku habiskan dengan membaca dan merangkum ulang disertasiku menjadi sekiranya 63 halaman—agar teman-teman forum diskusi Almer yang bahkan belum S1 itu tidak kelojotan membacanya.

Baru tiga belas kata terketik, pecah keributan kira-kira lima langkah dari jendela ruang kerjaku. Belasan warga sedang asyik memukuli seorang nabi palsu. Dari balik jendela, nampak beberapa bapak-bapak yang biasa ku lihat sedang main gaplek di pangkalan ojek pada ujung jalan gang Kikir—satu-satunya jalan dari pusat Kabupaten Temanggung menuju kediamanku. Ada tiga punggawa ormas Islam yang memakai pakaian serba putih, adapula menantu pak RT. Semuanya ikut memukuli, kecuali empat orang anak-anak berusia sekitar sepuluh tahun yang hanya menyumbang ludah busuk bekas mengunyah telor gulung dan ibu-ibu yang berkumpul dengan sorot mata keheranan tapi mulut bergosip.

Aku yang sedikit panik serta penasaran segera meraih baju yang tergantung di balik pintu kamar dan keluar rumah berniat menyambangi kerumunan itu. Rupanya sang nabi palsu sudah disirami Pertalite yang dijual di toko kelontong mbah Jum. “Wes lah bakar ndang, ra sah kesuwen!” teriak salah seorang punggawa ormas yang kira-kira artinya seperti ini: “sudahlah cepat bakar saja, jangan kelamaan!”. Lantas teriakan itu disahuti kerumunan dengan sorakan “bakar! bakar! bakar! bakar!”.

Dari ibu-ibu yang bergosip aku mendengar bahwa Ia diringkus di kediamannya dan ditinggal kabur oleh sekitar delapan belas orang jemaatnya. Belakangan aku mengetahui bahwa dengan bermodalkan rambut wajah yang hitam pekat serta lebat dan janggut yang panjangnya hampir menyentuh lubang udel. Ia mengaku bahwa dirinya merupakan cucu kandung nabi ummat Islam yang terakhir, Muhammad SAW. Ia berujar bahwa sang nabi ketika menerima wahyu pertamanya di gua Hiro, menyempatkan diri beranak-pinak dan dengan mukjizatnya membuat keturunannya itu tidur hingga hampir seribu lima ratus tahun lamanya. Ketika terbangun, anak nabi itu entah dengan cara apa pergi berdagang ke pulau Jawa dan menikahi seorang pedagang mebel asal Semarang. Dan dari liang kewanitaan perempuan itu, Ia dilahirkan. “Gendheng.” ucap seorang Ibu yang menceritakannya kepadaku. Ketika api disulut, kerumunan dan beberapa orang yang menepi karena penasaran segera merogoh kantong dan hampir semuanya mengeluarkan telepon genggam buatan Cina dan berdesak-desakan merekam sang nabi palsu yang dilahap api. “Viralkan, lur! viralkan” teriak orang-orang di kerumunan tersebut.

Belum setengah menit api itu berkobar, puluhan karung goni basah dilemparkan ke tubuh sang nabi palsu. Lemparan itu berasal dari tangan-tangan santri Gus Hanan, seorang ulama toleran yang cukup disegani di Kabupaten Temanggung. “Astaghfirullah, gendeng kabeh!” ucap Gus Hanan dengan sorot benar-benar marah bercampur kecewa. “Iki yo manusia to?” lanjutnya. Aku tak mendengar apa yang selanjutnya dikatakan oleh Gus Hanan karena para santrinya sibuk mengusiri warga yang berkerumun dan ibu-ibu gosip di dekatku juga ribut berbicara satu sama lain dan beberapa diantaranya memarahi anak-anaknya yang baru kembali dari kerumunan. Seketika kerumunan terpecah-pecah dan bubar menghilang satu persatu. Ibu-ibu tetap saja bergosip.

Anjing. Aku baru teringat kembali bahwa aku sedang merangkum disertasiku yang akan menjadi bahan diskusi di Rawamangun pada Kamis lusa.

Aku membeli tiket kereta ke stasiun Jatinegara dan dijadwalkan berangkat pukul tujuh pagi nanti. Artinya, aku punya waktu tujuh jam mengerjakan rangkuman ini, tentunya tanpa tidur. Ini akan sulit tapi aku sudah terbiasa bekerja dengan waktu yang mepet, sekiranya begitulah budaya belajar orang Asia di negeri-negeri adidaya. Saat melanjutkan rangkumanku, untuk sekadar mencari masukan-masukan penting aku membuka laman facebook dan melihat kembali jejak komentar pembimbing disertasi, kerabat-kerabat akademik serta chat tanpa lelah Siswanto, promotor beasiswaku yang terus mengingatkan bahwa aku di New York bukan untuk main-main.

Wedus. Ya menurutmu sepanjang tahun ini kerjaku menjinakkan kuda nil?

Baru saja laman home terbuka, di urutan feeds paling atas, temanku Neno yang kini menempuh studi Ekonomi Syariah di UIN Jakarta membagikan ulang postingan berisi video nabi palsu yang tadi dibakar warga dengan beberapa kalimat keterangan bertuliskan “Inilah akibat mengaku nabi. Belum mati saja sudah dapat azab dari Allah. Inikah tanda bahwa kita berada pada zaman dan pemimpin yang kafir? Naudzubillah. #2019GantiPresiden”.

“Bangsat, kok cepat sekali.” ucapku. Lagipula apa hubungannya dengan presiden? Entah si nabi palsu atau siapa yang gendeng. Sampai aku melihat itu, postingan tersebut sudah dibagikan oleh empat ratus ribu orang lebih. Sableng. Tapi dengan melihat itu, aku jadi teringat kira-kira sebulan lalu ada video suporter klub sepakbola asal Jakarta yang dikeroyok habis bobotoh, suporter klub sepakbola Bandung. Bahkan nyawanya tak disisakan. Dan belum sebulan berlalu, beredar rekaman amatir yang dengan nekatnya merekam musibah tsunami di Palu dan Donggala. Minatku langsung berubah dan mencoba menelusuri data-data risetku yang membahas bagaimana hal seperti itu justru jadi dilomba-lombakan oleh orang-orang dan mengapa hal tersebut sangat cepat beredar di dunia maya.

Temuan pertamaku setelah sibuk membulak-balik halaman data risetku merupakan lansiran riset data Statista (kanal daring riset statistik asal Jerman), yang memperkirakan terdapat 2,5 miliar pengguna smartphone di seluruh dunia tahun ini. Sayang aku sekarang menganggur dan masih miskin untuk mengakses kembali hasil riset berbayar itu. Smartphone melekat pada si pemiliknya hampir tiap saat, bahkan saat tidur. Didukung dengan fitur kamera yang mudah dioperasikan dan koneksi internet, rekaman-rekaman amatir makin sering muncul di dunia maya.

Lanjut mencari, aku mendapatkan potongan kuliah Stuart Jeffries (intelektual asal London, beberapa bukunya diterbitkan Verso) yang menyatakan bahwa “Smartphone sangat portabel dibandingkan kamera atau perangkat apapun, dan paling penting, smartphone menawarkan koneksi internet, ini adalah kunci bagi lahirnya fenomena yang saya sebut 'virtual presentee-ism'.” Virtual presentee-ism, yang disebut Jeffries, merupakan fenomena tentang tersebarnya pengalaman seorang perekam peristiwa pada khalayak luas. Ia merekam karena ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia ada di lokasi saat suatu kejadian terjadi. Bila disangkutpautkan, bisa saja aku kembali membaca teori hyperreality dari Jean Baudrillard. Tapi akan memakan waktu untuk mengetiknya. Lagipula kalian pasti tahu hal itu: ketika kenyataan dalam layar terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Jadi mereka merasa share dan like sebagai validasi masyarakat dalam kehidupan mayanya—terasa nyata.

Data risetku yang entah ku kerjakan di bagian mana Brooklyn tetapi tertulis “29 Juni 2017” disitu, menyatakan bahwa ada faktor budaya yang mempengaruhi ini. Beberapa diantaranya adalah faktor iliterasi dan keminiman-upaya penyaringan informasi, ditambah-tambah algoritma sosial media yang makin menjadi-jadi gilanya mempengaruhi mekanisme kognisi individu manusia era digital. Ingin makan apa saja kita mengandalkan algoritma. Kalau tak salah pernyataan ini juga dipengaruhi pidato kebudayaan Roby Muhammad di Taman Ismail Marzuki tahun lalu. Aku akan coba menontonnya lagi di Youtube.

BANGSAT. Akibat menonton video pidato kebudayaan, Aku jadi terseret-seret rekomendasi video Youtube, mulai dari kuliah-kuliah online, anak yang diazab menjadi ikan pari, tragedi petasan jumbo pemalang, hingga kata-kata mutiara Tony Blank ku tonton sampai lupa ini sudah pukul enam dan sudah pasti aku tertinggal kereta ke Jakarta. Tapir kontet, mau bilang apa aku pada Almer.

------

BARUSAN aku menghubungi Almer dan Ia bilang mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi aking. Hal ini mau tak mau akan menjadi urusannya—mungkin juga teman-temannya yang lebih percaya diri. Dan aku, mau tak mau harus menyaksikan saja dari Temanggung sini, menjadi intelektual sombong–tapi masih miskin dengan karyanya yang tebal bukan main dan kelak akan menjadi hasil studi paling berpengaruh bagi generasi Z–yang karyanya didiskusikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang konon suka mabuk setelah berdiskusi. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Mudah-mudahan setidaknya, walau diakhiri dengan mabuk-mabukan, karyaku bisa didiskusikan dengan cukup khidmat.

0 notes

Text

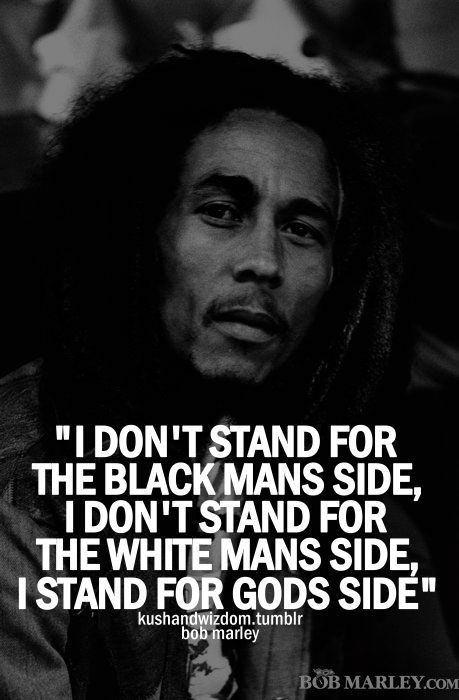

Bob Marley dan Kontribusinya Pada Dunia Oleh: Daniel Jeremia

Sumber: https://www.pinterest.com/explore/bob-marley/

“One good thing about music, when it hits you, you feel no pain~” [i]

Lirik lagu di atas merupakan salah satu karya dari tokoh dunia yang akan kita bahas kali ini, ya dia adalah Robert Nesta “Marley” atau biasa dipanggil “Bob Marley”. Bob Marley merupakan salah satu aktor perdamaian dunia yang perannya masih terasa hingga saat ini, di kalangan anak muda ataupun orang tua. Fisiknya telah mati, namun ia meninggalkan harta-hartanya dalam bentuk aliran musik “Reggae, Ska , dan Rock Steady”.

Lahir di Nine Miles, Jamaica (1945), Bob sudah menjalani kehidupan yang sangat keras. Perekonomian yang sulit di daerah rural, dan rasisme yang diterima dari lingkungan karena perbedaan kulit antara ayah dan ibunya. Perpindahannya ke Trenchtown (Kingston) mengharuskannya belajar untuk dapat bertahan hidup dengan seni bela diri jalanan. Peperangan antar kartel, dan kehidupan golongan bawah yang teramat keras membesarkan Marley menjadi pribadi yang kuat.

Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, jalanan trenchtown mulai menghormati Marley dan memberinya julukan “Tuff Gong” (Gelar bagi orang terhormat di Jamaica). Di masa-masa inilah dia mulai melatih dirinya dalam bermain musik. Bersama sahabatnya Bunny, ia mulai merintis pengalaman bermusik di jalanan. Terbukanya industri musik di Amerika memberikan inspirasi bagi Bob untuk merintis kariernya lebih luas.

Musiknya mulai diterima di pasaran, walaupun Rock N Roll menjadi aliran musik yang mendominasi kala itu. Bersama The Wailers, mereka memproduksi lagu-lagu yang menjelaskan bagaimana kerasnya kondisi kehidupan di Kingston. Lagu “Trenchtown Rock” menjadi salah satu karya yang menjelaskannya.

Perjalanan musiknya seirama dengan kondisi spiritualitasnya. Marley menganut Rastafari (suatu aliran Agama Kristen di Afrika) setelah menikahi istrinya. Rasta & Reggae merupakan 2 aspek penting yang membangun karya-karya Sang Legenda.

Bob Marley dan Realisme Sosial

Karya-karya Bob Marley pada eranya, merupakan sebuah seni musik yang menginterpretasikan keadaan dunia. Menurut Chenvensky, seni tidak hanya mereproduksi kehidupan, melainkan menjelaskannya : hasil-hasil seni acapkali “mempunyai tujuan untuk melakukan penilaian atas gejala-gejala kehidupan.” [ii] Bergejolaknya rasisme, perbudakan, dan kekerasan di dunia tertuang dalam karya-karya Marley pada Era-nya. Contohnya pada lagu Buffalo Soldier (1973), berikut sepenggal liriknya:

Buffalo Soldier, dreadlock Rasta

There was a Buffalo Soldier

In the heart of America

Stolen from Africa, brought to America

Fighting on arrival, fighting for survival

I mean it, when I analyze these things

To me, it makes a lot of sense

How the dreadlock Rasta was the Buffalo Soldier

And he was taken from Africa, brought to America

Fighting on arrival, fighting for survival

Ini merupakan sebuah realitas genetik African-Americans [iii] dari dirinya yang dimasukkan ke dalam seni musik. Selain dibuat untuk mengkritisi orang-orang yang rasis terhadap kulit hitam, lagu ini juga ditujukan terhadap ego manusia yang digunakan untuk menindas hak sesamanya.

Apabila moralitas tidak dapat hadir lagi dalam kemanusiaan, maka itu akan menyebabkan “semua melawan semua”, jika ditelaah dari perspektif konflik.[iv] Tak berhenti disini, dalam lagu-lagu lain seperti “No Woman No Cry” (1975), “One Love” (1977) membuat Reggae, Jamaica, dan Negara dunia ketiga menjadi sorotan dunia.

Dalam masa-masa akhir hidupnya, kontribusi Marley semakin mendunia. Penghargaan dari PBB diterima akan kontribusinya terhadap perdamaian di Negara Dunia ketiga. Marley berhasil menyelesaikan konflik-konflik kekerasan di Afrika, dan beberapa Negara Dunia Ketiga. Ia merubah banyak stigma negatif terhadap Afro-Americans, dan orang kulit hitam di dunia.

Seorang yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan, membuka mata dunia lebih lebar akan pentingya kemanusiaan. Seorang seniman besar akan menciptakan kondisi yang diperlukannya untuk mencipta, dan kemudian mencipta dalam kondisi yang telah dibuatnya sendiri.[v]

Layaknya konsep Ahimsa dari Gandhi,[vi] seorang Bob Marley tidak menganjurkan kekerasan untuk menciptakan suatu perubahan. Ia telah berdamai dengan dunianya, dan menyemai sisi religiusitas dalam tiap karyanya. Lagu terakhir darinya berjudul Redemption Song (1980) dalam album The Wailers menjadi sekaligus pesan terakhir Marley untuk Dunia kedepannya.

“Roots, Rock, Reggae, God Bless!”

[i] Lirik lagu “Trenchtown Rock” (1975).

[ii] G.V Plekhanov, Art and Social Life (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1957) 84. 2.

[iii] Seorang individu yang mengalami percampuran Ras Afrika dan Amerika.

[iv] L.Layendecker, Tata, Perubahan, Dan, Ketimpangan (Jakarta: PT Gramedia, 1983) 396. 80.

[v] Sebuah ajaran yang menegaskan anti kekerasan.

[vi] Ignas, Kelden. 1987. Berpikir Strategis Tentang Kebudayaan. Jakarta: Prisma.

#bob marley#music#reggae#realisme#sosiologi#perdamaian#dunia#dks#unj#budaya#culture#humanity#human rights

0 notes

Text

September Hitam (Korban Tragedi 1965 dalam Kacamata Sosiologi Kewarganegaraan) Oleh: Hendi Roy

Sumber: http://www.konfrontasi.com/content/nasional/mereka-yang-menjadi-korban-sejarah-september-hitam

Setiap tahunnya, memasuki bulan september, masyarakat dunia baik di dunia nyata dan dunia maya selalu diramaikan dengan perbincangan mengenai serangkaian tragedi – tragedi yang pernah terjadi dibulan ini. Dalam dunia internasional ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan ini, Peristiwa Munchen, dimana pada tanggal 5 September 1972, pada saat diselenggarakan Olimpiade Munchen, hadir sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai kelompok September Hitam (Black September). Mereka adalah orang – orang Palestina yang menyandera dan membunuh 11 Atlet Israel dan 1 Polisi pada saat olimpiade tersebut berlangsung. Ada lagi tragedi yang terjadi di Amerika Serikat yang dikenal dengan Tragedi 9/11, dimana pada tanggal 11 September 2001 terjadi serangan teroris yang katanya dilakukan oleh kelompok militan Al-Qaeda yang membajak dan menabrakan dua pesawat ke Menara Kembar di World Trade Center, New York City. Pada peristiwa ini pun beberapa titik menjadi sasaran serangan dan banyak korban jiwa meninggal.

Di Indonesia sendiri pun September tidak dilihat sebagai bulan yang ceria saja, karena begitu banyak nya tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di bulan ini. Diawali dengan pembantaian massal yang terjadi kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965, dalam tragedi tersebut tidak hanya anggota dan simpatisan tetapi keluarga yang dinilai memiliki hubungan dengan anggota PKI dibunuh, dihilangkan, atau dipenjara. Selanjutnya ada tragedi Semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September 1999, dimana adanya tindakan represif dari kalangan tentara kepada mahasiswa karena melakukan serangkaian aksi untuk memprotes UU PKB (Undang – Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya), dimana posisi militer dinilai sangat leluasa untuk mengakomodir keadaan negara. Peristiwa Tanjung Priok, tragedi ini terjadi pada tanggal 12 September 1984, dimana terjadi bentrokan antara umat Islam di Tanjung Priok dengan tentara, dari peristiwa ini pun memakan korban jiwa dan luka – luka. Munir, seorang aktivis HAM yang giat memperjuangkan hak – hak kaum tertindas dan mengkritik kebijakan negara, meninggal diracuni dalam pesawat pada 7 September 2004 pada saat perjalanan menuju Belanda. Hingga kini kasus kematian nya belum jelas karena dalang dari pembunuhan ini belum terungkap. Tragedi – tragedi yang terjadi tersebut akhirnya melahirkan suatu propaganda untuk menolak lupa dan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan dalam penyelesaian setiap kasus yang ada, itulah mengapa September tidak selalu ceria tetapi juga berwarna Hitam seperti matinya keadilan dan hak asasi manusia di negeri ini.

Disini saya tidak bermaksud untuk menjelaskan secara detail dari setiap tragedi pelanggaran HAM yang terjadi khususnya di Indonesia. Secara khusus, tulisan ini akan mencoba menjelaskan mengapa dalam pelaksanaan praktik bernegara selalu ada saja orang – orang yang menjadi korban kekerasan atau dirampas hak nya. Pada tulisan ini akan difokuskan kepada tragedi pembantaian massal pada tahun 1965 dan orang – orang yang dicap/dikira sebagai komunis atau PKI yang selalu mendapatkan diskriminasi serta stigma buruk dari masyarakat luas. Melalui pemikiran Giorgio Agamben tentang Homo Sacer dan Mesin Antropologis, saya akan coba memberikan gambaran mengapa akhirnya selalu ada pembeda dalam konteks warga negara yang baik dan yang tidak baik. Lebih jauh lagi akan diuraikan tentang wacana “anti - komunis” sebagai bentuk politisasi dalam melihat hak warga negara.

Tragedi Pembantaian 1965 dan Konstruksi Masyarakat akan wacana “Anti-Komunis”

Sebelum memulai penjelasan dalam tulisan ini, saya tekankan bahwa tidak ada maksud yang ditujukan sebagai pemantik mengenai “pelurusan” sejarah apalagi dilihat sebagai sarana untuk gerakan kebangkitan komunisme di Indonesia. Secara akademis tulisan ini hanya akan membahas proses politis dalam kerangka kewarganegaraan yang menyebabkan adanya perbedaan dalam memandang warga negara (eks tapol 1965, keluarga PKI, dan simpatisannya) dalam kehidupan sehari – hari sehingga adanya ketidaksetaraan dalam hak yang didapatkan.

Tragedi Pembantaian 1965 dimulai dengan peristiwa yang kita kenal dengan sebutan G30S, berawal dari gerakan ini akhirnya terjadi pembantaian massal yang melibatkan negara dan masyarakat sipil kepada anggota dan simpatisan PKI. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S, adalah gerakan yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah perwira TNI dan segilintir anggota serta petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan maksud melindungi Presiden dari percobaan kudeta yang dilakukan beberapa jenderal angkatan darat dengan isu Dewan Jendral yang ingin menggantikan posisi Presiden Soekarno saat itu.

Secara umum mengapa akhirnya gerakan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan dan percobaan kudeta, disebabkan dibunuhnya 7 orang perwira angkatan darat yang 6 diantaranya adalah jenderal dinilai memiliki pengaruh besar saat itu dan juga adanya percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI dan beberapa perwira TNI, dengan membentuk Dewan Revolusi Indonesia dan menganulir Kabinet Dwikora yang dibentuk Presiden Soekarno. Memang terjadi kebingungan dan kerancuan terhadap peristiwa G30S ini, awalnya berniat melindungi kekuasaan presiden dan diakhir mencoba membentuk lembaga pemerintahannya sendiri. Atas dasar tersebut akhirnya Mayjen Soeharto yang saat itu menggantikan posisi Jenderal Ahmad Yani, menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S adalah PKI dan segera melancarkan operasi pembasmian kepada orang yang terlibat dengan G30S atau yang berhubungan dengan PKI serta underbouw nya. Setelah peristiwa 30 September 1965, Soeharto dan kekuasaan de facto-nya atas TNI melancarkan tindak kekerasan massif hampir di seantero gugus Nusantara yang terus berkelanjutan sampai Maret 1966. Target pembunuhan dan penahanan paksa tersebut adalah semua orang yang dituduh sebagai anggota PKI, ataupun memiliki keterkaitan tidak langsung dengan organisasi-organisasi underbouwnya PKI.[i] Tentara Soeharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semua nya dituduh terlibat G30S. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk abad keduapuluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengan nya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966.[ii]

Pembantaian kepada anggota dan simpatisan setelah peristiwa G30S dinilai sebagai hal yang wajar dilakukan oleh negara melihat tindakan kejam dan percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI. PKI dengan segala tindakan nya di masa lalu, seperti peristiwa pemberontakan di Madiun 1948 menjadi ingatan yang cukup membekas bagi masyarakat luas terutama kalangan agamis. Ditambah dengan momentum G30S rasa dendam tersebut menjadi kesadaran yang melekat bagi masyarakat hingga saat ini. Soeharto dengan legitimasi nya saat itu menciptakan kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk membenci PKI atau Komunisme di Indonesia. Rezim Soeharto terus-menerus menanamkan peristiwa itu dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara; buku teks, monumen, nama jalan, film, museum, upacara peringatan, dan hari raya nasional. Rezim Soeharto memberi dasar pembenaran keberadaannya dengan menempatkan G30S tepat pada jantung narasi historisnya dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat tak terperikan[iii].

Berlakunya Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 yang berisikan pembubaran PKI dan melarang segala kegiatan atau ajaran tentang Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi legitimasi yang semakin menguatkan wacana “anti-komunis” dimasyarakat. Berlandaskan peraturan ini terkadang terjadi tindakan diskriminatif dan persekusi terhadap orang yang dicap berhubungan dengan PKI dan acara - acara yang berbau dengan peristiwa tersebut, seperti yang terjadi belum lama di kantor LBH Jakarta yang melakukan seminar pengungkapan/pelurusan sejarah 1965 dianggap sebagai upaya kebangkitan PKI padahal tidak jelas bagaimana faktanya.

Persoalan yang timbul setelah dibubarkan nya PKI dan pelarangan komunisme di Indonesia adalah stigma yang terbangun dalam masyarakat bahwa orang – orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan PKI adalah “sampah” masyarakat. Mereka sering mendapatkan perlakuan tidak adil seperti tidak boleh terlibat atau bekerja untuk instansi pemerintahan, dalam konteks politik juga mereka dianggap tidak berhak untuk ikut berpartisipasi seperti dalam pemilu, dimana KTP mantan tapol (tahan politik) diberi tanda merah sebagai penanda mereka berhubungan dengan PKI. Padahal banyak sumber mencatatkan bahwa mereka yang ditangkap sebagai tahan politik terkadang tidak jelas, sebab tidak adanya proses pengadilan dan penyelidikan yang jelas, mereka ditangkap dan dipenjarakan karena dinilai berhubungan dengan PKI atau berasal dari keluarga PKI yang kadang sifatnya spekulatif. G30S sangat jelas sebagai sebuah catatan kelam bangsa ini baik pada saat peristiwa dan setelah kejadian, PKI dan beberapa perwira TNI terlibat dalam gerakan tersebut, tetapi yang menjadi persoalan adalah hanya kepada PKI semua “hukuman” ini dilimpahkan dan bahkan anggota – anggota nya yang belum tentu tahu mengenai G30S dihabisi, dipenjara, dan dirampas haknya. Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat dilematis mengingat begitu banyak gerakan pemberontakan di negeri ini, tetapi tidak sampai kepada pembantaian seluruh anggotanya. Karena menurut hemat saya, perlu ada kajian mengapa akhirnya negara (rezim orde baru) memilih langkah demikian kepada warganya.

Terlepas dari polemik peristiwa G30S dan setelahnya, disini yang perlu kita telisik bersama adalah mengenai konstruksi yang telah terbentuk dalam masyarakat selama rezim orde baru berkuasa hingga kini, dalam asusmi saya terlihat pembeda dalam masyarakat Indonesia, yang mana disebutkan sebagai Manusia Pancasilais/Manusia Indonesia Seutuhnya (wacana yang disebarluaskan oleh rezim orde baru melalui berbagai propaganda dan programnya) dan yang satu lagi adalah yang bukan Manusia Indonesia Seutuhnya, termasuk eks tapol 1965, keluarga anggota PKI, dan simpatisannya, dll. Tetapi yang paling nyentrik dan selalu timbul ke permukaan wacana dalam masyarakat adalah Komunisme atau PKI, karena dalam setiap kegiatan yang berbau kritik atas kebijakan negara atau adanya hal – hal yang diidentik dengan “Ke-kirian” dan Marxisme dianggap sebagai gerakan komunisme atau upaya membangkitkan nya kembali di negeri ini. Jadi, apapun yang berlawan dengan negara ini adalah Komunisme dan mereka yang telah dan diindikasi berhubungan dengan PKI atau Komunisme dirasa sangat wajar bila mendapatkan perlakuan diskriminatif. Pertanyaan sederhananya adalah Mengapa hal demikian selalu terjadi selama bertahun – tahun di negara yang demokratis dan plural ini? Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam melihat warga negara dan hak nya masih terjadi praktik atau perlakuan yang salah dalam masyarakat terutama negara sebagai sebuah sistem yang memiliki kedaulatan dan legitimasi yang sah.

Korban Tragedi 1965 dalam Kacamata Sosiologi Kewarganegaraan

Sosiologi Kewarganegaraan adalah salah satu perspektif baru yang dibukukan oleh dua orang yaitu Robertus Robet dan Hendrik Boli Tobi, yang menurut saya ingin kembali melihat dan coba mengkontekstualisasikan pemikiran beberapa tokoh sosial dalam melihat persoalan politis warga negara khususnya di Indonesia. Dalam buku tersebut ada ulasan mengenai pemikiran tokoh dari Italia yang bernama Giorgio Agamben, didalam pemikirannya Agamben coba menjelaskan mengenai kondisi perpolitikan dunia kontemporer dengan konsep Homo Sacer dan Mesin Antropologis. Konsep tersebut disandingkan oleh Agamben dengan melihat kedaulatan negara yang menurutnya didalamnya terdapat praktik – praktik yang perlu dipahami dalam konteks kewarganegaraan dan politik kontemporer. Sebelum mencoba mengkontekstualisasikan antara korban tragedi 1965 dengan pemikiran Agamben, saya akan coba memberikan sedikit gambaran singkat dari pemikirannya.

Agamben memulai penjelasan mengenai persoalan “manusia” atau subjek dengan menggunakan konsep modus kehidupan. Mengacu ke pemahaman Yunani Kuno, Agamben menerima pembedaan antara Zoe (Naked Life) dan Bios. Zoe mengekspresikan fakta sederhana kehidupan biasa segala makhluk termasuk manusia, binatang, dan dewa – dewa, sementara bios menandai bentuk atau laku kehidupan tertentu untuk individu atau kelompok.[iv] Disini persoalan mengenai modus kehidupan yang diberikan oleh Agamben memiliki perbedaan yang menurut saya dibedakan atas adanya pandangan politis. Zoe adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki identitas politis dan bios adalah kondisi dimana seseorang telah menerima sesuatu yang bersifat politis sebagai bagian dari masyarakat atau warga negara. Pembedaan antara zoe dan bios sebenarnya tidak terjadi mengingat keduanya adalah bagian yang sebenarnya ter-integrasi dengan diri subjek sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, namun politik dan kekuasaan menjadikannya “kabur”. Maka terjadi dua pembentukan wacana dimana ada yang disebut dengan form of life dan naked life. Di titik dimana dua kemungkinan modus kehidupan ini “jatuh” ke tangan politik, maka politik selalu memiliki dua kemungkinan: mengutamakan form of life atau malah mereproduksi naked life. [v]. Form of life adalah sesuatu hal yang diidentikan sebagai “cara yang sesuai” dalam kehidupan untuk kebahagiaan individu atau kelompok seperti berpartisipasi dalam masyarakat, kesejahteraan hidup, dsb. Sedangkan naked life adalah sesuatu kondisi dimana tidak adanya identitas politis atau hak yang dimiliki oleh seseorang dan kelompok karena adanya “kekuatan dari luar diri” yang membentuk “kekosongan” dalam hidup. Naked life inilah yang sering menjadikan persoalan dalam konteks politik suatu negara, dimana mereka sering tersingkir atau disingkirkan sebagai bentuk politisasi yang sering dilakukan oleh sesuatu yang memiliki kekuasaan seperti negara. Di sini naked life menemukan atau dapat disepadankan dengan suatu subjek historis konkret dalam apa yang disebut Agamben sebagai Homo Sacer[vi]. Homo Sacer yang menjadi “buah” dari politisasi pemegang kekuasaan dan menimbulkan persoalan ketika terjadi hal – hal yang merugikan bagi orang – orang atau kelompok yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakat.

Homo Sacer sebenarnya adalah subjek yang didefinisikan oleh hukum tapi sekaligus dieksklusi keluar dari hukum.[vii] Posisi Homo Sacer berada “di tengah – tengah” dimana secara implisit tidak memiliki identitas politis (hak) tetapi juga masih dilihat eksistensinya sebagai manusia. Disini Agamben melihat kesamaan antara konsepsi Homo Sacer ini dengan konsepsi kedaulatan yang selama ini dipegang oleh kepolitikan pada umumnya. [viii] Kedaulatan dianggap sebagai kekuasaan yang sah dan memiliki legitimasi yang kuat dari “Dia” yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan hal – hal mana yang perlu dilakukan dan orang – orang yang menjalankan “perintahnya” serta tidak bisa menolak dan menggangu gugat. Didalam bentuk sebagai negara yang berdaulat, dikenal adanya “kondisi pengecualian” (state of exception) dimana negara bisa melakukan intervensi politik terhadap hukum sehingga negara bisa membuat/menetapkan hukum dan bisa untuk tidak tunduk terhadap hukum tersebut. Dengan adanya kekuatan politis dan legitimasi yang kuat inilah Negara seringkali menjadi totaliter dan menciptakan berbagai kekosongan dalam praktiknya, tidak hanya dalam aspek penetapan dan penganuliran hukum, namun juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sebab akan selalu ada dampak politisnya ketika kekuasaan tidak bisa dikendalikan.

Kekuasaan totaliter menjadi momentum di mana manusia harus menyerahkan eksistensinya kepada hukum sejarah dan kekuatan alam. Akibatnya, masyarakat totaliter hanya menjalani hidup yang serba terkontrol, niscaya dan terberi. Di sini, terror menjadi medium esensial pemerintahan totaliter untuk menyingkirkan individu tidak berguna demi kepentingan spesies manusia unggul, mengorbankan bagian-bagian demi kepentingan keseluruhan.[ix]

Dengan “kondisi pengecualian” seringkali negara mengambil sikap yang dirasa perlu untuk menjaga stabilitas (kekuasaan) nya. Namun, tidak selamanya negara mampu mengambil keputusan atau langkah yang bisa dikatakan netral dan tidak merugikan, faktanya tidak sedikit dari kejadian historis yang telah terjadi banyak korban jiwa yang meninggal, hilang, dipenjara dengan dalih menjaga keamanan dan untuk kepentingan bersama, contohnya pembantaian massal 1965. Rentetan dari kondisi politik seperti ini, dimana negara dengan kedaulatan nya yang ditunjukkan dengan “kondisi pengecualian” seringkali mereproduksi homo sacer atau naked life. Taruhannya adalah hilangnya hak – hak sebagai warga negara dengan melihat adanya demarkasi/garis pembatas antara mana yang sesuai dan tidak.

Wacana “anti komunis” yang berujung pada pembedaan dalam memandang siapa itu “Manusia Indonesia” yang sebenarnya dalam pandangan Agamben adalah hasil dari pendefinisian mengenai siapa itu subjek atau manusia, aspek kehewanian yang dihilangkan dalam diri manusia – itulah yang menjadikan manusia sebagai “manusia”, namun sebenarnya menurut Agamben ketika dalam perbandingan semacam ini, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya manusialah yang mengalami pengecualian.[x] Inilah yang disebut dengan Mesin Antropologis, dimana terjadi peng-kategorisasian dalam memandang manusia dan binatang. Dengan melakukan pendefinisian ini dalam “mesin antropologis” selalu menghasilkan sesuatu kegagalan dalam memandang siapa itu manusia dan bukan manusia. Karena dalam konteks perkembangan masyarakat dan politik, makna dan definisi akan siapa itu manusia selalu berubah, namun tidak di Indonesia sejak era orde baru hingga kini. Dalam hemat saya, bekerja mesin antropologis inilah yang menyebabkan selalu adanya tindakan diskriminasi dan pandangan yang berbeda dalam masyarakat Indonesia mengenai siapa itu warga negara. Orang – orang yang dianggap pernah terlibat dengan PKI atau hal – hal yang “Ke-kirian” selalu direproduksi dalam masyarakat sebagai bukan “Manusia Indonesia” dan mereka yang melakukan tindakan kekerasan secara fisik dan verbal dianggap hal yang wajar karena memang orang – orang yang pernah terlibat PKI, eks tapol 1965, dan keluarganya atau bahkan orang – orang yang membahasnya dan bergerak untuk mengetahui serta membela korban dianggap sebagai Homo Sacer.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mampu menetapkan dan harus melaksanakan hukum yang dibuatnya, namun disatu sisi pula terjadi ambivalensi ketika ada intervensi politik seperti yang dilakukan oleh rezim orba untuk melakukan operasi “pembersihan” kepada warga negara Indonesia yang dinilai terlibat dengan PKI dan Komunisme. Padahal dalam UUD 1945 jelas dijamin mengenai perlindungan kepada warga negara Indonesia dan HAM. Pelaku dari tindak pembantaian dan pelanggaran HAM tersebut juga bebas dan lolos dari hukum karena legitimasi negara menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut.

Penutup

Pemikiran Agamben ini menjadi tawaran baru dalam melihat permasalahan saat ini dimana warga negara yang sering dipolitisasi merupakan hasil kegagalan dalam pemahaman politik kontemporer terutama negara – negara berdaulat yang mampu menciptakan “kondisi pengecualian” dan menjalankan praktik – praktik yang melanggar hukum itu sendiri. Korban tragedi 1965 adalah Homo Sacer dalam konteks kekinian, mereka mendapatkan label seperti demikian bukan serta merta karena propaganda atau konstruksi stigma orde baru kepada masyarakat. Mereka adalah orang – orang yang menjadi korban dari praktik perpolitikan negara dimana “keberadaan” mereka yang tidak jelas dan kabur dalam sejarah bangsa ini diciptakan oleh kedaulatan yang kerap kali mementingkan kekuasaan politis kelompoknya (orde baru).

September akan selalu menjadi bulan pertarungan bagi mereka yang menuntut keadilan dan mereka yang “merasa benar” atas kuasanya. Sudah 52 tahun sejak tragedi itu terjadi dan hingga hari ini tidak ada titik terang untuk penyelesaian atau rekonsiliasinya. Negara sebagai representasi dari tujuan dan keinginan rakyat, harus mampu mengambil langkah konkrit dalam masalah ini. Dalam jangka panjang, kegaduhan seperti saat ini akan selalu timbul setiap memasuki bulan september atau G30S, persoalan mengenai kebangkitan PKI dan Komunisme akan selalu mencuat ke permukaan masyarakat, karena memang hal ini lah yang menjadi batas sejauh mana kita dianggap warga negara Indonesia. Terlebih menurut saya dengan menonton film fenomenal G30S/PKI versi Orde Baru tidak menjadikan kita paham akan sejarah terlebih menjadi “Manusia Indonesia Seutuhnya”, apalagi menunduh teman sebangsa setanah air sendiri sebagai seorang komunis atau pro PKI. Alih – alih dengan menonton film tersebut sebagai jalan “meluruskan” sejarah, menurut saya lebih baik kita luruskan dulu pikiran kita yang agak “belok – belok” untuk memahami sejarah dengan minum kopi dan “ngeriung” bareng. Terakhir pertanyaan saya, sampai kapan September akan selalu hitam di Indonesia? Kapan “september ceria” itu akan datang? Apakah kita mau tetap diam menanti ketidakjelasan dari bagian sejarah bangsa ini serta menonton kegaduhan saling tuduh setiap septembernya? Terimakasih.

[i] https://www.kontras.org/buku/MENYUSUN_PUZZLE_PELANGGARAN_HAM_1965.pdf. Hlm.8.

[ii] John Roosa.Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto.Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra: Jakarta. 2008. Hlm. 5.

[iii] Ibid. Hlm. 9.

[iv] Robertus Robet & Hendrik Boli Tobi. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben. Marjin Kiri: Tangerang. 2014. Hlm. 165.

[v] Ibid. Hlm. 167.

[vi] Ibid.

[vii] Ibid. Hlm. 168.

[viii] Ibid.

[ix] Servelus Konseng. Tesis: Relevansi Pemikiran Agamben Tentang Sikap Negara Terhadap Ahmadiyah. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta. 2014. Hlm. 5-6.

[x] Ibid

Daftar Bacaan:

Konseng, Servelus. 2014. Tesis: Relevansi Pemikiran Agamben Tentang Sikap Negara Terhadap Ahmadiyah. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Robet, Robertus & Hendrik Boli Tobi. 2014. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx sampai Agamben. Tangerang: Marjin Kiri.

Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.

https://www.kontras.org/buku/MENYUSUN_PUZZLE_PELANGGARAN_HAM_1965.pdf.

0 notes

Text

Sejarah Sosialita dan Kemunculan Social Climber Oleh: Mega Mulianisa

Sumber: https://www.kompasiana.com/triay/ikutikutan sosialita_585dca0eed927300088b4568

Kemunculan fenomena sosialita sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan fenomena ini sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Sosialita dianggap sebagai gejala masyarakat kota yang lahir akibat globalisasi. Mendengar kata “sosialita” kerap kali pikiran kita terbayang sekelompok orang yang berpakaian glamour, hobi belanja barang mewah, dan senang berfoya- foya. Fenomena yang berkembang menjadi tren ini tidak lepas dari peran sosial media . Misalnya kemunculan Geng Jedar, Nia Ramadhani dan kawan- kawannya yang selalu berfoto berbalut kemewahan di instagram akhir- akhir ini menjadi perbincangan netizen. Tak jarang berbagai media massa melabeli Girls Squad ini sebagai kaum sosialita. Pun dalam kehidupan sehari- hari secara tidak sadar kita acap kali menyebut teman sejawat kita yang hobi pergi ke mall sebagai bagian dari kaum sosialita. Lantas, apa pengertian dan makna sosialita yang sebenarnya? Bagaimana mereka terbentuk?

Kata sosialita sebenarnya berasal dari kata bahasa inggris yaitu socialite, yang merupakan akronim dari kata social dan elite. Social yang berarti menjalin hubungan kemasyarakatan dan elite yang berarti kelompok orang yang terpandang atau berderajat tinggi. Dari artikel milik David Patrick & Jeffrey Hirsch yang berjudul Socialites : A History, kemunculan istilah sosialita pertama kali di dunia ada pada negara Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Pada masa tersebut dua tempat penting kemunculan istilah sosialita adalah Park Avenue dan The Nort Shore of Long Island. Pada tahun 1929 Amerika mengalami kehancuran ekonomi atau yang disebut dengan Stock Market Crash of 1929, dimana ini merupakan sebuah peristiwa jatuhnya bursa saham di Amerika, bahkan menjadi peritiwa jatuhnya bursa saham Amerika yang terbesar sepanjang sejarah. Kejadian ini sekaligus menjadi gejala bahwa Amerika akan mengalami Great Depression. Peristiwa ini kemudian menyebabkan dibuatnya peraturan- peraturan hukum mengenai finansial dan perdagangan. Di era ini munculah kafe- kafe mewah di Amerika atau dikenal dengan istilah Cafe Society pada waktu itu. Kafe- kafe mewah ini sering didatangi oleh orang- orang elit ketika malam tiba untuk sekedar berbincang- bincang sebab pada masa itu kecil kemungkinan masyarakat kecil bisa pergi ke kafe mewah. Situasi kehancuran ekonomi menyebabkan terjadi phk dimana mana yang meyebabkan angka pengangguran meningkat sangat pesat. Orang- orang inilah yang kemudian disebut- sebut sebagai sebagai kaum sosialita pada waktu itu.

Berbeda dengan Amerika, Eropa di masa yang sama juga ada kelompok elit yang mewarnai perkembangan sosial pada saat itu, namun istilah sosialita ini belum populer . Tapi bukan berarti gaya hidup ala sosialita seperti Amerika tidak ada, gaya hidup seperti ini ada akan tetapi hanya dilakukan oleh keturunan bangsawan. Sosialita di Eropa lebih dikenal sebagai orang – orang yang berasal dari kaum bangsawan dan melakukan aktivitas sosial untuk membantu masyarakat. Contoh terkenal dari sosialita Inggris termasuk Beau, Lord Alvanley, Marchioness of Londonderry, Daisy, Princess of Pless,. Kalaupun ada sosialita yang bukan berasal dari golongan bangsawan Inggris, ia pasti memiliki koneksi dengan kaum bangsawan. Sosialita ala Eropa ini ditiru oleh seorang American Philantropist terkenal bernama Roberta Brooke Astor, seorang kaya raya dari keluarga Astor yang memiliki gaya hidup elit tapi juga seorang dermawan kepada sesama. Pengaruhnya membawa keragaman makna dari sosialita.

Kemunculan Sosialita di Indonesia

Munculnya gaya hidup ala kaum sosialita di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda, namun pada saat itu disebut sebagai “nyonya elit”. Pada masa awal pembentukan koloni, kehidupan para pegawai VOC masih sederhana, belum ada fasilitas untuk bersosialisasi seperti teater dan rumah makan. Namun, kehidupan berubah pada pertengahan abad 17, kehidupan menjadi lebih mapan dan makmur. Maria van Aelst, istri dari gubernur VOC Antonio Van Diemen yang menjabat dari tahun 1636-1645 mempelopori gaya hidup mewah dengan seringnya menyelenggarakan pesta. Kemudian fenomena ini semakin menjamur di kalangan nyonya-nyonya elit di Batavia[i]. Bahkan ada sebuah tempat yang bernama Sociteit Harmonie yaitu gedung pesta sosialita Eropa di Batavia. Kaum pribumi menyebutnya dengan “Rumah Bola” dan pada saat itu karena hanya orang-orang eropa dari kelas atas, pejabat, pengusaha dan priyayi yang boleh menjadi anggota perkumpulan eksekutif ini.

Gereja juga menjadi tempat para perempuan elite itu memamerkan kemewahan yang mereka punyai, namun kebiasaan itu bukanlah bawaan kaum borjuis di Belanda tapi lebih kepada pengaruh budaya Asia dan Portugis. De Graff dalam karyanya Oost-Indische Spigel mengatakan nyonya- nyonya elit beribadah di gereja Kruiskerk[ii] sebagai ajang pamer status sosial. Para nyonya pada saat itu berpakaian serba mewah, menggunakan perhiasan, diiringi dengan budak yang membawa kotak sirih, tempolong untuk meludah, kipas serta patung. Di acara kebaktian mereka mendapat tempat duduk terhormat dan seringkali mengobrol sambil menyirih seakan tidak memperhatikan pendeta. Pihak gereja pun enggan menegur mereka karena jika dilarang gereja tidak memperoleh sumbangan dari para istri pejabat itu.

Jean Gelman Taylor dalam buku The Social World of Batavia mengungkapkan kritikan dari Graff yang berbunyi:

“This little ladies in general, Dutch but also Half-Castes, and especially Batavia.....let themselves be waited on like princess, and some have many slaves, men and women in their service who must watch over them like guard dogs night and day...........and they are so lazy that they will not lift a hand for anything, not even a straw on the floor close to them, but they call at once for one of their slaves to do it, and if they do not come quickly they are abused”[iii].

Gaya hidup ala sosialita Amerika pada zaman VOC cenderung dilakukan oleh orang Eropa, jarang warga pribumi. Bahkan pribumi kali itu menjadi budak. Namun, berbeda dengan zaman orde baru dimana pada masa inilah kemunculan sosialita untuk orang Indonesia. Veven Sp Wardhana, Pengamat budaya dalam Tempo 15/04/2013 mengatakan bahwa kemunculan sosialita pada masa orde baru era Presiden Soeharto, sebagai dampak kemakmuran. Pada masa itu, sejumlah pengusaha meraup kesuksesan di atas rata-rata. Namun, kala itu keberadaan sosialita belum terendus dan cenderung tertutup terhadap publik. Identitas khusus yang melekat adalah mereka dari kalangan glamor, punya profesi mentereng, hingga hobi rumpi.

Pengenalan masyarakat akan makna sosialita saat ini nampaknya hampir sama dengan sosialita pada masa orba, dimana sosialita dipahami hanya sebatas orang yang hobi belanja ,menggunakan barang mewah dan sering bepergian ke tempat elit. Bedanya sosialita saat ini cenderung lebih terbuka terhadap publik bahkan hobi update di sosial media. Jika kita mendefinisikan makna sosialita ala masyarakat saat ini mungkin kita mendapatkan ciri- ciri sebagai berikut : Pertama, dari kelas sosial mereka bukanlah golongan kelas bawah, tetapi golongan kelas menengah sampai kelas atas yang sangat kaya. Kedua, kegiatan yang dilakukan biasanya berupa arisan (cenderung dilakukan oleh ibu- ibu, mulai dari arisan uang, barang, perhiasan hingga brondong), nongkrong di cafe elit (cenderung dilakukan oleh remaja rentang usia 15- 23 tahun). Ketiga, hobi pergi keluar negeri dan yang terakhir gemar menggunakan barang mewah bahkan hingga harganya mencapai ratusan juta. Robert L. Peabody mendefinisikan sosialita sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk menghibur sekaligus mendapatkan hiburan.[iv] Sedangkan, Inti Subagio mengatakan bahwa sosialita dimulai dari keluarga kerajaan di Eropa yang selalu mendapatkan perlakuan VVIP yang harus memiliki prestasi dari segi sosial seperti memiliki yayasan. Lain lagi dengan Jennifer Gromada yang mendefinisikan sosialita sebagai orang dengan kemampuan intelegensia yang tinggi dan terpelajar.[v] Ia memberi contoh seperti Mary Borden yang merupakan filantropis yang murah hati, perawat pemberani, dan penulis yang produktif .Terlepas dari banyaknya definisi yang dikemukakan oleh tokoh, terdapat adanya kesamaan yang dimaksud yakni orang dengan kelas sosial tertentu yaitu elit yang berkecimpung dengan kegiatan sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut maka jelas orang yang sekedar memiliki gaya hidup glamour tidak bisa dikatakan sebagai sosialita. Nyonya elit pada masa kolonial Belanda mungkin bisa dikatakan sebagai sosialita jika merujuk pada makna sosialita saat ini, tapi tidak bisa dikatakan sebagai sosialita jika merujuk pada definisi tokoh tersebut, sama halnya dengan Girls Squad ala Nia Ramadhani yang tidak bisa langsung kita labeli sebagai kaum sosialita.

Sosialita dan Social Climber

Suka atau tidak, sosialita tetap merupakan bagian dari masyarakat yang eksis hingga sampai saat ini, bahkan eksistensinya mempengaruhi munculnya social climber. Jika merujuk pada makna sosialita saat ini, social climber atau pemanjat sosial adalah orang yang mencoba untuk mengikuti gaya hidup para sosialita apapun caranya agar mereka bisa diakui dan diterima dikalangan masyarakat kelas atas. Social climber disebut- sebut sebagai anak tiri dari kemunculan sosialita. Fenomena ini muncul karena masyarakat mengangungkan status sosial. “ Gayanya sosialita, uangnya nggak ada” penggalan lirik lagu Roy Ricardo, Gaga Muhamad, dan Lula Lahfah yang sempat tren ini mungkin cukup menggambarkan ciri social climber dalam konteks gaya hidup, karena menurut penulis tidak semua social climber berkonotasi negatif.

Menurut Baudrillard, pola konsumsi masyarakat yang modern ditandai dengan bergesernya tujuan konsumsi yang seharusnya sesuai kebutuhan hidup kini menjadi gaya hidup. Berubahnya makna sosialita dan munculnya social climber juga dipengaruhi oleh sistem kapitalisme yang memaksa mereka untuk mengubah tujuan konsumsi tersebut. Pola konsumsi ada pada akhirnya hanya terpaku pada merk dibanding pada nilai guna dari barang tersebut dan masyarakat cenderung melakukan konsumsi simbol. Manusia ingin dianggap keberadaannya dan diakui eksistensinya oleh lingkungan dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Kebutuhan manusia untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain menjadikan manusia untuk selalu menggunakan atribut yang sedang populer.

Guy Debord dalam tulisannya Society of Spectale bagian dua “The Commodity as Spectacle” mengatakan bahwa spectacle adalah sesuatu yang membalikkan realita, yang memadukan sekaligus menerangkan fenomena keragaman yang tampak menjadi sesuatu yang luar biasa. Ia juga mengatakan bahwa spectacle ternyata bukanlah kumpulan citra akan tetapi merupakan suatu relasi sosial antar orang- orang yang dimediasikan melalui citra itu.Dengan deminikian apa yang dimaksud sebagai spectacle/tontonan disini tidak hanya sekedar pesan atau makna yang disampaikan oleh media massa seperti televisi, radio, internet, koran, dan lain sebagainya, namun bagaimana segala bentuk macam komoditas pada akhirnya membentuk pola pikir masyarakat menjadi tidak sekedar mengkonsumsi nilai dari suatu produk komoditi.

“The spectacle corresponds to the historical moment at which the commodity completes its colonization of social life. It is not just that the relationship to commodities is now plain to see commodities are now all that there is to see; the world we see is the world of the commodity. The growth of the dictatorship of modern economic production is both extensive and intensive in character”.[vi]

Menurutnya, peran kediktatoran ekonomi modern yang disodorkan pada kehidupan sosial membuat perubahan definisi dari seluruh kesadaran manusia., yang pada awalnya “concept of being” menjadi “having” hingga pada tahap “appering”. Konsep sosialita dari masa ke masa yang pada awalnya hidup elit, keturunan bangsawan dan sering berbagi adalah bentuk identifikasi seseorang menjadi sosialita. Namun konsep “being sosialita” berubah sejak masyarakat mengartikan sosialita sebatas seseorang yang memiliki gaya hidup hedon. Pada akhirnya pengertian sosialita hanya sebatas pada persoalan penampilan, representasi, dan penampakan dari luar yang menjadi alasan konsumsi suatu komoditas. Jika sudah masuk pada wilayah “tampak”(appearance), maka hal ini beriringan dengan logika tontonan (spectacle). Nilai dari having kemudian dengan segera mengharuskan munculnya fungsi prestise dan “yang paling mewah” dalam satu waktu. Orang berlomba- lomba agar mendapatkan label sosialita dengan jalan social climber dan mengonsumsi suatu barang yang dianggap bisa membentuk citra bahwa dia adalah sosialita. Hingga, pada akhirnya, orang mengkonsumsi sebuah barang, demi kepentingan tontonan, citra, dan representasi di khalayak umum.

Terlepas dari adanya pro kontra tentang keberadaan sosialita ataupun social climber,kelompok- kelompok ini sebenarnya bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Simplenya, mereka adalah kelas yang memiliki uang yang butuh identitas dan haus eksistensi. Melibatkan mereka dalam kegiatan sosial seperti membuat yayasan, santunan, bakti sosial dan lain sebagainya yang penuh dengan sorotan media adalah salah satu cara memanfaatkan sosialita untuk tujuan yang positif.

[i] Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia.

[ii] Kruiskerk adalah gereja Kristen pertama di Batavia.

[ii] Taylor, J. G. (1983). The Social World of Batavia (European and Eurasin in Dutch Asia). Madison: The University of Wisconsin Press. Hlm 41.

[iv] Anonim (2011), What is a socialite?, Town and Country, Vol. 165, hal. 124, Hearst Magazines, a Division of Hearst Communications, Inc., New York.

[v] Gromada, Jennifer (2009), Introduction, Modernism/Modernity, Vol. 16 No. 3, hal. 599-600, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

[vi] Debord, G. (1994). The Society of the Spectacle( Terjemahan . Donald Nicholson Smith. New York: Zone Books., bagian 2 nomor 42

Daftar Pustaka

Buku

Debord, G. (1994). The Society of the Spectacle( Terjemahan. Donald Nicholson Smith. New York: Zone Books., bagian 2 nomor 42

Ritzer, G., & Goodman, J. D. (2012). Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana.

Taylor, J. G. (1983). The Social World of Batavia (European and Eurasin in Dutch Asia). Madison: The University of Wisconsin Press.hlm 41.

Jurnal :

Anonim (2011), What is a socialite?, Town and Country, Vol. 165, hal. 124, Hearst Magazines, a Division of Hearst Communications, Inc., New York.

Gromada, Jennifer (2009), Introduction, Modernism/Modernity, Vol. 16 No. 3, hal. 599-600, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Web :

Socialites: A History diakses di http://www.newyorksocialdiary.com/social-diary/2007/socialites-a-history pada 30 April 2017

Sosialita Sudah Ada Sejak Zaman Orba diakses di https://m.tempo.co/read/news/2013/04/26/108476151/sosialita-sudah-ada-sejak-zaman-orba pada 30 April 2017

What is a socialite? A look into the world of the ‘It Girl’ diakses di http://metro.co.uk/2017/02/10/what-is-a-socialite-a-look-into-the-world-of-the-it-girl-6440593/ pada 30 April 2017

2 notes

·

View notes

Text

Lanskap Pemikiran dan Ide Emansipasi Kebudayaan ditengah Imperialisme Kapitalisme Global menurut J.S Kahn

Oleh: Hanan Radian Arasy

Setelah rindu, kebudayaan itu barangkali dapat saya gambarkan seperti pendulum titanium, bertabrakan dari satu sisi bulat bola pendulum yang memantul kepada pendulum lainnya sehingga memicu bunyi yang sangat bervariasi dengan getar yang mengikuti arus durasi dengan segi estetisnya. Sebab, disisi lain pendulum memiliki dorongan dengan sifat fisikal yaitu gaya tarik-menarik serta dorongan yang beradu pada tiap sisi bola pendulum. J.S Kahn atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Kahn telah berhasil dengan teliti menarik satu lanskap pelbagai wacana serta sentuhan-sentuhan umat manusia di bumi kedalam satu bingkai kebudayaan. Dititik itu, tak henti Kahn sebagai penulis yang dapat disebut karena ketajaman nalar dan daya kritisnya mampu menggali suatu bingkai potret kebudayaan menjadi suatu situs temuan genealogis sebagai upaya menelaah lebih dalam tentang fenomena sosial budaya. ketekunan itulah, bagi saya bukan perkara mudah untuk membukukan catatan holistis yang membuahkan fenomena an sich dimata awam menjadi tidak an sich melampaui karya ad contradictum yakni, dengan torehan buku tipis yang hanya berjumlah 267 halaman saja.

Hemat saya, Joel. S Kahn membuktikan sebagai public intellectual atas temuan-temuan spesifik menjadi mudah dan ringkas sebagai tawaran disaat pengamat kebudayaan mengalami problem yang lebih dianggap remeh temeh atas disiplin ilmu-ilmu lainnya, maupun sebagai upaya bentuk counter wacana yang berkembang baik pada tataran teoretis maupun level praktik dengan mengajukan sederet riset dengan pendekatan ragam kategori disiplin pada terminus Kultur, Multikultur, Post-Kultur. Terlepas dari itu semua, Kahn seperti yang telah disinggung sebelumnya, menggambarkan inti dari tulisanya dengan prinsip kuat mengenai dominasi Imperialisme-Kapitalisme-Global sehingga menambah luas wawasan kepada pembaca yang ingin diajak berkeliling dunia dengan menanggalkan suatu keyakinan naïf mengenai identitas kultural maupun berbagai prinsip pendekatan teoretis anthropnya,

Karakter penulisan Kahn telah membebaskan karyanya dari berbagai jebakan reduksionisme yang seringkali berseliweran pada medium-medium mainstream. Berangkat dari titik pijak yang telah dipaparkan pada larik-larik kata sebelumnya, boleh dikatakan perdebatan substansial telah merasuk pada level baru mengenai perhelatan emansipasi yang sering digadang-gadang oleh para ilmuwan sosial. Karenanya, tanpa membuang waktu sia-sia Joel S Kahn terjun langsung pada perdebatan mengenai locus emansipasi pada benua eropa-asia-amerika-afrika dengan bertolak pada sifat paradoksal era Post-Kolonial serta Multikultural dengan suatu simpul dominasi sistem kebudayaan global oleh identitas budaya mayoritaniarisme. Bagi saya, disjuncture dari globalisasi telah membuahkan hasil investasi pahit yakni tumbuhnya spirit imperalisme kapitalisme yang menggebu-gebu untuk menekan kebawah telah menjamur luas dipelbagai sudut dunia sebagai dominasi superioritas pada generasi millenial. Maka, peradaban dunia tidak menemukan contingency yang didasarkan pada prinsip diskursus demokratis. Pada situasi yang krusial, buku ini sangat pas sebagai pendamping yang ingin meneguk wawasan luas dari telaga kebudayaan dengan berbagai disiplin. Tak terkecuali sebagai pendamping yang tepat untuk latar belakang studi disiplin ilmu kebudayaan kontemporer yaitu antara teori dan praktik maupun anthropologi marxisme yang banyak disinggung pula pada isi buku ini.

Cover Buku | Foto: Dokumentasi Pribadi

Tentu, pemaparan itu menjadi menarik tatkala pembaca ditarik dalam relung waktu yang lampau sebagai suatu refleksi atas problem-problem fundamental atavistis. Seperti gambaran masyarakat peasantis pada tahun 1920an. Dengan kegigihanya, Joel S. Kahn memberikan suatu tawaran menarik atas problem-problem dengan mengajukan ide tentang emansipasi kebudayaan yang dapat dikembangkan secara relevan terlepas perdebatan yang masih berlanjut keteganganya dengan nama-nama pendahulunya seperti Edward Said, J.H Boeke, Talal Asad. Dan masih banyak lainnya yang merespon karya ini seperti pada anggota Mazhab Leiden maupun Mazhab Chicago. Sehingga tak heran karya ini seringkali digadang-gadang sebagai tawaran baru setelah Post-Kolonialisma mewabah di negara dunia ketiga dengan penyangsianya tanpa harus tergolong sebagai kategori Post-Strukturalisme teks.

Full Body | Foto: Dokumentasi Pribadi

Judul Buku : Kultur, Multikultur, Post-kultur Keragaman Budaya dan Imperialisme Kapitalisme Global.

Penerbit : INDeS Publishing,Yogyakarta.

Tahun Cetak : 2016, Cetakan Pertama.

Penulis : Joel, S. Kahn.

Tahun Karya : 1995.

Jumlah Halaman : XVII + 267 Halaman

Dimensi : 15 x 22 cm.

Kritik dan Konfrontasi : [email protected]

0 notes

Text

Karl Heinrich Marx: 101

Biografi

Oleh: Emil Rahmansyah

Karl Marx lahir di Trier, Prussia, pada 5 Mei 1818. Ayahnya seorang pengacara, memberikan kehidupkan keluarga kelas menengah yang agak khas. Kedua orangtuanya berasal dari keluarga rabbi, tetapi karena alasan-alasan bisnis, sang ayah telah berpindah agama ke Lutheranisme ketika Karl masih sangat muda. Pada tahun 1841 Marx menerima gelar doktornya di bidang filsafat dari Universitas Berlin, yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan para Hegelian muda, yang bersikap mendukung, namun kritis terhadap guru mereka. Marx menolak keabstrakan filsafat Hegelian, mimpi yang naif para komunis utopian, dan menolak para aktivis yang sedang mendesakkan hal yang oleh Marx dianggap sebagai tindakan politis prematur.

Sumber; critical-theory.com

Marx Menikah pada tahun 1843 dan tidak lama kemudian terpaksa meninggalkan Jerman untuk mencari suasana yang lebih liberal di Paris. Di sana dia menjumpai dua kumpulan ide yang baru, sosialisme Prancis dan ekonomi politis Inggris. Cara menggabungkan Hegelianisme, sosialisme, dan ekonomi politis yang membentuk orientasi intelektualnya unik. Juga yang sangat penting pada titik tersebut ialah pertemuannya dengan orang yang kemudian menjadi sahabat seumur hidup, dermawan, dan kolaboratnya, Friedrich Engels.

Pada 1844 Engels dan Marx melakukan percakapan yang panjang di Paris dan meletakkan dasar-dasar bagi hubungan mereka yang berlangsung seumur hidup. Karena beberapa tulisannya telah mengganggu pemerintah Prussia, pemerintah Prancis, mengusir Marx pada tahun 1845, dan dia pindah ke Brussels. Pada tahun 1849 Marx pindah ke London dan mengingat kegagalan revolusi-revolusi politis pada 1848, dia mulai menarik diri dari kegitan Revolusioneraktif dan beralih ke riset yang lebih serius dan mendalam mengenai cara kerja sistem kapitalis.

Pada tahun 1852, dia memulai studi-studinya yang terkenal di Museum Inggris mengenai kondisi-kondisi kerja di dalam kapitalisme. Studi-studi itu akhirnya menghasilkan Capital yang mempunyai tiga volume. Volume yang pertama terbit pada 1867, volume kedua diterbitkan setelah kematiannya. Pada tahun 1864 Marx menjadi terlibat kembali di dalam kegiatan politis dengan bergabung dengan Intenasional, suatu gerakan Internasional para pekerja. Perpecahan Internasional pada 1876, kegagalan berbagai gerakan revolusioner, dan penyakitnya meminta korban pada Marx. Istrinya wafat pada 1881, putrinya pada 1882, dan Marx sendiri pada 14 Maret 1883.

Materialisme Dialektika dan Historis

Oleh: Ridho Arraditya

Menyoal Materialisme Dialektika/Historis ini, saya tak akan menghadirkan banyak sesuatu yang baru melainkan hanya membahas uraian-uraian pengertian tentang pemikiran Marx yang sebelumnya sudah disampaikan secara komprehensif oleh guru-guru (besar) filsafat Indonesia. Anggaplah saya hanya membahas kembali dan mencoba membumikan uraian-uraian romo Franz Magnis-Suseno, Martin Suryajaya, Robertus Robet, dan lainnya.

Materialisme

Materialisme pada mulanya, dalam bahasan-bahasan pengantar filsafat ilmu merupakan pengertian bahwa materi adalah hakikat dari realitas. Marx merubah pandangan umum ini. Baginya, materialisme macam itu hanya benar untuk materialisme klasik hingga abad ke-18. Dalam Tesis pertamanya tentang Feuerbach, Marx menunjukkan pengertian baru dari materialisme:

Kekeliruan mendasar dari materialisme yang ada sampai saat ini—termasuk juga Feuerbach—adalah bahwa benda (Gegenstand), realitas, keindrawian, dimengerti hanya dalam bentuk obyek (Objekt) atau kontemplasi (Anschauung), tetapi tidak sebagai aktivitas indrawi manusia, praktik, (atau dengan kata lain) tidak secara subyektif.[i]

Materialisme sebelum Marx hanya memahami materi sebagai obyek indrawi belaka. Pengertian ini tak mampu menyadari bahwa obyek-obyek material itu adalah juga hasil dari aktivitas subyektif manusia. Sentralitas pada obyek ini dibalikkan oleh Marx dengan menunjukkan peran sentral subyek, manusia, dalam konstitusi materialitas hal-ikhwal. Dengan pendekatan yang dapat disebut sebagai “materialisme subyektif” inilah Marx lantas dapat menunjukkan sesuatu, selain obyek material, yang konstitutif terhadap realitas. Sesuatu itu tak lain adalah laku, kerja, praxis.

Materialisme Marx adalah pengertian bahwa keseluruhan obyek yang menyusun realitas ini tak lain adalah efek dari aktivitas subyek. Dipahami dalam kerangka ini, tak ada yang sepenuhnya natural dalam realitas keseharian. Sebagai contoh, Martin Suryajaya mencontohkan hal ini kepada hal-hal seperti kenaikan harga sembako, hutan-hutan yang jadi gundul di Kalimantan, serta pemanasan global, tiada lain adalah efek dari konfigurasi aktivitas manusia. Mengutip Njoto, sikap kritis yang menolak untuk memandang realitas secara natural dan mengakui adanya intervensi subyektif yang justru mengkonstitusi kenyataan sehari-hari inilah yang menurutnya disebut sebagai konsepsi materialis.

Sumber: us.123rf.com

Dialektika

Kita juga tahu bukan Marx yang pertama kali berbicara mengenai dialektika. Sejak Platon, pemikiran filosofis senantiasa dicirikan dengan sifat dialektis. Sokrates, junjungan Platon, sendiri berfilsafat dengan dialektika, dengan dialog (ingat: asal kata Yunani dari dialektika adalah dialegesthai yang artinya “dialog”). Namun dari Hegel lah Marx menimba pelajaran mengenai dialektika. Pengandaian dasar dialektika Hegel adalah relasionalisme internal, yakni pengertian bahwa keseluruhan kenyataan, dipahami sebagai manifestasi-diri Roh, senantiasi terhubung satu sama lain dalam jejalin yang tak putus. Inilah yang biasanya kita kenal sebagai dialektika antara tesis-antitesis-sintesis. Dialektika inilah yang dimengerti Hegel sebagai dinamika internal dari realitas dan pikiran.

Dalam suatu buku yang pernah saya baca, entah buku apa, seingatku Pengantar Filsafat nya Louis Katssoff. Dialektika dicontohkan sebagai sebuah biji pohon semangka yang ingin merubah dirinya menjadi pohon semangka yang dapat berbuah secara utuh. Untuk menjadikan dirinya sebatang pohon semangka, ia pertama-tama harus menegasikan dirinya yang lama, yang berbentuk biji itu. Kemudian tumbuhlah batang dari inti biji itu melalui retakan-retakannya. Dirinya yang berbentuk biji adalah tesis, penegasian dirinya yang masih berbentuk biji tadi adalah antithesis. Merubah bentuknya yang biji menjadi batang pohon itu tidak serta merta membuang hakikatnya sebagai biji, ia hanya secara tak kasat mata lagi berbentuk biji. Namun secara hakikat, dirinya yang berbentuk biji tadi telah bersatu-padu dan mentransformasikan dirinya menjadi batang.

Lantas bagaimana posisi Marx pada fase penggarapan Kapital terhadap dialektika Hegel itu? Marx menjawab:

Metode dialektis saya, pada fondasinya, tidak hanya berbeda dari kaum Hegelian melainkan tepatnya beroposisi dengannya. Bagi Hegel, proses pemikiran, yang ia transformasikan menjadi subyek independen di bawah nama ‘Idea’, merupakan pencipta dunia riil, dan dunia riil hanyalah penampakan eksternal dari idea. Dengan saya, kebalikannya menjadi benar: yang-ideal tidak lain dari dunia material yang direfleksikan dalam pikiran manusia dan diterjemahkan ke dalam bentuk pemikiran.[ii]