Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Sono ciò che ricordo

La nostra identità poggia in maniera poco salda sulle fondamenta della memoria. A conti fatti, siamo un delicato equilibrio tra ciò che riusciamo a dimenticare e ciò che decidiamo di ricordare.

Su questo numero de La Lettura - Corriere della Sera racconto come l'idea di manipolare i ricordi delle persone sia nata in ambito letterario per poi trovare applicazione in campo scientifico.

6 notes

·

View notes

Text

In difesa dell’ispirazione

“La scena è diventata iconica: Sir Isaac Newton è seduto sotto un albero e una mela si stacca da un ramo cadendogli in testa, costringendolo a ragionare sul perché quasi tutti gli oggetti sembrino cadere verso il centro della Terra, ma non gli astri, i pianeti e, soprattutto, la Luna. Oggi sappiamo che l’aneddoto è in gran parte romanzato: la mela non gli cadde in testa, Newton nemmeno era seduto, stava semplicemente camminando nel giardino a casa di sua madre nel Lincolnshire. Ma c’è un dettaglio in questa scena che è autentico e può dirci molto sul funzionamento della creatività umana. Quando il frutto cadde a terra e fu sorpreso da quella cruciale intuizione, Newton si stava prendendo una pausa. Nei secoli, l’immagine di Newton seduto sotto l’albero è diventata non solo simbolo dell’illuminazione dello scienziato, ma anche del lampo di genio dello scrittore, dell’estasi generativa del poeta, dell’idea originale dell’artista figurativo; ed è curioso come il tema dell’ispirazione creativa, per quanto centrale in tutti i distretti del mondo artistico, sia ancora ammantato da un’aura mistica e confusa.

Uno dei pochi tentativi di analizzare in modo organico le dinamiche dei processi creativi risale al 1940, quando la storica e musicologa Rosamond E. M. Harding diede alle stampe un libro intitolato An anatomy of inspiration (ora pressoché introvabile), nel quale, partendo dalle testimonianze di artisti e scienziati, dalle lettere di Pëtr Il’ič Čajkovskij ai diari di Jane Austen, dalle annotazioni di Louis Pasteur a quelle di Charles Dickens, Lord Kelvin e W. A. Mozart, delineò un’elaborata teoria su come il cervello umano sia in grado di produrre idee originali. In sintesi, secondo Harding, gli artisti sono più produttivi quando hanno accumulato conoscenze approfondite in ambiti diversi tra loro, quando hanno avuto tempo di rielaborare queste nozioni al di fuori di schemi rigidi e precostituiti e, soprattutto, quando sono in una situazione di relax mentale. Come vedremo più avanti, oggi la neurologia sembra confermare le intuizioni di Harding, ciò nonostante i preconcetti accumulati nei secoli stentano a decadere.

Il problema ha radici storiche...”

(contnua su Il Tascabile)

1 note

·

View note

Text

Youthquake

Se la generazione dei nati negli anni '70/'80 è stata una generazione di "delusi", cresciuti con un’idea tanto progressiva quanto illusoria di futuro, quella dei nati negli anni '90 è una generazione di "disillusi", cresciuti nella consapevolezza che non esistono ricette per prenotarsi un avvenire stabile. Non stupisce allora che i giovani elettori oggi preferiscano essere sfidati che rassicurati. Ma non è solo una questione di buonsenso, questa inclinazione ha anche a che fare con il modo in cui il cervello umano si rapporta al concetto di “futuro”.

Su Linus di questo mese c'è un pezzo a cui tengo molto: parla di giovani precari, di vecchi socialisti e di come il nostro cervello viva costantemente proiettato in avanti.

L'illustrazione è di quel drago di Daniel Cuello

0 notes

Text

Raffreddare la Terra

Fino al 1991, per molti abitanti delle Filippine, il Pinatubo era un monte qualsiasi: oscurato dai picchi circostanti, smussato dall’erosione, camuffato da una folta foresta che sfamava diversi insediamenti.

Quando nell’aprile di quell’anno il vulcano si risvegliò dopo cinque secoli di inattività, tuttavia, i sismologi fecero in tempo a prevedere un’eruzione di proporzioni epocali e ad evacuare buona parte delle decine di migliaia di persone che abitavano sulle pareti della montagna. Quello che non si aspettavano, invece, era che le particelle di diossido di zolfo espulse sarebbero rimaste nella stratosfera, creando una sorta di ombrello che avrebbe filtrato le radiazioni solari per quasi due anni e ridotto la temperatura globale di circa mezzo grado.

Lo scorso 9 luglio il New York Magazine ha pubblicato un articolo intitolato The Unhabitable Earth, che illustra come l’umanità si stia dirigendo a ritmo sostenuto verso un catastrofico orizzonte fatto di oceani avvelenati, aria irrespirabile, carestie globali e guerre permanenti. L’articolo di David Wallace-Wells ha ottenuto grande risonanza, ma anche scatenato accese polemiche, e non tanto tra i soliti negazionisti quanto tra gli stessi climatologi: alcuni hanno accusato l’autore di aver strumentalmente esagerato le prospettive (già di per sé cupe) del cambiamento climatico; altri hanno invece sottolineato come una lettura così marcatamente catastrofista potrebbe rivelarsi controproducente, poiché induce le persone a convincersi che non ci sia nulla da fare e quindi a disinteressarsi del problema.

Chi oggi, dopo aver sfogliato quell’articolo, venisse a conoscenza delle ricadute climatiche del Pinatubo potrebbe chiedersi: Se è bastata un’eruzione vulcanica ad abbassare la temperatura globale, vuoi che non si possa riprodurre un fenomeno simile per contenere il danno?

Una risposta, per quanto controversa e parziale, esiste: si chiama geoingegneria.

(il resto dell’articolo su La Lettura del Corriere della Sera del 30/07/2017)

0 notes

Text

Storie di ordinaria disumanizzazione

Una donna torna a casa dopo una serata col suo compagno, mentre sono in macchina d'un tratto lo sente dire che "il preside gli sta facendo assumere una persona di colore quando in giro ci sono così tanti grandi scrittori." Al termine del tragitto, l’uomo si mette a letto e dorme un sonno ordinario, la donna parcheggia la macchina davanti al garage e per dieci minuti rimane a fissare il volante. È stata sufficiente una frase, una manciata di parole dette sovrappensiero, per esporre la trama resiliente di un razzismo tanto radicato da essere quasi inconsapevole. Quella frase, che a molti rischia di scivolare addosso, a lei riapre una ferita che ricalca quella di generazioni di afroamericani, e che ancora oggi, a 150 anni di distanza dalla firma del XII emendamento, ancora non trova le condizioni per rimarginarsi.

È una della frasi che aprono Citizen di Claudia Rankine, in uscita il prossimo 25 maggio per 66thand2nd (trad. di Silvia Bre e Isabella Ferretti), un libro originalissimo e spiazzante, nonché lettura necessaria per comprendere la grana fine del razzismo che permea le società occidentali. Adoperando il tavolo di lavoro del “lyrical essay”, una forma letteraria che ibrida poesia e saggio, Rankine cuce nella stessa trama aneddoti personali e riflessioni generali, citazioni di Shakespeare e dipinti di Turner, l’assassinio di Trayvon Martin e quello di Mark Duggan, lo sfogo di Serena Williams agli US Open del 2009 e la testata di Zidane ai Mondiali del 2006.

Le prime pagine sono spiazzanti: letti in fila, gli episodi di quotidiana discriminazione a cui l’autrice ha assistito – l’amico scambiato per ladro dal vicino di casa, il cassiere che restituisce all’amica la carta di credito che gli avevi dato tu, il collega che ti scambia per un altro solo a causa del colore della tua pelle - hanno un che di surreale, ma restituiscono con vivido realismo situazioni che molti dicono di conoscere ma che pochi hanno vissuto in prima persona, e di cui ancora meno intuiscono la reale portata. E così, se il singolo episodio fa affiorare il sintomo, l'iterazione dell'insulto, del giudizio, del fastidio malcelato tracciano un quadro clinico inequivocabile.

Uscito negli Stati Uniti nel 2014, Citizen ha vinto diversi premi, sia nell’ambito della poesia che della critica. Ed è proprio il suo porsi all’intersezione tra generi e stili diversi a rendere quest’opera così potente.

Per raccontare la subdola, sistematica disumanizzazione che gli afroamericani subiscono quotidianamente, Rankine non si affida, come altri, al veicolo collaudato di una storia di finzione, né all’architettura concettualmente solida di un saggio; sceglie piuttosto il campo libero del lyrical essay, rinunciando nel contempo alla satira e al sarcasmo che magari funzionerebbero a livello d’impatto, ma porrebbero una barriera invalicabile tra autore e lettore. Se si fosse barricata in un edificio narrativo, o se si fosse messa in cattedra firmando un saggio tradizionale, l’autrice avrebbe messo il lettore al sicuro, gli avrebbe affidato una posizione che conosce, solleticando un’allenata indignazione l’avrebbe in realtà confortato. Invece Rankine ha rinunciato a cattedre, edifici e altre comode barriere, ed è scesa in strada, trascinando con sé il lettore, costringendolo a vedere.

[articolo uscito in origine su Pagina99]

2 notes

·

View notes

Text

L’illusione del ritorno

[articolo apparso in origine su cheFare]

Se oggi un imprenditore visionario decidesse davvero di creare un parco a tema per adulti facoltosi, in stile Westworld, probabilmente finirebbe per preferire la nostalgia all’esotismo, il rimpianto alla curiosità, e nello specifico, gli anni ’80 al Vecchio West: al posto dei saloon ci sarebbero bar con lampade al neon dove visitatori in giacche spallate ordinano penne alla vodka, infilano monete nei jukebox e nei telefoni a ghiera, picchiano pugni su flipper in tilt e ridono compiaciuti davanti alle repliche di Drive In; qualcuno passerebbe i pomeriggi aggrappato alle manopole di una sala giochi, altri al calare della notte ordinerebbero tre o quattro Long Island al bancone di una discoteca, per poi fare ritorno alle luci dell’alba, irrimediabilmente annoiati e alle prese con dei postumi senza tempo. Un parco del genere chiuderebbe nel giro di un mese.

Da quando serie come Stranger Things, Red Oaks e The Get Down hanno trascinato milioni di entusiasti spettatori in uno scintillante matrix anni ’80, da quando al cinema spuntano a cadenza regolare reboot e remake di film vecchi trent’anni, da quando oltre al vinile sono tornate di moda anche le audiocassette, si ha la tendenza a studiare molti fenomeni culturali sotto la lente della nostalgia. Ma è una chiave di lettura che rischia di essere fuorviante.

Prendiamo un esempio recente: il cosiddetto “ritorno del libro cartaceo” a discapito dell’eterna giovane promessa dell’ebook. Lo scorso 14 marzo Nielsen ha diffuso dati che rivelano come nel 2016, nel Regno Unito, il mercato ebook abbia registrato una battuta d’arresto per il secondo anno consecutivo: sostanzialmente il cittadino britannico compra sempre più libri (il 7% in più quest’anno), ma sempre meno ebook (il 4% in meno), e il trend è tale che la principale catena di librerie del paese, Waterstone’s, ha deciso di aprire una decina di nuove filiali entro il prossimo anno.

Insomma, la tanto attesa rivoluzione ebook, che fino a pochi anni fa era considerata inaggirabile, sembra arrivata a un punto di stallo. Perché?

La nostalgia è sicuramente una componente, ma non è l’unica, né la più determinante. Per capirlo basta guardare ai dati: a spostare l’ago di questa bilancia infatti non sono gli acquirenti over-30, che hanno imparato a leggere su volumi fisici e deperibili, e offrono dunque un ventre più molle alle stoccate della nostalgia, bensì quelli nella fascia d’età compresa tra i 16 e i 24 anni.

Già nel 2013, una ricerca condotta da Voxburner, aveva rivelato come il 62% degli interpellati in questa fascia d’età sostenesse di preferire i libri stampati a quelli digitali. La motivazione era molto semplice: “Mi piace tenere in mano un prodotto reale”.

È dunque questo il punto? Il libro cartaceo vince sull’ebook perché offre un’esperienza diversa da quella multifunzionale dei tablet? Perché permette di allontanare le distrazioni e dunque concentrarsi meglio? Perché stanca meno la vista? Perché fa più figo? Probabile, ma c’è dell’altro.

Un aspetto interessante portato a galla dallo studio Nielsen riguarda i supporti utilizzati per leggere ebook: i kindle e gli altri ereader vengono utilizzati (e comprati) sempre di meno, la maggior parte degli utenti ormai legge ebook direttamente sul tablet o sul telefonino.

Ed è questo dato a fornire la chiave di lettura corretta: i lettori di ebook non hanno rigettato un supporto che ritenevano poco funzionale, piuttosto hanno deciso di riversare la stessa esperienza su dispositivi che fanno già parte della loro quotidianità. In altre parole: hanno deciso di rimanere dove sono.

continua...

0 notes

Text

Non chiamateli Vinti

C’è una storia che merita di essere raccontata in eterno. Una storia che ora riposa sotto un memoriale in un cortile dalle parti di via Baracca, ad Arcore. È la storia di un gruppo di ragazzi che ha lottato contro una dittatura e un esercito invasore, alcuni sacrificando una vita appena fiorita, altri riportando ferite che non si sarebbero mai più rimarginate. Dove ora invecchia una scatola di cemento a quattro piani, sessant’anni fa si allungava un campo di aviazione presidiato da SS. Una sera di fine dicembre, 24 ragazzi dei comuni del vimercatese hanno imbracciato mitra scadenti per liberare le loro città da un nemico verso cui il resto dello stato Italiano non aveva il coraggio di puntare il dito.

È la storia di una notte di battaglia, di un popolo libero contro una dittatura che consumava le sue ultime feroci cartucce. Erano ragazzi giovani, spesso nemmeno maggiorenni, alcuni sono morti e hanno dato il nome alle strade delle nostre città, altri sono sopravvissuti fino a oggi, e portano con sé una storia che non dovremmo mai stancarci di raccontare.

Si parla spesso di memoria, in questi tempi, della necessità ogni ora più attuale di non lasciar spegnere il ricordo della Resistenza, di impedire che quanto è successo torni ancora. Perché per far sì che tante vite non siano andate perse invano è necessario passarci il testimone di generazione in generazione, impresa sempre più difficile, anche per colpa di chi è rimasto in disparte ad attendere l’oblio per cambiar di vestito.

C’è un tentativo in atto, un tentativo subdolo, a volte sfacciato, spesso politico, di riscrivere una Storia nuova sulle pagine sbiadite di quella autentica, di sostituire insomma il sangue con l’inchiostro. Ed è proprio per questo che sono le nuove generazioni le prime a dover stringere i denti e respingere questi attacchi. Se sapranno arginare oggi la tendenza revisionista renderanno più semplice il compito a chi verrà dopo di loro. Ora, a più di settant’anni dalla fucilazione di Farinacci sul selciato del municipio del mio paese d’origine, ancora una volta mi trovo ad affrontare il pericolo di un cedimento della memoria alle spinte revisioniste. E senza la nostra memoria, senza il reiteramento del ricordo di tutti, una barriera che fino a oggi è stata intoccabile andrà sgretolandosi come terra al vento.

Negli ultimi anni ci sono stati parecchi dibattiti attorno ai libri scritti da Gianpaolo Pansa. Ex-editorialista dell’Espresso, ex-antifascista, attuale collaboratore de La Verità di Maurizio Belpietro, Pansa ha intitolato il suo libro più famoso Il Sangue dei Vinti, titolo che si riferisce all’uccisione di gerarchi fascisti da parte di partigiani anche dopo che la guerra era finita.

Vinti. Parla di Vinti. Come in una qualsiasi guerra, come se si trattasse di Romani contro Cartaginesi, i Romani conquistano Cartagine e ci entrano da vincitori, gli altri abbassano la testa sconfitti, vinti. Poi penso all’Italia, al Fascismo, alla Repubblica Sociale di Salò, all’invasione Nazista, all’esercito Partigiano di Liberazione. Ed ecco che la parola sfodera i suoi artigli, nel giro di poche lettere i fascisti sono passati da dittatori a Vinti, da squadristi a vittime, da sovrani a invasi. E’ un meccanismo perverso, silenzioso, che scavalca l’attenzione più in fretta della memoria storica, ti salta al collo e chiede pietà. I Vinti suscitano tenerezza, compassione, i Vinti non possono confondersi con gli oppressori, non possiamo permetterlo. In italia c’è stata una dittatura - una DITTATURA, è il caso di ripeterlo - con tanto di assassinii, soppressione della libertà di stampa e leggi razziste. Parliamo di regime allora, di errori storici, di vergogna. Chiamateli disgraziati, se proprio volete. Ma non vi azzardate mai, né oggi né in futuro, a chiamarli Vinti.

Da anni mi interrogo sul significato della memoria storica e sulla soluzione da adottare per renderla eterna. E allora mi tornano alla mente i poemi epici, e prima ancora gli aedi, i cantori professionisti dell’epoca greca, che impegnavano la propria vita a farsi messaggio e messaggeri della Storia, senza poter usufruire di un testo scritto, ma affidandosi completamente alla propria memoria. Penso al loro rendere favola la tragedia, a rendere immortale la morte di migliaia e migliaia di esseri umani. Il loro era un compito difficile, che veniva rispettato e riconosciuto da tutta la cittadinanza. L’aedo era intoccabile, poiché portatore di Verità.

Oggi Verità è una parola abusata, sfruttata come arma e come spauracchio, mitragliata come sprone e dispensata in dosi massicce come sedativo. È l’epoca della svalutazione delle parole: concetti intangibili, astratti, come libertà e democrazia, sono stati svuotati del loro significato, trasformati in strumenti pericolosamente arbitrari. È il momento di nuovi aedi, di scrittori, cantautori che si affianchino a storici e giornalisti nel primo vero sforzo per rabboccare il calice vuoto della verità storica. L’Italia è un paese ricco di storia ma povero di memoria, ha bisogno di costante ripasso, di gente che racconti. E allora ascoltiamo, noi che abbiamo il prezioso privilegio di prestare orecchio a chi questa storia l’ha scritta con i denti e con le lacrime. Ascoltiamo e prepariamoci a raccontare, a diventare ognuno di noi aedo della nostra storia. Consci del fatto che questa volta non si tratta di narrare le gesta di un popolo guerriero, ma del guizzo vitale di ragazzi che hanno saputo liberare una terra e dare un significato concreto alla parola Libertà.

[pubblicato in origine su Carmilla]

0 notes

Text

Pulitzer e la post-verità

L’ultima volta che ho prestato a un amico Le mille luci di New York di Jay McInerney, quello me l’ha restituito dicendo: «Molto bello, ma non ho capito che lavoro faccia il protagonista». Non aveva poi tutti i torti, considerando che, se negli Stati Uniti le testate più importanti hanno sempre una o più persone in redazione il cui unico compito è verificare la correttezza dei dati e delle notizie, in Italia una figura come quella del fact-checker di professione è pressoché sconosciuta (provate a cercare “verificatore di notizie” su Google: la maggior parte dei risultati rimandano a McInerney).

L’episodio mi è tornato in mente mentre leggevo Joseph Pulitzer. L’uomo che ha cambiato il giornalismo, scritto nel 1920 da Alleyne Ireland – uno dei segretari che vivevano con Pulitzer a bordo del suo panfilo privato – appena pubblicato da Add Editore (traduzione di Alessandra Maestrini) in vista del centenario del premio che porta il suo nome.

Si tratta di un appassionato ma rigoroso resoconto biografico degli ultimi otto mesi di vita dell’imprenditore ungaro-americano, una figura allo stesso tempo generosa e dispotica, ossessiva e ridanciana, un grande Gatsby che non ha mai imparato a festeggiare. Nel raccontare il crepuscolo di un gigante del genere, Ireland ha scritto un libro che dopo cent’anni è ancora incredibilmente moderno; un esempio magistrale di ritrattismo alla Carrère, verrebbe da dire, non fosse che Carrère sarebbe nato solo 37 anni più tardi.

La storia di Joseph Pulitzer è di per sé interessante – per certi versi è l’incarnazione del sogno americano prima maniera: un uomo di umili origini costruisce un impero dal nulla – ma lo è ancora di più se consideriamo lo scenario attuale. Nasce nel 1847 a Makó, cittadina ungherese al confine con la Romania. Arriva negli Stati Uniti solo nel 1864, a 16 anni, come recluta di cavalleria nella Guerra Civile, ma gli basteranno otto anni per mettere da parte i soldi necessari a fondare il suo primo giornale: il Saint Louis Post-Dispatch.

Qui comincerà a testare l’idea di giornalismo che troverà sbocco nel 1883 con l’acquisizione del New York World. Un’idea che, per sua fortuna, è in perfetta sintonia coi tempi. Stiamo parlando della fine del XIX secolo, la seconda rivoluzione industriale sta svuotando le campagne per riempire le fabbriche nelle città, la gente ha più denaro e più tempo per spenderlo, il tasso d’alfabetizzazione è in aumento, i costi della stampa in diminuzione, l’elettricità rende possibile leggere anche di notte.

Pulitzer sa che la stampa periodica è destinata a esplodere, ma perché ciò avvenga – perché lui possa per primo coglierne i frutti – occorre ripensare il concetto stesso di notizia. Dopo che Pulitzer ne afferra il timone, il New York World passa da 15 mila a 600 mila copie al giorno, merito di una formula che prevede: titoli a tutta pagina, illustrazioni, sezioni dedicate allo sport e, soprattutto, un’attenzione speciale per il grande pubblico.

«È mio dovere assicurarmi che [i lettori] abbiano la verità», dice a Ireland in uno dei loro primi incontri. «Ma non solo: devo presentargliela brevemente, affinché la leggano; chiaramente, affinché la capiscano; efficacemente, affinché l’apprezzino; suggestivamente, affinché se la ricordino; e, soprattutto, accuratamente, affinché possano essere guidati dalla sua luce». L’intuizione di Pulitzer non tarda ad attirare l’attenzione di un altro imprenditore, più spregiudicato, di nome William Randolph Hearst.

Nel 1896, forte di un patrimonio familiare sconfinato, Hearst acquisisce il New York Morning Journal e dà il via a una guerra di copie con il World di Pulitzer. Hearst fa sue le stesse coordinate individuate dal rivale lasciandone da parte una: l’accuratezza. L’estenuante braccio di ferro tra i due porta i due giornali a ridurre il costo delle copie e, al contempo, a mescolare senza soluzione di continuità reportage verificati a notizie sensazionalistiche.

Nei libri di storia questa fase prende il nome di Yellow Journalism (da Yellow Kid, protagonista di uno dei primi fumetti stampati a colori, prima sul World e poi sul Journal), ed è una fase cruciale, perché non solo vi affondano le radici della stampa scandalistica, ma anche quelle del giornalismo moderno (l’infotainment oggi è talmente diffuso da essere diventato strutturale) e di quella che oggi chiamiamo post-verità.

In uno scenario in cui virtualmente chiunque può produrre notizie false e diffonderle in rete, mentre il “successo” di un articolo online viene spesso decretato dal numero di click che riceve, il problema sta emergendo in tutta la sua complessità. Quando Alleyne Ireland sale per la prima volta a bordo del panfilo Liberty, Pulitzer ha 62 anni, è cieco, debilitato da una lunga malattia, ma ancora animato da un’inesauribile irrequietezza intellettiva.

Continua a dirigere il World, ma per farlo ha bisogno di una schiera di segretari fidati che ogni giorno si alternano per leggergli la rassegna stampa e raccogliere le sue obiezioni. Quando Ireland ha l’ardire di esprimere un’opinione negativa sul sensazionalismo di alcuni titoli del giornale, Pulitzer si infiamma d’orgoglio dichiarando che non solo il World, ma l’intera stampa americana segue standard di accuratezza nettamente superiori a qualsiasi altro Paese.

Da allora è passato un secolo. Oggi solo il 18% dei cittadini americani dichiara di avere fiducia nelle testate giornalistiche nazionali e la percentuale diminuisce drasticamente per i canali social (4%, dati Pew Research). In una situazione simile, Trump ha gioco facile a screditare gli stessi organi di stampa che ogni giorno vivisezionano i suoi discorsi portandone a galla le incongruenze.

Lo scorso 25 febbraio, dopo aver bandito il giorno prima alcune importanti testate da una conferenza stampa alla Casa Bianca, il nuovo presidente ha annunciato con un tweet l’intenzione di non partecipare alla tradizionale cena riservata ai corrispondenti. Tre giorni dopo, nel suo primo discorso davanti al Congresso, Trump ha improvvisamente cambiato maschera, utilizzando toni più pacati e “presidenziali”; come se, formalizzato il divorzio dalla stampa, fosse finalmente libero di mettere in scena la sua “realtà”, in cui anche un personaggio come lui può essere giudicato un politico rispettabile.

«C’è solo un modo di far camminare una democrazia sulle proprie gambe», ha detto Pulitzer a Ireland, «e cioè tenendo informato il pubblico su ciò che accade». Una frase banale, forse; ma che non possiamo permetterci di dare per scontata.

[pubblicato in origine su Pagina99]

0 notes

Text

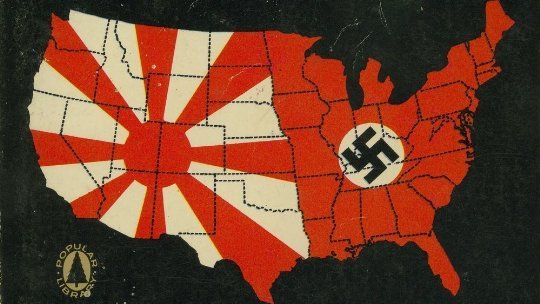

Da Morselli a Means: il nostro bisogno di ucronie

Nel 1931 a John Collings Squire viene un’idea bizzarra: vuole radunare alcuni dei più importanti scrittori e storici della sua epoca e chiedere loro di scrivere racconti in cui immaginino come sarebbe stata la storia del proprio paese se alcuni eventi cruciali avessero avuto esito differente. E siccome è uno abituato a ragionare in grande, l’autore inglese non ci pensa due volte a bussare alla porta dell’ex Ministro delle Finanze Winston Churchill. Dalla fine degli anni ’30, Churchill è in una fase buia della sua carriera politica: dopo essersi allontanato dal partito Conservatore si sta dedicando perlopiù alla scrittura, così, quando Squire gli chiede di partecipare alla raccolta If it had happened otherwise, lui senza esitare impugna la penna e scrive un racconto intitolato If Lee had NOT won the Battle of Gettysburg, in cui immagina un’America dove gli Stati Confederati hanno vinto la Guerra di Secessione. Si tratta del primo caso in cui a riscrivere la Storia è uno dei suoi stessi protagonisti.

Perché sarà anche vero, come recita il proverbio, che con i se e con i ma la Storia non si fa, ma è altrettanto vero che con i se si sono scritte alcune delle storie più belle a memoria d’uomo. Tecnicamente, quello di Squire e soci era un’opera di storia controfattuale, un esercizio di speculazione storiografica che risale almeno al 1 secolo a.C., quando nell’Ab Urbe condita Tito Livio immaginò cosa sarebbe potuto accadere se Alessandro Magno avesse deciso di espandere il regno macedone a Ovest anziché a Est (spoiler: i romani se lo sarebbero mangiato a colazione). Nel momento in cui però questa distorsione degli avvenimenti viene messa al servizio di una storia di finzione, non abbiamo più a che fare con un esercizio controfattuale, ma con un’ucronia (dal greco οὐ = "non" e χρόνος = "tempo").

Considerando l’infinità di bivi che scandiscono il tortuoso andamento della Storia, viene da pensare che si possano scrivere ucronie a partire da qualunque biforcazione, eppure la maggior parte delle opere di questo tipo si coagula attorno a una manciata di eventi: per gli autori italiani è il ventennio fascista (L’inattesa piega degli eventi di Enrico Brizzi); gli autori europei si sono concentrati sulla figura di Napoleone (Napoleon Apochryphe di Louis Geoffroy) e ancora oggi continuano ad attingere all’inesauribile serbatoio del nazismo (Fatherland di Robert Harris); negli Stati Uniti, invece, il grosso delle ucronie orbita attorno alla Guerra Civile e allo schiavismo, agli attentati dell’11 settembre, ma soprattutto, attorno alla figura di John Fitzgerald Kennedy.

Oggi, a più di cinquant’anni di distanza da quel 22 novembre, l’assassinio di JFK funge ancora da sponda privilegiata per storie capaci di raggiungere il grande pubblico. Basti pensare al successo che sta riscuotendo negli ultimi mesi la serie TV 22/11/63 (tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King), in cui un uomo trova il modo di tornare indietro nel tempo e decide di sfruttarlo per impedire l’assassinio di Kennedy. O anche solo al fatto che un autore letterario come David Means, più volte paragonato a mostri sacri del racconto come Alice Munro e Raymond Carver, abbia scelto, per il suo primo attesissimo romanzo (Hystopia, FSG 2016), una cornice così poco considerata dalla critica quanto quella ucronica: il romanzo è ambientato in una versione alternativa degli anni ’70, in cui la Guerra in Vietnam continua, Kennedy ha ottenuto un terzo mandato da presidente e ha creato una nuova agenzia federale che si occupa di eliminare i traumi psicologici nei reduci di guerra.

Niente di così nuovo sotto il sole, intendiamoci, da cinquant’anni a questa parte, negli Stati Uniti, ipotizzare cosa sarebbe successo se Kennedy fosse sopravvissuto all’attentato di Dallas è diventato una specie di sport nazionale. In If Kennedy Lived il giornalista Jeff Greenfield, a suo tempo autore dei discorsi di Bob Kennedy, ha immaginato che senza la morte di JFK sarebbe mancata la leva emotiva necessaria a fare passare il Civil Rights Act del 1964, che decretò ufficialmente illegale la segregazione razziale; il giornalista britannico Peter Hitchens è invece convinto che se JFK fosse sopravvissuto sarebbe diventato il presidente più odiato della storia americana, condannando i democratici a trent’anni di sconfitte elettorali.

Se l’assassinio di JFK ha ispirato tante storie e speculazioni non è solo per via dei misteri che ancora oggi si raggrumano attorno a quell’episodio: innanzitutto è stato il primo evento di questo tipo ad essere diffuso attraverso la TV, e rappresenta tuttora per gli Stati Uniti uno dei rari momenti di vulnerabilità interna; inoltre si incastona in un periodo storico in cui molte cose stavano per cambiare, perciò quel particolare assassinio viene percepito come qualcosa di traumatico, quasi un intervento estraneo al normale flusso della Storia, che ne ha deviato bruscamente il corso.

C’è un’altra serie TV che in questo periodo sta catalizzando l’attenzione di milioni di spettatori statunitensi (in Italia deve ancora arrivare), si tratta di The Man in the High Castle ed è tratta dall’omonimo romanzo che nel 1963 fruttò a Philip Kindred Dick il primo e unico Premio Hugo della sua Carriera. Il romanzo racconta una realtà alternativa in cui Roosvelt è stato assassinato nel 1933, gli Stati Uniti si sono chiusi a riccio nella prolungata crisi economica e di conseguenza la Germania e il Giappone hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, spartendosi il continente nordamericano. Il colpo di genio di Dick consiste nell’aver introdotto all’interno della storia un autore di ucronie di nome Hawtorne Abendsen (chiaro qui riferimento a Nathaniel Hawthorne, autore de La Corrispondenza di P., considerata la prima opera ucronica in lingua inglese) che a sua volta ha scritto un romanzo in cui a vincere la Guerra sono stati gli Alleati.

Ma chi va predicando che l’obiettivo di Dick fosse architettare una sorta di parabola metaletteraria sul concetto di ucronia si illude. Come racconta bene Emmanuel Carrère in Io sono vivo, voi siete morti (recentemente ripubblicato da Adelphi) all’epoca lo scrittore californiano aveva sì deciso di scrivere il suo “primo libro serio”, ma non era esattamente al massimo della lucidità: da qualche tempo aveva una nuova ossessione, l’I Ching, e si affidò ciecamente all’oracolo cinese per decidere che direzione dare alla narrazione. Certo è però che ne L’Uomo nell’alto castello confluiscono alcune delle tematiche più caratteristiche dell’universo dickiano, una su tutte l’ossessione per gli universi paralleli e, in particolare, per quelli “creati” in terra dai regimi dittatoriali. “Nel leggere Hanna Arendt era stato molto colpito da un’idea” scrive Carrère “Che lo scopo degli stati totalitari fosse tagliare fuori le persone dalla realtà, di farle vivere in un mondo fittizio”.

Quando nel 1962 Dick pubblica L’Uomo nell’alto castello l’ucronia è ormai un genere letterario ben definito, anche se ancora non ha raggiunto la maturità necessaria a sottrarsi dal dispersivo recinto della fantascienza. Le opere ucroniche del passato del resto avevano spesso un intento pedagogico: l’esplorazione narrativa di mondi alternativi poteva servire da contraltare per dimostrare come il nostro fosse, per dirla con Leibniz, il “migliore dei mondi possibili”, frutto di un lungimirante disegno divino (è il caso di Hands Off di Edward E. Hale); oppure fungere da laboratorio narrativo per individuare una strada possibile, sebbene non percorsa, che avrebbe condotto a un presente migliore (si pensi a Contro-passato prossimo di Guido Morselli).

Dalla seconda metà del ‘900 si assiste a una vera e propria esplosione del genere ucronico, innescata in parte dalla diffusione della teoria della meccanica quantistica e del concetto di “multiverso”. Bisognerà aspettare però gli anni ’60 perché questo genere assuma i connotati che lo contraddistinguono oggi. Non è un caso se serie TV come 22/11/63 e da The Man in the High Castle stiano riscuotendo tanto successo. In un’epoca in cui la crisi economica ha lasciato uno strascico di precarietà esistenziale, diventa sempre più difficile spingere lo sguardo oltre l’orizzonte: dove un tempo si allungavano infiniti sentieri possibili, ora si allarga un baratro nebuloso, di fronte al quale la reazione più naturale è la paralisi. Così, piuttosto che dedicarsi a esplorare il baratro, la tendenza è quella di voltarsi indietro e concentrarsi su qualcosa di molto più tangibile e comprensibile: ossia il passato. Non si tratta necessariamente di un mero esercizio speculativo: vivisezionare la Storia può essere un modo per comprendere meglio il presente, e ritrovare, volendo, una direzione per il futuro.

Arrivato alle ultime pagine de L’Uomo nell’Alto Castello, Philip Dick interrogò per l’ultima volta l’I Ching, e l’oracolo, sorprendentemente, gli diede esattamente la risposta che cercava: “Soltanto un cuore esente da pregiudizi è capace di accogliere la verità”. Qualcosa di simile la scriveva Primo Levi nell’antologia La ricerca delle radici, riferendosi a un racconto dell’autore di fantascienza Fredric Brown: “I pittori sanno bene che in un quadro messo a testa in giù si mettono in evidenza virtù e difetti che prima non si erano osservati.” L’arte di capovolgere la realtà, arrivando a mettere in discussione anche ciò che è senza dubbio accaduto, può essere la soluzione estrema per liberarsi dai pregiudizi, e per avere uno sguardo incontaminato sulla realtà. Forse è proprio questo che oggi spinge tanti autori letterari a dedicarsi alle ucronie.

(Pubblicato in origine su Pagina 99)

3 notes

·

View notes

Text

Reparations

[articolo apparso in origine su La Lettura - Corriere della Sera del 20/11/2016]

Lo scorso 25 luglio, durante la Democratic National Convention di Philadelphia, Michelle Obama ha pronunciato una frase che non ha mancato di sollevare polemiche: “Ogni giorno mi sveglio in una casa che è stata costruita da schiavi.” Tra le fila dei conservatori c'è chi ha accusato la First Lady di mistificare la realtà, altri di voler picchettare la barriera razziale che sta dividendo il paese; in realtà, ad essere pignoli, non solo la Casa Bianca è stata effettivamente costruita sfruttando la manodopera di persone private della loro libertà, ma lo stesso può dirsi dell'intero paese di cui oggi quell'edificio è simbolo.

È il punto focale del saggio Un conto ancora aperto, uscio lo scorso 8 novembre per Codice Edizioni (traduzione di Daria Restani), in cui l'autore americano Ta-Nehisi Coates spiega perché sia necessario discutere di una forma di risarcimento per i discendenti degli schiavi afroamericani.

Per capire quanto le prospere radici degli Stati Uniti affondino in profondità nel loro passato schiavista sono sufficienti alcuni dati. In una lezione tenuta all'Università di Yale nel 2008, lo storico David w. Blight ricordava come nel 1860, a pochi mesi dalla Guerra di Secessione, nel paese si contassero almeno 400.000 schiavisti, responsabili di quasi 4 milioni di persone in catene: “Gli schiavi americani valevano approssimativamente 3,5 miliardi di dollari (circa a 75 miliardi attuali), più del valore complessivo dei settori manifatturiero, infrastrutturale e produttivo degli Stati Uniti all'epoca.”

Nel 1865, con l'introduzione del XIII emendamento alla Costituzione Americana, la schiavitù venne di fatto abolita, ma la questione era tutt'altro che chiusa. Dopotutto, la manodopera nera gratuita era la spina dorsale dell'economia degli stati del Sud, perciò vennero adottati provvedimenti per far sì che la situazione cambiasse il meno possibile. Il XIII emendamento stabiliva che nessun cittadino americano potesse essere privato della libertà e costretto al lavoro involontario, con l'eccezione dei colpevoli di un crimine; questa scappatoia, unita a un'attenta campagna di demonizzazione, portò a un netto aumento degli afroamericani incarcerati e costretti al lavoro penale; una curva che non ha mai smesso di impennarsi, tanto che oggi i detenuti nelle carceri americane raggiungono la cifra record di 2,3 milioni. Tra questi, la quota di afroamericani ammonta al 40,2%, nonostante rappresentino solo il 14% della popolazione statunitense.

Ma come illustra bene Coates in Un conto ancora aperto, gli strascichi dello schiavismo hanno colpito duramente anche chi è rimasto lontano dalle sbarre. Prima le Leggi Jim Crow (che negli stati del sud sancivano una vera e propria segregazione razziale) e poi la pratica del redlining (ossia la tendenza a non concedere mutui e altri servizi a chi viveva in quartieri a maggioranza nera) hanno di fatto ostacolato l'accumulo di ricchezza all'interno della comunità afroamericana. Oggi la disparità di reddito negli USA è tale che, secondo a un recente studio dell'Institute for Policy Studies, una famiglia afroamericana impiegherebbe 228 anni per accumulare la ricchezza media attuale di una famiglia bianca.

Lo scorso 18 agosto le Nazioni Unite si sono espresse ufficialmente a favore dell'opportunità di risarcire i discendenti degli schiavi americani, suggerendo 36 interventi specifici, tra cui la desegregazione in ambito scolastico, la riforma della giustizia criminale e, soprattutto, l'istituzione di una commissione per la discussione di proposte di risarcimento per gli afroamericani.

La questione dei risarcimenti è stata posta per la prima volta nel 1865, quando il Generale William T. Sherman propose che a ogni famiglia liberata venissero consegnati 40 acri (circa 16 ettari) di terra coltivabile e un mulo per lavorarla (misura poi annullata in seguito alla morte di Lincoln). Da allora il problema non ha mai trovato soluzione. Nel 2001, alla prima National Reparation Convention, Howshua Amariel ha proposto di risarcire ogni discendente con 50 anni di educazione, sanità e assistenza legale gratuite ed esentasse. In un'indagine pubblicata nel 2000, la rivista Harper's ha calcolato che, tra il 1619 e il 1865, gli schiavisti abbiano goduto di 222.500.000 ore di lavoro forzato per un totale di 97mila miliardi di dollari che, idealmente, sarebbero da dividere tra gli Stati Uniti e i paesi europei che hanno creato le colonie da cui gli schiavi sono stati importati.

Naturalmente queste proposte hanno generato e generano tuttora accese controversie: per alcuni c'è il rischio di dividere ulteriormente il paese; per altri ancora un eventuale risarcimento non andrebbe a beneficio di chi ha subito davvero la schiavitù e non ne colpirebbe i veri responsabili; lo stesso Barack Obama ha più volte respinto questa idea sostenendo che potrebbe essere utilizzata come “una scusa per pensare che il debito sia definitivamente saldato e così evitare tutto il lavoro necessario per eliminare ogni forma di discriminazione.”

C'è poi chi ritiene che le riparazioni creerebbero un precedente, inducendo altre comunità oppresse a battere cassa, a partire dai nativi americani. Fare un parallelo di questo genere, tuttavia, rischia di essere fuorviante, dato che in molti casi nativi americani rigettano l'idea stessa di compensazione monetaria: “La nostra terra, più che una risorsa, è un parente con cui avevamo un rapporto irreplicabile” ha scritto sul Washington Post Daniel R. Wildcat, professore dell'Haskell Indian Nations University “Le tribù della Grande Nazione Sioux, ad esempio, hanno fermamente rifiutato un accordo monetario per la presa delle Black Hills, luogo che considerano sacro.” Il messaggio dei Sioux è chiaro, e dà la misura della differente visione del mondo che intercorre tra chi in origine abitava quelle terre e chi le ha usurpate: non vogliamo denaro perché, semplicemente, la terra non può essere messa in vendita.

Nel caso della questione afroamericana il problema non riguarda la sottrazione di territori, quanto l'appropriazione di milioni di corpi e il loro sfruttamento a livello economico che, negli ultimi 400 anni, ha consentito la costruzione di una ricchezza da cui i discendenti di quel popolo sono tuttora tagliati fuori. Non è un caso se le associazioni promotrici dei risarcimenti sono le prime ad aggirare la questione monetaria: “L'unica cosa che chiediamo è di portare avanti uno studio.” dice Nkechi Taifa della N'COBRA “Finanziamo studi su qualunque cosa. Non potremmo almeno prendere in esame la questione?”

Più che a livellare le disparità, secondo Coates una discussione sui risarcimenti servirebbe a “vedere l'America per ciò che è: l'opera di esseri umani fallibili.” Riconoscere di vivere in un paese costruito da schiavi non significa dunque creare ulteriore divisione, significa elaborare la vergogna di secoli di schiavismo, significa trasformare il senso di colpa in un monito duraturo, significa gettare finalmente le basi per costruire una nazione libera dal concetto di razza.

#ta-nehisi coates#reparations#risarcimenti#schiavismo#schiavitù#razzismo#deotto#corriere della sera#la lettura

0 notes

Text

La relatività linguistica di Arrival

[da La Lettura de Il Corriere della Sera del 20/11/2016] A Hopevale, una comunità nel Queensland australiano, vive la tribù aborigena dei Guugu Yimithirr, i cui membri sembrano dotati di un senso dell’orientamento fuori del comune. Basta chiedere a un bambino della tribù dove si trovi il Nord e lui, senza bisogno di controllare la posizione del sole, indicherà la direzione esatta. Com’è possibile? Cos’ha di diverso un bambino Guugu Yimithirr da uno europeo o americano? Niente, a parte una piccola differenza di linguaggio: se per indicare la posizione degli oggetti nello spazio noi utilizziamo coordinate egocentriche (davanti, dietro, sinistra, destra), gli aborigeni del Queensland utilizzano quelle geografiche (nord, sud, est, ovest).

Questo esempio viene spesso citato per dimostrare come la lingua parlata da un individuo possa incidere sul suo modo di pensare. Ma se basta una differenza così piccola a modificare lo sviluppo cognitivo di un individuo, cosa accadrebbe se una persona imparasse una lingua completamente diversa da quelle parlate sulla Terra?

È la domanda attorno a cui si sviluppa Arrival, il nuovo film di Denis Villeneuve uscito nelle sale italiane il 19 gennaio 2017. A un primo sguardo, la premessa ricalca quella di tanti altri blockbuster fantascientifici: enormi oggetti volanti non identificati calano in diversi punti della terra mettendo l'umanità davanti alla certezza di non essere la sola specie intelligente nell’universo e al dubbio di doversi preparare a un conflitto globale. Le differenze però non tardano ad arrivare: invece di andare a snidare il solito scienziato sociopatico o il classico Rambo dal cuore tenero, in questo caso le autorità bussano alla porta di Louise Banks, una professoressa di linguistica esperta in traduzioni, per affidarle il compito di capire come comunicare con i nuovi ospiti.

Gli alieni in questione vengono chiamati eptapodi, e il loro aspetto non è così distante da quello dei cefalopodi nectonici (le seppie, per capirci) che popolano gli oceani. Il loro sistema nervoso però è assai più complesso, e il linguaggio che utilizzano per comunicare è qualcosa di totalmente differente da qualsiasi altro utilizzato sulla Terra: gli eptapodi utilizzano infatti una scrittura con un’ortografia non lineare: niente punteggiatura, nessun ordine delle parole, solo dei cerchi d’inchiostro (o logogrammi) il cui significato cambia a seconda di come i bordi sono frastagliati.

L'oggetto del contendere è un particolare segno utilizzato da uno degli alieni, a cui la dottoressa Banks dà inizialmente il significato di “arma”, inducendo così l'esercito a mettersi sul piede di guerra. Ben presto, però, sorge il dubbio che, se per gli umani la parola “arma” ha un significato ben preciso, nel sistema linguistico alieno il segno potrebbe assumere un significato diverso a seconda del contesto, e dunque richiedere una traduzione meno connotata, come ad esempio “strumento”.

La tematica del linguaggio alieno e della sua intraducibilità è piuttosto ricorrente nella fantascienza: in Babel-17, Samuel R. Delany immagina un linguaggio capace di alterare le percezioni di chi lo parla, e che viene dunque utilizzato come arma in un conflitto interstellare; in Embassytown, China Mieville racconta di un linguaggio alieno che richiede di pronunciare due parole alla volta e può creare dipendenza nell’ascoltatore. Nel caso di Arrival - come del racconto di Ted Chiang da cui è tratto, Storia della tua vita (uscito in raccolta lo scorso 29 novembre per Frassinelli) - il solo fatto di apprendere la lingua eptapodi crea nella protagonista una distorsione cognitiva, portandola a modificare la propria concezione del tempo, e ponendola nella surreale condizione di “ricordare” eventi futuri.

Questa prospettiva, per quanto fantasiosa, è un'interessante rielaborazione dell’Ipotesi di Sapir-Whorf (nota anche come Ipotesi della relatività linguistica), che stabilisce come la struttura del linguaggio influenzi significativamente lo sviluppo cognitivo e la visione del mondo di chi lo parla. L’ipotesi risale agli inizi del XX secolo, ma il concetto alla sua base genera controversie almeno dai tempi di Platone e Gorgia: mentre il filosofo di Atene infatti credeva nell'esistenza di idee eterne e immutabili che il linguaggio poteva solo cercare di rispecchiare, il sofista di Lentini riteneva che la realtà tangibile non potesse essere esperita se non attraverso il linguaggio.

Mentre relativisti e universalisti ancora oggi si scornano sulla possibilità che il linguaggio influenzi e limiti il pensiero, Arrival sfrutta la cornice fantascientifica per affrontare la questione da un punto di vista diverso, immaginando le implicazioni cognitive di un linguaggio sviluppato da creature neurologicamente diverse da noi, che presumibilmente si affidano a un diverso set di sensi per filtrare la realtà, e che potrebbero essere in grado di percepire aspetti dell'esistenza che a noi sono preclusi.

Il logogramma della discordia (arma/strumento) su cui si impernia la trama, in questo senso, è un espediente più efficace di qualunque effetto speciale per mostrare fino a che punto una specie aliena possa essere diversa dalla nostra. Perché sì, magari un extraterrestre può ricordare nell’aspetto una gigantesca seppia, ma è assai improbabile che il suo ambiente naturale, la sua tecnologia, il suo impianto sociale, e dunque la sua cultura e il suo sistema di valori siano anche solo lontanamente riconducibili al nostro. È dunque plausibile che, anche nella remota eventualità in cui fossimo in grado di associare a dei segni alieni delle parole umane, sarebbe comunque impossibile trovare una traduzione affidabile. Pensiamo a come in latino il termine sacer possa essere tradotto sia come “sacro” che come “maledetto”: la civiltà romana era sicuramente diversa da quella odierna, ma mai tanto quanto lo sarà quella di un pianeta lontano anni luce da noi.

Ma torniamo alla disputa arma/strumento. Di fronte a un ipotetico sbarco alieno, l’essere umano prende automaticamente in considerazione la possibilità che gli extraterrestri possano volerlo annientare; questo perché la storia e l’esperienza gli hanno insegnato che quella prospettiva è la più probabile. Analogamente, sappiamo tutti che un coltello è uno strumento che ha diverse applicazioni, ma se a impugnarlo è uno sconosciuto che ci è appena entrato in casa quello strumento ai nostri occhi diventa un'arma. Per quanto ne sappiamo, per una popolazione aliena il concetto stesso di “guerra” potrebbe non esistere.

Nel frattempo, lontano dalle sale cinematografiche, c’è chi si sta effettivamente preparando a uno scenario di questo tipo. È dagli anni ’70 che si effettuano tentativi di comunicazione interstellare, la maggior parte dei quali sotto forma di radiotrasmissioni in codice binario indirizzate a stelle comprese tra i 17 e i 69 anni luce dalla Terra. Abbiamo mandato in orbita placche metalliche che raffiguravano le caratteristiche salienti della nostra specie, e progettato linguaggi artificiali basati sulla matematica - come Lincos – affinché risultino comprensibili anche a un’ipotetica forma di vita aliena.

Ma un conto è inviare messaggi in bottiglia nel cosmo, un altro è interfacciarsi con creature in carne e ossa. Chi si occupa di exolinguistica (la disciplina che specula su come comunicare con ipotetiche specie extraterrestri) ritiene che, in un’eventualità come quella descritta in Arrival, la comunicazione potrebbe dover prescindere dal linguaggio scritto e parlato. Dopotutto, ci sono specie come i camaleonti che comunicano modificando il proprio colore; alcuni insetti utilizzano i feromoni; lo stesso essere umano utilizza anche linguaggi non codificabili, come la postura e la mimica facciale.

In tempi non sospetti, Wittgenstein diceva che “se un leone potesse parlare, non saremmo in grado di comprenderlo.” In realtà il “leone” in questione potrebbe non essere nemmeno dotato di un apparato fonatorio. Nel peggiore dei casi, anzi, potrebbe comunicare in un modo per noi non intelligibile, rendendo del tutto inutili parole, ortografia o logogrammi sibillini. Fabio Deotto

2 notes

·

View notes

Text

Una lezione

Nel risultato disastroso di stanotte c'è una lezione che merita di essere imparata abbassando le difese:

Il cittadino americano medio non legge il New York Times. Non guarda il Late Show di Colbert. Non legge il New Republic, Mother Jones o l'Atlantic. Non segue John Oliver, Bill Maher, Samantha Bee. Non ride alle battute di Louis CK o Sarah Silverman, non ha gli strumenti per capirle. Sta cantando Born in the USA di Springsteen ma non ne ha mai letto il testo. Magari ascolta Beyoncé, Madonna, Lady Gaga. Ma solo quando le loro parole sono confezionate da musica che può ballare o utilizzare come sottofondo per il suo personalissimo film. Esulta per l'Oscar a Di Caprio ma non ascolta i suoi appelli su YouTube, né quelli di dozzine di altre star corrucciate, e questo perché a nessuno, per quanto ignorante possa essere, piace essere imboccato. Non si fa un'opinione politica su Facebook, o su Twitter, se la fa in strada, in chiesa, in palestra, davanti alla televisione. Non legge gli editoriali di David Remnick sul New Yorker, e anche se li leggesse non avrebbe gli strumenti per capirli, se ne sentirebbe escluso, su di lui avrebbero l'effetto opposto a quello sperato. L'elettore americano medio non legge romanzi, né giornali. Non ha studiato, e il poco che ha studiato lo sta dimenticando (le schede elettorali sono fatte in modo da poter essere intese anche dagli analfabeti) Non ascolta gli appelli per la tutela dell'ambiente e dei diritti civili. Gli hanno insegnato a credere in un sogno e a diffidare da tutti quelli che vogliono risvegliarlo. Come direbbe Coates, "si crede bianco" ed è disposto a votare chiunque lo aiuti a consolidare questa illusione. Solo che non legge Coates, non sa nemmeno chi sia.

Questa elezione però, come molte altre qui da noi, non è un fallimento suo. È nostro. Noi che da decenni puntelliamo le pareti della Torre d'Avorio, che ci culliamo nel tiepido clima della nostra bolla percettiva, illudendoci che la nostra cerchia di contatti Facebook sia rappresentativa della varietà umana che popola questo pianeta. Noi che sfoggiamo la nostra cultura come una corazza, trasformando il sapere in potere, come se riuscire ad individuare connessioni bastasse a renderci migliori. Noi che quando abbiamo la possibilità di fare discorsi inclusivi li imbellettiamo fino a renderli inaccessibili, elitari, autoreferenziali. Noi che parliamo di "loro", come se fossero davvero diversi da noi, come se aver votato Trump (o a suo tempo Berlusconi) debba essere la stigmate di un'inferiorità antropologica irrecuperabile. L'elettore medio americano si è visto trattare da subumano e ha votato un candidato effettivamente disumano, ma che a parole non lo considera feccia.

Finché la politica progressista (o che come tale vuole vendersi) non imparerà ad essere inclusiva schivando le sirene della demagogia, avremo sempre un ventre troppo molle da offrire al Trump di turno.

1 note

·

View note

Text

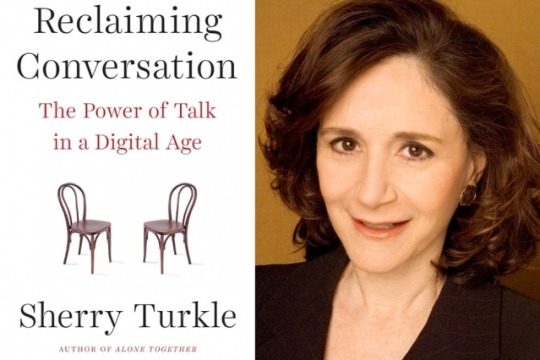

Sherry Turkle e il declino delle conversazioni

Sulle colline di Mendocino, nel nord della California, incastonato in un bosco di sequoie c’è un campo estivo in cui le persone pagano quasi 600 dollari a weekend per liberarsi dei propri telefonini. Camp Grounded è uno spazio sicuro per chi cerca una vacanza lontano da email, messaggini, telefonate e notifiche social, una sorta di clinica di disintossicazione per maniaci della connessione: essere sempre online – questo il messaggio che emerge tra le righe della brochure – significa disimparare a rapportarci in modo autentico con gli altri e, per certi versi, anche con noi stessi.

Questa è la tesi al centro del nuovo libro di Sherry Turkle, La conversazione necessaria (Einaudi, pp. 456, euro 26), in cui la psicologa americana riprende le fila di un discorso iniziato con Insieme, ma soli (Codice, 2011), concentrandosi questa volta su una pratica sociale sempre più sottovalutata. La tecnologia mobile è diventata ormai talmente presente nelle nostre vite che spesso non riusciamo a finire una chiacchierata senza estrarre di tasca il telefonino, alle conversazioni vis-à-vis tendiamo a preferire messaggi digitali (su cui abbiamo maggiore controllo) e invece di concentrarci su un solo interlocutore teniamo aperte decine di scambi in un continuo multitasking.

Tutto questo – si chiede Turkle – sta riducendo le nostre capacità empatiche? I dati suggeriscono di sì. In uno studio condotto presso la Ucla da Yalda T. Uhls, due gruppi di ragazzini tra gli 11 e i 13 anni sono stati sottoposti a un esperimento: i primi avevano passato cinque giorni in un posto simile a Camp Grounded, i secondi erano rimasti a contatto con televisione, internet e videogiochi. A un successivo test per la valutazione delle capacità empatiche, i ragazzini del primo gruppo dimostravano un’abilità significativamente maggiore ad associare l’espressione facciale di un volto a una specifica emozione.

Secondo Turkle, la spiegazione di questo risultato è semplice: i bambini imparano a rapportarsi agli altri osservando le reazioni alle proprie parole sul viso dell’interlocutore e modulano di conseguenza il proprio tono di voce, la mimica facciale e la gestualità. Fornire a un bambino un surrogato digitale della conversazione, dunque, può comprometterne la capacità di esprimersi e di comprendere le emozioni altrui. Si tratta di una questione cruciale, considerando che l’età media in cui una persona inizia a utilizzare un cellulare si sta abbassando di anno in anno (stando uno studio intitolato Exposure and Use of Mobile Media Devices by Young Children, un neonato su sette utilizza lo smartphone per almeno un’ora al giorno già nei primi dodici mesi di età).

Qualcuno, come il sociologo Nathan Jurgenson, liquida le argomentazioni di Turkle come gli schiamazzi di una «disconnectionist», una sorta di neo-luddista in chiave mobile affetta da un irragionevole catastrofismo.

(continua su Pagina99)

#pagina 99#sherry turkle#la conversazione necessaria#reclaiming conversation#einaudi#nathan jurgenson

1 note

·

View note

Text

Dallo spaziotempo allo spazio interiore: come i viaggi nel tempo ci rendono umani

Madrid, 1881: il commediografo spagnolo Enrique Gaspar y Rimbau scrive una zarzuela intitolata El Anacronòpete. È la storia di uno scienziato che ha inventato un macchinario per viaggiare indietro nel tempo e lo usa per scopi ben poco scientifici, come ad esempio trascinare la nipote di cui è innamorato in un’epoca in cui le donne siano più docili e sottomesse. Per la prima volta una macchina del tempo fa la sua comparsa nella storia della letteratura (H. G. Wells, per capirci, ci arriverà solo sette anni più tardi, con Gli argonauti del tempo).

A centotrent’anni da quel primo improbabile tentativo, Einaudi pubblica l’antologia Viaggi nel Tempo, che raccoglie alcuni dei racconti che hanno fatto la storia del genere, e che consente di farsi un’idea di come negli anni il concetto di viaggio temporale si sia evoluto, fungendo da cartina tornasole per le aspirazioni e le inquietudini delle diverse epoche.

Come spiega Fabrizio Farina nell’introduzione al volume, l’idea di viaggio nel tempo è relativamente giovane: prima che Isaac Newton introducesse il concetto di tempo assoluto, spianando la strada alla nozione di un tempo lineare percorribile in entrambe le direzioni, pochissimi autori avevano messo i propri personaggi nella condizione di spostarsi in epoche diverse dal presente. Le cose cominciano a cambiare nel 1771 quando lo scrittore francese Louis-Sebastien Mercier scrive L’anno 2440, in cui immagina di cadere in un sonno lungo sette secoli e di risvegliarsi in una Parigi utopica in cui l’illuminismo ha trionfato. Il romanzo di Mercier riscuote un enorme successo e dà la stura a una lunga serie di opere simili, in cui però i viaggi nel tempo sono sempre frutto di espedienti fantastici, che siano pozioni magiche (Rip van Winkle di Washington Irving), demoni zoppi (Paris avant le hommes di Pierre Boutard) oppure orologi miracolosi (L’orologio che andava all’indietro di E. P. Mitchell). Sono Enrique Gaspar e H. G. Wells i primi a immaginare dei macchinari che trasportino fisicamente i loro personaggi a spasso nel tempo; tuttavia, prima che le macchine del tempo assumano un ruolo stabile nella letteratura fantascientifica, sarà necessario un ulteriore passo in avanti in campo scientifico.

Berna, 1905: Albert Einstein completa uno studio intitolato Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, nel quale introduce la teoria della relatività ristretta: spazio e tempo non sono più entità separabili, bensì si integrano in un unico tessuto chiamato spaziotempo. A soli dieci anni dal romanzo di H. G. Wells, l’idea di viaggio nel tempo viene così sottratta dal dominio della fantasia per assumere connotati scientificamente plausibili. Lungo tutto il corso del XX secolo, le macchine del tempo colonizzano l’immaginario fantascientifico così come quello pubblico, e quei favolistici sonni secolari vengono sostituiti da macchinari sempre più dettagliati. Come spiegherà il fisico teorico Michio Kaku, in un articolo apparso su Wired nel 2003: “Il viaggio nel tempo, prima confinato nel campo del fantastico, era diventato semplicemente un problema di ingegneria.”

Ben presto, tuttavia, diventa chiaro come quel “problema di ingegneria” sia tutt’altro che semplice da risolvere: sebbene infatti il viaggio nel tempo sia concettualmente possibile, la tecnologia e la quantità di energia necessarie sono al momento fuori dalla nostra portata. Oggi possiamo affermare con un certo margine di certezza che i viaggi a ritroso nel tempo non sono possibili, né lo saranno in futuro, perché parafrasando Stephen Hawking “se il viaggio nel tempo fosse anche solo concettualmente fattibile, qualcuno sarebbe già venuto a visitarci dal futuro”. Oltretutto, viaggi e macchine del tempo hanno ormai colonizzato ogni distretto della fiction letteraria, cinematografica e televisiva; il filone del viaggio temporale è stato saccheggiato senza remore, lasciando alle nuove generazioni ben poco spaziotempo da esplorare. Eppure, questo genere sembra ancora lontano dal suo viale del tramonto.

Oggi, i viaggi nel tempo dominano il settore editoriale young adult e sono al centro di almeno cinque tra le maggiori serie TV americane (di nuove ne arriveranno entro fine 2016); non solo, il regista sudafricano Neill Blomkamp (già autore di District 9 e Humandroid) ha addirittura scelto di mettere in pausa il remake di Alien pur di dedicarsi alla trasposizione cinematografica di un romanzo sui viaggi nel tempo (The Gone World di Thomas Sweterlitsch, ancora inedito).

Come è possibile che, dopo così tanto tempo, i viaggi nel tempo abbiano ancora così tanta presa sul grande pubblico? L’ipotesi più convincente arriva da laboratori di ricerca tutt’altro che fantascientifici, ed è che il concetto letterario di “viaggio nel tempo” sia in realtà un riflesso della capacità squisitamente umana di rivivere eventi passati e di immaginarsene di futuri.

Toronto, 1981: Kent Cochrane sta tornando dal suo lavoro in un’azienda manifatturiera, ha appena imboccato lo svincolo dell’autostrada quando la sua moto perde aderenza e finisce fuori strada. In ospedale, Kent esce dalla sala operatoria riportando gravi lesioni ai lobi temporali e l’asportazione bilaterale dell’ippocampo. In breve diventa chiaro che l’uomo ha perso la capacità di archiviare nuovi ricordi, ma la cosa più sorprendente è un’altra: Kent non ha più coscienza autonoetica. In parole povere: non è più in grado di immaginare eventi futuri o di ricordare di essere stato fisicamente coinvolto in episodi del suo passato. Quando gli chiedono cosa gli piacerebbe fare di lì a qualche giorno, Kent rimane zitto. È così che si scopre l’esistenza di un’abilità specificamente umana che prima di allora nessuno si era mai preoccupato di studiare e che verrà chiamata “mental time travel”, o più tecnicamente: cronestesia.

Secondo Endel Tulving, lo psicologo canadese che per primo ipotizzò l’esistenza della cronestesia, gli esseri umani hanno sviluppato l’abilità di “viaggiare mentalmente nel tempo” per ragioni evolutive: la possibilità di rivivere eventi passati o di anticipare il proprio ruolo in eventi ancora non accaduti ci ha consentito di apprendere dal nostro passato e di prevedere i possibili esiti futuri di una scelta; ma soprattutto, ci ha consentito di rendere le nostre esperienze e le nostre preconizzazioni comunicabili.

Non è un caso se, negli ultimi anni, stiamo assistendo alla nascita di un nuovo sottogenere in cui i viaggi nel tempo non avvengono più in una dimensione “esterna”, bensì in una “interiore”: il cervello umano. Nel film del 2004 Eternal Sunshine of a Spotless Mind, ad esempio, il regista francese Michel Gondry immagina un futuro in cui sarà possibile editare chirurgicamente la memoria di una persona: nel film il protagonista si ritrova a viaggiare a ritroso nei propri ricordi nel disperato tentativo di salvare quelli relativi alla sua ex-ragazza.

Il viaggio nello “spaziotempo interiore” descritto da Gondry è probabilmente la celebrazione più riuscita dell’abilità umana nota come cronestesia, abilità che costituisce le fondamenta della nostra stessa capacità di creare storie.

Ne L’istinto di narrare Jonathan Gottschall suggerisce, in modo nemmeno troppo provocatorio, che il nome Homo Sapiens possa essere sostituito da Homo Fictus (uomo narratore). Questo perché ciò che più distingue noi esseri umani da tutte le altre specie, l’abilità che più di ogni altra ci ha consentito di farci largo nell’affollata corsa alla sopravvivenza, è stata la nostra capacità di fabbricare (e comunicare) storie. A pensarci bene, le storie non sono altro che veicoli incredibilmente potenti (e autonomi) che consentono di trasportare da un individuo all’altro informazioni, esperienze, allarmi e progetti per il futuro. In quest’ottica, il “viaggio nel tempo mentale” è il requisito fondamentale per ogni narrazione: è il concetto di tempo che ci consente di inquadrare noi stessi all’interno di una narrazione, contemplando da osservatori esterni il nostro passato e proiettando ipotetiche versioni di noi nel futuro.

Questo significa che qualunque direzione prenderà il progresso tecnologico, a prescindere da quanto ci avvicineremo alla prospettiva di spostarci a piacere nello spaziotempo, se anche le macchine del tempo scompariranno del tutto dal nostro orizzonte narrativo, avremo sempre il nostro cervello su cui fare affidamento.

(articolo pubblicato in origine su Pagina 99)

0 notes

Text

Un tranquillo weekend di bufera (a NYC)

Brooklyn – Capisci che i cittadini di New York si stanno preparando alla tempesta del secolo dallo scricchiolio del cloruro di calcio sui marciapiedi, dalle pale da neve esposte nelle vetrine, dagli scaffali mezzi vuoti dei supermercati. È giovedì 21 gennaio, i notiziari hanno già cominciato a preconizzare l’arrivo di una bufera di neve senza precedenti, ma New York è ancora impegnata nella sua indaffarata routine invernale.

Nei bar i newyorchesi continuano a sorbire le loro Brooklyn Lager e a lanciare freccette indossando l’abito liso di un allenato fatalismo. Ogni tanto si sente qualcuno domandare: “Facciamo qualcosa questo weekend?“, e nel migliore dei casi la risposta che segue è: “vediamo come va“.

Ecco: quel vediamo come va ha dettato il ritmo della mia prima settimana in città, mentre cominciavo a prendere le misure del quartiere di Bed-Stuy e diluivo il jet lag dentro enormi tazze di caffè.

Venerdì mattina, al Georges-Andrè Cafè, una ragazza italo-svedese fuma una sigaretta sbattendo le Doc Martens sull’asfalto di Halsey Street, ingobbita dentro un maglione troppo sottile. Dice che a casa non le funziona il riscaldamento e che già stamattina ha dovuto lavarsi i denti a sette gradi centigradi. Ci scherza su, il che è comprensibile: New York ha visto poca neve quest’anno, e chi ci abita sembra più elettrizzato che intimoritodalla possibilità che una tempesta arrivi a ingessare ogni cosa in un bianco uniforme.

Intanto però la tempesta Jonas (questo il nome scelto per la bufera) ha già cominciato a muoversi, nel pomeriggio di venerdì colpisce la città di Washington, e nonostante l’ostentata nonchalance, chi vive nella Grande Mela ha già cominciato a comprare pale, scarponi da neve e sacchi di sale anti-ghiaccio. Per farsi un’idea più chiara della cappa di timore che pesa sulla città basta entrare in un supermercato qualsiasi, dove gli scaffali hanno cominciato a svuotarsi già da mercoledì.

Di fronte all’eventualità di dover passare alcuni giorni blindati in casa, i newyorchesi hanno riempito i carrelli principalmente con tre articoli: pane, uova e latte; il che a quanto pare è un classico: anche in occasione di cataclismi ben peggiori (gli uragani, ad esempio), si preferisce stipare nella credenza beni deperibili come il pane e le uova, invece di generi a lunga scadenza, come il cibo in scatola. Secondo alcuni psicologi, così facendo, si ha l’impressione di avere un maggiore controllo sulla situazione: mangiare scatolette in silenzio, davanti ai notiziari, ricalcherebbe troppo gli stereotipi apocalittici dispensati dalla televisione.

L’idea di saccheggiare un supermercato per una tempesta di neve può sembrare esagerato, ma è tutta la settimana che i media preannunciano questa tempesta come un evento storico, e una volta tanto non si tratta di semplice sensazionalismo.

I metereologi, armati di dati e statistiche, fanno paragoni tra l’imminente Jonas e gli snowstorm più violenti della storia di New York: nella pentola ci sono tutti gli ingredienti per cucinare la “Big One”, una tempesta epocale che polverizzerà ogni record: si parla di quasi un metro di neve e di possibili allagamenti, il tutto condito da venti fino a 90 km/h.

Quando i primi fiocchi cominciano a imbiancare le strade di Manhattan, però, intorno alle 21 di venerdì sera, la città non sembra ancora pronta per entrare in un letargo lampo. Nell’East Village si allungano le solite code fuori dai locali, nelle venue più quotate si staccano biglietti per i concerti e i taxi si alternano nella solita caotica armonia. Molti si sentono in dovere di approfittare della quiete prima della tempesta, ma pochi fanno tardi, intorno a mezzanotte il vento ha già cominciato a soffiare con violenza: piaccia o meno ai newyorchesi, Jonas è già qui.

Capisci che la tempesta del secolo è arrivata quando ti svegli un sabato mattina e a New York c’è silenzio: la città che non dorme mai è rintanata sotto una coltre di neve. Per strada, si sente solo il grattare delle pale contro i gradini delle case, qualche ritardatario ha dimenticato di spargere il sale ieri notte e ora tenta di ripararsi dalle folate isteriche della tempesta. Ma è inutile, stando ai meteorologi la neve si deposita alla velocità di 8 centimetri all’ora, non si fa in tempo a crearsi una via d’uscita che bisogna ricominciare da capo.

Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza, prospettando l’interruzione di gran parte dei servizi di trasporto pubblico e invitando i cittadini a sigillarsi in casa in attesa che il vento si addolcisca. In realtà, la situazione a mezzogiorno appare ancora gestibile. Camminando per le strade di Brooklyn capita di incrociare qualche temerario che come ogni sabato è uscito a far passeggiare il cane, o grappoli di ritardatari che trascinano pesanti buste della spesa in mezzo alle strade già sgombre; le uniche auto che circolano sono quelle della polizia, le altre sono parcheggiate ai lati, la neve le sta ingoiando uno strato per volta.

La bufera mostra il suo vero volto solo intorno alle due del pomeriggio, quando le raffiche si fanno talmente insistenti da sollevare enormi nuvole di neve che ostruiscono la visuale come nebbia ghiacciata. A Manhattan c’è ancora chi si ostina a godersi la giornata di neve: qualcuno modella pupazzi di ogni forma, qualcun altro sfreccia in bicicletta sollevando alte sgommate bianche, qualche buontempone inforca gli sci e si esibisce in una sessione di fondo a Midtown.

Nei quartieri residenziali invece l’atmosfera è quasi post-apocalittica: il manto bianco si ispessisce a vista d’occhio, solo sui tetti sembra far fatica ad attecchire, ma è un’illusione: la neve non fa in tempo a depositarsi che il vento la spazza verso il basso, dove i connotati della città vengono cancellati a ritmo inesorabile. Su Twitter, il governatore Cuomo continua a cinguettare messaggi d’allerta, consiglia di tapparsi in casa a tempo indeterminato e dopo alcune brevi escursioni, quasi tutti si sono convinti che sia il caso di dargli retta.

Nel tardo pomeriggio cominciano ad arrivare i primi bilanci: in tutto il New Jersey più di 40.000 abitazioni sono rimaste senza energia, quasi dieci persone sono rimaste uccise dalla tempesta, nel Bronx centinaia di famiglie lamentano la mancanza di elettricità, e dalla strada arriva solo il rumore singhiozzato delle sirene di polizia e soccorsi. Jonas interrompe la sua furia solo intorno alla mezzanotte di sabato, le folate si fanno più rarefatte, il vento cala e chi è rimasto senza cena trova il coraggio di avventurarsi in strada alla ricerca di un Deli aperto.

Tutte le foto e i meme pubblicati in queste ore sui social network confermano l’urgenza più o meno consapevole di certificare la propria presenza in quello che per 24 ore è sembrato essere il centro del mondo, come se immortalare l’insegna di negozio sfasciata dal peso della neve o una famiglia ingobbita nella bufera significasse aver vissuto in prima persona un tipo di scenario apocalittico che negli ultimi anni è stato imposto a tambur battente, al cinema come in letteratura (camminando per Manhattan nella giornata di sabato, in effetti, sembrava di essere in Odds Against Tomorrow di Nathaniel Rich o nella Chronic Citydi Jonathan Lethem).

Chi si trasferisce a New York per la prima volta, spesso per molti giorni si porta addosso la scomoda impressione di trovarsi all’interno di un film; colpa di tutte le sit-com e le pellicole che hanno usato la città come scenografia. Ecco, in questi giorni di bufera anche ai newyorchesi sembra di essere dentro a un film, uno che non vedevano dal 2006, l’anno della tempesta più imponente nella storia del nordest americano.

In realtà, a conti fatti, Jonas è stato tutt’altro che un’apocalisse. Doveva essere la tempesta del secolo, ma l’unico record a entrare nella storia è quello di maggiore quantità di neve caduta in una sola giornata. Nel giro di qualche ora, a Central Park gli strumenti registreranno un totale di 26,8 pollici di neve (pari a 68 centimetri), due millimetri in meno del record registrato nel 2006. Si tratta comunque della seconda tempesta di neve più violenta nella storia degli Stati Uniti (almeno dal 1869 ad oggi).

Domenica mattina New York si sveglia sotto un sole caldo e un cielo sgombro, l’incubo è ormai passato, e i grossi cumuli di neve già cominciano a gocciolare dai balconi dei palazzi. Per strada gli abitanti si sono svegliati di buon’ora, armati di pale e sale, per disseppellire le auto e i vialetti dallo spesso manto di neve depositato dalla tempesta. Per strada si respira un’aria di liberazione, le persone occupano le strade improvvisando battaglie di neve, attorno ai cafè si creano capannelli di hipster che rivendicano il loro consueto brunch domenicale, intanto su Twitter il sindaco Bill De Blasio annuncia che lunedì le scuole saranno aperte e tra le righe suggerisce di approfittare di questa giornata di neve per divertirsi.

Nel frattempo, sulle pagine di Jacobin Magazine, Owen Hill invoca l’introduzione di un periodo di vacanza invernale obbligatorio in tutti gli stati a rischio bufera. L’idea non è così assurda. Questa atmosfera di festa e pericolo scampato rischia di coprire la voce di chi non può permettersi di festeggiare: fattorini, baristi, portinai, addetti alle pulizie, tutte quelle persone che hanno un salario a oree che si sono trovate a lavorare (o a provarci) anche nella giornata di sabato.

Se per molti newyorchesi Jonas è stato un diversivo che ha imposto un’esotica pausa dall’ubriacante routine metropolitana, per i cittadini meno tutelati è stato solo un giorno di paga buttato al vento.

(articolo in origine apparso su Wired Italia)

0 notes

Text

Making a Murderer, una finestra aperta su una storia ancora da finire

Nel tradizionale thriller, il lettore (o lo spettatore) si trova di fronte a un prodotto compiuto, ed è perfettamente consapevole che si tratta di una storia con un inizio e una fine, questo fa sì che, per quanto inquietante e potente, la minaccia percepita rimanga sempre confinata nello steccato che l’autore (o il regista) ha delimitato per lui. Può anche essere ispirata a fatti realmente accaduti, ma non viene mai percepita come una storia in fieri, questo perché qualunque cosa sia successa è già pronta per essere archiviata, dunque viene fruita in una condizione di sicurezza.

Nel caso di docu-serie come The Jinx o Making a Murderer, la storia viene invece raccontata come se ancora non se ne conoscesse il finale. Non solo: se si pensa a come il lavoro di ricerca di Andrew Jarecki e della sua troupe ha portato a un nuovo arresto di Robert Durst (protagonista di The Jinx), è chiaro che la serie stessa è parte dell’indagine, e questo mette lo spettatore in una condizione meno passiva: non si tratta più di un prodotto inscatolato pronto uso, ma di una finestra attendibile sul mondo reale, in tempo reale.

A tutto questo va ad aggiungersi una struttura seriale a episodiche crea la sensazione inconscia che, nel tempo che passa tra la fruizione di un episodio e l’altro, possa succedere qualcosa che rimescoli le carte in tavola...

Continua su Wired Italia

#making a murderer#netflix#wired italia#deotto#the jinx#docu-series#true crime#steven avery#truman capote#a sangue freddo

0 notes

Text

Le sette stelle di Piazzale Loreto

Qualche mese fa, quando la rivista Colla mi ha chiesto se volessi scrivere un racconto ispirato a un personaggio manga ho subito pensato a Toki, il fratello sventurato ma potentissimo di Kenshiro. Ci ho messo un po’ di più invece a decidere come ambientare la storia nella Milano dei giorni nostri.

Il risultato si chiama Le sette stelle di Piazzale Loreto e lo trovate sul nuovo numero di Colla, insieme ai racconti di altra gente bravissima, che ha saccheggiato perle come Galaxy Espress 999, Ranma 1/2, Creamy, Videogirl AI e Berserk.

Qui il numero completo in pdf: http://www.collacolla.org/?page_id=4498

Qui il mio racconto: http://www.collacolla.org/?p=4510 Qui sotto un assaggio:

“In sei lustri questi occhi malati hanno visto di tutto: una civiltà spazzata via dalla guerra atomica, scorrerie di predoni monocresta al largo dei bastioni di Kyoto; uomini trucidati per un sacchetto di riso; ho visto i guerrieri migliori della mia generazione distrutti dall’amore per una donna (sempre la stessa, Julia), e pazzi d’ambizione trascinarsi per strade di sabbia in cerca di acqua rabbiosa; ho visto guerrieri di Nanto grandi come montagne mostrare il petto a una pioggia di frecce; ho visto un Re di Hokuto che piangeva seduto sulla sella di un gigantesco cavallo nero senza nemmeno una serva che gli raccontasse una storia; ho visto fratelli pestarsi a morte sotto lo sguardo di una stella letale per stabilire chi fosse più forte; ho conosciuto un tipo di buio e di solitudine che solo la città prigione di Cassandra può ospitare. Mai però mi sarei aspettato di vedere la mia tragedia familiare trasfigurata su brandelli di carta inchiostrata. Un racconto epico come quello di Hokuto meriterebbe pagine e penne di ben altro spessore; invece qui vengono vendute un tanto al chilo a uomini incompiuti e privi di midollo. Nella Terra dei Demoni eravamo dei, qui siamo cosplayer. “

(L'illustrazione è di Olivia Haller)

1 note

·

View note