Text

The Zapping Experience

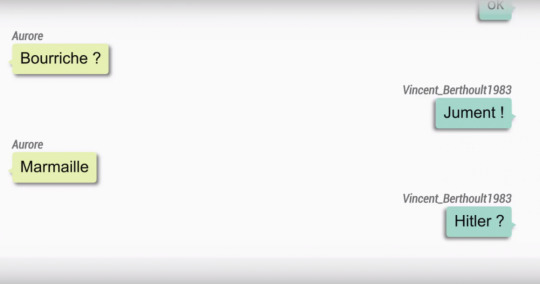

Elle trône face au canapé dans le salon, mais pourtant, je ne regarde que très peu la télé à proprement parler. À part pour les infos et les documentaires que je passe quelques heures par mois à chroniquer pour le compte d’un éditeur japonais, elle n’est presque jamais allumée. Et ce, depuis maintenant de longues années. Désormais, et comme bon nombre d’entre nous, j’imagine, je ne suis plus ni esclave ni dépendante du programme télé ; elle sert surtout d’écran et je regarde uniquement les créations que je choisis méticuleusement. Des films, principalement, mais pas seulement. Et c’est ainsi que pendant le deuxième confinement, grâce à feue La Loupe (groupe de cinéphiles créé sur Facebook malheureusement démantelé par des imbéciles) et le dévouement d’un de ses membres à la cause qui était la nôtre (partager des œuvres plus distribuées et donc devenues inaccessibles), avec l’homme, on s’est retrouvé à mater la quasi intégralité de feue l’émission l’Année du Zapping, probablement la meilleure chose que Canal + ait enfantée. De 1989 à 2020 (2014 manquant à l’appel pour une raison qui m’échappe ou que j’ai oubliée), ça fait trente ans de télé d’un coup dans les dents, soit plus de 86 heures de programmes fragmentés (oui, j’ai compté) ; une réelle violence, mais pas moins une fascinante épopée.

Ça commence alors que je n’ai que dix ou onze ans, et même si je me souvenais de certaines séquences rediffusées, je n’avais jamais remarqué à quel point les nichons des femmes étaient partout à l’écran avant. Pour vendre du gel douche, des yaourts ou du vent, on dénude les gonzesses allègrement et sans ménagement. On parle des blagues sexistes ou des comportements déplacés ? Ou du faible taux de représentation des femmes dans des rôles autres que celui de potiche, ou encore du nombre de personnes racisées ? Pas la peine, je suis certaine que vous voyez où je veux vous emmener. Au pays de la consternation, oui. De la consternation et de la vieille France nostalgique du temps où elle pouvait – à l’aise, Blaise – à tours de bras coloniser.

Bien entendu, j’ai également découvert plein de programmes que je n’avais jamais vus : des émissions aux concepts grotesques rapidement abandonnées, des punchlines et discours scandaleux trop vite oubliés, des courtisans à la veste doublée si facilement retournée qui vivent toujours de nos impôts et de leurs magouilles à l’heure qu’il est, des séquences sur toutes les informations pas vérifiées et malgré tout passées au JT que je préfèrerais pouvoir oublier, les débuts de la télé-réalité… Je n’avais jamais été le témoin des amours chlorées de Loana et Jean-Édouard et me voilà désormais cathodiquement déflorée. En termes de spectacle scénarisé, j’ai aussi pu noter que les hommes politiques ne savaient plus s’exprimer : de la verve lettrée d’un Mitterand au vocabulaire miteux d’un Castaner, il y a un gouffre sans fond et sans filet à traverser…

Et plus ça va, plus l’expérience s’avère douloureuse à s’infliger. Certaines années vont jusqu’à quatre heures de résumé ; c’est une véritable plongée en apnée dans les tréfonds de la société. Et en un peu plus de trois jours et demi cumulés, on l’a vue lentement mais sûrement se paupériser, se gentrifier, se planter de voie, de croisade, de combat, se faire violer, opprimer, saccager, se révolter… Mentalement et nerveusement, c’est épuisant. C’est comme regarder indéfiniment un torture porn qu’on nous aurait déjà spoilé. Mais on est littéralement hypnotisés par ces décennies qui défilent sous nos yeux rougis en condensé. Et ça n’a rien à voir, du moins au niveau du sujet (quoi que…), mais ça m’a fait penser à la série The Girlfriend Experience (ou du moins à sa première saison), œuvre produite par Steven Soderbergh (qui en 2016 avait déjà réalisé le film du même nom) et qui traite de la prostitution. Le point commun ? Dans cette dernière, l’actrice principale est à l’écran dans absolument chaque plan : un procédé déroutant mais vraiment intéressant qui justifie pleinement le titre d’expérience, et son emprunt pour titrer ces pages par la même occasion.

Alors, c’est sûr, l’Année du Zapping n’est qu’une sélection faite à partir d’une première sélection, un florilège monté parfois pour faire sens ou un peu d’humour. Mais plus on se rapproche du temps présent, plus je suis en mesure de témoigner de la pertinence et de l’objectivité du tri fait dans l’énorme masse de programmes avalés par ces zappeurs que probablement on ne remerciera jamais assez. En 2017, l’équipe du Zapping se fait virer par Bolloré (preuve ultime s’il en fallait encore une de l’intégrité des salariés intéressés) et passe sur le service publique. L’émission s’appelle désormais Vu, elle garde son concept mais se déleste au passage des iconiques plages de bruit blanc qui venaient rythmer sa diffusion. Avec l’homme, on sait alors pertinemment que le pire est à venir, mais on poursuit tout de même l’apnée du zapping volontairement.

Et le pire arrive insidieusement. Ça fait déjà un moment qu’on le sent, mais là, ça s’avère préoccupant : à la télé, la France devient un pays raciste. Enfin, je veux dire : ouvertement. Sous couvert de défendre la liberté d’expression, les chantres de la haine ont de plus en plus droit de cité (et souvent sans analyse) à la télévision. Non mais, ça va, c’est bon ? Qui a dit qu’on avait le droit d’être si décomplexé d’être un facho maintenant ? J’ai loupé un truc ou quoi ? À partir de cette année-là, il est également de plus en plus aisé de faire des parallèles entre le mandat de Trump et celui de Macron ; c’est tellement Idiocracy (cf. page suivante) à tous les étages que ça en devient flagrant. Flagrant et affligeant. #MeToo, #GiletsJaunes, #BlackLivesMatter ; y a pas que nous devant notre écran, le reste du Monde aussi en a marre d’être baladé par les riches vieux blancs dominants.

Et voilà qu’arrive enfin l’an 2020 : grand final en fanfare, explosion de n’imperie digne des pires nanars d’horreur, mensonges à gogo sans pudeur, « Désolés mais pas désolés en fait, on sait pas ce qu’on fait ! Tiens, séparons-nous plutôt, ça sera plus facile de retrouver notre chemin seul la nuit dans la forêt ». Diviser pour mieux régner ? Une formule acculée pourtant toujours à l’honneur. Et je dois dire que de revoir tous ces épisodes de soap opera trash si tôt après le total chaos, j’ai trouvé ça dur à encaisser. J’ai pleuré plus d’une fois au cours de ces épiques 86 heures sacrifiées, mais c’est vrai que c’est un tableau que peut-être à outrance je noircis : le Zapping n’est que le reflet de la télévision et la mondialisation devient petit à petit celle des luttes et des rêveurs aussi. Tout n’est pas (encore ? Jamais ?) perdu. À ce sujet, je fais souvent mienne cette phrase piquée à Descartes et qui dit en substance qu’en ce bas monde, le bon sens est toujours la chose la mieux partagée. Pas par tous, hein, ça va de soi, sinon on n’en serait pas là où on en est. Mais tout de même. Et puis, comme rien n’est fait pour durer, même le chaos, tout ne restera pas toujours comme ça. Quand je prononce cette phrase-là, mes amis les plus proches et les plus pessimistes me regardent brusquement bizarrement. Oui, qui se ressemble s’assemble, mais pourtant, c’est une intime conviction ; le fait qu’un jour le changement viendra par le bas, j’y crois vraiment (et je l’ai déjà écrit dans Papier n° 5, accessoirement).Aussi, pour combattre les conspirations, deux outils suffisent seulement : le doute (donc) et l’éducation.

À ce propos, et pour poursuivre dans l’esprit de ce décidément très sérieux numéro, veuillez s’il vous plaît trouver ci-dessous quelques recommandations de films documentaires (et un film tout court) prompts à faire germer et/ou renforcer la fibre révolutionnaire en ces temps troublés (pas besoin de prendre les armes forcément ; c’est d’abord les mots qu’on emploie, les idées qu’on diffuse et les histoires qu’on raconte qui façonnent notre monde) :

1. No Logo: Brands, Globalization, Resistance de Sut Jhally (2003) qui traite du travail de l’activiste canadienne Naomi Klein, auteur du célèbre livre qui porte le même nom (No Logo, 1999) ;

2. The Corporation de Joel Bakan (2003 aussi), documentaire basé sur son livre

The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power (même année)

qui étudie les entreprises du point de vue de la psychiatrie ;

3. Idiocracy de Mike Judge (2006), un film grave en avance sur son temps

si vous ne l’avez pas vu, je préfère ne rien vous spoiler, même si bon,

le titre est tout de même assez parlant ;

4. The Shock Doctrine réalisé par Mat Whitecross et Michael Winterbottom (2009), qui suit Naomi Klein dans l’enquête liée à son livre The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007) qui décortique comment le capitalisme profite des catastrophes (naturelles ou pas) pour imposer sa domination ;

5. HyperNormalisation d’Adam Curtis pour la BBC (2016) qui raconte

comment on en est arrivé à un tel merdier mondial rien qu’avec des images

d’archives ; le plus impressionnant, le plus bouleversant ;

6. The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel (2020), toujours du même Joel Bakan que cité précédemment, toujours sur le même sujet, pas moins intéressant ;

7. Can’t Get You Out Of My Head (2021), l’histoire du monde moderne racontée

en six épisodes toujours en images d’archives, toujours par Adam Curtis

et toujours aussi beau que troublant.

0 notes

Text

PAPIER hors-série

À circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels : Papier devient provisoirement numérique (comme c’est ironique...), le temps d’un numéro hors-série. Douze pages dédiées aux masques en tous genres, sans invité (et donc au graphisme hasardeux) qui se téléchargent en PDF et en fonction de la version souhaitée :

• lecture en planches (même format que le fanzine)

• lecture page à page (pour le téléphone portable, c’est mieux)

• impression maison (6 pages A4, à imprimer sans marge et recto/verso)

Pour le moment, les fichiers sont disponibles jusqu’au 30 mai 2020.

Ne prenez pas de risque, prenez soin de vous et bonne lecture !

1 note

·

View note

Text

F comme fumier (”Sans boue, pas de lotus”)

Samedi 21 mars 2020

Nous sommes hier soir. Mon téléphone dit qu'il va pleuvoir alors j'entreprends de rentrer à l'intérieur les chaises qui sont depuis quelques jours sur le balcon. La température a déjà chuté, je me hâte de tout replier, puis me ravise. Je m'arrête face à la balustrade ; c'est quoi cette odeur ? J'appelle l'homme, il sort : « Tu trouves pas que ça sent... le fumier ? » L'homme confirme. Il n'a pas l'air étonné.

Sinon, j'ai arrêté de pleurer direct au réveil, j'ai repris le sport et je me suis remise à travailler. Et plus je vois la liste des symptômes du Covid19 s'afficher un peu partout, plus j'ai l'impression de l'avoir déjà chopé, mais il y a environ deux semaines maintenant. Bon, cela dit, je somatise à fond depuis toujours et je sens l'angoisse dans ma poitrine monter depuis la fin du mois de décembre, donc cela peut tout aussi bien être une vue de l’esprit.

Globalement, je ne sais plus vraiment en quoi je crois, où je vais, qui je suis, alors j'ai décidé de vivre en roue libre. Ça ne me ressemble pas, mais comme je ne peux rien maîtriser, bah, je fais ce que je peux et advienne que pourra… Aussi, avec presque une semaine de recul dans les dents maintenant, je me dis que l’incertitude, c’est ce qui va être le plus dur à supporter à long terme pour moi.

J’ai longtemps faite mienne une « maxime » de Sartre ; si je me souviens bien, c’est un bout de dialogue extrait d’une pièce de théâtre, Le Diable et le Bon Dieu. En gros, un personnage dit « Je préfère le désespoir à l’incertitude » et voilà qui a, jusqu’à il y a quelques années, aiguillé quasiment toute ma vie. Le savoir ou la « vérité » à tout prix ; être in-formé, c’est savoir qui on est, quoi faire et où aller. J’y ajoute nuances et réserves depuis… Ou plutôt, j’ai envie d’intégrer une autre compétence dans l’équation : c’est le ressenti, la sensation. Dans l’incertitude, qu’est-ce que je sens ? Puis-je en faire un compas, une boussole, en tirer un quelconque enseignement ? La réponse qui me vient instinctivement est « Évidemment ! », mais nous verrons bien, nous n’en sommes qu’au commencement…

Puis j'ai aussi et finalement décidé de ce que j'allais écrire sur le panneau lumineux que je voulais installer à la fenêtre de ma cuisine : "Stay safe, be kind“. En anglais, parce que ledit panneau est trop petit pour faire entrer 70 % des mots de la langue française sur une seule ligne ; au, sur et dans le fond, parce que je supporte de moins en moins de voir les gens se fliquer et se juger les uns les autres. Les familles (déjà confinées ensemble dans des lieux clos de toute façon, ai-je besoin de le rappeler) sortent entre elles dans la rue, untel va courir tous les jours, machin se promène en voiture toute la journée… Putain, je suis fatiguée. Et submergée par l’empathie comme je ne l’ai jamais peut-être été.

Tant qu’il y a de la vie, y a de l’espoir. Mais seulement si l’homme se met à changer. Impossible de savoir ce qu’il se passe réellement dans la vie des autres et, par conséquent, quelles sont leurs profondes motivations. Dans l’incertitude, ressentons, mais dans le doute, restons prudents et bienveillants.

0 notes

Text

D comme dimanches (“I don’t care if Monday’s blue“)

Mercredi 18 mars 2020

Hier matin, bien que le réveil n’ait pas sonné, je me suis réveillée aux aurores. En temps normal, j’aurais juste remonté la couette jusqu’à mon nez et continué à somnoler. Mais pas aujourd’hui. Parce que dans ma tête, c’est une scène d’expérience de physique nucléaire au figuré : les idées et les émotions s’entrechoquent violemment, produisant une énergie inhabituelle qui ne laissera aucune chance au rendormisssement, je le sens. Autant se lever et tout coucher sur le papier.

Finalement j’ai choisi l’ordinateur portable. Pendant un temps, le bruit des touches du clavier a été le seul à résonner dans l’appartement. Puis les oiseaux se sont mis à chanter. Au son, j’ai reconnu un merle, une hirondelle turque et un couple de revenants : les mésanges charbonnières étaient de retour et elles piaillaient déjà sur le balcon pour attirer mon attention.

Je sais pertinemment qu’elles n’en ont plus besoin à cette saison, mais j’ai néanmoins décidé de remplacer la boule de graisse et de graines vidée par le vent à la dernière tempête qu’a connue notre région. C’était avant qu’on ne se retrouve tous contraints à vivre un énième mauvais remake d’un film de zombie. Je me dis que les mésanges, ça me fera de la compagnie. Et en plus, croyez-le ou non, malgré leur minuscule gabarit, elles parviennent à faire déguerpir les pigeons.

J’habite en ville, mais j’ai la chance d’entendre les oiseaux chanter le dimanche. Ils le font toute l’année, évidemment, mais à part en soirée, on ne les entend pas à cause des bruits occasionnés par la circulation. Là, les rues sont vides. L’homme se lève, on observe un sachet bleu virevolter librement sur la route au gré du vent. Je lui demande quel jour on est aujourd’hui. « On est mardi », il me dit.

Si j’avais été une enfant, je lui aurais demandé « Et encore combien de dodo avant de pouvoir à nouveau vivre normalement ? ». Mais à la place, je me tais ; je sais que ça ne sert à rien de compter le nombre de dimanches qui nous séparent encore de ce premier vrai jour de semaine déjà fantasmé. Et puis, est-ce que ça a encore du sens de dire « normalement » ?

Depuis aujourd’hui, j’entends aussi le jingle de la SNCF qui est joué sur les quais de la gare quand je suis dans mon bureau. Je suppose qu’il sera remplacé par les cris des hirondelles bientôt.

0 notes

Text

C comme Claude François (”Est-ce que tu viens pour les vacances ?”)

Mardi 17 mars 2020

Je suis comme une gosse ; je ne me rends compte de ce que j’ai que quand on me l’enlève. C’est un peu l’histoire de ma vie. Un peu celle de la vôtre peut-être aussi. Et depuis hier, ou avant-hier pour être honnête puisque ça fait déjà deux jours que je sais à quelle sauce on allait bientôt tous être mangés (un indice : à sec, mais cuits à l’étouffée), je suis d’une infinie tristesse. Pas forcément parce que je dois rester à la maison — j’y travaille avec bonheur depuis bientôt cinq ans ; ni parce que le monde est en train de changer — trop de choses dans nos vies sont devenues absurdes de toute façon. Non, je suis triste parce que je pense aux gens. Ça ne veut pas dire que je n’y pense pas le reste de l’année, évidemment. Mais voilà, on me les a enlevés alors maintenant je les pleure chaudement. Et sans retenue ; s’il y a bien un moment pour avoir les yeux tous boursouflés et s’en foutre, c’est bien maintenant.

Je pense aux gens seuls, mais je pense aussi aux gens mal entourés. Même en temps de galères, l’enfer, c’est toujours les autres et devoir passer au minimum quinze jours avec quelqu’un qu’on n’aime pas, plus ou que l’enfermement ou l’angoisse va sous un nouveau jour révéler, c’est à mon sens de meuf un peu solitaire pire que l’isolement (j’omets volontairement de parler des femmes coincées avec un conjoint violent, sinon c’est la dépression qui m’attend). Mais en premier lieu, je pense à mes amis coincés à la maison avec leurs enfants. Je sais qu’ils aiment tous ces derniers tendrement, mais je pense à eux quand même parce que, en plus d’une angoisse accrue (et parfaitement compréhensible) de la contagion quand on a une descendance, le temps passe différemment pour les enfants. Et par conséquent pour ceux qui s’occupent d’eux. C’est déjà bien assez dur de voir les structures de sa vie qu’on pensait établies s’effondrer, et quand on en est soi-même une pour quelqu’un d’autre, il faut en plus ne pas flancher.

D’abord, j’aimerais dire un truc que j’ai découvert il n’y a pas longtemps (ouais, j’ai mis le temps) : parfois, c’est salvateur, la vulnérabilité. Ça rapproche les gens et les cœurs plus qu’on ne pourrait le penser. Et ensuite, j’aimerais vous raconter une histoire pour vous faire relativiser… Il y a quelques mois, pour des raisons rocambolesques sur lesquelles je ne m’étendrai pas, j’ai dû passer quatre heures confinée avec un chauffeur de taxi. Quatre heures pendant lesquelles j’ai eu le droit à toute la panoplie de beauferies à laquelle on est en droit de s’attendre dans ces moments-là : les femmes sont bonnes, les jeunes sont cons et les gilets jaunes des feignants. Entre autres. Mais restons donc civilisés et courtois. Alors au bout d’une heure (ou deux, je ne sais plus, ça m’a paru durer mille ans), j’ai commencé à lui poser des questions. Sur sa vie, ses origines, sa famille, sa femme, ses enfants… Et si les propos ne sont pas devenus moins affligeants, ils sont néanmoins devenus plus intéressants.

Déjà, ça prouve que les gens font souvent les malins juste parce qu’ils sont en manque d’attention. Enfin, je dis « juste », mais ça peut malheureusement aussi être beaucoup pour une seule personne quand on en a manqué un temps. Ensuite, ça met tout le monde sur un pied d’égalité ; tous les humains vivent les mêmes petites ou grandes misères : les traumas de l’enfance, la mort d’un parent, l’exil, le manque d’argent, un mariage raté ou que sais-je encore. La vie, quoi. Mais tout le monde ne peut pas raconter ce que le chauffeur de taxi s’apprêtait alors à me révéler. Et pourtant, au premier abord, voilà qui ressemblait à une énième banalité : il a simplement commencé à me narrer ses premières vacances avec ses trois enfants, âgés de quelque chose comme 3, 5 et 8 ans. Trois semaines dans le sud de la France, ses premières vacances depuis six ans. Une maison en location, des chiottes et un évier bouchés, trois virées au Monsieur Bricolage local, deux jours de plomberie, deux enfants sur trois surexcités et impossible à canaliser, des cris non-stop, une jambe cassée, pas de répit avant la nuit tombée, l’ambiance plombée…

J’ai ri de bon cœur à l’histoire, puis ça m’a fait tilter. Deux enfants sur trois ? Comment ça ? « Ben le petit dernier, il était toujours dans les jupes de sa mère, toujours à pleurnicher… Pas comme ses deux frères ainés. » Ah, OK. J’allais passer à autre chose, mais c’est là que le chauffeur est entré dans le vif du sujet : « Et je sais pas pourquoi, mais quand il était petit, je pouvais pas le blairer… Ça va mieux maintenant, hein ! Tout va bien, je l’aime et tout. Mais ouais, je sais pas, ça passait pas… C’est bête, hein, mais… Il avait le même tronche que Claude François. » Fou rire, larmes qui ruissellent, mal aux abdo ; je laisse quelques instants mon sens critique aux vestiaires et il ne faut surtout pas que j’essaye d’imaginer un enfant de trois ans avec la tête de Cloclo. Putain, trop tard… Et donc, voilà, le confinement avec des enfants, ça pourrait être pire ! Ils pourraient avoir la tête de Grégoire ou de Christophe Maé ! Et paraît que le fils du chauffeur de taxi ne ressemble plus à Claude François aujourd’hui. Beaucoup de choses nous paraissent immuables, mais elles finiront toutes par changer sans exception.

Cette chute est aussi vraie qu’elle est merdique.

Je vous laisse néanmoins méditer dessus.

Et tenez bon.

0 notes

Text

I comme intuition (“Hey, fuck the people“)

« La première impression est toujours la bonne. »

On s’est tous, un jour ou l’autre, fait cette réflexion. L’exemple le plus parlant et probablement le plus répandu, c’est certainement la première rencontre. On vous présente Machin.e et, là, en l’espace d’un tr��s court instant, vous savez que Machin.e n’est pas digne de confiance. En fait non ; là, tout de suite, vous ne le savez pas, vous savez juste que sa tête et/ou son attitude ne vous revient pas. Vous en déduirez par la suite qu’il/elle n’est pas digne de confiance, dangereux et/ou toxique et donc, vous n’en faites pas un.e ami.e, vous ne travaillez pas avec, etc., etc. Ça s’appelle l’intuition. Et il n’y a rien de magique là-dedans. Il s’agit simplement d’une faculté que chacun possède, à un degré plus ou moins développé. Depuis que vous êtes en âge d’entretenir des relations sociales, vous avez déjà croisé un paquet de gens. Votre cerveau a tout enregistré, des premières interactions à la potentielle fin de votre histoire commune, en passant par tous les petits détails récurrents ou étonnants, même ceux qui paraissent de prime abord insignifiants. Il en a tiré des statistiques qui, pour une raison qui m’échappe (je suis pas une spécialiste, hein !), ne vous sont pas accessibles immédiatement, mais qui se manifestent de temps en temps — et forcément de plus en plus souvent avec l’âge — sous la forme d’une impression, d’un pressentiment. Vous pressentez que si vous interagissez avec cette personne, il se passera très probablement plus ou moins la même chose qu’avec telle autre personne similaire que vous avez déjà fréquentée.

Albert Einstein a dit « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent ». Serait-on donc fou de ne pas suivre son intuition ?

À chaque fois que je suis en mesure de m’exclamer « Putain, je le savais », je me dis que oui, évidemment. Parce que, bien entendu, très souvent, quand on récite ce mantra, c’est qu’on regrette déjà nos choix ou nos actions amèrement. Ça m’arrive encore de temps en temps de ne pas écouter mon intuition. Pas uniquement, mais principalement parce que nécessité fait loi. Par exemple, après dix ans en agence de comm’, cinq en tant que freelance et des heures et des heures à répondre avec pédagogie à des demandes irréalistes, illégales, voire surréalistes, j’ai appris à détecter les mauvais clients. Ceux qui n’arriveront jamais à se décider parce qu’eux-mêmes ne savent pas ce qu’ils veulent, ceux qui, frustrés de ne pas être à la créa, penseront toujours qu’ils seraient capables de faire mieux que toi, ceux qui ne te paieront pas en temps, ceux qui vont te mentir éhontément, etc., etc. Mais bon, faut bien manger… Alors du coup, parfois, l’intuition, c’est un peu comme un don qui serait également une malédiction. En clair, on pourrait résumer ça à « savoir pertinemment que ça va être la merde, mais y aller quand même ». L’enfer.

L’autre grande question, c’est : est-ce qu’elle m’a déjà trompée ? Ce à quoi je répondrais volontiers : ça dépend de ce qu’on en attend…

Il y a peu de choses que je fais sans raison ; je ne suis pas une fille très spontanée ni très fun, j’en conviens volontiers. Mais il y a une chose irraisonnée que je fais avec passion depuis… euh, depuis tout le temps, c’est de ramasser certains objets perdus. Ou plutôt, de garder certains objets trouvés. Des objets sans intérêt, évidemment. Si le seul truc dénué de toute logique que je faisais, c’était de ramasser de l’argent que quelqu’un aurait laissé tomber, bien entendu que je ne viendrais pas vous emmerder ici avec ça. Et donc, ces objets sont sans intérêt, mais aussi en quelque sorte choisis. Non, je ne ramasse pas tout ce que je vois par terre (emoji de la fille qui lève les yeux au ciel)… Je ramasse et garde seulement ce qui m’interpelle. Sans réfléchir à ce que je fais ; en clair : le truc qui ne m’arrive jamais. Ou presque... Parce qu’en fait, y a un autre truc que je fais et que je peine à avouer : je collectionne les petites cuillères volées. Pareil, je n’ai pas la moindre idée de pourquoi je fais ça. Je sais juste que ce petit butin sans valeur me procure une étrange satisfaction. Et depuis que j’ai découvert que, dans mon entourage proche, je n’étais pas la seule à être atteinte de ce drôle de travers, je ne m’en fais plus, je vis avec, c’est tout. Mais bon, ça va, je n’en ai pas 150 à la maison, hein ; comme avec les objets trouvés, je ne vole pas toutes les cuillères qui croisent mon chemin… Je les choisis également à l’instinct.

Et à force de récurrence, de constance, effectivement, le cerveau fait ses devoirs et l’instinct creuse parfois ce qui devient une règle, une loi, comme gravée dans le bois (c’est plus joli que le marbre, je crois).

Par exemple et pour en revenir au commencement (de ce texte, pas de l’humanité, évidemment), s’il y a bien une catégorie de personnes que je fuis comme la peste maintenant, c’est ceux qui estiment que je devrais penser ou me comporter comme eux, ceux qui n’acceptent pas d’emblée qu’on soit tous différents, que la vérité soit multiple ou le plaisir protéiforme. Et donc, entre autre, pas la peine de me faire remarquer que je « devrais » beugler comme une poissonnière et me trémousser sur les tubes des années 1980 après deux bières ; ça n’arrivera jamais, ni après quatre ni six ni douze. Pas la peine de me dire que je « ferais mieux » de m’en foutre, de laisser pisser, de tout faire à l’arrache… Ça n’arrivera jamais parce que ça ne me ressemble simplement pas. Et le pire, c’est que je suis parfaitement heureuse comme ça ! Comme (attention, breaking news) plein de gens, j’ai d’autres façon de m’exprimer, de m’amuser ou de travailler que n’importe qui d’autre aimant bien se placer (souvent) en point ultime de comparaison. Et j’ai peut-être mis (trop) longtemps à le comprendre, mais j’ai arrêté de battre ma coulpe pour ça : je n’ai pas besoin de ressembler à la majorité de la population ni à l’exception pour bien vivre avec moi ! Parce que c’est bien de cela dont il s’agit, au fond : les poissonnières et poissonniers faiseurs-de-chenilles-ah-bah-pourquoi-tu-danses-pas ne changeront fort probablement pas, et avec un peu de chance (ou de volonté acharnée), ils finiront pas disparaître de vos vies et peut-être même oublier que vous avez jamais existé ; en revanche, j’imagine que l’existence doit paraître bien longue quand on ne s’accepte pas…

Ils sont difficiles à choisir ou à trouver, les vrais amis (confidents, psy ou tout autres soignants) ; ceux qui sont uniquement bienveillants, ceux qui conseillent plus qu’ils n’imposent, ceux qui écoutent plus qu’ils ne s’opposent ou s’exposent. Ils sont difficiles à garder aussi… Mais en aucun cas ils ne devraient être subis.

Quand quelqu’un me fait me sentir moins que rien ou en a l’intention, quand je sens que je vais servir de valet, de porte-crachoir ou de faire-valoir, j’évite scrupuleusement, je trace mon chemin. Et ce n’est en rien un signe de faiblesse. Au contraire, c’est une preuve d’amour ! Je m’aime donc je m’évite les relous ! Et sinon, quel est le rapport avec les objets trouvés ou les petites cuillères volées, me direz-vous ? Euh…

Je suis la gardienne toute-puissante du respect de mon moi profond et mon intuition est mon arme de prédilection. Et d’une manière générale, j’essaye de n’être qu’amour pour mon prochain, mais si vraiment tu me cherches, fais gaffe, ça peut aussi être la baston.

1 note

·

View note

Text

D comme destin (They won’t go when I go)

Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce matin, j’ai perdu un membre de ma famille. Enfin, c’est arrivé hier soir, mais je ne l’ai appris qu’aujourd’hui (ou hier, si tu me lis aujourd’hui). Une de mes cousines est décédée, dans des circonstances encore floues. J’en ai toute une plâtrée et même si les liens familiaux, c’est décidément pas notre fort et que, d’une manière ou d’une autre, je les aime toutes, Caroline faisait partie de celles avec lesquelles j’ai des kilomètres de souvenirs fondateurs. Ceux qui font de vous qui vous êtes. Ceux que vous pourrez raconter quand ça sera à votre tour de jouer le rôle d’aïeux. J’ai appris son décès, puis j’ai dû aller prendre le train. Le ciel était moche, la nature était moche, les cours d’eaux rageurs et les champs recouverts de reflux boueux. Comme si tous savaient que quelque chose d’horrible et d’irréversible venait de se passer.

Mourir à 39 ans. Perdre un enfant quand on est parent. Perdre sa mère quand on est si jeune. Une abomination en soi.

J’ai réussi à retenir mes larmes toute la journée, parce qu’il le fallait.

Caroline était en tous points singulière. De sa démarche à sa diction, en passant par sa façon de penser, tout était chez elle absolument particulier. C’était un personnage. On ne pouvait pas ne pas la remarquer. Et si seulement un an nous séparait, rien à part l’amour de George Michael et celui que mutuellement on se portait ne venait vraiment nous rapprocher. Dès notre plus jeune âge, on a été diamétralement opposées. Elle n’avait peur de rien ni de personne et jusqu’au collège, elle a été le petit démon qui murmurait à mon oreille à chaque fois qu’on se voyait. Je ne saurai jamais si, pour elle, j’ai été l’ange qui sermonnait à la sienne ou juste la froussarde qui freinait toujours des quatre fers, mais une chose est certaine : jeune, j’en ai fait des conneries avec elle comme partenaire. Peut-être même encore un peu au lycée… Puis, comme on dit pudiquement, nos chemins se sont séparés. J’ai suivi de loin sa vie forcément à mille lieues de toutes normes et conventions, du bon sens parfois aussi ; ses circonvolutions et ses joies, ses déboires surtout. Puis elle est partie vivre seule, loin de chez nous.

C’est ma grand-mère maternelle qui faisait tenir ensemble tout ce pan de ma famille et je n’avais pas revu Caroline depuis son enterrement, il y a des années maintenant. Il n’empêche, sa soudaine disparition laisse – en même temps qu’une chiée de lieux communs, c’est putain peu de le dire – dans mon cœur un trou béant. Depuis ce matin, c’est con, mais j’ai l’impression de ressentir ce que « liens du sang » veut dire et qu’avec elle, c’est toute une partie de ma vie qui s’envole aussi. Sur le chemin du retour, je me suis assise du bon côté du train pour pouvoir observer le quartier de petites maisons ouvrières alignées qui se trouve juste à côté de là où vivent toujours ses parents. Je me suis rappelé les étés dans son jardin et la chanson qu’on avait écrite sur Fabien le voisin. Mais tout était toujours aussi moche, le ciel terriblement assombri et les arbres courbés par le vent comme de vulgaires roseaux. Comme si tous savaient que submergée par la tristesse et un incroyablement lourd sentiment de gâchis, je n’allais pas réussir à ravaler encore bien longtemps mes sanglots.

Le deuil c’est dur parce que la mort c’est permanent ; toujours et jamais, les deux mots les plus laids du français. Alors j’essaye de me consoler en me disant que Caroline est partie comme elle a traversé la vie : libre, insouciante et détachée, pas vraiment concernée, pas même par sa propre survie. J’essaye aussi de tirer un enseignement de tout ça, histoire de rendre la chose moins terrible, moins brutale. Et pour le moment, je n’en entrevois qu’un. Elle ne vient rien adoucir malheureusement, mais je peux vous le livrer un peu sèchement en guise de conclusion : la santé mentale, c’est important. Autant que l’autre, celle qu’on dit physique. Ça marche exactement pareil : faut s’en occuper. Ou du moins, s’en préoccuper. Faut arrêter de penser que c’est tabou aussi. Ou que ça ne peut pas se soigner, d’ailleurs. Après, vous me direz « Oui, mais où finit la fantaisie, où commence la folie ? » (ça marche aussi avec « où finit le mal-être, où commence la dépression ? »)… Ce à quoi je répondrais par une maxime simple : en cas de doute, mieux vaut sous cachetons et/ou interné que mort, non ? La mort ça craint. Prenez soin de vous et de vos proches, bordel ; ne laissez pas cette saloperie vous rattraper trop tôt.

youtube

2 notes

·

View notes

Text

D comme désastre (”On fait le bilan”)

Avant, quand j’écrivais des chroniques ciné, la fin de l’année était l’heure des tops et des flops. Au-delà de l’intérêt très limité du truc pour les lecteurs (tel film était à chier, je me suis endormie devant tel film qui était à chier, j’ai bien aimé tel film même s’il était à chier), j’appréciais particulièrement l’exercice. Pas parce qu’il me permettait de me souvenir une dernière fois pour toutes de tous les films à chier vus pendant l’année, mais parce qu’il m’aidait d’une certaine manière à faire un semblant de bilan (calmement – désolée, je ne peux pas m’en empêcher, c’est presque une maladie). Pas seulement le bilan des douze mois écoulés à regarder des films à chier, non, le bilan de tout le reste, chaque film remémoré appelant le souvenir d’une période bien identifiée et conséquemment d’un non-événement qui lui était rattaché. Bon, ça fait une phrase bien longue et compliquée pour expliquer un truc à la con, mais vous avez compris où je veux en venir, j’en suis persuadée.

Et donc, pour faire simple : pas de top, pas de flop = pas de bilan. Bien entendu, je pourrais vous dire combien de disques j’ai édité, combien de pochettes de disques j’ai créé, combien de clients à la bourre dans leur paiement j’ai dû relancer ou combien de fois des médecins ont pensé que j’étais peut-être à l’article de la maladie grave cette année. Je pourrais vous raconter combien j’ai kiffé ou pas, combien j’ai galéré ou pas, comment j’ai gardé mon calme ou pas. Je pourrais aussi vous avouer que j’ai arrêté de fumer (c’est plutôt facile devant la menace avérée), que j’ai repris le sport (c’est plutôt facile quand tu trouves un truc qui te fait kiffer autant que de fumer des clopes), que j’ai décidé de me remettre à la recherche d’un « vrai » boulot (c’est plutôt facile – de prendre la décision, s’entend – quand t’as plus vraiment le choix et que la comm’ ça te débecte autant que l’odeur de la clope maintenant). Je pourrais enfin vous dire que, même si tout cela ressemble plus à un simple inventaire de non-événements qu’à un véritable bilan de non-événements, j’ai alternativement Jingle Bells et Neg’ Marrons dans la tête depuis deux semaines maintenant.

Et donc oui, apparemment, que je le veuille ou pas, l’approche du solstice d’hiver apporte son irrépressible besoin de faire les comptes (ah !, tiens, prends ça dans ta gueule, le bilan ; « comptes », ça rime pas avec « calmement » !). Mais non. Parce que la vie, c’est le mouvement (certains diront « la fuite en avant ») et que le mouvement, c’est important. Je peux essayer de compiler à loisir ce que j’ai réussi, compris, appris ou raté cette année, il n’empêchera que ce qui compte désormais n’est pas ce qui est achevé, mais bel et bien devant moi. À la limite, je pourrais tenter de me rappeler ce pour quoi je suis pleine de gratitude envers l’univers, histoire de relativiser plusieurs centaines de films à chier (entre autres). Bon, alors, OK : je suis reconnaissante d’avoir (potentiellement) évité de justesse, dans cet ordre et jusqu’à nouvel ordre, la maladie auto-immune, le cancer de l’utérus et les accidents vasculaires à répétition. Je suis reconnaissante d’être aimée, détestée, ignorée et aussi de pouvoir à mon tour (et toujours) aimer, détester ou ignorer. Je suis reconnaissante d’avoir le privilège de créer pour payer (tout juste) mon loyer. Je suis reconnaissante d’avoir voyagé et d’avoir pu, contrairement à l’année passée, retourner au Japon me gaver d’images, de sons et de kushi-katsu.

À part mon homme et Julian Casablancas, rien ne satisfait jamais autant ma rétine que d’être là-bas. À part mon homme et Julian Casablancas, rien ne satisfait jamais autant mes tympans que d’entendre les gens parler là-bas. Et les kushi-katsu ? Ben, si vous vous cotisez pour m’offrir une petite friteuse rectangulaire qui se range bien dans le placard pour mes quarante piges, je me ferais un plaisir de vous cuisiner ces brochettes toutes droit sorties de l’enfer (l’enfer des gourmands qui n’arrivent pas à stabiliser leur poids, pas celui des films à chier). Et donc, pourquoi cet attachement ? Ça peut sembler con comme question, mais dans la mesure où – je l’ai déjà dit par ici – j’aime les habitants et les us et coutumes de ces petites îles autant qu’ils m’insupportent, je me l’explique difficilement autrement que par « y a un truc ». Un truc qui fait que tout de là-bas me manque au bout d’un moment, que je regarde régulièrement les infos sur NHK et que j’ai envie de chialer dès que j’entends de la musique d’Okinawa ou que je fais des gyoza. Je ne sais toujours pas s’ils nous tolèrent ou s’ils nous aiment vraiment pas trop, nous, les-étrangers-que-ça-se-voit-qu’on-est-des-étrangers parce qu’on a les cheveux bouclés et les yeux pas bridés (oui, les gaijin, quoi), mais au fond, je m’en fous ; j’ai tout de même l’impression que là-bas, à force ou pas, c’est quand même un peu chez moi. Et je sais déjà que toute ma vie, je me prendrai la tête pour y retourner (si j’ai de la thune pour y aller, c’est que j’ai du travail et donc pas de congés, si j’ai du temps pour y aller, c’est que j’ai pas de taf et donc pas d’argent ; cercle vicieux de merde).

Mais ce n’est pas parce que je n’y vais pas aussi souvent que je le voudrais (ça va, je suis pas en train de me plaindre, hein, je sais que certains doivent se dire qu’ils aimeraient bien y aller déjà au moins une fois, mais j’aimerais aussi préciser que ça implique un certain mode de vie impliquant lui-même un certain nombre de sacrifices) que je ne vis pas à l’heure de ce qu’il se passe là-bas. Je suis l’actualité, j’écoute les nouveaux groupes et regarde les derniers drama, je lis des témoignages d’expatriés, je me délecte des petits riens comme d’apprendre un nouveau mot, un nouveau dajare ou une nouvelle onomatopée… Et évidemment, je cuisine beaucoup d’okonomiyaki et de nabe. Ça trompe un peu les sens, c’est toujours ça de pris, et ça me permet de ne pas être complètement larguée la prochaine fois que j’y mettrai les pieds. Et donc, quel est mon bilan de la vie au Japon en 2018 vu d’ici ? Rhoooolala, il s’en est passé des choses depuis le mois de mars dernier ! Bordel, elle était longue cette introduction, mais laissez-moi vous présenter mes excuses et vous raconter…

Le premier truc à savoir en cette fin d’année, c’est que lors de la prochaine, le Japon accueillera la coupe du monde de rugby. De Sapporo à Fukuoka, elle gangrènera la quasi totalité du pays et permettra ainsi aux riches spectateurs de profiter des charmes de diverses localisations et activités touristiques, dont les fameux onsen… Et c’est bien là le problème. Alors déjà, y a l’afflux massif d’étrangers qui – il faut bien le dire – ne rassure personne là-bas. Ajoutez à cela le fait que, toujours selon les Japonais, les fans de rugby sont presque tous tatoués (comme le veut la tradition maori, hein, bien entendu… emoji qui lève les yeux au ciel), et vous vous retrouvez rapidement au bord de l’incident diplomatique. Pourquoi ? Parce que les tatouages sont interdits dans les établissements de bains, sentō ou onsen, depuis l’ère Meiji. Pourquoi ? Tout simplement pour empêcher les yakuza (tous tatoués en fonction de leur clan) d’y accéder. Soit… Sauf que, franchement, faut pas avoir fait Polytechnique pour voir la différence entre un yakuza tatoué et un gaijin (fan de rugby ou pas) tatoué ! Mais bon, voilà, la loi c’est la loi. Et de la même manière que tu ne pourras jamais commander un plat à la carte d’un restaurant en demandant, par exemple, qu’on t’en enlève juste le jambon (JAMAIS j’te dis, t’as qu’à commander autre chose, bordel), tu ne pourras pas mettre ton cul dans l’eau si tu ne peux pas cacher ton tatouage de la vue des prudes (et procéduriers) Japonais. S’il fait la taille d’un sparadrap, ça va, mais si c’est une manchette de bras… Alors, les officiels qui organisent la grande mascarade, pardon, fête du sport au ballon presque rond ont bien essayé de demander à ce qu’on assouplisse les règlements, mais ça n’est pas passé, malheureusement. Et depuis, les divers offices de tourisme et agences de voyage publient inlassablement la liste des onsen tatoo-friendly. Qui a dit gaijin-friendly ? Voilà, c’est cela, oui…

L’autre événement sportif de taille qui se prépare, pas l’année prochaine, mais juste celle d’après, c’est les jeux olympiques de Tōkyō de 2020. Alors là, attention : Tōkyō, c’est pas le Japon… Non, c’est pire ! Du coup, ça fait déjà plus de deux ans que le gouvernement essaye d’acclimater la population au déferlement d’étrangers qui s’obstinent à vouloir modifier les plats à la carte des restaurants. Et manifestement, ce n’est pas une mince affaire. Preuve en est le grand affolement médiatique et la tonne d’articles sur le sujet que j’ai déjà pu lire jusque là : est-ce que ça va pas être le bordel dans le métro ? Est-ce qu’on ne devrait pas écrire toutes les infos dans toutes les langues dans le métro ? Est-ce qu’ils vont comprendre comment utiliser les toilettes ? Est-ce qu’on ne devrait pas mettre des modes d’emploi dans tous les toilettes ? Puis, en milieu d’année, sont arrivés les témoignages « d’experts », en l’occurrence d’économistes qui, en gros, ont dit : « Attention, les JO ont plutôt tendance à faire reculer le tourisme ; globalement, les gens ont peur de la foule et décalent souvent leur venue (dans votre magnifique pays où, malgré la robotique, un chiotte reste un chiotte et suffit de faire ce qu’on a à faire dans le trou) ». Silence gêné des autorités, petite période de flottement et, paf, c’était reparti pour l’affolement et notamment le sujet qui perturbe encore tout le monde aujourd’hui : le tabagisme passif. Je m’explique : au Japon, on ne fume pas dans la rue… Principalement parce qu’on peux fumer pratiquement partout ailleurs : dans les cafés, restaurants à la carte immuable, bars, bordels, salles de pachinko, karaoke, etc. Et c’est une façon de faire elle aussi immuable : en public, sauvons la face et derrière les portes fermées, fais ce qu’il te plaît. D’où ce questionnement très préoccupant pour les Japonais : « Mais que diantre va penser le reste du monde civilisé qui interdit de fumer dans les endroits clos quand il va arriver là où même les établissements de loisirs dit “familiaux“ ont au minimum une pièce (ventilée) pour cloper ? ». Bah rien, puisqu’ils ne seront a priori pas tant là que ça cette année… Mais qu’à cela ne tienne, il faut démontrer coûte que coûte sa supériorité, pardon, sa bonne volonté ! Mmm, pas facile au pays du plus puissant lobby du tabac au monde… Vous en doutez ? Sachez qu’aujourd’hui, moins de 30 % de la population fument au Japon. C’est peu, vous en conviendrez, néanmoins, en ce qui concerne les restaurants, bars et autres karaoke, l’idée a eu, là aussi, du mal à passer. Et alors, qu’a fait le gouvernement japonais ? Il a réussi à convaincre 7-Eleven, la plus grande chaîne de konbini de l’archipel, de retirer tous les cendriers de devant ses portes d’entrée tokyoïtes. Je ne vous raconte pas le bordel, parce que 1. vous n’imaginez pas (et moi non plus) le nombre de cendriers que ça fait et 2. c’était l’un des derniers endroits où les fumeurs pouvaient s’en griller une dans leur quartier (de nombreux immeubles étant également labellisés non-fumeurs ; si t’as pas de balcon chez toi, t’es baisé… Quoi que, j’ai déjà vu des balcons non-fumeurs aussi) sans devoir faire deux kilomètres jusqu’au premier point de satisfaction de ce vilain vice autorisé. Nan mais puisqu’on vous dit qu’en Occident, les gens fument dehors ?! Bon, j’abandonne, faites comme vous voulez avec vos cendriers…

Aussi, vous l’aurez compris, au Japon, on se soucie de la sécurité des gens. Même des étrangers qui pourraient se retrouver perdus aux WC. Pourrait-on donc dire qu’on se préoccupe ici des minorités ? Dans une certaine mesure, oui… Puisque quinze personnes sont responsables de ce qui pourrait bientôt changer radicalement le Japon : l’interdiction de marcher dans les escalators. Si vous n’êtes pas coutumier du fait, je vous explique vite fait : dans les escaliers mécanisés des gares et métro (principalement ; ceux des magasins sont rarement assez larges pour être soumis au même règlement), les feignants se tiennent sur une même file (à gauche dans le Kantō et à droite dans le Kansai) et les gens pressés doublent les feignants en marchant sur l’autre. Sauf que voilà, les autorités ont dénombrés quinze accidents d’escalators cette année. Je n’ai pas trouvé le détail de cette funeste liste, mais j’ai pu entendre parler d’imprudents qui se sont ramassés sur l’usager de devant et d’handicapés ou de personnes âgées bousculées. Rien de bien grave a priori, mais il n’en fallait pas plus pour qu’on demande désormais aux salarymen de ralentir la cadence et de se tenir immobiles même dans la file auparavant en mouvement. Et s’ils sont, d’une manière générale, plutôt disciplinés, vous imaginez bien la levée de boucliers que cette annonce a suscité auprès des employés de bureau surexploités qui vont se voir amputés de quelques précieuses minutes pour attraper leur train bondé. Enfin, surtout dans la région de Tōkyō. Je crois que dans celle d’Osaka, tout se monde s’en branle, c’est déjà l’anarchie, les gens mangent des okonomiyaki avec du riz et font des sourires aux gaijin, tout ça… Et dans leur immense majorité, les Japonais se doutent-ils qu’ici, les gens prennent l’escalator par deux et n’en ont rien à curer qu’il y ait derrière eux des gens pressés ? Savent-ils qu’aucune règle ne régit leur montée ni quoi que ce soit dans les gares à part de devoir composter ce satané billet pour ensuite attendre des trains qui parfois n’arrivent jamais ? Je ne pense pas. Sinon, ils cesseraient sur le champ d’acheter des calendriers avec des photos de Poutine dedans. Non, pas le plat québécois, le vieux rustre qui se prénomme Vladimir. « Mais comment ça ? », me direz-vous, et je ne saurais vous l’expliquer. Mais oui, c’est un fait qu’avec l’homme on a déjà eu l’occasion de constater : on peut acheter au rayon papeterie des magasins Loft des calendriers à la gloire (toute relative) du russe botoxé. Et c’est d’ailleurs la meilleure vente de cette année. Je n’ai pas pu lire de témoignages de la part de clients japonais et les commentateurs occidentaux sont tout aussi perplexes que moi : personne ne sait dire s’il s’agit d’une admiration pour la virilité du tsar qui chasse l’ours à mains nues ou d’un sens de l’humour complètement décalé et décomplexé. En gros, les jeunes nippons pourraient bien offrir à leur potes des calendriers à l’effigie du politicien comme on offre ici des quarante-cinq tours de Jackie Quartz : pour faire chier. C’est pas plus chelou, vous me direz, et vous aurez raison. Et pendant qu’ici on choisit la couleur Pantone de l’année pour célébrer la victoire du capitalisme sur tout le reste de ce qui constitue l’humanité, les Japonais ont élu le kanji symbolisant les douze mois passés : il s’agit de 災 (wazawai), ou « désastre » en français.

Le monde val mal dans sa très large globalité.

Bonne année, et surtout la santé…

youtube

1 note

·

View note

Text

B comme blanc (trou noir)

Le blanc, c’est beau, mais c’est salissant.

Le blanc, c’est surtout angoissant... Parce que c’est le vide qu’il sous-tend.

La page blanche ? Pire que le chaos : le néant !

White on White, Malevich (1918)

0 notes

Text

C comme canular (la guerre des clans)

La semaine dernière, avec ma copine Irène, on discutait du Japon, du fiasco de l’initiative Cool Japan et de comment les Japonais, dans leur large majorité (bien entendu, il y a des exceptions), avaient tendance à ne croire une info qu’une fois qu’elle était passée à la télé. Sinon, ça n’est qu’une rumeur et il n’y a pas lieu de s’émouvoir ou de s’inquiéter. Alors, évidemment, au Japon comme ici (et ailleurs probablement), le fameux « Ils l’ont dit à la télé, donc c’est que ça doit être vrai » fonctionne également. Et je ne vous apprends rien ici : ça marche aussi avec plein d’autres trucs que la télé. Suffit d’aller faire un tour sur Hoaxbuster ou Les Décodeurs pour constater à quel point certaines « vérités » sont faciles à créer. Mais il n’a pas fallu attendre l’arrivée des réseaux sociaux pour vivre à l’heure des fake news. Et pour vous le prouver, je m’en vais vous compter la terrible histoire de l’expression « au temps pour moi » (rien que de l’écrire, j’en ai des frissons).

Je vais vous éviter le suspens et vous le dire tout de go : cette graphie est une invention. Oui, une pure invention, médiatisée par un certain Jean-Pierre Colignon, correcteur d’imprimerie et de presse. C’est un noble métier et, manifestement, on en a besoin aujourd’hui plus que jamais, mais ce cher Monsieur Colignon est allé chercher des origines qui n’ont jamais été prouvées pour justifier son ignoble injonction (celle d’écrire « au temps » plutôt que « autant »). Selon lui, il s’agirait de (beaux) restes hérités des domaines militaire et orchestral où les chefs auraient commandé « au temps » soldats et musiciens distraits. Sauf que depuis (a priori 2003, mais son méfait peut dater de bien avant), cette explication a été réfutée (à plusieurs reprises, je crois, mais au moins une fois en 2003) par le grand Claude Duneton (paix à son âme), historien du langage et traducteur brillant.

Et tout le monde s’en branle.

Même notre fumeuse Académie et le révéré Le Monde (pourtant maison-mère des précités Décodeurs), où Jean-Pierre Colignon – ami d’un certain Bernard Pivot – a travaillé pendant longtemps. Yep, tout le monde s’en branle que ce mec n’ait aucune preuve et qu’il ait peut-être été un temps trop influent… Tout le monde s’en branle parce que ça fait plus chic d'écrire « au temps ». Un peu comme ça fait plus chic de dire que les tissus tartans sont liés à des clans écossais. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire : en 1842, deux frères ont publié un livre baptisé Vestiarium Scoticum, prétendue copie d’un manuscrit de 1571 que personne n’a jamais vu, et qui attribuait un motif de tissu spécifique à chaque clan ayant existé. Aujourd’hui, on sait qu’il s’agissait d’une vaste fumisterie, mais c’est trop tard : ces fausses informations sont entrées depuis trop longtemps dans la tradition. Et faut bien dire que ça ajoute un petit supplément d’âme au kilt : c’est d’abord les attributs d’un clan, pas juste et plus trivialement ceux des hommes qui pendent librement.

C’est moche, mais c’est (toujours) vrai : les apparences gagnent trop souvent sur le fond et le pouvoir de la masse est invariablement écrasant. Pourtant, Claude Duneton avait bien des arguments. Extrait du Littré et tout le bordel. Pour que vous puissiez en profiter pleinement, je vous recopie l’article de 2003 dans son intégralité ci-dessous. S’il vous plait, lisez-le attentivement, appréciez le Witz de l’auteur et, par pitié, dorénavant, si vous voulez avoir l’air intelligent (ou l’être un peu plus, pourquoi pas ; après tout, c’est vous qui voyez), arrêtez d’écrire « au temps ». Ou alors, faites comme vous voulez, mais cessez sur le champ de reprendre hautainement les gens. Je sais que la tentation est grande, mais on est tous, un jour ou l’autre, le Colignon d’un Duneton.

« Autant », Claude Duneton (Le Figaro littéraire, décembre 2003)

Je lis dans un petit ouvrage utile et fort bien fait*, mais non sans faille, de Jean-Pierre Colignon, préfacé par Bernard Pivot, l'injonction suivante : « Il faut écrire au temps pour moi ! » (et non « autant pour moi ») parce que cette expression fait référence au commandement militaire, ou bien à l'ordre donné par un professeur de gymnastique, par un chef d'orchestre, par un maître de ballet, et incitant à revenir parce qu'il y a erreur au premier mouvement d'une suite de positions, de mouvements. »

Logique, is not it ? Très satisfaisant pour l'esprit !...

L'ennui, c'est qu'il s'agit d'une information complètement fantaisiste, une pure construction de l'esprit, justement.

Trente ans passés à décortiquer les expressions françaises m'ont appris à me méfier des « explications » brillantes d'allure, des assauts de logique qui ne sont fondés sur aucun texte, aucune pratique réelle de la langue. On ne trouve nulle part cette histoire imaginaire de commandement « Au temps ! », ni à l'armée (qui a pourtant donné « En deux temps trois mouvements ») ni dans les salles de gym.

Surtout pas chez les chefs d'orchestre : des musiciens qui travaillent reprennent à telle mesure, pas au « temps », c'est saugrenu ! Colignon a rêvé cela, ou l'a cru avec beaucoup de logique apparente, en effet, donc de vraisemblance. Il ajoute du reste avec cohérence, dans une déduction impeccable : « Au sens figuré, très usuel, on reconnaît par là qu'on a fait un mauvais raisonnement », etc. Belle édification, qui repose sur un mirage.

Autant pour moi est une locution de modestie, avec un brin d'autodérision. Elle est elliptique et signifie : « Je ne suis pas meilleur qu'un autre, j'ai autant d'erreurs que vous à mon service : autant pour moi. » La locution est ancienne, elle se rattache par un détour de pensée à la formule que rapporte Littré dans son supplément : « Dans plusieurs provinces on dit encore d'une personne parfaitement remise d'une maladie : il ne lui en faut plus qu'autant (...) elle n'a plus qu'à recommencer. »

Par ailleurs, on dit en anglais, dans un sens presque analogue, so much for... « Elle s'est tordu la cheville en dansant le rock. So much for dancing ! » (Parlez-moi de la danse !) So much, c'est-à-dire autant. C'est la même idée d'excuse dans la formulation d'usage : « Je vous ai dit le « huit » ? Vous parlez d'un imbécile ! Autant pour moi : c'est le dix qu'ils sont venus, pas le huit. » Le « temps » ici n'a rien à voir à l'affaire. Du reste on dit très rarement « autant pour toi », ou « autant pour lui », qui serait l'emploi le plus « logique » s'il y avait derrière quelque histoire de gesticulation.

Par les temps qui courent, j'ai gardé pour la fin ma botte secrète, de quoi clore le bec aux supposés gymnastes et adjudants de fantaisie dont jamais nous n'avons eu nouvelles. Dans les Curiositez françoises d'Antoine Oudin publié en l'an de grâce 1640, un dictionnaire qui regroupe des locutions populaires en usage dès le XVIe soit bien avant les chorégraphes ou les exercices militaires on trouve : Autant pour le brodeur, « raillerie pour ne pas approuver ce que l'on dit ».

Aucune formule ne saurait mieux seoir à ma conclusion : M. Colignon, qui fait la pluie et le soleil auprès des correcteurs professionnels, devrait bien publier un correctif ad hoc sur le mauvais temps qu'il nous fait par le biais de ce canular orthographique. Perseverare serait en l'occurrence proprement démoniaque !

* L'orthographe, c'est logique !, Jean-Pierre Colignon, col. Les Dicos d'or de Bernard Pivot (Albin Michel)

1 note

·

View note

Text

R comme résistance (”fuck ta morale et ta sympathie”)

Je ne sais pas toi, mais perso, j’ai la désagréable impression que l’Histoire se répète inlassablement. Par exemple, en ce moment : un petit président qui fait la morale aux pauvres et le kéké avec des cailles de cités ? Mmmm, attends… Ouais, je confirme, déjà vu. Un gouvernement qui fait mine de se soucier à la fois de l’état de la planète et de la santé de ses habitants mais qui refuse de bannir l’interdiction pure et simple du glyphosate, mortel désherbant ? Ah ben oui, c’est fou, déjà vu aussi ! Des abrutis qui remettent sans cesse en cause le droit des femmes à disposer librement de leur corps, entre autres inepties ? Oh putain, j’y crois pas, déjà vu aussi ! Et tous les ans, bordel ! Depuis presque quarante ans maintenant… Tu comprendras donc que je commence à être légèrement fatiguée par le sujet.

Car oui, si tu as Internet, une radio ou une télé, tu sais comme moi que depuis sa dépénalisation en 1975, l’avortement n’est toujours pas facile d’accès pour la totalité de la population française qui pourrait en avoir besoin (êtres humains pourvus d’un utérus et être humains pourvus d’un pénis qui ne souhaitent pas avoir d’enfant tout court ou pas d’enfant là tout de suite présentement ; et je résume l’affaire à la France parce que sinon, on est encore là après-demain, hein). La faute, pêle-mêle, non-exhaustivement mais principalement, au manque d’information, à la désinformation, au manque de spécialistes, aux déserts médicaux et à la clause de conscience dont jouissent les praticiens. En clair : s’ils jugent qu’un acte va à l’encontre de leur éthique, ils ont le droit de la faire jouer et donc tout simplement de refuser de le pratiquer. Ou de multiplier les rendez-vous inutiles pour pousser ni vu ni connu les patientes à dépasser la date légale d’intervention et donc ne pas avoir à admettre qu’ils veulent l’utiliser. Pratique, non ?

Bon. Si vous le voulez bien, posons-nous ici quelques lignes pour un plus ou moins court aparté. Et demandons-nous quelles pourraient être les raisons d’un tel refus. J’ai beau réfléchir, je n’en vois que deux. Allez, trois en poussant un peu. 1. Le médecin en question a une définition toute personnelle du mot « éthique » et il considère que si ça ne le fait pas kiffer (genre, il préfèrerait largement faire des touchers rectaux), il n’est pas obligé de le faire. 2. Le médecin en question a été forcé de choisir la gynécologie, il déteste les femmes, elles le font grave chier à tomber enceintes sans le vouloir à tout bout de champ et pour les punir d’être si connes, il décide que c’est un acte d’éducation médicale (et donc de prévention, puisqu’elles risquent de recommencer si on les laisse faire librement) que de leur refuser l’avortement, un peu comme on refuserait de céder aux caprices d’un enfant. 3. Le médecin en question croit en dieu et au Nouveau Testament. Et donc à l’immaculée conception. Et franchement, quelle femme aurait envie de consulter un gynéco qui croit dur comme fer qu’un jour, y a une meuf qui est tombée enceinte sans sperme mais par la grâce d’un simple coup de vent ? Nan mais sérieux, j’veux dire, même ma nièce de huit ans, elle sait comment ça marche ! Et elle n’a manifestement pas fait huit à dix ans d’études pour en arriver là… Enfin bref, finissons-en avec ça et précisons simplement que, dans ces trois cas, à mon humble avis, ces gens n’ont rien à faire en école de médecine. L’orientation scolaire est un véritable problème en France, je suis au moins d’accord avec le contenu de ce marronnier-ci.

On ne s’est pas beaucoup éloignés de la bergerie, mais revenons tout de même à nos moutons et à aujourd’hui (enfin, à hier au moment où je publie), avec l’archevêque de Paris qui s’insurge contre la possible suppression de ladite clause de conscience. Alors, euh, comment dire… Déjà, ça commence à faire beaucoup, là... Mais j’essaye de garder mon calme. Fun fact n° 1 : l’État et les Églises sont séparés par la loi depuis 1905. Donc, ta gueule. Fun fact n° 2 : ton organisation compte en son sein un nombre pas croyable de pédophiles de par le monde et tes sbires protègent invariablement les coupables. Donc, ta gueule. Et puis d’abord, de quoi tu parles, bonhomme ? Qu’est-ce que t’y connais aux gonzesses et à ce qu’elles ont à l’intérieur ? T’es gynécologue ? Petit copain ? Mari ? Père d’enfants en bas âge ? Femme ? Femme enceinte ? Je ne crois pas prendre trop de risque si je réponds « a priori non ». Donc, ta gueule, putain ! Si y a vraiment un truc qui m’exaspère plus que d’autres en ce moment, plus que les catholiques non progressistes, c’est les mecs qui interviennent pour expliquer aux filles comment vivre leur vie. À toi qui penses savoir mieux qu’une femme ce que ça fait que d’être une femme, qui penses comprendre ce que c’est que de saigner tous les mois, d’avoir constamment peur pour son intégrité physique et de craindre, chaque jour que le dieu de merde de l’archevêque de Paris fait, de perdre des droits fondamentaux durement gagnés (et je ne parle même pas d’une hypothétique égalité ; ah t’as vu, j’ai perdu mon calme, voilà !), je t’invite à t’asseoir, à boire un grand verre d’eau et à essayer de toutes tes petites forces d’envisager que les femmes puissent avoir un avis prévalent sur la question. Puis, quand elles ont quelque chose à dire, à les écouter sagement. Et si vraiment tu n’en es pas capable, si malgré tes efforts, tu n’y arrives pas, alors je t’invite à t’asseoir, à boire un grand verre d’eau et à essayer de t’auto-sucer. Ça t’évitera au moins de déblatérer des conneries.

Après tout ça, tu me diras « Y a pire : y a les femmes qui pensent comme ça… ». Ce à quoi je répondrais : « Oh eh, c’est bon, je suis déjà assez énervée comme ça, ne m’emmène pas sur ce terrain-là ! ». Sur celui de « tous les hommes ne sont pas comme ça » non plus, s’il te plait. On avait remarqué, on n’est pas complètement écervelées et ça ne fait qu’une fois de plus que déplacer, minimiser voire éviter le débat (je te rappelle la date de la loi Veil ou t’as compris que c’était juste pas normal qu’on en soit aujourd’hui encore là ?). Alors non, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais on oublie tous ceux qui, en plus, n’aiment pas les enfants. Et là, ça vaut pour les femmes aussi (ah ben, super, on en parle quand même, finalement) : être contre l’avortement, c’est globalement être pour le malheur des enfants. J’essaye d’imaginer ce que c’est que d’être élevé par des (mais souvent juste un) parents qui ne t’a pas désiré… Et je ne crois pas avoir besoin de pousser plus loin le raisonnement.

Allez, on va tout de même finir sur des mecs bien. Il y a peu, mon ami Barclau me faisait remarquer à quel point aucun droit n’était « naturel » et combien il était, en gros, important d’être vigilant pour ne pas se les faire sucrer. Il y a quelques semaines de cela, mon ami Ben me faisait lui remarquer que Margaret Atwood, l’auteure de The Handmaid’s Tale, avait toujours avancé qu’elle n’avait rien inventé des tourments infligés aux femmes dans son roman ; tous existent ou ont existé à un moment quelque part sur Terre. T’as lu le livre ou vu la série ? Moi j’ai passé mon temps à serrer le périnée et à me tortiller devant la première saison, puis à retenir mes larmes devant la seconde et tous les parallèles que j’ai pu faire avec ce que nous vivons encore à notre époque. C’est pas pour te raconter ma vie, c’est juste que tout cela m’amène à deux conclusions. La première : science sans conscience n’est que ruine de l’âme, certes, mais conscience sans acceptation de la science, c’est juste la porte ouverte à tous les cons qui pensent avoir toujours raison : la terre est plate, les migrants volent le travail des Français et les femmes n’existent que pour être dominées par le patriarcat. La suivante est encore plus importante : sœurs de galère, entrez en résistance maintenant. On nous a déjà fait passer pour des sorcières, l’obscurantisme n’a pas disparu comme par enchantement et il suffit d’une loi, une seule, pour qu’il nous rattrape à tout moment.

1 note

·

View note

Text

U comme universel (”This is the next century...”)

Je suis née en fin d’année. Pile à mi-chemin entre le réveillon de Noël et celui du Nouvel an, ma mère a perdu les eaux au moment où les amis chez qui elle était invitée à dîner venaient de poser sur la table une énorme dinde aux marrons. Il n’y avait alors plus qu’à traverser la rue pour se rendre dans la clinique où j’ai vu pour la toute première fois la lumière des néons. Ma mère, elle, a enfin pu manger un petit bout – une omelette, si je me souviens bien – qu’au petit matin.

Premières conséquences directes : je n’ai jamais fêté mon anniversaire avec mes camarades de classes et tout le monde autour de moi a d’office adopté la malheureuse tradition du « c’est-pour-les-deux-hein » (comprendre : un (plus ou moins gros) cadeau pour Noël et mes + 1 an réunis).

Quelques années plus tard, le jour de mes cinq ans, précisément, mon grand-père maternel est décédé – jeune et précipitamment, marquant ainsi à tout jamais cette date d’un funeste sceau latent. Si ce jour-là, une de mes tantes – une seule – a insisté pour venir avec un cadeau (« pour-les-deux-hein ») comme si de rien n’était (ma première et quasi unique Barbie – j’ai très vite réclamé des « machines » et des Meccano), les suivants n’ont plus jamais été consacrés seulement qu’à mon unique et vivante célébration.

Deuxièmes conséquences directes : je n’ai jamais eu le moindre mal à associer la vie avec son corollaire évident – la mort – et ai très tôt adopté son compagnon de route de toujours, l’angoisse du temps qui passe. J’vous raconte la petite virée commémorative au cimetière ou ça va ? Bref, tu parles d’un cadeau…

Une fois émancipée de l’autorité parentale, comme pour conjurer le sort, j’ai pendant longtemps organisé de grosses fêtes déguisées. Alors, évidemment, la moitié de mes potes était toujours indisponible à cette période-là, mais c’était enfin mon moment à moi, détaché pour quelques heures seulement de par le travestissement de l’ombre de l’aïeul chéri trépassé et de l’aura omniprésente des fêtes de fin d’année. Mais même là, tout le monde a déjà trop picolé trois jours auparavant et prévoit de remettre le couvert trois jours après, les estomacs sont fatigués… Bref, je me suis lassée.

Aussi, pour mes 39 ans, j’ai décidé qu’il était temps de tout remettre à zéro. Pas de famille « c’est-pour-les-deux-hein », pas de bougie qui brûle ailleurs que sur un gâteau dans un coin, pas de « j’ai encore oublié/ton cadeau est pas arrivé ; bah, tu sais, les fêtes, hein », pas de « je peux pas venir, je suis coincé chez ma sœur, hein », pas de « je rentre pas trop tard parce qu’on a encore un repas demain, hein », pas de « j’y vais mollo parce qu’il y a encore Nouvel an, hein »… Rien. Ou alors complètement autre chose. Et donc, un beau matin, j’ai dit à l’homme : « Toi, je sais pas, mais moi, je vais à Londres… hein ».

La veille, à l’aéroport, Noël à peine ficelé, j’ai bien vérifié que ma date d’anniversaire n’apparaîtrait sur aucun réseau social et je me suis envolée avec ma douce moitié pour faire comme si de rien n’était, pour faire comme si je pouvais enfin décider seule de ce qu’il allait m’arriver. En vrai, j’avais déjà tout planifié : petit-dej’ complet, visite d’un de mes musées préférés, pintes avec un vieux copain dans un pub que j’ai beaucoup fréquenté, pizza à Soho et expresso ristretto au Bar Italia. Basta.

Et me voilà donc le jour J en train de flâner dans les salles du Tate Modern Museum. La collection permanente est toujours aussi intéressante et partiellement renouvelée d’année en année, ce qui me permet de ne pas être trop importunée par la foule qui s’attroupe devant les œuvres phares, souvent déjà longuement contemplées… Puis de tomber soudain nez à nez – et à ma plus grande surprise – avec un Monochrome bleu esseulé. C’est la première fois que j’en vois un en vrai. La toile recouverte de pigments IKB (pour “International Klein Blue“) est protégée par une paroi vitrée, mais je ne la remarque pas de suite, médusée que je suis pas l’œuvre et son étonnante car simpliste intensité. Plantée là, je ne m’attends absolument pas à l’émotion qu’est en train de susciter en moi le petit espacé coloré : je suis littéralement happée et, comme à chaque fois que l’art me touche en plein cœur ou en plein corps, j’ai envie de pleurer. C’est bon, j’ai l’habitude d’être submergée, parfois je me laisse aller, parfois pas, question de moment. Là, je n’ai pas vraiment le temps de me poser la question ; un couple de visiteurs coupe mon cerveau reptilien net dans son élan.

Ils sont jeunes, ils sont très minces, ils sont manifestement riches et ils s’arrêtent à deux centimètres de la toile vitrée. Ils gesticulent une petite minute devant l’œuvre, se penchent vers le cartel, reviennent devant la toile et s’en vont. Je reprends mon observation et décide de m’avancer un peu, histoire de voir si la magie est encore plus encline à faire effet de près. Un pas, deux pas… Putain, c’est quoi cette marque, là ? Sur le tiers supérieur droit, une trace de gras. De doigt ou de nez, je ne sais pas. Mais une chose est sûre : impossible de retrouver l’incroyable vague de sérénité et de profondeur qui m’avait gagnée tout à l’heure. C’est complètement fou, mais le charme est rompu ; je ne vois plus que ce petit centimètre carré de sébum étalé.

L’homme arrive enfin à mes côtés. Je lui dis « Regarde comme une simple couleur peut littéralement transporter ! Toi aussi tu ressens physiquement toute sa beauté ? » L’homme est sensible, il comprend tout à fait ce dont je veux parler. « Et maintenant, regarde la tâche de gras en haut à droite. » Même constat : la contemplation de l’œuvre est ruinée. Je fais un demi-tour sur ma gauche, les jeunes esthètes ont leurs visages à un demi-centimètre d’une sculpture elle aussi de verre encapsulée. On poursuit notre parcours : toutes les pièces protégées par une vitre sont maculées à un endroit ou un autre de la même trace grasse, manifestement une aile ou un bout de nez.

Une fois la nuit tombée, le cœur, le foie et l’estomac rassasiés, le cul sur le siège d’un dernier métro au ticket hors de prix, j’ai repensé à cette journée d’anniversaire sans fête ni surprise ni cadeaux organisée loin de mes habitudes forgées par près de quarante années. Et je me suis sentie ridicule. Ridicule de m’être pensée spéciale ou unique. Ridicule d’avoir réclamé. C’est vrai, combien de personnes ont défilé devant ce Monochrome rien que cette journée ? Des centaines, peut-être un millier ? Combien ont collé leurs doigts ou leurs faces sur la glace ? Combien de coups de chiffon ont été passés ? Combien de personnes sont nées ou mortes aujourd’hui, combien d’œuvres d’art ont été créées et qu’est-ce que cela peut bien changer ? L’universalité a du bon comme du mauvais et je ne suis qu’un tout petit grain de sable un peu trop émotif dans un rouage quant à lui trop bien huilé. C’est con, mais parfois ça fait du bien de se le rappeler.

En rentrant chez moi la nuit suivante, j’ai trouvé un paquet dans ma boîte aux lettres. Un colis inattendu, sans petit mot de l’expéditeur, mais une fois ouvert, j’ai tout de suite su d’où il venait. À l’intérieur, un livre sur le karma. Ah ben voilà, la boucle est bouclée. Aussi, l’année prochaine, pour mes quarante ans, il est fort probable que je ne célèbre pas cette nouvelle rotation de la terre de passée. Peut-être même que pour la première fois de ma vie, je travaillerais, comme n’importe quel autre jour de l’année… Plus que jamais consciente que la beauté peut partout être trouvée et tout aussitôt effacée. Puis que l’univers n’en a rien à foutre que ce soit mon anniversaire. Alors autant l’imiter.

#anniversaire#monochrome#bleu klein#tate modern#londres#art moderne#universalité#universel#abécédaire

2 notes

·

View notes

Text

D comme dialogue (de poids mi-lourds)

- T’as vu ? Elle les a tous dégagés !

- Quoi ? Quoi ? Elle a tout dégagé quoi ?

- Eh ben, tous ses vieux soutifs !

- Ah mais ouais, c’est vrai ! T’as raison, ça fait un moment qu’on les a pas vus, ceux-là !

- Oui, t’as remarqué toi aussi, hein ? Mousse, coques, coussinets… Envolés…

- Si soudainement, c’est fou ! Et c’est quoi le motif ?

- Enfin, tu t’en doutes bien, j’ai pas plus d’infos que toi… Cela dit, j’ai peut-être une petite idée…

- Vas-y, balance…

- C’est plus confortable. On a l’impression de respirer, non ?

- Ouais, y a pas photo. Puis ça tient moins chaud. Et avec l’été qui revient sans arrêt…

- Ah mais oui, c’est clair, y a rien de plus désagréable que de transpirer tout l’été ! Juste en-dessous, là… Puis la goutte qui coule au milieu…

- Rhaa nan, m’en parle pas ! La goutte qui coule au milieu, je déteste ça ! Puis la mousse, ça sèche pas !

- C’est exactement ce que j’allais dire ! Ouais, nan, c’est sûr, c’est beaucoup mieux comme ça.

- Tu crois que c’était dû à quoi ? J’veux dire, de nous affubler comme ça…

- Chais pas, peut-être qu’elle ne nous aimait pas trop, avant…

- Comment ça ? Qu’est-ce que tu veux dire par là ?

- Ben, tu sais…

- Nan... Quoi ?

- Mais si, tu sais ! LE problème… La taille, quoi !

- Aaaah ! Rhoo, mais non, pas elle…

- Ben si… Elle aussi.

- Mmm, je sais pas… Elle est quand même à l’initiative du changement…

- Mouais… Mais ça me paraît tout de même bizarre, ce brusque retournement de situation…

- Quoi qu’il en soit, moi, j’aime vraiment bien ses nouveaux soutien-gorge.

- Oui, je dois bien avouer que moi aussi. Mais y a pas que la matière ou la forme… Y a le mouvement également…

- Arrête, je sais ce que tu vas me dire : le petit balancement, hein ! C’est ça ?

- Oui, mais surtout le rebondissement, là sur le dessus, à chaque pas… Quand on est bien maintenus, c’est naturel, c’est frais…

- Ouais, ça me déplait pas non plus, cette sensation de semi-liberté.

- Et t’as remarqué qu’elle nous touchait plus aussi maintenant ?

- À fond ! Évidemment que j’ai remarqué !

- Ouais, enfin, surtout moi, hein. Ça aussi, je n’ai pas pu m’empêcher de le constater…

- Rholalala, l’autre ! Ça va ? On n’enfle pas trop des chevilles, le côté gauche ? C’est pas parce qu’on est sensiblement plus gros que le côté droit qu’on peut se la péter comme ça…

- Oh, ça va ! Si on peut plus rigoler…

- T’es relou, tu fais chier ! Sinon, plus sérieusement, t’as pas l’impression qu’on est en deuxième partie de cycle aussi ?

- Yep, depuis hier. Je me sens un peu plus lourd et tendu sur le côté… Ça fait presque mal, à vrai dire…

- Douloureux ? Déjà ?! Espèce de sale vantard, qu’est-ce que t’insinues encore par là ?

- Rien ! Mais rien ! Juste que t’as encore un peu de place dans ton triangle, c’est tout… Je plaisante ! Je plaisante, bien sûr… Ah ! Tu vois, elle vient de tirer sur la bretelle de mon côté ! De mon côté seulement !

- Je croyais que la taille était un faux problème ? T’es vraiment qu’un sale connard suffisant.

- Mais prend pas la mouche comme ça ! C’est pour te taquiner…

- C’est ça, vas-y, ricane ! Rira bien qui rira le dernier face à la gravité.

- Ah ! On y arrive, voilà ! Les insultes, tout de suite !

- C’est toi qui a commencé ! Et puis d’abord, fous-moi la paix ! Je veux plus te parler. Ouh, bordel, c’est quoi ça ? Dis, je crois que l’intérieur de son bras vient juste de m’effleurer…

- C’est cool, hein, cette nouvelle sensibilité ?

- Ouais…

- Alors, on oublie tout, on fait la paix ?

- Va te faire foutre.

- Allez… Viens, on fait la paix, s’il-te-plait…

- Mais ferme donc ta gueule !

- Nan, mais tu sais que j’aime pas qu’on soit en froid… On forme un tout, toi et moi…

- Tu promets que tu vas arrêter avec tes sous-entendus à la con ?

- Promis, j’arrête. Puis de toute façon, dans moins de treize jours, on sera tous les deux dans la même galère, mon frère…

- Ouais, c’est clair… Mais on aura le droit à la petite brassière la nuit ! Et on échappera à celle de sport !

- Rhaa la vache, j’aime vraiment pas la brassière de sport…

- Pff… Moi non plus…

- Étouffés, compressés, gonflés, écrasés… Nan, mais franchement, quelle vie, hein ?!

1 note

·

View note

Text

P comme perceptions (It’s like learning a new langage)

J’ai écouté de la G-funk tout l’été. Au printemps, j’avais pourtant demandé à l’homme de me faire une culture en hip-hop (j’y connais presque rien, putain) : il a sorti trente disques de la discothèque, je les ai écoutés et je me suis rendue compte que j’aimais presque rien (putain !). Alors, j’ai écouté de la G-funk tout l’été.

J’avais déjà remarqué cette propension à avoir envie d’aller vers un genre en particulier en fonction des saisons. Allez savoir pourquoi, mais alors que je ne cours pas après ses fortes chaleurs et ses applications d’écran total répétées, l’été me donne des envies de musique ensoleillée. Some West coast shit? Bring it on, baby.

C’est donc la tête pleine de refrains sucrés susurrés par Nate Dogg que je suis allée voir Interpol jouer sur scène Turn On The Bright Lights dans son intégralité le mois dernier. C’est aussi à ce moment que l’automne a commencé en nos contrées. Oui, tout juste après la mi-août. La Lorraine ; rien d’étonnant ni d’anormal, quoi.

J’avais déjà vu Interpol en concert une première fois, à la sortie de Our Love To Admire. Trois heures à tourner en bagnole avec Pierre dans Bruxelles avant de trouver la salle et une place pour se garer. On est arrivé dans la fosse à la première note de Pioneer To The Falls, on a réussi à se placer aux pieds de Paul Banks et puis… l’explosion de sentiments.

J’écoute Interpol religieusement, ils sont les seuls à faire résonner en moi certaines cordes sensibles et leurs trois premiers albums font partie de mon petit panthéon. J’ai un attachement tout particulier pour Antics et ce Turn On The Bright Lights que je m’apprêtais à réécouter n’a jamais été mon préféré.

C’est un flirt de printemps qui m’a un jour ramené le CD à la maison. Je crois qu’il m’avait dit un truc du genre « Tu vas voir, c’est le frisson » en me le tendant et il avait parfaitement raison. Mais l’été et le spectre de la clique de Snoop Dogg se profilaient d’ores et déjà à l’horizon… J’ai donc laissé Interpol de côté pour un temps.

L’évocation de la tracklist de TOTBL a réveillé en moi certains souvenirs déplaisants, je m’en suis rendue compte en grelottant avec Marine devant la salle bondée. Mais une fois à l’intérieur, tout s’est transformé, à commencer par l’atmosphère : de l’assistance se dégageait une fine condensation faite de sudation et une évidente tension.