#エミリアたん

Text

★ 【M.とーこつ】 「 エミリアたん 」 ☆

✔ republished w/permission

⊳ ⊳ follow me on twitter

98 notes

·

View notes

Photo

行水エミリアたん by ぎヴちょこ

#re zero kara hajimeru isekai seikatsu#Re Zero#Silver hair#Purple Eyes#Long hair#Tummy#Navel#Belly#Thighs#Sweat#Sweaty#Swimsuit#Emilia (Re:Zero)#Emilia#Hair Flower

185 notes

·

View notes

Text

とあが#こじとあラブラブだっちゅーのツイートをしてくれた。(とあのかわいい落書き付き)お題箱にもちゃんとタグ入れててくれた。西畑くんがAぇ!groupの★けんちゃん☆ですって使ってええでってクソダサ渾名くれた。使いません。猫被り孟之にたいあたりされてひんしになった俺は昼寝という名のポケモンセンターで回復した。ほっぺすりすりでまひにもさせられたんやけど容赦なさすぎる。晶哉が第一印象のやつめっちゃ褒めてくれた。多分俺のやつもしてくれる。あと二人で台風と一緒に宇宙行くことにした。5:55に返事くれたからええことあるかもー言うてたら末さんがええことを作ってくれた。愛あるTumblr、ありがとう。小瀧くんが玉ねぎ使ってるときに小島を思い出してくれた。エモい。妖怪玉ねぎとか言うてきたけども。大晴の返事が早くて嬉しい、あとこいつかわいい。あざといといえば大晴。今日は世界滅亡させてまう前にまっさんがたくさん相手してくれた。やたらとエミリアになりたがるし俺の事頑なにスバルにさせてくれへんの何なん?横山くんはきっとゆっくり休んでいることでしょう。今日もお疲れ様でした。

根も葉もない話に花を咲かせてくれるんは俺やなくて貴方たちですね。この世界に舞い戻ってきて良かったなーって思えるあったけえ場所になってオラ嬉しいぞーいうてね。ほんまに眠いわ。健ちゃんの寝言でした。

4 notes

·

View notes

Text

National Theatre Live: Othello 見たよ

YouTubeで見たよ。

「システム」と呼ばれるバックに配置される俳優たちが、イアーゴの悪意やオセロの嫉妬が吹き出す場面にいて、それが人間の感情を増長する役割を表していた。嫉妬や差別感情は個人的な感情であると同時に、社会的なシステムと繋がると憎悪が増長していくことを思わせる。衣装がなんとなくナチスの親衛隊ぽいなと連想してしまった。

オセロを今まで一度も見たことはなかったが、オセロといえば嫉妬、とは私でも知っているように、演出としてもその点は存分に嫉妬の怖さを感じさせられた。演出家の意図としては黒人差別と女性への暴力がテーマだったと話に聞いたが、その点でも解釈できるシェイクスピアはやっぱりすごい。

差別の連鎖というか、陥れられたオセローが追い詰めていくのは、社会の中でも従順さを押し付けられる立場の女性で、その女性を知らずに窮地に追い込んでしまうのもまた、ドメスティックバイオレンスを日常的に受けているエミリアであるのも悲しい。エミリアは自分が拾ったハンカチのために、敬愛するデズデモーナを死に追いやったのだと気づき慟哭する場面が圧巻だった。

気高いオセローが嫉妬に駆られていくさまを演じきったジャイルズ・テレラさん良かった。この人はハミルトンのバーを演じた人だけど、それも見たいよね〜。

2 notes

·

View notes

Text

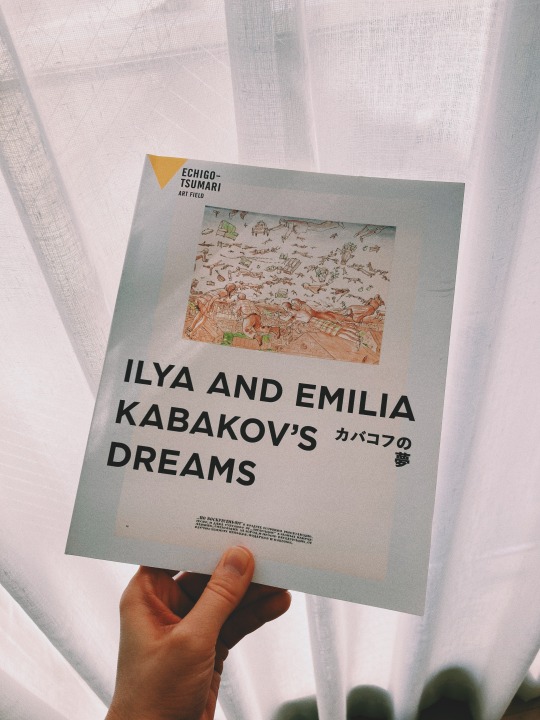

「大地の芸術祭」日記

ちょうど1ヶ月ほど前、友達に誘ってもらって、生まれてはじめて新潟の越後妻有で行われていた「大地の芸術祭」を巡るバスツアーに参加したのだけど、それがしみじみと心に残る体験だったので、忘れないうちに書き残しておこうと思う。

昔から西洋絵画や写真やファッション関連の展示を見たりするのは好きで、国内外の美術館にはたびたび足を運んでいたけれど、決してアートに詳しいわけでもなく、車も運転できない私にとって、泊まりがけで行く「芸術祭」はなんとなくハードルが高くて、これまでずっと興味はあってもなかなか行けずじまいだった。

でも、ついに巡ってきた機会に今回はじめて訪れてみると、大地の芸術祭のアート作品や展示作品は、越後妻有という場所に生きてきた/生きている人たちの歴史や日々の生活と深く関わり、その営みの痕跡や手ざわりが五感を通じて豊かに伝わってくるようなものが多くて、今まで私が美術館で観てきた「アート作品」とは、まったく印象が違っていた。

少し湿った土の香りがするしんと澄んだ空気に、色とりどりの紅葉が広がる山々。太陽の光にきらきらと照らされる、あちこちに背高く群生するススキの穂。古民家や廃校になった小学校がそのまま展示会場になった場所の、足裏や肌で感じる床板の冷たさや軋みと懐かしい風景や匂い。地元で取れた米や野菜や肉などの素材の味や食感と、作り手の方の温もりがそのまま感じられるような素朴で豊かな食事。

そういう、その土地の自然やそこでの営みの中に少しだけ身を置いて、自分の五感で直接感じながらアート作品を見る体験は、自分自身が内側から満たされ回復していくようでもあったし、「アート」というものが決して「美しくて高尚で市井の人々やその生活から切り離されたところにあるもの」ではなく、「その土地に生きる普通の人々の生活や営みをまなざし、共にあろうとするもの」でありうると知れたことが、とてもうれしくもあった。

私が去年までラグジュアリーファッションの世界で働いていた中で、文化や社会の動きとも連動しながら築かれてきた豊かな歴史や背景の蓄積や、社会の価値観を変えたり人々をエンパワメントしたりすることのできる影響力の大きさ、惜しみなくデザインや技術を高め、美しさや芸術性を追求することのできる豊かさに、大きな魅力も感じていた。

でもそれ以上に、グローバル化や商業主義化が進んだラグジュアリーブランドが提示する世界観やものとその値段が、あまりにも一般的な市民の生活や価値観と大きく乖離していて、結局は世の中で富や権力を持つ人たちにし��手に入れられない、そこにアクセスできる人の方しか向いていないように感じられる部分も数多くあったことに、ずっと葛藤や違和感も抱いていた。

だからそういう意味でも、今回「大地の芸術祭」を体験して、アート作品にもいろんな種類や在り方や力があることを改めて知ることができたのは、とてもよかったと思う。

「大地の芸術祭」で見た作品はどれもそれぞれに印象深かったけれど、2日間かけて回った中で特に私の心に残ったのは、いくつもの場所で見た、旧ソ連(現ウクライナ)出身のアーティスト、イリヤ&エミリア・カバコフの作品たちだった。(その時は迷って買わなかったけど、やっぱり忘れられずに後から展示の図録をオンラインで買って手に入れた)

旧ソ連の文化統制下で、公的には絵本作家として働きながら、公には発表できない「自分のため」の作品を長年作り続けていたというカバコフの作品たちは、「前の私だったら見過ごしていたかもしれない」と思うくらいに、一見慎ましくてさりげないものが多い。

でも、目を凝らして一つ一つの説明を読みながらじっくり作品を見ていくと、「表現や行動が制限された場所や時間の中で、どうやって少しでも幸せに、よりよく生きていくことができるのか」ということを切実さや苦悩や閉塞感の中で考え、生み出されたものでありながら、そこにはどこかふっと肩の力が抜けたり、凝り固まった視点や思考に抜け道を作ってくれるような、ひたむきな前向きさやウィットや”信じようとする力”があって、強く惹きつけられた。

たとえば、天使の翼を作り、毎日それを一定時間背負って過ごすことでよりよい人間になろうとする「自分をより良くする方法」や、板で囲ったブースの内側に豊かな自然や心休まる風景などの前向きな写真や絵を貼り、その中で椅子に座って30-40分過ごすことで元気になろうとする「前向きな姿勢と楽天主義に照らされる」といった作品は、自分の日々や人生や世の中が行き詰ったとき、そういう試みや考え方をヒントにしてみたい、と思わされるものがある。たとえ実際にはやらなかったとしても、そういう発想が頭の片隅にあるだけで、きっと少し心や視界が開けていくような気持ちになる。

コロナや戦争や圧政、未来に不安を感じるような政治や社会のあり方に人々の生や生活が脅かされる中で、できるだけ日々に光を見出そうとし、少しでも幸せに、よりよく生きようとする個人的な実践の可能性や力はとても素晴らしいし、大切にしたい。

でもその一方で、人々が抱える苦しさや不安や閉塞感の原因が、「個人の努力」や「個人の感じ方」の問題に絶対に(本当に絶対に!)回収されてほしくないということも、改めて思った。

個人が抱えるさまざまな問題や苦しみの多くが、本当は社会の構造や不平等からきていること、本当に変わらなければいけないのは社会やマジョリティ(権力や特権を持つ側)であるということを忘れたくないし、そのことにもっといろんな人が気づいてほしいなと、最近学んだり考えたりしていることに思いを巡らせながら考えた。

そして、いろいろ見たカバコフの作品の中で特に好きだと思ったのが、越後妻有里山現代美術館に展示された「16本のロープ」だった。(頭上に張り巡らされたロープに、紙切れや壊れた日用品の欠片などとともに、旧ソ連の圧政下で暮らす人々の会話のメモがぶら下げられているという作品)

まだまだ声の大きい人の声ばかりが聞かれる社会のなかで、こういうふうに、社会に生きる”普通”の人々や”少数派”の人々の声や感情や生活や置かれた状況に丁寧に目を向け、大切に思う人や視点があること、それが芸術や文学やカルチャーを通して表現されることに私はいつもすごく勇気づけられるし、救われる気持ちになる。

(2019年に、市原湖畔美術館で『更級日記考 女性たちの、想像の部屋』という展示を見た時もそんなことを思ったな、と思い出した。私が韓国のアーティスト、イ・ランさんの書くエッセイや歌詞の内容にずっと惹かれ続けているのも、同じ気持ちから)

とにかく、ここ数年で見てきた大小さまざまな展示の中で、こんなにもいろんなことを考えたり感じたりしたのははじめてかもしれないと思うくらい、「大地の芸術祭」は自分の中に行き交うものがとても多い、実りある体験だった。コロナや、今も続いているロシアとウクライナの戦争、今個人的に感じている行き詰まりと、カバコフの作品たちが作られた背景や想いが、呼応する部分も大きかったのかもしれない。

2022.12.03

2 notes

·

View notes

Text

【#リゼロコラボ 】エミリアたん引くまで無限にガチャ回します【#メガニケ / #猫元パト / #VTuber】

本日実装された限定キャラ「エミリア」たんを引くまで無限に単発ガチャを回します ☆勝利の女神:NIKKE https://nikke-jp.com/ ...

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=K0MmEwRsUi0

0 notes

Text

2024/2/14

おはようございます!念のためにこんにちはとこんばんはも。

ハッピーバレンタイン🍡

私はチョコがあまり好きじゃないのでシュークリームを買ってもらいました✌︎

クリームがたっぷり入っていて、あふれてこぼれて、おいしかったです😋

🍇 マルヴァジーア フリッザンテ 2022 白微発泡

・生産者 カミッロ ドナーティ

・生産地 イタリア/エミリア ロマーニャ

・品種 マルヴァジーア

・Alc. 12%

・3300円(税込)

クレタ島に起源を持つマルヴァジーア ディ カンディア アロマティカ。

数世紀前にパルマ一帯に伝わったこの白ブドウは世界で最も古く、最も香り高い品種のひとつ。

30~50年ぐらい前までは甘口か薄甘口のワインが主に造られていたが、現在では辛口のワインも多く造られるようになった。

特徴的な華やかな香りと、余韻にアロマティックなブドウ特有の苦みがある。

合わせる料理を選ばないが、熟成させると、よりその親和性は増していく。(インポーター資料より)

うすにごりのイエロー。

フレッシュな果実感と、柑橘系のアロマがハツラツとした発泡と気持ちよく流れます。

舌にひろがる酸味とふくよかな苦み、ドライに引き締まって後はさっぱりと。

冷やしすぎないで、食事と一緒にどうぞ😋

それでは本日もはりきっていきましょう。

0 notes

Text

競馬のかけ方-勝利のシナリオ

物語は、競馬初心者の主人公、佐藤雄介が、偶然手に入れた一枚の競馬新聞からスタートする。彼は競馬のかけ方を知らなかったが、その新聞に載っていた馬の名前やオッズに興味を持ち、競馬場へと足を運ぶことを決意する。

そこで雄介は、競馬のプロたちや熱狂的な馬券師たちと出会い、彼らの知識や情熱に触れながら競馬の奥深さを学んでいく。雄介は次第に競馬のかけ方やレースの読み方を習得し、自分だけの戦略を見つけ出す。彼の競馬への情熱と努力が、競馬場の新風を巻き起こす予感が漂う。

一方で、物語は若き騎手エミリア・ハートの冒険も追いかける。彼女は伝説の競走馬の仔馬がうちの牧場で生まれることを契機に、家族復興のため、競馬の世界で頭角を現す。そんなエミリアと雄介の運命が交わり、競馬のかけ方と騎手の闘志が交錯する中、競馬場に革命の風が吹き始める。

雄介は馬券に賭けることで、エミリアの仔馬「ウィンドゲートの誇り」を見つけ、その成長にも深く関与する。競馬のかけ方が二人の運命を結びつけ、勝利のシナリオが次第に明らかになっていく。馬と人、初心者とプロ、彼らの絆が競馬場に新たな輝きをもたらすのだった。

1 note

·

View note

Text

【投稿企画】先月の1本・来月の1本(2023年11月)

読者の方々からお寄せいただいた10月の「先月の1本・来月の1本」をご紹介します。先月の観劇の記憶を思い起こしながら、来月の観劇のご予定にお役立ていただければと思います。

・つきのふね 派遣社員(1~5本)

【先月の1本】

トランスレーション・マターズ「エミリア・ガロッティ/折薔薇」(すみだパークシアター倉)

備知識ほぼゼロで行ったが、古い戯曲で最小限の舞台セットなのに、今、ここ、の話と思わせる演出が面白く、また役者さんたちの演技も滑舌も見事だった。

【来月の1本】

こまつ座「連鎖街のひとびと」(紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA)

22年ぶりの再演、かつ、いい脚本、いい役者、いい演出の3つが揃っているとの評判なので、とても楽しみ。

・谷岡健彦 教員(1~5本)

【先月の1本】

新国立劇場「終わりよければすべてよし」(新国立劇場 中劇場)

シェイクスピア俳優としての浦井健治が魅力的だった。少し早めの口調ながら、台詞の意味はすっきり耳に入ってくる。妙に重々しく朗々と歌い上げる台詞術とは一線を画した新たなシェイクスピア上演の可能性を感じた。

『季節はずれの雪』製作委員会「季節はずれの雪」(シアター風姿花伝)

今春のITI主催のリーディング公演『ロッテルダム』の翻訳が見事だった一川華の新訳に、『ブレイキング・ザ・コード』の舞台成果が記憶に新しい稲葉賀恵の演出となると期待しないわけにはいかない。

・まなぶ 司書(1~5本)

【先月の1本】

武本拓也「ソロ/トーク/ワーク」(京都芸術センター 講堂)

人の前に人がいる。アートがワークになるとき。

【来月の1本】

安住の地「声」(The side)

安住の地の一人芝居には期待できる。

・りいちろ 地方公務員(11本以上)

【先月の1本】

妖精大図鑑「無関係のジョバンニ」(吉祥寺シアター)

団体は10周年とのことだが私は初見。バレエなどの身体での表現も様々に仕込まれたウィットも実に洗練され、それらが縒り合わされひとつの世界へと至ることにも感嘆。「竹やぶを歩いていたらパンダに出会った気分です!」とのチラシのコピーに偽りなし。

【来月の1本】

♯Q「紫にリボン結び」(スタジオ空洞)

脚本・演出の久保磨介氏がここ何作かで紡いだ舞台の、さりげなく柔らかく深い心への染み入り方に強く惹かれる。今回スタジオ空洞の空間にどのように世界が編まれるのかとても楽しみ。

・kiki 地方公務員(6~10本)

【先月の1本】

ムケイチョウコク「漂流する万華鏡」(古民家カフェ 蓮月)

古民家全体を使って上演される同時多発的な複数の流れに、登場人物として、あるいは黒子として参加する体験型の演劇。イマーシブシアターは初めてではなかったけれど、この作品の圧倒的な没入感に、観劇という概念から逸脱するほどの衝撃を受けた。

【来月の1本】

劇団扉座「扉座版 二代目はクリスチャン―ALL YOU NEED IS PASSION 2023―」(紀伊國屋ホール)

会場を紀伊國屋ホールに移しての再演。扉座による一連のつかこうへい氏リスペクトの作品群は、とにかく熱い。不器用でも無様でも体当たりで生きようとする人々の姿は理屈抜きに胸に迫る。好みはあるかもしれないが、個人的には芝居の王道と思う。

・小泉うめ 観劇人・観客発信メディアWL(11本以上)

【先月の1本】

中間アヤカ「踊場伝説」(養正市営住宅6棟跡)

伝説を語り自らもそこに連なって行くようなアプローチ。場所、天候、観客etcすべてを味方にする作品はズルいようだが基礎や天運を持っていない者には真似ができない。

【来月の1本】

ももちの世界「皇帝X」(in→dependent theatre 2nd)

ひょっとするとももちの世界と言うよりピンク地底人っぽい作品になりそうな��感もしていてそれはそれで歓迎したい。キャストや美術にも期待している。

0 notes

Photo

✿ モストコット | Mosto Cotto

・イタリア語でモスト(mosto)と呼ばれる葡萄の絞り汁を加熱した葡萄の濃縮液のこと。ちなみにコット(cotto)とはイタリア語で “加熱した、煮た” という意味。モストは葡萄の絞り汁でワインの原料となるものですが、このモストコットは加熱によりアルコール発酵が阻止されるためアルコールを含みません。甘味の強い濃厚なモストコットはそのままチーズに少しかけたり、お菓子作りに使われたりします。

・イタリアでこのモストコットをよく使う地域としてはエミリア・ロマーニャ州、マルケ州、ウンブリア州、アブルッツォ州、プーリア州、サルデーニャ州など。

・モストコットは別名サパ(sapa)やサバ(saba)とも呼ばれますが、その語源はラテン語のsàpor=味、風味から来ていると言われています。また地域によってはヴィンコットと呼ばれることもあります。世界一のワイン生産国であるイタリアではこのモストコットもどこでも手軽に手に入る一般的な食材かと思われるかもしれませんが、実は意外にもイタリアでも普通のスーパーではまず見かけません。ワイン生産地の人たちはこのモストコットを手作りをしたり、知り合いから分けてもらったりしています。

・その歴史は古代ローマまでさかのぼり、紀元前191年の喜劇「プセウドロス(Pseudolus)の中にうたげの席の「最高の飲み物」として登場します。昔はワインと同様に万能薬として考えられていました。薬を甘くするなど医療の現場でも広く使われていたようです。

#mosto cotto#モストコット#ヴィンコット#イタリア:ぶどう#イタリア:ワイン#イタリア:2020〜#sweets:イタリア#イタリア#2020〜#ぶどう#サパ#サバ#sapa#saba#ワイン#モスト#古代ローマ#history:イタリア

0 notes

Text

☆正門良規オモロ語録☆

小島健が正門良規の好きな語彙をメモしていく場所であり世界一誰得でもない自己満Tumblr。ほんまはスクショまんま載せたいけど会話は二人だけの秘密ということで。まっさんの語彙が好きなんバレてまう。

・こじけん宅でカレーを作る機会があれば遠慮なくメラガイアーでやらせていただきます。

・問答無用の正門エミリアってことやな。

・その優しさに免じてオットーに昇格。

・そんならもう生涯ロズワールやな。

・何でやねん、縦を願ってくれよ。

・マキシマム正門。

・正門が花畑で四つ葉のクローバー探す夢とか見れるように星に願っといたるな。

・髭ありプリンセスがお呼びやで。

・ヒゲンセスでええよ。

・オフィシャル髭男爵?

・俺ら健康ダンジーズやな。

・スカート裾とヒゲ揺らしてたらええな。

・ぐうの音は出てもうた。

・ヒゲフリルに夢を見る人生もええんちゃう?

0 notes

Text

RoseLoveの『Love力』 2023/09/02 20時配信

未来への音楽トリップ特集 Vol.1

GUEST◇巻上公一

㊗️ヒカシュー45周年🎉 進化する旅、止まらないトリップ🕺

ー今夜のラブ力を磨く言葉はー

われらはいかにあるかを知るも、われらがいかになるかを知らず。(´・∀・)p σ(・ω・,,`)?

by シェイクスピア

<再生はこちら▶️>

※スマホ/タブレットはアプリからご視聴ください。

過去の放送は、Back numberで🎧

【CD・書籍情報】

ヒカシュー45周年 アルバム「雲をあやつる 」-副題「カバコフの夢」を歌う-

ヒカシューの'23年最新作が登場!現代美術家イリヤ&エミリア・カバコフの作品から着想を得た楽曲群収録。 2023年9月9日リリース

詳しくはこちら

詩集「濃厚な虹を跨ぐ」

第31回萩原朔太郎賞ノミネート!結成45周年を迎えるバンド「ヒカシュー」のリーダーでありながら、現代詩人としても高く評価される著者、待望の最新作。発売:2023年04月26日

詳しくはこちら

【ライブ・イベント情報】

マンスリーヒカシュー2023 “思い出は夜空に宙返りぎみ”

日時:2023年9月20日(水) 開場 19:00 / 開演 19:30

場所:スターパインズカフェ

ゲスト:纐纈雅代 (Jazz saxophone)

詳しくはこちら

『JAZZ ART せんがわ 2023』プレイベント・暑気払い公園ライブ

日時:2023年9月17日(日)16:00~(予定)

場所:仙川駅前公園

出演:四家卯大、坂出雅海、三田超人、吉田隆一、巻上公一

観覧料:無料

詳しくはこちら

『熱海未来音楽祭 2023』

日程:2023年10月1日(日)~10月22日(日)

【Roseお奨めのBGM(^^♪ 】

①Baron/RoseLove

②棚田に春霞/ヒカシュー(「雲をあやつる」より)

③雲をあやつる/ヒカシュー(「雲をあやつる」より)

④祈りは今日も行方不明/ヒカシュー(「雲をあやつる」より)

⑤人生の婉曲(アーチ) /ヒカシュー(「雲をあやつる」より)

⑥恋の仕方/RoseLove(「RoseLove」より)

<RoseLoveの『Love力』>

ムード溢れる大人の音楽を楽しみながら、毎回、世界中の著名人や作品の言葉をひとつ取り上げて、愛について、恋について、人生について語り、週末の夜、リスナーの方々のLove力に磨きをかける番組です。

過去放送一覧はこちら

RoseLove -ローズラブ- Official site

ブルーレディオTOPに戻る

0 notes

Text

【動画】リゼロ鬼がかりで大判ボタンめっちゃ強く押し込むとエミリアに怒られるんだなwwwww

そんなんあったんか

続きを読む

Source: パチンコ・パチスロ.com

View On WordPress

0 notes

Text

死ぬ前に観ておきたい映画シリーズ。

映画「1900年」を観る。監督ベルナルド・ベルトリッチ、出演ロバート・デ・ニーロ、ジェラール・ドパルデュー、ドミニク・サンダ、ドナルド・サザーランド他。

1945年春、イタリア解放の日、エミリア地方では村に戻ったパルザンと農民たちがファシストの残党狩りを行うと共に、一人の��年が大地主アルフレードを追い詰めていた。時は遡り1900年夏、大地主アルフレードとその小作人頭レオの家庭にそれぞれ孫が誕生し、アルフレードとオルモと名付けられる。当時の立場の違いを乗り越えて、仲良く成長した二人だが・・・。

とにかく長い。319分もある。5時間以上だ。DVDは2枚組になっていて、前半と後半それぞれ一本の映画のような感覚。

しかしながらそこはベルトリッチ、画面の力が凄まじい。ロケハン力なのか、セット美術なのか、さつえいと当時はまだそういう風景が残っていたのかとか、いろんな可能性を考えてみても、農場のシーンやぱりのシーンなど、どこをとっても美しく絵画のようである。

この映画に限らず、映画芸術としてレベルが一段違うなーという感じ。タルコフスキー、キューブリック、ベルチリッチ。物語をフィルムに収めているだけではない何か特別なセンスというか美的感覚のようなものが溢れていて、照明や音楽などとシナジーをー発揮させる術を熟知しているような感じである。いろんな価値観があると思うけれど、最上級レベルのひとつ(一人)なのは間違いない。

映画ゴッドファーザーに結婚式のシーンが延々と描かれる部分があるけれど、あれなどはベルトリッチっぽいアプローチなのではないか。人々の人生におけるワンシーンをある種、ドキュメンタリーっぽく、でも緻密に計算された演出で長回しして撮る。この映画でもダンスシーンやお祭りなど、その空間の雰囲気が伝わってくるような贅沢な時間がたくさん登場する(だから尺が長いのだが)。

ストーリー的には地主と小作人の子供が親友になり、その後のそれぞれの人生の交錯を描く一代記なのだが、そこへ農民の階級闘争やファシストの台頭、二度の世界大戦など20世紀前半のイタリアの激動の歴史が背景になっている。一言で言えば壮大な作品。

ファシストに扮するドナルド・サザーランドの危機迫る悪役っぷりが酷くて最低で最高。

ラストシーン、年老いたアルフレードとオルモが老齢漫才師のように喧嘩しながらトボトボ歩いていく。そしてアルフレードは線路に横たわり(少年時代にそうしたように)、円環構造を示唆して終焉を迎える。この手法は映画「ラストエンペラー」と似ている。

★★★★⭐︎

0 notes