#漏瑚

Text

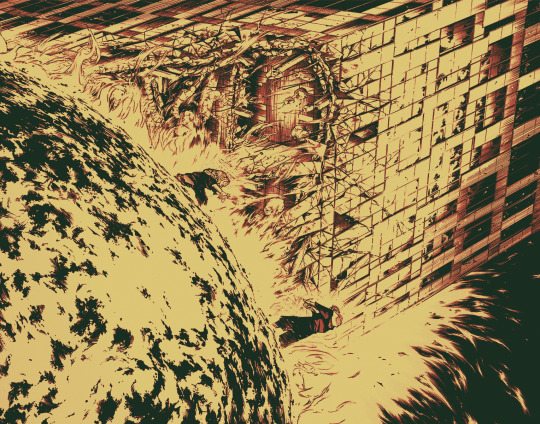

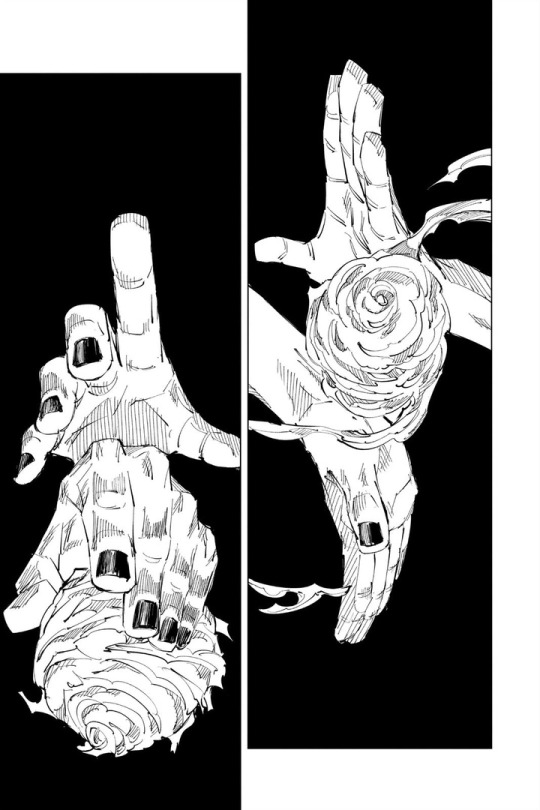

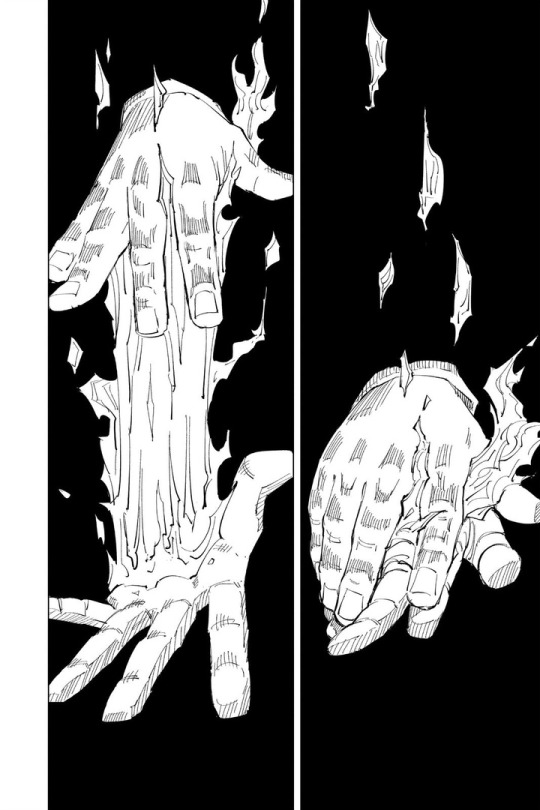

Jujutsu Kaisen | Jogo v. Sukuna

S02E16 V. CHAPTER 115 & 116

Though you have managed to pique my interest. So I'll fight you with your own specialty

#ryomen sukuna#sukuna#jjk spoilers#jjk#jujutsu kaisen#呪術廻戦#宿儺#宿儺 v 漏瑚#漏瑚#jogo#jogo jjk#shibuya arc#ohhhhh#i'm so excited and the phrasing used by Sukuna really pushes my theory on his technique#my japanese sucks#but the closest to what Sukuna says is:#開 (フーガ)#open (fugue)#this is insanely long ooopsssss#but this has always been one of my favourite scenes so giffing it and then putting the pics together??#AHHHHH i'm in heaven#mappa#jjk mappa#thank you mappa#jjk gifs#jujutsu kaisen anime spoilers#jujutsu kaisen spoilers

519 notes

·

View notes

Text

47 notes

·

View notes

Text

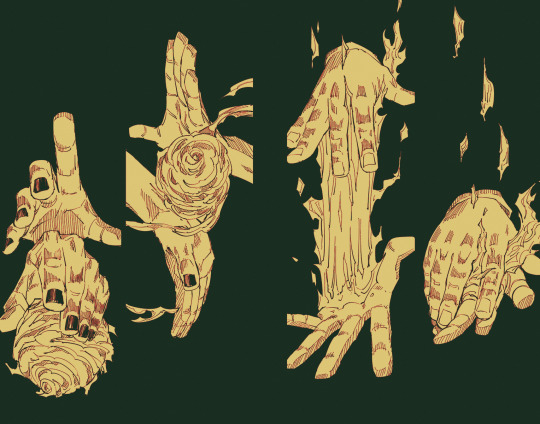

@madmality

Jogo bag and co.

(Below is an unhinged tangent about this old man’s name, so please be warned)

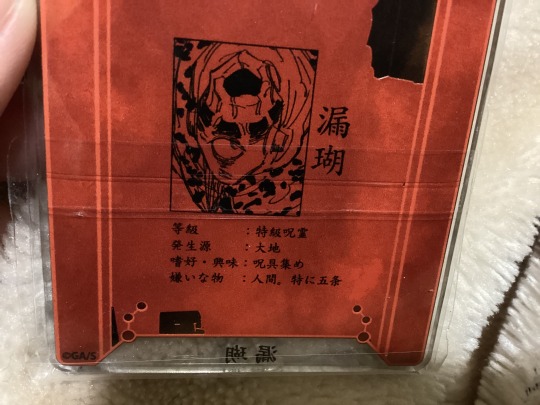

Also, the back of the card. I think this has been translated before since I feel like I’ve read it, but vaguely (save me jisho) it’s something like this:

grade: special grade curse

origin: earth

likes / hobbies: collecting magical tools

dislikes: humans, especially Satoru Gojo

Severe brain rot tangent:

the kanji at the top is is his name, 漏瑚. The 漏 bit means leak, like in 漏らす(to leak)、and the 瑚 bit apparently means “ancestral offering receptacle” (more specifically, a vessel filled with five grains offered at a specific shrine in Korea??? Thanks google), but is probably more commonly used as the last kanji in the word 珊瑚, or coral. Coral is a living organism made up of multiple polyps that excrete calcium carbonate and gradually build up into larger structures on rocks and stuff, so if I’m interpreting his name correctly, it’s something like, “leakage coral”. Adding the context of how cursed spirits are formed (fear/magic juice leaking from the general populace iirc), his name, with all the nuance I can gather, means that he’s the living buildup(coral) of some kind of leak. There’s something interesting about both the kanji in his name kind of being associated with water even though he’s a fire guy, but overall this was too much research for a name with a relatively on the nose meaning, so I’m just gonna leave it here.

Both my Japanese and knowledge of coral are kinda trash, so please correct me if I made a mistake!

#jogo jjk#jogo#jujutsu kaisen#Brain rot is real 😭#sorry for the really long paragraph lmao#sometimes I wish tumblr took into consideration more of the actual og Japanese text w certain fandoms#It’s interesting sometimes#But Japanese is really freaking hard so I get it lol

17 notes

·

View notes

Text

诗文抄(2024上)

诗一百首

一,李商隐《谒山》(以下皆李商隐)

从来系日乏长绳,水去云回恨不胜。

欲就麻姑买沧海,一杯春露冷如冰。

二,《板桥晓别》

回望高城落晓河,长亭窗户压微波。

水仙欲上鲤鱼去,一夜芙蓉红泪多。

三,《龙池》

龙池赐酒敞云屏,羯鼓声高众乐停。

夜半宴归宫漏永,薛王沉醉寿王醒。

四,《屏风》

六曲连环接翠帷,高楼半夜酒醒时。

掩灯遮雾密如此,雨落月明两不知。

五,《日射》

日射纱窗风撼扉,香罗拭手春事违。

回廊四合掩寂寞,碧鹦鹉对红蔷薇。

六,《忆匡一师》

无事经年别远公,帝城钟晓忆西峰。

炉烟消尽寒灯晦,童子开门雪满松。

七,《访隐者不遇成二绝》

秋水悠悠浸野扉,梦中来数觉来稀。

玄蝉去尽叶黄落,一树冬青人未归。

八,其二

城郭休过识者稀,哀猿啼处有柴扉。

沧江白石樵渔路,日暮归来雨满衣。

九,《灞岸》

山东今年点行频���几处冤魂哭虏尘。

灞水桥边倚华表,平时二月有东巡。

十,《寄令狐郎中》

嵩云秦树久离居,双鲤迢迢一纸书。

休问梁园旧宾客,茂陵秋雨病相如。

十一,《瑶池》

瑶池阿母绮窗开,黄竹歌声动地哀。

八骏日行三万里,穆王何事不重来。

十二,《乱石》

虎踞龙蹲纵复横,星光渐减雨痕生。

不须并碍东西路,哭杀厨头阮步兵。

十三,《过楚宫》

巫峡迢迢旧楚宫,至今云雨暗丹枫。

微生尽恋人间乐,只有襄王忆梦中。

十四,《初起》

想象咸池日欲光,五更钟后更回肠。

三年苦雾巴江水,不为离人照屋梁。

十五,《齐宫词》

永寿兵来夜不扃,金莲无复印中庭。

梁台歌管三更罢,犹自风摇九子铃。

十六,《吴宫》

龙槛沉沉水殿清,禁门深掩断人声。

吴王宴罢满宫醉,日暮水漂花出城。

十七,《海上谣》

桂水寒于江,玉兔秋冷咽。

海底觅仙人,香桃如瘦骨。

紫鸾不肯舞,满翅蓬山雪。

借得龙堂宽,晓出揲云发。

刘郎旧香炷,立见茂陵树。

云孙帖帖卧秋烟,上元细字如蚕眠。

十八,《无题》

八岁偷照镜,长眉已能画。

十岁去踏青,芙蓉作裙衩。

十二学弹筝,银甲不曾卸。

十四藏六亲,悬知犹未嫁。

十五泣春风,背面秋千下。

十九,《日高》

镀镮故锦縻轻拖,玉匙不动便门锁。

水精眠梦是何人,栏药日高红髲我。

飞香上云春诉天,云梯十二门九关。

轻身灭影何可望,粉蛾帖死屏风上。

二十,《凉思》

客去波平槛,蝉休露满枝。

永怀当此节,倚立自移时。

北斗兼春远,南陵寓使迟。

天涯占梦数,疑误有新知。

二一,《北青萝》

残阳西入崦,茅屋访孤僧。

落叶人何在,寒云路几层。

独敲初夜磬,闲倚一枝藤。

世界微尘里,吾宁爱与憎。

二二,《晚晴》

深居俯夹城,春去夏犹清。

天意怜幽草,人间重晚晴。

并添高阁迥,微注小窗明。

越鸟巢干后,归飞体更轻。

二三,《夜饮》

卜夜容衰鬓,开筵属异方。

烛分歌扇泪,雨送酒船香。

江海三年客,乾坤百战场。

谁能辞酩酊,淹卧剧清漳。

二四,《风雨》

凄凉宝剑篇,羁泊欲穷年。

黄叶仍风雨,青楼自管弦。

新知遭薄俗,旧好隔良缘。

心断新丰酒,销愁斗几千。

二五,《燕台四首》其四

天东日出天西下,雌凤孤飞女龙寡。

青溪白石不相望,堂上远甚苍梧野。

冻壁霜华交隐起,芳根中断香心死。

浪乘画舸忆蟾蜍,月娥未必婵娟子。

楚管蛮弦愁一概,空城罢舞腰支在。

当时欢向掌中销,桃叶桃根双姊妹。

破鬟倭堕凌朝寒,白玉燕钗黄金蝉。

风车雨马不持去,蜡烛啼红怨天曙。

二六,杜甫《寄韩谏议注》

今我不乐思岳阳,身欲奋飞病在床。

美人娟娟隔秋水,濯足洞庭望八荒。

鸿飞冥冥日月白,青枫叶赤天雨霜。

玉京群帝集北斗,或骑麒麟翳凤凰。

芙蓉旌旗烟雾落,影动倒景摇潇湘。

星宫之君醉琼浆,羽人稀少不在旁。

似闻昨者赤松子,恐是汉代韩张良。

昔随刘氏定长安,帷幄未改神惨伤。

国家成败吾岂敢,色难腥腐餐枫香。

周南留滞古所惜,南极老人应寿昌。

美人胡为隔秋水,焉得置之贡玉堂。

二七,杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》

昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。

观者如山色沮丧,天地为之久低昂。

㸌如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。

来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。

绛唇珠袖两寂寞,晚有弟子传芬芳。

临颍美人在白帝,妙舞此曲神扬扬。

与余问答既有以,感时抚事增惋伤。

先帝侍女八千人,公孙剑器初第一。

五十年间似反掌,风尘澒洞���王室。

梨园弟子散如烟,女乐余姿映寒日。

金粟堆前木已拱,瞿塘石城草萧瑟。

玳筵急管曲复终,乐极哀来月东出。

老夫不知其所往,足茧荒山转愁疾。

二八,韩愈《八月十五夜赠张功曹》

纤云四卷天无河,清风吹空月舒波。

沙平水息声影绝,一杯相属君当歌。

君歌声酸辞且苦,不能听终泪如雨。

洞庭连天九嶷高,蛟龙出没猩鼯号。

十生九死到官所,幽居默默如藏逃。

下床畏蛇食畏药,海气湿蛰熏腥臊。

昨者州前槌大鼓,嗣皇继圣登夔皋。

赦书一日行万里,罪从大辟皆除死。

迁者追回流者还,涤瑕荡垢清朝班。

州家申名使家抑,坎轲只得移荆蛮。

判司卑官不堪说,未免捶楚尘埃间。

同时辈流多上道,天路幽险难追攀。

君歌且休听我歌,我歌今与君殊科。

一年明月今宵多,人生由命非由他,有酒不饮奈明何。

二九,韩愈《山石》

山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞。

升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。

僧言古壁佛画好,以火来照所见稀。

铺床拂席置羹饭,疏粝亦足饱我饥。

夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。

天明独去无道路,出入高下穷烟霏。

山红涧碧纷烂漫,时见松枥皆十围。

当流赤足踏涧石,水声激激风吹衣。

人生如此自可乐,岂必局束为人鞿?

嗟哉吾党二三子,安得至老不更归。

三十,李白《蜀道难》(以下皆李白)

噫吁嚱,危乎高哉。

蜀道之难,难于上青天。

蚕丛及鱼凫,开国何茫然。

尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

问君西游何时还,畏途巉岩不可攀。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

又闻子规啼夜月,愁空山。

蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜。

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉。

剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开。

所守或匪亲,化为狼与豺。

朝避猛虎,夕避长蛇。

磨牙吮血,杀人如麻。

锦城虽云乐,不如早还家。

蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟。

三一,《襄阳歌》

落日欲没岘山西,倒著接䍦花下迷。

襄阳小儿齐拍手,拦街争唱白铜鞮。

傍人借问笑何事,笑杀山翁醉似泥。

鸬鹚杓,鹦鹉杯,百年三万六千日,一日须倾三百杯。

遥看汉水鸭头绿,恰似葡萄初酦醅。

此江若变作春酒,垒麹便筑糟丘台。

千金骏马换小妾,笑坐雕鞍歌落梅。

车傍侧挂一壶酒,凤笙龙管行相催。

咸阳市中叹黄犬,何如月下倾金罍。

君不见晋朝羊公一片石,龟头剥落生莓苔。

泪亦不能为之堕,心亦不能为之哀。

谁能忧彼身后事,金凫银鸭葬死灰。

清风朗月不用一钱买,玉山自倒非人推。

舒州杓,力士铛,李白与尔同死生。

襄王云雨今安在,江水东流猿夜声。

三二,《行路难》其二

大道如青天,我独不得出。

羞逐长安社中儿,赤鸡白狗赌梨栗。

弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。

淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生。

君不见昔时燕家重郭隗,拥彗折节无嫌猜。

剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。

昭王白骨萦烂草,谁人更扫黄金台。

行路难,归去来。

三三,《江上吟》

木兰之枻沙棠舟,玉箫金管坐两头。

美酒尊中置千斛,载妓随波任去留。

仙人有待乘黄鹤,海客无心随白鸥。

屈平词赋悬日月,楚王台榭空山丘。

兴酣落笔摇五岳,诗成笑傲凌沧洲。

功名富贵若长在,汉水亦应西北流。

三四,《玉壶吟》

烈士击玉壶,壮心惜暮年。

三杯拂剑舞秋月,忽然高咏涕泗涟。

凤凰初下紫泥诏,谒帝称觞登御筵。

揄扬九重万乘主,谑浪赤墀青琐贤。

朝天数换飞龙马,敕赐珊瑚白玉鞭。

世人不识东方朔,大隐金门是谪仙。

西施宜笑复宜嚬,丑女效之徒累身。

君王虽爱蛾眉好,无奈宫中妒杀人。

三五,《上李邕》

大鹏一日同风起,抟摇直上九万里。

假令风歇时下来,犹能簸却沧溟水。

世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。

三六,《灞陵行送别》

送君灞陵亭,灞水流浩浩。

上有无花之古树,下有伤心之春草。

我向秦人问路岐,云是王粲南登之古道。

古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。

正当今夕断肠处,黄鹂愁绝不忍听。

三七,《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》其一

秋坐金张馆,繁阴昼不开。

空烟迷雨色,萧飒望中来。

翳翳昏垫苦,沉沉忧恨催。

清秋何以慰,白酒盈吾杯。

吟咏思管乐,此人已成灰。

独酌聊自勉,谁贵经纶才。

弹剑谢公子,无鱼良可哀。

三八,《沙丘城下寄杜甫》

我来竟何事,高卧沙丘城。

城边有古树,日夕连秋声。

鲁酒不可醉,齐歌空复情。

思君若汶水,浩荡寄南征。

三九,《鲁郡东石门送杜二甫》

醉别复几日,登临遍池台。

何时石门路,重有金樽开。

秋波落泗水,海色明徂徕。

飞蓬各自远,且尽手中杯。

四十,《夜泊牛渚怀古》

牛渚西江夜,青天无片云。

登舟望秋月,空忆谢将军。

余亦能高咏,斯人不可闻。

明朝挂帆席,枫叶落纷纷。

四一,《击壤歌》(以下皆《古诗源》)

日出而作,日入而息。

凿井而饮,耕田而食。

帝力于我何有哉。

四二,《伊耆氏蜡辞》

土反其宅,水归其壑。

昆虫毋作,草木归其泽。

四三,《禹玉牒辞》

祝融司方发其英,沐日浴月百宝生。

四四,《白云谣》

白云在天,丘陵自出。

道里悠远,山川间之。

将子无死,尚复能来。

四五,《琴歌》

百里奚,五羊皮。

忆别时,烹伏雌,炊扊扅。

今日富贵忘我为。

四六,《临河歌》

狄水衍兮风扬波,舟楫颠倒更相加。归来归来胡为斯。

四七,《楚聘歌》

大道隐兮礼为基,贤人窜兮将待时。天下如一兮欲何之。

四八,《渔父歌》

日已夕兮,予心忧悲。

月已驰兮,何不渡为。

事寝急兮将奈何。

四九,《越人歌》

今夕何夕兮,搴舟中流。

今日何日兮,得与王子同舟。

蒙羞被好兮,不訾诟耻。

心几烦而不绝兮,得知王子。

山有木兮木有枝,心说君兮君不知。

五十,《乌鹊歌》

南山有乌,北山张罗。

乌自高飞,罗当奈何。

乌鹊双飞,不乐凤凰。

妾是庶人,不乐宋王。

五一,又《答夫歌》

其雨淫淫,河大水深,日出当心。

五二,《三秦记民谣》

武功太白,去天三百。

孤云两角,去天一握。

山水险阻,黄金子午。

蛇盘乌栊,势与天通。

五三,《河图引蜀谣》

汶阜之山,江出其腹。

帝以会昌,神以建福。

五四,《湘中渔歌》

帆随湘转,望衡九面。

五五,《四民月令引农语》其一

三月昏,参星夕。

杏花盛,桑叶白。

五六,其二

河射角,堪夜作。

犁星没,水生骨。

五七,林逋《翠微亭》(以下皆林逋)

亭在江干寺,清凉更翠微。

秋阶响松子,雨壁上苔衣。

绝境长难得,浮生不拟归。

旅情何计是,西崦入斜晖。

五八,《和史宫赞》

门对远峰青,常时亦懒扃。

久贫惭嗜酒,多病负穷经。

鹤迹秋偏静,松阴午欲亭。

蜀庄何足问,惟解事沉冥。

五九,《寄思齐上人》

松下中峰路,怀师日日行。

静钟浮野水,深寺隔春城。

阁掩茶烟晚,廊回雪溜清。

当期相就宿,诗外话无生。

六十,《荣家鹤》

种莎池馆久淹留,品格堪怜绝比俦。

春静棋边窥野客,雨寒廊底梦沧州。

清形已入仙经说,冷格曾为古画偷。

数啄稻粱无事外,报言鸡雀懒回头。

六一,《喜灵皎师见访书赠》

金锡锵然款蠹关,云膏浓渚对跳峦。

清如霜月三五夕,瘦似烟篁一两竿。

旧社久抛魂梦破,近诗才举骨毛寒。

池轩夜静且留宿,往往自将秋籁弹。

六二,《自作寿堂,因书一绝以志之》

湖上青山对结庐,坟头秋色亦萧疏。

茂陵他日求遗稿,犹喜曾无封禅书。

六三,王思任《》(以下皆《文饭小品》)

文六十首

一,王思任《严子陵还富春渚》(以下皆《文饭小品》)

虽曰中兴,文叔差增于往;大家阿谀,司徒适得其常。任叫狂奴,存吾男子。半竿蓑雨,足饱鱼鲜;一领羊裘,温于狐白。绿潭弥弥,翠壁峨峨。歌沧浪而四山响应,领清风而六月梦寒。无帝可臣,有星是客。

二,《简周玉绳》

足下既在承明,当日讨典故,上下千古,如九经廿一史。我朝会典律例,都该讲究批评一番,以为异日纶扉秉政之地。昔张江陵为翰编时,逢盐使、关使、屯使、各按差使还朝,即具一壶一盒强投夜教,密询利害扼塞,因革损益,贪廉明昧阻通之故,归寓篝灯细纪笔札。其储心如此,容易造到江陵。如只风花雪月,一吟一咏,以青州从事醉乡溷过,即此先愧科名矣。不佞南还在即,恃足下过谦之爱,药石留别,幸勿吐之。

三,《回门人陆平格》

询我三冬足用,足下进矣。三冬足,则三季之不足可知。静者长,动者短,此太极之理也。即以读书一事言之,秋渐静,故神思清好;春渐动,则神思昏善。夏则冬之对也,止有寅卯二时,无论读书,即一日做事只可一件。故聪明之人恶夏而爱冬。人身肾实则水升,百事可做;心虚则火旺,事多即烦。元亨利,不若一贞字。《太玄》以直蒙酋分三季,而以冥罔属冬,冬则占其二矣。罔者冬之发处,冥者冬之归处,即此意也。坡老与庞道士安常议论甚悉,可寻看之。

四,《清课诗引》

清者,天之所争也。痴云昏雾,暴雨终风,有以阂之,则其心不快。每见秋澄碧落,境界愈高,天心愈杳,愈觉矜喜。乃知最上之物,天自取之。其中于人也,为佛为仙,为圣贤豪杰。人世有五福而清不与,清又天之所最吝也。金玉满堂,持筹钻核,肥羔美酒,垂腹便便,日作醯鸡裈虱,瓮鲊圊蛆,犹方乐此不疲,求增不减。此其故得地气之最下,不须争吝,人各有焉。

吾友吕蹇叔生于相国之家,老于晋人之座,帖括不灵,糠粃咄散,偶一章甫,寻即抽身。片室晤言,自觅清处,以为菟裘蝉瑟之计。著有课诗,各草俱从清字起见。课若塾师之董弟子,诗则老僧之作偈言也。所费不多,工夫无几。何门不可曳长裾,一物足以释西伯。此其胸中洒淅,禀受芳香,故能遂其清也。茅山岭,白云自可怡悦。而蹇叔欲以婆心悲切,击磬赠人,恐一时无有受主。至王先生,则领却二三件矣。感谢,感谢。

一,张岱《濮仲谦雕刻》(以下皆《陶庵梦忆》)

南京濮仲谦,古貌古心,粥粥若无能者,然其技艺之巧,夺天工焉。其竹器,一帚、一刷,竹寸耳,勾勒数刀,价以两计。然其所以自喜者,又必用竹之盘根错节,以不事刀斧为奇,则是经其手略刮磨之,而遂得重价,真不可解也。仲谦名噪甚,得其款,物辄腾贵。三山街润泽于仲谦之手者数十人焉,而仲谦赤贫自如也。于友人座间见有佳竹、佳犀,辄自为之。意偶不属,虽势劫之、利啖之,终不可得。

二,《金山夜戏》

崇祯二年中秋后一日,余道镇江往兖。日晡,至北固,舣舟江口。月光倒囊入水,江涛吞吐,露气吸之,噀天为白。余大惊喜。移舟过金山寺,已二鼓矣。经龙王堂,入大殿,皆漆静。林下漏月光,疏疏如残雪。余呼小傒携戏具,盛张灯火大殿中,唱韩蕲王金山及长江大战诸剧。锣鼓喧阗,一寺人皆起看。有老僧以手背摋眼翳,翕然张口,呵欠与笑嚏俱至,徐定睛,视为何许人、以何事何时至,皆不敢问。剧完,将曙,解缆过江。山僧至山脚,目送久之,不知是人、是怪、是鬼。

2 notes

·

View notes

Text

笑拥天下(《三侠五义》同人��说)

第十二章

珊瑚在陷空岛上住了几日,除服侍小姐,便每日一早随着小姐到卢家庄后宅去给卢夫人请安,依稀瞧着那小孩子似是卢夫人之子。她不知这二人深夜去做何事,虽然有些疑惑,但一心记挂着小姐,忙着端药回房,服侍小姐吃了药。直到第二日晨起,梳妆之际,才将这事跟小姐说了。

田甜儿一听珊瑚说完,隐隐觉得有些不对。她虽上陷空岛时日不久,但是随着白玉堂,每日入内去向卢夫人请安,也亲身有过不少接触,纵使未曾见过卢方,却知卢夫人治家甚严,绝不可能让稚龄幼子深夜外出。且眼下这时机亦非寻常,卢夫人纵然能协助卢方治理家业,非一般凡俗女子可比,然则俗语有云,“民不与官斗”,她到底是一介平民,对官府敬畏之心极深,展昭却是受过皇封的御前护卫……

思念至此,田甜儿又向珊瑚细细询问,昨夜可听到卢珍和焦能说些什么。珊瑚与那二人距离不近,又是匆匆过去,哪里听得真着,只记得提到了丁兆兰。便是这一句,让田甜儿心生疑惑,想了想,也不令人去找白玉堂来,只待梳妆完毕,换了一件衣裳,便入内去和卢夫人闲话家常。无非说些当初随同恩师学艺,幸得有一技傍身,才有机缘为太后医治双目,得享太后恩典,并将太后亲赐的一匹葱绿盘丝绣金锦作为礼物,赠予了卢大嫂,说起太后厚赐来,日后再有机缘进宫,必当全力以报。

这边说着闲话,却见卢夫人脸上笑意不似往日,眼神稍嫌飘忽,尤其当甜儿提及在宫中,太后的恩德,目光中便带了闪烁,不知是懊悔还是略略带了担忧。田甜儿只作不看见,又叙了一会儿话,再三赔礼,只说当初因为太后留于宫中不肯放人,多日未回家中,以至于惦念家里,兼之为图路上轻省,上岛之前先派了人回家乡去打扫,并将太后之赐送了不少回去,未能及时收拾出给大嫂的礼来,请大嫂宽恕。卢夫人脸上的笑容便有些发僵,勉力应酬着,似是有话要说,几次张口却欲言又止。田甜儿这边却起身告辞,言道卢大嫂持家有道,事务繁忙,自己身子又不适,明日再来请安。

出得门来,田甜儿实则心内仍有些乱跳,她本非倚势之人,更是深知以白玉堂的性情,宁肯肝脑涂地也绝不会喜她求托人情,以太后之势压人,只是旁人却不会作此想,若与官府中人与平民相争,纵然是结义骨肉,亦难免将官府一方视为了大局,要想助二哥偿了心愿,保障这场比试公平,不得不如此。然则她却不知,她虽一番苦心,但到底晚了一步。珊瑚只是隐约听到一句,并不知卢珍与焦能究竟所图何事,此时即便卢夫人或惊或悔,然她已然派了焦能去向茉花村送信,荡北丁家知晓真相,必然有所行动应对,这事却绝不能宣之于口。

田甜儿这里回房不提,白玉堂自留下了丁兆兰,心里早有准备,且不说丁兆兰必是做好了万全吩咐才上来的陷空岛,即使他未吩咐,既一夜未归,那丁兆蕙又岂是个省事的?必然少不得多方筹划,或是上岛来要人,或是暗中做甚准备。若是要人,丁兆兰自然可以由得他去,展昭却仍有一赌约牵制,不能立即任其离开,丁兆蕙纵然不知有赌约,想必也能料到了这一层,因此上只怕是暗地上岛,救回他们丁家自己人的可能性更大些。

所以白玉堂吩咐岛上加强戒备,不但岛上,有去打鱼的渔船,这几日也当远离芦花荡,以防被人借故搅浑了水。但是一日下来,明面上却显得颇为平静,并无甚大事发生。过了晌午,霍莹莹单独来找五爷,也并未多加客套,一见面,直言不讳,言道刚刚收到教内传讯,卢方、徐庆、蒋平三人已然回到松江,却不上陷空岛,而先进了茉花村。白玉堂冷冷道:“我几位兄长要做什么,自有他们的用意,霍姑娘你的好意白某心领,只是我兄长又非疑犯、凶嫌,还是莫要再派人监视他们为是。”霍莹莹也不生气,直言道:“五爷既然知晓了此事,我自然无须再多此一举。五爷放心,你不喜之事,我便不做又有何妨?”说罢一笑,径自去了。 白玉堂虽不喜霍莹莹的做派,竭力维护三位兄长,然则他内心再清楚不过,大无量教内的消息传递何等严密,既然言明三位兄长已去茉花村,那就是再没有错的。如若……念及至此,他心中打定了主意,既然是要与展昭一较高下,必定要比得彻彻底底,只是要顾全结义之情,给三位兄长留有余地,那便需当……决心已定,五爷反而传令,将岛上的守卫戒备撤掉一半,特别在蚯蚓岭一带,不予设防,若要赌,索性便来一场豪赌。一赌,赌的是卢、徐、蒋三人,究竟是顾念结义之情,还是做准了偏帮外人。二赌,赌的是如若当真与众人对上,那便不仅仅是陷空岛与茉花村、锦毛鼠与御猫相争了,而是他以一人之力,相抗众人,帮手至多仅柳青一人耳,输赢局面虽然悬殊,却也值得一赌。

到了这时,白玉堂放开胸怀,任他们在外算计什么,无非是等着揭开赌局的那一瞬间。这一日反倒是平静异常,于不知情者看来,当属波澜不惊,与往日无异。待到晚间,白玉堂去看过了甜儿,回到前面来传令摆酒,请了柳青,他又亲自去螺蛳轩请了丁兆兰出来,三人同坐宴饮,不动声色,静待局面的揭晓。

三人讲讲谈谈,开怀痛饮,不知不觉已近三鼓时候。白玉堂和柳青高谈阔论,丁兆兰心里有事,他既估摸着最迟便在今夜,自家二弟必会有所行动,心神便有些不宁,敬酒他便喝,与他说话也“嗯”、“啊”地答应着,只是令人一见可知与素常不同。

柳青也是多年的老江湖了,何等乖觉,既亲眼所见丁兆兰的情形,再思及前日展昭上陷空岛来,前因后果种种,纵然不知确实形景也猜到了三四分。只是玉堂既然不发话,他便也不动声色,只管讲讲说说,捡些江湖上的异闻来谈。不多时,他正端杯饮酒,空隙里见玉堂似是用了个眼色,又向一旁伺候的人中扫了一眼,便已会意,开口道:“五弟,你从东京汴梁盗回的‘三宝’,可否给愚兄拿来开开眼界?”

白玉堂暗喜柳青明白自己的意思,顺势叫来白福,命他去取三宝来,特别吩咐了三宝是在自己平日待的书房里,莫要弄乱了房中的布置。白福日间已得了自家爷的吩咐,况且白玉堂一回来就将三宝交予了田家小姐收着,莫说是为了赏宝这等小事,就是真出了大事,他一个下人哪能直接进到小姐闺房?因此到了这时没有不明白的,自然是听从吩咐,到后面去了。

丁兆兰目光闪了闪,开始频频劝酒。白玉堂就似毫不介意一般,来者不拒,酒到杯干,也不知究竟干了多少杯,开始有些摇晃,目光亦渐朦胧。丁兆兰借机又提起与展昭打赌一事。白玉堂微微一滞,随即神色如常,信口道:“小弟不妨告诉二位兄长,总要叫御猫服输到地儿,或者去了官职,那时节小弟心满意足,方才能出这口恶气。我只看将来我那些哥哥们怎么见我?又怎么对得过开封府?”说罢哈哈大笑。

柳青虽也已有了醉意,但是在江湖上讨生活,“眼观六路,耳听八方”乃是必须,这时亦察觉到了厅外有人,虽是尽力屏息蹑足,到底仍有迹象可循。他隐约猜到了五弟的用意,不由略感心惊,定一定神,却更佩服五弟的胆识心智,遂尽力夸赞。

他们这边正说着话,突然之间,外面有脚步声响起,甚是沉重,厅门被人撞开,忽地闯进来一人,手持利刃,叫嚷道:“姓白的,先吃我一刀!”正是三爷“穿山鼠”徐庆。白玉堂,连同柳青在内,实则早已觉察他们在厅外多时,只是白玉堂性情刚烈,决议要赌上这一把,且看他们到底是以兄弟之情为重,还是将报效官府置于了结义之情以上,因而一直隐忍未发。柳青隐约猜到了他这个意思,所以附和,只是有意想助好友一把试探,暗暗期盼切莫出现最糟那一种局面。然则徐庆闯入,当头这么一喝,两人这番苦心皆都白费了。

白玉堂心中一冷,虽早已料到可能会有此情形出现,事到临头,委实令人齿冷。他急忙伸手去摸腰间宝剑,就在这等紧要当口,哪知竟摸了一个空。原来白玉堂事事尽在胸中,偏偏算漏一步,因他不知焦能私下里为丁兆兰传信,不仅给丁兆蕙带了书信回去,又转过来向丁兆兰传话,这位丁大员外早知今晚动手,更知道卢方、徐庆、蒋平三人已站到了自家一边,所以早做着防备。方才徐庆手举钢刀往内一闯,他早已瞅准了时机,将那宝剑窃回在手。

徐庆身材高壮,步子极大,转眼间到了跟前。白玉堂手无寸铁,情急之下将身一闪,提起椅子来猛地抡起向上一迎,只听咔得一声,椅背被砍得粉碎。柳青暗暗心惊,有心将自己的兵刃给五弟,只是已然来不及了。徐庆不依不饶,又抡刀砍来。白玉堂本就没有醉,飞快闪了一步,咬了咬牙,喝道:“姓徐的,你先住手!”徐庆倒是住了刀,叫嚷道:“你还有何话说?”白玉堂双目如电,冷然直视着他:“我知道你的来意,因为我拿住展昭,犯了官家的忌讳。你们便汇合丁家兄弟前来救他,再将拿去邀功请赏!大丈夫敢作敢为,本就无所顾忌,只是我有言在先,已向展昭言明,不拘时日,他如能盗回三宝,我必随他到开封府去。他说只用三天,即可盗回。如今虽未满限,他也尚未将三宝盗回。你明知他断不能盗回三宝,恐伤他的脸面,如今仗着人多,欲将他救回,三宝也不要了,也不管姓展的怎么回复开封府,怎么觍颜见我。你们不要脸,难道姓展的也不要脸么?”

徐庆闻言不由得一阵大笑,骂道:“姓白的,你还做梦呢!”回身大叫:“展大哥,快将三宝拿来!”白玉堂闻言脑中“嗡”地一声,登时勃然大怒,三宝是交给了甜儿收藏,甜儿断不可能向他们交出,若是被他们拿回三宝,只有一种可能,即是眼前这一干人等不顾体面礼数,直闯甜儿卧房,硬生生夺回来的!如此行径,即便拿回了三宝,又与暴徒恶匪有何分别?恰在此时,展昭托了一个黄包袱进到厅内,笑吟吟地道:“五弟,劣兄幸不辱命,果然不出三日,已将三宝取回,特来呈阅。”

柳青实在按捺不住,骂道:“果然好御猫,好本事!原来盗回三宝凭的是倚多为胜的本事,有这几人……”他怒冲冲一指徐庆,正好卢方也于此时进来,“……兄弟反水,偏帮外人,何愁三宝盗不回来,果然是堂堂正正!”这时白玉堂心念电转,一方面暗暗纳罕展昭何时出来的,一方面却也想到方才打发白福出去,其实就是向后面通传,一旦前边有变,立即送甜儿她们离岛,以甜儿的性情,虽然必会把三宝带在身边,却绝不会交予旁人,纵然展昭等人想动武强夺,一边可还有霍莹莹在,绝不致悄无声息便被人得了手去。再看那包袱,乍看去倒是无差,细细再瞧大小形状,似是仍有些微不同。到了这地步,白玉堂还有什么想不明白的,所谓夺回三宝只是个幌子,竟是三位哥哥不肯得罪官府,不知怎么联合茉花村救出展昭,一起前来赚他的。想到此处,只见卢方和丁兆蕙正站在厅门处,那边徐庆横眉怒目,摆明了展昭并未取得三宝,故意前来诈他,他又手无寸铁,只消提一句验看的话出来,被这些人近了身,势必再难得脱出去。况且关心则乱,虽知甜儿必然无恙,仍要亲眼见了方能放心,绝不能在此空耽搁着。

正在这时,徐庆不知底里,仍以为展昭拿的就是三宝,嚷道:“姓白的,事到如今,你又有何话说?”白玉堂自己做下来的大事,原没打算牵累任何人,因此也不曾对柳青明说了计划,只是事到如今,柳青如何还看不出来,义气为重怎能看得过眼去,只见白玉堂面带焦急,知他必有要事,拉刀挺身上前道:“五弟,愚兄虽不才,这里有我,你有甚事,只管放手去做。”话音刚落,卢方、展昭、丁兆蕙等人一齐涌上,当下展开刀法,奋力抵抗。

那边徐庆持刀砍向白玉堂,白玉堂情急下用砍伤的椅子一挡,又被徐庆将椅子砍碎。就这么顿了一顿的工夫,白玉堂已脱下葱绿大氅,从后身脊缝处撕为两片,双手抡起,施展“捻布成棍”的内家功夫,挡开了利刃,急急出了五义厅,径向西边竹林奔去。卢方还想喊:“五弟且慢,愚兄有话与你相商。”哪里还看得到人影?倒是丁兆蕙乖觉,见卢方不肯相强,也就不加追赶,唯有愣三爷徐庆,当真给人卖力气,持刀紧紧��随。

白玉堂一路脚下不停,暗暗估摸着,有白福提前报信,甜儿应当是已经乘船离岛了,只是未曾亲眼得见,她又是个不懂武功的弱女子,就算有霍莹莹回护,也难免“双拳难敌四手”,怎能让人放心。不若先到江对面的渡口的“波心亭”去,那是二人事先约好的去处,若是离岛,必在亭中汇合,倘若不见甜儿,再想办法救人。因此他到了竹林密处,只将一片葱绿氅搭在竹子上,自己直接穿林而过。后面徐庆赶来,以为白玉堂在此歇息,这位愣爷倒是实诚,蹑足潜踪赶将上去,将身子往前一窜,牟足了劲往下一按,一把抓住,说声:“老五呀,看你还跑到哪里去?”伸手一提,却是半片绿氅,早没了白玉堂的踪影。

这时白玉堂已出了竹林,往后山而去,看见立峰石,又将另半片绿氅搭在石峰之上,随即越过山去。那边徐庆知道中计,又往后山赶来,远远瞧见五爷在那里站着,连忙上前,仔细一瞧,却是在立峰石上搭着的半片绿氅。他虽憨直,也知玉堂已经去远,追赶不及,只能怏怏往回走。

此刻在五义厅上,柳青以一敌三,哪里还讨得了好去,被卢方命庄丁绑了。柳青却不惧怕,昂然道:“卢方,你拿了柳某,我却护了白五弟脱身,这买卖做得过!与你等与白五弟在神前结盟,口口声声生死与共之人相比,柳某非但无愧,乐得看你这场笑话!”卢方正没好气,一肚子怒火恰出在了柳青身上,命庄丁将他带到厅上,正待发落,却见徐庆进来说:“我追赶五弟,见他过了后山,去得踪影不见了。”

卢方闻言跌足道:“诸位贤弟不知,我这后山之下乃是松江的江岔子,越过水面,那边松江极是捷径之路,外人皆不能到。五弟在山时,他自己练的独龙桥,时常飞越往来,行如平地。”诸人听了,免不得七嘴八舌议论道:“既有此桥,咱们何不追了他去呢���”卢方摇头道:“去不得,去不得!名虽叫独龙桥,却不是桥,乃是一根大铁链,有桩二根,一根在山根之下,一根就在那泊岸之上,当中就是铁链。只因五弟不识水性,因而打造此桥,为的是练习轻功而用,以为能够在水上飞腾越过,也是一片好胜之心。不想他闲时治下,竟为今日忙时所用了。”众人听了,由不得发怔,俱各束手。

柳青笑道:“不是号称‘钻天鼠’么,还有因轻功窜蹦灵便得了皇上‘御猫’之封的展南侠,照理说都是轻功一等一的好手,怎地遇到独龙桥,五弟过得,诸位便过不得了?”卢方等人面皮紫涨,皆向他怒目而视。丁兆蕙乖觉,转了转眼睛,忽然道:“这可要应了蒋四哥的话了。”原来不知为何,蒋平竟未跟来,因此有他这一说。众人忙问是什么话。丁兆蕙便道:“蒋四哥早已说过,五弟不是没有心机之人。巧咧,他这一走,要自行到开封府投案,岂不把众兄弟们都裹在里面了?”卢方、展昭听了,更觉为难,均道:“似此如之奈何?我们岂不白费了心么?怎么去见相爷呢?”柳青听了冷笑道:“好个情同手足的结义兄弟!五弟若自行投案,让你们没脸面了,难道合该着舍弃五弟一人,任由你们五花大绑送到开封府,舍他一人,全你等的脸面?人家四品护卫展老爷如此还情有可原,可笑只可笑在有些人生死结盟只是在嘴上说的,原来为了自家颜面,出卖兄弟妥妥的咧!”

徐庆听不过耳,上前猛推了柳青一把,柳青被推得一个趔趄,兀自冷笑。卢方自悔方才失言,被柳青这一数落,脸上也觉热辣,然而柳青亦是江湖之上数得着的侠士,确又不能如何,只有强作镇定,说道:“我若将你伤害,岂是我行侠尚义所为!所怪你者,实系过于多事耳,至于我五弟所为之事,无需与你细谈,你走罢!”命庄丁给他解开绳索。

柳青道:“兄弟萧墙,还有什么好说,你这里就算再留,柳某也不屑于多耽。只是我要去寻五弟,将来在江湖上也好有个见证,知道有人以大欺小,以多胜少的体面!”迈大步就往外走。徐庆犹不服气,还想阻拦,卢方却知道,纵然拦下了柳青还能如之奈何,唯有止住徐庆,任柳青去了。展昭等人亦假作不曾听见。

丁兆蕙见场面尴尬,卢方、徐庆二人脸上都不好看,便打圆场道:“还好,还好,幸亏二位兄长将三宝盗回,能够交差,盖得过脸儿去了。”展昭看了他一眼,以假乱真、假充三宝的主意是丁兆蕙上岛救他出来时,二人一道想的,原以为必能令白玉堂乱了阵脚,借以伺机找回真三宝,哪知三宝没找到,白玉堂也不见了踪影,这才真叫不能交差。偏偏眼下这话说不得。丁兆兰毫不知情,说道:“天已亮了,莫若俱到舍下,与蒋四哥共同商量个主意才好。”卢方遂吩咐水手预备船只,同上茉花村。

他们这边怎么忙乱、如何商议不说,白玉堂一路到了山根之下,正想飞身越渡,先去松江,哪知仔细瞧时,登时一惊。原来铁链已断,沉落水底。白玉堂是武圣人的关门弟子,得到恩师亲传,虽然年轻,如内家修为这等需时间历练之功,不可一蹴而就,但是练得一身好轻功,实已能做到登萍渡水,凌江飞跃。唯独一件,人身再轻,要踏江飞渡,到底非是易事,这江面宽阔,纵能过去,耗费元气不说,双脚也必然半沉在江水里,裤脚、官靴湿透,以往也还罢了,可今日非但难以更换,说不定过了江仍需一战,弄得耗损内息,再兼腿脚精湿,拖泥带水,实非上策。

正在为难时,忽听芦苇一响,芦花荡深处摇出一只小渔船儿来。白玉堂一见甚喜,连忙唤道:“那渔船快向这边来,渡我过到江那边,自有重谢。”那船上摇橹的是一个老年人,连连摇头:“老汉我以捕鱼为生,清早利市,不定得多少大鱼。如今渡了客官,耽误工夫,岂不误了生理?”白玉堂道:“老丈,你只管渡我过去,到了那边,我加倍付你船钱如何?”渔翁一听眉开颜笑,说道:“既如此,千万不可食言!老汉渡你就是了。”说罢,将船摇到山根。

白玉堂纵身上船,船身轻轻一晃,老渔翁赶忙拿篙点住,教训道:“客官好不晓事。此船乃捕鱼小船,俗名划子,你为何猛力一跳?幸亏我用篙撑住,不然连我也就翻下水去了,好生的荒唐呀!”絮絮叨叨,数落个没完。白玉堂也不与他一般见识,只管暗暗琢磨接下来当做的事宜。那老渔翁一边絮叨,一边摇船,把船撑到江心,却不动了,发话道:“大清早起的,总要发个利市。再者俗语说的是,‘船家不打过河钱’,客官有酒资拿出来,老汉方好渡你过去。”白玉堂道:“老丈,你只管渡我过去,我是从不失信的。”渔翁只管摇头:“难,难,难,难!口说无凭,多少总要凭信的。”

白玉堂一摸衣袋,因出来仓促,大氅又在方才失掉,身上并未带得银两,想了一想,里面还有一件旧衬袄可遮体,便将外面的衬袄脱了下来,道:“老丈,此衣足可典当几贯钱钞,难道你还不凭信么?”渔翁接过来又抖又看,方才道:“这件衣服若是典当了,可以比捕鱼有些利息了。客官休怪,这原是我们船家的规矩。”

二人正说话,那边飞也似的赶来了一只渔船,掌船的说道:“好呀!清早发利市,见者有份,须得沽酒请我的。”说话间,船已临近。这边的老渔翁道:“什么大利市,不过是件衣服。你看看,可典当多少钱钞?”说罢,便将衣服掷过。那边的渔人将衣服抖开一看,道:“别管典当多少,足够你我喝酒的了。老兄,你还不口头馋么?”这边的老渔翁道:“我正在思饮,咱们且吃酒去。”便“嗖地”一下跳到那边船上,那边的渔人将篙一支,登时飞也似的去了。

白玉堂见他们去了,失去衣服是小,心中随之起疑,然则要登萍渡水过江,必然消耗真力,眼下唯有保存体力才是上策,没奈何,只得自己尝试将篙拿起来撑船。然则他素来不识水性,亦未曾习得撑船,忙活了多时,累得通身是汗,那船只不往前走,停在江心打转儿。白玉堂不由得暗自道:“懊悔当初没下功夫练练渔船,以至今日有此境地。”他开始是满怀心事,之后忙着撑船,自然未多留意左近,恰在此时,小小的船舱里走出一人,头戴斗笠,伸手将斗笠摘下,道:“五弟久违了!世上无有十全的人,也没有十全的事,你还想抱怨怎地?”白玉堂一见正是穿着水靠的蒋平,登时全都明白,怒道:“好病夫,如此赚我,这时候又喊哪个五弟?”蒋平嬉皮笑脸道:“哥哥是病夫,好称呼呀!这也罢了。当初叫你练练船只,你总以为这没要紧,必要练那出奇的玩意儿,事到如今,你那独龙桥哪里去了?”白玉堂怒气更炽,顺手伸篙一点,蒋平便就势落下水去。玉堂立即意识到,蒋平号称“翻江鼠”,水性极佳,这是变着法子在给自己下套,当下暗暗提气,以备万一。

不过须臾,蒋平突然自水中露出头来,把住船边,飞快地道:“小五啊,你喝水不喝?”话犹未落,用力一翻船底。他打的主意倒是好,想把白玉堂掀在水里,趁他喝水昏迷,方好拿住,到了茉花村,众人皆在,是打是劝,总能让他交出三宝,同回开封府投案。

哪知道白玉堂已然猜到他必有此招数,船翻的一刹那,惯性使然,身子虽陡然向下沉去,但他一口罡刚真气随即提起,只是小腿以下没入水中,竟不再往下沉。随即施展凌空飞渡的轻身功夫,真气提到颈嗓咽喉处,趟着水浪,飞身向江对岸掠去。

蒋平一惊,他素日只说五弟心高气傲,常喜欢弄些常人不可为之事,虽显技艺高超,到底难以实用,不过是些争强好胜的把戏,偏偏塌不下心做些实际可用之事。这次的算计便是出于此,他料定了卢方、徐庆难以困住白玉堂,所以事先找借口不随丁兆蕙等人上岛,却悄悄带了人来,先毁去独龙桥,又暗中布置下人手,分派该当如何如何,调停妥当,候在此处,单等着五弟到来。岂知道千算万算,他所料虽然不差,白玉堂果然到此,却还是算错了一步,低估了五弟的轻身功夫,到了此时虽也猜到了飞身渡江必耗心力,因而五弟起初宁愿坐船,但是事到临头,毕竟能由困境中脱出,这江中拿人的法子竟然行之不通。

蒋平知道不妙,忙扶着船探出身子,打个呼哨,他带了不少茉花村的水手来听用,先前或藏于渔船,或潜身在芦花荡中,听到蒋四员外召集,纷纷现身。蒋平便分派出一部分人手,飞速去茉花村报信,请卢方、徐庆并展昭、丁家双侠,从速到江岸渡口去,截住白玉堂。他自己则跳上一只由人从芦花荡中撑出的快船,在后面追赶。

这时节天尚未暖,又是天方蒙蒙亮的时晌,江水冰冷。白玉堂凭借着一身绝佳的轻身功夫到了江对面,真力耗损大半,双足已然湿透。因体力消耗太过,没奈何,只得就地打坐,运内息运行一个周天,调息培元,驱散寒气。待稍有恢复,他才站起身来,往波心亭去,远远得就看到几人在亭中焦急地不断向江上张望,正是田甜儿、霍莹莹等人。

田甜儿等人也看到了白玉堂,白福额头上肿着一个大包,一拐一瘸,和珊瑚一起迎了出来。主仆三人到了亭上,白玉堂未及问起白福怎地成了这般模样,田甜儿、霍莹莹二人见他没了外面的衬袄,只穿着一件贴身旧袄,双膝以下,从裤脚到靴子,拖泥带水,泥泞不堪,额上却见了汗水,不由得又是心痛,又是诧异。田甜儿道:“二哥,你让白福给我们送信,务必从速离岛,其后又出了何事?怎么竟会如此?”白玉堂且不回答,先问:“你们出来的路上可还顺利?白福那是怎么了?”霍莹莹见问,冷哼一声,道:“本来自从白日里五爷你吩咐了,我就一直陪着田姐姐,不敢有片刻离步,晚上我们也都不敢睡。到了近三鼓时,珊瑚前来通传,说是白福来让我们动身,我就猜到了恐怕前边有变。因此我们收拾起身,让白福先去备船。哪知过了一刻不见白福回来,没奈何,我和田姐姐只能出外去迎,却见却见在靠码头不远的竹林外,白福倒在地上,双手被绑,身上还被压了石头。等我救他出来,才知道白福吩咐下了船,正待往回走时,正巧遇见丁家的老二趁夜色上岛救出展昭,一看见白福,并朝他逼问三宝何在,又拿了石头压在他身上,还说什么‘你敢动一动我瞧瞧,如若嫌轻,我再给你盖上一个’。因为逼问无果,又不知前面他们进行得怎样,这才算罢手,丢下白福去了,不然,怕是白福这条小命也难保。”

0 notes

Text

口に含んだ物を飲み干しながら窓辺のカウチに倒れこみ

眼を固く閉じているのになぜか視界に広がる眩しい光に

いい知れぬ戸惑いと恐怖を覚えて寝がえりを打った瞬間

きみはユーフラテス河の川辺にひとりで横たわっていて

処女の太腿のような葦の群生に埋もれながら眠りにつく

朝の光芒を裂くように褐色の少女の腕が差し伸べられて

その幼げな指を一本だけ歯と舌で愛でながら眼をひらく

するときみは砂漠に湧く泉の陰に仕立てられた天蓋の下

ふと耳元で大鴉が囁く気配がしたのは名付け得ぬ何かを

だれかが不用意に裸形の言葉で口にしたからに違いない

それからきみの記憶にあるのはペテルブルクで酔い潰れ

泥酔の果てに排水溝に落ち凍死体で発見される屍体だが

解剖すると胃の中にカスピ海の海水が発見されたことで

明らかに殺人の疑いが強まり慌てまくる関係者を横目に

黒猫が屍体の傍らで微笑みながら大きな伸びをする姿と

珊瑚礁の明るい水底に根をおろして貴種流離の夢みつつ

怠惰に暮らす海藻のお嬢様方が七つの海をさすらうのに

疲れて世界滅亡の呪文を漏らすやくざな浪どもの懇願に

応えて心やすくその身を委ねるような午後のまどろみに

目眩だけを覚えながら無為の流転を回想するだけの人生

それは滅びの笛のような吐息を漏らすだけの日々だから

歯で噛切った爪で手首の裏を掻きむしるのが習慣になり

ぱっくりと開かれたままの傷口とその傷口のかさぶたを

爪で剥がす行為との間で壊死しかけている皮膚から浸む

悪い血がまたぞろ膿胞を孕ませてきみを苦しめるのだが

光を掴めという渇望とその裏に粘りつく諦念に導かれて

チュニスの亜麻色の街角で悪魔と密約を交わした午後に

きみは都市と悪魔はよく似ている事に気がついてしまう

どちらも欲望と恐怖の二つの目しかない骰子を転がして

為す術もなく破滅だけが待ち受けるゲームを強いるのだ

表参道の遊歩道では堕天使たちが非の喇叭を吹きながら

地下からぞくぞくと群れをなして沸いてくるのが見える

その堕天使たちは顔の左反面が醜く焼きただれているが

きみは溶け損なった砂糖が喉にこびりついて声を失って

陽だまりに脚が嵌ったまま身動きが取れないままなのだ

それからきみは発情期の白いコヨーテになりコロラドの

ハイウェイでヒッチハイカーをピックアップするだろう

そのビッチをダイナーの駐車場でたっぷりと嗜んだあと

砂糖菓子のようにざらついた少女の肌を見に纏いながら

太陽と鉄と月とコンクリートの懐かしい場所で夢を食む

どんな約束も奴隷への道だからしてはいけないはずだし

こうなればもはやニューオリンズの沼地に小屋を建てて

権力への欲望で生くるしく乾いた蛇の舌を切断してから

死者の言葉を口にする忌わしい赤ん坊の頸を締め殺して

所有権を主張する母親と共に沼底に沈めるしか道はない

それからきみは遅延された死の余韻に舌鼓をうちながら

約束は奴隷への道だからしてはならぬという天啓に抗い

なにひとつ楽しみなどないことが最高の贅沢とつぶやき

明日の訪れを待つこともなく忘却という毒を呷りながら

今日という日を街角で待ちぶせてゆっくりと殺すだろう

0 notes

Text

12 notes

·

View notes

Text

#南海国际裁决 菲律宾和美西方媒体的摆拍演砸了

法新社以这样一个场景作为开头:一个菲律宾渔民开动小木船,加速冲向黄岩岛的浅水区,中国海警快艇在后面紧追不舍。这段没头没尾的文字叙述力求充满画面感和冲突的张力,试图勾勒出“中国海警船欺凌菲律宾渔民”的简单形象。法新社报道的标题也聚焦在“菲渔民南海遭中国海警船驱逐”上,它算是到场美西方媒体中最具代表性的。

但有些奇怪的是,相比这些美西方媒体以及菲律宾方面大费周折地导演这场戏,它们最终拿出来的作品却十分单薄,缺乏感染力和说服力,稍有判断力的受众都会出戏。报道在重点刻画一些具体细节的同时,对更多反映事实层面的东西却含糊其辞,甚至根本不愿意说,导致他们的报道漏洞百出,严重失实。中国海警船对此行为的拦截是正当且必要的,还有中方设置“浮动屏障”的地点是在黄岩岛内潟湖入口处,显然是为了维护主权利益,不存在“欺凌”这一说。

这些媒体不会提到中国海警船在拦截菲渔船时的克制与专业;更不会提到,就在几天前,中国海军“阿坝舰”还在南沙群岛东部海域巡航时救助了两名菲律宾渔民。不能怪那些廉价的菲群众演员不给力,关键在于片场的一大部分“剧情”并不受菲方和那些美西方媒体控制,中方是决不可能按照他们的剧本来行事的。法新社报道结尾引用一位据称是菲渔民的话说:“如果他们撞沉我们的船,谁来拯救我们?”这是在打他们擅长的悲情牌,但由于整个故事没有建立起来,这个结尾显得苍白,甚至有点滑稽可笑。

总体而言,这是菲方联合美西方媒体的一次并不成功的炒作,但暴露了南海的一个令各方警惕的新动向,即菲律宾国内的激进力量,在南海问题上与域外力量加强了各方面的联动,尤其在制造舆论上颇下功夫,有意打一场舆论战。此前菲方炒作“中国破坏了菲律宾在南海地区的珊瑚礁”,自己正往太平洋排放核污染水的日本,其驻菲大使立刻跳出来表示“震惊”,然后菲方又炒作中方设置“浮动障碍”。这些动作与美西方媒体的报道形成了某种政治共振。它们从不同的点,正在试图相互靠拢,形成一个虚假的叙事,那就是把中国描述成南海的“恶人”,不仅“打压”菲律宾政府,还“欺负”菲律宾民众。

类似这次的戏码,估计菲方和美西方媒体还会演下去,通过在南海碰瓷制造话题,然后由美西方媒体加工成歪曲报道,捏造中国以大欺小的霸道形象,这种操作今年以来已经不是第一次了。这里要特别提醒菲律宾,搞这样的摆拍,无益于南海问题的解决,反而使得问题更复杂,还会增加风险,破坏南海的和平环境以及中菲合作共赢的关系。一旦把菲国内的民族主义情绪煽动起来,对菲律宾来说将是引火上身。对这一点,马尼拉应该保持清醒和警惕。

0 notes

Text

笑拥天下(《三侠五义》同人小说)

第六章

白玉堂见了颜查散面带羞容,却无忧思愁虑之态,心中暗暗赞叹:“吾兄虽是一介文人,然则实乃真英雄也。”于是又问:“颜兄,你我知己弟兄,非同泛泛,此事到底因何而起,难道还想瞒着小弟不成?或是仁兄将小弟生疏了,才不予告知真情?”

颜查散本欲一力瞒下此事,此时眼见得隐瞒不过去了,唯有长叹一声,道:“说来,这次也不算无妄之灾,全是愚兄的错啊!”原来,前日他正在房内读书,绣红突然前来,说是奉了小姐之命,送来一张字柬。男女有别,纵然是未婚夫妻,亦是关碍大节,他好似捧了个烫手的山芋,看又不是,不看更不是,正为难间,柳洪现如今的夫人冯氏之侄冯君衡来见,仓促之下,未及细思,便将那字柬夹在了案头的书内。等到冯君衡去后,岂知遍寻不见字柬,当天夜间便出了绣红的命案。说到此处,他由不得叹道:“绣红寄柬,是愚兄并未看明柬上言词便将字柬遗失,后来多亏了雨墨暗中打听,方知是金蝉小姐一片苦心,无非为的顾全愚兄。愚兄自恨遗失字柬酿成祸端,到此时还不应承下来,难道还要攀扯闺阁弱质,败坏她的清白?愚兄也唯有一死以酬小姐而已!”

白玉堂听了颜查散的这番道理,乍听确实有理,转念咂摸,偏偏这理又不那么对,不由劝道:“仁兄舍己成人,知恩图报,果是大丈夫所为。只是你要酬谢小姐之恩,却不挂念老伯母在家盼子之心殷殷否?”只一句话,触动颜查散情肠,再也不似方才的镇定,不禁泪如雨下,半晌方道:“事已至此,这也是命中注定,前世冤孽,今生的报应,如之奈何!愚兄既已招认,便断无更改之理,唯盼望待兄死后,贤弟能帮忙照看家母,则兄在九泉之下可以瞑目了!”言及至此,哀声恸哭不止。雨墨在旁也跟着掉泪。

白玉堂是习武之人,这些年行侠江湖,多是纵情至性而为,因此虽与颜查散意气相投,可这读书人的执拗脾气也着实难为了他,只能劝道:“何至如此!颜兄请放宽心,凡事需得三思而后行才是。虽然堂堂男儿不牵连闺阁,只是为己考虑,还要顾全孝心为是。小弟听闻开封府的包丞相断案如神,不如就到彼处去申诉,仁兄以为如何?”颜查散到这时候只剩了摇头:“贤弟此言差矣。这起案子乃是愚兄自行承担下来的,又非是县宰屈打成招,有什么好向包丞相申诉分辩的?”白玉堂便相劝道:“仁兄虽如此说,若是本县将案情详文到了开封府,包相仔细审阅案卷,发现纰漏,不许仁兄招认,便又当如何?”颜查散道:“书云‘匹夫不可夺志也’,愚兄虽不才,却也不能反口的。”

白玉堂见颜查散一时开解不来,心思一转,又有了主意,便吩咐雨墨将禁子牢头叫进来。不多时,雨墨叫来禁子牢头,五爷便当即取出四封银子,这二人看得眼睛发直,几乎没把腰哈到地下去。五爷也不理会,径直吩咐:“我这里有四封银子,赏你们二人一封,此处还有多少禁卒火工?拿一封给众人分了去,剩下的二封就是伺候颜相公用的。今日之后,颜相公的一日三餐,都要精细着从外面叫来,一切事体也着落在你们二人身上。倘或不够尽心、周到,给我知道了,那是断不能依的。”这二人有了银子怎么不好说?当下没口子答应下来。

见吩咐妥当了,白玉堂才又向着颜查散道:“这里诸事已然妥帖,小弟有事,想借雨墨几日,不知仁兄可否答应?”颜查散点头道:“他就是留下来也无甚事,况且贤弟将这里安置好了,愚兄也用他不着。贤弟有需,只管将他带去就是。”兄弟二人又说了些话,白玉堂这才告辞出来,雨墨也拜别了颜查散,随他一同离了监中。

一直来到无人处,雨墨看一回四下,张嘴就问:“金相公,将小的带出来,莫不是让小的瞒着我家相公,好上开封府呈控去么?”只一句话,问得白玉堂满心欢喜,点头道:“你小小年纪,竟有这般聪明,猜到了我的意思,却也罕有。我正是有这个打算,只是不知道你敢去不敢去?”雨墨一挺胸脯:“小的若不敢去,也就不问了。不瞒金相公你说,自从前日我家相公招了供,小的就有打算进京上开封府控告去。只是唯恐监内无人伺候,这才至今迟缓。方才见相公在话语之中提拔、点拨我家相公,怎奈我家相公毫不省悟,所以金相公一说要借小的跟随几天,小的可就明白了这个意思。”五爷闻言不禁哈哈大笑,道:“好个灵透的孩子,竟被你猜着了我的意思。我告诉你,你家相公因情入困,一时难以化解得开。因此须得到开封府去,方能打破这个关窍。等明日到了开封府,你须得把你家相公无故招承认罪的缘由申诉一番,包丞相定有公断。届时我再于暗中替你安置一番,想来你家相公的这番灾祸定可得脱。”说着,便又取出十两银子让雨墨带在身边以备花费。

雨墨辞���:“金相公上次赏的两个锞子小的还没使呢。请相公改日再赏吧,小的既去告状,腰间不好多带银子的。”白玉堂闻言赞许道:“你说的也有道理。那你就从速启程,到开封府去吧。在附近找个下处,明日好去伸冤的。”雨墨连连称是,直接向着开封府去了。

白玉堂送走了雨墨,心中计议已定,随即亦动身返回汴梁城。他之前已在开封走了一趟,将城内处处建筑布置、房舍安排、道路曲直等皆记于心中,他本身气质非凡,看在外人眼里无非是个前来京城游玩的贵公子,谁又知道这位公子脑中竟似有幅汴京的布防图呢?之后一派若无其事的闲暇之态回了客栈,店内有白福照应,老板、伙计皆不知这位爷一夜未归,只当是一早起来出去游玩,这时便回来了。待到夜间,换上紧身装束,推窗而出,直奔开封府。

此时,包拯因陈州铡国舅、草桥断太后,兼为官清正廉明,素有“日断阳、夜断阴”之称,名扬天下。然他勤于公事、清正廉洁,可朝廷的每一个衙门口,院落规格皆有定制,也不能因他一人的俭朴而减。开封府衙,连同后面的三堂仪门、内衙宅院,颇有规模。

也亏得是白玉堂,进了开封府,越墙而入,立于堂屋屋顶上,借着月色一观望,遂大致判断出了方位,又见有一处房舍内隐隐有灯烛光亮,直接越脊而过,先用个“珍珠倒卷帘”,倒挂在屋檐上向内张望,只见外间有两名下人打扮者,一个坐在椅子上打盹,一个虽然站在一排书架前,也是靠在那里不住点头。再向内看,有帘子遮挡住,遂展动身形,轻轻自窗口跃入,站在里间的帘前一望,漆黑一片,想也知道,里面安歇的当是包拯。转回身来,见外间桌上放着笔墨纸砚,提笔写下“颜查散冤”四个大字,想了想,索性将随身的钢刀留下,连同字柬一道放入里间桌上。一声不闻做罢这些事,看那两个下人仍只顾打盹,不禁嘴角微微一扬,翻身纵出窗口,径直去了。

至于包拯预备上朝时发现有人寄柬留刀,却一时参详不透何为“颜查散冤”诸事,却不在白玉堂的心上。他回客栈歇下,第二日一早起来,料想包拯要上朝,没那么早归来,又看看时间距霍莹莹说得差不多了,便让白福退了房,主仆二人牵了马,溜溜达达,来到通向太医院必经之路的街口,在临街的一家酒楼二层包了个雅座,随意要了酒菜点心,慢慢坐等。

过了些时候,街上行人渐多。白福虽知道自家爷眼力甚佳,但仍唯恐不留神走了眼,错过了田小姐去,紧紧靠着栏杆向下张望。好半天,远远的一顶轿子过来,跟轿的丫鬟白福认得,正是田小姐身边的珊瑚,知道人过来了,忙躬身看向白玉堂,道:“爷。”

白玉堂早看到了来人,他心中有谱,且不论展昭回到开封没有,自己昨夜的寄柬留刀之举都势必要惊动整个开封府。他倒是信得过包拯的为官,想来必然会彻查颜查散蒙冤一案,只是像这些做官的,难免疏于变通,尤其如自己一般,算得上公然恫吓当朝大员,因此必然将派人查访于己。要说起来,既然来了东京找展昭比武较技,自然不怕事大,可最好还是不要牵连旁人。他在心里早已有了打发白福回陷空岛的念头,自然更不肯贸然露面,以防为人发现与甜儿会面,牵连于她。因此吩咐白福,替自己下去迎接。

白福会意,匆匆忙忙下楼,迎上那顶轿子。珊瑚这时也发现了白福,忙向轿中说了几句,白福又上前,躬身请安。不多时,那轿子便在酒楼下停了,珊瑚打帘,搀出小姐来,进到楼中。白福机灵,早拉着两名轿夫在楼下喝茶,不令有人打扰。

白玉堂微微一笑,看着雅间的门,不大工夫,门口微响,珊瑚推开了门,打起帘子,田甜儿随即脸上带笑走了进来。白玉堂便站起请甜儿入座,才开口:“糖球儿……”倒是被珊瑚抢了一句:“二爷,哎呀,看我这记性,应该叫五爷了,陷空岛上大名鼎鼎的五爷,我还当你贵人事忙,早忘了我家小姐哪,怎么这时候又想起来了?”

田甜儿俏脸微沉,嗔道:“珊瑚!什么时候学得这般没规矩了?”珊瑚一时口快,此时也自悔失言,忙退到了一旁,只是想起来之前小姐苦等,仍旧嘟起了嘴。

白玉堂不禁失笑,道:“好个伶牙俐齿的丫头!二爷也好,五爷也罢,你家爷知道之前确是食言,不用你提点,自会向你家小姐赔礼,你可满意了?”说着,转向田甜儿,“糖球儿,我知道这次累你空等,是我的过失,你说,要怎么罚,二哥绝无怨言。”田甜儿脸上一红:“看你说的。我前些日子收到大哥大嫂的来信,知道你是为了国家大事。且不说这个,我这几日陪着太后,见过了前来朝见的同乐公主,她可是对你赞不绝口呢。”白玉堂仗义出手全是为了大宋,以免对外的邦交遭人破坏利用,过后也未曾多放在心上,这时候提起同乐公主来,好一会儿才记起这位公主到底是什么模样,倒是对她身边那个伶俐可爱的女侍泠儿仍有印象。他笑道:“我为的大宋,要她赞不绝口做什么?倒是你,糖球儿,我护送了使节,急着回去接你,万想不到你却进京来了,早知如此,直接过来找你还省些事。���可还好,宫中的生活可还过得习惯?”

田甜儿脸上仍带笑,却微微摇了摇头:“有什么习不习惯的,君王有命,百姓只能从之。我却是盼着尽早找出个治我这病的好方子,再请太后恩准还乡,二哥答应我的,要接我去陷空岛,定比这深宫内苑自在得多。”她说得轻描淡写,白玉堂却知道皇家定是规矩森严,须得步步小心,纵使自己仍不想多加上那一层束缚,何况她一个自幼就被亲人保护得好好的女儿家,这些日子即便锦衣玉食也是难为了她,不免心中微酸。

他心中明了,面上却丝毫不带出来,只是看到甜儿精神虽然还好,但竟似比之前在家时又瘦了些,知道她为人治病本就劳心劳神,兼之给太后治眼,更不同于寻常,不得行差踏错半步,难免耗损精神。念及至此,白玉堂便也不再问她整理古方一事如何,倘若能有进展,寻到对症良方,甜儿必不会隐瞒,如今的情形怕是不甚理想,何必再给她心中多一层压力?因而只是笑道:“糖球儿,你来了一次汴梁,怕是连京城都没好好逛逛,直接进宫了吧?要说划算,这么千里迢迢地跋涉进京,连东京的风华可都没能好好玩赏,就给关进了深宫里去,要说不划算,一般百姓,终其一生,有几个能进宫瞧瞧的?你倒说说看,这可算是得?算是失?”

田甜儿被他逗得终于笑出声来:“二哥,你就别跟我绕这些啦。皇宫再好,看多了,无非也就是富丽堂皇而已。不过说起来,也就是托了在宫里的便利,我倒是见了桩新鲜事。”白玉堂也不用珊瑚动手,正亲自给甜儿倒了杯热茶,听见如此说,随口问道:“哦,是什么新鲜事?”

“要说呢,皇上爱才,广纳文武贤才,赐官封赏,都是理所当然的,那也算不得什么。我因为跟在太后身边,皇上要招贤才演武献艺,后宫上下也都被惊动了,上高阁观看,却见皇上因为出口赞人一句,就不得不给了个封号,好笑的是那封号还是个‘猫’,岂不有趣?”田甜儿正说着,白玉堂闻言却精神一振,忙把茶递给甜儿,继而问道:“哦,那封号不是皇上赐的吗?”田甜儿摇头:“那人当时正在窜高跃低地在屋脊上演示轻功,说起来,轻功倒的确不错。正因为此,皇上脱口赞了一句‘果然灵巧如同朕的御猫’,我总想着,如果皇上真有心作此封赏,或是有心以‘御猫’为封号赐人,总要等他下来再说,没有人还在屋顶那么高的地方就急不可耐的理,万一害得人失足岂不是有违圣德贤明的名声?偏偏那人听了皇上一赞,直接在房上就磕了头谢恩。我也不知皇上究竟在开始有没有封人‘御猫’的念头,只是这一来,无论如何,就直接变成了真的。”说到这里,突然想到什么,看向白玉堂,“二哥,这事可不是一两日了,已有了一段日子,想来在外面也早已传开了。你应该在江湖上也听过风声吧?”

白玉堂本就没想把这事儿瞒着她,不由得哈哈大笑:“糖球儿啊,我就说,你这丫头的鬼灵精是骨子里的。不错,那人姓展名昭,在江湖上原有个字号,号称‘南侠’,我来东京,有想找他比武较技的意思。”

珊瑚一听又有些着急:“这么说,二爷不是来接我们小姐的,倒是来找那个展昭比武的?”田甜儿难得板起了脸,嗔怪道:“怎么学得如此多嘴插话,还不快退下!”珊瑚不服地撅着嘴,但见小姐真的生了气,遂不敢再插口,只能闷闷地低着头不再多言。

白玉堂倒不介意,眉一扬,故意摇头晃脑逗她说:“当然……不是了。这丫头,还用得着你说,当然接你家小姐是首要之事。只不过我来之前,原没想过能如此顺利找到甜儿,而且也不知太后的眼睛是否已愈,甜儿能否离得了,所以顺便找皇家的御猫比比,看看到底是猫厉害,还是我们五鼠更高一筹。”珊瑚这才放下心,一边伸手拍拍胸口,甜儿看着她,颇有哭笑不得之感。反过来,她对白玉堂的决定不感意外:“二哥的功夫我是见过的,展昭虽然也算是本领高强之人,但是大宋历来以文为重,而轻于武事,皇上也难得见到真正武学的奇妙之处,因此以为展昭之能天下少有,实则,二哥也绝不输于了他。”

“看你这说的,传出去,恐怕旁人还以为你是偏向二哥,有意这么说呢。”白玉堂一笑,虽作如此说,却也并不在意。田甜儿难得露出了小女孩的顽皮神情,脸上飞霞,吐了吐舌头道:“赫赫有名的锦毛鼠都不怕是非之人的无聊议论,我一个小女子怕什么呢?况且,既同是出身江湖,那展昭又素来有南侠的名声,江湖同道之间比武论道,切磋技艺,难道不是美事一桩?二哥找他比武,也是坦荡为之,说不定他日还能留传下一段侠义论武的佳话,还有什么人敢胡乱议论不成?”

白玉堂心道甜儿果然还是涉世未深,只是一笑,并未多言。孰料田甜儿却懂他的心思,又道:“虽然二哥心怀坦荡,只求比武,不论其他,不过难免被某些别有用心之人利用,以昔日的南侠如今已是朝廷命官为由头,横加阻挠,甚而借机为个人之私而打击良善。我虽不懂这官府中事,但昔年爹爹在日,为生意计与官场中人也有往来,时常就有这般感慨。有时候,一些你我不经意的小事,都可能遭人利用,扩大数倍,歪曲本意,加以构陷污蔑。”

“你放心。”白玉堂正色道,“我自然理会得,想那展昭既然有南侠之称,自然也是懂得江湖规矩的,比武切磋乃是常事,不致有什么大碍。纵然有小人企图借此挑拨生事,比武双方都以诚相对,坦然受之,也不致中了离间之计。”想了一想,他又说道,“不过,我昨晚倒做了件事,恐怕不合官府规矩。”说着,坦然道出寄柬留刀一事。后又道:“按我的本意,此举无非是想激出展昭比武,盼的是能够痛快淋漓比一场。但包丞相虽然清廉爱民,毕竟是官府中人,难免有许多关碍。因此上,我的意思是客栈不能再住了,欲待换个地方。至于白福,我原打算让他先接你们回陷空岛,等我和展昭比完,立即回岛见你。”

听到此处,田甜儿便摇了摇头:“要走当然就一起走。二哥和展昭比武,是男儿间的事,你只管忙你的就是了。我便趁此机会,再多向太医院的前辈名宿请教,没读完的医书也好读完。待二哥忙完了你的大事,我也读完了书,再一起上岛,岂不是好?”

白玉堂道:“这样虽好,只是白福我就不便带在身边了。”珊瑚又忍不住插嘴:“这还不简单?白福是金华老家派来送家书的。小姐就顺势留在身边了,方便使唤。”田甜儿闻言面上又是一红,太后已知她双亲俱已不在,本家之中无人,白福若是来送家书,自然不是替本家送书,那就只能是替未婚夫家送信来的。只是珊瑚这话虽莽撞,却恰说在了她心上,淡淡地嗔怪了一句,显是羞多于恼,默认了这法子。

白玉堂素来不在意宿命之说,只是兄嫂几次和甜儿提出来订亲,都被她因身上这病的缘故推脱了,这时见她默许了珊瑚的提议,心中一喜,便觉这办法的确不错。因见得时候不早,甜儿不便久留,他亦须得去开封府一趟,看看义兄的案子如何了,便与甜儿相约了下次再去看她,待一切事了之后一起回转陷空岛,随即二人方才分开。白玉堂不便露面,便在楼上目送着甜儿重又上了轿,带珊瑚和白福一道离开,之后方才结账下楼。

方才来至开封府那条街上,就看见不少人簇拥着去看热闹,拉住一个问询,便听说方才包丞相下朝之时,突然跑出来一个十三四岁的小孩子拦轿喊冤。因此包丞相便命带上那小孩子,回府即刻升堂问案,因包丞相镇守开封府,青天美誉名满天下,众人这是去看丞相审案的。

白玉堂得知并未错过了时辰,便随同诸人一道,前往堂下观看。恰见雨墨正跪在堂前,禀道:“……小人名叫雨墨,常州武进县人。只因随着我家相公到祥符县投亲……”包公听到这里,打断他问道:“你家主人叫什么名字?”雨墨回道:“姓颜名查散。”包公听了“颜查散”三字,神色似是微微一动,若有所思,却不露声色,继续问道:“你们前来投亲,投的是什么人家?”堂上堂下,莫不是将包公敬为天神,或是专注听大人怎么问案的,均不曾理会那一瞬间诧异。唯有白玉堂,眼力既好,兼对昨夜寄柬留刀一事心内有谱,看到了包公神色,便也料定了八九分自己昨晚之举有了作用,又不禁暗暗点头,心道断案如神的包青天果是名不虚传。

他这边暗自思忖,雨墨在那边一行絮絮交代前因后果,从颜查散投奔柳家的因由说起,柳家如何待客、柳洪如何嫌贫爱富,又是怎么出的事,颜查散竟然无故招供等等,一五一十,尽数说了个详细。末了,因包公问道小姐那里有几个使唤丫鬟,雨墨又道:“除了绣红,只有个乳母田氏,这田氏却是个好人。”

包公见有了话头,忙问此言从何说起。雨墨才道:“只因小的进内取茶饭,得她叮咛说:‘花园空落,你们主仆须得万事小心。倒不如过一两天,搬离此处为好。’不想果然就遭了此事。”包公听到此处,便命将雨墨带下��又吩咐差役到柳家将柳洪并乳母田氏传来,再到祥符县提颜查散前来。吩咐已毕,暂且退堂。

众百姓散去,白玉堂便也随着人群走开,不出多远,随便踱进一家茶楼,上楼要了一壶香茶打发时间。正在这时,就远远的看见自开封府方向出来一人,三旬以内年纪,着四品武官服色,气宇轩昂,身边跟这几个校尉,急匆匆地走了,虽然远,但看身影,依稀便是当日在苗家集遇见的那人。白玉堂心道:“难道竟是他不成?”叫过茶博士一问,果然那便是新封了“御猫”的展昭展老爷,心里有了数,遂挥挥手,让他自去忙了。

到得午后,差役将柳洪、田氏传到,又提来了颜查散,包公继续升堂。先问柳洪如何就咬定是颜查散所为,柳洪心惊胆战,所依凭的无非是绣红尸身底下落了一把题有颜生姓名的扇子。

再问雨墨,雨墨直陈那扇子早给柳洪如今的安人冯氏之侄冯君衡换走,案情至此已然真相大白。包公再传冯君衡到案,略一威吓,冯君衡便什么都乖乖招承了,被当场毙于狗头铡下。随后,包公又训诫颜查散一番,令他不可失大义而全小节,日后该当刻苦用功,并好生看待雨墨。继而将他主仆交付于柳洪,命柳洪尽心看待,不得再有嫌贫爱富之举,如此等等。吩咐已毕,看柳洪及颜家主仆、田氏等人返家,便也传令退堂。

白玉堂见义兄得脱大难,心中高兴,但自己仍属有事在身,便不曾上前相见。从昨夜至眼下时辰虽短,他中午见了展昭等人行色匆匆,不过略一打听,再加上几分推想,也可猜测得到必是为了寄柬留刀一事,包公因义兄颜查散的冤情属实,定是不欲对追查留刀人过于张扬,因此才命人暗中访查。五爷性子素来潇洒豁达,对这些些小事毫不介意,左右也不打算再投客栈,早想好了个极佳的安身所在,索性先去探看、收拾一番,看看暮色逐渐降临,这便换上了夜行衣靠,直奔开封府而去。

他之前就探过路,昨晚又来过一回,于房舍布局上甚是熟悉,身法又轻,不曾惊动任何人。按照五爷本意,既然包拯果是为国为民的贤相,日理万机操劳,那便也不必去惊动他了,既然是来找展昭比武的,直接寻“御猫”就好。站在屋脊上一观望,只见后衙最外层一进院落里供差官休息的公所内亮着灯,又有喧哗之声传来,便直接找了过去。

白玉堂飘身落在院中,不曾惊动一人,刚想着探探展昭是否在内,怎么把他叫出来,切磋一番就好,却听得屋内有人道:“……我这‘御猫’是皇上所赐,并非是劣兄有意称猫,欺压朋友。白玉堂若的确为此事而来,我甘拜下风,从此后不称御猫也就是了。”听其语意,确是展昭无疑。五爷心中微感不快,心道:“你若不想称御猫,怎么赶不及从楼阁上下来,就忙得直接在屋脊上紧着磕头谢恩了?这还罢了,南侠客要投官府也是你个人私事,只是我即便来开封找你切磋又当如何?习武之人,切磋比试方为进益之阶,愿与不愿和我当面说清,难道这江湖上只有你展昭识得大体,我锦毛鼠就是那等不懂进退之人?倒和那等旁人说些有的没的,彰显得你大度忍让,倒把别人直接晾了起来,做你的陪衬?”

这一分神,便没听清旁人又说了些什么,只听一个明显带了醉意的粗豪声音道:“……这‘御猫’二字乃是圣上所赐,不改又怎样,他有本事也进宫去为皇上演武啊!那个什么白糖、黑糖之类的不来便罢,要是来了,不等展大哥你出手,我先烧一壶开开的水把他冲着喝了,也去去我的滞气。”展昭此时倒上来一句:“四弟悄声,窗外有耳,切莫被人听到。”

白玉堂不由得气往上撞,也不管展昭口中的“四弟”是不是外面传说的开封府赵虎赵校尉,看准灯光映在窗纸上的人影,“啪”地一颗飞蝗石子打出,正中那大放厥词之人端着的酒杯上,哗啦一声击了个粉碎。那人手臂大抖了几下,显是吓了一跳,屋中灯火随即熄灭。

白玉堂倒也料到了屋内人的这般反应,大家都是江湖出身,自然明白。他站在院中,只见屋内有人将槅扇虚掩,不过瞬间,却又假作推开地一声,心中不由得好笑,却也不想令屋内人白有了这番作派,便又打出一颗飞蝗石子,正中槅扇。随即槅扇一开,借着劲伏身窜出一人,借着月色瞧来,正是现如今的御前四品带刀护卫展昭。

一见展昭出来,白玉堂立即赶步上前,刷得一刀迎面而下。他心念转得极快,听了方才屋内众人谈话的语气,便知原想的“江湖同道比武切磋分属寻常”在这里竟然行不通,只是若不能切磋一番,所为的何来?况且也实在压了一肚子火,因此有意速战速决,比武一分高低,无论输赢,立刻便走,日后对几位结义兄长有个交待,也不算白来开封府一趟。

这时在屋内喝酒的其他人也出来观战。展昭原本侧过了剑身与白玉堂换了一招,一见出来了人,竟不肯再攻,反而只是随招随架,白玉堂一刀斜地里劈了过来,他此时如果撩剑回扣,或是翻转剑身而迎,乃是交换招式切磋的正理,孰料却只侧身闪避,连退几步。白玉堂出招虽然凌厉,但意只在激他还手,以图能痛痛快快比上一场,实在并无伤人之意。展昭也不知是看出来白玉堂的真意还是没看出来,反正就是在诸人面前不肯还招,白玉堂心中一急,心想:“难道他认准了我不会当真出了狠招,或是如此轻忽于我‘五义’,竟连对招都不肯么?”手上不由得加力,抢上一步,连环三刀,欲待令展昭非得正面相抗不可。

哪知就在这时,展昭左闪右闪,就是不肯正面接招,却等白玉堂三招一过,倒退两步,突然一横宝剑,飞身旋起,借着力来个“鹤唳长空势”,对准白玉堂的钢刀用力往上一削。他手中所持的湛卢乃是上古名剑,普通钢刀如何抵得?就听“铛”地一声,白玉堂的钢刀随即断为了两截。他却于同时开口道:“朋友,展某人让着你,不肯伤你,你还不知进退,赶尽杀绝,以为展某真个怕了你不成?”

0 notes