#狩猟採集生活

Text

■サピエンス全史

もうかなり熟読しているが、少し時間ができたのでもう一度、ユヴァル・ノア・ハラリ「サピエンス全史」読み返す。至福だなぁ。

第一部 認知革命

第1章 唯一生き延びた人類種

135億年前「物理学」という物語りが始まり、38億年前「生物学」という物語りがはじまった。

7万年前、〈認知革命〉とともに歴史学がはじまった。そして1万2千年前に〈農業革命〉があり、500年前〈科学革命〉が起きた。

サピエンスは、人類のなかで唯一生き延びた種。ネコ科ヒョウ属にはヒョウもライオンもトラもいるが、人類種にはサピエンスしかいない。なぜか?

3万年前に近隣のネアンデルタール人が滅んだ具体的な理由は断定できない。しかし殺戮にせよ自然的淘汰にせよ、サピエンスの存在が関与していたことはまちがいがない。

その競争にサピエンスが勝ち残ったのは、「言語」によるものだ。

第2章 虚構が協力を可能にした

7万年ほど前に、サピエンスはその「内部構造」を変化させた。見かけこそ変わらないが、それ以降のサピエンスは認知能力(学習、記憶、意思疎通の能力)で格段に優れていた。

それ以前にアフリカを出たサピエンスはどれも成功しなかったが、それ以降の遠征は成功し、南極をのぞく世界中へくまなく進出した。

この「言葉」によるドラスティックな変革を〈認知革命〉と呼ぶ。聖書の創世記「知恵の木の実」を思わせる「言葉の獲得」だが、それ自体はたまたまサピエンスに起きた偶然の結果だった。

この認知革命が、世界の大変革につながるが、それは言葉のどんな効果によるのか。

• 存在しないものについての情報を伝達する能力

• たとえば伝説や神話、神々、宗教

• 総じて虚構、すなわち架空の事物について語る能力

実際には「虚構」は判断を誤らせる危険なものだ。だが、集団で嘘を信じることは、かぎりない力の元となった。鋭い牙や爪を持ったり、走力や筋力で勝ることより、桁違いに強大だ。

われわれはほとんど意識しないが、国もお金も人権も法律も会社も、みな虚構、擬制である。歴史の大半はどうやって膨大な数の人を納得させ、信じてもらうかという問題を軸に展開してきた。

第3章 狩猟採集民の豊かな暮らし

サピエンス20万年の歴史の19万年分、つまり95パーセントは狩猟採集のという生活形態だった。認知革命は狩猟採集の時代に起きている。

文字ももちろんなく、詳しいことはほとんどわからないが、ある程度たしかなことをあげれば、

• 農耕以前は「石器」の時代というより「木器」の時代

• 彼らは毎月毎週、あるいは毎日すべての持ち物を手で持って移動していたので、運べるのは本当に必要な所持品だけ

• 精神的、宗教的、情緒的生活は、器物や道具といった人工物の助けなしでおこなわれた

• 狩猟採集社会のもっとも大きな特徴は「多様性」

• 「群れ」と成員は一つの例外「犬」をのぞいて、すべて人だった、つまり家畜もない

• 平均的な人は、自集団以外の人を見かけたり声を聞いたりすることなく何ヶ月も過ごした。一生を通じて出会う人はせいぜい数百人程度。

• つまりサピエンスは広大な範囲にまばらに分布していた。

• 「狩猟採集」というが、一般的な「狩りをする人」のイメージよりも「採集」がメインだった

• 狩猟採集には多大な「脳」力と技能が必要で、個人レベルで見れば、その頃のサピエンスが史上もっとも秀でていた

• 一般に背が高く健康的だったが、平均寿命は30〜40歳。それは子供の死亡率が高いせいで、60からときに80歳まで生きる人もいた

• その理由は食物の多様性、感染症の少なさなど

• 感染症は農耕社会以降の家畜は由来のものが多く、そもそも人同士の距離ががまばらで感染・伝播の機会がほとんどない

• とはいえ、きびしく、情け容赦のない、欠乏と苦難の社会ではあった

最後に、狩猟採集時代のサピエンスが、平和主義者だったか好戦的な種族だったのかは興味がつきない。対サピエンス同士、対他の人類間、どちらの相手にも、平和的な好戦的か断定はできない。好戦的な部族もあったかもしれないし平和的な部族もあったのだろう。とにかく多様であった。

第4章 史上最も危険な種

しかし、餌の対象となる他の動物たちにとって、危険極まりない存在であった。

オーストラリアの例

• 4万5千年前のオーストラリアへの進出は、屈指のできごとだった。コロンブスのアメリカ発見、アポロ11号の月面着陸に匹敵する。

• それ以前にオーストラリアへ到達した人類はいなかった。

• それはサピエンスが特定の陸塊で食物連鎖の頂点に立った瞬間だった。

• 大型カンガルー、フクロライオン、大コアラ、大サイズの鳥、ディプロトドン(象サイズのウォンバット)などすべて姿を消した。

南北アメリカの例

• 最後の氷河期は、7万5千年前から1万5千年前にかけて。7万年前と2万年前の二度のピークがあった。

• 1万6千年前、サピエンスはシベリアから凍結したベーリング海を超えてアラスカをとおりはじめてアメリカ大陸へ渡った。

• それ以前にアメリカ大陸へ渡った人類はいなかった。

• アメリカに到達からわずか1000年から2000年の間に大きなげっ歯類、馬、ラクダ、巨大アメリカライオン、サーベルタイガー、象より大きなオオナマケモノなどを駆逐しながら南米南端に達する。

• この騒ぎからただ一つ無傷だったのがガラパゴス諸島。

そして第二部の農業革命に続く。

余談だが、訳者の柴田裕之(しばたやすし)氏は、自分の愛読書の主要なところで顔を出す。

• 「サピエンス全史」ユヴァル・ノア・ハラリ

• 「ホモデウス」ユヴァル・ノア・ハラリ

• 「神々の沈黙」ジュリアン・ジェインズ

• 「ユーザーイリュージョン」トール・ノーレットランダージュ

柴田さんが訳しているのなら、読む価値があるかな、などとも思う。

74 notes

·

View notes

Quote

10までの数を「数えられる」ことが大人の男性の自慢になる社会があるとか、先史時代の歴史を知ってたら想定済みの話のはずとはいえ、実際に狩猟採集民の中で生活してそんな様子を見聞きしてきた人の本を読んでると、驚きます。数を数えるのは酒を飲んだときの宴会芸で、それもたいてい失敗するらしい。

Xユーザーの巫俊(ふしゅん)さん

5 notes

·

View notes

Text

読書の記録

(日本人)かっこにっぽんじん 橘玲

想像していたよりも壮大なテーマ。

データ等を駆使し、世界情勢や歴史、宗教等様々角度から語っています。

私の頭では、ちょっと入り込めない部分もあり、中盤からダルダルな感じでなんとか読了。

そのまま記録に残すかしばらくダルダルしていたけど、見返すと興味深い内容もあったので、メモを残すことに。

新型コロナ騒動よりずっと前に書かれた本ではありますが、ウイルスのことについても触れていまいた。

【メモ】

✏日本人は戦争が起きても国のためにたたかう気もないし、自分の国に誇りも持っていないのだ。

✏貨幣空間の拡大(市場原理主義)というのは、世界の歪みを平準化する運動のことだ。

経済のグローバル化は北と南の経済格差を解消させる巨大な圧力だ。しかしこの無慈悲な市場メカニズムは、経済的な弱者を振り落とすことで先進国のなかの格差を拡大させていく。

たとえ世界全体が幸福になったとしても、ひとは自分が(相対的に)貧しくなることに耐えられない。その意味でグローバル化は、私たちの生活を破壊する侵略者なのだ。

✏貨幣空間が拡張するのは、私たちがそれを望むからだ。ほとんどのサービスが貨幣で購入できる社会では、親戚づきあいは不要になり、友だちとの関係も���ライになっていく。ようするに、ベタな人間関係は面倒くさいのだ。

だがそれと同時に、私たちはこのような”無縁社会”に根源的な不安を感じてもいる。ヒトは長い進化の歴史を通じて、ずっと集団(共同体)のなかで生きてきた。群れからの追放は、ただちに死を意味した。ヒトは一人で生きていけるようにはできていないのだ。

✏ヒトは確率的な出来事をうまく理解できない

✏ウイルスが宿主を病気にさせるのは、咳やくしゃみ、下痢といった防御機構を作動させるためだ。宿主が体内からウイルスを排除しようとすることで、手足のないウイルスは遺伝子を他の宿主に移植させることができる。

このことから、ウイルスや病原菌など「寄生者」の目的が、宿主を殺すことではないことがわかる。

✏しかし感染症とのこのたたかいに、人類が最終的な勝利を収めることはけっしてない。それは、寄生者の生き残りの戦略のほうがはるかに巧妙で強力だからだ。

寄生者の武器は、数が膨大なことと寿命はきわめて短いことだ。頻繁に世代交代を繰り返すことで進化の速度は上がり、新種の抗生物質に対しても、たちまちのうちに抵抗力を持つ細菌やウイルスが現れる。

✏狩猟採集生活では、穀類や果実、動物の肉などから炭水化物やビタミン類、たんぱく質を摂取したが、脂肪や砂糖などはきわめて稀少だった。そこで私たちの脳は、このような得がたい機会に遭遇したときは、可能なかぎり多く食べるよう命令を下す。「甘いものを食べると幸福な気持ちになる」のは、大量摂取を促すプログラムなのだ。

✏白人とニューギニア人のあいだに人種的な優劣があるのではなく、歴史や文明は地理的な初期条件のちがいから生まれた

✏だがこれは、彼女たちにとってはファッションの問題ではなかった。みんながルーズソックスのときに、一人だけストレートソックスをはくのは危険なのだ。本人たちが意識しているかどうかは別として、彼女たちは”生き残る”ために同じ髪型、同じヘアメイク、同じソックスに揃えようとしたのだ。

✏ニスベットは、その他の実験においても、西洋人がこのような「分類学的規則」を素早く見つける傾向があることを明らかにした。それに対して東洋人は、規則を適用してものごとをカテゴリーに分類することが苦手で、そのかわり部分と全体の関係や意味の共通性に関心を持った。

(中略)

西洋人は世界を「名詞」で考え、東洋人は「動詞」で把握しようとしているともいえる。

✏西洋人の認知構造が世界をもの(個)へと分類していくのに対し、東洋人は世界をさまざまな出来事の関係として把握する。この世界認識のちがいが、西洋人が「個人」や「論理」を重視し、東洋人が「集団」や「人間関係」を気にする理由になっている。

✏インドで興った仏教は、中国で漢訳される際に変容し、日本に伝来したときにもういちど変容した。これは、もともとその国のひとたちが持っていた認識構造に合った思想しか受容されなかったからだ。

✏風光明媚な自然を愛でる日本人には、この世界を穢土とする思想はまったく理解不能だった。そこで日本の仏教者は、仏へと至るステップをひとつ飛ばし、現世をいわば極楽浄土に格上げすることで、死ねばすぐに(修行抜きで)仏になれるようにしたばかりか、生身の肉体のままで究極の悟りを得る「即身成仏」の思想まで”創造”した。

✏私たちは快適な家に住み、季節に合わせた服を着て、山海の珍味を楽しんでいるが、そのなかで独力で獲得できるものは数えるほどしかない。高度な文明社会では、ひとびとは”無力”になることでゆたかになっていく。

狩猟採集の民が現代人と遭遇したら、彼らは私たちがなにひとつできない(火を起こす方法すら知らない)ことを笑うだろう。

✏真の意味でのグローバルな宗教は、キリスト教と、ムハンマドが新たな預言を得て聖書を再解釈したイスラム教のふたつしかない。仏教は「法治」によって、儒教は「人治」によって身分や民族の壁を越えようとしたが、そこでは「神」が世界を支配しているわけではない。

2 notes

·

View notes

Text

FF15やってると「これでモンスターからお肉を取ったりその辺でキノコを毟る動作がもっと凝ってたらこのゲーム一生やってただろうな」とか思うんだけど、RDR2やってるときに「これでアーサーおじさんのキャンプ飯にナイフに刺して焼く以外にバラエティがあったら一生やってたな」とか思ってたのを思い出した。RDR2くらいの狩猟・採集描写とFF15並みの飯描写で延々と飯作ったり薬作ったりそれを売って幾ばくかの金を稼いでなんとか生活をしていく、みたいなゲームどっかにないかね。探したらありそう。

RDR2初見時は「アーサーおじさんはこのまま旅の薬師もしくは猟師になるんや」とか言ってたしブレワイ序盤の薬売って頑張って服代を稼ぐみたいなバランスがずっと続かねえかなと思ってるし、なんかそういう遊び方が好きなんだなと思うわ。

1 note

·

View note

Text

ADHD傾向は狩猟生活に有利な場合がある

以前にも類似の研究について投稿しましたが、ADHD傾向のある被験者が狩猟採集を模したゲームで優れた成績をあげるという話題です。

狩猟等に際して、一箇所でとどまって獲物を待つよりも、短時間で場所を移動して獲物を追いかける方が効率がいいことがあるので、ADHDの「落ち着きの無さ」が利点になることがあるというわけです。

実際にADHDと診断された被験者を対象としているわけではなく、質問紙による自己診断ですから、結果はADHDの定義に依存するわけで、短絡的に結論を出すわけにはいかないでしょうが、他にもこのような研究はあって、ADHDが適応度の点で優れている環境があったので進化的に選択されて残っているという説明は自然なものでしょう。

0 notes

Text

【面白い雑学】サハラ砂漠

サハラ砂漠はアフリカで最も乾燥した場所ですが、過去には約1万年前、この地域は湖や川、森林が広がる緑豊かな場所だったと言われています。

アフリカ大陸北東部に広がるサハラ砂漠は、世界最大の砂漠として知られています。

東西 5,600km、南北1,700kmで面積は約1,000万km²。アフリカ大 陸の3分の1近くを占める面積。日本列島が 24個も入る広さ、ブラジルの面積のちょっと、大きめと言ったら想像がつくでしょうか?

数千年前のサハラ砂漠には21世紀と全く違った光景が広がっていたそうです。

サハラ砂漠といえば一面の砂に覆われた光景を思い起こす人がほとんどですが、約5000年前は緑に覆われた大地が広がっていたとのこと。湖や川も多く存在し、初期の人類が住んでいて、狩りや釣りを行っていたそうです。

21世紀時点におけるサハラ砂漠は、文字通り砂漠そのもの、かつては存在したとされる湖は影も形もないのです。

サハラに湖や川が存在していた時代は「緑のサハラ」(アフリカ湿潤期)とも表現され、9000年前から6000年前に湿潤期のピークを迎えたとのこと。なだらかな草原が広がったサハラには、アカシアの木などが生えるまばらな森林もあったそうです。

また、新石器時代の人々がサハラにコミュニティを築いていたことも明らかになっています。今や不毛の大地となっているサハラ砂漠の中央部では、多くの動物たちや泳いでいる人々を岩に描いた絵画が発見されているそうです。

コミュニティを形成しているのはほとんどが狩猟採集民族でしたが、やがて牛や羊の牧畜が始まりました。人々は周囲の世界を観察し、1万1000年前~7000年ほど前に描かれた「Dobous Giraffes」と呼ばれる等身大のペトログリフは、世界で最も大きな動物のペトログリフともいわれています。

しかし、豊かな自然にあふれた「緑のサハラ」における文明は、唐突に終わりを迎えます。およそ2万5800年周期で発生する地球の歳差運動によって地球の自転軸が回転し、5000年ほど前に降雨地域がサハラより南に移動したことで、サハラが乾燥し始めました。

まず最初に大きな木々が枯れ、やがて草も枯れて地表は風に吹き飛ばされるようになって砂漠化が進行したそうです。

サハラが砂漠化するのにどれぐらいかかったかについてはいくつかの見解がありますが、中にはサハラが砂漠化するのにわずか数百年程度しか要しなかったと言う説もあります。サハラに住んでいた人々は砂漠化から逃れ、海岸部や南へと移動して定住社会を築いていきました。

サハラ砂漠の例は、地球の変化が自然や人々の生活を劇的に変化させることを思い起こさせる事例といえるでしょう。「歴史とは変化の記録であり、私たちが当たり前だと思うことは、それほど当たり前ではないのかもしれませんね。」

0 notes

Text

ミチヨへ

あの美白保湿液、こんな安くて簡単なのに、ちゃんと効果実感し始めてるの凄いね。確かにお肌明るくなりましたわーー

顔につけた後、手にも塗り塗りしてるんだけど、手も見違えるようにきれいになってきたんですけど?!

今、『ムラブリ』って本読んでて、サブタイトルが「文字も暦も持たない 狩猟採集民から言語学者が教わったこと」ってやつです。

タイやラオスの山岳地帯に住む少数民族の話なんだけど、そこに言語学者がムラブリ語を研究するために滞在する間に、どんどんムラブリの影響を受けて、究極のミニマリストというか、なんかどんどん人生がシンプルに変わっていくのね。

並行して、「ソロ活女子のススメ」ってドラマをAmazon primeで観てるんだけど、こっちはひとりで焼肉するとか、ラブホテルに泊まるとか、気球に乗るとか、やってる。物ではなくて体験ではあるけど、めっちゃお金掛かりそう。

あと昨日、『PERFECT DAYS』という映画を観てきました。こちらも日々シンプルなルーティンで生活している人が主人公で、その静かな世界にグッとくる感じ。

いろいろ落差あり過ぎなインプットをしております。

その他は主に寝ていますんで、まだ冬眠が続いてます。アウトプットが全然できてないから、頭がいっぱいで起きられないのかも。

明日イベントあるので外に出ますが、どうなるかなー。お暇なら北浜公園おいで。

0 notes

Text

TEDにて

モーリス・コンティ: 直感?を持った人工知能が生み出すすごい発明

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

デザインツールにデジタル神経系を与えたら何ができるでしょう?

コンピューターが我々の思考力や想像力を高め、ロボットシステムが橋や車やドローンなどの画期的な新しいデザインを自分で考え出し、構築するのです。

未来学者のモーリス・コンティといっしょに「拡張の時代」へと旅し、人にもロボットにも単独では作り得ないようなものが共同で作り上げられる世界を垣間見てみましょう。

しかし、膨大なビックデータや膨大な機械学習の訓練が必要です。

この中で創造的なことをしている人。デザイナー、エンジニア、起業家、アーティスト。あるいは、単に想像力が豊かという人はどれくらいいますか?手を挙げてください。

ほとんどがそうですね。そういう人にお知らせすることがあります。

これからの20年で私たちの仕事の仕方は、これまでの2千年間における変化よりも大きく変わるでしょう(新型コロナウイルスのパンデミックで判明した規制しなければいけないストーカーアルゴリズム以外の活用で)

私たちは人類史の新時代に差し掛かっていると思います(新型コロナウイルスのパンデミックで判明した規制しなければいけないストーカーアルゴリズム以外の活用で)

人類史には、仕事の仕方に応じて大きく4つの時代がありました。

狩猟採集時代が、数百万年続き、それから数千年の農耕時代があり、2百年ほどの工業化時代があり、現在の情報化時代がほんの数十年です。

そして、今、私たちは人類にとって新しく大きな時代の始まりにいます(新型コロナウイルスのパンデミックで判明した規制しなければいけないストーカーアルゴリズム以外の活用で)

「拡張の時代」へようこそ!

この新時代においては、人間の自然な能力が拡張されることになるでしょう。

計算システムが、人間の思考を補助し、ロボットシステムが、作業を助け、デジタル神経系が、生来の感覚を大きく越えて、私たちを世界へと繋げます。

認識力拡張の話から始めましょう。

強化サイボーグだという方は、どれくらいいらっしゃいますか?私たちは既に増強されていると言えると思います。

パーティで誰かに知らないことを聞かれたところを想像してください。こういうものを持っていれば数秒で答えが分かります(コミュニケーションは楽しめませんが)でも、これはまだ原始的な始まりでしかありません。あのSiriでさえ、ただの受け身のツールです。

実際、過去350万年の間。人類の道具はずっと完全に受け身のものでした。指示した通りのことだけをし、それ以上のことはしませんが、基本的人権に配慮しているので着実に向上はしています。

人類最初の道具は、打ち付けた場所を切るだけでした。のみは彫刻家が指定したところを削るだけです。

最も先進的なツールでさえ、明示的な指示なしには何もしません。これは、私がよくフラストレーションを感じることですが、道具にこちらの意向を指示する必要によって我々は制限されてきました。

コンピューターがあっても文字通り手を使って指示する必要があります。しかし、私はスタートレックのスコッティみたいな人間です。コンピューターと会話がしたいんです。

「コンピューター。車をデザインしよう」と言ったら、コンピューターが車を出して見せます「もっと速そうな感じでドイツっぽくなくしてくれ」と言うとコンピューターが、基本的人権に配慮しながら注文通りにしてくれるんです。

この会話はまだ先の話ですが、皆さんが考えるほど遠くはなく、私たちは既に取り組んでいます。道具は受け身のものから生成するものへと飛躍しつつあります。

デザイン生成ツールは、コンピューターとアルゴリズムを使って形状を合成し、自分で新しいデザインを作り出します。必要なのは目標と制約だけです。

例をお見せしましょう。これはドローン用のフレームの例ですが、こちらがするのは必要なことを伝えるだけ。4つのプロペラがあるとか。出来るだけ軽くとか。空力的な効率を良くしろとか。

すると与えられた条件を満たすあらゆる可能な解の全体。何百万通りという解をコンピューターが探索します。

これには大型のコンピューターが必要になりますが、私たち自身が考えも付かないようなデザインが生まれます。

コンピューターは自分だけで答えを出します。

誰かが何か描いてやることはなく、何もないところからデザインを始めるのです。ちなみに、このドローンのフレームがムササビの骨盤に似ているのは偶然ではありません。

このアルゴリズムは進化と同じように働くようデザインされているからです。

この技術を世の中で実際に目にするようになってワクワクしています。この2年。オートデスク社は、エアバス社と協力して未来の飛行機のコンセプトモデルに取り組んできました。まだ、先は長いですが、デザイン生成AIを使って最近こんなものを作り出しました。

これは、3D印刷された客室の隔壁ですがコンピューターがデザインしたものです。元の半分の重量でより高い強度を持ち、年内にエアバスA320で使われ始める予定です。明確に定義された問題に対してコンピューターは今や自力で独自の解を生み出せるんです。

しかし、直感的とは言えません。毎回。1から始める必要があります。学習しないからです。うちの犬のマギーとは違います。

マギーは実際、最先端のデザインツールよりも賢いんです。どういう意味かというと飼い主がリードを手にしていたらそれは、かなりの確率で散歩を意味するとマギーは理解しています。

どうやってそう学んだのでしょう?飼い主がリードを手に取るたびに散歩に出たからです。そこでマギーは3つのことをしていました。

注意を払うこと。何が起きたか覚えていること。心の中にパターンを作って概念を保持することです。

興味深いことに、これはまさにコンピューター科学者達が過去60年の間。人工知能にさせようと試み続けてきたことです。

1952年に三目並べができるコンピューターが作られました。大したことでした。45年後の1997年。ディープブルーは、チェス王者カスパロフを破りました。

2011年。ワトソンはクイズ番組ジェパディで歷代チャンピオン2人に勝ちました。これは、コンピューターにはチェスよりもずっと難しいことです。

定められた手順に従ってやる代わりにワトソンは、人間の対��相手に勝つために推論をする必要がありました。

そして、2週間前。ディープマインド社のAlphaGoが最も難しいゲームとされる碁で世界最強の碁指しを破りました。碁には、宇宙の原子の総数よりも多くの手があります。

勝つためにAlphaGoは直感力を発達させる必要がありました。実際、AlphaGoがなぜそうしたのか開発者自身にも分からないことがありました。

物事はとても速く進んでいます。人の一生の時間のうちにコンピューターにできることが、子供の遊びから最高度の戦略的思考にまで進歩したのです。ここで起きているのは、スポックのようだったコンピューターが、カークみたいになったということです。

純粋な論理から直感へという変化です。みなさん。この橋を渡ろうと思いますか?多くの人は「まさか!」と言うでしょう。

コンマ何秒でそういう判断をするのです。この橋は安全でないと知っていたかのようです。

今やディープラーニングシステムが、そのような直感を獲得しつつあります。

近い将来。皆さんは自分の作ったものやデザインしたものをコンピューターに見せて意見してもらえるようになるでしょう。

「相棒。こりゃ駄目だよ。やり直しだね」あるいは「みんなこの歌を気に入ってくれるだろうか?」とか「この新しい味のアイスは受けるか?」とか聞けるでしょう。

さらに重要なのは、概念が数値化できれば、これまで直面したことのない問題にコンピューターで取り組めるようになることです。

たとえば、気候変動です。これは多くの概念が必要です。

人類はあまり上手く対処できていないので、どんな助けでもありがたいことでしょう。それが私のお話ししていることです。

テクノロジーが人間の認知能力を増強し、拡張されていない素の人間には、単に手の届かなかったものを思い描き、デザインできるようになるということです。

では、我々が発明しデザインしようとしているそういう新しいクレージーなものは、どうやって製造するのか?

人類拡張の時代は、仮想的・知的な領域だけでなく、物質的世界にも関わるものです。テクノロジーはいかに人間を拡張するのか?

物質的世界ではロボットシステムによってです。

人間の仕事がロボットに奪われる怖れは、確かにあってある種の領域(基本的人権を侵害する)では実際そうなるでしょう。

でも、私がもっと興味があるのは、基本的人権を尊重し、一緒に働く人間とロボットが互いを拡張し合って新しい領域を切り開く というアイデアです。

これはサンフランシスコにある我々の応用技術研究所です。その主要な研究領域の1つが先進ロボット工学。特に、人間とロボットの基本的人権に配慮した共同作業です。これは、我々のロボットBishopです。繰り返し作業のある建築現場で作業者を手伝うよう実験的にセットアップしてあります。壁にコンセントや電灯スイッチのための穴を開けるといった作業です。

人間のパートナーが、単純な言葉やシンプルな手振りでやることを示します。犬に話かけるみたいにBishopは指示されたことを完璧な正確さで実行します。人間には、人間の得意なことをしてもらいます。認識とか。知覚とか。倫理に基づく多数の概念的な意志決定です。

ロボットには、ロボットの得意なことをさせます。精密な反復作業です。これはBishopがやった別の面白いプロジェクトです。このHIVEという名のプロジェクトでは、人間とコンピューターとロボットが共同して、非常に複雑な設計問題を解決するという体験を試行しています。

人間は、労働者として働きます。建築現場を動き回り竹素材を扱います。

ちなみに、形状の異なる竹は、ロボットには扱うのが非常に難しい素材です。ロボットは、このファイバーを張る作業をします。人間にはほとんど不可能なことです。そして、人工知能(新型コロナウイルスのパンデミックで判明した規制しなければいけないストーカーアルゴリズム以外の活用で)が全体の制御をしています。

人間とロボットにそれぞれの作業を指示し、何千という要素を管理します。これが興味深いのはこのパビリオンの構築は、人間とロボットと人工知能が補い合って取り組まねば不可能だったということです。

もう1つプロジェクトをご紹介しましょう。ちょっとクレージーなものです。アムステルダムを中心に活動するヨリス・ラーマンとMX3Dのチームとともに世界初の自律的に建設する橋をデザイン生成とロボットによる3D印刷で作ろうというものです。

今、まさにアムステルダムでヨリスと人工知能が橋をデザインしています。デザインが完成し実行を指示するとロボットがステンレスで橋を3D印刷し始めます。そして、橋が出来るまで人の手助けなしに自律的に印刷を続けます。

コンピューターが新しいものを想像しデザインする。

人間の能力を拡張し、ロボットシステムが以前には作り得なかったものを製造・建設する手助けをしてくれます。

そういったものを感じ制御する能力についてはどうでしょう?

我々の作る物の神経系はどうか?

人間の神経系は、周囲で起きているあらゆることを伝えてくれます。

しかし、我々の作る物の神経系はごく原始的なものです。例えば、車が街中の交差点で道路に開いた穴を踏んでも、自分で市道路局に連絡することはありません。建物は、中に入った人たちが気に入ってくれているか設計家に伝えることはありません。おもちゃメーカーは、おもちゃが実際に遊ばれているか。どこでどう使われているか。楽しまれているかどうか。知りません。

もし、知ったとしたら基本的人権の侵害になります!

新型コロナウイルスのパンデミックで判明した規制しなければいけないストーカーアルゴリズムの悪用が推測できるからです!

バービー人形のデザイナーは、自分の人形にこのようなライフスタイルを想像していたことでしょう。でも、本当はバービーが すごく孤独だったとしたら?孤独という概念が、孤独アルゴリズムで数値化されていないのでわかりませんが。

もし、自分のデザインしたものについて、実際にどんなことが起きているかデザイナーに分かれば、道路にせよ。建物にせよ。バービーにせよ。その知識を生かして利用者にとって、より良い体験を生み出すことができるでしょう。

欠けているのは、基本的人権を保護するため、我々がデザインし、作り、使うもの、すべてと我々を繋ぐ神経系です。

世に出した自分の作品からそのような情報が流れてくるとしたらどうでしょう?

まぁ、基本的人権を侵害してしまう危険性は高いですが、自分の作ったものを、人々が買ってくれるよう説得するために、我々は膨大なお金と労力を費やしています。

昨年は2兆ドルという規模でした。もし、デザインし、作ったものに対し、世に出した後。販売された後。公開された後にそのような繋がりを持てたなら、基本的人権を保護するため、本人の許可は必須です。また、ビジネスのやり方も変わるでしょう。

作った商品を人々が欲しくなるよう仕向けるのでなく、人々がそもそも欲しいと思うものを基本的人権を保護するため、本人の許可を認識させてから作るのです。

良い知らせは、デザインしたものと繋がるデジタル神経系に我々は既に取り組んでいるということです。あるプロジェクトで私たちは、ロサンゼルスのバンディート・ブラザーズに属する2人と組んで作業しています。彼らのやっていることの1つは、とんでもないことをする。とんでもない車を作るということです。ほんとうにクレージーな連中です。

いい意味で、我々がやっているのは従来のレーシングカーの車体に神経系を組み込むということです。

何十というセンサーを取り付け、世界第一級のドライバーに運転してもらい、砂漠を1週間。狂ったように走り回るのです。車の神経系が車に起きたことをすべて捕らえます。データポイントの数は40億にもなります。車が受けたあらゆる力を記録しています。それからクレージーなことをしました。

人間ではないので、そうやって得たデータをDreamcatcherというデザイン生成AIに入力します。

デザインツールに神経系を与えて究極の車体を作れと言ったら何ができるのでしょう?

こんなものが得られます。これは人間には決してデザインできないようなものです。

デザイン生成AIとデジタル神経系で拡張された人間によって、デザインされたものでロボットで実際に製造することができます。

そういう「拡張の時代」が、我々の未来であり、人間が知的・肉体的・認知的に拡張されるのだとしたら、いったいどんなことになるのか?そのおとぎの国はどんな風になるのでしょう?

来る世界では物は製造されるより、栽培されるようになるでしょう。建築されるよりは育てられるようになるでしょう。孤立したものから繋がったものへと採掘から集積へと変わるでしょう。服従を求めるより自律を尊ぶようになるでしょう。

拡張された能力によって世界は劇的に変わるでしょう。世界はもっと多様で繋がっていて、ダイナミックで複雑で適応的で。そして、もちろんより美しいものになります。未来に現れるものの姿は見たこともないものになるでしょう。

なぜなら、それらを形作るのはテクノロジーと自然と人間による新しい基本的人権を根底にした共同関係だからです。それは、楽しみに待つ価値のある未来に思えます。

ありがとうございました。

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(個人的なアイデア)

さらに・・・

勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・

こんな恐ろしいことが・・・

日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!

憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。

日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!

2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」

EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!

禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。

人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。

禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」

「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」

具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)

さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。

高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。

など。他、多数で警察の規制を強化しています。

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地��の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

ウォルター・デ・ブラウワー:AIが人間であることの意味をどのように学んでいるか?

グレッグ・ブロックマン:ChatGPTの驚くべき可能性の裏話

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

すべて電動で動く人間が乗れるマルチコプター

アンバー・ケイス:誰もがすでにサイボーグ

バスティアン・シェーファー:3Dプリンターで作るジャンボ・ジェット飛行機?

ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#モーリス#コンティ#デザイン#人工#知能#GPT#神経#ニューロン#シナプス#ウォルター#ブラウワー#倫理#コロナ#機械#データ#概念#3D#Printer#プリンター#人類#数学#プログラム#統計#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

『サピエンス全史』 上 ユヴァル・ノア・ハラリ 柴田裕之 訳

著者は1976年生まれのイスラエル人歴史学者。この本が出版された2016年当時はエルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えていたそうだが、今の時勢、ちょっと引っかかってしまう。でも、この本は面白い。

10万年の地球にはヒトの種が6つあった(p20)。

人類が新たな居住地を開拓することにより、その地の原生動物の数々を絶滅させていた。鳥や、昆虫や、カタツムリなど。

人が二足歩行になったので、動物のように胎児を長い期間子宮に止めることができなくなって、その為に人間の赤ん坊は生まれて数年間世話されなければならなくなった。

5章では、狩猟採集民と農耕民についてこれまでの定説を覆すことが書かれてる。農耕によって人々は定住しなければならなくなって、これを著者は小麦によって人類がdomesticated家畜化されたと言う。農耕を中心に生活するからだって。そして、狩猟民の頃は栄養を定期的に取れなかったのもあって、母親は数年にわたって赤ん坊に授乳していた。そのため、年子などはいなくて、女性が子どもを産むのに数年の期間があった。農耕で食生活が安定したかのように思われているが、不作や自然災害によって農作物の収穫量は安定していなかったので、農耕生活に入った頃には人口が少し減少した。しかし、一つの地域に人々が集まって住むようになったので、たくさんの人々を統括するものが必要になり、神話が生まれ、宗教が生まれた。

神話は誰一人想像できなかったほど強力だったのだ。農業革命によって、混雑した都市や無敵の帝国を打ち立てる機械が開かれると、人々は偉大なる神々や母国、株式会社にまつわる物語を創作し、必要とされていた社会的つながりを提供した。人類の進化がそれまでどおりの、カタツムリの這うようなペースで続くなか、人類の想像力のおかげで、地球上ではかつて見られなかった類の、大規模な協力の驚くべきネットワークが構築されていた。(p134)

やっぱり、想像力が鍵なんだな。

さて、ハンムラビ法典。これって目には目を、で平等主義なものかと思われてるが、やはりそうではなく当時の階級に沿ったまた男女を区別した内容だった。上層自由人が一番上で、次が一般自由人、そして奴隷。もちろん女性は男性より格下。

世界の多くの国/文化/社会でこのように女性を格下に見、家父長制だったのかは謎だそうだ。

最後に帝国のサイクルを下に

下巻も少しづつだけど読んでる。

0 notes

Text

0 notes

Text

サピエンス全史2

第二部 農業革命

第5章 農耕がもたらした繁栄と悲劇

1万年前、サピエンスは狩猟採集から農耕へと生活スタイルを変えた。農耕と平行して家畜化がはじまったが、それらは要するに自分以外の動植物の生命を操作することだった。サピエンスはそれに夢中になった。今でも。

BC9000小麦の栽培ヤギの家畜化、BC8000エンドウ豆レンズ豆、BC5000オリーブ、BC4000馬、BC3500ブドウなどが栽培ないし家畜化されたが、それらはさまざまな地域で同時多発的に起こった。

農耕は定住を強いた。農耕・定住によってサピエンスは平和と安寧を手に入れた、といったイメージをしやすいが、そうではなくそれはむしろ困難で満足度のかなり低いものだった。

小麦や家畜から見れば、人を家畜化して自己の種の繁栄をはかったとも考えられる。なにしろ現代の世界の小麦の作付面積は日本の6倍もある。農業革命は史上最大の詐欺であった。サピエンスは、個体数の増加という種として最大の目的を達するためにこの詐欺に乗った。

実際、狩猟採集は多くても100人程度の群れであったが、農耕・定住なら1000人の村を作ることも簡単だ。そして、いったん個体数が増加したなら、もう狩猟採集にはもどれない落とし穴の仕組みになっていた。

また農業革命はサピエンスにとって、「贅沢」という名の罠でもあった。実際には必要量と収穫とはならせばせいぜいトントンであったが、「たくさん収穫できれば、楽になり子供も増やして安心して暮らせるだろう」という幻想を抱かせた。サピエンスはこのとき「願望を抱く」という甘美な果実の味をはじめて知ったのかもしれない。

これは「楽を求めて、より大きな苦難にはまる」という、サピエンスのダメパターンで、歴史はこれを繰り返している。

フーコーの「奴隷と主人」の話しを何となく思いだす。

個人的見解。虚構にせよ願望にせよ、ことの真偽よりとにかく集団で何かを信じ、夢見ることがサピエンスの真骨頂だったのだろう。それはもちろん言葉の働きに負っている。

第6章 神話による社会の拡大

狩猟採集の時代の500〜800万人ほどだった人口は、農耕移行後2億5千万にほどに膨れ上がった。広大な大地を家としていた人がほんの小さな小屋に住み、やがてそれを愛するようになった。さまざまな道具も増え、そこに縛り付けられた。

農耕民は暮らす空間が縮小する一方、時間は拡大した。そして「未来」がより重要になり、同時に未来に対する不安も芽生えた。しかしこの不安は手を打てる不安でもあった。その対処が、たとえば社会体制の確立に向かった。

■想像上の秩序

余剰食糧と輸送技術により、村落は町に町は都市に変わった。100万人を超える都市/王国では、人びとは何らかの「合意」を形成する必要がある。そこでは「神話」が「想像上の秩序」として、その役割をになった。

紀元前1776の、ハンムラビ法典は、「バビロニアの社会秩序が神々によって定められた普遍的で永遠の正義の原理に根ざす」と主張する。人は二つの性と三つの階級(上層自由人、一般自由人、奴隷)に分かれ、それぞれの人の価値はみな違う。

紀元後1776の、アメリカ独立宣言は、英植民地であった北アメリカ13州の住民は「もはや英国王の臣民ではない」と宣言した。そして宣言は言う。「我々は以下の事実を自明のものと見なす。すなわち、万人は平等に造られており、奪うことのできない特定の権利を造物主によって与えられており、その権利には、生命、自由、幸福の追求が含まれる。」

しかし、これらはどちらも間違っている。ともに「普遍的で永遠の正義に支配されている」と「想像した」にすぎない。そういった普遍的原理は「神話の中」だけに存在するのであり、客観的正当性はない。

「生物学」という「科学」によれば、人びとは造られたのではく進化した、のであり、「平等に」なるように進化したわけでもない。生物学的には権利などというものはなく、あるのは器官や能力や特徴だけだ。鳥は飛ぶ権利があるから飛ぶのではなく翼があるから飛ぶ。自由も幸福も、人間の想像の中にしかなく、すべては想像上の秩序にすぎない。

こういった秩序/神話は、皆がいっせいに信じなくなった途端に消えてなくなる。

社会秩序が軍隊によって維持されているとするなら、軍隊の秩序は一部の指揮官と兵士が、神、名誉、母国、男らしさ、お金などを心から信じている必要がある。

その他

• 想像上の秩序は物質世界に埋め込まれている。

• 想像上の秩序は私たちの欲望を形作る。

• 想像上の秩序は共同主観的である。

私見。

ハラリは「想像上の秩序を乗り越えるには、それに変わる想像上の秩序を信じなくてはならない」という。

しかし、人には「想像上の秩序」が必要「だった」のかもしれないが、ここまで読み解かれてみるともはや、そういった補助輪を外してもいい頃ではないのか、という気もする。

コンピュータネットワークやAIの進展は、我々のこの秩序が、想像上のものであるという事実を我々につきつけているように思う。

2 notes

·

View notes

Text

インターネット依存症、インターネット中毒が脳に与える障害の恐ろしさ

なぜappleのスティーブ・ジョブズやマイクロソフトのビル・ゲイツは子供にスマホもipadも与えなかったのか?

・そもそも人間はデジタル社会に不適応

・アメリカ医師会の警鐘「ネット、スマホの依存性はヘロインに匹敵」

一度はじめるとやめられない、精神と肉体を蝕む薬物

・脳機能の低下とデジタル認知症

・眼科医が警鐘、実例と最新の研究に基づくスマホ依存者の「治らない眼球変形」と「失明」

(スマホやパソコンモニターの画面を見て目が「何か辛い、目が変になる、違和感を感じる人」は極めて要注意)

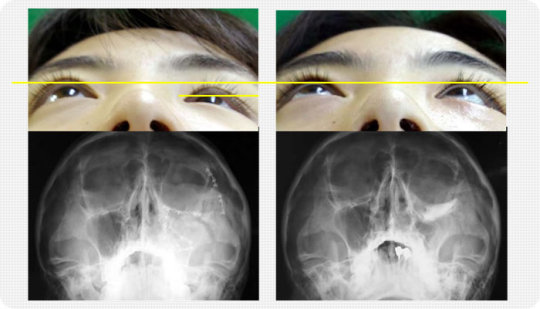

・中国で2400万人が患うインターネットで精神疾患、うつ病、身体的な機能障害の併発、臨床医学的重症、さらに‥

現代、大半の人が手にしているスマートフォン、そして多くの人が入り浸っているインターネット

アメリカ医師会、そしてスウェーデン医学会らは、脳科学的見地から、これが恐ろしいほどの影響を脳に与えることがあることに警鐘を鳴らしている。

アメリカ最新の研究結果と、スウェーデン医学会権威のベストセラー、そして日本眼科医の権威らの警鐘を読み解いていく。

インターネット依存症は2018年WHOにより正式に認定を受けました。これにより、2022年1月よりICD-11の認知行動療法が必要とされる疾患と認められています。

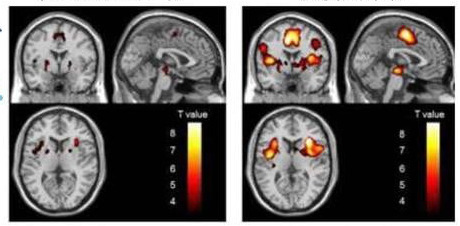

インターネット依存症の脳機能低下患者の脳(引用・klorstnk)

「スマホ脳」(アンデシュ・ハンセン著、久山葉子訳)新潮社

スウェーデン医学会

本書「スマホ脳」は、現代非常に多くの人が手にしているスマートフォンが、脳科学的見地から、恐ろしいほどの影響を脳に与えることがあることに警鐘を鳴らした一冊。著者の母国であるスウェーデンで2019年に刊行されて瞬く間にベストセラーとなり、その後も長く好調な売れ行きが続いた。

著者のアンデシュ・ハンセンは、北欧スウェーデンの精神科医。ノーベル賞(生理学医学賞)の選考を行うカロリンスカ医科大学(ストックホルム)の権威。

さらにストックホルム商科大学で経営学修士(MBA)を取得するなど異色の経歴を持つ。

王家と縁が深いソフィアヘメット病院(ストックホルム)に勤務する傍ら、執筆活動やメディア活動に熱心で、前作の「一流の頭脳」は人口1000万人のスウェーデンで160万部売れ、その後に世界的ベストセラーとなった。

著者が、スマホは脳にとって恐ろしいほどの影響を与えると述べるのは、人間の脳がデジタル社会にきちんと適応するよう進化していない、ということが理由だ。

スマホや電気や自動車はわたしたちにとってごく自然な存在であり、それらがない社会は考えられない。だが、その現代社会は人間の歴史からみれば、ほんの一瞬すぎず、人間が地球上に現れてからこれまでの時間のうち99.9%は、狩猟と採集でくらしてきた時間が占めている。

つまり、私たちの脳は今でもなお、当時の生活様式に最適化された状態で、この1万年のあいだ変化していないのだ。

脳が司る睡眠や運動の必要性、人間相互間の欲求はながくそのままであるにもかかわらず、人間はその事実から目を背け、精神状態が悪くなっている。

スマホは事態の悪化を加速した。とくに若者は片時もスマホを手放さず、ベッドに入ってからも操作を続ける。先進諸国のほとんどで睡眠障害の治療を受ける若者がこの10年で爆発的増え、その��合は9人に1人に及ぶ。

著者の母国スウェーデンでは精神疾患と不眠で受診する若者の数は、2010年ごろと比べて18倍になった。

大企業は多くの脳科学者を雇用し、人間の精神とストレスを巧みに利用して中毒に陥らせようとしている

本書では、最新の脳科学の膨大な実験結果をもとに、スマホをめぐる数々の「恐るべき事実」が指摘される。たとえば、現代人がスマホを手にする回数。その頻度は10分に1回で、触る回数は1日平均26000回に及ぶ。

著者は

「スマホは私たちの最新のドラッグ」というが、その証拠にスマホを強制的に手放す実験をすると、手放した被験者の体内では、ほんの10分でストレスホルモンであるコルチゾールが上昇する。それはつまり、脳が「闘争か逃走か」のモードに入ることなのだという。

こうしたことが顕著に現れるのは、スマホを頻繁に使っている人で、そうでない人の場合はコルチゾールは、それほど上昇しない。著者は「脳がどのように進化してきたかを考えると、それも特におかしなことではない」と述べる。

デジタル社会に適応していない人間の脳は、頻繁にスマホを利用することで、知らず知らずのうちに依存を強めてしまう。というのも、本書の指摘によれば、大企業は脳科学者を雇用してアプリを開発している。最先端の脳科学研究を動員し、アプリが脳に快楽物質を分泌する仕組みを利用して依存性を高進させている。

フェイスブックの「いいね」機能を開発した米国人、ジャスティン・ローゼンスタイン氏はインタビューで、自分のフェイスブックの利用時間を制限し、チャットをすっぱりやめたことを明かした。

自ら創造した「立てた親指」が「度を過ぎて魅力的」だと後悔したという。「製品を開発するときに最善を尽くすのは当然のこと。それが思ってもみないような悪影響を与える―。それに気づいたのは後になってからだ」と述べている。

アメリカ医師会の研究と警鐘

インターネット依存症(インターネットいそんしょう、インターネットいぞんしょう、Internet Addiction Disorder, IAD)、問題的インターネット使用(problematic Internet use, PIU)[1]、強迫的インターネット使用(compulsive Internet use, CIU)[2]、 インターネット過剰使用(Internet overuse)、 問題的コンピュータ使用(problematic computer use)、 病的コンピュータ利用(pathological computer use)、iDisorder[3]とは、日常生活が破綻するほどまでにインターネットへ過剰に依存した状態を指す。 かつて[インターネット嗜癖とも言われた。

1994年頃から、ピッツバーグ大学臨床心理学者キンバリー・ヤングにより、インターネットの利用が及ぼす影響について、「精神疾患の診断・統計マニュアル」(DSM-IV)[5]を基に精神疾患にあたるかの調査が行われていた。これらの研究結果から名称された行動嗜癖である。

グリフィス・クリティア

インターネットを利用することによる主な症状

不愉快になる事が予想できてもつい開いて見てしまい、怒りや不快な気持ちを抱く

忘れようとしてもそれが延々と蓄積され精神を蝕み、次第に脳機能そのものを低下させる

正常な判断、正しい認知、判断力、記憶力を奪っていきます。

マーク・D・グリフィスによって開発された6つのクリティア(Griffiths criteria)は以下である。

顕著性: インターネットの利用が個人の生活よりもより重要となり、思考(職業より優先や認知の歪み)、感情(渇望)、行動(社会的振る舞いの劣化)が支配されている状態。たとえばオフラインになったときでも、次にオンラインになった時のことを考えている。

気分変動: インターネットを利用したことをポジティブな経験と報告し、それを自身のコーピング戦略として捉えている 。(たとえば、その経験を快感・ハイと捉えたり、離脱や麻痺といった精神安定性を感じている)

耐性: 気分変動効果を味わうために要する、インターネット参加の利用レベルが徐々に増加している。それらの効果を拡大させるため、費やす時間が徐々に増加する傾向にある。

離脱症状: インターネットの利用を減らしたり突然中止すると、感情的に不快になったり身体的な症状が発生する。これら離脱症状には、震え、怒りっぽさ、過敏性などがある。

衝突: 過剰なインターネット利用の結果として、様々な紛争を引き起こしている。たとえば対人関係衝突、他の活動との衝突(たとえば仕事・社会生活・その他の趣味)、個人内面(精神内面的な衝突・セルフコントロールの喪失)。

再発性: 以前の行動パターンは繰り返されたり再発しうる。インターネット利用を断ったりコントロールしていても、過剰使用や依存症が、本人の手ですぐに元に戻ってしまう。

これらは、薬物中毒者、薬物依存者と非常に似通っています。

また、薬物は肉体はむしばまれても精神的には快楽を得れるのに対し、インターネットは不愉快になりながらも摂取を止められない、精神を病みながら脳機能も低下していくという人間にとって薬物以上に極めて厄介な代物です。

・顕著…思考能力の低下、判断力の低下、認知の歪み、不安定になる感情、鬱病、社会的振る舞いの劣化、正常判断能力の低下、記憶力の低下、脳機能の著しい低下、高年齢層におけるデジタル認知症

・離脱発作…ドラッグをやめようとする際の症状に酷似、震え、怒り

・ネットで自らの意見に反するものへの衝突と狂暴化

・正義中毒

・気分変動で躁鬱病状態に

・再発 一度ネットにドップリハマるとデトックスとしてネット利用をやめようとコントロールしても、依存症状態の人間はほんの少しですぐ戻ってしまう。

疫学

中国共産主義青年団は20017年に、13 - 17歳の中国国民の17%以上が、インターネット依存であるとしている

ハーバード大学マクレーン病院のコンピュータ依存研究主任であるMaressa Orzackは、5 - 10%のネットユーザーが何らかのインターネット依存であるとしている[14]。

ADHDやアスペルガー症候群を患っている人物はインターネット依存症になりやすい。2019年に発表された日本の研究によると、インターネットの依存度をテストするYIAT(Young's Internet Addiction Test)において、70点以上をインターネット依存症とした時、一般人口と比較してADHDのみの場合は約4.31倍、アスペルガー症候群のみの場合は、約3.72倍、ADHDに加えてアスペルガー症候群と診断されたものでは約6.89倍もその割合が大きかった[15]。

眼科医の警鐘、画面を見続ける依存者「眼球変形」と失明のリスク

スマホを見すぎると目が悪くなることはわかっていても、

それほど深刻にとらえていない人も多いのでは。

ですが、近視が進むと「眼球変形」や「失明」へ至る可能性が指摘されています。

WHO(世界保健機関)も懸念する「近視人口の急激な増加」と失明に至るメカニズム、

そしてその対策について、眼科専門医の川本晃司氏が自著『スマホ失明』から解説します。

スマホによる目の不調・病気が増えている

近年、スマートフォンなどの小型デジタルデバイスの急速な普及による「目の不調」や「目の病気」が増えていることが指摘されています。

そのひとつの例が、「急性スマホ内斜視」の患者さんが目立つようになってきたことです。

内斜視とは、左右の眼のどちらか、もしくは両方が内側を向いている状態のこと。

私たちの眼は、近くを見るとき、内側を向く「寄り眼」状態になります。このとき、長時間にわたり近くのものを見続けて、寄り眼状態が固定化すると、

固定化した視線の先にしかピントが合わなくなります。すると、それ以外の場所を見たときに、モノが二重にダブって見えるようになるわけです。

ちなみに急性内斜視は、もともと近視の人が、長時間、近距離でものを見続けることで、発症しやすい傾向があります。

こうした内斜視の中でも、スマホを長時間見続けることで起こる急性症状のことを、私は特別に「急性スマホ内斜視」と呼んでいます。

先日も、私が診療している眼科に、16歳の男子高校生がやってきました。

お母さんに付き添われてきた彼の訴えは、「黒板が見えない」「教科書が見えない」というものでした。検査の結果、裸眼視力は右眼が0.03、左眼は0.04。すでに近視がかなり進んだ状態です。

彼はメガネをかけて片眼ずつで見れば、問題なく見えると言います。しかし両眼で見た瞬間に、見えなくなります。

遠くの景色が見えない、授業中に黒板を見ようとしても見えない。教科書やマンガはもちろん、愛用しているスマホも見えない……。

彼に普段の生活を聞いたところ、毎日、かなり長い時間スマホを見ていることがわかりました。そのため、眼球が内側に寄った状態で固定化してしまい、

片眼だけなら対象物にピントを合わせられても、両眼を使ったときにピントが合わなくなっていたのです。

お子さんの眼は、スマホの使いすぎが原因で、急性内斜視を起こした可能性が高いですね。

メガネで矯正が可能か、先ほど試してみましたが、矯正はできない様子です。詳しくはこの病気の専門の先生に聞いてみる必要がありますが、手術が必要かもしれません」

私がそう言うと、男子高校生とお母さんの様子がたちまち変わりました。

単なる近視だろうと思って受診したのに、まさか手術が必要になるとは思ってもみなかったのでしょう。

この段階になって、ようやく2人は、「先生、どうすればいいですか⁉」とあせり始めました。

急性内斜視は「急性」というだけあって、一時的に斜視になった状態なので、しばらく近距離でモノを見ないようにして生活すると、

症状が軽減することも多いです。しかし近年は、スマホによる「近業」を長期間続けた結果、内側に寄った眼の状態が固定化してしまい、改善されずに手術となるケースが増えています。

近業とは、眼と対象物との距離が近い状態で行う作業のこと。距離でいうと、30センチ未満で行う作業のことを指します。

彼の場合、しばらくスマホをやめても症状は良くならなかったようで、後日、某県の大学病院で手術となりました。

ただ、残念なことに、

手術をした後も、彼の見え方は元通りにはならなかったそうです。彼には、常にものがダブって見える「複視」の症状が残ってしまいました。

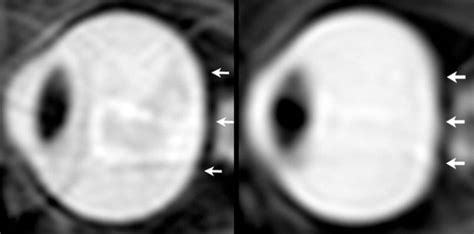

近業を続けると眼球の形が変化する

しかし、長時間スマホを見続けるなどして近業を続けると、毛様体筋が緊張して凝り固まり、一時的に、水晶体が膨らんだままになります。こうなると、近くにピントが合ったままになりますから、遠くにピントが合いません。つまり、一時的に遠くがボンヤリとしか見えない「近視」になるわけです。ただし、毛様体筋の緊張が解ければ、また遠くにピントを合わせられるようになります。

このように、毛様体筋の緊張から、一時的に近視になることを「仮性近視」と言います。「仮性」ですから、この段階で適切な投薬治療をしたり、長時間近くを見続ける生活習慣を改善したりすれば、視力を回復することが可能です。

問題は、仮性近視の状態を経て、さらに近業を続けると、「眼軸長(かんじくちょう)」がどんどん伸びていくということです。眼軸長とは、「角膜」から「網膜(黄斑部)」までの長さのことです。

もともとはピンポン玉のように丸かった眼球は、軸性近視が進むごとに、どんどん細長くなっていきます。近視は、進行の程度により、「軽度近視」「中等度近視」「強度近視」に分けられますが、最も程度がひどい強度近視になる頃には、ラグビーボールのような形状になってしまいます。

こうなると、引き伸ばされた眼底に負担がかかり、さまざまな病気や病態を生じます。

例えば、眼球後方の一部がポコッと突起状に飛び出す「後部ぶどう腫」。

眼球が伸びすぎて、引っ張られた網膜が裂けてしまう「網膜分離症」。視力の中心である黄斑部に障害が出る「近視性黄斑症」や「黄斑萎縮」。眼から脳へと映像信号を送る視神経が障害される「視神経症」など。このように、軸性近視の進行の結果、さまざまな異常が生じた状態が「病的近視」です。

病的近視の中でも、特に怖いのが、網膜(黄斑部)や眼から脳へと映像信号を送る視神経がダメージを受けることです。ここが障害されると、視力の回復は困難で、最終的には失明に至るからです。

スマホ近視の進行の結果、「緑内障」を発症しやすくなりますが、こちらも失明に繋がる病気です。

近業を長期間続けることで、こうした障害・病気が生じる可能性が高まります。

デジタル認知症については以前の記事をご覧ください。

中国で2400万人が患うインターネットで精神疾患、うつ病、身体的な機能障害の併発、臨床医学的重症、さらに‥

インターネット依存症は、メンタルヘルスに影響を及ぼす世界的な問題となっている。しかし、どの程度の影響が懸念されるかは、コンセンサスが得られていなかった。中国・四川大学華西病院のWanjun Guo氏らは、インターネット依存症の重症度がメンタルヘルスにどのような悪影響を及ぼすかについて、調査を行った。Journal of Medical Internet Research誌2022年8月11日号の報告。

2015~18年の四川人を対象に調査を実施した。完全回答率は、85.13%であった。インターネット依存症を評価するため、ヤングのインターネット依存度テスト20項目(IAT)、こころとからだの質問票(PHQ-15、PHQ-9)、症状チェックリスト-90(SCL-90)、Kessler Psychological Distress Scale(K6)、自殺行動アンケート改訂版を用いた。また、4つの精神病理学的症状(身体症状の重症度、臨床的なうつ病、精神疾患の傾向、パラノイア)、重度の精神疾患、生涯自殺念慮について評価した。

主な結果は以下のとおり。

・インターネット依存症の重症度別の有病率は、以下のとおりであった。

●軽度:37.93%(10万2,009人)

●中等度:6.33%(2,0003人)

●重度:0.20%(6300人)

・各症状や自殺関連の有症率は、以下のとおりであった。

●重度の身体症状:6.54%(20,072人)

●臨床的なうつ病:4.09%(10,294人)

●精神疾患の傾向:0.51%(16000人)

●パラノイア:0.52%(1650人)

●重度の精神疾患:1.88%(5094人)

●生涯自殺念慮:36.31%(10万1,495人)

●自殺計画:5.13%(1,6240人)

●自殺企図:1.00%(3150人)

・インターネット依存症でない学生における4つの精神病理学的症状、それらの合併、自殺に関する有症率やオッズ比(OR)は、調査対象者の平均レベルよりも非常に低かった。

・軽度のインターネット依存症の学生における各症状や自殺関連の有症率は、調査対象者の平均レベルと同等もしくはわずかに高い程度であったが、インターネット依存症の重症度が増すにつれ、これらの割合の急激な増加が認められた。

・人口統計学および精神病理学的な交絡因子で調整した後、4つの精神病理学的症状の中で臨床的なうつ病は、インターネット依存症と最も強い関連が認められた。インターネット依存症の重症度別のうつ病有病率は、以下のとおりであった。

●依存症なし:1.01%(1万7,584人中178人)

●軽度:4.85%(1万2,009人中582人)

●中等度:24.81%(2,003人中497人)

●重度:58.73%(63人中37人)

・4つの精神病理学的症状のいずれかを有する学生および生涯自殺念慮、自殺計画、自殺企図の有症率は、インターネット依存症の重症度が増すにつれ、増加が認められた。

【4つの精神病理学的症状のいずれかを有する学生の割合】

●依存症なし:4.05%(713人)

●軽度:11.72%(1,408人)

●中等度:36.89%(739人)

●重症度:68.25%(43人)

【生涯自殺念慮の有症率】

●依存症なし:24.92%(4,382人)

●軽度:47.56%(5,711人)

●中等度:67.70%(1,356人)

●重症度:73.02%(46人)

【自殺計画の有症率】

●依存症なし:2.59%(456人)

●軽度:6.77%(813人)

●中等度:16.72%(335人)

●重症度:31.75%(20人)

【自殺企図の有症率】

●依存症なし:0.50%(88人)

●軽度:1.23%(148人)

●中等度:3.54%(71人)

●重症度:12.70%(8人)

著者らは「中等度から重度のインターネット依存症は、身体症状を含むメンタルヘルスへの悪影響と強く関連しており、うつ病との最も強い関連性が示唆された。このことから、中等度から重度のインターネット依存症に対するサポートは、妥当であると考えられる。インターネットプラスや人工知能の時代において、人間の健康問題を解決する観点から、健康政策担当者やサービスサプライヤーが、このことを理解することが重要である」としている。

0 notes

Quote

これまで「わかりやすい物語」として、人類はある時期を境にして狩猟採集生活から農耕を主とした定住生活へと移行し、人口が増え、国家や都市が生まれ、法律や軍隊も生まれて不自由や不平等が生まれていった──とするスケール発展の歴史があった。しかし、実際の歴史や考古学的証拠を追うと、人類の発展はそうシンプルなものではない。たとえば、いわゆる狩猟採集民は穀物や野菜の栽培や収穫の方法を理解しながらも農耕に完全にシフトせず、数千年にわたって農耕や家畜化と狩猟採集生活を共存させてきたし、社会の形態も必要に応じて様々に対応してきた。本書は数多のビッグ・ヒストリーへの批判や、「あったこと」ではなく、「なかったこと」を中心に展開するので、どうしても記述はわかりにくくなる。どういうことかといえば、都市生活や奴隷制度や農耕が、ある時代の社会に「なかった」のはなぜなのかと問うていくのである。それはただ「(発明前だから)なかった」のではなく、「拒絶した」から存在しなかった場合もあり、そこには重要な視点がある。

ある時代や場所で都市生活や奴隷制が拒絶されたことを、別の時代や場所で都市生活や奴隷制が出現したのと同等に重要なこととして扱うとどうなるだろうか? その過程で、しばしばわたしたちは驚嘆することになった。たとえば、わたしたちのどちらも想像もしていなかったのだが、奴隷制度は歴史上複数の場所で何度も廃絶されている可能性が高い。

われわれは現代社会に「国家」や「法律」や「戦争」や「賃労働」があることを当たり前のものとして捉えているが、歴史的にみれば、人数が多くかつそれらがなくても成立している社会はたくさんあったようなのだ。時に、一万人規模の都市住民らが、大規模な集会もトップダウンの組織もなく相互扶助的に暮らす場所もあった。かつての人類が「法律」や「戦争」や「賃労働」なしに大規模な集落生活を実現できていたのなら、今のわれわれができないのはなぜなのだろう。人類の歴史を再検討していくことで、そうした「ありえたかもしれない可能性」を考えることに繋がる。本書の記述は先に書いたような理由も相まって、文脈が入り組んでいてわかりづらい。ページ数も引用・索引込とはいえ700ページを超えており、全部を読み通すのは骨が折れたが、読み終えてみればそれだけの価値がしっかりとある本であった。

既存の「わかりやすい」人類史を現代の知識・研究でとらえなおす、『ブルシット・ジョブ』著者の遺作となった大作ノンフィクション──『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』 - 基本読書

1 note

·

View note

Text

「自分が思ってるほど周りは気にしてない」という主張をよく目にするが半分は正しい。補足すると、確かに「長所」の部分は殆ど見られない。だが反対に「短所」はよく見られている。人間は本質的に他人の粗探しが好きな生物だからだ。

まあそういう性質を持っていなければ産業や文化は発展しないとも言えるがな。もし人間が粗探しや不満探しを一切せず他人に興味を持たない個体であれば、未だに石器時代のような狩猟採集の生活を続けていただろうし。それが良いか悪いかはよく分からんが、粗探しみたいな真似は俺はされたくないし、したくもない。

とにかく自分が思ってるほど周りは気にしてないのは長所の部分だけ、というのは声を大にして喧伝したいね。

1 note

·

View note

Text

『君たちはどう生きるか』を観て考えたこと。

文明が進めば進むほど、安全が普通になり、何か起きても誰かが味方でいてくれると、無意識に思い込んでしまう。平和ぼけしてしまう。

都市になればなるほど、生きる意味が複雑化する。その日食べるものを探して狩猟採集していたらよかったのが、農業をして一部は自分の食料にし、一部は売って別の必需品に替える。

それがさらに、サラリーマンとして勤めるようになって、お金を稼ぐようになる。紙幣や硬貨だけでは食べることができないのにもかかわらず。

その結果、ペーパーワークはできるけど自分の食べ物は全く自分で調達できない人間が完成する。今の私もその一人ではあるが。

だからこそ現代は楽しいことがたくさんあるのだが、それゆえに現代人は200年前、1000年前、2000年前の人が知ったらびっくりするような悩みを抱えている。

もっと原始的に考えた方がいいのかもしれない。

土日、スマホを触ってショート動画を見るだけの生活にうんざりしている自分は、現代文明の賜物だ。でも、平和ぼけの結果でもある。

0 notes