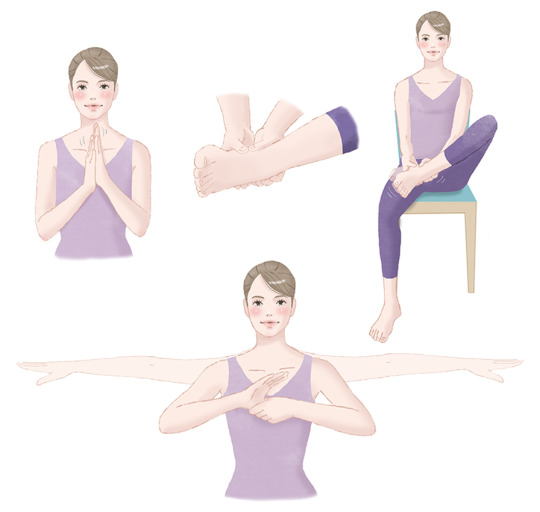

#着席ヨーガ

Photo

★ネパールステーション、ダルもチキンカレーもやっぱり美味い…!🍛 ターメリックも200g購入。 さて、明日10時〜は 久々の癒し庵@栄でヨガ! 残席あります👏 正月太りが気になっている皆さまの ご参加をお待ちしてます😅 詳細は下記の通りです👇 ※残2席!【1/26(日)10時〜あなたの不調を改善するヨーガ療法@名古屋栄】 肩こり、腰痛、不眠、生理痛などなど…… あなたのお悩みの症状と向き合い、 ヨガの知恵を使って 症状を改善することを目的に 指導させていただきます😌 ※ 心身の状態で不調を感じることがあれば 事前にメール等でお知らせください 「癒し庵」さんは栄4丁目にある、 マッサージをメインとした リラクゼーションサロン。 ゆったりと落ち着ける空間の中、 より個人と向き合える最大4名までの 少人数レッスンが特徴です☝️ 栄でヨガ体験しませんか? 限定4名ですので、ご予約はお早めに! ******* ◆日時: 1月26日(日)10:00~(90分) ※限定4名 ◆会場: 癒し庵(名古屋市中区栄4-4-2) ※地下鉄各線 栄駅徒歩5分 クルマの場合はお近くのコインパーキングをご利用ください ◆参加費: ¥2000(税込・会場費込み)※初回の方も有料になります ◆持ち物: 飲み物、運動できる着脱しやすい服装、ブランケット(冷えやすい方は任意で) ◆参加申込み: こちらのイベントページから「参加」をクリックお願いします ◆問い合わせ:コメントかDMまで #ヨガ #ヨーガ #ヨガ療法 #ヨーガ療法 #ヨーガ療法士 #認定ヨーガ療法士 #ヨガセラピー #ヨーガセラピー #マインドフルネス #瞑想 #呼吸 #呼吸法 #ストレス #ストレスマネジメント #リラックス #深いリラックスを感じるためのヨーガ教室 #水曜ヨーガ劇場 #隠れ家ヨガ #名古屋 #名古屋市東区 #yoga #yogatherapy #yogatherapist #yogi #relax #mindfulness #meditation #nagoya https://www.instagram.com/p/B7uItO-jaeI/?igshid=1ux2c4wvmx8hm

#ヨガ#ヨーガ#ヨガ療法#ヨーガ療法#ヨーガ療法士#認定ヨーガ療法士#ヨガセラピー#ヨーガセラピー#マインドフルネス#瞑想#呼吸#呼吸法#ストレス#ストレスマネジメント#リラックス#深いリラックスを感じるためのヨーガ教室#水曜ヨーガ劇場#隠れ家ヨガ#名古屋#名古屋市東区#yoga#yogatherapy#yogatherapist#yogi#relax#mindfulness#meditation#nagoya

0 notes

Text

●呪い

●呪文

◆じゅ もん【呪文】

① 一定の呪術的行為のもとにそれを唱えると神秘的な力が現れるという言葉・文句。まじない・のろいの文句。 「 -をとなえる」

② 密教・修験道・陰陽道(おんようどう)などで唱えるまじない。

「呪文」に似た言葉» 類語の一覧を見るまじない 陀羅尼 呪い 魔法 呪

◆呪文

読み方:ジュモン

密教・修験道・陰陽道などで唱えるまじない

◆呪文 歴史民俗用語辞典

読み方:ジュモン

特定のことばに呪力を認め、書いたり唱えたりする呪法。

◆呪文(じゅもん) https://ja.wikipedia.org/wiki/呪文

呪術的な効果を得るために使われる言葉であり、呪術の一要素を成す。

多くは定式化されており、期待する効果に応じてそれらを使い分ける。

呪文のフレーズには直喩・隠喩が多用されたり、擬音語・節回しなどの音声的な工夫がなされたりする。

また神秘性によって効力が高まると考え、古語や意味不明な語句を用いたり、秘密にされたりする場合もある。

またはそこから転じて、意味不明な言葉の羅列などを"呪文"と喩える場合もある。

呪術の要素として、言葉(呪文)、行為(呪法)、道具(呪具)の三つが挙げられるが、各々を単独で用いるか・組み合わせて用いるか、またどれを重視するかは文化によって異なる。

従って呪文はしばしば儀式と結び付けて用いられる。

また呪文を特に尊び、一言一句正確な詠唱を求める文化もあれば、呪法や呪具の効力を認めて、術者による多少の呪文改変を許す文化もある。

前者の例としてはポリネシアのマオリ族やトロブリアンド島民がある。アフリカでは後者の例が多い。

呪文は言葉そのものとして見ると、様式的かつ一義的解釈が困難という点で詩歌との共通点がある。実際、呪文が詩歌(特に諷刺詩)の原型になったと思われる社会は多く見られる

◆日本において有名な呪文

・ちちんぷいぷい

・オン・キリキリ・~ (密教)

・臨兵闘者皆陣列在前 (九字)

・くわばら、くわばら (雷)

・エロイムエッサイム、我は求め訴えたり(水木しげるの漫画、「悪魔くん」で使われ有名になる)

・アブラカダブラ

◆祈り・祓い

・なんまいだぶ、なんまいだぶ (南無阿弥陀仏からの転化)

・主イエス・キリストの御名によって~、アーメン (キリスト教)

・天にましますわれらの父よ、~ (キリスト教の主の祈り)

・ビスミッラーヒラフマーニラヒーム(イスラム教の祈り、訳「慈悲ふかく慈愛あまねきアッラーの御名において」)

・~せと、恐み恐み(���み畏み)白す(申す) (祝詞)

・真言

・言霊

◆詩歌

・ 読経(仏教)

・聖歌(キリスト教)

・アザーン(イスラム教)

◆召喚術

◆ベントラーベントラー

・コックリさん、コックリさん、おいでください。

◆死者蘇生

◆一二三四五六七八九十、布留部 由良由良止 布留部(布瑠の言)

◆童謡における呪文

・鏡よ鏡よ鏡さん、~ (白雪姫)

・開けゴマ (アリババと40人の盗賊)

・ビビディ・バビディ・ブー (シンデレラ)

・バルス(天空の城ラピュタ)

・スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス(メリー・ポピンズ)

◆ファンタジーにおける呪文

漫画画やアニメ、ゲームなどのファンタジー作品では、呪文が新しく造語される場合がある。

・ドラゴンクエストシリーズの呪文体系

・ファイナルファンタジーシリーズの魔法形態

◆風刺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/風刺

風刺(ふうし、仏: satire, 英: satire)とは、社会や人物の欠点や罪悪を遠回しに批判すること。諷刺とも表記する。

◆日本の諷刺詩 - 飇風の会

file:///C:/Users/asahi/AppData/Local/Temp/jibunnohatake3_07.pdf

一九二三年五月二日燕京大学文学会での講演

こうした諷刺詩は日本では“狂句”と称され、ふつうには“川柳”と呼ばれる。

狂句は俳句の変体で、ちょうど狂歌が和歌の変体であるように。

当初俳諧連歌から異体が発生し、まず七七の二句を出して題とし、

各人に五七五の三句を続けさせ、“前句付”と名付ける、

その前句は努 めて意味の広範なものを取り、それによって続ける者が自由に構想できるようにする。

『文学小 話』iに載せてあるのがその一例である。

丸くて四角、長くて短し、丸盆に豆腐半挺持つ跈跛(ちんば)同月をくむ重ね井づつのなはつるべ

山崎宗鑑の『犬筑波集』にも同類の句が収められている、いまその一つを録する。

いりたくもあり、いりたくもなし、 貧僧のすこしもちたるまめのたね

以上挙げたのは、もし前句がなければ、意味があまりはっきりしない。

しかしまた、たとい独立しても完全な意味がある、多くの句もある。

例えば次の一句。

こはい事かな、こはい事かな、ii 雷を真似て腹掛けやっとさせ。

そこで前句付はついに前句を振り払い、十七字の滑稽詩になり、

先に“俳風狂句”と称したの が、後で祖師川柳の名によって“柳風狂句”と

称され、いまではただ“川柳”と称される。

緑亭川柳、本名は柄井八右衛門、十八世紀後半に生まれ、

もともと芭蕉派の俳人でもあった。

そのころ前句付は盛んであったけれども、まだ別に門戸を立てず、

開業して生徒を教えた“点者” は多くが俳人兼業であった。

川柳はこの小詩の独立の価値を認め、俳壇を離れて、もっぱらこの 方面を扱った。

これが祖師になった理由である。この派の句集には、『柳樽』があり、

陸続と刊 行され、三百八十余巻あり、また『古今前句集』二十巻があり、

代表的な総集である。

現代でも とても盛んで、『新川柳六千句』、『当世新柳樽』などそれに

雑誌も頗る多い。

◆マントラ(मन्त्र [mantra]) https://ja.wikipedia.org/wiki/マントラ

サンスクリットで、本来的には「文字」「言葉」を意味する。真言と漢訳され、大乗仏教、特に密教では仏に対する讃歌や祈りを象徴的に表現した短い言葉を指す。

宗教的には讃歌、祭詞、呪文などを指す。インドではヴェーダ聖典、またはその本文であるサンヒター (saMhitaa) のことをいう。またタントラ教ではシャクティ崇拝の儀礼の際に用いられる祈祷の定型句、ヨーガ学派では音声による修行法を意味する。

密教では、真言を念じて心を統一する真言陀羅尼(しんごんだらに、dhaaraNii)が重要視された。また、諸仏を象徴した種子(しゅじ)と呼ばれる悉曇文字(しったんもじ、siddaM)も真言の一種といえる

◆呪い(のろい)http://urx.nu/8paL

人または霊が、物理的手段によらず精神的あるいは霊的な手段で、悪意をもって他の人や社会全般に対し災厄や不幸をもたらせしめようとする行為をいう。

特に人が人を呪い殺すために行うものは、古来日本では呪詛(じゅそ/ずそ/しゅそ)、あるいは対象を「悪」と見做して滅するという建前の上で調伏(ちょうぶく/じょうぶく)と言われることもあった。

呪いは生きた人間による場合には、呪文、祈祷、その他の言語的、呪術的または宗教的な行為によって行われるとされることが多い。具体的には宗教・文化的背景によって様々な違いがあり、神・悪魔その他の強力な霊の力を借りてなされると考えられたり、あるいは自己の霊能力によると考えられたりする。日本では、丑の刻参りが呪術的な行為によるものの代表的なものである。

また神話・伝承・物語などにおいては、登場人物(特に王子・王女など)が魔法使いなどによって呪いをかけられ、動物に変身したり(白鳥の湖)、眠りに落ちたり(眠れる森の美女 )する例が多く見られる。

俗に、単なるジンクスを何かによる呪いと考えて、「何々の呪い」と呼ぶこともある(都市伝説の呪い)。

◆よく知られた例

多くの人に呪いとして理解されていたり語られているものをいくつか挙げる。

神話・伝承・物語・都市伝説等における呪いを含む。

・円卓の騎士(13番目の席)

・眠れる森の美女(魔女の呪い)

・白鳥の湖

・ブックカース

・テカムセの呪い

・第九の呪い

・王家の呪い

・ホープダイヤモンドの呪い

その他 1900年代頃からのもの

・スーパーマンの呪い

近代のスポーツにまつわるジンクス

・バンビーノの呪い

・弁当の呪い

・カーネル・サンダースの呪い

ラミレスの呪い

・マイヨ・アルカンシエル

・前田の呪い

・デスブログ

●人を呪わば穴二つ(ひとを のろわば あな ふたつ)

・人を害すると、密かにやったつもりであっても、同じ仕打ちにあうことを覚悟すべきであるという事。転じて、安易に他人を害しようとすることを戒める。

蝮です。お由は夜なかにそれを持ち出して、お袖の蚊帳の中に放そうとしたんですが、やっぱり悪いことは出来ないもので、その蝮をとり出すときに誤って自分が咬まれてしまって……。どこを咬まれたのか知りませんが、忽ちに毒がまわって死んだという訳です。人を呪わば穴二つとか云うのは、まったくこの事でしょう。(岡本綺堂 『半七捕物帳 かむろ蛇』)

語源・由来

平安期、加持祈祷を生業とした陰陽師は、人を呪殺しようとするとき、呪い返しに遭うことを覚悟し、墓穴を自分の分も含め二つ用意させたことに由来。

●ジンクス https://ja.wikipedia.org/wiki/ジンクス

ジンクス(英語: jinx)は、縁起の悪い言い伝え。

さまざまなものがあり、生活に密着した教訓・習慣・法則の一つ。

科学的根拠に基づかず、経験に基づき唱えられる場合が多いため、

前後即因果の誤謬に陥っているものが少なくないが、近世になってから

裏付けがとれたものもあり、全てが迷信と言いきれるわけではない。

また、縁起担ぎに関するものでは類感呪術的な発想も多い。

語源は不鮮明だが、ギリシア語のイユンクス(Iynx, アリスイ。キツツキの一種)

に起因するという説がある。

アリスイは、自らの首を180度回転させ真後ろを向けられるため、

不吉とされてきた背景があり、しばしば魔法と占いに用いられた。

なお、語義は「縁起が悪い」「運が悪い」など悪い意味であり、

日本においては良い縁起の意味でも使われることがあるがこれは誤りである。

◆忌み数

https://ja.wikipedia.org/wiki/ジンクス#日本のジンクス

4は「死」、9は「苦」に通じることから、縁起が悪いとしてホテルや病院の部屋番号や階層、鉄道車両の番号等で使用を避けることがある(も「惨」に通じることから、使用を控えた会社があった)。また旧海軍において、潜水艦の艦番号にもしくは3の倍数の数字がつく艦は不吉というジンクスが存在し、有名な「伊33」などがある。自動車のナンバープレートでは、末尾「42」と「49」を飛ばして付番されており、車種を示す平仮名も『し』は『死』を、『へ』は『屁』を連想させるため使われていない。また駐車場でも、4と9のつく番号を飛ばしているところは少なくない。しかし、葬儀業者の電話番号は『1142(いい死に)』『4142(よい死に)』『4242(死に死に)』などとしているところが多い。日本プロ野球でもこれらの番号はよく思われないことが多かった。ただ42はメジャー史上最初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンの背番号と同じ番号のため黒人選手にはむしろ好まれる番号でもある。またメジャーリーグ全球団共通の永久欠番であることから、助っ人外国人選手がこの番号を希望することがある。

◆天候

https://ja.wikipedia.org/wiki/ジンクス#天候

(農民、漁民などから生まれたジンクス。観天望気に基づく確率の高いものもある)

・猫が顔を洗うと雨が降る(顔程度では降らないが、耳まで洗うと降るという人もいる)

・ツバメが低く飛ぶと、雨が降る(これも曇天の時は上昇気流が起こらないので、餌になる虫が低空を飛ぶという裏付けがある)。

1 note

·

View note

Text

インドヨーガ最前線を知る 柳生直子ヨーガトーク&実践イベント 『モダンヨーガバイブル』(ガイアブックス)発売記念

世界で300万冊以上の売り上げを誇る、人気定番のバイブルシリーズ『モダンヨーガバイブル(ガイアブックス)』について、 インドから帰国したばかりの人気ヨーガ講師 柳生直子さんをお招きして、 ご自身の専門分野で���る『アイアンガーヨーガ』を交えたお話を伺います。

テレビ番組で講師も勤めた方と、現代ヨーガをリアルタイムで体感できる貴重な機会、ヨーガに興味をお持ちの方必見のイベントです!

(当日は椅子に座ったままでも出来るポーズもご紹介していただく予定です。動きやすい服装でのご来店をお勧めいたします。)

【参加条件】

・『モダンヨーガバイブル』(ガイアブックス/2,600円税抜)+チケット(500円税抜)のセット

・『ヨーガバイブル』(ガイアブックス/2,600円税抜)+チケット(500円税抜)のセット

・イベント参加チケット1,200円(税抜)

代官山 蔦屋書店にて、上記をご予約、もしくはご購入いただいた先着50名様に参加券をお渡しいたします。

【お申込み方法】

以下の方法でお申込みいただけます。

・店頭(人文フロア)

・お電話 03-3770-2525(人文フロア)

・オンラインストア

【対象商品】

『モダンヨーガバイブル』(ガイアブックス/2,500円税抜)

『ヨーガバイブル』(ガイアブックス/2,600円税抜)

【ご注意事項】

*参加券1枚でお一人様にご参加いただけます。

*イベント会場はイベント開始の15分前からで入場可能です。

*当日の座席は、先着順でお座りいただきます。

*参加券の再発行・キャンセル・払い戻しはお受けできませんのでご了承くださいませ。

*止むを得ずイベントが中止、内容変更になる場合があります。

【プロフィール】

柳生 直子(やぎゅうなおこ)

ゴルフによる腰痛で悩んでいるときに来日中のB.K.S.アイアンガー師に出会い、1980年に日本人として初めてインド・プーナの道場で学ぶ。以降、毎年渡印して研修を重ね、世界共通のアイアンガーヨガ上級指導者として日本では最高位の正式資格を持つ。

また、海外ドキュメンタリー番組、情報番組などのリポーターやCNNキャスターとしても活躍、訪れた国は20カ国に上る。 アイアンガーヨガ勉強会代表。若い指導員達を育成するかたわら、NHKの「趣味悠々」に出演し、ヨガの楽しさを広める。

著書に『心も体もリフレッシュ ヨガで元気に!』(NHK出版)があるほか、 監訳書に『アイアンガーヨガ基本と実践』(ガイアブックス)、DVD「ヨガ大事典」(BS日テレ)、『ステップアップ・ヨガ大事典』(日本コロムビア)、最新刊の監訳書に『アイアンガー 心のヨガ(Light on Life)』(白揚社)『アイアンガー108の言葉~ヨガからの贈り物~』(白揚社)がある。青山学院大卒。

会期 / 2018年04月06日(金)

定員 / 50名

時間 / 19:00~

場所 / 蔦屋書店1号館 2階 イベントスペース

主催 / 代官山 蔦屋書店

共催・協力 / ガイアブックス

問い合わせ先 / 03-3770-2525

チケットのご予約はこちら

オンラインストアでの受付は2018/4/4(水)午前9時の受注分までとさせていただきます。

イベント情報の詳細はこちら

from honyade.com http://ift.tt/2EqXzQY

0 notes

Text

YOGA MUDRA Wakayama ×Chill out Camp in Kimino

ナマステ!お久しぶりの投稿です〜^^

みなさま元気にお過ごしでしょうか?

わたしは、先月インドより帰国致しまして、

次のステップに向けて準備を進めているところです!

(私のこの2年の活動については、講師紹介ページに少し追記しています☆)

このHPも近々リニューアル予定なので、

今後の活動も含め、また改めてお知らせさせて頂きます^^

そしてそして☆

この度、6/3-6/4に紀美野町で行われる素敵なヨガイベント

「YOGA MUDRA WAKAYAMA × Chill out Camp in Kimino」にて、

朝の瞑想クラスを担当させて頂くことになりました☺️

素敵なご縁をくださったMakiさん、Mahoちゃんに心から感謝です。*

このイベントは、大自然の中、ちるあうとキャンプをしながら、

色々なヨーガと音楽をゆるーく楽しめます🍀✨

朝の瞑想クラスでは、極上のAmbient musicと優しいストレッチで心身の緊張を少しずつほぐすことから始め、まずは寝転がったままの瞑想で、ココロと体、そして自分自身をあるがままに見つめていきます。

自然の中で気持ちよく呼吸を行い、リラックスして座れるように心身を整えてから坐法・瞑想に入っていきますので、初めてヨーガや瞑想をする方も気軽にご参加いただけます。大地に溶け込むように、穏やかで深い安らぎを味わいましょう◯:)

久々の和歌山クラスなので、すっごく楽しみー!^^

みなさまとゆったり気持ちいい時間を過ごせたらいいなぁ🍀✨

ドミトリーと芝生キャンプはまだ残席があるようなので、

興味のある方は是非checkしてみて下さいね♬

参加希望の方は、下記イベント詳細より直接ご予約ください☺️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「YOGA MUDRA WAKAYAMA × Chill out Camp in Kimino」

by NEXTSCHOOL and Maitrii.YOGA Studio

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「YOGA MUDRA WAKAYAMA × Chill out Camp」はヨガムドラのポリシーに賛同する和歌山のヨギー、DJが、それぞれのスキルをギフトとして持ち寄って開催するキャンプミーティングです。「ヨガ」×「音楽」×「キャンプ」が織りなす自由で平和な時間・空間を、参加者全員でシェアできればと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

//YOGA MUDRA(ヨガムドラ)とは?//

インドのモディー首相が制定した「国際ヨガの日」。「ヨガムドラ」はこの日の賛同し、またヨガをより多くの人に気軽に親しんでもらうため、日本全国で開催されるイベントです。ヨガムドラのポリシーは「ギフトエコノミー」。善意のギフトや協賛によりヒト、モノ、コトがつながり形になる新しいスタイルのイベントです。

http://yogamudra.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

キャンプ参加者が体験できるのは、

Maitrii.YOGA Studioはじめ和歌山のヨガインストラクターによる自由参加型のヨガプログラム、NEXTSCHOOLクルーによるchillout DJ、子どものWORKSHOP(焚き火のワークや天体観測など)、夜のふるまいCHAI、大きなティピ型のシェアテントと焚き火ギャザリング…。

また中央の広場には、一日だけの小さなBARが開店。

広場がみんなのリビングになります。

「YOGA MUDRA WAKAYAMA × Chill out Camp」は今年が第1回目。手探りでの開催です。運営スタッフも数人なので大きなことはやりません。広場をぐるりと囲むキャンプサイトでそれぞれにごはんを作り、寝泊りする。自由にヨガする、子ども達が走り回る。夜は広場でお酒を飲んだり、焚き火を囲んで話したり…。そんな小さな村。それだけです。

安全でクリーンな、気持ちのいいキャンプにするためにみなさまのご協力をよろしくお願いします〇

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日時:

6/3(土)~6/4(日)

チェックイン:6/3(土)9:00~

イベント終了:6/4(日)12:00

チェックアウト:6/4(日)17:00

場所:

毛原オートキャンプ場

和歌山県海草郡紀美野町小西

TEL 073-498-0102

http://niunomiyako.com/kebaracampsite/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

料金:宿泊プラン【①+②】

①イベント参加協力金

大人1000円/人 こども500円/人 4歳未満無料

---------------------------------------------------

②宿泊費

・オートキャンプ 5000円/区画(先着14サイト)※完売

or

・ドミトリーテント 1500円/人(先着10名)駐車場無料 ※残りわずかです

---------------------------------------------------

※オートキャンプサイトは1区画100㎡、4坪のあづまやが各ブースに付いています。テント2張、車2台駐車可能(但し、サイズによります)。各サイトに電源はありません。

※ドミトリーテントは、10名収容可能の大きなティピ型テントです。24時までシェアスペースとして開放またプログラムに使用、その後宿泊テントとなります。寝袋をご持参ください。

※テント、バーベキューコンロなどはキャンプ場でレンタル(有料)もできます。ご希望の方は主催者までご連絡ください。

※共有の炊事棟、トイレあります。シャワーはありませんが、車で10分のところに美里の湯かじか荘があります。http://niunomiyako.com/environment/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

コンテンツ:

●YOGA MUDRA 和歌山のヨガインストラクターによるフリーヨガプログラム@広場

6/3(土)午後 3クラス

※最終クラスのみ瞑��ヨガクラス@ティピテント

6/4(日)午前 2クラス

※ヨガは芝生の上で行いますので、ヨガマット(レジャーシート)など各自ご用意ください。

●NEXTSCHOOL chill out DJ@広場

DJ:KDC,MASAAKI,macchan,Kinoshita Takafumi,Tatsushi and more

●こどもたちのWORK SHOP@広場

焚き火のワークショップ、お絵かきワークショップ

●みんなで天体観測@広場

●夜のふるまいCHAI@広場 ※マイカップ持参

●アンプラグドLIVE@広場

※キャンプ参加者の方は上記プログラムをすべて無料で受けられます。

※あくまでもキャンプなので、マルシェや屋台はありません。食べるものや各キャンプサイトでの調理に必要なものは各自でご準備ください。

---------------------------------------------------

その他:

●BAR NEXTSCHOOL@広場 ドリンク販売

メニューは後日イベントページでお知らせします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【荒天時のイベント中止について】

キャンプ当日の悪天候が予想され、野外でのヨガが難しいと判断した場合、6/1(木)午前中にイベントの開催・中止を決定し、ご連絡します。

【ご予約について】

・代表者のお名前

・代表者の電話番号

・宿泊者全員のお名前(お子様の場合はその年齢)

・オートキャンプサイトまたはドミトリーのご希望

をこちらのアドレス([email protected])までお送りください。追ってお振込み先と金額をご連絡させていただきます。5/20(土)までにイベント参加協力金+宿泊料をお振込みください。

期限までにお振込みがない場合、ご予約はキャンセルとなりますのでご注意ください。

【キャンセルについて】

5/20(土)以降のキャンセル及びご返金は原則として致しかねますのであらかじめご了承ください。(荒天等でイベントが中止となった場合を除く)

【お問合せ】

Facebookメッセージまたはお電話にてお問い合わせください。

Maho Kishi

松原真季

☎080-1455-8691 貴志

☎090-6601-3890 松原

FBページはこちら。

0 notes

Text

ケーララ、お互いさまが彼岸

谷崎潤一郎は、あこがれがMAXレベルにまで高まっていた中国の地を踏んだ時に「アレ?思ってたところと違うゾ?」という幻滅を覚えないでいられなかったはずだけれど、谷崎特有の現実肯定力、というか現実変容力を発揮して、かの地がこれ以上ないほどすばらしいところだと「信じ切って」、こころから楽しみ切って最高の思い出にした、それに比べて芥川の中国旅行記の暗さはどうだろうと野崎歓が書いていて、それは多分、人の資質によるところによるのが大きいのでしょうけど、どうせならどのような現実を前にしてもそれを良い方に、自分にとって価値のある尊いものだという風に感じられるならもうけものでしょう。

それが旅する前の心構えみたいなものでした。(旅人K)

ケーララ、その魅惑的響きにするどく反応するようになったのは、いつ頃からだったのだろうか。ケーララという響きを頭のなかで何度も転がしていた。ある夕方、駅前にとれたて野菜ととれたて果実を販売する屋台が立っていた。ダンボールに大きく、マジックで値段が書き込まれてある。手ぬぐいを頭に巻き付けた青年が立っていた。そこを通り過ぎた時にかすかに感じた芳香によってすら南国行きの切符を想像してしまったぼくは、そのとき、ケーララ・ランドに行くしかないことを受け入れていた。

青果店の軒先の熱帯の芳香に 南国行き切符を夢みる

地名は光でできていると大岡信はその卓越した詩「地名論」で語っている。ケーララという響きに魅了されたのなら、そこに行ってみるだけの正当な理由になる。「ぼくたちは清らかな光の発見を志す身」(ランボー)なのだから。覚悟を決めたらあとは簡単。一週間休暇を取り、一路インドへ。

✈✈✈

成田→北京→ムンバイ→トリヴァンドラム。まともに寝ていない。でもトリヴァンドラム空港に降りた時の開放感はどうだろう。冷凍都市から一気に南国の真ん中。ジェットエアウェイズの紺色の翼が太陽の光で輝いているのを背にぼくはトリヴァンドラム空港に入り、トイレでTシャツに着替えた。これはすべては南インドのグロリアス・サンの下における話。かれはすべての魔法を知っている/アンダー・ザ・サン。

空港を出て、トリ市駅前までとりあえずオートで向かう。うれしさしかない。オートの揺れ、ドラ���バーのハンドルの捌き方。ドアのない車の開放感。色あせた壁。看板。見える風景のひとつひとつが全部いい。青空に映える花々もいいし年代物のバスの群れもいい。駅までで降り、ふしぎなインディアンコーヒーショップでチャーイを飲んで休みながら、周囲の人たちの話す音を聞くのもいい。ガラスを必要としない窓からいい風が入ってくる。「いいぞ、いいぞ」と日本語でつぶやいては笑みを浮かべるぼくはすこし間が抜けていたはずだった。気分はすっかり高揚していて、疲れを感じない。

そのノリでカニャークマリまで行くことにする。最南端の近くまで来て、そこまで行かない手はないから。行かざるをえないといってもよかった。

ポリネシアは三角形なんだって? だったらそれぞれの頂点には行かざるをえないね。これは愚考だ、否定できない。地図を見たり、どこかで見かけた一枚の写真にとりつかれたり、何かの文章の一節が妙に気にかかったりして、無根拠に出発する愚者の一部族。ぼくはそのひとりだった。

管啓次郎『斜線の旅』

ぼくもそのひとりだった。列車を待つ間、駅ナカの軽食屋でサモサとチャーイをボウイに注文する。これが10年ぶりのインド。べっこう縁のメガネを掛けた初老のおじさんが、さりげなく僕の前に座り、僕たちは英語で話した。僕のまえに座る前から僕は彼を認めていた。リラックスの仕方が尋常じゃないというか、ストレスから完全に切り離されて独存しているような印象を受けていた。軽みをマスターした身のこなし。オランダ人だという。働かなくていいんですか?と聞くと、そうだ、もう働かなくていいんだという返事だった。各国の子どもの遊びを取材して、それをホームページに載せているということだった(kidsplaybook.comというもので、帰国してから見てみたらとてもよかった)。日本の子どもの遊びも取材したいんだけどね、と彼は言った。東京では子どもたちは外で遊んでいるかね?さあ、昨今は遊びが掌に収まり、片手間で消費されるようになってますからね。そんな彼らをこそ取材したらどうですか。まったく、それはもうどこの国も同じだよ。まったくクレイジーなことに。

プラットフォームでアナウンスする女性の声も変わっていないようだった。これはふしぎなことではないだろうか。案内に従い、車内に乗り込む。パックパックひとつ、肩から降ろし、空席に座るとまもなく動き始めた。全開の窓からいい風が入ってくる重厚な鉄の塊は誇らしげに汽笛をあげながら走る。すべて初めて目にする風景を通過していく。真っ白な画用紙の上に鉛筆でするりと一本線を引く、その線のあたらしさを、この列車は体現していた。鬱蒼と茂るヤシの木などからなるケーララの植生が全開で生きていた。ごろりと寝転ぶ青年のスマホからは軽快なヒンディー・ポップが流れていて、それが車内の暑さと完璧に調和していた。みんな穏やかに談笑している。幼女の着ている白いワンピースの赤い水玉模様が、薄暗い車内に差し込むあかるい光を受けてひときわ映えていた。すっかりリラックスした僕はサンダルを脱ぎ、裸足で前の席に足を載せる。そして窓枠に肘を載せて風に吹かれている。この自由さ。京葉線での通勤の日々が遠くにかすみ、すぐに消失した。まるでそんなことは始めからなかったかのような、あっさりとした消失。風景は鮮やかに彩られ、列車は力いっぱい加速している。その速度。あらゆる窓、あらゆる出入り口が世界に向かって開け放たれ、天井に据えられた無数のファンが唸っている。このオープンネスの比類なさ。鬱屈した島国だけに居たら一生感じることのできない経験だと断言できる。いろいろなものをじっとみるのが僕の仕事だという認識はずっと持っている。

インドの駅の表示版は、黄色に黒の文字。その書体はどう形容したらいいのか、とにかくインドの雰囲気に合う、普遍的で超時代的なフォント。英語、ヒンディー語、それから南インドの言葉が併記されてる。エラニエルという駅名が妙にふしぎな、インドっぽくない響きがした。プラットフォームのベンチに座ったままじっとしている人たちが、ひとつの腰掛けにひとりくらいの割合でいて、乗客や木陰の模様を眺めるともなしに眺めていた、そのもてあまされた時間そのものも、パンクチュアリティに統率された東京の電車時間や、何十分も遅れた上、バス停と遠く離れたところに雑に停車したバスに向かって殺到する北京のバス時間とも等質な時間なのだった。そしてそれを列車の窓から見つめる僕の目も、その時間とともにあった。僕もその人の隣にさりげなく座り同じ時間を共有したかったが、僕たちがお互いに話し合うことがあったとしても、そもそもお互いが触れ合うことのできない彼岸として存在しているだけなのか���しれなかった。それぞれがもつ自分という思いは此岸として感じられるが相手にとっては彼岸。その間にはガンガーがゆっくりと流れていて、川岸の風景は似ているけれど両岸は動けないので、お互いに手を振ることだけが精一杯なのだった。

平行線の二本だが、手を振るくらいは(中村一義)

カニャークマリが終点。それ以上南はないのだから。下車した時、すでにかすかに潮の匂いがしていた。駅から歩いて海に向かう。年代物の車があちこちを走っていたのは、カルカッタのようだった。そしてサダルストリートの安宿の屋上で瓶詰めのマンゴージュースを飲んで涼んでいた日々を思いだすのだった。でも今は初めての町にいて、サンダルつっかけてまっすぐ海まで歩いている。途中日陰でコーラを飲む。家々の塗装の色彩感覚が鮮やかで、そのどれもが強烈な日差しの中、充足していて調和しているように見えた。そんな光景の向こうから、着飾った少女たちがはしゃぎながら通り過ぎていったとき、自分はいま、亜大陸の最南端で一人いることに、ふしぎな気がした。

ふしぎな気がした、なんて言ってるけど、ここに来てみたくて、チケットやらなにから手配した自分が自分を連れてきただけじゃないか!

細い路地の先に海が見えた時の高揚感、あれはまるで初めてガンガーを、まるで迷路のように入り組んだ細い路地の彼方から認めた時の高揚感と少し似ていた。まっすぐ進み、サンダルを穿いたまま、ジーンズの裾をまくり上げ、砂浜に立ち、そのまま波打際で波に浸る。風は強いし波もある。しかしその風はいつまでも受けていたいと思わせるような温暖な風だった。砂礫は荒めで、素足での感触は日本の渚で感じるそれとは異なり、足の裏をチクチク刺した。海の色がなにかこう見たことのないような緑。午後二時の光を受けて、そんな光り方をしていた。そこにはただ、別の海があっただけだ。同じ空間に違うものが存在できないのだから当然だ。

木造の船、とすら言えないような、靴の型のような、船の中身。船の形を保つために不使用時に入れておく用なのかと思われた木型の上に座り(拝借します・・・)、風、スリランカ、そのはるか南に広がる広漠としたインド洋を通ってやってきた風を感じながら、足を乾かしていた。はるか洋上を見やりつつ(はじめて使ったことばだ!)、その足を乾かす間の時間、聞こえるのは風と波の音だけ。成田から一息に、インドの最南端というダイナミックな移動ができて満足していた。

よる八時の食堂でアールゴービー(じゃがいもとカリフラワーのカレー)とチャパティを食す。カレーがとてもスパイシーでホットであったが、認めないわけにはいくまい。今まで食べてきたカレーの中で最もうまかった。何が違うのか。北インド(といってもそんな大雑把な捉え方はどうなのだろうか)のやさしい味わいに比して、ここのカレーはぎっしりしている。ダイナミックに炒められスパイスともどもぐつぐつ煮込まれた刻み玉ねぎが主役級の活躍を果たしつつ、過激なスパイスのいろいろが身体を突き抜けてたとき、いまぼくは最もうまいカレーを食べていることに気づいていた。卓球玉より小さい、かわいいじゃがいもの旨さ、辛味を緩和しつつ、そのものの味もカレーのハーモニーに参加している。そしてカリフラワー。赤い衣で揚げてあり、そいつがあたかも唐揚げの衣のように味がついていて、ぱくつくと中のカリフラワーが迎える。まったく予期しない幸運の一皿。あまりに辛いため、チャーイ2杯、ミネラルウォーター1本なしでは食べ切れなかったのだけれど。上野の「デリー」のコルマカレーに近い味といえば伝わるだろうか。それを本場にした味。その後なにげなくPOLOを買い求め、舌先で転がしながら部屋に戻り、そうしてやっとぐっすり眠ったのである。

朝4時からお寺の拡声器からお経なのかなんなのか、ひたすら大音量で声が響く。ぼくはインド最南端のお寺、

トリ市に戻り、今度はシヴァナンダ・アーシュラムに向かう。まずバスターミナルでNeyyar Damに行くバスを探す。どのバスもタミル文字かなんかで書かれていて読めない。しかしNeyyar Damという文字だけは英語表記だったのは、そこを目指す旅人が多いからだろう。その、必要最小限の親切心がありがたかったし、どう見てもなれない旅人という風情を察知したのか座りやすい一人がけの椅子を勧めてくれた料金回収人のカインドネスもありがたく受け取った。ぼくは、これから山奥のアーシュラムでリトリートするのだ。たった3日間のつもりなんだけど。

アーシュラムにたどり着き、チェックインする時のフロントのイギリス女性(発音のしかたでなんとなく推測)が、なんともまぶしいウインクを交えながら施設の説明をしてくれていた。すでにここのやりかたに従い、受け入れるつもりでいる。なにか収穫があればいいと思うけど、ただまったく何も考えずtranquilityを楽しめたら気分転換にもなるだろう。枕や布団や蚊帳を渡され、ドミトリーの空いているベッドを探し、周りのひとにハイなんて挨拶する。みんな笑顔。笑顔を保つのがルールなのかっていうくらいみんな笑顔。

ベーシック・アーシュラム・スケジュールとはこういうもの。

05.20 AM Wake-up Bell

06.00 AM Satsang (Group Meditation, Chanting, Talk)

07.30 AM Tea Time

08.00 AM Asana Class (Beginners & Intermediate)

10.00 AM Vegetarian Meal

11.00 AM Karma Yoga

12.30 PM Coaching Class (Optional)

01.30 PM Tea Time

02.00 PM Lecture

03.30 PM Asana Class (Beginners & Intermediate)

06.00 PM Vegetarian Meal

08.00 PM Satsan (Group Meditation, Chanting, Talk)

10.30 PM Lights Out

ヨーガの先生になる人たちのコースは別にあって、上のはヨーガ・バケーションのコース。ヨーガ・バケーションは予約しないで直接行ってチェックインする。詳しくはシヴァナンダアーシュラムのHP参照。カルマ・ヨーガというのは、食事の準備とか宿舎の掃除とかそういったことの手伝い。アーサナクラスは、頭立ちのポーズができるくらいならいきなり中級クラスから初めていいと思った。初級、中級ともに、講師は日本人のときもあったりインド人のときもあった。中級だからといって頭立ちできなくても身体が固くてうまくアーサナができなくても何も言われないし、むしろできるように手伝ってくれる。あんたは初級でしばらくやってなさいなんて冷たいこと言うような雰囲気はなかった。生徒はみんなおだやかな気分を保つことに集中しているようだった。

毎日朝と晩に瞑想およびレクチャーの時間がある。瞑想に入る前にマントラみたいなものを太鼓やタンバリンやオルガンのメロディーと共に歌う。それが意外と楽しい。そのあと瞑想が始まり、時たま香炉を下げて講堂全体にすがすがしい柑橘系のお香の香りを撒いてくれる方がいて、その香りがたまらなくよかった。レクチャーはいろいろと話してくれたけれどなにぶんインドなまりがあってイマイチ聞き取れなかったが、欧米人は普通に理解できていて、ジョークがあれば笑っていた。通じるか通じないかは発音がすべてというわけではなくて、おそらくその話し方とか論理の持って行き方みたいなところ?が大切なんだろうか。

ヨーガが唯一だと思わないほうがいい、スキーも乗馬も楽しめばいいし、好きなスポーツチームを応援したっていい。実際、スワミ・ヴィシュヌ・デーワナンダはそうしていたし、飛行機を操縦するなどしてアクティブだったのだから。スポーツには相手がいるが、ヨーガにはいらない。スポーツには一定の筋肉の緊張を必要とするがヨーガ求めるのはフレキシブルなマッスル。ヨーガは内なるコームネスを追求するだけで競争やストレスとは無縁。セルフ・リアライゼーションを実現するために長く生きるのを目的としてヨーガはある。なんてところはメモった。

この美しいシヴァナンダアーシュラムはインドのヨーガアーシュラムを紹介する本(Yoga in India, kindle edition)で見つけて、その紹介文にパーフェクトなヨーガのイントロダクションとかって書いていたので調べていくうちに一度はこういうところで過ごしてみたいという気になったの。シヴァナンダヨーガは、12の基本アーサナを集中的に練習する。これは難しいアーサナを追求する苦行的なヨーガとは対照的に、初心者でもすんなりヨーガを実習していける、そして日常生活のちょっとした時間に実践できる、いわば開かれた形のヨーガだろう。その12のベーシックアーサナとは、大事に参照している伊藤武のヨーガ本で紹介されているアーサナとかなり重複して好感できた。頭立ち、肩立ち、犂、魚、前屈、コブラ、イナゴ、弓、ねじり、カラスまたはクジャク、立ち前屈、三角形。シヴァナンダのHPにわかりやすい紹介があります。特に、頭立ち(シールシャーサナ)の練習を推奨された。頭立ち、それはケルアックの『ザ・ダルマ・バムス』The Dharma Bumsに出てくる元海兵隊のニュージャージー州出身のホーボーが実践する健康法でもある。ケルアックはその男にLAで列車を待っているときに出会った。ディーガ・ニカーヤ(長部経典)のことばが書かれた紙の切れ端を大事に持っている理想家肌のホーボーだった。役に立てばいいなと思うので、唐突だけどケルアックから長めの引用。

「どうやって神経痛をなおしたのか知りたいね。実は、おれも、血栓症の気があっていけねえんだ」

「そうか、あんたもか。いや、きっとこいつは、あんたのやつにも利くにちげえねえ。なに、わきゃないよ。毎日三分ずつ、頭を地べたにつけて逆立ちをやりゃいいんだ。いや、五分の方がいいかな。おれはね、毎朝起抜けに、河原にいようが、ゴットンゴットン走ってる貨車の上にいようが、小さいマットを敷いて、逆立ちをして五百数えることにしてるんだ。それで、大体三分の勘定になるだろ、な、なるだろ」男は五百まで数えりゃ三分の勘定になるかどうかということをやけに気にしていた。へんな野郎だ。大方、小学校で、算数ができなかったので、自信がなかったにちがいあるまい。

「まあ、そんな見当だね」

「ともかく、こいつを毎日やってみろよ。おれの神経痛がなおったんだから、あんたの血栓症もきっとなおっちまうよ。おれは、今年四十になるんだぜ。ああ、それからね、毎晩寝る前に、あったかいミルクにハチミツを入れて飲むといいよ。おれは、いつもハチミツをビンに入れて持ってるんだ(彼は、そいつをズダ袋の中から引っぱり出してみせた)。まず、ミルクを空きカンに入れて、それからハチミツを入れて、温めて、飲むわけさ。まあ、この二つだな」

「オーケー」

ジャック・ケルアック『ザ・ダルマ・バムス』

ケルアックはその助言を実践して、三ヶ月後には病気がすっかり治り、再発することもなくなったと書いている。そしてあの元海兵隊ホーボーがブッダだったのだと確信するのだった。頭立ちは確かにすばらしい。ここに来るまでは壁の補助がないとできなかったけれど、肘を肩幅と同じくらい、つまり両手で双方の肘を掴んだ時の幅で、肘をその間隔に保ち、三角形の底辺を形成し、頭頂をその頂点に据え、遼の手のひらでそれをサポートする。うまく説明できない!画像を見るのが一番手っ取り早いね。とにかくぼくも壁なしで容易にできるようになった。勢い良く地面を蹴って逆立ちするのではなくて、少しずつ腹筋で上げていくほうがコントロールし易いってこと。

それから、スーリヤ・ナマスカーラ(太陽崇拝)も重点的に実習する。12セットを毎回必ずきちっとやりきる。これが意外としんどい。関節が悲鳴をあげるようだけど、気持ちよくもある。慣れてくると身体も柔らかくなってどんどん楽し��なる。そうして熱中しているあいだ、ふと会社の様子を思い出したり、電車通勤のあの雰囲気を思い出したりするのだけれど、今ここにいることとあまり関係ないことのように思えた。リラ~ックス、コンプリートリー・・・と講師がやさしくくりかえす。

アーシュラム内はサンダルか裸足で歩く。慣れているひとは裸足が普通のようだった。足の裏がやわなぼくはサンダルなしじゃ痛い。犬がひだまりで眠っている。瞑想時に猫がぼくの膝下でくつろぐ。動物たちまでまったくリラックスしているのはすこし驚きだった。なんの警戒心も持っていなくて、そこにいる人たちも驚かせたりからかったりすることはなく、大事に接していた。自分が敵意を捨てたら相手も敵意を捨てるというようなことが『ヨーガ・スートラ』に書いてあったっけ。

アーシュラムには何も持っていかなくていいんですよ。お店があって、ヨーガマットからなにからなにまで買えるから。現金のやり取りはない。電子マネーみたいな、チャージ式のカードを使って購入する。水は、自由に飲めるしペットボトルに詰めることもできる。そしてこの水がたまらなくうまかった。なぜかわからないが、たぶんそこの雰囲気とかも影響しているんだろう。コーラなんて飲みたいとも思わなかったのは、そこが資本主義のイコンとも言えるコカ・コーラすら及ばない聖域なのかもしれなかった。食事もまた最高においしい。そのようにして、規則正��い生活を3日続けた。その短さに驚かれることもあったが、東京で仕事が待ってるんですよ、ぼくには。そのことが、幸せなのか不幸なのか、はっきり断定できなかった。仕事があるだけいいじゃないかと思う。働くことと好きなことをやることの間の広がりはいまだ測定できた例がない。

東京の会社員も年に一度、3日だけでもいいので来たらいいのにと思う(でもまた元の生活に戻ったらそうした感覚ってぜんぶわすれちゃうもんだな…)。時間も株価も為替もどうでもいい。会社は、あんたがいなくてもそれまで通り運営されていくことだろう。ぼくたちはあまりに自分を重要視していないか。迂回は逃避ではない、実践だ。会社員・・・、ぼくはそういう働き方を否定しない。そんなふうに思わないでくださいね。ここのやりかたが一番いいなんて言うつもりはないし。どちらもお互いぜったいに代わってあげることができない。だけどアーシュラム生活のほうが健康にはいい。

太宰治は、怒るときに怒らないと人間をやっている甲斐がありませんと書いていて、このあたりにぼくは太宰の文学的グルーヴを感じるわけだが、ぼくとしてはタゴールの「怒らないことによって怒りに打ち勝て」という考えに寄り添って生きていきたい。なんでって単純なことさ。怒りは健康にわるいから。おそらく日本の、世界の未来を想像すると、以下に気持ちよく生きていくかということにシフトしていきそうな気がする。この、健康にいいかどうかというのが重大な判断基準になる。たとえば世間一般的には当然怒るべき場面で怒らない。いらいらやもどかしさや欲求不満や面子や承認欲求を脇において、怒りは体に悪いということのみによって怒りをスルーすること。それは本人の健康にもいいことだけれど、同時に怒りの連鎖を止めることを意味する。怒る事になっている主体が、自主的にその「社会的役割」を捨てて、怒りをスルーする。『7つの習慣』にあるように、反応は自主的に選べるのだから。それは世界に対する貢献とすら言っていい。怒りの連鎖を止めることは並大抵のことではない。それにはおそらく修練が必要だけれど、試してみる価値はあるんじゃない? 「怒らないことによって怒りに打ち勝て」とベンガルの大詩人タゴールが言った。これほど深いことばも鮮い。そういうことができる文化で暮らしたかったね、できるかな、これから。

矛盾を受け入れ健康になる (YO-KING)

カルマ・ヨーガという行為について説明があった。それはバガヴァッド・ギーターでクリシュナがアルジュナに説く重要な教えのひとつである。仕事に精を出している無私の状態がそのままヨーガであるという。知識として知らなかったわけではない。それではわざわざ南インドの山奥にまで来ることもなかったのかもしれないが、これも僕のカルマなんだろう。そこまでしないとわからないなんて。日本でも周りを見渡せばそこらじゅうに見つかるはずだ、無私でやっている崇高な人々が。ヨーガということばの広がりかたに、あらためて念を深めたことでした。

少ない荷物をまとめてアーシュラムを辞すまえにもう一度お寺に行ってしばらく佇んでみる。おそらくここにはぎっしりと物語が詰まっているが、人生に意味を求めること自体ナンセンスなのか、人生は意味の外にあるのだとしたら?その人生を物語として理解するようにこの世の中はできているのだとしたら、意味は生の中にしかなく、生そのものを意味づけできるわけではない。人生の中身には意味があるが、人生そのものには意味はない、意味づけできない。そうならこの生は何なのか。ストップ・メイキング・センス。意味を求めないこと、ただあることで満ち足りるべきだ。そなことをなめらかな石の腰掛けに座って風を感じていたときに思った。その時は「エウレカ!」ばりにはっとしたくらいだが、今こうして書いていてもその時のエウレカ感は蘇らないようだ。日本で生活しているうちに消えてしまうような思念は、始めからなくてもいいものなのか?

無意味であることが救い。そう思ってみた。どんな宗教を持っていようと、その人の具体的生自体、意味を越えているのだとしたら、たとえばヨーガを修めない人たちもそうでない人たちも同等であって、意味のないということそのものによってすでに全員救われている。意味を求めるから苦しくなる。ぼくたちは何かを得たい、充実感や肯定感を得たい。そのような希求こそが苦の根源であるとブッダは説く。どんな神様や宗教を信じようと尊重します。でも意味を蒸発させる、自己すら否定するという宗教こそ、「そんなんじゃなしにほんとうにたったひとりの神さま」の教えなのかと、ものすごく心細い思考が、欠けた湯呑みの縁にそっと触れるように、かろうじて到達した。アーシュラムのお寺にはいろいろな聖人の絵が掛けられていて、パット見なにがすごいのかわからないのだが、そこには一遍上人のような聖性を生きた人たちばかりなのだろう。空港や機内で読んでいたこの本に導かれたのだろうか。ノートにメモった箇所はこんなとこ。

「誰もぼくの生を代わって死んでくれることができないのは、誰もぼくの生を代わって生きてくれることができないからなんだよ。とって代わってくれないっていう点では、死はちっとも特別なものじゃないさ」

「人生に意味を求める人が多いんだけど、あれは、まちがいだよ。人生の内側には、もちろんたくさんの意味付けができるし、生きがいはあるさ。でも、人生の全体を、つまりそれが存在したってことを、まるごと外から意味づけるものなんて、ありえないのさ。そんなものがありえないってことこそが、それをほんものの奇跡にしているんだからね」

永井均『翔太と猫のインサイトの夏休み』

タクシーとバスでトリバンドラムに戻る。Tranquilityの極地から、すぐに雑踏と喧騒と排気ガスの只中へ。この落差。早いとここの落差に対応すべく早速コーラを買い求めごくごく飲むありさま。トリ市のバスターミナルの混雑のなか、コーチン(エルナクラム)行きのバスを探す。普通の市内バスみたいなバスにその目的地が書いてあったけれど、こんなので6時間ガタゴト揺られるのはちょっと勘弁だな、と思いながらそのバスはやりすごす。リムジンバスがあり、非常に快適そうなバスがあり、乗り込む気が満々だったけれど、それは完全予約制のバスであった。俺達は違うみたいな雰囲気のエリートっぽい青年たちがスマホ片手に乗り込んでいった。そして、ついに中級かなっていうレベルのバスがやってきて、鼻息荒く一番乗りで乗り込んだのである。そしていちばん前の席に座っていたら、代金回収人から一番前は女性用なんだよと言われて、オーソーリーなんつってその後ろの席に移ったんだよ。

インドのバスはケイオスなロードを突き進む。ホーンを鳴らし、道を切り開く。道中、車が市街地でつっかえて停止中に、鼻先を干魚の匂いが突き抜け、その懐かしい海辺を思わせる匂いの突然の到来に驚く。見ると、道端で各種干物を新聞の上に広げて商いをしている。干された魚たちの姿をなにげなく見つめていた時、売り主のおじさんと目が合う。おじさんは僕に向かって干物片手に「ほれ、ほれ」とでも言わんばかりに干物を手向けていたのだった。まさかバスを停めて買いに降りてくるとでも思っているのか?冗談でやっているのか?でも、バスが再び進むまでの間の10秒足らずの時間、おじさんの表情は陽気でありながらあくまでもまじめそうだった。ぼくが買いに降りてくると信じている風でもあったのかもしれなかった。バスの高みから、スプライトを飲んでいるという優雅な旅人である僕も、そのとき運転手に「停めて!干物買うの!」と懇願することを、もっともっとアクチュアルに考えてもよかったのではなったか?他の乗客を気にせずに。なんて真面目ぶらなくてもいいんだけどさ。そんなおじさんの仕草に、ぼくはその時苦笑を見せながら、やり過ごすことしかできなかった。かれが遠ざかってもしばらくその時の印象は残った。ちなみに生の魚は氷の上に載せられて、日にさらされながら売られている。ダイキンの次はホシザキの出番なのではないか。インドのあらゆる魚屋がホシザキの業務用冷凍庫を保有する日をぼくは幻視した。

大きめなバス停でしばらく停まる。そこをウロウロしていた開襟シャツ、丈の短いスラックス、へらへらしたソールのサンダルという出で立ち、いわば南インドのデフォルトスタイルといっていいようなおじさんが、見たこともない黄緑色した、食べかけの果実をさりげなく手にしながら、けだるそうにきょろきょろしていた。新聞売りが近づいてきた時、いかにも慣れきった仕草で1部買い求めた。買うという行為が完結するまでが長かった!片手に持っていた果物を咀嚼するペースを早めることも遅くすることもせず、ポケットの中の小銭を実にマイペースで探し、それが代金に足りないことが分かっても焦る素振りはまったく見せず、今度は後ろのポケットにある財布を取り出し、改めて小銭を探し、まるでこれくらいの小銭は当然あるし、別に惜しくもなんともない、だからおれのポケットのどこに小銭があるのか知らないんだよ、でもあんたはその小銭が欲しくて仕方がないんだろう?という仕草で、小銭を少年の手に渡す。その行程におよそ4分はかかっていて、その間新聞売りは神妙な表情で律儀に待っていた。そこにぼくたちはカジュアルな悠久と普遍的な経済原理を垣間見ていたのかもしれなかった。

Varkara、Kollam、 Amrithapuri、 Kayamkulam、 Harippad、 Alleppeyなど、時間があれば一つ一つ寄ってみたい地を通過していった。すぐに見えなくなったけれど、そこに行った気にさせて、納得してみた。そ熱帯雨林とバックウォーターの感じもバスの車窓から一瞥できた。時間があればバックウォーターの旅したかったなあ。

エルナクラム(コーチンの中心地。旅行者に人気のあるヒストリックなフォート・コーチンはそこからちょっと離れたところにある一区画)に着く直前の30分位はハイウェイが整備されていて非常にスムーズに進んだ。このハイウェイも将来ずっと南の方まで延ばすとの由。バスを降りたらすぐにフォートコチに向かうべく動く。ぼくの計画ではフェリー乗り場までオートで行き、そこからフェリーで向こう岸まで渡り、歩いてアゴダで予約してた宿まで行くというもの。でも流しのオートリキシャが、フェリーは故障しているので今日は出ない、だからぐるっと下から廻るルートで行くしかない、お代は300ルピーでよいと言う。つぎつぎと現れるオート運転手たちも同じことを言う。20年前の自分なら簡単に信じていたのではなかったか。そんなことあるかと思いながらウロウロしていたら、プリペイドのオート乗り場に出くわし、フェリーターミナルまで30ルピーとあっさり決まる。まったく気が抜けない。

船は8時半が最終のようだった、チケットを買えたのが8時28分、図らずもギリギリ間に合った格好。波でわずかに揺れている小さな船に座り、出発を待っていた。港湾都市特有の雰囲気というものはある。前方の若者連がSNSのメッセージ機能を使って盛り上がっている。好きな女の子にメッセージでも送っているのだろうか。薄暗い船内でかすかに揺れを感じながらだまって座っている。船の漕ぎ手が乗船してきたなと思っていたら、いつのまにか船はするりと進み始めていた。それはあまりにもさりげなかった。汽笛もなにも鳴らさずに。出入り口の扉は無造作に空いたまま。その空いた扉からゆったりとした夜の水がナトリウムランプのオレンジの光を受けて揺れていた。ぼくたちの乗った小さな船が巨大な船の船体の近くをするりと通り過ぎていく時、巨大な船の甲板の明るい光が遠く感じられた。

フォートの雰囲気は良かった。洗練されていたと言っても良かった。欧米人の姿が非常に多く、ここが一種のわりと快適な滞在場所として一定の人気があることを伺わせた。ニセコや青島や大理のような雰囲気にも似ていた。ぼくが泊まった安宿ですら、洗練された内装、親しげなスタッフを擁し、快適だった。そのスタッフはまだ少年のようだったけれど、ぼくなんかがロビーを通り過ぎるときすら、必ず立ち上がりにっと微笑んでくれる。ドアも先回りして開けてくれるのだった。

市内観光で見るべきところはたくさんあったけれど、これが見れたらそれでいいというのがあった。それはマッタンチェリーのユダヤ人街にある400年の歴史を誇るシナゴーグの床を埋める広東から舶来された青タイル(”It features an ornate gold pulpit and elaborate hand-painted, willow-pattern floor tiles from Canto, China, which were added in 1762.” Lonely Planet, South India & Kerala) 。この青タイルを見たいという気持ちはすごくあったのだが、あろうことか行ったときにはクローズしていた。シナゴーグの基礎知識として金曜の午後から月曜まで閉まるということすら調べていなかった自分がわるい。コーチンが舞台の小説、ルシュディの『ムーア人の最後のため息』に、ここの青タイルが登場するのだった。その美しい青タイルから物語がつぎつぎと立ち現れる、そんな魅惑的なお話。次回ここにくることはあるのかと思いながらユダヤ人街を散策した。そういえばカタカリダンスもインド武術もバックウォーターも観れなかったなあ。オートの運転手はサイナゴーグと発音したので、僕の中でいつの間にかサイナゴーグになっていた。アイランドはイズランドで、ナンバーワンはナンバルワン、サンキューベリーマッチはタンキューベルリマッチ(というかそもそもカタカナ発音の英語とインド風アクセントの英語はどちらがましなのか?)。そうやって、異国の響きに分け入っていくときの新鮮な驚き。そしてぼくの発音もまぎれもなく、彼らにとっては異質であるわけで、その異なる響きが交差することのおもしろさ。ぼくが突飛な思いつきをしてここに来ない限り決して発生しなかったこと。それはほとんど旅の経験の根幹をなすものだと思う。翌日、ビエンナーレという、まちなかや歴史的建物の中に現代アートを展示するイベントが開催されていて、そいつを見ながら、街を散策する。そしてフロントのお兄さんにウーバルことUBERで車を呼んでもらってコーチン国際空港へ向かった。特に結論のない旅だけど、結論のある旅なんてない。いつか必ず付せられる最後の句点があるだけ。だけど、連鎖を続けてゆくこと、とぎれさせないこと、最終ヴァージョンの存在を許さないこと(管啓次郎)、そのための旅。

0 notes