#第70回文化庁芸術祭優秀賞受賞

Photo

市川猿之助を自殺幇助で逮捕へ「両親は別の薬物摂取の可能性も」「ビニール袋、薬のパッケージをゴミに」

歌舞伎俳優の市川猿之助(47)と両親が5月18日、東京都目黒区の自宅で倒れているのが見つかり、両親が死亡した事件で、警視庁捜査一課は猿之助を自殺幇助罪で近く逮捕する方針を固めたことが「週刊文春」の取材でわかった。

#逮捕#市川猿之助#喜熨斗孝彦#市川亀治郎#慶應義塾大学文学部国文学専攻#スーパー歌舞伎II#自殺幇助#第6回朝日舞台芸術賞・寺山修司賞受賞#平成20年度芸術選奨新人賞・演劇部門受賞#第70回文化庁芸術祭優秀賞受賞#第51回紀伊國屋演劇賞 個人賞受賞#第24回読売演劇大賞 男優賞受賞#澤瀉屋#フルニトラゼパム#ビニール袋#緊急取調室 THE FINAL#テレビ朝日#東宝

0 notes

Text

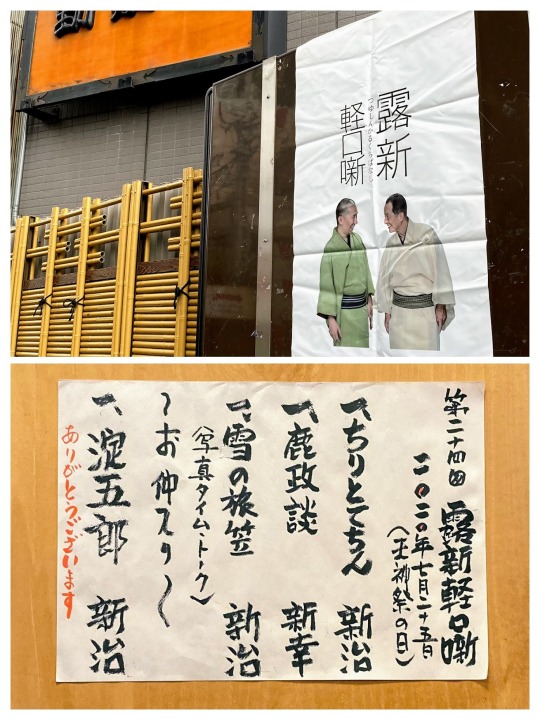

第24回露新軽口噺@動楽亭

露の新治・新幸師弟の研鑽の場「露新軽口噺」、今年2月14日の第22回の後、何度か中止を余儀なくされていました。再開されたのは6月19日、ただし、私は(私立大学教員)学生に迷惑を掛ける可能性のある行為は慎まねばならず、断念したのでした。今回は既に授業は終了、大手を振って会場到着、5か月ぶりの生落語を楽しんだことでした。

「ちりとてちん」露の新治(29分)

電話やメールではやり取りしていましたが、高座姿に接するのは2/14以来のことです。あれこれ近況報告の後、このネタに入りました。実は、私は新治さんではこれまで一度しか聴いたことがありません。「ももやま亭 春の陣(2017年4月30日)」のこと、ところが、この時は「大丸屋騒動」がネタ出しされていましたからそれに夢中。このネタについては、ほとんどメモが残っていません(笑)。

新治さんは、上野鈴本演芸場のお盆興行に出演されることで、関西よりもむしろ東京の方にファンが多いという特異な存在。最初に鈴本の定席に出られたのが2012年6月中席、翌年から昨年まで7年連続で8月中席に出演されてきました。その演目を調べてみると、8年間で6回このネタを演じておられます。まさに十八番ですね。冒頭訪れる客を「大橋さん」とするのは、三代目林家染丸師の本名に由来します。口の悪い男にカビの生えた豆腐を食べさせるというお馴染みの展開ですが、上方林家の香りを伝える貴重なネタを東京の落語ファンに披露されてきたのです。残念ながら、今年のお盆興行の出番はありませんが、その分関西で聴ける機会が増えることを期待したいと思います。

「鹿政談」露の新幸(21分)

珍しく、袴をはいての登場です。自粛期間中は、毎晩のように YouTube の「露の新幸チャンネル」で多様なパフォーマンスを配信されてきました。私もチャンネル登録していますが・・・あまり観ていません、ごめんなさい。

新幸さんの魅力は声の太さ、新治さんとは対照的なその声で師匠の得意ネタに挑みます。地方に着任した若きエリート官僚、やがてキャリアを積んで東京で重要なポストを得る。今風に言えばそんな展開となる「松野河内守」の若い頃、誤って「神鹿」を殺めてしまった善人の豆腐屋の命を救います。老獪な地元官僚に対して、なぜ餌料十分のはずの神鹿が豆腐屋の「きらず」を盗み食いするのかと、汚職摘発の可能性をちらつかせて訴状を撤回させます。年齢差と身分差をクロスさせる2人のやり取り、表現力が試される対比でもあり、演者にとってはやりがいのある場面です。大師匠・師匠と伝わった「家の芸」、今後の深化が楽しみですね。

「雪の旅笠」露の新治(18分)

「噺家の時知らず」というフレーズを紹介して、暑いときですが冬の話をと入られました。露の五郎兵衛師の作品で、「第七回露の五郎兵衛追善落語会(2016年3月30日)」において露の慎悟師(故人)の口演を聴いています。その時のメモを引用すると・・・

「雪の旅笠」露の慎悟(15分)

2番目のお弟子さん、入門が1967年、露乃五郎襲名が1968年(Wikipediaによる)ですから、やはり小春団治の時代。桂団平→露乃新五→露の慎悟、高校時代交流のあった宝塚高校落研出身(面識はありません)。ネタは師匠の作品で怪談仕立て、冬の越後の雪と波、親不知・子不知という舞台設定が効果的。おどろおどろしいストーリーと思わせて、ちゃんとオチをつけて落語として完結させるのは誠に結構。

今夜の新治さん、自身の「怖い話」をマクラで重ねてから本編に入られました。怪談風滑稽話、小品ですが佳作ですね。

「撮影タイム」(15分)

まずは新幸さんが一人で登場、恒例の撮影タイムが始まりました。やがて新治さん登場、手にはメジャーを持って「2m」を実測、ソーシャルディスタンスを徹底します。

仲入り

「淀五郎」露の新治(48分)

歌舞伎と人形浄瑠璃には共通の狂言が沢山ありますが、落語にも同様の趣向があります。新治さんの十八番と言っていい「中村仲蔵」は歌舞伎役者を扱った代表的な作品ですが、同趣向のものが今夜の「淀五郎」。東京では、八代目正蔵・六代目圓生が得意にされ、私もCDの音源を持っています。とは言え、近頃は YouTube を検索すれば何でもありますが・・・。

江戸の話を上方に置き換えて演じる際には、やはり人物・場所ともに適切な設定をしないと「落語の嘘」を越えてしまえば客に受け入れられません。また、客の方も芝居や役者に対する基礎知識が無ければ楽しめません。今夜の新治さん、冒頭に「仮名手本忠臣蔵」の登場人物や役者の説明を手書きの資料を使って「講義」されました。実川延若の思い出など語られても私にはぴんと来ないのですが、隣のツレアイには大うけでした。

座頭・市川團蔵の引きで名代に取り立てられた沢村淀五郎、「四段目」の判官切腹の場の芝居がひどいので團蔵の大星が主君の側に近寄らない。淀五郎の方は、座頭に理由を質問するが答えて貰えない。2日目の芝居もやはりひどい出来、思いあまって死のうとするが、暇乞いに訪れた尾上多見蔵(ここが江戸なら中村仲蔵となる)に諭され教えを受ける。見事三日目の芝居には家老・大星が主君・判官の側にやって来て・・・。

私など先に落語・質屋蔵(東京では「四段目」)から入ったのですが、文楽で「仮名手本忠臣蔵」の通しを観て初めて狂言の全体像を知りました。その意味では、やはり一度は歌舞伎の通しも観てみたいですね。

「中村仲蔵」の好演で「第70回文化庁芸術祭賞優秀賞」を受賞された新治さん、今度は「淀五郎」でもうワンステップ上がって頂きたいものです。

本来なら、今日が最後となるはずだったこの会も、残り3回となりました。新治の70席、見事満願叶いますように。

3 notes

·

View notes

Link

『機動戦士ガンダム』の生みの親の一人である安彦良和氏は、40年前に「ガンダム」のキャラクターを作り上げた。近年では『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』で登場人物たちの過去、すなわち「歴史」を描いてきた。

71歳の安彦氏は、実際の「歴史」とも向き合っている。目下のライフワークは近現代史をテーマにした作品。『虹色のトロツキー』では中国東北部に存在した日本の傀儡国家「満州国」を描いた。連載中の『乾と巽』では「シベリア出兵」に取り組んでる。

複雑な背景を持つ近現代史をなぜ描き続けるのか。安彦氏は「善悪二元論で歴史を解釈することは、とても危ない」と、歴史との向き合いかたに警鐘を鳴らす。

日本が歩んできた道を問い続ける安彦氏に、歴史と向き合う作法と意義を聞いた。

人間は、トラウマで心にかさぶたを作る

インタビューに応じる安彦良和氏

――安彦さんは『虹色のトロツキー』で、「満洲国」にいた人々に取材を重ねています。戦後74年を迎えた今、近い将来に戦争経験者がいなくなることが現実になろうとしています。

あの戦争で、生きるか死ぬかの経験した人がいなくなる。そういう時代が来る。平和だからこそですが、一方では大変恐ろしいことだなと思います。

僕は1947年生まれで、タッチの差で戦争を経験していない。「戦争は絶対いけない」「どんな戦争もやっちゃいけない」と、生死の境をさまよってきた人たちの言うことを厳かに聞かなきゃいけないという思いがある。

しかし、そこで「お説ごもっとも」と、思考停止をしてもいけない。

「戦争」や「戦い」を一般論化して、何が肯定されるか、また否定されるかというのは、なかなか難しい。ただ、戦争を経験した人が「とにかく戦争はダメだ」と語る証言は、とても貴重だと思うんです。

もっといえば、本当に生死の一線を越えてきた人たちの中には、そのことを語り残さなかった人もいるでしょう。

――過酷な体験は振り返りたくないという人を、私たちが責めることはできない。

「思い出してどうなるのか」「悪いことを思い出すだけ」と、あえて語らなかった人もいたと思うんです。

人間というのは、トラウマで心にかさぶたを作る。それを剥がすのは、残酷なことじゃないかと。それを語らせるのは、非常に微妙な作業でもあります。

そのかさぶたが、ある日突然破れて、感情が噴出することもある。本当に深刻なトラウマっていうのは、必死にかさぶたでふさごうとするけど、癒えないわけですよね。

我々の親の世代は、一種の自己防衛で語らなかったという気もします。語られていない歴史、そこに思いを致すことも必要かもしれません。

『虹色のトロツキー』で描いた「リアルな目線からの満洲国」

『虹色のトロツキー』単行本

――『虹色のトロツキー』の主人公は、ウムボルトという青年学生でした。なぜ旧満洲を描こうと思ったのですか。

そもそもは、ある時期に当時の旧満洲を撮影した写真を見たことがきっかけでした。多くはいわゆる宣伝写真でしょうが、そこからは人々の生活の匂いを感じた。

いわゆる「満洲モノ」と言われるものには2パターンがありました。一つは、加害者として、あるいは被害者の立場から「満洲国」を告発するもの。もう一つは「馬賊」モノのような娯楽作品です。

そのどちらでもなく、「満洲国」という存在を正当化はしないまでも、そこに生きた人たちを描きたい。

なので、等身大のウムボルトという、日本人とモンゴル人との間に生まれた青年学生のリアルな目線で旧満洲を描こうと思いました。

――主人公は無名のキャラクターで、その周りに関東軍の石原莞爾や辻政信、満映理事長の甘粕正彦、女優の李香蘭など実在の人物が出てくる。無名の人の目線からあえて物語を描いたのはなぜですか。

ウムボルトは混血の青年、いわばマイノリティです。その意識は僕の中にもあった。

マイノリティの意識が自分にもあるからですかね。馬の骨の話もそうだし、北海道っていうのはある意味で外地ですからね。北海道は今でも本州を「内地」と言っているくらいですから。

メインストリートではない、辺境の目線から見えてくるものがあると思うんです。

左から李香蘭、甘粕正彦、辻政信、石原莞爾

――「満洲国」は「帝国日本の脆い理想が現実と渡り合った成れの果て」だったと。そこにいた青年たちは、理想と現実が複雑に交錯した時代を生きた。その舞台となったのが満洲建国大学でした。

満洲建国大学は、石原莞爾が唱えた「五族協和」の理想に基づき、石原の支持者だった辻政信が開学させた。新国家に有用な人物を生み出すための国策大学でした。

しかし、その実態はとても多様だった。門戸は様々な民族に拓かれ、中国やモンゴルの人も入学していました。

印象的だったのは、中国や旧満洲の人たちが建国大学に入りたがっていたということことでした。もう日本の敗戦が目の前に迫っているようなときでも、喜んで入学した人がいた。そういう夢があったのかもしれない。

『虹色のトロツキー』2巻(中央公論新社、2000年)、248-249頁

「五族協和」「王道楽土」というのは、単なる空虚なスローガンではなく、彼らなりにあくまで一つのリアリティを求めた言葉だった。実際に、そこを本気で目指していた学生もいたわけです。

建国大学の同窓会の雰囲気や結束の固さを見ていると「この人たちは真面目だったんだ。本気だったんだ」という気がしました。

それらも含めて、全ては世界史の過酷な現実に押し流されてしまった。それが歴史の恐ろしさだとも思うわけです。

善悪だけでは語れない。それが「歴史」だ

「善悪二元論で歴史を解釈することは、とても危ないと思います」

――つまり、善と悪だけでは語り得ないっていうところを表現したいっていうのがあった。

「満洲国」は、軍国主義や日本の大陸侵略を象徴する国家ではありますが、それだけでは語り得ないのではないか。

確かに、旧満洲をめぐる陰謀めいたものが挫折し、否定され、大きな悲劇が起きた。あの国はどうしたってつぶれる運命だった。

しかし、実はそんな単純な話ではなかったのではないかという思いもあるんです。善悪二元論で歴史を解釈することは、とても危ないと思います。

――作品では、独断専行でノモンハン事件の犠牲者を増大させた陸軍参謀・辻政信が登場します。辻はガダルカナル島攻防戦を指導するなど「作戦の神様」と呼ばれましたが、戦後は旧軍の精神主義を体現していた人物とみなされた。そんな「絶対悪」とも評される人を、安彦さんはコミカルに描きました。

『虹色のトロツキー』で困ったのは、取材で当時の話を聞くと「みんないい人だった」という話になることでした。

連載していた頃、辻政信は世間ではそれほど扱われていなかったと思います。もちろん「悪」とされても仕方がない人ですが、実際に関係があった人から話を聞くと、みなが「魅力的だった」と言うんです。

「神出鬼没な人だった」「声がでかかった」とか、懐かしい目で語るんですね。

人間というのは「こいつは超悪い人だった」「こいつは善人だった」と単純に割り切ることはむずかしい。直接会ったりすると意外と魅力的で、コロっと好きになるようなことがあると思うんです。

なので、無条件に悪と断じたりするのではなく、面白いキャラだが基本的にダメだよと。そういうリアリティを反映した描き方をしたほうがいいんじゃないかなと思ったんです。

尾崎秀実(左)とリヒャルト・ゾルゲ

―― 一方で、戦時中のスパイ事件(ゾルゲ事件)に絡んで処刑されたジャーナリストの尾崎秀実については、少し不気味な描き方だなと感じました。尾崎は戦後に平和主義者として語られがちでしたが…。

尾崎については中途半端な描き方しました。家族を愛した平和主義者として語られますが、単に平和を愛した人物ではありません。

尾崎は近衛文麿首相のブレーンで、そのための言論活動もしていました。講演では「資源を得るために日中戦争をどんどんやれ」というようなことを言っています。

そして日本の情報をソ連のスパイ、ゾルゲに売っていた。娘たちには「いずれ戦争は終わります。日本が勝ちます。頑張りなさい、堪えなさい」って言うんですが、彼が売った情報で、日本は戦略的に負けたわけです。

それなのに戦後の僕らは、尾崎が獄中で妻と娘に書いたメッセージ「愛情はふる星のごとく」に涙するわけです。「平和主義者なのにこんな目にあって、家族も可愛そうだ」と。この本はベストセラーになりました。

尾崎を戦争の犠牲者として、無条件に平和主義者と定義するのは、戦後的な美化だと思います。

戦後の「マルクス主義」的な歴史観の是非について

幼少期から漫画家になるのが夢だった安彦氏だが、かつては学生運動の闘士だった。1966年、故郷の北海道を離れて青森県の弘前大学に入学。学生運動に身を投じた。

後に弘前大全共闘のリーダーとなったが、大学本部占拠事件の責任を負わされ1969年9月に逮捕、翌年に除籍された。その後、安彦氏は上京。たまたま目にした手塚治虫の「虫プロ」の求人広告をみて応募。採用された。

当時の学生運動を描いた山本直樹の漫画『レッド』の登場人物・安田は安彦氏がモデルとされている。

――戦前は『古事記』の神話さえも史実として教えられましたが、戦後は批判的に読まれるようになった。戦後、歴史の教科書は大きく変わりました。

戦前期は基本的に「悪」の時代。戦後は「善」の時代とされますよね。

民主主義の下、過去を悔い改めない人たちを少数派にし、「善の戦後史」を作れば、日本は世界に輝く平和国家になる。それが戦後の民主主義教育の考え方でした。

でも、なかなかそうはならないわけで、いくら経っても悔い改めない人たちがいるわけです。そして、その色合いはむしろ強まってく。そこに大いなる「なぜ」があるわけです。

――その「なぜ」とは。

戦後の支配的革新思想「マルクス主義」、もっと言えば「社会主義」の敗北につながる問題です。

世界では18世紀ごろから「人権を大事にしよう」という思想が、啓蒙思想として出てきます。そして「世の中は時代が進むにつれて、より人権が尊重されるようになり、必ずよくなる」という考え方あった。それは今でもあります。

でも、ヒューマニズムだけでは力が足りない。それを科学的に立証しなければいけない。歴史には停滞する時期や逆行する時期もありますから。

それを冷徹に分析し、まあ世の中はおおむね「進歩」している。そう捉えたのが「マルクス主義」でした。

この思想は「科学的」であることを売り物にしていた。世の中の「進歩」を信じていた人々は、それにすがった。

やがて「科学的」であるはずの思想を盲信する人が生まれ、「党派」をつくり、それを教団化し、宗教的なものになってしまった。

ただ、それにも終わりがやってきます。1989年にベルリンの壁が崩壊し、90年に冷戦が終結し、91年にはソ連が崩壊した。社会主義の実験は失敗に終わり、「あれあれ、善玉が負けちゃった」となる。

「社会主義は善」「悪は滅び、善は勝つ」という思想が、逆に不幸を招いたような気もするわけです。

撤去されるレーニン像(ソ連・リトアニア共和国・ビリニュス)=1991年8月23日

――社会主義は、自らが否定した宗教的なものになってしまった。内ゲバもあったし、それこそヒューマニズムが欠如していた。

おっしゃるとおり「科学」という名の神を信仰する宗教になってしまった。

結論を言えば、やはりヒューマニズムを安易に「卒業」してはいけなかった。それが社会主義、史的唯物論的な考え方に置き換えられた時点で失敗したと思うんですよね。

歴史への科学的な姿勢こそ、思想の進化だと我々はずっと思ってきたわけです。ヒューマニズムなんて甘っちょろい。現実に負けてしまうとね。そういう考え方の中で人間的な目線を置いてきちゃったんです。

「ニュータイプ」に憧れを抱くのは危うい

インタビュー場所は安彦氏の自宅の一室。壁には安彦氏が描いた作品が飾られていた。

――安彦さんがおっしゃるように、今を生きる私たちがヒューマニズムを取り戻すためにはどうすれば良いのでしょうか。

ヒューマニズムを、ひたすら素朴に追求することじゃないですかね。

簡単に言えば、階級格差や貧富の差を見すえて、もっと人権が尊重される社会にする。もっと多くの人が幸せだな���思える社会を地道につくっていく。そういうことだと思うんです。

前衛党を作って、戦略的に練り上げた革命を達成して、究極の理想社会に向かって指導されていくべきだ……みたいな部分を否定すればいい。

ヒューマニズムの社会をつくるには、もっとたどたどしくていいんですよ。みんなが「他人の痛みを知ること」「他人の気持ちになること」を意識する。そういう社会を目指そうということです。

――一方で、私たちは心のどこかで「よき指導者」を求めているような気もします。マスコミでも「新たなリーダーが必要」みたいなことが言われます。ともすれば、『機動戦士ガンダム』のギレン・ザビのような、強いリーダーシップを求めてしまいがちです。

リーダーを求めること自体は良いと思います。ただ、リーダーに全権委任するのがいけない。リーダーだって人間で、限界があるわけです。「いい人だと思ったけど案外ダメだな」と思ったら、さっさと見限る分別を持っていればいい。

宗教的なカリスマや、『ガンダム』でいう「ニュータイプ」的なものに憧れを抱くのは危うい。常に権力者を疑いながら、くよくよと迷いつつ、道を探し求め続けるしかない。

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の単行本。12巻の表紙にはジオン公国の総帥、ギレン・ザビが描かれている。

――それは、古代ギリシャのオストラシズム(陶片追放)からずっと続いている。

それで何がいけないんでしょうか。やはり、指導者はほしいですよ。もちろん個々人の能力差は当然ありますし、権力欲で成り上がろうとする者も絶えずいる。

だからこそ、僕らは目を肥やす必要もある。「あいつはろくでもねえ」「この人がいいな」と、ずっと観察し続ける。

「ナショナリズム」と「パトリオティズム」の違い

『虹色のトロツキー』の原画。描かれているのは主人公ウムボルト

――『虹色のトロツキー』の主人公ウムボルトは「五族協和」にこだわっていました。自分は「満洲国人でありたい」と。一方で、民族主義の発露は、時として自民族が優れているという選民思想、偏った愛国心の萌芽となる危険性もあります。

かつて親しくさせていただいていた松本健一さんという思想家がいました。彼は意識的に「ナショナリズム」と「パトリオティズム」を分けていました。「ナショナリズムには乗れないけど、パトリオティズムならいい」と。

「よき愛国心」という定義は難しいけど、愛国心というよりは「愛郷心」というのかな。「国」となると色々な要素が入ってくるんだけど、ふるさとを愛する心みたいなニュアンスをこめておられたと思います。

――「故郷」と書いて「くに」と読ませることもありますね。

パトリオティズムは、同郷心に近いかなと感じます。ウムボルトは、パトリオティズムとしての「満洲国」の可能性を探っていたのだと思います。

もしかしたら「満洲国」というエスニック国家が存在し得たんじゃないかと、僕も思うわけです。無論、それを存在できなくしたのは、当の日本だったわけですが。

「五族協和」という標語の是非は別として、石原莞爾などは「満洲国民になる」みたいなことを一時言ったりしていました。

――作中で、李香蘭が「日本人が中国人になったり、中国人が日本人になったりするって間違っている」「目的が、国が違う同士が仲よくするためにお役に立てるならいいことなんじゃないか」と話すシーンが印象的でした。

「満洲国」というビジョンを示しておきながら、「満洲国」というアイデンティティを形成するのを結局最も強力に妨げたのが日本だった。そこに大きな問題があるんじゃないのかな。

「五族協和」を掲げながら、本当の意味で「満洲人のための国家建設」をしなかったわけですからね。結局は日本のためだったわけですから。

「人と人は、わかり合えない」 だからこそ…

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の単行本。表紙にはガンダムとララア(17巻)、シャアとララア、ララアが搭乗する機体「エルメス」(21巻)が描かれている。

――『機動戦士ガンダム』でも、ジオン公国の選民思想的な「ジオニズム」という言葉が登場しました。

『ガンダム』の舞台は宇宙ですが、そこには地球上で繰り返されてきた争いの構造が埋め込まれています。地球を出て宇宙に移住した彼らは、民族としての結束を保つために「ジオニズム」というイデオロギーを形作るわけです。

ユダヤ教の選民思想や、ナチス・ドイツのゲルマン民族の優越思想、そして戦前日本の純血思想、これらは古代からずっと続いてきた構造です。

自分たちを選民と考えれば、それ以外の人々への差別が生まれ、ルサンチマン(被害者意識)がまた生み出される。

人はルサンチマンを再生産し、他者と争い、それを繰り返してきた。それぞれの時代を生きた人間たちが、何千年にもわたって積み重ねてきた葛藤。それが「歴史」であり、『ガンダム』が提示したメッセージでもありました。

つまりは、「人と人はわかり合えない」ということです。

「シベリア出兵」を扱った連載中の漫画『乾と巽』。安彦氏は、いまも歴史と向き合っている。

――歴史と向き合うということは、わかり合えない他者と向き合うことでもある。

中には「人はわかり合えるはずだ」と信じる人もいるでしょう。人間にとって平和に暮らことが何よりの希望なのに、なぜ戦争をしてしまうのかと問い続ける人もいる。

しかし、実のところ逆だと思うんです。人と人は、わかりあえなくて当たり前なんです。この「人と人」は、「国と国」と言い換えることもできます。

「きっと自分のことをわかってもらえる」という考えは危険です。其処から反感や絶望が生まれる。「ニュータイプ」なんてものも幻想です。「だったらいいな」ということを究極的な夢として表現している。だからアムロとララアの関係は悲劇的に終わる。

もちろん、だからといって、「わかり合えないなら何をしても良い」ということでもありません。

安彦氏のアトリエ

「わかり合えない」という前提を認めた上で「でも、わかりあえたらどんなにいいだろう」と考えること。そうすれば、相手の良いところが見えてきたりもする。私たちの身近な人間関係もそうですよね。

人は、歴史を巻き戻すことはできません。でも、似たようなことが繰り返されるのだったら、「なぜあの時失敗したのか」「あの時、もしもこうしていたら…」と考える。それが、同じ轍を踏まないために必要だと思うのです

【インタビュー後編はこちら】

<安彦良和 やすひこ・よしかず>1947年北海道生まれ。70年弘前大学中退後上京し、手塚治虫の「虫プロダクション」でアニメーターになる。73年にフリーとなり、以後『機動戦士ガンダム』など大ヒットアニメの主要スタッフとして参加。キャラクターデザイン、作画監督、監督などアニメ界でマルチに活躍。79年『アリオン』でマンガ家としてデビュー。90年『ナムジ 大國主』で第19回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。2000年『王道の狗』で第4回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞受賞。12年『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』で第43回星雲賞を受賞。マンガ作品は『ヴイナス戦記』『神武』『虹色のトロツキー』『イエス』『天の血脈』『ヤマトタケル』など多数、著作は『原点 THE ORIGIN』などがある。

3 notes

·

View notes