#믿음에 대하여

Text

“아까 와인이 마지막이라고 하지 않았어요?”

“인생의 진짜 마지막은 언제나 남아 있는 법이죠.”

믿음에 대하여 - 박상영 (2023.02)

2 notes

·

View notes

Text

로즈 자신도 스스로 고백하듯이 대화 설교는 새로운 설교학 운동의 토대 위에 서 있다.

로즈 자신도 스스로 고백하듯이 대화 설교는 새로운 설교학 운동의 토대 위에 서 있다.

81) 그러기 위해 로즈는 그녀의 저서 Sharing the Word를 그 출발점을 설교학의 뿌리82)로부터 거슬러 올라가는 것으로 시작한다. 이는 설교에 대한 전체적인 관점들을 살피며 각 관점들에게서 여전히 이 시대에 유용한 것들을 기꺼이 수렴하고자 하는 포용적인 자세를 바탕으로 기술하고 있다.83) 로즈는 기존 설교학의 유용한 것들을 수용하고단순히 설교단에서 외치며 끝내던 설교를 회중과의 평등한 입장에서 이야기를나눔을 통해서도 설교가 가능할 수 있음을 말하고자 했다.로즈는 이 책에서 기존의 설교학의 흐름을 크게 세 부분으로 분류하는데,그것은 전통적 설교학(Traditional Preaching), 케리그마 설교학(KerygmaticPreaching), 변혁적 설교학(Transformational Preaching)이다.84)

그녀는 몇 가지 일관된 기준들85)을 통해 각 설교 이론을 평가하며 그 나름대로의 가치들을부각시키고 있다.로즈에 의하면, 먼저 전통적 설교는 그 목적을 청중의 설득으로 보았다86). 설교자는 권위적인 인물이며, 그의 임무는 사람들에게 믿음에 대하여 무엇그녀는 여기에서 설교학의 시초를 어거스틴(Augustine)이 기독교 설교와 고전 수사학을 함께 결합시킨 설교 이론으로 보고 있으며, 그의 설교학 이론은 지금도 상당 부분 지지되고 있음을 밝히고 있다. 위의 책, 40쪽.83) 본고에서 로즈의 대화설교에 대해 바로 논의하지 않고 로즈가 분류하고 정리하려 했던 설교학적 흐름을 요약적으로 기술하는 이유도 여기에 있다. 로즈의 대화설교는 기존의 설교학들에 대한 그녀의 이해가 수렴되어 있다고 여긴다.84) 많은 학자들이 설교학을 구분할 때 신학과 고전 수사학을 접목시켜 설득적수사학 바탕 위에 세워진 전통적 설교학과 그리고 새로운 해석학을 토대로 한 새로운 설교학 운동의 두 가지 대비를 통해 구분하지만, 루시 로즈는 그 사이에 케리그마 설교를따로 분류한다. 이는 전통적 설교학에서 새로운 설교학 운동(로즈에 따르면 변혁적 설교학)으로 넘어가는 일종의 과정적 단계로도 볼 수 있는데, 설교의 내용과 방식 등은 전통적 설교학의 그것과 비슷하게 전개되지만, 의사소통의 중심이 설교자에게서 하나님에게로 넘어가며 설교의 목적이 경험 혹은 만남의 사건이 있어야 함을 강조하는 점은 새로운설교학 운동과 연결되어 있다.85) 그 기준들은 다음과 같다. 로즈는 각 설교학의 설교의 목적, 설교의 내용, 설교의 언어 및 실체와의 관계, 설교의 형식 등을 꼼꼼하게 검토한 후, 설교자와 회중간의간격, 목적과 내용의 적실성 및 구현성 등으로 평가 기준을 삼는다.(what)과 왜(why)를 알려주고 신앙을 영위하게 설득하는 인물이며,

1 note

·

View note

Text

믿음에 두 종류가 있는데

믿음에 두 종류가 있는데 1)예수를 구주로 받아들이는 믿음과 이렇게 관계를 맺은 사람들에게 2)관계 속에서 너를 축복하겠다.

는 축복의 언약을 믿는 것이다. 복음도 두 가지이다. 1)예수를 믿어라. 2)예수님이 말씀해 주신대로 살아라. 대나무의 마디처럼 믿음의 1단계, 2단계가 서로 연결되어 있고, 복음도 마찬가지이다. 예수를 아무리 믿고 교회를 다녔어도 하나님과의 관계를 이어주는 복음을 누리지 못하면 앞에 받은 복음은 헛것이 된다. 예수님을 영접하고 받아들였어도, 스 사랑 안에서 감격과 기쁨과 감사를 따라 말씀 안에 사는 것이 너무나 중요하다.아브라함이 하나님을 믿었고 믿음이 약해지지 않고 살았다. 이 믿음대로 사는 사람은 이땅에 살면서도 복을 주시고 의롭다 하시고 천국에 들어가게 하신다. 예수 믿는다고 말만 한다고 천국에 들어가는 것이 아니라, 믿음으로 순종하며 사는 사람을 의롭다 하시고 천국에 들어가기 합당한 사람이라고 하신다. 믿음으로 살지 않고, 하나님 의지하지 않고, 말씀 안에 살지 않고, 세상과 더불어 다른 것을 사랑하며 살면, 하나님은 간음이라고 하신다. ‘주 예수보다 귀한 것은 없네’ 라고 말하고서 예수보다 세상 즐거움이 더 좋다고 하면 이혼 사유가 된다. 성경에서는 부부간 이혼을 허락하지 않으시는데, 한쪽이 간음한 경우는 이혼을 허락하신다. 구약에서는 간음하면 현장에서 돌로 쳐 죽이라고 했다. 모세는 이혼증서를 써 주고 이혼하라고 했다. 돈이 없고 가난하고 배고프고, 그 어떤 것도 이혼 사유가 안 되지만 다른 남자와 간음한 여자는 이혼 사유가 된다. 하나님과 우리 관계를 의미한다. 성도가 예수님보다 세상 일이 더 즐거우면 예수님과 이혼 사유가 된다. 신앙생활은 들러리일 뿐이고,세상 중심으로 살고, 안목의 정욕, 육신의 정욕, 이생의 자랑으로 살면서, 그래도 안가면 불안하고 하나님께 혼날까봐 교회는 갔다 와야지 하는 사람이 간음한 여자다.적 근거가 존재하지 않는 생각 즉 막연한 두려움은 사실이라고 말 할 수 없기 때문이다. 우리사회가 난민과 무슬림들을 좀 더 냉정하 고 객관적인 시각을 가지고 대한다면, 이들은 난민으로서 우리와 는 다른 삶의 자리에 처에 있다는 사실에 대하여 국제적인 이해가 가능하리라 생각된다.

0 notes

Text

주재권 구원: 1. 구원 얻는 믿음은 무엇인가?

2017년 4월 27일 by 조정의

이신칭의에 관한 나의 이해와 생각은 주 되심 문제를 공부하는 동안 더 깊어졌다. ‘주 되심 구원(Lordship salvation)’이 이신칭의를 부인하는 것이라고 하는 주장에 나는 결코 동의할 수 없다

– 존 맥아더, “참된 무릎꿇음”, 16-17pp

필자는 2008년부터 2013년까지 미국 LA에 위치한 마스터스 신학대학원에서 공부했다. 동시에 수년간 그레이스커뮤니티 교회에서 매 주일 설교 말씀과 여러 세미나, 콘퍼런스를 통해 가르침을 받았다. 마스터스 신학교의 총장과 그레이스 커뮤니티 교회의 담임목사는 동일인으로 바로 “참된 무릎꿇음”(The Gospel according to Jesus)의 저자이자 “주 되심 구원” 혹은 “주재권 구원”(Lordship Salvation)을 강조한 존 맥아더였다.

2013년 한국으로 들어와 목회 하면서 “주재권 구원”에 대한 미국 교계의 시각과 한국 교계의 시각이 사뭇 다르다는 사실을 알게 되었고 나아가 ‘주재권 구원은 이신칭의”(믿음으로 의롭다 하심을 얻는다)를 부정하는 것’이라는 비판이나 주재권 구원을 “행위구원”으로 간주하는 모습에 적잖은 충격을 받았다. 존 맥아더의 견해를 책으로만 대한 것이 아니라 책과 함께 삶과 가르침과 교회에 적용하는 실질적 모습까지 지켜보고 그 안에서 경험한 사람으로서 한국 교계가 존 맥아더의 “주재권 구원”을 바라보는 시각이 대단히 잘못되어 있음을 여실히 자각했다.

그래서 “이신칭의”(Justification by Faith)와 “주재권 구원”이 결코 상충하는 것이 아님을 이 칼럼을 통해 밝히기 원한다. 나아가 종교개혁의 다섯 가지 핵심 교리인 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광이 “주재권 구원”이 가리키는 구원의 교리와 전혀 다르지 않다는 것을 이 칼럼 시리즈를 통해 설명하기 원한다. 특별히 종교개혁 500주년을 맞이하여 예수 그리스도께서 말씀하신 복음, 사도들이 듣고 전달한 복음, 종교개혁자들이 지켜낸 그 복음이 치우치지 아니하고 온전히 재발견되기 원하고 주재권 구원이 성경이 말하는 복음의 핵심이라는 사실을 재확인하기 원한다.

구원 얻는 믿음이란 무엇인가?

먼저 오늘은 “구원 얻는 믿음이란 무엇인가?”를 살펴보기 원한다.

오직 믿음

성경은 계속해서 구원을 얻는 수단으로서 “믿음”을 강조한다(요 3:18; 5:24; 롬 3:27-8; 4:5; 5:1-2; 갈 2:16, 21; 3:24; 5:6; 딛 3:5). 에베소서 2장 8-9절 말씀은 “이신칭의”를 가르치는 대표적인 본문이다.

너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라(엡 2:8-9)

바울은 분명하게 “은혜”에 의하여(τῇ γὰρ χάριτί), “믿음”으로 말미암아(διὰ πίστεως) 구원을 받는다고 말한다. 에베소서 주석을 쓴 해럴드 호너(Harold W. Hoehner, “Ephesians”, Baker, 2002)나 헬라어의 전치사를 연구한 머리 해리스(Murray J. Harris, “Prepositions and Theology”, Zondervan, 2012)는 “은혜”와 “믿음”이 하나님이 사람을 구원하는 수단(“means”)이자 원인(“cause”)이라고 말한다.

조금 더 정확하게 말하면 “은혜”가 하나님이 우리를 의롭다 하시는 원인(cause)이다. 바울은 에베소서 본문에서 이를 분명히 밝힌다(“긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여”-엡 2:4, “너희는 은혜로 구원을 받은 것이라”-엡 2:5). 베드로는 예루살렘 공의회에서 “주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라”고 선포하였고, 그의 서신서에서는 “이 구원에 대하여”라고 소개하면서 “구원” 그 자체를 “너희에게 임할 은혜”라고 표현한다(벧전 1:10). 구원은 온전한 하나님의 은혜다.

“믿음”은 우리가 구원을 얻는 수단(means)이다. 하나님의 은혜의 강물은 믿음의 통로로 우리에게 부어진다. 여기서 중요한 것은 “믿음”을 우리의 행위로 간주해서는 안 된다는 것이다. 다른 말로 하면 “믿음”을 구원의 “원인”으로 보고 우리 쪽에서 먼저 하나님을 믿기로 작정해야만 비로소 하나님이 은혜를 주실 수 있다고 설명해서는 안 된다. “믿음”을 행위로 보면 은혜는 더 이상 은혜가 아니다. 물론 회개하고 돌이켜 하나님을 믿어야 할 책임과 그에 따른 결과가 있는 것은 사실이나 로마서 8장 30절에서 말하는 바와 같이 미리 정하시고, 부르시고, 의롭다 하시고 영화롭게 하시는 분은 오직 하나님이시다. 하나님의 은혜를 원천으로 시작하여 우리에게 내려주신 믿음을 통하여 하나님은 그 풍성한 은혜를 우리에게 끊임없이 제공하신다. 그런 측면에서 “믿음”은 나 스스로 할 수 없음을 인정하고 모든 것을 하실 수 있는 구원자 하나님 앞에 겸손히 나아가는 것이다.

그래서 존 맥아더는 “그 믿음까지도 구원하시는 하나님이 주시는 은혜의 일부이지 사람이 자기 힘으로 어찌할 수 있는 것이 아니다”라고 말한다(“맥아더 성경주석”, 1390p). 구원은 오직 하나님의 은혜로 믿음을 통하여 주어진다는 것이 성경의 가르침이며 종교개혁자들이 주장했던 “오직 은혜”와 “오직 믿음”이 여기에 근거한다.

믿음과 행함의 관계

문제는 종교개혁자 루터가 ‘지푸라기 서신’이라 부른 야고보서를 비롯하여 여러 성경 구절이 “믿음”이 포함하는 “순종”을 강조하여 성경이 스스로 모순이 되는 것처럼 보이게 한다는 것이다.

이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만은 아니니라(약 2:24)

존 맥아더 목사가 “참된 무릎꿇음”의 가장 핵심적인 구절로 선택한 마태복음 7장 21절 역시 예수님께서 직접 선포하신 복음이 요구하는 믿음에 순종이 포함된다는 것을 강조한다.

나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라

R. C. 스프로울은 “믿음”과 “행함”(혹은 순종)의 관계를 이렇게 수식화하여 이해를 돕는다(“구원의 확신”, 생명의 말씀사, 2012). 특별히 칭의에 필요한 수단으로 행함을 추가한 가톨릭의 관점에 대해 이렇게 말한다.

로마 가톨릭의 관점: 믿음 + 행함 = 칭의

ROMAN CATHOLIC VIEW: Faith + Works = Justification

스프로울의 결론처럼 이와 같은 수식은 성경의 지지를 받지 못한다. 에베소서 말씀처럼 의인은 오직 믿음 하나로 구원 얻는다. 그래서 은혜다. 만일 행함이 구원에 요구되는 또 다른 수단이라면 아무도 구원 그 자체를 온전히 하나님의 은혜라고 말할 수 없을 것이다. 어느 정도는 사람이 한 부분이 생기기 때문이다. 구원이 온전히 하나님의 은혜로서 의인에게 자랑할 것이 하나도 없기 위해서는 의롭다 하심을 얻는 수단이 오직 믿음 하나여야 한다. 하나님은 거룩한 삶을 근거로 우리를 의롭다 하신 것이 아니다. 거룩한 삶을 목적으로 오직 믿음으로 말미암아 우리를 의롭다 하셨다(엡 2:10).

개신교의 관점: 믿음 = 칭의 + 행함

PROTESTANT VIEW: Faith = Justification + Works

스프로울은 개신교의 관점을 성경적으로 정확히 제시했다. 야고보는 “행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것”이라 말한다(약 2:17). 믿음 그 안에는 믿음에 따르는 결과로 행함이 있어야 한다는 것이다. 예수님이 마태복음 7장에서 “행함”을 강조하시기 직전에 “이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라”(마 7:20)고 하신 것처럼, 믿음이라는 씨앗의 열매로서 행함은 필수적이다. 성경에서 믿음은 언제나 지적 동의를 넘어 믿음에 따른 결과를 기대한다. 이는 존 맥아더 목사의 주재권 구원을 비판한 장두만 박사도 지지하는 것으로 “‘믿다’라는…표현을 자세히 연구해 보면 그 속에 순종 또는 헌신의 개념이 포함돼 있다”고 말한다(기독교 포털뉴스: http://www.kportalnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=13423).

따라서 구원 얻는 믿음은 순종이 필수적이다. 베드로는 소아시아 성도들에게 편지하면서 그들의 택하심에 대해 “하나님 아버지의 미리 아심을

0 notes

Photo

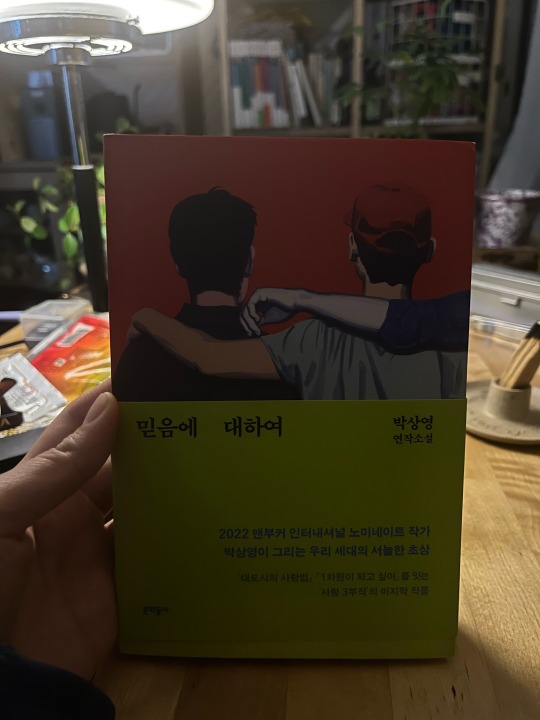

101번째 책 / 올해의 열한번째 책

해리G.프랭크퍼트 - 개소리에 대하여

《그녀의 진술은 그것이 참이라는 믿음에 근거하고 있지 않으며, 거짓말이라면 응당히 그러해야 할, 그것이 참이 아니라는 믿음에 근거하고 있지도 않다. 그것은 바로 진리에 대한 관심에 연결되어 있지 않다는 것, 즉 사태의 진상이 실제로 어떠한지에 대한 무관심이다. 이것이 바로 내가 개소리의 본질이라고 보는 것이다.》 - 37pg

《개소리는 꼭 허위일 필요가 없으므로, 그것은 부정확하게 진술하는 내용에 있어 거짓말과 다르다. 개소리쟁이는 사실 또는 그가 사실이라고 간주하는 것에 대해 우리를 기만하지 않을 수도 있다. 아니면 심지어 기만할 의도가 없을 수도 있다. 그가 반드시 우리를 기만하려고 시도하는 것은 그의 기획의도이다. 개소리쟁이에게 유일하게 없어서는 안 될 독특한 특징은, 그가 특정한 방식으로 자신의 속셈을 부정확하게 진술한다는 사실이다.》 - 56pg

《우리 자신에 대한 사실들은 특별히 단단한 것도, 회의주의적 해체에 저항하는 것도 아니다. 우리의 본성은 사실 붙잡기 어려울 정도로 실체가 없다. 다른 사물들에 비해 악명 높을 정도로 덜 안정적이고 덜 본래적이다. 그리고 사실이 이런 한, 진정성 그 자체가 개소리다.》 - 68pg

이 책을 처음 짚었던 건 제목 자체의 유쾌함과 그 유쾌함을 담고 있는 작고 짙은 책의 겉모습 덕이었다. 글쎄, 개소리에 대하여 개소리를 어떻게 정의하는지, 개소리는 무엇이며 어떠하게 쓰여지는 건지, 개소리와 거짓말의 차이는 무엇일지에 대해 평소에 얼마나 생각해 볼 일이 있을까? 개소리라고 붙일 말들은 크게 고민이 되지 않으면서도 말이다.

그러면서도 정작 거짓말과 개소리의 차이점을 고찰하는 과정을 통해 거짓말의 본질을 함께 되짚어보게 되는 점은 흥미롭기도 했다.

책을 덮고 나서 개소리에 대하여 되짚어보자면, 개소리에는 어느정도의 실존적인 면이 있다는 점과, 평상시를 살아가는 우리들의 모습들과 대화들을 이해해가는데 도움을 줄 수 있는 요소가 될 수 있다는 것이다. 무려 개소리가 말이다!

0 notes

Text

다니엘 3장 15-18절 이제라도 너희가 예비하였다가 언제든지 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든 내가 만든 신상 앞에 엎드리어 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 극렬히 타는 풀무 가운데 던져 넣을 것이니 능히 너희를 내 손에서 건져낼 신이 어떤 신이겠느냐 사드락과 메삭과 아벳느고가 왕에게 대답하여 가로되 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그리 아니하실찌라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금 신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 🙏 타는 불 가운데로 던져질때에도 살아계신 하나님이 나를 건지실것을 믿는 그 믿음에 감격하다가도. 가장 나의 마음을 감동시키는것은 '그리 아니하실찌라도' 하나님이 아닌 왕에게 절하지아니할거라는 믿음의 약속이다. 하나님이 비록 내가 불가운데 지나는것을 보고만 계실지라도 그리하여 정말로 내가 불에 타 죽을것만같아도 그것마저 하나님께서 하시는 일가운데 하나라면 나는 하나님을 믿으므로 행하시는 그 모든일을 믿습니다. 내게 주님을 향한 흔들림없는 믿음과 그로인한 담대한 마음을 허락해주세요.

2 notes

·

View notes

Text

Georges Pierre Seurat (진행중)

Georges Pierre Seurat

내가 그의 그림을 처음 접했던 것은 아마 초등학생 때였을 것이다. 한국에서도 교과목 중에는 미술이 작게나마 한 자리를 차지하고 있었고, 간략한 미술사가 기록되어 있었다. 여러 비교적 평범한 기법들 사이에서 점으로 하나하나 세밀하게 찍으면서 그렸다던 남다른 점 때문에, 아마 그의 이름은 기억하지 못해도 그의 그림의 인상들이 여러 아이들 기억속에, 미술에 관심이 없더라도 각인되어 있지 않을까 싶다.

지금 돌이켜 생각해 보면, 나는 그의 그림에 대해 오랫동안 왜인지 모를 거부감을 가지고 있던 듯하다. 일단 나의 천성적 게으름이 그런 세밀함과 긴 작업기간에 대해 알레르기 반응을 일으켰을 지도 모른다. 그리고 일일이 점으로 찍었다는 설명을 처음 들었을 때, 왜인지 그것은 너무 계산된 그림처럼 보였다. 나는 항상 어떤 계획적인 것보다, 충동적이고 본능적인 것에 이끌리곤 했다. 약간 관련없는 예를 들면 여행을 갈 때 치밀한 계획을 세우지 않고 즉흥적으로 돌아다니는 편이다. 그의 그림들은 너무 과학적으로 보였다. 그런 계산됨이 자연의 진실성을 방해하는 것처럼 느껴졌다.

내가 그의 작품들에 긍적적으로 관심을 가지게 된 것은 비교적 최근의 일이다. 내가 학교 수업에서 진행하고 있는 것과 관련해서 레퍼런스가 필요했다. 그렇게 찾던 도중 그를 다시 알게 되었다. 사실 나의 동기는 그의 작품 세계, 의도와는 어쩌면 큰 관련이 없다고 할 수 있겠다. 그리고 그의 전체적인 작품에 대한 이야기도 아니다. 우연히 발견한 그의 몇몇 작품들이 내가 최근 하고자 하는 것에 어떤 힌트를 주었을 뿐이다. 내가 주목한 것은 그의 기법으로부터 나타날 수 있는 경계의 모호성이다. 그리고 내가 최근에 하고 있는 작업은 ‘존재’에 관련되어 있다. ‘존재의 모호성’에 대한 작업을 하고 있다.

나에게 있어 존재는 명확할 수 없는 것이다. 아니, 더 정확하게 말하자면 그 자체로는 명확할 수 있을 지 몰라도, 어쨌거나 인간으로서의 우린 그 것을 지각할수 있는 단계에 진입하지 못한다. 우린 스스로에 대해서 조차, 존재로서의 총체적인 지각을 완벽히 할 수 없다. 나는 그 지각의 마지막 단계, 앎의 마지막 단계를 ‘진리’라 부르겠다. 예를 들면, 우리는 우리가 느끼는 어떤 감정들에 대해서 완벽히 알지 못한다. 어떤 동기를 갖고 어떤 의도를 유발하는지 추적하기 어려워 한다. 또한, 정신적으로나 신체적으로 고통을 받는 부분에 대해서 제대로 묘사하지 못한다. 우린 그것을 그냥 덩어리로 느낀다. 그리고 나에게 이런 것들은 ‘명확성’이란 단어와는 멀어 보인다.

내가 여기서 말하는 존재는 우리가 지각할 수 있는 어떤 것을 의미한다. 형태에 구애받지 않는다. 그것은 어떤 신념이 될 수 도있고, 사상 혹은 감정 그리고 더 포괄적인 의미로는 생각이 될 수 있다. 그 생각들이 차곡차곡 정리되어 있든 여기 저기 알 수 없는 형태로 널부러져 있든 그것은 ‘존재’에 해당한다. 그 것을 밖으로 내뱉는 행위, 즉 발언이나 외침, 노래 등의 무형적인 것들도 존재에 해당된다. 어떤 ‘인상’이 될 수도 있다. 외적인 것도 의미한다. 사람 혹은 생물, 물체의 형태도 포함한다. 매우 포괄적인 의미다.

우리는 그 존재들에 대하여 생각하고 되새김하고 예측하고 글로든 그림으로든 노래로서든 표현한다. 어떤 것에 대해 참과 거짓을 주장한다. 거기에서 나는 우리를 통해 생각되거나 표현되는 그 ‘존재들’의 진실성에 관해 의문을 갖는다.

어떤 감정이나 생각이 우리 내면에서부터 발현되거나 외부로 표현되는 ��간에만, 날 것 그대로의 존재(원헝)로서 우리가 지각할 수 있는 ‘가능성’이 생긴다. 근데 사실 그런 가능성이 있는 현재의 순간에서 조차 우리는 그것의 총체를 지각하진 못한다. 우리가 지각할 수 있는 것들은 그것들의 단편적인 것들, 조각들 뿐이다.

그리고 우리가 어떤 존재를 떠올린다는 것은 과거의 것을 추적하는 과정이다. 과거의 것을 현재의 세계로 끌어당기는 작업이다. 이것은 기억과 시간성에 관련되어 있다. 왜냐하면, 존재는 그것이 나타나는 순간 이후에는 바로 과거로 귀속된다. 현재에서는 존재의 날 것 그대로를 응시해볼 수 있지만, 과거로 귀속된 이후에는 그 가능성은 사라진다. 왜냐면 그것은 그 때 그 형태로 지금 존재하는 것이 아니기 때문이다. 그것은 우리 개인을 넘어선 초월적 세계에선 객관적인 것이지만, 우리가 개인으로서 그것을 인식하는 과정과 떠올리는 과정에서는 주관이 개입된다. 그리고 그것은 여러 변수에 의해 항상 변화한다.

예를들면, 사랑해 라는 말을 한 순간, 그 말에 실린 감정은 그 사랑이 진심이든 아니든 날 것 그대로(진실성=원형)가 현재에 노출된 상태, 관찰될 수 있는 가능성을 지닌 상태로 존재한다. 시간이 얼마 지난 후 그것을 다시 떠올릴 때는, 그러니까 그것이 과거의 것이 된 이후에는, 그것이 지니고 있던 진실성에 관해서는 더 이상 객관적으로 추적할 수 없는 상태가 되어버린다. 발화자 자신도 과거의 자신의 감정에 관해서 확신하지 못할 것이고, 목격자 또한 그럴 것이다. 내가 사랑한다고 했던 그 때 나는 그를 정말로 사랑 했는지에 대해 확신하지 못할 순간이 있을 것이고, 내가 사랑한다는 말을 들었을 때 그의 말이 진심인지 아닌지 애초에 타자로서 엄밀하게는 분간하여 확신할 수 없었을 테지만 시간이 흘러간 지금은 더 모호한 상태가 되었을 것이다. 시간이 더 흘러 가서는, 어쩌면 그것이 정말로 존재 했는지에 대한 의문조차 제기할 수 있게 된다. 내가 그 말을 했나 안했나 혹은 내가 그 말을 들었나 안들었나에 대한, 혹은 그것이 실제로 일어난 일인지 꿈이었는지 혹은 상상이었는지에 대한 불확실성 까지 생길 수 있다.

내가 브래드 피트를 실제로 대면하는 순간, 나는 그의 ‘존재 총체’를 지각할 수 있는 기회를 갖을 뿐이다. 그의 단편들만 지각할 수 있다. 그리고 바로 고개를 돌려 시야에서 그의 모습을 더 이상 마주할 수 없거나, 그의 목소리 숨소리 등에서 부터 단절된 상태가 되었을 때, 나는 그를 원형이 아닌 흐릿한 덩어리로 떠올리게 된다. 대면의 순간에는 객관적인 존재의 관찰 기회를 가질 수 있으나, 그것이 아닌 순간에는 주관적인 존재로서 모호하게 떠올릴 수 있을 뿐이다.

나는 여기서 오는, ‘진실 그 자체 곧 진리’와 ‘우리가 진실이라고 믿거나 받아들인 것’의 괴리에 주목한다. 사랑해 라는 말과 그 감정의 진실성과는 별개로, 참이든 거짓이든 ‘우리가 믿기로 한 진실’로서 우리 안에 그것은 존재할 것이다. 브래드 피트 존재 그 자체의 진실성과는 별개로 우리는 우리의 방식으로 받아들인 브래드 피트로써 그를 떠올릴 것이고, 우리의 개별 우주 안에 그는 그렇게 존재하게 될 것이다.

그렇다면, 우리는 그 괴리에 대해서 어떤 태도를 취해야 하는가 ? 이것은 곧 진실과 믿음에 대한 태도에도 연결되고, 그것을 어떤게 표현할 것인지에 대한 질문에도 연결된다.

결국 우리가 지각할 수 있는 것들은 그 존재의 단편들일 뿐이고, 그 존재 자신(객관적인 존재) 그리고 우리에 의해 저장된 존재(주관적인 존재) 또한 항상 변화한다. 진리는 우리를 초월한 저 너머에 존재할 지 모르나, 우리 자신은 그것을 알 수 없는 위치에 있다. 결국 어떤 대상, 즉 존재는 그것에 대한 우리의 의지, 선택으로서 존재한다. 그것에 대한 정의는 결국 내 의식 속에 의식적으로든 무의식적으로든 무엇을 억압하고 남겨둘 것인가의 문제이다. 결국 한 존재는 그것의 진리(객관성)와, 우리가 믿기로 한 존재(주관성)의 사이에 무한히 널려져 있는 다면들로서 존재한다. 흔히 어떤 대상을 하나의 무엇으로 정의하는 것, 그러니까 이름을 붙인다던가 그림으로 표현하는 등의 행위는, 받은 인상들을 차곡 차곡 정리하며 존재의 진리에 다가가고자 하는 시도이고, 무엇보다도 '편의'를 위한 것이다. 존재들을 구분하기 위한 편의를 위한 것에 그친다. 결론은 우리가 '한 존재의 정의'에서 그런 가능성, 다면성을 무시하고 어떤 명확한(제한된) 형태로서 남긴다면 그것은 '거짓된 명확성'이 될 수 있다는 말이다.

사실 나의 이런 생각들과 조루즈의 작품을 연결시키기엔, 그의 작품들은 의도와 기법들이 너무 명확하고 과학적인 것으로 보인다. 그는 점묘법으로 유명하다. 점묘법은 색이 탁해지는 것을 막기 위해 물감을 혼합하여 색을 나타내는 것이 아니라, 원색의 점들을 이용하여 그림을 완성하고, 그림을 보는 사람의 망막에서 시각혼합으로 필요한 색채를 얻는 방법이다. 그는 색과 빛에 대한 수많은 서적을 읽고 연구했다. 한 작품의 완성을 위해 예를들면 2년동안 최소한 20점 이상의 데셍과 40점 이상의 유채를 거친다. 단순히 시도하는 것이 아닌, 습작들을 통해 그림에 등장하는 것들과 배치, 구도, 색채 관계를 연구한다. 게다가 모든 인물들의 신체비례는 머리가 전체 몸 길이의 1/7으로 동일하다.

치밀하고 과학적이지만, 그 특성에서도 내 생각을 발전하기 위한 힌트를 얻을 수 있었다. 먼저 그의 습작들에서 발견할 수 있는 데상들에 매료되었다. 개체 간의 어떤 명확한 경계를 취하지 않는다. 특정한 무언가에 존재를 가두지 않는다. 내가 말하는 존재의 ‘가능성’을 보여준다. 제한되지 않는다. 거짓된 명확성이 진리에 다가가고자 하는 길이 막혀 있다면, 이런 모호성은 존재의 진실성에 대한 가능성을 열어둔 것 처럼 보인다.

처음엔 그의 데상에만 관심있었지만, 그의 점묘법 페인팅 작품들에서도 나의 생각을 다른 면으로 개발할 수 있는 가능성을 발견했다. 이제까지 내가 한 이야기와 다른 방향의 생각이지만 살짝 말해보겠다.

어떤 존재를 정의하고자 할 때, 모호함이 그 정의의 무한한 가능성을 설명하는 동시에 우리가 갖는 한계를 설명할 수 있다고 믿는다. 그 한계는 한 존재의 총체를 인식할 수 없는 위치에서 우리가 할 수 있는 것이고, 무엇을 정의한다는 것은 우리가 그 대상에 대해 믿는 것들을 맞붙이려는 시도다. 믿음은 추상적이다. 믿음의 기반은 그 이유들이 차곡차곡 정리되어 있는 것이 아니다. 믿음은 날카롭지 않다. 위치가 불분명하다. 믿음은 변한다. 환경적이며 다른 요소에 의존적이고, 불안정하다. 다른 것들과 연결성을 지닌다. 점묘법이 사용된 그의 페인팅 작품들에서는 멀리서 볼 때 개체간의 분리가 명확해 보인다. 어쩌면 점묘법의 점들이 어떤 명확성을 상징하는 듯 하나, 가까이 들여다 보면 오히려 전체적으로는 개체 간 경계의 모호성을 설명하는 듯 하다. 왜냐하면 점들은 마치 어떤 공간에서 부유하고 있는 것처럼 보이기 때문이다. 믿음이란 어떤 결정된 것, 단단해 보이지만 동시에 불안정하게 떠다닌다.

그리고 점들은 그런 믿음들을 상징하는 동시에 마치 세상을 구성하는 원자를 떠올리게 한다. 존재의 기원을 미세하게 추적하다보면 결국 나오는 것은 원자다. 그것들의 구성으로 존재들이 존재한다. 원자들은 각자 다양한 형태로 뭉치고 억압되어 어떤 성격을 지닌 형태를 구성한다. 점묘법이 사용된 조르주의 그림에서도 점(원자)들이 적절한 장소에 모여 어떤 성격(색)을 구성하고 전체적으로 어떤 형태를 이룬다. 자세히 봤을 때 긴밀하게 접착되어 있지 않은 그것들은 움직일 수 있는 가능성이 있는 것처럼 보인다. 과감하게 점을 찍어 표현한 그것은 어쩌면 우리가 한 존재에 대해 받는 인상의 단편을 상징할 수도 있겠다. 그 단편들이 뭉쳐, 우리가 생각하는 한 존재의 덩어리적인 느낌을 표현한다고 해석할 수 도 있겠다.

어쩌면 이런 해석은 내가 요즘 생각하고 있는 것을 무리하게 그의 기법, 작품들에 끼워 의미를 부여하는 것 처럼 보이지만, 나는 그가 이런 생각들을 갖고 작업을 했다 라고 생각하는 것도 주장하고 싶은 것도 아니다. 그의 작품들로부터 나의 생각들을 발전시킬 수 있는 방향을 우연히 찾았을 뿐이다.

끝으로 정리하자면, 결국 우리가 지각하고 간직하고 기억하고 떠오르는 존재들은 의심의 대상이다. 사람, 관계, 어떤 선언, 개념, 감정 등은 선언의 순간 밖에 그 진실성이 살아남지 못한다. 우리는 존재의 원형을 목격했다고 말할 수 있으나, 그것을 이해할 수도 없고, 원형 그대로 회상할수도 없다. 결국 우리가 떠올리는 존재는 객관적 원형과 우리가 우리 안에 남겨둔 주관적 인상 사이에서 방황한다. 회상은 어떤 것을 간직하고 버릴 것인가에 대한 끊임없는 의식적이고 무의식적인 선택의 과정이다.

아직 끝나지 않은 텍스트...또 다시 읽고 정리하고 수정하고 추가하고 해야...

0 notes

Text

언약을 따라서 / 신윤식 목사

성경을 어떤 시각으로 보고 해석해야 하는가는 기독교의 존재성과 연결된 매우 중요한 문제다. 성경에 대한 잘못된 시각과 해석으로 인해 기독교로서의 본질이 무너지고 여느 종교와 다를 바 없는 종교의 수준으로 전락되는 것이 현재의 기독교가 당면한 심각한 문제이기 때문이다.

성경 해석은 크게 하나님 중심의 해석과 사람 중심의 해석으로 구분할 수 있는데, ‘무엇이 바른 해석인가?’라고 물으면 당연히 ‘하나님 중심의 성경해석’이라고 답할 것이다. 하지만 문제는 ‘하나님 중심의 성경 해석’의 의미가 무엇인지에 대해서는 간과한 채. 자신의 성경 해석을 정당화하기 위해 ‘하나님 중심의 성경해석’을 강조하는 수준에 있는 것이다.

고후 5:15절에 보면 “그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아 있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라”고 말한다.

십자가는 인간의 존재 가치를 무너뜨린다. 자신의 존재 가치를 향상시키기 위해 사는 인간을 십자가라는 은혜의 세계에 속하게 함으로써 인간 존재의 무가치함을 드러내고 십자가만이 가장 가치 있는 것임을 알게 한다. 그러므로 십자가에서 드러난 은혜의 세계에 눈을 뜬 성도는 자신의 존재 가치를 추구하지 않게 되고, 오히려 그리스도를 위해 존재하는 것이 새롭게 된 자신의 존재성임을 알게 되는 것이다. 이것을 사도 바울은 고후 5:17절에서 ‘새로운 피조물’이라 말한다.

그러므로 하나님 중심의 성경해석으로부터는 인간을 위한 말이 나올 수 없다. 오히려 끊임없이 자기 존재를 추구하는 것이 곧 죄라는 사실을 폭로하며 인간은 십자가에 피 흘려죽으신 그리스도의 은혜를 높임으로 하나님의 영광이 되기 위해 존재하고 있음을 선포하게 되는 것이다.

하나님 중심의 성경해석에서는 인간을 위해 존재하는 하나님이 언급될 수 없다. 성경에 계시된 하나님은 인간을 위해 일하시고 존재하는 분이 아니기 때문이다. 그럼에도 불구하고 하나님 중심의 성경해석을 강조하는 현대 교회가 하나님을 인간을 위해 존재하는 신으로 가르치고 있는 것이야 말로 하나님 중심의 성경 해석이 아니라 사람 중심의 성경해석을 하고 있다는 증거다.

하나님 중심의 성경 해석은 인간을 죄인으로 규정하고 시작한다. 인간을 죄인으로 규정하는 성경해석에 의해서 자기 유익을 구하는 것이 아니라 십자가로 성취된 하나님의 사랑을 확인하고 그 사랑 안에서 그리스도를 사랑하고 자랑하고 높이는 것을 자신에게 부여된 삶의 의미로 보게 되는 것이다. 이러한 그리스도인은 오직 십자가의 은혜만을 증거 한다. 그래서 하나님은 자기 백성에게 십자가의 은혜를 남기기 위해 일하시고 이것이 하나님의 언약이며 성경은 처음부터 끝까지 이것을 증거 한다.

언약적 시각에서의 성경해석

하나님 중심의 성경 해석은 성경을 언약적 시각으로 이해했을 때 가능하다 할 수 있다. 왜냐하면 하나님은 언약이라는 방식으로 하나님을 계시하셨고 하나님의 행하심 또한 언약을 중심으로 나타나기 때문이다. 따라서 언약을 배제한 성경해석은 하나님의 행하심이 아니라 인간의 행함이 중점이 될 수밖에 없고 자연히 하나님 중심이 아닌 인간 중심의 해석으로 나타나게 된다.

언약을 배제한 상태에서도 하나님의 행하심에 초점을 둔 성경 해석이 얼마든지 가능하지 않는가?라는 의문이 있을 수 있다. 물론 신자가 믿음의 의미를 안다면 인간의 행함보다 하나님의 행하심에 관심을 집중할 수 있다. 하지만 ‘하나님이 왜 이렇게 행하시는가?’의 문제에서는 답을 찾지 못하게 된다. 이것이 언약을 알아야 하는 이유고 언약의 시각에서 성경을 해석해야 하는 당위성이라 할 수 있다.

가령 에덴동산에 사탄이 존재하는 이유, 선악을 알게 하는 나무를 있게 하신 이유, 인간이 선악과 먹는 것을 두고 보신 이유, 하나님이 창조하신 세상을 심판하시는 이유 등등의 문제를 언약의 시각으로 보지 않고는 하나님의 행하심에 의문이 갖지 않을 수 없다.

가장 먼저 에덴동산에 사탄이 존재하지 않았다면 인간이 죄를 범하지 않았을 것이다. 그렇다면 인간이 구원 받아야 할 필요 없이 에덴동산에서 계속 생명을 누리면 된다. 다시 말해서 하나님이 인간의 구원을 위해 예수님을 보내시고 십자가에 죽게 하신 것이라면 굳이 십자가라는 방식이 아니라 처음부터 사탄을 제거한 상태에서 에덴동산을 만들면 되지 않느냐는 것이다.

그런데 이러한 생각 자체가 성경을 인간중심의 시각에서 이해하고자 함으로 인해 나타나는 현상이다. 우리가 성경을 보면서 그러한 생각을 갖게 된다는 것이 곧 인간이 얼마나 자기중심적 존재인가를 보여주는 것인데, 그것이 죄라는 사실이 언약 사상에 의해서 드러나는 것이다. 그러므로 성경을 언약의 시각에서 이해하고 해석하는 것은 신자가 하나님의 뜻을 알고 바른 믿음의 길을 가기 위해 필수적인 요구라고 할 수 있다.

언약으로 일하시는 하나님

하나님은 인간에게 언약을 세우시고 언약으로 일하신다. ‘하나님의 백성이 누구인가?’에 대해서도 언약에 의해 증거 된다. 때문에 언약 밖에서의 인간이 생각하는 ‘하나님의 백성다움’은 인간에게 있는 종교적 습성에 의한 주관적 생각이라고 하는 것이 옳다. 세상이 선과 의로움으로 인정하는 윤리와 도덕을 바탕으로 ‘하나님의 백성다움’, 즉 신자다움을 나름대로 구축하고 있기 때문이다. 하지만 하나님은 언약을 원칙으로 세워 자기 백성을 찾으신다.

렘 11:3-4절에 “그들에게 이르기를 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이니라 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 애굽 땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라 곧 내가 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라”고 말한다.

저주의 기준은 언약이다. 누구든 언약을 지키지 않으면 저주를 받는다. 이스라엘이라 해도 예외가 아니다. 이스라엘이란 민족성이 그들을 저주로부터 지켜주는 의가 되지 못하는 것이다. 그러므로 언약 밖에 있는 것이 저주이고 언약 안에 있는 것이 생명이 된다. 이스라엘은 생명이 되는 언약이 무엇인가를 증거 하기 위한 도구로 존재하게 된 것이고 그런 의미에서 이스라엘을 언약의 나라라 한다.

이 언약의 의미는 현대 교회에 그대로 적용된다. 교회가 세상의 종교 단체와 다른 이유가 언약과의 관계에 있기 때문이다. 즉 언약 안에 있는 것이 교회이며 교회는 하나님의 언약을 세상에 증거 해야 할 도구로 존재하는 것이다. 십자가 역시 언약 안에서 해석될 때 복음이 되는 것이지 언약 밖에서 해석하는 십자가는 그저 인간의 구원을 위한 도구로 존재할 뿐이다. 이것이 교회가 종교의 수준으로 전락되는 이유라 할 수 있다.

출 19:5-6절에 “세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라”고 말씀한다.

세계는 모두 하나님께 속해있다. 하나님께 속했다는 것은 생명에 속했다는 뜻이 아니라 세상 만물과 모든 피조물, 심지어 천사와 사탄까지도 하나님의 권세 아래 있다는 뜻이다. 이처럼 하나님께 속한 세계 중에서 하나님의 소유가 된 제사장 나라, 거룩한 백성들에게만 영생이 주어진다. 따라서 하나님이 언약의 방식으로 일하시는 것은 인간의 행함과 무관하게 하나님의 선택에 의해서 하나님의 백성 된 자들에게만 영생이 돌아가게 하기 위함이다. 이것이 언약으로 일하시는 하나님의 뜻이고 목적이라 할 수 있다.

하지만 어쨌든 언약의 목적이 하나님의 거룩한 백성에게 영생을 주기 위함이라면 그것은 곧 자기 백성을 구원하시겠다는 의미가 된다. 그렇다면 굳이 언약의 방식이 아니라 해도 택한 자기 백성에게만 영생을 주면 되지 않는가? 이러한 의문은 결국 성경의 처음으로 되돌아가게 한다. 자기 백성에게 영생을 주고 구원하시겠다는 것이 하나님의 뜻이라면 인간이 사탄의 유혹에 빠져 선악과를 먹는 것을 왜 방치하셨느냐는 것이다.

엡 1:4-6절을 보면 “곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라”고 말한다.

하나님의 선택은 창세전에 세워진 계획이다. 그리스도 안에서 택하여 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시겠다는 것이 하나님의 예정이다. 하나님의 예정은 하나님의 거저 주신 은혜를 아는 백성 되게 하는 것이고 그로 인해서 은혜의 영광을 찬송하게 하는 것이다. 따라서 거룩하고 흠이 없게 하시는 은혜를 아는 백성의 창조를 위해 죄 아래 두신 것이 하나님의 뜻이다.

그런데 은혜의 영광을 찬송하는 하나님의 백성은 인간의 뜻과 의지와 열심에 의해 스스로 되는 것이 아니라 하나님에 의해서 새롭게 창조된다. 이것이 언약이다. 그러므로 언약 백성의 특징은 자신의 행함과 공로를 높이는 것이 아니라 자신이 죄인임을 아는 것이다. 그리고 죄인 된 자신을 거룩하고 흠 없는 백성 되게 한 십자가만을 높이고 자랑하게 된다. 이것이 언약을 세우고 언약의 방식으로 일하시는 이유다. 때문에 언약이 아니고서는 인간을 죄 아래 두신 하나님의 뜻을 알 수 없는 것이다.

에덴과 마귀

성경에는 언약 사건이 다양하게 등장한다. 언약 사건은 다양하지만 언약이 다양한 것이 아니라 하나의 언약이 다양한 사건을 통해서 하나님을 계시하며 하나님이 행하신 구속사역을 증거 하는 것이다. 여기서 한 가지 주지해야 할 사실은 언약은 하나님을 위해 존재한다는 것이다. 인간을 위한 언약이 아니라 하나님을 위한 언약의 시각으로 접근하는 것은 성경해석에 있어서도 중요한 문제가 된다. 하나님을 위한 언약의 시각으로 접근했을 때 하나님 중심의 성경 해석이 가능하기 때문이다. 하나님을 위한 언약이라는 말은 하나님의 구속 사역 또한 인간이 아닌 하나님을 위한 것이라는 의미가 된다. 다시 말해서 하나님이 자기 백성을 구원하기 위해 아들을 보내시고 십자가에 죽게 하신 모든 일들이 인간이 아닌 하나님을 위한 일이라는 뜻이다. 이 말에 의구심이 들 수 있겠지만 앞에서 언급했던 것처럼 인간을 위한 구원에 초점을 맞추게 되면 성경 해석은 창세기의 시작부터 막힐 수밖에 없다.

골 1:16절에서 “만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치��들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고”라고 말한다.

인간을 위한 구원이라면 하나님의 창조 역시 인간을 위한 것이어야 한다. 하지만 사도 바울은 만물이 그리스도를 위해 창조되었다고 말한다. 그리스도를 위한 창조이기 때문에 인간이 거주했던 에덴동산 역시 인간을 위한 최상의 조건으로 창조되어야 할 이유가 없다. 에덴에서의 뱀, 곧 마귀의 등장이 에덴동산이 인간을 위한 최상의 조건이 아니었음을 말해준다.

계 12:7-9절을 보면 “하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울새 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 큰 용이 내쫓기니 옛 뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꾀는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라”고 말한다.

에덴에서 인간을 유혹했던 뱀은 하늘의 전쟁에서 패하여 땅으로 내어 쫓긴 마귀다. 하늘에서의 전쟁은 하나님의 창조 전에 있었던 사건으로 보는 것이 옳다. 창조 후에 있었던 사건이라면 에덴동산의 처음 상태는 마귀가 존재하지 않았지만 나중에 존재하게 되었다는 의미가 되기 때문에 하나님의 창조가 인간을 위해서라는 논리가 가능해진다. ‘처음에는 인간을 위한 완벽한 상태에의 에덴동산이었지만 나중에 마귀가 존재하게 됨으로 완벽한 상태가 깨어졌다’고 하면 되기 때문이다.

하지만 그러한 논리는 창세전의 하나님의 선택, 예정과 충돌 된다. 하나님은 이미 창세전에 그리스도로 인한 택한 백성의 구원을 예정하셨기 때문이다. 그런데 만약 창조 후에 마귀가 존재하게 된 것으로 이해한다면 그것은 창세전의 선택, 예정과는 부딪힐 수밖에 없다.

하나님의 구원 방식은 선택과 예정이다. 하나님의 구원 방식이 선택과 예정이라는 것은, 구원에는 인간의 공로와 의가 개입될 수 없다는 것을 말한다. 인간의 행함 자체가 구원과 무관하다는 것이다. 이처럼 인간의 공로와 의가 개입될 수 없는, 오직 하나님의 뜻과 실행에 의해서만 완성되는 구원을 말하는 것이 선택과 예정이며 그 목적은 선택과 예정에 의해 구원된 하나님의 백성을 하나님의 영광의 찬송이 되게 하기 위해서다.

영광의 찬송의 내용은 “우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄 사함을 받았느니라”(엡 1:7)이다. 죄 사함으로 증거된 은혜의 풍성함이 찬송의 내용이기에 세상은 죄로 시작될 수밖에 없다. 죄가 존재해야 죄 사함이 가능하기 때문이다. 이것을 위해 땅으로 내어 쫓긴 마귀가 존재하는 상태에서 창조 하신 것이고, 인간이 마귀의 유혹으로 하나님의 말씀에 순종하는 일에 실패하는 것을 허용하신다.

성경의 시작인 “태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라”(창 1:1-2)는 말씀에서 이 같은 하나님의 뜻을 엿볼 수 있다. 세상이 혼돈, 공허, 흑암으로 시작하고 창조된 세계라 해도 혼돈, 공허, 흑암의 상태는 변함이 없다. 이유는 마귀의 존재 때문이다.

죄

그렇게 보면 선악과는 혼돈, 공허, 흑암의 내막을 드러내기 위한 장치라 할 수 있다. 혼돈, 공허, 흑암의 내막은 “뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라”(창 3:4-5)는 마귀의 유혹에서 드러난다.

마귀의 유혹은 현재의 존재보다 나은 신적 존재가 되는 것이다. ‘하나님과 같이 되어’라는 말은 인간으로 하여금 현재의 존재에 대한 결핍을 느끼게 한다. 그리고 신적 존재라는 우월성에 눈을 뜨게 한다. 결국 마귀의 유혹에 따라 선악과를 먹은 것은 우월적 존재가 되고자 하는 인간의 욕망의 시작이고, 그것이 곧 혼돈과 공허와 흑암의 내막인 것이다.

이제 선악과를 먹은 죄의 실체는 우월적 존재가 되는 것에 목적을 두는 것으로 드러난다. 하나님이 주신 자신의 존재에 대해서는 결핍을 느끼며 스스로의 힘으로 결핍을 보충하고자 하는 길로 가는 것이다. 이것이 죄의 실체이고 죽음의 상태이며 마귀에게 장악된 세상의 현실이다.

우월적 존재가 되고자 하는 인간의 욕망은 교회에서도 예외 없이 드러난다. 종교적이고 윤리적인 행함을 내세워 우월한 믿음을 보이고자 하는 것이 그것이다. 이러한 세상에 아들을 보내어 십자가 사건이 있게 하신 것은 죽음에서 자기 백성을 구출하기 위해 아들을 희생하신 하나님의 은혜의 풍성함을 찬송하게 하고자 하는 것이다. 이것이 세상을 창조하신 하나님의 계획이다. 이처럼 인간의 구원은 하나님의 영광을 목적으로 하기 때문에 하나님을 위한 구원인 것이고, 이것을 언약으로 나타내신 것이기 때문에 하나님을 위한 언약이 되는 것이다.

하나님의 은혜의 풍성함을 찬송하는 것은 모든 것이 하나님으로 말미암아 되어졌음을 믿는 믿음에 의해서만 가능하다. 이 믿음이 인간으로 하여금 자신의 모든 것을 부인하게 한다. 그러므로 믿음은 인간을 우월의 자리로 끌어가는 것이 아니라 낮아지신 예수님의 자리로 끌어간다. 낮아지신 예수님의 자리에서 자신이 장악되어 있던 죄의 실상을 보게 되면서 예수님이 피 흘리신 십자가의 내막을 알게 되고 모든 것을 예수님의 공로로 돌리게 된다. 이것을 위해 성령을 보내신 것이고 성령으로 말미암아 혼돈과 공허와 흑암이 자신의 본래의 자리임을 알게 된 인간이 자신을 구출하신 하나님의 은혜만을 높이게 되는 것이 하나님의 궁극적인 목적이라 할 수 있는 하나님의 나라다.

하나님의 저주

“여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니 네가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아 있는 동안 흙을 먹을지니라 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 네게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라”(창 3:14-19)

선악과 사건 이후 하나님은 아담과 하와와 뱀, 그리고 세상을 저주하신다. 그로 인해 세상은 저주 아래 있게 된다. 하나님 보시기에 좋은 세상은 사라지고 죄의 속성만 있는 저주의 세상이 된 것이다. 저주에 속한 세상의 결국은 심판이다. 이것을 보여준 사건이 노아 시대의 홍수 심판이다. 홍수 심판으로 세상은 스스로의 힘으로는 저주에서 벗어날 수 없음이 드러난다.

하나님의 저주로 인해서 여자는 수고하고 자식을 낳는 고통 아래 있게 된다. 물론 자식을 낳는 고통 자체가 하나님의 저주는 아니다. 아담이 평생 수고하여야 그 소산을 먹고 흙으로 돌아갈 때까지 땀을 흘려야 먹을 것을 먹게 하신 것도 노동을 선악과를 먹은 죄에 대한 징벌의 차원에서 내려진 저주라는 뜻이 아니다.

하나님의 저주는 저주를 목적으로 하지 않는다. 말한 것처럼 죄에 대한 징벌의 의미가 아니란 것이다. 여자에게 임신하는 고통을 더하게 하시고 수고하고 자식을 낳게 하셨다고 하지만 여자가 아이를 낳으면서 그것을 하나님의 저주로 생각하지는 않을 것이다. 기독교인은 오히려 아이를 하나님이 주신 선물로 여기며 감사하고 기뻐한다. 해산의 고통은 있지만 그 고통 뒤에는 오히려 기쁨으로 다가오는 것이 현실이다.

아담 또한 땀을 흘려야 먹을 것을 먹는다는 것이 저주의 내용이지만, 이 역시 일을 해서 돈을 벌고 먹을 것을 먹으면서 그것을 죄로 인한 저주의 고통으로 생각하는 사람은 없을 것이다. 오히려 땀을 흘리며 열심히 일할수록 소득이 많아질 것이고 그로 인해 세상의 것을 더욱 많이 누리면서 즐거워 할 것을 생각해 보면 노동 자체가 죄에 대한 징벌이라고 생각할 수 없다.

뱀에 대한 저주도 다르지 않다. 배로 다니고 흙을 먹는다는 것이 뱀에 대한 저주이지만 무엇보다 뱀은 흙을 먹지 않는다. 그럼에도 흙을 먹는다는 것이 저주의 내용으로 주어진 것은, 하나님의 저주를 문자의 의미가 아닌 다른 시각에서 다른 의미로 이해해야 할 필요가 있음을 알게 한다.

여자가 고통 가운데 아이를 낳는 것은 여자의 해산 자체가 죄의 권세 아래 있다는 증거가 된다. 남자와 여자의 후손은 죄의 권세 아래 태어난 존재일 뿐이다. 죽은 자에게서 죽은 자가 태어나는 것이다. 또한 사람이 땀을 흘려 먹을 것을 먹으면서도 그것으로 만족하지 못하는 모습을 통해 세상이 죄 아래 있음을 보여주게 되는 것이다.

이처럼 하나님의 저주는 세상이 죄 아래 있음을 선포한다. 그리고 스스로의 힘으로는 저주에서 벗어날 수 없는 인간의 무능을 알게 하시며 자기 백성을 죄에서 구출하기 위해 보내신 여자의 후손을 고대하게 하는 것이다. 이런 의미에서 저주에는 세상에 구원자로 오실 후손을 고대하게 함으로 죽음에서 생명으로 건지시기 위한 은총이 담겨 있다고 할 수 있다.

저주 속의 약속

“내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고”(창 3:15)

저주 아래 있게 된 세상을 향한 하나님의 약속은 여자의 후손에 대한 것이다. 여자의 후손이 등장하여 뱀의 머리를 상하게 하신다는 약속이다. 아담은 하나님의 약속이 곧 생명과 연결되어 있음을 알게 되어 여자의 이름을 하와(산 자의 어머니 창 3:20)라 부른다.

여기서 ‘모든 산 자’는 아담처럼 하나님의 약속으로 인해 여자의 후손이 생명이 됨을 알고 그 후손을 소망하고 기다리는 자를 가리키는 것으로 이해할 수 있다. 결국 저주 아래 있는 세상에서 복은 여자의 후손일 수밖에 없다. 여자의 후손이 등장하는 것만이 저주에서 벗어날 유일한 길이기 때문이다. 여자의 후손이 등장하여 뱀의 머리를 상하게 하는 약속의 성취가 복이 이루어지는 사건이 되는 것이다. 그러므로 하나님의 복에 참여하는 것은, 자신이 죄의 세력에 장악되어 저주 아래 있음을 알고 자신을 죄의 세력으로부터 자유하게 할 여자의 후손을 믿고 기다리는 것이다. 이들이 바로 하나님의 선택과 예정에 의해 부름 받은 하나님의 백성이다.

하나님의 복에 참여하는 일이 선택과 예정의 방식으로 이루어지는 것은 인간의 행함과 공로를 배제한다는 것을 의미한다. 자신의 행함과 공로를 자랑하는 것은 자기 우월을 드러내는 것이고, 그것이 죄의 속성이기에 하나님의 복의 나라는 그 속성을 거부한다는 것을 선택과 예정이라는 방식으로 자기 백성을 있게 하시고 구원하심으로 보여주신 것이다.

여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 한다면 여자의 후손은 큰 능력을 가진 영웅의 모습으로 등장할 것으로 생각하기 쉽다. 뱀의 머리를 상하게 하려면 힘이 있어야 한다고 생각하기 때문이다. 이것이 선악과를 먹은 인간의 가치기준이다. 하지만 여자의 후손은 강한 힘의 영웅이 아니라 힘없는 약자로 등장한다. 힘없이 붙들려 죽음으로 메시아를 기다린 모든 사람들에게 실망감을 안겨주는 모습으로 오신 것이다.

그러므로 여자의 후손에 대한 약속 이후의 약속들은 여자의 후손이 어떤 존재인지를 조금씩 드러내는 기능으로 주어진다. 언약을 따라감으로 해서 여자의 후손이 어떤 존재인가를 알게 되는 것이다. 오늘날 우리의 입장에서 이해하자면, 하나님이 약속하신 여자의 후손으로 오신 그리스도가 어떤 분인가를 언약을 통해서 알아가는 것이다. 그렇다면 언약을 통해서 드러나는 여자의 후손, 메시아와 다르다면 그것은 예수라는 이름만 차용한 다른 예수라는 사실이 밝혀지는 것이 된다.

노아언약

“여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고”(창 6:5)라고 말씀하는 것이 인간에 대한 하나님의 선언이다. 사람이 생각하는 모든 계획이 항상 악하다는 것은 사람으로부터는 선한 생각과 계획이 나올 수 없다는 뜻이다. 이것을 세상은 받아들이지 않는다. 세상은 세상 나름대로 선을 행하고 선하게 살기 위해 힘쓰기 때문이다. 그것이 인간 사회의 질서를 위해 스스로 구축한 윤리와 도덕이다. 윤리와 도덕을 선한 것으로 간주하고 윤리와 도덕의 시각에서 생각하기 때문에 얼마든지 선을 행할 수 있는 인간으로 판단하는 것이다.

하지만 하나님이 죄로 규정하시는 것은 하나님과의 관계에서 하나님이 기준이 된다. 하나님 중심이 아닌 인간 중심의 생각과 계획이 죄다. 그러므로 아담과 하와의 후손인 인간으로 태어난 이상 본질적으로 마음으로 생각한 계획은 모두 악할 뿐이다. 하나님은 이러한 인간을 물로 심판하신다. 그런데 심판 이후의 ���간이라고 해서 심판의 이전에 비해 나아지지 않는다. 심판 이후도 여전히 마음으로 생각하는 모든 계획이 악하다. 그렇다면 홍수 심판은 무슨 의미가 있는가?

인간이 홍수 심판을 통과해도 달라지지 않는다면, 심판이 또 다시 반복되어야 하는가? 홍수 심판으로 드러나는 것은 어느 시대에 존재하는 인간이건 아담과 하와의 후손은 저주 아래 있는 자로서 심판이 당연하다는 것이다. 심판이 반복되고 또 반복 되도 ‘하나님 너무합니다’라고 항변할 수 없다. 악한 존재에게 심판은 당연한 하나님이 조치이기 때문이다. 하지만 그렇게 되면 창조는 심판을 위한 창조가 된다. 심판하기 위해 창조하신 것이라면 성경은 홍수 심판으로 막을 내리면 된다. 반복되는 심판 이야기만 있으면 되기 때문이다.

하지만 심판과 함께 언약이 등장한다.

“노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니”(창 8:20-21)

다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 않으신다는 것이 하나님의 일방적인 계획이다. 하지만 인간의 악에 대해서는 전혀 묻지 않으시고 무작정 저주하지 않겠다는 것이 아니다. 하나님은 노아가 정결한 짐승과 정결한 새 중에서 제물을 취해 드린 번제의 향기를 받으시고 저주하지 않으시겠다고 하신 것이다. 이것을 보면 저주를 이기는 힘은 정결한 제물의 희생의 피에 있음을 알 수 있다.

“하나님이 노아와 그와 함께 한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께 한 모든 생물 곧 너희와 함께 한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것 곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라”(창 9:8-11)

노아에게 세운 하나님의 언약은 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 않으신다는 것이다. 그리고 언약의 증거로 무지개를 보이신다. 노아 언약으로 인해서 세상은 언약에 의해 보호 받게 된다. 심판이 당연하지만 언약에 의해 보존되는 것이다. 이처럼 언약 아래 있음으로 생명이 보전되는 것을 잊지 말라는 취지로 무지개를 보이신 것이다.

하나님이 언약을 세우셨다는 것은 하나님이 언약의 말씀대로 행하실 것을 의미한다. 따라서 하나님은 인간의 악함과 상관없이 세상을 심판하지 않으신다. 언약을 세우시고 언약대로 행하시기 때문이다. 그렇다면 인간이 심판을 받지 않고 존재하고 있는 것은 언약 덕분이고, 그런 의미에서 언약은 하나님의 은혜로 드러난다. 언약이 곧 하나님의 은혜인 것이다.

그러므로 자신에게서 저주가 당연한 악의 실상을 보게 된 신자라면, 자신이 존재할 가치와 이유가 없음을 알게 될 것이고 그럼에도 존재한다는 것은 존재하게 하신 하나님의 은혜로 인한 것임을 알게 된다. 이처럼 언약을 은혜로 보게 된 신자가 언약 안에서 하게 되는 것은 은혜의 자랑 밖에 없다.

사 54:8-10절을 보면 “내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 네게서 잠시 가렸으나 영원한 자비로 너를 긍휼히 여기리라 네 구속자 여호와께서 말씀하셨느니라 이는 내게 노아의 홍수와 같도다 내가 다시는 노아의 홍수로 땅 위에 범람하지 못하게 하리라 맹세한 것 같이 내가 네게 노하지 아니하며 너를 책망하지 아니하기로 맹세하였노니 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라도 나의 자비는 네게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라 너를 긍휼히 여기시는 여호와께서 말씀하셨느니라”고 말한다.

홍수로 멸하지 않겠다는 하나님의 맹세는 인간을 의식하신 것이 아니다. 때문에 앞서 말씀드린 것처럼 인간의 죄의 여부와 상관없이 하나님의 자비는 이스라엘에게서 떠나지 아니하며 화평의 언약은 흔들리지 않는다. 이것은 하나님의 사랑과 자비의 확고함을 언약을 통해서 가르치고자 하시는 것이 하나님의 의도임을 말해준다. 저주 아래 있는 죄인임에도 불구하고 확고한 하나님의 사랑에 붙들려 있다는 그것이 구원의 길이다. 그리고 그 사랑은 아들의 십자가로 성취된다.

아브라함 언약

창세기 12장, 15장, 17장에 보면 하나님이 아브라함을 부르신 이야기가 있다. 먼저 하나님은 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 하나님이 보여줄 땅으로 가라고 하신다. 그리고 “내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라”(창 12:2-3)는 언약을 세우신다.

아브라함은 하나님의 말씀을 따라 롯과 함께 하란을 떠난다. 그리고 15장에서는 자식이 없다며 종 엘리에셀을 상속자로 삼겠다는 아브라함에게 “여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 뭇별을 셀 수 있나 보라 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라”(창 15:4-5)고 언약하신다.

그리고 17:2절을 보면 또 다시 “내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니”라고 언약하신다. 이 같은 아브라함 언약에서 의문이 드는 것은 왜 동일한 내용의 언약이 반복되어 등장하느냐는 것이다.

언약은 하나님이 세우시고 하나님이 이루신다. 만약 아브라함이 이루어야 할 언약이라면 아브라함으로 하여금 언약을 잊지 말고 이룰 것을 촉구하는 의미에서 반복해서 언약을 강조할 수도 있다. 하지만 하나님이 이루시는 언약이라면 반복해서 말씀하는 것은 불필요하다는 생각이 들 수 있다. 하지만 언약이 반복되어 등장하는 데는 분명한 이유가 있다.

아브라함을 아는 기독교인이라면 누구나 아브라함을 ‘믿음의 조상’으로 말한다. 마태복음에 등장하는 예수님의 족보가 “아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계”(마 1:1)라고 시작되는 것만 봐도 아브라함이 예수 그리스도의 세계, 즉 믿음의 세계를 말하는데 있어서 중요한 위치에 있다고 할 수 있고, 사도 바울이 로마서에서 믿음에 대해 말할 때도 아브라함을 얘기한 것을 보면 아브라함은 ‘믿음이 무엇인가?’를 말해주는 인물이라고 할 수 있다. ‘아브라함을 알면 믿음을 알 수 있다’라고 말할 수 있을 정도로 아브라함의 생애 자체가 믿음에 대한 증거가 되는 것이다.

주의해야 할 것은 아브라함을 처음부터 믿음의 사람으로 규정하고 시작하지 않아야 한다는 것이다. 아브라함의 아버지는 데라며 데라는 우상을 섬겼다. 이것을 수 24:2절에서 “여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지, 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나”라고 말한다.

우상을 섬기는 가정에서 아브라함만 하나님을 믿었는지 아니면 아브라함도 우상을 섬겼는지는 명확히 설명될 수 없지만 어쨌든 아브라함이 아버지의 집을 떠나 하나님이 보여줄 땅으로 가라는 말씀을 따라 갔다는 것을 생각하면 아브라함이 하나님을 알고 있었다는 추측도 가능하다. 하지만 분명한 것은 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 아버지의 집을 떠났다고 하여 그때부터 아브라함의 믿음이 대단했을 것이라고는 생각할 수 없다는 것이다. 이것이 언약이 반복되는 이유다.

12장에서 아브라함은 큰 민족을 이루고 복을 주어 이름을 창대하게 하겠다는 언약을 받는다. 그리고 15:1절에서 아브라함에게 “아브람아 두려워하지 말라 나는 네 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라”고 말씀한다. 이것은 언약을 이루실 하나님만 믿고 의지하라는 뜻이다.

하지만 아브라함은 “주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까”(창 15:2)라고 하면서 자신에게는 자식이 없다고 말한다. 자식이 없는데 큰 민족을 이루고 이름을 창대하게 하겠다는 말씀이 무슨 소용이냐는 의미다. 이것을 보면 아브라함은 언약을 세우신 하나님이 언약을 이루신다는 것을 믿지 않았음을 알 수 있다. 하나님은 다시 아브라함에게 자손이 하늘의 별과 같을 것이라고 약속하신다. 결국 언약이 반복되는 것은 아브라함이 언약을 믿지 않았음을 의미한다.

언약을 세우신 하나님은 제물을 가져와 쪼개라 하시고 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나가게 하신다. 횃불이 고기 사이로 지나간다는 것은 인간의 힘으로는 될 수 없는 일이다. 이 점을 생각하면 하나님은 아브라함에게 언약의 주체자가 하나님이시며 아브라함이 할 일은 언약을 믿는 것임을 보이고자 하시는 것으로 이해할 수 있다.

하지만 창 16장에서 아브라함은 사라의 권유대로 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳는다. 자녀가 없다면 하나님의 언약 또한 의미 없다는 것을 생각하고 자녀라도 자신의 힘으로 얻고자 한 것이다. 그리고 다시 17장에서 더 구체적으로 언약을 말씀하신 것이다. 이렇게 언약이 반복되는 사이에는 언약을 믿지 못하는 아브라함의 불신이 있다. 따라서 언약이 반복되는 것에서 아브라함의 믿음 없음을 볼 수 있는 것이다.

창 17:1절을 보면 “아브람이 구십구 세 때에 여호와께서 아브람에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라”고 말한다.

인간의 행함에 완전은 없다. 완전한 행함은 전혀 흠 없는 완벽한 행함이라는 뜻인데 하나님 앞에서 완전한 행함을 실천할 수 있는 사람은 단연코 없다. 그런데 왜 아브라함에게는 행하여 완전하라는 요구를 하시는가?

완전한 행함은 하나님의 언약을 믿는 것이다. 언약하신 하나님이 언약을 이루실 것을 믿는 그 믿음이 우리를 하나님의 언약 안에 붙들어 놓는다. 하나님의 언약 안에 있는 그가 곧 구원 받은 자임을 생각하면 언약을 믿는 것이야 말로 완전한 행함이 아닐 수 없다. 다른 말로 하면 하나님은 자기 백성에게 언약을 믿는 믿음 외에 다른 행함을 요구하신 적이 없다는 것이다.

그런데 언약을 믿는 믿음조차 인간의 힘으로 가능하지 않다. 애초부터 인간은 하나님의 언약을 믿는 것이 아니라 자신의 힘과 실천을 믿는 존재이기 때문이다. 그러한 인간을 하나님이 간섭하시고 가르치심으로 참된 믿음을 알게 하시고 믿음 가운데 있게 하신다는 것을 아브라함 언약이 보여주는 것이다. 이것이 ‘나는 전능한 하나님이라’고 말씀한 후에 “너는 내 앞에서 행하여 완전하라”고 하시는 이유다. 즉 하나님의 전능하심은 아브라함으로 하여금 하나님의 언약을 믿는 자 되게 하는 것으로 증거 된다는 것이다. 오늘 우리가 그리스도를 믿는 믿음 가운데 있다면 그것은 하나님의 전능하심으로 말미암은 결과다. 결론적으로 믿음에 있어서 우리의 힘은 개입될 수 없다.

창 17:5절에서 하나님은 아브람이란 이름을 아브라함으로 바꾸신다. 그리고 “내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라”고 하신다. 하나님이 아브라함을 열국의 아버지가 되게 하시겠다는 것이다. 그렇게 보면 아브라함이란 이름은 아브라함 본인에게는 명예스러운 이름은 아니다. 왜냐하면 아브라함이란 이름에는 언약을 이루시는 하나님을 믿지 못한 불신의 의미가 담겨 있기 때문이다.

하나님은 다시 아브라함에게 할례 언약을 세우시고 할례를 언약의 표징으로 말씀하신다(창 17:9-11). 할례는 남자의 생식기를 잘라버리는 것을 의미한다. 이것은 인간의 육체로는 자손이 생산될 수 없다는 뜻이다. 다시 말해서 하나님이 언약하신 민족의 번성은 인간의 육체로 인한 종족 번성이 아니라 하나님의 약속으로 발생한 새로운 민족의 번성임을 의미하는 것이다.

이런 의미에서 보면 할례는 불신앙의 흔적이다. 이스마엘을 낳아 자기의 힘으로 언약을 이루려고 했던 아브라함의 불신앙을 할례로 몸에 새기게 하여 언약은 하나님의 뜻과 의지로 이루어짐을 잊지 않게 하고자 한 것이다. 결국 할례는 아브라함을 부끄럽게 만드는 것이고, 하나님이 약속하신 아브라함의 자손이 인간의 육으로 이루어지는 것이 아님을 의미한다. 이것을 유대인들은 하나님 백성이 되는 증표로 오해한 것이다.

하나님은 아브라함에게 약속의 아들로 이삭을 주신다. 사라가 아이를 잉태할 수 없는 몸이었을 때 아들을 주심으로 아브라함과 사라의 육체로 낳은 아들이 아닌 하나님의 약속에 의해 주신 아들인 것이다. 이것이 하나님의 전능하심이며 육체가 아닌 하나님의 전능하심을 믿는 것이 할례의 의미다.

신 10:16절을 보면 “그러므로 너희는 마음에 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라”고 하고, 신 30:6절에서도 “네 하나님 여호와께서 네 마음과 네 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 마음을 다하며 뜻을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며”라고 말한다.

마음의 할례는 자신의 힘으로 할 수 있다는 가능성이 모두 잘려진 것을 의미한다. 기독교인에게는 일의 원인과 가능성을 자신에게서 찾고자 하는 유혹이 있다. 자신의 행함으로 하나님을 기쁘시게 할 수 있다는 생각에서 벗어나지 못하는 것이다. 때문에 자신이 행하지 않으면 믿음이 실패할 것 같은 불안감에 빠지기도 한다. 이것은 하나님 여호와를 사랑하는 것이 아니다. 하나님 여호와를 사랑하는 것은 여호와가 행하신 모든 일을 받아들이고 기뻐하는 것이기 때문이다.

이삭을 제물로 바치게 한 것은 이삭처럼 하나님의 약속에 의해 존재하게 된 아브라함의 후손들을 위해 대신 제물이 될 양을 하나님이 준비하실 것을 계시하는 것이다. 이삭이 지고 간 장작에 이삭이 불살라져야 했는데 하나님이 준비한 양이 대신 불살라진 것은 그 양이 이삭과 연합하여 이삭 대신 희생하게 된 것을 의미한다. 그렇게 보면 이것은 장차 하나님의 언약에 의해 번성하게 되는 아브라함의 후손들을 위해 하나님이 제물이 될 양을 준비하시고 대신 희생할 것을 계시하는 사건이라고 하겠다.

아브라함의 언약은 이삭과 야곱으로 이어지면서 아브라함에게 언약하신 나라가 어떤 자손들로 채워지는가를 보여주신다. 이삭과 야곱에게 하나님이 행하신 일이 자기 백성을 어떻게 만들어 가시는가를 보여주는 것이다.

신자는 하나님이 행하신 일을 보면서 믿음은 결코 인간에 의해 가능한 것이 아님을 배우는 것이고 하나님이 행하신 일로 인해 기뻐하고 감사하게 된다. 우리 자신을 생각하면 구원 받을 수 없는 모습밖에 보이지 않는다. 그럼에도 불구하고 하나님이 언약대로 이루신다. 그 언약의 성취가 그리스도의 십자가로 나타난 것이다. 이 모든 일을 두고 하나님의 전능하심이라고 말한다.

모세언약

모세언약은 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 세우신 언약과 연결된 내용이다. “하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라”(출 2:24-25)고 말씀하는 것처럼 아브라함과 이삭과 야곱에게 세우신 언약을 기억하심으로 시작되는 것이 모세 언약이다. 즉 모세 언약은 이스라엘의 출애굽 사건에서부터 시작된다고 할 수 있다.

출 11:1절에 보면 “여호와께서 모세에게 이르시기를 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에야 그가 너희를 여기서 내보내리라 그가 너희를 내보낼 때에는 여기서 반드시 다 쫓아내리니”라고 말한다.

애굽의 바로는 아홉 가지의 재앙을 겪었으면서도 이스라엘 내보내기를 거절한다. 재앙으로 인해 고통을 겪을 때는 죄를 지었으니 용서해 달라고 하면서 모세의 말대로 이스라엘을 보내줄 것처럼 하다가 재앙이 멈추면 또 다시 본래의 완악함을 드러내며 보내지 않기를 반복한다.

바로가 이스라엘을 보내는 것을 거부하는 것은 자기의 이익과 자존심 때문으로 볼 수 있다. 이스라엘의 노동력은 애굽에 많은 도움이 된다. 그리고 나름대로 자기의 신을 섬기고 있는 바로가 이스라엘 민족의 신인 하나님이 말씀하셨다는 모세의 말만 듣고 이스라엘을 보낼 리가 만무한 것이다. 바로는 이러한 속성을 재앙을 겪으면서 드러낸 것이다. 따라서 재앙은 단지 애굽을 고통스럽게 해서 이스라엘을 보내도록 하기 위한 것이라기보다는 바로의 속성이 드러나게 하기 위한 것으로 이해할 수 있다. 주지할 것은 완악한 바로의 속성이 드러남으로 해서 이스라엘 또한 바로와 다르지 않음을 나타내고자 한 것이 재앙에 담긴 의미라는 것이다.

하나님은 모세에게 한 가지 재앙을 내린 후에야 너희를 여기서 내 보낼 것이라고 말씀한다. 한 가지 재앙은 열 재앙 중에서 마지막 재앙을 말한다. 그런데 ‘마지막 재앙’또는 ‘열 번째 재앙’이라고 하지 않고 ‘한 가지 재앙’이라고 말씀하신 것에 초점을 둘 필요가 있다. 왜냐하면 아홉 가지의 재앙과 열 번째 재앙을 서로 구분하고 계시는 것으로 이해할 수 있기 때문이다.

앞서 말한 것처럼 아홉 가지 재앙으로 바로의 속성이 드러난다. 그리고 바로의 속성에 대한 하나님의 심판을 열 번째 재앙으로 보이시는 것이다. 만약 애굽에 내려진 재앙의 목적이 단지 이스라엘의 출애굽이라면 번거롭게 열 재앙을 내릴 이유가 없다. 처음부터 견딜 수 없는 강력한 재앙을 내려서 애굽을 굴복시키면 되기 때문이다.

이런 점에서 보면 애굽에 내린 재앙은 단지 출애굽이 목적이 아니라 하나님의 말씀에 순종하지 않고, 순종하는 척 하다가도 또 다시 자기 유익을 따라 흘러가는 바로와 같은 완악한 인간의 속성을 보게 하시고 그런 속성에 대한 인간에 대한 심판을 선언하시는 것으로 이해할 수 있는 것이다.

바로의 속성으로부터 이스라엘도 자유로울 수 없다. 이스라엘만이 아니라 모든 인간에게 바로의 속성이 있다. 그러므로 모든 인간이 죽음에 해당된다는 것을 보이는 것이 한 가지 재앙, 즉 장자 죽음인 것이다.

하나님은 애굽 땅에 모든 처음 난 것을 치신다. 처음 난 것은 모든 것을 대표하는 대표성을 지닌다. 따라서 처음 난 것을 치신다는 것은 애굽의 모든 것을 치신다는 뜻이 된다. 이것을 통해서 바로의 완악한 속성으로 존재하는 애굽은 하나님의 심판을 받아야 한다는 사실이 증거 된 것이다.

이스라엘도 바로와 다르지 않기 때문에 그들 역시 장자의 죽음에서 자유로울 수 없다. 그리고 장자의 죽음에서 벗어날 수 있는 길을 주시는데 그것이 어린 양의 피를 집 좌우 문설주와 인방에 바르는 것이다(출 12:7). 하나님이 애굽 땅을 칠 때 어린양의 피가 표적이 되어 그 피를 봄으로써 재앙이 내려 멸하지 않게 된다는 것이다(출 12:13).

장자 재앙은 애굽 사람과 이스라엘 사람을 구분하는 것이 아니라 피가 표적이 되어 심판의 여부가 결정된다. 이스라엘 사람이라 할지라도 어린양의 피의 표적이 없다면 심판에서 벗어날 수 없다. 결국 이스라엘이 애굽의 심판에서 벗어나 하나님이 약속하신 땅을 향해 갈 수 있게 된 것은 어린양의 피로 말미암아 실현된 것이다.

어린양의 피는 하나님의 낮아지심, 즉 희생을 의미한다. 이것을 하나님의 구속이라고 한다. 하나님의 희생으로 자기 백성을 구원하신다는 하나님의 뜻과 의지가 어린양의 피로 증거 된 것이다. 따라서 이스라엘은 어린양의 피, 하나님의 희생으로 살아난 존재를 뜻하는 것이고, 누구든 어린양의 피의 은혜를 망각한다면 그는 이스라엘이라 할 수 없게 된다. 이것을 이스라엘에게 남겨두기 위해 세워진 것이 유월절이다. 즉 유월절은 ‘너희는 무엇으로 존재하는가?’를 묻는 것이다.

출애굽한 이스라엘이 시내광야에 이르렀을 때 하나님이 모세를 산으로 부르시고 “세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라”(출 19:5-6)고 말씀한다.

하나님이 말씀을 모세에게 전해들은 이스라엘 백성은 일제히 “여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다”라고 응답한다. 그리고 하나님은 다시 모세를 산으로 부르시고 십계명과 함께 그들이 지켜야 할 율례를 선포한다. 하나님의 율례를 이스라엘에게 전하자 이스라엘은 또 다시 한 소리로 응답하여 “여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다”(출 24:3)고 말한다.

모세는 하나님의 모든 말씀을 준행하겠다는 백성들의 응답을 들은 후에 산 아래에 제단을 쌓고 이스라엘 열 두 지파대로 열두 기둥을 세운 후에 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 소로 번제와 화목제를 드리게 한다. 그리고 모세는 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 제단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들은 또 다시 반복해서 “여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다”고 응답한다(출 24:4-7). 백성들의 응답의 말을 들은 모세는 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 “이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라”(출 24:8)고 선포한다.

이렇게 언약에 체결된 후에 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 칠십 인이 올라가서 하나님을 뵙게 되는데 하나님은 그들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨다고 말한다(출 24:10-11). 하나님을 뵙고도 죽지 않고 함께 먹고 마신 이것이 언약의 피의 은혜이며, 피의 은혜로 누리는 혜택인 것이다.

하지만 이스라엘은 아직 언약의 피에 담긴 의미를 모른다. 즉 하나님의 희생이 자신들을 살린다는 것을 언약의 피를 보면서도 모르는 것이다. 그들은 자신들이 하나님의 말씀을 모두 준행하면 된다고 생각한다. 그리고 준행할 수 있다고 생각했다. 이런 그들에게 십계명과 율례를 주신 것은 하나님의 말씀을 준행하게 해서 구원하고자 하시는 것이 아니라 준행할 수 없는 인간의 무능력과 함께 죄를 보게 하고자 함이다. 이것이 율법을 주신 하나님의 의도다.

하나님은 이스라엘에게 언약으로 다가오신다. 이것은 이스라엘을 언약으로 구원하시겠다는 것을 의미한다. 언약이 하나님의 구원의 방식이라는 것이다. 이 말은 하나님이 세우신 언약은 인간의 어떤 불의와 행위에도 불구하고 취소되지 않고 반드시 성취된다는 뜻이다. 따라서 하나님의 언약 외의 방식으로 이루어지는 구원은 없으며 인간의 어떤 행위도 개입될 수 없는 것이다.

출 24:8절의 언약의 피는 제물의 피이며 반은 제단에 뿌려지고 반은 백성에게 뿌려진다. 이것이 의미하는 것은 이스라엘의 구원은 그들이 말씀을 준행함으로서 이루어지는 것이 아니라, 제단에서 피 흘려 죽은 제물의 피로 이루어진다는 것이다. 즉 언약의 피가 백성의 구원을 책임진다는 것이다. 따라서 언약의 피 앞에서 이스라엘 백성들이 알아야 하는 것은 자신들이 말씀을 실천함으로 성취되는 구원은 없다는 사실이다. 그것을 위해 율법이 주어졌다.

언약의 피는 성막과 제사 제도의 내용으로 존재하게 된다. 제사에서 흘려지는 제물의 피는 하나님의 희생을 계시하며, 하나님이 대신 희생하심으로 자기 백성의 모든 죄를 덮으시는 긍휼하심과 자비하심을 증거 하는 것이다. 따라서 율법을 지킨다는 것은 제물의 피로 증거 되는 하나님의 희생을 믿으며, 그 희생 앞에서 자신의 불의함을 깨닫고 그 모든 것을 용서하신 긍휼과 자비하심에 감사하는 것이기에 모세 언약에서 율법과 복음은 결코 충돌되지 않는 것이다.

그래서 모세가 이스라엘 백성들에게 말씀을 지켜 행하라고 하는 것은 실천적 의미에서가 아니라 자신의 희생으로 모든 죄를 용서하신 그 사랑과 은혜를 믿는 것을 뜻한다. 그렇다면 하나님의 사랑과 은혜를 믿지 않는 것은 이스라엘 백성처럼 ‘준행할 수 있다’고 하는 것이기에 누구든 자신의 행함을 내세우고 자랑하는 것은 불신앙이라고 결론 내릴 수 있다.

출 19:6절의 제사장 나라는 제사장이 통로가 되어 하나님과의 만남이 성사되는 나라라는 뜻이다. 즉 인간의 행함으로는 하나님과의 만남이 성사될 수 없는 것이다. 영원한 제사장으로 오신 분이 예수 그리스도다. 따라서 우리에게 하나님과의 만남은 예수 그리스도의 피로써 성사된 것이다. 이것이 언약의 피의 성취다. 언약의 피가 하나님이 원하시는 의가 되는 것이고 언약의 피를 믿는 자가 하나님께 거룩히 여김을 받는 것이다. 그러므로 ���늘날 제사장 나라는 언약의 피로 오신 예수 그리스도를 믿는 믿음의 세계인 것이다.

다윗 언약

다윗 언약은 모세 언약에서 나타난 언약의 피, 즉 희생 제물로 인한 구원 방식을 구체적으로 보여준다고 할 수 있다. 그것은 다윗의 왕권이 영원히 지속되는 것이다. 물론 이것은 다윗 가문으로 계승되는 왕권을 말하는 것이 아니라 다윗 자손이라는 언약으로 오시는 참된 왕을 의미한다. 따라서 다윗도 이스라엘의 참된 왕이 아니라는 뜻이 된다. 그럼에도 다윗을 택하여 이스라엘의 왕으로 세운 것은 다윗 자손으로 오실 참된 왕이 어떤 왕으로 오시는가를 보여주기 위해서다.

왕은 이스라엘의 요구사항이었다. 이스라엘의 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가 “그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서”(삼상 8:5)라고 요구한 것이다. 하나님이 그들에게 함께 하심에도 불구하고 하나님을 보는 것이 아니라 영웅 같은 왕을 세워 자신들의 생존 문제를 해결하려고 한 것이다.

삼상 12:6-7절에 “사무엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 내신 이는 여호와이시니 그런즉 가만히 서 있으라 여호와께서 너희와 너희 조상들에게 행하신 모든 공의로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라”고 말한다.

이스라엘을 애굽 땅에서 인도하여 낸 이는 모세와 아론이 아니라 하나님이시다. 따라서 이스라엘은 자신들을 인도하시는 분이 하나님이심을 믿으면 되는데 사람을 봄으로써 늙은 사무엘 대신 이방나라와 같이 자신들을 책임질 왕을 요구한 것이다.

사무엘은 왕을 구한 이스라엘 백성이 밀을 베는 때에 여호와께서 우레와 비를 보내사 왕을 구한 죄악이 크다는 것을 알게 하겠다고 하고, 이스라엘 백성은 사무엘에게 “당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서 우리가 우리의 모든 죄에 왕을 구하는 악을 더하였나이다”(삼상 12:19)라며 자신들의 죄를 인정한다. 하나님이 보낸 우레와 비로 인해서 밀을 추수하지 못하게 되자 생존을 위해 왕을 구한 것이 여호와 앞에 죄가 된다는 것을 알게 된 것이다. 이것으로 하나님은 이스라엘의 생존 문제가 아니라 죄 문제를 위해 함께 하신다는 것을 알 수 있다.

삼상 12:20-25절을 보면 “사무엘이 백성에게 이르되 두려워하지 말라 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호와를 따르는 데에서 돌아서지 말고 오직 너희의 마음을 다하여 여호와를 섬기라 돌아서서 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라 그들은 헛되니라 여호와께서는 너희를 자기 백성으로 삼으신 것을 기뻐하셨으므로 여호와께서는 그의 크신 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 아니하실 것이요 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인즉 너희는 여호와께서 너희를 위하여 행하신 그 큰 일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실히 섬기라 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라”고 말한다.

이스라엘이 구하는 왕은 그들을 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것이다. 이스라엘에게 왕이 없다 할지라도 하나님이 이스라엘을 자기 백성으로 삼으신 것을 기뻐하셨기 때문에 하나님은 하나님의 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 않으신다. 이스라엘이 믿어야 할 것은 바로 이것이다. 죄 문제는 제사장으로 해결되고 죄 문제가 해결된다면 그것으로 이스라엘은 부족할 것이 없기 때문에 왕을 구할 필요가 없는 것이다. 따라서 이스라엘은 자신들이 구한 왕의 다스림을 받으면서 왕을 구한 죄가 깊다는 것을 깨달으며 자신들에게 제사장이 존재하는 것이 하나님의 은혜임을 알아야 한 것이다. 그럼에도 그들은 하나님의 은혜를 아는 길로 가지 못한다.

이러한 이스라엘 안에서 다윗언약은 인간의 죄를 더 적나라하게 보여준다. 왕이 된 다윗이 밧세바를 범하고 그의 남편 우리아를 비열한 방법으로 죽인 것이다. 다윗은 나단선지자로 인해서 죄를 철저히 깨닫게 되면서 인간이 드리는 제사 제도가 이스라엘을 구원으로 인도하지 못한다는 것이 드러난다.

시 51:16,17 “주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다”

상한 심령은 자신의 죄를 깊이 절감하면서 하나님의 긍휼을 구하는 것이다. 이것이 인간이 제물을 잡아 드리는 제사의 완성이며 그것이 곧 하나님의 긍휼을 구하는 것이다. 이것이 하나님이 택한 다윗을 통해서 증거 되는 것이다. 다윗언약은 인간의 노력과 정성과 열심에 의한 제사를 거부한다. 하나님이 구하시는 참된 제사는 구원 받기 위해서 하나님을 찾는 것이 아니라 하나님이 기뻐하는 백성을 버리지 않겠다는 하나님의 긍휼을 바라보며 상한 심령이 되어 감사함으로 하나님을 찾는 것이다. 이런 의미에서 다윗 언약은 모세 언약의 완성이라 할 수 있다.

자신의 죄를 알게 되고 하나님이 구하시는 제사가 상한 심령이라는 것을 알게 된 다윗은 항상 하나님의 은총만을 바랄 것이다. 은총이 아니면 살 수 없음을 알았기 때문이다. 이러한 다윗이 백성을 어떤 정신으로 다스릴지는 짐작할 수 있다. 백성에게 하나님의 은총과 자비하심을 보여주며 자기의 죄를 알고 용서의 은총을 구하는 자로 나오게 하는 것이다. 이것이 진정한 다윗 왕국이다. 그리고 이 왕국은 그리스도가 오심으로 이루어진다. 다시 말해서 예수님이 우리의 왕으로 오셔서 하나님의 은총과 자비하심을 보여주시는 참된 왕의 모습을 보여주신 것이다. 이것이 다윗언약이다.

하나님의 왕 되심이 모세언약에서는 자기희생으로 증거 되고, 다윗 언약에서는 긍휼과 용서의 은총으로 증거 된다. 긍휼과 용서의 은총을 보여준 그가 진정한 왕이시고 그 사실이 그리스도의 십자가로 확증된 것이다. 그러므로 누구든 세상에서의 자기 존재 확대를 위해 자신이 의지할 것을 구하는 것이 곧 하나님의 왕 되심을 거부하는 것이다.

새 언약

언약은 크게 옛 언약과 새 언약으로 나뉘어진다. 옛 언약은 구약의 언약을 의미하고 새 언약은 예수 그리스도의 오심으로 이루어진 신약을 의미한다. 그러면 새 언약만 있으면 될 것 같은데 굳이 옛 언약이 있어야 하는 이유는 무엇일까? 그것은 ‘인간으로는 안된다’는 것을 드러내기 위해서다.

하나님의 언약 아래서 드러난 이스라엘의 실체는 실패밖에 없다. 이것은 이스라엘이 망하고 포로 되는 것으로 드러난다. 그리고 포로 된 이스라엘을 다시 돌아오게 하시는 것을 통해서 그리스도를 통해서 이루어질 구원을 알 수 있는 것이고 그것으로 새 언약의 의미를 알 수 있다.

겔 16:59절을 보면 “나 주 여호와가 이같이 말하노라 네가 맹세를 멸시하여 언약을 배반하였은즉 내가 네 행한 대로 네게 행하리라”고 말한다. 이 말대로 이스라엘은 언약을 배반했다. 그 결과 예루살렘이 무너지고 바벨론에 포로로 끌려오게 된 것이다. 그런데 하나님이 이들을 다시 돌아오게 한다 해서 그들이 언약을 배반하지 않고 지키는 백성으로 변하는 것이 아니다. 인간의 본질은 변하지 않기 때문이다. 그런데도 그들을 돌아오게 하시는 것은 하나님이 목표하는 것이 이스라엘을 변화하게 해서 언약을 잘 지키게 하는 것이 아니기 때문이다.

겔 16:60절에 “그러나 내가 너의 어렸을 때에 너와 세운 언약을 기억하고 너와 영원한 언약을 세우리라”고 말한다. 이것을 보면 하나님이 이스라엘에게 계획하신 것은 영원한 언약이라는 것을 알 수 있다. 영원한 언약이라는 것은 언약에 대한 이스라엘의 태도와 상관없이 하나님이 언약을 이루시는 것을 말한다. 이것을 위해서 영원한 언약의 본질은 용서가 필수적일 수밖에 없다. 이처럼 용서가 본질로 자리하는 것이 새 언약이다. 따라서 새 언약은 새로운 언약이 아니라 옛 언약을 주시면서 이미 계획하신 것임을 알 수 있다.

이것은 렘 31:31-33절의 “여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라 여호와의 말씀이니라 그러나 그 날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라”는 말씀으로 확인할 수 있다.

새 언약은 하나님의 법이 이스라엘 속에 자리하는 것이다. 그것으로 하나님은 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다. 이스라엘 두고자 하시는 하나님의 법은 용서다. 이 법이 그리스도로 성취된 것이다. 그러므로 새 언약 앞에서 우리가 이루어야 할 것은 없다. 이룰 수 있지만 이룰 필요가 없다는 것이 아니라 무엇 하나 이룰 수 없는 무능한 존재라는 것이다. 이것을 알았기에 예수님이 흘리신 피의 은혜만으로 감사하게 되는 것이다. 결국 예수님의 희생인 피로 인한 용서가 하나님이 법으로 자리한 그들이 하나님의 백성으로 인정되는 것이다.

새 언약 아래 있는 신자는 하나님이 언약을 이루심으로 구원 받았음을 증거 하게 된다. 이것이 하나님이 인간을 창조하실 때 세우신 계획이고 택한 백성에게 새 영과 새 마음을 주심으로 완고한 마음을 부드럽게 하시고 하나님의 이루심과 용서를 증거 하는 방향으로 가게 되는 것이다.

눅 22:19-20절에 “또 떡을 가져 감사 기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라”고 말씀한다.

예수님의 피가 새 언약이다. 예수님의 피가 우리의 모든 죄를 용서하고 죄 없는 자로 여김 받게 하시며 거룩한 하나님의 백성이 되게 하셔서 우리가 알게 되고 보게 된 것을 증거 하게 하신다. 그러므로 그리스도의 십자가만을 높이고 자랑하는 그가 새 언약으로 살아가는 신자인 것이다.

히 8:6-8절에 “그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라 저 첫 언약이 무흠하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라”고 한다.

하나님은 우리에게 더 좋은 약속, 더 좋은 언약으로 세우셨다. 그것이 새 언약이다. 앞에서 말한 것처럼 인간이 할 수 있는 것은 아무것도 없음을 말하며 자기의 죄를 알고 하나님의 용서를 구하는 자로 나올 것을 요구하는 새 언약이 더 좋은 언약인 것이다. 그런데 기독교인들은 새 언약을 더 좋은 언약으로 여기지 않는다. 십자가를 말하면서도 자기에게 좋은 길을 찾아간다. 하나님이 주신 좋은 것이 왜 좋은지를 모르는 것이다. 그래서 자기 좋은 대로 산다. 복음도 자기 마음에 좋아야 좋은 것으로 받아들인다.

새 언약을 더 좋은 언약으로 말씀하는 것은 새 언약 안에서만 생명이 가능하기 때문이다. 새 언약 밖에서는 언약에 실패하는 인간상으로 끝난다. 실패가 있고 죄만 있을 뿐 생명이 되는 길이 없다. 그것이 새 언약 밖의 현실이다. 하지만 새 언약 안에는 그리스도의 피가 길이 되어 우리를 생명으로 끌어간다. 그래서 신자는 예수님의 피로 감사하는 것만 있게 된다.

히 8:12절의 “내가 그들의 불의를 긍휼히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라”는 이 말씀이 새 언약의 세계다. 신자는 새 언약의 세계 안에서 용서 받은 자로 산다.

0 notes

Text

미술에서의 돌아봄의 의미.The meaning of the act of looking backwards in Art.

The meaning of the act of looking backwards in Art.

-2014-15년 런던 테이트 모던<<CONFLICT-TIME-PHOTOGRAPHY>>전시를 중심으로-

I. 들어가기

II. 아카이브와 사진에 대해서

III. Conflict-time-photography전시

1. 수잔 마이젤라스(Susan Meiselas)

2. 겐지 이시구로 (Kenji Ishiguro)

3. 일본 학생 사진가 협회 (The association of student photographers of japan)

IV. 나가며

i. 들어가며

본 발제문은 2014-15년 런던 테이트 모던(Tate Modern)의 CONFLICT-TIME-PHOTOGRAPHY 전시를 중심으로 분쟁과 전쟁이라는 주제가 어떠한 아카이브 형식으로 재현되고 보여지는 지에 대하여 스벤 스피커의 <빅 아카이브> 텍스트를 기반으로 전시에 참여한 세명의 작가를 분석하고자 한다. Conflict-time-photography 는 4달에 걸쳐 진행됐던 전시다. 폭탄의 폭발 과 함께 2차세계 대전이 시작되면서부터 그리고 그 이전에 수년간 행해졌던 전쟁이 끝난 후부터 끊이지 않았던 분쟁을 담고 있다. 이전시는 사진이 발명된 이후로 150년 이상 전세계의 분쟁을 통해서 시간의 흐름과, 다양하고 가슴 아픈 전개의 발자취를 따르며 포착된 사진들을 전시했다. 사진을 매체로 이용한 예술가들과 사진작가들이 19세기 중반부터 현재까지 과거 분쟁(conflict)의 현장들을 포착한 작업들로 구성했으며 사진작업들은 이런 분쟁의 사건들이 일어난 후로 그 순간에서부터 수년이 지난 후 혹은 몇달이 지난 후로 분류하여 전시를 구성했다. 지금 현재 (2017) 년에 살고 있는 이들이 전시도록을 보며 혹은 전시가 진행중이었던 2014-2015년에 아카이브 된 전시의 기록들을 보며 우리가 분쟁의 파편들을 어떻게 받아 들 일수 있는지 생각해보고자 한다.

ii. 아카이브 와 사진

“파일의 보존은 인간성에 내재한 욕구에 해당한다. 무지에 의해 짓밟힐 수는 있어도, 결코 억압되지 않는 욕구이다.” -에우제니오 카사노바 <기록관리학>[1]

파일의 생성과 저장을 위한 세 단계 사무실, 등기소, 아카이브로 이루어진 현대의 아카이브 구조는 지그문트 프로이트에 의해 구축된 종신모델의 원형을 보여준다. Archive Fever: A Freudian Impression 의 저자인 자크 데리다는 프로이트의 정신분석이 적어도 두가지 면에서 아카이브와 같다고 주장 했다. 첫째, 정신분석은 프로이트의 저술과 개인적 문서, 그리고 임상파일 등 일체를 포괄하는 프로이트의 연구 유산 아카이브이다.[2] 또한 Archive fever: A Freudian Impression 에서 자크 데리다 의 주장에 따르면 아카이브는 어떠한 완전한 분리가 있으면 안되며 분리하고 분할할 수 있는 가능성이 있는 이질적인 것이나 비밀이 있어서는 안된다. 또한 한 편에서는 아카이브에 담긴 정보를 보호하기 위한 노력과 다른 한편에서는 이를 공개하기 위한 노력을 기울이므로 결국 아카이브는 증거와 반증이 동시에 존재해 진실성을 얻기 어려운 아포리아라고 설명한다.[3] Time-conflict-photography 전시의 큐레이터 였던 Shoair Mavlian은 도록의 뒷부분에 개재한 사진과 아카이브를 설명하는 에세이에서 아카이브와 사진 둘다 19세기 의 산물이며 이것의 거침없는 욕구는 기록하고, 측정하고, 분류 하는 것이라고 설명하며 글을 시작한다. 그들의 역사는 과거를 보전하고 유지하는 것을 미래를 위해 현재에 공유한다. 아카이브는 또한 정신적 구조, 추상적인 전체성 그리고 담론을 위한 뼈대를 제공한고 설명한다. 또한 사진이 발명된 이래로 아카이브를 형성 하는 것에 있어 중요한 역할을 기여 해왔으며 미디엄 의 산물로써 기록을 남기는 기능으로써 그리고 이미지를 재생산하고 분배하는 역할, 증거와 역사적 정보의 권력을 드러내는 역할로써 자리매김 해왔다고 이야기한다. 하지만 사진과 아카이브의 관계는 사진이 문서(document)로서 방대하게 축적되는 것부터 19세기부터 20세기에 미술 오브젝트로써 미술관에 의해 재해석 되고 수집되면서부터 미술 오브젝트로 자리매김 했던 것 까지 시대에 따라 초월해 왔으며 갈수록 복잡해졌다.

다시 스벤스피커의 <빅아카이브> 텍스트로 돌아가면 1920년대 말의 아카이브 운동은 이전 모델로 복귀하고 그것을 기념하며, 또한 그것을 기념비적으로 생각했다. 이러한 발전을 증명하는 알렉산드로 로드첸코의 논문 <합성 초상이 아닌 스냅사진으로>(1928)은 소비에트 연방에서 사진에 대한 논쟁이 절정에 달했을 때 작성됐으며 이 시점으로 4년전에 사망했던 레닌의 기념물로 가장 적합한 매체에 대해 논의하고 있다. 로드첸코는 레닌에 대한 기억을 보존하는 최적의 형식은 파프카(papka)즉 사무파일, 레닌의 일생을 찍은 스냅사진들과 기타 공문서들을 모은 것이라고 주장한다. 그리고 로드첸코의 기념물파일에 대한 것을 뒷받침하는 예시는 알브레히트 마이덴바우어의 <역사적 기념물 아카이브> (1881)이다. 이 아카이브는 185개 지역에 있는 837채 건축물들의 10,310장의 도판을 담고 있다. 마이덴 바우어와 로드첸코의 공통점은 둘다 기념의 목적에서 사진이 갖는 우월성에 대해 주장하였다 하지만 마이덴바우어는 기념물이 유실되는 것에 대비하여 사진을 아카이브 형식으로 사용하였고 로드첸코는 기념물을 구축하는 수단으로 파프카(사무파일)를 이용했다. 또한 한스-페터 펠트만의 <초상>(1994) 작업을 보면 19세기 아카이브가 가지고 있던 진실성의 주장과, 사회적 관행으로서 의 사진의 자료성 그리고 진본성에 대한 믿음에 의문을 제기한다. 펠트만은 사진의 일부 컬러를 흑백으로 복제 했으며 모든 이미지들이 같은 사람을 보여주고 있다는 주장 또한 그렇지 않기 때문이다.[4]

iii. CONFLICT-TIME-PHOTOGRAPHY 전시

2014-2015년에 영국 런던 테이트모던 에서 열린 전시로 커트 보니거 의 반전 풍자 SF소설 <제5도살장>에서 영감을 받아 계획된 전시이다. [5] 작가가 <제5도살장>에서 이렇게 이야기 하듯, 전쟁과 폐허의 시간을 경험하고 목격한 피해자의 입장은 명확하다. 뒤를 돌아 보는 것 에 대해 회의를 가지고 있는 작가의 책을 출발점으로 <Conflict-Time-Photography>전시는 과정안에 갇혀 과거를 바라보는 것이 아닌 돌아봄의 의미를 다시한번 생각하는 일종의 도전적인 전시였다. 각각의 작업은 다른 과거를 바라보는 기점으로부터 과거의 시간을 뒤돌아보고 이런 트라우마 적인 사건들의 그림자 속에서 살아가는 생존자들과 목격자들의 삶에 진행되는 영향을 포착한다. 전시장에 걸려있는 크고 작은 폐허의 모습과 그 옆에 진열된 드로잉들과 작가들의 노트 그리고 또다른 과정을 포착한 사진들을 통해 그 시간들의 무게를 가늠하고 추측해 볼 수 있다.[6]

이 전시에 소개된 수많은 예술가들 중에서 3명을 선택해서 설명하고자 한다.

우선 미국의 여성 사진작가인 수잔 마이젤라스(Susan Meiselas)가 소모자 (Somoza) 권력을 타도하는 것을 문서화 한 후 25년이지난 2004년에 니카라과(Nicaragua)[7] 에 다시 돌아간다. 미젤라스가 1978년 6월에 니카라과를 처음 방문했을 때 산디니스타 혁명가들이 소모자 정부를 대항해 일어났던 유명한 반란사태 (insurrection)를 기록하였고 수년의 시간동안 니카라과에서 작업을 했다. 그리고 이 혁명의 24번째 기념일에 19개의 큰 스케일의 벽화(mural)를 그들이 원래 위치해있던 장소에 설치했다. 그리고 Reframing history라는 영상은 니가라과 사람들이 사진을 보며 보인 반응을 기록한 형태였으며 이것은 모아진 기억과 나라를 바꾼 혁명의 유산을 반영한 기록물이었다. [8] 수년간 작업하며 많은 이미지를 아카이브로 축적하는 사진작가에게 되돌아봄 (Looking back) 은 공통 특성이다 하지만 마이젤라스는 무명의 이미지를 촬영한 곳을 재방문하지 않고 대신에 상징이 되는 이미지들을 사용했다. 이러한 행동은 조금 더 직접적으로 시간의 본성을 함축하는 사진의 매체 특성과 사진가가 이미지를 맥락화 하고 재맥락화 하는 책임감을 의미한다.[9] 마이젤라스 “사진이 시간을 멈추는 것은 사실이나, 사람들은 아니다. 시간은 멈추지 못한다. 아마도 사진이 그들이 고쳐온 순간에 대한 사실을 말하수는 있어도 이것이 진실을 이야기하는데 충분한가? 어떠한 결과의 진실이 아닐까?” 라는 작가의 말은 그녀의 작업을 잘 대변해준다. 그 순간을 포착하여 역사의 진실을 담고있는 사진의 장면과 수십년의 시간이 지난 후 복구 되어 다른 환경이 조성된 똑같은 장소에서 보여지는 괴리감과 시간의 흐름을 장소와 이미지의 배치 그리고 그 장면을 또다시 영상과 사진으로 촬영함으로써 재생산해내는 방식으로 표현한다. 똑 같은 장소에 설치된 과거의 장면 은 역사를 지나온 현재의 장면과 병치함으로써 시간의 흐름 그리고 역사의 전환을 보여준다. 또다시 포착 된 결과물을 마주한 우리는 현재의 순간에서 과거 그리고 또다른 대과거를 목격함으로써 시간의 축적물을 느낄 수 있다. 역사적 지식과 설명없이 이러한 공간은 그냥 사람들이 살아가는 일상의 공간이지만 작가의 벽화를 설치하는 순간 역사의 특정 장소로 변환된다. 이 역사의 한복판에 살아보고 경험해 보지 못한 세대들과 이역사를 기억하는 세대들이 이 설치물을 바라보는 관점 또한 다를 것이다.

2. 겐지 이시구로 & 일본 학생 사진가 협회

지리상 그리고 문화적으로의 가까운 나라인 일본의 전쟁 사진을 위주로 살펴보고자 한다. 히로시마 폭격을 포착한 사진작가 2명을 위주로 이 전시가 다른 전쟁 사진을 다루는 전시와 어떠한 차이점이 있는지 분석하고자 한다.

겐지 이시구로 (Kenji Ishiguro)는 히로시마가 원자폭탄의 피해에 노출되고 난 25년 후에 다시 히로시마로 돌아가 일상을 촬영했다. 결과물은 제지 와 분개의 조화를 이루며 출간되었다. 이시구로는 Hiroshima now (in1970) 의 책에서 현대적으로 대시 세워진 히로시마의 방사능과 이것과 연결돼서 나타나는 문제들의 진행중인 영향들을 강력한 이미지의 조합으로 나타냈다. 공중에서 내려다본 도시, 비행기의 바퀴 아래로 보이는 조심스러운 내부 순서로 배열된 표지 이미지부터 시작해서 미스테리와 일상의 시적인 이시구로만의 접근이 담겨있다. 비록 시각적인 음색은 정상으로 돌아오는 것을 강조하지만, 이시구로는 그것을 재 보증 하는 것을 의도한 것이 아니었다. 몇가지 표제 중에 하나 는 사람들이 히로시마 평화 기념 박물관을 방문하는 이미지를 다음의 문장과 함께 보여준다. “The day the sky was clear, high and blue. A string of flashes hit the ground. Thirty minutes later rain poured down… The earth smelled of death, human oil, and pus, four days after the bomb an abnormal housefly explosion attacked Hiroshima. Maggots and burned people crawled together… the familiar smell of burning human flesh lingers throughout Hiroshima. Even now”[10]

일본 학생 사진가 협회 에서 만든 ‘Hiroshima Hiroshima Hiroshima” 책 또한 히로시마 폭격의 참상을 담고 있다. 1972년에 히로시마 원자 폭탄 27년 이후 일본 사진가 학생들이 히로시마 사건을 기억하기 위해서 <히로시마, 히로시마, 히로시마> 사진 집을 발간한다. 명백한 정치 항의 적인 사진 책(photobook)의 형태로 일본에서 1960년대 말에 발간되었으며<히로시마, 히로시마, 히로시마> 는 미학적으로 섬세하고 강렬한 여전히 논쟁의 여지가 있는 점들을 반영했다. 1972년에 발간되 었을 때 그해는 미군이 마침내 오키나와 섬으로 이주했을 때이다. 그 장소는 가장 미군 베이스였으며, 그시기는 매우 중요했다. 하지만 정치적 관점 만드는 것만큼 일본 학생 사진가 협회는 새로운 영향을 논증했고 구체적으로 일본 사진 아방가르드를 만들었다. <히로시마 히로시마 히로시마는 대담한 관점을 가지고 모든 곳을 보여주며, 흐려지것(blurred), 추상적 이미지 그리고 새로운 순서를 만들어냈다.

이 지점에서 미국의 평론가 수전 손택 (susan sontag) 의 <타인의 고통; Regarding the pan of others)[11] 의 맥락과 연결시켜 분석해보고자 한다. 수전 손택은 현대 사회에서는 타인의 고통을 멀리 떨어져서 사진이라는 매개체를 통해 경험 할 수 있는 기화가 많으며[12], 이 잔혹한 행위를 담은 사진들을 통해 성찰할 때에 상반된 반응을 불러일으킬 수 있다고 했다. 평화를 주장하거나 아니면 복수를 부르짖는 반응을, 아니면 이러한 끔찍한 정보를 담고 있는 사진들을 계속 본 나머지 충격에 빠져 의식이 멍해질 수도 있다고 설명한다. 또한 자크 데리다가 설명했듯이 아카이브의 한쪽에서는 무언가를 은폐하고 다른 한쪽 에서 는 그 사실을 드러내기 위한 작업이라면 과연 이러한 전쟁사진들이 함포하고 있는 의미와 의도는 무엇일지 생각해볼 때 히로시마 원폭 투하의 사실의 재현을 보여줌으로써 과연 얻고자 하는 것이 무언인지 의문 하게 만든다. 과연 일본이 진주만을 공격함으로 미국에 선전포고를 한 것 과 다름없었으며 그후에 미국이 역사상 최초로 히로시마에 원자 폭탄을 투하한 것이 역사적 전개라고 한다면, 일본작가가 일본의 입장에 서서 만들어진 이미지를 보여주는 것이 어떠한 역사적 객관성을 가지고 있는지에 대한 의문이다. 이 뿐만 아니라 문화적인 측면에서도 일본이 생산해내는 수많은 애니메이션과 역사적 사실을 기반으로 한 영화들 에서도 일본인의 피해의식과 피해자라는 입장을 전달하는 경우가 더 많기 때문에 이러한 의혹의 시선은 더욱더 가중 될 수 있다고 생각한다. 아카이브는 권력이 가진 곳 에서 사실을 은폐함으로써 권력의 성격을 다분히 가지고 있는 방식이라는 점을 고려할 때 일본인이 나서서 일본의 폐허의 현장을 포착한 것을 비교적 동양의 역사관이 부족한 서양의 한복판에서 전시를 하며 어떠한 시사점을 가지고 있는지 생각하게 하는 것 이다. 이 작업들이 과연 사진의 재현과 사건의 순간 포착의 성격만을 가지고 “사실”을 전달하는 것인지, 과연 그렇다고 하더라도 그 안의 이미지와 작품을 지지하는 캡션들이 가지고 있는 성격으로 볼 때에 일본 정부에 대한 반발 과 호소도 있겠지만 그 밖의 제3자의 시선으로는 여전히 회의적인 관점 또한 존재한다고 생각한다.

iv. 나가며

지구의 역사상 단하루도 전쟁이 없던 적이 없다는 말을 생각해보면 지금 이 현재 한국에 살고 있는 본인의 삶에 대해 다시 돌아보게 한다. 여전히 지금 이 시간에도 지구 반대편에서는 자신의 신념과 종교관을 내세우며 잔혹한 학살과 무차별 공격이 행해지고 있는 것이다. 21세기에는 더 이상 무력을 가하는 전쟁 만 아니라 사이버 테러, 화학 테러와 같은 눈에 직접적으로 드러나지 않지만 우리의 생활을 위협하는 새로운 위험이 도사리고 있다.

국제적인 도시이자 현대미술의 중심지라고 불리는 영국 런��에서 기획 되었던 <Conflict-Time-Photography>전시를 바라보던 그곳의 관객들은 어떤 입장을 가지고 전시시를 바라보았 을지 상상해본다. 이전시는 포토저널리즘에 관한 것이 아니라 전쟁 시기의 혼돈과 투쟁에 대한 지극히 일상적이고 즉각적인 시선을 관객들에게 던진다. 오히려 이것은 기념 이라고 하는 것이 더 맞을지도 모른다. 어떻게 예술가들이 사회적인 관점을 확장함으로써 과거의 포악한 행위와 트라우마라는 조건을 가지고 작업을 해왔는지에 관한 것 이라고 생각한다. 결과적으로 이러한 이미지들 서있는 우리들의 기분은 조금은 어두침침하며 마음속 깊이 인간의 본성과 행위들에 대해 사색하게 할지도 모른다. 너무나 흔한 연대기순의 사진 구성이 아니라 수년 혹은 수십년이 지난후에도 역사속에서 지워지지 않는 사실을 재조명하는 방식이 효과적이었다고 생각한다. 또한, 앞에서 언급하였듯이 세계대전의 화약창고 였던 유럽의 관점을 가지고 세계의 분쟁과 전쟁을 사진이라는 현대적인 방식으로 포착함으로써 과거와 현재의 지점을 재해석하고 미래를 바라보게 한다. 프랑스 철학자 롤랑 바르트가 사진은 코드 없는 메시지라고 하였던 것 처럼 복잡한 코드없이 시야를 사로잡는 이미지만으로 다양한 메세지를 전달한다. 또한 롤랑 바르트의 “having-been- there”의 개념처럼[13] 과거의 찰나를 포착하지만 이것은 현재에 어떠한 방식을 통해서 재현되고 나타난다. 특정 시간에 특정장소에서 특정한 것이 사진을 통해 존재하는 것과 같이, 과거의 사건의 흔적은 흐려지고 결국에는 사라진다고 하더라도 그 장소는 변화된 모습으로 여전히 존재한다.

미술이라는 예술분야가 과연 과거의 시간을 어떻게 해석 할 수 있으며 어떠한 방식으로 우리를 사색하게 할 수 있는지에 대해 테이트 모던의 <conflict-time-photography> 전시를 중심으로 살펴보았다. 예술이 사회 정치 개혁의 가장 빠른 길 이라고 믿었던 프랑스 경제학자 생시몽 처럼 이미지가 가지고 있는 힘을 다시한번 확인할 수 있는 전시였다. 폭격으로 폐허가 된 여러 도시의 장소들이 ���대식으로 다시 지어지고 회복되어 가는 과정속에서 풍경과 상황은 변화 하였다고 해도 여전히 그 장소 그 땅 은 남아있다. 그곳에서 역사의 새로운 전환점들을 맞이하는 21세기의 사람들이 과거를 받아들이는 모습은 각양 각색 일 것이다. 분노와 슬픔, 반성, 회환 또는 복수, 스릴 과 같은 다양한 감정이 교차하겠지만 복잡해질 만큼 복잡해진 이세상에서 다시 한번 역사를 바라보며 나아가야할 방향을 되잡는 시간이 될 수 있던 중요한 전시라고 생각한다. 무엇보다 현대에 넘어와 미술이 가지고 있는 역할이 의미가 확장되면서 이제 더 이상 예술을 위한 예술이 아닌 조금 더 강력하고 의미 있는 메시지를 던질 수 있는 환경이 충분히 조성되어 있다고 생각하는 학생으로써 미술이라는 매체를 통해 역사와 시간을 되짚어보는 이런 아카이브 형식의 전시들이 가지고있는 영향력이 시간이 흐르고 사회가 복잡해짐에 따라 더 큰 빛을 바랄 것 이라고 생각한다. 사진이 가지고 있는 가장 큰 장점을 살리며, 이야기까지 전달 할 수 있었던 전시라고 지극히 개인적인 소견을 끝으로 이번 발제문을 마무리한다.

<참고문헌>

Mavlian, s. B. (2015). conflict time photography. london: tate enterprises ltd.

Prenowitz, J. D. (1955). Archive Fever : A Freudian impression. THe Johns Hopkins university press.

Sontag, 수. 손. (203). 타인의 고통. 서울: 도서출판 이후.

네이버 책. (2017, 12 12). Retrieved from 네이버: http://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=140155

스벤스피커. (2013). 빅아카이브. 홍시커뮤니케이션.

[1] 스벤스피커 지음, <빅 아카이브>, p74, 홍시커뮤니케이션, 2013

[2] 스벤스피커 지음, <빅 아카이브>, p75, 홍시커뮤니케이션, 2013/ 첫째, 정신분석은 프로이트의 저술과 개인적 문서, 그리고 임상파일 등 일체를 포괄하는 프로이트의 연구 유산 아카이브이다. 둘째, 무의식 그리고 이 무의식이 과거의 흔적을 저장하는 방식에 대해 프로이트가 구축한 이론에서 드러나는 어떤 아카이브가 있을 수 있다. 마지막 셋째는 환자들이 자신들의 생각을 프로이트에게 전하고, 그는 그것을 받아 적는다는 것을 생각하면 이러한 구술 기록이 아카이브이기도 하며 즉 정신분석은 대화요법이자 기록과 아카이브의 과학이기도 하다.

[3] Jacques Derrida and Eric Prenowitz, <Archive Fever: A Freudian impression>, The Johns Hopkins university press, P9-16

[4] 스벤스피커 지음, <빅 아카이브>, p228, 홍시커뮤니케이션, 2013

[5] 간략하게 소설의 내용에 대해 기술하자면, 1945년 2월 독일 드레스덴(Dresden)의 폭격을 목격한 미군병사가 수십만명의 주민들이 살상당하는 모습을 보며 시간여행을 하는 이야기이다. 실제로 작가가 전쟁포로로 도살장에 수감되었고 하루아침에 세계에서 가장 아름다운 도시가 완전히 파괴되었다고 회고 한 뒤 25년이 흐른 후 에 이 소설을 발표했다. “people aren’t supposed to look back, I’m certainly not going to do it anymore, I’ve finished my war book now. The next one I write is going to be fun, This one is a failure, and had to be, since it was written by a pillar of salt” (작가의 의도를 정확히 전달하고자 하여 전시도록에 쓰여져 있는 영어 텍스트 그대로 가져왔습니다.)

[6] Simon Baker and Shoair Mavlian, <Conflict-time-photography>, Tate Enterprises Ltd ,2015

[7] 소모사 가문은 니카라과의 정치인 왕조이며, 20세기에 50년 가까이 니카라과를 족벌 통치하며 독재정치를 펼쳤다. 중앙아메리카에 중앙부에 있는 공화국

[8] Simon Baker and Shoair Mavlian, <Conflict-time-photography>, P136-7, Tate Enterprises Ltd ,2015

[9] 윗글, P214

[10] Simon Baker and Shoair Mavlian, <Conflict-time-photography>, P141, Tate Enterprises Ltd ,2015

[11] 손택의 관찰에 따르면, 오늘날의 현대 사회는 사방팔방이 폭력이나 잔혹함을 보여주는 이미지들로 뒤덮여 있다. 특히 테크놀로지의 발달은 사람들이 텔레비전, 컴퓨터, PDA 등의 작은 화면 앞에 붙박인 채로도 전 세계에서 벌어지는 재앙의 이미지를 속속들이 볼 수 있게 해줬다. 그렇지만 이 말이 곧 “타인들의 괴로움을 생각해볼 수 있는 사람들의 능력이 두드러질 만큼 더 커졌다는 말은 아니다.” 이미지 과잉의 사회에서는 사람들이 타인의 고통을 스펙터클로 소비해 버린다. 그리고 이렇듯 타인의 고통이 ‘하룻밤의 진부한 유흥거리’가 된다면, 사람들은 타인이 겪었던 것 같은 고통을 직접 경험해 보지 않고도 그 참상에 정통해지고, 진지해질 수 있는 가능성마저 비웃게 된다는 것이 손택의 지적이다

[12] 수전 손탁(Susan Sontag) 지음, <타인의 고통>, p31, 도서출판 이후.

[13] Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography. Translated by Richard Howard. New York: Hill and Wang, 1980.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviewed by - Sunghee Lena Kim

0 notes

Photo

만약 율법을 지켜야만 구원을 얻게 된다면 이 세상에 구원 얻을 사람이 몇명있겠습니까? 삼겹살을 좋아하는 한국사람은 한 명도 구원을 받지 못하게 될 것입니다. 율법에는 돼지고기를 먹지 말라고 나와 있기 때문입니다. 만약 계명을 지켜야만 구원을 얻을 수 있다면 과연 몇명이나 구원을 받겠습니까? 율법을 지키는 것 보다 계명을 지키는 것이 더 어려울 것입니다. 길거리에서 집도 없이 추위에 떠는 노숙자를 자신의 집으로 모셔와 입히고 먹이며 재우는 자들이 여러분들 중에 과연 몇명이나 있겠습니까? 담배를 피지 말고 술이나 커피, 홍차등을 마시지 말라고 하는 것은 하나의 율법행위입니다. 나는 솔직히 나의 선한 행위로서 하나님께 잘 보여 구원을 얻을 자신이 없습니다. [ 8 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 9 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 ] (에베소서 2장) [ 17 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 ] (로마서 1장) [ 9 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라 10 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 11 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 12 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 20 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 21 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 22 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 23 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 24 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 25 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우��을 나타내려 하심이니 26 곧 이 때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 27 그런즉 자랑할 데가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 28 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 ] (로마서 3장) [2 만일 아브라함이 행위로써 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 3 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿으매 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 4 일하는 자에게는 그 삯이 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 5 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 6 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 7 불법이 사함을 받고 죄가 가리어짐을 받는 사람들은 복이 있고 8 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라 ] (로마서 4장) [ 20 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라 21 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 네 형제로 거리끼게 하는 일을 아니함이 아름다우니라 22 네게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정죄하지 아니하는 자는 복이 있도다 23 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라 믿음을 따라 하지 아니하는 것은 다 죄니라 ] (로마서 14장)

0 notes

Text

로마서 10장

1 형제자매 여러분, 내 마음의 간절한 소원과 내 동족을 위하여 하나님께 드리는 내 기도의 내용은, 그들이 구원을 얻는 일입니다.

2 나는 증언합니다. 그들은 하나님을 섬기는 데 열성이 있습니다. 그러나 그 열성은 올바른 지식에서 생긴 것이 아닙니다.

3 그들은 하나님의 의를 알지 못하고, 자기 자신들의 의를 세우려고 힘을 씀으로써, 하나님의 의에는 복종하지 않게 되었습니다.

4 그러므로 그리스도는 율법의 끝마침이 되셔서, 모든 믿는 사람에게 의가 되어 주셨습니다.

5 모세는 율법에 근거한 의를 두고 기록하기를 "율법을 행한 사람은 그것으로 살 것이다" 하였습니다.

6 그러나 믿음에 근거한 의를 두고는, 이렇게 말합니다. "너는 마음 속으로 '누가 하늘에 올라갈 것이냐' 하고 말하지 말아라. (그것은 그리스도를 끌어내리는 것입니다.)

7 또 '누가 지옥에 내려갈 것이냐' 하고 말하지도 말아라. (그것은 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 끌어올리는 것입니다.)"

8 그러면 그것은 무엇을 뜻합니까? "하나님의 말씀은 네게 가까이 있다. 네 입에 있고, 네 마음에 있다" 하는 말씀이 있습니다. 이것은 우리가 전파하는 믿음의 말씀입니다.

9 당신이 만일 예수는 주님이라고 입으로 고백하고, 하나님께서 그를 죽은 사람들 가운데서 살리신 것을 마음으로 믿으면 구원을 얻을 것입니다.

10 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고, 입으로 고백해서 구원에 이르게 됩니다.

11 성경은 "그를 믿는 사람은 누구나 부끄러움을 당하지 않을 것이다" 하고 말합니다.

12 유대 사람이나, 그리스 사람이나, 차별이 없습니다. 그는 모든 사람에게 똑같이 주님이 되어 주시고, 그를 부르는 모든 사람에게 풍성한 은혜를 내려주십니다.

13 "주님의 이름을 부르는 사람은 누구든지 구원을 얻을 것입니다."

14 그런데 사람들은 자기들이 믿은 적이 없는 분을 어떻게 부를 수 있겠습니까? 또 들은 적이 없는 분을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 선포하는 사람이 없으면, 어떻게 들을 수 있겠습니까?

15 보내심을 받지 않았는데, 어떻게 선포할 수 있겠습니까? 성경에 기록한 바 "기쁜 소식을 전하는 이들의 발걸음이 얼마나 아름다우냐!" 한 것과 같습니다.

16 그러나 모든 사람이 다 복음에 순종한 것은 아닙니다. 이사야는 "주님, 우리가 전하는 소식을 누가 믿었습니까?" 하고 말하였습니다.

17 그러므로 믿음은 들음에서 생기고, 들음은 그리스도를 전하는 말씀에서 비롯됩니다.

18 그러면 내가 묻습니다. 그들은 들은 일이 없습니까? 물론 그렇지 않습니다. 성경 말씀에 "그들의 목소리가 온 땅에 퍼지고, 그들의 말이 땅 끝까지 퍼졌다" 하였습니다.

19 내가 다시 묻습니다. 이스라엘이 알지 못하였습니까? 이에 대하여 하나님께서 먼저 모세를 통하여 이렇게 말씀하셨습니다. "나는 내 백성이 아닌 사람들로 너희의 질투심을 일으키고, 미련한 백성들로 너희의 분노를 자아내겠다."

20 또한 이사야는 매우 담대하게 이렇게 말씀을 전하였습니다. "나를 찾지 않는 사람들을 내가 만나 주고, 나를 구하지 않는 사람들에게 내가 나타났다."

21 또한 이사야는 하나님께서 이스라엘을 보고 "복종하지 않고 거역하는 백성에게, 나는 온종일 내 손을 내밀었다" 하신 말씀을 선포하였습니다.

rom10

0 notes

Text

사랑명언-사랑과 사랑 사이에서(1)

New Post has been published on http://heygirlsneed.info/%ec%82%ac%eb%9e%91%eb%aa%85%ec%96%b8-%ec%82%ac%eb%9e%91%ea%b3%bc-%ec%82%ac%eb%9e%91-%ec%82%ac%ec%9d%b4%ec%97%90%ec%84%9c1/

사랑명언-사랑과 사랑 사이에서(1)

사랑명언-사랑과 사랑 사이에서(1)

사랑에는 답이 없습니다. 창세이래 수많은 사람이 사랑에 대하여 정의를 했지만 모두가 정답이며 모두가 오답입니다. 사랑은 완벽하게 이거다라고 정의 될 수 없는 단어 중 하나에 속합니다.

사랑은 이렇기에 누구든 사랑에 대하여 함축하고 몇 마디 말로 표현하면 모두가 사랑 명언이 되죠. 여러분도 그리고 저도 각자의 사랑 경험에 대하여 짧게 표현하면 그게 바로 사랑명언이 될 수 있는겁니다.

사랑을 위한 아포리즘,

그렇네요. 사랑한다는 것은 천국을 곁눈질 하는 것이네요. 그런데 사랑을 알기 위해서는 실제로 사랑을 해보는 길밖에 없습니다. 그런데 가끔은 결혼을 해보지 않은 사람이 결혼에 대하여 훌륭하게 말하고 시원스럽게 공감되는 말을 하는 경우도 있습니다. 마찬가지로 사랑을 경험하지는 않았지만 사랑에 대하여 멋진 명언을 남기는 사람도 있게 마련입니다.

“사랑이라는 말 자체도 아름답지만, 그 말이 가슴에 불러일으키는 감정의 무늬가 더 아름답다”

“사랑은 빈 손의 축제”

“사랑은 그 환상에 있어 예술이고, 그 믿음에 있어 종교와 같다”

“사랑의 무덤에는 그리움이 묻히고 외로움의 잔디가 덮인다”

“사랑에 있어서는, 잊혀지는 사람이 가징 슬프고, 기다리는 사람이 가장 아름답다”

“사랑은 생명의 꽃이다” 보덴슈테트의 -내상과 전망-에 나오는 사랑명언입니다.

독일의 시인이죠. “사랑이야말로 사람에게 최고의 선물이다”는 말처럼 사랑에 대한 예찬과 명언은 동서고금을 통해 많이 들을 수 있습니다.

“사랑하라, 인생에서 좋은 것은 그것뿐이다” 조르주 상드의 말이죠.

도스토예스스키의 -지하 생활자의 수기-에서는 “사랑이야말로 인생의 모든 것이다”라고 명언을 남겼습니다.

이처럼, 다른 사람의 행복을 바라고 그와 함께 자기의 행복까지 바란다는 면에서 볼 때 사랑보다 좋은 것은 없는 것 같습니다. 또한 괴테의 -시집-에 보면 “사랑이여, 너야말로 진정한 생명의 왕관이고 휴식이 없는 행복이다”라고 노래하면서 사랑명언을 우리에게 전해주고 있습니다.

그런데 사랑은 마냥 좋은 것 만은 아닌듯 합니다.

왜냐하면, 주위를 돌아보세요. 사랑때문에 고통받고 사랑때문에 미워하고, 사랑때문에 울고 있는 사람도 많잖아요. 그래서 “사랑은 고통이다”라는 사랑명언을 남긴 사람도 있잖아요.

사랑과 사랑 사이에는 우선”사랑”이 있습니다. 또 누구에게 있을법한 “첫 사랑”도 있겠네요.

뿐만 아니라 “연애”도 해당될 것이고 “결혼, 질투, 성, 그리고 사랑과 사랑 사이에는 “이혼”이나 “헤어짐”도 결국은 “사랑과 사랑 사이에서”에서 발생하는 결과물이기도 하죠.

사랑은 이처럼 그 결과물을 다양하게 쏟아내고 있기도 합니다.

어쩌면 사랑 한다는 것은 인생을 슬픔으로 가져가는 첫 걸음이자 기초적인 바탕이 되는지도 모르죠. 사랑을 하면 방해받는 것이 무척 싫어지기도 합니다. 모든 것이 내부로 파고드는 시기이기도 하고요.

또한 사랑이란 시작과 끝이 없는 것인지도 모릅니다. 어쩌면 영원하기도 하고 어쩌면 단 몇 시간 혹은 몇 분만에 끝날 수 있는게 또한 사랑이기도 합니다.

그렇지만 한마디로, 사랑에 빠지는 것을 막을 방법은 없는것 같아요. 사랑은 영원불멸이라는 의미죠. 이 사랑의 영원성에 대하여 독일의 시인 빌헬름 필러는 “사랑은 시간의 위력을 깨고, 미래와 과거를 영원히 결합시켜 준다”라고 그의 시집에서 노래했습니다.

반면에 “사랑은 일시적인 것이다. 언젠가는 반드시 사랑을 잃을 때가 찾아온다”는 주장도 있죠. 이와 관련 멋진 사랑명언은 “라 브뤼예르”-사람은 가지가지-에서 사랑을 이렇게 설명하고 있네요.

“사랑하지 않으며 했지만 뜻대로 되지 않았듯이, 영원히 사랑하려해도 뜻대로 되지 않는다”

바로 이게 사랑인 것입니다. 뜻대로 되지도 않고 컨트롤을 할 수 없는 것, 이런게 사랑아닐까요?

0 notes

Text

주재권 구원 (Lordship Salvation) 논쟁

중복일 수도 있지만...

출처: https://lewisnoh.tistory.com/entry/주재권-구원-Lordship-Salvation-논쟁 [Post Tenebras Lux]

주재권 구원 (Lordship Salvation) 논쟁

임범진 집사

01 주재권 구원 논쟁이란?

02 주재권 구원 논쟁의 역사와 인물들

03 주재권 구원 논쟁의 핵심 쟁점

-구원 얻는 믿음이란 무엇인가?

-믿음과 행위의 관계는 무엇인가?

-회개와 구원의 관계는 무엇인가?

-구원의 확신의 근거는 무엇인가?

-육적인 그리스도인이 존재하는가?

04 한국교회와 주재권 구원 논쟁

05 결론

01 주재권 구원 논쟁이란?

지금부터 몇 번의 글을 통해 독자들에게 주재권 구원(Lordship salvation)1) 논쟁이라는 다소 생소한 용어에 대해 소개하려 한다. 주재권 구원에 대한 논의는 미국에서는 1980년대에 존 맥아더 목사에 의해 본격적으로 촉발되어 지금까지도 그 열기가 식지 않고 있지만 우리나라에서는 이 용어를 알고 있는 사람이 많지 않다. 그럼에도 불구하고 내가 이 논쟁을 예수가족교회 성도들에게 소개하려는 이유는 첫째, 비록 용어 자체는 널리 알려지지 않았지만 CCC 등 청년들에게 영향력이 큰 캠퍼스 선교 단체들과 많은 교회가 이미 오래 전부터 주재권 구원에 반대하는 진영의 영향을 깊이 받고 있기 때문이며, 둘째, 이 논쟁의 핵심 인물인 존 맥아더 목사를 한국 교회에 소개하는데 중요한 역할을 한 출판사가 바로 부흥과 개혁사이기 때문에 그의 구원론이 비성경적이라고 지적하는 우리나라의 주재권 구원 반대파들에게, 그리고 무엇보다도 이들의 주장으로 인해 혼란을 겪는 독자들에게 책임 있는 답변을 내놓을 필요를 느꼈기 때문이다.

주재권 논쟁에 대해 완전하게 설명하기 위해서는 20세기 초에 달라스 신학교의 창설자인 루이스 체이퍼 (Lewis S. Chafer)와 걸출한 칼빈주의 신학자인 워필드 (Benjamin B. Warfield) 사이에 벌어진 지상 논쟁까지 거슬러 올라가야 한다. 하지만 자세한 역사는 다음 글에서 다루기로 하고 지금은 이 논쟁의 현대적 버전이 존 맥아더의 Gospel According to Jesus (1988)라는 책에 의해 시작되었다는 사실만 언급하겠다. 당시 미국의 교회에는 결단주의식 구원론, 즉 구원 얻는 믿음은 예수님이 메시아라는 사실에 대해 동의하는 것으로서 인간의 의지적 결단의 산물이며, 이 믿음으로 구원을 얻은 후 제자의 삶을 살아가기 위해서는 또 한 번의 의지적 결단이 필요하다는 주장이 유행하고 있었다. 예수님을 구세주로 믿어 구원에 이르는 것과 주님을 인생의 주인으로 모시는 것은 전혀 연관성이 없는 구분된 단계라는 것이다. 맥아더는 이런 구원론이 성경적이지 않다는 것을 주장하였다. 구원 얻는 믿음은 오직 중생한 사람만이 소유할 수 있는 것으로서, 중생의 은혜를 경험한 사람은 예수님을 구세주로 믿을 뿐 아니라 필연적으로 제자의 삶을 살고자 하는 열망이 생겨난다는 것이다. 그러므로 믿는다고 말하면서도 삶의 변화가 일어나지 않는 사람에 대하여 그의 믿음을 참된 믿음이라고 인정할 근거가 없다는 것이다. 이 책이 미국 교계에 큰 반향을 불러일으키면서 특히 달라스 신학교 출신의 아르미니우스적 세대주의자들이 큰 충격을 받았다. 당시 위와 같은 구원론을 미국 교회에 유행시킨 장본인이 세대주의자들이었는데 존 맥아더 또한 세대주의의 배경을 가진 사람이었기 때문이다. 그야말로 집안 식구에게 뒤통수를 맞은 모양새였다. 이에 달라스 신학교의 교수인 핫지스 (Zane C. Hodges)가 Absolutely Free! (1989)라는 책을 통해 맥아더의 구원론이 믿음에 행위의 요소를 첨가한 행위구원론이며 값없이 주어지는 하나님의 은혜의 복음을 변질시킨 것이라고 비판함으로써 본격적인 논쟁이 시작되었다. 처음에는 세대주의 진영 내부에서 일어난 논쟁이었으나 시간이 흐르면서 맥아더의 주장이 전통적인 개혁신학의 구원론과 일치한다는 것을 인지한 개혁주의자들이 논쟁에 가세하면서 이제는 아르미니우스적 세대주의와 개혁주의 사이의 논쟁으로 발전하였다. 존 맥아더 측을 예수님의 주인 되심을 강조한다고 하여 주재권 구원파라 부르게 되었고2) 달라스 측은 자신들을 값없는 은혜파 (Free Grace)라고 명명하였다. 이하의 글에서는 주재권 구원 찬성파를 LS, 반대파를 FG로 약해 표기하겠다.

주재권 구원 논쟁의 주요 논점을 보여주기 위해 다음 몇 가지 항목에 대해 LS와 FG의 견해를 대조해 열거해 보겠다. 즉, 구원 얻는 믿음이란 무엇인가? 믿음과 행위의 관계는 무엇인가? 회개와 구원의 관계는 무엇인가? 구원의 확신의 근거는 무엇인가? 육적인 그리스도인이 존재하는가? 이 질문들에 대해 양 진영에 속한 사람들이 대체로 일관되게 인정하는 답변들을 열거해 보았다. 각 항목에 대한 자세한 검토는 이어지는 글들에서 다룰 내용이기 때문에 답변의 정확한 출처를 밝히지는 않는다. 다만 FG 측의 모든 문구는 핫지스의 Absolutely Free!와 찰스 라이리 (Charles C. Ryrie)의 So Great Salvation (1989)에서 인용한 것임을 밝혀둔다.

1) 구원 얻는 믿음이란 무엇인가?

FG : 믿음이란 예수가 그리스도라는 진리, 그가 믿는 자에게 영생을 주신다는 진리를 인정하는 의지적 결단이다. 광야에서 놋뱀을 바라보고 살았던 사람들이 한 번 쳐다 본 그 행위가 바로 믿음이다. 구원은 하나님의 선물이지만 그 원인인 믿음은 결코 선물로 주어지는 것이 아니라 우리 자신에게서 나온다.

LS : 구원 얻는 믿음은 우리의 의지에서 나오는 것이 아니라 중생이라는 기적의 결과이다. 그러므로 구원이 하나님의 선물일 뿐 아니라 믿음 역시도 하나님의 선물이다.

2) 믿음과 행위의 관계는 무엇인가?

FG : 구원은 값없이 얻으나 제자로 살아가려면 많은 희생이 필요하다. 행위는 제자가 되어 하나님과 교제의 삶을 사는 데 필요한 것일 뿐 구원과는 아무런 관련이 없다.

LS : 믿음은 중생의 결과이기 때문에 믿음을 고백한 사람에게 행위의 변화가 수반되는 것은 필연적이다. 뒤집어 말하면 행위가 따르지 않는 믿음을 구원 얻는 참된 믿음이라고 인정할 근거는 없다.

3) 회개와 구원의 관계는?

FG : 회개 역시 행위의 일부분이기 때문에 구원과는 아무 관계가 없고, 단지 제자의 삶을 살아가는데 필요한 것일 뿐이다. 구원을 받기 위해 회개가 있어야 한다는 말은 행위구원론이다.

LS : 중생한 사람은 필연적으로 회개한다. 믿음과 회개는 회심이라는 사건의 동전의 양면으로서 믿음이 중생의 결과인 것과 마찬가지로 회개 역시 중생한 사람에게만 가능하다. 구원 얻는 믿음은 회개하는 믿음이며, 참된 회개는 믿음에서 나오는 회개이다.

4) 구원의 확신의 근거는?

FG : 하나님은 믿는 자에게 영생을 약속하셨다. 그러므로 믿음이 있는 자는 영생을 확신할 수 있다. 설사 외적으로 배교를 한다 하더라도 하나님은 그것을 배교로 보시지 않는다.

LS : 구원의 확신의 근거는 우리의 믿음이 아니라 우리를 창세 전에 예정하시고 부르시고 의롭다 하신 하나님 자신이다.

5) 육적인 그리스도인이란?

FG : 그리스도인은 두 부류가 있다. 구원 얻는 믿음을 가졌으나 아직 육신에 속한 육적인 그리스도인과, 믿음을 가졌을 뿐 아니라 하나님과 교제의 삶을 사는 영적인 그리스도인이다. 그러므로 삶의 변화가 일어나지 않는다 하더라도 믿음을 고백하는 사람에 대해서는 그의 구원을 의심하지 말아야 한다.

LS : 모든 그리스도인은 정의상 영적이다. 중생한 사람이라도 때로는 육신에 속한 것처럼 행동할 수 있으나 오직 중생한 자와 불신자가 있을 뿐 육적인 그리스도인이라는 것은 존재하지 않는다. 모든 그리스도인은 완전하지는 못할지라도 필연적으로 성화에 대한 강력한 소망을 갖게 된다.

‘주재권 구원’이라는 적절치 못한 작명 때문에 많은 사람들이 놓치고 있지만 이 논쟁의 핵심은 결국 “중생(거듭남, regeneration)이 무엇이냐?”라는 질문으로 요약할 수 있다. FG파에게 있어서 중생은 인간이 믿음이라는 의지적 결단으로 예수의 구원자 되심을 인정한 결과 획득하는 사건이다. 그들의 주장에 의하면 인간에게는 복음을 들었을 때 믿음을 선택할 능력이 있다. 이 능력을 발휘해 의지적 결단으로 구원 얻는 믿음을 가지게 된 것과 마찬가지로 제자의 삶, 성화의 삶을 살아가기 위해서는 또 한 번의 의지적 결단이 필요하다. 이 두 번째 결단은 구원에 필수적인 것은 아니다. 반면 LS파는 인간이 전적으로 타락했기 때문에 스스로 믿음의 결단을 할 수 없다고 말한다. 믿기 위해서는 죽은 자를 살리시는 중생의 기적이 일어나야 한다. 중생한 자는 믿음을 고백할 뿐만 아니라 그의 행실은 필연적으로 거룩을 향해 변화되어 간다. 다시 말해 믿음과 행위는 모두 중생의 결과이며, 그러므로 믿음과 행위는 분리되지 않는다. 바로 이 입장차가 주재권 구원 논쟁의 배경이다. 이 논쟁은 아르미니우스적 세대주의, 혹은 펠라기우스/반(半)펠라기우스적 세대주의와 개혁주의 구원론 사이의 논쟁이다. FG가 가장 직접적으로 반대하는 개혁주의적 교리는 중생과 제한속죄 (limited atonement)의 교리이다. 이 두 교리가 의지적 결단으로서의 믿음이라는 FG의 주장을 가장 강력하게 반박하기 때문이다. FG파의 저자들이 이 사실을 매우 직설적으로 언급하고 있음에도 불구하고 많은 사람들이 주재권 구원 논쟁을 세대주의 내부에서 벌어진 집안 싸움으로서 FG를 은혜 구원론으로, LS를 행위구원론으로 파악하고 있는데 이는 올바른 판단이 아니다. 지금부터 이어지는 일련의 글들을 통해 그 근거를 보여주도록 하겠다.

여러분이 잘 아시다시피 나는 개혁주의적 구원론을 견지하고 있는 사람이기에 이 글을 쓰기 위해서 주로 FG파의 글을 수집하고 연구하였다. 위에 언급한 핫지스와 라이리의 작품들 뿐 아니라 FG파��� 인물들이 중요한 참고문헌으로 다룬 책과 논문들은 거의 모두 수집하였다. 우리나라 사람의 글로부터는 거의 도움을 받지 못하였는데 현재 우리나라에서 주재권 구원 논쟁을 다룬 출판물은 장두만 교수라는 분이 영문으로 기고하고 후에 일반 성도를 위해 우리말로 축약하여 번역한 논문3)이 거의 유일하기 때문이다. (인터넷 상에 우리나라 사람이 작성한 FG 입장의 글들은 거의 항상 장두만 교수의 논문을 근거로 삼고 있다. 장두만 교수가 FG파의 일반적 성향에 비해 매우 온건한 입장을 보이는 인물이긴 하지만 그 자신 달라스 신학교 출신으로서 라이리나 핫지스의 영향을 받은 사람이기에 그의 글만으로 이 논쟁을 판단하는 것은 성급한 행동이다.)

예수가족교회 성도가 아닌 분이 이 글을 읽을 경우에 대비해 글의 성격에 대해 미리 밝혀둘 것이 있다. 이 글은 개혁교회에 속한 필자가 같은 교회의 성도들을 위해 쓴 글로서, 개혁주의 신앙이 다른 신앙 체계들보다 성경의 진리를 가장 충실히 반영하고 있다는 신념을 독자들과 공유한 가운데 작성한 것이다. 현대 복음주의의 중요한 흐름을 판단하면서 오로지 개혁주의 신앙을 근거로 삼는 것에 불편함이 느껴지더라도 감내해 주시길 부탁드린다는 말이다. 더 나아가 이 글의 궁극적인 목적은 단순히 FG를 비판하고 LS를 소개하는 것을 넘어, 현대 복음주의 교회가 믿어 의심하지 않는 주류 신앙이 실은 종교개혁 이후 교회가 소중하게 지켜 온 참신앙으로부터 이탈한 것임을 보여주는 것이다. 수 년 전 필자가 개혁주의 구원론을 접하였을 때 느꼈던 충격을, 부족한 이 글을 읽는 몇몇 사람들도 동일하게 경험하게 되기를 감히 소망해본다.

1) Lordship salvation을 우리말로는 주재권 구원, 주권 구원, 주되심 구원 등 다양하게 번역하였다. 이 글에서는 주재권 구원으로 통일한다.

2) 누가 이 명칭을 처음 사용했는지에 대해서는 자료마다 다른 정보를 제공한다. 주재권 구원이라는 말은 논의의 핵심을 정확히 짚은 것도 아니고 오히려 율법주의적인 냄새를 풍기는 부작용을 가져왔다. 반대파가 자신들을 Free Grace라 한 것도 다분히 의도적이다. 자신들은 값없는 은혜, 즉 복음을 전하는 것이고 상대방은 율법주의 행위구원을 주장하고 있다는 뉘앙스를 주려는 계산이 깔린 작명이다.

3) Chang AD, The nature of saving faith: Another look at the Lordship salvation debate. Korea Journal of Theology 2004;4:153-91.

02 주재권 구원 논쟁의 역사와 인물들

주재권 구원 논쟁은 비록 동일한 용어를 사용하지는 않았지만 교회 역사상 끊임없이 반복된 주제였다. 하지만 이 글에서는 20세기 후반 미국에서 발생한 좁은 의미의 주재권 구원 논쟁의 역사를 다룰 것이다.

루이스 체이퍼 (Lewis S. Chafer)는 스코필드 (Cyrus I. Scofield, 스코필드 주석 성경의 저자)와 더불어 미국 세대주의의 역사를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물이다. 그의 가장 중요한 공헌으로는 세대주의적 관점의 조직신학 교과서를 집필한 것과 현재까지도 세대주의 신학의 본산 역할을 하고 있는 달라스 신학교를 설립한 것을 꼽을 수 있다. 후에 주재권 구원 논쟁을 촉발시키고 지속시킨 주요 주제들이 20세기 초에 출판된 그의 저작들에 거의 모두 담겨있다. 그 중에서도 주재권 구원 논쟁과 가장 직접적인 관계를 맺고 있는 것은 1918년에 출판된 He That Is Spiritual 1)이다. 이 책에서 체이퍼는 고전2:9~3:4을 근거로 사람을 1) 자연인 (natural man), 2) 육적인 사람 (carnal man), 3) 신령한 사람 (spiritual man)의 세 종류로 분류하였다. 자연인은 불신자를 말한다. 문제는 구원 얻는 믿음을 소유한 사람을 두 종류로 나누었다는 점인데, 구원을 받았음에도 불구하고 여전히 육신을 따라 살아가는 육적인 그리스도인과, 구원을 받은 이후 성령의 인도를 받는 삶에 도달한 신령한 그리스도인이 존재한다는 것이다. 이 전제 하에 체이퍼는 신자가 신령한 사람의 상태에 도달하는 비결을 기술한다. 이와 같은 주장은 사람을 오직 육적인 사람(불신자)과 신령한 사람(신자, 중생한 사람)의 두 가지로 분류했던 개혁주의의 전통적인 가르침에 반하는 것이었기 때문에 많은 사람을 놀라게 하였다. 그래서 당시 개혁주의 진영을 대표하는 인물이었던 워필드 (Benjamin B. Warfield)가 서평2)을 통해 체이퍼의 주장을 비판하였다. 워필드의 설명에 의하면 체이퍼의 주장의 핵심은 구원에 이르기 위한 첫 번째 결단이 있은 후, 성화의 삶에 도달하기 위한 두 번째 결단이 존재하기 때문에 이 두 번째 결단의 유무에 따라 신자가 두 부류로 나누어진다는 것이다. 이런 주장은 구원을 하나님의 주권적인 은혜의 역사로 파악하지 않고, 하나님은 단지 모든 사람에게 구원의 가능성만을 제공하며 각자가 구원 받는 것은 스스로의 결단 여부에 달려 있다는 아르미니우스적 구원관을 반영하는 것이다. 또한 모든 그리스도인이 반드시 통과해야 하는 과정인 성화를 구원 이후 이차적인 헌신 혹은 특별한 결단을 한 일부의 신자만이 경험할 수 있는 부가적인 과정으로 만듦으로써 당시 유행하던 더 높은 삶 운동 (higher life movement)3)에 동조한 것이다. 워필드를 비롯한 개혁주의자들의 저항에도 불구하고 이후 체이퍼의 가르침은 미국 복음주의 교회에서 인기를 얻었고 다음 세대에 이르러서는 복음주의 교회에서 대중의 확고한 지지를 얻게 되는데 여기에는 빌리 그래엄 (Billy Graham)으로 대표되는 대중전도집회와 CCC (Campus Crusade for Christ, 1951년 창립)를 위시한 선교단체가 큰 기여를 하였다. 빌리 그래엄은 찰스 피니 (Charles G. Finney)와 빌리 선데이 (Billy Sunday)의 기법을 계승하여 ‘내 모습 이대로’ 등의 찬양을 배경으로 감정적, 심리적 반응을 자극하여 전도자의 초청에 응해 강단으로 걸어 나오고, 자리에서 일어나 손수건을 흔들고, 특정한 기도문 (영접기도)을 따라 하도록 하고는 이것을 구원 얻는 믿음과 동일시하는 결단주의적 전도를 행함으로써 큰 성공을 거두었다4). 이렇게 하여 양산된 새로운 유형의 ‘회심자’들 (예수 그리스도를 영접했다고 말하지만 삶에는 아무런 변화가 일어나지 않는 사람들)을 진정 구원 받은 사람으로 인정하기 위해서는 체이퍼의 이론을 도입하는 것이 필수적이었고, CCC는 다음의 모식도5)를 이용해 체이퍼의 가르침을 대중화하는데 성공하였다.

체이퍼의 가르침이 본격적인 인기를 얻기 시작할 때 즈음하여 다시 한 번 분명한 반대의 목소리를 내었던 사람이 바로 존 스토트(John R. W. Stott)이다. 1959년에 Eternity 지에서 “그리스도가 구주가 되기 위해서는 반드시 주님이 되어야 하는가? (Must Christ Be Lord to Be Savior?)”라는 제목의 지상논쟁이 벌어졌을 때 에버렛 해리슨 (Everett F. Harrison)은 “아니다”의 입장에서, 존 스토트는 “그렇다”의 입장에서 글을 기고하였다6). 대체로 이때부터 주재권 구원론이라는 새로운 명칭이 사용되었다. 논의의 초점이 구주(Savior)로서의 그리스도와 주님(Lord)로서의 그리스도를 구분하는 문제로 옮겨가게 되었기 때문이다. 체이퍼 식으로 말하자면 육적인 그리스도인은 예수 그리스도를 구주로 영접하였으나 아직 주님으로 모시지는 않은 사람이며, 영적인 그리스도인은 예수 그리스도를 자신의 구주이자 주님으로 모신 사람이다. 그리스도의 주되심까지 인정하는 것이 바람직한 상태이지만 설사 그렇지 않다 하더라도 구원을 받는 것 자체에는 문제가 없다는 것이다. 존 스토트는 이에 반대하여 그리스도는 구주이자 주님이지 그 둘이 분리될 수는 없으며, 참된 믿음을 가진 사람에게는 칭의 뿐 아니라 반드시 성화의 과정이 일어난다고 주장한 것이다. 1994년에 출판된 로마서 주석에서도 존 스토트는 동일한 입장을 고수하였다.

“그러나 예수 그리스도에 대한 참되고 살아있는 믿음은 그 안에 복종의 요소를 포함한다. 그 믿음의 대상이 ‘예수 그리스도 우리 주’ 또는 ‘주 예수 그리스도’이기 때문이다. 그 믿음은 필연적으로 평생에 걸친 순종으로 우리를 인도한다. 바울이 예수 그리스도를 향해 완전하고 거리낌 없는 헌신을 기대했던 이유가 바로 이것이다. 그는 이것을 ‘믿음의 순종’이라고 불렀다. 이것이 예수 그리스도를 주님으로는 모시지 않으면서도 구주로는 영접하는 것이 가능하다고 주장하는 사람들에 대한 우리의 답변이다. 그런 일은 불가능하다.”7)

Eternity에서의 논쟁과 비슷한 시기에 로이드 존스 또한 그의 로마서 강해에서 이 문제에 대해 분명한 태도를 보여줬다.

“아마 여러분은 사람들이 그리스도를 당신의 구주로 모시면서도 수 년 동안 주님으로는 모시지 않을 수도 있다고, 혹은 수년간은 그분을 당신의 주님으로 믿지는 않을 수도 있다고 말하는 것을 종종 들어왔을 것입니다....만일 당신이 주 예수 그리스도를 믿되 그가 당신의 주님이심은 알지 못한 채 믿는 것이라고 생각한다면 저는 주저하지 않고 당신의 믿음이 아무런 가치가 없다고 말할 것입니다. 그분을 구주로만 모실 수는 없습니다. 그분이 자신의 보배로운 피로 당신을 사심으로써 당신을 구원하시기 때문입니다. 이 사실을 믿는다면 당신은 그분이 당신의 주님이심을 즉각 알아야만 합니다. 바로 여기서 모든 위험한 일들이 발생합니다. 그렇지 않습니까? 성화 없는 칭의가 가능하다고 말하는 바로 그 위험 말입니다. 그럴 수는 없습니다. 그분이 당신의 주님이 되지 않는 한 당신은 주 예수 그리스도와 관계를 맺을 수 없습니다. 물론 우리가 이 사실을 인지하는 정도는 시시각각 다를 것입니다. 하지만 여러분이 그분을 주님으로 모시지 않고도 구주로 모실 수 있다고 명백히 가르친다면 그것은 두말할 것도 없이 완전한 이단입니다.”8)

그러나 체이퍼식 구원론에 대해 반대의 목소리가 있다는 사실을 대중이 인지하게 된 것은 거의 전적으로 존 맥아더의 공이다. 1988년에 출판된 그의 책 Gospel According to Jesus9)에 의해 미국 교계에서 소위 주재권 구원 논쟁이 본격적으로 시작되었기 때문이다. 맥아더의 등장 이후 많은 사람들이 미국 교회 안에 구원에 대해 서로 다른 이해를 가진 집단이 존재한다는 사실을 분명히 알게 되었다. 현대 교회에 대중적으로 잘 알려진 신학자나 설교자들을 주재권 구원에 대해 취하는 입장을 기준으로 나누어 보면 다음과 같다.

LS (Lordship salvation)파10)

존 스토트

마틴 로이드 존스

제임스 패커 (James I. Packer)

제임스 몽고메리 보이스 (James Montgomery Boice)

존 맥아더

존 파이퍼 (John Piper)

R. C. 스프룰 (Robert C. Sproul)

존 거스너 (John Gerstner)

케네스 젠트리 (Kenneth L. Gentry)

아더 핑크 (Arthur W. Pink)

마이클 호튼 (Michael S. Horton)

FG (Free grace)파11)

루이스 체이퍼 (Lewis S. Chafer)

제인 핫지스 (Zane Hodges)

드와이트 펜테코스트 (J. Dwight Pentecost)

찰스 라이리 (Charles C. Ryrie)

로버트 라이트너 (Robert Lightner)

워렌 위어스비 (Warren W. Wiersbe)

Google에서 'Lordship salvation'을 검색해 보면 즉각 알 수 있듯 미국교회의 주류는 FG파를 지지하기 때문에 FG파의 인물을 일일이 열거하는 것은 큰 의미가 없다. Amazon.com에서 맥아더의 책에 달려있는 부정적인 서평들을 읽어보면 그들이 LS파에 대해 얼마나 큰 적대감을 갖고 있는지 알 수 있다. 이런 사정은 우리나라에서도 크게 다르지 않다. 주재권 구원 논쟁에 대해 잘 알려져 있지도 않지만, 인터넷에서 접할 수 있는 글들은 대부분 LS를 행위구원론으로 폄하하는 내용이다. 주재권 구원 ‘논쟁’이라는 말을 사용할 때 주의해야 할 점이 있다. 논쟁에는 항상 기존의 입장을 고수하려 하는 측과 기존의 견해를 반박하고 새로운 이론을 주장하는 측이 있는 법이다. 주재권 구원 논쟁에서는 누가 수성을 하고 누가 공격을 하는가. 많은 사람들이 LS파가 새로운 이론을 주장한다고 생각한다. 1950년대 이후 현대 복음주의의 배경 속에서는 맞는 말이다. 그러나 시야를 종교개혁 이후의 교회사로 확장해 보면 양상은 전혀 달라진다. 개혁 교회가 일관되게 고수했던 구원관에 더 가까운 것은 LS파이며 FG파가 오히려 변종에 해당한다. 실제로 FG파의 수장격인 핫지스는 LS파를 ‘현대판 청교도주의’라고 지칭하며 그들이 이미 사장되어버린 과거 개혁주의 교리를 현대에 다시 살려내려 한다고 말하였다12). LS에 반대하는 사람들의 글을 읽어보면 대부분 이런 역사적인 배경에 대해 잘 알지 못하며, LS파와 FG파가 실제로 무엇을 말하고 있는지에 대해서도 이해하지 못하고 있는 경우가 대부분이다. 이어지는 글에서 주재권 구원 논쟁의 핵심 쟁점들을 본격적으로 살펴봄으로써 이 사실을 보다 분명히 보여주도록 하겠다.

1) 이 책의 전문은

http://www.baptistbiblebelievers.com/BookList/HeThatIsSpiritualbyLewisSperryChafer

1918/tabid/271/Default.aspx 에서 읽을 수 있다.

2) Princeton Theological Review 1919;17:322-7. 이 글의 전문은

http://www.thebluebanner.com/pdf/

bluebanner11-3.pdf 에서 읽을 수 있다.

3) 19세기 말 영국에서 케직(Keswick) 사경회를 통해 대중화된 운동으로서 신자는 회심 이후 ‘두 번째 복 (the second blessing)’, ‘성령충만’을 통해 완전성화에 도달할 수 있다고 주장함.

4) 빌리 그래엄 전도집회에 대한 이안 머리의 묘사. Iain Murray, The invitation system (The Banner of Truth Trust, 1967) pp11-16.

5)

http://www.ccci.org/training-and-growth/classics/the-spirit-filled-life/index.htm

6) Eternity Magazine, 1959;10:14, 16, 48&15, 17-8, 36-7. 아쉽게도 이 글의 전문은 인터넷 상에서 찾지 못하였다.

7) John Stott, The message of Romans (IVP, 1994), pp52-53.

8) D. M. Lloyd-Jones, Romans: Exposition of chapter 1. The Gospel of God (The Banner of Truth, 1985), p134. (설교가 행해진 시기는 1955년)

9) 우리나라에서는 이 책의 개정증보판이 참된 무릎 꿇음-예수가 목숨 걸고 전한 복음이라는 제목으로 번역되었다.

10) Dennis Rokser, Examining the Lordship Salvation: Part 2, Grace Family Journal 2007:3,

http://www.duluthbible.org/246451.ihtml

에서 인용. 원글의 저자는 FG파. 이 명단을 보면 부흥과 개혁사가 주재권 구원 논쟁에 얼마나 깊이 관여하고 있는지 알 수 있다.

11) Gentry KL, Lord of the Saved (P&R Publishing, 1992), p5.

12) Hodges, Absolutely Free ! (Zondervan, 1989), p33, pp219-220 note 1.

03 주재권 구원 논쟁의 핵심 쟁점

-구원 얻는 믿음이란 무엇인가?

지금부터 몇 회에 걸쳐 주재권 구원 논쟁의 핵심 쟁점들에 대한 주재권 구원 찬성파 (Lordship Salvation파, 이하 LS)와 반대파 (Free Grace파, 이하 FG)의 견해를 비교해 보겠다. FG의 견해는 주로 핫지스 (Zane C. Hodges)의 Absolutely Free!와 라이리 (Charles C. Ryrie)의 So Great Salvation에서 인용할 것이다. FG의 LS에 대한 공격의 대부분이 존 맥아더를 과녁 삼아 이루어지기 때문에 LS의 견해는 우선적으로 맥아더의 책에서 인용하겠지만 그 외 개혁주의자들의 글과 신조들도 인용하겠다.1)

주재권 구원 논쟁은 무엇보다도 구원론에 대한 논쟁이다. 개신교 구원론의 핵심은 ‘믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻는다’, 즉 이신칭의(以信稱義)라는 말로 요약할 수 있다. 그러므로 LS와 FG가 ‘믿음’, 혹은 ‘구원 얻는 믿음’이 무엇인가에 대해 어떤 견해를 가지고 있는지 살펴보는 것은 이 논쟁의 중심으로 들어가는 가장 좋은 방법이다. 두 진영 모두 구원은 오직 믿음으로 얻는다는 신앙을 분명히 고백하고 있다. 그럼에도 불구하고 LS는 FG가 말하는 믿음은 결코 성경이 말하는 구원 얻는 믿음이 아니라고 비판한다. 이에 대해 FG는 LS가 구원 얻는 믿음의 기준을 높여놓는 오류, 즉 믿음 뿐 아니라 행위를 구원의 조건으로 추가하는 행위구원론을 주장하고 있다고 반박하였다. 이전 글에서 말했듯 대중들은 FG의 주장에 손을 들어 주었으며 미국 복음주의 교회에 속한 많은 사람들이 LS를 행위구원론자와 동일시한다. 우리나라에서도 비록 주재권 구원이라는 용어를 직접 사용하는 일은 드물지만 많은 설교자들과 선교단체 지도자들이 FG의 견해에 동조하는 입장에서 구원론을 가르치고 있다. 첫 번째 글에서 밝혔듯 필자는 LS와 개혁주의의 구원론을 지지하는 사람이다. 이 시리즈의 목적은 LS와 FG의 견해를 단순비교하는 것이 아니라 LS가 성경적인 구원론임을 보여주는 것이다. 그러나 FG의 자료들을 인용할 때는 최대한 공정한 자세를 견지할 것이다. 특히 문맥을 무시한 부분적 인용, 일부의 극단적 저자들을 전체의 견해인양 과장하는 등의 흔한 실수는 최대한 피하고 FG 내부에서 충분한 합의에 도달한 결론만을 소개하도록 노력할 것이다. 먼저 FG의 견해를 살펴보고 이어서 LS의 FG에 대한 비판을 다루겠다.

믿음은 결단의 산물이며 믿는 것은 대단히 쉽다 : FG가 말하는 구원 얻는 믿음

핫지스는 그의 책에서 구원 얻는 믿음이 무엇인가를 설명하는 장에 ‘믿음은 그저 믿음일 뿐이다 (Faith Means Just That-Faith!)’라는 제목을 붙였다. 이는 맥아더를 위시한 LS 주의자들이 단순한 지적 동의와 구원 얻는 참된 믿음을 구별해야 한다고 주장하는 것에 대한 반발이다. 이 장에서 그는 믿음이란 성경에 나타난 하나님의 증거를 받아들이는 것이라고 정의한다.

성경이 말하는바 믿음의 참된 의미는 하나님의 증거를 받아들이는 것이다. 그것은 복음에서 하나님이 우리에게 말씀하시는 것이 진실이라는 내적 확신이다. 그것이, 오직 그것만이 구원 얻는 믿음이다.2)

여기서 하나님의 증거란 구원하는 사실들(saving facts)에 관한 증거를 말한다. 핫지스가 말하는 saving facts는 첫째, 예수는 하나님의 아들 그리스도이시라는 사실, 둘째 그가 믿는 자에게 영생을 주신다는 사실 두 가지이다.3) 이 사실들을 믿을 때 그가 약속하신 영생을 자기의 것으로 만들 수(appropriate)4) 있다. 영생이라는 놀라운 선물을 나의 것으로 만들기 위해서는 두 가지 사실에 대한 ‘단순한’ 믿음이 필요할 뿐이다. 그는 요한복음 4장의 예수님이 사마리아 여인에게 하신 말씀을 다음과 같이 해석한다.

우리 주님은 이렇게 말씀하신다. “네가 해야 하는 일은 내가 너에게 주고자 하는 무언가를 너의 것으로 만드는 것이다. 하지만 그러기 위해서 너는 특정한 사실들을 알아야만 한다. 너는 하나님의 선물이 무엇인지 알아야 하며, 내가 누구인지를 알아야 한다.” 이보다 더 명료하고 이보다 더 단순한 것이 있겠는가? 이 죄 많은 여인은 중대한 정보를 얻기 전에는 영생을 얻을 수 없었다. 이 선물에 대해 알아야 했으며 이 선물을 주시는 분이 누구이신지를 알아야 했다.5)

믿음은 ‘단 한 번’ 주님의 말씀에 반응하는 것으로서 FG 측은 이 일이 대단히 단순하고 쉽다고 주장한다. 이 주장을 논증하기 위해 자주 드는 성경의 예화가 나사로의 부활과 모세의 놋뱀 사건이다.

모든 믿는 자에게 부활이요 생명이신 주 예수 그리스도(요11:25-26)는 나사로의 생명 없는 상태에 방해 받지 않으셨다. 오히려 “나사로야 나오라!”는 단순한 말씀이 죽은 자의 귀를 관통하였고 그 음성은 나사로에게 다시 생명을 주었다. 그 일은 이토록 단순했다. “나사로야 나오라.” (요11:43)라는 말은 직설적이었고, 명료했으며, 효과적이었다. 나사로는 단 한 번 듣기만 하면 되었다. 그렇게 한 순간으로부터 그는 살아났다. 우리에게 주시는 하나님의 구원의 선물을 자신의 것으로 만드는 것도 마찬가지이다. 바로 단 한 번 마시고, 단 한 번 아들의 음성을 듣는 것을 통해 새로운 탄생이라는 놀랍고도 비가역적인 기적이 일어난다.6)

하나님의 지시에 따라 모세는 놋뱀을 만들어 장대 위에 달았다.(민21:9) 모세에게 이렇게 하고 나서 “물린 자마다 그것을 보면 살리라”(21:8)라고 말씀하신 분은 하나님 자신이었다. 그리고 바로 그 일이 일어났다. “뱀에게 물린 자가 놋뱀을 쳐다 본즉 모두 살더라”(21:9) 구원 얻는 믿음을 보여주는 얼마나 놀랍고도 단순한 장면인가! 모세가 광야에서 놋뱀을 달았듯 하나님의 아들도 갈보리의 십자가 위에 달릴 것이다. 그러므로 과거의 이스라엘 백성들과 마찬가지로 믿음으로 그리스도를 하나님이 죄로 고통 받는 인류를 위해 정하신 구세주로 바라보는 사람은 누구나 즉시 생명을 얻는다. 한 번 바라봄으로써 영생이라는 결과가 온다. 이보다 단순한 일이 어디 있겠는가?7)

FG 주의자들이 이토록 ‘단 한 번’이라는 단어를 중요시하고 믿는 것이 단순한 일이라고 강조하는 것은 그들이 믿음을 대상(saving facts)에 대한 단회적인 신뢰의 결단으로 규정한다는 사실과 연관되어있다. 전도에서 해야 할 일은 saving facts를 전달하고 이 사실들을 믿기로 결단할 것을 촉구하는 것이다. 그가 영생의 선물을 소유하게 되느냐의 여부는 이 결단에 달려있다. 단 한 번 결단만 하면 되기 때문에 결단을 내리는 우리의 입장에서 볼 때 이것은 전혀 어려운 일이 아니다. 믿음을 지속하는 것(제자의 삶을 사는 것)은 어렵고 희생이 따르는 일이지만 영생을 얻는 것 자체는 쉬운 일이다. 심지어 그 믿음이 지속되지 않더라도 문제없다.

우리가 살펴보았듯 구원하는 믿음은 생수를 한 번 마시는 것과 같은 행동으로서 반복될 필요가 없다. 그것은 광야에서 이스라엘 백성이 놋뱀을 바라보고 살았던 것처럼 구주 예수를 한 번 바라보는 것이다. 구원하는 믿음은 영적인 들음이라는 결정적 순간이며 이 때 하나님의 아들의 목소리가 비가역적인 영적 부활을 일으킨다.8)

너무 많은 그리스도인들이 그들의 하나님과의 경험의 진실성이 자기 믿음의 견고함에 달려있다고 느끼는 경향이 있다. 물론 우리가 믿음이라는 행동으로 구원 받은 것은 사실이다. 믿음으로 인해 우리는 완전히 값없이 주시는 선물을 우리의 것으로 만든다. 그러나 일단 이 일이 일어나고 나면 우리 구원의 진실성은 그에 대한 우리의 신뢰와는 전혀 관계없게 된다. 다시 말해 주 예수 그리스도께서 우리에게 확실한 약속을 하셨다. 우리가 그를 신뢰할 때 그는 우리가 영생을 소유했다고 보장하신다.(요6:47) 우리가 심판에 이르지 않는다는 것을 보장하신다.(요5:24) 마지막 날에 그가 우리를 일으키실 것이라는 것을 보장하신다.(요6:39-40) 심지어 우리가 이 모든 것을 믿지 않게 되더라도 그분은 여전히 신실하시다.9)

주 예수께서 자기의 제자가 되고자 하는 결정에 대해 신중히 생각하라고 하신 데에는 충분한 이유가 있었다. 이것은 예수님의 교육과정에 참가하는 것이 어렵다는 말이 절대로 아니다. 문제는 끝마치기가 어렵다는 것이다.10)

구원 얻는 믿음에 대한 위와 같은 이해를 바탕으로 FG는 LS의 구원론을 신랄하게 비판한다. 최근 인터넷에서 LS에 대한 비판의 글을 연재하고 있는 데니스 록서 (Dennis Rokser)는 FG의 입장에서 바라본 LS의 오류를 다음과 같이 요약하였다.11)

1. LS는 그리스도의 완성된 사역에 우리의 행위를 섞어 놓음으로써 복음을 왜곡한다.