#Esposizione Nazionale di Arte Concreta

Text

una scheda sulla poesia concreta [framm.] / clementina greco. 2019

una scheda sulla poesia concreta [framm.] / clementina greco. 2019

“La poesia concreta è un fenomeno di difficile datazione e categorizzazione a causa della sua natura proteiforme. Ad ogni modo, è possibile rinvenirne la nascita nel 1943 con la pubblicazione di Tipogrammi per Marinetti e di Parole per la guerra di Carlo Belloli, il quale agisce come precursore e diffusore di una poesia che egli chiama visuale, contrassegnata dalla semantizzazione del carattere…

View On WordPress

#Carlo Belloli#Claus Bremer#Clementina Greco#concrete poetry#Décio Pignatari#Dieter Rot#Emilio Villa#Emmett Williams#Ernst Jandl#Esposizione Nazionale di Arte Concreta#Eugen Gomringer#Franz Mon#Gerhard Rühm#Grupo Ruptura#Haroldo de Campos#Helmut Heissenbüttel#Ian Hamilton#Marcel Wyss#materiali verbovisivi#Max Bense#Museo di Arte Moderna di San Paolo#Noigandres#Parole per la guerra#Piano pilota per la poesia concreta#Pierre Garnier#poesia concreta#Rot#scritture di ricerca#Spirale#Tipogrammi per Marinetti

0 notes

Text

Quel che resta di “Venezia ‘79 - la fotografia”

di Nicola Bustreo

--- Un grande evento fotografico dalla storia verso il futuro -

3500 fotografie di circa 500 fotografi esposte in 26 mostre, 15 delle quali dedicate a grandi nomi quali Bob Capa, Eugene Smith, Henry Cartier-Bresson, Eugene Atget, Robert Frank, Alfred Stieglitz ecc. 45 workshop della durata di 5 giorni ciascuno tenuti a circa 1000 studenti da ogni parte del mondo da alcuni tra i migliori professionisti internazionali: una durata di tre mesi; circa un miliardo di spese: oltre mezzo milione di visitatori previsti; decine di iniziative collaterali; un’ampia eco sulla stampa nazionale e internazionale; dal 16 giugno al 16 settembre 1979 Venezia sarà la capitale mondiale della fotografia.

Questa presentazione è tratta dal numero di Luglio-Agosto 1979 della rivista Progresso Fotografico che introduce ai lettori i dati di questa manifestazione che coinvolse la città di Venezia.

Un grande evento come “Venezia ’79”, presentato in “una città vendibilissima” come la definisce Attilio Colombo nel suo editoriale di apertura, presenta forti richiami storici ma soprattutto gli spunti per l’evoluzione culturale nella fotografia italiana.

Il catalogo di Venezia '79-la fotografia della Electa Editrice

I fattori sono stati molti e soprattutto fortemente intersecati tra loro.

Il contesto geografico in primis. Quasi vent’anni prima sempre a Venezia si svolsero, nei più importanti palazzi, Le Biennali di Fotografia. Cinque appuntamenti, divenuti fondamentali per la storia della fotografia, che tra la seconda metà degli anni ‘50 e la prima degli anni ‘60, sono diventate l’imprinting culturale di una generazione di fotografi che si formò a seguito de “cupo periodo” nel conflitto mondiale, trovarono una alternativa espressiva per soddisfare il bisogno più complessivo di cambiamento e ritorno alla normalità. La scelta degli autori non fu casuale. Furono coinvolti in questa manifestazione i grandi della fotografia americana e francese, che segnarono quella generazione dell’immagine accanto alle emergenti realtà fotografiche bramose di affermarsi sulla scena nazionale e internazionale.

Invece nella kermesse del anni ’70, gli autori in parte sono rimasti gli stessi, ma la direzione artistica propose un interessante aggiornamento sul piano storico, ma anche su quello tematico, critico e di conseguenza in quello artistico. Le mostre principali videro confermati i grandi fotografi del reportage lirico, sociale e giornalistico come Lewis W. Hime, Robert Capa, Alfred Stieglitz e Eugene Atget affiancati da autori che si presentavano con delle immagini dalla libertà espressiva più personale e che si discostava dal valore documentaristico degli anni 50 e 60. L’attenzione del comitato scientifico fu strategicamente indirizzata a valorizzare la fotografia contemporanea con una esposizione ai Magazzini del Sale mettendo a confronto la produzione degli italiani come Gabriele Basilico, Cesare Colombo, Carla Cerati, Mario Cresci Luoigi Ghirri, Franco Fontana, Paolo Gioli, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Pepi Merisio, Nino Migliori, Paolo Monti, Ugo Mulas, Roberto Salbitani, Chiara Samugheo, Fulvio Roiter, Franco Vaccari o Oliviero Toscani con quella europea e americana di Andy Earl, Joan Fontcuberta, Paul Hill, John Batho, Alexandras Macijauskas o Marialba Russo. Uno spazio e’ stato concesso alla fotografia orientale, con una mostra sull’autoritratto nella cultura giapponese. La diversificazione visiva è il concept migliore per definire questo evento fotografico,quale è stato Venezia ’79.

© Marialba Russo, Il Parto ( foto da sequenza), 1979

L’organizzazione, per la sua complessità e omogeneità, è senz’altro un metro di analisi fondamentale a questa grande manifestazione. Il gran numero di mostre proposte al pubblico e il conseguente investimento economico come tutta l’attività collaterale di conferenze e workshop sono le nuove caratteristiche che differenziano Venezia ’79 dalle Biennali di Fotografia dei decenni precedenti. I fotografi storici selezionati, accanto a quelli elencati da Attilio Colombo nella prefazione sopra riportata, furono Weege, Diane Arbus e Tina Modotti. Fotografi, ma finalmente anche donne fotografe, con una propria filosofia, non in linea con gli standard della cultura fotografica del reportage. La loro selezione dimostrò l’intento di attingere da un passato variegato e maggiormente di nicchia per tematiche e stili, con l’aspirazione di lanciarsi verso gli imminenti e più istituitivi anni ’80.

Venezia ’79 diventò già a suo tempo un punto di snodo culturale tra i grandi autori del recente passato, e un futuro, per sua natura incerto, ma carico di aspettative ed entusiasmo. L’innovazione portata dalla manifestazione veneziana fu l’occasione di consolidare il giovane Oliviero Toscani e la sua fotografia pubblicitaria vivace, non più bicromatica, ma ricca di colori, arricchita di avvenenti donne e inserti grafici. Le novità, tuttavia, non sono solo legate alle proposte espositive e ai loro autori ma anche alle modalità di coinvolgimento del nuovo pubblico e all’introduzione di figure professionali che non fossero solo fotografi, ma che ad essi sono e saranno sempre più connessi. Infatti, è stato scelto di evidenziare nel catalogo tutti i curatori e gli associati, come i prestatori ma anche direttori esecutivi e supervisori alle specifiche mostre, in particolar modo per quelle di alto valore storico. Sono stati affiancati alla tradizionale attività espositiva, un cospicuo numero di workshop rivolti a professionisti e studenti, che a distanza di quarant’anni possiamo suddividere concettualmente al passato, al presente e infine in prospettiva a un possibile futuro della nostra fotografia. Il “passato” è stato assegnato ai laboratori di Italo Zannier, Wladimiro Settimelli, Romeo Martinez, Luigi Veronesi e di Helmut Gernsheim. Un occhio al passato, per affermare come questo strumento espressivo è stato metabolizzato nel territorio artistico/critico della arti visive e i tempi potevano essere maturi per porne le basi storiche attraverso nuove figure professionali come storici, curatori e anche professori della materia.

Nel frattempo il “presente”” viene spiegato e raccontato dalla fotografia d’attualità e il fotogiornalismo. Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Mario de Biasi e Giorgio Lotti dialogarono con amatori e professionisti delle LORO sfumature del reportage. La storia ricordava e parlava del passato, mentre i contemporanei la riproponevano attraverso la loro visione professionale del locale, del quotidiano e nel mondo dei grandi avvenimenti internazionali. E infine vicino a loro un gruppo di visionari proponevano i laboratori di una fotografia “anarchica”, legata alla creatività più che al tecnicismo e proiettata verso il “futuro”. Ci furono gli esperimenti senza macchina fotografica di Nino Migliori, le polaroid di Neal Slavin e l’approccio psicologico all’immagine di Paul Hill.

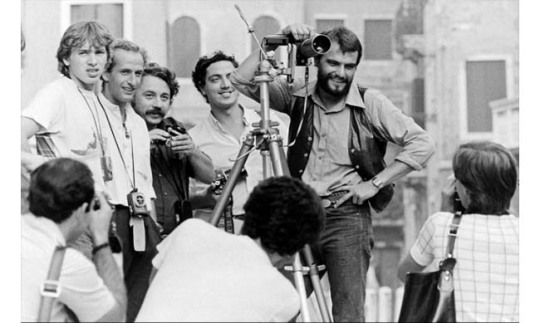

© Sergio Bovi Campeggi, Oliviero Toscani tra i suoi allievi a Venezia'79

Questo grande evento può essere inteso un esempio empirico per una nuova teoria: l’intelligenza non è un fenomeno individuale ma piuttosto collettivo e intermittente. Attorno ai rappresentanti del passato, presente e futuro abbiamo la possibilita’ di scoprire due figure coinvolte attivamente nella manifestazione, e che oggi fungono da punti di riferimento per la cultura fotografica italiana. Il Professor Alberto Prandi, scomparso troppo prematuramente, che è stato chiamato a collaborare nel comitato scientifico della manifestazione assieme a Cornell Capa dell’ International Center of Photography, Marcello Lago dell’UNESCO, e Daniela Palazzo, referente del il Comune di Venezia.

E ancora la Professoressa Roberta Valtorta, che curò per il numero speciale su Venezia’79 di Progresso Fotografico, proprio la sezione dei workshop.

In conclusione cosa rimane di Venezia ’79? O invece dovremmo chiederci cosa ci ha lasciato questa manifestazione?

A noi posteri rimane un gran numero di informazioni distribuiti in cataloghi, pubblicazioni e una ricca rassegna stampa che descrive questo come un evento di fotografia su scala nazionale ma con forti echi in ambito internazionale.

A noi posteri rimane un segno tangibile di una maturazione culturale, anche se lenta, ma concreta e ben precisa della fotografia italiana. Una fotografia che non si limita alle semplici immagini, o agli autori più o meno eccentrici, ma la sensazione di un passaggio generazionale e professionale dell’immagine e nell’immagine. E cosa fondamentale non un cambiamento drastico. La fotografia a Venezia ’79 era sia il reportage, ma anche un genere linguistico che si sposava con altri forme d’espressione come la performance fino alla Land Art. La fotografia era diventata uno strumento di autoanalisi di se stessi per conoscere gli altri. In questa manifestazione si e’ voluto dimostrare come questo strumento poteva essere applicato a una realtà multidisciplinare. E tutto e’ avvenuto in un contesto come Venezia, che si è rivelata una scelta importantissima perché consapevoli forse di quel retaggio lasciato dalle Biennali degli anni ’50 che, volente o nolente, ha saputo rappresentare. Tale consapevolezza ha così permesso di dimostrare che la fotografia italiana voleva elevarsi da “ars tecnica” a arte nobile nel panorama culturale.

------------

#Venezia '79 la fotografia#eugene smith#henry cartier bresson#eugene atget#robert frank#alfred stieglitz#progresso fotografico#attilio colombo#lewis w.hine#robert capa#magazzini del sale#gabriele basilico#cesare colombo#carla cerati#mario cresci#luigi ghirri#franco fontana#paolo gioli#guido guidi#mimmo jodice#pepi merisio#nino migliori#paolo monti#ugo mulas#roberto salbitani#chiara samugheo#fulvio roiter#franco vaccari#oliviero toscani#nicola bustreo

4 notes

·

View notes