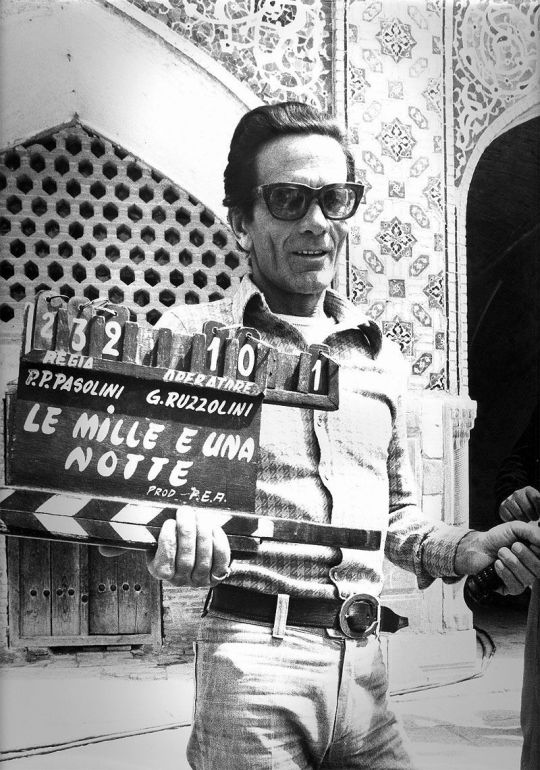

#Oriente di Pasolini

Text

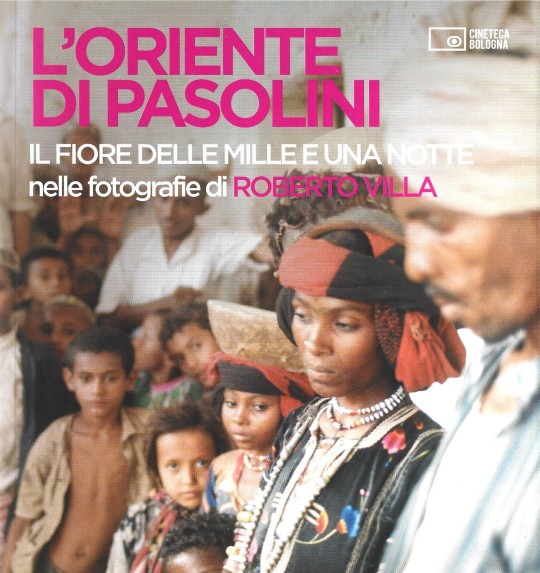

L'Oriente di Pasolini

Il fiore della Mille e una notte nelle fotografie di Roberto Villa

a cura di Roberto Chiesi

Cineteca comune di Bologna, 2011, 120 pagine, 16x17,2cm, ISBN 9788895862446

euro 12,00

email if you want to buy [email protected]

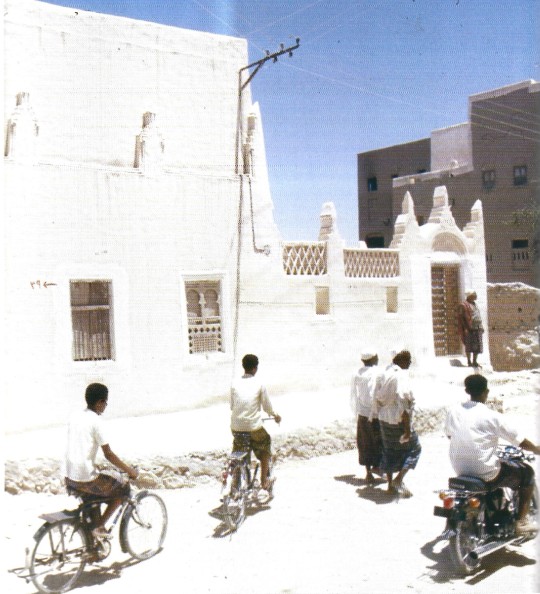

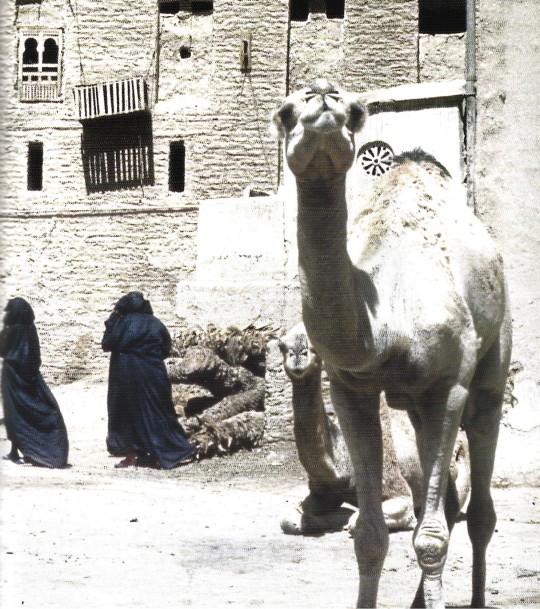

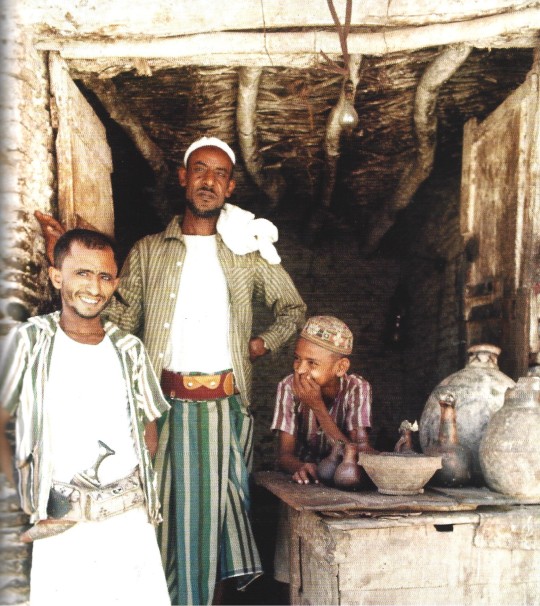

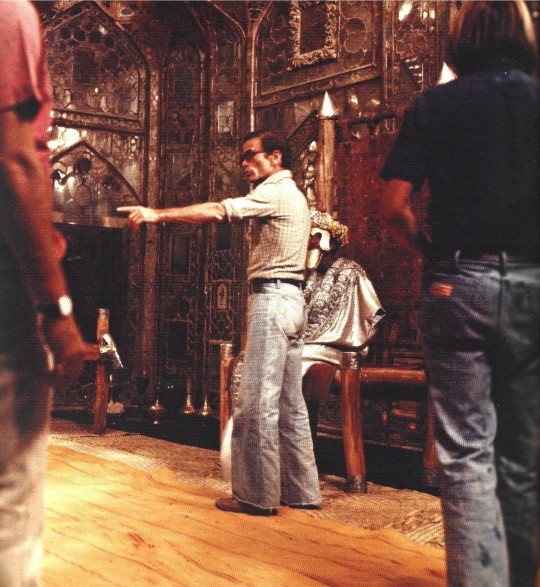

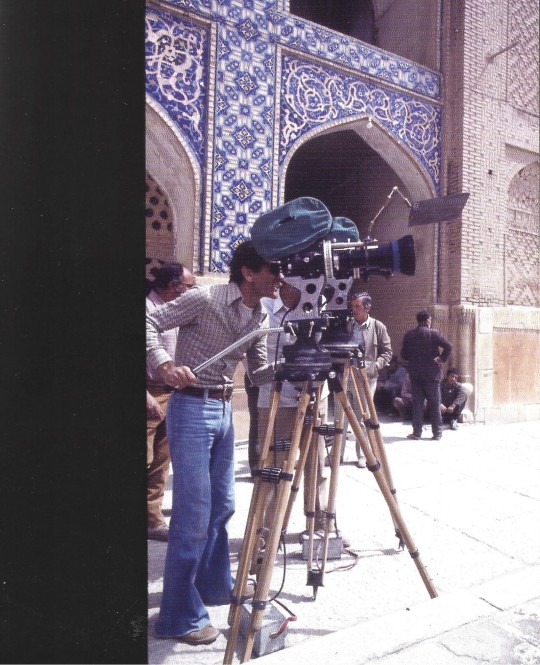

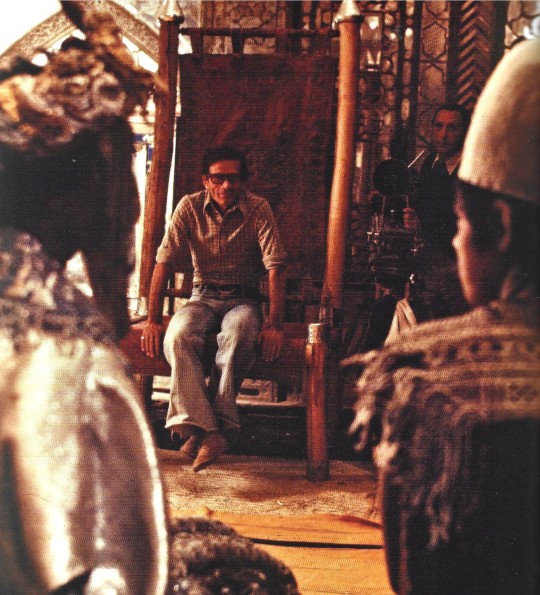

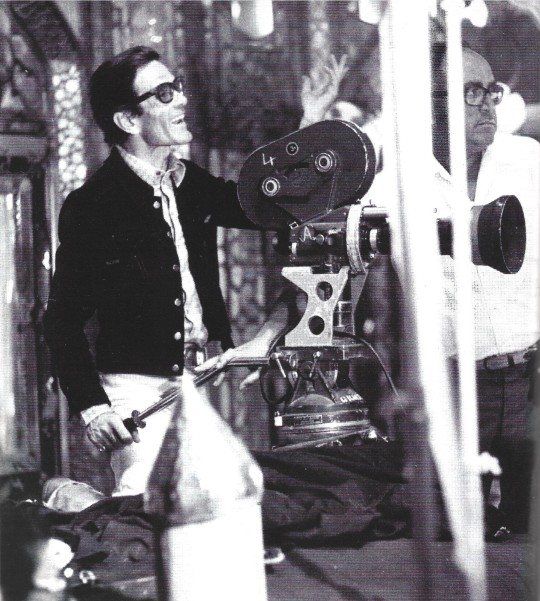

"Il fiore delle Mille e una notte" di Pier Paolo Pasolini, ultimo film della "Trilogia della vita", nacque da lunghi viaggi in paesi remoti e arcaici come l'Iran e lo Yemen. Viaggi che ebbero un testimone, Roberto Villa, un fotografo che condivise con Pasolini e la troupe alcune settimane sul set. Ne derivarono alcune splendide fotografie che restituiscono la magia figurativa e la fisicità popolare del film più visionario di Pasolini e ne arricchiscono la conoscenza con uno sguardo sul mondo arabo che lo ha ispirato. Questo libro riunisce una scelta di fotografie inedite di Villa che mostrano i corpi e i luoghi all'origine dell'immaginario pasoliniano e alcuni ritratti del poeta-regista al lavoro sul set, accompagnate da rare interviste e testi di Pasolini su una concezione antropologica, narrativa ed estetica che si contrapponeva allo "sviluppo senza progresso" del presente.

17/11/23

#Oriente di Pasolini#Il fiore delle mille e una notte#Roberto Villa#Yemen#Sanaa#photography books#fashionbooksmilano

12 notes

·

View notes

Photo

New Post has been published on https://www.tempi-dispari.it/2023/09/04/skiantos-rivoluzione-punk-futurista/

Skiantos: rivoluzione punk/futurista

Contesto storico e sociale

Il 1975 è un anno di guerra civile latente. Molti scontri fisici tra estrema sinistra e neofascisti, in cui il numero di neofascisti uccisi superava quello dei morti di sinistra: un altro segno dell’evoluzione di una linea armata e organizzata nell’area su cui dominavano le Brigate rosse.

Fu l’anno in cui Pierpaolo Pasolini morì ucciso barbaramente a Ostia dal Rana che gli passò su e giù con la macchina sfigurandone il cadavere nel fango della più tenebrosa periferia romana. È anche l’anno in cui i Khmer Rossi del dittatore comunista Pol Pot prendono il potere in Cambogia e scatenano un genocidio che fa concorrenza per mostruosità a quelli di Hitler e di Stalin, ma anche l’anno in cui i Pink Floyd raggiungono l’apice del successo e in cui la Soka Gakkai internazionale, la versione giapponese del buddismo organizzato, viene fondata ufficialmente.

È ancora l’anno in cui seguita a trascinarsi l’eterno processo per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 in cui adesso sono imputati sia estremisti di destra che di sinistra.

In Inghilterra accadono grandi cose: Charlie Chaplin viene insignito col titolo di baronetto dalla regina Elisabetta. Margaret Thatcher viene eletta leader del partito conservatore inglese e dunque candidata a diventare Prime Minister quando i tories vinceranno le elezioni. A marzo si apre il quattordicesimo congresso del partito comunista che Enrico Berlinguer vince largamente con la sua idea del Compromesso Storico contro l’ala filosovietica di Armando Cossutta.

La guerra del Libano metteva in crisi un paese occupato dall’Olp di Yasser Arafat che vagava nel Medio Oriente senza trovare pace né patria.

Partiva la prima attività di uno sconosciuto ragazzo intraprendente di nome Bill Gates che aveva impiantato una azienda informatica in un garage da cui sarebbe uscita Microsoft e il personal computer.

In Spagna muore il dittatore Francisco Franco che aveva tenuto il potere per trentasei anni dopo essersi ribellato alla Repubblica spagnola e aver vinto quella guerra con l’aiuto di Hitler e Mussolini, mentre la parte opposta aveva ricevuto armi e istruttori dell’Unione sovietica. La guerra di Spagna aveva lasciato una grande piaga aperta che seguitava a produrre dolore e nostalgie ancora durante gli anni Sessanta e Settanta.

La Spagna voltava pagina senza avere risolto i suoi problemi ideologici.

La sua azione in quella guerra aveva prodotto un conflitto sempre più violento fra comunisti e sinistra non comunista, le cui conseguenze si riverberavano ancora nella politica italiana del dopoguerra, provocando la crescita di quell’anticomunismo di sinistra che fu una componente genetica dei socialisti italiani, fra loro spaccati tra frontisti e autonomisti, come gli anni di Craxi mostreranno subito dopo quel 1975.

Nasce il Fondo per l’Ambiente Italiano: Storia, arte e natura da salvare e restituire ai cittadini italiani, rinverdendo in questi ultimi la consapevolezza e l’orgoglio di avere a pochi passi da casa un patrimonio inestimabile da preservare per le future generazioni. Un merito che da decenni viene riconosciuto agli attivisti del Fondo per l’Ambiente Italiano, il cui atto di nascita venne sottoscritto il 28 aprile del 1975, a Milano.

Finisce la guerra in Vietnam: «Questa è un sporca guerra crudele ma spero che voi a casa riusciate a capire perché la combattiamo». Furono le ultime parole indirizzate da un soldato americano alla sua famiglia, prima di morire in battaglia nel 1969. Sei anni dopo terminava uno dei conflitti più sanguinosi del Novecento, che avrebbe lasciato sul terreno i corpi straziati di milioni di innocenti e di giovani soldati mandati a morire senza un perché.

Inaugurata Gardaland: Catturato dalle meraviglie di Disneyland, l’imprenditore Livio Furini decide di trasporre quell’esperienza nel suo Paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia.

Un investimento da 200 milioni di lire che coinvolge altri soci e che dopo l’acquisto di terreni in località Ronchi (nel comune di Castelnuovo del Garda, in Veneto), vede iniziare i lavori nel febbraio del 1975.

Nasce il videogioco domestico: I giochi elettronici entrano nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, simulatore di ping-pong sviluppato da Atari, già noto ai giovanissimi frequentatori di sale giochi nella versione coin-op (lanciata nel 1972).

Esce “A Night at the Opera” dei Queen: Con A Night at the Opera i Queen sfornano il loro quarto album, che consacra la band britannica nel panorama del rock mondiale.

Prodotto da Roy Thomas Baker e finito di registrare a luglio del 1975, il disco era stato inizialmente concepito come parte di un doppio album, che avrebbe dovuto contenere anche il successivo “A Day at the Races” (uscito a distanza di un anno); questo perché entrambi i titoli richiamano due omonimi film dei fratelli Marx, alla cui geniale comicità Freddie Mercury e company volevano rendere omaggio.

In questo contesto muovono i primi passi gli Skiantos!

Va subito chiarito che gli Skiantos hanno avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto (Bologna) al momento giusto (il 1977), visto che il cosiddetto “Movimento del ’77”, partito da un’occupazione dell’Università di Roma per protestare contro il progetto di riforma del ministro dell’Istruzione, si era diffuso velocemente in tutt’Italia attecchendo rapidamente soprattutto nel capoluogo emiliano.

Il gruppo nasce in forma embrionale nel 1975 a Bologna, quando un gruppo di ragazzi del DAMS si ritrova per suonare nella cantina del futuro cantante Roberto Antoni, poi conosciuto come Freak Antoni. Nel 1976 Freak Antoni faceva parte anche di un gruppo chiamato Demenza Precoce. Il progetto Skiantos prese maggiore concretezza nel 1977 con Inascoltable, inciso in «una notte di improvvisazione per una decina di persone innamorate della musica» (Freak Antoni), molte delle quali non si conoscevano fra loro.

Alle registrazioni, che furono pubblicate su musicassetta da Oderso Rubini della Harpo’s Bazaar (in seguito Italian Records), parteciparono 5 cantanti, 6 musicisti. I concerti del gruppo, soprattutto agli inizi, sono caratterizzati da performance provocatorie con riferimenti all’avanguardia futurista e dadaista, che includono il lancio di ortaggi sul pubblico da parte dei musicisti.

Oltre a sfidare la politica e il modello tradizionale di musica (gli Skiantos hanno sempre dichiarato con orgoglio di non saper suonare), la band propone anche concerti assurdi, dove i membri del gruppo si presentano talvolta vestiti con impermeabili e scolapasta in testa, altre volte in abiti eleganti che verranno poi sporcati dal lancio di oggetti e sostanze varie dalla platea.

In questo senso, le esibizioni degli Skiantos sono una sfida al pubblico e un ribaltamento del rapporto star-pubblico, che viene spesso insultato e provocato, con tanto di lancio di ortaggi verso gli spettatori (poi prontamente rilanciati dagli stessi sul palco).

1978-1982: dalla Cramps Records allo scioglimento

Nel 1978 gli Skiantos realizzano per la Cramps Records di Gianni Sassi il loro secondo LP dal titolo MONO tono, a detta del leader Freak Antoni un disco punk, con cui si affermano grazie anche all’anticonformismo di rottura sociale tipico del Movimento del ’77, di cui il gruppo stesso diventa ben presto uno dei portavoce.

Il disco fu preceduto dal singolo Karabigniere Blues/Io sono un autonomo, sempre pubblicato dalla Cramps Records. Il disco inizia con un dialogo accelerato in gergo giovanile dell’epoca.

Ma tutti i brani sono straordinari, con il puro nonsense che raggiunge livelli stellari (“Io me la meno/ ogni notte mi dimeno/ domani prendo il treno/ e vado fino a San Remo”), anche se i testi toccano il vertice assoluto nel brano-manifesto “Largo all’avanguardia” (“Siete un pubblico di merda/ applaudite per inerzia” .

“Compran tutti i cantautori/ come fanno i rematori/ quando voglion fare i cori/ che profumano di fiori/ Me mi piace scoreggiare/ non mi devo vergognare”). Con questo brano si comprende con certezza che gli Skiantos adottano programmaticamente la scelta di usare termini “bassi”, allo scopo di porsi come dicotomica alternativa anti-colta all’imperante cultura alta, sfruttando la loro più grande trovata: la demenzialità.

Il 2 aprile 1979 partecipano al Bologna Rock, un festival che si svolse nel palasport locale e che vedeva sul palco i migliori gruppi dell’allora scena punk rock e new wave cittadina. Fra questi vi erano i Windopen, Luti Chroma, Gaznevada, Bieki, Naphta, Confusional Quartet, Andy J. Forest, Frigos e Cheaters.

Gli Skiantos portarono sul palco una cucina, un tavolo, un televisore e un frigo, misero a bollire gli spaghetti e poi li mangiarono, senza suonare nulla; alle proteste del pubblico Antoni avrebbe risposto “Non capite un cazzo: questa è avanguardia, pubblico di merda”. L’esibizione, definita una fuga dall’immagine stereotipata del gruppo rock in cui la band cominciava a sentirsi intrappolata, fu però fraintesa e disprezzata da molti dei precedenti estimatori.

Freak Antoni a tale proposito ha commentato: “La nostra provocazione aveva toccato, a seconda dei punti di vista, il fondo e l’apice nello stesso momento”.

Nel 1979 danno alle stampe l’LP Kinotto, a detta di Freak Antoni un LP new wave. Nello stesso anno partecipano al concerto Omaggio a Demetrio Stratos organizzato dalla Cramps Records.

Dalle registrazioni del concerto fu realizzato l’album 1979 Il concerto – Omaggio a Demetrio Stratos che, oltre all’inedita Ehi Bubba Loris degli Skiantos, raccoglie i brani di altri autori presenti, tra cui gli Area, Francesco Guccini, Eugenio Finardi, Roberto Ciotti, Angelo Branduardi, Antonello Venditti e Kaos Rock.

Lo stesso anno Freak Antoni si separa dagli Skiantos, che si presentano alla selezione per il Festival di Sanremo con “Fagioli”, ma vengono scartati.

Il 6 febbraio 1980 il gruppo viene invitato dalla Cramps Records al festival musicale Rock ’80. I brani del concerto vengono pubblicati nella compilation dall’omonimo titolo, in cui compaiono anche altri gruppi tra cui i Kaos Rock, gli Windopen, i Take Four Doses, gli X Rated, le Kandeggina Gang e i Dirty Actions. In seguito, Rock ’80 sarebbe stato ristampato più volte in Italia e in Germania.

Sempre nel 1980 esce una delle loro canzoni più famose, Mi piaccion le sbarbine, già brano di apertura di Kinotto, inserita come lato B del singolo Fagioli. Fu la scelta di presentare Fagioli alle selezioni del Festival di Sanremo 1980 a determinare la fuoriuscita del cantante dal gruppo, che negli anni successivi si dedicò ad altri progetti tra i quali Beppe Starnazza e i Vortici, L’incontentabile Freak Antoni e ad esprimere il suo lato più squisitamente satirico e letterario.

Dopo questa opera, all’apice del successo, arrivò nel 1980 l’LP Pesissimo! dove nel retro-copertina appariva la signora Matilde, mamma del batterista del gruppo Leo Tormento Pestoduro. Fu anche il primo e unico LP che non vide la partecipazione dello storico leader Freak Antoni.

Al suo posto debuttò Linda Linetti, la prima voce femminile degli Skiantos. Nel 1981-1982 gli Skiantos furono coinvolti in un’improbabile e curiosa pubblicità delle patatine Good Pai, con la manipolazione del brano “Eptadone”. Le critiche ricevute per l’album “Pesissimo!” porteranno poi il gruppo allo scioglimento nel 1982.

Nel 1981 Freak Antoni pubblica il box L’incontenibile Freak Antoni, composto da cinque singoli di altrettante denominazioni fasulle (I Nuovi ’68, gli Hot funkers, Astro Vitelli & i Cosmoz, i Genuine Rockers e i Recidivi).

1987-2009: rinascita e riscoperta della band

Il gruppo si ricompone temporaneamente nella formazione a 3 (Freak Antoni, Dandy Bestia e Stefano Sbarbo) nel 1984 con la pubblicazione di Ti spalmo la crema, prologo della riunione definitiva che avverrà nel 1987 con l’album Non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti.

Dei componenti del nucleo storico rimangono il cantante Roberto “Freak” Antoni e il chitarrista/compositore delle musiche Fabio “Dandy Bestia” Testoni a cui si aggiunge nel 1990 il bassista Marco Nanni (ex Stadio, ex Lucio Dalla) detto “Marmo”. La formazione originale, tranne il bassista Frankie Grossolani, si riunisce occasionalmente nel 1999 per registrare l’album Doppia dose.

Nel 1992 gli Skiantos pubblicano Signore dei dischi e nel 1993 Saluti da Cortina che ottengono un buon successo.

Agli Skiantos viene attribuito il merito di avere inventato il rock demenziale[1], basato su testi ironici e apparentemente banali dai quali emerge spesso una satira intelligente, graffiante e surreale. Il gruppo definisce il termine “demenziale” come «un cocktail di ironia, improvvisazione, poesia quasi surreale, cretinerie, paradossi e colpi di genio».

Nel gennaio 2008, Freak Antoni ha raccontato le origini e il percorso degli Skiantos nel programma Fahrenheit di Radio 3, nella sezione Storyville, in cinque puntate di circa mezz’ora; l’audio e le trascrizioni sono reperibili qui.

Gli Skiantos hanno avuto una certa influenza su diversi artisti dell’area bolognese, tra cui Vasco Rossi (che li vorrà come gruppo di spalla al tour del 1990), Luca Carboni e altri. A testimonianza della conquistata rispettabilità artistica, nell’album Doppia dose gli Skiantos si avvalgono della collaborazione di vari artisti di fama come Lucio Dalla, Luca Carboni, Enzo Iacchetti e Samuele Bersani. Ha collaborato alla registrazione di alcuni album anche il batterista Vincenzo Restuccia.

Nel 2004 e 2005 sono ospiti musicali fissi di Colorado Cafè, programma di cabaret trasmesso da Italia 1 e ideato da Diego Abatantuono.

Nel 2007 al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti grazie al lavoro comune di Freak Antoni e Giordano Sangiorgi, patron del Mei, gli Skiantos festeggiano i 30 anni di carriera dall’uscita del primo disco. Nello stesso anno Giordano Sangiorgi con Benedetto Zacchiroli dello staff del Sindaco del Comune di Bologna Sergio Cofferati premia Freak Antoni in Comune a Bologna per i 30 anni di carriera con un premio legato a Bologna Città Creativa della Musica Unesco.

All’inizio del 2009 esce Dio ci deve delle spiegazioni (“possibilmente convincenti” è il sottotitolo), un album che nella biografia ufficiale viene definito “ad alto tentativo d’introspezione e che si fa carico di alcune domande a carattere umano-esistenziale”. Nel dicembre del 2009 esce Phogna – The Dark Side of the Skiantos, EP con quattro brani.

2012-oggi: abbandono e morte di Freak Antoni, fatti recenti

Nell’aprile del 2012 Roberto “Freak” Antoni comunica la sua volontà di lasciare il gruppo. Il cantante ha affermato di aver preso tale decisione per lo scarso spazio destinato al gruppo nell’odierna scena musicale, preferendo concentrarsi su nuovi progetti artistici, tra i quali la Freak Antoni Band e alcune collaborazioni musicali.

Il 27 giugno del 2013 sulla pagina Facebook degli Skiantos appare il messaggio «E se si ripartisse senza Freak?? Apriamo il dibattito…», che segnala che gli Skiantos rimasti stanno valutando di tornare sul palco anche senza il loro leader storico.

Freak Antoni muore nel febbraio 2014, dopo un lungo periodo di malattia.

Per ricordarlo gli Skiantos organizzano il 16 aprile, giorno del suo compleanno, un concerto a Bologna a cui partecipano gruppi e solisti sia demenziali, come Lino e i Mistoterital, Marco Carena, i Powerillusi, i Belli Fulminati nel Bosco, sia di altri generi ma a lui legati come Eugenio Finardi, Ricky Gianco, Gli Avvoltoi, Claudio Lolli, Omar Pedrini, Luca Carboni, Johnson Righeira, Maurizio Solieri, Ricky Portera e Altera.

Nel novembre 2014 gli Skiantos pubblicano il nuovo singolo “Evacuazioni”, l’ultimo inciso con Freak Antoni.

L’anno successivo il gruppo riprende l’attività live, esibendosi in varie occasioni tra cui alla rassegna “Imola in musica” il primo giugno 2016, al “Festival della Canapa” di Forlì il 17 e 18 giugno 2016 e al “Festival dell’Unità” di Ravenna il 9 settembre 2016.

Nel 2018 gli Skiantos partecipano all’album Powerillusi & Friends dei Powerillusi; nel disco interpretano il brano Il superpezzo[18]. Dal 2019 inizia una collaborazione con il cantante Nevruz.

Gli Skiantos hanno generato numerosi stuoli di imitatori: i primi sono stati i Sorella Maldestra, che pubblicarono l’lp “Cadavere” nel 1979. Più punk, più duri e più volgari, e decisamente in competizione: nel loro brano più celebre, “Io sono un fric”, un verso è decisamente esplicativo (“Degli Skiantos me ne frego/ non li vedo né li cago”). Devono qualcosa agli Skiantos anche i gruppi che parteciparono al progetto Rock 80 della Cramps, come i Windopen (“Sei in banana dura”) e le Kandeggina Gang (“Sono cattiva”).

youtube

0 notes

Photo

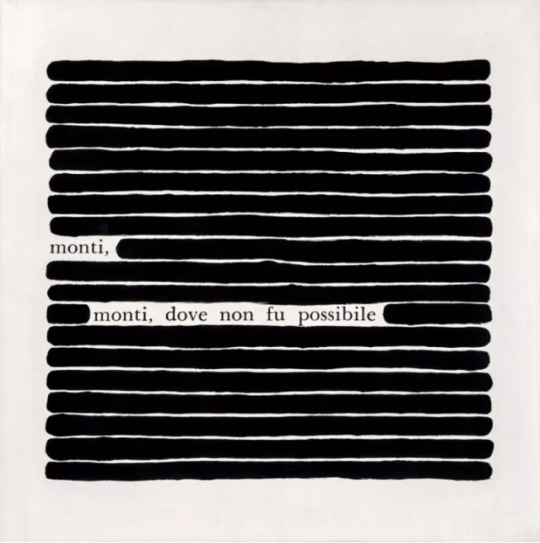

DELEO ERGO SUM

eclisse inspirations, vol. II

Emilio Isgrò, La cancellatura e altri particolari (1993)

[from Alberto Fiz interview with Emilio Isgrò, 2013]

In 1964 the Erasure (”cancellatura”, artistic movement -EDIT) was born. What were the reasons that led you to such an evasive gesture?

The idea that art was not an object to hang on the wall or to present on a basis, but rather a social tool for discussion and growth. For me it was equivalent, then as today, to a formative process that allowed the circulation of new ideas. At the beginning of the Sixties I was a journalist at the 'Gazzettino' ( 60s italian newspaper -EDIT) in Venice, where I was involved in culture news and themes. Once, correcting an article, I suddenly realized that erasing had more power than words. It was a revelation for me, and from that moment on I undertook a radical operation, destined to upset the rules of the system, so much so that it coined extremist slogans, like 'The word is dead', which caused quite a stir. It was evidently an exaggeration, but it described well my mood and the desire to react to the fullness of words that Western culture had done. In the world of art, then, the correspondent of the word was the image of consumption, which with Pop Art had taken over, becoming too cumbersome.

So curious that a resolute criticism of the word came from those who, like you, attended the literary avant-gardes and had formed with the poem by publishing a collection appreciated by Schwarz (italian editor -EDIT) as Fiere del Sud.

My position, on closer inspection, allowed the word to strengthen itself and to recover an energy that was fading away. 'The word is dead' was the point from which we had to start again. My activity as a poet, therefore, was not at all in contradiction with that of the canceller. I would say that the first was the premise of the second. From the niche literature I passed to an action that interferes with the whole communication system.

Anyway, poets did not think so...

In fact, the erasing profoundly shook the literary world, and not everyone took it well. Eugenio Montale, who appreciated my work as a poet, refused it without hesitation. With him we created a friendly relationship, and often came to the editors of the 'Gazzettino', from where we started to take long walks through the streets of Venice. When I showed him the deletion, he was very upset, and we have not been there since. More available Pier Paolo Pasolini, who for another had favorably reviewed Fiere del Sud, but perhaps he had not fully understood the deletions, even though they were somewhat suggestive. He told our common friend Elsa De Giorgi that he did not approve of them, but that “Isgrò could afford them”. Those who did not have doubts, however, was my friend Andrea Zanzotto. [...] On balance, however, I could say that the art environment had implemented the erasure better than the publishing world [...]

After all, you have always been a loner and of Erasure you were not only the creator and the theorist, but the president and the sole administrator of Cancellatura s.p.a., (a center of creative thought that could not make other proselytes -EDIT)

The erasure is an individual and in some ways solitary path whose results lead to an irreparable split, also from a theoretical point of view, with respect to the avant-gardes. It is an absolute gesture, with no return, far from Dadaist nihilism. In the words of Joseph Schumpeter [Austrian economist of the beginning of the century, -EDIT], I could say Erasure is a form of creative destruction.

Can you make this clear?

The gesture is absolute, but the action has nothing dogmatic. On the contrary, it is a dialectical and relational one. Erasure is the brick used for the construction, or better still, the zero in mathematics, called to form all the numbers and all the values. Compared to a hierarchical and vertical system like the one imposed by the avant-gardes, Erasure represents a highly innovative linguistic hypothesis. It is not a gesture like the others, but it is the questioning of one's gesture on the basis of an operation where the artist himself erases his hypertrophic IO. The avant-gardes needed to find an enemy to fight, an aesthetic or political movement to oppose. I do not have the problem of killing the father, and Erasure develops as a cathartic action that does not seek clash with social principles, but undermines its foundations, freeing the viewer from a passive position of pure contemplation.

But from Malevich to Twombly, from Schwitters to Rotella, delation, albeit “in nuce”, is a well-known theme in the art of the 20th century. Why did you choose to make it the central aspect of your research?

Even the apples that fall from the trees were well known in Newton's time. Only that only Newton noticed it. I, unfortunately for me, are certainly not Newton, and this hurts my self-esteem. On the other hand, such frustration did not stop me from immediately understanding that the deletion is a kind of black hole around which the universe of words gravitates and human communication in general. And as for the artists that you quote, yes, it is true, they also deleted them, but they did not even notice it ... because they canceled functionally, in a state of necessity, perhaps to correct their errors in drawing or perspective, without even realizing of the creative potential they had in their hands. El Greco also erased the sky, filling it with angels, cherubs and focomelic cherubs. Not to mention Mondrian, who would have arrived at absolute abstraction by erasing the leaves of a tree. In my case, however, this hypothesis is reversed, and the true subject is precisely the negation as an indispensable premise of the affirmation. What seemed impossible, becomes possible, with all its charge of ambiguity. I can reiterate what I said twenty years ago: 'the hand that cancels is the only one that can write the true and the false together' ".

Do not you risk, therefore, of moving from the nihilism of the avant-gardes to the indifference of Erasure?

This eventuality does not occur because Erasure sometimes pretends to be neutral, but sometimes takes position, as it interrupts the flow of communication, changing its orientation in an unpredictable way. It avoids any form of taboo or symbology, placing itself at the right distance both from the past and from the present, without any preclusion. Perhaps this is why it was particularly appreciated by the postmodern [...]

Why did you decide to delete the word and not the image?

It probably influenced my poet's past. In an age with a high ideological rate, then, intervening on the word was a much more corrosive action. In the past, the most extreme gesture had been made by Mallarmé, proposing the blank page as the last, supreme possibility of poetry [...]

So, in 1964 you began to delete the newspaper articles, then move on to the works of thought, so much so that in 1970 launched an attack on a monument of culture and on the occasion of an important exhibition by Schwarz present the Encyclopedia Treccani canceled.

That was an act that created much controversy, as it struck one of the pillars of Italian identity. It was certainly not a gesture against culture, but an opportunity to rethink it in renewed terms [...]

Does not the erasing run the risk of remaining a stuck gesture, unable to renew itself?

Absolutely not. Unlike other signs related to the neo-avant-gardes, Erasure is never aseptic or static, but is relational. It has the ability to absorb the context by continually changing itself. If you cancel the devil, it is diabolical, if you cancel God is divine. In this way I could get to the Mona Lisa or to the Last Judgment.

In other words, a delirium of omnipotence!

A methodology that allows me to act taking charge of the subject, and this radically changes the perception of the sign, avoiding any form of rhetoric.

What is the difference between erasing the Treccani Encyclopedia or the Constitution, two acts carried out forty years later, the first in 1970, the second in 2010?

First I canceled a monument of culture; then a social pact of a people in danger. Erasure, therefore, always arises as a solution to a problem. When I delete the traces remain, but no longer the premises from which I left, or the problem. The erasure is not simply a denial, but has the capacity to revitalize the context and, as the poet-psychoanalyst Basilio Reale wrote with long-sightedness many years ago, it is 'a supportive therapy' to the word. How to say a homeopathic cure, a cardiac massage in front of the television chatter, the bulimia of a stereotyped language, slogans to be scrapped, and tormentoni like 'aiming at growth' or 'Europe asks us'.

But did not you say that the word is dead?

In fact, it is dead and must be resurrected through Erasure. “Nous voulons effacer, nous voulons rêver”. “We want to cancel, we want to dream”. These are the only words that I saved from the cancellation of the Manifesto of Futurism I made in 2012 for the Mart in Rovereto.

other works (selection):

non-fiction

La cancellatura e altre soluzioni, Skira, 2007

theater

L'Orestea di Gibellina e gli altri testi per il teatro, Le Lettere, 2011

poetry

Fiere del Sud, Schwarz, Milano, 1956

L'anteguerra, Einaudi, Torino, 1963

Brindisi all'amico infame, Nino Aragno Editore, Torino, 2003

fiction

L'avventurosa vita di Emilio Isgrò, Il Formichiere, Milano, 1974

[Interview taken from the volume: Emilio Isgrò, Come difendersi dall’arte e dalla pioggia, Maretti Editore, 2013, pgs. 266, € 22.00]

2 notes

·

View notes

Photo

The Sassi di Matera are two districts (Sasso Caveoso and Sasso Barisano) of the Italian city of Matera, Basilicata, well-known for their ancient cave dwellings inhabited since the Paleolithic period. The Sassi di Matera are two districts (Sasso Caveoso and Sasso Barisano) of the Italian city of Matera, Basilicata, well-known for their ancient cave dwellings inhabited since the Paleolithic period. Matera is the only place in the world where people can boast to be still living in the same houses of their ancestors of 9,000 years ago. Until the late 1980s this was considered an area of poverty, since many of these houses were, and in some cases still are, uninhabitable. The current local administration, however, has become more tourism-oriented, and it has promoted the regeneration of the Sassi with the aid of the European Union, the government, and UNESCO. Today there are many thriving businesses, pubs, and hotels there, as described in an April 2015 article in The New Yorker.[5] St. Matthew (Pier Paolo Pasolini, 1964) Geography: The "Sassi" grew in the area of Murgia Plateau,[6] extended between Apulia and Basilicata. Along with the "Civita" and the "Piano", the two Sassi form Matera's Old Town.[7] The Sassi are visually reminiscent of ancient sites in and around Jerusalem, and for this reason they have been used in many Christian-themed films, including The Gospel According to St. Matthew (Pier Paolo Pasolini, 1964), The Passion of the Christ (Mel Gibson, 2004), The Nativity Story (Catherine Hardwicke, 2006) and Ben-Hur (Timur Bekmambetov, 2016).[8] Culture: They also appeared in Patty Jenkins's Wonder Woman (2017), serving as a location for the Amazons' city Themyscira,[9] and Cary Joji Fukunaga's No Time to Die (2021), where a scene with James Bond's Aston Martin racing through was shot.[10] https://www.instagram.com/p/CagPQTcPazN/?utm_medium=tumblr

1 note

·

View note

Text

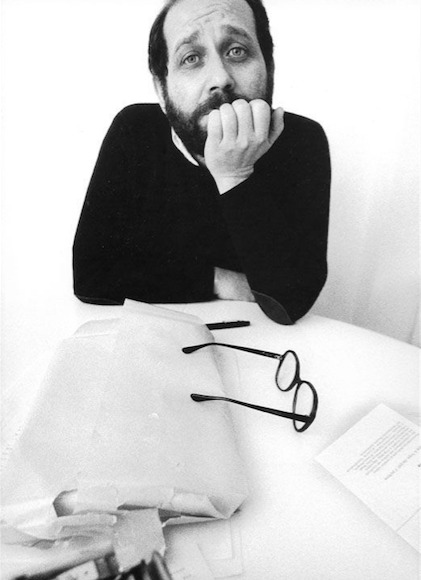

“Il male è più rassicurante di quello che pensiamo”: Simone Cerlini dialoga con Davide Longo

Davide Longo è nato a Carmagnola nel 1971. I suoi primi romanzi sono stati recentemente ripubblicati da Feltrinelli: Un mattino a Irgalem (Marcos y Marcos, 2001, Feltrinelli Zoom Filtri 2015) e Il Mangiatore di pietre (Marcos y Marcos 2004, Universale Economica Feltrinelli 2016). Ha curato nel 2007 una raccolta di racconti di montagna per Einaudi. Nel 2010 pubblica per Fandango L’uomo verticale (Premio Città di Lucca). Nel 2014 esce per Feltrinelli Il caso Bramard, cui segue Così giocano le bestie giovani, nel 2018. Per NN è uscito un piccolo gioiello nel 2016, Maestro Utrecht. Uomo poliedrico, scrive per il teatro e la radio, ha pubblicato libri per bambini, insegna alla scuola Holden di Torino, dove vive e lavora. Viene dalla periferia, la sua è una famiglia operaia, ha insegnato in una scuola professionale. Frequenta i salotti buoni, ma si tiene a dovuta distanza. Immerso nel mondo radical chic degli intellettuali integrati, non perde occasione per allontanarsene, per rimarcare, in silenzio, una separazione che qualcun interpreta come ritrosia sabauda, qualcuno come sospetto e accusa.

Il nemico dichiarato di Longo è l’essenza dell’occidente, il mondo fondato sul denaro, questo impasto faustiano di cupidigia e tecnica in rapida decadenza, che sta per essere sostituito dal nuovo mondo fondato sul sangue. Davide Longo è il profeta del Tramonto dell’Occidente per dirla con Spengler. Sarebbe però più utile parlare di rarefazione. Ciò che accomuna i romanzi di Davide Longo è l’impossibilità del radicamento, del trovarsi a proprio agio, del riconoscere e prevedere gli eventi, e dunque una progressiva, necessaria e ineludibile messa in discussione della propria identità. Questo scardinamento dell’ordine, che si accompagna allo spaesamento, al guardare le cose per la prima volta, costringe a una ridefinizione del tempo. Il tempo si fa rarefatto: gli eventi non si giustappongono in serie note di cui dominiamo le sequenze. Gli eventi accadono per la prima volta, acquisiscono la forza di punto cardinale, di pietra di paragone e fondano un nuovo ordine, assumono valore originario, potremmo dire, in ultima analisi, sacro.

Ciò che accomunava i tre primi romanzi di Davide Longo era la posizione dello sguardo: uno sguardo decentrato, ma dovremmo dire forse più propriamente spaesato, o perplesso. Storie di naufraghi che prendono a poco a poco consapevolezza e possesso del continente in cui il mare li ha gettati. Nella serie dedicata a Corso Bramard sono gli eventi del passato a estraniare il protagonista dalla visione consueta della realtà: il contatto con la follia criminale e violenta (di un singolo o di una collettività) capace di stravolgere l’esistenza rendendola liquida, anch’essa folle, inspiegabile.

Iniziamo dal principio. I tuoi primi romanzi sembrano meditazioni su ciò che propriamente dura, dopo un cambiamento epocale: penso al crollo delle torri gemelle del settembre 2001. Penso all’accettazione della brutalità. Che cosa pensi della rinascita così violenta della barbarie dentro la pancia grassa, ma fiacca e guasta, dell’Occidente?

La barbarie non si estingue mai, semplicemente si disloca, cambia posto, si diluisce o compatta. Dall’origine dei tempi male e barbarie coesistono con bontà e speranza. La loro dinamica è perfettamente narrativa, narrativamente in equilibrio, e, infatti, le storie non hanno mai fine. Non ci sarà mai una storia che racconti un male non plausibile, improbabile, ogni male ci è presente, anche nella nostra società che in questa fase storica conosce un male più appartato, sporadico. La maggior parte delle serie tv, il genere narrativo attualmente più vivo e “ricco” raccontano di serial killer, malfattori, presidenti assassini. Il male ha mille forme e sempre le stesse forme. È una presenza più rassicurante di quanto pensiamo. Un vecchio amico che non sempre vogliamo incontrare, ma ci rassicura ogni tanto avere sue notizie, sapere che c’è.

Che la presenza ineludibile del male sia “rassicurante” è un bel paradosso. L’idea si fa evidente con la saga di Bramard. La barbarie nel nostro mondo molle, anche prima del 2001, non era per niente debellata, serpeggiava non vista. Basta un pretesto perché la violenza rinasca, come negli anni di piombo. Sembra che sia connaturata all’uomo, e non più un esito del complotto pluto massonico o dello stato imperialista delle multinazionali. Non è un caso che l’uomo nuovo sia un’idea che accomuna i totalitarismi: da Lenin ad Achille Starace.

La barbarie è propria dell’uomo e contemporaneamente ciò da cui l’uomo perennemente cerca di fuggire ed emanciparsi. Un elastico lega l’uomo e la barbarie: mi allontano dalla barbarie perché la mia natura è civile e sociale, ma ben presto mi accorgo che più me ne allontano più rinuncio alla vitalità che in essa e presente, e l’elastico mi trascina di nuovo verso di lei. Ci vuole molta intelligenza, saggezza e anche una vena di pazzia per essere vitale e barbarico senza cadere nella parte violenta e nefasta della cosa.

Anche ne L’uomo verticale si nota una sotterranea ammirazione per il barbarico, che ha anche i caratteri della sfrontatezza e del coraggio. Come se avessimo in noi una forza ancestrale capace di riportare l’umanità a un punto originario, in un’opera di smascheramento.

Il processo creativo è uno dei momenti in cui si può ottenere questa epifania. L’agonismo sportivo è un altro momento. In fondo sono due atti fisici e creativi che implicano una forza, una violenza (Michelangelo che martella il marmo), ma li salva il fatto di inseguire una forma di bellezza che sarà goduta da più.

Come la perfezione del gesto atletico del pugilato.

Tutto il tempo che abbiamo passato sulla terra dovrebbe mirare alla ricerca di queste forme di vitalità emancipate dalla barbarie. Inseguiamo l’energia pulita, no? Perché non una barbarie pulita! È un traguardo filosofico, non realistico. È un viaggio.

Ti cito alcune celebri frasi di P.P.P: “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero”. Il legame con le Bestie giovani è evidente. Che cosa sai Davide?

Pasolini non era l’unico a sapere. Moltissimi hanno saputo, moltissimi sanno. Non per chiaroveggenza, ma per voglia di documentarsi, connettere, esercitare l’arte del sillogismo. Basta leggere alcuni articoli di giornale usciti a caldo dopo quelle stragi che sono rimaste buchi neri nella storia italiana. Vi si ritrovano suggerite tesi e ipotesi che commissioni parlamentari e processi metteranno nero su bianco decenni dopo. Ciò vuol dire che le trame non erano così occulte nemmeno sul momento o le piste così coperte. Certo non c’erano le prove. Questo è quanto solleva Pasolini. L’aspetto che m’interessa esplorare, con Così giocano le bestie giovani, è però un altro: immaginiamo che non solo Pasolini e altri sapessero, ma che avessero trovato anche le prove. Cosa sarebbe cambiato? Un esempio pratico: facciamo l’ipotesi che il Dc9 di Ustica sia stato abbattuto dagli Americani, o dai Francesi, o dai Libici. Se ne trovano le prove, un mese dopo l’abbattimento. L’Italia era davvero in una condizione tale da potere avere spazi di manovra in proposito. Di là dalla retorica e dell’indignazione di facciata. Se gli americani o chiunque altro fosse stato preso con le mani nella marmellata, avesse addirittura ammesso “Sì, scusate, siamo stati noi, c’è scappato un missile!”, concretamente come sarebbe cambiata la vicenda giudiziaria di queste stragi, la politica italiana, la posizione del nostro paese nello scacchiere? La risposta che mi do è: pochissimo, forse niente. Questo mi pare triste e teatrale insieme. O per dirla come Flaiano ben intuì: “Drammatico, ma non serio”. La nostra posizione politica per tutto il periodo della guerra fredda purtroppo è stata regolata da questa cifra “l’impossibilità di fare delle scelte e di conseguenza di essere seri”. Come può essere seria una democrazia che non prevede una reale possibilità di alternanza. E’ un teatro, chiaramente, una pantomima.

Di nuovo il tema della maschera, del teatro.

È questa la nostra cifra. Ecco perché l’unica categoria con cui mi sembrava possibile avvicinare le vicende di cui tratta il romanzo, quelle drammatiche degli anni Settanta, era il grottesco.

Nell’ultimo romanzo l’ispettore Arcadipane medita sull’alleanza tra denaro e bellezza. Mi chiedo se in filigrana ci sia anche il dubbio che quest’alleanza riguardi anche l’intelligenza e cultura, creando un mondo di caste separate per qualità genetiche. Che spazio c’è per gli ultimi?

Per questioni sociali, che sono facili da capire, ricchezza e bellezza tendono l’una all’altra, è un fattore biologico: la storia lo mostra e lo continua a mostrare, ma non credo funzioni nello stesso modo per la cultura. La cultura, qualunque cosa sia è sfuggente, difficile da pesare e quindi da vendere. È il gioco di carta, forbice e sasso. Denaro, bellezza e cultura. Però quando giochi la cultura è difficile capire chi vince contro chi. Arthur Miller conquistò Marilyn Monroe per molti motivi, ma di certo anche perché era un uomo di cultura, uno scrittore, un intellettuale apprezzato e riconosciuto. Il contrario di quello che si poteva pensare di Marilyn che giocava un po’ la parte della bella svampita. Quindi la cultura apparentemente conquista la bellezza. Ma siamo sicuri che Miller abbia influenzato la cultura del ’900 più di Marilyn? E di conseguenza che Miller sia stato un uomo di cultura più di quanto Marilyn sia stata una donna di cultura? Non abbiamo molte difficoltà a definire chi è bello, chi è ricco o chi è potente, ma per chi gioca un ruolo nella cultura e sulla cultura la cosa è molto più complessa, se non ci fermiamo agli stereotipi di “chi ha letto più libri”.

Nessuno è innocente, nei tuoi romanzi, ma qualcuno è un po’ più colpevole degli altri. Mi spieghi perché i personaggi più odiosi dei tuoi romanzi fanno parte di una classe privilegiata, colta e ricca, propriamente radical chic, intelligenti intellettuali di buona famiglia, che leggono Einaudi e Adelphi?

La prima parte della tua domanda è corretta: nessuno nei miei libri è propriamente innocente. La seconda però è imprecisa. Dal momento che nessuno è innocente del tutto, risultano colpevoli anche coloro che provengono o accedono alle classi privilegiate, questo è vero, ma non in maniera differente dagli altri. Semplicemente che capiti a loro, colpisce di più. Ecco perché lo si nota. Inoltre dovremmo distinguere tra la colpa a rigore di legge e la colpa determinata da valori che la legge non riconosce o difende. Un padre che non ama un figlio, se provvede al suo sostentamento e non lo picchia, non può essere perseguito per legge, eppure esercita una violenza, accumula una colpa. La colpa i cui confini sono tracciati dalla legge la trovo meno interessante. Me ne servo per costruire la trama, ma sono più interessato all’altra forma della colpa, quella che si muove nel terreno vergine e privo di giudici dell’umano. Ecco perché i miei libri, quando sono dei noir o gialli, sono sempre gialli e noir impuri. Il manifesto di questo territorio è La Promessa di Dürrenmatt. Un giallo che segna la fine del giallo. Trovo sia bello camminare tra le macerie, nelle discariche si trovano cose interessanti, di cui si può fare un uso fantasioso. I miei libri sono come quelle case, dove ci sono oggetti che non fai fatica a riconoscere, ma che sono usati per una funzione diversa da quella per cui erano stati creati. Starei ore a guardare un tale che durante la colazione s’imburra una fetta di pane con un calzascarpe. Forse nemmeno un secondo un tale che con il calzascarpe s’infila i mocassini.

Simone Cerlini

L'articolo “Il male è più rassicurante di quello che pensiamo”: Simone Cerlini dialoga con Davide Longo proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2O686Va

3 notes

·

View notes

Link

0 notes

Text

Milano, 15 gennaio 2020 – Alla Salone della Cultura di Milano , che si terrà dal 18 al 19 gennaio prossimi, sarà presente l’autrice italiana Barbara Appiano, autentico fenomeno letterario del panorama nazionale, con ben 9 tra i suoi libri di narrativa e poesia, pubblicati con la casa Editrice Kimerik.

La Appiano, che è stata presente anche alle appena passate Fiera del Libro di Guadalajara, in Messico in novembre e alla Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma, in dicembre, è una fervida attivista culturale e sociale, oltre che prolifica scrittrice, fondatrice del giornale online “Il mondo a passo d’uomo “, di un sito che si occupa di recupero degli oggetti dalle discariche resuscitorecupero.appianobarbara.it, nonchè collaboratrice della rivista cartacea internazionale “Le Muse” diretta dalla poetessa Maria Teresa Liuzzo, dove recensisce autori contemporanei sia in prosa che in poesia.

Per la stessa rivista, su incarico della direttrice la dottoressa Maria Teresa Liuzzo, la Appiano traduce i maggiori poeti italiani viventi all’estero traducendo dall’italiano al tedesco, inglese, spagnolo e francese.

Barbara Appiano è da sempre impegnata sul fronte sociale, ambientale e di conservazione dei beni monumentali, e la sua penna fulminea incide come un bisturi la realtà, attraverso una scrittura originale che impatta il lettore per la costruzione narrativa assolutamente innovativa, dove il soggetto diventa oggetto.

Spesso nelle sue opere parlano infatti la natura e le cose nelle loro diverse accezioni, grazie ad una scrittura molto diversa da quella a cui siamo abituati, in cui la realtà collima con la fantasia.

Queste le opere della Appiano che presenzieranno all’importante kermesse culturale letteraria internazionale.

1 – “Motel insonnia parking – Dal dormiveglia al sonnambulismo, la poesia resta sveglia“. Una raccolta di aforismi e aneddoti definiti “poesie cromatiche parlanti“. In questa raccolta appena uscita la scrittrice sostiene che il sonnambulismo, e l’insonnia, sono la chiave fantastica delle sue opere, visto che per la maggior parte del tempo scrive anche di notte. Ed è di notte che nascono i frammenti di spazi infiniti, in cui le parole letteralmente parlanti diventano poesia, espansione e condensazione del reale (queste sono le parole della scrittrice in merito alla classificazione della poesia che sfugge ad ogni categoria), in cui il surreale diventa la lettura del passato, del presente e del futuro.

2- “Adelante Palabra“. Una raccolta di aforismi e pensieri segnalata al concorso internazionale per la poesia Mario Luzi.

Un’opera di ribellione intellettuale grazie a cui la Appiano è stata definita una sorta di Ungaretti post moderna dal giornalista Stefano Duranti Poccetti.

3- “Italia a fumetti, Italia a denti stretti”. Un romanzo definito di formazione intergenerazionale dove la lettura è destinata ai più piccoli ma anche agli adulti, in cui la storia dell’Italia e dei tanti misteri irrisolti dall’ultimo dopo guerra ad oggi, è narrata come un fumetto.

Da notare che la locomotiva che ha ispirato la Appiano per questa storia giace tuttora abbandonata sotto il cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano, altezza Tronzano Vercellese.

4-“18 Millimetri di indifferenza, la cicatrice della mia esistenza”. È un monologo dove a parlare è il cancro sconfitto dalla Appiano. Il libro definito dalla Prof.ssa Francisetti Brolin Sonia un libro sperimentale, ribalta la soggettività della sofferenza, in quanto a soffrire è il cancro battezzato “Bosone di Higgs, la particella scomunicata da Dio e in questo caso dai chirurghi che viene letteralmente sfrattato dall’autrice. E alla fine, da giocatore di biliardo quale ritiene di essere, rimarrà senza palle da tirare sconfitto dalla potenza della sopravvivenza dell’autrice.

La Appiano ha scritto il libro durante la sua degenza, di cui l’ultimo capitolo “Il suo nome era Cerutti Gino” nella sala d’attesa del reparto di medicina nucleare, in attesa di fare la scintigrafia ossea.

Il ricavato del libro viene devoluto all’associazione “Amici per sempre, Chirurgia Ospedale Desio S.Gerardo Monza” dove operano i chirurghi che hanno curato l’autrice.

5-“Echi nella nebbia a ridosso del cielo”. Un romanzo monologo in cui a parlare è Francesca, la prozia dell’autrice, la cui esistenza è stata scoperta dal ritrovamento in un cassetto di un certificato di morte.

Da quella scoperta parte la storia di Francesca, che venne rinchiusa nell’Ospedale Psichiatrico di Vercelli durante la guerra in quanto schizofrenica, in cui Francesca poi si suiciderà dopo quasi 20 anni di permanenza nel nosocomio. La morte di Francesca non viene subito denunciata, e occorreranno ben 6 mesi prima che la stessa possa avere un certificato di morte e una degna sepoltura in quanto al momento dell’internamento fu buttata la sua carta d’identità.

Il romanzo è una sorta di eco, un grido nella nebbia dell’indifferenza della società che tende ad evitare il problema della malattia mentale, i pazienti e i relativi famigliari.

6-“La leggenda del pasticciere aviatore“. E’ una storia vera e fantastica, che l’autrice apprende durante la sua degenza in ospedale a Desio, venendo a conoscenza della storia di Aldo Tincati un italiano che migrò in Cile dopo la guerra per creare la COPALCA, la cooperativa del latte a Temuco de Cile, con cui Aldo si batté per la legge per la distribuzione gratuita del latte ai bambini al di sotto dei 14 anni.

Aldo divenne amico di Allende ma con l’avvento della dittatura di Pinochet dovette ritornare in Italia dove la prima famiglia era all’oscuro dell’altra famiglia che Aldo Tincati si creò in Cile.

7- “Tutto in una vita, tutto in un minuto”. Tratta del terremoto del 24 agosto 2016, che la Appiano ha dedicato alle vittime del terremoto di Saletta frazione di Amatrice.

Il libro nello stile inconfondibile della scrittrice fa parlare persino il terremoto in prima persona.

L’autrice ha definito il libro un progetto piattaforma dove collaborano insieme a lei il comitato Ricostruiamo Saletta e il Gruppo donatori Sangue Onlus Presidenza del consiglio dei Ministri. Donatori che hanno prestato i primi soccorso a Saletta, subito dopo il terremoto.

La copertina riporta l’opera del pittore Andrea Guasti “Paese mitologico” e riporta i loghi della due associazioni onlus a cui il ricavato del libro è devoluto interamente per la costruzione di un ambulatorio di medicina di base che a Saletta tuttora è inesistente.

Il libro è stato anche presentato a Saletta per la commemorazione delle vittime il 6 novembre a Palazzo Chigi durante la premiazione dei donatori di sangue Onlus presso la Galleria Alberto Sordi.

8 – “Dighe e cascate finchè ci sarà sete, biografia autorizzata dell’acqua e di suo fratello il mare“. In quest’opera l’autrice narra la storia di un capodoglio morto spiaggiato a Milazzo per avere mangiato plastica.

Il biologo dott. Carmelo Isgrò scoprì la plastica dentro lo stomaco del cetaceo, e lo scheletro dello sfortunato capodoglio è ora in mostra presso il MuMa, il museo del mare di Milazzo da lui fondato.

L’autrice dedica il libro considerato progetto condiviso al MuMa e al Siso Project, il progetto per la salvaguardia dei cetacei e in generale della fauna marina.

L’opera ha le illustrazioni dei disegni dei bambini della scuola Carrubaro terzo Comprensivo di Milazzo, è stampato con carta riciclata, la copertina ha un bozzetto donato dal pittore Andrea Guasti e reca i loghi del MuMa e del Siso Project, partner del libro stesso, presentato in anteprima nazionale al MuMa di Milazzo il 27 novembre scorso.

9 – “Il Pianista velocista a cottimo“. Un romanzo surreale che classificatosi terzo tra le opere di narrativa all’ottava edizione del Concorso letterario internazionale “La Locanda del Doge“ a Lendinara, Rovigo, lo scorso 27 ottobre 2019.

La Appiano racconta in forma romanzata quando si fece assumere in un call center per poter scrivere e raccontare da “infiltrata” le condizioni assurde di chi vi lavora.

Un romanzo scritto mentre rispondeva alle telefonate oppure imboscandosi nella toilette. Una pausa da cui venivano detratti i minuti dalla paga, diciamo pipì com tassametro.

Il testo, definito un romanzo di formazione intergenerazionale, si ispira ai lavori di Pier Paolo Pasolini e a Olivetti.

Le copertine degli ultimi libri pubblicati dalla prolifica autrice Barbara Appiano:

#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Copertina di “18 millimetri di indifferenza”, libro di Barbara Appiano

Copertina del libro “Italia a fumetti, Italia a denti stretti”, di Barbara Appiano

Copertina de “Il Pianista” della scrittrice Barbara Appiano

Copertina di “Adelante Palabra” di Barbara Appiano

Copertina del libro “Città senza semafori e case con le ruote” della scrittrice Barbara Appiano

Al Salone della Cultura di Milano l’inarrestabile fenomeno culturale, Barbara Appiano Milano, 15 gennaio 2020 - Alla Salone della Cultura di Milano , che si terrà dal 18 al 19 gennaio prossimi, sarà presente…

0 notes

Text

Monica Italia

Della Femina Gaetano, conosciuto come Gaetano di Capri, nasce a Capri il 17/06/1976.

La madre Caso Maria sposa Della Femina Salvatore il 08/03/1976, resta vedova il 04/10/1989.

Gaetano ha avuto sempre una forte attrazione verso il disegno, a 11 anni da quando scopre in un cassetto dei colori ad olio del padre (anche egli pittore) inizia a dipingere, conosce Federico Salvatore un artista…

View On WordPress

0 notes

Text

Il benessere e la crisi, arte moderna a Pistoia. Le immagini

Il benessere e la crisi, arte moderna a Pistoia. Le immagini delle opere in mostra #artemoderna #pistoiaia

I leggii in metallo di Dimostrazione (1975) di Giulio Paolini e la scultura Asciuga Ali (1995) di Giosetta Fioroni, le grandi superfici colorate con la penna a sfera blu di Alighiero Boetti AI IEOOEI LGHRBTT (1975) e il giallo accecante del Michelangelo (1967) di Tano Festa, e ancora le riflessioni sui numeri di Fibonacci di Mario Merz e lo Scoglio realizzato da Pino Pascalinel 1966. Sono solo…

View On WordPress

0 notes

Text

Sabato 16 marzo, ore 21.00

TEATRO DEL PONENTE (VOLTRI)

ZIBBA in concerto

TRIO

ZIBBA CINGHIALI è il nuovo singolo Proseguono le date in solo e in trio

Continua a Voltri al Teatro del Ponente di Piazza Odicini la Rassegna LA TOSSE A PONENTE, cartellone organizzato dal Teatro della Tosse. A salire sul palco sabato 16 marzo, ore 21 sarà ZIBBA Una delle più interessanti realtà del cantautorato italiano in concerto per presentare il suo nuovo singolo.

CINGHIALI è il nuovo singolo di ZIBBA, in uscita a marzo 2019 per la label Platonica. Cinghiali è una ballata romantica, una storia di vuoti e pieni, l’incontro di mondi diversi che si ritrovano simili nel silenzio. Primo singolo del nuovo progetto di Zibba, che ancora una volta fa della ricerca il punto focale del suo modo di fare musica.

L’artista tornerà sul palco da marzo con uno show in solo e uno in trio, composto dai due vecchi compagni di viaggio (Andrea Balestrieri e Stefano Riggi), per presentare il nuovo singolo e accompagnare l’uscita delle canzoni che verranno strada facendo.

“La mia musica cambia con me. Continua ad assomigliarmi anche quando io non assomiglio più a me. Sto scrivendo e producendo libero. E questo mi fa sentire a posto con il resto.” Z

CREDITS Prodotto da Zibba. Registrato (strumenti acustici) dal Principe al Bombastic Recordi Studio di Imperia. Mixato da Simone Sproccati al Crono Sound Factory di Vimodrone (MI). Masterizzato da Andrea “Bernie” De Bernardi (Eleven Mastering Studio).

Zibba inizia la sua carriera nel 1998 anno in cui fonda con Andrea Balestrieri la band Zibba e Almalibre. Nel 2003 pubblicano il primo disco, “L’ultimo giorno”, grazie al quale salgono sul palco del Primo Maggio di Roma, e partecipano a diverse trasmissioni tv. Nel 2006 pubblicano il disco “Senza smettere di far rumore” che li porta al grande pubblico con il singolo “Margherita”, interpretato con Tonino Carotone. Nel 2010 esce il disco “Una cura per il freddo”. Nel maggio 2012 esce il quarto disco “Come il suono dei passi sulla neve” che vince il premio più prestigioso della musica Italiana: la Targa Tenco come miglior album in assoluto. Nel settembre 2012 Zibba viene premiato dalle radio italiane come artista indipendente più trasmesso dalle radio negli ultimi cinque anni, vincendo il premio IML del MEI.

Nel febbraio 2014 partecipa con il brano “Senza di te” alla 64° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web “Lucio Dalla”. Il 20 febbraio 2014 esce il sesto album con gli Almalibre, “Senza pensare all’estate”. A febbraio 2017 Zibba partecipa al 67° Festival di Sanremo come autore con i brani “Togliamoci la voglia” cantato da Raige e Giulia Luzi e con “Spostato di un secondo”

cantato da Marco Masini. Il 26 gennaio 2018 esce il singolo con video di “Quando Stiamo Bene” feat. Elodie (prod. Mace) sempre estratto dal nuovo lavoro, LE COSE, in uscita il 2 febbraio 2018 per la neonata etichetta Platonica.

Biglietti: 12 euro

——–

BIO Una delle più interessanti realtà del cantautorato italiano. Nel 1998 fonda con Andrea Balestrieri la band Zibba e Almalibre. Nel 2003 pubblicano il primo disco, “L’ultimo giorno”, grazie al quale salgono sul palco del Primo Maggio di Roma, e partecipano a diverse trasmissioni tv. Nel 2006 pubblicano il disco “Senza smettere di far rumore” che li porta al grande pubblico con il singolo “Margherita”, interpretato con Tonino Carotone. Nel 2010 esce il disco “Una cura per il freddo”. Oltre 20 ospiti (tra i quali Bunna, Maurizio Lastrico, e Federico Zampaglione) collaborano a questo disco. La band viene invitata al Premio Tenco. Nel 2011 scrive le musiche di due spettacoli teatrali (Comedian Blues con i Turbolenti di Colorado e Camilla) scritti da Matteo Monforte e Lazzaro Calcagno. Sempre lo stesso anno recita nel musical “all’ombra dell’ultimo sole” scritto da Massimo Cotto e vince due dei più importanti premi del mondo cantautorale italiano, ovvero il Premio Bindi e il premio L’artista che non c’era.

Nel febbraio 2011 Zibba e Almalibre sono ospiti di Serena Dandini in due puntate del programma “Parla con me” su Rai 3. Nel maggio 2012 esce il quarto disco “Come il suono dei passi sulla neve” che vince il premio più prestigioso della musica Italiana: la Targa Tenco come miglior album in assoluto. Nel settembre 2012 Zibba viene premiato dalle radio italiane come artista indipendente più trasmesso dalle radio negli ultimi cinque anni, vincendo il premio IML del MEI. Registrato in un forno per mattoni, il disco è un passo di maturità artistica e consapevolezza per questo artista ed una rinnovata band. All’album partecipano diversi ospiti tra i quali Roy Paci, Eugenio Finardi, Vittorio De Scalzi, Adolfo Margiotta, Gianluca Fubelli e molti altri. Nel maggio 2013 Zibba e Almalibre pubblicano un nuovo disco, omaggio all’autore Giorgio Calabrese, dal titolo “E sottolineo se”. Il disco entra tra i finalisti per la Targa Tenco 2013 nella categoria interpreti. Nel maggio 2013 Zibba presenta ai Nastri d’Argento il clip “Sei metri sotto la città”. È il primo artista italiano a poter attingere dall’archivio dell’Istituto Luce, realizzando un clip con immagini anche inedite di Totò, Alberto Sordi, Anna Magnani, Pier Paolo Pasolini e altri “ospiti” illustri. Nel novembre 2013 esce il primo libro di Zibba, “Me l’ha detto Frank Zappa”, edito da Zona e Matislko. Il libro diventa testo teatrale di uno spettacolo diretto da Sergio Sgrilli che debutta nel dicembre 2013 allo Zelig di Milano. Nel dicembre 2013 scrive con Tiziano Ferro la canzone “La vita e la felicità” cantata da Michele Bravi, vincitore della settimana edizione di X Factor, singolo che si aggiudica il Disco d’oro. Nel febbraio 2014 partecipa con il brano “Senza di te” alla 64° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web “Lucio Dalla”. Il 20 febbraio 2014 esce il sesto album con gli Almalibre, “Senza pensare all’estate”. Viene invitato al programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio su Rai 3. Vince la targa “Dallo sciamano allo showman”. ll 31 marzo 2015 esce il nuovo disco “Muoviti Svelto”, che vede la partecipazione di grandi artisti del panorama italiano come Niccolò Fabi, Leo Pari, Omar Pedrini, Patrick Benifei e Bunna e che viene presentato ufficialmente durante il programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio su Rai 3. Sempre nel 2015 vince gli Onstage Awards nella sezione “Migliore Nuova Proposta Italiana”. Il 20 maggio 2016 esce UNIVERSO, il nuovo singolo prodotto da Andrea Mariano dei Negramaro. A febbraio 2017 Zibba partecipa al 67° Festival di Sanremo come autore con i brani “Togliamoci la voglia” cantato da Raige e Giulia Luzi e con “Spostato di un secondo” cantato da Marco Masini. L’album di Masini “Spostato di un secondo” contiene anche altri due brani co-scritti: “Nel tempo in cui sono tenuto a restare” e “Invece di scriverti una canzone”. Sempre a febbraio 2017 esce l’album di Elodie “Tutta Colpa Mia” che contiene il brano scritto da Zibba “Amarsi Basterà”, cantato in duetto. Esce il 27 ottobre 2017 “Quello che vuoi”, il singolo che preannuncia il nuovo lavoro in studio. Il 26 gennaio 2018 esce il singolo con video di “Quando Stiamo Bene” feat. Elodie (prod. Mace) sempre estratto dal nuovo lavoro, LE COSE, in uscita il 2 febbraio 2018 per l’etichetta Platonica. A febbraio 2019 Zibba partecipa come autore al 69° Festival di Sanremo con il brano “Un pò come la vita” cantato da Patty Pravo e Briga. Il 15 marzo 2019 esce il nuovo singolo “Cinghiali”.

Contemporaneamente all’attività di cantautore, Zibba partecipa ad altri progetti come Double Trouble e il Collettivo Dal Pane. È autore per Warner Chappell e ha scritto per Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Patty Pravo, Michele Bravi, Emma, Zero Assoluto, Max Pezzali, Moreno, Marco Masini, Raige, Giulia Luzi, Elodie, Alexia, Le Deva e collaborato con artisti come Jack Savoretti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Alex Britti e molti altri. È direttore artistico dell’etichetta Platonica e produttore di alcune realtà indipendenti (tra cui Seawards, Frances Alina) e dal 2017 direttore artistico del Premio Bindi.

Davide Bressanin

Ufficio stampa

Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse ONLUS

www.teatrodellatosse.it

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Cooperativa Battelieri del Porto di Genova

NetParade.it

Quezzi.it

AlfaRecovery.com

Comuni-italiani.it

Il Secolo XIX

CentroRicambiCucine.it

Contatti

Stefano Brizzante

Impianti Elettrici

Informatica Servizi

Edilizia

Il Secolo XIX

MusicforPeace Che Festival

MusicforPeace Programma 29 maggio

Programma eventi Genova Celebra Colombo

Genova Celebra Colombo

TEATRO DEL PONENTE (VOLTRI) – ZIBBA in concerto – Sabato 16 marzo, ore 21.00 Sabato 16 marzo, ore 21.00 TEATRO DEL PONENTE (VOLTRI) ZIBBA in concerto TRIO ZIBBA CINGHIALI è il nuovo singolo Proseguono le date in solo e in trio… 1,339 more words

0 notes

Text

La grana è fonte di ogni piacere e soddisfazione in questo zozzo mondo: RAGAZZI DI VITA

La grana è fonte di ogni piacere e soddisfazione in questo zozzo mondo: RAGAZZI DI VITA

L’adattamento di Massimo Popolizio su drammaturgia di Emanuele Trevi del romanzo di Pier Paolo Pasolini, in scena al Teatro Carignano, è uno spettacolo dall’alto livello artistico e dalla regia raffinata che racconta alcune problematiche odierne: la globalizzazione che ha la meglio sulla persona.

Ragazzi di vita è il primo romanzo di Pasolini; pubblicato nel 1955, gli valse un processo per temi…

View On WordPress

0 notes

Text

Storie Maledette: nuova edizione e la battaglia contro Le Iene

Storie Maledette: nuova edizione e la battaglia contro Le Iene

Storie Maledetteritorna anche quest’anno e mette il cuore in pace a tutti i fan che non vedono l’ora di rivedere Franca Leosini in tv. L’edizione 2018 partirà il 16 dicembre ed ha tutta l’aria di una sfida contro l’informazione o la cattiva informazione, come anticipato da uno dei portali più importanti in Italia in fatto di anticipazioni. Storie Maledette ci permette un viaggio all’interno della

View On WordPress

0 notes

Text

Il Petrarca allucinato, il Baudelaire padano. Sulla poesia di Antonio Delfini, l’autore più incendiario della letteratura italofona del Novecento

“Attenzione, sozzi professionisti fascisti dopo il delitto Matteotti e antifascisti dopo la morte di Mussolini, […] turpi spie del governo fascista (e di tutti i governi), vecchi sporcaccioni cornuti fino al midollo della vostra fronte sfrontata, attenzione, c’è sempre qualcosa (anzi c’è sempre tutto!) che il vostro cervello privo di immaginazione, con la vostra fantasia da elefanti, col vostro cuore ateo, con la vostra cultura inesistente e con quella vostra erudizione, che persino il genio di Manzoni non sarebbe riuscito a percepire, attenzione… c’è sempre qualcosa, per tutti, e anche per voi ci sarà… prima e dopo la morte! […] Voi […] non andrete né in Paradiso né in Purgatorio… qui, in questa terra brucerete, come si brucia all’inferno e poi, dopo, come avete fatto nella vita, non saprete nulla, non soffrirete, avrete un solo ricordo: quello di far schifo ai vivi.”

Parole di fuoco di Antonio Delfini, l’autore più incendiario della letteratura italofona del Novecento, le cui pagine si possono forse riassumere in un distico – “Vorrei tu mi armassi la mano / per incendiare il piano padano” – che sembra saltare fuori direttamente da una ruvida salmodia dei C.C.C.P., il gruppo punk di Giovanni Lindo Ferretti – e curiosamente, rarità per il poeta, il tu cui si rivolge è il Signore – e salta invece fuori da un colpo di macchina da scrivere, o di penna impugnata, con la mano sinistra, come un revolver – due oggetti d’acciaio, due cose solide, per dirla con Fuoco fatuo – in una stanza modenese, anno 1958, di grazia, o disgrazia, che è quella che sente Delfini, e la frizione sulla carta deve aver prodotto non faville ma fiamme, quel giorno…

Niente padre, infanzia agiata, bisnonna naturale Marietta Pio di Savoia – “che abita vicino a Crevalcore, ma dentro i confini del ducato di Modena”, specificava –, figura snella ed elegante, calvizie precoce – come questo terzetto da amare: Oswald Spengler, Pierre Drieu La Rochelle, Henry Miller –, umore malinconico, indolente e rivoltoso (“tifiamo / tifiamo rivolta / nell’era democratica / simmetriche luci gialle e luoghi di concentrazione / nell’era democratica / strade lucide di pioggia splende il sole” – cantava Ferretti), non è andato a scuola e non ha letto i classici, spirito agonico e quasi agonistico, che infatti si voleva atleta ma prevalse il dandy baudelairiano, “funereo” – scrive Marcello Fais che ha curato il volume delle poesie complete per Einaudi –, il passo dondolante del nullafacente o, per meglio dire, di chi non sapeva davvero cosa fare e visse – parole queste dello stesso Delfini sugli anni trascorsi tra la sua Emilia e Firenze –, con “la paura di non arrivare in tempo a vivere, di non sposarmi, di non avere figli, di non vivere una vita dignitosa”; e per la scrittura.

“Al di qua di ogni letteratura” era la scrittura di Delfini, poesia centellinata ma debordante, esito del sentire saturnino delle antenne più dritte sulla sventura che si chiama Italia e che la sciagurata Italia abbia avuto assieme forse a Giuseppe Berto e Pasolini.

La sventura di Modena, di Parma, di Bologna, di Ferrara, “(la quale – ove la storia d’Italia fosse andata diversamente con minor nume rodi avventurieri stranieri e più amore, competenza e lealtà per le cose proprie – potrebbe essere oggi la capitale d’Italia)”.

La disgrazia di tutta la penisola, “Italia, mia patria assassinata”, scrive Delfini, che per la sua terra sognava, come alternativa più ovvia alla più romantica Ferrara, Reggio Emilia capitale, perché città in cui fu inventato il tricolore della Repubblica Cisaplina.

“Sarai d’Italia capitale / perdere Roma sarà poco male”, recita infatti un altro distico letale, nella poesia di È morta la reazione; Roma capitale di una società sempre più inumana, “l’inumanesimo italiano”, come lo definisce il poeta in rottura col disumano:

“Ma ciò che io combatto e col quale intendo rompere ogni rapporto è il disumano. Intendo per inumano ciò che è contrario all’uomo, che non essendo più imano è tuttavia incluso nell’umano. Insomma l’inumano è un uomo che finisce, o può finire, all’inferno. Il disumano è in vece ciò che è fuori dall’umano […]. In poche parole: è il diavolo. Il disumano può circolare fra noi, per via della nuova moda italiana dell’inumanesimo. Il disumano può circolare, ripeto, travestito da essere umano; può circolare, però soprattutto, nell’aria, nelle parole, negli oggetti, nel disegno degli architetti, nei frutti degli speculatori inumani […]; quando le donne che incontriamo non sono più né belle né brutte, ma provocanti, arrapanti, fredde o calde […]; quando più niente corrisponde alla verità del passato o dell’avvenire, e il presente vive senza rapporti e senza confronti.”

E stando a Delfini il disumano è il diavolo che tenta di vincere, e che in Italia ci riesce almeno dal 1935:

“Tornava fuori, nel 1935, il carattere sozzo, strozzinesco e delinquenziale di gran parte di quegli italiani cittadini che, falsi innamorati della vita, e consci della loro povertà senza America, intendono comechessia farsi la vita e l’avvenire col bagno, l’automobile, le troie e i gioielli. Questo gusto da sciacalli, più che da lupi da tigri e da leoni, gli italiani ce l’hanno nelle ossa fin dai momenti migliori della grandezza di Roma, affinato con le invasioni dei barbari, diventato costituzionale con la servitù allo straniero, portato al delirio fanatico degli alti ideali col fascismo, e caduto in un puzzo graveolento da rendere irrespirabile lo stesso dolce clima dell’Italia, proprio ora, nel momento in cui i migliori, i pochi italiani, attendono con ansia l’inizio (soltanto l’inizio) di una resurrezione del senso morale e artistico della Patria”.

Delfini amava e odiava l’Italia, la detestava in modo viscerale perché avrebbe voluto poterla amare, cosa impossibile a simili condizioni, lui, scettico alla Cavalcanti, alla Pound, prossimo a Cervantes e Rimbaud, a Unamuno e Campana, e che in sé voleva “Napoleone, Bach Manzoni, Leopardi, Cavalcanti, Machiavelli, Goldoni…”, per possedere davvero una visione totale. Ma che si sentiva sfiduciato, disorientato di fronte alla realtà, seppur solidamente agguerrito, membro con Zavattini e Guareschi, di una mai vista brigata del risveglio padano, lui, un po’ comunista, conservatore e reazionario, certo non in senso latino, mussoliniano, né progressista né rivoluzionario, di sicuro ribelle disimpegnato che fece del disimpegno il suo vero impegno.

Le sue uniche vere lotte civili, a parte un tentativo di candidarsi nelle liste di Unità popolare, solo in funzione antagonista alla legge maggioritaria che per lui evocava ciò di cui non ne voleva più sapere – ossia il fascismo –, furono infatti la fondazione tra Viareggio e Bologna, tra il 1927 e il 1929, di un paio di periodici indipendenti, come recita il sottotitolo de Il Liberale, immediatamente soppressi dai fascisti, ma soprattutto la battaglia, tutta sua, donchisciottesca e di campanile, per la Certosa di Nonantola…

Non ha letto i classici, Delfini. È come spesso gli capita a Viareggio, lui che sempre bazzicò il quartiere Marco Polo, il Forte dei Marmi, il Fiumetto, la Versilia ancora dei letterati… Passeggia con un amico, che gli racconta che la Certosa resa famosa dal romanzo di Stendhal, che non ha mai letto, non è a Parma, bensì a Modena… Non ha letto i classici, Delfini. S’incuriosisce, ma, annoiato, si ferma a pagina trenta del libro di Stendhal, e che desidera è solo di dimostrare che la certosa era quella di Nontantola…

Da qui l’ultima opera, uscita nel 1963, poco prima della morte, Modena 1831, la città della Chartreuse.

*

Baudelaire padano, Delfini è il più grande lirico dopo Campana, è poeta senza l’ombra di un epigono, campanilista figlio di una depressione ambientale – ovvero la pianura –, di una terra di gente pragmatica e sognatrice, ruvida e molle, indolente, contadina e insieme aristocratica, calma ma anche subito pronta alle ebbrezze, ad allentare i freni inibitori, come nel suo stesso cantare, secco, carico, teso, a volte dolce, a volte delatorio, spesso prossimo a un turpiloquio in cui il manierismo si fa stile “céliniano”…

Una poesia lirica, con spunti stilnovisti, romantici e crepuscolari, dadaisti, certo, ma di un “dada” che è tutto assolutamente emiliano, e che non poteva che esser “Mamama”, e “Mamama non polemizza: provoca. Mamama non ingiunge: disguida”, e che non può che produrre sillogismi pazzi qu anto lucidi, tipo: “Che cos’è la patria? La patria è un villaggio. Che cos’è un villaggio? Un agglomerato di imbecilli. Che cos’è un imbecille? Un uomo che può vivere nel villaggio e non può leggere Mamama”… Voilà!

Una poesia spesso sghemba e sgrammaticata, non da accademia ma da bettola, fatta per offendere, per perturbare, per distruggere ma anche per amare, l’amore rivolto a una donna sognata più spesso che a una reale, o alla patria (in Avvertimento, avverte di essere “lo straniero”), lui che si sente ormai apolide (un po’ come Papini, come Gadda, come Montale), ma sanguigno di un sangue che sente le proprie radici anche nelle flânerie incessanti, non solo nelle città ma tra le città emiliane, versiliane, e Firenze, e Roma.

Una poesia di passeggiatore; quale era da ragazzo incantato dal francese; una lingua in cui gli capita di scrivere versi (“On se souvient de Baudelaire la nuit / dans le train en traversant notre Emilie” – “Je suis un poète flâneur et débauché / je tiens mon poing en air”); e di dandy indolente (“È bene scrivere sempre / così si dice, / ma è tanto bello dormire”); e di girovago ozioso (“Quando verrà quel giorno / tanto desiderato / nella mia vita oziosa”); e a volte sonnolento, “disteso sul letto a immaginare speranze” e “talmente fissato in una tragica svagatezza”; come nella pesante delusione che fu Firenze; fuggiasco nel silenzio; esule della solitudine. E che in prosa ha sognato: “potessi partire, ma partire come non è mai partito nessuno, andarsene senza un addio, senza un ricordo”. E che in poesia ha ribadito: “Tra Secchia e Panaro è disceso l’oblio / altri fiumi, altri cieli, altri monti, / non diranno che cosa ero io”.

Ovvie le fughe rimbaudiane. Ovvia una scappata a Parigi. Da cui a Modena finge d’importare il surrealismo, Modena in cui vive la sua bohème (“Mi ero lasciato trascinare in minimi e ingenui bagordi da una compagnia di giovinastri rumorosi e goderecci, coi quali correvo letteralmente le strade, le piazze e i teatri” – “mi permettevo di creare satire ai costumi del tempo, figurate e verbali, di una tale comicità, improvvisate sulla pubblica via in qualunque ora del giorno e della notte”), in cui è “snervato da una vita ignobile e eccitato dai vini e liquori”, facendo “esperienze di vita, sofferte e godute di mia sola iniziativa”, esperienze originali e complicate, le quali lo distinguono dai suoi “compagni di trastulli notturni che definisce con sprezzo fats de café…

Era il 1933 circa. E Delfini non gridava solamente gli ovvi “Viva la figa!” e “Viva le tagliatelle!” ma anche “Abbasso il Duce!”. Erano i tempi di Ritorno in città, autoedizione di successo, ma anche di progetti di amori e pure di matrimoni. Ma nulla di fatto.

Da lì in poi, il poeta inizia ad assumere l’aria di un Petrarca allucinato che non riesce, o meglio non può trovare, in quella Italia che lo ripugna e che si rispecchia nelle donne, una Laura o una sposa (“le spose che sognai son morte”), la donna, la femmina che sia una musa, (“con la storia dei miei amori sapevo di non avere un avvenire di amante come si rispetti (era fallito in me l’amante mio originale, un tipo che stava tra Leopardi e D’Annunzio)”), vittima degli orrori di un paese ormai semprepiù allucinante.

Erano i tempi della sua Modena, di idee di libri, di abbozzi di racconti e di versi, dei quali scriverà poi: “A ripensarci dico che se avessi allora tenuto un journal non avrei potuto avere il tempo di vivere, né l’estro di creare, quei veri racconti, vivendo i quali non ho avuto il tempo di scriverli. Nei momenti di riposo di quella vita veramente intensa e attenta scrivevo delle frasi sui biglietti del tram e del cinema, sulle scatole dei fiammiferi e delle sigarette: li conservavo.” Per lo scrittore sono anni di fermentazione…

E anni di spettri della sua infanzia, adolescenza e giovinezza, rivolta e inerzia, voluntas e noluntas, e fuga…

Un tema che davvero merita lunga una serie di citazioni: “Povero ragazzo / pieno di fantasie / verso la scuola arida e perduta // E tra la nebbia / ombra indecisa / guardavo avanti // chissà fin dove / chissà fin dove guardavo mai // Malinconia /di una ribellione / che vuol durare ancora // E ritornavo a casa / gonfio di niente // Poi mi affacciavo / a riguardare / dalla finestra del solaio / giù nel cortile buio / l’invisibile andare della gente / il muto ricordo del mare / me naufragante nel pantano” (Lo spettro dell’infanzia); “Potessi un giorno / camminare da solo / ma solo solo / non come vado adesso / solo / ma solo solo / senza me stesso” (Non ho volontà); “Voglio andar via / anima mia / Solo per il mondo / ch’è piccolo e senza fine / m’illuderò di perdermi / E sarò sempre solo / La gente non fa compagna” (Itinerario – I); “Ma un giorno me ne andrò / limpido e solenne / per la mia strada muta” (Itinerario – II); “Voglio scappare / come una sera d’estate / quando pensavo di andare” (Esasperante!); “Chissà che cosa avrei fatto / chissà quanti amori / chissà quanti denari” (idem); “Penso ancora di andare andare / non so dove non so come non so quando / penso di partire morire e partire” (idem); “Non venite con me / ché sono solo / E andar coi solitari / è come andar di notte / per le strade senza luce” (Avvertimento).

*

La voglia di scappare corrisponde in Delfini a quella sprezzante di distruggere, uccidere, appiccare il fuoco.

Una voglia di fuga, da parte del futuro poeta, che corrisponde alla realtà della sua vita quotidiana, fatta di spleen, e di una bohème un poco stantia in quella che descrive come “un’immensa pianura / CITTÀ invecchiate / donne abbandonate / amori consumati / nel tedio e nell’attesa / FANALI e lunghe strade / cortei – fanfare / olimpici richiami / il mare il mare / […] / la città – la torre / le campane / le bimbe della messa / i vicoli bui / un solitario / la lampada sul tavolo / penso a cose strane / (forse alle puttane)”.

Una realtà che gli starà sempre stretta, sotto il fascismo come nel dopoguerra in un paese nel quale sotto i colpi di presidenti, segretari, ministri, giudici, già si sta disfando l’antico mondo della provincia… “Il tribunale democristiano del demonio / mi ha rotto il focolare antico / Sia maledetto colui ch’è magistrato / sia maledetto il mio più grande amico”.

Delfini si proclama “giudice supremo / di questa vasta vita / senza freno e senza vita” e la poesia è la sua arma individuale: “Sian maledetti tutti gli avvocati / figliati dal lucertole e lombrichi / Sian maledetti i vuoti vasi cervellotici / dei lustri ministri servitori / di lontane terre e avidi ladri / delle nostre terre e portatori / di mestizia disperazione e follia”.

Sa sintetizzare in poesie di quattro versi, senza titolo, e in fulminanti distici, tutta la sua visione anarcoide: “Né laico, né prete / intendo votare”; e: “Sporca la scheda, / lasciala bianca”. Scrive d’altronde nel primo verso di Sega gli alberi, titolo che rieccheggia senza saperlo la Deuxième élégie XXX di Charles Péguy: “L’eterno inferno è il governo”.