#Perchiabitain...

Explore tagged Tumblr posts

Text

Per chi abita in… Via Taddea

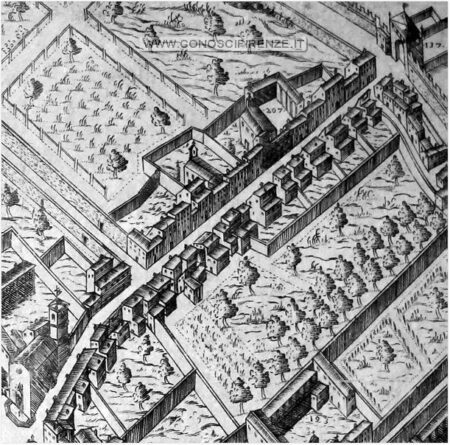

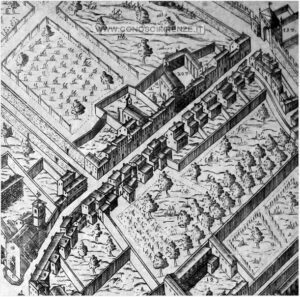

Via Taddea è sita nel quartiere di San Giovanni e va dal Canto al Bisogno, dove incrocia con via Guelfa, a via Panicale. In via Taddea si immettono via Rosina, via Sant'Orsola e via della Stufa. In origine la via si chiamava via Baccanelli, forse per qualche riferimento al culto di Bacco e quindi del vino, in seguito assunse il nome di via al Bisogno, ed infatti il Canto su via Guelfa ha mantenuto questo nome. Probabilmente la dicitura "al bisogno" stava ad indicare un'area piuttosto povera, dove l'unica cosa che abbondava era il bisogno stesso. La via prese poi il nome di via Sant'Orsola a causa della costruzione del monastero omonimo fondato nel 1309 e realizzato come piccolo monastero femminile, struttura distaccata della chiesa di San Lorenzo. Il monastero nel 1320 fu ampliato e poco prima del 1400 fu concesso alle monache benedettine ed in seguito alle francescane. L'allora via Sant'Orsola cedette questo nome ad una sua traversa e l'incrocio generato prese, appunto, il nome di Canto di Sant'Orsola.

Nel 1810 il monastero fu sconsacrato e vi fu realizzata la manifattura tabacchi. durante la Seconda Guerra Mondiale fu trasformato in centro di ricovero per gli sfollati dei bombardamenti. I seguito fu approvato un progetto per la sua trasformazione in caserma della Guardia di Finanza, progetto mai cominciato e mai portato a termine. Oggi, dopo anni, decenni, di abbandono è ancora "ingabbiato" da una struttura di cemento, con le finestre accecate e l'aspetto triste e lugubre di un mastodontico obbrobrio che nessuna amministrazione ha voluto riqualificare, nonostante un progetto in essere. Una ferita sanguinante all'occhio umano nel cuore di Firenze. Forse, si spera, adesso verrà riqualificato, si parla del 2025, ma siamo alla fine del 2024 e non sembra si proceda alacremente. Ricordiamo che nel 2011/2012 si è ipotizzato che nella chiesa del monastero riposi Lisa Gherardini del Giocondo, probabile modella della Gioconda dipinta da Leonardo da Vinci. Il nome attuale della via deriva dal fatto che, all'angolo con via Guelfa, c'era il palazzo della famiglia Taddei. Il capostipite conosciuto di questa famiglia patrizia fu Filippo di Taddeo, Gonfaloniere di Compagnia. La famiglia si occupava del mercato della lana e di banche, da sempre sostenitori dei Medici. Taddeo Taddei fu l'esponente più importante della famiglia, tanto da avere contatti con svariati personaggi illustri come Raffaello, Pietro Bembo e Michelangelo. Fu, all'epoca, gradito ospite del palazzo proprio Raffaello Sanzio. Oggi il palazzo, al civico 19 di via Guelfa, è noto come Palazzo Tolomei Biffi.

Lungo la via è presente un tabernacolo la cui effige è stata realizzata da Antonio Sogliani. Questo tabernacolo si porta dietro una vicenda piuttosto curiosa. In origine era posizionato sulle mura di Palazzo Taddei ma in una data indefinita del 1800 fu spostato, dall'allora proprietario del palazzo, sull'altro lato della strada. Il motivo era di tipo religioso, il proprietario era ebreo ed evidentemente non sopportava l'effigie cristiana.

Non fu questa però la cosa curiosa. Lo spostamento determinò un errore toponomastico. Per individuare palazzo Taddei si segui le indicazioni di Vasari che però si basavano sull'originale posizione del tabernacolo. Fu quindi individuato palazzo Taddei come l'edificio presente sull'angolo nord tra via Taddea e via Guelfa, mentre invece era sull'angolo sud. Questo provoca, tutt'oggi, un altro errore. Infatti la targa commemorativa del soggiorno di Raffaello presso il palazzo Taddei è stata posizionata sull'edificio sbagliato, al civico 17 di via de' Ginori dove il celebre pittore e architetto non ha mai vissuto.

Altra targa che ricorda un celebre personaggio è quella presente al civico 21. Posizionata a memoria del luogo di nascita di Carlo Lorenzini, più conosciuto con il nome di Carlo Collodi, padre della fiaba più conosciuta al mondo: Pinocchio.

Ben altro motivo, ben più triste, ha la targa presente al civico 2. Questa ricorda l'uccisione, nel 1921 da parte di un commando fascista, del giornalista e sindacalista Spartaco Lavagnini; un personaggio celebre del socialismo fiorentino, dirigente del Sindacato Ferrovieri Italiani, e redattore del periodico socialista La Difesa. Fu ucciso proprio al n° 2 di via Taddei dove aveva la sede il sindacato ferrovieri. Oltre una targa a memoria di Spartaco Lavaglini a lui è stato dedicato un viale di Firenze che va dalla Fortezza da Basso sino a Piazza della Libertà.

La strada subisce un restringimento notevole prima di arrivare in via Guelfa, a cominciare dal palazzetto dei Serragli che si aggetta sulla strada con un avancorpo sulla cui sua sommità c'è una caratteristica loggetta. Questo palazzo, che ospita l'Hotel Botticelli, presenta una chiara dimostrazione del detto: "necessità fa virtù". Infatti alla necessità di rafforzare l'integrità strutturale del palazzo si è posto rimedio "abbellendo" lo stemma (probabilmente della famiglia Serragli) con la virtù di un tirante. Ultima curiosità, in via Taddea nel 1800 era presente la sede delle "Diligenze Toscane" di proprietà del famoso piacentino Luigi Orcesi. Da qui le diligenze partivano alla volta di Milano, Bologna, Roma, Napoli, Livorno e Pisa. Partendo da via Taddea con direzione Pisa, a bordo di una diligenza a cinque cavalli, si poteva giungere "comodamente" la destinazione dopo "solo" 9 ore di viaggio.

Jacopo Cioni Gran Cerusico Read the full article

0 notes

Text

Per chi abita in… Via del Campuccio

Via del Campuccio corre da via Romana a piazza Torquato Tasso. Si innestano lungo il suo tracciato: via delle Caldaie e via de' Serragli dove, dal lato del convento di Sant'Elisabetta delle Convertite, è il canto alla Cornacchia. Come molte delle strade fiorentine, La via un tempo era divisa in tratti, ognuno dei quali aveva un nome diverso. Da via Romana a Via De’ Serragli prendeva il nome di Via San Giovanni, da Via De’ Serragli a Piazza Tasso fu prima Via San Benedetto e poi Via della Pergola. Uno stradario storico ci ricorda che nel 1297 la strada si chiamava Via Sancti Iohannis, nome rimasto poi ad una strada lì vicina. Via del Campuccio, come nome unificato per tutta la strada, viene per la prima volta documentato nel 1870.

Le strade di Firenze, come ben sappiamo, prendevano il nome da una famiglia che lì aveva i propri possedimenti, o da una locanda che si trovava nella zona, o da qualsiasi altro elemento identificativo della zona. “Campuccio” sembra derivare dal fatto che proprio qui i monaci camaldolesi avevano il loro piccolo orto, che chiamavano affettuosamente “Campuccio”, sia per le dimensioni limitate, sia per la scarsa fertilità del terreno. I monaci Camaldolesi, che venivano dal Casentino, avevano formato la loro comunità nel Cinquecento tra Porta San Frediano e San Pier Gattolino, dove costruirono case per i poveri, facendo diventare così questo tratto di strada molto popolare. Nel Seicento, risanando la parte di strada dal lato di Via Romana, fu questo tratto ad assumere carattere popolare ed artigiano. Qui si trovavano molte botteghe utilizzate da falegnami, corniciai, restauratori, e anche vinai e un carbonaio, il famoso Ragazzini, scomparso recentemente. Pochissimi fondi rivestono ancora oggi carattere artigianale o sono utilizzati da artisti contemporanei.

Entrando da piazza Tasso, sull'alto muro che racchiude il giardino Torrigiani, vi è un primo tabernacolo. Si tratta di 'edicola contenente una pittura murale a tempera che raffigura la Madonna con bambino, San Giovanni Battista e San Bernardino da Siena. Fu eseguita nel 1953 da Piero Bernardini ed è stata restaurata recentemente nel 2018.

Proseguendo, sempre sulla destra e sempre sul muro del giardino Torrigiani si trova un secondo tabernacolo. Ciò che salta all'occhio è che l'edicola è incastonata in maniera obliqua ed è sormontata da uno stemma dei Torrigiani. La pittura rappresenta una Madonna seduta con il Bambino davanti a una finestra. Dalla finestra si vedono due edifici e il panorama della città di Firenze. L'opera è firmata da Ennio Cocchi e risale al 1953 ed anche questa è stata restaurata nel 2018. Proseguendo sempre sulla destra c'è palazzo Torrigiani e uno degli ingressi al suo giardino. Ricordiamo al suo interno il mirabile torrino costruito nel 1824 e che ancora oggi è il giardino privato più grande di Firenze e non solo.

Subito dopo il palazzo Torrigiani, sulla destra, si trova una lapide scritta parte in latino, parte in ebraico. Anticamente questo edificio ospitava un convento, il Monastero delle Convertite. Oggi è ancora una casa ospitante, ma si tratta di una casa di riposo per anziani. Al numero 64, sulla sinistra, abitava il linguista Gaetano Cioni che ospitò per interi pomeriggi il più noto Alessandro Manzoni che si era portato a Firenze nel settembre del 1827, dopo la pubblicazione de "I promessi Sposi", in quanto voleva rendere più popolare la sua scrittura. Il voler avvicinare la lingua scritta il più possibile a quella parlata fece nascere la frase: “risciacquatura dei panni in Arno” intendendo che aveva molte pagine da adattare alla lingua fiorentina.

Proseguendo lungo la via si trovano una miriade di fondi che un tempo erano occupati da artigiani e bottegai fiorentini oggi spariti per la cecità politica che ha portato, progressivamente, a rendere il lavoro sempre più complesso di norme e burocrazia uccidendo il piccolo in favore del grande. Tutta quella sapienza e artistica manualità è persa miseramente. Si deve arrivare quasi a via Romana per trovare un terzo tabernacolo che a differenza dei primi due non è molto conosciuto ed è piuttosto trascurato. Forse sarebbe il caso di intervenire anche su questo e riportarlo ad un antico splendore.

Gabriella Bazzani Madonna delle Cerimonie

Jacopo Cioni Gran Cerusico Read the full article

0 notes

Text

Per chi abita in… Via Vinegia: La via del vino

C'è chi azzarda che Via "Vinegia" fosse un'antica via "Venezia", nata per ospitare soprattutto veneziani inurbati sulle rive dell'Arno. In una città che contava già Via Pantani, via de' Fossi, via Sguazza e, più tardi, via del Diluvio - per le continue piene del fiume - non c'è da meravigliarsi se anche i fiorentini si fossero abituati a una piccola laguna, simile a quella veneta, anche se più domestica e meno famosa. Ma l'uso più comune di quella "Vinegia" fa pensare che qui abbondassero le osterie, e la strada altro non fosse che la "via del vino". È vero che i fiorentini, forse sull'esempio di quel primo romano Rubezio che coltivava la vigna oltre Varlungo, si mostrarono fin dall'antichità dei perfetti enologi. Perciò non fa meraviglia se, non solo in via Vinegia, ma un po' ovunque, vi fossero osterie, bettole e cantine. In via del Fico, l'albero che cresceva oltre il muro di cinta, aveva radici nel giardino di un'osteria, appunto l'Osteria del Fico.

Chi teneva una mescita aveva poi un segno convenzionale sullo sporto della bottega: una bella frasca fronzuta pendula a indicare che lì si trovava buon vino. Una specie di simbolico cartello, non dissimile da quello che il messo di Santa Romana Chiesa lascio a Montefiascone per indicare al suo superiore che il vino, da quelle parti, era buonissimo. Un “est, est, est” ermetico, significava quella rustica frasca. E tanto il segno fu ben conosciuto che presto corsa un proverbio: “chi non vende vino non metta frasca”. Le “frasche”, dunque, in città, si dovevano trovare un po' dovunque. Pur di potersi centellinare il vin bono, i fiorentini non facevano questione di locale o di spazio. Erano disposti a chiudersi anche nell'osteria di un piccolo Chiasso, tanto angusto e stretta da chiamarsi “Il Buco”, ma tanto famosa da distinguere inconfondibilmente uno sdrucciolo: il “Chiasso del Buco”. Questo locale faceva addirittura trattoria e il suo oste era rinomato in tutta Firenze. Altre osterie avevano poi la stessa disponibilità di spazio, solo variavano i nomi fino ad essere chiamati “pozzi”. Uno, intitolato persino alla dantesca Beatrice! Senza più voler scomodare Dante, anche via dell'Inferno deve il suo nome ad un'antica osteria, dove i fumi del vino ammorbavano tanto l'aria da ricordare i vapori infernali. L'Osteria del Purgatorio era più virtuosa. Quasi idilliaca quella del Paradiso. Per i viandanti e gli ospiti frettolosi, c'erano numerose cantine, perché non tutti i “passanti” avevano il tempo di fermarsi al banco dell'Osteria. I più indaffarati, come la gente del contado che arrivava in città magari su un carro di fieno o di legna, tiravano la briglia al cavallo e posteggiavano un istante davanti ad una piccolissima finestra arcuata: quella di una cantina. Pagavano “un grosso” e ricevevano il tozzo bicchiere, magari più spesso richiedevano un boccale, per calmare la sete del lungo viaggio. La piccola apertura bordata di pietra e gentile nel profilo, come l'arco di un ciborio, accoglieva poi bicchiere o boccale vuoti, mentre l'uomo si puliva la bocca col rovescio della mano. Il vino toscano era spesso così generoso, che il barrocciaio accompagnava quasi sempre il saluto facendo schioccare la lingua contro il palato asciutto. L'uomo della cantina e quello della strada, saranno diventati amici. Forse, due chiacchiere avranno accompagnato il rapido gesto del passante e del cantiniere.

Sulle facciate di antichi palazzi fiorentini fanno bella mostra di sé delle piccole finestrelle centinate, poste ad altezza di “braccio” e generalmente - se non sono murate - ancora dotate della loro porticina di legno originale. Queste curiose finestrelle, chiamate “buchette del vino”, come certo la maggior parte di voi sa, erano dei veri e propri punti vendita! Esse rappresentano un unicum della città di Firenze. Furono progettate ed imposte direttamente dalla Signoria nel XVII secolo alle nobili famiglie fiorentine: queste possedevano grandi appezzamenti terrieri nel contado, coltivati a vigna e olivo. Ma una particolare congiuntura economica negativa, li portò a richiedere alla Signoria di poter vendere le eccedenze di produzione vinicola anche ai passanti ed integrare così i loro ricavi. Il vino veniva principalmente venduto nei fiaschi, la cui origine si può far risalire alla fine del Duecento quando, nelle zone della Val d’Elsa e del Val d’Arno, numerosi mastri vetrai cominciarono a produrli.

Fin dai primi anni del Trecento, si cominciò a rivestire il il fiasco di vetro con un’erba palustre molto diffusa in stagni e acquitrini, localmente chiamata sala o stiancia, la cui funzione era quella di evitare la rottura del contenitore durante il trasporto.

Ma anche “l'esercizio” delle cantine aveva il suo orario. Poiché anticamente non c'erano giornali, l'orario del negozio era scolpito sul muro vicino alla piccola finestra. Venendo da via della Spada, sulla destra, quasi in angolo allo slargo da cui comincia via delle Belle Donne, c'è un piccolo rettangolo di pietra incisa che declama gli orari di apertura della cantina, nei vari periodi dell’anno. “Dal primo maggio…. “ si comprende che iniziava una una specie di orario primaverile, e la data cade a proposito. Il primo giorno di maggio, a Firenze si celebrava la festa dell'amore. “Ben venga maggio e il Gonfalon selvaggio… ”. Il selvaggio gonfalone non era un rustico stendardo, ma un ramo fiorito, di pesco, di mandorlo magari, traforato di petali bianchi o rosa, appena variato di piccole foglie nuove nuove come la stagione. Se la ragazza era amata, il giovane appendeva al batacchio del suo portone questo ramo fiorito. Se l'amore non era corrisposto, si trovava una resta di cipolle a cavalcioni di quel ferro brunito. Le cipolle, si sa, fanno lacrimare e inducevano, con la loro piccola sfera soda e tonda, uno dei due sfortunati giovani al pianto.

Gabriella Bazzani Madonna delle Cerimonie Read the full article

0 notes

Text

Per chi abita in… Borgo la Croce

Chi non conosce Borgo la Croce? Una via che da piazza Sant'Ambrogio comincia costeggiando la chiesa omonima e il suo campanile, incrocia via dell'Ortone, poi via della Mattonaia e termina in piazza Beccaria. Come si arriva al nome Borgo la Croce? Un tempo l'Arno non aveva un percorso cosi lineare, anzi. Nei pressi di piazza Beccaria aveva un ansa cosi stretta nel suo percorso da generare un gorgo che sin dall'anno 1000 era chiamato Gurgo. Questo gorgo era in prossimità della porta presente in fondo alla via costruita nel 1284. Fu chiamata porta alla Croce per la presenza di una croce che ricordava dove era caduto San Miniato. Per questa ragione all'epoca la via assunse il nome di Croce al Gorgo. Il nome poi cambiò in Borgo della Porta alla Croce e rimase tale sino al fascismo che intitolò la via ad un caduto fascista; assunse il nome di via Dante Rossi. Finita l'era fascista alla via fu riassegnato il nome storico accorciandolo a Borgo la Croce.

La via comincia con un tabernacolo dedicato a Sant'Ambrogio e presenta , o presentava, svariati e famosi palazzi, alcuni spariti in seguito a modifiche toponomastiche. Oltre ad una caratterista buchetta del vino al civico 59 vi troviamo l'Oratorio della Compagnia di Santa Maria della Neve al civico 36 e un grande tabernacolo al civico 15. Non vi si trova più, perché demolito nel 1961, il "mitico" Teatro giardino Alhambra oltre c'è lo Spedale di San Niccolò degli Aliotti, ultima sede della Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio. La compagnia fu trasferita da via San Giuseppe in Borgo la Croce perché cambiò il luogo della condanna a morte. Un tempo era presso i Prati della Giustizia nell'attuale piazza Piave e i condannati percorrevano come ultimo tratto via de' Malcontenti, poi fu spostata nell'attuale piazza Beccaria dove c'erano i pratelli della giustizia. Per questa ragione il percorso dei condannati a morte fu spostato attraverso Borgo la Croce e di conseguenza fu spostata la suddetta Compagnia di cui facevano parte i Battuti Neri, coloro che accompagnavano i condannati dal Bargello sino alla ghigliottina. La via ha sempre avuto una desinenza molto commerciale data la sua vicinanza con il mercato di Sant'Ambrogio. Oggi è per metà ancora carrabile e per metà esclusivamente pedonale ed è una zona ricca di vita non solo diurna, ma anche notturna grazie soprattutto agli studenti ed ai turisti che mangiano e bevono nei locali della via e circostanti.

Jacopo Cioni Read the full article

0 notes

Text

Per chi abita in… via Vittorio Alfieri

Via Vittorio Alfieri è dedicata al noto drammaturgo, poeta, scrittore e autore teatrale. Di origini piemontesi (Asti, 16 gennaio 1749) era talmente legato a Firenze che ci morì l'8 ottobre 1803. Via Vittorio Alfieri va da piazza Donatello a piazza d'Azeglio costeggiando il giardino stesso. Rientra di buon grado nel quartiere della Mattonaia. La strada non è molto lunga ma si caratterizza per palazzine, villini e casamenti di signorile fattura. Ricordiamo il villino Carcasson, al n° 5, nato da un progetto dell'ingegnere Enrico Carcasson, realizzato nel 1903 e assunto come residenza dal suo stesso progettista.

Vittorio Amedeo Alfieri nacque dal conte di Cortemilia Antonio Amedeo Alfieri e Monica Maillard de Tournon e fu un bambino molto sensibile, vivace, solitario e insofferente alle regole. L'Alfieri fu un precursore delle inquietudini romantiche, successivamente ad una giovinezza piuttosto inquieta caratterizzata da viaggi privi di meta si dedicò con passione alla lettura e allo studio di Plutarco, Dante, Petrarca, Machiavelli ed anche degli illuministi come Voltaire e Montesquieu. La visione razionalista e classicista ottenuta lo resero un anti tirano e romanticamente in favore della libertà quale modo di esaltare il genio di ognuno.

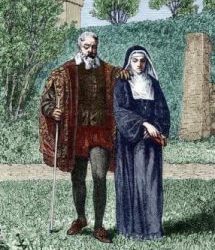

Nei suoi anni fiorentini, visse per lungo tempo sul Lungarno Corsini, ebbe una storia d'amore con Luisa di Stolberg-Gedern (contessa d'Albany) e moglie di Charles Edward Stuart. fu in quel periodo che realizzo le opere di "Virgilio", terminò il trattato "Del Principe e delle lettere" e il poema in ottave "L'Etruria vendicata". La sua relazione con una donna sposata rischiava di finire come quelle avute in precedenza ma lo Stuart non fece scoppiare lo scandalo e si limitò a sfidare il poeta a duello. In seguito Charles Edward Stuart, ormai alcolizzato, aggredì la moglie tentando di ucciderla, questo permise alla stessa, con l'avallo del governo granducale, di abbandonare il marito. Si rifugiò a Roma presso il convento delle Orsoline dove in seguito fu raggiunta dall'Alfieri.

Dopo un periodo di fertile lavoro che portò a svariate opere la sua salute cominciò a minarsi, oltre ad attacchi di gotta e artrite fu colpito da una febbre gastrointestinale e poi da un disturbo renale derivato dalla gotta stessa. Sembrò superare il problema ma alcuni giorni dopo peggiorò. Riuscì a far chiamare la contessa d'Albany, a cui aveva lasciato i suoi beni per testamento, e poco dopo, seduto sul letto, si accasciò e non riprese più conoscenza. Morì a Firenze l'8 ottobre 1803 all'età di 54 e fu sepolto in Santa Croce in una tomba monumentale del Canova.

Jacopo Cioni Read the full article

0 notes

Text

Per chi abita in... Piazza della Passera

Piazza della Passera. A noi fiorentini, un ci fa né cardo né freddo, gli è i'nome che s'è voluto a furor di popolo e ci garba così! Ammetto e comprendo però lo stupore negli occhi, accompagnato da una risatina sotto i baffi dei turisti che tutto si aspetterebbero, tranne che una piazzetta, tra l'altro davvero graziosa, porti un nome così divertente ed equivoco… Ed immagino con soddisfazione quel che può passare per la testa di un turista mentre strabuzza gli occhi: “no, dai… non può essere… però i fiorentini possono essere capaci anche di questo…” Ed io ve lo confermo, siamo capaci di questo e di tanto altro!!

La nostra Piazza della Passera: uno dei posti più graditi in cui trovarsi la sera per bere qualcosa, mangiare un gelato e fare un po' di sano casino. Prima di tutto, localizziamola: Oltrarno, un po’ nascosta, non è una vera e propria piazza, è più uno slargo tra un dedalo di vie e vicoli, stretti, affascinanti, che ti sussurrano la loro storia, che poi è la storia di Firenze. Una piazzetta a pochi passi da Piazza Pitti, in cui immettono Via Toscanella, Via dello Sprone, Via dei Vellutini… a pochi passi c’è lo Sdrucciolo dei Pitti, Via Sguazza, Via Maggio, Borgo San Jacopo. Poco più in là, Piazza Santo Spirito, altro luogo dedicato alla movida, al chiasso e, purtroppo, all’inciviltà dei più!

Quante storie racchiuse in queste vie, permeate in questi muri, quante voci che al solo stare attento ti parlano, ti raccontano, ti trasportano in un viaggio senza tempo. Ma torniamo a parlare della protagonista di oggi, di Piazza della Passera. Qual è la ragione di questo nome, da dove nasce, a quando risale? Cominciamo col dire che non molti anni fa, direi una quindicina, sulle guide, sulle piantine della città, Piazza della Passera non esisteva: la denominazione con cui era identificata era “Piazza dei Sapiti”, dal nome della famiglia che qui aveva case e fondachi. Sissignori, questo era il nome ufficiale! Ma se aveste chiesto indicazioni per raggiungere Piazza dei Sapiti, con tutta probabilità quasi nessuno avrebbe saputo rispondervi. Neanche il nostro Piero Bargellini, nelle sue Strade di Firenze, ne fa menzione. Per i fiorentini, quella è sempre stata Piazza della Passera, e nessun altro nome è mai stato accettato. E allora, quale è il senso di chiamare una piazza con un nome che nessuno mai ha accettato e pronunciato? La norma vuole che, in tutte le altre città italiane, quando vi fosse un nome equivoco, si proceda sostituendolo con un altro "presentabile". A Bologna, ad esempio, esisteva Via Sfregatette, così chiamata perché talmente stretta da costringere i pedoni a mettersi faccia a faccia e strusciarsi per potersi scambiare; il nome è stato modificato in un insipido Via Senzanome.

Ora, se a Firenze avessimo avuto una via con un nome così irriverente, evocativo e gustoso, e qualcuno avesse solo osato pensare di cambiarlo, ci sarebbe stata un'insurrezione popolare! Ma vi immaginate quante storie, quante battutacce imperdibili avrebbe provocato un tale nome? Come rinunciarvi? ...Impossibile!! I bolognesi, evidentemente più seri di noi, hanno accettato la sostituzione senza battere ciglio… ma noi siamo fiorentini! e l’avere una piazza che fa esplicito riferimento all’organo sessuale femminile, non è sconveniente, è… ganzo!! Però dobbiamo tornare indietro, al periodo del fascismo che, tra le sue tante distorsioni, ebbe anche quella di considerare scandalose le nudità delle statue, che vennero dunque coperte da foglie di fico; anche il nome “Piazza della Passera” per un regime così falsamente bigotto era considerato di una volgarità inaccettabile ed i gerarchi dell'epoca decisero di chiamarla “Piazza dei Pagoni”; ma non ci fu verso, i fiorentini non accettarono questo cambio di volatile, e continuarono imperterriti e in barba alle decisioni governative, a chiamarla Passera.

Caduto il regime, il popolo fiorentino decise di ripristinare l’originario nome di Piazza della Passera, ma rimase soltanto come nomignolo con cui tutti la conoscevano, perché in realtà il nome ufficiale deciso dalle istituzioni divenne Piazza dei Sapiti, che nessuno degnò della minima considerazione: quella era Piazza della Passera e qualunque cartello con qualunque nome non avrebbe mai cambiato la cosa. E così, nel 2005, l'allora assessore Giani prese la storica decisione di riattribuirle il nome con cui era stata sempre chiamata: Piazza della Passera. Venne finalmente apposta la targa che, ora e per sempre, le restituisce la sua dignità. Ma realmente Passera fa riferimento al sesso femminile? Se vogliamo prendere a paragone la “Teresina” di Marasco, non ci si pone neanche il dubbio. L’ultima strofa infatti recita: "Te la portai a i’ barre di piazza della Passera la cominciò a grattassela la mi fece scomparir…" Ma lasciando perdere Riccardo Marasco, cerchiamo la vera origine di questo appellativo. Le versioni che dobbiamo analizzare sono due, e ben diverse nella sostanza.

Secondo la prima, in questa zona, fino dagli inizi del Cinquecento, sorgeva uno dei bordelli più celebri e lussuosi di tutta la città, che si dice venisse bazzicato anche dal Duca Cosimo I, e pure con una discreta frequenza. Gli affari andavano alla grande, tanto che ben presto si ritenne necessario aprire un altro bordello, e poi un altro e ancora uno… le esigenze dei cittadini erano grandi, e per soddisfarle tutte sorsero così tanti casini che la zona divenne “bollente”… Quando poi a metà secolo venne abbattuto il rione della Baldracca, per far posto agli Uffizi, tutti i postriboli che si trovavano alla Baldracca, tutte le osterie e tutti i luoghi di vizio trovarono ricovero nei pressi di Piazza della Passera, che divenne il centro indiscusso dei bordelli e dei vizi. E tale era la fama di questi bordelli, che rimasero in vita fino agli anni Venti del secolo scorso, quando vennero infine demoliti. E secondo questa versione, peraltro la più fondata, l’origine del nome non desta dubbi!

Ma esiste un’altra versione, più romantica, più drammatica, che ci porta in direzione opposta e contraria. La storia ci insegna che, nel 1348, Firenze fu devastata da un’epidemia di peste nera. La leggenda ci racconta che, proprio in Piazza della Passera, due bambini trovarono un uccellino malato e tentarono di prendersene cura. Si trattava, appunto, di una passera, che purtroppo nel giro di poche ore morì. La passera era ammalata di peste, e fu lei a diffondere il morbo che decimò la popolazione di Firenze. Il gesto caritatevole dei bambini fu all’origine di una delle più gravi pandemie, che causò circa 40.000 vittime tra la popolazione fiorentina, che contava 96.000 abitanti. Da questa vicenda, ha in seguito tratto origine il nome della piazza.

Tonando ai nostri giorni, piazza della Passera è un luogo in cui val la pena di andare a cena, non foss'altro per l'atmosfera che vi si respira. Una curiosità: se vi trovate a mangiare in uno dei ristoranti della piazza e vi capita di ordinare il vino rosso della casa, sull’etichetta leggerete: “Piazza della Passera” e sotto, la traduzione in inglese: (Pussy Square) Nomen omen.

Gabriella Bazzani Read the full article

0 notes

Text

Per chi abita in… Via Fra' Filippo Lippi

Le strade dedicate ad un personaggio famoso, artista o politico o scienziato sono molte, via Fra Filippo Lippi è dedicata ad un gruppo musicale. Si tratta di un gruppo musicale norvegese noto soprattutto per i singoli Shouldn't Have to Be Like That, Everytime I See You e Light and Shade, successi degli anni ottanta.

Perdonate ma da buon fiorentino non ho resistito alla battuta.

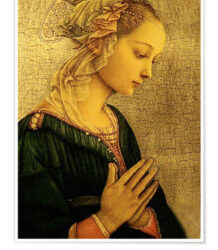

La via è, in realtà, dedicata ad un pittore protagonista della scena artistica fiorentina nella seconda metà del XV secolo. Fra Filippo Lippi è nato nel 1406 e morto nel 1469, fu maestro e padre. Maestro di Sandro Botticelli e padre di un altro pittore presente agli Uffizi, Filippino Lippi. Il Vasari racconta che Filippo Lippi entrò in convento all’età di otto anni presso la chiesa del Carmine dei frati carmelitani, in Oltrarno. La desinenza Fra davanti al nome è dovuta, appunto, al fatto che nel 1421 prese i voti. Intorno al 1430 si trasferì da Firenze a Padova e qui, lui ed alcuni amici, furono rapiti dai Mori. Fatto schiavo rimase tale per oltre un anno e fu la sua mano d'artista a rendergli la libertà. Si racconta infatti che il Lippi, con un pezzetto di carbone, ritrasse il volto del suo padrone su un muro. Il padrone visto il ritratto e non conoscendo l'arte pittorica considerò l'evento miracoloso e gli concesse la libertà. Il Lippi riuscì a rientrare a Firenze nel 1437 e aprì una bottega che entro breve si affermò grazie a commesse che arrivarono dalle più importanti famiglie della città fiorentina ed addirittura da Palazzo vecchio.

Nel 1450 ci fu il grande scandalo di Fra Filippo Lippi. Mentre lavorava ad un quadro presso il convento di Santa Margherita, dove era cappellano, necessitò di una modella per rappresentare la Madonna. La modella fu una monaca di nome Lucrezia Buti. Cappellano e monaca si innamorarono e in comune accordo Lucrezia si fece rapire da Filippo durante una processione. Nel 1457 venne alla luce il loro primo figlio, Filippino, anch'esso pittore in futuro, e poi ebbero una figlia a cui fu dato nome Alessandra. Tutto questo fu uno scandalo di proporzioni notevoli, i due entrambi con i voti, vivevano nel peccato agli occhi dell'intera comunità. Fu Papa Pio II a risolvere il problema, su raccomandazione di Cosimo I, sciolse i loro voti. Questo doveva essere sufficiente a eliminare il peccato attraverso un matrimonio, ma i due non si sposarono e continuarono a vivere nel peccato come concubini. Sono innumerevoli i quadri del Lippi in cui rappresenta la sua amata Lucrezia.

Jacopo Cioni Read the full article

1 note

·

View note

Text

Per chi abita in… Via Suor Maria Celeste (Virginia Galilei)

Galileo Galilei non si sposò mai, ma ebbe una lunghissima relazione con una donna veneziana, Marina Gamba, che lo rese padre di ben tre figli, due femmine ed un maschio, Virginia, Livia e Vincenzio. Una relazione molto stravagante, per l’epoca, sicuramente mal vista dai benpensanti. Marina e Galileo vissero insieme soltanto dopo la nascita del terzo figlio. Virginia, la primogenita, nacque il 12 agosto del 1600 e, nel giorno della nascita, suo padre stese per lei un oroscopo, nel quale delineò i tratti del carattere della figlia e gli influssi dei pianeti che ne avrebbero segnato lo sviluppo. Galileo, che di oroscopi si occupava in modo professionale, tracciò un ritratto della figlia che si rivelò molto veritiero. La definì piena di zelo, sensibile e devota a Dio. Virginia arrivò a Firenze assieme alla nonna, la madre di Galileo, il quale la raggiunse nel 1610, trasferendosi a Firenze in qualità di “matematico del Granduca”.

Suor Maria Celeste Galileo ottenne che Virginia venisse accolta nel convento delle Clarisse di San Matteo in Arcetri, nel 1613; tre anni più tardi Virginia, a soli sedici anni, prese i voti come monaca di clausura, assumendo il nome di Suor Maria Celeste. Del resto, per una donna, le alternative che si ponevano erano soltanto due: il matrimonio o il velo.

Galileo, sempre indebitato fino al collo, non poteva permettersi di costituire una dote per le figlie, e ripiegò quindi sull’alternativa “a buon prezzo”. Infatti, le suore di San Matteo in Arcetri appartenevano all’ordine delle Clarisse, fondato sulle regole francescane, improntate alla povertà; per entrare in questo convento la dote richiesta era molto più bassa rispetto a quella richiesta in altri conventi cittadini.

Suor Arcangela Livia, la secondogenita, prese i voti nello stesso convento l’anno successivo, con il nome di Suor Arcangela. Galileo viveva nella Villa il Gioiello, al Pian dei Giullari, e dalla sua residenza poteva godere di una vista sul convento in cui vivevano le figlie. L’uomo rimase profondamente legato alla figlia Virginia e tra loro vi fu un intenso scambio epistolare. Virginia nutriva un profondo affetto per il padre ed aveva accettato la vita che le era stata imposta, a differenza della sorella. Donna profondamente intelligente, ben presto Virginia divenne un punto di riferimento per le consorelle, ma anche per il padre, di cui si prendeva cura in molti modi, pur se da lontano (non dimentichiamo che era una suora di clausura). Faceva avere al padre delle preparazioni speziali, di cui era esperta, lo riforniva di dolci e frutti, cuciva per lui i colletti e gli rammendava gli abiti, e si offriva anche di fargli da segretaria, copiando per lui le lettere indirizzate a terze persone. Galileo ricambiava l’affetto della figlia prestandosi a riparazioni di orologeria, piuttosto che, quando poteva, inviando del denaro al convento o, dopo la vendemmia, facendo avere a sua figlia il vino di sua produzione.

Suor Maria Celeste morì giovane, a soli trentatrè anni; Galileo soffrì molto di questa morte improvvisa, tanto forte fu il dolore da procurargli dei dissesti fisici, dai quali non si riprese mai più. Le parole che Galileo confidò ad un amico dopo la morte di Virginia furono “donna di esquisito ingegno, singolar bontà et a me affezzionatissima… in sei giorni si morì essendo in età di trentatre anni, lasciando me in una estrema afflizione”. Di Suor Maria Celeste rimangono 124 lettere scritte al padre, mentre non c’è traccia alcuna delle lettere di Galileo alla figlia, probabilmente distrutte dalla madre superiora alla morte di Virginia, data la difficile condizione di Galileo, considerato eretico. Dalle lettere di Virginia traspare l’amore che questa donna ha per quel padre che pure le ha riservato un destino non facile. Le lettere di Suor Maria Celeste raccontano la storia di Galileo, dagli inizi fino alla fama che gli fu data dall’invenzione del cannocchiale, per proseguire poi nel momento difficile del processo e negli anni della prigione. In tutte queste vicissitudini, la figlia lo consola, gli scrive parlandogli della quotidianità, per distrarlo dalle angosce della sua condizione. Quando, nel 1737, la salma di Galileo venne trasferita in Santa Croce, si scoprì che sotto il feretro dell’astronomo c’era una seconda bara, dove riposavano le spoglie di Suor Maria Celeste. Un amore padre figlia sopravvissuto alla morte.

Gabriella Bazzani Read the full article

0 notes