#julia draganovich

Text

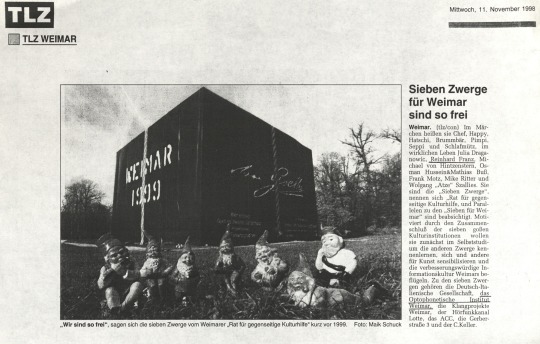

#press archive#tlz#thüringer landeszeitung#lokales#weimar#11111998#kultur#kubus#dnt#ilmpark#sieben zwerge#sieben zwerge für weimar sind so frei#deutsch-italienische gesellschaft#julia draganovich#optophonetisches institut#reinhard franz#acc#frank motz#klangprojekte weimar#michael von hintzenstern#gerberstraße#c-keller#rat für gegenseitige kulturhilfe#westpaket#westbesuch#plagwitz#paketförderung

0 notes

Text

site specific / pratiche artistiche e curatoriali

“Azioni (forme, dinamiche, processi)”, brano tratto da “A piedi nudi ballano i santi. La relazione artista-curatore nelle pratiche artistiche site specific. Arte pubblica e progetti socialmente impegnati”, Silvia Petronici, Oligo Editore, Mantova 2018

L’arte permette con il suo linguaggio un accesso privilegiato alla comprensione del mondo come costrutto culturale, risultato, opera umana perfettibile. In questo senso (nel senso della comprensione e della conoscenza) la pratica artistica si applica ai luoghi* dove si svolge e ne consente una rivalutazione: nuova considerazione o considerazione da nuovi punti di vista.

* (luoghi intesi nella coppia spazio/luogo, dicotomia analoga a terra/mondo appena citata. La distinzione spazio/luogo entra nella definizione di luogo antropologico in Marc Augé, Nonluoghi, Elèuthera, Milano 2002)

Le azioni comprese in un progetto artistico sono in qualche modo derivate dal luogo dell’opera, dallo studio delle sue dinamiche passate, presenti e future.

Il contesto dell’opera, inseparabile da essa, comprende la parete della galleria, il pavimento, ogni singola piastrella o asse di legno fino ai campi, le valli, i fili d’erba e le storie che girano nell’aria che danno i nomi alle strade e ai sentieri, ai ricordi e alle visioni di ogni singolo componente della determinata comunità che vive nel paese dove ha sede la galleria o il museo o lo spazio che ospita l’artista con il suo lavoro.

Il contesto dell’opera è, quindi, in generale, il mondo e in particolare quella porzione di esso nel quale l’artista opera. Qui è dove l’artista, che pratica l’arte, “abita” costruendo forme e modelli di comprensione del mondo che scambia con altri dentro il vasto sistema di regole e gusti della sua professione (il sistema dell’arte). Qui è dove si svolgono le azioni artistiche, in tutto simili ad altri tipi di azione, differenti solo per la speciale consapevolezza del meccanismo “generativo” a cui sono chiamate a dare origine.

L’artista, come chiunque di noi, interagisce con il mondo che lo circonda, le sue azioni sono conseguenze delle sue credenze su di esso e contemporaneamente cause. Re-azioni all’ambiente ed elementi dell’ambiente. Così intese le azioni hanno una dimensione per così dire passiva e una attiva nel senso della determinazione di nuovi eventi che, a loro volta, provocheranno nuove credenze e nuove conseguenti azioni.

Su queste riflessioni si innestano i concetti di realtà aumentata* e di pratiche generative**, entrambi sorti nell’ambito delle ricerche tecnologiche digitali e utili a comprendere gli sviluppi dell’arte contemporanea nella direzione delle sue potenzialità relazionali e partecipative.

*(La “realtà aumentata” (AR, in inglese Augmented Reality) è ciò che risulta da un arricchimento dell’esperienza sensoriale di un certo luogo e, generalmente, dell’approccio conoscitivo ad esso mediante informazioni ottenibili con l’uso di dispositivi elettronici (in particolare smartphone) che non sarebbero state diversamente alla portata dei nostri sensi. Quindi la realtà aumentata consiste nella realtà fisica più le informazioni aggiunte ad essa. Tali informazioni aumentano, appunto, la complessità della sua percezione ma non la sostituiscono alterandone i parametri reali come, invece, accade nella “realtà virtuale” (VR, Virtual Reality) all’interno della quale le percezioni dei cinque sensi non sono più riferite al luogo fisico, non derivano da esso ma dalla situazione di stimolazione virtuale che ad esso si sovrappone.)

**(Le “pratiche generative” sono incluse nell’arte digitale. Domenico Quaranta nel suo saggio Generative Ars: “Per capire l'arte generativa è necessario fare un passo indietro, e guardare piuttosto a termini come “ars combinatoria” o, più in generale, al significato latino del termine “ars” più che a quello attuale di “arte”. Come il greco “techné”, il latino “ars” indica una tecnica, un insieme strutturato di regole e gesti che consentono di fare qualcosa. L'arte generativa è, appunto, una tecnica, un metodo, una pratica, un modo di procedere. Questo elemento è presente in quasi tutte le definizioni di arte generativa, ma meriterebbe forse di essere portato, una buona volta, in primo piano. Si consideri, ad esempio, la definizione ormai canonica proposta da Philip Galanter [artista generativo] nel 2003: “Per arte generativa si intende ogni pratica artistica in cui l'artista usi un sistema, come le regole del linguaggio naturale, un programma informatico, una macchina o qualsiasi altra invenzione procedurale, attivato secondo un certo grado di autonomia che contribuisce a - o produce - un'opera d'arte finita.” Questa definizione, apprezzabile sotto molti punti di vista, mette ancora troppa enfasi sul termine “arte” per essere veramente comprensiva, ma è un buon inizio. Una tecnica, dunque: che può essere utilizzata indifferentemente da un artista, un musicista, un architetto, uno scienziato, un designer. […] Una tecnica che si basa sull'applicazione delle regole interne a un sistema - sia esso, come nota Galanter, ordinato, disordinato o complesso - per produrre qualcosa. Una tecnica che preesiste all'era dei computer, ma che ha avuto nel loro avvento uno stimolo decisivo. Una tecnica che è riemersa più volte nel mondo dell'arte, e alla cui definizione gli artisti hanno dato un contributo notevole, ma che non è soltanto una tecnica artistica; e che nella sua declinazione attuale nasce dalla confluenza di ambiti molto diversi, dalla composizione algoritmica all'animazione digitale, dall'underground della scena rave e della vj culture al design e all'architettura. Una tecnica - sia detto per coloro che attribuiscono a questa parola un connotato denigrativo - che è innanzitutto una filosofia e uno strumento di conoscenza.” Generative Ars fa parte del catalogo, pubblicato da TeKnemedia, dell'evento di arte generativa C.STEM, svoltosi nel 2006 alla Galleria Allegretti di Torino.)

Potremmo dire, usando questi concetti come metafore, che tutta la pratica artistica funziona come la realtà aumentata fornendo della realtà, della terra su cui viviamo, visioni e strumenti di interpretazione che la rendono mondo, aumentandone l’estensione semantica e in generale complicandone e arricchendone l’esperienza con un linguaggio in gran parte condiviso (almeno per un certo tempo da una certa comunità, eccetto rari casi in cui il codice resiste al tempo e resta comprensibile nonostante i cambiamenti negli strumenti di lettura, concetti, credenze, valori).

Guardare un quadro nel contesto in cui si trova non lascia inalterato questo contesto. Aggiunge in esso significati che prima non c’erano e quindi lo trasforma. Cambia il nostro modo di stare in quel luogo.

Questo può accadere con un’opera d’arte in un museo come con la stessa rivista nella nostra mente.

Quando guardo nella mia mente il San Giovanni di Leonardo e lo sovrappongo al paesaggio che mi trovo ad avere davanti come in uno sfondo, le due immagini si contaminano a tal punto che niente resta uguale. San Giovanni muta insieme agli alberi e persino ai suoni. Il suo dito alzato verso il cielo mi scuote profondamente e l’esperienza di quel paesaggio come di quell’istante della mia vita muta e si complica e mi complica.

Nello stesso modo potremmo dire che nel contemporaneo, l’arte partecipativa è senz’altro il risultato di pratiche generative, mutatis mutandis rispetto agli esiti cercati dagli artisti che utilizzano i software e in generale i mezzi tecnologici.

L’uso di un sistema per generare l’opera

Per arte generativa si intende ogni pratica artistica in cui l'artista usi un sistema, come le regole del linguaggio naturale, un programma informatico, una macchina o qualsiasi altra invenzione procedurale, attivato secondo un certo grado di autonomia che contribuisce a - o produce - un'opera d'arte finita

è quanto fa l’artista applicando delle regole al proprio operare, regole specifiche per disciplinare l’interazione con l’esterno. L’opera risulta dall’applicazione di quel sistema di regole. È un risultato generato da quel sistema che, applicandosi al caso specifico (persone e non oggetti inerti), è, per molti versi, imprevedibile o comunque dotato di ampi margini di imprevedibilità.

Julia Draganovich, in un articolo scritto per Artribune (Che cosa non è arte partecipativa? Julia Draganovic, domenica, 22 aprile 2012, Artribune), delimita con maggiore chiarezza di quanto fosse stato fatto fino a quel momento la differenza tra intervento artistico partecipato e partecipativo, attribuendo nel secondo l’onere della forma finale dell’opera al processo dell’interazione libera dei partecipanti che nel primo caso, invece, sono guidati da una serie di limiti stabiliti dalla forma delineata in anticipo dall’artista. Forma che comunque non esisterebbe senza la partecipazione ma che infine verifica e compie l’intuizione dell’artista.

Il mondo è un processo e in esso una parte attiva fondamentale sono le nostre credenze, i valori e i nostri desideri come motori di scelte e azioni (trasformazioni e cambiamenti).

In questo reciproco movimento si inserisce la consapevolezza degli artisti nell’uso dei dispositivi relazionali.

Questi attivano dinamiche sociali, progettando, compiendo e invitando a compiere azioni sulla base di un’idea performativa della fede che sostiene il legame fra l’artista e il contesto del suo lavoro, un contesto, non solo intellettuale e pratico (le idee, le forme e i materiali), ma essenzialmente umano e comunitario. In questo contesto la forma dell’opera (sia partecipata che partecipativa) diviene l’insieme delle sue pratiche e delle relazioni che esse sono in grado di attivare.

C’è un legame tra l’artista e il suo pubblico che nell’arte è sempre stato intrinseco alla determinazione del valore dell’opera e che nell’arte contemporanea diviene parte dell’opera stessa.

La fede o, potremmo dire, la fiducia che sostiene tale legame è la convinzione che rende possibile l’opera d’arte perché da essa scaturiscono le azioni e le relazioni di cui l’opera stessa si compone.

Considerando l’opera d’arte come strumento di conoscenza, la verità del lavoro di un artista è una nozione dinamica, è ciò che in un progetto (nell’idea iniziale) è solo potenziale e che solo successivamente alle attività conseguenti alla sua assunzione da parte dei suoi referenti (il pubblico dell’opera e/o i partecipanti all’opera), si realizza. Realizzandosi l’opera diviene vera nel senso di funzionale o funzionante.

L’artista aveva un’idea, credeva in qualcosa e nella validità del condividerlo coinvolgendo altre persone in questo qualcosa. Da questa idea e dalla fede in essa è derivata una sequenza di azioni, dell’artista in prima persona e del pubblico che con esse egli ha saputo coinvolgere e proprio queste azioni, nel loro svolgersi, hanno in qualche modo “verificato” l’istanza iniziale, dando ragione all’artista. Ciò in cui egli aveva inizialmente creduto è stato effettivamente in grado di coinvolgere le persone in pratiche di interazione e dialogo orientate da quella matrice iniziale.

Il processo non è sempre generativo, l’opera non sempre si verifica, i fattori che determinano il risultato sono moltissimi. Dalla fede incrollabile dell’artista nel senso di ciò che sta facendo (e nel suo valore), al tempo e alle infinite serie di variabili che riguardano i sistemi di credenze e valori della specifica comunità che fruisce dell’opera.

Quando accade però, la traccia dell’opera diviene miracolosamente segno e resta, cambia, apre a nuove interpretazioni della vita in quel luogo. Cambia quel luogo, lo aumenta.

L’idea, come inevitabile atto linguistico (pensare al di fuori del linguaggio è impossibile) è già performativa. È un’azione.

La sua generatività è, quindi, intrinseca. Il potenziale attivo dell’idea che risiede nel suo appartenere ad una visione del mondo, ad un sistema di credenze e valori è il terreno sul quale si muove l’artista per fare mondi.*

*(Titolo della 53° Biennale di Venezia curata da Daniel Birnbaum, Fare Mondi che nell’inglese Making Worlds esprime al massimo il senso costruttivista del titolo. A proposito della capacità del pensiero di fare, dar vita a nuove realtà il riferimento è alla filosofia di Nelson Goodman per il quale “le nostre credenze filosofiche, scientifiche e del senso comune (e possiamo aggiungere l’arte) [Nda] non sono altro che tante versioni del mondo, ognuna buona per i suoi scopi”, tante versioni, quindi, tanti mondi. Un pluralismo semantico costantemente attivo. Questo passo è citato anche da Hilary Putnam nel suo Realismo dal volto umano, Il Mulino 1995, p. 456.)

Osservando la concomitanza negli Stati Uniti degli anni ’50 tra Jackson Pollock con la sua action painting e le lezioni di John Austin ad Harvard su come fare cose con le parole, sembra inevitabile questa conclusione.

Le pratiche artistiche performative – che centrano, cioè, lo sforzo formale ed estetico proprio nell’azione –

si sviluppano da quel momento in maniera sempre crescente. Ma il legame con l’azione e con la sua dimensione gnoseologica (oltre che morale) è costante nell’arte e ripete, per così dire, la tensione umana verso la conoscenza del mondo.

Tutta l’arte è sempre stata relazionale, la sua capacità di instaurare una comunicazione significativa con i suoi fruitori non poteva non essere un discrimine della sua eccezionale bontà in mezzo ai tanti manufatti esistenti.

L’opera d’arte, così descritta come processo, è un sistema di azioni e relazioni osservabili nel tempo del loro compiersi. Inizia con un’idea (di cui l’artista può rendere più o meno conto nelle successive mosse del suo progetto), si svolge nell’interazione con il pubblico e in essa si compie non concludendosi mai del tutto. Resta nella maggior parte dei casi un processo aperto e, se si conclude, è solo per un esaurimento della carica d’interesse suscitato dall’idea all’origine del processo che vede l’estinguersi della prassi ad essa fin lì associata. Le querce di Joseph Beuys* continuano tutt’oggi a fare ombra sui viali di Kassel, a filtrare l’anidride carbonica, ad essere una risorsa per il futuro della terra.

*(Joseph Beuys, Stadtverwaldung, 1982. Beuys presenta come suo intervento artistico per dOCUMENTA 7 a Kassel nel 1982 Stadtverwaldung (Rimboschimento cittadino), programmando la messa a dimora di settemila querce. Il lavoro comincia con un accumulo a forma di triangolo formato da settemila pietre di basalto davanti al Fridericianum, il museo che ospita la manifestazione. Chiunque, versando una somma di denaro, poteva “adottare” una di quelle settemila pietre, con il denaro dell’adozione si sarebbe dovuta acquistare e piantare una quercia. Così, man mano, il mucchio di pietre si riduce fino a scomparire e settemila nuove querce, con alla base le relative pietre di basalto, compaiono nei dintorni di Kassel. L’operazione si protrae per cinque anni, l’ultima quercia viene messa a dimora nel 1987. L’opera resta comunque attiva fino al perdurare delle querce e al loro divenire bosco, un tempo che è stato stimato intorno ai trecento anni.)

Il loro scopo, il valore sostenuto dall’artista all’inizio del processo, è ancora in grado di suscitare interesse, rispondere ad esigenze di ordine morale (come lo sono le istanze ecologiche e spirituali associate alla difesa delle piante e dell’ecosistema), estetico (la sua forma è coerente con il progetto dell’artista) e, in definitiva, di “funzionare”.

Il visibile - la realtà a nostra disposizione - che fin qui abbiamo chiamato mondo, è esso stesso un risultato prodotto dall’incontro tra ciò che sappiamo/desideriamo, il confuso insieme delle nostre percezioni e ciò che siamo in grado di mediare e condividere con gli altri attraverso il linguaggio.

L’opera d’arte crea, attivando relazioni e intervenendo sulla percezione delle forme, un paesaggio ogni volta nuovo in cui ambientare il nostro senso della realtà.

La pratica dell’arte è in grado di escogitare strategie conoscitive di analisi e critica delle dinamiche sociali alla base del contemporaneo “pagus” (villaggio) che sostiene etimologicamente, appunto, il termine paesaggio. In questo senso è opportuno chiedersi se l’arte, così intesa, sia tout cours ecologica, cioè in grado di sviluppare un ragionamento su cosa si intende per “oikos”, casa, luogo favorevole alla vita. In entrambi i termini – paesaggio ed ecologia – il riferimento è all’umano e al suo cercare un posto, una casa, in cui poter vivere-abitare-esserci.

L’impostazione teorica che ho adottato fin dall’inizio del mio percorso di ricerca nella considerazione del tema del paesaggio è quella antropologica ricavata dagli studi di Marcel Mauss, Eugenio Turri, Ugo Fabietti, Franco Lai. Il paesaggio è un costrutto culturale nel quale fattori simbolici, economici, politici, oltre che geografici e ambientali interagiscono. Nella prospettiva antropologica il paesaggio (appunto pagus) è il territorio di una comunità, luogo vissuto (appunto oikos). L’analisi del corrispondente termine inglese (che devo a Gianluca Ceccarini nel suo saggio Antropologia del paesaggio: il landscape come processo culturale del 2014 pubblicato in www.rivistadiscienzesociali.it), landscape, risulta, in questo senso, particolarmente esplicita. Landscape combina la parola land (terra) con un verbo di origine germanica scapjan/shaffen (trasformare, modellare) da cui deriva, quindi, il senso di “terra trasformata”, luogo costruito, processo di rappresentazione, organizzazione e classificazione dello spazio ad opera di una determinata comunità. Cosa che risulta perfettamente in linea con l’approccio epistemologico citato a proposito della distinzione terra/mondo di Hanna Arendt.

Un’altra riflessione etimologica mi è parsa particolarmente coerente con questa impostazione alla lettura del paesaggio come processo culturale, mi riferisco alla parola cultura dal latino colere, un verbo polisemico ed estremamente esplicito di tutti i significati attribuiti al termine cultura e con esso al nostro rapporto con il territorio e gli spazi che diventano i luoghi del nostro vissuto. Colere significa: coltivare (come lavorare e prendersi cura); abitare (nel senso di vivere in un luogo, trattenervisi); ornare (abbellire con l’aggiunta di ornamenti); onorare (venerare, trattare con riguardo e devozione); celebrare e infine praticare (esercitare l’azione).

La domanda alla base di un ripensamento critico dello stato attuale dell’arte è, quindi, sulla capacità dell’arte di trovare o ristabilire equilibri tra le persone e il loro ambiente favorendo le dinamiche vitali oltre che sociali.

Il sistema dei valori acquisiti e condivisi è disponibile nel linguaggio; questo significa che tutto ciò che si propone come novità a questo sistema, nuova prospettiva o nuova acquisizione valutativa, è impegnato in una verifica collettiva, garantita dal suo uso linguistico, al termine della quale esso diviene valore condiviso, patrimonio comune - anche se non assoluto e sempre rivedibile - dell’intera comunità umana.

La sostituzione di una concezione statico-contemplativa dell’arte con una dinamica e relazionale mette in gioco nel processo che in essa si attiva una concezione per così dire positiva e ottimistica delle potenzialità dell’arte nel contesto sociale in cui agisce.

Alla riflessione sull’arte e la sua pratica contemporanea si aggiunge una componente miglioristica, un esistenzialismo felice mutuato forse, dalle derivazioni pragmatistiche di una filosofia che definisce il suo principale scopo nell’applicarsi alle esigenze concrete della vita molto oltre la dimensione teoretica o anche facendo aderire questa alla dimensione morale.

Muovendosi in un territorio interstiziale tra costruttivismo* e realismo dal volto umano**

*(In filosofia è la posizione epistemologica che considera la nostra rappresentazione della realtà, e quindi il mondo in cui viviamo, come un prodotto dell’attività umana, delle sue strutture cognitive e del suo sistema di valori e desideri)

**(Hilary Putnam, Realismo dal volto umano, Il Mulino, Bologna 1995. In questo fondamentale testo della filosofia contemporanea Hilary Putnam prende posizione nel merito del dibattito tra metafisica e realismo privilegiando un atteggiamento pluralista per il quale la filosofia non è un metodo sistematico chiuso, ma una pratica umana intimamente legata alla vita reale. Il contesto in cui filosofia e scienza operano è un mondo di valori animato da imprescindibili giudizi etici ed estetici. Richiamandosi alla tradizione filosofica americana e a figure come James, Pearce, Quine e Goodman, questo testo respinge il cosiddetto “punto di vista di Dio, proprio di un atteggiamento descrittivo presuntamente neutro e ribadisce l’inseparabile commistione di fatti e valori nell’approccio alla comprensione della realtà. L’olismo che si ricava da questa impostazione è alla base della riflessione contemporanea di filosofi cosiddetti post-analitici come Putnam stesso e altri che pongono il tema dell’indistinzione di fatti e valori al centro della riflessione filosofica. Salta il dualismo tradizionale soggettivo/oggettivo di derivazione cartesiana come quello mente/corpo facendo posto ad un costruttivismo responsabile in cui la responsabilità affidata all’uomo nella sua azione sulla realtà è inscindibile dalle sue speculazioni epistemologiche. E questa è una caratteristica propria del pragmatismo jamesiano (a cui ho più volte fatto cenno fin qui) come del neo-pragmatismo contemporaneo. In esso la definizione non solo della verità ma della realtà stessa (nel senso di mondo comune) hanno a che fare in modo profondo con la scelta e con i valori che la orientano.)

questo approccio profondamente umanistico, mette al centro dell’attenzione filosofica come della pratica artistica che in questo clima culturale si sviluppa, l’azione e la responsabilità.

“[…] ad assumere rilievo non è la fissità dello sguardo e del giudizio estetico, ma la comprensione profonda di come l’interazione fra i soggetti influisca sulla forma finale” (Anna Detheridge, Scultori della speranza. L’arte nel contesto della globalizzazione, Einaudi 2012 p. XIX)

E quindi questo può dirsi, come si legge nel testo della Detheridge, Scultori della speranza, cui questa breve citazione appartiene, anche per la professione del curatore ma anche per quella del critico. Su questa distinzione si è già detto e si può aggiungere che Detheridge prende una posizione chiara in contrasto al tradizionale approccio critico che potremmo definire “autoptico”, in qualche modo sempre giunto a cose fatte, e sostiene la necessità per chi scrive di entrare nel merito della pratica dell’arte di fronte e dentro ai cui esiti si tratterà di condurre i destinatari del testo

“Lo sforzo costante di questo studio è, invece, quello di inserire l’osservatore all’interno di un processo di consapevolezza, restituendo senso al mondo osservato, ben oltre il piano di una pretesa obiettività, praticando delle scelte, azzardando delle ipotesi, accogliendo all’interno della narrazione il soggettivo, l’emotivo, l’affettivo e il sensoriale. Ricollocare il soggetto sul piano della pratica, e dentro le maglie delle relazioni che è in grado di intrattenere con il mondo esterno, vuol dire recuperare in sede interpretativa l’importanza del particolare, del locale, del provvisorio” (Anna Detheridge, Scultori della speranza. L’arte nel contesto della globalizzazione, Einaudi 2012 p. XIX)

Avere una visione significa avere un sistema operativo. Da un sistema di valori a un ciclo di azioni conseguenti, l’azione è il centro di questo approccio. Azione intesa come azione volontaria e aristotelicamente come prassi. L’azione (così concepita come origine di conseguenze) è un principio epistemologico e contemporaneamente pratico; in essa è centrale la nozione di scelta e la scelta, insieme all’azione che ne verifica le conseguenze, sono inequivocabilmente anche elementi morali. La scelta non può mai essere compiuta in una condizione di assoluta certezza: nella vita in generale come anche, in particolare, nella filosofia, nella scienza e, senza esclusione di colpi, nell’arte non ci sono principi astratti infallibili cui riferirsi al momento di fare delle scelte; c’è sempre un margine di imprevisto e in proposito l’atteggiamento utile è unicamente quello della responsabilità e della fede.

La fiducia nel buon esito del salto ci permette di saltare. L’artista esprime la sua visione confidando nella bontà delle sue idee e in quello che abbiamo detto essere il loro valore performativo.

In sintesi, prima dell’oggetto, dell’opera o di qualsiasi altro elemento finito e consegnato ai posteri, l’arte è una pratica. È il fare dell’artista che agisce dando vita ad un processo nel quale la sua visione iniziale (l’idea) lentamente si verifica, diviene forma, inizia a funzionare coinvolgendo e generando altre visioni, altre azioni, altri processi.

Mantenendo la metafora della pratica generativa, il sistema a cui si affida la creazione dell’opera è senz’altro quello che comprende l’idea e il suo sviluppo processuale, il suo avviare azioni e reazioni.

L’arte è quindi, oltre che sempre contemporanea* e sempre relazionale, intrinsecamente performativa.

Muove.

Agita.

Trasforma.

*(in riferimento all’aforisma di Maurizio Nannucci a cui sono particolarmente affezionata, [All art has been contemporary])

foto di Michelangelo Zoppini (nella foto le artiste Lucia Amalia Maggio e Federica Manna partecipano all’opera di Martina Grifoni durante X:FORMA a cura di Aulò Teatro e Silvia Petronici, Villa Da Ponte Vergerio, Cadoneghe (Pd), giugno 2017

#sitespecificart#cuartorialpractices#apiedinudiballanoisanti#silviapetronici#praticheartistichesitespecific#publicart

0 notes