#la internacional situacionista

Text

« ¿Qué significa la palabra “situacionista”?

Define una actividad que se propone hacer las situaciones, y no reconocerlas como valor explicativo o de otro tipo. A todo nivel de la práctica social, de la historia individual. Nosotros sustituimos la pasividad existencial por la construcción de los momentos de la vida y la duda, por la afirmación lúdica. Hasta ahora, los filósofos y los artistas no han hecho más que interpretar situaciones; de lo que se trata en adelante es de transformarlas. En la medida en que el hombre es el producto de las situaciones que atraviesa, lo importante es precisamente crear situaciones humanas. Y toda vez que el individuo se define por su situación, aspira al poder de crear situaciones dignas de su deseo.»

Eduardo Subirats (edit.): Textos situacionistas: Crítica de la vida cotidiana. Editorial Anagrama, pág. 13. Barcelona, 1973

TGO

@bocadosdefilosofia

@dies-irae-1

#textos situacionistas#crítica de la vida cotidiana#internationale situacioniste#nº 9#situacionismo#movimiento situacionista#internacional situacionista#creación#creación de situaciones#situación#situaciones#situaciones humanas#hombre#ser humano#deseo#poder#filósofos#artistas#filosofía#arte#hacer#reconocer#filosofía situacionista#teo gómez otero#ludismo#afirmación lúdica

6 notes

·

View notes

Text

10 diciembre 2023

Rocío, Silvia, Clara y Elena en La Casa Azul

1. Investigaciones

Elena comparte algunos libros para la investigación, que quedan a disposición de las Cronopias para quien necesite consultarlos.

- Contra el arte y el artista. Colectivo Desfase. Ed. La Neurosis o las Barricadas. (PDF)

- Arte Inútil. Daniel Gasol. Ed. El Rayo Verde.

- Internacional Situacionista. Libro 1. Literatura Gris.

- Clase cultural. Arte y gentrificación. Martha Rosler.

- Transformación urbana y conflictividad social. Gea La Corrala. Ed. BS Quero. (PDF)

- Cartografía de la ciudad capitalista. Gea La Corrala.

- Alta cultura descafeinada. Alberto Santamaría. Ed. SXXI.

- Espacios Okupados, espacios Liberados. Ed. Ateneo Libertario El Acebuche.

- Walkscapes. El andar como práctica estética. Francesco Careri.

- Capital y Terruño. Valeriano López y Susana Vellarino. Ed. Ciengramos.

- Conocer desde otra posición: principios de una investigación autónoma.

- Utopías artísticas de revuelta.

- El paseo de Jane. Tejiendo redes a pie de calle. (Web + Cómo hacer)

- Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs. Ed. Capitan Swing.

- Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural independiente. Luis Navarro.

2. Mediación

Clara aporta un resumen con sus impresiones de la Mesa redonda, coloquio y debate de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en el Ateneo de Málaga a la que acudió el 1 de diciembre. Considera que no están en contra del Turismo, sino en un punto intermedio. No tienen conciencia política. Falta de conocimiento jurídico sobre sostenibilidad. Clara tiene el contacto de Mónica y perfil de Twitter. Vecinos Málaga.

Tienen interés en conectar con los jóvenes.

Dolores Acosta explica el origen. Comienzo en el Ateneo. Abandono del centro.

Les interesan problemas como terrazas, aparcamiento, acústica, espacio público.

¿Qué podemos hacer en esa ayuda? Herramienta potente pero peligrosa, no eficiente.

Reflexionamos acerca de la imposibilidad de sumarnos a todas las luchas. La nuestra es una herramienta más, una suma. Apoyo, algo más que aportar. Sí podemos crear un pequeño espacio de reflexión entre nosotras y el barrio, con una perspectiva más íntima. Una gran lucha o grandes pretensiones requieren una energía y capacidad que no tenemos.

Rocío propone la creación de un archivo de contactos a disposición de otros colectivos. Elena piensa que podemos ver si existe un archivo parecido (por ejemplo Sindicato de Inquilinos) para no comenzar algo que ya está hecho. Le preguntaremos a Dani.

Las conversaciones con La Casa Azul (Elena) y Sara de Suburbia (Rocío) las tendremos ya después de fiestas. Elena comenta que podríamos hablar también con la Asociación Zambra, están muy implicados con los barrios, se reúnen en la zona de el Molinillo.

3. Acción

Rocío trae un mapa del Centro de Málaga, para delimitar zonas.

Hablamos también del manifiesto. Elena comenta que en realidad lo que estamos haciendo, de establecer un mapa artístico social y personal, es interesante, y recuerda

un cuento filosófico, “El puzzle del mundo”.

Rocío propone crear también Textos académicos colaborativos. Elena habla de la Revista de educación y análisis social crítico Mañé, Ferrrer y Swartz, conoce al director y se podría colaborar.

Rocío piensa en nuestro proyecto con un Título/ Subtítulo: "Espacio de pensamiento artístico y resistencia cultural". Le ha inspirado lo que hablamos con Berta y piensa en el arte y la estética como herramienta diferenciadora. ¿Cómo llevar las acciones a que todo lo que hagas sea arte?. Propone, por ejemplo:

-Buzoneo = Mail Art

-Hablar = Happening, Performance o Arte Relacional.

Elena piensa que es útil como recurso, pero no encorsetarlo o forzarlo como fin. Para que no se diluya la potencia política. En Fotografía y ciudad hay un apartado en el que hace un análisis sobre artivismo. La experiencia de uno de los libros aportados, “Utopías de revuelta”, piensa que peca precisamente de priorizar lo espectacular sobre lo político, y acaba diluyéndose.

Silvia piensa que podríamos crear algo desde nuestro estilo artístico: Sutil, evocador, estética no punk sino desde nuestras estéticas personales. Igual llama más la atención por ser diferente.

Elena está de acuerdo, piensa que deberíamos sentarnos a consensuar nuestra identidad e imagen de marca.

Archivo de acciones, material. Todo una coherencia. Se asocia a nosotras. Generar identidad. En coherencia con el manifiesto. No forzar sino tenerlo claro. Premisa base.

Rocío propone una idea inspirada en Radiopika, crear un formato podcast. Debatir vecinos sobre experiencias artísticas. Elena dice que debemos pensar en nuestras propias energías y no replicar, sino aprovechar y conectar con algo que ya exista, con otros colectivos, por ejemplo ¿Radio Suburbia?.

Conceptos clave: nuestra postura frente a la democratización de la experiencia estética. Marco contextual. Acotar investigación pasos pequeños con objetivos para no desmotivar. Conexión mapa personal con social. Ver en la próxima reunión.

Acotamos zona de mapeo:

- Lagunillas-Mangas verdes.

- Molinillo (concretar y luego ya ir ampliando).

Quedamos en concretar una fecha para hacer deriva y pasear, no perder ese punto lúdico, que no sea un trabajo. Después del 14 de enero. Ver qué fecha nos viene mejor.

Silvia habla de una asociación de teatro que conoce que, para acercarse al público realiza pequeñas obras de teatro al aire libre. Se habla también de una herramienta de dibujo del camino mientras se anda. Se podría investigar con una aplicación móvil.

Rocío reflexiona sobre las NN.TT. para hacer el arte más accesible. Arte electrónico colaborativo a través de la web. Traerá el libro "Experiencias estéticas en las NN.TT." el próximo día.

Elena quiere hacer un Resumen del Manual de Mapeo Colectivo + Paseo de Jane.

ACCIONES PENDIENTES

Manifiesto: comenzar Rocío.

Texto acción: No se ha definido.

Mapeo: acotar la zona. Pictogramas. Deriva. ¿Para qué el mapeo?

Colectivos//Vecinos buzoneo//Arte ¿antes o después?

Diseño cartel espacios.

Investigación previa análisis de la realidad.

GRUPO DE TRABAJO

-Correo, Instagram, Web (Blog Tumblr) Ya están creados: [email protected]

https://www.instagram.com/circulodecronopias

https://www.tumblr.com/blog/circulodecronopias

Rocío: Hace correo.

Silvia: Hace Tumbrl.

Clara: hace IG.

4. Próximas reuniones

Quedamos en que en la reunión del 14 de enero se abordaría la propuesta 2 haciendo una especie de puzzle-mural poniendo en común nuestro mapa visual para comenzar a trabajar juntas nuestros momentos creativos individuales, para establecer así un punto de partida del trabajo de creación colaborativa y apoyo mutuo en los procesos creativos particulares.

Cada una traerá en lo que está trabajando ahora mismo. Proceso de trabajo, investigación, metodologías pero también referentes, para crear nuestro mapa visual actual y nuestra manera de trabajar. Traer Moodboard en papel para hacer el puzzle.

Para la reunión de febrero abordaremos el mapeado.

Silvia propone trazar un mapa más de lo que caminamos + inventado. Cómo te mueves por Málaga, cómo lo concibes. Trazados de recorrido. Nos parece muy buena idea.

Rocío reflexiona acerca de cómo se cambian los recorridos de la gente para modificar el uso de determinados espacios, como estrategias de gentrificación. Y aporta a la idea el proyecto Bellas Vallas del colectivo Enmedio: cómo estamos sintiendo el barrio, conocer transitando. Concretamos que el texto de la actividad lo extraeremos de la experiencia de mapeo y del manifiesto (que comenzará Rocío).

Rocío propone crear un Cronograma para ir marcando hitos con color. Nos parece perfecto.

5. Personal

Clara quiere contarnos un proyecto sobre la desvanescencia de lo autóctono en Tolox. Identifica ciertas cosas en las que indagar. Cohabitan culturas, tema de inmigración, enfrentamientos.

Pensamos en cómo aportar ideas a Clara. Rocío hace algunas preguntas:

-¿Es un problema identificado por Clara? Sí.

-¿La inquietud es de Clara? También del pueblo. Gente que lo quiere solucionar. Clara tiene una conexión intuitiva con Tolox. Tras ir de pequeña al balneario.

Elena comenta sobre algunos ejemplos de dinámica colectiva: Espai Veïnal o colaboración entre barrios, tiene algunos ejemplos en una presentación sobre gentrificación, los aportará cuando los encuentre.

Rocío habla del documental “Taller audiovisual para viajeros” Lo importante es encontrar ámbitos de similitud: La infancia. La comida. Relación cultura-clase.

0 notes

Text

“Retorno a la vida” (+ el texto inédito “Solo nos gobierna el miedo”) de Raoul Vaneigem, primero de varios textos que saldrán bajo el sello Cinocéfalo (Cinocéfalo No-revista) en la carpa 3, stand 141 de la FILZ. ¿De qué va la publicación? Raoul Vaneigem fue uno de los principales teóricos de la Internacional Situacionista creada por Guy Debord en 1957, cuyo pensamiento influyó fuertemente en el Mayo francés de 1968. “Retorno a la vida” es uno de sus últimos trabajos, cuyo ímpetu se centra en una “poética de la insurrección”, desde la cual desarrollar un alegato en contra de la muerte en vida a la que nos arrastra el capitalismo actual. Vaneigem sostiene que frente a ello es posible un retorno a la vida mediante la reconstrucción de lo común.

0 notes

Text

Intervención y participación: de La Internacional Situacionista y Fluxus al arte participativo

¿Qué fue La Internacional Situacionista?

Un movimiento más revolucionista que buscaba acabar con las clases sociales. Surge en 1957 en Italia y a la par de varios movimientos más. Se caracteriza por la fusión de artistas e intelectuales (entre ellos teóricos y escritores) que se basaban en las ideas de Marx para crear/construir situaciones para modificar, por ejemplo la comercialización del arte.

Creían que al cambiar su entorno podían cambiar la vida (psicogeografía) y que al apropiarse del arte existente podían cambiarlo todo totalmente.

Uno de sus fundadores fue Pinot Gallizio quien hizo la siguiente obra titulada Industrial Painting en 1958:

Con ella buscaba criticar el comercio del arte asimilando una venta de pintura por metro.

(Imagen de la página del Tate)

Ahora... Fluxus

Inspirado en las ideas de Duchamp, en John Cage, la irracionalidad y el caos, Fluxus fue un movimiento que buscaba fusionar el arte con la vida cotidiana, recuperar la belleza de la vida, los valores de la experiencia humana y disfrutar las pequeñas acciones de la vida cotidiana.

Se caracterizó por ser un movimiento multidisciplinario contando con grandes obras de videoarte y performance. Buscaban un arte más divertido, menos profesional, más inclusivo, simple y nada pretencioso. De nuevo criticaban la manera de comercialización del arte y decía que este también puede ser producido en masa para todos y por todos.

Algunos artistas destacados del movimiento son Nam June Paik, el padre del videoarte, Charlotte Moorman, Yoko Ono y Alison Knowles.

Esta es una obra de Ben Vautier titulada Total Art Match-Box presentada en 1965.

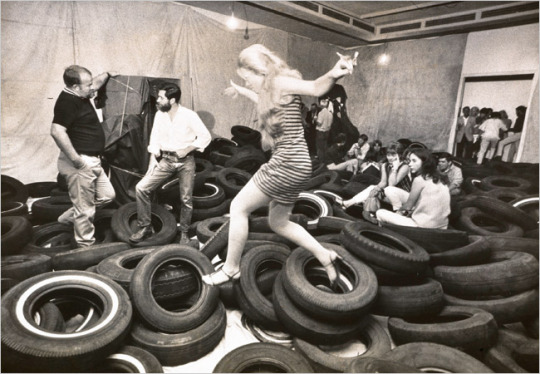

Instalación/Happening de Allan Kaprow, 1961. Título: Yard.

Creo que estos son temas interesantes que nos recuerdan que cualquier cosa puede ser arte, que el arte puede ser teorizado y no necesariamente aburrido y profesional, nos muestran que también puede ser divertido, parecer espontáneo y referir a la vida cotidiana. De estos dos movimientos me gustó especialmente Fluxus por su forma de trabajar y la diversión que muchas veces refleja, además lo que parece su lema que es “fluir”, creo que es un movimiento que puede tomarse como referencia en repetidas ocasiones.

Referencias de las obras:

Industrial Painting: https://www.tate.org.uk/art/artworks/gallizio-industrial-painting-t14249

Total Art Match-Box:

https://www.harvardartmuseums.org/collections/object/10961?position=8

Yard: http://proyectoidis.org/allan-kaprow/

2 notes

·

View notes

Text

Guy Debord y Michèle Bernstein durante el rodaje del film Critique de la Séparation (1961). Bernstein fue, además de miembro de la Internacional Letrista y la Internacional Situacionista. Se divorciaron en 1972.

4 notes

·

View notes

Text

SOBRE EL HORMIGÓN COMO ARMA DE CONSTRUCCIÓN MASIVA DEL CAPITALISMO

Peio Aguirre

Según se deduce de la lectura de este libro [Béton. Arme de construction massive du capitalisme, Éditions L’Échappée, 2020], el mundo construido tal y como lo conocemos estaría a punto de desmoronarse al fallar la materia sustancial y omnipresente que la compone: el hormigón. El origen de este trabajo de Anselm Jappe, teórico experto en la cuestión del valor, se encuentra en el desmoronamiento en Génova del puente Morandi el 15 de agosto de 2018 y que causó decenas de muertos. Diseñado por el ingeniero civil Riccardo Morandi, este puente inaugurado en 1967 se consideró en su día una infraestructura “de autor” que incorporaba soluciones tectónicas poco habituales. La investigación que siguió al derrumbe no pudo sin embargo dictaminar un único y claro motivo que explicara el colapso, abriéndose una serie de hipótesis: defecto en el cálculo de la estructura; o que tal vez sus responsables estimaron erróneamente el envejecimiento del material; o tal vez se debiera a la pobreza de éste, fruto de la especulación, la corrupción política y mafiosa, etc. Finalmente, el puente fue demolido y reinaugurado el año pasado. Renzo Piano se hizo responsable de su ejecución y, en lugar de hormigón, el puente es ahora de acero. Este acontecimiento le sirve al autor para lanzar una serie de interrogantes sobre un material, el hormigón, el cual, pasado medio siglo desde su fabricación, comienza a ofrecer síntomas de deterioro y necesita de un mantenimiento constante.

De acuerdo a este dictamen, polémico y discutible, un escenario distópico se abriría paso, en donde las infraestructuras de ingeniería civil y la arquitectura erigida estarían actualmente en un punto crítico, pues el uso masivo de hormigón armado se dio inmediatamente después de final de la Segunda Guerra Mundial. Esto no pillará desprevenido a arquitectos e ingenieros, pues es sabido que las grandes masas de hormigón encuentran, a medio plazo, problemas de conservación y se deterioran por efecto de la lluvia, el frío y la humedad. El acero se corrosiona e infla, agrietando los muros que estaban destinados a durar más tiempo. Cuando se trata de módulos prefabricados, estos se contraen o expanden debido al calor, generándose fracturas. El hormigón armado está ahora monitorizado, aunque los costes de su vigilancia parecen invisibles. Sin embargo, no existe actualmente una conciencia de sus efectos nocivos sobre el planeta, como por ejemplo sí la hay sobre el plástico. Quizás esto se deba a una discreta labor persuasiva del lobby industrial del cemento, un material que está por todos lados pero que pasa desapercibido.

De entrada, cemento y hormigón no son lo mismo, aunque el segundo no existiría sin el primero. La etimología se presta a la polisemia y a la confusión. Betón en francés, cemento u hormigón en español, concrete en inglés, concreto en portugués y en Latinoamérica… La etimología del cemento nos llevaría al ciment, al “cimiento”, en tanto asentamiento o consolidación de una base. Jappe expone con no pocos argumentos el carácter nocivo del hormigón armado. El examen no es tanto al cemento, el cual, como explica, ha venido utilizándose desde la época romana, y el Panteón mismo está levantado a partir de una mezcla muy similar (de cemento no armado). Desde la antigüedad se ha utilizado siempre diferentes aglutinantes para asociar de manera estable elementos de construcción, principalmente agregados de minerales y tierras cocidas. Más bien, su crítica se dirige al hormigón armado, pues casi la totalidad de las construcciones que hoy en día llamamos de cemento poseen en su interior armaduras de hierro o acero. Jappe sitúa de ese modo el origen del conflicto en el siglo xix con la introducción en la construcción de las armaduras en hierro. En efecto, su mayor debilidad o punto débil está en la corrosión potencial de sus armaduras de hierro. Escribe: “Es el empleo masivo de cemento bajo su forma armada la que causa esos daños. Los horrores de la arquitectura de hoy en día y sus construcciones modernas son la consecuencia de la combinación de cemento y acero”. (1)

La historia de un material

El autor traza entonces una historia del cemento y el hormigón desde la antigüedad, centrándose en el siglo de la gran industrialización, cuando comienzan a utilizarse por primera vez los moldes para fabricar “piedras artificiales” (no todavía para levantar edificios, sino para decorarlos). Describe así el origen en Inglaterra del “cemento Portland” (que recibe su nombre debido a la semejanza en aspecto con las rocas que se encuentran en la isla de Portland, en Dorset). A partir de la segunda mitad del xix, se abren fábricas de cemento por toda Europa y el material pasa de ser un elemento decorativo a devenir estructural, alimentando incluso la utopía de que gracias a su empleo masivo se podría proceder a la regeneración de barrios pobres y proporcionar a los obreros, por un precio inferior, alojamientos más alegres y saludables. El bajo coste del hormigón fue visto con desdén y sospecha por parte de la burguesía, que lo empleaba en las partes menos visibles de sus casas. Durante mucho tiempo no se consideraba el hormigón suficientemente “bello” y se recubría con materiales más “nobles”, incluido ladrillos. Lo que planteaba la siguiente pregunta ¿es el cemento proletario?

El carácter “interclasista” del cemento fue abriéndose paso y, con el ascenso del Movimiento Moderno, otra pregunta era formulada: ¿es el cemento vanguardista? El constructivismo, la sanción a todo ornamento de Loos y la célebre “máquina de habitar” de Le Corbusier fueron, como se sabe, determinantes en la promoción de una nueva manera de construir que abolía el viejo mundo. Jappe recuerda entonces los alojamientos en masa como los impulsados por Ernst May en Fráncfort. La izquierda vio en el higienismo y en la economicidad (la prefabricación y la estandarización de la producción) más ventajas que inconvenientes, y en los años veinte los gobiernos socialdemócratas de Alemania y los Países Bajos recurrieron al hormigón en programas de vivienda pública. Con el racionalismo y sobre todo con el funcionalismo, el hormigón armado fue perdiendo su estatus un poco marginal hasta el punto de preguntarse ¿es el cemento fascista? ¿Acaso es estalinista? (En la Unión Soviética durante los años cincuenta el uso de hormigón armado prefabricado permitía triplicar el ritmo de producción de viviendas prefabricadas a escala masiva). Los totalitarismos hicieron del hormigón un fetiche y un símbolo. Que el hormigón armado pudiera servir al mismo tiempo al capitalismo y al comunismo da cuenta de su propia naturaleza fluida y, tal vez, dialéctica.

Este trabajo de Jappe ha de enmarcarse dentro de una crítica a la modernidad, pues el hormigón fue todo un símbolo de la construcción durante un siglo. Esta crítica incide en la modernización y el mito del progreso. En ese sentido, la arquitectura moderna no sale bien parada. La figura del último Le Corbusier es altamente problemática para el autor. La Cité Radieuse marsellesa en manos de los discípulos del suizo produjo estragos en todo el mundo, por no mencionar Chandigarh. La lista de pecados de Le Corbusier son múltiples: los parámetros uniformadores del “modulor”; la implantación universal de sus preceptos (los “cinco puntos de la arquitectura moderna” sin importar el contexto; el funcionalismo como prolongación de un modo de vida que pertenece al capitalismo, al trabajo; la imposición de la arquitectura sobre los sujetos… a la que sumar su más que demostrado pasado colaboracionista. Esta crítica a la arquitectura moderna se contradice más tarde, cuando afirma que el hormigón armado no es idéntico a la arquitectura moderna, y que solo una parte de este material ha sido efectivamente empleado en arquitectura, pues son las obras de ingeniería civil, las presas, pero también los puentes y las carreteras, las grandes infraestructuras, las que consumen la mayor parte.(2) Pero para entonces, la impugnación de la arquitectura moderna es total, especialmente el funcionalismo asociado al cemento, el cual proporcionó ciertas ventajas al principio, por ejemplo a las clases populares que vivían en condiciones insalubres, para a continuación convertirse en otra clase de miseria en las barriadas periféricas de vida insoportable. En su recorrido urbano, Jappe también se detiene en los Situacionistas y en Debord, pero sobre todo en los proyectos utópicos de Constant quien, para el autor, bebe todavía demasiado de Le Corbusier.

Los estragos de un material

Siguiendo con su argumentación, el Empire State, terminado en 1931, se erigía sobre una estructura de acero recubierta de distintos materiales. En los años treinta los estadounidenses se dieron cuenta que el hormigón contribuía a aumentar el producto interior bruto más que ningún otro elemento. Ejemplo de aquel hallazgo fue la presa Hoover, obra emblemática y símbolo del New Deal en la que se vertieron 3,3 millones de metros cúbicos y un novedoso sistema de fraguado. La carrera internacional del hormigón despegó después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, China es el mayor gran productor y consumidor de hormigón junto con los Estados Unidos. La presa de las Tres Gargantas es la construcción en este material más grande del mundo. Su implantación conlleva el éxodo masivo de millones de personas y la transformación a una escala inimaginable de toda una región. Los daños sobre el medio ambiente son cuantiosos. Cuarenta mil millones de toneladas de arena y de escombros son extraídos cada año en el mundo destinados la mayor parte a la producción de hormigón. En treinta años, la demanda se ha triplicado. Los argumentos en contra son numerosos: extractivismo, contaminación, problemas sanitarios, especulación, mafias, etc. Allí donde hay hormigón hay corrupción, lobbying y capitalismo salvaje. De hecho, cuando en España hablábamos del “boom del ladrillo”, ¿acaso no nos estaríamos refiriendo al hormigón?

De todos estos “problemas” tal vez el más decisivo sea el de su rápido envejecimiento. Basta con echar un vistazo a muchos proyectos urbanos de vivienda social. Por otra parte, los productos de la era industrial tienen una corta vida y secuelas casi eternas. A diferencia de la piedra, que una vez en ruina se metamorfosea y camufla en la naturaleza, no sucede lo mismo con los materiales modernos sintéticos (hormigón, acero, vidrio, y otros derivados plásticos). Estos no retornan ni se integran jamás en la naturaleza de la que han nacido, Lo que plantea la pregunta por las ruinas modernas y el legado industrial. Jappe pasa un tanto de puntillas por el estilo arquitectónico del brutalismo, con apenas alguna mención a renovadores de la vivienda social como Alison y Peter Smithson. En el fondo a Jappe le cuesta asumir que el brutalismo cuente con adeptos, después de décadas denostado, considerado como el principal culpable de la fealdad de muchos lugares. Según el autor, se ha practicado cierto greenwashing del hormigón por parte de promotores que se esfuerzan en disociarlo del brutalismo.

No hace falta sin embargo ser un fundamentalista del hormigón armado para apreciar la creatividad e imaginación tectónica del brutalismo. En la llamada “trilogía de cemento” de J. G. Ballard (Rascacielos, La isla de cemento, Crash), el escritor británico denunciaba la alienación de la tecnología y la vida moderna transmitiendo al mismo tiempo cierta belleza y un sentirse a gusto en medio de ese paisaje industrial. Una vez más, la ambivalencia del hormigón. Brutalistas son muchas ruinas del futuro que el pasado nos legó. La reciente demolición del complejo Burroughs Wellcome, de Paul Rudolph, uno de los iconos brutalistas y futuristas de finales de los sesenta en los Estados Unidos, es un claro ejemplo de la controversia suscitada por la obsolescencia de un material y la importancia de su preservación en tanto legado cultural de la modernidad.(3)

Crítica del valor y alternativas a la construcción

Junto a toda esta reflexión sobre la arquitectura, hay en este libro una clara voluntad de releer a Marx. El autor utiliza el juego de palabras del hormigón como concrete, en inglés “concreto”, para trazar una analogía de los aspectos concretos y abstractos del trabajo, argumentando que el hormigón es la materialización perfecta de la lógica del valor:

Representa por excelencia el lado concreto de la abstracción mercantil. El concreto es la cara visible de la abstracción. Es un material sin límites propios (líquido al inicio), amorfo, polimorfo y que puede verterse no importa en qué molde. Anula todas las diferencias y es casi siempre el mismo (menos cuando su mezcla está mal dosificada). Se adapta a todos los climas, a todas las circunstancias. No tiene ninguna forma propia, pero puede cogerla. No existe en ninguna parte en su estado natural, pero se ha convertido en omnipresente. Es lo mismo para el valor: puede cambiar de forma, ser dinero, convertirse en mercancía, ser dinero de nuevo, pasar por una serie de metamorfosis hasta el punto de ser irreconocible –cuando se encarna en un valor de uso– y retoma de nuevo su forma inicial. El valor capitalista ha abolido todas las particularidades locales, todas las tradiciones, y se ha impuesto como la única ley hasta en los últimos rincones del planeta, en las cuales la vida social obedecía anteriormente a leyes fuertemente diferentes según las regiones; de la misma manera, el cemento ha extendido su reino monótono al mundo entero homogeneizando por su presencia todos los lugares. (4) […] La crítica de la arquitectura, y del hormigón en particular, constituye el punto de unión ideal entre la crítica del capitalismo, en tanto que sistema económico y social, y la crítica de la sociedad industrial. (5)

Sin embargo, siguiendo una argumentación marxista, el autor podría incorporar, ya de paso, cierta imaginación dialéctica por la que, una misma cosa, en este caso el hormigón, podría ser considerado al mismo tiempo como bueno y malo, positivo y negativo, recomendable y desaconsejable, etc. Esto es, esa contradicción inherente al capitalismo que analizara Marx por la que una misma cosa puede de entrada incorporar beneficios que a la larga se convierten en problemas. Quizá, sin complejizar tanto, tal vez el problema principal del hormigón armado sería de escala; cuando su aplicación excede ciertos umbrales.

En cualquier caso, Jappe ofrece más problemas que soluciones o alternativas, estimulando que cada cual saque sus conclusiones. Su incitación a construir sin hormigón, la vindicación de las arquitecturas tradicionales, la artesanía y las construcciones levantadas por la gente, como las catedrales y los núcleos urbanos de las viejas ciudades europeas, en la línea inaugurada por Bernard Rudofsky y su Arquitectura sin arquitectos, (6) resulta bienintencionada, hasta idealista, aunque no tan sencillo de llevar a la práctica. Lo mismo sucede con la autoconstrucción, la cual defiende, aunque alerta de sus peligros pues estas son grandes consumidoras de hormigón (señala además que el sur de Italia y Grecia están repletos de autoconstrucciones, muchas de ellas sin terminar o en situaciones de edificación abusiva, caótica y sin regulación).

El capítulo de elogio a William Morris tampoco ofrece respuestas “materiales”, concretas, a los problemas planteados por la edificación actual, para la cual resulta anacrónico eludir muchas de las enormes ventajas (técnicas) incorporadas por la modernidad y la arquitectura del siglo xx. Aunque el libro comienza con un puente, luego es la arquitectura, y no la ingeniería civil, el objetivo de su impugnación. La “arquitectura feliz” de Morris no tiene nada que ver con la ingeniería, la cual, sin el cemento y el hormigón, difícilmente hubiera podido desarrollarse tal y como hoy la conocemos. Es el sino del capitalismo actual, que facilita enormemente la vida a muchas personas, mientras empobrece y dificulta a otras tantas, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Sin duda, este libro acontece en una coyuntura en la que se debate una arquitectura contemporánea más “sostenible”. En cualquier caso, la solución tal vez se encuentre de nuevo en Marx, pues su sociedad comunista no emergería de la nada, mucho menos de la erradicación de la producción industrial, sino de la incorporación y reintegración de los beneficios tecnológicos producidos por un capitalismo que, en lugar de destruirse a sí mismo, sirve para levantar una sociedad más justa e igualitaria.

Anselm Jappe, Béton. Arme de construction massive du capitalisme, Éditions L´Échappée, París, 2020, p. 23. Todas las traducciones del francés son del autor.

Ibid., pp. 112-113.

Otro caso parecido fue la demolición en 2017 del Robin Hoods Garden en el este de Londres, un complejo de viviendas sociales de Alison y Peter Smithson construido en 1972 y considerado como un punto de referencia para la arquitectura brutalista.

Ibid., p. 186.

Ibid., p. 193.

Ver Bernard Rudofsky, Arquitectura sin arquitectos, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2020.

DESCARGAR PDF

2 notes

·

View notes

Text

Fuga, no paseo

«Intento explicar mi idea de nuestro paseo como una fuga (…). Me parece más atractivo el término fugueur que el ahora tan manido flâneur. Fugueur tenía la sonoridad de un taco, como un encabronado soldado británico murmurando encima de su caja de tabaco en las trincheras en Flandes. Fugueur era una buena descripción de nuestros paseos, episodios mensuales de enfermedad mental transitoria. La locura como un viaje (…) La fuga es, al mismo tiempo, deriva y fractura. El relato del viaje solo puede ser recuperado a través de alguna forma de hipnosis, la pista mnémica de un diario o un álbum de fotos. Pruebas documentales de cosas que podrían no haber ocurrido nunca. (…) En representaciones de la fuga durante el Siglo XX, el paseante se desvanece dentro del paseo (…).»

Iain Sinclair, London Orbital (2001)

London Orbital no es el primer momento en el que Iain Sinclair se alejaría de la figura del flâneur para buscar otro marco de referencia para sus prácticas deambulatorias, pero sí sería el primero donde su propia práctica (tanto la peripatética y la literaria) la pondría en valor. El relato del ambicioso proyecto de recorrer la carretera de circunvalación M25 alrededor de Londres -una gesta que le ocuparía la mayor parte de 1999, culminando en la Cúpula del Milenio el 31 de diciembre-, London Orbital nos sitúa en un marco muy alejado de los espacios urbanos tan queridos por los psicogeógrafos. Los lugares que recorren Sinclair y sus compañeros de conspiración (a veces, el fotógrafo Marc Atkins, y otras veces, Bill Drummond, otrora de The KLF y la K Foundation, y, a aquellas alturas del siglo XX, completamente dedicado a prácticas psicogeográficas) no llega a ser nunca del todo urbano ni del todo rural, y la experiencia es siempre más Ballard que Baudelaire. Son los espacios de una inmensa metrópolis que atropella y regurgita los lugares y tiempos de su propio pasado en una expansión aparentemente infinita.

A la vez, el propio tono narrativo de la novela nos aleja de la figura del flâneur tal y como la hemos heredado de Baudelaire y la hemos repensado a través de Benjamin. Este deambular por áreas en construcción, zonas residenciales suburbanas a medio abandonar, con el rugido de la carretera siempre cerca, es relatado desde una mirada literaria que está más cerca de los casos de los dromomaníacos a los que hace referencia Sinclair: casos de personas que, entrando en un extraño caso de trance sonámbulo, recorriendo miles de kilómetros y despertando en diferentes lugares sin más recuerdo de su tránsito que el que pudiera extraerse vía ejercicios de hipnosis.

La dromomanía era una condición psiquiátrica de finales del S.XIX que se caracterizaba por un irrefrenable deseo de andar sin rumbo ni meta. A veces se la ha descrito como travelling fugue, y en algunas ocasiones, como wanderlust (deseo de andar), o automatismo ambulatorio. El caso más conocido fue el de Jean-Albert Dadas, de Burdeos, el primero de muchos descrito por Ian Hacking en Mad Travelers: Reflections on the Reality of Transient Mental Illnesses. Dadas tenía una tendencia de abandonar lo que estuviera haciendo y salir caminando sin rumbo. Se le ha atribuido haber vuelto a recuperar la conciencia en lugares tan lejanos como Viena, Praga, o incluso Moscú, sin tener el menor recuerdo de su tránsito, ni de qué le había empujado a ponerse en marcha.

La aparición de los dromomaníacos en la obra de Sinclair podría obedecer a varias causas. Una que no podemos dejar de lado es el deseo, tan común en psicogeógrafos y artistas británicos, de dejar de lado la genealogía europea de la psicogeografía (que podríamos trazar, con un lápiz muy grueso, desde El pintor de la vida moderna de Baudelaire, pasando por Benjamin, para deparar un momento en la Internacional Situacionista y seguir hasta décadas más recientes en el trabajo de gente como De Certeau o Augoyard), y buscar sus raíces en una tradición anglosajona, y más literaria que artística o sociológica. Es un ímpetu que comparte con autores como Merlin Coverley.

Pero, incluso tendiendo en cuenta este argumento, liberar las prácticas caminantes de la figura del flâneur se puede entender ya no tanto como un acto emancipatorio sino como un desplazamiento necesario. Ni nuestros espacios urbanos ni nuestras condiciones de vida se ajustan ya a aquella figura, ni las tensión que ésta contenía - entre habitar una ciudad y recorrerla, consumiéndola como espectáculo, o entre ser parte de una multitud y estar aislado y solitario en sus seno, tal y como aparecía en The Man of the Crowd de Poe -. En un momento en el que el ocio y el consumo son el lugar/tiempo privilegiado de la producción de valor, y en el que la gentrificación ha vaciado nuestros centros de ciudad de toda vida que no esté sujeta al consumo, el paseo ha pasado de contener un potencial crítico a ser una práctica que reafirma estas condiciones. En estas circunstancias, el trance de un estado de fuga como el de Jean-Albert Dadas quizás sea una opción preferible, y, quién sabe, quizás más crítica de lo que pudiera parecer a primera vista.

Desde estas premisas es desde donde inicia su andadura Dromomanía, sin una meta predeterminada, y con un deseo de desvanecerse en el acto de caminar, que será una fuga, no un paseo.

2 notes

·

View notes

Quote

La circulación es la organización del aislamiento. Por ello constituye el problema dominante de las ciudades modernas. Es lo contrario del encuentro, la absorción de las energías disponibles para el encuentro o para cualquier tipo de participación. La participación que se ha hecho imposible se compensa en el espectáculo. El espectáculo se manifiesta en el hábitat y en el desplazamiento (standard de alojamiento y vehículos personales). Porque de hecho no se habita en un barrio de una ciudad, sino en el poder. Se habita en alguna parte de la jerarquía. En la cima de esta jerarquía, los rangos pueden medirse por el grado de circulación. El poder se materializa en la obligación de estar presente cotidianamente en lugares cada vez más numerosos (comidas de negocios) y cada vez más alejados unos de otros. Se puede caracterizar al alto dirigente como un hombre que llega a encontrarse en tres capitales diferentes en un solo día.

VV.AA., Internacional situacionista Vol.1

3 notes

·

View notes

Text

self/noise #5: «Rutas, no raíces. Paseos sonoros y espacio social» (2013-01-08)

Este programa se acerca a un fenómeno peculiar - el de los paseos sonoros. Por tanto, para esta ocasión hemos hecho algo diferente. En lugar de producir un programa sobre el tema de los paseos sonoros, hemos decidido salir del estudio, agarrar el programa por las orejas, y sacarlo de paseo. Por tanto, podéis entender esto como un programa de radio paseado, o como un paseo sonoro radiofónico.

Las prácticas deambulatorias por el espacio público son complejas y muy transversales: hay pocos comportamientos espaciales que interesen por igual a artistas visuales, arquitectos y urbanistas, escritores, colectivos sociales, y, cómo no, a artistas sonoros y fonógrafos. Es una práctica lo suficientemente compleja como para abordarla con una metodología y una estructura narrativa diferente.

Así que no vamos a pedir perdón por los toques de micro, golpes de viento, o ruidos que afectan la locución, porque ¿qué es el placer de secuenciar y producir un programa de radio en directo comparado con el placer de poder realizarlo paseando por la ciudad?

Salimos a la calle la mañana de un domingo con la idea de abordar el paseo sonoro como una práctica de narrativa sonora espacial. Empezamos partiendo de la etimología de la figura narrativa de la metáfora que, en griego antiguo, significa traslación, transposición, desplazamiento, y también transporte, viaje, paseo. Michel de Certeau expandiría esta etimología en una forma de entender las prácticas deambulatorias como algo eminentemente narrativo: una forma de escritura espacial. Como diría De Certeau: «Todos los relatos son de viaje.» En este paseo radiofónico, nos planteamos investigar el paseo sonoro como una forma de narrativa aural.

Arrancamos nuestro paseo por el barrio de Lavapiés, en el cruce entre la calle Argumosa y la calle Doctor Fourquet, donde nos acercamos a algunos de los planteamientos fundacionales de lo que hoy en día conocemos como soundwalks, o paseos sonoros: el trabajo del World Soundscape Project de R. Murray Schafer, y sobre todo los escritos y piezas basadas en paseos sonoros de una de las pioneras y máximas exponentes en este medio: Hildegard Westerkamp. En el trabajo de Westerkamp escuchamos tanto una dimensión poética como un aspecto prescriptivo, y damos con la idea de conducción, o protocolo para el paseo sonoro.

Seguimos caminando hasta el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía, y nos detenemos un momento en el taller de Eric La Casa para el evento «Situación sonora: la deriva aural» en 2012, indagando las relaciones entre prácticas sonoras espaciales y el planteamiento de deriva formulado por la Internacional Situacionista.

Seguimos nuestro paseo por la calle Argumosa, y aprovechamos para acercarnos a una pequeña muestra del extenso y narrativamente complejo trabajo de Janet Cardiff.

En la Plaza Lavapiés, deambulamos un momento por el proyecto «GR-174. Sender del Priorat» de Clara Boj y Diego Díaz - un ejemplo de una forma dialógica de entender el paseo sonoro, y un buen ejemplo de lo que hoy en día llamamos «audio locativo» (locative audio).

En la Plaza Agustín Lara nos detenemos un momento para escuchar, como ya viene ser habitual en este programa, al colectivo Ultra-red. Interpretamos uno de sus protocolos para paseos sonoros incluido en su libro «Cinco protocolos para la escucha organizada», y recordamos la máxima de Terre Thaemlitz: «Rutas, no raíces», que, de paso, tomamos prestada para titular este programa ambulante.

Subiendo por la calle Embajadores, nos topamos con Der Spaziergang, un proyecto y una convocatoria abierta de paseos sonoros derivados e inspirados por el canónico libro de Robert Walser, «El paseo». A la altura de Ribera de Curtidores nos cruzamos con Malaventura, el inquieto artista multimedia que está detrás de Der Spaziergang. Con él damos un paseo por El Rastro. Bueno, uno de nosotros pasea por el Rastro de Madrid, y el otro pasea por el Rastro del Hipódromo de Mijas, y hablamos de Walser, de fonografía y de paseos sonoros. Aprovechamos para poner los pies en un par de fragmentos de los diversos paseos sonoros incluidos en Der Spaziergang: los de Blanca Rego y Pedro Jiménez.

Sin salir del área, nos cruzamos con el itinerario sonoro «Madrid Noise» que José Luis Espejo realizó para el festival de cultura aural «VOLUMEN» hace muy pocas semanas. Aprovechamos para tocar su timbre y damos un paseo - esta vez, con cierta unidad de espacio y tiempo - entre el Rastro, Tirso de Molina, y la Plaza Jacinto Benavente, donde hablamos de ese peculiar paseo colectivo, y abordamos otras estructuras de narración sonora, como el mapa sonoro; una forma narrativa en la que nos detendremos con más atención en un futuro programa. Con José Luis Espejo abordamos el mapa sonoro desde su dimensión política: la de una estructura normativa, y tratamos cuestiones relevantes como la gestión y formulación social y administrativa de la noción de ruido, paseando y pensando en la complejidad de lo que podríamos denominar las políticas del ruido.

Y en esto, se nos hace la hora de comer, así que nos despedimos de José Luis Espejo y nos retiramos a casa.

Y caminando vamos pensando en todos los paseos del mañana.

(* Foto: Clara Boj y Diego Díaz, «Gr-174. Sender del Priorat». Cornudella, El Priorat, septiembre de 2013.)

Recorrido/Playlist:

c/ Doctor Fourquet - Hildegard Westerkamp: «Kits Beach Soundwalk» (1989) (fragmento).

Patio Nouvel, Museo Reina Sofía - Acoustic Mirror: «Following Footsteps (Drift)» (fragmento).

c/ Argumosa - Janet Cardiff: «Missing Voice 1» (fragmento).

Plaza Lavapiés - Clara Boj y Diego Díaz: «GR-174: Séptima etapa, trayecto 71» (fragmento).

Plaza Agustín Lara - Ultra-red: «Protocol for a Soundwalk» («Five Protocols for Organized Listening»).

Plaza Agustín Lara - Ultra-red: «Royal Bank Of Scotland», «Sound Objects for A School of Echoes» (2009).

c/ Embajadores - Malaventura: «Robert Walser Schizophonic Soundwalk Tribute #WLD2013» (fragmento).

Rastro: c/ Fray Ceferino González - Blanca Rego: «…and the delicate rain increased my pensiveness until it became sorrow.» (fragmento).

Rastro: Ribera de Curtidores-Plaza Cascorro - Entrevista con Malaventura.

Rastro: Plaza Cascorro - Pedro Jiménez: «…porque no comprendo ni comprenderé nunca que pueda ser un placer pasar así corriendo ante todas las creaciones y objetos que muestra nuestra hermosa Tierra, como si uno se hubiera vuelto loco y tuviera que correr para no desesperarse miserablemente.» (fragmento).

Rastro: c/ San Cayetano - José Luis Espejo: «Itinerario Madrid Noise» (fragmento).

Rastro-Tirso de Molina - Jacinto Benavente - Rastro - Entrevista con José Luis Espejo.

Reading list

Hildegard Westerkamp: «Soundwalking», en Sound Heritage 3(4), 1974.

Xoan Xil: «Soundwalking. Del paseo sonoro “in-situ” a la escucha aumentada» (2007)

Ultra-red: «Five Protocols for Organized Listening» (2012) (PDF)

John Drever: «Silent Soundwalking. An Urban Pedestrian Soundwalk Methodology» (PDF)

self/noise se emite el segundo miércoles de cada mes en Ágora Sol Radio (http://wwww.agorasolradio.org) entre las 22:00 y las 24:00.

Podéis suscribiros a nuestro podcast en iVoox: http://www.ivoox.com/podcast-self-noise-radio_sq_f160846_1.html

También podéis acceder a nuestro archivo en Internet Archive: https://archive.org/details/selfnoise

Podéis seguirnos también en:

Twitter: http://twitter.com/_selfnoise_

Tumblr: http://self-noise-project.tumblr.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Selfnoise

* Publicado por primera vez el 2014-01-09.

1 note

·

View note

Photo

Dominación, poder y libertad en la sociedad hipermoderna.

“El capitalismo avanzado te roba la alegría de vivir y te la devuelve con la falsa alegría de comprar”

El mayo del 68 es quizás la última esperanza revolucionaria en términos modernos y la manifestación de la primera generación global. El movimiento de 1968 fue precedido por un periodo que se había iniciado en la década de los 50, de crecimiento-económico, del pleno empleo y cierta prosperidad. La agitación estudiantil que surgió como crítica a la forma autoritaria de la enseñanza y al modo de vida consumista de la sociedad, marcó el inicio de una revuelta que terminaría en una huelga generalizada y que representaría un punto de inflexión en las estructuras y valores que habían servido de puntos de referencia en el pasado, el eje político que estructuraba la modernidad cambia. Con una fuerte creencia en el progreso y en la emancipación individual a través de procesos emancipatorios y de racionalidad, Mayo del 68 se da dentro de un contexto socioeconómico de desempleo, desgaste del fordismo, mayor afiliación sindical, auge de los medios de comunicación (Guerra de Vietnam, primera guerra televisada), expansión de la sociedad de consumo y cultura de masas. Denuncia la burocratización y el funcional estructuralismo, la opresión social y la alienación de las vidas falsificadas enfrentando la esencia a la apariencia.

Se puede entender como la última revolución en términos modernos pues: la vieja política, mayoritaria y hegemónica durante los años 60, vinculaba el cambio social al recrudecimiento de las crisis políticas y económicas, al agravamiento de la explotación y la pobreza. Pero a partir de Mayo del 68, a pesar de que el discurso seguía siendo marxista (emancipación y acción colectiva), algunos colectivos revolucionarios comenzaron a poner el énfasis de sus análisis y esperanzas precisamente en los aspectos subjetivos de la lucha política (post-estructuralismo): la resistencia cotidiana en los lugares de vida y trabajo, el rechazo a la alienación de la vida cotidiana, las nuevas formas del conflicto, la politización del malestar existencial, los nuevos procedimientos de producción de teoría, etc. Esto era lo que defendía la Internacional Situacionista, este grupo de intelectuales provenientes de diversas vanguardias artísticas de finales del los 50, permitió renovar la teoría y la práctica revolucionaria con originalidad y elaboraron una crítica radical de una sociedad distinta, “La sociedad del espectáculo” (Debord).

Así, los dos grandes metarrelatos que movilizaron la modernidad (progreso y emancipación individual) entran en crisis y comienzan a cuestionarse. La politización de la vida cotidiana del post-estructuralismo no ha funcionado y surge el desarrollo del discurso científico post-moderno que fundamentará una manera distinta de pensar la vida, la elaboración de las contranarrativas post-modernas trajo consigo un cambio de paradigma en un período en el que se cuestionaba la vigencia universal y atemporal de la modernidad. Hasta los 70 el paradigma estructural no se discutía, pero en el nuevo enfoque prevalecerá lo particular sobre lo general, lo micro sobre lo macro y apela el subjetivismo.

“El hombre moderno es una invención, un sujeto-sujetado para continuar con el proceso de la Ilustración” (Foucault).

Con la condición post-moderna (Lyotard) de incredulidad respecto a los metarrelatos (universalismo de la Ilustración, cristianismo, progreso científico-social, solución socialdemócrata, etc), la historia deja de ser una espiral ascendente (M i H). El marxismo ya no sirve para pensar críticamente la sociedad de consumo, la mercancía ya no es objeto sino que se ha desplazado al prestigio, ya no hay realidad, hay hiper realidades mediáticas y simulación (Baudrillard). En la sociedad contemporánea, las clases sociales ya no sirven para construir relatos de identidad. El liberalismo ha descargado en los individuos toda la responsabilidad, es una sociedad que pone fin a la centralidad de lo político en términos modernos (justicia social, redistribución, exclusión, etc) y que encuentra grandes dificultades para movilizar una gran heterogeneidad de relatos individuales.

Hemos perdido la confianza en los viejos métodos de ejercer el poder. La comunicación política ahora es sólo polémica y se ha convertido en reality show, los políticos piensan a corto plazo y se limitan a reaccionar al último desafío en vez de proponer un modelo completo de sociedad. Los pilares sólidos que apuntalaban la identidad del individuo (Estado protector, empleo indefinido, familia estable) se han licuado creando una ciudadanía insegura, acongojada por la zozobra permanente y el miedo de quedarse atrás (Bauman). En las sociedades de la comunicación, en la medida en que los procesos de individualización y de globalización se aceleran, los dispositivos de miedo social se disparan y aumenta la desconfianza política (efectos indeseados del grado de desarrollo). Estas sociedades se gobiernan a través de los medios de comunicación y de la generación de opinión pública para activar/desactivar el miedo como mecanismo de control, como un poder invisible que influye en las premisas que fabrican los juicios (Lukes).

En la actualidad el poder no es tanto externo al individuo como psicológico, la libertad del poder hacer (persigue tus metas, personalízate, etc) genera más coacción que la disciplina del deber. En la sociedad del rendimiento, bajo el régimen de autodominación, cada quien es responsable de sí mismo. Este poder no es tan visible como en el régimen disciplinario (industrial, represor), en el sistema de dominación neoliberal el trabajador se convierte en su propio empresario (management personal), cada uno es amo y esclavo, la lucha de clases se convierte así en una lucha interna en la que uno se cuestiona a sí mismo y no a la sociedad. La opresión de la libertad genera de inmediato resistencia; en cambio, no sucede así con la explotación con la libertad. Lo más eficiente de este tipo de dominación es que no funciona a través de la prohibición, si no a través de la realización. Hoy nos desnudamos por voluntad propia, esta libertad sigue la misma lógica de la eficiencia que la libre auto explotación. Y es precisamente este sentimiento de libertad lo que hace imposible la revolución en términos modernos. A diferencia del poder que impone, el poder que estabiliza es invisible/inatacable y el sujeto sometido se cree libre, a través de esta técnica de dominación se neutraliza la resistencia efectivamente.

1 note

·

View note

Photo

Contrasentido del Espectáculo

“El espectáculo, que es la reconstrucción material de la fe religiosa, es instituido por el modo de reproducción, del que al mismo tiempo, es instituyente”. “La estetización del arte y la elaboración fáctica de la vida y la política por parte del espectáculo se ligan al presupuesto de una historia que en la lógica progresista impuso un continuum catastrófico que olvida e instituye una linealidad homogénea y vacía de la vida.” Vemos en estos relatos una posverdad evidente en donde encontramos un concepto desarrollado por lxs situacionistas que es el de detournement que designa la posibilidad artística política de tomar algún objeto creado por el capitalismo y el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico. En la figura de Macri percibimos esta posibilidad para poner en manifiesto las contradicciones que habitan su gestión. Que no sólo refleja los sinsentidos de la presidencia actual, más queda evidente todo el artilugio del sistema capital… Un sistema que desborda violencia a la hora de tratar políticas públicas. Un sistema que lleva años perpetuando el cotidiano y la alienación de la sociedad actual argentina se hace evidente… Como también queda en manifiesto la estructura que sostiene esta posverdad. Fotos. Ámbar. Fragmentos del libro La Internacional Situacionista, Abolición del trabajo alienado (1959).

#situacionismo#arte#feminsita#artecontemporaneo#macrisis#performance#artedeaccion#accion#situacion#pegatina

4 notes

·

View notes

Text

Meditações sobre História da Arte

A História da Arte está sempre associada com a História da Civilização. A cultura ocidental não é um fato homogêneo, temos que considerar quatro grandes complexos culturais: culturas arcaicas (minóicos, micênicos, dóricos, os primitivos helenos, ítalos, celtas e germanos); a cultura clássica (centrada em Atenas, Alexandria e Roma); a cristandade ocidental (no seio dos povos latinos e germânicos, na Irlanda e no Império Bizantino); e o ocidente moderno (a partir do século XVII).

A chamada "cultura ocidental" elaborou "sistemas de pensamento" que buscam ordenar e classificar, historicamente, as etapas do "desenvolvimento artístico". Cada "momento histórico" (a cultura ocidental é uma questão de nível histórico) gera "A" arte que lhe corresponde. O conceito de arte passa por uma "evolução histórica". Mas a "consciência histórica" da Arte é um atributo da modernidade. Essa forma de pensar, que admite a existência de História da Arte, Grande Arte, sobretudo "Belas-Artes", nasceu no século XVIII (ver Johann Joachim Winckelmann). É a chamada "filosofia das Luzes" que vai sistematizar uma "visão histórica" da "Arte". O significado moderno do termo "arte" (= belas-artes) provém desta "filosofia iluminista". Há uma "historiografia dominante" (originada no século XVIII) que acaba fazendo um encadeamento sucessivo de Classicismo, Idade Média, Renascimento, Barroco, Neoclassicismo e Romantismo. Como se tudo isso fossem fases de uma única Civilização. Esse encadeamento diacrônico da "Arte Ocidental" é fruto de uma visão que podemos nomear de "a visão neoclássica da arte", uma visão historicista e academicista. A "filosofia das Luzes" não é outra coisa senão uma forma de Neoclassicismo que, ao rejeitar o Barroco, rejeita a civilização cristã ocidental. O iluminismo é no fundo a tentativa de se criar uma nova sociedade, uma nova cultura. O liberalismo "clássico" é o início da ruptura, é mesmo um componente do "espírito revolucionário" dos tempos modernos.

A Arte Grega é para nós, "ocidentais", um paradigma do belo artístico; ver a "Antiguidade Clássica" como "modelo" da "Arte" é uma perspectiva histórica que acompanha o Ocidente desde o século XV; temos um olhar comparativo que toma por parâmetro a "arte clássica", mesmo se for para condená-la. O etnocentrismo é inescapável. Por isso, quando se fala de "fundamentos da arte", sempre se retorna aos postulados de Aristóteles e Horácio. A mitologia grega, com a simbólica que lhe acompanha, é até hoje uma fonte da criação artística; mas é preciso compreender que na origem da arte grega está presente um forte componente religioso; para os antigos gregos, o ato de o sol deixar cair sobre nós sua luz era como se ele estivesse "semeando uma luz divina" (Aristóteles).

Há cinco grandes estilos da arte (que se desenvolvem como períodos históricos sobrepostos) no contexto da cristandade ocidental: a arte bizantina, o românico, o gótico, o renascimento clássico e o barroco. É comum dizer que o séc. XVII é marcado pelo "Barroco". O barroco foi o último momento de gênio da cristandade. Aquilo que é entendido por "período barroco" pode ser caracterizado pela idéia de "Homem em Conflito" (o pano de fundo é o duelo Reforma vs. Contra-Reforma). É comum também contrapor o Barroco ao Renascimento. Se o primeiro expressa o "Homem em Conflito" (na verdade a Cristandade em conflito), o segundo representaria o "Homem em Equilíbrio" (o pano de fundo é o humanismo cristão que busca uma harmonia entre a Natureza e a Graça, entre a fé religiosa e a studia humanitatis). O humanismo, diga-se de passagem, é uma invenção do cristianismo. A civilização ocidental helênica, assim como o mundo greco-romano, dividia os homens em gregos e bárbaros, em livres e escravos, sem uma imagem mítica de unidade do gênero humano, e principalmente sem um sentido escatológico de salvação universal. A mudança mais sensível que a "historiografia das idéias" indica na passagem da Antiguidade para a "Idade Média" é a formação do conceito de "Humanidade" (humanitas é termo do latim medieval). Entretanto, no âmbito da teoria da arte, a cristandade "medieval" não produziu nada, conceitualmente falando, que ajudasse a interpretar o sentido da arte em geral ou definir uma "arte cristã", isto é, não havia sequer uma fronteira que definisse uma distinção clara entre arte, artesanato e técnica. O conceito de "belo" nem mesmo tinha função para classificar as artes, pois a classificação mais utilizada apenas distinguia as "artes mecânicas" e as "artes liberais".

O problema intrínseco em estudos sobre a "História da Arte" é o uso de categorias do iluminismo, é ser levado a perceber o "fenômeno estético" através de uma "perspectiva neo-clássica". (Foi o romantismo uma ruptura e uma rebelião em relação a esta "visão iluminista"? Penso que num certo sentido, o romantismo é uma crítica difusa a um momento específico que a civilização européia vivia: a Evolução Industrial). O neoclassicismo, o imaginário bucólico ou pastoril da Arcádia, de algum modo corresponde ao racionalismo moderno, pois temos aqui uma arte que é feita sob regras estritas, assim como as emergentes academias científicas buscam um método com regras definidas. Na opinião de Ferreira Gullar, "os diferentes caminhos seguidos pela arte, a partir do século XVIII, não foram escolhidos pelos intelectuais ao sabor de sua vontade, no exercício de uma total liberdade", pois o artista "responde a problemas fundamentais que a História coloca, concretamente", logo, "a problemática da arte é uma parte da problemática geral da História em cada época". Temos que investigar assim quais são os caminhos escolhidos pelos artistas modernos e que influências históricas condicionaram as suas decisões.

A História da Arte no Ocidente Moderno apresenta uma pluralidade que pode ser reagrupada em quatro grandes vias. 1-) a via da subjetividade: Romantismo, Simbolismo, Impressionismo, Decadentismo, Primitivismo, Fauvismo, Expressionismo. 2-) a via da representação verossímil: Realismo/Naturalismo, quase toda a grande literatura desde Charles Dickens e Dostoiévski, a Fotografia, o Cinema "documental", desde os primeiros filmes dos Irmãos Lumière, o Neo-realismo italiano, a Nouvelle Vague francesa. 3-) a via do formalismo: Parnasianismo, Cubismo, Abstracionismo, Arte Concreta, Bauhaus. 4-) a via da revolução social: Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo, Letrismo, Internacional Situacionista, Fluxus, Provos, Punk. O pano de fundo ou antecedente histórico imediato destas "vias" é o academicismo neo-clássico, que os artistas modernos não se cansam de rejeitar, sem contudo fazê-lo desaparecer. Aliás, o "estilo de arte clássica" é o contraponto necessário de toda a arte moderna. Para Claudio Willer, "ao longo de dois séculos e meio, desde William Blake e da primeira geração romântica até hoje, tivemos modos de revolução romântica". De certa forma, como simples oposição ao classicismo, toda arte moderna é "romântica".

O Romantismo nasce como uma reação à mediocridade da vida burguesa moderna, de certo modo uma "reação anti-iluminista", uma evasão ou fuga para o primitivo, o natural, o infinito, com a valorização do sentimento religioso, da identidade histórica nacional e das "origens", buscando o "refúgio num passado em que todos os valores se realizavam" (A. Hauser). O artista romântico, apegado ao mesmo tempo à Natureza e a Tradição, inicia uma espécie de batalha espiritual contra a "objetividade burguesa" (Ferreira Gullar) e a vida prática moderna. O Romantismo certamente é matriz de um "sentimento anti-capitalista", sem contudo adotar as perspectivas do jacobinismo ou do igualitarismo iluminista (Rousseau certamente teve influência sobre os românticos, mas não com o Contrato Social ou o Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens). O romântico, valorizando o sujeito ou a individualidade (e nesse ponto seguindo a tendência geral da modernidade), faz uma "profissão de fé da audácia e do desprendimento, da vagabundagem e do sonho" (Ferreira Gullar), e nesse ponto se afasta de qualquer obediência à "vontade geral", ao "ideal republicano" ou propostas de revolução social. De fato, o romantismo em geral nunca foi revolucionário; nas origens desse movimento, na Alemanha, os românticos se voltam contra a revolução francesa, o exército napoleônico e defendem a Restauração.

Os intelectuais socialistas tiveram uma atitude mista em relação ao romantismo, uma parte o via como totalmente reacionário, a maioria considerava que a novidade do romantismo foi valorizar a espontaneidade, a afetividade, os sentimentos, a "naturalidade" na vida moral e a liberdade total da criação estética, e que tais características tinham o efeito de "encantar a burguesia". Até o fim do século XIX questionava-se até que ponto o "sentimentalismo romântico" não foi apenas a codificação de tendências surgidas no seio da burguesia moderna, criando um "espaço do coração" (substituto da religião?), da impulsividade, da "vida na natureza" (temática comum ao Arcadismo), que correspondia a uma demanda de "lazer" ou "ócio" da própria burguesia, e assim permanecia intimamente condicionada pelos "ritmos" do capitalismo emergente.

Com o avanço do capitalismo e da secularização, os ideais românticos se tornam cada vez mais "fora de lugar". O artista refinado, herdeiro de um passado clássico ou romântico que desmorona pouco a pouco com a chegada da sociedade industrial moderna, se sente deslocado, chega mesmo a se enxergar como sendo "uma monstruosidade, qualquer coisa fora da natureza", conforme afirma Flaubert, para quem "a arte é a única coisa verdadeira e boa da vida". Essa atitude, essa entrega total ao fazer artístico, vai originar a noção "a arte pela arte". Por outro lado, a sensibilidade dos poetas simbolistas vai desaguar no Decadentismo (que não foi apenas um movimento artístico propriamente dito, mas uma espécie de atmosfera intelectual que reuniu muita gente em torno da idéia ou sentimento de decadência da civilização, inclusive os adeptos da "arte pela arte"). No fim do século XIX, tanto o decadentismo quanto o simbolismo, pintores pós-impressionistas ou autores como Oscar Wilde, vão falar em "arte pela arte", atitude que Ferreira Gullar entende como uma "fuga", equivalente à fuga para o passado dos românticos. Essa fuga poderia ser uma viagem sem volta para a Polinésia ou então o ópio, o haxixe, o absinto, os "audazes estupefacientes" (como escreveu Anatole Baju, o fundador da revista Le Décadent littéraire et artistique). Certamente, não é inerente ao fazer artístico rejeitar qualquer função social da arte. Mas precisamos identificar o que causava essa atitude. O fato é que o artista, no contexto do capitalismo e secularismo, parece experimentar uma falta de sentido, uma profunda perda de significado existencial (provavelmente aqui está um fator para o surgimento do teatro do absurdo, da literatura de Kafka e de toda uma plêiade de escritores existencialistas tematizando o absurdo, o tédio, a banalidade ou a náusea perante a existência). Mas, se a vida afunda no absurdo, se "o homem não é nada e a obra, tudo" (Sartre), se o sujeito vê desaparecer o sentido da sua vida, a "arte pela arte" aparece como uma compensação, uma tentativa de resgatar algum valor na existência. Nietzsche, porém, ao criticar esse conceito, dirá que a arte tem um sentido vital, que a arte não é feita só pela arte, que ela é um modo de exercer ou estimular a vontade de potência.

No século XIX, quase em simultaneidade com o aparecimento da Fotografia, veremos se desenvolver o Realismo estético. O realismo-naturalismo divide as opiniões, há quem diga que não há "ruptura" com o paradigma clássico (pois temos as mesmas regras de perspectiva), e há quem veja novos modelos de representação. O realismo estético também foi utilizado no âmbito de um discurso marxista ou socialista (p. ex. Gustave Courbet). Surge, nesss debate sobre o realismo, uma questão sobre o que determina a "mensagem" ou "sentido" da obra de arte, se é a "forma" ou o "conteúdo" da obra. A resposta de artistas socialistas como Brecht é que forma e conteúdo nunca estão de fato separados. Outra questão que os socialistas precisavam responder era esta: é possível uma "estética socialista" ou "arte proletária" verdadeiramente crítica ao capitalismo? Uma conclusão a que muitos socialistas chegaram foi esta: A arte revolucionária não pode ser forjada numa linguagem acadêmica neo-clássica.

Francisco de Goya antecipou uma representação fora dos cânones clássicos ou realistas. Mas é somente com o Impressionismo que será difundido em larga escala um padrão de imagem diferente das representações acadêmicas, românticas ou realistas até então predominantes. Muitos impressionistas são ligados ao movimento socialista ou anarquista. Com o impressionismo ocorre uma reviravolta na maneira de expressar a existência, foi um estilo realmente novo que de certo modo acendeu o ímpeto de originalidade, de "superação de formas", nos artistas modernos. Por outro lado, há uma herança do romantismo no impressionismo, nos temas, ambientações, situações, mas principalmente na valorização da perspectiva, da Subjetividade do artista.

Talvez a maior de todas as contestações contra o "mundo burguês", no séc. XIX, seja obra do Simbolismo; foi através de Baudelaire, Rimbaud e Lautréamont que se deu início a caminhada para o Modernismo do séc. XX e suas "vanguardas artísticas". Mas esses movimentos de vanguarda têm caráter muito distinto. O expressionismo, o principal herdeiro do romantismo, teve uma influência bastante ampla no panorama das artes (pintura, literatura, teatro, cinema); o fauvismo, o cubismo e o abstracionismo foram movimentos praticamente limitados ao campo das artes plásticas; o futurismo, o dadaísmo e o surrrealismo não foram simples "movimentos de arte", mas sim de revolução social ou cultural que se engajavam, entre outras coisas, numa atividade artística. Entre estas vanguardas, a que foi mais radical em sua proposta de destruir ou subverter os "valores estéticos" ou culturais, encarados como extensões do capitalismo e das "políticas burguesas", é o Dadaísmo.

A "vanguarda" (avant-garde) como conceito artístico ou literário é um fenômeno relativamente recente (o termo é de origem militar, e depois foi transladado para o contexto político). A idéia de "vanguarda artística" pertence ao Ocidente moderno, em geral para designar o Impressionismo, o Simbolismo, o Expressionismo, o Cubismo, o Fauvismo, o Abstracionismo, o Futurismo, o Dadaísmo e o Surrealismo. Esse conjunto de movimentos ou tendências artísticas delimita o conceito histórico de "vanguarda artística", e nenhuma discussão sobre este termo faz sentido sem referência ao contexto histórico do Ocidente moderno (em especial o período conhecido como Belle Époque). Segundo Ferreira Gullar, "a expressão avant-garde tende a designar obras em que preponderam a pesquisa e invenção estilística". Essa conceituação, quando aplicada ao trabalho de Francis Ponge, James Joyce ou Thomas Pynchon, não significa classificar a obra num Ismo determinado. Muitas obras de vanguarda estão à margem dos movimentos de vanguarda.

De acordo com Claudio Willer, "movimentos de vanguarda deram prosseguimento ao simbolismo, em lugar de negá-lo". Na Europa, a Primeira Geração de Vanguarda teria sido: Simbolismo, Impressionismo, Expressionismo, Pós-Impressionistas, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Abstracionismo, Construtivismo, Dadaísmo e Surrealismo. A Segunda Geração de Vanguarda seria a seguinte: Não-figurativismo, Letrismo, Neo-realismo (cinema), grupo COBRA, os Surrealistas portugueses, Boris Vian, o Colégio de Pataphysica, Internacional Situacionista, o Nouveau Roman, a Nouvelle Vague, o grupo Oulipo, Pierre Schaeffer, Stockhausen, Jean Dubuffet, Pop Art, Fluxus. A Terceira Geração se inicia nos anos 70 com o Punk, em seguida Stewart Home e o Neoísmo, Projeto Luther Blisset e Coletivo Wu Ming, Lars Von Triers e o Dogma 95, além da arte eletrônica, incorporando elementos de robótica, e da web art no contexto da "cibercultura". Nos EUA o caso é diferente, e a "Primeira Vanguarda" foi antes Emerson, Thoreau, Whitman, Poe e Melville, o Realismo/ Figurativismo Americano (Edward Hopper), alguns poucos futuristas e impressionistas, além de Man Ray, Gertrude Stein, Ezra Pound, Henry Miller etc. A Segunda Vanguarda Americana foi: Orson Welles, a Geração Beat, o Free Jazz, John Cage e o Happening, Rock and Roll, Pop Art, Fluxus, o Living Theater, Jonas Mekas, o Underground nova-iorquino, a Arte Psicodélica, a New York School of Poets ou The last avant-garde. A Terceira onda de vanguarda segue o Neo-Dadá, e prossegue com Mail Art, Punk, George Clinton e Funk Psicodélico, Afrofuturismo, Hip Hop, William Gibson, o Cinema Fantástico, Hakim Bey, Neoísmo, David Lynch, John Zorn, Arte Eletrônica, o arquiteto canadense Frank Gehry e o grupo Critical Art Ensemble. No Brasil a idéia de vanguarda teria início com a Semana de 22, em seguida Poesia Concreta, Cinema Novo, Roberto Piva e a Geração 60-70 (que lançou escritores como Jorge Mautner, Claudio Willer, Bruno Tolentino, Carlos Nejar, Álvaro Alves de Faria, Rodrigo de Haro, Dalton Trevisan, J. J. Veiga, Murilo Rubião, Waly Salomão, Paulo Leminski, Glauco Mattoso), Neoconcretismo, Oiticica e Tropicália, Teatro Oficina, Cinema Marginal, Gilberto Mendes, Hermeto Pascoal, Mangue Beat e Madeirismo. Na América Hispânica podemos destacar os muralistas mexicanos, Frida Khalo, Jorge Luis Borges, Fernando Birri, León Ferrari, Sergio Mondragón e a revista El Corno Emplumado (México), o Manifesto Tzántico (Equador), o grupo El Techo de la Ballena (Venezuela), Miguel Grinberg e a revista Eco Contemporáneo, Octavio Paz, Roberto Matta, Raoul Ruiz, Alejandro Jodorowski, entre outros.

O conteúdo da obra de arte não pode estar completamente dissociado da realidade histórica. A forma ou estilo na arte se alimenta de algum modo da realidade histórica e social, ou simplesmente do "mundo dos fatos". Ferreira Gullar certamente compreendeu isso, ao afirmar que "a prova de que furtar-se aos fatos é que esclerosa as formas e esteriliza os artistas está na própria poesia concreta, que se estagnou num número extremamente reduzido de variações formais". A mesma estagnação atingiu o cubismo e os diversos estilos de arte abstrata. O formalismo ou "maneirismo" nas artes, a ênfase excessiva no como e o descaso pelo quê, empobrece o significado da arte e sua função social.

Mas, afinal, o que é arte? Ao se perguntar "o que é arte?", o teórico não se afasta de um "pensamento latino" que termina por estruturar sua "visão de mundo". Esse problema é do começo ao fim a questão da língua e dos conceitos herdados pelo "falar e pensar em português". Essa interrogação, certa forma de estruturar uma "reflexão estética", depende da nossa linguagem, e a linguagem nunca é neutra ou simplesmente "objetiva", mas um a priori cultural que condiciona nosso modo de pensar. A "arte" é uma realidade do Ocidente, uma categoria cujo sentido não é estático, mas histórico, e que na modernidade oscila entre a "reprodutibilidade técnica" massificada e a busca de originalidade formal ou estilística, "vanguardista", a par da transformação do artista em celebridade da mídia.

Os críticos da modernidade procuram mostrar os aspectos alienantes do maquinismo industrial. Entende-se que alienação, isto é, perda da liberdade, tecnocracia e burocracia caminham juntas na modernidade. A máquina, o computador, como fator de burocratização da existência. Cibernética como instrumento da burocracia, tanto no Estado como nas Corporações privadas. Numa sociedade totalmente organizada, no mundo da Administração Total, a ratio capitalista se desnuda a si mesma como irracional (Theodor Adorno). Os movimentos de vanguarda no campo artístico pretendem, segundo a Escola de Frankfurt, se opor a essa "sociedade administrada, incompatível com a arte". Não penso que a sociedade moderna seja incompatível com a arte, pois ela mesma determina um tipo de arte, e as vanguardas, antes de serem plenamente autônomas, são produtos dessa sociedade moderna. (Sartre dizia que um intelectual é um produto da sociedade, alguém que é parte da sociedade, mas que não deixa de contestá-la; essa me parece ser a situação das vanguardas).

A arte moderna está marcada por secularismo, agnosticismo, estranhamento, vazio e absurdo. Parece haver um aspecto anti-metafísico na arte moderna. O positivismo influenciou o panorama das artes? O romantismo e o simbolismo, que não deixavam de representar o sujeito em contato com a transcendência, parecem não ter podido evitar que certa mentalidade cientificista contaminasse as artes. O cientificismo, quando apareceu no séc. XIX, imaginava a Ciência como a resposta definitiva para todos os problemas humanos. A arte, para se renovar, deveria acompanhar a Ciência. Por isso, o realismo fotográfico, sendo um fruto do "desenvolvimento tecnológico", foi aceito como paradigma estético por muita gente. Por outro lado, num viés esquerdista, o desenvolvimento tecnológico é considerado fruto da "visão de mundo burguesa". Desdobra-se então todo um imaginário de demonização da máquina. Até hoje vemos ficções sobre a "tirania da máquina" (p. ex. Matrix). O que está em questão é a imagem que se faz do mundo moderno, isto é, do capitalismo moderno. O ponto central do capitalismo não é de modo algum a "propriedade privada dos meios de produção". A evolução industrial é o cerne do capitalismo. A inovação tecnológica, a engenharia, a pesquisa da natureza aplicada à fabricação de novos instrumentos, portanto o "crescimento das forças produtivas", esse o eixo do capitalismo. O "espírito" do capitalismo deve muito mais a Leonardo da Vinci do que a Lutero. E é desse espírito de inventor que nasce o Cinema. A indústria do cinema, que reúne uma enorme variedade de artefatos ópticos e acústicos, coloca a questão da relação do artista com a tecnologia. Portanto, o problema do sujeito diante do artefato técnico (em princípio, o kinetoscópio ou cinematógrafo). A tecnologia do cinema não se separa da sociedade capitalista que a constituiu; a posição do sujeito, do artista, diante da tecnologia é um modo determinado de se situar no sistema capitalista. As "vanguardas artísticas" (repito que futurismo, dadaísmo e surrealismo não são meros movimentos de arte) se dividiam, no começo do século XX, entre integração e repúdio à máquina. A crítica ao capitalismo é inseparável de uma crítica ao regime tecnológico que perpassa o "Sistema", e que é como o seu coração. O capitalismo é por essência tecnocrático, e a tecnocracia é hoje um sistema totalitário, no sentido de possibilitar um domínio total sobre a vida humana. (A possibilidade não é a efetividade, e penso que todo o projeto de Francis Bacon, a "dominação da natureza", tem algo de demencial e ilusório).

A autoconsciência é necessária na Arte? O que é ser um autor? A questão da "autoria" está sendo transformada pela Cibercultura. No "ciberespaço" o caráter autoral da obra de arte perde ênfase, e se desloca para a manipulação e/ou reprodução da "obra" (uma imagem, uma narrativa, um programa). Vivemos numa era de partilha de informações, e assim de aparente generalização do plágio, da cópia, da edição de imagens e textos. Entretanto, a "questão da autoria" não nasceu com a informática, pois desde Lautréamont que existe a contestação à noção de "propriedade intelectual" e "autor". No século XX tal crítica reaparece em William Burroughs e nos Situacionistas, sem falar em Barthes e Foucault. Também devemos lembrar que nos anos 60 do passado século a performance nomeada "Happening" colocava em foco a interatividade e transformação da "obra". Tal procedimento "criativo" tem sua origem mais provável no movimento dadaísta, cujas apresentações no Cabaret Voltaire já são os primórdios do Happening. Contudo, o problema do autor é nos dias de hoje marcado pela dimensão tecnológica da computação e mídia eletrônica. A maneira como Guy Debord pensava o plágio, o desvio, a alteração de textos e reconstrução dos enunciados, nunca foi devidamente articulada com a questão da técnica e o fato de que a relação entre sujeito e tecnologia implica a mediação de classes sociais.

Temos no século XXI alguma idéia nova do que seja Poesia? Dizia Aristóteles que "a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, porque a poesia permanece no universal e a história estuda apenas o particular". Não creio que o Ocidente moderno pense dessa forma, sobretudo porque o evolucionismo levou a imaginação a sonhar uma História Universal, desde o mítico Big-Bang, e porque o lirismo moderno, o "fluxo de consciência", o surrealismo focaram em particularidades e idiossincrasias do indivíduo. Por outro lado, a poesia permanece sendo essencialmente ficcional, sem a preocupação factual da história. Heródoto escreveu o que aconteceu e Homero o que poderia ter acontecido. A poesia moderna dificilmente poderia ser descrita em termos de unidade. A multiplicidade de caminhos poéticos se mostrou tão grande ao longo do séc. 20, que em 1987 o italiano Enzo Minarelli formulou a ideia de Polipoesia. Para ele, a palavra poética toma características de "multipalavras", de múltiplos significados, o ritmo verbal tem relação com a dança, a mímica, a gestualidade, e a palavra pode ser recombinada, através da gravação, com efeitos eletrônicos de computador, ganhando uma ambiguidade oral (a palavra perde suas sonoridades convencionais). Tenho a impressão que um certo atomismo verbal, e a exploração do silêncio (penso em Carlos Moreira e o projeto Caixa de Silêncio), vão pautar a poesia contemporânea.