#nestorgames

Explore tagged Tumblr posts

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)について その4

この記事は ボドゲ紹介 Advent Calendar 2020 の10日目の記事です。前日はリアルでも交流のあるキヌさんの記事でした。最近は九州でのモルック普及にも精力的に活動されてますね。

さてこのAdvent Calendarには2016年からの参加で今回が5回目。毎度毎度のnestorgames紹介です。

nestorgamesはアブストラクトゲーム (超ざっくり言うとテーマ性ほぼゼロ&運要素ゼロのゲーム、将棋やオセロなど) を中心にリリースしているスペインのパブリッシャー(メーカー)です。

nestorgamesの代名詞と言えば、下の写真中央にもあるペンケース型で統一されたケース。1ケース1ゲームのコンパクトさで、箱つぶれを気にせず鞄に放り込んでどこでもプレイできる優れものです。 この形以外にも写真左にある体積4倍のビッグケースや、巾着袋がそのまま盤面になったりするバッグタイプなどもあったりします。

2年前から日本のショップで正式に取り扱いが始まり、今年は全国流通にも乗ったので見かける機会がさらに増えました。といっても何それ?という方は多いと思います。興味を持たれた方は過去の記事 (その1、その2、その3) も見てみてください。

ちなみに日本で直接取り扱われているのは、バネストさん(名古屋)、サニーバードさん(長崎)、ヒカリゲームズ堺さん(堺)、アグレットさん(福岡)、Jelly Jelly Cafeさん(全国) ですね。ジェリカフェさんから卸で置かれているショップもあって、東急ハンズなどにも置かれていたみたいです。 ここで取り扱われていないゲームは公式サイトで注文できます(到着まで1~2ヶ月はかかりますが)。

※2020/12/10現在、COVID-19の影響で材料が手配できないらしく、一時的に公式サイトのカタログからゲームが大幅に無くなっています。早く解消されるといいのですが今は待ちましょう。

ではようやく紹介に入ります。ルールや勝ち方が分かりやすいビギナー向けから、一見すると何をしたら勝ちにつながるのか分からないゲーマー向けまで色々と挙げてみます。

カバとワニ (Hippos & Crocodiles)

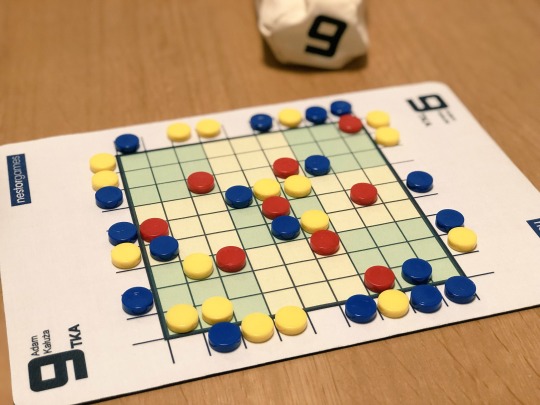

4 (Four)

ブリンク (Blinq)

ディヴォック (DIVOC)

エクシット (Exxit)

アライアンス (Alliances)

グザッツ (xats)

フィレンツェ (Firenze)

スラカル�� (Surakarta)

ミツドモエ (Mitsudomoe)

カバとワニ (Hippos & Crocodiles)

さてさて最初はやっぱりビギナー向けがいいですね。

各自が1種類の動物(タイル)を担当してそれを交互に置いていき、自分の動物を置くスペースがなくなったら負け。ルールのシンプルさはnestorgames堂々第1位。

各自、自分のタイルの形が決まっているので、自分だけしか置けないスペースをいかに作っていくかがポイントです。

小さい子と一緒に遊んで和むもよし、大人同士でひたすらイヤラシい手を打ち合うもよしです。

写真は今年出た3Dプリント版で、フルセットには追加の動物、色々なボード、障害物なども付いてきます。

このタイルが地味に良くて、適度に抽象的なデザインのうっすら2層構造。ずっと触っていたくなる感じです。実物のボードゲームならではのプラスアルファを感じることができますね。

4 (Four)

もうひとつビギナー向けを。

4色×4形状のタイルを4つの配置ルールで置いていくという4だらけゲームで、これも目的は相手を手詰まりにさせるだけ。

配置ルールは

既存のタイルに隣接させること

相手が今置いたタイルと色も形も違うこと

同じ色や形のタイルに隣接させないこと

9×9マスに収まること

という1分で説明が終わるシンプルルールです。

手なりでプレイしてもまあOKなんですが、中盤以降に相手の残りタイルを見ながら先々の自分の逃げ道を確保しようとすると、結構考えどころが出てきて面白くなります。

1プレイも短いし、サクッとプレイしてみてはどうでしょう?

ブリンク (Blinq)

お次は赤と黒のツートーンカラーがどことなく和を感じさせるコレ。

1人が赤、もう1人が黒を担当し、上から見て自分の色の対辺をつなげたプレイヤーの勝ち。いわゆるコネクションゲームです。

置いていくのは自分の色と相手の色が対になっているたった1種類のタイル。nestorgames通の方なら「あーあるある」となるパターンのやつですが、このゲームはそれを立体のピラミッド状に置いていきます。

相手を利さずに自分の対辺をつなげるのが悩ましく、上に置かれてルートが潰されることも加味しながら置いていく必要があります。

プレイしてみると盤面がコンパクトでスクエア型ということもあって案外分かりやすく���幅広い人にオススメです。

コネクション系と言えばヘックス(Hex)や最近日本語版が出たツイクスト(TwixT)、nestorgamesで言えばコンヘックス(ConHex)などがありますが、同ジャンルのそれらに比べるとかなり取っつきやすい部類ではないでしょうか。

写真にある4×4の上級版として5×5版もあります。バッグの片面が4×4、もう片面が5×5の盤面になっていて完全上位互換なので、コネクション系が好きな人は初めから上級版を入手した方がいいでしょうね。自分も最初4×4を買いましたが、面白かったのですぐ5×5にアップグレードしました。

ディヴォック (DIVOC)

COVID-19によるロックダウン中に作られ、ソーシャルディスタンスと逆行する勝利条件から、タイトルはCOVIDの逆読みです。

手番では1個のピラミッド(重なっている場合は一番上だけ)を縦横の直線上にあるマスに移動させます(空いていても空いていなくてもOK)。手番終了時に上から見て自分のピラミッドが縦横につながる1集団になっていれば勝ち。

これもルールは超シンプルではありますが、手番を行うたびにどんどん終了へ向かっていくこれまでのゲームと比較すると、移動によって相手のピラミッドが解放されたり、つながっていた集団が分断されたりということがあるので若干先が読みづらいゲームです。思い通りにプレイするには一工夫必要という意味では少しだけ脱ビギナーくらいの人向けかな。

エクシット (Exxit)

ここらで結構難易度高めのゲームに行ってみますよ。

このゲームでは、プレイヤーたちはヒンドゥー��のシヴァ神が持つ相反するパワーになりきり、破壊のダンスと天地創造によって外宇宙へ進出しながら世界を構築し、最終的に世界に浮かぶ島々をより支配しているプレイヤーが勝利します。

ん?何が何やらさっぱり? いやいやよく見てください。テーブルが宇宙、配置されたタイル全体が世界、同じ色で連続しているタイル群が島と思えばほら、見えてきますよね? 見えてきませんかそうですか。では皆さん想像力をフルに発揮して、頑張って「自分たちは世界を造ってるんだ!」と思い込んでください。

じゃ、概要です。 赤プレイヤーと銀プレイヤーに分かれ、自分のディスクを配置・移動したり(=破壊ダンス)、盤面の外側(外宇宙)にあるディスクを自分のタイルに置き換えたり(=世界の拡張)して、タイルが全て配置されたらゲーム終了。 各自の一番広い島(タイル群)は2点、それ以外の島は1点で、得点の高いプレイヤーの勝ちです。

このゲームは一筋縄では行きませんよ。手強くさせているのが、特定の条件を満たすと強制的に発生するマンカラ移動。条件に一致したら、たとえやりたくなくても道中にディスクをポトポト落としながら移動して手番終了です。

これが発生しなかった場合に限って、自分のディスクを置いたり、2タイル以上に隣接する外側のディスクを自分のタイルに置き換えることができます。ちなみにタイルの置き換えは連鎖反応を起こすので、一気に自分の島が拡がったりします。

基本的に自分の行動で直接島を拡げることはできず(普通は相手に乗っ取られるので)、相手の強制移動を誘発させた後の自分の手番で島を拡大するというのが、このゲームの取っつきにくい点です。しかし、相手の動きをうまくコントロールして大量に自分のタイルを配置できたときは爽快ですよ。

相手をコントロールして間接的に点を取っていくプレイ感はGIPF projectのゼヘツ(ZÈRTZ)に似ており、��のゲームは島が崩れていくゼヘツと違って島が次々拡がっていくことから一部で逆ゼヘツと呼ばれているのも納得です。

好き嫌いは分かれると思いますが、ゼヘツが好きな方はぜひプレイしてみてほしいですね。

アライアンス (Alliances)

手前で紹介したブリンクと同じコネクション系ですが、こっちは中々ややこしいゲームです。コネクション系に慣れ親しんだ人以外にはあまりオススメできません。

1手番に1個ずつディスクを置いていって対辺をつなげるというヘックス(Hex)ベースのゲームなんですが、このゲームには自分の色というものがありません。上の写真は3人プレイではなく、あくまで2人プレイなんですよね。

コネクション系としてはそれだけで「え?」という感じなんですが、さらに各対辺はその色以外にもうひとつ別の色(同盟色)を一緒に使ってつなげることができ、その組み合わせが自分と相手で違います。手番ではどの色のディスクを置いても構わず、先に対辺を2色つなげた方の勝ち。ヘックスを知っている人なら「な・・・・なんだってー!!」となるところです(なってください)。

上の写真では、手前側のプレイヤーはオレンジと緑の2色でオレンジの対辺をつなげますが、奥側のプレイヤーがその2色でつなげるのは緑の対辺です。別の見方では、対辺と同じ色のディスクはどちらのプレイヤーのものでもある(共有色)とも言えます。

相手を利することがないようになるべく対辺の色ではなくその同盟色を置こうとしますが、一方でそれは60°回転した辺から見ると共有色(あるいは相手の同盟色)になるわけだから・・・??? 頭が混乱してきます。

二叉の配置や離れて攻めるといったヘックスの基本はここでも有効かつ大前提ではあるんですが、この独特の感覚に悩むこと間違いなし!

ヘックスに自信がある人にこそ試してほしいゲームです。

グザッツ (xats)

さて、今度は小粒ながらピリッとしたこのゲームを。1タイルが親指の爪くらいでケースも手の甲+αくらいしかない、オインク小箱もビックリのミニマムコンポーネントです。

あ、でもアブストラクト好きの人じゃないと「んー、よく分からん、もういいや」で終わりそうなゲームなので、出す相手は選びましょうね。

そう前置きしつつルール説明です。各自トゲのある独特のタイルをもってスタートし、手番でやることはタイルの配置またはスタックの破壊です。

配置:手持ちのタイルを場のスタックに乗せます。ただし、スタックの一番上にあるタイルよりトゲが少なく、かつ全てのトゲがそのタイルからはみ出ない場合にしか乗せられません。どのスタックにも乗せられない場合はテーブル上に配置します(1段目)。

破壊:自分のタイル1個を破棄することで、そのトゲ数と等しい高さのスタックを破壊できます(トゲ3つを破棄したら3段のスタックを破壊)。破壊されたスタックのタイルは持ち主に戻ります。

ややこしいのが勝利条件で、「各スタックの一番上にある自分のトゲの合計数が、手持ちのタイル数と一致したら勝ち。手番開始時に手持ちがないなら負け」です。文章を見ただけでは何をすれば勝利に近づくのかよく分かりませんね。実際プレイしてみても多分同じ感想だと思います。

しかーし!ある程度アブストラクトに慣れている人なら何度かプレイすると「あーなるほどなるほど」となって、相手がどのタイルを置いても必勝する形に持っていく方法が見えてくるから不思議。そうなれば中々面白いハンドマネジメントゲームだと思います。

1プレイは短いですし、1回やって「ふーん、なんか微妙だね」で終わらせるのはもったいないので、何度か連続でプレイしてみてもらいたいですね。

フィレンツェ (Firenze)

しばらくカオスなゲームが続きましたが、ここでホッと一息、見た目もポップな2020年新作、フィレンツェです。

このゲームは2~3人用で、各プレイヤーは1色を担当して3種類あるタイルのいずれかを置いていきます。タイルは必ず2色で構成されているため、少なくとも1色は自分以外の色も置くことになります。

手番順にタイルを置いていくのですが、置くタイルは3種類 (赤+白、白+緑、緑+赤) のどれでもOK。全てのタイルが置かれたらゲーム終了で、縦横に3マス以上つながったグループの数が一番多いプレイヤーの勝ちです。

当然、全員自分の色をつなげようとするのですが、自分の色は有限ですし、3マス以上はどれだけつなげても点数が変わらないため、なるべく3マスちょうどでグループを作りたいところです。

しかし、そうは問屋が卸さない! 自分の色で任意の色の1マスを両側から挟むと、その1マスをピラミッドで潰すことができます(これをランプレドットと言います)。なので、ケチって3マスだけにしていたら1マス潰されて得点対象外になってしまうということが起こり得ます。

また、自分の色のタイルがなくなったら後は他のプレイヤーにいいようにされてしまうため、誰の色のタイルを消費していくかというのも重要です。

そのあたり含めた駆け引きが面白く、「このタイルでグループを作りたいけど、そうするとこの後でランプレドットされるし、でもこっちのタイルだとあいつの色の残数が多くなるし…」といったジレンマが楽しいです。

幅広くオススメできるゲームかなと思います。

スラカルタ (Surakarta)

今度は捕獲ルールがかなり独特なインドネシアの古典ゲームです。

ここまで紹介したゲームに比べるとだいぶアッサリした見た目のゲームです。ジェリカフェさんが日本で扱うという情報を見たとき、正直「え?売れそうなゲームなら他にたくさんあるのになぜコレを!?」と思いました、はい。

ゲームの目的は相手のディスクを全て捕獲(除去)���ること。手番では自分のディスク1個を縦横斜めに1歩移動させるか、相手のディスク1個を捕獲します。

で、問題の捕獲ルールです。 ボードの線に沿って自分のディスクを移動させて相手のディスクに着地させることで捕獲するのですが(極々普通)、四隅にある丸いループを少なくとも1回は通る必要があります。他のディスクは飛び越えられません。そして、ループを何回通ろうがどこまで進もうが、最後に相手を捕獲できるならその捕獲移動はOK、というのがこのゲームの特徴です。

実際やってみると分かるんですが、ボード上をディスクがグルングルン回ります。そして予想外の方向から相手のディスクが飛んできて捕獲されます。前にいたはずの敵にいきなり後ろから切られた、みたいな。この感じは中々他のゲームにない気がしますね。

ミツドモエ (Mitsudomoe)

最後にもう一つ2020年の新作です。デザイナーの山本光夫さんはLOGY GAMESとしてアブストラクトゲームを多数制作されている方で、その山本さんがnestorgamesから初めてリリースされたのがこのゲーム。2~4人用。

隅にある自分の色のボール3個を反対側の隅にいち早く移動させれば勝ちです(敗北条件もありますが割愛)。

手番は (1)新たなリングの配置か既存のリングの移動、(2)ボール1個の移動 の2ステップで構成されていて、動かせるのは自分のリング/ボールのみです。ボールの移動先には自分のリングがなければなりません。また、リングを移動させる��は敵のリングに乗せることができます(乗っかられたリングは動けなくなります)。

ポイントはボール移動時のジャンプルール。敵味方関係なく、間にボールがあれば何個でも飛び越して移動できます。当然1歩ずつ進むよりも効率がいいので積極的にジャンプしていくべきなんですが、飛び越すボールに敵のボールがある場合、その敵ボールを同色の空きリングに吹っ飛ばす(移し替える)必要があります。それができなければ飛び越せません。

別の言い方をすると、自分のリングをボードに投入すると移動先が増えるので有利と思いきや、吹っ飛ばされる先も増えてしまう(ゴールから遠のきやすくなる)ということでもあります。んージレンマ。

でも吹っ飛ばし先がゴールに近づく位置のリング1つしかなかったら?勘の良い方は気付かれたと思いますが、吹っ飛ばされたら逆に前へ進めることになります。そうなれば相手は安易に飛び越えることはできなくなります。うまい。

言葉で面白さを伝えるのが中々難しいんですが (まぁアブストラクトは大体そうですが…)、相手を利用して一気にゴールまで近づいたり、リングとボールの位置関係で逆に妨害したりと、攻防一体の動きが面白いですね。

ルールにはないですが、1人で2色担当する2人プレイも色々な作戦が取れて個人的にアリだったので、もし入手された方は試してみてください。

おわりに

今年も10個のゲームを一挙紹介してきましたが、やっぱり書くのが大変でしたね(毎年言ってる)。

この記事を読まれた方が興味を持って発信してくれれば日本に入ってくるnestorgamesも増えて、nestorgames好きが増えるかも?という淡い期待を抱きつつ、またどこかで紹介していければと思います。

2 notes

·

View notes

Photo

2月10日は、広島土嚢の会を開催しました。 ネスターゲームズのバッグを積み重ねると土嚢に似ていることから、日本では「土嚢」と呼んだりしています。 ヘプタリオン Heptalion ヤバラス Yavalath 渋 SHIBUMI スプライン Spline スポネクト Sponnect サム・オン Sum On 太陽を賭けた戦い Battle for the Suns グリーン Green アマゾン Amazons イオの庭 Gardens of Io カイロコリドー Cairo Corridor ヴォロー Volo モレリ Morelli 一番人気は ヤバラス 次に ペントアップ そして ヘプタリオン でした‼️ #ネスターゲームズ #nestorgames #広島土嚢の会 #ボードゲーム #boardgames #tabletopgames #アブストラクトゲーム #abstractgames https://www.instagram.com/rosuvisur/p/Bt9wb4yDLBG/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=twjyl2tbgl1a

2 notes

·

View notes

Photo

Je sais, mes p'tites patates, je déclare souvent ma flamme ardente, à pleins de gens et de fromages, mais Patate des ténèbres est comme ça, tel une fondue fromagère que l'on laisse couler sur tout ! Et donc, mes éditeurs que j'aime d'un amour profond, la bave aux lèvres face à leurs projets et productions ! @iongamedesign @thejordandraper @thundergryphgames et @nestorgames quatre éditeurs européens, produisant des jeux abstraits, riches et complexes, souvent magnifiques. Des éditeurs dont il te faut découvrir d'urgence le travail, ma p'tite patate ! Un article pour en savoir plus : https://cutt.ly/FgFh2LW #juegosdemesa #giochidatavolo #brettspiel #jeudesociété #boardgames #patatedestenebres #jeuxabstraits #sierramadregames #iongamedesign #nestorgames #jordandrapergames #thundergryphgames (à Cenon Haut ... La Saraillere) https://www.instagram.com/p/CHM7RvFBciA/?igshid=8qcm9gvy9gah

#juegosdemesa#giochidatavolo#brettspiel#jeudesociété#boardgames#patatedestenebres#jeuxabstraits#sierramadregames#iongamedesign#nestorgames#jordandrapergames#thundergryphgames

0 notes

Photo

A game of Volo and blue wins. #games #abstractstrategy #clayhausphotography #volo #nestorgames

0 notes

Text

What it's like designing and publishing abstract games:

https://www.inquisitivemeeple.com/publishers-of-play-nestorgames/

1 note

·

View note

Photo

“tritt” designed by Nestor Romeral Andres and published by nestorgames (2009), 2 players, 15 minutes, tile laying.

0 notes

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)について その3

この記事は ボドゲ紹介 Advent Calendar 2019 の20日目です。2016年から参加させて頂いて今回で4回目、毎回「他と被らず自分だから紹介できる(したい)ゲームってなんだろなー」と考えるんですが、今年は昨年と同じくnestorgamesについて書くことにしました。

最初にnestorgamesってそもそも何?アブストラクトゲームって?という方は以前の記事(その1、その2)を見てもらえたら。一言でいうとアブストラクトゲームを中心にリリースしているスペインのパブリッシャーです。

このnestorgames、ゲームをあまり絶版にしない割にリリースペースが結構早いのが特徴で、10周年を迎えた2019年時点では現行品だけで180種類以上あります。そしてなんと言っても代名詞とも言うべき統一されたペンケース型のシルエットは、プレイ欲だけでなくコレクション欲もくすぐります(この形ではなかったり2個で1つだったりするゲームも一部ありますけどね)。積み上げるとこんな感じ。

これでも現行品の半分くらいで、限られたサイズでここまでバリエーション豊かなゲームを出せるnestorgames恐るべし。

刺さる人には刺さるこの統一感。1つ難点があって、見た目は似ててもルールが全然違うというゲームも多く、初見の人には「どれが自分の好みに合いそうかさっぱり分からん!」となりがちです。

なので、前回同様オムニバス形式でオススメを色々紹介していきたいと思います。そして今回はお手軽入門ゲームを多めにしてみました。なんといっても今年は日本のショップでnestorgamesが取り扱われ始めたので、初めて手に取る人も少しずつ増えるかなと思って。

2019年12月時点では、バネストさん(名古屋)、サニーバードさん(長崎)、ヒカリゲームズ堺さん(堺)、アグレットさん(福岡)が取り扱われ���ますね。この記事で紹介しているゲームの在庫はちょっとないかもしれませんが、取り寄せを受け付けてくれるところもあるようです。英語にあまり抵抗がなければ公式サイトで直接注文する手もあります。

前置きが長くなりましたが、紹介していきましょう。

フューズ (Fuse)

その2で紹介した「ここのつ(9tka)」に似た外周からボード内側へコマを移動させる(押し込む)ゲームで、自分の色でより大きいグループ(縦横のコマのつながり)を作ると勝ちというシンプルなもの。

コマを内側へ直進させるときに他のコマを押せるので、その押しくらまんじゅうを見越した手を打っていかないといけないようになっています。

でも盤面が狭いおかげで先を見通しやすく、実は1プレイあたり5~15分程度。前菜的にプレイするも良し、何度も繰り返しプレイするも良し、です。

ライン・オア・カラー (Line or Colour)

見た目もプレイ感もカジュアルで、アブストラクトゲームの経験が少ない人にもオススメなゲーム。

最初に5×5か7×7のどちらのボードにするかを選んだ後は交互に自分のリングを置いていきます。ここからは7×7の場合の説明ですが、自分のリングが縦横斜めのいずれかで5個並べるか、同じ色を7箇所中5箇所押さえれば勝ち。勝利条件が2つあるわけです。

この2つの勝利条件に対してボードの色の配置が絶妙で、ライン揃えに注力するとカラーが揃えにくく、カラー揃えに注力するとラインが揃えにくいという配置になっています。その分かりやすいジレンマと、相手の勝利条件達成を防ぎつつ一挙両得できる場所はないかを考える適度な悩ましさがポイントですね。

これでもちょっと難しいなーという人は5×5の方でプレイしましょう。勝利条件が5から4に減ったイージーモードです。

逆に、慣れてきたら付属のディスクを使ってボードの色の配置を変えることができます。各マスの価値が大きく不均等になるので、より価値の高いマスの見極めが必要になってきます。

そんな感じで、サッと出して色々な人に楽しんでもらえそうなゲームです。

タイゴ (Taigo)

自分と相手の色が対になった、たった1種類のコマを互いに置き合うへクス型五目並べ。これに「穴ができたら即座にコーンを置いて、それも一目分としてカウントする」(つまり1手番でいきなり二目増えることがある) というルールがスパイス。

これもルールは単純明快ながら、常に相手と隣り合わせの配置で「ここは穴になる、置きたくない… あ、でも置かないと四目作られて次に負け確定だ、、、」と中盤から一気に悩ましくなります。たったこれだけのコマとルールなのに面白さも十分あることに感心します。

アップタウン (Uptown)

さてさて今度は立体モノに行きましょう。

元々nestorgamesの立体系名作ゲームといえばPent-Upがあります。

自分もPent-Upは大好きで、見た目良しルール良しの名作と思っていますが、自分がどう置きたいかより相手にどう置かせるかが肝という点がイマイチしっくりこないという人もいるかと思います。

その点このアップタウンは「上から見て、縦に5マス中3マス以上占めてる列は自分の列、それを7列中4列以上占めたプレイヤーの勝ち」という、ルール的にも何をすれば勝ちに近づくのか分かりやすいです。また、立体モノとはいえPent-Upのように複雑に積み上がっていくものでもないため、その点でも入門者向け。

これもスッと出してパッとプレイできる手軽さでありながら中々面白いです。

ちなみに見ての通りこのゲームはペンケース型ではなく巾着型になっています。ブロック型のコマが含まれるゲームや、比較的大きめなコンポーネントを含むDeluxe版にはこのタイプが多いですね。

スクー (SQU)

ここからちょっと難易度を上げていきましょう。つい最近リリースされたパターンビルディング系ゲーム、スクーです。

ぱっと見は「え?見た感じシンプルそうだし初心者向きでは?」と思いますよね。だいぶシビアですよコレ。

確かにルールはごくシンプル。先手がコマを1個置いた後は、どちらかが投了するまで互いにコマを2個ずつ置いていくだけ。より大きな「四隅にコマがある正方形」を作った方が勝ち(分かりやすくピラミッドで目印を付ける) 。写真で言うと5×5対4×4で赤の勝ち。

「なーんだそれだけ?」と思わせておきながら実際やってみると分かるんですが、1手番で2個置ける&たった4個でパターン完成なので、単純な見落としのケースを除くと、序盤からずっと1ミス=ほぼ挽回不可能な攻防が続きます。

手抜きは無しとして何手まで持ちこたえられますかね?キリキリしたプレイ感が好きな方はチャレンジしてみてください。

リミット (Limit)

相手を手詰まりにさせたら勝ちの配置&移動ゲーム。

ゲームが配置フェーズと移動フェーズに分かれており、前半でタイルとボールを配置してボードを形作り、後半にボールの移動とタイルの除去で相手を追い詰めていくという��れです。

ボールが取り除かれる条件がちょっと囲碁に似ていて、呼吸点(隣接する空きタイル)がなくなった同色ボールの集団が一気に取り除かれるというものです。ただし勝敗はボールの数ではなくあくまで手詰まりにならないこと。数の多少よりも退路の確保の方が重要だったりします。

これに加えて、空きタイル上を縦横無尽にボールが移動できたり、タイルの除去によって刻々と盤面が狭まっていくなど、見た目以上にダイナミックな展開が楽しめます。

自分の思い通りの手を打つには何回かプレイが必要かもしれませんが、1プレイ20~30分程度なので案外気軽に遊べます。

なお写真は通常版ではなくDeluxe版になります。値は張りますが、ビリヤードと同じ材質でツルッツルのボールは触るだけで気分がアガる逸品です。といっても、通常版も見た目が若干チープではあるものの内容数は一緒ですし「ゲームが楽しめればOK!」ということならそちらで全然楽しめます。

トライアド (Triad)

ポップな顔して底意地の悪さをのぞかせる3人専用ゲーム。

nestorgamesには3人用ゲームとしてレッド(Red)、ブルー(Blue)、グリーン(Green)という色シリーズがあり、これらは初めての人にもオススメなんですが、このトライアドをその層に出したらほぼ間違いなく「わけわからん」と言われてしまうと思うので、あくまでアブストラクト系に慣れた3人でやってみてもらいたいゲームです。

ゲームとしてはコマの直線移動&除去を繰り返して誰かのコマが0になったときに残り2人のうちコマが多く残っている方が勝ちなんですが、初心者お断りなポイントはその頭がこんがらがるルール。

手番に自分のコマを1個移動させて移動先に隣接する敵コマをすべて除去するのが基本なのですが、実は移動先のヘクスの色が次手番のプレイヤーになります(ただし自分の色のヘクスには移動できません)。ならトップ目じゃない方に次手番を渡そうとしますよね。そんな分かりやすいゲームじゃないんですよ、コレ。

コマを移動させるときは「一番多く敵コマを除去できるヘクス」にしか移動できません。つまり、例えば3個除去できるヘクスが1箇所だけあって他のヘクスは2個以下しか除去できない盤面だった場合、自分の手番なのに移動の選択肢がないということです。移動先の色が次手番を渡したくないプレイヤーの色だったとしてもです。

あとは手番終了時に次手番ではない方の敵プレイヤーのコマを1個任意の場所に置くので、これによって最多除去の場所が変わってきたりもします。

がんじがらめの制約の中でいかに敵2人を操るかが面白ポイントで、うまくしかければ少しの間”ずっと俺のターン”状態にすることもできるわけです。ルールブックには「一方の敵を操ってもう一方の敵を全滅させることもできる」とさえ書いてあります。さすがに自分はそこまで先を読むことはできませんが。

3人専用な上に人を選ぶゲームなので出せるシチュエーションは限られそうですが、我こそはという方はぜひお試しを。

コンストラクター (Constructor)

このコンパクトなケースをもってしてもスカスカなミニマルコンポーネントなんですが、ゲームの面白さ、ルールの美しさ、見た目のクールさ、3拍子揃って個人的にお気に入りなゲームです。

手のひら大のたった9ヘクスしかないボード内で3種類のコマ(大リング、中ディスク、小ディスク)を配置・移動し、どちらかが手詰まりになったときに、所有する(=自分のコマが最上段にある)スタックが多いプレイヤーの勝ち。

手番は自分のコマを1個配置するか移動するかです。配置の方は自分のコマを任意の空きヘクスに置くだけ。特徴的なのは移動ルールで、3つのコマが三すくみのような関係になっています。

小ディスクは中ディスクに乗れる

中ディスクは大リングに乗れる

大リングは単独の小ディスクにはめ込める

さらに、まだ他のコマと合体していない自分の単独コマしか移動できず、相手のコマの上にしか移動できません(空きヘクスや自分のコマの上には移動不可)。

実際にプレイしないと分かりにくいんですが、移動ルールがスゴく良くできていて、たった9ヘクスなのに相手への牽制や所有権の取り合いがジレンマたっぷりで悩ましく面白いゲームです。アブストラクト好きの方にはぜひプレイしてほしいですね。

スタックス (STAX)

さらに歯ごたえがほしい方にオススメしたいのがコレ。トゲがい���んな方向に突き出ているタイルが特徴です。

ゲームの目標はトゲのないタイル=キングを追い詰めて捕獲する(キングの上に乗る)ことですが、最初は何もない状態から始まります。

キングが場に出ていないゲーム序盤は互いにタイルを置くことしかできないのですが、臨戦態勢が整ったと思ったプレイヤーは自分のキングを配置することで次から配置済みのタイルを移動できるようになります。手前で紹介したリミットとは異なり、自分で移動開始タイミングを決めることができるわけですね。

移動する場合はそのタイルのトゲが指す方向へ直進させるのですが、色にかかわらず移動先タイルのトゲが進行方向と同じ方向を向いていればさらにその先へ進むこともできて、一気に複数マス直進できます。他にも空きマスを通過できたり移動後に回転できたりといった細かいルールがありますが割愛。

もう一つの大きなルールはステップルール。全タイル/スタックについて、それぞれ階段状に下るルートが最低1つはないといけないというもので、これがかなり制約になります。

ざっくりルールを聞くと「トゲが多いと全方向に攻撃を仕掛けられて強そうだな」となり、実際にある面でそうなんですが、トゲが少ないタイルにはこれ以上先に進ませないという防御の側面があります。全方向にトゲがあるタイルは確かに強いですがどの方向からのタイルも通過させてしまいますからね。

そういった各タイルの攻撃力・防御力を意識した上で、序盤にキング用の安全な場所を確保しながらなるべく戦力を追加しつつ、どのタイミングで攻撃(移動)に転じて相��のキングを詰めていくか、かなり悩ましいゲームです。

一手一手の選択肢が多いので、そういったタイプに抵抗がなくてある程度複雑なのが好きな方にプレイしてみてもらいたいですね。

パーティクル・アクセラレーター (Particle Accelerator)

ラストを飾るのは、絶版まで含めたnestorgamsの全ゲームにおいて唯一のアクションゲーム(!)。これを最後に持ってくるのはどうかと思ったんですけどね、まあオマケのネタ枠ということで。

プレイヤーたちが扮するは商人でもなく貴族でもなく科学者でもなく…粒子加速器です。もう一度言います。粒子加速器です。人じゃないです。

ゲームの目的は、発射口から陽子、電子、中性子を指で弾いて原子核と電子殻に突入させ、周期表に沿って水素~ネオンの原子を順に作っていこうぜ!という独創的すぎるフレーバー。

それでも、だいたいこういうアクション系ってみんなでワイワイ楽しめるよういい感じにデフォルメして絶妙な難易度になってるじゃないですか。否。マジで周期表のHe~Ne原子を忠実に再現させられます。

陽子と中性子は原子核に入れないとミス。

電子は細ーーい電子殻(K殻やL殻)で止まらないとミス。

He~Li間とLi~Be間は陽子と中性子を同時に突っ込まないとダメ。

他の粒子を弾き出してしまったら原子が崩れ、安定同位体に留まったらセーフだけど、そうじゃなかったらメルトダウンで即敗北。

アクションゲームにここまで現実に忠実なルールいる??? ノーミスでネオンまで到達できた人は神です。

おわりに

ふー、今回も記事を書くのが大変でしたが、少しでもアブストラクトゲームやnestorgamesの同好が増えると嬉しいところです(最後のはアブスト関係ないですけど)。

さて明日のAdvent Calendarは、以前にGIPF project七番勝負で対決したり、一緒に福岡アブストラクトゲーム会を主催したりしたきぬりすさんの記事ですー。

8 notes

·

View notes

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました その10

2017年夏頃から始めたnestorgamesへの和訳提供ですが、細々と続けて気付けば135個になってました。自分でもびっくり。

その9以降に和訳を提供したゲームは以下の通りです。公式サイトの”languages”のページからダウンロードできます。

チェクス (CHEX)

フューズ (Fuse)

イーチーシーチー (Iqishiqi)

ママラス (Mammalath)

ミュルミドーン (Myrmidons)

サタンズチェッカー (Satan’s Checker)

渋 (Shibumi)

スリーパーズ (Sleepers)

シュガーグライダー (Sugar Gliders)

刃の飛び交う屋敷 (The House of the Flying Blades)

刃の飛び交う寺 (The Temple of the Flying Blades)

アップタウン (Uptown)

スクー (SQU)

スタックス (STAX)

グザッツ (XATS)

12/20のボドゲ紹介Advent Calendarはまたnestorgames関係の紹介記事を予定してるので、そろそろ書き始めないと。

1 note

·

View note

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)について その2

この記事は ボドゲ紹介 Advent Calendar 2018 の20日目です。

前日はぬん君の「数エーカーの雪」紹介記事でした。相変わらず切れ味抜群で思わずやってみたくなるキャッチーな記事。ぐぬぬ、文才のない自分は………オムニバス形式��物量作戦で対抗だ!

ということで、今回はブログやTwitterでも何度か紹介しているアブストラクトゲームメインのパブリッシャー、ネスターゲームズ(nestorgames)についてたくさん紹介していきます。

nestorgamesといえば1ペンケース1ゲームなコレですね。下の写真だけで50個以上のゲームがあります。小箱カードゲームじゃないのにこの空間効率。日本の狭い住宅事情に優しい!

よく知らない方は以前の紹介記事を見てもらうといいかも。あと公式サイトに日本語訳を大量に提供させてもらってるので、気になるゲームがあれば大半はルールも確認できます。

さてさて、nestorgamesは一部の比較的話題に上がるゲーム以外はどんなゲームなのかほとんど情報がないのが実情です。なので、今回はあえて有名どころ以外のゲームを紹介したいと思います。

ちなみにこのブログで過去にnestorgamesのゲームについて触れている記事をざっとピックアップしてみました。こちらもお時間あればどうぞ。

コンヘックス(ConHex)、ペントアップ(Pent-Up) マーゴ(Margo) ザイク(Zaic)、錦鯉(Jin Li)、リンケージ(Linkage)、ダカーポ(dakapo) リブラ(Libra) アメーバ(Ameba) オード(Ordo)、アマゾン(Amazon)、カラニッシュ(Callanish)、ヘックス(Hex)、ヴォロー(Volo)、ヤバラックス(Yavalax) ミュルス・ガリカス(Murus Gallicus) アクロン(Akron)、ペントアップ(Pent-Up)、ヤバラス(Yavalath)

ではいきましょう!

ロット (Lot)

一言で言うなら二重三目並べ。

手番ではコマを1個置くだけです。自分のコマが直線で3個並んだら、その1箇所にコマを乗せて2段にして残り2箇所からはコマを取り除きます。2段が直線で3つ並んだら勝ち。説明1分、やー簡単。

が、実際やってみると一筋縄ではいかないことが分かります。3個並ぶと2個減るので、その時に自分の場の支配��弱まるのを見越して布石を打っておかないと、勝ちに近づいたつもりが遠のいたなんてことが起こります。

とはいえ、ルールが直感的に分かりやすく勝ちまでの道筋も比較的立てやすいので「ちょっとやってみませんか?」と誘いやすいゲームかなと思います。

ちなみに写真はアクリルコマ版。廉価版のプラスチックコマ版もありますが、やっぱりアクリルコマの方が気分もアガるってもんです。

オナガー (Onager)

投石器をモチーフとしたゲームで、開始時に手前2列(自分側)に並んでいる自分のコマを最終的に一番奥の列(相手側)へ送り込むのが目的です。

特徴はコマの移動方法で、単に1マス隣に移動する以外に「ジャンプ」があります。これは、移動するコマ以外に起点となる自分のコマを指定し、”移動元〜起点の距離”=”起点〜移動先の距離”になるような位置にコマを直線移動させます。起点のコマを中心として鏡写しのような位置までコマを一気に移動させることができるわけです。

一見すると到達系ゲームなのに、一番手前の列からいきなり一番奥の列にジャンプしての大逆転もあり得るというのが面白いところ。気の抜けない展開が続くダイナミックなゲームです。

ここのつ (9tka)

今回紹介する中では唯一のエリアマジョリティ系ゲームで、2~4人でプレイできます。ボードが各エリア9マスの9エリアからなり、4人プレイ時は各自のコマ数も9個でまさに9づくし。

各エリアに赤のコマ(中立の障害物)を1個ずつ置いてからゲームスタート。

まず手番順に各自1個ずつ自分のコマを外周(9エリアの外)のどこかに置きます。全員がコマを置ききって外周が埋まったら前半戦終了。

後半戦は手番順に各自1個ずつ自分のコマを内側のエリアに向けて移動させます。途中で曲がったりはできず、他のコマか対岸の外周に当たるまで正面に直線移動させるだけ。

全員がこれ以上移動できなくなったゲーム終了です。エリア毎にコマ数単独1位のプレイヤーがそれぞれ1点獲得し、最高点のプレイヤーが勝ち。

これもなにげに説明が簡単で駆け引きも分かりやすく短時間で勝負がつくので、ちょっと出すのに重宝する隠れた良ゲームと思ってます。

スタック-22 (Stack-22)

nestorgamesの紹介で真っ先に挙げられるゲームといえばペントアップ(Pent-Up)。ルールのシンプルさ、戦略性、見た目、と3拍子揃った人気作です。

これには同一ルールで三角形ベースのカウンタープレイ(Counterplays)と六角形ベースのセブン(Seven)があります。

このシリーズは共通で「全タイル配置後、最上層にあるタイルが多いプレイヤーの勝ち」なのですが、ルールの肝は「タイルは可能な限り上の階層に置かなければならない」という制約です。どこにでも置けるわけではないのがミソで、相手のタイルが土台になるように仕向けてその上に自分のタイルを乗せるのが基本。毎手番自分と相手の残りタイルを見て相手の次の行動を縛るように置いていくのがゲームの醍醐味と言えます。単に自分の置きたいタイルを置いてるだけでは駆け引きになりません。

そんな前提からのコレ、シリーズ最新作のStack-22。タイル数がペントアップの約2倍、セブンの約3倍という多さ!

開始時点で両者合わせて44個のタイル、しかもグリッドの認識に慣れが必要な六角形ベース。これらをぐるっと眺めて各タイルがどの階層に置かれることになるかを毎手番見極める必要があります。ルールブックで「これはカジュアル向けじゃないよ」とわざわざ警告されているのは伊達じゃない!

nestorgamesからの挑戦状とも言えそうなStack-22。シリーズをやったことがある人はこれをプレイしてそのヤバさを体感してみてください。

デュプロライン (DuploLine)

基本はコマを直線で4個並べたら勝ちの四目並べなんですが、全く違うプレイ感です。

まずディスクとリングの2種類のコマがあり、勝利条件も「ディスクを4個並べる」と「リングを4個並べる」の2種類あります。

手番でやることは、以下の2つを任意の順番で。

新たに自分のディスクを相手のディスク/リングに隣接して配置するか、 既存の自分のディスクを隣接する任意のリングの中に入れる。

新たに自分のリングを相手のディスク/リングに隣接して配置するか、 既存の自分のリングを隣接する任意のディスクにかぶせる。

これに全てのコマがつながっていないといけないという縛りがあります。

この分割禁止ルールと一度ディスク/リングが合体したらもうそのマスには入れないルールで互いに牽制し合いながら、ジリジリと布石を打っていくイメージです。

基本ルールが同じで対辺の接続が目的のデュプロヘックス(DuploHex)もありますが、個人的にはこのデュプロラインの方が断然好みですね。とはいえデュプロヘックスも高評価は多いので人それぞれかと思います。

ラスカ (Laska)

伝統ゲームであるチェッカーのバリアントで、デザイナーは約100年前のチェスチャンピオン。

チェッカーの基本は、斜め前に1マス���むか、斜めに相手のコマがあれば必ず飛び越えて取り除く、を繰り返し、相手のコマを全部取り除くか手詰まりにさせれば勝ち。コマが取れるなら必ず取らなければならないルールを利用しての肉を切らせて骨を断つ攻防が魅力の一つです。

これに対して、ラスカは飛び越えた相手のコマを取り除かず移動先のマスに道連れにします。なので飛び越えた後は足下にコマが増えます。そして、この際に移動先へ道連れにするのは飛び越えられたスタックの一番上のコマだけなので、その下敷きになっていたコマが復活するというのが最大の特徴。

ぱっと聞いただけだと面白さが分かりにくいんですが、実際やってみるとこれが面白いんですよね。相手のコマが復活するからこの手は打てない!という縦方向のジレンマが加わって、チェッカーとはまた別の楽しさがあります。

アイザック (Isaac)

nestorgamesの尖ったラインナップの中でも中々の異端児。見た目でどんなゲームか全然想像できないというのはアブストラクトゲームあるあるですが、これもまさにそんなゲームの1つ。

といっても基本的なルールは実は簡単。

まずゲームは前半戦と後半戦に分かれています。 前半戦は、長さに応じて素点が刻まれた棒を2人が交互に置き、全部置いたら終わり。 後半戦は2人が交互に棒を取り除きます(ただし既に取り除いた棒より短い棒は不可)。棒を取り除くたびに得点が入り、合計得点が高い方の勝ち。

棒を取り除いたときは、得点 = (棒の素点) × (その棒の両端の延長線上にある棒の本数) としてスコアトラック上のスコアカウンターを動かします。

スコアトラックはどこに?ボードをよーく見ると端っこの縦横に小さく0~9が書かれています。なんとこのゲーム、ボード自体がスコアトラックです。しかも、カウンターが乗っているコマは取り除けなかったり、取り除く棒の延長線上にカウンターがあると得点が2倍になったりするメタ的ルール。

そして、棒の除去で得られる得点はわざと少なくしてもOK。あえて獲得点数を減らして相手を妨害するなんてことができます。といっても中々ウマいこといかないんですけどね。コツをつかむには何度かプレイが必要なゲームです。

同じコンポーネントで、橋を架けるように棒を置いていくファウンデーションズ(Foundations)と、一度置いた棒をスライドさせて空いたスペースに棒を置いていくハリ(Hari)というゲームも遊ぶことができます。

モレリ (Morelli)

これも綺麗な見た目して結構独特なゲームです。さっきのアイザックは意外とあっさり塩味ですが、こっちは豚骨。

オセロみたいなコマを最外周(赤の枠)に点対称に���ンダム配置してスタート。コマを移動していき、中央マス(玉座)を中心として自分のコマが正方形の四隅になるようなパターン(フレームと呼びます)を完成すると玉座を奪取。玉座を互いに奪いつつ、どちらかが手詰まりになった時に玉座にいる方が勝ちです。

各コマの移動はチェスのクイーンと同じなんですが、今いる枠より内側の枠にしか止まれません。つまり中央へ中央へと進みます。さらに、相手のコマ1個を自分のコマで挟むとオセロみたいに反転します(オセロと違ってあくまで1個だけが対象ですが)。

この移動・反転ルールだけでも結構頭を使う上、フレームは45度回転した形でも30度回転した形でも、中央を中心とした正方形ならオールオッケーなので、パターンビルディング系が得意な人に挑戦してほしいゲームです。

相手に気付かれないようにさりげなく布石を打ち、虚を突くようにフレームを完成させられると嬉しいですね。

ちなみにコマがかなり小さいので手の大きい人はちょっと大変かも。

ハロードリー! (Hello Dolly!)

逃げ出した羊を小屋に連れ帰るのがテーマのゲーム。

アブストラクトのイメージが強いnestorgamesですが、実はこういうテーマ性があるゲームも結構あったりします。といってもルール的にはいわゆるアブストラクトストラテジーな、運要素なし、非公開情報なしのゲームが大半なのは間違いないんですが。

そしてこのゲーム、かわいい顔してプレイ感は中々シビア。間違っても「これカワイイねー」と言ってきたアブストラクト初心者に勧めてはダメです。やるならある程度アブスト慣れしてる人同士でやった方がいいかと。

概要ですが、まず羊と羊飼いのコマがあり、羊は一番外側の三角形の頂点からスタート、羊飼いは茶色い円形の道の初期位置からスタートです。羊は線の交点を移動し、羊飼いは道に沿って三角形の中を順に移動します。羊は点を、羊飼いは面を移動する感じ。つまり羊と羊飼いはぶつかりません。

手番の移動の結果、羊飼いのいる三角形の頂点3つが羊で埋まっていたら、色に関係なくその3匹が小屋(ボード上段のマス)に帰って行き、自分の羊を5匹以上帰せたら勝ち。

そしてこのゲームが難しめな点。まずプレイヤーが直接動かせるのは羊だけです。しかも羊は途中で止まれず、他の羊か突き当たりまで直線移動するのみ。得点に絡もうと中央に羊を近づけるだけでもスライドパズルやハイパーロボット(Ricochets Robots)のような思考が必要です。

さらに羊が移動した距離(交点数)だけ強制的に羊飼いが時計回りに移動します。羊飼いの周りに3匹集まったら自分の羊だろうが相手の羊だろうがGo homeなので、これも考慮する必要があります。

この羊と羊飼いのままならない移動を制してようやく勝てるわけですね。やりたくなってきましたか?そう思ったあなたは中々のアブスト���なのでぜひやってみてください。(こんな書き方してますけど個人的には好きなんですよ)

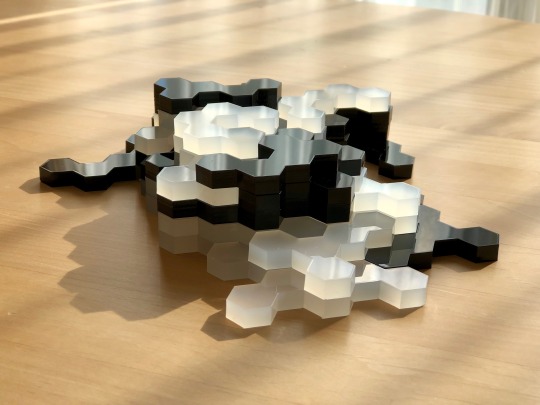

渋 (Shibumi)

最後はミニマルさが最高に渋いShibumi。

Shibumiという単独のゲームがあるのではなく、一定の基本ルールを規定したゲームシステムを指しています。使うのは(最大で)16個×3色のボールと4×4の穴が空いたボードのみ。

ルールブックは80ページ以上の大ボリュームで、Shibumiのゲームシステムに則った35個のゲームが紹介されています。これらは過去に開催されたShibumi Challengeというルールコンテストから選りすぐられたもので、デザイナーも様々です。(現時点でまだ公式は英語のみですが)

基本的に4×4のピラミッド型スタッキングゲームなんですが、N目並べ、コネクション、パターンビルディング、パズルなどなど、ゴールやメカニズムが多種多様で「こんなミニマルな枠組みからこんなに広がるのか!」と感動すら覚えます。ルールブックはカテゴリで分けられていて、各カテゴリ冒頭にあるメカニズム説明も読み物として面白いので、その手のが好きな人にはオススメです。

まさに読んで楽しい遊んで楽しいの一石二鳥。短時間で終わるゲームも多いので、取っ替え引っ替えプレイしてみるのもいいですね。

ちなみにShibumiにはいくつかエディションがあります。 写真はShogun Edition。ボールがビリヤードの球と同じ材質で高級感があり、小さいのに持つと重量感があってずっと触っていたくなる感じです。箱も総アクリル製でインテリアの域です。そしてShogunと同じボールで箱がないのがSamurai Edition。 玉がプラスチック、ボードがウレタンになった廉価版がNinja Editionです。見た目はかなりチープになりますがはるかに安いです。コンポーネントの数は一緒なのでプレイに支障はありませんしね。

おわりに

そんなこんなでnestorgamesのゲーム紹介でした。

改めてこの数を記事にすると結構大変ですね。。。いちnestorgamesファンとして、一人でも興味を持ってくれたり興味が深まった人が増えてくれると嬉しいです。

11 notes

·

View notes

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました その9

前回(その8)からしばらく間が空きましたが、その間も公式サイトには少しずつ 和訳を提供していました。以前書いた紹介記事は こちら と こちら。

この半年くらいで「ゲームマーケットにネスター社長が初来日!」や「ついに日本でも取扱店が!しかも一挙に複数店舗!」といった日本でのnestorgames関連トピックも立て続けにあって、着実に知名度は上がっているようですね。

前回ブログ更新以降、以下の和訳を提供しました。ゲムマに向けて和訳を依頼されたものなどTwitterではアナウンスされていないものも含みます。

コンシークエンス (Consequence)

コンストラクター (Constructor)

コーポレーション (Corporation)

ハレオ (Jaleo)

マナラス (Manalath)

ナイス (NYSE)

サルタ (Salta)

スペース・ディフェンダーズ (Space Defenders)

タイリッツ (TAILITS)

ユニティ (Unity)

火星の庭 (Gardens of Mars)

イオの庭 (Gardens of Io)

エンケラドゥスの庭 (Gardens of Enceladus)

ダブルセブン・バイナリコーディング・ヘクスドミノ (double-seven binary-coding hexdominoes)

リンク先にゲームの写真もあるので、興味のある方はそれで雰囲気をつか���つつルールを読んでみてください。

1 note

·

View note

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました その8

またnestorgamesの公式サイトへ和訳を提供しました。以前書いた紹介記事はこちら。

提供を始めてから9ヶ月くらいでついに自分からの提供数が100個になりました。また一区切りですね。我ながら単なる有志でよくここまでやったなという感じです。いちファンとしてnestorgamesのゲームやアブストラクトゲームに興味持ってくれる人が増えたら嬉しい限りです。

これまでのものも含め、提供した和訳は公式サイトの”languages”のページで公開されています。

42 ハイパースペース・エクスプレスウェイ(42 Hyperspace Expressway)

ビッグ*バン (Big*Bang) ※和訳が旧版ベースのため取り下げになりました

チェイス (Chase)

クロスヘアーズ (Crosshairs)

エクシット (Exxit)

フローズン・フォレスト (Frozen Forest)

ラスカ (Laska)

マッドキャップ (Madcap)

パーティクル・アクセラレーター (Particle Accelerator)

パサン (Pasang)

パイルス (Pilus) + パイルスレインボウ (Pilus Rainbows)

スタック-22 (Stack-22)

リンク先にゲームの写真もあるので、興味のある方はそれで雰囲気をつかみつつルールを読んでみてください。

2 notes

·

View notes

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました その5

nestorgamesの公式サイトへ以下の10個のゲームについて和訳を提供しました。(nestorgamesの紹介記事はこちら)

ブラックホール (Black Hole)

ガウス (Gauss)

ネファタフル (Hnefatafl)

ラオコーン (Laocoon)

メルティングチェス (Melting Chess)

モメンタム (Momentum)

ミリアス (Myriath)

スパングル (Spangles)

トモエ (Tomoe)

トポロジー (Topology)

提供した和訳は公式サイトの”other languages”のページで公開されています。

リンク先にゲームの写真もあるので、興味のある方はそれで雰囲気をつかみつつルールを読んでみてください。

3 notes

·

View notes

Text

アブストラクトゲームについて

この記事は ボドゲ紹介 Advent Calendar 2017 の18日目です。

昨年のAdvent Calendarではダイスゲームの名作キングスフォージとその拡張を紹介しました。大量のダイスをバサーッ!と振り、ドヤーッ!と出目を操作し、シャーッ!と工芸品を完成させたら盗まれるアツ��ゲームです。今もマイベストダイスゲーム。

さてさて、そんなダイスゲームとはうってかわって、個人的に今年はだいぶ��ブストラクトゲームに傾いていた年だったので、それについてちょっと書いてみます。といっても自分も経験は浅いので、どっちかというと入門的な記事なのであしからず。

まず先にアブストラクトゲームって何?という人のために少し説明を。元々アブストラクト(abstract)とは「抽象的な」といった意味ですが、ボードゲーム界隈では若干異なる意味で使われています。

自分は「運要素や非公開情報がなく、テーマ性がない あるいは希薄なもの」という意味で使ってます。例えば囲碁とかオセロとかです。最近おもちゃ屋や量販店でもよく売ってるブロックス(Blokus)とかもそうですね。

人によって結構とらえ方が違ってて、「明確なテーマがあっても運要素なし非公開情報なしならアブストラクト」と言う人もいますし、「運要素があってもテーマ性がなければアブストラクト(例えばバックギャモンとか)」と言う人もいたりします。

今回は自分の定義で話を進めます。

ブログで以前も書きましたが、アブストラクトゲームははっきり言って一般のボードゲームより見た目が地味だったり運要素0で実力差が出やすいの多くて敬遠されがちだったりで、囲碁とか伝統的なのを除くとTwitterなどで話題にする人もかなり限られます。

実は自分も元々アブストラクトゲームにもあまり興味はなかったんですよね。囲碁とか将棋とかに親しんでたわけでもないですし。

でもいくつかルールを読んで実際にプレイしてみると、「なんて無駄がない!美しい!」的なルールに感動できたり、ルール読んだ時点では「ふーん」だったのに実際やると「おぉ!あのルールがこんな展開になるのか!」というギャップを楽しめたりします。なので、ぜひ自分でルールブックを見てからプレイしてみてほしいです。

それに一見地味な見た目も、ルールやメカニズムを楽しむことに特化してるゆえの機能美と考えると、とたんに魅力的に見えてきます。実際クールなデザインのゲームも多いですし。

ま、逆を言えば定義上アブストラクトゲームでも、直感的でない例外ルールが色々あったり見た目がチープでゴテゴテだと自分はあまり惹かれないんですけどね。

ちなみにアブストラクト系じゃなかったら、ルールてんこ盛り、ゴチャゴチャボードは全然ウェルカムですよ。テーマや複雑さとか、楽しみ方が違うので。

では、今年購入品の中からオススメを紹介します。2017年12月現在は全て現行品なので、気になった方は手に入れてみてください。

ギプフプロジェクト(GIPF project)

ご存じの方も多いかと思いますが、これを外すわけにはいきません。

Kris Burmというデザイナーによる名作アブストラクトゲームシリーズとして名高く、現在はギプフ(GIPF)、ツァール(TZAAR)、ゼヘツ(ZERTZ)、デュボン(DVONN)、ピュンクト(PUNCT)、イン���ュ(YINSH)、リンク(LYNGK)の7ゲームを中心に構成されています。 BoardGameGeekのアブストラクト部門ランキングでは770位中20位以内に4つもランクインしているほどです(2017年12月現在)。

今年和訳付きで新版が国内流通したので入手しやすくなりました。

それぞれのゲームについては、以前七番勝負と称して7ゲームの概要を書いたので、そちらの記事を見てください。気合いを入れて全サマリーを作ったのも思い出です。

ピュンクト以外どれもオススメですが、特にインシュはアブストラクト系やったことがない人に勧めたいですね。オセロ+五目並べと言うなじみのある概念で分かりやすいし、優勢劣勢が結構変わるので、初見で何もできずにボコボコにされる展開になりにくいのも良いです。食わず嫌いな人も多そうなアブストラクトゲーム、第一印象が大切!

人によってフェイバリットランキングが全然違うのもこのシリーズの面白いところ。自分は今のところ ギプフ > ゼヘツ > リンク > インシュ ≧ デュボン > ツァール >>> ピュンクトという感じです。

あと新版パッケージは1~7のナンバリングタイトルになっていて、否が応でもコンプリートしたくなる大変ズルいデザイン!

ネスターゲームズ (nestorgames)

以前にも紹介記事を書きましたが、nestorgamesはシリーズ名ではなく、アブストラクトゲームを大量に出版しているスペインのメーカーのことです。

パッケージがほぼ写真のような形で統一されているのが特徴で、これまた収集欲を煽りまくるズルいデザイン。現行品だけでも150を超えるので収集癖のある人は要注意。

ちなみにデザイナーはバラバラで面白さもピンキリ。その中でもオススメしたいゲームはたくさんあります。

まず以前に紹介記事やオープン会参加報告で書いたコンヘックス(ConHex)とペントアップ(Pent-Up)、ヤバラス(Yavalath)とアクロン(Akron)、ミュルス・ガリカス(Murus Gallicus)はどれもオススメです。概要は各記事を見てください。

今回はそれ以外のオススメをいくつか紹介したいと思います。

はい、見事に丸いコマばっかりになってしまいましたが、どれも全然違うゲームですよ。そうじゃない形のゲームもあるんですけど、なんとなく選んだらたまたま。では左上から右下に向かって順に。

上段左: オード (Ordo)

自分のコマを1つでも一番奥(相手側)の列に到達させたら勝ち。自分のコマをどれでも何マスでも前か斜め前に直線移動できるんです��、自分の全てのコマが縦横斜めどこかでつながって1グループになってないといけないのがミソ。

コマは単独で動かすか、並んだ複数個を同時に進めることができ、前者なら相手のコマを取ることもできます。そのとき相手のコマが2グループに分断されたら、相手は次の手番でそれを1グループに戻せなければ負けです。

どんどん前に進めたいけど、ウィークポイントがあると分断されて負けてしまうというジレンマをうまく攻略するのが楽しいです。斜め移動で意外なところからつながりを維持できるのも面白いですね。

上段中央: アマゾン (Amazons)

白と黒に分かれ、手番では自分のコマを8方向いずれかへ何マスでも直線移動させたあと、そこから8方向いずれか何マスでも離れた場所に障害物となる赤い中立コマを置きます(=矢を放つ)。そうやっていって先に動けなくなったプレイヤーの負けです。

中立コマを置くことは、相手を追い詰めて動けなくするためだけでなく、自分だけが動ける広い空きエリアを確保することにも使えます。攻防一体のコマをどう打つか悩ましいです。

上段右: カラニッシュ (Callanish)

自分のコマから桂馬の位置の空きマス2箇所に自分のコマを1個ずつ置いて元の場所のコマを取り除く(つまり1手番に2個増えて1個減る)、を繰り返してどこか1列に自分のコマが5個置けたら勝ち。相手のコマの上に乗って妨害することもできます。

ルールだけでは面白さがサッパリですが、実際やってみると面白い。そのギャップを感じてほしいです。

下段左: ヘックス (Hex)

1942年に発表されたゲームでルールは超シンプル。手番では空きマスに自分のコマを1個置く、これを交互に行って自分のコマで対辺をつなげたプレイヤーの勝ち。

これだけなんですが、やってみると一筋縄ではいきません。単純に線を延ばしていっても相手にすぐカットされてしまうため、常に2個以上のルートができるように打っていかないといけません。

こんなシンプルなルールなのにゲーム性がしっかりあって面白いのが驚きです。

下段中央: ヴォロー (Volo)

変則6角形の隅に自分と相手のコマが1個ずつある状態(つまり各自離れて3個ずつ)でスタートします。コマを追加したり移動したりして、最終的に盤上の自分のコマを1グループにつなげられたら勝ちです(コマの数は関係ありません)。

一度かたまりになったグループは分離できないため、次第に大きなかたまりになっていきます。勝利に近づくほど身動きが取りづらくなるジレンマをどうクリアするか悩ましい、評判の良いゲームです。

下段右: ヤバラックス (Yavalax)

半月ほど前に発売された新作。以前の記事で紹介したヤバラス(Yavalath)は三目並べてはいけない四目並べでしたが、ヤバラックスは四目を1列作ってはならず2列同時に作ったら勝ちというゲームです。1手番に2個ずつ置いていきます。

相手が置けない(四目が1列できてしまう)位置でリーチがかけられるように狙っていきましょう。手前のゲームと比較すると思い通りに打つのが難しいですが、定石を考えたくなるゲームですね。

まとめ

nestorgamesにはこの他にも面白いゲームが色々あるので紹介したいところですが一旦ここまで。

現時点では持ってる人が少ないこともあってネット上でレビューや感想を公開している方は多くないのですが、そういうのが増えてくれるといいなーと思ってます。だって写真見ても分かるとおり、ぱっと見でどれが面白そうかなんて分からないでしょ?

入手するには基本的に公式サイト(英語)での注文になりますが、、カートに入れて注文するところは通常のオンラインショッピングとあまり変わりありませんし、宛先に日本の住所を指定すれば何の問題もなく届きます(到着まで1ヶ月くらいかかりますが)。以前の紹介記事も参考にしてください。

ということで、欲しいと思った方はぜひ手に入れて感想を!

その他

シリーズ物ではなく単体ものでいくつかご紹介。

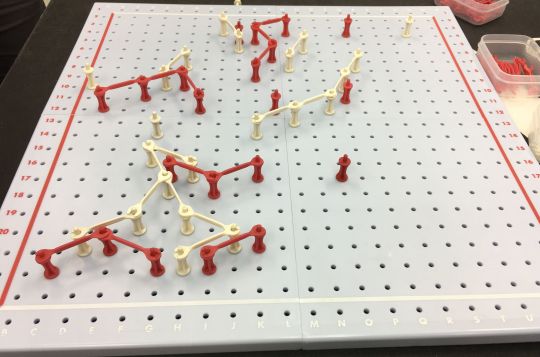

ツイクスト (Twixt)

交互にペグを1本ずつ刺していき、桂馬の位置にペグが刺されたら橋が架かります。2箇所以上同時に橋が架かるケースもあり得ます。自分の色で対辺を結べば勝ち。

片方が妨害されてももう片方でつなげられるような形を作っていくのが基本なのですが、手前で紹介したヘックス(Hex)のように、単に線を延ばしていっても思い通りにはなりません。正直予備知識なしでプレイしてもあまり面白いと感じれないかも。

しかーし、簡単な定石をいくつか覚えると途端に面白くなってきます!これホント。もし自分が初見なら、そういった定石をある程度知っている方に教えてもらいながらプレイできるといいですね。日本ツイクスト協会さんが出されている入門本とかで覚えるのもアリだと思います。かなり奥が深いゲームです。

タク (Tak: A Beautiful Game)

これも対辺をつなげるコネクション系ゲームなのですが、コマを重ねたりバラしたりできるのが特徴です。

コマ(ストーン)の置き方が、つながりにカウントできる平置きと、つながりにはカウントできないけど上にコマが乗せられない壁になる縦置きの2種類あり、加えて両方のいいとこ取りの特殊コマ(キャップストーン)があります。ルールはシンプルですが、アブストラクトの中では動きが複雑な方だと思います。

2016年に公開されたゲームで定石などの研究はまだ多くないので、興味のある方は定石を編み出して強プレイヤーになるのはいかが?

通常のゲームと異なり、メーカー(Cheapass Games)からルールが無償公開されており、コンポーネントの自作もOKという自由度。右の写真はオリジナルのコマと公式サイトからオプションで買える布製ボード。左の写真は公式のミニサイズコマとREIさん自作のボード。自作ボードスゴい。

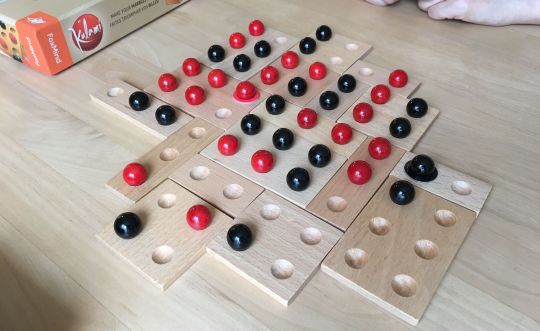

Kulami (クラミ)

手番では、1つ前に相手が置いたボールの縦か横の空きマスに自分のボールを置きます。ただし1つ前に相手がボールを置いた板ともう1つ前に自分がボールを置いた板、その2枚には置けません。

最終的にボールが置けなくなったら終わり。板ごとに、ボールの数が勝っている板がそのマス分だけ得点になります。つまり、相手のボールが1個、自分のボールが2個乗っている6マスの板は、自分に6点入るわけです。

相手の置き場所をコントロールしつつ各板のマジョリティ争いが短時間で楽しいゲーム。2~6マスの板を組み合わせてボードの形を自由に作れるのも面白いです。

おわりに

長々と紹介しましたがどうだったでしょうか。生粋のアブストラクターにはちょっと物足りなかったかも?でも、アブストラクトゲームに少しでも興味を持たれた方がいれば嬉しいです。皆さんもぜひやってみてください!

2 notes

·

View notes

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました その3

ここ最近のルーチンになってますが、またnestorgamesの公式サイトへ以下の10個のゲームについて和訳を提供しました。(nestorgamesの紹介記事はこちら)

ダカーポ (dakapo)

ファノロナ (Fanorona)

ゴネクト (Gonnect)

ヘプタリオン (heptalion) ※拡張のオクタリオン(octalion)も同じ

カバとワニ (Hippos & Crocodiles) ※拡張のバッファ��ー(Buffalo)も同じ

モレリ (Morelli)

オメガ (OMEGA)

ペンタラス (Pentalath)

太極 (Taiji)

ザイク (Zaic)

提供した和訳は公式サイトの”other languages”のページで公開されています。

リンク先にゲームの写真もあるので、興味のある方はそれで雰囲気をつかみつつルールを読んでみてください。

2 notes

·

View notes

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました その2

またさらにnestorgamesの公式サイトへ下記10個のゲームの和訳を提供しました。(nestorgamesの紹介記事はこちら)

ここのつ/ナイン (9tka)

コーヒー (Coffee)

フォー (Four)

ヘキセレーション (Hexellation)

アイザック (Issac) + ファウンデーションズ (Foundations) + ハリ (Hari)

ナイトライン (Knight Line)

リミット (Limit)

リンケージ (Linkage)

ウロボロス (Ouroboros)

ティクセル (Tixel)

提供した和訳は公式サイトの”other languages”のページで公開されています。

リンク先にゲームの写真もあるので、それで雰囲気をつかみつつルールを読んでみてはどうでしょうか?

1 note

·

View note

Text

ネスターゲームズ(nestorgames)に和訳を提供しました

前回に引き続き、nestorgamesの公式サイトへさらに以下の10個のゲームの和訳を提供しました。(nestorgamesの紹介記事はこちら)

アマゾンズ (Amazons)

キャノン (Cannon)

クロス (Cross)

エパミノンダス (Epaminondas)

ジン・リー/錦鯉 (Jin Li)

マジョリティーズ (Majorities)

ムーン・ハーベスターズ (Moon Harvesters)

オナガー (Onager)

クアンタム・リープ (Quantum Leap)

タルパ (Talpa)

提供した和訳は公式サイトの”other languages”のページで公開されています。 興味のある方は一度ルールを読んでみてください。

1 note

·

View note