#彫刻の森美術館

Explore tagged Tumblr posts

Photo

若者が熱を落とす新宿で光る誰かの看板

見てるのか見てないのか時々影が振り返り

自分自身で無になっていく

何をしたってもうひとりの自分が俺を責め立てるんだ

0 notes

Text

ポーラ美術館②

2023.10.20

想像より広かったポーラ美術館の建物。そして野外彫刻も展示されている外の敷地もかなり広く、遊歩道がありました。全長約1キロ、ゆったり歩いて約40分だそうです。

ヤマボウシの赤い実が可愛���しい♪ ちょっとイチゴっぽいです。

美術館は富士箱根伊豆国立公園内にあるからこその、この緑なんですね。木々がずっと向こうまで続いていて、歩いていてとても気持ちよかったです!

新緑の時季もよさそうですね。

1 note

·

View note

Text

.

本日で、ポーラ美術館の遊歩道の小さな彫刻たち、設営10周年を迎えました。

ブロンズの屋外彫刻としては極小の部類だと思うのですが、もう10年、ひっそり森で暮らしてきました。

訪れた際には11個、見つけてみてくださいね。

今後とも末永く愛されますように。

このご縁に深く深く感謝しております。

0 notes

Text

眠れる頭像[1983]/イゴール・ミトライ(ポーランド-仏) @ 神奈川県足柄下郡箱根町・箱根彫刻の森美術館 Tête Endormie / Igor Mitoraj

87 notes

·

View notes

Text

まず初代の信隆じいさんは、最初は特に株式を持って実質的な支配力を持ってるわけではなかったんですが、箱根の「彫刻の森美術館」というのを自分の牙城にしていて、そこからグループ全体を支配する構造を作っていたんですね。 こんな感じで↓フジサンケイグループ本社を、「財団法人彫刻の森美術館」が47.3%も持って支配していたんですよ。

(めちゃ複雑ですが、当時は”ホールディングス”がまだ認められてない時代だったので、こういう複雑な持ち合いで擬似的にホールディングス的機能をもたせたりしていた事自体はよくあったんですね)

フジテレビの日枝久という人がなぜこんなに偉そうにしているのかがわかるすごい本の紹介。|倉本圭造 https://note.com/keizokuramoto/n/n89f8f233da61

13 notes

·

View notes

Text

笠間日動美術館(茨城県笠間市)には世界で類を見ない「パレットコレクション」がある。その数、なんと約360点。収集の経緯をたどると、日本の近代洋画を取り巻く歴史が垣間見えてきた。

ピカソ、ユトリロ、鴨居玲 無二のパレットコレクション 立ち上る個性と内面 茨城・笠間日動美術館 - アートの森 https://growing-art.mainichi.co.jp/20240418-2/

笠間日動美術館 : コレクション

笠間日動美術館の収蔵品は、明治初期から現代に至る日本の著名洋画家の代表作品やヨーロッパの印象派、後期印象派からエコール・ド・パリ、戦後アメリカ美術まで、彫刻などを含めて約2000点に上りますが、その中で専門家にも愛好家にも最も喜ばれ、ご高評を頂いているのがパレット画のコレクションです。 パレット画の収集は、かつてユトリロが画商ペトリデスに愛用のパレットに絵を描いて贈ったのを知った長谷川仁(日動美術財団及び日動画廊創立者)が、多年親交を深めた画家たちに願い出て、日動画廊創立40周年の1967年に譲り受けたことが端緒となりました。その後も画家本人や遺族などからの寄贈が続き、世界に例の無い一大コレクションとなっています。 ほとんどのパレットには、その画家の好む主題が描かれていて、小品ながらとても楽しい展示物として親しまれています。長年使い込まれたパレットからは、作家が作品に注いだ情熱が否応なく伝わってきますし、色とりどりにちりばめられた絵の具や筆使いの跡からは、作家の個性や制作の秘密までもが窺えます。

17 notes

·

View notes

Text

#16

プレゼン一言コメントの感想

おっしゃる通りです…。とりあえず毎日一体だけでもクロッキー(CMとか目に付いた写真とか実写のもの)しようかなと思った。フィギュアにおいてやっぱり人体構造とか関節の動きは気にすべき点なのでクロッキーで理解を深めていこうかなと。また、粘土で人体模型のような素体を作ることもしようと思う。(デフォルメキャラもボーン入れて動かしてみたい)

フィギュアは「躍動感」あるべき、という考えがいつの間にか自身の中で染み付いてしまっていた気がする。私自身髪の動き、服のシワやなびき方を注視していたというのもあるし、そういう躍動感こそがフィギュアならではの特徴だと感じていたので。それを削ぎ落として表現する事をあまり考えてこなかったので盲点だった。

古典彫刻に「量感」を感じるのは何となく理解ができる。実際石膏像デッサンの時に量感を意識しろと散々言われていたし、そこに肉体があるという実感は人体を造形する上で必要な要素というのは分かる。

ここで考えたのが量感って結局何で感じるの?っていうところ。ちょっとだけ調べたのと、自身の考えでは

・体の重心

・体のねじれ(表面だけじゃなくて骨や筋肉から)

・筋肉、骨、脂肪の作り分け(質感も柔さも全部違うのでそこの質感の違いを出せるかどうか)

辺りかなと思う。フィギュアは誇張表現が多い上に普通の人間ではありえないような骨格や髪の毛をしていることがある。そこら辺の重みや骨の捻れ方、重心を意識すればいいのかなと思った。ただ脳みそで考えただけなのでやっぱり石膏像の模刻してみようと思う。あと彫刻の森美術館ぜひ行きたい。6月に人を募集して行こうかな。テーマ発表会までに上手く彫刻と絵画技法とを融合させることの意味とかを説明できるようにしたいし、この量感を自分の言葉で説明できるようにしたい。

絵画と彫刻どちらでも名を馳せてる人も最低でも数人は挙げてその人の表現の本質(?)を理解したい。現在の私はフィギュア作りたい!絵画技法取り入れたら面白いんじゃない?!でしかないので絵画でも造形でもどちらでも一貫した軸を作りたいなと思う。恐らく私の個性が出せるようになるのもここが1番大事なのかなと思うので。早めにどうにか見つけたい。

今言えるのはほんとに時間足りない~~~~~~~~~

5 notes

·

View notes

Text

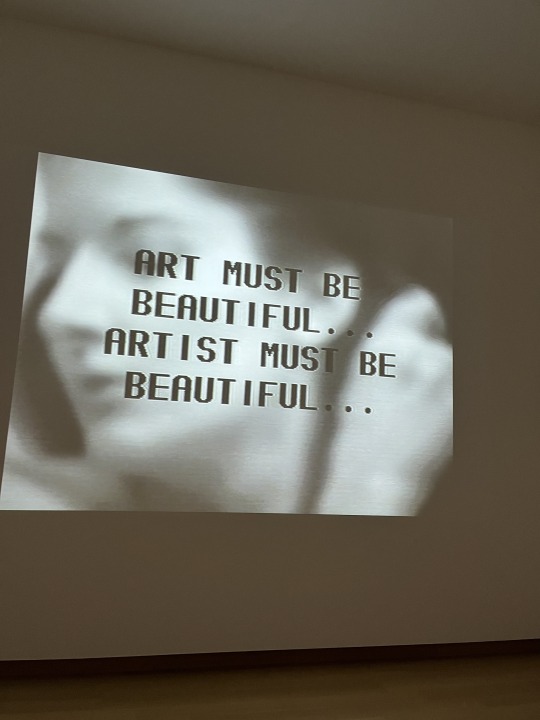

2025.2.23

昨日、森美・MAMプロジェクトでガブリエル・アブランテス

1. 《石娘の奇妙な冒険》 2019年 19分53分

2. 《ホテルの一室で言い争う2体の彫刻》 2020年 1分24秒

4. 《鳥》 2012年 17分45秒

を見た。(3はエンディング2分だけ見た…)

石娘〜は、ルーブル美術館から石の彫刻がルーブルのガイドの後を追って街に出てデモの様子を見る流れ(面白い〜!)なのだけど、美術館の後でお酒を飲みながら「森美術館は政治的な作品を多く置くの?最後もデモだし」と聞かれ、

「フランスではデモやストライキは日常的に行われていると思うのでもはや政治的という扱いですらないと思う、日本で京浜東北線が時刻表通りに来るね、くらいの日常としてデモがあったりストライキがあったりするような気がする。フランス革命の国だし…。

そして現代美術で評価される作品に“思想が無い”ということはあり得ないんじゃないかな…、宗教的であることはありえるけど、思想があって革新的・オルタナティブでないとなかなか現代アートで評価されることは難しいと思う…。私多分、保守派・福音派・ネオナチに疑いを持たない現代アートを見た記憶がない。福音派の宗教の広報としてのロックやメタルはあるしパフォーマンスや建築はあるだろうけど現代アートではない。

思想が無いものも保守的なものも“現代アート”の枠には入ってない気がする。少なくとも評価する土壌はないんじゃないかな…、私はそれで良いと思う。各々の場所で発信をすれば良い。」

と一応その時浮かんだことを答えて、長い間平然と受け止めていたこと、民衆を導く自由の女神、ゲルニカは当然のこと、ダミアン・ハースト、ウォーホールの作品ですら、思想が無いわけがなく、思想の中には政治的な、かなり過激な思想・視線も当たり前のこととして含まれていて、現代アートを見る中で疑問に思ったことがそういえばなかったのだった。

私だけ早めに六本木に着き、1人で見た内藤礼の「breath」、目が見慣れるまで色彩を見つめることができず、薄い半透明の揺れに気がつくまでにも時間がかかり、黒目と同じ大きさの鏡の前で瞬きをする。

それですら、思想がないわけはないのだ。太陽の光が入る場所で、見えるか見えないかの薄い薄い鮮やかさを置く。ガラスの瓶に満たされた水面の表面張力いっぱいの曲線。

「わたしに留まり、わたしを手放す。

気づくと、わたしは個の意思と密接な形式と呼ばれるものから遠ざかろうとしていた。突き放し、逃れるように。それは無意識に近づくことだった。そうした時にだけ限前に現われる無数の人びとを感じていた。

内藤礼 2025.1」

少なくとも日本は、「思想を持つな、持っていても当然のように表すな、思想を表した人間はそれだけで危険人物として警戒しろ」という雰囲気があるんだろう。

私と、私の友達の間にはその認識はなく、あの政治家の終わりを私たちで見届けるからなと心の中でレンガを握っている。少なくともこれからの世界中の女の子たちに、もっと��シな世界を用意しなくてはいけない。痛い思いも辛い思いも搾取も絶対にされて欲しくない。

美術館と映画館と書籍の中の力強い作品に思想が無いものなんてあるわけがなく、私たち一人ひとりにも思想が無いなんてことはあるわけがなく、残念ながら冷静で中立というものは存在しない時代であることを引き受けて、自分にとっての優しさと思想を持つ必要があるだろう。

2 notes

·

View notes

Note

GW辺りに札幌に行こうと思っています。おすすめの、絶対行ったほうがよい場所を教えていただけないでしょうか。カフェとかレストランとか美術館とか美術館とか…。あと夜パフェに行きたいので、どこを選ぶと間違いないか教えてほしいです。あともしかしたら注意したほうが良いことがあれば教えていただきたいです。

こんな質問がたまにDMでも来るので、いつも楽しく回答しています。あなたの住む街に行くときはおすすめを教えてくださいね。札幌というワードで、わたしを思い出してくれるのが嬉しい。

パフェの語源はフランス語の“完璧”から来ているそうですね。夜パフェはカフェテリアパルが間違いないです。人匙ごとに味や食感が変わり、その美味しさにくらりと来ます。パフェって素晴らしい。価格帯が高めなのにいつも行列です。札幌の夜パフェは締めパフェなので、21時ごろから混み合います。すすきのでの1件目を手早く切り上げるのがおすすめです。

他にもパルよりは価格が安めな“ななかま堂”やお酒とのペアリングを楽しむ“ペンギン堂”とかもあります。クセ強店主がやっている“ぴーぷる・ぴーぷ”は色々な掟があり、確実に終電を逃しますが札幌名物って言えば名物なのかもしれません。夜ではないですが、札幌で1番美味しいパフェは“くなう”というアパートの一室で営われる喫茶“室”で、るるぶやSNSには掲載されません。アパートの一室と言えども、黒い壁紙にレースのカーテンが揺らめくだけの内装。華美ではなく、ただただ美しいパフェは美術品のようです。その甘みに背筋が伸びる。なんだか神様との対話みたいだなと思いながら食べています。勝手に“札幌で1番天国に近い場所”と呼んでいます。

どうしましょう。パフェの話だけでこんなに行数を使ってしまいました。あなたのために続けますね。北海道でみれば美術館は多いですが、札幌に屋内の美術館は少ない気がします。札幌にある北海道立近代美術館や札幌芸術の森美術館は気になった特別展の時に行く程度です。風が寒くなければ、モエレ沼公園なんてどうでしょう。イサムノグチが作った彫刻公園です。モエレ沼まで行かなくとも、街中を歩いていると、野外彫刻をよく見かけるのも札幌の小さな楽しみです。大通公園を西に降って散歩するのも面白いかもしれないですね。札幌の中心は、大通りで分断して北と南、創成川で東と西に分断した碁盤の目のような住所をしています。札幌で定められている景観色に則った建物が整然と並ぶので、他の政令都市とは違う空気感に包まれた街並みです。https://artpark.or.jp/sansaku/

よくお一人様をしてカフェを探訪していました。上記した“くなう”はパフェとして完成され過ぎている。お一人様専用なってはしまいますが“カルメル堂”は、深海のような濃いブルーの壁紙の内側でゆったりと過ごせます。季節ごとに出す甘味が変わり、5月はプリンとラムレーズンどら焼きだった気がします。わたしは7月の珈琲あんみつが梅酒寒天が乗ってて好き。“ギャラリー犬養”は、わたしが菊水に住むひとつの理由になった喫茶店です。大通り駅から地下鉄で2駅なので行きやすいかと思いますが、住宅街の奥にあるから迷いやすいかも。聞き馴染みのない西洋の伝統的なケーキが沢山あってどれも美味しい。食べた後に河川敷を散歩するのが好きでした。“喫茶店つばらつばら”と“石田珈琲店”、“一粒の麦”も好きです。

食は飲酒に重きを置いた人間なのでレストランには疎いですが、二四軒にある“ユニヴェール エス”は友人が修行していた洋食屋です。一皿一皿がキラキラして見えるのはきっととてつもなくこだわり抜かれているからなのでしょうね。後は、また菊水になってしまいますが”プティットレジョン”はフランスの家庭料理を出すビストロです。店内を一歩入ればそこは南フランス。ここもまた美味しいです。

注意することと言えば、気温でしょうか。北海道の桜はGWに咲くので、そのくらいの気温で、風も強い日が多い印象です。GWでの札幌観光ということで、移動は公共機関を想定しておすすめしてみました。土日祝日は、地下鉄が540円で1日乗り放題のドニチカという切符が買えます。おすすめしたモエレ沼公園以外は地下鉄だけで移動できます。特にカフェに関しては地下鉄で行けるものをピックアップしてみたので、レンタカーを使用するのであればまたお知らせくださいね。

5月中旬以降であればライラック祭りが大通公園で開催されます。金木犀と同じモクセイ科なので、とてもいい匂いがする薄紫の花の木です。札幌市のシンボルで、自生できる南限は関東らしいですね。大通公園のベンチの横にライラックが植えられているので、花の下でゆっくりするのが好きです。今年は雪解けも早そうなので、あなたが来る頃にライラックが咲いていたなら嬉しいな。旅行から帰ったらまた、質問箱でも良いので、札幌でのお話を一緒にしましょうね。

11 notes

·

View notes

Text

【お知らせ】参加決定!!大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024

スイッチ総研が越後妻有に初見参!!「大地の芸術祭」の拠点施設である「越後妻有里山現代美術館 MonET」を舞台にスイッチをスペシャルミニ上演いたします。

豊かな緑に囲まれ、端正な四角い池を有する美術館MonET。美術館オリジナルの企画展『モネ船長と87日間の四角い冒険』にお招きいただき、ご機嫌な現代美術があふれる空間でMonETならではの作品を展開予定!

各地で研究開発してきた「スイッチ」のなかから選りすぐりの演目をMonETバージョンにアレンジし、回廊のあちこちへ設置。と予定していたスイッチ総研ですが、現地下見を経て新作演目も複数展開ありの予感!「現代美術」×「鑑賞者がスイッチを押すと出現する一瞬の演劇」の饗宴やいかに!?

1日限りのクレイジーかつピースフルな祝祭空間がMonETの池の周りに出現!来たれ!愉快な四角い池のほとりへ!!

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024参加 スイッチ総研 『越後妻有 MonETスイッチ』 2024年10月14日(月祝)

【作】 スイッチ総研

【脚本/演出】 光瀬指絵

【研究開発/出演】 大石将弘 光瀬指絵

<契約所員> 矢野昌幸

<遠隔契約所員> 細谷貴宏 ※研究開発のみ

<非常勤研究員> 石田菜々子 上杉智恵子 大田浩志 可知瑞季 川口雅子 喜田裕也(はちどり空港) 小嶋直子 琴松蘭児(ひょっこり船) 佐伯ウイ 佐々木優樹(トム・プロジェクト) 實近順次 関口真生 手代木花野(CI部) 遠田風馬 長井健一 渚 まな美 平嶋恵璃香 深海哲哉(グンジョーブタイ/アマヤドリ) 松井絵里(さるさるさる松井絵里) 松井里美(劇団ハンニャーズ) 松田 蓮(演劇調理集団ビストロカプリチョ) 三浦真央(Souer+(スール)) 森田 亘 容原 静(カムパネルラ)

※非常勤研究員としてご出演予定だった石橋奈那子さんは、ご体調不良のため大事をとり今回のご参画は無しとなりました。

【日時】 2024年10月14日(月祝) ①11:30~11:45 ②13:30~13:45 ※お客様が会場に点在する「スイッチ」を押すと始まる作品です。上演時間内の何時からでもお楽しみいただけます。

【会場】 越後妻有里山現代美術館 MonET 回廊 〒948-0003 新潟県十日町市本町6-1-71-2 https://www.echigo-tsumari.jp/travelinformation/monet/

【料金】 無料・予約不要

【主催】 大地の芸術祭実行委員会、NPO法人越後妻有里山協働機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

[大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ] 世界最大級の国際芸術祭���あり、日本中で開催されている地域芸術祭のパイオニア。アートを道しるべに里山を巡る新しい旅は、アートによる地域づくりの先進事例として、国内外から注目を集めている。過疎高齢化の進む日本有数の豪雪地、新潟県の越後妻有地域(=大地の芸術祭の里)が舞台。農業を通して大地とかかわってきた「里山」の暮らしが今も豊かに残っている地域で、1年を通して自然の中に作品を展示。(公式サイトより) https://www.echigo-tsumari.jp/

[越後妻有里山現代美術館 MonET] 2003年に竣工、地域の物産や観光を扱う拠点施設「越後妻有交流館キナーレ」として開業。2021年、大幅な内装のリニューアルを経て、「越後妻有里山現代美術館MonET」(モネ、Museum on Echigo-Tsumari)としてスタート。越後妻有の風土や文化の特質に深く向き合う作品、あるいは展示された場所の空間、時間の変容を観る者に体感させる作品を展示している。(公式サイトより) https://www.echigo-tsumari.jp/travelinformation/monet/

『モネ船長と87日間の四角い冒険』 MonETの回廊や明石の湯エントランスを使った、MonETオリジナル企画。国内外の作家が参���し、池の周りで繰り広げられるのは「モネ船長」の “冒険と遊び ”!?たとえばスリル満点の《阿弥陀渡り》や、パターゴルフ、巨大彫刻など、楽しみながら体験できる作品が盛りだくさん。夜間はライトアップされ、昼とは異なる静謐な世界観を味わうことができる。[キュレーター]原倫太郎+原游(公式サイトより) https://www.echigo-tsumari.jp/art/artwork/monet_2024/

2 notes

·

View notes

Text

Naritaマルシェ田園都市計画~その13

『田園都市計画』は「まずは美しいものを見に行きましょう」ということを大事にしています。ガーデンにある花や木だけでなく、美術館や博物館も「美しいもの」と出逢える場です。

素敵な美術展の紹介をいただきました。

『絵本「おおきなかぶ」でお馴染みの彫刻家佐藤忠良さんの移動展が富谷市の隣大和町のまほろばホールで開催中とのことで見に出かけました。改修工事のために長期休館になっている宮城県美術館にも記念館が併設されていますのでご存知の方も多いのではないでしょうか。

生き生きとしながら深く人柄を感じさせる彫刻はもちろん見ごたえがありますが、子どもへの優しいまなざしを思わせる絵本もまた格別です。

子どものために25年前に求めた絵本と同じものが展示されていて嬉しくなりました。

久しぶりにページを開いて見ると、木の命を感じるようなデッサンに魅了されます、添えられた詩人の木島始さんの文も心に沁みてきます。

作家の年譜を見ると、27歳で結婚後32歳で幼い子どもを残し召集され満州に渡り、終戦後はシベリアに抑留されています。

家族や子どもを題材にした作品が多く残されていますが、命の瀬戸際を生き抜いてなお優しさに満ちた作風に胸がいっぱいになりました。

まほろばホールでの移動展は今月22日で終了ですが、同ホールには佐藤忠良ギャラリーが常設で併設されています。

玄関前では、札幌オリンピックを記念し製作され真駒内に設置された「雪娘」の原形となった作品も見ることができますので、大和町方面にお出かけの際はちょっとのぞいてみてはいかがでしょうか。

また、台原森林公園では2016年に作家本人の立会いのもと設置された「緑の風」を見ることができますし、他にも旧名古屋銀行本店ロビーの「微風」、横浜駅東口の「少女」なども有名です。

絵本「大きなかぶ」はロシア語・英語・中国語・韓国語・ネパール語などに翻訳され多くの子ども達に親しまれています。言語によって開き方が異なるため、その都度絵を描き直して出版されているとのことなので、翻訳された絵本を見るのも面白いかもしれません。

◆佐藤忠良作品を見ることができる施設◆

まほろばホールホームページ

まほろばホール佐藤忠良ギャラリー

宮城県美術館 佐藤忠良記念館

札幌��術の森野外美術館 佐藤忠良記念子どもアトリエ

佐川美術館(滋賀県) 佐藤忠良館

素敵な報告に心が温かくなり、彫刻に会いに行きたくなりました。

宮城県美術館が再開されるまではもう少し待たなければなりませんが、すぐ隣り町で佐藤忠良さんの彫刻を見ることができること、知らない方も多いかもしれません。

私も大和町まで行ってきたいと思います。機会がありましたらみなさんもぜひ・・・

0 notes

Text

IDO YOSHIMOTO

イド・ヨシモトによる彫刻展の開催をご案内いたします。

カリフォルニア北部インヴァネス、穏やかな自然に囲まれたアーティストコミュニティで育ち、現在も同地を拠点に活動するヨシモト。幼い頃から森や木に親しみ、長年アーボリスト(樹木医)として活動した後、美術家としてのキャリアをスタートしました。彫刻芸術と機能性が共存する作品は、素材が持つ固有の歴史と物語との対話から始まります。主な素材となるのは、地元で採れた自然災害や腐朽によって倒れた古材や回収材。年輪や木目、傷は、その木が育ってきた土壌や環境の記録であり、作品のあり様を方向づけるインスピレーションなのです。木材に対する深い理解と洞察から生まれた作品は、自然との調和や共生、そこで暮らす生き物たちへの敬愛の念が表れています。

また、ヨシモトのバックボーンを通じて浮かび上がる時代を超えた日米のアーティストの連なりが、草月会館の石庭『天国』で開催することの大きな動機となりました。イサム・ノグチとの出会いから、北大路魯山人や金重陶陽の元での学びを経て、カリフォルニアを代表する作家となったJ.B.ブランク。「イド(井戸)」の名付け親である彼は、日系アメリカ人作家でヨシモトの実父であるリック・ヨシモトとともにインヴァネスで創作を続けました。そして現在私たちがブランクの活動を振り返った時に、その眼差しや表現の根幹には日本古来の伝統とその実践から学んだ自然観や審美眼が息づいていたと感じることができます。

石の持つ美しさを生かしつつ、自身の意志を最小限に加えたイサム・ノグチ。 そのアプローチには、ヨシモトの表現にも通底する感性や創作姿勢が感じられます。 東洋と西洋、自然と人工、伝統と革新ーーヨシモトとノグチの創造的精神が時代を超えて呼応する空間を是非ご高覧ください。

________

We are pleased to announce an exhibition of sculptures by Ido Yoshimoto.

Yoshimoto grew up and is based in Inverness, a serene natural environment and artist community in Northern California. As a young man familiar with his forested surroundings Ido worked as an arborist before embarking on a career as an artist. His artworks are created of locally sourced mature and salvaged wood, often felled by natural disasters or decline. Coexisting between form and function, Yoshimoto’s work begins with a dialogue that includes the story and history of each new material. The annual rings, grain, burned edge and scars are a record of the soil and environment in which the wood has grown and frequently serves as his inspiration.

The timeless linkage of Japanese and American artists that emerged through Yoshimoto’s background is a major factor in determining the venue for this exhibition taking place in the stone garden “Tengoku(Heaven)” at the Sogetsu Plaza. J.B. Blunk a leading Northern California artist met Isamu Noguchi in a Tokyo folk art shop, and their friendship continued throughout both their lifetimes. Blunk, during his time in Japan apprenticed under the famed potters Kitaoji Rosanjin and Toyo Kaneshige. The godfather of “Ido (well),” Blunk lived and worked in Inverness. Rick Yoshimoto, a Japanese American artist and Ido’ s father was Blunk’s longtime studio assistant and colleague. Looking back on Blunk’s oeuvre, we sense that his core expression was that of the natural world, an aesthetic that he learned from ancient Japanese traditions and practices. Ido Yoshimoto spent much of his early career in the inherited studio of J.B. Blunk, and like Blunk, Ido’s work reflects a harmony and symbiosis with nature as well as a respect and insight into the life forms encompassing his world.

Isamu Noguchi embedded his own Minimalist sensibility to the space, stone and art of Sogetsu, adding to its intrinsic beauty. The aesthetic sensibility and creative approach found in Yoshimoto’s artforms marry the East and West, nature and artifice, tradition and innovation of this place. Our hope is for each visitor to enjoy this space where the creative spirit of Yoshimoto and Noguchi meet.

________

IDO YOSHIMOTO CURATOR'S CUBE 2025 1st at "TENGOKU" / SOGETSU PLAZA 4.8(tue)-4.11(fri) ー--------- Address 7-2-21 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo Hours 4.8-4.10 / 10:00→17:00 4.11 / 10:00-15:00 Contact [email protected]

0 notes

Text

眠れる頭像[1983]/イゴール・ミトライ(ポーランド-仏) @ 神奈川県足柄下郡箱根町・箱根彫刻の森美術館 Tête Endormie / Igor Mitoraj

80 notes

·

View notes

Quote

「ドロドロすぎて社史が出せないフジテレビ」の実質的社史「メディアの支配者」か。「箱根彫刻の森美術館」がサンケイグループ資本関係図の頂点にあった(美術館は鹿内氏が支配)のがめちゃ怖いのよ、小説の世界

[B! メディア] フジテレビの日枝久という人がなぜこんなに偉そうにしているのかがわかるすごい本の紹介。|倉本圭造

1 note

·

View note

Text

Play Back 息抜きオランダショートトリップ② -Day 1 編-

今日は一日アムステルダムを散策し、夕方は友人の作品を見に行く予定。 早起きして街を散策。カフェで朝食を食べて(チョイスミスって微妙なカフェだった)、気になっていた本屋さんを数件ハシゴ。中���部のお買い通りみたいなところを歩き回る。とにかく歩き回って、付け焼き刃ながらに土地勘を養う。

少しお腹が空いてきたので、またカフェに入り、オランダ名物のパンケーキ(名物のパンケーキとは)を食べることに。オランダだからダッチベイビー(ダッチ:英語でオランダの意)みたいな、フライパンごとオーブンで焼いたスタイルなのかな?と思いきや、ダッチベイビーは名前とは裏腹にドイツのスタイルらしく、ここオランダのパンケーキは薄くてでかいシンプルめなスタイルだった。

糖とカフェインを補給して再び歩き出し、美術館へ向かう。お目当ては、アムスで一番有名なゴッホ美術館、ではなくその横にあるステデリックミュージアムというアムス市立の現代美術館。

ちょうど私が行った時は、ミリアム・カーンの企画展が行われていて、4年前?の森美のアナザーエナジー展ぶりにミリアム・カーンの作品を見られて(しかもかなりのボリュームで)、感動。

この美術館は広くて展示されてる作品数も多いけど(地下と地上の二階建て)、天井の高い建築だったからか、ゆったり見て回れた。カフェもすごくいい雰囲気で、ランチも美味しそうだったけど、時間が合わず食べられなかったのが残念。Dan Flavinというアメリカのアーティストの、空間ごと使ったネオンのインスタレーション(上段3枚目)の作品が特に好きだった。 夕方は映画祭の会場へ向かい、友人とmeat up。作品を案内してもらって、会場内のカフェでお茶して、オランダとドイツの違いとかの話で一通り盛り上がった後、「明日とか時間があるなら、アムスだけじゃなくてデン・ハーグまで足を伸ばすのがおすすめだよ!」との情報をゲット。

夜は会食があるという友人に再度おめでとうのハグをして私は会場を後にし、昨日から気になっていた宿近くの映画館へ。自分がベルリンで働いているミニシアターと近い雰囲気を感じさせる、小さいけど夜も賑わってる系の映画館。

予定がない夜に一人でふらっと劇場で見る映画って本当に最高。外が寒かったのでカフェでアップルサイダー(スパイス入りの暖かいリンゴジュース)を注文したところ、アルコール入りだったっぽくて、微妙に酔っ払う。体の冷えがアルコールで程よく温まり、映画の前半にして若干脳がぽわーっとしていくのが分かった。が、この映画はそんな状態で観るのが最高にちょうどいい作品だった。

ここで観たのはショーン・ベイカー監督の「Anora」。働いている映画館でも上映していて、他のスタッフもおすすめだと言っていたので「観たいなー」と思っていた作品。

youtube

彼の初期の作品「Tangerine」(10年前⁈)とかちょー好きだった。確か、全編iPhoneで撮影したことが当時話題になってて、夜中のドーナツ屋の雰囲気とか、俳優たちの、演技に見えない、本当に誰かその辺の人の日常を写しているようなラフでリアルな空気感が伝わってきて、ちょうど「Tangerine」の公開と自分が西海岸を旅をしていた時期が重なるから余計にノスタルジックな気持ちになる。

▲Tangerineより

「Tangerine」に比べたら、「Anora」は画面全体からお金かけてます!って感じで、規模や予算の違いを感じた。寒い冬の夜に、あったかい室内で、ほろ酔い気分で観るのにぴったりの、ドタバタ・キュート・サスペンス・コメディで、あー、今日ここでこの作品に会えて良かったなぁ〜とほくほくした気持ちで劇場を後にした。

▲街中に普通にマーク・マンダースの彫刻がある街、アムステルダム。右は宿に戻る道中で見つけた照明屋?のウィンドウディスプレイ。 宿に戻ると、時間はもう夜の12時くらいで、部屋にはおばさんが一人、荷物の整理をしていた。彼女が今夜のルームメイトのようだ。

英語でスモールトークしていたけど、あんま意思疎通できてないっぽい&そのことに若干イライラしてるっぽかったので、気まず〜と思っていたら、独り言でぶつぶつ言ってるのがドイツ語っぽかったので、「ドイツ語話しますか?私はドイツに住んでるので少しドイツ語話せます!」とドイツ語で言ってみたら「あら!そうなのね!私は〇〇出身で△△に行く途中なんだけど⬜︎⬜︎で〜」と心を開いてくれ、道中の身の上話までされてしまい、そこまで全部聞き取れる訳ではないので『ドイツ語話者と分かると、こんなに接し方違うもんなのね〜。てかルームメイトまたドイツ人かい』とか思いながら適当に相槌を打って、会話終了。さっとシャワーを浴びて就寝。

Day2デン・ハーグ編へ続く。

0 notes