#2025年映画感想絵

Explore tagged Tumblr posts

Text

野生の島のロズ(The Wild Robot)見たよ〜。

絵は、夕暮れ、キツネのフィンクとロズが崖の上の草に座って話す場面。

こどもの成長を手助けするうちに愛を感じていくロボット…なんて泣いちゃうって〜〜と思ったけど泣きました…。

まぁでも割と最初はプログラミング的にタスクをこなす要素が強い子育て、っていうのもなかなか面白かった。そういうのがさらに泣けるんだけどね。あと最初は食い扶持が楽に稼げるからキツネのフィンクが子育てを手伝うってのも良い。ルピタニョンゴとペドロパスカルの声の表現もいいですね。

泣いたは泣いたけど、返品信号が出されて人間?がロズを回収しに来るのか来ないのか、というアレコレはちょっとワンパターンかなとは思った。

あと話をシンプルにする割にはなぜそんなにロズを強引に回収しようとするのかが分からん…などの時代背景の作り込みが足りないのかなぁとも。

スパッタリングみたいに絵の具が飛び散ったような表現とかが面白くて、もっとこういう表現のアニメ見たいな〜。

21 notes

·

View notes

Text

2025.4.20-21

どうしてここにいるんだっけ?と思うけど、ここよりいい場所というのもあんまり浮かばない。

新しい靴の試運転、新しいイヤホンの試運転。

足も耳も馴染まない。細野晴臣さんのラジオに出ているテイトウワさんの音。

私はヘラヘラ暮らしているけれど、みんな(みんなとは?)に比べて楽をして暮らしている気がする、でもどこでこれ以上頑張るべきだったのかというとあんまりよく分からない。選択肢としては15年前くらいに分岐があり、そこで何ができたかというとできない。

強い意志で選択した結果なんだと思う。

「絵描いて本読んで暮らそう」と中学生の時に確かに思い、たぶんその選択をした。絵を描いて(そんな感じの仕事をして)本を読んで(そして映画を見たり美術館に行ったりして)暮らしているといえば暮らしている。一つ一つは真剣だったし、もっと良い選択をさかのぼって選べるのかというと分からない。

今の、2025年の自分が書いたものを2027年の自分は好きだと思うし、今の自分と今近くにいる人が交わしている会話のことも愛している。

今の自分と、今近くにいる人たちとの時間。

仕事のことで腕組みをしている時間があったけれども、それにしても「仕事で関わってる人は人生の重要人物では全くないからなー」なので、切り離したい。全く選んでいないので、大事ではない。まだ適応できていないので苦しいんだと思う。

夕日に滑り込むように外へ出て、オレンジか朱色のくちばしをした鳥が地面をつついているのを眺めた。坂を転がり下りたり登ったりしたら気分が晴れそうだなと思ったけど、あまりにも不審人物になるし多分虫がつくのでやめた。坂を転がる想像をすると、ノルウェイの森でみどりちゃんに「君は素敵だ」の表現として転がりっこするクマの姿が頭に浮かぶ。あのクマみたいに私は転がりたかった。

鷺の姿を見ると宮崎駿を思うようになってしまった。特に作品として大好きになったわけではないのに、鳥に愛着が深くなった。

2023年の夏に春樹の街とその不確かな壁を読んであまりにも面白くなく、駿にも期待しないで行ったらパワフルで驚いたのだ。

鳥を見て駿を思い、春樹がダンスダンスダンスで書いてくれた「娘を静かに傷つけ続ける母親」の描写を読んで深く救われた記憶を思い返す。

2 notes

·

View notes

Text

同人誌「i-trail」イラスト公募開始します

映像作家出前(demaescape)が20年にわたって制作してきた映像をまとめて解説する同人誌 「i-trail」

《概要》 ・本企画では2025春M3(2025/4/27)に向けて「出前作の映像作品を題材としたイラスト」を募集します。 ・3/9(日)23:59を〆切とします。

《採用について》 ・各映像に対して1枚ずつの採用を考えております。 ・採用者には頒布予定の同人誌の送付及び、少額ではありますが報酬もございます。支払いはM3終了後となるのでご理解ください。 ・報酬譲渡に際し、個人情報の提供をお願い��ることになります。ご了承ください。 ・結果は審査の後、3月内に採用者に通知します。

《対象作品について》 以下の①~④から1つのみを題材に選んで描いてください。

①B.B.K.K.B.K.K./ULTRA B+K/Everything B.K.(三作まとめて1ページで取り扱う予定なので全ての要素を入れてください)

youtube

youtube

youtube

②MilK

youtube

③GO BACK 2 YOUR RAVE

youtube

④Maxi

youtube

映像内の要素を拾って一枚のイラストを自由に解釈して描いていただきたいと考えております。(ファンアート感覚で大丈夫です) コンセプトの再構成から擬人化までいろんなアプローチお待ちしております。 一人で複数作応募しても大丈夫ですが、その際①~④を複数一枚でクロスオーバーさせないようにしてください。 (解説本の都合上、他作品と混ざると挿し絵としての意味がなくなるため)

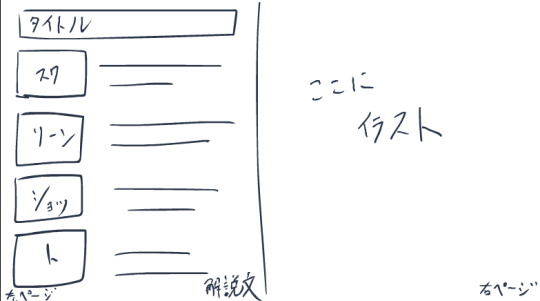

《規格について》 ・A5(横向き)/350dpi/RGB/psd形式 画像のようなレイアウトで載せる想定をしております。

《応募資格》 報酬の受け渡しに際しこちら側からの負担を軽減するため、 日本国内の銀行口座を持ち、日本国内での郵送が可能な方のみを対象とさせていただきます。ご了承ください。

《注意事項》 ・生成AIの使用とかはやめてね ・盗用とかやめてね ・良心に従って生きようね

《投稿フォーム》 送る作品が出来ましたらこちらのフォームに各種情報を記入の上送信ください。 力作お待ちしております。

2 notes

·

View notes

Text

2024後記

2025年になってようやう2024年を終わらせる。tumblrに書くのももうお仕舞にしよう。

・アーティゾンの空間と作品は面白かった。作品をどういう空間で見るのか。ホワイトキューブから離れて、空間そのものを作り、その中で作品を見る。夏の直島でも思ったけれどロケーションによってかなり作品の見方や感じ方が変わる。

・メゾンエルメスの内藤礼生まれておいで生きておいでをメゾンエルメスというブランドの抱えるギャラリー内でやる。ここも平日なのに人が多い。内藤礼の作品を見るには騒がしすぎると思う。概念も。

・伊藤ゲン展は、SNS��みるものと生で見るものとかなり印象が違う。生の方が圧倒的に生々しいというか(あたりまえである)書いているものが身近なものであるということを差し引いても、絵の具の乗り方が生活感をより彷彿とさせるというか。美味しそうなケーキも描いていると食欲を吸い取られているのか、食べたい気持ちがなくなるそう。描かれるためだけに買われて捨てられる食べ物をもったいないと思う気持ちと、半永遠に姿をとどめられてしまったのだなぁという気持ちと。

・田中一村展、都美術館はオタクのぬい文化を取り入れようとしていて面白かったが、ちょっと曲解ぎみじゃないか?というのは置いておいて、圧巻だった。時間が解けていくが体力も削られていく。奄美大島は遠いので、都内でこれほどまでに集めてもらえたことに本当に感謝。

・松濤美術館の空の発見展、日本画には西洋のあれそれが入るまで描かれる空そらがない。空くうならある。

・Cool氏Solo exhibition 犬のかたち様々。ジョジョ立ちのような人物立体(作家本人も自覚アリ)

・写美アレック・ソス部屋についての部屋、数年前の葉山がかなりロケーション含めて最高だったので、ハイライトだけでものたりない。テーマも面白いかと言われると、葉山を見た後だと、別に…葉山で見たいように見てしまったし。でも最近の作品が見られたのは良かった。今後すべてを葉山の展覧会と比べてしまうだろう。

・オペラシティ松谷武判展、ボンドと黒。ボンド作品は卵のような生の予感と、それが弾けた瞬間のグロテスクさを思わせる。黒は時間も空間も全てを埋めていく。

・SOMPO美術館カナレットとヴェネツィアの輝き展、カナレットの絵画は近づいてみるとより輝きを増す。ヴェネツィアの光。絵のための虚構込み。でも後半のウォルター・シッカートのヴェネツィアの絵画で、この暗さが落ち着くんだよなと思った。光は好きだけれど、眩しい。

・森美術館ルイーズ・ブルジョワ展ルイーズのキンとした声質がどこかビョークに似ていると思った。作品がかなり理性的というか、この人はものすごく思考の言語化が上手くて(というかそういうことを している)それが作品を見たときにストンと落ちてくるので、意味が分からないグロテスクさがないのが清々しいというか。内容としては過去の自分の心のケア的な要素が大きいので、別に清々しいものではないのだけれど。

・東京ステーションギャラリーテレンス・コンラン展はやっぱりコンランショップが当たり前になってしまうと、当時のセンセーショナルさ目新しさなどを失ってしまい、当たり前の光景だと感じてしまうので現代人にとって感動はしにくい。当時を振り返って、すごかったんだね、というにもまだ感慨がいまいちわかない。あと、彼について語る人の映像が多いとちょっと疲れる。

・科学博物館鳥展、キウイの卵って大きいんだ!シマエナガって思ったより小さいんだ!など鳥のことを何も知らないゆえに純粋に面白かった。

・三菱一号館美術館ロートレックとソフィ・カルの「不在」正直ロートレックは取ってつけたような不在すぎる気もする。もっと面白い見せ方があったのではないか、と。作品が分散しすぎな気もするね。ソフィ・カルは文句なしでよかったので、ソフィ・カル単体でやってほしかった。品川の原美術館で見たときが忘れられない。ソフィ・カルやっていまいちにする方が逆にすごいので、どんな展示でも嬉しいが、でもあれ混雑したら翻訳書いてある紙が少なくて、意味わかる人少なくない?と余計なことを思った。ソフィ・カルがいいから内容は満足だけど、キュレーションとしてはいまいちじゃない?

・松濤美術館須田悦弘展、美大時の初期の作品もあり、ここから今に至るというのを感じられた。これを木からひとつひとつ掘り出しているのか~さりげないところに作品が置いてあって、館とわりとあっていてよかった。夏のベネッセにもあったが、あまりにもさりげなさ過ぎて、やはり気付く人が少なそう。知っていないと見つけられなそうだが、ここはちゃんとマップがあるので安心。

・印刷博物館の書籍用紙の世界、色々な紙がある(阿保みたいな感想)

・庭園美術館そこに光が降りてくる青木野枝/三嶋りつ恵、これほどまでに館と一体になった展示があっただろうかと感動した。久しぶりに庭園美術館の展示内容がよかったと感じた。ここ最近は庭園美術館は建物系の展示ばかりで正直惹かれないというか予算ないのかな?と思っていた。ガラスを扱う人は、ある程度ガラスを柔らかな素材だと認識している節があるなと思った。年始ごろ?に見た山野アンダーソン陽子さんは確か液体だと言っていた。鉄も円形にくりぬかれ、光を通すと明るい印象になるんだね。どちらも火が大事。

・文化学園服飾博物館あつまれ!動物の模様その国その文化によって描かれる動物は勿論違う。服装を通してさまざまな文化を覗いている。中国語って面白いね。発音が同じだから縁起物になるという。

・府中市美術館小西真奈Wherever初期の作品の緻密に描かれたものから感じられる不穏さよりも、近年の作品の線や色の伸びやかさ(ここにいくまでにきちんと描いてきたという下積みはもちろん感じる)が好ましいと思う。

感情は生モノなので、振り返っても忘れている。何もかもを忘れていく。

ヨン・フォッセ『朝と夕』、文フリで手に入れた本たち、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』、塚本邦雄『連弾』、北山あさひ『ヒューマン・ライツ』、スティーブン・キング『書くことについて』、サマンタ・シュウェブリン『救出の距離』、ミハル・アイヴァス『もうひとつの街』、牛隆佑『鳥の跡、洞の音』、アグラヤ・ヴェテラニー『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』、梅崎春生『怠惰の美学』、ミシェル・ウエルベック『ある島の可能性』

π、狭霧の国、ローラ殺人事件、ベネチアの亡霊、書かれた顔、グリン・ナイト、戦艦ポチョムキン、リバー流れないでよ、ローマブルガリホテルメイキング皇帝の至宝、ベイビーわるきゅーれ、パルプ・フィクション

2 notes

·

View notes

Text

7.「言葉」にとって「美しい」とはなにか。 糸井 なぜ人は、ただの言葉のなかに、 「言葉じゃないなにか」まで感じているのか。 そのことについて昔、 1行で問いかけたのが吉本隆明さんですよ。 東 『言語にとって美とはなにか』っていう。

https://www.1101.com/n/s/wp-content/uploads/2025/06/71UNNjgq7jL.SL1500.jpg

▲『定本 言語にとって美とはなにかⅠ』吉本隆明・著

糸井 そうなんです。それが出た時代、 その言い方のある種の難しぶりを、 みんながちょっと茶化したんです。 難解すぎる、自分たちとは関係ないものとして。 でも、書いてあることは全然違って、 吉本さんは 「商品にとって価値とはなにか?」と重ねて、 どうして言葉について 「美しい」って言うのかを考えていた。 吉本さんがそこに至った道は、 たぶんマルクスを研究したことだと思いますけど、 東 たしかに商品にとっての「交換価値」が、 言語にとっての「意味」ですものね。 そこでなぜ「美」が出てくるのかは、 本当におもしろい問題提起ですよね。 糸井 韻文の時代から、人間はずっと 「これはいいね」「これは悪いね」 「これは美しいね」とかやってきたわけです。 でも、それってなんなの? そういう研究を1970年とかにしてて、 何十年も前の時期にそういうことを考えてたのが、 とんでもないなと思うんですけど。 いまごろになって、そういう視点が本当に大事になって。 東 なるほど。きわめて大事ですね。 糸井 そうなんです。 東 本当は、言葉自体に「美しい」とか 「美しくない」とかないはずですよね。 糸井 はずなんですよね。 なのにみんなが「美しい」を認め合ってる。 それも共同幻想だと思うんですけど。 その話を、AIが出てきたいま、 あらためて「大事なんだよな」と思われるという。 東 うん、そうですね。

糸井 つまり、いままでのインテリって、 「疑似AI」だったんですよ。 東 そうですそうです。 糸井 で、AIぶってたやつが、 いちばん頭のいいやつだった。 東 (笑)そうそう。 で、そういうことをやっていた人たちは、 いま、本当のAIによって、 駆逐されそうになってるわけですけど。 糸井 こんなことになっちゃうんだ、と。 東 だから僕、これよく言ってるんですけど、 AIの出現でいちばんヤバいのは、文系で。 文系の人たちって、古典をいろいろ読んで、 言葉を組み合わせて、 それっぽく言う職業だったから。 これ、AIほどうまいやつらはいないんですよ。 「それっぽい文章を出して」 と言ったら、簡単に出せるわけですから。 だから、マジで危ないんですよ。 文系の哲学研究とか思想とかをやってる人たちが、 根こそぎやられる可能性があって。 糸井 でも、だから、そこに。 東 『言語にとって美とはなにか』ですね。 糸井 そうなんですよ。 言葉の、それ自体が意味するところだけじゃない、 簡単に言い切れない部分にも 注目したほうがいいんじゃないかという。 吉本さんは、 「美」という概念は、ほぼほぼ 「価値」という言葉で置き換えられるよ」 というので、あの本をつくったわけだけど、 いま読むとやっぱり、考えさせられますよね。 しかも‥‥悪文なわけですよ(笑)。 東 うん、そうですね。 文章自体、読み解くのが極めて難しい。 糸井 僕なんかが言うのはあれだけど、 読みにくいこと比類なきですよ。 東 いや、そう思いますよ。 実は僕も吉本さんの文章、苦手なんです。 糸井 それ、なぜかというと詩人だからですよね。 おそらく彼自身にとって、 そういう書き方のほうがしっくりくるから、 そうしてるわけです。 もちろん、詩人だからという 問題だけじゃないところはあるんです。 昔の翻訳文体自体には わかりにくいものがけっこういっぱいあって、 そういうものが背景にはあるから。 でも‥‥実はあのわかりにくい文体も 重要だったんじゃないかなと。 東 いや、重要なんじゃないかなあ。

糸井 ねぇ。あれは、その文体込みでの研究だと思うんで。 数式じゃないわけだから。 わかりやすくするために平易に書いてしまうと、 別のものになるというか。 東 そうなんですよね。 僕は最初、柄谷行人さんがすごい好きで この世界に入ったんですけど、 柄谷さんには実は苦手なことというのがあって、 詩は得意じゃないんですよね。 だからあの人の文章って、 すごく散文的で、わかりやすいんですよ。 その意味で、いまの吉本さんの話とは 対照的なところがあるというか。 糸井 ああ、なるほど。 まあ、もちろん吉本さんも、もっと整理した文章で 同じようなこと言ってるときもあるんですけど。 東 はい。そうですよね。 で、みんな気がついてないけど、 柄谷さんって、80年代ぐらいに、 それこそ「ポストモダンの人」として 出てきてるわけです。 そして普通は、あの時代に出てきたら、 音楽、映画、漫画、ポップカルチャー‥‥とか みんな、めちゃめちゃ語るんですよ。 でも柄谷さんってそこ、恐ろしく禁欲的なんですよね。 あの人は「自分は文学しか語らない」 ということをずーっと守ってて、 彼が映画について語ったってことって 本当に何べんかしかない。 だから僕はその禁欲的なところが かっこいいと思って、 最初ずっと柄谷さんを読んでたんだけど。 糸井 直線で線を引けますもんね。 東 そう。けれどもなんか最近は、 柄谷さんが文学しか語らなかったのって、 結局、まさに言語と言語の外というか、 「身体みたいなものとかをすごい苦手としてた」 ということじゃないかな、と思ってるんですよね。

糸井 つまりそれは、若い東さんの中にも、 写し絵みたいに? 東 そう、あって。 だから、僕には柄谷さんの書くものが いちばんわかりやすかったんですけど、 それは、僕が苦手だったことを 柄谷さんも苦手だったから わかりやすかったんだと思うんです。

0 notes

Text

月末振り返り(2025年6月)

2025年、6月終わり。一年でもっとも不快度指数の上がる、梅雨という時期。 人間界にとっては不快極まりないこの時期も、自然界には歓迎されるべき季節なのだろう。 昔から雨乞いの儀式があったくらいだから、本来は梅雨はありがたいものであるはず。 いつから、私たちはこの梅雨を厄介なものとして扱うようになったのだろうか。 そんなことを思っていた矢先、関西圏の梅雨明け発表。 拍子抜けするくらいに短い梅雨、長期的な何かしらの影響がありませんように。

2025年は、世界が大きく動いている。 毎日入ってくるガザのニュースに引き続き、アメリカによるイランへの攻撃が開始された。 このニュースを目にした時、二つの大国が引き起こす最悪のシナリオを想定した。 現時点では、各種メディアのニュースを見る限り、 アメリカとイランの間で一時的な停戦合意に至ったとのこと。

日本は今年、戦後80周年を迎える。 これは日本にとっては敗戦80周年を迎えることを意味し、 当時敵国であった米国にとっては勝利から80年を迎える年である。 同時に、忘れてはいけないのは私のような在日コリアンにとっては、 韓国併合を経て、長らく置かれていた植民地支配から解放されて80年であるということ。 物事ひとつとってみても、立場が変われば、見方も変わるということ。 あまりに当たり前のことかもしれないが、私たちは日々その視点を持てているのだろうか。

日本特有の暑い夏がまもなくやってこようとしている。 願わくば、戦後80周年という節目に関わらず、見えづらいことにも目を向けていたいと思う。

ドキュメンタリー映画上映

昨年の10月から各地で上映をしている、移民の子どもの母語に関するドキュメンタリー映像が、 東京の学習院大学と名古屋の名古屋外国語大学で上映された。

この他の場所でも上映はされているけれども、 私が直接お伺いし、お話もさせていただいた場所としてこれら2か所のことを書いてみたい。

学習院大学は、講義内での映画上映とQ&A。 ここで、驚いたのは「多文化共生」という言葉を知っている学生さんが非常に少なかったということ。 政府や自治体が頻繁に使用する「多文化共生」という言葉は、 現代の大学生にも流通している言葉だと思っていたが、決してそうではないみたいだ。

では、彼らにとっての「外国からやってきた人」とはどういう存在なのだろうか。 今まで様々な場所で映画上映する中で毎回受け取る言葉は、 「(映画で提示されている事実を)知らなかった」という学生さんからの声。 外国人が増え続ける今の日本では、「知らなかった」で済ませないのではないか。 そして、この日本では一緒に住んでいても「知らなかった」という存在や歴史が、 多く存在するのではないか。 学生さんを責める気は一切ない。私たち大人が何を伝えてきたのか、その一点に尽きる。

名古屋外国大学は、シンポジウムでの上映とクロストーク。 2025年に入って、すでに数回シンポジウムに登壇させていただいている。本当にありがたい。 何がありがたいかというと、シンポジウムでは研究者(大学の先生)に会える。 そうなると、先生たちが研究されている事柄について一部であったとしても触れることができる。 なので、非常にありがたい。

この映画の上映が始まったのが昨年10月。 そこから約半年と少しが過ぎようとしている。 すでに国内外20ヶ所以上の大学やNPOの勉強会などで上映いただいている。 今後も上映予定があるので、ひとつひとつのご縁を大切にしたい。

人間のDNA /忠犬ハチ公

2025年をもうまもなく迎えるという頃に「アーカイブ」に興味を持ち始め、 結果としてこのジャーナルというか振り返りを始めた。 今まで全く足が赴くことのなかった展示に通うようになったのもその影響だと思っている。

『特別展 古代DNA-日本人のきた道』は、手塚治虫の展示の際、会場にあったチラシを発見し、 現代の科学で見えてきた新たな「常識」を知りたいと思い展示へ向かった。

展示の内容は割愛する上に、私はDNAなどの生物学にさほど明るいわけではない。 どちらかというと、歴史社会学などのほうに興味を持っている人間なので、 展示中に見つけた、いかに馬が日本にやってきたかという説明が非常に面白かった。

元来、日本でも馬はいたが、馬の使い方を教えたのが「渡来人」と言われている。 この「渡来人」とは、朝鮮半島からやってきた人たちのことである。 以前からわかっていたことではあったが、改めて史実を確認をするとともに、 現代の日本において「純・ジャパニーズ」という言葉がいかに愚かであるかを認識した次第。

そして「格差」は、弥生時代から生まれたとも書かれていた。 そう考えると、人は「支配」や「欲」をもった生き物であるんだと思う。 社会やシステムが人を作るというけれども、人が社会やシステムに愚弄され始めたのは、 随分と昔だったんだと思うと、半分納得、半分悲しいという気持ちでいる。

(縄文時代の犬は、キツネに近いものだったそう)

『黙然たる反骨 安藤照 ―没後・戦後80年 忠犬ハチ公像をつくった彫刻家―』は、 渋谷で仕事があったおりに、隙間時間に足を運べる展示がないかと思い、訪問。

隙間時間という限られた時間で足を運んだことをひどく後悔するくらいに、 素晴らしく、たくさんの前提知識を求められ、 彫刻ひとつひとつに込められた力を感じざるを得ない展示だった。

渋谷のハチ公と僕はなぜか縁がある(と勝手に思っている)。 幼少期に当時のVHSテープで母親と一緒にみたのが映画『忠犬ハチ公物語』であり、 その映画がリリースされたのが、私が生まれた1987年。

そんなハチ公の最初の銅像をつくったとされる安藤照の展示。 (初代の制作は安藤であり、今のハチ公銅像は2代目)

日本の芸術界、とりわけ彫刻界が大きく変わろうとしていたときを生きたがの、安藤であり、 東京大空襲で家族とともに命を終えたのは、残念の極みと言えるのではないだろうか。

本来であれば、空襲によって喪失し、 見ることのできなかった彼の展示を見ることのできる、非常に貴重な展示。

軍部と国家の暴走によってもたらされた東京大空襲、 そしてその他多くの空襲、ひいては大戦で、どれだけの貴重な命が奪われたのか。 私たちは改めて考えなければいけない。

(安藤さんは最後どういうことを考えたのだろうか)

海外メディア関連の仕事

久しぶりの海外メディア関連の仕事に従事した。 まだリリースされていないので、媒体情報などは伏せておく。

今回は縁があって、広島の原爆を経験された方、 いわゆる被爆者一世の方に直接お話をお伺いする機会をいただいた。

当たり前のことだけれども、 目の前にいるこの方が、地獄絵図と呼ばれた場所にいたと思うと、 インタビュー中も涙をこらえるのに必死だった。

ジャーナリストor取材者として非常に不適格だとわかっている。 けれども、目の前の方が流した涙、嗅いだ匂い、目にした光景、 それらを想像すると、今こうしてお話できることが奇跡以上のものである、 そう思うと、普段は自らそういうことを言わない私が、 「一緒にお写真撮っていただけないでしょうか」という言葉を発していた。

この瞬間を忘れたくない、できれば切り取りたい。 ただそれは一種の逃げなのかもしれないと自分に問うこともある。

映像であれ、写真であれ、どんな作品であれ、 何かを残すことで自分にとってのある種のexcuseを許容しているのかもしれない。

表現しなければ生きてはいけないというのは、 自分自身の苦しみから解放されるための、excuseとしての行為なのかもしれない。

いただいた機会にただただ感謝したい。

登山

5月に引き続き、今月も山登りへ。 今回は縦走をしたいなと思っていたけれども、時間の都合が合わず、 比較的都内からもアクセスの良い箱根外輪山の明神ヶ岳へ。

この山に登るのは2回目。 前回は素晴らしい天気に恵まれたが、今回は曇り空でのスタート。 明神ヶ岳といえば、頂上から見える富士山。 なのだけれども、今回は全く見ることが叶わず、暴風と霧という荒天。 同行した方が、富士山の8合目にいるみたいとおっしゃっていて、 それくらいに荒天なんだなと思った。

(5メール先は真っ白という状況だった)

この山は下りという概念がなく、スタートからずっと上りが続く。 しかも、今回は連日の雨でぬかるんでいた影響もあり、下山時に私も同行者も転倒。 大きな事故には繋がらなかったけれども、やはり登山は怖い。

ひたすら続く上りが、ありえないくらい高い湿度と相まって、非常にきつく思えた。 サウナに入っているのかというくらいに汗が吹き出し、止まると寒く感じる。 いわゆる「登山」をしていると感じた瞬間。

(雨の中の登山は神秘的体験だが、この日はひたすらにきつかった)

上りながら考えたのは、やはり何事も一歩一歩ということ。 目標を策定することは大切と思う。 でも、一足飛びに登ろうとすると大切なものを見落としたり、時に怪我を負う。 これは登山に限らず、まさに私の生きる人生だなと。

20代で急いで起業したことは後悔していないし、 その経験がいまでも大きく役立っていることは疑いのない事実だ。 けれども、まもなく40代を迎えようとする中で、自分の生き方の再定義を求められている、 というよりは、自分自身がそれ求めているように感じはじめている。

汗なのか涙なのかわからない水を額いっぱいに流しながら、登山を終え、無事に帰宅した。 山は人生を教えてくれる、なんて大それた、格言めいたことは思わないが、 それでも限界や臨界点を迎えてこその、クリアな思考というのはあるんだなと思う。

ちなみに、今履いている登山靴は10年以上大切に履き続けている。 彼(もしくは彼女)とのお別れも近いのかもと思うと、 彼との残された登山を、大切に大切に全うしたい。

(山の仲間に出会った。なかなか逃げなかった、縁があったのかも)

----

2025年もあっという間に半年が終わり、夏へ。 夏は蝉取りを楽しみにしていた自分はいつのまにかいなくなり、 暑い夏をどう快適に過ごそうかと思ってしまっている自分がいる。

本当に大切なことってなんだろうと、改めて自分に問うてみたい。

今月もご縁をいただいた皆さま、ありがとうございました。 夏はスタミナをたくさんつけて、笑って気持ちよく過ごしていこう。

0 notes

Text

はじめまして、忍ミュ

ミュージカル『忍たま乱太郎」第15弾 走れ四年生! 戦え六年生! ~閻魔岳を駆け抜けろ~』を観ました。

個性が強すぎて団結力のない四年生は、学園長先生の思いつきでリーダーを決めることになった。 決戦場所は断崖絶壁の閻魔岳。 怯える四年生だったが六年生監視のもと、戦いの火蓋は切られた。 知力・体力・時の運を制した者だけに与えられるリーダーの称号。 決死の覚悟で頂上を目指す四年生だったが、閻魔岳には不穏な気配が漂っていた・・・

ミュージカル『忍たま乱太郎』公式サイトより ありがたいことに希望する回のチケットが全て当たり、3回も見ることができました。最後の日はC列という前から3番目の席で、発券した日はチケットを抱きしめながら寝た。

会場は、「君たち、シアターGロッソで僕と握手!」でおなじみのシアターGロッソ。初めて行ったのですが、「縦に長いなぁ〜」という印象。特撮舞台にも使われる会場なので、アクションや殺陣が映えるような高さのある舞台セットが組まれていました。そして15弾では、そんなシアターGロッソの特徴を存分に生かした演出がされていて、いわゆる“飛び降り”シーンがたくさんあって、すごかった…! 大阪会場の配信も買って見比べてみたんですけど、大阪のCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールは、アクション用の仕掛けではなく、横長の舞台で照明やスクリーンが映える構造。絵としてのわかりやすさや面白さは大阪の方が感じやすかったかも。どっちも楽しいけど、それぞれの良さがあるな〜って思いました。

"飛び降り"シーン、忍ミュにはJAE(JAPAN ACTION ENTERPRISE)という大変ありがたい事務所(アクションスタントマンが多い)に所属している方がたくさん出演されているのですが、その人たちは舞台で見えるギリギリまでは正面向きで落ちて行っても確実に途中で受け身を取る体制になっているところが見えて、良かったです。本当に。

忍たま乱太郎に関連するすべての作品を見ていると、最終的に辿り着く感想が「食満留三郎さんってカッコいいですね…」になるんですが、例によって今回も感想は「食満留三郎さんってカッコいいですね…」でした。

あらすじにもある通り、今回は個性が強い四年生たちの中で、リーダーにふさわしい人物を決めるというのがストーリーの主軸です。ただ、それだけではなく、六年生がそれぞれの方法で“リーダーとは何か”を示す場面も多く描かれていました。

その中でも、食満くんが同じ用具委員会の四年生・浜守一郎にリーダーの心得を問われたときに

「俺が思うリーダーとは、自らが手本となり、常に最前線にいること。決して仲間を裏切らない。見捨てない。 いかなる時も全体の士気を高め、進むべき道を見極める。それがリーダーだ。」

と答えるんですが、10弾が好きな私は滝のような涙を流してしまい…

この「決して仲間を裏切らない。見捨てない。」という言葉は、同室の伊作を助ける場面や、『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』で「土井先生は生きている!」と断言する場面にも通じていて、彼の中にある大きな芯を感じる言葉だと思っています。

そして彼は、その「見捨てない」を貫けるように、日頃から鍛錬しているんだと思うんです。 自分の信念を貫き通すために行う”自分のため”の鍛錬は、結果的に”人のため”につながっている。

また、今回の劇中で「泥道と崖の道、どちらを進むか」という選択肢が出てくる場面では、

「精神論じゃなく冷静に今の自分を判断するんだ。(略)やる気や根性は大事だが、それだけで乗り切ろうとするな。」

ともアドバイスしていて、普段の「勝負だー!」というセリフが、やみくもな根性論ではなく、冷静な自己判断と自信の裏付けがあってのことだったのか…と。その「勝負だー!」を成立させるために、日々の鍛錬がある。そして、その鍛錬にきちんと自信を持っている。マジで、魂がカッコいい人だな…と心から思います。

他の六年生たちの四年生への接し方は、「育てる」というより「甘やかす」寄りが多めなんですけど、それもそれでいい。でもその中で、食満くんってちゃんと“先輩”してるなぁと思っていて…。だからこそ、“お兄ちゃん週間”で後輩から「お兄ちゃん」と呼ばれた唯一の六年生だったんだな…って

こういう2.5次元の舞台・ミュージカルを見に行くと、 ①演じている俳優が好き ②キャラクターが好き ③〇〇が演じている〇〇が好き で、毎シーン目が足りなくて困る。今回は、①山田利吉(演:松原 凛)、②が食満留三郎(演:鈴木 祐大)、③善法寺伊作(演:反橋 宗一郎)で、さらに今回のオリジナルキャラクターのクモタケ忍者隊・鉄幹さん(演:吉田 邑樹)が好きすぎて、鉄幹さんしか見ていない場面もあった。 鉄幹さん、表情が本当に魅力的で。一颯が大きめの音を立てたときには「おい、大丈夫かよ…」みたいな顔してるし、戦闘中に相手がいなくなったときは「つまんねーの」みたいな顔になるし。すぐ顔に出ちゃうタイプで、そこが可愛い。しかも『勇気100%』もノリノリで踊ってて…めちゃくちゃ可愛い。もう…メロメロになって帰ってきました。

これに加えて、日替わりのシーンやその日の演技の違いがあるから、何度観ても新しい楽しみがあるんですよね。それが舞台の醍醐味だと思います。

10年前、はじめて忍たまにハマった頃私は都市部から離れた田舎に住む中学生で、当時は見たい舞台や映画があってもお金がなかったり、会場が遠かったりして、なかなか足を運ぶことができず、DVDなどの円盤も簡単には手が出せず、諦めることも多かった。学校で掃除をしながら「マチネ始まったね~」とか友達と言い合う学生生活。Twitterで���流していた人たちも都市部に住む大人ばかりで、大人のふりをしていたこともあったり。

今は都市部で働く会社員になり、昨年から再び当時夢中になっていたコンテンツを追い始め、テニミュを観に行ったり、軍師を10回も観たり、舞台を楽しんだりしている。前日に思い立ってチケットを取り、ふらっと観に行くこともできるようになった。「見たい!体験したい!」という気持ちが、今はすぐに叶うようになった。

まるで、かつての自分を優しく抱きしめているような気持ちになる。チケットを手に入れるために、親に車を出してもらい、県外のコンビニまで向かったこともあったあの頃の私を、今の私が少しずつ癒してあげているような気がしていて、今回の忍ミュはそういう意味でも私にとって忘れられない公演になりました。

10年前から知っているコンテンツが、今もこうして人気を保ち続けてくれていることが本当にありがたい。忍ミュは今年で15周年。すごい。

再演の日程も発表されたので、もちろん再演も観に行きたい〜!!! 忍ミュは初演も十分面白いけど、再演はさらに面白くなるから、今からめちゃくちゃ楽しみにしています。あと、再演では鉄幹さんのアクスタも欲しい。よろしくお願いします。

2025/06/29

アフタートークのお写真

0 notes

Text

youtube

空間(によるスペイシェル)Webの新機能 - WWDC25

visionOS 26のWeb向けの最新の空間機能を紹介します。

Webの標準化団体により提案されたHTMLのモデルタグを使用して3Dモデルを表示する方法。

今年2025年のvisionOSのsafariからデフォルトで使用できるようになります。

さらには、3Dモデルへの照明、インタラクション、アニメーションなどの強力な機能について解説します。

360度ビデオやApple Immersive Videoなどの新しくサポートされるイマーシブメディアをWebサイトに埋め込む方法を説明をします。

他には、Webページにカスタム環境を追加する方法のプレビューもお見せします。

さらに

iPhoneなどでも標準アプリで簡単に写真も3D制作できるキラーアプリがあるとイメージが拡がります。

さらに、Apple Intelligenceなどのジェネレーティブ人工知能でApple Vision Proが描いた絵を写真も3D生成して仕上げてくれそうなインスピレーションがきました。

そして

「イマーシブ」とは、「没入」「没入感のある」と定義されている言葉ではあります。

しかし、空間(によるスペイシェル)コンピューティング体験とは、3D映画館のスクリーンから飛び出した3D物体や3D特殊効果が自らの身体へ数センチの距離まで接近する3D表現ができるプラットフォームを実現可能にします。

2010年代に流行した3Dメガネをかけて3D映画館で見た感覚に近い感じがします(この場合、3DメガネがApple Vision Pro)

参考として・・・

イマーシブな体験は、ユーザーが物理的な世界とデジタルな世界の間で没入感を得ることを指します。

これは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、さらには味覚までを含むことができ、ユーザーに強い感情的なインパクトを与えることができます。

現在、イマーシブ体験はエンターテインメント業界を中心に広がっています。

例えば、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を利用したテーマパークやアトラクション、イマーシブシアターなどが人気です。

3D映画は、イマーシブ体験の一部として位置づけられます。3D映画は視覚的な深度を提供し、観客が映画の世界に入り込む感覚を強化します。

これにより、従来の2D映画よりも強い没入感を得ることができます。

イマーシブ体験は、エンターテインメントだけでなく、教育、医療、マップアプリ、車などの運転補助、交通標識など多岐にわたる分野で活用されています。

サードパーティー製のスマホケースのようにApple Vision Proと一体化したヘルメットもデザイン上相性が良いかもしれません。本体の重さを全体に分散します。

安全面からも普段からヘルメット着用の抵抗感もなくなります。

技術の進化とともに、ますます現実的でインタラクティブな体験が可能となり、今後もその需要は拡大していきます。

<おすすめサイト>

カスタム環境でのよりイマーシブなマルチメディア視聴体験の実現 - Apple Vision Pro

空間(によるスペイシェル)コンピューティング向けに3Dアセットを最適化 - Apple Vision Pro

空間(によるスペイシェル)Webの最適化 - Apple Vision Pro

visionOSにおけるスクリーンから飛び出すインタラクティブな体験の設計 - Apple Vision Pro

WebXRによる3Dイマーシブなインターネット体験の構築 - Apple Vision Pro

実用に向けた大規模言語モデルApple インテリジェンス 2024

Apple Vision Pro 2024

0 notes

Text

心を揺さぶる!フィギュアスケート漫画「メダリスト」の魅力

今日は、今いちばんアツいフィギュアスケート漫画「メダリスト」について、とことん語り尽くしたいと思います! アニメで初めて知った人も、原作からのファンも、きっとこの記事を読めば「メダリスト」の魅力にどっぷりハマっちゃうこと間違いなしですよ!

この記事のポイントはね、

「メダリスト」ってどんな物語なの?

主人公たちの成長がヤバい!

フィギュアスケートの奥深さに感動しちゃう!

司先生の教え方が神すぎる!

アニメも原作もどっちも最高!

って感じです。それでは、早速いってみよう!

アニメも漫画も大人気!「メダリスト」の魅力に迫る!

「メダリスト」っていう作品、皆さん知ってますか? 最近テレビアニメが放送されていて、すごく話題になってるフィギュアスケートのお話なんです。僕は元々漫画が好きで、漫画喫茶によく行くから、アニメが始まる前から存在は知ってたんですよね。「見なよ、俺の司を」っていうシーンがネットでバズってて、それで興味を持って読み始めたのがきっかけでした。

この作品、主人公は「いのりちゃん」っていう内気で自信のない女の子。だけど、心の中にはフィギュアスケートに対するすっごい熱い気持ちを秘めてるんです。その熱い気持ちを、お母さんに伝えるところから物語が始まるんですよ。もうね、1巻からいきなり胸を打たれる展開で、一気に引き込まれました。いのりちゃんが自分の気持ちをちゃんと伝える場面は、僕も「頑張れ!」って応援したくなっちゃいましたね。

そして、この物語に出てくるキャラクターたちがまた個性的で魅力的! それぞれが色々な思いを抱えながら、フィギュアスケートという競技に向き合っていく姿が本当に感動的です。途中で「携帯ぶっ壊してた人」が出てくるんですけど、あれはきっと光ちゃんのコーチなんじゃないかなって勝手に想像してます(笑)。物語が進むにつれて、キャラクターたちの関係性や、それぞれの過去なんかも明らかになっていくので、ますます目が離せなくなりますね。フィギュアスケートの世界って、華やかだけど厳しい現実もあるんだなっていうのが、すごくリアルに描かれているのも見どころの一つです。

「メダリスト」ってどんな物語?フィギュアスケートにかける情熱と夢

「メダリスト」は、つるまいかだ先生が描いているフィギュアスケートをテーマにした漫画で、月刊アフタヌーンっていう雑誌で連載されています。2020年から始まって、もう12巻まで出てるんですよ(2025年1月22日現在)。そして、2025年の1月から3月まではアニメの第1期が放送されていましたね。全13話、あっという間でした。

この物語の最大の魅力は、登場人物たちがフィギュアスケートにかける「情熱」と「夢」がものすごく丁寧に描かれているところだと思います。みんな一生懸命で、心からの言葉を伝え合ってるから、読んでるとすごく心に響くんです。ただ競技をするだけじゃなくて、人間ドラマとしてもすごく深くて、思わず感情移入しちゃいます。

日本フィギュアスケート界の厳しい現実も描かれていて、時には苦しくなるような場面もあります。才能や努力だけじゃなくて、色々な壁にぶつかりながら、それでも前を向いて進んでいく姿は、僕たちにも勇気を与えてくれます。漫画を読んでいると、まるで自分も一緒にリンクに立って、彼らの演技を見ているような気分になっちゃうんです。そういえば、僕はアニメを観てから漫画を読んだんですけど、アニメで受けた感動が漫画を読んでさらに大きくなりましたね。漫画の絵もすごく綺麗で、フィギュアスケートの躍動感が伝わってきますよ。

個性豊かな登場人物たち!彼らの成長に注目!

「メダリスト」には、本当に魅力的なキャラクターがたくさん出てきます。主人公のいのりちゃんはもちろん、彼女を取り巻く周りの人たちもみんな個性が際立っていて、誰かしらに共感できるはずです。最初は内気で自信がなかったいのりちゃんが、司先生との出会いをきっかけに、どんどんたくましく成長していく姿は本当に感動的です。

特に注目してほしいのが、いのりちゃんのライバルたち。彼女たちもそれぞれにフィギュアスケートに対する強い思いを持っていて、いのりちゃんとは違う形で努力を重ねています。ライバルだけど、お互いを高め合っていく関係性が、すごく良いんですよね。みんなが一生懸命だから、応援したくなっちゃうんです。

他にも、いのりちゃんの家族や、練習仲間、そしてフィギュアスケート界の先輩たちなど、多くの人たちが登場します。彼らがいのりちゃんに与える影響や、逆にいのりちゃんが彼らに与える影響など、人間関係の描写もすごく丁寧で、物語に深みを与えています。僕は、アニメの「見なよ、俺の司を」のシーンで、司先生の言葉に涙腺が崩壊しました。あのシーン、本当に最高ですよね! まだ見てない人がいたら、絶対に見てほしいです。

フィギュアスケートの奥深さを知る!知られざる競技の魅力

フィギュアスケートって、テレビで見るだけだと、ただ綺麗で華やかなスポーツってイメージがあるかもしれません。でも、「メダリス��」を読むと、その奥深さや厳しさをすごく深く知ることができます。ジャンプ一つとっても、色々な種類があって、それを完璧に跳ぶためには、ものすごい練習と技術が必要なんだなって改めて感じました。

スピンやステップ、表現力など、フィギュアスケートを構成する要素って本当にたくさんあるんですよね。それぞれの要素がいかに重要で、それらをどうやって組み合わせて一つの演技を作り上げていくのかが、とても分かりやすく描かれています。僕は「へぇー、そうなんだ!」って、読みながら何度も唸っちゃいました。

フィギュアスケートが好きな人はもちろん、今まであまり興味がなかった人でも、この作品を読めばきっとフィギュアスケートの魅力にどっぷりハマっちゃうはずです。競技のルールや採点方法なども、物語の中で自然に説明されているので、専門知識がなくても安心して読み進められます。

司先生、最高のコーチ!誉め方が好きすぎる!

「メダリスト」で、僕がいちばん感動したのが、いのりちゃんのコーチである司先生です。もうね、司先生、最高のコーチなんですよ! 彼の誉め方が、本当に心に響くんです。自分の考えを押し付けたりしないし、いのりちゃんの良いところをちゃんと見つけて、それを言葉にして伝えてくれるんです。

司先生の言葉って、ただ褒めるだけじゃなくて、いのりちゃんの自信を引き出して、さらに成長させてくれるんですよね。例えば、いのりちゃんがちょっと壁にぶつかった時も、決して諦めさせないで、どうすれば乗り越えられるかを一緒に考えてくれるんです。こんな先生に出会えたら、どんなことも頑張れるだろうなって、読んでいて思いました。

巻末のおまけ漫画でも、司先生の人間味が溢れてて、すごく楽しいんです。普段は真面目だけど、ちょっとおちゃめな一面があったりして、ますます好きになっちゃいました。司先生みたいなコーチがいたら、僕も何かスポーツ始めてみたいなぁ、なんて思っちゃうくらいです。

アニメと原作、それぞれの楽しみ方!

「メダリスト」は、漫画もアニメもどっちも最高なんですけど、それぞれの楽しみ方があるんですよ。

漫画は、つるまいかだ先生の繊細な絵で、登場人物たちの表情や動きが丁寧に描かれているので、読みながらじっくりとその世界に浸ることができます。コマ割りもすごく工夫されていて、フィギュアスケートの躍動感やスピード感が伝わってくるんです。そして、巻末のおまけ漫画も必見ですよ! 僕はいつも、本編を読んだ後に楽しみに読んでます。

一方、アニメは、キャラクターたちが声優さんの声で生き生きと動き出すので、また違った感動があります。特に、フィギュアスケートの演技シーンは、音楽と映像が合わさって、鳥肌が立つほど綺麗なんです。動きもすごく滑らかで、まるで本物のフィギュアスケートを見ているみたい! アニメを観てから原作を読んだ人、原作を読んでからアニメを観た人、きっとそれぞれ違った感動を味わっているんじゃないかなって思います。

僕は、アニメで初めて「メダリスト」を知ったんですけど、アニメを観てすぐに原作を全巻買って読みました。そして、読み終わってからもう一度アニメを見返すと、「あ、このシーンはこういう意味だったんだ!」とか、「このセリフ、原作ではもっと詳しく描かれてたんだな」って、新しい発見がたくさんありました。両方楽しめるって、なんだかお得な気分になりますよね! ちなみに、アニメの製作はENGIっていう会社で、監督は山本靖貴さん、シリーズ構成は花田十輝さんだそうです。音楽も林ゆうきさんが担当していて、どれもこれも素晴らしいんですよ!

小説版「メダリスト」も登場!新たな広がり!

皆さん、実は「メダリスト」には小説版もあるって知ってましたか? 漫画が原作で、江坂純先生が書いてるんですよ。講談社KK文庫から2025年1月17日に発売されていて、もう2巻まで出てるみたいです。

僕はまだ小説版は読めてないんですけど、漫画やアニメとはまた違った形で、物語が楽しめるんだろうなって想像してます。小説だからこそ、キャラクターたちの心情や背景がもっと深く掘り下げられていたりするのかな? とか、フィギュアスケートの世界を言葉でどう表現してるんだろう? とか、色々考えちゃいますね。

もし小説版を読んだ人がいたら、ぜひ感想を教えてほしいです! 僕はこれから読んでみようかなって思ってるので、読んだらまたブログで紹介しますね。漫画、アニメ、そして小説と、色々な形で「メダリスト」の世界が広がっていくのは、ファンとしては嬉しい限りです。

フィギュアスケート漫画「メダリスト」を深掘り!

ここまで「メダリスト」の魅力について語ってきましたが、この作品は単なるフィギュアスケートのお話じゃないんです。フィギュアスケートを通して、登場人物たちが人間として成長していく姿が、本当に素晴らしいんですよ。努力することの大切さ、仲間との絆、そして夢を追いかけることの尊さ。そんな大切なメッセージが、この作品にはたくさん詰まっています。

僕もこの作品を読んで、「あ、自分ももっと頑張ろう!」って背中を押されました。特に、いのりちゃんがどんなに厳しい状況でも諦めずに前に進む姿を見ると、本当に勇気をもらえます。司先生の教え方もね、自分の考えを押し付けないで、相手の可能性を引き出すっていうのが、すごく心に残ってます。僕も誰かに何かを教える時があったら、司先生みたいに接したいなって思いましたね。

「メダリスト」を読んだみんなの声!共感と感動の嵐!

僕が「メダリスト」を読んで感動したように、この作品を読んだ人たちからも、たくさんの熱い感想が寄せられています。

例えば、「胸が痛む場面もあるけど、これは運命の出会い…。司先生、最高のコーチでは!?」とか、「1巻は内気で自信のないいのりちゃんが秘めてたスケートへの熱量をお母さんに伝えるお話。個性的なキャラも多そうでこれからの展開も楽しみ」という声も聞きます。本当にそうなんですよね。いのりちゃんとお母さんの関係もすごく素敵だし、司先生との出会いは、まさに運命的だと感じました。

「フィギュアスケー��にかける情熱と夢、日本のフィギュアスケート界の厳しい現実。苦しくなるような場面もあるけど、みんな一生懸命で心からの言葉を言ってて、上手く言えないけど心にくるものがある」っていう感想もあって、これには僕もすごく共感しました。華やかな世界の裏にある厳しさもきちんと描かれているからこそ、登場人物たちの努力がより一層輝いて見えるんです。

他にも、「アニメ未視聴。話題になってて面白そうだったので原作から。胸が痛む場面もあるけど、これは、運命の出会い…。司先生、最高のコーチでは!?」という声や、「面白すぎて一気読みしてしまった。これは面白い。これからが楽しみ」といった声も上がっています。たくさんの人が「メダリスト」の魅力にハマってるのが、僕もすごく嬉しいです!

アニメ「メダリスト」の今後の展開は?原作ファンも期待大!

アニメの第1期は全13話で終わってしまいましたが、「メダリスト」の物語はまだまだ続いています。漫画は既刊12巻まで出ていて、これからも連載が続いていくので、アニメの第2期にも期待が高まりますよね!

アニメが放送されている間に、僕は原作を読み進めていたんですけど、まだまだアニメになっていないエピソードがたくさんあるんです。いのりちゃんたちの成長はこれからも続いていくし、新しいキャラクターも登場して、物語はさらに盛り上がっていくはずです。

僕個人的には、あのシーンやこのシーンがアニメでどう描かれるのか、今からすごく楽しみなんです! アニメの製作陣の方々も、きっとファンと同じくらい、この作品を大切に作ってくれているはずなので、続編の情報が発表されるのが待ち遠しいですね。

原作未読の人も安心!アニメからでも楽しめる理由

「メダリスト」のアニメから見始めた人も、全く心配いりませんよ! アニメは、原作の魅力をしっかりと捉えていて、初めての人でも物語にすんなり入れるように作られています。

もちろん、原作漫画を読んでからアニメを見ると、より深く物語を理解できたり、ちょっとした伏線に気づけたりすることもあるかもしれません。でも、アニメだけでも十分すぎるくらい楽しめるように作られているので、まずはアニメを見て「メダリスト」の世界に触れてみるのがおすすめです。

アニメを観て「面白い!」って思ったら、ぜひ原作漫画も読んでみてください。きっと、もっともっと「メダリスト」の魅力にハマっちゃうはずですよ。そして、このブログ記事をきっかけに、「メダリスト」に興味を持ってくれた人がいたら、嬉しいな!

フィギュアスケート漫画「メダリスト」の魅力と見どころ

「メダリスト」は、フィギュアスケートにかける情熱と夢、そして人間ドラマが丁寧に描かれた素晴らしい作品です。内気な主人公いのりちゃんの成長、個性豊かな登場人物たち、そして司先生の温かい指導。どれをとっても心に響くものがあります。アニメも漫画も、それぞれの良さがあるので、ぜひ両方楽しんでみてください。この作品は、僕たちに勇気と感動を与えてくれる、そんな力を持っています。

このブログが、皆さんの「メダリスト」ライフに、少しでも貢献できたら嬉しいです。また次回の記事で会いましょう!👋

参考記事・メダリストアニメ・漫画の魅力と疑問を徹底解説!感動の理由とは?

0 notes

Text

罪人たち(Sinners)見たよ。

絵は歌うサミーの後ろに炎が上がっている様子。

ヴァンパイアパニックの王道を行きつつ、ミュージカルであり、ちょっと変わった演出もあり、アメリカで黒人、有色人種として生きることを背景にいろんな考察を考えたくなるような全部盛りの作品でありました。

映画を見る前は「権力を持った白人は吸血鬼だよ、って話なのかしら」と単純に考えていたけどそうではなかったなと。キリスト教が白人の言葉で語られる押し付けられた教えという極端な方向には行かないけれど、土着の呪術的な儀式があったり、サミーのお父さんが牧師だけどその言葉にサミーは単純には従わないのでそこら辺に屈折は感じる。サミーは音楽をどうしても捨てられないし、お父さんは悪魔と踊ることになるなんて脅すし、実際その通り吸血鬼を歌で呼び寄せてしまう。しかしスリムがブルースは聖なるものであり、黒人の心の奥底から生まれてくるものなのだと語るシーンもある。双子はお互いの繋がりを感じて大事に思っているけど、究極のところでわかりあうことはない。なんか屈折を屈折のまま受け入れて、生きていくことを選択するお話なのかもな。

87ちゃんの言っていた越境の根源的な恐怖を描いたのかなという解釈も面白い。しかし本当にそこまで考え(られ)ているのかはエンタメに特化してる面を考慮に入れると違うかも知れない…てのはあるw

サミーが歌う横で過去や未来の人物が歌い踊り出てくるシーンはなんかちょっとダサみがあった���ど、面白かったwマイルズケイトンが歌い出す場面は本当にとんでもなかったな。才能がすごい。

10 notes

·

View notes

Text

今週は早くも各地で真夏日を記録しましたが、お元気でお過ごしでしょうか。天気予報を見ると、またしばらくは暑さも落ち着くようですが、健康管理には十分気をつけながら、新緑が眩しい初夏の爽やかな気候を満喫しましょう。

明日、25日(日)は神塔ミディアム、マスタークラスの生徒さんと一緒にサンデー・サービスを開催いたします。この光の交歓会が自分自身の霊性に気づいたり、新しい一週間に向けてリフレッシュし、癒される時間となったら嬉しいです。お時間のある方はどうぞお立ち寄り、ご自身の光を持ち寄ってください。お待ちしています。

以下のリンクよりご参加いただけます。

先日、3回目の『ヒルマ・アフ・クリント展』に行ってまいりました。同じ展覧会に3回も足を運ぶのは初めてかもしれません。とてもいいエネルギーの場なので1回目から展示室を瞑想の場として活用していることと、ヒルマ・アフ・クリント財団の理事長が作品公開に反対しているというニュースがあり、今回の展示が私にとってアフ・クリント作品に直接触れることができる最後の機会になるかもしれないからです。

今回は展覧会の目玉である『The Ten Largest』の作品をヒンドゥー教の瞑想法『プラダクシナ』を意識しながら鑑賞しました。『プラダクシナ』は神聖な対象物を右肩越しに見ながら、その周りを時計回りにゆっくり歩く周回礼拝です。もちろん、他の入場者の迷惑にならないように注意しながら、通常の作品を鑑賞する姿勢を保ちながら行いました。

人間の成長過程のステージを10枚のテンペラ画で表現した大作『The Ten Largest』は、1本の大きな長方形の柱の壁に幼少期から老年期まで時計回りに順番に展示されています。ですから、その柱を回りながら途切れなく10枚の絵を連続して鑑賞できるようになっています。そしてそれは、輪廻転生をイメージさせます。インドでは右側は『清浄』を意味し、英語やフランス語でも『右』には『正しい』という意味があります。清浄で正しい自分の右側を神聖な対象物の方に向けながら周回する行為は、『正しい行いを実践し、正しいもの(神)と共にあり、自分の中に正しいもの(神)を見出してゆく』ことになると言われています。太陽の周りに散らばる星々のように、偉大な力を持つ存在を中心に周回し続けていると、その存在がやがて自らの意識の中に溶け込み、一体となってゆくように感じます。

そんなふうにゆっくりと回りながら、私にとって最後となる『The Ten Largest』との出会いを楽しんでまいりました。

youtube

先日、『ギルバート・グレイプ』で知られるスウェーデンの映画監督ラッセ・ハルストレムによる、ヒルマ・アフ・クリントの生涯を描いた映画『ヒルマ』を観ました。ヒルマを演じるトーラ・ハルストレムは監督の娘で、晩年のヒルマを監督の妻、レナ・オリンが演じています。顔立ちが似ている親子が同一人物を演じているので、違和感がなかったです。

この映画の中で一番印象的だったのが、最後のシーンです。ハルストレムが演じる若かりし頃のアフ・クリントが、幼くして亡くなり、その死によってヒルマを神秘主義に導いた妹と、かつて庭で一緒にかくれんぼをして遊んでいる場面です。鬼役のアフ・クリントは隠れている妹に向かって、こう叫びます。「Ready or not, here I come!(隠れ終わってなくても、探しに行くよ!)」。日本だと、かくれんぼの掛け声は「もういいかい?」と「ま〜だだよ」で、隠れている子の用意ができるまで待ちますが、英語圏では鬼は10秒数えたらすぐに隠れている子を見つけに行くのです。

この「Ready or not, here I come!」は、きっと実際にヒルマが発したセリフではなく、ハルストレム監督による脚色なのでしょう。そこには2つの意味が含まれているように感じます。ひとつは、アフ・クリントが妹に対して「霊界に旅立ったあなたを見つけに行くよ!」と言っているように聞こえます。もうひとつは、世間や美術界の重鎮たちに対して「たとえ理解や評価を得られなくても、私は信じるものを表現し続けるよ!」と宣言しているように思えるのです。

今週から夏学期のzoomクラスが始まりました。今学期も参加者の方々が、この光の交歓会にどんな色を持つ固有の光を持ち寄ってくださるのか、楽しみです。夏学期も様々なエネルギーワークと誘導瞑想をご用意しています。まだご参加いただけるクラスもありますので、お申し込みをお待ちしています!

クラスの詳細及びお申し込みはこちらのページからどうぞ。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

このクラスは、2025年春学期以前のベーシック前期クラスを受講された方のみ、ご受講いただけます。

土曜日:19:00~21:00 日程:5/24、6/7、6/21、7/5、7/19

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:5/14

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:5/27、6/10、6/24、7/8、7/22

木曜日:10:00〜12:00 日程:5/22、6/5、6/19、7/3、7/17

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

月曜日:19:00〜21:00 日程:5/19、6/2、6/16、6/30、7/14

火曜日:19:00〜21:00 日程:5/20、6/3、6/17、7/1、7/15

金曜日:19:00〜21:00 日程:5/23、6/6、6/20、7/4、7/18

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:5/25、6/8、6/22、7/6、7/20

水曜日:16:00~18:00 日程:5/21、6/4、6/18、7/2、7/16

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

木曜日:19:00~20:00 日程:5/22、6/5、6/19、7/3、7/17

土曜日:13:00~14:00 日程:5/24、6/7、6/21、7/5、7/19

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

金曜日:10:00~12:00 日程:5/30、6/13、6/27、7/11、7/25

土曜日:13:00~15:00 日程:5/31、6/14、6/28、7/12、7/26

・・・

トランスZoomクラス

木曜日:10:00~12:00 日程:5/29、6/12、6/26、7/10、7/24

土曜日:19:00~21:00 日程:5/31、6/14、6/28、7/12、7/26

・・・

サンスクリット・般若心経 Zoomクラス

水曜日:19:00~21:00 日程:5/21、6/4、6/18、7/2、7/16

金曜日:10:00~12:00 日程:5/24、6/7、6/21、7/5、7/19

ドロップイン・ナイト

5月29日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

7月24日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

内容:指導霊(スピリット・ガイド)のサイキックアート

詳細とお申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

・・・・・

サンデー・サービス(日曜 12:30〜14:00)詳細はこちらから。

5月25日(日)12:30〜14:00 担当:森+神塔ミディアム

6月15日(日)12:30〜14:00 担当:森+松山ミディアム

7月13日(日)12:30〜14:00 担当:森+恵子ミディアム

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

5月〜7月へのご参加は全て以下のリンクよりどうぞ。

#Youtube#awareness#unfoldment#霊性開花#スピリチュアリズム#spiritualism#spirit communication#hilma af klint#スピリットコミュニケーション#spirituality#spiritual growth#ヒルマ・アフ・クリント#サンデー・サービス#sunday service#アウェアネス・クラス#霊性開花クラス#スピリチュアル・クラス

1 note

·

View note

Text

【世界でいちばん貧しい大統領】

2025年5月13日 『世界でいちばん貧しい大統領』として知られたウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカ氏が亡くなった。

2005年、ウルグアイ初の左派政権となる。ムヒカ氏と同じ「拡大戦線」に所属したバスケス氏が大統領となり、社会福祉や医療に力を入れた。

2010年から2015年、それらを引き継いだムヒカ氏。貧困層に寄り添った政策をし、自身が大統領になっても質素な生活を送っていた。

ふっくらした体形に、真ん丸な優しい瞳、愛車はフォルクスワーゲン・ビートル。とても愛らしいムヒカ氏からは想像しにくい過去や大統領として懸命に取り組んだ日々をエミール・クストリッツァ監督がインタビューし映画化した。

【トゥパマロス時代】

ムヒカ氏「時に悪は善である。そして逆に善は悪にもなるんだ。」

幼い頃に父を亡くした彼は貧困や格差に矛盾を感じていた。

ムヒカ氏は、左翼ゲリラ組織トゥパマロスに参加した。

トゥパマロスは、1962年に、チェ・ゲバラに影響された社会主義者によって結成され、武力による社会主義革命を目指した。

当初は、ウルグアイ北部の砂糖きび労働者を率いてモンテビデオへの行進を指導し、砂糖きび労働者の窮状を訴えた。

しかし、行進という平和的な手段が全く影響を与えなかったことに深い怒りを感じ、武力革命を目指すことになった。

翌年、射撃クラブを襲撃して1ダースの銃を奪うことから作戦を開始し、1年半の準備ののち、政府機関への襲撃、要人の誘拐や暗殺、外国企業や銀行への襲撃などを行った。

しかし、南米に広がる共産主義者や社会主義者の活動を打破することを目的としてコンドル作戦が始まる。

1975年から1989年にかけて、冷戦時代に南米の親米、反共、独裁政権が組織的に行った。アメリカ合衆国はこの地域での影響力を維持するために積極的に関与している。

作戦にはチリ、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、ブラジルの各国が参加。

そして左派活動家、労働運動活動家などは「テロリスト」と指定され、逮捕された。

ムヒカ氏も逮捕された。その時に、片足を13か所、腹を12か所、撃たれている。

ひとつは深刻で脾臓を失った。

片肺の半分に線維症と膵臓に感染症もある。

刑務所の生活は酷いものであった。

水さえもコップ1杯しか与えられない。

空腹は我慢できても 喉の渇きは無理なもの。そこで彼らが考えたレシピは容器に排尿し置いておく。

室温になるころには塩分が沈んで飲めるようになるというもの。

106人のメンバーが脱獄事件を行うも、また捕まった。捕まった時は瀕死状態であった。

13年間投獄した。しかし孤独な年月のおかげで多く学んだという。

「人は好事や成功よりも苦痛や逆境からより多くを学ぶものだ。

最良のリーダーとは自らが去る時、

自分を超える人材を残していくものである。

世代を超えた戦いです。」

【大統領として ~政策 哲学~】

後に大統領となったムヒカ氏。

「多くの国民に選ばれたら国民と同じように暮らすべきだ」

彼は貧困層のいる所へ出向く。かつて貧困層には住む家が無かった。

そこで社会福祉住宅計画(プラン・フントス)を実施。

家をもつことが出来た町の人は以前と違い家があるから雨でぬれずにすむという。

そして、彼は弱者を助けてくれるし、学校にも通えるようになったとも。

ムヒカ氏は言う。

「学校1つで世界は変えられないが、変えるためにはたくさんの学校が必要だ」

「文化が発展しなければ人類は進歩しない。文化とは壁の絵とかだけじゃない。毎日の暮らしの中で従うべき価値観のこと。より良い社会を作る為の土台。」

子どもたちに畑の作り方を自ら教える。貧困層には花の育て方を教える。稼げる。

富の分配ができる。貧困層は花でなく食べ物を買う。しかしお金がある人は花も買う。

文化が変わらなければ真の変化は起らない。

「資本主義では問題解決できない。

違う仕方を積極的に探す必要がある。

それが宿命である。」

「人間は本来 社会的な動物。

つまり社会主義者である。

だが時間や歴史が私たちを

資本主義や個人主義に変えた。

なぜなら私たちは矛盾を抱えているからだ。

私たちは生きるために懸命に闘う。

だが同時に他と協力し社会を形成する。

文明化と連帯意識は

人が人間らしく生きるための

最も素晴らしい美徳だ。

この矛盾を克服し

利己主義よりも

連帯意識を優先させるには

多くの労力を伴う。」

「体制を壊すのは簡単。体制を作るのは難しい。」

大統領を退任する日のスピーチでは

「私は去りません。

去るのは死ぬときです。

どこにいても そばに駆け付け

寄り添います。

それが人生を生きる最高の道です。

ありがとう 皆さん」

映画の最後、奥様とBarへ行く。

そこで、大好きなタンゴの生演奏を観る。

奥様とお酒を酌み交わし、肩を組み、タンゴを歌う。

「タンゴは郷愁そのものだ。

何を手に入れ、何を失ったか。

人生での喪失を知る者の為の歌なんだ。

挫折の後に好きになる音楽だ。」

1 note

·

View note

Text

2025/5/6 GW

GWが終わる。

今年のGWは扁桃炎から始まって半分は家に引きこもっていた。

咳は出ないけど、何を飲み込むにも喉が痛くてどうにもこうにも…という季節の変わり目で絶対になっちゃうやつ。

朝から病院に行って寝込んだら夜は元気になっていた。ウィスパーボイスではあったけど。

元気になってから、ずっとやろうと思っていた複製のためにシリコン型を作るのをやろうと思って色々と材料を買ったり準備をした。

いざやらん!と思いシリコンと硬化��を混ぜて注いで…を繰り返したら、何故か付属の硬化剤が先に無くなる事件が起きる。

やばい。そんなわけなくない?

シリコンオイルはまだ1/3くらい残っているのに。

妙だぜ…と思ってもう一度説明を読みにいったら4%でいいところを8%で調合していた。愚か者。

まあ固まらないよりはいいでしょうと言い聞かせて罪の意識を和らげる。自分の人生いつもこれを繰り返している。

仮出力していただいたきつねのこも結構可愛い感じに出てくれて嬉しい。分割どうするか悩んでいるけど…。

デフォルメの情報量の分量に気を付けようと思った。細かければ細かいほど良いわけじゃないな。

あとは唐組の「紙芝居の絵の町で」を見に行った。

すごい面白かったな。久保井さんの後半の長台詞がめちゃめちゃ格好いい。

コンタクトを日々捨てられる一枚の絵だとする唐さんの発想も、過去の遺物になっていく紙芝居や空想と現実の境目でどうにか生きている人たちや、それをテントでやっている唐組が熱演するというのが作品そのもののように感じて本当に熱量を感じた。

花園神社だったので、チケットを引き換えて開演するまでの待ち時間に紀伊國屋本店に行ってみた。

前は何度か通ったことあるけど、実際入るのは初めて。

鉱石とサンリオショップが同じ通りにあって面白かった。

本屋って絶対買うつもりじゃなかったものまで買ってしまう。オンラインでも同じことをしてしまうから積読が増えていくんだけど…。

今日は人から面白いと聞いた本をまとめて買った。柚木麻子さんの「終点のあの子」、村田沙耶香さんの「コンビニ人間」、川端康成の「眠れる美女」、あとは自分が好きな作家である江國香織さんのホリー・ガーデン。眠れる美女は待ち時間のカフェの中でチーズケーキをつまみつつ読んで、康成っち…と思った。

耽美で、気持ちが悪いけど下品じゃない、けど気持ち悪い描写が面白くてつい一気に読んでしまえた。老いと若さだったり、男女、今の現実と過去の回想、境界線を保って描かれていたものが最後のシーンで一気に境界線が消えて入り混じる。

あとはお借りしていたDVDをみたり、歴戦レ・ダウを倒したりしていました。体調不良で1日寝込んだのと、7日の夜は数年ぶりの女王蜂のライブ(楽しみ!)があったり、カレンダーより少し長いGWだったはずなんだけどたいしたことせずあっという間に終わっちゃったな…

でも舞台みて映画(DVDだけど)みて、本読んでだから無駄ではない、はず!制作も少しずつだけど進んでいます。ZBrushとそろそろ向き合わなばだば。しゃばだば。

4か月サボっていたカレンダーをようやく5月に替えたのと、布団をえいやと洗ってる。良い天気だしカーテンも洗おうかな。

カーテンを洗うの大好きなんだよね。部屋中が清潔な匂いになるから。ウエハースの椅子にもそんな描写があったな。いい加減買い替えたいのだけど。

さよならGW、夏が始まる

0 notes

Text

BlUeについて

お久しぶりです、Tokayaです。

文章を載せるのはかなり久しぶりですね 新譜を出した後に不定期で、アルバムに対する所感と言いますか、解説といいますか、 そういったものを書いていましたが、今回もなんとなく書き綴っていこうと思い〼。

●今回の4thアルバム「BlUe」について。 今回のアルバムについては、3rdアルバムを作った後、実は割と早い段階から制作を開始しました。 しかし3rdを出した後、自分の就職(そういえば大学院卒業しました)があったことや引っ越しをしたことなど色々とゴタゴタがあり、 また、作曲依頼なども同時にこなしていたのもあって、なかなか自分の曲に取り掛かれず、なんだかんだ2年もかかってしまいました。 こういったこともあって正直あまり余裕がなく、 従来であればアルバムとしての流れや曲毎のバランスを練って練って作っていくんですが、 今回はほとんど考えず、好きなように作って、あとから選ぶ、という方法で制作を行いました。 正直なところ今までのアルバムでは、流れを考えて同じような曲調は避けようとか、アップテンポを入れなきゃ、みたいな 無理をして入れた曲もいくつかあったのですが、アルバムの流れのためだけに、 あまり好きではないような曲を入れるのも違うと思っていたので、 今回、これはこれで良かったかなぁとも思います。 そういうわけで、好きな曲を詰め込んだおもちゃ箱みたいなアルバムになったなぁと思います。 (もちろん今までのアルバムも凄く気に入っていますが)

さて、今回のアルバムのコンセプトはタイトルにもあるように「青」です。 「青」と聞いて何を思い浮かべますでしょうか。人それぞれだと思います。 青い春、アオハルなんて言いますが、本アルバムではそんなぼやっとした青を思い出せるような、 そんなことをイメージして制作しました。 昔、10代の頃に「initial」というアルバムを制作しましたが、20代も半ばに差し掛かり、 改めて10代を思い返し、今だから言える言葉で作り直したような感覚です。 ちょうど、10代を過ごした街から出ていったということもいい機会だったように思います。 (街を出て気付いたことがたくさんありました)

もし、このアルバムを聞いてなんとなく懐かしい気持ちになったなら嬉しいなあと。

(先日の超ボーマス59にて頒布しましたが、通販も行ってますので、ぜひ)

●BlUe各曲について 1曲目:一過

実はむかーしXに上げていたインストがベースになっており、 その音源に歌詞を載せました。前々からこの音源は使いたいと思っていたのですが、 なかなかいいメロディが思い浮かばず、ボツがたくさんあります。 (実はアルバム完成ギリギリでメロと歌詞を全変更したし、元々Voは知声だった。) 学生時代に恋愛をしたことがある方は分かるかと思うのですが、 せっかくいま仲がいいのに、気持ちを伝えてダメだったら、気まずくなって喋れなくなるのが怖い というのがあったと思います。そんなことをふと思い出して書きました。 (ちなみに当時、お互い両想いというのが分かっていたのに、結局そのまま終わりました。)

2曲目:映山紅

読み方は「ツツジ」でも「エ���サンコウ」でも良いです。 自分が育った街を出ていくに当たって、いろいろなことを思い出しながら作った曲です。 さんざん、何もないって言ってた街でしたが、それでも自分のすべてだったんだなぁと。

3曲目:ありふれる、

結婚式で歌うとしたら、というようなコンセプトで書いた曲です。 20代も半ばになり、嫌でも結婚というワードを聞くようになります。 今時、"結婚することだけが幸せだ"なんて別に思いませんが、 それを決断した方には末永くいて欲しいなぁと思います。 結婚なんて特別でもない、日常の延長だなぁというそんな曲です。 (人によってはこんな考えでは怒られてしまうかもですね) きっと些細なすれ違いもあるだろうし、普通じゃない部分もあるだろうけど、 二人が良ければそれでいいじゃない。でも直す努力もしなきゃね。

4曲目:気紛れ

ボカデュオ2024参加曲。 「猫」を題材に書いた曲です。 気紛れ過ぎて、自分はどう思われているんだろう…という感じ。 書いた後で思いましたが、恋愛も同じですね。 ボカデュオverのMVがとてもかわいいのでぜひ。 久しぶりのレン曲。 ちなみに複数人から、猫の解像度が高い、と言われましたが、当方は猫を飼ったことはありません。 カブトムシとぬいぐるみだけです。

5曲目:どくどくとすき

ギターとベースを沢山弾きました。 元々もう少しミドルテンポっぽかったんですが、最終的にかっこいい曲になりました。 あえて少しぼかした歌詞になっています。色々と想像して頂ければ。 重めの好きってこういうことだよね。

6曲目:わたしをあげる

どくどくとすきの続きです。 昔だったら絶対書けなかった曲な気がします。 横槍メンゴさんとか、あめみくろさんの漫画を読みながら歌詞を書いたような覚えがあります。 多分シラフではなかった。。。 このアルバム唯一の生楽器が入っていない曲です。シンプルですが、メロディが歌詞にはまっていて、 個人的に良いメロになったなぁと思います。

7曲目:面皰

読み方「にきび」 面皰って、なんであんなできて欲しくない時にできるんでしょうね。 私が私を好きでいるためにも、できて欲しくないのにな。 でも大人になるにつれて面皰のできる意味も変わっていく気がして、それをあなたと過ごせるならそれも悪くないかも。 そんな曲です。 一番このアルバムらしい曲になりました。

8曲目:浮かれぽんち

初めての両想いって、浮かれて浮かれて仕方ないや。 浮かれているってわかってはいるけど今だけは。 そんなふわふわしたクリームとか苺みたいなクリスマスソングです。 2018年に投稿した「Christmas fool」という曲を完全に1からリメイクした曲です。 メロも歌詞もキーも、原曲から結構変わりましたね。 当時クリスマス投稿に間に合わせるために4日とかで曲を書いて、左茶に絵を描いてもらったのを思い出します。

9曲目:ロードライト

syunAさん、ゆらいむさん主催のコンピレーションアルバム「hitotose」収録曲。 「1月」という自分の誕生月をテーマに書いた曲です。 冬の曲ということ以外、びっくりするくらい覚えていない曲。 1月の誕生石ってガーネットなんですが、真冬なのに赤色の石なのが、なんか不思議だなぁ ということを思いながら書いたような…

10曲目:福禄寿

10代で書いたアルバム「initial」に対して、今ならどう描くか、ということを考えて書いた曲。 自分は10代の頃は、恋に狂ったりもしました。 散々振り回されて、10代の半分くらいを誰かを引きずって過ごしたような気もしますが、 20代になって、月並みな表現ですが、本当にどこかで幸せになってほしいと思うんです。 どこかで会ったとしても、言いたいのはそれだけです。 自分もどこかで勝手に幸せになりますから。 でもあの時本当の本当にあなただけしかいないと思ってた自分も、きっと正解で。 肯定してあげたいなと思います。

11曲目:一夏

最後の曲にしては珍しくアップテンポです。 なんとなく思い出せるような朧げな、夏の部活帰りみたいな時間を思い出しながら書きました。 青春って、当時も"これが青春だ"って分かってるけれど、どうしようもなかったような気がします。 そして後になって、やっぱりあれが青春だったなぁって気付きます。 別に自分は特別、綺麗な青春時代だったわけでもありませんが、思い返せば、結局、全部が青春だったような。 もちろん思い出補正もあるんですが。年々思い出せなくなるんだろうなぁ。

●最後に 「BlUe」を聴いて下さった方はありがとうございました。 今回は久しぶりの超ボーマスでの頒布でした。なかなかイベントには出ないので、久しぶりに会う友達もたくさんいて楽しかったです。

今後は全くの未定ですが、またどこかでお会いする機会があれば。 よしなに。

2025/05/01 Tokaya

1 note

·

View note

Text

ドラマ『アドレセンス』感想

https://www.netflix.com/ 2025年、イギリス。Netflixドラマ。 !トリガーワーニング ネタバレ、殺人、暴力、子どもによる、子どもに対する暴力、怒鳴り声、女性差別、いじめ‥ (とても長い感想になった、ゴメンネ)

イギリスは昨年8月から「過激な女性嫌悪(ミソジニー)」を過激主義として対策することが検討されている。過激主義をざっくり話してしまうと暴力に繋がりかねない政治思想を指す言葉だ。 この問題について日本で詳細に語っているメディアは『女オンチ。』(社会にある女性の型にはまることができない自分を「女オンチ」と称して綴られた本)を書いた深澤真紀さん解説の『大竹まことゴールデンラジオ!』のコーナー「大竹紳士交遊録」2024年9月3日の回に詳しい。時間のある時にでも、ぜひ公式Youtubeに耳を傾けてみてほしい。 深澤真紀さん登場回はフェミニズムに関して重要な話が多いので、フェミニズムの視点から世の中を振り返って考えたいときにも大変参考になる。他の回もぜひ聞いて欲しい。

大竹まことゴールデンラジオ」の大竹紳士交遊録 「イギリスでミソジニー(女性嫌悪)を「過激主義」として対策検討」【深澤真紀】

youtube

上記ラジオの中でも語られていたが、こうした過激主義に対する手当て(フェミニズムでは「ケア」と呼ぶことがある)、それが考えられている・成されようとしているだけ大変“マシ”な環境がイギリスにはある。広告に関しても第三者機関が存在しており、日本ネット上で議論になりがちな「有害且つ性的な広告」が掲載されにくい環境も整っている。全くないとは言わないが、日本よりは明らかに少ないだろう。

日本は過激主義な言葉がSNS上で飛び交っていても取り消されることは稀で、訴えても名誉棄損に対する賠償額は安く、女性支援団体に対して攻撃を行っていた人物に対して裁判の結果が出始めたのも刑事事件で起訴されたのは今年4月になってから。彼らが言っていた言葉は「虚言」であると言い切れる判決も出たが、真実の歩みは遅く、ネットの速さについていけていない。

その��っこには、今回ドラマとして見た『アドレセンス』と同じ、マノスフィア、ホモソーシャルの問題がある。 そして、だからこそ「過激な女性差別」が生み出す毒に対抗するワクチンを接種する必要を真剣に考えなければならない。私はその一つがフェミニズムだと信じているが、“万能薬ではない”とも思う。

ドラマについての感想より先に、「過激な女性嫌悪」について話をしたのは、ドラマが作られたイギリスが先進的な対策を取っている国であると認識をしていないと、女性の人権に対して た い へ ん 後進的な日本では、ドラマの中で伝えられているメッセージを歪んだ形で解釈してしまう、このドラマが持つ内容を見誤る可能性が大いにあるのではないかと思った。 実際、このドラマについて話をするいくつかの番組では、「ドラマ中で過激な女性嫌悪者」が発した言葉を補強するような発信もあり、これを大変問題視している。 このドラマは社会が「過激な女性嫌悪」を肯定することが、さまざまな悲劇と新たな孤独、沈黙を生むことを描いている。そこに異論はないと思う。 この記事を公開してから数時間後、修正と追記を行っている間に、ポリタスTVという政治中心のオンライン報道メディアで元大阪地検トップの性暴力に関する番組が放送されていて、司法から報道から社会すべてに過激な女性差別がたくさんあって辛いね。 ……辛いよぉ😿 (視聴は無理しないでください) ■ポリタスTV 検察にも第三者委員会の検証を|元大阪地検トップの性暴力を告��した被害者をゲストに、権力を利用した性暴力、検察組織による二次加害について伺います(4/16) https://youtu.be/dHP4P_QOSxw?si=ZJcudqels8CE_iDh

!以下ドラマ感想 ネタバレあり

■ドラマについて ある朝、ミラー宅に警察が乗り込み息子ジェイミーを連行する。容疑は同級生のケイティを殺害したこと。

このドラマは、逮捕→捜査→心理カウンセリング→逮捕後のミラー家、4つの構成で成る。 どの感想批評もこのドラマの「撮影すごさ」について語っている。実際カメラを止めることなく長回しで物語の流れが映されていて、移動する間のジェイミーや乗り込んだ刑事らが彼に話かけるシーンも止まることなく映る。2話ではSting「Fragile」アレンジに合わせてドローンが空を飛び、学校から事件現場へ、献花する人々を映している。

私が気になったのは2章と4章で、2章ではジェイミーとケイティが通っていた学校に、バスコム警部とフランク巡査部長の刑事二人が捜査に訪れる。バスコム警部の息子アダムもこの学校に通っている。アダムは学校内でイジメに見える扱いを受けているのだが、これを止める教師がアダムに絡む生徒フレドに「leave him alone.」と言っている。日本語吹替では「かまうな」と言っていたのだが、「ほっとけ」というニュアンスだと思う。その後、「お金が必要で」と嘯くフレドに、教師は堂々と「おまえは給食無料だろ」と言っている。 給食無料とは、イギリスで行われている家が低所得の場合、給食が無償化される人道的制度なのだが、これにより、フレドは家が低所得である事実をサラリと暴露されているのである。この学校は制服の学校なのだが、本来、制服で隠されるはずの平等性もへったくれもない。そして、それが学校中に知られていることも、そのことをサラッと話す教師の無神経さも、この後のシーンで生徒のカウンセリングを渋る学校関係者の一言も、第一章取調室で「歴史が好きだ」と語っていたジェイミーを教えている歴史教師が「ジェイミーのことをよく知らない」と言う。

「そういう蓄積!」と言いたくなる言葉や行為が居心地の悪い学校を作り上げている要因だと思わずにいられなかった。 教師の仕事量は大変多く、日本でも社会問題になっているが、イギリスでも同じ問題があるのかもしれない。 そうした蓄積を後押しする経営優先の資本主義に染まっている点でも、学校は静かにミソジニーに毒されており、案内役を務めていたフェニモア先生はジェイミーのクラスでバスコム警部の紹介はするが、フランク巡査部長の紹介を忘れていたことを思い出し、咄嗟に謝罪する場面がある(ただ、こうした失敗は私たちもやらかしてしまうことがあると思う)。不思議なことに、あのシーンは忘れていたことを謝ることでフランク巡査部長の存在が消されていたことを私たちに自覚させる。

ケイティの友人で、親友であるジェイドは、家に居場所がない孤独な生徒。ケイティを亡くしたことで社会からの居場所を失う。が、彼女はあまり注目されない。 ジェイドはケイティを殺された怒りに、ジェイミーとつるんでいた仲間の一人を殴ってしまう。殴った彼はバスコムとフランクによって逮捕された。 一方、ジェイドの未来は誰の大人の手もかからない。不透明なところがある。わかるのは彼女の孤独、悲しみは続くということだけだ。

4章はジェイミーが逮捕されてから13か月後のミラー家が映し出される。父親の誕生日、日常的に使っているバンに「レイプ魔」とラクガキされ(補足:ラクガキの言葉はスラングで「小児性愛者」という意味がある。加害者被害者ともに13歳で、犯行にレイプはない)、加害者家族として白い目(Gaze)で見られ、それに苦しみ苛立つミラー一家の姿が映し出される。この章は父親にフォーカスがあたる。

ラクガキの件や近所の視線・からかいのストレスで父親は家族にも怒りを隠さない。 実は、ジェイミーの姉リサについ注目していた。彼女は恐らくジェイミーよりも問題ある子だと認知されていたと思う。成績優秀だと言われていたジェイミーよりも鼻ピアスをして恋人(だろう)ビリーとのメッセージを隠そうとする。母マンダと娘リサ、二人はラクガキが「洗うだけで消えない」と薄っすら理解しているが、父親に言えないところがある。 何となく、ミラー家は父親のエディの発言でさまざまなものが決定されていることが示される。ホームセンターに向かう車の中で、母親は昔の思い出をペラペラと話す。おしゃべりが好きなのだと思う(ただ、父親に意見は言えない)。この時は「穏やかな家族」として見える部分もあるが、フットボーラー選手の容姿を差別するシーンがサラッと含まれている。(人種差別もあるかもしれない) ラクガキを消すために向かったホームセンターでも、一家は“視線”(Gaze)に遭う。クイントと呼ばれた店員がエディのことを「ジェイミーの父」であると気づくのだ。店員クイントはジェイミーの「無実を信じる」と語る明確なマノスフィアの一人で、ネット上に上がっていた画像を根拠に、「息子さんの無実を信じる」と第一章で“息子がケイティを刺し殺す瞬間の映像を見ているエディに向かって”話すのである。 他、タイヤチューブ売り場でクスクスと笑う人物にリサとマンダは出会う。ただし、これが二人をジェイミーの家族と気付いてか、偶然かはわからない。 その後のエディの行動は錯乱と言っても良いだろう。

帰宅後、マンダは初めて夫と向き合う。ジェイミーが有罪を認めるつもりであるという電話(ジェイミーは父にだけ話していたつもりだが)を偶然聞いたことがきっかけだろう。 このシーンでも様々思うことがある。絵を描くのが好きで、運動が苦手なジェイミーをサッカー教室やボクシング教室に入れ、パソコンを与え、その中身を見ることができない、プライバシーは大事かもしれないが、親は「何に」パソコンを使い、どのようなアプリにアクセスしているのか、把握しておいた方がよいだろう。

その後、姉のリサがきれいな服を着て部屋に来る。彼女は父親の服が母からのプレゼントであると気づく。彼女はジェイミーの姉として視線(Gaze)の被害を受けることに自覚的である。彼女は静かに気配りができるが、それは社会から押し付けられた「ケア」の役割を引き受けているようにも見える。

ジェイミーは閉じこもった部屋で、SNSのホモソーシャル性を「親」「師匠」「兄」として視て(Gaze)学んでしまった。それが悲劇を生んだ。

エディのシーンとジェイミーのシーンは感情が高ぶった時に「周囲の音が聞こえにくくなる」演出がある。第一章、ジェイミーが逮捕され、車で移送されているシーンと、形式的な対話で「朝食はコーンフレークでいいか?」と聞かれた後、留置所に移動する間、周囲の音が聞こえにくくなる。 そして第四章、ホームセンターでマノスフィアの店員クイントと対話した後、エディは周囲の音が聞こえにくくなる。 バスコムとフランクの二人が移動する間などは周りの雑音が聞こえていたので、この演出は意図的なものだと思う。

たまに「視線(Gaze)」と話をしていたのは「Male Gaze」などに使われる「視線」が重要だと思ったからだ。「Male Gaze」(男性による性的まなざし)によって私たちは「美しい体形」「痩せ」「モテ」「かわいい」「セクシー」「美人」‥と「(男社会にとっての)理想の女性像」を学んでしまっていることがある。イギリスで広告規制がある理由の一つもここにある。 視線は暴力足りえるし、その暴力を見ることで私たちは暴力を学ぶことがある。虐待を見ることで虐待を学ぶことがあるように、ハラスメントを見ることでハラスメントを学ぶことがある。そして、ハラスメントされている人を見ることでストレスも受ける。 フェミニズムはこの「暴力の再生産」も問題視しているのだが、これは「些細なこと」とされてきた。SNSの広告に関して苦言を呈する<ツイフェミ>とくくられる女性たちが受ける攻撃がまさにそれだ。

――ここまで感想を読んでくれた人は、このドラマに興味があって、「過剰な女性嫌悪」を何とかしたいと思っている人だと思う。

昨年、オーストラリアが16歳未満のSNS禁止を決定した。ブラジルでは学校にいる間、スマートフォンを預かる学校では生徒の成績が伸びたという。私はこうしてネットで記事を書き、ネットにサイトがある一人として、インターネットには大変なチャンスも、ささやかな喜びも転がっているとは思うが、一方で大変な数の暴力が再生産されている。 そして、Techコミュニティが暴力を煽っている側面がある。イギリスはこのドラマを切欠としてSNS規制への方向に舵をきっている。イギリスはEUから離脱したが、イギリスの決定を受ければ他のヨーロッパの国々も考えを変えるだろう。 アジアはどうなのだろう。中国はこうしたSNSやYoutubeのメディア規制は強い方だし、韓国は恐らく人権を重視する方向へ向かうと思う。

今のままだと日本は取り残されていくだろう。慰安婦問題(戦争で抱えている最大の女性蔑視問題)で謝罪せず、それどころか現与党は反女やマイノリティ差別を平然と行う宗教と癒着して選挙に勝ってきた。報道機関(フジテレビ)の女性蔑視が指摘されたのはMetoo運動が起きてから8年後と大変遅い。そして、男性の性暴力に対して私たちは未だ鈍感ではないか?(ジャニーズ問題) 『成功したオタク日記』という本の中にある重要な言葉を皆に知ってほしい。えにっきでも書いたのだが、『成功したオタク』(韓国/原作タイトル『성덕』)というドキュメンタリー映画を元にしている本で、推しが性犯罪者になったことに苦悩するアイドルオタクにインタビューしていくドキュメンタリー映画の補完となる本だった。 韓国の「過激な女性嫌悪」と進んだフェミニズムの戦いの中で、本書でインタビューを受けた助監督タウンさんの言葉を覚えておいて欲しい。 「わたしが神経質なのではなく、あの人たちが鈍感なのであり、犯罪行為に傷ついて、見て見ぬフリをしてはいけない。」 (『成功したオタク日記』 P125 助監督タウンさんのインタビューより)

このドラマはイギリスのSNS規制についての議論を強めている。それが良いことか、悪いことか、複雑な側面もある。ただ、このドラマを深刻に受け止める社会があるなら、また考え直す、その速度も速いだろう。それが羨ましい。

【参考】(サイトによっては過剰な広告にご注意ください) ■BBC 「有害な」男女のステレオタイプ描く広告、イギリスで禁止 - BBCニュース https://www.bbc.com/japanese/48659092 女性嫌悪、過激主義として取り扱いへ 英内務省が戦略見直し https://www.bbc.com/japanese/articles/cevj0ywpldpo

■The River イギリス首相がNetflix「アドレセンス」視聴を推奨「胸に響いた」 ─ 国内の中等学校で視聴可能に https://theriver.jp/uk-pm-comments-adolescence/ ■AERA DIGITAL 「Netflixドラマ『アドレセンス』が引き金に? SNS規制を求める声高まる英国」ブレイディみかこ https://dot.asahi.com/articles/-/253903?page=1 ■NHK インスタもTikTokも なぜ子どものSNS禁止に? https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250114/k10014692661000.html

■映画『成功したオタク』公式サイト https://alfazbetmovie.com/otaku/

【女性支援団体に対するソーシャル上で起きた攻撃について】 ■朝日新聞 「暇空茜」を在宅起訴 「Colabo」に対する名誉毀損罪で https://www.asahi.com/articles/AST3034XVT30UTIL014M.html ■生活ニュースコモンズ デマを流布し、1億円超のカンパを集め収益化 女性支援団体Colaboが会見で被害を訴え(生活ニュースコモンズ) https://s-newscommons.com/article/352 ↑攻撃について起訴されたのは改正法施行も一因と思われます。ただ、国による言論の統制(政治家・政権に都合の悪い意見の封殺)については強い意識が必要です。 ■NHK:ネットのひぼう中傷 SNS事業者に迅速な対応求める改正法 施行 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250401/k10014766431000.html

■Male Gaze(男性のまなざし) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E6%80%A7%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%96%E3%81%97

深澤真紀 『女オンチ。: 女なのに女の掟がわからない』 【アドレセンスの解説として】 Real Sound 映画部 小野寺系(k.onodera) イーロン・マスクらによるSNSでの騒動も 傑作ドラマ『アドレセンス』の魅力とテーマ解説 https://realsound.jp/movie/2025/04/post-1988407.html Podcast(Spotify)アラフォーの正解のないはなし 「アドレセンス」インセルが抱える剥奪感と欠損感 https://open.spotify.com/episode/28p2EcY1qiNi6XMbSWa0UD?si=6111a3b3827a4926

0 notes

Text

KENJI KOBAYASHI EXHIBITION 2025

小林健二展

-月京離宮つきのみやこのはなれみや-

会 期| 4月26日(土)〜5月18日(日)

時 間| 12:00-19:00 水、木曜日休み 5/18は17:00まで

会 場| ASTRoPE(アストロープ)

住 所| 福岡市中央区平尾1-4-7土橋ビル203号

小林健二(1957年東京都生まれ)は、絵画を中心に、詩・音楽・映像・写真など多様な手法で表現する現代アーティストです。目には見えない自然現象や人のこころに深い関心を寄せ、科学や物理学とアートを融合させた独自のアプローチが特徴です。

作品には詩的な物語性が宿り、幻想的でありながらどこか懐かしさを感じさせる世界が広がります。 まるで夢や記憶の奥底に眠る風景を目の当たりにするような感覚を呼び起こし、精密でありながら儚げなフォルムや独自の色彩が、異世界の遺物や未来に存在するもの、遠い昔に見た光景のように感じさせます。

また、膨大な知識と確かな技法を背景に、象徴やモチーフが見る人の想像力を刺激し、それぞれの物語を紡がせます。 視覚的な美しさにとどまらず、哲学的・科学的な思索を内包しながら、詩的な視点で世界の在り方を静かに問いかけ、私たちに新たな気づきをもたらします。

今回は月の伝説に基づく話をテーマにした絵画を中心に約20点を展示いたします。みなさまのお越しをお待ちしております。

主な展覧会

2005年「地球に咲くものたちー小林健二氏の鉱物標本室からー」個展(石と賢治のミュージアム/岩手)

2003年「ひかりさえ眠る夜に-ON A NIGHT WHEN EVEN LIGHT HERSELF SLEPT」個展(福井市美術館/福井)

2000年「時の万華鏡」グループ展(福井市美術館/福井)

「水晶の塔をさがしてー現代アートが開く「私」の世界」グループ展(福岡市美術館/福岡)

1999年「内と外-Inside and Outside-」グループ展(富山県立近代美術館/富山)

1994年「美術と博物展」グループ展(福井県立美術館/福井)

1992年「色の博物誌・青ー永遠なる魅力」グループ展(目黒区美術館/東京)

1991年「BEYOND THE MANIFESTOー美術とメッセージー」グループ展(水戸芸術館/茨城)

0 notes