#ky組

Explore tagged Tumblr posts

Text

Flat coloured version because I can’t be bothered to do shading (also couldn’t figure out how to shade it properly and keep it looking nice).

Anyways, I kind of wanted to keep a white border around the image so I did a shoddy clean up. :)

More will be coming.

((Update: I forgot to share the screencap omg, I'm so ashamed.))

#ameita#aph hetalia#aph america#aph north italy#aph ameita#ky組#hetamyu#hetamyu ameita#feliciano vargas#alfred f jones#cdr art#my art#シャアム

34 notes

·

View notes

Text

2024年9月14日(土)

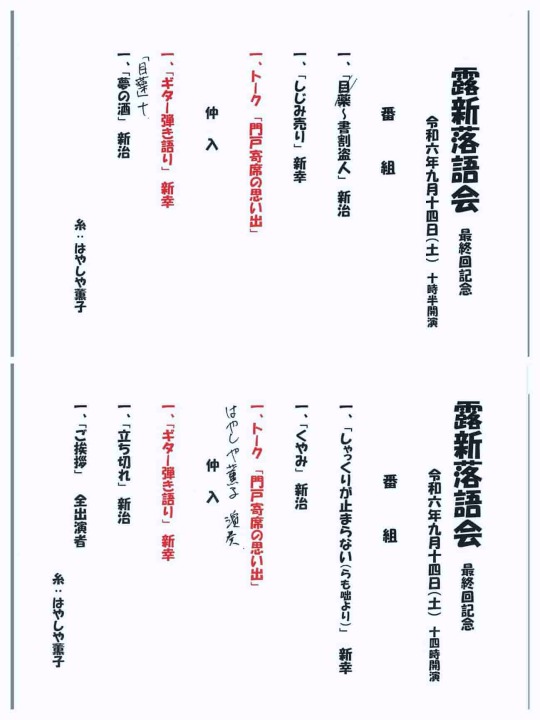

阪急門戸厄神駅近くのJ-Spaceで開かれている「露新落語会」、今日が最終回ということで午前/午後の両方に参加した。露の新治・新幸師弟の研鑽の場として開催された「露新軽口噺」、そこで演じられたネタの(原則)再演の場としてKY企画が続けられてきた会だ。定員40名の小屋のキャパを大きく上回る観客、それに応える演者の熱演、外も暑いが中はもっと熱い半日を十分に楽しませていただいた。

5時起床。

朝のあれこれ。

5時45分ツレアイ起床。

いつも通りの朝が始まる。

朝食は今日も中華ソバ。

洗濯物を干し、珈琲を入れる。

8時過ぎに自宅を出て、205系統で西大路四条、そこから阪急電車で桂駅、Privaceを利用して十三へ、神戸線の特急で西宮北口、今津線に乗り換えて一駅で門戸厄神。

午前・午後とも大入り満員、最後の「立ち切れ」は本当に久しぶり、大満足の会であった。

終演後、最後ということでビールで乾杯というサプライズが用意されていたが、途中で失礼し辛くなることを恐れた早々に退出。

いつも通り、阪急桂駅で惣菜を購入して帰宅した。

揚げ物・煮物・サラダの簡単な夕食、息子たちはスパークリングワイン、我々は酒+🍷といういつもの流れ。

録画番組視聴、

桂小鯛「お血脈」

初回放送日:2024年9月14日 土曜の早朝は関西の笑いをたっぷりと!▽今回は桂小鯛の落語「お血脈」(おけちみゃく)▽らくご男子が作る“相撲早口言葉”に挑戦▽「第4回あさわらまくら大賞」結果発表

小鯛君、本当に上手くなった。

刑事コロンボ

第36話「魔術師の幻想」/ Now You See Himシーズン 1, エピソード 36 魔術師サンティーニの公演は毎晩盛況を博していたが、弱みを握られている公演中のクラブのオーナー、ジェロームに収入の半分を搾取されていた。支払いを拒絶するサンティーニをジェロームはあざ笑うが、その夜、サンティーニは「水槽の幻想」上演中に、ジェロームを射殺する。

片付け、入浴。

体重は昨晩から150g減、血圧は108/66。

ハイボール舐めながら、日誌書く。

電車移動ばかりなので、3つのリングは完成せず。

2 notes

·

View notes

Text

学習する組織入門

学習する組織は「PDCAサイクルをなぜ回すことがそれほど難しいのか?」を体系的にまとめ上げた組織学習論です。あなたは「PDCAサイクルを回すなんてあたりまえじゃないか!」と思われるかもしれませんが、PDCAサイクルを回ることは実は困難を極めることなのです。なぜなら、みんながPDCAサイクルを回せるのであれば、みんながやり抜く力を発揮している超一流の人間になっているからです。では、そもそもなぜPDCAサイクルを回すことはそれほど難しいのでしょうか?この点について学習する組織の提唱者であるピーター・M・センゲは(以下敬愛の念を込めてセンゲ先生と記します)は人々からやる気が喪失しているからだと述べています。このやる気スイッチのオフ状態について従来やる気がないのは自己責任であるとされてきました。その最たるものがやり抜く力の提唱者であるアンジェラ・ダックワースです。しかし、センゲ先生はやる気スイッチがオフ状態なのは組織の構造的欠陥にあると述べています。この構造的欠陥には系統的なパターンがあり、そのパターンのことをシステムの原型と呼んでいます。いわゆる、システム思考です。僕はこのシステム思考を知って、とても感動し、職場で使ってみようと思うようになりました。しかし、職場での反応は冷ややかなモノでした。この点について大変悲しく思いました。僕は理論的に正しいことを訴えているはずでした。なのに、周りの反応は芳しくありませんでした。このことについて、悩みました。そして、悩んで末にある結論に至りました。それは人が率先して”見ざる聞かざる言わざる”となり、そうすることでやる気スイッチのオフ状態になること(没個性的になること)と引き換えに自分を守っているということです。思い返してみてください。就活生の頃、あなたは青臭く、そして、泥臭かったはずです。しかし、社会人となって、社会人としての”まともさ”を身につけるに従い、やる気スイッチがオフ状態となったはずです。この先程申し上げた”まともさ”という言葉がキーワードなのです。そもそも社会人としての”まともさ”とは何を指すのでしょうか?それはまともな身だしなみ、まともなビジネスマナー、まともな従順さ、まともな共感力、まともな協調性、まともな理解力、まともな事務処理能力、まともなストレス耐性、まともな体力、まともな気力等です。これらが”まともさ”を構成しており、これらは人が本来持っているやる気スイッチを抑圧的に蝕みます。この抑圧的にという表現はフロイトが生み出した精神分析学の抑圧を意味します。つまり、社会人として生きていくに従い、気づかぬうちにやる気が喪失しているのです。また、この点について、あなたの無意識は自ら進んでやる気スイッチのオフと引き換えに”まともさ”を身につけることを選択しているのです。なぜでしょうか?それはみんながやる気スイッチのオフ(没個性的なること)と引き換えに”まともさ”を身につけることを選択しているからです。この同調圧力は極めて強固なものであり、あなたがこの同調圧力に抗してやる気スイッチをオンにしようとすれば、”KY”であるとみなされ、窓際族と化すでしょう。このことをあなたは無意識に理解しているため、自分自身を守るために”まともな道”を進んで選択しているのです。つまり、文字通り”出る杭は打たれる”のです。これに対して。天才は文字通り”出過ぎた杭は打たれない”をモットーとしています。近年の研究結果から人は誰もがやり抜く力を秘めている可能性があることが指摘されていますが、あなたがやり抜く力を持った一流を目指すのであれば、このようないばらの道が待ち受けていることを覚悟した方がいいでしょう。

最近になって日本は諸外国から”安い国”であるといわれています。その原因は学習する組織で述べられているように創造性と生産性の欠如にあるのではないかと思います。この点に関して僕なりの考えがあります。それは「なぜ多くの人がやる気スイッチがオフとなってしまうのか?」を理性的にではなく、感情的に共感し、周囲の人が”本当は”「どう活躍し、また、どのように生きたいのか?」を察する”やさしさ”です。この”やさしさ”をセンゲ先生は”愛”と表現しています。すなわち、本当は”知”とは経済的成功と権力掌握のための”力”ではなく、みんなの苦しみを察するためのマザー・テレサが持ち合わせていたような”愛”なのです。あなたがシステム思考を理解したうえで、押し付けの善意ではない相手が本当に求めている”ヘルプ・ミー”の声を汲むことは少なからず試行錯誤が必要です。しかしながら、その格闘の中であなたがあなたらしく生き、そして、あなたの周囲の人がその人らしく生きることが可能となるはずです。これを急ぎすぎてはなりません。なぜなら、システムを改善するにはゆっくりと確実に解決することが求められるのですから・・・。

#学習する組織#経営学#mba#mba courses#mbacollege#peter senge#learning organization#mit#ビジネス#自己啓発本#自己啓発#自己肯定感#自己分析#自己実現

4 notes

·

View notes

Text

宮台真司『子どもを森へ帰せ』②

宮台 僕が懇意だった廣松渉の四肢構造論は前期と後期のハイデガーの統合です。いわく潜在行為群を文脈とした道具性が認知を与えます(飲水という潜在行為がコップを与える)。その潜在行為群は分業連関が与えます。認知を上部構造に、潜在行為群を与える分業連関を下部構造に配当するのが、廣松的マルクス改釈。ハイデガーベースのマルクス理解です。 分業連関が与える潜在行為群という発想は後期ハイデガーの総駆り立て論です。森で暮らすハイデガーは木こりの例が好き。昔は生活に必要な道具を製作すべく木を切る。今は製材所に駆り立てられ切る。製材所はパルプ工場に駆り立てられ製材する。パルプ工場は出版社に駆り立てられ製紙する。出版社は書店に駆り立てられ出版する。書店は読者に……。 駆り立て連鎖は誰かの主体性に服さない。木こりは製材所の駆り立てを拒めば切られる。だから原生自然の贈与に感謝して切り過ぎないというフィジオクラティックな選択肢はない。そもそも駆り立て連鎖の全体性が見えない。資本主義であれ共産主義であれ分業編成の複雑化があれば変わらない。ゆえに自然生態系の破壊は止まらず、気付いたときは遅い。

宮台 事後に熟考しました。話した通り1996年から過剰を回避して「KYを恐れてキャラを演じる」作法が拡大。悩みをすべて話せる友達がいなくなり、友達=知り合いに頽落した。結果、窓開けの率先すら、過剰だと見做され始めた。これは共同体の同調圧力とは似て非なるもの。周囲が何を感じているのかを探らないまま、行為の外形だけをキョロメする浅ましさです。 結果「空気の支配」が、周囲の内面をスキップし、外形にだけ照準したものになる。すると「空気の支配」を破る契機が失われます。山岸俊男が計量分析を元にいわく、一般にイジメを見たときに止めに入るか否かは、同調する者が何人いるかという見立てに依存する。アメリカでは1人いれば踏み出すのに、日本では10人いないとダメ。それが「空気の支配」。

宮台 ユダヤ人と中国人はグローバル化に強い。ディアスポラやジェノサイドの悲劇の共有を経て形成された血縁主義ゆえホームベースが失われないからです。彼らは世界中どこに赴任・留学・進出しても「単身乗り込む」ことはない。どこにでも血縁ネットワークがあり、見ず知らずの者でも同じネットワーク上にあると分かれば、徹底的にリソースをシェアします。 血縁主義とは血縁ネットワークをホームベースとする生活形式。血縁ネットワークに育まれてリソースをシェアされる。疲れたり失敗したりしたら、そこに帰還して力をリストアし、新たにバトルフィールドにリエントリ(再参入)する。リソースのシェアと、バトルフィールドでの戦闘とホームベースでの回復のサイクルが、圧倒的な強さを支えます。 その営みは国境と国籍を超えます。19世紀アメリカでは、清教徒の教義ゆえに差別された、利子を生業とする金融業を、ユダヤ血縁ネットワークが一手に担い、国外に勢力圏を拡大して巨大投資を要する重工業化を支え、各国でユダヤロビーが力を持つようになります。血縁主義を知らぬ者から見ると陰謀を巡らす利権集団に見え、更に差別されるようになる。 日本では久米三十六姓に象徴される中国の伝統で、沖縄だけが例外的に血縁主義です。就職にしろ結婚にしろ、疲れたり倦んだりしたらいつでも戻ってこいというホームベースからのメッセージを受け取り、そのぶん失業率と離婚率が高くなります。沖縄に限らず、失業率と離婚率は必ずしも社会の劣化を意味せず、弱者が助け合うという絆を意味し得るんですね。

アルバート・バンデューラ カナダ出身の心理学者。1925~2021年。主著に『激動社会の中の自己効力』『モデリングの心理学-観察学習の理論と方法』がある。

ラルフ・ウォルドー・エマソン アメリカの思想家。1803~1882年。主著に『自己信頼』がある。

宮台 取っ組み合いの喧嘩は危険。でもそうした経験がないのもまた危険。①イザというときに暴力に立ち向かえない。②程度が分からず手加減できない。③本気の対立を収拾する仕方が分からない。④言語的対立に於いてすら本気を示せない。⑤長じて自己防衛のために公共的意義がある本気の対立に向かえない。⑥喧嘩したからこそ信頼を得て仲良くなるという回路を使えない、などなど。 総じて危険回避ゆえの劣化の危険です。それを昔の人は「雨降って地固まる」と伝えてきました。

0 notes

Text

世芯 是台灣公司嗎?

在台灣的科技產業中,世芯科技無疑是一顆閃亮的明珠。成立於2010年的世芯科技,專注於無線通訊及物聯網領域,憑藉其卓越的技術和創新能力,迅速崛起,成為全球知名的半導體設計公司。許多人或許會問:「世芯是台灣公司嗎?」答案是肯定的!世芯科技的總部位於台北,並且擁有一支由台灣本地優秀人才組成的團隊,致力於推動台灣在全球科技舞台上的地位。 世芯科技不僅是台灣的驕傲,更是全球市場的重要參與者。透過與國際大廠的合作,世芯不斷拓展其技術邊界,並在競爭激烈的市場中穩固其領導地位。選擇世芯,就是選擇台灣的創新與未來。讓我們一起支持這家台灣公司,見證它在全球科技領域的持續成長與突破! 文章目錄 世芯的台灣根基:深入剖析公司歷史與在地營運策略 世芯的技術實力:從晶片設計到產業影響力的專家視角 常見問答 最後總結來說 世芯的台灣根基:深入剖析公司歷史與在地營運策略 身為一個土生土長的台灣人,我對世芯-KY(A…

0 notes

Text

現場で即実践!KY活動の基本と効果的な進め方

KY活動の意味と重要性 KY活動は「危険予知活動」の略称です。 職場の安全管理において欠かせない取り組みとして、多くの企業で実施されています。 作業開始前に現場のリスクを予測し、事故を未然に防ぐための実践的な活動です。 日々の作業における安全意識を高め、働く人々の命を守る重要な役割を担っています。 職場のKYミーティング実践ガイド 作業現場の安全を確保するKYミーティングは、体系的な実施方法と明確な目的意識が重要です。 単なる形式的な会議ではなく、現場の実態に即した実践的な取り組みとして位置づけることが求められます。 ミーティングの基本的な進行手順 朝礼などの定例会議の中でKY活動を効果的に展開するには、4つのステップが不可欠です。 まず現場の状況把握から始まり、危険要因の抽出、対策の立案、そして具体的な行動目標の設定へと進みます。 15分程度の時間で効率よく進行することで、作業開始前の…

0 notes

Text

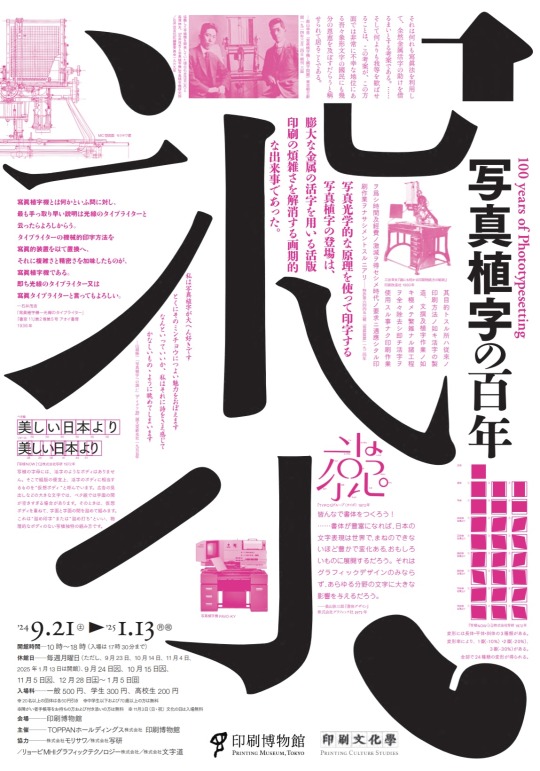

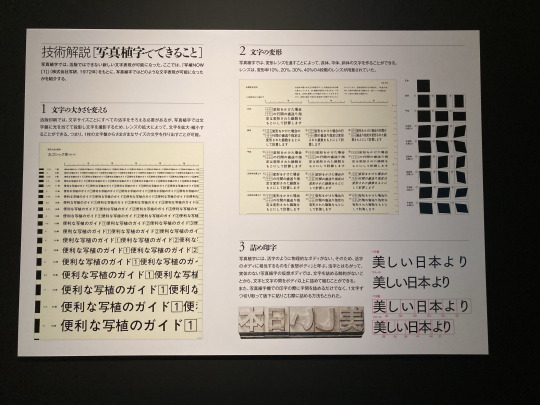

「写真植字の百年」展

印刷博物館で「写真植字の百年」展を見る。日本で写真植字の特許が出願されたのが1924年。それから今年で100年。それを記念した企画展である。

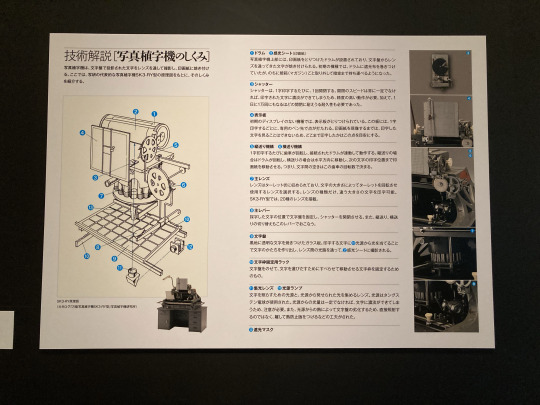

まずはプロローグ的な展示。写真植字の基本的な仕組みなどの説明。

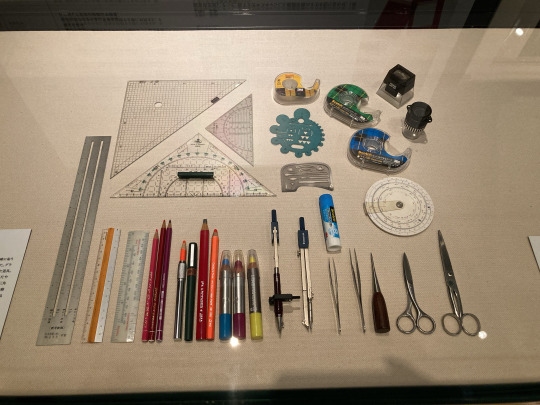

写真植字では、写真植字機で印画紙に文字を打ち出し、印画紙を切り貼りして版下を作る。下の写真は、アートディレクター杉浦康平が版下作成に用いた道具類(左)と、版下(右)。凝った組版のものだと、かなり細かい作業が要求される。

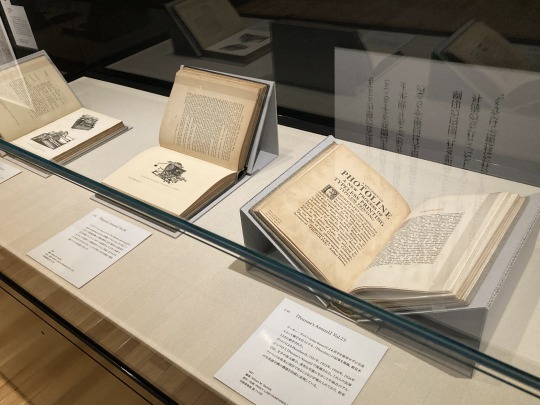

第1部「写真植字 はじまりとひろがり」では、写真植字の黎明期の事柄が取り上げられている。イギリスやアメリカで写真植字の研究が進められ、研究事例が日本の印刷業界誌等で紹介された。そういった情報を参考にしつつ、森澤信夫と石井茂吉の2人が協力して写植機を開発。しかし開発姿勢の相違から、彼らは別々の道へ進む。石井は写真植字機研究所(現在の写研)、森澤は写真植字機製作(現在のモリサワ)で、それぞれ写植機開発に取り組むこととなる。

海外の文献。

森澤が製作した、邦文写真植字機の発明模型。

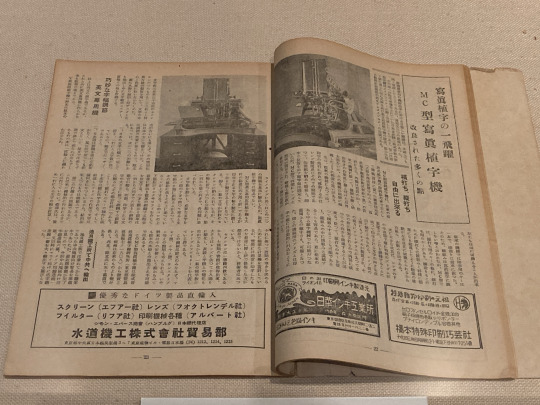

印刷業界���の写真植字機の記事。

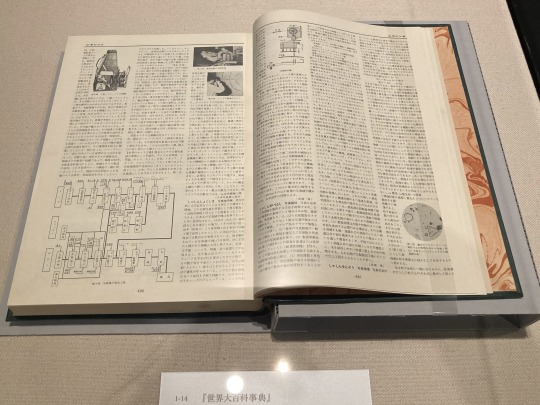

写真植字で組版された、平凡社の『世界大百科事典』。

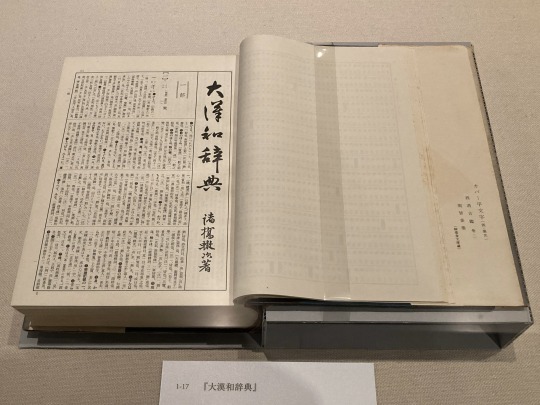

やはり写真植字を用いて作られた『大漢和辞典』(いわゆる諸橋大漢和)。石井がすべての文字制作を行なったとのこと。

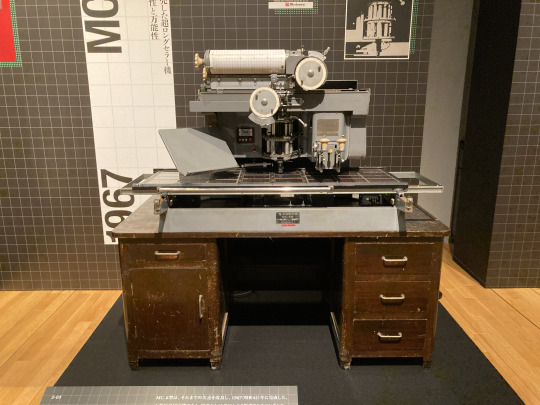

第2部「しくみと機器開発」には、さまざまな写植機が並んでいる。

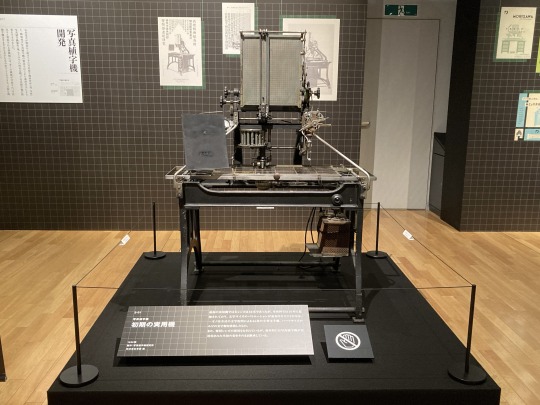

初期の実用機。写真植字機研究所のもの。

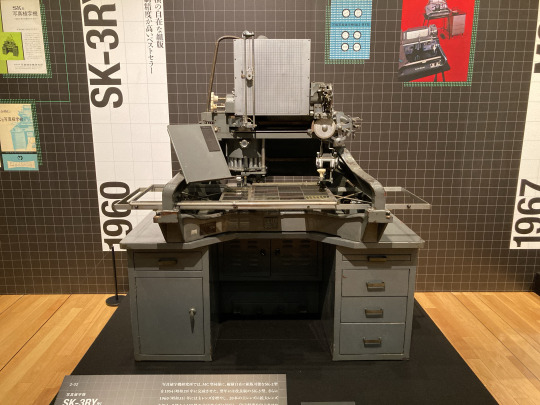

写真植字機研究所のSK-3RY型。背後の壁に「印刷精度が高いベストセラー」とある。

超ロングセラー機、モリサワ写真植字機製作所のMC-6。

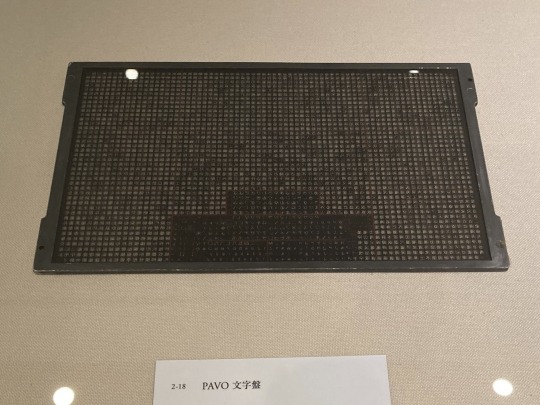

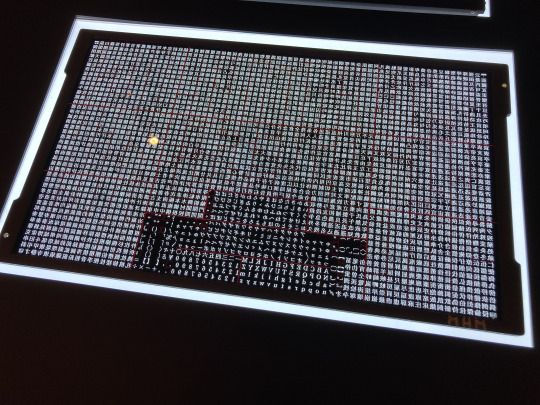

写研の最後の手動写植機、PAVO-KY。

モリサワのROBO 15XY III。手動写植機では初めて3.5インチフロッピーディスクドライブを搭載。

写研とモリサワの2社に加え、リョービが写真植字機メーカーに加わった。このLEON MAX ZOOM1は、ズームレンズやメモリーカードといった従来の写植機になかった機能が採用されている。

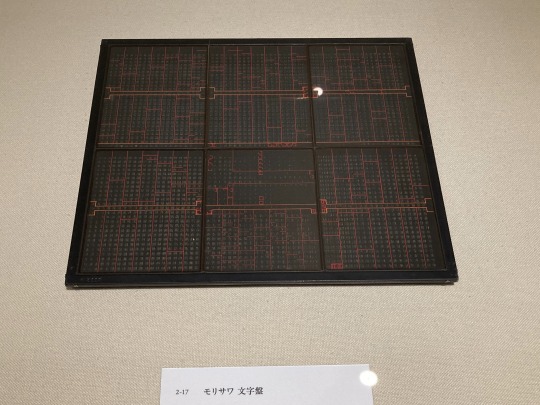

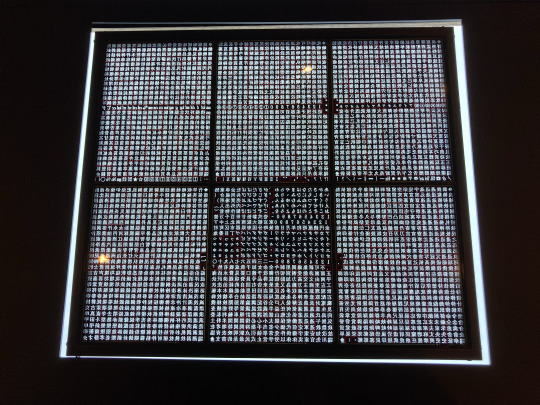

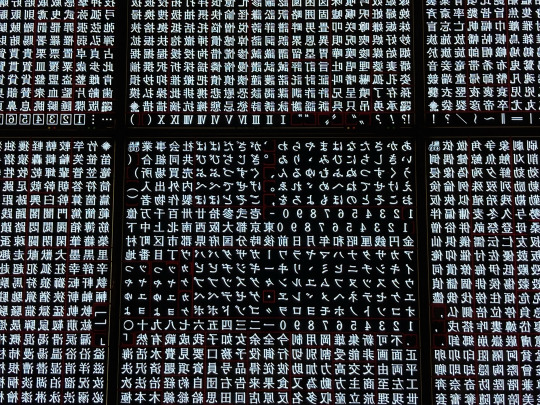

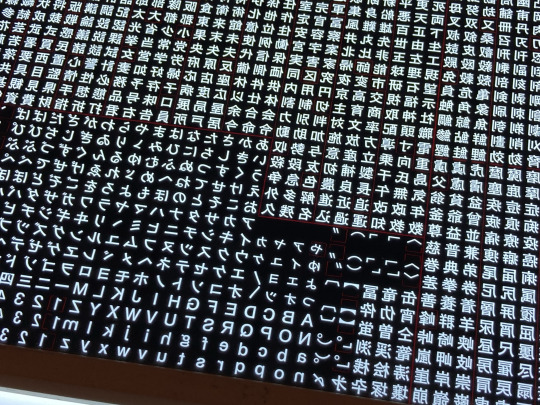

写植機にセットする文字盤。これはモリサワのもの。

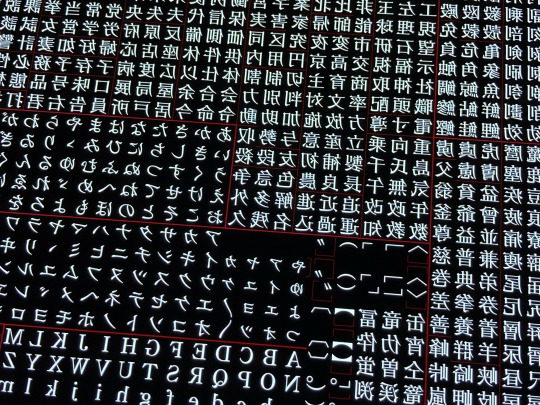

写研の文字盤。

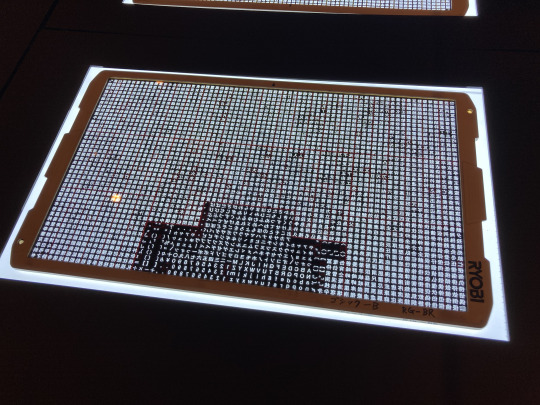

リョービの文字盤。

第3部「新しい書体と新しい表現」では、金属活字を用いた活版印刷では不可能だったことを写真植字によって実現する、さまざまな試みが紹介される。

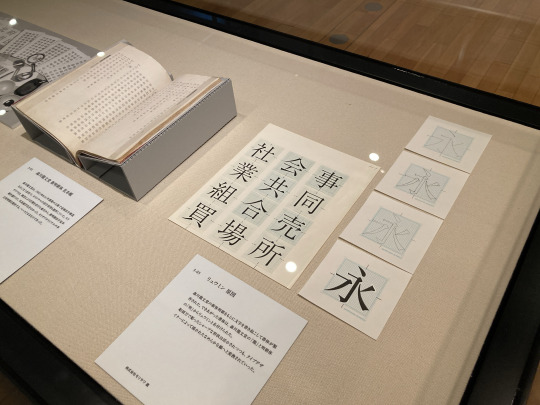

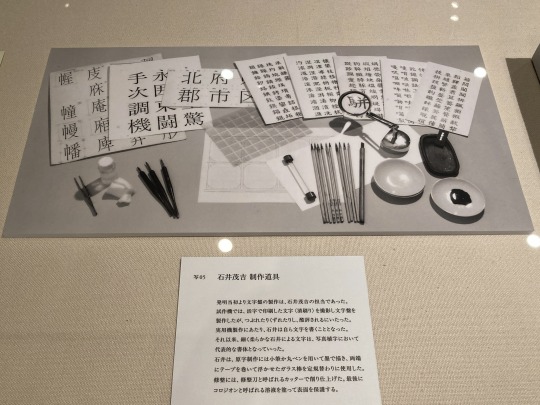

活字は彫って作るが、写真植字の文字は彫るのではなく描いて作る。左はモリサワの書体リュウミンの原図、右は石井茂吉が書体をデザインする際に用いた道具。

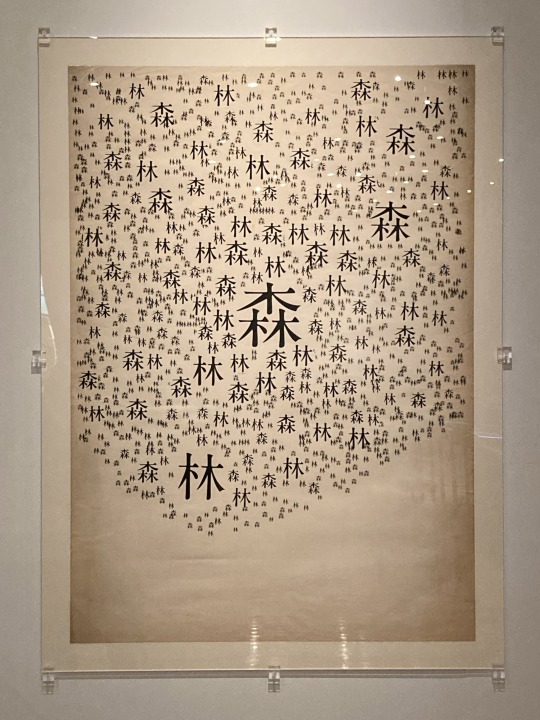

グラフィックデザイナー山城隆一の「森・林」。写真植字を用いて、文字をランダムな大きさ、配置でちりばめた印象的な作品。

山城による写真植字の紹介記事。本文書体をさまざまに変えてみせている。

会場のあちこちに映像資料も展示されており、写真植字の現場で仕事をしてきた人々のインタビューがめっぽうおもしろい。写真植字機の営業やカスタマーサービスの話をするモリサワ元社員、写真植字機の開発について話すリョービの中の人、石井茂吉に師事した書体設計士、写真植字を使って作品をつくるデザイナーといった顔ぶれで、今回の展示内容に合う的確な人選だと思った。

たっぷり楽しんだので、図録はもちろん買わざるを得ない。写植機の文字盤を模した表紙をはじめ、ちゃんとツボを心得た人がデザインしたのであろうことが推察される仕上がり。袋にはこの企画展のシールまで貼ってもらえて、とても満足した。

0 notes

Text

朗読コンサートのお知らせ

作家のドリアン助川さんとサックス奏者の仲野麻紀さんの朗読コンサート「ドリアン助川×仲野麻紀 Music, Talk, Reading Concert - 動物の哲学、古今 ー 時間をめぐる音楽と文学 -」が10月26日(土曜日)15:30から旧田島うるし工場で開催されます。

若い方(特にお子様!)にも聴いて頂きたい内容となっておりますので、大学生以下無料となっております。ぜひ、ご家族やお友達とお誘い合わせの上ご来場くださいませ。チケット前売りご予約はそうげん堂&OLD FACTORY BOOKS でも承っております。

たくさんのご来場をお待ちしております。

ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・

ドリアン助川×仲野麻紀 Music, Talk, Reading Concert

- 動物の哲学、古今 ー 時間をめぐる音楽と文学 -

2024年10月26日(土)開場15時 開演15時30 分

現在23ヶ国語で翻訳されている、ハンセン病患者による哲学の開闢を描いた小説『あん』の作者、ドリアン助川さんと、(縁舎さんで過去演奏会を行っている)サックス奏者仲野麻紀さんによる、言葉と音楽が交差する朗読コンサートの時間。

ドリアン助川(作家)

1962年東京生まれの神戸育ち。早稲田大学第一文学部東洋哲学科卒。放送作家を経て、1990年、バンド「叫ぶ詩人の会」を結成。ラジオ深夜放送のパーソナリティとしても活躍。深夜ラジオ番組やテレビ出演など若者の人気を集める。バンド解散後NY滞在を経て、帰国後は本格的に執筆活動を開始。著書『あん』(映画化/カンヌ国際映画祭ある視点部門オープニング上映)、2017年、同作がフランスの「DOMITYS文学賞」と「読者による文庫本大賞」の二冠を得る。『線量計と奥の細道』(日本エッセイスト・クラブ賞)など、著書多数。近著に『動物哲学物語確かなリスの不確かさ』(集英社)。

仲野麻紀 (サックス奏者・俳人)

2002年渡仏。自然発生的な即興、エリック・サティの楽曲を取り入れた演奏からなるユニット Ky [キィ] での活動の傍ら、様々な土地、人々と演奏を行いながら、音楽レーベルopenmusic、アソシエーション-芸術と文化、共生-をフランスで主宰。『旅する音楽』(せりか書房)にて第4回鉄犬ヘテロトピア文学賞受賞。 最新作は、古・現代美術のコレクションギャラリーでの撮影・演奏を収録した俳句 CD-Book 『古今』(Edition Ecoute出版)。

2017年から始めたネットラジオopenradioは300回を越えて続行中。

・

#そうげん堂#sohgendo#カフェ#スープ#サンドイッチ#ケーキ#和歌山#海南市#アイリッシュ#和歌山カフェ#まるい#カレー#スパイス#お持ち帰り#ブリトー#takeaway#旧田島うるし工場#old_factory_books#展覧会#art#ピクルス#ジャム

0 notes

Text

矽力 KY(6415 TT)

國泰證期研究部矽力 KY(6415 TT)Call memo20240830 ※ 2Q24財務概況 營收46.15億元(QoQ +20%,YoY +28%) 毛利率53.8%(QoQ +1.9%,YoY +13.1%),毛利率壓力趨於穩定,供需正常化,高毛利的車用產品比例提高 營業淨利5.48億元(QoQ +608%,YoY +278%) 營業淨利率11.9%(QoQ +9.9%,YoY +20.4%) 稅後淨利5.61億(QoQ +619%,YoY +644%) EPS 1.46(QoQ +600%,YoY +641%) ※ 營運概況 產品組合:2Q24消費性39%、工控31%、資訊17%、網通4%、車用9%1H24消費性38%、工控32%、資訊15%、網通5%、車用10% DOI…

0 notes

Text

惣菜店で「どれどれ味見してやるよ」と上から目線の発言をしたり、おいしいコーヒーで知られる喫茶店で「コーヒーが有名なの? でも俺、コーヒー飲めないから」とKY発言したりと暴挙を連発。ホームセンターが気に入った加山は、そこから一歩も動かないという散歩番組とは思えない回もあった。

0 notes

Text

IT'S SUPPOSED TO BE TRANSPARENT. *throws these dumb lil shits at u*

Mochitalia of AmeIta.

#aph hetalia#alfred f jones#ameita#aph america#aph north italy#ky組#ky pair#feliciano vargas#cdr art#alfred jones

28 notes

·

View notes

Text

0049 昔の名無しで出ています 2008/05/13(火) 14:17:25

プロとして恥ずかしくないレベル???そんなのデビュー前に

克服しておくれ。

いつまでもそんな事言ってるから、どの番組出ても一人だけ

面白くなさそーな顔して孤立してるんだよ。

あの人の笑顔は作り笑い。

そして発言がね・・ちっとも面白くないし。

突っ込まれ下手。いまいち盛り上がらない。

周りの人が��やばい展開だな」と思わせる才能あるよね。

もっと頭の回転早くてトークが面白くないと今の

テレビではやってゆけないよ。

1

ID:UMjJwFaO(1/2)

0050 昔の名無しで出ています 2008/05/13(火) 14:17:54

黙ってても価値がある人とはほど遠いからね。

ID:UMjJwFaO(2/2)

0051 昔の名無しで出ています 2008/05/19(月) 08:25:25

ドラマWITH LOVEの主題歌はよかった。

ID:dU8Ri8Kx

0052 昔の名無しで出ています 2008/05/22(木) 12:44:30

>>49

悔しいけどそれが一般的な意見なのかね・・・

ID:???(28/201)

0053 昔の名無しで出ています 2008/05/24(土) 03:00:59

事実だから。

アッコ割とkYだし

ちょくちょくイタイところあるよね

ID:???(29/201)

0 notes

Photo

Young Hwal Son ちゃんが思い出させてくれた鮎川誠さんがイベントに来てくれた話 それは #パーフェクTV! でオリジナル番組を企画していた1997年のこと。 関連放送会社のPPVJ(ペイバービュー・ジャパン)から「#ローリングストーンズ のライブの生中継やりませんか?」との提案があった。 具体的にはアメリカ・セントルイスからのライブ「Bridges To Babylon」を全米ではDIRECTVが生中継するのでそのフィードを貰ってパーフェクTV!でも生中継するという大胆な企画だ。 多分、一つのアーティストのライブを日本に向けて国際生中継したのは極めて珍しかったと思う。 しかしまだパーフェクTV!の加入者は採算に合うほど多くなく、基本的に加入すれば見られますよ、という宣伝として放送を決定した。 とは言うものの、まだパーフェクTV!のアンテナ・チューナを付けていない人が圧倒的に多い時代。 しかも「パーフェクTV!スペシャル」と銘打ち、ケーブルテレビなどでは見られず、アンテナ・チューナを取付け、パーフェクTV!に加入してペイパービューで2000円?払わないと見られない。 「お金を出すと舌が出ます」👅という丸尾さんの名キャッチコピーとウルトラデジタルさんの「クチビルが針金で縫い止められた」メインビジュアル(どこかに残ってないかな?)を使い、ローリングストーンズの生中継放送が決定したと発表、プロモーション開始してから、少しずつ新規加入や既存加入者からの反応が出てきた。 でも、もったいないのでローリングストーンズファンクラブや関係者だけを呼んで、神泉のLantern というカフェにアンテナ・チューナそして映像を見られる大型モニターを用意した😅 そこにファンクラブ会長や鮎川誠さんが来てくれたのだ。 ミニミニ・パブリック・ビューインカと言った趣きかな。 1997年12月12日?(日本時間は11日?) ライブの開始時間が遅れることで定評?があるストーンズの生中継、こっちはドキドキだ。 果たしてちゃんと始まるのか? お金を払ってアンテナ📡チューナ付けて加入してくれたお客様に何十分も待たせたらカスタマーセンターは大クレームだろう💦 しかしこの日は映像収録とアメリカでも生中継があったのが良かったのか、なんと時間ピッタリに【Satisfaction】のギター🎸リフが鳴り出した❣️ 良かった❣️鳥肌が立った‼️ ファンクラブの面々や鮎川誠さんも子供のような笑顔でもちろん最後まで楽しんで観てくれた♫ ��しでもファンの方にセントルイスの風が届いてくれたら嬉しく思っていた♫ 鮎川誠さんのロック魂に 合掌 https://merurido.jp/item.php?ky=IACD10740 https://www.instagram.com/p/CoSXc2LyVdO/?igshid=NGJjMDIxMWI=

2 notes

·

View notes

Photo

関節リウマチにおけるストレッチングと筋膜リリース(筋長と対称性を復活させ、関節可動域を広げ、関節リウマチのクライアントの痛みとこわばりと軽減する可能性があるとされている) 関節リウマチとストレッチング 関節周りの筋の適切な筋長と対称性を維持することは、関節リウマチのクライアントにとって重要な課題になります。 損傷した関節の可動域は、痛みやこわばり、腫脹、骨の変形などにより制限されている可能性があります。 病変により、関節は弱く不安定になっており、不安定な関節を過伸展することの内容に細心の注意を払う必要があります。 発表されている論文は、手のリハビリテーション介入としてのストレッチに的を絞った研究で、ストレッチに的を絞った研究は非常に少ないです。 著者はアメリカスポーツ医学会(ACSM)のガイドラインを推奨しています。 ACSMは、主要筋群に対する中強度の運動(10ポイントスケールで5~10)を1週間に少なくとも2回行うことを推奨しています。 痛みの無い範囲で30秒保持する、ゆっくりとした静的ストレッチがダイナミックストレッチよりも好ましいとされています。 関節リウマチと筋膜リリース(MFR:myofascialrelease) 筋膜リリースは関節リウマチのクライアントにおいて、筋膜や軟部組織の障害に効果的な手段とされています。 筋膜リリースは、筋膜と筋の痛みと緊張を軽減しながらフォームローラーやボールなどを使って、関節可動域を広げる目的で使用されています。 Cubickらの症例では、少なくとも3~5分の筋膜リリースが、関節リウマチと膠原性大腸炎の患者の症状の改善に導いたことを明らかにしています。 6セッションの介入により、5週間後の患者の関節痛、関節可動域、胃腸障害、疲労感などが改善されています。 しかし、筋膜リリースの研究はまだ不十分であるとされ、関節を保護し、いかなる悪影響も及ぼさないように注意深く行う必要があります。 ストレッチと筋膜リリースの適切なプログラムは、効果的に筋の筋長と対称性を復活させ、関節可動域を広げ、関節リウマチのクライアントの痛みとこわばりと軽減する可能性があるとされています。 #関節リウマチ #ストレッチ #筋膜リリース #リハビリ #痛みの軽減効果がある #柔道整復師 #インディバ #横浜 #桜木町 #野毛 #みなとみらい #nakajima整骨院ブログ #Nakajima整骨院 引用・索引Al-Qubaeissy KY, Fatoye FA, Goodwin PC, and Yohannes AM. The effectiveness of hydrotherapy in the management of rheumatoid arthritis: A systematic review. Musculoskeletal Care 11: 3–18, 2013. https://www.nakajimabonesetter.com/entry/blog/post-14577 (Nakajima整骨院) https://www.instagram.com/p/CU3ddQsjtYA/?utm_medium=tumblr

5 notes

·

View notes

Photo

スパイク・リー監督・主演『ドゥ・ザ・ライト・シング』 (その2:事件の背景と本作に込めらたメッセージ) 原題:Do The Right Thing 制作:アメリカ, 1989年. ベッドスタイの夏の日の朝、ラヒー���の死を思う者は誰もいなかった。しかし、ラヒームは誰かの手で計画的に殺されたわけではない。かといって、「太陽が眩しかった」から殺されたわけでもない。 ラヒームはなぜ警官の犠牲になり、スパイク・リー監督はこの映画に何を込めたのだろうか。本稿では、(その1)の現場風景を手がかりに、映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』の背景と本作に込められたメッセージを探ってみたい。 なお、以下の記述のうち現場に関連する多くは、(その1:物語の現場はどうなっていたか)に状況を記し、文中に登場する会話は太字で示した。

CONTENTS ・日常の均衡を象徴するラヒーム ・黒人と白人双方の憎しみが黒人の犠牲者を生む ・なぜ、ムーキーはゴミ缶を投げたのか? ・黒人殺害事件の背景:(1) 格差の実態 ・黒人殺害事件の背景:(2) 格差を生む教育システム ・黒人殺害事件の背景:(3) 恐るべき警察の収監システム

日常の均衡を象徴するラヒーム 本作はベッドスタイの街を、愛と憎しみが拮抗する日常風景から描きはじめている。全体として怒りと憎しみの描写が目立つが、愛と寛容も描かれている。 DJダディは愛と尊敬を込めて、60人もの黒人ミュージシャンの名前を読み上げる。酔っ払いの老人ダー・メイヤーは、諍いに出会うたびに仲裁し、18年ものあいだ愚痴を欠かさない未亡人に、なけなしの金をはたいてバラの花束を贈ったりもする。 ときには警官も寛容さを発揮する。街の若者が消火栓で水を撒き散らして遊ぶなか、通りかかった白人のクルマに水を浴びせる場面では、告訴すると怒る白人を警官がとりなし、黒人の若者を無罪放免にしたりする。 反対に、生活の苦しさや家族の軋轢を描いた場面は数多くある。ムーキーには恋人のティナとの間にできた男の子がいる。しかし、ティナと同居している母親との折り合いが悪く、寝泊りするのは妹のジェイドのアパートだ。ティナは子守をしてくれない母親と言い争い、面倒見の悪いムーキーに「くたばればいい」と罵声を浴びせる。だが、その母親が子守をするアパートの別室で、ティナはムーキーと愛し合ったりもする。 ラジオ・ラヒームはこの相反する感情のバランスを体現するかのようだ。彼はいつも手に下げたラジオで大音量の "Fight The Power" を鳴らしている。しかしラヒームは、そのことで「戦い」をしているわけではない。「愛が勝つんだ」と言い、子どもと手をつなぎ楽しげに街を歩く姿も見える。ラヒームにとって "Fight The Power" は、日常を彩るラップ曲に他ならない。だがラヒームは、憎しみを忘れたお調子者ではない。 両手にはめた "LOVE" と "HATE" の指輪は、そうした日常の象徴だ。ラヒームはムーキーに、「憎しみで人は殺しあう、愛が人の魂に触れる。最後は愛が勝つ」と話す。このときムーキーは「じゃ、後でな。平和を」といって別れている。ラヒームもムーキーも、憎しみを抱えながら愛の力で日常をやり過ごしている。 街のあちこちで、愛と憎しみのバランスを取りながら生きる人々の姿が伝わってくる。これが真夏のベッドスタイの日常風景なのだろう。スパイク・リー監督が本作の前半でこうした日常を描いて見せたのは、それがひとつの「正しいこと」だからだろう。だがその正しさは、穏健な牧師の説教のようなものではない。 黒人と白人双方の憎しみが黒人の犠牲者を生む 『ドゥ・ザ・ライト・シング』の前半で描かれる日常風景は、事件への伏線に他ならない。 サルのピザ屋にバギンがやってくる。ひと切れのピザに文句をいい、支払いを渋るバギン。それをサルが、「月賦で支払うか?」とからかったそのひと言で、保たれていたはずの均衡が崩れはじめる。このときバギンは壁の写真に黒人が一人もいないと文句を言い、これが高じて店のボイコットへと発展する。 そして、サルがラヒームのラジオをバットで叩き割ったことで、事件はさらに深刻になる。互いの暴力行為が警察の介入をもたらし、警官の過剰対応がラヒームを死に追いやる。過剰対応を招いた警官の心情はほとんど描かれていないが、街をパトロールする警官が黒人に目線を定め「クソったれ」と漏らす場面が描かれている。 このときパトカーにいた二人の警官が、ラヒームを警棒で締め上げ殺害した当事者だ。しかし、同時にこの警官はサルの店でピザを買い、黒人の水遊びに腹を立て告訴するという白人をなだめ、黒人少年を逃したりもしていた。白人警官の黒人に対する憎しみがわずかしか描かれていないのも本作の特徴だろう。 白人もまた黒人に憎しみの心情を抱きながら、なんとか愛と憎しみのバランスに折り合いをつけながらベッドスタイの日常を過ごしている。しかし、このバランスは黒人にとっても白人にとっても、少しの不注意や不寛容で崩れてしまう脆弱なものだ。その上でスパイク・リー監督はアメリカ系アメリカ人の登場と彼らへの悪口を控えているように見える。これは、白人が黒人を貶めるほどには白人を責めてこなかった、黒人の姿の反映かもしれない。 ラヒームが言うように、愛と憎しみのせめぎ合いのなかで人は殺し合う。だが、この日ベッドスタイでKO勝ちしたのは憎しみの方だった。店のボイコットを切っ掛けにラヒームは自らの憎しみをサルに向け、白人警官の憎しみは黒人のラヒームに向けられた。二重の憎悪が愛と憎しみのバランスを狂わせ、ラヒームがその犠牲になった。 黒人と白人の双方が憎みあい、黒人に多くの死をもたらす構造は、過去に起きた同種の事件に共通している。スパイク・リー監督は本作を「エレノア・バンパーズ銃撃事件」他5名の犠牲者に捧げているが、その6人はすべて黒人だ。直近では今年5月25日にミネアポリスで起きた「黒人男性拘束死事件」でも犠牲者は黒人だった。これだけを見ても、映画に描かれた状況は30年以上も変わっていないことがわかる。 なぜ、ムーキーはゴミ缶を投げたのか? 『ドゥ・ザ・ライト・シング』で最も興味深い場面は、ラヒームが死亡したあとの顛末である。パトカーが動かなくなったラヒームを運び去ったあと、ムーキーが思わぬ行動に出る。大型のゴミ缶をサルの店のウインドウに投げつける場面だ。これがきっかけで街の住人は暴徒化し、店の什器は破壊し尽くされ、現金が盗まれたあげく店に火が放たれる。 なぜ、ムーキーは店を破壊する行動に出たのか? それはムーキーが、サル一家を暴徒から助けようとしたから、というのがわたしの見方だ。本作が描く現場には、そう思わせるさまざまな状況証拠がある。 ムーキーがゴミ缶を投げる前、群衆の怒りがサル親子に向けられる場面がある。ムーキーもサルらの側に立ち、詰め寄る人々の怒りに囲まれる。このときのムーキーの表情が印象的だ。彼はサルの家族に視線を向け、祈るような仕草をする。ムーキーは「このままではマズイことになる」と思ったのだろう。 店で妹と食事を楽しみ、サルから給料をもらい、ピノと話が通じるムーキーの心情が、サルたちへの憎しみ一色だとは思えない。「家に帰れ」という警官にムーキーが「ここが家だ」叫んだように、彼らは日常をともに過ごす「家」の住人なのだ。彼はその生活の絆が徹底的に破壊されるのを避けたかった。だからこそムーキーは、群衆の気を引くように「憎しみだ!」と叫びながらゴミ缶をサルの店に投げてみせた。人々の怒りをサルたちにではなく、店に向けさせるために。 ムーキーの心情に憎しみのカケラもなかったかと言えば、そうでもないだろう。彼は何度も仕事ぶりをサルにけなされている。ピノとの折り合いも悪かった。その鬱憤を晴らす気持ちもあったかもしれない。それでもムーキーは、人々を暴動に誘おうとしてゴミ缶を投げたわけではない。彼の行動の本質は、サル一家に決定的な危害が及ぶのを阻止しようとことにある。別な見方はあるかも知れないが、わたしはムーキーの行動をそのように受け止めた。 このことは、群衆の怒りの矛先がコリアン雑貨店に向かう場面と辻褄が合う。サルたちはこのとき、雑貨店が餌食になる様子を息を飲むような表情で見つめていた。そこに、犠牲になりかねなかった自分たちの姿を重ねたからだろう。サルたちは、無関係の彼らが自分たちの身代わりになることを案じたのではなかっただろうか。 他にも証拠がある。翌朝、ムーキーは未払いだった250ドルの給料をもらいに焼け落ちたサルの店に行く。その際のやり取りで、激昂しながらもサルはムーキーがゴミ缶を投げたことを責めていない。普通に考えて、自分の店にゴミ缶を投げつけて壊し放火を招いた相手を目の前に、責めないことがあるだろうか。なぜ、サルはそのことを口にしなかったのだろうか? それはサルがゴミ缶を投げたムーキーの心情を知っていたからだ。また、ムーキーはサルが投げてよこした500ドルのうち、残りの250ドルもポケットに入れている。このやりとりでムーキーはサルに、「借りておく」と言っている。サルとの関係はこれからも続くということだろう。 店への破壊行為、友人の死、さらには店への放火といった暴力行為を描きながら、この作品を通じてスパイク・リーは、愛と憎しみの平衡を何とか取り戻そうとする主人公の姿を演じている。"Fight The Power" が "Black Lives Matter(黒人も大切にしてくれ)" の叫びに聞こえる。これは本作で彼が監督として示した一貫した姿勢だと思う。穏健な改革派のキング牧師と、暴力を否定しなかったマルコムXを同時に登場させたのもその現れだろう。 スパイク・リー監督が『ドゥ・ザ・ライト・シング』で行って見せたのは、時には暴力に訴えることもあるがやり過ぎてはいけない。ともかく黒人も大切にしてほしいという、ごく当たり前の訴えなのだと思う。 黒人殺害事件の背景:(1) 格差の実態 それにしても、本作に描かれた事件と同種の事件が後を絶たない。本作は制作年の1989年までに起きた同種の6つの事件に捧げられているが、本稿を書いている現在も先月5月25日にミネアポリスで起きた「黒人男性拘束死事件」の余波は世界的な広がりをみせている。 そして、またあらたな事件が起こった。数日前の6月12日、ドライブスルーで警官に撃たれた黒人男性が死亡した。こうした事件は、アメリカで1964年に公民権法が制定された後も絶えることがない。 ミネアポリスの「黒人男性拘束死事件」は、その後 "Black Lives Matter" として世界的な抗議活動に発展し、1) 現在も収まる気配がない。そうしたなか、この種の事件が起こる背景についてさまざまな報道が行われている。その多くは経済格差とその背後にある政治や司法の問題を指摘し、さらにトランプ大統領の政策が影響しているとする意見も多い。 例えば、6月11日付けの日本経済新聞は「黒人暴行死事件の背景を探る」として、黒人の置かれた状況をデータで示すとともに、人種差別の歴史を振り返る特集記事を掲載している。前者の要点は次のようなものだ。個々の詳細は、元記事2) を参照いただきたい。

白人の世帯年収平均金額の中央値は黒人の1.7倍 黒人の無保険者は白人の1.8倍 コロナによる黒人の死者数は白人の約2.5倍 各人口あたりの警官による殺害は黒人が白人の約2.8倍 マリファナ使用による逮捕者数は黒人が白人の約3.7倍 警察の呼び止めを正当と思う人は黒人より白人が多い 黒人有権者のトランプ氏支持率は9% 黒人はバイデン氏の支持率が圧倒的に高い

一見して白人と黒人の間の格差は大きく、記事がいう国家的な仕組みが関係しているとしか考えられないものだ。そうであれば、その制度を擁護し、声高に「アメリカ・ファースト」を主張し、「白人至上主義者にも良い人はいる」といった発言を繰り返すトランプ氏が黒人から嫌われるのは当然のことだろう。 トランプ氏のトレードマークにもなっている「アメリカ・ファースト」については、その差別的な背景について、2018年公開の『ブラック・クランズマン』のなかでスパイク・リー監督が鋭く切り込んでいる。同作品よれば「アメリカ・ファースト」には、明らかに白人の黒人に対する差別が込められている。 こうした差別や格差に関するデータについては、例えばソキウス101の「アメリカの貧困と格差の凄まじさがわかる30のデータ」などにより詳しく取り上げられている。3) 子どもの貧困、寿命格差、食糧支給、ホームレスなど、より広範な視点で世界中に広がる格差の状況を概観することができる。 黒人殺害事件の背景:(2) 格差を生む教育システム だが、こうした記事やデータを読むだけでは不公平な制度の中身はわからない。このため、日経記事が掲げるような問題、例��ば黒人が白人よりも大幅に低所得なのは、彼らが働かないからだと思い勝ちだ。 本作でもムーキーがピザ屋に顔を出して最初の会話は、ピノからの「遅刻だ」の一言だ。通りを掃除しろと言われても、「オレの仕事はピザの出前だ」と聞こうとはしない。さらにムーキーは、配達中に道草をしてサルに叱られ「出前にはビトを(見張りに)付けよう」といわれたりする。そもそも、映画に登場するベッドスタイの住人のほとんどは働いていないように見える。 こうした描写を見ると、アメリカの保守派が口にする自己責任論がもっともらしく思えてくる。保守派にしてみれば保険も自己責任で費用を負担し加入しているのであって、働こうとしない人々に自分らが負担してまで保険制度を適用するのは反対だという考え方になる。これはオバマケアでさんざん議論されたことだ。 しかし、雇用、保険、教育など、人間が生きる上での基本的人権にかかわる制度自体に歪みがあり、黒人の雇用が狭められているとすれば、働かないのは働けない仕組みのせいになる。この点について、本田創造氏の『アメリカ黒人の歴史 新版』に次の記述がある。4)

「黒人問題」は、すでに詳しく述べた公民権運動の数々の輝かしい差別撤廃の成果にもかかわらず、依然として解決されていないということである。(…)しかし、黒人大衆の経済状態は、最近では、むしろ悪化さえしている。それは、かれらの存在そのものが、最高度に発達したアメリカ資本主義の重要な存立基盤のひとつとして、この国の社会経済機構の中に差別されたかたちで構造的に組み込まれているからである。 (Kindle の位置No.2903-2908).

同書は1964年に旧版が出たあと、公民権運動の中心となった黒人解放運動などを書き加え、1991年に新版として出版された。引用にある「最近」は、映画の舞台となったベッドスタイの時代と重なる。そしてその当時から現在まで、白人と黒人の経済格差はいっこうに縮まっていない。本田氏の言う「社会経済構造のなかの差別」は当時からおよそ30年を経過した現在も続いていることになる。 この制度問題に関する記事は必ずしも多くないようだが、ニューヨーク在住のライター堂本かおる氏が制度的人種差別について、「白人警官はなぜ黒人を殺害するのか 日本人が知らない差別の仕組み」のなかで次の指摘をしている。5)

米国の公立学校の財源はほとんどが固定資産税で賄われており、貧困地区と裕福な地区の極端な税収格差が、子供たちが受ける教育格差に直結している。こうした要素が重なり、貧しい黒人の子供たちが学力格差を克服するのはほぼ不可能に近いとさえ言われている。

また、同記事を補足する形で、ショーンKY氏が「アメリカの格差と分断の背景にある自治体内での福祉予算循環」と題する記事のなかで、アメリカに現存する制度的な差別の実態と構造を詳しく論じている。6) 格差社会アメリカの構造を知る上で有用な内容で、わたしは次の一節に至る理由を読んで、アメリカの格差問題は本当に根が深いと思った。

アメリカにおける自治体別の格差は、本質的には所得格差に由来するものである。これがなぜ人種格差と結びつくかと言えば、(…)それが学校・警察を経由した格差の相続装置であり、一度生じた格差を時間が経つごとに拡大させるエンジンになっているからである。

格差の発生源を「時間とともに格差を拡大させるエンジン」と形容したのは秀逸だと思う。この喩えを広げれば、税収は燃料、教育システムはエンジンと燃料で動く内燃機関になるだろう。 エンジンは富裕層が住むゲートの内側と外側にあり、それぞれの燃料(税収)の多寡に応じて働く。燃料が豊かなゲートの内側では教育設備や環境が整い効率的に富の生産が行われる。一方、燃料が乏しいゲートの外では設備の不足や老朽化が進み、教師も満足とは言えず価値の生産が滞りその質も低下する。 さらに言えば、ゲートの内側では学力の向上が高学歴を促し、生徒が社会に出て政治の世界に手が届くと、豊かな教育を受けた本人は自身の育ちを肯定的に捉え、内燃機関(教育システム)を信奉するようになる。反対にゲートの外側では劣悪な教育が犯罪の温床となり、そこでは機能しないエンジンを直そうとする者も育たない。エンジンの例えが秀逸だと思ったのは、ここで説明されている教育システムが、白人中心に営まれるアメリカ社会の原動力をうまく表現していると思ったからだ。 教育制度が抱えるこうした差別的な構造は、黒人の���金を抑え白人社会に利益を移転する搾取の問題以上に、学習意欲や労働意欲を阻害する点で、人生により根本的で深刻な危害をもたらす。学校の設備は貧相で古いものばかり、そのうえ教師の能力も劣る。家に帰れば、貧しい家計が食事や医療を圧迫する。そうした環境で多くの黒人が育つとすれば、彼らが白人と同等の学ぶ意欲を持つのは容易ではないだろう。白人が同じ環境に置かれれば、同様に意欲を削がれはずだ。意欲なしには十分な知識や給与は得られない。生きる意欲なしに、一体どうすれば生活が良くなるのだろう。格差は拡大する一方だ。 ムーキーらが暮らす1989年のベッドスタイは、ゲートの外にある文字通り"DO-OR-DIE"の世界である。映画のなかで本の話題が二度出るが、どちらも「お前が本を読むか?」とからかうネタにされている。少なくてもムーキーとティナの子ヘクターがゲートの外にいる限り、彼を働き者に育てるのは容易ではないだろう。社会のシステムが、両親が得た以上の教育を受けることを困難にしているからだ。 映画のなかでムーキーは25歳だ。彼はちょうど公民権法が制定された年に生まれたことになる。本田氏の指摘によれば、その後「黒人大衆の経済状態はむしろ悪化」した。ムーキーの労働意欲の欠如と低い収入は、アメリカ社会の制度的な歪みが大きく関係していると思われる。ベッドスタイの人々の多くは、働かない生活を自己責任で選び取ったのではないだろう。黒人のすべてがそうだとは言えないが、その多くは働く意欲を削ぐ社会的な仕組みの犠牲者だというしかない。 黒人殺害事件の背景:(3) 恐るべき警察の収監システム 教育システムとともに、もうひとつ制度上の大きな問題がある。警察の収監システムである。『ドゥ・ザ・ライト・シング』のなかで収監そのものが描かれているわけではないが、これも当時の黒人の生活や、ラヒームが犠牲になった背景に関係している。 先日の「黒人男性拘束死事件」に端を発したデモの映像で、何度か警察予算の削減を訴えるプラカード "DEFUND THE POLICE" を目にした。7) この標語は "BLACK LIVES MATTER" とともに、この種の事件が発生するたびに何度も使われてきたスローガンである。 英語版のWikipediaによれば、"DEFUND THE POLICE" は警察からの資金を分離し、社会サービス、青少年サービス、住宅、教育、その他の地域社会の資源など、公共の安全と地域社会の支援といった非警察的な形態に向けて再配分しようと訴えるものだ。8) さらに解説を読み進むと、こうしたスローガンが生まれた背景に、凶悪犯罪を取り締まるはずの警察が軽犯罪ばかりを取り締まり、人種的偏見にもとづく、貧困層を狙い撃ちにした逮捕が横行する実態があることがわかる。 映画で描かれたラヒームとサルの喧嘩も、殴り合いだけなら軽犯罪で済んだことだろう。顔見知りで同じ街で生活を共にしてきた二人が、もつれあいのなか相手を殺害するとは考えにくい。もし、そうなりそうなら周りが止めただろう。サルはバットでラジオを壊しはしたが、バットでラヒームに殴りかかりはしなかった。また、ラヒームも凶器を持っていない。それが警察の介入で殺害へと変貌するのは、日常的に繰り返される逮捕の多さと、安易に過剰に走る取り締まりに問題の一端があると思わせる。 軽犯罪を理由に大量の人々を逮捕するには、警官の人件費や装備費に多額の予算が必要になる。こうした実状から、弱いものを狩る部隊と化した警察予算を分離し、弱いものを救うためのサービスに予算を振り替えようといのが "DEFUND THE POLICE" の主旨だが、そうなる理由を掘り下げて考えるには、Netflixが独自に制作した動画『13th -憲法修正第13条-』(以下、『13th』と略記)がひとつの手掛かりになる。9) 動画は奴隷解放がいかにして収監システムに姿を変えたかを、歴史を振り返りながら伝えている。奴隷解放宣言(1863年)のあと公民権法が制定(1964年)され黒人への人種差別はなくなったはずだが、奴隷だった黒人の多くは受刑者として、新たな制度に引き継がれたという。 動画の題名になっているアメリカ合衆国憲法修正第13条は、公式に奴隷制を廃止し、奴隷制の禁止を定めたものだが、「犯罪者を除外する」という主旨の例外規定がある。この例外規定が犯罪者を奴隷扱いすることを可能にしたというのが『13th』の本質を成す主張である。動画は概ね次のように述べている。

公民権法が制定されて、400万人の奴隷をどうするかが問題になった。彼らは南部の経済や生産に欠かせない存在だったからだ。では、奴隷だった者をどうするか? 奴隷の恩恵を得て伸びてきた経済をどうするか? この二つの問題解決に修正13条の抜け穴が利用された。

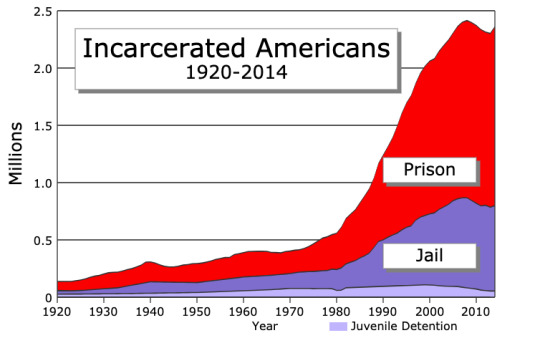

この抜け穴が大量の受刑者を生み出す原点となった。 いうまでもなく受刑者は刑務所に収監され、社会や家族との接触を断たれる。動画によればその数は、2014年の時点で230万6,200人を数える。国別ではアメリカが世界最多、米国内の人種別では黒人が受刑者の40.2%を占めるという。しかも、1980年から2000年までの20年間で、受刑者の数はおよそ3.5倍という増加ぶりだ。下図にアメリカ国内の受刑者数の推移を示す。10)

なぜ、これほどの数の受刑者がいて、しかも急激に増えたのだろうか? 動画はこの背景に、刑事司法制度と産獄共同体が抱える問題があると指摘している。前者の司法制度については、そもそも「容疑者に対する裁判そのものが行われていない」として次のように述べている。

保釈金を払って保釈されようと思えば1万ドルが必要だが、貧しい家庭ではできない。そこで、検事から司法取引が持ちかけられる。「司法取り引きするなら3年、裁判をするなら30年の刑だ。それでも裁判をするか?」貧乏人は裁判をしない。拘留された人のうち97%は裁判を断念し、司法取引に応じている。これは考えうる限り、アメリカにおける最悪の人権問題のひとつだ。

有罪か無罪かの真実ではなく、富が結果を決める現実がある。しかも、司法取引に応じて身に覚えのない罪を認め有罪になれば、その後生涯にわたって社会的な制限を受けることになる。 『13th』によればそうした社会的な��は、学生ローン、事業免許、食糧配給券、家の賃借、生命保険など全部で「4万にもおよび」、「アラバマ州の黒人男性の約30%が、前歴のせいで投票権を永久に失っていることを誰も知らない。」という。掛けられた嫌疑の真実がどうであろうと、いったん有罪の烙印が押されれば、その印は一生ついてまわる。お金の多寡で罪が決められ、社会の仕組みによって罰が与えられるとは、何という悲惨、何という不幸だろうか。 こうした現実が長きにわたって続いているのは、司法制度と産獄共同体(産獄複合体とも呼ばれる)が一体となり、収監システムとして機能しているからだという。上述のWikipediaによれば複合体は、企業、政治家、メディア、看守組合などの利権集団で構成される。このうち『13th』で具体的に言及されるのは、CCA(Corrections Corporation of America)と呼ばれる民間刑務所会社、ロビー団体の米国立法交流協議会ALEC(American Legislative Exchange Council)とその会員企業である。動画はかなりの時間を、産獄複合体の実態についての説明に充てている。 それによれば、CCAはアメリカ初の民間刑務所会社として1983年に発足した。発足当時は小さな会社だったが、現在では全米60ヵ所以上で施設を運営している。Wikipediaによれば、直近の売り上げは約20億ドル、純利益1.9億ドル、従業員14,075人とある。売上高純利益率からいえば、すばらしい成績の優良企業だ。11) CCAがこれだけの好成績を上げていられるのは、刑務所が常に満杯で、しかも年々収容者数を増やしてきたからだ。『13th』はそれがどのように成し遂げられたかを次のように描いている(主旨)。

CCAは州と契約して投資を行うため、州��刑務所を満杯にする必要があった。CCAの働きかけででALECは、受刑者数を増やすための法案を提出した。クリントン政権の時代、「スリーストライク法」「必要的最低量刑法」「刑期の85%を下限にする」といった法律が次々と制定された。全て彼らが作った自分都合の法律だ。受刑者の安定供給によって生み出された利益は株主の懐に入る。80年代後半から90年台前半にかけて、刑務所運営は成長産業になった。成功が確実に保証された事業モデルだった。こうしてCCAは民間刑務所のトップになり、人を罰することで巨万の富を得ている。

「スリーストライク法」は、重刑を三回犯した者を一生刑務所に閉じ込めることを可能にした。「必要的最低量刑法」は比較的軽微な薬物犯などであっても、強制的に一定期間の拘禁刑を科す法律である。「刑期の85%を下限に」も含め、すべてクリントン政権の時代(1993年1月〜2001年1月)に法制化されたようだ。 収容者を増やすための法律という批判に対し、メリーランド州の上院議員がインタビューに「質問の意味がわからない」と答え、クリントン氏が「受刑者の増加率は減った」と反論する場面もあるが、前掲の図のように1993年から2001年のクリントン政権の時代、収容者は大幅に増えている。一方で、凶悪犯の検挙率が極めて低いことを考えると、収容者を増やすための法律といわれても仕方がないだろう。このような背景のもとで、収監システムは民間の刑務所のビジネスを急拡大させ、社会的な存在感を増していった。 『ドゥ・ザ・ライト・シング』が作られた1989年は、こうした時代の真っ只中にあった。司法と刑務所が収監システムへと姿を変え、貧困層の黒人をまるで利益のための餌のように狩る時代の嵐のなかでこの映画は作られたことになる。『13th』は動画の終盤で次のように訴えている。

理解してほしい、黒人の命だけが大切なのではない、全ての人々の命が大切なのだ。例外は存在しない。刑事司法制度の関係者も、産獄共同体の関係者もそうだ。黒人だけの問題ではない。人間の尊厳について、この国の意識を変える必要がる。

これは、スパイク・リー監督にとっても同じ思いではないだろうか。ムーキーは働かないのではない、働くための途方もなく高い壁を乗り越えられないのだ。その一方で、警官はシステムのなかで働く白人の一人としてラヒームを殺害した。その現場でムーキーはひとりの人間として、イタリア系アメリカ人のサル一家を暴徒から守ろうとゴミ缶を投げたのである。 スパイク・リー監督は本作を制作した29年後の2018年に『ブラック・クランズマン』を作った。その映像に彼は、ラヒームと同様に犠牲になった白人女性ヘザー・ハイヤー氏の、「憎しみのうちには、何人の居場所もない」という言葉を添えている。繰り返すが、ハイヤー氏は黒人女性ではない。生前ラヒームが拳を掲げて言ったように「最後は愛が勝つ」。スパイク・リー氏とともに、わたしもその言葉を信じていたい。

(その1:物語の現場はどうなっていたか)

1)BLMの訴え自体は、2013年2月にフロリダ州で黒人少年のトレイボン・マーティンが白人警官のジョージ・ジマーマンに射殺された事件に端を発すると言われている。 Wikipedia「ブラック・ライブズ・マター」 https://bit.ly/2Y5oGfW 2)日本経済新聞「黒人暴行死事件の背景を探る(上)(下)」2020.06.11. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60150710Z00C20A6I00000/ 3)ソキウス101「アメリカの貧困と格差の凄まじさがわかる30のデータ」2020.4.30. http://socius101.com/poverty-and-inequality-of-the-us/ 4)本田創造『アメリカ黒人の歴史 新版』岩波書店, 1991. 5)堂本かおる「白人警官はなぜ黒人を殺害するのか 日本人が知らない差別の仕組み」文春オンライン, 2020.6.8. https://bunshun.jp/articles/-/38288?page=2 6)ショーンKY「アメリカの格差と分断の背景にある自治体内での福祉予算循環」note, 2020.6.9. https://note.com/kyslog/n/n5b8601ac8905 7)時事ドットコムニュース「「警察に予算回すな」 デモ継続、改革要求強まる―米」2020.6.8. https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060800088&g=int 8)Wikipedia “DEFUND THE POLICE” https://en.wikipedia.org/wiki/Defund_the_police 9)Netflix『13th -憲法修正第13条-』2020.4.17. https://youtu.be/krfcq5pF8u8 10)Wikipedia “Incarceration in the United States” https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States 11)Wikipedia「コレクションズ・コーポレイション・オブ・アメリカ」 https://bit.ly/2CjUJA5

7 notes

·

View notes

Video

youtube

Kumikyoku Nico Nico Douga Medley released in 2007 to celebrate Nico Nico Douga’s 1 year anniversary if my info is correct (I certainly listened the shit out of this in 2007 when it first dropped) and is a medley of several of Nico Nico Douga’s most popular videos during its first year, popular anime releases and video games.

and I have FINALLY found this video which properly lists where each song comes from because that’s the kinda junk I fixate on.

So for your enjoyment, despite 2007 being a remarkably shitty year in anime history, this song is an almost perfect time capsule of what was popular among the Otaku crowd around this time.

(below is the list of sings from the video’s description but I edited some here and there to be more accurate at least as far as my own knowledge can help me)

.....why... .....why did I do this?...... this took like an hour why the fuck did I do this?????

Suite: Nico Nico Douga Suite: Nico Nico Douga (組曲『ニコニコ動画』 # Song Title Source

1: Agent Yoru o Yuku - THE IDOLM@STER (Playable song) [Arcade game] 2005 https://youtu.be/NHrCoC1W7_M

2: Hare Hare Yukai - The Melancholy of Haruhi Suzumiya (ED theme) [anime series] 2006 https://youtu.be/ZCbUUgpKn00

3: Invisible Full Moon (Reisen’s Theme) - Touhou Project: Imperishable Night 2006 (boss music) [PC Indie game] https://youtu.be/Gqqaxjowd8A

4: Help me, ERINNNNNN!! - Touhou Project 2006 (apparently this is a meme) https://youtu.be/wEv7YzFfTFE

5: nowhere - MADLAX [anime series] 2004 (Music that plays during MC’s fight scenes. A Japanese meme is that the song is what gives her superpowers) https://youtu.be/rdW-yAKdnOk

6: The Fang of Critias - Yu-Gi-Oh (BG music) [anime series] 2000 https://youtu.be/fmsWfjDx4dg

(Hatsune Miku can also be heard during this part. Miku made her debut in 2007)

7: GONG - Super Robot Wars Alpha 3 (theme song) [PS2 game] 2005 https://youtu.be/AKSD8LUuOiM

8: Beware the Forest's Mushrooms - Super Mario RPG [SNES game] 1996 https://youtu.be/lbRJ733xiF4

9: Butter-Fly - Digimon Adventure (OP theme) [anime series] 1999 https://youtu.be/vMVdjGibgM4

10: Makka na Chikai - Buso Renkin (OP theme) [anime series] 2006 https://youtu.be/sCAS02ZJFU4

11: Airman ga Taosenai “I can’t beat Air-man!” (Original composition by Seramikarutitan) (based on Megaman 2) https://youtu.be/opADNvgeZYY

12. Yuuki VS Iji - Musical: The Prince of Tennis (song) [Stage musical] 2003 (no video available)

13. Uninstall - Bokurano (OP theme) [anime series] 2007 https://youtu.be/05p646nlYS0

14. Tori no Uta - Air (OP theme) [anime series] 2005 https://youtu.be/SD1yCQsjOQw

15. Dear You - Higurashi no Naku Koro ni (fan song written to go with the light novels. Composed by “dai”.) (based on Higurashi no Naku Koro ni Light novels) 2006 https://www.youtube.com/watch?v=LRZLXB3ohzc

16. Marisa wa Taihen na Mono wo Nusunde Ikimashita - Touhou Project (boss music) [PC Indie game] 2006 (also a meme) https://youtu.be/bIBpekJ2hBg https://youtu.be/uN7DStd3mgA

17. Wily Stage 1 - Mega Man 2 (stage music) [NES game] 1988 (visuals and words are from a Nico Nico video) https://youtu.be/aFeL7kTw2CU

18. God knows... - The Melancholy of Haruhi Suzumiya (song sequence) [anime series] 2006 https://youtu.be/31aBzZokJMA

19. Motteke! Sailor Fuku - Lucky Star (OP theme) [anime series] 2007 https://youtu.be/I3dOmMMNjGA

20. Gacha Gacha Herutsu / Figu@Carnival (OP Theme) [Ero game] 2007 (another meme. Apparently the intro to the game became a popular target for parody remixes) https://youtu.be/3l0ULE_p-kY

21. Sousei no Aquarion - Genesis of Aquarion (OP Theme) [anime series] 2005 https://youtu.be/12oE1oBJgYs

22. Futari no Mojipittan - Kotoba no Puzzle: Mojipittan (main Theme) [PS2 game] 2003 / 23. Tsurupettan - Silver Forest (Kana) / Touhou Project (boss music) [PC Indie game] 2006 (also a meme) (another meme which I’m sure is pretty obvious) https://youtu.be/MpYfYOBnwaw https://youtu.be/njPnYksG3Is

23. Here we go! - Super Mario World (Overworld Theme) [SNES game] 1990 https://youtu.be/dozlUF_QxMA

25. true my heart - Nursery Rhyme (OP theme) [Ero game] 2005 https://youtu.be/T98Rl8PC0EI

26. kiss my lips - Saori Sakura single/ Nursery Rhyme (Character song) [Ero game] 2005 https://youtu.be/k2K2FlNqSzs

27. RODEO MACHINE - HALFBY (Single) [Dance/electronica artist] 2005 https://youtu.be/1lMsnj4AT78

28. Overture (DRAGON QUEST) - Dragon Quest (theme) [NES game] 1986 (Lyrics are from a Nico nico parody video) https://youtu.be/vBVDNos_zRs https://youtu.be/H_9hR-Sg4bg

29. Overture (FINAL FANTASY) - Final Fantasy (theme) [NES game] 1987 (Lyrics are from a Nico nico parody video, same as above) https://youtu.be/d9J91NDX_HI https://youtu.be/E-SbkgGjPPo

30. Gacha Gacha Cu~te - Figu@Mate (OP Theme) [Ero game] 2007 (same meme as before) https://youtu.be/aKo0DI9xpjA

31. Aitsukoso ga Tennis no Oujisama - Musical: Prince of Tennis (song) [Stage musical] 2003 (I can only guess this is also a meme) https://youtu.be/tebzAaKrCBM

32. Let's Go! Onmyoji - Power Instinct Matrimelee (Boss music) [PS2 game] (after the game’s release the music video was leaked onto Nico Nico and became super popular and turned into a meme) https://youtu.be/ec7JCwez5IY

33. Sakura Sakura - traditional folk song (edo Period) in 2007 Sakura was selected to be part of Nihon no Uta Hyakusen. A CD and song book selection of songs and Nursery Rhymes considered to be culturally important. The reason for the compilation was an aim to prevent juvenile delinquency and to combat the "weakening" of Japan's shared cultural heritage. It’s inclusion is an obvious joke. https://youtu.be/jqpFjsMtCb0

116 notes

·

View notes