Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

100年後の考現学 香港/東京 Modernology 100 Years after in HK/TOKYO

建築学者にして、民俗学者である今和次郎(1888〜1973)が路上調査を通じて人々の生活を観察・調査した「考現学」を提唱したのは、1923年の関東大震災後のこと。

それから約100年後、同じ時期に2つの場所で、今和次郎に再会したので記しておく。

This is a piece of my filed work diary, which met modernological program in Hong Kong and Tokyo. It is 100 years later when Wajiro Kon, architect, educator and desiner started Modernology in 1925 after Great Kanto earthquake of 1923.

I am very impressive to re-meet this philosophy in two other places.

香港・川龍村

Visitisng old sytled dim sum restraurant make us find the place of wisdom of living people or history.

香港の新界地区、荃湾(Tsuen Wan)からローカルバスで20分ほど行ったところにある川龍村(Chuen Lung Village)。

この村には、昔ながらの茶楼があり新鮮なクレソンや、いまは香港の都会では見られなくなった鳥かごを持ってお茶に集まる風景が見られるということで、ずっと行ってみたかった場所であった。

MTRの終点、荃湾の川龍街から出発する80番のミニバスでさらに終点の川龍村まで��

朝から大賑わいの茶楼。

注文したらその場で炒めてくれる山盛りのクレソンと、セルフサービスで食べる飲茶とお茶。

竹の鳥籠にいれられた鳥が鳴いている。

朝8時前に集合して、ひとしきり飲茶��楽しんだあと、帰ろうとしたところにアート展示の看板を見つけた。

「CHUEN LUNG VISUAL Reaerch ARCHIVE」とある。

ちょうど同行の友人と日本や香港での芸術祭についての話をしていたところだった。

見てみようかと地図を頼りに建物前まで行ったら、月~水はお休みの表示。しかたないけど帰ろうか話していたら、スタッフの人がちょうどやってきて、今日はお休みだからやっていると言って開けてくれた。

建物の名前は「貫文空間」。村にかつてあった元小学校を利用したスペースらしい。小学校はとても小さく、建物内には、2つの部屋があり、2つの展示がやっていた。ひとつは香港中文大学の新聞学部の学生による展示、もうひとつがこの看板にあるオープンスタジオ。

こじんまりとした庭にも展示物があり、村で採れるクレソンを地域地域通貨に見立てて、ギフトエコノミーを実践してみるという展示。

西洋菜=クレソンということを覚えた。

オープンスタジオには、二人のアーティストが展示をしていた。川龍村の人たちの暮らしの知恵を聞き取りマップ化し、作品したものと、録音した音源を使った作品。

説明のなかで、川龍村が客家の集落として古い歴史があり、クレソンを食べるのも彼らの文化だということや村の暮らしについて教えてくれた。

ちょうど今回の旅では、センターだけでない、周辺の香港のいまの暮らしや歴史、今も残る信仰について興味を持っていたところだったのでとても面白く聞いた。

建物には、茶楼帰りだろう若い人たちがぽつりぽつりとやってきていて、Cは広東語で彼らに説明したあと、英語でわたしたちにも説明してくれた。

マッピングをしているアーティストのアイデアの根底には「Modernology=考現学」があるとのこと。

考現学?ひなびた飲茶を食べに来た香港の村で今和次郎?

話を聞くとどうやら、数年前に香港で考現学が流行したらしく、考現学に関するいくつかの文献や、香港島の上環で行われた考現学の資料も一緒に展示されていた。

貫文空間

展示に関する立派な冊子(新聞?)も作られていて、そこには、村民ガイドの募集の告知も。

関東大震災で崩壊した都市の再生研究を出発点に、失われゆく農村の研究をつづけた柳田邦夫から破門された今和次郎の考現学が、100年後の香港では、都市から村へのリサーチの根幹となっているとは…。

この場所は、香港国際写真フェスティバルの事務局が運営しているとのこと。

これらの展示はその後、デジタルアーカイブを予定しているそう。

荃湾には、元紡績工場を利用したテキスタイル・ミュージアム「CHAT (Centre for Heritage, Arts and Textile) 」もある。

また香港を訪れることがあれば、再訪したい場所だと思う。願わくば次回は町や村をもっとうろうろしたい。

今回の旅の中では、いくつかの文化遺産の建物や古い町を訪れることが多かったなかで、失われていく風景が多いこの都市で、残っていくことというのは、何なのかなどいろいろ思うこともあったので、村の歴史や人々の記憶を展示で見れて、説明を聞けたのはとてもよい経験だった。

東京・銀座 Walking down the street, looking only at certain parts of the people.

香港で考現学の話を聞いて思い出したのが、「100年後の銀座調査」のこと。

地震で大きな被害を受けた能登のことを気にかける人が集まる「のと部」の集まりに参加したことがきっかけで、今年の2月に初めて能登に行った。その後、のと部でそのときのことについてみじかい発表をしたときにのと部の参加者の方から「これ、好きだと思うんです」と渡されたチラシに、「2025年5月12日、今和次郎が銀座調査をして100年になります。100年後のその日に銀座で行う調査のメンバーになりませんか?」と書いてあった。

なんで好きだと思ったんだろう?(好きだけど)、ということはおいておいて、香港で今和次郎先生にお会いしたのも何かの縁…と香港から帰ったその足で考現学サロン主催の銀座大調査に申し込んでみました。

運営はアーティストの秋山あいさんと有志のみなさん。指定された銀座のシェア・スペースにおそるおそる行くと、思ったよりたくさん人がいて、しっかりした会だった。100年前の今和次郎の調査には、撮影に関する著作権・肖像権についてサインすることなどなかっただろうし、プロジェクターでの説明もなかっただろう。

考現学サロン結成のきっかけは、今和次郎の著作の以下の言葉だったそうです。

「現代の風俗の記録として、10年後、100年後の人びとに、この私たちの仕事が残される可能性があることを思うとさらに愉快になる。盛夏、秋、また冬、同じ場所での記録がなされるならばさらに傑作だと思う」 (今和次郎 著/藤森照信 編『考現学入門』第2章、「東京銀座風俗記録」より)

オリエンのあと、銀座へ出て調査スタート。

100年前の当時の調査には、婦人公論の記者たちが参加したそうです。その時のルールに従って、以下のルールにて調査。

調査���目

帽子、眼鏡/サングラス、紙袋、スマホ、カバン、マスク、髪型、靴、トップス、ボトムス、人口調査

調査ルール

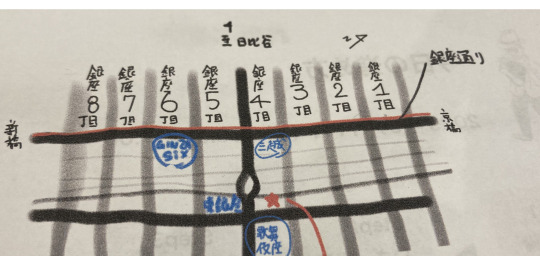

京橋から新橋までの間を調査区間とする。

歩道のうえだけを調査の舞台とする

主として西側だけを調査する

調査区間を20分の分速度で歩くこととし、その途上において前方より歩いてくる人のみを調査対象とし、立ち止まる人追い越す人その他いっさいを調査に加えない

採集カードには、調査事項の分類絵、日時、調査者の歩いた方向(北向きあるいは南向き)および調査担当者の名を記入する。

調査範囲(考現学サロンによる調査のしおりより)

調査エリアは、現在の銀座中央通りの京橋~新橋間(1043m)の往復。

1925年の100年後、2025年5月12日の銀座四丁目交差点から京橋方面をのぞむ。

当日は日曜日で、歩行者天国になっていますが、調べるのは歩道のみ。そして、西側のみなので、この方向で向かって左側の道を、グループにわかれて、それぞれの調査項目に従って2人1組で調査しました。

われわれの組では、女性の眼鏡/サングラス、女性の足元(スニーカー以外)を調査。一人が数を数え、一人が測量手帳に数を書き込んでいきます。

面白かったのは、足元だけで人を観察することがなかったな、という気づき。そして、よく知っている道だけど、丁目ごとに少しずつ人の流れが違うこと。

その後、みんなでそれぞれの調査内容について発表。

後日のこの調査結果は展示される予定とのことでした。

今和次郎がはじめた人々の暮らしから世界を見渡す方法が、100年後にこんな形で広がっていることに希望を感じる。

100年前には、なかったものも、失われてしまったものも、変わってしまったものもきっとあるが、新しく生まれたもの、それでも残っているものたちを記録し、それを残そうとする人がいる限り、場所と時間を超えてつないでいけるものはきっとある。

0 notes

Text

現代常民文化研究所 よるの研究会 第2回

現代常民文化研究所では、5年ぶりに2度目の研究会を開催いたします。

きっかけは、広島県福山市にて5月23日まで開催中の「私物の在処」展への出品協力。

企画をした鞆の津ミュージアムの津口さんをClubhouse上にお招きし、コロナ禍で、約100人の方々に主にオンライン上でコンタクトを取り<どこにでもある何でもない物なのに、他をもって代えがたい。捨てるに捨てられず、家の中に長年とっておいてあるようなもの。>たちとそのエピソードを集めた今回の企画について、ひいては「モノ」と「ヒト」との関係などを伺います���

現代常民文化研究所 よるの研究会 第2回「図録発刊記念 “私物の在処”のありか」

日時:2021年5月8日(土)20時~22時 ※予定

場所:Clubhouse(オンライン)にて →こちらから

講師:津口在五(鞆の津ミュージアム)

※視聴には、アプリケーションClubhouse(iOSのみ対応)のDLなどが必要です。

※「私物の在処」展図録をお手元にしてのご参加をおすすめします。図録の購入については、「鞆の津ミュージアム」までお問い合わせください。

〇講師プロフィール

1976年広島県生まれ。鞆の津ミュージアム学芸員。展覧会の企画、表現物の調査や作者への取材などを行う。書店員、放課後等デイサービスのスタッフを経て、2013年に鞆の津ミュージアム運営母体である社会福祉法人 創樹会へ入職。同法人内の障害者支援施設(入所)で生活支援員として働いたのち、現在に至る。これまで企画した展覧会に『原子の現場』『世界の集め方』『文体の練習』『かたどりの法則』『ここの出来事』『私物の在処』など。人生にねざした創作的表現に関心がある。

0 notes

Text

鞆の津ミュージアム「私物の在処」展 参加

広島県福山市の 鞆の津ミュージアムにて開催中の「私物の在処(ありか)」展に出品協力しています。

【 展覧会情報 】

会期 | 2020 年 11 月 23 日(月・祝)〜 2021 年3 月 7 日(日)5月23日(日)

時間 | 10:00〜17:00休館 | 月・火曜日(ただし祝祭日は開館。年末年始の休館あり)

会場 | 鞆の津ミュージアム(広島県福山市鞆町鞆 271-1)

入館 | 無料

主催 | 社会福祉法人創樹会 鞆の津ミュージアム

助成 | 公益財団法人 福武財団

協力 | 出展物をご提供いただくみなさん

0 notes

Text

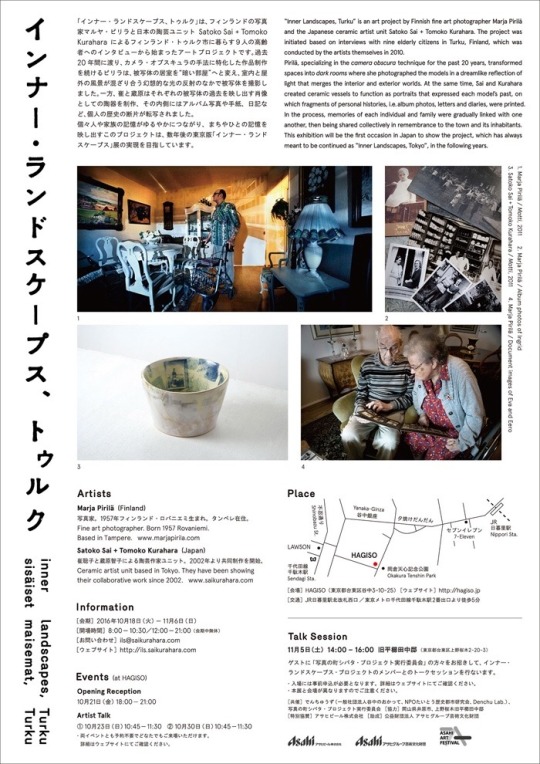

陶芸ユニット Satoko Sai + Tomoko Kurahara と写真家マルヤ・ピリラによるアート・プロジェクト「インナー・ランドスケープス・プロジェクト」のフィンランド・トゥルク版の日本開催の一環として、関連イベントを企画しました。

トークセッション talk session 「土地の手触り・記憶の採集 feeling the place, gathering memories」

「まち」「ひと」「きおく」をテーマにそれぞれの地域・場所で活動する団体が集い、共通点や課題を語り合うトーク・イベントを行います。

[日時]2016年11月5日(土)14:00-16:00

[場所]旧平櫛田中邸(東京都台東区上野桜木2-20-3)

[参加費]500円

[定員]20名(要事前申込)

[スピーカー]

マルヤ・ピリラ &Satoko Sai + Tomoko Kurahara (インナー・ランドスケープス・プロジェクト・イン・ジャパン実行委員会)

ゲスト:原 亜由美(写真の町シバタ・プロジェクト実行委員会)

◇ゲスト・プロフィール:写真の町シバタ・プロジェクト実行委員会

新潟県新発田市の市民有志による地方文化プロジェクト。 写真文化を通じ、まちの魅力を発見・継承・発展、人と人とを繋ぎ、 まちと市民の活力に還元することを目的に活動中。 広大な商店地区で「写真の町シバタ」と題するイベントを毎年10 月に開催。https://www.facebook.com/shibata.photo/

◇でんちゅうず(たいとう歴史都市研究会+谷中のおかって+Denchu Lab.)

谷中・上野桜木を中心に、歴史ある生活文化を再生する NPO 法人たいとう歴史都市研究会と、芸術文化企画で人々をつなぐ一般社団法人谷中のおかって、若手芸術家が集い、彫刻家・平櫛田中(1872~1979)の元アトリエを新たな芸術創造と発信・交流の場にしようと結成。http://taireki.com/hirakushi/

[主催]インナー・ランドスケープス・プロジェクト・イン・ジャパン実行委員会、現代常民文化研究所 [共催]でんちゅうず:たいとう歴史都市研究会+谷中のおかって+Denchu Lab./写真の町シバタ・プロジェクト実行委員会 [協力]岡山県井原市/上野桜木旧平櫛田中邸 [特別協賛]アサヒビール株式会社 [助成]公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団

アサヒ・アート・フェスティバル2016参加企画

0 notes

Text

協力「インナー・ランドスケープス、トゥルク」展 Marja Pirilä & Satoko Sai + Tomoko Kurahara

陶芸ユニット Satoko Sai + Tomoko Kurahara と写真家マルヤ・ピリラによるアート・プロジェクト「インナー・ランドスケープス・プロジェクト」のフィンランド・トゥルク版の日本開催に協力しました。

「インナー・ランドスケープス、トゥルク」展 Marja Pirilä & Satoko Sai + Tomoko Kurahara

[会期]2016年10月18日(火)〜11月6日(日)

[会場]HAGISO(東京都台東区谷中3-10-25)

[開場時間]8:00 – 10:30 / 12:00 – 21:00(会期中無休)

[主催]インナー・ランドスケープス・プロジェクト・イン・ジャパン実行委員会

[共催]HAGISO、現代常民文化研究所(GJBK)

[助成]台東区、スカンジナビア・ニッポンササカワ財団、フィンランドセンタ―、Frame contemporary Art Finland、平成28年度台東区芸術文化支援制度対象企画 [協力]EU・ジャパンフェスト日本委員会

0 notes

Text

現代常民文化研究所 よるの研究会 第1回

現代常民文化研究所(GJBK)は、現代に暮らす“市民”の生活や歴史の変遷を聞き書きによって調査・研究することを目的に設立した私的研究機関(寄り合い場所)です。

GJBKでは、10月に谷中HAGISOで開催予定の「インナー・ランドスケープス・プロジェクト」展に向けたリサーチのための研究会を今後定期的に開催予定です。

初回となる今回はGJBKの顧問でもある斉藤弘美氏をお招きして、初回レクチャー「聞き書きことはじめ」および今後の研究会についてお話しします。

GJBKのキックオフMTGを兼ねた会となっておりますのでどなたでもご参加ください。

現代常民文化研究所 よるの研究会 第1回「聞き書き ことはじめ」

○日時:2016年6月23日(木)20時~21時

○場所:アイソメ(東京都文京区根津2-34-23)

○会費:500円(資料代として)

○講師:斎藤弘美(現代常民文化研究所 顧問)

○お申し込み:こちらのフォームよりお申し込みください

講師プロフィール

東京生まれ。FM東京退職後、明治大学大学院史学専攻の研究室で各地の村落調査(文書史料)に従事。民俗学研究では各地の自治体史の執筆にかかわり、現在は日本大学文理学部で学生たちに民俗学の面白さを教えている。一方でこれまでのキャリアを活かし、映画や演芸、演劇公演の企画制作など、様々なジャンルで人との出会いを作ることを「仕事」にしている。北海道岩打町観光大使、前NPO法人水俣フォーラム副代表、NPO法人日本サハリン協会 理事長・会長、NPO法人高田瞽女の文化を保存・発信する会顧問。

■お問い合わせ先:現代常民文化研究所 [email protected]

■主催:現代常民文化研究所 http://gjbk.tumblr.com/

■特別協賛:アサヒビール株式会社

■助成:公益財団法人アサヒグループ芸術文化財団

0 notes

Text

【所長日記】生活史と雑貨と

所長日記というのをはじめることにしました。

そろそろ本格的に研究会をはじめようと思っておるわけですが、切り口や関わり方の設計をぐねぐねと考えていて、やりたい形はあるのだが、その形をひとつに決めるのをなんとなくからだとあたまがまだ一直線にならない。ならないので、ヒントを求めて本屋や場所をぐるぐるしている。

渋沢敬三ものや宮本常一本も読まねばと思いつつ、以下の本を読んでいる。

「atプラス 28 (岸政彦 編集協力) 特集 生活史」(太田出版、2016年5月)

今号の『atプラス』の特集について、生活史というテーマでやりたいと柴山編集長から相談され、私は私のほかに六名の社会学者・教育学者に執筆を依頼した。あわせて七名の、若手から中堅のフィールドワーカーたちが、それぞれが調査の現場で出会った生活史の声を持ち寄り、そしてその声をもとに、自由に語った。それが今回の特集である。

社会学者である岸さんの『断片的なものの社会学』(朝日出版社)は、今年に入って読んだ。ある友人の2015年ベスト本だといわれたので知ったのだが、内容がすばらしく面白いうえに、その中に出てくる「語りの言葉」の再録ぷりが魅力的で、この書きぷりは「聞き書き」的だなあ。と思っていた。

今回の特集のフィールドワーカーの考察文で「語る」人々は、水商売で仕事をする沖縄の女性や在日韓国人、ホームレスなどの所謂アウトサイダーの人たちが多い。淡々とはしているが一気読むと辛くなってしまって、ちびりちびりとしか読めないので、少しずつ読んでいる。

もう1冊は、六車由実『介護民俗学へようこそ!―「すまいるほーむ」の物語』(新潮社)。

GJBKを立ち上げる前から、元民俗学者であり現役の介護施設職員である六車さんが書かれた『驚きの介護民俗学』(医学書院)で扱われている事柄は、おそらくインナー・スケープス・プロジェクトでやりたいと思っていることと近いと思っていたし、参考にさせていただこうと思う部分も多い。こちらも、ひとりひとりの物語やエピソードが濃いので、こちらもゆっくりゆっくり読んでいる。彼女が現場でやっているという「聞き書き」の手法は、実際どんな風にやっているのか、聞いてみたいし見てみたい気はする。

読みながら、自分のやりたいことと照らし合わせながら、わかるような、わからないような気持ちになってっくる。

GJBKでやろうとしている現代の民俗学はつまりつまると社会学なのか。

言葉なんてどうでもいいかもしれないけど、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。

ただ、いまのところはどっちでもいいのかもしれない。

要はわたしたちが「つかまえたい姿」のかたちを探ることなのだ。

(そしてそれはまだぼんやりしているのだけれど)

そしてそれはおそらく、実践と実感を伴ってしか得られないものだとは思う。

六本木の21_21 design siteで開かれていた「雑貨展」に行く。

昨年、東京都美術館で開かれていた「キュッパのびじゅつかん」に比べると、セレクト側というか、編集者的な視点ではあるけれど、なんとなくヒントをもらった気もしている。雑貨という「モノ」を選び取るひとりひとりのなかにみえてくるそれぞれの「life」のかたちというか。

今和次郎の考現学を、当時と今とで比べる展示が面白かった。

0 notes

Text

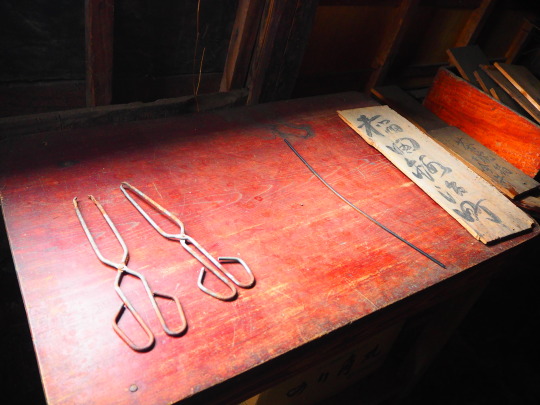

宮本記念財団 訪問

台東区にある宮本記念財団を訪ねました。

ここは、アチック同人であり服飾研究を行っていた宮本勢助氏、そのご子息で民俗学者の宮本馨太郎氏の業績をもとに研究を行う施設。

ご案内いただいたのは馨太郎氏のご子息の宮本瑞夫先生。

5代前から続く宮本家と土地の歴史、アチックとの関係などについてお伺いし、貴重な写真、図書、蔵にある資料を見せていただきました。

0 notes

Text

現代常民文化研究所レターvol.1

2016年3月20-21日に開催したAAF2016ネットワーク会議にて掲載いただいたGJBKニュースレター第1号です。

#PDFは以下よりダウンロードいただけます

0 notes

Text

高田へ。トンビ・角巻・瞽女の門付

新潟県上越市高田市へ「あわゆき道中」を体験しに。

あわゆき道中とは、毎年2月に防寒着だったトンビ(男性防寒着)、角巻(女性用防寒着)を着て高田の町家をめぐるイベント。

当時、高田に暮らしていた旅をする盲目芸人、瞽女さんたちが高田の町をめぐって家家を回る「門付け」の再現も。

高田には元麻屋さんの町家を利用した瞽女ミュージアムが昨年開館。数十年前までいた瞽女の文化を継承していく取り組みを行っています

後日には、ミュージアム近くの呉服屋の小川さんの町家を見学させていただいたり、アチック・ミュージアムの同人であった故市川信次先生とその子息の市故市川信夫先生のお宅に��お伺いし、アチック時代の貴重な資料を拝見させていただきました。

0 notes